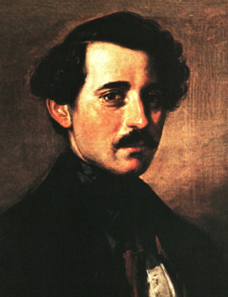

В продолжение темы "РУИНЫ АНТИЧНОГО КРЫМА В ЛИТОГРАФИЯХ КАРЛО БОССОЛИ" https://www.liveinternet.ru/users/moloda_i/blog#post461617978 хочу представить полный альбом литографий К.Боссоли, отображающий многие памятники Крыма, не дошедшие до наших дней.

Итальянский художник Карло Боссоли объехал весь полуостров в 1840—1842 годах. Результатом его трудов стало издание в 1856 году альбома литографий «The Beautiful Scenery and Chief Places of Interest throughout the Crimea»

Титульный лист оригинального издания. Цветные литографии выполнены в заведении господ Дея и сына, литографов Ее Королевского Величества. 1 августа, 1856, Лондон. Издано Деем и сыном, литографами Ее Королевского Величества. Гейт стрит, 6, Линкольнз Инн Филдс

Евпатория. «Это вид с морского побережья. Слева — здание таможни; в центре — караван-сарай и большая мечеть; в отдалении — новая русская церковь. В этом, одном из наиболее густонаселенных городов в Крыму, перед войной проживало около 15 тыс. человек»

Евпатория (280×200 мм). История города уходит в глубь тысячелетий, к поселениям эпохи меди, бронзы, к господству тавров, ранних скифов. На рубеже VI—V вв. до н. э. здесь появился греческий город Керкинитида, о чем повествуют многие античные авторы (Гекатей Милетский, Геродот и др.). Керкинитида была значительным центром земледелия, ремесла и торговли. Разрушена вторжением варваров (гуннов) в IV в. н. э. Во времена турецкого владычества (с 1475 г.) город именовался Гёзлёв (в русских документах — Козлов). Являлся признанным международным центром, печально знаменитым невольничьим рынком Европы, а также крупнейшим, после Бахчисарая, городом Крымского ханства.

После вхождения Крыма «под Державу Российскую» (1783) город переименовали в Евпаторию (1784). Торговля по-прежнему была основой его существования. Тому способствовали указ Павла I (1798) об объявлении Таврического полуострова на 30 лет порто-франко, а также политика привлечения иностранных негоциантов. Например, в 1801 году в Евпаторийском порту побывало 170 зарубежных торговых кораблей.

К. Боссоли увидел Евпаторию благополучной, даже праздной. Но рисунок запечатлел и экономическую сторону жизни города: торговые суда в бухте, новую пристань (устроена в 1829 г.), строительство набережной (начато в 1840 г.) и, едва различимые вдоль побережья, ветряные мельницы (о большом количестве оных писал еще в 1789 г. путешественник П.И. Сумароков). Упоминаемая художником большая мечеть — знаменитая Джума-Джами (или Хан-Джами). Построена в XVI в. турецким зодчим Синаном. Сохранилась до наших дней.

Сведения о численности населения сомнительны. По архивным данным, к середине XIX в. город насчитывал около 11 тыс. жителей.

Река Альма. «Вид с дороги от Симферополя к Бахчисараю. На заднем плане возвышается Чатыр-Даг, высочайшая гора полуострова»

Река Альма (280×200 мм). Высочайшая гора на полуострове не Чатыр-Даг, как полагал К. Боссоли, а Роман-Кош — 1545 м.

Вход в Севастополь с моря. «Слева расположен форт Константина; справа можно увидеть форт Александра и форт Св. Николая; в центре, на заднем плане, — Инкерманские маяки»

Вход в Севастополь с моря (280×200 мм). Каменные двух- и трехъярусные форты-батареи для защиты Севастополя от неприятельского флота были возведены в 1846—1847 гг. при адмирале М.П. Лазареве. Из упоминаемых художником фортов сохранились только Константиновский и Михайловский, остальные уничтожены в ходе Крымской войны.

Руины античного Херсонеса близ Севастополя. «На переднем плане руины и Херсонесская бухта; на заднем — форт Константина и вход в Севастопольскую гавань»

Остатки античного Херсонеса близ Севастополя (280×180 мм). Херсонес — древнегреческий полис, основанный в конце V в. до н. э. колонистами из Гераклеи Понтийской. Крупный экономический, политический и культурный центр античного мира.

В V—VI вв. н. э. был оплотом Византийской империи на Северном побережье Черного моря. С Херсонесом связано знаменательное событие отечественной истории: здесь принял святое крещение Великий киевский князь Владимир.

В XIII—XIV вв. город неоднократно подвергался опустошительному вторжению монголо-татар. Просуществовав почти две тысячи лет, к концу XV в. он приходит в полный упадок.

Ко времени путешествия К. Боссоли Херсонес являл собою романтические руины с остатками крепостных стен, башен, городских ворот.

Река Кача. «Вид, открывающийся неподалеку от деревни Бия-Сала»

Река Кача (280×200 мм). Деревня Бия-Сала — современное с. Верхоречье Бахчисарайского района.

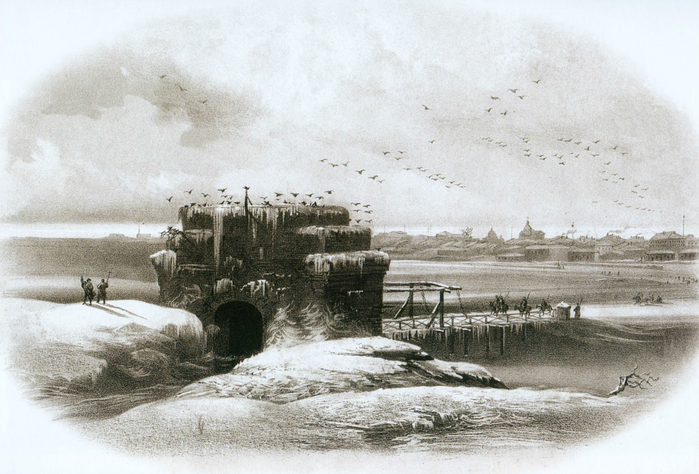

Вид форта Св. Николая. «Один из крупнейших фортов, где собрано около 300 орудий, защищающий как вход в большой Севастопольский залив, так и военную гавань»

Вид форта Св. Николая (280×190 мм).

Севастополь, видимый со стороны Северных фортов. «На переднем плане — весь город и военный порт; справа — форт Св. Николая и форт Александра; слева — большая гавань Инкерманской бухты»

Севастополь. Вид со стороны Северных фортов (Севастополь. Вид с северной стороны города) (340×250 мм).

Общий вид Севастополя с наблюдательной башни в центре города. «Самое высокое здание впереди — библиотека; справа — Кафедральный собор и Адмиралтейская башня, военный порт, форт Св. Павла, доки и часть Матросской слободы; слева — Артиллерийская бухта; по ту сторону залива, на заднем плане, — форт Константина, Северное укрепление и Инкерманские маяки»

Общий вид Севастополя (300×250 мм). Город был основан в 1783 г. Первое время его называли Ахтиар, по названию маленького поселения и бухты, впоследствии переименованной в Северную. Именно в Ахтиарскую гавань еще в 1782 г. пришли на зимовку первые русские корабли; там же была построена казарма для экипажа — первое здание будущего города. Официальное название Севастополь (в переводе с греческого — величественный, достойный славы город) впервые встречается в письменном распоряжении Екатерины II князю Г.А. Потемкину от 10 февраля 1784 г.

В 1804 г. русское правительство официально объявило Севастополь главным военным портом Черноморского флота (вместо Херсона).

Севастополь быстро рос и благоустраивался. Его население с1815по 1853 г. увеличилось от 30 тыс. до 47,4 тыс. человек. Своим развитием город во многом обязан адмиралу М.П. Лазареву, выдающемуся мореплавателю, участнику открытия Антарктиды. С 1834 по 1851 г. он был командиром флота и портов Черного моря. Под его руководством почти полностью обновился корабельный состав (более 160 новых судов), построено Адмиралтейство — самый прогрессивный к тому времени комплекс доков и мастерских, возведены каменные форты, благоустроены центральные улицы и Графская пристань, построен великолепный театр, открыто Морское офицерское собрание, учреждены гражданские учебные заведения. Рисунок К. Боссоли прекрасно отразил европейский характер и размах столицы Черноморского флота. Он имеет особую значимость как свидетельство о первом этапе градостроительной истории Севастополя. События Крымской войны кардинально изменили архитектурный облик города, который претерпел шесть мощных артиллерийских бомбардировок и 349 дней жестокой осады. Как утверждали очевидцы, здесь сохранилось лишь 14 неповрежденных зданий.

Арсенальная гавань, или Военный порт, Севастополь. «На переднем плане находятся старые линейные корабли, ныне используемые в качестве тюрьмы; справа — матросские казармы; слева — часть города»

Арсенальная гавань, или Военный порт, Севастополь (280×200 мм). Казармы для матросов (на 6 тыс. человек) строились при адмирале М.П. Лазареве. Здания сохранились.

Интерьер раннехристианской церкви. «Выдолблена в Инкерманских скалах»

Интерьер раннехристианской церкви (280×200 мм). К. Боссоли имеет в виду церковь Св. Климента. Известно, что римский епископ Климент за проповедь учения Христа в 96 г. был сослан римским императором Траяном на каторжные работы в каменоломни близ Херсонеса. Здесь он продолжал проповедовать христианское учение и, обращая в христианство местное население, способствовал появлению многочисленных храмов. Разгневанный Траян направил карательный отряд, уничтоживший многих последователей Климента; сам же проповедник в 101 г. был казнен. По преданию, храм, известный как церковь Св. Климента, он высек собственноручно. Это не соответствует действительности, т. к. возникновение храма датируют VIII — нач. IX в.; создан он был, вероятно, монахами — беженцами из Византии.

Устье реки Черной при впадении в Инкерманскую бухту и Севастопольскую гавань. «Слева видны Инкерманские скалы; позади — горы у входа в Байдарскую долину»

Устье реки Черной (280×200 мм).

Остатки генуэзских укреплений в Инкермане. «На заднем плане видна Севастопольская гавань»

Остатки генуэзских укреплений в Инкермане (280×190 мм). Укрепления, изображенные на рисунке, принадлежали не генуэзцам, как ошибочно полагал художник, а феодоритам.

Крупное средневековое княжество Феодоро (Мангупское княжество) находилось неподалеку от Бахчисарая, на обширном укрепленном горном плато Мангуп. Оно существовало с XIII в., вплоть до завоевания всего полуострова турками (1475). Мощное государство на протяжении веков сохраняло экономическую и политическую самостоятельность, конкурировало с Крымским. ханством и генуэзскими городами.

На рисунке — руины крепости Каламита, которая являлась форпостом княжества Феодоро, защищала его торговый порт.

Вид Инкерманской долины. «На дальнем плане виден Севастопольский залив; в низовье долины — река Черная; справа изображена Инкерманская скала, где найдено большое количество пещер, выдолбленных, как говорят, христианами ранних времен, чтобы обеспечить себе убежище от преследований»

Вид Инкерманской долины (280×200 мм).

Монастырь Св. Георгия. «Расположен между Камышовой бухтой и Балаклавой. Основан около X века. Монахи служат капелланами на русском флоте в Севастополе»

Монастырь Св. Георгия (280×200 мм). В христианстве существует легенда, что монастырь был создан в 891 г. греками, спасенными Св. Георгием во время бури у мыса Фиолент. На скале в бухте им явилась икона Св. Георгия, которая впоследствии была перенесена в монастырь. К. Боссоли знал эту легенду, о чем свидетельствует сюжет рисунка.

Однако точное время основания обители неизвестно. Прекрасный знаток истории Тавриды А.Л. Бертье-Делагард полагал, что монастырь возник не ранее XV в. Его мнение разделяют многие исследователи.

Художник запечатлел здание нового храма, возведенного в 1810—1816 гг. на месте прежней обветшалой постройки.

Сведения К. Боссоли о службе монахов на кораблях достоверны. Однако в православной традиции они именовались не капелланами, а иеромонахами.

В годы Крымской войны Георгиевский монастырь почти не пострадал. Французский главнокомандующий маршал Сент-Арно отдал приказ о его охране. И, вероятно, не только потому, что здесь помещалась телеграфная станция союзников; нередко они сами посещали ежедневные службы. Здесь же был устроен лазарет для раненых и больных.

Общий вид побережья, простирающегося от мыса Фиолент до Севастополя. «В центре виден мыс Херсонес и Камышовая бухта»

Общий вид побережья, простирающегося от мыса Фиолент до Севастополя (280×180 мм).

Вход в гавань Балаклавы. «На возвышении — остатки генуэзских укреплений»

Вход в гавань Балаклавы (280×190 мм). Балаклава расположена в 12 км от Севастополя, в небольшой живописной бухте. Древние греки называли ее Сюмболон (Гавань символов). Предполагают, что именно это место описано в «Одиссее» Гомера как порт листригонов Ламоса — мифических великанов, с которыми столкнулся отважный мореплаватель и его спутники.

Общий вид Балаклавы со стороны генуэзских укреплений. «Слева — вход в гавань; справа — город»

Общий вид Балаклавы со стороны генуэзских укреплений (280×190 мм). В середине XIV в. Сюмболон завоевали генуэзцы и назвали Чембало.

В 1475 г. город захватили турки, давшие ему название Балык Юве — Рыбье гнездо, трансформированное в Балаклаву.

Балаклава, вид с берега

Балаклава, вид с берега (280×200 мм). В 40-х гг. XIX в. Балаклава — крохотный городок, население которого (в основном греки) занималось рыбным промыслом.

В период Крымской войны в Балаклавской бухте базировался английский флот.

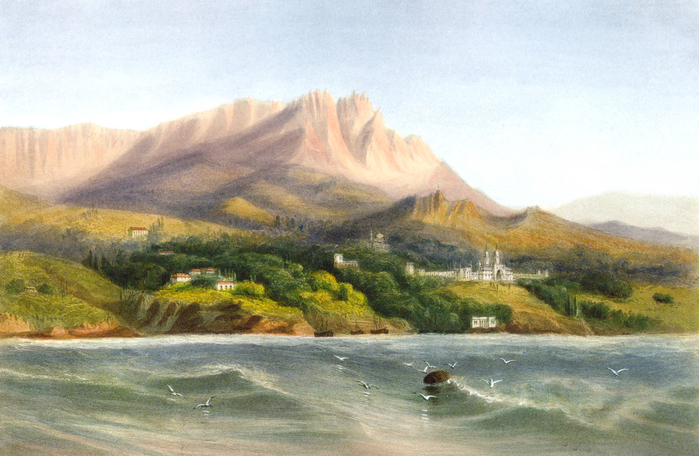

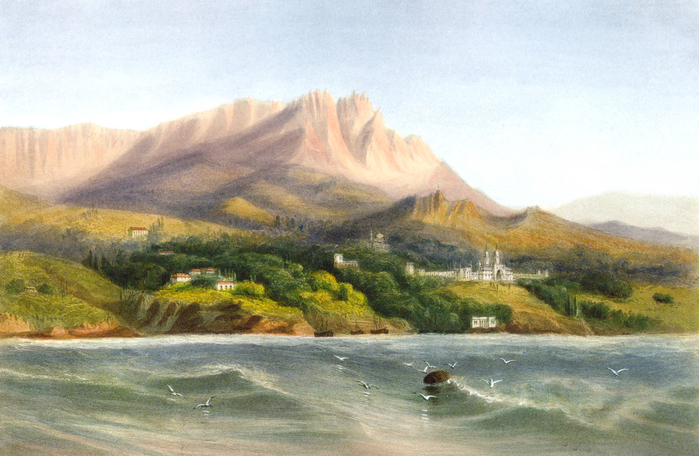

Дворец князя Воронцова в Алупке. «Великолепное сооружение из зеленого гранита; стоит около 20 млн рублей; на его возведение было потрачено почти 30 лет. Позади возвышается гора Св. Петра, одна из наиболее высоких в Крыму»

Дворец князя Воронцова в Алупке. «Великолепное сооружение из зеленого гранита; стоит около 20 млн рублей; на его возведение было потрачено почти 30 лет. Позади возвышается гора Св. Петра, одна из наиболее высоких в Крыму»

Дворец князя Воронцова в Алупке (280×190 мм). М.С. Воронцов впервые посетил Крым в 1822 г. Решив обосноваться на побережье, приобрел земли в Алупке, Ай-Даниле, Массандре, Гурзуфе и др. По замыслу князя, в Алупке надлежало устроить имение, которое стало бы не только летней резиденцией, но и главным майоратным владением фамилии.

Проект дворца был заказан талантливому английскому архитектору Э. Блору. Он прославился, исполняя заказы английского Королевского двора, реставрировал дворцы в Оксфорде, Кембридже, участвовал в строительстве Букингемского дворца в Лондоне. Воронцовский дворец — шедевр творческой фантазии Э. Блора. Архитектурный облик гармонично сочетает традиции зодчества различных эпох и культур. Северный фасад дворца воссоздает английский феодальный замок в стиле Тюдоров. Южный, обращенный к морю, напоминает Альгамбру — дворец арабских халифов. Первые работы в имении начались в 1824 г. со строительства загородного дома. Сам дворец возводился с 1830 до 1851 г., когда окончательно благоустроили верхнюю террасу, фонтаны. Руководил работами архитектор В. Гунт.

Пребывая в гостеприимном доме Воронцовых, К. Боссоли исполнил серию прекрасных акварелей (хранятся в Эрмитаже). Рисунки убеждают, что основное строительство почти полностью закончилось к 1841 г.

Дворец отлично вписан в великолепный парковый ансамбль — памятник ландшафтной архитектуры, созданный садовником К. Кебахом.

Татарский дом в деревне Алупка. «Такие дома обычно сооружают примыкающими к большой скале, сторона которой служит стеной. На плоской кровле, когда хорошая погода, обыкновенно собираются обитатели, работая или наслаждаясь обществом друг друга»

Татарский дом в деревне Алупка (280×190 мм).

Интерьер татарского дома

Интерьер татарского дома (280×190 мм).

Татарская школа для детей

Татарская школа для детей (270×190 мм).

Вершины горы Св. Петра

Вершины горы Св. Петра (Вершины горы Ай-Петри) (280×190 мм). К. Боссоли употребляет латинский вариант названия. В крымской топонимии немало наименований, восходящих к греческому, а точнее, к крымскому варианту новогреческого (так наз. румейского) языка. Слово Ай (Айя) имеет значение Святой (Святая). Отсюда название Ай-Петри, употребляемое до сих пор.

Мыс и маяк Св. Теодора. «Между Алупкой и Ялтой»

Мыс и маяк Св. Теодора (Маяк на мысе Ай-Тодор) (280×180 мм). Это мыс Ай-Тодор. В раннем средневековье здесь стоял монастырь Св. Феодора Тирона Маяк появился в 1835 г. для надобностей гидрографической службы Черноморского флота; впоследствии реконструировался. Существует по сей день. На рисунке в перспективе побережья видна Ялта.

Вид Ялты. «Этот город, расположенный в самой красивой части Южного берега Крыма, особенно разросся в последние годы и обязан своим процветанием покровительству князя Воронцова»

Вид Ялты (280×190 мм). Ялта расположена в центральной части природного амфитеатра, ограниченного с севера хребтом Крымских гор, на востоке — мысом Мартьян, на западе — мысом Ай-Тодор. По легенде, название восходит к древнегреческому Ялос (берег); поселение именовалось Ялита.

Особое участие М.С. Воронцова в судьбе Ялты, как подчеркивает К. Боссоли, — факт исторический. Именно Ялта виделась генерал-губернатору края административным и экономическим центром Южнобережья. При нем она впервые удостоилась внимания российских императоров. В сентябре 1837 г., по просьбе князя, Николай I лично посетил Ялту, и в 1838 г. она получила статус города Рисунок изображает участок набережной в районе современного порта До его появления (конец XIX в.) здесь периодически сооружали каменный мол (первый возведен в 1833—1834 гг.), который неоднократно разрушался штормом. Ко времени путешествия К. Боссоли в Ялте, кроме жилых домов и заведений (трактиры, харчевни), существовали казенные строения — таможня, почтовый дом, карантинная застава с госпиталем. Возможно, некоторые из них присутствуют в рисунке.

Справа, на Поликуровском холме, высится храм Иоанна Златоуста. Как и церковь в Алуште, этот храм возводился по личному указанию М.С. Воронцова (архитектор Г.И. Торричелли). Освящение состоялось в сентябре 1837 г. К настоящему времени сохранилась только колокольня храма.

Татарский танец. «В Массандре, на вилле, принадлежащей князю Воронцову»

Татарский танец (270×180 мм).

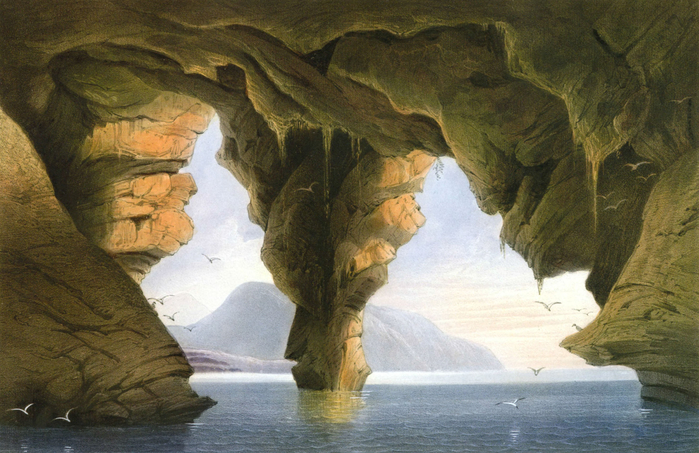

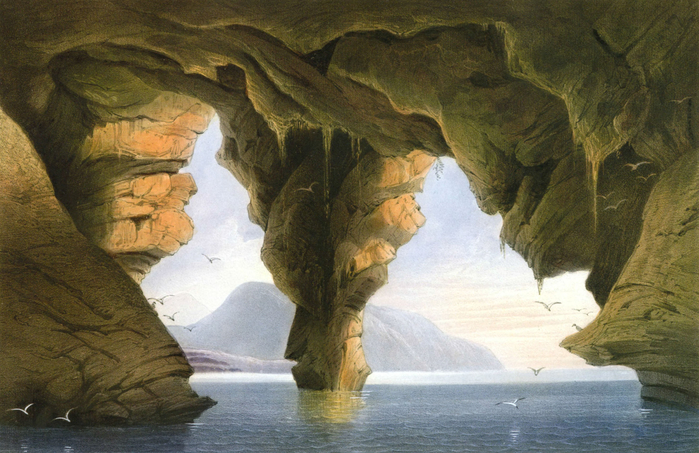

Грот в Гурзуфе. «На дальнем плане видна гора Аю-Даг»

Грот в Гурзуфе (280×180 мм).

Гора Чатыр-Даг. «Высота около 5200 футов. Вид с тропы, ведущей к вершине горы Демеджи»

Гора Чатыр-Даг (270×180 мм). Рисунок — великолепный образец панорамного пейзажа. На переднем плане — отроги горы Демерджи. В центре — одна из наиболее примечательных вершин Крыма — Чатыр-Даг (в переводе с тюркских — шатер-гора). Горные массивы разделяет скрытый густым туманом Ангарский перевал, через который в 1824—1826 гг. проложили первую дорогу от Симферополя к Алуште. Художник несколько преувеличивает высоту Чатыр-Дага (5200 футов = 1585 м); на самом деле она составляет 1525 м.

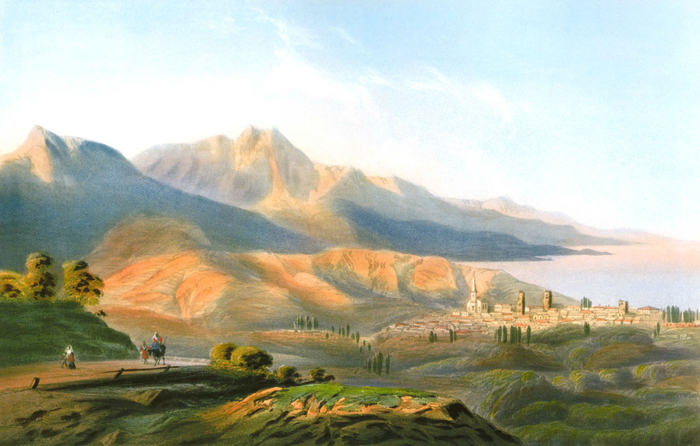

Алушта. «Прежде большой город, античная Эллена. Разрушенные башни являются остатками возведенных императором Юстинианом фортификационных сооружений V века. Вид с верхней дороги, ведущей к Симферополю»

Алушта (280×180 мм). Называя Алушту городом древних эллинов, художник, конечно, ошибался. Сведения о фортификационных сооружениях верны, но с поправкой. Они возводились не в V, а в VI в. (более точная дата — 560 г.). Византийский историк Прокопий Кесарийский повествует, что при императоре Юстиниане I (правил с 527 по 565 г.) на Южном берегу были построены крепости Алустон и Горзувиты (современный Гурзуф). Это первое письменное упоминание об Алуште. Архитектурная доминанта города, изображенная на рисунке, — православная церковь Св. Феодора Стратилата (освящена в ноябре 1842 г.). Воздвигалась по инициативе и личному указанию М.В. Воронцова (архитектор Г.И. Торричелли). Церковь строилась по типу сельских церквей Англии, с использованием элементов готики, что соответствовало романтическим тенденциям в архитектуре 20—40-х гг. XIX в. Здание, частично перестроенное и видоизмененное, сохранилось до наших дней.

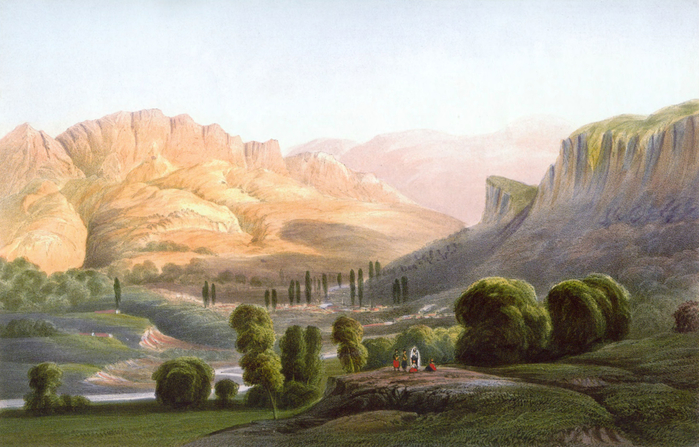

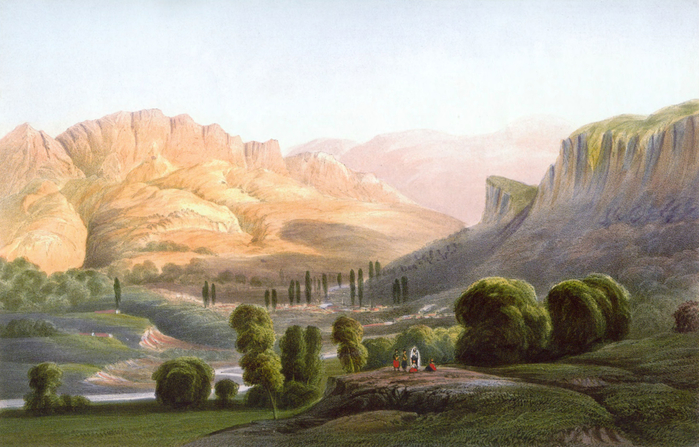

Долина Темерд-жи

Долина Демерджи (280×180 ми). Демерджи (в переводе с тюркских — кузнец-гора) — часть горной системы, которая закрывает Алуштинскую долину с северо-востока. На ее склонах берет начало река Демерджи-Узень.

Татары, путешествующие по степи

Татары, путешествующие по степи (280×180 мм).

Водопад Джур-Джур. «Близ деревни Буюк Узень; это самый большой каскад в Крыму»

Водопад Джур-Джур (280×190 мм). Деревня Биюк-Узень — ныне поселок Генеральское, близ Алушты.

Река Салгир. «Вид близ деревни Махмуд Султан»

Река Салгир (280×180 мм). Правильное название поселения — Мамут-Султан (ныне с. Доброе), по дороге от Симферополя к Алуште.

Долина Кокоз. «Также называемая Бельбек; одна из красивейших в Крыму»

Долина Коккоз (Долина реки Коккозка) (280×180 мм). Река Коккозка — левый приток р. Бельбек. Ее живописная долина глубоко врезается в склоны главной гряды Крымских гор. В ущелье расположилось с. Коккозы (современное с. Соколиное Бахчисарайского района).

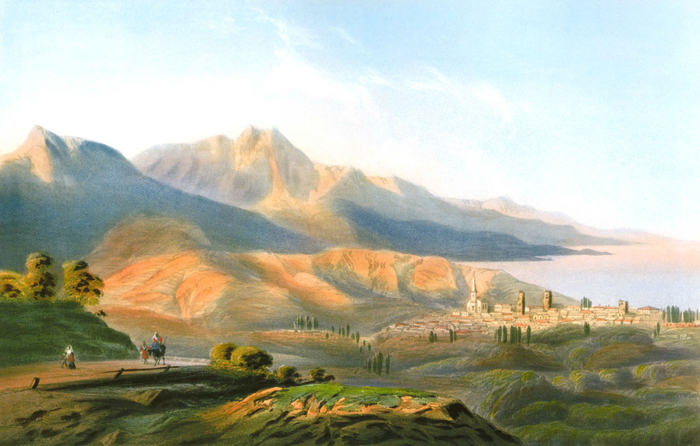

Симферополь. «Вид с наблюдательной вышки в центре города, если смотреть в сторону гор, высочайшая из которых — Чатыр-Даг. Этот город, нынешняя столица Крыма, расположен на реке Салгир, которая разделяет новый и старый город. Его пестрое население, включающее татар, греков, армян, евреев, немцев и русских, составляло перед войной около 15 тысяч»

Симферополь (340×250 мм). Разделение Симферополя на «старую» и «новую» части непременно отмечали все путешественники. Старый город — татарское поселение Ак-Мечеть (Белая мечеть), известное с начала XVI в. Здесь находилась резиденция калги-султана — наместника Крымского хана. Ак-Мечети присущ ярко выраженный восточный колорит. Новый город — Симферополь (в переводе с греческого — город пользы, город-собиратель) заложен на левом берегу р. Салгир в 1784 г. Его отличает четкая планировка, европейский характер. На переднем плане — одна из главных улиц, направленных от района современного вокзала (там находилась застава) к центру города. Улица именовалась Полицейской (с 1890 г. — Екатерининской, ныне — К. Маркса). На перекрестке — Александро-Невский кафедральный собор. Возведен в 1823—1829 гг. под наблюдением архитектора И.Ф. Колодина (здание уничтожено в 30-е гг. XX в.). В рисунке присутствуют некоторые «домыслы» художника. Так, в европейской части города изображены мечети, в действительности не существующие. Равно как и здания двух церквей справа. К. Боссоли справедливо указывает на этническое разнообразие населения, но преувеличивает его численность. По статистике, в 1846 г. в городе проживало 13 768 чел., насчитывалось 1014 домов, 15 улиц, 57 переулков и 3 площади.

Долина Узембаш. «Вид с тропы, ведущей к Алупке через гребень Яйлы»

Долина Узенбаш (Исток реки Биюк-Узенбаш) (280×180 мм). Имеется в виду р. Биюк-Узенбаш (художник ошибочно называет ее Узембаш), которая берет начало на склонах Ялтинской яйлы.

Остатки генуэзских укреплений на Чуфут-Кале

Остатки генуэзских укреплений на Чуфут-Кале (280×180 мм). В названии явная ошибка. Владения генуэзцев были сосредоточены на побережье; внутренними районами полуострова они не владели. Чуфут-Кале — один из наиболее известных «пещерных городов» Крыма. Расположен примерно в трех километрах от Бахчисарая, на высоком обрывистом плато. Уже в X в. здесь были возведены первые оборонительные сооружения для защиты местного населения от набегов кочевников. Древнее название городища неизвестно.

В конце XIII в. было захвачено войсками Ногая, одного из полководцев Золотой Орды, и получило название Кырк-Ор (Сорок крепостей). После образования Крымского ханства (30-е гг. XV в.), пока столица не была перенесена в Бахчисарай, город служил укрепленной резиденцией хана.

С середины XVII в. татары покидают Кырк-Ор; там остаются жить только караимы. Их считали евреями, поэтому город нарекли Чуфут-Кале (Еврейская крепость). Караимы — тюркоязычная народность (возможно, потомки хазар); исповедовали религию, близкую к иудаизму К. Боссоли застал последний период истории города, еще обитаемого. К середине XIX в. он обезлюдел. Жители переселились в Евпаторию, Бахчисарай, Симферополь, где занимались торговлей, ремеслами.

Рисунок изображает древнюю дорогу, крепостные стены и Южные ворота города. В отдалении, на обрыве, — 2 жилых дома XVIII — нач. XIX в. В одном из них проживал с семьей известный караимский ученый, знаток старинных рукописей Авраам Фиркович, которого современники величали «страж и патриарх Чуфута». То были последние обитатели некогда процветающего, а теперь заброшенного и пустынного Чуфут-Кале.

Бакчи-Сарай. «Древняя татарская столица Крыма. Вид из большого внутреннего двора ханского дворца. Справа — могилы ханов и большая мечеть; слева — ханский дворец; в центре — входные ворота; вдали — часть города, поднимающегося амфитеатром по склонам. Население, большей частью татары, превышает 12 тысяч»

Бахчисарай (340×220 мм). Бахчисарай (дословно — дворец в садах) — столица Крымского ханства с конца XV в. Последний крымский хан Шагин-Гирей отрекся от престола в 1783 г., и Крым вошел «под Державу Российскую». Дворец возведен в начале XVI в., впоследствии, вплоть до конца XVIII в., неоднократно перестраивался.

В рисунок не включена важная архитектурная часть дворцового ансамбля — усыпальница любимой жены хана Крым-Гирея Диляры-Бикеч (согласно легенде, так в гареме нарекли Марию Потоцкую). Судя по перспективе, художник располагался в глубине двора, как раз на возвышении этого памятника. Высокая башня слева называется Соколиной. Предание гласит, что отсюда ханские жены наблюдали соколиную охоту и военные ристалища гвардии повелителя.

В период Крымской войны дворцовый комплекс служил тыловым лазаретом русской армии.

Кладбище караимских евреев. «Называемое Иосафатовой долиной, близ Чуфуд Кале»

Караимское кладбище (280×180 мм). Для караимов Иосафатова долина близ Чуфут-Кале — традиционное и святое место захоронений. Мнения исследователей о времени возникновения некрополя расходятся. Некоторые полагают, что самое древнее погребение относится к середине XIII в. Захоронения здесь совершались и в XIX в. Обширное кладбище представляло собой обозримую с близлежащих склонов массу надгробий из известняка и мрамора. Среди них росли вековые дубы, рубить которые считалось великим грехом. Как отмечали путешественники XIX в., «почтенный раввин Фиркович прочел и списал надписи со всех бесчисленных гробниц Иосафатовой долины». Долина названа в память одноименной долины под Иерусалимом.

Остатки большой генуэзской крепости в Судаке

Остатки большой генуэзской крепости в Судаке (280×180 мм). В пространственном изображении Судакской крепости много неточностей, зато блестяще выражены впечатления художника: это сама История, суровая и неумолимая. О сложной и противоречивой истории Судака (основан в 212 г.) свидетельствуют топонимы: Сугдак, Судак — у восточных народов, Сугдея — у греков, Сурож — у русских, Солдайя — у итальянцев.

Крепость традиционно называется Генуэзской, т. к. последний значительный период ее истории связан с владычеством генуэзцев. Но архитектурный облик крепости позволяет проследить увековеченную в камне историю напряженной политической борьбы между Генуей и Венецией. Обе республики стремились контролировать центры мировой торговли, в т. ч. и Сугдею, через которую пролегал Великий шелковый путь. Согласно достоверным источникам, с 1206 г. Солдайя — крупнейшая венецианская фактория в Крыму. Постоянная угроза нападений монголо-татар (первое вторжение в 1223 г.), затем войск Ногая побудило венецианцев реконструировать старые и возводить новые фортификационные сооружения, в частности знаменитый Консульский замок, сохранившийся до наших дней (на рисунке — крайний слева). Здесь с 1287 г. пребывал консул Венеции. Между тем позиции генуэзцев в Крыму упрочивались. Они основали значительную факторию в Кафе (Феодосии), подчинили Балаклаву (Чембало), Керчь (Чекио). Участь Солдайи была предрешена. В 1365 г. генуэзцы предприняли внезапную атаку, взяли город приступом. Завладев крепостью, они усовершенствовали и существенно дополнили систему обороны, созданную венецианцами.

Основное население Солдайи — христиане (греки, армяне), но было немало и мусульман (татары, арабы). На рисунке изображена одна из мечетей (здание сохранилось).

Общий вид Кара-су-Базара. «Этот город, насчитывающий около 16 тысяч жителей, расположен на реке Карасу. Вид с минарета. На переднем плане располагается часть города и дорога, ведущая в Феодосию; по другую сторону реки, справа, находится караван-сарай, прежде форт; в центре — русская церковь, левее — греческая. Вдали — горы Караби-яйлы»

Общий вид Карасубазара (350×250 мм) Карасубазар (Рынок у Черной речки) — важный торговый центр, связывающий караванные пути с севера к портам Кафе (Феодосия) и Гезлёву (Евпатория). Первые письменные упоминания относятся к концу XIII в. Караван-сарай, на который указывает художник, — Таш-Хан (Каменный дворец), где останавливались купцы и хранились товары. Следы этого памятника видны по сей день. С 1945 г. Карасубазар переименован в г. Белогорск.

Мыс Токли в Керченском заливе

Мыс Токли в заливе Керчи (Мыс Такыл в Керченском заливе) (280×180 мм).

Могила Митридата, близ керченского лазарета. «В этой могиле было найдено множество драгоценностей, которые отправлены в Санкт-Петербург»

Могила Митридата, близ керченского лазарета (Усыпальница Царского кургана в Керчи) (280×180 мм). В названии рисунка и авторской аннотации — явные расхождения с историческими фактами. Рисунок изображает усыпальницу Царского кургана. По археологическим данным, Царский курган возводился в IV в. до н. э. и предназначался для погребения одного из наиболее могущественных правителей эпохи расцвета Боспора — царя Левкона I (389—349 гг. до н. э.).

Митридат жил позднее, во II в. до н. э., правил в 109—63 гг. до н. э. Обстоятельства его гибели достаточно известны. В результате заговора боспорский царь лишился власти и, не желая позорной кончины от рук врагов, принял яд. Однако яд не подействовал, т. к. царь всю жизнь принимал малые порции ядов, боясь отравления. Тогда царь обратился к верному телохранителю с просьбой применить оружие. Где похоронен знаменитый Митридат, доподлинно неизвестно.

Сведения художника о ценностях в захоронении ошибочны. При исследовании Царского кургана в 1837 г. никаких сокровищ, как писал руководитель раскопок А.Б. Ашик, не обнаружено (курган разграбили еще в древности). Но керченские курганы действительно некогда таили в себе сказочные богатства. Так, в 1830 г. при строительных работах случайно открыли погребение в кургане Куль-Оба, великолепные находки отправили в Эрмитаж. Об этом много толковали, даже писали в газетах, в частности в «Одесском вестнике». Аннотируя рисунок, К. Боссоли просто соединил наиболее известные имена и события.

Керчь со стороны верхней дороги к Еникале. «Позади города — гора Митридат; здание на холме, похожее на греческий храм, — музей. Это вполне современный город, в котором 12 тысяч жителей всех национальностей»

Керчь со стороны верхней дороги к Ени-Кале (340×250 мм). Керчь (Пантикапей) — один из старейших городов Европы. Основан в античную эпоху (VI в. до н. э.) выходцами из греческих полисов, большей частью из Милета. Около 480 г. до н. э. Пантикапей, крупнейший среди новых греческих городов, расположенный по обеим сторонам Керченского пролива, объединяет их под своей властью и становится столицей Боспорского царства Время наивысшего экономического и культурного расцвета Боспора — IV в. до н. э. Это крупный торговый центр, основной поставщик зерна для Афин, островной Греции, городов Малой Азии. В боспорские же земли ввозили предметы роскоши, ткани, оружие, дорогую керамику и т. д. Пантикапей, как и другие города Боспорского государства, разрушен вторжением гуннов в 370 г. н. э. Город неоднократно менял название. В раннем средневековье — Боспор, при хазарах (VII в.) — Карша, в русских летописях (с VIII в.) — Корчев, при генуэзцах (с XIV в.) — Черкио, при турках (с 1475 г.) — Керчь. Музей, о котором упоминает К. Боссоли, был открыт в 1826 г. Здание разрушено в ходе Крымской войны. Слева виден купол храма Иоанна Предтечи (кон. IX — нач. X в.) — памятник ранневизантийского культового зодчества. Это древнейший православный храм Восточной Европы, действующий поныне.

Общий вид Керченского залива с горы Митридат. «Скалу с высеченными ступенями, расположенную на переднем плане, называют троном Митридата. Как говорят, великий царь Понта приходил на это место, чтобы с гордостью обозреть собранный в гавани большой флот, который так терроризировал римлян. Памятник справа — современный и был возведен в честь русского губернатора. Слева, внизу, простирается город; вдали — мыс и пролив Еникале, ведущий к Азовскому морю»

Общий вид Керченского залива с горы Митридат (340×220 мм). Понтийский царь Митридат VI Евпатор стал царем Боспора волею обстоятельств. В 109 г. до н. э. последний царь правящей боспорской династии Перисад V передал власть Митридату, т. к. государство переживало смутные времена и нуждалось в сильном правителе.

В эпоху своего царствования (до 63 г. до н. э.) Митридат почти 40 лет вел войны с Римом, о чем К. Боссоли упоминает в аннотации.

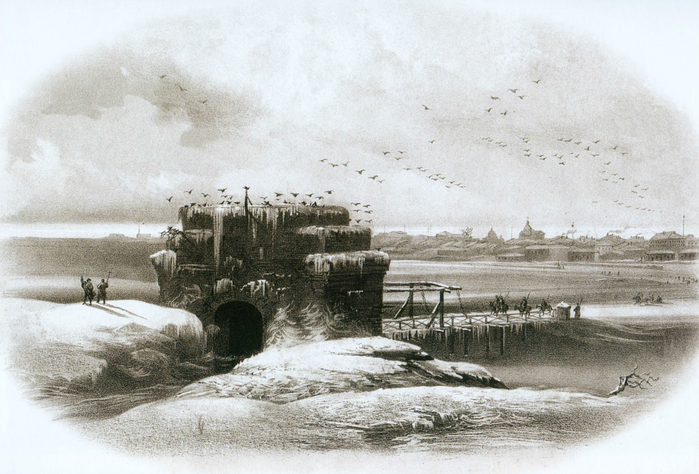

Форт Арабат

Форт Арабат (280×180 мм). От Керченского полуострова на северо-запад протянулась узкая песчаная коса Арабатская Стрелка, разделяющая Азовское море и его залив Сиваш. У самого начала косы находилась турецкая крепость Арабат, построенная в начале XVIII в. по проектам французских военных инженеров.

Степь между Перекопом и Симферополем. «Руины мечети вблизи Арта. На расстоянии видны насыпи земли, называемые курганами. Предполагается, что они использовались как указатели дорог и расстояний. В Керчи в них обнаружены захоронения»

Степь между Перекопом и Симферополем (280×180 мм). Арта — вероятно, селение Орта-Аблам. Существовало до 1926 г.

Кафа, или Феодосия. «Вид с развалин генуэзской крепости. Это было крупнейшее владение республики на полуострове. Город, прежде самый густонаселенный, теперь насчитывает не более 10 тысяч жителей»

Кафа, или Феодосия (270×180 мм). Феодосия (в переводе с греческого — Богом данная) основана в VI в. до н. э. купцами-мореходами из древнегреческого Милета. В период наивысшего расцвета Боспорского царства (IV в. до н. э.) Феодосийская фактория входила в его состав. Однако оставалась крупным торговым пунктом, через который Боспор экспортировал в метрополию хлеб и другие товары. Древний центр экономики, культуры пал в результате нашествия варваров (гуннов) в IV в. н. э. В аннотации художника справедливо указано, что Кафа (название Феодосии с X в.) — крупнейшее владение генуэзцев в Крыму. Почти два столетия (с 80-х гг. XIII в.) она являлась их опорным пунктом и административным центром. С Кафой связано одно из трагических событий истории Европы — эпидемия чумы. В 1347 г. город осаждали золотоордынцы Дженибека, среди которых разразилась эпидемия. Вскоре болезнь распространилась на жителей Кафы. Генуэзцы покидали город, отплывая на родину. По пути следования кораблей возникали новые очаги страшной болезни. Чума 1347—1351 гг. унесла четверть населения Европы. Упоминание об эпидемии встречается в «Декамероне» Дж. Боккаччо.

В XV—XVII вв. Кафа — основной порт Северного Причерноморья, главный невольничий рынок региона. После завоевания турками не утратила прежнего значения. Именовалась Кефе и Малый Стамбул. Первоначальное название «Феодосия» возвращено после присоединения Крыма к России. Башня, изображенная на рисунке, не сохранилась, т. к. многие средневековые сооружения впоследствии разбирались, использовались горожанами как строительный материал.

Босфор. «Вид с европейского берега, у входа в Черное море»

Босфор (Боспор) (280×180 мм). Работа названа «Босфор», вероятно, по созвучию с названием известного пролива. На самом деле имеется в виду Боспор Киммерийский, как с незапамятных времен именовали Керченский пролив. Согласно аннотации, было бы естественным предположить, что художник подразумевал под «европейским берегом» Керченский полуостров. Следовательно, мы видим «азиатский берег», т. е. Тамань. Но рельеф и строения указывают на то, что на рисунке изображена крепость Керчь на мысе Ак-Бурун, видимая, предположительно, с мыса Змеиный. Таким образом, и точка наблюдения, и изображаемый объект находятся на Керченском полуострове, с двух сторон Керченской бухты.

Перекоп (титульный лист). «На переднем плане ров, сделанный татарами через перешеек; на заднем — виден город. Основное занятие населения, численностью одна тысяча, — торговля солью»

Перекоп. Крым соединен с материком узким (8 км) Перекопским перешейком. Эта единственная сухопутная дорога на полуостров всегда имела важное стратегическое значение.

Вдоль всего перешейка, от Каркинитского залива Черного моря до Сивашского залива Азовского моря, протянулись знаменитый Перекопский ров и вал. Кто и когда соорудил грандиозное укрепление, доподлинно неизвестно. Принято считать, что оно связано с периодом проникновения в Северное Причерноморье скифских и сарматских племен, и датировать достаточно широко — VII—III вв. до н. э. Об этом месте упоминают многие древние авторы. В частности, римский ученый Плиний Старший (I в. н. э.) писал, что ров служил каналом между морями, а в самом узком месте перешейка находился город Тафрос (в переводе с греческого — ров).

К. Боссоли подобными сведениями не располагал, но приписал сооружение эпохе татарско-турецкого владычества не случайно. В это время здесь существовал мощный форпост с главной крепостью Ор-Капу (дословно — крепость-ворота). Упоминаемый художником город — Перекоп; в пяти верстах от него находился городок Армянский Базар. Они служили своеобразными перевалочными торговыми пунктами. Здесь же пролегал т. н. Чумацкий шлях, по которому из Крыма на материк вывозили соль.

Русское кладбище. «На берегу Гнилого моря, близ Перекопа»

Русское кладбище (280×180 мм). Гнилое море — Сиваш. Это обширный мелководный и очень соленый залив Азовского моря. Когда западные ветры сгоняют воду из Сиваша в море, береговая линия залива обнажается на 5—6 км. Придонные водоросли разлагаются, издавая резкий запах сероводорода.

Остров Змеиный. «В Черном море, близ устья р. Дунай»

ИСТОЧНИК: http://www.krimoved-library.ru/

Дворец князя Воронцова в Алупке. «Великолепное сооружение из зеленого гранита; стоит около 20 млн рублей; на его возведение было потрачено почти 30 лет. Позади возвышается гора Св. Петра, одна из наиболее высоких в Крыму»

Дворец князя Воронцова в Алупке. «Великолепное сооружение из зеленого гранита; стоит около 20 млн рублей; на его возведение было потрачено почти 30 лет. Позади возвышается гора Св. Петра, одна из наиболее высоких в Крыму»