Рыцарь Серебряного века

Начало здесь.

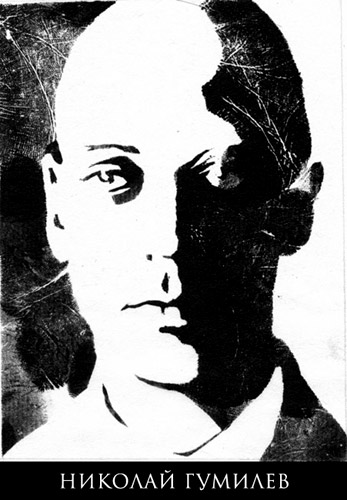

Родился Николай Гумилёв 15 апреля 1886 года в Кронштадте.

Над широкою рекой,

Пояском-мостом перетянутой,

Городок стоит небольшой,

Летописцем не раз помянутый.

Знаю, в этом городке -

Человечья жизнь настоящая,

Словно лодочка на реке,

К цели ведомой уходящая...

В крепко-слаженных домах

Ждут хозяйки белые, скромные,

В самаркандских цветных платках,

А глаза все такие тёмные...

(из книги стихов «Костер»).

Мать, Анна Ивановна, урожденная Львова, была из старинного дворянского рода.

Отец, Степан (Стефан) Яковлевич служил врачом в военном флоте.

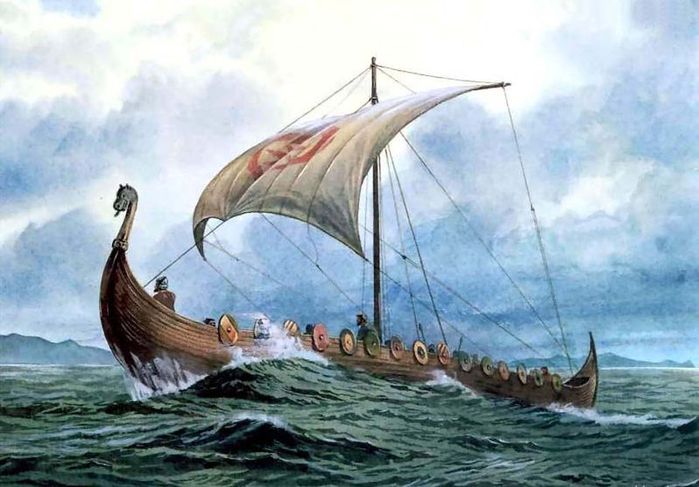

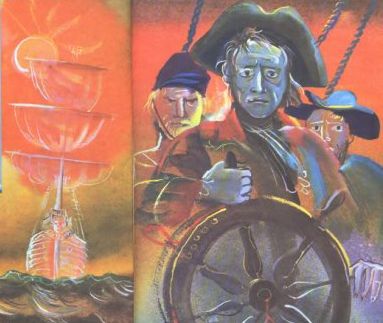

Так что морские флибустьерские мотивы и рано возникшая и через всю жизнь пронесённая страсть к путешествиям шли не только от литературы. Вид уходящих и прибывающих в гавань кораблей, рассказы отца о плаваниях в морях-океанах, военные истории дяди — контр-адмирала, - всё это будоражило воображение мальчика, который потом назовёт свою Музу — Музой Дальних Странствий.

Кронштадт

Гумилёв с детства жил в каком-то призрачном, им самим созданном мире, ещё не понимая, что это — мир поэзии. Он старался проникнуть в тайную суть вещей воображением. Вот как он писал о себе тогдашнем:

Только змеи сбрасывают кожи,

Чтоб душа старела и росла,

Мы, увы, со змеями не схожи,

Мы меняем души, не тела.

Память, ты рукою великанши

Жизнь ведешь, как под узцы коня,

Ты расскажешь мне о тех, что раньше

В этом теле жили до меня.

Самый первый: некрасив и тонок,

Полюбивший только сумрак рощ,

Лист опавший, колдовской ребенок,

Словом останавливавший дождь...

Серый лебедёнок

Фамилия Гумилёв происходит от латинского слова « humilis», что означает «смиренный». Но он эту фамилию никак не оправдывал, ибо чего ему не было дано от неба, так это смирения. Он всегда шёл наперекор судьбе, линией наибольшего сопротивления. Трудно сказать, доброй или злой была фея, положившая в колыбель будущему поэту свой подарок — самолюбие. Необычайное, жгучее, страстное! Этот дар помог Гумилёву стать тем, кем он стал. И он же привёл его к гибели.

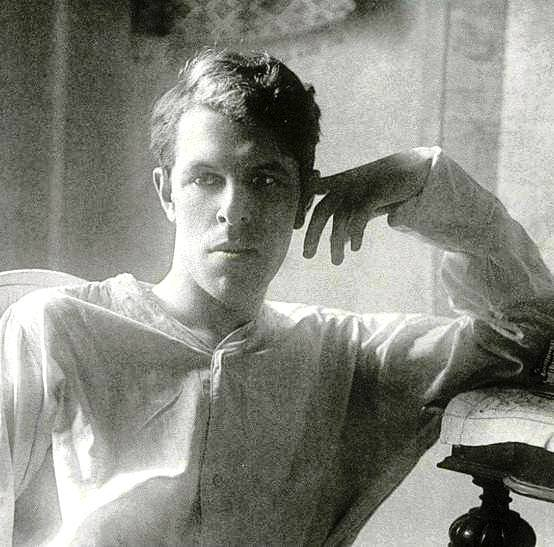

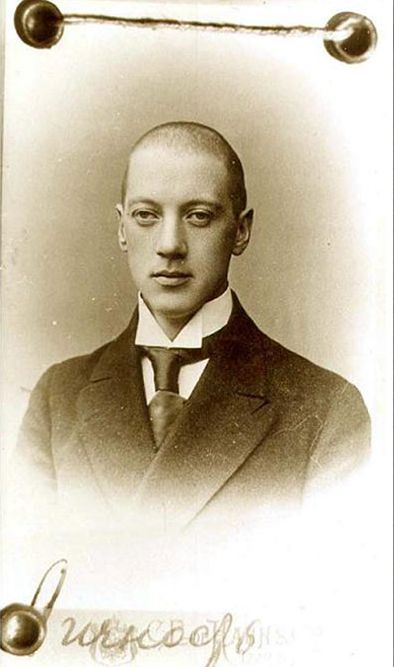

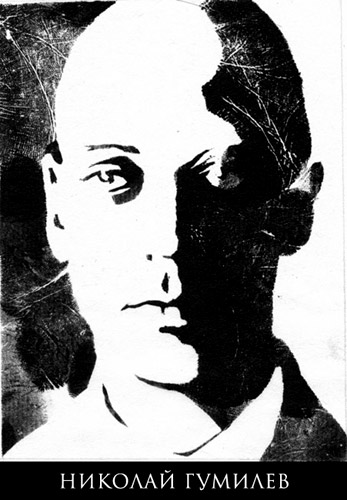

На молодых фотографиях заметна надменность заносчивого, скрывающего свою неуверенность подростка, старающегося выглядеть старше и опытней, чем на самом деле.

У него было очень необычное лицо. Не то Пьеро, не то монгол, косящие глаза с тяжёлыми веками, бледные губы, бесцветные волосы...

По наследству от предков поэт не получил ни красоты, ни физической силы, ни здоровья. Он был скованным, как бы деревянным, за высокомерным видом скрывающим неуверенность в себе. Однако Гумилёв твёрдо верил, что силой воли он сможет переделать свою внешность. Вечерами он запирал дверь и, стоя перед зеркалом, гипнотизировал себя, чтобы стать красавцем. Ему казалось, что с каждым днём он становится красивее, и удивлялся, почему другие этого не замечают.

Поэзия, как это часто бывает, скрывала себя за чертами явно не поэтическими. (Однако с годами военная выправка, жизненный опыт, авторитет сделают Гумилёва более раскованным в общении и даже привлекательным, у него появится множество поклонниц).

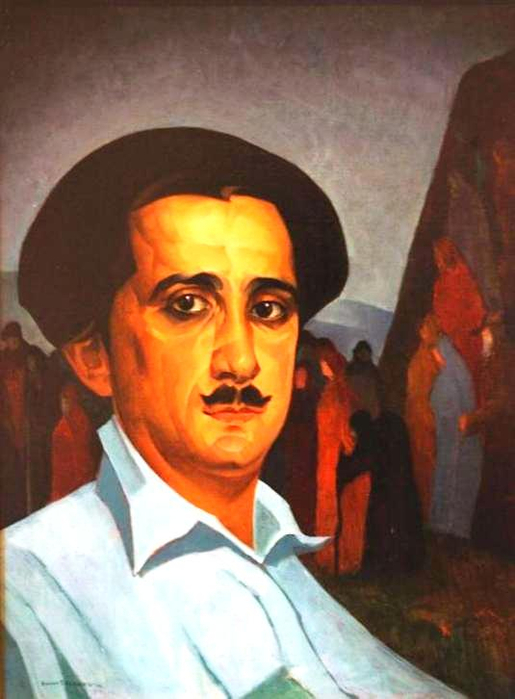

портрет Н. Гумилёва работы М. Фармаковского

Сказка Андерсена о гадком утёнке словно решила повторить себя в судьбе этого царскосельского поэта. Именно этот «сюжет» имела в виду Ахматова, когда писала о нём в стихах 1912-го года:

Только ставши лебедем надменным,

изменился серый лебедёнок.

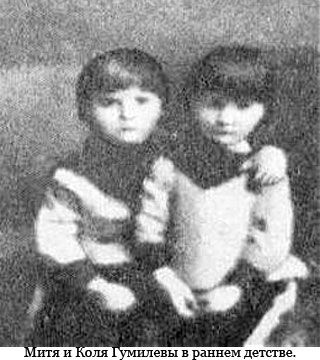

Серому лебедёнку не терпелось стать лебедем. Он с детства тайно завидовал брату, который быстрее его бегал, лучше лазал по деревьям.

Но слабый, болезненный «гадкий утёнок-лебедёнок» отважно соперничал с ловкими и задирал сильных. Ему хотелось всё делать лучше других, везде и всегда быть первым.

В семь лет он упал в обморок оттого, что другой мальчик обогнал его в беге. В одиннадцать покушался на самоубийство: неловко сел на лошадь, домашние и гости видели это и смеялись. Год спустя он влюбляется в девочку-гимназистку. Долго не решаясь подойти, идёт за ней следом и, наконец, у ворот, задыхаясь, признаётся: «Я Вас люблю!» Девочка ответила: «дурак» - и захлопнула дверь. Мальчик был потрясён, ему казалось, он ослеп и оглох. Ночами не спал, обдумывал месть: сжечь её дом, стать разбойником, похитить её, убить? Обида была так сильна, что даже в 35 лет он вспоминал о ней не смеясь, а с горечью.

Гумилёв-подросток, ложась спать, думал об одном: как прославиться? Ему хотелось, чтобы люди повторяли его имя, писали о нём книги, удивлялись ему. Понемногу в голове складывался план завоевания мира. Надо следовать своему призванию: писать стихи. Эти стихи должны быть лучше всех, должны поражать, ослеплять, сводить с ума! Надо, чтобы поражали не только стихи, но и он сам, его жизнь. Он должен совершать опасные путешествия, подвиги, покорять женские сердца. Этим детским мечтам Гумилёв, в сущности, следовал всю жизнь.

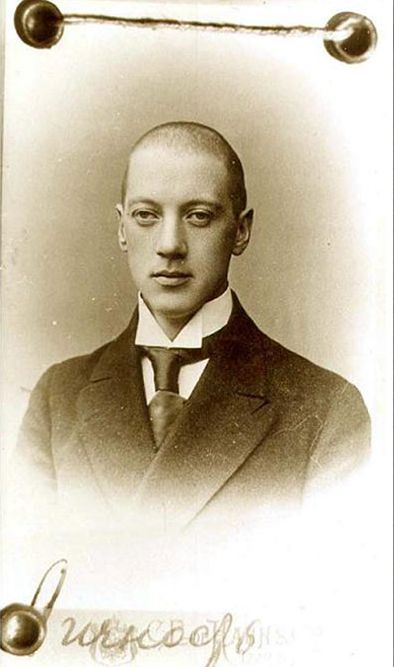

Поэт молодых

«Он был удивительно молод душой, а, может быть, и умом, - пишет В. Ходасевич о Гумилёве. - Он всегда мне казался ребёнком. Было что-то ребяческое в его под машинку стриженой голове, в его выправке, скорее гимназической, чем военной...»

Гумилёв — гимназист

гимназия в Царском селе, где учился Н. Гумилёв

В последнем классе гимназии, (директором которой, между прочим, был И. Анненский), Гумилёв выпустит свой первый сборник «Путь конквистадоров». Легендарный странствующий рыцарь, бесстрашный участник испанских завоевательных походов в Южную Америку в 15-16 веках — таков идеал, романтический образ, лирический герой поэта.

Я конквистадор в панцире железном,

Я весело преследую звезду,

Я прохожу по пропастям и безднам

И отдыхаю в радостном саду.

Как смутно в небе диком и беззвездном!

Растет туман... но я молчу и жду

И верю, я любовь свою найду...

Я конквистадор в панцире железном.

Даже в несовершенстве и угловатости этих наивных стихов было заметно, насколько не похожа муза Гумилёва на манеру тогдашних литературных кумиров массовой моды. На смену гипнотической плавной раскачке Бальмонта, грациозной кокетливости Северянина пришёл сильный, мускулистый стих с чётким, твёрдым ритмом. Это была подчёркнуто мужская поэзия.

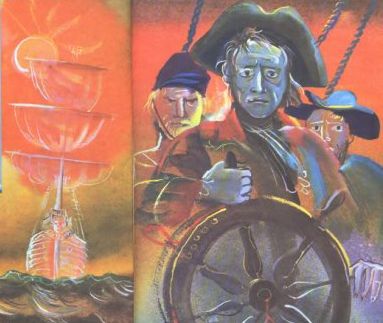

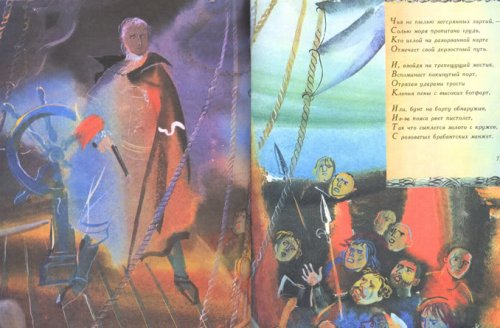

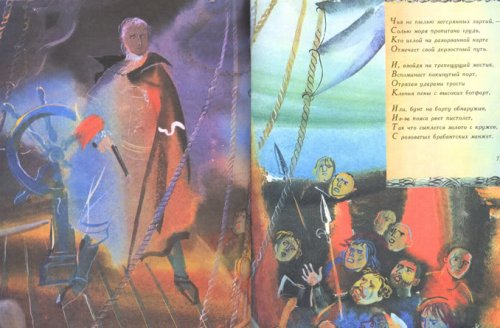

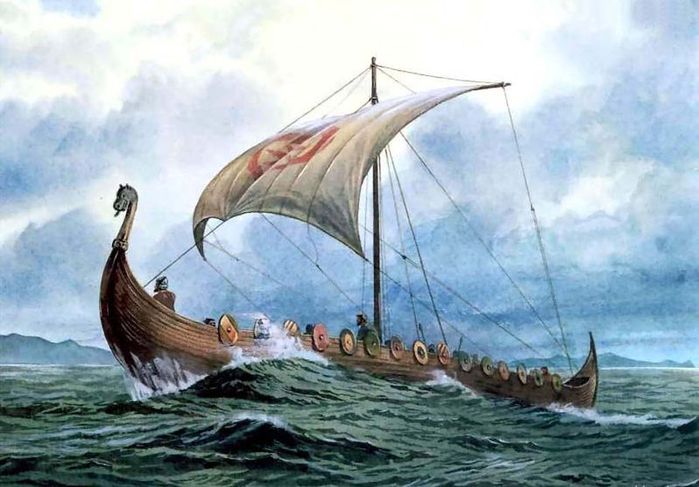

На полярных морях и на южных,

По изгибам зеленых зыбей,

Меж базальтовых скал и жемчужных

Шелестят паруса кораблей.

Быстрокрылых ведут капитаны,

Открыватели новых земель,

Для кого не страшны ураганы,

Кто изведал мальстрёмы и мель,

Чья не пылью затерянных хартий,

Солью моря пропитана грудь,

Кто иглой на разорванной карте

Отмечает свой дерзостный путь.

И, взойдя на трепещущий мостик,

Вспоминает покинутый порт,

Отряхая ударами трости

Клочья пены с высоких ботфорт.

Или, бунт на борту обнаружив,

Из-за пояса рвет пистолет,

Так, что сыпется золото с кружев,

С розоватых брабантских манжет.

Пусть безумствует море и хлещет,

Гребни волн поднялись в небеса, -

Ни один пред грозой не трепещет,

Ни один не свернет паруса...

Знаменитые гумилёвские «Капитаны» написаны так, словно это он сам рвал из-за пояса пистолет, и потом десятки тысяч мальчишек плакали не о «времени большевиков», а о - «золоте с кружев, с розоватых брабантских манжет».

А его изысканный жираф легко перешагивал через два континента, и шёпот «послушай, послушай!» звучал громче набата двух мировых войн. К. Чуковский отметил это стихотворение Гумилёва как одно из лучших из африканского цикла.

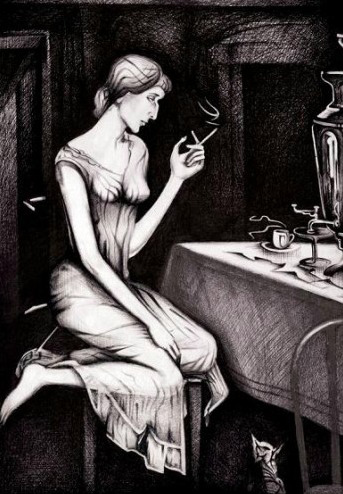

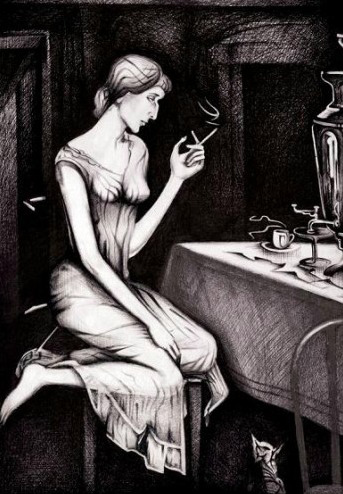

Щемяще-поэтичное стихотворение, где поэт пытается успокоить, утешить и обрадовать тоскующую петербургскую женщину восторженным рассказом о том, что на свете существует красавец-жираф, бродящий в дебрях Африки близ озера Чад.

Но — отмечает критик — «страдающей женщине нет дела до гумилёвских жирафов. Меньше всего на свете ей необходимы жирафы». Однако Гумилёву, живущему в мире фантазии и экзотики, трудно было представить, что кто-то может быть равнодушен к такому чуду.

«Послушай, послушай!» и посмотри, читатель, этот чудный видеоклип на стихи Николая Гумилёва «Жираф»в исполнении Елены Ваенги:

Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд,

И руки особенно тонки, колени обняв.

Послушай: далеко, далеко, на озере Чад

Изысканный бродит жираф.

Ему грациозная стройность и нега дана,

И шкуру его украшает волшебный узор,

С которым равняться осмелится только луна,

Дробясь и качаясь на влаге широких озер.

Вдали он подобен цветным парусам корабля,

И бег его плавен, как радостный птичий полет.

Я знаю, что много чудесного видит земля,

Когда на закате он прячется в мраморный грот.

Я знаю веселые сказки таинственных стран

Про черную деву, про страсть молодого вождя,

Но ты слишком долго вдыхала тяжелый туман,

Ты верить не хочешь во что-нибудь, кроме дождя.

И как я тебе расскажу про тропический сад,

Про стройные пальмы, про запах немыслимых трав…

Ты плачешь? Послушай… далеко, на озере Чад

Изысканный бродит жираф.

Странствующий рыцарь, аристократический бродяга, — он был влюблен во все эпохи, страны, профессии и положения, где человеческая душа расцветает в дерзкой героической красоте.

Павел Лукницкий писал о Гумилёве: «Читаешь его стихи — и хочется водить караваны, строить на северных утёсах златоглавые храмы, смотреть на древнее высокое небо, на звёзды и петь с ними о тайнах мира и великой к нему любви».

Среди бесчисленных светил

Я вольно выбрал мир наш строгий

И в этом мире полюбил

Одни веселые дороги.

Когда тревога и тоска

Мне тайно в душу проберется,

Я вглядываюсь в облака,

Пока душа не улыбнется.

И если мне порою сон

О милой родине приснится,

Я так безмерно удивлен,

Что сердце начинает биться.

Ведь это было так давно

И где-то там, за небесами.

Куда мне плыть — не всё ль равно,

И под какими парусами?

По известной блоковской метафоре романтическая поэзия Гумилева была похожа на пылинку дальних стран, чудом сохранившуюся на перочинном карманном ноже. Из воспоминаний Николая Пунина, искусствоведа Русского музея: «Я любил его молодость. Дикое дерзкое мужество его первых стихов. Гумилёв пугал жирафами, попугаями, дьяволами, озером Чад, странными рифмами, дикими мыслями,тёмной и густой кровью своих стихов... ещё не знавших тех классических равновесий, в которых так младенчески наивно спит, улыбаясь, молодость».

Гумилёва, как и Лермонтова, надо читать в юности — это поэт молодых. В ранних стихах — явственно влияние Ницше: напускная жёсткость, суровость, презрение к слабым, героический трагизм мироощущения — всё это от Ницше, книгами которого он зачитывался, от идеи сверхчеловека.

Но это только поза, игра в бессердечие. На самом деле Гумилёв был жалостлив и отзывчив, даже сентиментален. Он был ласков с близкими, не мог пройти мимо нищего, не подав ему. Но стыдился своей доброты, как слабости, и прятал её под маской надменного «конквистадора».

Это был его щит, панцирь, которым он прикрывал нежную ранимую душу.

Книжный мальчик. Гадкий утёнок, мечтающий стать лебедем. Стойкий оловянный солдатик... Помните, у Окуджавы?

А он, судьбу свою кляня,

не тихой жизни жаждал,

и всё просил: «Огня! Огня!» -

забыв, что он бумажный.

Он сумел заставить забыть об этом всех.

Муза Странствий

В 1906 году, окончив гимназию, Гумилёв совершает первое морское путешествие. Но морская карьера не состоялась. Морской корпус, куда его определил было отец, он променял на Петербургский университет, который тоже вскоре бросает и едет в Сорбонну, изучать французскую литературу.

Правда, и Сорбонны Гумилёв не окончил, и учился там не прилежнее, чем в гимназии. Но в то же время, надо признать, что он был чрезвычайно образованным и эрудированным человеком: он знал поэзию не только европейскую, но и китайскую, японскую, индусскую, персидскую и обладал огромным запасом знаний в истории, философии, богословии, географии, математике. В Париже Гумилёв начинает выпускать литературный журнал «Сириус», и там же выходит его вторая книжка стихов «Романтические цветы».

В 20 лет, не закончив учёбы, он вдруг увлёкся Гогеном и рванул в Африку.

Как будто не все пересчитаны звёзды,

как будто наш мир не открыт до конца...

Втайне от родителей, отправляя им из Парижа через друзей заготовленные впрок письма. Ему хотелось сотворить свою жизнь, как художник творит картину, как поэт создаёт поэму. Свою мечту, вычитанную из книг, он хотел претворить в реальность. Это было его коренное свойство — превращать в реальность то, что казалось недостижимым, как бы недоданным судьбой. Гумилёв создал новую Музу, Музу странствий.

Я люблю избранника свободы,

Мореплавателя и стрелка,

Ах, ему так звонко пели воды

И завидовали облака.

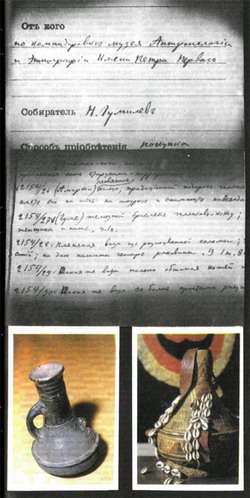

А потом эти путешествия станут регулярными, будут носить не только творческий, но и научный характер.

Гумилёв с проводниками у палатки

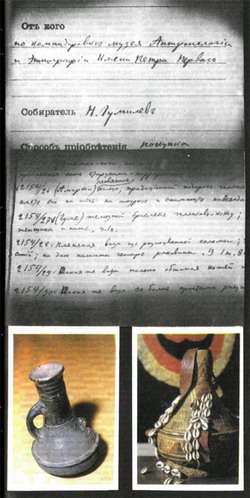

Привезённые им из Абиссинии экспонаты, предметы быта аборигенов, фотоплёнки представляют огромную научную ценность и уступают в этнографическом музее АН лишь собранию Миклухо-Маклая.

Африка постоянно звала поэта, жила в нём, он тосковал о ней, как о живом существе. Эта страна была им страстно любима не только из-за экзотических пейзажей или обычаев, но и как идеальная страна риска и приключений. О безрассудной храбрости Гумилёва ходили легенды. Он купался в Ниле, кишащем крокодилами, охотился на львов и слонов, в Джедде ловил акул.

Дай за это дорогу мне торную,

Там, где нету пути человеку,

Дай назвать моим именем черную,

До сих пор не открытую реку...

И это не аллегория, не метафора. Действительно, один именитый абиссинский вельможа, восхищённый смелостью русского поэта, подарил ему одну из своих рек.

В отличие от, скажем, Есенина, который писал свои «Персидские мотивы», никогда не бывав в Персии, Гумилёв Восток своих мечтаний сверил с реальным Востоком. И доказал, что Россия, уже влюблённая в Кавказ и Крым, ничуть не меньше других стран может полюбить это «чужое небо».

Художественный метод поэта был таков: отстранить повседневность, разбередить, растревожить запылённые души экзотикой невиданных, чужедальних пределов, таинством смерти, отблеском баснословных времён, и когда наконец он достигает своего, когда скинуты наземь последние филистерские отрепья, – он говорит нам прямо в очнувшуюся душу простые, детские вещи, которые предстают тогда несказанным откровением:

Оглушенная ревом и топотом,

Облеченная в пламя и дымы,

О тебе, моя Африка, шёпотом

В небесах говорят серафимы.

И твое раскрывая Евангелье,

Повесть жизни ужасной и чудной,

О неопытном думают ангеле,

Что приставлен к тебе, безрассудной.

Про деянья свои и фантазии,

Про звериную душу послушай,

Ты, на дереве древней Евразии

Исполинской висящая грушей.

Обреченный тебе, я поведаю

О вождях в леопардовых шкурах,

Что во мраке лесов за победою

Водят полчища воинов хмурых,

О деревнях с кумирами древними,

Что смеются улыбкой недоброй,

И о львах, что стоят над деревнями

И хвостом ударяют о ребра.

Николай Гумилёв был антикабинетным поэтом. В цикле «Капитаны» выражено пожизненное кредо поэта, вступившего в великое бездомное братство:

И все, кто дерзает, кто хочет, кто ищет,

Кому опостылели страны отцов,

Кто дерзко хохочет, насмешливо свищет,

Внимая заветам седых мудрецов!

Нет большего ужаса, чем «высыхать в глубине кабинета // Перед пыльными грудами книг», поэтому с такой покоряющей лёгкостью перевоплощается он в живого и зримого, полувлюблённого бродягу («Оборванец»). В «Занзибарских девушках» обнажается всё та же мораль: самое бессмысленное устремление, оплаченное годами немыслимых лишений, ему дороже во сто крат самодовольного прозябания.

Знаменитый гумилёвский «Африканский дневник» заставляет вспомнить появившуюся позже прозу Хемингуэя. Захватывающие и леденящие кровь описания джунглей, пустынь, охоты на диких зверей... Он хотел прежде жить — активно, жадно, а потом уже писать о жизни. Сочинял не только стихи, но и собственную судьбу.

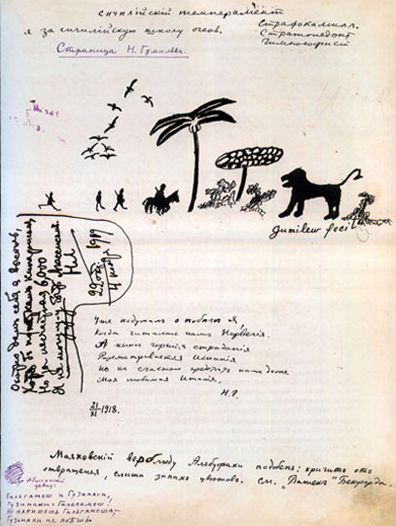

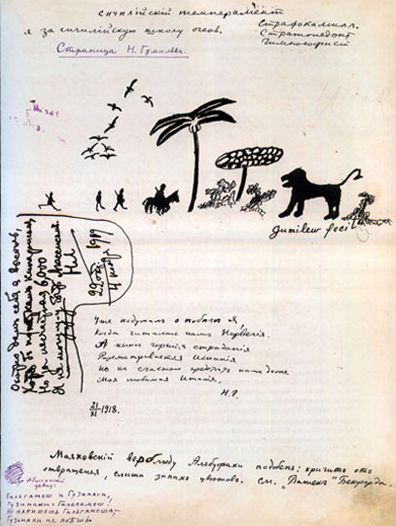

рисунки Н. Гумилёва

"Африканский дневник" пока ещё только заполняется...

Всю обольстительность надежд,

Не жизнь, а только сон о жизни,

Я оставляю для невежд,

Для сонных евнухов и слизней.

Мое «сегодня» на мечту

Не променяю я и знаю,

Что муки ада предпочту

Лишь обещаемому раю.

«То, чего не терпел Гумилёв...»

У Георгия Иванова в одном из стихотворений есть строчки: «То, что Анненский жадно любил, то, чего не терпел Гумилёв». Главное, что разделяло этих поэтов-антиподов в творчестве, была принадлежность к разным литературным течениям. Символизм, к которому тяготели Анненский, Фет, Блок, Брюсов, Бальмонт, Сологуб, Волошин, уже разрушался, изживал себя. Активной натуре Гумилёва были чужды мистика, отвлечённые понятия, ненастоящая, призрачная, выдуманная жизнь. Будучи лидером по натуре, он решает создать свою школу в искусстве, объединив поэтов, близких ему по взглядам, по творческому направлению. Так в 1911 году родился «Цех поэтов».

Гумилёв относился к поэзии как к ремеслу и считал, что тайны поэзии как секреты любого ремесла можно освоить и совершенствовать. Он был педантом стихотворной техники, въедливым исследователем стихотворной речи. Хотел написать книгу о теории поэзии, не успел. Её тезисы воплощены в нескольких статьях, вышедших в книге «Письма о русской поэзии».

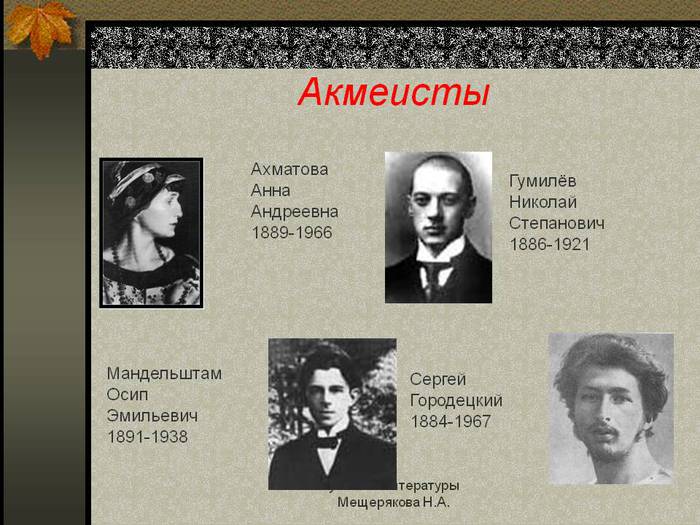

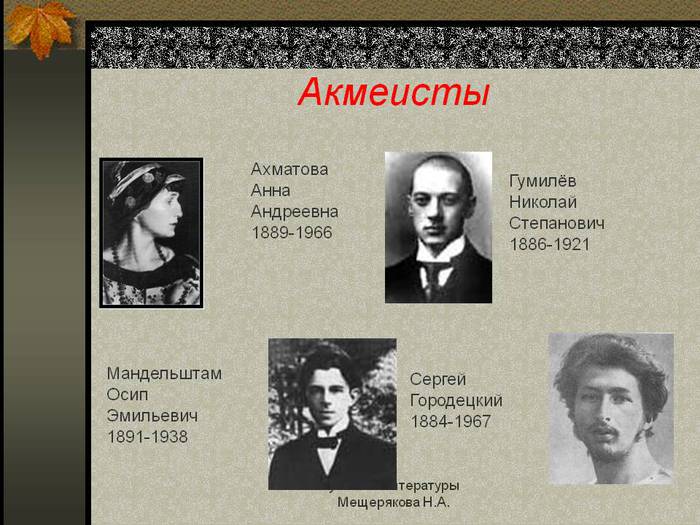

А в 1912 году Гумилёв становится признанным лидером нового литературного течения, противопоставившего себя символизму, - акмеизма. «Акмэ» - греческое слово, означающее апогей, расцвет, высшее развитие, а акмеист — это творец, первопроходчик, воспевающий земную жизнь во всех её проявлениях. Взамен туманных отвлечённостей и неврастении символизма провозглашалась реалистичность, достоверность, изображения, обращённые к зримому, осязаемому, предметному миру. Стихи растут из сора, темы валяются под ногами, предметом поэзии может быть не только высокое, эфемерное, но и повседневное, земное.

Акмеизм внёс здоровое начало, свежую струю в поэзию, которая уже отдавала мёртвым холодом потустороннего бытия. К Гумилёву примкнули Ахматова, Мандельштам, Городецкий, Нарбут, Зенкевич.

Гумилёв считал, что поэзии надо учиться, как игре на рояле. Он окружил себя творческой молодежью. С его лёгкой руки по всей России стали создаваться кружки поэтов, литературные студии. От желающих не было отбоя. «Он делал из плохих поэтов неплохих. У него был пафос мастерства и уверенность в себе мастера», - писал Виктор Шкловский.

Блок, который придерживался противоположных взглядов в поэзии, написал статью об акмеизме «Без божества, без вдохновенья». Он считал, что Гумилёв пытается создать поэтов из ничего. Ахматова тоже была недовольна этим обучением. «Обезьян растишь», - говорила она ему. А Гумилёв отвечал: «Я вожусь с малодаровитой молодёжью не потому, что хочу сделать их поэтами. Это немыслимо — поэтами рождаются. Но я хочу помочь им по-человечеству. Разве стихи не облегчают, как будто сбросил с себя что-то? Надо, чтобы все могли лечить себя писанием стихов. («Болящий дух врачует песнопенье», - вспомнился Баратынский). Кастальский источник есть в душе каждого, он лишь завален мусором, надо расчистить его».

Петербург. 5-ая линия Васильевского острова. д.10 (фото Павла Елизарова)

Николай Гумилев жил здесь в 1914 году, и в его квартире тут собиралось "Общество ревнителей художественного слова", организованное по его инициативе при редакции журнала "Аполлон".

Однако конфликт между «приземлённым» Гумилёвым и «возвышенным» Блоком несколько преувеличен, надуман. В жизни у них были нормальные отношения. Как поэты они не исключали, а, скорее, дополняли друг друга. То, что их разъединяло, было второстепенным, а в главном они сходились: оба жили и дышали поэзией, беззаветно любили Россию, ненавидели фальшь и ложь, превыше всего ценили честь. Обоих задушила советская власть — в прямом и переносном смысле. И умерли они одновременно ещё молодыми.

«Да, я знаю, я вам не пара, я пришел из иной страны…»

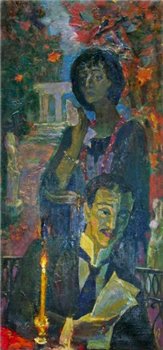

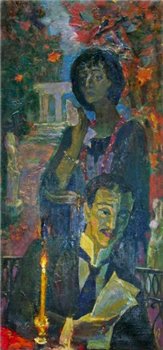

25 апреля 1910 года Гумилёв обвенчался с Анной Ахматовой,

с которой познакомился ещё в 1903-ем году в Царском Селе, когда Ане Горенко было 14 лет.

Этой женитьбе предшествовало семь лет знакомства, несколько предложений Гумилёва, отказы Ахматовой, две попытки самоубийства. В первый раз он отправился сводить счёты с жизнью в Нормандию, предварительно послав Анне свою фотографию со строкой из Бодлера. Однако вместо трагедии случился фарс: отдыхающие приняли Гумилева за бродягу, вызвали полицию, и, вместо того, чтобы отправиться в последний путь, Николаю пришлось отправиться давать объяснения в участок. Свою неудачу он расценил как знак судьбы и решил попытать счастья в любви еще раз. Он пишет Ахматовой письмо, где вновь делает ей предложение. И вновь получает отказ.

Тогда Гумилев снова намеревается покончить с собой. Эта попытка была еще более театральной, чем предыдущая. Поэт принял яд и направился дожидаться смерти в Булонский лес, где его и подобрали в бессознательном состоянии бдительные лесничии.

Пётр Нилов. Булонский лес.

Сердце Ахматовой тогда было занято другим - петербургским студентом Владимиром Голенищевым-Кутузовым, приятелем её брата, который в свою очередь не отвечал ей взаимностью. Но в конце концов она даёт согласие на брак с Гумилёвым. На вопрос, любит ли она его, честно отвечает: «Нет, но считаю Вас выдающимся человеком».

Никто из родственников жениха не явился на венчание, в семье Гумилевых считали, что этот брак продержится недолго.

Николаевская церковь, в которой венчались Гумилёв и Ахматова.

Чуть позже Анна напишет супругу своей покойной сестры: «Я отравлена на всю жизнь, горек яд неразделённой любви! Смогу ли я снова начать жить? Конечно, нет! Но Гумилёв — моя Судьба, и я покорно отдаюсь ей. Не осуждайте меня, если можете. Я клянусь Вам всем для меня святым, что этот несчастный человек будет счастлив со мной». Слова своего она не сдержала.

В стихах Ахматовой мы нигде не найдём образа Гумилёва — лишь изредка, скупо, мимолётно (за исключением, конечно, её «Anno Domini», вышедшего после казни мужа и целиком посвящённого ему). В лирике же Гумилёва властно и неотступно, до самых последних лет его жизни, сквозь все его увлечения и разнообразные темы маячил образ жены.

Героиня этих стихов обычно была зашифрована. Анна проступала в его строках то в образе русалки, то царицы, то колдуньи.

Твой лоб в кудрях отлива бронзы,

Как сталь, глаза твои остры,

Тебе задумчивые бонзы

В Тибете ставили костры...

И я следил в тени колонны

Черты алмазного лица

И ждал, коленопреклоненный,

В одежде розовой жреца.

Узорный лук в дугу был согнут,

И, вольность древнюю любя,

Я знал, что мускулы не дрогнут

И острие найдет тебя.

Тогда бы вспыхнуло былое:

Князей торжественный приход,

И пляски в зарослях алоэ,

И дни веселые охот.

Но рот твой, вырезанный строго,

Таил такую смену мук,

Что я в тебе увидел бога

И робко выронил свой лук.

Толпа рабов ко мне метнулась,

Теснясь, волнуясь и крича,

И ты лениво улыбнулась

Стальной секире палача.

(«Царица»)

Она была роковой женщиной его Музы.

Я знаю женщину: молчанье,

Усталость горькая от слов,

Живет в таинственном мерцанье

Ее расширенных зрачков.

Ее душа открыта жадно

Лишь медной музыке стиха,

Пред жизнью, дольней и отрадной

Высокомерна и глуха.

Неслышный и неторопливый,

Так странно плавен шаг ее,

Назвать нельзя ее красивой,

Но в ней все счастие мое.

Когда я жажду своеволий

И смел и горд - я к ней иду

Учиться мудрой сладкой боли

В ее истоме и бреду.

(«Она»)

И я отдал кольцо этой деве Луны

за неверный оттенок разбросанных кос...

У русалки мерцающий взгляд,

умирающий взгляд полуночи...

Петербург, Васильевский остров, Тучков пер., д. 17. (фото Павла Елизарова)

В 1912-1914 годах здесь, в комнате квартиры 29, жил Николай Гумилев с женой Анной Ахматовой.

Был ли он счастлив с Анной? Во всяком случае, для него это был брак по своей воле и по своей любви. Отношения их были далеки от совершенства. Они были неким тайным противоборством, борьбой за самоутверждение и независимость. У них были совершенно разные вкусы, взгляды на жизнь.

Он любил три вещи на свете:

За вечерней пенье, белых павлинов

И стертые карты Америки.

Не любил, когда плачут дети,

Не любил чая с малиной

И женской истерики.

...А я была его женой. -

саркастически писала Ахматова. Истерики бывали довольно часто. Когда маленького Лёву спрашивали, кто его родители, он отвечал: «Папа — поэт, а мама — истеричка».

Гумилёв в свою очередь сетовал:

Из логова змиева,

Из города Киева,

Я взял не жену, а колдунью.

А думал - забавницу,

Гадал - своенравницу,

Веселую птицу-певунью.

Покликаешь - морщится,

Обнимешь - топорщится,

А выйдет луна — затомится...

Анна ненавидела экзотику, Африку. Когда Гумилёв приезжал из своих странствий и вся семья сходилась за столом слушать его рассказы, она демонстративно уходила в другую комнату.

Да, я знаю, я вам не пара,

Я пришел из иной страны,

И мне нравится не гитара,

А дикарский напев зурны.

Не по залам и по салонам

Темным платьям и пиджакам –

Я читаю стихи драконам,

Водопадам и облакам…

Постоянные споры о стихах. Когда Гумилёв обнаружил после свадьбы, что жена его пишет стихи, он был неприятно поражён: «Муж и жена пишут стихи — в этом есть что-то комическое». И советовал ей «заняться чем-нибудь другим, например, танцами».

Но главной причиной раздоров были измены Гумилёва. Он не видел в них особого греха, они, по его мнению, мирно уживались с его бессмертной любовью. Когда Николай получил от Анны согласие на брак, он, по его словам, так обрадовался, что сразу два романа бросил. «А третий, - смеялась Ахматова, - третий не бросил! С Орвиц Занетти? Он как раз на то время приходится!»

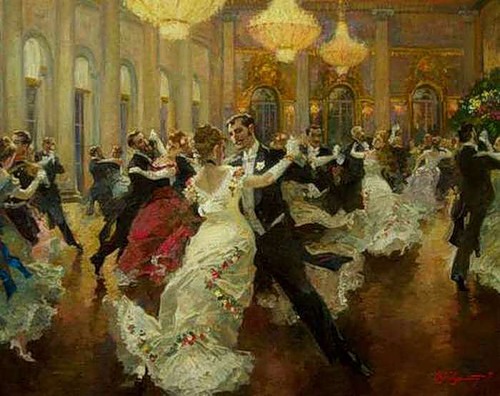

Баронесса де Орвиц Занетти, с которой Гумилёв познакомился в Париже, вдохновила его на стихотворение «Царица Содома», позже переименованное им в «Маскарад».

Мазурки стремительный зов раздавался,

И я танцевал с куртизанкой Содома,

О чем-то грустил я, чему-то смеялся,

И что-то казалось мне странно знакомо...

Я многое понял в тот миг сокровенный,

Но страшную клятву мою не нарушу.

Царица, царица, ты видишь, я пленный,

Возьми мое тело, возьми мою душу!

Ахматова подтрунивала над романами Гумилёва, особенно тогда, когда он, по её мнению, «плохо выбирал». Но внутри себя, конечно, переживала, иначе не вырвались бы у неё такие строчки:

Как вплелась в мои тёмные косы

серебристая белая прядь, -

только ты, соловей безголосый,

эту муку сумеешь понять.

«Соловей безголосый», - о, она знала, как сказать побольнее. «А всё равно я лучше тебя стихи пишу», - говорила ему, мстительно улыбаясь, и он замолкал, сознавая горькую правду этих жестоких слов.

Вспоминается его стихотворение «У камина» с финальным двустишием: «И, тая в глазах злое торжество, Женщина в углу слушала его».

Она была горда и умна, умнее и талантливее его. Он тоже доказывал, как мог, своё превосходство, самоутверждаясь бесчисленными романами... Нашла коса на камень. В полушутливом, адресованном Анне стихотворении «Индюк» Гумилёв иронически писал:

На утре памяти неверной

Я вспоминаю пестрый луг,

Где царствовал высокомерный,

Мной обожаемый индюк.

Была в нем злоба и свобода,

Был клюв его как пламя ал,

И за мои четыре года

Меня он остро презирал.

Ни шоколад, ни карамели,

Ни ананасная вода

Меня утешить не умели

В сознаньи моего стыда.

И вновь пришла беда большая,

И стыд, и горе детских лет:

Ты, обожаемая, злая,

Мне гордо отвечаешь: "Нет!"

Но все проходит в жизни зыбкой

Пройдет любовь, пройдет тоска,

И вспомню я тебя с улыбкой,

Как вспоминаю индюка.

В конце концов они расстались. Инициатором развода была Ахматова. Гумилёв горько подытожил в «Пятистопных ямбах» историю своей любви:

Я молод был, был жаден и уверен,

Но дух земли молчал, высокомерен,

И умерли слепящие мечты,

Как умирают птицы и цветы.

Теперь мой голос медлен и размерен,

Я знаю, жизнь не удалась… — и ты,

Ты, для кого искал я на Леванте

Нетленный пурпур королевских мантий,

Я проиграл тебя, как Дамаянти

Когда-то проиграл безумный Наль.

Взлетели кости, звонкие, как сталь,

Упали кости — и была печаль.

Сказала ты, задумчивая, строго:

— «Я верила, любила слишком много,

А ухожу, не веря, не любя,

И пред лицом Всевидящего Бога,

Быть может, самоё себя губя,

Навек я отрекаюсь от тебя». —

Твоих волос не смел поцеловать я,

Ни даже сжать холодных, тонких рук,

Я сам себе был гадок, как паук,

Меня пугал и мучил каждый звук,

И ты ушла, в простом и тёмном платье,

Похожая на древнее распятье.

«В ночном кафе мы молча пили кьянти...»

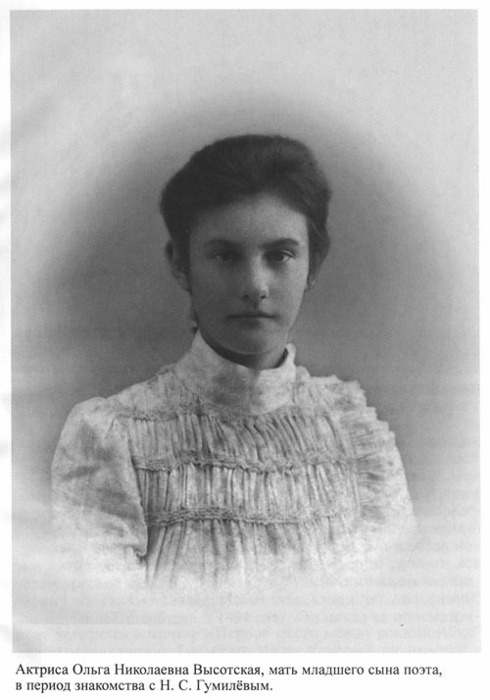

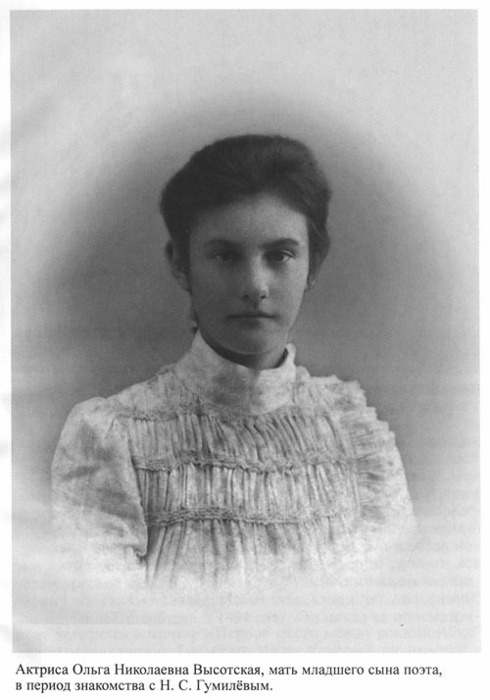

В конце 1912 года в кафе "Бродячая собака" Гумилёв знакомится с актрисой петербургских театров Ольгой Высотской. Там отмечался юбилей Константина Бальмонта. Гумилев подсел за столик, где сидела Высотская с подругами.

В начале лета Гумилёв присылает ей открытку: «Целую ручки и всегда вспоминаю. Напишите в Порт-Санд в июле месяце, куда прислать вам леопардовую шкуру». И — сонет посвящения: «В ночном кафе мы молча пили кьянти...»

До знакомства с Гумилёвым Высотская жила с Мейерхольдом, о котором потом напишет воспоминания. Была там запись и об этой встрече с Гумилёвым. Их роман продолжался около года, перерос в серьёзные отношения, в результате которых 26 октября 1913 года родился сын Орест.

В начале осени 1913-го Ольга уезжает к родителям в Москву, а после рождения сына — в Курскую губернию, где было их маленькое имение. Получив от Высотской известие о рождении сына, Гумилёв написал, что приедет осенью 1914-го. Но началась война, потом революция, гражданская война...

А когда всё успокоилось, Гумилёва уже не было в живых.

Высотская узнала о его казни лишь в 1924-ом. Она всю жизнь продолжала любить его, так и не вышла замуж.

В годы советской власти моталась по городам и сёлам, ставя самодеятельные спектакли, получала нищенскую пенсию, умерла в 1968-ом.

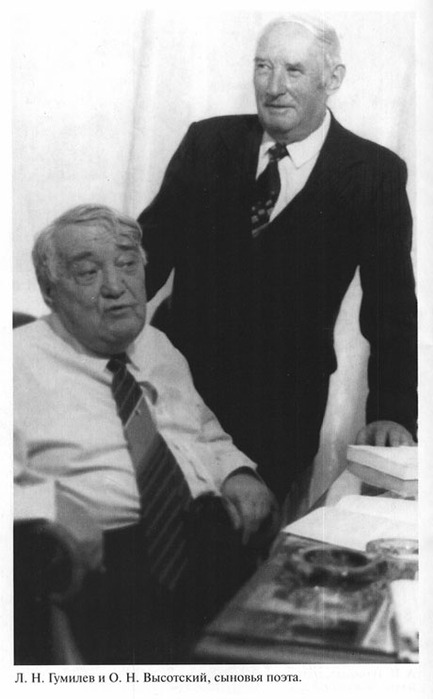

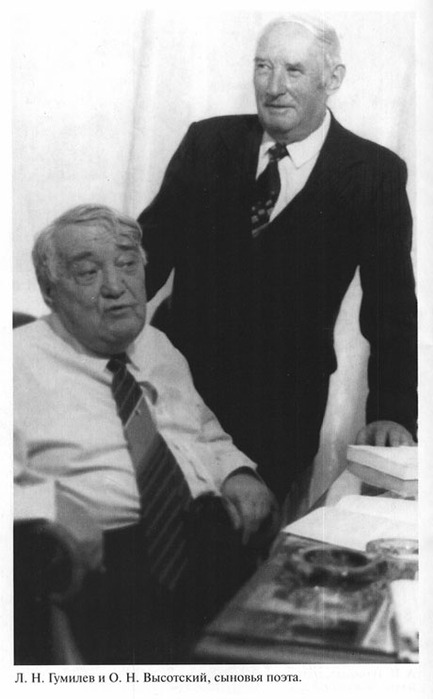

Её сын Орест Николаевич Высотский окончил лениградскую Лесотехническую академию, работал лесничим, директором мебельной фабрики, потом защитил диссертацию, преподавал в университете. Позже познакомился со своим братом — Львом Гумилёвым, они дружили.

Лев Гумилёв

Когда в 1938 году за Львом пришли, Орест как раз был в это время у него. И сидел рядом с ним на кровати до четырех утра, пока шел обыск и пока Льва не увезли.

А утром он же пошел в Фонтанный дом к Ахматовой и всё ей рассказал. Это было в марте. А в апреле уже взяли и его. Ольга Высотская и Анна Ахматова вместе стояли в длинной очереди с передачами в "Кресты".

тюрьма «Кресты» в Петербурге

В 1939-м Ореста выпустили, он воевал, дошел до Берлина, привезя с войны не только боевые награды, но и стихи, которые никогда не печатал. Умер в 1992 году (в один год со Львом Гумилёвым).

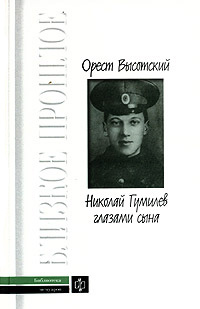

младший сын Н. Гумилёва Орест Николаевич Высотский

Николай Гумилёв так никогда и не увидел своего младшего сына. Они жили с матерью в Куриловке Курской области, в Гражданскую та деревушка переходила от белых к красным, от красных к петлюровцам... И когда Гумилёв стал их искать, ему сказали, что они погибли.

Орест занимался биографией своего отца очень тщательно, ездил по всем местам, с ним связанным, встречался со многими людьми. Нашел дневник, который Гумилёв вел во время абиссинского путешествия и считался утерянным. Уже после его смерти в издательстве «Молодая гвардия» в 2004 году вышла книга «Николай Гумилёв глазами сына. Воспоминания современников о Н. С. Гумилёве» .

Ольга Николаевна Высотская умерла в один год с Ахматовой - в 1966-м. Успела написать мемуары, позднее Орест передал их в Пушкинский Дом.

Внучка Гумилёва Ия Высотская, по мужу - Сазонова, живет сейчас в городе Новая Каховка Херсонской области.

Продолжение здесь.

Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/92133.html