-Видео

- Нокиа (реклама)

- Смотрели: 21 (0)

- Группа "Матрона Интернешнл" (1-3)

- Смотрели: 58 (0)

- Группа "Матрона Интернешнл" (4-6)

- Смотрели: 41 (0)

-Музыка

- Любовь Шипилова. Тихий омут

- Слушали: 170 Комментарии: 2

- The Beatles - I Need You

- Слушали: 136 Комментарии: 7

- группа Чиж Шальная пуля (музыка и слова Пэта)

- Слушали: 203 Комментарии: 2

-неизвестно

-неизвестно

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Постоянные читатели

-Трансляции

-Статистика

Создан: 08.09.2014

Записей: 769

Комментариев: 2624

Написано: 3789

Записей: 769

Комментариев: 2624

Написано: 3789

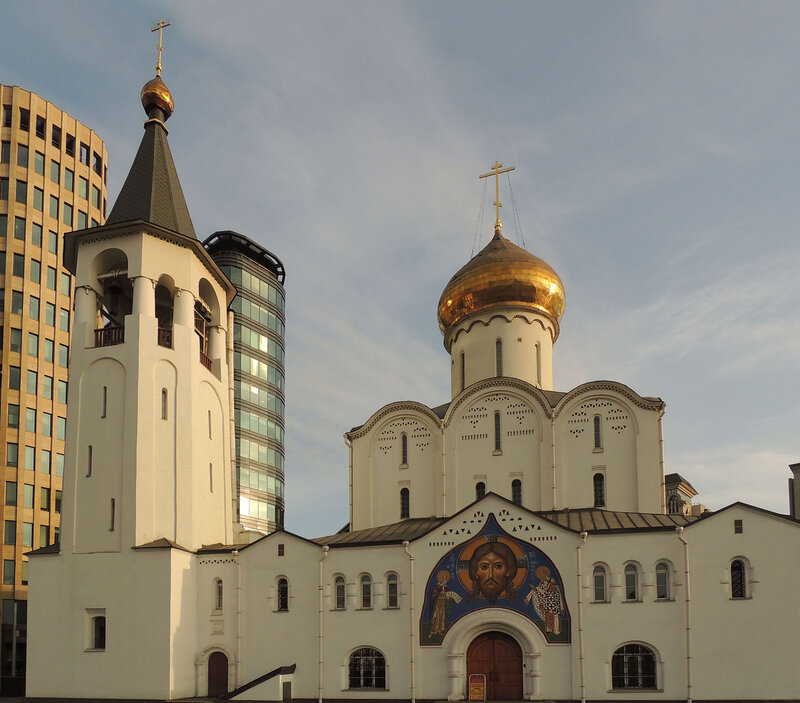

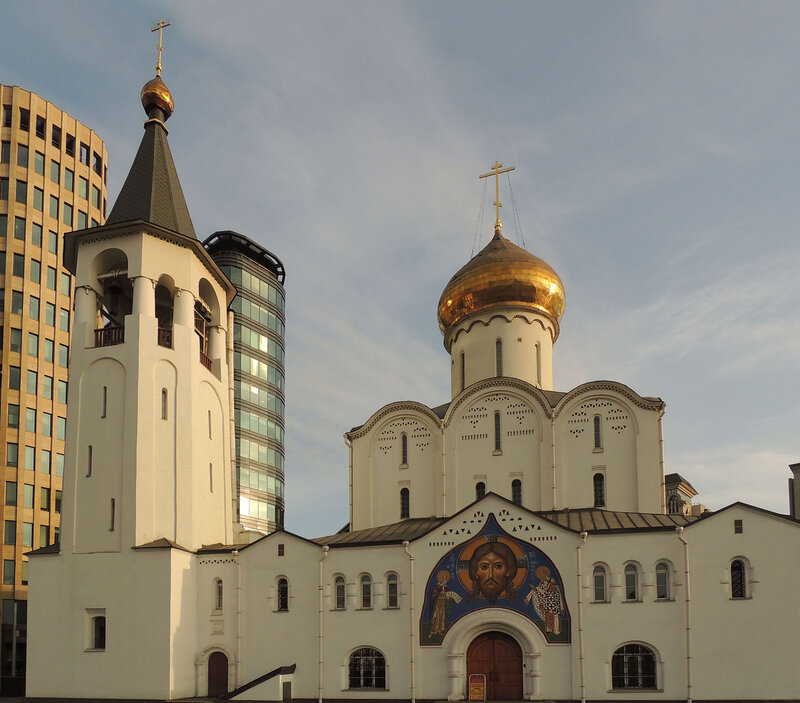

Церковь Андрея Рублева в Раменках. |

Адрес:город Москва, улица Раменки, 4

Проезд:метро "Проспект Вернадского", авт. 715

Год постройки:Между 2008 и 2010.

Архитектор:Филиппов М. А.

Церковь.

Престолы:Андрея Рублева

Cайт:http://www.hramramenki.ru/

Координаты:55.694154, 37.494607

Московская епархия (городская) / Михайловское благочиние

В 2008 году по Божией милости в Раменках началось долгожданное строительство храма прп. Андрея Рублева.

Проект храма разработан в мастерской известного архитектора Михаила Филиппова. Высокое качество проекта отмечено Искусствоведческой комиссией при Московском Епархиальном совете, градостроительным советом и Общественным советом при мэре г. Москвы.

Храмовый комплекс будет включать в себя Центр по изучению и современному развитию принципов древнерусского искусства, музей, иконописную мастерскую и художественную школу для детей и взрослых.

Церковь в Раменках станет первым в Москве храмом, посвященным великому иконописцу преподобному Андрею Рублеву. Здание храма спроектировано в том же стиле, что и церковь Нерукотворного Спаса Андроникова монастыря, иноком которого в последние годы своей жизни был преподобный Андрей.

http://sobory.ru/article/?object=08963

Проезд:метро "Проспект Вернадского", авт. 715

Год постройки:Между 2008 и 2010.

Архитектор:Филиппов М. А.

Церковь.

Престолы:Андрея Рублева

Cайт:http://www.hramramenki.ru/

Координаты:55.694154, 37.494607

Московская епархия (городская) / Михайловское благочиние

В 2008 году по Божией милости в Раменках началось долгожданное строительство храма прп. Андрея Рублева.

Проект храма разработан в мастерской известного архитектора Михаила Филиппова. Высокое качество проекта отмечено Искусствоведческой комиссией при Московском Епархиальном совете, градостроительным советом и Общественным советом при мэре г. Москвы.

Храмовый комплекс будет включать в себя Центр по изучению и современному развитию принципов древнерусского искусства, музей, иконописную мастерскую и художественную школу для детей и взрослых.

Церковь в Раменках станет первым в Москве храмом, посвященным великому иконописцу преподобному Андрею Рублеву. Здание храма спроектировано в том же стиле, что и церковь Нерукотворного Спаса Андроникова монастыря, иноком которого в последние годы своей жизни был преподобный Андрей.

http://sobory.ru/article/?object=08963

|

Метки: храм церковь Москва город строительство строительство храма Андрея Рублева в Раменках улица Раменки |

Понравилось: 5 пользователям

Церковь Веры, Надежды, Любови и матери их Софии при Свято-Софийском детском доме. |

Адрес:город Москва,улица Крупской 12а.

Проезд: метро "Университет"

Год постройки:между приблизительно 2009 и приблизительно 2011.

Церковь. Действует.

Престолы:Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

Координаты:55.68552, 37.527986

Московская епархия (городская) / Андреевское благочиние

Церковь первоначально устроена в 1994 году в бывшем флигеле близлежащей школы. после реконструкции этого флигеля в 2009-2011гг храм перенесен в надстроенную мансарду.

http://sobory.ru/article/?object=26622

Проезд: метро "Университет"

Год постройки:между приблизительно 2009 и приблизительно 2011.

Церковь. Действует.

Престолы:Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

Координаты:55.68552, 37.527986

Московская епархия (городская) / Андреевское благочиние

Церковь первоначально устроена в 1994 году в бывшем флигеле близлежащей школы. после реконструкции этого флигеля в 2009-2011гг храм перенесен в надстроенную мансарду.

http://sobory.ru/article/?object=26622

|

Метки: город храм церковь домовый храм архитектура Веры Надежды Любови и матери их Софии детский дом при Свято-Софийском улица Крупской Москва |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 4 пользователям

Царицыно Грот в парке. |

Москва,парк Царицыно. Проезд метро "Царицыно"

Статуя нимфы работы скульптора Александра Сусликова.

В начале XIX века царицынский парк был украшен не только павильонами, беседками и мостиками, но и другими «художественными затеями» - гротами, статуями и декоративными вазами. Они приятно декорировали основные дорожки и радовали взоры публики. Все эти парковые украшения известны по литературным описаниям и архивным документам, но не сохранились, увы, до нашего времени.

В ходе реконструкции парка в 2005-2007 годах были открыты археологические остатки большого грота на береговой дорожке Верхнего пруда у подножия холма под павильоном «Миловида». Это основательное сооружение состояло из трех земляных ниш, убранных внутри разноцветными каменьями, ракушками и кореньями. В будущем это примечательное произведение русского садово – паркового искусства XIX века предполагается восстановить по архивным свидетельствам.

К настоящему времени воссоздан небольшой грот по «Утренней дорожке». Он сложен из красного кирпича и белого камня на склоне холма под павильоном «Нерастанкино». В этом вновь возникшем царицынском гроте укрылась теперь статую нимфы работы скульптора Александра Сусликова.

http://www.tsaritsyno-museum.ru/ru/progulki/grot/

История Царицыно.

На месте сегодняшнего Царицыно ещё до появления Москвы находилось поселение племени вятичей. По одной из версий именно это племя стоит у истоков основания и самой Москвы, а вернее поселения, которое увидел Юрий Долгорукий, и решил дать ему название (или просто при нём Москва была отражена в летописи, дошедшей до нас). Вятичи здесь селились ещё в X-XI веках. После себя они оставили курганы, которые и по сей день можно увидеть в Царицынском парке.

Первое название у Царицыно было не столь благозвучное и величественное. Благодаря тому, что здесь издавна располагались лечебные грязи и святые ключи, это место носило название «Чёрная грязь». Стоит обратить внимание, что «Чёрная грязь» является именно ядром будущей усадьбы, в дальнейшем территория примет намного больший масштаб. Первая усадьба в лечебном месте была построена по заказу жены российского царя Федора Иоанновича, Ириной Годуновой, это произошло в 16 веке. К сожалению, в период польско-литовской интервенции усадьба полностью сгорела.

После этого, этой территорией владели бояре Стрешневы (В 1605 году после смерти Годунова вотчина перешла во владение царского двора пока в 1633 году царским указом она была продана Лукьяну Степановичу Стрешневу), князья Голицыны. За это время были построены красивые дома, разбиты чудесные сады. Но в результате того, что род Стрешневых прекратился, а Голицыны были сосланы в Сибирь, новым владельцев стал молдавский господарь Дмитрий Кантемир, которому сельцо «Чёрная грязь» было пожаловано самим Петром I.

Сначала владельцем был сам Дмитрий Кантемир, а после него здесь хозяйничали три его сына.

Среди рода Кантемиров, владевших усадьбой, стоит выделить Матвея Кантемира, владевшего «Черной Грязью» 14 лет. Здесь при нём была построена каменная церковь (1759-1765) «Во имя Живоносного Пресвятыя Богородицы Источника с теплым для зимнего времени пределом во имя святаго великомученика Димитрия Мироточивого» — покровителя отца Матвея. Первоначально храм имел форму греческого равноконечного креста, на котором был поставлен «восьмерик», увенчанный куполом с небольшой главкой. Сегодня это самая старая часть церкви. При ней похоронены сам князь М.Д.Кантемир (1700-1771) и его жена Аграфена Яковлевна, урожденная графиня Лобанова-Ростовская (1708-1772). Третий придел в честь иконы Казанской Божией Матери появился в 1880-е годы, когда в храме была расширена трапезная, перестроена и увеличена колокольня и вся церковь приобрела современный вид.

В 1775 году у Сергея Кантемира (также сына Д.Кантемира, который к тому моменту оставался единственным полноправным владельцем), «Чёрную грязь» покупает сама императрица Екатерина II. Обошлась ей эта покупка в 25 000 рублей (по некоторым данным за 30 000).

Как гласит легенда, 4 мая 1775 года императрица, которая в тот год много ездила по России и изучала имперские земли, во время поездки на Цареборисовский пруд, обнаружила полузаброшенную усадьбу. Императрицу поразили красота пейзажей, ландшафт: холмистая, изрезанная быстрыми ручьями местность, рощи и луга, тихие пруды, поросшие камышом, тишину которых нарушали лишь крики уток.

С появлением новой хозяйки, эта местность начинает новую историю. «Чёрную грязь» переименовывают в Царицыно село. Екатерина вызывает сюда своего личного архитектора Василия Баженова, которому заказывает построить летнюю увеселительную императорскую резиденцию «в готическом вкусе». Начинается масштабное строительство: на центральной площади возводят два дворца – для Екатерины и ее сына Павла, в плане зеркально отражающие друг друга. Перед ними было возведено самое большое по размерам здание – дворец-храм, примыкающие к нему трапезная, беседки, театр, сооружаются гроты и пещеры.

Статуя нимфы работы скульптора Александра Сусликова.

В начале XIX века царицынский парк был украшен не только павильонами, беседками и мостиками, но и другими «художественными затеями» - гротами, статуями и декоративными вазами. Они приятно декорировали основные дорожки и радовали взоры публики. Все эти парковые украшения известны по литературным описаниям и архивным документам, но не сохранились, увы, до нашего времени.

В ходе реконструкции парка в 2005-2007 годах были открыты археологические остатки большого грота на береговой дорожке Верхнего пруда у подножия холма под павильоном «Миловида». Это основательное сооружение состояло из трех земляных ниш, убранных внутри разноцветными каменьями, ракушками и кореньями. В будущем это примечательное произведение русского садово – паркового искусства XIX века предполагается восстановить по архивным свидетельствам.

К настоящему времени воссоздан небольшой грот по «Утренней дорожке». Он сложен из красного кирпича и белого камня на склоне холма под павильоном «Нерастанкино». В этом вновь возникшем царицынском гроте укрылась теперь статую нимфы работы скульптора Александра Сусликова.

http://www.tsaritsyno-museum.ru/ru/progulki/grot/

История Царицыно.

На месте сегодняшнего Царицыно ещё до появления Москвы находилось поселение племени вятичей. По одной из версий именно это племя стоит у истоков основания и самой Москвы, а вернее поселения, которое увидел Юрий Долгорукий, и решил дать ему название (или просто при нём Москва была отражена в летописи, дошедшей до нас). Вятичи здесь селились ещё в X-XI веках. После себя они оставили курганы, которые и по сей день можно увидеть в Царицынском парке.

Первое название у Царицыно было не столь благозвучное и величественное. Благодаря тому, что здесь издавна располагались лечебные грязи и святые ключи, это место носило название «Чёрная грязь». Стоит обратить внимание, что «Чёрная грязь» является именно ядром будущей усадьбы, в дальнейшем территория примет намного больший масштаб. Первая усадьба в лечебном месте была построена по заказу жены российского царя Федора Иоанновича, Ириной Годуновой, это произошло в 16 веке. К сожалению, в период польско-литовской интервенции усадьба полностью сгорела.

После этого, этой территорией владели бояре Стрешневы (В 1605 году после смерти Годунова вотчина перешла во владение царского двора пока в 1633 году царским указом она была продана Лукьяну Степановичу Стрешневу), князья Голицыны. За это время были построены красивые дома, разбиты чудесные сады. Но в результате того, что род Стрешневых прекратился, а Голицыны были сосланы в Сибирь, новым владельцев стал молдавский господарь Дмитрий Кантемир, которому сельцо «Чёрная грязь» было пожаловано самим Петром I.

Сначала владельцем был сам Дмитрий Кантемир, а после него здесь хозяйничали три его сына.

Среди рода Кантемиров, владевших усадьбой, стоит выделить Матвея Кантемира, владевшего «Черной Грязью» 14 лет. Здесь при нём была построена каменная церковь (1759-1765) «Во имя Живоносного Пресвятыя Богородицы Источника с теплым для зимнего времени пределом во имя святаго великомученика Димитрия Мироточивого» — покровителя отца Матвея. Первоначально храм имел форму греческого равноконечного креста, на котором был поставлен «восьмерик», увенчанный куполом с небольшой главкой. Сегодня это самая старая часть церкви. При ней похоронены сам князь М.Д.Кантемир (1700-1771) и его жена Аграфена Яковлевна, урожденная графиня Лобанова-Ростовская (1708-1772). Третий придел в честь иконы Казанской Божией Матери появился в 1880-е годы, когда в храме была расширена трапезная, перестроена и увеличена колокольня и вся церковь приобрела современный вид.

В 1775 году у Сергея Кантемира (также сына Д.Кантемира, который к тому моменту оставался единственным полноправным владельцем), «Чёрную грязь» покупает сама императрица Екатерина II. Обошлась ей эта покупка в 25 000 рублей (по некоторым данным за 30 000).

Как гласит легенда, 4 мая 1775 года императрица, которая в тот год много ездила по России и изучала имперские земли, во время поездки на Цареборисовский пруд, обнаружила полузаброшенную усадьбу. Императрицу поразили красота пейзажей, ландшафт: холмистая, изрезанная быстрыми ручьями местность, рощи и луга, тихие пруды, поросшие камышом, тишину которых нарушали лишь крики уток.

С появлением новой хозяйки, эта местность начинает новую историю. «Чёрную грязь» переименовывают в Царицыно село. Екатерина вызывает сюда своего личного архитектора Василия Баженова, которому заказывает построить летнюю увеселительную императорскую резиденцию «в готическом вкусе». Начинается масштабное строительство: на центральной площади возводят два дворца – для Екатерины и ее сына Павла, в плане зеркально отражающие друг друга. Перед ними было возведено самое большое по размерам здание – дворец-храм, примыкающие к нему трапезная, беседки, театр, сооружаются гроты и пещеры.

|

Метки: архитектура заповедник Москва музей парк скульптура статуя Царицыно ландшафтный грот |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 5 пользователям

Церковь Татианы в Люблине (новая). |

Адрес:Россия, город Москва, улица Краснодарская, владение 50.

Проезд:Метро "Люблино"

Год постройки:не ранее 2011.

Церковь.

Престолы:Татианы Римской

Cайт:http://www.hram-tatiany.ru/

Координаты:55.675834, 37.76635

Люблино,Московская епархия (городская) / Патриаршее подворье

(Строительство каменного храма) Год постройки: Между 2011 и 2014 Высота храма до барабана 15 м. Он сможет вместить 300 человек, вход будет осуществляться с трёх сторон, непосредственно с улицы. По периметру центрального зала расположены 2 яруса этажей. Открытые хоры будут располагаться на втором этаже.

Дом причта – одноэтажное здание с крестильней, залом заседаний, административными помещениями, трапезной, учебными классами, помещениями для отдыха. Начало работ – сентябрь 2011 года.освящение начала строительства (первой сваи) - 24 дек. 2011.

Инвестор: ООО «Авилон». Подрядчик: СУ-212. Проектировщик: Моспроект-2

Один из руководителей строительства, архитектор из Сербии Бранислав, сообщил, что у него на родине в монастыре Градец, в церкви Богородицы, что по заказу наших строителей пишется икона святой мученицы Татианы Римской мастерами иконописи высокой квалификации по специальности Византийская иконопись.

http://sobory.ru/article/?object=32632

Проезд:Метро "Люблино"

Год постройки:не ранее 2011.

Церковь.

Престолы:Татианы Римской

Cайт:http://www.hram-tatiany.ru/

Координаты:55.675834, 37.76635

Люблино,Московская епархия (городская) / Патриаршее подворье

(Строительство каменного храма) Год постройки: Между 2011 и 2014 Высота храма до барабана 15 м. Он сможет вместить 300 человек, вход будет осуществляться с трёх сторон, непосредственно с улицы. По периметру центрального зала расположены 2 яруса этажей. Открытые хоры будут располагаться на втором этаже.

Дом причта – одноэтажное здание с крестильней, залом заседаний, административными помещениями, трапезной, учебными классами, помещениями для отдыха. Начало работ – сентябрь 2011 года.освящение начала строительства (первой сваи) - 24 дек. 2011.

Инвестор: ООО «Авилон». Подрядчик: СУ-212. Проектировщик: Моспроект-2

Один из руководителей строительства, архитектор из Сербии Бранислав, сообщил, что у него на родине в монастыре Градец, в церкви Богородицы, что по заказу наших строителей пишется икона святой мученицы Татианы Римской мастерами иконописи высокой квалификации по специальности Византийская иконопись.

http://sobory.ru/article/?object=32632

|

Метки: архитектура город краснодарская люблино москва строительство строительство храма татианы улица храм церковь |

Понравилось: 3 пользователям

Старообрядческая церковь Николая Чудотворца у Тверской заставы. |

Адрес:Россия, город Москва,Бутырский вал, 8

Проезд:м. "Белорусская"

Архитектор:И.Г. Кондратенко (проект), А.М. Гурджиенко (руководство работами)

Архитектурные стили:Модерн, Неорусский стиль

Год постройки:Между 1914 и 1921.

Церковь. Действует.

Престолы:Николая Чудотворца, Илии Пророка

Белокриницкое согласие

Координаты:55.77775, 37.5857

Храм Николы Чудотворца у Тверской заставы (Старообрядческий) — построен на месте деревянной часовни Рахмановых . Строительство храма началось в 1914 году и продолжалось до 1921 года. 16 марта 1914 года в старой часовне состоялось последнее богослужение с выносом икон и утвари. Во время строительства автор проекта, архитектор И.Г. Кондратенко, был отстранён от ведения дел, и наблюдение за строительством поручили его коллеге — А.М. Гурджиенко. Деньги на строительство выделили крупнейшие представители московского торгово-промышленного мира: П. В. Иванов, А. Е. Русаков и другие. Ко времени Октябрьской революции здание храма было уже почти закончено, на колокольню даже подняли колокола. Однако отделочные работы так затянулись, что главный престол храма (Николая Чудотворца) был освящен в 1921 г., что является уникальным случаем для тех лет. В колокольне освятили придел в честь Ильи Пророка. Жизнь в храме продолжалась всего 14 лет. В 1935 году он был закрыт.

В 1940-е годы в храме находился склад противовоздушной обороны. Позже в нём разместилась мастерская скульптора С.М. Орлова. Именно здесь он работал над памятником Юрию Долгорукому. Затем здесь размещалась мастерская всесоюзного художественно-производственного комбината им. Е.В. Вучетича.

В 1993 г. храм был передан, Старообрядческой Митрополии. Первый молебен в приделе Ильи Пророка состоялся 2 августа 1995 г. В храме расположена самая большая в Москве книжная лавка по продаже старообрядческой литературы (открыта в 1993 г.).

http://sobory.ru/article/?object=03611

Название ямской Тверской слободы было дано по существующей здесь слободе ямщиков. Ямские слободы начали образовываться в конце XVI века, когда возникла необходимость регулярного сообщения в пределах страны. Так, Борис Годунов поселил у Тверских ворот Деревянного города целую слободу ямщиков, повинностью которых была ямская гоньба — доставка почты и царских гонцов по дороге, соединяющей столицу с Тверью и Новгородом. Слобода с течением времени увеличивалась и застраивалась длинными параллельными порядками домов вдоль главной проезжей дороги. Образовавшиеся улицы получили название Тверских-Ямских под разными номерами. А со временем ямской труд был вытеснен железнодорожным сообщением, и бывшая ямская слобода стала обычным районом города.

Другие названия: Церковь Николая Чудотворца на Бутырском валу; Церковь Николая Чудотворца в Царском переулке; Церковь Николая Чудотворца, что у Тверской заставы.

Проезд:м. "Белорусская"

Архитектор:И.Г. Кондратенко (проект), А.М. Гурджиенко (руководство работами)

Архитектурные стили:Модерн, Неорусский стиль

Год постройки:Между 1914 и 1921.

Церковь. Действует.

Престолы:Николая Чудотворца, Илии Пророка

Белокриницкое согласие

Координаты:55.77775, 37.5857

Храм Николы Чудотворца у Тверской заставы (Старообрядческий) — построен на месте деревянной часовни Рахмановых . Строительство храма началось в 1914 году и продолжалось до 1921 года. 16 марта 1914 года в старой часовне состоялось последнее богослужение с выносом икон и утвари. Во время строительства автор проекта, архитектор И.Г. Кондратенко, был отстранён от ведения дел, и наблюдение за строительством поручили его коллеге — А.М. Гурджиенко. Деньги на строительство выделили крупнейшие представители московского торгово-промышленного мира: П. В. Иванов, А. Е. Русаков и другие. Ко времени Октябрьской революции здание храма было уже почти закончено, на колокольню даже подняли колокола. Однако отделочные работы так затянулись, что главный престол храма (Николая Чудотворца) был освящен в 1921 г., что является уникальным случаем для тех лет. В колокольне освятили придел в честь Ильи Пророка. Жизнь в храме продолжалась всего 14 лет. В 1935 году он был закрыт.

В 1940-е годы в храме находился склад противовоздушной обороны. Позже в нём разместилась мастерская скульптора С.М. Орлова. Именно здесь он работал над памятником Юрию Долгорукому. Затем здесь размещалась мастерская всесоюзного художественно-производственного комбината им. Е.В. Вучетича.

В 1993 г. храм был передан, Старообрядческой Митрополии. Первый молебен в приделе Ильи Пророка состоялся 2 августа 1995 г. В храме расположена самая большая в Москве книжная лавка по продаже старообрядческой литературы (открыта в 1993 г.).

http://sobory.ru/article/?object=03611

Название ямской Тверской слободы было дано по существующей здесь слободе ямщиков. Ямские слободы начали образовываться в конце XVI века, когда возникла необходимость регулярного сообщения в пределах страны. Так, Борис Годунов поселил у Тверских ворот Деревянного города целую слободу ямщиков, повинностью которых была ямская гоньба — доставка почты и царских гонцов по дороге, соединяющей столицу с Тверью и Новгородом. Слобода с течением времени увеличивалась и застраивалась длинными параллельными порядками домов вдоль главной проезжей дороги. Образовавшиеся улицы получили название Тверских-Ямских под разными номерами. А со временем ямской труд был вытеснен железнодорожным сообщением, и бывшая ямская слобода стала обычным районом города.

Другие названия: Церковь Николая Чудотворца на Бутырском валу; Церковь Николая Чудотворца в Царском переулке; Церковь Николая Чудотворца, что у Тверской заставы.

|

Метки: архитектура белокриницкое белокриничники бутырский вал город модерн москва неорусский николая чудотворца согласие старообрядческая стиль храм церковь |

Понравилось: 4 пользователям

Церковь преподобного Саввы Освященного в Люблино |

Москва,Тихорецкий бульвар, вл. 1

Проезд:метро "Люблино" далее пешком

Год постройки:2014

Часовня преподобного Саввы Освященного в Люблино

Деревянная церковь. Действует

Координаты:55.679553,37.778739

Деревянный храм в честь преподобного Саввы Освященного в Люблино строился в рамках Программы-200, и ушло на его возведение чуть меньше года. Изначально на выделенном месте была лишь устроена часовня для молитв. Март 2014 закладка фундамента.5 ноября благочинный Влахернского округа протоиерей Анатолий Родионов освятил колокола и кресты. Колокольный ансамбль состоит из 9 колоколов, отлитых на Тутаевском заводе. Вес самого большого Благовеста – 460 кг. Два купола с барабанами размерами 2 метра и 1 метр с традиционными восьмиконечными крестами. Выполненные в русскую объемную шашку и покрытые напылением нитрида титана. Высота колокольни 18 метров. 18 декабря 2014 года Владыка Савва и епископ Уржумский и Омутнинский Леонид совершили чин великого освящения новой церкви, воздвигнутой этой осенью в рамках Программы строительства православных храмов в Москве.

Преподобный Савва Освященный

День памяти 18 декабря

Преподобный Савва Освященный родился в V веке в Каппадокии. Его родители Иоанн и София были благочестивыми христианами. Когда мальчику исполнилось пять лет, его отцу, как военачальнику, был дан приказ отправиться по делам службы в Александрию. Иоанн оставил своего сына на попечение дяди. Через два года Савва поступил в находившийся поблизости монастырь святой Флавианы. Одаренный ребенок скоро научился читать и хорошо изучил Священное Писание.

Напрасно потом родители уговаривали святого вернуться в мир и вступить в брак. В 17 лет подвижник принял монашеский постриг и так преуспел в посте и молитве, что был удостоен дара чудотворений.

Проведя десять лет в обители Флавианы, преподобный отправился в Иерусалим. Преподобный Евфимий Великий благословил святого Савву идти в монастырь со строгим общежительным уставом, настоятелем которого был Авва Феоктист. Здесь преподобный пробыл послушником до 30-летнего возраста.

За свою жизнь святой Савва основал несколько обителей. Многие чудеса были явлены по молитвам подвижника: так, среди Великой Лавры, им созданной, забил источник, во время засухи пролился обильный дождь, больные получали исцеление, а страждущие - утешение.

Преподобный Савва написал первый устав церковных служб, так называемый Иерусалимский, принятый всеми Палестинскими монастырями.

Святой мирно преставился к Богу в 532 году.

Пресс-центр управы района Люблино

http://lublino.mos.ru/presscenter/news/detail/1404963.html

Проезд:метро "Люблино" далее пешком

Год постройки:2014

Часовня преподобного Саввы Освященного в Люблино

Деревянная церковь. Действует

Координаты:55.679553,37.778739

Деревянный храм в честь преподобного Саввы Освященного в Люблино строился в рамках Программы-200, и ушло на его возведение чуть меньше года. Изначально на выделенном месте была лишь устроена часовня для молитв. Март 2014 закладка фундамента.5 ноября благочинный Влахернского округа протоиерей Анатолий Родионов освятил колокола и кресты. Колокольный ансамбль состоит из 9 колоколов, отлитых на Тутаевском заводе. Вес самого большого Благовеста – 460 кг. Два купола с барабанами размерами 2 метра и 1 метр с традиционными восьмиконечными крестами. Выполненные в русскую объемную шашку и покрытые напылением нитрида титана. Высота колокольни 18 метров. 18 декабря 2014 года Владыка Савва и епископ Уржумский и Омутнинский Леонид совершили чин великого освящения новой церкви, воздвигнутой этой осенью в рамках Программы строительства православных храмов в Москве.

Преподобный Савва Освященный

День памяти 18 декабря

Преподобный Савва Освященный родился в V веке в Каппадокии. Его родители Иоанн и София были благочестивыми христианами. Когда мальчику исполнилось пять лет, его отцу, как военачальнику, был дан приказ отправиться по делам службы в Александрию. Иоанн оставил своего сына на попечение дяди. Через два года Савва поступил в находившийся поблизости монастырь святой Флавианы. Одаренный ребенок скоро научился читать и хорошо изучил Священное Писание.

Напрасно потом родители уговаривали святого вернуться в мир и вступить в брак. В 17 лет подвижник принял монашеский постриг и так преуспел в посте и молитве, что был удостоен дара чудотворений.

Проведя десять лет в обители Флавианы, преподобный отправился в Иерусалим. Преподобный Евфимий Великий благословил святого Савву идти в монастырь со строгим общежительным уставом, настоятелем которого был Авва Феоктист. Здесь преподобный пробыл послушником до 30-летнего возраста.

За свою жизнь святой Савва основал несколько обителей. Многие чудеса были явлены по молитвам подвижника: так, среди Великой Лавры, им созданной, забил источник, во время засухи пролился обильный дождь, больные получали исцеление, а страждущие - утешение.

Преподобный Савва написал первый устав церковных служб, так называемый Иерусалимский, принятый всеми Палестинскими монастырями.

Святой мирно преставился к Богу в 532 году.

Пресс-центр управы района Люблино

http://lublino.mos.ru/presscenter/news/detail/1404963.html

|

Метки: Москва город храм церковь архитектура Тихорецкий бульвар Саввы Освященного в Люблино деревянная |

Понравилось: 3 пользователям

Часовня Кирилла и Марии Радонежских. |

Адрес:Москва, Новочеркасский бульвар, вл. 6-8

Проезд:метро «Марьино» автобус 657, 625, 650, 749 или маршрутки 513м, 470м, 650м, 548м до ост. «Детская поликлиника». рядом с магазином "Евромаг"

Год постройки:2014

Деревянная часовня. Действует.

Освящена в честь: Симеона Верхотурского

Cайт:http://hsv.ru.com

Координаты:55.64707, 37.718555

Марьино,Московская епархия (городская) / Влахернское благочиние

В конце сентября 2014 года началось строительство временного деревянного храма в честь преподобных Кирилла и Марии Хотьковских, родителей преподобного Сергия Радонежского. 21 декабря 2014 года освящен новый храм, воздвигнутый по Программе строительства 200 храмов Москвы. Шатровая церковь возведена из клееного бруса с использованием самых современных технологий. Здание отапливается, освещается. Подведена вода. Храм – просторный. На 300 человек. Место для молящихся – 150 кв.м. Настоятель храма священник Александр Герего уже открыл на приходе Воскресную школу.

http://sobory.ru/article/?object=32206

Проезд:метро «Марьино» автобус 657, 625, 650, 749 или маршрутки 513м, 470м, 650м, 548м до ост. «Детская поликлиника». рядом с магазином "Евромаг"

Год постройки:2014

Деревянная часовня. Действует.

Освящена в честь: Симеона Верхотурского

Cайт:http://hsv.ru.com

Координаты:55.64707, 37.718555

Марьино,Московская епархия (городская) / Влахернское благочиние

В конце сентября 2014 года началось строительство временного деревянного храма в честь преподобных Кирилла и Марии Хотьковских, родителей преподобного Сергия Радонежского. 21 декабря 2014 года освящен новый храм, воздвигнутый по Программе строительства 200 храмов Москвы. Шатровая церковь возведена из клееного бруса с использованием самых современных технологий. Здание отапливается, освещается. Подведена вода. Храм – просторный. На 300 человек. Место для молящихся – 150 кв.м. Настоятель храма священник Александр Герего уже открыл на приходе Воскресную школу.

http://sobory.ru/article/?object=32206

|

Метки: ород Москва Новочеркасский бульвар храм церковь часовня события репортаж Кирилла и Марии Радонежских Марьино |

Понравилось: 3 пользователям

Церковь Фомы Апостола на Кантемировской. |

Адрес:Москва, Пролетарский просп., 62/16

Проезд:м. Кантемировская, выход из последнего вагона из центра, 10 мин. пешком в сторону Каширского ш. по Пролетарскому пр. Находится у пересечения Проектируемого пр. и Пролетарского пр. на берегу реки Чертановка, напротив новостроек

Год постройки:2006.

Деревянная церковь. Действует.

Престолы:Фомы Апостола

Cайт:http://daniilhram.info

Координаты:55.642627, 37.65395

Москворечье-Сабурово,Московская епархия (городская) / Даниловское благочиние

По благословению Святейшего Патриарха Алексия II в ноябре 2003 г., на территории Южного административного округа города Москвы, создана община храма пророка Даниила на Кантемировской. В планы общины входит ведение как приходской, так и миссионерской деятельности. Общиной планируется построить храм пророка Даниила на 2000 прихожан и комплекс зданий миссионерского центра. Идет сбор средств и оформление разрешительных документов на строительство храмового комплекса.

В настоящий момент поставлен временный (деревянный) храм в честь ап. Фомы, расположенный на пересечении Пролетарского проспекта и Проектируемого проезда. Освящение храма святого апостола Фомы состоялось 19 октября 2006 г.

http://www.daniilhram.info/hram.html

http://mission-.com/ru/hram/8660-help-ap-fomi-moscow

http://sobory.ru/article/?object=10651

Проезд:м. Кантемировская, выход из последнего вагона из центра, 10 мин. пешком в сторону Каширского ш. по Пролетарскому пр. Находится у пересечения Проектируемого пр. и Пролетарского пр. на берегу реки Чертановка, напротив новостроек

Год постройки:2006.

Деревянная церковь. Действует.

Престолы:Фомы Апостола

Cайт:http://daniilhram.info

Координаты:55.642627, 37.65395

Москворечье-Сабурово,Московская епархия (городская) / Даниловское благочиние

По благословению Святейшего Патриарха Алексия II в ноябре 2003 г., на территории Южного административного округа города Москвы, создана община храма пророка Даниила на Кантемировской. В планы общины входит ведение как приходской, так и миссионерской деятельности. Общиной планируется построить храм пророка Даниила на 2000 прихожан и комплекс зданий миссионерского центра. Идет сбор средств и оформление разрешительных документов на строительство храмового комплекса.

В настоящий момент поставлен временный (деревянный) храм в честь ап. Фомы, расположенный на пересечении Пролетарского проспекта и Проектируемого проезда. Освящение храма святого апостола Фомы состоялось 19 октября 2006 г.

http://www.daniilhram.info/hram.html

http://mission-.com/ru/hram/8660-help-ap-fomi-moscow

http://sobory.ru/article/?object=10651

|

Метки: архитектура город деревянная москва пролетарский проспект храм церковь Фомы Апостола на Кантемировской |

Понравилось: 2 пользователям

Часовня Александра Невского в Орехово-Борисове. |

Адрес:115563, Москва, Каширское шоссе, 61а

Проезд:м. "Каширская", автобусы №№ 287, 299, 291, 608, троллейбусы №№ 67, 11 до остановки "7-й микрорайон Орехово-Борисово"

Год постройки:Между 2003 и 2004.

Архитектор:Е. В. Ингема

Часовня. Действует.

Освящена в честь: Александра Невского

Cайт http://www.1000let.ru/

Координаты:55.627063, 37.711414

Орехово-Борисово Северное

Московская епархия (городская) / Даниловское благочиние

Первым сооружением, появившимся на территории комплекса стала часовня святого благоверного великого князя Александра Невского. Несмотря на то, что она была построена в кратчайшие сроки, красотой и изяществом она не уступает всем остальным строениям комплекса Патриаршего подворья. В течение двух лет в ней по воскресным дням совершались молебны с чтение акафистов, но в конце 2003 года молебны стали совершаться в храме.Высота часовни — 16,4 м. Мозаичные панно на Часовне Александра Невского, звоннице и Воскресной школе, выполнены в Петербургской мозаичной мастерской Екатерины Огородниковой. Там же для Патриаршего зала изготовлены восемь мозаичных портретов Патриархов Русской Православной Церкви.

http://sobory.ru/article/?object=10137

Проезд:м. "Каширская", автобусы №№ 287, 299, 291, 608, троллейбусы №№ 67, 11 до остановки "7-й микрорайон Орехово-Борисово"

Год постройки:Между 2003 и 2004.

Архитектор:Е. В. Ингема

Часовня. Действует.

Освящена в честь: Александра Невского

Cайт http://www.1000let.ru/

Координаты:55.627063, 37.711414

Орехово-Борисово Северное

Московская епархия (городская) / Даниловское благочиние

Первым сооружением, появившимся на территории комплекса стала часовня святого благоверного великого князя Александра Невского. Несмотря на то, что она была построена в кратчайшие сроки, красотой и изяществом она не уступает всем остальным строениям комплекса Патриаршего подворья. В течение двух лет в ней по воскресным дням совершались молебны с чтение акафистов, но в конце 2003 года молебны стали совершаться в храме.Высота часовни — 16,4 м. Мозаичные панно на Часовне Александра Невского, звоннице и Воскресной школе, выполнены в Петербургской мозаичной мастерской Екатерины Огородниковой. Там же для Патриаршего зала изготовлены восемь мозаичных портретов Патриархов Русской Православной Церкви.

http://sobory.ru/article/?object=10137

|

Метки: храм часовня церковь архитектура Москва город Каширское шоссе Александра Невского в Орехово-Борисове |

Понравилось: 3 пользователям

Крестильный храм Богоявления Господня. |

Москва,Царицыно, Дольская улица, 2

Проезд: метро "Царицыно","Орехово"

Год постройки:между приблизительно 2000 и приблизительно 2010.

Церковь. Действует.

Престолы:Богоявления Господня

Координаты:55.617322, 37.681058

Орехово-Борисово Северное,Московская епархия (городская), Даниловское благочиние

Крестильный храм находится в северном торце причтового дома, имеет апсиду и главку.

http://sobory.ru/article/?object=28899

(Церковь во имя Иконы Божией Матери «Живоносный Источник» в Царицыно)

Проезд: метро "Царицыно","Орехово"

Год постройки:между приблизительно 2000 и приблизительно 2010.

Церковь. Действует.

Престолы:Богоявления Господня

Координаты:55.617322, 37.681058

Орехово-Борисово Северное,Московская епархия (городская), Даниловское благочиние

Крестильный храм находится в северном торце причтового дома, имеет апсиду и главку.

http://sobory.ru/article/?object=28899

(Церковь во имя Иконы Божией Матери «Живоносный Источник» в Царицыно)

|

Метки: Москва город храм церковь архитектура Царицыно крестильный Дольская улица Богоявления Господня |

Понравилось: 3 пользователям

Торговый дом А. С. Хомякова |

Москва,улица Петровка,3/6

исторический доходный дом в Москве на пересечении улиц Кузнецкий Мост и Петровка. Построен в 1900 году архитектором И. А. Ивановым-Шицем. Здание является редким сохранившимся памятником, выполненным в Москве в стилистике венского модерна.

Современное угловое здание построено в 1900 году по проекту И. А. Иванова-Шица в соавторстве с учителем М. К. Геппенером.

В 1931 году дом был надстроен двумя этажами. По своему градостроительному положению дом визуально замыкает центральную часть улицы. Первоначальный проект предполагал строительство более грандиозного сооружения, однако в натуре это выполнено не было. Фасад здания богато украшен скульптурными и декоративными деталями, заимствованными Ивановым-Шицем из языка греческой классики. Во внешнем облике доходного дома выделяются также большие окна и доминирующие членения, подчёркнутые использованием различных материалов,— камня, штукатурки и керамической плитки, что характерно для московского модерна. В целом стилистика здания определяется искусствоведами как «благородный „Style nouveau“ греческого типа a la Отто Вагнер». В композиции здания акцентирована его угловая часть, в которой устроен гранёный эркер со входом, увенчанным полуротондой во втором этаже, служащей, в свою очередь, балконом третьего этажа. Первоначально угловую и боковые части дома венчали мощные аттики, утерянные в ходе реконструкции. Надстройка здания значительно исказила его первоначальный облик и художественную целостность. Были утрачены и некоторые декоративные детали: металлический фриз углового эркера, декоративные вазы и парапеты над сандриками окон третьего этажа, маски женских голов в угловой части четвёртого этажа, львиные маски карниза и картуша. Частично сохранилась первоначальная отделка входного вестибюля со стороны Кузнецкого Моста. Планировка здания изначально предусматривала серию зальных помещений, легко приспосабливаемых для конторских или торговых целей. Первый этаж здания занимал банк Г. Волкова с сыновьями, на втором и третьем этажах находился мебельный отдел магазина «Мюр и Мерилиз», ряд других контор. Часть помещений сдавались под комфортабельные квартиры. К дому со стороны Петровки примыкает ещё одно принадлежавшее Хомяковым здание — построенный по проекту О. Бове главный дом усадьбы, в котором жил известный публицист, философ и математик А. С. Хомяков, которого посещали здесь А. С. Пушкин, А. Мицкевич, Н. В. Гоголь и другие. У Хомякова жили Н. М. Языков и Б. Н. Чичерин.

До постройки современного здания на этом месте стоял деревянный дом. Первый этаж дома занимали справочная контора, кондитерская Иости, перешедшая позднее к Люке, а затем к Дубле. Большой популярностью пользовались книжный магазин И. И. Глазунова, магазин редкостей и книг Г. Волкова с сыновьями и их банкирская контора, магазин и мастерская золотых дел мастера И. Фульда, магазины дамских мод и уборов Дарэанса, Равеля. В доме располагались дешёвые меблированные комнаты «Ницца» (позднее «Тулон»), где жили многие артисты Большого и Малого театров, в том числе, в середине 1890-х годов, Е. Д. Турчанинова. Здесь же размещался популярный в театральных кругах трактир «Щербаки». В 1891 году обширный земельный участок отошёл к внучатому племяннику и полному тёзке публициста — А. С. Хомякову. В 1898 году деревянный дом сгорел. Перед сгоревшим зданием находился треугольный участок, сильно сужавший Кузнецкий переулок. Городская дума попыталась выкупить его у Хомякова, однако последний за участок в 250 м² заломил немыслимую цену в 100 тыс. рублей. Хомяков огородил спорный участок железным забором и насадил там несколько кустиков, прозванных москвичами «Хомяковой рощей». Владельца участка остро критиковали в печати, в одном из изданий появилась карикатура: осёл с лицом Хомякова гуляет в роще. В конце концов после двенадцатилетней тяжбы и постановления Думы о принудительном отчуждении участка Хомяков согласился уступить его за 38,5 тыс. рублей, что также превышало его рыночную стоимость.

В советское время в здании размещались: трест «Текстильимпорт», Московское отделение здравоохранения (1920-е годы), затем Наркомвод СССР, Министерство речного флота РСФСР, Ассоциация советских международных автомобильных перевозчиков, Главное управление международных автомобильных сообщений (Совтрансавто). В разное время в доме жили: оперный певец Н. А. Шевелёв, артисты МХТ Л. М. Леонидов и М. П. Болдуман, исследователь и писатель В. А. Обручев. В этом доме снимались сцены комедии Э. Рязанова «Служебный роман»: именно здесь размещалось возглавляемое Калугиной (А. Фрейндлих) «Статистическое учреждение», в котором работали Новосельцев (А. Мягков), Самохвалов (О. Басилашвили), секретарша Верочка (Л. Ахеджакова) и другие персонажи фильма. В настоящее время большую часть здания занимает Федеральное агентство морского и речного транспорта. В доме находится также ресторан группы компаний А. Новикова «Большой». В 2008 году проведена реставрация фасада здания.

исторический доходный дом в Москве на пересечении улиц Кузнецкий Мост и Петровка. Построен в 1900 году архитектором И. А. Ивановым-Шицем. Здание является редким сохранившимся памятником, выполненным в Москве в стилистике венского модерна.

Современное угловое здание построено в 1900 году по проекту И. А. Иванова-Шица в соавторстве с учителем М. К. Геппенером.

В 1931 году дом был надстроен двумя этажами. По своему градостроительному положению дом визуально замыкает центральную часть улицы. Первоначальный проект предполагал строительство более грандиозного сооружения, однако в натуре это выполнено не было. Фасад здания богато украшен скульптурными и декоративными деталями, заимствованными Ивановым-Шицем из языка греческой классики. Во внешнем облике доходного дома выделяются также большие окна и доминирующие членения, подчёркнутые использованием различных материалов,— камня, штукатурки и керамической плитки, что характерно для московского модерна. В целом стилистика здания определяется искусствоведами как «благородный „Style nouveau“ греческого типа a la Отто Вагнер». В композиции здания акцентирована его угловая часть, в которой устроен гранёный эркер со входом, увенчанным полуротондой во втором этаже, служащей, в свою очередь, балконом третьего этажа. Первоначально угловую и боковые части дома венчали мощные аттики, утерянные в ходе реконструкции. Надстройка здания значительно исказила его первоначальный облик и художественную целостность. Были утрачены и некоторые декоративные детали: металлический фриз углового эркера, декоративные вазы и парапеты над сандриками окон третьего этажа, маски женских голов в угловой части четвёртого этажа, львиные маски карниза и картуша. Частично сохранилась первоначальная отделка входного вестибюля со стороны Кузнецкого Моста. Планировка здания изначально предусматривала серию зальных помещений, легко приспосабливаемых для конторских или торговых целей. Первый этаж здания занимал банк Г. Волкова с сыновьями, на втором и третьем этажах находился мебельный отдел магазина «Мюр и Мерилиз», ряд других контор. Часть помещений сдавались под комфортабельные квартиры. К дому со стороны Петровки примыкает ещё одно принадлежавшее Хомяковым здание — построенный по проекту О. Бове главный дом усадьбы, в котором жил известный публицист, философ и математик А. С. Хомяков, которого посещали здесь А. С. Пушкин, А. Мицкевич, Н. В. Гоголь и другие. У Хомякова жили Н. М. Языков и Б. Н. Чичерин.

До постройки современного здания на этом месте стоял деревянный дом. Первый этаж дома занимали справочная контора, кондитерская Иости, перешедшая позднее к Люке, а затем к Дубле. Большой популярностью пользовались книжный магазин И. И. Глазунова, магазин редкостей и книг Г. Волкова с сыновьями и их банкирская контора, магазин и мастерская золотых дел мастера И. Фульда, магазины дамских мод и уборов Дарэанса, Равеля. В доме располагались дешёвые меблированные комнаты «Ницца» (позднее «Тулон»), где жили многие артисты Большого и Малого театров, в том числе, в середине 1890-х годов, Е. Д. Турчанинова. Здесь же размещался популярный в театральных кругах трактир «Щербаки». В 1891 году обширный земельный участок отошёл к внучатому племяннику и полному тёзке публициста — А. С. Хомякову. В 1898 году деревянный дом сгорел. Перед сгоревшим зданием находился треугольный участок, сильно сужавший Кузнецкий переулок. Городская дума попыталась выкупить его у Хомякова, однако последний за участок в 250 м² заломил немыслимую цену в 100 тыс. рублей. Хомяков огородил спорный участок железным забором и насадил там несколько кустиков, прозванных москвичами «Хомяковой рощей». Владельца участка остро критиковали в печати, в одном из изданий появилась карикатура: осёл с лицом Хомякова гуляет в роще. В конце концов после двенадцатилетней тяжбы и постановления Думы о принудительном отчуждении участка Хомяков согласился уступить его за 38,5 тыс. рублей, что также превышало его рыночную стоимость.

В советское время в здании размещались: трест «Текстильимпорт», Московское отделение здравоохранения (1920-е годы), затем Наркомвод СССР, Министерство речного флота РСФСР, Ассоциация советских международных автомобильных перевозчиков, Главное управление международных автомобильных сообщений (Совтрансавто). В разное время в доме жили: оперный певец Н. А. Шевелёв, артисты МХТ Л. М. Леонидов и М. П. Болдуман, исследователь и писатель В. А. Обручев. В этом доме снимались сцены комедии Э. Рязанова «Служебный роман»: именно здесь размещалось возглавляемое Калугиной (А. Фрейндлих) «Статистическое учреждение», в котором работали Новосельцев (А. Мягков), Самохвалов (О. Басилашвили), секретарша Верочка (Л. Ахеджакова) и другие персонажи фильма. В настоящее время большую часть здания занимает Федеральное агентство морского и речного транспорта. В доме находится также ресторан группы компаний А. Новикова «Большой». В 2008 году проведена реставрация фасада здания.

|

Метки: архитектура геппенер город доходный дом иванов-шиц модерн москва петровка улица |

Понравилось: 3 пользователям

Водонапорная башня архитектора Геппенера |

Москва улица Нижние поля, д. 27 строение 11

Люблинские поля орошения

Архитектор: Геппенер

Архитектурный стиль:Модерн

28.09.2012

164 года назад родился архитектор Максим Карлович Геппенер, автор проектов многих социальных и промыш

В 1892-1898 годах на территории, принадлежавшей казенному ведомству Красных лесов, за селом Люблино, на месте древнего Чагинского болота, были устроены гигантские очистные сооружения города - Люблинские поля фильтрации, занявшие более тысячи десятин земли (одна десятина - 1, 09 га). К ним отошли части наделов деревень Марьино, Батюнино, Курьяново. Летом 1898 года была задействована первая очередь очистных сооружений. Сюда начали закачивать сточные воды города. До этого нечистоты вывозились ассенизационными обозами на сады и огороды, сточные воды отводились в ручьи, реки и пруды без предварительной очистки.

старое фото 1900

http://oldmos.ru/photo/view/99789

Люблинские поля орошения

Архитектор: Геппенер

Архитектурный стиль:Модерн

28.09.2012

164 года назад родился архитектор Максим Карлович Геппенер, автор проектов многих социальных и промыш

В 1892-1898 годах на территории, принадлежавшей казенному ведомству Красных лесов, за селом Люблино, на месте древнего Чагинского болота, были устроены гигантские очистные сооружения города - Люблинские поля фильтрации, занявшие более тысячи десятин земли (одна десятина - 1, 09 га). К ним отошли части наделов деревень Марьино, Батюнино, Курьяново. Летом 1898 года была задействована первая очередь очистных сооружений. Сюда начали закачивать сточные воды города. До этого нечистоты вывозились ассенизационными обозами на сады и огороды, сточные воды отводились в ручьи, реки и пруды без предварительной очистки.

старое фото 1900

http://oldmos.ru/photo/view/99789

|

Метки: архитектор архитектура башня водонапорная водонапорная башня геппенер город люблино москва нижние поля улица |

Понравилось: 2 пользователям

Конюшеный двор Москва Коломенское |

Экспозиция “Конюшенный двор” в Коломенском

Усадебный дом с экспозиционными помещениями и шорной мастерской, сарай для хранения упряжи и повозок, комплекс рабочей конюшни, включающий в себя саму конюшню, кузницу, сеновал и домик обслуживающего персонала – все эти постройки являются объектами единого комплекса Конюшенного двора.

Существующая экскурсионная программа по Конюшенному двору знакомит посетителей с историей зарождения и развития конного дела на Руси, с практикой выведения известных русских пород лошадей. Новый музейный комплекс – «Усадьба конюха» (главный дом, сарай для упряжи и повозок) позволяет рассказать о сельском коневодстве и истории его развития.

За основу «Усадьбы конюха» были взяты исторические здания села Коломенского, не сохранившиеся до настоящего времени. Главный дом является реконструкцией исторического здания, находившегося в бывшей деревне Садовники на ул. Садовая Слобода, д.34, и воссозданного по имеющимся архивным текстовым материалам, фотоматериалам и сохранившимся планам БТИ.

Так как основным занятием жителей села Коломенского было огородничество интенсивного типа, то для занятия извозным промыслом нанимались работники. В конце XIX – начале ХХ веков в Коломенском не было безлошадных семей. По количеству лошадей и крупного рогатого скота среди селений Нагатинской волости, Коломенское обладало самым большим количеством, поэтому в каждой усадьбе обязательной хозяйственной постройкой во дворе была теплая конюшня.

Лошадей использовали для выезда, для сельскохозяйственных работ и как гужевой транспорт. Зажиточные крестьяне держали ломовых лошадей и с помощью наемных рабочих занимались организацией гужевых перевозок, что приносило дополнительный доход.

В Коломенском, как и во всей России, всегда ценилась работа шорника, так как красивая и дорогая упряжь была лицом хозяина. Шорники в Коломенском были приезжими людьми, снимающими комнаты. Они изготовляли из кожи ременную упряжь, конскую сбрую упряжную и верховую, хомуты, шлеи, вожжи, седла, отделывали экипажи, а также ремонтировали всю кожаную амуницию для лошадей. О значимости работы шорника говорили: «Шорник – полковник, портной – майор».

Цель экспозиции – познакомить посетителя с традиционными принципами устройства жилища крестьянина конца ХIХ – начала ХХ в., занимающегося лошадьми, продемонстрировать зрителю один из аспектов жизни крестьянской усадьбы, связанный с образом коня – главного помощника в хозяйстве.

МГОМЗ на сегодняшний день является крупным культурно-образовательным центром, каждый год специалистами разрабатывается ряд новых увлекательных экскурсионно-художественных программ, дающих представление о народных праздниках, традициях, крестьянском быте, жизни обитателей царских хором и мн. др. направленных, прежде всего, на поддержание интереса у посетителей музея к истории России.

http://mgomz.ru/anonsyi/ekspozitsiya-konyushennyiy-dvor-v-kolomenskom

Кареты Коломенского

Конечно же, в качестве основного транспортного средства в Коломенском обычно используются не кареты, а электромобили, а с октября - автобус.

Кареты же (а зимой - сани) предназначены, в первую очередь, для свадебных мероприятий, а также для экскурсионно-художественных программ.

http://mgomz.livejournal.com/53049.html

Усадебный дом с экспозиционными помещениями и шорной мастерской, сарай для хранения упряжи и повозок, комплекс рабочей конюшни, включающий в себя саму конюшню, кузницу, сеновал и домик обслуживающего персонала – все эти постройки являются объектами единого комплекса Конюшенного двора.

Существующая экскурсионная программа по Конюшенному двору знакомит посетителей с историей зарождения и развития конного дела на Руси, с практикой выведения известных русских пород лошадей. Новый музейный комплекс – «Усадьба конюха» (главный дом, сарай для упряжи и повозок) позволяет рассказать о сельском коневодстве и истории его развития.

За основу «Усадьбы конюха» были взяты исторические здания села Коломенского, не сохранившиеся до настоящего времени. Главный дом является реконструкцией исторического здания, находившегося в бывшей деревне Садовники на ул. Садовая Слобода, д.34, и воссозданного по имеющимся архивным текстовым материалам, фотоматериалам и сохранившимся планам БТИ.

Так как основным занятием жителей села Коломенского было огородничество интенсивного типа, то для занятия извозным промыслом нанимались работники. В конце XIX – начале ХХ веков в Коломенском не было безлошадных семей. По количеству лошадей и крупного рогатого скота среди селений Нагатинской волости, Коломенское обладало самым большим количеством, поэтому в каждой усадьбе обязательной хозяйственной постройкой во дворе была теплая конюшня.

Лошадей использовали для выезда, для сельскохозяйственных работ и как гужевой транспорт. Зажиточные крестьяне держали ломовых лошадей и с помощью наемных рабочих занимались организацией гужевых перевозок, что приносило дополнительный доход.

В Коломенском, как и во всей России, всегда ценилась работа шорника, так как красивая и дорогая упряжь была лицом хозяина. Шорники в Коломенском были приезжими людьми, снимающими комнаты. Они изготовляли из кожи ременную упряжь, конскую сбрую упряжную и верховую, хомуты, шлеи, вожжи, седла, отделывали экипажи, а также ремонтировали всю кожаную амуницию для лошадей. О значимости работы шорника говорили: «Шорник – полковник, портной – майор».

Цель экспозиции – познакомить посетителя с традиционными принципами устройства жилища крестьянина конца ХIХ – начала ХХ в., занимающегося лошадьми, продемонстрировать зрителю один из аспектов жизни крестьянской усадьбы, связанный с образом коня – главного помощника в хозяйстве.

МГОМЗ на сегодняшний день является крупным культурно-образовательным центром, каждый год специалистами разрабатывается ряд новых увлекательных экскурсионно-художественных программ, дающих представление о народных праздниках, традициях, крестьянском быте, жизни обитателей царских хором и мн. др. направленных, прежде всего, на поддержание интереса у посетителей музея к истории России.

http://mgomz.ru/anonsyi/ekspozitsiya-konyushennyiy-dvor-v-kolomenskom

Кареты Коломенского

Конечно же, в качестве основного транспортного средства в Коломенском обычно используются не кареты, а электромобили, а с октября - автобус.

Кареты же (а зимой - сани) предназначены, в первую очередь, для свадебных мероприятий, а также для экскурсионно-художественных программ.

http://mgomz.livejournal.com/53049.html

|

Метки: Конюшеный двор Москва Коломенское реконструкция дом архитектура карета |

Процитировано 3 раз

Понравилось: 1 пользователю

Полицейская пожарная часть с башней-каланчей в Сокольниках |

Москва,Русаковская ул.,26к1, метро «Сокольники»

Архитектор: Геппенер

Архитектурный стиль:Модерн

Сокольническая полицейская пожарная часть с башней-каланчей (1881-1884гг., архитектор М.К.Геппенер), ныне пожарная часть №12.

В древней Москве, застроенной деревянными зданиями, пожары носили фатальный характер — от одной непогашенной свечи выгорала половина дворов.

Все население города несло «пожарную повинность», которая обязывала жителей вести ночное дежурство (по 1 человеку с 10 дворов), а в случае пожара жители округи должны были явиться на место пожара со своими ведрами, топорами, баграми.

В XVII веке за ликвидацию пожаров отвечал Земский приказ, которому подчинялось 200 служащих, составлявших пожарную команду. На Кремлевской стене дежурили сторожа, извещавшие о пожаре звоном колокола.

В 1804 году создана первая городская профессиональная пожарная команда, которая делилась на пожарные части, тогда же отменили «пожарную повинность». С конца XVIII века над зданиями полицейских частей, при которых помещались пожарные части, возводились башни-каланчи. (Слово каланча имеет татарское происхождение, в переводе с татарского обозначает вышку). Каланчи возвышались над окружающей 1-3 этажной застройкой, что позволяло быстро установить место пожара и оповестить о нем с помощью сигнала соседние части.

В верхней части каланчи располагалась обходная галерея, где круглосуточно дежурил пожарный-часовой, наблюдая за местностью вокруг. При пожаре вывешивались шар, флаг или фонарь, давался сигнал колокола. В случае видимого возникновения пожара он давал сигнал в помещение дежурной команды, которая была обязана собраться и выехать в указанном им направлении в течение 2,5 минут, включая упряжку лошадей.

Постройке каланчи в те времена придавалось огромное значение — на разработку ее проекта объявлялся архитектурный конкурс. Красно-кирпичная пожарная каланча над зданием бывшей Сокольнической полицейской части — вторая по времени постройки после Сущёвской из сохранившихся в Москве каланчей. Здание Полицейской-пожарной части в Сокольниках с пожарной каланчей и смотровой площадкой было выстроено в 1881-1884 гг. в самом начале улицы Стромынка, на Стромынской площади. Архитектор М. К. Геппенер. Сейчас в здании Сокольнической полицейской части размещается Управление Главной пожарной службы Восточного административного округа и Пожарная часть (рота) № 12.

Реконструировано в 1999 году.

Башня-каланча пожарной части в Сокольниках, на сегодня единственное в Москве так хорошо сохранившееся здание пожарной части с изящной вышкой и обходной галереей, поддерживаемой ажурными кронштейнами. На шпиле пожарной каланчи восстановлены шары - знаки, рассказывающие другим пожарным частям о силе пожара.

В старину, на галерее, расположенной в верхней части Каланчи, круглосуточно дежурил пожарный, наблюдая за местностью поверх крыш домов. В случае видимого возникновения пожара он давал сигнал вниз в помещение дежурной команды, которая собиралась и выезжала в указанном им направлении в течение 2-3 минут, включая упряжку лошадей. Эта система сохранилась до самой революции, а на окраинах и несколько лет после нее, несмотря на наличие телефонной связи уже в 1900-х годах.

Архитектор: Геппенер

Архитектурный стиль:Модерн

Сокольническая полицейская пожарная часть с башней-каланчей (1881-1884гг., архитектор М.К.Геппенер), ныне пожарная часть №12.

В древней Москве, застроенной деревянными зданиями, пожары носили фатальный характер — от одной непогашенной свечи выгорала половина дворов.

Все население города несло «пожарную повинность», которая обязывала жителей вести ночное дежурство (по 1 человеку с 10 дворов), а в случае пожара жители округи должны были явиться на место пожара со своими ведрами, топорами, баграми.

В XVII веке за ликвидацию пожаров отвечал Земский приказ, которому подчинялось 200 служащих, составлявших пожарную команду. На Кремлевской стене дежурили сторожа, извещавшие о пожаре звоном колокола.

В 1804 году создана первая городская профессиональная пожарная команда, которая делилась на пожарные части, тогда же отменили «пожарную повинность». С конца XVIII века над зданиями полицейских частей, при которых помещались пожарные части, возводились башни-каланчи. (Слово каланча имеет татарское происхождение, в переводе с татарского обозначает вышку). Каланчи возвышались над окружающей 1-3 этажной застройкой, что позволяло быстро установить место пожара и оповестить о нем с помощью сигнала соседние части.

В верхней части каланчи располагалась обходная галерея, где круглосуточно дежурил пожарный-часовой, наблюдая за местностью вокруг. При пожаре вывешивались шар, флаг или фонарь, давался сигнал колокола. В случае видимого возникновения пожара он давал сигнал в помещение дежурной команды, которая была обязана собраться и выехать в указанном им направлении в течение 2,5 минут, включая упряжку лошадей.

Постройке каланчи в те времена придавалось огромное значение — на разработку ее проекта объявлялся архитектурный конкурс. Красно-кирпичная пожарная каланча над зданием бывшей Сокольнической полицейской части — вторая по времени постройки после Сущёвской из сохранившихся в Москве каланчей. Здание Полицейской-пожарной части в Сокольниках с пожарной каланчей и смотровой площадкой было выстроено в 1881-1884 гг. в самом начале улицы Стромынка, на Стромынской площади. Архитектор М. К. Геппенер. Сейчас в здании Сокольнической полицейской части размещается Управление Главной пожарной службы Восточного административного округа и Пожарная часть (рота) № 12.

Реконструировано в 1999 году.

Башня-каланча пожарной части в Сокольниках, на сегодня единственное в Москве так хорошо сохранившееся здание пожарной части с изящной вышкой и обходной галереей, поддерживаемой ажурными кронштейнами. На шпиле пожарной каланчи восстановлены шары - знаки, рассказывающие другим пожарным частям о силе пожара.

В старину, на галерее, расположенной в верхней части Каланчи, круглосуточно дежурил пожарный, наблюдая за местностью поверх крыш домов. В случае видимого возникновения пожара он давал сигнал вниз в помещение дежурной команды, которая собиралась и выезжала в указанном им направлении в течение 2-3 минут, включая упряжку лошадей. Эта система сохранилась до самой революции, а на окраинах и несколько лет после нее, несмотря на наличие телефонной связи уже в 1900-х годах.

|

Метки: архитектура геппенер город каланча модерн москва пожарная полицейская сокольники часть промышленная архитектура |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 4 пользователям

Церковь Татианы в Люблине (новая). |

Адрес:Россия, город Москва, улица Краснодарская, владение 50.

Проезд:Метро "Люблино"

Год постройки:не ранее 2011.

Церковь.

Престолы:Татианы Римской

Cайт:http://www.hram-tatiany.ru/

Координаты:55.675834, 37.76635

Люблино,Московская епархия (городская) / Патриаршее подворье

(Строительство каменного храма) Год постройки: Между 2011 и 2014 Высота храма до барабана 15 м. Он сможет вместить 300 человек, вход будет осуществляться с трёх сторон, непосредственно с улицы. По периметру центрального зала расположены 2 яруса этажей. Открытые хоры будут располагаться на втором этаже.

Дом причта – одноэтажное здание с крестильней, залом заседаний, административными помещениями, трапезной, учебными классами, помещениями для отдыха. Начало работ – сентябрь 2011 года.освящение начала строительства (первой сваи) - 24 дек. 2011.

Инвестор: ООО «Авилон». Подрядчик: СУ-212. Проектировщик: Моспроект-2

Один из руководителей строительства, архитектор из Сербии Бранислав, сообщил, что у него на родине в монастыре Градец, в церкви Богородицы, что по заказу наших строителей пишется икона святой мученицы Татианы Римской мастерами иконописи высокой квалификации по специальности Византийская иконопись.

http://sobory.ru/article/?object=32632

Проезд:Метро "Люблино"

Год постройки:не ранее 2011.

Церковь.

Престолы:Татианы Римской

Cайт:http://www.hram-tatiany.ru/

Координаты:55.675834, 37.76635

Люблино,Московская епархия (городская) / Патриаршее подворье

(Строительство каменного храма) Год постройки: Между 2011 и 2014 Высота храма до барабана 15 м. Он сможет вместить 300 человек, вход будет осуществляться с трёх сторон, непосредственно с улицы. По периметру центрального зала расположены 2 яруса этажей. Открытые хоры будут располагаться на втором этаже.

Дом причта – одноэтажное здание с крестильней, залом заседаний, административными помещениями, трапезной, учебными классами, помещениями для отдыха. Начало работ – сентябрь 2011 года.освящение начала строительства (первой сваи) - 24 дек. 2011.

Инвестор: ООО «Авилон». Подрядчик: СУ-212. Проектировщик: Моспроект-2

Один из руководителей строительства, архитектор из Сербии Бранислав, сообщил, что у него на родине в монастыре Градец, в церкви Богородицы, что по заказу наших строителей пишется икона святой мученицы Татианы Римской мастерами иконописи высокой квалификации по специальности Византийская иконопись.

http://sobory.ru/article/?object=32632

|

Метки: архитектура город Краснодарская Люблино Москва строительство строительство храма Татианы улица храм церковь |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 5 пользователям

Церковь Жен-Мироносиц. |

Адрес: Москва, 10 мкр. Марьинского парка, улица Белореченская у дома №30

Проезд: метро "Люблино" далее автобус № 619 до остановки Белореченская улица, 30

метро "Алма-Атинская" автобус № 619 до остановки Белореченская улица, 30

Cайт http://hram-mir.ru/

Координаты: 55.662947,37.77177

Год постройки: 2014.

Деревянная церковь.

Престолы: Жен-мироносиц

Марьино,Московская епархия (городская) / Влахернское благочиние

29 марта 2014 года – в субботу 4-ой седмицы Великого поста, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла викарий Святейшего Патриарха, управляющий Юго-восточным викариатством, наместник Новоспасского ставропигиального мужского монастыря епископ Воскресенский Савва совершил молебный чин на основание храма в честь святых Жен-Мироносиц.

27 марта – закончены работы по возведению фундамента временного храма.

11 марта – молебном о начале всякого доброго дела начались работы по разметке и строительству фундамента храма силами бригады храмостроителей их Дивеево Нижегородской обл.

31 декабря 2013 года – по благословению викария Святейшего Патриарха, Управляющего Юго-восточным викариатством г. Москвы епископа Воскресенского Саввы, настоятель строящегося храма иерей Михаил Сергеев совершил чин освящения временной часовни святых Жен-Мироносиц.

02 февраля - получен ГПЗУ (Градостроительный план застройки участка). Согласно этому документу на выделяемом участке разрешено строительство храма на 300 человек и культурно-просветительных объектов (дома причта)

09 декабря 2012 г. настоятелем строящегося храма назначен священник Михаил Сергеев

http://hram-mir.ru/

6 сентября 2014 года благочинный Влахернского округа протоиерей Анатолий Родионов вместе с настоятелем строящегося храма святых Жен-Мироносиц иереем Михаилом Сергеевым совершили чин освящения купола и креста.

При строительстве храма святых Жен-Мироносиц в Марьино планируется возведение дома причта. В нем будут располагаться воскресная школа с актовым залом, крестильня, помещения для священнослужителей и сотрудников храма, трапезная. При храме также планируется создать центр поддержки семьи и материнства.

http://sobory.ru/article/?object=30722

Проезд: метро "Люблино" далее автобус № 619 до остановки Белореченская улица, 30

метро "Алма-Атинская" автобус № 619 до остановки Белореченская улица, 30

Cайт http://hram-mir.ru/

Координаты: 55.662947,37.77177

Год постройки: 2014.

Деревянная церковь.

Престолы: Жен-мироносиц

Марьино,Московская епархия (городская) / Влахернское благочиние

29 марта 2014 года – в субботу 4-ой седмицы Великого поста, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла викарий Святейшего Патриарха, управляющий Юго-восточным викариатством, наместник Новоспасского ставропигиального мужского монастыря епископ Воскресенский Савва совершил молебный чин на основание храма в честь святых Жен-Мироносиц.

27 марта – закончены работы по возведению фундамента временного храма.

11 марта – молебном о начале всякого доброго дела начались работы по разметке и строительству фундамента храма силами бригады храмостроителей их Дивеево Нижегородской обл.

31 декабря 2013 года – по благословению викария Святейшего Патриарха, Управляющего Юго-восточным викариатством г. Москвы епископа Воскресенского Саввы, настоятель строящегося храма иерей Михаил Сергеев совершил чин освящения временной часовни святых Жен-Мироносиц.

02 февраля - получен ГПЗУ (Градостроительный план застройки участка). Согласно этому документу на выделяемом участке разрешено строительство храма на 300 человек и культурно-просветительных объектов (дома причта)

09 декабря 2012 г. настоятелем строящегося храма назначен священник Михаил Сергеев

http://hram-mir.ru/

6 сентября 2014 года благочинный Влахернского округа протоиерей Анатолий Родионов вместе с настоятелем строящегося храма святых Жен-Мироносиц иереем Михаилом Сергеевым совершили чин освящения купола и креста.

При строительстве храма святых Жен-Мироносиц в Марьино планируется возведение дома причта. В нем будут располагаться воскресная школа с актовым залом, крестильня, помещения для священнослужителей и сотрудников храма, трапезная. При храме также планируется создать центр поддержки семьи и материнства.

http://sobory.ru/article/?object=30722

|

Метки: архитектура Белореченская город деревяная Москва строительство строительство храма улица храм церковь |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 5 пользователям

Церковь священномучеников Власия и Харалампия в Братееве |

Храм священномучеников Власия и Харалампия в Братееве

Адрес:Москва,Братеево, пересечение улиц Борисовские Пруды и Наташинский проезд. Рядом с Борисовским кладбищем.

Проезд: Проезд: От метро «Борисово» 11 мин: после выхода из метро пройти пешком 180 м до остановки, подождать 7 мин, далее автобусом 764 три остановки до ост. «Улица Борисовские Пруды д.6», или автобусами 740, 280 до остановки «Улица Борисовские Пруды», далее пешком менее 100 м. От метро Алма-Атинская 26 мин: После выхода из метро Алма-Атинская (южная) пройти 740 м до остановки, подождать 7 мин, далее автобусом 742 проехать 7 остановок до ост. «Улица Борисовские Пруды д.6», далее пешком менее 430 м.

Год постройки:не ранее 2014.

Церковь. Не действует.

Престолы:Власия, Харлампия, епископа Магнезийского

Cайт:http://brateevo.cerkov.ru

Координаты:55.635013, 37.732787

Братеево,Московская епархия (городская) / Даниловское благочиние

7 декабря 2013 года благочинный Даниловского округа протоиерей Олег Воробьев освятил Крест на месте строительства храма.

Храм строится в рамках программы 200 храмов Москвы.

Настоятель — иерей Дмитрий Александрович Кузьмин

Богослужение: Ежедневные молебны в 14.00

http://sobory.ru/article/?object=31949

Адрес:Москва,Братеево, пересечение улиц Борисовские Пруды и Наташинский проезд. Рядом с Борисовским кладбищем.

Проезд: Проезд: От метро «Борисово» 11 мин: после выхода из метро пройти пешком 180 м до остановки, подождать 7 мин, далее автобусом 764 три остановки до ост. «Улица Борисовские Пруды д.6», или автобусами 740, 280 до остановки «Улица Борисовские Пруды», далее пешком менее 100 м. От метро Алма-Атинская 26 мин: После выхода из метро Алма-Атинская (южная) пройти 740 м до остановки, подождать 7 мин, далее автобусом 742 проехать 7 остановок до ост. «Улица Борисовские Пруды д.6», далее пешком менее 430 м.

Год постройки:не ранее 2014.

Церковь. Не действует.

Престолы:Власия, Харлампия, епископа Магнезийского

Cайт:http://brateevo.cerkov.ru

Координаты:55.635013, 37.732787

Братеево,Московская епархия (городская) / Даниловское благочиние

7 декабря 2013 года благочинный Даниловского округа протоиерей Олег Воробьев освятил Крест на месте строительства храма.

Храм строится в рамках программы 200 храмов Москвы.

Настоятель — иерей Дмитрий Александрович Кузьмин

Богослужение: Ежедневные молебны в 14.00

http://sobory.ru/article/?object=31949

|

Метки: борисовские пруды братеево москва наташинский проезд строительство строительство храма улица храм церковь Власия и Харалампия в Братееве священномучеников |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 4 пользователям

Проект храма Церковь Чуда Михаила Архангела |

Адрес:Москва, улица Борисовские Пруды,владение 33

Проезд:От ст. м. "Борисово" на север 500 м.

Год постройки:Июль 2014 и приблизительно Сентябрь 2015

Заказчик ООО "ЕвроСтиль" Ген проектировщик ОАО "КТБ_ЖБ"

Начальник участка Хлебников С.М.

Московская епархия (городская) / Даниловское благочиние

Cайт:http://arch-michael.cerkov.ru/

Кординаты:55.638552, 37.744507 Деревянная церковь Церковь преподобной Марии Египетской.

http://sobory.ru/article/?object=29116

Церковь преподобной Марии Египетской.

Церковь Чуда Михаила Архангела на Братеевском холме (Братеево)

Москва, улица Борисовские Пруды, напротив д. 33 Проезд:От ст. м. "Борисово" на север 500 м.

Cайт:http://arch-michael.cerkov.ru/

Проезд: От ст. м. "Борисово" на север 500 м.

Деревянная церковь. Действует.

Год постройки:Между 2013 и 2014.

Престолы: Марии Египетской

Координаты:55.638552, 37.744507

Небольшая деревянная церковь строится на Братеевском холме правого берега реки Москвы, близ места, где до 1940-х гг. стояла каменная церковь Усекновения Главы Иоанна Предтечи с приделом Михаила Архангела.

Небольшой шатровый храм типа "восьмерик на четверике" с алтарным и двумя боковыми прирубами, крытыми бочками, рублен "в обло". На притвор поставлена шатровая звонница. В храм ведёт двухсходное крыльцо, под бочкой. Церковь строится в формах русского деревянного зодчества и станет украшением района Братеева.

http://sobory.ru/article/?object=29116

Проезд:От ст. м. "Борисово" на север 500 м.

Год постройки:Июль 2014 и приблизительно Сентябрь 2015

Заказчик ООО "ЕвроСтиль" Ген проектировщик ОАО "КТБ_ЖБ"

Начальник участка Хлебников С.М.

Московская епархия (городская) / Даниловское благочиние

Cайт:http://arch-michael.cerkov.ru/

Кординаты:55.638552, 37.744507 Деревянная церковь Церковь преподобной Марии Египетской.

http://sobory.ru/article/?object=29116

Церковь преподобной Марии Египетской.

Церковь Чуда Михаила Архангела на Братеевском холме (Братеево)

Москва, улица Борисовские Пруды, напротив д. 33 Проезд:От ст. м. "Борисово" на север 500 м.

Cайт:http://arch-michael.cerkov.ru/

Проезд: От ст. м. "Борисово" на север 500 м.

Деревянная церковь. Действует.

Год постройки:Между 2013 и 2014.

Престолы: Марии Египетской

Координаты:55.638552, 37.744507

Небольшая деревянная церковь строится на Братеевском холме правого берега реки Москвы, близ места, где до 1940-х гг. стояла каменная церковь Усекновения Главы Иоанна Предтечи с приделом Михаила Архангела.

Небольшой шатровый храм типа "восьмерик на четверике" с алтарным и двумя боковыми прирубами, крытыми бочками, рублен "в обло". На притвор поставлена шатровая звонница. В храм ведёт двухсходное крыльцо, под бочкой. Церковь строится в формах русского деревянного зодчества и станет украшением района Братеева.

http://sobory.ru/article/?object=29116

|

|

Понравилось: 4 пользователям

Церковь Иоанна Кронштадского при Православном культурно-просветительском центре. |

Душепопечительский православный центр во имя святого праведного Иоанна Кронштадского

Адрес:Москва, улица Новороссийская, д. 12 А (отдельно стоящее 2х - этажное здание)

Проезд:метро "Люблино" далее пешком

Год постройки: 2014

Церковь. Действует.

Координаты:55.678947, 37.757006

Cайт:http://www.dp-c.ru

Московский Патриархат

Был основан в 1996 году по благословению Патриарха Всея Руси Алексия II и работает под руководством доктора медицинских наук, профессора игумена Анатолия (Берестова). Размещался на 2-м этаже здания РЭУ-22. Его небольшой домовый храм, приписанный к ховринской церкви, освящён 31 окт. 1996, извне был отмечен только крестом. Центр освободил занимаемую площадь в 1-й пол. 2000-х. Находился по адресу Москва,Кронштадтский бульвар 37В.

Душепопечительский Православный Центр во имя Святого Праведного Иоанна Кронштадтского,занимается реабилитацией наркомании, алкоголизма, игромании, компьютерной зависимости а также оказывает помощь пострадавшим от оккультизма и тоталитарных сект.

Прием больных осуществляется на благотворительной основе. Бюджетного финансирования Центр не имеет, существуя на скромные доходы от храмовой деятельности и добровольные пожертвования частных лиц и организаций.

http://sobory.ru/article/?object=32828

Адрес:Москва, улица Новороссийская, д. 12 А (отдельно стоящее 2х - этажное здание)

Проезд:метро "Люблино" далее пешком

Год постройки: 2014

Церковь. Действует.

Координаты:55.678947, 37.757006

Cайт:http://www.dp-c.ru

Московский Патриархат

Был основан в 1996 году по благословению Патриарха Всея Руси Алексия II и работает под руководством доктора медицинских наук, профессора игумена Анатолия (Берестова). Размещался на 2-м этаже здания РЭУ-22. Его небольшой домовый храм, приписанный к ховринской церкви, освящён 31 окт. 1996, извне был отмечен только крестом. Центр освободил занимаемую площадь в 1-й пол. 2000-х. Находился по адресу Москва,Кронштадтский бульвар 37В.

Душепопечительский Православный Центр во имя Святого Праведного Иоанна Кронштадтского,занимается реабилитацией наркомании, алкоголизма, игромании, компьютерной зависимости а также оказывает помощь пострадавшим от оккультизма и тоталитарных сект.

Прием больных осуществляется на благотворительной основе. Бюджетного финансирования Центр не имеет, существуя на скромные доходы от храмовой деятельности и добровольные пожертвования частных лиц и организаций.

http://sobory.ru/article/?object=32828

|

|

Процитировано 1 раз

Понравилось: 3 пользователям

Церковь Петра и Павла в Ясеневе. |

Адрес:Россия, город Москва, Новоясеневский проспект, владение 42-44.