-Метки

-Рубрики

- (0)

- 100 шедевров (111)

- Александр Смольянинов (15)

- Анимашки (15)

- Архитектура (410)

- Великие женщины (340)

- Великі українці (19)

- Вернисаж одной картины (193)

- САЛЬВАДОР ДАЛИ (1)

- САНДРО БОТИЧЕЛЛИ (2)

- видео (162)

- ВОПРОС-ОТВЕТ (4)

- ГЕОГРАФИЯ ПЛАНЕТЫ (1)

- День прошёл (15)

- Детям о музыке (126)

- Бетховен (13)

- ДЛЯ УРОКОВ (232)

- ДРЕВНИЙ МИР (80)

- Духовность (55)

- Иконы (18)

- ЕДИМ ВКУСНО (5)

- Женские секреты (33)

- ЖЗЛ (486)

- живопись (928)

- АВСТРАЛИЯ (1)

- АВСТРИЯ (8)

- ВЕНГРИЯ (2)

- ГЕРМАНИЯ (1)

- Голландская живопись (12)

- ДМИТРИЙ ПОЛЕНОВ (2)

- Из дневника Парашутова (6)

- КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ (22)

- РОССИЯ (7)

- УКРАИНА (2)

- замки мира (150)

- Австрия (1)

- Замки Англии (4)

- ЗАМКИ МИРА ШВЕЙЦАРИЯ (4)

- ЗАМКИ ФРАНЦИИ (10)

- ШОТЛАНДИЯ (2)

- замки Украины (13)

- Записи М. Пешковой (88)

- Звучащие картины (20)

- здоровье (128)

- ЗЕМЛЯ. ХРОНИКА ЖИЗНИ (93)

- Золотая галерея русской живописи (37)

- история (306)

- Календарь памятных дат (51)

- Картина дня (13)

- КАРТИНА МАСЛОМ (1)

- Композиторы (94)

- ВИВАЛЬДИ (3)

- ШУБЕРТ (1)

- ЭДВАРД ГРИГ (4)

- кулинария (16)

- Легенды и мифы (46)

- литература (67)

- МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ХУДОЖНИКИ (5)

- мистические истории (44)

- Мифология (19)

- молитвы (49)

- МОЯ КНИГА (5)

- ШОПЕН (3)

- Моя Украина (45)

- МУЗЕИ МИРА (67)

- ЛУВР (1)

- музыка (393)

- ПЕРГОЛЕЗИ (1)

- Музыкальные инструменты (17)

- мысли (91)

- Огород, сад (1)

- парки мира (27)

- Планета Земля. (74)

- плейкасты (28)

- ПЛЕЙКАСТЫ (27)

- ПОКИНУТЫЕ МЕСТА (1)

- ПОКИНУТЫЕ МЕСТА (0)

- Презентации (3)

- притчи (29)

- путешествуем по миру (190)

- Рамочки (20)

- рассказы о музыке и музыкантах (58)

- БАЛЕТ (1)

- Скульптура (62)

- СОЗВЕЗДИЕ ИСКУССТВ (3)

- МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПОРТРЕТЫ (2)

- Средневековье (61)

- стихи (397)

- СТИХИ ИРИНЫ САМАРИНОЙ - ЛАБИРИНТ (6)

- Стихи Надежды Старостиной (1)

- страны мира (46)

- Австралия (1)

- ГЕРМАНИЯ (1)

- ИНДИЯ (1)

- ИСПАНИЯ (6)

- ИТАЛИЯ (3)

- КИТАЙ (1)

- НИДЕРЛАНДЫ (1)

- ФРАНЦИЯ (1)

- СТРАНЫ МИРА (13)

- НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ (2)

- НОРВЕГИЯ (4)

- ШВЕЙЦАРИЯ (2)

- Третий возраст (16)

- уроки из Интернета (51)

- Уроки мистецтва (5)

- Уроки мистецтва (4)

- Утренние росы (12)

- фото (116)

- Фото дня (32)

- художники (210)

- австралийские художники (1)

- АЙВАЗОВСКИЙ (2)

- Антон Рафаэль Менгс (1)

- ВРУБЕЛЬ (1)

- ЖЕНЩИНЫ ХУДОЖНИЦЫ (2)

- Карло Дольчи (2)

- Художник Peder Mork Monsted (Дания) (5)

- ХУДОЖНИКИ ФРАНЦИИ (0)

- цветочное царство (37)

- Цитата дня (30)

- Это интересно! (256)

-Музыка

- оттепель

- Слушали: 10242 Комментарии: 1

-Новости

-Видео

- Не тратьте жизнь...

- Смотрели: 2 (0)

- Василий Дмитриевич Поленов. Христос и гр

- Смотрели: 3 (4)

- HANS ZATZKA - 1859 - 1945 - PART 2 - AUS

- Смотрели: 5 (0)

- Живопись Jill Kirstein

- Смотрели: 10 (0)

- Художник Александр Воля. Зимний пейзаж.

- Смотрели: 11 (1)

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Друзья

-Сообщества

-Статистика

ПЛЕЙКАСТ ПЕТЕРГОФ |

|

ПЕТЕРГОФ Тема: Классика Автор плэйкаста:STOP100 Создан: 21 мая 2009 года 21:54 |

Петергоф - фонтанов праздник,

Дивный град на берегу.

Так угодно было Богу

И великому Петру.

Пётр велел построить чудо:

И беседки, и дворцы,

И большой каскад фонтанов,

И роскошные сады.

Чтоб великий Пётр из окон

Видеть мог морскую даль,

Чтобы роскоши российской

Позавидовал Версаль.

Сад Венеры, сад Китайский,

Монплизер, Большой дворец,

Эрмитаж стоит у моря,

Будто сказочный ларец.

Парк Английский, Колонистский,

Нижний парк и Луговой –

Красоты неповторимой

Мастеров земли родной.

Там большой каскад фонтанов,

Золотая там гора -

Воплощение фантазий

В них вложили мастера.

Сноп, Самсон, Нептун, Китовый,

Солнце, Ева и Адам,

Межеумный и Дубовый –

Всё талант людей создал.

Замечательных фонтанов

Удивляет красота,

Их величие и прелесть,

Воплощенная мечта.

Удался проект на славу

И прекрасен Петергоф

Красотой своих фонтанов

И богатствами дворцов.

Бутримова Ирина

Серия сообщений "ПЛЕЙКАСТЫ":ПЛЕЙКАСТЫЧасть 1 - Тёплый летний приветик

Часть 2 - плейкаст "Женщине"

...

Часть 14 - Плейкаст «Japanese Garden»

Часть 15 - Пабло Мартин Мелитон де Сарасате-и-Наваскес (исп. Pablo Martín Melitón de Sarasate y Navascués [1844 - 1908])

Часть 16 - ПЛЕЙКАСТ ПЕТЕРГОФ

Часть 17 - Орфей и Эвридика

Часть 18 - Плейкаст " Мысли"

...

Часть 25 - Плейкаст: натюрморт

Часть 26 - Вечерняя мелодия Августа ...

Часть 27 - Сказки волшебной зимы...

|

Метки: плейкасты |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 3 пользователям

Пабло Мартин Мелитон де Сарасате-и-Наваскес (исп. Pablo Martín Melitón de Sarasate y Navascués [1844 - 1908]) |

|

Он играет для Вас свой концерт Сарасате... Тема: Настроение Автор плэйкаста:STOP100 Создан: 23 января 2009 года 23:29 |

Серия сообщений "ПЛЕЙКАСТЫ":ПЛЕЙКАСТЫЧасть 1 - Тёплый летний приветик

Часть 2 - плейкаст "Женщине"

...

Часть 13 - ФЛОКСЫ

Часть 14 - Плейкаст «Japanese Garden»

Часть 15 - Пабло Мартин Мелитон де Сарасате-и-Наваскес (исп. Pablo Martín Melitón de Sarasate y Navascués [1844 - 1908])

Часть 16 - ПЛЕЙКАСТ ПЕТЕРГОФ

Часть 17 - Орфей и Эвридика

...

Часть 25 - Плейкаст: натюрморт

Часть 26 - Вечерняя мелодия Августа ...

Часть 27 - Сказки волшебной зимы...

|

Метки: плейкасты |

Понравилось: 3 пользователям

плейкаст Никколо Паганини |

|

Ты, все-таки, просишь игры? Ну, слушай… Тема: Стихи Автор плэйкаста:STOP100 Создан: 15 января 2009 года 11:42 |

|

Метки: музыка |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 2 пользователям

Замок Кастельно |

Замок Кастельно (Château de Castelnaud) властно возвышается над маленьким поселком, расположенным спиралью у его подножия. Он находится на самом краю горы, так что кажется — ещё немного, и замок упадет в пропасть. Но этого не произойдет. Почти тысячу лет стоит замок на своем месте, нависая над крутым живописным левым берегом спокойной реки Дордонь (фр. Dordogne) в историческом и культурном регионе Перигор (фр. Périgord) на юго-западе Франции.

Первые владельцы замка Кастельно, вассалы королей Англии, долго конфликтовали с соседним замком Бейнак (Château de Beynaс), остававшимся верным французской короне. И если главные действующие лица тех далеких событий давно исчезли, то эти две крепости до сих пор продолжают свое бесконечное противостояние и словно бросают вызов забвению времени и являются хорошим напоминанием человеку о бессмысленности его жажды власти и тщеславия. Впервые Кастельно упоминается в связи с крестовым походом против альбигойцев. Замок находился во главе владений помещиков средней руки, а на севере река Дордонь обозначала границу с землями могущественных баронов де Бейнак.

После черной эпохи войн, эпидемий и несчастий во владения Кастельно вновь пришло затишье. Для замка наступил долгий период расцвета и благосостояния. Были усилены стены, выстроены новые башни и добавлен барбикан.

Восстановление замка, организованное Брандели де Комоном (Brandelis de Caumont), было продолжено его сыном Франсуа и внуком Карлом. Старинная крепость XIII в. начала понемногу соответствовать моде того времени.

Неподалеку от основного замка была построено небольшое здание — личные апартаменты владельца. Правда несмотря на их строительство семейство Комон все-равно предпочитало соседний замок в Миланде (Château des Milandes).

Помимо улучшений самого Кастельно, Франсуа де Комон (Francois de Caumont) занялся строительством уютного поместья в стиле ренессанс. Так, неподалеку от крепости возник новый замок Миланд.

В эти годы Кастельно окончательно утратил свое военное значение и стал обычным загородным поместьем. В 1520 г. была достроена ещё одна башня, у которой было только одно предназначение — символизировать власть помещиков над землями. Следующую главу в истории Кастельно открыл гугенотский полководец Жофруа де Виван (Geoffroy de Vivans), внук Франсуа де Комон, родившийся именно в Кастельно в 1543 г. Этот человек, славившийся своей силой и отвагой, был товарищем будущего правителя Генриха IV; бесконечные налеты, которые придавали ритм его жизни, обеспечили ему прочную репутацию в стране. «Жоффруа воинственный» внушал страх по всей территории Перигора; эта репутация позволила замку Кастельно быть надежно укрепленным и никогда не быть потревоженным в течение всего периода религиозных войн. В период между подвигами полководца Вивана и XX столетием замок больше не будет знать каких-либо значительных событий. Владельцы Кастельно предпочли ему сначала более уютный и обособленный замок Миланде, а затем свой собственный замок - Де ля Форс, что возле Бержерака.

Естественно, состояние заброшенного замка постоянно ухудшалось, и, наконец, Кастельно был окончательно заброшен. После Великой Французской революции его разрушение ускорилось, так что замок стал больше напоминать обычные руины.

Лишь в 1966 г. замку Кастельно был присвоен статус исторического памятника «Monument Historique». С тех пор было проведено две значительные кампании по его реставрации: с 1974 г. по 1980-й и с 1996 г. по 1998-й. Некоторые обрушенные стены были восстановлены, другие только укреплены из-за того, что не нашлось никаких упоминаний об их первоначальном состоянии.

И сегодня, в десяти километрах на юго-запад от Сарлат, в сердце Черного Перигора, между укрепленным средневековым городом Доммом и поселком Бейнак, возвышается внушительный и гордый силуэт замка Кастельно.

Метки: замки мира архитектура |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 3 пользователям

Ernesto Cortazar — Alone at Sea |

Метки: видео музыка |

Понравилось: 1 пользователю

Э. Кортазара — Love Spell. видео |

Метки: музыка |

Понравилось: 2 пользователям

Плейкаст «Japanese Garden» |

|

Japanese Garden Тема: Настроение Автор плэйкаста:Астарти Создан: 25 апреля 14:47 |

Серия сообщений "плейкасты":

Часть 1 - Без заголовка

Часть 2 - Почуття

...

Часть 23 - В душе горит закат. Плейкаст.

Часть 24 - ФЛОКСЫ

Часть 25 - Плейкаст «Japanese Garden»

Часть 26 - Плейкаст Благодарю

Часть 27 - ПЛЕЙКАСТ с РОЖДЕСТВОМ

Часть 28 - Плейкаст: натюрморт

Серия сообщений "ПЛЕЙКАСТЫ":ПЛЕЙКАСТЫЧасть 1 - Тёплый летний приветик

Часть 2 - плейкаст "Женщине"

...

Часть 12 - Движение и неизлечимость

Часть 13 - ФЛОКСЫ

Часть 14 - Плейкаст «Japanese Garden»

Часть 15 - Пабло Мартин Мелитон де Сарасате-и-Наваскес (исп. Pablo Martín Melitón de Sarasate y Navascués [1844 - 1908])

Часть 16 - ПЛЕЙКАСТ ПЕТЕРГОФ

...

Часть 25 - Плейкаст: натюрморт

Часть 26 - Вечерняя мелодия Августа ...

Часть 27 - Сказки волшебной зимы...

Метки: музыка |

Понравилось: 2 пользователям

Л.в.Бетховен Буря |

Л.в. Бетховен " Буря"

Вообще, сама история, биография Бетховена демонстрирует нам силу духа человека, который,

будучи в отчаянии и на грани решения о суициде, всё таки, последовал зову сердца и реализовал то,

что рвалось из его мятежной души в виде музыки.

Примерно во время создания 17-й "ре-минор", было написано и его Гейлигенштадтское завещание являющее собой образец мирского смирения и простого человеколюбия.

Думаю, каждый из контуженных и просто имеющих проблемы со слухом, относится к Бетховену с большим пониманием... Музыка прекрасна!...

Бетховен

Максим Рыльский (перевод с украинского Б. Турганова)

Когда до слуха гения глухого,

Не достигало уж людское слово,

Когда он знал лишь бунт стихий немых,

И страстью опьяняемый, из них

Слагал гармонии, чредой чудесной –

Смерть подошла. Великий и безвестный,

Прославленный, осмеянный, титан

И раб – он умирал. Сплошной туман

Окутал небо. Дали застилая,

Росла гроза. Жестоких мыслей стая

Навстречу ночи реяла над ним.

Вдруг жаждой ненасытною томим,

Он поднялся – орёл ещё могучий.

Он слышал, слышал! Ах, влететь на кручи.

Изрыть всю землю, лишь бы радость дать

Сынам земли! – он слышал, как опять

Ударил гром в небесное подножье!

Охваченный неповторимой дрожью, -

А смерть уже на лбу чертила знак, -

Он небу, гордый, показал кулак.

Бетховен! Этот взмах ладони

Страшнее самой страшной из симфоний.

Метки: музыка |

Понравилось: 1 пользователю

Бетховен Тишина |

|

Понравилось: 1 пользователю

Национальный парк Кхао Сок |

Национальный парк Кхао Сок находится в штате Суратани и является одним из красивейших парков не только в Таиланде, но и в мире Кхао Сок расположился на площади в 646 квадратных километров, с его нетронутыми зарослями тропических лесов и массивными горными вершинами. Удобно так же и расположение парка, между Пхукетом, Краби, Кхао-Лаком и Ко-Самуи — самыми популярными туристическими достопримечательностями Таиланда. Если Вы решили провести свой отпуск в этих местах, обязательно посетите Кхао Сок

Кхао Сок — удивительное место, здесь находится старейший в мире вечнозеленый тропический лес, огромные горы, большие долины, красивые озера, захватывающие дух пещеры, водопады, мангровые деревья и множество видов диких животных и птиц

В этом национальном парке обитает более 48 видов млекопитающих, включая диких слонов, обезьян, гиббонов, оленей, медведей, диких собак, кошек и т.д. Это место служит домом для 187 видов птиц, тысяч видов бабочек и насекомых

Здесь можно отправиться в поход на слонах, заказать пешеходную экскурсию, поплавать на каноэ и поучаствовать в сафари на джипах. Это одно из лучших мест для наблюдения за слонами, вам будут гарантированы незабываемые впечатления на всю жизнь. Среди интересных достопримечательностей парка — великолепное озеро Чу Ларн в самом сердце парка. Здесь можно остановиться в палаточном лагере и поплавать на плотах

Серия сообщений "парки мира":

Часть 1 - Парк Кинта-да-Регалейра в Португалии

Часть 2 - Парк замка Во ле Виконт. Франция.

...

Часть 21 - Достопримечательности Африки

Часть 22 - Саксонский сад – старинный парк в центре Варшавы

Часть 23 - Национальный парк Кхао Сок

Часть 24 - Национальный парк Серенгети/Танзания./Serengeti National Park/ Tanzania.

Часть 25 - Ботанический сад Cap Roig,Испания

Часть 26 - Старейший в мире постоянно действующий ботанический сад в Падуе (Италия)

Часть 27 - Дворец и парк Монсеррат

Метки: планета путешествия |

Понравилось: 2 пользователям

Предчувствие |

МЕНУЭТ (франц. menuet, от menu - маленький, мелкий; menu pas - маленький шаг) - старинный франц. нар. танец. Произошёл от нар. хороводного танца провинции Пуату. Ок. 1650 при Людовике XIV стал придворным танцем, который исполнялся в сдержанной, галантной манере и постепенно превратился в «танец королей» и стал «королём танцев».

/www.playcast.ru/view/11294559/90ad4fbb0203c1f3d9c14d9a58705078ea271909pl" target="_blank"> " target="_blank">http://

" target="_blank">http://

Метки: классическая музыка |

Понравилось: 1 пользователю

Движение и неизлечимость |

http://www.playcast.ru/view/11296594/1f8630db02136239eeaafa37787b618b3afbd851pl

Серия сообщений "ПЛЕЙКАСТЫ":ПЛЕЙКАСТЫЧасть 1 - Тёплый летний приветик

Часть 2 - плейкаст "Женщине"

...

Часть 10 - Плейкаст

Часть 11 - Откликайся на шепот ( плейкаст)

Часть 12 - Движение и неизлечимость

Часть 13 - ФЛОКСЫ

Часть 14 - Плейкаст «Japanese Garden»

...

Часть 25 - Плейкаст: натюрморт

Часть 26 - Вечерняя мелодия Августа ...

Часть 27 - Сказки волшебной зимы...

Метки: музыка |

Понравилось: 1 пользователю

Описание картины Иван Грозный убивает своего сына |

Описание картины Иван Грозный убивает своего сына

Иван Грозный убивает своего сына картина написана Ильей Репиным в 1885 году. Первоначальное название этой картины было такое: Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года. Сюжетом к этой драматическому произведению великого художника послужили исторически действительный факт 1581 года 16 ноября Иван Грозный убил своего сына. Версий убийства было несколько: одна из них, как всегда это провокация бояр, пожизненно досаждавших Ивану 4-му, спор царевича с царем по поводу освобождения города Пскова от оккупировавших его Поляков и чисто семейно-бытовая сцена убийства.

Иван Грозный убивает своего сына картина написана Ильей Репиным в 1885 году. Первоначальное название этой картины было такое: Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года. Сюжетом к этой драматическому произведению великого художника послужили исторически действительный факт 1581 года 16 ноября Иван Грозный убил своего сына. Версий убийства было несколько: одна из них, как всегда это провокация бояр, пожизненно досаждавших Ивану 4-му, спор царевича с царем по поводу освобождения города Пскова от оккупировавших его Поляков и чисто семейно-бытовая сцена убийства.

Отрицательно отнесся к этому факту митрополит Петербургский и Ладожский Иоанн по его утверждению царевич Иван умер в результате тягостной болезни и на самом деле в исторических документах нигде не упоминается о сыноубийстве. Хотя с другой стороны все знали, как легко без зазрения совести Царь Иван Грозный убивал своих подданных, особенно в минуты гнева. Как бы там не было версия сыноубийства была принята Репиным положительно. Плотно изучив исторические данные, задачей Репина было, как можно правдивее показать всю глубину той трагедии главными участниками которой были царь Иван часто злоупотреблявший своей грозной властью самодержца Российского и его сын царевич Иван.

Для натуры интерьера дворцовой палаты, где произошло убийство, Репин выбрал одну из многих комнат в музее Дом боярина 18 века. Всю другую атрибутику упавшее царское кресло, одежду он написал с натуры в Оружейной палате, а в дворце Царского села он писал посох царя, который в картине находится на переднем плане.

3 года Репин продолжал нелегкую работу над этим полотном, часто приходилось переписывать, исправлять отдельные фрагменты, художник мягко передал бархатистость ковра ярко освещенный на переднем плане и уходящий в мало освещенную глубь палаты, добротно проработан шелковый кафтан царевича. Сам царь Иван по своему обычаю одет в монашеской черной одежде.

Самым выделяющимся фрагментом картины Иван Грозный убивает своего сына, это конечно испуганное лицо царя с выпученными глазами смотрящими в никуда, его взгляд страшен и безумен. Он держит умирающего царевича за голову левой рукой, сквозь которую струится алая кровь, пытаясь, как бы заткнуть рукой рану на голове сына, куда секундами ранее с руки царя вонзился в голову царевича злополучный посох.

Царевич в предсмертном угасании и Иван это с сожалением понимает и клянет себя, как душегуба, тирана и убийцу собственного сына. Отчаяние Ивана было усилено еще тем, что Иван надеялся, именно царевич Иван должен был бы быть прямым наследником его трона, так как сын Федор не способен к управлению страны.

По окончании Репиным этой страшной картины она экспонировалась в Санкт-Петербурге на Невском проспекте в княжеском доме Юсуповых. Обычно для Репинских работ последовал поразительный для художника успех.

Но картина Иван Грозный убивает своего сына понравилась не всем своим пугающим драматизмом царской семьи. При царском дворе некоторые влиятельные особы поговаривали о запрещении выставления этого произведения к всеобщему обозрению. И весной 1885 года в Москве картину таки снимают с экспозиции по приказу К. П. Победоносцева, являвшийся обер-прокурором Святейшего Синода Петербурга и получивший одобрение на запрет картины от царя Александра 3. Картина

Ив ан Грозный убивает сына взволновала и мецената Третьякова, который не смотря на отрицательный подход царского двора к этому произведению решил купить ее, правда с указанием не выставлять ее прилюдно. Впоследствии трех лет проблему с выставкой этой картины помог решить художник Боголюбов А. П., который был почитаем при царском дворе.

ан Грозный убивает сына взволновала и мецената Третьякова, который не смотря на отрицательный подход царского двора к этому произведению решил купить ее, правда с указанием не выставлять ее прилюдно. Впоследствии трех лет проблему с выставкой этой картины помог решить художник Боголюбов А. П., который был почитаем при царском дворе.

Но картину ждало не хорошее будущее в 1913 году картина экспонировалась в Третьяковской галерее, где один из недовольных этим шедевром, некто иконописец Балашов Абрам писавший иконы для старообрядцев, в психической агонии нанес картине 3 удара ножом по лицам царя и царевича.

Реставрировать картину пришлось самому Илье Репину, а еще точнее это была заплата на которой заново была написана голова царя Ивана. Правда опять таки после отъезда Репина, возглавлявший в то время Галереей Третьякова художник Грабарь нагло решил стереть, недавно прописанные Репиным краски, вновь проработав испорченные участки картины акварелью и покрыл лаком.

Дополнительная информация Иван Грозный почему грозный ?

http://www.art-portrets.ru/ivan_groznyy.html

|

Метки: живопись |

Жанна Эбютерн |

Имя Жанны Эбютерн неотделимо от имени Амедео Модильяни, и как это ни удивительно и ни печально, связана она с ним в большей степени не своей жизнью, а своей смертью. Общеизвестный факт, что Жанна Эбютерн покончила с собой через день после смерти Модильяни и покоится с ним в одной могиле. Ей не исполнилось и 22 лет.

В истории искусств ей отведено почетное место последней и самой главной музы Модильяни, популярная литература и кинематограф многократно использовали ее образ в собственных трактовках истории жизни великого художника, изображая ее юной девой, преданно любящей своего супруга. Это выглядит как-то банально – почему же тогда предшественница Жанны Симона Тиру, родившая художнику сына, которого он отказался признавать, не стала его главной музой? Тоже юная, свежая и влюбленная, ну, только что не такая преданная.

Когда Модильяни познакомился с Жанной и стал появляться с ней на людях, все друзья и весь богемный круг сразу признали ее не как очередную подругу, а как жену Модильяни. До знакомства с ним Жаннетт (как ее все называли) не принадлежала к богемному обществу, хотя была известна как юная художница и ученица академии Коларосси. Там, собственно, и произошла знаковая встреча – Моди тоже приходил в академию на сеансы рисования бесплатной натуры. Их общей знакомой оказалась скульптор Хана Орлова, которая и способствовала началу общения.

Знакомство произошло весной 1917 года. Жанне исполнилось 19 лет. Она была удивительно сложена, ее фигура напоминала амфору, а походка в туфлях без каблуков была покачивающейся, как движения морских растений. Кожа ее была необыкновенно белой, лицо обрамляли густые каштановые волосы с медным отливом, заплетенные в длинные косы или в розетки на висках, напоминавшие подсолнухи. До рождения дочери в 1919 году Жанна постоянно меняла облик, экспериментируя с укладкой своих роскошных волос. Была она молчалива, даже грустна, в чем очень походила на свою мать. Как вспоминали современники, взгляд ее был серьезным, самоуглубленным.

Модильяни она любила действительно самозабвенно, но полностью отвратить от пагубных пристрастий к алкоголю и наркотикам не смогла. Ничего нельзя было сделать и с хроническим туберкулезом великого художника, который стоил ему жизни. Она была его ангелом-хранителем и его музой – именно ей посвящено самое большое количество полотен и рисунков. Ни до встречи с Модильяни, ни после начала совместной жизни Жанна больше никому не позировала.

Так что же это была за девушка, которую Модильяни считал своей женщиной и выражал намерение официально оформить с ней супружеские отношения?

Жанна была из обычной мелкобуржуазной семьи, проживавшей в Латинском квартале, неподалеку от Пантеона. Отец служил старшим бухгалтером в большом модном магазине Le Bon Marché и был увлеченным любителем и знатоком французской литературы 17-го века. Вечерами он читал вслух философские трактаты, особенно любил Паскаля, а жена и двое детей были вынуждены прилежно слушать эти домашние чтения. Брат Жанны Андре был старше ее на четыре года.

Дети рано обнаружили способности к рисованию, и родители поощряли их увлечение, считая, что они смогут достичь славы и благополучия. Как старший брат Андре взял на себя руководство сестрой, давал ей наставления и делился своими творческими поисками. В семейном архиве Эбютернов сохранилась переписка между братом и сестрой – в 1914 году Андре ушел на фронт и до окончания войны дома бывал только в редких увольнениях. В 1910 году Андре начал свое художественное образование – сначала в школах искусств Bernard-Palissy и Germain-Pillon, а позже в академии Рансон (l’Académie Ranson). Жанна вслед за братом начала учиться рисованию – сначала в Школе декоративных искусств, а затем и в Академии Коларосси.

Жанна много рисовала – карандашные рисунки, акварели, гуаши. Работы свои она всегда подписывала, никогда не ставя на них дату, так что определить период создания можно только эмпирическим путем. Это касается и работ, созданных в период совместной жизни с Модильяни. Жанна никогда не выставлялась, не имела контракта ни с галереями, ни с артдилерами. Модильяни, безусловно, ценил ее талант, но как самый беспощадный критик собственного творчества, понимал на личном опыте, сколько ему пришлось работать, чтобы стать Модильяни. Этим вполне объясняется, почему он не выставлял работы Жанны вместе со своими. Хотя своего настоящего успеха он сам так и не увидел…

Итак, Жанна начала рисовать за два года до знакомства с Модильяни. Если впоследствии на ее творчестве, безусловно, сказалось влияние Модильяни, то вначале ее работы ближе стилю Мориса Дени и группы Наби. Что касается ее творческого развития и влияния на нее Моди, то при наличии работ на общие сюжеты, заметны некоторые существенные различия. У Жанны прослеживается большое внимание к деталям интерьеров, в которых они писали портреты своих друзей и близких. Изображая крупный план или портрет на цветном фоне, Моди сосредоточен на внутреннем мире модели, в то время как Жанна не отделяет модель от окружающих предметов. Ее пейзажи, выполненные из окна мастерской, а также натюрморты и фоны портретов друзей, дают представление об окружающей обстановке и скудном «убранстве» их жилища. Некоторые ее работы выполнены в изысканной манере ар-деко, а, например, пейзажи и натюрморты написаны свободно и по стилю напоминают работы Боннара и Вюйара.

Обращают на себя внимание различия в трактовке образов одних и тех же моделей, которых Жанна и Амедео писали одновременно. Так Сутин у Моди изображен религиозным простолюдином, в то время как Жанна представляет его этаким грубым франтом, скрывающим свое безразличие к внешним условностям.

Родители Жанны были достаточно простыми людьми, нежно любящими своих детей и желающих им только всего самого доброго. Тем тяжелее для них была неопределенность семейного положения их дочери. По свидетельствам друзей Жанна и Амедео познакомились весной 1917 года, хотя первый карандашный портрет Жанны Моди датировал декабрем 1916 года. В течение нескольких месяцев родители не были в курсе отношений их несовершеннолетней дочери (не достигшей 21-ти года) и известного художника с плохой репутацией, на 14 лет ее старше. В июле 1917 года семья Эбютернов находилась в Сарте (Sarthe) в 200-х километрах к юго-западу от Парижа, и неожиданно Жанна одна решила вернуться в Париж, что родителям показалось довольно странным. Но девушка была настроена так решительно, что, несмотря на военное время, родители отпустили в дорогу ее одну. Жанна возвращалась не домой, она ехала к Модильяни. Больше они не расставались, хотя для Жанны это была большая моральная жертва – ей пришлось обмануть родителей и любимого брата, скрывая правду о своей связи с Модильяни. В марте 1918 года мать была вынуждена констатировать, что ее дочь беременна. 23-летний Андре фактически разорвал отношения с сестрой, о чем с негодованием писал в своих фронтовых дневниках, родители же мало-помалу смирились с ситуацией, видя глубокое чувство своей дочери к Моди.

В маленькой, состоявшей из двух комнат, не отапливаемой мастерской Модильяни, где жила пара, мать Жанны была одной из немногих посетительниц. Без сомнения, она помогала дочери, чем могла. Она же сопровождала Жанну, которая отправилась с Моди и группой художников в Ниццу в мае 1918 года. Надо ли объяснять причины плохих отношений матери беременной Жанны со своим невоздержанным зятем. Леопольду Зборовски пришлось даже отселить Моди от Жанны с матерью, чтобы избежать конфликтов и создать Моди условия для работы, так как их пребывание на Лазурном берегу оплачивалось картинами Модильяни и Сутина. Скромное финансирование предоставлялось парижским коллекционером Йонасом Неттером, продать же картины богатым беженцам непосредственно в Ницце было практически невозможно. Хотя за время пребывания на Лазурном берегу Моди сумел завоевать доверие и хорошее расположение матери Жанны – в обаянии никто не мог ему отказать.

19 ноября 1918 года в Ницце Жанна родила дочь, которую назвали Жанна Эбютерн, дочь Жанны Эбютерн и неизвестного отца – родители не были зарегистрированы официально. Так получилось, что девочка не была зарегистрирована должным образом ни в Ницце, ни через несколько месяцев в Париже. Поэтому чтобы удочерить ее после смерти родителей и отправить в Италию к родственникам Модильяни, пришлось нотариально оформлять свидетельства, удостоверяющие родство. 28 марта 1923 года родители Жанны в присутствии нотариуса были вынуждены дать показания о связи их дочери с Амедео Модильяни. О своем отношении к любви и семейной жизни дочери они отзывались весьма деликатно, отказываясь признать, что она ушла из дома против их воли.

Довольно странным, но все же показательным является документ, составленный в присутствии двух свидетелей – Леопольда Зборовски и Лунии Чеховски: «Je m’engage aujourd’hui 7 jullet 1919 à épouser mademoiselle Jeanne Hébuterne aussitôt les papiers arrivés.» («Сегодня 7 июля 1919 года я беру на себя обязательство жениться на мадемуазель Жанне Эбютерн, как только придут документы»). Известно, что в Ницце у Модильяни украли бумажник, и ему пришлось обращаться к Зборовски и Полю Гийому с просьбой восстановить документы, чтобы вернуться в Париж. Восстановить документы ему помог его брат Джузеппе Эммануэле Модильяни, но свадьба так и не состоялась, хотя после рождения дочери Жанна и Амедео постоянно жили вместе.

С Андре отношения уже никогда не наладились. По возвращении в Париж в мае 1919 года Жанна заняла молчаливую позицию, не пытаясь примирить мужа и брата, что дополнительно осложняло их жизнь с Модильяни. Безусловно, Андре очень любил сестру и по-своему переживал за нее. Но он так и не смог ей простить, что она нашла другого наставника для своего творческого развития. Кроме того, он не смог простить Модильяни того, что в то время как сам Андре и его друзья-художники сражались на фронте, Амедео «отсиживался» в тылу.

В том, что произошло в январе 1920 года никого конкретно винить нельзя. Жанна всегда была девушкой с подвижной психикой. По свидетельству близкого друга Андре и Жанны Станисласа Фюме уже в семнадцатилетнем возрасте она много думала и говорила о смерти и о самоубийстве. А за годы знакомства и жизни с Модильяни такие мысли посещали ее все чаще – обман родителей и брата, рождение внебрачной дочери, вражда брата, постоянное безденежье, не отапливаемое жилье, вторая беременность, осознание неизлечимости Модильяни с его кровохарканием и пагубными пристрастиями – все это неминуемо вело ее к внутреннему разладу и депрессии. Последняя работы Жанны, написанная в те сорок часов, что прошли с момента смерти Амедео до ее собственной смерти, изображает Жанну, лежащую на той кровати, где она обычно позировала Моди, мертвую с кинжалом в руке.

О последних 2-х днях жизни Жанны остались свидетельства друзей, ее брат никогда не сказал и не написал об этом ни слова.

Модильяни умер 24 января 1920 года в 20 часов 50 минут. О Жанне в это время заботились Леопольд и Ханка Зборовски. Ночь с 24-го на 25-е, чтобы не оставаться одной у себя, она провела в маленьком отеле на улице Сены вместе с Полеттой Журден, приятельницей Зборовски. Наутро, по ее словам, под подушкой у Жанны горничная обнаружила стилет.

В больницу она пошла в сопровождении отца и своих друзей – супругов Фюме, не проронив ни слова. Там их встретил Кислинг. К телу Амедео она подошла одна и долго, долго смотрела на него. Потом, не отрывая от него взгляда, не поворачиваясь, отошла к двери, которую друзья поспешили перед ней открыть.

Из больницы заехали к Зборовски. Но отец настаивал, чтобы она вернулась к ним домой, на улицу Амьо. Дома она не плакала, а все время молчала. Наступила ночь, и все разошлись по своим комнатам. Брат Жанны Андре, который очень ее любил, несколько раз в эту ночь заходил к ней в спальню и каждый раз заставал ее у окна… Под утро Андре задремал; его разбудил стук открывшегося окна в соседней комнате; он бросился туда, но было уже поздно. В ужасе, что мать не переживет вида изуродованного тела Жанны, которое принес к дверям квартиры рабочий, случайно оказавшийся в 4 часа утра во дворе их дома, он попросил его увезти тело в мастерскую Моди на ул

Метки: ЖЗЛ |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Крепостная любовь Пушкина |

Крепостная любовь Пушкина.

Известно, что любвеобильное сердце великого поэта Александра Пушкина было широко открыто для прекрасного пола, без различия статуса и положения женщин. Крепостной любовью Пушкина литературоведы называют Ольгу Калашникову…

Портрета этой девушки из "сельца Михайловского" Опочецкого уезда Псковской губернии живописцы нам не оставили. Неизвестен ни год, ни даже место ее рождения. По очень осторожным предположениям Ольга Михайловна Калашникова появилась на свет в имении Петра Абрамовича Ганнибала — в Петровском, в период с первой половине июля 1805-го до марта 1806 года.

Нарекли ее при крещении в честь святой благоверной княгини Ольги, супруги великого князя Игоря, память которой православная церковь чтит 11 июля по старому стилю. Пока бойкая (пушкинский эпитет) дворовая девчонка Олька носилась по Михайловскому, старший ее шестью годами Александр пробавлялся рифмами в царкосельском Лицее.

Поскольку "описание росту и примет" сенной (т. е. горничной) девки Ольги Калашниковой, к сожалению, не сохранилось, обратимся к пушкинистам. В малой серии знаменитой ЖЗЛ недавно вышла биография Ольги Калашниковой, написанная Михаилом Филиным.

В частности, Александр Сергеевич сравнивал Ольгу с "чухонкой" Эдой из одноименной поэмы Евгения Баратынского, которую читал в ссылке. В 4-й главе "Евгения Онегина", которая создавалась в селе Михайловском, среди постоянных трудов анахорета упоминались и невинные развлечения:

… Порой белянки черноокой

Младой и свежий поцелуй…

Некоторые литературоведы отрицают портретное сходство с Ольгой Калашниковой на том основании, что этот фрагмент романа почти дословный перевод из элегического стихотворения французского поэта Андре Шенье "Шевалье де Панжу" - буквальный перевод: "Юный и свежий поцелуй белолицей и черноокой [девушки]".

Оказывается, русский поэт употребил местечковое, а именно псковское словечко "белянка", которое не совсем соответствует французскому blanche. И более нигде это словечко у Пушкина не встречается. Михаил Филин нас просвещает о значении слова "белянка", которое означает не столько белолицую девушку с белой кожей, сколько характеризует "пригоженьких", "белокурых, светлорусых" юниц.

"Немудрено, — пишет Филин, — что лицейский друг Пушкина, Иван Пущин, навестивший опального поэта 11 января 1825 года, сразу остановил взор на дочери управляющего.

"Вошли в нянину комнату, где собрались уже швеи, — вспоминал декабрист. — Я тотчас заметил между ними одну фигурку, резко отличавшуюся от других, не сообщая, однако, Пушкину моих заключений".

Не просто роман, а полноценная связь поэта с крепостной девкой началась поздней осенью или ранней зимой 1824 года, когда из деревни уехал Сергей Львович Пушкин, бдительный "шпион", присматривавший за сыном. Кстати, до начала декабря отсутствовал и отец девицы, Михайла Калашников.

В своей книге Михаил Филин сообщает:

"Амурное приключение не оставило Александра Пушкина равнодушным. Он стал реже посещать тригорских соседок, даже обозвал их (в письме от 4 декабря 1824 г.) "несносными дурами".

А когда в середине декабря в село Тригорское в очередной раз приехал погостить дерптский студент Алексей Вульф, брат барышень, то Пушкин, среди прочего, откровенно поведал знакомцу о завязавшемся "романе". В ответ Вульф, тонкий и циничный знаток предмета, "холодный ремесленник любви" (П.Е. Щёголев), принялся вышучивать сентиментальность питомца муз".

Многие, в том числе и пушкинист В. В. Вересаев, усмотрели в происходящем банальное физиологическое отправление, назвав их связь "типическим крепостным романом, — связью молодого барина с крепостной девкой". Правда, всепоглощающей страсти у Пушкина, совершавшего набеги на Тригорское, где он "миртильничал" и одерживал безоговорочные победы, не было и в помине, но не было и тривиального увлечения.

Страсть барина и крестьянки продлилась почти полтора года. Однако, будущего их любовь не имела, несмотря на общего ребенка.

Ничего не подозревавшие родители Ольги должны были уехать сначала в столицу, а оттуда в Москву. Назначенный Пушкиным-старшим управляющим имением Болдино Михайла Калашников в апреле 1826 года вместе со всем семейством засобирался в дальний путь. Вместо денег (их у него попросту не водилось) Пушкин вручил своей вчерашней любовнице письмо, которое надлежало отнести другу поэта в Первопрестольной.

"Письмо это тебе вручит очень милая и добрая девушка, которую один из твоих друзей неосторожно обрюхатил, — писал Пушкин в письме к князю П. А. Вяземскому. — При сем с отеческою нежностью прошу тебя позаботиться о будущем малютке, если то будет мальчик. Отсылать его в Воспитательный дом мне не хочется, а нельзя ли его покамест отдать в какую-нибудь деревню — хоть в Остафьево. Милый мой, мне совестно ей-богу… но тут уж не до совести".

Пушкинскую цидулку князю вручила не Ольга, а присланный от него "человек", коим оказался отец девушки. Поэты могли портить девок, а вот "шифроваться" не умели. Неловко вырвавшиеся у Вяземского фразы про Ольгу и, положенная на мозолистую ладонь ее отца монета, заставили управляющегося крепко задуматься. Крепостные девки у бар фигурировали в весьма определенных случаях. Сопоставив известные ему факты, старик Калашников пришел к однозначному выводу о том, кто соблазнитель его дочери.

На исходе прошлого столетия музейные работники отыскали метрическую книгу болдинского Успенского храма. Михаил Иванович Калашников прикрыл грех дочери фиктивной записью в церковной книге, где мать ребенка записана как крестная, что давало ей право воспитывать дитя.

Исследователи личной жизни Пушкина полагают, что, родившийся недоношенным, 1 июля 1826 года Павел Александрович, умер спустя два с половиной месяца по естественной причине.

За три месяца болдинской осени 1830 года Пушкин создал множество творений в прозе и стихах, а вот о его встречах с Ольгой Калашниковой никаких документов не сохранилось. Хотя бывшая пассия определенно находилась в имении и наверняка виделась с барином.

Отзвуки этих свиданий пушкинисты находят в его строчках, разбросанных в разных произведениях, но ничего определенного даже они сказать не могут — так одни лишь домыслы…

Вот что на этот счет думает Михаил Филин:

"Александр Пушкин увлек свою давнишнюю подругу в изменившуюся реку. Сам он ходил в женихах, был без пяти минут супругом — и мечтал об обладании Natalie с Никитской. А узнавшей эту новость Ольге надлежало не только щеголять маской нежной Эды, тайком ревновать и горевать об ускользающем курчавом барине, — но и думать о собственном завтрашнем дне, о скором закате, обо всех Калашниковых, родителях и братьях. И быть вечно ждущей увядающей "белянкой" ей не хотелось".

Деловитая, как пишет пушкинист, Ольга "довольствуясь настоящим, не упускала из виду и будущее. Там за нее — и, конечно, за родню — должны представительствовать и месяцы пылких страстей, и могилка младенца Павла".

И далее: "В Болдине Александр Пушкин дал клятвенное обещание "всегда делать милость" семейству Калашниковых. Для Михайлы и остальных эти слова барина были пределом мечтаний: они обрели заступника.

Погашение долгов перед Ольгой началось уже 4 октября 1830 года, то есть вслед за посещением местного погоста". Могилка, в которой навеки упокоился его сынишка, произвела неизгладимое впечатление на душу поэта, и он даровал волю своей крепостной и возлюбленной.

"Дворовая девка Ольга Михайловна дочь Калашникова", как было написано в "домовой отпускной", выходила "вечно на волю". Навечно в русской поэзии остались бессмертные пушкинские строки: "Прощание", "Для берегов отчизны дальней…", "Заклинание", строфы "Евгения Онегина". На все это Пушкина вдохновила его "крепостная любовь".

Дальнейшая жизнь Оленьки Калашниковой сложилась неудачно. Она вышла замуж по расчету за дворянина, вдовца, имевшего 7-летнего сына, Павла Степановича Ключарева. Дворянский заседатель земского суда, 35-летний титулярный советник (по Табели о рангах чиновник IX класса имел более высокий чин, чем А. Пушкин)

Ключарев на поверку оказался едва ли не нищим и к тому же алкоголиком. Корыстные Калашниковы прозрели почти сразу после свадьбы.

В письме Михайлы Калашникова к Александру Пушкину от 15 марта 1832 года сказано: "Дочь толки тем несчастлива, что ничего нет у него, что было все описано то теперь при должности живуть кое-как, а без должности, хотя по меру ходи".

Вскоре мелкий дворянчик и вовсе оставил службу, превратившись в нахлебника болдинского управляющего. Ко всем горестям Михайлы Калашникова добавились тяжелая болезнь жены и замаячившая отставка с должности управляющего болдинским имением. Но жизнь, как зебра, то черная, то белая полоса, и письмо Оли Ключаревой Александру Пушкину сыграло свою роль.

Помещик соблаговолил дать Михайле прибавку к жалованью, взял к себе дворецким его сына, 27-летнего Василия Калашникова. Коллежская советница Ольга Ключарева в 1833 году родила сына - Михаила Павловича

Читать https://plus.google.com/100416247918105820278/posts/3HKWutXH6x6

|

Метки: ЖЗЛ |

Понравилось: 2 пользователям

7 русских женщин стали правительницами в других странах |

В России "экспорт невест" был поставлен на поток. Наши царевны становились европейскими королевами, женами потомков Чингисхана. Они напрямую влияли и на своих мужей, и на мировую политику.

Анна Ярославовна

В далекой Франции царствовала дочь Ярослава Анна, которая однажды написала отцу о «просвещенной» Европе письмо: «…В какую варварскую страну ты меня отослал. Дома здесь мрачные, церкви - некрасивые, а обычаи ужасны...» Ну, и про мало моющихся дворян тоже. Но на нее никто не обиделся. Муж ее, Генрих, слыл человеком мрачным и задумчивым, но при одном лишь взгляде на прекрасную супругу расцветал улыбкой. Даже во всех правительственных документах писал: «С согласия супруги моей Анны повелеваю…»

Елизавета Ярославовна

Евдокия

Анна Павловна

"Загогуля"

Le bel ange nu

Анна Петровна

|

Метки: история |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 3 пользователям

Город Кременец: мифы и реальность горы Бона |

Приветствую гостей сайта, любителей путешествий и легенд! Город Кременец не может похвастаться своими размерами и количеством населения. В нем насчитывается всего чуть более 20 тысяч жителей.

Но богатая многовековая история, большое количество достопримечательностей, знаковых событий, исторических и архитектурных памятников – это о Кременце. Находится он в Тернопольской области Украины.

Город Кременец: главная достопримечательность

Самым загадочным из всех достопримечательностей города является Замковая гора Бона и, собственно, сам одноименный замок. Существуют только предположения о дате основания замка: примерно VIII-IX век.

Знаменитая гора Бона с замком

Первое упоминание о замке в старинных летописях датировано 1064 годом, как об основном препятствии на пути польского завоевателя Болеслава II Смелого. На протяжении последующих четырех веков крепость достраивалась и перестраивалась, переходила из рук в руки, реконструировалась и почти полностью разрушалась.

Бона Сфорца (1494 — 1557)

Так продолжалось до тех пор, пока в 1536 году гора и все близлежащие населенные пункты не перешли во владение королевы Боны Сфорца д’Арагона, жены великого князя литовского, польского короля Сигизмунда I Старого.

Портрет Боны Сфорца д’Арагона. Джованни Больтраффио.

Двадцать лет управляла королева Бона замком и всей округой. Согласно историческим свидетельствам, владелица много сделала для своих подданных.

За время ее правления были укреплены все оборонительные сооружения, отремонтированы все помещения, хозяйственные постройки, учрежден фонд католического храма, приютившего впоследствии монахов францисканцев.

Престиж местечка возрос многократно – для небольшого городка добиться права дважды в год проводить ярмарки и стать хранителем соли – высочайшая честь.

Но не только благодаря благодеяниям вошла в историю красавица Бона. За ней прочно закрепилась слава жесточайшей тиранки, вампира, изверга. Обладая железным характером, она подчинила себе многих политических деятелей и высокопоставленных священнослужителей Европы.

Благодаря своему влиянию, она укрепила свои позиции в регионе. Простой народ стонал под гнетом непомерных налогов и податей. Возможно, это и стало причиной появления многочисленных преданий о зверствах кровожадной в полном смысле этого слова, правительнице.

В некоторых источниках она предстает как вампирша, пьющая кровь младенцев. По утверждениям других, она отдала душу дьяволу ради вечной молодости, а для этого принимала омолаживающие ванны из крови девственниц. С тех пор и гора, и замок пользуются мрачной репутацией и носят имя такой загадочной личности, как Бона.

И даже если путешественники либо из боязни, либо из отсутствия интереса не посетят развалины замка, количество христианских святынь, исторических, культурных, архитектурных памятников на душу населения города Кременец компенсирует все негативное впечатление от этого местечка.

Видео

В этом видео более вы сможете увидеть город Кременец и гору Бона ↓

Это интересно! Бона Сфорца: биография↓

Дорогой читатель, если Вам понравилась эта статья «Город Кременец: мифы и реальность горы Бона», поделитесь с друзьями в социальных сетях. До новых встреч! Впереди много историй!

Серия сообщений "замки Украины":

Часть 1 - Подгорецкий замок

Часть 2 - Марк Туллий Цицерон родился 3 января 106 до н. э

...

Часть 10 - Сент-Міклош - замок кохання ...

Часть 11 - Замок злобных дев ... / Невицкое, Украина.

Часть 12 - Город Кременец: мифы и реальность горы Бона

Часть 13 - Без заголовка

Метки: замки |

Процитировано 3 раз

Понравилось: 1 пользователю

Тайны Варфоломеевской ночи |

Тайны Варфоломеевской Ночи

История и художественная литература по сей день рисуют Варфоломеевскую ночь как «массовую резню», «кровавую расправу», «жестокое избиение» католиками гугенотов, организованную вдовствующей королевой Екатериной Медичи 24 августа 1572 года в Париже. Вместе с тем старательно замалчивается обратная сторона конфликта, а на первый план выталкиваются зверства католиков, безумная нелогичность поступков и страсти. Эта картина нуждается в некотором уточнении…

КОРОЛЕВСКИЕ ИГРЫ

Сен-Жерменский мир положил конец третьей гражданской войне, между католиками и протестантами. Французские гугеноты получили частичную свободу, им передавался ряд крепостей, а их Лидер - адмирал Де Колиньи включен в королевский совет.

Гаспар II де Колиньи - известен как Адмирал де Колиньи — французский государственный деятель, один из вождей гугенотов во время Религиозных войн во Франции.

Протестант Де Колиньи оказывал большое влияние на короля-католика Карла IX, убеждая поддержать протестантов во Фландрии (Нидерланды) против Испании, Он видел в этом единственную альтернативу гражданской войны во Франции. В планах Де Колиньи явно прослеживалось желание силами Франции, не считаясь с внутренними проблемами, помочь протестантизму, все более распространявшемуся по Европе.

Однако Екатерина Медичи стремилась удержать венценосного сына от губительного шага. Ослабленная гражданскими войнами Франция была не в состоянии отразить общего врага, и конфликт с могущественной Испанией обернулся бы катастрофой, вплоть до потери Францией суверенитета. Екатерина была серьезным препятствием на пути протестантов.

У Карла IX и Екатерины Медичи имелись свои рецепты умиротворения Франции - женитьба Генриха Наваррского на сестре короля Маргарите Валуа. Свадьба состоялась 18 августа. По случаю свадьбы в столицу съехалось множество знати, относившей себя к обоим конфессиям.

Свадьба Генриха и Маргариты

22 августа на адмирала Колиньи было совершено покушение. Следы преступления указывали на причастность католика герцога Генриха Гиза, чрезвычайно популярного у парижан, видевших в нем защитника веры. По законам чести, он должен был отомстить Колиньи за своего отца, убитого в 1563 г. Раненого адмирала посетили Карл (X и Екатерина Медичи.

Но гугенотская знать не удовлетворилась соболезнованиями, потребовав от короля наказания Гиза. Раздались призывы готовиться к очередной войне. На протяжении субботы 23 августа требования гугенотов делались все более настойчивыми, усугубляя кризис. Шансы политического разрешения ситуации стремительно приближались к нулю.

Нам с детства внушали, что Варфоломеевская ночь была кровавейшим и злодейским преступлением католиков, достойным сурового осуждения. Вот только при этом забывали уточнить: это был первый случай, когда католики стали инициаторами резни. А протестанты-гугеноты к тому времени множество раз устраивали католические погромы, когда убивали всех подряд без различия пола и возраста.

Последнее избиение католиков гугенотами случилось в городе Ниме за три года до Варфоломеевской . Слово свидетелю: «...гугеноты врывались в церкви. Они срывали изображения святых, рушили распятия, органы, алтари...». Это о событиях 1566 г. в Валансьене.

В 1531 г. в Ульме лошадей запрягли в орган, выволокли его из церкви и разбили. В Вале в 1559 г., когда было установлено, что умерший три года назад житель де Брюж был втайне католиком, тело вырыли из могилы и вздернули на виселице.

Более того, по донесениям агентов французских секретных служб, работавших среди протестантов, глава протестантской партии, адмирал Колиньи, воспользовавшись свадьбой как предлогом, созвав со всей Франции дворян-протестантов, планировал захват Парижа, взятие Лувра, арест короля и Екатерины Медичи, мешавшей ввязаться в войну с Испанией.

Об этом в королевском дворце узнали в буквально последние часы, вот и пришлось импровизировать, бить набат посреди ночи, бросаться в контратаку в кромешной тьме, потому что не было другого выхода. Католики просто-напросто упредили удар, только и всего. Был очень простой выбор - либо ночью убивать будут они, либо резать будут их...

Убийство Колиньи в Варфоломеевскую ночь.

Убийства гугенотов произошли также в нескольких провинциальных городах. Только в Париже погибло около двух тысяч человек и пяти тысяч по всей Франции. Благодаря усилиям протестантов ночь 24 августа 1572 г. обрастала «подробностями».

Уже утверждали, что она была спланирована семью годами раньше, говорили о 100 тыс зарезанных и показывали то самое луврское окно, через которое, якобы, Его Величество стрелял из аркебузы по. Гугенотам.

Париж оказался во власти убийц и мародеров. Хаос стал поводом под шумок разделаться со своим кредитором, надоевшей женой, зажиточным соседом. Когда, наконец, Карл IX приказал навести порядок на парижских улицах, насилие выплеснулось за его пределы. Кровавая бойня продолжалась во Франции еще несколько недель.

Большинство исследователей считают, что в те дни погибло не менее 5 тысяч человек; называют и цифру в 30 тысяч убитых гугенотов и католиков – во время резни уже не спрашивали, какую веру ты исповедуешь…

Варфоломеевская ночь нанесла гугенотам сокрушительный удар. Порядка 200 тысяч их бежало из Франции, и их подвижничество и трудолюбие нашло благодарный приют в других странах. Самой же Франции победа над гугенотами спокойствия не принесла.

Варфоломеевская ночь стала очередным этапом Религиозных войн и была с одобрением встречена а Риме и Мадриде, и вызвала озабоченность в Англии, Германии и Польше. Внутри страны кальвинистское дворянство и города оказали ожесточенное сопротивление. В ходе последующих Религиозных войн правительство вынуждено было пойти на дальнейшие уступки гугенотам.

ПОСЛЕДСТВИЯ

Сегодня подробности Религиозных войн того времени практически забыты, и многие искренне полагают, будто гугеноты хотели всего-навсего «религиозного равноправия», в чем злые католики отказывали.

Однако претензии гугенотов прекрасно документированы: жить во Французском королевстве, но не подчиняться ни королю, ни властям, ни законам. В гугенотских городах должны были действовать свои законы, своя администрация и своя денежная система, а оказавшиеся на этой территории католики попросту не имели права исповедовать свою веру ни открыто, ни тайно.

Легко догадаться, что ни одно государство планеты, не могло допустить подобных «супероффшорных» зон. Когда претензии гугенотских вождей были отклонены, они Перешли к прямым военным действиям против французского короля - причем деньги, оружие и даже военную силу . получали из протестантской Англии.

Войны эти продолжались несколько десятилетий, пока с мятежниками окончательно не разделался Ришелье, человек железной воли и энергии.

Между прочим, тот самый адмирал Де Колиньи (воспетый талантливым Дюма), за несколько лет до Варфоломеевской ночи как раз и готовил похищение короля Генриха Ж. Так что нет ничего удивительного, что Варфоломеевская ночь была импровизированной ответной мерой католиков на вполне реальный заговор протестантов.

Мы знаем историю, где клеймится «реакционное и кровожадное папство», выступавшее против «прогрессивных» протестантов. Меж тем, протестанты, захватившие власть в Чехии, были компанией довольно жутковатой. Они задолго до Ленина приняли основной принцип большевизма: истинный большевик сам определяет, что хорошо, а что плохо.

Затем протестанты начали совершать вооруженные вылазки за пределы Чехии - «дарить» свое учение соседям. Отражение этой агрессии и стало впоследствии именоваться «карательными экспедициями папистов».

Потом появился Лютер. Он искренне желал усовершенствовать жизнь и сделать ее лучше. То же хотели и коммунисты, правда, путь по которому они вели людей к счастью, скорее напоминал ад. Поэтому важны не намерения, а результат.

Мартин Лютер — христианский богослов, инициатор Реформации, ведущий переводчик Библии на немецкий язык. Его именем названо одно из направлений протестантизма.

Изыскания Лютера вызвали череду гражданских войн, смут, междоусобиц, насилий и зверств. Швейцарец Кальвин творчески усовершенствовал учение Лютера и довел реформы до логического конца - в Женеве людей бросали в тюрьмы за появление в яркой одежде, игру на музыкальных инструментах, чтение «неправильных» книг...

В Тридцатилетней войне меж католиками и протестантами Германия потеряла треть населения. Благодаря протестантам Франция на полсотни лет погрузилась в огонь и кровь гражданских войн.

Варфоломеевская ночь не была погромом, грабежом и убийством, учиненным парижским плебсом в качестве «божественного» возмездия еретикам, а превентивным ударом по военному командованию гугенотов. Смыслом убийств являлось спасение государства. В каком-то смысле эта ночь даже открыла новый путь к миру. В случае победы католической веры никогда не появилась бы на свет «протестантская этика», определившая развитие нашей цивилизации.

О КАТОЛИКАХ И ПРОТЕСТАНТАХ

Не многие знают, что само понятие и концепция «права человека» в современном значении этого термина неразрывно связана с деятельностью в Южной Америке монахов-иезуитов. А писатель Алекс де Токвиль сто пятьдесят лет назад написал:

«Не смотря на беспрецедентные злодеяния, испанцы, покрывшие себя несмываемым позором, не только не истребили индейцев, но даже не запретили им пользоваться равными правами. Англичане в Северной Америке с легкостью добились и того, и другого».

Если бы католицизм победил, конечно, были бы свои кровопролития, войны и беды, но не в пример меньше несчастий обрушилось бы на Европу. Наверняка меньше сил и рвения уделялось бы так называемому «техническому прогрессу» – бездумному нагромождению технических новинок, которые, по большому счету, уничтожают природные ресурсы и среду обитания, способствуют росту жертв войны, но никого еще не сделали счастливым.

Фридрих Великий, король Пруссии, в своем письме от 7-го января 1768 года писал:

«Не правда ли, что электрическая сила, и все чудеса, кои поныне ею открываются, что притяжение и тяготение, служат только к возбуждению нашего любопытства? Но менее ли от сего происходит грабительств по дорогам? Сделались ли откупщики менее жадными? Менее ли клеветы, истребилась ли зависть, смягчились ли сердца? Какая нужна обществу в сих нынешних открытиях?»

Не исключено, что Фридрих Великий в «постпротестантском» обществе первым сформулировал проблему, над которой всерьез задумались в XX веке: «научный и технический прогресс еще не ведет автоматически к прогрессу людской духовности и не делает жизнь лучше».

А ведь именно под влиянием протестантов сформировалась идеология, утверждавшая, что человек, открыв массу новых законов природы, обратит себе на пользу, научится управлять природой, как телегой. Полагали, что развитие науки и техники само по себе, волшебным образом преобразит и общество, и людей.

Конечно, бессмысленно было бы призывать жить при лучине и бить рыбу костяной острогой. Однако и порожденные «протестантской этикой» крайности – бездумный «технический прогресс», «развитие науки» восторга не вызывают.

Каким был бы наш двадцатый век в результате развития Европы по католическим канонам? Гораздо менее техногенным, возможно, мы сейчас с удивлением смотрели бы на первые паровозы, а слава исследователей Америки и Африки досталась бы нашим дедам, в большинстве своем еще живых.

Возможно, самобытные культуры Америки, Африки, Индии , Дальнего Востока, избежав протестантского влияния, создали бы в сочетании с католической Европой совершенно другую цивилизацию, не столь занятую гонкой за золотом и успехом, не грозящую в кратчайшие сроки уничтожить все живое на планете. Несомненно одно: духовности было бы не в пример больше, а следовательно - больше душевного спокойствия, доброты и любви.

Виталий Ерофеев

Метки: история |

Понравилось: 3 пользователям

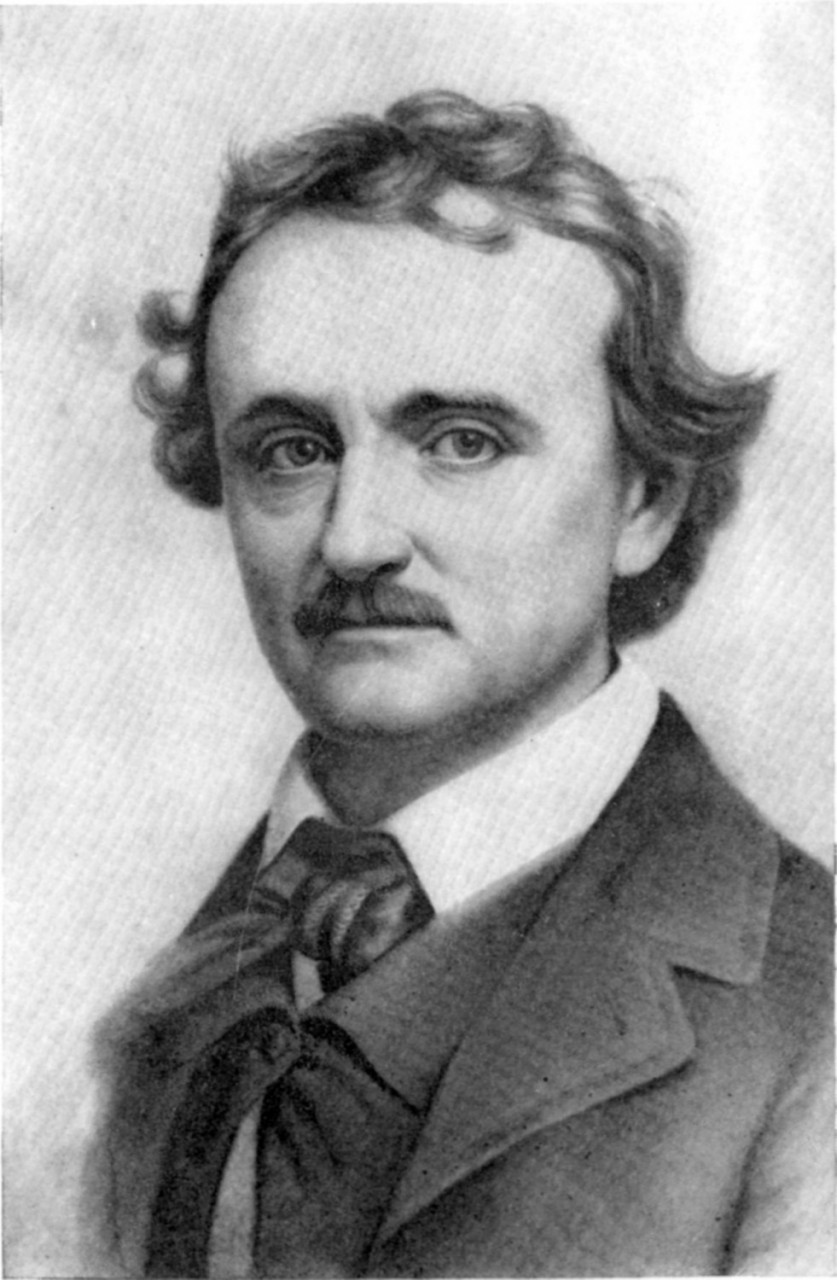

ЗАГАДОЧНАЯ СМЕРТЬ ЭДГАРА ПО |

Никогда не понимал его творчества, а уж тем более его гениальности. Но всемирно известный американский писатель Эдгар Аллан По был достаточно противоречивой личностью. И чем старше он становился, тем противоречия, рождающиеся внутри мастера загадок и тайн, усиливались и крепли. Поэтому мрачная смерть писателя служит, скорее всего, достойным завершением яркой жизни, которую Эдгар посвятил созданию, леденящих кровь, детективных историй.

Эдгар По был не только автором рассказов, он также писал поэмы, самая известная из которых — «Ворон», была написана в 1845 году, а также был прославленным литературным критиком и редактором. Карьера писателя никогда не была стабильной. Он то находился на пике популярности, то прибывал в глубоком кризисе и порой долгое время не мог написать ни строчки.

Скончался великий писатель 7 октября 1849 г. Произошло это в одной из больниц Балтимора. Врачи, за несколько дней пребывания, так и не успели установить причину столь бедственного состояния пациента. И вот уже почти 200 лет ученые и медики стараются понять что же случилось, почему известного Эдгара Аллана По случайно обнаружили в парке Балтимора на деревянной скамье в полуобморочном состоянии и такой грязной одежде, что обеспеченного человека в нем было узнать практически невозможно ?

Так что же случилось ?

3 октября 1849 года прохожие обнаружили Эдгара По разгуливающим по улицам родного Балтимора в совершенно неадекватном состоянии. По отзывам современников, «он находился в страшной депрессии и нуждался в немедленной медицинской помощи». Писателя поместили в больницу, где он через пять дней скончался.

За всё это время Эдгар не смог внятно объяснить, что с ним приключилось. Еще более подозрительным было то, что на писателе была одежда, которую он до этого случая никогда не носил. В ночь перед своей смертью Эдгар лишь несколько раз повторил фамилию «Рэйнольдс» — но кому она принадлежала, так и не удалось выяснить.

Все медицинские записи, включая свидетельство о смерти Эдгара По, исчезли. Газеты того времени объясняли смерть писателя «болезнью мозга» и «воспалением центральной нервной системы» — диагнозами, которые в 19 веке часто ставили людям, скончавшимся от алкоголизма. Что на самом деле явилось причиной смерти По — до сих пор неизвестно.

После смерти давние враги По немедленно распространили версию что писатель страдал алкогольной и наркотической зависимостью, эти слухи получили широкую популярность благодаря “Ryan`s Fourth Ward Polls” – развлекательному заведению, которое находилось совсем близко от места, где обнаружили безумного По. Эта теория считается не состоятельной, так как никто из очевидцев, а так же врач, наблюдавший По в госпитале, не почувствовали запаха алкоголя. Многие склонны считать: По стал жертвой нападения.

Есть свидетели успевшие заметить, что одежда и обувь По была вся грязная и явно не по размеру, а так же принято считать что бред, потеря сознания и кома стали следствием кровоизлияния в мозг, появившегося в результате черепно-мозговой травмы. Именно этой теории придерживаются исследователи останков, которым удалось провести ряд тестов при перезахоронении тела в 1875 году. Также были исследованы волосы писателя и, имеющая на то время большую популярность теория об отравлении и самоубийстве тоже была сочтена вымыслом: никаких следов яда и наркотических веществ обнаружено не было.

За несколько дней в госпитале По так и не пришел в себя. Его мучали галлюцинации и судороги, он упоминал о своей давно умершей жене, а также многократно громко произносил имя Рейнолдс. Среди друзей По не было человека с такой фамилией, поэтому никому не удалось идентифицировать личность незнакомца. Среди других возможных причин смерти числятся холера, сифилис, менингит, эпилепсия.

Существует несколько основных теорий. Многие биографы изучали этот вопрос, но пришли к различным выводам: от Джеффри Мейерса и его уверенности в том, что это была гипогликемия, до Джона Евангелиста Уолша и его теории о сговоре с целью убийства. Также предполагалось, что причиной смерти По стало самоубийство вследствие возникшей депрессии. За два года до смерти его нередко посещали мысли о суициде. Доктора поставили По диагноз «воспаление мозга» и «частое сердцебиение». По страдал от сильнейших головных болей, был прикован к постели, не мог ни читать, ни писать. Возможно, желанием хоть на какое-то время избавиться от мучительных болей и объясняется его увлечение алкоголем, морфием и опием. В 1848 году он уже был при смерти от передозировки лауданумом, который был широко распространён в качестве самого доступного успокоительного и болеутоляющего. Несмотря на то, что остаётся невыясненным, была ли это серьёзная попытка самоубийства или просто просчёт с его стороны, ясно, что не это стало причиной гибели По годом позже.

Снодграсс был уверен, что По умер от алкоголизма, и предпринимал большие усилия, чтобы убедить в этом других. Он поддерживал Движение за трезвость и считал, что история По является прекрасным примером в борьбе с пьянством. Работы Снодграсса по этому вопросу, однако, признаны не заслуживающими доверия. Моран в своём собственном докладе 1885 года оспаривал позицию Снодграсса и утверждал, что По умер не под влиянием какой-либо интоксикации. Моран утверждал, что «от По не исходило ни малейшего запаха алкоголя». Однако некоторые газеты в тот момент сообщали, что причиной смерти По стало «кровоизлияние в мозг» или «черепно-мозговое воспаление», которые являются эвфемизмом, обозначающим смерть от постыдных причин, коей являлся алкоголизм. В своей книге «Эдгар А. По: Невропатическое исследование» психиатр Джон Робертсона предположил, что причиной смерти По стал хронический запойный алкоголизм — дипсомания, состояние, в котором человек не помнит, что с ним происходило.

Следует отметить, что образ По как неуправляемого алкоголика является спорным. В частности, Томас Майн Рид, тогдашний собутыльник Эдгара По, признавался, что они вдвоём «изрядно шалили», но что По «никогда не выходил за рамки невинного веселья, в котором никто себе не отказывает… Признавая, что такая слабость у По имела место, я честно скажу, пристрастием это не было». Некоторые исследователи допускают, что у По была персональная непереносимость алкоголя и что он пьянел от одного бокала вина. По другим данным, он пил только в тяжкие моменты жизни, а потом мог несколько месяцев обходиться без алкоголя. Ясности в вопросе алкоголизма также не добавляло имевшее место членство Эдгара По в обществе «Сыны трезвости». Уильям Гленн, который контролировал исполнение Эдгаром По взятых на себя обязательств, несколькими годами позже написал, что у членов общества трезвости не было оснований считать, что По нарушал свои обязательства в Ричмонде. Томас Данн Инглиш, который являлся врачом Эдгара По, а также имел медицинское образование, настаивал на том, что По не был наркоманом.

Так, он писал:

«Если бы По употреблял опиум, когда я с ним общался (до 1846 года), я и как врач, и как наблюдательный человек обязательно бы заметил это во время его частых визитов в мою комнату и моих визитов в его дом, а также наших встреч в иных местах — я не видел никаких тому свидетельств и считаю такие обвинения беспочвенными»

Среди большого количества иных причин смерти в последующие годы назывались различные формы заболеваний мозга и опухоль головного мозга, диабет, различные формы ферментной недостаточности, сифилис, апоплексический удар, алкогольный делирий, эпилепсия и менингит. Некий доктор Джон У. Франсис осматривал По в мае 1848 года и посчитал, что у него была сердечная недостаточность, которую писатель позднее отрицал. В 2006 году был изучен образец волос, результаты которого опровергли возможность отравления свинцом, ртутью, а также другими токсичными испарениями тяжёлых металлов. Также среди причин называлась и холера. По был проездом в Филадельфии в начале 1849 года, как раз когда там была эпидемия холеры. Он заболел, находясь в городе, и написал своей тёще Марии Клемм, что «возможно подхватил холеру, или это приступ чего-то не менее ужасного».

Поскольку По был обнаружен в день выборов, уже в 1872 году появились предположения, что По стал жертвой так называемого купинга . Балтимор в то время печально славился политической коррупцией, а город терроризировали шайки «охотников за голосами», которые с помощью угроз либо обещаний сгоняли бедолаг за три дня до голосования в специальные места — «курятники», в которых людей держали под воздействием спиртного и наркотиков до начала выборов, а затем каждого заставляли голосовать по несколько раз. Выборы должны были состояться 3 октября, на фоне чего вполне правдоподобной может быть версия, что его, уже в беспомощном состоянии, силой поместили в один из таких «курятников», который находился как раз в двух кварталах от места, где его нашли. Купинг стал стандартным объяснением смерти По в большинстве его биографий на протяжении нескольких десятилетий. Следует также отметить, что положение По в Балтиморе делало его легко узнаваемой фигурой и что такая афера была маловероятной.

В последнее время стали появляться свидетельства того, что По мог также погибнуть от укуса бешеной собаки: отказ от воды, судороги, галлюцинации и лихорадка — классические симптомы бешенства.

Есть что-то мистическое в таинственности, связанной со смертью великого писателя, который сам всецело посвятил себя созданию причудливых паутин повествования всевозможных мрачным и загадочных историй.

Но на этом загадочная история не закончилась. Вот что писали американские газеты в 2010 году: «Таинственный посетитель, который каждый год оставлял розы и початую бутылку французского коньяка на могиле писателя Эдгара По в Балтиморе», не принес этот «подарок» впервые за 61 год, пишет сегодня The Telegraph. Его прибытия ждали около 50 человек, приехавших из разных частей США, чтобы отметить 201-ю годовщину со дня рождения писателя.

Считается, что впервые незнакомец пришел на могилу Эдгара По накануне 140-летия со дня рождения, в ночь с 18 на 19 января 1949 года, — в год столетия смерти писателя. С тех пор человек в черном пальто и шляпе с тростью с серебряным набалдашником, такой же таинственный и мрачный, как герои рассказов и поэм По, каждый год тайком приходит на кладбище, оставляет на могиле три красные розы и початую бутылку коньяка, после чего незаметно исчезает под покровом темноты. Предполагают, что розы символизируют По, его жену Вирджинию и тещу Марию Клемм. В чем состоит символическое значение оставляемой бутылки с коньяком, остается пока лишь догадываться. В некоторых случаях тайный поклонник помимо совершения традиционного ритуала оставлял у надгробного камня записки. Иногда в них содержались просто слова признательности — «Эдгар, я помню о тебе». В 1993 году на могиле писателя была оставлена весьма загадочная записка следующего содержания: «Факел перейдёт к другому». Это вызвало толки о серьезной болезни или приближающейся кончине первого тайного поклонника. В оставленной в январе 1999 года записке сообщалось, что первый тайный поклонник скончался в предыдущем году, и обязательства по продолжению традиции были возложены на его «наследника». В дальнейшем наблюдатели за таинственной традицией отмечали, что, по всей видимости, новый тайный поклонник значительно моложе.

В 2001 году за некоторое время до предстоящей встречи Балтимор Рэйвенс («Балтиморских Воронов») с Нью-Йорк Джайентс («Великанами из Нью-Йорка») в борьбе за Супер Боул XXXV, тайный почитатель По оставил записку, гласящую: «Великаны из Нью-Йорка». И над всем безраздельно воцарились Мрак, Гибель и Небесная синева. «Балтиморские Вороны». Многочисленные потери понесут они. Эдгар Аллан По навеки». Содержание записки произвело некоторый фурор, на что было несколько причин. Никогда прежде тайный поклонник не высказывал своего мнения относительно таких текущих событий, как предстоящий спортивный матч, и никто не мог найти объяснения, почему команда Бэлтимор Рэйвенс, названная в честь самого известного стихотворения По — «Ворон» — впала в немилость у незнакомца. Предсказание (содержащее аллюзию на последнюю строку рассказа По «Маска красной смерти» — «…и над всем безраздельно воцарились Мрак, Гибель и Красная смерть»), не сбылось — «Вороны» выиграли Супер Боул со счётом 34:7.

В 2004 году тайный поклонник По, по всей видимости, за что-то невзлюбил французов — среди оставленных им роз была найдена записка следующего содержания: «Французский коньяк оскверняет священное место последнего успокоения По. С тяжестью в сердце и лишь из уважения к семейной традиции коньяк оставлен. Вечная память великому По!» Высказывались мнения, что таким образом незнакомец выразил своё неодобрение оппозиции Франции по отношению к войне в Ираке.

Весть о таинственном незнакомце быстро разлетелась по Америке. Конечно, выследить ночного посетителя и узнать его имя нетрудно, но тогда исчезнут пьянящая таинственность и романтика, которые принесли заслуженную славу творчеству самого Эдгара Алана По. Этого истинные поклонники его таланта хотят меньше всего. Не случайно они заключили между собой неофициальное соглашение – не пытаться раскрыть его тайну.

Только однажды, в 1990 году, куратор музея писателя в Балтиморе Джефф Джером разрешил профессиональному фотографу из журнала Life, вооруженному мощным фотоаппаратом со специальными инфракрасными ночными линзами, сделать несколько снимков. На них запечатлен стоящий на коленях перед могилой невысокий седой мужчина.

В 2007 году 92-летний житель США Сэм Порпора (Sam Porpora) выступил на телеканала СNN с заявлением, что он является тем самым таинственным незнакомцем. «Это делали мы, я и мои товарищи», — признался он, добавив, что придуманная им традиция была своеобразные «рекламной мистификацией», предпринятой с целью привлечь широкий интерес к любимому писателю и спасти от уничтожения старое церковное кладбище, где он покоится. Идея таинственного почитателя По пришла Порпоре в 60-х годах прошлого столетия, когда он стал историком Вестминстерской пресвитерианской церкви, построенной в 1852 году. Церковь насчитывала всего 60 прихожан, и Порпора, которому исполнилось 60 лет, был самым молодым. Церковное кладбище с могилой Эдгара По пришло в запустение, став любимейшим местом пьяниц и преступников. Порпора решил раздобыть денег на восстановление. В интервью местному репортеру он рассказал, что начиная с 1949 года каждый год на могилу По приходит загадочный почитатель, который приносит 3 розы (По, его жене и теще) и бутылку коньяка, который Эдгар По очень любил. Легенда оказалась увлекательной. Начиная с 1977 года, Порпора стал приглашать на кладбище небольшие группы поклонников Эдгара По и легко любопытных, чтобы посмотреть за почитателем, принесшим коньяк и розы. Рассказу Сэма Порпоры верят не все. Некоторые члены Общества Эдгара По в Балтиморе рассказывают, что помнят о рассказах старых прихожан церкви — теперь уже усопших, — которые говорили, что незнакомец появлялся задолго до времени, о котором упоминает Порпора.

Метки: писатели |

Понравилось: 3 пользователям

ИЗЫСКИ ГАЛАНТНОГО ВЕКА: ПРИЧЕСКИ И ПАРИКИ |

ИЗЫСКИ ГАЛАНТНОГО ВЕКА: ПРИЧЕСКИ И ПАРИКИ

Серия сообщений "Женские секреты":Женские секретыЧасть 1 - Картофельные маски для омоложения кожи

Часть 2 - Отношения – Как перестать жить прошлым

...

Часть 20 - Как наложниц готовили к ночи любви: секреты султанского гарема

Часть 21 - Здоровая спина и позвоночник

Часть 22 - ИЗЫСКИ ГАЛАНТНОГО ВЕКА: ПРИЧЕСКИ И ПАРИКИ

Часть 23 - Лица с портрета. Принцесса Полина Вюртембергская, герцогиня Нассауская

Часть 24 - Антивозрастная маска "Если бы молодость знала.."

...

Часть 31 - Зинаида Серебрякова

Часть 32 - «Русская тигрица» Ольга Бакланова: оставленная семья и карьера в Голливуде

Часть 33 - ✨ Звезды в "Музыкальной гостиной" Тамара Гвердцители

|

Понравилось: 3 пользователям