Казка...Скільки привабливого, захоплюючого в цьому слові як для дітей, так і для дорослих.

Казка...Скільки привабливого, захоплюючого в цьому слові як для дітей, так і для дорослих.

Адже казка — це чари, незвичайні перетворення, багато несподіванок, щось таємниче, навіть жахливе, але, і це найголовніше — неодмінно щасливий фінал, де добро завжди перемагає зло.

Та и любимо ми казки, мабуть, тому, що нашій уяві необхідно щось зовсім не від буденного життя, якесь диво.

А поєднавши казку з музикою, відчуваємо це диво, яке примушує нас хвилюватися і завмирати в очікуванні щасливої миті.

Саме таким іє балет П. I. Чайковського "Лускунчик" за мотивами казки німецького письменника Е. Гофмана "Лускунчик та король мишей".

На початку 1891 року великий російський композитор, вже будучи автором видатних симфонічних творів та багатьох опер, розпочав роботу над "Лускунчиком". Працював П.І. Чайковський над новим балетом з великим напруженням.

Багато допомагав йому балетмейстер Маріус Петіпа, який розробив детальний план майбутньої вистави. Вже 25 лютого композитор в одному із своїх листів написав, що він працює над балетом "з усіх сил".

Музика "Лускунчика" вперше прозвучала 7 березня 1892 року в одному з Петербурзьких симфонічних концертів Російського музичного товариства.

Під керівництвом автора виконувалася сюїта з нового, ще нікому невідомого балету.

Брат композитора Модест Чайковський писав: "Успіх нового твору був великим. 3 шести номерів сюїти п'ять було повторено за одностайною вимогою публіки".

Прем'єра "Лускунчика" відбулася 6 грудня 1892 року в Петербурзі на сцені Маріїнського театру.

Поставив балет Лев Іванов, який замінив на початку роботи над виставою важко хворого М. Петіпа.

Незважаючи на успіх прем'єри, відгуки преси були далеко не одностайними.

Поряд з захопленими рецензіями з'явились і негативні.

Частині публіки та критикам важко давалося сприймання нового передового напряму в балетній музиці П. I. Чайковського, який, розвиваючи його, створив неперевершену симфонічну картину, де радощі і прикрощі дитинства були тільки заспівом музичної теми.

Далі тема перетікала у великий поетичний і філософський світ, заперечуючи заздалегідь передбачуваний безтурботний фінал.

У Лускунчика людська душа виходила з дитинства в пошуки нового життя, часом з присмаком передчуття трагедії. Кульмінацією теми стало центральне адажіо.

Балетмейстеру Л. Іванову ставити виставу за чужим сценарієм видалось досить складно.

Незважаючи на це, в "Лускунчику" з'явилося немало яскравих танців.

Але драматургічної єдності вистава не мала і розпадалася на дві самостійні частини.

Якщо героями першої частини були Клара і Лускунчик, у другій, потрапивши в царство солодощів, вони ставали тільки глядачами на цьому святі.

Згодом "Лускунчик" ставився багато разів як в Росії, так і за кордоном.

Підсумком багатьох пошуків стала вистава, поставлена у 1934 році В. Вайноненом на ленінградській сцені.

В його інтерпретації Клара та Лускунчик — повноправні герої всього балету.

Саме це стало основою для всіх майбутніх постановок "Лускунчика". Музичні ідеї П.І.Чайковського отримали рівноцінне хореографічне втілення.

За своїм загальним ідейним змістом "Лускунчик" мае багато спільного з попередніми балетами композитора — "Лебединим озером" та "Сплячою красунею" — та сама основна тема подолання злих чар всеперемагаючою любов'ю та людяністю.

Недобре, вороже людині втілено в образах таємничого Дроссельмейєра та мишачого царства, яким протиставлено світ дитячої душі, можливо, ще несміливої та полохливої, але зворушливої в своїй щирості, в прагненні до добра.

Ніжна відданість Клари перемагає злі чари, звільняє з полону прекрасного юнака Лускунчика, стверджує світло и радість.

Чудова музика П. I. Чайковського мае батату звукову палітру. Композитор знаходить все нові и нові можливості для внутрішнього ліричного наповнення кожного образу.

Хореографія "Лускунчика" допомагає пізнати загадкову дитячу душу, дивне її вміння поєднувати реальне з фантастичним.

Кожний герой казки мае свій внутрішній світ та свою мрію.

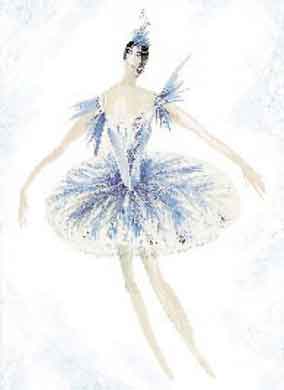

Маленька Клара то сумна, то весела, то сповнена жахом, то подивом, їй притаманна дитяча грайливість, але крізь неї вже проступає юна жіночість та грація.

Дівчинка рухається легко, невимушено, і ця поетичність дає Кларі можливість потрапити далі в чарівну казку, дізнатися, що ляльковий Лускунчик — це зачарований принц, що іграшки можуть оживати вночі, а сама вона здатна на сміливий вчинок, який знищить Короля мишей.

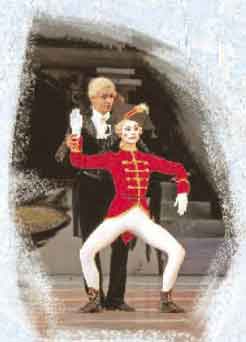

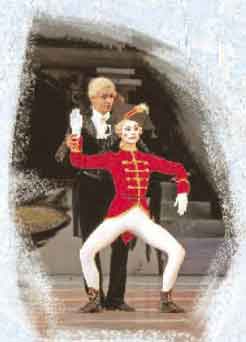

Лускунчик, який спочатку викликає співчуття своїм зовнішнім виглядом, стае мужнім, сміливо вступає в бій з мишами, щоб захистити Клару.

Поетичністю овіяна сцена "зростання ялинки".

Можливо, саме тут вперше охоплює героїв передчуття любові, "зростають" їхні душі, що безупинно прагнуть до перемоги світлого и прекрасного і, як би завершениям всіх хвилювань, апофеозом першої дії стае чудовий "Вальс сніжинок", овіяний промінням світлої мрії.

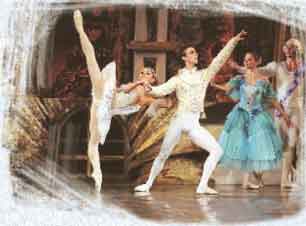

Друга дія — це грандіозний фінальний святковий дивертисмент.

Клара та Принц потрапляють у царство ляльок.

Основну частину свята складає яскрава галерея характерних танців, в яких знову ж таки музичний геній П.І.Чайковського дає можливість проявити свою уяву і фантазію хореографам.

Кого тільки немає на святі Клари та Лускунчика!

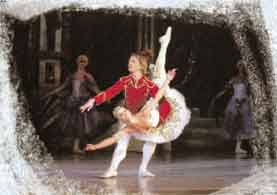

Ось бравурний блискучий танець, який виконують іспанські ляльки, а ось танець східних ляльок, побудований на ніжних, вишуканих, зачаровуючих повільних рухах.

Танцюють китайські фарфорові статуетки, їх змінюють ляльки, які виконують яскраво-темпераментний російський трепак, їхні рухи стають все швидшими та швидшими і завершуються справжнім вихором.

Вершиною святкового дивертисменту є "Вальс квітів".

Подібний до знаменитих вальсів з "Лебединого озера" та "Сплячої красуні", він перевершує їх своїм мелодійним багатством і розмахом симфонічного розвитку, красою ліній кордебалету.

П. I. Чайковський, працюючи над "Лускунчиком", намагався знайти особливі тембров! ефекти, які б змогли передати всю казкову незвичайність другої дії.

В зв'язку з цим він звернув увагу на нещодавно винайдену челесту і став одним з перших, хто ввів цей інструмент у симфонічний оркестр.

Вслухайтесь у ніжні, кришталеві акорди челести, що звучать у варіації Клари. Всі танці другої дії сяють, мов коштовне каміння.

"Лускунчик" мае довге сценічне життя. Це казка, в якій втілено цілком земний, конкретний зміст, розповідь засобами музики та хореографії про сильні душі, свіжі почуття, сміливість та відданість.

Академік Борис Асаф'єв писав про балет П.І. Чайковського: "Лускунчик" — зовсімінше і зовсім особливе досконале художнє явище: симфонія про дитинство.

Ні, вірніше, про те, коли дитинство на зламі.

Коли вже хвилюють мрії ще невідомої юності, але ще не відійшли дитячі звички, дитячі жахи, коли ляльки — наче живі, а гра у війну — це бажання бачити себе мужнім, хоробрим. Коли сни поривають думки і почуття вперед, а неусвідомлене — в життя, яке тільки передчувається.

Наче розсуваються стіни дитячої кімнати і думки — мрії героїні та героя, вириваються на свіжий простір — у ліс, природу, назустріч вітрам, хуртовинам, далі — до зірок... і в рожеве море надій".

На київській сцені балет ставився неодно¬разово.

У 1956 році до нього звернувся народний артист СРСР, балетмейстер Вахтанг Вронський.

У 1972 році постановку "Лускунчика" здійснив народний артист України Анатолій Шекера, зберігаючи в інтерпретації балету класичні традиції Л.Іванова та М.Петіпа та прагнучи до розвитку складних форм хореографічного симфонізму.

Ще раз у 2004 році свою інтерпретацію балету втілив заслужений артист України, балетмейстер Володимир Литвинов, поставивши його за власним лібрето та прагнучи глибше передати саме фантастичний зміст казки.

Сьогодні на сцені Національної опери України у художньому оформленні народного художника України Марії Левитськоїйде постановка "Лускунчика", яку у 1986 році, дебютуючи як хореограф, здійснив народний артист СРСР Валерій Ковтун.

Він створив лірико-романтичну виставу про красиву і чисту душу юної героїні, про велику всеперемагаючу любов та світлі мрії, які допомагають сприймати світ, де завжди є місце торжеству добра та щастя.

Автори: Вікторія Апанасенко

http://www.m-r.co.ua/mr/mr.nsf/0/B847E3FB41305D66C2257807003F1D9A?OpenDocument

Казка...Скільки привабливого, захоплюючого в цьому слові як для дітей, так і для дорослих.

Адже казка — це чари, незвичайні перетворення, багато несподіванок, щось таємниче, навіть жахливе, але, і це найголовніше — неодмінно щасливий фінал, де добро завжди перемагає зло.

Та и любимо ми казки, мабуть, тому, що нашій уяві необхідно щось зовсім не від буденного життя, якесь диво.

А поєднавши казку з музикою, відчуваємо це диво, яке примушує нас хвилюватися і завмирати в очікуванні щасливої миті.

Казка...Скільки привабливого, захоплюючого в цьому слові як для дітей, так і для дорослих.

Адже казка — це чари, незвичайні перетворення, багато несподіванок, щось таємниче, навіть жахливе, але, і це найголовніше — неодмінно щасливий фінал, де добро завжди перемагає зло.

Та и любимо ми казки, мабуть, тому, що нашій уяві необхідно щось зовсім не від буденного життя, якесь диво.

А поєднавши казку з музикою, відчуваємо це диво, яке примушує нас хвилюватися і завмирати в очікуванні щасливої миті.

Саме таким іє балет П. I. Чайковського "Лускунчик" за мотивами казки німецького письменника Е. Гофмана "Лускунчик та король мишей".

На початку 1891 року великий російський композитор, вже будучи автором видатних симфонічних творів та багатьох опер, розпочав роботу над "Лускунчиком". Працював П.І. Чайковський над новим балетом з великим напруженням.

Багато допомагав йому балетмейстер Маріус Петіпа, який розробив детальний план майбутньої вистави. Вже 25 лютого композитор в одному із своїх листів написав, що він працює над балетом "з усіх сил".

Музика "Лускунчика" вперше прозвучала 7 березня 1892 року в одному з Петербурзьких симфонічних концертів Російського музичного товариства.

Під керівництвом автора виконувалася сюїта з нового, ще нікому невідомого балету.

Брат композитора Модест Чайковський писав: "Успіх нового твору був великим. 3 шести номерів сюїти п'ять було повторено за одностайною вимогою публіки".

Прем'єра "Лускунчика" відбулася 6 грудня 1892 року в Петербурзі на сцені Маріїнського театру.

Поставив балет Лев Іванов, який замінив на початку роботи над виставою важко хворого М. Петіпа.

Незважаючи на успіх прем'єри, відгуки преси були далеко не одностайними.

Поряд з захопленими рецензіями з'явились і негативні.

Частині публіки та критикам важко давалося сприймання нового передового напряму в балетній музиці П. I. Чайковського, який, розвиваючи його, створив неперевершену симфонічну картину, де радощі і прикрощі дитинства були тільки заспівом музичної теми.

Далі тема перетікала у великий поетичний і філософський світ, заперечуючи заздалегідь передбачуваний безтурботний фінал.

У Лускунчика людська душа виходила з дитинства в пошуки нового життя, часом з присмаком передчуття трагедії. Кульмінацією теми стало центральне адажіо.

Балетмейстеру Л. Іванову ставити виставу за чужим сценарієм видалось досить складно.

Незважаючи на це, в "Лускунчику" з'явилося немало яскравих танців.

Але драматургічної єдності вистава не мала і розпадалася на дві самостійні частини.

Якщо героями першої частини були Клара і Лускунчик, у другій, потрапивши в царство солодощів, вони ставали тільки глядачами на цьому святі.

Згодом "Лускунчик" ставився багато разів як в Росії, так і за кордоном.

Підсумком багатьох пошуків стала вистава, поставлена у 1934 році В. Вайноненом на ленінградській сцені.

В його інтерпретації Клара та Лускунчик — повноправні герої всього балету.

Саме це стало основою для всіх майбутніх постановок "Лускунчика". Музичні ідеї П.І.Чайковського отримали рівноцінне хореографічне втілення.

За своїм загальним ідейним змістом "Лускунчик" мае багато спільного з попередніми балетами композитора — "Лебединим озером" та "Сплячою красунею" — та сама основна тема подолання злих чар всеперемагаючою любов'ю та людяністю.

Недобре, вороже людині втілено в образах таємничого Дроссельмейєра та мишачого царства, яким протиставлено світ дитячої душі, можливо, ще несміливої та полохливої, але зворушливої в своїй щирості, в прагненні до добра.

Ніжна відданість Клари перемагає злі чари, звільняє з полону прекрасного юнака Лускунчика, стверджує світло и радість.

Чудова музика П. I. Чайковського мае батату звукову палітру. Композитор знаходить все нові и нові можливості для внутрішнього ліричного наповнення кожного образу.

Хореографія "Лускунчика" допомагає пізнати загадкову дитячу душу, дивне її вміння поєднувати реальне з фантастичним.

Кожний герой казки мае свій внутрішній світ та свою мрію.

Маленька Клара то сумна, то весела, то сповнена жахом, то подивом, їй притаманна дитяча грайливість, але крізь неї вже проступає юна жіночість та грація.

Дівчинка рухається легко, невимушено, і ця поетичність дає Кларі можливість потрапити далі в чарівну казку, дізнатися, що ляльковий Лускунчик — це зачарований принц, що іграшки можуть оживати вночі, а сама вона здатна на сміливий вчинок, який знищить Короля мишей.

Лускунчик, який спочатку викликає співчуття своїм зовнішнім виглядом, стае мужнім, сміливо вступає в бій з мишами, щоб захистити Клару.

Поетичністю овіяна сцена "зростання ялинки".

Можливо, саме тут вперше охоплює героїв передчуття любові, "зростають" їхні душі, що безупинно прагнуть до перемоги світлого и прекрасного і, як би завершениям всіх хвилювань, апофеозом першої дії стае чудовий "Вальс сніжинок", овіяний промінням світлої мрії.

Друга дія — це грандіозний фінальний святковий дивертисмент.

Клара та Принц потрапляють у царство ляльок.

Основну частину свята складає яскрава галерея характерних танців, в яких знову ж таки музичний геній П.І.Чайковського дає можливість проявити свою уяву і фантазію хореографам.

Кого тільки немає на святі Клари та Лускунчика!

Ось бравурний блискучий танець, який виконують іспанські ляльки, а ось танець східних ляльок, побудований на ніжних, вишуканих, зачаровуючих повільних рухах.

Танцюють китайські фарфорові статуетки, їх змінюють ляльки, які виконують яскраво-темпераментний російський трепак, їхні рухи стають все швидшими та швидшими і завершуються справжнім вихором.

Вершиною святкового дивертисменту є "Вальс квітів".

Подібний до знаменитих вальсів з "Лебединого озера" та "Сплячої красуні", він перевершує їх своїм мелодійним багатством і розмахом симфонічного розвитку, красою ліній кордебалету.

П. I. Чайковський, працюючи над "Лускунчиком", намагався знайти особливі тембров! ефекти, які б змогли передати всю казкову незвичайність другої дії.

В зв'язку з цим він звернув увагу на нещодавно винайдену челесту і став одним з перших, хто ввів цей інструмент у симфонічний оркестр.

Вслухайтесь у ніжні, кришталеві акорди челести, що звучать у варіації Клари. Всі танці другої дії сяють, мов коштовне каміння.

"Лускунчик" мае довге сценічне життя. Це казка, в якій втілено цілком земний, конкретний зміст, розповідь засобами музики та хореографії про сильні душі, свіжі почуття, сміливість та відданість.

Академік Борис Асаф'єв писав про балет П.І. Чайковського: "Лускунчик" — зовсімінше і зовсім особливе досконале художнє явище: симфонія про дитинство.

Ні, вірніше, про те, коли дитинство на зламі.

Коли вже хвилюють мрії ще невідомої юності, але ще не відійшли дитячі звички, дитячі жахи, коли ляльки — наче живі, а гра у війну — це бажання бачити себе мужнім, хоробрим. Коли сни поривають думки і почуття вперед, а неусвідомлене — в життя, яке тільки передчувається.

Наче розсуваються стіни дитячої кімнати і думки — мрії героїні та героя, вириваються на свіжий простір — у ліс, природу, назустріч вітрам, хуртовинам, далі — до зірок... і в рожеве море надій".

На київській сцені балет ставився неодно¬разово.

У 1956 році до нього звернувся народний артист СРСР, балетмейстер Вахтанг Вронський.

У 1972 році постановку "Лускунчика" здійснив народний артист України Анатолій Шекера, зберігаючи в інтерпретації балету класичні традиції Л.Іванова та М.Петіпа та прагнучи до розвитку складних форм хореографічного симфонізму.

Ще раз у 2004 році свою інтерпретацію балету втілив заслужений артист України, балетмейстер Володимир Литвинов, поставивши його за власним лібрето та прагнучи глибше передати саме фантастичний зміст казки.

Сьогодні на сцені Національної опери України у художньому оформленні народного художника України Марії Левитськоїйде постановка "Лускунчика", яку у 1986 році, дебютуючи як хореограф, здійснив народний артист СРСР Валерій Ковтун.

Він створив лірико-романтичну виставу про красиву і чисту душу юної героїні, про велику всеперемагаючу любов та світлі мрії, які допомагають сприймати світ, де завжди є місце торжеству добра та щастя.

Автори: Вікторія Апанасенко

/damy-gospoda.ru/wp-content/uploads/2017/12/tablichka-plashh-sovesti-265x174.jpg" target="_blank">http://damy-gospoda.ru/wp-content/uploads/2017/12/...hka-plashh-sovesti-265x174.jpg 265w" title=""Плащ совести" Праги: история скульптуры Анны Хроми" width="550" />

/damy-gospoda.ru/wp-content/uploads/2017/12/tablichka-plashh-sovesti-265x174.jpg" target="_blank">http://damy-gospoda.ru/wp-content/uploads/2017/12/...hka-plashh-sovesti-265x174.jpg 265w" title=""Плащ совести" Праги: история скульптуры Анны Хроми" width="550" />