-Метки

-Я - фотограф

Финская Лапландия - часть II - Оулу

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Статистика

Записи с меткой норвегия

(и еще 21186 записям на сайте сопоставлена такая метка)

Другие метки пользователя ↓

Север андерсен берген весна викинги водопад горы гудванген дания друзья зима коза копенгаген крюйс лапландия лето лофотены лыжи люк ногрдкапп норвегия норвегия.лапландия олень олесунн олимпиада ольборг опуск орхус осло отпуск поезд приключения природа путешествия рождество саамы скандинавия снег солнцестояние ставангер ставкирка телемарк финляндия флаг флом фьорды хардангер хемседаль хитта цветы

10 дней, которые потрясли меня |

Дневник |

Прогулка по самой красивой долине Норвегии

Вид на самом деле отличный - горы, снега, прямо над дорожкой нависают скалы. Нетронутая, первозданная природа!!! Доходим до развилки дороги. К этому времени все сомнения уже отброшены - выбираем только простые пути.

|

Метки: путешествия норвегия лето горы фьорды |

10 дней, которые потрясли меня |

Дневник |

День шестой - Сталхейм-каяк и членистоногие

Вторник, 28 июля

Погода отвратительная, идет дождь... Но, надо идти. Опять первый автобус, опять эти туннели, но сегодня у нас их три. Мы едем в небольшое местечко Сталхейм, название переводится "Всем стоять". Так нас ждут такие красивые виды!!!!! Сталхейм знаменит, прежде всего, своим отелем. Этот старый отель, построенный на краю пропасти, был любимым местом отдыха многих известных особ, например кайзера Германии...

Сейчас там новое здание, но старые интерьеры смотрятся там удивительно гармонично. Я знаю, что там надо обязательно попить кофе на террасе с потрясным видом на Нэройдален. Это тоже своего рода ритуал... Покупаем кофе, идем на террасу его пить. Есть шанс продегустировать новый напиток – кофе с дождевой водой. Мы не можем это пропустить.

Безумство полное - дождь стеной. Но у нас фотосессия. Вид с террасы на самом деле фантастичный - горная долина с серыми горами и облаками... Одна из гор поражает особенно – она напоминает коленку. Мокрые, но счастливые, мы продолжаем свой путь по старой Сталхеймской дороге. Это просто ужас какой-то... Сейчас дорога практически не используется, ну разве что, это туристический аттракцион. Ее заменил малоромантичный туннель.

На дороге 19 виражей, все это с безумным уклоном. Я не знаю в чем измеряется уклон, но в центральной России 5 (градусов? процентов? промиллей?) это много. А тут их 18! Ноги несут тебя вниз, пытаемся двигаться по большому радиусу. Не остановиться. Какие же должны быть в Норвегии тормоза!!!!

С каждой стороны дороги по одному водопаду - Стивефоссен и Сталхеймфоссен. Очень красиво. Наконец, все эти виражи преодолены и мы у дорожки к Сталхеймскому водопаду. Всего минут 15 и там нас ждет гигантский водопад. Мы радостно идем туда.

Мы еще не знаем, что там подстерегает нас первая опасность. Это мы поймем лишь вечером. Пока все хорошо... Вы выходим на главную дорогу. На автобус опоздали. Следующий через 2 часа. Стоять на остановке без крыши глупо. Начинаем движение по обочине в сторону дома. Идет дождь, но это мало кого тревожит. Мои попутчицы уже поют какие-то песни, а у меня в голове крутится норвежский гимн - Да, мы любим эту землю! Потом мы все стекающие запихиваемся в автобус. Все те же два туннеля и мы дома. Это была лишь половина дня. Нас ждут каяки и другие приключения.

Мы приехали в свой, уже почти родной, Флом. Каяк удалось заказать на час раньше в 14-00. Вообще заказать каяк в этом году было очень трудно. Причина вся та же - сезонные рабочие, плохо представляющие ситуацию и плохо говорящие. Даже виртуальная переписка с русскоязычным менеджером Владимиром в течение месяца (!) не дала ощущения, что проблемы решены. Я чувствовала себя просто идиоткой. Но когда, мой норвежский друг тоже не смог вырулить ситуацию, поняла, что проблема не со мной. От этого стало легче.

Во Фломе в тот день не было дождя. Мы успели переодеться, немного поесть, и бегом в сторону пляжа. Из нашей великолепной семерки собирается каячиться 5 человек. Мне это не очень интересно, это уже было в моей жизни. Одна из женщин побаивается. Это ее право...

Здесь вполне уместно загадать загадку: "Кто ходит в юбке, но не шотландец?" Это каякеры. На пляже нас ждет прикольный инструктор Стивен. Он англичанин. Вообще странно осознавать, сколько иностранцев тянутся на заработки в Норвегию. И здесь не только страны Балтии или Польша. Здесь куча англичан, настоящих (рыжих!) шотландцев, испанцев... Проводится подробный инструктаж… У некоторых не то, что испуг на лице, а выражение - и зачем я ввязался в эту авантюру…

Стивен объясняет что, если каяк перевернется, то надо три раза постучать по корпусу каяка и отделять от каяка герметизирующую юбочку. Это путь к эвакуации! Это надо же, ты висишь головой вниз в ледяной воде и стучишь по корпусу. Это означает, что ты живой. Становится ясно - это не шутки… Люди почти уже готовы отправиться в путь... Последний штрих - спасательный жилет.

И вот, уже мои попутчики плывут на трех желтых каяках. Впереди Стивен на красном каяке. Они так заразительно плывут, что и мне начинает хотеться. Да и оставшаяся тетенька уже начинает сомневаться. Может и ей это надо... Идем в туристическое бюро. Опять бодаемся с русским менеджером – решаем, что мы тоже будем каячиться. Это должно случиться 30-го июля…

А пока, мы двигаемся на велосипедах по другой стороне фьорда. Мы проезжаем мимо так называемого фьорд-парка. По официальной версии там были найдены наскальные рисунки. Они их датируют чуть ли не 10 000 лет тому назад, самому молодому только 6 000. Если честно, то в это не очень верится... Найденные рисунки увеличены и выложены из кустов. Они четко контурируются на берегу фьорда. Мы двигаемся далее вдоль берега. Сегодня наша цель деревня Уттернес. Там сохранились 27 домиков, некоторые из них из 17 века, другие из 18... Там должны быть и хозяйственные постройки, и предметы интерьера в домиках. Всего 4 километра от Флома. Как всегда добраться не просто - опять безумные подъемы.

Кое-как дошли до деревни. Уже 16 часов и мы жалеем, что на сеанс кормления национальной кашей, мы уже опоздали. Вообще национальная каша, это тоже аттракцион. Мне так и не удалось понять из какого злака она. Дословно, это сметанная каша. На мой вкус, это напоминает обычный заварной крем. Но, возможно, у норвегов, другое мнение. Истинный норвежец ест ее только 2 раза в год - на летнее солнцестояние и на рождество. Есть шанс отведать ее и на чьей-нибудь свадьбе… Мы упустили сегодня этот шанс. Но учитывая, сколько стоит тарелка (500 рублей), возможно, это и к лучшему. Ходим, смотрим на домики, заходим внутрь. Ощущения спокойствия и доброй старины...

Сели на скамейку. А оттуда открывается такой вид на фьорд! Вода в нем ярко зеленая, изумрудная. У противоположного берега видим наших каякеров. Все хорошо. Скамейка стоит в тени между карликовых норвежских яблонь, усыпанных яблоками. Эх, жалко, что яблоки еще зеленые. Правда, подворачивается какая-то вишня... Можно только представить как здесь хорошо в период цветение садов! Ощущение полного умиротворения и понимания вечности и силы природы и четкое осознание места человека в системе бытия...

Моя рука скользит по шее... Что-то там странное... Раз, и я отрываю (получилось мастерски) от себя клеща. Это меня очень призадачивает. Разумеется, я не привита. Идем обратно во Флом, но все мысли, как ни крути, возвращаются к клещу... Сколько раз я была в Норвегии до этого и ничего подобного! У женщины за неделю до поездки сына кусал клещ, и она о них все уже знает. Она говорит, что мы привезем его в Питер и сдадим в лабораторию. Говорю, честно, большого оптимизма мне это не придает... Опять же груз медицинского образования давит... Очень давет! Дошли до нашего Флома. Здесь мы посетили музей железной дороги. Маленький уютный музей (nydelig и koselig - миленький и уютный - это любимые слова норвегов, их можно вставлять в Норвегии почти везде). Там описаны все стороны жизни Флома периода построения железной дороги. Тут и строители, и вагоны, и почта, и школа. Я сижу за маленькой партой сельской школы из 19 века. Все такое маленькое, аккуратное...

По дороге заходим в магазин, чтобы купить хлеба. Пытаемся найти национальную кашу в пакете. Не можем. Я объясняю кассиру, что я приехала из России, чтобы есть рёммегрёт, он смотрит на меня безумными глазами. Из магазина мы выходим уже с кашей... Я уже почти забыла о своем клеще. Приходим в кемпинг. Там стоит хозяйка. Видно, что ей нравится болтать со мной. Конечно, это приятно, когда туристы говорят на языке страны, где они находятся и не только "Спасибо, пожалуйста", но еще и выстраивают целые монологи. Я делюсь с ней своей печалью о клеще, объясняя, что в России это повод для похода в больницу. Она смеется. Говорит, что в Норвегии нет энцефалита. Ну, уж, если мне совсем не повезет, то максимум, что меня должно пугать, это боррелиоз. Я понимаю, что это фигня. В крайнем случае, поем в России антибиотики…

Пришли в домик. Наши уже все радостные вернулись с каякинга. Когда они плыли обратно, то стал отчаливать гигантский круизер. Мы даже успели испугаться за них. Но они сказали, что волна от этой 10 палубной махины была минимальна, и что все у них было хорошо. В это время в наш домик входит Катя, моя коллега, единственный человек среди нас, не имеющий отношения к медицине. Она идет из душа. Глаза у нее как пятирублевые монеты. У нее тоже клещ... И хотя все были врачи, выяснилось, что только у меня имеется опыт удушения клещей. Все же 15 лет работы в больнице скорой помощи никуда не денешь. Удаляем клешей, выясняется, что их много. Зеленкой на себе рисуем всякие рисунки - цветочки, сердечки. Думаем, и зачем мы перлись к этому водопаду!!!! Вроде всех поймали. Все уже в банке с надписями. Мы должны этих членистоногих тайно вывезти в Россию. Подозреваю, что это контрабанда... (В России мы их сдали в лабораторию - все клещи оказались здоровенькими; а вот реакция врача, котрый их исследовала просто удивила. "Ребята! Возмите меня с собой в следующем году!" Вот так! Хотя надежнее быдет все таки привиться в этом году).

Сегодня середина наших приключений. Устраиваем праздничный ужин из гречи с тушенкой. Грустно осозновать, что половина уже позади. Но нас ждет еще масса приключений. Есть минута передохнуть. Решила написать письмо домой. Во Фломе имеется фирменный штемпель железной дороги. Кроме того, удалось урвать марку с типично норвежским сюжетом. Там пляшет Хюльдра. Уставшие пишем письма домой, клеим марки, заваливаемся спать. Завтра у нас трудный день… Меня будят в три часа ночи... Оказывается, не все клещи еще собраны. Последний клещ отправляется в нашу коллекцию, на спине человека появляется очередной рисунок. Есть шанс поспать еще пару часов до тех пор, пока Рыбак (победитель Евровидения) не будет нас будить в моем телефоне...

|

Метки: путешествия норвегия лето горы фьорды |

10 дней, которые потрясли меня |

Дневник |

День третий - вниз по Фломской долине

Утро в горах! Вряд ли можно придумать что-то более сказочное. Ленивые тучи плывут над головой, где-то звучит овечий колокольчик, совсем рядом бежит река. Планов на сегодня много - первым поездом подняться высоко в горы и потом, неторопясь, спуститься обратно вниз. 20 км наверх и столько же вниз. И хотя созерцание вечной природы не терпит суеты, надо бежать, нас уже ждет поезд.

Фломская железная дорога - это образец упорства (в хорошем смысле слова), трудолюбия и трепетного отношения к природе норвежского народа. Эта дорога имеет самый большой уклон в мире. А строилась она практически руками. Дорога имеет протяженность 20 км, проходит через 20 туннелей, строилась она 20 лет и первоначально билет на поезд стоил тоже 20 крон. Магическое число 20! На мой взгляд, подняться на ней вверх-вниз не очень интересно. Но всех туристов катают именно так из-за нехватки времени. Совсем другое дело, подняться на поезде с облакам и потом спуститься пешком. Так мы и поступим сегодня! Хорошо, что мы никуда не торопимся.

Здорово, что хватило мозгов купить билеты накануне. В противном случае пришлось бы стоять в гигантской очереди. Там случайно встречаю гида, с которым я была в Норвегии пару лет тому назад. Она меня помнит и она рада мне. (Меня удивило, что она помнит своих древних туристов, ведь их тысячи. Этим сомнениям я поделилась со знакомым гидом, на что она сказала, что я - не тысячи, меня не забыть. Хотя несколько странно – не помню, чтобы я вытворяла в том туре, что-то особенное). Еще я встретила знакомого водителя. С ним я стояла два раза на самой крайней точке Европы, Нордкапе, обдуваемая всеми ветрами. Он меня тоже помнит и тоже мне рад. Просто место встреч какое-то получилось!

Кондуктор свистит в свисток и наше путешествие начинается. В поезде нет ни единого свободного места. В вагонах многоязыковой гам. Вид потрясный. Поезд останавливается у гигантского водопада.

Специальная остановка для фотосессии. Мы едем дальше. У водопада остались две девушки с альпинистским снаряжением. Я знаю, что следующий поезд будут встречать эти девушки в виде Хюльдр (женщина-тролль с хвостом из норвежских сказок). Ничего себя работка! Попробуй сначала дойти до места работы, а потом пляши целый день на мокрых камнях на фоне огромного водопада!!!!

Мы выходим из поезда и идем вдоль озера Молодого Олененка к истоку этого водопада. По пути желтое море морошки. Я вижу ее столько впервые в жизни... Потом потихоньку идем вниз по той же долине, где только что ехали на поезде. Маршрут считается класса А, т.е. подходящий для пенсионеров и детей. Всего 20 км. Там же проходит национальная велосипедная трасса.

Бог спас нас от этой авантюры - спуститься на велосипеде! Просто на это требовалось два дня, ди и по деньгам получалось прилично. И хотя мои спутницы даже купили велосипеды в России, чтобы как-то тренироваться для этой дороги, стало ясно, что мы совсем "чайники". Там 21 поворот под 180 градусов. Уклон безумный! Шумахер отдыхает!!!! Мимо пролетают велосипедисты с безумными лицами. Кто-то уже идет рядом с велосипедом…И все это на фоне Мюрдальского водопада с его тремя рукавами. Как мне объяснили друзья-норвеги, пить можно из любого источника (озера, водопада, ручья, лужи), если не написано обратное. Фантастика! Но какая вкусная эта вода!

Мы идем вниз. Красота неописуемая - водопады, горы, снега... Просто идиллия. Хотя и здесь бывают проблемы. Вот, мы идем мимо скалы, которая называется "Тролль кидает камни". И правду кидает. Внузу груда камней. Вот уже появилось местечно Кордаль. Здесь кроме симпатичного водопада нас ждут сотни коз. Козы такие красавицы!

Они четко понимают, что именно они главная достопримечательность этой долины и ведут себя как настоящие фотомодели. Сделала десятки снимков, но от коз просто не оторваться. Вот что значит, дети городов! Хотели у хозяйки фермы купить козьего молока, но не получилось. Все молоко сдается централизованно. Очень жаль!

Мальчик лет 8 делает бизнес - продает национальные вафли. У него осталось всего 2.5 стакана кофе. Просто видно, как он напрягает голову, чтобы посчитать, сколько же это стоит. У него получается. Покупаем. Он все время звонит своей маме, говорит, что все закончилось. Прикольно... Дорога опять идет вниз.

Покупаем малину - просто кладем деньги, забираем ягоды. Ягоды сантиметра 4 в длину... Все отлично. Заходим в церковь. Туристов мало. Сели посидеть. Откуда-то взялся органист... Просто отлично... Мы уже почти спустились с гор. Хотим посмотреть, как выглядит наша потенциальная тропа в сторону хитты (охотничьего домика). Нашли знак начала тропы, но там еще что-то написано красным по-норвежски. Что-то меня в этом пугает. Фотографирую это.

Смотрю уже дома в словарь - "Военные стреляют. Не курить!". Вот это да! В одном месте и военные учения (при том информация о них только по-норвежски) и туристическая тропа. Прикольно, быть подстреленными на военных учениях в мирной Норвегии! Ясно, что нам туда не надо... Мы уже у нашего домика. Как здорово, что мы предоставлены сами себе и никуда не надо бежать. Хорошо, что мы отправились искать приключений дикарем! Мы потратили целый день на прохождение тропы класса А, То ли еще будет впереди!!!!!!

|

Метки: путешествия норвегия лето горы фьорды |

10 дней, которые потрясли меня |

Дневник |

День второй - Берген-Флом

Раннее утро. Мы вываливаемся из поезда в Бергене. Берген - это что-то типа Питера в России - культурная и экономическая столица. Жители Осло недолюбливают жителей Бергена и наоборот. Разве не похоже на соперничество Питера и Москвы? В Бергене удалось запихнуть вещи в камеру хранения. Правда, сделали это с трудом, и одна лямка от рюкзака застряла между телом камеры и ее дверью. Пошли гулять по спящему городу.

Первым поездом поднялись на фуникулере, чтобы посмотреть сверху на город. Как выяснилось, это была хорошая идея - на город спускался туман и позже вряд ли бы мы что увидели.

Наверху, на горе, увидели несколько любопытных овец, гуляющих прямо на детской площадке. Вот это культурная столица! Спускались с гор пешком. Спускались долго. Иногда спрашивали местных жителей, правильно ли мы идем к набережной. Они показывали нам дорогу, и мы шли дальше.

Во дворе одного дома прямо под небом росло тропическое дерево. Хозяин видно так устал от расспросов, что это, что прямо на заборе написал название этого дерева на всех языках, которые он знал. На латинском языке это – Araucaria araucana, по-английски – Monkey Puzzle, по-русски – кто его знает… Надо не забыть посмотреть в словаре. Остается только удивляться, что подобные растения растут на широте Питера. Не торопясь, оказались внизу. Посмотрели крепость, церкви, знаменитые домики на набережной...

Купили по гигантскому рыбному бутерброду на рыбном рынке. Это визитная карточка Бергена. Бутерброд был таким большим, что я его ела два дня. Меня везде понимают, норвеги балдеют, от приличного языка из уст иностранца. Хотя, я целый год не имела разговорной практики - только писала, но вроде все прилично! На рыбном рынке торгует много иностранцев.

Нашли среди торговцев и одного аспиранта из Италии, который пишет диссертацию о творчестве Бродского, а в свободное время торгует в Норвегии рыбой… Ленивый дождь продолжал капать, но мы решили, что для нас это не преграда. Скатались в пригород, чтобы посмотреть на 1000-летнюю церковь Норвегии...

От австобуса до церкви было идти минут 15. На дороге везде были указатели. На обратном пути мы пошли той же дорогой. Одна пожилая норвежска просто схватила нас за руки, гоовря, что надо идти в другом направлении - там короче. Она чуть не плакала, так ей хотелось нам помочь. Пошли по указанной ей дороге - и правда, ближе. Проехав еще минут 15 от Бергена мы оказались в Трольхаугене, в усадьбе великого сына Бергена Эдварда Грига. Мы шли по дороге мимо вековых могучих деревьев, мимо памятника, высота которого сосответсвует росту Грига - 159 см.

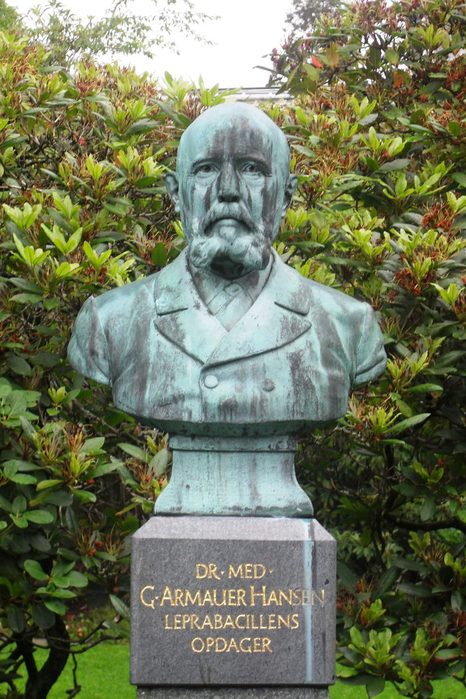

В саму усадьбу попасть нам не удалось, мы заглянули лишь в окно рыбацкой сторожки, где все сохранено как было при эдварде и даже ноты на стуле, чтобы сидеть повыше. Несколько нас напугала могила Грига - все таки это не сосвем по-христиански быть замурованным в скалу. Но если он сам себя ощущал Горным королем, то все нормально. Нам надо было уже торопиться на автобусную остановку. В ожидании автобуса мы пощипали малину. Еще несколько минут и мы снова оказались в столице дождя. Постоянно обращало на себя внимание гостеприимство норвегов – они без просьбы нам помочь подходили к нам, видя, как мы крутим карту. Было очень приятно! Так прошло полдня. До автобуса во Флом еще час. Немного походили по городу - зашли в круглогодичный рождественский магазин, нашли памятник Хансену. И хоть мы почти все были врачами, так никто и не вспомнил, что именно он разработал вакцину против проказы. Надо было лучше учиться в медицинском вузе!

Пошли на вокзал за вещами. Тут, опять приключение... Помнишь про лямочку? Так вот она стала причиной того, что камера не открывалась!!!! Пришли два молодца, с трудом нам удалось получить наши рюкзаки... Иначе бы мы просто опоздали на последний автобус. Потом шизофренично долго метались по автовокзалу в поисках автобуса. Нашли с трудом. На вокзале нет ни единого человека. Только расписание. Спросить совсем не у кого… Всё. Мы едем в наш Флом, где мы проведем целую неделю.

Вообще Флом очень любопытное место. Это своеобразная туристическая Мекка. Там живет около 350 человек, которые принимают в год около 460 000 туристов (я не ошиблась в количестве нулей!) и сюда заходит 190 гигантских круизеров в год. Семь вечера - мы приехали.

Хватает мозгов сразу зайти в туристическое бюро, чтобы купить билеты на завтрашний аттракцион - катание на поезде и разобраться с бронированием каяка... Вообще от работы туристического бюро волосы стоят дыбом. Они почти все сезонные рабочие и не знают о регионе почти ничего. Я понимаю, что их уровня хватает для 95% туристов. Но что делать оставшимся 5? Я точно не вхожу в эти 95%... От центра города (!) до нашего кемпинга минут 5 ходьбы. Хозяйка кемпинга нам рада. Она спрашивает, имеем ли мы лекенпусе (мне мама шила эту вещицу - простыня с наволочкой и пододеяльником из одной тряпки). Увидев наше радостное кивание, Гертруд становится несколько обескураженной, ведь мы первые россияне, живущие у нее, да еще и с этими штуковинами. Она нас поселяет с два очаровательных домика.

До поездки я с трудом представляла, что мы будем иметь. Я спрашивала хозяйку о наличии кастрюли. Она даже не ответила. Возможно, я ее несколько обидела этим вопросом. В домике есть черт в ступе - коврики, наборы всевозможной посуды, сковородки, разделочные доски, прихватки, чайник, холодильник, плита и даже фильтры для кофе. Только нет воды. Она в общем корпусе на расстоянии 50 метров. Но это ведь такая фигня!!! Мы живем у фьорда в горах! Просто фантастика. Я запихиваюсь в этот лекенпусе. Сначала было очень неудобно, потом привыкла. Пытаюсь выработать командный голос - подъем в 6-00, в 6-30 завтрак, в 7-30 уходим, никого не ждем! Сплю мертвецким сном.

|

Метки: норвегия лето путешествия горы фьорды |

10 дней, которые потрясли меня |

Дневник |

Предисловие

Я думаю, что во Фломе бывает 95% туристов, посетивших Норвегию. Основная часть россиян бывает здесь несколько часов – поездка вверх-вниз по железной дороге и круиз по фьорду. Местечко это маленькое. Поэтому складывается впечатление, что делать здесь особо нечего. Мои друзья, бывавшие не раз в Норвегии, недоуменно на меня смотрели – что ты будешь делать там целую неделю? Но у меня было очень много планов и мне даже не хватило времени на реализацию всех моих проектов. Предлагаю ознакомиться с моими приключениями в 2009 году. Возможно, это кого-то сподвигнет на путешествие по Норвегии без машины и без турфирм. Исходно эта история писалась для моей близкой подруги. Так что, если я вдруг где-то перейду на «ты», то извините. Итак, я начинаю.

День первый - Питер-Осло

Привет!!!! Уж не знаю, хватит ли мне сегодня описать все свои приключения (а тебе их дочитать), но я начинаю свой дивный рассказ....

Мы должны были отправиться летом в Норвегию. Дикарем! Мы – это я и семь моих знакомых тетенек. Я бывала в Норвегии раньше, все мои попутчицы собрались впервые в эту сказочную страну. Хотя трудно себе представить, что в моем окружении остались такие люди. Я так безумолку, с горящими глазами рассказывала всем и везде о моей страсти, что уже человек 20 отправились по моим стопам, в Норвегию.

Перед отъездом отвалилась одна из них - у нее были глобальные проблемы на работе и, если бы она поехала, то потеряла бы работу. Она выбрала работу. Таким образом, нас осталось семеро. "Семеро смелых" - хорошее начало для приключений... Я их увидела в Пулково с гигантской коробкой конфет. Для моего норвежского друга. Думаю, что это самая большая коробка конфет, которую вообще можно купить в Питере. Мне стало не по себе – мы должны были весь маршрут их тягать вверх-вниз по горам, ведь с моим другом мы встречались уже в конце пути. Но делать нечего… Еще у них болтались рукавицы. Это тоже смотрелось странно – в Питере было +25… Но рукавицы нам тоже потом пригодятся…

Я впервые летела норвежскими авиалиниями. Норвеги молодцы - на хвостах самолетов изображены портреты великих соотечественников - Амундсен, Нансен, Хейердал, Мунк, Григ, Ибсен... Всего 12. И летают так эти великие по всему миру. Норвегия маленькая страна, но она умеет гордиться своими великими сынами. Это было очень приятно.

Долетели мы до Осло без каких либо приключений. Легко сдали вещи в камеру хранения и я смогла в автомате на железнодорожном вокзале получить заказанные мною по интернету билеты на обратный путь. Меня автомат очень пугал, и я хотела общаться с людьми, но работники вокзала отвели меня к автомату. Они были весьма удивлены, узнав, что я иностранка. Неужели у меня такой хороший язык??? Даже странно. Билеты без проблем вылезли из автомата. Это на обратный путь, билеты туда мне должен выдать кондуктор в поезде. Я бегом провела их по всему городу. Времени почти хватило. Из того, что мне особо понравилось - наконец, сняли леса с Кафедрального собора. Я была этому очень рада. Думаю, что это навеяно Апельсиновой девушкой (боюсь, что это станет моей манией). Еще мне понравилась Национальная Опера.

Ее белоснежный гранит сверкал всеми цветами радуги после летнего ливня. У всех норвегов на талии завязаны куртки, у нас тоже. Ничего не поделать с капризами природы в этой северной стране.

Забежали в крепость, прошлись по Карл Юханс гате к Королевскому дворцу и дошли пешком уютными кварталами до Фрогнерпарка.

Вот и все на что хватило времени - ни о Хольменколлене, ни о Бюгдёе не могло быть и речи. Жаль! Кончено, Осло не осмотреть за 7 часов...

Мы уже в поезде!!! Каждому подарили по одеялу с подушкой (ой, как они нам потом пригодятся!!!!) и мы в пути. Через час подошел кондуктор и выдал нам билеты, которые я тоже заказала по интернету. На всех билетах стояло мое имя. Прикольно! В 4-50 мы проезжали самые красивые места (вообще, эта дорога один большой аттракцион). Все были разбужены - везде горы, снега на фоне начинающегося рассвета. Потом подремали пару часов и, вот, мы в Бергене.

|

Метки: норвегия лето путешествия горы фьорды |

Музыка сердца |

Дневник |

Лет 5 тому назад попался мне в руки норвежский фильм «Камилла и вор». Фильм был длинным и несколько наивным (я даже понять не могла для детей он или для взрослых), но очень добрым и трогательным (рекомендую посмотреть). События в фильме разворачиваются лет 100 назад и можно составить некое представление о жизни в тогдашней Норвегии.

Фильм рассказывает о трогательной дружбе Камиллы, девочке-сироте лет 8 с очаровательными веснушками, и молодого человека Себастьяна (с такими голубыми глазами!!!), который вынужденно стал вором. Девочка живет со старшей сестрой Софией, которая, разумеется, не одобряет эту дружбу. После многочисленных невзгод (тюрьмы, пожаров), разумеется, будет счастливый конец. Но лишь во второй серии.

В фильме звучит потрясно красивая песня: «Камилла, кто твой друг?» Тогда я еще не знала, кто ее исполняет – серая была. Еще в фильме присутствует красавец, деревенский франт Кристофер, который хоть и играет такого простачка, но вовсе не прост, как кажется – ведь у него хватает ума жениться на богатой девушке. Про него можно сказать словами Некрасова: «коня на скаку остановит, в горящую избу войдет» (правда в оригинале это о русских женщинах). Именно этот второстепенный герой является причиной воздыхания по этому фильму многих представителей русского Интернета. Есть даже сайт, посвященный этому фильму!

Секрет прост – Кристофера играет Мортен Харкет (тогда еще такой молодой и такой симпатяга) и соответственно и эту душевную песню исполняет А-ha. Вы не поверите, но до этого я ничего не знала об этой группе. Это как-то прошло мимо меня. Вернее я слышала это не раз по радио, но как-то не интересовалась, кто это поет. Собираясь в очередной раз в Норвегию, я запихала в плеер хиты группы. Ощущения безумные. Нет лучше музыкального сопровождения, когда ты стоишь на горе, на самом краю, под ногами зеленая гладь фьорда, когда ты пьешь воду из водопада и заедаешь это сочной земляникой. Как я могла это не знать ранее?

С тех пор А-ha стал всегда со мной в Норвегии. Правда у меня отношение к группе не однозначное. Мне не очень понравился их концерт в Осло. Они отказались говорить со своими фанатами на родном языке. Только английский. Ведь очень важно помнить, откуда мы родом. Возможно, здесь есть элементы звездной болезни. Хотя они имеют на это право.

К следующей поездке я готовилась еще более серьезно. Я запихала в плеер и великого Грига, и народные песни. Когда я стояла на краю Европы (Нордкапе) и встречала новый день, то Григ был так в тему! Или же во всех туннелях, так и кажется, что вот-вот выйдет Горный Король. По тому, о чем поет народ песни, можно понять систему ценностей этого народа. В основном норвежские песни о природе, о путешественниках. Так и видишь эти горы, цветущие сады или заснеженные елки. Так хорошо ехать в автобусе и слушать, и смотреть… Странное дело, но в России эти песни звучат совсем по-другому. Они таки спокойные и мелодичные, что вполне могут служить колыбельными. Итак, отправляясь в Норвегию, я запихиваю в плеер разнообразные норвежские мелодии с целью полностью погрузиться в атмосферу страны. И это так здорово!

|

Метки: норвегия камилла а-ha |

Девушка с хвостом |

Дневник |

Практически все слышали о норвежских троллях. Но в норвежских народных верованиях есть и другие персонажи, например, Хюльдры. Конечно, можно сказать, что это женщина-тролль, но все же это не совсем корректно. Ведь это, в отличие от тролля, очень симпатичная девушка, живущая обычно в горах. Единственное отличие ее от обычных людей это длинный тощий хвост, игриво выглядывающий из под юбки. Иногда молодые парни идущие в горы по делам (за дровами, ягодами, пастухи) пропадали бесследно. Говорили, что они были забраны хюльдрами. Не случайно слово "заколдованный" по-норвежски звучит "забранный горами". В этом случае жили парни в достатке и любви, но если вдруг они имели что-то против хюльдр приходило в дом несчастье. Иногда браки были долгими и счастливыми. При венчании в церкви от хюльдры отваливался хвост, престы от этого падали в обморок, а счастливые возлюбленные жили долго и счастливо. Про хюльдр сложено очень много сказок, их не раз изображал Теодор Киттельсен (иллюстратор норвежских сказок, что-то типа нашего Васнецова).

В Норвегии имеется несколько объектов на карте, связанных с хюльдрами. Это и горы называемые "домом хюльдр". Не знаю хочу ли я туда, хотя мне, наверное, нечего бояться. Я ведь не парень. Еще есть загадочная дыра в земле в предгорьях Хардангервидды именуемая "Хвост хюльдры". Говорят, что ее глубина более 15 метров. Причины ее возникновения неизвесты. Однажды лет 150 назад гулял один мужчина с собакой. Собака побежала вперед и провалилась в дыру. Долго печалился хозяин собаки. Вдруг он увидел свою собаку бегущую из далека. Оказалось, что у этой дыры есть выход. Только где он, так никто до сих пор и не знает...

Этот бренд достаточно удачно раскручивется. Многим из туристов удается увидеть танцующих и поющих хюльдр на фоне гигансткого водопада. Пару лет тому назад по российскоми телевидению был репортаж о сезонных рабочих, которые работали... хюльдрами. Вот так.

Этот образ просочился даже в геральдические символы. Так, с герба Ларлаль комунны смотрит на нас игривая взлохмаченная хюльдра с длинным хвостом. Выбор этого символа был не случаен. Ведь почти вся территория коммуны покрыта густым, практически первозданным лесом. И как знать, кто там живет. Мужчины-туристы! Остерегайтесь посещать эту коммуну. Как знать, чем это закончится?

|

Метки: норвегия фольклор тролль хюльдра |

Норвег, отдавший сердце России |

Дневник |

Вечер трудного дня… Я бегу по Невскому проспекту в сторону Адмиралтейства. Вот уже и Мойка показалась… А ведь именно здесь некогда жил сподвижник Петра I и первый русский адмирал Корнелий Иванович Крюйс. В Питере многое напоминает о становлении российского флота. Но, к сожалению, время иногда бывает жестоким и стирает из памяти имена великих сынов страны. Отчасти это случилось и с нашим героем. Хотя сохранилась его могила в Александро-Невскогой Лавре, в Таганроге есть набережная с его именем, есть ему памятники и в Амстердаме и в Ставангере. История не любит сослагательного наклонения, но как знать, был бы сейчас на месте Питера город, который я безумно люблю, или бы это была провинция Швеции, если бы не Петр I и его сподвижники. Итак, кто же такой Крюйс? Что он сделал?.

Нильс Ульсен родился в 1655 году в Ставангере. Так сложилось, что жила семья практически на набережной и поэтому мальчик с ранних лет не мог себе представить жизни без моря, криков чаек и соленого ветра. В возрасте 14 лет он потерял отца, его мать не могла прокормить такую ораву детей (6 штук), и не долго думая, отдала Нильса в юнги на голландский корабль. В этот момент ему почему-то не понравилось его имя, и в дальнейшем он стал себя величать Корнелием Крюйсом.

К 22 годам он прошел по всей служебной лестнице и стал капитаном торгового судна, побывал он и в Америке, и в Азии. В 36 лет женился он на голландской девушке, но дети видели его очень редко – настоящая жизнь для него была только в море. Иногда промышлял он и пиратством, что в те году не было редкостью. Как-то раз он даже попал как пират во французский плен, но умудрился освободиться. После этого случая его отстранили от должности капитана и сделали клерком в Адмиралтействе. Но адреналин кипел в его крови. Какая тут бумажная работа! Но все же он родился под счастливой звездой, т.к. он оказался в нужное время в нужном месте, попав на глаза Петру I, которому нужны были умелые в морском деле люди. И в возрасте 43 лет он оказался на службе у русского царя. Правда, дорого он обошелся русской казне. Петр ему предоставил переводчика, личного секретаря, прислугу и даже пастора.

И высадился Крюйс на русский берег в августе 1698 года. Случилось это в Архангельске, ведь тогда Питера еще и в помине не было. Петр отправил его в Воронеж, строить российский флот. Крюйс был таким умелым руководителем, что под его руководством менее чем за год было реконструировано 58 российских судов и заложено 60 новых кораблей. С 1699 года он стал практически единственным руководителем русского флота. Еще он занимался картографией и именно его изыскания легли в основу первого в России атласа, изданного в Голландии в 1704 году. Тогда Петр отправил его в командировку в Голландию. Ее целью был (кроме издания атласа) наем матросов и плотников. Крюс был настолько умел в рекрутском деле, что Голландское адмиралтейство было очень напугано – ведь к тому времени уже почти не осталось моряков на голландских судах, все хотели служить России. За это Крюйса выслали из Голландии в 14-дневный срок. На обратной дороге он смекнул зайти в норвежский порт, чтобы и там набрать моряков. В общей сложности он завербовал более 650 моряков, некоторые из них потом стали очень известными деятелями. Чего стоит, например Витус Беринг!

В 1704 году, вернувшись в Россию, он с головой погрузился в строительство Санкт - Петербурга. Правда, не забыл он и про себя. «Дворец Крюйса» был одним из самых роскошных дворцов в молодом городе (к сожалению, от него ничего до нас не дошло). Но занимался мирным строительством он недолго. Петр отправил его оборонять от шведов Кронштадт. Крюйс с честью справился с заданием – построил крепость, гавань и маяк.

В 1713 году в морской погоне за шведскими кораблями русский корабль «Выборг» постигла неудача – он сел на мель. В этот момент удача отвернулась от Крюйса: Петр был так раздосадован, что приговорил его к смертной казни, которую, к счастью, заменили ссылкой в Казань, где он провел 6 лет. После смерти Петра ему вернули все награды и стал он возглавлять в Санкт - Петербурге Адмиралтейство.

Вот таким он был - норвегом по рождению, голладским капитаном и русским адмиралом. И очень жаль, что в Питере нет ни улицы с его именем, ни памятника, ни даже бюстика... Надеюсь, что эта ошибка будет рано или поздно исправлена.

|

Метки: норвегия флот петр первый адмиралтейство крюйс |

От Ставангера до Тронхейма - часть VIII |

Дневник |

Вот и пришло последнее утро в Норвегии. Оно началось, так же как и все – подъем в 6-00. Сегодня у нас две большие паромные переправы. Мы двигаемся в сторону Мольде. Стою, обдуваемая ветрами. Еда на пароме интересуем мало, есть и спать буду в России.

Мольде окружен 222 снежными вершинами. Эта зима была не очень снежная, поэтому горы впечатляют, но крышу полностью не сносит. Говорят, что подобные пейзажи очень успокаивают и поэтому в Мольде много санаториев для психическинеуравновешенных людей. Это еще город джаза и роз. Посмотрели на все это. Понравилось. Жаль, что не хватило времени посмотреть на город со смотровой площадки и поцеловаться с внучкой королевской березы.

Теперь мы отправляемся в сторону Атлантической дороги. Ощущения от нее совсем странные. Там всего градусов 15 и туман. Мы отправляемся на берег океана, рассматриваем водоросли. Ощущения как будто бы мы на другой планете.

Нравится. Выезжаем из этого места. Все по-прежнему: +33 и солнце. Отправляемся в религиозную столицу Норвегии. Юля проводит обзорную экскурсию. Я была в Тронхейме за неделю до этого. Я пробовала на Нидаросе (главный собор Норвегии) найти Улафа Святого, но не смогла это сделать, уж больно много там разных фигур. За это время случилась годовщина его гибели, и на одной из фигур появился венок. Теперь стало ясно, кто из них чуть ли не самый любимый король норвегов.

Заходим внутрь Нидароса. Там есть возможность подняться на смотровую площадку. Пускают каждые 30 минут. Сидим в потемках, ждем. Внизу предупреждение, что людям с клаустрофобией делать это не надо. В то время я еще думаю, что у меня нет клаустрофобии. Поднимаемся наверх. Всего 172 ступеньки. В середине пути я думаю, а нужно ли мне это было – маленькая винтовая лестница, очень темно. Вдоль стены натянута веревка и предлагается, передвигая руками по этой веревки перемещать ноги. Поднялись с трудом. Вид не такой уж и фантастический.…

Стали спускаться вниз. После света на лестнице совсем темно. Не видно ничего. Я встала бараном, я боюсь идти дальше. У одной из моих тетенек оказался фонарик (!). Если бы не она, то я бы не знала, как бы мы спустились. Потом мы посетили фестиваль Святого Улафа. Там были сосредоточены все старые промыслы. Там были кузнецы, стеклодувы, ткачи… Атмосфера старого города была неплохо воспроизведена.

Потом я снова встречалась со своим другом. Он уже к тому времени съел российские конфеты и решил мне подарить норвежские конфеты взамен. Они были вкусные, но некоторые из них были лакричными. Как их можно есть? Я не знаю. Вот, и все. Мы покидаем Норвегию. Вообще-то грустно… Мы въезжаем в Швецию. Впереди Упсала, Сигтуна и Стокгольм, но это уже не очень интересно. Хельсинки и Турку не вызывают почти никакого интереса.

Приехала домой, загорелая и уставшая, с массой эмоций и фотографий. Где я буду следующим летом? Для меня это не вопрос. Это точно Норвегия. И хотя в этот раз я каталась с лучшими организаторами автобусных туров в России (Туртрансвояж), я в этот раз вкусила вкус свободы - самостоятельного перемещения по стране. Думаю, что в следующий раз я отправлюсь по стране дикарем.

|

Метки: норвегия приключения горы отпуск фьорды |

От Ставангера до Тронхейма - часть VII |

Дневник |

Утро. Уже привыкли вставать в 6-00. Уже просыпаюсь без будильника. Получилось раньше. Иду осматривать окрестности. Делаю несколько фотографий, где отражение четче оригинала и бегу на завтрак.

Сегодня у нас опять достаточно напряженный день. Сначала нас ждет круиз по Гейрангер фьорду - это второй регион после окресностей Флома полностью охраняемый ЮНЕСКО. Раннее утро. Фьорд покрыт голубой дымкой.

Я не забыла взять с собой на паром хлеба - ведь кормление чаек с рук это тоже аттракцион. Первый паром разрезает зеленую гладь воды. Очень красиво! А вот и культовые водопаты! Первым появляется застенчивая "Фата невесты".

Еще каких-то десять минут и вот уже справа игривые "семь сестер" (правдо лето было дождливым и получилось не одну сестру больше), а справа незадачливый "жених".

Легенда гласит, что один жених очень долго выбирал невесту. А в семье, как назло, было целых семь дочерей. И не мог он выбрать какая из сестер более мила ему - одна была самой красивой, вторая самой умной, третья... От этих нелегких раздумьев стал прикладываться наш жених к бутылке и... спился... Говорят, что именно поэтому водопад "жених" форму бутылки.

Мы и не заметили, как мы оказались в очаровательном местечке Гейрангер. Но в этом сезоне он не для нас. Нас ждет автобус и сейчас мы поедем вверх в горы по Дороге орлов, чтобы полюбоваться видом на фьорд из Гнезда Орла. Гнездо Орла - это просто название смотровой площадки. Но звучит заманчиво!

Дорога Орлов была очень страшной. Правда гид радостно сообщила нам, что завтра нас ждет Дорога Троллей и что это гораздо страшнее. Один адреналин! Но когда мы вышли на смотровую площадку о предшествующем страхе позабыли все. Отттуда откывался очередной фантастический вид. Кораблики внизу казались совсем игрушечными, а ленивые облака как будто приглашали покататься на них.

Далее наш автобус взял курс на запад. Мы едем к морю, а точнее к "Проливу угрей", т.е. к Олесунну. Поговаривают, что это совсем сказочный город. Олесунн совсем не типичен для Норвегии. Он практически весь построен в Югенстиле (северный модерн) и его часто (как и Питер) называют Северной Венецией. Там получилось, что в 1904 году был огромный пожар и город выгорел дотла. Достаточно быстро он был отсроен заново в модном тогда стиле. Мне. живущей в одной Северной Венеции, очень хочется глянуть на другую Венецию и понять кто-же из них больше Венеция. Олесунн был первым городом на нашем пути, где сгустились тучи. Но домики из-за этого хуже не стали.

Вечером нам повезло и солнышко вышло из-за туч. Благодаря этому мы увидели отличный закат.

По дороге к гостинице встретили наших водителей. Они еще в Ставангере наловили рыбы и как-то по своему рецепту (страшная тайна) засолили. "Девчонки", - сказали они, "угощайтесь". Мы взяли на троих одну рыбину. "Берите больше. Потом жалеть будете". Взяли еще рыбину. Пришли в номер. Никакой еды нет. Так и съели этих рыбин просто так и даже без хлеба. А ведь она дня три тому назад плавали в океане. Сытые, отправились спать.

|

Метки: норвегия приключения горы отпуск фьорды |

От Ставангера до Тронхейма - часть VI |

Дневник |

Начало дня не отличается разнообразием. Все типично – подъем в 6-00…

Сегодня у меня очень напряженный день. Наша группа отправляется в круиз по Нейрофьорду и катается по фломской железной дороге.

Я и две мои тетеньки отказываемся от этого - это уже было в нашей жизни. Юля с группой нас покинули в Гудвангене, мы остались с водителями. Водители пересчитывают нас по-эстонски – юкс, какс, кольм… Я могу продолжить этот счет. Я была ребенком несколько раз в Эстонии и до сих пор что-то помню. Водители удивлены. Они не знают где им взять бензин, а палочка-выручалочка Юля уже на корабле.

Водитель спрашивает меня, говорю ли я по-норвежски. Я радостно киваю головой. Я спрашиваю на бензоколонке, где можно заправиться автобусу, получив ответ, радостно сообщаю его водителям по-эстонски. Так я стала любимицей водителей до конца тура…

Пара туннелей и мы во Фломе. Здесь мы втроем арендуем велосипеды и отправляемся по окрестностям. Горы, водопады, реки, рыба, овцы… Всего не перечислить.

В прошлом году во Фломе у меня была прикольная история. Я велосипедила там в первый раз и не знала, куда можно поехать. Мне нарисовали на карте, что я могу проехать пару км, потом оставить велосипед и спуститься к гигантскому водопаду. Меня на этом месте надо было видеть. Я как человек с российским менталитетом, просто боялась оставить велосипед – вдруг его украдут! Я его и за дерево положу, и туда, и сюда.. Короче, расстаться с велосипедом я не могла, решила не любоваться водопадом…

Снова велосипедим, подъезжаем к фломской церкви. Написано, что она открыта с 10-00. Времени сейчас 9-50. Стоим, ждем. 10-00 – никто не пришел…

Поднимаем щеколду, входим на церковный двор, обходим вокруг церкви. Ничего. Смотрим, церковь не заперта. Заходим внутрь. Там такое спокойствие, хочется просто посидеть вне суеты. Но у нас не так уж много времени. При выходе находим книгу посетителей, листаем ее. Россиян в ней нет, регистрируемся, выходим из церкви, закрываем ее, выходим с церковного двора, опускаем щеколду… Все это было немного странно. Древняя церковь (1670) всегда открыта с церковной утварью и без охраны. Хотя, возможно, там везде есть видеокамеры. Кто знает?

Велосипедим обратно во Флом. По дороге приобретаем малину (просто кладем деньги в банку), любуемся стадами овец. Вот уже около 11-00. На это время у меня заказан каяк и я бегу в сторону пляжа. Встречаю своего очаровательного инструктора по каякингу Мариуса, расписываюсь, что я здорова, оплачиваю это развлечение. Еще минута и я уже в спасательном жилете и мне объясняют мои действия. Еще несколько минут и я уже одна в каяке в водах фьорда. Правда мой инструктор плывет в параллельном каяке на расстоянии метро 5. Но я горда собой. Все получилось. Я это делала в первый раз в жизни.

Правда, я немного расстроена, что у меня нет фотографий в каяке. Туда я фотоаппарат даже не брала, везде вода. Но ведь главное не фото (хотя это тоже хорошо), главнее, что в голове. В 13-00 я снова стою на земле. В это же время приезжает и наша группа на поезде. Я рада, что я смогла все-таки заказать каяк на нужное время (добиться какой-то ясности у турфирмы я не могла – заказывала каяк на свой страх и риск). Благодарю Юлю, что у меня там все хорошо сложилось. Она говорит, что это все моя заслуга. Но ведь она могла бы и не отпустить меня туда. «А вдруг труп?», - спрашиваю я у нее. Она пристально смотрит на меня и отвечает: «Я вижу, вы нормальная, надеюсь, инструктор тоже. Что с вами может случиться?». И то верно.

Во второй половине дня у нас посещение ледника. Ледников в Норвегии много и я не знаю, будет ли у меня возможность не только посмотреть на ледник, но и походить по нему. Спрашиваю об этом Юлю. Она смотрит на меня загадочно и говорит: «Машенька, ужин вас вряд ли заинтересует, берите горные ботинки и идите на ледник».

Я хожу по леднику, пью эту талую воду (как в детстве сосульку облизал). Эмоций масса. На ледник идет только полгруппы. Остальные… ужинают. Это надо же было тащиться за тысячи км, чтобы ужинать! Хотя, каждому свое...

Грузимся в автобус. Едем к нашей гостинице, которая находится на берегу фьорда. Есть возможность искупаться. Сколько раз я была в Норвегии, мне в голову не приходила мысль купаться. Ладно, там ногу, руку запихнуть хоть во фьорд, хоть в океан. Но купаться! У меня даже нет купальника. Я завернута в чужое парео, пытаюсь залезть во фьорд. Я вообще не большой любитель купаться, но идея искупаться во фьорде весьма заманчива. Юля подходит к нам. Обсуждаем, что вода не очень теплая.

Вдруг Юля ныряет во фьорд и не просто ныряет, она это делает как дельфин. Она снова поразила туристов. Думаю, что она профессионально занималась плаванием. Купаются только россияне. Японские туристы снимают нас на камеру. В воде вообще-то холодновато, но за купание во фьорде можно многое отдать. В гостинице пьем коньяк, вытаскиваем одеяла из пододеяльников и пытаемся уснуть. Жарко!

|

Метки: норвегия приключения горы отпуск фьорды |

От Ставангера до Тронхейма - часть V |

Дневник |

Традиционное начало дня – подъем в 6-00… Группа едет в Берген. По сути Берген чем-то похож на Питер,в смысле это культурная и отчасти экономическая столица Норвегии. Дорога идет через несколько подводных туннелей, и еще мы едем на двух паромах. Многие сидят с закрытых помещениях, я как всегда обдуваюсь всеми ветрами.

Говорят, что в Бергене дождь чуть ли не каждый день. Природа вспомнила об этом ненадолго и по дороге начало должить. Но дождь шел не долго и после него встала такая радуга!

Это странно, но в Бергене солнце и уже +22. Начинается обзорная экскурсия по Бергену. Я отваливаюсь от группы – здесь у меня встреча с другом, этническим датчанином. Я боюсь, что я буду его плохо понимать – беру с собой словарь, бумагу и ручку. Он должен ждать меня у моей церкви (Мариякирхен).

![]()

Я потерялась и не могу найти набережную (проповедник встряхнул мою голову!). Я спрашиваю у пожилой женщины, как пройти к Брюгген? Вопрос для Бергена идиотский (тоже самое, что спросить в Москве Кремль или Эрмитаж в Питере) – сразу видно, что человек иностранец. Женщина пытается говорить со мной по-английски. Я ей радостно говорю, что я хочу говорить по-норвежски, она меня за руку отводит к набережной… Бегу к церкви, под ней сидит Ларс, мы обменивается сувенирами. Это странно, но я его понимаю лучше всех из моих друзей. Мы отправляемся на фуникулере, чтобы увидеть Берген сверху. Вид отличный.

В столице дождей солнце, опять жарко. Спускаемся с горы пешком, ходим по Бергену. Это воскресенье, почти все магазины закрыты. Я хочу купить национальную кашу (рёммегрёт), Ларс находит дежурный магазин, и мечта идиота осуществляется. Времени еще много, мы просто болтаем. Как-то вышли даже на «Преступление и наказание» Достоевского и любимую тему всех норвегов – убийство Анны Политковской. Мой норвежский лучше, чем я думала. Странно это!

Мы уезжаем из Бергена и двигаемся в сторону Лаэрдаля. Первый аттракцион да дороге - красавец Твиндефоссен. Еще его называют "водопадом вечной молодости". Говорят, что надо обяательно умыться и испить из него воду. Скажу честно, вода не очень. Думаю, что в ней много железа. Но какая холодная! Даже ногу не опустить!

Едем через самый длинный туннель -24.5 км и еще 10 метров. Красивый, впечатляющий, ничего не скажешь. В таких местах хорошо понимаешь смысл выражения: «Свет в конце тоннеля». Гостиница стоит на окраине города (если это можно назвать городом). Спрашиваю у Юли, где находится старый город. Юля меня уверяет, что старого города здесь нет. Но я ведь была в нем в прошлом году! Спрашиваю у Юли, где музей телеграфа (!)? Юля замучена моими идиотскими вопросами, говорит, что мы сейчас это спросим на ресепшн.

Гид меня уверяет, что девочка в гостинице меня не будет понимать, т. к. она датчанка. Но мы хорошо находим общий язык и я со своими тетеньками иду в старый город. Здесь такие уютные беленькие домики (говорят, что из 18-19 веков). А еще здесь есть обилие цветов и нереальные зеркальные изображения. Мы видим один очень красивый дом, он весь в цветах. Хочется его сфотографировать, но там сидит хозяин.

Я спрашиваю разрешение сфотографировать дом. Хозяин, услышав, что мы из России, хочет фотографироваться с нами. «Никогда не разговаривал с человеком из России», - говорит он. В следующем году, если я буду в Лаэрдале, то должна буду отдать ему его фото. Фотографируем закат. День завершен, падаем в коечки.

|

Метки: норвегия приключения горы отпуск фьорды |

От Ставангера до Тронхейма - часть IV |

Дневник |

Начало следующего дня традиционно – подъём в 6-00, в 6-30 завтрак… Мы бежим на обзорную экскурсию по Ставангеру. С обзорной площадки старые кварталы выглядят просто игрушечными. Когда мы оказываемся между этих белоснежных домиков, утопающих до крыш в цветах, совсем не верится, что здесь живут люди. Еще не верится, что мы в нефтяной столице страны.

На глаза попадается музей консервов. Консервы по-норвежски звучат прикольно: «герметик». Запомнить легко. Так же легко запомнить и «тарелку» со «стулом». Они на наших языках звучат почти одинаково. Чувствуется побродили викинги по Руси… Но вернемся к консервам. По преданию, первая банка консервов была изготовлена именно здесь и лежала в ней знаменитая ставангерская сардина. Жители города шутят, что благосостояние им приносит «масло». Сначала это было масло в герметиках, теперь масло в море (нефть).

Как и в прошлом году, мы оказались на фестивале еды. Из необычного здесь есть стенд, где представлен ресторан «Пушкин» (и написано это кириллицей) с русской кухней и мороженую акулу. Заходим в собор, утопающий в кустах рододендронов, заходим внутрь, чтобы посмотреть богатое убранство собора.

На рынке покупаем знаменитую норвежскую клубнику и бегом на кораблик – нас ждет круиз по Лисефьорду. По дороге видим прикольную сцену - собака пьет воду из бутылки. Жарко всем!! Вот это север!!!

Вот мы уже и на корабле. Перед нами опять изумрудная вода фьорда с отвесными скалами. В середине круиза капитан поит нас водопадной водой. Вкус бесконечной свежести!

![]()

А еще капитан кормил морковкой диких коз. Туристов больше чем коз. Об этом свидетельствует тот факт, что козы просто не в состоянии съесть всю морковь. Вот над нашими головами одна из жемчужин этого фьорда - Кафедра Проповедника (Пейкестулен). Она где-то очень высоко, и на ней видны люди!!!

От всего этого захватывает дух! И вот, он начинается наш подъем на Кафедру проповедника. Я делала это в прошлом году.

![]()

Тогда был проливной дождь, и мы шли по колено в воде, когда поднялись наверх, то ничего кроме тумана видно не было. В этом году ситуация совсем другая. Опять +32 и солнце, самое главное иметь воду. Одна из моих знакомых сразу отказывается от этого проекта, другая всю дорогу произносит две фразы как заклинание: «Дура я, старая, ненавижу камни». Но она доходит до верху. В середине подъема обнаруживается огромное озеро. В прошлом году я его в тумане не заметила. Все купаются. Мы пьем воду, вообще мы пьем воду из всех луж, даже не боясь, что «станем козленочками», и идем дальше.

![]()

Наверху открывается такой величественный вид, что за него можно многое отдать. Просто сидишь на скале и смотришь…

Я смогла найти в себе силы посмотреть вниз. Внизу плывут неторопливо маленькие кораблики. Но очень страшно!!!

Сесть на край и свесить ножки я не смогла. Небольшая фотосессия, и нас ждет обратная дорога. Спустившись вниз, я падаю во всей одежде в озеро. Очень жарко. Одежда высыхает за полчаса. Гид Юля торжественно вручает всем покоривших Проповедника стакан с красным вином. Она говорит: «Молодцы, вы сделали это». Снова отправляемся в Ставангер. У всех язык на боку, скорей бы в коечку. Но меня угомонить очень сложно. Я хочу взять велосипед и осмотреть окрестности. Но тут случается беда – то ли от этой горы, то ли от жары я позабыла почти все норвежские слова и аренда велосипеда стала для меня проблемой. Юля помогает мне по-английски (правда в гору она не лазила, возможно, поэтому все и помнит). Осмотрев окрестности и вернув велосипед, падаю в койку.

|

Метки: норвегия приключения горы отпуск фьорды |

От Ставангера до Тронхейма - часть III |

Дневник |

Следующий день начался в 6-00 – завтрак, бегом в автобус. Опять Хольменколлен, (правда, еще рано, на трамплин не забраться, и симулятор закрыт тоже), бегом по Фрогнерпарку.

Скульптуры могут нравиться, могут не нравиться, но они в любом случае, никого не оставят равнодушными. Цветники поражают. Особенно розы – это сорт «Викниг», а вот «Аспирин» и «Астрид Линдгрен». Выяснилось, что вокруг фонтана выложен гигинтский лабиринт с одним входом и одним выходом.Пыталась по нему пройти. Куда там! Надо бежать в автобус. Вот, она прелесть организованного тура!!! Автобус едет в центр города, и здесь мы отваливаемся от группы. Мои тетеньки доверяют быть их гидом по Осло.

Мы идем к королевскому дворцу, традиционная съемка с охранником Его Величества, валяемся в королевском парке, чуть ли не купаемся в королевском пруде, пьем кофе, в кофейне, где королевская семья любит покупать булочки. Очень жарко! Фотографируемся с прикольным памятником Ибсена у его музея.

Заходим в Университет, хотим увидеть там знаменитую картину Мунка, но она в этом сезоне на реставрации. Идем в национальную галерею. Все ищут Мунка, я хочу еще увидеть Киттельсона (он как для нас Васнецов – иллюстрировал все норвежским сказки) и Даля (его картинами пестрят все учебники норвежского языка). Все находим, я покупаю несколько открыток, и мы отправляемся в сторону самой дорогой гостиницы страны.

Я знаю, что можно в нее зайти и подняться на 34-й этаж, откуда из ресторана открывается потрясный вид на Осло. Мы поднимаемся на 33-й этаж, далее все закрыто. Мы призадачены. В это время идет монтер и объясняет нам, что еще рано и все закрыто. Я говорю ему, что придется еще раз приезжать из России, чтобы посмотреть на этот вид. Теперь его очередь удивляться. «Прямо из России?»- спрашивает он. Мы киваем. Он для нас открывает ресторан.

Оттуда на самом деле неплохой вид (думаю, что вечером, он просто фееричный), после чего нас монтер спускает наружным видовым лифтом. Эмоций масса! Этого юного норвежца мы будем помнить долго и много про него рассказывать.

Очень жарко. Мы купаемся и пьем воду из каждого фонтана, посещаем крепость. Традиционные фотографии. Последняя чашка кофе. Даже посетить моим тетенькам сувенирные лавки некогда. Бегом в автобус!

На этом наши приключения в Осло заканчиваются. Нас ждет длинная дорога в Ставангер. Это происходит в пятницу вечером. Все едут на юг, на море. Мы плетемся в гигантской пробке. Все очень медленно. Есть параллельная дорога (не вдоль моря, а немного глубже), но у нас эстонские водители. Они не могут быстро принимать решение. Так и едем, долго и нудно. Наконец, мы в Ставангере. Гостиница расположена в районе аэропорта. Самолеты мне не мешают, как только я ложусь, то проваливаюсь и сплю мертвецким сном.

|

Метки: автобус путешествия норвегия лето отпуск |

От Ставангера до Тронхейма - часть II |

Дневник |

Проснувшись утром стала ломать голову, куда присторить одеяло с подушкой У меня был всего один рюкзак, половину которого занимали горные ботинки, другую русский шоколад (почему-то все норвеги, хотели получить его в подарок из России). Куда положить это одеяло с подушкой было не ясно. Но и выбросить жалко! Пришлось положить в отдельный мешок. Я была в Осло в 6-30. Утренний город меня несколько напугал – так все грязно и столько бомжей. Я сидела на вокзале до 7 часов – ждала, когда откроется туристическое бюро. В 7-00 я купила Ослопасс, который мне давал возможность кататься на всем транспорте и ходить почти во все музеи без дополнительных затрат. С Ослопасс в руках я отправилась в сторону Цветочного холма. Это оказалось, на самом деле, не очень сложно. Я оставила в гостинице все вещи и вернулась обратно в Осло к 9-00. К этому времени уже ничто не напоминало об утренней грязи.

Я решила, во что бы то ни стало, оправдать свой Ослопасс, поэтому в планах было посещение кучи музеев. Первым паромом я отправилась на музейный полуостров, чтобы посетить музей корабля «Фрам» и музей «Кон-Тики».

Там я была недолго. Я не знаю, как на один-два экспоната можно смотреть часами. Потом добралась до музея кораблей викингов. Снаружи белоснежное здание музея смотрелось как-то особенно торжественно на фоне красных роз и ярко-голубого неба.

Корабли очень впечатлили. Понравилась и трудно описуемая форма с вздернутым ввысь носом: так и представляешь себе эту ладью стремительно разрезающую зеленую гладь фьорда. Завораживала и фантастическая резьба по дереву. Даже не верится, что этим кораблям около 1000 лет! Осталось здесь еще посетить только фольклорный музей. Здесь собрано множество старых посторек. Есть здесь и просто жилые дома, есть и баня, и школа, но жемчужиной музея является ставкирка из Гуля. По дороге к ней на меня упало с дерева два орешка. Только я подумала, что я не в сказке и, что я не золушка, как на меня упало три орешка. Можно было теперь загадывать желания… Тут показалась на горке и красавица церковь.

На площади перед ней сидели два человека в национальных костюмах. Эти бедняги каждый час танцевали национальные танцы. Бедняги – потому, что было уже +33 (и такое бывает в Норвегии) и было ой как не просто находится в такую жару в в таких костюмах и шерстяных чулках.

В этом музее летом без труда можно было провести целый день – здесь можно и вязать научиться и делать глиняную посуду и посмотреть, как выглядела первая в Норвегии автозаправка. Но надо бежать. Я бегу опять на пристань и паром быстро возвращает меня в город.

К этому времени я уже оправдала Ослопасс, но решила еще походить по музеям. Я зашла в здание ратуши. Я раньше никогда не была внутри, не поднималась на второй этаж. Там мне очень понравилось – все стены, потолки расписаны сценами из жизни норвежского народа.

А еще здесь можно было почувствовать себя депутатом и не просто войти в зал заседаний, а посидеть на депутатских креслах.

После этого я решила посетить музей Мунка. Там мне точно не понравилось. И дело здесь вовсе не в Мунке. Во-первых, музей находился достаточно далеко от центра города, да и досмотр при входе был как в аэропорту, чуть ли не до трусов. Мунк, конечно, ценен. На мой взгляд, в Эрмитаже есть гораздо более ценные экспонаты, но там нет такого агрессивного досмотра. Хочется верить, что такие меры безопасности введены не из-за недоверия к туристам, а из-за особенности местоположения музея – он находится в пакистанском квартале. Не думаю, что это только мое мнения, потому что скоро он переедет в новое здание, расположенное в самом центре. Несмотря на безумную жару, я сохраняю активность.

С бутылкой воды я отправилась искать мост, который, согласно путеводителю, был украшен героями из норвежских сказок. Я думала, что это будут тролли с хюльдрами, но ошиблась. Из четырех скульптурных групп только одна мне оказалась знакомой. Это был Пер Гюнт.

Были там еще девочка с медведем и лось с мальчиком. Но кто они есть, так и осталось для меня загадкой. Еще в путеводителе было написано, что надо посетить квартал, где сохранились первозданные деревянные домики из 19 века. По дороге туда я немного потерялась, пришлось спрашивать дорогу. Мне попался какой-то сантехник с трубой на плече. Он сказал, что покажет мне дорогу. Я была уверена, что нам по пути, но когда мы дошли до искомой улицы, он пошел обратно. Вот так! На той улице, если я не ошибаюсь, нашелся дом, где жил скульптор Вигелланн. Об этом гласила табличка на нем.

Потом меня понесло в Хольменколлен. Взбираться в гору было очень трудно – очень жарко и все мысли были только о воде. Зашла в музе лыж, залезла на вершину трамплина, сделала фото.

Там на безумной высоте было написано на стекле: «Разбить в случае пожара». Ничего себе шуточки! Покаталась на лыжном симуляторе (это – такая штука, где имитируются ощущения при прыжке с трамплина и перегрузки при слаломе). Хоть я и не любитель всевозможных каруселей, эта штука мне нравится.Я запихиваюсь в нее почти каждый год.

После всего этого я бегу на поезд, у парламента меня ждут норвежские друзья. Я должна им подарить российский шоколад. Думаю, что он весь к тому времени расплавился. Кто же думал, что на севере Европы будет за 30?

Общаюсь с друзьями, время летит быстро, опаздываю на свой поезд к Цветочному холму, ждать следующего около часа – болтаюсь около вокзала. Около 23 часов я спускаюсь с Цветочного холма к моей гостинице, и именно в этот момент происходит выгрузка русских туристов. Трое моих знакомых (а это все женщины около 50, но с таким тонусом!) мне очень рады. Я вижу в первый раз гида. Исходно я думаю, что она меня не полюбит – ведь ей достался турист с выкрутасами. Ее первое обращение ко мне: «Мария Алексеевна…», не сулит ничего хорошего, но потом все нормализуется, и я буду очень довольна гидом, а она мной. Вот и конец это длинного дня. Сплю, как убитая, после такого обилия дневных впечатлений и сомнительной предыдущей ночи в поезде.

|

Метки: поезд норвегия осло лето приключения отпуск мунк хольменколлен бюгдёй |

От Ставангера до Тронхейма - часть I |

Дневник |

События начали развиваться в конце апреля пару лет тому назад. Я тогда нашла в интеренете подходящий тур по Норвегии. Норвегия – моя любовь. Я много знаю о стране и даже болтаю на одном из норвежских языков. Сначала коллеги недоуменно крутили пальцем у виска – дескать, что можно снова делать в Норвегии, потом перестали обращать на меня внимание и спрашивать куда я собираюсь этим летом. Ведь ответ всегда был один…

Тур был автобусный через Финляндию и Швецию. Я была там много раз. Еще тратить пару дней на все это не хотелось: мне было это скучно, и я решила присоединиться к группе в Осло, а до этого несколько дней поболтаться по Норвегии с норвежскими друзьями. Тут начались мои проблемы с турфирмой – они не хотели брать меня, мотивируя, что я «проблемный турист». В чем была моя проблемность, мне было не совсем ясно – ведь я полностью оплачиваю тур, а где я найду группу, это мои проблемы. Я им доказывала, что смогу найти группу в любом месте Осло, если они укажут это место и назовут время. Но получался разговор «слепого с глухим».

Бодались мы около месяца. Потом я привела им еще троих знакомых, которые были «нормальными туристами» в отличие от меня. Увидев живые деньги, в турфирме согласились взять и меня. Тогда я купила билет на самолет – я вылетаю в понедельник, а в четверг присоединяюсь к группе. За три дня до вылета я узнала адрес гостиницы в Осло. Когда мы только начинали общаться с турфирмой, они меня уверяли, что это город, а не пригород. Но когда я узнала адрес гостиницы (дом 507!) мне стало ясно, это точно не город…

Я была напугана, решив, что я переоценила свои силы. Написала письмо в гостиницу. В ответе было написано, что доехать до них очень просто… на двух поездах. Скорее всего, из моего письма веяло тревогой и страхом, потому что потом шло подробное описание куда мне надо идти от станции – поверните налево, пройдите вниз…У меня была паника. Потом, осмыслив ситуацию, решила, что одним приключением будет больше. И даже название станции, где мне надо было искать гостиницу: «Цветочный холм», мне стало нравиться.

Я прилетела в Осло без каких-либо проблем, хотя очень переживала, что лечу двумя самолетами, между которыми только 40 минут и боялась за свой рюкзак. Боялась, что он потеряется. Но все обошлось. Меня и мой рюкзак встретил в Гардермоене мой тронхеймский друг, и мы отправились на север, в сторону Лиллехаммера. По дороге было на что посмотреть – это и самая длинная река Норвегии Гломма, и самое большое озеро Мьёса и какие-то горы. Осмотрели мы и Лиллехаммер. Первое что бросилось в глаза, это памятник Биркебейнерам (простолюдинам), спасших когда-то короля Норвегии. В Лиллехамере везде сохранилась олимпийская символика, хотя прошло уже столько лет. Заглянув на олимпийский стадион и полюбовавшись трамплином, мы отправились дальше.

Заночевали мы в небольшом отеле севернее Лиллехаммера на берегу очаровательного озера.

День началася с осмотра древней ставкирки в Рингебу. Потом я ходила как истинный норвежец по национальным паркам в созерцании гор, снегов, мхов, рек. У норвегов есть поговорка, что «в воскресенье можно идти или в церковь или в горы».

Бесцельное хождение по горам меня очень радовало. Я надеялась увидеть мускусных быков в естественной среде обитания. Но я им была не симпатична. Поэтому встреча так и не состоялась. Жаль! Неторопливое созерцание величия и вечности природы позволяло оценить и место человека в системе бытия, и подумать над вечными философскими вопросами.

Потом мы прошли по участку древней дороги пилигримов, по которой норвежские монахи шли в Испанию, а испанские монахи в Норвегию.

Еще мы были в фантастическом месте, которое называется «Прыжок рыцаря».

В этих местах в 14 веке произошли события, о которых потом сложили легенду о смелом рыцаре и ее возлюбленной, которую хотели выдать замуж на богатого, но нелюбимого человека. Глубокой ночью похитил рыцарь свою возлюбленную, сели они на коня и поскакали. Но пропажа невесты быстро обнаружилась и несколько всадников отправились в погоню. Наш рыцарь был столь отважен, что не испугался расщелины в камнях, под которыми текла бездонная река, и перепрыгнул ее его лошадь. А вот преследователи струсили. И стал жить наш рыцарь с молодой женой долго и счастливо… Вот такая история!

Так незаметно мы оказались в Тронхейме. С погодой не очень повезло: моросил дождь. Но он не помешал нам осмотреть крепость, полюбоваться панорамой города с возвышавшимся красавцем Нидаросом.

Нашли мы и памятник Эрику Рыжему, который был еще тот головорез. Лет 1000 назад объявили его в Норвегии персоной нон грата и выслали из страны. И отравился он с горя на лодке куда глаза глядели и волны бежали и нашел он случайно новую землю, а именно Америку, опередив тем самым Колумба на добрых полвека. Погуляв по улицам города, между разноцветных домиков случайно нашли Петербургскую улицу.

И хотя она и была не Санкт-Петербургской, было так приятно!!!

Вечером мы посетили ресторан, где я попробовала норвежский рыбный суп (потом я узнала, что почти во всех ресторанах его готовят из пакетиков!) и ночным поездом отправилась в Осло. Это была моя первая поездка с норвежскими железными дорогами. Они меня так удивили! Мало того, что если покупать билет дней за 70 до поездки, то он стоит раз в 4-5 дешевле, так еще и одеяло с подушкой дарят. Удобно устроившись в поезде я собралась спать. Только не было привычного для россиянина стука колес, поэтому убаюкивал меня плеер.

Про приключения в Осло напишу в следующий раз

|

Метки: поезд норвегия лето приключения отпуск тронхейм |

Французы с голубыми глазами |

Дневник |

После рассказа о норвежском флаге мне захотелось написать еще об одной области Европы, на флаге, которой тоже развивается скандинавский крест. Этот флаг представляет собой красный крест с желтым акантом на красном фоне. Никогда не видели подобного флага? Это флаг Нормандии.

Когда говоришь о Нормандии, то вспоминаются Мопассан, Мане или операция «Нормандия - Неман». Но при чем тут викинги? Как это не странно звучит, исторически жители Нормандии были блондинами с голубыми глазами и вовсе не говорили они по-французски. Кем же они были? Они были норманнами, т.е. «людьми с севера» иначе викингами.

Дело было так. В конце 9 века огромные отряды викингов часто причаливали на своих быстроходных дракарах к берегам современной Франции. Иногда их набеги достигали даже Парижа. По пути викинги разоряли все на своем пути и также внезапно отправлялись домой. Несколько королей Франции не могли справиться с этой напастью, до тех пор, пока король Карл Простоватый не решил заключить сделку с Роллоном.

Роллон был главарем одного из крупных отрядов викингов. Ученые до сих пор не сошлись во мнении, откуда он родом – или из Дании или из Норвегии. Но большинство склоняется в пользу Норвегии, об этом же говорит и Снорри Стурлуссон в своих сагах. Если это так, то он родился недалеко от Олессунна в 860 году в знатной семье. Эта территория была завоевана королем Норвегии Харадльдом Прекрасноволосым. И в поисках новых ощущений и подвигов отправился молодой Хрольф (он же Рольф и позже он же Роллон) к берегам Франции. Он был таким здоровенным, что ни одна лошадь не могла выдержать эту массу, и таким длинным, что ноги волочились по земле. По этой причине не довелось быть ему всадником, и получил он за это прозвище Рольф Пешеход.

В 911 году получил Рольф во владения большую часть побережья Франции. Взманен должен был он принять христианство и охранять эти земли от набегов других викингов. Чтобы показать свою лояльность королю должен был Роллон нагнуться и поцеловать ногу короля. Так делали все. Но не Роллон. Подошел он к королю, схватил его за ступню и поднял ногу к своему лицу. Король при этом, разумеется, упал. Но он был вынужден отнестись благосклонно к этой выходке. Ведь только Роллон смог поставить щит опустошительным набегам варягов на его страну. Что касается христианства, то не думаю, что Роллан полностью отказался от язычества. Перед принятием христианства устроил он жертвоприношение во славу верховного бога скандинавов Одина, а перед самой смертью сознательно умертвил несколько христиан. Просто так. Но как бы то не было, он числился христианином. Король Франции мало того, что чуть ли не полцарства отдал, да и еще любимую дочь Жезель выдал за Рольфа. Правда брак был не долгим – достаточно быстро умерла его супруга (своей ли смертью?) и ее место заняла его давняя возлюбленная с далекого севера.

Рольф к тому времени уже стал привыкать к оседлой жизни, ему нравилось носить титул Герцога норманнского, и стал он наводить порядок в своей вотчине. Как ни крути, в Рольфе текла кровь викингов. Возможно, что именно из-за этого принял Рольф много жестоких законов. Так, например, за любое воровство грозила смертная казнь. Потихоньку Нормандия стала самым безопасным местом в Европе для порядочных граждан, а непорядочные боялись там даже нос показать. И был он герцогом в течение 21 года. Умер он в 960 году, оставил после себя много детей и процветающий край. Один из его родственников все же вспомнит о своей варяжской крови и отправится в великий поход в Англию, и войдет его имя в историю как Вильгельм Завоеватель. Но это уже совсем другая история.

|

Метки: норвегия викинги нормандия герцог рольф |

Золотой лев и селёдочный салат |

Дневник |

Как вы думаете, что может объединить золотого льва и салат из селедки? Вы не поверите, но это – норвежский флаг. Как-то так получилось, что я написала рассказ о флаге саамов раньше, чем о собственно норвежском флаге. Сейчас я попробую ликвидировать эту несправедливость. Сейчас норвежский флаг представляет собой красное полотнище со скандинавским синим крестом на белом аканте. Но почему флаг выглядит именно так? Какова его история?

Так исторически сложилось, что сначала флаги не были символом того или иного государства. Исходно флаг был просто знаком для ратников: там где был их флаг, там были и свои. Никто не знает, что было нарисовано на первых флагах. Известно лишь, что Олав Святой использовал на своем стяге змею, а Харальд Суровый ворона. Король Инге I впервые использовал на своем флаге красного льва на золотом фоне, а Сверре использовал орла. Считается, что первым, у которого на красном щите был золотой лев с короной и топором в лапах был Эрик Магнуссон. И было это в 1280 году. Именно этот рисунок и стал прообразом норвежского герба, а также первого именно государственного флага. В дальнейшем рисунок много раз модернизировался. Чаще всего изменялся вовсе не лев, как можно было подумать, а … топор. И чем он им не нравился? То он становился секирой, то алебардой, то снова топором. Но принципиально рисунок не менялся – это был золотой лев с топором в лапах, над ним была корона. Этот флаг развевался над древними крепостями Норвегии вплоть до конца 17века.

Но в те времена Норвегия не была самостоятельной страной, она была в Унии с Данией. Поэтому над торговыми судами развивался Датский флаг Даннеборг (кстати, самый древний из флагов без изменений дошедших до наших дней). Это вызывало недовольство в Норвегии и норвежцы добились, чтобы их корабли ходили под измененным датским флагом. Тогда в верхнюю левую часть флага был посажен норвежский лев. Но каталась лев по морям не очень долго, до 1815 года, когда уния распалась. Просто датчане «поставили не на ту лошадь» (это я о Наполеоне) и мировое сообщество вынудило расторгнуть унию. Но Норвегии как-то опять не повезло. Шведский король быстро сориентировался, и не успела Норвегия опомнится, как оказалась она в шведской унии.

В 1821 году придумал Фредрик Мельцер (член парламента) флаг, который мы сегодня называем норвежским. Разумеется, на флаге был Скандинавский крест. Учитывая, что не одно столетие Норвегия были в Унии с Данией, было решено сохранить основную цветовую гамму флага (красно-белую), а чтобы Швеции не было обидно, надо было что-то взять и у них. Желтый цвет как-то плохо смотрелся, поэтому выбор пал на синий цвет. Кроме того, в те времена цветовая комбинация белый-красный-синий напоминала о свободе (возможно и о «равенстве, братстве»). Ведь именно эти цвета были у французского флага во времена французской революции. Не случайно, что именно это цвета исторически есть на флагах Голландии, США, Великобритании (да и у современной России). Но шведско-норвежскому королю Карлу Юхану, не понравился этот флаг, и он предложил использовать шведский флаг, но с бело-синем крестом в верхне-левой углу. Этот флаг использовался с 1821 по 1844 году.

Во времена короля Оскара I использовался, пожалуй, самый необычный флаг. Одна версия этого флага использовалась в Швеции, другая в Норвегии.

Посмотришь на эти флаги, и сразу становится ясно, что эти страны что-то объединяет, что они находятся в унии друг с другом. Но этот флаг был несколько пестроват.

Однажды на приеме в рыцарском дворце Стокгольма в 1859 году, его в шутку назвали «салатом из сельди» (в те времена традиционный селедочный салат украшали радиальными полосами, между которых были разноцветные сектора из яичного белка, желтка, огурцов и свеклы). Как ни странно, но это название быстро прижилось и стало использоваться повсеместно.

Шли годы. Рухнула в 1905 году уния и Норвегия впервые получила независимость. Надо было срочно думать о флаге. Но ведь не случайно говорят, что «новое – хорошо забыто старое». Вспомнили в парламенте про предложения Фредрика Мельцера и утвердили этот флаг в качестве государственного. Флаг поднимается каждый день в летнее время в 8-00 и зимой в 9-00 и опускается с заходом солна, но не позже 21-00. В северных провинциях (Финнмаре, Трумс и Нурланн) имеется особый график - флаг в зимние месяцы реет только в 10 до 15. А что делать? Там ведь почти всегда зимой ночь на дворе?

И развивается каждый день норвежский флаг над страной, как гарант стабильности и благополучия.

|

Метки: история норвегия флаг |

Белый король |

Дневник |

(Русская сказка на скандинавский лад, навеянная Олимпийскими играми)

В некотором северном царстве, тогда еще не в богатом государстве жили-были… вовсе не старик со старухой, а молодая супружеская пара. И жили они не у «самого синего моря» а у реки. И пришло в их дом счастье – родился у них первенец. Этот мальчонка был настолько силен с первых минут жизни и так громко кричал, что родители не задумываясь, назвали его Бьорном, т.е. «медведем» по-нашему.

Время шло, мальчик рос ка на дрожжах. Но жила семья бедно и было в доме мало игрушек. Чтобы доставить хоть какое-то удовольствие сыну, отец отдал Бьорну свои лыжи – ведь у него не было времени для них – он зарабатывал деньги с утра до ночи. Встал Бьорн на лыжи, но не смог он сделать на них и шага – ведь Бьорну было в ту пору всего три года. Пригорюнился отец, почесал голову и отпилил лыжи – стали они коротенькими и смог Бьорн ходить на них. Сначала падал он больше чем ходил, но потихоньку стал он лучшим в своей местности.