-Рубрики

- Города и страны мира (510)

- Россия (102)

- Италия (87)

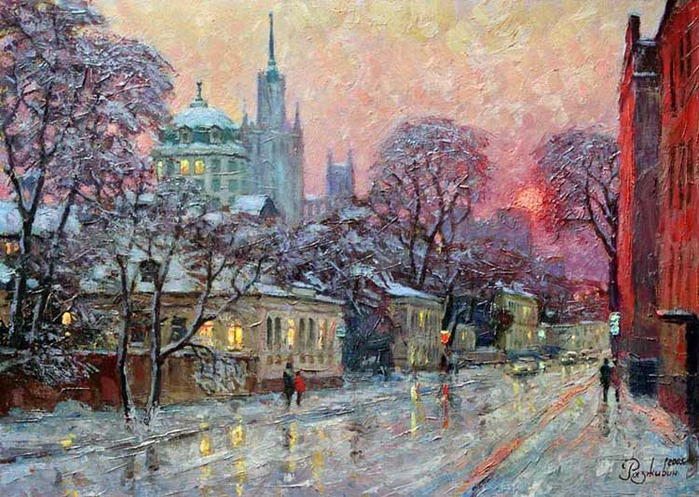

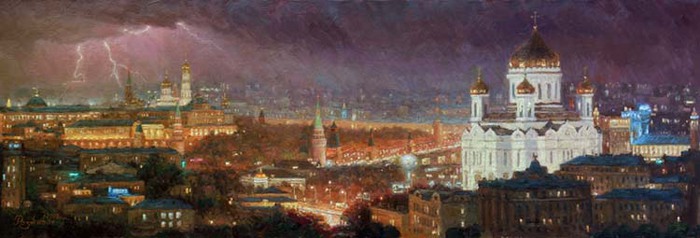

- Россия - Москва (43)

- Греция (33)

- Ближний Восток (29)

- Украина (27)

- Ближний Восток - Израиль (27)

- Грузия (26)

- Италия - Сицилия (25)

- Турция (24)

- Германия (21)

- Франция (21)

- Прибалтика (21)

- Украина - Западная Украина (19)

- Франция - Париж (19)

- Таиланд (16)

- Испания - Каталония (16)

- Армения (15)

- Прибалтика - Латвия (15)

- Греция - Греческие острова (13)

- Греция - Афины (13)

- Турция - Стамбул (13)

- Россия - Московская область (13)

- Италия - Кампания (13)

- Узбекистан (13)

- Венгрия (11)

- Маршруты выходного дня (из Москвы) (11)

- Италия - Тоскана (11)

- Россия - Краснодарский край - Сочи (10)

- Россия - Краснодарский край (10)

- Италия - Эмилия-Романья (10)

- Италия - Лацио (10)

- Чехия (10)

- Германия - Берлин (9)

- Испания (9)

- Чехия - Прага (9)

- Украина - Львов (9)

- Хорватия (8)

- Черногория (7)

- Грузия - Тбилиси (7)

- Украина - Западная Украина - Львовщина (7)

- Прибалтика - Эстония (7)

- Италия - Рим (7)

- Португалия (6)

- Германия - Бавария (6)

- Венгрия - Будапешт (6)

- Хорватия - Истрия (6)

- Крым (6)

- Греция - Крит (6)

- Россия - Санкт-Петербург (6)

- Италия - Сицилия - Палермо (6)

- Испания-Каталония-Барселона (5)

- Германия - Северный Рейн-Вестфалия (5)

- Украина - Одесса (5)

- Италия - Умбрия (5)

- Португалия - Лиссабон (4)

- Греция - Додеканес (4)

- Грузия - Военно-Грузинская дорога (4)

- Грузия - Кахетия (4)

- Италия - Ломбардия (4)

- Украина - Киев (4)

- Россия - Нижний Новгород (4)

- Ватикан (4)

- Италия - Марке (4)

- Россия - Костромская область - Кострома (4)

- Россия - Костромская область (4)

- Россия - Тверская область (4)

- Россия - Чебоксары (4)

- Италия - Венеция (4)

- Италия - Флоренция (3)

- Болгария (3)

- Россия - Кавказ (3)

- Украина - Западная Украина - Карпаты и Закарпатье (3)

- Италия - Милан (3)

- Италия - Лигурия (3)

- Россия - Золотое кольцо (3)

- Скандинавия (3)

- Скандинавия - Финляндия (3)

- Румыния (3)

- Сербия (2)

- Босния и Герцеговина (2)

- Франция - Каталония (2)

- Греция - Родос (2)

- Австрия (2)

- Россия - Татарстан (2)

- Грузия - Аджария (2)

- Грузия - Аджария - Батуми (2)

- Армения - Ереван (2)

- Россия - Рязанская область (2)

- Россия - Рязань (2)

- Украина - Каменец-Подольский (2)

- Италия - озеро Гарда (2)

- Италия - озеро Комо (2)

- Россия - Великий Новгород (2)

- Россия - Ленинградская область (2)

- Сан-Марино (2)

- Италия - Неаполь (2)

- Ближний Восток - Иордания (2)

- Таиланд -Пхукет (1)

- Республика Сербская (1)

- Австрия - Вена (1)

- Германия - Саксония (1)

- Грузия - Кутаиси (1)

- Хорватия - Истрия - Ровинь (1)

- Россия - Северная Осетия - Владикавказ (1)

- Россия - Северная Осетия (1)

- Грузия - Ахалцихе (1)

- Украина - Хотин (1)

- Украина - Днепропетровск (1)

- Беларусь (1)

- Греция - Санторини (1)

- Швейцария - кантон Тичино (1)

- Швейцария (1)

- Россия - Ярославская область (1)

- Египет (1)

- Россия - Ленинградская область - Выборг (1)

- Россия - Тольятти (1)

- Россия - Самара (1)

- Кладбища мира (30)

- Кладбище Пер-Лашез, Париж, Франция (9)

- Новодевичье кладбище, Москва, Россия (5)

- Кладбище Монмартр, Париж, Франция (2)

- Лычаковское кладбище, Львов, Украина (2)

- Кладбище Монжуик, Барселона, Испания (1)

- Кремлевский некрополь (1)

- Донское кладбище, Москва, Россия (1)

- Ольшанское кладбище, Прага, Чехия (1)

- Вышеградское кладбище, Прага, Чехия (1)

- Пантеон имени Комитаса, Ереван, Армения (1)

- Пантеон писателей и общественных деятелей Грузии (1)

- Введенское кладбище (1)

- Монументальное кладбище, Милан, Италия (1)

- Книги (17)

- Кино (9)

- Разное (4)

- Журнал (4)

- Алкоголь (+18) (3)

-неизвестно

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Постоянные читатели

-Статистика

Журнал «Italia»: Примо Карнера. Легенда из Секвале |

С 1 мая в продаже очередной, пятый (сороковой), номер журнала «Italia». На 102 странице вы увидите мою статью «Примо Карнера. Легенда из Секвале» - рассказ о знаменитом боксёре-профессионале, первом чемпионе мира в супертяжёлом весе.

Вот так выглядит майский номер журнала

Моя статья на 102 странице; на снимке - Примо Карнера

Приятного чтения!

Вот так выглядит майский номер журнала

Моя статья на 102 странице; на снимке - Примо Карнера

Приятного чтения!

Метки: италия журнал «italia» примо карнера |

Сан-Марино |

В прошлом году, в августе-сентябре, когда мы с Ириной отдыхали в итальянском курорте Римини, посетили соседнюю карликовую страну с красивым названием Сан-Марино.

Старейшая в Европе республика была основана в IV веке святым Марином, монахом-каменщиком, вынужденным укрываться от религиозных преследований императора Диоклетиана. Вместе с ним бежал святой Лев – основатель соседнего города Сан-Лео.

Впечатляет вид города Сан-Марино, раскинувшегося на склонах возвышенности Монте-Титано. Государство имеет свой монетный двор, свои почтовые марки, свою футбольную команду и даже армию из 1000 человек. Республика Сан-Марино также известна благодаря «Формуле 1».

А ещё Сан-Марино – это беспошлинная торговая зона; наибольшая ширина его территории составляет 12 км.

В столице, Сан-Марино, круглый год толпятся туристы. Самый большой город этой республики, Борго-Маджоре, лежит у подножия Монте-Титано. Канатная дорога соединяет его со столицей.

Ниже – мои фотографии; приятного просмотра!

Старейшая в Европе республика была основана в IV веке святым Марином, монахом-каменщиком, вынужденным укрываться от религиозных преследований императора Диоклетиана. Вместе с ним бежал святой Лев – основатель соседнего города Сан-Лео.

Впечатляет вид города Сан-Марино, раскинувшегося на склонах возвышенности Монте-Титано. Государство имеет свой монетный двор, свои почтовые марки, свою футбольную команду и даже армию из 1000 человек. Республика Сан-Марино также известна благодаря «Формуле 1».

А ещё Сан-Марино – это беспошлинная торговая зона; наибольшая ширина его территории составляет 12 км.

В столице, Сан-Марино, круглый год толпятся туристы. Самый большой город этой республики, Борго-Маджоре, лежит у подножия Монте-Титано. Канатная дорога соединяет его со столицей.

Ниже – мои фотографии; приятного просмотра!

Метки: сан-марино |

Обновление: Зеленогорск и Тверь |

Отредактировал и добавил новые фотографии (нажимайте на ссылки):

- Прогулки по Петербургу: Зеленогорск

http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post132245303/

- Тверь

http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post124466018/

Приятного просмотра!

- Прогулки по Петербургу: Зеленогорск

http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post132245303/

- Тверь

http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post124466018/

Приятного просмотра!

Фотовыставка «Тацио Секкьяроли. Первый папарацци» |

В воскресенье мы с другом посетили Музей Мультимедиа-арт-музей, - там идёт довольно интересная фотовыставка «Тацио Секкьяроли. Первый папарацци». И она мне понравилась.

Традиционно считается, что Тацио Секкьяроли — первый paparazzo, который следует за известными персонами по пятам ради «острого», скандального снимка.

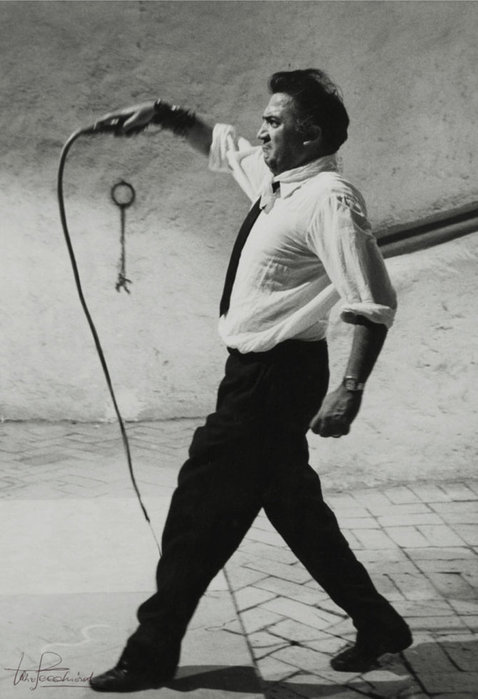

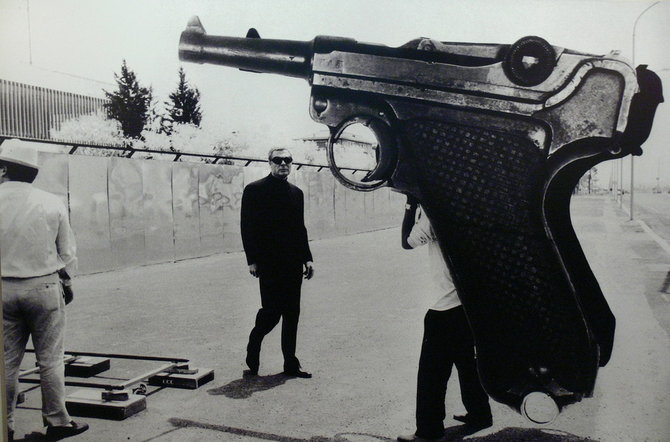

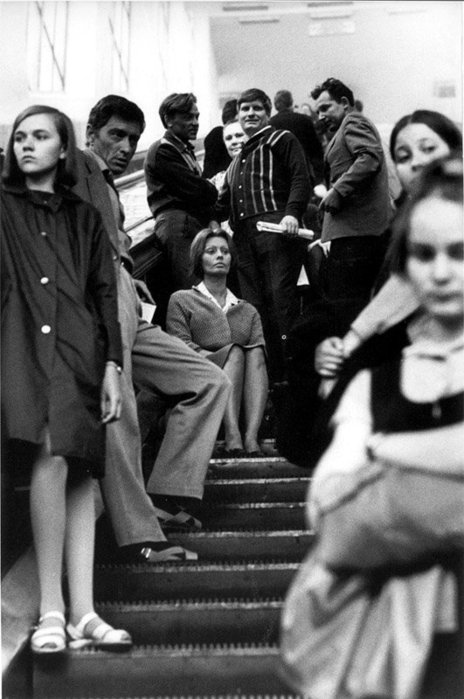

Тацио Секкьяроли

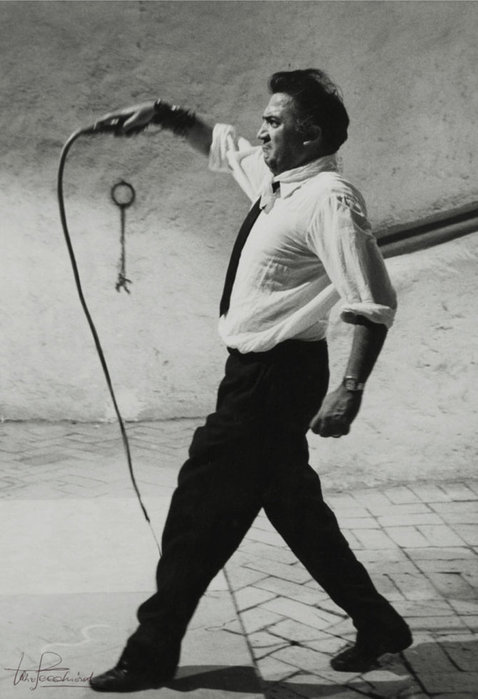

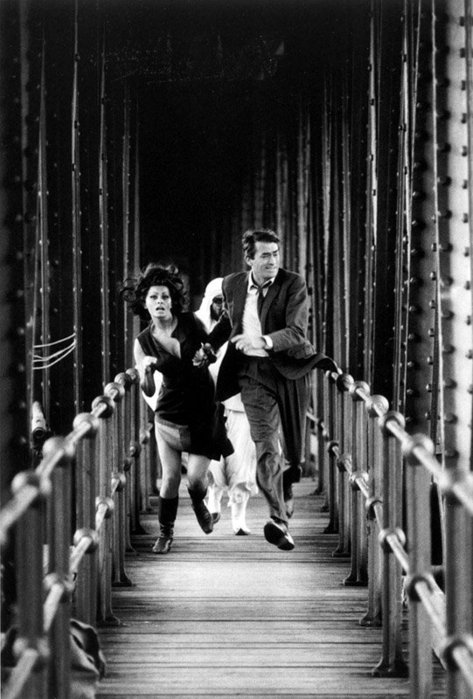

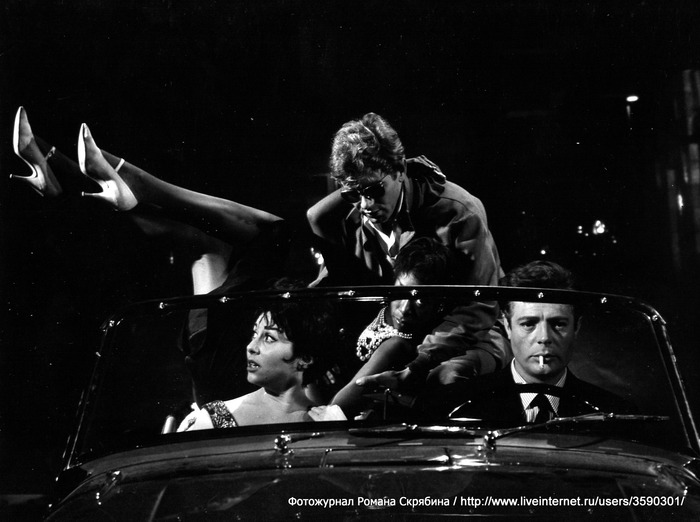

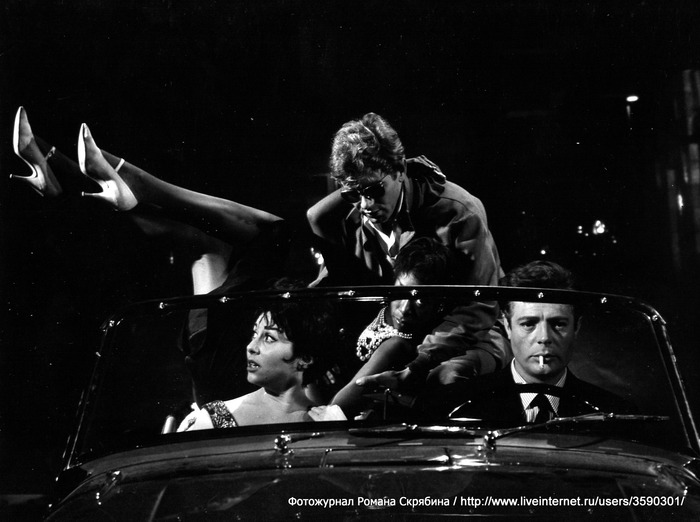

Тацио Секкьяроли во время работы (убегает от итало-американского актёра Вальтера Чиари)

Немного биографии… Тацио Секкьяроли родился в 1925 году на окраине Рима. В 1944 году пришел в фотографию, как уличный фотограф, которых на улицах послевоенного Рима было много. Он снимал американских солдат, а впоследствии зевак-туристов. Активный, находчивый, с «живым глазом», юноша, набравшись «уличного» опыта, в 1951 году попал в агентство «Ведо» одного из создателей итальянской фотожурналистики Адольфо Порри Пасторела, который очень многому научил молодого фотографа.

В 1955 году вместе с Серджио Спинелли основывает агентство «Рома Пресс Фото». Он занялся охотой за знаменитостями: фотографирует политиков и звезд в самых нелепых и неприятных ситуациях (бьющих посуду или ломающих мебель в общественных местах, хватающих стриптизерш в барах, задержанных полицией). Снимки быстро приносят ему славу и деньги.

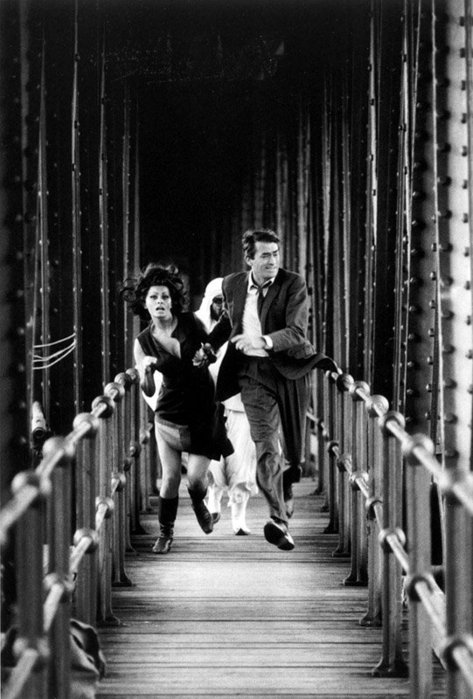

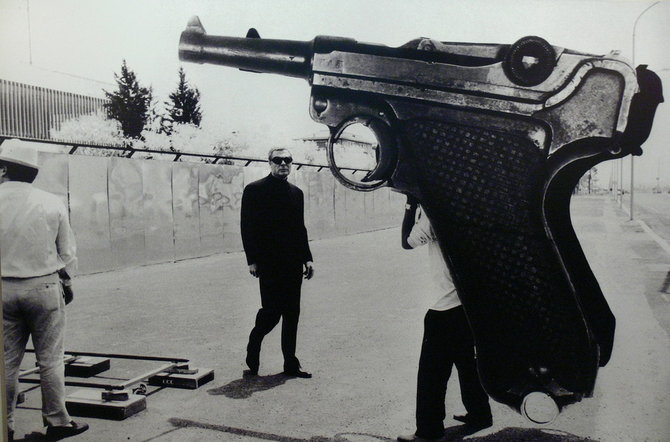

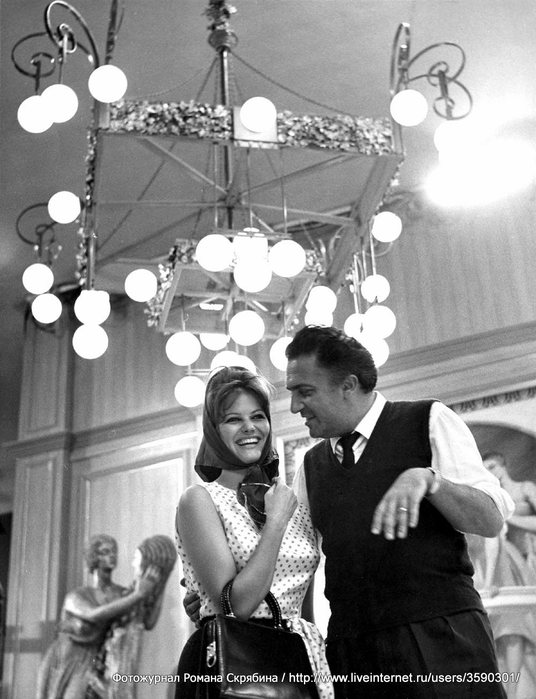

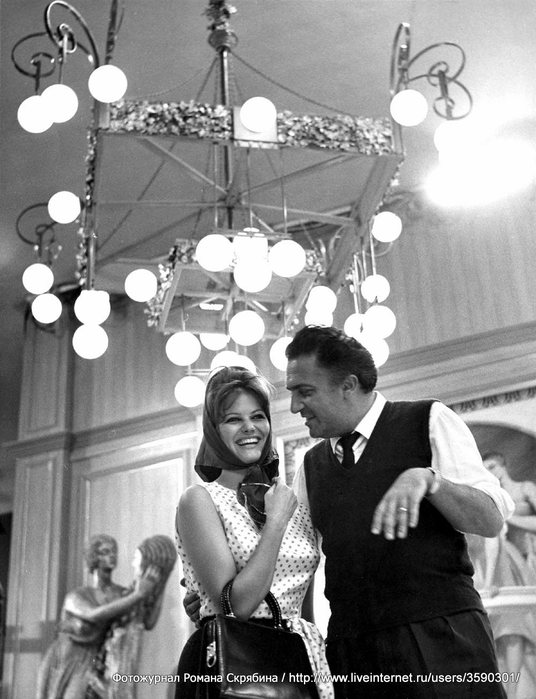

С 1958 года начинает сотрудничество с Федерико Феллини. Режиссер пригласил его на съемочную площадку - быть его хроникером, снимать маэстро за работой, по сути, делать фотографии о том, как делается кино. Секкьяроли почти сразу же забросил погони за знаменитостями по ночному Риму - теперь все звезды итальянского кинематографа были в полном его распоряжении.

В 1960 году Феллини выпускает фильм «Сладкая жизнь». У героя фильма, сыгранного Марчелло Мастроянни, был друг-фотограф по имени Папараццо. Секкьяроли был прообразом этого гоняющегося за сенсациями фотографа - какое-то время Феллини хотел снять в этой роли его самого. Еще до окончания съемок имя «Папараццо» стало нарицательным. Феллини рассказывал, что это имя он позаимствовал у одного из школьных друзей, которого прозвали Папараццо за быструю манеру разговора. В итальянском языке слово paparazzo — назойливый, особенно пищащий комар. Позднее это слово было изменено из единственного числа «папараццо» на множественное «папарацци», и в других языках оно применяется в таком виде относительно фотографов, которые преследуют знаменитостей ради компрометирующего снимка.

Некоторые сцены «Сладкой жизни» были прямо позаимствованы из жизни Секкьяроли, например «Явление Мадонны». История довольно забавная. Редактор газеты послал Секкьяроли сделать репортаж о явлении Мадонны, которую дети увидели сидящей на дереве. Секкьяроли пытался отказаться от поручения, но в конечном итоге все-таки поехал. Конечно, никакой Мадонны он не увидел - хорошо еще, что дерево оказалось на месте. Секкьяроли поступил как настоящий «Папараццо»: собрал шатающихся без дела подростков и пенсионеров и попросил их разыграть роль свидетелей «Явления». В результате - сенсация, восторг широкой публики и негодование официального Ватикана.

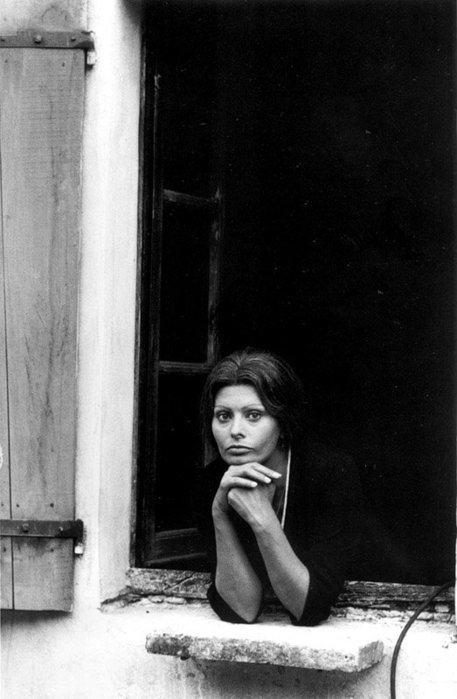

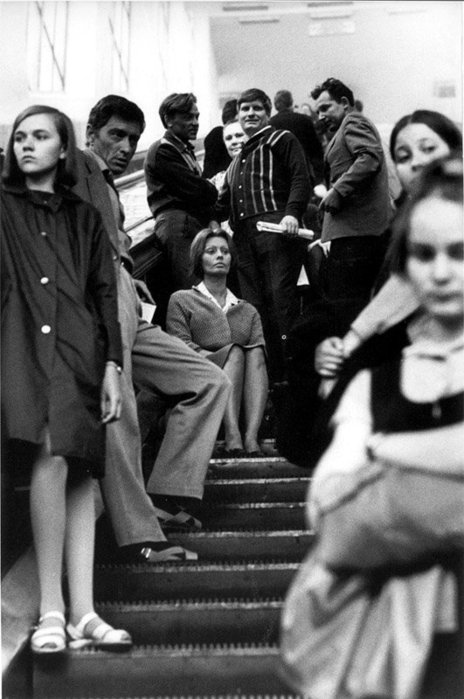

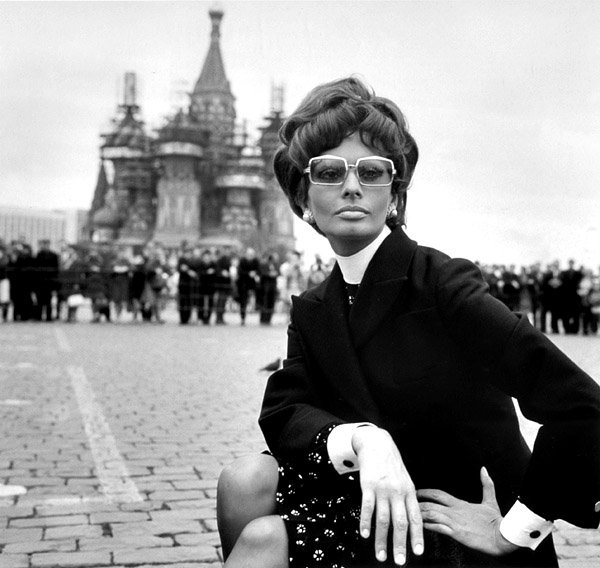

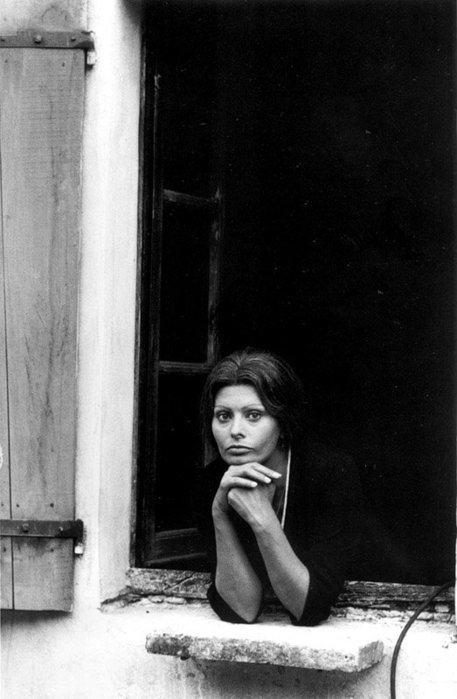

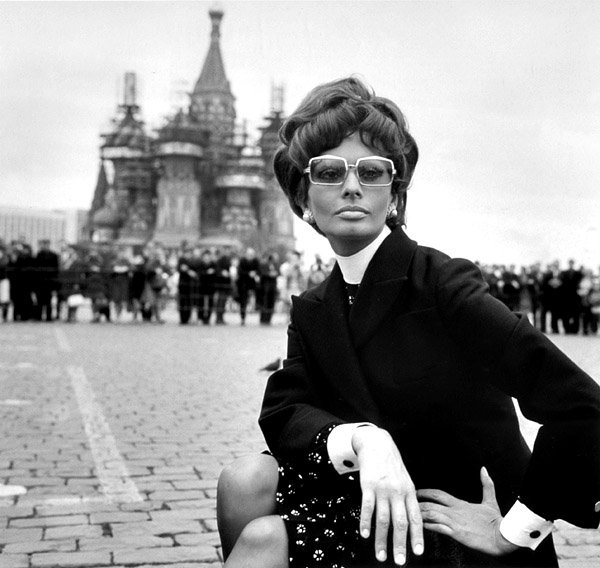

После выхода фильма «Сладкая жизнь» Секкьяроли прекращает работать «уличным фотографом», чтобы посвятить себя студийной фотографии. Секкьяроли стал персональным фотографом Софи Лорен, и оставался им на протяжении двадцати лет. Вместе с Софи Лорен объездил весь мир. Был и в СССР.

Прекратил заниматься фотографией потому, что «...фотография, как и любое искусство, требует всех жизненных сил. В 1983 году я почувствовал, что мои силы исчерпались. Тогда я решил бросить это дело...».

В ночь с 23 на 24 июля 1998 года скончался во сне в своем римском доме.

Традиционно считается, что Тацио Секкьяроли — первый paparazzo, который следует за известными персонами по пятам ради «острого», скандального снимка.

Тацио Секкьяроли

Тацио Секкьяроли во время работы (убегает от итало-американского актёра Вальтера Чиари)

Немного биографии… Тацио Секкьяроли родился в 1925 году на окраине Рима. В 1944 году пришел в фотографию, как уличный фотограф, которых на улицах послевоенного Рима было много. Он снимал американских солдат, а впоследствии зевак-туристов. Активный, находчивый, с «живым глазом», юноша, набравшись «уличного» опыта, в 1951 году попал в агентство «Ведо» одного из создателей итальянской фотожурналистики Адольфо Порри Пасторела, который очень многому научил молодого фотографа.

В 1955 году вместе с Серджио Спинелли основывает агентство «Рома Пресс Фото». Он занялся охотой за знаменитостями: фотографирует политиков и звезд в самых нелепых и неприятных ситуациях (бьющих посуду или ломающих мебель в общественных местах, хватающих стриптизерш в барах, задержанных полицией). Снимки быстро приносят ему славу и деньги.

С 1958 года начинает сотрудничество с Федерико Феллини. Режиссер пригласил его на съемочную площадку - быть его хроникером, снимать маэстро за работой, по сути, делать фотографии о том, как делается кино. Секкьяроли почти сразу же забросил погони за знаменитостями по ночному Риму - теперь все звезды итальянского кинематографа были в полном его распоряжении.

В 1960 году Феллини выпускает фильм «Сладкая жизнь». У героя фильма, сыгранного Марчелло Мастроянни, был друг-фотограф по имени Папараццо. Секкьяроли был прообразом этого гоняющегося за сенсациями фотографа - какое-то время Феллини хотел снять в этой роли его самого. Еще до окончания съемок имя «Папараццо» стало нарицательным. Феллини рассказывал, что это имя он позаимствовал у одного из школьных друзей, которого прозвали Папараццо за быструю манеру разговора. В итальянском языке слово paparazzo — назойливый, особенно пищащий комар. Позднее это слово было изменено из единственного числа «папараццо» на множественное «папарацци», и в других языках оно применяется в таком виде относительно фотографов, которые преследуют знаменитостей ради компрометирующего снимка.

Некоторые сцены «Сладкой жизни» были прямо позаимствованы из жизни Секкьяроли, например «Явление Мадонны». История довольно забавная. Редактор газеты послал Секкьяроли сделать репортаж о явлении Мадонны, которую дети увидели сидящей на дереве. Секкьяроли пытался отказаться от поручения, но в конечном итоге все-таки поехал. Конечно, никакой Мадонны он не увидел - хорошо еще, что дерево оказалось на месте. Секкьяроли поступил как настоящий «Папараццо»: собрал шатающихся без дела подростков и пенсионеров и попросил их разыграть роль свидетелей «Явления». В результате - сенсация, восторг широкой публики и негодование официального Ватикана.

После выхода фильма «Сладкая жизнь» Секкьяроли прекращает работать «уличным фотографом», чтобы посвятить себя студийной фотографии. Секкьяроли стал персональным фотографом Софи Лорен, и оставался им на протяжении двадцати лет. Вместе с Софи Лорен объездил весь мир. Был и в СССР.

Прекратил заниматься фотографией потому, что «...фотография, как и любое искусство, требует всех жизненных сил. В 1983 году я почувствовал, что мои силы исчерпались. Тогда я решил бросить это дело...».

В ночь с 23 на 24 июля 1998 года скончался во сне в своем римском доме.

|

Метки: федерико феллини софи лорен тацио секкьяроли |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Вспоминая Турцию, декабрь 2008 – январь 2009. Часть 4: Эфес и Марьямана |

Скоро Пасха. И в связи с этим праздником я вспомнил свою поездку в Марьяману, место, где некогда нашла приют Дева Мария.

Вспоминая Турцию, вступление: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post149443968/

Вспоминая Турцию, декабрь 2008 – январь 2009. Часть 1: Анкара, Конья и Султанхан: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post153503230/

Вспоминая Турцию, декабрь 2008 – январь 2009. Часть 2: Памуккале и Гиреаполис (Иераполис): http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post157228545/

Вспоминая Турцию, декабрь 2008 – январь 2009. Часть 3: Кушадасы и Сельчук: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post157852512/

В Эфесе и Марьямане я был два раза – в августе 2007 года и декабре 2008-го. Поэтому здесь представлены и «летние», и «зимние» снимки.

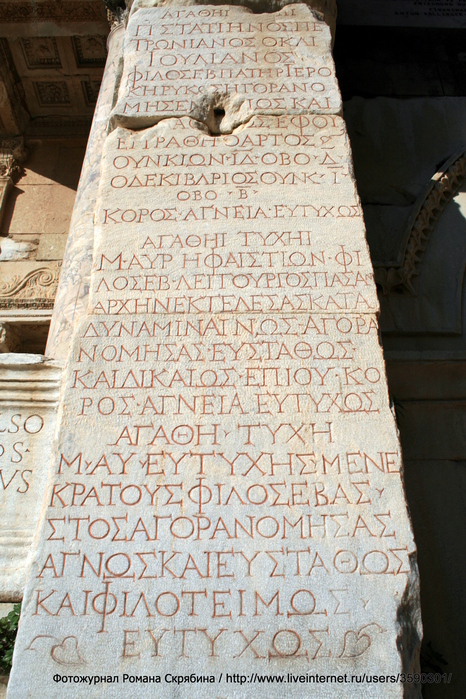

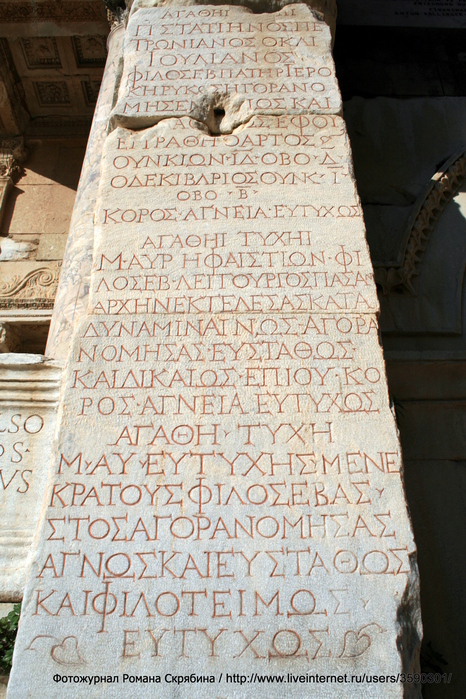

Эфес - самый большой и лучше всего сохранившийся древний город на берегу Эгейского моря. Легенды связывают появление города с именем Андрокла, сына правителя Афин Кодра, который по совету оракула прибыл в эти места, чтобы заложить храм Артемиды. Город получил свое название от имени амазонки Эфесии, возлюбленной Андрокла. Уже в X веке до н. э. на северном склоне горы Пион (сейчас - Моден, или Панайыр-Даг, 644 м) шумел большой по тем временам город, быстро ставший крупным торговым портом и конечной точкой многих торговых путей из Азии. Уровень моря в те времена был на 57 метров выше современного, поэтому город процветал, а культ Артемиды быстро «сросся» с древним азиатским культом Кибелы. Город был настолько богат, что не строил даже крепостных стен, надеясь только на авторитет своих храмов и политиков. Интересно, что когда лидийцы Креза в шестом столетии подошли к городу, местные жители не имели другой защиты, кроме веревок, ограждающих храм Артемиды, к тому времени уже имевшему статус одного из семи чудес света. Удивленный такой «наивностью», Крез не тронул город и даже внес вклад в храмовую казну.

Город был заложен на берегу Эгейского моря и быстро развивался за счет торговли. После землетрясения в III веке до н. э. море отступило, город и порт были перенесены Лисимахом на новое место, выше в гору. В период римского владычества город успел побывать столицей провинции Азия и украсился великолепными общественными зданиями и дворцами (в то время он был вторым городом империи после Рима!). Но в 262 году н. э. город почти полностью разрушается во время набега готов и на долгие века попадает в забвение. Лишь в 1869 году британскими археологами были открыты первые фрагменты «нового города» времен Лисимаха, а затем и другие кварталы этого уникального античного города.

Сам археологический участок Эфеса вскрыл уже немало уникальных памятников, среди которых:

- Одеон, или Малый театр (150 г. до н. э.)

- римская агора (II-IV вв. н. э.) с храмом Серапия

- храм Адриана (118-138 гг. н. э.)

- огромная арена театра (III-II вв. до н. э.)

- термы Схоластики (V в. н. э.)

- фонтан Траяна и ворота Геркулеса

- библиотека Цельсия (110-135 гг. н. э.) и связанный с ней подземным ходом Дом терпимости

- Пританий и храм Гестии (Весты, III в. до н. э.)

- стадион Нерона

- ворота Магнезии

- термы Вариуса.

Практически над стадионом Нерона, почти на вершине хребта, стоит на зеленом склоне часовня Святой Марии (Марьямана, II-IV вв. н. э.) - построенная как римский склад, она была местом встречи Вселенского собора 431 года н. э., и её баптистерий до сих пор находится в хорошем состоянии. С Эфесом вообще связано множество легенд, посвященных жизни Девы Марии, - считается, что она жила в городе последние годы своей жизни. На горе Панаир находится святой источник, около которого раскопки вскрыли ряд стен и фундаментов I века н. э., а поблизости от них еще в IX веке была выстроена небольшая церковь, являющаяся местом паломничества христиан. Один из фрагментов древних сооружений превращен в своеобразную Стену желаний, на которой можно закрепить узелок со своим пожеланием (для этого есть специальная решетка) в надежде на то, что оно обязательно сбудется.

Вспоминая Турцию, вступление: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post149443968/

Вспоминая Турцию, декабрь 2008 – январь 2009. Часть 1: Анкара, Конья и Султанхан: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post153503230/

Вспоминая Турцию, декабрь 2008 – январь 2009. Часть 2: Памуккале и Гиреаполис (Иераполис): http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post157228545/

Вспоминая Турцию, декабрь 2008 – январь 2009. Часть 3: Кушадасы и Сельчук: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post157852512/

В Эфесе и Марьямане я был два раза – в августе 2007 года и декабре 2008-го. Поэтому здесь представлены и «летние», и «зимние» снимки.

Эфес - самый большой и лучше всего сохранившийся древний город на берегу Эгейского моря. Легенды связывают появление города с именем Андрокла, сына правителя Афин Кодра, который по совету оракула прибыл в эти места, чтобы заложить храм Артемиды. Город получил свое название от имени амазонки Эфесии, возлюбленной Андрокла. Уже в X веке до н. э. на северном склоне горы Пион (сейчас - Моден, или Панайыр-Даг, 644 м) шумел большой по тем временам город, быстро ставший крупным торговым портом и конечной точкой многих торговых путей из Азии. Уровень моря в те времена был на 57 метров выше современного, поэтому город процветал, а культ Артемиды быстро «сросся» с древним азиатским культом Кибелы. Город был настолько богат, что не строил даже крепостных стен, надеясь только на авторитет своих храмов и политиков. Интересно, что когда лидийцы Креза в шестом столетии подошли к городу, местные жители не имели другой защиты, кроме веревок, ограждающих храм Артемиды, к тому времени уже имевшему статус одного из семи чудес света. Удивленный такой «наивностью», Крез не тронул город и даже внес вклад в храмовую казну.

Город был заложен на берегу Эгейского моря и быстро развивался за счет торговли. После землетрясения в III веке до н. э. море отступило, город и порт были перенесены Лисимахом на новое место, выше в гору. В период римского владычества город успел побывать столицей провинции Азия и украсился великолепными общественными зданиями и дворцами (в то время он был вторым городом империи после Рима!). Но в 262 году н. э. город почти полностью разрушается во время набега готов и на долгие века попадает в забвение. Лишь в 1869 году британскими археологами были открыты первые фрагменты «нового города» времен Лисимаха, а затем и другие кварталы этого уникального античного города.

Сам археологический участок Эфеса вскрыл уже немало уникальных памятников, среди которых:

- Одеон, или Малый театр (150 г. до н. э.)

- римская агора (II-IV вв. н. э.) с храмом Серапия

- храм Адриана (118-138 гг. н. э.)

- огромная арена театра (III-II вв. до н. э.)

- термы Схоластики (V в. н. э.)

- фонтан Траяна и ворота Геркулеса

- библиотека Цельсия (110-135 гг. н. э.) и связанный с ней подземным ходом Дом терпимости

- Пританий и храм Гестии (Весты, III в. до н. э.)

- стадион Нерона

- ворота Магнезии

- термы Вариуса.

Практически над стадионом Нерона, почти на вершине хребта, стоит на зеленом склоне часовня Святой Марии (Марьямана, II-IV вв. н. э.) - построенная как римский склад, она была местом встречи Вселенского собора 431 года н. э., и её баптистерий до сих пор находится в хорошем состоянии. С Эфесом вообще связано множество легенд, посвященных жизни Девы Марии, - считается, что она жила в городе последние годы своей жизни. На горе Панаир находится святой источник, около которого раскопки вскрыли ряд стен и фундаментов I века н. э., а поблизости от них еще в IX веке была выстроена небольшая церковь, являющаяся местом паломничества христиан. Один из фрагментов древних сооружений превращен в своеобразную Стену желаний, на которой можно закрепить узелок со своим пожеланием (для этого есть специальная решетка) в надежде на то, что оно обязательно сбудется.

Метки: турция эфес марьямана |

Понравилось: 1 пользователю

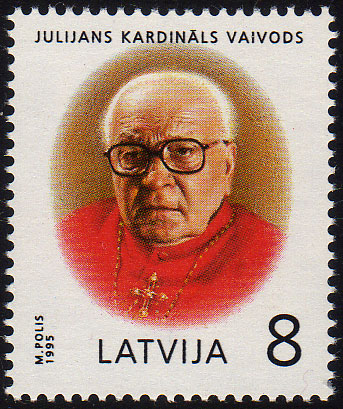

Латвия. Часть девятая - Даугавпилс |

Латвия. Рига летняя: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post132986312/

Латвия. Рига осенью и зимой: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post148626372/

Латвия. Юрмала летняя: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post133004279/

Латвия. Часть первая – Аглона: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post140561328/

Латвия. Часть 2.1 – «Юрмальский пляж»: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post140679220/

Латвия. Часть 2.2 - Юрмала. Дзинтари: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post140791067/

Латвия. Часть третья - Цесис: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post141220591/

Латвия. Часть четвёртая - Турайдский замок: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post149081516/

Латвия. Часть пятая – Бауска: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post149658372/

Латвия. Часть шестая - Рундальский дворец: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post149845179/

Латвия. Часть седьмая – Екабпилс: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post154096328/

Латвия. Часть восьмая – Елгава: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post154441059/

Про Даугавпилс писать сложно. Этот второй по величине город Латвии мы с Артуром и его женой посетили в ноябре 2010 года, и он мне не очень понравился. Он какой-то не европейский. И даже не латвийский. И запущенный. Или мне так показалось. Однако, история Даугавпилса очень богата на события, и очень многострадальна. 4-6 июня 2010 года Даугавпилс отметил свой юбилей — 735 лет. Юбилей ознаменовался праздником песни, в котором приняли участие более 3 000 участников со всей Латвии. Среди почётных гостей праздника были президент страны Валдис Затлерс, премьер-министр Валдис Домбровскис и выдающийся латышский композитор Раймонд Паулс. В 2010 году Даугавпилская крепость отметила свой 200 летний юбилей, с начала её строительства. И, наконец, здесь родился и жил легендарный Оскар Строк, один из самых выдающихся авторов за всю историю танго.

Итак, расстояние от Риги – около 220 километров. На машине ехать долго, где-то 4 часа, и через Огре, Екабпилс. Совсем рядом – Литва (25 километров) и Белоруссия (примерно 30 километров).

Название города показывает, что тот стоит на реке Даугава (в России река более известна как Западная Двина).

Историю города (а она очень интересная) можно прочесть в Интернете. Здесь повторяться не буду.

В общем, Даугавпилс - крупный промышленный и транспортный центр страны, сохранивший, тем не менее, и свое историческое ядро, и свою прекрасную природу (о, да, природа в окрестностях Даугавпилса что надо!). Основными достопримечательностями города считаются Даугавпилсская крепость (1813-1878 гг.), церковь Петра и Павла (1848 г.), Борисоглебская церковь (1904 г., крупнейший православный храм в Литве), природный парк Даугавас Локи, живописное Стропское озеро (417,9 га) и прекрасные сосновые леса в его окрестностях.

Ниже – мои фотографии; их не так много.

1. Памятник черепахе

Памятник черепахе

Торжественно открыт 21 мая 2009 года, в преддверии пятого Праздника города 22—24 мая. Расположен на пешеходной улице Ригас (Рижской) в пределах Сада скульптур, рядом с Костёлом Святого Петра.

Автор и исполнитель — скульптор Иво Фолкманис. Работа над скульптурой продолжалась чуть больше года. Памятник посвящён европейской болотной черепахе, чей ареал северной границей пересекает территорию Латвии. Памятник изготовлен из светлого гранита, добытого в Африке. На церемонии открытия присутствовали, среди прочих лиц, автор скульптуры Иво Фолкманис и директор Латгальского зоосада Михаил Пупиньш.

Улица Ригас

2. Борисоглебский кафедральный собор — главный православный храм города Даугавпилса в Латвии, освящённый в 1905 году.

Расположен в районе Новое Строение на холме Базницкалнс (Церковная гора). Собор вмещает до 5 тысяч прихожан и является самым большим православным храмом Латвии. Построен в неорусском стиле. Архитектор М. Позаров. Считается одним из самых роскошных соборов Латвии. Высота собора 56 метров.

3. Костёл Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии — римско-католический костёл в городе Даугавпилс. Находится на Новом Строении по адресу улица А. Пумпура 11а. В церковном отношении входит в Резекненско-Аглонское епископство Католической церкви Латвии.

Рядом по диагонали находится лютеранская кирха Мартина Лютера. Костёл в совокупности с тремя другими храмами неподалёку образует Церковную горку. Высота костёла 52 метра.

Храм строился в 1902—1905 годах, освящён 4 декабря (21 ноября) 1905 года.

В 1986 году с башни от порыва ветра упал чугунный крест. Была проведена монтажная операция по подъёму и установке креста на место.

В июне 2005 года было торжественно отмечено 100-летие существования храма. Войны не задели храм, он не пострадал.

4. Евангелическо-лютеранская церковь Мартина Лютера — лютеранский храм.

Фотография С. М. Прокудина-Горского, 1912 г. На переднем плане Евангелическо-лютеранская церковь Мартина Лютера, на заднем - Костёл Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии

Храм из красного кирпича, расположен по улице 18 ноября, 66 (ранее Шоссейная, Сарканармияс). Строился в 1892—1893 годах. Освящен 10/22 октября 1893 года. Находится на Новом Строении на Церковной горке, где стоят храмы четырех христианских конфессий (лютеранский, православный, старообрядческий, католический). Архитектор собора — Вильгельм Нейман (1849—1919). Церковь построена в стиле неоготика.

Церковь пострадала в 1941 году — сгорел шпиль башни. Была повреждена и сама башня. Восстановлена церковь в 1941—1943 годах, но шпиль сделан в очень укороченном виде. После войны часы с башни сдали в металлолом. Лютеранский приход не был большим, в послевоенное время в кирхе находился склад, далее была устроена школа бокса, перестроен зал, возник второй этаж. В 1987 году 29 декабря в 20:30 возник сильный пожар. Сгорела башня и крыша. В декабре 1991 года кирху передали общине верующих, началось медленное восстановление кирхи, город помогал в возрождении церкви. Пастор общины Янис Берзиньш (умер на 71 году жизни в 1995 году), далее Айвар Гусев. В начале 90-х годов был восстановлен шпиль церкви первоначальной высоты (52 метра), но уже не из меди и не имел художественных узоров, как это было до пожара в 1941 году. В башне имеются колокола, расположенные на уровне примерно 20-21 метра. В наши дни их звон можно услышать во время службы.

В начале 2000-х годов вокруг кирхи был восстановлен забор и оборудована подсветка кирхи. Несколько ламп находятся на башне для подсветки шпиля.

8 августа 2010 года после сильной бури была частично повреждена кровля шпиля башни.

5. Церковь Святой Марии

Солидное здание, окрашенное в розовый цвет, с миниатюрными голубыми куполами. Эта церковь старообрядцев редко открывается для осмотра посетителями. Увидеть её изнутри можно только во время служб. Естественно, мы так и не зашли внутрь.

Латвия. Рига осенью и зимой: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post148626372/

Латвия. Юрмала летняя: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post133004279/

Латвия. Часть первая – Аглона: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post140561328/

Латвия. Часть 2.1 – «Юрмальский пляж»: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post140679220/

Латвия. Часть 2.2 - Юрмала. Дзинтари: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post140791067/

Латвия. Часть третья - Цесис: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post141220591/

Латвия. Часть четвёртая - Турайдский замок: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post149081516/

Латвия. Часть пятая – Бауска: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post149658372/

Латвия. Часть шестая - Рундальский дворец: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post149845179/

Латвия. Часть седьмая – Екабпилс: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post154096328/

Латвия. Часть восьмая – Елгава: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post154441059/

Про Даугавпилс писать сложно. Этот второй по величине город Латвии мы с Артуром и его женой посетили в ноябре 2010 года, и он мне не очень понравился. Он какой-то не европейский. И даже не латвийский. И запущенный. Или мне так показалось. Однако, история Даугавпилса очень богата на события, и очень многострадальна. 4-6 июня 2010 года Даугавпилс отметил свой юбилей — 735 лет. Юбилей ознаменовался праздником песни, в котором приняли участие более 3 000 участников со всей Латвии. Среди почётных гостей праздника были президент страны Валдис Затлерс, премьер-министр Валдис Домбровскис и выдающийся латышский композитор Раймонд Паулс. В 2010 году Даугавпилская крепость отметила свой 200 летний юбилей, с начала её строительства. И, наконец, здесь родился и жил легендарный Оскар Строк, один из самых выдающихся авторов за всю историю танго.

Итак, расстояние от Риги – около 220 километров. На машине ехать долго, где-то 4 часа, и через Огре, Екабпилс. Совсем рядом – Литва (25 километров) и Белоруссия (примерно 30 километров).

Название города показывает, что тот стоит на реке Даугава (в России река более известна как Западная Двина).

Историю города (а она очень интересная) можно прочесть в Интернете. Здесь повторяться не буду.

В общем, Даугавпилс - крупный промышленный и транспортный центр страны, сохранивший, тем не менее, и свое историческое ядро, и свою прекрасную природу (о, да, природа в окрестностях Даугавпилса что надо!). Основными достопримечательностями города считаются Даугавпилсская крепость (1813-1878 гг.), церковь Петра и Павла (1848 г.), Борисоглебская церковь (1904 г., крупнейший православный храм в Литве), природный парк Даугавас Локи, живописное Стропское озеро (417,9 га) и прекрасные сосновые леса в его окрестностях.

Ниже – мои фотографии; их не так много.

1. Памятник черепахе

Памятник черепахе

Торжественно открыт 21 мая 2009 года, в преддверии пятого Праздника города 22—24 мая. Расположен на пешеходной улице Ригас (Рижской) в пределах Сада скульптур, рядом с Костёлом Святого Петра.

Автор и исполнитель — скульптор Иво Фолкманис. Работа над скульптурой продолжалась чуть больше года. Памятник посвящён европейской болотной черепахе, чей ареал северной границей пересекает территорию Латвии. Памятник изготовлен из светлого гранита, добытого в Африке. На церемонии открытия присутствовали, среди прочих лиц, автор скульптуры Иво Фолкманис и директор Латгальского зоосада Михаил Пупиньш.

Улица Ригас

2. Борисоглебский кафедральный собор — главный православный храм города Даугавпилса в Латвии, освящённый в 1905 году.

Расположен в районе Новое Строение на холме Базницкалнс (Церковная гора). Собор вмещает до 5 тысяч прихожан и является самым большим православным храмом Латвии. Построен в неорусском стиле. Архитектор М. Позаров. Считается одним из самых роскошных соборов Латвии. Высота собора 56 метров.

3. Костёл Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии — римско-католический костёл в городе Даугавпилс. Находится на Новом Строении по адресу улица А. Пумпура 11а. В церковном отношении входит в Резекненско-Аглонское епископство Католической церкви Латвии.

Рядом по диагонали находится лютеранская кирха Мартина Лютера. Костёл в совокупности с тремя другими храмами неподалёку образует Церковную горку. Высота костёла 52 метра.

Храм строился в 1902—1905 годах, освящён 4 декабря (21 ноября) 1905 года.

В 1986 году с башни от порыва ветра упал чугунный крест. Была проведена монтажная операция по подъёму и установке креста на место.

В июне 2005 года было торжественно отмечено 100-летие существования храма. Войны не задели храм, он не пострадал.

4. Евангелическо-лютеранская церковь Мартина Лютера — лютеранский храм.

Фотография С. М. Прокудина-Горского, 1912 г. На переднем плане Евангелическо-лютеранская церковь Мартина Лютера, на заднем - Костёл Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии

Храм из красного кирпича, расположен по улице 18 ноября, 66 (ранее Шоссейная, Сарканармияс). Строился в 1892—1893 годах. Освящен 10/22 октября 1893 года. Находится на Новом Строении на Церковной горке, где стоят храмы четырех христианских конфессий (лютеранский, православный, старообрядческий, католический). Архитектор собора — Вильгельм Нейман (1849—1919). Церковь построена в стиле неоготика.

Церковь пострадала в 1941 году — сгорел шпиль башни. Была повреждена и сама башня. Восстановлена церковь в 1941—1943 годах, но шпиль сделан в очень укороченном виде. После войны часы с башни сдали в металлолом. Лютеранский приход не был большим, в послевоенное время в кирхе находился склад, далее была устроена школа бокса, перестроен зал, возник второй этаж. В 1987 году 29 декабря в 20:30 возник сильный пожар. Сгорела башня и крыша. В декабре 1991 года кирху передали общине верующих, началось медленное восстановление кирхи, город помогал в возрождении церкви. Пастор общины Янис Берзиньш (умер на 71 году жизни в 1995 году), далее Айвар Гусев. В начале 90-х годов был восстановлен шпиль церкви первоначальной высоты (52 метра), но уже не из меди и не имел художественных узоров, как это было до пожара в 1941 году. В башне имеются колокола, расположенные на уровне примерно 20-21 метра. В наши дни их звон можно услышать во время службы.

В начале 2000-х годов вокруг кирхи был восстановлен забор и оборудована подсветка кирхи. Несколько ламп находятся на башне для подсветки шпиля.

8 августа 2010 года после сильной бури была частично повреждена кровля шпиля башни.

5. Церковь Святой Марии

Солидное здание, окрашенное в розовый цвет, с миниатюрными голубыми куполами. Эта церковь старообрядцев редко открывается для осмотра посетителями. Увидеть её изнутри можно только во время служб. Естественно, мы так и не зашли внутрь.

Метки: прибалтика латвия даугавпилс |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Тверская область: Торжок и его окрестности (Василёво, Прутня, Никольское, Арпачево, Грузины) |

Однажды мы с ребятами (Lemieux, Shantra и Stad) решили съездить в Тверскую область, чтоб посетить Торжок и его окрестности. И этот «вояж» был совершён 16 апреля.

Интересно, что в этот день родился один из моих любимых актёров – Чарли Чаплин. Накануне этого дня, кстати, я прочёл книгу Николая Надеждина об этом замечательном человеке, которая так и называется - «Чарли Чаплин».

Заслуги Чаплина перед мировым кинематографом бесспорны. Им создан не только бессмертный образ смешного и трогательного Бродяги Чарли, но и заложены гуманистические традиции мирового кино. Благодаря Чаплину кинематограф превратился из доступного увеселения в явление высокого искусства. Интерес вызывает и история жизни этого выдающегося человека. На своем пути он преодолел немало препятствий, чтобы из безвестного комического артиста варьете превратиться в фигуру общемирового масштаба. Эту книгу мне дал почитать Рavlin from Мoscow (он сейчас путешествует по Китаю).

Чарли Чаплин

Итак, Торжок. Первая остановка нашего маршрута. Этот город расположен на берегах реки Тверцы, что в 61 км к северо-западу от Твери и 233 км от Москвы. Тверь мы пропустили, так как все мы были в этом городе ранее.

Из истории нам известно, что Торжок основан новгородскими купцами на реке в месте впадения в нее ручья Здоровца. Впервые упоминается в летописи 1139 года; возник и развивался как торговое поселение, и сменил несколько названий (Торг, Новый Торг, Торжец, Торжок). К XIII веку город был обнесен стеной, защищен земляным валом и рвами и превратился в крепость.

Один из моих друзей - Shantra

Торжок имеет статус Памятника градостроительства, входит в перечень исторических городов России. В городе сохранились многочисленные архитектурные памятники XVII—XIX веков, среди которых:

- деревянная церковь Вознесения (XVII век)

- комплекс Борисоглебского монастыря, в который входят собор (1785—1796, архитектор Н. А. Львов), колокольня (1804 год, архитектор Ананьин) — классицизм; настоятельский корпус (1714 год)

- церкви XVII—XVIII веков

- Спасо-Преображенский собор (1822 год)

- Путевой дворец (конец XVIII века)

- Ильинская церковь, ныне подворье монастыря Нилова пустынь

- Церковь Георгия Победоносца (между 1692 и 1805 годами)

- и многочисленные жилые дома в стиле классицизма.

Особые отношения связывают Торжок и великого русского поэта А.С. Пушкина. На улице Ямской сохранилось здание гостиницы, где поэт не раз останавливался, а в бывшей усадьбе Олениных открыт музей А.С. Пушкина. Город по праву входит в туристический маршрут Пушкинское кольцо Верхневолжья

Ещё один из моих друзей - Lemieux

А это я - Роман

Василёво

В окрестностях Торжка находится несколько помещичьих усадеб, находящихся в разной степени сохранности. Например, Василёво. Этот населённый пункт и стал второй остановкой в нашем маршруте.

Усадьба Василёво — архитектурно-художественный ансамбль конца XVIII - начала XIX веков. Она расположена на берегу реки Тверцы приблизительно в 3 - 4 км выше по течению реки севернее города Торжка.

Усадьба принадлежала тверскому дворянину Д. Львову, для которого в конце XVIII века его дальним родственником, знаменитым архитектором, уроженцом Тверской губернии Н. А. Львовым и был построен главный дом. В настоящее время главный дом усадьбы не сохранился (сгорел).

На базе усадьбы «Василёво» в 1976 году был создан Государственный Этнографический музей под открытым небом. Из разных районов Тверской области сюда были перевезены шедевры деревянного зодчества XVIII — начала XIX вв. В экспозицию музея входит около двух десятков памятников деревянной архитектуры.

Среди замечательных экспонатов деревянного зодчества, представленных в музее, особо стоит отметить уникальную церковь Преображения (1732) клетского типа, привезённую из погоста Спас на Сози (Калининский район Тверской области), Знаменский храм (1742) и часовню Архистратига Михаила (середина XVIII в.).

Прутня

Третья остановка – Прутня. Что мы там потеряли?! Могилу Анны Петровны Керн!

Пушкинское стихотворение, которое сделало из Анны Керн настоящую легенду, навсегда осталось в русской литературе – «Я помню чудное мгновенье...».

Анна Керн

Анна Петровна Керн родилась (11) 22 февраля 1800 года в Орле в состоятельной дворянской семье.

Получившая прекрасное домашнее воспитание, выросшая на французском языке и литературе, Анна в 17 лет была выдана замуж против воли за престарелого генерала Е.Керна. В этом браке она счастлива не была, но родила генералу трех дочерей. Ей пришлось вести жизнь жены военного, скитаясь по военным лагерям и гарнизонам, куда назначался ее муж.

В русскую историю Анна Керн вошла благодаря той роли, которую она сыграла в жизни великого поэта А.С.Пушкина. Впервые они познакомились в 1819 году в Петербурге, когда Анна гостила у своей тетки. Здесь на литературном вечере умная и образованная красавица Керн привлекла внимание поэта. Встреча была короткой, но запомнилась обоим. Пушкину рассказывали, что Анна является поклонницей его поэзии и лестно о нем отзывалась.

Следующая их встреча произошла через несколько лет в июне 1825 года, когда по пути в Ригу Анна заехала погостить в село Тригорское, имение своей тётушки. Пушкин там часто бывал гостем, поскольку это было в двух шагах от Михайловского, где поэт «томился в ссылке».

Тогда Анна поразила его – Пушкин был восхищен красотой и умом Керн. В поэте вспыхнуло страстная любовь, под влиянием которой он написал Анне свое знаменитое стихотворение «Я помню чудное мгновенье…». Глубокое чувство к ней он питал долгое время и написал ряд писем, замечательных по силе и красоте. Эта переписка имеет важное биографическое значение.

Сама Керн является автором мемуаров – «Воспоминания о Пушкине», «Воспоминания о Пушкине, Дельвиге и Глинке», «Три встречи с императором Александром I», «Сто лет назад» и «Дневник».

В последующие годы Анна поддерживала дружеские отношения с семьей поэта, а также со многими известными литераторами и композиторами. Она была близка к семье барона А. Дельвига, к С. Соболевскому, А. Илличевскому, М. Глинке, Ф. Тютчеву, И. Тургеневу и другим. Однако после женитьбы Пушкина и смерти Дельвига связь с этим кругом общения была разорвана, хотя у Анны остались хорошие отношения с родителями Пушкина.

В середине 1830-х годов она сблизилась с шестнадцатилетним кадетом Сашей Марковым-Виноградским. Это была любовь, которую так долго искала Керн. Она прекратила появляться в обществе и стала вести тихую семейную жизнь. В 1839 году у них родился сын, а в начале 1840-х годов, после смерти генерала Керна, состоялась их свадьба.

Выйдя замуж за молодого кадета, Анна пошла против воли отца, за что он лишил ее всякой материальной поддержки. В связи с этим Марковы-Виноградские поселились в деревне и вели очень скудную жизнь. Но, несмотря на сложности, их союз оставался нерушимым, и все годы они были счастливы. В январе 1879 года скончался Александр, Анна пережила своего любимого мужа лишь на четыре месяца.

Умерла Анна Петровна Керн (Маркова-Виноградская) (16) 27 мая 1879 года в Москве. Ее похоронили в деревне Прутня недалеко от Торжка, что на полпути между Москвой и Петербургом – дожди размыли дорогу и не позволили доставить гроб на кладбище «к мужу» (в Прямухино), как она завещала.

И ещё любопытный факт… Как-то раз В.Немирович-Данченко был в Париже и отправился гулять по Булонскому лесу. Внезапно его внимание привлекла такая картина. К сидевшей на скамеечке древней старушке подошел не менее древний, но сохранивший военную выправку старик и сказал ей несколько слов, на что она показала ему рукой, чтобы он убирался вон. Старик немного потоптался на месте и ушел. Тогда Немирович-Данченко подошел к старушке и сказал: «Простите, мадам, но мне показалось, что этот господин вас чем-то обидел. Не могу ли я что-либо для вас сделать?». «Вы русский?» – спросила его старушка, уловив акцент в речи собеседника. «Да», – ответил Немирович-Данченко. «Ну, тогда вы меня поймете», – сказала она. И она назвала свое имя и имя старика. Это была Анна Керн и Жорж Дантес...

Никольское

В Никольском, своем родовом имении, Н.А. Львов начал строительство в 1780 г., после женитьбы, решив заменить старый деревянный дом, в котором когда-то жил сам, на новый. По проекту Львова выполнен не только трёхэтажный главный корпус в стиле зрелого классицизма, но и интерьеры, и обстановка. На длинном склоне холма, где стояла усадьба, Львов разбил парк, выше устроил вишневый сад, ниже – каскад прудов.

Однако, не усадьба была главной целью нашей поездки, а Воскресенская церковь-мавзолей (1789-1804 гг., архитектор Львов) – круглая в плане, окруженная дорической колоннадой, - родовая усыпальница Львовых, где похоронен сам архитектор.

Арпачево

В Арпачёве снова львовская усадьба. И здесь, как и в Василёво, деревянный дом сгорел, а липовый парк вырублен. Стоит только церковь в ограде и рядом с ней - высокая колокольня-каланча, скорее курьезная, чем архитектурно удавшаяся.

Действующий храм Казанской иконы Божией Матери, построенный в 1783 - 1791 годах выдающимся русским архитектором Николаем Львовым, и уникальная «падающая» колокольня, - являются ансамблевым памятником архитектуры XVIII века федерального значения. Во времена советской власти эта необыкновенной красоты церковь, разделяя участь многих российских усадебных памятников истории и культуры, медленно погибала и пришла в руинное состояние.

В 1986 году Георгий Федорович Шапошников, москвич, актер по профессии, купил в Арпачево избу прямо напротив храма Казанской иконы Божией Матери. И вот уже восемнадцать лет он занимается восстановлением этой церкви. В 1989 году при храме был зарегистрирован православный приход. С его образованием появилась юридическая основа для начала восстановительных работ. В 2005 году внешний облик храма был восстановлен профессиональными реставраторами за счет частных пожертвований и средств епархии, но внутренний интерьер еще требовал серьезной работы. Еще в начале восстановления храма, когда Георгий Федорович сам покрыл купол кровельным железом, внутри проступили фрески, написанные Владимиром Боровиковским. Выдающийся русский художник был другом Львова и расписал его храм.

Казанскую церковь, построенную одновременно с колокольней, в недавнее время отремонтировали, судьба ее не вызывает опасений. А вот колокольня, стоящая к западу от храма и составляющая с ним целостную композицию, осталась бесхозной и медленно разрушается. Пока ничто не подает надежд на ее поддержание в целостности, а тем более надежд на ее научную реставрацию.

Колокольня, поставленная отдельно на западной оси храма, это серия цилиндрических объемов, поставленных на квадратное в плане основание с приставленными с востока и запада экседрами, завершенными полукуполами. Поверхность стен основания обработана крупным рустом, имитирующим кладку из квадров, в завершении средней части основания выделяются пологие треугольные фронтоны. С этой подчеркнуто «античной» частью контрастируют гладкие поверхности двух цилиндров и завершающего восьмигранного фонарика. По своей тонкой и тщательно разработанной отделке и по пропорциональному строю арпачёвская колокольня – одна из лучших усадебных колоколен конца XVIII в. Истоки такой необычной композиции следует искать в маяках античного Средиземноморья (и прежде всего – Фаросском маяке в Александрии, в котором видим ту же композицию).

Грузины

И, наконец, последняя наша остановка – это село Грузины, которое стоит на берегу реки Жаленки, притоке Тверцы.

Название происходит от ныне не существующей церкви во имя Грузинской Божьей матери (1746). В XVIII веке хозяином села был отставной капитан Яков Маркович Шишков, который побывал в плену в Грузии, откуда и привёз икону. Тогда и была построена усадьба. С 1788 года селом с усадьбой владеет А. А. Полторацкая (после смерти Якова Шишкина), бабушка Анны Керн, той самой, о которой я написал выше. Ее муж — М. Ф. Полторацкий, директор Придворной певческой капеллы при императрице Елизавете Петровне, а затем у Екатерины II, обе императрицы посетили его имение. В это время Грузины — одна из богатейших поместий Тверской губернии. Здесь была своя больница, были построены ветряная и водяная мельницы, плотина, кузница, винокуренный завод, полотняная фабрика. К своей бабушке в усадьбу приезжала Анна Керн. Сохранились её воспоминания о «великолепном замке, построенном Растрелли. Он стоял на возвышении. Перед ним лужайка, речки, на ней островки».

В 1919 году усадьба становится сельскохозяйственной школой-коммуной второй ступени. Позднее эта школа была преобразована в Грузинский сельхозтехникум, который просуществовал всего 2 года. В 1936 году в усадебном доме был открыт Дом инвалидов. Сейчас усадьба - полуразрушенное здание, чуть ли не руина, годная для съёмок фильмов-ужасов. Интересно, что рядом находится психбольница.

Стоит отметить, что Грузины входят в «Пушкинское кольцо Верхневолжья». Поэт останавливался здесь в 1829 и 1830 гг.

На этом, пожалуй, всё!

Отдельное спасибо Lemieux, который был за рулём своей машины с 6 утра до 11 вечера, возя нас по Тверской области, - это очень трудно и утомительно! Ещё раз Спасибо, Lemieux!!!

Спасибо и Shantra и Stad - с вами было весело!

Интересно, что в этот день родился один из моих любимых актёров – Чарли Чаплин. Накануне этого дня, кстати, я прочёл книгу Николая Надеждина об этом замечательном человеке, которая так и называется - «Чарли Чаплин».

Заслуги Чаплина перед мировым кинематографом бесспорны. Им создан не только бессмертный образ смешного и трогательного Бродяги Чарли, но и заложены гуманистические традиции мирового кино. Благодаря Чаплину кинематограф превратился из доступного увеселения в явление высокого искусства. Интерес вызывает и история жизни этого выдающегося человека. На своем пути он преодолел немало препятствий, чтобы из безвестного комического артиста варьете превратиться в фигуру общемирового масштаба. Эту книгу мне дал почитать Рavlin from Мoscow (он сейчас путешествует по Китаю).

Чарли Чаплин

Итак, Торжок. Первая остановка нашего маршрута. Этот город расположен на берегах реки Тверцы, что в 61 км к северо-западу от Твери и 233 км от Москвы. Тверь мы пропустили, так как все мы были в этом городе ранее.

Из истории нам известно, что Торжок основан новгородскими купцами на реке в месте впадения в нее ручья Здоровца. Впервые упоминается в летописи 1139 года; возник и развивался как торговое поселение, и сменил несколько названий (Торг, Новый Торг, Торжец, Торжок). К XIII веку город был обнесен стеной, защищен земляным валом и рвами и превратился в крепость.

Один из моих друзей - Shantra

Торжок имеет статус Памятника градостроительства, входит в перечень исторических городов России. В городе сохранились многочисленные архитектурные памятники XVII—XIX веков, среди которых:

- деревянная церковь Вознесения (XVII век)

- комплекс Борисоглебского монастыря, в который входят собор (1785—1796, архитектор Н. А. Львов), колокольня (1804 год, архитектор Ананьин) — классицизм; настоятельский корпус (1714 год)

- церкви XVII—XVIII веков

- Спасо-Преображенский собор (1822 год)

- Путевой дворец (конец XVIII века)

- Ильинская церковь, ныне подворье монастыря Нилова пустынь

- Церковь Георгия Победоносца (между 1692 и 1805 годами)

- и многочисленные жилые дома в стиле классицизма.

Особые отношения связывают Торжок и великого русского поэта А.С. Пушкина. На улице Ямской сохранилось здание гостиницы, где поэт не раз останавливался, а в бывшей усадьбе Олениных открыт музей А.С. Пушкина. Город по праву входит в туристический маршрут Пушкинское кольцо Верхневолжья

Ещё один из моих друзей - Lemieux

А это я - Роман

Василёво

В окрестностях Торжка находится несколько помещичьих усадеб, находящихся в разной степени сохранности. Например, Василёво. Этот населённый пункт и стал второй остановкой в нашем маршруте.

Усадьба Василёво — архитектурно-художественный ансамбль конца XVIII - начала XIX веков. Она расположена на берегу реки Тверцы приблизительно в 3 - 4 км выше по течению реки севернее города Торжка.

Усадьба принадлежала тверскому дворянину Д. Львову, для которого в конце XVIII века его дальним родственником, знаменитым архитектором, уроженцом Тверской губернии Н. А. Львовым и был построен главный дом. В настоящее время главный дом усадьбы не сохранился (сгорел).

На базе усадьбы «Василёво» в 1976 году был создан Государственный Этнографический музей под открытым небом. Из разных районов Тверской области сюда были перевезены шедевры деревянного зодчества XVIII — начала XIX вв. В экспозицию музея входит около двух десятков памятников деревянной архитектуры.

Среди замечательных экспонатов деревянного зодчества, представленных в музее, особо стоит отметить уникальную церковь Преображения (1732) клетского типа, привезённую из погоста Спас на Сози (Калининский район Тверской области), Знаменский храм (1742) и часовню Архистратига Михаила (середина XVIII в.).

Прутня

Третья остановка – Прутня. Что мы там потеряли?! Могилу Анны Петровны Керн!

Пушкинское стихотворение, которое сделало из Анны Керн настоящую легенду, навсегда осталось в русской литературе – «Я помню чудное мгновенье...».

Анна Керн

Анна Петровна Керн родилась (11) 22 февраля 1800 года в Орле в состоятельной дворянской семье.

Получившая прекрасное домашнее воспитание, выросшая на французском языке и литературе, Анна в 17 лет была выдана замуж против воли за престарелого генерала Е.Керна. В этом браке она счастлива не была, но родила генералу трех дочерей. Ей пришлось вести жизнь жены военного, скитаясь по военным лагерям и гарнизонам, куда назначался ее муж.

В русскую историю Анна Керн вошла благодаря той роли, которую она сыграла в жизни великого поэта А.С.Пушкина. Впервые они познакомились в 1819 году в Петербурге, когда Анна гостила у своей тетки. Здесь на литературном вечере умная и образованная красавица Керн привлекла внимание поэта. Встреча была короткой, но запомнилась обоим. Пушкину рассказывали, что Анна является поклонницей его поэзии и лестно о нем отзывалась.

Следующая их встреча произошла через несколько лет в июне 1825 года, когда по пути в Ригу Анна заехала погостить в село Тригорское, имение своей тётушки. Пушкин там часто бывал гостем, поскольку это было в двух шагах от Михайловского, где поэт «томился в ссылке».

Тогда Анна поразила его – Пушкин был восхищен красотой и умом Керн. В поэте вспыхнуло страстная любовь, под влиянием которой он написал Анне свое знаменитое стихотворение «Я помню чудное мгновенье…». Глубокое чувство к ней он питал долгое время и написал ряд писем, замечательных по силе и красоте. Эта переписка имеет важное биографическое значение.

Сама Керн является автором мемуаров – «Воспоминания о Пушкине», «Воспоминания о Пушкине, Дельвиге и Глинке», «Три встречи с императором Александром I», «Сто лет назад» и «Дневник».

В последующие годы Анна поддерживала дружеские отношения с семьей поэта, а также со многими известными литераторами и композиторами. Она была близка к семье барона А. Дельвига, к С. Соболевскому, А. Илличевскому, М. Глинке, Ф. Тютчеву, И. Тургеневу и другим. Однако после женитьбы Пушкина и смерти Дельвига связь с этим кругом общения была разорвана, хотя у Анны остались хорошие отношения с родителями Пушкина.

В середине 1830-х годов она сблизилась с шестнадцатилетним кадетом Сашей Марковым-Виноградским. Это была любовь, которую так долго искала Керн. Она прекратила появляться в обществе и стала вести тихую семейную жизнь. В 1839 году у них родился сын, а в начале 1840-х годов, после смерти генерала Керна, состоялась их свадьба.

Выйдя замуж за молодого кадета, Анна пошла против воли отца, за что он лишил ее всякой материальной поддержки. В связи с этим Марковы-Виноградские поселились в деревне и вели очень скудную жизнь. Но, несмотря на сложности, их союз оставался нерушимым, и все годы они были счастливы. В январе 1879 года скончался Александр, Анна пережила своего любимого мужа лишь на четыре месяца.

Умерла Анна Петровна Керн (Маркова-Виноградская) (16) 27 мая 1879 года в Москве. Ее похоронили в деревне Прутня недалеко от Торжка, что на полпути между Москвой и Петербургом – дожди размыли дорогу и не позволили доставить гроб на кладбище «к мужу» (в Прямухино), как она завещала.

И ещё любопытный факт… Как-то раз В.Немирович-Данченко был в Париже и отправился гулять по Булонскому лесу. Внезапно его внимание привлекла такая картина. К сидевшей на скамеечке древней старушке подошел не менее древний, но сохранивший военную выправку старик и сказал ей несколько слов, на что она показала ему рукой, чтобы он убирался вон. Старик немного потоптался на месте и ушел. Тогда Немирович-Данченко подошел к старушке и сказал: «Простите, мадам, но мне показалось, что этот господин вас чем-то обидел. Не могу ли я что-либо для вас сделать?». «Вы русский?» – спросила его старушка, уловив акцент в речи собеседника. «Да», – ответил Немирович-Данченко. «Ну, тогда вы меня поймете», – сказала она. И она назвала свое имя и имя старика. Это была Анна Керн и Жорж Дантес...

Никольское

В Никольском, своем родовом имении, Н.А. Львов начал строительство в 1780 г., после женитьбы, решив заменить старый деревянный дом, в котором когда-то жил сам, на новый. По проекту Львова выполнен не только трёхэтажный главный корпус в стиле зрелого классицизма, но и интерьеры, и обстановка. На длинном склоне холма, где стояла усадьба, Львов разбил парк, выше устроил вишневый сад, ниже – каскад прудов.

Однако, не усадьба была главной целью нашей поездки, а Воскресенская церковь-мавзолей (1789-1804 гг., архитектор Львов) – круглая в плане, окруженная дорической колоннадой, - родовая усыпальница Львовых, где похоронен сам архитектор.

Арпачево

В Арпачёве снова львовская усадьба. И здесь, как и в Василёво, деревянный дом сгорел, а липовый парк вырублен. Стоит только церковь в ограде и рядом с ней - высокая колокольня-каланча, скорее курьезная, чем архитектурно удавшаяся.

Действующий храм Казанской иконы Божией Матери, построенный в 1783 - 1791 годах выдающимся русским архитектором Николаем Львовым, и уникальная «падающая» колокольня, - являются ансамблевым памятником архитектуры XVIII века федерального значения. Во времена советской власти эта необыкновенной красоты церковь, разделяя участь многих российских усадебных памятников истории и культуры, медленно погибала и пришла в руинное состояние.

В 1986 году Георгий Федорович Шапошников, москвич, актер по профессии, купил в Арпачево избу прямо напротив храма Казанской иконы Божией Матери. И вот уже восемнадцать лет он занимается восстановлением этой церкви. В 1989 году при храме был зарегистрирован православный приход. С его образованием появилась юридическая основа для начала восстановительных работ. В 2005 году внешний облик храма был восстановлен профессиональными реставраторами за счет частных пожертвований и средств епархии, но внутренний интерьер еще требовал серьезной работы. Еще в начале восстановления храма, когда Георгий Федорович сам покрыл купол кровельным железом, внутри проступили фрески, написанные Владимиром Боровиковским. Выдающийся русский художник был другом Львова и расписал его храм.

Казанскую церковь, построенную одновременно с колокольней, в недавнее время отремонтировали, судьба ее не вызывает опасений. А вот колокольня, стоящая к западу от храма и составляющая с ним целостную композицию, осталась бесхозной и медленно разрушается. Пока ничто не подает надежд на ее поддержание в целостности, а тем более надежд на ее научную реставрацию.

Колокольня, поставленная отдельно на западной оси храма, это серия цилиндрических объемов, поставленных на квадратное в плане основание с приставленными с востока и запада экседрами, завершенными полукуполами. Поверхность стен основания обработана крупным рустом, имитирующим кладку из квадров, в завершении средней части основания выделяются пологие треугольные фронтоны. С этой подчеркнуто «античной» частью контрастируют гладкие поверхности двух цилиндров и завершающего восьмигранного фонарика. По своей тонкой и тщательно разработанной отделке и по пропорциональному строю арпачёвская колокольня – одна из лучших усадебных колоколен конца XVIII в. Истоки такой необычной композиции следует искать в маяках античного Средиземноморья (и прежде всего – Фаросском маяке в Александрии, в котором видим ту же композицию).

Грузины

И, наконец, последняя наша остановка – это село Грузины, которое стоит на берегу реки Жаленки, притоке Тверцы.

Название происходит от ныне не существующей церкви во имя Грузинской Божьей матери (1746). В XVIII веке хозяином села был отставной капитан Яков Маркович Шишков, который побывал в плену в Грузии, откуда и привёз икону. Тогда и была построена усадьба. С 1788 года селом с усадьбой владеет А. А. Полторацкая (после смерти Якова Шишкина), бабушка Анны Керн, той самой, о которой я написал выше. Ее муж — М. Ф. Полторацкий, директор Придворной певческой капеллы при императрице Елизавете Петровне, а затем у Екатерины II, обе императрицы посетили его имение. В это время Грузины — одна из богатейших поместий Тверской губернии. Здесь была своя больница, были построены ветряная и водяная мельницы, плотина, кузница, винокуренный завод, полотняная фабрика. К своей бабушке в усадьбу приезжала Анна Керн. Сохранились её воспоминания о «великолепном замке, построенном Растрелли. Он стоял на возвышении. Перед ним лужайка, речки, на ней островки».

В 1919 году усадьба становится сельскохозяйственной школой-коммуной второй ступени. Позднее эта школа была преобразована в Грузинский сельхозтехникум, который просуществовал всего 2 года. В 1936 году в усадебном доме был открыт Дом инвалидов. Сейчас усадьба - полуразрушенное здание, чуть ли не руина, годная для съёмок фильмов-ужасов. Интересно, что рядом находится психбольница.

Стоит отметить, что Грузины входят в «Пушкинское кольцо Верхневолжья». Поэт останавливался здесь в 1829 и 1830 гг.

На этом, пожалуй, всё!

Отдельное спасибо Lemieux, который был за рулём своей машины с 6 утра до 11 вечера, возя нас по Тверской области, - это очень трудно и утомительно! Ещё раз Спасибо, Lemieux!!!

Спасибо и Shantra и Stad - с вами было весело!

Метки: грузины никольское чарли чаплин а.с.пушкин тверская область торжок а.п.керн василёво прутня арпачево |

Автограф/Журнал «Italia» - Игорь Рабинер |

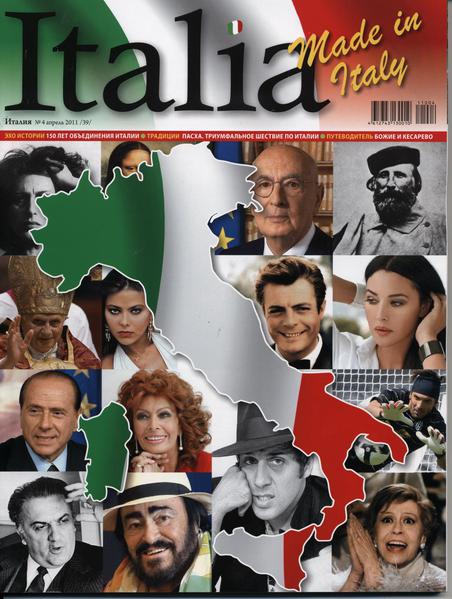

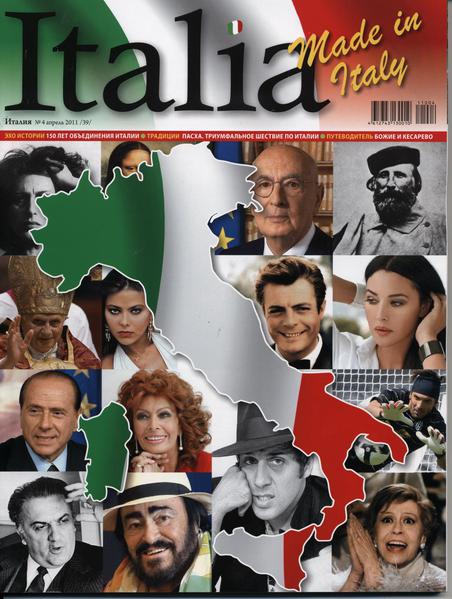

Наконец-то вышел апрельский номер журнала «Italia»!

Так выглядит обложка апрельского номера журнала «Italia»

На 122-ой странице вы найдёте моё интервью с известным спортивным журналистом, ведущим обозревателем газеты «Спорт-Экспресс», автором футбольных бестселлеров – Игорем Рабинером!

В качестве спецкора газеты «Спорт-экспресс» Игорь Рабинер освещал все главные спортивные соревнования последних лет: летние Олимпийские игры 2000 и 2004 годов, зимние Олимпийские игры 1998, 2002 и 2006 годов, чемпионаты мира по футболу 1998, 2002 и 2006 годов, чемпионаты Европы по футболу 2000 и 2004 годов. С 1996 по 1998 годы – собственный корреспондент «СЭ» по Северной Америке, неоднократно освещавший «Матчи всех звезд» НХЛ и НБА, соревнования по теннису, боксу, легкой атлетике.

А ещё Игорь Рабинер - специалист по английскому футболу и хоккею НХЛ, брал эксклюзивные интервью у известнейших представителей этих видов спорта: Жозе Моуринью и Карлоса Алберто Паррейры, Зеппа Блаттера и Мишеля Платини, Фрэнка Лэмпарда и Андрея Шевченко, Джона Терри и Лотара Маттеуса, Уэйна Гретцки и Яромира Ягра, Павла Буре и Александра Овечкина. Интервьюировал и других легендарных спортсменов: Майкла Джордана и Елену Исинбаеву, Константина Цзю и Алексея Немова, Евгения Кафельникова и Марата Сафина и других.

Игорь Рабинер жмёт руку Легенде Футбола Диего Марадоне в Москве (фото из личного архива Игоря Рабинера)

На этот раз я беру у него интервью! Читайте журнал «Italia» №4 (39) апрель 2011 год!

P.S. Игорь Яковлевич! Большое спасибо за интервью!

Последняя книга Игоря Рабинера "Спартаковские исповеди" уже стал спортивным бестеллером и лидером продаж

Автограф на память

Так выглядит обложка апрельского номера журнала «Italia»

На 122-ой странице вы найдёте моё интервью с известным спортивным журналистом, ведущим обозревателем газеты «Спорт-Экспресс», автором футбольных бестселлеров – Игорем Рабинером!

В качестве спецкора газеты «Спорт-экспресс» Игорь Рабинер освещал все главные спортивные соревнования последних лет: летние Олимпийские игры 2000 и 2004 годов, зимние Олимпийские игры 1998, 2002 и 2006 годов, чемпионаты мира по футболу 1998, 2002 и 2006 годов, чемпионаты Европы по футболу 2000 и 2004 годов. С 1996 по 1998 годы – собственный корреспондент «СЭ» по Северной Америке, неоднократно освещавший «Матчи всех звезд» НХЛ и НБА, соревнования по теннису, боксу, легкой атлетике.

А ещё Игорь Рабинер - специалист по английскому футболу и хоккею НХЛ, брал эксклюзивные интервью у известнейших представителей этих видов спорта: Жозе Моуринью и Карлоса Алберто Паррейры, Зеппа Блаттера и Мишеля Платини, Фрэнка Лэмпарда и Андрея Шевченко, Джона Терри и Лотара Маттеуса, Уэйна Гретцки и Яромира Ягра, Павла Буре и Александра Овечкина. Интервьюировал и других легендарных спортсменов: Майкла Джордана и Елену Исинбаеву, Константина Цзю и Алексея Немова, Евгения Кафельникова и Марата Сафина и других.

Игорь Рабинер жмёт руку Легенде Футбола Диего Марадоне в Москве (фото из личного архива Игоря Рабинера)

На этот раз я беру у него интервью! Читайте журнал «Italia» №4 (39) апрель 2011 год!

P.S. Игорь Яковлевич! Большое спасибо за интервью!

Последняя книга Игоря Рабинера "Спартаковские исповеди" уже стал спортивным бестеллером и лидером продаж

Автограф на память

Метки: италия игорь рабинер журнал "italia" автограф |

Вспоминая Турцию, декабрь 2008 – январь 2009. Часть 3: Кушадасы и Сельчук |

Вспоминая Турцию, вступление: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post149443968/

Вспоминая Турцию, декабрь 2008 – январь 2009. Часть 1: Анкара, Конья и Султанхан: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post153503230/

Вспоминая Турцию, декабрь 2008 – январь 2009. Часть 2: Памуккале и Гиреаполис (Иераполис): http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post157228545/

Город Кушадасы («Птичий остров») основан в 1340 году генуэзцами и сначала назывался Скала Нова («Новый порт»), так как он должен был заменить гавань Эфеса, отодвинутую от моря наносами. Город считался местом отдыха богачей Эфеса. В 1413 году он был захвачен османами. Спустя два столетия после этого визирь Ёкюз Мехмет-паша распорядился возвести в Кушадасы здания мечети и турецких бань, крепостные стены и караван-сараи, с тем, чтобы превратить город в процветающий торговый порт на пути из Европы в Африку.

До 1970 года Кушадасы был тихим и уютным побережьем, но за последние 25 лет оно превратилось в один из самых известных курортов Турции. Здесь часто останавливаются корабли, совершающие прогулки по Средиземному морю.

Северо-восточнее Кушадасы, у подножия горы Бонджук (747 м), лежит городок Сельчук, прославившийся как место погребения Иоанна Богослова. Могилу этого святого на холме Айясолук, которую некогда окружал самый большой христианский храм в регионе (разрушен монголами Тамерлана в 1402 году и сейчас от него остались только колоннады и стены), до сих пор считают главной достопримечательностью города. Кроме того, интересны руины Артемисиона - храма Артемиды, сожженного пресловутым Геростратом в 356 году до н. э., в 200 метрах восточнее городской черты, а также мечеть Иса-Бей (XIV в.) - наиболее выдающийся из памятников сельджукского стиля, подарившего городу его имя.

Восстановленный византийский замок на вершине холма, который и является самой древней частью Сельчука, в настоящее время закрыт после частичного обрушения одной из его стен. Зато знаменитый Музей Эфеса постоянно расширяется и хорошеет. Это и неудивительно - древний Эфес, предметы из которого и составляют коллекцию, лежит буквально напротив городка, на противоположном склоне долины.

Следующий пост о Турции - Эфес и Марьямана.

До встречи!

Вспоминая Турцию, декабрь 2008 – январь 2009. Часть 1: Анкара, Конья и Султанхан: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post153503230/

Вспоминая Турцию, декабрь 2008 – январь 2009. Часть 2: Памуккале и Гиреаполис (Иераполис): http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post157228545/

Город Кушадасы («Птичий остров») основан в 1340 году генуэзцами и сначала назывался Скала Нова («Новый порт»), так как он должен был заменить гавань Эфеса, отодвинутую от моря наносами. Город считался местом отдыха богачей Эфеса. В 1413 году он был захвачен османами. Спустя два столетия после этого визирь Ёкюз Мехмет-паша распорядился возвести в Кушадасы здания мечети и турецких бань, крепостные стены и караван-сараи, с тем, чтобы превратить город в процветающий торговый порт на пути из Европы в Африку.

До 1970 года Кушадасы был тихим и уютным побережьем, но за последние 25 лет оно превратилось в один из самых известных курортов Турции. Здесь часто останавливаются корабли, совершающие прогулки по Средиземному морю.

Северо-восточнее Кушадасы, у подножия горы Бонджук (747 м), лежит городок Сельчук, прославившийся как место погребения Иоанна Богослова. Могилу этого святого на холме Айясолук, которую некогда окружал самый большой христианский храм в регионе (разрушен монголами Тамерлана в 1402 году и сейчас от него остались только колоннады и стены), до сих пор считают главной достопримечательностью города. Кроме того, интересны руины Артемисиона - храма Артемиды, сожженного пресловутым Геростратом в 356 году до н. э., в 200 метрах восточнее городской черты, а также мечеть Иса-Бей (XIV в.) - наиболее выдающийся из памятников сельджукского стиля, подарившего городу его имя.

Восстановленный византийский замок на вершине холма, который и является самой древней частью Сельчука, в настоящее время закрыт после частичного обрушения одной из его стен. Зато знаменитый Музей Эфеса постоянно расширяется и хорошеет. Это и неудивительно - древний Эфес, предметы из которого и составляют коллекцию, лежит буквально напротив городка, на противоположном склоне долины.

Следующий пост о Турции - Эфес и Марьямана.

До встречи!

Метки: турция кушадасы сельчук |

Понравилось: 1 пользователю

Вспоминая Турцию, декабрь 2008 – январь 2009. Часть 2: Памуккале и Гиреаполис (Иераполис) |

Вспоминая Турцию, вступление: http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post149443968/

Памуккале... В этот уникальный комплекс минеральных источников, внесенный в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, мы с ребятами прибыли из города Конья, о котором я рассказывал ранее (http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post153503230/). Туристов нет, - понятно, что не сезон; для фоток – самое лучшее время. Вот только дождик немного подкачал.

Комплекс в Памуккале представляет собой край древнего вулканического плато Кючюк-Чекелез, возвышающийся над долиной более чем на 100 метров. Многочисленные термальные источники (температура Я45°С) с перенасыщенной бикарбонатами кальция водой сбегают со склонов десятками потоков, образуя за счет выпадения солей белоснежные травертиновые террасы. За многие века этот белый «саван» покрыл весь склон, и сейчас Памуккале («Хлопковая крепость») издали действительно напоминает огромную гору хлопка, выложенную гигантами для просушки. А на рассвете и закате склоны горы окрашиваются во все оттенки охры, фиолетового и розового цветов.

Террасы похожи на огромные ванны - на каждой из них скапливается вода, образуя неглубокие бассейны.

Целебные свойства вод Памуккале, известные уже во времена античности, всегда привлекали сюда людей. Некогда рядом со склоном стоял город Лаодикия, основанный еще во II тысячелетии до новой эры, в 190 году до н. э. на его месте построили священный город Иераполис, который неоднократно разрушался землетрясениями и снова восстанавливался.

В хорошем состоянии в Иераполисе сохранились:

- восстановленный римский театр (II в. н. э.)

- живописная колоннада главной улицы

- комплекс терм Клеопатры

- храм Аполлона (III в. н. э.)

- святилище Плутона с небольшим гротом, за которым начинается пещера, заполненная ядовитыми газами (закрыта для посещения)

- мартирий Святого Филиппа (начало V в. н. э.) в честь одного из апостолов, погибшего в Иераполисе в 87 году н. э.

- монументальные ворота арки Домициана с тремя проемами (I в. н. э.).

Некрополь Иераполиса - крупнейший комплекс античных захоронений на территории Малой Азии - гробницы разных эпох протянулись по обеим сторонам дороги более чем на 2 км.

После Памуккале и Иераполиса мы отправились покорять Эгейское побережье Турции, там стояло солнце, и, несмотря на то, что стоял январь-месяц, погода была тёплой, как в апреле; первая остановка - город Кушадасы… Об этом курортном местечке расскажу в следующий раз. Ждите. До встречи.

Памуккале... В этот уникальный комплекс минеральных источников, внесенный в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, мы с ребятами прибыли из города Конья, о котором я рассказывал ранее (http://www.liveinternet.ru/users/3590301/post153503230/). Туристов нет, - понятно, что не сезон; для фоток – самое лучшее время. Вот только дождик немного подкачал.

Комплекс в Памуккале представляет собой край древнего вулканического плато Кючюк-Чекелез, возвышающийся над долиной более чем на 100 метров. Многочисленные термальные источники (температура Я45°С) с перенасыщенной бикарбонатами кальция водой сбегают со склонов десятками потоков, образуя за счет выпадения солей белоснежные травертиновые террасы. За многие века этот белый «саван» покрыл весь склон, и сейчас Памуккале («Хлопковая крепость») издали действительно напоминает огромную гору хлопка, выложенную гигантами для просушки. А на рассвете и закате склоны горы окрашиваются во все оттенки охры, фиолетового и розового цветов.

Террасы похожи на огромные ванны - на каждой из них скапливается вода, образуя неглубокие бассейны.

Целебные свойства вод Памуккале, известные уже во времена античности, всегда привлекали сюда людей. Некогда рядом со склоном стоял город Лаодикия, основанный еще во II тысячелетии до новой эры, в 190 году до н. э. на его месте построили священный город Иераполис, который неоднократно разрушался землетрясениями и снова восстанавливался.

В хорошем состоянии в Иераполисе сохранились:

- восстановленный римский театр (II в. н. э.)

- живописная колоннада главной улицы

- комплекс терм Клеопатры

- храм Аполлона (III в. н. э.)

- святилище Плутона с небольшим гротом, за которым начинается пещера, заполненная ядовитыми газами (закрыта для посещения)

- мартирий Святого Филиппа (начало V в. н. э.) в честь одного из апостолов, погибшего в Иераполисе в 87 году н. э.

- монументальные ворота арки Домициана с тремя проемами (I в. н. э.).

Некрополь Иераполиса - крупнейший комплекс античных захоронений на территории Малой Азии - гробницы разных эпох протянулись по обеим сторонам дороги более чем на 2 км.

После Памуккале и Иераполиса мы отправились покорять Эгейское побережье Турции, там стояло солнце, и, несмотря на то, что стоял январь-месяц, погода была тёплой, как в апреле; первая остановка - город Кушадасы… Об этом курортном местечке расскажу в следующий раз. Ждите. До встречи.

Метки: турция памуккале иеараполис |

Латвия. Часть восьмая - Елгава |

Елгава (Митава) – один из крупнейших и самых известных городов Латвии. Стоит на реке Лиелупе и находится в историческом районе Земгале, на юге Земгальской низменности. Расстояние до Риги – сорок километров.

"Древняя" открытка

Город начинает развиваться со второй половины 13 века, хотя впервые упоминается в исторических хрониках ещё в 1226 году. Однако население растёт с момента заложения местного замка Ливонского ордена в 1265 году рыцарем Конрадом Медемом.

Более трех с половиной веков - с 1561 по 1920 гг. Митава была столицей Курляндского герцогства (с 1796 года - Курляндская губерния, после вхождения города в состав России).

В 1812 году город взят французскими войсками. В 1941 году был взят немцами, и освобожден в 1944 году.

Город окружен лесами, очень живописный, пейзажи равнинные, атмосфера в городе, несмотря на соседство со столицей, очень мягкая, спокойная, жизнь нетороплива.

Самое знаменитое здание в Елгаве, это Елгавский (Митавский) дворец, - резиденция Эрнста Бирона.

Елгавский (Митавский) дворец

Воздвигли его по приказу императрицы России Анны Иоановны. Строительство дворца началось в 1738 году и завершилось в 1740 году. Проектировался дворец знаменитым Растрелли.

В конце 18 века во дворце и вокруг него жили французские эмигранты, бежавшие из революционной Франции и нашедшие убежище в Елгаве, где им были временно выделены земли. Сам будущий король Франции Людовик XVIII жил во дворце с 1798 по 1800 гг. Здесь же жили самые известные французские аристократы.

В ходе войны 1812 года во дворце располагался госпиталь французской армии. Затем дворец стал штаб-квартирой губернского начальства, в нём жила элита Курляндии.

Елгавский дворец - классический образец дворцового ансамбля в стиле барокко, с характерной для барокко роскошью и пышностью. Впрочем, датский архитектор Северин Йенсен, продолживший работу после Растрелли, придал дворцу облик, скорее, классический.

Между прочим, во дворце жил некоторое время сам граф Калиостро.

В том, что в Елгавском дворце живёт призрак, не сомневается никто. Сотрудники дворца замечали призрачную женщину неоднократно. Описания её сходятся: это довольно молодая дама в белом свадебном наряде. На голове она носит красивейшую старинную шляпу.

Любопытно, что все в один голос отмечают, что Белая Дама Елгавского дворца непрозрачна, как большая часть призраков. Однако, подойти к ней близко пока никому не удалось - привидение быстро удаляется при попытках приблизиться.

Говорят, что король Франции Людовик XVIII, живший в Елгавском дворце во времена Французской революции, спрятал где-то в подвалах дворца много золота. Дух одной из дворовых дам, скончавшихся за те годы, что французские дворяне прожили в Курземе, охраняет клад вот уже более двух веков.