-Метки

-Рубрики

- Об авторе (34)

- Авторская колонка в "Протвино сегодня" (49)

- Авторские эссе (49)

- Письма в "Известия" (43)

- Спорт как тема и хобби (29)

- Свобода слова (42)

- Публикации в областной газете (20)

- Путевые заметки (12)

- Моё открытие Америки (21)

- Люди науки (191)

- Публикации об А.А.Логунове (32)

- Публикации о С.В. Иванове (10)

- Публикации о С.С. Герштейне (15)

- Публикации о С.П. Денисове (6)

- Публикации об А.Д. Сахарове (11)

- Публикации об В.А.Петрове (4)

- Публикации об отдельных учёных (50)

- О нобелиатах разных лет (10)

- Совещания, конференции по ФВЭ и ускорителям (35)

- Ad Memoriam (49)

- Ad Memoriam - 2 (1)

- ИФВЭ (50)

- ИФВЭ /2/ (30)

- С заседаний НТС ИФВЭ (27)

- УНК (34)

- Наука (51)

- Наука /продолжение - 4/ (7)

- Наука /продолжение -2/ (50)

- Наука /продолжение -3/ (50)

- Атомная отрасль (48)

- Атомная отрасль /2/ (30)

- С заседаний НТС ГК "Росатом" (9)

- Ядерная медицина. Балакин. (50)

- Ядерная медицина /2/ (23)

- Город Протвино (49)

- Город Протвино /2/ (13)

- Протвино как наукоград (39)

- Политическая хроника (49)

- Политическая хроника - 2 (18)

- Общественная палата (9)

- Жизнь (49)

- Инновации и инвестиции (49)

- Мир изменился: пандемия, экология (44)

- Обзоры газет г. Протвино (600)

- Обзоры прессы - 2022 (48)

- Обзоры прессы - 2021 (50)

- Обзоры прессы - 2020 (50)

- Обзоры прессы-2020/2 (1)

- Обзор прессы - 2019 (50)

- Обзор прессы - 2018 (50)

- Обзоры газет - 2017 (50)

- Обзоры газет-2016 г. (50)

- Обзоры газет-2015 г. (49)

- Обзоры газет - 2014 г. (50)

- Обзоры газет - 2013 г. (50)

- Обзоры газет - 2012 г. (30)

- Обзоры газет - 2011 г. (47)

- Обзоры газет - 2010 г. (25)

- Газета "Ускоритель", 2013-2017 (3)

- Газета "Ускоритель" 20 лет тому назад (189)

- Вспоминаем: 2003-2004 г.г. (4)

- Вспоминаем: 2002 год (7)

- Вспоминаем: 2001 год (6)

- Вспоминаем: 2000 год (10)

- Вспоминаем: 1999 год (11)

- Вспоминаем: год 1998 (11)

- Вспоминаем: 1997 год (14)

- Вспоминаем: 1996 год (10)

- Вспоминаем: 1995 год (6)

- Вспоминаем: 1994 г. (14)

- Вспоминаем: 1993 год (13)

- Вспоминаем: 1992 год (19)

- Вспоминаем: 1991 год (42)

- Вспоминаем: 1990 год (21)

- На злобу дня (107)

- На злобу дня /продолжение/ (48)

- На злобу дня /продолжение1/ (9)

- Фото - взгляд (16)

- Протвино зимой (7)

- Протвино летом (2)

- Испытание ветром (1)

- Лесной б-р, "Светлый город" (4)

- Цитата дня (49)

- Цитата дня-2 (17)

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Статистика

Verba volent - scripta manent

Это - не дневник в обычном его понимании. Дело не только в новых сиюминутных записях, которые регулярно здесь будут. У меня накопилось изрядное количество публикаций в СМИ в ряде избранных направлений, которые, возможно, представят интерес для читателей. Спасибо ЖЖ (вернее, ЖИ), предложенный им формат вполне подходит для задуманного "персонального читального зала". Добро пожаловать!

Уважаемые посетители! работает "Поиск по дневнику", успехов!

Стоит ли того запуск термоядерного реактора? |

Энергетический кризис, с которым мир столкнулся два года назад, заставил власти развитых стран вернуться к идее создания «бесконечного» источника энергии — термоядерного реактора. В 2023 году Германия, Япония, Великобритания и ряд других стран запустили новые программы поддержки отрасли термоядерных технологий. А власти США утвердили на 2024 год рекордный объем финансирования в размере $1,5 млрд.

Энергетический кризис, с которым мир столкнулся два года назад, заставил власти развитых стран вернуться к идее создания «бесконечного» источника энергии — термоядерного реактора. В 2023 году Германия, Япония, Великобритания и ряд других стран запустили новые программы поддержки отрасли термоядерных технологий. А власти США утвердили на 2024 год рекордный объем финансирования в размере $1,5 млрд.

Серия сообщений "Наука /продолжение - 4/":

Часть 1 - Фундаментальной ядерной физике - развиваться

Часть 2 - «Возвращались со словами: В ИЯФ – лучше!»

...

Часть 5 - Названы лауреаты премии Померанчука-2024

Часть 6 - Дайте фундаментальной науке хотя бы 0,4% ВВП!

Часть 7 - Стоит ли того запуск термоядерного реактора?

|

Метки: токамаки стеллараторы термоядерный синтез ITER Т-15МД С.Роженко |

Дайте фундаментальной науке хотя бы 0,4% ВВП! |

"...«РАН предлагает правительству России увеличить финансирование фундаментальной науки в среднесрочной перспективе к 2027 году до 0,4% ВВП (в 2024 году на это было выделено менее 0,15% ВВП. — Авт.) в соответствии с графиком», – сказал Геннадий Красников (президент РАН, см.).

"...«РАН предлагает правительству России увеличить финансирование фундаментальной науки в среднесрочной перспективе к 2027 году до 0,4% ВВП (в 2024 году на это было выделено менее 0,15% ВВП. — Авт.) в соответствии с графиком», – сказал Геннадий Красников (президент РАН, см.).

Как видим, его позиция согласуется в профсоюзом работников РАН, члены которого также выступали за составление строгого графика повышения финансирования науки.

Серия сообщений "Наука /продолжение - 4/":

Часть 1 - Фундаментальной ядерной физике - развиваться

Часть 2 - «Возвращались со словами: В ИЯФ – лучше!»

...

Часть 4 - Повышение стипендий и новый майский указ

Часть 5 - Названы лауреаты премии Померанчука-2024

Часть 6 - Дайте фундаментальной науке хотя бы 0,4% ВВП!

Часть 7 - Стоит ли того запуск термоядерного реактора?

|

Метки: общее собрание ран г.красников г.чуева 4% ВВП |

Memorial Day: государственный праздник США |

Да, кстати, сегодня

в США - День Поминовения (Memorial Day) — национальный день памяти, отмечающийся ежегодно в последний понедельник мая.

Этот день посвящён памяти американских военнослужащих, погибших во всех войнах и вооружённых конфликтах, в которых США когда-либо принимали участие.

.

2.

https://www.calend.ru/holidays/0/0/193/

Серия сообщений "Цитата дня-2":

Часть 1 - Полезно сохранить для работы с Li.ru

Часть 2 - Как бы я голосовал на украинских выборах

...

Часть 15 - Говорят, царь - ненастоящий

Часть 16 - О весеннем (2024) ренессансе Аллы Пугачёвой

Часть 17 - Memorial Day: государственный праздник США

|

|

Как атомщики развивают «мегасайенс» |

Как отмечает директор ГНЦ НИИАР Александр Тузов, возведение реакторного комплекса МБИР — важный шаг к обеспечению отечественной атомной отрасли современной исследовательской инфраструктурой на несколько десятков лет вперед. «На МБИР будут проводить эксперименты не только в интересах атомной энергетики, но и для всех остальных отраслей, где используются ядерные технологии — от медицины до космоса», — отмечает руководитель.

Как отмечает директор ГНЦ НИИАР Александр Тузов, возведение реакторного комплекса МБИР — важный шаг к обеспечению отечественной атомной отрасли современной исследовательской инфраструктурой на несколько десятков лет вперед. «На МБИР будут проводить эксперименты не только в интересах атомной энергетики, но и для всех остальных отраслей, где используются ядерные технологии — от медицины до космоса», — отмечает руководитель. При этом, по данным НИЦ «Курчатовский институт», эпоха термоядерных исследований в Китае началась после того, как в Институт физики плазмы был поставлен созданный в конце 1970-х годов в Курчатовском институте первый в мире токамак со сверхпроводящими обмотками Т-7. Позднее именно Т-7 стал прототипом для «китайского искусственного солнца» EAST.

При этом, по данным НИЦ «Курчатовский институт», эпоха термоядерных исследований в Китае началась после того, как в Институт физики плазмы был поставлен созданный в конце 1970-х годов в Курчатовском институте первый в мире токамак со сверхпроводящими обмотками Т-7. Позднее именно Т-7 стал прототипом для «китайского искусственного солнца» EAST.

Серия сообщений "Атомная отрасль /2/":

Часть 1 - Ядерную энергетику хорошо озадачили

Часть 2 - Три года после цунами

...

Часть 28 - Полвека первым токамакам. Плазмы пока нет...

Часть 29 - Радиоактивная загадка чернобыльских кабанов

Часть 30 - Как атомщики развивают «мегасайенс»

|

Метки: «мегасайенс» «МБИР» В.Константинов Тузов мегаустановка ПИК термоядерный синтез П.Багрянский токамак EAST токамак Т-7 токамак КТМ |

Обалденно красиво! |

Это цитата сообщения ulakisa [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

|

Метки: Чикаго |

Радиоактивная загадка чернобыльских кабанов |

Стало очевидно, что чернобыльские кабаны все еще были пропитаны цезием-135, поэтому их мясо по-прежнему выделяло высокий уровень радиоактивности. Однако возникает вопрос, почему кабаны пострадали, а олени и другие дикие животные, похоже, нет. Скорее всего, это связано с тем, что кабаны питаются оленьими трюфелями — грибами, которые находятся на глубине 20-40 сантиметров под землей. Цезий просачивается в почву очень медленно, поэтому подземные трюфели только сейчас впитывают цезий, который был выброшен во время аварии на Чернобыльской АЭС. В то же время оленьи трюфели все еще насыщены изотопами цезия, полученными в результате испытаний ядерного оружия во время холодной войны. Благодаря этой двойной дозе медленно высвобождающейся радиации уровень загрязнения, наблюдаемый у кабанов, остается относительно постоянным на протяжении десятилетий, в то время как остальная дикая природа Чернобыля успела восстановиться и даже процветать.

Стало очевидно, что чернобыльские кабаны все еще были пропитаны цезием-135, поэтому их мясо по-прежнему выделяло высокий уровень радиоактивности. Однако возникает вопрос, почему кабаны пострадали, а олени и другие дикие животные, похоже, нет. Скорее всего, это связано с тем, что кабаны питаются оленьими трюфелями — грибами, которые находятся на глубине 20-40 сантиметров под землей. Цезий просачивается в почву очень медленно, поэтому подземные трюфели только сейчас впитывают цезий, который был выброшен во время аварии на Чернобыльской АЭС. В то же время оленьи трюфели все еще насыщены изотопами цезия, полученными в результате испытаний ядерного оружия во время холодной войны. Благодаря этой двойной дозе медленно высвобождающейся радиации уровень загрязнения, наблюдаемый у кабанов, остается относительно постоянным на протяжении десятилетий, в то время как остальная дикая природа Чернобыля успела восстановиться и даже процветать.

Серия сообщений "Атомная отрасль /2/":

Часть 1 - Ядерную энергетику хорошо озадачили

Часть 2 - Три года после цунами

...

Часть 27 - Эхо Чернобыля: 38 лет спустя

Часть 28 - Полвека первым токамакам. Плазмы пока нет...

Часть 29 - Радиоактивная загадка чернобыльских кабанов

Часть 30 - Как атомщики развивают «мегасайенс»

|

Метки: чернобыль радиоактивные осадки цезий-137 цезий-135 кабан трюфеля Г.Дерновой |

Полвека первым токамакам. Плазмы пока нет... |

Серия сообщений "Атомная отрасль /2/":

Часть 1 - Ядерную энергетику хорошо озадачили

Часть 2 - Три года после цунами

...

Часть 26 - Безопасность «мирного атома» - это иллюзия

Часть 27 - Эхо Чернобыля: 38 лет спустя

Часть 28 - Полвека первым токамакам. Плазмы пока нет...

Часть 29 - Радиоактивная загадка чернобыльских кабанов

Часть 30 - Как атомщики развивают «мегасайенс»

|

Метки: В.Ильгисонис термоядерная энергетика «Росатом» токамак ITER General Atomics |

О весеннем (2024) ренессансе Аллы Пугачёвой |

Музыкальный критик «МК» Артур Гаспарян опубликовал крупный и справедливый панегирик.

В частности:

"... Теперь уже пятью песнями за менее чем три месяца Алла не только напела материала на половину полноценного альбома, но и ответила высокохудожественным образом всем, кому не терпелось, а некоторым и чесалось услышать от нее «каких-то слов». Простые слова, видимо, быстро наскучили Пугачевой. Всё, что хотела, она сказала — без суеты, дозированно, по делу, немногословно, но предельно точно. Россыпь вышла жемчужной, но редкой. Не оратор, не спикер, не сатир, хотя если захочет, то может. Её стихия — «Гамлета безумие страстей», изложенных не разговорной речью, а песенной строкой, куплетом, припевом. Здесь она мастерица мастериц и нет ей равных.

Вот она и пошла — песенными строчками, вокальными акцентами да театральными приемами вколачивать гвозди и расставлять маяки. И обожатели, и хулители, затаив дыхание, принялись внимать — одни от души наслаждаясь, другие по методичкам морщась, но все искали потаенные смыслы, кротами докапывались до «подлинной» сути..."

Серия сообщений "Цитата дня-2":

Часть 1 - Полезно сохранить для работы с Li.ru

Часть 2 - Как бы я голосовал на украинских выборах

...

Часть 14 - Планета помнит радиоактивный удар Чернобыля

Часть 15 - Говорят, царь - ненастоящий

Часть 16 - О весеннем (2024) ренессансе Аллы Пугачёвой

Часть 17 - Memorial Day: государственный праздник США

|

Метки: а.пугачева а.гаспарян «МК» г.дерновой |

Негромкое назначение |

В ИФВЭ - новый директор

Эта новость (во всяком случае для меня, отдавшего Институту большую часть своей трудовой биографии, начиная с 1972 года) пришла ко мне прямо с сайта ИФВЭ, куда я частенько заглядываю по старой привычке. Перерыв был на пару после-апрельских недель, которые я провёл в больнице. Сразу удивило немало: вместо академика РАН, физика-ускорительщика Сергея Иванова - "просто" доктор физико-математических наук...

Новостей на сайте ИФВЭ, вообще говоря, уже давно, лет 10 как - не густо, просто "с гулькин нос". И вот этой громкой, резонансной новости, да хорошо бы с биографией нового директора (как положено в приличных организациях) я не встретил, но вот фрагмент скана странички Дирекции ИФВЭ (http://www.ihep.ru/pages/main/6582/6732/index.shtml)

А что касается Егорычева, то товарищ - доктор наук, физик с теоретическим уклоном, вполне в теме. Лет 5 он директорствовал в ИТЭФ (после разгона команды ак. Данилова), потом был координатором российских групп в Женеве на эксперименте LHCb. У меня была републикация его подробного интервью: https://www.liveinternet.ru/users/rewiever/post505332..

А вот найти его биографию (как у других достойных физиков, экс- директоров достойных институтов) в той же wiki, или на сайте головной организации НИЦ КИ - не удалось...

Пока?

Серия сообщений "ИФВЭ /2/":

Часть 1 - Антиатом для будущего

Часть 2 - Железной рукой

...

Часть 28 - Очередная годовщина запуска синхротрона У-70

Часть 29 - День рождения протвинского ИФВЭ

Часть 30 - Негромкое назначение

|

Метки: В.Егорычев ИТЭФ ИФВЭ С.Иванов эксперимент LHCb ЦЕРН сайт ИФВЭ Г.Дерновой |

Названы лауреаты премии Померанчука-2024 |

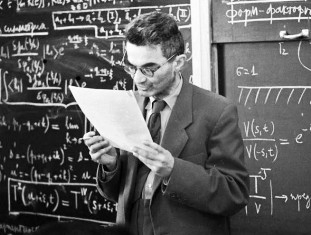

Премия носит имя Исаака Яковлевича Померанчука (20.05.1913 - 14.12.1966, см.) — выдающегося учёного, академика АН СССР, работавшего в Институте теоретической и экспериментальной физики РАН (ИТЭФ), где она и была учреждена в 1998 году - в день 85- летия со дня рождения рано ушедшего из жизни всемирно известного физика-теоретика.

Премия носит имя Исаака Яковлевича Померанчука (20.05.1913 - 14.12.1966, см.) — выдающегося учёного, академика АН СССР, работавшего в Институте теоретической и экспериментальной физики РАН (ИТЭФ), где она и была учреждена в 1998 году - в день 85- летия со дня рождения рано ушедшего из жизни всемирно известного физика-теоретика. Премия имени И.Я. Померанчука (см. )за 2024 год присуждена сотруднику Отделения теоретической физики им. И.Е. Тамма Физического института им. П.Н. Лебедева РАН

Премия имени И.Я. Померанчука (см. )за 2024 год присуждена сотруднику Отделения теоретической физики им. И.Е. Тамма Физического института им. П.Н. Лебедева РАН

Серия сообщений "Наука /продолжение - 4/":

Часть 1 - Фундаментальной ядерной физике - развиваться

Часть 2 - «Возвращались со словами: В ИЯФ – лучше!»

Часть 3 - Отставники ЦЕРН в ИЯФ без работы не останутся

Часть 4 - Повышение стипендий и новый майский указ

Часть 5 - Названы лауреаты премии Померанчука-2024

Часть 6 - Дайте фундаментальной науке хотя бы 0,4% ВВП!

Часть 7 - Стоит ли того запуск термоядерного реактора?

|

Метки: и.померанчук премия померанчука и.тютин а.линде фиан ифвэ с.герштейн «Научная Россия» г.дерновой |

Повышение стипендий и новый майский указ |

... поручение закрепляет инициативу президента о повышении начиная с 2025 года размера ежемесячных денежных выплат академикам и членам-корреспондентам. Ученые будут получать соответственно по 200 и по 100 тысяч рублей. Доклад о том, что суммы предусмотрены правительством на новый плановый период, президент ждет к 1 ноября.

... поручение закрепляет инициативу президента о повышении начиная с 2025 года размера ежемесячных денежных выплат академикам и членам-корреспондентам. Ученые будут получать соответственно по 200 и по 100 тысяч рублей. Доклад о том, что суммы предусмотрены правительством на новый плановый период, президент ждет к 1 ноября.  Ещё один пункт указа гласит об увеличении к 2030 году внутренних затрат на исследования и разработки не менее чем до 2% валового внутреннего продукта (ВВП, сейчас, напомню, они не дотягивают и до 1%). В этом ученые увидели позитив: ведь раньше планировалось поднять финансирование науки до 2% только к 2035 году.

Ещё один пункт указа гласит об увеличении к 2030 году внутренних затрат на исследования и разработки не менее чем до 2% валового внутреннего продукта (ВВП, сейчас, напомню, они не дотягивают и до 1%). В этом ученые увидели позитив: ведь раньше планировалось поднять финансирование науки до 2% только к 2035 году. Эксперт уверен, что поднять финансирование до обозначенного президентом страны уровня не удается из-за отсутствия механизма реализации указа. Когда есть четкий график (такой, к примеру, был в 2002 году), расходы на науку росли.

Эксперт уверен, что поднять финансирование до обозначенного президентом страны уровня не удается из-за отсутствия механизма реализации указа. Когда есть четкий график (такой, к примеру, был в 2002 году), расходы на науку росли.

Серия сообщений "Наука /продолжение - 4/":

Часть 1 - Фундаментальной ядерной физике - развиваться

Часть 2 - «Возвращались со словами: В ИЯФ – лучше!»

Часть 3 - Отставники ЦЕРН в ИЯФ без работы не останутся

Часть 4 - Повышение стипендий и новый майский указ

Часть 5 - Названы лауреаты премии Померанчука-2024

Часть 6 - Дайте фундаментальной науке хотя бы 0,4% ВВП!

Часть 7 - Стоит ли того запуск термоядерного реактора?

|

Метки: финансирование науки академические стипенди майский указ «МК» Н.Веденеева Г.Дерновой |

Говорят, царь - ненастоящий |

Серия сообщений "Цитата дня-2":

Часть 1 - Полезно сохранить для работы с Li.ru

Часть 2 - Как бы я голосовал на украинских выборах

...

Часть 13 - Анклавная философия

Часть 14 - Планета помнит радиоактивный удар Чернобыля

Часть 15 - Говорят, царь - ненастоящий

Часть 16 - О весеннем (2024) ренессансе Аллы Пугачёвой

Часть 17 - Memorial Day: государственный праздник США

|

|

Эхо Чернобыля: 38 лет спустя |

Серия сообщений "Атомная отрасль /2/":

Часть 1 - Ядерную энергетику хорошо озадачили

Часть 2 - Три года после цунами

...

Часть 25 - Четыре тезиса в "чернобыльский" день

Часть 26 - Безопасность «мирного атома» - это иллюзия

Часть 27 - Эхо Чернобыля: 38 лет спустя

Часть 28 - Полвека первым токамакам. Плазмы пока нет...

Часть 29 - Радиоактивная загадка чернобыльских кабанов

Часть 30 - Как атомщики развивают «мегасайенс»

|

Метки: чернобыь радиация радиоактивные осадки оиаэ нияу мифи а.панов брянская область новозыбков дозы облучения н.веденеева г.дерновой |

Спутниковый парк Starlink пополняется |

12 мая частная космическая компания SpaceX запустила 23 спутника Starlink на низкую околоземную орбиту со станции космических сил на мысе Канаверал в воскресенье вечером, в результате чего общее количество спутников Starlink на орбите составило чуть более 6000.

Важно отметить, что это был 15-й полет многоразовой ракеты-носителя, причём 9 из предыдущих запусков были тоже миссиями Starlink. После отделения ракета-носитель вернулась на дрон-корабль «Shortfall of Gravitas» в Атлантическом океане, и будет подготовлена для будущей миссии.

SpaceX получила разрешение на развертывание 12 000 спутников Starlink на низкой околоземной орбите, и подала заявку на получение еще 30 000.

Так что будет много запусков...

По: SpaceDaily.com

Серия сообщений "Инновации и инвестиции":

Часть 1 - К вопросу о ваучеризации Протвино

Часть 2 - Станут ли физики акционерами?

...

Часть 47 - Проекты ИФВЭ на 2-м иннофоруме Росатома

Часть 48 - Новые - старые стимулы для научной молодёжи

Часть 49 - Спутниковый парк Starlink пополняется

|

Метки: SpaceX Starlink «Shortfall of Gravitas» И.Маск |

Грета Тунберг ушла от экологию в Палестину |

Это цитата сообщения ulakisa [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Все в этом мире взаимосвязано.

После появления айфонов куда-то пропала черная икра.

С появлением искусственного интеллекта пропадает естественный. Скорее куда-то прячется в надежде отсидеться как пионер-подпольщик при виде немецкого патруля.

Никто ни от чего не застрахован. Сегодня ты замминистра по обороне, завтра лагерная пыль. Причем никто, даже министр, не заметил пропажи.

Грета Тунберг ушла от экологию в Палестину. Что-то кричать надо иначе забудут. Евровидением все оказались довольны и где-то в этот момент бомбили Харьков.

Мир настроен на лучшее готовясь к худшему. Где-то началось лето, где-то еще мерзнут даже пингвины.

Так было всегда, просто этого старались раньше не замечать. Черная икра вновь появится если пропадут айфоны, но это не факт.

Грета Тунберг отправится в Африку уговаривать львов не есть жирафов. Следующее Евровидение выиграет певица из Таиланда по имени Осип.

И где-то на экваторе будут любоваться Северным сиянием...

Дмитрий Зотиков

Серия сообщений " На злобу дня /продолжение1/":

Часть 1 - Настоящая зима скоро вернётся

Часть 2 - На дне. В годовщину "Курска"

...

Часть 7 - Самый массовый сбой в рунете

Часть 8 - Как ни крути, в «Крокус Сити Холл» - теракт

Часть 9 - Грета Тунберг ушла от экологию в Палестину

|

Метки: г.тунберг д.зотиков |

Окуджава в Протвино - 1984. Юбилей напомнил |

Серия сообщений "Город Протвино /2/":

Часть 1 - "Мирабель" в Протвино – не случайный гость

Часть 2 - "И тут Остапа понесло..."

...

Часть 11 - Об "аномальных морозах" в Подмосковье

Часть 12 - Печатные СМИ г. Протвино /справка/

Часть 13 - Окуджава в Протвино - 1984. Юбилей напомнил

|

Метки: Б.Окуджава Окуджава в Протвино КСП Протвино С.Токарев Ю.Нечаев |

Безопасность «мирного атома» - это иллюзия |

При этом ещё 30 лет назад Российская Академия наук по просьбе администрации Соснового Бора провела оценку безопасности природного комплекса в районе ЛАЭС и эксперты пришли к выводу, что экологическая ёмкость в районе атомного комплекса исчерпана, не рекомендовали строить новые объекты и не увеличивать численность населения Соснового Бора. Они говорили, что нужно отказаться от дальнейшего развития Соснового Бора, как атомного города, нужны какие-то другие производства, другую занятость реализовывать, не связанную с этим. Но это было в начале девяностых годов и впоследствии, к сожалению, эта рекомендация не была учтена, более того, число ядерно и радиационно опасных объектов удвоилось.

При этом ещё 30 лет назад Российская Академия наук по просьбе администрации Соснового Бора провела оценку безопасности природного комплекса в районе ЛАЭС и эксперты пришли к выводу, что экологическая ёмкость в районе атомного комплекса исчерпана, не рекомендовали строить новые объекты и не увеличивать численность населения Соснового Бора. Они говорили, что нужно отказаться от дальнейшего развития Соснового Бора, как атомного города, нужны какие-то другие производства, другую занятость реализовывать, не связанную с этим. Но это было в начале девяностых годов и впоследствии, к сожалению, эта рекомендация не была учтена, более того, число ядерно и радиационно опасных объектов удвоилось. - Это вопрос, ответ, на который в случае, если я его дам, может привести к тому, что я буду изолирован. Потому что, на мой взгляд, происходят глобальные процессы, которые перестали быть значимыми для лиц, которые принимают такие решения. Я полагаю, что невозможно принять решения, которые бы обезопасили только Запорожскую атомную станцию (см.). Значит, на мой взгляд, нужно просто отказаться от боевых действий, прекратить убивать друг друга и сесть за стол переговоров. Вот, на мой взгляд, решение только такое, потому что если будут работать военные, а не дипломаты, рано или поздно случится то, что невозможно будет исправить. И поэтому речь идёт не только о Запорожской атомной станции. Речь идёт вообще обо всех атомных объектах не только в России, в Украине, но и в Балтийском регионе и в тех странах, которые сейчас не являются прямыми участниками этого процесса. Посмотрите, что происходит в Израиле и Иране - работа дипломатов отменена политиками.

- Это вопрос, ответ, на который в случае, если я его дам, может привести к тому, что я буду изолирован. Потому что, на мой взгляд, происходят глобальные процессы, которые перестали быть значимыми для лиц, которые принимают такие решения. Я полагаю, что невозможно принять решения, которые бы обезопасили только Запорожскую атомную станцию (см.). Значит, на мой взгляд, нужно просто отказаться от боевых действий, прекратить убивать друг друга и сесть за стол переговоров. Вот, на мой взгляд, решение только такое, потому что если будут работать военные, а не дипломаты, рано или поздно случится то, что невозможно будет исправить. И поэтому речь идёт не только о Запорожской атомной станции. Речь идёт вообще обо всех атомных объектах не только в России, в Украине, но и в Балтийском регионе и в тех странах, которые сейчас не являются прямыми участниками этого процесса. Посмотрите, что происходит в Израиле и Иране - работа дипломатов отменена политиками.Перепечатка и обмен мнениями: ПроАтом.ру

Серия сообщений "Атомная отрасль /2/":

Часть 1 - Ядерную энергетику хорошо озадачили

Часть 2 - Три года после цунами

...

Часть 24 - Краткий очерк о жёнах гениев атомной науки

Часть 25 - Четыре тезиса в "чернобыльский" день

Часть 26 - Безопасность «мирного атома» - это иллюзия

Часть 27 - Эхо Чернобыля: 38 лет спустя

Часть 28 - Полвека первым токамакам. Плазмы пока нет...

Часть 29 - Радиоактивная загадка чернобыльских кабанов

Часть 30 - Как атомщики развивают «мегасайенс»

|

Метки: безопасность АЭС О.Бодров Ленинградская АЭС Запорожская АЭС МАГАТЭ ПроАтом.ру Д.Башкиров Г.Дерновой |

Последнее свидание с Окуджавой |

Серия сообщений "Ad Memoriam":

Часть 1 - У портрета А. Д. Сахарова

Часть 2 - Прощание с титанами ИФВЭ. Энгель Мяэ.

...

Часть 47 - Площадь имени Алеева в Протвино

Часть 48 - Последний урок академика Логунова

Часть 49 - Последнее свидание с Окуджавой

|

Метки: Булат Окуджава Окуджава в Протвино Хасбулатов Скалозуб Шафаревич Антон Окуджава газета Г.Дерновой |

«Большой Серпухов» – мыльный пузырь в науке |

Мыльные пузыри проекта «Большой Серпухов»

Интересно и увлекательно надувать мыльные пузыри. Окунаешь соломинку в мыльный раствор и дуешь в неё.

Интересно и увлекательно надувать мыльные пузыри. Окунаешь соломинку в мыльный раствор и дуешь в неё.

И, о чудо! На конце соломинки появляется прозрачный шар, переливающийся всевозможными цветами, иногда отражающий реальные предметы, расположенные вокруг.

Присутствовали представители первичных и территориальных профсоюзных организаций научных центров и учреждений наукоградов Пущино, Протвино, Фрязино, Реутова, региональных и межрегиональных профсоюзных и общественных объединений: Профобъединения «РКК-Наука», Движения «За возрождение отечественной науки», Движения «Я живу в наукограде», Московского общества испытателей природы, Ассоциации «Изобретатели-изобретательству».

Присутствовали представители первичных и территориальных профсоюзных организаций научных центров и учреждений наукоградов Пущино, Протвино, Фрязино, Реутова, региональных и межрегиональных профсоюзных и общественных объединений: Профобъединения «РКК-Наука», Движения «За возрождение отечественной науки», Движения «Я живу в наукограде», Московского общества испытателей природы, Ассоциации «Изобретатели-изобретательству».

Серия сообщений "Протвино как наукоград":

Часть 1 - На пути к городу

Часть 2 - Наукограда век недолог...

...

Часть 37 - Что же натворили чиновники с наукоградами?

Часть 38 - Спецоперация «Большой Серпухов» идёт к концу

Часть 39 - «Большой Серпухов» – мыльный пузырь в науке

|

|

«Последние кирпичики» в Стандартную модель |

на семинаре в Батавии не говорили, поскольку в этой нынешней "физической Мекке" считается само собой разумеющимся, что в крупных экспериментах задействованы многие сотни ученых из десятков стран, так что выделять чей-то отдельный вклад не принято - все делают одно общее дело. Но для наших физиков с учетом периферического (в смысле финансирования) положения, которое занимает сейчас отечественная наука, этот момент весьма чувствителен. Так что рассказ не только о сути дела, но и о вкладе российских ученых будет, видимо, вполне уместным.

на семинаре в Батавии не говорили, поскольку в этой нынешней "физической Мекке" считается само собой разумеющимся, что в крупных экспериментах задействованы многие сотни ученых из десятков стран, так что выделять чей-то отдельный вклад не принято - все делают одно общее дело. Но для наших физиков с учетом периферического (в смысле финансирования) положения, которое занимает сейчас отечественная наука, этот момент весьма чувствителен. Так что рассказ не только о сути дела, но и о вкладе российских ученых будет, видимо, вполне уместным.

Современная физическая картина мира с наибольшей глубиной и достоверностью описывается сейчас так называемой "Стандартной Моделью" - СМ. Согласно ей, всё многообразие природы построено из фиксированного набора фундаментальных частиц: 6 лептонов и их античастиц (6 антилептонов), 6 кварков и соответствующих антикварков, глюонов, фотонов, заряженных W-бозонов, нейтральных Z-бозонов и частиц Хиггса. Окружающее нас вещество состоит из электронов, относящихся к лептонам, и двух видов кварков (обозначаемых индексами "u" и "d" - "верхний" и "нижний"). Из этих кварков составлены протоны и нейтроны, а из них - ядра всех элементов хорошо известной всем Периодической системы Менделеева.  Весьма многочисленен класс ядерно-активных мезонов - это так называемые "связанные состояния", составленные из кварка и антикварка, но время их жизни ничтожно мало - не более миллиардных долей секунды.

Весьма многочисленен класс ядерно-активных мезонов - это так называемые "связанные состояния", составленные из кварка и антикварка, но время их жизни ничтожно мало - не более миллиардных долей секунды.

Хотя все полученные до настоящего времени экспериментальные данные не противоречат предсказаниям СМ, большинство ученых не считает её "истиной в последней инстанции". Она рассматривается в качестве "низкоэнергетического приближения" к более общей теории, которая, возможно, будет иметь меньшее число фундаментальных частиц и объединит все виды взаимодействий, включая стоящее за рамками СМ гравитационное взаимодействие. Поэтому изучение новых явлений, подтверждающих или, напротив, опровергающих СМ, - другая первоочередная задача физики, прежде всего в исследованиях на современных ускорителях. В том числе и на тэватроне , в котором осуществляются столкновения встречных пучков протонов и антипротонов при энергиях порядка триллиона электрон-вольт (или 1 Тэв, откуда и "тэватрон").

Здесь в одном из экспериментов под названием "DZero" ("Д-ноль", или "Д0" в русской аббревиатуре) физики взялись за изучение так называемых осцилляций нейтральных Вs-мезонов. Это процесс, в ходе которого происходит самопроизвольный переход Вs-мезона, представляющего собой связанное состояние s-кварка и b-антикварка, в анти-Вs-мезон, составленный из s-антикварка и b-кварка, и затем - наоборот. То есть осцилляции представляют собой череду взаимопревращений материи в антиматерию. Согласно представлениям Стандартной модели, такие переходы возможны только за счет слабого взаимодействия между кварками путем обмена W-бозонами.

Вообще говоря, осцилляции нейтральных мезонов не являются новым, неизвестным явлением. Впервые они были исследованы для К-мезонов, около двадцати лет назад - для Вd-мезонов, состоящих из d-кварков и b- антикварков, а позднее - и для нейтрино. Но все попытки обнаружить осцилляции для Вs-мезонов оказались безуспешными. Основная трудность здесь состояла в том, что частота этих осцилляций, предсказываемая на основе косвенных данных по Стандартной модели, должна превышать 15 триллионов переходов в секунду, что в десятки раз больше, чем для Вd-мезонов. При этом нужно иметь в виду, что время жизни самих Вs-мезонов - триллионные доли секунды.

Вообще говоря, осцилляции нейтральных мезонов не являются новым, неизвестным явлением. Впервые они были исследованы для К-мезонов, около двадцати лет назад - для Вd-мезонов, состоящих из d-кварков и b- антикварков, а позднее - и для нейтрино. Но все попытки обнаружить осцилляции для Вs-мезонов оказались безуспешными. Основная трудность здесь состояла в том, что частота этих осцилляций, предсказываемая на основе косвенных данных по Стандартной модели, должна превышать 15 триллионов переходов в секунду, что в десятки раз больше, чем для Вd-мезонов. При этом нужно иметь в виду, что время жизни самих Вs-мезонов - триллионные доли секунды.В первую очередь участники беседы отметили огромный объем работы, проделанной физиками для достижения результата. Достаточно сказать, что за время эксперимента в установке произошло около 100 триллионов протон-антипротонных столкновений, из которых было отобрано всего несколько тысяч событий, важных с точки зрения осцилляции Bs-мезонов. Кропотливый анализ с применением оригинальной методики обработки данных позволил установить, что частота осцилляции с большой вероятностью заключена в диапазоне от 17 до 21 триллиона переходов в секунду. Тем самым получено новое важное подтверждение справедливости СМ.

Согласно первым сообщениям, сами участники эксперимента D0 довольно скромно рассматривают свой результат как первую ласточку , надеясь в ближайшее время значительно улучшить точность измерений. Дело в том, что продолжение опыта представляет исключительный интерес не только с точки зрения проверки СМ и уточнения ее параметров, но, возможно, и для разрешения загадки асимметрии (неравного присутствия) вещества и антивещества во Вселенной. Имеются также заметные шансы на открытие "последнего кирпичика СМ" - частицы Хиггса, что явилось бы настоящим триумфом этой теоретической модели. Так что уже в близком будущем можно ожидать новых интересных сообщений из ФНАЛ.

виду, что для этих детекторов помимо их изготовления в России и доставки в США необходимо было также разработать соответствующие программные средства, а затем обеспечить их высокоэффективную работу в эксперименте. Кроме того, была предложена и реализована оригинальная схема обработки и анализа данных, основанная на определении так называемой "функции правдоподобия событий", которая и позволила измерить частоту осцилляции. Так что без всякого преувеличения можно сказать, что именно российские физики (в том числе и работающие ныне за рубежом) в значительной степени определили успех эксперимента.

виду, что для этих детекторов помимо их изготовления в России и доставки в США необходимо было также разработать соответствующие программные средства, а затем обеспечить их высокоэффективную работу в эксперименте. Кроме того, была предложена и реализована оригинальная схема обработки и анализа данных, основанная на определении так называемой "функции правдоподобия событий", которая и позволила измерить частоту осцилляции. Так что без всякого преувеличения можно сказать, что именно российские физики (в том числе и работающие ныне за рубежом) в значительной степени определили успех эксперимента.И, конечно же, нельзя не отметить то, что достижение результата было бы невозможным без эффективной работы всего ускорительного комплекса тэватрона, этой уникальной пока машины для исследований физики частиц.

Вот на этом месте участники беседы не могли не посетовать по поводу того, что здесь у нас, в Протвино, так и остался незавершенным грандиозный физический проект по сооружению УНК - ускорительно-накопительного комплекса протонов. Как известно, проект начал осуществляться в середине 1980-х годов, но результатом вложения около миллиарда полновесных советских рублей стал лишь гигантский подземный кольцевой тоннель длиной 21 км. Нечто подобное близится сейчас к завершению в Женеве, а ведь, согласно планам, наши ученые могли бы приступить к подобным исследованиям еще в конце 1990-х! Но на создание ускорителя у переходящей на рыночные рельсы страны средств не нашлось.

Так что, вложенный буквально в землю миллиард так и останется невостребованным?

Академик С. Герштейн по этому поводу заметил, что протвинский тоннель - уникальное инженерно-техническое сооружение, он даже превосходит женевский, поскольку имеет сечение в полтора раза больше, а значит - и больше возможностей для реализации ускорительных проектов будущего.

Эту же мысль развил профессор А. Лиходед. Он заметил, что коллайдер LHC стоимостью в 7 миллиардов евро через пару лет уже будет работать, а это значит, что мировой центр физики высоких энергий переместится именно туда, в Западную Европу. И вновь российским физикам придется осуществлять свои замыслы на зарубежных установках. А ведь создание своего ускорителя в уже готовом тоннеле (кстати, его сооружение стоило бы сейчас раз в 10 дороже) могло бы стать для нашей страны, по-прежнему претендующей на статус мировой державы, вполне достойным национальным проектом. Вновь активно заработали бы отечественные научные школы и вновь потянулись бы к нам коллеги из зарубежных лабораторий...

Серия сообщений "Публикации об отдельных учёных ":

Часть 1 - Адо: будущие ускорители у нас и за рубежом

Часть 2 - О физике на УНК и первом выдвижении в РАН

...

Часть 48 - Взять первую производную от премии

Часть 49 - 120 лет со дня рождения физика Юлия Харитона

Часть 50 - «Последние кирпичики» в Стандартную модель

Серия сообщений "Публикации о С.П. Денисове":

Часть 1 - БАРС - охотник за нейтрино

Часть 2 - АТЛАС - детище конверсии

...

Часть 4 - Два новых академика ИФВЭ

Часть 5 - К 80-летию академика Сергея Денисова

Часть 6 - «Последние кирпичики» в Стандартную модель

|

Метки: FNAL Фермилаб Батавия тэватрон Стандартная модель бозон Хиггса С.Денисов С.Герштейн А.Лиходед В. Киселёв Г.Дерновой «Наука и жизнь» |

Планета помнит радиоактивный удар Чернобыля |

Это цитата сообщения ulakisa [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Чернобыль – трагедия и подвиг

26 апреля 1986 года мир пережил тяжелейшую техногенную катастрофу. Те события сделали маленький украинский городок Припять печально известным на весь мир. Прогремевший на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции взрыв позже назвали крупнейшей техногенной аварией в истории человечества.

В результате аварии радиоактивному загрязнению подверглись территории 17 стран Европы общей площадью 207,5 тыс. кв. км, из них около 60 тыс. кв. км находится за пределами бывшего СССР. Существенно загрязненными оказались территории Украины (37,63 тыс. кв. км), Беларуси (43,5 тыс. кв. км) и европейской части России (59,3 тыс. кв. км). Воздействию радиации подверглись почти 8,4 миллионов человек в трех пострадавших странах.

Чернобыль и сегодня представляет собой зону отчуждения, а название города – это память о трагедии, о том, как мирный атом перестал быть мирным, а черная быль стала реальностью...

Серия сообщений "Цитата дня-2":

Часть 1 - Полезно сохранить для работы с Li.ru

Часть 2 - Как бы я голосовал на украинских выборах

...

Часть 12 - Любопытно даже вспомнить то «смутное время»

Часть 13 - Анклавная философия

Часть 14 - Планета помнит радиоактивный удар Чернобыля

Часть 15 - Говорят, царь - ненастоящий

Часть 16 - О весеннем (2024) ренессансе Аллы Пугачёвой

Часть 17 - Memorial Day: государственный праздник США

|

Метки: день памяти чернобыля крупнейшая техногенная авария чернобыль |

Четыре тезиса в "чернобыльский" день |

И снова на календаре очередная годовщина трагической весенней ночи, когда взорвался реактор четвертого энергоблока АЭС в городе атомщиков Припять Чернобыльского района близ Киева. Той самой ночи, после которой начался, по сути, отсчёт новых реалий человечества, которому выпало жить на планете Земля. Републикуется ежегодно

В этой связи хотелось бы высказать несколько тезисов, которые, возможно, кому-то покажутся небесспорными. Но родились они у меня на основе научных, то есть вполне достоверных знаний, накопленных за время сотрудничества с рядом специалистов ИБРАЭ РАН. Этот академический институт был создан как раз после чернобыльской катастрофы, и именно с целью изучения её причин и последствий, а также выработки рекомендаций для предотвращения новых подобных аварий со столь тяжкими последствиями. А именно:

Тезис первый. О перспективе. Как бы этого не хотелось многим (не всем) движениям и отдельным энтузиастам «зелёного» толка - атомная энергетика в нашей стране и во всём мире, несмотря на события в Фукусиме, будет развиваться. До тех пор, пока физики не предложат к пользованию практическую термоядерную энергетику, которая более чем за полвека со времени её теоретического обоснования всё ещё не вышла из стадии создания экспериментального термоядерного реактора. Уж больно сложным оказалось преодоление ряда научно-технических проблем. По крупному международному проекту ITER, осуществляемому во Франции с участием ряда стран, в том числе России, его сборка завершится к концу текущего десятилетия. Далее начнутся работы по достижению расчётных режимов удержания плазмы и выходу на требуемые показатели (что отнюдь не гарантировано), так что ожидаемый период замещения реакторов деления на реакторы синтеза растянется на несколько десятилетий. И всё это время энергетический баланс будет поддерживаться не только за счёт сжигания угля и природных углеводородов, но и (с учётом истощения их запасов и удорожания) – за счёт действующих и новых АЭС.

Тезис второй, сугубо «чернобыльский». К тепловому (не ядерному!) взрыву блока №4 привело стечение обстоятельств и ошибок, допущенных по вине некоторых операторов смены и некоторых руководителей энергосетей региона при проведении не до конца просчитанного испытания «режима выбега ротора турбогенератора».

Тезис второй, сугубо «чернобыльский». К тепловому (не ядерному!) взрыву блока №4 привело стечение обстоятельств и ошибок, допущенных по вине некоторых операторов смены и некоторых руководителей энергосетей региона при проведении не до конца просчитанного испытания «режима выбега ротора турбогенератора».

Тезис третий – о реальных радиационных последствиях. Диагноз ОЛБ (острая лучевая болезнь) был поставлен 134 работникам станции и пожарным. Из них в первые же месяцы умерли 31 человек, получивших сверхвысокие дозы, остальных вылечили. Среди населения ни одного случая ОЛБ не было. Анализ радиационные доз в «чернобыльских зонах» за прошедшие четверть века показывает, что из 2,8 млн россиян около 2,5 млн получили за это время дополнительную (к природному фону) дозу, составляющую 20 % среднемирового фона (а в мире немало территорий, на которых естественный фон в разы, даже в десятки раз выше, чем на Восточно-Европейской платформе). Что касается каких-либо генетических последствий для людей, то всей мировой наукой более чем за 70 лет развития атомной энергетики их не зафиксировано.

Придём сюда этот памятный день, и поклонимся…

/Впервые опубликовано: газета "Протвино Сегодня", 25 апреля 2014/

Серия сообщений "Авторская колонка в "Протвино сегодня" ":"Протвино сегодня" - информационно-политическая газета Протвинского информационного агентства Московской области.Часть 1 - Росатом: из ФААЭ в корпорацию. ИФВЭ - туда же

Часть 2 - Предновогодний визит к академику

...

Часть 47 - Самая долгая в моей жизни новогодняя ночь

Часть 48 - С Днём российской науки!

Часть 49 - Четыре тезиса в "чернобыльский" день

Серия сообщений "Атомная отрасль /2/":

Часть 1 - Ядерную энергетику хорошо озадачили

Часть 2 - Три года после цунами

...

Часть 23 - Вспомнили таки про праздник 8 февраля...

Часть 24 - Краткий очерк о жёнах гениев атомной науки

Часть 25 - Четыре тезиса в "чернобыльский" день

Часть 26 - Безопасность «мирного атома» - это иллюзия

Часть 27 - Эхо Чернобыля: 38 лет спустя

Часть 28 - Полвека первым токамакам. Плазмы пока нет...

Часть 29 - Радиоактивная загадка чернобыльских кабанов

Часть 30 - Как атомщики развивают «мегасайенс»

|

Метки: 28 лет Чернобылю Припять блок ЧАЭС №4 тепловой взрыв атомная энергетика ИБРАЭ РАН ИТЭР ОЛБ ликвидаторы мемориал в Протвино В.Михненков Г.Дерновой |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Анклавная философия |

Это цитата сообщения ulakisa [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Кант русский трофей

Кантовский конгресс который проходит в эти дни в Калининграде,eщё один пример современной российской мортальной культуры.

Им почему-то кажется, что заимев могилу Канта и объявив его "русским трофеем", они могут претендовать на мысли Канта.

Удивительная логика, напоминающая прыжки аборигенов вокруг ритуального костра: "Съешь профессора и сам станешь профессором!"

Серия сообщений "Цитата дня-2":

Часть 1 - Полезно сохранить для работы с Li.ru

Часть 2 - Как бы я голосовал на украинских выборах

...

Часть 11 - Проверка на верховенство закона

Часть 12 - Любопытно даже вспомнить то «смутное время»

Часть 13 - Анклавная философия

Часть 14 - Планета помнит радиоактивный удар Чернобыля

Часть 15 - Говорят, царь - ненастоящий

Часть 16 - О весеннем (2024) ренессансе Аллы Пугачёвой

Часть 17 - Memorial Day: государственный праздник США

|

|

Город Протвино /исторический очерк/ |

|

Этот текст был написан автором в качестве

короткой главы к юбилейной книге "40 лет ИФВЭ"

/будет воспроизводиться в дни рождения города/

|

Недолгая пока еще история города Протвино выглядит достаточно стандартно в общей картине создания «наукоградов» в послевоенном СССР. А именно: вначале ставится государственная задача по развертыванию масштабных научных исследований и соответствующего создания крупных технических систем, затем определяются исполнители и источники финансирования, выбирается наиболее целесообразное местоположение объекта и, наконец, идет сооружение объекта, а параллельно идет строительство жилых поселений вблизи объекта. И в то же время для жителей Протвино история создания города - единственная и неповторимая. Недолгая пока еще история города Протвино выглядит достаточно стандартно в общей картине создания «наукоградов» в послевоенном СССР. А именно: вначале ставится государственная задача по развертыванию масштабных научных исследований и соответствующего создания крупных технических систем, затем определяются исполнители и источники финансирования, выбирается наиболее целесообразное местоположение объекта и, наконец, идет сооружение объекта, а параллельно идет строительство жилых поселений вблизи объекта. И в то же время для жителей Протвино история создания города - единственная и неповторимая.

Как это было?

Заранее было ясно, что для эксплуатации столь значительного сооружения, как крупнейший в мире ускоритель заряженных частиц, требуется построить жилое поселение на несколько десятков тысяч человек. Подобного рода опыт был уже накоплен при создании важнейших предприятий оборонного комплекса страны. Было необходимо построить город с современными условиями проживания и развитой инфраструктурой. Первым вопросом стало: «Где?»

Практически сразу вслед за принятием решения Совета Министров СССР о сооружении ускорителя начались не только проектно-конструкторские работы по созданию электрофизического оборудования для него, но и проектные работы по строительству первых домов жилого поселка. В ГСПИ, в мастерской архитектора Корина вскоре был создан первый проект будущего города физиков.

В апреле 1958 года на место строительства (тогда еще имевшего статус «вероятного») прибыла изыскательская экспедиция ГСПИ № 1. Согласно воспоминаниям старожилов, в составе группы были геодезисты А.Г.Журавлев, В.В.Графов и другие «первопроходцы», вооруженные теодолитами, нивелирами, а также топорами и лопатами, поскольку в отдельных местах надо было буквально «прорубаться» сквозь лесную чащу. Изыскательские работы, включавшие в себя топографическую съемку, прокладку трасс будущих инженерных сетей, обустройство временного поселка, проводились в течение ряда месяцев. И вот 9 августа 1958 г. было издано распоряжение СМ РСФСР об отводе крупного земельного участка (1079 га) под размещение ускорителя и жилищное строительство в Серпуховском районе Московской области. С этого момента стало окончательно ясно: стройке быть здесь!

В декабре 1959 г. распоряжением СМ РСФСР отведено 41 га под создание базы стройиндустрии (БСИ) и автодороги, затем дополнительно отведено еще 176 га. Вскоре здесь возникает один из мощнейших строительных комплексов в Московской области, организованный на основе Управления строительства № 620, переведенного сюда из Дубны (Управление строительства 620 в это время возглавлял М.М. Царевский, которого вскоре сменил С.Ф. Мальцев).

Согласно архивным записям, 10 января 1960 г. были начаты земляные работы по сооружению полуторакилометрового кольцевого котлована «под ускоритель». А вскоре были начаты и работы по возведению первых жилых зданий поселка, получившего свой первый почтовый адрес: Московская область, Серпухов-7. Согласно архивным записям, 10 января 1960 г. были начаты земляные работы по сооружению полуторакилометрового кольцевого котлована «под ускоритель». А вскоре были начаты и работы по возведению первых жилых зданий поселка, получившего свой первый почтовый адрес: Московская область, Серпухов-7.

Почему «7»? Просто к тому времени в Серпуховском районе было 6 почтовых отделений, и вот теперь пришла пора организовывать седьмое. А собственное имя у нового поселка появилось не сразу: первым делом надо было его построить.

Вот как было описано начало биографии города в газете того времени:

«…При желании имя этому юному городку можете предложить и вы. Здешние строители объявили конкурс на эту тему. Того счастливчика, который придумает самое красивое, современное и гордое название, ожидает приятный подарок – телевизор «Рубин».

Ну, а пока городок день ото дня безымянно мужает и ширится, раздвигая сосновые чащи, удлиняя автобусные маршруты, украшаясь цветниками и обрастая телеантеннами. Среди бережно сохраненных деревьев уютно расположились новехонькие улицы, тоже не имеющие пока звучных имен: попросту Первая, Вторая, Третья… Магазины, школа-одиннадцатилетка, бытовой комбинат – каждый объект строится на собственной лесной поляне.

У городов помнится лишь год рождения. Но на стройке я познакомился с молодым инженером, ныне техническим инспектором базы строительной индустрии Феликсом Коркиани. Он уверенно назвал день – 19 апреля 1960 года. И при этом указал на уже укатанный асфальт тротуара: именно вот здесь это было. Тем апрельским утром именно здесь Феликс, прибывший со строителями из Дубны, сделал первый памятный взмах топором. Пробудив тишину чащобы, рухнуло, освобождая первый «пятачок», дерево. И вслед торжествующим салютом вперебой зазвучала традиционная фраза всех зачинателей – строителей: «Тут будет город заложен!»

На месте той весенней просеки теперь пронумерованным строем расположились четырехэтажные дома Первой улицы, на которой получили солнечные квартиры и Феликс Коркиани, и его бывалые товарищи…

...Скромно и задорно выглядят маленькие деревянные воротца у начала промышленной площадки, на которых призывно красуются три звонких слова: Ударная комсомольская стройка». Повсюду – на объектах и дорогах, в бульдозерах и в подсобных строительных цехах – видишь загорелых и подвижных парней и девчат. Начальник строительства Станислав Филиппович Мальцев с искренним удовольствием диктовал мне в блокнот фамилии тех, чьей работой, чьим энтузиазмом он, бывалый строитель, еще недавно возводивший Дубну, был сейчас восхищен… Бригады маляров Богомолова и Матвеева, слесарь Потехин, арматурщик Кравчук, инженеры Плотников и Горлов, главные инженеры Ромашкин, Жилинский, Угрюмов…Казалось, начальник строительства готов был передиктовать список чуть ли не всего своего коллектива…

Какого имени заслуживает вся эта удивительная и уникальная по своей сложности и слаженному ритму работы необыкновенная стройка? Действительно, этому месту, этому городу нужно щедро придумать самое красивое, современное и гордое название…»

(статья В.Жарова «Ударная романтическая», Московская областная газета «Ленинское знамя» за 1 сент.1962 г.)

К сожалению, история не сохранила подробностей того, кем конкретно и когда было предложено нынешнее привычное имя города, был ли востребован обещанный телевизор «Рубин». Известно лишь, что решением исполкома Мособлсовета от 22 января 1965 г. населенному пункту с почтовым индексом «Серпухов-7» присвоен статус рабочего поселка городского типа и утверждено название – «Протвино». Теперь вполне естественно воспринимается тот факт, что именно небольшая русская река, петляющая по живописным землям Московской и Калужской областей, и дала свое имя будущему городу, тем более что никаких прочих населенных пунктов в этом месте не было.

Надо отметить, что название оказалось на редкость удачным, поскольку в нем, помимо названия реки, чудесным образом сочетается целый ряд смысловых ассоциаций, начиная с ключевого научного термина «протон»…

Строительство города шло практически одновременно с сооружением крупнейшего в мире протонного ускорителя. Сюда стали стягиваться специалисты из ряда институтов и предприятий – для того, чтобы вначале вдохнуть жизнь в сооружаемый научно- технический комплекс, а затем и работать на нем. Люди разных специальностей приезжали сюда работать и жить, пускать корни на этой земле.

Вот что писал журнал «Наука и жизнь» (№ 3, март 1971 г., стр.33., статья «Город физиков»):

«На стене кафе - узел из электронных орбит. Эта деталь оформления - не простая дань современности. Данный символ очень уместен на данной стене. Во-первых, потому, что он является буквальным переводом названия кафе на язык рисунка. Кафе называется «Орбита». Во-вторых, потому, что это кафе - кафе физиков. Оно находится в городе физиков. Протвино, один из самых молодых научных центров страны. Его уже представили вам фотографии. Объясняя их, будем следовать установленному правилу: сначала о том, что ясно с первого взгляда, что сразу бросается в глаза...

Стало быть, о деревьях. За деревьями, вставшими плотной стеной посреди улицы, не видно леса домов на противоположной ее стороне. Аллея или улица - что первично, что вторично? Основной вопрос философии в данном случае решается в пользу аллеи. Когда-то она была кусочком леса, и улица, проложенная по лесу, не стерла ее. Дорожки из бетонных плит уважительно обходят стволы берез и сосен...

И бегут вдаль - туда, где стена домов сменяется стеной леса, и еще дальше, под горку - к проходной института, к ускорителю. Люди идут на работу по краю обыкновенной лесной просеки, вдоль которой выстроились обыкновенные уличные фонари. Или едут на велосипедах. Велосипед для здешнего жителя - что ослик для жителя Востока.

Дети не могли не попасть хотя бы в один из этих кадров. Детей здесь много. Их гомон - непременная звонкая составляющая негромкого шума протвинских улиц. Иногда он обращает внимание даже и не громкостью... Послышалось ли? Откуда эти мальцы, не знакомые еще ни со школой, ни с учебниками, ни с лингафонным кабинетом, знают французский язык?

Это дети гостей городка, сотрудников ЦЕРНа, Европейского центра ядерных исследований. Вместе с советскими физиками на самом мощном в мире ускорителе протонов ставят эксперименты ученые из стран - участниц Объединенного института ядерных исследований, из Франции, из ЦЕРНа, расположенного в Швейцарии».

С тех пор и поныне открытое международное сотрудничество продолжается. Благодаря активной научно-исследовательской работе, ведущейся учеными ИФВЭ, в г. Протвино регулярно проходят международные научные симпозиумы, конференции, совещания. Научные школы, созданные ведущими учеными Института по теоретической и экспериментальной физике, физике ускорителей практически сразу же стали пользоваться авторитетом и известностью в широком международном плане. Стали обыкновением ежегодные традиционные семинары по проблемам фундаментальной физики и теории поля (в июне 2002 г. состоялся юбилейный 25-й такой семинар). Проводятся в Протвино и «выездные мероприятия» смежных организаций – к примеру, летом 1981 г. в Протвино прошла работа 39-й сессии комиссии СЭВ (Совета экономической взаимопомощи стран соцсодружества) по вопросам мирного использования атомной энергии. Подобного рода практика продолжается, чему в немалой степени способствуют удачное местоположение города и неплохие цивилизационные условия для проведения мероприятий. С тех пор и поныне открытое международное сотрудничество продолжается. Благодаря активной научно-исследовательской работе, ведущейся учеными ИФВЭ, в г. Протвино регулярно проходят международные научные симпозиумы, конференции, совещания. Научные школы, созданные ведущими учеными Института по теоретической и экспериментальной физике, физике ускорителей практически сразу же стали пользоваться авторитетом и известностью в широком международном плане. Стали обыкновением ежегодные традиционные семинары по проблемам фундаментальной физики и теории поля (в июне 2002 г. состоялся юбилейный 25-й такой семинар). Проводятся в Протвино и «выездные мероприятия» смежных организаций – к примеру, летом 1981 г. в Протвино прошла работа 39-й сессии комиссии СЭВ (Совета экономической взаимопомощи стран соцсодружества) по вопросам мирного использования атомной энергии. Подобного рода практика продолжается, чему в немалой степени способствуют удачное местоположение города и неплохие цивилизационные условия для проведения мероприятий.

Международное сотрудничество помогло в дальнейшем развитию международных связей в области культуры, образования и бизнеса, просто человеческого общения с гражданами других стран. К настоящему времени администрацией Протвино установлены и надлежащим образом оформлены побратимские отношения с городами Антони (Франция), Сомеро (Финляндия), Боулинг Грин (США), Майлан (США) и Гомель (Республика Беларусь). Представительские делегации г. Протвино участвуют в различных международных программах, конференциях, выставках, семинарах, совещаниях, презентациях и т.д.

Город Протвино с начала 90-х годов является членом Ассоциации малых и средних городов России. Кроме того, в те же годы г.Протвино вошел в состав городов-учредителей Союза развития наукоградов России, основной задачей которого является объединение усилий по сохранению и развитию научно-технического и интеллектуального потенциала муниципальных образований с развитым научно-техническим комплексом, созданных специально для решения важнейших государственных задач по развитию науки и техники.

Уже 1 сентября 1960 г. в двух комнатах временного деревянного «гражданского барака № 7» на временных началах была открыта начальная школа на 30 учащихся. Ровно через 2 года открылась и первая средняя общеобразовательная школа одиннадцатилетка на улице, тут же получившей название «Школьная». Эта школа быстро завоевала авторитет одной из лучших школ Подмосковья. Город рос быстро, так что в последующие годы открывались новые школы, и теперь в системе образования наличествуют 4 средних школы и городской общеобразовательный лицей. Кроме того, на базе среднего профессионально-технического училища СПТУ-57, построенного в середине 80-х годов, теперь функционирует профессионально-технический лицей. Работает филиал Международного университета "Дубна", есть учебные пункты ряда других ВУЗов. Таким образом, в городе сложилась и работает достаточно полная общеобразовательная система.

Старейшим учреждением культуры в Протвино является городская библиотека, открытая в августе 1962 года. К настоящему времени это скромное прежде учреждение преобразовалось в Централизованную библиотечную систему (ЦБС), в которую входят: Центральная городская, детская библиотеки и Библиотека семейного чтения. При библиотеке активно ведет просветительскую работу Клуб краеведов, организующий регулярные экскурсии, связанные с историческим прошлым. Всего услугами библиотек постоянно пользуются более 10 тысяч горожан.

Дом культуры ИФВЭ "Протон" был впервые открыт для посетителей 5 ноября 1967 года - в то время, когда уже стал широко известным факт ввода в строй Серпуховского ускорителя. А жители города получили в качестве подарка прекрасный комплекс, в котором было 2 зрительных зала на 580 и 110 мест и многочисленные помещения для кружковых занятий по интересам.

Помимо ДК «Протон», любимым местом отдыха многих горожан является открытый в 1972 году Дом ученых ИФВЭ - великолепный комплекс, состоящий из концертного зала, кафе, бара, каминного зала. В здании оригинальной архитектуры и компоновки созданы прекрасные условия для проведения конференций, лекций, совещаний, семинаров, а также музыкальных вечеров.

3 декабря 1961 года приказом по 3-му Главному управлению Минздрава СССР была организована медико-санитарная часть № 66, призванная обслуживать все население города-новостройки. По мере строительства города расширялась и совершенствовалась и наличная система здравоохранения. Были построены и введены в строй больница-стационар и поликлиника, санитарно-эпидемиологическая станция, ряд отделений и лабораторий, разветвленная сеть аптек. В дополнение к имеющейся лечебной базе в конце 2002 г. в городе началось строительство радиационно-онкологической клиники. Определенную положительную роль в оздоровлении сотрудников Института играет круглогодичный санаторий-профилакторий ИФВЭ на 100 мест, оборудованный кабинетами для лечения и физиотерапевтических процедур.

Отдельное и важное место в работе по сохранению здоровья и профилактике заболеваний населения занимают физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия. В городе уже с первых лет его существования возникли многочисленные и разнообразные спортивные площадки, были построены футбольный стадион и вполне современный комплекс «Старт» для игровых видов спорта, в последние годы преданный в ведение СДЮШОР – «специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва».

Город Протвино расположен в живописном уголке Подмосковья, где современные городские условия в жилых массивах хорошо сочетаются с зелеными зонами, а за городской чертой можно окунуться в атмосферу почти нетронутой природы. Многие гости города с восхищением отмечают, что первостроители города и их последователи постарались в максимальной степени сохранить своеобразие Протвино, как многоэтажного города в лесу. Наряду с бережным отношением к островкам «дикой природы», встречающимися едва ли не в каждом жилом квартале, в городе ведутся озеленительные работы. Интересно отметить, что на каждой улице города преобладают свои сорта кустарников: на улице Ленина – боярышник, на улице Мира – смородина золотистая, на Школьной – акация, на Московской – сирень, на Гагарина – рябина черноплодная, на улице Дружбы – жасмин. За гармонию пейзажа, за микроклимат, создаваемый окружающим сосновым лесом, Протвино часто называют «жемчужиной Подмосковья».

Специалисты считают, что город Протвино чрезвычайно удачно расположен в одном из самых экологически чистых мест центральной России. Природа вокруг Протвино не только типична для Среднерусской возвышенности, но и изобилует живописными ландшафтами. Особо следует отметить, что благодаря бережному отношению к природе строителей удалось сохранить естественные леса, в которые вписались жилые дома. Привычной здесь является картина, когда кроны вековых сосен, растущих рядом с домами, буквально касаются своими ветвями окон и балконов. Специалисты считают, что город Протвино чрезвычайно удачно расположен в одном из самых экологически чистых мест центральной России. Природа вокруг Протвино не только типична для Среднерусской возвышенности, но и изобилует живописными ландшафтами. Особо следует отметить, что благодаря бережному отношению к природе строителей удалось сохранить естественные леса, в которые вписались жилые дома. Привычной здесь является картина, когда кроны вековых сосен, растущих рядом с домами, буквально касаются своими ветвями окон и балконов.

Определенным итогом работы архитекторов и строителей по созданию современного облика города был отмечен премией Совмина РСФСР. По прошествии лет с благодарностью вспоминается имя заместителя председателя Совмина СССР архитектора В.М. Посохина, благодаря помощи которого строителям удалось уйти от стандартных архитектурных решений, в результате чего город украсился зданиями, построенными по индивидуальным, современным (для той поры) проектам.

В окрестностях города причудливо петляет река Протва, местами разливаясь в ширину, местами заметно сближая берега. В пяти километрах ниже по течению Протва впадает Оку. Кроме того, рядом с городом расположен искусственный водоем с водным зеркалом в несколько десятков гектаров, созданный из котлована бывшего песчаного карьера. Он круглый год манит к себе рыбаков-любителей, а в купальный сезон – детей и многочисленных отдыхающих. Окружающие город леса по-прежнему богаты грибами, ягодами и лекарственными травами, и это еще один дополнительный штрих к привлекательным характеристикам уютного и красивого города науки с названием Протвино.

Впрочем, собственно городом бывший рабочий поселок Протвино стал тогда, когда получил статус города областного подчинения в составе Московской области согласно Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 ноября 1989 года № 13071-ХI.

Надо отметить, что исторические и социальные изменения, произошедшие в стране в начале 90-х, повлекли за собой и фактическое становление города, как самостоятельного муниципального учреждения, поскольку в муниципальное ведение были постепенно переданы все службы и структуры, ранее находившиеся в ведение ИФВЭ, но не относящиеся к прямо к сфере его деятельности (ЖКХ, ДДУ и другие объекты т.н. «соцкультбыта»).

Институт физики высоких энергий, благодаря которому и для которого создавался этот город, и в настоящее время остается градообразующим предприятием. Облик города, жизненный уклад его создают люди, а в большинстве своем они так или иначе связаны Государственным научным центром Российской Федерации – так сейчас значится ИФВЭ в госреестре.

Согласно опубликованному горадминистрацией официальному документу под названием «Паспорт города Протвино» в настоящее время численность населения города составляет около 38,5 тыс. человек, в том числе трудоспособного возраста - 23,4 тыс. человек, из них в науке и экономике заняты около 13,5 тыс. человек. Жилой фонд города составляют, по данным БТИ на начало 2003 года, 154 жилых домов на 13630 квартир общей площадью 703,1 тыс.кв.м.

Книга "40 лет ИФВЭ" была издана ГНЦ РФ ИФВЭ, отпечатана в ППП "Типография "Наука" (Москва) в октябре 2003 г. тиражом 500 экз.

Публикация была воспроизведена в 2013 г. на официальном сайте наукограда Протвино, имевшем оригинальный дизайн, но осталась там после перехода на типовую платформу муниципалитетов МО в 2020 году. (см. https://protvino.ru/about/story)

|

Серия сообщений "Город Протвино":

Часть 1 - На пути к городу

Часть 2 - Музыка протвинских тротуаров

...

Часть 47 - О бедной площадке замолвите слово

Часть 48 - Момент истины 14 сентября

Часть 49 - Город Протвино /исторический очерк/

Серия сообщений "ИФВЭ":У ИФВЭ есть и свой сайт. См.Часть 1 - Конференция ТК: решения наконец-то приняты

Часть 2 - Сотрудничество с ЦЕРН крепнет

...

Часть 48 - Ускорительщики обсудили "статус-кво"

Часть 49 - Проекты ИФВЭ на 2-м иннофоруме Росатома

Часть 50 - Город Протвино /исторический очерк/

|

Метки: история книга протвино А.Логунов Н.Тюрин Ю.Рябов нарушение авторских прав |

Любопытно даже вспомнить то «смутное время» |

Это цитата сообщения Rewiever [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Кому вверить ваучер?

Бархатными голосами звучат телевизионные и радиоуговоры: "Мы возьмем на себя ваши проблемы...", "Не упустите свой шанс...", "Наш инвестиционный фонд первым получил лицензию Минфина..." и так далее, и тому подобное... Согласитесь, так и подмывает немедля взять свое семейное "национальное достояние" - три-четыре приватизационных чека, и рвануть в столицу...

Но вот перед нами статья из "Финансовых известий" № 20 (Еженедельное приложение к "Известиям", выпускаемое совместно со знаменитой "Файнэншл таймс"). Опираясь на результаты очередного ежемесячного опроса, проведенного в финансовых кругах агентством Скейт-пресс, авторы статьи, А. Ковалевский и С. Скатерщиков, сообщают следующее.

Итак, что же это получается? Инвестиционные фонды вместо того, чтобы по определению вкладывать ваучеры доверившихся клиентов в акции предприятий да еще "с максимальной выгодой для вас", немедленно пускают их в рыночный оборот. За счет бесплатного обмена ваучеров клиентов на свои акции, зная рыночную конъюнктуру и располагая крупными партиями ваучеров, инвестфонды тут же извлекают огромную прибыль, которой распоряжаются в свое удовольствие. Кстати, не нарушая закон, который исходит из доверительных отношений между фондами и клиентами.

Все это можно было предвидеть и понять. Ведь действительно, инвестфонды - в принципе необходимые посредники между нерыночно воспитанным населением и госпредпрятиями в эпоху их тотальной приватизации. И задумано все было правильно. Но! Кто самыми первыми откликнулись на благородный порыв чубайсовского ведомства стронуть с места процесс приватизации? Отнюдь не "дон-кихоты" рынка и "робин гуды" от госмонополизма, а поднаторевшие уже в рыночных баталиях коммерсанты, которым нужна благообразная фирма для осуществления своих собственных задач. А где солидная фирма - там и приличный офис, и представительный автомобиль, и все прочее. За счет чего или кого? На финансировании из бюджета приватизационных мероприятий не разживешься - оно не распространяется на инвестфонды и как-то контролируется, а вот на доверчивой клиентуре - сколько угодно! Так что ваучеры населения, доверенные широко рекламирующим себя инвестфондам, и должны были быть "проедены" самими фондами. По крайней мере на те 90-95%, которые и приводятся вышеназванными исследователями. А если и есть "в нашем мире бушующем" честные и благородные посредники, то они вписываются в оставшиеся 5-10% и попробуй-ка их распознать.,.

Значит ли все вышесказанное, что никаких шансов удачно пристроить свои ваучеры у нас нет? И вся "ваучеризация" - большой обман? Разумеется, не значит. Обманываются, как правило, те люди, которые сами не возражают против этого привычного за многие годы процесса, кто не утруждает себя самостоятельным анализом фактов и противоречий. Рецепты "не прогадать" крайне просты и не раз уже продекларированы - кстати, и самим "отцом ваучеризации" Анатолием Чубайсом. Вот эти простые правила.

Во-первых, не торопиться, и не рассчитывать на немедленные и внушительные дивиденды с акций. Быстро можно только продать свой ваучер, притом за низкую цену, искусственно поддерживаемую "профессионалами" от рынка и от, как ни странно, антирыночной политики. Если вас устраивают те 3-4 тысячи рублей, которые сейчас дают, - продавайте немедленно! Но помните, что по опубликованным данным, продали свои ваучеры не более 5% их владельцев. Если не верите, опросите сами людей, которым доверяете, и я полагаю, что результат будет приблизительно такси же. Многие ждут "подорожания" ваучеров. Эти ожидания не безнадежны. Их подтверждает даже такой косвенный факт, как появление на рынке первых крупных партий хорошо подделанных фальшивых ваучеров, ибо фальшивомонетчики мирового уровня никогда не вложат крупные средства и "труд" в обесценивающиеся бумаги. Единственное, что может в корне сорвать "ваучеризацию", - возможный демарш наших законодателей, которые, как показывает опыт, способны на любую крайность в узко понимаемых интересах.

Во-вторых, если можете, постарайтесь обойтись без посредников. Информация о приватизируемых предприятиях, о чековых аукционах публикуется сейчас в региональной и центральной прессе - анализируйте, выбирайте, решайте сами! Например, недавно продавал свои акции за ваучеры Шатурский мебельный комбинат, и результат таков, что спрос намного превысил предложение. Несомненно, приехавшие в Шатуру осуществили выгодное вложение чеков. Таких предприятий можно найти большое количество, и если вы в состоянии стать брокером для самого себя - Бог в помощь!

Но если без помощи каких-либо лиц или организаций не обойтись - выбирайте только тех, кому доверяете лично, кто известен по какому-либо роду деятельности и желательно небезуспешной. Желательно также наличие долговременных связей или контактов вне сферы инвестиционной деятельности.

Например, для работников нашего Института, входящего в систему Минатом в России, небезразлична должна быть информация об инвестиционном фонде, создаваемом сейчас под контролем нашего центрального профсоюза. Без особой спешки в Минатоме организуется структура, которая будет способствовать вложению ваучеров в акции объектов, например, атомной энергетики. А наше собственное акционерное общество "Трудовой коллектив ИФВЭ" создает консультационно-брокерскую контору, которая, получив лицензию Минфина (специалисты с аттестатами уже есть), будет бесплатно оказывать услуги своим акционерам, в том числе и по размещению ваучеров. Разумеется, будут обслуживаться и "неакционеры", но за некоторую плату.

Таковы, приблизительно, исходные данные для наших читателей - ваучеровладельцев, размышляющих о том, как же все-таки распорядиться этой красивой - и, по некоторым соображениям, ценной бумагой.

Опубликовано: "Ускоритель" - 17 апреля 1993 г.

Серия сообщений "Инновации и инвестиции":

Часть 1 - К вопросу о ваучеризации Протвино

Часть 2 - Станут ли физики акционерами?

Часть 3 - Кому вверить ваучер?

Часть 4 - Почём пучок протонов

Часть 5 - Электроядро: будут ли деньги?

...

Часть 47 - Проекты ИФВЭ на 2-м иннофоруме Росатома

Часть 48 - X-37B впервые стартует на SpaceX Falcon Heavy

Часть 49 - Новые - старые стимулы для научной молодёжи

Серия сообщений "Цитата дня-2":

Часть 1 - Полезно сохранить для работы с Li.ru

Часть 2 - Как бы я голосовал на украинских выборах

...

Часть 10 - Пугачева – это отдельная эпоха в мире песен

Часть 11 - Проверка на верховенство закона

Часть 12 - Любопытно даже вспомнить то «смутное время»

Часть 13 - Анклавная философия

Часть 14 - Планета помнит радиоактивный удар Чернобыля

Часть 15 - Говорят, царь - ненастоящий

Часть 16 - О весеннем (2024) ренессансе Аллы Пугачёвой

Часть 17 - Memorial Day: государственный праздник США

|

|

Проверка на верховенство закона |

Это цитата сообщения ulakisa [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Сегодня в Нью Йорке начала вершиться история.

Да, мы стали свидетелями исторического события – впервые в истории Америки её бывший президент находится «на скамье подсудимых», вернее - он сидит за столом обвиняемого рядом со своими адвокатами и ему грозит реальный судебный срок.

В чём обвиняется Трамп?

Его обвиняют в неоднократной мошеннической фальсификации финансовых документов с целью замаскировать «hush money» схему,которая скрывала потенциально опасную информацию о его прошлом от избирателей.

Всего ему предъявлено 34 пункта обвинений и предполагается,что этот процесс продлится 6-8 недель.

Запасаемся попкорном...

Серия сообщений "Цитата дня-2":

Часть 1 - Полезно сохранить для работы с Li.ru

Часть 2 - Как бы я голосовал на украинских выборах

...

Часть 9 - Толстой о войне. В одном предложении.

Часть 10 - Пугачева – это отдельная эпоха в мире песен

Часть 11 - Проверка на верховенство закона

Часть 12 - Любопытно даже вспомнить то «смутное время»

Часть 13 - Анклавная философия

...

Часть 15 - Говорят, царь - ненастоящий

Часть 16 - О весеннем (2024) ренессансе Аллы Пугачёвой

Часть 17 - Memorial Day: государственный праздник США

|

Метки: д.трамп судебный процесс |

«Эффект бабочки» - это и про дельфинов тоже |

Только за последнюю неделю марта погиб 101 дельфин. А с начала года море потеряло более 200 этих животных, что больше, чем за весь 2023-й. С марта по июль они выбрасываются на берег, что связано как с рыболовными сетями, так и с загрязнением Черного моря, рассказала "РГ" руководитель Научно-экологического центра спасения дельфинов и других морских млекопитающих "Дельфа" Татьяна Белей. В марте смертельные случаи были связаны в основном с первой причиной. В этом году квоты на вылов камбалы увеличили почти в два раза, а камбальные сети наиболее опасны для дельфинов. "Необходимо искать для них альтернативу и в целом пересматривать правила рыболовства. Иначе Черное море останется без дельфинов", - предупреждает Белей.

Только за последнюю неделю марта погиб 101 дельфин. А с начала года море потеряло более 200 этих животных, что больше, чем за весь 2023-й. С марта по июль они выбрасываются на берег, что связано как с рыболовными сетями, так и с загрязнением Черного моря, рассказала "РГ" руководитель Научно-экологического центра спасения дельфинов и других морских млекопитающих "Дельфа" Татьяна Белей. В марте смертельные случаи были связаны в основном с первой причиной. В этом году квоты на вылов камбалы увеличили почти в два раза, а камбальные сети наиболее опасны для дельфинов. "Необходимо искать для них альтернативу и в целом пересматривать правила рыболовства. Иначе Черное море останется без дельфинов", - предупреждает Белей.