Нешёлковый путь - LiveJournal.com

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://nandzed.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://nandzed.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://nandzed.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://nandzed.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Про Лёху Цепилова |

Оригинал взят у  olga_arefieva в Про Лёху Цепилова

olga_arefieva в Про Лёху Цепилова

olga_arefieva в Про Лёху Цепилова

olga_arefieva в Про Лёху ЦепиловаВот у меня часто бывает мрачное настроение.

А вот у Лехи Цепилова никогда не бывает плохого настроения. И вот ей-богу, я всегда приводила в его в пример как удивительного человека, который ни разу за многие годы знакомства не был хмур или недоброжелателен. И для меня именно это - главный признак духовного человека, а вовсе не количество молитв и медалек. Он всегда рад пообщаться, всегда в центре тусовки, в очередной красивой шляпе, каких-нибудь чрезмерных цыганских сапогах и удивительных штанах. У него черная коса и он очень сильный. Он целитель, костоправ. А еще - организатор бани, где из года в год трижды в неделю собирается большущая тусовка людей. Всем он помогает, если вдруг заболела спина, шея, али колено. Поддерживает когда надо понять, в чем проблема - в том числе если она не в физике, а напрмиер в отношениях, мыслях или образе действий. Очень часто говорит пациентам: есть деньги - заплати, нет - то оставь сколько можешь или нисколько. У него ну очень много детей - все не помню, то ли 12, то ли 15. И несколько бывших жен. Он любит праздник, жизнь и путешествия. Вот такой он, Лёха. Очень смешной и очень настоящий.

И у него сейчас рак крови. Вот так бывает. Уже несколко месяцев назад мы начали слышать, что Лёха из Индии привез какую-то штуку в печени, которая непонятно почему почему никак не поддается и не вылечивается. С диагнозами - свистопляска и непонятка. Из больницы в больницу. Тибетские целители и очень крутые ламы у него в друзьях и учителях, но есть события, где бессильны даже они. К тому же времени на решения почти нет. Еще месяц назад он был на моем концерте. Сильно побледневший и похудевший, но бодрый, как всегда, со всей манерой быстро говорить и повторять по два раза. Перед отъездом в Испанию мы с Леной приехали на самокатах к нему в больницу, узнав, что он снова в Москве. В палату, куда можно только в маске и бахилах. Он говорил непрерывно 3 часа, и слушать его невероятно интересно. Успевал консультировать пациентов по телефону, успокаивать соседей по отделению и поить нас чаем. Вместо 73 кг у него 53 - как у меня, когда я лежала в больнице. Зато теперь, наконец, есть точный диагноз: болезнь известна и излечима. Если только он будет крайне аккуратен. Нельзя выходить на улицу, открывать окна, мыться (после душа минутка на небольшом сквозняке - и человека нет), нельзя есть и делать то, другое и это. Но если пройти квест до конца, ты будешь жить. И забудешь эту историю как страшный сон.

Вы скажете: как же целитель сам оказался "без сапог"? А вот как. В каждой профессии есть свои професиональные заболевания. Если у тебя их нет, значит ты или не профи, или очень высокий профи: вышел за их пределы и победил. Когда помогаешь слишком многим, рискуешь сам - где-то недосмотреть, где-то набрать лишнего и недочиститься, где-то дать слабину. И еще одна важная штука. Актуальная и для меня, кстати. Недавно читала книгу Джасмухин: она, знаменитый человек с высочайшими вибрациями, перешедшая на питание праной и обучающая тысячи людей этому - заболела раком. Не сразу и не запросто, но исцелилась. И написала об этом книгу. Как раз я давно хотела сделать об этом пост. Итак, ей пришлось очень глубоко в себя залезть, чтобы доискаться до причины. Оказалось, подсознательно она решила, что всё уже сделала: выполнила миссию, написала свои книги, закончила планы. И, несмотря на то, что была совершенно здорова и в хорошем настроении, вдруг заболела раком. Параллельно заболела и ее лучшая подруга. Оказалось, на внешнем плане может быть все прекрасно, но на внутреннем подсознание может решить, что пора заканчивать жизнь. Если телу повторять, что все состоялось и находиться тут незачем, то оно изобретает, как свернуть свою деятельность в этом мире. И генерит либо несчастный случай, либо смертельную болезнь. Можно уйти сознательно, тихо, медитативно - в свет. Если уж решил уходить. Но есть еще один путь! Это - залезть в нашу программу, в которую очень глубоко вшито стремление к смерти! И убрать его! Для этого надо сильно себя перешить и перестроить. Найти другие цели и приоритеты, новые причины жить, разобраться с ошибочными командами, убрать обиды, разочарование, неприязнь к миру, если есть, и прочую неправильную шелуху. И если это сделать - нет никаких препятствий не только для продолжения жизни и исцеления - но и для бессмертия.

Тело слушается команд программы, которая устарела, да еще и работает, минуя сознание. Ее Джасмухин смогла победить. А подруга выбрала сдаться и умерла. И Джасмухин задалась вопросом: зачем произошла вся эта история с ней? Не чтобы ли разобраться с этим вопросом - и показать путь остальным, кто больше не хочет быть частью программы, где мы умираем.

Вот об этом мы говорили с Лёхой, с нашим классным Лёхой. И не могли не задать ему главный вопрос: так ты решил? Ты будешь жить, ты собираешься это делать? Ты разобрался, из-за чего это с тобой? И он сказал - да, почти. Нашел корни и почти вытащил.

Вопрос непраздный. Хочется помогать человеку, который сам хочет выкарабкаться. Есть много случаев (и это не про Лёху!) когда человек превращается в чёрную дыру, повисает на чужих руках и начинает высасывать неорганиченные ресурсы, по сути желая не жить, а чтобы возились и давали внимание. Все равно, конечно, таким тоже помогать надо. Но когда дело идет о больших суммах, очень не хочется отрывать их у большого количества людей и бросать на ветер. Дальше мы говорили еще об очень многом. Он и нам с Леной надавал советов, заметив между делом болезни и проблемы.

Актуальны вопросы желания жить. И на развилке оказывается каждый, а многие и не по разу. Надо периодически переосмысливать свою жизнь, обновлять приоритеты и интересы. Даже если одни игры сыграны, а другие - не удались: надо периодически задавать себе вопрос: я хочу еще? Я наигрался уже совсем, пора манатки собирать - или это просто новая ступенька, новая дверь, и не надо снова умирать и рождаться, чтобы пойти дальше - а можно сразу остаться?

Вот такая история. Лёха будет жить, он нам всем это передает. И он, никогда не просивший помощи и даже благодарности, жизнелюбивый и горячий, сейчас всё-таки нуждается в нашей поддержке. В добром слове, в посланной энергии и пожелании, и, что обьяснимо, в деньге. Потому как истончилась прослойка, которая амортизировала. Но об этом ни слова не сказал мне он, а лишь о том, с каким глубоким погружением он пережил мои песни, слушая их в палате. Про то, что помощь нужна, и очень, я знаю из других источников.

Ольга Арефьева

Плз репост

Вот группа поддержки Лёши Цепилова: https://www.facebook.com/groups/282467831923406/?ref=ts&fref=ts

Реквизиты для тех, кто может и желает помочь :

карта Сбербанка 4276 3800 4202 7404 Милова Ольга Александровна

Номер счета Сбербанк: 408 17 810 5 38114904469

карта Альфа-банка 5486 7320 1180 5439 Милова Ольга Александровна

Вопросы можно задать по телефону 8 915 305 32 08 Ольга

А вот у Лехи Цепилова никогда не бывает плохого настроения. И вот ей-богу, я всегда приводила в его в пример как удивительного человека, который ни разу за многие годы знакомства не был хмур или недоброжелателен. И для меня именно это - главный признак духовного человека, а вовсе не количество молитв и медалек. Он всегда рад пообщаться, всегда в центре тусовки, в очередной красивой шляпе, каких-нибудь чрезмерных цыганских сапогах и удивительных штанах. У него черная коса и он очень сильный. Он целитель, костоправ. А еще - организатор бани, где из года в год трижды в неделю собирается большущая тусовка людей. Всем он помогает, если вдруг заболела спина, шея, али колено. Поддерживает когда надо понять, в чем проблема - в том числе если она не в физике, а напрмиер в отношениях, мыслях или образе действий. Очень часто говорит пациентам: есть деньги - заплати, нет - то оставь сколько можешь или нисколько. У него ну очень много детей - все не помню, то ли 12, то ли 15. И несколько бывших жен. Он любит праздник, жизнь и путешествия. Вот такой он, Лёха. Очень смешной и очень настоящий.

И у него сейчас рак крови. Вот так бывает. Уже несколко месяцев назад мы начали слышать, что Лёха из Индии привез какую-то штуку в печени, которая непонятно почему почему никак не поддается и не вылечивается. С диагнозами - свистопляска и непонятка. Из больницы в больницу. Тибетские целители и очень крутые ламы у него в друзьях и учителях, но есть события, где бессильны даже они. К тому же времени на решения почти нет. Еще месяц назад он был на моем концерте. Сильно побледневший и похудевший, но бодрый, как всегда, со всей манерой быстро говорить и повторять по два раза. Перед отъездом в Испанию мы с Леной приехали на самокатах к нему в больницу, узнав, что он снова в Москве. В палату, куда можно только в маске и бахилах. Он говорил непрерывно 3 часа, и слушать его невероятно интересно. Успевал консультировать пациентов по телефону, успокаивать соседей по отделению и поить нас чаем. Вместо 73 кг у него 53 - как у меня, когда я лежала в больнице. Зато теперь, наконец, есть точный диагноз: болезнь известна и излечима. Если только он будет крайне аккуратен. Нельзя выходить на улицу, открывать окна, мыться (после душа минутка на небольшом сквозняке - и человека нет), нельзя есть и делать то, другое и это. Но если пройти квест до конца, ты будешь жить. И забудешь эту историю как страшный сон.

Вы скажете: как же целитель сам оказался "без сапог"? А вот как. В каждой профессии есть свои професиональные заболевания. Если у тебя их нет, значит ты или не профи, или очень высокий профи: вышел за их пределы и победил. Когда помогаешь слишком многим, рискуешь сам - где-то недосмотреть, где-то набрать лишнего и недочиститься, где-то дать слабину. И еще одна важная штука. Актуальная и для меня, кстати. Недавно читала книгу Джасмухин: она, знаменитый человек с высочайшими вибрациями, перешедшая на питание праной и обучающая тысячи людей этому - заболела раком. Не сразу и не запросто, но исцелилась. И написала об этом книгу. Как раз я давно хотела сделать об этом пост. Итак, ей пришлось очень глубоко в себя залезть, чтобы доискаться до причины. Оказалось, подсознательно она решила, что всё уже сделала: выполнила миссию, написала свои книги, закончила планы. И, несмотря на то, что была совершенно здорова и в хорошем настроении, вдруг заболела раком. Параллельно заболела и ее лучшая подруга. Оказалось, на внешнем плане может быть все прекрасно, но на внутреннем подсознание может решить, что пора заканчивать жизнь. Если телу повторять, что все состоялось и находиться тут незачем, то оно изобретает, как свернуть свою деятельность в этом мире. И генерит либо несчастный случай, либо смертельную болезнь. Можно уйти сознательно, тихо, медитативно - в свет. Если уж решил уходить. Но есть еще один путь! Это - залезть в нашу программу, в которую очень глубоко вшито стремление к смерти! И убрать его! Для этого надо сильно себя перешить и перестроить. Найти другие цели и приоритеты, новые причины жить, разобраться с ошибочными командами, убрать обиды, разочарование, неприязнь к миру, если есть, и прочую неправильную шелуху. И если это сделать - нет никаких препятствий не только для продолжения жизни и исцеления - но и для бессмертия.

Тело слушается команд программы, которая устарела, да еще и работает, минуя сознание. Ее Джасмухин смогла победить. А подруга выбрала сдаться и умерла. И Джасмухин задалась вопросом: зачем произошла вся эта история с ней? Не чтобы ли разобраться с этим вопросом - и показать путь остальным, кто больше не хочет быть частью программы, где мы умираем.

Вот об этом мы говорили с Лёхой, с нашим классным Лёхой. И не могли не задать ему главный вопрос: так ты решил? Ты будешь жить, ты собираешься это делать? Ты разобрался, из-за чего это с тобой? И он сказал - да, почти. Нашел корни и почти вытащил.

Вопрос непраздный. Хочется помогать человеку, который сам хочет выкарабкаться. Есть много случаев (и это не про Лёху!) когда человек превращается в чёрную дыру, повисает на чужих руках и начинает высасывать неорганиченные ресурсы, по сути желая не жить, а чтобы возились и давали внимание. Все равно, конечно, таким тоже помогать надо. Но когда дело идет о больших суммах, очень не хочется отрывать их у большого количества людей и бросать на ветер. Дальше мы говорили еще об очень многом. Он и нам с Леной надавал советов, заметив между делом болезни и проблемы.

Актуальны вопросы желания жить. И на развилке оказывается каждый, а многие и не по разу. Надо периодически переосмысливать свою жизнь, обновлять приоритеты и интересы. Даже если одни игры сыграны, а другие - не удались: надо периодически задавать себе вопрос: я хочу еще? Я наигрался уже совсем, пора манатки собирать - или это просто новая ступенька, новая дверь, и не надо снова умирать и рождаться, чтобы пойти дальше - а можно сразу остаться?

Вот такая история. Лёха будет жить, он нам всем это передает. И он, никогда не просивший помощи и даже благодарности, жизнелюбивый и горячий, сейчас всё-таки нуждается в нашей поддержке. В добром слове, в посланной энергии и пожелании, и, что обьяснимо, в деньге. Потому как истончилась прослойка, которая амортизировала. Но об этом ни слова не сказал мне он, а лишь о том, с каким глубоким погружением он пережил мои песни, слушая их в палате. Про то, что помощь нужна, и очень, я знаю из других источников.

Ольга Арефьева

Плз репост

Вот группа поддержки Лёши Цепилова: https://www.facebook.com/groups/282467831923406/?ref=ts&fref=ts

Реквизиты для тех, кто может и желает помочь :

карта Сбербанка 4276 3800 4202 7404 Милова Ольга Александровна

Номер счета Сбербанк: 408 17 810 5 38114904469

карта Альфа-банка 5486 7320 1180 5439 Милова Ольга Александровна

Вопросы можно задать по телефону 8 915 305 32 08 Ольга

|

Метки: люди помощь |

Освещение необязательности |

Освещение даже не божественной, а просто)) необязательности - превращает её (для наблюдателя) из пугающего хаоса пусть не в очень понятную по своим целям ритмизацию, но есть уже главное (для подготовленного существа) - можно видеть. Подготовленное существо прекрасно понимает, что видеть - это почти то же, что и съесть. А съесть - это почти победить. Неизвестное часто видится врагом, а потому познание нам выражается в форме войны и победы. Не врите себе - это всё равно для вас то или иное овладение. Возможность власти.

Хотя бы из чистого интереса попробуйте взять для себя другой образ познания. Не тривиальное неучастие, не банальную вовлечённость, а что-то другое. Посмотрите - а есть ли у вас возможность другого? Не нужно думать, что за таким исследованием вы упустите жизнь. Это как возможность утонуть в жизни, когда вы уже давно на глубине)).

Вмещение - это способ познания, не предполагающий деформации себя или вмещаемого. Ни притязания, ни отторжения - вот истинная, божествення необязательность в плодах, непринуждённость в действии, непредвзятость в отношении. Именно на этой основе можно, к примеру, реализовать сиддхи неуязвимости для ядов. Ведь их мы тоже познаём - поглощаем, пытаемся переварить, не получается, то есть мы не можем стереть с них лишнюю информацию, превратив в обезличенные кубики для строительства себя. А ведь именно так мы питаемся. На что не хватило энергии расщепления и стирания лишней, непродуктивной для участия в нас информации, то, собственно, и становится ядом.

Яд - это радикальная ошибка, как у сапёра)). Остальные ошибки помельче, накапливаясь, убивают нас медленней. Вот почему питание, поглощение как способ познания - не самый эффективный способ)). Масса сил тратится на стирание информации. Тот, кто ест свинину всю жизнь, к концу её перестаёт сопротивляться излишкам информации из "свиной материи" и становится похожим на свинью, не только лицом)). Когда нам говорят, что все клетки тела обновляются за сколько-то там времени, это ложь, иначе генетический мусор не скапливался бы. А чем больше его - тем меньше сил на его удаление в обычном режиме.

Таким образом, чем меньше в нашем процессе познания мира его поедания как способа познания, тем лучше для нас. Где-то там эволюция - где мы не затрачиваем силы на притязания, владение, избегание, отторжение и их многоразличные последствия. Одно огорчает)) - все попытки двигаться в этом направлении опережают время. И ещё долго будут опережать, пока не станут массовым трендом.

А это иллюстрация к процессу освещения необязательности:

Хотя бы из чистого интереса попробуйте взять для себя другой образ познания. Не тривиальное неучастие, не банальную вовлечённость, а что-то другое. Посмотрите - а есть ли у вас возможность другого? Не нужно думать, что за таким исследованием вы упустите жизнь. Это как возможность утонуть в жизни, когда вы уже давно на глубине)).

Вмещение - это способ познания, не предполагающий деформации себя или вмещаемого. Ни притязания, ни отторжения - вот истинная, божествення необязательность в плодах, непринуждённость в действии, непредвзятость в отношении. Именно на этой основе можно, к примеру, реализовать сиддхи неуязвимости для ядов. Ведь их мы тоже познаём - поглощаем, пытаемся переварить, не получается, то есть мы не можем стереть с них лишнюю информацию, превратив в обезличенные кубики для строительства себя. А ведь именно так мы питаемся. На что не хватило энергии расщепления и стирания лишней, непродуктивной для участия в нас информации, то, собственно, и становится ядом.

Яд - это радикальная ошибка, как у сапёра)). Остальные ошибки помельче, накапливаясь, убивают нас медленней. Вот почему питание, поглощение как способ познания - не самый эффективный способ)). Масса сил тратится на стирание информации. Тот, кто ест свинину всю жизнь, к концу её перестаёт сопротивляться излишкам информации из "свиной материи" и становится похожим на свинью, не только лицом)). Когда нам говорят, что все клетки тела обновляются за сколько-то там времени, это ложь, иначе генетический мусор не скапливался бы. А чем больше его - тем меньше сил на его удаление в обычном режиме.

Таким образом, чем меньше в нашем процессе познания мира его поедания как способа познания, тем лучше для нас. Где-то там эволюция - где мы не затрачиваем силы на притязания, владение, избегание, отторжение и их многоразличные последствия. Одно огорчает)) - все попытки двигаться в этом направлении опережают время. И ещё долго будут опережать, пока не станут массовым трендом.

А это иллюстрация к процессу освещения необязательности:

|

Метки: философия мыслить наблюдения питание личное эволюция |

Понравилось: 1 пользователю

Слепое упорство |

Как всегда, пережил очередную химеру этого мира. С той или иной силой тяжести последствий. Не все пережили, во-первых. Среди них умер Андрей Зотов, ваджрный брат. Одно время я мог много возмущаться тем, что он говорит)). Но когда он умер, почувствовал этот уход как смерть брата. Лха гья ло!

Смыслы издерживаются, растут, становятся неузнаваемы, уходят в далёкие миры, не найдя здесь применения. Всё определённым образом ритмизовано и проявляется мгновенно там, где этот ритм возможен. Это меньшее, что нужно. Где из всех возможных мест этот ритм нужен более всего? А какова роль всех остальных качеств явления? Каждая попытка что-то проявить в этом мире влечёт утилизацию ещё много чего, если не большего)). Но никто не хочет ковать иголки из брусков. Разве что по неведению. Но мы в нём, как в булке - изюм.

Часто основное - что мы принимаем свои душевные волнения за влечения сердца, хотя природа их разна. Часто неведение принимают за некую однородную тьму, но это тоже не так (хотя говорить о неведении как о явленном, как о хаотической структуре для многих - ересь). Некогда один из учеников Дандарона говорил, что Ямантака восемью ногами подавляет недооценку мыслей, другими восемью - их переоценку. Одни понимают это так, что речь идёт о самих мыслях, третьи - что речь о явлениях вообще. Это условно. Потому что невозможно опереться на явления, когда они все повально необоснованны)). Разнообразие попыток взаимодействия с дхармами, в принципе, сводится к одному - "Неведение есть восприятие несущественного и невосприятие существенного". Можно, если есть понимание, принять и такое.

"Достигая освобождения, человек избавляется от всех своих тревог и волнений, и все желания его сердца оказываются исполненными, а конечная цель его жизни — достигнутой. До тех пор пока человек отождествляет себя с грубоматериальным телом и терпит поражение за поражением в попытках найти успокоение в своем истинном Я, он чувствует, что его желания, воспринимаемые как стремления сердца, остаются неудовлетворенными. Стремясь удовлетворить их, он должен раз за разом перевоплощаться на тропе жизни во все новые и новые тела из плоти и крови, подвергаясь тем самым непрерывному влиянию Тьмы, Майи, и должен, разумеется, выстрадать все перипетии жизни и смерти — как в настоящем, так и в будущем". (Шри Юктешвар Гири)

Иногда при таких колебаниях человеку трудно понять своё эгоическое. Авидья, неведение, имея в силу поляризованности двукратную мощь, проявляется как эгоизм, привязанность, отвращение и слепое упорство. В последнее время наиболее ярко (ИМХО) в мире проявляется слепое упорство. Особенно, когда человек понимает его наличие, но оправдывает его тем, что это, мол, общее свойство жизни)). А кто осудит жизнь?)) Впрочем, точно так же люди аппелируют к "благородному собранию", обществу, государству, истории, морали и нравственности, любви, будущему людей. Лишь бы продолжить следовать слепому упорству.

шутка))...

шутка))...

Смыслы издерживаются, растут, становятся неузнаваемы, уходят в далёкие миры, не найдя здесь применения. Всё определённым образом ритмизовано и проявляется мгновенно там, где этот ритм возможен. Это меньшее, что нужно. Где из всех возможных мест этот ритм нужен более всего? А какова роль всех остальных качеств явления? Каждая попытка что-то проявить в этом мире влечёт утилизацию ещё много чего, если не большего)). Но никто не хочет ковать иголки из брусков. Разве что по неведению. Но мы в нём, как в булке - изюм.

Часто основное - что мы принимаем свои душевные волнения за влечения сердца, хотя природа их разна. Часто неведение принимают за некую однородную тьму, но это тоже не так (хотя говорить о неведении как о явленном, как о хаотической структуре для многих - ересь). Некогда один из учеников Дандарона говорил, что Ямантака восемью ногами подавляет недооценку мыслей, другими восемью - их переоценку. Одни понимают это так, что речь идёт о самих мыслях, третьи - что речь о явлениях вообще. Это условно. Потому что невозможно опереться на явления, когда они все повально необоснованны)). Разнообразие попыток взаимодействия с дхармами, в принципе, сводится к одному - "Неведение есть восприятие несущественного и невосприятие существенного". Можно, если есть понимание, принять и такое.

"Достигая освобождения, человек избавляется от всех своих тревог и волнений, и все желания его сердца оказываются исполненными, а конечная цель его жизни — достигнутой. До тех пор пока человек отождествляет себя с грубоматериальным телом и терпит поражение за поражением в попытках найти успокоение в своем истинном Я, он чувствует, что его желания, воспринимаемые как стремления сердца, остаются неудовлетворенными. Стремясь удовлетворить их, он должен раз за разом перевоплощаться на тропе жизни во все новые и новые тела из плоти и крови, подвергаясь тем самым непрерывному влиянию Тьмы, Майи, и должен, разумеется, выстрадать все перипетии жизни и смерти — как в настоящем, так и в будущем". (Шри Юктешвар Гири)

Иногда при таких колебаниях человеку трудно понять своё эгоическое. Авидья, неведение, имея в силу поляризованности двукратную мощь, проявляется как эгоизм, привязанность, отвращение и слепое упорство. В последнее время наиболее ярко (ИМХО) в мире проявляется слепое упорство. Особенно, когда человек понимает его наличие, но оправдывает его тем, что это, мол, общее свойство жизни)). А кто осудит жизнь?)) Впрочем, точно так же люди аппелируют к "благородному собранию", обществу, государству, истории, морали и нравственности, любви, будущему людей. Лишь бы продолжить следовать слепому упорству.

шутка))...

шутка))...|

Метки: сансара наблюдения личное буддизм воззрение дневник психология ошибки в развитии практика |

Ритуал поднесения мандалы Арья Таре. Трансляция |

31 мая 2015 г. на официальном сайте дацана «Ринпоче Багша» состоится прямая трансляция молебна Мандал Шива Пагсам Нима. Приводим Обращение досточтимого Ело Ринпоче, опубликованное на сайте дацана. Прямая трансляция молебна Мандал Шива Пагсам Нима состоится 31 мая 2015 года с 15.00. (время местное). Трансляция будет производится из главного зала дацана «Ринпоче Багша».

Таши Делек!

Понимая непростую политическую обстановку в мире и, как следствие, сложную экономическую ситуацию в России, я проведу ритуал четырёхчастного подношения мандалы Арья Таре — Мандал Шива Пагсам Нима. Этот молебен будет проведён по тексту, составленному вторым Джамьян Шепой — Кунчогом Джигме Вангпо.

История написания этого текста такова: в одном из больших монастырей сложилась непростая ситуация. Общине не хватало не только книг и учебников, не было средств даже для поддержания монастыря и питания монахов. И в это время старшие монахи попросили досточтимого Кунчога Джигме Вангпо составить практику, благодаря которой можно было бы исправить положение. Отвечая на просьбы, Учитель написал текст Мандал Шива Пагсам Нима, и монашеская община приступила к практике. Поскольку среди монахов были те, кто действительно овладел буддийскими методом и мудростью, их практика была по-настоящему чиста, то через какое-то время результат был достигнут. Более того, кроме обретения средств на содержание монастыря, некоторые монахи, устранив препятствия, стали проявлять большие достижения в освоении Дхармы. Таким образом, данная практика обращения к Арья Таре, вне всяких сомнений, является одним из действенных методов преодоления непростых экономических ситуаций и устранения препятствий к совершенствованию.

Мы, совместно с монахами нашего дацана, проведём большой ритуал Мандал Шива Пагсам Нима и будем молиться о скорейшем выходе России из трудной экономической ситуации и устранении всех препятствий для процветания страны.

Это событие пройдёт в прямом эфире и будет транслироваться через наш сайт. Все желающие, где бы они ни находились, смогут увидеть этот ритуал и принять в нём участие. Это очень важно, поскольку таким образом мы объединим усилия.

Как и любая буддийская практика, ритуал Мандал Шива направлен на осуществление блага и пользы и основан на методе и мудрости.

Благо — это исполнение чаяний всех существ. Именно избавление существ от всех страданий и является целью буддийских практик, и, в частности, данной. Кроме этого, люди, которые вместе с нами примут участие в молебне, преследуют и какие-то свои личные цели, такова жизнь. Если цели благие, это совсем не плохо. Благосостояние и благополучие семьи, здоровье, профессиональный успех можно назвать осуществлением пользы данной практики.

Чтобы молитвы исполнились, мы должны полагаться на метод и мудрость. Иначе, сколько бы раз мы ни повторяли этот молебен или мантры Арья Тары или какие-то другие мантры, результата, скорее всего, не будет.

Методом осуществления является порождение в уме любви, сострадания и твёрдого намерения никогда не отступать от принесения блага и пользы всем существам без исключения. Кроме этого, методом осуществления является однонаправленность ума. То есть не отвлечение ума на посторонние объекты, а всецелая сосредоточенность на предмете и смысле, в данном случае, текста Мандал Шива Пагсам Нима в течение всего молебна.

Мудростью, на которую мы должны опираться, осуществляя данную практику, является понимание пустотности и взаимозависимости всех феноменов. Если у вас есть некоторый практический опыт понимания пустоты, это очень хорошо. Тогда вы должны опираться на это понимание. Если же такой опыт незначителен, то размышляйте о взаимозависимости всех феноменов. Такое размышление также будет мудростью, на которую можно опираться. Мудрость даёт нам понимание того, что феномены взаимозависимы и непостоянны.

Таким образом, сочетая безупречный метод и мудрость, дарованные Бхагаваном Буддой, опираясь на чистое намерение и веру, мы сможем осуществить цель нашей практики, создать причину для изменения к лучшему.

Если намерения будут чисты, а ум, опирающийся на мудрость, не будет отвлекаться во время всего молебна, мы безусловно достигнем результата. Как достигли его те монахи из большого монастыря.

Итак, мы проведём прямую интернет-трансляцию молебна Мандал Шива Пагсам Нима, считая это очень важным в данное время. И посвятим накопленные заслуги благу всех существ, достижению мира и взаимопонимания на нашей планете, устранению всех препятствий для достижений великой России.

Ело Ринпоче

Таши Делек!

Понимая непростую политическую обстановку в мире и, как следствие, сложную экономическую ситуацию в России, я проведу ритуал четырёхчастного подношения мандалы Арья Таре — Мандал Шива Пагсам Нима. Этот молебен будет проведён по тексту, составленному вторым Джамьян Шепой — Кунчогом Джигме Вангпо.

История написания этого текста такова: в одном из больших монастырей сложилась непростая ситуация. Общине не хватало не только книг и учебников, не было средств даже для поддержания монастыря и питания монахов. И в это время старшие монахи попросили досточтимого Кунчога Джигме Вангпо составить практику, благодаря которой можно было бы исправить положение. Отвечая на просьбы, Учитель написал текст Мандал Шива Пагсам Нима, и монашеская община приступила к практике. Поскольку среди монахов были те, кто действительно овладел буддийскими методом и мудростью, их практика была по-настоящему чиста, то через какое-то время результат был достигнут. Более того, кроме обретения средств на содержание монастыря, некоторые монахи, устранив препятствия, стали проявлять большие достижения в освоении Дхармы. Таким образом, данная практика обращения к Арья Таре, вне всяких сомнений, является одним из действенных методов преодоления непростых экономических ситуаций и устранения препятствий к совершенствованию.

Мы, совместно с монахами нашего дацана, проведём большой ритуал Мандал Шива Пагсам Нима и будем молиться о скорейшем выходе России из трудной экономической ситуации и устранении всех препятствий для процветания страны.

Это событие пройдёт в прямом эфире и будет транслироваться через наш сайт. Все желающие, где бы они ни находились, смогут увидеть этот ритуал и принять в нём участие. Это очень важно, поскольку таким образом мы объединим усилия.

Как и любая буддийская практика, ритуал Мандал Шива направлен на осуществление блага и пользы и основан на методе и мудрости.

Благо — это исполнение чаяний всех существ. Именно избавление существ от всех страданий и является целью буддийских практик, и, в частности, данной. Кроме этого, люди, которые вместе с нами примут участие в молебне, преследуют и какие-то свои личные цели, такова жизнь. Если цели благие, это совсем не плохо. Благосостояние и благополучие семьи, здоровье, профессиональный успех можно назвать осуществлением пользы данной практики.

Чтобы молитвы исполнились, мы должны полагаться на метод и мудрость. Иначе, сколько бы раз мы ни повторяли этот молебен или мантры Арья Тары или какие-то другие мантры, результата, скорее всего, не будет.

Методом осуществления является порождение в уме любви, сострадания и твёрдого намерения никогда не отступать от принесения блага и пользы всем существам без исключения. Кроме этого, методом осуществления является однонаправленность ума. То есть не отвлечение ума на посторонние объекты, а всецелая сосредоточенность на предмете и смысле, в данном случае, текста Мандал Шива Пагсам Нима в течение всего молебна.

Мудростью, на которую мы должны опираться, осуществляя данную практику, является понимание пустотности и взаимозависимости всех феноменов. Если у вас есть некоторый практический опыт понимания пустоты, это очень хорошо. Тогда вы должны опираться на это понимание. Если же такой опыт незначителен, то размышляйте о взаимозависимости всех феноменов. Такое размышление также будет мудростью, на которую можно опираться. Мудрость даёт нам понимание того, что феномены взаимозависимы и непостоянны.

Таким образом, сочетая безупречный метод и мудрость, дарованные Бхагаваном Буддой, опираясь на чистое намерение и веру, мы сможем осуществить цель нашей практики, создать причину для изменения к лучшему.

Если намерения будут чисты, а ум, опирающийся на мудрость, не будет отвлекаться во время всего молебна, мы безусловно достигнем результата. Как достигли его те монахи из большого монастыря.

Итак, мы проведём прямую интернет-трансляцию молебна Мандал Шива Пагсам Нима, считая это очень важным в данное время. И посвятим накопленные заслуги благу всех существ, достижению мира и взаимопонимания на нашей планете, устранению всех препятствий для достижений великой России.

Ело Ринпоче

|

|

День превращения. Доброе утро всем вам!)) |

Сегодня День Гуру Падмасамбхавы. Введённые в заблуждение министры Уддияны пытались заживо сжечь Гуру Ринпоче и его супругу Мандараву. Гуру превратил пламя в озеро, из которого он появился, восседая вместе с Мандаравой на лотосе. Король, министры и народ исполнились преданностью. Он стал известен как Гуру Пема Дордже Цел, "Гуру с Ваджра и Лотосом". Практика долгой жизни Падмасамбхавы. Ганапуджа.

Главная комбинация

Огонь-ветер - "Сила". Порождает счастье. Благоприятны действия для получения удовольствия, ритуалы, особенно умилостивление божеств, подаяние и подношение. Реализуются Активности - "Покой", "Развитие", "Сила"

Большая комбинация

23 "Бык". Реализация всех целей.

Особая комбинация

Сегодня нет особых комбинаций.

Лунное созвездие

(10) Имеет великий элемент "огонь". В этот день хорошо молиться богу, покупать товары и скот, исполнять обряд по долголетию и умножению богатства, возвращать долг, исполнять похоронный обряд для долголетия, шить чехлы, совершать перекочевку. Воспрещается отправляться в дорогу, приводить невесту в дом, исполнять похоронный обряд по усопшему.

День недели

Четверг - день Юпитера. Проявляет свою силу если Юпитер находится в созвездии Рыб или Стрельца.

Благоприятно: становиться монахом, давать посвящения, брать обеты, делать ритуал освящения, жениться, поминать усопших, шить и надевать новую одежду, сеять, совершать добродетельные поступки, рисовать мандал, делать огненное подношение, давать наставления, возводить на трон, делать прижигание и кровопускание, изготовлять лекарственные составы, заниматься гаданием и астрологией, строить дом, устанавливать очаг, переезжать в новый дом, варить пиво, начитывать мантры, надевать украшения, заниматься торговлей, подавлять вампиров, строить храм, устанавливать опоры для Тела, Речи и Ума Будды, шить, водружать знамя, выполнять работу связанную с деревом или драгоценными камнями, выполнять практику переноса сознания, усмирять лошадь или быка, скакать на лошади, нанимать рабочих или прислугу, заключать мирное соглашение, устраивать праздники и представления, сажать цветы и деревья, мыть волосы, делать ритуал отбрасывания препятствий и огненный ритуал "Хом", заниматься магией, помогать родителям, проводить собрания и совещания, приглашать божеств, дарить людям радость, совершать добродетельные и силовые действия, отправляться в дорогу в любом направлении, кроме западного.

Неблагоприятно: вызывать гром, хоронить, давать клятву, вести военные действия, хворать, отдавать домашний скот, стричь волосы и ногти, выполнять ритуал "Дос" или "Сор", сажать в тюрьму, заниматься ремеслами.

Лунный день

Десятый

Благоприятен для возведения храмов и других объектов культа, для поклонения и молитв с подношениями.

Животный признак дня

"ЗМЕЯ"

Благоприятно: выводить больного из дома, устраивать прием, проводы, отдавать долги, перегонять скот, ритуалы для "Нагов", вести военные действия, прилагать усилия в южном направлении, в остальных направлениях - неблагоприятно.

Неблагоприятно: рубить и перевозить деревья, похороны, свадьба, врачевание, прижигание, кровопускание, огненный ритуал "Хом", гневные поступки, делать подарки, одалживать деньги, пересчитывать поголовье скота, гневаться на царя, буддиста или бонпо, взбалтывать воду, устанавливать очаг, делить землю, возводить на трон, ритуал подавления врагов, покупать, продавать, стонать, плакать.

Парка дня

"КХЕН"

Благоприятно: ритуал закрытия "Небесных врат", ритуал "Дос" для "Гьял по" (духов умерших правителей), наносить визит важным людям, совершать добродетельные поступки.

Неблагоприятно: закладывать фундамент дома, возводить крышу, переезжать на новое место, покупать или продавать собаку.

Мева дня

"ЕДИНИЦА БЕЛАЯ"

Благоприятно: омовение, подношение, обращение с просьбой к богам и Нагам.

Неблагоприятно: впервые ставить младенца на ноги или выносить его из дома.

Местоположение Ла

у мужчин: на левом плече

у женщин: на правом плече

у животных: в затылке

Местонахождение Ла нельзя травмировать или подвергать хирургическому воздействию, прижиганию, кровопусканию и т.п.

Защитники Учения

Сегодня "Защитники Учения" движутся с севера-востока на юго-запад. При выполнении любых гневных ритуалов или действий опираться на энергию "Защитников" и следовать по направлению их движения, а подношения делать повернувшись к ним лицом.

Наги

Сегодня "Наги" остаются в своих обителях.

Восемь классов

Сегодня "Восемь классов" появляются на севере и движутся на юг. Во время выполнения гневных ритуалов нежелательно встречаться с живыми существами "Восьми классов" лицом к лицу.

Дракон

Сегодня на рассвете

"Дракон" движется с юга на север. При выполнении гневных или насильственных действий нельзя встречаться лицом к лицу с "Драконом".

Черная демоница Земли

Сегодня в полночь в наш мир в поисках жертвы проникает "Черная демоница земли" - сестра "Дракона". В это время нельзя совершать ни похоронные, ни свадебные ритуалы, нельзя осуществлять чрезмерно жестокие действия - иначе, будешь охвачен гневом, вставшей из-под земли "Черной демоницы". В особенности, необходимо отбросить все действия, связанные с огнем, дымом или углем.

|

|

О злоупотреблении хорошими манерами |

Наверное, я мог бы изобразить русских как очень грубых. Но нежелание часто благодарить других, возможно, придает слову "благодарность" более глубокий смысл. В стране, где люди верят, что злоупотребление хорошими манерами принижает их значение, британский обычай нагромождения любезностей и извинений кажется лицемерным и вводящим в заблуждение.

http://nihon81.livejournal.com/769022.html?style=mine

http://nihon81.livejournal.com/769022.html?style=mine

|

|

Они настойчиво пытались... Кто меня меня обвинит, если я сделаю ритуалы на смерть наёмников? |

Напомню - Евросоюз внёс имя Мозового в чёрный список. Враги, хули....

|

|

Эта дама преподаёт историю культуры в РГГУ |

Источник фото: http://gur-ar.livejournal.com

Зовут это чудо российской демократии Елизавета Саволайнен. Бог с ней, с историей культуры, она уже случилась и не вполне зависит от таких персонажей. Мне жаль студентов.А вот, как эта дама, считающая, что "ватникам в московском ВУЗе не место", выглядит в другое время:

|

|

Дхарани защиты учителей Дхармы |

Саддхармапундарика-сутра. Глава 26

В это время Бодхисаттва Царь Врачевания поднялся со [своего] места, смиренно обнажил правое плечо, соединил ладони и, обращаясь к Будде, сказал: "Почитаемый В Мирах! Если добрый сын [или] добрая дочь [сможет] получить и хранить Сутру о Цветке Дхармы, или же декламировать [ее] и проникнуть [в ее смысл], или же переписывать свитки Сутры , то какое счастье обретет?"

Будда сказал Царю Врачевания: "Если добрый сын [или] добрая дочь [сможет] воспринять и хранить хотя бы одно четверостишие гатхи этой [Сутры], декламировать, понимать смысл и делать так, как проповедуется [в гатхе], [то обретет] блага, [которые] будут велики".

Тогда Бодхисаттва Царь Врачевания, обратившись к Будде сказал: "Почитаемый В Мирах! Воистину я вручу сейчас проповедующим Дхарму заклинания-дхарани, которые будут защищать и охранять их". И [он] произнес заклинания:

Анье манье манэ маманэ читтэ чаритэ самэ самита вишантэ муктэ муктамэ самэ авишамэ самасамэ джая кшайе акшайе акшинэ шантэ самитэ дхарани алокабхашэ пратьявэкшани нидхиру абхьянтаранивиштэ абхьянтарапаришуддхи уткуле муткуле арадэ парадэ суканкши асамасамэ Буддхавилокитэ дхармапарикшитэ сангханиргхошани ниргхошани бхайявишодхани мантрэ мантракшайятэ рутэ рутакауалье акшайе акшайяванатайе ваккуле валода аманьянатайе.

"Почитаемый В Мирах! Эти божественные заклинания-дхарани произносят Будды, [число] которых равно песчинкам в шестидесяти двух коти рек Ганг. Если [кто-нибудь] ворвется к Учителю Дхармы и будет поносить [его], это [значит], что [он] ворвется к Буддам и будет поносить [их].

Тогда Будда Шакьямуни, восхваляя Бодхисаттву Царь Врачевания, сказал: "Хорошо, хорошо, Царь Врачевания! Ты произнес эти дхарани, потому что сострадаешь этому Учителю Дхармы и охраняешь [его]. Живым существам [они] принесут множество благ".

Тогда Бодхисаттва Мужественно Дающий, обратившись к Будде, сказал: "Почитаемый В Мирах! Я также произнесу сейчас дхарани, чтобы защитить тех, кто декламирует, кто получил и хранит Сутру о Цветке Дхармы. Если эти Учителя Дхармы обретут эти дхарани, то ни якши, ни ракшасы, ни путаны (демоны, насылающие на людей лихорадку - прим. пер), ни критьи (духи, поднимающие трупы, роланг - тиб.), ни другие существа, ищущие промахи [Учителей Дхармы], не смогут отыскать средство [найти их]". И [он] произнес перед Буддой заклинания:

Джвале махаджвале уккэ тукку мукку адэ адавати нритье нритьявати иттини виттини вритьени нритьявати сваха.

Почитаемый В Мирах! Эти божественные заклинания-дхарани произносят Будды, [число] которых равно песчинкам в реке Ганг, и [все] с радостью следуют [им]. Если [кто-нибудь] ворвется к Учителю Дхармы и будет поносить [его], это [значит], что [он] ворвется к Буддам и будет поносить [их]".

Тогда Вайшравана, Небесный Царь, Защищающий Миры, обратившись к Будде, сказал: "Почитаемый В Мирах! Я также сострадаю живым существам и чтобы защитить Учителей Дхармы произнесу дхарани". И [он] произнес заклинания:

Аттэ таттэ наттэ ванаттэ анадэ нади кунади.

Почитаемый В Мирах! С помощью этих божественных заклинаний [я] буду охранять Учителей Дхармы. Воистину, я также буду охранять тех, кто хранит эту Сутру, и вокруг них [на расстоянии] пятиста йоджан не возникнет никаких бед".

Тогда Небесный Царь, Хранящий Страны, который присутствовал на этом собрании вместе с тысячами, десятками тысяч, коти нают гандхарв, которые с почтением [его] окружали, подошел к Будде, соединил ладони и, обратившись к Будде, сказал: "Почитаемый В Мирах! Я также с помощью божественных заклинаний-дхарани буду охранять тех, кто хранит Сутру о Цветке Дхармы. И [он] произнес заклинания:

Анагэ ганэ гаури гандхари чандали матанги пуккаши самкутэ врушали сис сваха.

Почитаемый В Мирах! Эти божественные заклинания-дхарани произносят сорок два коти Будд. Если [кто-нибудь] ворвется к Учителю Дхармы и будет поносить [его], это [значит], что [он] ворвется к Буддам и будет поносить [их]".

Там были женщины-ракшасы - первую звали Ламба, вторую звали Виламба, третью звали Кривые Зубы, четвертую звали Цветочные Зубы, шестую звали Многоволосая, седьмую звали Ненасытная, восьмую звали Носящая Ожерелье, девятую звали Кунти, десятую звали Похищающая Жизненный Дух У Всех Живых Существ. Эти десять женщин-ракшаси, а также мать демонов-сыновей Харити вместе с сыновьями и сопровождающими подошли к Будде. Обратившись к Будде, [они] хором скзали: "Почитаемый В Мирах! Мы также желаем охранять тех, кто декламирует Сутру о Цветке Дхармы, получили [ее] и хранят, и устранять [их] беды. Те, кто ищет промахи Учителей Дхармы, не смогут отыскать средство [найти их]". И [они] произнесли перед Буддой заклинания:

Ити мэ ити мэ ити мэ ити мэ ити мэ ни мэ ни мэ ни мэ ни мэ ни мэ рухэ рухэ рухэ рухэ рухэ стухэ стухэ стухэ стухэ стухэ сваха.

Пусть лучше мучения падут на наши головы, чем на Учителей Дхармы! [Их] не будут мучить ни якши, ни ракшасы, ни голодные духи, ни путаны, ни критьи, ни ветады (краснокожие злобные демоны - прим.), ни кашайи (желотокожие злоабные демоны), ни умараки (чернокожие демоны), ни апасмараки (синекожие демоны), ни якша-критьи (дух, вселившийся в труп якши), ни люди-критьи (зомби, духи, вселившиеся в трупы людей), ни лихорадка, длящаяся один день, два дня, три дня, четыре дня и до семи дней, ни вечно [длящаяся] лихорадка, какой бы облик [Учителя Дхармы] ни имели - мужчины или женщины, мальчика или девочки, и даже если будут пребывать во сне". И [они] прочли перед Буддой гатху:

"Если [какой-нибудь человек]

Не будет следовать нашим заклинаниям

И будет учить проповедующих Дхарму,

[Его] голова будет разделена на семь частей

Подобно цветкам дерева аржака

(Согласно поверьям, при прикосновении к цветку (а не к веткам) дерева аржака (скорее всего, имеется в виду дерево Ocinum Gratissimum) его лепестки падают на землю, цветок разбивается на семь частей).

[Его преступление] будет подобно

Убийству отца [или] матери,

[Его] преступление [будет] таким же, как того,

Кто выдавливает масло

(те, кто нарушиают ахимсу, раздавливая насекомых для изготовления благовонных масел),

Кто обманывает людей с помощью весов,

Как Девадатта, который разрушал сангху,

Воистину, тот, кто нанес вред Учителю Дхармы,

Получит такое же название!"

Женщины-ракшаси, закончив [читать] гатху, сказали Будде: "Почитаемый В Мирах! Воистину мы сами также будем охранять тех, кто получил и хранит эту Сутру и следует [ей. Они] обретут покой, отдалятся от бед, излечатся от действия ядовитых снадобий".

Будда сказал женщинам-ракшаси: "Хорошо, хорошо! Даже если вы будете охранять тех, кто способен воспринять и хранить имя "Цветок Дхармы", то [ваше] счастье будет безмерным. А что уж говорить, если [вы] будете охранять тех, кто обретет совершенство, получит и будет хранить [Сутру о Цветке Дхармы], будет делать подношения свиткам Сутры цветами, благовониями, ожерельями, благовонной пудрой, благовонными втираниями, благовониями для воскуривания, флагами, балдахинами, музыкой и возжигать различные лампы - лампы с маслом из молока буйволицы, лампы с [обычным] маслом, лампы с благовонными маслами, лампы с маслом из цветов сумана, лампы с маслом из цветом чампака, лампы с маслом из цветов варшики, лампы с маслом из цветов удумбара и делать сотни и тысячи видов подношений! Монарх, вы, а также [ваши] слуги воистину должны защищать такого Учителя Дхармы.

Во время проповеди главы о дхарани шестьдесят тысяч человек обрели свидетельство о нерождении дхарм.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ СУТРЫ: СКАЧАТЬ ЭЛЕКТРОННУЮ КНИГУ

САРВА МАНГАЛАМ!

|

|

Спектралка)). Хрононы. Ритм жизни |

Простой пример – Анатолий Тимофеевич Фоменко, знаменитый ученый, академик. Он, например, считал количество страниц в исторической литературе, посвященных тому или иному государственному деятелю, и строил графики – сколько страниц посвящено Ивану Грозному, сколько – Борису Годунову и так далее. Потом он анализировал периоды их жизни. И тоже строил графики. А потом с удивлением обнаружил – есть повторения этих графиков! Не повторения самой истории, а повторения графиков истории.

На языке науки это называется "спектральный анализ". То есть – выявление всех на свете подобий. Таким же образом можно подойти к статистике землетрясений, солнечной активности, социальной активности, выражающейся в совершенно конкретных вещах (число забастовок и число участников забастовочных движений). Кроме того, - температура тела в разное время и т. д. Взять такой набор экономической, социальной, биологической информации. В каждой области удалось обнаружить одинаковые повторяющиеся ритмы. Среда – разная, а ритм один и тот же. Графики оказались подобными. Настолько подобными, что ситуация вынудила меня сформулировать то, что давно было известно грекам! Что существуют жесткие неизменяемые отрезки времени. Хрононы. Их нельзя поправить. Они такие. И во всех средах они оказались одинаковыми.

Всё дело - в мере, самой абстрактной, не нагруженной всеми теми смыслами, которые вносит человек и перегружает всё. И мы все жертвы этой перегрузки. А если уйти от этого и выйти на уровень абстракции, на уровень самых общих вещей, то получается, что нет ничего лучше часов. Но, правда, надо к этим часам еще календарик прибавить. Потому что до изобретения календаря, даже самого первичного календаря, человек жил, ну это известно, максимум лет двадцать пять! В эпоху календаря он стал жить все дольше и дольше. Почему? Да потому что он начинал действовать в ритме со временем. И происходила та же ситуация, что в часах: маятник может колебаться как угодно, но если регулярно поворотом шестеренки вы его подталкиваете, то у вас будет дольше колебание… Здесь то же. Смысл календарей в чем? Если вы по ветру идете, а против ветра у вас другая тактика, то вы дальше уплываете – что в успехах, что в пространстве. При этом зачем менять циклическую меру? Интерпретацию – да. Но интерпретацию можно дать любую. И чем проще интерпретация, тем она универсальнее, и тем меньше она создает проблем человеку, который ею пользуется.

Я говорю о времени как физик. А для физика это константы. Начиная с констант колебания электронов в атоме… Все естественнонаучное понимание времени состоит из констант. В том числе и время, в котором мы совершаем все свои поступки, а не только атомное время. И нельзя его изменить. А наполнить можно по-разному…

То есть можно до бесконечности творчески подходить к интерпретации данных?

До бесконечности – нет. На пианино 35 черных клавиш и 49 белых. Можно сыграть любое произведение. Но – надо знать, во-первых, законы гармонии. А во-вторых, из 84 клавиш вы все равно не выйдите… Пожалуйста, импровизируйте!

Как в музыке есть ноты, так в жизни – частоты, ритмы, колебания. Базовые ритмы. Их тоже немного. То, что мне удалось вытащить из разных информационных сигналов. Хрононы, как я их назвал. Вначале я вычислил 4 ритма. Теперь мне известно больше. Но я лично пользуюсь не более чем семью ритмами. Хотя на самом деле их больше. А интерпретаций может быть еще больше. Но семь – это некие базисы, вехи. Мне нравится название "ноты жизни". Вы можете любую жизнь жить, но она все равно будет "по нотам". Но задача Календаря – все-таки донести это. Потому что, как и в часах, это очень важно: чтобы была созвучность вашей деятельности и общих ритмов жизни. Потому что если будет такая созвучность, то можно продлевать жизнь. Физическую, творческую… Усиливать ее всевозможным образом. В этом вообще-то назначение всех календарей – жить в ритмах. Выходите из ритма – диссонанс, смерть.

Важно именно чувствовать время. Чтобы быть вечным, нужно быть сиюминутным. Так, чтобы историки только в вашей интерпретации это время зафиксировали. Если событие ни на что не похоже, то оно является индикатором времени. И оно будет сохраняться. Все уйдет, а это сохранится. Чтобы быть вечным, нужно быть сиюминутным.

Олег Доброчеев, главный специалист РНЦ "Курчатовский институт", директор прогнозов Института экономических стратегий.

На языке науки это называется "спектральный анализ". То есть – выявление всех на свете подобий. Таким же образом можно подойти к статистике землетрясений, солнечной активности, социальной активности, выражающейся в совершенно конкретных вещах (число забастовок и число участников забастовочных движений). Кроме того, - температура тела в разное время и т. д. Взять такой набор экономической, социальной, биологической информации. В каждой области удалось обнаружить одинаковые повторяющиеся ритмы. Среда – разная, а ритм один и тот же. Графики оказались подобными. Настолько подобными, что ситуация вынудила меня сформулировать то, что давно было известно грекам! Что существуют жесткие неизменяемые отрезки времени. Хрононы. Их нельзя поправить. Они такие. И во всех средах они оказались одинаковыми.

Всё дело - в мере, самой абстрактной, не нагруженной всеми теми смыслами, которые вносит человек и перегружает всё. И мы все жертвы этой перегрузки. А если уйти от этого и выйти на уровень абстракции, на уровень самых общих вещей, то получается, что нет ничего лучше часов. Но, правда, надо к этим часам еще календарик прибавить. Потому что до изобретения календаря, даже самого первичного календаря, человек жил, ну это известно, максимум лет двадцать пять! В эпоху календаря он стал жить все дольше и дольше. Почему? Да потому что он начинал действовать в ритме со временем. И происходила та же ситуация, что в часах: маятник может колебаться как угодно, но если регулярно поворотом шестеренки вы его подталкиваете, то у вас будет дольше колебание… Здесь то же. Смысл календарей в чем? Если вы по ветру идете, а против ветра у вас другая тактика, то вы дальше уплываете – что в успехах, что в пространстве. При этом зачем менять циклическую меру? Интерпретацию – да. Но интерпретацию можно дать любую. И чем проще интерпретация, тем она универсальнее, и тем меньше она создает проблем человеку, который ею пользуется.

Я говорю о времени как физик. А для физика это константы. Начиная с констант колебания электронов в атоме… Все естественнонаучное понимание времени состоит из констант. В том числе и время, в котором мы совершаем все свои поступки, а не только атомное время. И нельзя его изменить. А наполнить можно по-разному…

То есть можно до бесконечности творчески подходить к интерпретации данных?

До бесконечности – нет. На пианино 35 черных клавиш и 49 белых. Можно сыграть любое произведение. Но – надо знать, во-первых, законы гармонии. А во-вторых, из 84 клавиш вы все равно не выйдите… Пожалуйста, импровизируйте!

Как в музыке есть ноты, так в жизни – частоты, ритмы, колебания. Базовые ритмы. Их тоже немного. То, что мне удалось вытащить из разных информационных сигналов. Хрононы, как я их назвал. Вначале я вычислил 4 ритма. Теперь мне известно больше. Но я лично пользуюсь не более чем семью ритмами. Хотя на самом деле их больше. А интерпретаций может быть еще больше. Но семь – это некие базисы, вехи. Мне нравится название "ноты жизни". Вы можете любую жизнь жить, но она все равно будет "по нотам". Но задача Календаря – все-таки донести это. Потому что, как и в часах, это очень важно: чтобы была созвучность вашей деятельности и общих ритмов жизни. Потому что если будет такая созвучность, то можно продлевать жизнь. Физическую, творческую… Усиливать ее всевозможным образом. В этом вообще-то назначение всех календарей – жить в ритмах. Выходите из ритма – диссонанс, смерть.

Важно именно чувствовать время. Чтобы быть вечным, нужно быть сиюминутным. Так, чтобы историки только в вашей интерпретации это время зафиксировали. Если событие ни на что не похоже, то оно является индикатором времени. И оно будет сохраняться. Все уйдет, а это сохранится. Чтобы быть вечным, нужно быть сиюминутным.

Олег Доброчеев, главный специалист РНЦ "Курчатовский институт", директор прогнозов Института экономических стратегий.

|

Метки: понимание календарь смысл время ритуалы физика прогнозы |

R.I.P. |

Погиб Джон Нэш. Я его понимаю не как математика, а как человека, сумевшего пережить сложнейшую диссоциацию с внешним миром. Или, как прозаично это звучит в тибетском буддизме, расстройство пран. Я бы сказал, клиническое. Человек, превозмогший это и продолживший жить и работать, далее становится совершенно особенным в отношениях с реальностью.

И да - это погиб не "герой фильма")).

Свободы и блага ему во всех мирах!

|

|

С Днём рожденья, Будда!)) Доброе утро всем! |

Сегодня Годовщина рождения Будды Шакьямуни. Ганапуджа.

Главная комбинация

Вода-вода - "Нектар". Благоприятны: увеличение жизненных сил, врачевание, омовение, свадьба, торговля, ритуал продления жизни, любые действия на увеличение.

Большая комбинация

5 "Молодость". Все начинания реализуются.

Особая комбинация

"День счастья": Благоприятно давать посвящения, совершать ритуалы освящения, обращаться с просьбой к богам, совершать добродетели и дарить счастье.

"День зла" - все во зло.

Лунное созвездие

(8) Имеет великий элемент "вода". Хорошо совершать купли, продажи, строить дворец, крепостные стены, затевать ссору, вражду, начинать тяжбу, прекращать злые деяния врагов. Воспрещается совершать перекочевку, изготавливать лекарство, возводить ступу и другие объекты поклонения, отправляться в дорогу.

День недели

Понедельник - день Луны. Проявляет свою силу ночью и если Луна находится в созвездии Рака.

Благоприятно: изготовлять лекарственные составы и благовония, сеять, варить пиво, мыться, нанимать работников и прислугу, выполнять работу связанную с водой, молоком, серебром или ртутью, делать подношение местным божествам и нагам, устанавливать очаг, жениться, копать пруд, колодец или арык, делить землю, делать ритуал освящения, усмирять быка или лошадь, устраивать праздники и представления, заключать мирный договор, стричь волосы и ногти, надевать украшения, совокупляться, шить одежду, работать в поле, сажать рис, зерно, деревья или цветы, делать кровопускание или прижигание, давать имя министру, делать подношения Ламам, строить храм, закладывать фундамент, делать ритуал притягивания процветания.

Неблагоприятно: расставаться с имуществом, устраивать поминки, выносить тело, подавлять вампиров, становиться монахом, слушать наставления, выносить приговор, вести военные действия, надевать новую одежду, строить крепость, изготовлять оружие, охотиться, делать огненное подношение, строить дамбу или плотину, совершать гневные и силовые действия, отправляться в дорогу, особенно в юго-западном направлении.

Лунный день

Седьмой

Хорош для обработки земли и дел, связанных с водоснабжением, а также для совершения похоронного обряда по усопшему. Соблюдай запрет на то, чтобы вступать в дружеские отношения и приводить невестку в дом.

Животный признак дня

"ТИГР"

Благоприятно: ритуал освещения, огненное подношение, ритуал притягивания процветания, огненный ритуал "Хом", строить дом, башню, устанавливать купол, вести военные действия, устрашать, наносить поражение врагу, изготавливать оружие, подавлять врагов, возводить на трон, прилагать усилия в восточном и западном направлении, на север - средне.

Парка дня

"ЛИ"

Благоприятно: плавить металл, месить глину, изготавливать изделия из железа и глины, огненный ритуал "Хом", азартные игры, держать пари, подносит жертвенную пищу духам предков.

Неблагоприятно: резать мясо, похороны, свадьба, воровать, грабить, приходить к согласию, искать дружбу и взаимопонимание

Мева дня

"СЕМЕРКА КРАСНАЯ"

Благоприятно: обращаться с просьбой к: "Ценам" (свирепым духам), духам планет или духам "Дму".

Неблагоприятно: резать мясо, устанавливать очаг, пачкать очаг, проводить огненный ритуал "Хом", воевать, грабить.

Местоположение Ла

у мужчин: в тазобедренном суставе (берцовая впадина) левой ноги

у женщин: в тазобедренном суставе (берцовая впадина) правой ноги

у животных: в локтевых суставах

Местонахождение Ла нельзя травмировать или подвергать хирургическому воздействию, прижиганию, кровопусканию и т.п.

Защитники Учения

Сегодня "Защитники Учения" движутся с юго-запада на северо-восток. При выполнении любых гневных ритуалов или действий опираться на энергию "Защитников" и следовать по направлению их движения, а подношения делать повернувшись к ним лицом.

Наги

Сегодня "Наги" возвращаются в свой мир и закрывают проход. Это время благоприятно для гневных ритуалов, связанных с "Нагами", таких как: "ритуал отбрасывания Нагов". Подношения "Нагам" и ритуал вызывания дождя неблагоприятны.

Восемь классов

Сегодня "Восемь классов" появляются на северо-востоке и движутся на юго-запад. Во время выполнения гневных ритуалов нежелательно встречаться с живыми существами "Восьми классов" лицом к лицу.

Дракон

Сегодня до полуночи "Дракон" движется с севера на юг. При выполнении гневных или насильственных действий нельзя встречаться лицом к лицу с "Драконом".

Черная демоница Земли

Сегодня на заходе Солнца в наш мир в поисках жертвы проникает "Черная демоница земли" - сестра "Дракона". В это время нельзя совершать ни похоронные, ни свадебные ритуалы, нельзя осуществлять чрезмерно жестокие действия - иначе, будешь охвачен гневом, вставшей из-под земли "Черной демоницы". В особенности, необходимо отбросить все действия, связанные с огнем, дымом или углем.

|

|

дневнк |

А у меня сегодня радость - раздобыл садхану Махакалы Ваджрапаньджары. Я фонатик)). Учитывая, что тошнит и плохо много дней, лучший ноотроп - новый текст Гуру Махакалы. Я хотя бы поднесу себя в образе "дхарма-плюшкина")). Всё практика... ххх

|

|

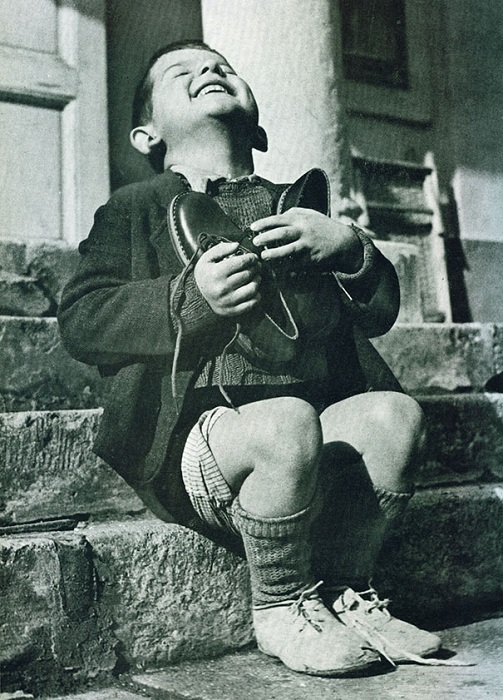

Моменты радости |

Австрийский мальчик радуется новым туфлям

Снимок «New Shoes», сделанный фотографом Gerald Waller в 1946 году.

Мальчик на качелях, сделанных на брошенном немецком орудии после Битвы под Сталинградом

Ретро-фотография, сделанная после Битвы под Сталинградом.

Лучшие друзья

Мальчишка помогает псу напиться из фонтанчика.

Девочка «читает» газету верх тормашками

Ретро-фотография. Чикаго, 1947 год.

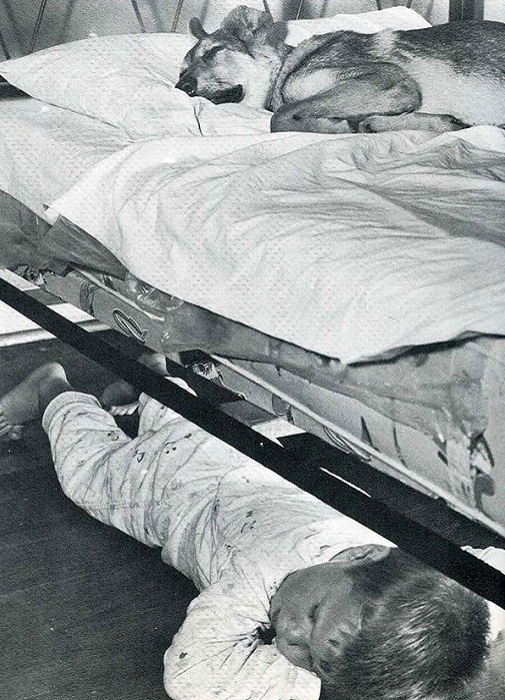

Поменялись местами

Мальчик уступил место лучшему другу.

|

|

Понравилось: 1 пользователю

Православие, оно о Небе, а не о земле. "Обмен же начинается с обмана"(с) |

Оригинал взят у  diak_kuraev в Простите, но это про меня (ч. 1)

diak_kuraev в Простите, но это про меня (ч. 1)

- В блоге, в одной из последних записей, вы написали, что одна из насущных проблем церковной жизни - официальная позиция Церкви. Почему? И что такое "официальная позиция Церкви"?

- ...Вера Церкви по большому счету выражается двумя словами: "Христос Воскресе!". Ни в текстах Священного Писания, ни в канонах древней Церкви ничего не сказано, что по каким-то иным вопросам Церковь должна что-то предписывать своим членам и те обязаны эту сообщенную им позицию транслировать дальше и соглашаться с ней. Мы понуждены к согласию только в вопросах догматических. А догматы Православной Церкви – они о Небе, они не о земле. Святой Григорий Синаит давно еще сказал, что "чисто исповедовать Троицу в Боге, и двоицу во Христе – в этом я вижу предел Православия". То есть вся православная вера – она на пальчиках выражается: Троица в Боге – Бог-Отец, Сын и Святой Дух; и двоица во Христе – Божеское и человеческое начала во Христе, в одной личности. Вот это православная вера.

Об этой вере православной Церкви я знал, еще не вступив в нее. И поэтому был заранее готов принять именно ее.

Есть еще церковные каноны. Это дисциплинарные отношения между самими христианами. В пору моего крещения в советские годы узнать о канонах было малореально. Сейчас, уже зная их, и зная церковную историю и жизнь, я скажу так: я готов исполнять каноны Церкви в той мере, в какой сама Церковь их исполняет. Быть большим папистом, чем сам римский папа я считаю странным.

Поэтому при зачитывании очередной "официальной позиции" я просто вспоминаю слова Экклезиаста: "И это пройдет". И это пройдет, и снова будет стыдно, и снова мы ничему не научимся…

Но вот для того, чтобы церковному сообществу было чуть-чуть менее стыдно за то, что говорится сейчас от имени миллионов православных, для этого я стою в стороночке и шепчу – "Ну же это не от имени Церкви! Я не делегировал им право своего голоса! Не верьте: ваша христианская православная вера не налагает на вас декларируемые ими политические обязательства!".

Шепчу я и по той причине, что я знаю прошлую церковную историю, и потому до некоторой степени могу предвидеть будущую. Пройдут годы, в стране будет новый политический климат, и новые апологеты церковного официоза скажут: "Да вы что, как вы нас обвиняете в сервилизме, вы же помните, как в те годы Кураев говорил! Значит, Церковь и тогда не соглашалась!"

Всё это будет. И вот для того, чтобы дать шанс этим сервилистам будущих поколений, сейчас я занимаю такую позицию.

- Вот мы и заговорили о вашей гражданской позиции. Как вы считаете, насколько совместима гражданская позиция у священнослужителя с его служением в Церкви?

- Поймите, у меня не гражданская позиция. Она церковная. Меня интересует в данном случае прежде всего родная для меня Православная Церковь. Мне хочется, чтобы поменьше какашек в неё бросали, вот и всё.

- Но, тем не менее, вы часто в своем блоге или в СМИ комментируете общественно-политические события.

- Бывает такое, но я при этом никогда не заявляю, что это я делаю в качестве христианского проповедника, и что христианская вера обязывает всех христиан соглашаться со мной. Просто членство в Православной Церкви не означает поражения человека в гражданских правах. И даже если человек – священнослужитель, это не означает, что он должен исключить из круга своего интереса футбол или кино, или интернет, или экономические новости, или политические. Ты можешь этим интересоваться, другое дело, что это, естественно, ни в коем случае не должно быть главным в твоей жизни. В феврале 2014-го страна, например, неожиданно узнала, что патриарх Кирилл интересуется кёрлингом и прекрасно разбирается в этой весьма экзотической игре. Что ж, имеет право.

Но если ты, будучи священником, смотришь любимый фильм, который тебе очень интересен, но тебе позвонили и сказали срочно ехать к умирающему, ты должен выключить телевизор и помчаться, куда надо. Здесь должно быть четкое понимание, порой приходящее через конфликт: что - интересно, а что – должно. И понимание, чем надо жертвовать ради чего. Если это понимание есть – всё нормально. Ты можешь владеть всем, лишь бы ничто не владело тобою.

Опять же, мы говорим не о схимнике, который живет только молитвой, а об обычном семейном священнике, который живет в гуще жизни. Он совсем не обязан быть ангелом, инопланетянином, которому ничего здесь не известно и не интересно. Кстати, а был бы он совсем неотмирен - как в этом случае он стал бы другим людям советовать, как им-то выживать в этой каше? Поэтому – да, у священника могут быть такие интересы.

Более того, он может их озвучивать. Но только не в проповеди в храме и не от имени Церкви. А как свою частную позицию. Вы меня спросили – я говорю. Но говорю не в храмовой проповеди, а в частной беседе. И по вашей инициативе. Я не делаю веерных рассылок по Интернету, не звоню в редакции и не говорю: "Внимание, у меня есть важное протодиаконское заявление, включайте все телекамеры и радиостанции Советского Союза, я сейчас вам такое скажу!". Я просто отвечаю на вопросы людей.

И отвечаю уже не первое десятилетие. Мне иногда бывает очень грустно, что у людей именно такие вопросы ко мне. Не о том, как спастись, избавиться от греха, а вопросы по текущей повестке дня. С другой стороны – ну что же… Все равно давайте вести диалог по этим периферийным для меня вопросам, но важным для других людей. Для меня же миссионерский смысл такого не-главного диалога вот в чем: если какой-то человек убедится во вменяемости позиции церковного собеседника по каким-то светским вопросам, то, может быть, он согласится и с тем, что я не совсем дебил и в тех случаях, когда я начинаю что-то рассказывать ему о собственно православной вере.

Естественно, мне не всех удастся убедить. Поэтому я считаю, что в Церкви должны быть разные люди. Разные священники, разные спикеры, с разными повестками дня, разным кругом интересов и, в том числе, с разными политическими позициями. И то, что я сейчас сказал, было нормой для митрополита Кирилла в 90-е годы. Я – не изменился. Я потолстел, полысел – это правда – но мои взгляды не изменились. А взгляды официальной Патриархии изменились. Так что считайте меня старовером.

- Получается, миссионерство и публичное озвучивание вашей позиции по общественно-политическим вопросам – две стороны одной монеты?

- В моем собственном понимании даже если я что-то говорю на политическую повестку, эти мои слова все равно остаются в главном для меня миссионерском, а не политическом контексте. Сейчас, когда многих людей именно "официальная позиция" отталкивает от Церкви, мне кажется очень важным не укрепить их в этой аллергии. А этих людей которых коробит от того, что предлагается как церковный официоз: эту их реакцию я вижу, слышу и читаю в большом количестве. Их коробит как язык этого официоза (смесь советской "Правды" и церковно-славянского языка) так и его елейный стиль, и, конечно, его содержание. Но эти люди – это тоже люди, и они тоже Христу дороги. Можно ли их удержать от окончательного антицерковного "зарока"? Вот я и пробую с ними говорить в другой интонации.

- Таким образом, появляясь в публичном пространстве, вы ставите на первое место протодиакона, священнослужителя, а не просто Андрея Кураева?

- Между понятиями "церковная мысль" и "миссионерство" нет знака равенства. Я не только миссионер. И миссия может быть не только лобовой. Понимаете, церковный человек не обязан жить интересами только узко понятой миссии миссионерства. Мы не рекламные агенты. И поэтому только зазывать – "все к нам, к нам, к нам идите!" – это очень искусственно и лицемерно. Я церковный человек, да, вся моя жизнь связана с жизнью Церкви, это мой сознательный выбор на всю жизнь… Получилось так, что этот выбор оказался сложнее, чем я думал. Это выбор не одного прошлого и все более далекого дня. Он стал еще и ежедневным.

Да, миссионерство для меня главное. Но представьте, вот вы пришли ко мне домой, а я не прибрался к вашему приходу в доме. Вот точно так же: если я зову людей в дом Христов, я должен подумать над тем, чтобы хоть какое-то безобразие в глаза не бросалось. Не от меня зависит наведение порядка в Церкви. Но я могу хотя бы сказать: то, что вам кажется дерьмом, и нам не кажется фиалками.

Делать вид, что у нас всё хорошо и в церковных стенах пахнет только ладаном – значит дебилизировать и самого себя и приглашаемых. Мы живем в прозрачном мире среди стеклянных стен, люди видят и знают наши болезни. Но если они при этом будут при этом видеть, что сами церковные люди напрочь отрицают свои гангрены, уходят в глухую несознанку, у многих людей возникнет ощущение, что эти уже разлагающиеся гангренозники просто домогаются до их мозгов и кошельков.

И тогда человек скорее уйдет подальше. "Вы здесь просто интеллектуально нечистоплотные люди: вы отказываетесь видеть очевидное, вы не считаете меня достойным собеседником, вы занижайте мой возраст до детсадовского, а раз так, тогда извините, мне с вами неинтересно".

Поэтому я думаю, что интерес церковного человека не только в умножении числа христиан. Нас все-таки уже много миллионов, и нам надо как-то научиться еще и жить между собою. Знаете, есть такой старый одесский анекдот, когда человек подходит к своей жене с вопросом: "Ну что, жена, детей купать будем или новых нарожаем?". Нельзя только рожать новых детей, надо все-таки и имеющихся купать, и одежду им починять, и в их ссорах разбираться. Так что для церковной мысли и слова есть не только миссионерские проблемы.

Решаясь обсудить эти внутрицерковные задачи или отказываясь даже от этого, мы стратегически создаем или, наоборот, закрываем пути для дальнейшего миссионерского роста Церкви. Поэтому в конечном смысле даже свои самые скандально-обличительные посты о церковной грязи я считаю миссионерскими.

В моей жизни такое было неоднократно. Первая моя книжка, условно говоря, "антицерковная", была издана в 1997 году. Называлась "Оккультизм в Православии". Там я говорил о том, что пошла мода на издание оккультной псевдоправославной литературы, причем церковными издательствами. Поскольку до этого я был таким "цепным псом" Православия, сектоедом, мне было несколько неудобно, что приходится говорить какое-то горькое слово о жизни моей Православной Церкви. Каково же было мое удивление, когда через полгода в Ростове подходит ко мне протестантский пастырь и говорит: "Отец Андрей, спасибо вам огромное. Ваша книга переменила мое отношение к Православию, я теперь с уважением и интересом к нему отношусь, изучаю". Я думал, что он имеет в виду мою книжку "Протестантам о Православии", но оказалось, он имел в виду именно "Оккультизм в Православии". Я говорю: "Ну как же так? Почему именно после этого вам стало Православие интересно?". Он говорит: "Да, потому что всё, что вы пишите, я раньше видел в Православии, но я считал, что так и должно быть с точки зрения Православия; я думал, что Церковь так учит, а, оказывается, Церковь против этого борется и в лучшем случае только терпит. Поэтому я теперь считаю православных людей тоже христианами. А раньше думал, что это просто язычники и колдуны".

Как бы то ни было, начиная именно с того 97-го года, потихоньку начинает меняться моя полемическая линия. Уже в начале нулевых годов у меня был такой случай: иду от метро к университету на лекцию в МГУ, подходит один парнишка, говорит, что он ко мне на лекцию бежит. Из числа вольных слушателей, не из числа моих официальных студентов. И он решает меня порадовать: "Я, о. Андрей, в прошлом семестре к вам ходил, а когда я на каникулах был у себя дома, я батюшке своему сказал, что к о.Андрею на лекции хожу. А батюшка почему-то нахмурился и говорит: “Ты знаешь, напрасно, потому что ранний Кураев – это да, а вот сейчас что-то не то!”".

Признаюсь, у меня был приступ тщеславия и гордости: надо же, я уже как классик: "ранний Кураев", "поздний Кураев", розовый, голубой период творчества…. А потом подумал: а в этом есть своя правда, потому что "ранний Кураев" – это сектодав. Кураев, который собачится с рериховцами и баптистами на радость православным. Мой цикл лекций, с которым я тогда по стране ездил, назывался "Техника религиозной безопасности".

А потом жизнь показала, что мало в Церковь прийти, надо уметь в Церкви выжить, уметь в ней остаться. Угрозы безопасности могут найтись не только на улице, но и в родной квартире. И техника религиозной безопасности должна включать в себя рассказ не только об угрозах сект. Она должна честно предупреждать, что и внутри Церкви есть ядовитые ягодки: старческие псевдосекточки, богословские спекуляции, агрессивное и корыстное невежество или ставка на него... Минное поле не кончается у порога храма. Они и внутри Церкви есть, и в алтарях.

И поэтому я стал больше говорить о тех угрозах, которые ждут человека, который уже вроде бы переступил порог церковной жизни. Тогда, в конце 90-х, была страшная тема, которая угрожала расколом Церкви - тема штрих-кодов и налоговых номеров. Была масса любителей видеть в этом печать Антихриста. Сегодня, когда православное массовое сознание поет "Аллилуйя" президенту Путину и с восторгом скандирует "мы вместе!", это даже трудно себе представить, что всего-навсего 15 лет назад те же самые издания писали даже и про Путина: слуга Антихриста, который навязывает штрих-коды и вводит электронное правительство.

Причем, что интересно, вся эта политика перехода на электронную документацию и электронные деньги продолжается. Но почему-то эти протесты ушли. Первым церковным публицистом, который в начале 90-х написал пугающую статью про то, что штрих-код таит в себе число зверя, был о. Тихон Шевкунов. Сегодня в его крупном книжном магазине при Сретенском монастыре все книги снабжены штрих-кодами и даже микрочипами…

Это я к тому, что и массовые настроения и официальная позиция меняются постоянно. Не всегда эти перемены вызывают мое согласие. Более того, мой уже достаточно долгий опыт внутрицерковных дискуссий показывает, что со временем все равно как правило побеждает именно моя позиция, поначалу звучавшая как одинокое диссидентство и вызывавшая обвинения в предательстве. Так было с "шамбезийской унией" и Гарри Поттером, с рок-проповедями и штрих-кодами…

Но проходило несколько лет, это становилось вполне официальной политикой Церкви и ее позицией, и только считанные единицы потом считали нужным мне что-то написать, сказать: "Простите, о. Андрей, я вас с дерьмом смешивал по этому вопросу, а оказалось – я не прав". Поэтому я совершенно оптимистически смотрю на свое будущее.

В общем, я убежден, что даже полемика о печальных страничках церковной истории и церковной жизни может иметь добрые миссионерские отголоски. Хотя бы потому, что люди перестанут считать нас бесчестными пропагандистами.

- То есть вы считаете, что некоторое из того, что вы говорите сейчас, может стать в будущем официальной позицией Церкви?

- Я претендую не на официальную позицию, а на выражение здравого смысла. Мнение многомиллионной Церкви и мнение официоза в истории редко совпадали. Официальная позиция – это налог политической лояльности, который добровольно платит 10 человек в Церкви. Добровольно потому, что они не мальчики. Они знали, на что идут, когда восходили на эти высокие посты. Вы хотели туда попасть, согласились? Вот и платите этот налог. Говорите, что "мы в восторге, ваше величество!", что "наш дракон –самый лучший дракон в мире!". Это ваш выбор.

- Если мы вернемся к общественно-политическим темам и отойдем от вашего миссионерского посыла, нет ли у вас намерения повлиять на проблемы, существующие в обществе, потому что и это – долг христианина?

- Я не переоцениваю своих возможностей и не считаю, что могу влиять на нецерковное общество. Поэтому такую задачу я себе не ставлю.

Но знаете, в последнее время ко мне пришла новая любовь к старым песням Галича и Высоцкого. Так вот, у Галича есть такой стих:

Прилетает по ночам ворон,

Он бессонницы моей кормчий.

Если даже я ору ором,

Не становится мой ор громче.

Он едва на пять шагов слышен.

Но и это, говорят, слишком.

Но и это, словно дар свыше, -

Быть на целых пять шагов слышным!