Наводы - LiveJournal.com

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://galik-123.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://galik-123.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://galik-123.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://galik-123.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Дом на Чистых прудах |

Что-то не так с двумя рядом стоящими домами по Чистопрудному бульвару, 3а. Или они перестраивались, или неудачно отреставрированы?

1. О трёхэтажном голубом доме известно только, что он был построен в 1887 году по проекту П.И. Гаудринга, перестраивался в 1970-е годы. В этом доме в квартире с балконом на втором этаже в 1914-1925 годах жила артистка драматической труппы Императорского Театра Гликерия Николаевна Федотова (1846-1925). Когда она скончалась, около этого дома проводить актрису в последний путь собралась вся театральная Москва

2. Только сейчас с этим балконом что-то не в порядке - вместо четырёх чугунных колон, поддерживающих балкон, остались только три. Да заходить в эту дверь тоже небезопасно, может отвалиться ещё одна чугунная деталь балкона.

3.

4. На фото 20-х годов все колонны на месте.

Фото сделано в 1920-е годы

Гликерия Федотова (в девичестве Позднякова) родилась 10 мая 1846 года в Орле. Рано осталась сиротой на воспитании деда и дальней родственницы. В 1856 году была принята и в 1862 году окончила Московское императорское театральное училище, где три года обучалась балету, а затем перешла в драматический класс И.В. Самарина. Первые небольшие роли актриса исполнила в Малом театре ещё в 1858 году, будучи ученицей Театральной школы. 10 мая 1862 года, в день своего 16-летия, Позднякова была зачислена в труппу Малого театра. К концу 1860-х годов Гликерия Федотова заняла положение ведущей актрисы театра в амплуа молодых героинь, в 1870-е годы её талант достиг расцвета. Ей равно удавались трагические, комедийные, мелодраматические и романтические роли. Она считалась одной из лучших актрис театра Островского, сыграв в его пьесах 29 ролей, некоторые из которых (Снегурочка, Василиса Мелентьева и др.) были предназначены ей самим драматургом. Первую роль в его пьесах - Катерину в "Грозе", Федотова исполнила ещё в 1863 году и играла её в течение 35 лет. Последний раз Федотова поднялась на сцену в 1912 году, в 50-летний юбилей своей сценической деятельности в Малом театре: она сыграла царицу Марфу в пьесе Островского "Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский".

Валентин Серов. Портрет артистки Гликерии Федотовой, 1905. Холст, масло. Третьяковскя галерея, Москва

5.

6.

7. На другом балконе тоже не хватает нескольких деталей ограждения.

8.

9.

10.

11. В настоящее время оба здание занимает посольство Казахстана.

12. Здесь указан год постройки дома римскими цифрами.

13.

|

Метки: архитектура Москва загадка |

Ещё раз про лошадей |

Россия славится орловскими рысаками, а Австрия - липицианами. Липицианская лошадь - удивительное создание, обладающее невероятной грацией при массивном теле, давно хотелось на них посмотреть. В Вене не удалось побывать на представлении липицианов, а уж в Словении "сам Бог велел" отправится в деревню Липицу, где находится конезавод.

Чтобы получить породу липицианов в течение 400 лет здесь проводилась тщательная селекция. В ней участвовали породы со всего мира, в том числе старые испанские и неаполитанские породы. В итоге получилась порода, обладающая красивым экстерьером, смелостью, силой, уравновешенным темпераментом и значительным интеллектом.

Все началось с того, что в XVI веке Максимилиан II завез в Австрию испанских лошадей. Брат Максимилиана полководец Карл II в 1580 году заложил в Липице конюшни и импортировал испанских, берберийских и андалузских лошадей, чтобы улучшить местную породу - кастровую. Карл II предполагал разводить в Липицах породу для своей австрийской резиденции в Граце.

Липицианская лошадь на протяжении истории своего развития претерпевала серьезные испытания. Дело в том, что она очень часто оказывалась в зоне боевых действий и военных конфликтов. В итоге лошади перемещались, продавались на другие заводы, находившиеся за пределами Австрии. После Второй мировой войны липицианская лошадь находилась на грани исчезновения, но породу удалось спасти благодаря американской армии, вернувшей маток липицианов в Австрию.

Сейчас липицианы успешно выступают в различных конных соревнованиях от драйвинга до классической верховой езды. Липицианской лошади под силу и ритмичная рысь на месте, и стиль вестерн, и различные пируэты на галопах. Лошади не очень высокие (до 157 см), но имеют королевскую осанку и изящное телосложение.

У липицианских лошадей дружелюбный и добрый нрав, они выносливы и неприхотливы, легко держат равновесие и управляются.

Особенность выведенной за четыре века породы заключается в том, что все жеребята рождаются вороными или гнедыми, но в процессе взросления, а именно годам к десяти, масть меняется на светло-серую, фактически - белую.

От рождения и до четырех лет жеребята живут в табуне, это формирует спокойствие, устойчивость психики и физическое развитие.

После четырех лет лучшие молодые жеребцы проходят отбор и начинается заездка и обучение.

|

Метки: Словения Липица путешествие |

Из истории российского коневодства |

Москва полна неизведанного! Знаете ли вы, что единственный в России музей, посвящённый лошадям и конному делу, находится в Москве в Тимирязевской академии. Через год этот уникальный музей будет отмечать своё 90-летие. Богатейшая коллекция Научно-художественного музея коневодства вызывает восхищение, а история жизни и деятельности его создателя достойна глубокого уважения и благодарной памяти.

23 января 1929 года музей был открыт в здании бывшего Императорского скакового общества при Государственном московском ипподроме. Имя человека, уникальная художественная коллекция которого была положена в основу фондов нового музея, даже не упоминалось при открытии. И долгое время имя Якова Ивановича Бутовича (1881-1937), выдающегося специалиста коннозаводства, крупного знатока орловской рысистой породы, талантливого писателя и искусствоведа, было в забвении.

1. Я.И. Бутович был владельцем, а в первое десятилетие после октябрьской революции директором Прилепского конного завода Тульской области. Мы впервые узнали об этом выдающемся человеке, побывав в Музее коневодства при Тимирязевской академии.

"Если бы я своевременно покинул бы пределы России… Лично для меня это было бы, конечно, лучше, ибо я свободным и независимым человеком проживал бы где-нибудь за границей и был бы по своему счастлив. Но что сталось бы с русским коннозаводством, покинутым всеми на произвол судьбы? Это вопрос, на который ответить нетрудно: все бы несомненно и бесповоротно погибло!.. Беспристрастную оценку этой моей деятельности даст только суд истории".

Из книги воспоминаний Я.И. Бутовича "Лошади моей души".

2. В 1940 году музей был передан Московской сельскохозяйственной академии имени К.А.Тимирязева.

3. Постоянная экспозиция была создана в конце 1940 года под руководством основателя кафедры коневодства в академии В.О. Витта, развита и дополнена профессором А.С. Красниковым; в основных чертах она сохраняется, пополняясь новыми экспонатами.

4. Музей коневодства в Тимирязевке представляет собой уникальное собрание произведений искусства, в которых отражён весь спектр отношений человека и лошади.

Райнхольд Кюбарт. Темпельхютер, жеребец тракенской породы, 1932. Бронза, высота 222 см

5. В музее - около 3000 оригинальных живописных, графических и скульптурных работ русских и иностранных художников. Они знакомят с разными типами и породами лошадей, с историей коневодства и коннозаводства разных направлений, с рекордистами рысистых, верховых и тяжеловозных пород, с выдающимися производителями и чемпионами пород.

Яков Иванович Бутович родился 21 октября 1881 года в Херсонской губернии. Воспитывался в Полтавском кадетском корпусе, окончил Николаевское кавалерийское училище в Санкт-Петербурге. Некоторое время служил в 17-м драгунском Волынском полку. За участие в Русско-японской войне был награжден орденом Св. Станислава 3-й степени. После выхода в отставку в 1905 году обучался в ряде европейских университетов животноводству, уделяя наибольшее внимание коневодству.

В 1909 году Бутович приобрел имение Прилепы под Тулой, куда он перевёл из Херсонской губернии свой завод. В Прилепах он вырастил ряд выдающихся лошадей орловской рысистой породы. За группу из 11 светло-серых маток на Всероссийской конной выставке в Москве (1910) был награжден золотой медалью и драгоценной братиной великого князя Дмитрия Константиновича, на конной выставке в Одессе (1910) получил Большую золотую медаль за трех жеребцов, а в 1912 году его серый жеребец Крон-принц выиграл Императорский приз. Из прилепского завода впоследствии вышло множество чемпионов, потомков которых до сего дня можно встретить на отечественных ипподромах.

В 1918 году завод был национализирован и передан под управление Народного комиссариата земледелия. Бутовича оставили его управляющим и главным хранителем галереи, на которую в 1918 году была выдана специальная охранная грамота. Коллекция не только не была расхищена, но пополнилась новыми картинами и рисунками. Я.И. Бутович был назначен членом Чрезвычайной комиссии по спасению племенного животноводства при Наркомземе РФССР. Внес значительный вклад в сохранение ценнейшего поголовья лошадей. Во время Гражданской войны был консультантом С.М. Буденного. В 1920-е годы был подвергнут репрессиям как "буржуазный специалист". Прилепский завод, считавшийся лучшим в стране, был ликвидирован. Большая часть лошадей была направлена на Хреновский конезавод.

Я.И. Бутович был арестован в 1929 году и приговорен к трем годам тюремного заключения. В тюрьме Бутович пишет мемуары - о революции, Гражданской войне, событиях, предшесвовавших аресту, о лучших орловских рысаках и лучших коннозаводчиках России.

Выйдя на свободу в 1931 году, Бутович селится в Вязьме, затем в городе щигры Курской области. В 1931 году он был освобожден без права проживания в Москве и других крупных городах, а в 1937 году вновь арестован. 17 сентября 1937 года тройкой при УНКВД по Курской области Яков Иванович Бутович приговорен к расстрелу. Приговор приведен в исполнение 17 октября того же года. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 года Яков Иванович Бутович был реабилитирован.

6. В начале века многие в России хорошо знали конный завод в селе Прилепы Тульской губернии и коннозаводчика Я.И. Бутовича. Славился он не только породистыми рысаками, но и единственной в стране художественной галереей. Все, кто бывал у него в гостях, с восхищением отзывались о ней. Яков Бутович упоминается и в литературных произведениях, в том числе в "Театральном романе" Булгакова, с него списан образ коннозаводчика Бурмана в повести П.Ширяева "Внук Тальони".

7. С 1900 года Я.И. Бутович приступил к собиранию картин и фотографий с изображениями лошадей, бронзовых скульптур и книг о лошадях. Через несколько лет его уникальная коллекция живописи и скульптуры переросла в Музей лошади, насчитывавший около 5 тысяч экспонатов. Кроме произведений искусства в музее имелись альбомы и отдельные фотографии лошадей, а также библиотека по истории коневодства. Коллекция Бутовича до сих пор не имеет аналогов в мире.

8. В Прилепах можно было увидеть работы самых разных художников. Среди собранных работ особенно выделялись картины В. Серова, Н. Сверчкова, Н. Самокиша, Е. Лансере и скульптуры П. Клодта. Так, этюд красавца светло-серой масти по имени Летучий В.Серов написал в 1886 году по заказу коннозаводчика Н. Малютина. Холст на 10-й выставке Товарищества передвижников имел большой успех. Бутович очень хотел купить его, через несколько лет, наконец, приобрел и весьма им гордился.

Орловский рысак по праву является национальной гордостью России, так же как и тройка, в которой он играет главную роль, считается символом России.

В.А. Серов. Летучий, серый жеребец орловской рысистой породы,1886. Холст, масло, 85х85

9. В тюрьме Бутович писал мемуары - о революции, Гражданской войне, событиях, предшесвовавших аресту, о лучших орловских рысаках и лучших коннозаводчиках России. Через полвека, перед самым распадом СССР, другие такие же лошадники вместе с историками добились реабилитации виднейшего специалиста по коневодству. В XXI веке книги Бутовича начали издавать.

"Очень многие бранят и даже клянут меня за мою деятельность на поприще коннозаводства после октябрьского переворота. Близорукие люди, они не видят и не понимают, что только благодаря этой тяжелой и самоотверженной деятельности рысистое коннозаводство страны спасено, а с ним уцелел и не погиб орловский рысак"…

Так писал в 1920-х годах Яков Иванович Бутович, селекционер-коннозаводчик, коллекционер, создатель Музея лошади, литератор и издатель.

10. В 1928 году галерею Бутовича перевели в Москву. Судьба Музея коневодства после смерти его создателя складывалась сложно. В конце 30-х годов он вновь подвергся расформированию. В военное время сотрудники музея были вынуждены эвакуировать фонды, и экспонаты на долгие годы оказались в совершенно неприспособленных для хранения условиях. Однако музейным работникам удалось сохранить и даже приумножить коллекцию. И сейчас она находится в Музее коневодства. В залах представлены живопись, скульптура, графика, акварель, предметы прикладного искусства.

Кюбарт Рейнгольд. Моргенштраль, жеребец тракененской породы. 1901, шпиастр. высота 122 см

11. А теперь - интерьеры Музея коневодства при Тимирязевской академии, которые нам любезно разрешили сфотографировать. Музей расположен на двух этажах. Любителям лошадей, надо идти и смотреть! На стенах сплошной развеской - изображения лошадей разных пород, дорожные, охотничьи, батальные и хозяйственные сцены, связанные с лошадью, а также верховые парадные портреты известных людей.

12.

Восточное конское снаряжение

13. На этом седле Жан-Луи Гуро совершал рекордный конный пробег с 01.05. по 14.07.1990 по маршруту Париж-Москва, 3333 км за 75 дней.

Офицерское кавалерийское седло. В полном сборе (седло, подпруга, стремена, вальтрап, перемётные сумы). Франция, XX век, кожа, металл, текстиль.

14. Много картин в музее, показывающих лошадей в самых различных областях деятельности человека. Это сцены ипподробных испытаний, батальные, охотничьи, дорожные, трудовые и праздничные сцены.

Неизвестный художник. Сцены конного спорта в Англии, начало XIX века. Холст, масло, 70х121

15. Подавляющее большинство картин представляют собой экстерьерные портреты, в которых хорошо видно строение тела лошади. Подобные изображения встречаются уже на картинах XVIII - начала XIX веков.

16. Однако прочно ввёл в обиход понятие конский портрет художник Николай Георгиевич Сверчков (1817-1898). Его творчество было предметом особого пристрастия Якова Бутовича. В его коллекции были такие известные работы Сверчкова, как "В метель", "Ямская тройка", "Возвращение с охоты", "Охотники", "Настигают волка", "Затравили", "Орлов-Чесменский в санях на Барсе", "Охота на медведя".

17. В витрине представлен восточный конский убор.

Е.И. Цыпулина-Турчина. Голова серой арабской лошади, 1912-1913. Фарфор, овал, 43х34 см

18. Бутович собрал более сорока работ П.Ковалевского. Лучшая из них "Тройка в распутицу" в 1873 году в Вене была удостоена специальной медали. Только в Прилепах можно было познакомиться с огромным собранием работ П.Соколова - блистательного акварелиста, иллюстратора сочинений Гоголя, Толстого, Тургенева, Некрасова. Великолепные живописцы С.Виноградов и Н.Самокиш были друзьями Бутовича, подолгу жили у него, писали хозяину "портреты" прославленных рысаков прилепского завода.

19. Вот ещё один выдающийся российский заводчик лошадей английской скаковой породы Михаил Иванович Лазарев (1860-1914). Совместно с супругой Евгенией Ивановной имел конный завод в Полтавской губернии, два скаковых отделения: в Москве и Варшаве. Начиная с 1903 года лошади завода Лазаревых доминировали на ипподромах Москвы и Варшавы, жокеи выступали в цветах конюшни - малиновый камзол, чёрный картуз. Часть кобыл из завода Лазоревых регулярно посылались в Англию и Францию под лучших производителей того времени. Незадолго до смерти Михаил Иванович написал завещание, по которому завод был передан в государственную казну.

20.

21.

Н.П. Богданов-Бельский. Портрет коннозаводчика М.И. Лазарева, начало XX века. Холст, масло, 130х102 см

22.

23.

24.

25.

Ф.П. Шашкин. Леопольд, 1823. Холст, масло, 49х63 см

26.

Логик, XIX век. Литография. 39х52 см

27. Бутович собрал великолепную коллекцию скульптур Евгения Александровича Лансере (1848-1886). Каждая работа - это отдельный рассказ о каком-то событии из жизни изображаемых персонажей с множеством подробностей. Скульптуры Лансере безупречно точны и изящны.

Е.А. Лансере. Весталка, английская скаковая кобыла. Бронза, высота 31 см

28.

Е.А. Лансере. Всадник со львятами. Бронза, высота 42 см

29.

30. Очень представительна и интересна экспозиция второго этажа.

31.

32.

33.

Н.Е. Сверчков. Бег в санках серого жеребца с поддужным, 1845. Холст, масло, 37х46

34.

35.

36.

Дрожки беговые, XIX век

37.

38.

39.

40.

Часы-секундомеры, мастер Волков, 1990. Россия. Дерево

41.

42.

43.

Н.С. Самокиш. Бойкая, 1911. Холст, масло, 44х44 см

Источники информации: Буклет Научно-художественный музей коневодства РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 2014

www.orlovhorse.ru, www.okipr.ru, rossiyador, shkolazhizni.ru, mosjour.ru

|

Метки: музеи музей коневодства живопись Москва история России жизнь выдающихся людей |

В итальянском квартале |

Итальянские кварталы во многих городах Адриатики очень похожи. Их легко узнать по характерным приметам - это узкие улицы, обшарпанные фасады домов, висящее под окнами белье. Удивительно, но в этой вроде бы запущенности есть свой особый итальянский шарм.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

|

Метки: путешествие Копер Словения |

Новости культуры за неделю |

Интересные публикации о культуре на новостных сайтах

Ермак. Фото: Государственный исторический музей

Центральный музей российского казачества откроется на Измайловском острове. Концепцию разработали в Государственном историческом музее, на базе которого по решению Минкультуры РФ создается новый музей.

Лувр нашего времени. Не роскошный, а интеллектуальный и изысканный - новый музей в Абу-Даби.

Михаил Шемякин представил в Петербурге новую выставку. Художник приехал в Северную столицу, чтобы представить в своем Центре на Садовой новую выставку - "Шемякин. Открытие". Здесь объединены три периода жизни и творчества художника: Ленинград 60-х, Париж 70-х и Нью- Йорк 80-х.

Литва: какие тайны хранит чудесный холм ста тысяч крестов

Этот холм называют здесь Горой Крестов, он хранит память о войнах, восстаниях, призраках, чудесных исцелениях и тихом самопожертвовании.

6 главных сериалов зимы. "Каратель", "Жан-Клод Ван Джонсон", "Забытые Богом" и другие

"Спаситель мира" Леонардо да Винчи продан за $450,3 млн на Christie's.

Картина великого мастера эпохи Возрождения из скандальной коллекции миллиардера Дмитрия Рыболовлева официально стала самым дорогим произведением искусства в мире.

Ермак. Фото: Государственный исторический музей

Центральный музей российского казачества откроется на Измайловском острове. Концепцию разработали в Государственном историческом музее, на базе которого по решению Минкультуры РФ создается новый музей.

Лувр нашего времени. Не роскошный, а интеллектуальный и изысканный - новый музей в Абу-Даби.

Михаил Шемякин представил в Петербурге новую выставку. Художник приехал в Северную столицу, чтобы представить в своем Центре на Садовой новую выставку - "Шемякин. Открытие". Здесь объединены три периода жизни и творчества художника: Ленинград 60-х, Париж 70-х и Нью- Йорк 80-х.

Литва: какие тайны хранит чудесный холм ста тысяч крестов

Этот холм называют здесь Горой Крестов, он хранит память о войнах, восстаниях, призраках, чудесных исцелениях и тихом самопожертвовании.

6 главных сериалов зимы. "Каратель", "Жан-Клод Ван Джонсон", "Забытые Богом" и другие

"Спаситель мира" Леонардо да Винчи продан за $450,3 млн на Christie's.

Картина великого мастера эпохи Возрождения из скандальной коллекции миллиардера Дмитрия Рыболовлева официально стала самым дорогим произведением искусства в мире.

|

Метки: выставки живопись кино история музеи новости из мира искусства |

Грибоедовский Дворец бракосочетаний |

В этот внутренний дворик Грибоедовского дворца бракосочетаний выходили молодые люди покурить и успокоиться в ожидании регистрации брака. Вот поэтому я и подумала, что многие узнают это место.

Не знаю, как сейчас, а раньше этот особняк считался самым главным Дворцом бракосочетания в Москве, и многим хотелось зарегистрировать брак именно здесь, хотя очередь на регистрацию была два-три месяца. Название он такое получил, потому что в момент открытия стоял на Грибоедовской улице, которой затем было возвращено историческое название Малый Харитоньевский переулок. Первые молодожены поднялись по лестнице этого особняка в 1961 году, а потом почти всегда перед этим зданием было настоящее столпотворение из машин и людей.

Особняк был построен в 1909 году московским архитектором Сергеем Флегонтовичем Воскресенским (1862-1933), младшим братом архитектора Флегонта Флегонтовича Воскресенского, для известного продавца цемента и железа А.В. Рериха. Возможно поэтому считалось, что браки, зарегистрированные здесь, будут особенно надёжными.

В тот период это здание казалось, действительно, дворцом, а теперь выглядит как рядовая историческая застройка. Это было так давно, "когда деревья были большими", и самыми главными зданиями в Москве считался Роддом Грауермана и Грибоедовский дворец. Мне удалось отметиться в обоих зданиях.

Любопытно, что три кольца на фронтоне - масонский знак, он означает триединство религий (иудаизма, христианства, античности). Этот же знак повторяется на особняке несколько раз.

|

Метки: центр Москва архитектура особняк Рериха |

Ещё один московский дворик |

Так выглядит внутренний двор одного старинного особняка в центре Москвы. Я бывала там много лет назад, и хотя ничего с тех пор не изменилось, не узнала это место. А многим, наверное, запомнился этот дворик?

Как думаете, где это?

|

Метки: Москва загадка |

Архитектор Рем Колхас. Календарь дат |

Фото www.interior.ru

Сегодня отмечает свой день рождения один из выдающихся архитекторов современности, теоретик деконструктивизма, лауреат Прицкеровской премии, Рем Колхас.

"С 11 до 15 лет я не занимался вообще ничем, кроме чтения, и прочитал вообще всех русских классиков от начала до конца…, - говорил он в одной из своих лекций. - Русская классика давала огромное пространство для воображения, творческой фантазии. В отрыве от политики и любых других проблем - для меня Россия ключевая страна в вопросе того, что вообще такое творчество. В этом смысле я сам немного русский".

Рем Колхас родился в 1944 году в Роттердаме, почти полностью разрушенном немецкими бомбардировками. Его отрочество прошло в Индонезии, где работал отец.

Первой профессией Колхаса стала журналистика. Затем Колхас отправился в Лондон, где поступил в школу Архитектурной Ассоциации. Окончил он ее в 1972 году и переехал в Нью-Йорк. Получив хорошие теоретические знания, Колхас вернулся в Лондон. Там в 1975 он основал архитектурное бюро OMA (Office for Metropolitan Architecture). Сейчас это крупная проектная организация, занимающая реализацией проектов по всему миру. В ней трудятся около 120 сотрудников.

Карьера Рема Колхаса развивалась необычно. Его лучшие проекты появились лишь в 2000-х, когда архитектору было около 60 лет. Долгое время архитектор был скорее теоретиком, нежели практиком. В 1978 году Колхас опубликовал культовую книгу "Нью-Йорк вне себя", одно из главных сочинений ХХ века, посвященных урбанизму. А в 90-х вышел том "S,M,L,XL", вобравший в себя эссе, графику и эскизы нереализованных проектов за 20 лет "бумажной" работы ОМА.

Когда у ателье OMA увеличилось число заказов, руководитель перенёс головной офис в Роттердам, оставив в Нью-Йорке филиал. Проекты 90-х годов от Рема Колхаса стали строиться по всему миру. В числе первых работ архитектурного бюро ОМА - здание Нидерландского театра танца в Гааге, Кунстхалле в Роттердаме.

Нидерландский театр танца в Гааге, 1987. Фото archi.ru

Лилль Гранд Палаис во Франции,1988-1994. Фотоwww.sifer2017.com

Парижская вилла "Святые облака",1991. Фото wordpress.com

Жилой комплекс "Нексус Ворлд" в Японии, 1991. Фото archi.ru

Выставочный зал в Роттердаме Кунстхалле, 1993. Фото wikimedia.org

Университет в Нидерландах, 1993-1997. Фото www.bluffton.edu

Центр Иллинойского института в Чикаго,1997-2003. Фото www.architecturerevived.com

Здание посольства Нидерландов вписано в ограниченное пространство традиционного городского центра. В центре посольства расположился огромный холл, который пронизывает все 8 этажей здания, подобно колодцу, соединяя между собой все уровни и помещения.

Посольство Нидерландов в Берлине, 2003. Фото www.wikiwand.com

Другой проект Колхаса - Дом музыки в Порту, напоминает булыжник с ломаными гранями. Здание расширяется кверху, первый этаж занимает куда меньшую площадь, чем все остальные уровни.

Дом музыки в Порту, 2005. Фотоwww.wikiwand.com

В 2004 году в Сиэтле завершилось строительство Публичной библиотеки. Фасады целиком выполнены из стекла, покрытого ромбиком сетки. На солнечном свете здание похоже на исполинский кристалл, сверкающий всеми гранями. При этом Колхас не изменил любимой геометрии.

Публичная библиотека в Сиэтле, 2004. Фото www.archdaily.com

Внешне здания Колхаса отличает ломаная геометричность и стилистическая простота облицовки. Но всякий раз фасады скрывают необычную "начинку". Кубические по форме здания зачастую спиралевидны внутри. Деформация пространства - излюбленный ход архитектора.

Биржа Шеньчжень в Китае, 2006. Фото archi.ru

В 2012 году завершилось строительство самого грандиозного проекта Колхаса - штаб-квартиры Центрального китайского телевидения в Пекине. Ломаное кольцо высотой 234 метра опирается на землю лишь двумя нижними "блоками". Большая часть здания нависает над окружающим пространством. Глянцевые стеклянные фасады снабжены визуальным "спецэффектом" - неравномерная, деформированная черная сетка искажает его очертания, лишает тяжеловесности.

Штаб-квартира Центрального китайского телевидения в Пекине. Фото masterok.livejournal.com

В 2015 году в Москве тоже появилось здание по проекту Колхаса.

Москва, музей "Гараж", 2015. Фото www.interior.ru

Источники информации

www.buro247.ru

www.archandarch.ru

|

Метки: жизнь выдающихся людей архитектура календарь дат |

На катамаране в Венецию |

В Венецию можно прилететь на самолёте, приехать на поезде или на машине, приплыть на круизном лайнере. Мы же прибыли в Венецию на катамаране. Долго выбирали между сухопутным и морским путешествием и выбрали, на наш взгляд, более комфортный способ - на катамаране из Пирана. Венеция должна была стать логическим завершением нашего путешествия по Адриатическому побережью.

Правда, я не особенно хорошо себе представляла, чем катамаран отличается от парома. Но на пароме всё же нам уже приходилось переправляться вместе с машиной в Боко-Которской бухте, а теперь я знаю, что такое катамаран. Это двухкорпусное судно, корпуса которого соединены между собой. Главное, что катамараны отличаются повышенной устойчивостью, небольшой амплитудой качки и достигают больших скоростей хода.

1. Катамаран отплывал из Пирана в субботу довольно рано - в 8 часов утра, стоимость всего путешествия - 70 евро на человека. В эту стоимость входит и трансфер от отеля до порта Пирана.

2. Итак, выехав из Струньяна ещё в темноте, в Пиране мы уже наблюдали восход солнца.

3. Утренний Пиран.

4. Технические характеристики катамарана Adriatic Jet компании Adriatic Lines нам сообщили на борту: длина - 42,30 м, ширина - 10,30 м, число пассажиров - 343, скорость - 36 узлов, валовой тоннаж - 339 тонн.

5. Во время посадки проверяли паспорта и билеты.

6. Довольно быстро все три сотни страждущих загрузились на катамаран.

7. Мы надеялись, что это будет одновременно и морская прогулка, но на деле оказалось совсем иначе. На катамаране есть лишь небольшая открытая площадка на третьем ярусе, но она была закрыта в целях безопасности. Внутри катамаран похож на огромный самолет, внутри можно занимать любые места. Под каждым креслом закреплены спасательные жилеты. При относительно спокойном море качка не ощущается, в случае сильной волны катамаран сбавляет ход.

8. Идти на катамаране до Венеции 2,5-3 часа, довольно комфортно и не утомительно. По мере подхода к Венеции прозрачная вода Адриатики сменялась на зеленоватую воду Итальянской Ривьеры. На катамаране лопотали о Венеции разноязычные гиды, моментально переключаясь с одного языка на другой, продавали билеты на катера, гондолы и обеды, работал буфет. После 45-минутной езды через лагуну высадились на пристани "San Basilio" примерно около 11 часов.

9. Морской вокзал Сан-Базилио в Венеции предназначен для небольших круизных судов. У пассажирского терминала нас встретила группа уличных музыкантов. Точно таких же, только оживших, мы видели потом в городе.

10. Иногда в этот же порт прибывают вот такие романтичные парусники.

11. Вокзал Сан-Базилио расположен на канале Джудекка, у знаменитого променада Заттере. Дальше можно было идти до площади Сан-Марко пешком или добраться на катере, мы выбрали второй способ.

12. При въезде в венецианскую лагуну перед нами открылся совсем другой мир...

13. Каналы здесь заменяют улицы, лодки вместо машин, грузовиков, автобусов и других средств передвижения.

14. Каждое здание играет свою роль в роскошной венецианской мозаике.

15. Утром гондольеры - в ожидании следующей порции туристов.

16. 11 часов утра - и мы в Венеции.

|

Метки: Венецианская республика Италия Пиран Венеция путешествие курорты Европы Словения |

Деревянный дом в центре Москвы |

В самом центре Москвы, рядом с Мясницкой улицей, можно увидеть настоящий раритет - двухэтажный деревянный дом с двойными окнами и кружевным карнизом. Хоть дом и порядком обветшал, зато не выглядит новоделом и имеет статус регионального памятника архитектуры.

1. Этот дом № 9 по переулку Огородная слобода когда-то был больничным корпусом Мясницкого отделения Чернорабочей больницы. Построен он был в 1875 году московским губернским архитектором А.А. Мейнгардом (1825-1894) - одним из основателей Московского архитектурного общества.

2. Переулок этот в XIX веке назывался Барышников, потому что в него выходила задняя часть усадьбы И.И. Барышникова, главный дом которой расположен по Мясницкой улице, 42.

3. Во второй половине XIX века владение было приобретено государством, и в усадьбе разместилось Мясницкое отделение больницы для чернорабочих, к которым относили и сельских жителей, нанимавшихся на работы в Москве.

4. История продолжается, а за домом закрепилось его предназначение. Сейчас в этом деревянном доме находится государственное учреждение Мосгоротур и занимается оно оздоровлением жителей Москвы и организацией отдыха для детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей-инвалидов, детей-сирот...

5. В настоящее время в доме ведётся ремонт, но трудно сказать, хорошо это или плохо.

6.

7. Задний фасад дома.

8.

9.

|

Метки: центр Москва архитектура |

Венецианский стиль на площади Тито |

На центральной площади Тито (между прочим названной в честь Иосифа Броз Тито и не переименованной после распада Югославии) сохранились самые красивые венецианские постройки Копера-Каподистрии, и даже всей Словении. Приятно было посидеть в кафе на площади с лучшим видом на дворец Претора. Само понятие "претор" пришло из римской империи и означает "предводитель, вождь". Получается, что римское название дворец получил в эпоху расцвета Венецианской республики.

1. Во дворце Претора сейчас кроме городской мэрии расположен офис туристической информации, там можно бесплатно взять карту города с отмеченными достопримечательностями, что мы и осуществили, расположившись затем в кафе напротив для её изучения.

2. Итак, напротив - Преторийский дворец с внешней лестницей, двумя башнями, зубцами и гербами на фасаде. Был возведён во второй половине XV века с последующей реконструкцией 1664 года, поэтому он сочетает в себе черты готики и ренессанса. После падения Венецианской республики дворец пережил долгий период запустения.

3. Фасад богато украшен, здесь и венецианские львы, и статуи уважаемых деятелей, и грамоты, и статуя Справедливости с мечом, колокола. В XVII веке фасадные стены увенчали зубцами, придав дворцу вид крепости.

4. Но самое главное - на фасаде дворца целое семейство крылатых венецианских львов.

5.

6.

7. Уважаемые граждане города тоже представлены на стенах дворца.

8.

9. Со стороны Чевлярской улицы на задней стороне дворца есть венецианская львиная пасть - барельеф с отверстием, куда граждане опускали анонимные доносы на контрабанду табака и соли или на взяточничество городских властей.

10.

11. Львов кругом очень много - и даже лестницу, ведущую на балкон, тоже украшают вполне благодушные львы.

12. С балкона дворца Претора отлично смотрится не менее прекрасное здание - дворец Лоджии на северной стороне площади. Он был построен в XV веке в качестве своеобразного клуба знатных горожан, мнение которых доводилось до заседавших во дворце напротив городских властей. Среди прочего здание было единственным местом, где разрешались азартные игры. Свой нынешний вид с семью арками этот дворец получил в результате дополнений XVII века. В настоящее время на первом этаже действует популярное кафе, а на втором - городская картинная галерея. Чаще его называется просто Лоджией. Это единственный сохранившийся архитектурный памятник готического стиля города, и один из немногих в Словении. Наверху Венецианский лев с закрытой книгой.

13. Во время посещения Копера Стендаль, тогда французский консул в Триесте, был сражен красотой этого великолепного здания, построенного в 1462 году. Аркада напоминает дворец Дожей в Венеции, но меньшего размера.

14. Терракотовая статуя Мадонны с младенцем установлена в угловой нише в память о спасении от чумы 1554 года.

15. С запада к дворцу Претора примыкают два здания, Фористерия и Армерия, имеющие совершенно разное предназначение и построенные в XV-XVI веках.

16. Фористерия занимало левую часть здания и предназначалась для размещения гостей и временного прибежища претора после окончания его полномочий перед возвращением в Венецию. Входом служил портал в углу здания под названием "Porta del Corte"

17. Если внимательно присмотреться, то можно найти изрядное количество деталей, отличающих один дом от другого.

18.

19. Армерия выполняла функцию склада оружия, над порталом этого здания с надписью "Мunicipio"и сейчас красуется голова Медузы. Сейчас в здание находится факультет гуманитарных наук местного университета.

20.

21. В ансамбль центральной площади входит и Собор Успения Богоматери XII века, построенный в романском стиле после создания в городе епископства. В последующие века часть здания была перестроена в стилях готики и Возрождения. Рядом с собором стоит колокольня - бывшая сторожевая башня высотой 55 метров. Всего 204 ступеньки, и перед вами должен открыться великолепный вид на центр старого города и другие окрестные красоты, как пишут в путеводителе. Свой современный, типично венецианский облик она получила в XV-XVII веках и с тех пор использовалась как колокольня.

22.

23.

24.

25.

26.

27. Вот так выглядит собор с улицы, ведущей на соседнюю площадь Броло.

28.

29.

30. Вид с площади Броло.

31. На колокольне находится колокол, изготовленный ещё в XIV веке.

32.

33. Внутренняя часть собора была изменена в XVII веке известным архитектором Гиоргио Массари, от готики и венецианского стиля почти ничего не осталось.

34. В интерьере собора самыми ценными считаются полотна кисти венецианского живописца Витторе Карпаччо (1465-1525): "Мадонна с младенцем на троне и предстоящие святые" в алтарной части, а также "Сретение" и "Избиение младенцев" на боковых стенах.

35. Знаменит собор и гробницей Святого Назария, небесного покровителя города. Считается, что Святой Назарий был первым епископом Копера-Каподистрии. По легенде он пришел в город по морю, не замочив ног. Жители города, встречающие проповедника, увидели луч света, поднявшийся из моря и исчезавший за городской стеной. В честь чудотворного света в городе каждый год 19 июня устраивается праздник.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47. Вид из двора на собор.

48. Одна из древнейших построек Копера - Ротонда Вознесения с крытой черепицей покатой крышей, спрятана в узкой улочке позади Успенского собора. В облике здание легко угадываются черты романского стиля.

49. Она сложена из грубого камня в XI-XII веках, некоторые источники называют её баптистерием.

50.

51. Дверь была закрыта, в путеводителе говорится, что внутри сохранились интересные фрески.

52. В конце концов пора уже уходить с этой площади...

Источники информации: с миру по нитке...

|

Метки: Словения курорты Европы Копер путешествие |

Модернизм без манифеста. Продолжение |

Выставка проходит до 20 ноября в особняке М.П. Губина на Петровке, 25

Модернизм без манифеста. Начало

Модернизм без манифеста. Поиски нового архитектурного стиля

1.

2.

3.

4.

5.

Справа - Леонид Хорошевич (1902-1956). Пуск аэростата. Тверской бульвар, 1944. Холст, масло

6.

Зинаида Баженова (1905-1967). Туркменка. Бюст для фонтана Дружба народов на ВСХВ. Первая половина 1950-х

7.

Татьяна Маврина (1900-1996). Натюрморт с белыми цветами, 1937. Холст, масло

8.

Лев Соловьёв (1907-1986). Горький. Над Волгой, 1934. Холст, масло

9.

Пётр Вильямс (1902-1947). Польский бал. Эскиз декораций к опере М. Глинки "Иван Сусанин" в Большом театре, 1940. Холст, масло

10.

Слева - Георгий Рублёв (1902-1975). Иволга, 1907. Холст, масло

11.

Ефросинья Ермилова-Платова (1895-1974). На станции, 1932. Холст, масло

12.

Ефросинья Ермилова-Платова (1895-1974). Натюрморт с гильзами, 1931. Холст, масло

13.

Антонина Софронова (!892-1968). Белые птицы, 1936. Холст, масло

14.

Слева - Надежда Удальцова (1886-1961). Старый Норк. Армения, 1933. Холст, масло. Справа - Климент Редько (1897-1956). Этюд к портрету Ю. Спитэер, 1932. Холст, масло. Александр Лабас (1900-1963). Натурщица перед зеркалом, 1947. Холст. масло

15.

16.

17.

18.

Александр Шевченко (1883-1948). Утро в парке, 1940. Картон, масло

19.

Николай Соколов (1903-2000). На окне. Холст, масло

20.

Владимир Лебедев (18911967) Портрет Ани Патерсон, 1956, 1957. Автопортрет. Холст, масло

21.

Павел Кузнецов (1878-1968). Букеты на столе, .Холст, масло

22.

Справа - Георгий Нисский (1903-1987). На путях. Зима

23.

Александр Герасимов (1881-1963). После дождя,1906. Холст, масло

24.

Юрий Пименов (1903-1977). Натюрморт с апельсинами, 1944. Картон, масло

25.

26.

27.

Артур Фонвизин (1883-1972). Портрет Н. Весниной, супруги архитектора В.Веснина, 1944. Бумага, акварель

28.

29.

30.

Степан Эрьзя (1876-1959). Женская голова, 1930-е. Кебрачо

31.

Андрей Васнецов (1924- 2009). В мастерской, 1906. Холст, масло

32.

33.

Николай Андронов (1929-1988). Семья художника в интерьере, 1961. Оргалит, масло

34.

Андрей Васнецов (1924-2009). Натюрморт с тыквой, около 1956. Холст, масло

35.

Андрей Васнецов (1924-2009). Разговор (первый вариант), около 1956. Холст, масло

36.

Павел Никонов (р. 1930). Косец, 2011. Холст, масло

37.

Александр Белашов (1933-2011). Семья оленеводов, 1967. Шамот, роспись, золочение

38.

39.

40.

Борис Рыбченков (1899-1994). Москва. Светлый вечер, 1968. Холст, масло

41.

42.

43.

Дмитрий Краснопевцев (1925-1995). Натюрморт с двумя воронками, 1959. Картон, масло. Утюг, 1956. Холст, масло

44.

Слева - Андрей Гросицкий (р. 1939). Композиция с хлебом, 2005

45.

Дмитрий Краснопевцев (1925-1995). Натюрморт с чёрными бутылками, 1959. Холст. картон. масло

46.

47.

48.

49.

Надежда Удальцова (1886-1961). Работа в армянском колхозе, 1931. Бумага, акварель, белила, тушь, кисть

50.

|

Метки: Музей современного искусства живопись Москва искусство скульптура выставка |

Новости культуры за неделю |

Интересные публикации о культуре на новостных сайтах

Крупнейшие музеи мира озабочены будущим оцифровки. Международная конвенция о копировании объектов искусства и культуры должна быть подписана до конца года

Яков Чернихов. Композиция № 17 из цикла "Архитектурные фантазии. 101 композиция", 1929–1933. Фото: Архив-коллекция Архитектурного благотворительного фонда имени Якова Чернихова

Три выставки недели. Советский классик Александр Бубнов в Государственном литературном музее, Хаим Сокол и Артур ван Бален на "Фабрике" и графика Якова Чернихова в Музее архитектуры им. Щусева

За одной из самых знаменитых фотографий Второй мировой войны стоит захватывающая и неординарная история

"Клином красным бей белых", Не болтай" и "Знамя Победы над Рейхстагом" - грандиозной выставкой из более двухсот фотографий, плакатов, рисунков, афиш отмечает вековой юбилей Русской революции лондонская Тейт Модерн. В основе выставки - коллекция британского графика и дизайнера Дэвида Кинга, с помощью которой он изучал историю революции визуальной культуры России.

Музей Maxxi в Риме, архитектор Заха Хадид

Как новейшие здания вписаны в историческую среду. О поисках компромисса современности и старины.

Кража на миллиард долларов: как разворовали наследство гениального художника Рериха. Главный подозреваемый в присвоении шедевров великого мастера - российское государство.

Крупнейшие музеи мира озабочены будущим оцифровки. Международная конвенция о копировании объектов искусства и культуры должна быть подписана до конца года

Яков Чернихов. Композиция № 17 из цикла "Архитектурные фантазии. 101 композиция", 1929–1933. Фото: Архив-коллекция Архитектурного благотворительного фонда имени Якова Чернихова

Три выставки недели. Советский классик Александр Бубнов в Государственном литературном музее, Хаим Сокол и Артур ван Бален на "Фабрике" и графика Якова Чернихова в Музее архитектуры им. Щусева

За одной из самых знаменитых фотографий Второй мировой войны стоит захватывающая и неординарная история

"Клином красным бей белых", Не болтай" и "Знамя Победы над Рейхстагом" - грандиозной выставкой из более двухсот фотографий, плакатов, рисунков, афиш отмечает вековой юбилей Русской революции лондонская Тейт Модерн. В основе выставки - коллекция британского графика и дизайнера Дэвида Кинга, с помощью которой он изучал историю революции визуальной культуры России.

Музей Maxxi в Риме, архитектор Заха Хадид

Как новейшие здания вписаны в историческую среду. О поисках компромисса современности и старины.

Кража на миллиард долларов: как разворовали наследство гениального художника Рериха. Главный подозреваемый в присвоении шедевров великого мастера - российское государство.

|

Метки: история искусства искусство новости из мира искусства культура выставки |

Модернизм без манифеста. Поиски нового архитектурного стиля |

Самостоятельный блок экспозиции "Модернизм без манифеста" на выставке в Музее современного искусства на Петровке посвящён работам в жанре архитектурной графики. Это так называемая бумажная архитектура, т.е. архитектурные проекты, не осуществимые в реальности из-за своей технической сложности, стоимости, масштабности или цензурных соображений.

Меер Айзенштадт (1895-1961) - скульптор, график, работал в станковой, монументальной и монументально-декоративной скульптуре.

Меер Айзенштадт. Симфония завода. 1929–1930. Гипс

Айзенштадт создавал скульптурно-архитектурные композиции, которые, однако, не имел возможности воплотить в городской среде.

Один из самых известных проектов архитектора Бориса Иофана (в соавторстве с В. А. Щуко, В. Г. Гельфрейхом) - неосуществлённый дворец Советов в Москве, гигантское здание высотой 420 метров, венчать которое должна была статуя В.И. Ленина высотой 70 метров. Под строительство дворца было отведено место, на котором прежде стоял Храм Христа Спасителя. Строительство дворца было прервано с началом Великой Отечественной войны и более не возобновлено.

Представлены графические листы проекта Дворца Советов Бориса Иофана.

Иофану принадлежат проекты павильонов СССР на Всемирных выставках в Париже (1937) и Нью-Йорке (1939). Павильон на Всемирной выставке 1937 года служил постаментом для скульптуры "Рабочий и колхозница" Веры Мухиной.

Архитектор Иван Александрович Фомин (1872-1936 ) в 1920-е годы разрабатывал теорию и практику "пролетарской классики" и стал одним из основателей советского монументального классицизма. Начало 1930-х годов - это эпоха "бумажных проектов", в ходе которых происходило прояснение требований советского руководства к архитектуре. В этот период Фомин создаёт проекты ряда крупных общественных сооружений: дворца-музея транспортной техники, Курского вокзала в Москве, театра Красной Армии. Все эти проекты характеризуются преувеличенным вниманием к внешнему декору, в них вводятся такие элементы классического стиля, как портики, ротонды и аркады, а в их оформлении используются скульптуры и рельефы.

Слева - Александр Баранский (Барановский) (1890-1965). Фрагмент главного входа Дворца Советов СССР, справа - архитектурная графика Ивана Фомина

Слева - Александр Баранский (Барановский) (1890-1965). Фрагмент бокового выступа главного входа Дворца Советов СССР. Авторы проекта Б. Иофан и В. Гольфрейн, 1948. Офорт. Справа - графика Ивана Фомин

Две работы Софьи Кауфман - ученицы Ивана Фомина.

Софья Кауфман (1895-1967). Проект памятника Великим Строителям Прекрасного города, 1921. Картон, тушь, перо, кисть. Справа - внутренний вид

|

Метки: выставка Москва модернизм архитектура |

Модернизм без манифеста. Начало |

Справа - скульптура. Александр Матвеев (1878-1960). Надевающая чулок, 1912. Гипс

Московский музей современного искусства на Петровке представляет первую часть проекта "Модернизм без манифеста". Коллекция Романа Бабичева формируется уже 25 лет, в собрание входят около 4 тысяч произведений отечественного искусства XX столетия. Экспозиция первой выставки занимает целый этаж, в 12 залах разместились произведения живописи, графики и скульптуры 1910 -1970-х годов. Работы сопровождаются кураторскими текстами, строящими мост между культурными явлениями прошлого века и историческими событиями.

Первая часть будет демонстрироваться до 20 ноября. Вторая часть выставки откроется 28 ноября и будет посвящена ленинградской художественной школе 1920–1950-х годов.

1.

2.

3.

Владимир Домогацкий (1876-1939). Пан, 1921. Гипс тонированный

4.

5.

Сергей Конёнков (1874-1971). Бог Саваоф, 1925-1916. Дерево тонированное

6.

7.

Василий Шухаев (1887-1973). Ла Сьота, 1929. Холст, темпера

8.

Модест Дурнов (1868-1928). Украшения на рождественской ёлке, 1910. Картон, масло

9.

Михаил Врубель

10.

11.

12.

13.

А.В.Лентулов. Красный платок, 1910, Холст, масло

14.

Аристарх Лентулов. Портрет двух девушек

15.

Нина Нисс-Гольдман (1893-1990). Портрет В. Брюсова, 1924. Гипс тонированный, дерево, металл

16.

Анатолий Микули (1882-1938). Натюрморт с будильником, 1910-е. Холст, масло

17.

Анатолий Микули. Композиция, 1910-е. Холст, масло

18.

Анатолий Микули. Натюрморт, 1910-е. Холст, масло

19.

А.И. Дмитриев (1893-1921). У барок

20.

Борис Королёв. Стоящая обнажённая, опирающаяся на тумбу, 1923. Гипс

21.

22.

Дмитрий Лебедев (1908-1967). Смерть комиссара. Холст, масло

23.

Ольга Яновская (1900-1990). Артисты Большого театра приветствуют передовиков производства в ложе, 1937. Холст, масло

24.

25.

Константин Зефиров (1879-1960). Водолазы. ЭПРОН, 1932. Холст, масло

26.

Константин Зефиров (1879-1960). Этюд к картине "Водолазы", 1932. Холст, масло

27.

Владимир Тягунов (1907-1972). На причале, первая половина 1900-х. Холст, масло

28.

Герман Фёдоров (1896-1975). Новороссийский цементный завод, 1929. Холст, масло

29.

30.

31.

Николай Андронов (1929-1988). Семья художника в интерьере, 1961. Оргалит, масло

32.

33.

34.

Александр Куприн (1880-1960). Крым. Берег моря, 1927-1928. Холст, масло

35.

Александр Осмёркин (1892-1953). Автопортрет, 1941-1947. Холст, масло

36.

37.

Александр Куприн (1880-1960). Крымский пейзаж. Глухой переулок, 1936. Холст, масло

38.

Аристарх Лентулов (1862-1943). Табак в цвету, 1932. Холст, масло

39.

Роберт Фальк (1886-1958)

40.

Александр Шевченко (1883-1948). Утро в парке, 1940. Картон, масло

41.

42.

43.

44.

45.

Константин Богаевский (1872-1943). Пейзаж, 1909. Бумага, акварель

46.

Сергей Малютин (1859-1937). Сон Святослава. Иллюстрация к "Слову о полку Игореве", 1906. Бумага, гуашь, акварель

Александр Шевченко (1883-1948). Эскиз декорации к опере Римского-Корсакова "Млада", 1906. Бумага, гуашь, графитный карандаш

47.

Михаил Черемных (1893-1921). Гляди в оба, 1931. Бумага, гуашь, уголь, пастель

Продолжение будет...

|

Метки: живопись Москва Россия модернизм выставка |

Сажа как средство выражения и отражения |

Уличные художники продолжают экспансию на территорию музеев. Так, в Музее современного искусства на первом этаже разместилась выставка "Сажа", на которой представлены работы граффити-художников Жени 0331с и ГРИШИ. Они часто используют такие нестандартные инструменты для граффити, как горелка, огнетушитель или же скарпель по камню. В 2016 году ГРИША и 0331с расписали огнетушителями более 10 000 кв. м на территории бывшего завода ЗИЛ. Последнее время художники работают с камнем, вырезая граффити по граниту и создавая скульптуры малых форм. ГРИША окончил Московский государственный университет культуры и искусств по специальности "реклама". Женя 0331с, по специальности геодезист, работает в таких направлениях, как графика, скульптура и фотография, занимается уличным искусством с 2004 года. Вместе они творят с 2010 года.

1. В проекте "Сажа" художники обращаются к древним техникам рисования огнем и процарапывания по саже, история которых, наряду с пигментной живописью и резьбой по камню, насчитывает тысячелетия. Сам термин непосредственно происходит от итальянского глагола graffiare - царапать, т.е. настоящие "граффити" это процарапанные надписи.

2. Интерес к древним граффити позволил художникам увидеть в собственных работах современную интерпретацию первобытного искусства. Все произведения художников размещены на потолке. В просторном помещении особняка Губина на Петровке всё это смотрится, по крайней мере, неожиданно и оригинально.

3. Кураторы сообщают, что выставка поддерживает современную тенденцию проникновения уличного искусства в музеи.

4. И одновременно с этим экспозиция демонстрирует редкие для современности техники граффити, несущие в себе связь с историей.

5. На стенде для непонятливых поясняется, что изобразили граффити-художники.

6. Шкурка получилась очень реалистично.

7. Зрители могут тоже процарапать собственные послания, автопортреты или рисунки на специально подготовленных закопченных панелях.

8. Помимо 20 работ на фанере и бетонных плитах в техниках копчения и процарапывания на выставке представлена масштабная роспись ГРИШИ 2014 года "Спираль" - на плафоне в вестибюле музея.

9.

10. По-видимому, желание что-нибудь нацарапать на стене так и сохранилось с первобытных времён, - панели уже довольно плотно зарисованы.

11. Одна из художниц наотрез отказалась сфотографироваться рядом со своим автопортретом, а зря - сходство было явное.

12.

13.

Женя 0331С:

"Мои первые воспоминания, связанные с огнём, приходят из детства. Примерно в возрасте 4-5 лет, оставшись один дома, я стащил коробок со спичками. Достав одну спичку, я чиркнул ей о коробок, и она вспыхнула. Мне хорошо запомнилось то мгновение, когда я впервые создал эту энергию, и она сильно испугала меня. Спустя много лет, уже став уличным художником, я стал создавать рисунки, экспериментируя с огнем. Энергия огня настраивает нас определенным образом и делится с нами своей бесконечной силой".

ГРИША:

"Размышляя о выжигании, а если быть более точным - копчении поверхностей, я ловлю себя на мысли о том, что это одна из наиболее завораживающих техник нанесения рисунка, с которой я работаю. Первое что хочется отметить - это, конечно, огонь, пламя вместо кисти, материал которым ты пользуешься как художник, материей вовсе не являющийся, он порождение чистой энергии".

|

Метки: граффити выставка Москва искусство |

Тимирязевская академия |

Первым догадался

m_u_s_t_a_f_a, а затем подробный ответ по каждой фотографии дал

m_u_s_t_a_f_a, а затем подробный ответ по каждой фотографии дал  filnikvik, который сразу узнал родные места. Вот что он сообщил:

filnikvik, который сразу узнал родные места. Вот что он сообщил:это Тимирязевская академия. На первой фотографии предыдущего сообщения - парк за главным корпусом (арх. Н.Л.Бенуа и П.С. Кампиони), на последней - бывшая ферма (арх. Валлен-Деламот). На месте сквера у фермы когда-то стоял дом Тимирязева.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

|

Метки: фото Москва загадка |

В Москве в конце октября |

Знатоков Москвы удивить довольно сложно и даже невозможно! Наверное, многие догадаются, где были сделаны эти фото...

А я каждый раз удивляюсь, сколько же можно найти таких по-настоящему "московских" уголков. И в очередной раз - это чудесное открытие!

Вот по этому виду, можно уже точно определить, где находится это место. Какие ваши варианты?

|

Метки: Москва загадка мимоходом |

И снова - Русский Рим! |

Новость из мира искусства

В Риме 4 ноября в легендарном дворце Палаццо Поли впервые вручили премию "Русский Рим". Новой премией отмечают деятелей культуры "за продвижение русской культуры в мире". Первыми обладателями награды стали писатель, литературовед, лауреат российских и международных премий, автор романа "Лавр" Евгений Водолазкин ("за продвижение русской культуры в мире в области литературы"), пианистка Екатерина Мечетина (в области музыки), работающий в Париже российский художник Валерий Кошляков (в области изобразительного искусства), литературовед, переводчик, основатель Тургеневского общества Бельгии и Люксембурга Конрад Фурман (за общественную деятельность), переводчик- славист Витторио Страда (за переводческую деятельность). Кроме того, специального приза, посвященного 60-летию со дня первой публикации романа "Доктор Живаго" Бориса Пастернака, удостоен Карло Фельтринелли, потомок основателя крупного издательского дома. Именно он в 1957 году первым выпустил роман.

Екатерина Мечетина

О выставке Валерия Кошлякова в Музее русского импрессионизма.

Валерий Кошляков

Евгений Водолазкин

Рим для проведения фестиваля выбрали неслучайно. 180 лет назад первые "Русские салоны" проводила княгиня Зинаида Волконская, жившая в те времена в Палаццо Поли. В ее доме гостили самые выдающиеся писатели и художники той эпохи: Иван Тургенев и Константин Брюллов, Вальтер Скотт и Николай Гоголь, Стендаль и Василий Жуковский. "Возрождение традиций русских культурных салонов" - девиз нового фестиваля, который планируется проводить ежегодно 4 ноября, в День народного единства России.

Именно здесь 180 лет назад прошли первые русские культурные салоны и именно здесь они и будут возрождены. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Награда "Русский Рим" представляет собой разноцветную чашу, выполненную на Санкт-Петербургском императорском фарфоровом заводе. В лучших традициях "русских салонов" на фестивале выступили: пианистка Екатерина Мечетина, оперная певица Наталья Павлова, пианистка Греты Чиприани, виолончелистка Насим Саад и поэтесса Вера Павлова.

Источники: tass.ru, По ту сторону Треви

В Риме 4 ноября в легендарном дворце Палаццо Поли впервые вручили премию "Русский Рим". Новой премией отмечают деятелей культуры "за продвижение русской культуры в мире". Первыми обладателями награды стали писатель, литературовед, лауреат российских и международных премий, автор романа "Лавр" Евгений Водолазкин ("за продвижение русской культуры в мире в области литературы"), пианистка Екатерина Мечетина (в области музыки), работающий в Париже российский художник Валерий Кошляков (в области изобразительного искусства), литературовед, переводчик, основатель Тургеневского общества Бельгии и Люксембурга Конрад Фурман (за общественную деятельность), переводчик- славист Витторио Страда (за переводческую деятельность). Кроме того, специального приза, посвященного 60-летию со дня первой публикации романа "Доктор Живаго" Бориса Пастернака, удостоен Карло Фельтринелли, потомок основателя крупного издательского дома. Именно он в 1957 году первым выпустил роман.

Екатерина Мечетина

О выставке Валерия Кошлякова в Музее русского импрессионизма.

Валерий Кошляков

Евгений Водолазкин

Рим для проведения фестиваля выбрали неслучайно. 180 лет назад первые "Русские салоны" проводила княгиня Зинаида Волконская, жившая в те времена в Палаццо Поли. В ее доме гостили самые выдающиеся писатели и художники той эпохи: Иван Тургенев и Константин Брюллов, Вальтер Скотт и Николай Гоголь, Стендаль и Василий Жуковский. "Возрождение традиций русских культурных салонов" - девиз нового фестиваля, который планируется проводить ежегодно 4 ноября, в День народного единства России.

Именно здесь 180 лет назад прошли первые русские культурные салоны и именно здесь они и будут возрождены. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Награда "Русский Рим" представляет собой разноцветную чашу, выполненную на Санкт-Петербургском императорском фарфоровом заводе. В лучших традициях "русских салонов" на фестивале выступили: пианистка Екатерина Мечетина, оперная певица Наталья Павлова, пианистка Греты Чиприани, виолончелистка Насим Саад и поэтесса Вера Павлова.

Источники: tass.ru, По ту сторону Треви

|

Метки: Италия Рим история России новости из мира искусства культура |

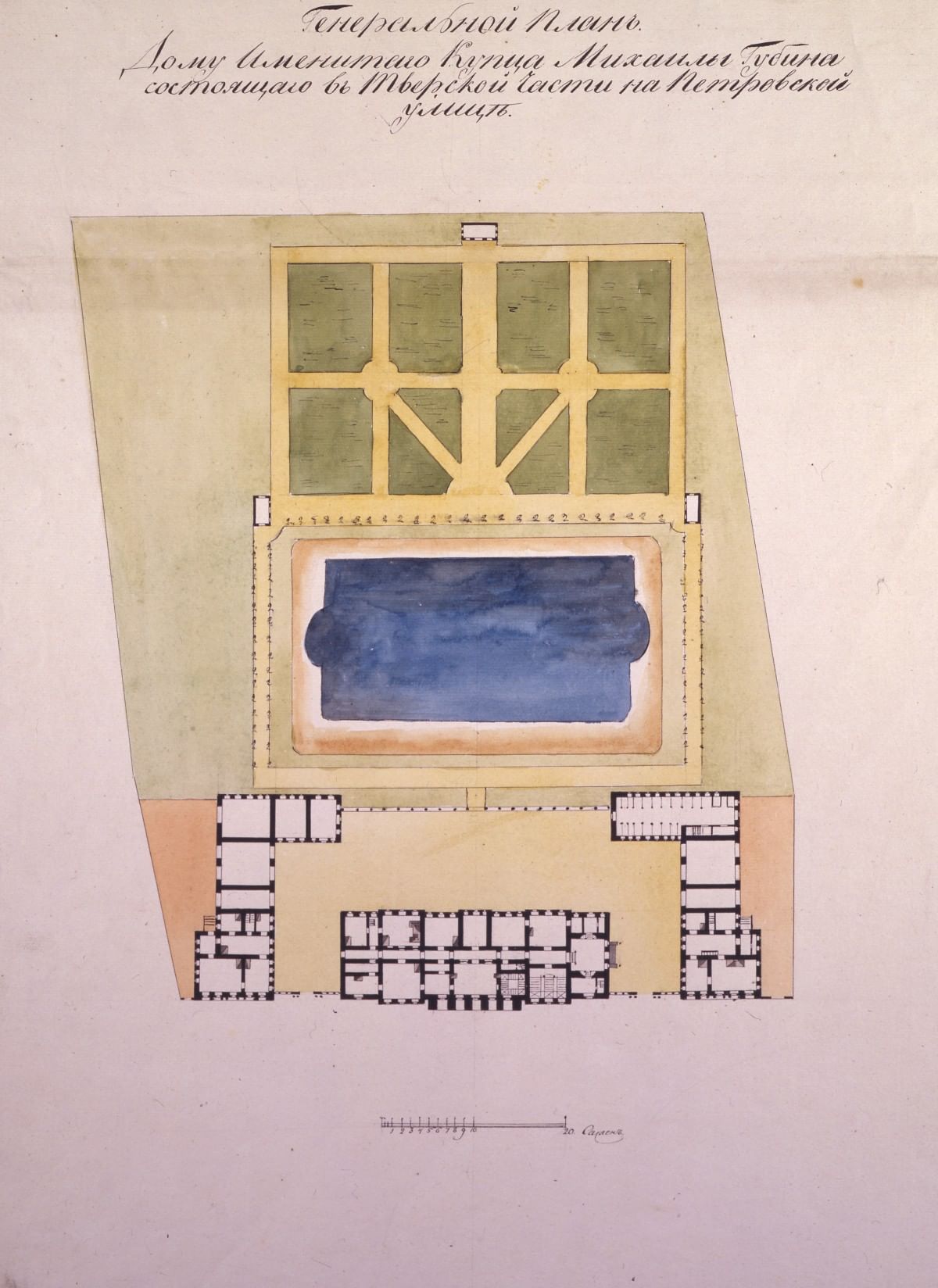

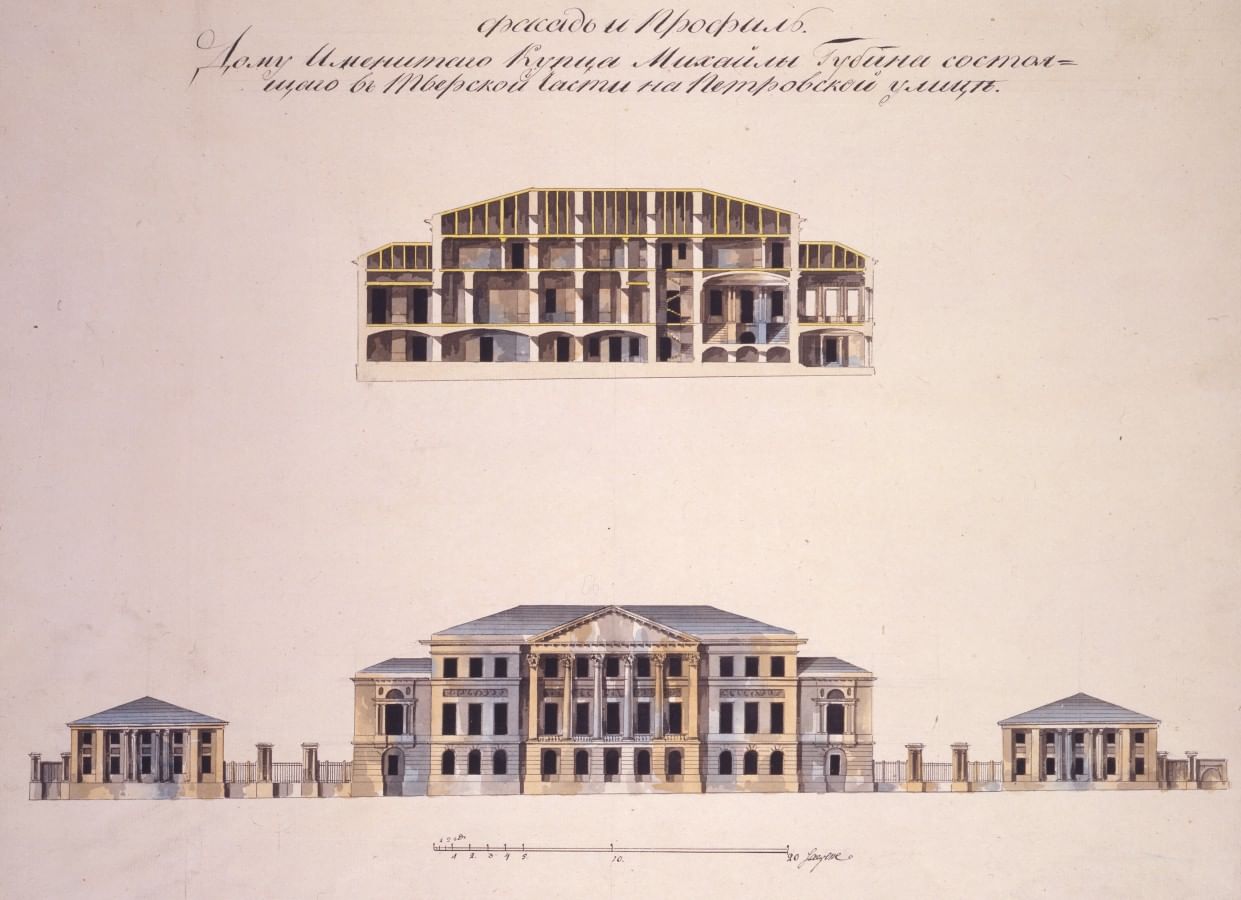

От особняка Губина к Музею современного искусства |

В Москве множится число выставочных пространств современного искусства. Вот например, с начала 2000-х годов появилось целых пять площадок только одного Московского музея современного искусства. Причём все они расположились в лучших исторических зданиях Москвы - памятниках архитектуры, в самом центре. Главное здание Московского музея современного искусства тоже представляет собой историческую и культурную ценность. Этот памятник архитектуры известен как особняк купца М.П. Губина на Петровке, адреса остальных площадок Музея современного искусства указаны в конце сообщения.

Всё это радует, потому что представляется уникальная возможность посетить замечательные исторические здания. Обычно в них можно попасть только в дни культурного наследия, а в эти - в любой день, согласно режиму работы музея. Придётся теперь как следует познакомиться с современным искусством. Первым оказался дом Губина - пришли посмотреть на искусство XX века, но как не обратить внимание на этот образец архитектуры Москвы периода раннего и строгого классицизма.

Здание было построено в 1793 году по проекту знаменитого русского зодчего Матвея Казакова и представляло собой московский усадебный ансамбль, выходивший фасадом на красную линию улицы. За строениями располагался парк с небольшим прудом.

culture.ru

В таком виде усадьба просуществовала до конца XIX века. Затем ее постигла участь большинства старых московских усадеб: произошел раздел владения. Большая его часть вместе с садом и прудом была продана и застроена. В 1880 году главный дом сдали под гимназию. Известно, что в ней учились знаменитый поэт-символист Валерий Брюсов и братья Бахрушины.

culture.ru

После революции для здания опять началась новая жизнь. В 1920 году бывшая гимназия была определена под Институт физиотерапии и ортопедии. Весь советский период, вплоть до того момента, когда особняк был передан в музейное назначение, здесь располагалось больничное учреждение. За это время внешняя отделка и интерьер сильно обветшали, потребовалась капитальная реставрация.

Sergi Shaugashvili - Moscow Museum of Modern Art

1. Музей в этом здании открыт 15 декабря 1999 года. Создателем и первым директором музея стал Президент Российской академии художеств З.К. Церетели. Отечественный опыт проектирования музеев современного искусства формировался под влиянием зарубежного опыта. Обычно под здания музеев современного искусства используются уже существующие особняки и дворцы, построенные в дореволюционное время. Такова судьба и Московского музея современного искусства.

2. Вход в музей - со двора. Во дворе громоздятся скульптуры в основном Зураба Церетели. К современному искусству их отнести довольно трудно...

3. Выделяется среди прочих скульптура "Лебединое озеро" 1994 года Михаила Дронова, по крайней мере она вызывает улыбку.

4. Посмотрим, что осталось от исторических интерьеров. Внутри сохранились росписи потолков, лепнина и керамические печи, относящиеся ко времени постройки особняка.

5. Парадная лестница создаёт торжественное настроение.

6. На лестнице видна роспись на потолке, сохранившиеся росписи на стенах сейчас закрыты живописными панно.

7. Первый зал экспозиции сразу настраивает на атмосферу московской старины.

8.

9. Во многих залах сохранились уникальные росписи потолков, выполненные в классическом стиле.

10. Такой классический фон хорошо оттеняет картины и скульптуры XX века и позволяет взглянуть на эти произведения свежим взглядом.

11. Подобный опыт экспозиции произведений современного искусства в архитектурном пространстве иной эпохи часто встречается в Европе. Это как игра с историей...

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18. В музее обнаружили замечательный книжный магазин, в котором множество интересных книг по искусству, детской и иностранной литературы. Книголюбы сидят там на удобных диванах и рассматривают книги.

19. В вестибюле по периметру надпись Дмитрия Пригова: "Граждане! Чувствуйте приближение сроков, сроков смены дня и ночи, сезонов, возрастов, веков, эпох, кальп и эонов!"

Кроме этого особняка в распоряжении музея находится пятиэтажное здание в Ермолаевском переулке,17, построенное по проекту Д.С. Маркова в 1915 году для Московского архитектурного общества на вклады архитекторов, образец неоклассицизма.

В 2007 году Музей современного искусства открыл новую выставочную площадку на Тверском бульваре. Здание было возведено в 1906 году по проекту архитектора Ивана Кондратенко как доходный дом. С конца 1960-х годов это пространство было творческой мастерской Зураба Церетели.

Старинное здание Российской академии художеств на Гоголевском бульваре - также является творением архитектора Матвея Казакова. Оно было построено в конце XVIII века и принадлежало Цуриковым-Нарышкиным.

И ещё одно здание на Большой Грузинской улице - исторический особняк, построенный купцом Василием Горбуновым в конце XIX века, - тоже памятник архитектуры.

|

Метки: самые красивые дома Москвы Казаков архитектура особняк усадьбы Москва классицизм |