Как учились русские цари |

Как учились русские цари

Наследники престола не любили учиться

Учителем царевича Петра был дьяк Никита Зотов. Обыкновенный курс учения дополнялся так называемыми «Потешными книгами с кунштами» (картинами).

Наследник-цесаревич — это вам не шутки. Ему предстоит править огромной страной. Его нужно воспитать, дать хорошее образование. Это так. Однако на практике выходило несколько по-другому.

Знал, да забыл

До Петра I московские цари из числа Романовых не блистали образованностью. Отец Петра – Алексей Михайлович – обучился чтению, письму и церковному пению. Собственно, на этом его образование закончилось. При этом Алексей Михайлович считался «книжным человеком» - у него была библиотека из 13 книг.

Петр I, в общем-то, самоучка. А после него началась эпоха дворцовых переворотов. Две Екатерины, Анна Иоанновна, Елизавета Петровна – все они, в сущности, случайные люди на троне. Их не готовили к царствованию с детства. И, соответственно, не давали какого-то специального образования.

Зато к царствованию готовили Петра III. В 14 лет его привезли из Голштинии и объявили наследником русского престола. Нельзя сказать, чтобы Елизавета Петровна была особо образованной женщиной. Но даже она поразилась невежеству своего племянника. И его усадили за парту. Обучением Петра Федоровича руководил академик Якоб Штелин.

Академик уверяет, что Петр обладал прекрасной памятью. Любил математику, артиллерию и фортификацию. Мог перечислить всех государей от Рюрика до Петра I. Но ученик вскоре заболел. А выздоровев, женился. А женившись, по словам Штелина, «великий князь забывает все, что учил».

Павла I обучали на совесть. Его воспитателем был Никита Панин, выдающийся дипломат, много лет проживший в Европе.

Хотелось бы сказать: какое образование человек получил, таким он и вырастет. Увы, жизнь гораздо сложнее. Образование еще ничего не гарантирует. Никакой закономерности не просматривается.

Павел I получил светское образование. Упор на военную подготовку не делался. Однако Павел увлекся именно военным делом.

Никита Панин составлял конституционные проекты. Он был убежден, что самодержавную власть нужно ограничить. Его ученик Павел, став императором, даже не думал об ограничении своей власти.

Били не со злобы, а по убеждению

Сыновья Павла стали, можно сказать, жертвами педагогических экспериментов. Их учили в соответствии с модой. Александра I воспитывала бабка – Екатерина II. Она была поклонницей педагогических идей Руссо. Лучше всего, мол, воспитывает природа, а детям нужно давать максимум свободы.

Среди учителей Александра выделялся швейцарец Цезарь Лагарп, убежденный республиканец. Он привил своему ученику свободолюбивые взгляды, которые тот сохранил на всю жизнь, но ни разу в жизни не применил их на практике. Когда Александр сделался императором, Лагарп приехал в Россию. И начал давать советы. Но вскоре убедился, что ученик, сделавшись самодержцем, в его советах не нуждается.

Цезарь Лагарп

А вот воспитанием Николая I занимался папаша – Павел I. Он совсем не разделял идей Руссо. И отдал младших детей – Николая и Михаила – генералу Ламсдорфу. У генерала была своя метода. Он бил августейших воспитанников линейкой, а иногда и ружейным шомполом. Привязывал к ручке кровати и порол розгами. Мог ударить будущего императора Николая I головой об стену так, что тот лишался чувств. «Время было такое: били людей по убеждению, а не из злобы», - пишет современник.

Даже профессиональные историки часто утверждают, что Николай I был невежественным солдафоном. Он, дескать, третий сын, шансов занять престол не имел, поэтому учили его кое-как. Это полная чепуха. Во-первых, любой член императорской фамилии в XIX веке получал достаточно приличное образование. Во-вторых, Александр I не имел сыновей, второй брат - Константин - всегда испытывал отвращение к престолу, так что перспективы Николая занять трон просматривались задолго до 1825 года.

С 13 лет Николая стали учить по тогдашней университетской программе. Заодно давали и военное образование. Из Николая вышел превосходный военный инженер. А вот гуманитарные науки, кроме истории, он не жаловал. На уроках правоведения они с братом Михаилом «или дремали, или рисовали какой-нибудь вздор». А потом к экзаменам выучивали кое-что «в долбежку», «без плода и пользы для будущего».

А ведь историю права великим князьям преподавал не кто-нибудь, а Михаил Балугьянский, первый ректор Петербургского университета. По отзывам современников, «преподаватель одушевленный и увлекательный». Видимо, дело не в том, что Николая плохо учили, а в том, что он учился только тому, что было ему интересно. Поэтому и называл свое образование «бедным», а годы ученичества считал «потерянными».

В 1816 году 22-летний Николай совершил поездку по России. Это войдет в традицию – наследник престола знакомится со страной, которой ему предстоит править. Хорошая традиция, ничего не скажешь.

«Дядька» царевича Алексея Михайловича Борис Морозов от иностранцев узнал, что шахматы учат логическому мышлению, и в семь лет царевич был обучен игре. К шахматам он пристрастился на всю жизнь.

Кушал один суп

Император Николай I – жесткий правитель. И суровый отец. Но в плане педагогики он, пожалуй, либерал. И просто хороший человек.

Николаю в детстве не давалась латынь – он убрал ее из учебной программы своего старшего сына Александра. Его в детстве лупили шомполом – он вообще отменил телесные наказания для своих детей. Их наказывали по-другому. Самая страшная кара – запрет встречаться с родителями. Менее страшная – диета. К примеру, цесаревич Александр Николаевич не выучил стихотворение, поэтому «за обедом кушал один суп».

До шести лет Александр, как и положено, был на попечении нянек и бонн-англичанок. А потом началось воспитание и образование. Мальчиков в императорской семье готовили в военные. Поэтому учителями могли быть штатские люди, но воспитателем – только офицер. Таким офицером стал капитан Карл Мердер. «Он был прирожденный педагог, тактичный и внимательный», - пишет Ольга Николаевна, сестра Александра II.

Обучением будущего императора руководил поэт Жуковский. Это было весьма прогрессивное решение – не генерал, а поэт.

Считается, что именно Жуковский дал Александру II хорошее и гуманистическое образование. Однако с этим категорически не согласна великая княжна Ольга Николаевна. Она уверяет, что лишь «благодаря прекрасным преподавателям и Мердеру с его практическим умом влияние Жуковского не принесло нам вреда». Потому что Жуковский «был поэт, увлеченный своими идеалами», но «в детях он ничего не понимал». Может, так оно и было. Поэт женился только в 58 лет, когда закончил с воспитанием цесаревича. И только тогда у Жуковского появились собственные дети.

Александр II воспитывался, прямо скажем, в спартанском духе. Подъем в шесть утра. В семь – начало уроков. В десять вечера – отбой.

Жуковский считал, что военному делу надо обучать только полтора месяца в году, во время каникул. Николай, конечно, такого пренебрежения к военной подготовке потерпеть не мог. Он хотел, чтобы сын был бравым и грамотным офицером. Когда 14-летний цесаревич на параде проскакал галопом вместо рыси, он был посажен под арест на гауптвахту. Это серьезная провинность, это вам не какое-то невыученное стихотворение.

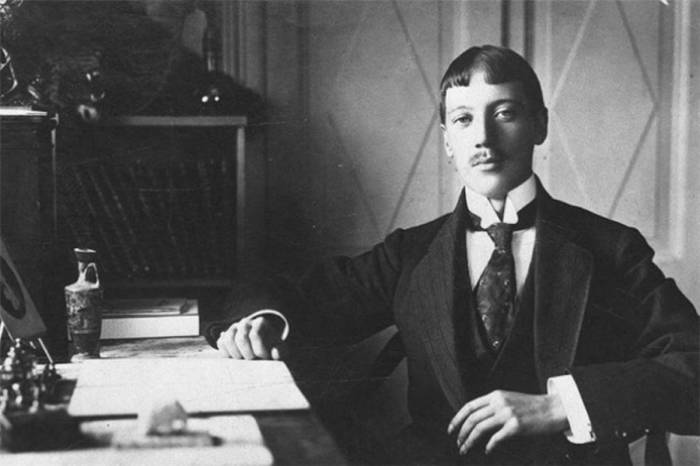

Цесаревич Александр Николаевич за уроком с Жуковским.

Зачем уроки, если есть министры?

Александр II был хорошо образованным человеком. Но проблема в том, что его младший брат Константин Николаевич еще образованнее. А по мнению многих, и умнее. Это непорядок. Император должен быть во всем лучше своих младших братьев. Александр II решил, что с его детьми именно так и будет.

Старшего сына звали Николай. По-семейному – Никса. Именно он и должен был стать Николаем II.

Сперва Никса учится вместе с младшими братьями – Александром и Владимиром. Но с 1856 года 13-летний Никса начинает учиться отдельно. Все лучшие преподаватели достаются ему. Среди них историк Сергей Соловьев, правовед Константин Кавелин, писатель Иван Гончаров.

Наследник учится блестяще. Он подает большие надежды. Но в 21 год Никса умирает от болезни спинного мозга. Наследником становится Александр Александрович (будущий Александр III).

До этого все внимание уделялось обучению Никсы. Теперь берутся за Александра. Но уже как-то поздно. 20-летний наследник, мягко говоря, не горит желанием возвращаться к школьным урокам. К тому же – в отличие от старшего брата – он никогда не отличался успехами в учебе. «Он не мог одолеть сегодня самого пустого примера десятичных дробей, уверяя, что это для него слишком трудно», - записывает в дневнике воспитатель Александра. А его воспитаннику, между прочим, уже 17 лет.

Годом раньше будущий император сдавал экзамены: три четверки, четыре тройки и тройка с минусом по Закону Божьему. В 19 лет Александр получил на экзаменах две оценки «неудовлетворительно» - по истории и русскому языку.

«Зачем мне учиться? У меня будут грамотные министры», - говорил наследник. Наверное, в этом есть определенная логика.

По мнению юриста, историка и философа Бориса Чичерина, Николай Александрович обещал стать самым образованным и либеральным монархом не только в русской истории, но и во всем мире. СЕРГЕЙ ЗАРЯНКО. «ПОРТРЕТ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ НАСЛЕДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА» (1866).

Среднее образование гвардейского полковника

Александр III не отличался выдающимся интеллектом, зато был физически сильным человеком. И своих сыновей он хотел видеть такими же: «Мне фарфора не нужно. Мне нужны нормальные, здоровые, русские дети».

Николай II не был богатырского сложения, как отец, но вырос физически крепким и выносливым. По словам Сергея Витте, он обладал «средним образованием гвардейского полковника хорошего семейства».

Возможно, Николаю II и не хватало знаний. Но – опять же – это не значит, что ему их не давали. Вряд ли гвардейского полковника учили законоведению и политэкономии. А Николая учили. Причем курс законоведения читал профессор Константин Победоносцев, а политэкономию – профессор Николай Бунге, занимавший в разное время посты министра финансов и председателя Комитета министров.

«Сегодня окончательно и навсегда прекратил свои занятия», - записал в дневнике 22-летний Николай. Из этой записи ясно, что учеба не доставляла ему большого удовольствия.

Но проблема заключалось не в плохом образовании. Александр III почему-то не воспитывал сына как наследника престола, не подпускал его к государственным делам. «Он совсем мальчик, у него совсем детские суждения», - скажет он про сына в 1893 году. «Мальчику» в это время было 25 лет. Через год он станет императором. Абсолютно не подготовленным к управлению огромной державой.

И что в итоге? Можно смело сказать, что российские императоры XIX – начала XX века были вполне себе образованными людьми. Но не более того. Ведь одно дело, когда тебя хорошо учат, а другое – ты хорошо учишься. Скажем, президент США Джордж Буш-младший окончил элитную Академию Филлипса и престижный Йельский университет, входящий в «Большую тройку» американских университетов. Это не мешало ему поражать весь мир своим невежеством.

А российские либералы начала XX века, такие как Павел Милюков, были образованнейшими людьми своего времени. Николай II с ними и рядом не стоял. При этом сначала царь, а потом либералы в 1917 году безвольно и бездарно потеряли власть. Которая в конечном итоге досталась недоучившемуся семинаристу Иосифу Сталину. Видимо, дело тут не в образовании.

Автор текста: Глеб Сташков

________________________ * * * ________________________

Как появился Царскосельский лицей?

Все дети императоров получали домашнее образование. Хотя еще в начале XIX века была идея отправить великих князей Николая и Михаила в германский университет. От нее быстро отказались, но решили создать в России элитное учебное заведение, где вместе с великими князьями учились бы отпрыски аристократических семейств. Мать Николая и Михаила одобрила эти планы, но воспротивился старший брат – Александр I.

Великие князья ограничились домашним образованием, но идея создать элитное учебное заведение осталась. Так появился Царскосельский лицей.

Принцесса любит химию

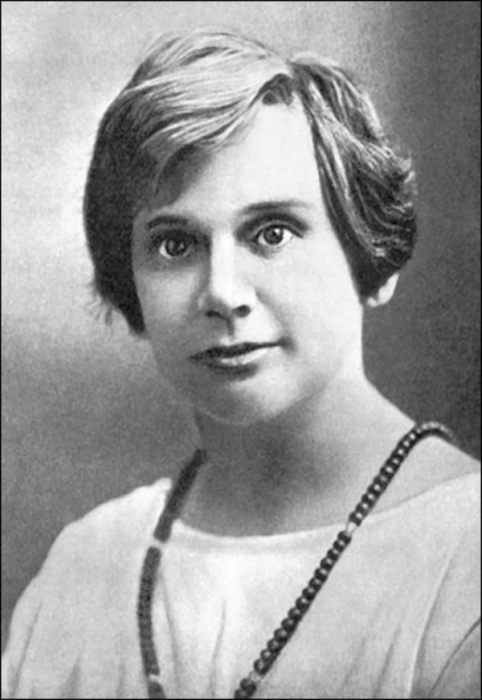

Ольга Николаевна

В Доме Романовых мальчики и девочки четко знали свое предназначение. Мальчики могли стать только военными, а девочки были, так сказать, товаром на экспорт - им предстояло выйти замуж за иностранных принцев.

Девочки обучались по облегченной программе. Но это, разумеется, не значит, что они вырастали необразованными. Ольга Николаевна, дочь Николая I и будущая королева Вюртембергская, пишет, что в детстве «была страстно увлечена химией». Ей показывали «первые опыты электрической телеграфии, изобретателем которой был Якоби. Опыты эти в 1837 году вызывали глубочайшее изумление и в пользу их верили так же мало, как и в электрическое освещение. Уже в то время мы получили понятие о подводных снарядах, впоследствии торпедах».

Августейший педагог

Императрица Александра Федоровна, жена Николая II, произвела своеобразную педагогическую революцию. В отличие от своих предшественниц она лично занималась воспитанием и образованием детей, подбирала учителей, присутствовала на уроках.

Нельзя сказать, что вмешательство императрицы в педагогический процесс пошло на пользу. Учитель французского языка Пьер Жильяр вспоминает, что на первом уроке с великими княжнами был удивлен: они знали гораздо меньше, чем он предполагал.

Особенно тяжело проходило обучение наследника Алексея Николаевича. Страдавший гемофилией мальчик часто болел, так что уроки приходилось надолго прерывать, а потом начинать практически с нуля.

ttps://zen.yandex.ru/media/history1ru/kak-uchilis-russkie-cari-5c80088d20f38c00b367b1e2

|

Метки: романовы дворянское образование |

Красавицы-курсистки |

Красавицы-курсистки

"ЕСЛИ ЖЕНЩИНА ПРОЯВЛЯЕТ ХАРАКТЕР, ПРО НЕЁ ГОВОРЯТ: "ВРЕДНАЯ БАБА". ЕСЛИ ХАРАКТЕР ПРОЯВЛЯЕТ МУЖЧИНА, ПРО НЕГО ГОВОРЯТ: "ОН ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ" (М.ТЕТЧЕР).

Передвижники отличались правдивым изображением жизни. Но вот ✔️Николай Александрович Ярошенко считал свою живопись еще и инструментом для создания революционно-демократического идеала. Ярошенко служил военным инженером, но талант взял своё: он оставил работу ради искусства.

Высокий, интеллигентный, образованнейший и чрезвычайно обаятельный мастер изображал первых в истории русского искусства рабочих. Критик Стасов писал: 💬"Этого художника можно назвать по преимуществу портретистом современного молодого поколения, которого натуру, жизнь и характер он глубоко понимает, схватывает и передает. В этом главная его сила".

Ярошенко Н. "Курсистка", 1880 г., Русский музей, Санкт-Петербург

Самый яркий образ молодой женщины конца XIX века – 🔸«Курсистка». На первой картине девушка с книгами в руках идёт по мокрой петербургской мостовой. Несмотря на погоду, она не жалеет себя. И в этом воплотилось всё стремление женщин того времени бороться за свободу духовного развития и образования. Ведь получить высшее образование женщине в то время было почти невозможно.

Ярошенко Н. "Курсистка", 1883 г.

Ярошенко писал портреты-типы, которыми можно характеризовать почти каждого человека конца XIX века – времени народного революционного движения. Сильный характер помогал Ярошенко нести свои идеалы зрителю. А почему бы и нет, если они так хороши, как курсистки? Правда?

https://zen.yandex.ru/media/konovalova/krasavicykursistki-5cdc58743dd73100b37e9bb3

|

Метки: мир живописи |

«Люби Другую, Нет - Других, Нет - Всех...»: София Парнок – роковая страсть Марины Цветаевой |

«Люби Другую, Нет - Других, Нет - Всех...»: София Парнок – роковая страсть Марины Цветаевой

У каждой творческой личности есть своя муза, стимул во плоти, который разжигает бурю в сердце поэта, помогая рождению на свет художественных и поэтических шедевров.

(!) Подписывайтесь на наш канал в Дзен >> КУЛЬТУРОЛОГИЯ <<

Такой была София Парнок для Марины Цветаевой – любовью и катастрофой всей жизни. Она посвятила Парнок множество стихов, которые знают и цитируют все, порой даже не представляя, к кому они были обращены.

Девушка с профилем Бетховена

Сонечка родилась в интеллигентной еврейской семье в 1885 году в Таганроге. Отец был владельцем сети аптек и почетным гражданином города, а мама девочки - очень уважаемым доктором. Мать Сони умерла во вторых родах, дав жизнь близнецам. Глава семьи вскоре женился на гувернантке, с которой у Софии не сложились отношения.

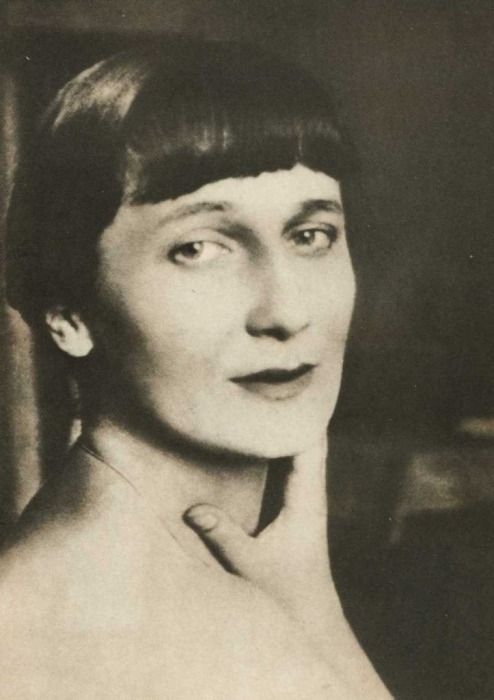

Софья Порнок

Девочка росла своенравной и замкнутой, всю свою боль она изливала в стихах, которые начала писать в раннем возрасте. Соня создала свой мир, в который посторонним, даже отцу, прежде боготворимого, доступа не было. Наверное, с тех пор и появилась в ее глазах трагическая безысходность, оставшаяся навсегда.

Жизнь в родном доме стала невыносимой, и золотая медалистка Мариинской гимназии отправилась учиться в столицу Швейцарии, где показала потрясающие музыкальные способности, получив образование в консерватории.

По возвращении на родину, она начала посещать высшие Бестужевские курсы. В это время у Софии вспыхнул кратковременный роман с Надеждой Поляковой. Но поэтесса быстро остыла к возлюбленной. И эта близость чуть не закончилась для последней трагически.

(!) Подписывайтесь на наш канал в Дзен >> КУЛЬТУРОЛОГИЯ <<

Вскоре Парнок вышла замуж за известного литератора Владимира Волькштейна. Брак был заключен по всем иудейским канонам, но не выдержал даже короткого испытания временем. Именно тогда София поняла, что мужчины ее не интересуют. И она вновь начала находить утешение у подруг.

Пронзенная стрелой Сафо

Перед войной салон литературного критика Аделаиды Герцык был пристанищем талантливых московских поэтесс. Именно там произошла встреча Цветаевой и Парнок. Тогда Марине исполнилось двадцать три, а дома ее ждала двухлетняя дочь Ариадна и любящий муж Сергей Эфрон.

Парнок София Яковлевна (1885-1933) - София Парнок, урождённая Парнох.

В гостиную вошла женщина в облаке аромата изысканных духов и дорогих сигарет. Ее контрастная одежда, белая с черным, как бы подчеркивала противоречивость натуры: резко очерченный подбородок, властные губы и грациозные движения. Она излучала притягательную ауру греха, нежно манипулируя хрипловатым голосом. Все в ней взывало к любви - трепетное движение изящных пальцев, достающих платок из замшевой сумки, соблазнительный взгляд зовущих глаз. Цветаева, полулежа в кресле, поддалась этому пагубному очарованию. Встала, молча поднесла зажженную спичку незнакомке, давая прикурить. Глаза в глаза - и сердце понеслось вскачь.

Марину представили как названую дочь Аделаиды. А дальше был звон бокалов, короткая беседа и несколько лет ошеломляющего счастья. Чувства Марины к Софии укрепились, когда она увидела Парнок, катающейся на извозчике с молодой симпатичной девушкой. Тогда Цветаеву охватил огонь негодования, и она написала первое стихотворение, посвященное своей новой подруге. Теперь Марина твердо знала - она ни с кем не хочет делить сердце Сони.

(!) Подписывайтесь на наш канал в Дзен >> КУЛЬТУРОЛОГИЯ <<

София Парнок и Людмила Эрарская

Зимой 1915 года, пренебрегая общественным мнением, женщины вместе уехали отдыхать сначала в Ростов, затем - в Коктебель, а позже - в Святогорье. Когда Цветаевой говорили, что так никто не поступает, она отвечала: “Я - не все.”

Марина Цветаева и Сергей Эфрон.

Эфрон терпеливо ждал, когда эта пагубная страсть перегорит, но вскоре ушел на фронт. В этот период Цветаева создала цикл стихов “Подруге”, откровенно признаваясь Парнок в любви. Но, как ни странно, и любовь к мужу ее не покидала.

(!) Подписывайтесь на наш канал в Дзен >> КУЛЬТУРОЛОГИЯ <<

Соперничество

К моменту встречи с Софией Цветаева, хотя уже и была матерью, чувствовала себя ребенком, которому не хватало нежности. Она жила в своем поэтическом коконе, иллюзорном мире, который создала сама. Вероятно, она тогда еще не ощутила страсти в интимных отношениях с мужем, поэтому так легко попала в сети опытной и эротичной Парнок. Женщина с лесбийскими наклонностями стала для нее всем: и ласковой матерью, и возбуждающей любовницей.

Но обе женщины были уже признанными поэтессами, много печатались, и понемногу между ними начало возникать литературное соперничество.

Литературные соперницы София Парнок и Марина Цветаева.

Сначала София Парнок сдерживала в себе это чувство, ведь на первом месте для нее стояло удовлетворение плотских желаний. Но вскоре и у Цветаевой начинает преобладать двойственное отношение к своей подруге. В ее творчестве этого периода уже прослеживаются мрачные нотки по отношению к любимой ею Соне. Тогда Марина еще считала, что любить мужчин - это скучно. Она продолжала предаваться неге в квартире на Арбате, которую для встреч специально сняла ее муза.

Греховная связь всегда обречена. Так случилось и у двух талантливых поэтесс. Зимой 1916-го у Цветаевой несколько дней гостил Осип Мандельштам. Друзья бродили по городу, читали друг другу свои новые стихи, обсуждали творчество братьев по перу. А когда Марина пришла к Соне, “под лаской плюшевого пледа” она застала другую женщину, как она потом напишет, черную и толстую. Нестерпимой болью резануло сердце, но гордая Цветаева ушла молча.

(!) Подписывайтесь на наш канал в Дзен >> КУЛЬТУРОЛОГИЯ <<

С тех пор Марина пыталась забыть все события, связанные с Софией. Она даже равнодушно приняла известие о ее смерти. Но это была лишь маска, - от памяти убежать невозможно.

Могила Софии Парнок.

Что же касается Софии Парнок, то после расставания с Цветаевой у нее еще было несколько романов с дамами. Последней ее страстью была Нина Веденеева, которой поэтесса посвятила замечательный цикл стихов. На руках своей последней музы София, русская Сафо, и скончалась от разрыва сердца. Но до последнего дня на ее прикроватном столике стояла фотография Марины Цветаевой…

https://zen.yandex.ru/media/kulturologia/liubi-dru...aevoi-5ca51addd677b400b3b8b25a

|

Метки: литераторы |

Трагедия Александра Колчака |

Трагедия Александра Колчака

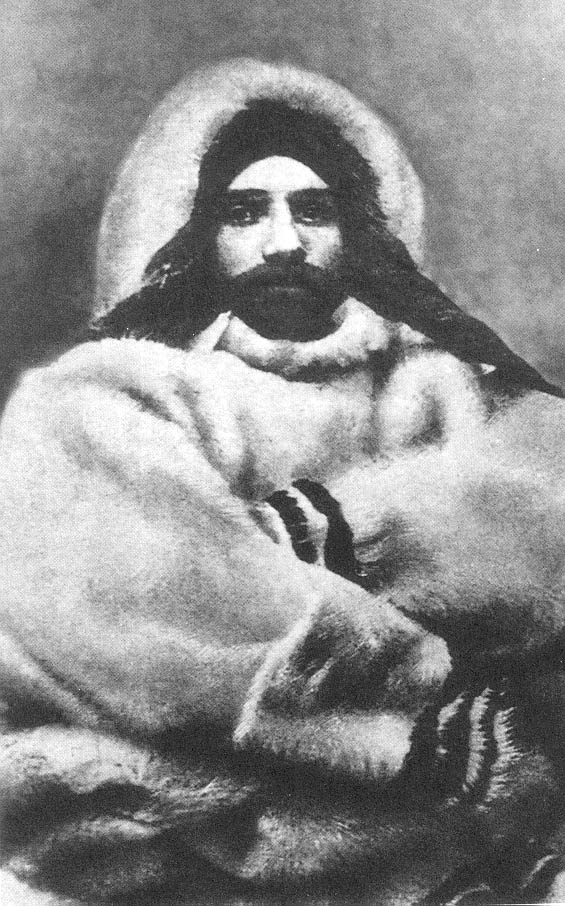

Для одних он был известным полярным исследователем и бесстрашным морским офицером, а для других — истеричным неудачником и безжалостным диктатором.

Читать

У Александра Колчака даже в выражении лица было что-то трагическое. «Я знал борьбу, но не знал счастья победы», — сказал он перед смертью. На самом деле победы были, но какие-то странные — ведущие в конечном счёте к поражению и трагическому финалу.

В поисках Земли Санникова

Адмирал Колчак был человеком военным до мозга костей. Но поначалу он прославился на вполне мирном поприще полярных исследований.

В 1900 году Колчак отправился на поиски легендарной Земли Санникова в составе экспедиции барона Эдуарда Толля. Землю Санникова, разумеется, не нашли, зато барон застрял на острове Беннета.

Участники экспедиции Толля. Источник: wikimedia.org

Колчаку пришлось снарядить вторую экспедицию — теперь уже чисто спасательную. Увы, спасти Толля не удалось. Колчак лишь констатировал, что барон погиб.

Вот она — та самая борьба без побед. Колчак проявил героизм, сделал ряд ценных открытий, получил высшую награду Русского географического общества. Но по большому счёту обе экспедиции оказались неудачными: Землю Санникова не отыскали, барона Толля не спасли.

В 1909 году Колчак отправится в третью экспедицию, план которой он же и разработал. Ледоколы «Вайгач» и «Таймыр» должны были пройти Северным морским путём из Тихого океана в Атлантический. И они прошли. И открыли Землю императора Николая II. Но это случилось позже и без участия Колчака. Он всё подготовил, но слава досталась не ему, а его другу — Борису Вилькицкому.

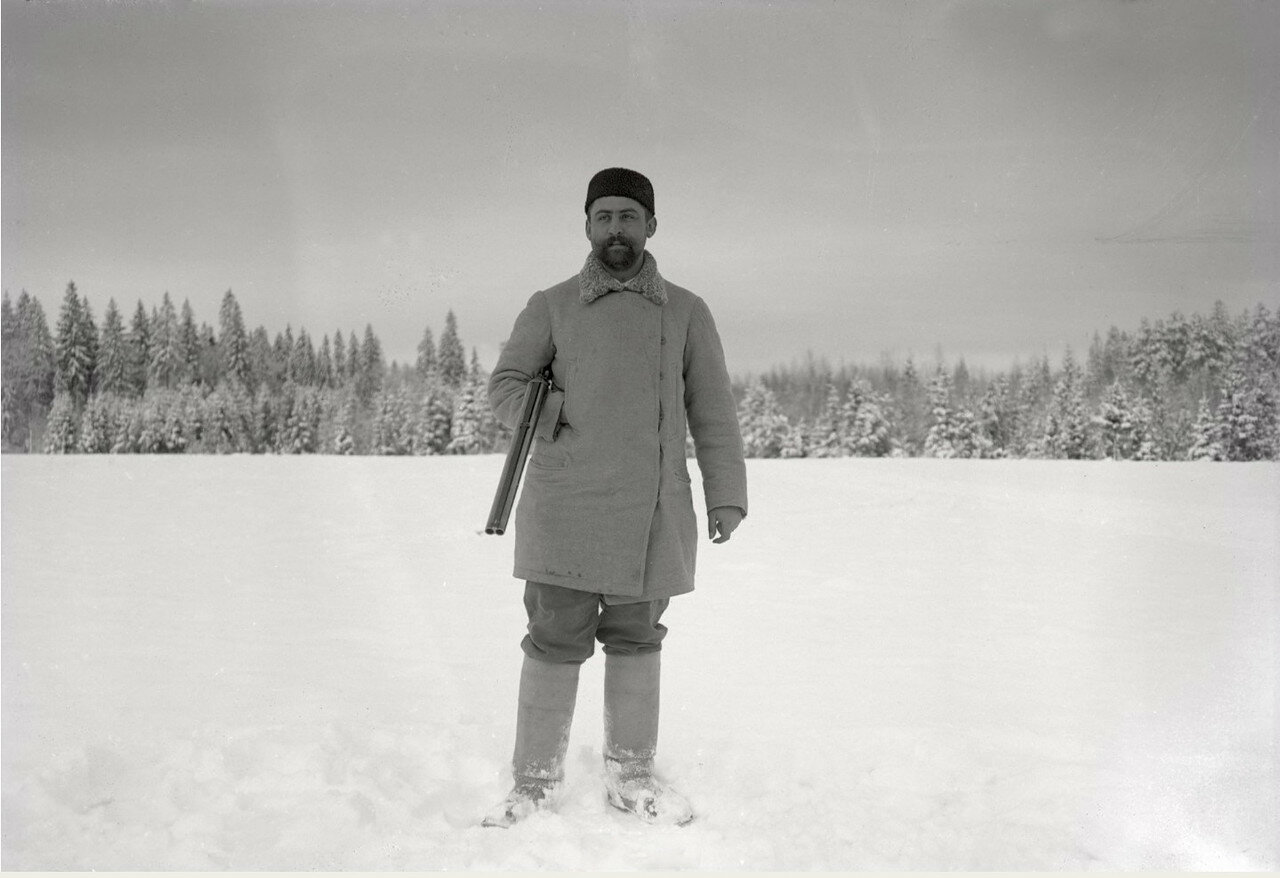

Колчак на зимовке у полуострова Таймыр, 1900−1901 гг. Источник: wikimedia.org

Герой Порт-Артура

После второй экспедиции Колчак направился в Порт-Артур: началась Русско-японская война, и он, морской офицер, не мог остаться в стороне. Он командовал миноносцем, потом сухопутной артиллерийской батареей. Его подкосила болезнь — суставный ревматизм, следствие долгого пребывания на севере. Но Колчак до последнего оставался в строю. За храбрость он получил золотую саблю. К нему не может быть никаких претензий, но общий итог — позорная сдача Порт-Артура и японский плен. Снова борьба без побед.

Война закончилась. России предстояло восстанавливать флот, причём практически с нуля. Большую роль в этом деле сыграл кружок молодых морских офицеров, который возглавлял Колчак. Удивительное дело: высокое начальство слушало советы каких-то молодых офицеров. По их настоянию был создан Морской генеральный штаб, они разрабатывали судостроительные программы.

Последние дни обороны Порт-Артура. Источник: wikimedia.org

У Колчака был непростой характер — резкий и бескомпромиссный. Дважды он устраивался на службу в Моргенштаб и дважды уходил оттуда, не сойдясь во мнении с начальством. Первую мировую войну Колчак встретил на Балтийском флоте.

С Балтики на Чёрное море

«Начало войны было одним из самых счастливых и лучших дней моей службы», — говорил Александр Васильевич. Можно усомниться в том, что война — это такое уж счастливое событие, но суть понятна: Колчак оказался в своей стихии.

Его смущало лишь то, что верховное командование отводило флоту сугубо вспомогательную, чисто оборонительную роль. О больших сражениях в открытом море пришлось забыть и заняться главным образом постановкой минных заграждений.

На Балтфлоте Колчак дослужился до командира Минной дивизии. Эта должность полностью его устраивала, но в июне 1916 года Колчак, совсем недавно получивший звание контр-адмирала, был произведён в вице-адмиралы и назначен командующим Черноморским флотом.

Это назначение было настолько неожиданным, что его трудно объяснить. Ни по возрасту, ни по опыту командования серьёзными соединениями Колчак не мог претендовать на этот пост.

Тем не менее назначение состоялось. И Колчак проявил себя с самой лучшей стороны. К концу 1916 года турецко-немецкий надводный флот был вытеснен из Чёрного моря и заперт в Босфоре.

Однако перед Колчаком стояла и другая задача — подготовить операцию по высадке десанта и захвату Черноморских проливов. Цель, прямо скажем, грандиозная. Ведь овладеть проливами — мечта всех тогдашних патриотов.

Босфорская операция могла бы стать делом жизни адмирала Колчака. Не стала, помешала революция. Уже за одно это он имел право её искренне ненавидеть.

Сабля в море

Февральскую революцию совершенно напрасно называют бескровной. Достаточно вспомнить Балтийский флот, где были убиты десятки офицеров, включая командующего флотом адмирала Адриана Непенина.

На Черноморском флоте ничего подобного не происходило. Колчак сразу же наладил контакт с революционными организациями — советами и комитетами. Но один человек не может противостоять всеобщему развалу. Авторитета Колчака хватило на два с половиной месяца. А в середине мая Севастопольский совет самочинно арестовал генерала-интенданта, которого обвиняли в хищениях. Колчак подал в отставку.

Колчак — командующий Черноморским флотом, январь 1917-го. Источник: wikimedia.org

В этот момент на Чёрное море зарулил военно-морской министр Александр Керенский. Уговорил совет отпустить генерала, а Колчака — остаться на посту. И уехал. И всё, конечно, пошло по-прежнему.

Совет придумал, что офицеры замышляют контрреволюцию. И постановил разоружить всех офицеров. Колчак совершил красивый жест: швырнул в море золотую саблю, полученную в Порт-Артуре. После чего сдал командование и уехал в Петроград отчитываться перед Временным правительством.

Скитания по свету

В столице экс-командующий Черноморским флотом оказался в центре внимания. Американская военная миссия пригласила его в Америку. Там готовили свою операцию по захвату проливов, и Колчак понадобился в качестве консультанта.

С другой стороны, в Петрограде появились офицерские организации, вынашивающие планы установления военной диктатуры. Они всячески обхаживали Колчака и даже подарили ему новую саблю взамен брошенной в море. Но в конце концов наметили другого кандидата в диктаторы — генерала Лавра Корнилова. А Колчак уехал в Америку. Началась полоса странствий.

Оказалось, что в Америке Колчак никому не нужен. Он возвращается в Россию, но узнает об Октябрьском перевороте. В большевистской России ему делать нечего. Он хочет воевать с немцами и просится в британскую армию. Его направляют на Месопотамский фронт.

Колчак в форме КВЖД, 1917. Источник: wikimedia.org

По дороге Колчак получает другое предложение: возглавить русские войска на КВЖД. Он едет на КВЖД, но там такой бардак, что Колчак быстренько уезжает в Японию. Оттуда снова в Россию. Колчак хочет пробраться на юг, в Добровольческую армию. Адмирал доезжает до Омска и неожиданно становится… министром. Здесь необходимо небольшое отступление.

Переворот в Омске

В мае 1918 года большевики спровоцировали мятеж Чехословацкого корпуса. Чехи свергли советскую власть на огромной территории — вдоль железной дороги от Волги до Владивостока. Там образовалось почти два десятка правительств, ведущую роль в которых играли эсеры.

Осенью эти правительства кое-как объединила Директория, находившаяся сначала в Уфе, а затем в Омске. Её возглавлял эсер Николай Авксентьев. Директория и предложила Колчаку пост военно-морского министра. На свою погибель. Директория, как когда-то Временное правительство, не устраивала никого — ни левых, ни правых. Офицеры и казаки подумывали о диктатуре. И в ночь на 18 ноября небольшой казачий отряд арестовал Авксентьева и других эсеров, входивших в правительство. Проще говоря, произошёл государственный переворот. Колчак в нём не участвовал, но власть досталась именно ему. Он стал Верховным правителем России.

Колчак сразу же заявил: «Я не пойду ни по пути реакции, ни по гибельному пути партийности. Главной своей целью ставлю создание боеспособной армии, победу над большевизмом и установление законности и правопорядка, дабы народ мог беспрепятственно избрать себе образ правления, который он пожелает, и осуществить великие идеи свободы, ныне провозглашённые по всему миру».

В будущем Верховный правитель обещал созыв Национального собрания. А пока установилась обычная военная диктатура. Вряд ли в тех условиях могло быть по-другому.

«Кругом либо воры, либо трусы»

На фронте главные события происходили с марта по июнь 1919 года. В марте началось наступление на Волгу. Поначалу оно шло успешно. Но красные перебросили основные силы на Восточный фронт, получив та огромное преимущество и в людях, и в военной технике. В мае они начали контрнаступление. Колчак оставил Поволжье и уступил стратегическую инициативу.

В августе армия Колчака ушла с Урала, но на два месяца сумела закрепиться в районе Тобола. Однако в октябре оборона выдохлась, и красные прорвали фронт под Петропавловском. В ноябре колчаковцы оставили Омск. Началась агония.

Колчак всегда был нервным человеком. Теперь вспышки гнева стали регулярными и приводили подчинённых в ужас. Он бросался стаканами и чернильницами. Разговаривая, резал подлокотник кресла ножом.

Верховный правитель понимал, что потерпел поражение. На этот раз — главное в жизни. «Дело не в законах, а в людях», — сокрушался он. — Всё гниёт. Я поражаюсь, до чего всё испоганилось. Что можно сделать, если кругом либо воры, либо трусы, либо невежи!"

Последняя фотография Колчака, 1920. Источник: wikimedia.org

Конечно же, Колчак упрощал. Дело было не только в людях, хотя все отмечали, что окружение Верховного правителя никуда не годилось. «Тут нет ни одного, кому я бы доверил управление мелочной лавкой, а не только государством», — писал английский полковник Уорд. Заметим, что самого Колчака полковник чрезвычайно ценил.

Предательство чехов

Но главная проблема в том, что Колчак оказался слабым Верховным правителем. Больше всего он ненавидел бардак, но как раз с ним и не смог справиться. Казачьи атаманы и военные власти творили на местах жуткий произвол. Грабёж и насилия над мирным населением превратились в норму. Крестьяне отвечали сопротивлением: сначала пассивным — дезертирством, а потом и активным — восстаниями.

12 ноября поезд Колчака выехал из Омска в направлении Иркутска. Когда он подъезжал к Иркутску, власть в городе захватил эсеро-меньшевистский «Политцентр». А железную дорогу контролировали чехи. Они думали лишь о том, как самим поскорее добраться до Владивостока. И выдали Александра Колчака новой иркутской власти в обмен на обещание беспрепятственного проезда.

Эсеры и меньшевики, как водится, быстро уступили власть большевикам. В это время к Иркутску подошли остатки колчаковских войск и потребовали выдать им адмирала. В ответ на ультиматум большевики оперативно расстреляли Колчака.

Спорный вопрос, исходил ли приказ о расстреле от Ленина. Едва ли это имеет большое значение. Понятно, что большевики всё равно казнили бы Колчака — чуть раньше или чуть позже. Адмирал сознательно выбрал свой путь и прошёл по нему до конца, не прося пощады и ни о чём не жалея.

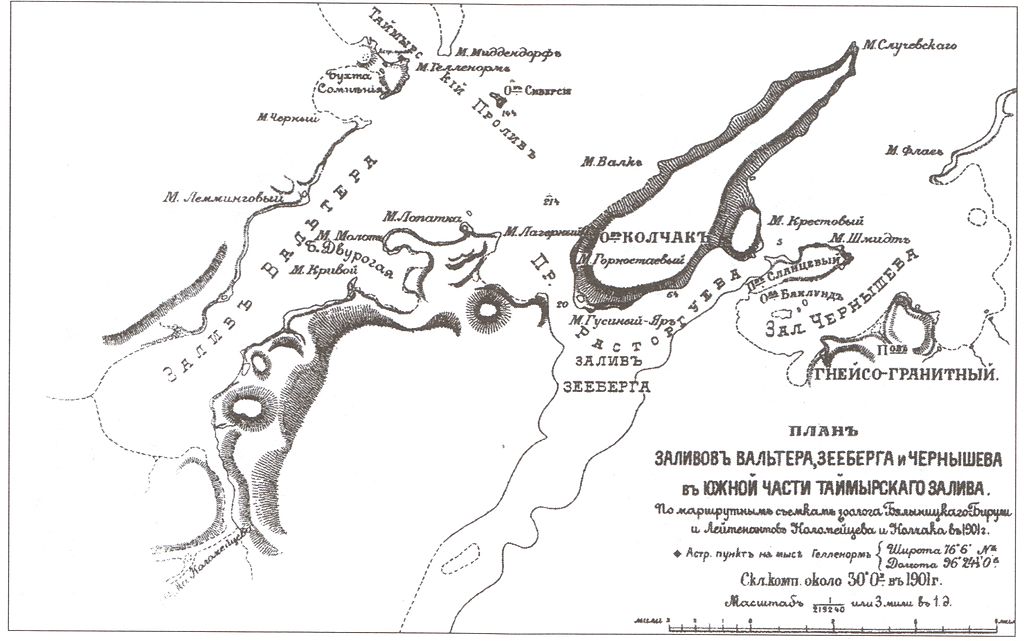

Остров Колчак на карте южной части Таймырского залива. Источник: wikimedia.org

До конца 1930-х небольшой остров в Таймырском заливе носил имя Колчака. В 1939 году по политическим соображениям он был переименован в остров Расторгуева (казак, принимавший участие в экспедиции барона Толля). В 2005 году остров Расторгуева снова стал островом Колчака. А в 2009 году там был установлен памятный знак.

https://diletant.media/articles/45243043/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

|

Метки: колчак |

Шереметева (в замужестве Гудович) Мария Сергеевна (1880-1945) |

Главная → Фото → Кусково → Старые фото Кусково

Шереметева (в замужестве Гудович) Мария Сергеевна (1880-1945)

|

5 апреля 2014 Вернуться к альбому Код для вставки на форумы:

|

|

Теги: старые фото кусково |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Комментарии (2)

| gala # 8 апреля 2014 в 18:14 0 | ||

|

| gala # 8 апреля 2014 в 18:18 0 | ||

|

|

Метки: гудович шереметьевы |

Семья графа Шереметева за чаепитием |

Семья графа Шереметева за чаепитием

- 27 июн, 2017 at 1:29 PM

Продолжаю листать вчерашний альбом.

Вот еще интересное фото:

Мария, Сергей, Екатерина Павловна Шереметевы и их гости за чаепитием в Серебрянных Прудах

12 - 19 мая 1891

Неизвестный автор.

Подпись не полная. Хочется понять кто изображен.

Слева направо Мария Сергеевна, с чашкой, ей в этом году 11 лет, рядом с ней сидит Петр Павлович Вяземский (мне так кажется), над ним стоит Сергей Сергеевич (ему 12 лет), в центре графиня Екатерина Павловна, справа от нее похоже ее сестра Александра Павловна (?) и ваш крайний справа мне совсем не известен ...лакей.

Возражения и атрибуция приветствуются.

Метки:

|

Метки: Фото шереметьевы |

Мария Сергеевна гр. Гудович |

Мария Сергеевна гр. Гудович

Мария Сергеевна гр. Гудович (гр. Шереметевa)Английский (по умолчанию): Marija Sergeevna gr. Gudovich (gr. Sheremeteva) |

|

| Дата рождения: | 19 мая 1880 |

| Смерть: | 1945 (64) |

| Ближайшие родственники: |

Дочь Графа Сергея Дмитриевича Шереметева и Екатерины Павловны гр. Шереметевa |

|---|---|

| Профессия: | писала стихи |

| Менеджер: | Петр Анатольевич ... |

| Последнее обновление: | 25 августа 2018 |

Matching family tree profiles for Мария Сергеевна гр. Гудович

Мария Гудович (Шереметьева) в генеалогическом древе MyHeritage (Gorachek Web Site)

Maria Sergeevna Gudovich (Sheremeteva) в FamilySearch Family Tree

Мария Сергеевна Гудович (графиня Шереметева) в генеалогическом древе MyHeritage (Yasinskiy Web Site)

Мария Сергеевна Гудович (Шереметьева) в генеалогическом древе MyHeritage (Ненюков Web Site)

Мария Сергеевна Гудович (Шереметьева) в генеалогическом древе MyHeritage (Demidov-Solomin)

Maria Sergeevna Gudovich (Scheremetiew) в генеалогическом древе MyHeritage (Mittelton Web Site)

Maria Sergeevna Gudovich (Scheremetiew) в генеалогическом древе MyHeritage (Jorgacevic Web Site)

Maria Sergeevna Gudovich (Scheremetiew) в генеалогическом древе MyHeritage (Филимонов Web Site)

Ближайшие родственники

-

-

husband

-

daughter

-

son

-

son

-

daughter

-

Varvara Aleksandrovna гр. Гу...

daughter

-

mother

-

father

-

brother

-

brother

-

brother

-

brother

-

About Marija Sergeevna gr. Gudovich

Родилась в 1880. Графиня (отец, граф Шереметев Сергей Дмитриевич, в 1918 — скончался; мать, Шереметева Екатерина Павловна, урожд. Вяземская, в 1929 — скончалась). Получила домашнее воспитание. Серьезно занималась живописью под руководством Н. П. Богданова-Бельского. В 1900 — вышла замуж за Александра Васильевича Гудовича, в семье — дочери Варвара (в замужестве ОБОЛЕНСКАЯ) и Мария ((в замужестве ЛЬВОВА), сыновья Андрей и Дмитрий. С сентября 1919 — вдова (муж расстрелян). В начале 1920-х — арестована и заключена в Бутырскую тюрьму. «В тюрьме, лежа на полу, умирала — у нее уже посинели губы — и слышала, как соседка, лежавшая рядом, умоляла ее только не умирать». Позднее по ходатайству юридического отдела Московского Политического Красного Креста была освобождена в тяжелейшем состоянии. Летом 1924 — вместе с детьми выселена из квартиры в Москве, переехала в Царицыно Московской области. В середине 1930-х — жила в Рыбинске у младшего сына Андрея, работавшего на строительстве Рыбинского гидроузла, на все лето выезжала из Рыбинска к дочери Марии в Куйбышев. В 1945 — скончалась в Рыбинске.

Хронология Марии Сергеевны гр. Гудович

| 1880 |

19 мая 1880 |

||

| 1900 |

1900 Возраст 19 |

Birth of Варвара Александровна кн. Оболенская Moskva, Russia |

|

| 1903 |

25 декабря 1903 Возраст 23 |

Birth of Дмитрий Александрович гр. Гудович Ярославль |

|

| 1905 |

1905 Возраст 24 |

||

| 1907 |

1907 Возраст 26 |

||

| 1945 |

1945 Возраст 64 |

||

| ???? |

|

Метки: шереметьевы гудович |

Старообрядцы: правда ли, что они сокрушили Российскую империю? |

Старообрядцы: правда ли, что они сокрушили Российскую империю?

Кое-кто из них сыграл заметную роль в революции

Дискриминация староверов

Название «старообрядцы» появляется в 1905 году. Только тогда им разрешили исповедовать свою религию без всяких стеснений.

До того их официально третировали под именем «раскольников». Им запрещалось строить церкви и даже чинить имеющиеся, совершать крестные ходы и благовестить в колокола. Старообрядческое венчание считалось в Российской империи незаконным. Только в 1874 году стали признавать брак старообрядцев, но лишь как гражданское состояние.

Исключение делалось лишь для так называемых единоверцев. В 1799 году Император Павел I легализовал часть староверческих церквей при условии, что те будут подчиняться православному Синоду и станут поминать на своих ектеньях царствующего Государя и его семью. Вести миссионерскую деятельность староверам всё равно запрещалось: за «совращение в раскол» полагалась смертная казнь (в 19 веке – каторга).

Таким образом, старообрядческая русская православная церковь находилась в России в более бесправном положении, чем любая иноземная религия. Такое положение должно было, казалось бы, делать из старообрядцев врагов существующего порядка, революционеров.

Старообрядцы, делавшие революцию

Когда говорят, будто раскольники сделали революцию, то вспоминают несколько имён. Прежде всего, это семья богатых московских купцов Гучковых. Александр Иванович Гучков был основателем либерально-оппозиционной партии октябристов, одним из организаторов политического масонства в России перед революцией и дворцового переворота, имевшего целью принудить Николая II к отречению.

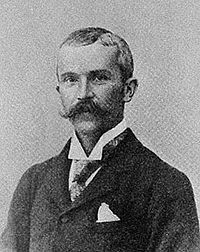

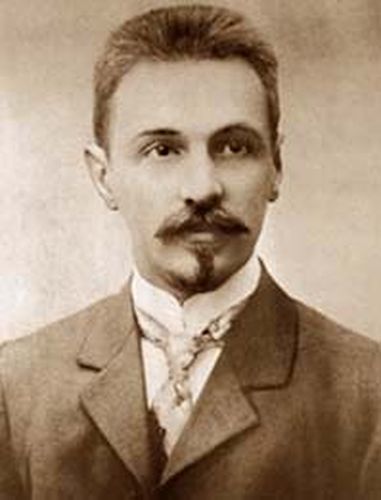

Гучков А.И.

Миллиардеры братья Рябушинские и внук основателя Третьяковской галереи С.Н. Третьяков финансировали оппозиционную партию прогрессистов. Фабрикант Савва Морозов давал деньги на социал-демократическую партию.

Но кроме этих нескольких имён, назвать больше некого. Этого было явно мало, чтобы сокрушить монархию. Кроме того, среди богатых старообрядцев имелось немало лиц, не занимавшихся политикой: Прохоровы (владельцы Трёхгорной мануфактуры, пожалованные Николаем II в дворянское достоинство), Мальцевы, Бугров, Сироткин и т.д. Знаменитый донской атаман, герой войны 1812 года Матвей Платов был старовером.

Даже и те старообрядцы, кто занимались оппозиционной политической деятельностью, разумеется, не собирались сокрушать буржуазный порядок. Кроме того, не надо забывать, что для наиболее политизированных из них религиозные предания в начале ХХ века уже не играли ни малейшей роли.

Имён старообрядцев среди спонсоров и вождей русской революции несравненно меньше, чем представителей иных религиозных и этнических групп. Поэтому, когда говорят, будто «старообрядцы сокрушили Российскую империю», тем самым пытаются перевести стрелки с больных голов на здоровые.

https://zen.yandex.ru/media/history_russian/staroo...eriiu-5cbb1f4b1c8e87021bb86cdb

Еще больше материалов на нашем телеграмм канале

История Российской Империи. Подпишись

|

Метки: российская империя религия революционеры |

В России тайно реабилитировали десятки палачей-чекистов по просьбе правнука одного из них |

В России тайно реабилитировали десятки палачей-чекистов по просьбе правнука одного из них

12 мая 2019, 17:27

Фото: архив 66.RU

Юрист Александр Бусаров сначала добился отмены приговоров для офицеров НКВД, а затем — их повторного обвинения.

Прадед Александра Бусарова — офицер НКВД, которого вместе с сослуживцами расстреляли в 1939 году. Юрист изучал историю своей семьи, чтобы понять, как его предок стал палачом, и пришел к выводу, что Народный комиссариат внутренних дел, на который работал офицер, должен предстать перед судом.

Но надежды на справедливый процесс в России у Бусарова не было, тогда он стал собирать сведения об офицерах сталинских спецслужб, которые были репрессированы в 30–50-х годах и остались не реабилитированными, и готовить заявления о восстановлении доброго имени. По замыслу юриста, Главная военная прокуратура должна была приговаривать их повторно — как преступников и убийц, которые реабилитации не подлежат, пишет «Радио Свобода».

Вопреки ожиданиям, Бусаров стал получать письма о том, что осужденные сотрудники НКВД, о которых он ходатайствовал, реабилитированы. Среди них один из организаторов Большого террора, член особой тройки НКВД СССР Яков Агранов, помощник Берии Степан Шария и заместитель Берии Степан Мамулов.

В 2012 году Александр Бусаров добился около тридцати реабилитаций, а затем попытался вернуть палачам награды и воинские звания. Так начался обратный процесс. «Это совершенно беспрецедентный случай. Такого потока дереабилитаций в истории прокуратуры никогда не было», — цитирует издание юриста.

Свою работу активист называет «хулиганством в полном соответствии с буквой закона» и «засекреченным Нюрнбергом». Ему удалось вывезти полученные документы о палачах — архивные справки, постановления Верховного суда, ФСБ, СВР, администрации президента — из России. Теперь он намерен публиковать их и утверждает, что материал может служить почвой для суда над НКВД.

«По совокупности судебного материала можно утверждать, что это дело о преступной организации, точно такой же, как СС и гестапо, осужденные на Нюрнбергском процессе», — говорит правнук офицера Наркома.https://66.ru/news/society/221592/

|

Метки: вчк-кгб бусаровы |

Зачем большевики вскрывали гробницы императоров и что они там нашли |

Зачем большевики вскрывали гробницы императоров и что они там нашли

В Петропавловском соборе Санкт-Петербурга, как известно, покоятся останки русских царей династии Романовых. По официальной версии, захоронения никто никогда не тревожил. Однако ряд источников утверждают, что могилы монархов после революции были разграблены…

Ценности для Временного правительства

Усыпальница в Петропавловском соборе появилась во времена Петра I. Он стал и первым, кто был здесь захоронен. Впоследствии в стенах Петропавловского собора погребали и прочих усопших российских властителей и членов императорской фамилии.

Начало разграблению царских гробниц было положено еще после Февральской революции. В сентябре-октябре 1917 года по распоряжению Временного правительства все находившиеся в усыпальнице ценные вещи – иконы в драгоценных окладах, лампады, медали и венки, изготовленные из золота, серебра, бронзы и фарфора – были сняты с могил. Их погрузили в ящики и отправили в Москву. Дальнейшая судьба этих предметов так и осталась неизвестной.

В «помощь голодающим»

Говорят, что пришедшие к власти в октябре 17-го большевики вспомнили об усыпальнице лишь в 1921 году. Якобы под предлогом конфискации ценностей в пользу «Помгола» (комитета помощи голодающим) они кощунственно вскрыли могилы. Правда, документально это нигде не было засвидетельствовано, но есть показания очевидцев.

Например, русский эмигрант Борис Николаевский в своих записках приводит текст письма одного из видных членов петербургского ГПУ, опубликованный в краковской газете «Иллюстрированы курьер Цодзенны»:

«Механики открывают гробницу Александра III. Набальзамированный труп царя сохранился хорошо. Александр III лежит в генеральском мундире, богато украшенном орденами. Прах царя быстро вынимают из серебряного гроба, снимают с пальцев перстни, с мундира – ордена, усыпанные бриллиантами, затем тело Александра III перекладывается в дубовый гроб. Секретарь комиссии составляет протокол, в котором подробно перечисляются конфискованные у умершего царя драгоценности. Гроб закрывается, и накладывают на него печати…»

Такую же процедуру проделали с гробами Александра II и Николая I. Но вот гробница Александра I, по свидетельству рассказчика, оказалась пустой. В этом можно увидеть косвенное подтверждение легенды о том, что настоящий император не умер в Таганроге, а окончил свои дни в Сибири под именем старца-отшельника Федора Кузьмича. Возможно, игравшего его роль «узурпатора» попросту не решились захоронить вместе с членами царской фамилии.

Когда же вскрыли гробницу императора Павла I, членам комиссии стало не по себе. Хотя мундир, в котором похоронили убиенного царя, прекрасно сохранился, восковая маска, надетая на него перед похоронами, растаяла, и из под ее остатков виднелось обезображенное лицо несчастного… Зато порадовала гробница Екатерины II, в которой оказалось большое количество драгоценностей.

Гробницу с останками Петра Великого открыли с большим трудом: устройство гроба оказалось каким-то хитрым. «Начали сверлить гробницу, - рассказывает автор письма, - и вскоре крышка гроба, поставленная для облегчения работы вертикально, открылась и перед взорами

большевиков предстал во весь рост Петр Великий. Члены комиссии от неожиданности в страхе отшатнулись. Петр Великий стоял как живой, лицо его великолепно сохранилось. Великий царь, который при жизни возбуждал в людях страх, еще раз испробовал силу своего грозного влияния на чекистах. Но во время перенесения труп великого царя рассыпался в прах. Страшная работа чекистов была закончена, и дубовые гробы с останками царей были перевезены в Исаакиевский собор, где и были помещены в подвальном помещении…»

Куда же делись извлеченные из усыпальницы ценности? Скорее всего, были проданы за границу, как и другие национальные богатства – из Кремля, Эрмитажа, Третьяковской галереи.

Имеются и другие свидетельства разграбления императорских гробниц, собранные кандидатом филологических наук, доцентом исторического факультета Санкт-Петербургского университета диаконом Владимиром Василиком. К примеру, профессор В.К. Красуский пишет: «Будучи еще студентом, я приехал в 1925 году в Ленинград к своей тетке Анне Адамовне Красуской, заслуженному деятелю науки, профессору анатомии Научного института им. П.Ф. Лесгафта. В одной из моих бесед с А.А. Красуской она мне сообщила следующее: "Не так давно производилось вскрытие царских гробниц. Особенно сильное впечатление произвело вскрытие гробницы Петра I. Тело Петра хорошо сохранилось. Он действительно очень похож на того Петра, который изображается на рисунках. На груди у него был большой золотой крест, весивший очень много. Производилось изъятие ценностей из царских гробниц"».

Что же лежит в могилах?

Никаких официальных свидетельств о том, что гробницы кто-то трогал, правда, не сохранилось. Самым подозрительным фактом в этой истории является перезахоронение останков в Исаакиевском соборе. Разве не проще было оставить их на прежнем месте? Может быть, там вообще нет никаких останков, только одни лишь надгробные плиты? Тем более 12 апреля 1918 года был принят декрет Совета народных комиссаров «О снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг, и выработке проектов памятников Российской социалистической революции». Представители новой власти всячески стремились уничтожить историческое прошлое России…

Сотрудники Петропавловской крепости утверждают, что могилы российских императоров никто никогда не вскрывал, это лишь пустые слухи… Меж тем комиссия, приехавшая из Москвы в связи с необходимостью перезахоронения семьи последнего императора, обратила внимание на то, что надгробная плита на могиле Александра III сдвинута и имеет следы сколов. Тем не менее, гроб с останками был на месте. Так что информация о вскрытии императорской усыпальницы большевиками пока остается всего лишь исторической легендой.

https://zen.yandex.ru/media/cyrillitsa.ru/zachem-b...ashli-5cd4f60c77f0d500b3513522

|

Метки: революция романовы некрополь |

Первый русский самолёт |

21 марта 2019

Первый русский самолёт

То, что русская земля богата талантами, знают практически все. Российское-военно-историческое общество постоянно обращается к наследию русских изобретателей, которые внесли весомый вклад в мировую науку. Сегодня мы расскажем об Александре Фёдоровиче Можайском, который стал пионером воздухоплавания, разработав первый летательный аппарат тяжелее воздуха.

Разбег

Родился наш герой 21 марта 1825 года в Выборгской губернии. Его отец был адмиралом русского флота. Александр пошёл по стопам отца, окончил морской кадетский корпус и начал службу гардемарином на Балтийском флоте.

А.Ф. Можайский

В 1854 году старший лейтенант Можайский принял участие в кругосветном плавании, побывал в Японии. Интересный факт, который до сих пор помнят в Стране восходящего солнца: русский боевой офицер помог японцам получить представление о создании больших европейских судов. Он руководил совместной постройкой русскими и японцами шхуны «Хэда». Об этом увлекательном приключении русских моряков в Японии поведал писатель Николай Задорнов в книге «Хэда».

Можайский относился к той категории русских офицеров, которые не ограничивались только интересами флота, он остался в памяти современников как человек разносторонних интересов, широкой эрудиции, умеющий ориентироваться в самых сложных ситуациях. Идея создания летательного аппарата тяжелее воздуха посетила изобретателя задолго до её реализации на практике. Из воспоминаний его сына Александра Александровича известно, что этот замысел возник под влиянием наблюдений за полётом птиц. Ради своей мечты Можайский оставил воинскую службу и в 1876 году начал работать над задуманным проектом.

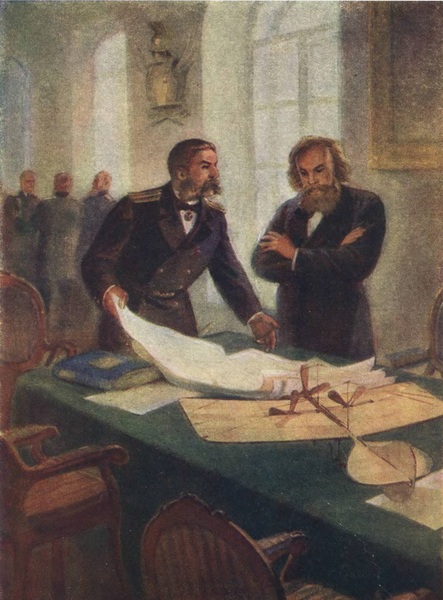

А.Ф. Можайский показывает Д.И. Менделееву модель своего самолета

Перед постройкой самого самолёта Александр Фёдорович изготовил его модель. В записке Главного инженерного управления Военного министерства в 1884 году говорилось, что наземные испытания были направлены на оценку тяги силовой установки. Модель имела четыре колеса, расположенные под фюзеляжем и могла совершать устойчивые полёты со скоростью 5 метров в секунду.

В 1881 году основные узлы самолёта Можайского были готовы. Под Санкт-Петербургом был выделен участок на Красносельском военном поле. Здесь и проходила сборка самолёта. Работы проходили медленно, так как изобретатель испытывал постоянную нехватку денег. Никто не интересовался его работами, и помощи со стороны не ожидалось.

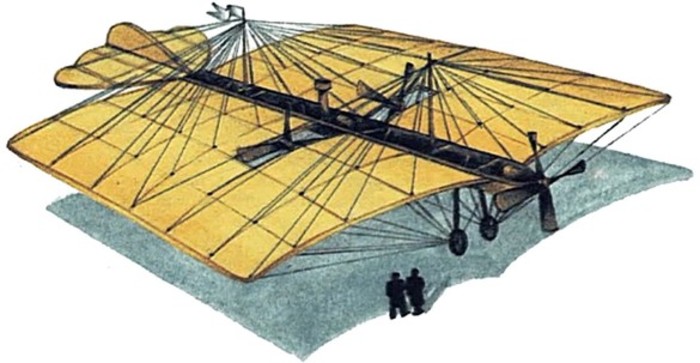

Самолет А.Ф. Можайского

«Жар-птица»

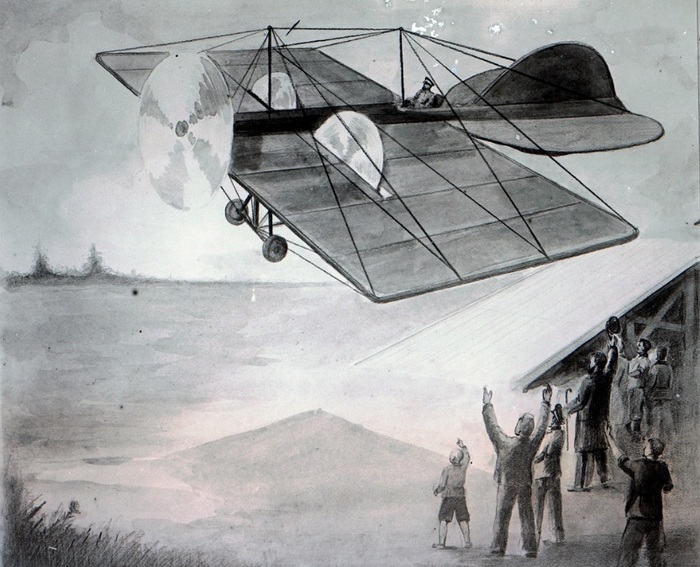

В 1882 году, несмотря на все трудности, с которыми столкнулся изобретатель, самолёт был готов. Можайский назвал своего первенца «Жар-птицей». Для испытаний была построена специальная взлётная дорожка в виде наклонного помоста. Самому провести испытания первого самолёта Можайскому не разрешили. Военное ведомство сочло, что 57 лет – это уже возраст не для подвигов. За штурвал сел И. Н. Голубев, механик, который всё время помогал Можайскому. Самолёт оторвался от земли, пролетел небольшое расстояние по прямой и сел (в разных источниках указывается разная длина полёта – от нескольких метров до сотни).

Самолёт Можайского весил 57 пудов (около 934 кг) и летел со скоростью 11 метров в секунду. Тягу обеспечивали два паровых двигателя мощностью 10 и 20 лошадиных сил. При посадке самолёт зацепился крылом за землю, а механик получил травму. В Военной энциклопедии говорилось: «Первый полёт аэроплана на военном поле в Красном селе дал результаты неважные: аппарат отделился от земли, но, будучи неустойчивым, накренился набок и поломал крыло. Дальнейших опытов не было за неимением средств. Аппарат Можайского интересен как первая практическая попытка построить большой аэроплан». Можайский пытался затем отремонтировать свой самолёт и улучшить его лётные качества, но вплоть до смерти, последовавшей 1 апреля 1890 года, ему этого сделать не удалось.

К. Арцеулов. Взлет самолета А.Ф. Можайского

17 декабря 2003 года во всем мире с большим размахом отмечалось 100 лет со дня полёта первого самолёта. Конструкция братьев Райт поднялась в воздух и за 12 секунд пролетела 37 метров. Вот с тех пор мир и отмечает рождение авиации. Забывая (как всегда), что ещё 20 годами раньше первый самолёт был построен в России.

Сегодня, когда без авиации трудно представить современную жизнь и когда вся история ее развития досконально изучена, нужно по достоинству оценить заслуги замечательного русского изобретателя. Можайский ведь первым предложил конструкцию самолёта, в которой имеются все элементы, присущие современным крылатым машинам: силовая установка, фюзеляж, хвостовое оперение, крыло, шасси.

Источник иллюстраций: https://pinterest.com

https://histrf.ru/biblioteka/b/piervyi-russkii-sam...r=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

|

Метки: авиация можайские |

Красавица, добывавшая деньги на революцию: Мария Андреева |

Красавица, добывавшая деньги на революцию: Мария Андреева

Я пишу о людях, изображенных на картинах художников. Эта статья про Марию Федоровну Андрееву, жизненный путь которой был полон бурных событий. Молодая красавица начала свою карьеру как актриса Художественного театра, работала со Станиславским. Потом ее повело в политику... Знакомство с Горьким стало вехой в ее жизни.

У Андреевой было много талантов, и один из них очень практический - она умела добывать деньги, притом не для себя.

Илья Репин "Портрет Марии Андреевой"

Прекрасный портрет Андреевой кисти Ильи Репина показывает ее уверенной в себе, изящной дамой в черном платье. Она сидит на фоне природы в довольно вычурном кресле и прямо смотрит на зрителя умными, глубокими глазами.

Есть фотография, сделанная во время работы художника над этим портретом. На ней видно, что это кресло специально было поставлено на помост, чтобы смотреть на модель немного снизу вверх. Этот прием возвышал изображенную. На фото присутствует также Максим Горький. Вероятно, он находился рядом и во время сеансов. Это был период, когда отношения писателя и актрисы были на пике страсти.

М. Горький и М. Андреева. Фото из открытого источника в интернете

Собственно, актрисой Мария была только семь лет, когда работала в Художественном театре. Красивая, лиричная, умевшая передать оттенки чувств, она пользовалась популярностью и была любима зрителями. Однако 1905 год перевернул ее судьбу - она стала жить с Горьким. Писатель был тогда на взлете своей многообещающей карьеры. Его магнетическая личность притягивала к себе самых разных людей, и встреча двух талантов высекла яркую искру.

Любовь была так сильна, что Андреева бросила все - работу, зрителей, Москву и уехала с Горьким за границу. При этом они не были женаты, у Горького была уже жена. Вдали от России они провели семь лет. Это был вынужденный отъезд, так как в России обоим грозил арест.

В. Россинский "Портрет Марии Андреевой"

Ведь эта изящная женщина еще в конце XIX века увлеклась марксизмом, пленилась личностью Ленина и вступила в партию большевиков. Ленин называл ее "товарищ Феномен", такая у нее была партийная кличка. Мария выполняла различные партийные поручения, участвовала в акциях и, главное, феноменально умела находить деньги на финансирование партии. Она пускала в действие и свое женское обаяние, и актерские способности, и коммерческий талант. Миллионеры под ее влиянием только и успевали открывать свои кошельки.

То есть ситуация была достаточно ироничной: русские капиталисты лично финансировали деятельность партии, которая стремилась к власти, чтобы уничтожить этих самых капиталистов и отобрать у них все богатство. Собственно, большевики так и сделали.

Исаак Бродский "Портрет Марии Федоровны Андреевой"

После победы революции она продолжала добывать деньги, на сей раз для Советской власти. За неимением в России своих капиталистов-спонсоров, которых сама же Советская власть истребила или изгнала, Андреева была отправлена в Берлин, где успешно потрошила европейских толстосумов. Деньги поступали в советскую казну.

Поразительно талантливая была женщина в финансовом смысле...

Что касается личной жизни, то Мария Федоровна вела себя как эмансипированная женщина, имела любовников, не скрывала этого, даже будучи замужней (ее первым мужем был действительный статский советник Андрей Желябужский). Притом она, как порядочный человек, не жила одновременно с двумя мужчинами. Заведя роман с репетитором своих детей, она перестала жить с мужем.

Потом она встретила миллионера Савву Морозова и стала любовницей этого женатого человека, бросив репетитора. Ну, а потом в ее жизни появился Горький. Отношения с ним были неровные. Когда страсть прошла, они на время расстались, потом снова соединились. После революции Горький был чуть ли не обожествлен, ему дали огромную квартиру, где Горький приютил кучу народа. Притом Андреева жила тут же как хозяйка. Когда Горький завел роман с Марией Закревской-Бенкендорф, Андреева покинула его.

Ей дали должность руководителя в Доме ученых, это была, по сути, синекура. Мария Андреева умерла в 1953 году.

Почитайте еще на моем канале:

Кому и зачем клялись Горации: картина Давида

Женщина, любовь к которой изменила архитектурный облик нескольких городов

Таинственная женщина, ставшая автором первого в мире романа: Мурасаки Сикибуhttps://zen.yandex.ru/media/lichop/krasavica-dobyv...reeva-5cd7c20854572b00b3bc639e

|

Метки: театр андреевы пешковы революция |

Агния Барто в "Мастере и Маргарите" |

Агния Барто в "Мастере и Маргарите"

Понимаю, что заголовок звучит неожиданно. «Мы с Тамарой ходим парой» и «Мастер и Маргарита»? Это параллельные прямые, которые никак не пересекаются…

Однако мы имеем дело с одним из самых уникальных и загадочных текстов.

Начну издалека. На протяжении десятилетий исследователи тайн «закатного романа» были озадачены поиском реальных прототипов персонажей. Особенно всех интересовала политический «пласт» произведения. Кого только не выкопали «архитектурные археологи» из разных слоев текста! И Ленина, и Сталина, и Бухарина, и Ягоду, и других, менее известных политиков.

Все это замечательно, но позвольте, а как же «братья во литературе»? Булгаков был современником стольких известных писателей… Пригласил ли он их в свой роман? Или все вот эти без конца пляшущие, жующие и мечтающие о дачах литераторы прототипов не имеют?.. Уверенной расшифровке поддался только образ Рюхина (пародия на Маяковского). Ну а все остальные? Просто статисты в булгаковском театре?

Если так, то зачем тогда автору понадобилось долго и подробно перечислять их имена? Не логичнее ли предположить, что имена – это маски, за которыми скрываются известные писатели?

Исследователь А. Абрашкин предпринял смелую попытку залатать брешь в отечественном булгаковедении и сорвать «маски» с грибоедовских плясунов.

Насколько убедительно у него это получилось – предоставляю решать читателям.

Итак, по версии Абрашкина, за звучным псевдонимом поэтессы «Тамары Полумесяц» скрывается Агния Барто.

Логика шифровки понятна: имя должно вызывать ассоциацию с творчеством поэтессы. Напомню ее бессмертный шедевр:

Мы с Тамарой

Ходим парой,

Санитары

Мы с Тамарой.

Если что-нибудь

Случится,

Приходите к нам

Лечиться.

Мы умеем класть

Компресс:

Мы с Тамарой

Красный Крест.

Международное общество Красного Креста было основано в 1863 г в Швейцарии. Эмблема общества – красный крест на белом фоне.

В 1929 г была создана еще одна эмблема – красный полумесяц.

В своем труде Абрашкин разоблачил практически всех литераторов. Я начала с Барто, поскольку расшифровка ее "псевдонима" показалась мне очень изящной.

По книге А. Абрашкина и Г. Макаровой "Булгаков и Дьявол".

https://zen.yandex.ru/media/id/5b76ec0e26248100ac4...arite-5ccea0a84d5ac200afb5a477

|

Метки: литераторы булгаковы красный крест |

Из семейного альбома купцов Востряковых. |

Из семейного альбома купцов Востряковых. Часть 1

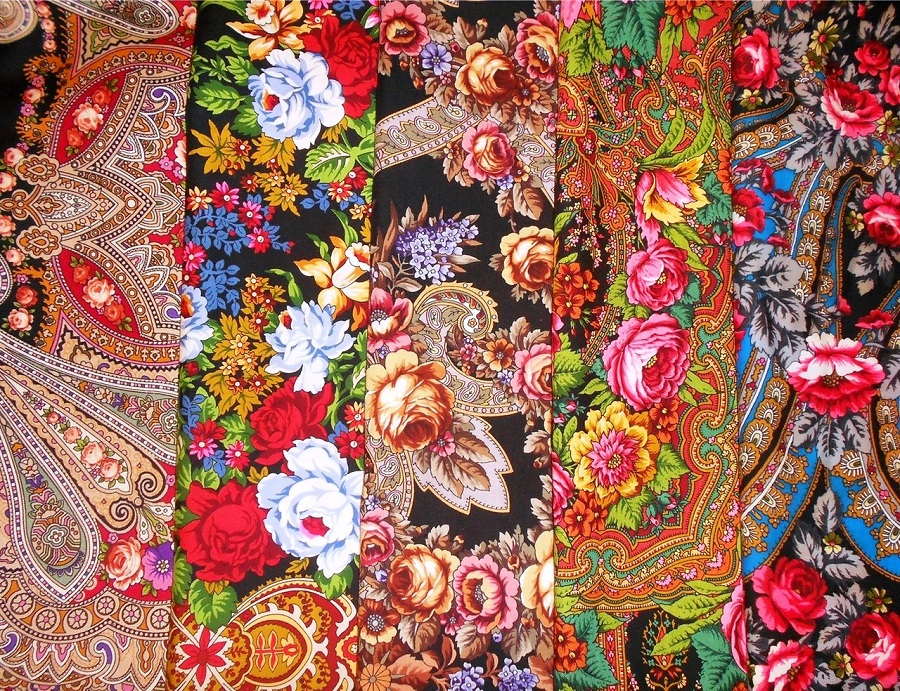

Борис Востряков происходил из знаменитого купеческого рода Хлудовых. Востряковы вместе с другими наследниками Г.И. Хлудова управляли текстильной мануфактурой в Егорьевске, семейными торговыми предприятиями и московскими доходными домами.

Двадцатидвухлетний Б.Д. Востряков в 1896–1897 годах побывал по делам семейной бумагопрядильной мануфактуры в Соединенных Штатах Америки. В 1904 году торговля хлопком привела Вострякова в Среднюю Азию.

1890-е. Егорьевск. Вид на город и Георгиевский собор

1890-е. Егорьевск. Водовозы

1890-е. Егорьевск. Здания Хлудовской мануфактуры

1890-е. Егорьевск. Собор Александра Невского

1890-е. Егорьевск. Фабричные корпуса и собор Успения Пресвятой Богоматери

1890-е. М.В. Малютина

1890-е. М.В. Малютина

1890-е. М.В. Вострякова с лошадьми

1890-е. Родные и близкие Востряковой

1896-1897. Путешествие Б.Д.Вострякова в Америку. Нью-Йорк. Статуя Свободы

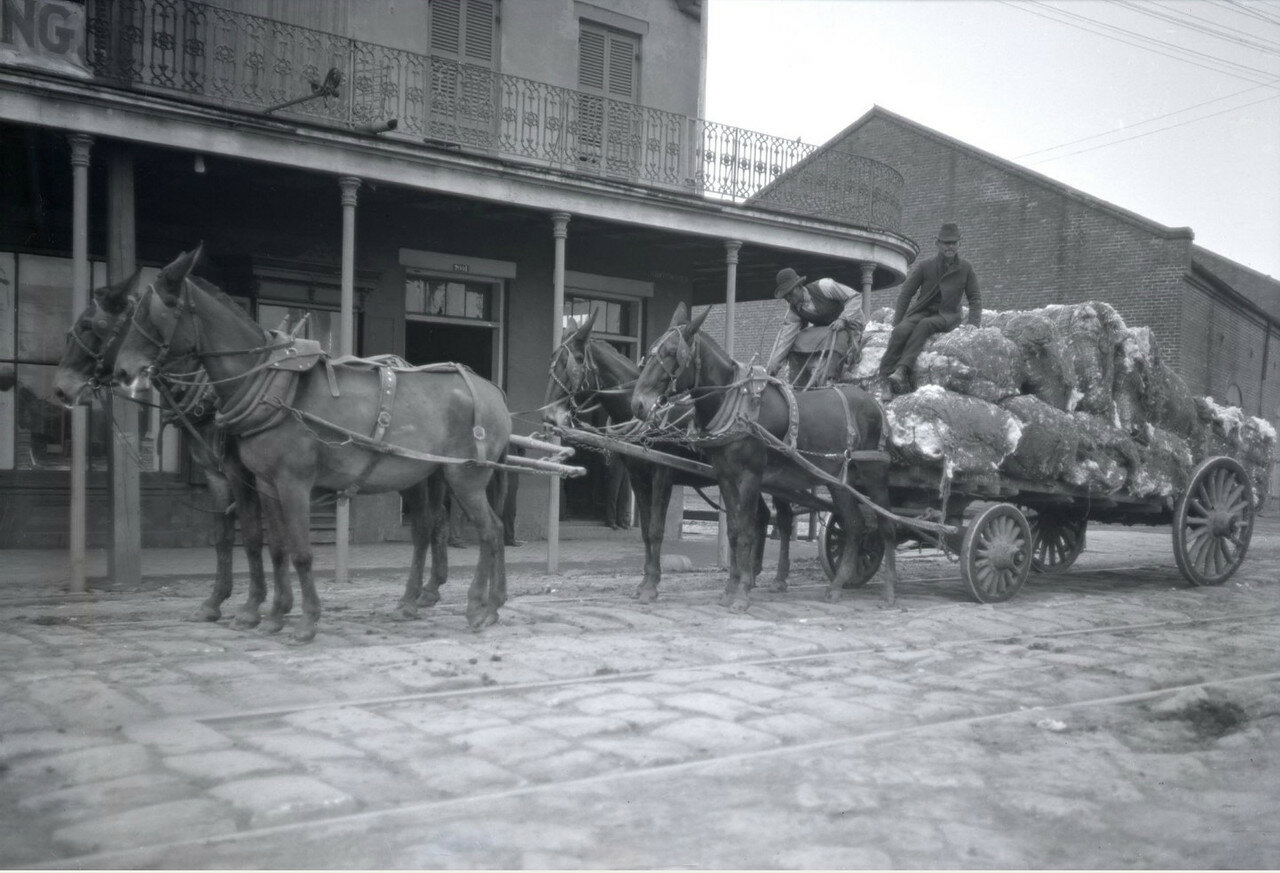

1896-1897. Путешествие Б.Д.Вострякова в Америку. Новый Орлеан

1896-1897. Путешествие Б.Д.Вострякова в Америку. Новый Орлеан

1896-1897. Путешествие Б.Д.Вострякова в Америку. Новый Орлеан. Парад в честь дня рождения Джорджа Вашингтона

1896-1897. Путешествие Б.Д.Вострякова в Америку. Новый Орлеан. Карнавал

1896-1897. Путешествие Б.Д.Вострякова в Америку. Новый Орлеан. Набережная озера Пончартрейн

1896-1897. Путешествие Б.Д.Вострякова в Америку. Окрестности Нового Орлеана. Поселок при сахарной плантации

1896-1897. Путешествие Б.Д.Вострякова в Америку. Перевозка хлопка

1896-1897. Путешествие Б.Д.Вострякова в Америку. Мексиканский залив. Борис Востряков на утиной охоте

1897. Зимняя охота. Выезд на охоту

1896-1897. Путешествие Б.Д.Вострякова в Америку. Мексиканский залив. Борис Востряков на утиной охоте

1897. Борис Востряков на охоте

1897. Борис Востряков на охоте

1897. Выезд на зимнюю охоту на лис

1897. Выезд на зимнюю охоту на лис

1897. Зимние забавы

1897. В деревне. Борис Востряков с родными и соседями

1897. В деревне

1897. На полевых испытаниях собак

1897. На полевых испытаниях собак

1897. Пикник во время полевых испытаний собак

1897. Венеция. М.В. Вострякова (в девичестве Малютина)

1897. Германия. Сен-Базьен. Борис Востряков со спутниками возле фотоателье

Метки: Германия, Егорьевск, Италия, Московская губерния, Россия, Рязанская губерния, США, история, фото

https://humus.livejournal.com/5173875.html

[]

|

Метки: востряковы хлудовы |

Еще про генерал-майора В.С. Гадона |

Еще про генерал-майора В.С. Гадона

- 27 июл, 2010 at 5:11 PM

Сколько интересного можно нарыть, когда начинаешь искать какое-нибудь знакомое лицо:)

Вчера я публиковала фото Великого князя Сергея и великой княгини Елизаветы в кругу придворных на отдыхе в 1896 г. во Франценсбаде.

«195.jpg» на Яндекс.Фотках

Между из высочествами стоит адъютант князя Владимир Сергеевич Гадон.

Вот он побольше:

У Татьяны Александровны Аксаковой-Сиверс в воспоминаниях про него немного написано, но очень интересно.

Но сначала немного отступления.

"Сестры Маргарита и Елена Кирилловны (Мамонтовы прим. il_ducess)были признанными московскими красавицами; они прекрасно одевались, с них писали портреты знаменитые художники, они блистали на всех выдающихся спектаклях и концертах, словом, вели образ жизни меценатствующего купечества московского начала XX века. Внешность сестер была различна: в Елене Кирилловне преобладала красота линий, при некоторой вялости красок;

Маргарита Кирилловна была хороша своим колоритом и напоминала тициановских женщин."

Серов Валентин. Портрет Маргариты Морозовой 1910

( Днепропетровск, Художественный музей)

Про Маргариту Кирилловну сейчас больше известно, чем про ее сестру.

Про нее писали много и интересно. Вот только не помню Зина или mysea. Пока у них ничего не нашла. Она вышла замуж за Михаила Абрамовича Морозова и рано овдовела.

Ее сестра была выдана в юном возрасте замуж за представителя богатого купеческого сына — Родиона Дмитриевича Вострякова. Его мама была в девичестве Хлудова.

"Благодаря своей красоте, уму и богатству, эти дамы сразу заняли видное и несколько своеобразное положение в московском обществе. Семейная жизнь их сложилась неудачно, особенно у Елены Кирилловны, которая в возрасте 23 лет была покинута своим мужем. После шести лет прожигания жизни во всех увеселительных местах России и Европы Родион Дмитриевич Востряков бросил семью, чтобы жениться на танцовщице Шарпантье. В ту пору, к которой относятся мои воспоминания, Елена Кирилловна жила со своими дочерьми и компаньонкой Раисой Захаровной в небольшом особняке с мезонином между Арбатом и Поварской. Больших средств уже не было: жили на сравнительно скромные деньги, выданные Востряковым при разводе, и проценты с капитала, положенные на имя внучек бабушкой Востряковой (Хлудовой) в размере ста тысяч на каждую."

"ак только Маргарита Кирилловна овдовела, а Елена Кирилловна разошлась с мужем (а это случилось почти одновременно), сестры почувствовали возможность направить жизнь по тому руслу, которое соответствовало их вкусам. Маргарита Кирилловна была гораздо богаче и ей это сделать было легче. Под влиянием кн. Евгения Николаевича Трубецкого (или вернее ради него) она стала интересоваться общественно-политическими вопросами. Ее дом на Смоленском бульваре* стал местом встречи многих выдающихся людей того времени, чем-то вроде либерально-политического салона. Там же в 1906 г. происходили редакционные собрания издаваемого Е.Н. Трубецким и субсидируемого Маргаритой Кирилловной журнала «Московский еженедельник» (журнал этот пропагандировал идеи партии Мирного Обновления).

Весной 1917 г. один из друзей Маргариты Кирилловны — Иван Леонтьевич Томашевский, вспоминая ее деятельность того времени, ядовито сказал: «Как жаль, что существует Брешко-Брешковская! Иначе Маргоша была бы бабушкой русской Революции».

Разойдясь с Востряковым, Елена Кирилловна стала вести замкнутый образ жизни. Она уделяла достаточное внимание воспитанию своих дочерей (без особо хороших результатов) и много внимания Пресненскому Попечительству о бедных. В этом комитете, пользовавшемся в Москве заслуженной славой, Елена Кирилловна завела дружественные отношения с Лидией Павловной Княжевич и другими дамами-патронессами, а через них с вел. княгиней Елизаветой Федоровной. В числе адъютантов Вел. князя Сергея Александровича был в то время бывший преображенец Владимир Сергеевич Гадон, отличавшийся очень красивым лицом и столь же неприятным характером. Он и его друг Владимир Федорович Джунковский постоянно бывали в обществе Маргариты и Елены Кирил. и явно за ними ухаживали.

Великая княгиня, в интересы которой входило поскорее женить адъютантов мужа (как например, Балясного), принялась устраивать свадьбу Гадона с Еленой Кирилловной. (Cette femme si jeune, si belle et si delaissee). Перед Гадоном стала дилемма получить бригаду в Москве и жениться на Востряковой, или принять Преображенский полк, который, в свою очередь, не мог принять Востряковой в качестве полковой дамы. Честолюбие взяло верх: Гадон выбрал Преображенский полк и поехал залечивать сердечные раны (если таковые имелись) у ног Анны Сергеевны Сабуровой.

Судьба отомстила за Елену Кирилловну, которая, как ибсеновская Сольвейг, пронесла эту любовь через всю жизнь*. В 1907 г. в Преображенском полку вспыхнул бунт, и карьера Гадона была сломана.

10 июня 1-й батальон, прибыв из Красного Села в Петербург, отказался вступить на смену караула, пока не будут приняты его политические требования, тогдашнее содержание которых, исходившее от лиц, ведших пропаганду в солдатских массах, общеизвестно. Батальон, несмотря на уговоры всяких начальствующих лиц, так и не вступил в караул. В тот же день батальон вместе с офицерами был исключен из гвардии и под конвоем лейб-гвардии Финляндского полка отправлен в село Медведь Новгородской губернии на штрафное положение. Одновременно нач. дивизии С.С. Озеров и командир полка генерал-майор Гадон были исключены из службы. После этого события вплоть до своей реабилитации в 1911 г. Гадон прожил в Воронове (имении Сабуровых Подольского уезда Московской губ.), откуда не выезжал круглый год.

* После революции Гадон к ней вернулся."

Вот так описывает его историю Татьяна Аксакова-Сиверс.

По другой версии это была лишь дружба.

В Москве В. С. Гадон зарабатывал себе на жизнь частными уроками и переводами с иностранных языков. Он был дружен с сестрами — Маргаритой Кирилловной Морозовой (Морозова Маргарита Кирилловна (урожд. Мамонтова) (1873—1958), до революции — учредительница журнала “Путь” и основательница Московского религиозно-философского общества.) и Еленой Кирилловной Востряковой, проживавшими неподалеку, в переулке Островского в здании норвежского посольства. Такое странное местожительство объяснялось тем, что дом, где размещалось посольство, до революции принадлежал М. К. Морозовой и ее мужу, крупному фабриканту. Иностранные дипломаты, уважающие частную собственность, не посмели выкинуть бывших владельцев особняка на улицу. В посольстве сестрам выделили две маленькие комнатки.

В. С. Гадон сначала давал уроки английского языка сыну Маргариты Кирилловны — профессору-шекспироведу М. М. Морозову (Морозов Михаил Михайлович (1897—1952), известный советский литературовед, театровед, переводчик, один из основателей советского шекспироведения; с 1935 г. был профессором МГУ и ГИТИСа.), а затем обучал французскому языку ее внука Михаила. Сестры незаметно подкармливали учителя — бывшего придворного генерала Гадона. Маргарита Кирилловна нередко носила еду и сестре Владимира Сергеевича, которая часто болела. В. С. Гадону в 1937 г. было уже под восемьдесят. Занятия языками, очевидно, носили символический характер.

Конечно, посещения норвежского посольства не могли остаться незамеченными. 22 августа 1937 г. Гадона арестовали. ... Владимира Сергеевича Гадона расстреляли 17 сентября 1937 г. Ему было в это время 77 лет.

Вот сколько интересного нам рассказывают порой старые фотографии.

Метки:

https://il-ducess.livejournal.com/169701.htm

|

Метки: гадон романовы морозовы хлудовы востряковы сабуровы |

Понравилось: 1 пользователю

Гадон, Владимир Сергеевич |

Гадон, Владимир Сергеевич

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Перейти к навигации Перейти к поиску

В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Гадон.

| Владимир Сергеевич Гадон | |

|---|---|

|

|

| Дата рождения | 17 января 1860 |

| Место рождения | |

| Дата смерти | 17 сентября 1937 (77 лет) |

| Место смерти | |

Владимир Сергеевич Гадон (17 января 1860, Санкт-Петербург, — 17 сентября 1937, Москва) — генерал-майор Свиты Е. И. В.

Содержание

Биография[править | править код]

Из дворян Новгородской губернии. Сын генерал-лейтенанта С. С. Гадона.

- 1878 Окончил Пажеский корпус, поступил на военную службу прапорщиком в лейб-гвардии Преображенский полк.

- Полковой адъютант.

- 30 августа 1878 — Подпоручик.

- 28 марта 1882 — Поручик.

- 13 апреля 1886 — Штабс-капитан.

- 30 августа 1890 — Капитан.

- Командир роты.

- 1891—1903 — Адъютант Великого князя Сергея Александровича.

- 24 марта 1896 — Полковник.

- 1902—1903 — Командир 5-го гренадерского Киевского полка.

- 1903 — Генерал-майор.

- 1903—1904 — Состоял при Великом Князе Сергее Александровиче (1903—1904).

- 1904—1906 — Командир лейб-гвардии Преображенского полка.

Не с лучшей стороны показал себя и командир л.-гв. Преображенского полка генерал-майор В. С. Гадон. Являясь человеком крайне осторожным, он во всем следовал приказаниям командира гвардейского корпуса генерала С. И. Васильчикова, который ещё за день до событий кровавого воскресенья настаивал на пресечении «беспорядков» силовым методом. Именно по его настоянию гвардейцам было выдано по 30 боевых патронов. Отряд В. С. Гадона действовал в тот день на Невском проспекте и принимал самое активное участие в устроенной войсками великого князя Владимира Александровича (по сути, «диктатора») бойне.

— Чувардин Г.С. к.и.н. Русская императорская гвардия в событиях революции 1905-1907 гг.

- 1905 — Зачислен в Свиту Е. И. В.

- Май 1906 — Уволен со службы после случая с неповиновением в 1-м батальоне полка во время наряда в Петергофе.

- 21 июня 1906 — В отставке. Путешествовал по Европе (Германия, Франция, Голландия, Англия, Бельгия, Швейцария, Австрия, Швеция).

- 1 июня 1912 — В ознаменование первого приезда в Москву наследника-цесаревича возвращен на службу прежним чином генерал-майора (старшинство 07.03.1910) с зачислением в Свиту Его Величества. Числился по гвардейской пехоте.

- 1914 — Сотрудник общества Красного Креста, лицо для особых поручений по проверке лечебных заведений действующей армии.

- Май 1917 — В отставке по болезни «с мундиром и пенсией».

- Октябрь 1917 — Научный сотрудник Государственного исторического музея в Москве.

- Несколько раз был ненадолго арестован.

- Апрель 1924 — После очередного ареста и пребывания в Бутырской тюрьме приговорен к административной ссылке в Вологду на 3 года.

- 1931 — Вернулся в Москву, зарабатывал частными уроками и переводами с иностранных языков.

- 22 августа 1937 — Арестован.

- 14 сентября 1937 — Осужден тройкой при УНКВД СССР по Московской области. Обвинялся в контрреволюционной агитации среди узкого круга лиц. В обвинительном заключении значилось: «Вину свою не признал, но достаточно изобличается показаниями свидетелей». Расстрелян на Бутовском полигоне.

- Июнь 1989 — Реабилитирован.

Отличия[править | править код]

- Орден Святой Анны II степени (1894)

- Орден Святого Владимира III степени (1899)

- Орден Святого Станислава III степени (1913)

Литература[править | править код]

- Гадон Владимир Сергеевич // Список генералам по старшинству. Составлен по 1 мая 1905 года. — СПб.: Военная типография, 1905. — С. 1285.

Ссылки[править | править код]

- Гадон, Владимир Сергеевич. // Проект «Русская армия в Великой войне».

Источник — https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Гадон,_...р_Сергеевич&oldid=95151207

|

Метки: гадон |

Морозовский клуб |

|

|||||||||||||||||

Архив Организационное

|

|

Метки: морозовы |

Последний бал императорской России |

История и истории

10 февраля 2012 г.

Последний бал императорской России

Часть 2

|

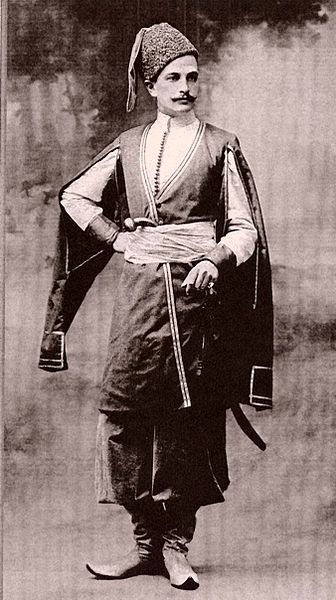

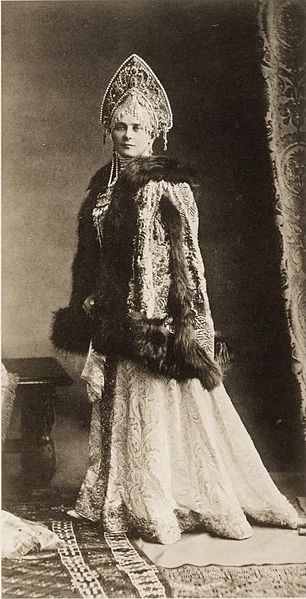

| Группа офицеров Лейб-гвардии Преображенского полка в нарядах Начальных людей из жильцов времён Царя Алексея Михайловича. |

11 февраля 1903 года в Зимнем дворце состоялся вечер, а 13 февраля — грандиозный костюмированный бал. Это был последний бал императорской России. До настоящего времени этот бал, за которым закрепилось условное название «Бал 1903 года», остается самым известным праздником в Санкт-Петербурге времени царствования последнего из рода Романовых. Лучшие фотографы Петербурга были приглашены на этот бал. Благодаря этому мы можем лицезреть участников того события и их костюм.

Часть 1 здесь:

http://historymaxs.blogspot.com/2012/02/1.html

Великий князь Михаил Александрович. В полевом наряде царевича 17 века.

Четвёртый сын Александра III, младший брат Николая II. C 1899 года (с даты смерти великого князя Георгия Александровича) до августа 1904 года (рождение у императора Николая II сына Алексея) являлся наследником престола Российской империи. После рождения цесаревича Алексея, был по указу Николая II, назначен регентом, но в следствии морганатического брака Михаила Александровича с Натальей Сергеевной Шереметьевской, женой его подчинённого, поручика Владимира Владимировича Вульферта, Михаил был уволен со всех должностей и постов, ему было запрещено возвращаться в Россию, и он жил с женой в Европе. После начала Первой мировой войны Михаил Александрович запросил у Николая разрешение вернуться на родину и служить в армии. После положительного ответа он возглавил Кавказскую туземную конную дивизию.

2 марта 1917 года Николай II отрёкся от престола в пользу Михаила Александровича, но Михаил отказался от восприятия власти заявив, что примет верховную власть только в случае, если народ выразит на то свою волю, посредством всенародного голосования на Учредительном собрании.

В ночь с 12 на 13 июля 1918 года Михаил Александрович был похищен из гостиницы Королёвские номера в Перми и вместе с его личным секретарем англичанином Джонсоном был расстрелян в районе местечка Малая Язовая. Поиски их останков до настоящего времени не дали результатов, что дает надежду оптимистам думать о том, что их судьба сложилась иначе.

Михаил Георгиевич герцог Мекленбург-Стрелицкий (Карл-Михаил-Вильгельм-Август-Александр) в одежде пушкаря времен царя Алексея Михайловича.

Наследник герцогства Мекленбург-Стрелиц, Михаил Георгиевич родился в России и желал иметь здесь же и гражданство. 25 июля 1914 года было подписано свидетельство об увольнении герцога Михаила из мекленбург-стрелицкого подданства при сохранении герцогского титула. Этот документ Михаил Георгиевич получил накануне объявления войны России Германией (31 июля 1914 года). Через неделю последовал указ о предоставлении герцогу российского подданства.