Лермонтов: удивительные факты, о которых большинство людей не знают |

21 Марта 2019, 17:35

Лермонтов: удивительные факты, о которых большинство людей не знают

Пятнадцать лет пензенский кинорежиссер Светлана Старостина снимает документальные фильмы из цикла «Гении места», посвященные выдающимся деятелям российской культуры и науки, связанным с Пензенским краем. Созданы кинорассказы о Радищеве и Белинском, Савицком и Горюшкине-Сорокопудове, Пудовкине и Косматове, Рамееве и братьях Мозжухиных…

Фильм о Михаиле Лермонтове стал тринадцатым в этом единственном в своем роде цикле

Отец и сын

— «Лермонтовы: отец и сын. Разделенные любовью»... Почему выбрана такая необычная тема?

— Каждый раз, бывая в «Тарханах», я заново переживаю трагедию семьи Лермонтовых: когда отец поэта после смерти любимой жены был вынужден оставить сына его бабушке Елизавете Алексеевне Арсеньевой. В противном случае та грозилась лишить внука наследства.

Отец Михаила Лермонтова принадлежал к старинному и когда-то знатному, но к тому времени обедневшему роду. Кроме своей любви, сердца, души, ума, культуры и прочих духовных ценностей, дать сыну ему было нечего. А мальчику требовалось обеспечить достойный уровень жизни, образование, воспитание… Отец понимал это и уступил требованиям Арсеньевой.

Лермонтов иногда встречался с отцом, но вырос без него. Для обоих это стало трагедией. Финал известен: Михаил Лермонтов в неполные 27 лет погиб на дуэли. За 10 лет до этого умер Юрий Петрович. Елизавета Алексеевна пережила любимого внука на четыре года. Ее состояние ушло в род Столыпиных.

Идея сделать об этом фильм вызревала у меня давно. Главной сложностью было то, что от этой глубоко личной истории по определению не могло остаться документов. Родственники и друзья — люди благородные — деликатно молчали. Дворня видела события «через замочную скважину», интерпретировала вольно и в соответствии со своим культурным уровнем.

Но додумывать, «доигрывать» с помощью реконструкций нам было нельзя — желтизна в подаче документального материала мне отвратительна.

Светлана Старостина

Голоса эпохи

— Какими в итоге вы пользовались источниками?

— Долгие годы главным источником для лермонтоведов было жизнеописание, созданное Павлом Висковатовым — первым биографом поэта. Но мне не хотелось пользоваться книгой Висковатова, потому что там зафиксирован прежде всего «взгляд из людской». Многому в его рассказе я поверить просто не в силах. Например, что Юрий Петрович мог ударить Машу. Или изменять ей в доме Арсеньевой. Люди той культуры, того воспитания никогда себе подобного не позволили бы!

Я старалась пользоваться достоверными фактами. Например, можно сколько угодно говорить о том, как была обижена на своего мужа Елизавета Арсеньева. Или о том, что отец поэта был дерзок, груб, неуважителен к теще. Но сына Марии Михайловны и Юрия Петровича назвали по настоянию бабушки в честь ее мужа. Хотя традиционно, из поколения в поколение, в дворянских семьях первого сына называли в честь деда по линии отца. Этот факт красноречиво говорит сам за себя.

Сюжетоформирующим источником при создании фильмов для меня всегда являются голоса героев. Даже если человека уже давным-давно нет на свете, от него остаются письма, дневники, воспоминания. В данном случае это были прежде всего произведения Лермонтова, его записи в дневнике, небольшое, но яркое эпистолярное наследие.

Сохранилось два важнейших для меня документа: завещание Елизаветы Алексеевны Арсеньевой и духовное завещание Юрия Петровича Лермонтова. Их прочли в фильме за кадром два замечательных актера — заслуженные артисты России Галина Репная (Пенза) и Владимир Антоник (Москва), который озвучил фильм «Лермонтов», созданный к 200-летию поэта на Первом канале.

Важным источником информации для меня стали размышления наших современниц, не просто лермонтоведов, но людей, которые посвятили Михаилу Лермонтову жизнь. Это директор музея-заповедника «Тарханы» Тамара Мельникова, ее заместитель Надежда Потапова, бывшие сотрудники — Татьяна Кольян, Лариса Рассказова.

Памятный знак

Тайны остаются

— Что нового для себя вы открыли в процессе работы?

— Несмотря на то что историю жизни Лермонтова изучают без малого два столетия, я с удивлением узнала, что в ней осталось еще очень много тайн. Например, до сих пор неизвестно, где и когда обвенчались его родители. Неизвестно, присутствовал ли Михаил Лермонтов на похоронах отца.

Для меня стало откровением, что факт самоубийства деда Лермонтова сегодня ставят под сомнение. Скорее всего, он умер от сердечного приступа. Поэтому и похоронили его не как самоубийцу — за кладбищенской оградой, а на кладбище, рядом с церковью.

Известно, что родители Лермонтова оставили любопытный документ их взаимоотношений — так называемый кропотовский дневник. Это девять листков в красной сафьяновой обложке (сегодня хранятся в ИРЛИ). Там есть акварель с изображением ручья и двух берез на разных его берегах. «Склонности объединяют нас, судьба разъединяет», — подписала рисунок Маша. «Ручей два древа разделяет, но ветви их, сплетясь, растут», — дописал Юрий Петрович.

Я была уверена, что слова эти были написаны влюбленными в период их первых встреч. Но, оказывается, записи датированы 1815 и 1816 годами, то есть были сделаны уже после рождения сына. А значит, есть документ, который зафиксировал душевное волнение Марии Михайловны и спокойную уверенность в счастливом совместном будущем Юрия Петровича.

Не знала я и о страшном финале убийцы Лермонтова — Николая Мартынова. Он пережил Михаила на 34 года. Умер в 60 лет. По воспоминаниям современников, просил похоронить себя в родовом имении Знаменское, но не в фамильном склепе, а рядом, и не ставить на могиле никакого надгробия, чтоб память о нем исчезла. Родные не исполнили этого желания.

В 1924 году в Знаменское переехала Алексеевская школьная колония бывших беспризорников. И на одном из уроков литературы учительница рассказала детям о жизни и творчестве Лермонтова и его дуэли с Мартыновым. Узнав, что в склепе рядом с усадьбой похоронен тот самый Мартынов, который убил Лермонтова, колонисты ночью выкинули оттуда его скелет и, по одним сведениям, повесили на дерево, по другим — утопили в пруду. Так возмездие настигло Мартынова после смерти.

КСТАТИ

Съемки фильма велись и в Липецкой области. Там находились имение Лермонтовых — Кропотово и усадьба Арсеньевых, где познакомились, полюбили друг друга и, вероятно, были обручены будущие родители поэта.

Неподалеку от Кропотова, в урочище Шипово, рядом с храмом Успения Пресвятой Богородицы, находился фамильный склеп рода Лермонтовых, где в 1831 году был похоронен Юрий Петрович Лермонтов (в 1974-м его прах был перенесен в «Тарханы»). Сегодня там стоит памятный знак, от церкви остались развалины...

По материалам «Липецкой газеты»

Автор: Роман ЕРЕМИНhttps://pravda-news.ru/news/kultura/lermontov-udiv...r=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

|

Метки: лермонтовы арсеньевы столыпины дворянские владения |

В Царской России браунинг для продвинутой молодежи был чем-то вроде айфона |

В Царской России браунинг для продвинутой молодежи был чем-то вроде айфона

31.05.2019 Владислав Гринкевич

©Sueddeutsche Zeitung Photo/Alamy Stock Photo/Vostock Photo

Тема гражданского оружия в дореволюционной России и в СССР связана с массой мифов и домыслов. От «ничего было нельзя» до «разрешалось абсолютно всё». Встречаются утверждения, что до 1917 года свободно продавались даже пулеметы, а любой гимназист таскал в портфеле маленький браунинг, зато в СССР разоружали поголовно всех и чуть ли не под угрозой смерти. Мы попытались разобраться, что было на самом деле.

Если верить русским классикам, то огнестрел на рубеже XIX–XX веков продавался на манер рыболовных снастей. Помните, как чеховский «мститель» Федор Федорович Сигаев выбирал себе пистолет для расправы с неверной женой и ее любовником? «Я бы советовал вам, мсье, взять вот этот прекрасный револьвер. Система Смит и Вессон. Последнее слово огнестрельной науки. Ежедневно продаем по десятку для разбойников, волков и любовников». Конечно, ограничения на приобретение огнестрельного оружия в Российской империи были, и немалые. Споры о том, как именно обстояли дела с гражданским оружием до 1917 года, объясняются тем, что на Руси и в Российской империи не существовало какого-то единого закона «Об оружии», как сейчас. Вопросы оборота огнестрела (и не только его) регламентировались всевозможными указами, высочайшими постановлениями, уложениями и т. д. При этом значительная часть полномочий могла делегироваться местным властям.

Кому на Руси оружие дозволялось

До конца XIX века действующие ограничения касались не столько самой возможности владеть оружием, сколько правил его использования – где и кому дозволено носить, где и как стрелять. Это понятно, ведь еще в XVII столетии тотальное вооружение горожан (кому позволяли средства) было, без преувеличения, залогом государственной безопасности. «И ружье всякое они сами и люди их крестьяне держали, чтоб в татарский приход никаков человек без ружья не был» – это выдержка из указа 1652 года «О бытии в готовности всяких чинов людям со всяким воинским снарядом против нашествия крымского хана», ее приводит в своей статье «Законодательство об огнестрельном оружии» Иван Беляев.

А ограничения сводились, например, к запретам палить в присутствии монаршей особы. Так, третья глава Соборного уложения царя Алексея Михайловича (1649 год) запрещала ходить на государев двор с оружием и стрелять из луков и пищалей. Указ 1684 года уже запрещал стрельбу в собственных домах – историки связывают это с обилием пожаров в деревянной Москве.

Даже при Петре I, когда государство стремилось максимально взять под контроль оружейную отрасль, речи о принудительном повсеместном разоружении подданных не шло, иначе бы не пришлось в 1718 году издавать указ «О запрещении на дворах и по улицам стрельбы под взысканием штрафа». Желающим совершенствовать стрелковые навыки предлагалось «отправляться за слободы в поле, где жилья нет».

XVIII век – это, с одной стороны, период либерализации оборота огнестрела, когда мушкеты с казенных складов продавались частным мастерским для переделки их в охотничье оружие и дальнейшей реализации на гражданском рынке. С другой стороны, Екатерина II ввела ряд дополнительных ограничений. Так, изданный в 1782 году «Указ благочиния» запрещал «всем и каждому носить оружие, кому указание того не позволяет или предписывает». Но только носить, о приобретении и владении ни слова.

Конечно, те, кто утверждает, что любой крепостной крестьянин мог запросто купить ружье или пистоль, тоже не правы. Хотя бы потому, что имущественные и иные права крепостных, регламент их поведения и пр. определялись волей барина. Плюс дороговизна огнестрельного оружия накладывала серьезные ограничения. Иначе в случае бунта мужики хватались бы не за топоры и вилы, а за мушкеты.

Пистолет для курсистки

Рубеж XIX и XX столетий был неспокойным временем. Экономические преобразования, политические реформы, террористы и революционеры всех мастей. А что же с оружием? В середине XIX века продажа оружия регламентировалась статьей 114 «Свода законов Российской империи». Звучала она так: «Запрещено всем и каждому носить оружие, кроме тех, кому закон то дозволяет или предписывает». Опять – только ношение. К слову, «дозволялось и предписывалось» очень многим, например, тем, у кого оружие входило в состав обмундирования, кому требовалось для самообороны, охоты и спорта или было обязательно в силу обычая, как, например, у кавказских народов.

В самом начале ХХ века регламенты ужесточились – в 1900 году Николай II утвердил мнение Госсовета «О запрещении изготовления и привоза из-за границы огнестрельного оружия образцов, употребляемых в войсках». Но популярные винчестеры, маузеры, парабеллумы и культовые браунинги на вооружении армии не состояли, поэтому запрет на них не распространялся. Кстати, интересный момент: еще в советские времена в Музее революции в зале, посвященном событиям 1905–1906 годов, в качестве оружия восставших экспонировались берданка и винчестер образца 1860 года. Последний в уличном бою за счет емкого магазина и скорострельности был намного опаснее солдатской мосинки.

Но пойдем дальше. Пожалуй, главный документ, регламентирующий оборот гражданского оружия в Российской империи ХХ века, – это высочайшее постановление 1903 года, запрещавшее продажу и хранение «нарезных скорострельных (магазинных и т. п.) ружей и патронов к ним без особого на то свидетельства губернатора». Собственно, генерал-губернатор или градоначальник были ключевыми фигурами в оружейном вопросе. Они определяли нюансы оборота огнестрела в конкретных городах и губерниях. К ним граждане обращались за разрешениями на покупку, они же вводили дополнительные ограничения в случае чрезвычайных обстоятельств. Регламенты могли быть абсолютно либеральными или, наоборот, жесткими. Правда, даже самые строгие запреты, как правило, не касались гладкоствольных охотничьих ружей или маломощных, т. н. дамских пистолетиков, употребляемых для самообороны.

Браунинг вместо айфона

Впрочем, достаточно посмотреть на многочисленные рекламные буклеты и проспекты, призывающие граждан купить себе модную «пушку», чтобы понять, что обладание пистолетом или винтовкой не было для русского обывателя чем-то экстраординарным. Оружие могло продаваться вместе с товарами для спорта и активного отдыха, отправляться заказчику почтой.

Револьверы и пистолеты в царской России предлагались не только для самообороны, но и для охоты, спорта и путешествий. Рекламные проспекты того времени призывали граждан купить себе модную «пушку»

Alamy Stock Photo/Vostock Photo

Вот на плакате футбольный мяч, пара лыж, огромная теннисная ракетка и дама в платье и шляпке с нею же. Под ракеткой пяток охотничьих ружей, а в правом верхнем углу – пистолет парабеллум. Это реклама «крупнейшего в России склада оружия» некоего А. Биткова «Все для охоты, спорта и путешествий» – он располагался на Большой Лубянке и имел отделения в Нижнем Новгороде и Самаре. Кстати, парабеллум в начале ХХ века позиционировался как «самый усовершенствованный образец военно-охотничьего пистолета». Охотничьего. И стоил примерно 40 рублей. «Новейший автоматический пистолет-карабин работы Маузера», который «на 200 шагов убивает лошадь», тоже продвигался как оружие путешественников и охотников. Модель «Люкс» шла за 65 рублей, вариант попроще – за 45 рублей. Плюс патроны – 100 штук за 8,5 рубля. И, разумеется, браунинг, культовый «пистолет-самозарядчик, действующий отдачею».

Реклама браунингов того времени до боли напоминает современные слоганы по продвижению навороченных гаджетов. Стильно, модно, молодежно! «Красота общего вида небывалая», «упрощенность конструкции и беспримерное удобство ношения его в кармане». В начале ХХ века этот пистолет и был чем-то вроде флагманского смартфона. Его носили офицеры и штатские, дамы, даже студенты. Якобы у молодых людей даже вошло в моду сводить счеты с жизнью из-за несчастной любви именно при помощи браунинга. Статусный предмет, однако!

Люди попроще – разъездные врачи, почтальоны – носили при себе револьверы. Небольшие маломощные образцы выпускались специально для любителей велосипедных прогулок – отбиваться от бродячих собак. Их так и называли: «велодог». Но пистолеты – это господское развлечение. Простой народ – ямщики, трактирщики – часто держал для защиты именно ружья, покупка которых не регламентировалась.

Закон запрещал покупать оружие лицам до 18 лет, но в продаже имелась специальная детская винтовка с романтическим названием «Монтекристо». Она использовала маломощный патрон Флобера калибра 5,6 мм – по сути, это свинцовая пулька массой 1,8 г, вставленная непосредственно в капсюль-воспламенитель, который обеспечивал ей начальную скорость порядка 200–220 м/с. То есть мощность была около 40 Дж – немногим больше, чем у пневматической винтовки в тире.

«Граждане, сдавайте оружие»

Отношение советской власти к гражданскому оружию было непростым. С одной стороны, государство всячески приветствовало обучение стрельбе – патриотическое воспитание, защита Родины. Как там у Маяковского: «Возьмем винтовки новые, на штык флажки! И с песнями в стрелковые пойдем кружки». С другой стороны, новая власть постаралась как можно скорее разоружить граждан.

Первый же пункт декрета Совета народных комиссаров «О сдаче оружия» от 10 декабря 1918 года гласил: «Обязать все население и все учреждения гражданского ведомства сдать находящиеся у них все исправные и неисправные винтовки, пулеметы и револьверы всех систем, патроны к ним и шашки всякого образца».

Укрывательство оружия или противодействие его сдаче каралось сроком до 10 лет. В общем, это понятно – Гражданская война, многочисленные восстания… Согласно вышедшей в 1935 году «Истории гражданской войны в СССР», только с декабря 1918 года по март 1919‑го у населения было изъято 145 тыс. винтовок, 8,6 тыс. револьверов и пистолетов, около 300 пулеметов и даже сотня артиллерийских орудий. Исключение делалось лишь для членов ВКП(б) – военным комиссариатам предписывалось не отбирать у членов партии имеющиеся у них на руках винтовки и револьверы. Но так, чтобы у каждого коммуниста было не более одного ствола.

Но охотничье оружие все-таки разрешили. Декрет «Об охоте» 1920 года передавал полномочия на регистрацию ружей и патронов в ведение НКВД. Это правило закреплялось и первым Уголовным кодексом РСФСР 1922 года. Он же устанавливал уголовную ответственность за хранение оружия без надлежащего разрешения – срок до двух лет. Дальше гайки закручивались: в 30‑х годах срок за незаконное изготовление, хранение, покупку и сбыт огнестрела увеличился с двух до пяти лет.

С началом Великой Отечественной войны всем советским гражданам предписывалось сдать все имеющееся в наличии оружие (огнестрельное, холодное) в органы милиции или местные Советы. Трофейное оружие на освобожденных территориях также надлежало сдавать органам власти в 24 часа.

Серьезное послабление в оружейном вопросе появилось в августе 1953‑го. Постановление Совета министров СССР «Об улучшении снабжения охотников ружьями, боеприпасами и охотничьими принадлежностями» разрешало покупку охотничьих ружей без каких-либо специальных документов. Пришел в магазин и купил. «Установить, что продажа охотничьих гладкоствольных ружей производится отдельным лицам, учреждениям и предприятиям без охотничьих билетов и письменных требований». Одновременно пошлина на право охоты снижалась с 25 до 10 рублей в год.

Но продлилась вся эта вольница недолго, уже к 60‑му году оружие стало продаваться только по предъявлении охотничьего билета. Кстати, тогда же, в 50‑х, затевалась по нынешним временам настоящая оружейная крамола – власти подготовили законопроект, по которому коммунистам и членам ВЛКСМ разрешалось приобретать в личную собственность короткоствольное оружие – револьверы и пистолеты. Но, видимо, этот шаг сочли слишком радикальным, и дальше законопроекта дело не пошло.https://profile.ru/history/v-carskoj-rossii-brauni...r=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

|

Метки: российская империя |

ВОСТРЯКОВ ДМИТРИЙ РОДИОНОВИЧ |

ВОСТРЯКОВ ДМИТРИЙ РОДИОНОВИЧ

Российский предприниматель, купец 1-й гильдии, общественный деятель, гласный Московской городской думы, потомственный почетный гражданин, мануфактур-советник.

Семья. Карьера

Дмитрий Востряков родился в 1845 году в Москве. Вместе с братом Николаем руководил фирмой “Братья Н. и Д. Востряковы”, торговавшей чаем, сахаром и табаком на Варварке и Новгородском подворье в Москве.

Женой Дмитрия Родионовича стала дочь Герасима Ивановича Хлудова Клавдия. Это родство принесло Вострякову впоследствии место директора правления Товарищества Норской мануфактуры Хлудовых и директора правления Товарищества Егорьевской мануфактуры Хлудовых.

Благотворительность

Промышленник и меценат Г.И. Хлудов выделил немалые деньги на строительство “Дома призрения бедных” в 1888 году. Попечителем этого дома долгое время был Дмитрий Востряков.

Сам Дмитрий Родионович также не был чужд благотворительности. С 1900 года он являлся попечителем Общества вспомоществования воспитанниц Николаевского сиротского института в Москве. Востриков также ссудил финансы на строительство железнодорожной станции недалеко от г. Домодедово Московской области. По его фамилии станция, появившаяся в 1900 году, получила название “Востряково”. Было построено и здание вокзала, и жилой дом для работников железной дороги. Современный поселок Востряково получил свое название из-за близости к этой станции.

Дмитрий Родионович Востряков скончался в 1906 году в Москве.

Смежные статьи

Литература

- Артемова Н.Н. Из истории рода Хлудовых. М., 1997.

- О награждении купцов 1-й гильдии званием Мануфактур-Советников за отличия по мануфактурной промышленности // ПСЗРИ. Т. XXXV. СПб., 1862.

- Хлудовы // Знаменитые династии России. Вып. 78. 2015.

Д.Р. Востряков

Дата рождения: 1845

Дата смерти: 1906

Место рождения: Москва

Место смерти: Москва

Страна / регион: Российская империя

Звание / Род занятий потомственный почетный гражданин, мануфактур-советник, предприниматель

Авторы статьи Резникова Евгения Дмитриевна, кандидат исторических наук

- Встречается в рубриках:

- Социально-экономическая история

- Относится к периодам:

- Новая историяhttps://w.histrf.ru/articles/article/show/vostriakov_dmitrii_rodionovich

|

Метки: востряковы хлудовы |

Подтверждений отсечения головы Николая II нет |

16 декабря 201714:56 Сергей Брилев

Подтверждений отсечения головы Николая II нет

"Вести в субботу" вновь возвращаются к теме опознания останков последней царской семьи. Почему? За то время, что прошло с конференции по царским останкам в Сретенском монастыре в Москве, новостей все прибавляется. Так, канцелярия Российского Императорского Дома заявила, что не отрицает подлинность "екатеринбургских останков", но в то же время призывает "разрешить все сомнения в ходе комплексных экспертиз. Между тем, если кто и сомневался, то Русская Православная Церковь. А в ее Синодальном отделе по взаимоотношениям с обществом заявили, что в этот раз следствие идет прозрачно и беспристрастно. Так, что же становится прозрачнее и понятнее теперь? Почему у нас, погрузившихся в эту тему, возникли дополнительные вопросы?

В Санкт-Петербурге, в Петропавловской крепости, идет работа по опознанию покоящихся здесь с 90-х годов екатеринбургских останков (так царская семья это или нет?) и останков тех, кто был на задворках этой крепости расстрелян. На пустыре на противоположной от Невы стороне, на берегу Кронверкского пролива, и начнем рассказ.

Петропавловский собор, где покоятся члены царской семьи, начиная с дочерей Петра Первого. Но еще где-то здесь (они до сих пор не найдены) покоятся четыре великих князя, расстрелянных после революции. Также здесь сначала в 1987 году, а потом в 2009-м были найдены еще 190 человек, расстрелянных во время "красного террора". А ведь это ровно тот период, когда была расстреляна на Урале и царская семья.

При изучении найденных здесь останков пулевые отверстия обнаружил в затылочной части черепов. Были найдены фрагменты одежды, личные вещи, и они таковы, что сомнений нет: этих людей расстреляли в 1917-1920 годах. Сейчас здесь опять тишина.

Ирина Карпенко — ученый секретарь Музея истории Петербурга. Она объясняет, что быстро идентифицировать удалось только

Александра Николаевича Рыкова. Герой обороны Порт-Артура, он еще в русско-японскую войну потерял ногу. Среди найденных скелетов один был без ноги. А имя Рыкова значилось в расстрельном списке, опубликованном в газете "Петроградская правда" от 20 декабря 1918-го. Впрочем, в той газете говорилось, что расстрелян он был вообще в Петрограде. Кто же еще был захоронен именно в Петропавловской крепости?

- Сколько людей из этих 190 вы смогли идентифицировать?

- Только 16 человек. Нам не с чем сравнивать, — рассказывает Ирина Карпенко.

В случае с уничтожением царской семьи сравнивать есть что. Но если точные дата и место расстрела никогда сомнений не вызывали, то куда потом делись тела, спорят уже почти целый век. Так те ли, кто был расстрелян, были потом найдены в Поросенковом логу? Чего не хватает криминалистам?

Например, известно, что последний царь любил фотографирование. Найденный в Поросенковом логу "череп номер 4", приписываемый Николаю II, — с той же асимметрией подбородочного бугра, что даже неспециалисту заметна на фотографиях юного Николая, когда он еще не носил бороды. Но даже в Интернете можно найти, как считается, рентгеновский снимок кисти императрицы Александры Федоровны.

Перенесемся внутрь Петропавловской крепости, в Петропавловский собор, где в Екатерининском приделе с 90-х покоятся так до сих пор и не признанные "екатеринбургские останки" последних царственных Романовых. Здесь встречаемся с экспертом Вячеславом Поповым, председателем Судебно-медицинской ассоциации Северо-Запада России, которого одинаково ценят и следствие, и Церковь. Вот что он говорит о рентгене: "Снимка Николая Второго, хотя известно, что он тоже делал, я не видел".

- Можно было бы сравнить рентгеновский снимок с останками?

- К сожалению, что касается Александры Федоровны (это "останки номер 7"), то мы не можем воспользоваться этим рентгеновским снимком, потому что нет мелких костей кистей на этом седьмом скелете. А скелет номер 4 имеет эти косточки. И если сделан снимок кисти и запястья и мы найдем его, то сможем посмотреть структуру, а она у всех разная, — пояснил Попов

Из дела колчаковского следователя Соколова, известно еще одно фото: отрубленный палец, найденный в Ганиной Яме. Отрубили, наверное, для того, чтобы снять кольцо? Не императрицы ли был тот палец?

А вот еще раз рентген, как считается кисти императрицы. Ювелирные украшения. Это объясняет, почему в захоронении в Порсенковом логу кисть скелета номер семь была раздроблена. Но, с другой стороны, кроме отрезанного пальца в Ганиной Яме, куда убитых привезли сразу после расстрела, никаких других частей тел не найдено. Более того, найденные там в 90-е кости, на недавней московской конференции однозначно определены как кости не людей, а животных.

Посему вернемся в Петропавловскую крепость, но опять в ту часть, где нашли захоронения жертв "красного террора".

"Очень сложно работать с этими материалами, потому что, кроме биологических данных, то есть пола, возраста, приблизительного роста, какие-то особенностей, того, что связано со стоматологией, количеством пломб, например, у нас практически нет", — отметила Ирина Карпенко.

А вот в случае с останками из вскрытого в 90-е захоронения в Поросенковом логу стоматологические данные есть. Как их проанализировать? У женщин, обнаруженных в Поросенковом логу, — "изысканная" стоматология. У черепа номер семь коронки и штифты — из платины.

"Более того, там поставлены фарфоровые коронки на такие зубы, которые вообще не видны даже при самой широкой улыбке. Они поставлены на коренных зубах", — пояснил Вячеслав Попов.

"Вот такой вопрос. То, что вы говорили о высоком уровне оказания стоматологической помощи, — из этого можно сделать предположение, что это были люди материально обеспеченные. А вот насколько такой уровень оказания стоматологической помощи был тогда доступен для богатых людей? В Екатеринбурге жили купцы. Или это уникальный образец оказания медицинской помощи стоматологической для того времени? Хотелось бы знать", — поинтересовался Патриарх Кирилл в ходе недавней конференции у специалистов.

"Ваше Святейшество, такая вероятность есть. Но качество, особенно у останков черепа номер семь, крайне высокое и нераспространенное в те времена", — сказал Владимир Трезубов, стоматолог-ортопед, профессор, доктор медицинских наук.

Но в плане стоматологии есть и противоречия. У царя, может, и была та самая "асимметрия подбородка", но почему же у черепа, который приписывают Николаю II, нет залеченных зубов? По этому вопросу пока — только версии.

"Высказывалась такая идея, что он был настоящим русским мужиком. Когда у него болели зубы, он не ходил лечиться. Он дожидался, когда совсем дойдет до того, что совершенно будем невмоготу, выпивал 100 грамм водки, и ему вырывали этот зуб", — сказал Вячеслав Попов.

- А удаленные зубы есть?

- Там не то что удаленные — там давно удаленные зубы, — рассказал Попов.

- Это важно?

- Да, потому что уже зажили все лунки прижизненные.

Но в этой истории действительно много слоев, в том числе и политических.

Заглянем в подмосковные Горки, куда после реконструкции Московского Кремля была вывезена обстановка квартиры и кабинета Ленина. Рядом с кабинетом Ленина — зал заседаний Совета народных комиссаров. Кресло его председателя Ульянова-Ленина. Дальше — стол заседаний.

Ленинский Совнарком сообщение Совета в Екатеринбурге о расстреле царской семьи лишь "принимает к сведению". Но был ведь еще один орган — Центральный исполнительный комитет во главе со Свердловым. Этот комитет назвал "правильным" решение екатеринбуржцев о расстреле царской семьи. Но была ли предварительная санкция со стороны центральной власти на расстрел? Об этом споры будут продолжаться возможно вечно. Однако согласимся, что они не имеют никакого отношения к теме идентификации.

"Общее ощущение такое — да мы и раньше говорили – что это вполне могли быть Романовы, последний император, его семья и приближенные люди. Вполне. Но доказательств убедительных, объективных, конечно, не было. И это рождало разные версии, допустим, уничтожение при помощи серной кислоты, огня, отделение головы", — рассказал Вячеслав Попов.

Дискуссия по этой теме продолжается на портале "Православие.ру". Последняя публикация аргументированно подвергает сомнению вообще все версии об отсечении головы Николая II. Но на все той же московской конференции все тот же профессор Попов опровергал теорию об отсечении голов.

"Что касается схемы отсечения, она, на мой взгляд, большее экспертное значение имеет, нежели просто то, что мы осматривали эти шейные позвонки. Когда извлекали косточки из глиняной почвы, хотя это все делалось варварски, лопатами, это было ужасно, конечно. Тем не менее даже в этих условиях местоположение каждой косточки было зафиксировано в системе координат. Останки номер 4 представляли собой полный скелет с черепом, с шейными позвонками и со всеми остальными костями скелета. Кто же тогда отделял голову?" – задается вопросом Попов.

- В Екатерининском пределе такой же единый скелет?

- В Екатерининском пределе, конечно, это так не лежит. Если мы достанем гроб с останками, откроем крышечку и посмотрим, что там, то внутри — череп. Он уже воском зафиксирован, нижняя челюсть зафиксирована, что вообще делать не нужно было. Ну, никто не знал, что второй раз придется ко всему этому возвращаться, и лежит этот череп. А дальше более или менее правильно разложены все эти косточки. Шейные позвонки были перепутаны частично. Мы с этим разобрались. И тщательно, под лупой, под бинокулярным стереомикроскопом внимательно рассмотрели их со всех сторон и не нашли там следов никаких, — отметил Попов.

- То есть версия о том, что голова отсечена, несостоятельна?

- Нет никаких оснований, нет ничего, за что можно было бы зацепиться.

Следствие продолжается. Прогресс, как видим, есть.

"Каким я вижу сегодня предназначение нашей группы экспертов? Генетики, я очень надеюсь, скажут свое веское слово и дадут некий определенный ответ. Говорят, на каждый роток не набросишь платок, но нам надо набрасывать, мы вынуждены это делать. Буквально каждое, даже самое маленькое, сомнение мы должны не оставить без внимания", — считает Вячеслав Попов.

Ранее по теме

В Московском патриархате опровергли слухи об исчезновении останков царских детей

2 часа назад

10 месяцев назад

Крестным ходом до Ганиной ямы прошли 100 тысяч человек

10 месяцев назад

100-летие расстрела царской семьи: в Москве прошел концерт-реквием

12 месяцев назад

При неопровержимых доказательствах РПЦ признает "екатеринбургские" останки царскими

18 месяцев назад

Церковь не верит: тайну царских останков помогут разгадать девять бусинокhttps://www.vesti.ru/doc.html?id=2966633&tid=48152

|

Метки: романовы |

В Московском патриархате опровергли слухи об исчезновении останков царских детей |

2 июня 201918:53

В Московском патриархате опровергли слухи об исчезновении останков царских детей

Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков не подтвердил распространенную некоторыми изданиями информацию о том, что предполагаемые останки царских детей Алексея и Марии Романовых, находящиеся в Новоспасском монастыре в Москве, исчезли либо уничтожены. Священник назвал эту информацию недостоверной.

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Кипшидзе, в свою очередь, заявил, что слухи об исчезновении мощей являются выдумкой.

Он заверил, что мощи, которые, предположительно, принадлежат цесаревичу Алексею и княжне Марии, находятся в московском монастыре. По словам Кипшидзе, останки хранятся в запечатанном виде, в специальных ковчегах.

Священнослужитель добавил, что небольшие частицы мощей были отданы экспертам для изучения. "На изучение вопроса подлинности уйдет столько времени, сколько будет необходимо. Спешки в этом вопросе нет и быть не может", — приводит слова Кипшидзе РИА Новости.

Предполагаемые останки цесаревича Алексея и великой княжны Марии были найдены в 2007 году в Поросенковом Логу и в последние годы хранятся в московском монастыре. Для установления их подлинности с 2015 года их исследуют эксперты. Ранее ряд СММИ сообщил, что останки исчезли и, возможно, уничтожены.

Ранее по теме

10 месяцев назад

Крестным ходом до Ганиной ямы прошли 100 тысяч человек

10 месяцев назад

100-летие расстрела царской семьи: в Москве прошел концерт-реквием

12 месяцев назад

Подтверждений отсечения головы Николая II нет

17 месяцев назад

При неопровержимых доказательствах РПЦ признает "екатеринбургские" останки царскими

18 месяцев назад

Церковь не верит: тайну царских останков помогут разгадать девять бусинокhttps://www.vesti.ru/doc.html?id=3153826&cid=7

|

Метки: романовы |

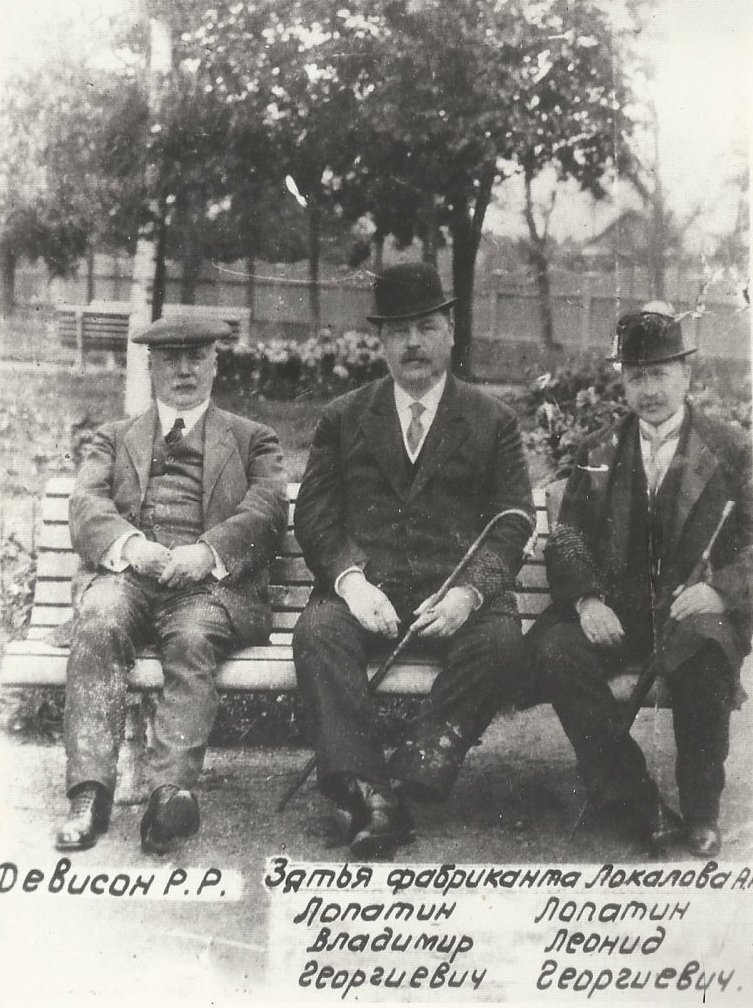

Из семейного альбома купцов Востряковых. |

Из семейного альбома купцов Востряковых

Борис Востряков происходил из знаменитого купеческого рода Хлудовых. Востряковы вместе с другими наследниками Г.И. Хлудова управляли текстильной мануфактурой в Егорьевске, семейными торговыми предприятиями и московскими доходными домами.

1910. Усадьба Солнцево на берегу реки Клязьмы. Прислуга

1897. Химка (Московская губерния). На крыльце дачи И.Д. Болдырева

1897. Химка (Московская губерния). После соревнований по стендовой стрельбе

1910. Усадьба Солнцево на берегу реки Клязьмы

1897. Химка (Московская губерния). После соревнований по стендовой стрельбе

1898. Монако. М.В. Вострякова на прогулке

1900-е. Вадим Востряков на руках няни

1900-е. Вадим Востряков на фоне загородного дома

1900-е. Вадим Востряков с няней

1900-е. Вадим Востряков

1900-е. Мария Васильевна Вострякова в кругу близких

1900-е. Мария Васильевна Вострякова с сыном Вадимом

1900-е. Мария Васильевна Вострякова с сыном и гостями

1900-е. Мария Васильевна Вострякова с сыном и гостями

1910. Усадьба Солнцево на берегу реки Клязьмы. В экипаже Мария Вострякова с дочерью Кирой. Возле экипажа стоит Игорь Востряков

1910. Усадьба Солнцево на берегу реки Клязьмы. Игорь Востряков на велосипеде

1910. Усадьба Солнцево на берегу реки Клязьмы. Игорь и Кира Востряковы

1910. Усадьба Солнцево на берегу реки Клязьмы. Игорь и Кира Востряковы

1910. Усадьба Солнцево на берегу реки Клязьмы. Кира Вострякова с животными

1910. Усадьба Солнцево на берегу реки Клязьмы. Кира с матерью и жеребенком

1910. Усадьба Солнцево на берегу реки Клязьмы. Мария Вострякова с домашним любимцем Левой

1910. Усадьба Солнцево на берегу реки Клязьмы. Мария Вострякова с дочерью Кирой и домашним любимцем Левой

https://citifox.ru/2016/11/08/iz-semeynogo-alboma-kupcov-vostryako/

|

Метки: купечество востряковы хлудовы |

Бордели в царской России |

Бордели в царской России

Первые официальные бордели стали появляться в середине 19 века. Медицинские и полицейские комитеты были созданы в 1843 году, для регистрации девушек легкого поведения, а через год был принят закон о легализации данного рода деятельности. Он регулировал условия жизни в борделях и определял права и обязанности их владельцев.

Хранителем борделя была женщина в возрасте от 30 до 60 лет, проживающая на его территории. Ее основная обязанность состояла в том, чтобы зарегистрировать девушек в медицинском и полицейском комитетах. Она также отвечала за поддержание порядка и следила за тем, чтобы девочки следовали правилам гигиены, а их документы были действительными. За свои услуги смотрительница брала 50-60% от заработка девушек. Иногда они и просто забирали весь доход себе, так как девушки были по сути бесправны.

После регистрации в полиции паспорт у девушек изымали, а взамен выдавали жёлтый билет который также удостоверял личность. Позже, в 19 веке, власти ввели строгий учет, позволяющий девушкам, желающим приобрести желтый билет, официально зарабатывать и избавиться от поборов смотрительницы борделя.

В число девушек имеющих желтый билет входили как образованные женщины, которые говорили на нескольких языках, так и деградировавшие, работающие в грязных и убогих берлогах и навесах с полозьями.

Бордели делились на несколько категорий. Были престижные со стоимостью за ночь около 15 рублей. У девушек, которые принимали клиентов в таких борделях, были лимиты по обслуживанию до 7 человек в день. Девушки были опрятны, носили дорогую одежду и украшения. В борделях среднего класса цена составляла порядка 6-7 рублей. Ну и самые убогие обходились в 40-50 копеек.

Были и девушки одиночницы. В основном, это были те, кто попал под полицейские рейды. Они были вынуждены зарегистрироваться в медицинском и полицейском комитетах. Им также выдавали специальные, так называемые чистые листы. Но они и больше рисковали, так как не имели должной защиты.

Однако не все одиночницы рисковали своей жизнью. Существовала подкатегория так называемых аристократических девушек. Они развлекали своих покровителей в качественных квартирах. В петербургских газетах начала 20-го века часто размещались такие объявления:

Девушка без прошлого, с безупречной репутацией, но без каких-либо средств с радостью предложит все, что у нее есть, любому кто захочет одолжить ей 200 рублей.

Также были девушки, которые работали неофициально. Они не проходили медицинских осмотров и поэтому подвергались гораздо большему риску заражения болезнями, передаваемыми половым путем. Около 50% таких девушек имели сифилис.

После октября 1917 года медицинские и полицейские комитеты были распущены. Это был фактический запрет на данную профессию. Она не вписывалась в коммунистическую концепцию.https://zen.yandex.ru/media/id/5cd9608d7a7fdb03496...ossii-5cec25a0e68b7800b39c362b

|

Метки: российская империя нравы |

В помиловании было отказано |

В помиловании было отказано

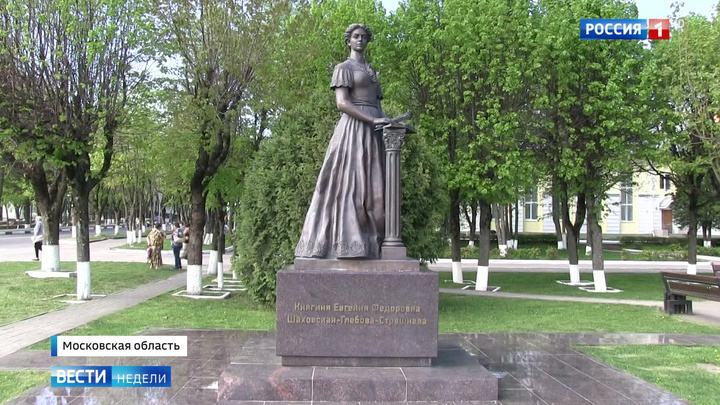

К 100-летию трагической гибели великого князя и великого историка Николая Михайловича

Лариса Черкашина

30.05.2019

Когда Николая Михайловича вывели из каземата Трубецкого бастиона, на руках у великого князя клубком свернулся котёнок, его последний друг, скрасивший тяготы одиночного заключения узника одиночной камеры № 207…

В морозном ночном небе тускло золотился шпиль Петропавловского собора, и золотой ангел на нём, прижавшись к кресту, мог, верно, созерцать скорбную процессию: по январскому снегу в окружении конвоиров, полураздетые, брели великие князья: Николай Михайлович, его родной брат Георгий Михайлович и двоюродный – Дмитрий Константинович. А четвёртого – великого князя Павла Александровича, младшего сына императора Александра II, несли на носилках.

Процессия двинулась в сторону Монетного двора и остановилась у крепостной стены, как раз напротив собора. Узников выстроили на краю рва, наполненного уже окоченевшими трупами. И тогда всё стало ясно. Великий князь, погладив напоследок котёнка, передал его солдату из расстрельной команды.

История сохранила последние слова августейшего узника. Перед расстрелом он, сняв сапоги, бросил их своим палачам: «Носите, ребята, всё-таки царские...».

Его мужество и спокойствие заставили содрогнуться отнюдь не слабонервных красногвардейцев. Нестройно грянули выстрелы, оборвав жизни мучеников Романовых…

Не стало знаменитого историка, участника Русско-турецкой войны 1877–1878 гг., георгиевского кавалера, генерала от инфантерии, председателя императорских Русских географического и исторического обществ, доктора философии Берлинского университета, доктора русской истории Московского университета, действительного члена французского энтомологического общества, председателя Общества защиты и сохранения памятников русского искусства и старины, почётного члена Петербургской Академии наук...

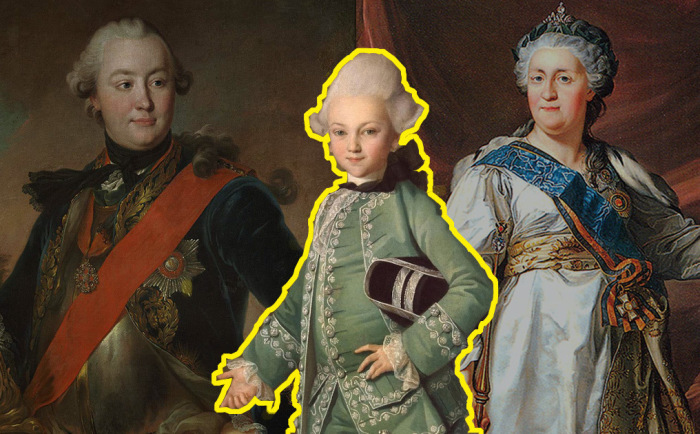

Великий князь Николай Михайлович родился в Царском Селе в апреле 1859 года. Был назван в честь деда – императора Николая I. Крёстными стали дядя – император Александр II и родная бабушка, вдовствующая императрица Александра Фёдоровна.

Детские годы, как и пятеро его младших братьев, провел в грузинском имении Тори, близ Боржоми, – ведь отец, великий князь Михаил Николаевич, был наместником на Кавказе и главнокомандующим Кавказской армией. С ранних лет отличался необычайной тягой к знаниям.

«Мой старший брат Николай Михайлович был несомненно самым “радикальным” и самым одаренным членом нашей семьи. Моя мать мечтала о его блестящей военной карьере, и, чтобы доставить ей удовольствие, брат Николай окончил военное училище с отличием. Однако истинное его призвание было в отвлеченных исторических разысканиях. Он служил в Кавалергардском полку... По умственному развитию он был настолько выше своих товарищей однополчан, что это лишало его всякого удовольствия от общения с ними» (из воспоминаний великого князя Александра Михайловича).

Ярким увлечением великого князя, имевшее научную значимость, стало коллекционирование бабочек. Открыты и описаны были несколько новых видов и подвидов, и один из них – «Colias Olga Romanof» – назван в честь матери – великой княгини Ольги Фёдоровны. Его коллекция чешуекрылых (25 тысяч экземпляров!) и поныне считается одной из крупнейших в России. Под редакцией Николая Михайловича увидело свет многотомное издание: «Научные исследования («мемуары») по чешуекрылым».

И все же истинную научную славу великий князь снискал как историк.

Его перу принадлежат фундаментальные труды об эпохе Александра I, самом императоре и его августейшей супруге Елизавете Алексеевне. Он инициатор пятитомного иллюстрированного издания: «Русские портреты XVIII и XIX столетий», вышедшего в 1905–1909 годах, и сразу же именованного современниками «грандиозным памятником».

Прозорливость великого князя достойна удивления! «Цель будет достигнута, – писал он, – если издание даст значительное число портретов русских людей второй половины и начала XVIII и XIX столетий, и если этим путем издателю удастся сохранить навсегда изображения, оригиналы которых, быть может, погибнут затем от времени и неблагоприятных условий хранения или бесследно исчезнут...».

По его слову и сбылось: подлинные портреты многих россиян, составлявших прежде славу и гордость империи, исчезли в катаклизмах войн и революций. И если бы не подвижнический труд великого князя, сколько бы белых пятен осталось в отечественной истории и культуре!

Николай Михайлович заметил в предисловии: «Издание “Русские портреты XVIII и XIX столетий” будет заключать в себя снимки с портретов и миниатюр русских людей эпохи царствований императрицы Екатерины II и императоров Павла I и Александра I, т.е. живших и действовавших между 1762 и 1825 гг. Эти хронологические пределы будут, однако, по необходимости расширены, ибо жизнь не умещается в такие точные хронологические грани».

С полным правом Николая Михайловича можно именовать и знатоком пушкинской эпохи. Ведь в «Русских портретах...» представлены многие из ближайшего окружения поэта: его родственники, приятели и близкие друзья; красавицы, им воспетые. И, конечно же, представители Дома Романовых. На страницах блистательного альбома приведены и самые известные портреты Александра Сергеевича – кисти Кипренского и Тропинина. Дополненные увлекательным повествованием об истории их создания и краткой биографией русского гения.

Имя великого князя прочно соединено с историей одного живописного полотна – «Дуэль Пушкина». Эта картина, созданная Алексеем Наумовым в 1884 году, была приобретена Николаем Михайловичем и передана им в дар императорскому Александровскому лицею.

Прихотью судьбы великий князь связан родством с русским гением, вернее, с его потомками, – он доводился деверем внучке Пушкина графине Софии де Торби, жене младшего брата Михаила.

Роскошный Михайловский дворец великого князя в Петербурге вместил в себя редчайшие коллекции старинных артефактов, и раз в неделю его двери распахивались для всех желающих и абсолютно бесплатно.

Личная жизнь самого Николая Михайловича не сложилась. В молодости он был влюблен в принцессу Викторию Баденскую, свою двоюродную сестру. Но брак между столь близкими родственниками противоречил канонам православной церкви. Впоследствии принцесса вышла замуж за наследника шведской короны и стала королевой Швеции, а великий князь, верный единственной любви, так и остался холостяком... Романтический штрих в его биографии: много лет спустя он отправится в Рим, чтобы увидеть свою королеву, зная, что вечный город посетит августейшая шведская чета.

В самом начале Первой мировой Николай Михайлович провидчески записал на страницах дневника: «К чему затеяли эту убийственную войну, каковы будут ее конечные результаты? Одно для меня ясно — во всех странах произойдут громадные перевороты. Мне мнится крах многих монархий и триумф мирового социализма. У нас на Руси не обойдется без крупных волнений и беспорядков».

С одобрением отнесся великий князь к вести об убийстве Григория Распутина. И Февральскую революцию 1917-го встретил с нескрываемым энтузиазмом: он будет участвовать в созидании новой демократической России!

Но вскоре, как историк, осознал гибельность тех революционных «преобразований». Морис Палеолог, посол Франции в России отметил в своем дневнике о смене настроения великого князя (запись от 5 мая 1917 года): «Прощальный визит великому князю Николаю Михайловичу. Как далёк он от великолепного оптимизма, который он проявлял в начале нового режима!… в то время, как он проводил меня через салоны в вестибюль, в голосе его слышалось волнение… – Не могу же я забыть, что я висельник!».

Да, надеждам и желаниям великого князя не суждено было сбыться, и опасения его были не напрасны: в марте 1918-го он был выслан в Вологду, затем арестован и перевезен в Петроград.

Освободить великого князя и его родственников просил Максим Горький. Он горячо доказывал вождю мирового пролетариата, что молодому советскому правительству узники Петропавловки не опасны. «Зачем множить мучеников и героев? – вопрошал он. – Это достойные люди, они ни в чем не виноваты». Расстрел же известного учёного Николая Михайловича, почётного члена многих европейских академий, выдающегося историка, убеждал вождя писатель и его друг, вызовет гневный отклик научной общественности. Известен ответ Ленина: «Революции не нужны такие историки!».

С ходатайством в Совнарком о смягчении участи Николая Романова, своего почётного члена, обратилась и Академия наук: в помиловании великому князю было отказано.

По горькой иронии судьбы великие князья приняли смерть в исторической крепости, близ Петропавловского собора, некрополя «почиющих властителей России». Там, где нашли последний приют их державные предки: все российские императоры и императрицы, начиная с венценосной четы: Петра и Екатерины.

Память о великом князе Николае Михайловиче, августейшем летописце России, который всю жизнь положил на благо Российской империи и сложил за него голову, навечно впечатана в нашу многострадальную историю.

http://www.stoletie.ru/territoriya_istorii/v_pomil...r=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

|

|

Усольцев, Арсений Фёдорович |

Усольцев, Арсений Фёдорович

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 14 сентября 2016; проверки требует 1 правка.

Перейти к навигации Перейти к поиску

В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Усольцев.

| Арсений Фёдорович Усольцев | |||

|---|---|---|---|

| Дата рождения | 1830 | ||

| Дата смерти | 14 января 1909 | ||

| Место смерти | Кострома | ||

| Страна |  Российская империя Российская империя |

||

| Научная сфера | астрономия, географическая картографии | ||

| Место работы | Русское географическое общество | ||

| Альма-матер | Московский межевой институт | ||

| Награды и премии |

|

||

Усольцев Арсений Федорович (1830 год — 14 января 1909 года, Кострома) — русский астроном, военный топограф, геодезист и геолог. Правитель дел Сибирского отдела Русского географического общества (РГО), член Совета Главного управления Восточной Сибири, действительный статский советник.

Содержание

Биография[править | править код]

Окончил 27 августа 1851 года Константиновский межевой институт в чине инженера-прапорщика (I-й выпуск межевых инженеров 1851 года[1])[2], далее обучался в Московской обсерватории[3].

В 1863 году Арсения Фёдоровича избрали в состав распорядительного комитета Сибирского отдела РГО, затем секретарём общества[4].

Арсений Фёдорович являлся редактором с первого по восьмой том издания «Известия Сибирского Отдела Императорского Русского Географического Общества», издававшихся с 15 декабря 1870 года в Иркутске[5].

С 1865 года штабс-капитан Арсений Фёдорович состоял младшим межевым ревизором при генерал-губернаторе Восточной Сибири, далее возглавлял съемочное отделение при Главном Управлении Восточной Сибири, затем был управляющим 4-го отделения ГУВС. Позже был назначен на должность члена Совета Главного Управления Восточной Сибири, имел чин действительного статского советника. С 1891 года являлся действительным членом губернского статистического комитета[4].

В начале 1870 года Арсений Фёдорович, В. П. Пуцилло и А. Л. Чекановский были включены в состав комиссии по определению ущерба и размеров последствия стихийного бедствия (наводнения), прошедшего в Иркутске 5 января 1870 года[6][7].

А. Ф. Усольцев являлся одним из учредителей Иркутской публичной библиотеки и принимал активное участие в общественной жизни Иркутска[1].

9 января 1889 года Арсений Фёдорович вышел в отставку. Скончался Усольцев Арсений Федорович 14 января 1909 в Костроме[1].

За свою жизнь Арсений Фёдорович провёл ряд экспедиций по Сибири и Дальнему Востоку России.

Экспедиции 1855—1858 годов[править | править код]

Согласно высочайшему указу, во вновь созданную Забайкальскую область была отправлена экспедиция ИРГО во главе с Л. Э. Шварцем по определению возможно большего числа географических точек и соединения их между собой маршрутами, для составления в будущем карты. Помимо этого, в раздельных отрядах участники экспедиции должны были собирать сведения по геологии, этнографии и статистике региона. В состав вошли: ботаник К. И. Максимович, зоолог Л. И. Шренк, натуралист Г. И. Радде и в качестве астрономов выпускники межевых инженеров А. Ф. Усольцев, А. Я. Смирягин, Д. П. Рашков. Отряд Усольцева исследовал долины рек Витим, Зея и Бурея[8]. В отряд вошли топограф И. В. Орловым и рудознатец Г. М. Пермикиным. В июле Арсений Фёдорович с отрядом поднялся от Нерчинска по реке Нерча проводя съёмку долины и опись почти до её истока. Далее на северо-восток к горам на юго-западном крае Олекминского Становика. Оттуда через хребты Черского и Яблоновый по притоку к реке Витим. В сентябре была произведена съемка 450 километрового верхнего участка Витима до истока. В Иркутск Арсений Фёдорович вернулся через водораздел Витима и Баргузина в его северной части, долину Баргузина и его устье. Через некоторое время Арсений Фёдорович отправился для съёмки долины рек Чара, Муя, озера Лемберме (ныне Большое Леприндо) и Чарского плоскогорья. Маршрут составил более двух тысяч километров[9][10].

В 1856 году Арсений Фёдорович произвёл съёмку левых притоков Амура и нанёс на карту почти всё течение Зеи[10].

В июне 1857 года вновь выйдя из Нерчинска отправился до Амазара, по нему на север, и далее через Олёкминский Становик до больших порогов Чары близ хребта Удокан. К северу от Чары Арсений Фёдорович обнаружил ещё одну горную цепь — хребет Кодар. На правом берегу Калара произвёл обследование цепи скалистых вершин Каларского хребта и установил, что длина хребта около 350 км с наивысшими точками в верховьях Калара. После обследования нагорья, Арсений Фёдорович вернулся к верховьям Чары, откуда отправился на запад через пойму Куанды к Муя, и уже по снегу поднялся по ней к её истокам, а оттуда путем И. В. Орлова перешёл к северной оконечности Байкала. Вдоль северо-западного берега перевалил Байкальский хребет и пересёк ранее неисследованную горную местность. Оттуда в западном направлении у 54° с. ш. достиг Лены[10].

В 1858 году Арсений Фёдорович совместно с инженером-геологом П. Н. Горловым спустился по Амуру до устья Буреи, и пройдя вдоль левого берега открыл и нанёс на карту хребет Турана. Далее через Амурско-Зейскую равнину, Селемджи и Зею добрался до Благовещенска[10].

Итогом экспедиций 1855—1858 годов стало издание карты Юго–Восточной Сибири составленая Л. Э. Шварцем, которая некоторое время была единственной картой, основанная на исследованиях[11]. Во время экспедиций Арсений Фёдорович также вёл метеонаблюдения, собирал минералы и гербарий[3].

Экспедиция 1859 года[править | править код]

В сибирской экспедиции. Рисунок П. А. Кропоткина

15 января 1859 года Арсений Фёдорович вышел из Иркутска с экспедицией подполковника К. Ф. Будогосокого по рекам Амур, Уссури, Сунгача и дошёл до озера Ханка, на северо-западном берегу которого, в устье реки Тур 5 мая 1859 года К. Ф. Будогосский основал пост Турий Рог. В состав экспедиции также входили: офицер Генерального штаба штабс-капитан, астроном П. А. Гамов; топограф капитан А. И. Елец; хорунжий Даржитаров; хорунжий Васильев; художник академик Е. E. Мейер; переводчик Я. П. Шишмарёв; 12 топографов и нижних чинов (три отделения съемщиков). Целью экспедиции была съемка демаркационной линии, побережья Японского моря, и составление карты по этим сведениям[12]. Пройдя по реке Суйфун (ныне Раздольная), экспедиция достигла бухты Западная 15 июня, где встретилась с морской экспедицией во главе с генерал-губернатором Восточной Сибири графом Н. Н. Муравьёвым-Амурским. В честь этой встречи бухта была переименована в Бухту Экспедиции[13]. Произведённые Арсением Фёдоровичем и его группой топографические съемки позволили 25 июня отправить К. Ф. Будогосского в Пекин с новой картой и вновь выработанными сведениями для переговоров с властями Цинской империи о пограничной линии определенной Айгунским договором. Когда корабли с миссией ушли, то экспедиция разделилась на два отряда — один возглавил Арсений Усольцев, другой — хорунжий Даржитаров. Отряд Усольцева пошёл обратно вдоль берега моря, затем по реке Суйфун к озеру Ханка[1][3].

Экспедиция 1863—1864 годов[править | править код]

Карта Приамурья составленная в 1854-1856 годах

Генерал-губернатор Восточной Сибири М. С. Корсаков летом 1864 года отправил в Гирин экспедицию через Приамурье и Приморье по Сунгари пароход «Уссури» (командир лейтенант А. Любицкий) с баржей. Помимо дипломатической миссии Г. Ф. Черняева по доставке военному губернатору Гирина дружественного послания, целями экспедиции являлись: организация торгового пути по Сунгари из Маньчжурии; поиск нового пути через Маньчжурию для дипмиссий из Иркутска в Пекин, для чего Я. П. Шишмарёв должен был встретиться с гиринскими властями; ознакомление со свойствами реки и составление глазомерной карты; определение, по возможности, численность местного населения[14]. В состав экспедиции помимо дипломатов вошли астроном А. Ф. Усольцев (к тому времени председатель Сибирского отдела Географического общества[15]), топограф А. Н. Конради (в других источниках доктор[15]), адъютант М. С. Корсакова князь П. А. Кропоткин, инженер-механик подпоручик В. Щетинин и 20 нижних чинов[14][16][17]. Краткий отчет о плавании «Уссури» был опубликован в журнале «Морской сборник» в мае 1866 года под заголовком «Плавание по реке Сунгари в Маньчжурию до города Гирина. Извлечение из дневников князя Кропоткина и штабс-капитана Усольцева, ведённых на борту парохода 24 июля — 21 августа 1864 года»[1][18].

В 1864 году Арсений Фёдорович назначен правителем дел Сибирского отдела РГО, являлся редактором и составителем «Отчетов о действиях Сибирского отдела Императорского Русского географического общества» — оставался в этих должностях по 1874 год[3].

Экспедиция 1867—1869 годов[править | править код]

По итогам экспедиции в Амурский край 1867—1869 годов Арсением Фёдоровичем было издано описание Уссурийских и Зауссурийских территорий. Также в ходе экспедиции были исследованы возможности заселения этих земель: климат, характер лесной и луговой растительности, охота и рыбный промысел. Установлена возможность хлебопашества, огородничества и скотоводства[2].

Награды[править | править код]

- В 1865 году награжден серебряной медалью РГО за труды по топографическим съемкам Забакайлья 1855—1858 годов[3].

- 19 января 1866 года награждён серебряной медалью за Сунгарийскую экспедицию 1863 года[19].

Труды[править | править код]

- «Народы Забайкалья, Очерки географических и исторических открытий»

- «Путешествие в Уссурийском крае»

Память[править | править код]

- В честь Усольцева назван мыс в бухте Новгородская (залив Посьета, Японское море)[20] 42°38′58″ с. ш. 130°53′45″ в. д.HGЯO.

- Усольцев Арсений Фёдорович стал героем рассказа И. А. Ефремова «Белый Рог».

Примечания[править | править код]

- ↑ 1 2 3 4 5 Кауфман, 1955, с. 235-236.

- ↑ 1 2 Ненашева И. А. Арсений Федорович Усольцев (1829-1909) (рус.) // Единый портал образования «Метиор». — 2015. — 14 ноября.

- ↑ 1 2 3 4 5 Балабанов, 1960.

- ↑ 1 2 Иркутская летопись, 1914.

- ↑ Известия Восточно-Сибирского отдела Императорского Русского географического общества. (рус.) (неопр.) ?. ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина». Дата обращения 28 августа 2016.

- ↑ Селищев А. С. Судьба первого российского корееведа М. П. Пуцилло (рус.) // Корё Сарам - Записки о корейцах. — 2014. — 21 мая.

- ↑ Комиссия для исследования размеров наводнения, бывшего в Иркутске во время ледостава Ангары 5 января 1870 года // Отчёт Сибирского отдела

- ↑ Илюшина Т. В. Вклад воспитанников Константиновского межевого института в географическое и естественно-научное изучение сибири (рус.) : Научная статья. — 2012. — ISSN 0205-9606.

- ↑ Маркин, 2009.

- ↑ 1 2 3 4 Обручев В. А. Шварц на юго-востоке Сибири (рус.) // «Тайны Веков». — 2011. — 13 апреля.

- ↑ Синюков Б. П. Смешная русская история (статьи).

- ↑ Турмов, Хисамутдинов, 2012.

- ↑

|

Метки: усольцевы географы |

Усольцев, Фёдор Арсеньевич |

-

Усольцев, Фёдор Арсеньевич

Перейти к навигации Перейти к поискуВ Википедии есть статьи о других людях с фамилией Усольцев.

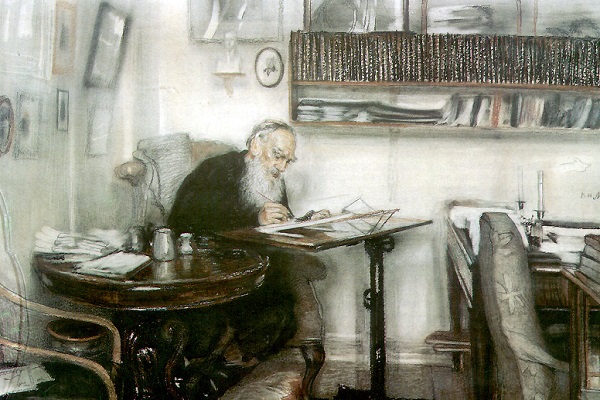

Фёдор Арсеньевич Усольцев

Фёдор Арсеньевич Усольцев (копия с рисунка Врубеля М.А.)Дата рождения 28 апреля 1863 Место рождения Иркутск Дата смерти 25 января 1947 (83 года) Место смерти Москва Страна  Российская империя →

Российская империя →  СССР

СССРНаучная сфера Психиатрия Альма-матер Московский государственный университет Научный руководитель С.С. Корсаков Известен как основатель частной лечебницы для душевнобольных и алкоголиков (ныне Центральная московская областная клиническая психиатрическая больница). Фёдор Арсе́ньевич Усо́льцев (28 апреля 1863, Иркутск — 25 января 1947, Москва) — российский психиатр, ученик С.С. Корсакова. Основал частную лечебницу для душевнобольных и алкоголиков (ныне Центральная московская областная клиническая психиатрическая больница), где лечился, в том числе, известный художник Михаил Врубель. Усольцев является одним из первых российских психиатров, заинтересовавшихся творчеством душевнобольных.

Содержание

Биография

Фёдор Арсеньевич Усольцев родился в 1863 году. Сын Арсения Фёдоровича Усольцева[1]

Медицинское образование получил в Московском Университете, психиатрии он обучался в клинике на Девичьем Поле (ныне – Корсаковская клиника), был способным и одним из любимых учеников С.С. Корсакова. По окончании Университета в 1889 году он поселился в Костроме и начал там свою врачебную психиатрическую деятельность в психиатрическом отделении губернской земской больницы. По свидетельству знавших его врачей, он отличался открытым характером, был очень общителен, энергичен[2].

В 1902 году Ф.А. Усольцев переехал на жительство из Костромы в Москву. К этому времени его жена, Вера Александровна Усольцева, получила довольно значительное наследство, около 100 тысяч рублей, и на эти деньги Усольцевы смогли купить в Москве, в Петровском парке, большую загородную дачу. Купленная дача представляла собой обширный участок земли общей площадью 4 гектара, с парком и фруктовым садом, но почти не имела строений.

Ф.А. Усольцев разместил лечебницу в двух одноэтажных деревянных флигелях, которые пришлось радикально перестроить. Усольцев сам чертил планы этих зданий, занимался устройством запущенного сада, сам прокладывал в нем дорожки для прогулок больных[2]. Открытие лечебницы состоялось 6 марта 1903 года.

По замыслу Ф.А. Усольцева, больной попадал не в медицинское учреждение со строгими правилами, а в обычный дом – в гости к семейству Усольцевых. По вечерам в гостиной устраивались беседы и концерты, днем больные могли свободно гулять, заниматься своими делами, общаться с доктором. Члены семьи Усольцева, обращаясь к больному, апеллировали к сохранным элементам его личности и этим помогали ему мобилизовать ресурсы на борьбу с болезнью[2]. Широкую известность усольцевская больница обрела в литературно-художественных кругах – Ф.А. Усольцев был дружен с В.А. Гиляровским, В.М. Васнецовым, А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, В.Д. Поленовым и многими другими.

Огромную помощь и в лечебной работе, и в решении финансово-хозяйственным проблем оказывала Усольцеву его жена, Вера Александровна, имевшая специальное медицинское образование (она была фельдшером-акушеркой). В 1904 – 1905 годах в лечебнице дважды лечился великий русский художник М.А. Врубель, а также в клинике проходил лечение другой известный русский живописец В.Э. Борисов-Мусатов.

В 1909 году признаки психического заболевания обнаружились у жены Веры Александровны Усольцевой[3]. Чуть позже столь же тяжело заболела и его дочь Антонида, только начавшая обучение на медицинском факультете в Сорбонне. Появились финансовые затруднения, в связи с чем Усольцев продал большую часть своей усадьбы Александре Ивановне Коншиной, но всё-таки сохранил лечебницу. В 1915 году на территории лечебницы был организован госпиталь «Союза земств и городов» для лечения солдат с ранениями в голову и нервно-больных[3].

В 1913 году был принят действительным членом в Московское общество любителей аквариума и комнатных растений[4].

К революции Усольцев отнёсся лояльно. В 1919 году, по предложению В.А. Обуха, Усольцев организовал на базе госпиталя санаторий для нервно-больных. Он заведовал им вплоть до 1922 года, сохраняя при этом маленькую собственную лечебницу. Его лечебница прекратила существование только в 1931 году, когда Ф.А.Усольцеву было уже 68 лет. К этому времени у Усольцева развилась глаукома. Лечебницу он передал организации Красного Креста. Под конец жизни Ф.А. Усольцев ослеп.

Умер Фёдор Арсеньевич Усольцев в 1947 году.

Клиника Усольцева

Этот раздел статьи ещё не написан.

Согласно замыслу одного или нескольких участников Википедии, на этом месте должен располагаться специальный раздел.

Вы можете помочь проекту, написав этот раздел. Эта отметка установлена 31 августа 2016 года.См. также

Примечания

- Усольцев, Арсений Федорович // Энциклопедия и новости Приангарья. — АНО Иркипедия.

- Основные вехи истории Центральной московской областной клинической психиатрической больницы

- Москва, которой нет. Врубелевская ограда и Сказочные ворота

- Аквариум и комнатные растения. — М., 1913. — Вып. 4. — С. 1309Б.

|

Метки: усольцевы медицина |

Пречистенка |

Пречистенка

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 18 сентября 2018; проверки требуют 7 правок.

Перейти к навигации Перейти к поиску

У этого термина существуют и другие значения, см. Пречистенка (значения).

| Пречистенка | |

|---|---|

Усадьба Хрущёвых-Селезнёвых на Пречистенке |

|

| Общая информация | |

| Страна | Россия |

| Город | Москва |

| Округ | ЦАО |

| Район | Хамовники |

| Протяжённость | 1,125 км |

| Метро |  Кропоткинская, Кропоткинская,  Парк культуры, Парк культуры,  Парк культуры Парк культуры |

| Почтовый индекс | 119019 (№ 2/3), 119021 (№ 39/22), 119034 (остальные дома и учреждения) |

| Номера телефонов | +7(495) XXX---- |

|

|

Аудио, фото и видео на Викискладе Аудио, фото и видео на Викискладе |

|

Улица Пречи́стенка (до 1658 года — Черто́льская, Покро́вская, затем Пречи́стенская, Пречи́стенка, в 1921—1990 годах — Кропо́ткинская[1]) — улица в Центральном административном округе города Москвы. Проходит от площади Пречистенские Ворота до Зубовской площади, расположена между улицами Остоженка и Арбат. Нумерация домов ведётся от площади Пречистенские Ворота.

Содержание

- 1 Происхождение названия

- 2 История

- 3 Примечательные здания и сооружения

- 4 Памятники и скульптуры

- 5 Транспорт

- 6 Улица в произведениях литературы и искусства

- 7 Примечания

- 8 Литература

- 9 Ссылки

Происхождение названия

Название дано в 1658 году по иконе Пречистой Божией Матери Смоленской, хранившейся в Новодевичьем монастыре, куда вела улица[1].

История

В XVI веке по трассе улицы проходила дорога из Кремля в Новодевичий монастырь, основанный в 1524 году великим князем Василием III в память освобождения Смоленска от польского владычества. Городская застройка вдоль улицы начала формироваться в последней трети XVI века, после учреждения опричнины, в которую по повелению Ивана Грозного была включена Чертольская улица «з Семчиньским селцом и до всполья…»[2]. Новая улица стала продолжением ранее существовавшей Чертольской улицы, от которой и заимствовала своё первоначальное название. Также именовалось Покровской, по надвратной церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Новодевичьем монастыре[1]. В своих современных пределах улица оформилась в конце XVI века, получив начало у Чертольских ворот Белого города, а завершение у одноименных ворот Скородома (Деревянного города).

В XVII веке большую часть правой стороны загородной части Чертольской улицы занимали дворы Конюшенной слободы, за которой с середины столетия размещалась слобода стрелецкого приказа головы Афанасия Ивановича Левшина. По его фамилии получили свои названия современные Левшинские переулки. На противоположной стороне улицы, возле укреплений Земляного города располагалась слобода другого стрелецкого приказа, основанного в 1633 году. Его первым командиром стал Иван Алферьевич Бегичев. В 1650—1670-е годы приказом командовали отец и сын Зубовы — Дмитрий Иванович и Иван Дмитриевич, по фамилии которых образовалось название местности — «Зубово», в свою очередь давшее позднее имена близлежащим Зубовскому бульвару и площади. Последним командиром полка стал стольник Тихон Христофорович Гундертмарк. При нём зубовские стрельцы приняли участие в Азовских походах Петра I, а затем в известном стрелецком бунте 1698 года. После его подавления большая часть местных стрельцов была казнена во время массовых стрелецких казней. Их соседи — бывшие левшинские стрельцы при новом командире Михаиле Фёдоровиче Сухареве, после окончания Азовских походов были определены на «вечное житьё» в Киев. Слободы обоих стрелецких полков были упразднены по царскому указу в 1699 году[3].

С конца XVII века Пречистенка стала постепенно превращаться в одну из наиболее популярных среди московского дворянства улиц. Фамилии её именитых домовладельцев сохранились в названии переулков — Всеволожского, Лопухинского, Еропкинского и т. д. Вплоть до 1930-x годов на Пречистенке сохранялись обширные усадьбы Хрущёва и Степанова, заложенные ещё при Екатерине II. Однако, во второй половине XIX века земля перешла в купеческие руки, и в списке домовладельцев появились Морозовы и Коншины.

В 1921 году улица Пречистенка была переименована в Кропоткинскую в честь русского революционера-анархиста П. А. Кропоткина, который родился в одном из Пречистенских переулков — в Штатном (с 1921 года — Кропоткинский). Историческое название улице было возвращено 25 октября 1994 года.

Примечательные здания и сооружения

Белые палаты на Пречистенке

Городская усадьба (дом № 5)

По нечётной стороне

- № 1/2 — палаты XVII века («Белые палаты») — главный дом усадьбы князя Б. И. Прозоровского, объект культурного наследия федерального значения[4]. Отстроен в два этапа в 1685 году. В 1995 году отреставрирован[5][6]. В январе 2009 года на тротуаре перед зданием произошло убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой.

- № 5, стр. 1 — дом княжны Салтыковой-Головкиной (1-я треть XVIII века; 2-я половина XIX века)[7].

- № 7 — городская усадьба В. А. Всеволожского (конец XVIII века; 1810—1820; 1844; 1867 — переделка фасадов)[7]. В 1870-х годах в здании размещался Политехнический музей; в 1920-х годах — редакция газеты «Красный воин». По имени домовладельца назван выходящий на Пречистенку Всеволожский переулок[8].

Музей Л. Н. Толстого на Пречистенке

- № 9 — доходный дом Е. А. Костяковой (1910, архитектор Н. И. Жерихов)[7]. В доме жил пианист и композитор А. Б. Гольденвейзер[9].

- № 11,

памятник архитектуры (федеральный) — главный дом городской усадьбы Лопухиных-Станицких (1817—1822, архитектор А. Г. Григорьев[7]; перестроен в 1895 году С. У. Соловьёвым), с 1920 года — Государственный музей Л. Н. Толстого[8]. Во дворе находится памятник Л. Н. Толстому (1913, скульптор С. Д. Меркуров, гранит), перенесённый в 1972 году из сквера Девичьего поля[4]. В телефонном справочнике 1908 года по этому адресу указывался телефон Ф. П. Рябушинского. До 1917 года в доме жил промышленник и московский городской голова М. В. Челноков[10].

памятник архитектуры (федеральный) — главный дом городской усадьбы Лопухиных-Станицких (1817—1822, архитектор А. Г. Григорьев[7]; перестроен в 1895 году С. У. Соловьёвым), с 1920 года — Государственный музей Л. Н. Толстого[8]. Во дворе находится памятник Л. Н. Толстому (1913, скульптор С. Д. Меркуров, гранит), перенесённый в 1972 году из сквера Девичьего поля[4]. В телефонном справочнике 1908 года по этому адресу указывался телефон Ф. П. Рябушинского. До 1917 года в доме жил промышленник и московский городской голова М. В. Челноков[10]. - № 13/7, стр. 1,

ЦГФО — доходный дом Я. А. Рекка (1911—1913, архитектор Г. А. Гельрих)[4][7]. Реконструирован в 2011 году по проекту архитектурного бюро Project-Z (архитектор Александр Зеликин). В здании устроен панорамный лифт, в подземной части — двухуровневый паркинг.

ЦГФО — доходный дом Я. А. Рекка (1911—1913, архитектор Г. А. Гельрих)[4][7]. Реконструирован в 2011 году по проекту архитектурного бюро Project-Z (архитектор Александр Зеликин). В здании устроен панорамный лифт, в подземной части — двухуровневый паркинг. - № 15 — жилой дом (Тверское отделение Дамского попечистельства о бедных) (1-я треть XVIII века; 2-я половина XIX века)[7].

- № 17/9 — доходный дом (1874, архитектор А. Л. Обер), в основе — палаты XVIII века.

- № 17, 17/10 — усадьба Бибиковых — Давыдова, принадлежала полицмейстеру Н. П. Архарову, перестроившему в 1770-х палаты начала XVIII века в стиле раннего классицизма. Затем усадьбой владел генерал Бибиков и поэт Д. В. Давыдов. После смены нескольких владельцев и череды перестроек в усадьбе разместилась женская гимназия С. А. Арсеньевой.

Пречистенка, д.22, д.19

- № 19/11, стр. 1 — дом князя А. Н. Долгорукова (1780-е, архитектор М. Ф. Казаков (предположительно); 1847; 1869[7]), объект культурного наследия регионального значения[4]. Построенный в 1780-х годах дом горел в 1812 году и отстраивался до 1847 года. В 1869 году здесь появилось Александро-Мариинское учебное заведение для благородных девиц, принадлежавшее генеральше Чертовой. В конце 1921 года сюда переехала часть Военной академии РККА. С 1992 по 1997 год размещалась Центральная телевизионная и радиовещательная студия МО РФ. Ныне здесь — музейно-выставочный комплекс Российской Академии художеств Галерея искусств Зураба Церетели.

Дом Морозова

- № 21/12,

памятник архитектуры (федеральный) — дом графа С. П. Потёмкина, позже — А. И. Морозова (XVIII — начала XIX века; неоднократно перестраивался: в 1871 году — архитектором П. С. Кампиони; в 1872 году — А. С. Каминским; в 1890-х годах — М. И. Никифоровым; в 1904—1906 годах — Л. Н. Кекушевым[7]). В 1918—1948 годах здесь размещался Музей нового западного искусства[4]. С 1948 года в зданиях усадьбы размещаются Президиум Российской академии художеств (РАХ), Институт теории и истории изобразительных искусств РАХ и выставочные залы РАХ. В конце 1990-х годов была проведена полная реставрация главного здания усадьбы.

памятник архитектуры (федеральный) — дом графа С. П. Потёмкина, позже — А. И. Морозова (XVIII — начала XIX века; неоднократно перестраивался: в 1871 году — архитектором П. С. Кампиони; в 1872 году — А. С. Каминским; в 1890-х годах — М. И. Никифоровым; в 1904—1906 годах — Л. Н. Кекушевым[7]). В 1918—1948 годах здесь размещался Музей нового западного искусства[4]. С 1948 года в зданиях усадьбы размещаются Президиум Российской академии художеств (РАХ), Институт теории и истории изобразительных искусств РАХ и выставочные залы РАХ. В конце 1990-х годов была проведена полная реставрация главного здания усадьбы.

№ 21/12, стр. 5 — усадебный служебный корпус в составе ансамбля усадьбы А. И Морозова.

- № 23/16/15, стр. 1,

памятник архитектуры (вновь выявленный объект) — главный дом городской усадьбы А. И. Татищева — А. Ф. Лопухина (до 1802; 1813—1822; 1860; 1900—1906)[4].

памятник архитектуры (вновь выявленный объект) — главный дом городской усадьбы А. И. Татищева — А. Ф. Лопухина (до 1802; 1813—1822; 1860; 1900—1906)[4]. - № 25 — доходный дом Н. А. Улих (1911—1912, архитектор В. А. Рудановский)[7]

- № 27 — доходный дом А. П. Половинкина (1910—1911, архитектор В. К. Кильдишев)[7]

- № 29 — доходный дом (1910, архитектор А. А. Остроградский)

- № 31/16 — жилой дом сотрудников милиции (1935—1937, архитектор З. М. Розенфельд)[7][8][11]. До 1933 года на этом месте стояла церковь Троицы Живоначальной в Зубове[12].

- № 33/19, стр. 1 — доходный дом (1905, архитектор С. Ф. Воскресенский)

- № 33/19, стр. 2 — Объект культурного наследия регионального значения[13]: жилой дом (1782—1785; 1786; XIX век) Павла Ивановича Голохвастова — дяди Александра Герцена[14]. Дом расселен в 2005 году и до сих пор пустует. До отмены инвестконтракта города с ЗАО «Баркли Строй» в 2009 году и признания объектом культурного наследия регионального значения в 2011 году дом вместе с другими строениями участка находился под угрозой реконструкции. Здание остается в собственности города в лице Департамента имущества и было включено в планы по реставрации на 2013 год, однако работы не начались. В 2014 году утверждены охранные обязательства. Состояние здания характеризуется как «местами аварийное, со следами протечек в потолке и частично незаполненными оконными проемами». Утрачены балкон и белокаменное крыльцо XVIII века[15]. В январе 2017 года Москва выставила на продажу[16] помещения площадью 144 м², расположенных на первом этаже дома. В апреле 2017 года власти Москвы выставили на торги две квартиры на первом этаже (повторно) и нежилые помещения подвала здания. Инвесторы должны провести в купленных помещениях ремонтно-восстановительные работы и приспособить под современное использование. При этом архитектурные решения на объекте должны быть сохранены. Организатор аукциона — Департамент города Москвы по конкурентной политике[17].

- № 35 р — Объект культурного наследия федерального значения городская усадьба П. А. Самсонова[18]:

- № 35, стр. 1 — Главный дом городской усадьбы П.А. Самсонова. Деревянный дом с мезонином выстроен в стиле ампир в 1813—17 годах на каменном полуподвале, по красной линии улицы, украшен стройным нарядным шестиколонным портиком коринфского ордера. Построен на месте дома 1802 года постройки, сгоревшего в Московском пожаре 1812 года (сохранился цокольный этаж с подвалами).

- № 35, стр. 2 — восточный флигель усадьбы П.А. Самсонова, выстроенной в 1813—1816 годах в стиле ампир на фундаментах строений XVIII века. В 1820 году усадьба была приобретена надворным советником камер-коллегии Петром Александровичем Самсоновым, жившим по соседству, поэтому все владение по традиции называют усадьбой Самсоновых-(Голубевых)[19]. В 1836—1838 годах выстроен левый каменный флигель усадьбы (стр. 2), «в стиле позднего ампира», дополнивший вид усадьбы[20]. Вместе с флигелем законченность владению придали въездные ворота на двор усадьбы. Впоследствии все здания во владении несколько раз переделывались, в частности профессором Московского университета А. А. Альфонским (1860-е годы), без изменений красной линии Пречистенки. Последняя значительная перепланировка территории с устройством квартир была сделана для последних владельцев усадьбы фон Мекков (по проекту инж. У. Дравульского), так как глава семьи и крупного российского железнодорожного предприятия Николай Карлович фон Мекк, после приобретения (по некоторым источникам — в 1911 году[21]) владения разместил здесь конторы, гаражи и жилье для своих служащих[22].