ВОСТРЯКОВ ДМИТРИЙ РОДИОНОВИЧ |

ВОСТРЯКОВ ДМИТРИЙ РОДИОНОВИЧ

Российский предприниматель, купец 1-й гильдии, общественный деятель, гласный Московской городской думы, потомственный почетный гражданин, мануфактур-советник.

Семья. Карьера

Дмитрий Востряков родился в 1845 году в Москве. Вместе с братом Николаем руководил фирмой “Братья Н. и Д. Востряковы”, торговавшей чаем, сахаром и табаком на Варварке и Новгородском подворье в Москве.

Женой Дмитрия Родионовича стала дочь Герасима Ивановича Хлудова Клавдия. Это родство принесло Вострякову впоследствии место директора правления Товарищества Норской мануфактуры Хлудовых и директора правления Товарищества Егорьевской мануфактуры Хлудовых.

Благотворительность

Промышленник и меценат Г.И. Хлудов выделил немалые деньги на строительство “Дома призрения бедных” в 1888 году. Попечителем этого дома долгое время был Дмитрий Востряков.

Сам Дмитрий Родионович также не был чужд благотворительности. С 1900 года он являлся попечителем Общества вспомоществования воспитанниц Николаевского сиротского института в Москве. Востриков также ссудил финансы на строительство железнодорожной станции недалеко от г. Домодедово Московской области. По его фамилии станция, появившаяся в 1900 году, получила название “Востряково”. Было построено и здание вокзала, и жилой дом для работников железной дороги. Современный поселок Востряково получил свое название из-за близости к этой станции.

Дмитрий Родионович Востряков скончался в 1906 году в Москве.

Смежные статьи

Литература

- Артемова Н.Н. Из истории рода Хлудовых. М., 1997.

- О награждении купцов 1-й гильдии званием Мануфактур-Советников за отличия по мануфактурной промышленности // ПСЗРИ. Т. XXXV. СПб., 1862.

- Хлудовы // Знаменитые династии России. Вып. 78. 2015.

Д.Р. Востряков

Дата рождения: 1845

Дата смерти: 1906

Место рождения: Москва

Место смерти: Москва

Страна / регион: Российская империя

Звание / Род занятий потомственный почетный гражданин, мануфактур-советник, предприниматель

Авторы статьи Резникова Евгения Дмитриевна, кандидат исторических наук

https://w.histrf.ru/articles/article/show/vostriakov_dmitrii_rodionovich

|

Метки: востряковы хлудовы |

Дом Берга |

Дом Берга

Представленный дом являлся единственным интересным с точки зрения архитектуры строением в округе. По состоянию на конец января 2017 года ведутся работы по реконструкции здания с надстройкой мансардного этажа. В результате уже состоявшихся преобразований оригинальный дом утратил свой облик и стал очередным примером отношения современных николаевцев к культурному наследию.

Адрес: 1-я Слободская, 31

Тип здания: жилое

Стиль: историзм

Архитектор: неизвестен

Год строительства: вторая половина XIX — начало ХХ века

Статус: нет

Расположение:

Одноэтажный дом из неоштукатуренного ракушечника ярко выделялся на фоне окружающей застройки. Ширина лицевого фасада — шесть оконных осей. Крайние оси выделены каннелированными лопатками, в крайней левой находится входной портал. Окна оформлены каменными наличниками. Над крайним правым углом сохранились остатки парапетного столбика. Скорее всего, такие же столбики стояли и над простенками главного фасада, а входной портал был увенчан аттиком.

Этот дом, а также несколько соседних, в конце XIX начале XX века принадлежал известному в городе семейству Берг. Ефим Арисович (Арестович) Берг (сер. XIX в.–14.07.1905) — николаевский купец, этнический немец, гласный городской думы (1897 – 1901 и 1901 – 1905 гг.), член Совета старейшин Николаевского городского собрания, церковный староста Александро-Невской церкви при реальном училище (1901). Владел садовым заведением «Бель-Вю», основанным в 1890-м.

Сын Берга, Владимир Ефимович, как представитель купечества состоял в Торговой депутации 3-го участка Николаева, в 3-м раскладочном по промысловому налогу Присутствии и 1-м Присутствии по налогу с недвижимых имуществ (1910-е).

В 1900-х на протяжении нескольких лет в доме Берга квартировал священник Иван (Иоанн) Иванович Зверев. Он служил в церкви Александра Невского на Военной Слободке, заведовал приходским училищем при Алексеевской церкви, входил в состав совета Николаевского отделения Одесского Свято-Андреевского братства.

Общий вид

Фотографии сделаны 29 июня 2016 года

Крыльцо

Оформление окна

Дверь

В январе 2017 года здание активно перестраивается. Николаев теряет очередной образец ценной дореволюционной застройки.

Фотографии 26 января 2017 года

Литература и источники:

Адрес-календарь и справочная книжка гор. Николаева на 1900 год.

Адрес-календарь и справочная книжка Николаевского градоначальства на 1902 год.

Адрес-календарь и справочная книжка Николаевского градоначальства на 1904 год.

Адрес-календарь и справочная книжка Николаевского градоначальства на 1915 год.

Адрес-календарь Николаевского градоначальства на 1915 год.

Список купцов города Николаева на 1-е октября 1904 года

И.В.Гаврилов, Д.А.Оранский. История Свято-Алексеевской (Острожной) церкви // Николаевский Базар

Губская, Т.Н. Город мраморных ангелов — Николаев: Из-во И. Гудым, 2010.

Авторы:

Евгений Васюков, фотографии и описание

Яна Ружинская, историческая справкаhttp://archmykolaiv.com/1-slobodskaya-31/

|

Метки: берги |

Городская усадьба С.П. Берга (Денежный переулок, 5) |

Городская усадьба С.П. Берга (Денежный переулок, 5)

February 9th, 2016

Здание Посольства Италии. Фото автора (2015)

За тот век, что предшествовал постройке особняка, участок много раз переходил от одного владельца к другому. Дом с флигелями и конюшнями, принадлежавший Зотовым, погиб в пожаре 1812 года – уцелел только сад. Коллежский советник граф Александр Иванович Зотов вскоре после войны с французами умер, и вдова Екатерина Петровна продала так и не восстановленную усадьбу Ефимовским.

Граф Петр Андреевич Ефимовский к 1818 году отстроил большой деревянный дом с двумя флигелями – в соответствии с тогдашней модой, в стиле ампир. После его кончины вдова Аграфена Фёдоровна владела усадьбой до её продажи Михаилу Николаевичу Загоскину в 1831 году.

Покупатель состоял при московском военном генерал-губернаторе чиновником особых поручений – и был к тому же литератором, причём настолько известным, что его роман «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» чуть было не присвоил Хлестаков, когда вошёл в раж, изображая из себя важную птицу. Весьма вероятно, что гонорар за изданный в конце 1829 года роман был потрачен на покупку дома, в котором писатель остался жить до конца своих дней. Будучи добрым и любезным человеком, Михаил Николаевич не лукавил, говоря: «одно из величайших моих наслаждений состоит в том, чтоб показывать проезжим все диковины и редкости города». В 1850 году, завершая творческий путь, он напечатал четыре выпуска очерков-зарисовок под общим названием «Москва и Москвичи» – и в этот раз уже не Хлестаков, а Гиляровский позаимствовал у Загоскина если не успех книги, то её название.

Денежный переулок. Фото 1913–14 годов из собрания Э.В. Готье-Дюфайе

В 1858 году усадьба стала собственностью генерал-майора Фёдора Петровича Полтынина, три года спустя участком владел уже купец 2 гильдии Андрей Максимович Козаков, затем хозяева менялись каждые 7–8 лет, а с деревянным домом ничего не происходило, пока в 1884 году вдова гвардейского капитана Агафья Александровна Козлова не надумала облагородить фасад. В соответствии с её желанием академик архитектуры Фёдор Карлович Мелгрен, оставив без изменений центральную часть дома и слегка перестроив оба флигеля, декорировал их в едином стиле, украсив фасады колоннами, а фронтоны – гербами дворянского семейства Козловых.

Сад на территории Посольства Италии. Фото автора (2015)

В 1897 году усадьбу приобрёл потомственный дворянин Сергей Павлович Берг и сразу же распорядился всё переделать. Архитектор Иван Аввакумович Гевенов построил вдоль тротуара одноэтажный каменный дом, а в саду поставил деревянные беседки – две в русском стиле и две в восточном. Результат заказчика не удовлетворил. Быть может, смотрелось недостаточно солидно для резиденции миллионера, владельца текстильных мануфактур и сахарорафинадного производства, литейных заводов и золотых приисков, или же восточный колорит не пришёлся по вкусу человеку, ориентированному на западную культуру. Как бы то ни было, для новой перестройки дома Берг пригласил архитектора Бойцова, к тому времени уже более 15 лет работавшего в Москве и снискавшего репутацию мастера, способного создать хоть замок, хоть дворец.

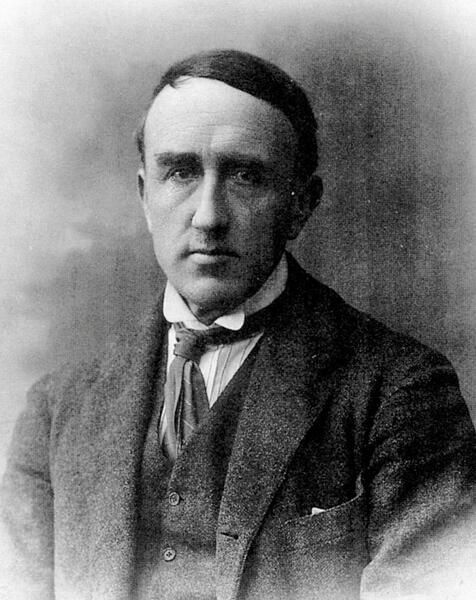

Биографической информации о Бойцове сохранилось так мало, что в различных источниках он именуется то Петром Семеновичем, то Петром Самойловичем; год смерти его неизвестен, годом рождения можно предположительно считать 1849-й. Появился он на свет, вероятно, в Нижнем Новгороде (по крайней мере, первые заказы Бойцовым были получены и выполнены именно в этом городе). Где он учился, неизвестно – во всяком случае, его фамилия не обнаружена в списках выпускников учебных заведений, готовивших архитекторов и строителей. По тому, с какой лёгкостью он играл различными стилями, какие изумительные создавал интерьеры и орнаменты для них, вполне можно предположить, что Бойцов вышел из стен Строгановского училища технического рисования – но вышел, очевидно, без диплома. Звание ученого рисовальщика позволяло заниматься орнаментальной живописью (эскизы принтов для тканей, обоев и тому подобного), создавать образцы мебели и украшений – но не давало права заниматься архитектурой и строительством. Впрочем, в XIX веке Нижний Новгород мог уступить в чём бы то ни было разве что столицам – Санкт-Петербургу и Москве, – поэтому заказов, на которых можно было проявить себя с блеском, Бойцову хватало.

Сотрудничество с московской мебельной фабрикой Александра Шмита не только приносило хороший заработок, но и привело в итоге к переезду в Москву: дочь Шмита стала женой Бойцова, а сын и наследник мебельного фабриканта – надёжным деловым партнёром. В 1885 году Шмиты построили для себя на Пресне, рядом с фабрикой, новый дом по проекту зятя. Кто подписал чертежи, неизвестно, но авторство Бойцова не вызывает сомнений, поскольку его архитектурная карьера в Москве началась именно с этого.

Павел Шмит и Пётр Бойцов были одногодками и сдружились, жёны их тоже между собой хорошо ладили, а надо сказать, что женат был Павел Александрович Шмит на Вере Викуловне Морозовой, дочери одного из текстильных магнатов Российской империи. Побывав в гостях у Веры и Павла, Викула Елисеевич оценил по достоинству их новое жилище и пригласил Бойцова для постройки загородного дома. Вслед за Морозовым к Бойцову начали обращаться и другие очень состоятельные клиенты, желавшие получить такую резиденцию, чтобы захватывало дух – и не от роскоши, а от красоты. Пётр Бойцов выполнял заказы князей Вяземских, Святополк-Четвертинских, Щербатовых, и некоторые из построенных им домов можно без преувеличения назвать дворцами или замками.

Интерьер старинного аристократического дома трудно представить без камина, без дубовой парадной лестницы, резных панелей на стенах, ажурных готических сводов… Для мебельщиков фабрики Шмита на этих заказах тоже было где блеснуть своим мастерством, так что дела пошли в гору не только у Петра, но и у Павла – например, шехтелевские интерьеры особняка Харитоненко на Софийской набережной выполняли краснодеревщики Шмита.

Отсутствие диплома совершенно не влияло на творчество Бойцова – для городского дома чертежи мог подписать коллега, который затем руководил строительными работами (обычно это был Алексей Флодин или Николай Мемнонов), а для загородной усадьбы соблюдения таких формальностей даже и не требовалось. Во всяком случае, Бойцов работал много и зарабатывал хорошо – мог даже позволить себе на безвозмездной основе выполнить декоративное оформление нескольких залов Исторического музея.

Кто рекомендовал Бергу Бойцова, неизвестно – да не так уж это и важно. Главное, что эта постройка стала одним из лучших его творений и одним из красивейших домов нашего города.

Отделённый от тротуара изящной, но строгой кованой оградой, облицованный серым песчаником, украшенный каменной резьбой, особняк приковывает к себе взгляд сразу и надолго. Фасад решён в стилистике ренессанса, интерьеры же оформлены Бойцовым с использованием готики, барокко, неогреческого и других стилей, любимых зодчими эпохи эклектики, – и даже элементы модерна вплетаются в общую гармонию, подобно первым росткам, стремящимся занять своё место под солнцем.

Парадный вход. Фото Ю. Пальмина

Частной жизни отводился второй этаж, там располагался будуар хозяйки и комнаты, предназначенные для детей. На первом был кабинет Сергея Павловича, столовая, зимний сад и парадные помещения для приёма гостей, где каждая деталь производила нужный эффект.

Вестибюль. Фото Ю. Пальмина

Ещё только поднимаясь по ступеням крыльца, визитёр осознавал, «кто есть кто»: кованый готический фонарь над дубовой дверью освещал высеченный из камня герб владельцев дома; в вестибюле парусом над головой раскрывался расписной потолок, опиравшийся на четыре пары полированных белых колонн; мраморные драконы под балками балюстрады застыли, как часовые, не удостаивая взглядом входящего… Бронзовые львиные морды вцепились клыками в штанги, прижимающие к ступеням ковровую дорожку… а ты осторожно приближаешься по лестнице к зеркалу в строгой раме, где в глазах у своего отражения невольно прочтёшь вопрос: «А достоин ли я быть принятым в этом доме?»

Вид из холла на лестницу. Фото Ю. Пальмина

Парадный холл в тюдоровском стиле – небольшой по размеру, зато высотой в два этажа и величественный, словно храм – был обшит тёмными дубовыми панелями и украшен гобеленами. В зал, не имеющий наружных окон, солнечный свет падал сверху, через застеклённый проём, опиравшийся на деревянные готические своды. Ажурная лестница с множеством поворотов вела на второй этаж, в жилые покои, а вход в кабинет хозяина располагался в глубине холла, за нижним маршем лестницы.

Бальная зала. Фото Ю. Пальмина

Дубовые двери в противоположной стене холла не распахивались, а разъезжались в стороны, неслышно скользя на роликах, и гость попадал в бальную залу – светлое и роскошное помещение, очаровательное в своей эклектичности.

Бальная зала. Деталь убранства. Фото Ю. Пальмина

У Бойцова гипсовые амуры и вызолоченные лица младенцев-путти с люстрами и светильниками в духе раннего модерна и лепниной в стиле ренессанс соседствуют настолько естественно и непринуждённо, что даже не возникает желания воспринимать и рассматривать их по отдельности.

Бальная зала. Плафон. Фото автора (2015)

Особого внимания достойна художественная роспись потолка. Резвящиеся в небе купидоны осыпают дарами пару влюблённых, украшают их головы цветочными венками, оберегают от опасности, которая совсем рядом – это Ангел смерти. Надев третий венок на седую голову Ангела, купидоны отвлекли его и похитили орудия смерти – косу и песочные часы. Сюжет, словно взятый из эпохи барокко, модным живописцем конца XIX века Клавдием Степановым разработан с лёгкостью почти акварельной. Живописец не имитирует творения мастеров XVII века, он не скрывает, что знаком с творениями импрессионистов и прерафаэлитов – а попавший на край композиции цветок чертополоха (излюбленный декоративный мотив модернистов) намекает, что и это художественное направление автору не чуждо.

По окончании работ заказчик мог гордиться – теперь он владел одним из лучших домов в Москве, на строительство и отделку которого ушло всего два года.

Сергей Павлович Берг. Фото 1900-х годов из семейного архива Татьяны Леонидовны Берг.

Сергей Павлович был человеком передовых взглядов – сторонником парламентаризма и любителем технических новаций. Оснастив принадлежавшие ему предприятия самым современным оборудованием, не мог же он собственное жилище оставить без новейших достижений цивилизации? Поэтому в особняке, разумеется, был телефон и все прочие удобства. Горячую воду и подачу тёплого воздуха в помещения обеспечивала размещённая в подвале котельная, а в люстрах под потолками и настенных светильниках сияли электрические лампочки.

Бальная зала. Бра. Фото Ю. Пальмина

Некоторые источники утверждают, что особняк С.П. Берга стал первым в Москве частным домом с электрическим освещением. Скорее всего, это не так. Когда строился особняк в Денежном переулке, уже лет 10 успешно функционировала первая в Москве электростанция. Она вырабатывала постоянный ток напряжением 120 вольт, который по подземным кабелям поступал к абонентам: телеграфу, телефонным станциям, государственным учреждениям – а также и частным лицам при условии достаточной их платежеспособности. Так что перестраивавшийся пятью годами раньше дом конкурента-сахарозаводчика Харитоненко, весьма вероятно, к электрической сети был подключён тогда же.

Но нетрудно догадаться, почему первенство в деле электрификации жилья московская молва приписала Бергу. Дело в том, что по случаю новоселья, состоявшегося в 1898 году в канун Рождества, Берги устроили приём. Он вошёл в московскую историю как «электрический бал» благодаря Владимиру Гиляровскому, очень живо описавшему светское мероприятие, на которое он, несомненно, приглашён не был – однако и до него, газетного репортёра, долетели пересуды о произошедшем курьёзе.

Бальная зала. Фрагмент потолка и люстра. Фото автора (2015)

Дело в том, что собиравшиеся на приём дамы делали себе макияж, сидя перед зеркалами, освещёнными газовыми рожками или керосиновыми лампами, – и рассчитывая на столь же тусклое освещение. Особняк новосёлов преподнёс им неприятный сюрприз. В ярком электрическом свете хозяйка дома была непередаваемо хороша, чего о других представительницах прекрасного пола сказать не смог бы даже самый закоренелый льстец. Наверное, каждая гостья при взгляде на других дам сначала с трудом сдерживала смех, потом её настигала страшная догадка, толкавшая к зеркалу – и отшатнувшись от грубо размалёванной куклы, гостья судорожно прощалась, сославшись на внезапно разыгравшуюся мигрень.

Семья Берг на даче в Быково. Фото 1907 года из семейного архива Татьяны Леонидовны Берг

Почти двадцать лет жизнь в этом доме текла счастливо и безмятежно. Ольга Леопольдовна родила Сергею Павловичу семерых сыновей и дочку, всеобщую любимицу Лёлю. Благополучия Бергов не пошатнула даже начавшаяся Мировая война – хотя и непросто под немецкой фамилией жить в России, когда Германию все воспринимают как заклятого врага, но какие могут быть претензии к человеку, чьи заводы и фабрики успешно выполняют заказы военного ведомства?

Не стало катастрофой и падение монархии, полностью исчерпавшей свои способности управлять страной. Сергея Павловича не зря считали поборником прогресса – после февральской революции Арбатский избирательный участок по выборам в Учредительное собрание разместился в Денежном переулке, в особняке Берга.

Но вообще 1917-й год оказался неустойчивым во всех смыслах. Повзрослевшей дочери гувернантка была уже не нужна – зато Сергей Павлович вошёл в тот мужской возраст, когда неумолимо тикающее время заставляет остро ценить уходящую молодость. Дать расчет гувернантке он оказался не в силах, слишком привлекательной была эта молодая особа. После нелёгкого объяснения с супругой он в сопровождении фройляйн отбыл в Анапу, оставив дом и детей на попечение Ольги Леопольдовны, так что именно ей пришлось встречать представителей советской власти, появившихся здесь весной 18-го, вскоре после переезда Совнаркома из Петрограда в Москву.

Окончание здесь: http://sir-roof.livejournal.com/37165.html

ttps://sir-roof.livejournal.com/37080.htm

|

Метки: берги |

Судьба семейства |

В новых номерах "Московского Наследия" (ДКНовского издания кто не знает, кстати с прошлого года этот журнал стал поистине профессиональным хорошим изданием.) появилась рубрика «ЛИЧНОЕ»

Эта рубрика посвящена историям семей архитекторов, меценатов, владельцев достопримечательных московских зданий, рассказанных их потомками.

В только что вышедшем номере журнала "Москва Посольская" №2/2015 в рубрике «Личное» об истории Городской усадьбы С.П. Берга в Денежном переулке, где сейчас располагается Посольство Италии, рассказывает правнучка С.П. Берга Татьяна Лющанова.

И это очень интересно, потому что до сих пор во всей литературе про особняк, и даже в той что на сайте посольства сказано, что Берги благополучно уехали в Швейцарию... Я раскопала много из истории Бергов в России до революции пока готовилась к экскурсии туда, но для меня было большим шоком то, что рассказала его правнучка.

"Сергей Павлович Берг, по образованию инженер, был сыном дворянина Павла Сергеевича Берга и его жены Ольги Ивановны Ярцовой (дочери дворянина Ивана Матвеевича Ярцова). Берги и Ярцовы – потомственные горнозаводчики Урала и Сибири. (вот тут правнучка не права Ольга Ярцева была дочерью купца владельца уральских заводов и П.В. Берг выгодно женился, как Пашков, Дурасов, Козицкий и Бекетов веком ранее. @il_ducess)

Сергей Павлович и его брат Василий Павлович оказались достойными продолжателями семейного дела. Берги прославились также немалым финансовым участием в российской культуре, образовании и благотворительности.

У Сергея Павловича и его жены Ольги Леопольдовны было семь сыновей, в том числе мой дед, Владимир Сергеевич, и одна дочь.

Дореволюционная фотография запечатлела еще счастливую и благополучную семью на даче в Быково.

После революции 1917 года судьба С.П. Берга, его жены и детей сложилась трагически.

Сыновья Павел и Сергей (на втором плане фотографии, справа от отца) были в составе спецотряда, сформированного для освобождения царской семьи в Екатеринбурге. Они погибли по дороге в Екатеринбург: очевидцы опознали их изрубленные тела.

Василий умер от болезней вскоре после освобождения из сталинских лагерей. Был женат, имел дочь Елену.

Сыновья Константин и Дмитрий, дочь Ольга умерли от туберкулеза в конце тридцатых годов. У Ольги был сын Владимир.

Сын Сергея Павловича – Николай (третий справа на переднем плане) был талантливым инженером. В 30-е годы он стал директором завода, но вскоре его арестовали и отправили в сталинские лагеря на 10 лет. Он жил в Серпухове, был женат, имел сына Константина. Умер в начале 80-х годов прошлого века.

В семейном архиве сохранилась фотография 1975 года. На ней Николай Сергеевич Берг и жена его брата Владимира Сергеевича – Татьяна Леонидовна Берг, моя бабушка, идут под руку мимо когда-то своего дома – особняка в Денежном переулке. В этом особняке родилась в 1915 году и старшая дочь Владимира Сергеевича, моего деда, – Татьяна Владимировна.

В 1920 году, уже в Крыму, родилась вторая дочь – Вевея Владимировна, моя мама.

Мой дед, Владимир Сергеевич Берг (на фото на даче в Быково – на переднем плане второй справа), воевал в Белой армии и после ее поражения оказался в Турции. Он больше никогда не смог встретиться с женой и двумя дочерьми – Татьяной и Вевеей, а их переписку запретили.

Сам Сергей Павлович Берг и его жена Ольга Леопольдовна были по причине «неправильного» происхождения лишены продовольственной карточки и умерли в нищете в начале войны. (какой войны я не поняла... получается они дожили до 1940-х в Москве...)

До старости дожили только Николай Сергеевич Берг и жена Владимира Сергеевича Берга – Татьяна Леонидовна Берг (скончалась в 1989 году), моя бабушка.

Род Бергов в России продолжили семьи Николая, Владимира, Василия и Ольги. Потомки Сергея Павловича Берга всегда следовали семейной традиции быть полезными своей стране. Среди внуков и правнуков Сергея Павловича Берга – ученые, врачи, офицеры, учителя, журналисты, писатели.

вот теперь мне очень захотелось с ней встретиться и все расспросить, потому что это очень интересно и непонятно многое...

Метки:

- Арбатские переулки,

- Бергиttps://il-ducess.livejournal.com/434868.html

|

Метки: берги |

Старинная Тверь. |

Старинная Тверь.

С публикациями про Тверь есть одна проблема. Если вы захотите почитать отчёты об этом городе, то скорей всего найдёте посты ведущих блоггеров о его депрессивности и плохом состоянии инфраструктуры. Или публикации обычных людей о банальных достопримечательностях типа императорского путевого дворца. Я ещё не видел ни одного отчёта адекватно рассказывающего об истории и культурном наследии Твери. Раз так, я сделаю такой пост сам. Заодно предложу оптимальный маршрут для ознакомления с нестандартными интересными местами. Ведь Тверь достойна вдумчивого осмотра несмотря на то что это довольно запущенный город, по моему мнению самый депрессивный из областных центров вокруг Москвы.

Мой путь начинается с дворца творчества на улице Дарвина. Кому-то здание покажется уродливым и серым, но мне оно видится интересным и необычным. Оно как наивный корабль из времён песни « Прекрасное далёко». Жаль правда что для его постройки был снесён архиерейский двор.

Сама улица Дарвина не то чтобы очень интересна, просто маршрут был выстроен спонтанно и только к вечеру я понял что он на самом деле очень хорош. Как будто я продумывал его специально. Иногда самые удобные решения и лучшие идеи возникают внезапно, надо лишь дать волю воображению.

Как и на многих других улицах, здесь обилие стареньких деревянных домиков. Если бы я знал какие дома я увижу позже, я бы наверное не сфотографировал эти простенькие наличники. Но раз дело сделано, то пусть и они будут.

Я уже упоминал что Тверь это город окон закрытых ставнями. Такая особенность может считаться фишкой города. Может быть это связано с криминогенной ситуацией в недавнем прошлом, точно не знаю. Но здесь таких окон реально много. Некоторые ставни явно сделаны очень давно и имеют красивое оформление.

Старинные домики со ставнями стоят повсюду. Выглядят они по деревенски мило. Во множестве сохранившаяся дореволюционная деревянная застройка - ещё одна особенность города о которой мало кто в курсе. Это даже странно, ведь здесь была война. Во многих городах затронутых боевыми действиями даже каменных домов не осталось, а здесь столько деревяшек сохранилось. Удивительно. Обычно в контексте деревянной архитектуры упоминаются Вологда, Нижний Новгород, Томск и т.д. А тверских деревянных домиков словно и не существует. Почему мир так несправедливо устроен?

Следов советского периода тоже много. Конечно понятно что всё это осталось потому что город забили, но всё равно очень приятно повсюду видеть что-то заслуживающее внимания.

Таких срубов здесь не один и не два, а очень много. Стоят прямо рядом с многоэтажными домами. А улица Дарвина тем временем незаметно перетекает в улицу Спартака.

А это казармы построенные для рабочих Рождественской мануфактуры Павла Васильевича Берга. Сама мануфактура находится через забор от этих домов. Всего их три и все наделены готическими чертами. Казалось бы задачей любого бизнеса является уменьшение расходов, ан нет, хозяин фабрики заморочался и сделал общежития для рабочих непохожие на все остальные. Видимо тогда по другому не умели, а построить что-то посредственное было попросту стыдно. Обратите внимание на широкие окна сбоку. Их форма повторяет ход лестничных маршей. Тот же приём спустя десять лет использовал архитектор Морозовского городка, фотографии которого вы увидите чуть позже.

Жители казарм не очень беспокоятся об их состоянии, а сами казармы верной дорогой идут по пути превращения в трущобы.

Когда я писал о повторении окнами хода лестниц, я имел в виду это. Очень интересный приём.

В отличие от современных жилых домов которые строят в России сейчас, эти казармы построены на совесть и способны выдержать многое. Дай Бог чтобы их будущее было безоблачным. Официальный статус памятника архитектуры даёт надежду на положительный исход.

Перед казармами проходят рельсы Тверского трамвая. Трамвайная сеть появилась в городе аж в 1901 году. В наше время количество маршрутов сокращалось, а трамвайные пути разбирались. В конце-концов остался лишь один маршрут, который был закрыт в конце прошлого года. Официально он был «временно приостановлен», но мы же живём в России и знаем что это значит на самом деле. Сейчас общественный транспорт Твери представлен ещё дышащим троллейбусом, старыми автобусами и вонючими маршрутками. Жаль что я не догадался пофотографировать трамвай, думаю вновь увидеть его уже не доведётся.

Голубки.

Улица Спартака выходит на Христорождественский монастырь. На его территории сохранилось несколько старых храмов. Кирпичную ограду разрушенную в Советское время сейчас восстанавливают.

Монастырь был впервые упомянут в 1514 году. В смутное время враги разорили его и обитель пришла в упадок до конца XVII века. Существующий архитектурный ансамбль в основном был выстроен в XIX веке. В 1922 году монастырь закрыли и переименовали в первый Пролетарский посёлок. В Рождественском соборе разместился спортзал.

Воскресенский собор начала двадцатого века был первым зданием монастыря возвращённым верующим. Сейчас он имеет статус кафедрального собора Тверской епархии. В то время когда он был отремонтирован о вопросы бережной реставрации людей не заботили. Из-за этого храм не производит впечатление старой постройки, он похож на церковь которую построил новый русский дабы замолить свои многочисленные пригрешения. Такое впечатление оставляет не сама архитектура храма, а качество его отделки.

Покинув монастырь я иду по улице со странным названием четвёртый переулок Пески. После выхода на вторую интернациональную, вокруг начинают мелькать старые избы с обилием резьбы и разумеется со ставнями.

Около одного из домов есть целая выставка персонажей «Алисы в стране чудес».

Некоторые дома заброшены и постепенно п̶р̶о̶в̶а̶л̶и̶в̶а̶ю̶т̶с̶я̶ ̶в̶ ̶а̶д̶ъ поглощаются землёй.

А вот и цель моего пути- знаменитая казарма «Париж» в Морозовском городке. По другому этот район называется двор Пролетарки.

Вот и тот приём по параллельному расположению окон относительно лестниц, который я подметил в казармах Берга. Казарма « Париж» - одно из самых популярных исторических зданий Твери, очень популярное у фотографов. Ребята на фото как раз запускают дрон для съёмки с воздуха.

Перед тем как углубиться в дебри Морозовского городка я поднялся на путепровод над железной дорогой, для того чтобы осмотреть окрестности на другой стороне от путей с высоты.

От основных путей железной дороги отходит ветка до трикотажной фабрики. Над шпалами нависает кирпичная арка. Владельцы фабрики и тут могли бы сделать обычные металлические или даже деревянные ворота, но не пожалели денег на большую красивую арку.

Фотографий Морозовского городка в этом посте будет непростительно мало. В этом году я вернусь туда чтобы детально снять каждое здание и каждый закоулок, а пока придётся довольствоваться тем что есть.

А теперь я в общих чертах расскажу что это за место. Морозовский городок- это комплекс общественных, промышленных и хозяйственных зданий, построенных для «Товарищества Тверской мануфактуры» в 1856 — 1913 годах. Кроме красивой архитектуры и значительного масштаба, этот комплекс включавший в себя более пятидесяти зданий, интересен как одна из первых попыток создания микрорайона в России.

Кроме промышленных корпусов и казарм для рабочих, в городке были здания общественного характера: больница, магазины, Народный театр, полицейское отделение, библиотека. Была даже обсерватория которую вы можете лицезреть на фотографии. Кстати известный бард Михаил Круг, детство которого прошло в Морозовском городке, жил именно в этой казарме.

Аксиома номер 15789 - « Все рабочие казармы в наше время превратились в трущобы». Большая часть района сейчас выглядит весьма неприглядно. Многие комнаты в казармах заброшены. В воздухе стоит канализационный аромат дополняемый запахом мусора который выбрасывают прямо из окон.

Утомлённый местный житель шатающейся походкой идёт на опохмел.

Чудо.

Какая-то непонятная круглая пристройка. На заднем плане виднеется деревянная аптека. Её сейчас реставрируют. Кирпичное здание рядом с ней отдано под офис. Надеюсь что со временем жители района будут расселены и всем старым зданиям найдут новое назначение.

Памятная доска о герое былых времён на стене шелкоткацкой фабрики.

Выхожу из Морозовского городка и по улице большевиков иду в направлении Христорождественского монастыря. На территории бывшего витаминного завода, я увидел эту замечательную советскую мозаику.

За мостом через реку Тьмаку начинается территория Центрального района. Дальше будет много старых домов... со ставнями.

На улице Софьи Перовской на других проходящих параллельно ей, интересной деревянной застройки очень много. Я не фотографировал всё, а просто своими кадрами выхватывал случайные дома.

Есть скромные.

Есть вычурные.

Сворачиваю в переулок Трудолюбия. Единственное что изменилось здесь со времён Ссср - современный фонарь на навес прикрепили.

Этот дом стоит рядом с «Белой троицей» - храмом Троицы живоначальной. Древнейшим из сохранившихся храмов Твери по совместительству являющимся древнейшим из сохранившихся зданий города. В советское время эта церковь была единственной, действующей в Твери. Сам храм находится на реставрации и полностью загорожен строительными лесами, поэтому я не стал его фотографировать.

После осмотра белой Троицы я продолжил путь по Троицкой улице. Интересно, чем руководствовался тот кто вырезал перевёрнутые сердечки на этих ставнях?

Памятник архитектуры »дом Хрусталёвых». Типичная деревянная усадьба в Тверском стиле, построенная в 1907 году.

Деревянные дома на улице Бебеля.

Крыльцо особенно удалось.

Купеческий особняк на улице Дмитрия Донского.

Вскоре я снова выхожу на улицу Софьи Перовской иду по направлению в центр города. По пути прохожу мимо Тверского Суворовского училища. Много лет назад был сериал под названием «Кадетство». Его снимали в стенах именно этого училища.

Главный тверской мемориал посвящённый войне - обелиск победы. Раньше на его месте была церковь Николы на Зверинце, построенная в восемнадцатом веке. В тридцатые годы её закрыли, но не разрушили. Взорвана она была то ли при Хрущёве, то ли непосредсвенно перед строительством мемориала.

За обелиском горит вечный огонь. Где- то здесь в капсуле времени замуровано послание потомкам. В Твери есть странная традиция кидать монеты в пламя вечного огня. Потом их достают дворники с помощью специальных щипцов.

Императорский путевой дворец. Прямо перед ним воссоздаётся Спасо-Преображенский собор уничтоженный при Сталине.

Кинотеатр «Звезда». Памятник архитектуры позднего конструктивизма.

Дом Ворошиловских стрелков.

Вид на Нововолжский и Староволжский мосты. Староволжский мост особенно красив. Жаль что у меня нет фотографии вблизи.

Символ города - речной вокзал, являтся последним пунктом моего маршрута. Долгое время он был заброшен и в 2017 году крыша полукруглой части здания обрушилась. Что с ним будет теперь не совсем понятно.

А ведь когда-то здесь были пассажирские речные перевозки, теперь лишь немногочисленные туристические теплоходы стоят у пристани. На этом всё, спасибо за внимание.

https://zen.yandex.ru/media/id/5c3b3b6d0e98bc00aaa...-tver-5ca50051d677b400b3b8b107

|

Метки: тверь берги |

Драматическая судьба княгини Тенишевой |

Драматическая судьба княгини Тенишевой: почему имя самой известной женщины-мецената было забыто на родине

1 июня (по старому стилю – 20 мая) исполняется 152 года со дня рождения выдающейся женщины, чей вклад в развитие русской культуры сложно переоценить. Княгиня Мария Тенишева была коллекционером, меценатом, общественным деятелем и художником-эмальером. Тургенев сожалел о том, что не успел написать о ней повесть, она позировала Репину, Серову, Коровину и Врубелю. Современники называли ее «героиней нашего времени» и «гордостью всей России», а в наши дни ее имя вряд ли известно большинству и незаслуженно забыто.

>> КУЛЬТУРОЛОГИЯ: Интересное о культуре, искусстве и жизни <<

Меценат, коллекционер, видный деятель искусства М. К. Тенишева, 1893 | Фото: liveinternet.ru

Мария Клавдиевна Тенишева, урожденная Пятковская, появилась на свет в знатной семье, но была незаконнорожденной. По слухам, ее отцом мог быть император Александр II. Ее мать вышла замуж после ее рождения, и поэтому в семье отчима ее не признали. Мария ни в чем не нуждалась, но была полностью предоставлена самой себе. Позже в своих воспоминаниях она написала: «Я была одинока, заброшена. Когда в доме все затихало, я неслышно, на цыпочках пробиралась в гостиную, оставив туфли за дверью. Там мои друзья-картины...».

Меценат, коллекционер, видный деятель искусства М. К. Тенишева, 1893 | Фото: newacropol.ru и liveinternet.ru

После окончания гимназии Мария вышла замуж за правоведа Рафаила Николаева и родила ему дочь, но счастлива в браке не была, так как супруги не любили друг друга. Позже Мария назвала этот брак «душной скорлупой», ведь «все было так серо, обыденно, бессодержательно». Муж был равнодушен ко всему на свете, кроме игры в карты. Спустя 5 лет Мария продала часть мебели и на вырученные деньги вместе с дочерью уехала за границу.

К. Коровин. Портрет княгини М. К. Тенишевой, 1899 | Фото: culture.ru

В Париже она начала посещать вокальную школу, обнаружив меццо-сопрано редкой красоты. Ее наставница прочила ей карьеру оперной певицы, но Мария решила, что сцена – не для нее: «Пение? Это – забава… Не этого хочет моя судьба». За границей она также брала уроки изобразительного искусства, много времени проводила в музеях и за книгами.

>> КУЛЬТУРОЛОГИЯ: Интересное о культуре, искусстве и жизни <<

И. Репин. Портрет княгини М. К. Тенишевой, 1896 | Фото: culture.ru

Через год Мария вернулась в Россию. Муж отобрал дочь, отдав ее в закрытое учебное заведение, и презрительно отзывался о творческих успехах жены: «Я не желаю, чтобы мое имя афиши трепали по заборам!». А дочь постепенно отдалилась от матери, так и не простив ей того, что она решила уйти из семьи во имя самореализации.

В. Серов. Портрет М. К. Тенишевой, 1898 | Фото: culture.ru

В сложные времена на помощь пришла подруга детства – Екатерина Святополк-Четвертинская, пригласившая ее в свое родовое поместье Талашкино. С тех пор жизнь Марии круто изменилась. Там она познакомилась с князем Вячеславом Тенишевым – предпринимателем, меценатом и общественным деятелем. Несмотря на значительную разницу в возрасте, они почувствовали друг в друге родные души и вскоре обвенчались.

Слева – И. Репин. Портрет М. К. Тенишевой, 1896. Справа – Л. Боннат. Князь В. Н. Тенишев, 1896 | Фото: liveinternet.ru

Вместе с супругом княгиня переехала в Бежецк, где у Тенишева был крупный завод. Мария Клавдиевна стала попечителем местной школы, затем основала еще несколько школ, организовала общественную столовую и театр, открыла ремесленные училища для детей рабочих. Позже семья переехала в Санкт-Петербург, где в доме Тенишевых был организован музыкальный салон, в котором бывали известные композиторы.

М. Врубель. Портрет княгини М. К. Тенишевой в образе Валькирии, 1899 | Фото: culture.ru

По совету Ильи Репина Тенишева открыла студию-мастерскую, где готовили студентов для поступления в Академию художеств. Княгиня также стала сооснователем журнала «Мир искусства», спонсируя выставки мирискусников. Параллельно она занялась коллекционированием, многие картины княгиня позже передала в Русский музей. В 1893 г. она приобрела имение в Талашкино и превратила его в культурный центр, не уступающий мастерским в Абрамцево. Здесь бывали Репин, Бакст, Врубель, Серов и другие известные художники.

Теремок во Фленово | Фото: liveinternet.ru

Теремок в Талашкино | Фото: aif.ru

На хуторе Фленово возле Талашкино княгиня открыла школу для деревенских детей, в которой преподавали лучшие учителя. Новую школу и ряд учебно-хозяйственных мастерских открыли и в Талашкино. Там занимались обработкой дерева, чеканкой по металлу, керамикой, вышивкой и т. д. Заказы на произведения талашкинских мастеров поступали даже из-за границы. Княгиня увлеклась эмалью и целыми днями проводила в мастерской, загоревшись идеей возродить эмалевое дело. Ее работы экспонировались за границей и пользовались большим успехом.

М Тенишева и И. Репин на этюдах в Талашкино, 1890-е гг. | Фото: liveinternet.ru

В 1903 г. умер муж Тенишевой, а вскоре погибли и все ее любимые детища. После революции жизнь в «русских Афинах», как называли Талашкино, прекратилась. В построенной княгиней и расписанной Рерихом церкви хранили картошку, гробницу Тенишева разорили, мастерские закрыли. Об этих днях она писала: «Нет сомнения, это была стихийная буря, пролетевшая над Россией. Слепые, бессовестные люди… Это те, которые ратуют за народ, кричат о благе народа – и разрушают с легким сердцем то немногое, те редкие очаги культуры, которые создаются единичными тяжелыми усилиями отдельных лиц».

Княгиня Тенишева позирует скульптору П. Трубецкому, 1898 | Фото: liveinternet.ru

>> КУЛЬТУРОЛОГИЯ: Интересное о культуре, искусстве и жизни <<

В 1919 г. княгине пришлось покинуть страну. Последние годы своей жизни она провела в эмиграции, продолжая работать над эмалями, несмотря на тяжелую болезнь. Мария Тенишева умерла в 1928 и была похоронена во Франции, а на родине эмигрантку предали забвению.

И. Репин. Портрет М. К. Тенишевой, 1898 | Фото: culture.ru

На хуторе Фленово княгиня Тенишева вместе с Рерихом построила уникальный Храм Святого Духа, отреставрированный в 2016 г.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/010617/34745/

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/010617/

https://zen.yandex.ru/media/kulturologia/dramatich...odine-5cf2ccb465714200af8cf872

|

Метки: тенишевы |

Доходный дом общества Россия |

moscowwalks.ru

ГОРОД ГОРОДСКИЕ ДЕТАЛИ РАЙОНЫ-КВАРТАЛЫ НА ВЫХОДНЫЕ ИЗ МОСКВЫ ТРАНСПОРТ ЛЮДИ КУДА ПОЙТИ ДЕТИ

| В любое время года | Экскурсии от Moscowwalks |

|

6 июня, четверг 19:00 Булгаковская Москва Место встречи: м. «Маяковская», у входа в сад Аквариум — последний вагон от центра, после выхода пройти 50 метров налево Экскурсию ведет Александр Усольцев 7 июня, пятница 19:00 Арбат и его переулки Место встречи: м. «Смоленская» (синяя), у входа в гастроном Смоленский, выйти на Садовое кольцо, пройти налево 40 метров |

/

Доходный дом общества Россия

![]() Среда, октября 19, 2011

Среда, октября 19, 2011

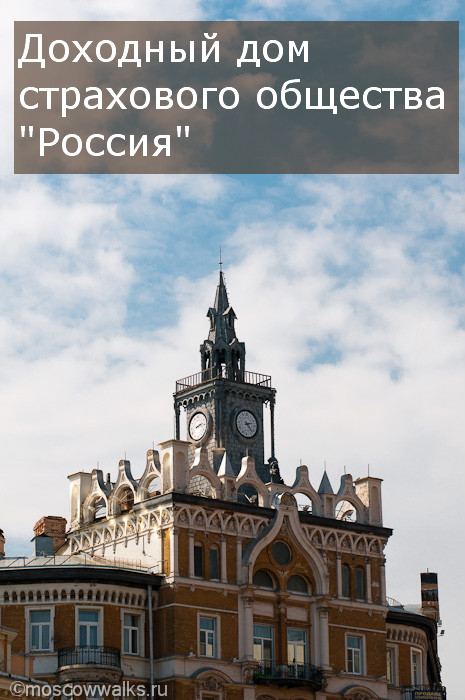

Сегодня мы расскажем, пожалуй, о самом красивом дореволюционном строении Москвы — доходном доме страхового общества «Россия».

Эту публикацию мы очень готовили очень долго и тщательно, не за один раз. Отдельное спасибо хотелось бы выразить отзывчивым сотрудникам ТСЖ этого дома, без помощи которых сделать большинство фотографий просто не представлялось бы возможным.

Прогуляться вокруг, дома, заглянуть в подъезды и квартиру под башенкой, полюбоваться видами с крыши —>

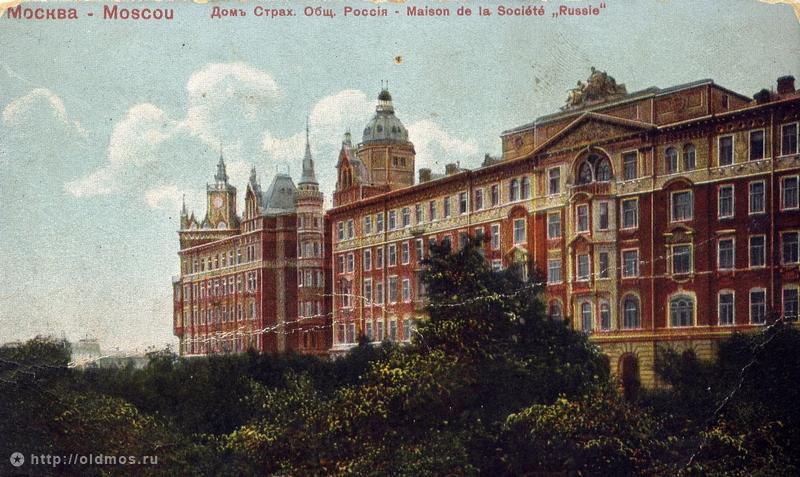

Два корпуса этого изящного жилого дома были построены в 1899-1902 гг. архитекторами Н.М.Проскуриным и А.И. фон Гогеном.

Дом на Сретенском бульваре изначально строился под очень состоятельную публику. В подвале дома размещались восемь отопительных котлов, насосы, вентиляционные установки. Была устроена и система вентиляции, не просто подававшая в помещения свежий воздух, но и фильтровавшая и увлажнявшая его. Для обеспечения бесперебойного электроснабжение в подвале была устроена собственная электростанция. Для водоснабжения при доме была пробурена и артезианская скважина глубиной 50 метров. Как и подобает, в шикарном доме были и электрические лифты и прачечная для жильцов. Многие верхние квартиры имели стеклянные потолки, что особенно ценилось художниками.

В доме было 148 квартир площадью от 200 до 400 квадратных метров. Высота потолков в разных квартирах от 3,8 м. до 4,2 м.

В богатые на дикие фантазии 1930-е дом никогда не планировался к сносу. Даже ярый апологет архитектуры стекла и бетона, архитектор Ле Корбюзье, предлагавший в свое время снести всю Москву полностью и построить новый город, считал этот дом самым красивым в городе.

В советское время огромные квартиры были переделаны под коммуналки или переданы различным государственным организациям.

В частности, здесь располагался Народный комиссариат просвещения, где работала Крупская (отсюда и памятник ей на Сретенском бульваре). Здесь в литературном отделе (ЛиТо) Главполитпросвета при Наркомпросе успел немного поработать Михаил Булгаков. Отдел расформировали, Булгакова сократили, но благодаря работе здесь он и прописался в знаменитой «нехорошей квартире».

Работу в этом доме Булгаков ярко описал в повести «Записки на манжетах»:

В сущности говоря, я не знаю, почему я пересек всю Москву и направился именно в это колоссальное здание. Та бумажка, которую я бережно вывез из горного царства [Булгаков приехал в Москву из Владикавказа], могла иметь касательство ко всем шестиэтажным зданиям, а вернее, не имела никакого касательства ни к одному из них.

В 6-м подъезде — У сетчатой трубы мертвого лифта. Отдышался. Дверь. Две надписи. «Кв. 50». Другая загадочная: «Худо». Отдышаться. Как-никак, а ведь решается судьба.

Толкнул незапертую дверь. В полутемной передней огромный ящик с бумагой и крышка от рояля Мелькнула комната, полная женщина в дыму Дробно застучала машинка. Стихла. Басом кто-то сказал: «Мейерхольд».

— Где Лито? — спросил я, облокотившись на деревянный барьер.

Но давайте уже отправимся на прогулку.

Дом невероятно богат различными неповторяющимися деталями и украшениями.

Что интересно, сохранился вензель страхового общества «Россия» — переплетенные буквы О и Р. Они были выполнены настолько орнаментально, что никто не стал их сбивать.

И таких деталей на доме очень много.

Здесь же в доме после революции располагалось главное артиллерийское управление Красной Армии. Как рассказывает нам мемориальная доска, Ленин и Горький ознакомились здесь с новым образцом артиллерийской техники. Не стоит думать, что сюда приволокли огромное орудие, им просто показали новый артиллерийский прицел.

Аллегорические изображения технического прогресса

Здесь же нашлось место и Амазонке, у которой в руках некогда были лук и стрелы.

Много и других интереснейших часто выполненных в одном экземпляре украшений

Есть и еще одна Амазонка, но выглядит по-другому

Изящное окно подъезда

Крокодилы

Змеи

Летучие мыши

Саламандра

Башенка по стилю несколько повторяет кремлевские, в особенности зубцами.

Две версии:

— блок для подъема мебели через окна (дореволюционную массивную мебель порой по лестницам было просто не протащить)

— кронштейн фонаря

Сохранилась шикарнейшая кованая ограда

Сохранилась она практически в нетронутом виде, только в советское время из круга выдрали логотип в надписью Россiя.

Внутренний двор одного из корпусов. Все довольно скромно

Подъезды дома представляют собой совершенно разноплановое зрелище: где-то все сохранилось как был, а где-то новые жильцы решили сделать ремонт подъезда, и сделать красиво и по-современному…

Прогуляемся по старым подъездам. Здесь даже деревянные накладки остались с давних времен. Ступени, хоть и не покрыты ковром (крепления для него есть), но также приятны и отдают глухим звуком при ходьбе.

Лифты, конечно, уже не раз менялись.

Забавно смотрится объявление в одном из стандартных советских лифтов

Раньше здесь были окна в квартиры, но за 20 век их решено было заделать.

А вот пример нового подъезда… Хорошо хоть оставили основу перил, а в остальном… стеклопакеты, пластмассовые подоконники, туалетная плитка на стене и под мрамор на полу. По этой лестнице и ходить-то неприятно. Плитка скользкая и звонкая, шаги слышны на весь подъезд.

Поднимемся в одну из квартир. Здесь, ровно под башенкой некогда жил художник, теперь его вдова.

Это квартира-студия со стеклянными потолками, которые, правда, приходится в наше время постоянно латать.

Во всем своем великолепии сохранился камин.

Круглые окна, как раз расположены под башенкой

Поднимемся в башенку. В 2007 году здесь восстановили часы, которые несут, правда, больше декоративную функцию. Обратите внимание, что два циферблата показывают разное время.

Так она выглядит изнутри

В шатре над часами с дореволюционных времен располагается колокол.

Надпись по кругу на колоколе гласит: ДОМЪ СТРАХОВАГО ОБЩЕСТВА РОССIЯ НА СРЪТЕНСКОМЪ БУЛЬВАРЪ 1899-1902 Г. МОСКВА ЗАВОДА П.Н.ФИНЛЯНДСКАГО

С самых дореволюционных времен колокол не использовался по назначению. Как видно, его даже пытались распилить и спустить по частям, да не вышло. Так и висит, без языка.

С этим колоколом связана одна местная байка. В «застойные» годы, как раз после начала войны в Афганистане, два молодых человека в пьяном виде умудрились влезть на крышу и в порыве либерального патриотизма решили в протест войне вызвонить в колокол. Позвонили, приехал наряд милиции, после чего бывалый милиционер долго убеждал молодых людей не ломать себе жизнь, протрезветь и не говорить никому, что это был протест. Сошлись на хулиганстве, оба получили по 15 суток исправительных работ и подметали Сретенский бульвар.

Такие виды открываются с башенки на окрестности:

Видна крыша дома «Россия» со стеклянным куполом одной из студий. Далее на заднем плане высятся два жилых красных дома училища живописи, ваяния и зодчества. В левом жил авангардист Родченко, к которому не раз наведывался Маяковский.

Крыши двух корпусов и высокий светлый корпус многострадального доходного дома общества Феттер и Гинкель. Дело в том, что это должен был быть также один из самых шикарных домов первопрестольной, но началась Первая Мировая война, деньги резко закончились, и дом остался без дорогой готической отделки

До сих пор видно, что планировались и ниши, и украшения, и стрельчатые завершения крыши, но ничего этого в советское время, конечно же, делать не стали.

Проспект Сахарова (Новокировский проспект) — небольшой отрезок так и невоплощенной магистрали, которая должна была проходить через всю Москву и выходить на Комсомольский проспект

К сожалению, м.Чистые пруды неприятно и невероятно обросло торговыми павильонами

Вид на стеклянные потолки на крыше с башни

Трубы, как и само здание, сложены из «фирменных» клейменых кирпичей.

Телефонная станция в Милютинском, старейшая в центре.

Меншикова башня (церковь Архангела Гавриила) и треугольная стеклянная крыша Телеграфа

Здание странных форм — новый торговый центр рядом с цирком на Цветном бульваре. На горизонте — Труимф Палас

Вот такая эклектичная, ужасная и одновременно с этим прекраснейшая Москва.

| http://moscowwalks.ru/2011/10/19/dom-obshestva-rossiya/Контакты | . | Ссылки |

|---|

|

Метки: сретенка предпринимательство страховые общества |

Страховые общества дореволюционной России |

Страховые общества дореволюционной России

"Отцы — основатели"

История страхового дела, как это часто водится, берет свое начало с идеи, разработанной параллельно несколькими предприимчивыми людьми. Практически одновременно в двух наиболее экономически развитых странах Европы: во Франции и Англии неаполитанский врач Лоренцо Тонти и владелец лондонской портовой кофейни Эдвард Ллойд разработали принципы создания страхового фонда. В 1653 г. первый из них организовал весьма необычную игру, получившую название "тонтина". Суть ее заключалась в следующем. Участники игры делали денежные взносы организаторам игры, а банковский процент с общей суммы сбора распределялся между участниками в виде пожизненного дохода. Раз в семь лет из числа игроков исключали умерших, в результате чего доходы оставшихся в живых вырастали. Несмотря на сомнительную моральную сторону подобной игры, именно в ней были впервые на практике опробованы основные принципы страхового дела. С 1650 г. в кофейне Ллойда заключались сделки по страхованию кораблей и грузов, и так как пионеры задают стандарты, его система страхования стала образцом для деятельности подобного рода. В 60-х гг. XVIII в. Запад уже знал более ста видов страхования жизни и имущества.

[sc:ads1 ]

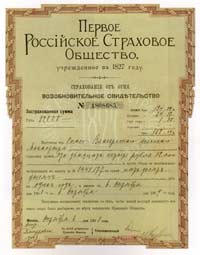

Первые страховые общества в России

В нашей стране страховое дело берет свое начало от учрежденного в 1827 г. "Российского страхового от огня общества". До его появления защитой рисков в России занимались иностранные страховые компании. Его учредителем стал председатель департамента государственной экономии граф Н. С. Мордвинов. Будучи частным акционерным обществом, оно пользовалось мощной государственной поддержкой, так как помимо члена комитета министров Мордвинова председателем совета директоров являлся придворный банкир Л. И. Штиглиц. Благодаря этому обстоятельству, акции общества пользовались ажиотажным спросом. Ему способствовали и немалые льготы в число которых входило 20-летнее монопольное право на страхование имущества в крупных городах. Успех был колоссален: дивиденды составили 40-50% годовых, а цена акций взлетела с 57 рублей 14 копеек в 1827 г. до 600 рублей в 1850 г. Общество 1827 г. занималось страхованием лишь каменных строений и поэтому его клиентами были состоятельные граждане, которые желали не только застраховать свое имущество, но и поучаствовать в престижном мероприятии, почувствовать свою принадлежность к высшему обществу.

В нашей стране страховое дело берет свое начало от учрежденного в 1827 г. "Российского страхового от огня общества". До его появления защитой рисков в России занимались иностранные страховые компании. Его учредителем стал председатель департамента государственной экономии граф Н. С. Мордвинов. Будучи частным акционерным обществом, оно пользовалось мощной государственной поддержкой, так как помимо члена комитета министров Мордвинова председателем совета директоров являлся придворный банкир Л. И. Штиглиц. Благодаря этому обстоятельству, акции общества пользовались ажиотажным спросом. Ему способствовали и немалые льготы в число которых входило 20-летнее монопольное право на страхование имущества в крупных городах. Успех был колоссален: дивиденды составили 40-50% годовых, а цена акций взлетела с 57 рублей 14 копеек в 1827 г. до 600 рублей в 1850 г. Общество 1827 г. занималось страхованием лишь каменных строений и поэтому его клиентами были состоятельные граждане, которые желали не только застраховать свое имущество, но и поучаствовать в престижном мероприятии, почувствовать свою принадлежность к высшему обществу.

Успех первого частного страхового общества обеспечил появление последующих. В 1835 г. было учреждено "Второе Российское страховое от огня общество", в 1846 г. — страховое общество "Саламандра". Во всех этих обществах активное участие принимали чиновники, высшие должностные лица государства являлись их учредителями. Интересы "Второго Российского от огня общества, например, лоббировал шеф корпуса жандармов А. Х. Бенкендорф. Оно применяло интересный прием в своей работе: использование почтальонов в качестве страховых агентов. Это давало огромные преимущества, так как все операции общество проводило в провинции. Данная льгота, позволявшая экономить значительные средства, не могла быть использована, разумеется, без наличия соответствующего "административного ресурса". В 1846 году 114 из 194 страховых агентов были почтмейстерами.

Таким образом, в этот период в России сложилась "частно-государственная" монополия на страхование. Перечисленные выше три общества поделили между собой сферы влияния на территории империи и работали на единой системе страховых тарифов.

Второй этап: складывание национального страхового рынка

Новый этап развития страхового дела в России связан с развитием национального страхового рынка, не связанного тесным образом с государственными структурами. Ему способствовала отмена крепостного права и активное развитие капиталистических отношений в пореформенной России. Для этого периода характерно возникновение новых акционерных обществ без монопольных привилегий (Петербургское и Московское — 1858 г., "Русское" — 1867 г., "Коммерческое" — 1870 г., "Варшавское" — 1870 г., "Северное" — 1871 г., "Якорь" — 1872 г.). Согласно закону, резервы кампаний должны были составлять не менее 40% ежегодных страховых премий. Эти средства страховщики инвестировали в государственные ценные бумаги и недвижимость. Таким образом, что страховые общества способствовали строительству в городах многоквартирных доходных домов и гостиниц. Так, например, московская гостиница "Метрополь" принадлежала Санкт-Петербургскому страховому обществу. Развитие рынка требовало установления общих для всех правил игры и в 1874 г. съезд представителей акционерных страховых обществ установил общий тариф премий, обязательный для всех заключивших конвенцию, принятую этим съездом. Для обоснования тарифов решено было с 1874 г. вести общую статистику. Тарифное соглашение вошло в силу в 1875 г. и получило название Страхового синдиката — первого монополистического объединения в России. Следует отметить, что монополистические тенденции в российском страховом деле проявились раньше, чем в промышленности и банковской сфере.

Общества взаимного страхования

Во второй половине XIX в. на рынке страховых услуг появляется новый игрок — общества взаимного страхования. Эти общества представляли собой попытку синтеза русских традиций взаимопомощи и современных методов страхового дела. При наступлении страхового случая ущерб покрывался всеми участниками договора. В 1863 г. было учреждено два таких общества — в Туле и Полтаве; в 1864 г. — пять (в Харькове, Череповце, Ревеле, Риге и в Перми); в 1865 г. — еще пять. Полисы взаимного страхования были доступны по цене широким слоям населения, но эта система имела и свои недостатки. Надежность подобных обществ была крайне низка, так как они не имели больших резервных фондов и не страховали свои риски. Между обществами взаимного страхования и акционерными страховыми обществами развернулась ожесточенная борьба за клиентуру с использованием прессы и общественного мнения. Последнее было на стороне обществ взаимного страхования, так как газеты постоянно писали о высоких процентах, получаемых акционерами страховых компаний. В свою очередь издания акционерных компаний обвиняли конкурентов в авантюризме. "Городское взаимное страхование, — писала газета "Страховые вести", — пользуясь отборными по своей надежности рисками, не имея расходов на агентуру, на обширную инспекцию, на перестраховывание и пр., не имея обязательств отчислять определенные резервы премий и совершенно не зная никакой ответственности за неудачи операций, кроме мифической круговой поруки, — конечно, оно при таких условиях может назначать какие угодно ставки, вплоть до бесплатных полисов включительно. Но несомненно, что при первой неудаче всякие дефициты покрываются уже за чужой счет, путем ссуд и субсидий, которые так или иначе берутся из средств других граждан, совершенно непричастных к выгодам взаимного страхования и привлекаемых к исполнению его убытков помимо собственной воли и согласия". Борьба шла с переменным успехом, но в целом эти два направления просуществовали параллельно вплоть до установления советской власти.

Общества взаимного страхования начали объединяться и в 1909 г. был образован Российский Союз Обществ взаимного страхования от огня, основанный на принципе взаимопомощи страховых компаний при пожарных убытках, превышающих годичный сбор премий. К 1917 г. в Союз входили 124 общества. Выходил печатный орган Союза: "Вестник взаимного от огня страхования".

Страховое общество "Россия"

Русское страховое общество

Самое известное страховая акционерная компания дореволюционной России — страховое общество "Россия", было основано в марте 1881 г. Его учредителями являлась группа влиятельных банкиров. Среди них были такие известные деятели, как: Г.Е. Гинцбург, Н.М. Полежаев, Д.И. Петрококино, Г.А. Рафалович, А.И. Зак, И.Е. Ефрусси, Р.И. Пенль. Правление компании находилось в Санкт-Петербурге. Согласно уставу акции общества распределялись между учредителями и приглашенными ими лицами. Главную ставку общество делало на страхование жизни а не недвижимости, как большинство других страховых компаний. Основной капитал "России" достигал 4 млн. рублей и вскоре компания стала лидером отечественного страхового рынка. Благодаря широкой рекламной компании общество сразу же приобрело известность и популярность. "Россия" заключала сделки при помощи многочисленных агентов, разъезжавших по стране, в связи с чем было не мало случаев злоупотреблений со стороны мошенников, выдававших себя за страховых агентов этого общества. Свою роль играла и крайне низкая юридическая грамотность населения. Между тем, согласно российским законам, полисный договор нельзя было расторгнуть, ссылаясь на его противозаконность. Сроки уплаты взносов, подачи заявлений и других бумаг при наступлении страхового случая были очень жесткими, и не имеющий юридической подготовки обыватель имел все шансы нарушить какое-нибудь из условий.

Благодаря агрессивной рекламе и многочисленности случаев мошенничества с полисами "России", все претензии к страховщикам стали адресоваться к этому обществу. В начале XX в. появились многочисленные брошюры с названиями подобными следующему: "Необходимые сведения и советы, чтобы предостеречь себя от невыгодной разорительной сделки со Страховым обществом "Россия". В подобных брошюрах содержались описания десятков случаев, когда "Россия" и другие страховые компании отказывались выполнять свои обязательства. Действительно, возможностей для вполне законного обмана клиентов было более чем достаточно.

В 1919 г. эта компания, как и все остальные акционерные общества, была ликвидирована декретом Советской власти. Капиталы, собственные средства, ценные бумаги общества были национализированы.

"Россия" увековечила себя в архитектуре Москвы: здание московского офиса компании на Лубянке стало одним из символов уже советского государства. Возможно, не все знают, что здание ВЧК-ОГПУ-НКВД-КГБ на Лубянской площади принадлежало этой фирме.

Иностранные страховые компании на российском рынке

История деятельности иностранных страховых обществ в России начинается в 1885 г. Первыми были общества, занимавшиеся страхованием жизни: "Нью-Йорк" (США, 1885 г.), "Урбен" (Франция, 1889 г.), "Эквитебл" (США, 1889 г.). Занимались они в основном страхованием жизни, и их доля в этом сегменте рынка была весьма значительной. Иностранные общества подчинялись общей системе государственного надзора. В начале 1912 года иностранные компании имели в России 56 286 страховых договоров на сумму около 240 млн. рублей, в то время как российские компании — 162 638 договоров на сумму 467 млн. рублей. Отечественные страховые компании, как акционерные, так и взаимного страхования выступили единым фронтом против иноземных конкурентов. В ход шли патриотические лозунги: выпускались многочисленные брошюры с красноречивыми названиями. Например, "Борьба с надвигающимся игом". Особое возмущение вызывали различные варианты "тонтины", предлагавшиеся иностранными компаниями своим российским клиентам. Впрочем, главная опасность отечественным страховщикам исходила не от заморских конкурентов.

1917 г.: революционный пожар

Первую русскую революцию 1905 — 1907 гг. страховые общества, понеся тяжелые потери, все же пережили. Новая, большевистская власть, на первых порах не спешила с национализацией страховых компаний, видя в них источник денежных поступлений в казну. Этот процесс шел постепенно. В. И. Ленин подписал 23 марта 1918 г. Декрет Совета Народных Комиссаров "Об установлении государственного контроля над всеми видами страхования, кроме социального". Введение государственного контроля рассматривалось большевиками в качестве временной, переходной меры на пути к последующей национализации. Был организован Совет по делам страхования, назначавшийся Совнаркомом. Подобная задержка объяснялась и тем, что новая власть опасалась того, что иностранные банки наложат арест на капиталы российских страховых обществ, размещенные за границей (в основном по заключенным договорам перестрахования). Это могло произойти из-за того, что большевики аннулировали все обязательства по царским государственным внешним займам: поспешная национализация страхового дела могла обречь на арест и конфискацию этих денег в счет погашения внешнего государственного долга царской России. Земское и взаимное страхование переходило в ведение страховых органов исполнительных комитетов местных Советов и Совнархозов и преобразовывалось в советско-народное. Акционерная форма страхования была упразднена. Личное страхование граждан концентрировалось в сберегательных кассах Народного банка РСФСР. К началу 1918 г. в Республике Советов насчитывалось до 1500 земских страховых агентств, которые были включены в структуры советско-народного страхования.

Агония страхового дела продолжалась вплоть до издания декретов от 18 ноября 1919 г. и 18 декабря 1920 г. которыми было отменено имущественное страхование. В условиях разрухи и гражданской войны, а также почти полного обесценения денежных знаков страхование, предусматривающее выплаты страхового возмещения и страховых сумм в денежной форме, теряло свое значение. Вместо него оказывалась бесплатная государственная помощь (натурой или в исключительных случаях деньгами) пострадавшим от стихийных бедствий трудовым хозяйствам при условии, что их деятельность отвечает интересам рабоче-крестьянского государства. Вновь государственное имущественное страхование в денежной форме было восстановлено уже после окончания Гражданской войны. 6 октября 1921 г. Советом Народных Комиссаров был принят Декрет "О государственном имущественном страховании", который положил фактическое начало дальнейшему развитию государственного имущественного страхования в нашей стране.

Ответить

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.inhistory.org/moskva-finansovaya/strahovyie-obschestva-dorevolyutsionnoy-rossii.html

|

Метки: предпринимательство страховые общества |

Россия (страховое общество) |

Россия (страховое общество)

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Перейти к навигации Перейти к поиску

Дом страхового общества «Россия» на Лубянке

У этого термина существуют и другие значения, см. Россия (страховая компания).

Страховое общество «Россия» — дореволюционная страховая компания[1], лидер добровольного страхования в Российской империи. Было образовано 20 марта (1 апреля) 1881 года указом императора Александра III и ликвидировано 28 февраля 1919 года постановлением Народного комиссариата труда РСФСР о ликвидации всех частных страховых учреждений в стране и национализации страхового дела[2].

Инициатор создания и первый управляющий — Роман Иванович Пенль[2]. Учредители: Г. Е. Гинцбург, Н. М. Полежаев, Д. И. Петрококино, Г. А. Рафалович, А. И. Зак, И. Е. Ефрусси, Р. И. Пенль. Уставной капитал составлял 4 млн руб. (16 тысяч именных акций достоинством 250 рублей)[2].

Крупнейшее среди русских акционерных обществ по объёму операций и размеру капитала. Проводило операции по 8 видам страхования на территории Российской империи и участвовало в страховых операциях за границей, осуществляя страховые операции в Александрии, Афинах, Белграде, Константинополе, Нью-Йорке, Берлине и других городах. Размер капитала в конце 1918 года достигал 109,1 млн руб.[3].

«Грамотное руководство, активная рекламная политика позволили молодой компании динамично развернуть операции по основным видам страхования. Практически во всех губерниях империи русская компания в короткий срок стала лидером страхового рынка»[4]. «За первые десять лет общество „Россия“ сумело организовать сеть собственных отделений в 16 городах России, а к 25-летию (1906) агентства общества были уже в 79 губерниях империи. Если в 1883 году правление имело 167 агентов, то в 1900-м их число превысило 500 человек»[2]. Страхованием автомобилей занималась с 1910 года — и к 1917 году её страховкой охвачено 80 % всех автомобилей в стране[2].

В начале XX века среди акционеров общества были Елисеевы, барон Г. О. Гинцбург, А. И. Гучков, Э. Л. Нобель, Русско-французский и Азовско-Донской коммерческий банки[2].

После издания декрета СНК РСФСР от 28 ноября 1918 года «Об организации страхового дела в Российской Республике» началась национализация имущества коммерческих страховых обществ и их ликвидация.

Интересно, что одно из крупнейших российских страховых обществ «Россия» сумело перевести некоторые операции в Европу, учредив в Копенгагене в 1918 году контору эмигрировавшими страховщиками из состава дирекции этого общества в Москве. Она была создана на базе небольшой конторы общества в Дании, занимавшейся перестраховочными операциями. Имея право подписи за общество «Россия», эти лица вошли в контакт с датскими страховыми кругами и с их помощью перевели на имя нового общества заграничное перестрахование русской «России». Компания вела свои дела успешно, убыточность была 50-60%. Большая часть договоров новой компании с обществами французского и английского рынков была переведена на ее имя при участии представителей «России» в Париже (А.Н.Мишель и К) и в Лондоне (А.Коллинз и К). Впоследствии от генерального директора общества Б.В. Дерушинского поступило предложение о продаже общества советской стороне в 1951 году. При этом он руководствовался патриотическими чувствами к Родине. Однако в период «холодной войны» решить вопрос о приобретении общества было практически невозможно[5].

Недвижимость[править | править код]

Доходный дом на Сретенском бульваре

«Значительная часть средств тратилась на покупку крупных домов, которые потом сдавались в аренду. Типичный пример — примыкающий к зданию правления общества доходный дом (№ 35), выстроенный к 1907 году. К 1916 году „Россия“ владела 42 объектами недвижимости в России и за рубежом (в одном только Петрограде — 19 домов) балансовой стоимостью 33 664 200 руб. 50 коп., принесшей за этот год дохода 1 453 356 руб. 61 коп.»[2]. В Москве среди прочих ему принадлежали:

- Здания страхового общества «Россия» на Сретенском бульваре

- Дом страхового общества «Россия» на Лубянской площади.

Примечания[править | править код]

- ↑ Страховые общества дореволюционной России

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 Страховое общество «Россия» // Собака, № 26

- ↑ История страхования в России

- ↑ Дом страхового общества «Россия»

- ↑ Журавин С.Г. Краткий курс истории страхования. — Москва: Анкил, 2005. — С. 38-39. — 112 с. — ISBN 5-86476-225-3.

Источник — https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Россия_(страховое_общество)&oldid=89225990

|

Метки: предпринимательство страховые общества |

Пеньюар великой княгини Марии Федоровны. Как это выглядит |

Пеньюар великой княгини Марии Федоровны. Как это выглядит

Пеньюар великой княгини Марии Федоровны, Россия. 1867–1868. Батист, кружево валансьен, шелковые ленты; вышивка

Привет, друзья!

Мы с Люсей продолжаем знакомить вас с исторической одеждой из коллекции Государственного Эрмитажа. Сегодня расскажем о пеньюаре великой княгини Марии Федоровны.

Пеньюар - разновидность домашней одежды. В данном случае это свободное утреннее платье.

Люся, продолжай, ладно?

- Да, друзья. В XIX веке домашнее платье делилось на 3 вида - пеньюар, матине и дезабилье. Так вот, в пеньюаре обычно находились в спальне или в будуаре.

Пеньюар великой княгини Марии Федоровны, Россия. 1867–1868

- Люся, а из каких материалов шили пеньюары?

- Из тонких тканей - муслина, шелк. Именно этот изготовлен из батиста.

- Интересный фасон. Обрати внимание на лиф - он сделан в форме болеро. Это визуально увеличивало покатость плеч, модную в то время. И, конечно, весь отделан кружевом.

Пеньюар великой княгини Марии Федоровны, Россия. 1867–1868

- Люся, а почему домашнюю одежду отделывали кружевом, это же совершенно непрактично. Стирать нужно часто, кружево рвется. А ведь стоило оно немало...

- А ты посмотри, какое здесь кружево. Это же валансьенское! Его часто использовали для украшения домашней одежды.

Все дело в том, что в таких кружевах на коклюшках одновременно выплетается и рисунок, и фон. Поэтому они достаточно прочные для того, чтобы выдерживать частые стирки.

Пеньюар великой княгини Марии Федоровны, Россия. 1867–1868

- Теперь понимаю. Да, рукава, проймы и манжеты отделаны батистовыми рюшами и кружевами. Очень нежно смотрится! А по подолу буфы, и тоже с кружевами.

Пеньюар великой княгини Марии Федоровны, Россия. 1867–1868

Люся, смотри - платье хоть и утреннее, а все-таки с небольшим треном (или шлейфом)!

- Спинка очень аккуратная. Да и вообще весь пеньюар смотрится великолепно! Линия болеро продолжена с полочки на спинку и идет по талии, подчеркивая ее. Хотя у Марии Федоровны она и так была тонкая.

Пеньюар великой княгини Марии Федоровны, Россия. 1867–1868

- Люся, а давай объясним, зачем мы все время рассматриваем чьи-то платья. Какое нам дело до того, как они выглядят, из чего сшиты и чем украшены?

- Давай. Помните, друзья - барон Штиглиц основал в Санкт-Петербурге училище, где готовили дизайнеров и художников? Так вот, на европейских аукционах для обучения студентов закупались образцы антикварной мебели, картины, различные ткани и кружева.

Считалось, что студенты должны учится только на отличных образцах, которые можно потрогать и рассмотреть со всех сторон. Этакие наглядные пособия. Вот и мы делаем ровно то же самое. А что - интересных идей очень много. Согласны?

https://zen.yandex.ru/media/modnaia_kanitel/peniua...iadit-5ce563516e8bc700b334b400

|

Метки: романовы мода кружева |

Бани Петербурга. Интересные исторические моменты 19 века. |

Бани Петербурга. Интересные исторические моменты 19 века.

Добрый день, дорогие любители пара! Про московские бани мы с Вами поговорили в одной из прошлых статей, настало время поговорить про бани Петербурга! Интересных моментов там было очень много, особенно за период 19 века, это век расцвета «Бани», как определенного культа для русского человека.

Прошлая статья: Самые древние общественные бани Москвы.

Первый момент, который хочу выделить, это «домашние бани», попрошу не путать их с «Личными», которые были у каждого крестьянина. «Домашняя баня» это своего рода закрытый клуб для зажиточных людей, свое рода элитный СПА салон, куда нельзя было попасть просто так. Попадали в них либо по родству, либо по очень близкому знакомству.

Интересно, что там происходило за закрытыми дверями "домашних бань"))

Данные бани зародились именно в Петербурге, как особое отклонение у богатого сословия, которых не устраивали общественные бани. Для работы и обслуживания таких бань специально подготавливались крепостные девушки и юноши. Интересно, что за наиболее способными была целая гонка, господа старались их перекупать друг у друга.

Была такая «домашняя баня» и в Зимнем дворце, это «Мавританская ванна» ее величества.

Второй момент, который я хотел бы выделить в банном мире Петербурга это вода! Бани в Петербурге славились водой, и самые именитые бани брали воду из Невы, она считалась самой чистой! Самая же плохая по качеству пода считалась из Екатерининского канала.

Историческое фото общественной бани дореволюционного периода.

Третий момент- это деятельность властей! В Петербурге внимание властей к баням было очень сильным. Учреждались комиссии по надзору за общественными банями из числа работников медицинской полиции и вводились новые законы. Так например, мне очень понравился один исторический момент. Владельцы бань запросили от власти указа, что расстояние между банями в городе должно быть не меньше 500 саженей. Власти, посчитав, что жителям, жившим посередине, придется ходить по 250 саженей, изменили до 250 саженей. Вот так бережно власти думали о жителях.

Историческое фото. Фонарные бани. фото 20 века, но к статье очень подходит.

Четвертый момент- это забота о каждом. В начале века властями было предписано, чтобы народ не был отягощен платой за баню. В связи с этим было введено 4 разряда, которые стоили 3 копейки, 7 копеек, 15 копеек и 75 копеек серебром. Так же действовал указ Петра, что бы солдат еженедельно водить в баню. Все крупные заведения и фабрики имели свои бани, а если таковой не было, то работнику сверху всегда платили деньги на поход в баню. Это правило было негласным, но соблюдалось неукоснительно.

Ну и последний показательный момент. Некоторые бани делали дни, в которых самые бедные люди могли сходить в баню совершенно бесплатно. Им давали обмылки посетителей и оставленные мочалки.

Историческое фото. Команда пловцов в бане братьев Егоровых.

Чем хочется завершить эту статью. Баня была, есть и будет нашим достоянием. И те традиции, которые накапливались веками, мы должны сохранить. Также хочу напомнить очень подходящую фразу Генриха Гейна «Кто любит народ, тот должен сводить его в баню»

Другие статьи, которые долны быть Вам интересны:

Женские банные компании. Такое есть, наверное, только России.

Порядок действий в бане при похмелье.

Веники в баню из крапивы. Польза и интересные факты.https://zen.yandex.ru/media/id/5bd183005e505200a99...-veka-5ce522f14837e200b38df33b

|

Метки: бани |

Сколько пил Александр III? |

Сколько пил Александр III?

Нет ни одного достоверного свидетельства такого рода

Александр III, поражавший всех богатырской силой и здоровьем, умер неожиданно рано – в 49 лет. Общераспространённое мнение – Император был алкоголиком и умер от безудержного пьянства. Этот стереотип сплошь и рядом повторяют как нечто «доказанное», не утруждаясь источниками.

Правда

Бывший профессор Военно-медицинской академии, императорский лейб-медик Николай Вельяминов в годы революции написал мемуары, которые советская власть так и не решилась полностью опубликовать. Многое в них не отвечало той лапше про царей, которую пропаганда большевиков вешала на уши оболваненным обывателям.

Вельяминов, лечивший Александра III, писал о нём: «Пил ли он водку за закуской – не помню, а если и пил, то никак не больше одной маленькой чарочки. За столом он пил больше квас, вина почти не пил, а если что и пил [из алкоголя], то свой любимый напиток – русский квас пополам с шампанским, и то очень умеренно… Государь вёл очень умеренный образ жизни, и если чем-то себе вредил, так это непосильной работой в ущерб сну».

Граф Сергей Шереметев, близко знавший Александра III, говорил, что он мог иногда много выпить, но при этом никогда не бывал пьян, а вообще был всегда воздержан в питие.

Есть ещё одно интересное свидетельство. Младший брат Николая II, второй сын Александра III и Марии Феодоровны, великий князь Георгий Александрович был болен туберкулёзом и постоянно проживал на Кавказе. Он скончался в 1899 году, 28 лет от роду. Сохранилось письмо Марии Феодоровны Александру III, в котором она возмущалась тем, что никто из врачей не сказал Георгию о вреде алкоголя при его болезни: «Ему разрешают пить всё и в любом количестве… Руководствуются одним и тем же принципом, что это его развлекает, и не надо его огорчать». Как только она сказала ему об этом, Георгий перестал выпивать. Было бы странно, что сын «алкоголика» не знал о вреде хмельных напитков по их воздействию на своего отца.