ОБОЛЕНСКИЕ |

ОБОЛЕНСКИЕ

Княжеский род, внесенный в 5-ю ч. дворянской родословной книги Пенз. губ. Александр Дмитриевич (1847–1917), окончил Моск. ун-т. В 1884, после смерти А. П. Бахметевой, наследовал Николо- Пестровский хрустальный завод и 16468 дес. земли в селах Усовка и Никольская Пестровка Городищ. у. При нем произ-во хрусталя было усовершенствовано и расширено, а изделия з-да отмечены Большой золотой медалью на междунар. выставке в Париже. В 1882–88 избирался пенз. губ. предводителем дворянства. В 1889 назначен обер-прокурором сначала 2-го, а потом 1-го деп. Правительствующего Сената. С 1896 пом. варшавского ген.-губернатора по гражд. части, с 1899 сенатор, с 1902 чл. Гос. совета. Избирался вице-пред. Рус. муз. об-ва (РМО) и был одним из организаторов его отделения в П. В кон. 19 в. организовал при Николо-Пестровском з-де хор и духовой оркестр, а в 1902 (совместно с П. А. Оболенским) – один из первых в России оркестров нар. инструментов (см. Никольский оркестр народных инструментов), для к-рого приобрел комплект балалаек и домбр. Развитию муз. культуры в Пенз. губ. способствовала жена Ал-дра Дм. Анна Александровна (урожденная Половцева) (1861–1917), состоявшая чл. правления Пенз. отд. РМО. Их сыновья: Дмитрий Александрович (1882 – 1964), в 1907 избирался почетным мировым судьей Городищ. у., с 1908 городищ. уездный предводитель дворянства, пред. Городищ. уездного зем. собрания. Поместье находилось в с. Панцыревка Городищ. у. Умер во Франции. Александр Александрович (1885–1940), в 1902–05 учился в Пажеском корпусе, с 1905 корнет Кавалергардского полка, впоследствии адъютант ген. А. А. Брусилова. Умер во Франции. Петр Александрович (2.10.1889, СПб. – 31.12.1969, М.). В 1908 окончил классич. гимназию в СПб., уч-ще правоведения. С 1908 оркестр под его управлением давал гастрольные концерты в городах Поволжья. С 1913 чиновник деп. Правительствующего Сената, с 1914 зав. автомоб. частью управления Сев. р-на Об-ва Кр. Креста. В 1920–22 находился под арестом, в 1924–29 – на преподавательской работе в воен. учеб. заведениях, в 1929–57 жил во Франции, в 1957 вернулся на Родину. По возвращении стал чл. Союза композиторов СССР.

Лит.: Дворянские роды. Т. 1. М., 1991; История родов русского дворянства / Сост. П. Н. Петров. Т. 1. М., 1991; Оболенский П. А. Самый старейший //Огонек. 1964. № 31; Оболенский П. А. Воспоминания //Наше наследие. 1991. № 5; Оболенский П. А. Из воспоминаний / Подг. и публ. В. И. Мануйлова //Земство. 1994. № 2; Бермандт Г. Б., Ямпольский И. М. Кто писал о музыке. Т. 2. М., 1974.

[Тюстин А.В. Оболенские / Пензенская энциклопедия. М.: Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 2001, с. 403.]

В воскресенье 19.03.2006 г. в Пензу приехала внучатая племянница последнего владельца Никольского стекольного завода князя Оболенского - княгиня Александра Николаевна Оболенская. О своем княжеском происхождении врач-арт-психиатр Александра Бультман фон Герсдорф, гражданка Швеции, работающая и проживающая в Германии, вспоминает редко. Но она очень хорошо говорит по-русски. И в последнее время ей все чаще удается поговорить на языке своих предков. В новую Россию княгиня Александра Оболенская приезжала не раз. Только визит на историческую родину для нее всегда ограничивался посещением столиц - Санкт-Петербурга и Москвы. В Пензенскую область она приехала впервые. На перроне вокзала Пенза-I княгиня рассказала, что производством хрусталя занималось все их большое семейство. У ее дедушки был стекольный завод на территории сегодняшней Белоруссии, а у его родного брата - в Никольске. С приходом советской власти князья Оболенские покинули Россию. Судьба разбросала их по Европе. Пришлось им нелегко, но из поколения в поколение вместе с родным русским языком они передавали рассказы о заводе. Возможно, именно с этими рассказами передавались любовь к русскому искусству и художественный вкус. С вокзала княгиня Оболенская отправилась в Никольск. В Пензенской области она пробудет до 25 марта. За это время запланировано ее посещение Никольского завода хрусталя и музея-усадьбы «Тарханы». Визит княгини проходит в рамках подготовки к I Всероссийскому симпозиуму по художественному стеклу.

[«Пензенская правда», №21, 21 марта 2006 г.]npenza.ru/nikolsk/obolenskiye.php

|

Метки: оболенские пенза |

Автопарк Николая II |

Автопарк Николая II

В нем было почти 60 элитных машин

Любимый автомобиль Николая II — Delaunay-Belleville 70 S. M. T. — стоил почти 10 000 рублей.

В 1905 году Николай II впервые прокатился на автомобиле и… пропал. В смысле на всю жизнь влюбился в машины. Говорят, даже в его туалете в Александровском дворце Царского Села на стене висела карикатура с изображением царя, сидящего за рулем. Николай, не жалея денег, скупал авто и к концу правления был счастливым обладателем почти 60.

Полмиллиона на императорскую страсть

К началу XX века несколько приближенных императора уже вовсю рассекали по пригородам Петербурга на собственных авто. Одним из таких счастливцев был князь Владимир Орлов, который с 1906 по 1915 год являлся начальником Военно-походной канцелярии императора. Именно он каждый день катал счастливо улыбающегося царя. «Это единственное теперь их увлечение и развлечение», — писала в своем дневнике приближенная ко двору Александра Богданович. Так что покупка собственного автомобиля была для Николая II лишь вопросом времени. И вот в конце 1905 года царская мечта сбылась: в Петербург доставили французский лимузин Delaunnay-Belleville и несколько немецких автомобилей марки Mercedes, которые уже тогда могли разгоняться примерно до 130 километров в час!

Для первых царских машин тут же построили два Императорских гаража: в Царском Селе и Петергофе. И Николай просто сошел с ума. Стал спускать на покупку автомобилей и оборудование гаражей кучу денег. По самым скромным подсчетам, с 1905 по 1912 год Николай II потратил на это около 550 тысяч рублей.

Самыми роскошными в Императорском гараже были машины Delaunay-Belleville. В 1909 году в компании даже изготовили специальную версию автомобиля для Николая II — Delaunay-Belleville 70 S. M. T. Буквы «S. M. T.» означали «Sa Majesti le Tsar», то есть «Его Императорское Величество». Это был огромный четырехтонный красавец с двигателем мощностью в 70 лошадиных сил.

Помимо этой марки, в Императорском гараже нашлось место для машин Panhard-Levassor Laimo, Serex и английской версии немецкой Daimler. Своим вниманием Николай II не обошел и отечественного производителя. Царь рассекал на темно-зеленом российском лимузине марки Lessner (выпускались на заводе в Петербурге) и машине фирмы «Руссо-Балт» (Рига) — самой роскошной, которую тогда делали в империи. На пробке радиатора этого авто даже красовался символ России двуглавый орел.

Император больше всего любил автомобили с открытым верхом. Что очень беспокоило охрану. Цесаревич Алексей тоже ездил в открытых машинах. Однажды он вместе со своим учителем французского языка попал в одну из первых в Петербурге пробок. Прохожие узнали юного наследника престола и окружили машину. Шоферу стоило огромного труда проехать сквозь возбужденную толпу.

Царский шофер Адольф Кегресс за рулем «Мерседес-Бенц»

Царские авто достались Ленину и Троцкому

Водить машину в те времена было довольно сложным занятием. Управлять автомобилем приходилось с помощью девяти педалей (в их числе две педали для левого и правого тормоза, акселератор, педаль для усиленной подачи масла в мотор, пневматический свисток). Кроме того, в наличии были рычаги пускового устройства, пневмодомкрата, подкачки шин. А потому у Николая был личный шофер — француз Адольф Кегресс. Он был настоящим асом. Говорят, даже по извилистым крымским дорогам около Ливадии ездил со скоростью 65–70 километров в час. Чем заслужил особое восхищение царя.

К концу 1916 года у Николая II скопилось уже 56 машин. Впрочем, в некоторые из них царь ни разу в жизни не садился. Например, на 19 авто из Императорского гаража ездила свита, еще 15 были хозяйственными, а 10 предназначались для придворных. После падения монархии все эти автомобили сначала перевели в ведение Временного правительства, а затем — Автоконюшенной базы Рабоче-крестьянского правительства. На императорских машинах еще успели с шиком поездить Ленин и Троцкий. А потом эти красивые автомобили куда-то незаметно сгинули.

Малышка для цесаревича

Своя машина была и у наследника престола Алексея. В 9‑летнем возрасте ему подарили небольшой двухместный Bebe Peugeot с двигателем в 10 лошадиных сил (в переводе с французского «Малышка Пежо». Машину выпускали с 1912 по 1919 год). За рулем «Малышки» царевич учился вождению.

Автор текста: Екатерина Дементьева

О первых автомобилях Петербурга читайте а нашем нарративе

Материал из выпуска №30 журнала «Ваш тайный советник», тема номера — «Накануне семнадцатого».

Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и приобретайте архивные номера «Тайного советника» —https://history1.ru/archive

https://zen.yandex.ru/media/history1ru/avtopark-nikolaia-ii-5cf52817a1d81200af09f46e

|

Метки: романовы автомобили |

Князь Феликс Юсупов, миллионер и убийца Распутина |

Князь Феликс Юсупов, миллионер и убийца Распутина

Породнившись с Императорской фамилией, он стал прикрытием для заговора британской спецслужбы

Взрослый и богатый младенец

Феликс Юсупов был баловнем судьбы, рос беззаботным аристократом, увлекающимся всякого рода причудами. Его отец, граф Феликс Сумароков-Эльстон, женился на последнем потомке старинного богатого рода ордынских выходцев – княжне Зинаиде Юсуповой. С целью сохранить фамилию древнего рода, ему было позволено именоваться Юсуповым и взять княжеский титул.

В 1908 году на дуэли из-за женщины погиб старший из сыновей Юсупова-Сумарокова-Эльстона – Николай. Тем самым Феликс Феликсович-младший сделался единственным наследником одного из богатейших в России состояний. Молодой князь сорил деньгами направо и налево, не зная им счёта, но среди его расточительных затей встречались и полезные. Так, князь, вернувшись в 1912 году из Оксфорда (где основал Русское студенческое общество), положил начало Русскому клубу автомобилистов.

В 1914 году 26-летний князь породнился с Императорской фамилией. Он женился на племяннице самого Николая II великой княжне Ирине – дочери царской сестры Ксении и Великого князя Александра Михайловича, известного энтузиаста авиации и историка. Богатство, образованность, завидное родство – всё это делало фигуру Юсупова блестящей в высшем свете.

Начало Первой мировой войны застало чету Юсуповых в свадебном путешествии в Германии. Их интернировали по личному распоряжению кайзера Вильгельма, однако Юсуповым удалось бежать через Данию. Этот побег сделал Юсупова героем светских хроник.

Князь был освобождён от призыва в армию благодаря своему семейному положению (единственный сын). Однако, не желая остаться в стороне от охватившего страну патриотического подъёма, Юсупов занялся устройством госпиталей для раненых из своих средств. В этой деятельности было, однако, больше того, что мы сейчас называем пиаром.

Герой, злодей или слепое орудие?

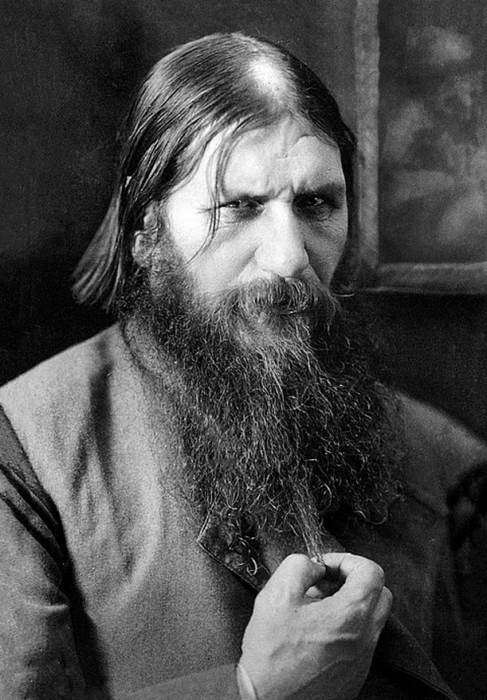

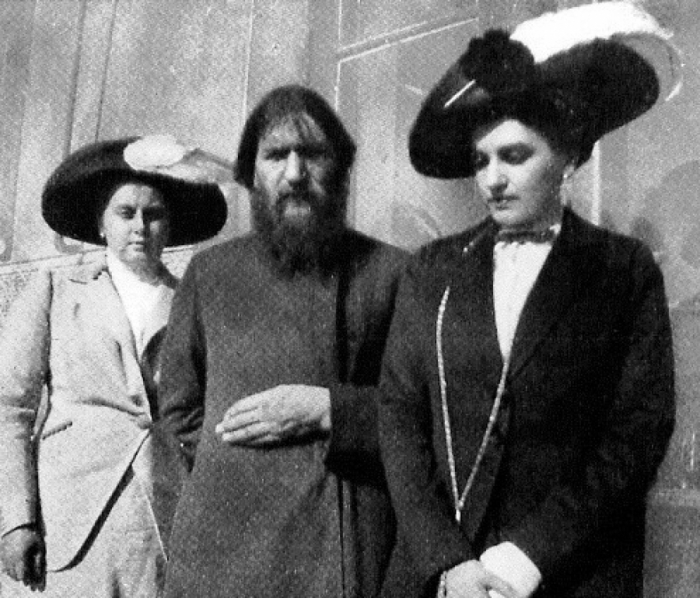

Как и многих тогда в России, Юсупова очень тревожили слухи о гибельном влиянии Распутина на Царскую семью и политику Империи. Вращаясь в придворных сферах, князь разделял опасения за судьбу России из-за близости одиозного «старца» к трону. В своих эмигрантских мемуарах он описал, как у него возникла мысль убить Распутина, как сложился заговор, и как было произведено легендарное убийство. В представлении Юсупова, Царь был окутан целой шпионской сетью, раскинутой благодаря Распутину, и подвергался воздействию психотропных препаратов.

Так Юсупов решил «спасти Россию» убийством Распутина. Все перипетии этого дела – неудавшееся отравление в доме Юсупова, стрельба из пистолетов, борьба с внезапно ожившим Распутиным, утопление тела в Мойке – известно историкам из мемуаров князя. Другие участники оставили отрывочные воспоминания и вскоре погибли в событиях революции и гражданской войны.

Кадр из фильма "Распутин" 2013г.

По прошествии времени стало известно, что Юсупов покрывал истинного организатора покушения – интимного друга своей оскфордской юности, англичанина Освальда Рейнера. В ту роковую ночь на 17 декабря 1916 года он тоже был одним из гостей Юсупова. И он-то, как теперь установлено, не только совершил последний выстрел в Распутина, но и устроил самое убийство по заданию британской разведки.

Освальд Рейнер и Феликс Юсупов.

Юсупов был лишь орудием в руках иностранных спецслужб, которые легко внушили ему, что пока Распутин остаётся в живых, то Россия идёт к гибели. На самом же деле, Россия стремительно пошла к гибели после этого убийства.

ttps://zen.yandex.ru/media/history_russian/kniaz-feliks-iusupov-millioner-i-ubiica-rasputina-5d15b816c4c34e00ad7a7c25

|

Метки: юсуповы романовы |

Загадка Царевны-Лебеди, или Ангел-хранитель Михаила Врубеля |

Загадка Царевны-Лебеди, или Ангел-хранитель Михаила Врубеля

Слева – Н. И. Забела-Врубель, 1897. Справа – М. Врубель. Царевна-Лебедь, 1900 | Фото: wroubel.ru До знакомства с выдающейся оперной певицей Надеждой Забелой у Врубеля были романы, но ни одни из них не привел к браку. Надежда стала для него музой, женой и ангелом-хранителем, оберегающим его до последних дней жизни. Она вдохновила его на создание множества работ, в том числе и самой загадочной – «Царевны-Лебеди», и пыталась сделать невозможное – спасти от безумия.

>

Н. И. Забела-Врубель в спектакле *Царская невеста* | Фото: chtoby-pomnili.com

Михаил Врубель и Надежда Забела, 1890- е гг. | Фото: wroubel.ru

Они познакомились в Русской частной опере Саввы Мамонтова, на репетиции спектакля. Впервые услышав пение Забелы, он подошел к ней за кулисами, целовал руки и повторял: «Какой прелестный голос!». Это была любовь с первого взгляда, он предложил ей руку и сердце спустя два дня после знакомства. «Другие певицы поют, как птицы, а Надя поет, как человек», – сказал художник. «Голос ровный-ровный, легкий, нежно-свирельный и полный красок. И сколько любви было в этом пении! Душа сказки сливалась в нем с душой человека. И какой облик! Чудо чудное, диво дивное!» – говорил о Забеле композитор М. Гнесин. Летом 1896 г. Забела и Врубель обвенчались в Женеве.

М. Врубель. Слева – Н. И. Забела-Врубель в роли Волховы в опере Н. А. Римского-Корсакова Садко, 1898. Справа – Портрет Н. И. Забелы-Врубель в летнем туалете ампир, 1898 | Фото: vrubel-world.ru

Надежда Забела была любимой исполнительницей Н. Римского-Корсакова: специально для нее он написал партию Марфы в опере «Царская невеста», она исполнила главные партии в операх «Садко», «Сказка о царе Салтане», «Демон» и «Евгений Онегин». Врубель сопровождал ее на всех репетициях и спектаклях, подсказывал нюансы трактовки образов, создавал эскизы театральных костюмов. «Единственное, чем он жил, была музыка, – писал художник С. Судейкин. – Символом, идеальным выразителем прекрасного для него оставалась Надежда Ивановна».

>> КУЛЬТУРОЛОГИЯ: Интересное о культуре, искусстве и жизни <<

М. Врубель и Н. И. Забела-Врубель, 1900-е гг. | Фото: wroubel.ru

Н. И. Забела-Врубель, 1900 г. | Фото: wroubel.ru

Художник часто писал портреты жены, она вдохновила его на создание знаменитой картины «Царевна-Лебедь», хотя портретного сходства в этом случае нет. Н. Римский-Корсаков по сюжету «Сказки о царе Салтане» А. Пушкина написал оперу, главную партию в которой исполнила Надежда Забела. Вдохновленный ее исполнением, Врубель написал одну из самых загадочных своих работ. Огромные глаза Царевны-Лебеди полны печали, тревоги и словно предчувствия беды.

Н. И. Забела-Врубель | Фото: liveinternet.ru

Сценический облик Забелы в этой роли был таким же, как на картине: «Ее Царевна-Лебедь, также запечатленная Врубелем на полотне – это видение, созданное народной фантазией. Одухотворите эти кристально чистые звуки светлым чувством и весенней девичьей нежностью – и вы, быть может, услышите и увидите ту Царевну-Лебедь, какой была Забела и какой впоследствии эта Царевна не была уже ни у одной из исполнительниц», – писали после спектакля.

Слева – Н. И. Забела-Врубель в роли Снегурочки. Справа – М. Врубель. Снегурочка, 1890 | Фото: wroubel.ru и muzei-mira.com

В 1901 г. у них родился сын Савва, однако счастье омрачало наличие у него врожденного порока – заячьей губы. Из-за этого у художника началась глубокая затяжная депрессия, что стало толчком к развитию душевной болезни. Ее симптомы проявлялись и раньше, но болезнь ребенка их усугубила. В 3-хлетнем возрасте малыш скончался от пневмонии, что окончательно подорвало психическое здоровье Врубеля.

М. Врубель. После концерта. Портрет Н.И. Забелы-Врубель у камина в платье, исполненном по замыслу художника, 1905 | Фото: culture.ru

С тех пор долгое время Врубель проводил в психиатрических клиниках, но жена не теряла надежды и пыталась облегчить его состояние всеми возможными способами. Зная о том, как на него действует ее пение, она привозила в больницу аккомпаниатора и пела для мужа. Она старалась не выдавать своего беспокойства и поддерживала художника до последних дней. Именно поэтому Надежду Забелу называли ангелом-хранителем Врубеля. Женщина проявляла необычайную стойкость, хотя ей довелось перенести немало: смерть ребенка, болезнь матери, смерть отца, безумие и гибель мужа. Она пережила Врубеля всего на три года и ушла из жизни в 45 лет.

Слева – Н. Забела в роли Ольги в опере Н. Римского-Корсакова *Псковитянка*. Справа – Н. И. Забела-Врубель в спектакле *Садко*| Фото: wroubel.ru и chtoby-pomnili.com

Н. И. Забела-Врубель в спектакле *Садко*| Фото: chtoby-pomnili.com

https://zen.yandex.ru/media/kulturologia/zagadka-c...belia-5d152db584fb8100ad4814dd

|

Метки: мир живописи врубели мамонтовы |

До революции учителя и врачи жили хорошо... Или нет? |

До революции учителя и врачи жили хорошо... Или нет?

Поговорим сегодня о любимом заблуждении, что "раньше было лучше". Совсем недавно прочла пост о низкой зарплате учителей, и в комментариях кто-то стал писать о высоком уровне жизни врачей и учителей до революции. С приведением в пример заманчиво высоких зарплат, но почему-то без указания источника, поэтому цитировать не буду.

Тема сложна еще и тем, что мы обсуждаем "среднюю температуру по больнице", поскольку тот же географический фактор делает разброс зарплат в нашей стране столь же широким, что и родные просторы. Плюс разная специализация, работа в частной клинике или в государственной, стаж, наличие подработок и прочее.

Понятное дело, что и до революции многие эти факторы имели место быть. Булгаковский профессор Преображенский, врач "денежного направления", с наработанной клиентурой - это одна песня, а молодой врач в глубинке - совсем другая. Но, боюсь, для основной массы врачей и учителей ситуация не была радужной.

Лирическое отступление.

Моя прабабушка ездила по сибирским селам и агитировала за создание колхозов. И вот однажды в ответ на ее пламенные речи мальчишка лет двенадцати сказал такой стишок:

Когда был царь Николашка,

Были хлеб и рубашка.

Пришла советская власть -

В котел нечего класть.

Ребенок этот, разумеется,"Николашку" не застал и, хоть стих и хорош, доверять ему не будем.

Вместо этого обратимся к очевидцу: Викентий Вересаев, "Записки врача".

Обжигающе откровенная книга о самых разных аспектах врачебной деятельности. Посмотрим, что он пишет о материальном благополучии в начале своей карьеры:

"Я стал искать себе места хотя бы за самое ничтожное вознаграждение, чтоб только можно было быть сытым и не ночевать на улице; средств у меня не было никаких. Я исходил все больницы, был у всех главных врачей; они выслушивали меня с холодно-любезным, скучающим видом и отвечали, что мест нет и вообще я напрасно думаю, будто можно где-нибудь попасть в больницу сразу на платное место".

В итоге Вересаев устроился сверхштатным врачом, с единственной целью - набраться опыта. Вот как он описывает свой быт:

"Нуждаться приходилось сильно; по вечерам я подстригал "бахромки" на своих брюках и зашивал черными нитками расползавшиеся штиблеты; прописывая больным порции, я с завистью перечитывал их, потому что сам питался чайною колбасою".

Ну а как же учителя? Может, хоть они обитали на кисельных берегах молочных рек? Снова обратимся к книге.

"Ко мне приехала из провинции сестра ; она была учительницей в городской школе, но два года назад должна была уйти вследствие болезни; от переутомления у нее развилось полное нервное истощение ; слабость была такая, что дни и ночи она лежала в постели, звонок вызывал у нее припадки судорог, спать она совсем не могла, стала злобною, мелочною и раздражительною".

Что ж, и здесь ничего утешительного. Но вернемся к нашему герою. Вот продолжение его истории.

"После пятилетнего ожидания я, наконец, получил в больнице жалованье в семьдесят пять рублей; на него и на неверный доход с частной практики я должен жить с женой и двумя детьми; вопросы о зимнем пальто, о покупке дров и найме няни - для меня тяжелые вопросы, из-за которых приходится мучительно ломать себе голову и бегать по ссудным кассам".

Раньше было ... так же, как всегда и везде. Если ваша фамилия не Юсупов или Сумароков-Эльстон - за свои щи и рубашку придется бороться...

https://zen.yandex.ru/media/id/5b76ec0e26248100ac4...i-net-5cffc7c95e041200afdae8f5

|

Метки: российская империя |

Императрица Александра Фёдоровна: |

Императрица Александра Фёдоровна: её роль в падении Империи

Была ли она злым гением Николая II?

Непопулярность

Ещё до революции 1917 года многие, особенно монархисты, считали жену Николая II злым гением его царствования, негодной советчицей, человеком, полностью подчинившим слабовольного Царя своему влиянию, главной виновницей крушения русской монархии. Её считали немкой, высокомерно относившейся ко всему русскому. Ей ставили в вину чрезмерное внимание к Распутину и следование его советам. Во время Первой мировой войны молва открыто приписывала ей государственную измену, намерение заключить сепаратный мир с врагом. Во время гражданской войны и в эмиграции вал подобных обвинений нарастал.

Лидер русских черносотенцев Владимир Пуришкевич, участник убийства Распутина в декабре 1916 года, говорил перед этим: «Александра Фёдоровна распоряжается Россией как своим будуаром… Неужели Государь не в силах заточить в монастырь женщину, которая губит его и Россию, являясь злым гением русского народа и династии Романовых? Неужели Государь не видит, куда она толкает нас?» Впоследствии он называл её «женщиной, которую ненавижу больше всех на свете».

Ложь об измене

Особенно непопулярна Императрица была в армии, среди офицеров и генералов. Но эта непопулярность базировалась не на каких-то конкретных сведениях, а исключительно на слухах. После революции это был вынужден признать и вождь Белого движения генерал Антон Деникин, относившийся к Александре Фёдоровне очень негативно.

«В армии громко, не стесняясь ни местом, ни временем, шли разговоры о настойчивом требовании императрицей сепаратного мира… Учитывая то впечатление, которое произвёл в армии слух об измене императрицы, я считаю, что это обстоятельство сыграло огромную роль в настроении армии, в отношении её и к династии, и к революции… История выяснит, несомненно, то исключительно отрицательное влияние, которое оказывала императрица Александра Фёдоровна на управление русским государством в период, предшествовавший революции. Что же касается вопроса об “измене”, то этот злосчастный слух не был подтверждён ни одним фактом».

Итак, измены не было, это доказано, но всё-таки «влияние отрицательное»! Так в чём же оно заключалось? И было ли оно?

Влияния не было

Эмигрантский историк С.П. Мельгунов, кстати – левого, республиканского направления, анализируя в работе «Легенда о сепаратном мире» (Париж, 1957) переписку между Николаем II и Александрой Фёдоровной, сверяя её с конкретными шагами, предпринятыми Государем, на фактах полностью опроверг три легенды:

1) что Государыня симпатизировала немцам и подбивала Николая II на сепаратный мир;

2) что Николай II следовал советам Распутина («Нашего друга»), переданным ему Императрицею;

3) что Николай II всегда следовал советам жены.

Всё это оказалось мифами.

Александра Фёдоровна резко отзывалась о либеральной общественности (надо сказать, заслуженно), советовала Царю ни во что не ставить её мнение. Но Николай II сам придерживался точно таких же убеждений с момента вступления на престол, ещё до женитьбы, и Царица говорила супругу именно то, что ему приятно было бы от неё услышать.

«А не так ли обстоит дело, что это моему народу следовало бы заслужить моё доверие?» – ответил Император английскому послу лорду Бьюкенену в ответ на его настойчивые предложения назначить правительство, пользующееся «народным доверием». Под «народом» оба собеседника понимали именно громкоголосую либеральную общественность.

Сам Николай II всегда отделял русский народ от «народных витий» и считал, что он поддерживает Царя. Но он недоучёл силы тех, кто в век средств массовой информации формирует «общественной мнение». Эту роковую недооценку полностью разделила с ним его жена, но не она стала её виновницей.

ttps://zen.yandex.ru/media/history_russian/imperatrica-aleksandra-fedorovna-ee-rol-v-padenii-imperii-5d0c8431b34feb00af5de0e3

|

Метки: романовы |

Офицер русской армии, пытавшийся спати последнего царя |

Офицер русской армии, пытавшийся спати последнего царя

20 июня 1918 года в пробке из-под бутылки со сливками кем-то из членов царской семьи была обнаружена записка. Напомню, что в это время царь Николай II отрекся от престола и находился вместе с семьей под арестом в доме Ипатьева, что в Екатеринбурге. В записке царю предлагал помощь неизвестный человек, подписавшийся "офицером русской армии".

белые

Он утверждал, что армия союзников находится всего в 80 км от Екатеринбурга и Красная армия терпит поражения, оказывая бесполезное сопротивление. Он же посоветовал пленникам быть осмотрительными и осторожными, а также быть готовыми к побегу в любую минуту. Царю было необходимо сообщить точное время, когда семья ложилась спать, а также изобразить точный план двух занимаемых ими комнат, включая расположение мебели. Один из членов семьи отныне должен был бодрствовать ночью в течении часа с 2 до 3. Ответ полагалось отдать тому же солдату, который принес первую записку, не говоря ему ни слова.

ожидание

Всего было получено 3 письма. 28 июня последовал ответ, примерно следующего содержания:

Семья не имеет возможности сбежать, побег удастся осуществить только применив силу. Рассчитывать на помощь изнутри неизвестным спасителям не нужно. В доме находится много солдат, и никто из пленников не желает пролития крови. Комнаты находятся на 2 этаже и спуститься из окон без лестницы нельзя. Плюс к тому, на нижнем этаже установлен пулемет, бдительность патруля повышена. Пленники не знают о том, что происходит снаружи и надеются на скорейшее освобождение.

дом Ипатьева

Отсылки к этим письмам найдены в дневнике Николая II. В последствии, историки, изучавшие эти письма нашли несколько несостыковок. Одна из них заключалась в следующем: неизвестный русский офицер явно был из числа монархистов, но обращался к царю на вы, а не как это было принято "Ваше величество". Первый комендант дома Ипатьева даже сообщал, что был найден настоящий автор письма, кем являлся сербский офицер Магич. Однако, в то время как происходила переписка, никакого сербского Магича в Екатеринбурге не было.

В начале 90-х годов были рассекречены воспоминания участников событий, тогда и выяснилось, кем на самом деле являлся таинственный русский офицер.

Оказалось, что переписка была провокацией, устроенной большевиками, чтобы проверить, на сколько царская семья готова к побегу. Текст писал Войков (его имя носят улицы в разных городах по всей России и даже станция метро). Переписывал текст на французский язык аккуратным почерком Родзинский. Царская семья не раздевалась перед сном 4 дня подряд, большевики сделали свой вывод...

https://zen.yandex.ru/media/history_time/oficer-ru...caria-5cb38864421c3400b3af4d57

|

Метки: романовы российская императорская армия |

Иван Бунин – высокомерный и самовлюбленный хам |

Иван Бунин – высокомерный и самовлюбленный хам

Наверняка на меня будут сыпаться гневные комментарии и оскорбления, но все-таки осмелюсь высказать собственное мнение: «великий» Иван Бунин – посредственный писатель и плохой поэт. А еще он в жизни был высокомерным хамом, самовлюбленным эгоистом, и просто подлецом.

А почему я так его называю? Да потому что иначе как подлостью не могу объяснить его поведения с друзьями, товарищами и вообще людьми.

Представьте, Вы дружите с человеком, он приходит к Вам в дом, ест за одним столом, пьет с Вами водку, Вы ему помогаете, делитесь тем, что у вас лежит на душе. В общем, это если и не друг, то близкий приятель. В итоге этот тип трахает Вашу жену и наставляет Вам рога. И можно было бы понять, если бы эта связь была по большой любви. Но нет, он трахает по мимолетному увлечению, походя, из спортивного интереса.

Он не злой человек. Он гораздо хуже – эгоист с макушки до мизинца на ноге. Ему абсолютно наплевать на других. Он творит подлости не по злобному характеру, а просто походя, не думая о том, что ломает жизни другим. Ведь ему так удобнее.

Его почитатели могут вспомнить, как Бунин с полученной Нобелевской премии помогал нуждающимся литераторам. Но вот сами нуждающиеся об этом вспоминать не желают. Слишком унизительно. Этакая презрительная подачка с барского плеча. «На, получи, холуй и неудачник, от великого писателя». Такие подачки с голодухи хоть и принимаются, но с благодарностью не вспоминаются. Причем Бунин любил, чтобы те, кому он помог, сопровождали его на мероприятиях – некая публичная демонстрация «свиты». Она раздражала многих, и его последователей называли «бунинским крепостным балетом». Также щедро, по-барски, он одаривал многочисленных поклонниц и девиц легкого поведения.

И хотя литературные критики толерантно пишут про Бунина – мол, «великий писатель» отличался тяжелым, неуживчивым характером, но признаемся: он был жутко эгоцентричен, капризен, раздражителен, высокомерен и самовлюблен. Любое проявление лучших качеств у другого человека он воспринимал как личное оскорбление. Что же говорить о литературном таланте? «Все вы пи...сы, лишь я д’Атраньян» или «Ты гон..н и он гон...н, а Я виконт де Бражелон».

Не верите? Так прочитайте его высказывания о современниках и классиках. Причем «великий и строгий стилист» Бунин, дрожавший над каждой буквой и запятой, в обыденной жизни был жутким матершинником, оскорблявшим соперников площадной бранью. Причем критика его была опять же с подловатым привкусом. Когда человек ему был нужен, когда его хвалил и восхищался его талантом и величием, Бунин в ответку тоже снисходительно, а иногда и льстиво отзывался о таком положительно. Но когда надобность пропадала и, не дай Бог, этот человек высказывал хоть одно критическое замечание, то Бунин обрушивался на него и обливал дерьмом. А в этом деле он был гораздо талантливее, чем в литературе.

Пример: отношения Бунина с Максимом Горьким. Вначале они дружили и пели друг другу дифирамбы. Бунин посвятил Горькому даже свою поэму «Листопад». Немудрено, ведь тогда Горький возглавлял издательство «Знание», которое напечатало собрание сочинений Бунина. Как можно плохо относиться к такому благодетелю? Но как только надобность в Горьком отпала, то он сразу же стал «чудовищным графоманом».

Или Владимир Набоков, который вначале восторгался Буниным и писал, что тот «единственный писатель, который в наш кощунственный и косноязычный век спокойно служит прекрасному». Как такого почитателя ругать и критиковать? И Бунин в ответ его снисходительно нахваливает: мол, талант огромный, но стихи теряются в стилистике чужих голосов, а проза написана слишком холодно, злобно. «А всё-таки никого из молодых с ним и сравнивать нельзя!» Но через несколько лет отношения разладились. И теперь Набоков – «мошенник и словоблуд (часто просто косноязычный)». Набоков за словом в карман не полез – тут же обозвал Бунина пошляком и «старой тощей черепахой».

И вообще Бунин только о Чехове и Тэффи ничего плохого не сказал. Потому что Чехов умер, не успев с ним поругаться, а с Тэффи его связывали амурные воспоминания молодости. Еще одна жертва эгоизма Бунина. Женщина всю жизнь его любила, развелась с мужем, а для него осталась лишь мимолетным похождением. Ей еще повезло, Бунин хоть помнил о ней, многих других женщин, которым он сломал судьбы, вообще не вспоминал.

Об Александре Блоке: «нестерпимо поэтичный поэт. Дурачит публику галиматьей»

Владимир Маяковский – «самый низкий, самый циничный и вредный слуга советского людоедства»

Марина Цветаева – «Цветаева с её непрекращающимися всю жизнь ливнем диких слов и звуков в стихах»

Сергей Есенин – «проспись и не дыши на меня своей мессианской самогонкой!»

В общем, можно долго перечислять и цитировать, проще посмотреть схему. Не щадил Бунин и классиков. Льва Толстого хоть и ценил, но считал концовку «Анны Карениной» неудачной и даже порывался ее переписать. Да и похвалы какие-то больше критические: «При всей его гениальности, Лев Толстой не всегда безупречен как художник. Есть у него много сырого, лишнего».

Достоевского не любил и не принимал, всегда кривился при его упоминании. Вот одно из его высказываний: «Очень ловкий, удивительно способный писака».

Естественно, такого мерзкого по характеру человека никто долго выдержать не мог. Две жены ушли от него. Нашел он третью – Веру Муромцеву, судя по всему, мазохистку по природе. Она терпела его бесчисленные измены, нищету и хамское отношение. Апофеоз - Бунин притащил в дом молоденькую любовницу Галину Кузнецову и стал жить с ней при жене, аки султан в гареме. Но даже любовница долго не смогла его выдержать и свалила к подруге. Причем ушла не физически: еще 8 лет обе лесбиянки находились на попечении у Бунина и жили в его доме. А, кроме того, там жил еще один неудачливый литератор Леонид Зуров, влюбленный в Веру Муромцеву. Получилась какая-то шведская семья.

Иван Бунин с женой, любовницей и непонятным "другом семьи" Леонидом Зуровым

Но хватит копаться в грязном белье. Вернемся к Бунину – писателю и поэту. Считаю, что хороший писатель должен знать две вещи – как писать и что писать. Понимаю, почему Бунина так любят многие поклонники. Он знал, как писать. Великолепнейший стилист, может быть один из лучших в русской литературе. Его проза очень красива, грамотна, правильна. Читать Бунина – это все равно что наслаждается красивыми пейзажами. Сотню лет это было очень хорошо и востребовано. Но сегодня душа нынешнего читателя требует динамики, экшена, сюжета, характеров, которые передаются действиями. Длинные и красочные описания воспринимаются как занудство. Может быть, это плохо. Может быть, современный читатель (в том числе и я) испорчены этим. А у Бунина как раз ничего этого нет – ни сюжета, ни характеров, ни информации, ни, тем более, экшена. Что писать Бунин не знал.

Например, рассказ «Журавли» – выходит мужик в поле, журавли пролетели, рассказ окончился. В произведениях Бунина нет ни характеров, ни эмоциональной силы, ни умения контролировать мысли. Почти в каждой работе ощущается тяжеловесная попытка ''создать атмосферу''. Хорошо высказалась о литераторе один из критиков: «Больше всего «Истоки дней» напоминают сочинение графомана, оплакивающего старое дубовое корыто. Дымка риторики застилает живейшие описания, и вся книга окутана туманом слез – бессмысленных и необъяснимых».

И никакая Нобелевская премия не убедит меня в обратном. Не считаю Нобелевскую премию престижной литературной наградой. Наоборот, она дискредитирует писателя. Насквозь она политизирована, дается не за литературный талант, а по политическим пристрастиям. Если следовать логике присуждения Нобелевских премий, то Солженицын и Пастернак – гениальнейшие писатели, Бродский – величайший поэт ХХ века. А Михаил Булгаков, Ильф и Петров, Алексей Толстой, Анна Ахматова, Владимир Высоцкий и Марина Цветаева и многие другие лишь мимо проходили.

https://zen.yandex.ru/media/history_river/ivan-bun...i-ham-5ce7a036da618900b37d2781

|

Метки: литераторы бунины |

Иван Морозов — правнук крепостного, ставший меценатом и коллекционером |

Иван Морозов — правнук крепостного, ставший меценатом и коллекционером

Валентин Серов. Портрет И.А. Морозова. 1910 г. © Wikimedia Commons

Один из богатейших московских купцов, директор-распорядитель Тверской мануфактуры и нескольких других предприятий, председатель Московского купеческого собрания, благотворитель, меценат и коллекционер, чьё собрание стало основой коллекций импрессионистов и постимпрессионистов Эрмитажа и ГМИИ им. А. С. Пушкина, Иван Морозов происходил из старообрядческого рода — был правнуком крепостного Саввы Васильевича Морозова, основавшего знаменитую династию промышленников.

Учился в реальном училище в Москве и на химическом факультете Высшей политехнической школы в Цюрихе, где факультативно посещал и архитектурное отделение — занимался рисунком и живописью. Искусством был увлечён с детства: в девять лет вместе со старшим братом учился в студии Ивана Мартынова, брал уроки у пейзажиста-передвижника Егора Хруслова и Константина Коровина.

Наезжая из Твери в Москву, в доме брата Михаила собрал кружок художников, участниками которого были Врубель, Серов и Коровин. В 1900 году открыл театр для рабочих Тверской мануфактуры, тогда же, переехав в Москву, купил допожарную дворянскую усадьбу на Пречистенке, 21. Её перестроил для Морозова архитектор Лев Кекушев, и там же в 1929 году, после национализации усадьбы и коллекции, ненадолго (на десять лет) открылся Государственный музей нового западного искусства, объединивший собрания Морозова и Щукина. Теперь там располагается Российская Академия художеств.

Как благотворитель Морозов приобрёл для Физического института Московского университета машину Линде, финансировал университетский Институт раковых заболеваний, Московский коммерческий институт, и другие. На деньги Ивана и его брата Михаила создан Институт имени Морозовых на Девичьем поле для лечения страдающих опухолями (ныне Институт имени П. А. Герцена). Но главной страстью оставалось коллекционирование. Сначала «мирискусников» — Серова, Коровина, Врубеля, затем французских художников — Ренуара, Гогена, Моне, Сезанна, Ван Гога, Пикассо, Матисса, которому он заказывал работы. В отделке его особняка участвовали Морис Дени, Аристид Майоль, Пьер Боннар. «Девочку на шаре» Пикассо Морозов купил у Лео и Гертруды Стайн, «Красные виноградники в Арле» Ван Гога — у наследницы Villeroy&Boch Анны Бох. За десять лет он купил почти шестьсот картин и тридцать скульптур, половину составляло русское искусство, отошедшее после национализации Третьяковской галерее. Одиннадцатого апреля 1919 года французское собрание Морозова получило статус Второго музея новой западной живописи (собрание Щукина стало Первым музеем, позже они были объединены), а Морозов был назначен заместителем хранителя своей коллекции и первые дни сопровождал посетителей. Но 14 апреля получил предписание выехать с семьей в три комнатки на первом этаже и почти сразу навсегда оставил Россию.

Иван Морозов умер в 1921 году от острой сердечной недостаточности, направляясь на лечение в Карлсбад.

https://zen.yandex.ru/media/bigmuseum/ivan-morozov...nerom-5cc300d0772a3700b376e2e2

|

Метки: морозовы меценатство и благотворительность |

Как выглядит дача императора Александра II: Фермерский дворец в парке Александрия |

Как выглядит дача императора Александра II: Фермерский дворец в парке Александрия

Фермерский дворец

Привет, друзья!

Я уже писала о Фермерском дворце и его мужской половине. Сегодня речь пойдет о половине женской. Ссылку на начало рассказа я по традиции оставлю в конце статьи.

Фермерский дворец в парке Александрия в Петергофе - это единственный дворец в России, построенный специально для Александра II.

Еще цесаревичем его переселили в Фермерский дом, сделав к нему пристройку. А после восшествия на престол Фермерский дом был перестроен, разделен на две половины - мужскую и женскую - и стал Фермерским дворцом - официальной летней резиденцией императора Александра II и его супруги Марии Александровны.

Давайте пройдемся по женской половине дворца - владениям Марии Александровны.

Императрица Мария Александровна

Это гостиная императрицы. Сразу видно, что хозяйка комнаты - женщина. Текстиль, цветы, фарфоровые безделушки... Элементы готического стиля везде - отделка мебели, форма окон. Уютно, красиво.

Гостиная императрицы Марии Александровны

Все комнаты именно жилые - это не парадные анфилады больших дворцов. Здесь люди находились в кругу семьи - завтракали и обедали, читали и отдыхали... Вот и небольшая семейная столовая выглядит точно так же, по-семейному. Но стол раздвигался - и его площадь увеличивалась вдвое! Удобно, когда в доме гости))

Столовая

Кабинет Марии Александровны, как и все помещения на женской половине, выглядит очень уютно. Чудесная мебель красного дерева, ширмы, декорированные плющом, портреты родных на столе... Здесь она принимала многочисленных просителей - императрица занималась благотворительностью и была попечительницей нескольких учебных заведений.

Кабинет Марии Александровны

Спальня - очень личное пространство. Текстиль на стенах, покрывало на кровати, обивка мебели - все усыпано любимыми цветами Марии Александровны, васильками. Ничего лишнего - ширма, шкаф для белья, на стенах портреты.

Спальня Марии Александровны

Уборная - маленькая комнатка, в которой императрица совершала туалет, приводила себя в порядок. Туалетный столик, зеркало, скатерть с кружевами - женское царство.

Во дворце был водопровод и канализация, была система подогрева воды - и император, и его супруга могли принимать ванну, когда заблагорассудится. В отличие от медной луженой ванны Александра II Мария Александровна имела мраморную, выполненную из цельного куска мрамора.

Эта ванна стояла здесь всегда - и после революции, и во время войны, и после нее, когда здесь было общежитие часового завода.

Уборная Марии Александровны

Мария Александровна с детства имела слабое здоровье, а последние 14 лет страдала чахоткой. Специально для нее во дворце был устроен лифт. Эта была небольшая кабинка на тросах с противовесом. В соседнем помещении слуга вращал коловорот - и кабинка поднимала императрицу на второй этаж.

Лифт

В войну Фермерский дворец уцелел благодаря тому, что в нем был немецкий штаб. И даже при отступлении его не разрушили - лишь заминировали. Наши саперы справились с этим - и теперь мы с вами можем любоваться прекрасными интерьерами.

Обязательно выберите время для прогулки по парку, загляните во дворец - вам будет интересно узнать другую жизнь российских царей. Начало истории здесь: Как выглядит дача 4 поколений российских императоров. Летняя резиденция в парке Александрияhttps://zen.yandex.ru/media/spbmania/kak-vygliadit...driia-5d038e86aec74a0d772f0e21

|

Метки: романовы дачи |

Не требовательный Николай Романов |

Не требовательный Николай Романов

Николай Николаевич Младший, в семье его звали «Николаша», пошел по стопам отца – он также дослужился до командующего гвардией и петербургским военным округом, а потом – во время Первой мировой войны – стал главнокомандующим. В умении поддерживать дисциплину и устраивать парады Николаю Николаевичу равных не было. От отца великий князь унаследовал вспыльчивость, от матери, выражаясь словами Витте, анормальность. «Он был умен, но легко возбудим и агрессивен, а также подвержен неконтролируемым вспышкам гнева».

По какой-то загадочной причине к нему благоволили и Александр III, и Николай II. Николай Николаевич жил с Софьей Бурениной. Если остальные великие князья предпочитали фрейлин или, на худой конец, балерин, то Николаша оказался совсем нетребовательным – он выбрал купчиху. В конце 1880-х у него возник роман с дочерью мелкого лавочника С. И. Бурениной, женой купца-меховщика и матерью двоих детей. Она владела лавкой в Гостином Дворе. Влюблённые стали жить вместе.

Николай Николаевич младший просил у императора Александра III согласия на брак.

Николай Николаевич младший

Кузен Владимир Александрович хлопотал перед государем: "Дочь какого-то гостинодворского лавочника, состоящая до сих пор замужем за каким-то царско-сельским купцом, от которого имеет двух взрослых дочерей, достигла уже 40-летнего возраста. Николай Николаевич уже десять лет живет с этой женщиною, никакого расположения к разгульной жизни не имеет, а, напротив, стремится лишь к одному - иметь свой домашний очаг, которого он лишен теперь. В случае его женитьбы он не претендует вводить свою жену в императорское семейство".

Императора убедили в том, что отец Николай Николаевич старший не возражает. Об этом узнала Мария Федоровна и «имела горячее объяснение с мужем». Проще говоря, закатила Александру III скандал. Какой, дескать, пример ты подаешь нашим сыновьям. Хочешь, чтобы они тоже на купчихах переженились? В семейных вопросах жена была для Александра III непререкаемым авторитетом. А тут еще отец жениха пошел на попятную: никакого, мол, согласия не давал. Свадьбу отменили.

Через четыре года – в 1892-м – Александр III снова разрешает брак. Однако на этот раз Николаша, что называется, хватил через край. Подразумевалось, что его купчиха ни на какое особое положение претендовать не станет. Но ей захотелось стать великой княгиней. Николаша начал зондировать почву.

Великий князь Николай Николаевич младший

Через четыре года – в 1892-м – Александр III снова разрешает брак. Однако на этот раз Николаша, что называется, хватил через край. Подразумевалось, что его купчиха ни на какое особое положение претендовать не станет. Но ей захотелось стать великой княгиней. Николаша начал зондировать почву. От такой наглости царь рассвирепел и заявил, что «он в родстве со всеми европейскими дворами, а с Гостиным двором еще не был». На этот раз это был конец попыткам женитьбы.

Талантливый служака, военный до кончиков ногтей, человек не способный изречь пошлость вроде «есть такая профессия…». Самый высокий в семье Романовых – когда он стоял в конном манеже, плюмаж его каски касался трибуны для зрителей., а когда шёл со своей парой в полонезе на Эрмитажных балах – даже стоящие сзади зрители, видели прежде всего его, а иногда и только его. Молодые Великие князья между собой почтительно-любовно называли Николая Николаевича, своего наставника в военном деле - «дяденька».

В.кн. Николай Николаевич младший

Через 17 лет, великий князь Николай Николаевич познакомился в доме его свояченицы Милицы с её сестрой Анастасией, у них начался любовный роман. Брак был невозможен, пока она была замужем за герцогом Лейхтенбергским, фактически покинувшим её. Георгий Максимилианович дал согласие на развод, который состоялся 15 (28) ноября 1906 года. Но в семье Романовых развод восприняли отрицательно, несмотря на просьбы великого князя Николая Николаевича.

29 апреля (12 мая) 1907 года, в Ялте, Николай Николаевич сочетался браком с Анастасией Николаевной (Станой Негош), урожденной принцессой Черногорской; ей было сорок лет, жениху пятьдесят. Для неё это был второй брак. На церемонии присутствовали только самые близкие. Оба мужа Анастасии были внуками российского императора Николая I. Её сестра Милица была замужем за деверем Анастасии — Петром Николаевичем, от этого брака было двое детей: Сергей и Елена.

В.кн.Николай Николаевич младший и Анастасия Николаевна

Стана и Николаша уехали в Крым, где провели медовый месяц в южнобережном имении Анастасии Николаевны Чаир. Небольшой дворцово-парковый ансамбль Чаир, построенный в неогреческом стиле, был подарком великого князя Николая Николаевича, который он сделал Стане еще в 1902 г. Популярное тогда танго «В парке Чаир распускаются розы» было навеяно красотой великокняжеской коллекции роз, высаженных в парке и саду. Своих детей у супругов не было. Как свидетельствует протопресвитер русской армии и флота Георгий Шавельский, находясь во время Первой мировой войны в ставке в Барановичах великий князь каждый день писал письма жене в Киев.

...Стана и её сестра Милица были близкими подругами императрицы Александры Фёдоровны. О том, как зародилась эта дружба, мы находим упоминание в мемуарах министра финансов С.Ю. Витте. По его словам, Милица и Стана выбрали подходящий момент, чтобы «втереться» в доверие к императрице, когда она заболела «какой-то желудочною болезнью». Они не отходили от нее, ухаживали за больной, «устраняя горничных и сами добровольно принимая на себя эту неприятную в подобных болезнях обязанность». Так они вошли в фавор императрицы и стали ее «первыми подругами».

Император Николай II и императрица Александра Фёдоровна

Императорская чета часто бывала в компании Милицы и Станы, собираясь на чаепития, приезжая друг к другу в гости, устраивая спиритические сеансы. Стана, как и её сестра часто обращались по финансовым вопросам к Витте, Коковцову, Гирсу. Великие княгини «постоянно хлопотали о всяких денежных субсидиях своему княжескому родителю», черногорскому князю (а с 1910 г. королю) Николе Петрович Негошу.

Россия выплачивала Черногории ежегодные субсидии, в первую очередь на модернизацию черногорской армии (около миллиона рублей к началу Первой мировой), на содержание учебных заведений, на содержание черногорского Двора и лично Николе Петровичу. Однако этих средств Черногории постоянно не хватало. Черногорки не только совершали визиты к министрам, но и организовывали аудиенции у императора для своего отца, передавали письма Николы черногорского Николаю II через Александру Федоровну.

При дворе, по свидетельствам современников, великие княгини часто пытались давать царю советы, «постоянно выдвигали политические предложения», их собственные дворы часто служили местом горячих политических споров. Черногорки пристально следили за политической обстановкой на Балканах.

Николай II (на переднем плане), самый высокий - Николай Николаевич младший

Дружба черногорок с императорской четой была весьма сильна, а доверие Николая II и Александры Федоровны к ним почти безгранично. Они посвящали Милицу и Стану даже в самые личные, семейные дела, в которые, учитывая особую закрытость и узость семейного круга императора, посторонние люди не посвящались.

Однако теплая дружба с императорской четой неожиданно сменяется холодной озлобленностью. О причинах этого разлада в мемуарах современников не говорится прямо, часто их авторы сами этого не знали. Черногорки, «первооткрыватели» Распутина, (они познакомили императрицу с Распутиным), пытались влиять через него на мнение императора и проводить желаемую им политику. Распутин отказался быть «орудием» в их руках, Милица и Стана начали мстительно злословить против него, а он – против них.

В.кн. Николай Николаевич младший

После разлада отношений с императорской четой, произошедшего приблизительно в 1908 г., великие княгини-черногорки более не могли пользоваться приоритетным правом встреч с императором и императрицей и с их помощью решать черногорские интересы. Но это не отменяло общественную деятельность, которую великие княгини должны были вести в соответствии со своим статусом, как представительницы Дома Романовых.

...С 1915 года начались неудачи на фронте, русская армия терпела поражения, что отражалось на настроениях народных масс. На волне таких настроений Милица и Стана развернули в Киеве деятельность по увеличению популярности великого князя Николая Николаевича, верховного главнокомандующего. Так, народу раздавались портреты великого князя перед Казанским собором во время чтения там молитв за русского императора. Об этой активности черногорок писали многие современники, часто опасаясь ее последствий.

Николай II и Вел.кн.Николай Николаевич младший

Больше всех опасалась сама императрица, которая полагала, что «черногорки» вынашивают план по возведению на российский престол Николая Николаевича и устранению ее в монастырь, о чем Александра Федоровна с ужасом писала императору.

В чем только не обвиняли черногорских сестер! Александра Федоровна их обвиняла в заговоре против императора; министр финансов Витте – вообще во всем плохом, что случилось с Россией, особенно в проматывании средств русской казны и насаждении мистицизма; историк русской журналистики М.К. Лемке приписывал черногоркам роковую роль в развязывании Первой мировой войны; русский военный министр Сухомлинов также усматривал их причастность к Великой войне.

Тем не менее, великие княгини были весьма не глупы, они играли на настроении народа, в котором крепла ненависть ко всему немецкому, а это отражалось и на отношении к императрице. Александра Федоровна писала императору: «Я боюсь Милицы и ее лукавства…»

Николай II и В.кн. Николай Николаевич младший

С приходом к власти большевиков семьи Петра и Николая Николаевичей успели перебраться в Крым, откуда, вместе с вдовствующей императрицей Марией Федоровной в 1919 г. на корабле «Мальборо» навсегда покинули Россию. Подобная же участь ждала и отца великих княгинь, короля Николу, который был вынужден покинуть родину, и умер в изгнании. Такова была судьба второго и последнего светского правителя Черногории, ее единственного короля.

На палубе императрица Мария Фёдоровна и Великий князь Николай Николаевич младший

Оказавшись в эмиграции, «Николаша» не оставит своей привязанности к политике и будет одним из вождей монархической партии.

Поначалу Анастасия и её сестра Милица с мужьями и всеми детьми жили в Италии, в гостях у своей сестры, итальянской королевы Елены. Они надеялись, что вернутся. В этом была их великая наивность и великая горечь. В 1922 г. они переехали во Францию. Николай Николаевич по многочисленным просьбам русской эмиграции принял на себя звание председателя «Зарубежного союза русских военных инвалидов» и до своей смерти в 1929 г. претендовал на российский престол.

Великий князь Николай Николаевич младший

Он многими рассматривался в качестве законного претендента на фамильные права погибшей династии, но сам никогда никаких " тронных претензий" не высказывал и решительно отверг всяческие притязания Великого князя Кирилла Владимировича на Императорский титул, заявив в письме на имя Вдовствующей Императрицы Марии Федоровны, что вопрос этот должен и может решаться " только русским народом и на родной земле".

После его смерти в Италии и Югославии был объявлен траур. А в 1935 г. скончалась и великая княгиня Анастасия Николаевна.

Источник: https://www.liveinternet.ru/users/mili_monte/post282288742; http://www.ssc.smr.ru/media/journals/izvestia/2013/2013_5_36_42.pdf

https://zen.yandex.ru/media/id/5b9cf2c3b76d9000aa0...manov-5cc03db4569af600b33b5d51

|

Метки: романовы |

Петербургские адреса Анны Ахматовой |

Петербургские адреса Анны Ахматовой

Анна Ахматова родилась 23 июня 1889 года в Одессе. Но уже в 1890 году семья переехала сначала в Павловск, а затем в Царское Село, где в 1899 году Анна Горенко (настоящая фамилия поэтессы) стала ученицей Мариинской женской гимназии.

Вспоминая детство, Ахматова писала:

Мои первые воспоминания — царскосельские: зелёное, сырое великолепие парков, выгон, куда меня водила няня, ипподром, где скакали маленькие пёстрые лошадки, старый вокзал и нечто другое, что вошло впоследствии в «Царскосельскую оду».

А. Ахматова. Коротко о себе

В Царском Селе

I

По аллее проводят лошадок.

Длинны волны расчесанных грив.

О, пленительный город загадок,

Я печальна, тебя полюбив.

Странно вспомнить: душа тосковала,

Задыхалась в предсмертном бреду.

А теперь я игрушечной стала,

Как мой розовый друг какаду.

Грудь предчувствием боли не сжата,

Если хочешь, в глаза погляди.

Не люблю только час пред закатом,

Ветер с моря и слово «уйди».

II

…А там мой мраморный двойник,

Поверженный под старым кленом,

Озерным водам отдал лик,

Внимает шорохам зеленым.

И моют светлые дожди

Его запекшуюся рану…

Холодный, белый, подожди,

Я тоже мраморною стану.

III

Смуглый отрок бродил по аллеям,

У озерных грустил берегов,

И столетие мы лелеем

Еле слышный шелест шагов.

Иглы сосен густо и колко

Устилают низкие пни…

Здесь лежала его треуголка

И растрепанный том Парни.

1911 год

В Петербурге будущая поэтесса застала «краешек эпохи», в которой жил Пушкин; при этом запомнился ей и Петербург «дотрамвайный, лошадиный, конный, коночный, грохочущий и скрежещущий, завешанный с ног до головы вывесками».

Вся сознательная жизнь А. А. Ахматовой была связана с Петербургом. Писать стихи она начала в гимназические годы, в Царскосельской Мариинской гимназии, где училась. Здание сохранилось, это дом № 17 на Леонтьевской улице.

Вся сознательная жизнь А. А. Ахматовой была связана с Петербургом

Петербург в стихах Анны Ахматовой – это не фон, не второстепенный персонаж, а реальный, осязаемый образ, с которым связаны все самые яркие переживания и жизненные впечатления поэтессы.

I

Вновь Исакий в облаченьи

Из литого серебра.

Стынет в грозном нетерпеньи

Конь Великого Петра.

Ветер душный и суровый

С черных труб сметает гарь…

Ах! своей столицей новой

Недоволен государь.

II

Сердце бьется ровно, мерно,

Что мне долгие года!

Ведь под аркой на Галерной

Наши тени навсегда.

Сквозь опущенные веки

Вижу, вижу, ты со мной,

И в руке твоей навеки

Нераскрытый веер мой.

Оттого, что стали рядом

Мы в блаженный миг чудес,

В миг, когда над Летним садом

Месяц розовый воскрес, –

Мне не надо ожиданий

У постылого окна

И томительных свиданий.

Вся любовь утолена,

Ты свободен, я свободна,

Завтра лучше, чем вчера, –

Над Невою темноводной,

Под улыбкою холодной

Императора Петра.

1913

В последний раз мы встретились тогда

На набережной, где всегда встречались.

Была в Неве высокая вода,

И наводненья в городе боялись.

Он говорил о лете и о том,

Что быть поэтом женщине – нелепость.

Как я запомнила высокий царский дом

И Петропавловскую крепость! –

Затем что воздух был совсем не наш,

А как подарок Божий, – так чудесен.

И в этот час была мне отдана

Последняя из всех безумных песен.

1914

1910—1912 — Царское Село, Малая улица, дом № 64. Живут у матери Гумилёва (дом не сохранился, сейчас это участок дома № 57 по Малой улице). Дом стоял напротив здания Николаевской мужской классической гимназии.

1912—1914 — Тучков переулок, дом 17, кв. 29; жила вместе с Николаем Гумилёвым. Из ахматовских стихов можно угадать этот адрес:

…Я тихая, весёлая, жила

На низком острове, который словно плот,

Остановился в пышной невской дельте

О, зимние таинственные дни,

И милый труд, и лёгкая усталость,

И розы в умывальном кувшине!

Был переулок снежным и недлинным,

И против двери к нам стеной алтарной

Воздвигнут храм Святой Екатерины.

Гумилёв и Ахматова своё небольшое уютное жильё ласково называли «Тучкой». Они жили тогда в квартире 29 дома № 17. Это была одна комната окнами на переулок. Переулок выходил к Малой Неве… Это первый самостоятельный адрес Гумилёва в Петербурге, до этого он жил с родителями. В 1912 году, когда они поселились на «Тучке», у Анны Андреевны вышла первая книга стихов «Вечер». Уже заявившей о себе поэтессой, ходила она на сеансы в мастерскую Альтмана, которая находилась рядом, на Тучковой набережной.

Анна Андреевна уедет отсюда. А осенью 1913 года, оставив сына на попечение матери Гумилёва, вернётся сюда, на «Тучку», чтобы продолжать творить на «снежном и недлинном переулке». С «Тучки» проводит она Николая Степановича на театр военных действий Первой мировой войны. Он будет приезжать в отпуск и останавливаться уже не на «Тучке», а на Пятой линии, 10, в квартире Шилейко.

Уже заявившей о себе поэтессой, ходила она на сеансы в мастерскую Альтмана, которая находилась рядом, на Тучковой набережной

1914—1917 — Тучкова набережная, 20, кв. 29.

Ведь где-то есть простая жизнь и свет,

Прозрачный, теплый и веселый…

Там с девушкой через забор сосед

Под вечер говорит, и слышат только пчелы

Нежнейшую из всех бесед.

А мы живем торжественно и трудно

И чтим обряды наших горьких встреч,

Когда с налету ветер безрассудный

Чуть начатую обрывает речь.

Но ни на что не променяем пышный

Гранитный город славы и беды,

Широких рек сияющие льды,

Бессолнечные, мрачные сады

И голос Музы еле слышный.

1915

Как люблю, как любила глядеть я

На закованные берега,

На балконы, куда столетья

Не ступала ничья нога.

И воистину ты – столица

Для безумных и светлых нас;

Но когда над Невою длится

Тот особенный, чистый час

И проносится ветер майский

Мимо всех надводных колонн,

Ты – как грешник, видящий райский

Перед смертью сладчайший сон…

1916

1915 — Большая Пушкарская, д. 3. В апреле — мае 1915 г. снимала комнату в этом доме; в её записях упоминается, что она называла этот дом «Пагодой».

1917—1918 — квартира Вячеслава и Валерии Срезневских — Боткинская улица, 9 (ныне — дом 17).

Двадцать первое. Ночь. Понедельник.

Очертанья столицы во мгле.

Сочинил же какой-то бездельник,

Что бывает любовь на земле.

И от лености или со скуки

Все поверили, так и живут:

Ждут свиданий, боятся разлуки

И любовные песни поют.

Но иным открывается тайна,

И почиет на них тишина…

Я на это наткнулась случайно

И с тех пор всё как будто больна.

1917

1919—1921 — квартира Шилейко — северный флигель дома № 34 на набережной Фонтанки (он же дворец Шереметьева или «Фонтанный дом»).

1919—1920 — улица Халтурина, 5; угловая квартира из двух комнат во втором этаже служебного корпуса на углу Миллионной улицы и Суворовской площади.

Весна 1921 года — особняк Е. Н. Нарышкиной — Сергиевская улица, 7, кв. 12; а затем дом № 18 по набережной Фонтанки квартира подруги О. А. Глебовой-Судейкиной.

1921 год стал для Ахматовой переломным: в этом году она потеряла самых близких и дорогих ее сердцу людей

1921 год стал для Ахматовой переломным: в этом году она потеряла самых близких и дорогих ее сердцу людей: расстреляли ее мужа, Николая Гумилева, ушел из жизни Александр Блок, узнала поэтесса и о самоубийстве старшего любимого брата Андрея… Сборник «Anno Domini MCMXXI», куда вошло это и многие другие стихотворения, поэтесса назвала Книгой Горя.

Согражданам

И мы забыли навсегда,

Заключены в столице дикой,

Озёра, степи, города

И зори родины великой.

В кругу кровавом день и ночь

Долит жестокая истома…

Никто нам не хотел помочь

За то, что мы остались дома,

За то, что, город свой любя,

А не крылатую свободу,

Мы сохранили для себя

Его дворцы, огонь и воду.

Иная близится пора,

Уж ветер смерти сердце студит,

Но нам священный град Петра

Невольным памятником будет.

1921

1921 год — санаторий — Детское Село, Колпинская улица, 1.

Петроград 8 апреля 1922 года. Фото: Моисей Наппельбаум

1922—1923 годы — доходный дом — Казанская улица, 4.

Конец 1923 — начало 1924 года — Казанская улица, 3.

Лето — осень 1924—1925 годы — набережная реки Фонтанки, 2; дом стоит напротив Летнего сада у истока Фонтанки, вытекающей из Невы.

Анна Ахматова и Николай Пунин во дворе Фонтанного дома. Фотография Павла Лукницкого. Ленинград, 1927.

Осень 1924 — февраль 1952 — южный дворовый флигель дворца Д. Н. Шереметева (квартира Н. Н. Пунина) — набережная реки Фонтанки, 34, кв. 44 («Фонтанный Дом»). Гости Ахматовой должны были получать пропуска в проходной Института Арктики и Антарктики, в то время располагавшемся там же; у самой Ахматовой был постоянный пропуск с печатью «Севморпути», где в графе «должность» указано «жилец».

Тот город, мной любимый с детства,

В его декабрьской тишине

Моим промотанным наследством

Сегодня показался мне.

Все, что само давалось в руки,

Что было так легко отдать:

Душевный жар, молений звуки

И первой песни благодать —

Все унеслось прозрачным дымом,

Истлело в глубине зеркал…

И вот уж о невозвратимом

Скрипач безносый заиграл.

Но с любопытством иностранки,

Плененной каждой новизной,

Глядела я, как мчатся санки,

И слушала язык родной.

И дикой свежестью и силой

Мне счастье веяло в лицо,

Как будто друг от века милый

Всходил со мною на крыльцо.

1929, Царское Село

Из цикла «Северные элегии»

Россия Достоевского. Луна

Почти на четверть скрыта колокольней.

Торгуют кабаки, летят пролетки,

Пятиэтажные растут громады

В Гороховой, у Знаменья, под Смольным.

Везде танцклассы, вывески менял,

А рядом: «Henriette», «Basile», «Andre»

И пышные гроба: «Шумилов-старший».

Но, впрочем, город мало изменился.

Не я одна, но и другие тоже

Заметили, что он подчас умеет

Казаться литографией старинной,

Не первоклассной, но вполне пристойной,

Семидесятых, кажется, годов.

Особенно зимой, перед рассветом

Иль в сумерки — тогда за воротами

Темнеет жесткий и прямой Литейный,

Еще не опозоренный модерном,

И визави меня живут — Некрасов

И Салтыков… Обоим по доске

Мемориальной. О, как было б страшно

Им видеть эти доски! Прохожу.

А в Старой Руссе пышные канавы,

И в садиках подгнившие беседки,

И стекла окон так черны, как прорубь,

И мнится, там такое приключилось,

Что лучше не заглядывать, уйдем.

Не с каждым местом сговориться можно,

Чтобы оно свою открыло тайну

(А в Оптиной мне больше не бывать…).

Шуршанье юбок, клетчатые пледы,

Ореховые рамы у зеркал,

Каренинской красою изумленных,

И в коридорах узких те обои,

Которыми мы любовались в детстве,

Под желтой керосинового лампой,

И тот же плюш на креслах…

Все разночинно, наспех, как-нибудь…

Отцы и деды непонятны. Земли

Заложены. И в Бадене — рулетка.

И женщина с прозрачными глазами

(Такой глубокой синевы, что море

Нельзя не вспомнить, поглядевши в них),

С редчайшим именем и белой ручкой,

И добротой, которую в наследство

Я от нее как будто получила, —

Ненужный дар моей жестокой жизни…

Страну знобит, а омский каторжанин

Все понял и на всем поставил крест.

Вот он сейчас перемешает все

И сам над первозданным беспорядком,

Как некий дух, взнесется. Полночь бьет.

Перо скрипит, и многие страницы

Семеновским припахивают плацем.

Так вот когда мы вздумали родиться

И, безошибочно отмерив время,

Чтоб ничего не пропустить из зрелищ

Невиданных, простились с небытьем.

3 сентября 1940 — октябрь 1943, Ленинград

Лето 1944 — набережная Кутузова, четвёртый этаж дома № 12, квартира Рыбаковых, на время ремонта квартиры в Фонтанном доме.

Победителям

Сзади Нарвские были ворота,

Впереди была только смерть…

Так советская шла пехота

Прямо в желтые жерла «берт».

Вот о вас напишут книжки:

«Жизнь свою за други своя»,

Незатейливые парнишки, —

Ваньки, Васьки, Алешки, Гришки, —

Внуки, братики, сыновья!

1944

Февраль 1952—1961 — доходный дом — улица Красной Конницы, 4, кв. 3.

Летний сад

Я к розам хочу, в тот единственный сад,

Где лучшая в мире стоит из оград,

Где статуи помнят меня молодой,

А я их под невскою помню водой.

В душистой тиши между царственных лип

Мне мачт кораhttps://zen.yandex.ru/media/antennadaily/peterburg...tovoi-5d11db4a9fa8c800af8402e1

|

Метки: санкт-петербург литераторы ахматовы |

«Ваганова – ужасна». За что любили и ненавидели легендарного педагога |

00:04 26/06/2019

Наталья Кожина 11933

Сколько лет потребовалось Вагановой, чтобы выбиться из кордебалета в солистки, кто из учениц Агриппины Яковлевны выжил ее из Мариинского театра и почему гражданский супруг легендарного педагога так и не женился на ней, рассказывает АиФ.ru.

Агриппина Ваганова. © / Public Domain

Узнав однажды о том, что в «Раймонде» будет выступать Агриппина Ваганова, известный педагог и балетмейстер Мариус Петипа заметил: «Очень неудачный подбор танцовщиц. Госпожа Ваганова — ужасна. На балет не иду». Тогда он даже не подозревал, что через много лет эта женщина не просто займет его место в Мариинском театре, а станет легендарным педагогом и на весь мир прославит русский балет. К юбилею Агриппины Яковлевны АиФ.ru рассказывает о ее пути в профессии, многочисленных обожателях и ненавистниках.

Великий француз русского балета. Как сложилась жизнь Мариуса Петипа

Великий француз русского балета. Как сложилась жизнь Мариуса Петипа

Одна из теней в «Баядерке»

В хореографическое училище 10-летняя Агриппина попала не потому, что мечтала танцевать или имела к этому талант. Просто детей из бедных семей, а Вагановы не могли похвастаться хорошим материальным положением, часто отдавали в училище ради бесплатного пансиона. Физические данные девочки с самого начала оставляли желать лучшего, по этой причине во время учебы от нее даже отказался педагог. Екатерина Вазем считала, что работа с Вагановой — пустая трата времени и сил. Однако во время выпускных экзаменов Агриппина смогла показать неплохую технику, и девушку приняли в труппу Мариинского театра, разумеется, только в кордебалет, в котором она застряла на довольно долгий срок. Позже Ваганова не раз шутила на эту тему, рассказывая, что много лет была лишь тридцать третьей тенью в «Баядерке». Шутка в том, что в «сцене теней» этого балета задействованы тридцать две танцовщицы.

Балет для избранных. Как учились в академии Вагановой 200 лет назад

К своему первому в жизни сбору труппы в Мариинском театре девушка готовилась тщательно. Весь задаток зарплаты балерина потратила на пошив наряда у портнихи. Однако, когда она пришла в новый коллектив, поняла, что одета беднее всех своих коллег. Ваганова еще долго не могла позволить себе бриллианты, дорогое кружево или изысканные туалеты. Выбиться в ведущие солистки (и тем более примы) с более внушительным окладом не было никакой возможности, ведь тогда на сцене царила Матильда Кшесинская, а позже Анна Павлова. И все же балерине выпал шанс отличиться. Однажды в той самой «Баядерке», о которой так любила шутить танцовщица, заболела исполнительница одной из вариаций. Агриппина с легкостью заменила коллегу. Сначала один раз, потом другой. Постепенно за ней закрепился титул «царица вариаций» и даже появились поклонники. Это стало ее маленькой победой над собой и теми людьми, которые были уверенны, что максимум Вагановой — до конца дней танцевать в последнем ряду кордебалета.

Агриппина Ваганова в балете «Эсмеральда», 1910 г. Фото: Public Domain

Проработав в театре 14 лет, танцовщица наконец-то получила повышение. В репертуаре балерины появились сольные партии. Ей даже дали станцевать в «Лебедином озере». Однако театральное руководство сменило гнев на милость слишком поздно, пенсия Вагановой была не за горами. Более того, официальный статус балерины она получила за месяц до выхода на заслуженный отдых. В 1916 состоялся прощальный бенефис артистки, Агриппина танцевала главную партию в балете «Ручей».

Не виси на палке, как белье!

Еще во время работы в Мариинском театре Ваганова смогла создать семью. Гражданским мужем танцовщицы стал отставной полковник Андрей Александрович Померанцев. Официально он был женат на другой женщине, но это не помешало ему переехать к балерине и стать отцом ее единственного сына. Первенец родился у Агриппины в 1904 году, Померанцев тут же усыновил мальчика. Однако в 1917 году, не выдержав хаоса и разрухи, которые принесла с собой революция, Померанцев покончил с собой. В этот непростой период танцовщица осталась одна с ребенком на руках и практически без работы.

В 1920 году Ваганову пригласили преподавать сразу в два места: в Государственное петроградское театральное училище и в театр. Через пять лет одна из ее учениц — Марина Семенова прославит имя Агриппины Яковлевны. «Марина — начало моей репутации педагога», — говорила Ваганова. Еще через три года обучение у нее закончила Галина Уланова. Потом была Наталья Дудинская, Алла Шелест, Нинель Кургапкина, Алла Осипенко и многие другие талантливые балерины.

Агриппина Ваганова в 1920-е гг. Фото: Public Domain

Ваганову-педагога всегда отличала строгость и требовательность. Пытаясь добиться идеального исполнения, она запросто могла сказать ученице: «Не виси на палке, как белье», «Не облизывай ногой пол», «Вынь вату из ушей» или «Это у тебя что — рука или кочерга?». Но никто на нее не обижался, ведь все знали, что научить искусству танца может только она.

В 1931 Ваганову пригласили занять пост художественного руководителя балетной труппы Мариинского театра, тогда он был переименован в ЛАТОБ имени С. М. Кирова. На новом месте Агриппина Яковлевна начала с того, что стала постепенно возвращать в репертуар снятые ранее классические постановки. На сцене снова начали показывать «Жизель», «Баядерку», «Лебединое озеро» и др. Но, она не могла не учитывать настроения, которые царили в тот момент в обществе. По этой причине был создан балет «Пламя Парижа», который впоследствии стал одним из самых любимых у Сталина.

Будучи худруком, в 1934 году Ваганова выпустила уникальный учебник — «Основы классического танца». Это своеобразная азбука для тех, кто связал свою жизнь с классическим балетом. Агриппина Яковлевна смогла систематизировать процесс обучения. Книга была переведена на разные языки и много раз переиздавалась. В этом же году педагогу присвоили звание Народной артистки РСФСР. Карьера шла в гору, однако буквально через несколько лет Ваганову ждал неприятный сюрприз от ее подопечных. На заседании худсовета в конце 1927 года против Агриппины Яковлевны выступил ряд коллег и несколько ее учениц. «Мы работаем в социалистическом государстве, а не в частной труппе, где пишутся свои уставы и законы», — заявила на собрании Татьяна Вечеслова. Нина Млодзинская назвала Ваганову «властолюбивой и не терпящей критики», а Уланова потребовала заменить некогда любимого педагога: «Я считаю, что нужен новый человек для нашего художественного руководства, который бы творчески руководил балетом», — уверяла Галина Сергеевна. Агриппина Яковлевна тогда заметила: «... Характер у меня, может быть, как тут выражались, ужасный. Но, мне кажется, мягкотелые, приятные люди дисциплины не введут. Дисциплина важна в каждом деле, а в нашем — особенно». Однако от своей должности она действительно отказалась, но преподавать не перестала.

Плисецкая, которой мы не знали. 13 фактов о великой балерине

Плисецкая, которой мы не знали. 13 фактов о великой балерине

Работа с Майей

Во время войны, в 40-е годы, Ваганова попробовала поработать в Большом театре, но в силу своего характера и острого языка не смогла надолго задержаться в столице. Главным балетмейстером тогда был Леонид Лавровский, и однажды Агриппина Яковлевна имела неосторожность высказаться в адрес его жены, балерины Елены Чикваидзе: «Голова, как арбуз», — заметила она невзначай. Естественно, Лавровский не простил ей этих слов. По этой причине многие столичные танцовщицы лишились счастья поработать с легендарным педагогом. Майя Плисецкая сильно жалела об упущенной возможности, хотя она все же успела позаниматься в классе Вагановой непродолжительный период: «После двух месяцев работы меня не узнали. Человек преображался даже после одной репетиции с ней. Я всю жизнь скорблю, что не позанималась у нее хотя бы год, этого бы хватило на всю жизнь», — говорила балерина.

Потом Ваганова звала Плисецкую в Петербург: «Приезжай, мы сделаем „Лебединое“ так, что всем тошно станет». Марина Семенова тогда вторила своему педагогу: «Поезжай, Майя, ведь она умрет, и ты себе этого никогда не простишь». К сожалению, так и получилось. 5 ноября 1951 года Агриппины Яковлевны не стало. Через шесть лет ее имя присвоят хореографическому училищу на улице Зодчего Росси в Петербурге, с которым была связана внушительная часть жизни этой легендарной женщины.

http://www.aif.ru/culture/person/vaganova_uzhasna_...r=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

|

Метки: балет |

Сергей Петрович Ушаков - очередной бастард Романовых? |

Сергей Петрович Ушаков - очередной бастард Романовых?

Происходил Сергей Петрович из дворян Тамбовской губернии. Родился 1828 году в семье генерал-майора Петра Сергеевича Ушакова от его брака с Марией Антоновной Тарбеевой, известной московской красавицей, пользовавшийся покровительством многих видных сановников.

Сергея Петровича Ушакова современники считали незаконнорожденным сыном императора Николая I. Мать Сергея Петровича, Мария Антоновна Ушакова, ур. Тарбеева (1802 – 1870). Супруга генерал-майора Петра Сергеевича Ушакова (1782 – 1832). В браке имела двух сыновей и пять дочерей.

Пётр Сергеевич Ушаков /Александр Молинари

Мария Антоновна Ушакова (урождённая Тарбеева), была одной из первых московских красавиц. По воспоминаниям современника у неё были правильные черты лица, темные волосы, прекрасные голубые глаза и чисто греческий профиль. В обществе славилась редкой красотой и мягким, нежным сердцем. Этим прекрасным качеством пользовалось немало ловких и хитрых мужчин. В младшем её сыне (рождённом в браке), современники находили сходство с императором Николаем I, а дочь её была похожа на одного из видных сановников того времени.

Мария Антоновна Ушакова

После смерти мужа была любовницей богача Нарышкина, содержавшего ее несколько лет на глазах у всей Москвы, и имела от него сына Павла. В 1842 году одна их современниц писала, что "в Москве опять поговаривают про женитьбу Нарышкина на вдове Ушаковой, но я этому поверю только, когда они обвенчаются". В конце жизни Ушакова почти никуда не выезжала, но бывала часто в доме губернатора А. Закревского, с женой которого была дружна. В браке с Ушаковым имела пять дочерей. Одна из них, после смерти матери – Софья Петровна, своим браком удивила все общество, выйдя замуж за любовника матери, - Константина Павловича Нарышкина.

Сергей Петрович Ушаков, 20 января 1828 — 19 марта 1894

Его считали его незаконным сыном императора Николая I. Видевший его в Туле В.В.Вересаев, вспоминал: "Вошел губернатор, Сергей Петрович Ушаков, с седыми баками, очень похожий на Александра II. Говорили, будто он — незаконный сын Николая I, и будто он этим, к нашему изумлению и смеху, — очень гордился".

Иван Андреевич Винберг/ «Портрет императора Николая I». 1826-1830 /Эрмитаж, Санкт-Петербург.