Штакельберги |

Штакельберги

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 4 февраля 2014; проверки требуют 6 правок.

Перейти к навигации Перейти к поиску

| Штакельберги | |

|---|---|

|

|

|

|

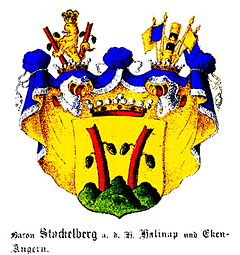

| Описание герба

по Долгорукову[показать] |

|

| Титул | Бароны, Графы |

| Подданство | |

Королевство Швеция Королевство Швеция |

|

Священная Римская империя Священная Римская империя |

|

Российская империя Российская империя |

|

| Имения | Вяэна |

Медиафайлы на Викискладе Медиафайлы на Викискладе |

|

Эта статья — о дворянском роде. О носителях фамилии см. Штакельберг.

Штакельберг (нем. Stackelberg) — два старинных баронских рода, ведущих своё происхождение: первый — от генерал-майора Карла-Адама фон Штакельберга, возведенного в баронское достоинство королевства Шведского Карлом XII в 1714 г., и второй — от генерала-фельдмаршала шведских войск Бернда-Отто фон Штакельберга, возведенного в баронское достоинство грамотой королевы Ульрики-Элеоноры в 1727 г. Оба рода были внесены в матрикулы лифляндского дворянства.

Графский род Штакельберг ведёт своё происхождение от камергера Высочайшего двора Рейнгольда-Иоанна фон Штакельберга, возведенного в графское достоинство Римской империи императором Иосифом II в 1786 г. Со смертью последнего представителя, Эдуарда-Рейнгольда Оттоновича Штакельберга, графский род Штакельбергов пресекся, и графский титул Высочайшим повелением 1874 г. дарован мужу дочери Эдуарда Рейнгольда, Ады, барону Эвальду Константиновичу Унгерн-Штернберг.

- Штакельберг, Адольф Фёдорович (1808—1865) — член совета министра Внутренних Дел, председатель комиссии для пересмотра фабричного и ремесленного уставов, заведовавший временными больницами Петербурга.

- Штакельберг, Александр Александрович (1897—1975) — российский энтомолог, многолетний главный редактор журнала «Энтомологическое обозрение», основатель петербургской школы диптерологов.

- Штакельберг, Александр Карлович (1818—1895) — барон, генерал от инфантерии в отставке.

- Штакельберг, Берндт Отто:

- Штакельберг, Берндт Отто (старший) (1662—1734) — барон, шведский фельдмаршал.

- Штакельберг, Берндт Отто (младший) (1703—1787) — барон, шведский фельдмаршал.

- Штакельберг, Василий (?—1772) — секунд-майор 1-го Гренадерского полка, кавалер ордена Св. Георгия (IV кл.).

- Штакельберг, Владимир Романович — барон, генерал-майор (1864).

- Штакельберг, Вольтер Воин Вольдемар (1849—1901) — российский офицер, кавалерист, участник Русско-турецкой войны (1877—1878).

- Штакельберг, Генрих фон (1905—1946) — немецкий экономист.

- Модель Штакельберга — теоретико-игровая модель олигополистического рынка при наличии информационной асимметрии.

- Штакельберг, Георгий Карлович (1851—1913) — барон, генерал-лейтенант, кавалер ордена Св. Георгия (IV кл.).

- Штакельберг, Густав Оттонович (1766—1850) — граф, русский дипломат.

- Штакельберг, Егор Егорович — барон, генерал-майор (1856), кавалер ордена Св. Георгия (IV кл.).

- Штакельберг, Егор Фёдорович (?—1837) — подполковник Орденского кирасирского полка, кавалер ордена Св. Георгия (IV кл.).

- Штакельберг, Иван Иванович:

- Штакельберг, Иван Иванович — барон, генерал-майор (1783), кавалер ордена Св. Георгия (IV кл.).

- Штакельберг, Иван Иванович — барон, полковник (1915), кавалер ордена Св. Георгия (IV кл.). и Георгиевского оружия.

- Штакельберг, Израиль (Леонид) Данилович (1909—1944) — советский педагог-методист в области физического воспитания, старший научный сотрудник НИИФКа.

- Штакельберг, Карл Адам (1669—1749) — шведский генерал-лейтенант.

- Штакельберг, Карл Карлович — барон, генерал-лейтенант (1865).

- Штакельберг, Карл Рудольфович — капитан, кавалер ордена Св. Георгия (IV кл.).

- Штакельберг, Константин Антонович — барон, генерал-майор (1875).

- Штакельберг, Константин Карлович (1848—1925) — барон, генерал-лейтенант, начальник Придворного оркестра.

- Штакельберг, Константин Петрович — полковник, кавалер ордена Св. Георгия (IV кл.).

- Штакельберг, Максимилиан Карлович (1865 — не ранее 1 августа 1916) — полковник Российской императорской армии, участник русско-японской и Первой мировой войн.

- Штакельберг, Николай Иванович (1870—1956) — барон, генерал-майор, кавалер ордена Св. Георгия (IV кл.).

- Штакельберг, Олаф Романович (1818—1903) — барон, русский вице-адмирал.

- Штакельберг, Осип Евстафьевич — капитан, кавалер ордена Св. Георгия (IV кл.).

- Штакельберг, Отто:

- Штакельберг, Отто Антонович (Андреевич) — граф, подполковник Навагинского пехотного полка, кавалер ордена Св. Георгия (IV кл.).

- Штакельберг, Отто Магнус (1736—1800) — граф, русский дипломат, кавалер ордена Св. Александра Невского.

- Штакельберг, Отто Магнус (археолог) (1786—1837) — археолог, писатель, художник, искусствовед.

- Штакельберг, Отто Владимирович (?—1831) — полковник Азовского мушкетерского полка, кавалер ордена Св. Георгия (IV кл.).

- Штакельберг, Отто Оттович — барон, полковник, кавалер ордена Св. Георгия (IV кл.).

- Штакельберг, Оттон Оттонович — генерал-майор свиты Его Императорского Величества.

- Штакельберг, Рудольф Александрович фон (1880—1940) — барон, церемониймейстер императорского Двора.

- Штакельберг, Фёдор:

- Штакельберг, Фёдор Максимович — барон, полковник Литовского уланского полка, кавалер ордена Св. Георгия (IV кл.).

- Штакельберг, Фёдор Фёдорович (1825—1899) — российский государственный деятель и правовед, сенатор, действительный тайный советник.

- Штакельберг, Эвальд Антонович (1847—1909) — вице-адмирал.

- Штакельберг, Эрнест Густавович (1813—1870) — граф, генерал-лейтенант, писатель.

Литература

- Штакельберг, баронские роды // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Штакельберг, графский род // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Род:Штакельберги на Родоводе

- Долгоруков П. В. Российская родословная книга. — СПб.: Тип. Э. Веймара, 1856. — Т. 3. — С. 257.

Ссылки

|

Метки: штакельберги |

Александра Фёдоровна (жена Николая II) |

Александра Фёдоровна (жена Николая II)

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Перейти к навигации Перейти к поиску

У этого термина существуют и другие значения, см. Александра Фёдоровна.

| Александра Фёдоровна | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

|||||||

|

|||||||

|

|||||||

| Коронация | 14 (26 мая) 1896 | ||||||

|

|

|||||||

| Рождение | 6 июня 1872[1][2][…] | ||||||

| Смерть | 17 июля 1918[3][5][6] (46 лет) | ||||||

| Место погребения | Екатерининский придел Петропавловского собора, Санкт-Петербург | ||||||

| Род |  Гессенский Дом, Романовы Гессенский Дом, Романовы |

||||||

| Имя при рождении | Виктория Аликс Елена Луиза Беатриса (Victoria Alix Helena Louise Beatrice) | ||||||

| Отец | Людвиг IV | ||||||

| Мать | Алиса Великобританская | ||||||

| Супруг | Николай II | ||||||

| Дети | Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, Алексей | ||||||

| Вероисповедание | Русская православная церковь | ||||||

| Автограф |  |

||||||

| Монограмма |  |

||||||

| Награды |

|

||||||

Медиафайлы на Викискладе Медиафайлы на Викискладе |

|||||||

Алекса́ндра Фёдоровна (Фео́доровна, урождённая принцесса Викто́рия Али́са Еле́на Луи́за Беатри́са Ге́ссен-Дармшта́дтская, нем. Victoria Alix Helena Louise Beatrice von Hessen und bei Rhein, Николай II называл её также А́ликс — производное от Алиса и Александра; 6 июня 1872, Дармштадт — 17 июля 1918, Екатеринбург) — российская императрица, супруга Николая II (c 1894 года). Четвёртая дочь великого герцога Гессенского и Рейнского Людвига IV и герцогини Алисы, дочери британской королевы Виктории.

Тезоименитство (в православии) — 23 апреля по юлианскому календарю, память мученицы Александры[7].

Содержание

- 1 Биография

- 2 Государственные обязанности

- 3 Влияние на политику (оценки)

- 4 Личностные оценки знавших её современников

- 5 Канонизация

- 6 Киновоплощения

- 7 Память

- 8 Родословная

- 9 Литература

- 10 Примечания

- 11 Ссылки

Биография[править | править код]

Родилась в городе Дармштадте (Германская империя) в 1872 году. Была крещена 1 июля 1872 года по лютеранскому обряду. Данное ей имя состояло из имени её матери (Алиса) и четырёх имён её тёток. Крестными родителями были: Эдуард, принц Уэльский (будущий король Эдуард VII), цесаревич Александр Александрович (будущий император Александр III) с супругой, великой княгиней Марией Фёдоровной, младшая дочь королевы Виктории принцесса Беатриса, Августа Гессен-Кассельская, герцогиня Кембриджская и Мария Анна, принцесса Прусская.

От королевы Виктории Алиса унаследовала ген гемофилии[8].

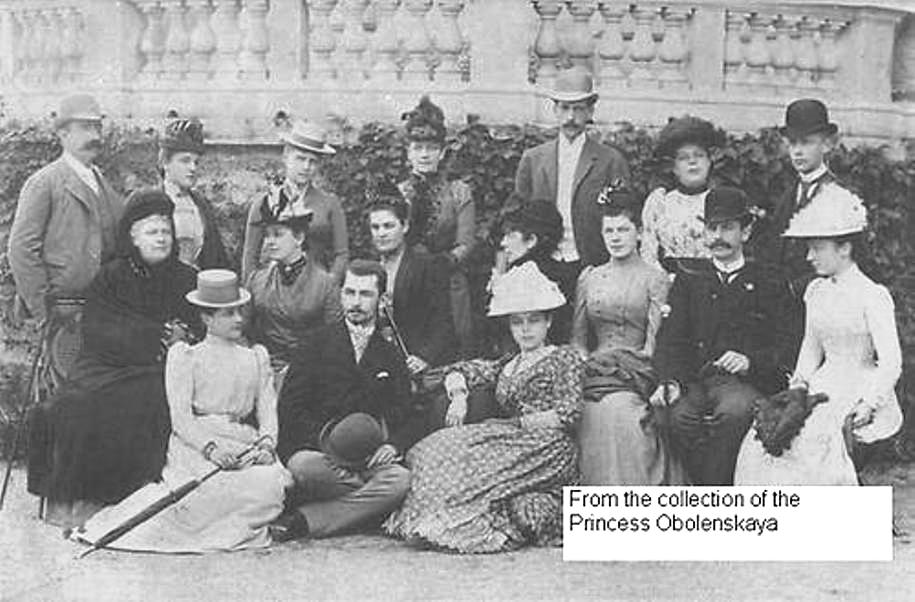

Королева Виктория и её родня. Кобург, апрель 1894 года. Рядом с королевой сидит её дочь Вики со своей внучкой Фео. Шарлотта, мать Фео, стоит правее центра, третья справа от своего дяди принца Уэльского (он в белом кителе). Слева от королевы Виктории — её внук кайзер Вильгельм II, непосредственно за ними — цесаревич Николай Александрович и его невеста, урождённая Алиса Гессен-Дармштадтская (полгода спустя они станут российскими императором и императрицей)

В 1878 году в Гессене распространилась эпидемия дифтерии. От неё умерли мать Алисы и её младшая сестра Мэй, после чего большую часть времени Алиса жила в Великобритании в замке Балморал и Осборн-хаусе на острове Уайт. Алиса считалась любимой внучкой королевы Виктории, которая называла её Sunny («Солнышко»).

В июне 1884 года, двенадцати лет, Алиса впервые посетила Россию, когда её старшая сестра Элла (в православии — Елизавета Фёдоровна) сочеталась браком с великим князем Сергеем Александровичем. Второй раз она прибыла в Россию в январе 1889 года по приглашению великого князя Сергея Александровича. Пробыв в Сергиевском дворце (Петербург) шесть недель, принцесса познакомилась и обратила на себя особое внимание наследника цесаревича Николая Александровича.

1 марта 1892 года умер отец Алисы — герцог Людвиг IV.

В начале 1890-х годов против брачного союза Алисы и цесаревича Николая были родители последнего, надеявшиеся на его брак с Еленой Луизой Генриеттой, дочерью Луи-Филиппа, графа Парижского. Ключевую роль в устройстве брака Алисы с Николаем Александровичем сыграли усилия её сестры, великой княгини Елизаветы Фёдоровны, и супруга последней, через которых осуществлялась переписка влюблённых[9]. Позиция императора Александра и его супруги изменилась ввиду настойчивости цесаревича и ухудшающегося здоровья императора; 6 апреля 1894 года манифестом было объявлено о помолвке цесаревича и Алисы Гессен-Дармштадтской. Следующие месяцы Алиса изучала основы православия под руководством придворного протопресвитера Иоанна Янышева и русский язык — с учительницей Е. А. Шнейдер. 10 (22) октября 1894 год она приехала в Крым, в Ливадию, где пробыла вместе с императорской семьёй до дня смерти императора Александра III — 20 октября. 21 октября (2 ноября) 1894 год там же приняла через миропомазание православие с именем Александра и отчеством Фёдоровна (Феодоровна)[10].

апрель 1894, после помолвки

Николай и Александра приходились друг другу дальними родственниками, будучи потомками немецких династий. Например, по линии своего отца Александра Фёдоровна была и четвероюродной тёткой (общий предок — прусский король Фридрих Вильгельм II), и троюродной сестрой Николая (общий предок — Вильгельмина Баденская).

14 (26) ноября 1894 года[11] (в день рождения императрицы Марии Фёдоровны, что позволяло отступление от траура) в Большой церкви Зимнего дворца состоялось венчание Александры и Николая II. После бракосочетания члены Святейшего синода во главе с митрополитом Санкт-Петербургским Палладием отслужили благодарственный молебен; при пении «Тебе, Бога, хвалим» был дан пушечный салют в 301 выстрел[12]. Великий князь Александр Михайлович в эмигрантских воспоминаниях писал о первых днях их супружества: «Бракосочетание молодого царя состоялось менее чем через неделю после похорон Александра III. Их медовый месяц протекал в атмосфере панихид и траурных визитов. Самая нарочитая драматизация не могла бы изобрести более подходящего пролога для исторической трагедии последнего русского царя»[13].

Семья большую часть времени жила в Александровском дворце в Царском селе. В 1896 году, вскоре после коронации, Александра вместе с Николаем ездила в Нижний Новгород на Всероссийскую выставку. В августе 1896 года они совершили поездку в Вену, а в сентябре — октябре — в Германию, Данию, Англию и Францию.

Александра Фёдоровна с дочерьми

В последующие годы императрица родила подряд четырёх дочерей: Ольгу (3 [15] ноября 1895 год), Татьяну (29 мая (10 июня) 1897 год), Марию (14 (26) июня 1899 год) и Анастасию (5 [18] июня 1901 год). В императорской семье очень остро встал вопрос о сыне — наследнике престола[14]. Наконец, 30 июля (12 августа) 1904 год в Петергофе появился пятый ребёнок и единственный сын — цесаревич Алексей Николаевич, родившийся с наследственным заболеванием — гемофилией.

В 1905 году императорская семья познакомилась с Григорием Распутиным. Ему удавалось помогать Алексею бороться с приступами болезни, перед которой была бессильна медицина, вследствие чего приобрёл большое влияние на Александру Фёдоровну, а через неё и на Николая[15].

В 1897 и 1899 годах семья ездила на родину Александры Фёдоровны в Дармштадт. В эти годы по указанию Александры Фёдоровны и Николая II в Дармштадте был построена православная церковь Марии Магдалины, действующая и в настоящее время.

17—20 июля 1903 года императрица участвовала в торжествах прославления и открытия мощей преподобного Серафима Саровского в Саровской пустыни.

В мундире Лейб-гвардии Уланского Её Величества полка. С 14 ноября 1894 по 4 марта 1917 года Александра Фёдоровна была шефом полка

Для развлечения Александра Фёдоровна играла на фортепиано вместе с профессором Петербургской консерватории Рудольфом Кюндингером. Императрица брала также уроки пения у профессора консерватории Наталии Ирецкой. Иногда пела дуэтом с кем-то из придворных дам: Анной Вырубовой, Эммой Фредерикс (дочь Владимира Фредерикса) или Марией Штакельберг.

Из фрейлин к императрице были близки: в начале царствования — княжна М. В. Барятинская[источник не указан 953 дня], затем — графиня Анастасия Гендрикова (Настенька) и баронесса София Буксгевден (Иза). Одной из близких к ней людей была Анна Вырубова, которая имела определённое влияние на императрицу. Через Вырубову в основном шло общение императрицы с Григорием Распутиным.

Княжна Вера Гедройц (справа) и императрица Александра Фёдоровна в перевязочной Царскосельского госпиталя. 1915

Николай II и Александра Фёдоровна в Борках, 1900. Кадр Альфреда Федецкого

В 1915 году в разгар Первой мировой войны Царскосельский госпиталь был переоборудован под приём раненых солдат. Александра Фёдоровна вместе с дочерьми Ольгой и Татьяной прошли обучение сестринскому делу у княжны Веры Гедройц, а затем ассистировали ей при операциях в качестве хирургических сестёр. Императрица лично финансировала несколько санитарных поездов[16].

8 (21) марта 1917 год, после Февральской революции, в соответствии с постановлением Временного правительства Александра Фёдоровна вместе с дочерьми генералом Лавром Корниловым была заключена под домашний арест в Александровском дворце. Вместе с ней осталась Юлия Ден, которая помогала ей ухаживать за великими княжнами, и Анна Вырубова. В начале августа 1917 года царская семья была по решению Временного правительства выслана в Тобольск, а в апреле 1918 года по решению большевиков перевезена в Екатеринбург.

Александра Фёдоровна была убита вместе со всей семьёй и приближёнными в ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге. Захоронена вместе с другими расстрелянными 17 июля 1998 года в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. Останки Александры Фёдоровны и её супруга были эксгумированы для следственных действий в рамках установления личностей останков их детей — Алексея и Марии[17].

Государственные обязанности[править | править код]

Императрица Александра была шефом полков: лейб-гвардии Уланского Имени Её Величества, 5-го гусарского Александрийского, 21-го Восточно-Сибирского стрелкового и Крымского конного, а из числа иностранных — Прусского 2-го гвардейского драгунского полка.

Также императрица занималась благотворительной деятельностью. К началу 1909 года под её покровительством состояло 33 благотворительных общества, общин сестёр милосердия, убежищ, приютов и тому подобных учреждений, среди которых: Комитет по приисканию мест воинским чинам, пострадавшим на войне с Японией, Дом призрения для увечных воинов, Императорское женское патриотическое общество, Попечительство о трудовой помощи, школа нянь Её Величества в Царском Селе, Петергофское общество вспомоществования бедным, Общество помощи одеждой бедным Санкт-Петербурга, Братство во имя Царицы Небесной для призрения детей-идиотов и эпилептиков, Александрийский приют для женщин и другие.

Множество людей постоянно получали поддержку от императрицы, в том числе и денежную. Во время пребывания в Крыму она регулярно устраивала благотворительные базары, как правило, в Ялте, которые длились иногда по нескольку дней. Все изделия, продававшиеся на них, императрица и княжны делали собственноручно, и результаты оказывались впечатляющими. Так, благотворительный базар 1911 года принес 45000 рублей, что в современных ценах составляет более миллиона долларов. Все средства шли на благотворительные цели, на помощь больным и неимущим[18].

Влияние на политику (оценки)[править | править код]

Александра Фёдоровна,

Портрет работы Н. К. Бодаревского

Граф С. Ю. Витте, бывший Председателем Совета министров Российской империи (1905—1906) писал, что Николай II:

|

женился на хорошей женщине, но на женщине совсем ненормальной и забравшей его в руки, что было нетрудно при его безвольности. Таким образом, императрица не только не уравновесила его недостатки, но напротив того в значительной степени их усугубила, и её ненормальность начала отражаться в ненормальности некоторых действий её августейшего супруга. Вследствие такого положения вещей с первых же годов царствования императора Николая II начались шатания то в одну, то в другую сторону и проявления различных авантюр. В общем же направление было не в смысле прогресса, а в сторону регресса; не в сторону начал царствования императора Александра II, а в сторону начал царствования императора Александра III, начал выдвинутых убийством императора Александра II и смутою, от которых император Александр III сам в последние годы начал постепенно отходить[19]. |  |

|

Метки: романовы |

Олеся Долидович Социальная помощь населению Сибири в годы мировых войн XX века |

Олеся Долидович

Социальная помощь населению Сибири в годы мировых войн XX века

«если названному Комитету были пожертвованы деньги специально для оказания помощи семействам нижних чинов, то только эту сумму следует выделить в особый отчет и расходовать по прямому назначению; что же касается основных сумм Дамского комитета, то таковые, как пожертвованные на нужды раненых и больных воинов, составляют текущие средства Красного Креста и соответственно должны расходоваться лишь на те нужды, которые будут своевременно указываемые Главноуполномоченным»118.

Иркутский пример с очевидностью показывает, что жесткоцентрализованный характер Красного Креста в некоторых случаях находился в противоречии с добровольческой деятельностью и пожеланиями местных благотворителей.

В период Русско-японской войны служебная деятельность в Красном Кресте была приравнена к государственной службе (20 июля 1907 г.). О предоставлении врачам запаса и ополчения, командированных при мобилизации в лечебные заведения Российского общества Красного Креста, прав на пенсию из государственного казначейства принято решение 20 декабря 1913 г.119

С началом Первой мировой войны местные отделения РОКК и общины сестер милосердия при содействии административных органов и городских властей вели активную работу по оказанию помощи фронту. 9 августа 1914 г. Мария Федоровна направила обращение на имя Главного управления РОКК, в котором выражала благодарность всем деятелям общества и писала: «…гроза военных событий застала российское общество Красного Креста вполне подготовленным к многотрудному делу помощи раненым и больным воинам». Был сделан призыв участвовать в создании запасов белья и перевязочных материалов120. Распоряжениями губернаторов, которые являлись начальниками местных отделений Красного Креста, в сентябре 1914 г. был произведен сбор пожертвований деньгами и одеждой в пользу РОКК на помощь больным и раненым воинам. Рескриптом императора 17 августа 1914 г. великой княгине Марии Павловне поручена забота о больных и раненых, призреваемых в военных госпиталях и лазаретах Санкт-Петербурга121, что означало создание подструктуры РОКК.

Поскольку труд сестер милосердия был низкооплачиваемым и тяжелым, он, по сути, носил полублаготворительный характер. В годы Первой мировой войны сестрами работали императрица, великие княжны Ольга и Татьяна.

Финансирование общества происходило по традиционной государственно-благотворительной схеме: кружечный сбор, лотереи, целевые пожертвования. Получало общество и средства от косвенных налоговых обложений. Например, перечисления от доходов тиражирования и продажи сообщений Российского телеграфного агентства о событиях с театра военных действий. 9 августа 1914 г. император утвердил увеличение с 15 августа «впредь до окончания войны» подепешного сбора за телеграммы внутри империи (30 коп. вместо 15). Разница направлялась: 10 коп. в распоряжение Главного управления РОКК, 5 коп. в распоряжение Александровского комитета о раненых122. 27 августа 1914 г. обществу предоставлено право льготных пересылок и бесплатных телеграмм123. 13 сентября было объявлено об изменении Положения 15 октября 1900 г., об увеличении сбора в пользу РОКК с проезжающих по железным дорогам пассажиров до 10, 15, 20 коп. в зависимости от класса (до окончания военных действий).

В годы войны даже в местах заключения по циркуляру тюремного ведомства размещались кружки Красного Креста для сбора пожертвований. Собирались копейки (по 30–50 на тюрьму), но в результате в госпиталях были «открыты койки имени заключенных в тюрьмах».

РОКК постепенно встроилось в систему военного министерства. Так, общество по распоряжению военного министра В. А. Сухомлинова было задействовано в эвакуации больных и раненых (обеспечение бельем, одеждой, припасами, устройство питательных и ночлежных пунктов, доставка в места жительства, призрение и попечение больных и раненых на местах)124. 14 октября 1914 г. Красный Крест получил право выдачи перевязочных свидетельств. 10 декабря 1914 г. принято Положение Совета министров об отводе помещений под лечебные заведения, открываемые Российским обществом Красного Креста и «попечением» общественной и частной благотворительности, для раненых и больных воинов. Значительную роль играло общество и в деле оказания помощи военнопленным125. РОКК курировало патронаты, которые должны были создаваться по «Положению о патронатах», органами Красного Креста, различными общественными учреждениями, частными организациями и отдельными лицами. В ст. 1. Положения говорилось:

«Патронатом признается всякая организация, поставившая себе высокою и благою целью призрение, на своем иждивении, тех раненых и больных воинских чинов, которые будучи признаны совершенно неспособными к военной службе, по состоянию своего здоровья (после острого периода), не требуют госпитального лечения, но нуждаются в соответствующем врачебном наблюдении и уходе»126.

В январе 1918 г. декретом Совнаркома Главное управление Красного Креста было упразднено, но уже 7 августа 1918 г. принято постановление о реорганизации деятельности РОКК.

Общество повсеместной помощи пострадавшим на войне

нижним чинам армии и флота и их семьям

Общество повсеместной помощи пострадавшим на войне нижним чинам армии и флота и их семьям было создано 23 января 1906 г. (дата регистрации устава общества). Его основой стало Общество повсеместной помощи пострадавшим на войне солдатам и их семьям, основанное в 1881 г.

Как общественная организация, общество состояло в ведении МВД. Руководство комитета осуществлял председатель (С. П. Мунт, с 1912 г. И. Ф. Оношкович-Яцына, секретарь В. В. Цемирова). В число почетных членов вошли более десяти членов семьи Романовых, обер-прокурор Святейшего Синода, митрополиты, генералы.

В ходе Русско-японской войны выявились масштабные проблемы обеспечения социальной помощью участников войны. Задачами общества стало создание низовых организаций помощи в губерниях и уездах, селах и деревнях. В 1907 г. по губерниям и городам империи были разосланы циркуляры командующим войсками, губернаторам, городским головам, которые указывали на необходимость оказывать поддержку обществу, содействовать образованию местных отделений. Членами общества могли быть лица обоего пола, всех состояний и вероисповеданий. К 1909 г. местные отделения имелись в 65 губерниях и областях империи (более 150 отделений). В Сибири в 1908 г. возникло Томское отделение, отделения в Тобольске, Кургане, Барнауле, Омске, Ишиме, Ялуторовске, Таре, Туринске, Тюкалинске, в Тюмени – перед Первой мировой войной. Отделения создавали уполномоченные Центрального правления, становившиеся часто председателями отделов: вице-губернаторы, городские головы, уездные воинские начальники127.

В 1909 г. император принял общество под свое покровительство. Целью общества стало «укрепление в сознании народа, что как правительство, так и все русское общество озабочено обеспечением судьбы солдат, честно исполнивших свой долг и принесших свое здоровье и личное счастье при защите Родины». Практические цели: «увеличение ослабевшей трудоспособности солдат, пострадавших на войне» и оказание поддержки их «расстроенному хозяйству».

Финансирование местные отделения осуществляли за счет пожертвований, членских взносов. Минимальные ежегодные взносы действительных членов составляли 3 руб., членов-соревнователей –1 руб.

В период Первой мировой войны деятельность общества усилилась, и к концу 1915 г. местные отделения работали в 94 губерниях и областях (около 450 отделений). Так, Забайкальское отделение было открыто 5 мая 1915 г. Помощь через него оказывалась всем нуждающимся больным и раненым воинам, возвращавшимся на родину до назначения им казенных пенсий128. Оно координировало деятельность местных отделений Российского Красного Креста, существовавших еще с довоенных времен благотворительных обществ, которые занимались разными видами попечительской работы, открывали приюты для детей солдат.

Часто местные отделения обществ включали в свою работу и другие направления по оказанию помощи. В Красноярске комитет стал именоваться Комитетом Сибирского общества помощи больным и раненым воинам, пострадавшим от войны, беженцам и выселенцам и промышленности по снаряжению армии. В Тобольске дети при содействии отделения помещались в Романовский приют, в детский приют Попечительного общества о бедных или Александровский детский приют за плату от местного отдела Общества повсеместной помощи пострадавшим на войне нижним чинам армии и флота и их семьям129.

Центральное правление Общества повсеместной помощи циркуляром от 26 июля 1916 г. рекомендовало открыть на местах приюты-мастерские. По циркуляру от 30 декабря 1915 г. комитетам по организации местных отделов Общества повсеместной помощи были разосланы опросные листы. Денежные субсидии, выданные на 1915–1916 гг. Центральным правлением Общества повсеместной помощи на нужды призрения детей в Сибири, приведены (в руб.) ниже:130

В справке о призрении нижних чинов и их семейств за 1915 г. следующие местные отделения по Восточной Сибири: Енисейская губерния: Красноярск, Ачинск, Енисейск, Канск; Забайкальская область: Акша, Верхнеудинск, Нерчинский завод, Александровский завод, Нерчинск, Ломовская (Нерчинский уезд), Новотроицкое (Нерчинский уезд), Сретенск, Селенгинск, Троицкосавск; Иркутская губерния: Иркутск, Киренск131.

Материалы о деятельности общества освещались в изданиях «Русский инвалид», «Вестнике общества повсеместной помощи пострадавшим на войне солдатам и их семьям» (1906–1917). Центральное правление выпустило «Справочник», который содержал законы, инструкции, циркуляры, формы прошений и иных документов, сведения о благотворительных организациях.

Общества на местах должны были стараться обеспечить больным и раненым воинам лечение, организацию курсов для изучения ремесел, снабжение необходимым для работы инвентарем, поиск должностей, выдачу пособий, призрение детей воинов, выдачу в экстренных случаях разовых пособий, помощь в получении документов и хлопоты по вопросам пенсий и наград. Таким образом, Общество повсеместной помощи выступало координатором деятельности уже существовавших организаций, а финансирование их деятельности осуществлялось местными силами.

Александровский комитет о раненых

Комитет о раненых, организованный для оказания помощи неимущим инвалидам – жертвам Отечественной войны 1812 г., был официально учрежден 18 августа 1814 г., а в 1815 г. ему передан благотворительный инвалидный капитал (395 тыс. руб.), основанный на пожертвования императрицы Марии Федоровны и П. П. Помиана-Пезаровиуса, издателя газеты «Русский инвалид». Позже в ведение комитета были установлены различные казенные вычеты и сборы, перечислялись частные пожертвования, образовывались именные капиталы. Куратором комитета стал А. А. Аракчеев. Сам же комитет, причисленный к Военному министерству, находился на особом положении и не входил в его структуру. Заботясь о «доставлении возможного вспомоществования» неимущим изувеченным офицерам, комитет первоначально не занимался вопросами помощи нижним воинским чинам.

19 марта 1858 г. организация была переименована в Комитет о раненых, а 12 декабря 1877 г. в честь столетней годовщины со дня рождения императора Александра I получила название Александровский комитет о раненых. Комитет по уставу оказывал помощь больным и раненым воинам, получившим раны, увечья и травмы при исполнении воинских или иных, связанных с военной службой обязанностей. Помощь оказывалась также вдовам, сиротам, матерям офицеров армии и флота, по особым ходатайствам отцам, братьям и сестрам воинов. Эти условия при Александре II распространялись на семейства нижних чинов, а затем на военных священников, служащих войсковых управлений и учреждений военного и морского ведомств, чинов пограничной стражи, пожарных команд, сестер милосердия, работавших в военных госпиталях. Помощь должна была оказываться через назначение пенсий, выдачу единовременных пособий, средств на жилье и лечение, обучение детей, помещение в богадельни и содержание там, содействие в поиске работы.

16 декабря 1904 г. на заседании Александровского комитета обсуждались вопросы по образованию межведомственной Комиссии об обеспечении семей нижних чинов, призванных из запаса на действительную службу, под руководством начальника Главного управления по делам местного хозяйства МВД С. Н. Гербеля. Комиссия включила в себя кроме чиновников МВД представителей Министерства финансов (Государственного казначейства, контролера Департамента гражданской отчетности), попечителей Ведомства учреждений императрицы Марии132. В целом взаимоотношения с другими ведомствами и учреждениями определялись Александровским комитетом следующим образом:

«По преимуществу эти учреждения обращаются в комитет за справками и различного рода сведениями и указаниями. Канцелярия комитета с полной готовностью удовлетворяет эти требования. Поступающие от этих организаций ходатайства и просьбы комитет удовлетворяет в пределах закона»133.

В справке о расходах по призрению воинских чинов, составленной на основе рассмотренных Особым Совещанием о чрезвычайных расходах на войну с Японией в отношении сверхсметного кредита, указаны следующие цифры по Восточной Сибири за 1904 г. (табл. 1):

Таблица 1

Расходы по призрению воинских чинов в Русско-японскую войну

Источник: составлено по: РГВИА. Ф. 16070. Оп. 1. Д. 412. Л. 98 об.

Цифры являются разрозненными, но масштаб перечислений из сумм комитета представить можно.

В период Русско-японской войны суммы (инвалидный капитал и пожертвования вместе), состоявшие в распоряжении комитета, росли:134

К 1909 г. в ведении комитета находилось 59 капиталов различного происхождения на сумму свыше 56 млн руб. 7 декабря 1909 г. комитет вошел в состав Военного министерства на уровне ведомства, с 1910 г. его председателями становились по должности военные министры. Инвалидный капитал не мог уменьшаться, так как был неприкосновенным.

Поскольку, согласно закону 25 июня 1912 г., обеспечение семей нижних воинских чинов прописывалось как государственная задача, все источники финансирования инвалидного капитала были перенаправлены в Военное министерство. Однако Александровский комитет продолжил существовать как благотворительная организация, оказывавшая помощь факультативного характера.

На начало 1914 г. под опекой общества находились 8 425 офицеров, 150 285 нижних воинских чинов с семьями. Доходы с основного капитала и пожертвования дополняли капитал общества. На 1915 г. – 66 млн руб. Члены комитета назначались императором из числа генералов и адмиралов, завершивших свою карьеру, а также по должности все командующие военными округами и генерал-губернаторы. Председателями комитета становились военные министры (в годы Первой мировой войны: В. А. Сухомлинов, А. А. Поливанов, Д. С. Шуваев, М. А. Беляев). На последнем этапе управляющим делами общества был генерал от инфантерии П. А. Смородский.

Чтобы попасть под «покровительство» Александровского комитета, нуждающемуся следовало направить просьбу «по команде», а если он находился в отставке, то непосредственно (рис. 3). К просьбе следовало приложить:

«а) документы о службе; б) медицинские свидетельства о последствиях от ран, контузий или иных тяжких повреждений и увечий травматического происхождения, в) копий с перевязочных свидетельств или свидетельств о ранении и г) сведений об имущественном обеспечении и размере получаемого с имущества валового дохода в год»135.2

Указанные медицинские свидетельства нужно было составить не ранее как по истечении года со времени получения ранения или увечья. При обращении до наступления годового срока проситель мог быть принят под покровительство комитета условно. Все обращения в комитет не облагались гербовым сбором.

Рис. 3. Форма прошения в Александровский комитет о раненых136

Раненые делились на раненых I, II и III классов. Обязательная помощь оказывалась генералам, офицерам и унтер-офицерам и соотносимым с ними чинам др. Что касается нижних чинов, то они получали помощь комитета лишь «из остающихся в распоряжении Александровского комитета о раненых сумм», причем помощь эта назначалась «исключительно самим нижним чинам, а не их семьям».

Помощь нижним чинам предоставлялась нескольких видов. В виде первоначального пособия не ранее как по выходе из лечебных заведений и увольнения эвакуационными госпиталями или другими военно-лечебными заведениями, направляемыми в отпуск на срок от 6 мес. до 1 года или вовсе уволенных со службы137. Пособия назначались без предоставления права покровительства Александровского комитета и лишь при свидетельстве об увольнении в отпуск.

Нижние чины, «помещенные» в команды для выздоравливающих или санатории, права на пособия не имели. Помощь в виде ежегодных пенсий «по бедности, болезням или несчастным случаям» оказывалась лишь при принятии просителя под покровительство комитета. Проситель должен был обращаться к местным воинским начальникам, по распоряжению которых производилось врачебное освидетельствование. Проживающие в Петрограде проходили освидетельствование в Петроградском Николаевском военном госпитале. Те чины, которые имели неизлечимые последствия увечий (потеря частей тела, слепота и др.), обращались в комитет «напрямую, не ожидая годичного срока»138.

На пособия по бедности могли рассчитывать нижние чины, «не имеющие сверх казенной пенсии ежегодного валового дохода в 300 руб.»139.

Александровский комитет о раненых прекратил свою деятельность 15 октября 1918 г. по постановлению СНК.

Комитет имени генерал-адъютанта М. Д. Скобелева для выдачи пособий потерявшим на войне способность к труду воинам

Скобелевский комитет учрежден 26 ноября 1904 г. Высочайшее разрешение на создание капитала комитета получено 15 апреля 1904 г., а устав зарегистрирован 16 июня 1905 г. как «Устав Комитета имени генерал-адъютанта М. Д. Скобелева для выдачи пособий потерявшим на войне способность к труду воинам». Инициатором создания комитета выступила сестра генерала Скобелева Н. Д. Белосельская-Белозерская. Согласно уставу, организация создавалась для повсеместного сбора пожертвований для образования «Скобелевского капитала» для воинов, получивших ранения и возвращавшихся домой. Пособия комитета выдавались независимо от получаемых пенсий.

В 1909 г. устав общества изменился. Было указано, что комитет «для дальнейшего, более правильного и справедливого определения действительно нуждающихся увечных и больных нижних чинов, Совет Комитета для децентрализации деятельности, на основании § 68 своего устава, приступает к образованию местных отделений комитета в некоторых городах и местечках России»140. Губернаторам нужно было сообщать про энергию, здоровье и распорядительность кандидатов на должности руководителей местных отделений.

Выдачу пособий обозначили в качестве главной задачи комитета. Благотворители вносили 100 руб. ежегодно или 1 000 руб. единовременно, офицеры, чиновники и священники Военного ведомства вносили по 2 руб. 50 коп. Пожизненной почетной председательницей была объявлена учредительница – Н. Д. Белосельская-Белозерская, ее заместителем – начальник Николаевской академии Генерального штаба. Средства комитета складывались из денежных взносов, денежных и вещевых пожертвований, кружечных сборов, доходов с увеселений, процентов с капитала.

Комитет инициировал в качестве пожертвований практику денежных отчислений из месячного содержания военных, местных чиновников, учителей, служащих заводов и фабрик и др. Отчисления производились по прогрессивному принципу. При сумме годового дохода, не превышающего 600 руб., благотворительный взнос составлял 2 %; при доходе до 1 800 руб. – 3 %, свыше 1 800 руб. – 4 %. Средства, собранные по этой системе в годы Первой мировой войны, направлялись в Верховный совет по призрению призванных на войну воинов.

В 1915 г. пенсия от комитета семейным инвалидам составляла 60 руб., а холостым – 36 руб. Для получения пенсии от комитета нужно было предоставить удостоверение об имущественном и семейном положении, об отсутствии судимости от полиции, а также врачебное заключение.

Весной 1914 г. при комитете был образован Военно-кинематографический отдел для производства картин военно-образовательного содержания. В годы войны отдел выпускал документальные и игровые фильмы, а издательский отдел комитета – цветные художественные открытки.

После Октябрьской революции в декабре 1917 г. был утвержден новый устав комитета, который зафиксировал культурно-просветительскую направленность деятельности комитета. В апреле 1918 г. комитет был ликвидирован.

Комитет по приисканию мест воинским чинам, пострадавшим на войне с Японией (Алексеевский главный комитет)

Алексеевский главный комитет создан в 1906 г. как Комитет по приисканию мест воинским чинам, пострадавшим на войне с Японией.

Уже в период замысла комитета выделилась задача создания системы льгот детям офицеров и солдат, погибших в войне с Японией, о чем свидетельствует специальное предписание министра народного просвещения от 1 сентября 1904 г.

Комитет был образован по инициативе матери-императрицы Марии Федоровны. В ее рескрипте на имя принцессы Е. М. Ольденбургской от 9 января 1905 г. за № 6 указывалось на необходимость «выделить из задач Красного Креста и Попечительства о семействах воинов, призванных из запаса в ряды армии на Дальний Восток, а также состоящих там на действительной службе» деятельность по обеспечению работой пострадавших на войне воинов. Правовое оформление деятельности было основано на ст. 7 высочайше утвержденных Правил об обеспечении судьбы детей лиц, погибших в войну с Японией (1906 г.).

Предполагалось через газеты и журналы особыми извещениями делать запросы о вакантных местах, сообщать о нижних чинах, «присовокупляя сведения о нравственных их качествах. За счет пожертвований посылать объявления в госпитали»141.

По проекту общества предполагались следующие цели: 1) оказание воинам и их семьям материальной помощи выдачею беспроцентных заимообразов для устройства какого-либо небольшого предприятия, дающего средства к жизни, а также безвозвратных денежных пособий; 2) приискание мест частной и общественной службы как самим воинам, так и членам семей; 3) ходатайства в различные богадельни и благотворительные общежития; 4) различные ходатайства; 5) помещение детей в учебные заведения и приюты; 6) предоставление бесплатных помещений для полезного труда; 7) подача бесплатной медицинской помощи и т. п.142

Комитет выдавал пособия: детям воинских чинов, погибших или получивших увечья в результате боевых действий; детям лиц, погибших при исполнении служебного долга – и пособия на оплату обучения в высших учебных заведениях. Главный комитет контролировал поступления на нужды сирот в губернские комитеты, их использование по назначению. Деньги шли на приобретение обуви, одежды, учебники. Часть средств поступала в семьи, часть шла на создание общественных столовых, яслей, приютов. Такая помощь, писали современники, оказывалась существеннее государственной, так как она учитывала реальные потребности детей, а сама структура была более рассчитанной на меняющиеся реалии войны143.

Финансирование комитета начиналось на традиционной благотворительной основе. Центральное правление комитета рассылало устав и квитанции за полученные деньги, благодарности за сочувствие целям общества144. В 1906 г. губернаторам были разосланы отношения об организации выдачи пособий детям солдат, погибших в войну с Японией, из сумм Алексеевского комитета.

В годы Первой мировой войны комитет должен был выдавать пособия детям нижних чинов, погибших на войне, со времени гибели отца и прекращения получения пайка (продовольственного пособия, положенного по закону). Детям погибшего на войне нижнего чина или лишившегося на войне трудоспособности и не имеющего средств к существованию, в небольших городах (в том числе в сибирских) от Алексеевского комитета выделялось 30–42 руб. в год на каждого. По заявлению товарища министра финансов А. Н. Кузьминского, пособие этого комитета было «вовсе не благотворительным пособием», а «равносильно пенсии из государственного казначейства». Количество пенсионеров первой группы увеличивалось на 2–4,5 тыс. человек ежемесячно. К концу 1916 г. цифра опекаемых комитетом составляла 343,5 тыс. человек145.

118. Там же. Л. 22 об., 23.

119. Собрание узаконений и распоряжений правительства, издаваемое при Правительствующем Сенате. – Пг., 1914. – Отдел 1. – Ст. I. – № 4. Ст. 38. – С. 190.

120. Всемилостивейший рескрипт Государыни императрицы Марии Федоровны, данный на имя главного управления Российского общества Красного Креста 9 августа 1914 г. // Законодательные акты, вызванные войной 1914 года с Германией, Австро-Венгрией и Турцией: Законы, манифесты, рескрипты, указы Правительствующему сенату, распоряжения и постановления министров и др. – Вильна, 1915. – С. 170.

121. Там же.

122. Там же. – С. 163.

123. Законодательные акты, вызванные войной 1914 года с Германией… – С. 232.

124. Временное положение об эвакуации раненых и больных: Высочайше утвержденное 5 авг. 1914 г. – М., 1914. – 27 с.

125. Sokolova V. A. Die Russländische Rotkreuz-Gesellschaft und die Hilfeleistung für Krigsgefangene im Ersten Weltkrieg // Klischee-Karriere-Krieg. Beiträge von Judith Raue, Ron Hellfritsch und Vera A. Sokolova. – Aachen, 2014. – Р. 248–249.

126. Законодательные акты, вызванные войной 1914 года с Германией… – С. 384.

127. Дегальцева Е. А. Общественная благотворительность Западной Сибири в XIX – начале ХХ в. // Сибирская Заимка. История Сибири в научных публикациях [Электронный ресурс]. – URL: http://zaimka. ru/degaltseva-charity/

128. РГИА. Ф. 1360. Оп. 1. Д. 55. Л. 4 об.

129. РГИА. Ф. 1360. Оп. 1. Д. 58. Л. 55.

130. Там же. Л. 55, 89, 89 об., 90.

131. РГВИА. Ф. 16070. Оп. 1. Д. 1921. Л. 98 об., 150, 155, 155 об., 156.

132. РГВИА. Ф. 16070. Оп. 1. Д. 412. Л. 150–150 об.

133. Там же. Л. 156 об.

134. РГВИА. Ф. 16070. Оп. 1. Д. 412. Л. 155.

135. Законы и правительственные распоряжения по призрению лиц, призванных на войну… – С. 86.

136. Комитета Ее Императорского Высочества Великой княгини Марии Павловны: справочная книжка по снабжению вольной одеждой больных и раненых нижних чинов. – Пг., 1915. – С. 74.

137. Законы и правительственные распоряжения по призрению лиц, призванных на войну… – С. 95.

138. Там же. – С. 96.

139. ГА РФ. Ф. 6787. Оп. 1. Д. 35. Л. 11.

140. РГВИА. Ф. 16280. Оп. 1. Д. 4. Л. 4.

141. РГИА. Ф. 512. Оп. 1. Д. 15. Л. 2–4.

142. Там же. Л. 4.

143. Пушкарева Л. Н., Щербинин П. П. Организация призрения семей нижних чинов в годы Первой мировой войны // Журнал исследований социальной политики. – 2005. – Т. 3. – № 2. – С. 159.

144. РГИА. Ф. 512. Оп. 1. Д. 15. Л. 4.

145. Матвеева Л. Н. Указ. соч. – С. 108–109.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Другие книги автора

|

Метки: красный крест |

София Сергеевна Трубецкая, герцогиня де Морни. "Императорская княжна". |

София Сергеевна Трубецкая, герцогиня де Морни. "Императорская княжна".

*** Да, она была очень красива. До старости, до преклонных лет.. Нежной красотою, не выпуклой.. Портрет ее кисти Франца Винтенхальтера - редкостное чудо. Он пленяет мгновенно и можно сочинить по нему роман... Какую то испанскую, знойную историю. Почему испанскую? Русскую. Ибо все началось в России.

София Сергеевна Трубецкая, названная княжна, родилась от грешной страсти, но в законном браке. Ее мать, графиня Екатерина Петровна, носила древнюю боярскую фамилию Мусина – Пушкина. Ей, Сонечке , дали фамилию ее названного отца: Сергея Васильевича Трубецкого, князя, потомка именитого, знатного рода, человека пылкого, своевольного, мятежного, гордого... Он на удивление, браку навязанному двором и Государем - не противился, чем ввел в изумление весь светский Петербург, и по всем гостиным шелестели прелестницы шелком и батистом платков о том придворном венчании, почти насильно: от салона Карамзиных, до будуара Императрицы.

Впрочем, там то, в будуаре, как раз - и не говорили, «Бархат», младший брат новобрачного, не позволял, пылко умоляя, показательно и выразительно ревнуя и впадая в отчаяние... Императрица, «птичка Александрин», благоволила фавориту, умолкала, не кусала губы, не бледнела с досады, неровности нрава не выказывала Государю – мужу, истинному виновнику поспешного брата графини Катрин. Чтобы скрыть большой срок беременности, мудрили над княжеским венчальным платьем портнихи. А новоявленная княгиня вовсе и не дорожила им, отдала после торжеств тотчас церкви, лишний раз и не глянув.

Девочка, дочь, родилась вскоре после свадьбы, молодые жили на разных половинах дома, сходясь лишь за обедом. Пылко ссорились, напряженно молчали, почти не мирились, говорить было не о чем, а вскоре глупо, пусто - прекрасная молодая княгиня и вовсе увезла дочь за границу, лишив ее внимания отца. И, едва научившись французским буквам и русским слогам, Сонечка, Софи стала составлять ему письма. Каждый день. Простые. Бесхитростные, наивно прелестные каракули ребенка.

Она всех пленяла своею прелестною, простою манерою обращения, ласковостью и одновременно живостью нрава, гордою независимостью суждений даже в выборе забав, кукол, игр, бантов и нарядов. Красота ее, и детская и юношеская только выигрывала от простоты платьев и пелерин, нежный румянец щек украшал ее более даже, чем богатый капор с атласными лентами или тонкая, изящная амазонка из дорогого английского сукна.

Герцогиня Софи де Морни в придворном платье.

... Софию Трубецкую хотела удочерить родная сестра императора Франции Наполеона Третьего и испрашивала на это разрешения у русского императора, но тот оставил право выбора за девочкой и она выбрала неожиданное: возвращение в Россию. Училась в Смольном институте, жила при дворе, во фрейлинских комнатах второго этажа, была удостоена особого, ласкового внимания Государыни, и упорно, старательно, каждый день писала письма отцу, который к тому моменту превратился в кавказского мятежного изгнанника за то, что осмелился полюбить...

О, эта история его любви... То был целый роман - пылкий, неожиданный, горький, мятежный, как из старинных легенд о Тристане и Изольде, о Роланде.. о королеве Исабель... София знала легенды из старинных книг наизусть, но все они казались ей слегка придуманными, а вот история отца...

Он хотел бежать со своей возлюбленной за границу, и все было готова и пачпорты, и бумаги, и лошади, и билеты, но побег сорвался и несчастный князь Сергей Васильевич вместо Парижа попал в крепость, а после – на Кавказ. И опять София Сергеевна писала ему письма, старательным, изящным, почерком, бисерною вязью, путая русские слова с французскими и отчаянно упрекая про себя маменьку, которая не давала отцу развода, словно мстя за что то, глупо, по женски, злобно... А она названным отцом только восхищалась, порицать ни в чем не смела, хотя иное и было ей непонятно. И Лавинией, гордою полячкой, тайной и жаркой пассией отца, она восхищалась открыто, до жара сердца и щек! Подумать только, Жадимировская, урожденная Бровуар, посмела отказать императору, встретившись с ним на одном из балов.. А вот ее отцу полячка в любви не отказала.

И после ареста и во время побега, готова она была всю вину на себя взять и отвечать одна, лишь бы не наказывали князя Сергея Васильевича, не принимала пищу, отказывалась с кем либо говорить, даже и с родным братом. Он кое как испросил свидания с нею после того, как привезли ее, словно преступницу, из Редут - кале., заштатного городка в Грузии, на берегу Черного моря. На все жаркие упреки брата Лавиния отвечала, «что всему виновата она, что князь Трубецкой отказывался увозить ее, но она сама на том настояла. Князь Трубецкой на допросе ответил, что решился на сей поступок, тронутый жалким и несчастным положением этой женщины. Знавши её ещё девицей, он был свидетелем всех мучений, которые она претерпела в краткой своей жизни. Мужа еще до свадьбы она ненавидела и ни за что не хотела выходить за него замуж. Получив от нее письмо, в котором она описывает свое точно ужасное положение, просит спасти ее, пишет, что мать и все родные бросили ее, и что она убеждена, что муж имеет намерение или свести ее с ума, или уморить!». София знала еще из рассказов подруг - фрейлин, что названный отец ее, говорил, храбро оберегая госпожу Жадимировскую, на допросах одно и то же: Я любил ее без памяти, положение ее доводило меня до отчаяния, — я был как в чаду и как в сумасшествии, голова ходила у меня кругом, я сам хорошенько не знал, что делать, тем более, что все это совершилось менее чем в полчаса. Когда мы уехали отсюда, я желал только спасти ее от явной погибели, я твердо был убежден, что она не в силах будет перенести слишком жестоких с нею обращений и впадет в чахотку или лишится ума.» Ни того, ни другого не случилось. Госпожу Жадимировскую благополучно вернули супругу, коммерции советнику, и, выправив пачпорт, тот благополучно уехал с нею за границу, а князь Сергей Васильевич Трубецкой провел полгода в Алексеевском равелине, выехав из места заключения, прямо в ссылку, на Кавказ. Названная, послушная дочь исправно писала ему и посылала посылки, блистая в штате придворных красавиц, но лишь неожиданная смерть государя Николая Павловича, мгновенно изменила судьбу ее приемного отца, и ее самой. Окончательно. Помилованный новым государем, Александром Вторым, князь Сергей Трубецкой вышел в отставку в чине прапорщика и тотчас уехал в свое крошечное имение, и вскоре София узнала, что к нему, под видом экономки, приехала туда возлюбленная его, полячка Лавиния. Они прожили вместе до самого конца, умирая от болезни и ран, полученных на Кавказе, князь Сергей в горячечном бреду шептал лишь два имени: «Софи и Лавиния». София вряд ли о том узнала, но самым драгоценным наследием для нее стали письма отца... Другого приданного у нее не было, но герцога, Шарля Огюста де Морни, французского посла при дворе, это не интересовало вовсе. Он был единокровным братом Наполеона Третьего, состояние его было огромно, и, пленившись красотою Софи, он дарил ей драгоценности и дорогие подарки, не считаясь с тем, как она воспримет такую щедрость... Софи со своей стороны предупредила жениха, что у нее нет иного состояния, кроме данной ей при рождении фамилии отца – мятежника. Шарля де Морни все это интересовало мало, он увез жену в Париж, представил ее двору и на долгие десять лет элегантнейшая жизнь Европы прочно захватила ее. Она молчаливо и пылко любила мужа, хотя он был старше ее на двадцать восемь лет и имел внебрачную дочь от танцовщицы, родила ему одного за другим четверых детей, держала один из самых красивых и смелых салонов в Париже, открыто говорила всем и каждому в лицо, что о нем думает, курила сигары, ездила верхом на лошади, спорила с премьер – министрами и сенаторами, дерзила императрице Евгении, щедро раздавала милостыню нищим, а когда муж внезапно к ней охладел и начал изменять, охладела к детям, став равнодушной и молчаливой. Семейная трагедия в фамильном особняке де Морни не повторилась Супруги не разъехались. Герцог умер на руках прелестнейшей герцогини, седьмого марта 1865 года не успев привести в порядок свои дела. Герцогиня София облачилась в траур, некоторое время не покидала дворца, разбирая бумаги и деловую переписку супруга. Прочтя его дневники и подписав заемные письма, она пришла в ужас, оскорбилась. и решила совсем жить по своему. Много путешествовала, не пропускала ни один званный вечер и ни одной сигары. Летом 1869 года София де Морни вышла замуж за испанского аристократа герцога Альбукерке, синьора Хосе Оссорио де Сильва Базан, двоюродного брата императрицы Евгении Монтихо, и переехала с ним и детьми от первого брака в Испанию.

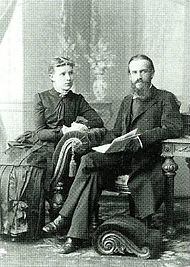

София Трубецкая со вторым супругом, герцогом Альбукерке.

Здесь она получила во владение строгий фамильный замок, дворец в Мадриде, доступ ко двору и вскоре удивила столицу тем, что устроила для детей в своем особняке первую в Испании рождественскую елку с подарками и ярмарку для малоимущих. За свою благотворительную деятельность впоследствии герцогиня Альбукерке де Сесто получила из рук королевы орден, выступила ярой сторонницей династии Бурбонов во врем испанской революции, пережила вместе с мужем немилость и опалу со стороны королевской семьи и умерла в Мадриде, 27 июля 1898 года от рака легких. Похоронена блистательная мятежница Софи была в Париже, на кладбище Пер – Лашез, неподалеку от могилы своего первого супруга герцога Шарля де Морни. Ее портрет кисти Франсуа Винтенхальтера до сих пор является украшением любой музейной коллекции, выставки.

О ее жизни и жизни ее названного отца, о роде мятежных Трубецких, создались легенды и написались книги.. Мое эссе - лишь легкое дуновение, полстраницы в альбоме, который перелистывает Время... Не спеша. Задумавшись, быть может... На миг... На Вечность...

https://zen.yandex.ru/media/ladydi_17/sofiia-serge...iajna-5cade2d471aefa00b3264629

|

Метки: трубецкие |

Пристанища разврата в дореволюционном Петербурге. Как попадали на панель |

Пристанища разврата в дореволюционном Петербурге. Как попадали на панель

Antenna Daily продолжает исследовать мир дореволюционного разврата. Сегодня рассказываем о самых падших женщинах Петербурга.

В 50—70-х годах XIX века зарегистрированные проститутки-одиночки были, пожалуй, низшей категорией продажных женщин Петербурга. Уже в 1852 г. чиновники Врачебно-полицейского комитета отмечали, что эти особы «…большей частью не имеют постоянного пристанища, а шатаются по кабакам, харчевням и тому подобным местам и сообщают заразу преимущественно солдатам и простолюдинам».

На регистрацию во Врачебно-полицейский комитет их в основном приводили насильно в результате облав. Делать это было довольно просто. Стиль ночного поведения основной массы петербуржцев в то время оставался довольно размеренным.

А. Ф. Кони вспоминал: «Жизнь общества и разных учреждений начинается и заканчивается раньше, чем теперь (в 20-х гг. XX в.)… Уличная жизнь тоже затихает рано, и ночью на улицах слышится звук сторожевых трещоток дворников». Появление праздно шатающейся женщины на улице в поздний час не проходило не замеченным будочником, который мог сразу доставить особу в ближайшую полицейскую часть. Кроме того, существовало четкое деление районов города и мест публичных гуляний на аристократические и плебейские. Девицы сомнительного вида не могли безнаказанно появляться в Летнем и Таврическом садах, где обычно собиралась по воскресеньям приличная публика. Центральные улицы города вообще были закрыты для проституток.

В 80-х годах XIX века в Петербурге работало более 400 трактиров, открытых еще в 50—60-е годы того же века и сохранивших с тех пор свои названия: «Лондон», «Париж», «Сан-Франциско».

Основная масса заведений подразделялась на две категории: «серые» — для мелких чиновников, торговцев, приказчиков, и «грязные» — для чернорабочих и извозчиков.

Именно на обслуживание городских низов ориентировались трактиры типа «Стоп-сигнал», «Зайди опрокинь», «Свидание друзей». Кормили в них, как правило, просто, но в целом сытно и дешево. А главное, при многих трактирах сдавали внаем комнаты, что, вероятно, и послужило закреплению при них определенного контингента публичных женщин по аналогии с кабаками на Руси.

Вот как описывал обстановку, царившую в большинстве трактиров на рубеже веков, один из современников: «Это верные вертепы, служащие для спаивания посетителей и рассчитанные только на одно пьянство, разгул и разврат… никто не идет сюда есть или пить, а идут для оргий или укрывательства, идут порочные и развратные, которым другие общественные места недоступны…» [1]

Скандальной славой пользовались трактиры Сенной площади и прилежащих к ней улиц, а также «Волчья яма» у Каменного моста. В трактирах всегда вились сутенеры. Они обирали девиц со стажем и вербовали новые кадры. Сделать это было довольно просто в подобном заведении. У заночевавшей женщины выкрадывали паспорт. В результате полицейской облавы ее забирали в участок за бродяжничество и ставили на учет как проститутку.

Нередко «кот», сам же и выкравший паспорт, «спасал» пострадавшую от полиции. Затем начиналась любовная интрига, в результате которой сутенер попросту продавал свою даму всем желающим. «Новенькую» быстро отлавливали и ставили на учет в комитете, выдавая ей вместо утерянного паспорта бланк. Так формировался контингент «бланковых».

Стоили их услуги довольно дешево, а около Сенного рынка вообще можно было заполучить девицу в трактире за тарелку щей и рюмку водки. Вот как эта категория продажных женщин, именовавшихся «кабачницами», представлена в отчете Врачебно-полицейского комитета за 1864 г.: «Днем они (кабачницы) шатаются из одного кабака в другой, из портерной в грязную закусочную и т. д., ночью они засыпают, где случится: в чулане, под лестницей, в канаве. Нагота этих женщин прикрыта отрепьем, а иногда — только одной грязью». [2]

Существовала и еще одна группа проституток — «гнилушницы». Они собирали гнилые фрукты и торговали ими, одновременно предлагая и себя.

В 60—80-е гг. местом обитания «кабачниц» и «гнилушниц» стал известный дом Вяземского на Забалканском (ныне Московском) проспекте. История его такова. В 50-х гг. князь П. А. Вяземский проживал некоторое время во флигеле, выходившем на Фонтанку. После его отъезда за границу — с 60-х гг. — дом начали сдавать внаем, и здесь стала ютиться петербургская беднота.

Н. Свешников, описавший историю Вяземских трущоб, замечал, что это «не беднота Песков и Петербургской стороны, голодная, но нередко приглаженная, благообразная и стыдливая, это люди хотя и до безобразия рваны и грязны, частенько полунагие и полуголодные, но все же умеющие легко достать копейку».

Одним из способов «добывания копейки» являлась, конечно, торговля телом. Во дворе дома всегда толпились заманивавшие мужчин женщины, а в коридорах они выглядели уже «совсем растрепанными и в большом дезабилье» [3]. Здесь группировались самые грязные и дешевые проститутки-одиночки, находившиеся под надзором и не скрывавшие своей профессии.

В конце 90-х годов XIX века Вяземские трущобы снесли, но к этому времени появились новые дома аналогичного характера. Это так называемые «Холмуши» на Боровой улице, «Петушки» за Волковым кладбищем, а позднее «Порт-Артур» и «Маньчжурия» на Смоленской, Бурков дом за Невской заставой. Последний, кстати, описан А. М. Ремизовым в повести «Крестовые сестры». Здесь тоже проживали наиболее дешевые проститутки-одиночки.

В XIX в. самая низкая категория легальных жриц продажной любви формировалась также из обитательниц ночлежных домов. Эти заведения появились в городе в конце 60-х—начале 70-х годов XIX века по инициативе полиции. В 1873 г. первый дом попечительницы Ю. Д. Засецкой открылся на Обводном канале. Позднее, в 1881 г., было создано Общество ночлежных домов в Санкт-Петербурге. Плодом его усилий явилась ночлежка на 35 мужских и 15 женских мест. К 1895 г. в городе насчитывалось 14 ночлежных домов [4].

В XX в. количество этих заведений продолжает быстро расти, и к 1910 г. функционирует уже 34 ночлежки. Самая крупная ночлежка, на 813 мест, размещалась на Обводном канале, в доме № 145. Находились они и в других частях города — Нарвской, Александро-Невской, Рождественской.

«Бланковые» проститутки низшей категории не только обслуживали ночлежников, но нередко жили и верховодили в женском отделении дома. Так, в Первом городском ночлежном доме скандальной славой пользовалась некая Верка Арбуз, командовавшая всеми девицами в округе. Она имела контакты как с преступным миром, так и с полицией [5].

С 60-х гг. XIX в. в Петербурге официально начинают функционировать зарегистрированные дома свиданий, именуемые в полицейских сводках «притонами», и в 1871 г. число их достигло почти трех десятков. Проститутки-одиночки (их было зарегистрировано к этому времени 1840, тогда как «билетных» 1116) частично проживали в этих заведениях, которые не считались публичными домами.

Девушки, обитавшие у хозяйки, имели больше свободы, они беспрепятственно выходили на улицу на промысел, приводя клиента на квартиру. Хозяйка же обеспечивала своих «квартиросъемщиц» не только жильем, но и питанием. Кроме того, в ее обязанности входил контроль за тем, чтобы жилички раз в неделю посещали врача.

Уже в 70-е гг. XIX в. Врачебно-полицейский комитет определил места осмотра «бланковых» девиц — три специально оборудованных кабинета в зданиях Рождественской, Нарвской и Петербургской полицейских частей. Лечение традиционно производилось в Калинкинской городской больнице.

С появлением притонов услуги «бланковых» проституток стали постепенно дорожать. Некоторые женщины, обосновавшиеся у расторопной хозяйки, получали в 80-е гг. до 15 руб. за свою «работу». Отчисления за квартиру и за стол составляли большую часть дохода, но это компенсировалось относительной их свободой.

Проститутка-одиночка легче могла избежать обязательного осмотра и не оказывалась «на простое» из-за необходимости лечиться. Возможно, поэтому число одиночек в Петербурге неуклонно росло: в 1879 г. их было уже 2064, а в 1883 г. — 3463. Способствовали такому росту и общая демократизация городского быта, смягчение нравов и какой-то степени распространение идей всеобщего равенства и свободы. Аболиционисты развернули в конце XIX в. активную борьбу с регламентацией проституции, и в первую очередь с публичными домами, число которых и так сокращалось. Выброшенные же из стен проститутки пополняли армию уличных «бланковых» женщин. Но это, конечно, был низший слой девиц.

Источник: Лебина Наталия Борисовна «Проституция в Петербурге: 40-е гг. XIX в. — 40-е гг. XX в»

1 Животов Н. П. Петербургские профили. Вып. IV. СПб., 1895, с. 41, 42, 43.

2 «Архив судебной медицины и общественной гигиены», 1870, № 1, с. 32.

3 Свешников Н. Указ, соч., с. 6, 10.

4 См.: «Гигиена и санитария», 1912, № 2, с. 73, 75, 76—77.

5 См.: Засосов Д. А., Пизин В. И. Из жизни Петербурга 1890-1910 гг. Л., 1991, с. 78.

https://zen.yandex.ru/media/antennadaily/pristanis...panel-5d191066d8d6bf00ade05dad

|

Метки: санкт-петербург их нравы |

Из дневников великого князя Константина Романова |

Из дневников великого князя Константина Романова

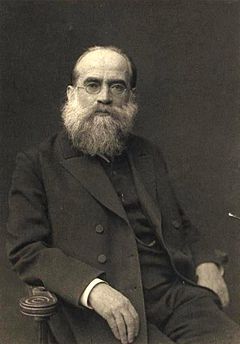

Свои стихи, выдержавшие несколько изданий, князь Константин Константинович Романов неизменно подписывал двумя буквами - К.Р. Под этим псевдонимом он и известен в литературе. Из псевдонима не делалось тайны: стихи предварялись портретами и статьями, а автор за свои сочинения удостоился звания почётного академика Императорской Академии наук (которую сам возглавлял на посту президента в течение 20 лет). На его стихи писали романсы Чайковский, Рахманинов, Гречанинов, Глиэр. После революций 1917 года и до конца века его стихи не печатали и старались вообще не упоминать, что есть такой поэт – не из-за их качества, а из-за происхождения автора.

В 1888 году – Великому князю Константину Романову исполнилось тридцать – он записал в дневнике: "Жизнь моя и деятельность вполне определились. Для других – я военный, ротный командир, в ближайшем будущем – полковник... Для себя же – я поэт. Вот моё истинное призвание".

Великий князь Константин Константинович Романов

С годами творческие возможности К.Р. расширились – появились большие поэмы, драматургические произведения, переводы – из Гете, Шиллера, Шекспира. Он решился перевести шекспировского "Гамлета". Княжна Вера в очерке "Мой отец" писала о нём как об актёре, музыканте, композиторе. Он играл на сценах домашних театров: Императорского Эрмитажного, Царскосельского "Китайского" и в "Измайловском досуге". Он исполнял роль Иосифа Аримафейского в пьесе собственного сочинения "Царь Иудейский" – о страданиях и искупительной смерти Христа.

Великий князь всю свою жизнь вел дневники, которые также хранятся в Государственном архиве Российской Федерации. Это своеобразная энциклопедия российской культуры этого периода. Эти дневники раскрывают еще одну сторону К.Р. Перед смертью свои дневники К.Р. завещал Академии наук, с тем, чтобы они были обнародованы через 90 лет после его кончины. Но в 1917 году, всего через два года после кончины великого князя, к власти в России пришли большевики, и тайное стало явным.

Великий князь Константин Романов

Константин Романов из "Дневников 1903-1905 гг."

19 ноября 1903 г. - С.-Петербург.

[Меня называют] "лучшим человеком в России". Но я знаю, каков на самом деле этот "лучший человек". Как поражены, были бы все те люди, которые любят и уважают меня, если бы знали о моей развращенности! Я глубоко недоволен собой.

19 апреля 1904 г.

На душе у меня опять нехорошо, снова преследуют грешные помыслы, воспоминания и желания. Мечтаю сходить в бани на Мойке или велеть затопить баню дома, представляю себе знакомых банщиков – Алексея Фролова и особенно Сергея Сыроежкина. Вожделения мои всегда относились к простым мужикам (вот он – снобизм), вне их круга я не искал и не находил участников греха. Когда заговорит страсть, умолкают доводы совести, добродетели, благоразумия.

Великий князь с женой и детьми

23 июня 1904 г.

Я опять отказался от борьбы со своей похотью, не то чтобы не мог, но не хотел бороться. Вечером натопили мне нашу баню; банщик Сергей Сыроежкин был занят и привел своего брата, 20-летнего парня Кондратия, служащего в банщиках в Усачевых банях. И этого парня я ввел в грех. Быть может, в первый раз заставил я его согрешить и, только когда уже было поздно, вспомнил страшные слова: горе тому, кто соблазнит единого из малых сих.

28 декабря 1904 г.

Дурные мысли преследовали меня весь день. Хотелось вечером пойти в баню, с Мойки, но почему-то не пошел. Теперь скоро 11 часов. Отчего я не пошел? Боюсь греха, боюсь разлада с совестью, и, тем не менее, хочу грешить. Мучительна эта борьба.

Да, нет слов...

Научи меня, Боже, любить

Всем умом Тебя, всем помышленьем,

Чтоб и душу Тебе посвятить

И всю жизнь с каждым сердца биеньем.

Научи Ты меня соблюдать

Лишь Твою милосердую волю,

Научи никогда не роптать

На свою многотрудную долю.

Всех, которых пришел искупить

Ты Своею Пречистою Кровью,

Бескорыстной, глубокой любовью

Научи меня, Боже, любить! /К.Р.

Источник: http://www.history.nsc.ru/website/history-institute/var/custom/File/1VNMK/011_Sak.pdf

https://zen.yandex.ru/media/id/5b9cf2c3b76d9000aa0...anova-5d2070b39938f900acedf29a

|

Метки: романовы |

НОВОЕ О СЕРГЕЕ ГЕДРОЙЦ |

|

ЦАРСКОЕ СЕЛО | ЕВПАТОРИЯ | ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ | ГЕНЕАЛОГИЯ | СОДЕРЖАНИЕ САЙТА |

||

НОВОЕ О СЕРГЕЕ ГЕДРОЙЦ

Предисловие, публикация и комментарии А.Г.Меца.

Лица. Биографический альманах. 1. М.; СПб., 1992.

3. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ И.Д. АВДИЕВОЙ

<...> Думаю, что смерти полной нет — пока есть преемственность. Существо мое духовное состоит из множества частиц, заимствованных у людей любимых. Даже и внешне иногда немножко подражаешь понравившемуся жесту, интонации, делаешься незаметно для себя слегка похож на близкого друга. < ... > Я сама знаю, что, любя Веру Игнатьевну Гедройц, научилась у нее любить все то, что поднимает жизнь над уровнем обывательщины, что красит будни в праздники. Вся ее жизнь была увлекательнейшим романом, и долгая дружба с ней во многом изменила меня. Она жила в том же доме, что и мы с мужем [1], и была старшим хирургом города. Большая, немного грузная, она одевалась по-мужски. Носила пиджак и галстук, мужские шляпы, шубу с бобровым воротником. Стриглась коротко. Для ее роста руки и ноги у нее были малы, но удивительно красивы. Черты лица — суховатые и слишком тонкие для грузной фигуры — при улыбке молодели.

Было ей тогда лет пятьдесят пять. Она пришла к нам и сказала, что хочет познакомиться с художниками, что она не только хирург, но и писатель. На стол она положила стихи, изданные в Ленинграде до войны под псевдонимом Сергей Гедройц. Стихи были неважные. Жила она в большой квартире с Марией Дмитриевной Нирод и ее детьми, Федором и Мариной. Вера Игнатьевна была княжна, Марья Дмитриевна графиня. Отношения у них были супружеские. Обе очень близки были к царской фамилии и бежали из Царского Села в Киев, где скрывались долго в Киево-Печерской Лавре у монахов. Потом поселились в нашем доме, много раз арестовывались [2], но каждый раз выпускались по просьбе власть имущего чекиста-ленинградца, которому во время войны четырнадцатого года Вера Игнатьевна сделала в царскосельском госпитале сложнейшую операцию.

В этом госпитале у Веры Игнатьевны работала императрица Александра Федоровна с дочерьми — работали медицинскими сестрами. Общение с царской семьей было довольно частым и близким. Для Веры Игнатьевны царственная Александра прежде всего была хорошей, исполнительной медицинской сестрой.

Мне запомнился рассказ о семье последнего русского царя, Распутине и Вырубовой [3]. Николай Второй был глуп, нерешителен, податлив влияниям чужой сильной воли. Детей своих любил очень, а Александру боялся. Царица могла бы быть царицей, если бы не мрачная мистичность ее духа и странное предчувствие обреченности, захлестнувшее темным потоком разум, честолюбие, волю. Внешне холодная и выдержанная, царица жила в состоянии ожидания ужаса грядущего. < ... >

«Визион»

Приходила к нам в 1928 году Зоя Николаевна Родзянко. Давала мне, мужу и Аленушке [4] уроки французского языка. Бесплотной худобы. Тень, привидение — по-французски «визион».

Жила одна-одинешенька в коммунальной квартире возле кухни, вернее, в кладовке. Старый фокстерьер Дик понимал, что лаять нельзя, привередничать в еде нельзя.

Неподалеку от Родзянко в такой же жалкой комнатенке жила Мария Николаевна Игнатьева, графиня. Из тех Игнатьевых, состояние которых было одним из крупнейших в дореволюционной России. Писатель Игнатьев [5] приходился Марии Николаевне двоюродным братом и принадлежал к ветви бедных Игнатьевых. Свое огромное состояние, поместье, ценности всех видов — единственная наследница Мария Николаевна не сохранила. Больницы, приюты, церкви, учрежденные ею, поглотили весь капитал.

Она приняла «белое монашество» — дала обет безбрачия и посвятила жизнь свою Богу и людям. Творить добро — значило для Марии Николаевны то же, что молиться. К 1917 году от состояния ничего не осталось, кроме двух драгоценностей: драгоценной белой кружевной косынки «мамы», которую Мария Николаевна надевала на Пасху, и черной кружевной косынки, которую она носила ежедневно в зной и холод. С Марией Николаевной жила горбунья Любочка, бывшая ее горничная — существо необыкновенной кротости и молчаливости.

Никакого подобия кровати в комнате не было. Стояло деревянное кресло, в котором бывшая графиня спала сидя. Дома ее застать было трудно, т.к. она всегда находилась там, где кто-то тяжело хворал, умирал. Уход за больными был ее схимой в миру. Если могли — платили за бессменное дежурство, и на эти деньги существовала Любочка, которая спала на полу и стегала одеяла.

Во всем облике Родзянко и Игнатьевой было что-то такое, что определялось лучше всего словом «визион».

Они были нереальны. Неправдоподобны. Их походка, движения, манера говорить — как отзвук, как нечто потустороннее. И такой же был Шредер. Осколок. Жил в такой же щели. Один. Старый. В прошлом занимал видный пост в Сенате. Часто бывал на придворных приемах. Чудом уцелел. Бежал из Ленинграда вместе с Родзянко, княжной Гедройц, графиней Нирод и Игнатьевой, когда начали уничтожать оставшихся в России аристократов. Бежали они потому, что отцы церкви настаивали на том, чтобы «белые монахини», графини Нирод и Игнатьева[6], переправлены были под покровительство Лавры и были от смерти спасены. Шредеру поручили их сопровождать из Ленинграда в Киев, а Гедройц семью Нирод считала своей и поехала с ними. Самое опасное время они пересидели у лаврских монахов, тогда еще существовавших. Когда же с аристократами было покончено, в Киеве появились просто Гедройц, Нирод, Игнатьева, Родзянко, Шредер. Гедройц Вера Игнатьевна — первая женщина-хирург, окончившая в Женеве. Любимая ученица профессора Ру. Человек сложный и одаренный. Это она на фотографиях в «Ниве» вместе с царской семьей в 1906 году[7]. В те времена по России гремели подвиги генерала Гурко[8], его ранение и смелость хирургической операции, которую сделала Гурко В.И.Гедройц и спасла ему жизнь. Война с Японией выдвинула Гедройц как блестящего организатора прифронтовых госпиталей и умного дипломата. Среди пленных японцев оказался раненый японский принц — попал в госпиталь к Гедройц, и по окончании войны Вере Игнатьевне воздавали благодарственные почести. В киевской квартире у нее висели шелковые, ручной вышивки, панно, на письменном столе стояли божки благополучия из слоновой кости. Принц японский прислал дары русским монархам и написал высокопарные слова о «дарительнице жизни, обладательнице рук исцеляющих, Гедройц». Царица Александра Федоровна вызвала Веру Игнатьевну в Царское Село, и с тех пор Вера Игнатьевна стала близким человеком в семье последних Романовых. То, что она рассказывала о царской семье, общеизвестно. Николай был глуп, робок, косноязычен. Александра была умна достаточно образованна и вместе с тем одержима мистическими страхами. К дочерям была равнодушна, зато к наследнику питала любовь неистовую, по словам Веры Игнатьевны, патологическую. Наследника держали буквально под стеклянным колпаком. Малейшая царапина кровоточила у него месяцами. Есть такая болезнь, когда кровь не сворачивается. Императрице все время представлялось, что болезнь символична, что династия Романовых обречена, обрушится удар и последний Романов истечет кровью. Этим ее страхом умело пользовался Распутин.. «Мама, — говорил он царице, — пока я с Вами, ничего не случится — живы будете, не бойся».

Вера Игнатьевна решительно опровергала слухи о том, что Александра в войне с немцами четырнадцатого года участвовала в изменническом заговоре на стороне Вильгельма против России. Немка по происхождению, она по суеверию своему к войне относилась как к чему-то предопределенному и не желала вмешиваться в судьбы свершения. Ум ее был занят анализом снов, предчувствий, прорицаниями старца. Все действия были мелки, все крупное проходило мимо, и царапина Алексея-царевича была для нее значимее войны, поражения, бедствия всенародного.

Гедройц стала в 1914 году лейб-медиком царскосельского госпиталя. Царица и великие княжны работали в этом госпитале сестрами милосердия. Вера Игнатьевна во время сложных хирургических операций покрикивала на императрицу российскую, и та сносила; могла бы быть, по словам Веры Игнатьевны, хорошей хирургической сестрой — хладнокровной и точной. Великих княжон Гедройц расценивала как девушек недалеких, для которых флирт с выздоравливающими офицерами был смыслом жизни. Несчастный царевич Алексей был стеклянным мальчиком — тихий и послушный, осторожный, молчаливый.

У Гедройц годы, проведенные в Женеве, вытравили монархические убеждения[9]. Она считала революцию неизбежной и необходимой.

Под псевдонимом брата Сергея Гедройц она писала новеллы, которые изредка печатались в журналах, редактируемых символистами. Гумилев, Гиппиус, Ремизов были для Гедройц той средой, где свободомыслие Женевы находило сочувствие, где шли споры о будущем России.

Когда это будущее наступило, стало настоящим, взбугрилось, вздыбилось революцией — вся беспочвенность и наивность предвидений была опрокинута кровью террора, местью восставших, ненасытным разгулом вырвавшегося народного гнева.