Рейтерн, Магнус Магнусович |

Рейтерн, Магнус Магнусович

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Перейти к навигации Перейти к поиску

| Магнус Магнусович Рейтерн | |

|---|---|

|

|

| Дата рождения | 10 июня 1801 |

| Дата смерти | 16 марта 1863 (61 год) |

| Место смерти | Санкт-Петербург, Российская империя |

| Принадлежность |  Российская империя Российская империя |

| Род войск | пехота |

| Звание | генерал-лейтенант |

| Командовал | Гренадерский императора Франца І полк, лейб-гвардии Павловский полк, 1-я пехотная дивизия, 1-я гренадерская дивизия |

| Награды и премии | Орден Святого Георгия 4-й ст. (1846) |

В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Рейтерн.

Магнус Магнусович (Максим Максимович) Рейтерн (1801—1863) — генерал-лейтенант, начальник 1-й пехотной дивизии.

Биография[править | править код]

Магнус Рейтерн родился 10 июня 1801 года. Отец его, Гисберт Магнус фон Рейтерн, был поручиком на службе у Людовика XV, а позднее Рижским уездным предводителем дворянства и был женат на Дарье Федоровне фон Левенштерн.

После первоначального обучения дома и в Рижском городском училище Рейтерн 2 февраля 1817 года поступил в военную службу подпрапорщиком и был произведён в прапорщики в гренадерском императора Франца І полку 27 февраля 1819 года; в январе 1821 года он был переведён в лейб-гвардии Семёновский полк и затем постепенно производим в следующие чины до чина полковника включительно, а 16 апреля 1841 года произведён за отличие в генерал-майоры.

12 февраля 1842 года Рейтерн был назначен командующим гренадерским императора Франца І полком, а затем, 11 декабря 1844 года — командиром лейб-гвардии Павловского полка, в командование которым вступил 26 февраля 1845 года. 12 января 1846 года Рейтерн за беспорочную выслугу был награждён орденом св. Георгия 4-й степени (№ 7383 по кавалерскому списку Григоровича — Степанова).

Вскоре политические волнения возникшие в Западной Европе, и особенно готовившееся в Венгрии восстание побудили императора Николая I привести на военное положение гвардейские полки, в том числе и лейб-гвардии Павловский полк, направленный, в мае 1848 года, к западным границам Российской империи.

22 июля полк, а с ним и фон Рейтерн, прибыли в Белосток. Когда, 19 ноября 1850 года, полк праздновал день 25-летия зачисления шефом его наследника цесаревича (будущего императора Александра II), Рейтерн получил золотую табакерку с портретом Его Высочества, осыпанным бриллиантами, и, кроме того, был отдан приказ, в котором говорилось о пламенном усердии, ревности и добросовестности служения Рейтерна.

6 декабря 1851 года Рейтерн был произведён за отличие в генерал-лейтенанты с назначением состоять при гвардейском пехотном корпусе, а 17 ноября 1852 г. был назначен начальником 1-й пехотной дивизии, а затем, 17 сентября 1855 года, начальником 1-й гренадерской дивизии и в 1862 году был назначен заседающим в Генерал-аудиториате Военного министерства.

Магнус Магнусович Рейтерн скончался 16 марта 1863 года, в Санкт-Петербурге (из списков исключён 23 марта), похоронен на Волковом лютеранском кладбище. По словам современников, он был человек строгий, очень взыскательный и требовательный по службе, но заботившийся о вверенной ему команде.

Семья[править | править код]

С 30 марта 1847 года был женат на Ольге Карловне Альбрехт (1828—1898), дочери генерала Карла Ивановича Альбрехта от брака его с Варварой Сергеевной Яковлевой. После смерти мужа Ольга Карловна была начальницей Николаевского сиротского института в Москве. В браке имели 3 сыновей и 2 дочерей:

- Максим (1848—1886)

- Александр (1849—1915), флигель-адъютант, муж княгини Марии Константиновны Оболенской.

- Мария (1851— ?), замужем за своим двоюродным дядей,

|

Метки: рейтерн оболенские |

Барятинский, Александр Владимирович (1848) |

Барятинский, Александр Владимирович (1848)

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 5 августа 2017; проверки требует 1 правка.

Перейти к навигации Перейти к поиску

В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Барятинский; Барятинский, Александр; Барятинский, Александр Владимирович.

| Александр Владимирович Барятинский | |

|---|---|

|

|

| Дата рождения | 21 марта 1848 |

| Место рождения | Санкт-Петербург |

| Дата смерти | 1910 |

| Место смерти | Париж |

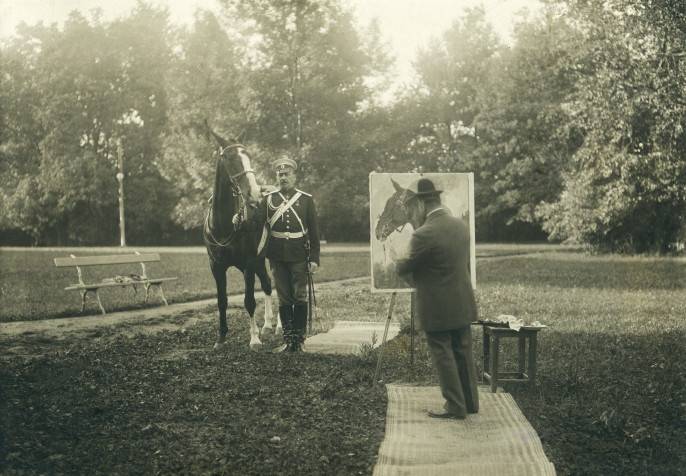

Князь Александр Владимирович Барятинский (21 марта 1848 — 1910) — генерал-майор из рода Барятинских, командир лейб-гвардии Конного полка.

Содержание

Биография[править | править код]

Единственный сын генерал-лейтенанта князя Владимира Ивановича Барятинского (1817—1875) от брака его с княжной Елизаветой Александровной Чернышевой (1826—1902). По отцу — внук генерал-лейтенанта князя Ивана Барятинского и племянник наместника Кавказа генерал-фельдмаршала князя Александра Барятинского. По матери — внук военного министра князя А. И. Чернышева. Наследник родовых имений в Путивльском, Рыльском и Льговском уездах.

Крестник императора Николая I и цесаревны Марии Александровны. Получил домашнее образование, которое продолжил в Пажеском корпусе. В августе 1866 года из камер-пажей был произведен корнетом в кавалергарды, с 1873 года ротмистр. С февраля 1873 года по май 1878 года командовал лейб-эскадроном. В чине полковника с 1876 года состоял флигель-адъютантом при императоре Александре II. С февраля 1880 года заведовал хозяйством, 20 декабря того же года был отчислен в Свиту.

В июле 1883 года Барятинский был назначен командиром лейб-гвардии Конного полка, но уже через год его успешная карьера неожиданно пресеклась. Согласно рассказам современников, князь демонстративно не желал подчиняться приказу о новой форме русского образца и позволил себе появиться на бале в честь именин императрицы в мундире полка, а не в новой свитской форме. На полученные от министра двора замечания Барятинский ответил, что «мужицкой формы он носить не намерен»[1]. В результате в июле 1884 года он был лишён звания флигель-адъютанта, отчислен от командования полком и зачислен по армейской пехоте. Вскоре Барятинский вышел в отставку в чине генерал-майора, после чего навсегда уехал за границу.

Основным своим местом пребывания он выбрал Париж. По словам М. М. Осоргина, там Барятинский и кончил свою жизнь в бесконечных путешествиях, которые совершал из оригинальности не по железной дороге, а в дормезе. Сам управляя четверткой, он проехал всю Европу, Англию и Шотландию. «Это был очень породистый на вид, тонкий, с изящными утонченными манерами человек», — писал о князе мемуарист[2]. Петербургский дом Барятинского на Сергиевской ул., 44-46, по отзыву А. А. Половцева, «отличался чрезвычайной изысканностью и утонченностью во всех потребностях»[3]. Он держал его открытым и его посещало не только все высшее общество, но и двор, в особенности приближённые великого князя Владимира[4]. Похоронен в родовом имении в селе Ивановском Курской губернии.

Семья[править | править код]

Елена Михайловна (1875)

Первая жена (с июня 1872) — графиня Елена Михайловна Орлова-Денисова (28.02.1851—26.03.1914), фрейлина двора, дочь графа Михаила Васильевича Орлова-Денисова и Елены Ивановны Чертковой; падчерица графа П. А. Шувалова. Брак её не был счастливым и фактически она жила отдельно от мужа. С начала 1880-х годов у неё был роман с флигель-адъютантом А. М. Рейтерном, позже в течение многих лет она состояла в открытой связи с великим князем Николаем Михайловичем. При дворе на их отношения смотрели весьма снисходительно, мать великого князя считала её «безопасной любовницей»[5]. По характеристике А. А. Половцева, княгиня Нелли Барятинская была непривлекательная во всех отношениях особа, «замечательная по лакейству своих чувств, прикрываемому внешностью независимостью речи», она была крайне груба в отношении тех, от кого ей ожидать было нечего[6].

Прекрасно разбираясь в искусстве, Барятинская собрала уникальную коллекцию западноевропейской портретной живописи. Будучи деятельной благотворительницей, состояла директрисой Санкт-Петербургского дамского благотворительного тюремного комитета и председательницей «Кружка поощрения молодых русских художников» в Риме. Последние годы жизни она много болела и жила уединенно в особняке Чертковых на Дворцовой наб., 22, не принимала почти никого, кроме великого князя и близких родных. Всё свое состояние она завещала в пользу студентов, в том числе свыше 1 млн. руб. на учреждение санатория для учащейся университетской молодежи. Единственный сын:

- Владимир (26.04.1880—28.09.1901), тяжело болел с детства, похоронен на Казанском кладбище в Царском Селе[7].

Вторая жена (с 1897) — Анна Николаевна Стрижевская (1846—10.02.1935), урожденная Покровская, вдова генерал-майора свиты Евгения Львовича Стрижевского (ум. 1885). В феврале 1884 года Половцев писал в дневнике, что «Барятинский уехал в Финляндию с мадам Стрижевской, покуда княжна Нелли неразлучно танцует с Рейтерном». Добившись развода, Барятинский смог жениться на ней. Из-за этого брака он много конфликтовал со своими сестрами. Княгиня Анна Николаевна очень почтительно относилась к своей свекрови и старалась ни во что не вмешиваться. Умерла в эмиграции в Швейцарии в Лозанне.

Примечания[править | править код]

- ↑ А. А. Игнатьев. Пятьдесят лет в строю. — М.: Воениздат, 1986.

- ↑ ВОСПОМИНАНИЯ или Что я слышал, что я видел и что я делал в течение моей жизни 1861—1920

- ↑ А. А. Половцов. Дневник государственного секретаря. В 2-я томах. — М.: Центрполиграф, 2005. — Т. 1. — С. 192.

- ↑ М. Э. Клейнмихель. Дворцовые интриги и политические авантюры. — М.: АСТ., 2014. — 490 с.

- ↑ В. Н. Ламздорф. Дневник. 1891—1892. — М., 1934. — С. 84.

- ↑ А. А. Половцов. Дневник государственного секретаря. В 2-я томах. — М.: Центрполиграф, 2005. — Т. 2. — С. 463.

- ↑ Великий князь Николай Михайлович. Петербургский некрополь //Сост. В. Саитов. В 4-х т. — СПб., 1912—1913. — Т. 1. — С. 153.

Источники[править | править код]

- О. Р. фон Фрейман. Пажи за 183 года (1711—1894). Биографии бывших пажей с портретами. Вып. 1. — Фридрихсгамн, 1894. — С. 600.

- Сборник биографий кавалергардов. 1826—1908 // Сост.под ред. С. Панчулидзева. — СПб., 1908. — С. 253—254.

- Полный список шефов, полковых командиров и офицеров Лейб-гвардии конного полка с 1731 по 1886 год. — СПб., 1886. — С. 495—496.

Источник — https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Барятинский,_Александр_Владимирович_(1848)&oldid=96374723

|

Метки: барятинские орловы-денисовы чернышовы |

княгиня Елена Михайловна Барятинская (Орлова-Денисова) |

Близкие родственники

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Метки: барятинские орловы-денисовы |

Как происходил расстрел царской семьи? |

Как происходил расстрел царской семьи?

В 1917 году произошла революция, царь Николай II отрекся от престола и власть перешла в руки временного правительства. После отречения царская семья некоторое время проживала в царском селе, но вскоре была отправлена в Тобольск.

В 1918 году к власти пришли большевики. Такая власть устраивала далеко не все население, началась гражданская война. Царскую семью отправили в Екатеринбург. Урал находился под властью красных, в то время как другие регионы России переходили из рук в руки. В Екатеринбурге же семью разместили в доме Ипатьева. Для охраны был создан караул.

Условия проживания напоминали тюремные, о чем свидетельствуют записи в дневниках княжен и самого царя. Царское имущество разворовывалось. В доме Ипатьева царская семья прожила 78 дней.

дом Ипатьева

В ночь с 16 на 17 июля произошла казнь. Участники расстрела до последнего момента не знали, каким образом она будет проводиться. Одни предлагали собрать всех в одной комнате и забросать ее гранатами, другие хотели зарезать членов семьи в своих кроватях. В итоге, под предлогом артобстрела города (которого конечно же не было) царская семья была собрана в подвале. Вместе с ними там оказались медик, повар, лакей и горничная.

Известно, что царевич Алексей не мог передвигаться самостоятельно, Царь нес его на руках. По просьбе Александры Федоровны в подвал принесли 2 стула. На одном разместилась императрица, на другом Алексей. Остальные члены семьи стояли возле стены.

Комендант дома Я.М. Юровский вошел в подвальное помещение вместе с расстрельной командой и сказал примерно следующее: " Ваши друзья наступают на Екатеринбург, и поэтому вы приговорены к смерти ". Николай II успел лишь воскликнуть "что?" и тут же началась беспорядочная стрельба.

подвал дома Ипатьева

Царь погиб сразу, остальных членов семьи убить сразу не удалось. По показаниям одного из палачей в одежде княжен оказались вшиты драгоценности. Об этом стало известно после того, как одежду сожгли в костре. Видимо пули рикошетили от дорогих камней. Всех, кого не удалось убить сразу добивали штыками.

Всего было убито 10 человек, из них 6 членов семьи. Кроме того большевики убили двух царских собак, поднявших лай: французского бульдога Ортину, принадлежавшую Татьяне, и спаниеля Джимми младшей дочери царя Анастасии. Спаниель Алексея Джой в ту ночь молчал, благодаря чему остался жив.

Алексей и его собака

Звуки выстрелов большевики пытались заглушить двигателем грузовика, прибывшим для погрузки трупов. Естественно, идея была глупая. Выстрелы гремели громче, чем работал двигатель. Тела были погружены в грузовик и доставлены в заброшенную шахту. Захоронить их там не удалось. В связи с этим они были обезображены с помощью кислоты, некоторые сожжены, и захоронены небольшими группами.

До сих пор остается спорным вопрос: был ли произведен расстрел по приказу из Москвы или это произвол уральских властей? В основном, историки склоняются ко второй версии. Тела 4 членов царской семьи и их свиты были найдены в 1991 году, оставшихся Марию и Алексея нашли в 2007 году.

царская семья

В 2000 году Николай II и его семья были канонизированы. РПЦ не признает, что найденные останки принадлежат святым.

https://zen.yandex.ru/media/history_time/kak-prois...-semi-5cb36d6b662beb00b2c23027

|

Метки: романовы |

Возникновение проституции в России - история, условия появления |

Возникновение проституции в России - история, условия появления

Проституции как сложного социально-экономического явления в допетровской Руси не существовало. Отдельные случаи не были системой и не были встроены в культуру сельской местности и городов. Тем не менее, для ее возникновения в России существовали свои причины и условия.

История возникновения проституции

Водоразделом официального признания проституции частью социально-экономической жизни стал 1843 год. Власть решила возглавить то, с чем было уже по сути бесполезно бороться. Причиной стала эпидемия сифилиса.

Венерические заболевания приобрели такой размах, что стали угрозой регулярной армии. Это можно назвать одной из причин легализации явления. Первой ласточкой в деле «узаконивания» сексуальных услуг стали циркуляры 23.10.1843 г., 17.01.1844 г. и 24.05.1844 г. Медицинского департамента МВД Российской империи «О мерах к недопущению распространения любострастной болезни». Они призывали вести контроль и учет «непотребных женщин» с регулярными медицинскими осмотрами ради борьбы с сифилисом. С этого времени началась официальная история проституции в стране.

И хотя выпущенный при Николае I в 1832 г. Свод законов Российской империи запрещал это занятие, предусматривая наказания, ситуация диктовала перемены. Министр МВД Л.А. Перовский предложил императору организовать в Петербурге Врачебно-полицейский комитет для контроля и принудительного лечения обитательниц притонов.

А фактическим узакониванием домов терпимости стали циркуляры МВД от 29.05.1844 г., которые установили правила из 32 пунктов для содержательниц и «публичных женщин». С этого времени государство вверяло контроль и заботу о них полиции. Контроль в основном состоял в:

§ регулярных медосмотрах,

§ регистрации проституток, бордельных и одиночек,

§ выдаче им специальных медицинских «желтых билетов» в обмен на изымаемый паспорт.

Официальной публичной женщиной можно было стать в то время с 16 лет — разрешенного минимального возраста венчания церковного брака. «Правила» помогли государству снизить уровень заболеваемости «любострастными болезнями». Они подробнейшим образом регулировали распорядок жизни и отношений публичного дома, финансовые, медицинские, бюрократические аспекты. Официальные бордели и тайные притоны стали расти числом и разнообразием. В столицах было самое большое их количество (около 200 в Санкт-Петербурге и больше 300 в Москве). В губернских городах было сравнительно немного публичных домов (4-10), а в уездных могло и вовсе не быть, кроме проституток-одиночек. Отдельной категорией шли ярмарочные «кофейни», являвшиеся передвижными борделями с проститутками-одиночками.

Конечно, эти дома терпимости появились большей частью из старых нелегальных притонов. Официальная борьба с ними велась с переменным успехом с царствования Петра I. В 1716 г. он велел «не держать баб» при войсках, банях и трактирах, выгонять из армии без лечения заразных «французскими болезнями». В 1718 г. Петр I издает указ, вменяющий в обязанности воеводы и губернатора Петербурга пресекать появление кабаков, трактиров, домов и притонов, где «совершаются непотребства» (распитие алкоголя, игра в карты, проституция). Но социально-экономическая ситуация была такова, что в городе появлялись все новые и новые «жертвы разврата». Тогда царь придумал ссылать «непотребных женок» на прядильные фабрики так называемые «прядительные дома».

Условия появления проституции в России

В крепкой крестьянской общине и городах со статичным подконтрольным населением не было предпосылок для женской торговли своим телом на регулярной основе ради пропитания или в качестве образа жизни. Женщина была или «мужнина жена», или в семье. Отсутствие бесконтрольной личной свободы и необходимости добывать пропитание было важным сдерживающим фактором. Важнейшим также оставалось и христианское отношение к явлению.

Петровская военная реформа, равно как и вся вестернизация империи, нарушила привычный уклад жизни и стала основным условием возникновения проституции. Забирая в рекруты тысячи мужей, государство не заботилось об оставшихся женах и детях. Жене выдавали «пачпорт» и разрешали следовать за мужем, но фактически женщины уходили на поиски куска хлеба в города. Официальной женской работы не было, а неграмотные и не приученные к городскому труду крестьянки едва умудрялись хоть куда-то пристроиться. Многие иностранки, волею судеб попадавшие в столицы, тоже не могли найти себе иной работы, кроме как торговли телом.

Солдаты, моряки, иностранцы, торговцы, которым Петр I открыл широкий доступ в страну, пытались получить сексуальные услуги, находясь вдали от своих женщин. Первые притоны появлялись в местах скопления таких клиентов: трактирах, банях, на ярмарках. Затем весьма предприимчивые иностранцы пытались организовать бордели, как у себя на родине.

Их возникновению способствовала городская среда:

§ индивидуализация населения,

§ сдача жилья в наем,

§ воровская субкультура,

§ изменение уровня приватности человека

– стали первыми «этапами» в истории российской проституции.

Так, императрица Елизавета Петровна вынуждена была отреагировать и лично заняться вопиющим случаем — организацией у нее под носом в столице женского элитного публичного дома некой «Дрезденшей» (немка Анна Фелькер). С помощью сановника Демидова полицией было «отловлено» более двух сотен «непотребных женок». Когда ими переполнилась тогдашняя тюрьма — Петропавловская крепость, императрица велела разместить распутниц в бывшей прядильной льняной мануфактуре Петра I, куда раньше таких женщин ссылали для отработки.

Так возник знаменитый исправительный Калинкинский дом. Интересно, что в нашей истории проституция считалась изживаемым явлением посредством труда, воспитания – по крайней мере, в начале ее появления в России.

Калинкинский дом

Двухэтажный каменный дом в деревне Калинкино, который был «прядительным домом» при Петре, располагался на отшибе. Елизавета Петровна проявила невиданное сердоболие и особое участие в деле исправления женщин. Они содержались там за «бледни, непотребство, незаконное сожительство, сводни и блуд». Условия по тем временам были весьма гуманными:

§ женский и мужской пол содержали раздельно,

§ женщин учили прясть,

§ за работу на фабрике они получали деньги, на которые могли приобретать еду в местной лавке,

§ бить их было запрещено,

§ предлагалось лечение, баня, освобождение от работы по болезни.

При первичных облавах «распутниц» били так называемыми кошками, выясняли родство и передавали на поруки мужу или родственникам. Сожительствующих вне брака венчали. А оставшихся или желавших добровольно порвать с проституцией помещали для исправления трудом в Калинкинский дом близ Фонтанки.

Большинство попадавших в туда были младше 25 лет. Это были «солдатки», беглые крестьянки, вдовы, иностранки с присоединенных к Российской империи территорий Ингерманландии, Лифляндии, Эстляндии. Всего содержалось порядка 150-200 нарушителей.

Екатерина II пошла еще дальше и применила этот опыт социализации и перевоспитания падших женщин в «смирительных домах». Ее «Устав о благочинии» от 08.04.1782 г. гласит, что за получение прибыли от торговли телом можно попасть в такой дом на полгода, причем содержание там должно быть возмещено казне.

При Николае I в истории проституции после ее фактической легализации все равно оставалась проблема перевоспитания и исправления женщин: княгиня Мария, дочь императора, на свои деньги открыла благотворительный Дом милосердия. С 1857 г. там обучали грамоте и ремеслам падших девочек до 16 лет, считавшихся несовершеннолетними.

Калинкинский дом был переименован в больницу. Традиции перевоспитания публичных женщин перешли ко многим монастырским сестринским обителям.

Формирование субкультуры проституции

К концу 19 века был произведен подсчет официальных данных по проституции. Было насчитано порядка 1200 публичных домов в столицах, губернских и крупных уездных городах, где работали порядка 10 000 «публичных женщин».

В истории России известны публичные дома нескольких видов:

§ богато меблированные элитные бордели

(как правило, располагавшиеся в центре города, или при запрете — в доступных для посещения местах, при условии удаленности от храмов и учебных, административных заведений в 150-250 саженей);

§ публичные дома попроще

— в трактирах, гостиницах, при банях, в съемных домах (тот же запрет по удаленности плюс обязательное согласие жильцов или соседей, если в жилом доме);

§ самые бедные притоны

(на окраинах, с ужасными условиями);

§ тайные публичные дома

(отдельные квартиры, дома или “углы” в зависимости от уровня, которые не были официально зарегистрированы, но должны были в обязательном порядке контролироваться полицией и Врачебно-полицейскими комитетами для борьбы с заболеваниями).

Содержать бордели любого уровня могли согласно «Правилам» 1844 г. только женщины от 30 до 60 лет, а затем с 1861 г. только благонадежные женщины от 35 до 55 лет и исключительно с разрешения полиции.

Хозяйка должна была:

§ регистрировать проституток,

§ не брать на работу несовершеннолетних и больных,

§ ежедневно осматривать работниц сама и направлять их на регулярные врачебные осмотры,

§ уплачивать проституткам не менее ¼ дохода с клиентской оплаты,

§ платить налог,

§ не бить, не удерживать насильно, даже в случае долга,

§ следить, чтобы не употреблялось спиртное и не было малолетних детей.

И хотя “Правила” строго расписывали все обязанности и наказания, содержательницы постоянно нарушали закон.

Но проститутками регистрировали не только работниц борделей. В Российской империи было 3 вида «развратных женщин»:

§ билетная проститутка

(особа, которая официально была зарегистрирована «публичной» при доме терпимости, сдавшая паспорт в полицейский участок и получившая Медицинский билет — желтую книжку осмотров – «желтый билет», где отмечалось состояние ее здоровья и местонахождение);

§ бланковая проститутка

(все то же самое, но женщина занималась проституцией самостоятельно: элитные содержанки, зачастую хористки и шансонетки, танцовщицы, артистки, либо проститутка, дающая объявления в газету, подыскивающая дорогих клиентов в ресторанах, реже в местах гуляний и на улицах);

§ тайная проститутка

(любая из первых двух категорий, но официально не зарегистрированная: недавно совращенная, несовершеннолетняя, благородного происхождения).

После 1901 г. количество публичных домов резко сократилось (в столице было более 200 штук, а после 1909 г. их число едва достигало 30). Это произошло и под влиянием жалоб населения, и из-за ухода этой сферы в тень. Особенно остро стояла проблема детской проституции. Легально это было запрещено, но в тайных притонах легко было найти девочек от 10 лет. Хотя с 1903 г. минимальный возраст для путан был поднят до 21 года. Имелись даже отдельные заведения с подобной темной репутацией (гостиница «Лондон»).

Ситуация была критической для общества, т.к. основная причина и условие легализации проституции — борьба с венерическими заболеваниями — снова ушла из-под контроля. Уровень зараженных «жриц любви» вырос до 75%. В 1910 г. в столице состоялся даже первый Всероссийский съезд по борьбе с торгом женщинами и причинами его возникновения. Общество требовало закрыть все публичные дома, но государство не решилось удовлетворить прошение. И только после 1917 г. новое революционное правительство в лице комитетов общественной безопасности закрывает все действующие и тайные публичные дома, упраздняет всю бюрократическую систему проституции: ликвидирует Врачебно-полицейские комитеты, все действующие циркуляры и правила. Проституция в России снова объявляется вне правового поля.

Оригинал статьи размещен здесь"

Посмотреть другие материалы по русской культуре, взять информацию для учебы или работы - тут

https://zen.yandex.ru/media/id/5a42c58000b3dd92b6d...eniia-5c9cac84b831f600b36cf6e8

|

Метки: российская империя |

Императорский отпуск или где любили отдыхать Романовы? |

Императорский отпуск или где любили отдыхать Романовы?https://zen.yandex.ru/media/sofia_piter/imperators...at-romanovy-5ce30a7e6a5bb500b3

Приближается пора отпусков… Предлагаю «погулять» по тем местам, где когда-то отдыхали члены императорской семьи Романовых. Как говорится «работа работой, а отпуск никто не отменял».

Начну с основателя Санкт-Петербурга Петра I. Он не стал далеко уезжать от своего «детища» - любимого города и на отдых отправлялся в Карелию.

Почему? Потому что там обнаружили источник целебной железистой воды, которую назвали марциальной (в честь бога Марса).

Петр I приезжал сюда на пару недель, просто отдохнуть и поправить здоровье – это местечко что-то вроде санатория было. Поговаривали, что царь лечился необычным способом: утром натощак чарка водки, после сытного завтрака бокал вина, а перед обедом стакан той самой воды марциальной. А помимо всего прочего он дышал воздухом Карелии, и отдыхал в тишине. Всё как сейчас после трудового года!

Следующее место, где любили отдыхать русские императоры - это Ливадия. Поселок Ливадия находится на юге Крыма. Поселок был приобретен императором Александром II для своей супруги Марии Александровны. Они частенько отдыхали здесь в зимние месяцы.

Император Александр II с детьми

Кстати, именно в Ливадии император Александр II провел свой медовый месяц с второй женой княжной Екатериной Долгорукой, с которой у него была продолжительная связь еще при жизни императрицы. Обвенчались они только после Марии Александровны.

Император Александр II с второй женой Екатериной Долгорукой и их детьми

Сюда же в Ливадию приехал и наследник будущий император Александр III с супругой Марией Федоровной. Для него специально построили Малый дворец (Дворец наследника).

Малый дворец не уцелел. По одной версии его разбомбили во время Великой Отечественной войны, а по другой взорвали красноармейцы, когда оставляли осенью Крым в 1941 году.

Сын Александра III Николай, будущий император России также любил это место и частенько посещал его уже со своей семьей – женой и детьми.

В 1911 году по проекту ялтинского архитектора Николя Краснова для Николая построили новый Белый Дворец - это был самый большой царский летний дворец!

Николай II очень любил Ливадию, ведь здесь прошло его счастливое детство, здесь он встретился со своей будущей женой Аликс через полгода после их помолвки – романтическое время.

Как написала в своем дневнике одна из дочерей императора Николая II

В Крыму была жизнь, а в Петербурге служба.

dmrealty.ru

vol-majya.livejournal.com

poluostrov-krym.com

Было еще одно место отдыха императорской семьи это усадьба на реке Лангиноски в Финляндии. Любимый отдых императора Александра III.

Все наверное помнят его знаменитую фразу «Когда русский царь удит рыбу – Европа может подождать!». Сказано это было именно здесь. Эта усадьба как вы уже догадались, была недалеко от Петербурга, и здесь императорская семья проводила несколько летних месяцев.

Император вел простую жизнь – удил рыбу, топил печь, носил воды из реки….

Император Александр III с семьей

А что же Европа? Где русские императоры предпочитали отдыхать? Ницца, Франция. Кто «открыл» для русских этот курорт? Жена императора Николая I Александра Федоровна. А за императрицей сюда потянулся и русский Двор.

Ниццу любил и старший сын Александры Федоровны Александр II. Но оказалось, что именно здесь его постигнет горе, отцовское горе… В 1864 году император прибывает в Ниццу с женой Марией Александровной.

Родители хотели увидеть своего старшего сына наследника трона Николая Александровича. Царевич как раз завершил свою поездку по Европе – он вернулся из Дании, где обручился с принцессой Дагмар.

А затем случилась трагедия – внезапная смерть молодого наследника Николая! После падения с лошади у него травмирована спина, травма была запущена, в результате поражение спинного мозга.

Безутешные родители на месте виллы Бермонд, где скончался Николай заказывают мемориальную часовню.

В последствии Дагмар выйдет замуж за младшего брата Николая Александра, будущего императора Александра III.... именно она станет матерью последнего российского императора Николая II.

Алтарь находится ровно на том месте, где была комната, в которой умер царевич.

France.fr

В 1903 году был заложен первый камень собора Святого Николая.

velo-travel.ru

Фотографии из интернета

|

Метки: романовы |

Маникюр сто лет назад |

Маникюр сто лет назад

В XIX веке за ногтями в основном ухаживали, полируя их. В частности, с помощью полиссуара – валика (с ручкой), на который была натянута ткань или замши. Ногти начинали блестеть, поверхность становилась гладкой и ровной. Кроме того, истончаясь, ногти становились более прозрачными и, соответственно, розовели – под ними проступала розовая кожа.

Есл присмотреться к рукам красавицы Зинаиды Юсуповой...

Зинаида Юсупова, Франсуа Фламенг, 1894. из коллекции Государственного Эрмитажа

..То видно, как едва ли зеркально блестит ноготок.

Зинаида Юсупова, Франсуа Фламенг, 1894. из коллекции Государственного Эрмитажа. Деталь

До конца XIX века этим и ограничивались. А вот в начале XX начали в ногтевую поверхность втирать красящее вещество. Не могу не вспомнить Гумилёва, стихотворение "Помпей у пиратов":

И над морем седым и пустынным,

Приподнявшись лениво на локте,

Посыпает толчёным рубином

Розоватые длинные ногти.

Толчёным рубином, конечно, не посыпали. :) Прибегали к другим средствам. Так, например, в одной из книг по уходу, вышедшей в 1901 г., описывалась следующая процедура: ногти смачивали определённым одеколоном. Затем их «покрывают. смесью порошка и глазури для ногтей, причем эту смесь энергически растирают пальцем». Потом излишки стираются «мягким пуховым платком». Потом «ещё раз накладывают на ноготь порошок для ногтей в сухом виде и полируют ноготь энергически при помощи инструмента для полировки ногтей». И уж в завершение обмывают кончики пальцев особой «водой для ногтей» и «заключают процедуру вторичной энергической полировкой при помощи полиссуара». Уф!

Ида Рубинштейн, Валентин Серов, 1910. Из коллекции Русского музея

Возможно, не все поклонники красивых рук проходили подобную сложную процедуру, но порошки для полировки становились всё более популярными. Делали их так же, как пудру или румяна - на основе талька и окиси цинка. Просто добавляли побольше красящего вещества. Кроме того, были и пасты для ногтей – для тех же целей, но, соответственно, не сухие, а жирные. И они будут существовать ещё долго...

Если присмотреться к рукам Иды Рубинштейн на знаменитом серовском портрете, то розовые не столько ногти, сколько кончики пальцев. Не исключено, что её руки загримированы - с помощью губной помады, например. Да-да, так делали, чтобы придать рукам актёров более "молодой вид"...

Ида Рубинштейн, Валентин Серов, 1910. Из коллекции Русского музея. Деталь

А о лаках для ногтей - в следующий раз!

P.S. Подписывайтесь на мой канал по истории моды и костюма! И... чем больше лайков и перепостов, тем больше статей!

https://zen.yandex.ru/media/eregwen/manikiur-sto-let-nazad-5cf96635bbfeea00af3117b9

|

Метки: юсуповы мода |

Почему дядя Никиты Михалкова служил в войсках СС? |

Почему дядя Никиты Михалкова служил в войсках СС?

Миахил Михалков и его брат Сергей Михалков (дядя и отец Никиты Сергеевича Михалкова).

Когда стало известно, что родной дядя известного режиссёра Никиты Сергеевича Михалкова (брат Сергея Михалкова - отца Никиты) служил в дивизии "Waffen SS", то сразу всё встало на место, теперь понятно откуда столь рьяная не любовь Никиты Сергеевича к "проклятому совку", которую он смачно выразил в своих "Утомленных солнцем ".

Данный факт совсем не тайна в чете Михалковых, просто один из эпизодов биографии близкого родственника, о котором не принято упоминать. А мы вспомним и упомянем...

Н.С. Михалков

М.В. Михалков.

Талантливая семья: Никита и Андрон режиссёры, их отец Сергей Михалков писал детские стихи и слова гимна СССР, а дядя и брат отца Михаил Михалков успел послужить аж в двух дивизиях Waffen SS в "Дас Райх" и "Тотенкопф".

Михаил не то, что не стыдился такой биографии, а даже гордился своей "интересной судьбой", в 2006 году, уже на закате его жизни вышла автобиографическая книга "В лабиринтах смертельного риска", где свою службу в войсках СС он преподносит чуть ли не как "подвиг разведчика".

В книге хватает "тумана", родился Михаил в Москве в 1922 году, в 30-ые учился в Пятигорске , но уже тогда по немецки говорил почему то лучше чем по русски, Михалков сам пишет, что у него были проблемы с русским языком и адаптацией (дворянское происхождение или родился не совсем в Москве?).

В 1940 году ему каким то образом удаётся поступить в спецшколу НКВД .

Накануне войны М. В. Михалков служил в особом отделе Юго-Западного фронта, в конце лета - начале осени 1941 года в районе Киева сдался немцам в плен.

Вот с этого момента начинается путь "разведчика Михалкова" и восхождение его по карьерной лестнице в войсках СС.

По его воспоминаниям сначала был лагерь, потом побег, потом снова плен, его хотели расстрелять, но он и ещё несколько красноармейцев перебили охрану (лопатами которыми копали себе яму), а по дороге недалеко от Харькова он снова попал в немецкий плен к солдатам из 2-ой дивизии СС "Дас Райх".

По словам Михалкова он смог убедить некого капитана Берша (как мы знаем с немецким языком у него был полный порядок) в том, что он фольксдойче и вообще гражданский, которого на пути к родственникам застала война.

Дальше Михалков служит при дивизии СС интендантом- снабженцем, добывает провизию для гренадеров СС (ездит по деревням и меняет немецкий бензин на продукты). Попросту становится "Хиви" (добровольный помощник нем.).

В рядах "Дас Райх" Михаил Владимирович "околачивался" довольно долго, аж до 1944 года.

Чем конкретно занимался непонятно (возможно участвовал и в карательных мероприятиях). По его словам, много ездил по немецким поручениям и заодно устанавливал месторасположение немецких частей. Хорошо, устанавливал, а кому передавал данные и как? Почему имея документы, форму и свободу передвижения не перешёл линию фронта?

Потом он сбегает в Венгрию (Будапешт) и устраивается на подработку к швейцарскому предпринимателю (как то не в ту сторону Михалков бежал, в другую сторону от границы, возможно не бежал, а отступал вместе с немцами).

Потом, по его словам, ему удалось прибить офицера 3-ей дивизии СС "Тотенкопф" и переодевшись в его форму попытаться пересечь линию фронта в Латвии, но якобы, у него была только форма без документов и недалеко от границы его задержала немецкая полевая жандармерия.

Был ранен и бежал, его нашли в форме и без документов, отправили на лечение в немецкий военный госпиталь, выписали новые документы и отправили на курсы переподготовки комсостава дивизии СС "Тотенкопф".

В 1944г.-1945г. командовал танковой ротой в дивизии и хвастался тем, что написал строевой гимн для своей танковой роты (что сказать - талант, брат слова гимна СССР, а он гимн для waffen ss).

В феврале 1945 года Михалкову всё таки удалось перейти линию фронта и сдаться РККА.

Говорит, что из за стресса и отсутствия практики за 4 года забыл русский язык и отвечал на допросе исключительно на немецком.

Была установлена его личность и то, что его брат Сергей Михалков, видный стихоплет и автор гимна Советского Союза. Всё равно не помогло...

Видимо следователей СМЕРШ не устроили его ответы и "героя под прикрытием" отправили на 5 лет в лагеря. Может немецкие награды (которые у Михалкова были) их смутили?

Почему то данное фото часто пихают, выдавая за М.В. Михалкова в форме СС, на самом деле это фото, СС-штурмбаннфюрера Хельмута Шрайбера из дивизии "Дас Райх". Фото Михалкова в форме с "зиг рунами" к сожалению нет, но думаю, что смотрелся он не менее " нордически" чем Шрайбер.

Здесь он опять начинает путаться в показаниях, в книге пишет одно, в интервью говорил другое. По одной версии злые "чекисты" с Лубянки его регулярно пытали и не давали спать, а по другой использовали его как "подсадного" и засовывали в камеру к таким видным коллаборантам, как Шкуро и Краснов, которых "Михалков помогал колоть", хотя чего там колоть, про этих персонажей и так всё было известно, они и сами не скрывали.

Отбывал наказание в Лефортовской тюрьме и в лагерях на Дальнем Востоке.

После неоднократных ходатайств брата Сергея, который был на хорошем счету, Мишу Михалкова выпустили в 1950 году. После прихода к власти Н.С. Хрущёва вообще реабилитировали в 1956 году.

После освобождения благодаря брату стал публиковаться в печати, в основном на военно-патриотические темы (интересно когда их сочинял нацистские марши звучали в голове?).

Вот такой вот "герой" с очень "интересной судьбой".

Не ну а чего в самом деле стыдиться, ведь это даже стало "модно".

Видные европейские личности имеют таких "славных" предков, например бывший польский премьер и глава ЕС Дональд Туск, который самозабвенно рассказывал, как его предки боролись с нацистами и попали за свою борьбу в концлагеря.

Как оказалось, всё было не совсем так, его дедушка - Йозей Туск служил в резервных частях СС и занимался отловом евреев и отправкой их в концентрационные лагеря.

Ну подумаешь, "немного" слукавил Дональд.

Дональд Туск

и его "славный" дедушка эсесовец Йозеф Туск (фото из федерального архива "Deutsches Bundesarchiv).

Вот такие люди на первых ролях европейской политики, а племянники героя нашей статьи рассказывают нам про "секретные документы" и снимают очень сомнительное "военно-патриотическое" кино к годовщине Победы, на которое водят школьников целыми классами.

Интересно, а про своего дядю Мишу, Никита Сергеевич не хочет снять военный эпос?

Я думаю это было бы посильнее комдива Котова...

Спасибо за Ваше внимание.

https://zen.yandex.ru/media/id/5b7672d7d375a900a9d...ah-ss-5d014908f6c4ba00afec157e

|

Метки: михалковы |

Царскую дочь выдали за гея |

Царскую дочь выдали за гея

Николай II 15 лет не разрешал ей развестись

Великая княгиня Ольга с первым мужем, принцем Петром Ольденбургским, который оказался «голубым»

Последняя великая княгиня дома Романовых Ольга Александровна не боролась за российский трон. Ее главная битва была за любовь. И это сражение она с честью выиграла.

Мать подобрала мужа

Дочь Александра III, сестра Николая II, великая княгиня Романова — в этом статусе определенно есть неоспоримые преимущества: не нужно заботиться, где жить, что есть, откуда брать деньги. Хотя в семье Александра III детей держали в строгости: жесткие постели, подъем до рассвета, обязательные занятия и для мальчиков, и для девочек.

Для Оли — единственного багрянородного, то есть рожденного уже во время царствования отца, ребенка исключений не делалось. Опасаясь покушений на императорскую семью, ее воспитывали вдали от столицы, в Гатчине. Она любила отца, который каждый день, если не был в отъезде, уделял младшей дочери обязательные полчаса. С матерью было сложнее: урожденная датская принцесса Дагмар, Мария Федоровна, оказалась холодна с детьми. Ольга не была красавицей, зато отличалась простотой и покладистостью.

С возрастом Ольга стала для матери подругой. Но, по заведенной традиции, великих княгинь выдавали замуж за равных по крови, а значит, чаще всего за принцев европейских монархий. После венчания дочери императоров уезжали далеко от Родины. Марии Федоровне такой сценарий не нравился. И она подыскала для Ольги супруга в России. На эту роль выбрала единственного сына своей приятельницы — герцога Петра Ольденбургского. Эта монархическая ветвь немецких принцев обосновалась в России еще при Николае I и давно породнилась с Романовыми.

То, что Ольга и Петр приходились друг другу одновременно троюродными и четвероюродными братом и сестрой, никого не смущало. Не беспокоило и то, что Петр, как тогда говорили, «не интересуется женщинами», то есть гомосексуалист, а в дополнение любитель азартных игр и выпивки. Об этом знал весь свет. Но такова доля императорской дочки.

13‑летнее испытание

Венчание Ольги Романовой и Петра Ольденбургского состоялось летом 1901 года. В первую же брачную ночь герцог ушел играть в карты. Собственно, так же он провел и большинство других дней и ночей. В спальне с законной супругой так ни разу и не был. Этот брак длился 15 лет, а Ольга так и осталась девственницей. Воспитание и убеждения не позволяли ей нарушить данную у алтаря клятву. Хотя очень скоро после венчания у нее появился друг, которого она полюбила по-настоящему.

Великие князья и княгини в те годы обязательно становились еще и военачальниками, пусть даже «почетными», как это было в случае с девушками. Ольгу в 1901‑м назначили почетным командиром 12‑го Ахтырского гусарского полка. По долгу службы она присутствовала на парадах. Во время одного из них в 1903 году, в Павловске, Ольга заметила молодого офицера — Николая Александровича Куликовского. Он служил в Кирасирском Ее Величества лейб-гвардии полку. После парада Ольга упросила своего брата Михаила, командовавшего этим полком, посадить ее рядом с молодым гвардейцем. Он, в отличие от уже лысеющего мужа, был почти ее ровесником — старше всего на год, не столь родовит, хотя из дворянской семьи.

Ольга и Николай быстро подружились и полюбили друг друга. Это были очень трогательные отношения. Она хранила верность фиктивному супругу. Тот не требовал большего. Хотя герцог Ольденбургский был вовсе и не против, чтобы жена ему изменила.

Ольга обратилась к своему брату Николаю II с просьбой дать согласие на развод. Только он мог его разрешить. Но император ей отказал. Долгие годы Ольга безуспешно умоляла брата прекратить этот абсурд. Но то ли под давлением матери, то ли по собственным убеждениям Николай II упорствовал.

Положение стало совсем безнадежным в 1907 году. Тогда брат Ольги и Николая великий князь Михаил, не считаясь с мнением света и семьи, женился на своей любовнице, до этого дважды замужней Наталье Вульферт, да еще и сбежал с ней за границу. Император был так зол на Михаила, у которого с Ольгой всегда были самые теплые отношения, что теперь бы уж точно не позволил сестре заключить морганатический брак, еще один в царской фамилии. Зато он лично распорядился, чтобы Куликовского перевели из Кирасирского полка, которым командовал Михаил, в Ахтырский, где почетным командиром была Ольга, да еще и включил офицера в свиту Петра Ольденбургского — так что теперь Николай жил в одном доме с ним и его женой. Для влюбленных это стало испытанием почти на десять лет.

Сбывшаяся мечта

Ольга мечтала о детях. Но, конечно, с Петром Ольденбургским их у нее быть не могло. Она много времени проводила с племянницами — дочерьми Николая II, особенно привязалась к младшей, Анастасии. Часто рисовала, занималась благотворительностью. Ее отличала простота. Она любила ездить на простых извозчиках и разговаривать с ними, запросто нянчилась с детьми крестьян в своем поместье.

Когда началась Первая мировая, Ольга, в отличие от других женщин семьи, не стала просто шефствовать над госпиталями, а создала один из них близ фронта (рядом с местом, где служил Куликовский) и работала в нем медсестрой.

Осенью 1916‑го в этот госпиталь приехал Николай II. Это была последняя встреча брата и сестры. Тогда же император отдал Ольге письмо, где согласился на ее развод с Ольденбургским. Уже в ноябре сбылось то, о чем великая княгиня так долго мечтала. В возрасте 34 лет она обвенчалась с Николаем Куликовским. Мать Ольги хоть и присутствовала на скромной свадьбе, до конца своих дней напоминала зятю, что он ей не ровня.

Начиналось тяжелое для страны время. Первенец Ольги и Николая Тихон родился в августе 1917‑го в Крыму, когда супруги с другими представителями Романовых уже были под стражей. Затем семье пришлось уехать в Сибирь, оттуда на Кавказ. Княгиня и генерал занимались сельским хозяйством. На Кавказе родился их второй сын Гурий.

В 1920‑м Ольга с мужем и детьми все-таки эмигрировали. Поселились в Дании, на родине Марии Федоровны. После Второй мировой семья еще раз переехала — на сей раз в Канаду. Потомки императора жили скромно, Ольга продавала свои картины. Она пережила всех детей Александра III, на два года — мужа, перенесла встречу с псевдо-Анастасией, увидела своих внуков и скончалась в возрасте 78 лет в 1960 году. Была похоронена в Торонто рядом с супругом, позже там же появилась и могила их сына Тихона.

Наследники

Сыновья Ольги и Петра Куликовского Тихон и Гурий, племянники Николая II, в монархических кругах за рубежом считались одними из первых претендентов на российский престол. Сами они своих прав на титул не заявляли. Тихон также высказывался простив претендентов со стороны наследников Кирилла Романова — внука Александра II. Вдова Тихона (его третья жена) Ольга Куликовская-Романова до сих пор руководит фондом имени Ея Императорского Высочества Великой княгини Ольги Александровны и регулярно приезжает в Россию.

Автор текста: Елена Ожегова

Материал из выпуска №52 журнала «Ваш тайный советник», тема номера — «Люди и деньги».

Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и приобретайте архивные номера «Тайного советника» —https://history1.ru/archive

Не забывайте делиться материалами в соцсетях, если они вам понравились :)https://zen.yandex.ru/media/history1ru/carskuiu-do...-geia-5d03d9df20f7430dda239ae8

|

Метки: романовы ольденбурги |

Странности Феликса Юсупова: любовь к женским платьям и однополой любви |

Странности Феликса Юсупова: любовь к женским платьям и однополой любви

Феликс Феликсович Юсупов – один из тех людей, которые принимали непосредственное участие в расправе с Распутиным. Но в его биографии есть масса других интересных моментов. Несмотря на то, что Юсупов, как видится, много грешил, скажем так, высшие силы дали ему возможность прожить долгую жизнь – князь умер в возрасте 80 лет в Париже.

Впрочем, многие свои странности он публично демонстрировал в юном возрасте, до того, как познакомился с княжной Ириной – племянницей Николая Второго. Участие в заговоре против Распутина – не в счет. Это отдельная и очень глубокая тема. Детально разбирать здесь мы её не будем.

Феликс Феликсович написал мемуары. В своих записках он относится к себе с иронией, рассказывает о деталях, о которых другим бы было вспомнить стыдно. В частности, много говорится о переодеваниях в женские платья.

Одно из первых воспоминаний – о времени, когда князь только-только появился на свет, и о беременности матери. Юсупов пишет, что мама его, будучи в положении, танцевала на балах. И ей пророчили, что ребенок тоже будет любить танцы. Феликс Феликсович отмечает, что так и вышло. Танцевать, по словам князя, он любил, но делал это скверно.

Много текста посвящено переодеваниям.

Любовь к женской одежде

Отчасти Юсупов объясняет это тем, что до 5 лет он якобы носил девичье. Родители ждали появления на свет именно девочки, накупили много соответствующей розовой одежды.

Феликс Феликсович пишет, что родился он хилым, и мало кто верил, что ребенок проживет долго. Но все сложилось хорошо.

Юсупова природа наделила изящными чертами лица, аккуратной фигурой, артистизмом и умением вживаться в роли. Он любил перевоплощаться. Не только в женщин.

В мемуарах князь вспоминает, что однажды, на балу во Франции, он появился в образе кардинала Ришелье. Публика рукоплескала.

Про женское: Юсупов чуть не стал фавориткой короля Англии Эдуарда Седьмого. Феликс Феликсович вспоминал, что однажды он явился в женском платье в театр де Капюсин и заметил: на него очень внимательно смотрит некий, как бы сейчас сказали, респектабельный мужчина в возрасте. В антракте к брату Феликса – Николаю, подошел некий тип и сообщил, кто король Эдуард хочет знать, что за девушка пришла вместе ним в театр.

Было дело, Феликс Феликсович устроился петь в кабаре «Аквариум», представившись француженкой. Публика заметила, что у девушки большой талант. Юсупов в женском обличии выступил 6 раз. На седьмой его узнали друзья семьи. Родители Феликса были очень недовольны его выходкой.

Пишет Юсупов в мемуарах о случае в ресторане «Медведь». Там он тоже был в женском платье. И за «дамой» приударил гвардейский офицер. Цыгане, шампанское, веселье. Юсупов развлекался, как мог. Но дело дошло до того, что ему пришлось бежать с «вечеринки», чтобы офицер не узнал, кем является его спутница на самом деле.

Отношение к однополой любви

Есть мнение, что Феликс Юсупов был её сторонником. В мемуарах, впрочем, князь не признается в этом. Обратить внимание нужно на определенные высказывания:

1. Юсупов пишет, что его обвиняют в нелюбви к женщинам. Но это, как отмечает князь, неправда. По его словам, дамы просто его часто разочаровывали и не соответствовали его идеалам. Между тем, он женился на княжне Ирине. Это очень важный факт.

2. Про мужчин Феликс Феликсович говорит, что они честнее и бескорыстнее.

3. Про любовь князь говорит примерно следующее: «Мне нравится быть в центре внимания, и я хочу, чтобы меня любили». То есть, в отношениях он хотел играть пассивную роль. Но это ничего не значит тоже.

Феликс Феликсович прямо высказывается и об однополой любви. Он пишет, что её можно осуждать, но нельзя осуждать влюбленных.

Хронист Романов намекает в своих трудах на нетрадиционную ориентацию Юсупова, но не знает, насколько все серьезно с этим у князя. Говорили, что Феликс Феликсович «исправился», когда женился на княжне Ирине.

В общем, однозначно говорить, что у Юсупова были связи с мужчинами, нельзя

По теме:

Распутин: ангел или демон?

Цесаревич Николай: "Наша встреча останется самым нежным воспоминанием"

https://zen.yandex.ru/media/zagadki_history/strann...liubvi-5ccfd109ef96e100aefbd44

|

Метки: юсуповы |

"Бабушка была очень брезгливой и своей посудой запрещала пользоваться даже детям" |

"Бабушка была очень брезгливой и своей посудой запрещала пользоваться даже детям"

О жизни своей бабушки, купеческой дочери Анастасии Степановне Румянцевой, родившей 10 детей, пережившей революцию, арест мужа, войну, рассказывает читатель канала "Московские истории" Олег Румянцев.

Анастасия Степановна родилась 1890 году в семье орловского купца 2-й гильдии Степана Заморина. Семейство Замориных много лет держало бани на Оке, подле Хвастливой мельницы. Был у Степана Ивановича в Орле и свой завод по обработке льна и конопли, из семян которых давили масло, а пенькотрепальные машины производили пеньку - из нее делали веревки и канаты. Конопля тогда считалась полезным растением.

В большой семье Замориных Анастасия была младшей, к тому же - единственной дочерью. Настеньку баловали и родители, и три брата. Детство и девичество ее были безоблачны. Кто ж мог предполагать, что впереди такая долгая, такая тяжелая жизнь

В конце XIX века семья Замориных переехала в Москву. Сначала снимали жилье на Сущевской улице. А в начале XX века, когда село Алексеевское вошло в состав Москвы, прадед купил землю на Ярославском шоссе и построил там двухэтажный дом. Территорию вокруг благоустроил, поставил за свой счет осветительные столбы, и проезд был назван в его честь Заморинским (с 1965 года улица Бочкова).

К Анастасии посватался Николай Румянцев - царский офицер, выходец из старой купеческой семьи, с которым они уже в некоторой степени состояли в родстве - он был шурином родного брата Анастасии, Семёна. В 1912 году она вышла за Николая Георгиевича замуж.

Румянцевы издавно жили на Хапиловской улице (сейчас Малая Почтовая), но молодые поселились ближе к Замориным, в собственном доме: № 80 по Ярославскому шоссе - на Церковной горке, в районе Останкино. (Мама рассказывала, что в детстве они ходили собирать малину в лес, где стоит сейчас ВДНХ). В браке Анастасия родила десятерых детей - почти непрерывные 20 лет беременности и чьего-то очередного младенчества. Как-то младший сын Илья спросил: "Зачем ты нас так много рожала?". Она ответила: "Если кто-то умер бы из детей, был бы ангелом".

Трагически погиб в детстве только один ребенок - 4-летняя Капиталина, вот она и была ангелом. На нашем родовом участке Преображенского кладбища на могилах лежат небольшие камни. Это для того, объясняла Анастасия Степановна, чтоб ангелам было, где присесть, когда они прилетают оплакивать умерших.

Помню бабушкины старообрядческие книги с цветными иллюстрациями, где был Иисус с апостолами, ангелы, библейские рассказы. Она рассказывала про Иуду, про царя Ирода, который убивал младенцев. После её смерти это все куда-то пропало.

К иноверцам бабушка относилась с подозрением. Одним из самых страшных ее ругательств было слово "басурман". А тем, кто ходил в помещении в головном уборе, Анастасия Степановна делала замечание и называла "евреями". Я тогда понятия не имел, кто это, думал, что они этим и отличаются.

Известно, что староверы не пользовались посудой, из которых мог есть-пить чужой. Они не пили ни с кем из одной чашки, не посещали трактиров. Вот и бабушка была очень брезгливой, пользовалась только своей посудой и категорически запрещала брать ее - даже детям.

Ещё Анастасия Степановна очень боялась грозы. Как только начинало погромыхивать или сверкала молния, она пряталась - у неё в доме было для этого специальное место - и неистово молилась. С каким потрясением в прошлом это было связано, мы так и не узнали.

Продолжение: "Николай Георгиевич остался комендантом Ходынского аэродрома - у большевиков пока не было ему замены".

https://zen.yandex.ru/media/moscowstories/babushka...etiam-5cfd2ed7253cb300aec66fe9

|

Метки: купечество румянцевы |

О VIP-сортире |

https://zen.yandex.ru/media/classicalive/o-vipsortire-5cfe8dcc2a288b00b0767607

О VIP-сортире

...и об изощрённой мужской мести есть хорошая байка.

В конце публикации, как водится, ссылка на канал Инстаграм для тех, кому больше нравится смотреть и слушать, чем читать 😊А для консерваторов по-старинке текст.

Любители истории Петербурга-Петрограда-Ленинграда помнят, что у развилки Каменноостровского и Кронверкского проспектов — там, где сейчас площадка перед станцией метро "Горьковская", — почти 60 лет стоял один из первых общественных туалетов столицы: самый красивый во всей России, если не во всей Европе. Причём сортир этот был памятником безответной любви и мести купца-миллионера Александрова, владельца рынка и парка развлечений по соседству.

Вид на развилку Каменноостровского (справа) и Кронверкского проспектов; слева среди деревьев Александровского парка виден павильон туалета (СПб, около 1910)

Купец имел несчастье влюбиться в баронессу NN. Щедрые ухаживания результатов не принесли. Дама голубых кровей отказала во взаимности простолюдину, хотя и сказочно богатому, однако принимала аристократических любовников на загородной вилле. Александров был взбешён этой социальной несправедливостью...

...а поскольку он уже подарил городу туберкулёзную больницу, власти охотно приняли его новое предложение — выстроить за свой счёт общественную уборную. Вскоре стараниями купца на людном месте, возле Александровского парка с театром "Народный дом" и аттракционами, появился грандиозный сортир. Он стоял напротив окон капризной возлюбленной: баронесса жила в доме по другой стороне Каменноостровского проспекта, рядом с особняком главы кабинета министров России графа Витте. А главное, общественная уборная была уменьшенной копией виллы баронессы, и любой прохожий мог теперь справить там нужду.

Всё же мужская месть куда более конструктивна, чем женская 😊

Тот самый павильон трамвайной остановки с общественными уборными; вид со стороны дома неприступной баронессы.

Могу добавить, что пример Александрова оказался заразительным — в коммерческом отношении. Купец Кутузов настойчиво продавливал через городскую управу идею строительства за свой счёт общественной уборной в Екатерининском саду. Денежный интерес состоял в том, что сортир должен был примыкать к павильону, где торговали бы напитками и закусками. Когда же купец всё-таки получил согласие властей, оживились тогдашние защитники природы. В саду были срублены несколько деревьев, журналисты и экологи подняли шум, достучались до городского садовника, — и разрешение на строительство у Кутузова отозвали.

Что ещё? Правдив анекдот или нет, но красавец-туалет у развилки Каменноостровского и Кронверкского проспектов построили в 1906-1907 годах, включив в число сооружений первой очереди петербургского трамвая. Проектировал его плодовитый архитектор Алексей Иванович Зазерский (1878-1942), прототип одного из героев фильма "Блокада". Уборная состояла из четырёх отделений, снабжённых эмалированными указателями — для мужчин, женщин, мальчиков и девочек. Отделения примыкали к остеклённой лоджии, где пассажиры могли укрыться от непогоды в ожидании трамвая. В 1965 году при строительстве станции метро "Горьковская" виллу-сортир снесли.

Остаётся только повторить слова о конструктивности мужской мести, добавив мысль о живости фантазии петербуржцев-петроградцев-ленинградцев — и о том, что больше ста лет спустя таким общественным уборным можно только позавидовать.

А теперь про тот же памятник архитектуры — одна минута в Инстаграме:

|

Метки: санкт-петербург купечество |

Благословенный 1913 год» — мифы о царской России |

Благословенный 1913 год» — мифы о царской России

Существует укоренившееся заблуждение, что если царская Россия и уступала в чем Европе, то уж зато в области сельского хозяйства она была «впереди планеты всей». Мол, императорская Россия была крупнейшим поставщиком хлеба на мировой рынок, опережавшим других ведущих экспортеров зерна (США, Канаду и Аргентину) вместе взятых. Насколько это соответствует действительности?

Была ли Россия «житницей мира»?

Если брать урожай пшеницы, то Россия в 1913 году обгоняла по этому показателю Соединённые Штаты, однако США, Канаде и Аргентине в совокупности она все же уступала: в России было собрано около 1 700 000 пудов пшеницы, а в трех вышеперечисленных странах — 1 870 000 пудов.

Если же рассматривать не только пшеницу, а суммарный урожай пяти основных зерновых культур (пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза), то здесь она уступала даже одним США — 5 300 000 пудов у нас против 6 300 000 пудов у американцев.

Но вроде ситуация выглядит не такой уж и плохой: пускай мы не опережали всех сразу, но все равно — царская Россия шла в уровень с такими ведущими зерновыми державами, как США, Канада и Аргентина.

Однако хвастать на самом деле тут особо нечем. Дело в том, что в США тогда насчитывалось 100 миллионов жителей, в Канаде — 7 миллионов, в Аргентине — 8.

Население же России насчитывало 171 миллион человек. Если разделить цифры урожая на количество жителей, результат будет совсем не радостным: по сбору зерна на душу населения (основному показателю эффективности сельского хозяйства!) Соединённые Штаты опережали царскую Россию в два, Аргентина—в три, а Канада — в четыре раза!

Читать: Немытая Европа - как чистота была под запретом

Теперь посмотрим, насколько верно утверждение, что дореволюционная Россия якобы кормила своим хлебом полмира. В 1913 году доля русского хлеба в мировом экспорте зерна составляла 22%. Примерно такой же была доля Аргентины. Затем следовали США и Канада. Итак, столыпинская Россия действительно являлась одним из крупнейших экспортёров хлеба. Триумф, правда, омрачает то обстоятельство, что это звание она делила с насчитывавшей в 21,4 раза меньше населения Аргентиной.

Разумеется, о том, чтобы кормить «полмира», не могло быть и речи — хотя бы потому, что свыше 98% экспортируемого Россией хлеба шло в Европу. Однако и «пол-Европы» накормить тоже не получалось: в 1913 году зарубежная Европа потребила 8 миллионов пудов зерна, из которых собственный сбор составил 6,5 миллионов пудов (81 %), а ввоз зерна — 1,5 миллиона пудов (19%), из которых русского зерна было около 0,5 миллиона (6,3%). Другими словами, российский экспорт покрывал всего лишь 1/16 европейского хлебного рынка. Неудивительно, что когда с началом Первой мировой войны вывоз русского хлеба практически полностью прекратился, выяснилось, что Европа вполне может без него обойтись.

Сказки о золотом рубле

Одним из символов благополучной жизни в царской России является пресловутый «золотой рубль», будто бы введенный в конце XIX века по инициативе знаменитого Витте, министра финансов Российской империи. Мол, появление денег с содержанием золота убедительно свидетельствует об экономическом могуществе тогдашней России. Что же было на самом деле? В чем был смысл денежной реформы Витте?

Читать: Казнить, нельзя помиловать - смертные приговоры в СССР

Для начала нужно отметить, что монеты с содержанием золота и серебра циркулировали в Российской империи задолго до реформы Витте. Граф Витте вовсе не был «изобретателем» золотого рубля. Суть его преобразований заключалась в следующем. К концу правления Александра III в России сложилась довольно проблемная ситуация с финансами. Имеющиеся в обороте бумажные деньги заметно обесценились. В итоге получилось так, что бумажный рубль, формально равный золотому, реально ценился в полтора раза дешевле.

Это усложняло денежный оборот и заставляло ограничивать количество золотых денег, так как они быстро «вымывались» из обращения — российские граждане спешили тут же обменять легковесные бумажки на золотосодержащие монеты. Необходимо было сделать так, чтобы все рубли стоили одинаково. Решение нашёл министр финансов Сергей Юльевич Витте.

И тут мы подходим к самому интересному. Поклонники царской России ошибочно считают, что Витте сумел поднять стоимость бумажных денег до уровня золота. Если бы это было так — это было бы действительно экономическим чудом. Но Витте — то сделал совсем другое! Витте как раз снизил стоимость «золотого» рубля в полтора раза, уравняв его с «бумажным», а не наоборот.

Читать: Медведь: главный современный символ России позаимствован на Западе

До Витте в Российской империи ходили две золотые монеты — империал в 10 рублей и полуимпериал в 5 рублей. Витте же начал выпуск новых монет с тем же достоинством (10 и 5 рублей), но содержание золота там было в полтора раза меньше! А у старых монет просто сменил номинал — империал стал стоить 15 рублей, а полуимпериал — 7,5 рублей.

Вот и всё чудо. Реформа, конечно, была нужной, но представляла собой банальную деноминацию «золотых» денег. Ну и цены в империи сильно выросли. Остается непонятным, как обычная деноминация может служить доказательством экономического могущества Российской империи? Напомню, что россияне за последние десятилетия пережили не одну деноминацию, однако все еще нельзя сказать, что российская экономика достигла какого-то небывалого «могущества».http://mir-znaniy.com/blagoslovennyj-1913-god-mify...r=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

|

Метки: российская империя |

. Как русский граф стал советским генералом |

. Как русский граф стал советским генералом

15 июня 2019

8

Служба офицера гвардейских частей при дворе – в любом государстве мира это служба, которая с одной стороны считается элитной, с другой – таит в себе множество подводных камней. Россия империя в этом плане исключением не была. Ещё и добавлялся собственный колорит.

Когда у «придворного» военнослужащего есть возможность ежедневно видеть государя и членов его семьи, то помимо исключительно военных тем возникает и тема психологическая: нужно неукоснительно исполнять букву устава, но в то же время не вызывать из-за этого монарший гнев. Эта служба воспитывала особенный склад характера - военно-дипломатический.

О человеке, в биографии которого была служба при императорском дворе, рассказывается в фильме, подготовленном телеканалом «Звезда». Имя этого человека – Алексей Игнатьев, незаурядная личность, масштаб которой историки пытаются оценивать и сегодня.

Служба при дворе не сделала из Алексея Игнатьева «паркетного офицера». В 1905 году он добровольно отправился на фронт Русско-японской войны. Его стратегическое мышление использовалось в штабе в том числе при планировании операций. Эти незаурядные способности в итоге привели к тому, что Алексея Игнатьева зачислили в офицеры Генерального штаба.

В архивах историками обнаружены важные документы, которые касались агентурной работы Алексея Игнатьева. Одно из направлений его деятельности – кураторство работы с иностранными корреспондентами, которая давала крайне важную информацию для Русской армии.

Фильм о выдающемся русском и советском военном деятеле, дипломате Алексее Игнатьеве, в том числе и о том, как русский граф стал советским генералом:

Использованы фотографии:

Википедия

https://topwar.ru/159053-aleksej-ignatev-kak-russk...r=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

|

Метки: игнатьевы |

Почему о Суворове ходили слухи, что он работорговец |

Почему о Суворове ходили слухи, что он работорговец

Александр Васильевич Суворов – человек, о котором в России знают все. Он известен своими блистательными победами, знанием военной науки, отношением к солдатам. Но некоторое время назад против генералиссимуса началась настоящая кампания, цель которой – очернить легендарного полководца.

Например, можно встретить мнения, что ничего выдающегося в деятельности Александра Васильевича не было. Якобы единственная «хитрость», которой он пользовался – это быстрый марш-бросок на длительное расстояние и молниеносный неожиданный удар. Враг, пишут, проигрывал, потому что не ожидал нападения. Но это же не так. Не всегда Суворов со своими солдатами быстро наступал и неожиданно бил.

Еще упоминается о таком моменте: якобы Александр Васильевич никогда не подбирал раненых с поля боя. Люди, подчеркивающие эти факт, основываются на данных о действиях русских войск в Швейцарии. Что можно сказать?

Во-первых, речь идет о тяжело раненых, с которыми выиграть хоть какое сражение – непосильная задача. Тут действует принцип: пожертвовать малым, чтобы не потерять все. Во-вторых, употребляется слово «оставлял». То есть, раненых не просто как-то там бросали, а не брали с собой. Но, наверняка, кто-то оставался и с ними, чтобы ухаживать за пострадавшими в боях.

Еще кое-что рассказывают об Александре Васильевиче: якобы он был работорговцем. Сторонники версии ссылаются на письмо Суворова к Василию Верещинскому, которое, как утверждается, было написано в 1800 году.

Суть послания такова:

Александр Васильевич просит у Верещинского найти и купить для него девок, не старше 14 лет. У Суворова якобы подросли крепостные юноши и им нужно жениться.

Есть и ответное письмо, где Верещинский отвечает, что все сделает в лучшем виде.

Идет ли здесь речь о работорговле?

Чтобы ответить на вопрос, нужно начать издалека:

1. Суворов родился в знатной семье, имевшей крепостных. Когда отец Александра Васильевича умер, то в наследство будущему генералиссимусу достались земли и пара тысяч крестьян. Но это обычное дело для России тех лет.

2. Позже, за боевые заслуги, Екатерина Вторая наградила Суворова новыми землями – на территории современной Беларуси, и новыми крепостными. В итоге, у Александра Васильевича было больше десятка тысяч крепостных – по некоторым источникам.

\

Что просит Суворов у Верещинского. Да ничего особенного: купить ему крепостных девок для своих крепостных же мужиков, чтобы те плодились и размножались. Выйти замуж в 14 было вполне нормально. Сторонников теории о том, что Суворов был работорговцем, смущают два обстоятельства:

1. Людей ищут, как собак для случки.

2. Верещинский пишет о девках – «товар».

Что ж, такие были нравы. Многие помещики относились к своим крепостным не очень хорошо. Для них люди были почти вещами. Но крестьяне при этом не были рабами. За ними сохранялись кое-какие права. Например, создавать семьи, работать на себя. Главное – своевременно платить оброк, барщину – у кого что, да и барину не перечить.

У Суворова крепостные не были «товаром» тем более. Об этом свидетельствует ряд фактов. Во-первых, своих крепостных Александр Васильевич перевел на денежный налог – около 4 рублей с человека в год, что не так уж и много по тем меркам. Во-вторых, условия своим крестьянам Суворов всегда старался создавать приемлемые. В частности, Александр Васильевич заботился о демографии. Если его крестьянин женился, то ему выдавалось 10 рублей. Если рождался ребенок, то за ним следили специалисты в области медицины.

Наконец, письмо Суворова к Верещинскому многие вообще считают «фейком». О нем начали говорить только в 2015 году с подачи украинской газеты «Эхо».

Рекомендую прочитать:

Блудливая императрица: тайные забавы Екатерины Второй

Как крепостная Прасковья стала Шереметьевой

https://zen.yandex.ru/media/zagadki_history/pochem...govec-5cf0aef5142556256d42a8ea

|

Метки: суворовы |

Великая босоножка с трагической судьбой: Айседора Дункан |

Великая босоножка с трагической судьбой: Айседора Дункан

Я пишу о людях, образ которых так или иначе отражен в изобразительном искусстве. Эта статья - про знаменитую танцовщицу начала ХХ века Айседору Дункан, которую многие знают прежде всего ее бурному роману и замужеству с Сергеем Есениным. Этот брак в свое время наделал много шума, так как выглядел совершенно невообразимым. Казалось бы, что может быть общего между молодым русским поэтом и американской танцовщицей, которой тогда было уже за 40, тем более, что он не знал английского, а она русского языка. Но между ними была любовь, не знавшая условностей.

Михаил Кудреватый "Танец Айседоры

Картина современного художника Михаила Кудреватого написана с использованием всех узнаваемых, стандартных образов, связанных с личностью Айседоры Дункан в массовом сознании. Она изображена босой во время танца, на заднем плане сидит, глядя на нее, Есенин (хотя он был не единственным ее мужчиной и уж, во всяком случае, не самым главным в ее бурной жизни), а на шее Айседоры развевается шарф, ставший причиной ее трагической смерти. Как известно, она умерла из-за того, что длинный шарф намотался на колесо открытого лимузина и задушил танцовщицу.

Айседору Дункан и при жизни изображали художники. Сохранилось достаточно много рисунков, передающих ее движения во время танца.

Хосе Клара "Айседора Дункан"

Акварель Хосе Клары отлично показывает динамику движения, характерную для хореографии Дункан. Она родилась в семье, где все четверо детей занимались танцами. Когда умер отец, чтобы добыть средства к существованию, Айседора с братьями и сестрой занимались преподаванием танцев детям. Она была в семье младшенькой, и с ранних лет начала, таким образом, работать. Школу она не закончила.

В 18 лет она начала самостоятельную жизнь, начав выступать в ночных клубах.

Эмиль-Антуан Бурдель "Айседора Дункан"

Эмиль-Антуан Бурдель посвятил ей много рисунков, пытаясь поймать движение, и это ему удалось. Стиль Дункан стал формироваться еще в юности. Начиная свою танцевальную карьеру, она уже пыталась показать естественность пластических возможностей человеческого тела. Увлеченная культурой Древней Греции, Айседора выступала в хитоне и босиком (за что ее и прозвали босоножкой).

Свои взгляды на хореографию она активно пропагандировала. Философской основой ее теории было учение Ницше о сверхчеловеке, который свободен в самовыражении и не подчиняется никаким условностям. Айседора считала, что танец должен быть естественным способом человеческого существования, что гармоничные движения - характерная особенность нового человека. язык его души.

Эмиль-Антуан Бурдель "Айседора Дункан"

В своей личной жизни Айседора демонстрировала тоже свободу самовыражения. Она встречалась и завязывала отношения с теми мужчинами, с которыми хотела. Ее обаяние и сексуальная энергетика привлекали к ней сердца. Наиболее значимыми мужчинами в ее жизни, от которых она родила детей, были выдающийся режиссер Эдвард Гордон Крэг и Парис Зингер (наследник того самого Зингера, который швейные машинки). От Крэга она родила дочь, от Зингера - сына.

В 1913 году, когда дочери было 7 лет, а сыну 3 года, они трагически погибли в автокатастрофе. Невозможно даже представить себе горе матери... Айседора хотела умереть, но ее ученицы удержали ее от такого шага, придав новый смысл ее жизни. С тех пор Дункан полностью отдала себя творчеству и педагогике.

Лев Бакст "Айседора"

В Россию впервые она приезжала с гастролями еще в 1904 году (тогда она познакомилась со Станиславским). А в 1921 году нарком просвещения Луначарский пригласил ее в Москву, чтобы она тут создала свою школу танца. Именно во время этой поездки в Россию Айседора познакомилась с Есениным. Отношения с ним были очень бурными, сопровождались скандалами и драками, много лилось вина, две творческие личности с трудом притирались друг к другу. Чтобы вывезти Есенина за границу, Айседора вышла за него замуж официально.

Поведение Сергея в Европе и США было, скажем без экивоков, безобразным, Айседора пыталась его урезонить, но это удавалось не всегда. Есенин вернулся на родину, и вскоре Дункан получила от него телеграмму о разрыве. Он писал, что любит другую женщину и счастлив. Так закончились эти отношения.

Русские художники оставили свои изображения танцовщицы.

Лев Бакст "Портрет Айседоры Дункан"

Особенно много ее рисовал Лев Бакст. Портрет, сделанный им, напоминает рисунок Эпохи Возрождения. Айседора здесь с полуоборота смотрит на зрителя с легкой улыбкой на лице, во взгляде читается милое лукавство.

Иной образ предстает на рисунке Юрия Анненкова. Мы видим уже не молодую женщину с поистине богатырской шеей, глубокие глазницы на ее лице выглядят на черные провалы. Но выражение любезности и живости, видимо, характерное для Айседоры, выражено и на этом рисунке.

Юрий Анненков "Портрет Айседоры Дункан"

Когда Айседора умерла, ей было 50 лет. У нее было много последовательниц и поклонников по всему миру. Мне жаль, что я не могу увидеть танец Айседоры Дункан. Хорошо, что остались фотографии и рисунки, которые дают представление об ее грации и пластике.

https://zen.yandex.ru/media/lichop/velikaia-bosono...unkan-5cfd5fa4051e5a00aef8ddab

|

Метки: балет дункан |

От Глеба Скороходова |

«Роман» Эдварда Шелдона

От Глеба Скороходова

– Первой моей значительной ролью я обязана Павле Леонтьевне Вульф,

– сказала как-то Ф. Г.

– События тех лет помню лучше прошлогодних. А ведь это 1917 год. Уже после Февральской

революции. Я была в Ростове. Приехала с твердым решением – на сцену больше не рваться,

подыскать себе работу скромной гувернантки со знанием французского.

Фаина Раневская

Но… почти ежедневно я ходила в местный театр, просто зрительницей. Здесь я

впервые увидела Павлу Леонтьевну на сцене и была в восторге от ее игры. Впрочем,

не одна я. Так вот, ни на что не надеясь, я вдруг решилась попытать счастья еще

раз. Как-то я постучалась в двери, где жила Павла Леонтьевна. Открыла ее камеристка

Наталия Александровна, всю жизнь проработавшая с ней и похороненная с ней в

одной могиле.

– Вы к кому? – спросила она строго.

Я сказала, что я поклонница Павлы Леонтьевны и очень хотела бы видеть ее, чтобы

поговорить с ней.

Павла Вульф играла в труппе Завадского. Фотопробы к роли Герцогини («Стакан воды» Скриба)

Наталия Александровна, внимательно окинув меня взором (я была худенькая, как

палец, надела на себя лучшее, что у меня осталось, – еще парижское), пригласила войти.

Затем меня позвали в комнату к Павле Леонтьевне. Павла Леонтьевна поздоровалась со

мной и предложила сесть. Как она была хороша – это, ну знаете, сама женственность!

Другой подобной актрисы я не знала и не знаю до сих пор.

Павла Вульф была другом и учителем Фаины Раневской

Она спросила, что я делаю, где играю. Я отвечала ей и сказала, что мой визи

связан с просьбой:

– Мне бы очень хотелось, чтобы вы послушали меня.

– У вас хороший голос, – сказала Павла Леонтьевна. – Давайте поступим так: мне

принесли пьесу «Роман», выберите что-нибудь из роли Риты Каваллини. Через недельку

прочтете мне.

Это решило все. Ровно через неделю я читала Павле Леонтьевне, и она согласилась

работать со мной над ролью Каваллини.

– У вас есть талант, – сказала она мне.

В то лето Павлу Леонтьевну пригласили на сезон в Евпаторию. У антрепренера она

выхлопотала мне дебют.

В трехэтажном Евпаторийском театре, казавшемся мне гигантским, – он и сейчас мирно

стоит на площади, уже никого не поражая своими размерами, – состоялось мое первое

выступление в большой настоящей роли. Вы должны обязательно прочитать эту пьесу