Конец союза Есенина с Дункан |

Конец союза Есенина с Дункан

Распад брака Есенин-Дункан стало неожиданностью для ВЧК.Данный союз рассматривался как идеальный вариант для ведения шпионской работы за рубежом в пользу молодой Советской Республики.

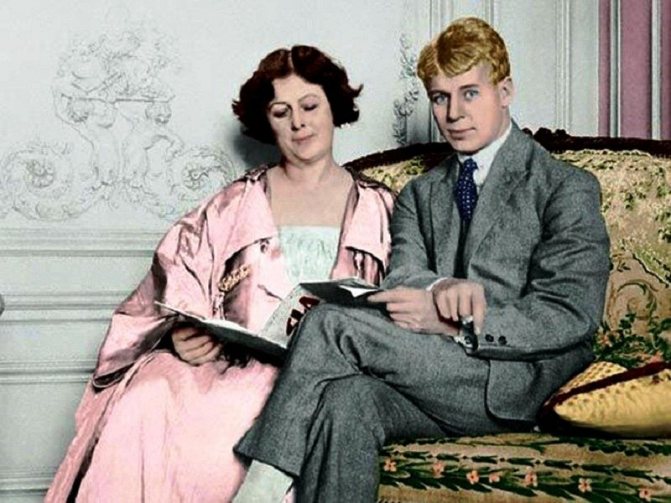

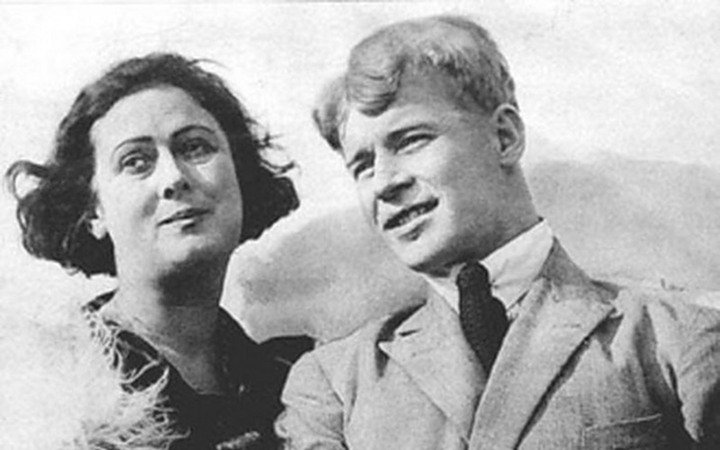

Отношения были противоречивыми. Есенин часто напивался, случалось, что и бил Дункан. В «Романе без вранья» ближайшего друга Есенина Анатолия Мариенгофа так описан этот роман: «Есенин впоследствии стал ее господином, ее повелителем. Она, как собака, целовала руку, которую он заносил для удара, и глаза, в которых чаще, чем любовь, горела ненависть к ней. И все-таки он был только партнёром, он был как кусок розовой материи — безвольный и трагический. Она танцевала. Она вела танец».Проведя несколько счастливых месяцев в Европе, пара отправилась в Штаты, где их отношения начали рассыпаться. Айседора всячески пыталась продвинуть мужа как поэта — ей удалось организовать перевод и публикацию его стихов, она устраивала поэтические чтения, но Есенина воспринимали исключительно как милое дополнение, едва ли не как игрушку знаменитой танцовщицы.В августе 1923 года они вернулись в Россию. Есенин больше не восхищался Изадорой, а все время твердил ей: «Вот пристала, липнешь как патока». Он постоянно напивался и даже поколачивал супругу. Дункан не выдержала, уехала в Париж, а вскоре получила от Есенина телеграмму: «Я люблю другую. Я с ней счастлив».В России никто особо не интересовался возрастом Айседоры. Каждый человек, который видел ее, был уверен, что она очень молода. Когда знаменитость танцевала, от нее исходила живая и очень теплая энергия, какую излучают молоденькие красотки На момент знакомства с великой танцовщицей Есенину было всего 26 лет, а ей на целых 20 лет больше. Поэт даже не подозревал, что эта женщина была на столько старше. Айседора плохо говорила на русском языке, а иностранный Есенин принципиально отказывался учить. Но это им не мешало ярко жить – они то клялись друг другу в любви, то очень громко ссорились. Перед свадьбой Айседора Дункан подделала свой паспорт и стала на десять лет моложе.Точный возраст женщины поэт узнал случайно, когда они решили отправиться в Европу и пересекали границу. Есенин был в шоке, потому что даже не представлял, что она настолько старше.

Айседора плохо говорила по-русски, а Есенин принципиально не желал учить иностранный язык, однако, вместе им никогда не было скучно. Они то громко ссорились, то клялись друг другу в любви. Страсти там кипели не шуточные.

Айседора понимала, что рано или поздно разница в возрасте даст о себе знать. Однако произошло это раньше, чем она думала. Возраст Дункан Есенин узнал лишь когда они пересекали границу, отправившись в Европу. Поэт испытал настоящий шок, ведь в его представлении женщина не могла быть настолько старше мужчины.

Перед тем, как идти регистрировать отношения с Есениным, Дункан переделала свой паспорт. Она изменила дату рождения и стала «моложе» на десяток лет. Интересно, чем она руководствовалась, ведь скрыть десятилетнюю разницу в возрасте не так уж и просто.

Узнав истинный возраст Дункан, Есенин стал быстро охладевать к ней – ему не давали покоя данные ее паспорта. Отношения пары подошли к логическому завершению во время длительной поездки по странам Европы. они просто сошли на нет.

На родине поэт привык к обожанию, а за границей центром внимания был не он, а его известная во всем мире жена. Иностранная пресса просто игнорировала Есенина. В Европе последнего поэта древни воспринимали просто как приложение к знаменитой жене.

Есенин из без того любил крепкие напитки, а уж после возвращения из Европы он окончательно пристрастился к рюмке. Он срывал выступления, мало писал стихов, и Дункан было стыдно за молодого супруга.

Узнав, что скрывала от него Айседора Дункан, Есенин быстро охладел к ней

Было даже и такое, когда после очередного срыва выступления Есенин устроил дебош, Дункан сама лично вызвала милицию.

Айседора чувствовала, что Есенин отдаляется от нее, он больше не восхищался ею, он начал видеть в ней увядающую даму, а не ту красавицу-танцовщицу, в которую когда-то влюбился.

В последний год совместной жизни с Есениным, на почве постоянных скандалов и стресса, Дункан резко постарела, подурнела, и ее возраст стал очевиден. Скрывать его больше не было смысла. Айседора решила уйти, не дожидаясь, пока Есенин сам ее бросит.

Оставленный Дункан поэт прожил не долго. Несмотря на то, что его опекала другая женщина, Галина Бениславская (про нее можете прочесть, перейдя по этой ссылке), он до конца дней чувствовал себя несчастным и одиноким.

© Copyright: Кристина Оболенская 2, 2021

Свидетельство о публикации №221040401605

|

Метки: есенины дункан вчк-кгб |

Разрыв отношений Есенина с Дункан |

1

73 319 подписчиков

Почему расстались Есенин и Дункан?

Сегодня

Танцовщица Дункан, «великая босоножка», как называли её современники, запомнилась не только своим творчеством, но и браком с Сергеем Есениным.

Истоки танца

Родилась Дора Энджела Дункан в Сан-Франциско в 1877 году. Отец ушёл из семьи как раз перед рождением дочери. Четырех детей мать растила одна. Она была профессиональным музыкантом и свято верила, что без хлеба обойтись можно, а вот без искусства — никак.

Девочки рано начали зарабатывать, участвуя в популярных тогда в Америке «живых картинах». А вскоре предприимчивые сестры стали давать уроки танцев соседским детям.

Айседора Дункан. Источник: wikipedia.org

Повзрослев, Айседора перебралась в Нью-Йорк, где начала брать уроки классического танца. Но строгая дисциплина, ограничения и правила для неё, свободолюбивой американки, были в тягость. Да и жанр балета с его непростыми законами в Америке в то время был непопулярен. В стране процветал культ Античности. Поэтому Дункан, подобно многим американцам, грезила о Греции.

«Я хочу научить вас летать…»

Однажды в Британском музее Айседору поразил рисунок на греческой вазе: босоногая гетера исполняла экстатический танец. Это было то, чего она так давно искала, её идеал. И Дункан решила — отныне она будет танцевать так, как танцевали древние греки: босиком, в лёгком прозрачном хитоне, с распущенными волосами и так, как чувствует, как велит ей душа.

В то время это было ново и необычно. Публика разделилась. Одни восхищались, другие были шокированы. Европейские дамы, включая балерин, находили Дункан распущенной и легкомысленной.

Айседора Дункан. Источник: mos.ru

Не поняли такого танца и в самой Греции. Несколько лет спустя, когда Айседора вместе с семьёй отправилась в Афины, неистовые пляски на фоне древних храмов привели греков в замешательство. Зато «великой босоножке» до изнеможения рукоплескали Вена, Париж, Лондон и Берлин.

| Элитные апартаменты «Сады Пекина»pekingardens.ru |

| ЖК Level Причальный от 12,2 млн level.ru |

Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф/

Любовь живёт два года

В России Дункан впервые оказалась в конце 1904 года, когда её пригласили на гастроли в Санкт-Петербург и Москву. Почти десять лет спустя Айседора вновь приехала в Россию, где её встретило немало поклонников и последователей, основавших собственные студии свободного или пластического танца.

В 1921 году нарком просвещения Луначарский пригласил Дункан в Москву, чтобы открыть школу танцев. Советская власть обещала поддержку, в том числе и финансовую. Однако большая часть обещаний так и осталась обещаниями. Тогда-то она и познакомилась с Сергеем Есениным на одном из приёмов художника Георгия Якулова. Поэт увидел её во время исполнения танца с шарфом. Есенин был потрясён.

Вскоре они начали жить вместе. Сергей и Айседора говорили на разных языках, но не расставались друг с другом.

Отношения были противоречивыми. Есенин часто напивался, случалось, что и бил Дункан. В «Романе без вранья» ближайшего друга Есенина Анатолия Мариенгофа так описан этот роман: «Есенин впоследствии стал ее господином, ее повелителем. Она, как собака, целовала руку, которую он заносил для удара, и глаза, в которых чаще, чем любовь, горела ненависть к ней. И все-таки он был только партнёром, он был как кусок розовой материи — безвольный и трагический. Она танцевала. Она вела танец».

Карьера Дункан в Москве не складывалась, и она приняла приглашение на гастроли по США и Западной Европе. Есенин, не желая отпускать Айседору, решил поехать с ней. Чтобы выехать из страны вместе, им пришлось пожениться.

Айседора Дункан и Сергей Есенин. Источник: pinterest.ru

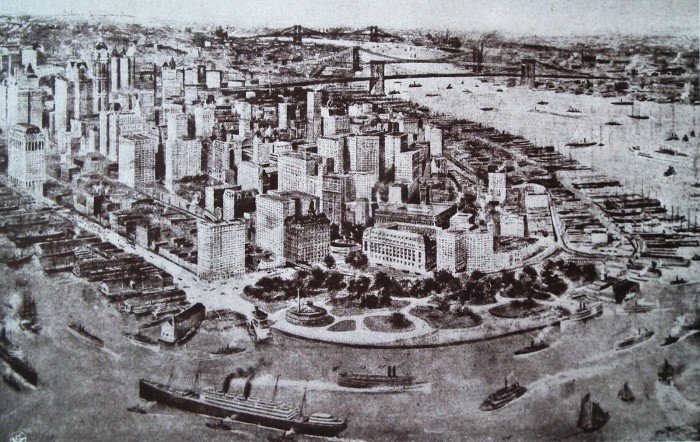

Проведя несколько счастливых месяцев в Европе, пара отправилась в Штаты, где их отношения начали рассыпаться. Айседора всячески пыталась продвинуть мужа как поэта — ей удалось организовать перевод и публикацию его стихов, она устраивала поэтические чтения, но Есенина воспринимали исключительно как милое дополнение, едва ли не как игрушку знаменитой танцовщицы.

Все рождённые Дункан дети очень рано скончались: дочь Дердри (от режиссёра Крэга) и сын Патрик (от бизнесмена Париса Зингера) погибли в автомобильной катастрофе, а третий сын умер через несколько часов после рождения.

Похожие статьи на тему

|

Метки: есенины дункан |

Народ для разврата собрался |

118

21

17 034 подписчика

Народ для разврата собрался

2

Перед революцией Петербург превратился в столицу порока

🔒 В статье могут встречаться фрагменты и материалы с возрастным ограничением 18+

«Я хорошо помню то мрачное время: 1908–1912 годы. Обычно, когда вспоминают его, говорят о правительственном терроре, о столыпинских виселицах, о разгуле черной сотни и так далее. Все это так. Но к этому нужно прибавить страшную болезнь вроде чумы или оспы, которой заболели тогда тысячи русских людей. Болезнь называлась “опошление”, “загнивание души”. Наряду с этим... небывалый расцвет порнографии, повышенный интерес к эротическим, сексуальным сюжетам».

Такой диагноз поставил предвоенному российскому обществу Корней Чуковский. С началом Первой мировой болезнь лишь прогрессировала. Особенно в столице.

Губители юношества

Одним из самых нашумевших как в России, так и за рубежом произведений начала XX века стал роман модного беллетриста Михаила Арцыбашева «Санин». Автора тут же обвинили в порнографии, царская цензура запретила печатать роман. Cтоль незавидную репутацию «Санин» сохраняет и по сей день. Хотя по нашим временам он совершенно невинен.

Главный герой романа — Санин, человек аморальный. Он не только живет по своим, в обывательском понимании извращенным принципам, но и пытается научить жизни других: «Между человеком и счастьем не должно быть ничего, человек должен свободно и бесстрашно отдаваться всем доступным ему наслаждениям».

Арцыбашев написал роман в 1907 году, вскоре после поражения первой русской революции, когда разочарованная буржуазная интеллигенция кинулась искать смысл жизни в «земных удовольствиях». На самый изощренный (и извращенный) вкус. Были бы деньги.

Не успел приутихнуть скандал с Арцыбашевым, как новым возмутителем литературного спокойствия выступил Александр Куприн. Одним из первых среди русских писателей осмелившийся показать жизнь падших женщин «во всей ее чудовищной простоте».

Первая часть купринской повести «Яма» вызвала негодование критики и страстную полемику среди читателей. «Ругают меня за первую часть “Ямы”, называют порнографом, губителем юношества и, главное, автором грязных пасквилей на мужчин, — сетовал Александр Иванович. — Пишут, что я изображаю все в неверном виде и с целью сеяния разврата».

Недоумение Куприна понять можно. Довольно странно было наблюдать стыдливое замалчивание темы продажной любви. Проституция была легализована, мужчины благородного происхождения начинали сексуальную жизнь с женщинами легкого поведения или с прислугой. Прыщавых юношей «для первого раза» разве что не за руку отводили в дома терпимости отцы либо старшие братья.

Эротическая контрабанда Made in Poland

Пока взыскательная публика ломала копья, обсуждая «Яму» и «Санина», низовой читатель массово потреблял ширпотребную псевдоэротическую псевдолитературу. Зашкаливающий спрос на нее высмеял в своем рассказе «Неизлечимые» Аркадий Аверченко: «Темная мрачная шахта поглотила их. При свете лампочки была видна полная волнующаяся грудь Лидии и ее упругие бедра, на которые Гремин смотрел жадным взглядом. Не помня себя, он судорожно прижал ее к груди, и все заверте...»

В 1916 году Константин Сомов продолжал рисовать фривольные иллюстрации для второго издания своей «Книги маркизы» —

антологии французской эротической прозы XVIII века.

ФОТО: АНРИ КАРТЬЕ-БРЕССОН, «ИНТЕРПРЕСС».

Один из крупнейших центров по производству «эротики для бедных» находился в Варшаве. Там фабричным способом и в большом количестве выпускали порнографическую литературу, предназначенную для контрабандного ввоза в Россию. Тексты (как в прозе, так и в стихах) строчили нанятые литераторы. Рядом не покладая рук трудились фотографы, изготовлявшие пикантные карточки с живых оригиналов. Вся эта продукция сбывалась преимущественно на рынках крупных городов, где сложилась разветвленная, неплохо законспирированная сеть торговцев «секретным товаром».

Тем временем весной 1914 года вышла вторая часть «Ямы», а в июле 1915‑го заключительная третья. Подытоживая свою работу, Куприн ответил критикам: «Я твердо верю, что свое дело я сделал. Проституция — это еще более страшное зло, чем война, мор и так далее. Война пройдет, но проституция живет веками».

До окончания войны было еще далеко. Но вот «живущая веками» продажная любовь продолжала процветать. Став еще более доступной, чем в старое доброе мирное время.

Предложение превысило спрос

В апреле 1910 года в Петербурге прошел Всероссийский съезд по борьбе с торгом женщин и его причинами, организованный «Обществом защиты женщин» под патронажем принцессы Елены Саксен-Альтенбургской. Доклады и сообщения, прозвучавшие на съезде, составили два толстых тома. По итогам была принята резолюция о возбуждении ходатайства перед российским правительством «о безотлагательном уничтожении домов терпимости». Вот только... гладко было на бумаге.

К началу войны публичные дома продолжали работать, а помимо этого, небывалое доселе развитие получила еще и проституция тайная (уличная), неподнадзорная полиции. В Петербурге основной контингент продажных женщин формировался из числа бывших крестьянок, приезжавших в город на заработки. И если в конце XIX века деревенские девушки составляли около половины от общего количества столичных проституток, то к 1914 году их доля возросла почти до 70 процентов. С началом войны в конкуренцию с «городскими крестьянками» вступили беженки из оккупированных и прифронтовых территорий. Чаще всего это были влачившие жалкое, нищенское существование матери, которые выходили на панель, чтобы хоть как-то прокормить детей. Но порой на путь разврата их толкали родные и близкие, заинтересованные в «легком» дополнительном заработке. И если в художественном описании Куприна бордель представлялся Ямой, то уличный промысел считался самым дном этой ямы, ниже которого опуститься невозможно. К тому же тайная проституция была неизбежно связана с криминальным миром. Со всеми вытекающими отсюда негативными (как для проституток, так и для их клиентов) последствиями.

Женским телом вовсю приторговывали в гостиницах для приезжих, в чайных, трактирах. Для любителей барышень «почище» в Петербурге имелось огромное количество модных кабаре, кафешантанов и ресторанов с живой музыкой. Эти увеселительные заведения составляли конкуренцию фешенебельным публичным домам. Завсегдатаи рестораций знали, что артисток, певичек и официанток за определенную сумму всегда можно ангажировать на вечер или на всю ночь.

Нередко услуги продажной любви шифровались под видом сдачи комнат одиноким мужчинам. Особенно много таких квартир располагалось на Николаевской (ныне Марата), Садовой, Мещанской (ныне Казанская), Троицкой (ныне Рубинштейна) улицах, а также на Загородном проспекте.

Наибольшую тревогу представляла детская проституция, весьма развитая в Петербурге. Несмотря на то, что еще в 1901 году возрастная планка для работы проституток законодательно была поднята с 16 лет до 21 года, на практике это требование чаще всего не исполнялось. Детская проституция в официальной статистике врачебно-полицейских комитетов стыдливо не отражалась. Меж тем на вышеупомянутом Всероссийском съезде с высокой трибуны были оглашены данные обследования домов милосердия. Они красноречиво свидетельствовали, что русская проституция среди малолеток существенно превзошла по количественным показателям западноевропейскую.

Потребители детской проституции традиционно собирались в Екатерининском саду, где часто гуляли дети. Еще одним популярным местом «съема детей» считался парк при Народном доме (ныне Александровский парк). Здесь торговали детьми сутенерши, выдававшие девочек за своих родственниц, а также проститутки, подбиравшие на улице бездомных подростков.

Вообще, разного рода извращенцев расплодилось в ту пору великое множество. Некоторые, ничуть не таясь, спешили заявить о себе даже со страниц газет, помещая недвусмысленные объявления вроде: «Писатель-психолог просит дам описать ему их медовый месяц». Или: «Милостивый государь! Случайно узнала, что Вы любитель редкостей. Могу вам сообщить, что у меня имеются редкости разных стилей, доставшиеся мне от покойного мужа. Бываю дома от 12 до 6 вечера».

Столичные проститутки-«надомницы» предлагали свои услуги через объявления в газетах.

Предметы «для известной надобности»

Понятно, что при столь масштабном падении нравов остро встала проблема венерических заболеваний. И если «билетные» жрицы любви худо-бедно еще подвергались периодическим медицинским освидетельствованиям, то вот с уличными девицами наблюдалась засада полная. Как результат: если в 1910 году среди столичных проституток сифилитички составляли 52,7%, то в 1914‑м этот показатель возрос уже до 76%.

Неудивительно, что газеты пестрели объявлениями с предложениями услуг врачей-венерологов и рекламой средств контрацепции. В первую очередь рекламировались презервативы, которые в текстах частенько впрямую не назывались, а уклончиво величались предметами «для известной надобности». Презервативы были не так уж и дешевы — в зависимости от фирмы-производителя от 80 копеек до 7 рублей за дюжину. Для сравнения: самая ходовая бутылка водки — «казенка» — стоила в ту пору 40 копеек.

От 50 копеек до 12 рублей

Столичные подучетные бордели делились на три категории в зависимости от цены их посещения:

► высшая оплата до 12 рублей,

► средняя до 7 рублей,

► низшая до 50 копеек.

При этом 3/4 дохода шли содержательнице заведения, обязанной

платить с него налоги, так как проституция считалась официальной профессией.

Не ходите, дети, танго танцевать

В 1914 году министр народного просвещения Лев Кассо разослал попечителям учебных округов строжайший циркуляр, где потребовал уберечь учащихся от увлечения стремительно вошедшей в моду новой западной заразой — танго. В документе предписывалось: «ввиду явно непристойного характера нового, входящего в большое распространение танца под названием «танго» и впоследствии полученных Министерством народного просвещения сведений об отдельных попытках обучения ему учащихся, покорнейше прошу Ваше Превосходительство принять строжайшие меры к тому, чтобы означенный танец не преподавался в учебных заведениях вверенного Вам учебного округа, а равно, чтобы ученики как мужских, так и женских учебных заведений не посещали танцклассов, в коих преподается бесстыдство танго».

Тревога министра была не лишена оснований — как раз в те годы российские города охватила завезенная из Парижа «тангофилия». Народ кинулся разучивать новый танец, окруженный ореолом сексуальной смутительности. Даже у себя на родине, в Аргентине, танго пользовалось особой любовью именно в порочной среде. Его обожали уличные преступники и сутенеры, а вскоре оно обрело популярность среди высшей иерархии южноамериканского преступного мира.

Таким образом, одним росчерком министерского пера российские школьники рисковали остаться без «сладкого запретного плода». Но не остались. Преподаватели танцклассов, неплохо зарабатывавшие на частных уроках, скоренько переименовали танго в «народный креольский танец» и… продолжили свою «порочную» деятельность. Обучая детишек танцу, который впоследствии метко окрестили «вертикальным выражением горизонтального желания».

Автор текста: Игорь Шушарин

Интересные факты

Поцелуй за пять рублей

Снятый в 1896 году тридцатисекундный фильм американского режиссера Уильяма Хейса «Поцелуй» входит в десятку фильмов, совершивших революцию в общественном сознании. В картине актер Джон Райс целует взасос актрису Мэй Ирвин, и это было расценено тогдашними

критиками как «демонстрация скотской похоти, которую не в состоянии вынести цивилизованный человек». В США фильм показывали в кабинках «на одного». А вот в дореволюционной Москве «Поцелуй» демонстрировали на большом экране. Правда, билет стоил запредельно — 5 рублей.

Карл Маркс о женщинах:

«Каждый, кто сколько-нибудь знаком с историей, знает, что великие общественные перевороты невозможны без женского фермента»

«Из кармана брюк вошедший выронил на ковер маленький конвертик, на котором была изображена красавица с распущенными волосами.

Субъект подпрыгнул, наклонился, подобрал ее и густо покраснел. — Вы, однако, смотрите, — предостерегающе и хмуро сказал Филипп Филиппович, грозя пальцем, — все-таки смотрите, не злоупотребляйте!

— Я не зло... — смущенно забормотал субъект, продолжая раздеваться, — я, дорогой профессор, только в виде опыта».

Михаил Булгаков «Собачье сердце»

https://zen.yandex.ru/media/history1ru/narod-dlia-...alsia-6023f97c0518ba3db2a208b0

|

Метки: спорт |

Роковая женщина Тимоша, возлюбленная писателей, чекистов и не только |

541

153

Личное мнение о людях и событиях

12 901 подписчик

Роковая женщина Тимоша, возлюбленная писателей, чекистов и не только

Я пишу о людях, чей образ отражен в искусстве. У Павла Корина есть впечатляющий портрет красивой дамы в черном атласном платье, сидящей с книжкой в руках в старинном кресле. Ее поза и выражение лица говорят о сильном характере, властности, уверенности в себе. Видно, что эта женщина привыкла к поклонению и чувствует себя фактически королевой.

Это Надежда Пешкова - невестка Максима Горького и (по слухам, которые многие считают достоверными) одна из его любовниц и даже мать его ребенка.

Павел Корин. "Портрет Н.А.Пешковой".1940.

Девичья фамилия Надежды была Введенская. Еще будучи гимназисткой, она расцвела пленительной красотой, ее женское обаяние было убийственно для мужских сердец. Девушку окружала толпа поклонников. Обеспокоенный отец настоял на замужестве. Мужем красавицы, еще даже не окончившей гимназию, стал ординатор-доктор Синичкин. Однако семейная жизнь с ним была недолгой. Как-то на катке Надя познакомилась с Максимом Пешковым, сыном Алексея Максимовича Горького, и влюбилась в него. Она ушла от мужа к Максиму.

В России в это время развивались бурные революционные события. Горький, поначалу развернувший бурную деятельность в России, вскоре покинул растерзанную войной страну.

Борис Григорьев. "Тимоша с дочкой". 1925 - 1927.

В 1922 году писатель прислал приглашение сыну из Италии. Вместе с ним он позвал и Надежду. Молодая пара отправилась в путь, по дороге, в Берлине, Максим и Надя поженились. После чего они стали жить в доме Горького. Писатель очень хорошо относился к своей невестке, а вот отношения Надежды с мужем не очень ладились. Тем не менее в Италии родились две дочери - Марфа и Дарья. На картине Бориса Григорьева Надя с распущенными волосами, в домашней просторной одежде, изображена с одной из дочерей. Ребенок, честно говоря, отнюдь не выглядит милым созданием.

Тут, в Сорренто, Надежда получила свое прозвище Тимоша, которое приклеилось к ней до конца жизни.

Тимоша с мужем в Италии

Как-то она отрезала свои длинные волосы, но с короткой прической выглядела непривычно растрепанной. Горький в шутку заметил, что теперь у нее патлы, как у кучера Тимофея. Надю с тех пор стали называть Тимошей. Семья Горького в Италии не бедствовала. Надя не работала, жила в свое удовольствие. Ее, как всегда, окружали поклонники, среди которых было много художников. Под их влиянием Тимоша начала заниматься живописью. Выяснилось, что у нее есть способности к этому. Особенно хорошо ей удавались портреты.

Меж тем советское правительство настойчиво звало Горького обратно в СССР, обещая золотые горы. В конце концов, писатель и его семья вернулись на родину, и действительно - им были созданы просто роскошные (особенно по тем временам) условия жизни.

Тимоша рядом со своим автопортретом и другими работами.

Максим Пешков с Тимошей погрузились в светскую жизнь советской номенклатуры. Сталин подарил Максиму автомобиль, катались на нем, участвовали в шумных застольях, играли в теннис, охотились и т.д. Но семейная жизнь шла к разрыву, поскольку муж открыто заводил романы, да и жена была окружена страстными поклонниками. Среди них выделялись писатель Алексей Толстой (женатый, кстати) и главный чекист страны Генрих Ягода, который участвовал в кутежах Максима и одновременно домогался его жены.

В 1934 году Максим Пешков внезапно умер. Потом, когда Ягода был арестован, он под пытками признал, что именно он отдал приказ убить его, чтобы потом жениться на Надежде Пешковой. Было ли так, или он себя оговорил - неизвестно.

Надежда Пешкова (Тимоша) и Максим Горький с внучкой (дочкой?)

Тимоша стала вдовой. Алексей Толстой начал активно добиваться ее, но Ягода тоже не сидел сложа руки. Писателю был сделан толстый намек. Он его понял и отступил. Но Тимоша не спешила выходить замуж за Ягоду. Она влюблялась в других мужчин, но каждый из них непременно исчезал в недрах ГУЛАГа. В ту же пропасть пал, наконец, и Ягода.

Тимоша потом рассказывала, что ее добивался сам Сталин и даже делал ей предложение, приехав к ней домой на Малую Никитскую. Можно ли этому верить? Не знаю. Мужей у нее было много (не все официальные), и все они были репрессированы. Совпадение? Не думаю.

Тимоша старела, но оставалась уверенной в себе красавицей. До конца жизни она руководила музеем Максима Горького, созданном по ее инициативе.

Почитайте еще на моем канале:

Как советские художники воспевали индустриализацию

В блоге мужа:

Музей Клюни в Париже: это для тех, кого интересуют средние века

ttps://zen.yandex.ru/media/lichop/rokovaia-jenscina-timosha-vozliublennaia-pisatelei-chekistov-i-ne-tolko-6001d006f8011c4a01d5d33

|

Метки: пешковы вчк-кгб введенские |

«Чорная тайна Есенина». Самая предвзятая книга о поэте |

84

42

26 782 подписчика

«Чорная тайна Есенина». Самая предвзятая книга о поэте

Сергей Есенин в 1925 году.

Владимир Маяковский в своём стихотворении «Сергею Есенину», посвящённому внезапному уходу поэта, пишет такие строчки:

Вам

и памятник еще не слит,-

где он,

бронзы звон,

или гранита грань?-

а к решеткам памяти

уже

понанесли

посвящений

и воспоминаний дрянь.

Сергея Есенина не стало в декабре 1925 года, но уже в январе 1926 (и весь год подряд) стало выходить огромное количество воспоминаний, личных мнений и свидетельств о жизни поэта. Брошюр было действительно много, но мало какие из них несли ценную информацию о поэте, в основном, так называемые «друзья поэта» хотели нажиться на его имени.

Та самая брошурка, которая должна была обличить Есенина и выставить его больным на всю голову

Один из таких людей был Алексей Крученых – футурист и друг Маяковского. А вот Есенину он другом точно никогда не был и ещё при жизни не взлюбил его. Что Есенин сделал этому человеку точно неизвестно. Он мог, конечно, приложить его крепким словцом или даже запустить бутылкой, если был не в духе. Но Есенин уж точно злопамятным не был.

И всё же автор довольно низкого опуса «Чорная тайна Есенина» начинает его выставлять безнадёжным забулдыгой чуть ли не с первых строк:

«Есенин, как поэт, именно полюбил тоску и безнадежность. Раз появившись в его стихах, эта тема развилась, окрепла, овладела всем творчеством поэта и, наконец, им самим».

Кручёных приводит цитаты из разных стихов Есенина, доказывая, что это в первую очередь упаднические произведения. И ни строчки о его стихах про природу, деревню или революционные поэмы, которые уж точно далеки от безнадёги.

Алексей Крученых в объятьях своих творений. Кстати, всю жизнь он прожил один как затворник, хотя и часто выступал на публике.

Вот Кручёных пишет дальше:

«И все животные у Есенина, в соответствии с его настроением, – жалостные, нездоровые, слезливые и умирающие (и корова, и лисица, и собака). Так Есенин, не сумевши найти жизненной радости внутри себя, не сумел увидеть ее и во внешнем мире».

Создаётся впечатление, что Кручёных совершенно не понимал почему Есенин писал о животных с тоской. Есенин хотел показать животную тоску через призму человеческих отношений. Вот, например, строчки из стихотворения «Собаке Качалова»:

Мой милый Джим, среди твоих гостей

Так много всяких и невсяких было.

Но та, что всех безмолвней и грустней,

Сюда случайно вдруг не заходила?

Она придет, даю тебе поруку.

И без меня, в ее уставясь взгляд,

Ты за меня лизни ей нежно руку

За все, в чем был и не был виноват.

Тут если что и вызывает жалость, то уж точно не собака. Собака в этом стихотворении играет очень мощную роль проводника, а то, что автор обращается к Джиму как к живому человеку, говорит не о его помутнении рассудка, а о любви к равному отношению к братьям нашим меньшим.

Но Кручёных это стихотворение не цитирует. Он будто бы нарочно ищет самые низкие строки поэта.

Далее оставшиеся полкниги он разбирает последнюю поэму «Чорный человек» и пытается доказать, что поэт был клинически больным. Вывод Кручёный делает такой:

«Что же касается самого Есенина, то его произведения, думается, можно печатать только в сопровождении литературно-разъяснительных статей (а может, даже медицинских), чтобы вскрыть всю опасность некоторых есенинских настроений. Так можно их обезвредить».

Почему он так сделал?

Прожил Кручёных достаточно долго, но сегодня мало кто вспомнит хотя бы одно его произведение. Время не щадит никого...

О Есенине Кручёных писал не раз. При жизни тоже. Здесь же был прямой госзаказ обличить имя поэта в тёмных тонах, выставить Есенина пьяницей и падшим человеком, чтобы о его гибели никто не жалел, словно это был вопрос времени. И с этим низким заказом автор справился (свои 30 сребреников он уж точно получил).

Только вот где сегодня Алексей Кручёных с его экспертным мнением и целой горой выпущенных при жизни книг, а где Сергей Есенин?

Вот не давал автору Есенин покоя. Эта ещё одна книга выпущенная в тот же год.

Есенин сегодня классик русской литературы и никакие нападки не задвинули его в забвение, хотя пытались не раз!

Если, например, в стихотворении Маяковского хотя и слышится порицание за поступок («Прекратите! Бросьте! Вы в своем уме ли?») в то же время там чётко прослеживается мотив уважения к поэту и его творчеству («Вы ж такое загибать умели, что до вас никто и не умел»). В стихотворении Маяковского, Есенин на голову талантливей всех своих «коллег», которые тут же начали штамповать посвящения и воспоминания дабы вновь заработать на имени поэта.

Кручёных поступил низко. И это факт. Лучше бы вообще промолчал, авось умнее бы казался…

https://zen.yandex.ru/media/masterwpoetry/chornaia-taina-esenina-s

|

Метки: есенины |

Начало турне |

Начало турне

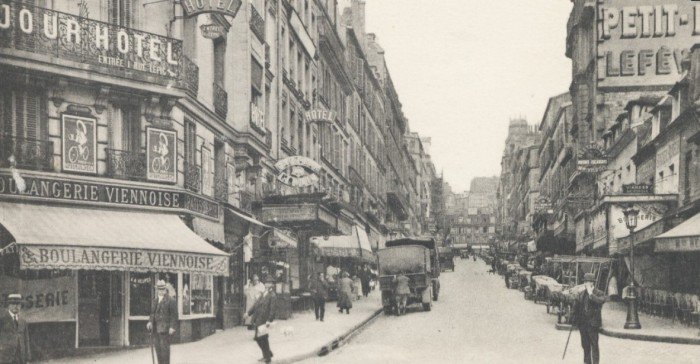

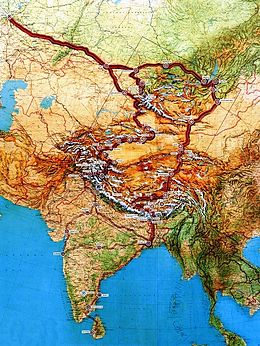

Первой точкой европейского турне Есенина-Дункан стала Германия.Брак Есенина и Дункан в Германии не признали. Для того чтобы легче получить визу у заграничных чиновников, Есенин и Дункан, будучи уже мужем и женой, вынуждены были вторично вступить в брак за границей. Есенин писал 21 июня 1922 года из Висбадена: «Исидора вышла за меня замуж второй раз и теперь уже на Дункан - Есенина, а просто Есенина. Вскоре в Берлине выходит его сборник стихотворений. Поездка оказалась для Есенина беспокойной. Как жалоба звучат его слова: «Если бы Изадора не была сумасбродной и дала мне возможность где-нибудь присесть. Она же как ни в чем ни бывало скачет на автомобиле то в Любек, то в Лейпциг, то во Франкфурт, по в Веймар».

Главной причиной этому-стало пьянство Есенина. Висбадене врачи посоветовали ему прекратить пить хотя бы на два-три месяца. Он тогда дал зарок забыть об алкоголе вообще. С июня по октябрь 1922 года Есенин, действительно, мало пил, но последовавшие за этим четыре месяца произвели в Есенине гибельные изменения.А ведь в Германии Есенину надлежало установить контакты с оккультным обществом "Туле"Свое название заимствовало от легендарного острова Туле,который находился на Севере и был частью Гипербореи,которую пытался отыскать в 20-е годы ХХ века Александра Барченко.Многие члены общества входили в состав "Ордена Зелёного Дракона" пытались подчинить своему влиянию Национал-социалистическую немецкую рабочую партию.И это им удавалось.Тибетская свастика скоро станет часть нацистской символики.Расцвет партии придёт с того момента,когда её вождём станет Адольф Гитлер-также член "Ордена Зелёного Дракона"

В первые дни пребывания в Германии Есенин вместе с Дункан посетил берлинский «Дом Искусств». По воспоминаниям очевидцев при их появлении кто-то крикнул – «Интернационал!». «А в ответ свистки. Благонамеренность была оскорблена… Есенин вскочил на стол и стал читать о скитальческой озорной душе. Свистки смолкли. Стихотворения покрывались овацией. И овацией кончился вечер». «В Берлине я наделал, конечно, много скандала и переполоха… Все думают, что я приехал на деньги большевиков, как чекист или как агитатор. Мне все это весело и забавно», — рассказывал поэт.

Кроме Германии, Айседора возила мужа в Бельгию, Италию и Францию, но везде ему было бесприютно

Выезжая за рубеж,Есенину давались распоряжения-восстановить контакты с той частью "белоэмигрантов" с которыми поэт имел честь встретиться в Царском Селе.А таких во Франции было не мало.

Семейство Юсуповых.Юсуповы – одна из самых знатных, богатых и старинных фамилий России. Род известен со времён Ивана Грозного, а начало своё ведёт от ногайских ханов.

Сокровища их были несметны. Земли, заводы и другие предприятия ежегодно приносили семье доход эквивалентный 13 миллиардам современных рублей.Шедеврами архитектуры до сих пор считаются родовые дворцы и усадьбы в Петербурге, Москве, в пригородах обеих столиц. Прекрасен Юсуповский дворец в Крыму.Как только большевики захватили власть, Юсуповы не могли остаться на Родине. А их особняк новая власть превратила в здание советской бюрократии. Где в каждой комнате располагался чиновничий кабинет. А у входа дежурил старик-вахтер.

Как только грянула революция, Феликсу Юсупову пришлось в срочном порядке тайно везти фамильные сокровища из Питера в московский особняк. Чтобы спрятать их подальше от жаждущих чужого богатства властей.Князю помогал преданный друг семьи, которому Феликс очень доверял. К сожалению, Григорий Бужинский остался во дворце. Большевики знали о тайнике, но грабеж и поиски не дали результатов.

Тогда они принялись пытать несчастного Бужинского. Тот выдержал все, но секрета не выдал. Через несколько лет, в 1925-м году, представители новой власти сами разыскали клад. Можно сказать, необъяснимый случай привел к желанному тайнику.Сергей Александрович Еенин был обязан узнать судьбу Юсуповского тайника в России.Феликс Феликсович Юсупов был женат на великой княжне Ирине Александровн-племяннице последнего императора Николая II Князь Феликс Юсупов, после ухода из жизни брата Николая, погибшего на дуэли, стал единственным наследником всех богатств своего рода. Да и вообще, этого человека можно назвать баловнем судьбы. Природа наградила Феликса Феликсовича приятной внешностью он был невероятно богат – и Феликс удачно обосновался в Париже.Феликс имел дурную репутацию, любил развлекаться, гулять и, говорят, интересовался людьми одного с ним пола. Ирина – была девушкой скромной и не позволяла себе вольностей.

Но, кажется, князь Юсупов именно поэтому влюбился в племянницу Николая Второго. Ему, похоже, надоели дамы, которые дозволяли многое. При этом, если верить мемуарам Феликса Феликсовича, в Ирину он влюбился по-настоящему. Не было такого: «Я должен завоевать этот трофей».Против свадьбы Юсупова и Ирины Александровны возражали очень многие. Но бракосочетание состоялось. И, как представляется, Феликс немного остепенился. По крайней мере, газеты о нем почти перестали писать. Юсупов стал больше интересоваться политикой, чем кабаками.Но всё же это был брак по расчёту.Ирина Александровна Юсупова-урождённая великая княгиня Ирина Александровна Романова-дочь великого князя Александра Михайловича.Выходя замуж за князя Феликса Феликсовича Юсупова,считала себя счастливицей:муж ее был молод,красив,а главное богат.Но находясь в браке с Юсуповым,Ирина Александровна несколько месяцев оставалась девственницей(Что было не редким явлением у женщин-представительниц Дома Романовых-чьи мужья были с нетрадиционной ориентацией)Ирина Александровна считала-что у Феликса просто проблемы с потенцией.Появление в Санкт-Петербурге доктора тибетской мелицины Джамсарана Бадмаева,принявшего при крещении имя-Пётр Александрович,вселяла в молодой княгине Юсуповой призрачную надежду-у Бадмаева была трава,повышающая мужскую потенцию.Ирина Александровна направилась к Бадмаеву на виллу на Выборгской стороне.Там Ирина Юсупова впервые столкнулась нос к носу с Рапутиным.Старец был частым гостем у доктора."Зачем явилась красавица?"-улыбнувшись,спросил старец у Ирины Александровны.Ирина Александровна не знала,что ответить старцу и всё рассказала ему."Твой муженёк-содомит.Так,что терпи красавица!"-сказал ей Распутин,а потом добавил:"Вот,что красавица приходи ко мне сегодня в баньку-помогу тебе твоему горю!"Ирина Александровна хотела что-то старцу возразить,но не смогла.Взгляд старца парализовал её.

Ирина Александровна не помнила-как она затем очутилась в бане,как она полностью оголилась перед старцем и как старец овладел её.Но визит в баню дал о себе знать.Ирина Александровна вскоре ощутила первые признаки токсикоза.Такой беременности -она не хотела.Её близкие подруги посоветовали обратиться за помощью к княжне Гедройц.Она делала подобные операции для узкого круга дам."Невинность" была восстановлена

По совету Веры Гедройц,она напоила водочкой своего любимого муженька и повторно лишила себя невинности,когда муж лежал с ней на постели.Так-не по своей воле,Феликс Феликсович Юсупов не только впервые познал женщину,а через девять месяцев стал отцом.Ирина родила девочку.Есенин знал эту историю и при встрече с Ириной Юсуповой обещал обнародовать её в местной печати.Юсупова была вынуждена окупиться от поэта.Огромная сумма денег была переведена на один из счетов в швейцарском банке.Сергей Александрович хотел увидеться и с дочерью Распутина-Матроной-Марией.Но дочери Распутина пока ещё не было в Париже

© Copyright: Кристина Оболенская 2, 2021

Свидетельство о публикации №221012801809

|

Метки: есенины дункан распутин юсуповы |

Вы угостите девушку вином, она потом вам почитает Блока... И Северянина с Уайльдом |

28

3

2957 подписчиков

В наступающем 2021 году будет несколько памятных дат, связанных с уходом великих поэтов и писателей Серебряного Века. 100 лет, как отбыли в лучший из миров Александр Блок и Николай Гумилев, 80 лет, как не стало Игоря-Северянина, 55 – Анны Ахматовой…

Хочется вспоминать и вспоминать о них. Вот, к примеру, Игорь-Северянин и Александр Блок. Делить им особо было нечего, кроме как признания и влюбленности читающей публики. Плюс воспитание и культура общения не позволяли им уничижительно отзываться друг о друге, как порой бывает у поэтов, бьющихся за место под солнцем, как два льва за лидерство в прайде.

Александр Блок

Игорь-Северянин

Александр Блок, будучи на семь лет старше Игоря, и писать начал соответственно раньше. Как старший и более опытный поэт, он отмечал высокий талант Игоря-Северянина. Александр Блок так писал в своём дневнике:

«Мы … много говорили об Игоре Северянине, а вчера я читал маме и тёте его книгу. Отказываюсь от многих своих слов, я преуменьшал его, хотя он и нравился мне временами очень. Это – настоящий, свежий, детский талант. Куда пойдёт он, ещё нельзя сказать; что с ним стрясётся: у него нет темы. Храни его Бог».

Игорь-Северянин очень ценил и уважал Блока, пусть и не часто говоря об этом прозой, но в своих поэзах он ярко высвечивал свои признание и любовь к Рыцарю Прекрасной Дамы.

Трагедия со скоропостижным уходом Блока заставляет Северянина искренне переживать об утрате великого собрата, что отражается в посвященном Блоку сонете-«медальоне»:

Красив, как Демон Врубеля для женщин,

Он лебедем казался, чьё перо

Белей, чем облако и серебро,

Чей стан дружил, как то ни странно, с френчем.

Благожелательный к меньшИм и мЕньшим,

Дерзал — поэтно видеть в зле добро.

Взлетал. Срывался. В дебрях мысли брёл.

Любил Любовь и Смерть, двумя увенчан.

Он тщетно на земле любви искал:

Её здесь нет. Когда же свой оскал

Явила Смерть, он понял: — Незнакомка...

У рая слышен лёгкий хруст шагов:

Подходит Блок. С ним — от его стихов

Лучащаяся — странничья котомка...

* * *

Игорь-Северянин понимал, что с такой «котомкой стихов», излучающей свет Вечной Красоты, Блок обречен на бессмертие.

Интересно, что обоих поэтов современники сравнивали с Оскаром Уайльдом, находя даже внешние сходства. И даже в наше время с чьей-то «легкой руки» по просторам интернета кочует фотография Уайльда с цветком в петлице, с утверждением, что это Игорь-Северянин.

Оскар Уайльд

Более того, фото Уайльда издатели сборника стихов Северянина поместили на обложку книги, заставив читающую публику смеяться сквозь слезы над тем, какие же у нас издатели высокообразованные. Тем не менее, книжка с ошибкой стала раритетом, но интересно другое.

Уайльд-Северянин. Книга-раритет.

У Оскара Уайльда и Александра Блока оказались тоже элементы внешнего сходства, в частности, губы, разрез глаз и сам взгляд, чуть уставший и все понимающий.

Наденьте шляпу на Уайльда, и можно издавать сборник стихов Блока с фотографией Оскара.

Так неожиданно, через Уайльда, мы можем прийти к общности этих казалось бы, совершенно разных поэтов – Блока и Северянина.

Известно, что Блок много читал и слушал (да-да, он был частым гостем на поэтических вечерах Игоря Васильевича) поэзы Северянина. Но и певец «весеннего дня» с удовольствием читал и перечитывал главного символиста русской поэзии, а порой даже защищал его от тех, кто пытался принизить его величие и славу.

Вот, по-северянински хлесткая и бичующая такую публику, поэза о «так называемых людях»:

Чем эти самые живут,

Что вот на паре ног проходят?

Пьют и едят, едят и пьют –

И в этом жизни смысл находят...

Надуть, нажиться, обокрасть,

Растлить, унизить, сделать больно...

Какая ж им иная страсть?

Ведь им и этого довольно!

И эти-то, на паре ног,

Так называемые люди

"Живут себе"... И имя Блок

Для них, погрязших в мерзком блуде,-

Бессмысленный, нелепый слог...

* * *

Хотя в вопросе «выпить-закусить», оба поэта были сами не промах. Легендарные алко-походы Блока с «пригвождением себя к трактирной стойке» или дружеские «элоквенции» Игоря Васильевича продолжительностью с вечера до утра имели место быть, добавляя градус во вдохновение мастеров слова.

Заметьте разницу характеров – Блок любит выпивать один, а Северянину для «полного погружения» в счастье нужна хорошая компания, где будут меняться блюда и напитки, но все они будут изысканными – от фиалкового ликера до нежнейших устриц и паюсной икры.

Закуска по-северянински

Хотя, под настроение, и Северянин заходил в ресторан в гордом одиночестве, заказывал графинчик водочки «Казенки» и пару хрустящих соленых огурчиков. Много ли поэту нужно для счастья?

Главное, чтобы писались стихи!

Как, например. вот такая великолепная поэза «Не более, чем сон…»:

Мне удивительный вчера приснился сон:

Я ехал с девушкой, стихи читавшей Блока.

Лошадка тихо шла. Шуршало колесо.

И слезы капали. И вился русый локон...

И больше ничего мой сон не содержал...

Но потрясенный им, взволнованный глубоко,

Весь день я думаю, встревожено дрожа,

О странной девушке, не позабывшей Блока...

Вот эта девушка читает Блока?

Эта - Северянина?

А вот эта, быть может, перечитывает Уайльда?

Несмотря на стремительный бег времени, строфы великих поэтов продолжают жить. Бывая в Питере, всегда захожу в ресторан «Северянин» (не сочтите за рекламу, хотя кухня там реально хороша).

В "Северянине" в гостях у Северянина

Главное в другом, ты оказываешься в «намоленном» месте (совсем неподалеку на Средней Подъяческой жил Игорь Васильевич), где в ауре, в атмосфере, даже в мелочах живет Серебряный век, живет та неповторимая эпоха, когда люди писали стихи друг другу в альбомы и взахлёб читали любимых поэтов.

В ресторане придумали классную штуку – на столе всегда рядом с приборами лежат большие листы чистой бумаги, карандаши в вазочке. Вдруг, в ожидании вкусного блюда, захочется что-то написать, зарифмовать.

Глядя на портрет Игоря-Северянина, поймал себя на мысли, что очень хочу выпить с Королем поэтов по рюмке звенящей водочки. И сами собой написались строки, которыми делюсь с вами, дорогие читатели.

Безумно жаль, Игорь Васильич,

Что Ваш поэзовый концерт

Вживую посмотреть не в силе,

Лица не видеть крупных черт.

И не распить графинчик водки,

По куртизанкам не пройтись.

В Эст-Тойле не рыбачить с лодки,

Не погулять в «Ля-Парадиз»…

На грезофарсовой планете

Все в общем так же, как при Вас.

И Крокус-Сити как Парнас

В мечтах о Короле-Поэте…

Слезится соком ананас,

Притих клаксон в кабриолете…

* * *

Да... Жаль... Но выпить-то за них, красавцев, за Игоря-Северянина и Александра Блока не возбраняется. Даже приветствуется. И девушку красивую угостить не забудьте! Она вам потом стихи почитает…

ttps://zen.yandex.ru/media/id/5eaa9951d1cbcf0a0cd0cdde/vy-ugostite-devushku-vinom-ona-potom-vam-pochitaet-blo

|

Метки: литераторы блок игорь северянин |

Как сложилась судьба детей Сергея Есенина. Три сына и одна дочь |

4410

190

26 694 подписчика

Как сложилась судьба детей Сергея Есенина. Три сына и одна дочь

С нами интересно!

Говорят, что на детях гениев природа отдыхает, но такое вряд ли скажешь про детей поэта Сергея Есенина, где каждый состоялся в той или иной мере. Всего у Есенина было четверо детей от трёх разных женщин.

Юрий Есенин

sergeia-esenina-tri-syna-i-odna-doch-5fd1f442f8b0ca206dde0eab

|

Метки: есенины |

Рассказ о жизни фрейлины Екатерины Фёдоровны Тютчевой |

https://zen.yandex.ru/media/id/5cdce5fad7b70d00b3e900b6/rasskaz

/www." target="_blank">www. yandex.ru" src="https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/1775615/pub_601153dcc00515659850ce40_601153eaa0b62a00dbed8631/scale_1200" style="height:741px; width:600px" />

фото портрета с сайта www. yandex.ru

Героиня сегодняшней статьи – фрейлина Екатерина Фёдоровна Тютчева.

Добрый вечер!

Екатерина Фёдоровна родилась в 1835 году в семье поэта Фёдора Ивановича Тютчева и его супруги Элеоноры. Екатерина Фёдоровна была младшей дочерью пары: в 1829 году родилась Анна Фёдоровна, в в1834 году Дарья Фёдоровна.

/www." target="_blank">www. yandex.ru" src="https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/1877575/pub_601153dcc00515659850ce40_601153fc906c515f4c897954/scale_1200" style="height:718px; width:600px" />

Анна, Дарья, Екатерина Тютчевы. Худ. Саломе, Мюнхен, 1843 год, фото с сайта www. yandex.ru

Нельзя сказать, что обстановка в семье Тютчевых была здоровой. Фёдор Иванович и Элеонора поженились 27.01.1829 года (тайное венчание состоялось на три года раньше – в марте 1826 года), супруги нежно любили друг друга. Элеонора просто обожала супруга, который был для неё главным человеком в мире. Элеонора была красавицей, вот как описала её современница (Долли Фикельмон):

«Она всё ещё молода, но такая бледная, хрупкая, с таким печальным видом, что её можно принять за прекрасное видение…»

/www." target="_blank">www. yandex.ru" src="https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/3700994/pub_601153dcc00515659850ce40_60115406906c515f4c89913f/scale_1200" style="height:755px; width:600px" />

фото портрета Элеоноры с сайта www. yandex.ru

До 1833 года супруги были очень счастливы, пока Фёдор Иванович не влюбился в баронессу Эрнестину Дёрнберг. Эрнестина, в отличие от Элеоноры, была не только хороша собой, но и умна, хорошо образована, могла поддержать с поэтом беседу «на равных», чем его совершенно очаровала. Фёдор Иванович потерял голову, а его супруга – сон и покой. В мае 1836 года Элеонора даже пыталась покончить с собой, Фёдору Ивановичу пришлось перевезти семью из Мюнхена в Россию, подальше от любимой баронессы. После попытки самоубийства Элеонора психически так и не оправилась.

/www." target="_blank">www. yandex.ru" src="https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/1918125/pub_601153dcc00515659850ce40_601154107d9f5f1ccc1d8438/scale_1200" style="height:842px; width:600px" />

фото с сайта www. yandex.ru

Фёдора Ивановича назначили чиновником русской дипломатической миссии в Турин, приехав на место службы, он снова встретил Эрнестину. Об этом стало известно жене, и Элеонора с дочерьми отправилась в Турин.

27.08.1838 года Элеонора умерла от нервного переутомления и простуды, её хрупкое здоровье не вынесло таких испытаний.

17.07.1839 года Фёдор Иванович женился на Эрнестине, которая попыталась заменить мать Анне, Дарье и Екатерине.

/www." target="_blank">www. yandex.ru" src="https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/1712630/pub_601153dcc00515659850ce40_60115418a3e47e7ee8dc558c/scale_1200" style="height:901px; width:600px" />

фото с сайта www. yandex.ru

Екатерине Фёдоровне было всего три года, когда умерла мать, она её практически не помнила. Всё, что девочка узнала об Элеоноре, было со слов сестер и сестры Элеоноры. Именно тетка воспитывала сестер Тютчевых до 1845 года, они жили у неё в Мюнхене, и посещали мюнхенский женский институт.

В 1845 году сестры приехали в Петербург, Екатерина Фёдоровна стала воспитанницей Смольного института. После завершения обучения в 1851 году Екатерина Фёдоровна два года прожила в новой семье отца. Не думаю, что это доставляло удовольствие самой Екатерине Фёдоровне и её отцу с мачехой. Наверное, слухи о попытки совершения Элеонорой самоубийства дошли до детей.

/www." target="_blank">www. yandex.ru" src="https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/1565406/pub_601153dcc00515659850ce40_60115424a0b62a00dbee17a0/scale_1200" style="height:681px; width:600px" />

фото с сайта www. yandex.ru

В 1853 году Екатерина Фёдоровна переселилась в дом своей тетки Дарьи Сушковой. В этом доме девушка «расцвела», она стала всеобщей любимицей, царила на всех мероприятиях, устраиваемых дядей и тетей.

Один из современников так описывал внешность Екатерины Фёдоровны:

«Она была девушкой замечательного ума и образования, у неё была приятная наружность, живые черные глаза; при твердом уме она была сдержанного характера, но не обладала тою женскою грацией, которая служит притягательною силою для мужчин»

/www." target="_blank">www. yandex.ru" src="https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/3503969/pub_601153dcc00515659850ce40_601154347d9f5f1ccc1dde68/scale_1200" style="height:1027px; width:600px" />

фото с сайта www. yandex.ru

Граф С. Д. Шереметев оставил о Екатерине Фёдоровне следующие воспоминания:

«Достойная и редкая, отлично образованная, женщина выдающаяся. Она была душою салона своей тетки и притягательным к нему элементом, с которым все считались. Вела она разнообразную переписку с выделяющимися людьми своего времени»

Я думаю, что неудачный пример материнской участи повлиял на Екатерину Фёдоровну, она не стремилась выйти замуж. Одно время (с 1857 года по сентябрь 1858 года) Екатериной Фёдоровной был увлечен Лев Николаевич Толстой.

/www." target="_blank">www. yandex.ru" src="https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/3700994/pub_601153dcc00515659850ce40_60115440906c515f4c8a2ae8/scale_1200" style="height:679px; width:600px" />

фото с сайта www. yandex.ru

Л.Н. Толстой написал в дневнике:

«Тютчева начинает спокойно нравиться мне... Потихоньку, но захватывает меня серьёзно и всего»

Но отношения не сложились, слишком разные представления об идеальном браке были у Екатерины Фёдоровны и Льва Николаевича.

26.04.1867 года Екатерина Фёдоровна стала фрейлиной императрицы Марии Александровны.

/www." target="_blank">www. yandex.ru" src="https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/3445317/pub_601153dcc00515659850ce40_6011544e7d9f5f1ccc1e18eb/scale_1200" style="height:1017px; width:600px" />

фото с сайта www. yandex.ru

Екатерина Фёдоровна занималась переводами, она перевела на английский язык избранные проповеди митрополита Филарета. Её труд издали в Лондоне в 1873 году. Кроме того, Екатерина Фёдоровна была писательницей, её живо интересовали вопросы религии.

В конце жизни Екатерина Фёдоровна приобрела имение Варварино, где и проживала. Женщина занималась благотворительностью, в имении была организована школа и построена ветлечебница.

/www." target="_blank">www. yandex.ru" src="https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/2369622/pub_601153dcc00515659850ce40_60115454a0b62a00dbee94cc/scale_1200" style="height:764px; width:600px" />

Миниатюра на слоновой кости работы В. Ф. Гебхард. Москва, 1855, фото с сайта www. yandex.ru

11.03.1882 года, в возрасте 47 лет, Екатерина Фёдоровна скончалась. В 1884 году были напечатаны её «Рассказы из священной истории Ветхого и Нового Завета».

Надеюсь, статья была интересна) Если это так - ставьте лайк и подписывайтесь на канал)

Вера Алексеевна Каралли – балерина и актриса

Княгиня Олимпиада Владимировна Барятинская

Принцесса Анастасия Греческая и Датская

История княжны Императорской крови Марии Кирилловны Романовой

Русские топ-модели прошлого: Людмила Леонидовна Федосеева

Графиня Елена Ивановна Шувалова

|

Метки: тютчевы фрейлины |

Заветные сказки: зачем на Руси сочиняли непристойные истории |

Заветные сказки: зачем на Руси сочиняли непристойные истории

2020-12-15 16:00:44

Вряд ли кто-то из наших читателей не слышал непристойных шуточек, прибауток и частушек скабрезного характера. Люди умеют смеяться над тем, что с древних времен было запрещено для общественного обсуждения. Например, интимные отношения или различные аспекты религиозных культов. Специалисты обнаружили в русском фольклоре целый пласт сказок, которые, согласно современным представлениям, входят в категорию «18+» или «только для взрослых».

Что за прелесть эти сказки

Одним из первых исследователей, обративших внимание на подобные произведения устного народного творчества, был известный ученый-фольклорист Александр Николаевич Афанасьев (1826-1871 гг.). Его знаменитый сборник русских народных сказок впервые был опубликован в восьми выпусках с 1855 по 1863 годы. В него вошли исключительно приличные сказки, предназначенные в первую очередь для детей. Эти волшебные истории и сейчас учат малышей храбрости, стойкости, добросердечию, заботе о родных и близких.

Но наряду с такими милыми сказками А.Н. Афанасьев записал в разных регионах России и произведения другого рода. В них весело обыгрывались эротические темы с участием представителей всех слоев общества, содержались насмешки над служителями православной церкви, а иногда и сами попы высмеивались за развратные действия. Ученый-фольклорист понимал, что публикация столь неоднозначных сказок в России XIX века неизбежно вызовет скандал. Но, будучи настоящим исследователем, Александр Николаевич не мог оставить без внимания эту часть русского фольклора, пусть и такую пикантную.

В результате, эротические произведения устного творчества были впервые опубликованы в Женеве под заголовком «Народные русские сказки не для печати». Затем А.Н. Афанасьев доработал данный сборник, и в 1872 году (уже после смерти ученого) книга вышла под названием «Русские заветные сказки» все в той же Женеве. Причем, на обложке не было указано имя составителя, а содержалась ироничная надпись: «Валаам. Типарским художеством монашествующей братии. Год мракобесия». Как будто книгу, содержащую антиклерикальные и эротические тексты, написали и опубликовали сами священнослужители, что было явной насмешкой над ними.

В своем предисловии ко второму изданию сборника Александр Николаевич написал: «Эротическое содержание заветных русских сказок, не говоря ничего за или против нравственности русского народа, указывает просто только на ту сторону жизни, которая больше всего дает разгула юмору, сатире и иронии».

Смех над сакральным

Само слово «заветный» в знаменитом «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля имеет значение «завещанный; переданный или хранимый по завету, заповедный, зарочный [т. е. секретный], обетный; задушевный, тайный; свято хранимый». При этом Владимир Иванович сам называл заветными непристойные пословицы и поговорки. Видимо, автор словаря имел в виду их тайный, секретный характер, делающий такие прибаутки-шуточки недопустимыми для всеобщего употребления.

Доктор филологических наук, профессор Борис Андреевич Успенский написал научную работу «"Заветные сказки" А.Н.Афанасьева», которая опубликована в двухтомнике «Избранные труды» (том 2, Москва, 1994 год издания). Ученый отметил, что основную часть вышеупомянутого сборника составляют произведения эротического, непристойного содержания.

«Сказки такого рода были очень распространены в русском быту; они до сих пор распространены в крестьянской среде, хотя обычно рассказываются лишь в определенной аудитории и, видимо, в особых ситуациях», – считает Б.А. Успенский.

Наряду с эротическими, скабрезными сказками сборник А.Н. Афанасьева содержит произведения, в которых высмеиваются дворяне и священнослужители. Особенно много насмешек над попами.

Объединяет эти сказки природа их юмора. Это традиционный для языческой культуры смех над темами, которые имеют большое значение в жизни каждого человека и не подлежат широкому общественному обсуждению. Продолжение рода, потеря девственности, сексуальная страсть и плодовитость семьи имели такое же сакральное звучание для русских крестьян, как и сфера религиозных верований, обрядовой магии. А кто олицетворял собой православную церковь в сознании жителя деревни? Разумеется, попы и монахи, которые сами в быту не всегда соответствовали высоким идеалам нравственности. Вот и стали мишенью для народного юмора.

Символический блуд

А.Н. Афанасьев и другие фольклористы стремились защитить русских крестьян, сочинявших и рассказывавших друг другу подобные сказки, от возможных нападок со стороны рафинированных «святош» и салонных поборников нравственности.

По мнению Александра Николаевича, заветные сказки вовсе не свидетельствуют о грубом цинизме и сексуальной распущенности жителей русских деревень. Напротив, любое осуждение народного юмора является «… не только несправедливостью, но и выражением полнейшего невежества, которое по большей части, кстати сказать, составляет одно из неотъемлемых свойств кричащей pruderie [то есть, ханжеской стыдливости, перевод с французского]».

Большинство фольклористов и филологов считают, что заветные сказки представляют собой отголоски древних языческих верований, отражая не реальный, а символический блуд. Так, во время некоторых исконных русских праздников для приближения весны или увеличения будущего урожая было принято устраивать игрища, гулянья с участием ряженых. Такое народное подобие карнавала, как отметил в своей работе Б.А. Успенский, характеризовалось анти-поведением, ведь в потустороннем мире, согласно языческим верованиям предков, все происходит наоборот.

А значит, во время святочных, масленичных гуляний или в Купальскую ночь символическое отображение блуда в шутках, прибаутках, частушках и сказках имело позитивный характер. Все это вкупе с маскарадным анти-поведением должно было принести людям процветание и плодовитость.

Отмечая древнюю символическую образность русских заветных сказок, ученые уверены в их происхождении из языческих верований. Например, во время похоронного обряда, когда покойник еще находится в доме, у многих славянских народов принято шутить, в том числе и весьма скабрезно, прямо над трупом. Считается, что подобное поведение (обратное показной скорби) облегчает путь умершего в иной мир и защищает живых от энергии смерти.

Половое воспитание

Заветные сказки имели и вполне конкретную цель. Во время святочных игрищ взрослый мужчина мог рассказывать их закомплексованным юношам для сексуального просвещения молодежи, чтобы в такой ироничной форме дать будущим женихам хотя бы приблизительное представление о физической стороне любви. То же самое могло происходить и среди представительниц прекрасного пола — с целью полового воспитания будущих невест.

Например, заветная сказка часто описывает секс и его последствия в форме загадки или различных метафор из жизни животных и растений. Ведь в русском фольклоре фаллос часто отождествляется с гороховым стеблем, а выражение «покушать горошка» означает беременность.

«Подобно тому как сюжет "заветной сказки" может основываться на загадке, он может основываться на двусмысленности того или иного глагола, который наряду с основным своим значением имеет переносное значение в сфере сексуальной семантики. В сущности, это один и тот же принцип, когда обыгрывается двойное прочтение текста – при этом одно из прочтений всякий раз предлагает эротическое содержание», – написал Б.А. Успенский.

Речь может, к примеру, идти о глаголе «дать» в значении «отдаться мужчине» или о глаголе «решетить» – в данном контексте «продырявливать, лишать невинности».

Порочное бесстыдство

Впрочем, далеко не все исследователи считают заветные сказки полезными для воспитания юношей и девушек. Например, два доктора психологических наук Валерия Мухина и Андрей Хвостов совместно написали статью «Отчуждение от себя: блуд, опустошающий нравственное чувство», которая была опубликована в журнале «Развитие личности» (№ 2 за 2010 год). В ней авторы высказали мнение, что подобные скабрезные, эротические произведения устного народного творчества противопоставляют сексуальную распущенность и другие пороки таким ценностям, как христианская нравственность и добродетель.

«В России мы также находим народные похабные, непристойные, бесстыдные частушки, прибаутки, сказки. Особое место занимают «Русские заветные сказки», собранные русским ученым Александром Николаевичем Афанасьевым…», – считают В.С. Мухина и А.А. Хвостов.

При этом ученые предупреждают своих читателей об опасности подобной литературы, советуя молодым людям делать собственный выбор между пороком и добродетелью осознанно, несмотря на то, что в некоторых произведениях содержится явный призыв к эротическим наслаждениям.

«Блуд опустошает нравственное чувство. Блуд является пороком культуры и пороком каждого конкретного человека», – утверждают доктора психологических наук.

У других народов

Многие ученые отмечали явные аналогии между русскими заветными сказками и произведениями скабрезного, эротического содержания, встречающимися в иностранной литературе.

Сам А.Н. Афанасьев в предисловии к своему сборнику написал, что «… другие народы обладают огромным количеством произведений, в которых народный ум, так же мало стесняясь выражениями и картинами, пометил юмором, зацепил сатирой и выставил резко на посмеяние разные стороны жизни».

Французы, немцы, испанцы и представители других западноевропейских народов, например, сочиняли новеллы, баллады и рассказы неприличного содержания, участниками которых были простолюдины, крестьянки, дворяне, монахи и монахини, подмастерья и т.п. Итальянский писатель Джованни Боккаччо тоже почерпнул многие свои сюжеты из эротических историй, распространенных в народной среде.

На фоне некоторых таких новелл русские заветные сказки не кажутся чем-то особенно неприличным. А что касается сходства отдельных сюжетов, то оно вполне объяснимо общностью человеческой натуры – в любой стране есть неверные жены или мужья-развратники, похотливые священники, коварные блудницы и т.п.

олжным образом восприниматься, потому пресвитеры стали произносить их тайно. Существует версия, что это могло произойти вследствие сакрализации богослужения, которое стало развиваться в Византии и выражалось в стремлении «скрыть» святыню и всё, что связано с ней от посторонних глаз - как от простых мирян, так и от непосвящённых.

Сейчас среди священства и богословов обсуждается вопрос о том, чтобы вновь начать произносить эти молитвы вслух, в некоторых Поместных Церквях такая практика существует. В России эта тема обсуждалась ещё сто лет назад, незадолго до Поместного собора 1917-1918 годов. Многие священники считают, что христианин должен знать эти молитвы, так как без них невозможно полностью понять смысл происходящего на Литургии, которая всегда была делом всех молящихся – ведь и само слово «литургия» переводится с греческого как «общее дело».

https://cyrillitsa.ru/tradition/151541-zavetnye-skazki-zachem-na-

|

Метки: российская империя жизнь народа их нравы |

Есенин под женским каблуком ЧК |

Есенин под женским каблуком ЧК

"Вот мы Айседора и на свободе!Я никогда больше не вернусь в Россию-пока в ней властвуют большевики" -произнёс Есенин,вступая на немецкую землю.Дункан сурово взглянула на своего мужа."Вы видимо забыли Сергей Александрович забыли,что у меня в России осталась приёмная дочь Ирма,а у вас там .осталось трое детей.Вы подумали,что ждёт их там-если вы решитесь на это безумие?"-произнесла Айседора на русском языке.Есенин промолчал."Так,что Сергей Александрович мы обязаны с вами сыграть эту пьесу в тех ролях-которые нам определили.Чтобы выступать за рубежом-я согласилась сыграть роль вашей супруги.Вы же обязаны выполнять роль моего супруга.При этом вы должны выполнить все поручения,которые вам поручили в Москве на Лубянке."-заявила Айседора.Есенин тяжело вздохнул.Он конечно же помнил о тех поручениях ЧК ради которых он согласился на брак с Айседорой,чтобы поехать за границу.Но он испугался того факта,что он похоже вновь попал под контроль женщин,которые одновременно были агентами ЧК.С того момента,как он порвал свои отношения с Зинаидой Райх желающих познакомиться особ женского пола резко возросло.Есенин был знакомству с каждой из них.

Агитаторы из женских отделов того времени требовали от женщин открытого и честного поведения в отношении любви:

"Но главное: во взаимоотношениях мужчины и женщины нужна прежде всего честность. Запретов нет – но будь честен и прям! Любовь не терпит уз! Насильно мил не будешь. Разлюбила, полюбила другого – честно объяви мужу: «Ухожу от тебя, наша связь была ошибкой»".

При этом если о желании уйти объявлял муж, женщина должна была его сразу же отпустить, не удерживать.

Менять мужей и жен разрешалось раз в год, но рассматривались и варианты более частого устройства личной жизни.Даже каждые три месяца вполне реально разводиться и жениться с одобрения партии, главное - с честностью в душе, - В отдельных случаях, даже более частые встречи и расставания тоже приветствовалось, но с одним важным условием:

"Хоть каждый месяц, хоть каждые 2 недели – с непременным, однако, условием честного признания и… не жить с двумя одновременно"

При этом, как быть с появляющимися в браках детьми вопроса у нее об этом не возникало. Но, видимо, наследников предполагалось отправлять в специальные заведения, где о них могли позаботиться лучше, чем это делала мать.

В голодные и холодные годы гражданской войны Есенин, проживая в Москве и находясь в ссоре со своей женой Зинаидой Райх, уехавшей с дочкой Таней к родителям в Орел, сблизился с Екатериной Романовной Эйгес, работавшей в библиотеке НКВД.

Поэт приходил к Екатерине Эйгес в библиотеку на литературные вечера. Засиживался вечерами за чаем у нее в комнате, снабжал новую пассию, как мог, продуктами и не забывал приносить в стирку свое белье. Однажды почему-то отдал ей на хранение увесистую пачку рукописей, заявив: «Вот, даю тебе третью часть своих рукописей; остальные две — маме и сестре Кате». Их встречи продолжались зимой 1919-1920 годов и весной 1920-го.Отношения Екатерины Романовны с Есениным прекратились в 1921 году в связи с ее замужеством (недолгим и неудачным).

Екатерина Эйгес была поэтессой.Может быть поэтому между ней и Есениным могли возникнуть какие-либо отношения.Она была представительницей поэзии начала ХХ века "эпохи Серебряного века". Её стихи появлялись в печати в 1910–1913 гг., писала она и позже.И на сегодняшний день -имя Екатерины Эйгес почти позабыто как поэтессы.Екатерина Эйгес могла принять новые веяния в литературе."Стойло Пегаса",куда приводил Есенин становилось всё более противным и ненавистным этой женщине.

К 1920 году в ЧК было уже заведено дело на Есенина как контрреволюционного поэта.Яков Блюмкин берёт под контроль деятельность своего приятеля.Он отправляет в ЧК служебную записку следующего содержания:«20 года, октября месяца 25, я, нижеподписавшийся Блюмкин Яков Григорьевич, проживающий в гостинице Савой № 136, беру на поруки Есенина под личную ответственность. Ручаюсь в том, что он от суда и следствия не скроется и явится по первому требованию следствия и судебных властей».

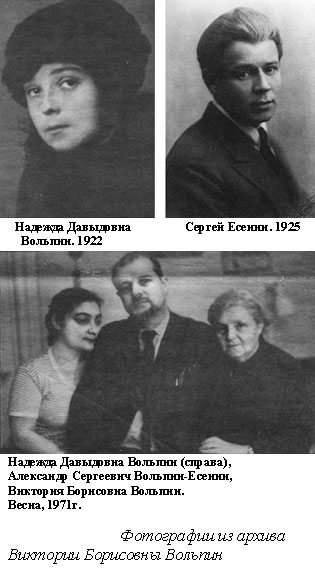

Есенин не долго оставался один.Потеряв Екатерину Эйгес,поэт получил Надежду Вольпин.Вольпин Надежда Давыдовна — дочь юриста, выпускника Московского университета Давида Самуиловича Вольпина (был известен как переводчик книги Д. Фрэзера «Фольклор в ветхом завете») и преподавательницы музыки, выпускницы Варшавской консерватории Анны Борисовны, урожд. Жислин.

Весной 1917 года Надежда Давыдовна окончила классическую гимназию, так называемую «Хвостовскую», из которой вынесла интерес к естественным наукам и математике и хорошее знание иностранных языков (французский, немецкий, английский, латынь, в меньшей степени греческий); впоследствии это помогло ей стать профессиональным переводчиком. Затем поступила на естественный факультет Московского университета, который оставила, проучившись около года.

С юности писала стихи, принимала участие в работе поэтической студии «Зеленая мастерская» под руководством Андрея Белого. В 1920 примкнула к группе имажинистов, выступала с чтением стихов с эстрады (в «Кафе поэтов», «Стойле Пегаса»). С этого же года началась дружба с Сергеем Есениным. Публиковала в сборниках свои стихи, читала их с эстрады в «Кафе Поэтов» и «Стойле Пегаса» — так называется «кафейный» период поэзии.Именно ей пришлось выполнять роль "грелки",когда Сергей Есенин жил вместе с Анатолием Мариенгофом.Приезд в Москву Айседоры Дункан прервал на время связь поэта с этой девушкой.

К этому времени пьянство Есенина усиливается.Есенина несколько раз клали в больницу. Известно, что его здоровьем были обеспокоены даже представители власти. Так партийный деятель Христиан Раковский в письме руководителю ОГПУ (госбезопасности) Феликсу Дзержинскому просил «спасти жизнь известного поэта Есенина — несомненно самого талантливого в нашем Союзе», предлагая: «Пригласите его к себе, проборите хорошо и отправьте вместе с ним в санаториум товарища из ГПУ, который не давал бы ему пьянствовать…».И этим товарищем оказалась Галина Бениславская.С Галиной Бениславской, своим литературным секретарем, он периодически состоял в личных отношениях с 1920 по 1925 год. Он честно признавался: «Галя, вы очень хорошая, вы самый близкий друг, но вас я не люблю...»

Галина Бениславская работала на ЧК.Именно она тогда под именем "Музы" явилась на встречу с Айседорой Дункан.После встречи с Галиной Айседора соглашается на встречу с Сергеем Есениным.В заграничной поездке теперь Айседоре предстояло выполнять роль "контролёрши" неспокойного поэта

© Copyright: Кристина Оболенская 2, 2021

Свидетельство о публикации №221012702072

|

Метки: литераторы есенины яков блюмкин вчк-кгб |

Александра Коллонтай. Крылатый эрос и валькирия революции |

82

29

59 043 подписчика

Александра Коллонтай. Крылатый эрос и валькирия революции

Эта женщина была любима судьбой. Дочь царского генерала, в истории она осталась не только революционеркой, ближайшей соратницей Ленина, первой русской феминисткой, первой женщиной-министром и первой женщиной-дипломатом, но и одной из немногих представительниц «старых большевиков», кто умер естественной смертью.

Александра Михайловна Коллонтай (1872–1952)

Она прожила поистине полную, насыщенную жизнь, в которой было всё: благополучные детство и юность, прекрасное образование, любовь, брак и материнство, политическая и революционная борьба, снова любовь, успешная дипломатическая карьера, достойные старость и память. В жизни Александры Михайловны Коллонтай вообще было много любви, к которой она всегда была особенно отзывчива. Это – и последовательная борьба за освобождение от буржуазной морали в вопросах межполовых отношений, стало причиной несколько ироничного отношения к ней в исторической публицистике.

В 1923 году появилась статья «Дорогу крылатому Эросу», адресованная молодёжи, в которой Коллонтай призывала отдавать должное не только «Эросу бескрылому» (телесному влечению), но и чувствам. Идеал любви рабочего класса виделся ей как любовь-товарищество, где допустима полигамия, при условии, что учтены все аспекты человеческих отношений: «Идеология рабочего класса не ставит никаких формальных границ любви. Но зато идеология трудового класса уже сейчас вдумчиво относится к содержанию любви, к оттенкам чувств и переживаний, связывающих два пола».

Помимо теоретических работ, Александра Михайловна пыталась отразить свои взгляды и в прозе, написанной в зрелые годы. Пережив последний свой громкий любовный роман – гражданский брак с революционным матросом Дыбенко, который годился ей в сыновья, она пыталась творчески переосмыслить и отстоять свободную любовь.

Александра Коллонтай и "революционный матрос" Дыбенко

Несмотря на благополучную жизнь, в которой Александра Михайловна имела возможность следовать своим желаниям (выйти замуж по любви, затем, устав от брака, оставить мужа и сына), её путь в революцию был последовательным и осмысленным. В своих воспоминаниях Коллонтай пишет, как толчком для такого решения стал эпизод с обнаружением мертвого ребёнка в рабочих казармах Кренмгольской мануфактуры в Нарве, куда она попала случайно во время командировки мужа. Будущую революционерку потрясла обыденность маленькой смерти для окружающих: малыши играли на полу под присмотром шестилетней няни тут же, возле тела, а сама няня пояснила просто: «С ними это бывает, что они помирают среди дня. Вечером придёт тётя и уберёт». Для Коллонтай же, сын которой был ровесником несчастному ребёнку, началась новая жизнь.

Рабочие казармы

Коллонтай вступила в РСДРП одной из первых. До этого она оказывала практическую помощь «Союзу борьбы за освобождения рабочего класса» и на всех этапах борьбы «женский вопрос» был её главной заботой. Во время революции 1905 года она поддерживала женщин, затем, скрываясь от преследования за границей, участвовала в движении суфражисток. Вместе с Кларой Цеткин и Розой Люксембург в 1910 году добилась празднования дня солидарности женщин в борьбе за права. В позднее по заданию партии посещала США для налаживания контактов с американскими социалистами, где читала лекции на тему социальных женских проблем. Но самым важным её вкладом стал подготовленный накануне революции труд «Общество и материнство» - объёмное социологическое исследование, написанное по заданию фракции социал-демократов в Госдуме. Правовые нормы, предложенные в нём, вскоре легли в основу первого советского закона о социальной защите.

Демонстрация суфражисток. Клара Цеткин и Роза Люксембург

В октябрьской революции Александра Коллонтай принимала активнейшее участие и находилась в самом её сердце: заседала в ЦК РСДРП(б), принявшем решение о вооружённом восстании в Петрограде, участвовала в самом восстании, избиралась во ВЦИК(высший орган советской власти вплоть до 1937 года), выступала на митингах. За неукротимый темперамент современники называли её «Валькирией революции».

В первом советском правительстве Ленин предложил ей должность народного комиссара общественного призрения. Это было огромное хозяйство: в послевоенной стране имелись миллионы увечных солдат, больные и раненые и еще полмиллиона детей. При наркомате Коллонтай создала специальный Отдел по охране материнства и младенчества. Благодаря её усилиям работнице гарантировалась возможность родить ребенка в здоровой обстановке, кормить и ухаживать за ним в первые недели жизни. Началась организация детских яслей, молочных кухонь, врачебных консультаций для матерей и младенцев.

Настоящие и будущие матери получали законодательное право на короткий рабочий день, запрет вредного и тяжелого труда. И, наконец, матерям в период ухода за ребенком, выплачивалось пособие. Сейчас это выглядит привычным, но сто лет назад такая политика была настоящей «революцией быта», не имеющим аналогов в мире.

Кроме того, революционным делом стало освобождение женщин от бремени устаревших социокультурных норм. В 1917 году Советская республика приняла декрет о гражданском браке и детях. Он отменял религиозные обряды и упразднял понятие незаконнорожденности, что гарантировало равные права всем детям. Одновременно с этим советские женщины первыми в мире получили и право на аборт.

А. Коллонтай и дети

Настоящее признание и всемирная слава, однако, ждали Александру Михайловну на дипломатическом поприще. СССР приходилось жить и действовать во враждебной международной обстановке. Благодаря большому опыту контактов с социал-демократами в Европе и США, а также участием в работе Коминтерна, хорошему образованию, знанию нескольких европейских языков, воспитанию и происхождению, она успешно справлялась со своей трудной задачей. С 1923 года Коллонтай служила послом в Норвегии, позднее в Мексике, которую из-за климата была вынуждена покинуть, а закончила карьеру в Швеции в 1945 году. На личном примере она продемонстрировала миру способность женщины выполнять самые сложные и ответственные государственные, политические и общественные обязанности. В «Дипломатических дневниках», охватывающих период с 1922 по 40-е годы, она подробно описала свой опыт и завещала опубликовать их к своему столетию в 1972 году, что, однако, сделано не было.