Яков Блюмкин делает выбор |

Яков Блюмкин делает выбор

О том, что именно он должен осуществить покушение на немецкого посла графа Мирбаха, Блюмкин узнал за два дня до времени проведения операции. И тут же дал согласие. Это было «большое дело», любой исход которого оставит его имя в истории - а именно об этом Блюмкин и мечтал. Покушение, ставящее целью отмену Брестского мира, было организовано наспех, эсеры подделали печати и подписи, прихватили с собой револьверы и толовую бомбу.

Всё произошло 6 июля 1918 года. Яков Блюмкин хорошо подготовился к покушению, но с самого начала всё пошло не так, как представляли себе заговорщики. Они пытались спровоцировать посла, сказав, что ВЧК задержала его племянника, но граф Мирбах не выказал никаких родственных чувств к упомянутому Роберту Мирбаху. Тогда, после условной фразы «Полагаю, господин посол хотел бы знать какие меры мы примем» эсеры выхватили револьверы. Началась пальба. В сторону немецкого посланника полетала заготовленная бомба. Блюмкин, которому удалось сигануть в окно, был ранен в ногу, но все же ушел от преследования, скрывшись в особняке Морозова. В эти дни прокатился «эсеровский мятеж», сам же Блюмкин, воспользовавшись суматохой, укатил на Украину, где оказался замешан в организации неосуществленного покушения на гетмана Скоропадского.

В Киеве попытались убить уже Блюмкина. Его приговорили к смерти за отступничество левые эсеры. Когда он сидел в кафе на Крещатике, к нему подошли двое и принялись палить в упор, но Блюмкин отделался ранениями. В больничную палату, где он лежал, бросили бомбу, но и тут Яков выжил. Поняв, что надо определяться, решил примкнуть к большевикам и пошел с повинной в киевское ЧК. Несмотря на то, что он был заочно приговорен большевиками к трем годам тюрьмы (по одной версии, по другой - к расстрелу), Блюмкин в тюрьму так и не сел. Такие люди, авантюристы-негодяи, были нужны революции. Убийство Мирбаха было выгодно большевикам не меньше, чем эсерам. По воспоминаниям Луначарского, сразу после покушения Ленин сказал насчет убийц: «Искать, очень тщательно искать, но не найти».

В конце 1919 года Яков Блюмкин уже командир 79-й бригады 27-й дивизии Южного фронта и начальник штаба этой бригады. В это же время он вступает в коммунистическую партию. Благодаря наркомвоенмору Льву Троцкому Особая следственная комиссия, по согласованию с Президиумом ВЦИК и с одобрения председателя ВЧК Феликса Дзержинского, приняла решение об амнистии Блюмкина, заменив смертную казнь на «искупление вины в боях по защите революции». Способствовало принятию этого решения и то, что он выдал многих своих прежних товарищей, за что был приговорён левыми эсерами к смерти

В марте 1920-го Блюмкин возвращается в Москву, где его зачисляют слушателем Академии Генерального штаба Красной армии на факультет Востока, где готовят работников посольств и агентуру разведки. Учёба идёт ударными темпами – с 09:00 до 22:00. Якову Блюмкину удивительно легко даются восточные языки, на нескольких из них он начал говорить практически безупречно.

Так Яков Блюмкин начал свою подготовку к экспедиции в Тибет.В июне 1920 года его в качестве всего лишь наблюдателя отправляют в Иран. Но собирать информацию и писать ежедневные донесения в Москву показалось Блюмкину скучным, и он, блефуя и выдавая себя за ближайшего соратника Троцкого и Дзержинского, всего за четыре месяца устроил государственный переворот, привел к власти Эхсанулл-хана, создал коммунистическую партию и, посчитав, что с поручением справился, вернулся в Москву. За эту операцию Блюмкин был награжден орденом Красного Знамени и зачислен в Академию Генерального штаба РККА.

Но вершиной его деятельности, несомненно, станет его экспедиция в

Тибет для поисков легендарной страны Шамбалы.

Согласно преданию, Шамбала уцелела во времена Всемирного потопа, и населяющие ее монахи до наших дней сохранили «тайны бессмертия и управления временем и пространством». Естественно, что обуреваемые идеей перманентной революции большевики не могли не заинтересоваться поисками этой загадочной страны.

Разработка операции была поручена начальнику спецотдела ВЧК Глебу Бокию и руководителю научной лаборатории того же отдела Евгению Гопиусу. В своем докладе в ЦК партии Бокий особо отмечал, что знакомство с тайнами Шамбалы поможет с большей эффективностью вести пропагандистскую работу среди трудового народа.

Глеб Бокий -был хладнокровным и расчетливым интриганом, двинувшимся садистом, медиумом высоких степеней искусства, просто очень образованным и знающим человеком?До сих пор ведутся о нём споры.Бокий занимался исключительно парапсихологическими испытаниями и пытался привлечь мистические силы на службу стране. Как бы то не было рядом находились довольно-таки одиозные личности типа Мокиевского и Барченко, и некоторые экспедиции любопытное - как то в Тибет или Карелию, проходили именно под патронажем Бокия.Именно Глеб Бокий является одним из инициаторов "привлечения призраков" на службу в ВЧК.

Александр Барченко— советский оккультист, писатель, исследователь телепатии, гипнотизер. Проводил исследовательские работы в рамках особого спецотдела ОГПУ.

После октябрьской революции Барченко приглашают работать в Институт Бехтерева. Исследованиями Барченко заинтересовались чекисты, после чего началась активная работа в особом спецотделе ОГПУ под руководством Г. И. Бокия.

Знакомство Блюмкина с Бокием произошло ещё в его период подготовки убийства Николая Второва. Летом 1918 года – уже после убийства германского посла Мирбаха, но ещё до своего бегства на Украину – начальник личной охраны наркомвоенмора Троцкого Яков Блюмкин знакомит Глеба Бокия с академиком Владимиром Бехтеревым и Александром Барченко, сотрудником бехтеревского Института мозга.

Глеб Бокий становится одним из руководителей Якова Блюмкина.

© Copyright: Кристина Оболенская 2, 2021

Свидетельство о публикации №221011001681

|

Метки: яков блюмкин вчк-кгб |

О происхождении слова «шваль» |

73

12

Масонская Ложа «Катехизис и Катарсис»

38 168 подписчиков

О происхождении слова «шваль»

25 декабря 2020

1,2 тыс. дочитываний

1 мин.

Слово "шваль" имеет в русском языке двоякое значение. В XV-XIX вв. оно означало мужчину, знакомого с портняжным ремеслом. Письменные источники дают указание на существование этого слова еще

XV веке: при описании Великопорожского погоста Деревской пятины в писцовой книге, составленной около 1495 года, встречается производное от "шваль" прозвище — "Швалев". Оно появляется также не только в русском, но и в других славянских языках. Однокоренными и схожими по смыслу были слова "швец" и "швей" (до XVII века включительно). Из разговорной речь "шваль" мужского рода практически вышел уже к XIX веке. Известный толковый словарь отмечает лишь несколько областей его употребления на бывших новгородских территориях.

Иное, куда более близкое и понятное нам сейчас значение "швали" определялось В.И. Далем как "шушера, сволочь, сброд". В этом случае "шваль" уже женского рода и близкие по огласовке понятия появляются в немецком и французском языках. Недаром в XVIII веке слово "chevalier" приобрело насмешливый оттенок. Уж больно звучит непорядочно.

Однако бранное значение куда более древнее и может быть выведено из устного предания, дошедшего до нас из XVII века. Происхождение нового оскорбления связывалось с событиями 1611 года, отразившимися в литературной повести "О взятии Великого Новаграда от немец и о разорении его".

В повести рассказывается, как шведское войско под командованием Якова Делагарди подступило к Новгороду. 8 июля 1611 года шведы пошли на первый приступ, но были отбиты. В плену у врага, однако, оказался дворовый человек боярина Ивана Лутохина по имени Ивашко Шваль, видимо портной. О дальнейшем его поведении вполне можно догадаться - он пообещал шведам провести их в город. В итоге 17 июля 1611 года "той же Ивашко приведе их нощию в город в Чудинцовские врата, и в город внидоша, никто их не видал".

Причины предательства Ивашки объясняются в другом памятнике литературы - Повести об осаде Тихвинского монастыря шведами. В ней говорится, что Ивашко - "злый раб" - сбежал к шведам от своего хозяина и за предательство просил освобождения от барина и его "работного ига".

https://zen.yandex.ru/media/mlozha/o-proishojdenii-slova-shv

Измена Шваля надолго осталась в памяти новгородцев. И, согласно местному преданию, именно с того времени обозначение профессии и кличка превратились в крепкое словцо.

Автор - Илья Агафонов

Семенов А.И. О новгородском происхождении современного значения слова "шваль" // ТОДРЛ. Т. 14. 1958.

|

Метки: российская империя жизнь народа |

Яша перед выбором |

Яша перед выбором

Яков Блюмкин вошёл в кабинет к Луначарскому.Анатолий Васильевич приветливо встретил Якова.

"Ты уверен,что Второв мёртв?"-спросил Луначарский у Блюмкина."Сам стрелял в него!"-ответил Блюмкин."А Гудкова кто прикончил?"-поинтересовался нарком просвещения."Валентин тяжело был ранен Второвым.Оставлять его в таком виде было нельзя.Пришлось пристрелить!"-ответил Яков.

"Ну,что же ?Будем считать -что Второв мёртв.Есть сведения,что ему всё же удалось сбежать за границу.А ты убил двойника.В любом случае мы не в проигрыше.Жена и двое детей.Захотят выехать за границу-придётся раскошелиться!"-произнёс Луначарский,а затем спросил:"Ну,что Яков желаешь поехать в Тибет?""Да!"-ответил Блюмкин."Феликс Эдмундович согласен с твоей кандидатурой!Но тебе придётся порвать с партией эсеров и стать большевиком!"-сказал Луначарский "Но моя партия входит вместе с вами в Советское Правительство!"-возразил Блюмкин наркому."У нас с вами серьёзные разногласия: как по Брест-Литовскому миру так и по крестьянскому вопросу.Владимира Ильича как главу Правительства это не совсем устраивает!"-заявил Луначарский

"Не знаю,что у вас там по крестьянскому вопросу.Но условия Брест-Литовского мира меня тоже не устраивает.Вы сдали Украину немцам.Я родом из Одессы и мне пришлось бороться за Советскую Украину в составе 3-й Украинской советской «Одесской» армии.Наша партия борется за отмену условий этого позорного грабительского мира!"-сказал Блюмкин Луначарскому."И за помощью обратились к англичанам?"-усмехнувшись,спросил у Блюмкина Луначарский."А разве ваш Ленин не имел денежную помощь от немцев?"-поинтересовался Блюмкин."Наша партия боролась против грабительской войны.Она не нужна была ни России ни Германии.Войну спровоцировали страны Антанты,где Англия играет главную роль.Мы большевики выступали за мир без аннексии и контрибуции.Кайзер Вильгельм был согласен с нами и потому помогал нам в нашей борьбе против этой грабительской войны.Начиная мирные переговоры с Германией мы рассчитывали на выполнение всех достигнутых предварительных договорённостей,но германские генералы не согласились с нами и предъявили нам такие условия,которые вовсе нас устраивали.Территориальные уступки были незначительны,чем по нынешнему Брест-Литовскому договору -но Лев Троцкий их отказался принять.Да!Бронштейн явно не годится в дипломаты и фактически он спровоцировал новое немецкое наступление по всем фронтам.С большим трудом нам удалось остановить их выступление.Мир с Германией нам был необходим и потому мы согласились на их условия и подписали договор в Брест-Литовске!"-сказал Луначарский Блюмкину

Блюмкин ничего не ответил наркому просвещения."Я знаю Яша,что ваша партия готовит переворот .Началом вашего выступления станет убийство германского посла Мирбаха .Вы очень рассчитываете на помощь латышских стрелков.Но стрелки не помогут вам.Они из прибалтийских немцев.Они не хотят возобновления военных действий с Германией и потому поддержат нас!"-сказал Луначарский Блюмкину.

"Но раз вы знаете о заговоре -то почему вы не начинаете арестов?"-спросил Блюмкин у Луначарского."Нам не выгодно это делать.На местах вы эсеры пользуетесь большей поддержкой у местного населения,чем наша партия.Владимиру Ильичу важно -чтобы начали первыми. Мы сможем объяснить народу-что эсеры стремятся отнять то,что мы большевики дали простому:мир-народам ,фабрики -рабочим,земля-крестьянам.Владимир Ильич умеет убеждать любого-кто не принимает точу зрения нашей партии !"-сказал Луначарский."Анатолий Васильевич!А ведь мне поручено убить германского посла!"-воскликнул Блюмкин."Поступай Яша как тебе подсказывает твоя совесть.Но учти Яша англичане не дадут вашей партии даже думать об экспедиции в Тибет!"-заявил Луначарский.

© Copyright: Кристина Оболенская 2, 2021

Свидетельство о публикации №221010902219

|

Метки: яков блюмкин луначарские |

Спасти бывшего императора |

Спасти бывшего императора

Убийство Николая II и его семьи -величайшая мистификация ХХ-го века.После заключения в марте 1918 года в Брест-Литовске сепаратного мирного договора между Советской Россией и Германией :бывший император и члены его семьи-становились для партии большевиков главной надеждой в смягчении условий грабительского мира.Что не скажешь о партии эсеров,которые жаждали расправы над бывшим правителем России

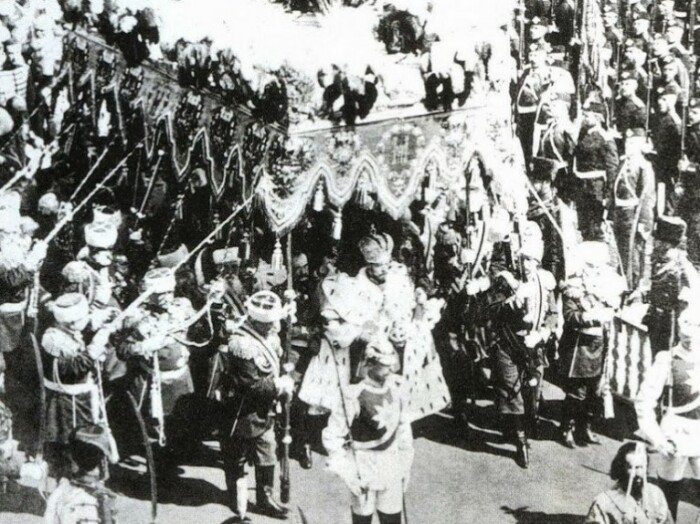

В апреле 1918 года по постановлению ВЦИК семью бывшего императора "по частям" доставляют из Тобольска в Екатеринбург. Большевики заранее подготовились к приему знаменитых узников: у местного инженера Ипатьева реквизируют дом, правда, обещают в скором времени его вернуть.

С самого первого дня режим в Доме фактически приравнен к тюремному: стекла комнат замазаны белой известкой, приставленный "комендант Дома особого назначения", Яков Юровский, получил право входить в их комнаты в любое время дня и ночи. Охрана Дома с пулеметами расположилась не только по внешнему периметру, но и внутри самого дома. Выход на улицу полностью запретили, хотя, позже, разрешат короткие прогулки в огороженном и охраняемом дворе.

Вскоре после депортации Романовых в Екатеринбург восстает Чехословацкий корпус, который начинает планомерно отвоевывать у Советов город за городом. Украина оккупирована немцами. На юге, севере и в Сибири формируются полноценные Белые армии — Россия окончательно сползает в полномасштабную Гражданскую войну. Кажется, что еще чуть-чуть, и Советская власть рухнет, как карточный домик.

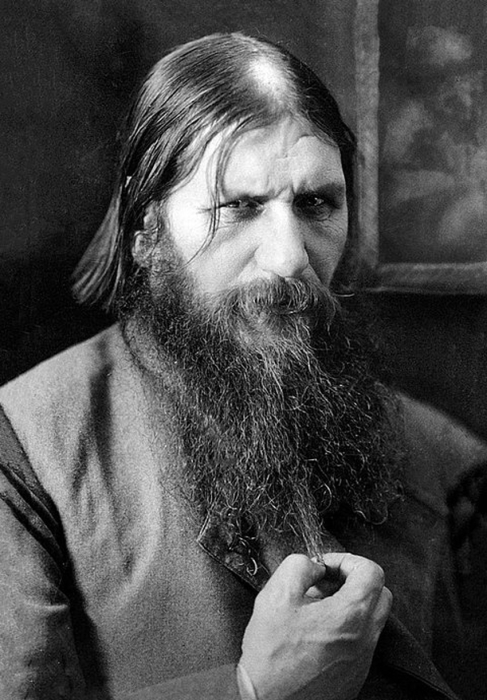

Переезд бывшего императора и его семьи из Тобольска в Екатеринбург "спутали все карты" у Григория Ефимовича.К апрелю 1918 года у него была готова "семья двойников"Это были фанатично преданные Распутину монархически настроенные люди-готовые умереть за него в любой момент,а за императора тем более.Возникновение в России Белого Движения заинтересовало старца,но особых иллюзий в отношении его участников старец не строил.Многие бывшие царские офицеры,вошедшие в состав Белого Движения открыто ненавидели Николая II.Особенно Распутин не доверял адмиралу Колчаку- члену одного из масонских братств.Великий князь Кирилл Владимирович позже назовёт его членом "интернациональной группы".Распутин также знал,что Колчак в 1918 году уже стал подданным Британии.Поэтому из-за разногласий по Тибетскому вопросу надеяться на Колчака не стоит.

Старец знал,что "интернациональная группа" готовит убийство всей императорской семьи между 16 и 30 июля 1918 года.Распутин решил договориться с Колчаком через Бориса Соловьёва о спасении жизни Николая II и его семьи в обмен на остатки "царского золота",находящегося в Сибири."Верховный Правитель России"-как будет именовать себя Колчак естественно согласится.15 июля 1918 года Колчак со своей армией подошёл к Екатеринбургу,но с взятием города адмирал не торопился.Иначе как член "интернациональной группы" адмирал обязан был исполнить распоряжение по убийству бывшего императора.

Распутину удалось договориться и с Яковом Юровским.Замена царской семьи на двойников произойдёт в ночь с 13 на 14 июля 1918 года.За своё спасение семья Романовых заплатила всем имеющимся у себя богатством.

В ночь с 16 на 17 июля 1918 года были убиты двойники семьи Романовых наравне с царскими слугами,пожелавших остаться с Николаем II и его семьёй.

Григорий Ефимович вместе с Романовыми благополучно перелетел на летательных аппаратах в Тибет-где находилась легендарная Шамбала

© Copyright: Кристина Оболенская 2, 2021

Свидетельство о публикации №221010701875

|

Метки: романовы распутин масонство екатеринбург террор |

Усадьба на Пречистенке - главное "тусовочное" место дореволюционной Москвы |

46

Усадьба на Пречистенке - главное "тусовочное" место дореволюционной Москвы

Когда-то этот особняк на московской Пречистенке являлся главным "тусовочным" местом Первопрестольной. История у дома богатейшая! Известно, что с конца 18 столетия здесь находилась усадьба Ивана Петровича Архарова - личности довольно незаурядной и экстравагантной.

Иван Петрович Архаров

При Павле I он занимал пост обер-полицмейстера. Его стражей правопорядка за самоуправство прозвали в народе архаровским полком: полиция не давала жить бандитам, но и трясла порой ни в чём неповинных граждан.

Ну а сам Архаров прослыл большим любителем шумных пирушек и балов. Вечеринки тут иногда шли по несколько дней подряд. Пытаясь угодить посетителям, Иван Петрович часто повторял: "Чем угостить дорогого мне гостя? Прикажи только, и я зажарю для тебя любую дочь мою". В 1797 году всему этому пришёл довольно анекдотичный конец. Большой подхалим и льстец Иван Архаров хотел выслужиться перед императором.

Узнав, что Павлу I нравится окраска шлагбаумов в Прибалтике, он приказал жителям Москвы перекрасить свои заборы под этот стиль. Однако новый "дизайн-код" города государю не понравился, и Павел отправил Архарова в тамбовскую ссылку.

Строение перешло к дворянину Ивану Нарышкину. Его племянник участвовал в восстании декабристов, был осуждён и сослан. Впрочем, тут он всё же нелегально появлялся. Ходили слухи, будто на Пречистенке он даже встречался с Гоголем, когда тот собирал материал для второго тома "Мёртвых душ", и активно интересовался судьбой декабристов.

В 1867 году здание снова сменило владельцев. Особняк купила жена промышленника Александра Коншина. Она кардинально перестроила его. В ремонт были вложены огромные деньги: мебель, картины, мрамор, подсвечники закупались за границей, а для доставки большого витража, под Зимний сад даже переоборудовали железнодорожные вагоны.

После Октября 1917-го года, здание отдали под Дом учёных. Правда, усадьба всё равно сохранила за собой репутацию "тусовочного" места. Тут устраивались закрытые кинопоказы, организовывался досуг и отдых для учёных. А ещё, именно здесь сидел Шарик из "Собачьего сердца" и наблюдал за гражданином, вышедшим из дома Центрохоза.

Подлинное русское - в историях, местах и людях, на странице "Русский контур". Подписывайтесь ❤

❤ Так же подписывайтесь на наш канал на YouTube❤

Читайте так же:

Летописец Урала Вениамин Метенков

Мусумэ - "временные" жёны русских моряков

Крестовские водонапорные башни

Александр Булатович - русский покоритель Эфиопии

История самой трагичной картины Василия Перова

Александр Сергеевич Пушкин и усадьба Гончаровых

Гусли - русский народный инструмент

Как русский генерал Балашёв подколол Наполеона

Таганрогская библиотека им. Чехова или последний подарок Федора Шехтеля своему покойному другу

Кудыкина города, ожившая сказка наяву

Сергей Оболенский - белоэмигрант, стоявший у истоков создания ЦРУ

Русский народный университет в Праге

https://zen.yandex.ru/media/ruskontur/usadba-na-pr...moskvy-5fb48eee9bb3e62374fdd3c

|

Метки: москва пречистенка |

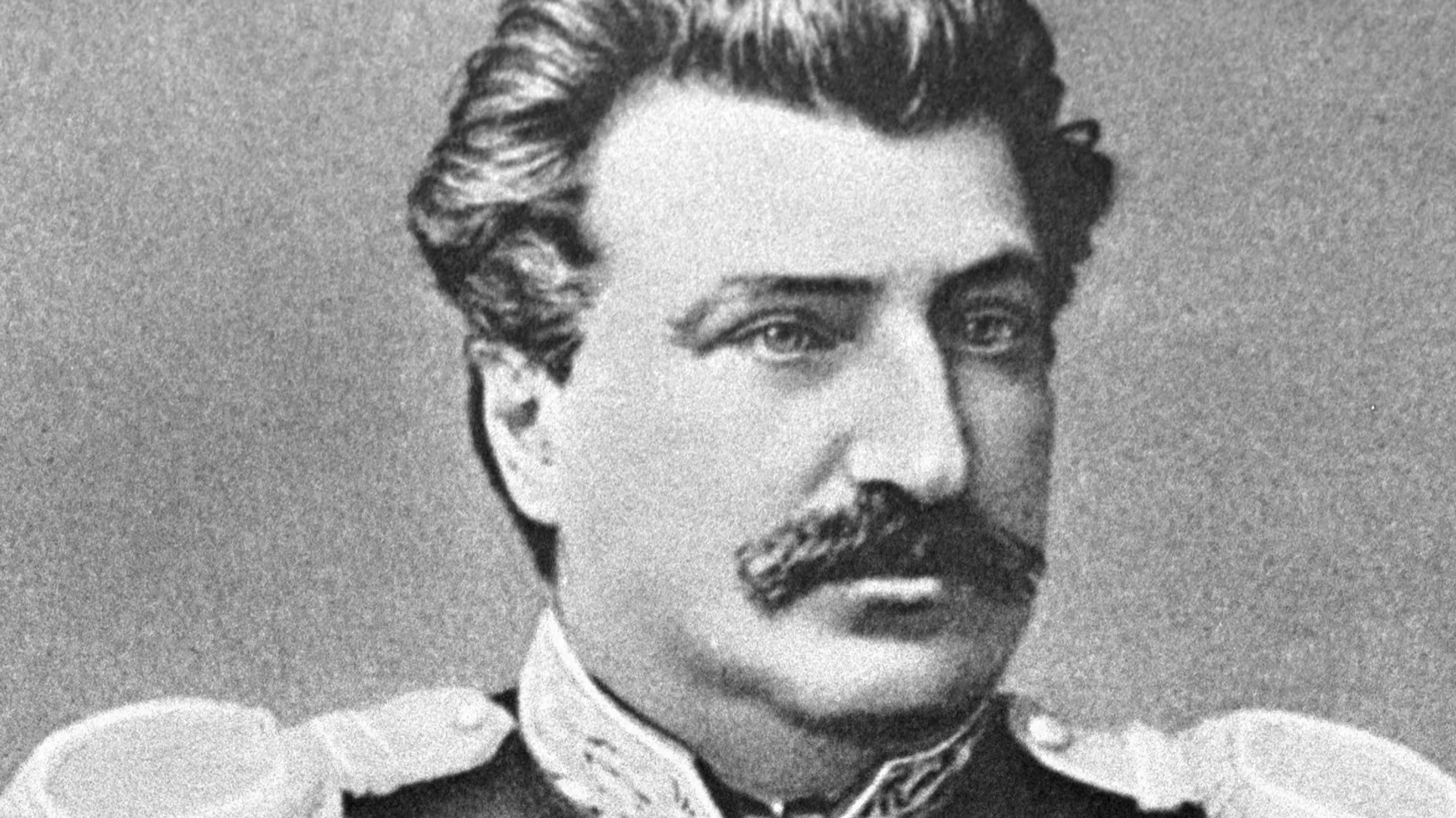

Факты о Колчаке, которые не разглашали в советское время |

2311

Факты о Колчаке, которые не разглашали в советское время

Сто лет назад, 7 февраля 1920 года большевики предали казни выдающегося высокообразованного человека, успешного во всех своих начинаниях. Кроме… борьбы с советской властью. Да. В наше время адмирал Колчак реабилитирован, о нем написано много книг, сняты фильмы. И в этой статье я собрал, на мой взгляд, наиболее выдающиеся факты из жизни и деятельности Александра Васильевича Колчака, о которых многие не знают.

№5 Исследователь-океанограф: приключения в Арктике

Колчак – не только военный, он участвовал в нескольких полярных исследовательских экспедициях, изучал географию Северного Ледовитого океана, публиковал научные статьи. Полярник Эдуард Толль пригласил Александра Колчака в 1899 году участвовать в экспедиции, которая занималась поиском «Земли Санникова». Тогда его и перевели из военного флота в Академию наук.

Экспедиция длилась 4 года, за это время Толль погиб, отправившись с небольшой группой на лыжах искать легендарную землю. А когда началась русско-японская война, Колчак вернулся в распоряжение морского флота. Но в 1909-1910 гг. этот энтузиаст вновь участвовал в арктической экспедиции на ледоколе «Вайгач», занимаясь обследованиями акватории Берингова пролива.

Именем Колчака назван остров в Северном Ледовитом океане, а именем его жены Софьи – мыс. После Колчак опубликовал работу «Лед Карского и Сибирского морей», актуальную и в наше время. Ведь именно он открыл траекторию дрейфа арктических льдов, а так же выдвинул идею Северного морского пути.

Состав экспедиции Толля. Фото в свободном доступе.

№4 Деятельность Колчака в Русско-японскую и Первую мировую войну

В это время Колчак был одним из командующих российского флота. В частности в 1904-м под его началом был миноносец «Сердитый», на одной из мин которого подорвался флагманский крейсер японцев «Такосадо».

В 1913-1916 г. Колчак принял командование гвардейской минной дивизией Балтийского флота, руководил обороной Рижского залива и минировал Финский залив. В 1916 Колчаку присвоено звание контр-адмирал, а уже летом того же года он стал вице-адмиралом и взял руководство Черноморским флотом.

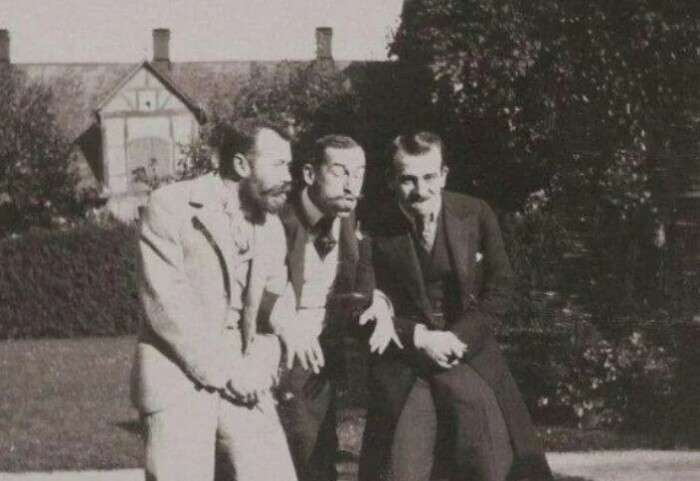

№3 Семейное положение: одна жена, одна любовница

Женился Колчак поздно, в 30 лет (1904 год). Его супругой стала Софья Омирова, потомственная дворянка, умная и образованная дама. Она знала 7 языков, окончила Смольный институт для благородных девиц. У них родилось 3-е детей, но выжил лишь один, Ростислав, который вместе с матерью эмигрировал в Париж на одном из пароходов Врангеля в 1919 году.

Рассказы (и сюжет фильма «Адмиралъ») не врут. Колчак действительно состоял в близких отношениях с Анной Тимиревой, поэтессой и художницей. Она являлась женой друга Колчака по Морскому корпусу, контр-адмирала Сергея Тимирева. Знакомство Анны с Александром Васильевичем произошло в 1915 году, Анне было 23 года, а ему 41. Конечно, после того, как Анна развелась с мужем (несмотря, что у них был сын) и стала везде сопровождать адмирала, Тимирев перестал быть другом Колчака.

Анна Тимирёва так и не стала законной супругой адмирала, но из-за этой связи много лет провела в тюрьмах и в ссылке, а её сына репрессировали большевики. Спустя много лет Анна консультировала по этикету актеров для фильма С. Бондарчука «Война и мир», даже снялась в эпизодах.

Анна Васильевна Тимирёва-Книпер. Фото в свободном доступе.

№2 «Верховный правитель России» в Гражданскую войну

В это нелегкое время Колчак стал руководить Белым Движением, но под запретом у него были лишь большевики. К движению примкнуло много партий. К примеру, министром юстиции у Колчака был эсер Старынкевич, а министром труда – меньшевик Шумиловский. Был введен 8-часовой рабочий день на заводах, которые контролировали белогвардейцы, а так же «земельный компромисс»: часть земли возвращали, а остальное выдавали в денежном эквиваленте.

Вопреки наветам большевиков, Колчак не применял репрессии и террор в отношении мирных жителей. Откуда прокурор А. Гойхбарг взял, что в Екатеринбурге по указу адмирала уничтожено 25 тысяч бунтарей? Ведь документально это нигде не подтверждается. Да, белые атаманы и генералы, такие как Калмыков, Анненков или Семенов, действительно виновны в гибели множества людей. Но они не были в подчинении Колчака, который осуждал подобные действия. Он проповедовал политику Столыпина: решать все по справедливости и с помощью переговоров.

Как большевики окончательно развалили царскую армию

Замечательный актёр К. Хабенский в роли Колчака. Кадры из фильма "Адмиралъ".

№1 Был ли Колчак предателем по отношению к стране?

По версии советской власти, именно адмирал передал Антанте золотой запас Российской империи. Но это далеко не так. Перед отступлением в 1919 году союзники стали предлагать передать золото в Чехию, якобы для охраны. Но Колчак сказал, что достояние страны должно оставаться в России, даже пусть у большевиков. И из-за этого отношения с Антантой стали напряженными. Кстати, золотой запас пропал где-то в Сибири…

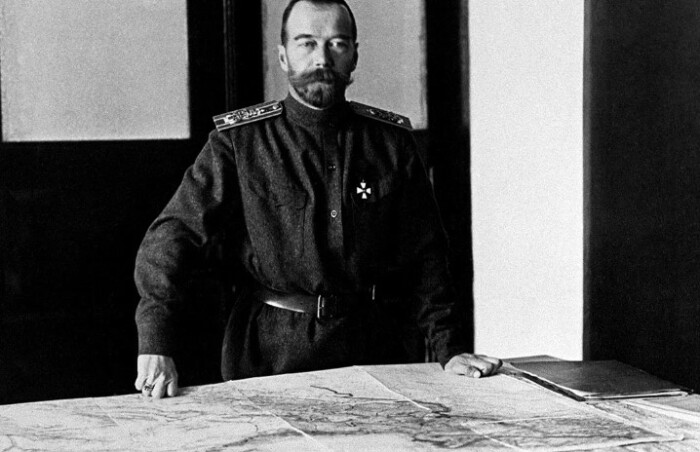

Адмирал Колчак был полностью предан своему царю и отечеству. Это был один из немногих высокопоставленных военных, который не стал писать телеграмму царю, чтобы тот отрекся от престола. Адмирал выполнял свой долг перед Императором и Россией до самых последних дней. Хотя… он понимал (судя по допросам 20-го года), что после революции ту монархию, которая была в России, уже не восстановить…

ttps://zen.yandex.ru/media/two_wars/fakty-o-kolchake-kotorye-ne-razglashali-v-sovetskoe-vremia-5fe9f72568ba1a4d96507174

|

Метки: гражданская война колчак |

Миссия Бориса Соловьёва |

Миссия Бориса Соловьёва

Борис Николаевич Соловьёв (1893 года рождения),уроженец Симбирской губернии.Отец – Николай Васильевич Соловьёв, член училищного совета, казначей Синода, знакомый Григория Распутина. Борис учился в гимназии в Симбирске; ввиду болезненного состояния окончил только 6-ть классов. Проживал в Санкт-Петербурге.

В Первую Мировую войну Борис Соловьёв добровольцем пошёл в действующую армию. Служил: в 137-м Нежинском полку; во 2-ом Пулемётном полку.В 1916 г. Борис Николаевич познакомился с Матрёной Григорьевной Распутиной . Она была приглашена в гости в дом Соловьёвых. Борис Николаевич полюбил Мару, как он её впоследствии называл. Её отец, Григорий Ефимович Распутин желал, чтобы старшая дочь вышла замуж именно за поручика Соловьёва, а не за офицера Пхакадзе, который также за ней ухаживал. Государыня Императрица Александра Феодоровна знала Бориса Соловьёва, но не лично, а со слов Григория Распутина.

Государыня была против брака Матрёны с Пхакадзе, и желала, чтобы она вышла за Бориса Соловьёва. Борис Николаевич писал Матрёне Григорьевне письма в Покровское, где она жила зиму 1917 г. после предпологаемого убийства отца. Он предлагал Матрёне Григорьевне выйти за него замуж, но она сначала отказывала. Однако, ввиду изменившихся обстоятельств, по совету матери, Прасковьи Фёдоровны, а также помня желание отца и Государыни, Матрёна Григорьевна дала согласие. Венчание произошло в сентябре 1917 г. в Петрограде. К этому времени Григорий Ефимович уже был в Тобольске-где начал разрабатывать план спасения свергнутого императора и его семьи.Распутин требовал от Бориса,чтобы ради женитьбы на его дочери Соловьёв вошёл в состав "Ордена Зелёного Дракона" и Борис принял предложение Распутина.Пётр Бадмаев осуществил обряд посвящения Соловьёва.

По замыслу Бадмаева спасение Николая II должно произойти по тому же сценарию,что и в 1825 году АлександраI.По официальной версии император скончался в Таганроге в ноябре 1825 года.На самом деле император,узнав о подготовке в стране государственного переворота радикально настроенными на преобразования в российском обществе офицерами,просто отказался от престола в пользу своего брата Константина.Этой мерой Александр хотел предотвратить возможную революцию.Как известно брат Константин также отрёкся от престола и императором стал следующий брат Николай.Выступление офицеров на Сенатской площади состоялось и вошло в историю как "Восстание декабристов".

Бывший император решает отправится в Тибет.Тем более там находилась его дочь Елизавета от брака с императрицей Елизаветой Алексеевной.В браке с этой женщиной император имел двух дочерей Марию и Елизавету.Но Марию Александр так и не признал,считая,что супруга " нагуляла дочь от князя Чарторыжского."Аргументом служил тот факт, что малышка родилась темноволосой, а ее родители оба были блондинами. Однако, несмотря на слухи и домыслы, Александр Павлович признал девочку своей дочерью и спустя полтора года, когда она скончалась, горевал, как о родной. Потеря ребенка ненадолго воссоединила супругов. Однако, оправившись, цесаревич вновь стал заглядываться на других женщин в своем окружении

Постоянной фавориткой Александра Павловича стала Мария Нарышкина. Возлюбленные постоянн цесаревны Елизаветы Алексеевны. Спустя некоторое время она тоже решила налаживать свою личную жизнь и закрутила роман с Алексеем Охотниковым, а через год родила дочь.Великую княжну Елизавету цесаревич Александр Павлович так же признал своей законной дочерью. Несмотря на то, что весь двор был в курсе семейной жизни супругов - они длительное время не жили вместе. Мать посвятила себя дочери и все свое свободное время проводила рядом с ней. Однако, через полтора года вновь пришло горе - маленькая Великая княжна скончалась -по официальной версии.На самом деле Александр Павлович отправил просто на лечение в Тибет.Юная великая княжна была вывезена в Тибет на летательном аппарате,а в ноябре 1825 года туда же на летательном аппарате был доставлен и Александр Павлович.То,что дочь Александра Павловича прошла успешное лечение говорит книга японского автора Такидзава БакинВ 1825 году известный японский писатель Такидзава Бакин издал сборник рассказов «Тоэн сёсэцу» («Истории кроличьего сада»). Среди прочих в его книге была и вот такая иллюстрированная история.

22 февраля 1803 года рыбаки из деревни Хараядори в провинции Хитачи увидели в море необычного вида «лодку» без вёсел и парусов, которая спокойно дрейфовала посреди волн. Любопытные рыбаки зацепили эту лодку верёвками и отбуксировали её к берегу, где внимательнейшим образом осмотрели.

В высоту «лодка» была около трёх метров, в ширину – больше пяти с половиной, а формой больше всего напоминала «кохако» – японский традиционный сосуд для сжигания благовоний. Сверху она была отделана красным деревом, а снизу обшита бронзовыми пластинами; в верхней части было несколько прозрачных окон, защищённых металлической решёткой.Сквозь окна было хорошо видно внутреннее пространство «лодки», расписанное странными «буквами» – эти буквы по приказанию старосты ближайшей деревни рыбаки тщательно скопировали. Неожиданно сверху «лодки» открылся люк, и оттуда вышла молодая красивая девушка – не старше 18-20 лет, ростом около полутора метров, с поразительно бледной кожей и рыжими волосами. На прядях волос были закреплены украшения в виде длинных белых нитей, а изумительно сшитая одежда была изготовлена из очень гладкой и блестящей ткани – очевидно очень дорогой, но рыбакам совершенно неизвестной.Девушка заговорила, но язык её был никому не понятен. В руках у девушки была кубической формы шкатулка из светлого металла – причём к этой коробке девушка никому не разрешила даже притронуться, как бы ласково и вежливо её не просили.Староста деревни в итоге сказал следующее: «Девушка эта – очевидно заморская принцесса, совершившая какое-то преступление. Возможно, по законам своей страны она заслуживала смертной казни, но из-за её красоты над ней сжалились, посадили в эту лодку и, отправив в океан, предоставили воле волн и ветра. Не будем же вмешиваться, посадим девушку в её лодку и снова пустим эту удивительную лодку обратно в море, после чего забудем эту историю!».

В итоге так и было сделано. Меж собой по-японски эту удивительную «лодку» жители деревни назвали «уцуро-бунэ» («пустой корабль»).Похожая история приводится в книге «Хёрю Кисю» («Записки и истории о кораблекрушениях»), написанной в 1835 году, а также в книге «Умэ-но-чири» («Сливовая пыль»), созданной в 1844 году писателем Нагахаши Матадзиро. Там снова говорится об удивительном, ни на что не похожем корабле, больше всего напоминающем «горшок для варки риса». Корабль был выброшен на песчаный берег в местности Харасяхама, всё в провинции Хитачи.

У корабля было четыре маленьких окна, он был обшит «самым лучшим западным железом», а внутри были еда, питьё и «удивительно мягкие ковры из неизвестного материала». Единственной пассажиркой была потрясающей красоты девушка с кожей, «белой как снег», говорившая на непонятном языке и державшая в руках маленькую коробочку, к которой не давала никому даже притрагиваться.Первый тщательный анализ историй про уцуро-бунэ произвёл в 1844 году японский писатель Кёкутей Бакин. Сопоставив между собой тексты из разных книг, он совершенно справедливо указал, что все три записанные в книгах рассказа очень похожи между собой, разница только в мелких деталях, и что скорее всего вся история правдива. Оставалось только догадаться – кто же была та загадочная девушка внутри корабля? В книге «Рошия бункенроку» («мемуары о России»), которую написал Канамори Кинкэн в 1793 году, исследователь нашёл описания костюмов и причёсок русских женщин – на основании чего пришёл к выводу, что таинственная пассажирка уцуро-бунэ говорила по-русски и была ни более ни менее как... русской принцессой!

Кто она?Конечно же дочь императора Александра Павловича Елизавета.

Григорий Ефимович обещал императрице Александре Фёдоровне вылечить её больного сына Алексея и он обязан был выполнить данное обещание.

Григорий Ефимович готовил двойников императора и семьи,которые в нужный день и час были обязаны придти к ним на замену.Борис Соловьёв должен был вывезти Николая II и его семью из места заключения .Пока это был город город Тобольск.

Сторонники самодержавия не оставляли попытки освободить царя из заключения. Для того чтобы наладить связь с семьей самодержца, в места ссылки фрейлиной императрицы Анной Вырубовой был направлен сын казначея Священного Синода, офицер, помощник начальника отдела Дальнего Востока при военном министре, зять Григория Распутина Борис Соловьев вместе с супругой.

Соловьев, пользуясь громкой фамилией супруги, завязал на себя все контакты между другими монархистами и царем. Стал собирать деньги на его освобождение у всех, кто давал. Часть передавал, а на часть жил сам с семьей. Приезжавшим он озвучивал свой план вывоза Николая по Иртышу за полярный круг, а затем — по Северному морскому пути план отправки его во Владивосток. Для чего приводил на встречи усатого молчаливого шкипера из Владивостока, якобы уже готового к операции. Недоставало только денег…

Другим он озвучивал план вывоза царя из Тобольска на аэроплане Сибирской воздухоплавательной флотилии. Сначала в Монголию, а потом в Тибет… Будто уже по всему Сибирскому тракту основал заимки с перекладными, по которым царя будут тайно перевозить до самой границы. Нужны только деньги…

Деньги Соловьеву давали, кроме того, положив ему годовой оклад в 40 тыс. руб. Немало в умении убеждать играли и его паранормальные способности к гипнозу. Поручик Логинов, следивший за Соловьевым перед арестом последнего во Владивостоке, рассказывал на следствии: «Она (Матрена Распутина) неразвитая, простая, запуганная и безвольная. Он делает с ней что хочет. Бьет ее. Он гипнотизирует ее. В его присутствии она не может говорить что-либо нежелательное ему. Я и моя жена были свидетелями, как он проводил усыпление на Русском острове. Перед нами прошла сцена усыпления — ненормальный сон, беспорядок в костюме, бессмысленно раскрывающийся рот, пот и судороги. Истерический смех и крики — она видела падающий и разбивающийся поезд, в котором ехала ее сестра. Он приказал ей забыть о сестре, и она уже не вспомнила о ней».

Наличие у Соловьева паранормальных способностей подтверждал старший прокурор-криминалист Главного следственного управления Генеральной прокуратуры РФ, проводивший повторное расследование гибели царской семьи в 1990-х годах: «Соловьев несколько лет провел в Индии, где обучался гипнозу и всевозможным приемам оккультизма в теософической школе в городе Адьяре. Например, убийству на расстоянии. Это он сам о себе друзьям рассказывал.

То, что Соловьев влиял и на царскую семью посредством оккультных восточных теорий, подтверждает следующий факт. После переезда из Тобольска в Екатеринбург, войдя в дом Ипатьева (где семья вскоре была расстреляна), государыня сделала отметку на косяке окна своей комнаты. Она нарисовала свой индийский знак (бегущий крест с загнутыми в левую сторону концами лучей) и рядом указала дату «17/30 апр. 1918 г.».«В дневнике Соловьева я нашел тот самый знак, которым пользовалась императрица, — вспоминал следователь по особо важным делам Николай Соколов. — Соловьев ответил мне, что это индийский знак, означающий вечность. Он уклонился от дальнейших объяснений. Марков же был более откровенен и показал: «Условный знак нашей организации был (изображен равносторонний четырехконечный крест с концами, загнутыми влево). Императрица его знала».

Во время переезда царской семьи, пользуясь доверием, Соловьев узнает у детей императора, где их семья оставила спрятанные в Тобольске драгоценности. И находит их. Среди драгоценностей находились маленькие изумрудных дракончики-символы "Ордена Зелёного Дракона" Такие символы были у всех членов семьи Николая II После казни в подвале Ипатьевского дома охранники нашли такие символы пришитые на корсете императрицы.Этих дракончиков императрице вручил сам Григорий Распутин

© Copyright: Кристина Оболенская 2, 2021

Свидетельство о публикации №221010602149

|

Метки: распутин соловьёвы романовы тибет |

Первая официальная лесбиянка в истории России и ее возлюбленная. |

292

8

3707 подписчиков

Первая официальная лесбиянка в истории России и ее возлюбленная.

24 августа 2019

15 тыс. дочитываний

5 мин.

Конечно, однополые связи в России начались куда раньше, но первой упомянутой лесбиянкой в исторических документах считается именно княгиня Анна Леопольдовна, правящая всего один год - с 1740 по 1741.

Ее связи с женщинами отмечены не просто какими-то недоброжелателями, сплетниками и так далее, а именно официальными бумагами.

Ранее подобного не было, чтобы в документах упоминались однополые прегрешения российских монархов.

Разумеется, официально у княгини был и муж, к которому она питала неприязнь, и дети, вот только по словам историков сильный пол мало волновал властительницу.

Правительница Анна Леопольдовна и ее муж по своей полной незначительности, даже ничтожности, попросту не заслуживают отдельной главы. О них совершенно нечего сказать – разве что упомянуть мимоходом, что означенная Анна обрела сомнительную славу первой документально отмеченной в российской истории лесбиянки…

Анну считали замкнутой и отстраненной, пока в ее жизни не появилась некая Юлиана вон Менгден.

Принцесса не обладала ослепительной красотой, но была миловидная блондинка, добродушная и кроткая, вместе – сонливая и ленивая; она не любила никакого дела и проводила праздно часы со своей любимой фрейлиной Юлианой фон Менгден, к которой питала чувства редкой дружбы

Вот только на тот момент современники не знали, что дружба носит не столь платонический характер.

Появилась Юлиана при дворе с сестрами, которые вскоре вышли замуж.

Сама Анна приняла православие, но была немецкого происхождения, из-за чего и стала переселять своих в империю.

Христофор Манштейн:

Девицы эти, мало видевшие людей, не обладали умом, необходимым для ведения дворцовых интриг, поэтому три и не вмешивались в них. Но Юлиана, любимица правительницы, захотела принимать участие в делах, или, лучше сказать, от природы ленивая, она сумела передать этот порок своей повелительнице

В самом деле служанки отмечали, что возлюбленные могли днями не выходить из покоев, отвлекаясь лишь на еду, продолжая затем нежиться в постели.

С. Соловьев:

Регентша настолько была привязана к Юлии, ей было настолько с ней комфортно, что она «не одеваясь, не причесываясь, повязав голову платком, готова была сидеть целый день во внутренних покоях с неразлучною фавориткою, фрейлиною Менгден

Известно, что Анна и Юлиана спали на одной кровати в ночных рубашках, после чего стали куда ближе и раскрепощенней.

Анна безумно любила свою Юлю, считая, что из объятий княгини фрейлину уж точно никто не вырвет.

Всякий раз, когда Менгден приходилось куда-либо отчаливать, Анна очень переживала, боясь, что по дороге с девушкой что-нибудь случится и даже начинала плакать при виде возвратившейся Юлианы, умиляющейся от реакции княгини.

О Юлиане судачили, как о злом роке, повернувшем сознание Анны в иную сторону.

Властительнице опротивели мужчины.

Со своим мужем она была шесть дней в месяц и то ради рождения наследника.

Анна и цесаревич Иван - сын от ненавистного мужа - Антона Ульриха

Как только в спальню входил супруг, Анна Леопольдовна заливалась слезами, а затем успокаивалась благодаря старательной Юлиане.

Очевидцы забывали, что фрейлина была до этого простой провинциалкой, потому познать однополую любовь ей помогла Анна, но никак не наоборот - не могла Юлиана совратить и околдовать княгиню.

В ту пору мыслили стереотипно, а лесбиянство для них было чем-то настолько причудливым, что люди полагали, что один в паре должен быть кем-то вроде гермафродита, то есть физиологически сочетать в себе признаки обоих полов.

Анну еще до свадьбы осматривал врач. Сомнений не было, что та истинная женщина.

Опять подозрения пали на Юлиану, после чего выяснилось, что фрейлина обычная девушка, еще и невинная, к тому же.

Дипломат Мардельфельд сообщал:

Я не удивляюсь, что публика, не зная причины сверхъестественной привязанности великой княгини к Юлии, обвиняет эту девушку в пристрастии ко вкусам знаменитой Сафо; но я не могу простить маркизу Ботта, облагодетельствованному великой княгиней, что он приписывает склонность этой принцессы к Юлии тому, что последняя женоложица со всеми необходимыми для того качествами… Это черная клевета, так как покойная императрица, из-за таких обвинений, повелела тщательно освидетельствовать эту девушку, и исполнившая это комиссия доносила, что нашла ее настоящей девушкой без малейших мужских признаков

Был в этой любви один неприятный случай: как-то Анна Леопольдовна заподозрила свою племянницу в тождественной связи с Менгден из-за чего очень разозлилась и надавала родственнице пощечин.

Никакой измены со стороны Юлианы не было, да и в любом случае Анна не могла подолгу точить зуб на девушку - уж больно она ее любила.

В качестве доказательства Анна осыпала Юлиану подарками и деньгами.

Так она постоянно одаривала то одной, то тремя тысячами рублей свою фаворитку, подарила ей четыре парадных кафтана из настоящего золота, имущество и даже замок Оберпален.

Наследие в Эстонии. Некогда тот самый замок, подаренный Юлиане Анной

Когда наступил государственный переворот, и Анну свергли, та умоляла императрицу Елизавету Петровну позволить взять с собой в ссылку Юлю.

Получив согласие, сверженная княгиня, как бы абсурдно это не звучало, была настолько счастлива, что ее нынешнее положение и лишение полномочий Анну боле не заботило.

Менгден направилась следом.

Некоторое время они жили вместе сначала в Риге, затем в Раненбурге, но увы совсем скоро возлюбленных разлучили.

Сопровождать Анну Юлиане больше не позволили, и та вынуждена была не по своей воли остаться в Раненбурге под присмотром.

Анна сильно горевала, но сделать ничего не могла.

Возможно, если бы не кончина княгини, женщины встретились бы вновь после заключения и возобновили б отношения.

Спасибо за прочтение! Благодарность за лайки и подписку.

Читайте статьи с аналогичной темой:

Лесбиянки, обманувшие церковь. Первый однополый брак в Испании

Ей покорялись женщины. Акоста и ее пассии

Еврейка-лесбиянка 20 века и ее женщины.

Натали Барни - открытая лесбиянка 19 века и ее пассии

Она любила деньги и женщин. Анна Листер

Дамы из Лланголлена. Первая однополая пара Англии

Она была женой президента, но предпочитала женщин. Элеонора Рузвельт

292 нравится

8

https://zen.yandex.ru/media/historyandmovies/pervaia-oficialnaia-les

|

Метки: романовы их нравы лесбос менгдены фрейлины |

Многодетный император - 13 детей Александра I |

4

1

3097 подписчиков

Многодетный император - 13 детей Александра I

Первенцем Павла I и его супруги Марии Федоровны был сын Александр. Императрица Екатерина II самостоятельно занималась воспитанием внука и собиралась вырастить из него выдающегося политика и государя. Не даром она дала ему имя в честь двух великих людей - Македонского и Невского.

Образование, воспитание и досуг юного цесаревича и его младшего брата Константина строго контролировались венценосной бабушкой. Екатерина Алексеевна лично написала трактат, согласно которому должны были воспитываться ее внуки. Александр был очень сообразительным, любознательным и предприимчивым молодым юношей.

Цесаревич довольно легко осваивал дисциплины, которые ему преподавали выдающиеся педагоги. Императрица видела в нем потенциал и даже подумывала передать трон сразу ему, а не сыну Павлу Петровичу, которого она считала глупым и беспечным.

В 16 лет по юный Александр Павлович женился на прекрасной принцессе Баденской, которая была на 2 года его младше. Незадолго до свадьбы иностранка приняла крещение и стала носить имя Елизавета Алексеевна. Прекрасная молодая пара была настолько гармонична, что при дворе их стали звать Амур и Психея.

На первых порах супруги относились друг к другу с такой любовью и привязанностью, что казалось их любовь будет длиться вечность. В обществе юную жену наследника очень любили, потому что она всегда отличалась доброжелательностью, отзывчивостью и веселым нравом. Однако, единственным человеком, который ее невзлюбил, была свекровь.

Мать Александра Мария Федоровна от всей души радовалась, когда стало известно, что ее сын изменяет своей законной супруги. Кроме того, она поддерживала его и покрывала при необходимости. Цесаревна Елизавета Алексеевна стала замыкаться в себе, часто закрывалась в своих покоях, где читала книги днями на пролет, или долгими часами гуляла в саду.

Особенно цесаревну огорчал тот факт, что длительное время она не может зачать ребенка. Первенец Александра и Елизаветы появился на свет только спустя 6 лет после свадьбы. Маленькая княжна Мария своим рождением спровоцировала небольшой скандал при дворе. Свекровь открыто заявляла о том, что невестка нагуляла дочь от князя Чарторыжского.

Аргументом служил тот факт, что малышка родилась темноволосой, а ее родители оба были блондинами. Однако, несмотря на слухи и домыслы, Александр Павлович признал девочку своей дочерью и спустя полтора года, когда она скончалась, горевал, как о родной. Потеря ребенка ненадолго воссоединила супругов. Однако, оправившись, цесаревич вновь стал заглядываться на других женщин в своем окружении.

Постоянной фавориткой Александра Павловича стала Мария Нарышкина. Возлюбленные постоянно появлялись вместе и не задумывались над тем, что это ранит чувства цесаревны Елизаветы Алексеевны. Спустя некоторое время она тоже решила налаживать свою личную жизнь и закрутила роман с Алексеем Охотниковым, а через год родила дочь.

Мария Нарышкина

Великую княжну Елизавету цесаревич Александр Павлович так же признал своей законной дочерью. Несмотря на то, что весь двор был в курсе семейной жизни супругов - они длительное время не жили вместе. Мать посвятила себя дочери и все свое свободное время проводила рядом с ней. Однако, через полтора года вновь пришло горе - маленькая Великая княжна скончалась.

После потери второй дочери Елизаветы и Александр даже не пытались воссоединиться и возродить былые чувства. Цесаревич перестал и осаживать свою фаворитку Марию Нарышкину, которая всячески пыталась указать окружающим на свое положение при дворе. Считается, что отцом пятерых детей Нарышкиной является Александр Павлович.

Кроме того, читается, что детей императору еще рожали и другие женщины: София Мещерская, Мария Туркестанова, Маргарита Жозефира Веймер, Елена Раутенштраух, Мария Карачарова. В совокупности Александру I приписывают около 11 внебрачных детей.

https://zen.yandex.ru/media/id/5cdfec3d00ad2100b3939de7/mnogodetnyi-imperator-13-det

|

Метки: романовы тибет |

Мария Нарышкина - любимая женщина Александра I |

31

Мария Нарышкина - любимая женщина Александра I

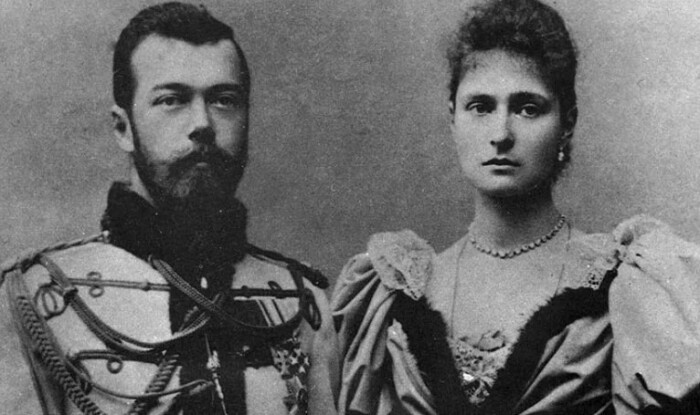

Император Александр I и его супруга Елизавета Алексеевна

Конечно у сильных мира сего рано или поздно появляются фаворитки. Некоторые приходят и уходят, а некоторые остаются рядом долгие годы. В течение 15 лет император Александр I Павлович состоял в отношениях с Марией Антоновной Нарышкиной.

Законная супруга Александра I императрица Елизавета Алексеевна ощущала себя чужой при Российском дворе. Она говорила, что единственным временем, когда она была там счастлива, было время правления императрицы Екатерины Алексеевны. Именно она пригласила 14-летнюю принцессу Баденскую для знакомства с цесаревичем.

Изначально между молодыми людьми возникли чувства. Они были настолько влюблены друг в друга, что окружающие прозвали их Амуром и Психеей. Однако, спустя несколько лет после свадьбы, Александр Павлович стал заглядываться на других женщин, коих было не мало при дворе.

«Красота ее была до того совершенна, что казалась невозможною, неестественною. Идеальные черты лица и безукоризненность фигуры выступали еще ярче при всегдашней простоте ее наряда». Современники о Нарышкиной

Мария Нарышкина

В один прекрасный момент его вниманием завладела Мария Нарышкина. Их отношения можно назвать не просто любовной связью, а второй семьей Александра Павловича. Они щадили чувств императрицы Елизаветы Алексеевны и повсюду появлялись вместе. Кроме того, Мария Антоновна не упускала возможности напомнить окружающим о том, какое место она занимает в обществе.

«Говорила ли я вам, что первый раз она бессовестно сообщила мне о своей беременности, которая была еще в начале, так что я могла бы отлично не заметить ее… Я отлично знала, от кого она могла быть беременна». Писала Елизавета Алексеевна своей матери о сопернице

При дворе все дамы пытались подражать возлюбленной императора - копировали ее прически и наряды, пытались подражать манерам. Мария Антоновна попала ко двору в возрасте 15 лет вместе со своей старшей сестрой Жанеттой.

Спустя год вышла замуж за Дмитрий Нарышкина, который был вдвое старше нее, а еще через 4 родила первого ребенка. Дочь Марина была единственным ребенком, которого Дмитрий Львович считал своим. Пятеро следующих детей хоть и носили фамилию Нарышкины, но рождены были от Александра I.

Мария Нарышкина

При российском дворе шутили, что Дмитрий Нарышкин является идеальным рогоносцем и другим мужьям неверных жен стоит брать с него пример. Однако, Мария Антоновна не спешила расставаться с супругом, а гармонично распределяла время, которое она проводила с мужем и с любовником.

Непонятно только, зачем Дмитрий Львович терпел такое отношение к себе. Император был мужчиной ревнивым и не хотел делить возлюбленную даже с ее законным супругом. Именно поэтому он постоянно искал возможность публично унизить соперника. Иронично справлялся у него о здоровье дочери Софьи, на что получал ответ: "Ваша дочь здорова!". Однажды Александр I назначил Нарышкина обер-егермейстером и сказал при всех:

«Так как я ему поставил рога, то пусть же он теперь заведует оленями».

Мария Антоновна Нарышкина

Удивительно то, что Нарышкина не была верной не только по отношению к мужу, но и по отношению к императору. Она часто флиртовала с окружающими мужчинами, а порой и вовсе падала в объятия молодых адъютантов. Пятнадцать лет длился этот роман, а потом внезапно все стало меняться. Мария Антоновна стала больше времени проводить с мужем и детьми, а Александр Павлович вернулся к супруге.

В возрасте 47 лет император Александр Павлович скончался. Императрица пережила его всего на полгода. А Мария Антоновна Нарышкина прожила до глубокой старости. Современники говорили, что на закате лет она стала мудрее, спокойнее и совершенно не любила вспоминать свой роман с императором.

https://zen.yandex.ru/media/id/5cf2dad400ff4400afd26ab5/mariia

|

Метки: романовы нарышкины |

Тибетцы начинают действовать |

Тибетцы начинают действовать

Следствие по делу об убийстве Распутина продолжалось всего два месяца — до 2 марта 1917 года, когда император Николай II якобы подписал отречение.

В тот же день министр юстиции Временного правительства Александр Федорович Керенский приказал следствие прекратить, следователя Алексея Тихоновича Васильева арестовать и допросить. Великий князь Дмитрий Павлович и князь Следователя продержали под арестом до сентября 1917 года, после чего он покинул Россию. Часть документов, в том числе освидетельствование тела старца, пропали или были уничтожены, но оставшиеся дают пищу для размышлений у исследователей.

После смерти Распутина не оставили в покое, боясь народного поклонения. Керенский повелел перезахоронить его так, чтобы никто не знал, где могила.

Но исполнители хоронить его не стали, а сожгли тело в лесу под Петроградом. Делалось все в большой спешке и в испуге. Алексей Мартыненко предполагает, что исполнителей напугала нетленность тела старца.

Один из главных исполнителей, журналист Филипп Петрович Купчинский, имевший срок за разглашение гостайны, выдавший японцам русских офицеров, решившихся на побег из плена, вспоминал, что старца выбросили палками из цинкового гроба, облили бензином и подожги. Толпа окружила костер и с жадностью смотрела, как горит тело. «Несомненно, — писал Купчинский, — в будущем это были бы мощи святого».

О ритуальности действий говорит надпись на немецком, которую кто-то написал на березе: «Здесь погребена собака» (Hier ist der Hund begraben)

События Февраля 1917 года отразились и на судьбе Анны Вырубовой- подруги императрицы Александры Фёдоровны,поклонницы Григория Распутина

Дружба с царской семьей наложила свой отпечаток на жизнь женщины. После ареста Романовых, Вырубову обвинили в шпионаже, предательстве заключили под арест в Петропавловскую крепость, не остановило обвинителей даже то, что женщина находила в инвалидной коляске и не могла самостоятельно передвигаться. Содержали арестованную в ужасных условиях. Арест сильно отразился на здоровье женщины. Ненадлежащие условия содержания (пытки, скудное питание, а иногда и голодание) ухудшили состояние здоровья арестантки.Проведя тщательное расследование, женщину оправдали и отпустили. Едва живая Анна прекрасно понимала, что она слишком опасный свидетель для новой власти. Поэтому оставаться в России не могла. В 1920г. в сопровождении матери нелегально женщина бежала в Финляндию.

За событиями Февраля 1917 года Григорий Ефимович сперва наблюдал в особняке Петра Бадмаева.Но сражу после отречения императора Николая II ему пришлось искать убежища на одной из питерских конспиративных квартир.

Арест всей царской семьи и помещение её под домашний арест в Царском Селе потрясли его,но совсем не удивили.Он предвидел такой вариант событий.

Спасти дорогую ему императрицу Сашеньку любой ценой -стало теперь его главной целью в жизни.После событий Февральской революции у Григория Ефимовича состоялось несколько важных тайных встреч.Первая встреча с Александром Фёдоровичем Керенским.Керенскому он обещал сделать его Председателем Временного Правительства-в обмен на обещание не преследовать царскую семью и отправить её на временное поселение в город Тобольск.Керенский удивился такому прогнозу,но всё же поверил старцу.Встав в главе Временного Правительства,Керенский отправил Царскую Семью и прислугу в Тобольск

Такая встреча не смогла бы произойти без влияния Петра Александровича Бадмаева.

Бадмаев провёл обряд посвящения в "Орден Зелёного Дракона" Александра Керенского,который был пока ещё министром юстиции во Временном Правительстве.У Керенского был замысел провести судебный процесс над бывшим царём.Но узнав о том,что члены царской семьи также тесно связаны с данным Орденом,Керенский оставил свой замысел.Следствие по делу бывшего царя было также прекращено.

Став во главе Временного Правительства,Александр Керенский проводит денежную реформу.26 апреля и 22 августа 1917 года вышло постановление Временного правительства о выпуске кредитных билетов номиналом 250 и 1000 рублей. На новых денежных знаках был помещён новый государственный герб России, рекомендованный к использованию юридическим совещанием при Временном правительстве. Рисунок нового герба разработал художник И.Я. Билибин. Орёл стал другим, и самое главное у него не было короны – символа самодержавия А если внимательно посмотреть те на профиль орла,- вы увидите… свастику! И на лицевой стороне российской банкноты 1000 рублей 1917 года в центре тоже есть свастика

Свастика -древний мистический знак у большинства людей ассоциировался с Тибетом.Хотя она имела арийские корни.Возможно поэтому и англичане отказались вывезти Николая II и его семью на корабле из России.Отъезд бывшего царя был согласован с Временным Правительством.

Керенский соглашается с предложением Петра Бадмаева и Григория Распутина перевести семью бывшего императора в Тобольск.А уже из Тобольска Распутин планировал переправить их в Тибет.Место императора и членов его семьи должны были занять их двойники.Помогать Распутину в спасении бывшего императора и его семьи должен был муж его дочери Матрёны-Борис Николаевич Соловьёв

© Copyright: Кристина Оболенская 2, 2021

Свидетельство о публикации №221010401931

|

Метки: распутин тибет бадмаевы масонство |

Колдовская сила: как дочка Распутина объявилась во Владивостоке |

24 мая 2020, 07:37

Колдовская сила: как дочка Распутина объявилась во Владивостоке

фото: предоставлено Ю. Уфимцевым

В декабре 1919 г. во Владивостоке был арестован военной властью некто Борис Соловьев. Дальнейшее расследование выявило, что арестованный был зятем знаменитого Григория Распутина, а арестованная вместе с ним супруга — никем иной, как старшей дочерью Распутина Марией (урожд. Матреной).

Распутин, будучи религиозным старцем, был очень близок к императорской семье, так как его заговоры якобы позволяли снимать осложнения после приступов гемофилии у сына Николая II Алексея. Медицина была бессильна, и семья российского императора полагалась только на колдовскую силу старца. К тому же он заявил, что царская семья будет жить, только пока жив он сам.

Считая Распутина шарлатаном, родственники царя вместе с черносотенцами решили ликвидировать «колдуна», чтобы обезопасить Николая от его тлетворного влияния. 30 декабря 1916 г. Распутина накормили пирогом и напоили вином с цианистым калием. Но старец выжил и попытался душить своих отравителей. Тогда ему выстрелили в спину. Пока ходили за покрывалом, он ожил и попытался бежать. Его связали и бросили в прорубь Невы. Началось расследование убийства, но тут свершилась революция, и убийц отпустили. Поднятое водолазами тело Распутина захоронили.

Вскоре пошли слухи, что Распутин восстал из гроба и ходит по Петербургу. Тогда председатель Временного правительства Александр Керенский приказал выкопать труп и сжечь.

Оставшиеся после Распутина потомки разбрелись по свету, до конца дней веруя в его демонические способности. «В декабре 1919 г. во Владивостоке был арестован военной властью некто Борис Соловьев. Он возбудил подозрение своим поведением и близостью к социалистическим элементам, готовившим свержение власти адмирала Колчака. Соловьев подлежал суду как большевистский агент. Но при расследовании выяснилась его подозрительная роль в отношении царской семьи, когда она была в Тобольске. Он был отправлен поэтому ко мне, — вспоминал следователь по особо важным делам Николай Соколов. — Дальнейшее расследование выявило, что арестованный был зятем знаменитого Григория Распутина, а арестованная вместе с ним супруга — никем иной, как старшей дочерью Распутина Марией (урожденной Матреной)».

Появлению супругов во Владивостоке предшествовали следующие события. В марте 1917 г. царь Николай II отрекся от престола и был сослан в Сибирь — в Тобольск. Страна погрузилась в пучину Гражданской войны. Сторонники самодержавия не оставляли попытки освободить царя из заключения. Для того чтобы наладить связь с семьей самодержца, в места ссылки фрейлиной императрицы Анной Вырубовой был направлен сын казначея Священного Синода, офицер, помощник начальника отдела Дальнего Востока при военном министре, зять Григория Распутина Борис Соловьев вместе с супругой.

Соловьев, пользуясь громкой фамилией супруги, завязал на себя все контакты между другими монархистами и царем. Стал собирать деньги на его освобождение у всех, кто давал. Часть передавал, а на часть жил сам с семьей. Приезжавшим он озвучивал свой план вывоза Николая по Иртышу за полярный круг, а затем — по Северному морскому пути план отправки его во Владивосток. Для чего приводил на встречи усатого молчаливого шкипера из Владивостока, якобы уже готового к операции. Недоставало только денег…

Другим он озвучивал план вывоза царя из Тобольска на аэроплане Сибирской воздухоплавательной флотилии. Сначала в Монголию, а потом в Тибет… Будто уже по всему Сибирскому тракту основал заимки с перекладными, по которым царя будут тайно перевозить до самой границы. Нужны только деньги…

.jpg) Деньги Соловьеву давали, кроме того, положив ему годовой оклад в 40 тыс. руб. Немало в умении убеждать играли и его паранормальные способности к гипнозу. Поручик Логинов, следивший за Соловьевым перед арестом последнего во Владивостоке, рассказывал на следствии: «Она (Матрена Распутина) неразвитая, простая, запуганная и безвольная. Он делает с ней что хочет. Бьет ее. Он гипнотизирует ее. В его присутствии она не может говорить что-либо нежелательное ему. Я и моя жена были свидетелями, как он проводил усыпление на Русском острове. Перед нами прошла сцена усыпления — ненормальный сон, беспорядок в костюме, бессмысленно раскрывающийся рот, пот и судороги. Истерический смех и крики — она видела падающий и разбивающийся поезд, в котором ехала ее сестра. Он приказал ей забыть о сестре, и она уже не вспомнила о ней».

Деньги Соловьеву давали, кроме того, положив ему годовой оклад в 40 тыс. руб. Немало в умении убеждать играли и его паранормальные способности к гипнозу. Поручик Логинов, следивший за Соловьевым перед арестом последнего во Владивостоке, рассказывал на следствии: «Она (Матрена Распутина) неразвитая, простая, запуганная и безвольная. Он делает с ней что хочет. Бьет ее. Он гипнотизирует ее. В его присутствии она не может говорить что-либо нежелательное ему. Я и моя жена были свидетелями, как он проводил усыпление на Русском острове. Перед нами прошла сцена усыпления — ненормальный сон, беспорядок в костюме, бессмысленно раскрывающийся рот, пот и судороги. Истерический смех и крики — она видела падающий и разбивающийся поезд, в котором ехала ее сестра. Он приказал ей забыть о сестре, и она уже не вспомнила о ней».

Наличие у Соловьева паранормальных способностей подтверждал старший прокурор-криминалист Главного следственного управления Генеральной прокуратуры РФ, проводивший повторное расследование гибели царской семьи в 1990-х годах: «Соловьев несколько лет провел в Индии, где обучался гипнозу и всевозможным приемам оккультизма в теософической школе в городе Адьяре. Например, убийству на расстоянии. Это он сам о себе друзьям рассказывал.

То, что Соловьев влиял и на царскую семью посредством оккультных восточных теорий, подтверждает следующий факт. После переезда из Тобольска в Екатеринбург, войдя в дом Ипатьева (где семья вскоре была расстреляна), государыня сделала отметку на косяке окна своей комнаты. Она нарисовала свой индийский знак (бегущий крест с загнутыми в левую сторону концами лучей) и рядом указала дату «17/30 апр. 1918 г.».

«В дневнике Соловьева я нашел тот самый знак, которым пользовалась императрица, — вспоминал следователь по особо важным делам Николай Соколов. — Соловьев ответил мне, что это индийский знак, означающий вечность. Он уклонился от дальнейших объяснений. Марков же был более откровенен и показал: «Условный знак нашей организации был (изображен равносторонний четырехконечный крест с концами, загнутыми влево). Императрица его знала».

Во время переезда царской семьи, пользуясь доверием, Соловьев узнает у детей императора, где их семья оставила спрятанные в Тобольске драгоценности. И находит их. Переправив семью царя в Екатеринбург, большевики, опасаясь, что царя освободят подходившие к городу белые части, приняли решение всех расстрелять. Что и было сделано. Борис Соловьев принимает решение покинуть Тобольск. Для начала он с женой выезжает в Харбин. Где продолжает сбор денег для якобы спасенного царя. В Харбине чета принимает решение обустроиться во Владивостоке, куда первым и отправляется супруг.

Матрена старается узнать, что будет впереди: «10 ноября. Была у гадалки на Школьной, 11. Сказала мне все прошлое, удивительно верное, будущее же сказала, что я буду счастлива и богата, Боря будет болен серьезно 39 лет. Предстоит три дороги, две коротких и одна длинная, т. е. за границу».

Предсказания гадалки сбылись. «В апреле мы с сестрой Варей, которую я выписала к себе, поехали во Владивосток к Боре, так как он в это время служил в штабе крепости. Во Владивостоке мы жили в гостинице «Версаль». Летом этого года у мужа с полковником Бутенко вышли неприятности, и он ушел в отряд особого назначения. В скором времени после моего приезда во Владивосток туда приехал с Марией Михайловной атаман Семенов. Он приглашал моего мужа и меня к себе обедать. Атаман интересовался судьбой Михаила Александровича (царевича) и приглашал Борю, чтобы узнать от него что-либо об этом. Но Боря ничего не знает про судьбу Михаила Александровича», — так описывала дочь Распутина свое дальнейшее житье во Владивостоке, в котором Соловьев сохранял «большое инкогнито», но открылся начальнику паспортного пункта полковнику Макарову, прося у него четыре незаполненных бланка заграничных паспортов — «для отправления августейших детей за границу».

Паспорта для якобы спасшихся детей императора Соловьев не получил, а был арестован в декабре 1919 г. и отправлен в Читу к следователю Соколову, начавшему расследовать все обстоятельства гибели царской семьи и подозревавшего зятя Распутина в финансовой нечистоплотности. Вместе с мужем была арестована и отправлена Матрена Распутина.

В Чите в то время находился атаман Григорий Семенов, который вызволил Соловьева из тюрьмы. Борис Соловьев и Матрена Распутина вновь отправились во Владивосток, откуда незамедлительно отплыли с чехами в Европу.

Вплоть до своей смерти в 1926 г. Соловьев упорно распространял легенду о том, что государь спасся, перелетев на самолете в Тибет. В 1930-е Матрена Соловьева-Распутина гастролировала по Европе и Америке как укротительница львов, рекламируя себя как «дочь известного безумного монаха, чьи подвиги в России удивили мир». Скончалась в 1977 г. в США.

Юрий УФИМЦЕВ

|

Метки: гражданская война распутин соловьёвы екатеринбург |

Распутин и царская семья - 3 (появление Соловьева) |

Распутин и царская семья - 3 (появление Соловьева)

В своей книге-расследовании «Убийство царской семьи» в 9 главе под названием «Преемник Распутина — Соловьев» Николай Соколов, приводя показания многих свидетелей, таких как Жильяр, Битнер, Борис Соловьев, Энгельгард, Керенский, Матрена Соловьева, Боткина, Н.Е. Марков и др. рисует определенную картину.

Попробую ее прояснить ниже.

Царица, находясь в Тобольском плену, была уверена в скором спасении. Она считала, что среди солдат отряда, охранявшего пленников в Тобольске, есть 300 офицеров. Она называла их «хорошие офицеры из Тюмени». И они должны были вызволить семью из плена.

Жильяр:

“Я положительно могу удостоверить следующее. Государыня мне несколько раз говорила, что в Тюмени (именно в Тюмени) собирается отряд хороших людей для их защиты. Однажды Ее Величество определенно мне сказала, что там (в Тюмени) собралось триста хороших офицеров."

Соколов ищет источники таких сведений у царицы и выходит на Бориса Николаевича Соловьева.

Его отец Николай Васильевич Соловьев был хорошим приятелем Распутина. Он быстро взлетел по карьерной лестнице. Сначала он был маленьким провинциальным чиновником: секретарем Симбирской Духовной Консистории. Затем получил назначение в Киев. Далее он был членом Училищного Совета и казначеем Святейшего Синода.

Сам же Борис Соловьев был членом распутинского кружка с 1915 года.

Сам же Борис Соловьев был членом распутинского кружка с 1915 года.

В августе 1917 года, когда царская семья была уже в Тобольске, Борис Соловьев едет туда.

Там он ищет каналы связи с царской семьей. Сначала через епископа Гермогена. Это ему не удается и тогда он 5 октября 1917 года женится на дочери Распутина Матрене и снова едет в Сибирь. Таким образом он «получает» имя Распутина.

После этого Соловьев поселяется в Тюмени, узловом пункте, который нельзя миновать едущим в Тобольск. Здесь он живет под именем Станислава Корженевского.

Будучи зятем Распутина, он вошел в доверие к Александре Федоровне. Он и был тем самым источником, уверившем царицу в скором спасении.

Читая показания свидетелей можно сказать, что через Бориса Соловьева шла связь между кружком Вырубовой и царицей, что не было 300 офицеров, готовых спасать семью. А Соловьев, сидя в Тюмени, и действую от имени кружка Вырубовой, занимается фильтрацией всех приезжающих для спасения.

Боткина:

«Петроградские и московские организации посылали многих своих членов в Тобольск и в Тюмень, <…> но все они попадались в одну и ту же ловушку: организацию о. Алексея и его главного руководителя поручика Соловьева, вкравшегося в доверие недальновидных монархистов, благодаря женитьбе на дочери одного лица, пользовавшегося уважением Их Величеств... Соловьев действовал определенно с целью погубить Их Величества и для этого занял очень важный пункт Тюмень, фильтруя всех приезжавших и давая директивы в Петроград и Москву... Всех стремившихся проникнуть к Их Величествам Соловьев задерживал в Тюмени…»

А помочь семье пытались и русские монархисты во главе с Н.Е. Марковым.

Лидер русских монархистов член Государственной Думы Марков:

Лидер русских монархистов член Государственной Думы Марков:

«В период царскосельского заключения Августейшей Семьи я пытался вступить в общение с Государем Императором. Я хотел что-нибудь делать в целях благополучия царской семьи и в записке, которую я послал при посредстве жены морского офицера Юлии Александровны Ден, очень преданной Государыне Императрице, и одного из дворцовых служителей, я извещал Государя о желании послужить царской семье, сделать все возможное для облегчения ее участи, прося Государя дать мне знать через Ден, одобряет ли он мои намерения, условно: посылкой иконы. Государь одобрил мое желание: он прислал мне через Ден образ Николая Угодника. К осени кое-что удалось сделать, и мы решили послать в Тобольск своего человека для установления связи с царской семьей ..<…> Я удостоверяю, что перед посылкой N я пытался ради общей цели установить соглашение с Анной Александровной Вырубовой, но она дала мне понять, что она желает действовать самостоятельно и независимо от нас. <…> мне из кружка Вырубовой было дано понять, что мы совершенно напрасно пытаемся установить связи с царской семьей посылкой наших людей; что там на месте работают люди Вырубовой; что мы напрасно путаемся в это дело и неуместным рвением только компрометируем благое дело. <…> Кроме того, я положительно утверждаю, что при этом делалась ссылка на волю Ее Величества: что наша работа вызывает опасения Государыни. <…> Весной 1918 года в Петроград приехал Марков (Сергей Марков — офицер Крымского полка, шефом которого была Императрица, пасынок известного Ялтинского градоначальника генерала Думбадзе. Его связь с Распутиным началась с 1915 года. Он был в его кружке свой человек. Матрена Соловьева везде называет его в дневнике “Сережей” – прим. мое). Он нам сказал, что в Тюмени (может быть, он говорил еще и про Тобольск) во главе вырубовской организации стоит зять Распутина Соловьев; что дело спасения, если понадобится, царской семьи налажено Соловьевым…»

Здесь, кроме того, что кружок Вырубовой брал всякое взаимодействие с царской семьей в свои руки интересно и то, что, возможно, Николай II и не подозревал, что схема «Вырубова-Соловьев-Александра Федоровна» работает на спасение семьи, отсекая от этого дела монархистов.

Также возникает вопрос: действительно ли кружок Вырубовой хотел спасать семью или он только делал вид, что спасает? Не будем забывать, что за этим кружком, по всей видимости, стояла немецкая разведка.

(Продолжение следует)

|

Метки: романовы распутин соловьёвы екатеринбург |

Соловьёв Борис Николаевич |

Соловьёв Борис Николаевич

БИОГРАФИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК

лиц, упомянутых в письмах

Государыни Императрицы Александры Феодоровны и Её Детей

к Анне Александровне Танеевой (Вырубовой)

Письма приведены в книге А.А. Танеевой-Вырубовой

«Страницы моей жизни»

Соловьёв Борис Николаевич

Где упомянут:

Письма Государыни Императрицы Александры Феодоровны:

№13. 22-го Января 1918 г.;

№14. 23-го Января 1918 г.;

№ 15. 5-го Февраля 1918 г.;

№ 20. 20 Марта/2 Апреля 1918 г.;

№ 23. 8/21 Апреля 1918 г.

Борис Николаевич Соловьёв (17 июня 1893 г., Симбирск – июль 1926 г. Париж) – дворянин Симбирской губернии, подпоручик, он же «Х» (в письмах Государыни), зять Г. Е. Распутина-Нового. Учился в гимназии в Симбирске; ввиду болезненного состояния окончил только 6-ть классов. Проживал в Санкт-Петербурге.

Отец – Николай Васильевич Соловьёв, член училищного совета, казначей Синода, знакомый Г.Е. Распутина-Нового, в 1919 г. проживал в Москве. Мать умерла до 1919 г. В семье помимо Бориса было ещё двое детей: брат Николай и сестра.

В 1-ую Мировую войну Б.Н. Соловьёв добровольцем пошёл в действующую армию. Служил: в 137-м Нежинском полку; во 2-ом Пулемётном полку.

В 1916 г. Борис Николаевич познакомился с Матрёной Григорьевной Распутиной-Новой. Она была приглашена в гости в дом Соловьёвых. Борис Николаевич полюбил Мару, как он её впоследствии называл. Её отец, Григорий Ефимович Распутин-Новый, желал, чтобы старшая дочь вышла замуж именно за поручика Б.Н. Соловьёва, а не за офицера Пхакадзе, который также за ней ухаживал. Государыня Императрица Александра Феодоровна знала Бориса Соловьёва, но не лично, а со слов Г.Е. Распутина-Нового. Государыня была против брака Матрёны с Пхакадзе, и желала, чтобы она вышла за Бориса Соловьёва. Борис Николаевич писал Матрёне Григорьевне письма в Покровское, где она жила зиму 1917 г. после убийства отца. Он предлагал Матрёне Григорьевне выйти за него замуж, но она сначала отказывала. Однако, ввиду изменившихся обстоятельств, по совету матери, Прасковьи Фёдоровны, а также помня желание отца и Государыни, Матрёна Григорьевна дала согласие. Венчание произошло в сентябре 1917 г. в Петрограде. Посаженным отцом был Александр Эрикович фон Пистолькорс.

После свадьбы молодые поехали в Симбирск к бабушке Бориса Николаевича – Надежде Александровне Токаревой. Прожили у неё две недели и уехали в Покровское. В Покровском находились две-три недели и вернулись в Петроград, где жили несколько месяцев в своей квартире на Сергиевской улице (на углу с Потёмкинской) на свои собственные средства (после убийства отца Матрёна получила 3000 руб. из 10000, «оставшихся после смерти папы»).

В 1917 г. после февральского переворота Б.Н. Соловьёв был адъютантом председателя Военной и Морской комиссий Государственной Думы А.И. Гучкова.

К тому времени наладилась регулярная переписка между Анной Александровной Танеевой (Вырубовой) и Государыней Императрицей Александрой Феодоровной в Тобольске. Со слов Мары Григорьевны, Александра Феодоровна в письмах просила помочь деньгами, вещами и продуктами. Для этой миссии Анна Александровна выбрала подпоручика Бориса Соловьёва, как надёжного человека, кто мог бы доставить необходимое в Тобольск. Анна Александровна познакомила Бориса Николаевича с банкиром Карлом Иосифовичем Ярошинским, который откликнулся на просьбу Вырубовой и решился оказать помощь Царской Семье.

В ноябре 1917 г. Б.Н. Соловьёв поступил на службу к банкиру К.И. Ярошинскому, поскольку уже «исполнял его поручения», а также для того, «чтобы улучшить своё материальное положение, которое пошатнулось при большевиках». К.И. Ярошинский положил Соловьёву оплату – 40 тыс. руб. в год.

В январе 1918 г. Борис Николаевич по поручению банкира Ярошинского и по своему собственному желанию отправился в Тобольск с вещами, собранными Анной Вырубовой, и деньгами Ярошинского. Дорогу до Тобольска оплатил Ярошинский.

Официально Соловьёв был командирован в Западную Сибирь: Тюмень, Тобольск, Обская Губа и т. д., имея соответствующие документы, что «он состоит помощником начальника отдела Дальнего Востока Комиссии по приёмке особо-важных заказов обороны государства, почему он имеет право проезда в поездах всех наименований по воинским билетам в вагоне первого класса, а равно и на отдельно следующих паровозах».

Таких «командировок» Соловьёва из Петрограда в Тобольск было две: в январе и в феврале 1918 г. Оба раза в самом Тобольске Соловьёв находился два-три дня, проживая скрытно у священника Алексея Васильева. Обе поездки были совершены с целью «обследования жизненных условий и материального положения Государя».

Относительно расхода денег Ярошинского Борис Николаевич дал полный отчёт корнету Маркову при их встрече в Тобольске: «В первую поездку я получил на дорожные расходы 25 000 руб. и которые были переданы мной ввиду необходимости Семье Государя. Во вторую поездку от Ярошинского же получил около четырех — восьми тысяч в счёт моего содержания, и в Тобольске я передал личных своих денег Государю двадцать тысяч, из которых 10000 чеком с моего текущего счета на имя епископа Гермогена. Оба раза сношения велись через прислугу Царской Семьи Романову Анну Павловну, которая передавала их камердинеру Волкову, имени которого не знаю, но думаю, что он находится во Владивостоке, и которого должны знать члены семьи умершего лейб-медика Боткина. Говорить с Государем я не мог оба раза, равно как и с членами Царской Семьи. С отрядом, охранявшим Государя, я никаких отношений не имел, т. к. не был уверен в их благожелательном отношении к Государю» (из протокола допроса Соловьёва поручиком Ливеном).

В Государственном банке в Тюмени Борисом Николаевичем были положены на текущий счёт деньги, «значащиеся ошибочно на имя Бориса Павловича Соловьёва».

По утверждению Мары Григорьевны со слов своего мужа, «эти деньги почти все ушли на Царскую Семью».

Внешний облик Б.Н. Соловьева в этот период времени изобразил корнет С.В. Марков, который познакомился с ним в Петрограде, по-видимому, после первой поездки Б.Н. Соловьёва в Тобольск: «Как-то раз я встретил у Вырубовой новое лицо. Это был высокого роста ещё молодой человек, блондин, с постриженными усиками, с серо-зелеными вдумчивыми, проницательными глазами и с какой-то особенной одухотворённостью в лице. Он оказался Б. Н. Соловьевым, мужем старшей дочери Г. Распутина, который, как мне сказала Вырубова, много помогает Их Величествам, поддерживая связь между Ними и ею. Он вскоре уехал в Тобольск с вещами для Их Величеств».