Аксаковы |

Аксаковы

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 20 мая 2018; проверки требуют 3 правки.

Перейти к навигации Перейти к поиску

Эта статья — о дворянском роде. О носителях фамилии см. Аксаков.

| Аксаковы | |

|---|---|

доп. Аксак |

|

| Описание герба

В серебряном поле сердце красного цвета, пронзённое стрелою, летящею к правому нижнему углу. |

|

| Том и лист Общего гербовника | IV, 19 |

| Часть родословной книги | VI |

| Родоначальник | Шимон Африканович |

| Подданство | |

Великое княжество Московское Великое княжество Московское |

|

Царство Русское Царство Русское |

|

Российская империя Российская империя |

|

Аксаковы на Викискладе Аксаковы на Викискладе |

|

Акса́ковы (в старину Оксаковы) — русский дворянский род, один из многих, претендовавших (по баснословию XVII века) на происхождение от знатного варяга Шимона.

Содержание

История

В родословцах основоположником рода показан Иван Фёдорович Оксак (в тюркских языках это прозвище означает «хромой»[1]), принадлежавший якобы к боярскому клану Вельяминовых. Его потомки в XVI—XVII веках служили воеводами, стряпчими, стольниками, были в московских дворянах и были жалованы за свою службу поместьями от московских государей:

- Фёдор Дмитриевич Оксаков — внук Ивана Оксака

- Михаил Фёдорович Низенький — воевода в Новгороде-Северском и Стародубе

- Протасий Михайлович — воевода в Старой Руссе; владел землями в Московском уезде

- Семён Протасьевич — воевода в Каргополе в 1667—1668 гг.

- Пётр Семёнович (1662 — после 1732) — служил в Новоторжском полку, отставной подполковник, принимал участие во Втором Азовском походе 1696 года

- Дмитрий Семёнович — капитан

- Пётр Дмитриевич — бригадир, действительный камергер, статский советник; с 1740 года — вице-губернатор в уфимской провинции

- Андреян Петрович — поручик; владел сельцом Савинки Михайловского уезда Рязанской губернии; определением Рязанского дворянского депутатского собрания от 22.11.1796 г. внесён в VI часть дворянской родословной книги Рязанской губернии[2]

- Пётр Дмитриевич — бригадир, действительный камергер, статский советник; с 1740 года — вице-губернатор в уфимской провинции

- Иван Семёнович Меньшой (1679—1735) — воевода в Клину (1735)

- Николай Иванович (ок. 1721—1798) — племянник предыдущего, землевладелец в Клинском уезде Московской губернии; его потомки были внесены в VI часть дворянской родословной книги Московской губернии[3]

-

- Николай Васильевич (1829—1902) — внук предыдущего, лесничий (в Калужской, затем — Костромской и Ярославской губерниях)

- Сергей Николаевич (1861—1917) — гласный от Козельского уезда Калужского губернского земского собрания

- Сергей Сергеевич (1899—1987) — активный участник РОВС

- Владимир Николаевич (1863—1916) — подполковник, севский уездный воинский начальник

- Георгий Николаевич (1873—1914) — судебный пристав в Калужской губернии

- Михаил Георгиевич (1903—1938) — военный лётчик Красной армии

- Сергей Николаевич (1861—1917) — гласный от Козельского уезда Калужского губернского земского собрания

- Николай Васильевич (1829—1902) — внук предыдущего, лесничий (в Калужской, затем — Костромской и Ярославской губерниях)

-

- Николай Иванович (ок. 1721—1798) — племянник предыдущего, землевладелец в Клинском уезде Московской губернии; его потомки были внесены в VI часть дворянской родословной книги Московской губернии[3]

- Михаил Протасьевич — с 1703 года «отставной стольник, живущий в Москве для посылок»

- Алексей Михайлович (ум. в 1772) — капитан артиллерии

- Иван Алексеевич — артиллерии полковник

- Николай Иванович (ок. 1784—1848) — алексинский уездный предводитель дворянства (1832—1837); определением Тульского дворянского депутатского собрания от 16.02.1825 г. вместе с женой и сыновьями внесён в IV часть дворянской родословной книги Тульской губернии; имел также земли в Рязанской и Костромской губерниях; был женат на дочери действительного тайного советника Петра Степановича Валуева, Прасковье

- Пётр Николаевич (1820—1880)

- Николай Петрович (1848—1909) — русский публицист, прозаик, поэт, историк, богослов

- Александр Петрович (1850 — не ранее 1917) — русский публицист, литератор

- Пётр Николаевич (1820—1880)

- Николай Иванович (ок. 1784—1848) — алексинский уездный предводитель дворянства (1832—1837); определением Тульского дворянского депутатского собрания от 16.02.1825 г. вместе с женой и сыновьями внесён в IV часть дворянской родословной книги Тульской губернии; имел также земли в Рязанской и Костромской губерниях; был женат на дочери действительного тайного советника Петра Степановича Валуева, Прасковье

- Иван Алексеевич — артиллерии полковник

- Алексей Михайлович (ум. в 1772) — капитан артиллерии

- Семён Протасьевич — воевода в Каргополе в 1667—1668 гг.

- Фёдор Михайлович — воевода во Владимире; владел землями в Устюжском уезде

- Юрий Михайлович — воевода в Костроме

-

-

-

-

- Иван Алексеевич (ок.1752 — после 1801) — премьер-майор, Георгиевский кавалер (1794)

-

-

-

-

- Протасий Михайлович — воевода в Старой Руссе; владел землями в Московском уезде

- Михаил Фёдорович Низенький — воевода в Новгороде-Северском и Стародубе

- Иван Александрович Оксаков (ум. не позже 1586) — внук Ивана Оксака

- Леонтий Иванович — воевода в Воронеже и Пскове, Брянске, Нижнем Новгороде

- Юрий Иванович — воевода в Великих Луках и Рыльске

- Михаил Юрьевич — убит в 1577 году в ливонском походе

- основатель арзамасской ветви Аксаковых Никифор (Бауш) Михайлович (1574—1620)

-

-

- Иродион Иванович Аксаков (ум. 1730) — правнук предыдущего, помещик Арзамасского уезда

-

- Николай Иванович (1730—1802) — внук предыдущего, губернатор в Смоленске и Ярославле, действительный тайный советник, член Военной коллегии

- Михаил Николаевич (1757—1818) — сенатор, генерал-лейтенант, член Военной коллегии

- Николай Иванович (1730—1802) — внук предыдущего, губернатор в Смоленске и Ярославле, действительный тайный советник, член Военной коллегии

-

- Иродион Иванович Аксаков (ум. 1730) — правнук предыдущего, помещик Арзамасского уезда

-

-

- основатель арзамасской ветви Аксаковых Никифор (Бауш) Михайлович (1574—1620)

- Даниил Юрьевич

- Иван Данилович

- Еремей (Любим) Иванович (до 1613—1672) — дворянин московский

- основатель симбирской ветви Аксаковых Алексей Еремеевич Аксаков (ум. 1680) — праправнук Юрия Ивановича; в 1672 году уже владел землями в Симбирском уезде, владелец имения Троицкое

-

- Надежда Ивановна (1747—1806) — правнучка предыдущего, жена коменданта Симбирска Михаила Максимовича Куроедова, хозяйка богатой усадьбы Чуфарово (выведена у С. Т. Аксакова под именем Прасковьи Ивановны Куролесовой)

- Степан Михайлович (1724—1797) — двоюродный брат предыдущей, основатель села Ново-Аксаково в Оренбургской губернии; женат на Ирине Васильевне Неклюдовой

- Тимофей Степанович (1759—1837) — прокурор Уфимского верхнего земского суда, основатель деревни Пёстровка; от двоюродной тётки, Надежды Ивановны Куроедовой, ему перешло село Надеждино; жена — Мария Николаевна Зубова

- Надежда Тимофеевна (1793—1887) — жена математика Г. И. Карташевского; владелица мызы Кобрино

- Сергей Тимофеевич (1791—1859) — прозаик, мемуарист, театральный и литературный критик, владелец усадьбы Абрамцево

- Константин Сергеевич (1817—1860) — литератор, историк и лингвист, идеолог славянофильства

- Григорий Сергеевич (1820—1891) — уфимский и самарский губернатор

- Сергей Григорьевич — коллежский секретарь

- Аксаков, Сергей Сергеевич (1890/1891—1968) — русский советский композитор

- Сергей Григорьевич — коллежский секретарь

- Иван Сергеевич (1823—1886) — литератор, редактор и издатель, идеолог славянофильства

- Вера Сергеевна (1819—1864) — мемуаристка

- Николай Тимофеевич (1797—1882), действительный статский советник, брат Сергея Тимофеевича

- Александр Николаевич (1832—1903), сын предыдущего, спирит и медиум

- Тимофей Степанович (1759—1837) — прокурор Уфимского верхнего земского суда, основатель деревни Пёстровка; от двоюродной тётки, Надежды Ивановны Куроедовой, ему перешло село Надеждино; жена — Мария Николаевна Зубова

-

- основатель симбирской ветви Аксаковых Алексей Еремеевич Аксаков (ум. 1680) — праправнук Юрия Ивановича; в 1672 году уже владел землями в Симбирском уезде, владелец имения Троицкое

- Еремей (Любим) Иванович (до 1613—1672) — дворянин московский

- Иван Данилович

- Михаил Юрьевич — убит в 1577 году в ливонском походе

- Семён Александрович Оксаков — внук Ивана Оксака, воевода в Стародубе (1564—1565).

По воспоминаниям С. Т. Аксакова, «древность дворянского происхождения была коньком моего дедушки, и хотя у него было сто восемьдесят душ крестьян, но, производя свой род, бог знает по каким документам, от какого-то варяжского князя, он ставил своё семисотлетнее дворянство выше всякого богатства и чинов».

После Октябрьской революции семья Аксаковых была представлена в СССР отставным поручиком Борисом Сергеевичем Аксаковым (1886—1954) и его женой Татьяной Александровной, которая оставила интересные мемуары.

Литература

- Аксаковы: семейная энциклопедия / Под ред. С. М. Каштанова. — М. : РОССПЭН, 2015. — 536 с. — ISBN 978-5-8243-1953-8.

- Кулешов А. С. Аксаковы. История разбитых судеб. — Москва: Территория, 2009.

- Кулешов А. С. Наумов О. Н. Аксаковы. Поколенная роспись. — Москва: Территория, 2009.

- Durkin A. R. Sergei Aksakov and Russian Pastoral. — New Brunswick, 1983.

- Анненкова Е. И. Аксаковы. — СПб.: Наука, 1998. — (Преданья русского семейства).

- Кошелев В. Век семьи Аксаковых // Север. — Петрозаводск, 1996. — № 1—4.

- Лобанов М. П. Сергей Тимофеевич Аксаков. — М.: Молодая гвардия, 1987. — (Жизнь замечательных людей).

- Машинский С. И. С. Т. Аксаков. Жизнь и творчество. — М., 1973.

- Долгоруков П. В. Российская родословная книга. — СПб.: Тип. 3 Отд. Собств. Е. И. В. Канцелярии, 1857. — Т. 4. — С. 44.

- Руммель В. В., Голубцов В. В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. — Т. 1. — С. 20-30.

- Сиверс А. А. Генеалогические разведки. СПб. 1913. Вып. 1, глава «Аксаковы». — С. 90-98.

Ссылки

- Полное родословие Аксаковых

- Сайт потомков рода Аксаковых. История рода.

- Назаров В. Л. Об имущественном состоянии семейства Аксаковых в XVIII веке

Примечания

- Н.А. Баскаков. Русские фамилии тюркского происхождения. Отв. ред. Э.Р. Тенищев. Академия наук СССР. Институт языкознания. М. 1979г. Изд. “Наука”. Главная редакция “Восточной литературы”. Стр. 141-142.

- Лихарев М.П. Алфавитный список дворянских родов Рязанской губернии, внесенных в дворянскую родословную книгу по 1-е января 1893 года. — Рязань: тип. М.С. Орловой, 1893. — С. 8. — 145 с.

- Московское дворянство. Алфавитный список дворянских родов с кратким указанием важнейших документов, находящихся в родословных делах Архива Московского Дворянского Депутатского Собрания. — Москва: Тип. Л.В. Пожидаевой, 1910. — С. 4—5. — 614 с.

| Словари и энциклопедии |

|---|

|

Метки: аксаковы |

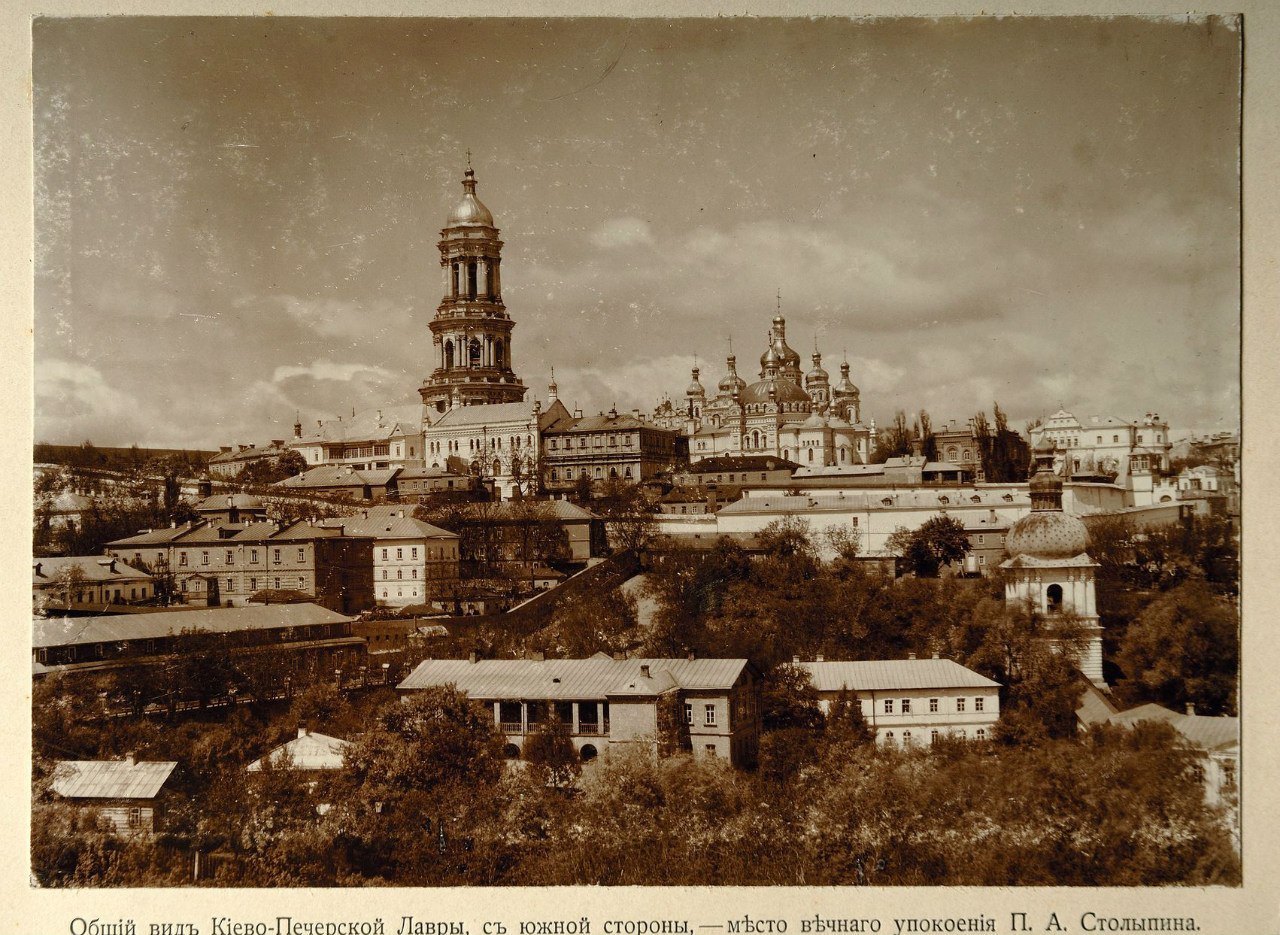

Калнабярже - поруганная колыбель столыпинских реформ |

Калнабярже - поруганная колыбель столыпинских реформhttps://www.obzor.lt/news/n642.html

Среди гостей на недавнем празднике в честь дня рождения А.С.Пушкина в Маркучяй внимание публики издалека привлекал стройный седовласый человек с аристократическим лицом. Оказалось, дань памяти поэту приехал отдать живущий в Сан-Франциско потомок сразу двух известных русских фамилий – правнук выдающегося российского реформатора Петра Аркадьевича Столыпина и известного русского поэта Константина Константиновича Случевского.

Николай Владимирович СЛУЧЕВСКИЙ любезно согласился ответить на наши вопросы.

- Расскажите, пожалуйста, как род Случевских соединился с родом Столыпиных?

- Это довольно длинная история. Недоброжелатели мои, коих немало, нередко называют меня «лже-Столыпиным». А я этим горжусь. Ведь мать моя и в самом деле – не родная, а приёмная дочь дочери Петра Аркадьевича – Марии Петровны и её мужа Бориса Ивановича фон Бок, это всем известно.

Екатерина (дома её чаще называли Риной) была урождённой баронессой Хайнегехюне, балтийской дворянкой, седьмым или восьмым ребёнком в обедневшей семье. И бабушка с дедушкой удочерили её в возрасте примерно полутора лет. В 1936 году, когда моя будущая мать окончила гимназию, Мария Петровна и Борис Иванович фон Бок вместе с ней отправились в Японию в гости к его брату о. Николаю фон Бок, иезуиту и профессору, бывшему до революции посланником России в Ватикане, а в тот момент – преподавателю одного из японских университетов. В Японии они провели почти три года, а когда собрались вернуться в Литву, только что подписанный план Молотова-Риббентропа сделал это уже невозможным, потомки Столыпина потеряли в Литве всё свое имущество… Семья поехала в Польшу, приобрела там имение и жила до 1945 г. В первый раз Екатерина фон Бок вышла замуж за Юриюса фон Ренненкампффа, погибшего в Польше в 1944 году. У меня есть старший брат по матери - Герман, с которым мы очень близки и который тоже живёт в Калифорнии. Вторым браком мама в 1947 году вышла замуж за моего отца - Владимира Николаевича Случевского, внука известного русского поэта Константина Константиновича Случевского. Папа родился в 1915 году в Царском селе, а из России его семья эмигрировала в 1920-м. Мои родители венчались под Зальцбургом в 1947 году, потом уехали в Америку. Так в моём лице породнились потомки выдающегося российского реформатора и известного русского поэта.

- Какими судьбами Вы вновь сейчас оказались в Литве?

- За последние полгода я приехал сюда во второй раз, хотя очень давно мечтал это сделать – ведь общеизвестно, что род Столыпиных связан с Литвой самым непосредственным образом. Впервые это случилось в конце декабря 2009 года, когда в Вильнюсе на доме по ул. Швянто Стяпоно, где в 1876—1892 гг. жили Столыпины, устанавливали мемориальную доску. Это совпадало с моим визитом в Москву для участия в Конгрессе российских соотечественников. И я написал в Литву, что с удовольствием приеду на открытие мемориальной доски в память моего прадеда. Оказаться зимой в Вильнюсе накануне католического сочельника – что может быть прекраснее?! Но я никак не ожидал того высокого уровня, на котором было устроено мероприятие: присутствовали мэр города, его заместитель, вице-министр иностранных дел, представители российского посольства, русские жители Литвы.

- Немало людей почти двадцать лет прилагали усилия к тому, чтобы это событие всё-таки состоялось.

- Я это понял и оценил. В тот раз я посетил Калнабярже (он произносит: Колноберже, с ударением на последний слог, вероятно, как слышал это название от бабушки и матери - Т.Я.) и Довторы (ныне Даутарай). Думаю, мало кто знает, что Довторы – это литовское имение моих бабушки и дедушки, где выросла моя мама. Об этом я знаю из её рассказов. Мы познакомились с Гражиной Юкнявичене - теперешней хозяйкой усадьбы в Довторах. Это потрясающий человек, архитектор-реставратор по профессии. С ней вместе съездили в Калнабярже. Познакомились и с Ундиной Насвитите, с которой у нас моментально сложились почти родственные отношения. Её родители в 1935-1936 гг. выкупили Довторы у моих бабушки и дедушки. Ундина, как оказалось, помнит их и мою мать, которая была на несколько лет её старше: Ундине в те годы было лет 9-10, а маме – 18.

Конечно, мне очень больно было видеть нынешнее состояние Калнабярже. Поэтому я возлагаю много надежд на встречу с Виктором Успасских, купившем это имение в конце 90-х. (К сожалению, В.Успасских, несмотря на предварительную договорённость, так и не нашёл времени для встречи с правнуком П.Столыпина, - Т.Я.)

- Тогда это были ещё не совсем руины, а в отдельных флигелях, кажется, даже жили люди.

- Да, но нынче состояние крыши и всего главного здания вызывает просто ужас. Для меня это просто катастрофа, но – поймите меня правильно - вовсе не по семейным причинам. Это не какая-то абстрактная ностальгия. Просто я осознаю, что Калнабярже – важнейшее место в историческом наследии Петра Аркадьевича Столыпина. Столыпин вернулся сюда после окончания Императорского университета в Санкт-Петербурге (он закончил естественное отделение физико-математического факультета и два года проработал в Департаменте земледелия и сельской промышленности министерства государственных имуществ России, затем недолго прослужил в министерстве внутренних дел, а в марте 1889 года 27-летний Петр Столыпин был назначен предводителем дворянства Ковенского уезда, - Т.Я.) и пошёл совсем иным путем, чем обычный дворянин того времени. Даже семья была в шоке, начиная с прабабушки его жены Ольги Борисовны. После Петербурга ехать в какое-то село? Но Петр Аркадьевич настоял на возвращении в Калнабярже, потому что хотел свои новоприобретённые знания опробовать на практике этого имения величиной в 85,5 га. Он создал здесь образцовую ферму, где использовались самые современные сельскохозяйственные знания и технологии. Это было его личной задачей, которую он с успехом решил сначала в своем имении, а потом положил этот опыт в основу реформ в масштабе всей России. Так как же сегодня этого не учитывать при решении судьбы Калнабярже? Это просто грех. Я хочу подключить ЮНЕСКО, потому что это чрезвычайно значимое место: всего за четыре года столыпинские реформы дали в России прекрасные результаты, об этом убедительно написано в докторской диссертации начала 90-х Павла (Пола) Хлебникова, воспитанника Лондонской Школы экономики. (Paul Klebnikov - доктор исторических наук, специалист по русской истории. Стал основателем русской версии журнала «Форбс». Убит в Москве в июле 2004 года в возрасте 41 года. В последние месяцы жизни планировал переделать в книгу свою докторскую диссертацию по столыпинским реформам – Т.Я.) Он подробно приводит все базы данных и результаты этих реформ. А сегодня, за 20 лет существования свободной России, какие результаты в этой области достигнуты?.. Вот почему для меня Калнабярже - ключевое место для России, для её истории, а вовсе не семейный интерес.

- То есть речь не идёт о том, чтобы вернуть его потомкам Столыпина?

- Не надо ничего возвращать – надо сделать здесь образцовую ферму и продолжить дело, начатое Петром Столыпиным (В 1900 году по его инициативе организуется Ковенское Сельскохозяйственное общество, а при нём опытная станция в Байсогале, сельскохозяйственная школа с опытной животноводческой станцией в Дотнуве, недалеко от Кедайняй, где до сих пор работает Литовская сельскохозяйственная академия, а в Байсогале – Институт животноводства – Т.Я.). Я приехал из Калифорнии, где преподаю в университете Дэйвиса (University of California (Davis) – Т.Я). Это один из крупнейших сельскохозяйственных вузов в мире, у него аналогичные образцовые фермы повсюду, они проводят грандиозные программы. И чтобы что-то подобное сделать в Калнабярже, не требуется большого воображения и, простите, больших финансовых вложений. Но я бы не перелагал эту ответственность только на плечи Успасских.

- Честно говоря, как у многолетнего владельца усадьбы Калнабярже у него всё же есть некоторые обязательства перед этим поместьем.

- С американской точки зрения у него как у частного собственника, безусловно, есть обязательства. Хотелось бы большей сохранности имения. Но я Успасских не осуждаю. На мой взгляд, к возрождению Калнабярже должны бы подключиться и литовская власть, и российская, и ЮНЕСКО, решение этой проблемы выше компетенции владельца. Здесь можно было бы сделать много интересного и полезного и для Литвы, и для России.

- Вам, наверняка, известно, что осенью 2008 г. в Кедайняй проходила большая международная конференция, связанная с наследием Петра Аркадьевича Столыпина. Её проводили Русские культурные центры Кедайняй и Вильнюса, краеведческий музей Кедайняй, московский Фонд Столыпина. Мы специально выезжали в Калнабярже и с горечью вынуждены были констатировать катастрофическое состояние тамошней усадьбы. А ведь 20 лет назад, когда вильнюсский Русский культурный центр впервые занялся этим делом, мы делали видеосъемку ещё далеко не разрушенного главного дома, его вполне можно было восстановить. Понятно, что наследием П.Столыпина нельзя было заниматься в советские годы - как никак видный государственный деятель, премьер-министр царской России. Но сегодня судьба Калнабярже и столыпинского наследия в целом могли бы стать платформой для активного творческого взаимодействия Литвы и России.

- Вот именно! Думаю, и Президент Фонда изучения наследия П.А.Столыпина в Москве, историк и член коллегии Министерства культуры Российской Федерации Павел Пожигайло это хорошо понимает. Его работа в качестве руководителя Фонда выше всяких похвал. Он лично и исполнительный директор Фонда Константин Могилевский (принимавший личное участие в конференции в Кедайняй, - Т.Я.) ведут огромную работу. Мне тоже кажется, что ни в коем случае нельзя терять такие явления и судьбы, которые связывают, а не разделяют Литву и Россию. В декабре 2009-го мне даже показалось, что Петра Аркадьевича Столыпина здесь почитают даже больше, чем в России.

- Помилуйте, Столыпин в 2008 году вышел на второе место в грандиозном по масштабу теле-конкурсе «Имя Россия», где россияне выбирали величайшего соотечественника за всю историю своей страны.

- И всё-таки в Литве, на мой взгляд, Столыпина знают лучше. Здесь действительно есть возможность продолжить его начинания. Ведь возрождение села и сельского хозяйства сегодня, по-моему, - ключевая проблема России.

- Почему она вас волнует? Вы связаны с ней профессионально?

- Да, хотя по профессии я не агроном, а инженер-электрик. Но по разным обстоятельствам, в том числе пристально вглядываясь в прошлое России, пришёл к выводу, что это очень важно. Например, меня интересует Белоруссия. Не по идеологическим или политическим причинам, а потому, что у населения этой страны есть чувство местного патриотизма - гордость за свой конкретный город или село. Они любят землю, на которой живут и которой живут. У них есть это понятие - «дух места». Оно ощущается и в Татарстане, и в Башкирии, а в целом по России – нет. Почему? И у меня кровь начинает закипать, когда я осознаю, что ещё в 30-е годы Сталин сказал, что русский крестьянин себя изжил. Великий либерал 90-х Егор Гайдар поддержал этот тезис, сказав, что России надо покончить с сельским хозяйством и заниматься промышленностью. Простите, но это полный бред. В 1917 году почти 85 % населения России были крестьянами. И сегодня, несмотря на промышленность и нефтегазовые отрасли, отрывать русского крестьянина от земли – значит продолжить геноцид, начатый в советские годы. У людей выбили почву из-под ног, и ничего от национальной идентичности не осталось.

- Обретшая независимость Литва поступила со своим крестьянством точно так же – колхозы, среди которых убыточных не было, разогнали одним росчерком пера.

- Вероятно, это было сделано под давлением Евросоюза.

- Да нет, слово «колхозы» новым властям уж больно не нравилось. И вместо того, чтобы найти новую форму и новое наименование сельскохозяйственным сообществам, их просто разогнали, обессилив, обескровив литовское село, а значит в огромной степени - свою национальную культуру.

- Если так случилось, это очень печально. И на примере России отчетливо видно, как расслоение общества, уничтожение крестьянства как одной из его частей, ведёт к деградации государства в целом - между туловищем и головой просто никакой связи не остаётся. И смотришь с горечью, как русские мужики спиваются в разных концах России, как во всём обвиняют этого самого русского мужика. А кто, простите, его довёл до такого состояния? Какие условия? Вместо этого обвиняют людей, которые больше всего потеряли...

Беседовала Татьяна ЯСИНСКАЯ,

корреспондент «Обзора»,

член Правления Русского культурного центра.

Татьяна ЯСИНСКАЯ

| ВКонтакте |

Ключевые слова: Литва, Кедайняй, Столыпин, Успасских, Николай Владимирович СЛУЧЕВСКИЙ

Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 700

|

Метки: дворянские владения столыпины фон бок |

Бок, Николай Иванович фон |

Бок, Николай Иванович фон

Перейти к навигации Перейти к поиску

В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Бок.

| Николай Иванович фон Бок | |

|---|---|

| Дата рождения | 13 ноября 1880 |

| Место рождения | Санкт-Петербург |

| Дата смерти | 27 февраля 1962 (81 год) |

| Место смерти | Нью-Йорк |

| Гражданство |  Российская империя Российская империя |

| Род деятельности | российский дипломат в Ватикане  Ватикан, преподаватель университетов в Такаока Ватикан, преподаватель университетов в Такаока  Япония и Нью-Йорке, иеромонах s.j., настоятель русского католического прихода Фатимской Божией Матери в Калифорнии, сотрудник Русского центра имени Владимира Соловьева при Фордамском университете в Нью-Йорке Япония и Нью-Йорке, иеромонах s.j., настоятель русского католического прихода Фатимской Божией Матери в Калифорнии, сотрудник Русского центра имени Владимира Соловьева при Фордамском университете в Нью-Йорке  США, участник Русского апостолата США, участник Русского апостолата |

| Отец | Иван Иванович фон Бок |

| Мать | Наталья Васильевна фон Бок урожденная Коссович |

| Супруга | Светлана фон Бок урожденная Таирова, вторым браком - Люси Ивановна фон Бок |

Николай Иванович фон Бок (13 ноября 1880, Санкт-Петербург — 27 февраля 1962), Нью-Йорк — российский дипломат, преподаватель университетов в Такаока, Япония и Нью-Йорке, США; католический священник, иезуит византийского обряда, настоятель русского католического прихода Фатимской Божией Матери в Калифорнии, сотрудник Русского центра имени Владимира Соловьева при Фордамском университете в Нью-Йорк, участник Русского апостолата.

Содержание

Биография

Родился в Санкт-Петербурге в семье российского дипломата Ивана Ивановича фон Бока, выпускник Главного немецкого училища Св. Петра в 1899 году и Императорского Санкт-Петербургского университете в 1903 году, поступил на службу в Министерство иностранных дел Российской империи, с 1912 года - секретарь миссии в Ватикане, в 1916-1917 годах - поверенного в делах этой миссии.

После 1917 года остался в Италии, был председателем Комитета помощи русским беженцам, с 1924 года жил в Париже, в 1925 году перешёл в католичество, в 1931 году переехал в Японию, преподавал в университете Такаока, с 1943 года жил в городе Кобе. Овдовев, в 1945 году поступил в орден иезуитов.

В 1948 году рукоположен в сан священника, получил назначение настоятелем русского католического прихода Фатимской Божией Матери в Калифорнии, позже работал в Русском центре имени Владимира Соловьева при Фордамском университете в Нью-Йорке (Russian Center Fordham University. New York, 58).

В 1950 году участвовал в Съезде русского католического духовенства в Риме.

Семья

Брат Борис Иванович фон Бок – капитан I ранга, женат на Марии Петровне, дочери П.А. Столыпина.[1]

Труды

- Осьмидневные духовные упражнения. Нью-Йорк: Издание русского центра при Фордамском университете, 1953.

- Россия и Ватикан накануне революции: Воспоминания дипломата. Нью-Йорк: Издание русского центра при Фордамском университете, 1962.

Примечания

- Фостер Л. Американский потомок Столыпина // Русский Вестник, 26.3.2008.

Ссылки

- Николай Иванович Бок

- Колупаев В. Е. Иеромонах Николай Бок // РЕЛИГИОЗНЫЕ ДЕЯТЕЛИ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ

- Колупаев В. Е. КАТОЛИЧЕСКИЕ ОБЩИНЫ ВИЗАНТИЙСКОГО ОБРЯДА И РУССКАЯ ДИАСПОРА

- О. Бок Николай (1878-1962)

- Сайт прихода Фатимской Девы Марии, Калифорния (англ.)

- Голованов С.В. Биографический справочник деятелей русского католического апостольства в эмиграции 1917-1991 гг.

|

Метки: фон Бок |

Столыпин, Аркадий Дмитриевич |

Столыпин, Аркадий Дмитриевич

Перейти к навигации Перейти к поиску

В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Столыпин; Столыпин, Аркадий.

| Аркадий Дмитриевич Столыпин | |

|---|---|

|

|

| Дата рождения | 21 декабря 1822 |

| Дата смерти | 17 ноября 1899 (76 лет) |

| Место смерти | |

| Род войск | Русская императорская армия |

| Звание | генерал-лейтенант |

| Сражения/войны | |

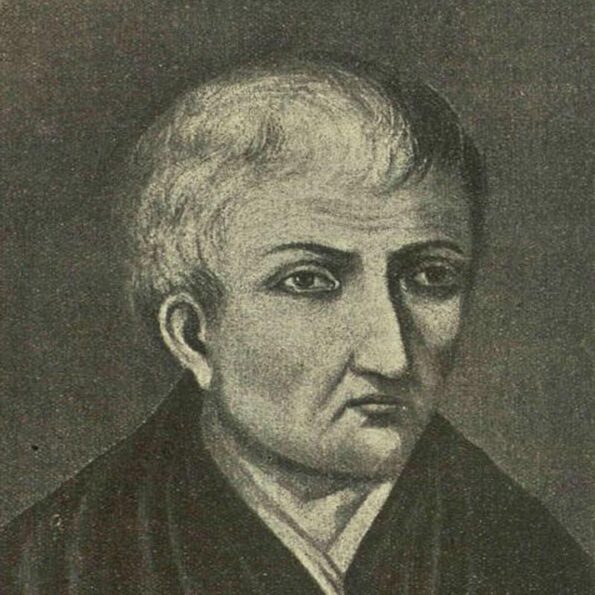

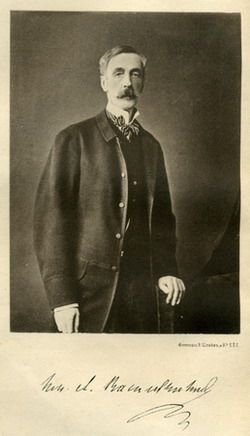

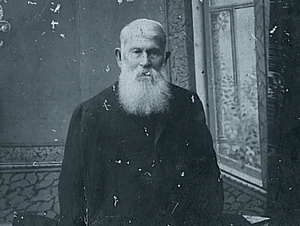

Арка́дий Дми́триевич Столы́пин (21 декабря 1822— 17 ноября 1899) — русский генерал из рода Столыпиных, автор исторических записок. Владелец подмосковной усадьбы Середниково. Отец премьер-министра П. А. Столыпина.

Содержание

Биография

Родился в семье генерал-майора Дмитрия Алексеевича Столыпина (1785-1826) и Екатерины Аркадьевны Воейковой (1791-1853)[1]. Родная его тётка Елизавета Алексеевна была бабушкой М. Ю. Лермонтова. Имя получил в память о деде — генерале Аркадии Анненкове (ум. 1797). В детстве жил в доме купчихи Черновой на Поварской улице, а летом — в родовой усадьбе Середниково.

В шестнадцать лет определился в конную артиллерию в должности фейерверкера 4-го класса, в девятнадцать лет получил первый офицерский чин — прапорщика, но, дослужившись до подпоручика, вышел в отставку; когда русские войска отправились в Венгрию, вновь поступил на военную службу, затем участвовал в Крымской кампании.

В период между Крымской и русско-турецкой войнами, в сентябре 1857 года был назначен наказным атаманом Уральского казачьего войска. Оставил большой след в благоустройстве и реформировании городского хозяйства Уральска, устроении народного просвещения и общественных садов, один из бульваров города долгое время носил имя Столыпинского. В 1858 году Столыпиным был построен в Уральске городской театр, открылась библиотека, и даже музыкальная школа. В январе 1859 года за отличие по службе был награждён чином генерал-майора с зачислением в Свиту Его Императорского Величества. В 1862 году, Столыпин основывает в Уральске войсковую типографию, на территории войска открывается около ста школ, издаются учебники для казаков, он посылает их учиться в Петербург и Москву.

В мае 1868 года за отличия по службе, Столыпин производится в чин генерал-лейтенанта с оставлением по конной артиллерии, а в июне 1869 года оставляет военную службу, получает гражданский чин тайного советника и назначается шталмейстером Двора Его Императорского Величества. В этом году он продает Середниково московскому купцу первой гильдии Ивану Григорьевичу Фирсанову и переезжает вместе с семьей в имение Колноберже[2] Ковенской губернии.

Русско-турецкая война 1877-1878 годов приостановила гражданскую деятельность Столыпина. В начале войны, император Александр II проезжал через Вильну, где Аркадий Дмитриевич встречал его на вокзале. Увидев Столыпина в придворном мундире, государь сказал: «Как грустно мне видеть тебя не в военной форме», на что Аркадий Дмитриевич ответил: «Буду счастлив её надеть ваше величество». «Тогда назначаю командовать корпусом действующей армии» — решил Александр II. Столыпин опять поступил на военную службу в действующую армию и отправился на войну, где за отличие 21 ноября 1878 года был пожалован орденом Белого орла с мечами. Супруга, княжна Наталья Михайловна Горчакова, поехала с мужем. Она выполняла работу сестры милосердия, ухаживала за ранеными под неприятельским огнём, за что была награждена бронзовую медалью.

По окончании войны Столыпин был назначен генерал-губернатором Восточной Румелии и Адрианопольского санджака (будущей Болгарии); позже командовал 9-м армейским и гренадерским корпусами, в 1889 году был назначен членом Александровского комитета о раненых, а в марте 1892 года назначается заведующим Дворцовой частью в Москве (комендантом Московского Кремля), в каковой должности находился до своей смерти 17 ноября 1899 года. Кроме военных чинов имел высокий придворный чин камергера, заслужил два монарших благоволения, 11 орденов, 8 медалей и знаков. Похоронен был в Новодевичьем монастыре.

Поддерживал дружеские отношения с Львом Николаевичем Толстым, с которым познакомился в Севастополе. Написал «Историю России для народного и солдатского чтения» и ряд статей и воспоминаний, опубликованных в разных журналах и газетах. В часы досуга сочинял музыку и увлекался скульптурой. Так, на академической выставке 1869 года экспонировались два скульптурных произведения Столыпина: «Голова Спасителя» (по описанию Флавия) и «Медаль статуи Спасителя».

Семья

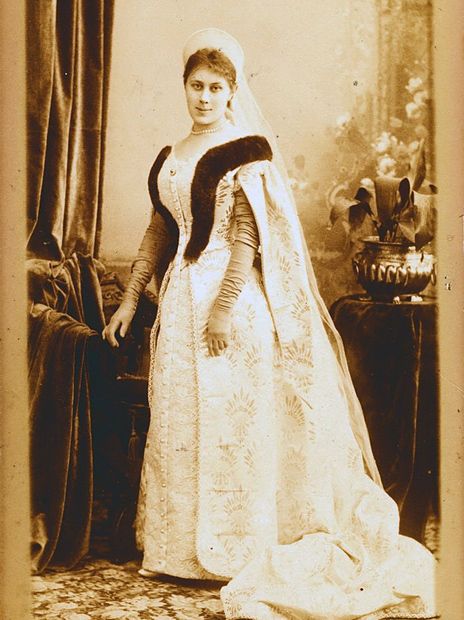

Аркадий Дмитриевич Столыпин с дочерью Марией

Первая жена — Екатерина Андриановна Устинова (1825—1846), дочь Адриана Михайловича Устинова, владельца богатой усадьбы Беково. Умерла в Одессе после родов. Сын:

- Дмитрий Аркадьевич (1846—1899) после войны с турками вышел в отставку, вёл хозяйство в материнском имении Большие Озерки Вольского уезда.

Вторая жена — княжна Наталья Михайловна Горчакова (30.05.1827—20.11.1889), фрейлина двора (1847), дочь генерала М. Д. Горчакова, наместника Царства Польского. По отзыву современников, была умной и образованной женщиной, но отличалась скверным характером, из-за которого её муж не раз хотел пустить себе пулю в лоб. В конце 1860-х годов Столыпин разошёлся со свою женою, которая поселилась в Москве, где жила весьма весело[3]. Во время русско-турецкой войны Наталья Михайловна была сестрой милосердия и получила бронзовую медаль «Знак милосердия» за уход за ранеными[4]. С 1880 года по состоянию здоровья почти постоянно жила за границей, в основном в Лозанне на Женевском озере. Похоронена в Петербурге на Никольском кладбище Александро-Невской лавры рядом со старшим сыном[5]. Дети:

- Михаил Аркадьевич (1859—1882), прапорщик лейб-гвардии Преображенского полка; убит на дуэли князем Шаховским, а его невеста Ольга Нейдгардт вышла замуж за его младшего брата Петра.

- Мария Аркадьевна (1861—1923), в замужестве Офросимова; вела с мужем усадебное хозяйство в селе Чувардино Дмитровского уезда Орловской губернии.

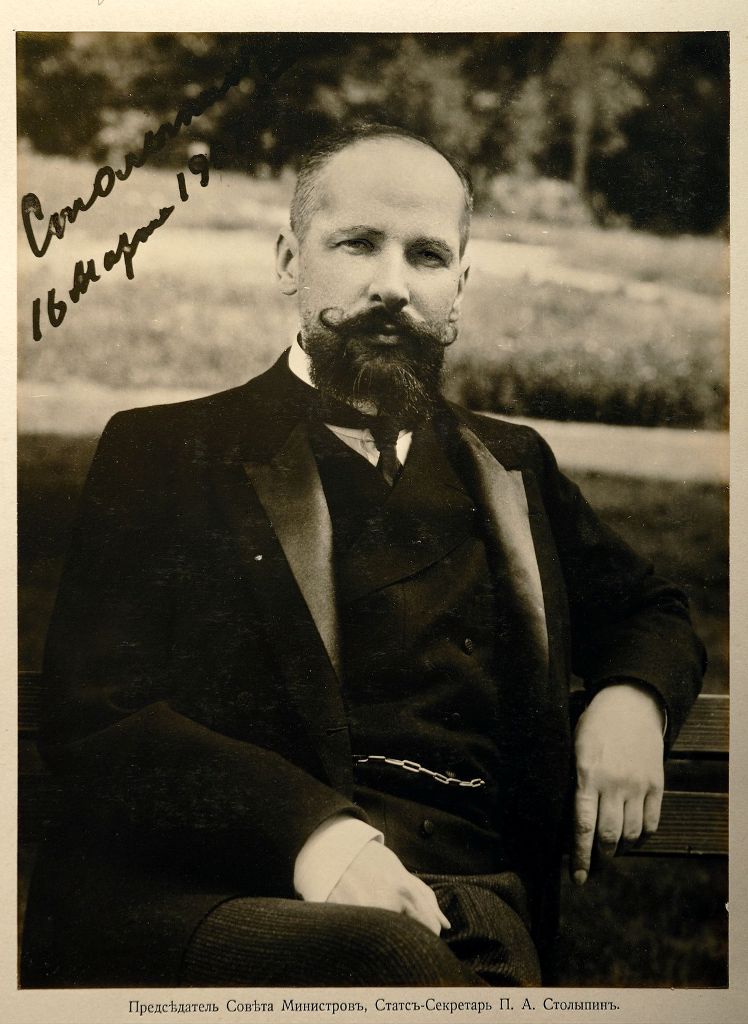

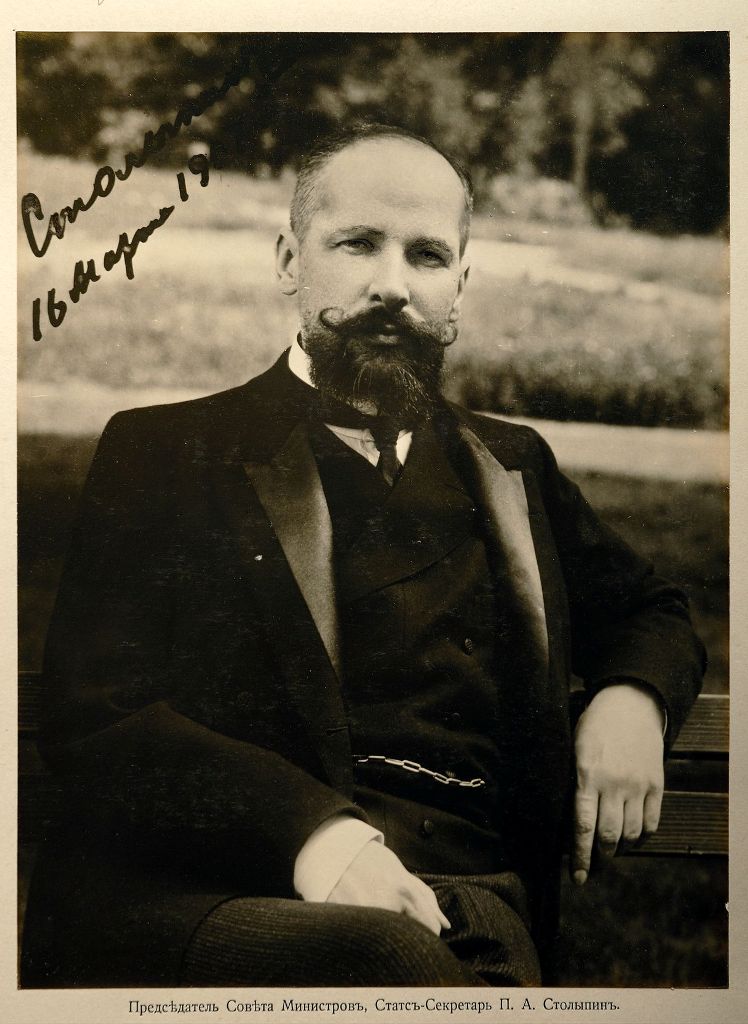

- Пётр Аркадьевич (1862—1911), министр внутренних дел и председатель Совета министров, знаменитый реформатор.

- Александр Аркадьевич (1863—1925), редактор «Санкт-Петербургских новостей»; после революции эмигрировал в Югославию.

Примечания

- Правнучка богатого князя Ф. И. Голицына. Родная тётка баронессы Хюгель, известной своей перепиской с Марией Лопухиной.

- Дом Столыпиных в Калнабярже сегодня

- В. А. Докудовский. Дневник // Труды Рязанской ученой архивной комиссии. — 1900. — Т. 15. — Вып. 2 — С. 171.

- М. П. Бок. Воспоминания о моем отце П. А. Столыпине. — Нью-Йорк.: Издательство им. Чехова, 1953.

- Великий князь Николай Михайлович. Петербургский некрополь / Сост. В. Саитов. В 4-х т. — СПб., 1912— 1913. — Т.4. — С.174.

Ссылки

- Столыпин, Аркадий Дмитриевич // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Фонд изучения наследства П. А. Столыпина . П. С. Кабытов «Аркадий Дмитриевич Столыпин».

- Александр Мураев. Столыпин Аркадий Дмитриевич.

- Середниково

|

Метки: столыпины |

Столыпина, Ольга Борисовна |

Столыпина, Ольга Борисовна

столыпина ольга борисовна молчанова, столыпина ольга борисовна кирмасова

Ольга Нейдгардт

Род деятельности:

благотворительность

Дата рождения:

12 июля 1859(1859-07-12)

Дата смерти:

22 октября 1944(1944-10-22) (85 лет)

Место смерти:

Париж, Сена, Иль-де-Франс, Франция

Мать:

Нейдгардт, Мария Александровна

Награды и премии:

О́льга Бори́совна Столы́пина (урождённая Не́йдгардт; 12 июля 1859 — 22 октября 1944, Париж) — супруга премьер-министра П. А. Столыпина. Фрейлина, благотворительница, кавалерственная дама ордена Святой Екатерины (1 января 1913).

Содержание

- 1 Биография

- 1.1 Происхождение

- 1.2 Брак

- 1.3 Саратов

- 1.4 Возвращение в Санкт-Петербург

- 1.5 Взрыв на Аптекарском острове

- 1.6 Убийство мужа

- 1.7 Убийства в Немирове

- 1.8 Эмиграция

- 2 Дети

- 3 В искусстве

- 4 Примечания

- 5 Литература

Биография

Происхождение

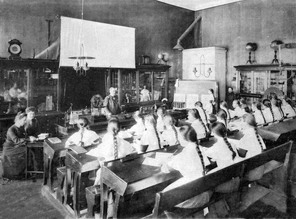

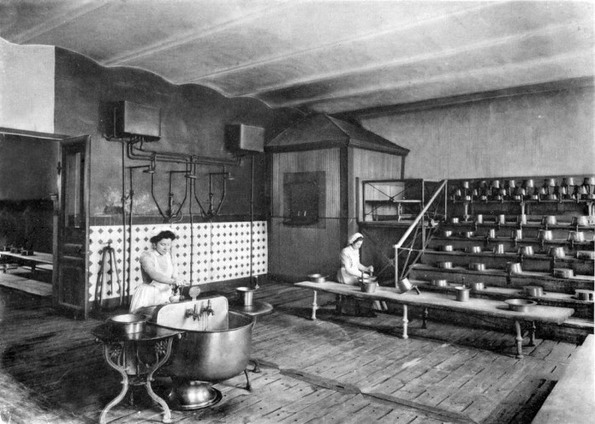

Ольга Борисовна родилась в семье обер-гофмейстера двора Бориса Александровича Нейдгардта и Марии Александровны, урождённой Талызиной. Её отец, потомок обрусевшего австрийского рода, являлся почётным опекуном, под покровительством которого было множество московских приютов, воспитательных домов и школ; мать, правнучка А. В. Суворова, заведовала богоугодными и учебными заведениями. В семье росли ещё три сына (Александр, Дмитрий, Алексей) и дочь Анна.

Брак

Первым женихом фрейлины Ольги Борисовны стал прапорщик Лейб-гвардии Преображенского полка Михаил Аркадьевич Столыпин (1859—1882), старший сын генерала Аркадия Дмитриевича Столыпина от второго брака с княжной Натальей Михайловной Горчаковой. Однако незадолго до свадьбы он был убит на дуэли князем Иваном Шаховским. Секундантом Столыпина был брат Ольги Борисовны, Дмитрий. Точная причина дуэли не известна. По одним предположениям, Михаил Аркадьевич заступился за молодого офицера, над которым насмехался князь Шаховской; по другим — за честь неустановленной дамы. Местом был выбран один из островов в окрестностях Петербурга. По семейным преданиям, впоследствии с князем стрелялся брат Михаила, Пётр Аркадьевич (1862—1911), получивший ранение в правую руку. Та же семейная легенда, распространившаяся в свете, гласила, что раненый Михаил сам пожелал брака младшего брата и своей невесты. Александр Извольский в мемуарах писал:

| Он женился, будучи очень молод, несколько романтичным способом на невесте своего старшего брата, погибшего на дуэли, который на своем смертном одре вложил руку своего брата в руку молодой девушки, которую он нежно любил». |

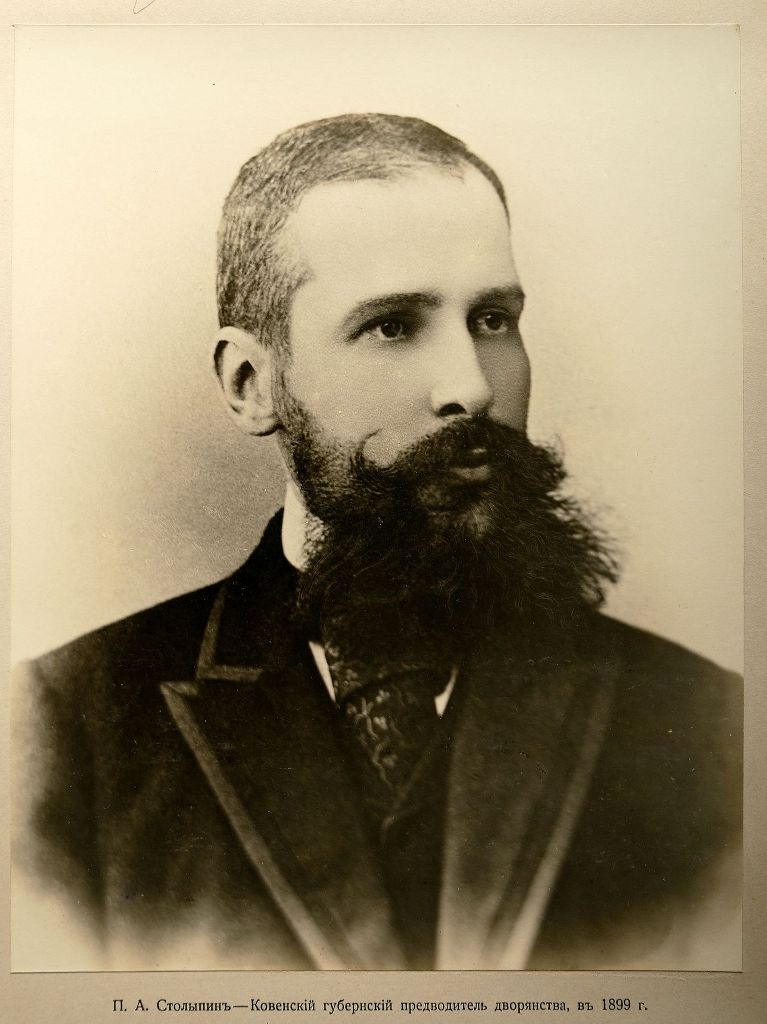

Пётр Столыпин (1881 г.)

По воспоминаниям дочери Марии, Пётр Аркадьевич, опасался, что его молодость может стать препятствием для сватовства. Ему исполнилось только двадцать два года, невеста была почти на три года старше: «Но дедушка, улыбаясь, ответил: „La jeunesse est un defaut duquel on secorrige chaque jour“ и спокойно и радостно отдал свою дочь этому молодому студенту, зная отлично, что лучшего мужа ей не найти.» 23 июня 1884 года Пётр Столыпин, в то время студент естественного отделения физико-математического факультета Санкт-Петербургского Императорского университета, обратился с прошением к ректору о разрешении вступить в брак: «Честь имею ходатайствовать перед Вашим Превосходительством о разрешении мне вступить в брак с дочерью почётного опекуна гофмейстера двора его Императорского Величества девицею Ольгой Борисовной Нейдгардт».

Венчание состоялось 27 октября того же года. Брак оказался счастливым и многодетным. Столыпин был любящим семьянином, о чём свидетельствует его письма к жене. Так в августе 1899 года Пётр Аркадьевич писал «ненаглядному сокровищу»: «В вагоне всё думал о Тебе и моей глубокой привязанности и обожании к Тебе. Редко, я думаю, после 15 лет супружества так пылко и прочно любят друг друга, как мы с Тобою. Для меня Ты и дети всё, и без вас я как-то не чувствую почвы под ногами.» Кроме того, этот союз упрочил как материальное состояние Столыпина (в приданое Ольга Борисовна получила 4845 десятин в Чистопольском уезде Казанской губернии), так и связи в высших придворных кругах. Единственное, что огорчало супругов, это отсутствие сына-наследника. Лишь в 1903 году осуществилось их заветное желание:

| Когда после пяти дочерей родился у моих родителей первый сын, радость наша была огромная. Как нас девочек ни любили родители, их большим желанием, конечно, было иметь сына. Мечта эта осуществилась лишь на двадцатый год их семейной жизни. До моего брата родился сын моего дяди Александра Аркадьевича Столыпина. С грустью послали тогда мои родители образ, переходящий в роде Столыпиных первенцу нового поколения, моему двоюродному брату. Зато когда им Бог послал сына, были они счастливы и горды необычайно. |

Первые годы брака Столыпины провели в Петербурге, где Пётр Аркадьевич служил в Департаменте земледелия и сельской промышленности Министерства государственных имуществ. В их доме собирался небольшой кружок близких друзей, популярность которого была столь высока, что «многие представители петербургского света … стали не только стараться попасть в это общество, но даже заискивали перед ним.» В 1889 году Столыпин был назначен предводителем дворянства Ковенского уезда и председателем Ковенского съезда мировых посредников. Семья уездного предводителя снимала дом на краю города, что позволяло вести тихую размеренную жизнь, хотя Ольга Борисовна, оказавшаяся в провинциальном городе, «чувствовала себя сначала в Ковне очень неуютно и скучала». Полгода семья проводила в Колноберже, одном из своих имений, расположенных в Ковенском уезде. Уезжая по служебным делам, Пётр Аркадьевич писал своей «Дуте», так он ласково обращался к жене, почти каждый день. Столыпины вели весьма скромный для своего круга образ жизни, мало выезжали и принимали лишь узкий круг близких друзей. Ольга Борисовна лично проверяла все счета, но денег хватало не всегда. Будучи достаточно крупным земледельцем и обладая несколькими имениями в разных губерниях, но не имея возможности заниматься делами, Столыпин был вынужден брать кредиты, чтобы рассчитаться с долгами. Единственное, на чём супруги не экономили, это лучшие гувернантки для дочерей и лечение старшей дочери, у которой были проблемы со слухом.

| Годами помню я ту же картину по вечерам: мой отец за письменным столом, моя мать на диване с работой. Иногда кто-нибудь из друзей рядом с ней. Ведется общий разговор, в который изредка вставляет свое слово папа, повернувшись на своем стуле с круглой спинкой. Потом, когда Казимир приносит вечерний чай, папа пересаживается к остальным, и если есть гости, то разговаривают до десяти – одиннадцати. Если же мои родители одни, то читают вслух друг другу, а ровно в одиннадцать идут спать. Так были прочтены почти все исторические романы Валишевского, так читалось «Воскресение» Толстого, когда оно печаталось в «Ниве», и многое другое из русской, французской и английской литературы. |

Саратов

Эти самые спокойные и счастливые в жизни семьи годы, проведенные в Ковно и Колноберже, были прерваны в 1902 году, когда Столыпин был назначен сначала гродненским, а через восемь с половиной месяцев саратовским губернатором. Ситуация в Саратове была настолько взрывоопасной, что Пётр Аркадьевич попросил оставить его с семьёй в Гродно, где пребывание походило «на прекрасный сон», но В. К. Плеве отказал: «Меня ваши личные и семейные обстоятельства не интересуют, и они не могут быть приняты во внимание, я считаю вас подходящим для такой трудной губернии и ожидаю от вас каких-либо деловых соображений, но не взвешивания семейных интересов». Опасаясь за благополучие семьи, Столыпин планировал оставить родных в имении, а в случае ухудшения ситуации — отослать в Германию, но Ольга Борисовна не пожелала оставить супруга. Опасения Столыпина оправдались: чтобы надавить на губернатора, террористы использовали все доступные средства: грозились отравить сына-младенца, держали под прицелом окна дома, подбрасывали письма старшей дочери Марии, подсылали к девушке красавца агента. Князь Н. Н. Львов вспоминал слова Петра Аркадьевича:

| Посмотрите, сколько зла в этих людях . Они знают, как я люблю моих детей. И вот я получаю подметные письма с угрозой, что в моих детей бросят бомбу, когда они катаются на коньках. |

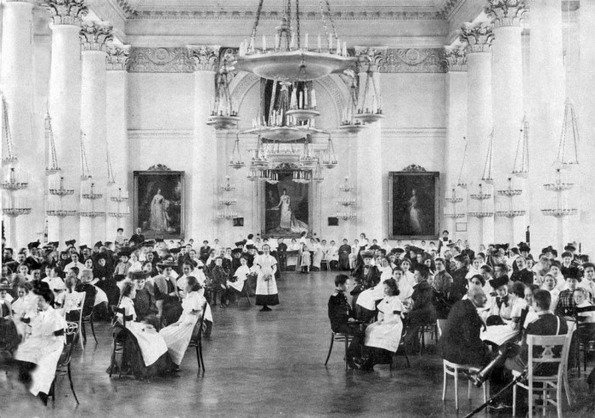

Несмотря на тяжёлые душевные переживания и страх за жизнь мужа и детей, Ольга Борисовна стала верной помощницей супруга в решении социальных проблем губернии и продолжила семейную традицию богоугодных дел. Под попечением губернаторши оказались местное управление Российского общества Красного Креста, губернские детские приюты, саратовская Андреевская община сестер милосердия, она возглавила комитет саратовского Дамского попечительства о бедных, который находился под покровительством императрицы Марии Федоровны. Два дня в неделю были выделены ею для личного приёма просителей.

Семья губернатора заняла «дом Рейнеке» на углу улиц Вольской и Мало-Сергиевской (ныне ул. Мичурина).

| Дом наш всем полюбился — просторный, с красивыми большими высокими комнатами, весь новый, чистый, и, о радость! — освещенный электричеством. Но мама этого новшества не признавала и завела у себя на письменном столе керосиновую лампу. Говорила, что электричество портит глаза. |

Светская жизнь Столыпиных отличалась всё той же скромностью: сами в гостях бывали не часто, у себя принимали лишь тех, с кем установились дружеские отношения (семейства князей Гагариных и Кропоткиных, помещика Каткова и графа Д. А. Олсуфьева). Основное время занимала забота о детях, своего супруга Ольга Борисовна в эти дни почти не видела. Мария Столыпина вспоминала: «…папа, так мало мог принимать участья в нашей жизни… Полчаса отдыха после обеда, во время которого он с мама ходил взад и вперед по зале, и потом полчаса за вечерним чаем — вот и все.»

Возвращение в Санкт-Петербург

Назначение Петра Аркадьевича в 1906 году министром внутренних дел, а через несколько месяцев — председателем Совета Министров, позволило Столыпиным вернуться в Санкт-Петербург, но не уменьшило опасности, угрожавшей семье. Регулярно Столыпин принимал у себя дома начальника столичного охранного отделения полковника А. В. Герасимова, и Ольга Борисовна присутствовала на этих встречах, желая быть в курсе действий террористов. В одном из писем тех лет Пётр Аркадьевич называет супругу своим «ангелом-хранителем.» Ольга Борисовна стала для мужа помощником и советчиком, иногда и в государственных делах. Столь быстрый карьерный рост бывшего губернатора был встречен неоднозначно. В печати того время спорили: «… почерпают ли свою силу родственники П. А. Столыпина — Нейдгардты — от него или же, наоборот, он — от них.» Да и сама Ольга Борисовна, имевшая большое влияние на мужа, вызывала в свете разноречивые толки. Так, С. Ю. Витте язвительно отмечал в своих мемуарах: «Супруга Столыпина делала с ним всё, что хотела». В это же время широко распространилась сплетня о «нелюбви» к Ольге Борисовне императрицы Александры Фёдоровны. В. Шульгин вспоминал такой «анекдот»:

| Однажды жена Столыпина, урожденная Нейдгарт, устроила у себя званый обед. Приглашены были разные сановники, статские и военные. Был обычай, что в таких случаях снимали оружие, то есть оставляли шашки в передней. При оружии обедали только у царя. Но на этот раз у Ольги Борисовны Столыпиной военные не сняли оружия, а обедали при шашках и кортиках. Это нарушение этикета дошло до сведения Царицы. И она будто бы уронила:

— Ну что ж, было две Императрицы, а теперь будет три: Мария Фёдоровна, Александра Фёдоровна и Ольга Борисовна. |

Зять Столыпиной, Борис Бок, писал А. В. Зеньковскому : «Нелюбовь к Ольге Борисовне весьма не понятна и, конечно, может базироваться только на сплетнях, исходивших очевидно от Курлова. Ольгу Борисовну императрица совсем не знала. Кроме нескольких фраз во время представления, она с ней никогда не говорила.»

Взрыв на Аптекарском острове

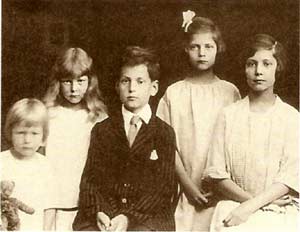

Основная статья: Взрыв на Аптекарском острове Семья Столыпиных

Переехав в столицу, Столыпины поселились не на квартире министра внутренних дел на Мойке, а в казённой двухэтажной даче на Аптекарском острове. Именно здесь и было совершено одно из покушений на Столыпина, в результате которого под угрозой оказалась вся его семья. 12 (25) августа 1906 года трое террористов под видом просителей приехали якобы по срочному делу. В первой приёмной они столкнулись с генералом А. Н. Замятниным и агентами охраны, которые, заподозрив неладное, попытались задержать лже-жандармов. Увидев, что они разоблачены, террористы вначале попытались прорваться силой, а затем метнули портфель с бомбой. Последствия взрыва были ужасающими. Комнаты первого этажа и подъезд были разрушены, обрушились верхние помещения. Пострадали более 100 человек: 27 человек погибли на месте (среди них адъютант А. Н. Замятнин, агенты охранки, некоторые посетители, няня сына Столыпина Аркадия и сами террористы), 33 — тяжело ранены, многие потом скончались. Бо́льшая часть семьи не пострадала, но была сильно изувечена пятнадцатилетняя дочь Наталья и ранен двухлетний сын Аркадий, находившиеся на балконе. Взрывом их выбросило на набережную. Наталья попала под ноги лошадей, запряженных в полуразрушенное ландо террористов. Аркадий оказался под обломками разрушенного балкона.

| Мама вышла на балкон, под которым стоял мой отец, и я никогда не забуду тех двух фраз, которыми они тогда обменялись:

– Все дети с тобой? И ответ мама: – Нет Наташи и Ади. |

Ольга Борисовна поехала со своими ранеными детьми в лечебницу доктора Калмейера и находилась при них неотлучно. Император Николай II писал: «Верьте чувству нашего сострадания, которое мы, как родители, испытываем, думая о вас и вашей супруге, как вы оба должны мучиться за бедных деток ваших! Надо твердо уповать на милость Господа Бога, что Он сохранит и исцелит их.» Когда встал вопрос о необходимости ампутации ног у Наташи, родители просили подождать с решением. Доктора согласились и, в конце концов, спасли обе ноги, но девочка осталась инвалидом. Столыпин и его семья по настоянию императора в целях безопасности переехали в Зимний дворец, специально для раненой Натальи оборудовали операционную, рядом с отведенной ей спальней императрицы Екатерины. Через год в день годовщины покушения Ольга Борисовна с супругом и детьми присутствовали при закладке памятника погибшим. Весной 1907 года императрица Александра Фёдоровна пригласила Ольгу Борисовну в Петергоф. Во время долгой аудиенции говорили о детях.

Убийство мужа

Основная статья: Убийство Столыпина

Летом 1911 года Ольга Борисовна с детьми уехала в любимое Колноберже. Пётр Аркадьевич отправился в Киев, где вечером 1 сентября присутствовал на парадном представлении оперы «Сказка о царе Салтане» в Киевском городском театре. Во втором антракте к нему подошёл неизвестный в чёрном фраке и выстрелил два раза в упор. Столыпин получил ранение в руку, вторая пуля попала в орден святого Владимира. Первоначально состояние не внушало опасений, но через несколько дней обнаружились признаки брюшного воспаления. Получив телеграмму Коковцова, 3 сентября в Киев спешно приехала Ольга Борисовна и постоянно находилась рядом с супругом. 3 сентября Николай II пожелал поговорить с Петром Аркадьевичем, но Столыпина, опасаясь за здоровье супруга, не пустила императора к нему. Несмотря на усилия докторов, вечером 4 сентября состояние Столыпина резко ухудшилось, и около 10 часов вечера 5 (18) сентября он скончался. Утром 6 сентября, возвратившись из Чернигова, Николай II приехал в клинику проститься с телом Столыпина. Ольга Борисовна, находившаяся у его изголовья, поднялась навстречу со словами: «Ваше Величество, Сусанины не перевелись ещё на Руси.» Позднее Витте в своих мемуарах писал: «Ее театральная походка сопровождалась глупой театральной фразой, ибо я нисколько не сомневаюсь, что Столыпин — если бы он не был председателем Совета министров, и жизнь государя была бы в опасности, причем от него зависело спасти жизнь государю, — Столыпин поступил бы так же, как Сусанин, но так поступили бы десятки и десятки тысяч верноподданных его величества». После отслуженной в больничной палате панихиды, император выразил соболезнования вдове и «поцеловал её в щёки, а потом дважды поцеловал ей руку.» В письме к матери Николай сообщал: «Бедная вдова стояла как истукан и не могла плакать; братья её и Весёлкина находились при ней.» На похоронах, состоявшихся в Киеве, Столыпина «поражала всех своим самообладанием.» По сведениям «Московского листка» Ольга Борисовна находилась у изголовья гроба, а позднее шла за катафалком вместе с братом мужа, близкими родственниками и высшими сановниками. Императорская чета на траурной церемонии не присутствовала. Позднее Столыпина и другие родственники обращались к императору с просьбой отложить казнь убийцы и провести более тщательное расследование, но 12 (25) сентября в три часа утра Дмитрий Богров был казнён.

После смерти мужа Ольга Борисовна стала главой семьи: занималась «устройством» старших дочерей, ездила за границу с младшими детьми, поддерживала Колноберже и другие усадьбы и много занималась увековечиванием памяти Петра Аркадьевича.

Убийства в Немирове

С началом войны Ольга Борисовна вместе с братьями и сестрой вошла в состав Особой комиссии по призрению воинских чинов и других лиц, пострадавших в продолжение войны, а также их семей под председательством великой княгини Ксении Александровны. Столыпина с дочерьми и сыном уехали в Немиров, где в замке свекровь её дочери Елены, княгиня Щербатова, организовала лазарет и работала там в качестве сестры милосердия. Один из местных жителей вспоминал:

| В 1914-м княгиня Щербатова отдала свой дворец под лазарет. И сама работала в нем сестрой милосердия вместе с тремя дочками Столыпина, приходившимися ей родней и специально приехавшими в Немиров помогать раненым. |

После революции семьи Щербатовых и Столыпиных остались в Немирове. Председатель Совнаркома Украины Христиан Раковский дал указание ревкому о неприкосновенности семьи, их дворца и парка. Но в начале января 1920 в имение вошёл отряд красноармейцев. 15 января погиб сын Марии Григорьевны и муж Елены Петровны, Владимир. По одной версии, он был избит тремя красноармейцами, по другой — расстрелян. 20 января Мария Григорьевна с дочерью Александрой и подругой Марией Гудим-Левкович были расстреляны в своем имении. Столыпины спешно покинули имение и несколько месяцев скрывались от преследователей, но вместе с Щербатовыми пострадала оставшаяся Ольга Петровна, которая скончалась спустя несколько дней.

Эмиграция

Вместе с последним поездом Красного Креста Ольга Борисовна с детьми выехала в Варшаву. Позднее семья сменила ещё несколько стран: Германия, Италия. В 1921 году Столыпина на несколько месяцев вернулась в Литву, но вскоре была вынуждена уехать в Париж, где жила на выделяемую французским правительством пенсию. Она активно интересовалась общественной жизнью русской колонии, состояла членом Дамского общества в память императрицы Марии Фёдоровны.

Последние годы Ольга Борисовна провела в Русском доме в Сен-Женевьев-де Буа в полном одиночестве. Она умерла 22 октября 1944 года, пережив немецкую оккупацию, и похоронена на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем.

Дети

- Мария (1885—1985) — супруга военно-морского атташе в Германии капитана 1-го ранга Бориса Ивановича фон Бока (1879—1955);

- Наталья (1891—1949) — супруга князя Юрия Николаевича Волконского (1892—1954);

- Елена (1893—1985) — с 29.04.1915 года в первом браке с князем Владимиром Алексеевичем Щербатовым (1880—1920, убит в Немирове). 29.04.1923 года вступила во второй брак с князем Вадимом Григорьевичем Волконским (1895—1973);

- Ольга (1895—1920, убита в Немирове);

- Александра (1897—1987) — с 1921 года супруга графа Льва фон Кейзерлинга (1884—1940);

- Аркадий (1903—1990) — с 1930 года женат на Франсуазе Грации, дочери бывшего посла Франции Жоржа Луи. В браке родились: Пётр (1931—1967), Дмитрий (1934—2014) и Мария-Па (1947—1999).

В искусстве

В литературе

- В. Пикуль «Нечистая сила» (1979)

В кино

- Жизнь и смерть Петра Аркадьевича Столыпина (2002, д.ф.) — роль исполнила Нина Дворжецкая,

- Столыпин… Невыученные уроки (2006) — роль исполнила Наталья Суркова.

Примечания

- ↑ 1 2 Струков Д., 2012, с. 59.

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 Степанов С. Великий Столыпин. «Не великие потрясения, а Великая Россия». — М : Эксмо, 2012. — 512 с. — (Гении власти).

- ↑ Молодость — это недостаток, который исправляется каждый день.

- ↑ Бок М. П., 1992, с. 5.

- ↑ Столыпин П. А. Письма П. А. Столыпина жене О. Б. Столыпиной // Нам нужна великая Россия. Самые знаменитые речи и письма. — М: АСТ, 2013. — С. 382. — 416 с. — (Историческая библиотека). — 2000 экз. — ISBN 978-5-17-079376-1.

- ↑ Экштут С. Обличение ренегата, или сценарий карьерного роста // Родина : журнал. — 2012. — Апрель. — С. 16.

- ↑ Бок М. П., 1992, с. 49.

- ↑ Бок М. П., 1992, с. 6.

- ↑ Бок М. П., 1992, с. 8.

- ↑ Бок М. П., 1992, с. 11-12.

- ↑ Струков Д., 2012, с. 61.

- ↑ Струков Д., 2012, с. 67.

- ↑ Бок М. П., 1992, с. 74.

- ↑ Бок М. П., 1992, с. 75.

- ↑ 1 2 3 Струков Д., 2012, с. 56.

- ↑ Изгоев А. На дороге к премьерству // П. А. Столыпин. Очерк жизни и деятельности. — М: Кн-во К. Ф. Некрасова, 1912. — С. 25. — 135 с. — (биографическая библиотека).

- ↑ Василий Шульгин. Последний очевидец (Мемуары. очерки, сны).

- ↑ П.А. Столыпин глазами современников / П.А. Пожигайло. — М: Российская политическая энциклопедия, 2008. — С. 29. — 367 с. — ISBN 978-5-8243-0901-0.

- ↑ Бок М. П., 1992, с. 108.

- ↑ Бок М. П., 1992, с. 1130-131.

- ↑ Витте С. Ю. Воспоминания. Полное издание в одном томе. М., 2010. С. 1182.

- ↑ 1 2 Богданович А. В. Три последних самодержца. Дневник. — М: Изд-во «Новости», 1990. — С. 499. — 608 с. — 100 000 экз.

- ↑ Наталья Коган Из истории княгинь Щербатовых

- ↑ 1 2 Заклейменные властью

- ↑ Виктор Киркевич Парижское интервью СО Столыпиным

- ↑ Л. Мнухин, М. Авриль, В. Лосская. Российское зарубежье во Франции 1919-2000. (22.06.2016).

- ↑ Жизнь и смерть Петра Аркадьевича Столыпина. Проверено 12 июня 2016.

Литература

- Бок М. П. П. А. Столыпин: Воспоминания о моём отце. — Современник, 1992. — 316 с.

- Струков Д. Б. Столыпин. — М: Вече, 2012. — 544 с с. — (Великие исторические персоны). — 2000 экз. — ISBN 978-5-9533-6307-5.

столыпина ольга борисовна дроздова, столыпина ольга борисовна кирмасова, столыпина ольга борисовна молчанова

Столыпина, Ольга Борисовна Информацию О

Столыпина, Ольга Борисовна Комментарии

-

Столыпина, Ольга Борисовна beatiful post thanks!

29.10.2014

Столыпина, Ольга Борисовна

Столыпина, Ольга Борисовна

Столыпина, Ольга Борисовна Вы просматриваете субъект

There are excerpts from wikipedia on this article and video

https://www.turkaramamotoru.com/ru/%D0%A1%D1%82%D0...%D0%B2%D0%BD%D0%B0-510358.html

|

Метки: столыпины |

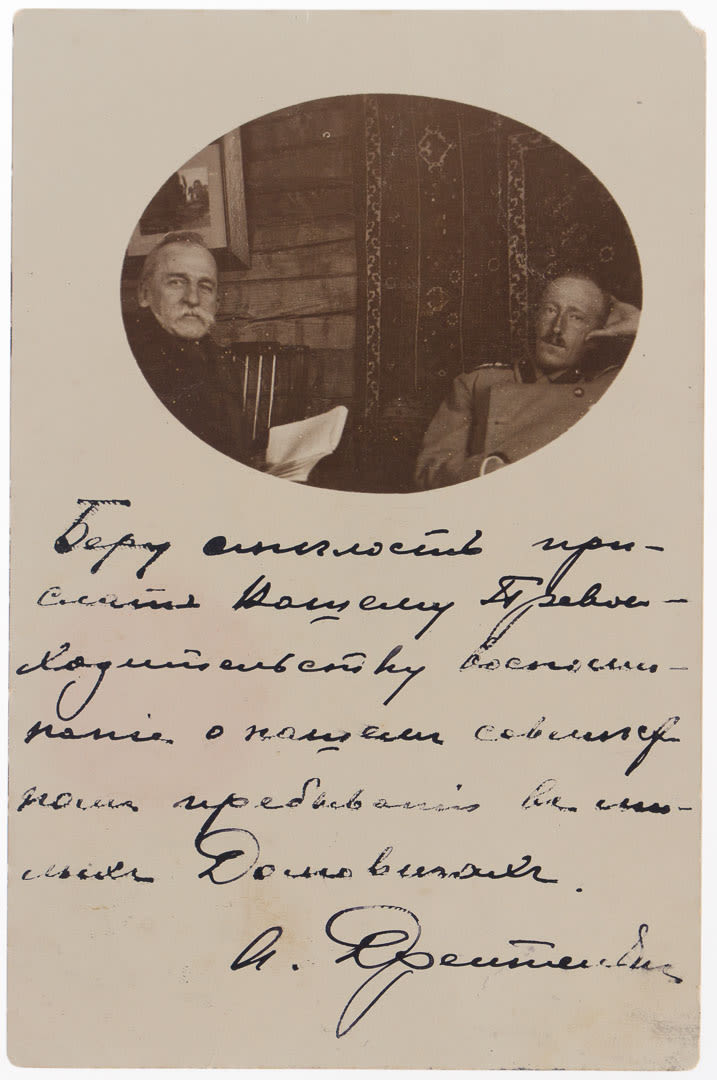

Аркадий Александрович Столыпин |

Аркадий Александрович Столыпин

Аркадий Александрович Столыпин

Биографический очерк

При использовании и цитировании ссылка на публикацию обязательна:

Столыпин А.А. Дневники 1919-1920 годов. Романовский И.П. Письма 1917-1920 годов. – Москва - Брюссель: Conference Sainte Trinity du Patriarcate de Moscou ASBL; Свято-Екатерининский мужской монастырь, 2011.

Аркадий Александрович Столыпин родился в Москве 26 сентября 1894 года. Он принадлежал к знатному состоятельному роду служилых дворян Столыпиных, представители которого известны с XV-XVI века.

На щите фамильного герба Столыпиных изображён серебряный одноглавый орёл – символ власти и господства, великодушия и прозорливости. Задушенная змея в лапе орла символизирует наказанное зло, а подкова – счастье. Девиз на гербе гласит «Deo spes mea», что значит «Бог – моя надежда». Этого девиза придерживались в своей деятельности многие Столыпины, прославившиеся служением на военном и гражданском поприщах, достижениями в области литературы и искусства. Потомком рода по женской линии был великий русский поэт Михаил Юрьевич Лермонтов, троюродный дед А.А. Столыпина: родной сестрой его прадеда Дмитрия Алексеевича Столыпина являлась бабушка Лермонтова Елизавета Алексеевна Арсеньева. Сам Дмитрий Алексеевич был офицером-артиллеристом, участвовал во всех значимых военных компаниях своего времени, сражался с французами под Аустерлицем в 1805 году, вошёл в Париж вместе с русскими войсками в 1814 году, дослужился до генерал-адъютанта императора, имел множество боевых наград.

Семейные традиции продолжил его сын Аркадий Дмитриевич Столыпин, дослужившийся до того же звания. Он был героем обороны Севастополя в 1854-1856 гг. и Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. Его жена Наталья Михайловна, урождённая княжна Горчакова (племянница знаменитого канцлера А.Д. Горчакова, лицейского однокашника А.С. Пушкина) тоже участвовала в войне с турками: служила сестрой милосердия в полевом госпитале. Дед А.А. Столыпина был человеком творческим, серьёзно увлекался скульптурой, неплохо играл на скрипке, печатал статьи о своих военных впечатлениях в петербургских журналах, интересовался богословием. Литературой и историей увлекалась и Наталья Михайловна. Столыпины были знакомы с Львом Николаевичем Толстым (А.Д. Столыпин воевал с ним вместе в Крыму), Николаем Васильевичем Гоголем, другими известными литераторами и музыкантами того времени. Лучшие черты характера и творческие наклонности они передали своим детям, самым известным из которых является, безусловно, Пётр Аркадьевич Столыпин, премьер-министр правительства Российской империи в 1906-1911 годах.

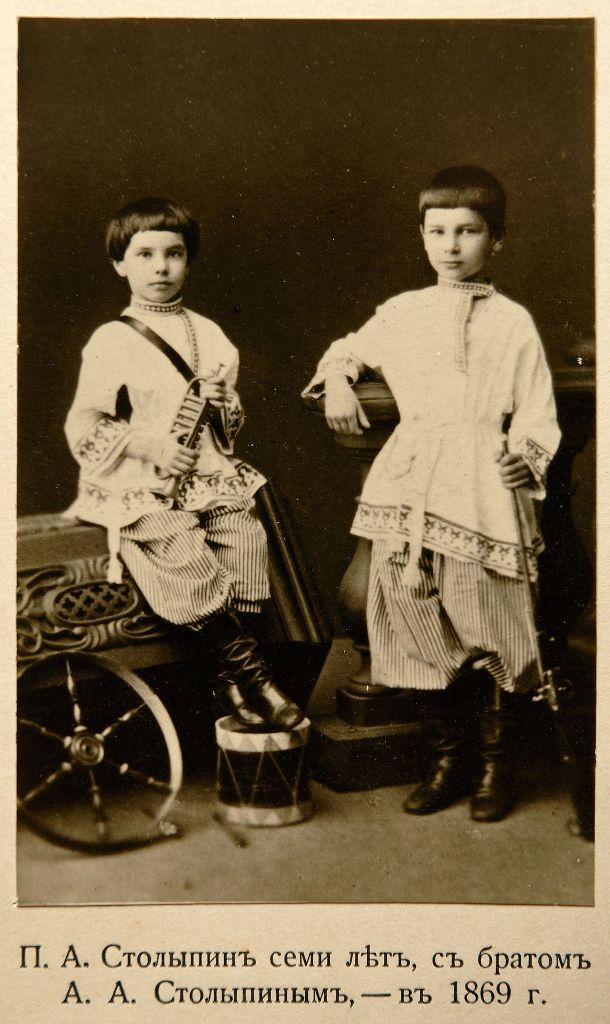

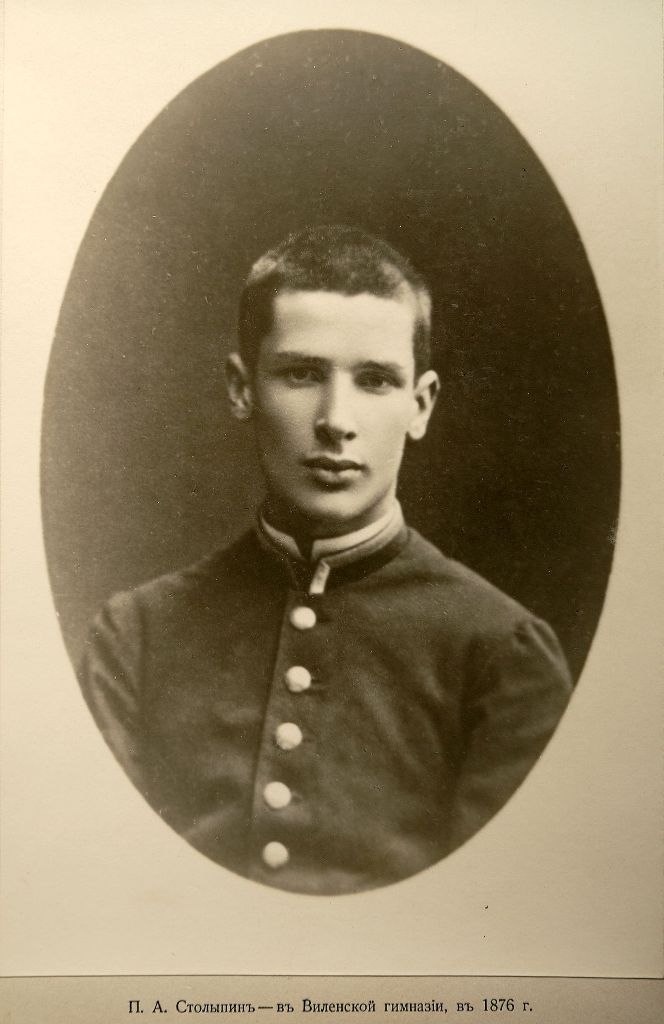

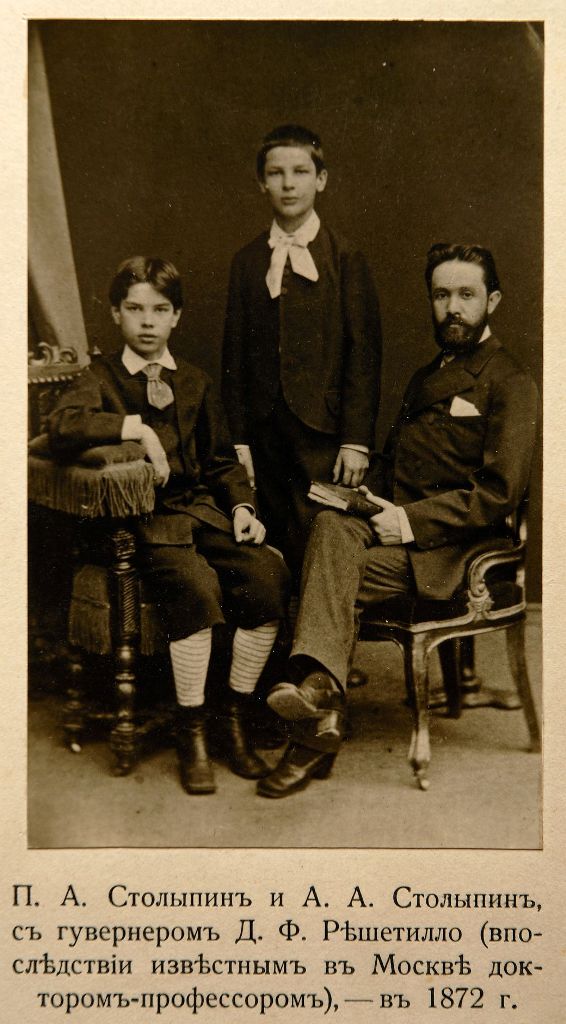

Отец А.А. Столыпина Александр Аркадьевич был на год младше П.А. Столыпина и рос под его опекой на литовской даче в Колноберже (близ современного Каунаса) и в подмосковном имении Середниково, где много раз в конце 1820-х - начале 1830-х годов живал М.Ю. Лермонтов. В детстве и юности братья Столыпины были похожи внешне и душевно близки; добрые родственные отношения, хотя и не очень тесные, они сохранили в зрелом возрасте, несмотря на некоторые разногласия во взглядах. Александр Аркадьевич, как и его старший брат, учился в Санкт-Петербургском университете, но не на физико-математическом, а на филологическом факультете, дружил с сыном Л.Н. Толстого Сергеем, с которым потом около года служил в Министерстве внутренних дел. Молодые люди, пытаясь скоротать скучную службу, в шутку именовали себя «полуграфом Толстыпиным», составив одну фамилию из двух своих.

Настоящее призвание Александр Аркадьевич обрёл на журналистском поприще. В 1882 году в «Вестнике Европы» он напечатал несколько своих стихов, а в 1889 году в «Русском вестнике» - поэму «Сандэлло» и лирику. Начал он с сотрудничества в газете «Кавказ», а стал известен в 1902 году, когда редактировал «Петербургские ведомости». С 1904 года до революции 1917 года он работал в газете «Новое время», плодотворно писал и часто печатался. Его политические взгляды были несколько более либеральными, чем у старшего брата, деятельность которого он всячески поддерживал, будучи активным членом монархической партии октябристов («Союз 17 октября»), название которой связано с царским Манифестом от 17 октября 1905 года. Правда, статьи эмоционального брата-журналиста не всегда помогали, а иногда даже мешали П.А. Столыпину.

Пытался поддерживать Александр Аркадьевич и сельскохозяйственные Столыпинские реформы. Сам он был довольно успешным помещиком, имел владения в Саратовской губернии, в Литве, под Батуми. Долгое время он возглавлял добровольное общество «Русское зерно», главной целью которого было изучение и распространение передового зарубежного аграрного опыта. В 1908-1915 годах общество посылало на практику в Европу сотни молодых крестьян, которые потом развивали первые в России фермерские хозяйства.

Несмотря на некоторые размолвки, в самые трудные моменты жизни братья Столыпины были вместе. До назначения премьер-министром П.А. Столыпин во время приездов в Петербург останавливался у своего брата. В августе 1906 года, когда была взорвана премьерская дача на Аптекарском острове в Петербурге, Александр Аркадьевич заботился о племянниках как о родных детях. Летом 1911 года, незадолго до своей трагической гибели, П.А. Столыпин с радостью побывал у младшего брата на его литовской даче «Бече», расположенной близ Колноберже. В начале сентября 1911 года Александр Аркадьевич практически неотлучно находился у постели смертельно раненого брата, проводил его в последний путь, опубликовал в «Новом времени» резкую антисемитскую статью (П.А. Столыпин был убит анархо-коммунистом евреем М.Г. Богровым). Ежегодно с женой П.А. Столыпина Ольгой Борисовной и детьми он приезжал в Киев почтить память брата.

Кипучая журналистская деятельность Александра Аркадьевича продолжилась вплоть до 1917 года. Одной из интересных его статей стали воспоминания о детстве в имении Середниково, опубликованные в начале 1914 года в журнале «Столица и усадьба». Статья начинается с поэтического описания имения и вся проникнута лермонтовскими мотивами: «Этот сад за дремлющим прудом, этот старинный барский дом, увенчанный бельведером, соединённый подковообразной колоннадой с четырьмя каменными флигелями, это строгое и простое в своей классической красоте произведение Растрелли дорого созвучиями своего имени любителям нашей родной поэзии: несколько лучших своих стихотворений Лермонтов пометил словом: "Средниково"…» Чувствуется, что автор сожалел о продаже Середникова, которое уже не принадлежало тогда Столыпиным.

Деятельность отца и дяди даёт преставление о той атмосфере, в которой вырос Аркадий Александрович Столыпин. Он был единственным сыном Александра Аркадьевича и его жены Ольги Николаевны, урождённой Мессинг, и старшим отпрыском мужского пола в своём роду, отчего получил родовое имя Аркадий и из рук П.А. Столыпина - родовую икону. Его двоюродный брат, родившийся девятью годами позже, также был назван в честь дедушки Аркадия Дмитриевича.

Детство и раннее отрочество Аркадия Александровича, которые прошли в Петербурге, Москве и на дачах семьи, были счастливыми. Об этих годах он писал в своём дневнике: «Вспоминаются огромные пасхальные столы, на них рядом с барашком из сливочного масла лениво возлежал заливной поросёнок, красовалась фаршированная индюшка, окорока всех сортов – и варёный, и копчёный, и цельный, и маленький без костей. А язык? А колбасы всех сортов? Уж не стану говорить про куличи, бабы, пасхи сметанные, творожные, ванилевые, сливочные, с изюмом, цукатами и классическим маленьким розаном, похожим скорее на камелию, нежели на розан, воткнутым в самую вершину.

Сколько во всём этом было поэзии и своеобразной красоты! Как горели пёстрые яички, когда скользили по ним солнечные лучи… Красные, синие, зелёные, жёлтые, они красивыми сочными пятнами оживляли и без того пёстрый стол, уставленный цветами. И погода как-то всегда устанавливалась ясная, солнечная, свежая от ещё не совсем стаявшего снега.

А может быть, всё это и не было так хорошо, как кажется теперь, и кажется всё это так мило только потому, что это было в прошлом, в детстве, когда всё скрашивается жаждой жизни и беспечной весёлостью. Длинный пост, мрачные в своём грустном величии службы, невольный трепет перед исповедью, умилённая торжественность причастия, любовь и ласка от всех, подарки и наконец впереди после экзаменов каникулы, деревня, поля, леса, купание в светлой, быстрой реке, прогулки верхом в свежем лесу, ещё сыром от ночной росы…»

Отец брал Аркадия в свои заграничные путешествия, производившие на него неизгладимые впечатления, которые впоследствии скрашивали трудности его полевой жизни: «Это было в роскошном купе вагона международного общества, который быстро и бесшумно уносил меня среди сырости и тумана северных болот куда-то за границу. Тогда я тоже смотрел, не отрываясь, через покрытое инеем окно, и искры сливались в какую-то причудливую смесь огненных нитей. Ах, эти путешествия за границу! После серых, пасмурных полей, болот, иссечённых мелким дождём, и лесов, окутанных туманом, попасть в жаркую, залитую неумолимым летним солнцем Италию! Приятно вспоминать прошлое; понемногу мысли путаются, искры всё летят и летят то редкой сетью, то сплошным роем, как маленькие золотые пчёлки».

Омрачить отроческие годы Аркадия могли только события русской революции 1905-1907 годов и непосредственно коснувшийся семьи взрыв дачи П.А. Столыпина на Аптекарском острове, когда пострадали его двоюродный брат Адя и особенно серьёзно кузина Наташа: у неё были раздроблены ноги.

Аркадий с блеском учился в 6-й Петербургской гимназии и окончил её с отличием, поступил в Петербургский университет, но когда в 1914 году началась 1-я мировая война, в порыве патриотических чувств, не доучившись, он пошёл в Пажеский корпус на ускоренный курс. Уже 1 июня 1915 года его произвели в подпрапорщики и приняли в 17-й драгунский Нижегородский полк, славный своими боевыми традициями, в котором некогда служил М.Ю. Лермонтов.

Воевал Аркадий Александрович по-столыпински доблестно. Вот как дальше кратко и точно он сам описывает свою судьбу: «Прибыл в полк на Турецкий фронт осенью 1915 г. Вскоре полк переведён на Австрийский фронт, но снова переброшен на восток (в Экспедиционный корпус генерала Баратова). 1 января 1916 года двинут на Багдад. В начале 1917 года полк на отдыхе на Кавказе. После революции двинут на Западный фронт. Я покинул полк и вернулся в конце 1917 года в Батум. В Добровольческую армию прибыл весной 1919 г. в г. Керчь. Ранен. Из Керчи Сводный полк Кавказской кавалерийской дивизии двинут в направлении на Киев. Вторично ранен. Полк интернирован (армия генерала Бредова) поляками в Силезии. Бежал из лагеря в Сербию. Оттуда прибыл в Крым и зачислен в армию генерала Врангеля. В бою против кавалерии Будённого тяжело ранен около Перекопа и эвакуирован в Севастополь и дальше в Константинополь. Кончил службу в чине ротмистра».

За этими скупыми строками – тяжелейший период жизни Аркадия Александровича, полный военных лишений, страданий, ранений и болезней (возвратного тифа, в частности) и отчаянной борьбы за свои убеждения. После развала полка в декабре 1917 года он уехал на дачу к родителям в Махинджаури под Батуми, попал вместе с ними в турецкую, а затем в английскую оккупацию. Англичане хорошо относились к русским офицерам, поэтому у Аркадия Александровича появилась возможность ухать из Батуми и примкнуть к Белому движению, чем он и воспользовался. Будучи храбрым офицером, он несколько раз после ранений и побега из лагеря для интернированных возвращался в эскадрон своего Нижегородского драгунского полка, воссозданного в Добровольческой армии.

Всё это время А.А. Столыпин вёл дневники, делая записи в тетрадях хорошим разборчивым почерком, очень грамотно. В них он рассказывал о происходивших событиях и своих впечатлениях то по-военному кратко и точно, то красиво и даже поэтично, умело рисуя словами картины боёв и пейзажи окружающей местности. В дневниках много литературных и музыкальных ассоциаций, что совершенно неудивительно, ведь автор вырос в высококультурной семье и блестяще учился. Вот, например, фрагмент описания победоносного для Добровольческой армии боя у деревни Карабачин 18 ноября 1919 года:

«Промелькнуло несколько всадников, скачущих карьером по мокрой улице. Вылетев на окраину деревни, я приостановил коня, подождал несколько секунд, пока выехал эскадрон, тоже выхватил шашку и вместе с нашей лавой кинулся к пехоте на выстрелы.

Вместе со свистом ветра в ушах прожужжало несколько пуль. Какие-то фигурки промелькнули у крайних домов. Выскочила стриженая рыжая лошадка под офицерским седлом без всадника. Я оглянулся и невольно улыбнулся: от края и до края весь угол деревни охвачен огромной лавой – это наш эскадрон. Тёмная масса коней ещё толпится и выскакивает из улицы непрерывной струёй. Картина внушительная.

Постепенно тёмные пятна всадников отчётливо, как будто вырезанные из тёмного картона, выделяясь на снегу, приходят в движение. Раздаётся сначала робкое, потом более громкое «ура!». Сверкает одна, потом другая шашка. Затем вдруг все выхватывают оружие. Выходит красиво – совсем картинка для иллюстрированного журнала. Всё несётся, как вихрь; куда – в сущности, неизвестно, так же как и не выяснено количество красных…»

Значительная часть дневников А.А. Столыпина чудом уцелела и легла в основу его «Записок драгунского офицера», впервые опубликованных в России в 1992 году в 3-й книге сборника «Русское прошлое» (СПб.: СП «Свелен», 1992, с. 6-104). Утерянную часть автор восполнил воспоминаниями, среди которых эпизоды его бегства из польского лагеря Стржалково (Щалково) для интернированных военных: «Я решил бежать, долго готовился, достал штатское платье и всё остальное, нужное для побега, ждал случая. Таковой представился, когда поляки решили выпустить из лагеря ещё находившийся там немецкий элемент, главным образом, немцев-колонистов. Один из них (некий Кристиан Кристман) в то время заболел. Мне состряпали документы на его имя, и я попал таким образом в «немецкий» транспорт. Колонисты прекрасно знали, кто я такой, но дружески скрывали при перекличках под видом больного. С этими документами доехал я до Варшавы и явился к нашему военному агенту. Мне выдали документы на моё имя, дали секретное донесение генералу Врангелю. Пробыв дней десять под Варшавой, сел я с корнетом Балашовым (Переяславского драгунского полка) в поезд, шедший в Вену…»

Далее А.А. Столыпин описывает дорожные злоключения: ошибочный арест на станции Скерневице польскими жандармами, ночь в заключении, напрасно съеденное в камере донесение, пропажу вещей, бедствия в Вене, дорогу в Белград с тремя краюхами хлеба на двоих, возвращение в Крым через Варну. В августе он уже воевал в Русской армии генерала Врангеля. В своём последнем бою с конницей Будённого 26 сентября 1920 года близ села Рождественское под Перекопом он командовал эскадроном и был тяжело ранен в грудь: пуля прошла около сердца, едва не задев его.

Столыпину суждена была ещё очень долгая жизнь. Из Константинополя он перебрался в Белград, где жили в эмиграции его родители. Там в 1925 (по другим сведениям, в 1930) году скончался его отец. Личная жизнь самого Аркадия Александровича так и не сложилась, во всяком случае, в официальном браке он не состоял и потомства не оставил, жил с матерью Ольгой Николаевной, служил в посольстве США в Белграде. Вскоре после фашистской оккупации его арестовали, и он полгода просидел в лагере гестапо. В конце 1944 года А.А. Столыпин перебрался в Австрию, а в 1945 голу в Швейцарию, в Берн, где снова устроился на работу в посольство США. Здесь в 1953 году скончалась его мать. В 1957 году он вышел в отставку и много лет прожил в курортном городе Монтрё. Своих талантов он не «закопал в землю»: был хорошим акварелистом, фотографом, знатоком геологии, увлекался альпинизмом. Даже в очень преклонных летах он выглядел бодрым и подтянутым. Скончался А.А. Столыпин в возрасте почти 96 лет 8 сентября 1990 года и похоронен на кладбище Глион близ Монтрё.

Его «Записки драгунского офицера», особенно дневники, представляют собой важные исторические свидетельства переломной эпохи русской революции 1917 года и Гражданской войны как бы «изнутри». Хотя сам автор с сожалением считал часть своих дневников безвозвратно утраченной, две тетради сохранил Иван Николаевич Янцен, служивший с июля 1919 по июль 1924 года в Учреждениях Помощи Русским Беженцам (бывшей Миссии Российского Красного Креста в Польше) где, по-видимому, рукописи к нему и попали. Можно предположить, что они находились в том самом багаже, который польские жандармы не дали А.А. Столыпину вынести из вагона при аресте на станции Скерневицы. Воспользовавшись вещами, имевшими хоть какую-то материальную ценность, жандармы могли отдать ненужные им рукописи на русском языке в бывшую российскую миссию. Для публикации эти две тетради переданы Архиву Русской Эмиграции в Брюсселе внуком И.Н. Янцена доктором Алексеем Борисовичем Янценом.

В первой тетради «Добровольческая армия» А.А. Столыпин описывает военные действия в Крыму (преимущественно в районе Керчи) в апреле-мае 1919 года, начиная с прибытия в эскадрон и кончая ранением и лечением в Таманском Алексеевском госпитале. Вторая рукопись «Гражданская война 1919-1920 гг.» рассказывает о событиях ноября 1919 – начала апреля 1920 года: о многочисленных боях на Украине, о неудавшейся попытке отступления через Одессу в Румынию и, наконец, о переходе через Молдавию и Галицию в Польшу (походе генерала Н.Э. Бредова), об интернировании армии и начале её пребывания в польских лагерях.

События июня-октября 1919 года, вероятно, были описаны в других тетрадях (одной или двух), которые к И.Н. Янцену не попали. О судьбе А.А. Столыпина в этот период мы знаем по его воспоминаниям. Выписавшись из госпиталя в Тамани, он прибыл в свой эскадрон, вновь участвовал в сражениях и 8 августа 1919 года был серьёзно ранен в ногу в бою с махновцами у деревни Ново-Александровки (Гапсино). Его эвакуировали в Новороссийск, где он лечился в госпитале, после чего долечивался и отдыхал на даче своих родителей в местечке Махинджаури под Батуми, а в ноябре 1919 года вернулся в полк.

Впервые публикуемые дневники А.А. Столыпина - очень ценный материал для историков, так как события в них описываются по живым впечатлениям, буквально день за днём, порой час за часом, бой за боем. Это позволяет уточнить даты и подробности отдельных событий, а также имена и судьбы некоторых их участников. Поэтому дневники печатаются без сокращений и литературной правки. Для удобства восприятия текст записей скомпонован в естественно выделяемые абзацы, как это делал сам автор при публикации других своих дневников, орфография и пунктуация приведены к современным нормам правописания.

Протоиерей Павел Недосекин,

настоятель храма Живоначальной Троицы - Патриаршего подворья в Брюсселе

и храма Живоначальной Троицы в Шарлеруа

Елена Николаевна Егорова,

литературовед, член Союза писателей и

Союза журналистов России

На фото: Аркадий Александрович Столыпин. Начало 1910-х гг.

При подготовке очерка и текста комментариев помимо "Записок драгунского офицера" А.А. Столыпина и его дневников использованы краткие биографические данные о нём и его родственниках из книги: Фёдоров Б.Ф. Пётр Аркадьевич Столыпин. - М: Горячева, 2003. С. 13-43.

© Copyright: Аркадий Александрович Столыпин, 2011

|

Метки: столыпины |

Орловские страницы биографии П. А. Столыпина |

Орловские страницы биографии П. А. Столыпина

Известно и ещё посещение Петра Аркадьевича Столыпина Орловской губернии в 1909 году. Прибыв в своём вагоне на железнодорожный вокзал города Орла, Столыпин вышел из вагоне, его с воодушевлением встретили орловцы, собравшиеся на вокзале, на что глава российского правительства «любезно отреагировал». Столыпин побывал в населённых пунктах близ Орла (Солнцево, Звягинка, Маслово, Сухая Орлиц и др.). Его маршрут пролегал через весь город Орёл: по Московской улице, через Мариинский мост на Оке, мимо Городской думы и мужской гимназии, в которой когда- то учился П. А. Столыпин; потом по Кромской улице в Стрелецкую слободу, где находилось волостное правление. В честь такого случая высоких гостей владелец фотографии на Георгиевской улице Б. Эрдман сделал несколько снимков Петра Аркадьевича Столыпина и окружающих его лиц.

Осмотрев ряд хуторов Стрелецкой слободы, Столыпин вечером возвратился в Орёл и посетил Дворянское собрание, где фотограф Б. Эрдман запечатлел его вместе с дворянами губернии. Премьер перекусив с дороги, отбыл на станцию и в тот же вечер уехал в Петербург.

Несколько дней спустя, 14 июля 1909 года, в газете «Орловский вестник» в разделе местной хроники появилось сообщение, что председатель

Совета министров П. А. Столыпин за поднесённый ему местным фотографом Эрдманом портрет прислал подарок – особой работы серебряный портсигар, украшенный дорогим камнем, и серебряную спичечницу.

Литература: