Аксаков Михаил Георгиевич |

Аксаков Михаил Георгиевич

Выпускник 1926 года

.

От Администратора.

Любому образованному человеку известна фамилия Аксаковых.

Люди, интересующиеся историей, знают о существовании древнего русского дворянского рода Аксаковых. Многие из этих людей могут назвать имена, и знакомы с биографиями известных представителей рода Аксаковых. Но немногие знают, что среди славных представителей рода Аксаковых есть и лётчик-истребитель, выпускник Борисоглебской военной школы лётчиков. Речь идёт о Михаиле Георгиевиче Аксакове, рассказ о трагической судьбе которого вы найдёте на этой странице.

.

Все материалы любезно предоставлены Аксаковой Татьяной Михайловной.

Подробное повествование о роде Аксаковых вы найдёте на этом сайте: http://aksakoff.ru/

*****

.

«Это было, когда улыбался Только мёртвый,

Спокойствию рад…»

А. Ахматова

.

После октября 1917 года гонения по отношению к дворянству, как социальной категории, интегрировались с репрессиями, которые проводились в отношении других социальных и профессиональных групп.

Не избежали репрессий и оставшиеся в СССР представители рода Аксаковых. Особенно трагично сложилась судьба Михаила Георгиевича Аксакова...

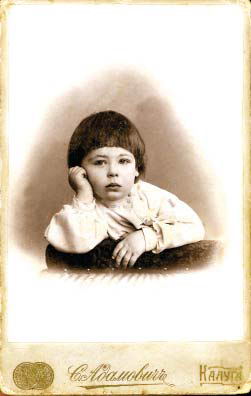

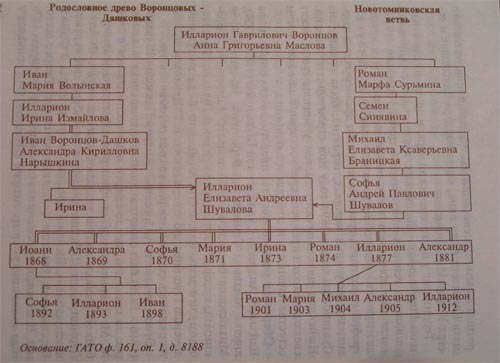

Михаил Георгиевич Аксаков родился 28 июля 1903 года в Калуге, крещен 6 августа того же года в церкви Божьей матери Одигитрии Смоленской там же. Восприемниками были его бабушка Юлия Владимировна Аксакова (ур. Воейкова) и потомственный дворянин Николай Григорьевич Петров.

.

Миша Аксаков. Калуга. Фото ок. 1905 года. Личное собрание М. М. Аксакова. Москва. Россия.

.

Определением Московского дворянского собрания от 25 октября 1914 года он вместе с матерью был внесен во 2 часть губернской родословной книги.

Определением Московского дворянского собрания от 25 октября 1914 года он вместе с матерью был внесен во 2 часть губернской родословной книги.

.

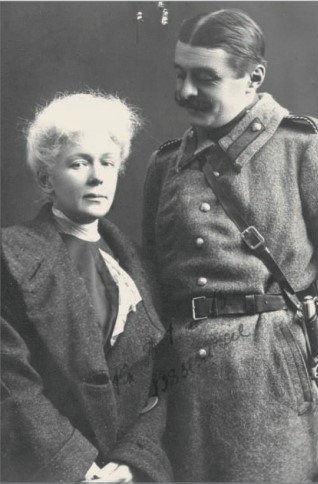

На фотографии слева:

Мария Михайловна Аксакова (ур. Лебедева) с сыном Михаилом.

Одними из последних дворян Аксаковых 25 октября 1914 года были внесены в Российскую дворянскую родословную книгу. Московской губернии Калуга.

Фото ок. 1905 года.

Личное собрание М. М. Аксакова. Москва. Россия.

.

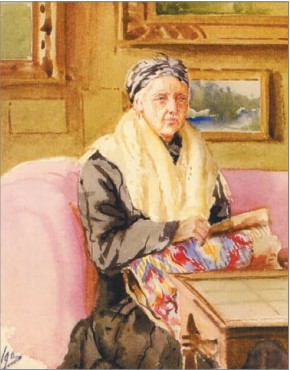

На фотографии справа:

Мама Михаила Георгиевича – Мария Михайловна Аксакова.

Козельск. 1911 год.

Личное собрание Т. Б. Лебедевой. Зеленоград. Россия.

.

.

.

.

Его отец, надворный советник Георгий Николаевич Аксаков, 1 июня 1914 года внезапно скончался от сердечного приступа на станции Сухиничи.

Окончив 4 класса гимназии в Белеве и не имея средств к существованию, Миша Аксаков с 14 лет (с 1917 по 1921 гг.) вынужден был работать деревообделочником на заводе в Калуге. Однако воспитанное в семье уважение в воинской службе оказало влияние на выбор окончательной профессии.

.

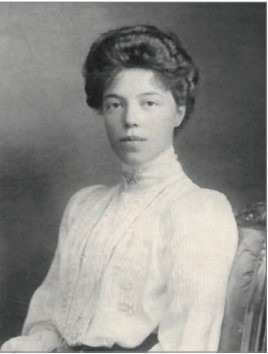

Михаил Георгиевич Аксаков – гимназист.

Белев. Фото ок. 1916 года.

Личное собрание М. М. Аксакова.

Москва. Россия.

.

.

В 1921 году в восемнадцатилетнем возрасте он поступил в школу мотористов в г. Егорьевске, затем окончил Ленинградскую теоретическую школу Военно-воздушных сил, а в 1926 году – Борисоглебское военное авиационное училище.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

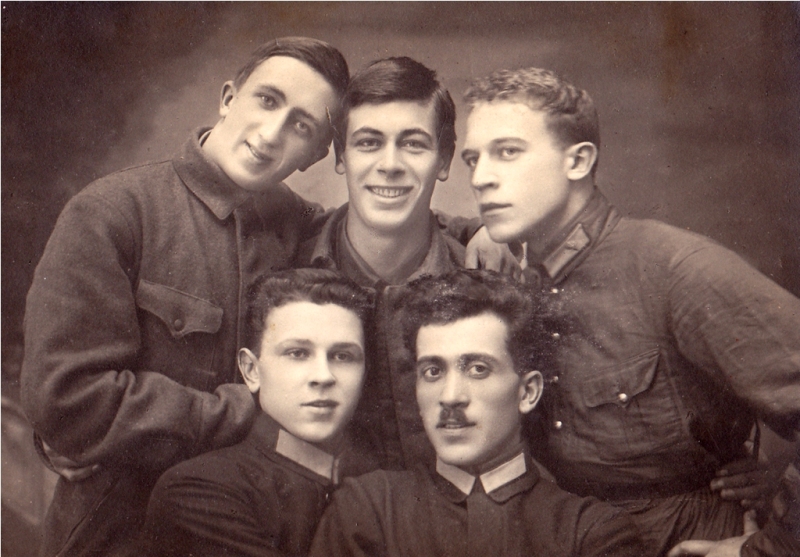

Весельчак по характеру, летчик по призванию, он быстро вписался в коллектив сослуживцев, выступал душой компании, писал и публиковал стихи.

Одно из стихотворений Михаила опубликовано в первом номере газеты "Красный взлёт": http://www.bvvaul.ru/UserFiles/Image/vipuskniki/go...ov_mg/gazeta/aksakov_gaz27.jpg

.

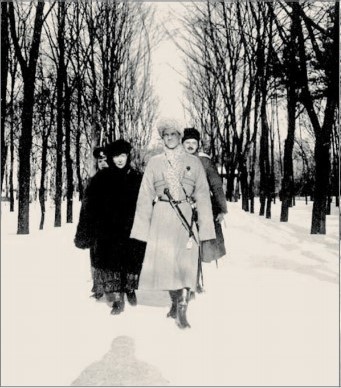

Борисоглебская школа военных летчиков. Художественная самодеятельность.

Слева направо: А. Курбан, Т. Максимов, М. Аксаков. 4 июля 1926 года

Личное собрание М. М. Аксакова. Москва. Россия.

.

Поступая в военное учебное заведение, Михаил Георгиевич Аксаков скрыл дворянское происхождение.

В 1921 году он стал членом Российского коммунистического союза молодежи, где состоял до 1927 года, пока не выбыл по возрасту, или, как было указано в личном деле, «по механическим причинам».

Жена двоюродного брата Бориса, Татьяна Александровна Аксакова, на допросе в 1935 году так описывала внешний вид Михаила Георгиевича: «Он был высокого роста, стройный худощавый, большие светло-голубые глаза, русые волосы».

В Борисоглебской школе военных летчиков. Член РКСМ Михаил Георгиевич Аксаков (в центре), слева А. Курбан, справа Т. Максимов. Борисоглебск. 1926 год. Личное собрание М. М. Аксакова. Москва. Россия.

.

По окончании училища М. Г. Аксаков был направлен в Северо-Кавказский военный округ в город Ростов-на-Дону.

Обладая несомненными способностями к летному делу, он делал заметные успехи в воинской службе.

Обладая несомненными способностями к летному делу, он делал заметные успехи в воинской службе.

За короткий срок в совершенстве освоил различные типы самолетов: У-1, Р-1, И-3, И-4, И-5, И-7, И-15.

За два года стал сначала командиром звена, а затем командиром 9-го отдельного отряда 26-й истребительной авиационной эскадрильи.

..

.

.

.

.

.

Командир звена 26-й истребительной авиаэскадрильи лейтенант М. Г. Аксаков.

Северо Кавказский военный округ. Ростов-на-Дону. 1928 год.

Личное собрание М. М. Аксакова. Москва. Россия.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Осенью 1929 года в составе той же эскадрильи под руководством И. Я. Лейцингера Михаил Георгиевич Аксаков на истребителе Р-1 был направлен для оказания поддержки в разрешении военного конфликта на КВЖД.

И. Я. Лейцингер, командир 26 истребительной авиаэскадрильи, бывший офицер белой армии. С обратной стороны фото рукой Юлии Гавриловны написано: «Погиб в 1937»

И. Я. Лейцингер, командир 26 истребительной авиаэскадрильи, бывший офицер белой армии. С обратной стороны фото рукой Юлии Гавриловны написано: «Погиб в 1937»

.

В ходе боёв Аксаков М. Г. проявил себя с лучшей стороны и был представлен к высшей на тот период государственной награде – ордену Красного Знамени, которым был награжден 31 октября 1930 года.

В 1927 году в Ростове-на-Дону М. Г. Аксаков женился на Юлии Гавриловне Покровской – младшей дочери известного в Кисловодске священнослужителя.

Кисловодск. Лето 1926 года.

Кисловодск. Лето 1926 года.

Юлия Гавриловна Покровская – будущая жена Михаила Георгиевича Аксакова.

Личное собрание М. М. Аксакова. Москва. Россия.

.

Фотографии Юлии Гавриловны и Михаила Георгиевича Аксаковых, сделанные в Ростове-на-Дону в 1928 году.

Фотографии Юлии Гавриловны и Михаила Георгиевича Аксаковых, сделанные в Ростове-на-Дону в 1928 году.

После ареста мужа в 1937-м, Юлия Гавриловна вырезала себя и Михаила Георгиевича из старых фотографий, чтобы (по ее мнению) обезопасить тех, кто был запечатлен на снимках вместе с ними.

Личное собрание М. М. Аксакова. Москва. Россия.

..

В 1928 году у них родился сын Михаил, который в годовалом возрасте вместе с мамой последовал за отцом в Читу, для оказания тыловой поддержки уже главе семейства. Именно в поезде маленький Миша сделал свои первые шаги в этой нелегкой неоднозначной жизни.

В 1928 году у них родился сын Михаил, который в годовалом возрасте вместе с мамой последовал за отцом в Читу, для оказания тыловой поддержки уже главе семейства. Именно в поезде маленький Миша сделал свои первые шаги в этой нелегкой неоднозначной жизни.

.

Одни из первых фотографий Миши Аксакова.

1929 год. Чита.

Малыш на руках у отца, Михаила Георгиевича, который в составе 26-й эскадрильи совершил перелет на самолете Р-1 из Ростова-на-Дону в Забайкалье для участия в боевых действиях на КВЖД.

Миша с мамой прибыли в Читу для оказания тыловой поддержки главы семьи.

Личное собрание М. М. Аксакова. Москва. Россия.

.

.

.

.

.

Во время службы в Северо-Кавказском военном округе Михаил Георгиевич Аксаков познакомился с Владимиром Антоновичем Кушаковым – в то время комбригом и командующим Военно-воздушными силами округа. С ним они в 1928 году полгода проживали в одной служебной квартире, а их отношения продолжались и после того, как М. Г. Аксаков в 1930-е был переведен в Смоленск.

Это знакомство, с одной стороны, способствовало карьере молодого летчика, а с другой – сыграло в его судьбе роковую роль.

В гражданскую войну Владимир Антонович Кушаков воевал в частях Червонного казачества у В. М. Примакова, а затем находился на различных командных должностях в Военно-воздушных силах Советской России. Оценивая происходящее в стране, он не в полной мере разделял политическую линию руководства. За «троцкистские» взгляды был исключен из ВКП (б), несмотря на боевые заслуги и членство в партии с 1914 года. Встречаясь с видными троцкистами, Владимир Антонович Кушаков попал в поле зрения органов государственной безопасности. От репрессий его спасла только смерть в начале 1937 года.

Другим столь же важным обстоятельством оказалась дружба Михаила Георгиевича Аксакова, которая началась там же, в Ростове-на-Дону, с Павлом Митрофановичем Монархо, впоследствии командиром 92-й истребительной авиационной бригады ПВО. Они дружили семьями, вне службы, в шутку называли Павла Монархо – «Монархом».

В апреле 1930 года Михаил Георгиевич Аксаков стал командиром отряда отдельной авиационной эскадрильи, расквартированной в Смоленске, а 31 октября 1933 года – командиром 33-й истребительной авиационной эскадрильи, которая располагалась в Бобруйске.

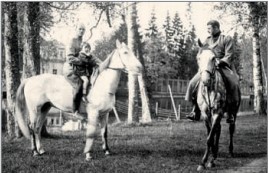

М. Г. Аксёнов с родителями на пикнике.

М. Г. Аксёнов с родителями на пикнике.

Смоленск. 27 мая 1931 года. Личное собрание М. М. Аксакова. Москва. Россия.

.

31 мая 1935 года он получил очередное назначение по службе, заняв должность командира 117-й истребительной авиационной эскадрильи, которая входила в состав 92-й истребительной авиационной бригады. Вскоре, 15 февраля 1936 года, Михаилу Георгиевичу Аксакову было присвоено звание майор, а весной в бригаду на должность комбрига прибыл его друг Павел Митрофанович Монархо.

.

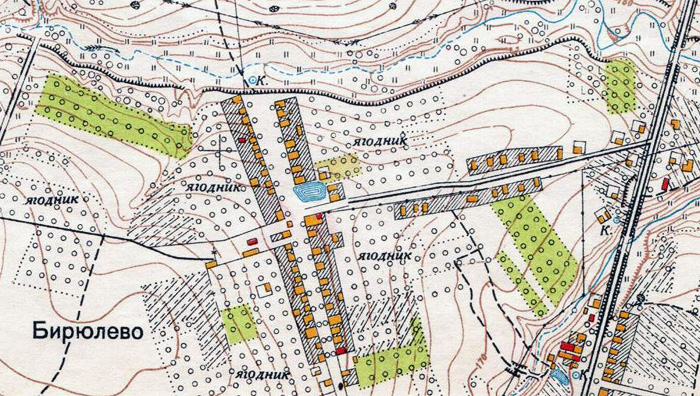

92-я истребительная авиационная бригада базировалась в подмосковных Люберцах и входила в систему противовоздушной обороны Москвы. Ее основной задачей являлось обеспечение обороноспособности столицы и мест пребывания руководства страны на подмосковных объектах. Учитывая близость к Москве и элитность подразделения, бригада в первую очередь комплектовалась новыми истребителями, но личный состав, не имея необходимой летной подготовки, не успевал переучиваться и осваивать новые виды самолетов. В связи с этим командиры требовали детального изучения техники перед летной практикой, что позволяло снизить травматизм и аварийность.

.

Один из первых истребителей - монопланов с убирающими в воздухе шасси, которые вводили в строй летчики подмосковной 92 авиабригады ПВО Москвы. Российский Государственный военный архив. Москва. Россия.

.

Как вспоминает сын М. Г. Аксакова, Михаил Михайлович, жизнь в Люберецком авиационном городке № 5 была однообразной.

Для мальчишки 7-летнего возраста она осложнялась еще и неудобством внезапного контроля со стороны отца. Заходя на посадку или делая вираж при очередном тренировочном полете, тот частенько наблюдал, как компания ребят «чистила» соседские яблочные сады, снижал высоту, сбрасывал скорость и, паря над сорванцами, показывал им огромный кулак. Отец сам очень любил яблоки, но только приобретенные законным путем.

.

Высокий рост является отличительной чертой мужской части калужско-московской ветви Аксаковых. Михаил Георгиевич – 2 метра 3 сантиметра, его сын, Михаил Михайлович и внук Андрей также ростом под два метра. Когда Михаилу Георгиевичу случалось болеть и лежать в постели, ему подставляли табуретку под ноги, просунутые между металлическими прутьями спинки кровати, а при прыжках с парашютом ему приходилось раскрывать сразу два – основной и запасной, так как один парашют его не держал.

Высокий рост является отличительной чертой мужской части калужско-московской ветви Аксаковых. Михаил Георгиевич – 2 метра 3 сантиметра, его сын, Михаил Михайлович и внук Андрей также ростом под два метра. Когда Михаилу Георгиевичу случалось болеть и лежать в постели, ему подставляли табуретку под ноги, просунутые между металлическими прутьями спинки кровати, а при прыжках с парашютом ему приходилось раскрывать сразу два – основной и запасной, так как один парашют его не держал.

.

15 февраля 1936 года командиру 117-й истребительной авиаэскадрильи Аксакову Михаилу Георгиевичу присвоено очередное воинское звание – майор. Личное собрание М. М. Аксакова. Москва. Россия

.

Наличие служебного автомобиля, который М. Г. Аксаков часто водил сам, и возможность покататься с отцом скрашивали однообразие гарнизонной жизни. Должность командира авиационной эскадрильи по тем временам была достаточно высокая. В начале Второй мировой войны на основе эскадрилий формировались авиационные полки.

Жилось трудно, процветало воровство. После очередной кражи у Аксаковых в квартире практически ничего не осталось. Унесли все, в том числе и постельное белье. Тогда комбриг В. А. Кушаков подарил им списанный шелковый парашют, который частично был распорот на постельное белье, а оставшаяся его часть фигурировала впоследствии как вещественное доказательство шпионской деятельности главы семейства.

Когда в гарнизонном городке случился очередной инцидент и был украден велосипед Аксаковых, Михаил Георгиевич сел на велосипед соседа и, пытаясь догнать вора, выстрелил в шину заднего колеса, но промахнулся и попал в пятку жулика. Это вызвало одобрительный гул собравшихся соседей, а вор, бросив свой трофей и прихрамывая, быстро скрылся.

.

Назначение под Москву М. Г. Аксаков воспринял спокойно, поскольку оно позволяло освоить другие типы самолетов (У-2, Р-5, УТИ-2, И-16, СМ-22 и СМ-25), к февралю 1937 года он имел 1286 часов дневного и 82 часа ночного налетов.

Летчик-истребитель Красной Армии Командир 117-й истребительной авиационной эскадрильи 92 авиабригады ПВО Москвы майор Аксаков Михаил Георгиевич. Фото ок. 1936 года.

Летчик-истребитель Красной Армии Командир 117-й истребительной авиационной эскадрильи 92 авиабригады ПВО Москвы майор Аксаков Михаил Георгиевич. Фото ок. 1936 года.

Личное собрание М. М. Аксакова. Москва. Россия.

.

Однако его друг, П. М. Монархо, перевод в глубь страны расценил как политическое недоверие и был явно этим недоволен.

С занятием должности комбрига Павлом Митрофановичем Монархо служба М. Г. Аксакова должна была бы пойти еще более успешно. Однако осенью 1936 года в части случилось происшествие: прыгая с парашютом, погиб лейтенант Юненко.

Разбитые в результате тренировочных полетов истребители ремонтировались медленно и содержались не в лучшем техническом состоянии. Поставленная перед бригадой задача создания вокруг Москвы дополнительных аэродромов реально оказалась невыполнима, а предложение использовать для взлета и посадки подмосковные дороги было признано легковесным.

Ситуацию держал на контроле командующий Военно-воздушными силами СССР, заместитель Наркома обороны, командарм второго ранга Я. И. Алкснис, которому П. М. Монархо и М. Г. Аксаков лично докладывали о боеготовности эскадрилий во время его инспекционных проверок бригады, в том числе вместе с наркомом обороны К. Е. Ворошиловым.

Ситуацию держал на контроле командующий Военно-воздушными силами СССР, заместитель Наркома обороны, командарм второго ранга Я. И. Алкснис, которому П. М. Монархо и М. Г. Аксаков лично докладывали о боеготовности эскадрилий во время его инспекционных проверок бригады, в том числе вместе с наркомом обороны К. Е. Ворошиловым.

.

Майор Аксаков Михаил Георгиевич.

Фотография из справки, составленной по запросу органов госбезопасности 17 февраля 1937 года по материалам личного дела военнослужащего.

Личное собрание М. М. Аксакова. Москва. Россия.

.

Осенью 1936 года все они присутствовали на заседании Политбюро ВКП (б), где обсуждался вопрос о снижении травматизма в Военно-воздушных силах СССР.

В подобной ситуации командование бригады приняло верное, по сути, решение об уменьшении количества тренировочных полетов и о повышении за счет освободившегося времени качества теоретической подготовки молодого летного состава на земле. Одновременно нужно было осваивать поставленные на вооружение и поступившие в октябре 1936 года новые самолеты И-16, первые советские истребители с убирающимися шасси.

Однако данные мероприятия по обеспечению безопасности полетов были признаны «политически ошибочными» и трактовались как ухудшение подготовки летных кадров, что, в категориях 1930-х годов, называлось вредительством.

.

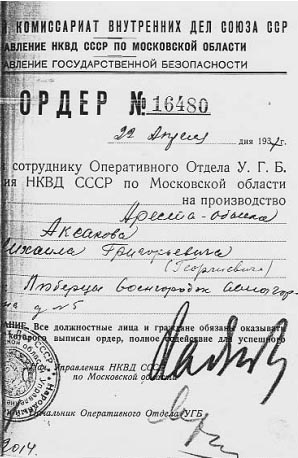

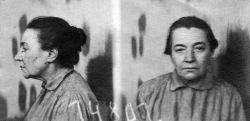

22 апреля 1937 года (по традиции, в годовщину рождения вождя мирового пролетариата – об этом уже писалось ранее) Михаил Георгиевич Аксаков был арестован.

22 апреля 1937 года (по традиции, в годовщину рождения вождя мирового пролетариата – об этом уже писалось ранее) Михаил Георгиевич Аксаков был арестован.

.

Фотография из сфабрикованного следственного дела, сделанная в ночь ареста М. Г. Аксакова 22 апреля 1937 года.

Дела репрессированных в 1930–1940 годы направлялись по месту их рождения в архивы органов госбезопасности.

Архив управления ФСБ России по Калужской области.

Калуга. Россия

.

Подверглись аресту и другие офицеры 92-й бригады: начальник штаба 116-й авиационной эскадрильи Иван Алексеевич Мещеряков, командир 118-й авиационной эскадрильи Аркадий Васильевич Малышев, метеоролог бригады Илья Михайлович Тимохин и другие.

9 августа 1937 года был арестован командир 92-й авиационной бригады Павел Митрофанович Монархо. Одновременно происходили аресты в руководстве противовоздушной обороны Москвы и Московского военного округа.

.

Ордер на арест М. Г. Аксакова от 21 апреля 1937 года.

Ордер на арест М. Г. Аксакова от 21 апреля 1937 года.

Архив управления ФСБ России по Калужской области. Калуга. Россия.

.

Подлинные причины массовых арестов раскрывают показания одного из организаторов этой акции, начальника 3-го отдела 3-го управления НКВД СССР, старшего майора государственной безопасности Александра Павловича Радзивиловского. Сам он был арестован позже, 3 сентября 1938 года как участник контрреволюционного заговора и агент германской разведки (расстрелян 25 января 1940 года). Он показал, что в соответствии с личными указаниями Н. Ежова и М. Фриновского требовалось, используя арестованных военных из Московского военного округа, «развернуть картину большого и глубокого заговора в Красной Армии». Было приказано немедленно приступить к допросам арестованного начальника Противовоздушной обороны РККА Медведева и добиться от него показаний на широкий круг участников заговора для доклада Н. И. Ежова в ЦК ВКП (б). Как показывал А. П. Радзивиловский, Н. И. Ежов дал ему прямое указание «применять методы физического воздействия, не стесняясь в их выборе».

Одним из элементов сфальсифицированного заговора должно было стать разоблачение «врагов народа» в 92-й истребительной авиационной бригаде. Михаил Георгиевич Аксаков идеально подходил на эту роль.

Дворянское происхождение, которое он скрыл при поступлении в Красную армию, чрезвычайно «подозрительные» родственные связи. Большинство его родственников сражались в Белой армии или находились в эмиграции, а оставшиеся в Советской России – осуждены или подвергались аресту.

М. Г. Аксакову было предъявлено обвинение в том, что он является участником контрреволюционной вредительской троцкистской организации в системе Противовоздушной обороны Москвы. По утверждению следствия, организация ставила задачей «подрыв обороноспособности пролетарской столицы», и по ее заданиям вела «систематическую подрывную работу, направленную к выведению из строя 117-й авиаэскадрильи путем систематического срыва учебных заданий по боеподготовке». Согласно обвинению, М. Г. Аксакову вменялись пункты 6, 7, 8 и 11 статьи 58 Уголовного кодекса РСФСР. Следствие вел начальник особого отдела 92-й истребительной авиационной бригады младший лейтенант государственной безопасности Федосей Иванович Васильев.

Арест Михаила Георгиевича являлся только одним из эпизодов большого дела о якобы существовавшей в Противовоздушной обороне Москвы «контрреволюционной троцкистской вредительской организации». Эти события были впрямую увязаны с показаниями бывшего командира полка ПВО Москвы Ивана Нестеровича Бердника, который был допрошен 7 апреля 1937 года и назвал Михаила Георгиевича Аксакова как члена «вредительской организации», сославшись на слова бывшего начальника штаба ПВО Москвы полковника Анатолия Федоровича Заколодкина.

.

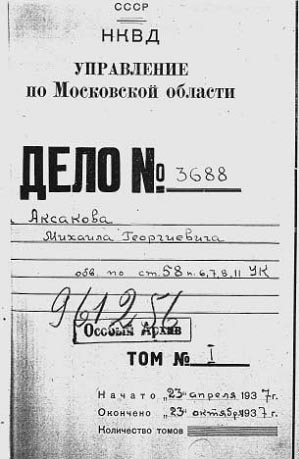

Следственное дело, заведенное на М. Г. Аксакова по указанию Н. И. Ежова, в котором на момент ареста обвиняемого отсутствовало даже определение состава преступления.

Следственное дело, заведенное на М. Г. Аксакова по указанию Н. И. Ежова, в котором на момент ареста обвиняемого отсутствовало даже определение состава преступления.

Архив управления ФСБ России по Калужской области. Калуга. Россия.

.

В ночь с 22 на 23 апреля 1937 года в квартире М. Г. Аксакова состоялся обыск, в ходе которого, были изъяты три пистолета, (со слов Михаила Михайловича у отца были: наградной ТТ, «Маузер» – видимо, штатное оружие, и малокалиберный спортивный «Вальтер», с которым играл маленький Миша), парашют («в распоротом виде»), переписка, топографические карты, фотографии, орденская книжка и билет члена Российского коммунистического союза молодежи.

Содержался Михаил Георгиевич Аксаков на Лубянке, а затем в Таганской тюрьме. Во время следствия он был уволен со службы в РККА по пункту «в» статьи 44 (Приказ НКО СССР № 00101 от 26 апреля 1937 года).

Во время следствия Михаил Георгиевич Аксаков допрашивался 11 раз, наиболее интенсивные допросы пришлись на май 1937 года.

Допрос № 1. 23 апреля 1937 года.

Первый и второй допросы состоялись в один день – 23 апреля 1937 года. Следователя интересовали, в основном, родственные связи арестованного по отцу и матери, свойственные связи по жене, а также круг знакомств. Среди лиц, с кем поддерживались отношения, М. Г. Аксаков указал на преподавателя Военно-воздушной академии майора Виталия Ивановича Чайкина, с кем участвовал в боях на КВЖД в 1929 году, и слушателя Академии Генерального штаба Всеволода Матвеевича Лозового-Шевченко, с которым познакомился еще в Смоленске. Особенно подробно следователь расспрашивал об отношениях с Владимиром Антоновичем Кушаковым и о круге его знакомств. Кроме того, интересовались командиром 26 авиационной эскадрильи И. Я. Лейцингером, бывшим офицером Белой гвардии, непосредственным командиром Михаила Георгиевича Аксакова во время боев на КВЖД, представившим его к ордену.

Основная тема, интересовавшая следствие на данном этапе – троцкизм. Тон первого допроса был вполне мирным, никаких конкретных обвинений, в том числе и о принадлежности к троцкистской организации Михаилу Георгиевичу Аксакову не предъявлялось, а сам он утверждал, что о троцкистских взглядах Владимира Антоновича Кушакова узнал только после его смерти.

Допрос № 2. 23 апреля 1937 года.

В тот же день, 23 апреля 1937 года, М. Г. Аксаков был допрошен вторично. Допрос оказался более тяжелым. На нем впервые речь зашла о «троцкистском формировании» Кушакова-Чайкина-Зюки. Михаил Георгиевич Аксаков прямо не отвечал на поставленные вопросы, ограничиваясь констатацией известных фактов, – об исключении В. А. Кушакова за троцкизм из ВКП (б), об аресте Зюки, как троцкиста, и о том, что Виталий Иванович Чайкин пытался добиться партийной реабилитации Владимира Антоновича Кушакова. Он не признал своего участия в «троцкистской группе», заявив, что с В. А. Кушаковым и В. И. Чайкиным был только в дружеских отношениях.

Очередной вопрос следствия, заданный М. Г. Аксакову во время допроса, был провокационным: «Следствие располагает данными, что вы были участником группы. Признаете это?». Разумеется, что никаких данных подобного рода у следователя не было, как не было и самой «группы». Михаил Георгиевич мужественно отрицал все лживые утверждения.

Хотя в протоколе отсутствуют указания на хронологию допроса, исходя из объема текста, который занимает более четырех страниц, можно сделать вывод, что он был довольно длительным.

Допрос № 3. 8 мая 1937 года.

Третий допрос Михаила Георгиевича Аксакова состоялся после двухнедельного перерыва. К этому моменту в качестве свидетеля был допрошен его шофер Александр Михайлович Зарубин, который подробно рассказывал, кого посещал М. Г. Аксаков во время поездок в Москву.

Характер предъявленных обвинений на нем кардинально изменился. О троцкизме не упоминалось, и обвиняемый допрашивался о снижении боеспособности в 117-й эскадрильи и в 92-й авиабригаде в целом. Следователя особенно интересовали взаимоотношения Михаила Георгиевича Аксакова с Павлом Митрофановичем Монархо, а также с иностранцами. Обвиняемый признал, что в 1935 году в квартиру бывшего командира эскадрильи Фердинанда Фердинандовича Меча приезжали немцы и англичанка, которых тот называл «коминтерновцами», но ничего конкретного о них не сказал.

Допрос № 4. 10 мая 1937 года.

На следующем допросе следователь Ф. И. Васильев, продолжая общую линию на выяснение недостатков в боевой подготовке, попытался получить от М. Г. Аксакова компрометирующие факты на руководство бригадой. Он спрашивал, была ли сорвана огневая подготовка всей 92-й авиабригады? Но Михаил Георгиевич ответил, что несет ответственность только за состояние своей эскадрильи. Однако, следователь настойчиво интересовался деятельностью П. М. Монархо. Именно на допросе 10 мая 1937 года разрозненные сведения о недостатках в боевой подготовке были квалифицированы как «вредительство».

Допрос № 5. 13 мая 1937 года.

Очередной допрос, произошедший 13 мая, стал в определенном смысле переломным. Следователь все более активно переходил к прямым обвинениям, а выдержанность ответов М. Г. Аксакова постепенно слабела. Начался допрос с утверждения о том, что обвиняемый является участником контрреволюционной организации. Оно было категорически отвергнуто. Тогда в качестве компрометирующего факта было указано на то, что служба обвиняемого в РККА началась с обмана, с сокрытия дворянского происхождения, в чем М. Г. Аксаков признался, поскольку отрицать это не представлялось возможным. Затем в вину было поставлено, что к ордену его представил командир 26-й авиаэскадрильи И. Я. Лейцингер, «бывший белогвардеец», а награда истолковывалась как покровительство. М. Г. Аксаков заявил, что покровительства со стороны И. Я. Лейцингера не замечал.

Обоснованные возражения обвиняемого заставили следователя заявить: «У Вас все получается случайно: случайно все почти родственники оказались в белоэмиграции, случайно вы обросли знакомыми троцкистами, случайно ваша сестра оказалась замужем за активнейшим контрреволюционером Смирновым Иваном Никитичем» (двоюродная сестра Нина была замужем за другим Смирновым – заместителем Наркома связи, Смирновым Николаем Ивановичем). На это Михаил Георгиевич ответил, что с родственниками отца давно не виделся, знакомых знал не как троцкистов, а «как членов партии и командиров РККА». Тогда следователь, вновь вернувшись к теме «вредительства», с явным сарказмом спросил: «А на путь вредительства встали тоже случайно, без чьего-либо воздействия?» Подобные обвинения М. Г. Аксаков вновь отверг, пояснив, что даже если он и предпринимал действия, которые шли во вред боевой подготовке, то вредительскими их не считал.

Однако далее, видимо после определенной «обработки», в тексте протокола допроса появилась запись от имени обвиняемого: «непринятием зависящих от меня мер и несообщением в судебные органы о срыве боеподготовки, я содействовал срыву боевой подготовки эскадрильи».

Добившись ожидаемого признания, следователь продолжал развивать версию о заговоре и потребовал сообщить, по чьим указаниям действовал подследственный, ожидая, что будут названы имена вышестоящих командиров. М. Г. Аксаков продолжал упорствовать, заявив, что это были исключительно его личные ошибки. Такой ответ снова не устроил следователя Ф. И. Васильева. Собирая воедино основные пункты обвинения («сомнительное родство», «троцкистское окружение»), он указал, что «ошибки не были случайными», находясь с компрометирующими фактами в «полном соответствии», и стал настаивать на влиянии «враждебных советскому строю лиц». В итоге следователь потребовал сделать «чистосердечное признание» и назвал Михаила Георгиевича Аксакова «активным участником» срыва боевой подготовки.

Обвиняемый сделал заявление, которое явно отличалось от всего сказанного им ранее, где он не только признал себя виновным в срыве боевой подготовки, но и отметил, что «должен понести судебную ответственность».

Это было важное признание и первая серьезная победа следователя. Однако даже после него М. Г. Аксаков отверг связь с троцкистами, заявив, что с Виталием Ивановичем Чайкиным, Владимиром Антоновичем Кушаковым и другими у него были только дружеские или исключительно служебные отношения.

Допрос № 6. 16 мая 1937 года.

На следующем допросе, 16 мая, выбивание признаний продолжилось. Допрос начался с прямого вопроса: «Вы являетесь представителем враждебного класса?», на который был дан странный и путаный ответ: «Я происхожу из дворян, класса враждебного советскому строю, но я являюсь выходцем из этого класса».

Повторно перечисляя родственников, находящихся в эмиграции, М. Г. Аксаков признал, что его двоюродный брат Сергей Сергеевич Аксаков ведет «контрреволюционную работу». Тем не менее он продолжал утверждать, что ему было неизвестно о троцкистских взглядах знакомых, хотя Владимир Антонович Кушаков уже прямо был назван «троцкистом». В конце допроса следователь снова потребовал признать, что Михаил Георгиевич Аксаков являлся «участником контрреволюционной организации», по заданию которой занимался «вредительством». Однако обвиняемый вновь стал это категорически отрицать, признавая себя виновным только в том, что руководимая им 117-я эскадрилья являлась «не боеспособной».

Допрос № 7. 17 мая 1937 года.

Аналогичные требования следователя и ответы М. Г. Аксакова повторились 17 мая 1937 года. В ходе допроса позиция обвиняемого менялась. Следователь заявил, что из показаний других лиц известно, что подследственный являлся членом контрреволюционной организации, на что М. Г. Аксаков, уже не отрицая ее существования, заявил, что, возможно, из-за дворянского происхождения его считали «вполне подходящим для вербовки в свою организацию». Кроме того, он уже не сопротивляется утверждению следователя, что проводимая им деятельность называлась вредительской. По его словам, «вредительство» заключалась в «торможении» боевой подготовки, уменьшении количества летных дней, в отсутствии должного контроля за состоянием материальной части и, таким образом, летный состав оказался неподготовленным к выполнению боевых задач. С одной стороны, М. Г. Аксаков признавал, что «вредительская деятельность» была известна вышестоящему командованию, а с другой стороны, он сам выполнял приказы вышестоящих командиров, в частности П. М. Монархо, которые наносили «вред» боевой подготовке.

Опираясь на полученное в ходе прошлого допроса мнение о том, что в контрреволюционную организацию «была возможна вербовка», следователь Ф. И. Васильев потребовал признать этот факт, но это было категорически отвергнуто. Отрицал обвиняемый и троцкистское влияние на его «вредительскую деятельность». Однако на повторный вопрос следователя – «Следовательно, троцкистское влияние в вашей деятельности было?», последовал краткий, логически не оправданный ответ: «Да. Признаю». На этом допрос завершился.

Допрос № 8. 19 мая 1937 года.

Добившись необходимых признаний, следователь Федосей Иванович Васильев допрос 19 мая 1937 года начал с утверждения, что обвиняемый признал свою виновность в ведении «вредительской деятельности» и влиянии на нее троцкистов. Теперь его интересовала «контрреволюционная организация», якобы существовавшая в бригаде. Первоначально Михаил Георгиевич отрицал ее существование, но затем почти сразу признал, что вредительская деятельность велась и в других эскадрильях (хотя ранее говорил, что может свидетельствовать только о своей). Аналогичная, практически моментальная эволюция позиции произошла и в отношении другого важного для следователя вопроса – о командовании бригадой. Сначала М. Г. Аксаков сказал, что не знает, являются ли членами «контрреволюционной организации» Павел Митрофанович Монархо и командиры эскадрилий Аркадий Васильевич Малышев и Федор Григорьевич Курдубов, но в следующем ответе признал «молчаливое соглашение» во вредительской деятельности между Монархо, им, Малышевым и Курдубовым.

Далее следователь выяснял «вредительскую деятельность» П. М. Монархо. Трактовка высказываний М. Г. Аксакова была истолкована следователем однозначно – он допускал возможность существования вполне оформленной вредительской организации.

Допрос № 9. 21 мая 1937 года.

«Вредительская деятельность» Павла Митрофановича Монархо интересовала также следователя на следующем допросе, который произошел – 21 мая 1937 года. В конце допроса М. Г. Аксаков признал все, что пытался отрицать на предыдущем допросе – существование в бригаде «вредительской организации» и заявил, что может назвать лиц, в нее входящих.

Допрос № 10. 22 мая 1937 года.

«Успех» следствия был окончательно закреплен на допросе 22 мая 1937 года, который носил итоговый характер. Вопросы и ответы были лаконичными и четкими, они фиксировали то, что с таким трудом удалось добиться ранее в неопределенной форме. Михаил Георгиевич Аксаков уже не отрицал, что занимался «сознательным вредительством», которое вел после получения в сентябре-октябре 1936 года директивы от командира бригады Павла Митрофановича Монархо и поводом для которого стало его дворянское происхождение. Осуществлять же вредительство было возможно только при осведомленности командования бригады.

Допрос № 11. 24 ноября 1937 года.

Последний допрос М. Г. Аксакова состоялся 24 ноября 1937 года, когда дело было официально закончено. Ему предшествовала очная ставка с метеорологом бригады Ильей Михайловичем Тимохиным, которая была проведена 20 октября 1937 года.

Допрос оказался самым продолжительным, его протокол занимает 6 страниц плотно напечатанного текста. Длительный перерыв связан с тем, что одновременно происходили допросы многочисленных свидетелей и других обвиняемых. Версия о существовании в бригаде «контрреволюционной организации» активно разрабатывалась и к этому времени окончательно оформилась как основная.

В начале Михаил Георгиевич кратко повторил все, что касалось существования в бригаде «контрреволюционной троцкистской организации», связанной с общей негативной ситуацией в системе Противовоздушной обороны Москвы, и его «работы» в ней.

Следователь Ф. И. Васильев квалифицировал организацию как «фашистскую». В отличие от предыдущих допросов М. Г. Аксаков не предпринимал попыток отстаивать какую-либо личную позицию, полностью подчинился версии следствия. Он не только подробно рассказал о «вредительстве», но и о том, как его «завербовал» П. М. Монархо. Из участников организации неожиданно назвал метеоролога Илью Михайловича Тимохина, которого якобы сам привлек в организацию в марте 1937 года, поставив задачу – содействовать в отмене полетов, предоставляя ложные метеосводки.

По всей видимости, к этому времени М. Г. Аксаков был полностью психологически сломлен. Из непоследовательности его показаний и изменений подписи под протоколами допросов напрашивается вывод о сильном физическом воздействии на подследственного.

Затем, новым поворотом дела, выявившимся на допросе 24 ноября 1937 года, стало обвинение М. Г. Аксакова в шпионской деятельности в пользу Польши, которое основывалось на показаниях арестованного в сентябре 1937 года Сергея Владимировича Алексеева, сослуживца по 26-й эскадрильи. Несмотря на абсурдность подобного утверждения, Михаил Георгиевич Аксаков дал подробные показания, каким образом B. А. Кушаков завербовал его для шпионажа, потребовав предоставлять сведения о состоянии Люберецкой авиабригады.

Протокол допроса Сергея Владимировича Алексеева от 26 сентября 1937 года находился среди копий протоколов допросов других лиц, обвиненных в принадлежности к «вредительской и шпионской деятельности». Во время допроса В. А. Алексеев подробно рассказал о своей шпионской деятельности в пользу Польши. М. Г. Аксаков упоминался им только один раз, как знакомый В. А. Кушакова, которому Михаил Георгиевич передал письмо, чье содержание для С. В. Алексеева осталось неизвестным.

C. В. Алексеев был арестован не столько из-за знакомства с М. Г. Аксаковым, сколько благодаря его дворянскому происхождению.

Арестованный полковник Анатолий Федорович Заколодкин на допросе 29-30 мая 1937 года, называя членов «контрреволюционной организации», сославшись на П. М. Монархо, заявил, что в нее входил М. Г. Аксаков, с которым лично связан не был.

Участие И. М. Тимохина в «организации» «доказывалось» протоколом допроса его бывшей жены Марии Александровны Новиковой, состоявшегося 19 июля 1937 года. Она сообщила, что 3 июля супруг подробно рассказал ей о контрреволюционной организации, о ее планах, среди которых: переправка заграницу трех эскадрилий самолетов из Люберецкого гарнизона, подрыв обороны Москвы, совершение налетов на дачи членов правительства, арест И. В. Сталина и даже взрыв Кремля.

На допросе 22 июля 1937 года Илья Михайлович Тимохин отрицал, что говорил жене подобное и что он принадлежал к контрреволюционной организации, но затем неожиданно признал все обвинения. Он заявил, что П. М. Монархо 12 марта 1937 года через него передал командиру 117 эскадрильи М. Г. Аксакову письмо. По мнению И. М. Тимохина, в нем была директива совершить террористический акт во время воздушного парада 1-го мая 1937 года, проведение которого планировалось с имитацией элементов воздушного боя.

Предложенная версия обвинения по расстрелу Московского Кремля у следствия не имела продолжения, поскольку парад 1-го мая 1937 года прошел без терактов, а среди так называемых «террористов» на момент его проведения был арестован только М. Г. Аксаков. Остальные подозреваемые были на свободе.

На допросе 19 октября 1937 года И. М. Тимохин вновь категорически отрицал все обвинения. Но потом, видимо по подсказке следователя, заявил, что его завербовал М. Г. Аксаков в марте 1937 года. Причинами «вербовки» стали хранение И. М. Тимо-хиным троцкистской литературы, его исключение из РКСМ и «неустойчивое поведение в быту». Причинами «согласия» на сотрудничество назывались – недовольство служебным положением и обещание карьерного продвижения. Остальные сведения отличались от показаний, данных ранее.

20 октября 1937 года между Михаилом Георгиевичем Аксаковым и Ильей Михайловичем Тимохиным была проведена очная ставка, на которой последний заявил о том, что М. Г. Аксаков является членом «контрреволюционной троцкистской вредительской организации», завербовал его и требовал фальшивых прогнозов погоды, которые позволяли срывать полеты. Оба обвинения М. Г. Аксаков категорически отверг.

В показаниях Павла Митрофановича Монархо (которому следствием отводилась роль руководителя «вредительской организации»), данных им на допросах 23 августа, 9 и 13 октября 1937 года, сообщалось, что проводниками «вредительской политики» являлись Михаил Георгиевич Аксаков, Аркадий Васильевич Малышев и Федор Григорьевич Курдубов, однако то, что он давал им «вредительские установки», отрицалось. Основным виновником вредительства П. М. Монархо называл начальника политотдела бригады Котова, который использовал М. Г. Аксакова и А. В. Малышева. К факту «вредительства» со стороны М. Г. Аксакова П. М. Монархо отнес выступление последнего на совещании командиров и комиссаров частей. В нем М. Г. Аксаков называл план боевой подготовки Военно-воздушных Сил РККА нереальным. Кроме того, ему в вину ставилось снижение количества летных дней до 4-х в декаду и отчисление якобы неспособных летчиков из эскадрильи. Из-за вредительства М. Г. Аксакова и А. В. Малышева в боевой подготовке, как показал П. М. Монархо на другом допросе, 92-я авиабригада стала небоеспособной. В показаниях не упоминается эскадрилья Федора Григорьевича Курдубова, хотя там дела обстояли не лучшим образом, за что он и был отстранен от руководства ею. Павел Митрофанович Монархо признал, что давал М. Г. Аксакову и А. В. Малышеву «ряд вредительских установок, направленных к свертыванию летно-боевой подготовки» и даже утверждал, что подобных установок требовали они сами. Факт вербовки Михаила Георгиевича Аксакова П. М. Монархо отрицал.

Одним из доказательств подготовки террористического акта против Советского правительства стало упомянутое ранее письмо, которое П. М. Монархо передал через И. М. Тимохина для М. Г. Аксакова. П. М. Монархо не отрицал, что письмо было, но содержало только указания по плановой боевой подготовке. Тем не менее, это служебное письмо, которое так и не было обнаружено, стало «важным доказательством» террористических намерений обвиняемых.

Собирая сведения о родственниках и знакомых М. Г. Аксакова, следователь Ф. И. Васильев допросил его жену Юлию Гавриловну (11 мая 1937 г.) и мать Марию Михайловну (25 мая 1937 г.).

К следственному делу также было приобщено адресованное начальнику особого отдела 92-й авиационной бригады Ф. И. Васильеву письмо майора Н. Трифонова, датированное 7 июня 1937 года. В нем давалась отрицательная характеристика состояния дел в 117-й авиационной эскадрильи. Указывалось, что «весь летный состав имеет очень малый налет», летчики не знакомы с новой техникой, которая к тому же медленно собиралась. М. Г. Аксакову автор письма ставил в вину то, что в «самый ответственный момент» тот находился в отпуске. Вывод следовал однозначный: «Аксаков сознательно делал все возможное, чтобы сделать эскадрилью небоеспособной и делалось это при попустительстве полковника Монархо». Под влиянием М. Г. Аксакова, якобы, находились начальник штаба эскадрильи Кириченко и военком Килин.

Со своей стороны военком Килин также обратился с письмом к начальнику особого отдела 92-й авиационной бригады. В нем сообщалось, что после ареста М. Г. Аксакова как «врага народа» он проанализировал состояние боевой подготовки в эскадрилье и взаимоотношения арестованного с полковником П. М. Монархо. В результате пришел к убеждению, что «полковник Монархо не мог не знать о вредительской деятельности врага народа Аксакова и более того, некоторые факты нужно расценивать как факты вредительства – проводились по прямым приказаниям Монархо». В вину ставилось отчисление из эскадрильи ряда летчиков (особенно подчеркивалось, что все они состояли в ВКП (б)), а также то, что вылеты тормозились под предлогом неблагоприятной погоды. При отправке в зимний лагерь на 2-3 летчиков бралась всего одна машина, и что Павел Митрофанович Монархо запрещал летать помощнику начальника штаба Ковбе, а слишком длинный инструктаж Монархо перед началом одного из полетов привел к его срыву из-за низкой облачности и дождя и т. п.

В основном в документе сообщалось о «вредительской деятельности» П. М. Монархо. О Михаиле Георгиевиче Аксакове упоминалось вскользь и без конкретных подробностей.

24 августа 1937 года в адрес НКВД СССР на Павла Митрофановича Монархо поступило аналогичное заявление от Федора Григорьевича Курдубова.

«В своем заявлении я квалифицировал работу МОНАРХО как вредительскую под общим впечатлением того времени» – так ответил на допросе 29 декабря 1955 года член КПСС с 1927 года, начальник военной кафедры Московского Лесотехнического института Ф. Г. Курдубов.

23 октября 1937 года следствие по делу Михаила Георгиевича Аксакова было завершено.

Обвинительное заключение в декабре 1937 года утвердили Прокурор Союза ССР А. Я. Вышинский и начальник управления НКВД Московской области Реденс.

Михаил Георгиевич Аксаков обвинялся по двум пунктам.

Во-первых, в том, что на протяжении 1936 года имел связь с «агентом польской разведки» Владимиром Антоновичем Кушаковым, по заданию которого вел разведывательную работу в пользу Польши, собирая сведения о состоянии 92-й авиационной бригады.

Во-вторых, в том, что являлся активным участником контрреволюционной троцкистской вредительской организации, существовавшей в системе Противовоздушной обороны Москвы, и по ее заданиям проводил вредительство в боевой подготовке 117-й авиационной эскадрильи, а также завербовал в нее метеоролога Илью Михайловича Тимохина.

Дело подлежало рассмотрению в Военной коллегии Верховного суда СССР. Доказательствами по нему стали признание обвиняемого, показания Сергея Владимировича Алексеева, Анатолия Федоровича Заколодкина, Ивана Нестеровича Бердника и Ильи Михайловича Тимохина, а также очная ставка с последним. Тяжесть обвинений не оставляла М. Г. Аксакову никаких шансов остаться в живых.

Еще до начала суда наказание в виде расстрела было решено руководством страны.

.

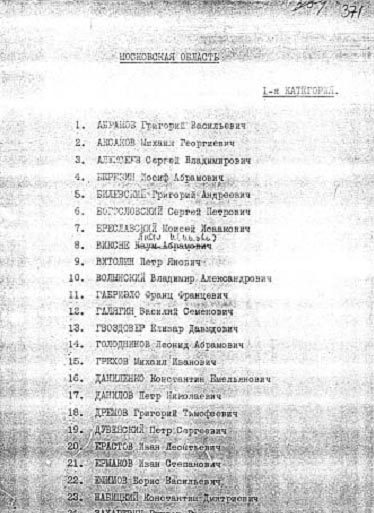

Первый лист списка лиц от 3 января 1938 года, определенных к преданию суду Военной Коллегии Верховного Суда Союза ССР 1-й категории (расстрел).

Первый лист списка лиц от 3 января 1938 года, определенных к преданию суду Военной Коллегии Верховного Суда Союза ССР 1-й категории (расстрел).

В списке числятся летчики-истребители Аксаков М. Г. и Алексеев С. В.

Список подписан начальником 8 отдела ГУГБ НКВД СССР старшим майором госбезопасности Цесарским.

Санкция на расстрел дана Молотовым, Кагановичем, Ждановым, Ворошиловым и Сталиным.

Архив Президента Российской Федерации. Москва. Россия.

.

В «Списке лиц, подлежащих суду Военной коллегии Верховного суда Союза ССР» от 3 января 1938 года Михаил Георгиевич Аксаков значился по 1 категории, что означало неизбежный расстрел (следом за М. Г. Аксаковым в списке из 71 человека значился С. В. Алексеев). Этот список был подписан И. В. Сталиным, К. Е. Ворошиловым, В. М. Молотовым и Л. М. Кагановичем.

8 февраля 1938 года состоялось подготовительное заседание Военной коллегии Верховного суда СССР, на котором было определено согласиться с обвинительным заключением, принять дело к производству, заслушать его на закрытом судебном заседании «без участия обвинения и защиты и без вызова свидетелей». Некоторых из «свидетелей» к тому времени уже не было в живых.

Суд над полковником Павлом Митрофановичем Монархо, 1904 года рождения, командиром 92 истребительной авиабригады состоялся 15 декабря 1937 года. П. М. Монархо виновным себя не признал. Расстрелян 15 декабря 1937 года.

Суд над Аркадием Васильевичем Малышевым, 1905 года рождения, командиром 118 истребительной авиаэскадрильи, состоялся 15 декабря 1937 года. А. В. Малышев виновным себя не признал. Расстрелян 15 декабря 1937 года.

Суд над Ильей Михайловичем Тимохиным, 1911 года рождения, метеорологом 92 истребительной авиабригады, состоялся 19 декабря 1937 года. И. М. Тимохин признал себя виновным и просил о снисхождении. Расстрелян 19 декабря 1937 года.

9 февраля 1938 года, состоялось закрытое судебное заседание, которое заняло всего 15 минут.

Подсудимый Михаил Георгиевич Аксаков виновным себя не признал, данные на предварительном следствии показания отверг, сказав, что И. Н. Бердника не знает, а полковника А. Ф. Заколодкина видел всего один раз.

В последнем слове Михаил Георгиевич Аксаков заявил, что показания на предварительном следствии дал ложно и что участником антисоветской организации не является.

Военная коллегия Верховного суда СССР, приговорила Михаила Георгиевича Аксакова к высшей мере наказания – расстрелу, лишению воинского звания с конфискацией лично ему принадлежащего имущества. Приговор был окончательный и в силу постановления ЦИК СССР от 1 декабря 1934 года подлежал приведению в исполнение немедленно.

Председательствующий – Диввоенюрист т. Никитченко; Члены: Военные юристы 1 ранга т.т. Кандыбин и Климин; Секретарь – Военный юрист 3 ранга т. Козлов.

.

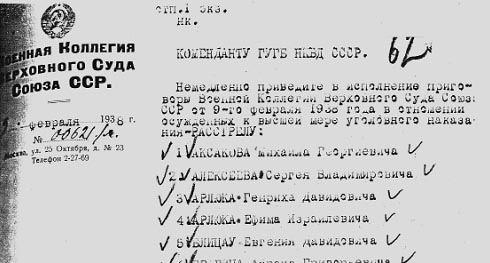

Однако произошла задержка на сутки, поскольку машина политических репрессий не успевала за валом судебных решений. В связи с этим, председатель Военной коллегии Верховного суда СССР В. Ульрих направил коменданту Главного управления государственной безопасности НКВД СССР приказ № 00621/л от 10.02.1938 г. с требованием немедленно привести в исполнение приговоры относительно 71 осужденного, вынесенные Военной коллегией Верховного суда СССР 9 февраля.

10 февраля 1938 года приговоры, в том числе, в отношении Михаила Георгиевича Аксакова были приведены в исполнение. Вместе с ним были расстреляны 70 человек, в том числе его сослуживец Сергей Владимирович Алексеев. Официально сообщили, что все приговорены к 10 годам лишения свободы «без права переписки».

..

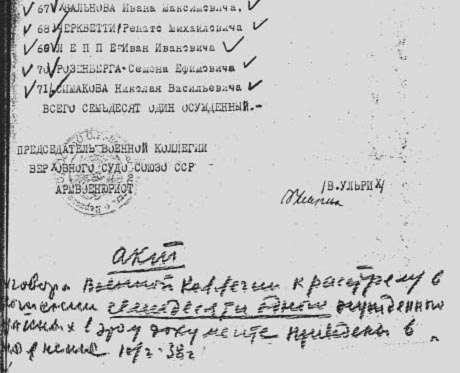

Список (начало и окончание страниц) тех же лиц (71 человек), расстрелянных 10 февраля 1938 года на Лубянке по экстренному указанию Председателя Военной коллегии Верховного Суда СССР В. В. Ульриха.

Красным карандашом, видимо по шершавой стене, написан Акт о приведении приговора в исполнение.

Фамилии подписавших акт копировать запрещено.

.

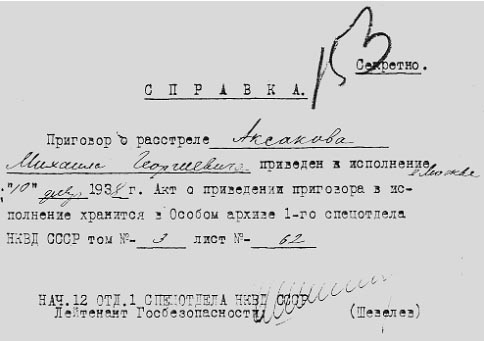

Справка с грифом «Секретно», зашитая в следственное дело Михаила Георгиевича Аксакова о приведении приговора в исполнение.

Архив управления ФСБ России по Калужской области. Калуга. Россия

.

В середине 1950-х годов, когда начался процесс реабилитации жертв политических репрессий, было пересмотрено дело о «заговоре» в системе Противовоздушной обороны Москвы.

Дело вел старший следователь особого отдела КГБ при Совете министров СССР по Московскому округу ПВО майор Андронов.

В течение декабря 1955 – февраля 1956 годов качестве свидетелей им были допрошены: бывший командир авиационной эскадрильи полковник Федор Григорьевич Курдубов; бывший уполномоченный особого отделения 92-й истребительной авиабригады Иван Иванович Демичев; бывший инструктор политотдела бригады и комиссар эскадрильи полковник Никанор Иванович Западалов; бывший политработник 92-й истребительной авиабригады Федор Матвеевич Лосев. Ведший дело следователь Федосей Иванович Васильев, как выяснилось в ходе следствия, после тяжелой болезни уже умер от язвы желудка.

Во время допросов следователя Андронова интересовало, в основном, применялись ли к М. Г. Аксакову и другим подследственным меры «физического воздействия», что, естественно, отрицалось. Одновременно были осмотрены архивно-следственные дела Ильи Михайловича Тимохина и Аркадия Васильевича Малышева, составлены обзорные справки по делу Александра Павловича Радзивиловского, расстрелянного в качестве участника заговора в НКВД СССР, а также материалы по делу Павла Мит-рофановича Монархо.

30 декабря 1955 года был проведен анализ архивно-следственного дела Михаила Георгиевича Аксакова, в результате которого появилось заключение Главной военной прокуратуры СССР от 29 апреля 1956 года. В нем давалась вполне адекватная оценка данному делу. Было установлено, что Павел Митрофанович Монархо, который проходил как вербовщик М. Г. Аксакова, также на суде виновным себя не признал, и его дело также представлено в Военную коллегию Верховного суда СССР с заключением о прекращении. Полковники Федор Григорьевич Курдубов и Никанор Иванович Западалов, знавшие М. Г. Аксакова по совместной службе, охарактеризовали его «исключительно положительно, как примерного летчика».

На вопрос следователя, как Вы можете охарактеризовать Аксакова за время совместной службы в 92-й авиабригаде, бывший комиссар 117 эскадрильи Н.И. Западалов ответил:

«АКСАКОВА я считал как достаточно подготовленного, грамотного и культурного командира эскадрильи. Сам он был хорошим летчиком, много времени уделял боевой подготовке летного состава. Во время работы комиссаром эскадрильи ко мне от летчиков поступали жалобы на то, что Аксаков затягивает ввод их в строй. Я об этом докладывал комиссару бригады Котову, и сам беседовал с Аксаковым. Аксаков мне заявил, что пока он не будет уверен в полной готовности того или иного молодого летчика, он выпускать не будет. Позже, когда я овладел достаточными знаниями летного дела, я пришел к выводу, что Аксаков в принципиальной постановке этого вопроса был прав. Такая всесторонняя подготовка летного состава уменьшала аварийность». Показания Ивана Нестеровича Бердника и Анатолия Федоровича Заколодкина были дезавуированы, поскольку они знали об «участии» М. Г. Аксакова в «антисоветской организации» со слов других лиц. Вывод был однозначен – приговор отменить, а дело прекратить.

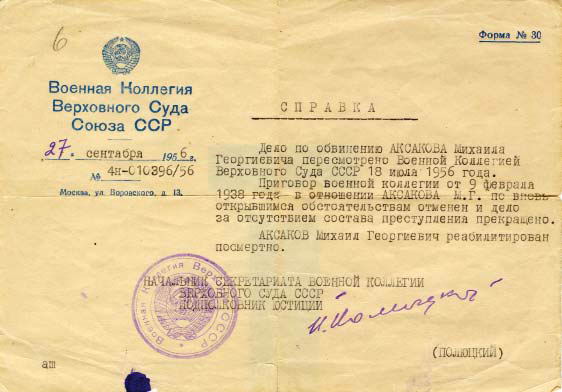

18 июля 1956 года Военная коллегия Верховного суда СССР пересмотрела дело по обвинению Михаила Георгиевича Аксакова, приговор «по вновь открывшимся обстоятельствам» был отменен и дело за отсутствием состава преступления прекращено. Михаил Георгиевич Аксакова был реабилитирован посмертно.

18 июля 1956 года Военная коллегия Верховного суда СССР пересмотрела дело по обвинению Михаила Георгиевича Аксакова, приговор «по вновь открывшимся обстоятельствам» был отменен и дело за отсутствием состава преступления прекращено. Михаил Георгиевич Аксакова был реабилитирован посмертно.

.

Справка (Форма № 30) о посмертной реабилитации М.Г. Аксакова за отсутствием состава преступления.

Личное собрание М. М. Аксакова. Москва. Россия.

.

Немаловажную роль в реабилитации, как указано в определении Верховного суда СССР, сыграло то обстоятельство, что Михаил Георгиевич Аксаков был арестован по указанию бывшего руководящего работника НКВД Леплевского. И по ордеру, подписанному бывшим заместителем начальника Управления НВКД по Московской области А. П. Радзивиловским, «которые впоследствии были привлечены к уголовной ответственности за массовые, необоснованные аресты и фальсификацию следственных дел». В определении также отмечалось, что доказательства виновности обвиняемого в шпионаже в деле отсутствуют.

В августе 1956 года Военная коллегия Верховного суда СССР обратилась к начальнику Управления КГБ СССР по Московской области с просьбой найти родственников Михаила Георгиевича Аксакова для объявления им определения о реабилитации. При этом на бланке письма типографским способом было отпечатано, что сообщение о реабилитации необходимо сделать «не объявляя полностью содержания определения», а только результат его рассмотрения.

По данным Центрального адресного бюро города Москвы была найдена мать Михаила Георгиевича, Мария Михайловна Аксакова, проживавшая на станции Сходня Химкинского района Московской области, которой 28 сентября 1956 года и сообщили о посмертной реабилитации сына.

Дело М. Г. Аксакова являлось типичным для периода политических репрессий. Как и другие подобные дела, оно было полностью фальсифицировано, не содержало никаких доказательств вины обвиняемого и нарушало нормы права. Несомненно, что к Михаилу Георгиевичу Аксакову применялись методы физического воздействия. Об этом свидетельствуют не только методы следствия, применявшиеся в 1930-е годы. Косвенным доказательством является текст самих протоколов допросов, в которых в ряде случаев отсутствует логика в ответах, появляются неожиданные признания фантастических, полностью вымышленных обвинений, а также прослеживается изменение почерка обвиняемого при подписании протоколов.

В этом контексте показателен один из эпизодов.

Доказательством «связи» М. Г. Аксакова с троцкистами являлся брак его двоюродной сестры Нины Сергеевны Аксаковой с Иваном Никитичем Смирновым. Следователь подробно развивал эту тему в допросе 13 мая 1937 года. На самом деле Нина Сергеевна Аксакова была замужем за другим Смирновым, тоже высокопоставленным партийным работником, заместителем Наркома связи – Смирновым Николаем Ивановичем (арестован НКВД 6 ноября 1937 года). М. Г. Аксаков прямо не признал, что его сестра состоит в браке с Иваном Никитовичем Смирновым, но, даже не предпринял попытки отрицать очевидную путаницу (а может быть, был не в состоянии это сделать). Он сказал только, что полагал, что речь идет о другом Смирнове.

В первые дни после ареста Михаил Георгиевич Аксаков оказывал довольно последовательное сопротивление нелепым обвинениям, однако затем оно стало слабеть. Стратегия следствия заключалась в том, чтобы сначала добиться признания личной виновности обвиняемого, а затем – получить сведения о контрреволюционной организации в авиационной бригаде в целом. «Вредительская деятельность» самого Михаила Георгиевича Аксакова интересовала следствие только в контексте общего заговора в системе Противовоздушной обороны г. Москвы. Следствие больше внимани

|

Метки: аксаковы |

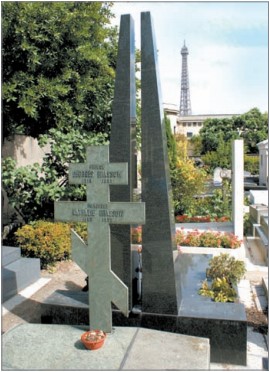

Чебышёв, Пафнутий Львович |

Чебышёв, Пафнутий Львович

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Перейти к навигации Перейти к поиску

В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Чебышёв.

| Пафнутий Львович Чебышёв | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

|||||||||

| Дата рождения | 4 (16) мая 1821[1] | ||||||||

| Место рождения | |||||||||

| Дата смерти | 26 ноября (8 декабря) 1894[2][1] (73 года) | ||||||||

| Место смерти | |||||||||

| Страна | |||||||||

| Научная сфера | математика, механика | ||||||||

| Место работы | Санкт-Петербургский университет | ||||||||

| Альма-матер | ИМУ (1841) | ||||||||

| Учёная степень | доктор математики и астрономии (1849) | ||||||||

| Учёное звание | академик СПбАН (1859) | ||||||||

| Научный руководитель | Н. Д. Брашман | ||||||||

| Известные ученики | Е. И. Золотарёв, А. Н. Коркин, А. М. Ляпунов, А. А. Марков, П. О. Сомов, Ю. В. Сохоцкий | ||||||||

| Известен как | один из основателей современной теории приближений | ||||||||

| Награды и премии |

|

||||||||

Произведения в Викитеке Произведения в Викитеке |

|||||||||

Пафнутий Львович Чебышёв на Викискладе Пафнутий Львович Чебышёв на Викискладе |

|||||||||

Пафну́тий Льво́вич Чебышёв (4 [16] мая 1821, Окатово, Калужская губерния — 26 ноября [8 декабря] 1894, Санкт-Петербург) — русский математик и механик, основоположник петербургской математической школы, академик Петербургской академии наук (с 06.02.1859)[4] и ещё 24 академий мира[5].

Чебышёв — «величайший, наряду с Н. И. Лобачевским, русский математик XIX века»[6]. Он получил фундаментальные результаты в теории чисел (распределение простых чисел) и теории вероятностей (центральная предельная теорема, закон больших чисел), построил общую теорию ортогональных многочленов, теорию равномерных приближений и многие другие. Основал математическую теорию синтеза механизмов и разработал ряд практически важных концепций механизмов.

Содержание

- 1 Произношение и написание фамилии

- 2 Биография

- 3 Научная деятельность

- 4 Педагогическая деятельность

- 5 Оценки и память

- 6 Публикации

- 7 См. также

- 8 Примечания

- 9 Литература

- 10 Ссылки

Произношение и написание фамилии[править | править код]

Фамилию учёного — по его собственному указанию — следует произносить «Чебышо́в»[7]; в XIX веке

|

Метки: чебышевы |

Чебышёвы |

Чебышёвы

Перейти к навигации Перейти к поиску

| Чебышёвы | |

|---|---|

|

|

| Описание герба

см. текст >>> |

|

| Губернии, в РК которых внесён род | Калужская |

| Часть родословной книги | VI |

| Подданство | |

Царство Русское Царство Русское |

|

Российская империя Российская империя |

|

Эта статья — о дворянском роде. О носителях фамилии см. Чебышёв.

Чебышёвы — старинный русский дворянский род, восходящий к первой половине XVII века. Сообщения о нём находятся в родословных книгах Тульской, Орловской, Калужской и Смоленской губерний. По Калужской губернии записан во вторую часть родословной книги в 1832 году[1], в шестую часть — в 1835 году[2]. Все четыре ветви рода были связаны с Калужским краем.

При определении родословной Чебышёвых и времени вступления их в дворянское сословие большое значение имели данные родословных книг и источники XVII—XVIII веков, среди которых наиболее важна роспись, поданная Чебышёвыми в Разрядный приказ в 1686 году. По ней Чебышевы — младшая ветвь боярского рода князей Старковых (происходивших от Серкиза), на рубеже XVI—XVII веков, угасший или захудавший, но внесённый в «Бархатную книгу»[3]. К этому времени произошло разделение рода на 4 ветви.

Известный математик Пафнутий Львович Чебышёв (1821—1894) происходил из II ветви рода — от московского дворянина (1658) Ивана Ивановича Чебышёва (ум. 1677)[4]. Другие представители этой ветви:

- Чебышёв, Николай Львович (1830—1875) — генерал-майор

- Чебышёв, Николай Николаевич (1865—1937) — русский судебный деятель

- Чебышёв, Владимир Львович (1832—1905) — конструктор стрелкового оружия

От другого московского дворянина, Абросима Ивановича Чебышёва (ум.1668) сформировалась III ветвь рода; в ней:

- Чебышёв, Сергей Васильевич (1749—1818) — премьер-майор

- Чебышёв, Павел Сергеевич (1787—1829) — полковник

- Чебышёв, Дмитрий Сергеевич (1783—1870) — полковник

- Чебышёв, Николай Дмитриевич (1815—1866) — генерал-майор Свиты

- Чебышёв, Сергей Сергеевич (1788—1856) — генерал, сенатор, участник наполеоновских войн

К IV ветви рода относятся:

- Чебышёв, Пётр Афанасьевич (1821—1891) — вице-адмирал.

- Чебышёв, Алексей Афанасьевич (1824—1883)

- Чебышёв, Алексей Алексеевич (1852 — после 1937) — судебный деятель, сенатор, российский консул в Канаде.

- Чебышёв, Николай Алексеевич (1852—1926) — судебный деятель, сенатор, товарищ министра юстиции (1917).

Описание герба

В золотом поле, с двумя башнями крепость, лазуревая с золотыми швами, глава щита червлёная: в ней золотой, с червлёными глазами и языком орлик, между двумя золотыми же крестами.

Щит увенчан дворянскими же шлемом и короною. Нашлемник: возникающий золотой орёл с червлёными глазами и языком. Намёт справа лазуревый с золотом, слева червлёный с золотом. Герб Чебышёвых внесен в Часть 16 Сборника дипломных гербов Российского Дворянства, не внесенных в Общий Гербовник, стр. 1.

Примечания

- Н.Булычов. Калужская губерния. Список дворян, внесенных в дворянскую родословную книгу по 1-е октября 1908 года и перечень лиц, занимавших должности по выборам дворянства с 1785 года. — Калуга: Типо-Литография Губернского Правления, 1908. — С. 84. — 444 с.

- Н.Булычов. Калужская губерния. Список дворян, внесенных в дворянскую родословную книгу по 1-е октября 1908 года и перечень лиц, занимавших должности по выборам дворянства с 1785 года. — Калуга: Типо-Литография Губернского Правления, 1908. — С. 262. — 444 с.

- Лебедев. Герб дворян Чебышевых.

- Возможно к этой ветви относится и Пётр Петрович Чебышёв.

Источники

- Чебышевы // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Герб Чебышевых / ДС, том XVI. — С. 1

- Лопатин Н. В. О происхождении фамилии «Чебышёв» // Летопись Историко-родословного общества в Москве. — 1997. — Вып. 4—5 (48—49). — С. 160—164

- Лопатин Н. В. и др. История рода Чебышёвых. — Калуга : Издательство ИРО в Москве, РРФ, 2004. — Вып. 8.

- Лебедев С. Л. Герб дворян Чебышевых: амбиции или ностальгия (историческая версия). О Чебышёве и вокруг него. Проверено 5 февраля 2014.

|

Метки: чебышевы |

ЕВРЕЙСКАЯ ПОЛИТИКА" СТОЛЫПИНА |

Миндлин А."ЕВРЕЙСКАЯ ПОЛИТИКА" СТОЛЫПИНА |

= ГЛАВНАЯ = УРОКИ = ИЗРАНЕТ = ИСТОРИЯ = ШОА = ИЕРУСАЛИМ = РОССИЯ =

Первая статья Манифеста 17 октября 1905 г. “Об усовершенствовании Государственного порядка“ гласила: “Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы в началах действительной неприкосновенности личности“ (1). Но о какой неприкосновенности личности можно было говорить, когда в ответ на революционные манифестации по поводу указанного акта буквально на следующий день начались погромы, охватившие почти всю страну и являвшиеся кровавыми “патриотическими“ манифестациями. Погромы были направлены, главным образом, против евреев, но громили также демократические и революционные слои населения.

Достоянием гласности стал рапорт от 15 февраля 1906 г. министру внутренних дел заведующего особым отделом Департамента полиции, чиновника особых поручений Н. А. Макарова. 3 мая рапорт без комментариев напечатала газета “Речь“ под заголовком “Из истории нашей контрреволюции“ (2).

Каким образом секретный документ попал в периодическую печать сказано далее. Здесь же необходимо подчеркнуть резонанс, вызванный публикацией в российском обществе, так как из нее стало известно о роли Департамента полиции в организации погромов.

Возмущенные члены I Государственной думы 8 мая единогласно приняли срочное заявление о запросе министру внутренних дел по поводу печатания погромных воззваний в Департаменте полиции и происшедших в Вологде, Калязине и Царицине беспорядков, подписанное 81 членом Думы (3). Погромы в Калязине и Царицине, и еврейский погром в Вологде произошли 1 мая, как противодействие первомайским демонстрациям. 8 июня в Думе на запрос отвечал министр внутренних дел П. А. Столыпин, недавно назначенный на эту должность. Выступление было пробным камнем его “еврейской политики“.

В историографии советского периода в значительной степени укоренилось представление о Столыпине как о “реакционере“, “вешателе“ и “антисемите“. Его современные биографы, например, П. Н. Зырянов и И. В. Островский не оперируют подобными эпитетами и их оценки не столь жестки. Анализируя аспекты деятельности Столыпина, которые опосредованно можно было бы связать с перечисленными эпитетами, они делают акценты на первых двух, уделяя третьему существенно меньше внимания (4). Поэтому интересно проследить, каким было отношение Столыпина к евреям, выражавшееся, в основном, в его позиции по законам о евреях.

Значительную часть жизни Столыпин провел в своем имении Колноберже, в Ковенской губернии, населенной преимущественно поляками, литовцами и евреями. В процессе активной хозяйственной деятельности он тесно общался с местным населением, в том числе с евреями, и не понаслышке знал положение последних. Возвращаясь к запросу, следует отметить, что Столыпин хотел быть в Думе при его формулировании, приезжал туда. В это время обсуждался другой вопрос; он уехал, рассчитывая вернуться, но опоздал (5).

За неделю до выступления Столыпина — 1 июня начался еврейский погром в Белостоке, продолжавшийся три дня. 2 июня 49 членов Думы внесли срочное заявление о запросе министру внутренних дел, где говорилось: принимаются ли меры к защите еврейского населения Белостока и что намерен министр предпринять для предупреждения убийств, грабежей и насилий над еврейским населением в других местностях. Выступавшие при обсуждении запроса обвиняли власти в прямой организации погромов или в попустительстве им, либо, в крайнем случае, в бездействии и категорически отвергали в качестве причины погромов национальную вражду. Выдвигалось требование отставки правительства. Запрос единогласно был принят как спешный (6).

Дума поручила своей комиссии по исследованию незаконных действий должностных лиц немедленно собрать сведения на месте погрома (7).

8 июня, выступая с ответом на первый запрос, Столыпин прежде всего заявил, что согласно статуту Государственной думы разъяснения министров могут касаться незакономерных действий, произошедших лишь после ее учреждения, то есть после 27 апреля. Но все же он решил ответить на запрос, так как весь Департамент полиции обвинялся “в возбуждении одной части населения против другой, последствием чего было массовое убийство мирных граждан” (8).

Макаров в рапорте докладывал министру о том, что в помещении Департамента полиции была оборудована тайная типография, печатавшая погромные прокламации. Ей руководил жандармский ротмистр М. С. Комиссаров. Другой же жандармский ротмистр, помощник начальника екатеринославского губернского жандармского управления по александровскому и павлодарскому уездам А. И. Будогоский не только распространял такие воззвания, но и побуждал черносотенцев г. Александровска выпускать свои подобные прокламации с молчаливого одобрения высокопоставленных чиновников Департамента полиции (9). Описанные действия должностных лиц, — завершал Макаров рапорт, — ведущие к возникновению среди населения междоусобной розни, составляют уголовно наказуемое преступление (10).

Столыпин свел дело к “неправильным” поступкам отдельных людей, действовавших якобы только по собственной инициативе, отрицал факт оборудования Департаментом полиции “преступной типографии” и утверждал, что последствиями действий департамента “не могла быть масса убитых” во время погромов (11). В Александровске погром произошел 14 декабря 1905 г. Столыпин снисходительно говорил о Будагоском, внесшим значительную лепту в его организацию, Комиссарове и других. Одним из основных доводов в попытке смягчить резонанс от разоблачений Столыпин считал нераспостранение в Александровске “после 14 декабря новых воззваний против революционеров и евреев”. В отношении нареканий за неприятие департаментом мер против погромов объяснения министра были совершенно неубедительными. Повторения “неправильных” действий не будет, — утверждал он (12). Затем Столыпин отвечал на вторую часть запроса — о погроме в Вологде, бесчинствах в Царицыне и убийствах в Калязине (13). Необходимо указать, что в запросе, в выступлении министра и последующем обсуждении не говорилось именно о еврейском погроме в Вологде, хотя по данным советского историка А. А. Черновского еврейские погромы 1 мая были не только в Вологде, но и в Муроме и Симбирске (14). Объяснения министра были путанными. Вообще он считал действия властей, если и не вполне правильными, то и не беззаконными, меры правительства — не реакцией, а порядком, необходимым “для развития самых широких реформ” (15). На эти слова Дума ответила шумом.

Член думы князь С. Д. Урусов, выступавший первым после Столыпина, был уверен в его искренности. При таком министре никто не осмелится “воспользоваться зданием министерства и министерскими суммами, чтобы устраивать подпольные типографии” и организовать погром. Но, — как заявил далее Урусов, — главные вдохновители находятся вне сферы действия министерства внутренних дел, поэтому его обещания не имеют твердого основания; никакое правительство не сможет обеспечить порядок и спокойствие, пока “на судьбы страны будут оказывать влияние люди, по воспитанию вахмистры и городовые, а по убеждению погромщики” (16). Р. Ш. Ганелин полагает, что под такими людьми Урусов, в частности, подразумевал бывшего товарища министра внутренних дел, петербургского генерал-губернатора, а во время работы I Думы — дворцового коменданта, оголтелого антисемита, сторонника самых крайних правых взглядов, обладавшего огромным воздействием на царя, генерала Д. Ф. Трелова (17). После Урусова в том же ключе выступили еще несколько членов Думы. Основная мысль министра, вновь взявшего слово, заключалась во фразе: “То, что нехорошо, того больше не будет”. Но в зале возник сильный шум и крики: “А белостокский погром?” (18).

В решении Думы, принятом в обычной форме перехода к очередным делам, говорилось, что в проходивших погромах и массовых избиениях мирных граждан есть признаки общей организации и явное соучастие в них должностных лиц, оставшихся безнаказанными, что объяснения министра свидетельствуют о его бессилии прекратить погромы, что создается неизбежность их повторения и что только немедленная отставка правительства и передача власти кабинету, пользующемуся доверием Думы, способны вывести страну из погромного состояния (19).

Инициатором раскрытия дела о тайной типографии и погромных прокламациях был бывший директор Департамента полиции А. А. Лопухин, получивший сведения от Макарова. Именно после того, как Лопухин в январе 1906 г. дважды беседовал об этом с ничего не подозревавшим председателем Комитета министров С. Ю. Витте, тот приказал уничтожить типографию, но не наказал виновных. Поэтому Лопухин передал копию рапорта Макарова для опубликования в газете “Речь” (20). Кроме того, летом 1906 г., находясь в Мюнхене и прочитав выступление Столыпина 8 июня в Думе, Лопухин увидел в нем существенные искажения событий. 14 июня он написал министру официальное письмо, в котором повторил рассказанное ранее Витте (21).

В письме Лопухин, не показывая существовавшего у него недоверия к Столыпину (22), представил свое видение изложения событий министром как следствие извращения обстоятельств дела его подчиненными. В частности, Лопухин указал, что прокламации, призывавшие к избиению евреев, распространялись в Александровске и после погрома 14 декабря 1905 г. Но основная мысль письма заключалась в поддержке мнения Урусова о том, что министр и его центральный аппарат практически бессильны, полиция и жандармерия, а также ряд сотрудников министерства “считают себя вправе вести самостоятельную политику” вследствие поддержки не только некоторых высших чиновников, но и таких фигур как генерал Трепов. “Только осведомленная прессой Государственная дума в сидах навсегда прекратить систематическое подготовление властями еврейских и иных погромов” — таково было глубокое убеждение Лопухина. Им и объяснял он факт передачи копии рапорта Макарова в газету (23).

Урусов и Лопухин попали точно в цель — министр внутренних дел не мог предотвратить или остановить еврейские погромы. Так, 22 июня руководитель группы, командированной в Белосток, член Думы М. П. Араканцев после поездки выступил от имени комиссии с докладом о белостокских событиях. Он сказал, что утром 2 июня Столыпин обещал членам Думы В. Я. Якубсону и М. И. Шефтелю немедленно телеграфировать о принятии “действительных мер” против погрома. Но “особенно многочисленные расстрелы евреев” происходили с 5 часов дня 2го июня до утра 3-го. В этом комиссия увидела существование “тайной власти, для которой власть министра была ничтожной” (24).

Член Думы от Гродненской губернии, в состав которой входил Белосток, М. Я. Острогорский заявил о получении телеграммы с сообщением о погроме в ночь с 1 на 2 июня; в 4 часа утра сам послал телеграмму Столыпину и в 11 часов утра был у него. Министр обещал “принять немедленно самые энергичные меры”, сказав, что Острогорский может успокоить своих земляков. Однако вскоре погром “стал бушевать с необыкновенной силой”(25).

Известный исследователь истории евреев в России С. М. Дубнов 35-летнюю историю еврейских погромов в царствования Александра III и Николая II делил на три эпохи: первая 1881 — 1882 гг., вторая 1903 — 1906 гг., третья — военные погромы в прифронтовой полосе и изгнание сотен тысяч евреев из западных губерний ( 1914 — 1916 гг. ) (26). Четвертая эпоха уже после свержения царизма — погромы, которые организовывали белые, гайдамаки, петлюровцы, белополяки и Первая конная армия. Дубнов считал 1906 г. конечным годом второй эпохи.

Следует уточнить его высказывание. После белостокского погрома 9 июля произошел погром в Нижнем Новгороде, 10 июля в Одессе (27), 27 - 28 августа в Седлеце, в Царстве Польском (28), а в 1907 г. 28 февраля в Елизаветграде Херсонской губернии, 8 12 августа в Одессе (29). Без сомнения Столыпин не желал погромов, однако остановить их как министр внутренних дел, а тогда и председатель Совета министров не сумел.

Антисемиты — представители власти не скрывали и даже афишировали легкость, с которой они могли бы прекратить погромы. Например генерал-майор Бессонов ( инициалы установить не удалось — А. М.), начальник охраны второго отдела Киева, куда входили Подол и Старо-киевский участок, где жили преимущественно евреи и располагались богатые еврейские фирмы, во время погрома 18 - 21 октября 1905 г. заявил, будь его воля, “погром окончился бы в полчаса, но евреи приняли слишком большое участие в революционном движении и потому должны поплатиться”. В то же время начальники двух других отделов охраны города старались прекратить погром (30).

С ответом на запрос о белостокском погроме Столыпин собирался выступать 10 июля, как он заявил председателю Думы (31). Но 8 июля 1906 г. I Дума была распущена, и министр освободился от, по-видимому, крайне неприятных для него объяснений.

15 мая 151 член Думы в порядке законодательной инициативы внесли предложение об основных законах о гражданском равноправии, где вторая группа предполагаемых законов относилась к ограничениям, обусловленным национальностью и вероисповеданием; речь шла о полной отмене всех ограничений (32).

Обсуждение проводилось на нескольких заседаниях при единодушной поддержке выступавших за немногими исключениями. Аналогичное решение требовали принять некоторые ораторы в процессе рассмотрения запроса о погромных воззваниях. В связи с неожиданным для членов Думы ее роспуском проблема не получила логического завершения.

После вступления Столыпина на пост председателя Совета министров его первой публичной декларацией была программа правительства, опубликованная 24 августа 1906 г. Предлагаемый перечень мероприятий состоял из двух частей. Одни реформы предполагалось провести в сравнительно короткие сроки, до открытия II Думы, в соответствии с 87 статьей Основных законов, дающей правительству право в периоды “междудумья” представлять законопроекты непосредственно царю. Другие же должны были разрабатываться для внесения в Думу.

На втором месте в первой группе стояли “некоторые неотложные мероприятия в смысле гражданского равноправия и свободы вероисповедания”. Далее говорилось, что “в области еврейского вопроса безотлагательно будет рассмотрено, какие ограничения, как вселяющие лишь раздражение и явно отжившие, могут быть отменены немедленно” (33).

Правительство, не мешкая, приступило к реализации программы. Товарищ министра внутренних дел В. И. Гурко вспоминал, что в сентябре — ноябре 1906 г. Совет министров неоднократно собирался для рассмотрения законопроектов, которые должны были приниматься по 87 статье (34). Второй проект касался еврейского вопроса (35).

А. С. Тагер предполагал, что инициатором проекта закона, касающегося евреев, был министр финансов В. Н. Коковцов (36). Вероятно, Тагер исходил из письма Коковцову 28 июля 1906 г. директору ПарижскоНидерландского банка Э. Нецлину, где сообщал о принятии в 1904 г. по его инициативе двух законов, снявших некоторые ограничения прав евреев (“Об отмене законов о праве жительства евреев в пятидесятиверстной от западной границы полосе” и “О некоторых изменениях в действующих постановлениях о правах жительства евреев в различных местностях Империи” (37) — А. М.). Продолжая, Коковцов указывал, что в ближайшее время представит в Совет министров предложение об отмене ограничений для евреев по торговле, промыслам, их участию в акционерных предприятиях и отмене Временных правил о евреях от 3 мая 1882 г. (эти правила запрещали евреям вновь селиться вне городов и местечек, приостанавливали совершение купчих крепостей и арендных договоров на недвижимые имущества, находящиеся в сельской местности; указанные меры относились к черте оседлости (38)). Кроме того, Коковцов предполагал предоставить евреям право повсеместного жительства (39).