Тилло, Александр Александрович |

-

Тилло, Александр Александрович

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Перейти к навигации Перейти к поискуВ Википедии есть статьи о других людях с фамилией Тилло.

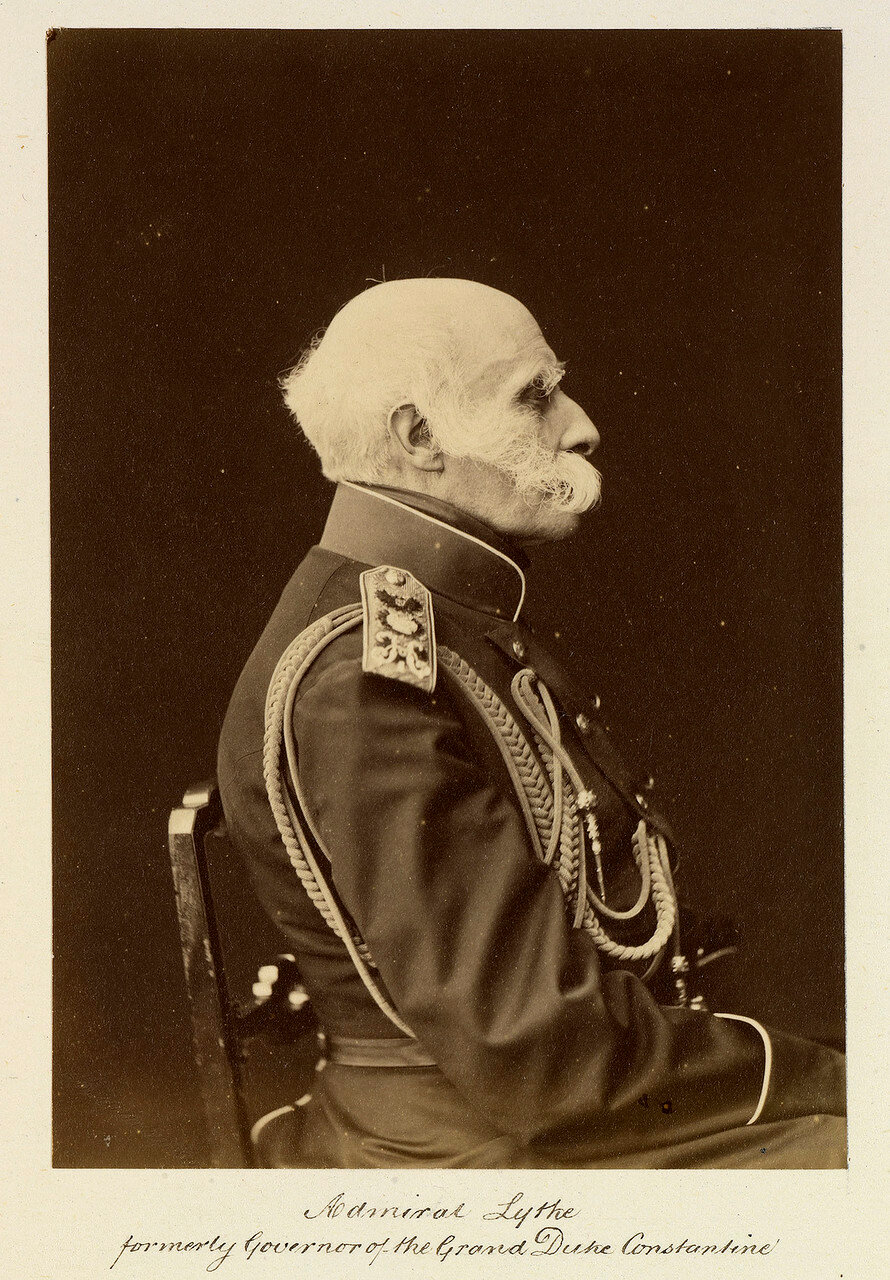

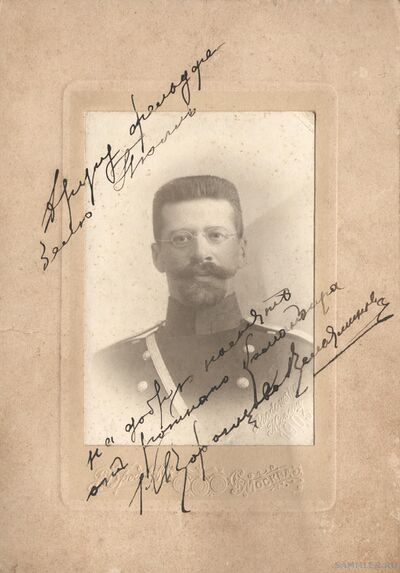

Александр Тилло Александр Александрович Тилло Дата рождения 11 июля 1870 Место рождения Киев, Российская империя Дата смерти 8 января 1938 (67 лет) Место смерти Ленинград, СССР Род войск пехота Годы службы 1890—1918 Звание полковник Командовал 124-й пехотный Воронежский полк Сражения/войны Первая мировая война Награды и премии

Александр Александрович Тилло (11 июля 1870 — 8 января 1938) — военный, полковник, спортсмен времён Российской империи украинского происхождения. Участник летних Олимпийских игр 1912 года в Стокгольме.

Биография

Родился в Киеве 11 июля 1870 года. Образование получил в Николаевском кадетском корпусе. На службу вступил 1 сентября 1890 года. Окончил Павловское военное училище. Поручик (05.08.1891), штабс-капитан (04.08.1900), капитан (04.08.1905).

В составе спортивной делегации Российской империи участвовал в Олимпийских играх 1912 года. Соревновался в индивидуальном турнире из произвольной винтовки с 3 позиций, 300 м — 64 результат, произвольная винтовка 600 м — 62 результат, военная винтовка с 3 позиций, 300 м — 51 результат. В командных соревнованиях занял седьмое место[1].

6 декабря 1913 года получил звание полковника. Участник Первой мировой войны. 1 августа 1916 года стал полковником в 5-м гренадёрском Киевском полке. С 4 декабря 1916 года командовал 124-м пехотным Воронежским полком.

После Октябрьского переворота остался в СССР. В 1937 году работал инструктором ОСОАВИАХИМа Октябрьского района Ленинграда, беспартийный. 8 октября 1937 года арестован органами НКВД. 4 января 1938 года комиссией НКВД и Прокуратуры СССР приговорён (по ст. 58-6-8-11 УК РСФСР) к высшей мере наказания. Расстрелян в Ленинграде 8 января 1938 года[2].

Примечания

- Профиль на сайте sports-reference.com

- Биография на сайте grwar.ru

|

Метки: тилло |

А.А. Тилло |

А.А. Тилло

В воскресный день 18 декабря 1911 года общественность Саратова отмечала 25-летие существования Саратовской ученой архивной комиссии (СУАК). Радость сотрудников Комиссии по поводу этого события была особенной, так как накануне своего юбилея СУАК переехала на новое и постоянное место жительства, обретя, наконец, для музейных коллекций, архива и библиотеки.

Это стало возможным благодаря Адольфу Андреевичу Тилло, подарившему комиссии свой 18-комнатный особняк вместе с флигелем, службами и всей обстановкой. Кроме этого, он обязался ежегодно давать комиссии по 800 рублей, на которые должен был содержаться дом.

Адольф-Вильгельм-Пауль Андреевич Тилло родился в 1846 году. Он происходил из французского дворянского рода, переселившегося в Россию.

В 23-летнем возрасте, в 1869 г. Тилло был избран членом-сотрудником Императорского Русского географического общества. В качестве сотрудника общества он занимается научными исследованиями, пишет о пустынях Азии, исследует народные промыслы.

В 1885 г. назначен эстляндским вице-губернатором, но в конце того же года переведен вице-губернатором в Саратов. Служба в Саратове позволила ему познакомиться с краем, завоевать симпатии саратовцев. В Саратове Тилло женился на Аглаиде Петровне Тюльпиной, внучке саратовского купца 1-й гильдии П. Ф. Тюльпина, известного мецената.

12 декабря 1886 г. на учредительном собрании СУАК Адольф Андреевич Тилло большинством голосов был избран первым ее председателем. Ставя его во главе комиссии, первые члены СУАК, несомненно, учли его научные интересы и познания, организаторские способности и административный опыт. Несмотря на занятость (а Тилло был членом различных комитетов и обществ), он принял активное участие в деятельности комиссии, сыграв значительную роль в ее становлении и укреплении. Члены комиссии отмечали, что Тилло «давал общее направление деятельности комиссии, сам любил эту деятельность и других привлекал к тому же», «был тактичным, прекрасным руководителем общих собраний и вдохновителем работников комиссии». Тилло проявлял большой интерес к истории и археологии. В 1888 году под его руководством впервые были проведены раскопки развалин золотоордынского города Бельджамен.

В начале 1889 г. из-за перевода в Ставрополь Тилло пришлось сложить с себя обязанность председателя ученой комиссии. В знак признательности заслуг перед комиссией он единогласно был избран пожизненным почетным членом СУАК.

В 1894 г. в чине действительного статского советника, согласно прошению, Тилло уволен от службы. Адольф Андреевич возвращается в Саратов и остается здесь навсегда.

Саратов запомнил его как щедрого благотворителя, помогавшего учреждениям науки, культуры, народного образования. Императорскому Русскому географическому обществу он пожертвовал крупную сумму на учреждение премии в области физической и математической географии России, Саратовскому университету передал в дар большую коллекцию книг из своей личной библиотеки. В 1911 г. накануне юбилея СУАК он дарит ей свой особняк. Долгое время Тилло собирал собственную коллекцию различных древностей и произведений искусства, которую также передал комиссии и Радищевскому музею.

Скончался Адольф Андреевич Тилло в ноябре 1918 года в своем доме, также завещанном СУАК вместе с суммой в 150 тысяч рублей, которые должны были разделить пополам комиссия и Радищевский музей.

В нашем музее хранится конверт с надписью «Моя последняя воля». В конверте — пожелтевший лист бумаги, на котором написано: «…в дополнение к моему последнему нотариальному духовному завещанию прошу моих душеприказчиков и членов Саратовской ученой архивной комиссии исполнить мое последнее предсмертное распоряжение – передать народу, т. е. Саратовской ученой архивной комиссии … всю домовую и квартирную обстановку, как то: зеркала, картины, все предметы искусства, исторические вещи, документы, гобелены, драгоценные ковры, часы… Пишущую машинку и все письменные принадлежности отдать библиотекарю Саратовской ученой комиссии. Хоронить меня как простого, бедного рабочего рядом с могилой жены моей. Анатолий (Адольф) Андреевич Тилло. 16-29 июля 1918 г.».

|

Метки: тилло |

Столыпин и Саратовская губерния |

Столыпин и Саратовская губерния

Л. В. Маковцева, к. и. н., зав. сектором Саратовского областного музея краеведения

Судьба выдающегося государственного деятеля П. А. Столыпина была тесно связана с Саратовской губернией, в которой находились родовые земли его семьи. В Вольском уезде его отцу Аркадию Дмитриевичу принадлежали деревня Малые Озерки и хутор в Козловке, в Саратовском уезде – село Крутец, перешедшее затем к младшему брату Александру.

Пятнадцатого февраля 1903 года П. А. Столыпин был назначен саратовским губернатором и 26 марта приступил к исполнению своих обязанностей. Его деятельность на посту губернатора была многогранной и плодотворной. Он контролировал экономическую и культурную жизнь города, был патроном Мариинской женской гимназии, женских коммерческих курсов, председателем губернского комитета народной трезвости, попечительств тюрем, детских приютов, общественного здравия, по фабричному и горнозаводскому делам присутствия. Не осталась без его внимания и Саратовская учёная архивная комиссия.

По руководством П. А. Столыпина в Саратове было построено новое здание Мариинской женской гимназии, начали асфальтировать улицы Никольскую и Александровскую. Губернатор добился для города громадного займа в 965 тысяч рублей на устройство водопровода и мостовых. По его инициативе началась модернизация городской телефонной сети, налаживалось уличное электрическое освещение, а в 1904 году состоялись пробные пуски газового освещения. П. А. Столыпин, находясь на посту председателя Совета министров, способствовал открытию в Саратове университета. Саратовская городская управа почтила его званием Почётного гражданина города и поместила в главном зале Думы портрет работы И. Е. Репина. В настоящее время этот единственный прижизненный портрет П. А. Столыпина находится в Саратовском государственном художественном музее имени А. Н. Радищева.

Пребывание Столыпина на посту губернатора в Саратове совпало с начавшейся в 1904 году русско-японской войной и революцией 1905 года. В уездах начались поджоги и погромы помещичьих усадеб. На губернатора было совершено несколько покушений. События первой русской революции оказали существенное влияние на формирование его взглядов (1, с. 13, 16–18), и именно тогда во всей полноте проявилась твёрдая и непреклонная воля Столыпина в подавлении экстремизма. Его личное мужество и выдержку отмечали даже противники (5, с. 9).

Важность саратовского периода, по мнению исследователей, определяется также тем, что губерния являла собой типичный пример общинного землевладения, и опыт, полученный здесь, был затем применён для преобразований на всероссийском уровне.

Деятельность П. А. Столыпина на посту саратовского губернатора не осталась незамеченной. В 1905 году он был удостоен высочайшей благодарности за восстановление порядка в крае и награждён орденом Святого Владимира 3-й степени. Двадцать шестого апреля 1906 года Столыпин был назначен министром внутренних дел, а 8 июля того же года – председателем Совета министров (6, с. 167).

Будучи премьер-министром, Столыпин дважды посещал Саратов – 26 июля 1906-го и 18 сентября 1910-го. В ходе второго посещения он побывал в Императорском Николаевском университете, Городской думе и провёл совещание с участием представителей дворянства, земств и правительственных учреждений. Он рассмотрел вопросы землеустройства, деятельности Крестьянского поземельного банка и агрономической помощи населению. Столыпин посетил Балашовский и Сердобский уезды и проверил ход землеустроительных работ по «разверстанию двух селений на отруба». Крестьяне-отрубники в Еланской волости попросили разрешения наименовать их посёлок» – один из лучших по передовым приёмам обработки земли – «Столыпинским в память о его посещении» (2, с. 28). Одно из образцовых хозяйств посёлка, принадлежавшее Ф. Г. Щукину, даже было удостоено премии в размере 300 рублей в память трёхсотлетия царствования дома Романовых.

Саратовский областной музей краеведения – единственный в России, хранящий уникальную коллекцию материалов о жизни и деятельности П. А. Столыпина. Это один из старейших музеев Поволжья. Датой его основания считается 12 (24) декабря 1886 года, когда вместе с Саратовской учёной архивной комиссией был создан историко-археологический музей. Сегодня в его фондах, насчитывающих более четырёхсот тысяч предметов, собраны богатейшие археологические, этнографические, палеонтологические, гербарные коллекции, представлены фотографические и документальные материалы, образцы рукописной и старопечатной книг, нумизматики, предметов религиозного культа, плакатной графики, живописи, материалы по истории города и области.

А в 1913 году саратовский вице-губернатор А. А. Тилло (1846–1918) передал в дар комиссии свой особняк и стал инициатором создания музея памяти П. А. Столыпина.

Коллекция состоит из 693 экспонатов, среди которых 588 изобразительных ‒ в основном фотографий, 16 документальных и 89 вещественных. Полнотой подборки выделяются два альбома фотографий «Пётр Аркадьевич Столыпин. 1862–1911». Они включают снимки, собранные и воспроизведённые Е. В. Варпаховской. Представляют интерес фотографии детских, гимназических, университетских лет, так как сведения об этом периоде жизни Петра Аркадьевича довольно скудны.

Большую ценность имеют девять снимков П. А. Столыпина периода его губернаторства в Саратове (1903–1906). Среди них единственный относящийся к этому периоду портретный снимок Петра Аркадьевича в возрасте 42 лет из саратовской фотомастерской Ушакова-Баракки. Он подтверждает сохранившиеся описания внешности П. А. Столыпина: человек высокого роста, с красивым благородным лицом и величественной осанкой. Ряд фотографий свидетельствует о его многочисленных поездках по губернии - от её самого близкого, Саратовского уезда до самого отдалённого, Царицынского.

Большинство фотографий относится к деятельности П. А. Столыпина на посту премьер-министра (1906–1911). Среди них портретный снимок придворного фотографа, «отца российского фоторепортажа» К. К. Буллы. Представляют интерес фотографии, запечатлевшие работу II Государственной думы, в том числе выступление премьер-министра 6 марта 1907 года с программой реформ. Именно в этой речи он произнёс свою знаменитую фразу: «Не запугаете», обращённую к депутатам левого блока. В период работы II Думы и друзья, и враги признавали П. А Столыпина лучшим оратором.

Сюжеты ряда фотографий свидетельствуют о том, что П. А. Столыпин живо интересовался ходом проведения аграрной реформы. Он ездил по подмосковным хуторам, посещал дома, осматривал поля, огороды, сельскохозяйственные склады, спрашивал о причинах, заставивших перейти на хутора, осматривал склады сельскохозяйственных машин (4, с. 327).

Серия снимков посвящена многочисленным поездкам Столыпина по Российской империи на юбилейные торжества в Киеве, Ревеле, Полтаве. Одна из фотографий, запечатлевшая П. А. Столыпина и министра иностранных дел А. И. Извольского, сделана императрицей Александрой Фёдоровной.

В собрании хранятся документы, отражающие деятельность Столыпина на посту саратовского губернатора. Примечательны три его автографа. В 1993 году сотрудники Саратовской научно-исследовательской ветеринарной станции, ведущей свою историю с 1893 года, передали их в музей. Две подписи – на планах здания ветеринарно-бактериологической станции при Саратовской губернской земской управе. Одна – на плане места, принадлежавшего Саратовскому губернскому земству и отведённого под ветеринарно-бактериологическую станцию. Особый интерес представляют документы, характеризующие его позицию по отношению к различным событиям революции 1905 года.

В собрании музея имеются документы по аграрной реформе, проводимой П. А. Столыпиным. О механизмах проведения в жизнь программы переселения на новые земли рассказывает листовка «Свободное переселение на казённые земли в Азиатской России и правительственная помощь переселенцам».

Уникальны вещественные памятники. Среди них подлинный парадный мундир с гербовыми пуговицами периода губернаторства Петра Аркадьевича в Гродно, присланный в дар музею его вдовой. Сохранилась военная шинель, которой был укрыт раненый премьер-министр по пути в лечебницу Маковского из Киевского городского театра, где на него было совершено покушение. Раритетом является театральное кресло № 5, в котором он сидел во время рокового для него спектакля и куда он опустился после выстрела Д. Богрова. В коллекции хранятся также 86 траурных лент с серебряных венков, возложенных на гроб П. А. Столыпина различными организациями и частными лицами.

На основе материалов мемориальной коллекции П. А. Столыпина в 1996 году в Саратовском областном музее краеведения была создана постоянная выставка. В её залах проходили съёмки фильмов «Судьба исполнителя. Пётр Столыпин» для канала «Культура» и «Пётр Столыпин. Выстрел в Россию. ХХ век» режиссёра Н. С. Михалкова. К материалам коллекции неоднократно обращались представители местных и центральных средств массовой информации, кинохроники, многочисленные исследователи. В частности, они были использованы при публикации изданий «П. А. Столыпин. Жизнь и смерть» Г. П. Сидоровнина, «Пётр Аркадьевич Столыпин» Б. Г. Фёдорова. Экспонаты представлялись на выставках «Последний витязь империи» в Государственном историческом музее Москвы, а также в Российском государственном историческом архиве Петербурга.

Саратовский областной музей краеведения бережно хранит уникальное столыпинское собрание. Большинство вещественных памятников было восстановлено специалистами Научно-исследовательского реставрационного центра по федеральным целевым программам «Культура России (2001–2005)» и «Культура России (2006–2011)». Был опубликован каталог «Пётр Аркадьевич Столыпин. Коллекция материалов из собрания Саратовского областного музея краеведения», который издан к 150-летию Столыпина.

Жители Саратовской области чтят память выдающегося реформатора и политического деятеля. В Саратове установлен первый в постсоветской России памятник П. А. Столыпину, открыт Культурный центр имени Столыпина, имя П. А. Столыпина присвоено Поволжской академии государственной службы, учреждена молодёжная премия.

Литература и источники

1. Воронежцев А. В., Пиреев А. И. Предисловие // Саратовский губернатор П. А. Столыпин в зеркале документов (1903–1906). Саратов, 2007.

2. Крестьянское хозяйство в России. Извлечение из описаний хозяйств, удостоенных премий в память трёхсотлетия царствования дома Романовых / Сост. П. В. Халютин. Петроград, 1915.

3. Маковцева Л. В. Музей памяти Столыпина П. А. // Краеведческие чтения. Доклады и сообщения IV–VI чтений. Саратов, 1994.

4. П. А. Столыпин. Биохроника / Под общ. ред. П. А. Пожигайло. М., 2006.

5. Пожигайло П. А., Шелохаев В. В. Пётр Аркадьевич Столыпин: Интеллект и воля. М., 2005.

6. Фёдоров Б. Г. Пётр Аркадьевич Столыпин. М., 2002.

Категория: Журнал "Русская история". №2 2012. Моя Россия

Ключевые слова:

|

Метки: столыпины губернии |

Дом барона Фредерикса |

Дом барона Фредерикса

Владимирский пр., 13

Графский пер., 9

| Архитекторы: | Плавов П. С. |

| Год постройки: | 1830 |

| Стиль: | Классицизм |

Фото - Mary 08.2011.

Дом барона Фредерикса

1830-е - арх. Плавов Петр Сергеевич (?)

В 1830 гг. участок принадлежал барону Борису Андреевичу Фредериксу (1796-1874), генерал-адъютанту, генералу-от-инфантерии. В 1846 г. Б. А. Фридерикс -петербургский военный губернатор. Семья барона проживала в этом доме, здесь родился следующий владелец дома, барон Владимир Борисович Фредерикс (1838-1927), здесь скончался первый владелец дома.

(Векслер А. Ф., Крашенинникова Т. Я. Владимирский проспект.- М.: Центрполиграф. 2010 С.61-62)

Владимир Борисович Фредерикс владел домом до 1917 г. (Табели домов СПб на 1891 г. стб. 45; ВП О. IV на 1894 г.стб. 39, на 1896 г. стб. 34, на 1899 г. стб.44, на 1901 г. стб. 43 на 1903 г. стб.45, на 1907 г. стб. 46, на 1908 г. стб.50, на 1913 г. стб. 48, ВПг на 1916 г. стб. 49, на 1917 г. стб. 48).

ВП на 1896 г. (О. III С. 330) сообщает: Барон Фредерикс Владимир Борисович, генерал-лейтенант, шталмейстер Двора Е. В., помощник Министра Императорского Двора и Уделов. Управление Придворной конюшенной части. Императорский яхт-клуб. Проживает на Почтамптской ул., 23, там же проживают его жена жена Ядвига Алоизовна, попечительница детского приюта барона Фредерикса и дочь Евгения Владимировна фрейлина Высочайшего двора.

ВПг на 1917 г. (О. III С. 719): Граф Фредерикс Владимир Борисович, генерал-адъютант, генерал кавалерии. Почтамптская, 23. Министр Императорского Двора и Уделов, член Государственного совета и совета министров. Канцлер Российских Императорских и Царских орденов. Президент Императорского российского автомобильного общества.

В графское достоинство В. Б. Фредерикс был возведен 25 марта 1908 г в день 300-летия дома Романовых.

Соседний дом Владимирский пр., 15 также принадлежал В. Б. Фредериксу.

(добавил Наталия)

|

В. Б. Фредерикс. |

1965: Магазины семян "Сортсемовощ": № 3 - Владимирский пр., 13. ([108]. C. 118).

http://www.citywalls.ru/house5118.html

|

Метки: фредерикс дворянские владения |

Дамская верховая езда |

Главная » Ирина Анцупова. Дамская верховая езда

Ирина Анцупова. Дамская верховая езда-krasoty.ru/12_2017-nomer-damskaya-verxovaya-ezda

Здравствуйте, дорогие друзья! Начиная с этого номера, мы будем знакомить вас с искусством верховой езды в дамском седле. Она имеет колоссальную историю, но не столь популярна в наши дни. Однако я считаю, что в этом тоже есть Сила Красоты, и мы с моей замечательной гостьей, Еленой Белокуровой, которая уже не первый год осваивает дамское седло, будем понемногу знакомить вас с этим направлением верховой езды. Надеюсь, конники и не только получат настоящее удовольствие!

Здравствуйте, дорогие друзья! Начиная с этого номера, мы будем знакомить вас с искусством верховой езды в дамском седле. Она имеет колоссальную историю, но не столь популярна в наши дни. Однако я считаю, что в этом тоже есть Сила Красоты, и мы с моей замечательной гостьей, Еленой Белокуровой, которая уже не первый год осваивает дамское седло, будем понемногу знакомить вас с этим направлением верховой езды. Надеюсь, конники и не только получат настоящее удовольствие!

Наше знакомство с Еленой началось в... кафе, где мы «случайно» (именно в кавычках, потому что ничего случайного в жизни не бывает) разговорились о лошадях. Потом, уже через несколько лет, Лена сказала, что занимается верховой ездой в дамском седле. Для меня это на уровне запредельного, и очень захотелось узнать об этом подробнее.

—Самое интересное, конечно, как это делается. Как сидится?

—Садишься и едешь. Прямо едешь. Прямо!

Я езжу верхом и где-то в командировках, посещаю разные клубы и интересуюсь:

—У вас есть дамское седло?

Обычно отвечают:

—Нет, понятия не имеем, никогда не ездили... Мы не знаем, что это такое и вообще непонятно, как можно ездить боком.

На это я сразу же говорю:

—Почему боком?! Вы сидите прямо! Вы едете прямо!

—Нет, ну там же ноги сбоку? Значит, ты едешь боком!

—Нет, едешь прямо!

—Это как?

—Всё очень просто! Ты сидишь прямо, только ноги сбоку!

—Кажется, если бы я так села, меня бы перекрутило просто!

—А всех первый раз перекручивает. Есть одна смешная вещь, которую делают те, кто ездит. Ты садишься, и дальше делаешь ногами посыл... Как ты делаешь ногами посыл?

—Шенкелем.

—Двумя ногами. Двумя! И у тебя с одной стороны две ноги дёргаются! Это-то понятно, правая нога дёргается сама по себе, потому что инстинкт отработан. А вместо правой ноги у тебя работает рука с хлыстом. То есть вместо правого шенкеля работает хлыст. Ну, если смотреть, скажем, английский вариант, у них не хлыст в нашем обычном понимании, а более твёрдая небольшая тросточка, которой ты даёшь команду лошади двигаться вперёд. Это ни в коем случае не наказание для неё, просто надо приучить руку работать синхронно с левой ногой. Это первый смешной момент.

Второй смешной момент — то, что при начале движения, на самых первых шагах ты будешь валиться налево. Пытаешься ухватиться за лошадь — и начинаешь сползать. Возникает такое ощущение, что справа у тебя пропасть. Это нормально!

Так что самое главное — надо заставить себя сидеть прямо. Всё остальное мелочи жизни. Ты сидишь довольно-таки высоко над спиной лошади, и это очень безопасно. Вообще безопасно. Тебя несёт НАД. Ты сидишь на правом бедре, оно плотно прижато к седлу, поэтому там нет перекоса.

—Лена, у тебя есть своя лошадь?

—Нет, у меня лошадь, на которой я постоянно занимаюсь в конном центре «Простор». Руководитель клуба более тридцати лет занимается дамской верховой ездой.

Зовут моего коня Отрадный. Он пони-класса, невысокий. 145 см в холке. Красивый, пегий конёк.

Я читала много разных статей, где пишут, что лошадей для дамской верховой езды отбирали спокойных по нраву, не крупных, как в иппотерапии. Выбирали исторически для кого? Для любимой женщины. Женщине что нужно? Что-то небольшое, спокойное, красивое. Конечно, когда современные спортсменки садятся на своих мощных, огромных коней, напоминающих машины, это очень эффектно смотрится.

Но даже если посмотреть на исторические картины, часто можно заметить (это не художники придумали, скорее всего), что по пропорциям средний рост женщин был меньше чем наш, современный, и лошади да, действительно, не крупные. Правда, рекомендовали чистокровных, теплокровных — дескать, более выносливые и спокойные.

—В какой одежде обычно ездят в дамском седле?

—Если учитывать, что сёдла раньше делали под конкретную лошадь, под конкретное платье, костюм (платье даёт объём и ширину), могу сказать из своей практики... Я помню, мне тренер говорит:

—Ты знаешь, в юбке в несколько раз удобнее, чем в бриджах, в дамском седле.

Я пожала плечами:

—Какая разница, тренируемся все в бриджах.

Потом девушка, которая со мной занимается тоже на дамском седле, но ходит в другой день, говорит:

—Я тут юбку принесла, померь. Мне интересно, как в юбке будет.

И знаешь, ездить в юбке гораздо удобнее, причём независимо... И когда мне пришлось в этом костюме репетировать езду, я поняла, что это действительно так! Чем это вызвано — я не знаю. Скорее всего, тем, что повыше сидишь и объёма побольше. Что-то меняется.

—А как по поводу безопасности?

—Это очень безопасно. Почему? Потому что ты очень плотно держишься ногами. Ты находишься ЗА точкой равновесия на спине лошади, это та точка, куда обычно кладётся седло. Ты сидишь дальше. Ты сидишь выше, нет такого контакта в спине лошади. Единственный способ упасть — это как в фильме про Скарлетт О'Хара, продолжение про Ретта Баттлера, не «Унесённые ветром», первый, старый, фильм. Она там едет на охоту, скачет на всём галопе, почему-то поворачивает назад голову и... сук дуба снимает её с седла. Вот это точно верный способ упасть.

На старинных сёдлах (сейчас они стали более спортивные, стандартные, сшитые не на заказ и не имеют третьего рога) их (сёдел) правая часть имеет выемку под бедро для одежды, а там был ещё рожочек, придерживающий колено. Мексиканские сёдла все с ярко выраженным таким рогом, нога просто прямо вставляется и всё, а на старинных картинах видно, что он не так ярко выражен.

—А с какого века практикуется дамская верховая езда?

—Самый расцвет — XIX век, однозначно. Это пик, расцвет, все наши императрицы охотницы были, но в России об этом нигде не написано.

—Елена, я от тебя первой услышала, что у нас ездят в дамских сёдлах! Расскажи немного про клуб, где ты занимаешься?

—Ой, с клубом мне тоже очень повезло, потому что учитывая то, что мало того, что я возрастной всадник, занимающийся вместе с детьми, не претендующий ни на что спортивное, меня уже давно терзало смутное сомнение, что дамская верховая езда — это не так непонятно, как об этом говорят. И надо пробовать. Когда я поняла, что хочу попробовать, возникла необходимость купить седло. Я купила седло.

—Тренер сказала?

—Нет. Перед покупкой седла я, по-моему, где-то в конном клубе под Питером попробовала сесть в дамское седло, а мне было ну очень любопытно. А любопытство — великая вещь, дурная голова ногам покоя не даёт, я попробовала и подумала, что надо с этим разобраться, поэтому надо купить дамское седло. Но даже если я куплю дамское седло, ну где я с ним буду? Седло у меня есть, лошади у меня нет. Я пришла к своему тренеру и сказала:

—Если я куплю дамское седло, вы будете со мной заниматься?

Представляешь, и тренер сказала «Да»! Почему да? Потому что она сама умеет это делать.

Я купила седло, предупредив тренера о том, что оно у нас будет. Мы волновались — подойдёт, не подойдёт, как оно будет, но поскольку сейчас более стандартные варианты, я понимала, что если Отрадному это навредит и оно не подойдёт, то, конечно, мы не будем его мучить, и под конкретное седло придётся искать какого-нибудь другого коня. Но случилось настоящее чудо, и седло подошло.

В конном центре «Простор» тренеры, которые сами ездили в дамском седле, понимают, о чём они говорят, и могут научить этому искусству.

—Ты всегда ездишь только в дамском седле?

—Нет, я не езжу постоянно в дамском седле, нет такого, чтобы я отказалась от всего на свете и занималась только этим. Работать на управление лошадью и исправлять ошибки мне удобнее в обычном седле, но и езда в дамском седле обязательно должна быть. Если несколько занятий ездить довольно активно и плотно в дамском, в спортивном чувствуешь себя более уравновешенной, сбалансированной. Мне вдруг становилось очень легко. Это значит, что я свой баланс — это положение «ровно» — я его по-другому чувствовала. Это очень важно в обучении. Это не значит, что я поеду Олимпийские игры, конечно, никогда в жизни. Мне вообще выехать на соревнования — это что-то запредельное, я на это не претендую.

—А выступала?

—Летом были пробные соревнования на конном празднике, а поскольку у меня появился авторский костюм-амазонка и можно было поучаствовать в представлении костюмов, я решилась. Ничего сложного не происходило, просто шагали по кругу на лошади, нас рассматривали, оценивали костюмы и что-то ещё... Ну, не в этом суть, самое важное, что я не претендую бороться со спортсменами. Но мне нравится это направление тем, что даже если ты не спортсмен, то в этой дисциплине ты можешь ещё что-то показать — например, костюм, образ. А чтобы показать образ, необязательно ехать езду, ты можешь прошагать в манеже даже в сопровождении коновода. Ещё нет нормативов, правил, они сейчас только разрабатываются. Для популяризации, для развития, для привлечения внимания, чтобы показать, что МОЖНО ездить и в дамских сёдлах, такие соревнования с сопровождением тоже будут. Сама я бы не рискнула. Если будет коновод — да пожалуйста! Я очень красиво сидела, кивала головой, радовалась жизни и чуть ли не посылала всем воздушные поцелуи. Мне понравилось! Не знаю, насколько всем, но люди потом «спасибо» говорили, я даже получила грамоту за обаяние, и вообще это был хороший опыт. В принципе, я не против садиться в седло, показывая, что верховая езда доступна и в моём возрасте (44 года, первый раз в жизни села на лошадь в 36 лет).

Кстати, королева Елизавета, которой уже за девяносто, и сейчас периодически ездит верхом. А почему нет?! А известная наша спортсменка Нина Громова, которой 95?! В этом нет ничего такого, это совершенно нормально! Села и поехала! Тело запоминает! А иппотерапия?! Я после тренировки в таком восторге, у меня такой эмоциональный подъём, все стрессы уходят! Я прихожу иногда на конюшню — у меня в глазах темно от усталости, от нервов и т. д. Коня пообнимала, почистила, собрала, села в седло, поработала — через час себя просто не узнаю! Совсем другой человек! Глаза блестят, эмоции зашкаливают, потому что это восторг Души! Никакой фитнес-зал ЭТОГО не заменит!

В следующем номере мы обязательно продолжим эту необыкновенно интересную тему.

Фотограф - Катерина Березина

Tags:

|

Метки: дворянские развлечения |

СЕМЕЙНЫЙ ФОНД РУБЦОВЫХ |

СЕМЕЙНЫЙ ФОНД РУБЦОВЫХ

Архивное собрание ДРЗ постоянно пополняется. Уже сформировано около 400 архивных фондов, прошли научно-техническую обработку и открыты для исследователей более 250 архивных поступлений. Документальный массив по истории русского зарубежья включает документальные материалы российского происхождения (комплексы документов организаций и учреждений, материалы и коллекции документов частных лиц, опубликованные документы и периодические издания, относящиеся к этим фондам и коллекциям, а также уникальные и особо ценные издания) по истории Русского зарубежья, находившиеся по различным причинам за пределами Российской Федерации, а также значимые для русской культуры документы зарубежья, переданные на постоянное хранение в Дом русского зарубежья. В архивохранилищах ДРЗ сосредоточены материалы по истории литературы, философии, театра, по военной истории, мемуары русского зарубежья.

В 1975 году А.И. и Н.Д. Солженицыны начали собирать мемуары русской эмиграции. Присланные им материалы, дополненные впоследствии воспоминаниями советских и российских граждан, были объединены во Всероссийскую Мемуарную библиотеку (ВМБ), рукописный фонд которой составляет основу фонда № 1 архивного собрания ДРЗ. В настоящее время ВМБ включает в себя более 2 тыс. рукописей и ежегодно пополняется. Здесь представлены мемуары М.В. Родзянко, П.Н. Милюкова, Э.Б. Кригер-Войновского, Ю.И. Лодыженского, Ю.К. Старка, В.В. Мусина-Пушкина, А.С. Лукомского, Татищевых, А.А. и М.А. Стаховичей, А.Е. Мейендорфа, Ф.П. Рерберга и др. Часть рукописей опубликована издательствами «YMCA-PRESS» и «Русский путь» в серии «ВМБ».

Творческое наследие деятелей культуры и искусства русского зарубежья представлено рукописями и автографами И.С. Шмелева, М.И. Цветаевой, Д.С. Мережковского, И.А. Бунина, А.М. Ремизова, Н.А. Тэффи, Б.К. Зайцева, Л.Ф. Зурова, Е.К. Герцык и В.С. Гриневич, В.Н. Челищева, Г.А. Малахова, композиторов С.В. Рахманинова, С.С. Прокофьева, А.К. Глазунова, Н.Н. Черепнина, акварелиста и архитектора Альберта Н. Бенуа, художников З.Е. Серебряковой, В.П. Добужинского, С.К. Маковского, художника-иконописца Ю.Н. Рейтлингер, театральных деятелей В.М. Греч и П.А. Павлова, солиста Донского казачьего хора С.А. Жарова И.В. Асcура, художника Г.П. Светлика, графика, искусствоведа и иконописца Е.Е. Климова и др.

История философской, религиозной и научной жизни русской эмиграции отражена в фондах В.Н. Ильина, С.Л. Франка, Н.А. Бердяева, П.Н. Милюкова, в семейном фонде Фуделей, в рукописях И.И. Сикорского, Б.П. Вышеславцева, прот. В. Зеньковского, К.В. Мочульского, Н.А. Полторацкого, в документах, повествующих о жизни преподобного Силуана Афонского и его ученика, архимандрита Софрония (Сахарова); а также в эпистолярном наследии прот. С. Булгакова, П.Б. Струве, прот. А. Шмемана, Н.О. Лосского, Р.Б. Гуля, С.С. Ольденбурга, Н.Н. Евреинова, М.А. Алданова, прот. Г. Флоровского и других.

Материалы по истории Первой мировой и Гражданской войн, Русской армии в изгнании и русских общественных организаций за границей содержатся в фондах архива Н.Л. Оболенского — начальника Общей канцелярии Великого князя Николая Николаевича, в объединенном архивном фонде Северо-Западной армии, в фондах ВМБ, в коллекции Н.Н. Рутыча (Рутченко), в фондах князя Гавриила Константиновича Романова, адмирала С.В. Евдокимова, генерала Н.Н. Клембовского, М.А. Деникиной-Грей, В.В. Звегинцова, Плаутиных, в семейном фонде Шатовых и др. Здесь собраны статьи, выступления, приказы, политические проекты и письма генералов А.И. Деникина, Н.Н. Юденича, П.Н. Врангеля, М.В. Родзянко; записки и письма генералов А.П. Кутепова, Е.К. Миллера, Н.Н. Головина, адмирала В.К. Пилкина, полковников П.Н. Богдановича и П.В. Колтышева, дневники и письма известного общественно-политического деятеля Н.В. Савича, его переписка с Н.И. Гучковым, А.В. Карташевым, М.М. Федоровым.

В архиве хранится множество мемуаров, принадлежащих политическим, общественным, религиозным деятелям, военачальникам и рядовым Белой армии, ученым и деятелям культуры, волею истории и судеб, оказавшихся в эмиграции, в частности, воспоминания генералов М.И. Пестржецкого, Ф.П. Рерберга, М.А. Фостикова, адмиралов В.К. Пилкина и С.В. Евдокимова, И.И. Лютера, полковника П.В. Колтышева, Г.А. Малахова, Ю.Н. Рейтлингер, С.Д. Боткина, Н. Хвоинского, В. Гусева и др. Фонды учреждений русского зарубежья представлены материалами Центрального комитета по обеспечению высшего образования русскому юношеству за границей («Федоровский комитет») из архива Общества охранения русских культурных ценностей, документами Российского общенационального народно-державного движения (РОНДД), Российского торгово-промышленного и финансового союза, Всероссийского национального центра (ВНЦ), архива «Белое дело», «Кавалергардской семьи», издательства «YMCA-Press» и др. В фондах архива содержатся материалы, связанные с деятельностью Союза борьбы за освобождение народов России (СБОНР), радиостанции «Свобода», Российской ассоциации преподобного Силуана Афонского, детских организаций за рубежом (скауты, «Русские соколы», «Витязи», «Восход»).

Фонд 158. СЕМЕЙНЫЙ ФОНД РУБЦОВЫХ

Каталожный номер: 158

(Ф.158); 1901-1977; оп. 1-4, 59 ед. хр.; Приложение № 1 — раритетные книжные издания, 11 ед. хр.; Приложение № 2 — печатные издания (книги, газеты, журналы), 42 ед. хр.; Приложение № 3 — филокартия, 21 ед. хр; Приложение № 4 — фотографии, 644 ед. хр.; Приложение № 5 — музейные предметы, 49 ед. хр.

Хранитель фонда Сергей Петрович Рубцов (1890, Санкт-Петербург — 1977, Сан-Франциско, США) родился в семье известного российского химика Петра Павловича Рубцова. Мать, Елизавета Александровна Турчанинова, — внучка известного духовного композитора П.И. Турчанинова. В семье было трое детей — Сергей, Лиза и Нина.

В 1914 г. С.П. Рубцов окончил физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета и поступил работать в Морское ведомство, где служил его отец. В начале 1-й Мировой войны был командирован на завод DuPont в США для приемки и сопровождения пороха; на обратном пути узнал от английских моряков о том, что в России произошла революция и к власти пришло Временное правительство. По возвращении в Петроград поступил вольноопределяющимся в Кабардинский полк Дикой дивизии. Участвовал в Корниловском походе на Петроград. После того как дивизия была отправлена на Кавказ, он смог получить отпуск и вернуться в Петербург. В 1918 г. женился на Людмиле Ивановне фон Бок, дочери дипломата Ивана Ивановича фон Бока и Натальи Васильевны Коссович; в 1920 г. у них родился сын Петр. В 1925 г. С.П. Рубцову вместе с семьей удалось выбраться из России. С 1926 по 1939 г. он жил в Риге, жена с сыном поселились в принадлежавшем семье Коссович литовском имении Довторы (ныне Даутарай). С приближением Красной армии Рубцовы перебрались в Польшу. Несколько лет провели в Познани, в начале 1945 г. переселились в Австрию. По окончании войны оказались в американской оккупационной зоне, в течение нескольких лет жили под Зальцбургом, откуда в 1949 г. переехали в США и осели в Сан-Франциско, где прожили последующие десятилетия.

Сергей Петрович Рубцов умер в 1977 г. и похоронен на Сербском кладбище в Сан-Франциско. Людмила Ивановна Рубцова скончалась несколькими годами позднее, похоронена в семейной могиле на том же кладбище.

Сын, Петр Сергеевич Рубцов, — биолог, работал в Калифорнийском университете. В 1957 г. он женился на Нине Александровне Линицкой.

Брат Л.И. Рубцовой, Николай Иванович фон Бок, — дипломат, преподаватель, русский католический священник. В 1912 г. был назначен секретарем российской дипломатической миссии в Ватикане. После Октябрьской революции остался в Италии, состоял председателем Комитета по оказанию помощи русским беженцам. В 1925 г. принял католичество. С 1931 г. жил в Японии, преподавал в университете г. Такаока русский, французский и немецкий языки. В 1945 г., после смерти жены, присоединился к Ордену иезуитов. Три года спустя, в возрасте 67 лет принял священнический сан с правом совершать византийскую литургию. Вскоре переселился в США, окормлял в Калифорнии общину русских католиков восточного обряда, создал в Сан-Франциско русский греко-католический приход Фатимской Божией Матери. Впоследствии сотрудничал с Русским центром при Фордамском университете (Нью-Йорк). Умер 27 февраля 1962 г. в Нью-Йорке.

Другой брат Л.И. Рубцовой, Борис Иванович фон Бок, — морской офицер, был женат на старшей дочери П.А. Столыпина. Некоторое время он состоял морским атташе в Берлине, затем — уездным предводителем дворянства в Шавеле (ныне Шауляй). С 1936 по 1939 г. вместе с женой Марией и приемной дочерью Екатериной (в первом браке — Ренненкампф, во втором — Случевская) жил в Японии у брата Николая; после того как Литва по пакту Риббентропа-Молотова отошла к Советскому Союзу, не стал возвращаться в семейное имение и поселился в Польше. В 1945 г. вместе с семьей перебрался в Австрию, в конце 1940-х гг. эмигрировал в США. Похоронен на Сербском кладбище в Сан-Франциско.

>

Оп. 1. — Материалы Л.И., С.П. и П.С. Рубцовых

Рукописи: воспоминания Л.И. Рубцовой о муже; воспоминания Л.И. Рубцовой о семьях Рубцовых, Боков, Заблоцких-Десятовских; «Главное из пачки писем бабушки Наташи Бок»; заметки разного содержания на листках из отрывного календаря; рукопись С.П. Рубцова «Воспоминания о том, что мы пережили за эти годы в России. 1917– 1926 – 1939»;

Документы и материалы биографического характера: личные документы Л.И. Рубцовой, в том числе свидетельства о рождении и образовании, удостоверение беженца, членский билет Союза русских культурных и благотворительных организаций, сертификат о натурализации в США, завещание; личные документы С.П. Рубцова, в том числе удостоверения личности перемещенного лица, карточка на проживание в лагере для перемещенных лиц «Парш», членский билет Союза русских дворян, членский билет Союза русских культурных и благотворительных объединений, водительские права, сертификат о натурализации в США, завещание; личные документы П.С. Рубцова, в том числе материалы о переселении П.С. Рубцова в Германию и получении им права на гражданство; «Родословные сведения дворянина П.С. Рубцова»;

Переписка: письма Л.И. Рубцовой мужу и сыну; письма к Л.И. Рубцовой от С.П. Рубцова и П.С. Рубцова, от Н.П. Рубцовой, Н.В. Бок (Коссович), Н.И. Бока, баронессы Елизаветы фон Менгден; письма С.П. Рубцова к неустановленным лицам; письма к С.П. Рубцову и Л.И. Рубцовой от Е.А. Рубцовой; письма С.П. Рубцову от Н.П. Рубцовой, В.В. Вальтера, В.В. Прошкина; письмо к С.П. Рубцову из Союза русских дворян; письма П.С. Рубцову от Н.В. Бок (Коссович) и от родственников из СССР;

Материалы к биографии Л.И., С.П. и П.С. Рубцовых: рекомендательные письма от работодателей Рубцовых; материалы о переселении семьи Рубцовых из Европы в США; письмо группы лиц (в том числе Рубцовых Л.И. и С.П.) президенту США Ричарду Никсону и ответное письмо президента Никсона.

Оп. 2. — Документы и материалы родственников Л.И., С.П. и П.С. Рубцовых

Материалы семьи фон Бок: материалы о Б.И. Боке и Н.И. Боке (газетные вырезки, некрологи, родословная); материалы об И.И. Боке (биографическая справка, некролог);

Материалы семьи Столыпиных: статья Н.И. Бока «П.А. Столыпин»; Столыпин А.П. «Герикиада» (шуточное стихотворение); статья А. Рыбакова «Мемуары Аркадия Столыпина»;

Документы семьи Линицких: свидетельство об утверждении в постоянном дворянском достоинстве А.А. Линицкого, выданное Харьковским дворянским депутатским собранием; похвальный лист, выданный ученице 4-го отделения Русской основной школы в Белграде Линицкой Нине; паспорта США на имя Надежды Линицкой и Александра Линицкого; благодарственные письма А.А. Линицкому от Комитета помощи русским военным инвалидам зарубежья; благодарственная грамота А.А. и Н.И. Линицким от Благотворительно-просветительского комитета русской православной молодежи заграницей;

Материалы семьи Семеновых-Тян-Шанских: каталог выставки художницы В.Д. Семеновой-Тян-Шанской; сборник стихотворений прот. А. Семенова-Тян-Шанского «Венецианские строфы».

Оп. 3. — Материалы, отложившиеся в фонде

Тетрадь Марии Почека со стихами, прозаическими отрывками, газетными вырезками; стихи В.В. Вальтера и А.П. Мальчевского; материалы о молодежной организации «Русский сокол» в Сан-Франциско; машинописные фрагменты из писем А.С. Лебедева с предисловием архиеп. Иоанна Сан-Францисского; письмо американской студентки, побывавшей в России.

Оп. 4. — Тетради, составленные Л.И. Рубцовой

Тетради со стихотворениями (в том числе, малоизвестных эмигрантских поэтов), а также цитатами из русской и западноевропейской прозы, дружескими записями, поздравлениями, фотографиями, рисунками, газетными вырезками за 1925-1975 гг.

- Приложение № 1. Раритетные книжные издания — 11 книжных изданий; переданы в коллекцию редких книг музейного хранения ДРЗ им. А. Солженицына.

- Приложение № 2. Печатные издания (книги, брошюры, газеты, журналы) — 42 печатных издания; переданы в библиотеку ДРЗ им. А. Солженицына.

- Приложение № 3. Художественные открытки — 21 единица; переданы в музейное хранение ДРЗ им. А. Солженицына.

- Приложение № 4. Фотографии и фотоальбомы — 644 фотографии; переданы в музейное хранение ДРЗ им. А. Солженицына.

- Приложение № 5. Музейные предметы (личные вещи, предметы фалеристики, обмундирование и проч.); переданы в музейное хранение ДРЗ им. А.Солженицына.

Передано в 2011 г. и 2014 г. Н.А. Рубцовой (США).

http://www.domrz.ru/collection/guide/fond-158-semeynyy-fond-rubtsovykh/

|

Метки: рубцовы |

ПРИШВИНЫ И ЛОПАТИНЫ |

В. П. Горлов

ПРИШВИНЫ И ЛОПАТИНЫ

Поводом для исследования родственных связей семьи Пришвиных и Лопатиных стало посещение Ельца правнучкой старшего брата писателя, Александра Михайловича Пришвина, и его жены Марии Николаевны, урожденной Лопатиной. Людмила Борисовна Бирюкова и сопровождавшие её калужские краеведы Л. П. Паутова и Л. В. Калашникова, кроме Ельца, побывали в Хрущево, Пальне-Михайловке, посетили Лебедянь, где земским врачом работал когда-то Александр Михайлович.

Несмотря на известное утверждение писателя, что каждый коренной ельчанин ему приходится родственником, семейным связям большого купеческого рода в пришвиноведении уделялось мало внимания. Единственным, пожалуй, исключением явилась статья Софьи Васильевны Красновой "След Пришвиных в Ельце 60 – 70 годов XIX века", опубликованная в шестом выпуске "Елецкой были".

За 2001 год сделан ряд интересных краеведческих открытий. В Ельце удалось найти родовой дом Лопатиных, последним владельцем которого был Константин Николаевич – председатель Елецкой земской управы, расстрелянный большевиками в 1918 году. Удалось определить, что по родственным связям Константин Николаевич Лопатин – шурин Александра Пришвина и свояк писателя. Установлено, что через известный дворянский род Лопатиных Пришвины породнились с Чебышевыми. Этот род дал миру величайшего математика – Пафнутия Львовича Чебышева, 180-летие со дня рождения которого широко отмечалось в 2001 году. В Становлянском районе, рядом со знаменитым Кропотовом-Лермонтовом, обнаружена родовая усадьба Чебышевых. Оказалось, что Чебышевы были соседями Лермонтовых. Отцы поэта и математика вместе служили в тульском ополчении в 1812 году. Через Чебышевых Лопатины были родственниками Гончаровых и потомков Пушкина.

Растет внимание краеведов к творческому и жизненному пути М. М. Пришвина. В марте 2001 года в Калуге, в рамках празднования Дней славянской письменности и культуры, состоялась IX межрегиональная научная конференция "Вопросы археологии, истории, культуры и природы Верхнего Поочья", которая была посвящена 180-летию со дня рождения Пафнутия Львовича Чебышева, родившегося на Калужской земле. Хочется отметить, что четыре доклада на этой конференции были посвящены Михаилу Михайловичу Пришвину.

Летом 2001 года две телестудии, московская и калужская, сняли в Ельце и Хрущево фильмы о родине Пришвина.

Теперь стало ясно, почему в своих дневниках Михаил Михайлович Пришвин многократно возвращается к воспоминаниям о Лопатиных. В четвертой книге он, например, описывает встречу своего брата Александра с Марией Лопатиной: "Проезжая жеребца, Саша увлекся и докатился до города. Поставив жеребца в слободе, он пошел в город купить папирос и встретился с Маней Лопатиной. Он с четвертого класса гимназии танцевал с ней и ухаживал, но в восьмом она почему-то на одном вечере предпочла ему другого, Саша обиделся и сначала со злости, а потом и с удовольствием стал ухаживать за Наташей Боговут. А когда поступил в университет, Наташа Боговут вышла замуж. Теперь Саша встретился с Маней на улице, посмотрел на нее, и она, и он вдруг сразу влюбились друг в друга. Маня позвала его в Дубки к себе, и события пошли с быстротой" (19, с. 360).

Родство с известным дворянским родом ко многому обязывало.

"1 апреля 1914 года.

Я помню эту суетню, беготню, громыхание тарелками, страх, настоящий страх матери, когда неожиданно приезжали гости. Застанут, увидят, что у нас все не так, как у них, откроется тайна (овраг).

Между тем овраг есть везде, но только очень искусно его заделывают. Впрочем, в старину были такие семьи "полевые" (в Братовке, в Лысовке, у Лопатиных): у них все открыто. Нам казалось, что это бывает у "дворян", мы же — купцы. Они имели какое-то право быть открытыми, открытые семьи" (16).

1 и 3 февраля 1921 года, накануне дня своего рождения, 48-летний Михаил Пришвин записал в своем дневнике имена известных людей, которых ему в жизни приходилось видеть. В перечне выдающиеся литераторы, ученые, политические и духовные деятели, дворяне, купцы. Список открывает Василий Васильевич Розанов. Здесь дважды упоминается фамилия Лопатиных. Сначала Н. Н. Лопатин (Дединцевы) в связи с Художественным театром, затем в списке дворян (18, с. 133-134).

Сведения о елецких корнях Лопатиных подтверждаются документально. В Государственном архиве Липецкой области хранятся интересные документы, переданные из Орла.

Самый ранний из обнаруженных пока документов, касающийся помещиков Лопатиных, относится к 1846 году. Это "Ведомость об устройстве и пополнении хлебных запасных магазинов Елецкого уезда" (фонд 683, опись 1, дело 1.) Здесь упомянут "Лопатина подпоручика Николая, сельца Никольского, хлебный запасный магазин с лидровскими закромами устроен и засыпан хлебом на положенных за ним 35 душ". По существовавшим тогда порядкам помещик обязан был хранить неприкосновенный запас зерна из расчета одна четверть озимых и половина четверти яровых семян на каждую положенную за ним душу крепостных (1).

Широко известна "Историческая книга воспитанников Елецкой гимназии". Здесь содержатся сведения и о Пришвиных, и о Лопатиных.

Итак, Пришвины. Все четыре брата. Да еще пятый, Иванович, видимо, двоюродный.

Лопатины:

Первым записан Иосаф, сын штабс-ротмистра Николая Лопатина, 13 лет. Он был переведен в Елец из Орловской гимназии в 4-й класс 3 августа 1876 года. Видимо, в том году семья переехала в Елец. Год рождения Иосафа – 1862.

Его брат Александр (уже от второго брака) родился 1 марта 1879 года в г. Ельце. Сдав экзамен, поступил сразу во второй класс в августе 1890 года.

Николай Лопатин (младший) родился в г. Ельце 30 апреля 1882 года, в первый класс Елецкой гимназии поступил в 10 лет.

Много интересных документов, касающихся Лопатиных, в фонде Елецкой дворянской опеки. Среди них "Охранительная опись недвижимого и движимого имущества, принадлежащего умершему Н. Н. Лопатину" от 18 июня 1902 года (фонд 90, опись 2, дело 1.), и заявление в Елецкую дворянскую опеку "вдовы Статского Советника (1) Николая Николаевича Лопатина Екатерины Семеновны Лопатиной". Екатерина Семеновна, урожденная Коротнева, была второй женой Н. Н. Лопатина. Брак был заключен около 1878 года после смерти первой жены А. Н. Дединцевой (1843 – 1873) (1). В заявлении вдова просила Елецкую дворянскую опеку "учредить опекунское управление над личностью и имуществом" ее малолетних детей. Она сообщала, что после смерти мужа "осталось разного рода имущество": "171 десятина земли, находящаяся при с. Афанасьево Елецкого уезда, дворовое место с домом и постройками в г. Ельце на углу Покровской и Рождественской улиц" (10). Именно эта запись дала возможность установить дом Лопатиных.

В найденных архивных документах среди владений Лопатиных упоминается хутор Пироговка и дача Дубки, а также деревня Каменка. С калужскими краеведами мы посетили эти места в Измалковском районе, а также село Лопатино – родовую усадьбу, расположенную в 30 верстах западнее Ельца. Действующая ныне железнодорожная станция, вернее полустанок, на участке Елец – Орел получила от села свое имя.

В документах обращает на себя внимание, что с имением Николая Николаевича граничат земли "умершего землевладельца Н. Лопатина".

В заявлении вдовы в дворянскую опеку указаны дети Николая Николаевича от 1-го брака (пятеро): Константин Николаевич и Иосаф Николаевич Лопатины, Зинаида Николаевна Коротнева, Ольга Николаевна Ефимович и Мария Николаевна Пришвина, урожденные Лопатины, и шестеро детей от второго брака.

Думается, что в Липецком областном государственном архиве можно найти еще немало интересных документов о Пришвиных и Лопатиных. Там есть фонд окружного суда, утверждавшего завещание, есть планы многих имений, дела Елецкого земства, которым управлял Константин Николаевич.

Где же служили дворяне Лопатины, с которыми породнились почетные потомственные граждане Пришвины? В книге "Вся Россия", издание А. С. Суворина 1887 г., в разделе "Орловская губерния, Елецкий уезд", указаны важнейшие чиновники Ельца. Здесь, в составе Окружного суда назван судья Лопатин Николай Николаевич (1827 – 1901), тесть Александра Пришвина.

Очень интересной личностью был двоюродный брат жены Александра Пришвина, актер Владимир Михайлович Лопатин (1861 — 1935), сценический псевдоним Михайлов. Мать Владимира – Екатерина Львовна (1827—1910), родная сестра академика-математика Пафнутия Львовича Чебышева. В 1885 г. Владимир Михайлович окончил юридический факультет Московского университета, после чего служил по судебному ведомству. В 1901—1911 гг. он занимал должность товарища председателя Елецкого окружного суда и получил чин действительного статского советника (1908).

С юности Владимир Михайлович мечтал стать актером, принимал участие в спектаклях Шекспировского кружка, обучался в драматических классах Г. Н. Федотовой при Малом театре, был участником Общества искусства и литературы, в котором были заложены основы будущего Художественного театра. Участие в спектаклях Общества сблизило его с К. С. Станиславским и другими будущими артистами МХАТа. В годы службы в Ельце В. М. Лопатин руководил любительским театром.

В 1911 году, выйдя в отставку в пятидесятилетнем возрасте, Владимир Михайлович поступил в труппу МХАТа. Его охотно приняли Станиславский и Немирович-Данченко. Они хорошо знали его актерские способности. В Художественном театре Лопатин играл до конца жизни. Им сыграны многие ведущие роли. Кроме того, Владимир Михайлович успешно снялся в целом ряде немых кинофильмов, а в 1933 г. он был удостоен звания заслуженного артиста республики.

В одной из ранних дневниковых записей Пришвин сообщает, что его мать "получила свое либеральное крещение от чиновников судейских, которые играли в то время первую роль в городе" (16, с. 97). Видимо, это отклик на родственные связи с Лопатиными.

Семьи Пришвиных и Лопатиных пересеклись еще раз. Дочь Александра Михайловича Пришвина Екатерина вышла замуж за Николая Коротнева, сына Зинаиды Николаевны Лопатиной.

Сегодня Пришвиных в Ельце нет. А Лопатины и Коротневы – здравствуют. Только в телефонном справочнике – семь Коротневых и четверо Лопатиных.

Старший брат писателя Александр Михайлович совершил самоотверженный гражданский подвиг. В 1911 году в Воронежской губернии разразилась эпидемия тифа. Земский врач А. М. Пришвин, работавший в городе Лебедяни (тогда Тамбовской губернии), в возрасте 41 года, оставив жену и двоих дочерей, отправляется на борьбу с этой острой и опасной инфекцией. Ежедневно помогая больным, Александр Михайлович заразился тифозной горячкой и умер. Он похоронен в Ельце на Троицком монастырском кладбище.

Как известно, мать писателя, Мария Ивановна Пришвина, не признала родственницей его жену-крестьянку Ефросинию Павловну Будыкину-Смогалеву (1883 – 1953). А Мария Николаевна Лопатина, жена Александра, была, видимо, любимой невесткой Марии Ивановны. В сохранившемся у Л. Б. Бирюковой семейном альбоме есть фотография: счастливая бабушка радостно поднимает над головой свою внучку. Это предположение подтверждает и тот факт, что Мария Лопатина стала наследницей семейных реликвий Пришвиных, перешедших сейчас к её правнучке Людмиле Борисовне Бирюковой. Здесь и посуда, и столовое серебро, и ювелирные изделия. Даже та брошь, с которой изображена мать писателя на известной фотографии. Коллекция семейных реликвий Пришвиных, включая библиотеку, документы, подлинные фотографии могла бы, по предложению Людмилы Борисовны, стать хорошей основой елецкого музея Пришвиных и Лопатиных.

Лишь после смерти матери Михаил Михайлович Пришвин получает по разделу часть имения, строит в Хрущево свой дом, перевозит сюда свою семью. Здесь с увлечением занимается сельским хозяйством. А с началом революционной смуты, когда литературный труд перестает давать средства к существованию, буквально крестьянствует: пашет, сеет, косит, держит корову. Его жена-крестьянка Ефросинья Павловна оказалась здесь как нельзя кстати. В тяжелое время писатель мечтает закрепиться на родной земле, о чем неоднократно пишет в своем дневнике. Но получает решение Елецкого совдепа о выдворении. Закрепиться не удалось.

Годы революции и гражданской войны, пули и тиф стали роковыми для большой некогда семьи Пришвиных. В 1919 году раненный в грудь Николай Михайлович Пришвин, старший из братьев, 52 лет, скончался в тамбовской больнице. В том же году умер и брат Сергей. А 7 декабря в елецком "Красном кресте", ныне первая городская больница, от тифа, "умученная холодом и голодом", скончалась сестра Лидия. Михаил Михайлович похоронил ее рядом с братом Александром.

Злая судьба разорила и родовое гнездо Лопатиных. Михаил Михайлович Пришвин, переживавший в Ельце годы революции и гражданской войны, в своем дневнике 14 июня 1918 года записал: "Константин Николаевич Лопатин: (бывший председатель земской управы) в хронике советской газеты петитом напечатано, что за контрреволюцию и шпионаж расстрелян" (17, с. 100). В дневник вклеена газетная заметка: (Советская газета. Елец. 1918. 12 июня. № 22. С. 4.)

К судьбе К. Н. Лопатина и родового гнезда его предков писатель М. М. Пришвин будет вновь и вновь возвращаться в своем дневнике. Вот строки, записанные им 16 июня 1918 года: "Так, почти равнодушны были в нашем городе все, когда расстреливали за вооруженные сопротивления мещан из Аграмача — кто они такие, никто не знает, а верно, были люди... Но когда расстреляли председателя земской управы Константина Николаевича Лопатина и потом так же других и множество знакомых людей стали хватать на улице и отправлять в тюрьму, тогда поняли все, что мы уже в аду…" (17, с. 103).

Писатель, видимо, много раз бывал у своих родственников и до, и после революции.

"22 февраля 1919 года.

Сестра расстрелянного помещика Елизавета Лопатина учит народ грамоте и состоит председательницей культурно-просветительного кружка.

Проезжая Дубки-Лопатино, вспомнилась-представилась весна: чернозем, как верное море, запах земли и там пашут, и из Дубков, как из сердца, кровь дедов, здоровье — распоряжение-благословение... связь. А теперь нет ничего: каждый из скудости" (17, с. 249).

Вот еще дневниковая запись:

26 февраля 1919 года

"Недавно я проезжал мимо Лопатина, где выросла большая дворянская семья, где грязновато, много мух, но столько уюта. Я посмотрел туда зимой, закрыв глаза,— и весна черноземная, человек, тонущий с сохой в черном море, волнующие запахи земли, фиалки под кустом орешника, ландыши, сорванные с росой на "валу", и чего-чего ни представилось! а липовая аллея, запах липового цвета, жужжанье пчел в жару и после обеда большой стол с самоваром-вареньями" (17, с. 254).

В Ельце, на углу улиц Рождественской (Горького) и Покровской (9-го декабря) сохранился дом Лопатиных. Его нынешний адрес – Горького, 117. Найти его помогли архивные документы, в частности, упомянутое заявление в Елецкую дворянскую опеку Екатерины Семеновны Лопатиной. Жильцы дома без колебаний подтвердили, что дом принадлежал когда-то Лопатиным. Даже вспомнили рассказы живших ранее, что в нем кого-то расстреляли. Старый одноэтажный, дубовый бревенчатый, П-образный в плане дом, обшитый тесом, с флигелем. Основное, с высокими потолками, здание стоит углом вдоль улиц, внутрь двора выходит подсобное пониженное помещение. Флигель стоит отдельно и выходит фасадом на улицу Горького, номер тот же, 117. В доме сейчас пять квартир. Хорошо бы обследовать его на предмет организации музея.

Получить новые интересные сведения о Лопатиных, как родственниках Пришвиных, в 2001 году помог и счастливый случай. На упомянутой научной конференции в Калуге с докладом о происхождении рода Чебышевых выступил научный сотрудник Института археологии РАН Владимир Николаевич Лопатин. Свое выступление он начал с того, что введение новой орфографии некогда изменило звучание и написание одного из родов его предков – дворян Чебушовых, при этом сделал ударение на "о". В этот момент мне и вспомнился Чебушов сад в Реневке, да уж и очень елецкой показалась фамилия докладчика.

У деревни Реневка Становлянского района, что рядом со знаменитым лермонтовским Кропотовом, сохранилось урочище с местным названием "Чебушов сад". Старожилы помнят и другое название сада – "Тарасенков". Здесь явные признаки бывшей когда-то большой дворянской усадьбы: обвалованный и обсаженный деревьями прямоугольный земельный участок площадью около четырех десятин, старый заросший пруд, остатки еще плодоносящего сада, оплывшие от времени следы разобранных построек.

– Людмила Борисовна! – говорю сидящей рядом правнучатой племяннице М. М. Пришвина, – пойдемте знакомиться, очень может быть, что выступающий – Ваш родственник по линии Лопатиных! Знакомимся в перерыве. Так и есть! Свою фамилию докладчик унаследовал от елецких предков. Сестра математика Екатерина Львовна Чебышева вышла замуж за его прапрадеда, елецкого помещика Михаила Николаевича Лопатина, и тем породнила Чебышевых с Пришвиными, Калугу с Ельцом. Прадед докладчика – елецкий судья, а затем актер МХАТа, заслуженный артист Владимир Михайлович Лопатин.

Это знакомство дало повод поискать сведения о чебышевском имении в елецкой округе. Кропотово-Лермонтово – родовая усадьба предков великого поэта, соседняя Реневка и еще несколько деревень на северо-западе Становлянского района Липецкой области когда-то входили в Тульскую губернию.

Желание разыскать документальные свидетельства о чебышевском имении на территории нынешней Липецкой области привело меня в Тулу. В Государственном архиве Тульской области в фонде губернской чертежной хранятся земельные планы сел и деревень бывшего Ефремовского уезда, большинство из которых составлено в 60-х годах XIX века, в пореформенное время, когда после освобождения крестьян от крепостной зависимости проводилось размежевание крестьянских и помещичьих земель. Здесь удалось прочитать целый ряд чертежей, дающих ответы на поставленные вопросы, и обнаружить, что родовые имения Лермонтовых и Чебышевых располагались буквально рядом (ГАТО, фонд 291, опись 6а/36, с. 750-753).

Отец ученого, Л. П. Чебышев (1789 – 1861), служил регистратором в тульском губернском правлении, был награжден за участие в Отечественной войне 1812 года. Лев Павлович женился на Аграфене Ивановне Поздняковой и поселился в ее имении Окатово в Калужской губернии. Их дочь, старшая сестра великого математика, выйдя замуж за Алексея Терентьевича Тарасенкова (1816 – 1873), получила в приданое ефремовское имение отца. Это имение – "Чебушов сад" - в 1913 году было продано их сыном Петром Алексеевичем местным крестьянам. Через младшую дочь Чебышевы породнились с потомками А. С. Пушкина. Ольга вышла замуж за Михаила Сергеевича Гончарова, племянника Натальи Гончаровой-Пушкиной, и жила на Полотняном Заводе (3).

***

Более 80 лет назад, в июне 1920 года, Михаила Михайловича Пришвина, как бывшего "помещика", выдворили из Ельца.

Михаил Михайлович уезжал из нашего города 47-летним известным писателем, сложившимся человеком, занимающим ясную гражданскую позицию, глубоко обдумывающим сложные события в исторической судьбе России и роль в них творческой интеллигенции. Он был в расцвете невостребованных творческих сил. Елецкие дневники писателя – неопровержимое тому доказательство.

Творчество М. М. Пришвина явно принижено официальной критикой, хотя и по-разному оценивалось: "певец природы", "детский писатель", "охотник за волшебным словом". Дневники писателя – главное произведение его пятидесятилетнего творческого труда – и поныне остались неизвестными его читателям. Они публиковались небольшими подборками в угоду тем или иным интересам.

Ельчанам повезло. Четыре тома дневников, вышедших в свет, из примерно двадцати пяти, намеченных к изданию, представляют записи, сделанные Пришвиным в Ельце и Хрущево. Елецкие дневники – не только литературное произведение, это кладезь краеведческих сведений, это беспристрастная история нашего города в драматические годы революции и гражданской войны. Они требуют внимательного изучения и глубокого исследования.

Уже из-за этих дневниковых записей встает фигура Михаила Михайловича Пришвина, не вмещающаяся в прокрустово ложе господствовавшего литературоведения. За елецкими дневниками встает во весь рост великий писатель, мыслитель и гражданин, беззаветно любящий свою землю. Изучение его жизни и творчества – благородная задача.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Ведомость об устройстве и пополнении хлебных запасных магазинов Елецкого уезда 1-го участка. 1846 год, 10 июня. Государственный архив Липецкой области (ГАЛО). Фонд 683, опись 1, дело 1.

2. "Охранительная опись недвижимого и движимого имущества, принадлежащего умершему Н. Н. Лопатину" от 18 июня 1902 года". ГАЛО. Фонд 90, опись 2, дело 1.

3. Гуров С. П., Хромиенков Н. А., Чебышева К. В. Чебышев П. Л. М., 1979.

4. Планы сел Ефремовского уезда. ГАТО. По реестру 793. Фонд 291, опись 6а/36, Ефремовский уезд, листы 1249 –1251 (сельцо Реневка), листы 750 – 753 (сельцо Кропотово).

5. Давыдов Н. В. Из прошлого. Ч. II. М., 1917. с. 157-171.

6. Елецкая быль. Краеведческий сб. Елец, 1994. Вып. 1.

7. Елецкая быль. Михаил Пришвин из Ельца. Краеведческий сб. Елец, 1998. Вып. 6. Ч. 1.

8. "Елецкая мужская гимназия. Списки учеников". ГАЛО. Фонд 119, опись 1.

9. "Елецкое уездное земельное управление. Сведения о бывших частновладельческих имениях". ГАЛО. Фонд Р-150, опись 1, дело 9, листы 168, 169.

10. Заявление в Елецкую дворянскую опеку вдовы статского советника Николая Николаевича Лопатина Екатерины Семеновны Лопатиной. ГАЛО. Фонд 90, опись 2, дело 4.

11. Историческая книга воспитанников Елецкой гимназии. ГАЛО. Фонд 119, опись 1, дело 16.

12. Лопатин В. М. Из воспоминаний. Публикация, предисловие и примечания В. В. Лопатина и Н. В. Лопатина // Исследования по истории русской мысли. Ежегодник. 1996. СПб., 1997. С. 168 – 205.

13. Лопатин Н. В. Родословное древо рода Лопатиных. Личный архив автора.

14. "Межевая контора Елецкого уезда. План села Хрущево". ГАЛО. Фонд Р-150, опись 1, связка 41, дело 3180.

15. Охранительная опись недвижимого и движимого имущества, принадлежащего умершему Н. Н. Лопатину от 18 июня 1902 года. ГАЛО. Фонд 90, опись 2, дело 1.

16. Пришвин М. М. Дневники, 1914 – 1917. М., 1991

17. Пришвин М. М. Дневники, 1918–1919. М., 1994.

18. Пришвин М. М. Дневники, 1920 – 1922. М., 1995.

19. Пришвин М. М. Дневники, 1923 – 1925. М., 1999.

20. Пришвин М. М. Собр. соч.: В 8 т. М., 1982–1986.

21. Пришвина В. Д. Наш дом. М., 1977.

22. Пришвина В. Д. Круг жизни. М., 1981.

23. Пришвина В. Д. Путь к слову. М., 1984.

24. Пришвина В. Д. О Михаиле Михайловиче Пришвине. М., 1982.

25. Тысячная книга 1550 г. и Дворовая тетрадь 50-х годов XVI в. М. -Л., 1950. С. 74.

26. Чернопятов В. И. Дворянское сословие Тульской губернии. Т. III (XII). Родословец. Материалы. М., 1909. Ч. V1. С. 339-342.

Источник: http://prishvin.lit-info.ru/prishvin/about/gorlov-prishviny-i-lopatiny.htm

http://prishvin.lit-info.ru/prishvin/about/gorlov-prishviny-i-lopatiny.htm

|

Метки: чебышевы пришвины лопатины елец |

Дом Юматовых |

Дом Юматовых

Автор: Денис Жабкин

На пересечении улиц Рабочей и Провиантской находится старый дворянский дом.

Своё внимание он сразу же привлекает своеобразным балконом, нависающим над тротуаром. А его состояние пугает прохожих.

Балкон держится на красивых чугунных опорах.

В списках выявленных объектов культурного наследия он числится как «Дом Юматова, 1860-е гг.». Попробуем найти упоминания этой фамилии в краеведческих изданиях.

Братья Семёновы в своей книге «Саратов дворянский» пишут:

«Юматовы – древний дворянский род, известный с конца XVI в. Основателем его считается секунд–майор Иван Юматов, правнук которого Иван–Меньшой был убит в битве под Полтавой в 1709 г. Правнук же Ивана–Меньшого Пётр Иванович (родился в 1792 г.), коллежский секретарь, был женат на Александре Филипповне Вигель и имел от неё двух детей – Дмитрия и Ивана. У поручика Дмитрия Петровича Юматова (родился около 1825 г.) и его жены Александры Семёновны было 10 детей, среди которых пятым был Александр. Семья проживала в наследственном имении в Петровском уезде Саратовской губернии.

Александр Дмитриевич (родился в 1853 г.) закончил пензенскую гимназию, затем – «полный курс наук юридического факультета Казанского университета» и «со степенью действительного студента» в 1879 г. вступил в штат канцелярии мокшанского уездного предводителя дворянства писцом 1-го разряда. В 1880 г. получил чин губернского секретаря, в следующем – стал непременным членом Петровского уездного по крестьянским делам присутствия.

В 1882 г. его избрали почётным мировым судьёй Петровского уезда и потом переизбирали на новые сроки. Ему были пожалованы орден Св. Станислава 3-й степени и орден Св. Анны 3-й степени. В 1890 г. он стал депутатом Губернского земского собрания от Петровского уезда. В 1892 г. получил чин надворного советника. В 1895 г. его избрали членом Саратовской губернской земской управы, где сначала он был «заступающим место председателя», а в 1906 г. стал председателем. Всё это время Александр Дмитриевич оставался почётным мировым судьёй по Петровскому уезду.

С 1895 г. семья Юматовых проживала чаще в Саратове, дети учились в 1-й мужской гимназии, а летом выезжали в родной Петровский уезд.

Служба А. Д. Юматова на посту председателя Саратовской губернской земской управы (1903-1906) проходила в период губернаторства П. А. Столыпина и совпала с неспокойным временем первой русской революции. И, естественно, созидательная земская деятельность была осложнена частыми крестьянскими выступлениями, принимавшими подчас насильственный характер – погромы, разорения усадеб, поджоги амбаров с хлебом, массовые беспорядки и грабежи. В этих условиях Александр Дмитриевич стал надёжным помощником губернатору, наводившему порядок в губернии и комплексом жёстких акций, и терпеливой разъяснительной работой. С участием А. Д. Юматова принимались меры по охране урожаев, хозяйственных и жилых построек в поместьях и деревнях, выделялась помощь пострадавшим из числа бедных и неимущих.

Большое внимание во все времена своей деятельности и в управе, и на посту мирового судьи А. Д. Юматов уделял воспитанию, образованию и здравоохранению, полагая, что «священник, учитель и врач должны быть непременно доступны каждому жителю губернии, в каком бы отдалённом селении он ни пребывал». «Только тогда, – отмечал Александр Дмитриевич,– вправе говорить мы о желанной производительности крестьянского труда».

Саратовский помещик, отставной гвардии корнет Николай Дмитриевич Юматов был женат на дочери графа Нессельроде Лидии Анатольевной. У них был сын Николай и две дочери. Рождённый в 1896 г. Николай Юматов–младший уже во время начавшейся мировой войны поступил в Николаевское кавалерийское училище и по окончании его был направлен на фронт, где провёл 2 года тяжёлой окопной жизни. В 1918 г. он вернулся в родную Царёвщину, но не откликнулся на повестку Вольского ЧК, приглашавшего “бывшего офицера” на регистрацию в уездный отдел. Затем оказался в Белой армии, а после – в эмиграции».

Зайдём внутрь дома.

На второй этаж ведёт деревянная лестница.

Двери в квартиры.

Пространство под лестницей не пропадает даром.

Массивные колонны.

Ещё 7 августа сайт СарИнформ писал:

«Жители дома № 12 на улице Провиантской изъявили желание покинуть дом, в котором живут. Как сообщает пресс-служба администрации Октябрьского района, здание является объектом культурного наследия областного значения и известно как «дом Юматова» (в 19 веке принадлежал семье дворян Юматовых). Ветхий дом пришел в негодность. Жители должны были определиться – либо за свой счет ремонтировать особняк, либо городская администрация им предоставляет новые квартиры и здание ремонтируют уже инвесторы.

Большинством голосов собственников было определено, что сами жители ремонт не «потянут». Они заявили, что готовы обсудить вопрос расселения с инвесторами, которые будут готовы взять на себя восстановление памятника архитектуры».

Потом администрация издала постановление о его расселении и реконструкции, но воз и ныне там. Возможно никаких инвесторов до сих пор нет. Сюжет о нынешнем состоянии дома:

https://om-saratov.ru/blogi/20-april-2015-i23622-dom-umatovyx

|

Метки: дворянские владения юмтовы |

Семья Чебышевых-продолжение |

В разных губерниях она умудрялась приобретать клочки имений по слухам, из тех лишь соображений, чтобы, выдавая замуж дочерей, иметь право говорить о приданом у каждой на них в два-три имения.

На многочисленных детей Пелагеи Павловны Пафнутий Львович ближе всего был с Дмитрием Ивановичем и Анной Ивановной Шервинскими. Первый служил сначала в лейб-гвардии кирасирском полку, но недолго, так как содержание в этом блестящем полку было не по средствам его родителям. Затем перешел в армейскую кавалерию, но скоро по болезни вышел в отставку. Служил после этого в Сибири сначала «управляющим соляною частью», а нотой «управляющим IV отделения Главного управления Западной Сибири». В начале 50-х годов Дмитрий Иванович, оставив своего сына Васю в Москве, в семействе дяди, Льва Павловича Чебышева, переехал в Петербург, но там заболел и скончался.

Пафнутий Львович навещал своего двоюродного брата в больнице. Он же его и похоронил, о чем сообщил Анне Ивановне Шервинской в двух письмах, сохранившихся до наших дней. Вот их содержание.

«К крайнему моему прискорбию, я должен вам, милая сестрица, сообщить неприятное известие. Недели две тому назад братец, Дмитрий Иванович, почувствовал в глазах раздвоение предметов, ездил советоваться к Аренду и по его совету начал принимать лекарство. После этого он почувствовал тяжесть в желудке, слабость в теле и пригласил к себе доктора. Он квартировал невдалеке от меня — известной гостинице Гейде, и мы с ним виделись почти каждый день.

В четверг 14-го числа слабость его так усилилась, что он счел за лучшее отправиться в больницу Марии Магдалины, что у Тучном моста; eгa больница очень близка от гостиницы Гейде; и пользовал его доктор той больницы.

Он так скоро отправился в больницу, что я узнал только, когда он был там. В четверг, 15-го числа я был у него, вместе с доктором той больницы, который мне знаком: братец жаловался на слабость, боль в боку, тяжесть в голове; доктор мне сказал, что у него и завал, но не опасный; нехороша у него голова: он как будто бы заговаривался. В таком положения я его оставил в четверг, а в пятницу — в 5 часов утра — его не стало. Ныне его похороны — похоронен он будет на Смоленском кладбище. Вещи, оставленные им в больнице и гостинице, я соберу и пришлю вам. А вы позаботьтесь об участи ого воспитанника Васи, который теперь живет с человеком у нас в доме.

Ваш покорнейший слуга Пафнутнй Чебышев.

1853-го года 18-го октября.

По словам братца Дмитрия Ивановича я думаю, что у него должно остаться серебро и ружье, довольно цепные, он об них говорил, как о секурсе своем: примите меры, чтобы это не растащили.

Адрес мой: В С.-Петербурге на Васильевском острове в одиннадцатой линии, между Большим и Средним проспектами: — дом Траншеля.

Другое письмо:

Я долю не мог собраться с духом приступить к разбору бумаг и вещей покойного брата: всякая вещь мне так живо напоминала его. Наконец я решился и нашел бумагу о Васе: это условие с его матерью, по которому он был на воспитании у братца Дмитрия Ивановича; бумагу эту вы найдете в саквояже с другими бумагами; на оборетке я написал: здесь документы Васи. Кроме этого сака, посылается вам ящик. В нем, в кармане той вещи, которую называете вы неизречимою, в платках и бумаге лежат часы — вынимайте осторожнее. На дне ящика вы найдете подарок вам от меня и несколько ближайшим нашим родным: кому — есть надписи. Для доставления по надписи вы можете переслать их Петру Тимофеевичу. Кроме сака и ящика, посылается к вам шинель, серенькое пальто и пара сапог — это но вошло в ящик. Затем осталось по неудобности пересылать: 1) подушка, 2) шляпы, 3) фунт сахару и фунт калетовских свечей, 4) чубук с трубкою. Эти вещи останутся впредь до нашего свидания или до оказии особенно удобной. Теперь насчет шубы и денег. Вы пишете, что моих денег 100 руб., гораздо меньше. Вот вам счет — счет дружбы не теряет.

-

В гостинице по счету, который сделан был еще при жизни братца, — 19 p. 50 к. сер.

-

Его лакею в расчет — 6 руб.

-

Прибавлено к оставшимся деньгам у покойника 23 на похороны — 19 руб.

Итого 44 р. 50 коп.

Шубу, судя но времени, я надеюсь продать выгодно, к затем остальные деньги вам вышлю; а, быть может, вы и в Москве найдете на неё охотника: во всяком случае посылать ее с Федором и нельзя: я боюсь, чтобы он и этого не растерял. За доставление вы ему не должны давать — он от меня получит 3 руб.

Брат ваш П. Чебышев.

По поводу этих писем и особенно счета в них профессор В. Д. Шервинскнй пишет в своих воспоминаниях: «Пафнутий Львович, знаменитый в будущем математик, член русской и французской академий наук, жил тогда в Петербурге и, вероятно, навещал моего отца в больнице; он же его и похоронил, прислав Анне Ивановне Шервинской письмо с наложением расходов на похороны и с описью оставшегося кой-какого ничтожного имущества, Замечу здесь же кстати, что я был очень рад. когда сделавшись врачом, смог уплатить Пафнутию Львовичу деньги, истраченные им на похороны моего отца».

Л. И. Шервинская, которой адресованы приведенные выше письма Чебышева, — общественная деятельница, одна из первых в России того времени, действительный член Московского общества сельского хозяйства, была награждена медалью за удачные опыты по разведению шелковичных червей в средней полосе России.

После смерти родителей Анна Ивановна долгое время жила в Окатове, имении своего дяди Льва Павловича Чебышева. Там же протекли ее молодые годы, и там она получила свое скудное образование. Не желая вести жизнь приживалки у обеспеченных родственников, Анна Ивановна устроились на службу смотрительницей одного из детских приютов в Москве.

Получив от П. Л. Чебышева в октябре 1853 г. извещение о смерти брата, А. И. Шервинская решила взять к себе трехлетнего племянника Васю, который остался один в Москве я семействе Льва Павловича и Аграфены Ивановны Чебышевых. Последние потом нередко посещали А. И. Шервинскую, и она это очень ценила. Бывал у нее, находясь в Москве, и Пафнутнй Львович. В одно из таких посещений Шервинская обратилась к нему с таким вопросом: «Скажи, пожалуйста, Пафнутнй, что бы дать Васе для чтения? Мальчик любознательный, охотно читает и все спрашивает, что бы ему почитать». Пафнутий Львович задумался, несколько озадаченный этим вопросом, и ответил: «Знаете что, сестрица, дайте ему почитать «Историю Государства Российского» Карамзина».

Заметим, что в первой половине XIX в. «История государства Российского» Карамзина считалась выдающейся книгой, и с ней у многих знаменитых русских людей того времени были связаны дорогие воспоминания детства. По этой книге они знакомились с тем, что было в давние годы, и учились любить Родину. Большой талант и трудолюбие, с коими написана книга, произвели глубокое впечатление и на Чебышева. Вот почему, по нашему мнению, он посоветовал мальчику Васе Шервинскому читать «Историю Государства Российского». «Этот совет, — пишет в своих воспоминаниях В. Д. Шервинский, — не был выполнен, да вряд ли, если бы мы даже достали Карамзина, я был бы в состоянии одолеть в этом возрасте столь серьезное сочинение».