Любовный четырёхугольник странных женщин и умных мужчин российской богемы |

2679

412

30 901 подписчик

Любовный четырёхугольник странных женщин и умных мужчин российской богемы

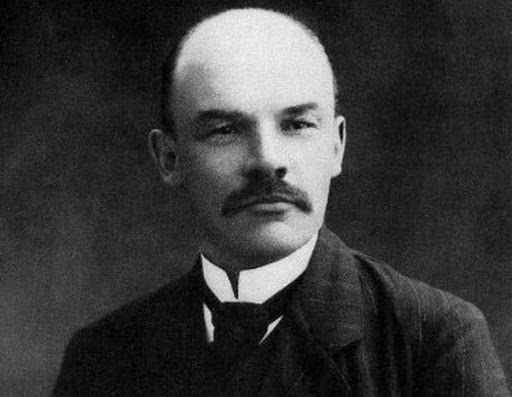

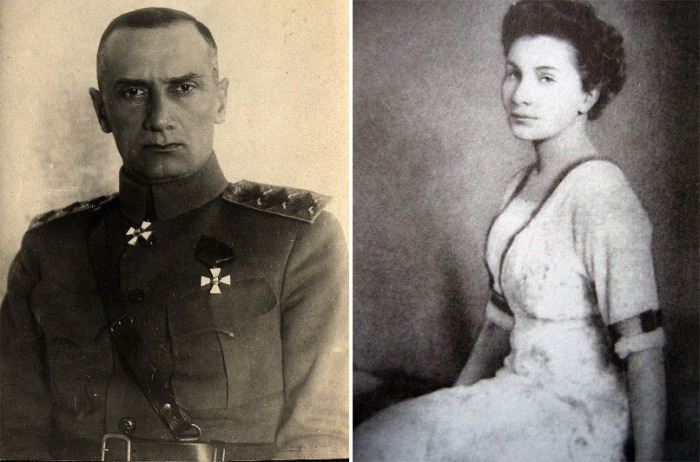

Вячеслав Иванов и жена Лидия (лежит). Источник фото: ivanov.lit-info.ru

B начале ХХ века их знала вся российская богема.

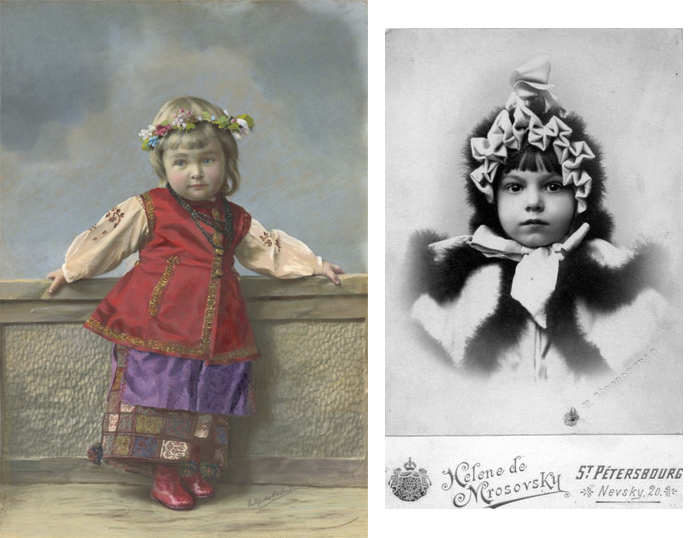

Лидия Зиновьева-Аннибал родилась в 1866 году. Ее предками были шведы и прадед Пушкина Ганнибал. Росла своенравной, из гимназии ее выгнали за плохое поведение. Родители отправили Лидию в школу в Германию, там ее прозвали «русским чертом»: девица удирала с уроков, грубила, крала по ночам еду и не боялась арестов в чулане с пауками. Апофеозом стала открытая любовь к подруге, и Лидию отослали домой. Родители взяли ей в учителя историка Константина Шварсалона, а она взяла и влюбилась в него. На запрет выходить замуж Лидия заявила: «Тогда пойду на курсы!» Приличной девочке «стать стриженой нигилисткой»?! Позор! Семья сдалась.

В замужестве Лидия примкнула к революционерам-«бомбистам», устроила дома склад нелегальной литературы. Уговоры мужа и трое детей ее не остановили. Константин стал изменять. Узнав об этом, Лидия уехала с детьми в Италию и в Риме познакомилась с поэтом-символистом и философом Вячеславом Ивановым. Он долго боролся с собой, но встреча с Лидией «была подобна могучей весенней дионисийской грозе, после которой все... обновилось, расцвело, зазеленело». Жена отпустила Иванова, и в 1895 году Лидия и поэт поженились.

В начале ХХ века пара поселилась в Петербурге, в высоком доме-башне, и сделала квартиру приютом богемы. В комнате без мебели, на подушках и оранжевых коврах, при свечах в старинных канделябрах общались до утра. Бердяев вспоминал: «На «Ивановских средах» встречались люди очень разных даров... Мистические анархисты и православные, декаденты и профессора академии, неохристиане и социал-демократы, поэты и ученые, художники и мыслители, актеры и общественные деятели...»

Супруги пытались понять, дает ли любовь право на человека. Ведь надо «отдавать себя другим», значит, от личной нужно перейти к «вселенской любви» – делись любовью, иначе Господь отберет ее! Так возникла идея о незамкнутом кольце любви: двое, слитые воедино, должны создать «духовно-душевно-телесный слиток из трех живых людей». На роль третьего пара выбрала поэта Сергея Городецкого. Юный красавец вдохновил Иванова на сборник стихов «Эрос». Но «слитка» не вышло: вскоре Сергей женился. Зато появилась художница Маргарита Сабашникова.

Маргарита вышла из богатой купеческой семьи, интересовалась философией, изучала толстовство. Училась живописи в Петербургской академии у Константина Коровина и в Париже, слушала в Цюрихе лекции философа и социолога Рудольфа Штейнера. В 1903 году в нее влюбился художник и поэт Максимилиан Волошин. Он забрасывал ее стихами, Маргарита же больше думала о судьбах мира. Ее сестра предупреждала Макса: «Вы не подумайте, что она вас может полюбить. Она странная». И все же Маргарита стала женой Волошина.

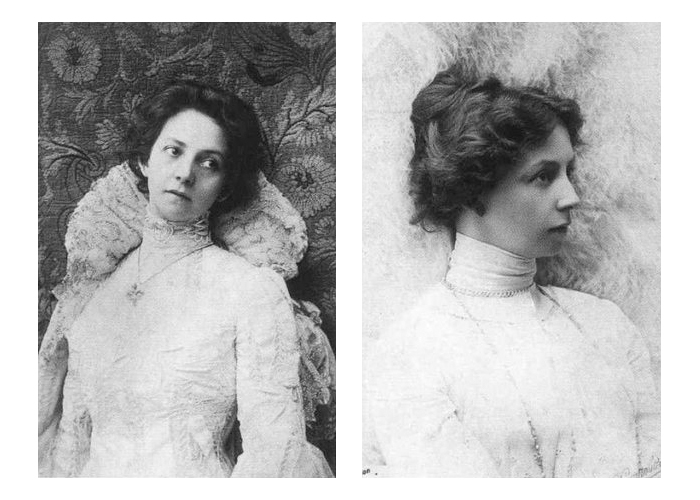

Маргарита и Волошин в день свадьбы. Источник фото: persons-info.com

Узнав, что друг Максимилиана Вячеслав Иванов собрал круг соратников, Волошины тоже переехали в Петербург и поселились в «башне». Макс часто уезжал, но Маргарита не скучала. Иванов учил ее стихосложению и греческому, говорил о поэзии, культуре, религии. Они влюбились. И Лидия была в восторге: «Дивная у меня появилась подруга: Сабашникова, талантливая портретистка… странное, поэтическое, таинственное существо пленительной наружности…»

Они все чаще оставались втроем, а во время болезни Лидии жизнь и вовсе стала семейной. Макс понял все, но ставил «счастье и свободу ближнего выше личного». На вопрос Иванова об отношении к его растущей близости с Маргаритой ответил, что его это глубоко радует. А от Лидии растерянная Маргарита услышала: «Ты вошла в нашу жизнь и принадлежишь нам. Если ты уйдешь, между нами навсегда останется нечто мертвое. Мы оба уже не можем без тебя».

Началась странная жизнь. «С Маргаритой у нас особенно-близкие, любовно-влюбленные отношения. Странный дух нашей башни. Стены расширяются и виден свет в небе», – писала Лидия. Но все же она была прежде всего страстной женщиной, а не философом. Начала болеть, мучилась от ревности и мысли, что такая любовь ведет к гибели. А Иванов писал сонеты Маргарите и свято верил в свои теории. Оккультистка Анна Минцлова, влюбленная в поэта, добавляла в этот клубок эмоций мистические идеи о «предназначениях свыше».

Маргарита летом уехала к Максу в Коктебель. Волошин звал «друга и брата» Вячеслава в гости, писала Ивановым и Маргарита. Но те молчали. А в октябре пришла телеграмма: «С Лидией сочетался браком через ее смерть». Ухаживая за больными детьми в деревне, Лидия заразилась скарлатиной и сгорела за три дня. Ей был 41 год. Иванов написал на траурной ленте: «Мы две руки единого креста».

...Минцлова не пускала Маргариту к Иванову, ссылаясь на высшие силы. На письма он не отвечал. Он жил в мистическом контакте с Лидией, среди ее вещей и портретов. Минцлова толковала Иванову ее слова на спиритических сеансах, и в одно из «посещений» Лидия якобы «завещала» ему дочь Веру от первого брака: «Дар мой тебе дочь моя, в ней приду». Иванов ухватился за идею нового союза – он, Лидия и Вера, и вызвал падчерицу из деревни. Вскоре он женился на Вере, у них родился сын Дмитрий. Этот брак вернул поэта к нормальной жизни. Но в 1920 году и Веры не стало, и Иванов уехал в Рим – навсегда.

А Маргарита ушла в себя, поэзия ей стала скучна, любовь угасла. Она бросила живопись и уехала в Мюнхен – работать со Штейнером, посвятив жизнь антропософии.

ttps://zen.yandex.ru/media/lilit_magazine/liubovnyi-chetyrehugolnik-strannyh-jenscin-i-umnyh-mujchin-rossiiskoi-bogemy-5f500cc8d82fdb1fd996c74

|

Метки: литераторы их нравы пушкины |

Как Ленин с помощью фиктивного брака получил наследство фабриканта Шмита |

История

Как Ленин с помощью фиктивного брака получил наследство фабриканта Шмита

2020-10-09 18:00:19

Случается, что подлинные страницы истории напоминают авантюрный роман. К таким ярким эпизодам относится борьба, развернувшаяся вокруг наследства участника революции 1905 года, члена РСДРП, Николая Шмита. Здесь было все – любовь и разлука, интриги, вражда и примирение...

Намного предыстории

Николай Павлович Шмит был наследником богатого московского промышленника и в 21 год стал полноправным владельцем мебельной фабрики на Пресне. К тому времени молодой человек уже был охвачен революционными идеями: ввел на своем предприятии 9-часовой рабочий день вместо 11-часового, повысил рабочим зарплату, открыл для них амбулаторию и специальные общеобразовательные курсы. Разделяя революционные идеалы Николая, его дядя, крупный предприниматель Савва Морозов взял юношу под свое крыло. Благодаря Морозову Шмит познакомился с Максимом Горьким и революционером Николаем Бауманом, с его помощью выкупил у своих несовершеннолетних сестёр и брата их долю отцовского наследства. Вскоре фабрика Шмита становится настоящим революционным штабом: готовит кадры, закупает оружие, изготавливает бомбы и агитационные листовки, планирует строительство баррикад. Сам Шмит вместе с соратниками овладевает навыками стрельбы и уличного боя. Усилиями молодого фабриканта Пресня навсегда вошла в историю революции как центр Декабрьского вооруженного восстания 1905 года. Однако правительственные войска все же оказались сильнее. Несмотря на неприступные баррикады, под напором артиллерийского огня фабрика была разрушена, а сам Николай Шмит арестован. Год спустя революционер умер в одиночной камере Бутырской тюрьмы насильственной смертью при невыясненных обстоятельствах. Незадолго до гибели он успел передать своим сестрам последнюю волю – все свое состояние он завещает на борьбу с самодержавием...

Богатые наследницы

Согласно сообщению департамента полиции от 13 июня 1908 года, наследство Николая Шмита составило около 500 тысяч рублей. По закону эти деньги должны были разделить между собой в равных долях его сестры Екатерина и Елизавета и 15-летний брат Алексей, однако последний от своей доли отказался. По версии все того же департамента полиции, решение младшего брата Шмита было принято под давлением, однако явных доказательств тому не приводится. Так или иначе, наследство бывшего фабриканта сестры Екатерина и Елизавета делят между собой. Будучи, как и покойный старший брат, революционерками со стажем, наследницы выражают полную готовность передать полученные деньги Большевистскому Центру. Однако все оказывается не так просто.

«Брак по расчету»

Главная проблема заключалась в том, что Николай Шмит не оставил письменного завещания, и таким образом претензии представителей ЦК РСДРП на его наследство оспаривались их оппонентами, настаивавшими на передаче средств в центральную общепартийную кассу. Кроме того, младшая сестра Николая, Елизавета, была несовершеннолетней и не могла свободно распоряжаться своей долей наследства. Легальную передачу денег Большевистскому Центру решили обеспечить через узы Гименея.

К тому времени у обеих сестер завязались романтические отношения с соратниками по партии: избранником Екатерины стал большевик Николай Адамович Андриканис, а Елизавета отдала свое сердце доверенному лицу Ленина Виктору Константиновичу Таратуте. Однако если первые без труда сочетались законным браком, второй паре узаконить свои отношения не удавалось – Таратута находился в России на нелегальном положении. Стремясь как можно скорее исполнить волю брата, Елизавета, уже будучи фактической женой Таратуты и нося под сердцем его ребенка, согласилась на фиктивный брак с другим членом большевистской партии, Александром Игнатьевым. «...Выбор пал на меня, так как мое социальное положение (отец мой был действительный статский советник, и мы владели недвижимой собственностью в Финляндии) не могло вызвать никаких подозрений у правительства», – пояснял впоследствии сам Игнатьев. Так половина наследства фабриканта перешла к большевикам.

Неожиданное препятствие

Со второй же частью наследства у большевиков возникли непредвиденные проблемы. После свадьбы с Екатериной Шмит Николай Андриканис передумал отдавать все деньги партии. Возникший спор был передан в третейский суд социалистов в Париже, собравшийся летом 1908 года. Тяжба закончилась мирным соглашением: деньги старшей сестры были поделены поровну – половина осталась у нее, половина была передана на нужды большевиков. Всего РСДРП получила в наследство от Шмита около 280 тысяч рублей. По подсчетам историков, эти деньги позволили партии большевиков продолжать свою деятельность, как минимум, до 1914 года.

|

Метки: ульяновы пешковы морозовы шмиты |

Батмай |

Остановка трамваев на Поклонной горе долго называлась "Бадмаевская дача" - там, где к проспекту Энгельса выходит Северный, до 1970-х годов стоял дом знаменитого петербургского врача, знатока тибетской медицины Петра Бадмаева.

http://kn.sobaka.ru/n54/05.html

|

|

Метки: бадмаевы тибет шамбала медицина |

«Жизнь и деятельность доктора Петра Александровича Бадмаева» |

«Жизнь и деятельность доктора Петра Александровича Бадмаева» — тема заседания № 121 Общества православных врачей Санкт-Петербурга им. святителя Луки (Войно-Ясенецкого).

Долгие годы имя Петра Александровича Бадмаева, российского дипломата, исследователя Востока, ученого и врача-практика, основоположника врачебной науки Тибета и первого переводчика на русский язык главного руководства по тибетской медицине «Жуд-Ши», было оболгано и забыто. А 100 лет назад, до революции 1917 года, имя этого человека гремело по всей России.

Семья

Будущий петербургский целитель Жамсаран (в крещении Петр) Бадмаев родился в многодетной семье скотовода Агинской степи Забайкалья. Его родители вырастили и воспитали четырнадцать детей. Жамсаран был младшим ребенком в семье.

Будущий петербургский целитель Жамсаран (в крещении Петр) Бадмаев родился в многодетной семье скотовода Агинской степи Забайкалья. Его родители вырастили и воспитали четырнадцать детей. Жамсаран был младшим ребенком в семье.

Большое влияние на воспитание и формирование мировоззрения оказал на Жамсарана его старший брат Цультим, эмчи-лама Агинского дацана. Слава о незаурядных способностях целителя Ц. Бадмаева дошла и до столицы Российской Империи, его пригласили в Петербург. В 1861 году бурятский лама становится русским военным врачом. Ему было разрешено принимать больных на дому и открыть на Песках тибетский врачебный кабинет с аптекой собственноручно приготовляемых лекарственных средств. Это была первая не только в России, но и в Европе аптека тибетской медицины.

В это же время Цультим принимает православие с русским именем Александр Александрович, доказывая этим верность царскому престолу. Вскоре он вызывает к себе в качестве помощника своего младшего брата Жамсарана, выпускника Иркутской классической русской гимназии, окончившего гимназию с золотой медалью в 1870 году. Так начался путь будущего врача, политика и общественного деятеля Петра (Жамсарана) Бадмаева.

Санкт-Петербург

В сентябре 1870 г. Жамсаран Бадмаев становится студентом Императорской медико-хирургической академии в Санкт-Петербурге, в которой обучается один год, а затем оставаясь вольнослушателем Академии, поступает на факультет восточных языков Императорского Санкт-Петербургского университета и оканчивает его по китайско-манчжуро-монгольскому разряду со степенью кандидата. По вечерам Жамсаран перенимал у старшего брата тибетские методы врачевания, а после его смерти в 1873 году — продолжал учиться под руководством тибетских лам, ежегодно приезжавших в Петербург. Оба учебных заведения Жамсаран Бадмаев окончил с отличием.

Поворотным моментом в жизни Жамсарана стала его встреча с протоиереем Иоанном Кронштадтским. Беседы с отцом Иоанном привели его к мысли о православии. Жамсаран стал посещать церковь Входа Господня в Иерусалим на Знаменской площади — как раз на этом месте сегодня стоит наземный вестибюль станции метрополитена «Площадь Восстания). Священник храма, протоиерей Арсений Двукраев (1825-1895), по просьбе Жамсарана подготовил его к принятию крещения. Экзамен по закону Божиему перед крещением принял архимандрит Палладий (Кафаров) (1817–1878). Крещение состоялось в домовой церкви св. кн. Александра Невского при собственном Ее Императорского Величества дворце (Ани́чковом дворце). Восприемником заочно изволил быть Его Императорское Высочество Цесаревич и Великий Князь Александр Александрович (будущий император Александр III). Крещение совершил протоиерей Никандр Брянцев (1824–1888).

Начало врачебной деятельности. Женитьба

В 1873 году, еще будучи студентом университета, Жамсаран унаследовал от старшего брата Александра Александровича Бадмаева врачебный кабинет с аптекой лекарственных трав на Песках и начал там собственную врачебную практику, впоследствии сочетая ее со службой в Азиатском департаменте МИД.

В 1873 году, еще будучи студентом университета, Жамсаран унаследовал от старшего брата Александра Александровича Бадмаева врачебный кабинет с аптекой лекарственных трав на Песках и начал там собственную врачебную практику, впоследствии сочетая ее со службой в Азиатском департаменте МИД.

29 апреля 1877 года Петр Александрович Бадмаев женится на молодой петербургской дворянке Надежде Васильевне Рябининой (1860–1922). Таинство венчания совершил протоиерей Никандр Брянцев в той же церкви св. кн. Александра Невского в Ани́чковом дворце. В семье родилось восемь детей.

Дом Бадмаева на Поклонной горе

На вершине Поклонной горы, в окрестностях Санкт-Петербурга, в 1880-х годах появился двухэтажный каменный дом с башенкой в восточном стиле, одно из первых в России железобетонных зданий, построенных в стиле модерн (автор проекта архитектор Евгений Львович Лебурде). Здесь Петр Бадмаев поселился с семьей и первое время принимал больных. Место это он назвал «Мыза Спасская». Здесь же была открыта небольшая лечебница-санаторий, где кроме медикаментозной терапии применялись и другие лечебные методы: специальный массаж, водолечение, психотерапия, индивидуальная диета. Рядом возникло небольшое хозяйство, где держали коров, чтобы дети и пациенты пили только парное молоко. Неподалеку, близ дома №65 на Ярославском проспекте, была построена специальная оранжерея, в которой выращивали лекарственные растения, но большинство составных частей лекарств — травы, плоды деревьев – привозились из Бурятии, а некоторые даже из Монголии и Тибета. И дом, и хозяйственные постройки приезжал освящать лично протоиерей Иоанн Кронштадтский.

В доме на Поклонной горе Бадмаев с разрешения царской власти открыл бурятскую школу с программой русской классической гимназии. Преподавание в школе Закона Божьего было обязательным. Непременным условием обучения в школе было принятие крещения учеником, что порой создавало конфликтные ситуации для учеников-бурят Ламайского исповедания.

В доме на Поклонной горе Бадмаев с разрешения царской власти открыл бурятскую школу с программой русской классической гимназии. Преподавание в школе Закона Божьего было обязательным. Непременным условием обучения в школе было принятие крещения учеником, что порой создавало конфликтные ситуации для учеников-бурят Ламайского исповедания.

Пациенты Бадмаева

Курс лечения у Бадмаева проходила петербургская знать, члены царской фамилии. Сюда за лекарствами приезжал Григорий Распутин. Приезжали лечиться пациенты не только из столицы, но и из других городов. Здесь же постоянно проходили стажировку врачи Медико-хирургической академии. Лечились у Петра Бадмаева и простые рабочие люди, были и совсем малоимущие. С таких больных он брал небольшую плату, а некоторых лечил бесплатно.

Тем временем приток пациентов к Бадмаеву все возрастал, и Петр Александрович устроил клинику еще и в центре города — на Литейном пр., 16.

Когда началась Первая мировая война, в помещениях бурятской школы на Поклонной горе устроили госпиталь. Именно сюда привезли раненого на фронте сына Петра Александровича — Николая. Ему хотели ампутировать пальцы еще в полевом госпитале, но он, придя в сознание, упросил отправить его в Петроград к отцу. Отец спас ему пальцы.

Особняк Петра Бадмаева на Поклонной горе в 1917-м году был разграблен и подожжен.

Небывалый размах деятельности

В 1881 году Бадмаев отправился в длительную поездку на Восток: в Монголию, Китай и Тибет. Будучи убежденным монархистом и сторонником расширения влияния России на Востоке, он предложил грандиозные планы по включению Китая, Тибета и Монголии в сферу влияния России, вплоть до полного присоединения этих стран. А как врач и ученый, он хотел продолжать изучение тибетской медицины – исследовать основной трактат «Жуд-Ши».

В Чите он создал «Торговый дом П. А. Бадмаев и Ко». Его Торговый дом принимал участие в сельскохозяйственной и промышленной выставке в 1899 г., где удивил всех своими верблюдами и коровами, а также вновь выведенными породами лошадей. Колбасная продукция Торгового дома Бадмаева получила на этой выставке бронзовую медаль.

В Чите он создал «Торговый дом П. А. Бадмаев и Ко». Его Торговый дом принимал участие в сельскохозяйственной и промышленной выставке в 1899 г., где удивил всех своими верблюдами и коровами, а также вновь выведенными породами лошадей. Колбасная продукция Торгового дома Бадмаева получила на этой выставке бронзовую медаль.

Несмотря на всю свою занятость, П. А. Бадмаев всегда беспокоился о благополучии и процветании России. Указывая на залежи полезных ископаемых в Забайкалье, именно он первым выступил с проектом Сибирской железной дороги, впоследствии известной как БАМ. В 1909 г. он организовал «Первое Забайкальское горнопромышленное товарищество» для разработки золотых приисков.

В 1917 году в письме императору Николаю II Петр Бадмаев указывает на огромное значение для России незамерзающего мурманского порта, предлагает проложить трехсоткилометровую ветку для соединения мурманской железной дороги с Транссибирской.

Забота о соплеменниках

Наряду с общественной, политической и медицинской деятельностью П. А. Бадмаев занимался благотворительностью и просвещением своего народа. Он учредил на восточном факультете Петербургского университета две стипендии для бурят. Обращался в Министерство образования с ходатайством об открытии пяти медицинских семилетних школ при дацанах для бурятского населения Восточной Сибири. Однако многие грандиозные планы Бадмаева рухнули в том трагичном для Императорской России 1917 году.

Чины и титулы

За свою работу на дипломатическом поприще Петр Бадмаев получил чин действительного статского советника, что соответствовало генеральскому званию. С 1899 по 1914 год Петр Александрович состоял действительным членом попечительного совета Приюта принца П. Г. Ольденбургского. А 12 июня 1914 года именным высочайшим указом П. А. Бадмаеву было «предоставлено пользоваться, с нисходящим потомством, правами потомственного дворянства».

Несколько слов о тибетской медицине

Источником возникновения и развития Тибетской медицины послужили медицинские знания Древней Индии. На территории России самым северным регионом распространения тибетской медицины является Забайкалье. В XIX веке в Забайкалье при буддийских дацанах стали открываться медицинские школы. Лечение природными средствами обязательно сочеталось с религиозными обрядами. Классическим руководством по тибетской медицине является сочинение «Жуд-Ши». В начале 1890-х годов Петр Александрович начал заниматься переводом трактата на русский язык и приложил к этому немало усилий.

П.А. Бадмаев о своем опыте познания тибетской медицины:

«Мне пришлось изучать врачебную науку Тибета под руководством своего брата, известного знатока этой науки, который учился у бурятских, монгольских и тибетских лам. После смерти моего брата я продолжал это изучение под руководством первых врачей в бурятских степях … Занятия в Санкт-Петербургском университете на факультете восточных языков и главным образом в Медико-хирургической академии дали мне возможность достигнуть некоторых результатов при переводе сочинения «Жуд-Ши».

Озаренный Светом учения Христа, Петр Бадмаев оставляет буддизм и занимаясь лечебной деятельностью по методу тибетской медицины не применяет в своей врачебной практике религиозные обряды буддийских лам.

Вот как он сам об этом пишет:

«Я православный, глубоко убежденный, изучающий и стремящийся еще больше изучать основы христианства, знакомый с критическими взглядами на христианство. Я был буддистом-ламаитом, глубоко верующим и убежденным, знал шаманизм и шаманов, веру моих предков и с глубоким почитанием относился к суеверию. Я оставил буддизм, не презирая и не унижая их взгляды, но только потому, что в мой разум, в мои чувства проникло учение Христа Спасителя с такой ясностью, что это учение Христа Спасителя озарило все мое существо».

Жизнь после свержения самодержавия

В сентябре 1917 года Временное правительство арестовало П. Бадмаева как «царского приспешника». В общей сложности П.А. Бадмаев провел в заключении около года. В последний раз Петр Бадмаев был арестован тяжелобольным, доставлен в Кресты на носилках и две недели своего последнего заключения провел в тюремной больнице Петроградской одиночной тюрьмы «Кресты». Освобожден был, как безнадежно больной. Петр Александрович Бадмаев умер 29 июля 1920 года в доме своей второй жены Елизаветы Юзбашевой на Ярославском пр., 85, в кругу близких. Могила Петра Бадмаева сохранилась на Шуваловском кладбище по сей день. Она находится почти сразу же за алтарем храма Спаса Нерукотворного.

Память на родине

Агинская земля до сих пор хранит свидетельства масштабной деятельности своего знаменитого земляка доктора Бадмаева. В поселке городского типа Агинское стоит Свято-Никольский храм, освященный в 1905 году, который был построен по инициативе Петра Александровича Бадмаева.

Агинская земля до сих пор хранит свидетельства масштабной деятельности своего знаменитого земляка доктора Бадмаева. В поселке городского типа Агинское стоит Свято-Никольский храм, освященный в 1905 году, который был построен по инициативе Петра Александровича Бадмаева.

Царица Александра Федоровна и Великая Княжна Татьяна на собственные сбережения закупили и организовали доставку в Агу иконостаса и всей церковной утвари для обустройства алтаря, а также одеяний для священников и необходимой литературы. При церкви на деньги Петра Бадмаева была открыта церковно-приходская школа.

Петр Александрович Бадмаев — незаурядная личность не только для своего времени. Вся его долгая жизнь служит нам примером неутомимого трудолюбия, преданности своему Отечеству, безупречного исполнения своих профессиональных и служебных обязанностей, обширной общественной деятельности, благотворительности, милосердного отношения и христианской любви к людям.

На заседании выступили потомки Петра Бадмаева от второго брака, правнучки — Наталия Борисовна Роговская и Екатерина Борисовна Гусева.

Они рассказали, что узнали о жизни своего прадеда от отца, Бориса Сергеевича Гусева (1927–2009). Б. С. Гусев, журналист, внук Бадмаева, очень переживал о негативных высказываниях в советской прессе в адрес своего деда. Его называли царским приспешником, обвиняли в связи с Григорием Распутиным, называли шарлатаном, мистиком. В кинематографе неизменно создавался отрицательный образ известного тибетского целителя. Борис Сергеевич поставил своей целью добиться справедливого отношения к деду и долгое время собирал материалы о нем. В результате большой подготовки и кропотливой работы в архивах им были написаны книги о жизни и деятельности Петра Александровича Бадмаева на благо России.

В семье сохранилось предание, — так как Петр Александрович всегда много работал, то для подкрепления сил ему варили бурятский суп. Вот его рецепт: брали тонкий край мяса, резали на мелкие кусочки и варили в небольшом количестве воды в течение 12-ти минут. Такой суп Бадмаев рекомендовал и своим пациентам — ослабленным больным.

В 90-е годы XX века духовником потомков П. А. Бадмаева стал известный в Санкт-Петербурге батюшка прот. Василий Ермаков (1927–2007).

«Приближенность к царскому двору не могла не отразиться на судьбе как самого Петра Бадмаева, так и на судьбе его родственников. Их имена стирались со страниц истории. Эта идеологическая задача была практически выполнена.

Задача сегодняшнего заседания — назвать незаслуженно забытые, униженные имена наших великих русских врачей. Я называю Бадмаева русским, потому что он русский по духу, хотя бурят по национальности. Это человек нашего Отечества, петербуржец, один из трех самых известных людей тогдашнего времени в Петербурге, кем были: святой праведный отец Иоанн Кронштадтский, Григорий Распутин и Петр Александрович Бадмаев.

Мы приоткрыли только краешек врачебной науки Тибета, которую изучал Петр Бадмаев, и некоторые страницы его биографии. Нынешняя система образования подталкивает человека к механическому набору баллов. Тут уже не до Жуд-Ши, главное подтвердить свой сертификат. Чтобы реанимировать те старинные знания, нужно время и кропотливая работа. Такую работу могут делать люди, которые не гонятся за высокими званиями, а увлечены своей профессией и научными изысканиями. Восточная медицина требует многолетней практики, чтобы достичь совершенства.

Самый главный вопрос нашего заседания, — насколько приемлемо то, чем занимался Петр Бадмаев, для православного вероучения. Мы понимаем, что сегодня человек может называть себя православным, но его мысли и поступки совершенно не православные: в церковь не ходит и вообще отрицает закон Божий. Такой сегодняшний продукт псевдокрещеных людей, к сожалению, имеет место. Наши люди могут считать себя православными, будучи профессорами, академиками, и в то же время позволяют себе говорить о возможности прерывания беременности, считают, что многие современные технологии гуманны и приемлемы для человека.

Насколько сочетается труд Бадмаева с православным вероучением? Из доклада Николая Федоровича мы узнали, что в отличие от традиционной тибетской медицины, где совместно с лечением обязательно применялись религиозные буддистские обряды, П. А. Бадмаев в своей лечебной практике не использовал ритуалы и практики буддийской религии. Его задача была отделить медикаментозное действие лекарственных препаратов от религиозных знаний Востока.

Бадмаев — классический врач, он окончил военно-медицинскую академию, знал прекрасно и восточную, и европейскую медицину. В результате система тибетского лечения под названием Жуд -Ши была отделена от религиозного учения Востока. Будучи христианином, он привнес восточную медицину в нашу среду. Вопрос о возможной противоречивости деятельности Петра Бадмаева закрыт, его труды могут быть использованы и не противоречат православному вероучению. Для нас это очень важный момент.

Сегодня пытаются исказить историческую память, а церковь правдиво фиксирует те или иные моменты в жизни общества. Наша задача: бережно хранить в памяти имена людей, которые были репрессированы, пострадали во времена гонений и чьи имена были незаслуженно стерты со страниц истории нашей страны. Мы обязательно найдем время и совершим панихиду на могиле почивших, и помянем Петра Александровича Бадмаева, как православного христианина».

Т. В. Жаркова, врач, корреспондент сайта ОПВ СПб

|

Метки: бадмаевы тибет медицина шамбала |

Врач Тибетской медицины при дворе Николая II - Петр Бадмаев |

-

В стиле ЖЖ

Пишет Пэме (

2014-11-03 18:35:00

- Назад

- Поделиться

- Пожаловаться

- Вперёд

Категории:

Врач Тибетской медицины при дворе Николая II - Петр Бадмаев

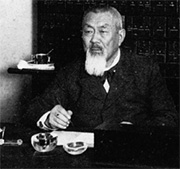

Петр Бадмаев

У него было два имени. Никто не знал его возраста: сам он в 1920 году утверждал, что ему 110 лет, дочь — что 112. Его крестил Александр III. Говорили, что он имеет абсолютную власть над самим Распутиным. Что вылечил его от импотенции. Что консультирует царскую семью и, пользуясь своим положением, продвигает собственные креатуры на высшие государственные посты. Его и любили, и боялись — причем и монархисты, и революционеры в одинаковой степени. Точно известна только его фамилия — Бадмаев. Он — самый таинственный русский врач XX века.

Потомок Чингисхана

Датой своего рождения Бадмаев во всех документах называл… 1810 год (умер он в 1920-м).

Дочь его, появившаяся на свет в 1907 году, уверяла, что на момент ее рождения отцу было сто лет! Требуя выпустить его из тюрьмы, куда он в 1920 году попадал неоднократно (впрочем, к счастью, всегда ненадолго), Бадмаев писал: «Я, старик 109 лет, известный всей России»… Насчет известности он не преувеличивал — может, и в вопросе о возрасте был точен? Правда, строгий словарь Брокгауза и Эфрона без всякой романтики называет год его рождения: 1849. Никаких документов, подтверждающих эту дату, тем не менее нет. А по внешнему виду Бадмаеву легко можно было дать и 50, и 100. Мужской силы он не утратил до последних дней… Его отец, Засогол Батма, был скотоводом и кочевал по Агинской степи. Жамсаран (это имя дали ему при рождении) был самым младшим из семи сыновей, детство и раннюю юность провел возле отцовских стад. Старший ребенок в семье, Цультим (Сультим), шестилетним мальчиком был отобран ламами для обучения тибетской медицине в дацане. Отбор был очень строгий: исследовали слух, зрение, обоняние, осязание, определяли душевные качества ребенка. Обучение продолжалось двадцать лет. Цультим стал врачом Степной думы -- выборного органа бурят. Старый Засогол честолюбиво решил отправить одного из сыновей в классическую русскую гимназию в Иркутск. Встал вопрос — которого? Именно Цультим посоветовал послать младшего брата, Жамсарана. В 1854 году в Забайкалье разразилось моровое поветрие — тиф. Генерал-губернатором Восточной Сибири был граф Муравьев-Амурский, он приказал для борьбы с эпидемией найти самого сведущего в медицинской науке Тибета местного врача. Бурятский совет старейшин назвал Цультима. Семейное предание говорит, что тот потребовал роту солдат: «Лекарства — моя, солдата — ваша. Кордон держать». Эпидемию остановили. Согласно семейной легенде, на вопрос о награде Цультим ответил так: скрестил руки на груди и прикоснулся пальцами к плечам, намекая на офицерские погоны. Он хотел быть русским военным врачом. Губернатор написал в столицу о необычном целителе. В 1857 году Цультим был уже в Петербурге, лекарским помощником в Николаевском военном госпитале, а в 1860 году открыл аптеку тибетских лекарственных средств и вызвал к себе Жамсарана, который с золотой медалью окончил гимназию. В 60-е годы он жил у брата и перенимал у него врачебную науку Тибета. Бывал в православном храме Св. Пантелеймона Целителя. В эти годы, уже зрелым человеком, он принял важнейшее решение — креститься.

Сам он писал: «Я был буддистом-ламаитом, глубоко верующим и убежденным, знал шаманизм и шаманов, веру моих предков. Я оставил буддизм, не презирая и не унижая их взгляды, но только потому, что в мой разум, в мои чувства проникло учение Христа Спасителя с такой ясностью, что это учение Христа Спасителя озарило все мое существо». Так у него появилось второе, русское имя — Петр. Но с буддизмом Бадмаев не порывал: когда в Петербурге был заложен дацан, буддийский храм, сын скотовода принял участие в финансировании строительства. Настоятель храма Св. Пантелеймона Целителя сам привез Бадмаева в Аничков дворец, где и произошла его встреча с крестным отцом — наследником престола, будущим Александром III. Государь-наследник спросил Жамсарана: до какого колена у бурят принято изучать свою родословную? — Принято до девятого, но я учил до одиннадцатого, потому что в одиннадцатом колене род наш происходит от Чингисхана, — был ответ.

Так потомок Рюрика окрестил потомка Чингисхана. Имя Бадмаев выбрал в честь своего кумира — Петра I, а отчество традиционно давалось по имени царствующего лица. Жамсаран Бадмаев стал Петром Александровичем. Переход его в православие отнюдь не был конъюнктурным шагом: он уверовал искренне. Известно, что в 1881 году, собираясь в свою первую, двухлетнюю поездку на Восток, в Монголию, Китай и Тибет, он специально отправился просить благословения отца Иоанна Кронштадтского и получил его. Иоанн лично приезжал освящать знаменитый петербургский дом Бадмаева на Ярославском, 65. Именно Бадмаев лечил знаменитейшего русского священника после второго покушения на него (тогда Иоанн получил несколько ударов ножом).

Китай должен быть русским!

В 1871 году Петр Александрович поступил на восточный факультет Петербургского университета и одновременно — в Медико-хирургическую академию. Оба учебных заведения он окончил с отличием, но его врачебный диплом остался в академии. Дело в том, что выпускник должен был давать клятву, что лечить будет лишь известными европейской науке средствами, — Бадмаев же мечтал посвятить себя врачебной науке Тибета, все секреты которой были собраны в старинном трактате «Жуд-Ши». По выходе из университета он попал в Азиатский департамент министерства иностранных дел и вскоре отправился в длительную экспедицию по Монголии, Китаю и Тибету. Как дипломат он прощупывал там политическую ситуацию: Россия боролась за влияние на Востоке. Как ученый Бадмаев вплотную занялся делом своей жизни -- переводом тибетского медицинского трактата.

После нескольких экспедиций Бадмаев-дипломат написал и подал государю памятную записку «О задачах русской политики на азиатском Востоке». Именно он первым внятно высказался за строительство Сибирской магистрали, впоследствии известной под именем БАМа и худо-бедно достроенной к началу восьмидесятых. План Бадмаева был грандиозным и предусматривал добровольное присоединение к России Монголии, Китая и Тибета. Он предсказывал, что дни маньчжурской династии в Китае сочтены, и предупреждал: если туда не придем мы, придут англичане. (Он не ошибся: после смерти Александра III англичане ввели войска в Тибет).

Бадмаев утверждал, что в Китае нет навыка самоуправления, страна привыкла к диктатуре и оттого встретит русских с покорностью и даже благодарностью. Крестный отец Бадмаева, к тому моменту уже двенадцать лет как император, наложил на письмо резолюцию: «Все это так ново, необычайно и фантастично, что с трудом верится в возможность успеха». (Советские источники переврали резолюцию — вместо «необычайно» написали «несбыточно». Отчего же несбыточно? Проживи Александр подольше, может, и Китай был бы наш)…

За представленный труд Петр Александрович получил генеральский чин — действительного статского советника. Правда, прожект о присоединении Китая Бадмаев использовал не только для блага Отечества, но и для собственного обогащения. Известно, что он вместе с Витте был инициатором закрепления России на Дальнем Востоке. В 1916 году он и его «агент влияния» генерал Курлов основали акционерное общество по строительству железной дороги из Казахстана в Монголию. В письме Распутину целитель просил содействовать получению субсидии на этот проект, обещая за посредничество 50 тысяч рублей. Тогда же Бадмаев обратился к царю с предложением организовать снабжение «всей России» мясом и молоком из Монголии. Он пытался получить под это дело субсидии у царя, но был отодвинут Витте, который писал: «Доктор Бадмаев когда ездил в Монголию и Пекин, то вел себя там так неудобно и двусмысленно, что я прекратил с ним всякие отношения, усмотрев в нем умного, но плутоватого афериста». После этого Бадмаев отказался от своих грандиозных планов и ограничился железнодорожными аферами и разработкой золотых рудников в Забайкалье. Впрочем, и эти предприятия принесли ему, по некоторым данным, до 10 млн рублей.

Ключ к «Жуд-Ши»

Тибетские связи Бадмаева были разветвлены и таинственны. Долгое время считалось, что первым русским подданным, посетившим закрытый тибетский город Лхасу, был бадмаевский стипендиат и ученик Цыбиков. Между тем формально первыми русскими в Лхасе были буряты-паломники, тоже русские подданные, а первым русским ученым, побывавшим там, — именно Петр Александрович. Но с кем и о чем он там говорил — тайна по сию пору. Как бы то ни было, именно ему удалось то, что многим казалось в принципе невыполнимым: он перевел-таки на русский язык трактат «Жуд-Ши». Поэма была зашифрована, прямой перевод ничего не давал, требовалось найти опытных лам-целителей, которые знали ключ к шифру. Петру Александровичу это удалось.

В 1898 году появилось первое на русском языке издание древнего руководства в переводе Бадмаева с его обширным предисловием. В 1991 году по постановлению Президиума Академии наук был издан однотомник трудов Петра Бадмаева «Основы врачебной науки Тибета «Жуд-Ши». Правда, издана лишь теоретическая часть трактата — о судьбе практической мы расскажем чуть позже… В России к концу XIX века врачебная наука Тибета завоевала огромную популярность. На прием к Бадмаеву — исключительно демократичному врачу — записывались и рабочие, и министры.

В энциклопедии Брокгауза о Бадмаеве говорилось: «Лечит все болезни какими-то особыми, им самим приготовленными порошками, а также травами; несмотря на насмешки врачей, к Бадмаеву стекается огромное количество больных». По отзывам пациентов, половbне больных от бадмаевского лечения становилось лучше, половине — хуже. Наследника Бадмаев не лечил, но пользовал членов царской семьи, министров, а позже — большевистских комиссаров. Гонораров он не брал, но получил в подарок от царицы икону Казанской Божией Матери в окладе с бриллиантами. Кстати, и в революционные годы он не скрывал своей близости ко двору и даже бравировал этим.

В память его дочери врезалась сцена: старик, раскинув руки, стоит перед вооруженными матросами и кричит: «Стреляйте, сволочи!» Матросня не решилась выстрелить. Все знавшие его поражались: откуда в буряте — представителе традиционно смирного и кроткого народа — такая неукротимая энергия и временами ярость?

Обид Бадмаев не прощал, на критику реагировал немедленно: в 1904 году он выиграл иск против доктора Кренделя, который обвинил его в преждевременной смерти одного из пациентов. При Советской власти мстительный Крендель донес на Бадмаева, и того забрали в ЧК. Впрочем, забирали его пять или шесть раз, и об этом ниже.

И даст он тебе такой травки…

Но, пожалуй, самой скандальной в биографии Бадмаева стала все-таки распутинская тема. Если с царской семьей он был в ровных и прекрасных отношениях, с Распутиным все далеко не так однозначно. Советские историографы, романисты и даже режиссер Элем Климов, вообще-то не склонный доверять сплетням, сделали из Бадмаева какого-то распутинского двойника, шарлатана-оккультиста, придворного интригана… Больно уж колоритен оказался типаж. Потомкам Петра Александровича долго еще пришлось восстанавливать его доброе имя.

Александр Блок в работе «Последние дни императорской власти» обвиняет Бадмаева в том, что он дружил с Распутиным и протолкнул Протопопова на пост министра внутренних дел. Увы, Блока ввели в заблуждение. Протопопов был бадмаевским пациентом, и опытный врач попросту не стал бы рекомендовать на такой пост тяжелобольного человека. Именно по этому поводу (Протопопов был возмущен отказом Бадмаева оказать протекцию) между ними произошло такое резкое столкновение, что Петр Александрович выгнал Протопопова из своего дома.

Правда, вскоре извинился за непозволительную для врача горячность и передал, что в качестве больного Протопопов может по-прежнему бывать у него. В знакомстве же знаменитого врача с Распутиным считала себя виноватой молодая вторая жена Бадмаева — Елизавета Федоровна. Ей было интересно поглядеть на человека, о котором шла молва по всей России, и Распутин несколько раз появился в доме. Но между знаменитым целителем и столь же знаменитым «старцем» дружбы не получилось — напротив, возникло противостояние. Это подтверждает сохранившаяся записка Бадмаева

Николаю II.

«При представлении сведений о Распутине»: «Он играет судьбами епископов, над которыми благодать Божья. К тому же он способствует назначению на министерские посты людей, ему угодных. Для блага России и для охранения святая святых православные люди должны принять серьезные, глубоко продуманные меры для того, чтобы уничтожить с корнем зло, разъедающее сердце России». Святая святых -- это, конечно, императорская семья: бурят Бадмаев, как все истинные сыны Востока, был убежденным монархистом и сторонником жесткого правления. И после революции неоднократно предсказывал, что большевики кончат тем же. Здесь он опять не ошибся… Что до пресловутой «травки» («И даст он тебе такой травки, что ой как бабы тебе захочется!» — говорит Распутин в романе Валентина Пикуля «Нечистая сила») -- все опять-таки обстояло не совсем так. Распутин не страдал импотенцией, Бадмаев не лечил «старца» от нее: просто одна из трав, которые Бадмаев прописал Распутину от головной боли (следствие частых запоев), оказала внезапный побочный эффект — вызвала усиление определенных желаний…

Голова, кстати, тоже прошла. Видимо, кровь отлила.

Мы бы и Толстого к ногтю!

Временное правительство после допроса выслало Бадмаева за границу, но уехал он недалеко, в Финляндию. Большевики в ноябре 1917-го разрешили ему вернуться — согласно легенде, он лечил революционных матросов от сифилиса.

Он продолжал принимать больных, несколько раз был арестован за «контрреволюционную агитацию» (язвительный старик так и не научился держать язык за зубами). Японский посол предложил ему уехать в Японию, но Бадмаев отказался. Были конфискованы его особняк в Петрограде, земли на Дону и в Забайкалье, но ему оставили приемную на Литейном и деревянный дом на Ярославском проспекте. После очередного ареста он писал председателю ПетроЧК Медведю, что он «по профессии интернационал» и лечил лиц всех сословий и партий, на основании чего и просил его освободить.

Аргумент не подействовал: двужильный старик был отправлен в Чесменский концлагерь на окраине Петрограда, где пробыл полгода. Там он заболел тифом (жена дежурила у тифозного барака, ее не впускали), но выкарабкался — поистине не было предела выносливости этого человека! Впрочем, опыт борьбы с тифом был у него с бурятских времен…

Наконец его выпустили: слава ценителя Бадмаева брала свое, лечиться нужно было и чекистам…

— Приходите, приму, — сухо сказал Бадмаев коменданту, выходя на волю. — Можно без очереди.

— Мы не белая кость, можем и в очереди постоять, — гордо ответил комендант.

— Ой, не верится! Власть стоять не любит, люди в ней так меняются, что себя не узнают…

— Ну вот вы опять! — взорвался комендант. — Что мне вас, снова сажать?

— Это не я сказал, а Толстой, — поджал губы Бадмаев.

— Был бы жив Толстой — мы бы и его к ногтю, — пробурчал большевик…

30 июля 1920 года Бадмаев умер у себя дома, на руках у жены.

За три дня до смерти он отказался от всякого лечения. Умирая, взял слово с жены, что даже в день его смерти она не пропустит прием больных и будет продолжать его врачебное дело. Дочери незадолго до смерти отца видели в церкви, стоявшей близ деревянного дома на Ярославском, таинственный свет среди ночи…

Племянник Бадмаева, Николай, возглавлял клинику тибетской медицины в Кисловодске, потом в Ленинграде, лечил Горького, Алексея Толстого, Бухарина, Куйбышева и прочую элиту. Он был арестован и в 1939 году расстрелян.

Вдова Бадмаева, Елизавета Федоровна, провела 20 лет в лагерях, но выжила и сохранила архив, который находится сейчас у ее внуков. Внуки-то и добиваются реабилитации бадмаевской памяти — и весьма преуспели: изданы книги о нем, переиздан перевод «Жуд-Ши», заходит речь о том, чтобы назвать именем целителя одну из улиц Улан-Удэ…

В том же таинственном архиве лежит и неизданная, третья часть «Жуд-Ши» — практические рекомендации по изготовлению драгоценных лекарств. Эту тайну Бадмаев завещал жене, а она сохранила ее для грядущих поколений. Впрочем, для непосвященного это не более чем бесполезный бумажный хлам. Но человек, посвятивший расшифровке рукописи и изучению врачебных тайн Тибета всю жизнь, легко поймет бадмаевские записи. Но пока эскулапы разводят руками — никто не понимает, с помощью чего добивался он своих сенсационных результатов (всегда задокументированных). Впрочем, книга его еще ждет своего часа…

Метки: жизнь, история, медицина, человек

ttps://monah-om.livejournal.com/140309.html

|

Метки: бадмаевы тибет медицина шамбала |

Корней Чуковский заявлял прямо, что жена Ильи Репина порочит честное имя великого живописца |

436

Корней Чуковский заявлял прямо, что жена Ильи Репина порочит честное имя великого живописца

Всем известно, какое влияние на творчество многих талантливых людей и даже уникальных гениев имели женщины, ставшие их спутницами жизни. Нередко рядом с выдающимся человеком оказывается не менее интересная, а порой очень необычная женщина.

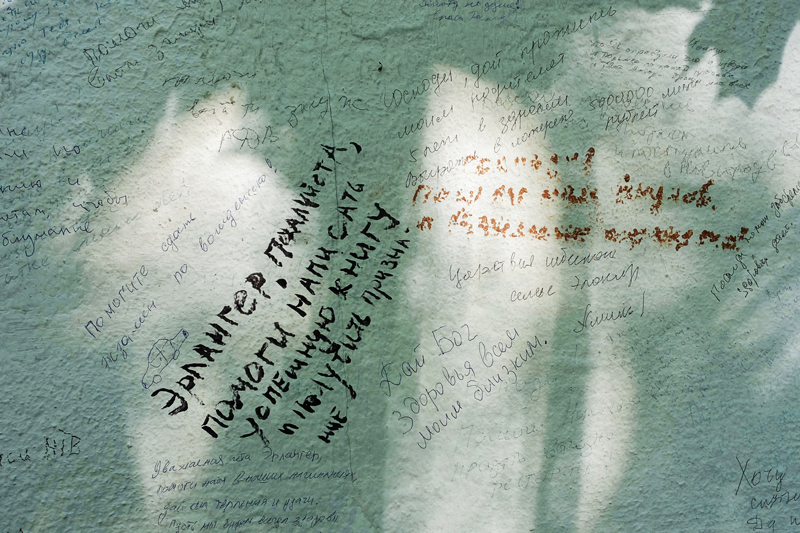

Писательница Наталья Борисовна Нордман, бывшая супругой знаменитого живописца Репина, автора очень значимых для истории русской живописи картин, для своего времени была женщиной, мягко говоря, нестандартной. Она слыла не только поборницей женских прав, но и во многих других вещах была в глазах её современников каким-то странным существом, которое они не могли понять (принять) по очевидным для них причинам.

История знакомства художника с писательницей

Очень странной и даже нелепой получилась их первая встреча, когда в один прекрасный день художнику нанесла визит княгиня Тенишева (он писал её портрет) в сопровождении своей подруги – это была Наталья Нордман, писавшая статьи, повести, очерки под псевдонимом Северова.

Вызывающее поведение Нордман, открыто высмеявшей поэтический вкус Репина, который, работая над портретом Тенишевой, решил доставить удовольствие дамам чтением любимых стихов, его задело не на шутку . К тому же неприятная незнакомка пыталась демонстративным равнодушием уколоть самолюбие художника, привыкшего к вниманию многих красавиц.

После этого случая Репин, умолявший княгиню больше никогда не приводить эту чудачку в его дом, ни за что бы не поверил тому, что пройдёт год с небольшим и эта женщина станет для него всем, без неё он не будет мыслить своей жизни.

Портрет любимой жены

С этой женщиной, буквально околдовавшей художника, встречавшего на своём жизненном пути до неё немало выдающихся красавиц, он прожил полтора десятка лет вместе.

Несмотря на её демократические взгляды на отношения с прислугой (она с лакеями здоровалась за руку, а горничных поздравляла с Рождеством), её убеждённое вегетарианство, воинствующий феминизм, и прочие «причуды», вызывавшие, по меньшей мере, недоумение у всех вокруг, художник был от неё без ума по одной очень веской для него причине – наличие у этой «инопланетянки» неженского интеллекта.

Кстати, благодаря жене, бывшей невероятно начитанной особой, владевшей, между прочим, в совершенстве рядом европейских языков, уверенно ориентировавшейся в «дебрях» юриспруденции, Репин стал убеждённым вегетарианцем.

Одним из любимых портретов художника стала его работа, созданная во время их путешествия по Швейцарии – эту картину, на которой изображена Наталья Борисовна, он никогда не снимал со стены.

Такую женщину было трудно понять

Её прогрессивные, с социалистическим душком, взгляды отталкивали многих. Однако её заботило не какое-то переустройство политической жизни общества, а недостаток просвещения в среде простого народа. Её стремление в конце 19 века «сблизиться» с народом, у многих вызывало очень смешанные чувства.

С её приходом в дом Репина была упразднена любая прислуга. И если писатель, философ Василий Розанов, часто гостивший у Репина, назвал её «пылесосом», считая, что Илья Ефимович не заметил тот момент, когда был «проглочен» этой «машиной», то Корней Иванович Чуковский, бывший его другом, открыто утверждал, что эта «вульгарная» женщина своими «выходками» порочит честное имя художника.

И вот наступил тот день, когда благодаря «неустанно деятельной» жене, имевшей массу нетипичных для женщин той поры увлечений, имя Репина стало слишком часто появляться в самых бульварных газетах. И это стало ему надоедать – он начал высказывать ей недовольство.

Вскоре она, заболев пневмонией, решает уехать на лечение в Швейцарию и расстаться таким образом с художником. Не подозревавший о её плане ухода, Репин высылает ей денежный перевод на очень большую сумму. Отказ женщины принять эти деньги его поверг в отчаяние. Узнав о её решении, он забрасывает её письмами, в которых говорит, что больше всего на свете любил и любит только её. Однако она эти письма даже не читала.

В 1914 году её не стало – чахотка унесла её жизнь в одной из швейцарских клиник. Репин, переживший её на 16 лет, до конца своих дней считал эту «странную» женщину своей единственной и настоящей любовью.

https://zen.yandex.ru/media/id/5eaa7ff5f81a0d1b4f4...ogo-jivopisca-5fdb65c27c919e46

|

Метки: мир живописи репины литераторы чуковские |

Бадмаев, Пётр Александрович |

Бадмаев, Пётр Александрович

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

| Пётр Александрович Бадмаев | |

|---|---|

Пётр Бадмаев, врач. Фотография Карла Буллы (1914 год) |

|

| Дата рождения | 1851[1][2][3] |

| Место рождения | Бурятия |

| Дата смерти | июль 1920 |

| Место смерти | тюрьма и лагерь; похоронен 1.8.1920 на Шуваловском кладбище |

| Страна | Российская империя |

| Научная сфера | востоковед-дипломат, медицина, тибетолог |

| Альма-матер | |

| Известен как | врач тибетской медицины, дипломат-востоковед |

Произведения в Викитеке Произведения в Викитеке |

|

Медиафайлы на Викискладе Медиафайлы на Викискладе |

|

Пётр Алекса́ндрович Бадма́ев (Жамсаран) (1851 — 1920) — врач тибетской медицины, первым перевел на русский язык трактат «Чжуд-Ши»; крестник императора Александра III; лечил членов семьи Николая II и Григория Распутина; убеждал российских императоров включить в состав России Тибет, Монголию и Китай.

Содержание

- 1 Происхождение

- 2 Деятельность

- 3 Мистические ордена Тибета

- 4 Образ в литературе

- 5 Современность

- 6 Киновоплощения

- 7 Библиография

- 8 Примечания

- 9 Литература

- 10 Ссылки

Происхождение

П. А. Бадмаев по происхождению бурят. Его отец вёл кочевой образ жизни в Агинской степи Забайкалья.

Дата рождения

Год рождения Бадмаева неизвестен. Без всяких оснований в Энциклопедии Брокгауза и Ефрона годом рождения указан 1849 год, а в современном Энциклопедическом словаре даётся 1851 год[4]. В его следственном деле лежит справка ЧК, где указано, что он родился в 1810 году[источник не указан 2012 дней]. В заявлении на имя председателя ЧК от 10 августа 1919 года он написал: «Я, 109 лет старик, потому только, что имею большое имя, популярное в народе, — сижу в заключении без всякой вины и причины уже два месяца». Его дочь говорила: «Когда я родилась (это 1907 год), отцу было сто лет».

Имя и крещение

Был крестником императора Александра III[5]. При принятии православия Бадмаев выбрал себе имя в честь своего кумира — Петра I, а отчество традиционно давалось по имени царствующего лица, — так Жамсаран Бадмаев стал Петром Александровичем. Переход его в православие отнюдь не был конъюнктурным шагом: он уверовал искренне. Известно, что в 1881 году, собираясь в свою первую, двухлетнюю поездку на Восток, в Монголию, Китай и Тибет, он специально отправился просить благословения отца Иоанна Кронштадтского и получил его. Иоанн лично приезжал освящать знаменитый петербургский дом Бадмаева на Ярославском, 65. Именно Бадмаев лечил знаменитейшего русского священника, получившего несколько ножевых ран при втором покушении на него.[6]

Деятельность

М.Жуковский, Портрет доктора П. А. Бадмаева, 1880 Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург)

Пётр Бадмаев окончил гимназию в Иркутске. В 1871 поступил в Петербургский университет на Восточный факультет. В 1875 году окончил его с отличием по монгольско-маньчжурскому разряду. В это же время был вольнослушателем в Военно-медицинской академии. С 1875 году на службе в Азиатском департаменте МИД. После смерти своего старшего брата Сультима (Александра Александровича) возглавил организованную им аптеку тибетских лекарственных трав в Санкт-Петербурге. В 1877 году П. А. Бадмаев женился на русской дворянке Надежде Васильевне Рябининой, дочери титулярного советника Василия Александровича Рябинина. Венчание было в церкви Собственного Его Величества дворца.

Дом Бадмаева на Поклонной горе (уничтожен)

Занимался лечебной практикой (лечил травами, порошками собственного изготовления). Пользовался доверием императора Александра III и Николая II. Долгое время лечил царевича Алексея. Выступал против Григория Распутина.

В 1877 году на Поклонной горе на севере Санкт-Петербурга приобрёл земельный участок и в дальнейшем построил оригинальный дом с башенкой (1885, архитектор Е. Л. Лебурде; снесён в 1981), при котором находился огород, где он выращивал целебные травы.

Создал торговый дом «П. А. Бадмаев и Ко», действовавший в 1893—1897 гг. в Забайкалье. Целью торгового дома была торговля с бурятами. В здании торгового дома «П. А. Бадмаев и Ко» в Чите с 1895 года издавалась первая частная газета Забайкалья «Жизнь на восточной окраине». Газета издавалась на монгольском и русском языках без контроля цензуры. Улучшил местную породу лошадей благодаря покупке в Читу Торговым домом Бадмаева чистокровных английских скаковых лошадей. Содействовал миссионерской деятельности Забайкальской духовной епархии. В 1909 году организовал «Первое Забайкальское горно-промышленное товарищество» для разработки золотых приисков.

С 1902 года — действительный статский советник.

Предложения по интеграции в Россию стран Востока

В 1893 году после нескольких экспедиций в Монголию, Китай и Тибет, Бадмаев-дипломат написал и подал императору Александру памятную записку «О задачах русской политики на азиатском Востоке». План Бадмаева был грандиозным и предусматривал добровольное присоединение к России Монголии, Китая и Тибета. Он предсказывал, что дни маньчжурской династии в Китае сочтены, и предупреждал: если туда не придём мы, придут англичане. (Он не ошибся: после смерти Александра III англичане ввели войска в Тибет). Бадмаев утверждал, что в Китае нет навыка самоуправления, страна привыкла к диктатуре и оттого встретит русских с покорностью и даже благодарностью. Император наложил на письмо резолюцию: «Всё это так ново, необычайно и фантастично, что с трудом верится в возможность успеха». Советские источники переврали резолюцию — вместо «необычайно» написали «несбыточно». За представленный труд Петр Александрович получил генеральский чин — действительного статского советника.

Строившаяся при Александре III Транссибирская железнодорожная магистраль способствовала быстрому экономическому развитию дальневосточной окраины империи, до этого оторванной от центра. В своём докладе императору Бадмаев предлагал сменить экономическую ориентацию России с востока на юг — на Тибет, построив для этого ещё одну железную дорогу к городу Ланчжоу, расположенному в 1500 верстах от границы Российской империи и являющемуся, по мнению Бадмаева, ключом к Тибету. «Ланчжоу-фу — ключ в Тибет, Китай и Монголию. Вся торговля Китая попадёт в наши руки, — убеждает он императора. — Европейцы не в состоянии с нами конкурировать… С проведением этой линии начнётся финансово-экономическое могущество России».

Перспективы, описанные в докладе, заинтересовали министра финансов Витте. В сопроводительной записке к докладу тот пишет императору, что взгляды Бадмаева представляются ему «весьма серьёзными» и «устанавливающими новую точку зрения в практических вопросах политики… По своему географическому положению Тибет, с точки зрения интересов России, имеет важное политическое значение. Значение это особенно увеличилось в последнее время ввиду настойчивых стремлений англичан проникнуть в эту страну и подчинить её своему политическому влиянию».

Больше повезло Бадмаеву с Николаем II. На этот раз он воздействовал на царя с помощью Распутина. 1 января 1904 года Бадмаев пишет императору: «Корень русской политики на Востоке лежит не в Китае, а именно в Тибете. Неужели истинно русский человек не поймёт, сколь опасно допущение англичан в Тибет; японский вопрос — нуль по сравнению с тибетским». Не прошло и двух дней со дня написания письма, как по личному распоряжению императора на Тибет отправился подъесаул Уланов. Он получил двойное задание: во-первых, разузнать, что там делается, во-вторых, постараться настроить тибетцев против англичан. Начавшаяся через три недели война с Японией поставила крест на попытках Бадмаева установить контроль над тибетскими ущельями.

В 1911 и 1916 гг. вместе с П. Г. Курловым и Г. А. Манташевым выступил с проектами железнодорожного строительства в Монголии. Именно он первым внятно высказался за строительство Сибирской магистрали, впоследствии известной под именем БАМ.

Репрессии и смерть

В 1917 году после февральской революции П. А. Бадмаев был выслан в Хельсинки.

Зимой 1919—1920 гг. находился в заключении в Петербургской городской тюрьме и в Чесменском лагере. Умер в июле 1920 года. Похоронен 1 августа 1920 года на Шуваловском кладбище в Петрограде.

Мистические ордена Тибета

Среди эзотериков распространена сложнопроверяемая информация, что Бадмаев якобы был членом тибетского мистического общества «Зелёный дракон»[7]. Ввиду отсутствия в тайных организациях какой-либо официальной документации любые аргументы «за» или «против» утверждения этого безосновательны.

Образ в литературе

П. А. Бадмаев описан в романе известного писателя В. Пикуля «Нечистая сила».

В своих мемуарах А. Ф. Керенский пишет, что последний министр внутренних дел Российской империи А. Д. Протопопов познакомился с Григорием Распутиным на квартире у Бадмаева, у которого Протопопов лечился.

Современность

- Племянник Бадмаева, Николай, возглавлял клинику тибетской медицины в Кисловодске, потом в Ленинграде; лечил Горького, Алексея Толстого, Бухарина, Куйбышева и прочих представителей элиты. Он был арестован и в 1939 году расстрелян.

- Вдова Бадмаева, Елизавета Фёдоровна, провела 20 лет в лагерях, но выжила и сохранила архив, который находится сейчас у её внуков. Внуки добиваются реабилитации памяти Бадмаева: изданы книги о нём, переиздан перевод «Чжуд-Ши», выдвигается идея назвать именем целителя одну из улиц Улан-Удэ. В том же архиве лежит неизданная третья часть «Чжуд-Ши» — практические рекомендации по изготовлению лекарств.[6]

- Родственники Бадмаева продолжают заниматься тибетской медициной.[8]

- В 1991 году по постановлению Президиума Академии наук был издан однотомник трудов Петра Бадмаева «Основы врачебной науки Тибета „Чжуд-Ши“».[9]

Киновоплощения

Библиография

- Проект включения Тибета, Монголии и Китая в Российскую империю «О задачах русской политики на азиатском Востоке», 1893.

- Главное руководство по врачебной науке Тибета «Жуд-ши». — СПб., 1903. — 159 с. (Переиздание: М.: Наука. 1991.)

- Ответ на неосновательные нападки членов медицинского совета на врачебную науку Тибета. — СПб., 1911. — 72 с.

- Петр Бадмаев. Основы врачебной науки Тибета Жуд-Ши / Предислов. Б. С. Гусев // Репринтное воспроизведение издания «Главное руководство по врачебной науке Тибета. Жуд-Ши». СПб., 1903. — М.: Наука, 1991. — 256 с. — ISBN 5-02-004134-3.

Примечания

Литература

- За кулисами царизма: Архив тибетского врача Бадмаева / Под ред. В. П. Семённикова. — Л.: Госиздат, 1925. — 175 с.

- Пикуль В. Нечистая сила: Роман. В 2 кн.. — М.: Интерпринт, 1991. — 80 000 экз.

- Гусев Б. С. Доктор Бадмаев: Тибетская медицина. Царский двор. Советская власть. — М.: Русская книга, 1995. — 240, [16] с. — 15 000 экз. — ISBN 5-268-00974-5.

- Грекова Т. И. Тибетская медицина в России: история в судьбах и лицах. — СПб.: Атон, 1998. — 400, [16] с. — 5000 экз. — ISBN 5-89077-036-5.

- Лобанов В. Г. Старая Чита: Документальный рассказ. — 2-е изд., испр. и доп. — Чита: Степанов М. А., 2003. — 336 с.

- Кузьмин Ю. В. Тайны доктора П. А. Бадмаева / Под ред. В. В. Свинина. — Иркутск: Оттиск, 2003. — 124 с.

- Кузьмин Ю. В. Восточные проекты доктора П. А. Бадмаева / Байкальский государственный университет экономики и права. — Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2006. — 184 с.

- Кузьмин Ю. В. Доктор П. А. Бадмаев: ученый, дипломат, предприниматель / Ред. С. Л. Кузьмин; М-во образования и науки Российской Федерации, Байкальский гос. ун-т экономики и права, Центр изучения Монголии. — М.: Товарищество науч. изд. КМК, 2014. — 184, [30] с. — (Сфера Евразии). — 500 экз. — ISBN 978-5-87317-979-4.

Ссылки

- Биографические данные о Бадмаеве на сайте Хронос

- Биографические данные о Бадмаеве на сайте Иркипедия (недоступная ссылка)

- Россия и Китай. 1905.

- внук П. А. Бадмаеве — писатель Б. С. Гусев о деде

- Интервью с доктором медицины В.Бадмаевым, родственником П.Бадмаева

|

Метки: бадмаевы тибет шамбала |

Как выглядели женщины нашей страны 100 лет назад: снимки 1920-го года |

2049

248

Яндекс.Браузер с защищённым режимом и быстрой загрузкой сайтов и видеоЗакрытьУстановить0+Реклама

Как выглядели женщины нашей страны 100 лет назад: снимки 1920-го года

Танцовщицы, медсестры и крестьянки, сфотографированные в 1920-м году — в подборке фотографий из нашего архива.

Ирина Ивановна Екимова (Трухачева)

Неизвестный автор, 1920 год, г. Петроград, из архива Николая Екимова.

Вагон с тяжелобольными тифом. Запасная армия РККА

Неизвестный автор, январь 1920 года, МАММ/МДФ.

Выставки «Первая война Советской России» и «20 фотографий 1920» с этой фотографией.

А. П. Данилова – партизанка, сражалась с бандами Махно на Украине

Неизвестный автор, 1920 год, Муромский историко-художественный музей.

Женщины у поезда Коминтерна

Неизвестный автор, 1920 год, Азербайджанская ССР, г. Баку, МАММ/МДФ.

Портрет женщины с мальчиком

Неизвестный автор, 1920 год, МАММ/МДФ.

Сваха

Неизвестный автор, 1920 год, Национальный музей РМЭ.

Без названия

Неизвестный автор, 1920 год, из архива Фаины Григорьевны Зайцевой (Варламовой), прислала Софья Смирнова.

Демонстрация работниц на Красной площади по случаю открытия II конгресса Коммунистического Интернационала

Виктор Булла, 19 июля 1920 года, г. Москва, Красная пл., Государственный архив Российской Федерации.

Жены и близкие родственники 26 бакинских комиссаров

Неизвестный автор, 1920 год, Азербайджанская ССР, г. Баку, МАММ/МДФ.

Портрет актрисы

Александр Гринберг, 1920 год, МАММ/МДФ.

Красноармейцы и сестры милосердия на обеде

Неизвестный автор, январь 1920 года, Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга.

Портрет девушки

Неизвестный автор, 1920 год, г. Петроград, МАММ/МДФ.

Три сестры: Анна, Леканида, Зоя Золотухины

Неизвестный автор, 1920 год, г. Нерчинск, из архива Марии Хартанович.

https://zen.yandex.ru/media/russiainphoto/kak-vygl...-goda-5f72fd927a4167058b0af3da

|

Метки: мир фото мода |

«В лесу родилась елочка»: Написавшая песню княгиня пережила страшную трагедию |

«В лесу родилась елочка»: Написавшая песню княгиня пережила страшную трагедию

У княгини Раисы Кудашевой было все – богатый муж, сын, шикарный особняк. Любовь, как в романе, когда дворянин влюбляется в простую гувернантку и женится на ней, наплевав на мезальянс. Но сказка длилась недолго — автор самой известной новогодней песни лишилась всего в одночасье.

«В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была…» — эти строчки уже разносятся на всех новогодних утренниках страны. Точнее там, где их разрешили проводить в суровых реалиях пандемии. Одна из самых популярных отечественных новогодних песен в 2020 году отмечает свое 115-летие, хотя ее история началась двумя годами ранее.

Княгиня Раиса Кудашева

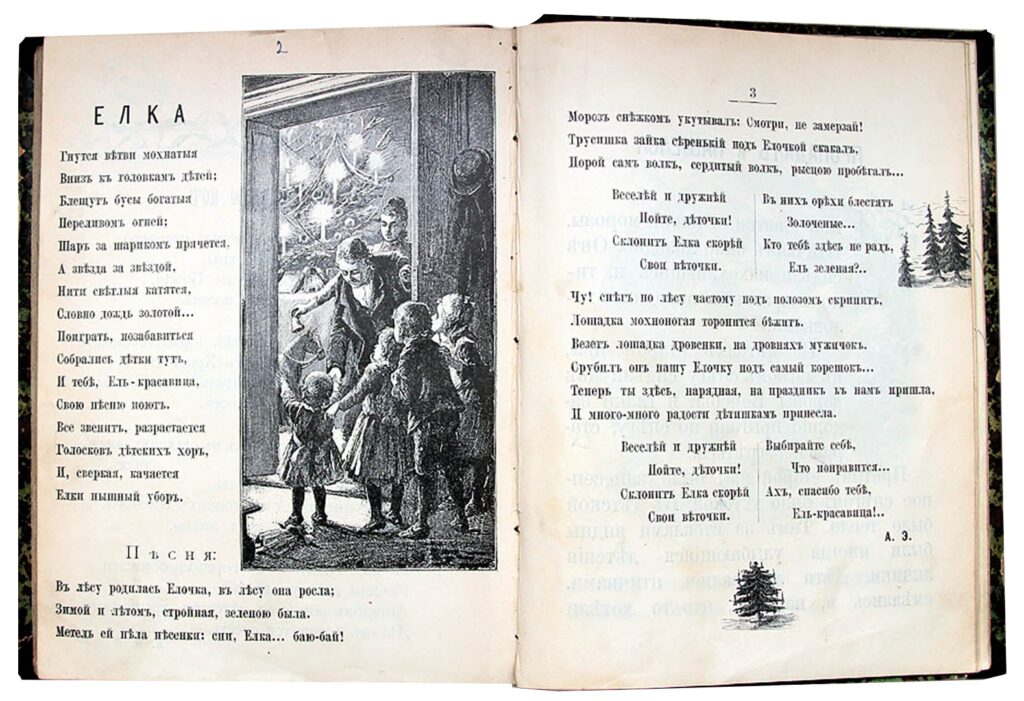

1903 год. В новогоднем номере советского журнала «Малютка» выходит стихотворение «Елка», подписанное лишь инициалами «А. Э». За этим псевдонимом скрывалась поэтесса и писательница Раиса Кудашева, которой ту пору было 25 лет. И это было начало большой истории.

Рая родилась в семье чиновника почтамта Адама Гедройца. Стихи начала писать, еще учась в гимназии. Первое стихотворение Раисы «Ручейку» было опубликовано в упомянутой «Малютке» в 1896 году. С тех пор ее стихи и детские сказки периодически появлялись на страницах советских изданий. Но всегда под какими-нибудь инициалами.

— Я не хотела быть известной, но и не писать не могла, — рассказала она почти через 50 лет.

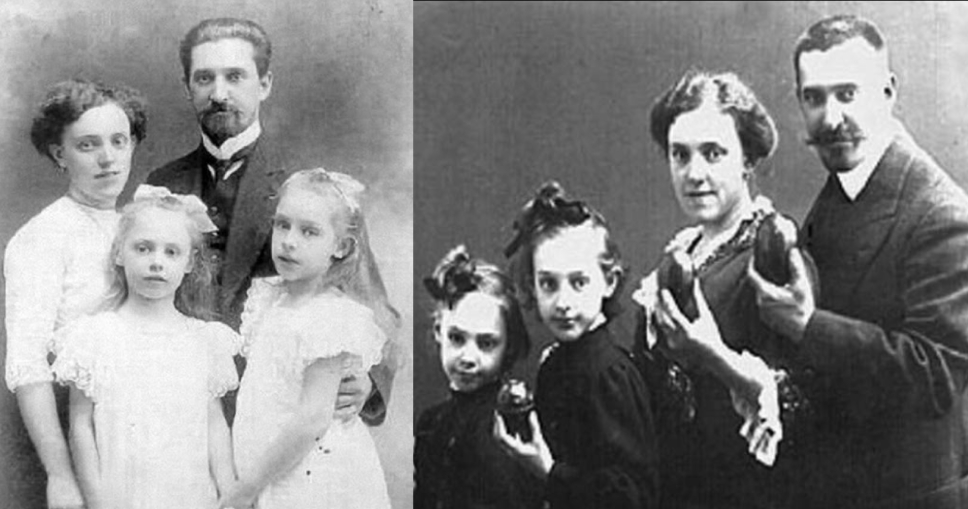

За год до опубликования «Елки» Раиса поступила на работу гувернанткой в дом князя Алексея Кудашева, который недавно овдовел. Раиса воспитывала его сына Алешу, и через несколько лет Кудашев предложил ей выйти за него замуж. При этом жених был вдвое старше невесты. Так гувернантка Рая Гедройц стала княгиней Раисой Кудашевой.

К сожалению, Раиса недолго была счастлива в богатом доме, закончилось ее замужество трагически. Супруг вскоре погиб, а приемного сына убили на фронте в 1914 году. Саму ее попросили из особняка. Практически всю свою жизнь она скрывала свое буржуазное прошлое. Жила в коммуналке, работала библиотекарем.

Леонид Беркман и Елена Бекман-Щербина

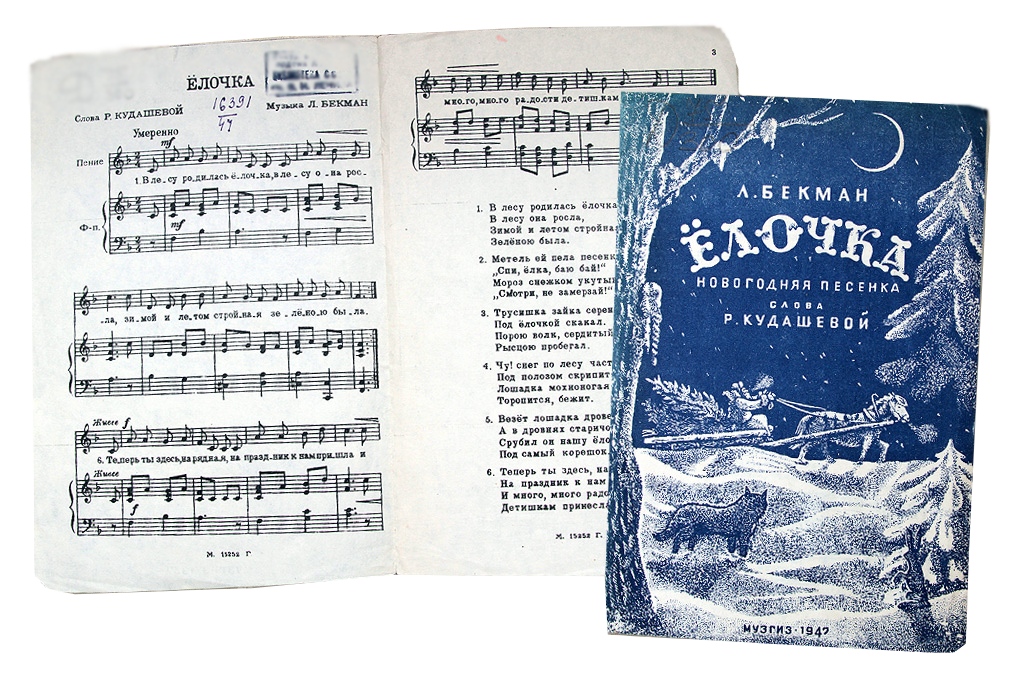

1905 год. В семье биолога Леонида Бекмана и пианистки Елены Бекман-Щербиной двойной праздник. 27 октября у них родилась младшая дочь Оля. В этот же день два года исполнилось старшей Вере. Пока Елена еще лежала в постели (роды проходили дома), Леонид сел за рояль, посадил себе на колени Веру, открыл старый журнал «Малютка» и сочинил для нее песенку на стихотворение «Елка». Ну как сочинил – наиграл мотив, который всем запомнился. Бекман, хоть и умел играть на рояле, но нотной грамоты не знал. На ноты песню переложила его супруга. Верочка быстро выучила песенку про елочку.

– Впоследствии мы стали сочинять для детей и другие песни и, чтобы не переписывать их без конца для наших знакомых, решили издать сборник «Верочкины песенки». А позже и второй – «Оленька-певунья» — песни для второй дочки, – цитата из воспоминаний Елены Бекман-Щербиной.

15 песен, которые поют каждый Новый год: только легенды

Чтобы создать себе мандариновое настроение, включаем наш новогодний плейлист и поем-танцуем. Мы составили рейтинг самых горячих новогодних хитов

Так «В лесу родилась елочка» разлетелась по городам и весям. Однако имя автора стихотворения так и оставалось неизвестным. Да и сама Раиса Адамовна не догадывалась, что ее произведение стало популярной песней. А сам Леонид Беркман скончался в 1939 году, его супруга – в 1951.

1921 год. Раиса Кудашева случайно услышала, как ее «Елку» поет в поезде маленькая девочка. Это был настоящий шок. Однако и тогда Раиса Адамовна не заявила о своем авторстве.

Как Раису Кудашеву в Союз писателей принимали

1941 год. Перед началом войны автор книг для детей, литературный редактор Эсфирь Эмден составляла сборник «Елка». Эсфирь Моисеевна специально разыскала Раису Адамовну, чтобы официально указать ее авторство. Кудашевой тогда уже было за 60.

П

Есть версия, что «В лесу родилась елочка» помогла Раисе Кудашевой вступить в Союз писателей СССР. Однако при ком именно это произошло, точно неизвестно.

Первая кандидатура – Максим Горький, который изначально был председателем правления Союза. Автор «На дне» спросил у Раисы Адамовны, что она написала. Та ответила, что «детские тоненькие книжки». Горький сказал, что это несерьезно. Женщина попятилась к выходу, но прежде чем уйти спросила: «Может, вы слышали мое стихотворение?» После того как Горький услышал «В лесу родилась елочка», сразу же принял Кудашеву в Союз. Кандидатура №2 – Александр Фадеев, который возглавлял Союз писателей СССР в послевоенное время. Когда он узнал, кто перед ним, то начал вспоминать, когда впервые услышал «Елочку», как плакал в конце песни. После вызвал к себе подчиненных, поручив немедленно принять Кудашеву в Союз.

Их дети не дожили и до 30: что стало с сестрами Шмелевыми из «Карнавальной ночи»

За съемки в «Карнавальной ночи» им заплатили космические по тем временам деньги, но в кино они больше не снимались никогда. Их все равно знал весь СССР — со своими песнями они объездили всю страну. А потом слава угасла, и каждая из сестер пережила свою собственную страшную трагедию.

Существует еще одна легенда, которая стала достоянием общественности благодаря письму вдовы поэта Николая Адуева к писателю Виктору Конецкому. По словам женщины, в войну ее супруг пришел в Союз за пайком. Там он услышал разговор неизвестной старушки и секретаря Союза писателей СССР.

«Вы по какому списку? Вы прозаик или поэт?» — поинтересовались у Раисы Адамовны.

«Я написала стихотворение «В лесу родилась елочка…» — скромно сказала она.

| Винтажная мебель в стиле лофтhomeconcept.ru |

| Массажные кресла с массажем мозга!casada-russia.ru |

| Передержка кошек - Яндекс.Услугиuslugi.yandex.ru |

После этих слов «старушка получила все по высшему разряду»

Последние годы жизни и смерть Раисы Кудашевой

Произведения Раисы Кудашевой после длительного перерыва стали печать только в конце 40-х. Всего за свою жизнь она опубликовала около 200 песенок, рассказов и сказок.

В 1958 году крохотную заметку про Раису Кудашеву напечатал «Огонек». В 1963 – «Вечерняя Москва». Тогда с журналистом больше общалась сестра Раисы Адамовны, так как сама она уже плохо слышала.

С сестрой она и прожила последние годы своей жизни в той самой крохотной комнатке в коммуналке. Раисы Адамовны не стало в 1964-м. Ей было 86 лет. Похоронили Кудашеву на Пятницком кладбище в Москве. На памятнике те самые строчки – «В лесу родилась елочка».

| С |

https://www.kp.ru/afisha/msk/obzory/muzyka/v-lesu-...r=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

|

Метки: литераторы гедройц кудашёвы |

После гибели купца Второва |

После гибели купца Второва

Вдова купца Николая Александровича Второва- Софья Ильинична выехала из Советской России в начале 20-х годов.Вместе с ней во Францию выехали её взрослые дети:сын Борис и дочь Ольга.Им суждено будет умереть на чужбине.Софья Ильинична смогла заплатить нужную сумму денег Советскому Праительству за свой выезд и выезд детей во Францию.

Первое время после смерти мужа она продолжала работать в Московском промышленном банке. Живя в Париже, она -благодаря знанию языка и помощи русской диаспоры семья неплохо устроилась во Франции. Дочь Ольга стала художницей, и в 1928 году провела в Париже персональную выставку, а также участвовала в создании декораций и костюмов балета Стравинского «Жар-птица».

Борису Николаевичу, в свою очередь, удалось проявить себя на службе в управленческом аппарате угольных шахт Франции. Впоследствии он активно участвовал в жизни Русской православной церкви, занимался благотворительностью, принял деятельное участие в создании Сергиевского подворья в Париже. занималась помощью Русской православной церкви. Даже там она продолжала хранить траур по мужу и носила черные платья вплоть до своей смерти в возрасте 90 лет.

В 1933 году, после установления дипломатических отношений между СССР и США, бывший особняк Второва передали под резиденцию американского посла. В середине 1930-х, в период расцвета дружественных советско-американских отношений, бывший особняк Второва, или, как его теперь называли, Спасо-хаус, стал местом проведения многочисленных торжественных приемов и праздников, на которых присутствовали члены советского правительства и представители творческой интеллигенции. Приемы проходили с размахом, члены посольства даже арендовали у московского зоопарка и цирка животных для развлечения высоких гостей. Один из таких приемов – «Весенний праздник» 1935 г. послужил для Михаила Булгакова, присутствовавшего среди гостей, прообразом Бала Воланда в романе «Мастер и Маргарита». В Спасо-хаусе часто устраивались концерты и музыкальные вечера. На одном из них была исполнена опера Прокофьева «Любовь к трем апельсинам», при этом в качестве дирижера выступил сам композитор.

Память о Н. А. Второве сохраняется в городе Электросталь, где ему воздвигнут памятник как основателю города. Имеются бюсты у заводоуправления Машиностроительного заводаи в городском историко-краеведческом музее; в его честь названа улица. Сотрудниками Музейно-выставочного центра города ведется активное изучение материалов, касающихся семьи Второвых.

Памятник основателю завода "Электросталь" Николаю Второву – одна из основных достопримечательностей города. Он был открыт в октябре 2002 года около ДК им. Горького. Памятник был создан по инициативе жителей города, желающих увековечить память знаменитого промышленника, положившего начало жизни Электростали.

Парадоксально,но памятник Второву был установлен на том же месте-где ранее стоял памятник писателю Максиму Горькому.Рабочие завода "Электросталь" состояли в дружественной переписке с писателем.После смерти писателя в 1936 году: одной из улиц Электростали было присвоено имя Горького,заводскому клубу завода "Электросталь",а также принято о установлении памятника писателя.После установки памятнику Второву,памятник Горькому был переведён в другое место -поближе к заводу "Электросталь"

Памятник Второву находится рядом с ДК имени М.Горького.Вскоре после установки памятника внутри здания ДК начались разрушительные процессы:обрушился потолок в ряде помещений ДК.Состояние здания старейшего клуба города -было признано аварийным .Клуб закрыли.Завод "Электросталь",который фактически был владельцем клуба не смог найти средства для ремонта клуба-из-за отсутствия средств.Клуб был передан на баланс Администрации города.Но и у неё не нашлось денег на восстановление клуба и здание клуба на долгие годы оставалось разрушенным

Возникла даже легенда о мести после смерти Второвым одному из организаторов писателю Максиму Горькому.По официальной версии-писатель умер от воспаления лёгких. Эта причина смерти выглядела правдоподобно, Горький давно и тяжело болел. Но уже в конце июня 1936 года появилась новая официальная версия — Горького убили.Есть поверье,что души убиенных людей ещё долго бродят по Земле в поисках виновных в своей насильственной смерти.После долгих поисков душа купца встретилась с душой писателя Только душа Горького искала своего убийцу.

© Copyright: Кристина Оболенская 2, 2020

Свидетельство о публикации №220121901768

|

Метки: второвы пешковы |

ПАМЯТНИК Н ВТОРОВУ, ЭЛЕКТРОСТАЛЬ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ПАМЯТНИК Н ВТОРОВУ, ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

Проход по ссылкам навигацииМосковская область Памятник Н Второву, Электростальhttps://www.anyrest.ru/Default.aspx?id=6168

1 голос Памятник основателю завода "Электросталь" Николаю Воротову – одна из основных достопримечательностей города. Он был открыт в октябре 2002 года около ДК им. Горького. Бронзовая скульптура установлена в честь создателя крупнейшего российского металлургического завода. Её автором стал скульптор Д. Стретович. Николай Воротов был российским промышленником и банкиром с очень крепкой деловой хваткой, его ещё называли "русским Морганом". По версии журнала "Форбс", он был признан владельцем самого большого состояния начала XX века. При жизни, его состояние насчитывало 60 млн золотых рублей. Памятник был создан по инициативе жителей города, желающих увековечить память знаменитого промышленника, положившего начало жизни Электростали. Адрес: Россия, Московская область, Электросталь, ул. Корешкова, д.2 Рекомендуем: |

|

|

|

Метки: второвы |

Какие правила были при посещении общих бань? Правила посещения бани на Руси |

73

Еще сто лет назад без бани не обходились ни крестьяне, ни их владельцы. Несмотря на то, что историкам неизвестно точное время появления парилок, им удалось восстановить множество бытовых деталей.

Сегодня мы поговорим о том, каких правил придерживались при походе в общую баню.

Париться ходили в первой половине дня, чтобы все успели до полуночи. Баню посещали в две смены: сначала мужчины, потом женщины с маленькими детьми. Мужчины шли первыми, чтобы взять на себя «первый удар» - они парились при самой высокой температуре. Застолий в бане славяне не проводили, поскольку считали, что с пищей они впустят в себя болезни.

После крещения Руси люди по-прежнему верили в банных духов и стремились найти с ними «общий язык». По поверьям, банники отличались скверным нравом. Чтобы задобрить их в парильне оставляли чистую воду, свежие веники и хлеб с солью. Таким способом люди благодарили духов за пар и давали им самим время попариться. Считалось, что банники предпочитают делать это ночью.

Сложными были взаимоотношения церкви и бани. С религиозной точки зрения поход в баню был языческим ритуалом. Поэтому в некоторых деревнях поход в баню и церковь заранее планировали в разные дни – субботу и воскресенье. Но есть исторические рассказы (к примеру, «История крепостного мальчика» Алексеева), в которых этот обычай не указывается. Как барские семьи, так и крепостные мылись в субботу днем, а в церковь шли к вечерне.

Достоверно известно, что бани выполняли функцию лечебниц. Благодаря растопке по-черному, в таких помещениях было легко поддерживать гигиену. В банях оказывали разные «врачебные услуги»: пускали кровь, принимали роды и даже вырывали зубы. Информация о первых общественных банях появляется в указе епископа Ефрем – будущего Киевского митрополита, который приказал построить банное врачево при монастыре.