10 интересных фактов о пластунах - знаменитом казачьем спецназе |

10 интересных фактов о пластунах - знаменитом казачьем спецназе

Пластуны – казачье пешее подразделение казаков. Попасть в эти войска было почетно - туда выбирали по строгим критериям. Казак должен был быть прекрасным стрелком, очень выносливым и, желательно, иметь ничем непримечательную внешность. Как вы понимаете, все это было нужно для выполнения особых заданий в условиях высокого риска.

Пластуны считались казачьим спецназом. Они отвечали за разведку, диверсии и рейды в глубокий тыл врага.

Самая популярная спецоперация – нападение из засады на конные отряды противника. Провести такую спецоперацию было непросто – в степи не так много мест для засады. Организовать ее аккуратно, чтобы не привлечь внимания, было целым искусством. Как правило, пластуны мастерски использовали реки и камыши для укрытия.

Засада была смертельно опасной для врага, ведь стреляли пластуны виртуозно. Они стреляли точно даже в полной темноте, ориентируясь только на звук.

Оружие пластунов – легкие короткие ружья, так называемые штуцеры. Их не использовали в штыковом бою, а только для стрельбы. Для ближнего боя пластунам выдавали тесаки.

В пластунов часто брали охотников и обучали их. У охотников, кроме точной стрельбы, был очень полезный навык – они умели передвигаться практически беззвучно.

Кроме стрельбы пластуны любили делать ловушки. А любимая хитрость пластунов перекочевала в советский кинематограф. Они любили делать чучела. Набивали травой свою одежду, отвлекая врага, а сами нападали с другой стороны.

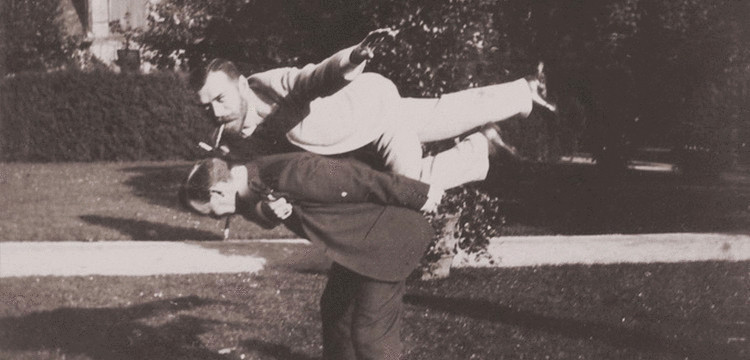

Пластуны – одни из немногих бойцов своего времени, которые владели единоборствами. Они умели проводить удушающие приемы, а их любимый удар – ногой под колено, был в те времена неожиданным и легко валил противника с ног.

О казачьем спецназе в середине XIX века узнала вся Европа. Пластуны геройски себя проявили во время Крымской войны. У них была удивительная тактика, которая поразила европейцев. Когда отряд пластунов атаковала кавалерия, они просто рассредотачивались, замешивались в ряды противника и обстреливали всадников в упор. Таким образом пластуны брали вверх над французской кавалерией, которая и арсеналом и численностью превосходила казаков.

Главный секрет своего успеха пластуны видели не в выучке и точной стрельбе, а в ….психотерапии. Это действительно очень важно сохранять боевой дух, не впасть в депрессию и не сойти с ума на войне. Поэтому после боя пластуны использовали ряд собственных терапевтических практик. Например, они любили ходить задом наперед – после десятиминутной прогулки мозг перезагружался. И необходимый атрибут – музыкальные инструменты, которым всегда находилось место в обозе пластунов. Они оказывали мощный психотерапевтический эффект на казаков, отдыхающих после сложных операций.

В Первую мировую пластуны стали официальной частью Кубанского казацкого войска. Пластуны пригождались там, где регулярная армия была бессильна. Например, если батарея противника заняла удачную позицию и простреливала огромную территорию. Пластуны пролезали на позиции батареи, крушили противника в ближнем бою и захватывали пушки. В Великую Отечественную Сталин принял попытку возродить казачьих пластунов. Но снова собрать дееспособную боевую единицу не получилось

Несмотря на то, что пластуны были расформированы большевиками, они оставили свой след в истории. Их технологии и наработки изучались и активно использовались советскими спецслужбами на заре СССР.

https://zen.yandex.ru/media/nauka/10-interesnyh-fa...ecnaze-5cffb53a582ec400ab67e5b

|

Метки: российская императорская армия |

Алапаевские мученики: как уничтожили родственников семьи Романовых |

Алапаевские мученики: как уничтожили родственников семьи Романовых

Елизавета Фёдоровна Романова, алапаевская мученица Алапаевск – небольшой уральский городок, которому по воле судьбы пришлось приобрести недобрую славу. Черным днем его истории стало 18 июля 1918 года. В этот день по приказу большевиков здесь была убита семья Романовых. За то, что родственники царской фамилии приняли мученическую смерть, позже их причислили к лику святых.

Портрет Елизаветы Фёдоровны Романовой

Родственники семьи Романовых попали на Урал по воле большевиков. После политического переворота стало очевидно: семья Романовых не может оставаться в столице. Пока царь с семьей был под арестом в доме Ипатьева, было принято решение о ссылке остальных Романовых на Урал, это представлялось отличным решением проблемы. Местом изгнания был выбран шахтерский город Алапаевск.

Портрет Елизаветы Фёдоровны Романовой

Первые месяцы ссылка для Романовых была вполне либеральной: изолированные от центра, они получили возможность жить вольно, свободно перемещаться по городу, посещать церковь, вести переписку. Правда, это длилось недолго: уже в середине июня режим усилили, превратив его, по сути, в тюремное заключение, после «побега» из Алапаевска князя Михаила Александровича (на самом же деле князь был тайно убит агентами ЧК). Стало очевидно: всех родственников Романовых рано или поздно настигнет та же участь.

Портрет Елизаветы Фёдоровны Романовой

Трагедия произошла на следующий день после расстрела в доме Ипатьева. Метод убийства был избран зверский: большевики привезли всю семью в одну из шахт и начали избиение при помощи обыкновенных топоров. После ударов обухом тела Романовых сбрасывали на дно шахты. Исключительно жуткой представляется судьба тех, для кого нанесенный удар не был смертельным: выжившие еще несколько дней страдали от полученных травм и жажды, умирая в муках. Семья Романовых была очень религиозна и, по местным преданиям, из шахты после казни еще несколько дней были слышны молитвы.

Алапаевские мученики

Игумен Серафим

Останки Романовых были обнаружены, только когда в город вошла армия Колчака. Шахта была взорвана, но экспедиции, осуществлявшей поиск, все же удалось разыскать тела. Среди поисковиков был игумен Серафим, монах Белогорского монастыря, который был очень дружен с княгиней Елизаветой Федоровной. Еще при ее жизни он дал ей слово, что, что бы ни случилось, похоронит ее прах в Иерусалиме. Верный данному обещанию, игумен всеми правдами и неправдами сумел вывести тела всех Романовых из Алапаевска. На все процедуры по упокоению их Серафиму понадобилось около двух лет. Тело Елизаветы нашло последний приют в Иерусалиме, остальные члены фамилии похоронены в Пекине.

Надгробие игумена Серафима в Иерусалиме

https://zen.yandex.ru/media/kulturologia/alapaevsk...novyh-5d1e49c47f053700b0a84c26

Еще одна трагическая страница из истории семьи Романовых - судьба Анастасии Романовой: расстрел и лже-воскрешение.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/090716/30379/

|

Метки: романовы |

Как и зачем английская разведка убила Распутина |

Как и зачем английская разведка убила Распутина

Контрольный выстрел сделал лейтенант Освальд Рейнер

В 2010 году в Лондоне вышла книга Ричарда Каллена «Распутин». Бывший сыщик Скотленд-Ярда с 30-летним стажем в 1990-е годы работал по программе сотрудничества с МВД России и имел доступ к материалам расследования убийства Распутина и документам судмедэкспертизы. Вердикт специалиста был однозначен. Версия убийства, озвученная в мемуарах его участников, – фальсификация, предназначенная для отвода глаз от главного виновника: британских спецслужб.

Впрочем, факты, касавшиеся причастности Secret Intelligence Service (SIS) к устранению влиятельного сибирского мужика у трона, неоднократно публиковались в Англии с 1990-х гг., а в 2004 году вышел фильм Би-Би-Си об убийстве Распутина, обыгрывавший эту версию. Всё это позволяет спустя сто с лишним лет совершенно по-новому взглянуть на это преступление, открывшее падение России в пропасть революции.

Рейнер – любовник Юсупова

Освальд Рейнер был в Оксфорде однокашником богатого русского князя Феликса Юсупова. Там между молодыми людьми завязалась интимная связь, продолжавшаяся всю жизнь (впоследствии Рейнер даже назвал своего сына Феликсом в честь друга). После начала Первой мировой войны Рейнер, как владевший русским языком, был направлен работать секретным агентом в Россию под прикрытием английской военной миссии в Петрограде. Коллегой лейтенанта Рейнера оказался капитан Стивен Элли, тоже с детства знавший Феликса Юсупова, более того – даже родившийся в его доме: его отец служил воспитателем юного князя.

Освальд Рейнер и Феликс Юсупов

В Англии были обеспокоены слухами о том, что Распутин через Императрицу Александру Фёдоровну влияет на Николая II в плане заключения сепаратного мира с Германией. Объективные условия для этого были, действительно, очень благоприятны. В Германии давно поняли, что войну на два фронта ей не выиграть. Стратегическое же положение России было достаточно сильно, чтобы заключить почётный мир и выйти из войны без потерь. Тем самым, была бы предотвращена и революция. Но такой расклад совершенно не устраивал наших западных партнёров.

Как и кем был убит Распутин

Согласно традиционной версии, организаторами убийства Распутина стали Великий князь Дмитрий Павлович, князь Феликс Юсупов и крайне правый депутат Государственной Думы Владимир Пуришкевич. Как убедительно доказал Каллен, подлинным организатором стала SIS, а главным исполнителем – Освальд Рейнер.

Распутин был сначала ранен двумя выстрелами в живот. По заключению Каллена, каждое из этих ранений уже было смертельным. Распутин был ещё жив, и Рейнер хладнокровно сделал ему контрольный выстрел в лоб. Пуля была выпущена из армейского револьвера Вебли—Смит. Из всех участников эпизода такое оружие было только у лейтенанта Рейнера.

Всё это происходило ещё во дворце Юсупова. Не было никакой драматической борьбы, утопления в проруби и т.д. – всё это было придумано, чтобы отвлечь внимание от истинного виновника убийства.

Просчёт или часть плана?

Как признаёт Каллен, британские спецслужбы просчитались в главном. Не было влияния Распутина на Царя с целью добиться сепаратного мира. Как теперь известно, никаких таких замыслов не было даже в зародыше ни у Николая II, ни у Государыни, ни, по-видимому, и у самого «старца».

Но убийство Распутина могло быть только частью плана британских спецслужб по дискредитации царской власти и её замене на своих прямых ставленников. Ведь спустя два месяца после этого началась Февральская революция.

ttps://zen.yandex.ru/media/history_russian/kak-i-zachem-angliiskaia-razvedka-ubila-rasputina-5d1206a732126805c451148f

|

Метки: юсуповы распутин |

Как слепая влюбленность положила начало краху одной из Величайших Империй? |

Как слепая влюбленность положила начало краху одной из Величайших Империй?

Николай II – последний император Российской империи. Он стоял на разломе эпох, был закоренелым романтиком и никогда не мечтал стать царем. Почему судьба оказалась настолько неблагосклонна к чете Романовых? Как слепая влюбленность двух молодых людей положила начало закату одной из величайших империй?

Николай и Александра

Цесаревич Николай и немецкая принцесса Алиса Гессен-Дармштадская впервые встретились подростками в 1884 году. Хотя семья Романовых состояла в тесных родственных связях с немецкими герцогами, обострение политической ситуации в Европе в это время делало невозможным женитьбу наследника российского престола на немецкой принцессе.

Но чувства молодых людей не угасали на протяжении 5 лет и в 1894 году состоялось их бракосочетание.

В 1904 году наследник престола родился больным «английской болезнью» - так Александра Федоровна называла гемофилию. Именно в этот момент в семье Романовых появился Григорий Распутин. Супруги верили, что он помогает Алексею справится с болезнью, а потому он постоянно находился рядом с наследником.

Народ не любил Распутина. Все при дворе знали, что Александра Федоровна безоговорочно верила ему, а Николай II всецело доверял своей жене. Такого влияния на царскую чету опасались даже члены семьи Романовых – потому в 1916 году Распутина убили ближайшие родственники царя.

Война

С началом войны российская армия терпела колоссальные потери, а народ искал хоть каких-то объяснений, везде мерещились немецкие шпионы. Разумеется, Александра не была шпионкой, но то, что она была немкой – не сыграло на руку авторитету царской семьи.

Уехав на фронт Николай II передал все управление империей своей жене. Бунты и забастовки становились обычным делом, но Николай, как главнокомандующий на фронте, ничего не писал жене о делах на войне, а она, как управляющая державой, очень мало упоминала о ситуации в Петрограде.

О мятежах в столице царица писала:

«…это все молодежь, бездельники. Все успокоится».

Она постоянно советовала Николаю быть жестче:

«…Любимый, когда же наконец ты стукнешь кулаком по столу и крикнешь? Тебя должны бояться, перед тобой должны трепетать. Ты слишком добр и этим все пользуются. Так нельзя, дорогой».

Конец империи

15 марта 1917 года Николай отрекся от престола. Александра до последнего верила в мужа:

«…Мой дорогой, душа моя… Как за тебя болит мое сердце! Ты там совсем один. Я понимаю на что тебе пришлось пойти, мой герой! Мы так давно знаем друг друга и нам не нужно слов. Ты вернешься на трон – тебя вернут туда любовь народа и моя любовь. Ты сохранил престол для нашего сына и всей державы».

Но Александра ошиблась. 4 июля 1918 года всю царскую семью убили под Екатеринбургом.

Романовы успешно правили Россией почти три столетия, пока эта молодая пара не взяла бразды правления, которые не смогла удержать в своих руках. Из их потрясающих писем друг другу становится ясно, что они были так увлечены друг другом, что пропустили момент, когда их империя обратилась в прах.https://zen.yandex.ru/media/zagadki_history/kak-sl...perii-5be7f0e15d9d8200a985eeac

|

Метки: романовы |

Почему принцессы Гессенские приносили несчастье российским монархам? |

Почему принцессы Гессенские приносили несчастье российским монархам?

Существует теория, что род Романовых был несчастен из-за того, что его мужчины, случалось, вступали в браки с принцессами Гессенскими.

Якобы началось все с Павла I. Он взял в жены юную Вильгельмину, на которую посоветовала обратить внимание сама Екатерина. Позже императрица разочаровалась в своем выборе. Наталья Александровна – так стали величать супруга Павла после её крещения, оказалась дамой ветреной. Говорят, что она имела отношения с графом Разумовским и даже готовила переворот. Но ничего не вышло. Вильгельмина скончалась при родах. И тут, самое интересное: якобы она прокляла своего мужа и род Романовых в горячке.

Наталья Александровна супруга Павла I

С тех пор вроде бы и начало твориться неладное.

Александр II взял в жены принцессу, которую стали называть Марией Александровной. Казалось бы, все у этой пары складывалось хорошо. Но тут Мария Александровна захворала и ушла из жизни. Александр, еще до этого, связался с Екатериной Долгорукой. В общем, завершилось все не очень хорошо. Там еще Рысаков с Гриневицким постарались.

Мария Александровна супруга Александра II

Вспоминают и жену великого князя Сергея Александровича – немку Елизавету Федоровну. Якобы из-за неё погиб «Ходынский князь» - так прозвали Сергея Александровича из-за событий, произошедших в 1905 году.

Великая княжна Елизавета Федоровна принцесса Гессен-Дармштадтская

Некоторые обвиняют принцесс Гессенских в том, что в России пала монархия. Якобы то проклятие, о котором шла речь в начале статьи, было настолько сильным, что с Романовыми постоянно случались беды.

Теория интересная. Но очень странная. Когда человек спотыкается о камень, винить, наверное, нужно не сам булыжник, а себя или, допустим, кого-то из окружающих, кто, например, окликнул в неподходящий момент.

Так и в нашей истории. Можно верить в проклятье Гессенских принцесс. Но лучше проанализировать обстоятельства, при которых гибли монархи и прочие представители царского рода.

Павел I стал жертвой политических игр. И, отчасти, сам виноват. Не все были довольны тем, как правит Павел. Много вопросов вызывала его деятельность. За это император и поплатился.

С Александром II все еще проще. В России в те времена уже начали действовать революционные кружки. Студенты хотели изменить политическую ситуацию в стране. Быть может, действовали они не очень профессионально. Но, как могли.

Александр II с супругой Марией Александровной

Что касается Сергея Александровича, то его хотели наказать за то, что случилось на Ходынском поле. Виноват ли он был в том, что там так печально развернулись события – другой вопрос. Но причины, по которым на него ополчились террористы, вполне понятны.

Супруги великий князь Сергей Александрович и великая княгиня Елизавета Федоровна. 1884

Да и Романовыми в целом все должно быть ясно. Николай II не хотел ослаблять свое могущество, не считал, что демократия пойдет на пользу России. А в это время уже естественным образом зародились силы, которые имели свои взгляды на будущее страны.

Дело, конечно же, не в проклятиях. А в том, что правили цари не всегда хорошо и разумно. Не всем это нравилось. Были люди, которые смогли найти силы на то, чтобы бороться с режимом. Именно в этом суть всех «проклятий» Романовых.

Распутин, тибетские мудрецы и кое-кто еще предсказывали, что царская семья погибнет. Но это же не значит, что над родом висело проклятье.

Винить Гессенских принцесс – это все равно, что говорить (условно): в день рождения Николая II на небе были темные тучи, этот знак свидетельствовал о скором падении империи. Глупости.

Рекомендую прочитать:

- Две Екатерины Александра II: как сложилась судьба второй жены и любимой дочери императора?

- Как слепая влюбленность положила начало краху одной из Величайших Империй?

ttps://zen.yandex.ru/media/zagadki_history/pochemu-princessy-gessenskie-prinosili-neschaste-rossiiskim-monarham-5d22cf2097a52f00adea7016

|

Метки: романовы |

Великая княгиня Ксения Александровна, сестра Николая II |

Великая княгиня Ксения Александровна, сестра Николая II

Ксения родилась в 1875 году, она была первой дочерью императора Александра III и его жены Марии Фёдоровны. До Ксении у них родилось трое мальчиков.

Мария Фёдоровна любила всех своих детей, но Ксения всегда была ее любимицей. Возможно, потому, что была похожа на мать внешне и по манерам. Князь Феликс Юсупов писал, что Ксения унаследовала шарм своей матери-императрицы.

Императорская чета старалась воспитывать детей в скромности. Все они получили прекрасно образование, однако и развитию личностных качеств уделялось большое значение.

Ксения была доброй, скромной, приятной в общении. Она не красавица, но все отмечали ее обаяние и притягательность.

Сандро

Братья и сёстры в семье Романовых были дружны между собой, несмотря на разницу в возрасте. Они старались проводить время вместе.

Ксения была на 7 лет младше Николая. Но именно ему, старшему брату, она доверила свой секрет: великая княжна была оглядки влюблена в их родственника, великого князя Александра Михайловича Романова. В семье этого князя называли Сандро.

Сандро был на пару лет старше Николая и на 9 лет старше Ксении. С Николаем он дружил, они вместе учились и имели много общих интересов. Ксении и Николаю Сандро приходился двоюродным дядей, он - внук Николая I через младшего сына.

В начале 1894 года родители дали благословение на брак 19-летней Ксении и 28-летнего Александра. Великая княжна летала на крыльях, она была вместе с любимым, жизнь впереди виделась прекрасной и радужной.

Многодетная мать и несчастная жена

Первую дочь Ксения родила уже через год после свадьбы. Ирина вышла замуж за Феликса Юсупова, того самого, который участвовал в убийстве Распутина.

Дальше были 6 мальчиков. Будь ты хоть и царского рода, а при отсутствии контрацепции будешь рожать чуть не каждый год(( Ирина родилась в 1895 году. Дальше дети рождались в 1897, 1898, 1900, 1901, 1902 годах. Бедная Ксения... Последний мальчик родился в 1907 году, мать хоть немного отдохнула.

Больше Ксения не рожала. К 32 годам у нее было уже семеро детей. Воспитание, ум и сила личности берут своё. Несмотря на постоянные беременности и роды Ксения с удовольствием участвовала в светских мероприятиях, читала литературу, принимала гостей и сама посещала салоны, разделяла интересы мужа и вникала в его службу.

С мужем они выезжали за границу, где великая княгиня ходила по ресторанам и даже играла в казино в Монте-Карло, что было неслыханно для дочери императора.

Брак не был счастливым. Сандро изменял жене, его не останавливало даже наличие стольких детей. Он предлагал развод, то Ксения не соглашалась.

Александр Михайлович вовсе не был прожигателем жизни и казенных денег. Он многое сделал для российского флота и для авиации, разрабатывал новые программы, участвовал в Первой мировой. На тот момент брак с Ксений практически распался. Великая княгиня была главой санитарного поезда и выезжала на места сражений. Организовала госпиталь.

Эмиграция и жизнь в приживалках

Сандро эмигрировал первым. Многие из царской семьи находились в Крыму. Когда Александр Михайлович понял, что всё кончено, он взял старшего сына и отправился в Париж. Их старшая дочь Ирина была к тому времени замужем и уехала вместе с супругом.

Ксения эмигрировала вместе со своей матерью и детьми. Они жили в Дании, на родине Марии Фёдоровны, и были сильно ограничены в деньгах. Ее кузен был датским королем, но денег родственницам особо не давал. Их спасали только драгоценности, вывезенные из России.

Уезжая, Ксения плакала, молила Бога, чтобы дал ей возможность вернуться. Но увы... С мужем они жили врозь, даже не виделись, ему было наплевать, как живет супруга.

После кончины матери Ксения Александровна переехала в Англию, тамошний король Георг V выделил ей дом и небольшое содержание. Царская дочь распродавала материны драгоценности, торговала своими картинами, при этом еще и курировала благотворительность. Въезд в Англию ее мужу был запрещен. Король Георг не хотел видеть у себя изменника, который так оскорбительно относился к его племяннице.

Сандро умер в 1933, Ксения дожила до 1960, до 85 лет. В последние годы пенсию ей платила нынешняя королева Елизавета II. Ксения Александровна до конца жизни искренне любила своего мужа.

Нынешние Романовы - это, основном, потомки Ксении и Александра Михайловича.

Великая княжна Ольга Александровна, самая младшая сестра Николая II - как царская дочь оставалась девственницей при муже и что с нею стало в эмиграции.https://zen.yandex.ru/media/id/5cd408134add4700b41...ia-ii-5d00df84fa18d900ac1ff6bc

|

Метки: романовы |

Елизавета Федоровна Романова: правила жизни |

Елизавета Федоровна Романова:

правила жизни

18 июля 1918 года великую княгиню Елизавету Романову, основательницу обители милосердия, раненую, но живую, сбросили в шахту в глухом лесу, чтоб никто не нашел, - по приказу главы партии большевиков В.И. Ленина.

Текст: Зоя Жалнина

Великая княгиня Елизавета Федоровна, 1904 год. Архивные фото и документы из музея Марфо-Мариинской Обители милосердия

О человеке лучше всего говорят его дела и письма. Письма Елизаветы Федоровны близким людям раскрывают правила, на которых она строила свою жизнь и отношения с окружающими, позволяют лучше понять причины, побудившие блестящую великосветскую красавицу превратиться в святую еще при жизни.

В России Елизавета Федоровна была известна не только как «самая красивая принцесса Европы», сестра императрицы и жена царского дяди, но и как основательница Марфо-Мариинской обители милосердия – обители нового типа.

В 1918 году основательницу обители милосердия раненую, но живую, сбросили в шахту в глухом лесу, чтоб никто не нашел, - по приказу главы партии большевиков В.И. Ленина.

Великая княгиня Елизавета Федоровна очень любила природу и часто подолгу гуляла - без фрейлин и "этикета". На фото: по дороге в деревню Насоново, недалеко от Ильинского - подмосковного имения, где они с мужем, великим князем Сергеем Александровичем, жили почти безвыездно до его назначения в 1891 году на пост генерал-губернатора Москвы. Конец XIX века. Государственный архив РФ

О вере: «Внешние признаки только напоминают мне о внутреннем»

По рождению лютеранка, Елизавета Федоровна, при желании, могла всю жизнь ею и оставаться: каноны того времени предписывали обязательный переход в Православие только тем членам августейшей фамилии, которые имели отношение к престолонаследию, а муж Елизаветы, великий князь Сергей Александрович, наследником престола не являлся. Однако на седьмом году брака Елизавета принимает решение стать православной. И делает это не «из-за мужа», а по собственному изволению.

Принцесса Елизавета со своей родной семьей в юности: отец, великий герцог Гессен-Дармштадский, сестра Аликс (будущая императрица Российская), сама принцесса Елизавета, старшая сестра, принцесса Виктория, брат Эрнст-Людвиг. Мать, принцесса Алиса, умерла, когда Елизавете было 12 лет.

Художник Генрих фон Ангели, 1879 год

Из письма к отцу, Людвигу IV, великому герцогу Гессенскому и Прирейнскому

(1 января 1891 г.):

Я решилась на этот шаг [ – переход в Православие –] только по глубокой вере и я чувствую, что пред Богом я должна предстать с чистым и верующим сердцем. Как было бы просто — оставаться так, как теперь, но тогда как лицемерно, как фальшиво это бы было, и как я могу лгать всем — притворяясь, что я протестантка во всех внешних обрядах, когда моя душа принадлежит полностью религии здесь. Я думала и думала глубоко обо всем этом, находясь в этой стране уже более 6 лет, и зная, что религия «найдена».

Даже по-славянски я понимаю почти все, хотя никогда не учила этот язык. Ты говоришь, что внешний блеск церкви очаровал меня. В этом ты ошибаешься. Ничто внешнее не привлекает меня и не богослужение — но основа веры. Внешние признаки только напоминают мне о внутреннем…

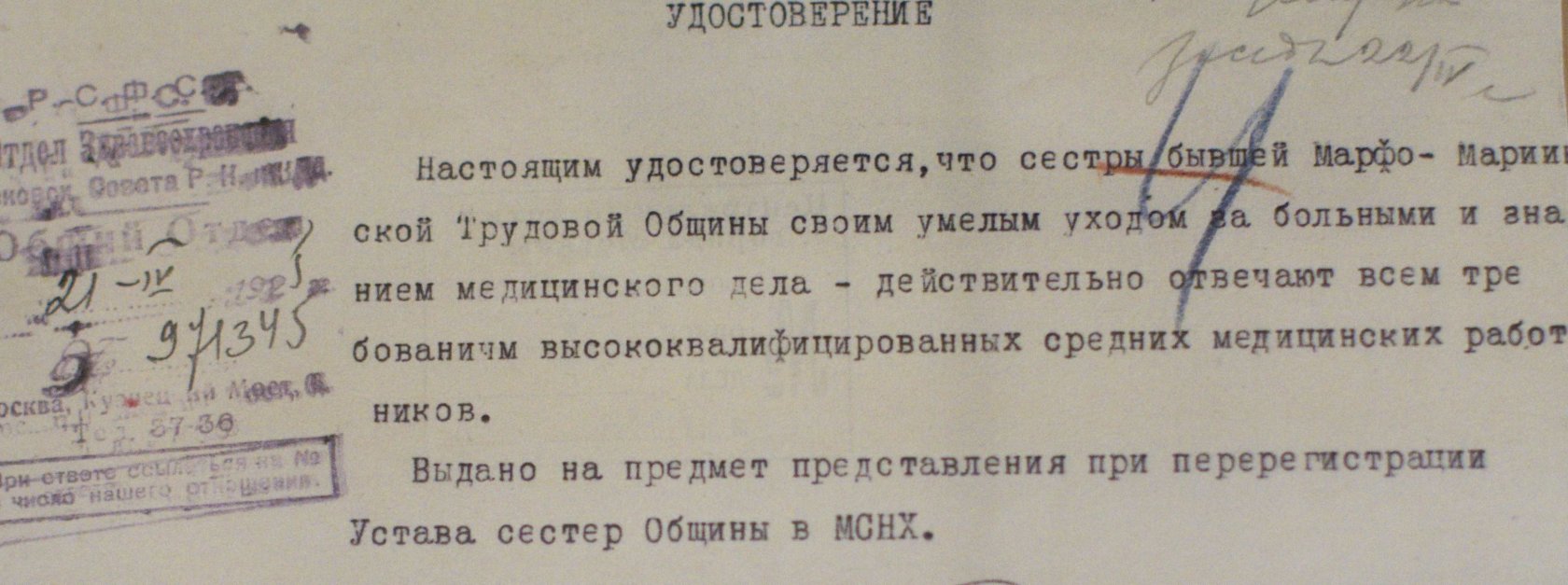

Удостоверение о высокой медицинской квалификации сестер Марфо-Мариинской Трудовой общины от 21 апреля 1925 г. После ареста Елизаветы Федоровны в 1918 году в Марфо-Мариинской обители была устроена "трудовая артель" и сохранен госпиталь, где могли работать сестры обители. Сестры так хорошо работали, что даже заслужили похвалу от советской власти. Что не помешало ей закрыть обитель через год после выдачи удостоверения, в 1926 году. Копия удостоверения предоставлена музею Марфо-Мариинской обители Центральным архивом г. Москвы

О революции: «Предпочитаю быть убитой первым случайным выстрелом, чем сидеть, сложа руки»

Из письма В.Ф. Джунковскому, адъютанту великого князя Сергея Александровича (1905 г.):

Революция не может кончиться со дня на день, она может только ухудшиться или сделаться хронической, что, по всей вероятности, и будет. Мой долг – заняться теперь помощью несчастным жертвам восстания… Предпочитаю быть убитой первым случайным выстрелом из какого-нибудь окна, чем сидеть тут, сложа руки. <…>

Революция 1905-1907 г.г. Баррикады в Екатерининском переулке (Москва). Фото из Музея современной истории России. Фотохроника РИА Новости

Из письма императору Николаю II (29 декабря 1916 г.):

Всех нас вот-вот захлестнут огромные волны <…> Все классы — от низших и до высших, и даже те, кто сейчас на фронте, — дошли до предела!.. <…> Какие еще трагедии могут разыграться? Какие еще страдания у нас впереди?

Сергей Александрович и Елизавета Фёдоровна. 1892 год

Елизавета Фёдоровна в трауре по убитому мужу. Архивные фото и документы из музея Марфо-Мариинской Обители милосердия.

О прощении врагов: «Зная доброе сердце покойного, я прощаю Вас»

В 1905 году муж Елизаветы Федоровны, генерал-губернатор Москвы, великий князь Сергей Александрович, был убит бомбой террористом Каляевым. Елизавета Федоровна, услышав взрыв, прогремевший недалеко от губернаторского дворца, выбежала на улицу и стала собирать разорванное на куски тело мужа. Потом долго молилась. Через некоторое время она подала прошение о помиловании убийцы мужа и навестила его в тюрьме, оставив Евангелие. Сказала – все ему прощает.

Революционер Иван Каляев (1877-1905), убивший в Москве великого князя Сергея Михайловича и казненный царским правительством. Из семьи отставного полицейского. Кроме революции, любил поэзию, писал стихи. Из записок протоиерея тюремного Шлиссельбургского Иоанно-Предтеченского собора Иоанна Флоринского: "Никогда не видел я человека, шедшего на смерть с таким спокойствием и смирением истинного христианина. Когда я ему сказал, что через два часа он будет казнен, он мне совершенно спокойно ответил: «Я вполне готов к смерти; я не нуждаюсь в ваших таинствах и молитвах. Я верю в существование Святого Духа, Он всегда со мной, и я умру сопровождаемый Им. Но если вы порядочный человек и если у вас есть сострадание ко мне, давайте просто поговорим как друзья». И он обнял меня!" Фотохроника РИА Новости

Из шифрованной телеграммы прокурора Сената Е.Б. Васильева от 8 февраля 1905 г.:

Свидание великой княгини с убийцей состоялось седьмого февраля в 8 часов вечера в канцелярии Пятницкой части. <…> На вопрос кто она, Великая Княгиня ответила «я жена того, кого Вы убили, скажите за что Вы его убили»; обвиняемый встал, произнося «Я исполнил то, что мне поручили, это результат существующего режима». Великая Княгиня милостиво обратилась к нему со словами «зная доброе сердце покойного, я прощаю Вас» и благословила убийцу. Затем <…> осталась наедине с преступником минут двадцать. После свидания он высказал сопровождавшему офицеру, что «Великая Княгиня добрая, а вы все злые».

Из письма императрице Марии Федоровне (8 марта 1905 г..):

Жестокое потрясение [от смерти мужа] у меня сгладил небольшой белый крест, установленный на месте, где он умер. На следующий вечер я пошла туда помолиться и смогла закрыть глаза и увидеть этот чистый символ Христа. Это была великая милость, и потом, по вечерам, перед тем, как ложиться спать, я говорю: «Спокойной ночи!» — и молюсь, и в сердце и душе у меня мир.

Собственноручная вышивка Елизаветы Федоровны. Образы сестер Марфы и Марии означали путь служения людям, выбранный великой княгиней: деятельное добро и молитва. Музей Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве

О молитве: «Я не умею хорошо молиться…»

Из письма княгине З. Н. Юсуповой (23 июня 1908 г.):

Мир сердечный, спокойствие души и ума принесли мне мощи святителя Алексия. Если бы и Вы могли в храме подойти к святым мощам и, помолясь, просто приложиться к ним лбом – чтобы мир вошел в Вас и там остался. Я едва молилась – увы, я не умею хорошо молиться, а только припадала: именно припадала, как ребенок к материнской груди, ни о чем не прося, потому что ему покойно, от того, что со мною святой, на которого я могу опереться и не потеряться одна.

Елизавета Федоровна в облачении сестры милосердия. Одежда сестер Марфо-Мариинской обители была сделана по эскизам Елизаветы Федоровны, которая считала, что белый цвет уместнее для сестер в миру, чем черный.

Архивные фото и документы из музея Марфо-Мариинской обители милосердия.

О монашестве: «Я приняла это не как крест, а как путь»

Через четыре года после гибели мужа Елизавета Федоровна продала свое имущество и драгоценности, отдав в казну ту часть, которая принадлежала дому Романовых, а на вырученные деньги основала в Москве Марфо-Мариинскую обитель милосердия.

О том, как продолжается дело св. преподобномученицы Елизаветы сегодня –

читайте в интервью настоятельницы обители игуменьи Елизаветы (Поздняковой).

Из писем императору Николаю II (26 марта и 18 апреля 1909 г.):

Через две недели начинается моя новая жизнь, благословленная в церкви. Я как бы прощаюсь с прошлым, с его ошибками и грехами, надеясь на более высокую цель и более чистое существование. <…> Для меня принятие обетов — это нечто еще более серьезное, чем для юной девушки замужество. Я обручаюсь Христу и Его делу, я все, что могу, отдаю Ему и ближним.

Вид Марфо-Мариинской обители на Ордынке (Москва) в начале 20 века. Архивные фото и документы из музея Марфо-Мариинской обители милосердия.

Из телеграммы и письма Елизаветы Федоровны профессору Санкт-Петербургской Духовной Академии А.А. Дмитриевскому (1911 г.):

Некоторые не верят, что я сама, безо всякого влияния извне, решилась на этот шаг. Многим кажется, что я взяла на себя неподъемный крест, о чем и пожалею однажды и — или сброшу его, или рухну под ним. Я же приняла это не как крест, а как путь, изобилующий светом, который указал мне Господь после смерти Сергея, но который за долгие годы до этого начал брезжить в моей душе. Для меня это не «переход»: это то, что мало-помалу росло во мне, обретало форму. <…> Я была поражена, когда разыгралась целая битва, чтобы помешать мне, запугать трудностями. Все это делалось с большой любовью и добрыми намерениями, но с абсолютным непониманием моего характера.

Сестры Марфо-Мариинской обители

Об отношениях с людьми: «Я должна делать то же, что они»

Из письма Е.Н. Нарышкиной (1910 г.):

…Вы можете вслед за многими сказать мне: оставайтесь в своем дворце в роли вдовы и делайте добро «сверху». Но, если я требую от других, чтобы они следовали моим убеждениям, я должна делать то же, что они, сама переживать с ними те же трудности, я должна быть сильной, чтобы их утешать, ободрять своим примером; у меня нет ни ума, ни таланта – ничего у меня нет, кроме любви к Христу, но я слаба; истинность нашей любви к Христу, преданность Ему мы можем выразить, утешая других людей – именно так мы отдадим Ему свою жизнь…

Группа раненых солдат Первой мировой войны в Марфо-Мариинской обители. В центре Елизавета Федоровна и сестра Варвара, келейница Елизаветы Федоровны, преподобномученица, добровольно поехавшая вместе со своей настоятельницей в ссылку и погибшая вместе с ней. Фото из музея Марфо-Мариинской Обители милосердия.

Об отношении к себе: «Продвигаться вперед надо настолько медленно, чтобы казалось, что стоишь на месте»

Из письма императору Николаю II (26 марта 1910 г.):

Чем выше мы пытаемся подняться, чем большие подвиги налагаем на себя, тем больше старается диавол, чтобы сделать нас слепыми к истине. <…> Продвигаться вперед надо настолько медленно, чтобы казалось, что стоишь на месте. Человек не должен смотреть сверху вниз, надо считать себя худшим из худших. Мне часто казалось, что в этом есть какая-то ложь: стараться считать себя худшим из худших. Но это именно то, к чему мы должны прийти — с помощью Божией все возможно.

Богородица и апостол Иоанн Богослов у Креста на Голгофе. Фрагмент лепнины, украшающей Покровский собор Марфо-Мариинской обители.

О том, почему Бог допускает страдания

Из письма графине А.А. Олсуфьевой (1916 г.):

Я не экзальтированна, мой друг. Я только уверена, что Господь, Который наказывает, есть тот же Господь, Который и любит. Я много читала Евангелие за последнее время, и если осознать ту великую жертву Бога Отца, Который послал Своего Сына умереть и воскреснуть за нас, то тогда мы ощутим присутствие Святого Духа, Который озаряет наш путь. И тогда радость становится вечной даже и тогда, когда наши бедные человеческие сердца и наши маленькие земные умы будут переживать моменты, которые кажутся очень страшными.

О Распутине: «Это человек, который ведет несколько жизней»

Елизавета Федоровна крайне негативно относилась к тому чрезмерному доверию, с которым ее младшая сестра, императрица Александра Федоровна, относилась к Григорию Распутину. Она считала, что темное влияние Распутина довело императорскую чету до «состояния слепоты, которое бросает тень на их дом и страну».

Интересно, что двое из участников убийства Распутина входили в ближайший круг общения Елизаветы Федоровны: князь Феликс Юсупов и великий князь Дмитрий Павлович, приходившийся ей племянником.

Князя Феликса Юсупова, возглавившего убийство Распутина, Елизавета Федоровна знала с детства и очень дружила с его матерью, блестящей светской дамой Зинаидой Юсуповой. Фотохроника РИА Новости

Из письма императору Николаю II (4 февраля 1912 г.):

Я ясно видела то, что надвигалось, разные люди со всех концов страны просили предупредить тебя, что это человек, который вел несколько жизней, так говорят те, с кем он соприкасался, и что ты никогда не увидишь глубин его души, он будет прятать от тебя ту сторону, что покажется кошмаром каждому честному подданному.

Не однажды Елизавета Федоровна пыталась предостеречь Николая II от недоброго влияния, которое оказывал Распутин на Царскую семью. К сожалению, безрезультатно. Архивные фото и документы из музея Марфо-Мариинской обители милосердия.

Из письма императору Николаю II (29 декабря 1916 г.):

…Десять дней молилась за вас, за твою армию, страну, министров, за болящих душой и телом, и имя этого несчастного [Г. Распутина] было в помяннике, чтобы Бог просветил его и... Возвращаюсь и узнаю, что Феликс убил его, мой маленький Феликс, кого я знала ребенком, кто всю жизнь боялся убить живое существо и не хотел становиться военным, чтобы не пролить крови.

<…> Может, ни у кого не достало смелости сказать тебе, что на улицах города, и не только там, люди целовались, как в пасхальную ночь, в театрах пели гимн, все были захвачены единым порывом — наконец черная стена между нами и нашим государем исчезла, наконец все мы услышим, почувствуем его таким, каков он есть. И волна сострадательной любви к тебе всколыхнула все сердца. Бог даст, ты узнаешь об этой любви и почувствуешь ее, только не упусти этот великий момент, ведь гроза еще не кончилась и вдалеке раздаются громовые раскаты.

Елизавета Федоровна незадолго до гибели. Архивные фото и документы из музея Марфо-Мариинской обители милосердия.

О смерти «Я не люблю это слово»

Из писем великому князю Павлу Александровичу

(31 марта 1905 г.) и княгине З.Н. Юсуповой (1 июля 1908 г.):

Но все же смерть остается разлукой. Я не люблю это слово; думаю, те, кто уходит, подготавливают для нас дорогу, а наши здешние молитвы помогают им расчистить путь, по которому нам предстоит пройти.

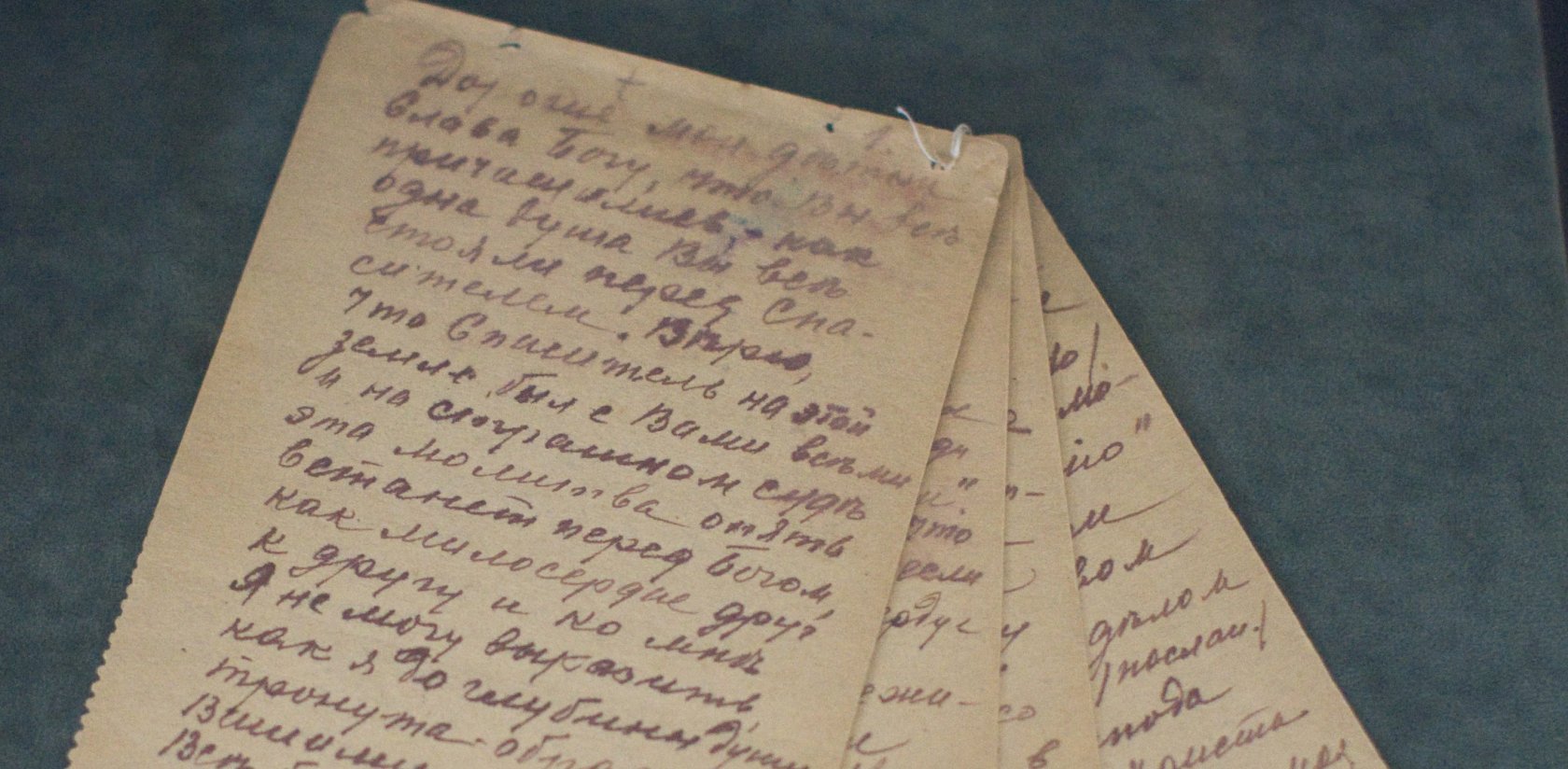

Письмо Великой княгини Елизаветы Федоровны сестрам обители, написанное после ареста, по дороге в Алапаевск. Последние слова заботы и утешения. Из музея Марфо-Мариинской обители милосердия (Москва)

До последних минут

Из воспоминаний монахини Надежды (в миру – Зинаиды Бреннер (1890—1983 гг.),, бывшей насельницы Марфо-Мариинской обители):

На вопрос, какую добродетель Елизавета Феодоровна почитала большей, матушка Надежда ответила: «Милосердие. Причем, во всяком самомалейшем его проявлении».

Милосердной она была до последних минут своей светлой жизни:

Из послания митрополита Анастасия (Грибановского, РПЦЗ), посвященного «Светлой памяти Великой Княгини Елизаветы» (Иерусалим, 5/18 июля 1925 г.):

Результаты произведенных потом раскопок показали, что она [Елизавета Федоровна ] до последней минуты старалась служить тяжело раненым при падении [в шахту] Великим Князьям (перевязывала им раны - прим. Ред.), а местные крестьяне, издали наблюдавшие за казнью неведомых им людей, долго слышали таинственное пение, несущееся из-под земли.

Поклонный крест на краю мемориальной шахты на месте гибели преподобномученицы Елизаветы Романовой. Сюда ночью, тайно из Алапаевска были вывезены Великая княгиня Елизавета Федоровна с келейницей Варварой (Яковлевой) и Великими князьями, и живыми сброшены в шахту. На месте их гибели сегодня построен Алапаевский монастырь Новомученников и исповедников Российских

Фото РИА Новости / Павел Лисицын / Екатерина Загуляева

© Православный портал о благотворительности «Милосердие.ru». 2016 год.

ttps://www.miloserdie.ru/special/elizaveta-fedorovna

|

Метки: романовы |

Елизавета Романова: маленькая принцесса |

Елизавета Романова: маленькая принцесса

19000 01.11.2017 / Степан АБРИКОСОВ

19000 01.11.2017 / Степан АБРИКОСОВ

1 ноября родилась преподобномученица, княгиня Елизавета Романова. Говорят – все мы родом из детства. Какую роль играет детство в жизни святых? Каким было детство святой Елизаветы?

Портрет семьи герцога Гессен-Дармштадского: Аликс, принцесса Елизавета, герцог Людвиг IV, старшая сестра принцесса Виктория, брат Эрнст Людвиг. Художник Генрих фон Ангели, 1879 год

«Дома меня научили всему»

Принцесса Елизавета, Элла, как звали ее в семье, родилась 1 ноября (н.ст.) 1864 года в семье герцога Гессен-Дармштадтского Людовика IV и принцессы Алисы, дочери английской королевы Виктории.

Как и всякую принцессу, Эллу учили музыке, языкам (она говорила и писала по-английски и по-французски), живописи, литературе, истории. Элла умела петь, рисовать, танцевать, ценила поэзию, обладала тонким вкусом и прекрасными манерами. Но не только.

Мать Эллы, великая герцогиня Алиса, внушала детям строгие правила. Она учила маленьких принцесс самих выполнять всю домашнюю работу: убирать свои комнаты, застилать постели, топить камин и даже самостоятельно следить за своим туалетом, прибегая к помощи горничных в крайнем случае.

Позже вл. кн. Елизавета скажет: «В доме меня научили всему».

Семья была протестантской. Герцогиня Алиса верила не потому, что такова традиция и хороший тон, а потому, что была доброй и сердечной женщиной. Она верила делом: ходила в больницы, богадельни, приюты, и брала с собой старших детей. Элла с детства не просто знала, что есть бедные, одинокие и страдающие люди, она видела, как и чем можно им помочь и делала это.

Но может быть, кто-то скажет: легко быть доброй и щедрой, когда ты принцесса. Легко любить, когда у тебя большая дружная семья и тебя все любят.

Действительно, настоящая вера и доброта проверяются в испытаниях. Нередко, в страшных.

Когда Элле было всего 9, семья пережила трагедию: на глазах у матери разбился насмерть трехлетний брат Эллы — Фридрих.

Когда ей было 12, в Дармштадте началась эпидемия дифтерита, заболели все дети, кроме Эллы. Принцесса Алиса ухаживала за детьми и заразилась.

Вскоре умерла четырехлетняя Мария, а вслед за ней и сама великая герцогиня, в возрасте 35 лет.

В тот год детство Эллы закончилось.

Но горе не замкнуло сердце, а еще больше открыло его: мать, отдавшая жизнь своим детям, научила этому Эллу.

Она видела страдания отца, растерянность и одиночество младших сестер и братьев и всеми силами старался утешить и поддержать их.

После смерти матери Элла и Аликс (будущая императрица российская, св. Александра) воспитывались в основном в Англии, у бабушки, королевы Виктории. Девочкам очень не хватало матери, обе были сильно привязаны друг к другу. Элла, как старшая, всегда по-матерински опекала маленькую Аликс. Продолжала делать это и в России, по крайней мере, пыталась.

Еще один родственник

Но в семье Эллы был еще один родственник, сыгравший в ее жизни и судьбе, по словам самой принцессы, огромную роль. Это святая Елизавета Тюрингская (XIII в.), родоначальница рода герцогов Гессенских. Именно в ее честь и была названа будущая преподобномученица.

Эдмунд Лейтон, «Благотворительнось святой Елизаветы Венгерской» (1895 г)

Эту святую, которая сегодня носит титул «Gloria Teutoniae» («слава Германии»), отличали удивительная сострадательность, деятельная любовью к людям и редкостная твердость духа.

Несмотря на свое протестантское воспитание, юная принцесса Гессен-Дармштадтская горячо почитала свою святую покровительницу, не раз бывала в Марбурге, где покоятся ее мощи, и открыто высказывала пожелание хоть в малой степени уподобиться ее святости. Бог услышал ее молитву;

в судьбе двух Елизавет немало поразительного сходства.

Святая Елизавета Тюрингская в детстве лишилась матери, вышла замуж по любви за иноземного принца, пережила гибель мужа, претерпела многочисленные насмешки и издевательства родных, отдав все свое состояние бедным, закончила путь в добровольной нищете и болезнях. И при этом — светилась радостью и заражала ей всех вокруг. Слова ап. Павла «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите» (1 Фес.5:16), в жизни Елизаветы Тюрингской стали реальностью, а для ее прапра…правнучки — заветом.

В 1891 году вл. кн. Елизавета приняла Православие. У нее осталось прежнее имя – Елизаветы, но, по православной традиции, — в честь новой святой – праведной Елизаветы, матери великого пророка и друга Господня Иоанна Предтечи. Став настоятельницей обители милосердия, святая преподобномученица Елизавета стала матерью всем, кто нуждается в любви и сострадании.

Один из первых снимков гессенской принцессы Елизаветы — Элле 1 год. Дармштадт, 1866 год

Святой Елизавете 2 года. Дармштадт, 1866 год

Принцесса Элла с сестрой Ирэной и родителями: герцогом Гессенским Людвигом IV и герцогиней Алисой Английской. 1867 год

Елизавета Гессенская. 1871 год

Святая преподобномученица Елизавета Романова в семилетнем возрасте. 1871 год

Портрет принцессы Эллы. Элле 7 лет. Художник Реджинальд Истон (1807-1893)

Портрет принцессы Эллы в 9 лет. Художник Йозеф Хартман. В этом возрасте в семье случилось несчастье, погиб младший брат Эллы, трехлетний Фридрих. На глазах у матери, принцессы Алисы, он выпал из окна. 1873 год

Дети семьи Гессен. 1878 год

Дети дома Гессен. 1878 год

Принцессы Гессенские: Виктория, Ирэна, Аликс, Елизавета (справа) в трауре по матери, принцессе Алисы. 1879 год

Дети дома Гессен с отцом, Людовиком IV и бабушкой, королевой Викторией Английской в трауре по матери, жене, дочери — герцогине Алисе. 1878 год

Принцесса Элла (слева) с братом Эрнестом Луи и сестрами: Викторией, Аликс (будущая императрица России, св. Александра, сидит) и Ирэной. 1880 год

Елизавете Гессенской 16 лет. 1880 год

Карл Рудольф Зон, портрет великой кнгягини Елизаветы Фёдоровны. Германия. 1885 год

Портрет Великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой (художник А.П.Соколов). 1886 год

Елизавета Фёдоровна Романова. 1884 год

К. Брож, Великий князь Сергей Александрович с невестой Елизаветой Федоровной; эстамп, 1884 год

Сергей Александрович и Елизавета Фёдоровна. 1884 год

Дочери Людовика IV, великого герцога Гессенского и принцессы Алисы Великобританской: принцессы Ирен, Виктория, Елизавета и Аликс. 1885 год

Сергей Александрович и Елизавета Фёдоровна. 1892 год

Сергей Александрович и Елизавета Фёдоровна. 1893 год

Элла. 1894 год

Николай Александрович Романов, Эрнест Луи Гессенский, Сергей Александрович Романов. Александра Фёдоровна, Виктория Гессенская, Елизавета Фёдоровна. Дамы справа и слева от Е.Ф. — Ирэна Прусская, сестра и Виктория Мелита, сестра. 1894 г

Елизавета Романова в кокошнике. 1897 год

Великая княгиня Елизавета Фёдоровна с фрейлиной. 1897 год

Сергей Александрович и Елизавета Фёдоровна. 1903 год

Император Николай II, императрица Александра Федоровна, великий князь Сергей Александрович, великая княгиня Елизавета Федоровна, дети великого князя Павла Александровича — Мария и Дмитрий в Воскресенском Новоиерусалимском монастыре во время пребывания в Москве 29 марта-16 апреля 1903 года

Портрет Елизаветы Фёдоровны кисти Н.В.Харитонова. 1905 год

Фото с сайта wikipedia и Записки скучного человека

Категории: Елизавета Федоровна Романова, Милостивые святые

|

Метки: романовы |

Религия и проституция в царской России |

Религия и проституция в царской России

Ходили ли в церковь блудницы?

В фондах музея религии хранится эскиз В.Е. Маковского под названием «Освящение публичного дома». Этот эскиз уже много лет вызывает нешуточные споры в обществе. Все недоумевают: ну как такое может быть? это же великий грех!

На самом деле на эскизе изображена совсем другая сцена. Это не освещение публичного дома (хотя и такое могло быть), это - молебен!

В.Е.Маковский. Освящение публичного дома. 1900 г. Эскиз. Главная героиня здесь - молоденькая проститутка, которой совесть не позволила присутствовать на молебне.

Просто работницы заказали церемонию на дом. Такие домашние молебны - распространенное явление, так почему же он не мог пройти в публичном доме?

Об одном таком молебне мы находим сведения у Гоголя. Он описывал такой молебен в публичном доме перед отъездом на ярмарку (понятно с какой целью). Молебен естественно был проведен, "чтобы Господь благословил и делу успех послал".

И никакого противоречия наши предки в этом не видели!

До середины 19 века проституция в России была под запретом, но Николай Первый её легализовал. Конечно подобные занятия порицались обществом, но эти женщины имели все права, в том числе и право на отправление религиозных обрядов. Никто не мог им этого запретить!

Учетная книжка проститутки. Россия, начало 20 века.

https://zen.yandex.ru/media/paleo_guide/religiia-i...ossii-5d0b62f7e1551900b0ad666c

|

Метки: российская империя их нравы |

Дуван, Семён Эзрович |

Дуван, Семён Эзрович

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Перейти к навигации Перейти к поиску

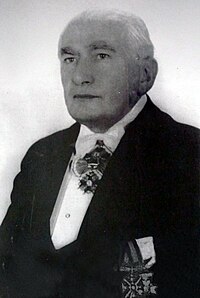

| Семён Эзрович Дуван | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

|||||||

|

|||||||

| Предшественник | Николай Андреевич Мамуна | ||||||

| Преемник | Абрам Исаакович Нейман | ||||||

|

|||||||

| Предшественник | Моисей Маркович Ефет | ||||||

| Преемник | П. В. Иванов | ||||||

|

|

|||||||

| Рождение | 1 (13) апреля 1870 или 8 (20) апреля 1870 Евпатория, Таврическая губерния, Российская империя |

||||||

| Смерть | 5 февраля 1957 Больё-сюр-Мер, Приморские Альпы, Франция |

||||||

| Отец | Эзра Исаакович Дуван | ||||||

| Мать | Биче Симовна Бабович | ||||||

| Супруга | Сарра Иосифовна Кальфе | ||||||

| Дети | дочери: Анна, Елизавета сыновья: Иосиф, Эзра (Сергей), Борис |

||||||

| Награды |

|

||||||

Медиафайлы на Викискладе Медиафайлы на Викискладе |

|||||||

В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Дуван.

Семён (Си́ма) Э́зрович Дува́н (1 (13) апреля 1870[1] или 8 (20) апреля 1870[2], Евпатория — 5 февраля 1957, Больё-сюр-Мер) — городской голова Евпатории, один из самых ярких представителей городского самоуправления Таврической губернии, филантроп. С. Э. Дуван, как и другие деятели городского управления Евпатории, способствовал тому, что известный уездный портовый город в 1915 году получил статус Всероссийского курорта. Был городским головой в 1906—1910 и 1915—1917 годах[3].

Содержание

- 1 Биография

- 2 Семья

- 3 Общественная деятельность

- 4 Караимский вопрос

- 5 Память

- 6 Награды

- 7 Примечания

- 8 Литература

- 9 Ссылки

Биография

Родился в семье евпаторийского 2-й гильдии купца Эзры Исааковича Дувана (1844—1906) и Биче Симовны Бобович (1851—?), дочери первого гахама Таврического и Одесского караимского духовного правления Симы Соломоновича Бобовича[2]. Младший брат — актёр Исаак Эзрович Дуван[4]. Учился в Симферопольской мужской гимназии, выбыл из 7-го класса в 1889 году по болезни[3][1]. В 1889 году семья Дуванов была причислена к потомственному почётному гражданству[2]. В 1898 году был избран гласным евпаторийской городской думы[1].

Городская публичная библиотека имени Императора Александра II в Евпатории. Основана С. Э. Дуваном в начале XX века

В памятной записке о С. Дуване, составленной «в собственной Его Императорского Величества» канцелярии, перечисляются его заслуги перед Отечеством:

|

Совершенно преобразовал город Евпаторию новой планировкой, устройством мостов, электрического освещения и трамвая, улучшением санитарного состояния его, благоустройством пляжей, дач и вообще развитием курорта, сооружением городского театра, сквера, городской библиотеки, созданием совершенно новой очень красивой и благоустроенной части города и т. д. Выстроил ряд образцовых школ, больниц… Много и с пользой работал по землеустройству, сам ведёт образцовое сельское хозяйство… Устроил по всему Евпаторийскому уезду телефонную связь… |  |

Церковь святого Илии, ассигнования на строительства которой пожалованы Думой под председательством С. Э. Дувана

С. Дуван был крупнейшим земельным собственником в Евпаторийском уезде. Ему принадлежало около 5 000 десятин земли. Занимаясь общественной деятельностью, он служил не ради жалования, а из желания принести как можно больше пользы родному городу и Родине. Он основал библиотеку, театр и многочисленные медицинские центры. Он также был хорошим агрономом. После революции С. Дуван выехал во Францию. Об этом периоде его жизни известно мало. В последние годы жизни он мечтал возвратиться на Родину.

|

…Верю, что рано или поздно Россия избавится от большевиков и в этом случае будет восстановлена как нормальное государство. |  |

Скончался он 5 февраля 1957 года в Болье-сюр-Мер (Приморские Альпы) во Франции, погребён по православному обряду[5].

Семья

Был женат на дочери потомственного почётного гражданина Сарре Иосифовне Кальфе, имел пять детей: трёх сыновей (Иосифа, Эзру (Сергея) и Бориса) и двух дочерей (Анну (в замужестве Будо) и Елизавету (в замужестве Гелелович)[1].

Общественная деятельность

Дом С. Э. Дувана в Евпатории (построен в 1908 г.)

- Гласный Евпаторийского уездного Земского Собрания (с 1906 года).

- Почётный попечитель мужской гимназии.

- Попечитель Евпаторийской земской больницы.

- Попечитель Евпаторийской школы-санатория для глухонемых.

- Председатель попечительского совета женской гимназии (с 1907 года).

- Один из трёх губернских земских гласных от Евпатории (1909—1912, 1915—1917).

- Директор Евпаторийского тюремного комитета (с 1902 года).

- Член Таврического отдела Российского Общества Красного Креста (с 1904 года).

- Почётный мировой судья (1911—1917).

- Член раскладочного присутствия (1905—1909).

- Председатель Евпаторийского уездного комитета помощи раненым воинам (с 1914 года).

- Председатель библиотечного совета (с 1916 года).

Караимский вопрос

Жил во Франции, во времена оккупации выступил защитником караимов от антисемитской политики гитлеровской Германии.

В сентябре 1938 г. С. Дуван предпринял поездку в Берлин и обратился к министру внутренних дел по поводу определения этнического происхождения и вероисповедания караимов. Ему оказали содействие русское эмигрантское бюро и епископ Берлинский и Германский Серафим.

5 января 1939 года на имя С. Дувана из Государственного расового Бюро Германии пришло разъяснение, в соответствии с которым караимы не отождествлялись с евреями[6][7], что в годы Второй мировой войны помогло спастись многим караимам, оказавшимся на оккупированных Германией территориях.

Память

- Улица Дувановская в г. Евпатория

- Памятник С. Э. Дувану в г. Евпатория

- Дом Дувана в г. Евпатория

Награды

Церемония открытия памятника С. Э. Дувану (Евпатория, 2005 г.)

С. Э. Дуван оставил о себе хорошую память среди современников чрезвычайно широкой благотворительной деятельностью. За социальную деятельность ему были дарованы многочисленные награды, в том числе:

- Орден Святой Анны 2 и 3 степени;

- Орден Святого Владимира 4 степени;

- Медаль Российского Общества Красного Креста;

- Романовский знак отличия 2 степени;

- Серебряный крест Греческого королевского ордена Св. Спасителя, пожалованный королём Георгом I, за ассигнование Думой под его председательством пяти тысяч рублей на строительство греческой Свято-Ильинской церкви в Евпатории;

- золотая шкатулка с бриллиантами, дарованная Николаем II, последним русским императором.

Ещё при жизни Семёна Эзровича за выдающиеся заслуги перед городом в его честь в Евпатории была названа улица Дувановская, а в XXI веке поставлены памятник и памятный знак у городского театра.

Примечания

-

… Караимская секта не должна рассматриваться как еврейская религиозная община согласно параграфу 2, пункта 2 Первого постановления к Закону о гражданстве рейха. Однако расовую принадлежность караимов невозможно установить в целом, поскольку расовая категоризация индивида не может быть определена без… его изучения его предков и расовых биологических характеристик.

Оригинальный текст (англ.)

Источник: Dr. von Ulmenstein to S. Duvan, 5.01.1939, German — MS LMAB F. 143, no. 1081, fol. 44.

Литература

- Дуван С. Э. «Я люблю Евпаторию»…Слово и дело Городского Головы. Под общ. редакцией М. В. Кутайсовой. — Евпатория: Южногородские ведомости, 1996. — 178 с.

- Ельяшевич Б. С. Караимский биографический словарь (от конца VIII в. до 1960 г.) / под ред. М. Н. Губогло, А. И. Кузнецова, Л. И. Миссоновой, Ю. Б. Симченко, В. А. Тишкова. — М.: Институт этнологии и антропологии РАН, 1993. — Т. XIV, кн. 2. — 238 с. — (Караимы : Материалы к серии «Народы и культуры»). — 250 экз.

Ссылки

- Слово и дело городского головы: очерк жизни и деятельности

- Доходный дом Дувана в Евпатории на сайте по истории Евпатории

- Открытие памятных знаков С. Дувану и С. Шакаю в Евпатории

|

Метки: крым дуван |

Царские забавы: малоизвестные факты из жизни русских правителей XIX века |

П

Царские забавы: малоизвестные факты из жизни русских правителей XIX века

Источник: livejournal.com 65530

Александр II (1818–1881) ходил на медведя с рогатиной и ненавидел Москву. Николай I (1825–1855) был единственным некурящим русским Императором. Александр III

Последний русский император Николай II (1868–1918) и Принц греческий Николай (1872–1938)

Фотография: Государственный архив Российской Федерации, ок. 1899–1900 гг.

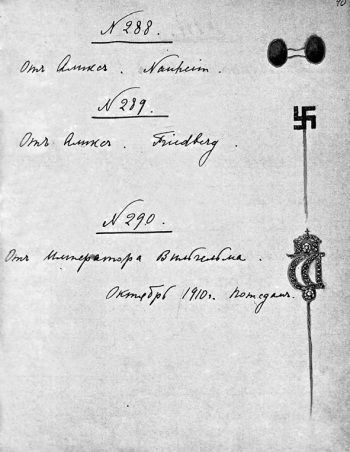

Александр II (1818–1881) ходил на медведя с рогатиной и ненавидел Москву. Николай I (1825–1855) был единственным некурящим русским Императором. Александр III (1881–1894) не брезговал «матерком», но первым из царей стал обращаться к подчинённым на «вы». А Николай II (1868–1918) записывал и тщательно зарисовывал абсолютно все ювелирные украшения, которые ему когда-либо дарили.

Из всех Императоров не курил только Николай I. Соответственно, и люди работающие с ним тоже не курили. И те, кто работали с теми, кто работал, тоже не курили. Не курили и те, кто работал с теми, кто работал с теми, кто работал. И так далее. А потому к курильщикам относились очень плохо всё время его царствования. Запрещено было курить даже на улицах и площадях. Остальные императоры курили. Любопытно, что императрицы Екатерина и Елизавета любили нюхательный табак. Они обе были правши, но табак из табакерок брали левой рукой всегда — от табака желтела на руке кожа, а потому левая рука жёлтая и пахнет табаком, а правая для поцелуев.

Это табакерка из эротической коллекции Николая I:

Он, кстати, весьма счастливый в браке, в качестве хобби начал собирать эротическую коллекцию. Удивительно не это. Каждый наш последующий император продолжал собирать эту коллекцию. И Александр II, и Александр III, и Николай II.

Своего первого медведя, страстный охотник Александр II, «завалил» в 19 лет. Причём не из ружья, а рогатиной. Кинул шапку над медведем и вперёд. В коллекции Гатчинского арсенала сохранились рогатины, с которыми Александр ходил на медведя.

Удивляют дневниковые записи об охоте Николая II. Такое ощущения, что он имел какой-то комплекс, который срывал на охоте. Вот несколько записей.

19 июля 1895 год: «Охота на уток была удачна — всего убито 360 штук».

11 января 1904 год: «Охота на уток была очень удачна — всего убито 879 штук».

Бьюкенен вспоминал, что на одной из охот Николай II убил 1400 фазанов.

В 1900 году в Беловежской пуще — Николай убил 41 зубра. А в Беловежскую пущу он ездил на охоту каждый год. Интересно, что Германский Император Вильгельм II настойчиво напрашивался с Александром III на охоту в Беловежскую пущу, но Александр так и не взял ни разу Вильгельма с собой. У Александра была сильная неприязнь к Вильгельму.

На фотографии Николай II после очередной своей охоты на оленей. Там тоже не всё так просто. нельзя было стрелять олених и тех у кого меньше 10 отростков в рогах.

Когда в начале Первой мировой войны в России стали интернировать немцев, которые были на русской службе Министерства Императорского Двора, то взяли всех, кроме двоих. Один из этих двоих счастливчиков был ловчий Николая и царский егерь Владимир Романович Диц.

Александр III всегда подчёркивал свою русскость. Обращаясь ко всем на «вы», он не брезговал и русским матерком придать ускорение своим подчинённым или выразить им свои чувства по русски. В общении с подчинёнными у него не было позы — он был очень прост, как простой русский человек. Потом эта борода его. Да и саму ему нравилось быть русским. Хотя иллюзий он не питал на сей счёт. Его мать, бабка и прабабка были немецкими принцессами. Говорят, когда он прочитал «Записки» Екатерины II и из них узнал, что отец его прадеда Павла I не Пётр III, а обыкновенный русский вельможа, то он сильно обрадовался. Пётр Третий был Гольштейн-Готторпский князь, а русский вельможе всё же русский — это сильно увеличивало долю его, Александра, русской крови. Отсюда и радость.

Александр I обращался к подчинённым на «вы», но это происходило из-за того, что при дворе, в основном общались на французском языке, когда переходили на русский, то, неизменно, переходили на «ты». Николай I всем говорил «ты». Также с подчинёнными обращался и Александр II и его братья. Подчинённые очень боялись, когда Александр IIобращался к ним на «вы» — это означало официальный тон и начало разноса и грозы. Первым царём, который стал говорить подчинённым «вы» был Александр III.

— Что-о?? Мне — в этом? В однобортном? Да вы что? Не знаете, что в однобортном сейчас уже никто не воюет? Безобразие! Война у порога, а мы не готовы! Нет, мы не готовы к войне! ©

На Новый, 1845-ый, Год Николай I сделал своей 22-летней дочери, Великой Княгине Ольге Николаевне, царский подарок — она стала шефом 3-го гусарского Елисаветградского полка. Бомба была вот где — в форме, которую должна была теперь носить по таким случаям Ольга. Дело в том, как и любая женщина, Ольга хотела, чтобы было красиво, а отец хотел, чтобы было как по Уставу. Ольга не хотела расшитых вышивкой чакчиров, не хотела саблю, не хотела брюки, а хотела юбку. Конфликт был серьёзным. Женщины очень покладисты. Они могут простить, забыть, жертвовать и, вообще, всё что угодно, но они не могут носить ту одежду, которая им не нравится. Ольге не нравилась сабля — вполне понятное желание 22-летней девушки. Компромисс нашёлся обменом: Николай согласился на юбку. Ольга была так счастлива, что согласилась на саблю.

Александр II стремительно терял свою репутацию из-за этого своего второго брака с Екатериной Долгорукой. Они обвенчались в то время, когда ещё не прошло сорока дней со смерти его первой жены. И она была ему не пара, и глупа, и по рассчёту с её стороны и многое многое другое. Родные, общество, самые близкие — все от него из-за этого начинали отворачиваться. Рассматривались в горячих головах самые радикальные варианты. Зачем же Он на ней женился??? Оказывается, он ей обещал жениться на ней перед иконой.

Два его младших сына, Великие Князья Николай и Михаил были отправлены отцом,Николаем I, на Крымскую войну на фронт. Поскольку их отправляли на фронт не ради галочки, а чтобы воодушевить солдат, то и дела там были совсем настоящие — свистели пули и взрывались снаряды. Ребята там по-настоящему воевали. Плечом к плечу вместе с взрослыми мужиками. Николаю на тот момент было 23 года, Михаилу 21.

Александр II ненавидел Москву. Несмотря на то, что сам он родился в ней — в Чудовом монастыре — он её не любил и терпеть не мог. Старался из нёё уехать побыстрее и возвращаться пореже. Я вот себя пытаюсь представить на его месте в этом смысле. Не в том, чтобы поненавидеть Москву (:-)), а в том, чтобы поненавидить свой родной город, город, где я родился — Санкт-Петербург. Получается не очень хорошо и не понятно, как это может быть.

Александр III как раз таки родился в Питере. Но тоже говорил, что ненавидит свой родной город — Питер. Самое счастливое время в году для него была Пасха, когда они уезжали в Москву. Москву он очень любил. С удовольствием туда ехал и не хотел уезжать обратно. Он и в Питере то не жил — он и его семья жили в Гатчине. Но это скорее из-за того, что в большом Питере его могли запросто убить террористы, как его отца, а в маленькой Гатчине это невозможно было сделать, но из Питера он уехал, как только отошёл от умирающего отца.

Дети царей в большом количестве учили иностранные языки. Со своими родственниками, монархами и княжескими домами Европы они говорили без переводчиков. Плюс родители жены, тёща с тестем, с которыми тоже желательно на датском, как Александру III. А потому обучение детей иностранным языкам шло очень интенсивно. По просьбе Императрицы Марии Фёдоровны, в 1856 году, канцлер и министр иностранных дел Горчаков готовит докладную записку о воспитании Великих Князей. Касательно иностранных языков, Горчаков считал, что детей Императора стоит обучать русскому, потом французскому и немецкому языкам. Горчаков особо отмечал, что обучать детей английскому не надо — на нём всё равно никто не говорит в Европе. Сейчас бы так! Уж мы, франкофилы, бы порадовались :-)

Первым по-русски при Дворе заговорил Николай I. При Александре II вернулся французский, но даже с ним его сын, будущий Александр III, но пока Великий Князь Александр Александрович, говорил по-русски. Александр III всячески подчёркивал свою русскость. Он даже терпеть не мог Великую Княгиню Екатерину Михайловну из-за того, что она очень плохо говорила по-русски, с чудовищным акцентом — жены Великих Князей, в основном, немецкие принцессы, вынуждены были уже в подвенечном возрасте учить этот русский, а потому кто его выучивал хорошо, а кто, как Екатерина Михайловна, плохо. Царь её очень не любил и детей её называл «пуделями».

Это Александр III. Он на всех почти фотографиях с большой бородой. Его отец Александр II задолго до турецкой войны запретил своим Указом носить бороды — не любил он их. И никто и не носил. Посмотрите портреты вельмож и чиновников того времени — ни у одного нет бороды. Усы, бакенбарды — пожалуйста, но подбородок голый. Но началась русско-турецкая война и на время войны Царь разрешает желающим отпустить кто того хочет бороды. И все понаотпускали. В том числе и будущий Александр Третий. Однако, сразу после войны Александр Второй опять запрещает носить бороды — «привести себя в порядок», так пишет Александр в Указе. И опять все сбрили. Не сбрил всего один человек — его сын Александр Александрович. Так и носил после этого бороду всегда. И когда был Великим Князем и после, когда стал уже царём. Мягко говоря, между отцом и сыном были довольно прохладные отношения. Они сильно не ладили — отец и сын.

Николай II маниакально вёл довольно подробные записи. Дневники, альбомы порой пестрят такими совершенно неважными деталями, что кажется, что автор болен. Таким мне видится знаменитый «Ювелирный альбом» Николая Второго. В него он записывал абсолютно все ювелирные украшения, которые ему когда-либо дарили. Мало того, что он писал кто дарил, но он ещё и тщательно зарисовывал то, что ему дарили. 305 записей. С ума сойти. Вот, например, одна из страниц альбома. То украшение, которое вас больше всего заинтересует подарила Николаю Аликс:

опубликовано econet.ru

|

Метки: романовы |

Сколько стоило поехать на бал? |

Сколько стоило поехать на бал?

В XIX веке балы - неотъемлемая часть светской жизни. Давайте возьмём, к примеру, пушкинские времена. Эпоху, когда женщины носили пышные, но ещё без кринолинов, платья, а их головы украшали сложнейшие причёски - из кос, локонов, узлов, украшенные гребнями, цветами, драгоценностями, перьями, кружевами и прочими дамскими радостями.

Портрет дамы, миниатюра, Карл фон Заар, 1832. Из частной коллекции

В январе 1832 Ольга Сергеевна Павлищева, родная сестра Александра Сергеевича Пушкина, писала очередное письмо своему мужу, который вот уже десять месяцев как служил в Варшаве (чиновником в канцелярии председателя временного правительства Царства Польского). Она же всё это время оставалась в Петербурге. За это время она получила от отца две тысячи рублей, и муж прислал около тысячи. Итого три тысячи рублей на год. Много это или мало?

Екатерина Павловна Бакунина, Александр Брюллов, 1834. (сс) Wikimedia Commons

Супруг предлагал ей не грустить, а развлекаться. Ольга Сергеевна отвечала: "Вы мне советуете это - благодарю покорно; я последовала бы вашему совету неукоснительно, когда бы знала, на какие средства. Для этого мне нужно больше чем фрак и немного здоровья: надобен экипаж, туалет, или вы полагаете, этого мало? - так мало, что для выхода на обыкновенный вечер нельзя надеть платье, которое стоило бы меньше 75, чепец менее 40, и чтобы парикмахер уложил волосы меньше, чем за 15; ложа в театре стоит 20 рублей, экипаж, чтобы доехать туда, 5 - и даже 15, если четвёркой, чтобы развлечься!"

"Дама перед зеркалом", Карл Агрикола, 1835. (сс) Wikimedia Commons

То есть один выход на бал - 130 рублей, не считая экипажа. Наряд для театра обходился немногим дешевле, а ведь ещё и ложа ...

Заметим, речь идёт не о большом роскошном бале и соответствующем наряде. Модная швея в ту эпоху за один только "фасон" могла запросить от 60 до 100 рублей. А ведь ещё нужна ткань, чаще всего шёлк, и аршин мог стоит 20-30 рублей. А их нужно несколько.... В "Библиотеке для чтения" в 1838 г. описывалось платье из модного атласа, нежно-розового оттенка, усеянного цветами. "Вот истинно гениальное произведение! Да как дёшево! Двадцать три рубля за аршин (атлас этот узок). Всё платье стоит, я думаю, не дороже четырёхсот пятидесяти рублей".

Маркиза Бетизи, Карл Штейбен, 1833. из коллекции Дворца изящных искусств (Лилль)

Словом, неудивительно, что счета Натальи Николаевны, супруги Пушкина, у мадам Сихлер, известной модистки, бывали и на тысячу, и на две тысячи, и на три... Долго ли умеючи!

Так что Ольга Сергеевна все зимние праздники провела, заперевшись дома и сказавшись больной, чтобы избежать приглашений. А все её развлечения "ограничиваются поездкой к г-же Лермантовой в маленьких санях, да ещё, когда не холодно и нет гостей". Ну и ещё к нескольким друзьям - опять-таки, которые и сами вели такой замкнутый образ жизни или не ждали гостей. Накладное это дело, балы...

https://zen.yandex.ru/media/eregwen/skolko-stoilo-...na-bal-5d26f34b25667300aea0262

|

Метки: балы пушкины павлищевы |

Художник Наталья Милашевич: светлая грусть уходящей натуры |

Художник Наталья Милашевич: светлая грусть уходящей натуры

Романтичная задумчивость, прекрасная техника и всегда интересные, оригинальные композиции. Эти постулаты можно назвать негласным кредо художника Натальи Милашевич, чьи работы представляет канал "Живопись".

"Гнездо"

"Венок"

Милые, а порою и по-настоящему трогательные сюжеты. Яркое, но совершенно ненавязчивое обаяние этнических мотивов. Реалистичные, узнаваемо-современные, но при этом почти фольклорные образы персонажей.

"Масленица"

"Плетение венка"

Эти удивительные эффекты не в последнюю очередь обязаны своим существованием мастерскому использованию сочных цветов, помогающих расставить эмоциональные акценты и параллельно наделить полотна тончайшим налётом сказочности.

"Натюрморт"

"натюрморт"

"Натюрморт"

Каждая картина словно отворяет перед нами окно в прошлое, а оттуда на нас глядят то удивлённые, то печальные, а то и лукавые глаза детей и подростков; тихо дремлют под лучами утреннего солнца забытые на столе игрушки; и струятся складки старомодной одежды...

"Веер"

"За вышиванием"

Эти рукотворные миры — безнадёжно ушедшая натура минувших лет и даже веков, вызывающая фантомную ностальгию по смутно знакомому, но в то же самое время — далёкому и давно забытому за ненадобностью ментальному укладу жизни наших предков.

"сарафан"

"В поле"

Сопричастность моменту, отсылающему наше воображение в неведомые, пространственно-временные дали, отчего-то кажущиеся смутно знакомыми — удивительный «фирменный» эффект картин Натальи Милашевич.

"Соломенные игрушки"

"Алена"

Уроженка Ленинабада, вначале он получила художественное образование в Душанбе. В 90-егоды минувшего века она переезжает в Петербург, где по окончании академического института живописи имени И.Е. Репина становится членом отечественного Союза художников.

Здесь нельзя не упомянуть о безусловности сильного влияния, которое оказало на профессиональное становление художницы творчество прославленного профессора Соколова.

"Вишня"

"Яблоня"

И всё же следует иметь в виду заметную стилистическую "дельту"и совершенно самобытную сюжетную составляющую работ Милашевич, а также её великолепное (уже отмеченное нами ранее, но безусловно достойное неоднократного упоминания) исполнительское мастерство. Сегодня на её счету уже свыше трёх десятков выставок разных уголках мира.

"Портрет мальчика"

https://zen.yandex.ru/media/zhivopis/hudojnik-nata...atury-5d261b07ddfef600b84e6e8f

|

Метки: мир живописи |

Агриппина Ваганова - красавица, балерина и педагог начала 20 века. |

Агриппина Ваганова - красавица, балерина и педагог начала 20 века.

Агриппина Ваганова – это известная балерина и артистка Мариинского театра, а также балетмейстер и педагог. Она является основоположником теории русского классического балета. Ее педагогическая система значительно повлияла и на современную балетную школу.

Детство и юность

Родным городом героини является Санкт-Петербург, именно там она появилась на свет двадцать шестого июня 1879-го года.

У нее было две старшие сестры. Отец Агриппины Акоп трудился капельдинером в театре, а до этого нес военную службу в качестве унтер-офицера в Астрахани. Он был родом из персидских армян и перебрался в столицу, поскольку там находилась большая армянская община. Семья жила очень бедно и ютилась в одном из подвальных помещений на улице Офицеров.

Агриппина еще с детских лет хотела заниматься танцами. В десятилетнем возрасте ей удалось поступить в театральное училище Петербурга по классу балета. Там всем ученицам предлагалось полное обеспечение, что было крайне важно для семьи Вагановой.

В училище Агриппина посещала занятия известных на тот момент артистов и балерин, к примеру, Евгении Соколовой, Павла Гердта, Александра Облакова и других. Ум и проницательность девочки позволили ей быстро разобраться в достоинствах и минусах своих учителей.

Агриппина впервые сыграла в спектакле «Волшебная флейта», который был поставлен для учащихся средних классов, где она исполнила главную роль.

В 1896-м году Агриппина закончила обучение с прекрасным результатом, получив одиннадцать баллов из двенадцати возможных. Правда, ей исполнилось 17 лет, а выпуск осуществлялся исключительно с 17-ти с половиной, по этой причине учебу Агриппине продлили еще на год.

Последний год она училась под руководством Павла Гердта – великолепным танцором, сторонником французской системы, которая предусматривает грациозность и мягкость в руках. У Агриппины оставалось много свободного времени, и она решила заниматься с ученицами младших классов.

Карьера

В 1897-м году Агриппина попала в труппу Мариинского театра. Ваганова приложила огромные усилия, чтобы преодолеть путь от простой танцовщицы до главной балерины. Она работала самоотверженно, а не сбиться с цели ей помогал стойкий и упрямый характер.

В самом начале Агриппина танцевала в шестерках и восьмерках. Ей это не нравилось, и иногда она выражала свое недовольство, за что получала взыскания.

Однако если бы не эти трудности, вряд ли Ваганова стала известнейшим педагогом.

В те времена в театре руководил постановками балетмейстер Мариус Петипа. Петипа ценил в танцовщицах, в первую очередь, элегантность и женственность. Классический, суховатый танец Агриппины ему совершенно не нравился, да и в самой Вагановой он не видел перспективы.

Зато другой педагог – Николай Легат, внимательно следил за прогрессом Агриппины и помог ей усовершенствовать технику классического танца. Благодаря этому Ваганова, наконец, раскрепостилась, а ее танец стал выразительным.

Со временем репертуар балерины расширялся, и в него добавлялись маленькие сольные партии, а чуть позже – много вариаций в традиционном балете, требовавшие безупречной танцевальной техники на пальцах, а также сильнейшего прыжка.

Специалисты тех лет считали, что Агриппина - королева вариаций. Многие ее приемы и по сей день именуются «вагановскими».

Преподавательская деятельность

В 1916-м году Агриппина завершила карьеру танцовщицы и приняла решение заняться преподаванием. Вначале она работала в разных частных школах и студиях, а после революции, ее пригласили в театральное училище Петрограда.

Агриппина первой начала преподавать хореографию в России. Она трудилась несколько десятков лет, и за этот период времени вырастила множество известных и выдающихся танцовщиц, например, Галину Уланову, Наталью Дудинскую, Аллу Шелест и других.

Ваганова разработала собственную методику классического танца, которая стала основой подготовки русских артистов балета. Она учила свободному владению техникой, основанной на правильной постановке корпуса и конечностей. Ее система существенно повлияла и на иностранный балет.

Накопив огромный опыт, Агриппина решила поделиться своими знаниями, а также мыслями по поводу развития преподавания хореографии и написала книгу «основы классического танца». Данную книгу перевели почти на все языки Европы, и она приобрела широчайшее распространение, став важнейшим пособием для всех учителей.

Пятого ноября 1951-го года Ваганова умерла. Во время ее похорон прозвучало адажио из Лебединого озера. https://zen.yandex.ru/media/kulturmultur/agrippina...0-veka-5d27039ce3062c00ac3e71a

|

Метки: балет вагановы |

Анна Вырубова: что стало с главной подругой последней императрицы |

Анна Вырубова: что стало с главной подругой последней императрицыhttps://cyrillitsa.ru/past/96839-anna-vyrubova-cht...r=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

2019-07-20 13:20:09

Последняя русская императрица называла свою фрейлину «моей большой бейби» и «милой мученицей». Анна Вырубова была для Александры Федоровны главной подругой жизни.

Придворная простота

Анна Вырубова (в дев. Танеева) была прапраправнучкой Михаила Илларионовича Кутузова. Её отец на протяжении 20 лет занимал ответственный пост статс-секретаря и главноуправляющего Его императорского Величества Канцелярией. Этот же пост занимали его отец и дед при Александре I, Николае I, Александре II и Александре III.

При этом в общественном сознании об Анне Вырубовой закрепилось мнение, что она была простолюдинкой. Это по меньшей мере неверно. Даже перестав быть фрейлиной по причине замужества, Анна Вырубова оставалась, по сути, главной подругой императрицы. Александра Федоровна называла её «большая бейби». «Маленьким бейби» был императрицы был сын - царевич Алексей.

Трижды воскресшая

Александра Федоровна, приехав в Россию, приняла православие и отнеслась к этому со всей ответственностью. Однако окружавшие её люди были в служении не столь ревностны и скорее больше любили поговорить о Боге, чем вести богоугодную жизнь. Все, кроме Анны Вырубовой - фрейлины императрицы, а потом её верной подруги.