Как? Орден тамплиеров рядом с Москвой |

Как? Орден тамплиеров рядом с Москвой

В Подмосковье есть оооооочень необычная церковь – Знаменская. Она напоминает паряющую корону👑.

Церковь настолько уникальна и необычна, что оторваться от ее изучения практически невозможно.

Внутри разрешили сделать 1-2 фотографии 😃

Церковь начал строить Борис Голицын (да, это он был наставником Петра I)🤴. Но в 1689г был оклеветан и изгнан к себе в деревню. Но у Петра I был хоть и горяч, но отходчив и вернул Голицына в Москву, при этом дав титул боярина.👆 Вот в знак примирения Борис и решил построить церковь.

Изначально на месте Знаменской церкви стоял деревянный храм во имя пророка Илии. Его перенесли в деревню Лемешево, что свидетельствует крест.

Закончили строить храм в 1699г, но вот освятить смогли только через 5 лет. А вот почему - тогдашний патриарх Адриан отказался освещать❌столь необычный храм. И только после его смерти храм осветил новый митрополит Рязанский и Муромский Стефан. Есть предположение, что патриарх Адриан решил, что храм Знамения Богородицы был задуман не как православный, а как католический, поэтому и отказался совершать обряд.

На самом деле Борис Голицын имел много друзей за границей и любил западную культуру.❤️ Петр I тоже был приверженцем всего немецкого, поэтому и разрешил строительство столь необычного храма.

Кстати, своей колокольни у храма нет, ее заменяет звонница🔔 рядом с храмом.

Позже некоторое время усадьба вместе с храмом (да, рядом с храмом есть усадьба Голицыных) принадлежала Григорию Потемкину. Екатерина II, возвращаясь из Крымского похода сделала там остановку. Необычный храм настолько её поразил, что она решила прибрать его к своим рукам.👐 Правда, не себе лично, а для своего нового фаворита, Александра Дмитриева-Мамонова. Потом усадьба переходит по наследству к его сыну Матвею.

В усадьбе Дубровицы берет начало история тайной организации «Ордена русских рыцарей», основателем которой стал тот самый Матвей Дмитриев-Мамонов. Естественно, вокруг придумали кучу легенд об Ордене тамплиеров, сразу же нашли доказательства в уже построенной храме.

После революции бывшая усадьба Голицыных превратилась в памятник быта и постепенно начала приходить в упадок🏚️. Через 10 лет было принято решение закрыть усадьбу и церковь. В 30-е годы снесли колокольню усадьбы. За долгие годы фасад храма подвергся вандализму😡. Многие уникальные скульптуры лишились важных частей, некоторые были практически полностью уничтожены😢.

В 60-е г было решено провести реконструкцию храма, а спустя 30 лет его вернули Церкви. Однако иконы, хранившиеся в разных музеях страны, когда-то вывезенные из Знаменского храма, удалось возвратить только в 2000-х г.

Сейчас храм является действующим 🙂

Недалеко от храма есть смотровая площадка – там сливаются 2 реки: Пахра и Десна.

Высажена липовая аллея, цветы вот-вот распустятся, а запах уже чувствуется.💮

Место очень живописное, поэтому сюда часть приезжают художественные школы писать свои шедевры. 🎨🖌️🖼️

https://zen.yandex.ru/media/domtourizm/kak-orden-t...skvoi-5d0c737d25d6b400af5664a2

|

Метки: масонство голицыны дмитриевы-мамоновы |

Рябушинский Николай Павлович |

NeWestMuseum

Музей нового западного искусства

История → Коллекционеры → Рябушинский Николай Павлович

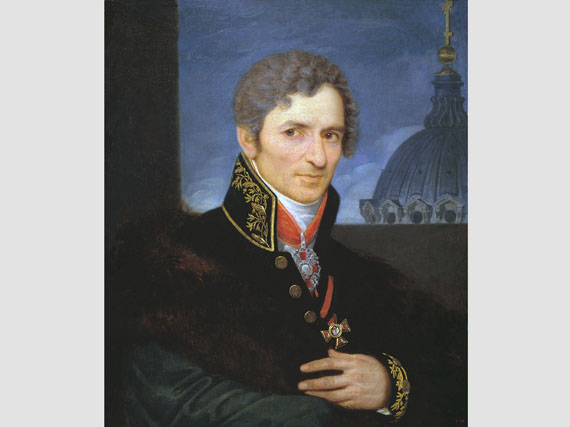

Рябушинский Николай Павлович

12 мая 1877, Москва — 18 апреля 1951, Ницца

1877

1951

В 1899 году вышел из дела, чтобы посвятить себя занятиям литературой и искусством. После закрытия журнала «Мир искусства» решил продолжить начинания С. П. Дягилева в сфере пропаганды передовых художественных начинаний. В то время как Дягилев обладал широчайшей эрудицией и феноменальными организаторскими способности, главными достоинствами Рябушинского были искренняя заинтересованность своими художественными предприятиями и неограниченные финансовые возможности.

Намереваясь консолидировать передовые художественные силы, вложил огромные средства в издание художественного журнала «Золотое Руно», к сотрудничеству в котором было приглашено большинство участников «Мира искусства». По полиграфии и оформлению «Золотое Руно» (1906–1909) было роскошным изданием ― дорогая бумага, большой формат, тексты на двух языках, журнал рассылался подписчикам перевязанным золотым шнурком; в 1907 году затраты были урезаны, формат уменьшен, сократилось число иллюстраций, отказались от параллельного текста на французском языке.

1 / 3

Художественный журнал «Золотое Руно»

1906–1909

Художественный журнал «Золотое Руно»

(Оглавление на двух языках)

1906–1907

Художественный журнал «Золотое Руно»

(Оглавление на двух языках)

1906–1907

Материалы об актуальном искусстве (первый номер почти целиком был посвящен В. Э. Борисову-Мусатову и М. А. Врубелю ― мастерам, творчество которых, по словам Николая Рябушинского, определяло кредо нового издания) чередовались с публикациями о старых мастерах (специальный номер был посвящен А. П. Венецианову, Александру Иванову); из номера в номер публиковался обзор коллекций старого искусства (собраний П. И. Щукина, М. П. Боткина и др.) и современного русского искусства (собрание И. А. Морозова). Материалы о современных русских художниках (В. Д. Милиоти, П. В. Кузнецов, М. В. Нестеров) сочетались с материалами о французском искусстве (публикация в 1909 году «Заметок живописца» Анри Матисса, статья Александра Мерсеро о постимпрессионизме и месте в нем А. Матисса).

С одной стороны, Николай Рябушинский чувствовал себя последователем Дягилева и всеми силами старался перещеголять будущего великого импресарио, а с другой, видел своей исторической миссией продолжение дела П. М. Третьякова. Подражая основателю Третьяковской галереи, Николай Рябушинский привлек лучшие отечественные художественные силы к исполнению портретов знаменитых русских писателей и художников (В. А. Серову были заказаны портреты Константина Бальмонта и Михаила Врубеля; Л. С. Баксту ― Андрея Белого, К. А. Сомову ― Вячеслава Иванова, М. А. Врубелю ― Валерия Брюсова и т. д.).

1 / 4

В. А. Серов

Портрет художника М. А. Врубеля

1907

Бумага, уголь, мел, сангина

Леон Бакст

Портрет Андрея Белого

1905

Цветная литография

Частная коллекция

К. А. Сомов

Портрет Вячеслава Иванова

1906

Бумага, гуашь, графитный и цветной карандаши

Государственная Третьяковская галерея, Москва

М. А. Врубель

Портрет В. Я. Брюсова

1906

Уголь, сангина, мел

Государственная Третьяковская галерея, Москва.

В отличие от Дягилева, Николай Рябушинский сам финансировал все свои начинания. И хотя современники отказывались ставить московского миллионщика на одну доску с Дягилевым, ставя ему в упрек недостаточную образованность и купеческие замашки, Николай Рябушинский сыграл важную роль в художественной жизни Москвы 1900-х. Далеко не все его начинания оказались реализованы ― например, план постройки в Москве специального музея и выставочного центра современного искусства с аукционным залом («Дворец искусств»), устроенного как акционерное предприятие (500 акций по 1000 рублей).

В числе заслуг Н. Рябушинского перед современным искусством ― устройство четырех выставок новейших направлений: «Голубая Роза» (18 марта – 29 апреля 1907), ставшая первой из выставок, начиная с которой «москвичи» переняли авангардную инициативу у «петербуржцев», и три выставки «Салон “Золотого Руна”». Первый салон (5 апреля – 4 мая 1908, 283 картины и 3 скульптуры; русский и французский разделы) можно считать первым в России массированным и целенаправленным показом новейшего западного искусства ― от импрессионизма и постимпрессионизма до неоимпрессионизма, фовизма и только зарождавшегося кубизма (В. Ван Гог, А. Дерен, К. ван Донген, Ж. Брак, А. Марке, Л. Вальта, А. Матисс, впервые в России был представлен неоимпрессионизм ― А. Кросс, П. Синьяк, Т. ван Рейссельберге ). Инициатива включения новейшего искусства Франции принадлежала Михаилу Ларионову и Александру Мерсеро.

Обложка каталога к выставке «Голубая Роза»

(18 марта – 29 апреля 1907)

С этой выставки И. А. Морозов за 7500 франков приобрел «Ночное кафе» В. Ван Гога (продано в 1933 году, ныне в собрании Йельского университета), а С. А. Поляков ― «Даму с черной перчаткой (1907, ГМИИ) и «За обедом» Ф. Валлоттона (Вятский художественный музей им. В. М. и А. М. Васнецовых). Н. П. Рябушинский за 600 франков приобрел «Красную танцовщицу» К. ван Донгена (1907–1908, ГЭ) и «Девки» Ж. Руо (1907, ГЭ), в его собрании находился также «Эскиз. Голова мужчины» Ж. Руо (1894, ГМИИ).

1 / 2

Кес Ван Донген

Красная танцовщица

1907

Холст, масло. 99,7×81

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

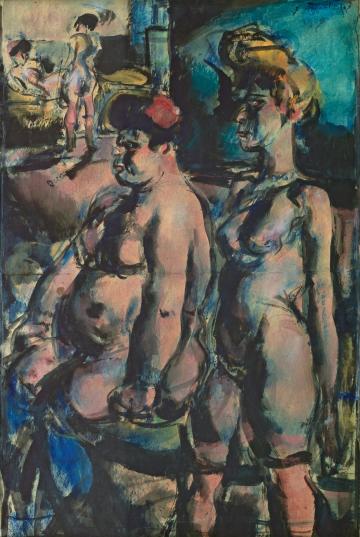

Жорж Руо

Девки (Женщины)

1907

Бумага, темпера, пастель. 97×65

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Если на второй выставке «Золотое Руно» (11 января – 15 февраля 1909) иностранные мастера также участвовали, но в меньшем количестве (А. Матисс, А. Дерен, К. ван Донген, А. Марке, Ж. Руо, М. Вламинк, Ж. Брак, О. Фриез и др.), то на третью (27 декабря 1909 – 31 января 1910) из-за недостатка средств никто из них приглашен не был.

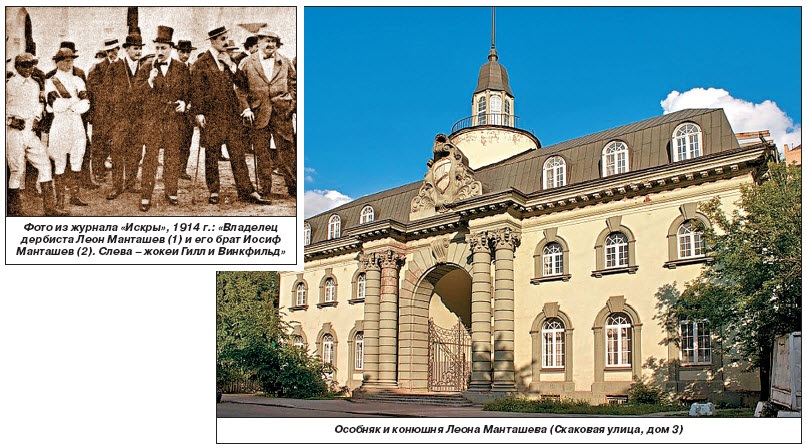

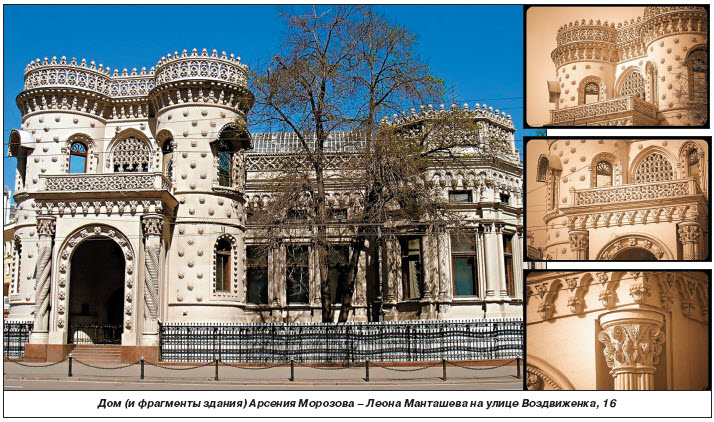

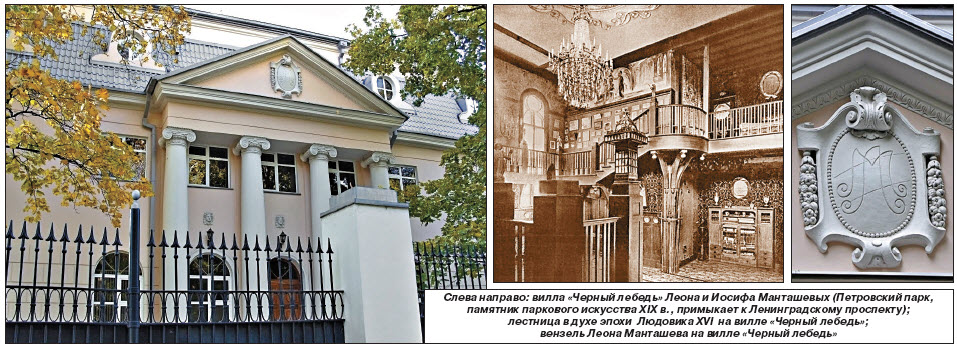

Рябушинский пробовал себя как художник; писал портреты, пейзажи, натюрморты и декоративные панно аллегорического содержания. С начала 1900-х стал собирать русских и иностранных художников; коллекция хранилась в его квартире на Большой Садовой, 10 и на вилле «Черный лебедь» в Петровском парке (сгорела в 1916).

1 / 2

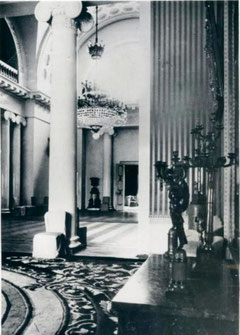

Интерьер кабинета Н. П. Рябушинского на вилле «Черный лебедь»

Фотография 1910 г.

Интерьер мастерской Н.П.Рябушинского на вилле «Черный лебедь»

Фотография 1910-х гг..

Собрание было национализировано и поступило в Государственный музейный фонд (ГМФ), откуда разошлось по различным музеям.

После революции работал оценщиком антиквариата. В 1922 году эмигрировал, в 1924-м открыл антикварный магазин на авеню Клебер на Елисейских полях в Париже; имел филиал магазина в Биаррице, а затем магазин в Монте-Карло.

Произведения из коллекции 6 произведений

Анри Ле Фоконье

Маленькая школьница

1907

Холст, масло

73 х 92,5 см

Государственный Эрмитаж

Жорж Руо

Девки (Женщины)

1907

Бумага, темпера, акварель, пастель

97 х 65 см

Государственный Эрмитаж

Рябушинский Николай Павлович

NeWestMuseum

Рябушинский Николай Павлович

http://www.newestmuseum.ru/history/collectors/ryabushinskiy_np/index.php

|

Метки: рябушинские мир живописи |

Тайна семьи Коноваловых |

Тайна семьи Коноваловых

0 1395 17.07.2015, 12:42 — Общество

В каждой семье, наверное, есть своя тайна, сегодняшнего дня или минувших лет. Вот и моя мама Александра Ивановна Митина (в девичестве Коновалова) долгие годы хранила тайну - очень скорбную для семьи Коноваловых.

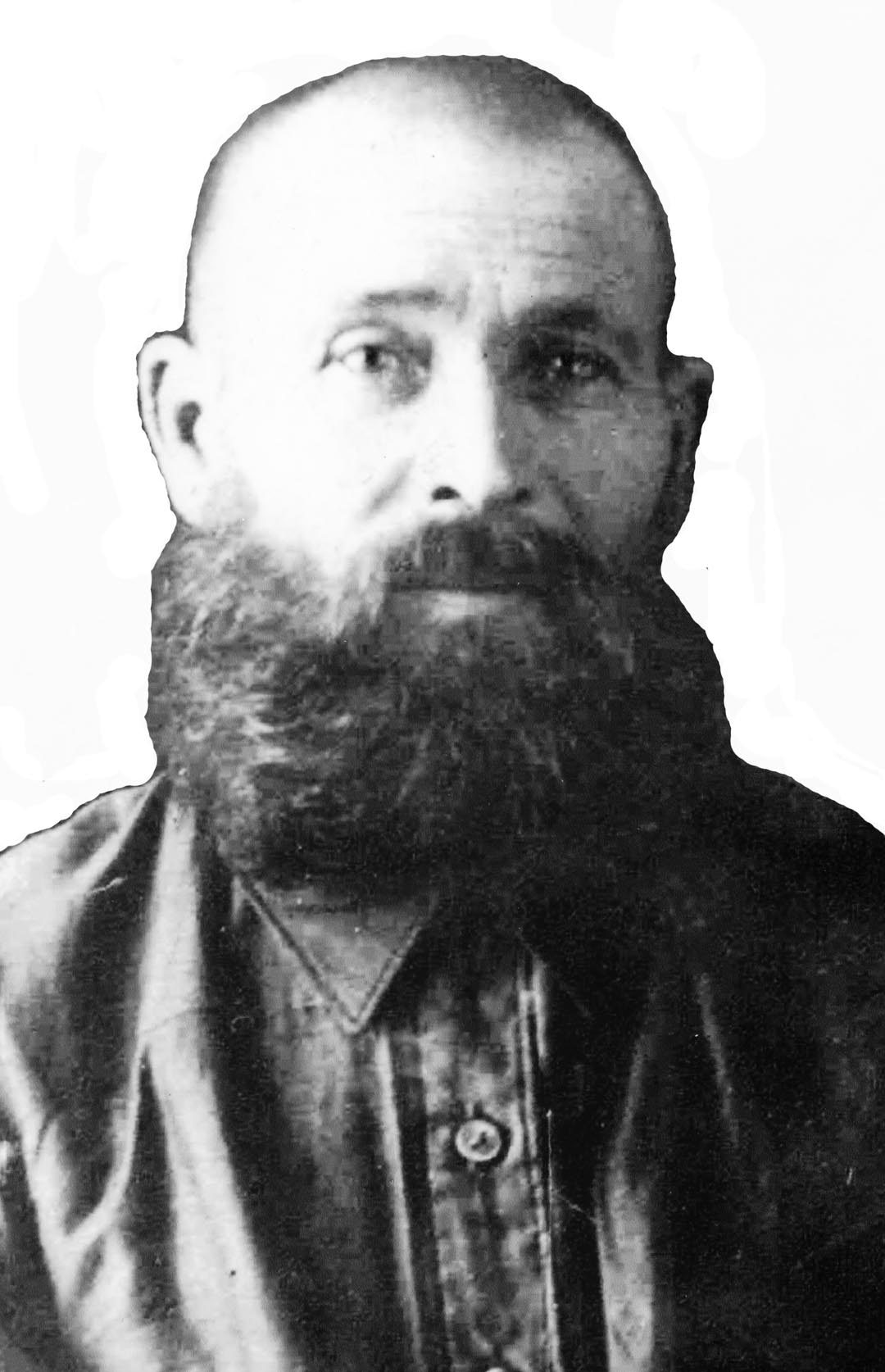

Мой прадед Михаил Яковлевич Коновалов.

Дом Коноваловых в Глотово.

Начну по порядку. На протяжении ряда лет, пока была жива мама (умерла она 7 июля 2009 года), я много расспрашивала ее о родных: отце и матери, дедушке и бабушке. Мне все было интересно. Тем более, что сохранилось много старых фотографий и можно было видеть своих предков, вглядываясь в их лица, узнавая родные черты. Но мама рассказывала всегда тихо, с опаской, с оглядкой назад. Иногда, спохватываясь, говорила: «Надя, зачем тебе это все надо? Ведь наша семья в свое время сильно пострадала от людей, от властей, и я не хочу, чтобы вы пережили страх и гонения. Неизвестно, какие времена придут». Но чем больше я узнавала, тем больше возникало вопросов.

В первую очередь, эти вопросы касались ее деда, моего прадеда - Михаила Яковлевича Коновалова. Много скорби ему пришлось пережить за свою жизнь. О нем я и хочу рассказать, посвятив свою поисковую деятельность 150-летию со дня его рождения. Все его дети и внуки ушли в мир иной, унеся с собой тайну об отце и деде. А нам, правнукам, не давал покоя вопрос: «За что прадед Михаил принял мученическую смерть и почему пострадала его семья?» В 2012 году, участвуя в рай- онном конкурсе «Моя родословная», я подготовила большую работу «Семейная летопись Коноваловых», но вопрос оставался без ответа. Я молила Бога помочь мне. И Господь меня услышал. Мне стали встречаться люди, которые направили мою поисковую работу в нужное русло. Это Анна Николаевна Сивкова, журналист газеты «Республика», краевед Анна Георгиевна Мапыхина.

Я сделала запрос в архив ФСБ Республики Коми, работала в Национальном архиве РК, изучала метрические книги, исповедальные ведомости за 1800-е годы. Это очень трогательно прикоснуться к далекому прошлому. Оказалось, что все предки рода Коноваловых были православными, ходили в Глотовский храм, исповедовались и причащались. Родился Михаил Яковлевич в большой крестьянской семье в селе Глотово в 1863 году. Назвали его Михаилом в память Архангела Михаила, т.к рожден был 21 ноября. Мама вспоминала: «Михайлов день в семье очень любили, так же, как любили самого деда. Он был очень добр, красив, статен, имел хороший бархатистый голос. Мы, дети, любили, сидя на коленях дедушки, гладить его шелковистую бороду». И еще, так совпало, т.е. так было угодно Богу, Указом Вологодской Духовной Консистории от 18 ноября 1863 года было разрешено строительство каменной двухэтажной церкви в с.Глотово. Строительство продолжалось долго. 6 декабря 1884 года храм был освящен во имя Рождества Христова. Взрослеющий Михаил помогал в строительстве родной церкви. А во время богослужений пел на клиросе. Еще в молодости он дал обет служить Богу, укреплять веру Христову.

В семье были иконы, церковные книги, много молились. С молитвой вставали и ложились, ходили в церковь, исповедовались. Женился Михаил на скромной, благочестивой девушке Пелагее из соседней деревни Кучмозерье. Пелагея Егоровна была его верной спутницей, охраняла семейный очаг, безропотно переносила все тяготы и лишения, выпавшие на их долю. Родилось у них пятеро детей: четверо сыновей и дочь. Родители их вырастили, научили крестьянскому труду, разным ремеслам. Но от болезни Пелагея умерла рано, не дождавшись возвращения с Первой Мировой войны сына Ивана, моего деда. Михаил Яковлевич очень переживал смерть жены, однако был твердо уверен, что она попадет в Царство Небесное за свою кротость и смирение, глубокую веру во Христа. Он верил и в то, что скорби Господь посылает для вечного спасения. Вернулся с войны сын Иван. Прадед Михаил раздал детям все, что имел: дом, пахотные земли, сенокосные угодья, домашний скот, и принял решение уйти в монастырь. С 1916 по 1920-е годы он подвизался в Новоспасском мужском монастыре Чердынского уезда Пермской губернии.

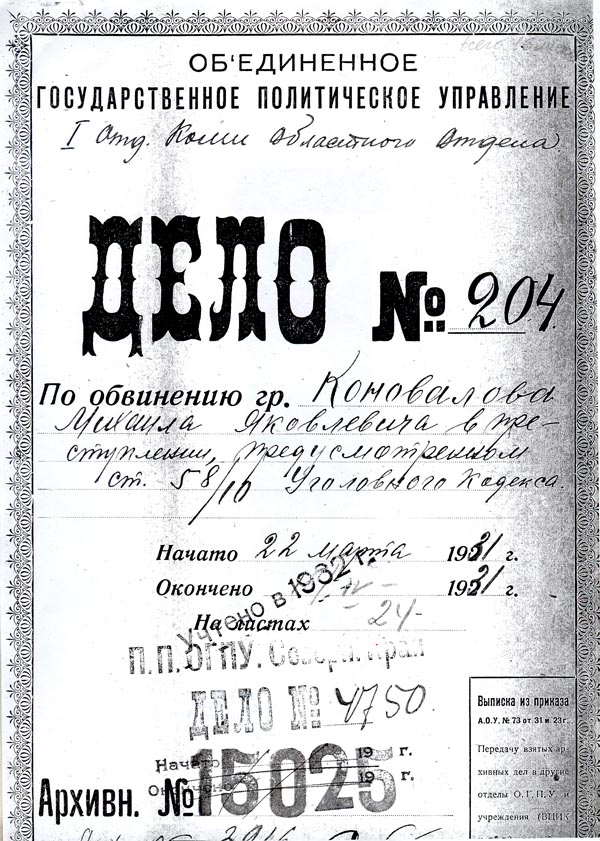

Известно, что Михаил принял постриг. Но когда в 1920 году монастырь закрыли, прадед вернулся на родину, в Глотово. Из краеведческих материалов известно, что монах Михаил построил землянку на другом берегу села, где вел отшельнический образ жизни. Здесь он обустроил домашнюю церковь и много молился. За родных, односельчан, за мир в семьях и в родном Отечестве. Молва о монахе-отшельнике распространялась окрест. К нему стали приходить люди, просили утешения и вразумления, советов и молитвенной помощи. Он призывал людей никого не бояться, а уповать на Бога и молиться. В 1925 году он стал сторожем Глотовской Христо-рождественской церкви, в 1930 году поступил на службу псаломщиком, пел на клиросе. Он помогал, чем мог, не только родственникам, но и просто нуждающимся людям, не заботясь о собственном достатке. На свои денежные сбережения он выписал с госпредприятия «Госшвеймашина» несколько швейных машинок и раздал их бедствующим семьям, в которых дети ходили голые и босые. Так он хотел оказать землякам хоть какую-нибудь помощь. А еще прадед Михаил говорил, что новая большевистская власть рано или поздно падет, коль ее приход отмечен такими страданиями простых людей. Он был прозорлив и знал, что начнутся гонения на него со стороны власть предержащих. И они начались... Сначала это были доно- сы обывателей, завистников, агентурные данные. А мартовской ночью 1931 года за прадедом пришли люди в форме, подняли с полатей и увезли. Увезли навсегда... Единственное, что успел он сказать сыну Ивану: «Я ни в чём не виноват, допросят и отпустят». При этом Михаил Яковлевич никого уже не боялся, кроме Бога. Уже через несколько дней было готово постановление по обвинению его по «политической» статье 58. При этом за контреволюционную деятельность сошли и раздача швейных машинок сирым односельчанам, и уединённая молитва в отдаленной от села землянке, и поток людей к нему.

В наспех сфабрикованном деле он был обвинён и в выходе из колхоза 17-ти семей глотовских крестьян, недовольных ведением общего хозяйства. Дело прадеда Михаила рассматривалось в несудебном порядке тройкой ОГПУ. Этот орган, выносивший вердикт тысячам сограждан, отличался особой неумолимостью и скороспелыми решениями.

Я имею на руках копию «дела» Михаила Яковлевича Коновалова из архива ФСБ РК. Читать его без слез невозможно. Невозможно не заметить и то, что подпись прадеда на каждом последующем листе допроса становилась все менее разборчивой. Как же издевались, выбивая показания! Он свидетельствовал одни факты, а записывались совсем другие, и за ложь заставляли подписываться. Он свидетельствовал, что выписанные швейные машинки он раздал конкретным людям, называя их имена и фамилии. А его обвинили, что он продавал их этим людям по завышенной цене, занимаясь ростовщичеством. Он свидетельствовал, что люди на великие церковные праздники и во время крестных ходов добровольно жертвовали для церкви продукты, которые затем раздавались нищим односельчанам. А прадеда Михаила обвинили, что эти продукты продавались, а деньги присваивались...

Шитые белыми нитка ми доводы о виновности глотовского монаха тройка ОГПУ посчитала более чем убедительными и приговорила его к высшей мере наказания - расстрелу. Но я думаю, что он стойко выдержал все испытания, ведь когда в сердце есть Господь - ничего не страшно. Через два месяца, в мае 1931 года, приговор над томящимся в сыктывкарской тюрьме человеком был приведен в исполнение. Наверное, в момент страданий он думал о своих мучителях и шептал: «Прости вас, Господи, не ведаете, что творите...». Ничего этого родные и близкие Михаила Яковлевича не знали, но на себе испытали все тяготы гонения на семью со стороны властей.

Не знали они и о том, что Михаил Яковлевич был реабилитирован прокуратурой РK в мае 1989 года «за отсутствием состава преступления». Об этом имеются сведения в I томе Мартиролога «Покаяние». А еще есть документ Сыктывкарской и Воркутинской епархии от июля 2001 года в Синодальную комиссию по канонизации святых. Этот документ представил список и материалы для канонизации группы священнослужителей и мирян - новомучеников земли Коми. В этом списке есть и имя нашего прадеда Михаила. Но в то время он не был причислен к лику святых новомучеников по причине недостаточных сведений о нём. Но мы, его правнуки, молимся о прадеде, как о невинно пострадавшем и убиенном мученике и исповеднике. До конца своей земной жизни он не отступил от веры Христовой и не предал Русской Православной Церкви. При чтении акафиста новомученикам земли Коми я мысленно произношу имя своего прадеда Михаила. Сегодня я ставлю перед со бой задачу найти в Сыктывкаре ту Голгофу - безвестную могилу, где был расстрелян наш прадед, чтобы прийти, поклониться и помолиться, взять землицу, политую его кровью.

Считаю, что на родине Михаила Яковлевича в с.Глотово, что на Удоре необходимо повесить памятную табличку на доме, откуда он был взят мартовской ночью 1931 года. Да и свою поисковую работу я продолжу, передав ее детям и внукам. Помоги мне, Господи!

Надежда Митина, правнучка Михаила Коновалова.

Фото предоставлено автором.

https://gazeta-vil.ru/obshestvo/140-tayna-semi-konovalovyh.html

|

Метки: коноваловы |

КОНОВАЛОВЫ |

КОНОВАЛОВЫ – род русских фабрикантов и промышленников, московская купеческая династия выходцев из крепостных крестьян-старообрядцев Костромской губ.

Также по теме:

Основатель рода – Петр Кузьмич Коновалов (1781–1846), будучи крепостным, организовал в д.Бонячки Кинешемского уезда (ныне – город Вичуга Ивановской обл.) ткацкое заведение с раздачей нитяных основ для работы крестьян на дому. Скопив капитал, он в 1827 с семьей выкупился на волю, приписался к купеческому сословию и продолжил свое дело. Его сыновья и внуки развили производство. В 1864 в Бонячках уже работала механическая ткацкая фабрика, в 1870 в соседнем с. Каменка открылась красильно-отделочная фабрика Коноваловых, а в 1894 в Бонячках – уже большая бумаго-прядильная мануфактура, вобравшая мелкие кустарные заведения и получившая право маркировать изделия изображением государственного герба. Во второй половине 19 в. прославилась Екатерина Коновалова, продолжательница дела предков, которая вела все дела предприятия вместо ударившегося в запои и распутство супруга Ивана Петровича Коновалова. Ее деятельность продолжалась до тех пор, пока не получил образования в Москве и за границей их сын Александр. Расширив торговые операции, Коноваловы в 1897 создали первое в стране товарищество, объединившее предприятия в крупное производство с капиталом в 5 млн. руб.

Александр Иванович Коновалов (17 сентября 1875, Москва – 1948, Нью-Йорк) – старший внук П.К.Коновалова, получил наибольшую известность среди представителей рода Коноваловых. Начавши учебу в 1894 в Московском университете на физико-математическом факультете, он продолжил обучение в 1895 в школе прядения и ткачества в Мюльгаузене (Эльзас, Германия), далее стажировался на предприятиях Германии и Франции. Применив на родине новейшие технологии и организацию труда, вывел «Товарищество мануфактур Иван Коновалов с сыном» в число ведущих в текстильной отрасли. В 1897 стал председателем правления товарищества.

В 1900 прославился среди русских предпринимателей указом о введении 9-часового рабочего дня для своих рабочих, строительством для них бесплатных больниц, библиотек, клубов, детских яслей, школ, а также благоустроенного общежития для холостых и поселка для семейных рабочих. Не преследовал рабочих за стачки, считая их естественной формой взаимоотношения труда и капитала. Рабочие других производств завидовали тем, кто работал у Коноваловых, нередко заявляя: «побольше бы Коноваловых – хорошо бы народу-то жилось!».

С начала 1905 (до 1909) А.И.Коновалов – председатель Костромского комитета торговли и мануфактур, старшина Московского биржевого комитета; в ноябре 1905 – участник создания Торгово-промышленной партии. Входил в так называемую Группу «молодых» фабрикантов, возглавляемую П.П.Рябушинским, ратовавших за создание в России конституционного строя с переходом власти от дворянства к деловой буржуазии. В 1907 – инициатор создания Хлопкового комитета при Московской бирже, в 1908–1911 – товарищ председателя Московского биржевого комитета, председатель Совета российского взаимного страхового союза. В 1911 – инициатор протеста 66 представителей деловой буржуазии против репрессий студенчества.

К осени 1912, когда фирме «Иван Коновалов с сыном» исполнилось 100 лет, ее основной каптал составил 7 млн. руб. Тогда же Александр Коновалов стал одним из учредителей Московского банка (банка Рябушинских) и Русского акционерного льнопромышленного общества, вошел в Совет Московского купеческого банка. В 1912 избран в депутаты IV Государственной думы (до апреля 1914 – заместитель ее председателя), стал членом ЦК партии прогрессистов, вошел в ее фракцию в Думе, активно участвовал в работе комиссий: финансовой, торговли и промышленности. В тот же год вступил в масонскую ложу «Великий Восток народов России».

В июне 1913 внес в Думу законопроекты об охране труда женщин и малолетних, о необходимости строительства жилья для рабочих, их страхования по инвалидности, старости и др.

Весной 1914 пытался организовать блок оппозиционных (прогрессисты, кадеты, левые октябристы) и левых (эсеры, социал-демократы) партий для политического давления на правительство И.Л.Горемыкина. Сам склонялся к конституционному демократизму. С июля 1915 – заместитель председателя Центрального военно-промышленного комитета, активный член его московского отделения. В июле-августе – один из организаторов думского Прогрессивного блока, сторонник создания «ответственного министерства». В сентябре 1915 инициировал работу по созыву Всероссийского рабочего съезда.

27 февраля 1917 вошел во Временный комитет Государственной думы. 3 марта участвовал в переговорах с вел. кн. Михаилом Александровичем по поводу его отказа от престола. 2 марта занял во Временном правительстве пост министра торговли и промышленности, в мае стал заместителем А.Ф.Керенского в первом коалиционном правительстве. Один из организаторов Всероссийского союза торговли и промышленности, активный участник его 1-го съезда (19–22 марта 1917).

18 мая 1917 вышел из Временного правительства, считая, что его политика заводит страну в экономический тупик. Участвовал в работе I-го Всероссийского съезда Советов (3–24 июня). В июле 1917 вошел в состав ЦК партии кадетов. 25 сентября в 3-ем коалиционном правительстве стал министром торговли и промышленности и заместителем министра-председателя Керенского, избран делегатом Учредительного собрания.

25 октября 1917 вместе с другими министрами Временного правительства был арестован в Зимнем дворце, заключен в Петропавловскую крепость. Освобожден в начале 1918, эмигрировал во Францию. С 1924 – председатель созданного там Совета общественных организаций, объединявших левые эмигрантские круги (кадетов, эсеров). Вместе с кн. Г.Е.Львовым руководил Земским городским союзом. В 1924–1940 – председатель правления редакции газеты П.Н.Милюкова «Последние новости» в Париже. В начале 2-ой мировой войны переехал в США, где и умер.

История текстильных фабрикантов Коноваловых описана в романе П.И.Мельникова-Печерского В лесах. Ныне остатки мануфактур Коноваловых, национализированных в начале 1918, существуют в рамках объединения в АО Вичугская мануфактура в Ивановском крае.

Ирина Пушкареваhttps://www.krugosvet.ru/enc/istoriya/KONOVALOVI.html

|

Метки: коноваловы |

Мария Нащокина. Русский масонский сад |

|

|

www.gardenhistory.ru : Библиотека научных работ :Мария Нащокина (НИИТИАГ, Москва) : Мария Нащокина. Русский масонский сад

Масонство – важная составная часть русской культуры XVIII - XIX веков, правда, до сих пор мало исследованная в приложении к культуре художественной и существующая в нашем сознании как бы без связи с бытом и искусством своего времени. Даже зная, что те или иные городские и загородные усадьбы принадлежали видным масонам, мы довольно смутно представляем себе, как отражалась причастность к тайным ложам в архитектуре их домов, в композиции и семантике парков. Между тем, сад романтизма, таивший в своих поэтических образах привлекательную множественность интеллектуальных интерпретаций, оказался необыкновенно популярен в среде «вольных каменщиков». Об этом говорит, хотя бы тот факт, что многие именитые русские масоны оставили сочинения о садоводстве и «красотах натуры» (ярчайший пример – А.Т. Болотов и т. д.) и сами с упоением создавали усадебные сады. Однако, натуре такие сады, фактически, не сохранились. К примеру, самые известные масонские сады Подмосковья – один из самых старых – в Глинках Я. Брюса и романтический – в Савинском И. Лопухина, хотя и существуют до сих пор как массивы зелени, утратили те характеристические черты, которые современники и исследователи некогда соотносили с масонской символикой. В данной работе сделана попытка собрать воедино разнообразные сведения (и литературные, и иконографические), чтобы попытаться выделить те знаки и символы, которые могли иметь непосредственное отношение к формальному и образному выражению масонской символики в садах, а также приблизиться к пониманию принципов их «кодирования» для посвященных. 1 Свирида И.И. Сады Века философов в Польше. М., 1994. С. 127.

|

|

|

|

||

|

Метки: масонство |

Ахлебинино, усадьба Коншиных |

Ахлебинино, усадьба Коншиных

164 km от Moscow

Ахлебинино - село, расположенное на правом берегу Оки, по трассе Калуга-Тула, в 20 км от Калуги. Возникло на месте русских военных укреплений XIV - XV вв., и названо в честь князей Охлябининых, которые московским воеводой были назначены на наместничество. Впрочем, люди жили тут еще раньше. Есть сведения, что высокий холм с валом рядом с Ахлебинино - это городище V-X вв. Также поблизости есть селище, могильники и стоянка человека, жившего здесь еще в каменном веке.

В XVII веке усадьба принадлежала семейству Пятовых, прославившемуся обороной калужского края. В XIX веке часть Ахлебинино принадлежала помещикам Баскаковым, другая Бедлинским. Но самое интересные преобразования здесь начались, когда имение перешло во владение богатейшего представителя знаменитой купеческой династии — Н.Н. Коншина-младшего.

Романтическая история.

Земли в Калужской губернии Николаю Коншину подарил его отец — миллионер, параходчик, текстильный и сахарный магнат. Но поместьем толком никто не занимался, крестьяне пили, дебоширили, хозяйство было в упадке: несколько неурожайных лет, эпидемия холеры… В конце ХIХ века ахлебининский помещик привез из Италии в свое имение молодую жену-иностранку. Можно представить ее впечатления!

Ирина Коншина (в девичестве Эмма Мэршон) родилась в Америке, а в Италии закончила оперную школу. Эмма была необыкновенно хороша собой, владела несколькими языками и обладала прекрасным голосом — колоратурным меццо-сопрано. Всемирно известные оперные театры наперебой заключали с ней контракты.В Италии Эмма познакомилась с Николаем Коншиным — калужским помещиком и оперным певцом. Николай был солистом Императорского оперного театра в Москве, обладал красивым тенором и покорил Эмму прекрасным исполнением арий. Они поженились во Флоренции и стали вместе выступать.

Но внезапно молодожены бросили все и приехали в Ахлебинино. Поговаривали, что причиной столь скоропалительного отъезда супругов стал грандиозный скандал, разразившийся во время выступления Коншиных в Англии. Якобы английская королева пришла на репетицию, а Николай опоздал на час. Репетиция сорвалась, королева была в гневе. Все контракты с Коншиными расторгли. Супруги вернулись в Россию, устроились в один из столичных театров. Но на первом же выступлении Коншина освистали. Говорят, что к этому приложил руку отец Николая, не одобрявший увлечения сына пением. Коншин-старший хотел, чтобы Николай продолжил семейный бизнес, и пришел в ярость, узнав, что сын решил сделать оперную карьеру. Расстроенный Николай окончательно распрощался со своим увлечением и запретил петь супруге.

Коншины в Ахлебинино.

В Ахлебинине у Коншиных был кирпичный и конный заводы. Особая гордость семьи — породистые скакуны, которые продавались военному ведомству по цене от 500 до 1 500 рублей. Николай сам лично принимал участие в скачках и выставках по коневодству, каждый раз получая высшие награды и призы.В Ахлебинине супруги начинают строить дом..Но жизнь супругов не складывается. Новый удар — умирает их первенец Нестор. Эмма переживает депрессию, идет в храм, усердно молится, принимает православие и имя Ирина. Через некоторое время у Коншиных рождаются сыновья Николай и Георгий.

Благотворительность

После крещения Ирина энергично взялась за дело. Она решила переустроить жизнь ахлебининцев и жителей близлежащих деревень к лучшему. Для этого у нее было два инструмента: благотворительность и просвещение. Женщина творческая и деятельная, она обладала отличными организаторскими способностями и практичным умом. Она хотела добиться результата – и добивалась его, используя принцип «не давай рыбу, а давай удочку». И неплохо бы у нее поучиться тому, как она это делала.

Ирина Коншина создала в Ахлебинине общество трезвости и библиотеку. Организовала кустарный промысел народных вышивок и привлекла вышивальщиц (700 женщин из 69 сел). Ирина Яковлевна прекрасно рисовала и сама создавала рисунки для крестьянских вышивок, обучала рисунку и «перспективе». Была построена мастерская, где работали вышивальщицы, а мальчики ткали ковры. Крестьянские работы мгновенно раскупали на выставках и за границей. Это давало доход более 4 000 рублей.Коншина любила детей, частенько угощала крестьянских ребятишек яблоками, пряниками, а зимой даже мороженой клубникой, - из собственного сада и погребов-ледников.

В селе Потросово-Никольском к церкви, где Ирина Яковлевна была прихожанкой, ее стараниями была пристроена трапезная, в Ахлебинино построена часовня и церковно-приходская школа. В специальных мастерских детей учили ремеслу: столярному делу и вышивке. Тем учителям, кто брал на воспитание детей-сирот или детей из бедных семей, давалось жилье. В школе устраивались праздники и концерты: крестьяне распевали арии из опер. За это всем выступающим барыня дарила гостинцы: вышивку, игрушку, кулек конфет и молитвенник. Сама Ирина Яковлевна преподавала церковное пение. А потом Ирина Яковлевна построила здание гимназии (сохранившееся до сих пор).

Во время первой мировой войны она оборудовала при школе помещение для раненых воинов. По воспоминаниям местных жителей, она сама их лечила и выхаживала.Часть соседнего имения Бедлинского она арендовала под детский приют. Для детей приюта было приобретено 13 коров и сепаратор для производства масла, которое реализовывали на рынке. В этом же имении Коншины завели мануфактурную фабрику.

По церковным праздникам в Ахлебинино стекался народ из окрестных сел. В течение двух дней там проходили «духовные чтения» - священники беседовали с людьми, рассказывая о вере, о вреде пьянства и т.п. беседы сопровождались картинками «Волшебного фонаря» . И.Я. Коншина сумела объединить вокруг себя не только ахлебининцев, но и жителей окрестных деревень, как крестьян, так и дворян, Гагариных, Полторацких, Голицыных, Осоргиных, фон Рене и др.

Крестьяне в барыне души не чаяли и «стремились записать ее в крестные». Но муж Николай не одобрял благотворительности своей супруги и денег ей не давал.

Строительство усадьбы

В то время как Ирина Яковлевна занималась благотворительностью и воспитанием двух своих сыновей, Николая и Георгия, её супруг занялся строительством в Ахлебинине архитектурно-паркового ансамбля. Он увеличил свое имение, скупив ахлебининские земли рахорившегося купца Н.Г.Панова, и приступил к осуществлению своих грандиозных планов. Приобретенный лес Коншин вырубил под корень, а затем засадил все пространство ценными породами, в частности, корабельными мачтовыми соснами. Расширил свои конный завод. В 1910 году плодовый сад Коншиных уже отмечался как «первый по величине во всем уезде». Коншинский плодовый сад был самым большим в уезде (3 000 яблонь) и , как и конезавод, содержался образцово .

Наконец, хозяин приступил к строительству усадьбы и парка. Всеми работами руководил сам, так как прекрасно разбирался в инженерном и строительном деле. Коншин предполагал построить большую усадьбу с верхним парком и системой террас, ведущих к Оке, к нижнему парку. На самом высоком, крутом берегу Оки будет стоять дом в пять этажей с двойной круговой колоннадой для того, чтобы с высоты главного дома и с колоннад была видна не только Калуга, но и можно было бы «обнять все небеса с облаками».По центральной оси дома впереди, как бы подпирая его, стоит оранжерея, а по бокам, как крылья, два высоких флигеля для сыновей…

Очень интересно была устроена набережная: четыре яруса террас, напоминающих итальянские сады эпохи барокко. Удивительны были и подвалы-ледники, подземная дренажная гидросистема с гротиком, пристань, регулярный парк.

Оранжерея – это вообще уникальное сооружение, которому нет аналогов. Эта необычная полуподземная купольная оранжерея с окнами-люкарнами. Света в такой оранжерее будет мало, что вряд ли подходит для растений. Зато вполне вполне духе масонских идей.

Интересно, что проект усадьбы Коншиных удивительным образом совпадает с литературным описанием усадьбы в малоизвестном произведении Ф.Соллогуба «Дом Триродова», исполненном масонской символики. Мы знаем, что хотя масонские ложи были запрещены в 1822г. Александром 1, но идеи остались живы. В конце XIX – начале XX века на фоне всеобщего увлечения мистической философией в некоторые усадебные сооружения и парки продолжал вкладываться определенный теософский замысел, конечно, видоизмененный в духе времени. Интересно об этом здесь.

* * *

Но сбыться мечте было не суждено. В 1915г. Коншина нашли мертвым в своем кабинете, с огнестрельной раной. Самоубийство ли это на самом деле, ин он был убит собственным лакеем (по другой версии), или еще что- это еще одна тайна. Построены у тому моменту были только два флигеля и первый этаж господского дома.

После смерти мужа Ирина Яковлевна Коншина восстановила храм Успения Пресвятой Богородицы, известный с 1583 года, но давно разрушенный, - для поминовения мужа. Помимо икон церковь украсили крестьянскими вышивками, кружевами, полотенцами и коврами. Многие оклады и церковные облачения вышивала сама Ирина Яковлевна вместе со своими мастерицами.

Затем Ирина Яковлевна вновь вышла замуж за... священника Валентина Реутова, который был моложе ее на 20 лет и обучал сыновей Коншиных православию. После 1917 года Ирина отправила сыновей в Америку, а сама осталась жить в Калуге и работала преподавателем пения в музыкальном техникуме.. Умерла Ирина в мае 1937 года. Ее похоронили на Пятницком кладбище. Говорят, что на похороны пришли все ее ученики и на могиле исполнили «Реквием» Моцарта.

Что здесь сейчас.

Усадьба в Ахлебинине при советской власти безжалостно уничтожалась. Сейчас на её территории располагается областная психиатрическая больница. В 1991 году усадьба была взята под государственную охрану, однако до сих пор её участки продолжают застраиваться новым поколением российских предпринимателей. Ныне в Калужской области создана общественная организация «Возрождение усадьбы Ахлебинино», цель которой – восстановление историко-культурного памятника, его архитектуры и ландшафта, а также возрождение духовных традиций прошлого.

На сегодняшний день сохранились - западный флигель; руинированная оранжерея с подземными подвалами ледниками; руины конного завода; Успенская церковь 1916г. (завершение храма и колокольня утрачены); подпорные стенки и пандусы на террасах склона к р.Оке; липовые и еловые аллеи; пруды. Восточный флигель разобран на кирпичи в 1927г.; плодовые сады выкорчеваны. В глубине неприметного переулка стоит невзрачное небольшое строение из старого красного кирпича. Это старая часовня. Верх постройки с недавнего времени венчает металлический крест, значит, не совсем заброшена.

Далее о современном состоянии усадьбы информация и фотографии отсюда, а все подробности об усадьбе надо искать в работах Галины Васильевны Галицкой. Потому что это действительно очень увлекательно.

Как доехать:

Из Москвы поездом: со ст. Москва-Киевская до ст. Калуга I, в пути 2.5 часа.

По прибытию покупаем билет на автобус до Ахлебинино (касса автовокзала находится в здании жд вокзала) примерно 35-40 руб. Вот расписание 7:25 (сб., вс.), 12.20, 18.12

На автомобиле: по Калужскому шоссе.

1 - флигель; 2 - место главного дома; 3 - фундамент второго флигеля; 4 - место конюшни; 5 - церковь; 6 - аллея лиственниц; 7 - еловая аллея; 8 - место плодового сада; 9 - липовая аллея; 10 - терраса; 11 - оранжерея.

1.Флигель

2.Остатки подвалов оранжереи

3. Подвал внутри

Развалины террас

Вид на реку от усадьбы

Вид на усадьбу с реки.

Мы побывали в усадьбе в пасмурный осенний денек и дом выглядел очень "готично". Идеальное место для съемок фильмов ужасов в стиле студии Hammer.

5 - Успенская церковь

остатки церкви были приспособлены под гаражи

letobudet, 04 декабря 2010 в 20:00

|

Метки: купеческие особняки коншины масонство |

Коншины |

Коншины

СИМВОЛ ТЕКСТИЛЬНОГО ДЕЛА

Среднему брату, Николаю Николаевичу (1833-1918), предприятий не досталось. Братья обещали выплатить его долю наличными, но именно ему было суждено стать главой и символом коншинского дела.

Уже в 19 лет он был назначен казначеем серпуховских богоугодных заведений. В 1867 году «зачислен в звание директора серпуховского уездного отделения попечительского о тюрьмах комитета». Тогда же получил благодарность за успешный сбор налогов по Серпухову. В 1872 году его наградили орденом Святого Станислава третьей степени за организацию политехнической выставки в Москве, из которой впоследствии вырос нынешний Политехнический музей. В 1873 году Николай был награжден кавалеристским крестом шведского ордена за развитие торговли со Швецией. Кроме того, он вел активную торговлю с Болгарией и Сербией.

Одним из первых Николай Коншин приступил к освоению присоединенных к России среднеазиатских территорий. До этого отечественная текстильная промышленность полностью зависела от поставок американского и индийского хлопка. В 1870-х годах Н.Н.Коншин завел собственную плантацию, а также хлопкоочистительные и прессовальные заводы в Мервском оазисе в Туркмении, первым начал разводить в регионе высокосортный хлопчатник из американских семян. Почин был подхвачен другими фирмами, и в канун первой мировой войны уже около половины перерабатываемого на предприятиях центральной России хлопка поступало из Средней Азии.

СЕМЬЯ

У него было 9 детей. В 20 лет он женился на А.Я.Каратаевой – родились сын Николай (1854-1883) и дочь Капитолина (1856-1912). Жена его умерла после родов, оставив двухгодовалого сына и новорожденную дочь. Коншин женился вторично на Ольге Николаевне Добрыниной. От этого брака на свет появились 7 детей: ещё один Николай (1861-1916); Сергей (1863-1911); Александр (1867 - ?); Иван (1882 - ?); Елизавета (1862-?); Евгения (1868-1942); Александра (1872-?). Старший сын Николай учился в Оксфорде и очень интересовался текстильным делом, отец смотрел на него как на своего преемника, но в 29 лет он неожиданно заболел и умер, оставив детей – Николая и Александра. Николай также учился в Оксфорде, но, заболев туберкулезом, оставил все дела и уехал лечиться в Италию, где неподалёку от Сан Ремо купил виллу. Умер в 1913 году, похоронен в Серпухове.

Его брат Александр Николаевич Коншин (1883-1912) был знаменитым автомобилистом-спортсменом. Владел гоночным автомобилем фирмы «Опель» (40 лошадиных сил), очень удачно участвовал в соревнованиях, устраиваемых Московским клубом. 17 июня 1912 года он установил всероссийский рекорд скорости – 136 вёрст в час, а 2 июля – 150 в/ч.

Большие надежды возлагались на стокилометровый пробег 9 сентября. Состязание проходило между деревней Еленино на 31-й версте Петербургского шоссе и предместьем Клина. У деревни Еленино были старт и финиш. Участники должны были доехать до поворотного пункта и после часового перерыва вернуться обратно. Соревнования начались в 10 часов утра. Первым ехал А.Н.Коншин, лично управляя автомашиной, рядом с ним сидел шофёр С.Гавриков. Остальные гонщики отправлялись через каждые 2 минуты. На обратном пути, где шоссе делает два крутых поворота в форме цифры 8, машину занесло, она врезалась в мостик через канаву и взорвалась. Крестьяне, находившиеся неподалеку, бросились на помощь. Коншин сидел на своём месте за рулем, а шофёр Гавриков был выброшен и очутился позади кузова. Коншина перенесли в усадьбу, где он через несколько минут скончался. Шофер был помещён в больницу, а затем отправлен в деревню для поправки здоровья.

ВСЕРОССИЙСКИЙ МАСШТАБ

В конце девятнадцатого века Николай Николаевич Коншин стал предпринимателем всероссийского масштаба. Он понимал, что без решения социальных вопросов солидное дело в России развиваться не может. Поэтому при его фабриках работали бесплатные ясли, двухклассное начальное училище на 500 учеников, ремесленная школа, больница и чайная - «чтобы отвлечь рабочих от трактиров». За счёт Товарищества Коншина были построены 24 корпуса бесплатных квартир казарменного типа. Кроме того возведен посёлок из 300 отдельных домиков, для покупки которых рабочие получали ссуду.

Николай Николаевич был деятельнее своих братьев. Ставя свое дело на надлежащую высоту, он зорко следил за успехами промышленности, с этой целью даже был в Англии. Он настойчиво стремился распространять свои товары не только внутри Отечества, но и за его пределами. За вклад в общее содействие русской промышленности и торговли, в развитие торговых отношений России с Персией Николаю Николаевичу была вручена «Алексеевская» медаль.

В 1882 году «В воздаянии заслуг на поприще отечественной промышленности в течение 200 лет» купеческий род Коншиных был возведён в потомственное дворянство – степень отличия, которой удостаивались наиболее выдающиеся представители делового мира.

ПОПЕЧИТЕЛИ

Известен вклад Коншиных в работу Серпуховского Благотворительного общества, начавшего свою работу в 1864 году. Его деятельность была разносторонней. В лечебницу для бедных Н.Н.Коншин, кроме ежегодного обязательного пожертвования в 200 рублей, передавал медикаменты, перевязочные средства и посуду на сумму в несколько сотен рублей.

22 года попечительницей школы для девочек была его внучка Ольга Николаевна Коншина. Когда для школы был нанят отдельный дом, она устроила в нём приют для беднейших учениц.

В сентябре 1868 года при обществе была открыта библиотека. Ее первой попечительницей стала Агриппина Александровна Коншина, затем её сменила Варвара Петровна Коншина. В 1905 году в библиотеке было 4265 наименований изданий в 8659 томах. В отделе для бедных плата за годовой абонемент была всего пять копеек. Среди читателей представители всех слоёв города: дворяне, чиновники, духовенство, купцы, учителя, мещане, крестьяне.

НЕ ВСЕ ГЛАДКО

К этому времени фабрики (строения и машины) оценивались уже в полтора миллиона рублей, а лесные владения — в 500 тысяч рублей; производительность равнялась 105000 пудов пряжи, до 500000 кусков сурового товара и около 300000 кусков готовых тканей (часть миткаля продавалась суровьем, без переработки).Была приобретена отдельная красильно-отделочная (аппретурная) фабрика, построена новая ткацкая.

Но в семье, увы, не всё было так же гладко. Старший сын Николая Николаевича от второго брака - Николай (1861-1916) с детства увлекался пением. Вопреки воле отца, который хотел, чтобы сын занялся текстильной промышленностью, он уехал в Италию - в Милан, в Ла Скала. Там познакомился с американской певицей Э.Мэршэн (1867-1937), они поженились, жена приняла православие и стала носить имя Ирина. Молодые отправились путешествовать по Европе, с успехом выступая на сценах оперных театров. Но отец не хотел мириться с тем, что его сын стал артистом, и всячески ему мешал. Однажды в Лондоне на концерте присутствовала сама английская королева, которая с нетерпением ждала выхода русского артиста, но напрасно: отец устроил так, что сын опоздал на собственное выступление. Контракты были разорваны, и чета возвратилась в Россию, попробовала выступать в Петербурге. Отец подкупил зрителей, и они забросали певца тухлыми яйцами и помидорами. Оскорбленный до глубины души Николай уехал к себе в имение, увез жену, оборвав таким образом и её карьеру.

И все же все ухищрения отца оказались напрасными: сын прекратил выступать, но в дело семьи так и не вошел.

Спокойной жизни в глуши тоже не получилось, Николай влюбился в молоденькую казачку Наталью Аркадьевну Данько-Федяй. Это было страстное чувство. Николай хотел развестись с женой, но отец запретил ему даже думать об этом, заявив, что лишит его наследства. В 1916 году, не выдержав двусмысленности своего положения, Наталья отравилась цианистым калием в доме знаменитых врачей Боткиных, где тогда гостила. Предварительно она отослала письмо своему возлюбленному с сообщением об этом. Но Боткин не зря считался знаменитым врачом – Наталью спасли, а вот Николай, едва получив письмо, застрелился в доме отца в Москве, так и не узнав, что его любимая осталась жива. Жаль, что такой талантливый человек не нашёл своего места в жизни. Может, если бы отец так настойчиво не вмешивался в судьбу сына, всё сложилось бы иначе? Кто знает…

Наталья потом вышла замуж, овдовела, но даже в глубокой старости вспоминала Николая, называя его своей единственной любовью.

НОВЫЙ ЭТАП

в истории фамильного древа был связан с экономическим подъёмом 1890-х годов. Н.Н.Коншин окончательно переселился в Москву, а фабриками стали руководить два его сына - Сергей и Александр.

Продолжая расширяться, товарищество Н.Н. Коншина за десятилетие — с 1897 года — приобрело новых машин на 4000000 рублей и воздвигло новых построек на 3200000 рублей, оборудовав за это время новую ткацкую фабрику, электрическую станцию, огромные корпуса для беления и отделки товара и для печатных машин.

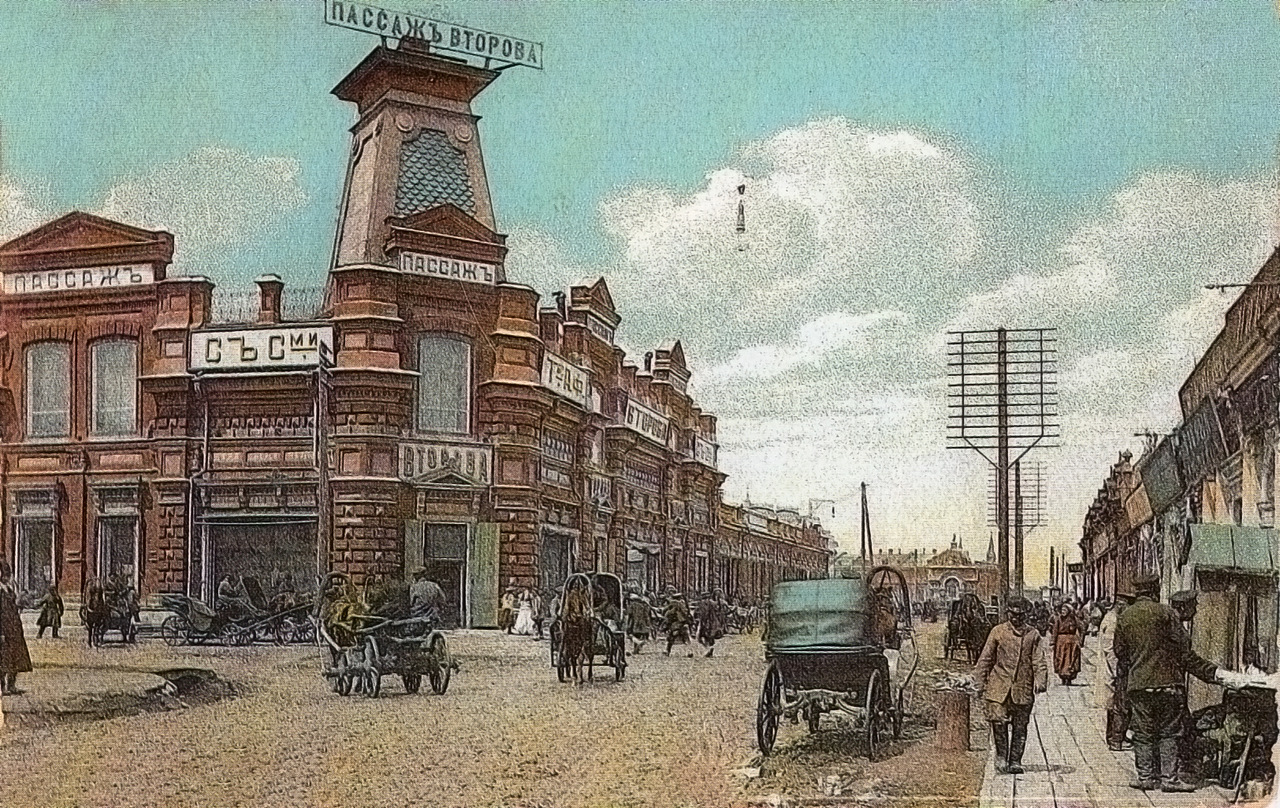

Заметной фигурой на ниве благотворительности был Потомственный дворянин Сергей Николаевич Коншин (1863 - 1911). Он обожал лошадей и выигрывал престижные турниры. Женат Сергей был на дочери крупного промышленника А.Ф.Второва - Анне Александровне. После его смерти при больнице Товарищества создается неприкосновенный фонд, проценты с которого выдавались на пособия больным работникам в случаях, когда больница не могла оказать им нужную помощь. Основание фонду положила супруга покойного А.А. Коншина. Капиталы пожертвовали Н.Н. Коншин, Н.А. Второв, Е.Н. Федорова и другие. Выдача пособий производилась коллегиальным решением Совета, а в неотложных случаях разрешалось однократное пособие, не превышающее 5 рублей. Ходатайства о периодическом или единовременном пособии рассматривались в Совете после предварительного исследования здоровья просителя в Коллегии врачей Товарищества. На заседании 6 марта 1913 года Совет постановил считать, что рабочий, уволенный с фабрики по болезни, приобретенной за время работы, имеет право на пособие для лечения и даже для посылки на курорт за счет фонда.

«ТОЛСТОВЕЦ»

Александр Николаевич Коншин, Потомственный дворянин, купец 1-й гильдии, директор фабрики и член правления Товарищества на паях внутренней и вывозной торговли мануфактурных товаров - единственный из детей, кто пережил своего отца. Он окончил Московский университет, где написал работу о применении удобрений для повышения производительности земледелия. Всю жизнь увлекался философией Льва Толстого, за что в семье его прозвали «толстовцем». В студенческие годы он переписывался с писателем, а затем познакомился и очень сблизился с ним.

Л.Н.Толстой так писал о нём: «Коншин премилый человек. Еду сейчас к нему в столовые и везу ему деньги» (Речь идёт о бесплатных столовых для бедных, которые организовывал Коншин).

Коншины всегда отличались щедростью и отзывчивостью, и тому есть яркий пример. Когда Л.Н. Толстой обратился с воззванием к общественности России об оказании помощи духоборам, преследуемым царским правительством, на него откликнулись многие передовые люди страны. Среди тех, кто оказал им помощь, был и Александр Николаевич Коншин. Перевозка и обустройство переселенцев осуществлялись в основном на благотворительные пожертвования. Самую значительную сумму в две тысячи долларов пожертвовал А.Н. Коншин. Осень 1899 года он провел в Канаде, помогая духоборам обживаться в новой стране.

В этот период он много ездит по миру (Англия, Италия, Швейцария), где знакомится с большевиками. Особенно он подружился с Бонч-Бруевичем, соратником и другом Ленина. Не раз в своих вещах он провозил в Россию запрещённую властями газету «Искра». Если бы он тогда мог представить, к каким огромным бедам для России приведёт власть большевиков!..

В 1903 году Александр женился на Софье Корсаковой, представительнице известного дворянского рода. Они уехали к себе в имение, где решили жить только на средства, добываемые сельскохозяйственным трудом. Но под нажимом отца в 1907 году Александр был вынужден подключиться к руководству серпуховскими фабриками. Супруги много времени уделяли благотворительности. В собственном доме в Москве А.Н. Коншин организовал для беспризорников приют, рассчитанный на шестьдесят мальчиков. При нем работали школа с программой городских училищ и различные мастерские.

26 ноября 1908 года в семье родился долгожданный сын Дмитрий. Радости супругов не было предела, но у мальчика оказалось очень слабое здоровье, и они уехали за границу. Александр хотел полностью посвятить себя воспитанию сына, но трагическая гибель брата Сергея в 1911 году делает его единственным наследником семейного дела.

НЕБЫВАЛЫЙ РАЗМАХ

В 1913 году было решено приступить к постепенной перестройке большинства фабричных корпусов, оборудуя их по последнему слову техники и переходя на центральную электрическую силовую тягу. Для этой цели в 1914 году была построена огромная электростанция, рассчитанная на 7000 лошадиных сил, - для передачи электроэнергии всем четырем фабрикам и вспомогательным учреждениям.

За высокое качество своих изделий Товарищество, участвуя почти на всех выставках, получило ряд высших наград - до Государственного герба включительно.

К этому времени на всех фабриках было занято одних рабочих, не считая прочих служащих, около 14000 человек. Производство имело 62 паровых котла, 55 паровых машин, турбогенераторов, нефтяных двигателей и паровых насосов (всего около десяти тысяч индикаторных сил), 115000 прядильных веретен, 4200 ткацких станков, 29 печатных машин, 18 плюсовальных и свыше 300 разных отделочных машин.Товарищество перерабатывало в пряжу ежегодно свыше 350000 пудов египетского, американского и русского хлопка и потребляло больше 320000 пудов пряжи. Ежегодный выпуск товара доходил до 3000000 кусков на сумму 30000000 рублей.

Вырабатывались разно-образные ткани, начиная от самых тончайших батистов и сатинов, которые по своему качеству и изяществу успешно конкурировали с заграничными, и кончая самыми обыкновенными грубыми тканями для крестьянского потребления…

(Продолжение читайте

в следующих номерах)

Источник: Агентство Новостей Подмосковья

12.01.2013 16:07

odmoskovye.bezformata.com/listnews/konshini/8881215/

|

Метки: коншины |

О расходах. Купцы Коншины |

О расходах. Купцы Коншины

- Sep. 5th, 2010 at 4:22 PM

Купцы Коншины, владельцы хлопчатобумажных фабрик в подмосковном Серпухове, за свою более чем 200-летнюю историю прошли путь от провинциальных торговцев до текстильных магнатов всероссийского масштаба.

В 1882 году за заслуги перед отечественной промышленностью и торговлей Коншины получили высший знак отличия для коммерсантов в Российской империи - потомственное дворянство.

Владельцы компании проявляли немалую заботу о своих мастеровых. При фабриках были "харчевые лавки", корпуса бесплатных жилых казарм, 200 отдельных домиков для семейных рабочих, которым выдавались ссуды на приобретение жилья, больница с тремя врачами, ясли на 25 детей, двухклассное училище на 500 учеников, низшая ремесленная школа на 60 учащихся, чайная "для отвлечения рабочих от трактиров" и многое другое. Все эти заведения содержались за счет фирмы и частных пожертвований членов семьи Коншиных.

(1833-1918)

(1828-1898)

За 1904-1905 годы доля расходов на рабочих достигала 46% от общих производственных расходов фирмы (2 миллиона 320 тысяч и 5 миллионов 84 тысячи рублей соответственно), причем из расходов на рабочих 2 миллиона 60 тысяч шли на выплату заработка, а 260 тысяч - на содержание казарм, поселка семейных рабочих, больницы, школы, яслей, чайной и т. д.

И все же. этого было недостаточно, чтобы преодолеть бедность, отчуждение хозяев и работников нарастало.

Больше всего рабочих возмущал контраст их повседневного существования с жизненным укладом хозяев. Если основатель товарищества сохранял патриархальную простоту обихода, то представители нового поколения Коншиных обнаружили склонность к вопиющей роскоши. У одного из внуков Николая Николаевича Коншина, Александра Николаевича, умершего в 1912 году молодым человеком, главную часть имущества составляла коллекция из девяти иностранных лимузинов общей стоимостью около 50 тысяч рублей.

Александр Николаевич Коншин

(1880-1912)

Владелец одного из первых в России гоночных Опелей.

(1863-1911)

Внучка Николая Николаевича, Татьяна, дочь Анны Александровны Второвой и Сергея Николаевича Коншина, воспитывалась в аристократическом духе. В 1913 году на содержание 12-летней девочки истратили 13,9 тысячи рублей, что соответствовало годовому заработку 15-16 квалифицированных ткачей.

Сохранился полный список этих расходов: "1) квартира - 3000 руб. в год; 2) содержание и лечение - 1200 руб.; 3) одежда, обувь - 720 руб.; 4) дача - 400 руб.; 5) прислуга (горничная и няня) - 600 руб.; 6) гувернантка-француженка - 1200 руб.; 7) гувернантка-немка - 1080 руб.; 8) учитель по всем предметам - 600 руб.; 9) учитель танцев - 320 руб.; 10) учитель музыки - 480 руб.; 11) автомобиль, выезды и пр. - 1200 руб.; 12) поездка за границу и лечение в санатории - 2900 руб. Итого 13 900 руб.".

Барский образ жизни хозяев подогревал чувство классовой ненависти. У фабричных ворот была помещена икона, перед которой рабочие каждой смены должны были снять шапки и отбить поклон. Фабричные острословы прозвали образ "Сергием", намекая на директора правления Сергея Николаевича Коншина, при встрече с которым всем занятым на фабрике также приходилось "ломать шапку".

P.S.

По получении критических комментариев мне пришлось перепроверить информацию. Действительно, в интернете с Коншинами творится неразбериха. Журнал "БАНК УРАЛСИБ", из которого я цитировала отрывок статьи, допустил ошибку в имени и годе рождения Н.Н.Коншина.

Однако, это никак не отменяет сути - несправедливого распределения национального продукта, когда некоторые потомки тех, кто накапливал добро и являл образец умеренности и благонравия, занимались его расточительством.

Дети заводчиков и дети рабочих имели совершенно разную жизнь, у них были разные стартовые возможности, первые могли заниматься тем, что им нравилось, быть конезаводчиками, автомобилистами, либо безалаберными прожигателями жизни, как Максим Николаевич (1837-1898), вторые же лишь обеспечивали им такую жизнь.

Что касается зарплаты рабочих, то указываемая комментатором, зарплата квалифицированного рабочего не может служить оправданием соразмеримости расходов на содержание внучки богатого фабриканта.

Квалифицированные рабочие, содержащие на своем жаловании семью, составляли лишь 30%.

Остальные же не входили в число «рабочей аристократии» .

Средняя годовая з\п рабочего в царской России в 1913 г. = 320 р, соответствует оплате одного лишь учителя танцев, которого нанимали для одной купеческой девочки.

А как тогда относиться к рассказу о А.Путилове и его заводах в 1913 году:

Заработная плата рабочих составляла от 37 до 41 рубля в месяц, а знаменитые заводские штрафы практически за любое нарушение равнялись одному рублю.

Стоит ли спорить о том, что такие траты были непонятны рабочей и крестьянской среде?

Нужно ли напоминать о том, что в стране 80% населения было занято в сельском хозяйстве и вынуждено были зарабатывать на жизнь отхожим промыслом? Одним - увлечение породистыми конями и современными автомобилями, другим - работа неквалифицированными ткачами. Стоит ли удивляться, что Россия в конце концов взорвалась бунтом?

PPS

Задуматься над ответом на вопрос, много или мало - 13 тысяч в год, можно при чтении других материалов, например, читая о щедрости купцов-благотворителей:

Мария Александровна внесла самый большой вклад (150 руб.) в фонд I Западно-сибирской выставки, проводившейся летом 1911 г. в нашем городе. В марте 1912 г. она передала 25 рублей и мануфактуру Омскому отделу Московского общества сельского хозяйства в пользу голодающего населения Акмолинской области.

Омская предпринимательница Шанина была одним из учредителей народного университета и внесла на его счет 25 тысяч рублей, что составило всего лишь двойное годовое содержание одной купеческой девочки.

***

П.И. Рачковский заведовал заграничной агентурой Департамента полиции в Париже. Годовое жалование его составляло 12 тысяч рублей.

***

А вот о пожертвованиях благодетеля Рябушинского:

Московскому Военно-промышленному комитету выделено 5 тысяч,

лазарету братьев Рябушинских – 3 тысячи,

старообрядческому журналу "Слово Церкви" – 10 тысяч.

супруге "по счету за платья" – 3–4 тысячи, а на любимое развлечение – охоту ("жалованье егерей и прокорм собак") -1 тысяча.

|

Метки: купечество коншины |

"Неравный брак" Прасковьи Матвеевны Варенцовой |

"Неравный брак" Прасковьи Матвеевны Варенцовой

https://zen.yandex.ru/media/culture_ura/neravnyi-b...covoi-5d28c30cf0d4f400adcd8fd8

Картина "Неравный брак" Василия Пукирева одна из самых известных в нашей стране. Но слухи и легенды вокруг этого полотна стали появляться еще во времена её создания. Сюжет был очень хорошо понятен и знаком публике. Ходили слухи, что этот сюжет не из жизни самого художника, а из жизни его друга Сергея Варенцова. На эскизах в образе шафера он изображал его, но позже изменил облик. Образ шафера вышел настолько выразителен, что любовный треугольник видно сразу. Картину выкупил Третьяков для своей галереи, где она и хранится уже больше века. Но не так давно галерее открылись детали поразительного сюжета. В 2002 году в Третьяковку принесли портрет пожилой женщины.

На первый взгляд он не представлял никакой ценности. Обычный портрет, простая бумага, только глаза женщины приковывали внимание. Её взгляд был полон тоски и боли. А надпись обнаруженная на портрете в одно мгновение превратила его в сокровище. Прасковья Матвеевна Варенцова, с которой художник писал картину "Неравный брак".

Эти произведения разделяют 44 года. Время полностью перевернувшее жизнь. Молодая девушка, мечтавшая о богатстве, закончила свои дни в нищете. Но почему художник вновь изобразил её? Как удалось выяснить сотрудникам музея, на картине все-таки была изображена невеста самого Пукерева. Прасковья, вопреки своим чувствам вышла замуж за старого князя Цицианова. Считалось также, что ни одного портрета художника не сохранилось, но как оказалось в образе шафера художник написал свой автопортрет.

|

Метки: мир живописи |

Что думали о Николае II в семье Романовых |

Что думали о Николае II в семье Романовых

Самое интересное всегда лежит не в работах историков, а в документах.

Страдающие о "лучшем в мире, но преданном царе" могут, например, наглядно убедиться, что к моменту революции Николая Второго в качестве правителя страны давно уже считали недееспособным не только военные или интеллигенция, но и представители его собственного семейства.

Вот вам несколько откровений людей с фамилией «Романов».

Великий князь Николай Михайлович еще в 1916 году пишет вдовствующей императрице Марии Федоровне: «Речь идет о спасении престола – не династии, которая еще прочна, но теперешнего государя. Иначе будет слишком поздно... Вся Россия знает, что покойный Распутин и А. Ф. (Александра Федоровна, жена Николая II) – одно и то же. Первый убит, теперь должна исчезнуть и другая», – и дальше призывает поместить императрицу в монастырь или сумасшедший дом.

Письмо в.к. Николая Михайловича вдовствующей императрице Марии Федоровне. 24 декабря 1916

Или вот еще: «В дни старого режима, в дни того, что теперь принято называть "прогнившим строем" мы часто и откровенно говорили с тобою! Ты отлично знал мои взгляды, которые шли прямо против того, что тогда творилось. Мы все приходили к убеждению, что "старый режим неминуемо должен привести к финальной катастрофе" - так оно и случилось!

Помнишь как я был, сам того не зная - прав, когда умолял Ники не брать командования армиями, относиться с большим доверием к народному представительству и обращать больше внимания на общественное мнение - говоря, что в противном случае все рухнет! Наконец последним актом моего пребывания в Петр[ограде] явилось вполне сознательное и продуманное участие в убийстве Распутина - как последняя попытка дать возможность Государю открыто переменить курс, не беря на себя ответственность за удаление этого человека. (Аликс ему это бы не дала сделать.)

И даже это! не помогло, и все осталось по-прежнему, если не стало еще хуже!».

Это не Ленин. Это великий князь Дмитрий Павлович пишет отцу, великому князю Павлу Александровичу, в апреле 1917-го.

В том же письме, кстати, он делится любопытными впечатлениями от наступившей после Февраля «демократии»: «Неужели старое правительство было право, когда в основу своей политики (против которой я так восставал) клало идею о том, что мы, русские, не доросли до «свободы»? Неужели это действительно так? Неужели русский человек видит в «свободе» не увеличение гражданского долга, а просто свободу делать все, что раньше не делалось, все, что раньше запрещалось! Неужели наша русская психология не признает другой свободы, кроме свободы хамского желания и самого грубого его исполнения!».

Письмо в.к. Дмитрия Павловича отцу в.к. Павлу Александровичу об отношении к убийству Распутина и революции. Исфаган (Персия) 29 апреля 1917.

А вот телеграмма от главнокомандующего русской армией, великого князя Николая Николаевича:

"От в.к. Николая Николаевича: Я, как верноподданный, считаю по долгу присяги и по духу присяги необходимым коленопреклоненно молить Ваше императорское величество спасти Россию и Вашего наследника ... Осенив себя крестным знаменьем, передайте ему Ваше наследие.

Другого выхода нет … ".

Меж тем еще недавно вот так августейшее семейство реагировало на совершающуюся революцию: «Это «хулиганское» движение, юноши и девушки только для подстрекательства бегают с криками, что у них нет хлеба, а рабочие не дают другим работать. Было бы очень холодно, они, вероятно, остались бы дома». Это императрица Мария Федоровна пишет Николаю в ставку, пишет по-английски, только слово «хулиганское» – кириллицей.

А вот как – на свершившуюся: «С восторгом приветствую новое правительство свободной России! Прошу вас известить меня, могу ли я считать себя свободным гражданином после 40 лет преследования меня старым режимом при содействии психиатров и жандармов». Это не амнистированный подпольщик-социалист, это великий князь Николай Константинович.

Эту "паршивую овцу семейства Романовых", правда, и впрямь подвергали репрессиям. А именно - после участия в уголовном преступлении (похищении бриллиантов, принадлежащих августейшему семейству) объявили душевнобольным и отправили жить в Ташкент, подальше от родственников.

Ну а подытоживает все запись в дневнике великого князя Андрея Владимировича за 1917 год.

"В один день все прошлое величие России рухнуло. И рухнуло бесповоротно …".

_________________________

Традиционная реплика. Если вы меня лайкаете, подписываетесь на мой канал, а также рекомендуете меня своим друзьям - это меня очень радует.

https://zen.yandex.ru/media/vad_nes/chto-dumali-o-...novyh-5cdbba450cb69c00b3465385

|

Метки: романовы |

Клад «Ордена Лебедя» с магическими надписями на иврите и перстнем Альбрехта - Герцога Кенигсберга |

Клад «Ордена Лебедя» с магическими надписями на иврите и перстнем Альбрехта - Герцога Кенигсберга

Клад «Ордена Лебедя» с магическими надписями на иврите и перстнем Альбрехта Бранденбургского - герцога Кенигсберга «не имеющий аналогов в религиозной, геральдической, бытовой и прочей тематике средневековой Европы», был найден в Королевском Замке Кенигсберга (Калининграда) через два года после того, как на чердаке таллиннской Ратуши обнаружили последний сенсационный Указ Принца Пскова - Ярослава Оболенского, написанный шифром и адресованный, вероятно, магистру Тевтонского ордена, предшественнику Альбрехта.

Мистическую находку - «Шкатулку Апокалипсиса» Альбрехта Бранденбургского открыли 30 мая 2005 года.

В.Кулакова в описании этого клада писал:

«Перстень был изнутри прикреплен железной заклепкой к футляру, то есть, по всей видимости, являлся оберегом», а также слова «позолоченный перстень, испещрен некими магическими символами, своеобразную мистическую силу находки подчеркивает обвивающая его золотистая крученая нить».

Вспомним немного из истории. Последний магистр Тевтонского ордена и архиепископ Магдебургский, родился в 1490 году. За 16 лет до его рождения, в 1474 году князем Ярославом Оболенским - Принцем Пскова и наместником Москвы был подписан 30 летний мирный союзный договор с Тевтонским орденом. Но уже спустя семь лет Псковский принц Ярослав Оболенский изгнал Тевтонского магистра Бернд фон дер Борха из его Венденского замка во время победоносного Ливонского похода, во главе 20-тысячного войска. После этого Ливонского поражения, осенью 1481, года был заключен новый мир и рыцари ордена уже никогда не нарушали достигнутых договоренностей. А вскоре их последний магистр - Альбрехт Бранденбургский упразднил Тевтонский орден, преобразовав - его в светское Прусское герцогство (вассал Польши) со столицей в Кёнигсберге.

Дело в том, что расшифровать тайну этого, не имеющего аналога клада, найденного в Королевском замке Кёнигсберга, невозможно, если не владеть информацией о том, что Альбрехт Бранденбургский был членом «Ордена Лебедя» и короли Пруссии после него также относились к ордену «Сообщества Божией матери». Т.е. невозможно понять клад, не будучи готовым заметить эти знаки, т.к. они открыты только тем, кто ведает о лебединой символике.

Тайну вклада могла бы приоткрыть знаменитая «Серебреная библиотека» Альбрехта, которую герцог в 1550 году по просьбе жены заказал золотых дел мастерам. 17 томов библиотеки тогда обрабатывались кёнигсбергскими мастерами по серебру, а три тома - их нюрнбергскими коллегами. Всего было создано двадцать томов в серебряных обложках, посвященных в основном идеям Реформации и просвещения. При этом они представляли и ювелирную ценность. Но в 1945 году книги из Кёнигсберга исчезли. И как отмечают неравнодушные наблюдатели этой истории: «загадка «Серебряной библиотеки» почему-то интересует человечество куда меньше, чем бесполезная роскошь пресловутого янтарного кабинета».

Знак «Ордена Лебедя» на Тевтонском плаще Альбрехта Бранденбургского, с которым его изображали на портретах художники, победил ментальность «милитаризированного тевтонского ордена».

Нужно так же напомнить, что его имя упоминается в летописях, повествующих о двух братьев Оболенских - Стригах, что в одном из переводов означает - Колдун. Ведь существует мнение, что именно «амулеты колдунов» находятся в шкатулке рядом с перстнем Альбрехта Гогенцоллерна - герцога Кенигсберга. На самом деле, все гораздо сложнее и понимание стригольничества могло бы немало добавить к разгадке тайн этого вклада («Короли колдуны Меровинги и псковские богомилы Стриги Оболенские»).

«Сразу же после обнаружения захоронения в средствах массовой информации появились сведения, что в Калининграде найден клад с проклятием древних пруссов» Тайна Проклятия всего человечества - «Изгнание из Рая», в нем зашифрована без всяких сомнений. Тайна же всех прочих Проклятий - проистекает из первого, изначального Проклятья. А поскольку клад связан с «Домом Вельфов» и атлантов, то это - их амулеты. В этом и есть объяснение того, что аналогов клада в Европе нет.

Т.е клад не надо привязывать исключительно к Пруссии, как государству. С Пруссией он связан по той причине, что Прусские короли были приверженцами «Ордена Лебедя». Но и у «Ордена Лебедя» тоже была своя предыстория.

Найденный в Кёнигсберге клад прекрасно описан во многих публикациях Владимира Кулакова - Начальника Балтийской экспедиции, сделавшей его открытие. В частности, в его статье «Клад замка «Кёнигсберг»:

«11 серебряных и золотых предметов с мистическими символами. Амулеты с изображением неизвестных существ с рогами и хвостами, медальоны с надписями на иврите. А также позолоченный перстень, испещренный некими магическими символами…

Восемь из 11 предметов них - парные и представляют собой овальные или квадратные плоские плакетки (металлические пластинки), на каждой из которых литые или гравированные изображения, не имеющие аналогов… в тематике Европы. На некоторых из них воспроизведены пяти- и шестиконечные звезды, группы человекообразных лиц, двое из которых мечами угрожают третьему, сидящему на неком подобии трона.

Поверхность ларца покрыта гравировкой - криптограммами, типологически сходными с «шифровками» западноевропейских средневековых алхимиков и более поздних масонов.

Особый интерес вызывают овальные плакетки. На одной из них представлены персонажи из Откровении Св. Иоанна, в частности вавилонская блудница, оседлавшая драконоподобное чудище.

Одна из плакеток перетянута крест-накрест нитями, что подчеркивает некий особый, возможно, молитвенный смысл этого предмета. Другая - сохраняет греческие начертания названий месяцев года.

Наконец, находившиеся в коробке сверху две овальные пластинки изображают группу «сражающихся» персонажей, подражающих, скорее всего, более древним воинам. А лучи, отходящие от голов представленных фигур, позволяют идентифицировать их как символы небесных светил, осуществляющих некое астрологическое действо.

Аналогичное объяснение имеет и сюжет на одиночной черной гаме, оправленной в желтый //металл. На серебряном овале - звероподобное хвостатое существо, коронованное и сидящее на троне. Его несут три «зверька» низшего ранга. Судя по трудно читаемой (пока не расшифрованной) готической подписи, нанесенной по периметру предмета, он мог быть изготовлен в конце XV в. По-видимому, это старейшая вещь в составе найденного клада. Экземпляр, составивший бы ей пару, отсутствует»

Как отмечает Владимир Кулаков «Научное значение подобной находки бесценно, поскольку даже единичные магические вещи в старину всегда были под запретом, а здесь мы имеем дело с целым комплексом».https://magic-school.net/topic/652-magicheskie-simvoly-%C2%ABordena-lebedya%C2%BB/

|

Метки: оболенские орден "лебедя" |

Варвара Яковлева |

Варвара Яковлева - Да не та!

Инокиня Варвара (в миру Варвара Алексеевна Яковлева;

Варвара (Яковлева)

В Википедии есть статьи о других людях с именем Варвара.

Не следует путать с Варварой Яковлевой — советским революционным деятелем.

Преподобномученица Варвара

Varvara (Yakovleva).jpg

Инокиня Варвара (Яковлева), 1913 год

Рождение

ок. 1850

Смерть

5 (18) июля 1918

Алапаевск, Свердловская область

Почитается

в Русской православной церкви

Прославлена

в 1981 году в РЦПЗ и в 1992 году в РПЦ

В лике

преподобномучениц

Главная святыня

мощи в гефсиманской церкви Марии Магдалины

День памяти

5 июля, 29 января и 2 августа (по юлианскому календарю)

Подвижничество

мученическая смерть

Варвара Яковлева

Эта статья о Российский Ортодокс святой. Для информации о большевистском лидере, см. Варвару Николаевну Яковлеву.

Сестра Варвара Яковлева

Сестра Варвара Яковлева

Новая Мученица Варвара

Умерший 18 июля 1918

Alapaevsk, Россия

Уважавший в Русская православная церковь

Банкет 18 июля

Варвара Алапаевская (Яковлева), преподобномученица Январь 26 (Новомуч.) Август 24 (Моск.)

Преподобномученица Варвара (в миру Варвара Алексеевна Яковлева) родилась около 1850 года. Согласно некоторым данным была супругой Д.В.Яковлева, принадлежащего к семье, близкой к императорскому двору. В 1906 году она была награждена медалью Красного Креста (вероятно ухаживала за раненными). 15 апреля 1910 года Варвара приняла монашеский постриг в Марфо-Мариинской обители. Там она стала келейницей великой княгини Елизаветы Фёдоровны и всегда была при ней. После ареста княгини 7 мая 1918 года Варвара вместе сестрой Екатериной (Янышевой) последовала за ней в ссылку в Пермь. После перевода Елизаветы в Екатеринбург, она, несмотря на уговоры и угрозы властей, не захотела оставить свою настоятельницу и последовала за ней. В ночь на 5 июля (18 июля по новому стилю) 1918 года Варвару вместе с другими Алапаевскими мучениками живую сбросили в одну из заброшенных шахт железного рудника Нижняя Селимская в окрестностях Алапаевска, которую закидали гранатами. Там она и скончалась через несколько дней от голода и полученных ран. Причислена к лику святых на Архиерейском соборе Русской православной церкви 4 ноября 1992 года для общецерковного почитания.

Сестра Варвара Яковлева, также известная как Сестра Барбара Яковлева (русский язык: Варвара Яковлева), или просто Монахиня Барбара, (умер 18 июля 1918), была Российский Ортодокс монахиня в женском монастыре Великой Герцогини Элизабет Фиодоровны. Она была убита Большевиками наряду с великой герцогиней и принцем Иоанном Константиновичем России, принцем Константином Константиновичем России, принцем Игорем Константиновичем России, Великим Дюком Сергеем Михайловичем России, Fyodor Remez, секретарем Великого Дюка Сергея, и принцем Владимиром Павловичем Палеем в Alapaevsk.

Она позже канонизировалась как мученик и Русской православной церковью Вне России и Русской православной церковью в пределах России.

Содержание

Яковлева, маленькая в высоте и очень набожный, служила горничной Великой Герцогини Элизабет прежде, чем взять завесу. [1] [2] Ее прозвищем была Варя. [1] 15 апреля 1910, она взяла клятвы в качестве российской Ортодоксальной монахини. Великая Герцогиня и другие женщины также взяли клятвы в ту дату. Как сестры женского монастыря Великой Герцогини Элизабет, женщины были известны всюду по Москве за выполнение актов милосердия. Они взяли еду в дома бедных, настройте дом для женщин, страдающих от туберкулеза, установил больницу, чтобы заботиться о больных, и обустроенных домах для физически инвалид, беременные женщины, и пожилые. Они также установили приют. Их благотворительные усилия позже распространение в другие города в России. [1]

Изгнание и смерть

Яковлева добровольно сопровождала Великую Герцогиню Элизабет, когда она была арестована после российской Революции 1917 и послана в изгнание. [3] группа была заключена в Екатеринбурге и позже в Alapaevsk. Днем от 18 июля 1918 они паслись в леса вне Alapaevsk под прицелом, избиты в конце головы, и брошены один за другим в mineshaft в лесах. [2] Почти Великий Дюк Сергей Михайлович, которому выстрелили в голову, пережил падение. Их можно было услышать, напевая гимны от основания шахты. Один за другим они потеряли сознание и умерли. [4]

Яковлева канонизировалась как мученик Русской православной церковью За границей как жертва советского притеснения наряду с другими членами группы. Она позже также канонизировалась как мученик Русской православной церковью в России.

Инокиня Варвара (в миру Варвара Алексеевна Яковлева; ок. 1850 — 5 [18] июля 1918, Алапаевск) — одна из первых сестёр Марфо-Мариинской обители, келейница её основательницы великой княгини Елизаветы Фёдоровны.

Канонизирована в лике преподобномучениц (в 1981 году в РЦПЗ и в 1992 году в РПЦ), память совершается (по юлианскому календарю): 5 июля (день смерти), 29 января (Собор святых новомучеников и исповедников Российских) и 2 августа (Собор Московских святых).

О происхождении Варвары неизвестно. Дата рождения определена примерно на основании единственной сохранившейся её фотографии 1913 года. Предполагают, что она была супругой Д. В. Яковлева, принадлежащего к семье, близкой к императорскому двору.[1] Первые сведения о Варваре относятся к 1906 году — она была награждена медалью Красного Креста (вероятно ухаживала за ранеными).