Я ПРИНАДЛЕЖУ МОСКВЕ..." |

Статьи о Москве

Закрыть через 12 сек

"Я ПРИНАДЛЕЖУ МОСКВЕ..."

Людмила Максимова

Опубликовано: Московский журнал 2'91

|

|---|

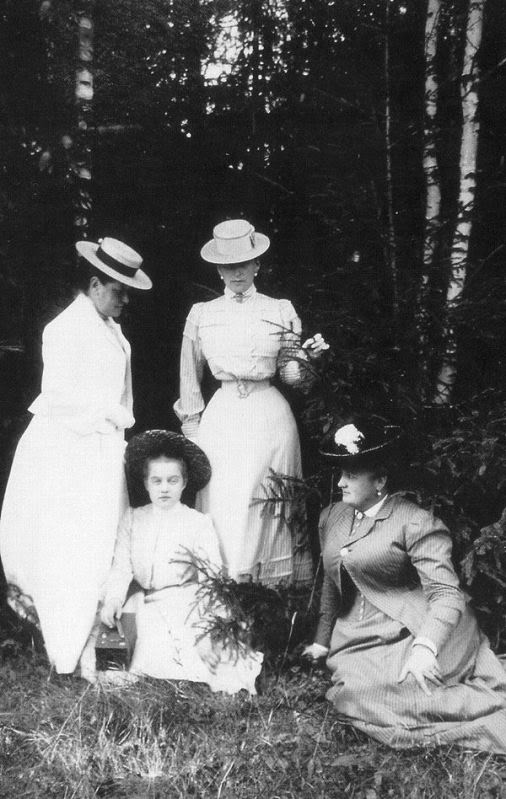

| Сестры милосердия в саду обители. Весна 1913 года. Во втором ряду (слева направо) - А. В. Медведникова, М. В. Иванова, регентша Агафия. В верхнем ряду третья слева - Н. Е. Семенова, в центре княжна Т. А. Голицына, вторая справа - Е. Н. Журило |

В начале XX столетия Москву часто называли «сердцем России», тогда же она превратилась и в центр русской благотворительности. В годы русско-японской и первой мировой войн создавалось много новых общин сестер милосердия, куда поступали представительницы всех сословий дореволюционной России. (Первая же подобная община, Никольская, возникла еще в 1848 году.) Среди уставов общин сестер милосердия - устав Марфо-Мариинской обители, открывшейся 10 (по старому стилю) февраля 1909 года, - уникальный памятник истории культуры. Единственным аналогом ему является устав ордена Милосердия, учрежденный матерью Терезой, лауреатом Нобелевской премии мира, и деятельность сестер милосердия Марфо-Мариинской обители заслуживает признания как одно из высших достижений в летописи русской благотворительности.

Знаком нравственного очищения общества восприняли современники открытие Марфо-Мариинской обители. «Великое начинание в Москве» - так философ В. Розанов озаглавил статью, посвященную этому событию. С 1909 по 1926 год обитель воспитала 105 сестер милосердия.

В трудные годы эти женщины, как писал художник Михаил Васильевич Нестеров, смогли «подать людям вовремя не камни, хотя бы и самоцветные, а хлеб живой»[1]. И до сегодняшнего дня в зданиях обители продолжается служба милосердия - здесь работает городская поликлиника № 68, старейшее медицинское учреждение. Отсчет его истории начался в октябре 1907 года, когда был открыт лазарет для раненых.

Нестеров называет Марфо-Мариинскую обитель «единственной в своем роде»[2], как и церковь Покрова - храм увечных воинов, созданный в 1908-1912 годах по проекту архитектора Алексея Викторовича Щусева. Нестеров благодарил В. Розанова за то, что в своем очерке он обратил «внимание общества в сторону новой прекрасной идеи человека, которому Бог дал талант быть вдохновенно-доброй и возможность по исключительным своим условиям выразить свою идею активно»[3]. Слова эти, прежде всего, относятся к основательнице обители, великой княгине Елизавете Федоровне Романовой (1864-1918). Не случайно и «самый московский рассказ» Ивана Алексеевича Бунина «Чистый понедельник» завершают слова, посвященные настоятельнице и сестрам милосердия Марфо-Мариинской обители: «...белая вереница поющих, с огоньком свечек у лиц, инокинь или сестер, - уже не знаю, кто были они и куда шли. Я почему-то очень внимательно смотрел на них»[4]. Бунин создал рассказ в эмиграции, в 1944 году, оставив в одну из бессонных ночей такую строку: «Благодарю Бога, что он дал мне возможность написать «Чистый понедельник»[5].

Местонахождение архива обители неизвестно, вот почему о художественной ценности ее памятников пишут гораздо чаще, чем о благотворительной деятельности. Поиск архива необходимо продолжить, хотя отдельные документы обнаружены в фондах ЦГАОР СССР, ЦГВИА СССР, ОР ГБЛ, ГИН ТА, ЦГИА г. Москвы. Ознакомление с историей Марфо-Мариинской обители милосердия позволит подробнее показать малоизвестные документы дореволюционной России.

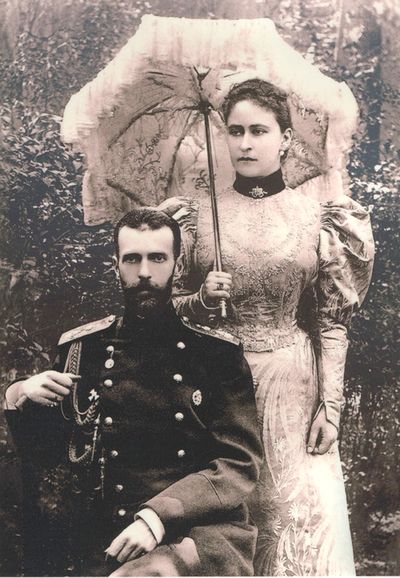

Долгие годы занимаясь благотворительностью, Александра Николаевна Нарышкина была убеждена в том, что «главная заслуга в этом деле милосердия принадлежит, несомненно, тем, кто оказал материальное содействие»[6]. Предоставление средств для создания Марфо-Мариинской обители и строительства храма, разработка устава были результатом самоотверженного труда ее основательницы, великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой, вдовы московского генерал-губернатора, великого князя Сергея Александровича (1857-1905). Обитель была сооружена на земле, составляющей личную собственность великой княгини, и пользовалась правами не монастыря, а общины сестер милосердия.

|

|

|---|---|

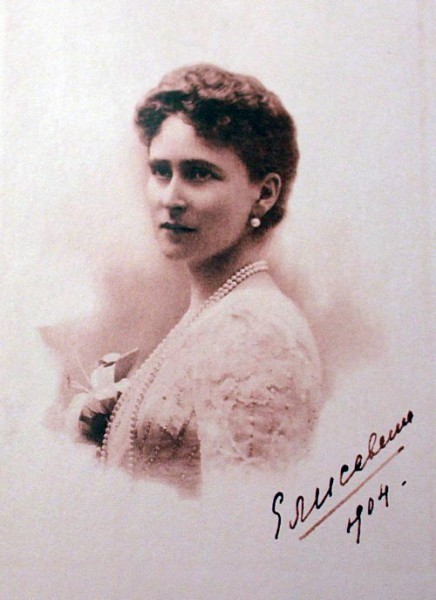

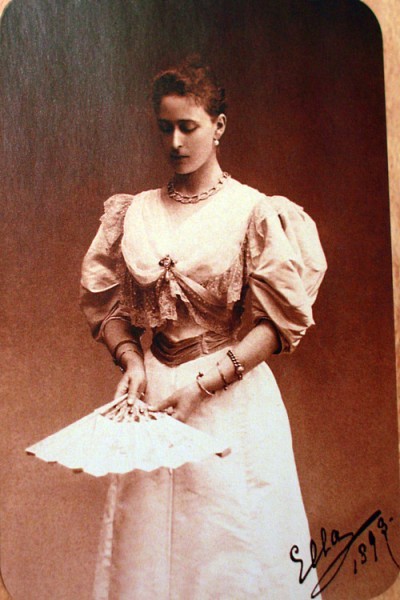

| Великая княгиня Елизавета Федоровна. Фото 1893 года |

Великая княгиня Елизавета Федоровна. Фотограф Карл Фишер. 1910 год |

Из документов архивов следует, что ко времени создания обители Елизавета Федоровна возглавляла большинство благотворительных и художественных обществ Москвы. В январе 1892 года она основала Елизаветинское благотворительное общество «украшение Москвы», «цвет христианского милосердия и просвещения». За четверть века через общество прошло девять тысяч детских судеб, многие воспитанники смогли получить образование, профессию, начали самостоятельную жизнь. В ведении Елизаветы Федоровны находились дом детских трудовых артелей, Московский совет детских приютов, вакансии в котором во время первой мировой войны распределялись созданным великой княгиней Елизаветинским комитетом по оказанию помощи семьям лиц, призванных на войну.

Пожизненным председателем Московского отделения Российского Общества Красного Креста (РОКК) Елизавета Федоровна состояла с 1905 года (эта миссия была принята ею после гибели мужа, как и обязанности председателя Православного Палестинского Общества). В ежедневное служение великой княгини входит и деятельная помощь Иверской общине РОКК, Meдико-Филантропическому обществу, Московскому обществу помощи погорельцам, Дамскому комитету РОКК, Елизаветинской общине сестер милосердия РОКК (в Петербурге)...

В начале русско-японской войны великая княгиня открыла в Большом Кремлевском дворце склад по сбору пожертвований на помощь раненым и нуждающимся. Складское дело не имело прецедентов в деятельности Красного Креста, и потому пришлось создавать всю организацию с самого начала. Новым видом благотворительности стало бесплатное размещение больных и раненых, вернувшихся с войны.

В апреле 1905 года в Москву прибывало от 1 до 3 поездов в сутки с ранеными и больными (до 500 - 600 человек). С 5 по 25 апреля удалось разместить 3470 нижних чинов. При Исполнительной комиссии была учреждена подкомиссия для приискания мест и занятий воинам. Она работала по адресу: Волхонка, № 14, дом Художественного общества, напротив храма Христа Спасителя. Комиссия по размещению воинов состояла при «Особом комитете Ея Императорского Высочества Великой Княгини Елисаветы Феодоровны». Комитет распространял свою деятельность на всю Россию, за исключением Петроградской губернии и Финляндии, он представлял собой мощную сложившуюся организацию, имеющую свои учреждения - губернские и уездные. Всего под началом комитета было 807 лазаретов в различных губерниях. На его попечении перебывало 25 535 нижних чинов и 1350 офицеров[7].

Чуждая малейшего властолюбия, тщеславия, великая княгиня сердцем угадывала обездоленных и шла им навстречу, неся покой и надежду. В 1908 году во Всехсвятском было освящено Сергиево-Елизаветинское трудовое убежище для увечных воинов.

Деятельность Елизаветы Федоровны послужила энергичным толчком, пробудившим патриотические силы в период русско-японской войны. В это время отмечалось разное отношение к происходящему в России. Александр Бенуа писал: «...мы, художники, что греха таить, просто не были озабочены войной, не интересовались... Прочтешь очередные военные телеграммы и успокоишься, а иной раз даже и не прочтешь»[8]. Другие, как доктор медицины Евгений Сергеевич Боткин, чувствовали свою вину перед русским солдатом: «Нет, с высоко поднятой головой должен вернуться в отчизну русский воин, и родина должна склонить перед ним голову, голову повинную, что покинула его на далекой чужбине, что предоставила ему одному расхлебывать кашу...»[9].

Владимир Федорович Джунковский (1865-1938), московский генерал-губернатор, вспоминал:

«Во время Декабрьского вооруженного восстания великой княгини Елизаветы Федоровны в Москве не было, она находилась в Царском Селе. Генерал-адъютант Дубасов специальными депешами на имя Николая II откладывал приезд ее в Москву. Великая княгиня была крайне огорчена этим. Ее тянуло в Москву, к деятельности, к оказанию помощи нуждающимся, бедствующим... 23 декабря я получил письмо, полное самоотвержения и душевного благородства: «Я нахожу, что он (Дубасов) кругом не прав - он ведь не может знать, как и чем я буду заниматься, а в таком случае нет причины, чтобы я не оставалась здесь еще месяцы, т. к. из-за Думы беспорядки обязательно возобновятся. Революция не может кончиться со дня на день, она может только ухудшиться или сделаться хронической, что, по всей вероятности, и будет. Я себя чувствую за границей, я порываю связь с Москвой, а между тем мой долг заняться теперь помощью несчастным жертвам восстания. Я попросту считаю себя «подлой», оставаясь здесь, предпочитаю быть убитой первым случайным выстрелом из какого-нибудь окна, чем сидеть тут сложа руки.

Я покинула свой пост, как всегда, чтобы принести поздравление 6 декабря[10] - - потом немыслимо вернуться, было бы глупо причинять властям лишние осложнения. Теперь я должна вернуться 26-го - я осталась, чтобы встретить праздник Рождества, - это нормально, но дальше не имеет уже смысла, и Москва настоящая - не анархисты - меня не поймут, если я не вернусь, и будут правы; покажите это письмо Джунковскому, он может объяснить Дубасову, что я снимаю с него всякую ответственность. Я принадлежу Москве. Оставаясь еще, как я уже говорила, я порываю нить со всеми бедными и закрепляю за собой слово «подлая». Пошлите это письмо Джуну[11], человеку долга, который, думаю, знает Москву. Не надо бояться смерти, надо бояться жить. Я понимаю Дубасова, но он меня не понимает, т. к. меня не знает. Я благословляю его энергию, его труды.

|

|

|---|---|

| Духовник обители протоиерей Митрофан Серебрянский. Фото начала XX века | Митрополит Московский и Коломенский Владимир. Фото 1912 года |

Елизавета. Царское Село. 22 декабря 1905 г.»

Как только я получил это письмо, тотчас переговорил с Дубасовым, который и дал согласие на приезд ее высочества. Вел. кн. 26-го декабря возвратилась в Москву и ушла вся в дела благотворения, помощи ближнему и заботе о раненых, наполнявших устроенный ею лазарет»[12].

В дневнике четырнадцатилетнего великого князя Дмитрия Павловича отразилась жизнь великой княгини, его родной тети и воспитательницы[13]. Приведем отрывки из этих детских записей, сохранив чарующую безыскусность подлинника.

«3 февраля (1906 г. Москва. - Л. М.). ...Потом поехали в лазарет, где и пробыли до завтрака. Нельзя сказать, что было очень весело, но мы, т. е. я, туда езжу только для того, чтобы доставить Тете удовольствие. Она приехала нас встречать на вокзале, было очень трогательно[14].

2 марта. Мария[15]поехала в общину, я не понимаю, какое это удовольствие ездить в лазареты, гошпиталя, больницы и т. п., ужасно скучно, я никогда не знаю, что говорить, и стоишь перед больным как дурак, не зная, что спросить и что сказать, еще с ранеными солдатами туда сюда, с офицерами уж хуже, а с такими же городскими больными это совсем плохо[16].

8 марта, среда. Разговоры не были особенные, все больше про солдат. Тетя уедет в воскресенье[17].

9 марта. ...Она (Мария. - Л. М.) с Тетей ничего особенного не говорила, и что всего удивительнее, то, что ничего про лазарет[18].

25 мая, Петергоф. Завтра нас берет Тетя наконец в Ильинское[19], я туда рад поехать, но от сюда прямо страшно жалко. Что думать о завтрашнем дне не хочется. В Ильинском везде солдаты раненые-любимцы. Тетя дошла до того, что катается с ними в лодке и они поют песни, я щитаю, что это не прилично. В парке солдаты, у ангела солдаты, на лодке солдаты, да что это в самом деле, все, все, все отравлено и переполнено, вместо 12 солд., как было в прошлом году их 28, в свижском доме три, потом в той даче, где жил Жозеф, тоже солдаты, и потом в старом лазарете[20].

26 мая, пятница. (Тетя. - Л. М.) ...как всегда возится и думает о солдатах - Захарченке[21].

28 мая. Воскресенье (Ильинское. - Л. М.). ...в половине первого тетя поехала в Москву на комитет[22].

19 июня, понедельник (Ильинское. -Л. М.). Мы все эти дни ловили рыбу на одном месте за трастниками, и конечно, как только солдаты узнали об этом месте, то поехали ночью туда и поймали 80-сят и после этого вот уж два дня, что не ловится там[23]. Крым. 11 сентября 1907. Тетя даже и сюда привизла двух раненых, которые после жили в Алупке в найнетых комнатах. Эти солдаты тут только мучатся, а вовсе не поправляются, когда мы едем по пути в Алупку то всегда им кланяемся[24].

25 сентября 1907, вторник. Крым. К завтраку приехал доктор Никитин[25], который оставался совсем недолго. Он и приезжал только проститься[26].

13 октября 1907. Москва. Мы перед обедом поехали на минутку в лазарет, а потом мы погуляли[27].»

Последние строки, приводимые из дневника, относятся к лазарету, организованному великой княгиней на Большой Ордынке. В мае 1907 года она купила усадьбу, принадлежавшую ранее купцам Соловьевым (Константин Макарович Соловьев был известным библиофилом, собирателем книг по истории и культуре России). В зданиях усадьбы в том же году в октябре княгиня открыла лазарет для раненых.

18 октября 1907 года Елизавета Федоровна пишет племяннице, великой княжне Ольге Николаевне: «Я надеюсь, что через неделю мой новый лазарет будет готов и мои солдатики могут там жить и поправляться - хотелось бы тебе все показать, зная, как ты всегда говоришь, что хотела бы быть сестрою милосердия»[28].

Той же осенью М. В. Нестеров в письме к Александру Андреевичу Турыгину сообщает: «На днях я представлялся вел. княгине в Москве (на месте будущей общины за Москвой-рекой в старом саду большой полуторадесятинной усадьбы). Представлял предварительные свои планы, которые были все приняты с самым лучшим чувством», «...еще во время выставки в Москве мне вел. кн. Елизавета Федоровна предложила через фон Мекка принять на себя роспись храма, который она намерена построить при общине, ею учреждаемой в Москве», «...община во имя Марии и Марфы и храм во имя Покрова при ней воздвигаются на личные средства вел, княгини»[29].

Письма художников о Елизавете Федоровне - один из достоверных источников, и нельзя согласиться с составителями комментариев к эпистолярному наследию Валентина Александровича Серова, что «современники приписывали этой княгине любовь к искусству и высокие нравственные качества»[30].

Исключительную душевность, доброту, милосердие с детства привила великой княгине ее мать, Алиса Гессенская, прожившая всего 35 лет, но оставившая глубокую память в сердцах своих соотечественников. В знак благодарности жители Дармштадта возвели памятник «Алиса - незабвенная великая герцогиня». Деньги на него были собраны горожанами, для которых Алиса Гессенская создала несколько благотворительных обществ и сама участвовала в их работе.

|

|---|

| Церковь Покрова. Алтарь. Фото 19 марта 1945 года |

На закладку соборного храма Покрова - памятника увечным воинам 22 мая 1908 года (день Вознесения Господня) приехали: сестра великой княгини Елизаветы Федоровны принцесса Виктория Баттенбергская, ее дочь - принцесса Луиза, греческий королевич Андрей с супругой, королевной Алисой, дочерью принцессы Виктории Баттенбергской (Государыня императрица Александра Федоровна, великая княгиня Елизавета Федоровна, принцесса Виктория Баттенбергская и принцесса Ирина Прусская по матери принцессе Алисе Гессенской приходились родными внучками английской королеве Виктории).

20 ноября 1908 года был утвержден устав Марфо-Мариинской обители, которая «имеет целью трудом сестер <...> и иными возможными способами помогать в духе чистого христианства больным и бедным и оказывать помощь и утешение страждущим и находящимся в горе и скорби». «Устав ставил только одно условие: где бы ни работали сестры, как бы далеко они ни раскидались по лицу русской земли, Московская обитель Милосердия должна непременно оставаться их «духовным центром, своего рода семейным очагом, откуда оне получают управление и поддержку, и куда по временам могут возвращаться для нравственного отдыха и обновления сил», «.. .с чисто церковной точки зрения успехов в народе и обществе, и, наконец, скажем полнее и смелее, спасения православия - начинание в. к. Е. Ф. несет такие обещания, каких поистине никто еще церкви не приносил пока»[31].

Несмотря на скептицизм отдельных представителей семьи дома Романовых, деятельность Марфо-Мариинской обители не прерывалась. Обитель открылась 10 февраля 1909 года, а 12 (25) марта великий князь Павел Александрович писал М. А. Васильчиковой, что Елизавета Федоровна «уже переехала в свою «обитель милосердия», которой предсказывают полную неудачу. Времена выдались особенно тяжелые»[32].

9 сентября состоялось освящение больничной домовой церкви Марфы и Марии, а полгода спустя, 9 апреля, в ней были посвящены 16 сестер милосердия и великая княгиня. В обители существовала больница, где работал выдающийся хирург Ф. И. Березкин и многие доктора медицины. Больница считалась лучшей в Москве. В амбулатории для бедных безвозмездно работали 34 врача в неделю. Основной задачей сестер было посещение больных и бедных. В 1912 году в обители состояло 60 сестер милосердия, в 1918-м - 105. Начинающие, «испытуемые», сестры здесь же получали медицинское образование. Они прослушивали курс лекций, сдавали экзамены. По внутренним болезням и уходу за больными занятия вел врач обители А. И. Никитин, лекции по гигиене читал доктор А. А. Корнилов, по анатомии - врач А. И. Руднев и доктор А. Н. Мясоедов, по хирургии - доктор Ф. И. Березкин, массаж преподавала Ю. Н. Чернавская. Аптекой заведовал Ф. М. Стокялло. Лекарства отпускались с уступкой, а бедным - бесплатно.

Для служения в обители многих сестер пригласила сама великая княгиня. Так, Елена Андреевна Оленина и княжна Татьяна Александровна Голицына были знакомы с ней по работе в Кремлевском складе РОКК.

Удивительна судьба одной из сестер, Александры Владимировны Медведниковой. В 1941 году она была репрессирована (многие сестры стали первыми жертвами НКВД уже в 1926 году), но до конца жизни она служила милосердию.

Великая княгиня сама высоко ценила труд и звание сестры. Об этом говорят ее письма в Главное управление РОКК, его председателю Алексею Алексеевичу Ильину: «...по рассмотрении сообщенного Вами 10-го минувшего июня «Положения об убежищах сестер милосердия Российского Общества Красного Креста», Я не встречаю с своей стороны препятствий к предполагаемому соединению Убежищ: Мариинского при Комитете «Христианская помощь» и учрежденного в 1901 г. в Троице-Сергиевском посаде и исходатайствованию сохранения за новым воздвигаемым Убежищем наименования «Мариинским». Что же касается до положения об убежищах, то проектируемое примечанием к §15 оного запрещение сестрам носить на платье знак Красного Креста в убежищах, представляется, по моему мнению, нежелательным, ибо нахожу, что лишение заслуженных сестер знака, дарованного им как «символ» служения, которому они отдали свои силы и здоровье, было бы несправедливо.

Вместе с сим Я изъявляю согласие на принятие на Себя в Совете Убежища сестер милосердия, в Троице-Сергиевском посаде, звания Почетной Председательницы, но отнюдь не пожизненной.

К Вам доброжелательная,

Елисавета. 10 августа 1911 г.[33]»

В обители милосердия оказывалась поддержка многим представителям художественной интеллигенции, здесь бывали Николай Голованов, Сергей Есенин, Николай Клюев.

Согласие великой княгини покровительствовать Строгановскому училищу технического рисования в 1901 году вызвало большие надежды на развитие прикладных искусств в России, так как сама Елизавета Федоровна была замечательной художницей, писала иконы, вышивала церковные покровы, расписывала фарфор, резала гравюры, слыла знатоком и коллекционером произведений искусства.

Александра Николаевна Нарышкина, возрождавшая народные промыслы в Тамбовской губернии, писала Екатерине Адольфовне Шнейдер: «...до сего дня не попала к вам; завалена была делом и по ночам писала свои доклады в. к. Елисавете Феодор. Хочу, чтобы она все ясно себе усвоила, и потому ей сжато пишу о всем производстве кустарном. Прилагаю маленький обзор этого промысла для государыни императрицы. Дело это на Руси имеет большое значение, но наши высокие господа мало о народе думают (министры). Если бы В. Княгиня взялась бы за него, то оно было бы вспрыснуто живой водой - ожило бы!»[34]. В 1908 году Никифор Яковлевич Тамонькин, в ту пору студент Строгановского училища, был приглашен Елизаветой Федоровной для выполнения скульптурных работ, резьбы по камню для храма Покрова. Детальная проработка проекта храма проводилась непосредственно в обители, и роль великой княгини в создании архитектурного ансамбля как вдохновительницы всех дел трудно переоценить. Храм был возведен под крышу за пять месяцев, за этот срок Тамонькин выполнил все скульптурное убранство, памятную закладную доску, рельефы на стенах, фонтаны в саду (во многих изданиях, посвященных творчеству А. В. Щусева, эти работы неверно приписываются С. Т. Коненкову). Впоследствии художник был приглашен А. В. Щусевым для строительства Казанского вокзала, и его талант блестяще подтвердился при создании орнаментальных композиций.

В 1914 году по просьбе Елизаветы Федоровны Павел Дмитриевич Корин расписывает подземный храм-усыпальницу. Живопись усыпальницы великой княгине понравилась, и она предложила ему помощь для поездки в Италию, но началась война...

По свидетельству писателя Сергея Михайловича Голицына, на рабочем столе Корина постоянно находились три фотографии - портреты настоятельницы Марфо-Мариинской обители, М. В. Нестерова и А. М. Горького.

М. В. Нестеров преклонялся перед Елизаветой Федоровной. Он участвовал в создании храма Покрова, а во время первой мировой войны семья художника приняла на себя заботу о раненых солдатах, приютив несколько человек в домашнем лазарете.

Во время войны с помощью великой княгини в Москве были открыты многие госпитали (крупнейший - Московского городского кредитного общества, рассчитанный на тысячу человек), курсы сестер милосердия РОКК. Впервые Елизавета Федоровна организовала Комитет по устройству богослужений и собеседований для раненых и команд выздоравливающих. Во Всехсвятском ею было заложено новое воинское кладбище, Братское. Проекты церквей для кладбища она поручила выполнить А. В. Щусеву.

5 мая 1916 года Московская городская дума отметила 25-летие пребывания в Москве великой княгини Елизаветы Федоровны. Многих похвал была удостоена ее благотворительная деятельность, которая «приняла широкий общественный характер, в особенности в период Русско-Японской войны и нынешней»[35].

В. Ф. Джунковский вспоминал: «Действительно, помощь раненым в Москве поставлена была необыкновенно широко. Забывши совершенно личную жизнь, ушедшая от мира Великая Княгиня Елисавета Федоровна была душой всех добрых дел в Москве. К декабрю месяцу 1914 года в Москве было до 800 лазаретов, которые за 5 первых месяцев облегчили страдания сотням тысяч раненых»[36].

В 1914 году в обители на средства Карповых был открыт лазарет первого разряда на 50 раненых, работало отделение для выздоравливающих на 15 человек.

После Февральской революции декретом Временного правительства от 20 сентября 1917 года деятельность именных комитетов была прекращена. Однако работу Московского (Елизаветинского) комитета по оказанию благотворительной помощи семьям лиц, призванных на войну, решили продолжить «с сохранением обязанностей по ведению сего дела за теми лицами, которыми это дело создано и которыми в настоящее время являются его руководители». Это свидетельствовало об огромной пользе, приносимой обществу комитетом.

Чтобы сохранить архитектурное и живописное наследие обители, нужно более внимательно подойти к вопросу постановки ее памятников на государственную охрану. Так, совсем недавно были выявлены объекты садово-паркового искусства, ранее предназначенные в проектах благоустройства к сносу, как временные сооружения. Территория охранной зоны памятника сейчас имеет заповедный режим, благодаря которому восстанавливается редкое растение - фиалка. Ежегодно проводятся экологические субботники, в которых участвуют научно-исследовательский институл «Восход» и средняя школа № 520. Реставрация памятника ландшафтного искусства, ансамбля Марфо-Мариинской обители возможна: сохранились границы территории, на которой был разбит партер, отличавшийся тонким дробным рисунком, характерным для садов начала XX столетия.

Здания обители, где собирались члены многочисленных благотворительных обществ, должны получить статус памятников истории и культуры (ведь великая княгиня была покровительницей Общества артистов императорских театров, Императорского общества садоводства).

Думая о завтрашнем дне, вспомним слова, выбранные М. В. Нестеровым для росписей в храме Покрова: «Будьте милосердны - Мир оставляю вам».

[1] Нестеров М. В. Письма // Избранное. Изд. 2-е. Л., 1988. С. 234.

[2] Указ. соч. С. 247.

[3] Указ. соч. С. 234.

[4] Бунин И. А. Повести и рассказы. М.,1981. С. 365.

[5] Цит. по: Новый мир. 1969. № 3. С. 211.

[6] ЦГВИА СССР, ф. 12651, оп. 8. д. 104, л. 264. Помощь больным и раненым на Дальнем Востоке. Разная переписка. 18 июля 1906 г. - март 1908 г.

[7] Отчет состоящей при «Особом комитете Ее Император кого Высочества Великой Княгини Елисаветы Феодоровны» исполнительной комиссии по бесплатному размещению больных и раненых воинов, эвакуированных с Дальнего Востока в русско-японскую войну. С 14 июня 1904 г. по 1 апреля 1906 г.

[8] Александр Бенуа. Мои воспоминания: В 5 кн. М., 1980. С. 401.

[9] Д-р Евг. Серг. Боткин. Свет и тени русско-японской войны. 1904-1905 гг. (Из писем к жене). СПб., 1908. С. 401.

[10] День именин императора Николая II.

[11] Джунковскому В. Ф.

[12] ЦГАОР СССР, ф. 826, оп. 1, д. 47, л. 170-171.

[13] После кончины великой княгини Александры Георгиевны, матери Дмитрия Павловича, ее дети воспитывались Елизаветой Федоровной.

[14] ЦГАОР СССР, ф. 644, оп. 1, д. 384, л. 12.

[15] Сестра великого князя Дмитрия Павловича.

[16] ЦГАОР СССР, ф. 644, оп. 1, д. 384, л. 23.

[17] Там же, л. 28.

[18] Там же, л. 28 об.

[19] Подмосковное имение великой княгини Елизаветы Федоровны.

[20] Там же, л. 42.

[21] Там же, л. 43.

[22] Комитет для объединения в Москве благотворительной деятельности, вызванной событиями на Дальнем Востоке (Особый Елизаветинский комитет. 1904-1907 гг.). ЦГАОР СССР, ф. 644, оп. 1, д. 384, л. 43 об.

[23] Там же, л. 48-48 об.

[24] Там же, л. 54 об.

[25] А. И. Никитин - будущий врач Марфо-Мариинской обители, доктор медицины.

[26] ЦГАОР СССР, ф. 644, оп. 1, д. 384, л. 74.

[27] Там же, л. 87 об.

[28] ЦГАОР СССР, ф. 673, оп. 1, д. 85, л. 2.

[29] Нестеров М. В. Указ. соч. С. 228.

[30] Валентин Серов в переписке, интервью и документах. Л., 1985. С. 267.

[31] Розанов В. Великое начинание в Москве // Новое время. 1909. 4-6 марта. С. 4.

[32] ЦГАОР СССР, ф.5849, оп. 1, д. 132, л. 19 об.

[33] ЦГВИА СССР, ф. 12651, оп. 3, д. 269, л. 232.

[34] ЦГАОР СССР, ф. 1115, оп. 1, д. 19, л. 1-2.

[35] ЦГИА г. Москвы, ф. 179, оп. 21, д. 3458, л. 1. Канцелярия Московской Городской Думы. Дело о 25-летнем юбилее пребывания в Москве и благотворительной деятельности великой княгини Елизаветы Федоровны. 1916 г.

[36] ЦГАОР СССР, ф. 826, оп. 1, д. 54, л. 296. В. Ф. Джунковский. Воспоминания.http://www.testan.narod.ru/moscow/article/elizaveta.htm

|

Метки: москва красный крест романовы |

Старые герои в новом цвете |

Старые герои в новом цвете - 8

30.03.2016 | История и археология03281

Посмотрите! Это реальные люди творившие нашу историю, историю XX века. Просто они стали ближе и улыбаются не с поблекших от времени черно-белых снимков.

В Сети, благодаря замечательной художнице с ником Ольга Klimbim появились бесценные фотографии в цвете. Предлагаю вашему вниманию очередную подборку фотографий исторических личностей.

Седьмую часть цикла "Старые герои в новом цвете", смотрите по этой ссылке: https://cont.ws/post/231409

Княжна Елизавета Трубецкая( урожденная Голицына), 1912 год. Супруга Владимира Сергеевича Трубецкого (русский советский писатель (псевдонимы В. Ветов, Владимир Ветов), мемуарист; сын философа и общественного деятеля князя Сергея Николаевича Трубецкого). Хотя Трубецкой был страстно предан морю и флоту, всю дальнейшую жизнь изменила его любовь к княжне Елизавете Владимировне Голицыной, дочери московского городского головы князя Владимира Михайловича Голицына.

Как вспоминал сам Трубецкой, надо было решаться на что-нибудь одно и положить на чаши весов любимую девушку и любимое море. Компромиссного решения здесь не могло быть. Однако сама мысль о каких-то весах в этом вопросе казалась мне чем-то подлым. Колебаться нельзя было: чувство наше слишком далеко зашло — мы были с невестой слишком дружны — и я отказался от моря.

В дальнейшем судьба красавицы Елизаветы сложилась очень трагично. Но это уже история не в рамках этого поста. Возможно напишу про нее отдельно...

Николай II. 1912 год. В униформе 4-го стрелкового Императорской фамилии лейб-гвардии полка. Подробнее здесь

Николай II в детстве

Царская семья. 1914 год

Князь Николай Феликсович Юсупов (1883-1908). Старший сын графа Феликса Феликсовича Сумарокова-Эльстон и княгини Зинаиды Николаевны Юсуповой.

Натура Николая Юсупова была многогранной и противоречивой. Он был прекрасным спортсменом и считался «первой теннисной ракеткой» России, даже обыгрывал Императора Николая II, большого любителя этой игры. С детства он страстно увлекался театром, сохранилась небольшая пьеска, написанная им в двенадцатилетнем возрасте. От матери Зинаиды Николаевны Николай унаследовал музыкальность и артистический дар. Он превосходно играл на гитаре, обладал приятным баритоном, сочинял прозу и печатался под псевдонимом "Роков", руководил любительской комедийной труппой и был участником театральных представлений, вызвав однажды похвалу самого К. С. Станиславского.

Судьбе было угодно, чтобы Николай встретил и полюбил дочь контр-адмирала Свиты Марину Александровну Гейден, помолвленную с поручиком Кавалергардского полка графом Арвидом Эрнестовичем Мантейфелем. Не одобрив выбор сына, родители не дали разрешение на брак. Марина вышла замуж за Мантейфеля, однако их отношения с Николаем не изменились и стали предметом разговоров в свете. 22 июня 1908 года на Крестовском острове в Петербурге на дуэли с Мантейфелем Сумароков-Эльстон был убит.

За несколько часов до дуэли Николай, обычно холодный и сдержанный, пишет искреннее и страстное письмо: "Дорогая моя Марина! [...] Мне страшно тяжело, что я не увижу тебя перед смертью, не могу проститься с тобой и сказать тебе, как сильно я люблю тебя…"

Княгиня Зинаида Николаевна Сумарокова-Эльстон (урожденная Юсупова). 1880 год

Княжна, затем княгиня Зинаида Николаевна Юсупова (2 сентября 1861, Санкт-Петербург, Российская империя — 24 ноября 1939, Париж, Франция) — богатейшая российская наследница своего времени, последняя в роду Юсуповых, крупная благотворительница. Последняя перед национализацией владелица подмосковной усадьбы Архангельское. Кавалерственная дама баварского Ордена Терезы (1880).

Весной 1882 года Зинаида Николаевна вышла замуж за графа Феликса Сумарокова-Эльстона, сына графа Феликса Николаевича Сумарокова-Эльстон и графини Елены Сергеевны Сумароковой, которому после свадьбы высочайшим указом было пожаловано право именоваться двойным титулом — князем Юсуповым, графом Сумароковым-Эльстоном.

Будучи ведущей фигурой в предреволюционном светском обществе, княгиня Юсупова прославилась не только красотой, но и щедростью гостеприимства. Юсуповы жили широко, устраивая грандиозные балы и приёмы, на которые приглашались члены императорской семьи и представители иностранных домов. В последние годы перед революцией Зинаида Николаевна стала серьёзным критиком императрицы Александры Федоровны из-за увлечения последней Распутиным, что привело к полному разрыву. Об их последней встрече летом 1916 года и «холодном приёме» её сын Феликс Юсупов писал: «… царица, молча её слушавшая, поднялась и рассталась с ней со словами: „Надеюсь, я больше никогда вас не увижу“».

Святой праведный Иоанн Кронштадтский.

Графиня Мария Александровна Келлер,(урожд. Княжна Шаховская) в одежде боярыни XVII века. Костюмированный бал 1903 года.

Графиня Елизавета Васильевна Мусина-Пушкина (урожд. графиня Капнист) в одежде боярыни XVII века. Костюмированный бал 1903 года.

Княгиня Елизавета Оболенская в одежде боярыни XVII века. Костюмированный бал 1903 года.

11 февраля 1903 года в Зимнем дворце состоялся вечер, а 13 февраля — грандиозный костюмированный бал. Это был последний бал императорской России. До настоящего времени этот бал, за которым закрепилось условное название «Бал 1903 года», остается самым известным праздником в Санкт-Петербурге времени царствования последнего из рода Романовых. Лучшие фотографы Петербурга были приглашены на этот бал. Благодаря этому мы можем лицезреть участников того события и их костюм.

ОТМА

ОТМА — сокращение, состоящее из первых букв имён, которое использовалось дочерьми Николая II и Александры Фёдоровны: Великими княжнами Ольгой (15 ноября 1895 — 17 июля 1918), Татьяной (10 июня 1897 — 17 июля 1918), Марией (26 июня 1899 — 17 июля 1918) и Анастасией (18 июня 1901 — 17 июля 1918). Пьер Жильяр писал, что этим сокращением девочки подписывали открытки своим родителям, родственникам и друзьям. Однако других доказательств этому нет. Известные нам письма княжны подписывали своими полными именами или прозвищами.

Великая княжна Ольга. 1914 год

Ольга Николаевна (после февраля 1917 официально именовалась по фамилии Рома́нова; 1895—1918) — великая княжна, первенец императора Николая II и императрицы Александры Фёдоровны. После Февральской революции вместе с семьёй находилась под арестом. В ночь с 16 на 17 июля 1918 года была расстреляна вместе со своей семьёй в полуподвальном помещении дома Ипатьева в Екатеринбурге.

Великая княжна Ольга в военном госпитале. 1915 год

Алексей Николаевич (Романов) (30 июля (12 августа) 1904, Петергоф — 17 июля 1918, Екатеринбург) — Наследник Цесаревич и Великий Князь, пятый ребёнок и единственный сын Николая II и Александры Фёдоровны. Расстрелян 17 июля 1918 вместе с родителями, сёстрами и слугами.

Великая княжна Мария. 1906 год.

Мария Николаевна (14 (26) июня 1899, Петергоф, Санкт-Петербургская губерния, Российская империя — 17 июля 1918, Екатеринбург, Пермская губерния, Советская Россия) — Великая княжна, третья дочь императора Николая II и императрицы Александры Фёдоровны. После 1917 года вместе с семьёй находилась под арестом. В ночь с 16 на 17 июля 1918 года была расстреляна вместе со своей семьёй в полуподвальном помещении дома Ипатьева в Екатеринбурге. Многочисленные лже-Марии, появившиеся после её смерти, рано или поздно были разоблачены как самозванки.

Великая княжна Мария. 1914 год.

Софья Яковлевна Офросимова, фрейлина императрицы, писала о Марии с восторгом: Её смело можно назвать русской красавицей. Высокая, полная, с соболиными бровями, с ярким румянцем на открытом русском лице, она особенно мила русскому сердцу. Смотришь на неё и невольно представляешь её одетой в русский боярский сарафан; вокруг её рук чудятся белоснежные кисейные рукава, на высоко вздымающейся груди — самоцветные камни, а над высоким белым челом — кокошник с самокатным жемчугом. Её глаза освещают всё лицо особенным, лучистым блеском; они… по временам кажутся чёрными, длинные ресницы бросают тень на яркий румянец её нежных щёк. Она весела и жива, но ещё не проснулась для жизни; в ней, верно, таятся необъятные силы настоящей русской женщины.

Княжны Ольга и Татьяна.

Татьяна Николаевна (29 мая (10 июня) 1897, Петергоф, Санкт-Петербургская губерния, Российская империя — 17 июля 1918, Екатеринбург, Пермская губерния, Советская Россия) — Великая княжна, вторая дочь императора Николая II и императрицы Александры Фёдоровны (урождённой Принцессы Алисы Гессенской). В 1918 году была расстреляна вместе со своей семьёй.

«Профиль её безупречно красив, он словно выточен из мрамора…»

"Такая же, видать, как Царица, была Татьяна. У Нее вид был такой же строгий и важный, как у Матери. А остальные Дочери: Ольга, Мария и Анастасия — важности никакой не имели",- Якимов (царский охранник)

Великие княжны Ольга и Татьяна в военном госпитале.

Во время Первой мировой войны (1914—1918) вела активную общественную деятельность, являлась почётной председательницей «Татьянинского комитета» — организации, занимавшейся оказанием помощи беженцам и другим людям, пострадавшим в результате военных действий. Вместе с матерью-императрицей и старшей сестрой Ольгой регулярно работала в госпиталях и лазаретах. Занималась сбором пожертвований на оказание помощи раненым и пострадавшим. Шеф 8-го уланского Вознесенского полка, одно из прозвищ — «Улан».

Великие княжны Анастасия и Мария

Анастасия Николаевна (Романова); (5 (18) июня 1901, Петергоф — в ночь с 16 на 17 июля 1918, Екатеринбург) — великая княжна, четвёртая дочь императора Николая II и Александры Фёдоровны. Расстреляна вместе с семьёй в доме Ипатьева. После её смерти около 30 женщин объявляли себя «чудом спасшейся великой княжной», но все рано или поздно были разоблачены как самозванки.

Фигурой Анастасия отличалась довольно плотной, как и её сестра Мария. Широкие бедра, стройную талию и хороший бюст она унаследовала от матери. Анастасия была невысокой, крепко сбитой, но в то же время, казалась несколько воздушной. Лицом и телосложением была простовата, уступая статной Ольге и хрупкой Татьяне. Анастасия единственная унаследовала от отца форму лица-слегка вытянутую, с выступающими скулами и широким лбом. Она вообще очень походила на отца. Крупные черты лица — большие глаза, крупноватый нос, мягкие губы, делали Анастасию похожей на юную Марию Федоровну — её бабушку. Анастасия имела волнистые волосы, довольно жестковатые. Говорила быстро, но четко. Голос имела высокий, глубокий. Имела привычку громко смеяться и хохотать.

Как свидетельствовал генерал М. К. Дитерихс : « Великая княжна Анастасия Николаевна, несмотря на свои семнадцать лет, была ещё совершенным ребёнком. Такое впечатление она производила главным образом своей внешностью и своим весёлым характером. Она была низенькая, очень плотная, — «кубышка», как дразнили её сёстры. Её отличительной чертой было подмечать слабые стороны людей и талантливо имитировать их. Это был природный, даровитый комик. Вечно, бывало, она всех смешила, сохраняя деланно-серьёзный вид".

Михаил Бакунин. 1860 год

Михаил Александрович Бакунин (18 [30] мая 1814, село Прямухино, Новоторжский уезд, Тверская губерния, Российская империя — 19 июня [1 июля] 1876, Берн, Швейцария) — русский мыслитель, революционер, панславист, анархист, один из идеологов народничества. Бакунин считается одной из самых влиятельных фигур анархизма и одним из основателей традиции «социального анархизма».

Бакунин отклонял статичные и иерархические системы власти в любой форме. Он также не признавал любую форму иерархической власти, исходящую от воли государя или даже от государства с всеобщим избирательным правом. В своей книге «Бог и государство», он писал: "Свобода человека состоит единственно в том, что он повинуется естественным законам, потому что он сам признает их таковыми, а не потому, что они были ему внешне навязаны какой-либо посторонней волей — божественной или человеческой, коллективной или индивидуальной."

В то время как последователи идей либерализма настаивали, что свободные рынки и конституционные правительства подразумевают индивидуальную свободу, Бакунин утверждал, что капитализм и государство в любой форме несовместимы с индивидуальной свободой рабочего класса и крестьянства.

Александр Керенский, 1917 г.

Александр Фёдорович Керенский 22 апреля [4 мая] 1881 года, Симбирск, Российская империя — 11 июня 1970, Нью-Йорк, США) — российский политический и общественный деятель; министр, затем министр-председатель Временного правительства (1917), один из лидеров российского политического масонства. После того как в полночь с 26 на 27 февраля 1917 сессия Думы была прервана указом Николая II, Керенский на Совете старейшин думы 27 февраля призвал не подчиняться царской воле. В тот же день он вошёл в состав сформированного Советом старейшин Временного комитета Государственной думы и в состав Военной комиссии, руководившей действиями революционных сил против полиции.

В мае 1917 года петроградские газеты даже всерьёз рассматривают вопрос об учреждении «Фонда имени Друга Человечества А. Ф. Керенского»

С 7 (20) июля А. Ф. Керенский сменил Георгия Львова на посту министра-председателя, сохранив пост военного и морского министра. Сконцентрировав в своих руках диктаторские полномочия, Керенский совершил очередной государственный переворот — распустил Государственную Думу, которая, собственно, и привела его к власти, и объявил о провозглашении России демократической республикой, не дожидаясь созыва Учредительного собрания. Вместе с тем к октябрю 1917 года практически не осталось достаточной военной силы, на которую Керенский смог бы опереться. Его действия во время корниловского выступления отталкивали от него армейское офицерство и казаков. Кроме того, во время борьбы с Корниловым Керенский вынужден обращаться к большевикам как к наиболее активным левым, тем самым только приближая события ноября 1917 года.

Лев Давидович Троцкий (псевдоним, также: Перо́, Антид Ото, Л. Седо́в, Стари́к и др.; имя при рождении Лейб Давидович Бронштейн; 26 октября [7 ноября] 1879; село Яновка, Елисаветградский уезд, Херсонская губерния, Российская империя (ныне Береславка, Кировоградская область, Украина) — 21 августа 1940; Койоакан, Мехико, Мексика) — революционный деятель XX века, идеолог троцкизма — одного из течений марксизма. Дважды ссыльный при монархическом строе, лишённый всех гражданских прав в 1905 году. Один из организаторов Октябрьской революции 1917 года, один из создателей Красной армии. Один из основателей и идеологов Коминтерна, член его Исполкома. В первом советском правительстве — нарком по иностранным делам, затем в 1918—1925 — нарком по военным и морским делам и председатель Реввоенсовета РСФСР, затем СССР. С 1923 года — лидер внутрипартийной левой оппозиции. Член Политбюро ВКП(б) в 1919—1926 годах. В 1927 году снят со всех постов, отправлен в ссылку. В 1929 году выслан за пределы СССР. В 1932 году лишён советского гражданства. После высылки из СССР — создатель и главный теоретик Четвёртого интернационала (1938). Автор работ по истории революционного движения в России, создатель капитальных исторических трудов по революции 1917 года, литературно-критических статей, воспоминаний «Моя жизнь» (Берлин, 1930). Дважды женат, без расторжения первого брака. Был смертельно ранен с помощью ледоруба агентом НКВД Рамоном Меркадером 20 августа 1940 года в Мексике.

Карл Бернгардович Радек (псевдоним Radek — в честь популярного персонажа австрийской юмористической печати, настоящее имя Кароль Собельсон, нем. Karol Sobelsohn; 31 октября 1885 года, Лемберг, Австро-Венгрия (ныне Львов, Украина — 19 мая 1939 года, Верхнеуральск) — советский политический деятель, деятель международного социал-демократического и коммунистического движения.

В 1919—1924 годах член ЦК РКП(б); в 1920—1924 член (в 1920 — секретарь) Исполкома Коминтерна, сотрудник газет «Правда» и «Известия».

В 1936 году исключён из ВКП(б) и 16 сентября того же года арестован. В качестве одного из главных обвиняемых был привлечён к открытому процессу по делу «Параллельного антисоветского троцкистского центра» (Второй Московский процесс). Стал центральной фигурой процесса, давал требуемые подробные показания о якобы «заговорщицкой деятельности» — своей и других подсудимых; при этом отрицал применение пыток на следствии. По официальной версии, был убит в Верхнеуральском политизоляторе другими заключёнными 19 мая 1939 года.

Владимир Ильич Ульянов (псевдоним Ленин; 22 апреля 1870, Симбирск — 21 января 1924, усадьба Горки, Московская губерния) — российский революционер, советский политический и государственный деятель, создатель Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков), один из главных организаторов и руководителей Октябрьской революции 1917 года в России, первый председатель Совета Народных Комиссаров (правительства) РСФСР, создатель первого в мировой истории социалистического государства.

В качестве бонуса фотографии обычных людей:

Ганзен-Траубе Антонина Александровна, 1895 г. р. Петроградский сиротский институт Императора Николая I, 25 мая 1916 года. Репрессирована в 1935 году.

Фото молодой семьи. Санкт-Петербург.

Фото сотника 1-го Екатеринодарского кошевого атамана Чепеги полка Кубанского казачьего войска. Екатеринодар, 1915 г. Офицер изображен в парадной униформе

Фото русского летчика

Фото сестры милосердия. 1916 год.

Источник: cont.ws

usskievesti.ru/novosti/istoriya/staryie-geroi-v-novom-czvete-8.html

|

Метки: фото |

Лето с Великой княгиней Елизаветой Федоровной |

Лето с Великой княгиней Елизаветой Федоровной

Аполлинария Волошун | 24 августа 2010 г.

Говоря о летнем времяпрепровождении великой княгини, мы должны учитывать некоторые особенности того времени. Сезон остается прежним, его человеческое восприятие тоже. Времени подвластны лишь внешние изменения, да разнообразие, когда верховая езда сменяется автомобилями, а купание в реке – домашним бассейном. Все остальное остается прежним. Аристократия покидала свои городские резиденции до самой осени, кто-то предавался деревенской жизни, а кто-то отправлялся путешествовать или навещать заграничных родственников. Семья великой княгини Елизаветы Федоровны переезжала в свое загородное имение «Ильинское», прихватив с собой слуг и друзей.

Говоря о летнем времяпрепровождении великой княгини, мы должны учитывать некоторые особенности того времени. Сезон остается прежним, его человеческое восприятие тоже. Времени подвластны лишь внешние изменения, да разнообразие, когда верховая езда сменяется автомобилями, а купание в реке – домашним бассейном. Все остальное остается прежним. Аристократия покидала свои городские резиденции до самой осени, кто-то предавался деревенской жизни, а кто-то отправлялся путешествовать или навещать заграничных родственников. Семья великой княгини Елизаветы Федоровны переезжала в свое загородное имение «Ильинское», прихватив с собой слуг и друзей.

Когда великие князья проезжали по деревням, принадлежащим им, дома были разукрашены флагами и подносились хлеб-соль[1]. Племянница Мария Павловна, рассказывает, что переезд в Ильинское походил на переселение целой деревни, если судить по количеству прислуги и свиты[2].

Добирались либо экипажами, либо по железной дороге от станций Одинцово (существует с 1870 года, Белорусское направление) и Химки (с 1851 года по Ленинградскому направлению). Я сама живу в Химках, и маршрут великой княгини знаю не по книгам. До Ильинского действительно недалеко, я была там несколько раз, то беседуя с местным настоятелем Ильинского храма (который мне сообщил, что Елизавету Федоровну здесь мало кто почитает), то помогая в развитии местному Елизаветинскому музею (громко сказано, поскольку из экспонатов там только пиджак Сергея Александровича и коробка из-под дамской шляпы). А территория бывшего имения закрыта для посетителей. Сейчас там исследователям делать нечего, и мне остается лишь проводить «лето с великой княгиней» на основании архивных материалов и фотографий.

Великая княгиня Елизавета Федоровна

Теперь туда ходят не экипажи, а маршрутки до остановки «Ильинское», мимо усадьбы Сумароковых-Эльстон (больше известных как Юсуповы) – Архангельское, которое, в отличие от Ильинского, сейчас восстановлено и превращено в пользующийся спросом музей.

К вопросу о храме и его настоятеле – надо отдать ему должное, ведь храм долго не хотели отдавать. Его, тогда еще молодого священника, целый год гоняли из кабинета в кабинет за мифическими согласованиями и разрешениями. Пока он не попал к одной даме (имя он мне не назвал), занимавшей пост в Министерстве культуры. Благодаря ее содействию, храм вернули в лоно РПЦ всего за две недели. Возможно совпадение, но произошло это во время очередных выборов.

Как бы то ни было, храм вернули, и, войдя внутрь, молодой священник почувствовал, как его энтузиазм угасает. От прежней церкви остались голые стены, в прямом смысле слова. До 1991 года здание пользовал Ильинский пансионат, и оно выполняло функции склада. От прежнего убранства не осталось даже фресок на стенах, которые были сбиты и вместе с иконостасами и утварью увезены неизвестно куда. Полностью отсутствовало электричество, и, несмотря на то, что здесь был склад, нигде не обнаружилось даже гвоздя.

Лично у меня впечатления от современного вида села Ильинское удручающие. Нет там ни ухоженности, ни природной красоты, ни душевности. Чуть дальше от него села Петрово-Дальнее и Усово, куда великие князья наведывались то в гости к Голицыным, то в собственные усовские владения. И все.

Засидевшаяся у ворот бывшего имения «Ильинское» охрана пошутила, предложив мне рассмотреть территорию с противоположной стороны – реки. Я знаю, что именно этот вид описывали и Степанов, и Шнейдер, и многие другие: «Село и усадьба раскинулись на крутом, левом берегу реки, которая здесь, при повороте, образует дугу»[3]. Однако увидеть это сейчас не представляется возможным, кроме как на фотографиях – «Ильинский парк тянется более версты вдоль крутого берега и, сквозь густую, роскошную его листву, выступает в центре, над самой рекой, длинной полоской, дворец»[4].

Зато на эту самую реку ходила купаться Елизавета Федоровна практически каждый день: «Каждый день я купаюсь в реке – вода такая чистая, теплая, одно удовольствие»[5]. И про других домочадцев она рассказывает: «Мы часто ходим купаться – освежающее удовольствие – погода жаркая, хотя недавно были сильные грозы с ливнями»[6]. Или: «Ксения пытается плавать со спасательным поясом, я со вчерашнего дня тоже, а сегодня я немножко пыталась плавать без поддержки пояса. Мы выходим за купальню, но далеко не заходим – из-за камней»[7]. Позднее, эту привычку переняли племянники Елизаветы Федоровны: «Освободившись, мы обычно устремлялись под тень деревьев или к воде, где играли, а когда стали постарше, то часто ходили в это время купаться». Мария Павловна вспоминала, что на берегу реки, в зарослях, была небольшая кабинка «с замшелыми и скользкими ступенями, уходящими в воду»[8]. «Мы по очереди раздевались там и спускались к реке, которая не была ни чистой, ни глубокой. Справа от кабины было подобие пляжа с мелким песком, здесь обычно располагалось на солнце деревенское стадо. Отсюда доносилось мычание коров, блеяние овец и крики деревенских ребятишек, пришедших купаться. И все это создавало особую атмосферу лета в Ильинском»[9].

Часто великая княгиня с супругом и друзьями каталась на лодках по реке, и это доставляло всем массу удовольствия. Одно из таких катаний описывает Екатерина Адольфовна Шнейдер: «Утром собрались у пристани и поехали кататься в лодках. На пристани случилось маленькое несчастие. Мар<ия> Алек<сандровна (княгиня Васильчикова Мария Александровна была достаточно плотной женщиной – прим. А.) хотела попробовать сесть в байдарку, но лишь только она вошла в нее, как байдарка покачнулась и она наполовину осталась в воде [зачеркнуто автором – прим. А.] едва успела схватиться за пристань,… [неразборчиво – прим. А.] она сидела на пристани, а ноги над водою. Такой был хохот, когда ее вытаскивали»[10].

Помимо катания по реке, великокняжеское семейство выезжало верхом или в экипаже[11]. За каждым членом семьи были прикреплены определенные лошади или, в случае племянников, – пони и мулы[12]. Судя по фотографиям, которые есть в архивах, парк в имении был большим, и ровные дорожки отличались достаточной шириной, и по ним могли с легкостью проехать два всадника.

Днем Елизавета Федоровна часто проводила время в саду возле дома, где в поисках прохлады, «устраивалась в тени крытой террасы»[13]. Там она рисовала или вышивала с фрейлинами под чтение вслух. Если, конечно, не присоединялась к супругу в поисках грибов: «Мы ежедневно делаем чудесные походы за грибами, несколько раз набирали больше 300»[14]. Шнейдер замечала в своих записях: «Прогулки за грибами бывают каждый день, но всегда в какой-нибудь другой лес»[15].

Так, великая княжна Мария Александровна[16] «рассказывала очень комично, как она никак не может отличить поганки от хороших грибов, и у нее всегда в корзине оказываются эти поганки»[17].

Живые картины - игры в Ильинском

Все обитатели Ильинского вспоминали об этих грибных походах, и можно смело назвать грибы одним из главных развлечений обитателей имения[18]. Великий князь всегда испытывал истинную радость, о чем писал в дневниках и письмах: «Грибов было пропасть, и весь сад наполнен белыми»[19]. Правда, не только великие князья были увлечены грибной охотой – парк приходилось охранять от селян. Племянники вспоминали, что, несмотря на строгий запрет, они «часто видели в зарослях цветастые косынки женщин», крестьянок, которые убегали при их приближении[20]. Продолжалось это грибное удовольствие до самой осени.

Все обитатели Ильинского вспоминали об этих грибных походах, и можно смело назвать грибы одним из главных развлечений обитателей имения[18]. Великий князь всегда испытывал истинную радость, о чем писал в дневниках и письмах: «Грибов было пропасть, и весь сад наполнен белыми»[19]. Правда, не только великие князья были увлечены грибной охотой – парк приходилось охранять от селян. Племянники вспоминали, что, несмотря на строгий запрет, они «часто видели в зарослях цветастые косынки женщин», крестьянок, которые убегали при их приближении[20]. Продолжалось это грибное удовольствие до самой осени.

Помимо сбора грибов, обитатели Ильинского проводили время, играя в бильярд, бадминтон, жмурки[21] – как маленькие дети. Сергей Александрович шутил: «Все паслись в саду или играли в теннис»[22].

Очень часто навещали соседей, шли пешком к Юсуповым,[23] где «напившись чаю» возвращались обратно в имение[24]. Великий князь писал: «Благодаря чудной погоде мы ежедневно совершали прогулки со всем обществом и обыкновенно ездили пить чай к разным соседям»[25]. Елизавета Федоровна, только приехав в Россию, об этих посещениях рассказывала: «Со своими соседями мы видимся очень часто; все они такие приятные люди, что я сразу же почувствовала себя с ними как дома»[26]. Ключевое «как дома».

Прогулки в гости к соседям привели к созданию крепкой компании, настроенной весело проводить время[27]. То, что время проводилось действительно весело, свидетельствует упоминание о гостевой книге, куда записывались смешные случаи из жизни в Ильинском, а также «про выпивки, про пикники, и много всякой чепухи!».[28]

А вот солнечный загар в то время не приветствовался, и белизна кожи считалась отличительным признаком аристократии. Поскольку готовых средств по уходу за кожей тогда еще не было, да и вопрос считался щепетильным, Елизавета Федоровна сама готовила отбеливающий лосьон для лица, оберегая кожу от чрезмерного воздействия солнца[29]. Лосьон состоял из огуречного сока и сметаны, – это и сегодня самое действенное средство в косметологии. Оберегаясь от воздействия солнечных лучей, великая княгиня неизменно появлялась на свежем воздухе в шляпке и с зонтиком[30].

Вообще, как женщины того времени переносили жару – сегодня не понять. Достаточно представить их в белых летних платьях, затянутых в корсеты, слои юбок и ботильоны. Судя по фотографиям, сделанным в имении Ильинское, великая княгиня не носила турнюр и предпочитала ниспадающую юбку. Однако воротник и длинные рукава присутствовали неизменно, и, похоже, что единственное место, где позволялись декольте и обнаженные руки – была бальная зала во время сезона (это уже жизнь городская, а значит зимняя). С корсетами разобраться сложнее, поскольку на летних фотографиях талия великой княгини не затянута, однако если верить очевидцам, корсет обязательно присутствовал в вечернем туалете. Следует ли из этого, что летним днем женщинам позволялось не утягиваться во избежание теплового удара, и что корсет надевался только на приемы? Это косвенно подтверждает и то, что нигде не говориться о возне со шнуровкой корсета во время подготовки и после купания. Если эта наша версия подтверждается, то в таком случае Елизавета Федоровна наслаждалась в имении не только отсутствием дворцового протокола, и там ей дышалось свободней в буквальном смысле этого слова.

Московский климат неизменен даже спустя столетие, о чем я вижу подтверждение в переписке Елизаветы Федоровны. Грозы сменяются жарой, и описание будней в Ильинском начинаются и заканчиваются неизменной сводкой погоды.

Случались и хорошо знакомые москвичам ежегодные летние ураганы, о чем пишет в своих дневниках великий князь Сергей Александрович, пока они были с Елизаветой Федоровной в Ильинском: «Вчера над частью Москвы и губернии пронесся циклон – масса убытков, много убитых и раненых – одна деревня в 67 домов вся снесена!!» Радует, что нынешние циклоны либо стали слабее, либо мы более защищены от их ударов.

А вот про дым ни слова не встречала. Возможно, в то время эта проблема решалась лучше, чем сегодня.

Когда стояла сухая погода, и дороги позволяли проехать большим экипажам, великокняжеское семейство и ее окружение ездили кататься: «Летом такие поездки предпринимались часто»[31].

Однако что оставалось неизменным, в любую погоду[32], так это прогулки пешком[33]. Порой длились они по несколько часов[34]. В жару, хозяева и гости имения одевались в белые и ситцевые платья[35], и уходили на луг или лес, где устраивали чаепития[36].

Баронесса Буксгевден писала в своей книге: «Великий князь Сергей Александрович и его жена жили простой сельской жизнью, вместе со своими слугами и немногими избранными друзьями, которые – по принятой в России традиции – подолгу гостили у них в имении. Все это необычайно нравилось великой княгине»[37]. Действительно нравилось, если судить по настроению Елизаветы Федоровны, описывающей летние дни в имении.

Как давно мы сами, в наш 21 век, живя в тех же местах и имея все возможности повторить повседневные занятия столетней давности, катались на лодках и ходили за грибами? Или, может, устраивали пикники в лесу и игры в жмурки? Любовь к лету и к Ильинскому во многом основывалась на хорошей компании и веселых занятиях. И это во многом благодаря характеру самой великой княгини, лето с которой становилось по-детски активным и радостным.

Читайте также:

Санатория Елизаветы Феодоровны в Новороссийске

[1] Дневниковая запись Шнейдер Е.А. в Ильинском. 1887. Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 1115. Оп. 1, Д. 7, Л. 1-4 об.

[2] Воспоминания великой княгини Марии Павловны. Education of a Princess, a memoir by Marie, Grand Duchess of Russia. (New York. Viking Press. 1931). М., 2004. С. 23.

[3] М. Степанов. Село Ильинское. Исторический очерк. М.: Синодальная Типография. 1900. РГБ. С. 10.

[4] Там же. С. 11.

[5] Письмо имп. Марии Федоровне от 21 августа 1888. Ильинское. ГАРФ. Ф.642. Оп. 1. Д. 1581. Л. 25-26 об. Англ.яз. // Вел.кн. Елизавета Федоровна и император Николай II. Документы и материалы (1884-1909 гг.). Подготовка текстов П.В. Волошун. С. 99.

[6] Письмо имп. Марии Федоровне от 14 июля 1884. Ильинское. Англ.яз. // Вел.кн. Елизавета Федоровна и император Николай II. Документы и материалы (1884-1909 гг.). Подготовка текстов П.В. Волошун. С.51.

[7] Письмо имп. Марии Федоровне от 26 июня 1885. Петербург. ГАРФ. Ф.642. Оп. 1. Д. 1580. Л. 37-42 об. // Вел.кн. Елизавета Федоровна и император Николай II. Документы и материалы (1884-1909 гг.). Подготовка текстов П.В. Волошун. С. 61.

[8] Воспоминания великой княгини Марии Павловны. Education of a Princess, a memoir by Marie, Grand Duchess of Russia. (New York. Viking Press. 1931). М., 2004. С. 26.

[9] «Когда в жаркий июльский день я прикрываю глаза, мне кажется, что я снова слышу их». Воспоминания великой княгини Марии Павловны. Education of a Princess, a memoir by Marie, Grand Duchess of Russia. (New York. Viking Press. 1931). М., 2004. С. 26.

[10] Дневниковая запись Шнейдер Е.А. в Ильинском. 1887. Ф. 1115. Оп. 1, Д. 7, Л. 1-4 об.

[11] См. Письмо имп. Марии Федоровне от 14 июля 1884. Ильинское. Англ.яз. // Вел.кн. Елизавета Федоровна и император Николай II. Документы и материалы (1884-1909 гг.). Подготовка текстов П.В. Волошун. С.50. А также Письмо имп. Марии Федоровне от 27 августа 1885. Ильинское. ГАРФ. Ф.642. Оп. 1. Д. 1580. Л. 44-48. Там же. С. 64.

[12] Воспоминания великой княгини Марии Павловны. Education of a Princess, a memoir by Marie, Grand Duchess of Russia. (New York. Viking Press. 1931). М., 2004. С. 27.

[13] См.: Воспоминания великой княгини Марии Павловны… С. 26.

[14] Письмо цесар. Николаю Александровичу от 9 августа 1889. Ильинское. ГАРФ. Ф.601. Оп. 1. Д. 1253. Л. 11-12 об. Англ.яз. // Вел.кн. Елизавета Федоровна и император Николай II. Документы и материалы (1884-1909 гг.). Подготовка текстов П.В. Волошун. С. 135.

[15] Дневниковая запись Шнейдер Е.А. в Ильинском. 1887. ГАРФ. Ф. 1115. Оп. 1, Д. 7, Л. 1-4 об.

[16] Великая княжна Мария Александровна, сестра вел.кн. Сергея Александровича, герцогиня Эдинбургская и герцогиня Саксен-Кобург-Готская.

[17] Воспоминания Джунковского. ГАРФ. Ф. 826. Оп. 1. Д. 41. Л. 39-46.

[18] «Мы хорошо знали, где они росли». Воспоминания великой княгини Марии Павловны. Education of a Princess, a memoir by Marie, Grand Duchess of Russia. (New York. Viking Press. 1931). М., 2004. С. 27.

[19] Письмо вел.кн. Сергея Александровича цесар. Николаю Александровичу от 22 сентября 1887. Ильинское. ГАРФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 1340. Л. 21-24 об. Русс.яз.

[20] Воспоминания великой княгини Марии Павловны. Education of a Princess, a memoir by Marie, Grand Duchess of Russia. (New York. Viking Press. 1931). М., 2004. С. 28.

[21] Письмо имп. Марии Федоровне от 3 октября 1887. Ильинское. ГАРФ. Ф.642. Оп. 1. Д. 1581. Л. 11-12 об. Англ.яз. // Вел.кн. Елизавета Федоровна и император Николай II. Документы и материалы (1884-1909 гг.). Подготовка текстов П.В. Волошун. С. 88.

[22] Дневники вел.кн. Сергея Александровича. ГАРФ. Ф. 648. Оп. 1. Д. 32. Л. 81-84.

[23] См.: Воспоминания великой княгини Марии Павловны… С. 27.

[24] См.: Воспоминания В.Ф. Джунковского… Л. 39-46.

[25] Письмо вел.кн. Сергея Александровича цесар. Николаю Александровичу от 22 сентября 1887. Ильинское. ГАРФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 1340. Л. 21-24 об. Русс.яз.

[26] Письмо имп. Марии Федоровне от 14 июля 1884. Ильинское. Англ.яз. // Вел.кн. Елизавета Федоровна и император Николай II. Документы и материалы (1884-1909 гг.). Подготовка текстов П.В. Волошун. С.51.

[27] «Мы сочинили одеться «русскими мужичками» – большое общество – и в таком виде танцевать у наших соседей – я думаю, будет очень забавно». Письмо вел.кн. Сергея Александровича цесар. Николаю Александровичу от 22 сентября 1887. Ильинское. ГАРФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 1340. Л. 1-2 об. Русс.яз. В тот же день Елизавета Федоровна писала имп. Марии Федоровне: «В среду мы едем к Сумароковым-Эльстон; все дамы и кавалеры нарядятся в крестьянскую одежду – очень простую, но ярких тонов». Письмо имп. Марии Федоровне от 14 июля 1884. Ильинское. Англ.яз. // Вел.кн. Елизавета Федоровна и император Николай II. Документы и материалы (1884-1909 гг.). Подготовка текстов П.В. Волошун. С.51. В итоге, такие постановки вошли в жизнь Ильинского и близлежащих имений: «Последние дни мы очень приятно проводим время в театральных постановках». Письмо имп. Марии Федоровне от 24 сентября 1884. Ильинское. // Там же.: С.54-55.

[28] М. Степанов. Отрывок из воспоминаний об Ильинском. ГАРФ. Ф. 1115. Оп. 1. Д. 7. Л. 5 – 7 об.

[29] См.: Воспоминания великой княгини Марии Павловны… С. 20.

[30] См.: Воспоминания великой княгини Марии Павловны… С. 20.

[31] Воспоминания великой княгини Марии Павловны… С. 19. И еще: «Но даже близкие друзья побаивались его, и мы с Дмитрием тоже». Там же. С. 27.

[32] «Каждый день, несмотря на дождь, мы подолгу гуляем пешком, более двух часов, и я вполне осилила такую нагрузку, ведь в Петергофе, надо сказать, я была ужасно ленива». Письмо имп. Марии Федоровне от 27 августа 1885. Ильинское. ГАРФ. Ф.642. Оп. 1. Д. 1580. Л. 44-48. Анг.яз. // Вел.кн. Елизавета Федоровна и император Николай II. Документы и материалы (1884-1909 гг.). Подготовка текстов П.В. Волошун. С.64.

[33] «Погода у нас хорошая, но прохладная, мы много гуляем пешком». Письмо имп. Марии Федоровне от 24 сентября 1886. Ильинское. ГАРФ. Ф.642. Оп. 1. Д. 1581. Л. 6-10 об. Анг.яз. // Вел.кн. Елизавета Федоровна и император Николай II. Документы и материалы (1884-1909 гг.). Подготовка текстов П.В. Волошун. С.78.

[34] «Сегодня мы ездили по окрестностям и ходили пешком 2 часа». Письмо имп. Александра III имп. Марии Федоровне от 16 августа 1888. Ильинское. Император Александр III и императрица Мария Федоровна. Переписка. 1884-1894 годы. М., 2005. С. 103-104.

[35] См. письма вел.кн. Елизаветы Федоровны и имп. Александра III – к имп. Марии Федоровне.

[36] «У нас туманно, но тепло, мы много гуляем, на днях устраивали пикник, пили чай и готовили всякую снедь». Письмо цесар. Николаю Александровичу от 6 отября 1886. Ильинское. ГАРФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. т1253. Л. 1-2 об. Анг.яз. // Вел.кн. Елизавета Федоровна и император Николай II. Документы и материалы (1884-1909 гг.). Подготовка текстов П.В. Волошун. С. 79.

[37] Баронесса София Буксгевден. Венценосная мученица. М. 2006. С. 51.

Теги:

XX век, Елизавета Феодоровна, лето

Подписывайтесь на канал Правмир в Яндекс.Дзен, чтобы не пропускать интересные новости и статьи ttps://www.pravmir.ru/leto-s-velikoj-knyaginej/

|

Метки: романовы дворянские владения |

«Летний период» жизни великой княгини Елизаветы Федоровны в имении Ильинское |

«Летний период» жизни великой княгини Елизаветы Федоровны в имении Ильинское

Историческая повседневность представительниц высших образованных слоев российского общества хранится в материалах переписки, дневников и воспоминаний.

На обыденную жизнь великой княгини Елизаветы Федоровны позволяет взглянуть анализ ее личной переписки, дневники и воспоминания ее ближайшего окружения. Особенно широко представлен материал, касающийся ее летнего времяпрепровождения в период с 1884 по 1896 г. Тогда большую часть года Елизавета Федоровна проводила в имении супруга — великого князя Сергея Александровича — в подмосковном Ильинском.

Вид на усадьбу в Ильинском с Москвы-реки. Фото 1907 г.

В Ильинском. Великий князь Сергей Александрович и великая княгиня Елизавета Федоровна в окружении друзей и лиц свиты.

Справа: В.С. Гадон (стоит), В.Ф. Джунковский (сидит), граф Ф.Ф. Сумароков-Эльстон.

Слева от великого князя – княгиня З.Н. Юсупова, жившая в имении по соседству. Второй слева стоит М.П. Степанов (ГА РФ. Ф. 826. Оп.1.Д. 889.Л.2.)

Судя по фотографиям, сохранившимся в личных фондах гостей и обитателей имения, Ильинское значительно отличалось от привычных роскошных дворцов аристократии дореволюционного времени своей простотой. Баронесса Буксгевден писала в своей книге: «Великий князь Сергей Александрович и его жена жили простой сельской жизнью, вместе со своими слугами и немногими избранными друзьями, которые — по принятой в России традиции — подолгу гостили у них в имении. Все это необычайно нравилось великой княгине» [1, с. 5]. Князь Феликс Феликсович Юсупов вспоминал: «Усадьба у них была устроена со вкусом, в духе английского сельского дома» [12, c. 71]. Племянница великих князей Мария Павловна «младшая» рассказывала, что дядя унаследовал имение «от своей матери, императрицы Марии Александровны, которая на склоне лет нашла здесь убежище от утомляющего церемониала придворной жизни» [4, c. 22—23] (см. также: [3, л. 39—46]). Она также писала, что «дом был невелик и выстроен из дуба». Что касается обстановки в комнатах, то она «не отличалась роскошью» [4, c. 23].

Великокняжеская чета проводила в имении Ильинское летние месяцы, с наступлением весны покидая городские резиденции и пребывая в деревне до поздней осени. Когда великие князья проезжали по деревням, принадлежащим им, дома были украшены флагами и подносилась хлеб-соль [6, c. 1—4 об.]. Племянница Мария Павловна рассказывает, что переезд в Ильинское походил на переселение целой деревни, если судить по количеству прислуги и свиты [4, c. 23]. Добирались либо экипажами, либо по железной дороге от станций Одинцово (существует с 1870 г., Белорусское направление) и Химки (с 1851 г., Ленинградское направление).

День в Ильинском наступал для каждого по-разному, каждый вставал когда хотел [3, л. 39—46]. Для великой княгини утро начиналось вместе с подъемом супруга, около 8 часов [10, л. 5—7 об.]. Сергей Александрович уходил на осмотр хозяйства, а Елизавета Федоровна предпочитала прогулку в саду в одиночестве [4, с. 25]. Великая княгиня любила цветы и посвящала их собиранию и рисованию часы, дни и недели своей жизни в Ильинском: «Я занята тем, что расписываю цветами двери своей маленькой гостиной» [2, с. 63]. Вся прогулка занимала около часа, и к 9 часам супруги отправлялись пить кофе на балкон en famille [5, л. 81—84]. Это было приятное времяпрепровождение в узком кругу семьи. Сергей Александрович читал газеты, а Елизавета Федоровна листала «английские журналы или французские журналы мод», вырезая понравившиеся иллюстрации. Она «собирала вырезки в альбомы, используя их при разработке своих туалетов» [4, с. 25].

Когда чаепитие заканчивалось, примерно в 10 часов, Елизавета Федоровна проводила время за уроками по русскому языку или же на реке («Каждый день я купаюсь в реке — вода такая чистая, теплая, одно удовольствие» [2, c. 61]), иногда в саду, где в поисках прохлады «устраивалась в тени крытой террасы» [4, c. 26]. Там Елизавета Федоровна рисовала [2, c. 132] или вышивала с фрейлинами под чтение вслух [4, c. 26]. Или она присоединялась к супругу, отправлявшемуся за грибами: «Мы ежедневно делаем чудесные походы за грибами, несколько раз набирали больше 300» [2, c. 135]. Екатерина Адольфовна Шнейдер замечала в своих записях: «Прогулки за грибами бывают каждый день, но всегда в какой-нибудь другой лес» [6, л. 1—4 об.]. Порой обитатели Ильинского играли в эти часы в бильярд, бадминтон, жмурки [2, c. 88]. Великий князь шутил: «Все паслись в саду или играли в теннис» [5, л. 81—84].

Завтрак в Ильинском наступал в час дня [10, л. 5—7 об.]. Екатерина Адольфовна Шнейдер описывает один случай: «Завтрак был сервирован в библиотеке (отдельный дом в парке), о чем никто не знал, все по обыкновению явились в столовую и, найдя стол не накрытым, отправлялись отыскивать где завтракать» [6, л. 1—4 об.]. Иногда завтраки носили официальный характер, и тогда за столом «собиралось человек пятнадцать-двадцать» [4, c. 26]. В другие же дни члены семейства и их близкие оставались одни. «За завтраком сидело семь дам и один великий князь (Сергей Александрович. — П. В.), так как в этот день великий князь Павел Александрович с М. П. Степановым уехали в Москву на скачки» [6, л. 1—4 об.].

После утреннего кофе завтрак был по счету вторым приемом пищи и отличался большей плотностью [4, c. 26]. Подавались к столу на завтрак «rastegais et petits pates», «maréchale de pre-sale aux petits pois», «salade concombres», омары под соусом, рябчики, цесарки и цыплята жареные, студень из ершей. Из супов — «potage puree», суп из артишоков. Помимо этого на столе были «kournik», кулебяка, булочки, сыр, икра, блины и каштаны — «bordure de marrons aux glaces ̀a la parisienne». На десерт подносились персики с рисом, холодный пломбир, иногда с оригинальным названием — «d’ananas à la donzelle».

После завтрака пили чай или кофе на примыкающей к столовой веранде или на балконе [11, c. 11], в покоях великой княгини [4, c. 26]. Затем шли гулять и за грибами либо навещали соседей, чаще отправлялись пешком к Юсуповым [4, c. 27], напившись там чаю возвращались обратно в имение [3, л. 39—46]. Великий князь Сергей Александрович об этом писал: «Благодаря чудной погоде мы ежедневно совершали прогулки со всем обществом и обыкновенно ездили пить чай к разным соседям» [9, л. 21—24 об.]. Елизавета Федоровна, только приехав в Россию, об этих посещениях отзывалась следующим образом: «Со своими соседями мы видимся очень часто; все они такие приятные люди, что я сразу же почувствовала себя с ними как дома» [2, c. 51].

Пикник в Ильинском.1890-егоды

Елизавета Федоровна в Ильинском. 1893 г.

Елизавета Федоровна с фрейлиной Екатериной Козляниновой (Кити)

Елизавета Федоровна в компании великой княжны Марии Павловны-младшей, фрейлины Маши Васильчиковой и Евдокии Федоровны Джунковской. 1902-1903 гг.

Великий князь Сергей Александрович с супругой

Прогулки в гости к соседям привели к созданию крепкой компании, настроенной весело проводить время [2, c. 51]. То, что время проходило действительно весело, свидетельствует гостевая книга, куда записывались смешные случаи из жизни в Ильинском, а также «про выпивки, про пикники, и много всякой чепухи!» [10, л. 5—7 об.]. Баронесса София Карловна Буксгевден вспоминала, что Елизавета Федоровна на самом деле «отличалась веселым и неунывающим характером, обладала большим чувством юмора» [1, c. 38].

Когда стояла сухая погода и дороги позволяли проехать большим экипажам, семейство и его окружение ездили кататься [4, c. 19]. Поездки в экипажах сменялись верховыми прогулками, иногда они совершались Елизаветой Федоровной в компании, иногда в одиночестве [2, c. 55]. По словам очевидцев, она красиво держалась в седле и мастерски управляла лошадью. Великая княгиня надевала на такие прогулки амазонку, которая казалась совсем короткой, на голову — маленькую фетровую шапочку [3, л. 39—46].

Однако что оставалось неизменным, в любую погоду [2, c. 64], так это прогулки пешком. Порой длились они по 2 часа [8, c. 103—104]. В жару хозяева и гости имения наряжались в белые и ситцевые платья и уходили на прогулку, иногда устраивали в лесу чаепитие и пикники [2, c. 79]. Великая княгиня заботилась о белизне кожи и самостоятельно готовила отбеливающий лосьон для лица из огуречного сока и сметаны, неизменно появлялась на свежем воздухе в шляпке и с зонтиком [4, c. 20].

Время до обеда Елизавета Федоровна посвящала написанию писем и переодеванию. Великая княгиня, будучи очень красивой женщиной [4, c. 19], всегда уделяла много внимания своему внешнему виду, и пребывание в деревне в менее официальной обстановке не расслабляло ее. Елизавета Федоровна принимала ванну, затем ее одевали камеристки, делали прическу, и после последних штрихов великая княгиня была готова. Все переодевание занимало около часа и должно было завершиться к определенному времени [4, c. 26], поскольку супруг стучал в дверь со словами, что обед готов [4, c. 21].

В 20.00 — 20.30 все собирались в столовой [2, c. 98]. Согласно правилам этикета супруги садились напротив друг друга в разных концах стола, и великие князья не были исключением. Между ними располагались другие члены семьи и свиты [4, c. 26]. На обед подавали «mayonnaisse de starlet au beurre Mompelion», «poulardes et gibier rôtis», «salade macedoine», «profilteroles à la Bretonne», десерт состоял из «sauce chocolat». Несмотря на то что обед длился с восьми-полдевятого до 11 часов вечера, т. е. два с половиной — три часа, перемена блюд происходила быстро [3, л. 39—46].

По окончании обеда, пока убирали со стола, хозяева и гости проходили в гостиную великой княгини. Туда приносили кофе, и в одной комнате, собравшись вместе, каждый занимался своим делом. Обычно танцевали, играли на рояле, рисовали или выжигали под чтение вслух, играли в карты или бильярд. Иногда выходили гулять по парку или катались на лодках [2, c. 131].

Чаепитие в Ильинском.

Чаепитие в Ильинском.

Великий князь Сергей Александрович (во главе стола, на втором плане), великая княгиня Елизавета Фёдоровна (выглядывает справа). 1880-1890-е гг.

И так до 11 часов, пока не подавали вечерний чай [3, л. 39—46]. Если позволяла погода [2, c. 99], то чай пили на террасе, где и засиживались допоздна [9, л. 21—24 об.]. Случалось, что по вечерам ездили к соседям и возвращались поздно, «только после трех», хорошо повеселившись [2, c. 50]. Около полуночи обитатели Ильинского откланивались и расходились по своим спальням. В это время Елизавета Федоровна садилась за письма: «Сейчас все ушли спать, я всегда использую тихие вечерние минуты и сажусь за письма» [2, c. 132]. Так завершался «обычный день» в жизни великой княгини Елизаветы Федоровны в имении Ильинское.

Ильинское. В гостях гессенские родственники Елизаветы Федоровны. 1890 г.

Императорская чета в гостях в Ильинском после коронационных торжеств. 1896 г.

Императорская семья и другие гости в Ильинском. 1896 г.

В Ильинском. 1896 г.

Увеличенный фрагмент предыдущей фотографии

Для нее это было место, где в узком кругу родных и близких без жестких поведенческих регламентаций протокола она могла быть сама собой и, как следствие, более раскрепощенной в своих мыслях и поведении. Это давало ей возможность и в официальной деятельности быть искренней в своих порывах изменить к лучшему жизнь обычных людей. В принципе, она могла позволить себе остаться в протестантской религии и, как любая другая представительница Императорского Дома, заниматься семьей и писать мемуары. Однако характер Елизаветы Федоровны требовал иного, и понятие «рая в Ильинском» она включила в «рай для других», когда сумела отойти от сухости предыдущих благотворений аристократии и привнесла свое видение социальной деятельности.

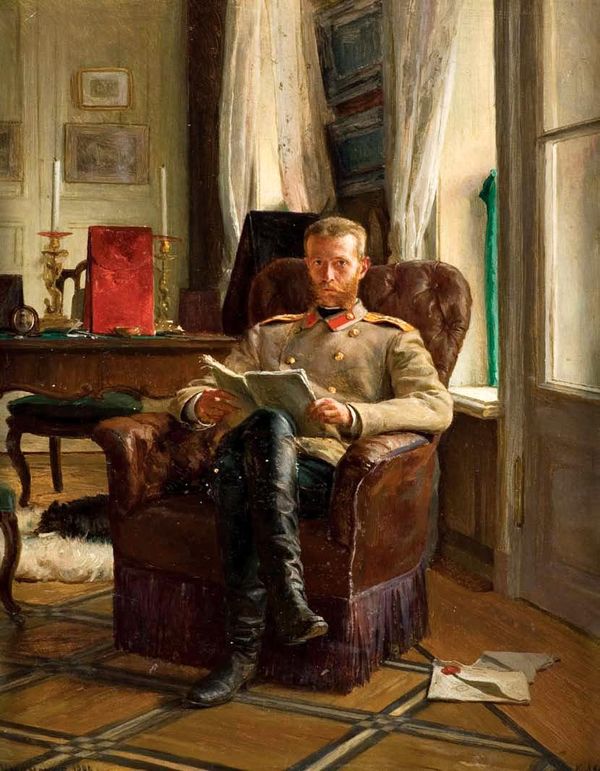

За чтением. Портрет великого князя Сергея Александровича. Село Ильинское.

Худ. К.В.Лемох. 1886 г. Картон, масло. 31 х 24,5 см

Справа внизу подпись: «К.Лемохъ». Слева внизу авторская надпись и дата: «Село Ильинское. 1886».

На обороте фирменная этикетка поставщика художественных принадлежностей

Ее Величества Королевы Англии и принца и принцессы Уэльских «Winzor & Newton».

Частная коллекция

Гармонии деревенской жизни Елизавета Федоровна достигла благодаря тщательному продумыванию всего вплоть до мелочей в своей обыденной повседневной реальности. Режим дня был выстроен таким образом, чтобы не было места праздности и скуке и в то же время чтобы оставалась свобода действий и передвижений. Антиподом этой гармонии стала вторая половина жизни Елизаветы Федоровны: насколько все было хорошо в Ильинском, настолько было тяжело в Москве. При взгляде со стороны не может не возникнуть мысль о некоем жизненном авансе на подлинное счастье, выданном великокняжеской чете.

Елизавета Федоровна вместе с супругом создала то, что именуется одним словом «Ильинское». Это понятие, включающее в себя простоту и веселье, естественность и здоровый образ жизни, узкий (скорее, проверенный и преданный) круг общения [2, c. 235] и отдых. Позже, когда их мир пошатнулся, Елизавета Федоровна восклицала в письме к Павлу Александровичу: «Неужели ты забыл Ильинское?» [2, c. 360]. Этот вопрос свидетельствует о том, что речь шла не об обычном времяпрепровождении в загородном имении, а о чем-то большем и ценном для великокняжеской четы и их близких, о чем невозможно забыть. Поэтому великая княгиня сама твердо отвечала на свой вопрос: «Уверена, что нет».

_________________________

Библиографический список