Церковь высказалась в пользу версии ритуального убийства царской семьи |

Церковь высказалась в пользу версии ритуального убийства царской семьи

Бирюкова Наталья 27 ноября 2017, 21:57

Фото: Global Look Press / Источник: Николай и Александра Романовы

Секретарь Патриаршей комиссии подчеркнул, что данную версию необходимо доказать и обосновать

Служители церкви выдвинули новую версию о расправе над семьей Романовых. По мнению Патриаршей комиссии по изучению результатов экспертизы, убийство царской семьи могло носить ритуальный характер. С таким заявлением выступил епископ Тихон, возглавляющий комиссию.

Он отметил, что к данной гипотезе у церкви очень серьезное отношение и часть церковной комиссии убеждена в правоте версии. Тем не менее священнослужитель подчеркнул, что требуется добыть доказательства в пользу данного предположения.

О том, что расправа могла носить ритуальный характер, говорит тот факт, что многие хотели стать цареубийцами путь даже монарха, который отрекся от престола. Кроме этого для каждого из членов семьи был назначен свой палач, что говорит о том, что к этому относились как к особому ритуалу, передает ТАСС.

Напомним, что последний русский царь Николай Романов расстрелян в 1918 году в Екатеринбурге. Вместе с ним были убиты члены его семьи и слуги, после чего тела были сожжены.

Останки царской семьи были найдены в начале 1990-х и захоронены в Санкт-Петербурге.

Вам может быть интересно:

|

Метки: романовы |

Венчальная диадема Романовых - большевики не решились ее продать |

Венчальная диадема Романовых - большевики не решились ее продать

Величественная бриллиантовая диадема Марии Федоровны - единственная из всех тиар и диадем, которая хранится сегодня в Алмазном Фонде. Почему большевики ее сохранили?

НАВИГАТОР СТАТЕЙ ПО МИНЕРАЛАМ КАНАЛА GEM STONES ЗДЕСЬ

Диадема императрицы Марии Федоровны с розовым бриллиантом. Статьи выходят каждый день после 18:00, и не только))

Рассматривая бесследно ушедшие реликвии монаршего Дома Романовых, не покидает грусть. Все роскошные парюры, тиары, диадемы, эгреты, корсажные украшения - все было безвозвратно утрачено. Либо продано по частям на ювелирных скупках Амстердама и Лондона, либо в редких случаях - продано целиком.

Венчание великой княжны Александры Федоровны и цесаревича Николая II.

Если брать 300-летний с небольшим период правления Романовых, то из всех монарших Домов Европы, у нашей царской семьи были лучшие украшения и драгоценности. Это подтверждают и известные ювелиры того времени.

Великая княжна Мария Павловна с супругом - шведским принцем Вильгельмом (1908г)

Еще Луи Франсуа Картье - основатель знаменитого ювелирного бренда, вдохновляясь работами Фаберже, говорил, что самые красивые, искусно сделанные украшения находятся в России.

Великая княжна Елена Владимировна и ее супруг Николай Греческий (венчание, 1902г)

История создания

Диадема была изготовлена придворным ювелиром Яковом Дювалем для Императрицы Марии Федоровны, супруги Павла I. Нрава кроткого и спокойного, Мария Федоровна благодаря своей нечеловеческой выдержке впоследствии получила закулисное имя "чугунной императрицы".

Император Павел I и его супруга императрица Мария Федоровна.

Это понятно: первых двух своих детей - Александра и Константина, Мария Федоровна практически не видела, так как их воспитанием занималась свекровь Екатерина II. Супруг Марии Федоровны постепенно охладел к ней, а дела государственные ей были чужды.

Диадема была изготовлена за год до трагических событий гибели императора в его Михайловском замке.

Искусство в стиле ампир

Именно в этой диадеме и венчальной короне выходили замуж все невесты императорского дома в 19 веке и начале 20 века.

Вдовствующая императрица Мария Федоровна (после гибели императора Павла I) и справа - Великая княгиня Елизавета Маврикиевна - супруга великого князя Константина Константиновича (внука Николая I).

Сама диадема выполнена в форме кокошника - треугольника, в традиционном тогда стиле "ампир". 175 Крупных чистой воды бриллиантов имеют индийское происхождение, также более 1200 штук - мелких бриллиантов в старинной круглой огранке.

Центральный ряд полностью украшен свободно висящими бриллиантами в форме капель. Малейшего движения было достаточно, чтобы диадема вспыхнула и играла миллионами искорок.

На этом фото бриллиант имеет розовый оттенок, а вот с фольгой - в то время он был красный. Подпишитесь на познавательный геммологический канал GEM STONES))

В центре - крупный бриллиант нежного розового цвета в 13,5 карат. Интересно, что по документам императорских описей Кладовой №1 этот бриллиант проходит как красный бриллиант, принадлежавший Павлу I. Объяснение понятно - для усиления эффекта цвета мастера того времени подкладывали фольгу под основание алмаза. Видимо, фольга имела красный оттенок.

Почему диадему сохранили?

Это удивительный факт. Молодые великие княжны шли под венец, украшенные диадемой и венчальной короной, однако венчальная диадема сегодня хранится в Алмазном Фонде, а вот венчальная корона в музее Хиллвуд возле Вашингтона.

Венчальная корона Дома Романовых.

Оказывается, при оценке царских ценностей большевистская комиссия постановила, что венчальная корона представляет собой малую ценность, и ее вместе с другими драгоценностями продали за границу. Ну что ж, хотя бы не по камушкам, а целую.

А вот на решение оставить диадему повлияли данные от академика Ферсмана, который учел наличие редчайшего цвета розового бриллианта.

Вот так розовый бриллиант сохранил диадему до наших ней.

Спасибо, что дочитали до конца. Если материал был полезен -благодарю за лайки, подписывайтесь на канал GEM STONES.

Вас могут заинтересовать эти темы:

Четыре тайны Владимирской тиары

"Узелки любви" - уничтоженная русская тиара

Гохран: царские бриллианты

Личные драгоценности королевы Англии Елизаветы II

Драгоценности Екатерины Великой

https://zen.yandex.ru/media/gemstones/diadema-impe...rovny-5cff2a3b27a06000affd6c43

|

Метки: романовы драгоценности |

Башня для чекистов |

Башня для чекистов

Опыты Николы Теслы в США,его знаменитая башня Уорденклиф вблизи Нью-Йорка вдохновляли сотрудников ЧК:магов-масонов,нанятых на службу в Советскую Россию.С марта 1918г ВЧК официально переехала из Петрограда в Москву и обосновалась на Лубянке.

Знаменитая "Сухарева Башня" стала местом проведения так называемых "научных экспериментов" со стороны чекистов.Сретенка где распологалась Сухарева Башня считалась аномальным местом-где постоянно творилась всякая "чертовщина"И эти проделки люди связывали именно с личностью Якова Брюса.Сухарева башня в царское время находилась под охраной и даже большевики сохраняли для неё охрану вплоть до 1924г.

История этой башни следующая

В конце XVII века у Сретенских ворот находился стрелецкий полк Лаврентия Панкратьевича Сухарева. Когда Пётр I в 1689 году бежал в Троице-Сергиеву лавру от царицы Софьи, желающей свергнуть младшего брата с престола, полк последовал за ним. По одной версии, Сухарева башня была построена Петром в 1692—1695 годах в награду за их верную службу. По другой версии, он решил таким образом ознаменовать своё избавление от грозившей ему опасности Проект был разработан Михаилом Чоглоковым, строителем Арсенала в Кремле. Башню возводили в два этапа. Сначала построили два первых яруса: перестроенные в камне Сретенские ворота и палаты над ними. В одной из них, которая называлась «рапирной», обучали фехтованию. В других палатах располагалась «полковая изба» стрельцов Сухарева. Над перекрытием находился постамент шатра, а на нём боевые часы. Постамент украшали четыре остроконечные башенки, похожие по форме на надстройки Троицкой и Спасской башен Кремля. Позади ворот, по направлению к 1-й Мещанской улице, к башне была пристроена часовня с кельями, отданная в ведение Перервинского монастыря

В 1698—1701 годах, когда Пётр I вернулся из Европы, башню реконструировали и выстроили третий ярус. С востока было пристроено крыльцо в два лестничных марша. После окончания строительства здание достигло 64 метра в высоту и 40 метров в ширину. Считается, что архитектура башни была позаимствована у ратуш в Голландии или Германии. Её общий вид должен был напоминать корабль с мачтой: галереи второго яруса образовывали верхнюю палубу, восточная сторона — нос, а западная — корму.

В 1701 году третий ярус башни заняла Школа математических и навигацких наук, где обучались 500 человек До 1706-го она находилась в ведении Оружейной палаты, затем перешла под контроль Приказа морского флота и Адмиралтейской канцелярии. Руководителем школы стал учёный Яков Брюс, который на одном из последних этажей башни основал первую в России астрономическую обсерваторию. По легенде, там собиралось тайное «Нептуново общество», возглавляемое Францом Лефортом. Также существует предание, что в основании башни была спрятана «чёрная книга» Брюса, способная дать неограниченную власть. Здесь же находились астрономические часы и большая библиотека, а в нижнем ярусе хранился голландский медный глобус семи футов в диаметре — подарок царю Алексею Михайловичу от Генеральных штатов Голландии, перенесённый из колокольни Ивана Великого. Башню отапливали голландские печи, однако они не справлялись с холодом, поэтому в 1706 году ученики обратились к царю с прошением о переводе школы. В 1712-м Сухарева башня загорелась и Навигационную школу временно разместили в Меншиковой башне. В 1715 году школу перевели в Петербург, а Сухареву башню заняла Адмиралтейская контора, заготовлявшая в Москве продукты и материалы для Балтийского флота. В ней также находилась московская школа под руководством Леонтия Магницкого, закрытая в 1752-м

В 1733 году Адмиралтейская контора донесла в Сенат о повреждениях Сухаревой башни. Было сказано о протечках, плесени, обвалах. После этого в рапирном зале разобрали крышу и своды, сделали накатные деревянные потолки. На месте уничтоженного простенка была устроена арка. В 1751 году по приказу архитектора Дмитрия Ухтомского крыша была покрыта черепицей. Однако через шесть лет она частично обвалилась, а под ней опустились деревянные стропила. В 1760-м черепичную крышу заменили железной

С Яковом Брюсом связаны следующие легенды:1) якобы Брюс летал над ночной Москвой на железной птице; 2) якобы Брюс сделал живую воду, приказал слуге разрубить его на куски и сбрызнуть живой водой, чтобы все срослось, но слуга блудил с молодой женой Брюса, поэтому не стал воскрешать хозяина; 3) якобы Брюс замуровал в основании башни Черную книгу, в которой записано прошлое, настоящее и будущее.

Думается,что легенды не беспочвенны.Брюс имел доступ к секретным знаниям-где описываются технологии древних инженеров,утраченные затем в эпоху Средневековья.На Западе одним из первых попытку возродить древние знания предпринимал ещё Леонардо да Винчи.У нас в России это был Яков Брюс.Эти знания эти учёные почерпнули благодаря тем старинным рукописям,которые хранились в библиотеке Ватикана.Доступ в неё был ограничен.Фактически все разработки учёных воспроизводились по памяти

После Брюса в башне продолжались занятия Навигацкой школы под руководством первого русского математика Леонтия Магницкого Навигацкую школу закрыли в 1752 году, потому что основное обучение морских кадров сосредоточилось в Санкт-Петербурге. В Сухаревой башне на долгие десятилетия обосновалась Адмиралтейская контора, которая занималась припасами для флота.

В 1783 году московские власти снесли обветшалые деревянные стены Земляного города, давным-давно утратившие военное значение. По валам стала прогуливаться почтенная публика. В 1789 году на пустошах слева и справа от Сухаревой башни открылся Сухаревский толкучий рынок. В начале XIX века в башне вновь был проведён ремонт, в результате которого на втором этаже сделали лестницы из белого камня, а из рапирного зала на крышу установили деревянную лестницу. Пожар 1812 года уничтожил вокруг башни ветхие деревянные постройки и архивы Морского ведомства. В том же году у Сухаревой башни был организован воскресный Сухаревский рынок

В 1829-м в зале второго этажа устроили резервуар Мытищинского водопровода, вмещающий 6500 вёдер воды, которая накачивалась паровыми машинами из Алексеевской водокачки, а затем подавалась в уличные фонтаны и бассейны. Посетивший Москву в конце 1830-х годов маркиз де Кюстин назвал башню одной из лучших достопримечательностей города

В 1859 году башня перешла в управление IV округа путей сообщения, а с 1871-го — в ведение города В том же году началась её реставрация под руководством архитектора Александра Обера. Были отремонтированы крыши, потолки, облицовка башни. Со стороны Мещанской улицы сделали новые пилястры, карнизы, исправили белокаменные украшения у окон]. С устройством в 1892 году Крестовских водонапорных башен вода в Сухареву башню перестала подаваться, а в начале 1900-х годов были разобраны резервуары[. Следующий большой ремонт провели в 1897—1899 годах. За этот период были сделаны стоки для дождевой воды, железную крышу столба и четырёх башенок заменили разноцветной черепицей, также установили новые часы

Перед войной 1914 года в башне находились следующие учреждения: склад Городского архива в западных залах третьего этажа, средний, рапирный зал и второй этаж пустовали из-за разрушений, произведённых при ликвидации резервуаров. В восточной части нижнего этажа с 1899 года стоял электрический трансформатор для освещения часов в Сухаревой башне, а с 1910-го — компрессорная станция. В западной половине находились канцелярия I Мещанского попечительства о бедных, часовня Перервинского монастыря с кельями, контора смотрителя Сухаревой башни. Помещения под наружной лестницей сдавались в аренду для торговли.

После революции 1917 года все учреждения, кроме нижнего этажа, занятого трансформаторами МОГЭС и Горьковской железной дороги, были ликвидированы. В 1918-м с башни сбили орлиный герб, созданный при Петре .

Такой чекисты приняли Сухареву башню.Технологически башня была подготовлена для проведения "экспериментов"

Сухарева башня была для Брюса:и научной лабораторией и научной библиотекой.Часть книг из данной библиотеки попала в Санкт -Петербург в Академию наук и в усадьбу Глинки под Москвой

© Copyright: Игорь Филимонов 3, 2019

Свидетельство о публикации №219080201381

|

Метки: вчк-кгб сухарева башня |

12 редких и очень личных фото Николая II, которые показывают царя-батюшку с другой стороны |

12 редких и очень личных фото Николая II, которые показывают царя-батюшку с другой стороны

Некоторое время назад на ретро-канале «Визуал» вышла подборка под названием «Николай II дурачиться изволит» с самыми смешными и просто забавными фотографиями с российским самодержцем. Материал стал популярным и я решил подготовить продолжение, потому что, хоть это и мало кто знает, снимков с последним царем – тысячи.

Николай II в Японии в 1891 году.

Николай и вся его большая семья обожали фотографироваться. Можно сказать, что это было чуть ли не главным хобби Романовых.

Николай II с цесаревичем Алексеем.

Где бы царь не был – дома ли, за границей на отдыхе или по делам, в поездке по России – за ним всегда следовал фотограф. Американская компания Kodak даже подарила Николаю II специально изготовленную камеру.

Николай II любил простую, удобную одежду и простые позы. Фото из коллекции Йельского университета.

Царица заказывала фотооборудование в Великобритании, причем, лучшее, за большие деньги (хотя в то время фотографирование стало куда более дешевым и массовым удовольствием, чем в XIX веке).

Москва, 1903 год. Николай II и его супруга Александра Федоровна на крыше Кремлевского дворца. Фото: Российский государственный архив кинофотодокументов.

В Царском Селе открыли большую фотолабораторию и там печатали до 2000 снимков Романовых в год. Дочки императора всё раскладывали по альбомам в хронологическом порядке, делали подписи, украшали.

Фото из коллекции Йельского университета.

Лето 1907 года, Петергоф. Царь держит на руках дочку Татьяну, а сын Алексей играет позади. Фото: исторический проект ar.romanovs100.com.

После революции эти альбомы разлетелись по свету. Часть осталась в России (например, в Златоустовском краеведческом музее есть очень редкие и интересные кадры), а часть вывезли за границу (несколько альбомов купил частный Йельский университет в США). До сих пор в СМИ всплывают новые кадры с Николаем II, многие годы пылившиеся где-нибудь в архиве. Но не это важно.

Могилев, 1916 год. Фото: исторический проект ar.romanovs100.com.

Я подготовил для вас особую подборку, которая, как мне кажется, демонстрирует последнего русского царя с другой стороны. На официальных, широко распространенных фотографиях он обычно в монаршем образе, сосредоточенный, серьезный.

Отец очень любил фотографироваться с наследником престола.

Фото из коллекции Йельского университета.

Но на тех кадрах, что Романовы делали для себя и ближнего круга Николай II часто улыбается, даже дурачиться и от него прямо лучится любовь к своим детям. Он постоянно с девочками и с сыном и эти снимки такие трогательные!

Николай II читает у постели больной.

Романовы много фотографировались без боязни того, что их снимки увидит кто-то посторонний, непосвященный. Папарацци тогда толком не было, снимки с чужих телефонов никто не воровал, поэтому царская семья просто собиралась перед камерой, чтобы запечатлеть свою любовь друг к другу. И на этих фотографиях Николай II предстает не самодержцем, а хорошим, добрым отцом.

Фото из коллекции Йельского университета.

https://zen.yandex.ru/media/visual/12-redkih-i-och...e-pokazyvaiut-cariabatiushku-s

Николай II прикалываться изволит: 7 смешных фото последнего русского царя, которые потом не развидеть

|

Метки: романовы фото |

Почему у девушки на картине Васнецова "Аленушка", странное гипнотическое состояние |

Почему у девушки на картине Васнецова "Аленушка", странное гипнотическое состояние

Картина Виктора Васнецова «Аленушка» 1881. Источник: wikipedia.org

Привет дорогие друзья!

Есть картины, на которые можно смотреть долго и всегда находить какой-то новый смысл. И это конечно увлекательный процесс. Но есть и такие полотна, которые всегда дают тебе лишь один посыл, в каком бы ты состоянии на него не посмотрел. Для меня, такой картиной является «Аленушка» Виктора Васнецова.

Фрагмент картины Виктора Васнецова «Аленушка» 1881. Источник: wikipedia.org

И прежде чем перейти к обсуждению центрального персонажа этой картины, обратите внимание на окружающую обстановку. Лес и река здесь представлены в облике ранней осени. Хоть вокруг еще полно зелени, но видны опавшие листья.

Когда начинается переход от лета к осени, то человек априори чувствует легкую печаль. Поэтому, художник очень умело использовал это свойство.

Фрагмент картины Виктора Васнецова «Аленушка» 1881. Источник: wikipedia.org

Итак, в центре картины изображена девушка, которая сидит на камне и смотрит в воду с отсутствующим безразличным взглядом. Вокруг тихая и пока еще теплая погода. Но почему же девушка так безразлична к этому?

Как писал один из критиков картины: «Здесь заключена вся тоска России». Отчасти он был прав.

Однако девушка не может тосковать без причины. Внешний вид ее опрятен, она молода и полна сил. Так в чем же дело?

Возможно, дорогой читатель, я покажусь вам странным, но картина отображает на мой взгляд, как раз-таки беспричинную грусть.

И действительно, взгляните внимательно в глаза девушки и немного приоткрытый рот. Это очень похоже на гипноз.

Следовательно, это насаждённое состояние. Оно не вписывается в облик красивой девушки. Если убрать на нее влияние, то она будет сидеть ровно, а то и стоять на берегу и улыбаться. Но что же тогда вызывает в ней тоску?

Это и есть загадка всей картины. И я не могу ответить на этот вопрос.

Фрагмент картины Виктора Васнецова «Аленушка» 1881. Источник: wikipedia.org

Однако есть одна подсказка. Взгляните на 6 ласточек, которые сидят на ветке над головой у девушки. Насколько я знаю, это не такие дружелюбные птицы, которые будут сидеть так близко к человеку. Этот факт меня и настораживает.

Почему они так близко и не боятся? Возможно они являются частью влияния на нашу Аленушку.

https://zen.yandex.ru/media/tajna_kartin/pochemu-u...ianie-5d2c5fcfcfcc8600ad79e0ad

|

Метки: мир живописи васнецовы |

«Лебедь» Михаила Фокина |

«Лебедь» Михаила Фокина

Галина Сергеевна Мезенцева

Сегодня я хочу рассказать вам о знаменитой хореографической миниатюре «Лебедь» Михаила Фокина, которая была поставлена в 1907 году для Анны Павловой.

Доподлинно известно, что этот номер появился для благотворительного вечера, который был в 1907 году 22 декабря. Анна Павлова одолжила некоторую сумму денег Фокину, он все никак не мог ей отдать, и тогда она ему сказала: «Мне не нужны деньги, мне нужен новый номер для выступления, пожалуйста, поставь мне».

В этот время Фокин разбирал фортепианную пьесу «Лебедь» Камиля Сен-Санса, Фокин вернул долг Павловой этим номером и обессмертил свое имя, потому что это один из самых популярных номеров, любимый всеми прима-балеринами мира.

На самом деле версию Анны Павловой, версию самого Фокина, балерины танцуют очень редко. Каждая балерина исполняет свою версию, немножко в чем-то измененную. Но все время она идет как хореография Михаила Фокина, хотя, может быть, правильней было бы назвать это хореографической идеей или замыслом Михаила Фокина.

Каждая балерина решает по-своему, как трактовать этот номер. Если сделать сравнительный анализ, даже последняя поза у каждой балерины выглядит по-разному.

https://zen.yandex.ru/media/tsiskaridze/lebed-mihaila-fokina-5d3d65eec0dcf200ad3e1b2.

|

Метки: балет масонство орден лебедя |

Убийство Столыпина… было самоубийством? |

Убийство Столыпина… было самоубийством?

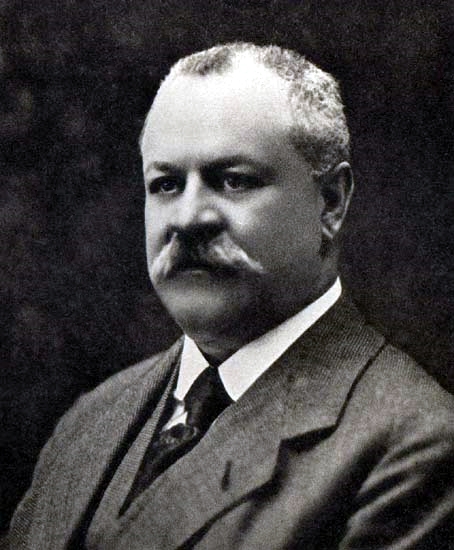

В свежем номере исторического журнала «Родина» наш постоянный автор, ведущий специалист Государственного архива РФ Анна Лаврёнова опубликовала обнаруженный ей документ — письмо известного полицейского агента-провокатора и деятеля Боевой организации эсеров Евно Азефа. Из письма следует, что Азеф был причастен к убийству премьер-министра Петра Столыпина, и это убийство… заказал сам Столыпин.

Мы не будем дублировать текст статьи в «Родине» и текст самого письма Азефа (читайте их на сайте «Родины»), но предоставляем слово автору этого архивного открытия, дабы предупредить множество вопросов и дать на них аргументированные ответы. А вопросы, естественно, могут и должны возникать. Вместе с этим добавим, что истории политических убийств всегда будут оставаться «загадочными», даже когда они будут разобраны по документально подтверждённым минутам.

Порой сложно поверить в то, что историю может вершить Его Величество Случай через руки авантюристов-одиночек. Именно поэтому мы неосознанно будем искать заговор даже там, где заговор уже был — например, выстраивать предположения о «британском следе» в убийстве императора Павла I или Григория Распутина. Или же видеть волю крупных политических сил, несмотря на то, что серьёзных подтверждений таким теориям нет — это характерно для покушения Фанни Каплан на Ленина или для убийства Сергея Кирова. И это черта не только нашей истории — вспомните хотя бы дискуссии вокруг убийства американского президента Джона Кеннеди.

Пётр Столыпин в гробу. Фотография Д. Михайлова для журнала «Огонёк», 1911, № 38

В «гипотезе Азефа» есть ряд существенных изъянов. Привлекать к покушению Азефа, потерявшего к 1911 году своё влияние в революционном подполье — не самое надёжное решение. Напомним, что в 1908 году Азеф был разоблачён, и даже если он сохранял контакты с полицейским ведомством и мог реально встречаться со Столыпиным, то его «ценность» как агента-провокатора была уже крайне сомнительна. В покушении на Столыпина, при желании, можно выстроить организационную цепочку от Дмитрия Богрова через «банду четырёх» к самому премьеру; зачем им в таком случае был нужен Азеф?..

Поверить в то, что Столыпин мог свести счёты с жизнью, можно, но «пересказанные» Азефом аргументы как будто вышли не из уст создателя «столыпинских галстуков». Убить самого себя, чтобы дать «удовлетворение естественному чувству мести» общества и способствовать «повороту общественного мнения к производительной деятельности»? Столыпин мог быть подавлен из-за потери своего влияния на политический курс, но раскаиваться в собственных решениях… Да и какой опытный политик будет убеждён в практичности своего окончательного ухода из жизни, когда у тебя нет «наследников», кто бы продолжил твоё дело?

Всё это заставляет нас считать этот интересный источник не частью истории киевского убийства 1 сентября 1911 года, а частью истории самого Азефа, его манипулятивных приёмов и желания «остаться на плаву» даже после разоблачения. Кроме того, письмо Азефа лишний раз напоминает, как много сюрпризов скрывают архивы даже в отношении известных исторических сюжетов.

В журнале «Родина» (2019, № 7) нами был опубликован прелюбопытнейший документ — письмо Евно Азефа к Николаю Шульгину, сенатору уголовного кассационного департамента Сената, в 1912 году проводившему предварительное следствие по делу об убийстве Петра Столыпина. В письме Азеф сообщает, будто премьер просил оказать ему «услугу», которую глава Боевой организации партии эсеров прежде уже оказал министру внутренних дел Вячеславу Плеве, московскому генерал-губернатору великому князю Сергею Александровичу и другим сановникам, павшим жертвами террора. Иными словами, Столыпин был намерен по собственной воле отдать свою жизнь во имя установления внутреннего мира, а Азеф лишь исполнил его просьбу, организовав покушение. Исходя из датировки и известной хронологии событий, письмо (если оно, конечно, подлинное) наряду с завещанием и прочими распоряжениями на случай скорой кончины, было написано Азефом в преддверии встречи с выследившим его Владимиром Бурцевым, которая должна была предварять партийный суд, который, впрочем, так никогда и не состоялся.

Пётр Столыпин встречает царскую чету в Киеве 29 августа 1911 года, за три дня до покушения

Сейчас письмо хранится в Государственном архиве Российской Федерации, в фонде Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства (её полное название — Чрезвычайная следственная комиссия для расследования противозаконных по должности действий бывших министров и прочих высших должностных лиц) среди разрозненных документов товарища министра внутренних дел, заведующего полицией, командира Отдельного корпуса жандармов генерал-лейтенанта Павла Курлова.

Ответ на очевидный вопрос, почему раньше письмо не привлекло внимания исследователей, довольно прост: оно находится в окружении весьма невзрачных бумаг, а по заголовку дела сделать вывод о его сенсационном содержании затруднительно. Кто станет смотреть такое, когда в том же архиве есть внушительное делопроизводство сенаторов Трусевича и Шульгина? Кроме того, ни авторство документа, ни его происхождение, в действительности, неизвестны, а потому первое, чем следует озаботиться — это, конечно, графологическая экспертиза письма (хотя и с ней могут быть проблемы, ведь двойной агент мог менять почерк). Но покуда она не проведена, мы попробуем порассуждать об этом деле. Вместе с тем, следует помнить, что подобные рассуждения умозрительны и отнюдь не все из них опираются на факты. Вот почему для доказательства или опровержения подобной теории исследователям предстоит еще изрядно покопаться в архивах.

Письмо вызывает больше вопросов, чем даёт ответов. Первое возражение, приходящее на ум: это на Столыпина не похоже, он серьёзный человек, государственный деятель, а не какой-то фаталист-суицидник! Но это возражение, как раз таки, относится к категории самых слабых. На Столыпина в разное время планировалось и было совершено 11 покушений, последним из которых и стал выстрел Богрова в Киевском театре. Положа руку на сердце, вряд ли у Столыпина были особые основания надеяться на то, что, возглавив министерство внутренних дел в столь тяжёлое время Первой русской революции, он не разделит печальной судьбы своих предшественников на этом посту.

Убийца Столыпина Дмитрий Богров

Так, например, в 1902 году Дмитрий Сипягин был застрелен Степаном Балмашёвым. Спустя два года Вячеслав Плеве был убит эсером, студентом Егором Созоновым, бросившим бомбу в его карету. Затем, в годы революции правительственные чиновники разных рангов гибли один за другим. Историк Анна Гейфман пишет об этом времени так: «бомбы швыряли при всяком удобном и неудобном случае», бомбы встречались «в корзинах с земляникой, почтовых посылках, в карманах пальто, на вешалках общественных собраний, в церковных алтарях»… «Взрывалось всё, что можно было взорвать, начиная с винных лавок и магазинов, продолжая жандармскими управлениями… и памятниками русским генералам… и кончая церквами». Вот в такую-то лютую пору отважный саратовский губернатор встал за штурвал империи. По-видимому, он с самого начала не питал иллюзий и не сомневался в финале своей истории. После смерти в его завещании прочтут: «Похоронить там, где убьют…».

О самообладании, даже бесстрашии Столыпина ходило много легенд. Он не боялся разъярённой толпы, и не был чужд любви к, своего рода, театральным жестам. Так, например, известен случай, когда Столыпин ловко осадил мужика, приближавшегося к нему с дубиной и явно дурными намерениями, небрежно бросив тому в руки свою шинель со словами «Подержи!». Мужик от растерянности разинул рот, и так и остался послушно держать шинель всё время, пока Столыпин увещевал народ… Что и говорить, Столыпин умел рисковать и делал это с лоском. Также не стоит забывать, что благообразный государственный муж и реформатор начинал как дуэлянт: вызвал на поединок убийцу своего брата и женился на невесте последнего.

Вполне вероятно, что Столыпин, последовательный и бесстрашный, больше смерти боялся крушения дела, которое он начал и которому посвятил всю жизнь. Исследователи предполагают, что отставка его уже была решена, и оставались считанные недели. Какая участь была ему уготована после отставки — представить нетрудно. Некогда всесильный премьер Сергей Витте, вот, сочинял мемуары, пока не скончался от менингита, так и не дождавшись нового шанса вернуться в «большую игру».

Николай II и Пётр Столыпин встречают депутацию крестьян в Киеве. 30 августа 1911 года, за два дня до покушения

Вместе с тем, Столыпин не принадлежал к когорте лукавых царедворцев и алчных вельмож, а интриги и власть не доставляли ему удовольствия сами по себе. Он ставил свою работу выше собственного благополучия. Поэтому задав вопрос, мог ли он пожертвовать собой во спасение своей программы, мы, вероятно, ответим утвердительно.

А что же Азеф? Его мотивация и без этого письма давно вызывает ожесточённые споры. По словам начальника Петербургского охранного отделения Александра Герасимова, Азеф по своим политическим убеждениям был «не левее умеренного либерала» (что мягко говоря, и странно для человека его рода деятельности), а к аграрному законодательству Столыпина и вовсе относился с восхищением. Борис Николаевский пишет, что Столыпин живо интересовался личностью Азефа, подробно расспрашивал о нём Герасимова и, якобы, даже несколько раз выражал желание встретиться для того, чтобы в личной беседе подробнее ознакомиться с настроениями революционных кругов. Могла ли состояться подобная встреча? Теоретически, да.

Кроме того, стоит обратить внимание на одну немаловажную деталь: в литературе нет точных данных, чем был занят великий махинатор поле своего разоблачения, а именно, с декабря 1910 года по август 1912 года, когда был обнаружен Владимиром Бурцевым в Германии и вызван на партийный суд. Герасимов пишет что-то про «многомесячные странствия по всему свету», но ничего конкретного не говорит. Таким образом, из поля зрения исследователей выпало целых полтора года жизни Евно Азефа, и наивно было бы предполагать, что за столь длительный срок он не успеет натворить ещё чего-нибудь впечатляющего.

Евно Азеф

Большой интерес в свете данного документа вызывает и то, какова же была подлинная роль Бурцева в этих драматических событиях? Как и почему он разыскал Азефа именно в то время, когда «фантастическая четвёрка» горе-охранников, проворонивших покушение, (генерал-лейтенант Курлов, полковник Спиридович, подполковник Кулябко, вице-директор Департамента полиции Веригин) так отчаянно нуждалась в излияниях Азефа? Откуда Бурцев получал сведения о передвижениях Азефа? Возможно ли, чтобы «Шерлок Холмс русской революции» работал на кого-то из «царских сатрапов»? Или кто-то использовал его вслепую? Вот, кстати, в мемуарах Герасимова есть любопытный пассаж про то, как они, случайно столкнувшись на улице в Петербурге, молча раскланялись и пошли своей дорогой — как один, так и другой, сопровождаемые хвостом из филёров охранки.

Может ли оказаться простым совпадением то, что Азеф, думая, что не жилец, решил смилостивиться над компанией, ожидающей заключения Государственного совета? Или же он написал сенатору Шульгину по чьему-либо наущению, например, в обмен на гарантии собственной безопасности, ведь, как известно, грозная революционная Фемида до него так и не дотянулась? Как вышло, что казнь предателя оказалась вдруг никому не нужна?

Ну и наконец, мог ли кто-то из охраны киевских торжеств быть в курсе договорённостей великого провокатора и его жертвы, якобы добровольной? Всего этого мы покуда не знаем, однако, желал ли Столыпин «уйти красиво» или нет, его охрана явно оказалась не на высоте. Вот почему при любом возможном раскладе единственно верным и надёжным во всей этой истории остаётся заключение сенатора Максимилиана Трусевича, бывшего директора Департамента полиции и соратника премьера, о необходимости предания Курлова и компании суду за «превышение и бездействие власти». Но суда не случилось, и, вполне возможно, не случилось именно из-за письма Азефа.

Также мы публикуем сканированные изображения «виновника торжества» — того самого письма.

Источник: ГАРФ. Ф. 1467. Оп. 1. Д. 668. Л. 38–39.

https://zen.yandex.ru/media/vatnikstan/ubiistvo-st...stvom-5d28449adfdd2500adee7d59

|

Метки: столыпины революционеры террор |

Ключи к Усадьбе с садом |

Ключи к Усадьбе с садом

1973г. Американский посол США в СССР Уолтер Стессел с ужасом бродит по "Спас-Хаус".Его мучают кошмары.Призрак Дамы терзает его.. Бесплотной тенью скользит она по саду особняка. По-прежнему в доме по ночам шуршат ее шаги и слышится тихое постанывание. Послу могло и почудиться, но не его любимому чёрному Баскервилю – пес часто рычал ночью. Однажды, выгуливая его в саду, Стессел таинственным шёпотом сказал

знакомой даме: «Этот дом напоминает мне «Призраки» Борисова-Мусатова. Не его ли изобразил художник на картине?»Картина была создана художником в 1903г.До убийства Николая Второва остаётся 15 лет.

С 1903г-по весну 1905г.В. Борисов-Мусатов проживает в подмосковном Подольске, часто наезжает в Москву, где сближается с «мирискусниками», обрастает поклонниками. Вполне, возможно, захаживал и в дом княгини В.Н Добановой-Ростовской. Княгиня была приветливой, общительной. .Она была знакома с творчеством художника.

"Спас-Хаус" был построен архитекторами В. Д. Адамович и В. М. Маят .На их счету было построено немало зданий-в том,числе одно из зданий в Подмосковном имении купцов Лопатиных в Одинцовском районе.Лопатины были родственниками Чебышевых-Штер

и значит хорошо знали тонкости архитектурного творения Адамович-Маят.

Масонство – важная составная часть русской культуры XVIII - XIX веков.Многие городские и загородные усадьбы принадлежали видным масонам.Принадлежность к тайным ложам отражалось на особенностях архитектуры и парковых ансамблей усадьбы.

Самые известные масонские сады Подмосковья – один из самых старых – в Глинках Я. Брюса и романтический – в Савинском И. Лопухина, хотя и существуют до сих пор как массивы зелени, утратили те характеристические черты, которые современники и исследователи некогда соотносили с масонской символикой.

Архитектура, как известно, была для «каменщиков» основным искусством – ars regia, Бога они называли Великим Архитектором, а история масонства даже отождествлялась ими с историей архитектуры. Самыми расхожими масонскими символами стали орудия труда архитектора и строителя – циркуль, треугольник, линейка, наугольник, транспортир, мастерок, молоток, отвес, которые нередко изображались в архитектурной декорации или в общей композиции зданий. Их символика была для масонов весьма многозначной.

Вольные каменщики, в основном, отдавали предпочтение двум стилевым направлениям - совершенной классической архитектуре и готике, в которых и возводилось большинство принадлежавших им построек. Широко распространенные в архитектуре классицизма центрические купольные сооружения – храмы, павильоны, беседки, в масонских представлениях часто символизировали обобщенный Храм (храм Соломона), а также Космос. Символическим смыслом, (тоже не единственным), были наделены и классические ордера – дорический (сила), коринфский (красота) и ионический (мудрость). Заметную роль в парковой символике играли гроты, колонны, руины – полисемантичные, как и все элементы масонской символики.

В малых архитектурных формах нередки были египетские реминисценции, например, некоторые типы древнеегипетских сооружений – пирамиды, обелиски и сфинксы. Пирамида издавна служила символом Славы, величия, вечности и т.д.; обелиск воспринимался как символ Света, материализованный солнечный луч, а со времен Древнего Рима и как военный трофей; сфинкс, задающий загадки, испокон веков был символом тайны, мудрости, скрытого знания. Более крупные сооружения встречались реже, но их «египетский» облик не может не наводить на мысль об их возможном двояком назначении – например, в имении Голицыных Кузьминки была выстроена «египетская» Кухня (!?)(арх. Д. Джилярди (окончание), 1813-1815, 1820-е), а Оранжерея расписана «египетскими» росписями.

Садоводство с одной стороны воспринималось масонами как часть архитектуры, с другой – как важная составляющая их натурфилософии (недаром крупнейшим авторитетом был для них Ж.-Ж. Руссо), как со-творчество с Великим Архитектором Вселенной – преобразователем Природы. Вероятно, именно поэтому среди самых известных русских садоводов и теоретиков садового искусства немало масонов – И. Лем, В. Левшин, Н. Осипов, А. Болотов и другие . А.Т. Болотов изложил свои философские взгляды, популярные в масонской среде, в сочинениях 1790-х годов – «Письма о красотах натуры» и «Живописатель натуры», а на практике, создав парки в Богородицке и Дворянинове.

Категория естественности, коренная для пейзажного парка, была близка масонам, желавшим приблизить человека к Природе или, как они считали, к потерянной в процессе цивилизации Истине. Натура человека аллегорически воспринималась ими как «дикий» необработанный камень, требующий неустанной работы – отсюда, видимо, огромное количество парковых построек этого времени из «дикого» камня. Как писал видный исследователь масонства Г.В. Вернадский: «… внутренняя работа над совершенствованием дикого камня русской души оказалась наиболее прочной частью масонской деятельности»

Перелагая свои взгляды на язык символов, русские масоны иногда достаточно буквально следовали метафорам, а потому дикий камень как строительный материал стал весьма востребован. Особенно много его использовал самый последовательный русский палладианец, архитектор и масон Н.А. Львов – достаточно вспомнить его монументальный каменный мост (связь!) в усадьбе Василево или величественные каменные погреба-пирамиды на берегу Тверцы в усадьбе Митино и в его собственных Черенчицах, грот с беседкой-ротондой в Знаменском-Райке. Подземные или полуподземные залы-крипты из дикого камня, которые, видимо, предназначались для масонских собраний, где и происходила обработка русской души, были и в некоторых других усадьбах – в подмосковных Горенках А.К. Разумовского, Николо-Архангельском Ю.В Долгорукова, Кузьминках Голицына и т.д.

Необходимой обработке «дикого камня русской души», по сути, был родственен и метод создания пейзажного парка – дикая природа в нем облагораживалась и окультуривалась. Аллегорический язык учения предполагал такое же истолкование его символов и ритуалов. Сад масоны уподобляли Эдему, причем достижение Эдема являлось одной из целей морального самосовершенствования, поскольку само масонство уподоблялось райскому древу познания. (Неслучайно масонские надгробия часто делались в виде дерева с обрезанными сучьями). В масонских садах все строения и статуи оказывались соединены внутренней семантической связью (в некоторых случаях она буквально воплощалась не только в аллеях и дорожках, но и в системе подземных ходов, рассказы о которых до сих пор бытуют во многих сохранившихся усадебных комплексах), поэтому «путешествие» по ним оказывалось сродни духовному странствию и пропагандировало путь к Свету Истины.

Для непосвященного нагруженный масонской символикой сад был обычной рощицей, благоустроенной для приятных прогулок с привычными для своего времени парковыми монументами… недостроенный храм переставал воплощать философию

Так,что создатели "Спас-Хаус" старались следовать масонским традициям,создавая своё детище. А В. Борисов-Мусатов со своими "Призракми" вдохновлял их.

© Copyright: Игорь Филимонов 3, 2019

Свидетельство о публикации №219080101318

|

Метки: масонство второвы |

Славные традиции елецких студентов |

Славные традиции елецких студентовhttp://www.lpgzt.ru/aticle/13910.htm

Борис Фёдоров, кандидат медицинских наук, психиатр высшей квалификационной категории | 24.01.2011

Есть такие данные, что дореволюционный Елец лидировал по «поставкам» студентов для Московского университета. Исследователи утверждают, что это вполне закономерно, поскольку культурно-образовательная среда города во времена оные, да и сейчас, тоже благоприятно влияла и влияет на развитие талантов и творческих способностей юных ельчан.

В Ельце до революции насчитывалось 50 тысяч жителей. И вот на это, в общем-то, небольшое количество граждан приходилось 12 земских и 10 частных училищ, высшее городское училище, казенные мужская и женская гимназии и около десяти частных гимназий. «Преподавательский и учительский состав в городе был в высшей степени образованным. Многие из них закончили Императорский Московский университет, Высшие Петербуржские курсы, Орловскую духовную семинарию, соответственно, и выпускники получали прекрасные знания», – писал краевед Владимир Заусайлов.

«Вечерний вопль» трёх Иванов Непомнящих

…В моём архиве среди прочих старинных раритетов хранится уникальное издание. Пожелтевший от времени и потёршийся на сгибах газетный лист размером 40 на 50 сантиметров. Две полосы любопытнейших текстов. Это – четвёртый номер (от 4 августа 1922 года) сатирической газеты землячества елецких студентов в Московском университете под названием «Вечерний вопль». Этот выпуск приурочен к празднованию пятой годовщины землячества. А первый вышел летом 1916 года. В безвременье между февральским и октябрьским революционными переворотами.

Редакторы, скрывавшиеся за псевдонимом «три Ивана Непомнящих», печатали свою газету в первой Елецкой государственной типографии тиражом 500 экземпляров. Это немало для Ельца, только что пережившего гражданскую войну. Газета издавалась в складчину. Номер стоил 30 рублей. Для представителей малого бизнеса – нэпманов – цена удваивалась.

Сегодня шуточная, остроумная газета воспринимается предвестником современных кавээнов. Цитируя фрагменты размещённых в ней публикаций, я сохранил орфографию текстов. Они пропитаны боевым задором первых послереволюционных лет. Показателен даже девиз газеты: «Здоровый смех – могучее оружие революции!».

Для России 1922 год был знаковым. Задача возрождения государства после Гражданской войны, спровоцированной революцией, потребовала от власти проведения новой экономической политики (НЭП). Создания условий для развития малого и среднего предпринимательства. Благодаря этим мерам, жизнь в стране начала возрождаться. У людей появился оптимизм. Потому-то для студентов того времени, собравшихся в Елецком театре отпраздновать встречу, были актуальны и понятны лозунги оргкомитета: «Долой белогвардейщину! Уничтожайте в буфете белогвардейские кильки – они из Ревеля», «Все на борьбу с королём Рупрехтом баварским! Выпейте в буфете всё баварское пиво, чтобы ему ничего не осталось».

Но шутки – шутками, а в строках юмористической передовицы, посвящённой пятилетию существования землячества, лёгкими мазками сделан выразительный набросок студенческого быта начала 20-х годов прошлого века. Мы узнаём, что в Гражданскую войну газета не выходила по причине отсутствия бумаги для её выпуска. Да и самим студентам было не до развлечений. Не хватало денег. Бушевала инфляция. Покупка даже подержанных учебников становилась непосильной задачей. Как доказательство в моей библиотеке есть учебник по истории медицины с надписью, сделанной главным редактором «Вечернего вопля»: «Книга сия приобретена за 25 тысяч рублей в 1919 г. на Сухаревском рынке».

Однако студенты не унывали. Юный редактор, подсмеиваясь над бедствиями времени, подчёркивал, что студент ничего не боится: «Один старый студиоз впал в тихое помешательство. Он не мог вместить, что новые студенты учатся без книг, не осиливая покупку даже подержанных, при ежемесячном бюджете в несколько миллионов. Другой обхохотался насмерть. Он прочитал, что современные медики окарауливают магазины, горняки набивают сахарин, юристы разгружают вагоны». Третьего сразила весть, что «теперешние студенты всех курсов и факультетов стали завсегдатаями Ильинки. Скупают и продают всё, что попадается под руку». Столпы елецкого землячества «Лёша Лопаткин и Коля Крылов сторожат по ночам Смоленский рынок в Москве».

Шуточные объявления дают представление о реалиях той эпохи. Так, спекулянтов извещают о срочной необходимости приобретения и отправки «в Москву большой партии кошек для борьбы с крысами». Не менее актуальна до настоящего времени информация под броским заголовком «Борьба с разрухой». Жителей и гостей города поздравляют с разрешением насущного вопроса: «Коммотделом закончено, наконец, первое его капитальное сооружение. На Женском базаре уже красуется стройное здание без окон, воздвигнутое в стиле В. Маяковского. За несколько дней его существования оно привлекло уже массу посетителей». Как мы знаем, проблема сооружения общественных уборных актуальна и сегодня.

Не менее любопытно упоминание о конкурирующем издании, агитке елецкой рабфаковской молодёжи под названием «Набат». О том, что в силу невысокой грамотности выпускавших его елецких комсомольцев “«Набату» за «Воплем» было сложно угнаться” написано в шуточном репортаже: «Натянутые отношения между рабфаком и политпросветом окончились неожиданным финалом. Политпросвет поступил переучиваться на рабфак».

Есть в газете и сведения о профессиональных интересах редакторов-студентов и выпускников Московского университета. Так, на второй полосе размещена благодарность молодому врачу Н.С.Р. «от недавно разбившегося мотоциклетиста за исцеление». Рядом шуточное судебное разбирательство по поводу получения будущими юристами – членами елецкого землячества Сумм и Соболевым – взятки от редактора Н.С. Ростовцева с целью воспрепятствовать размещению в газете сведений о наплыве пациенток в его частный «кабинет омолаживания». Другое объявление информирует о том, что другой редактор, В.Д. Сергеев, является специалистом «ПО УХУ, В НОС И ЗА ГОРЛО».

По поводу пятилетия землячества студенты и выпускники университета устроили в здании Елецкого театра весёлый праздник. Однако повеселиться на нём в силу материального положения удалось не всем. Объявление «Правления Елецкого Землячества» заблаговременно известило «местных курсисток о гибели НАДЕЖДЫ видеть на вечере Лёшу Лопаткина и Васю Соболева». В свою очередь елецкое студенческое сообщество заклеймило позором товарищей, «не принявших участия в хлопотах по подготовке и проведению вечера, а также всех старых студентов, не поддержавших возрождающееся землячество своим посещением».

Землячество в персоналиях

Из «Вечернего вопля» можно узнать, что активными членами правления елецкого землячества с 1918 по 1922 год были студенты медицинского факультета Московского университета Н. Ростовцев, В. Сергеев, А. Лопаткин, юридического – В. Соболев, Валуйский, Яковлев, и будущий инженер-электротехник И. Сумм.

Вероятно, кто-то из коренных ельчан ещё помнит эти фамилии, но молодёжи они мало что скажут сегодня. Однако их опыт поучителен. Им стоит подражать. В их судьбах отражается ход революций и реформ в советской и постсоветской России.

История сохранила память о том, что главным редактором «Вечернего вопля» был заводила городской «золотой молодёжи», основатель елецкого студенческого землячества в Московском университете, президент клуба любителей велосипедной езды, старший сын потомственного почётного гражданина, купца первой гильдии Сергея Ивановича Ростовцева – Николай.

Николай Сергеевич Ростовцев окончил медицинский факультет Московского университета. Стал врачом дерматовенерологом. Женился на дочери Митрофана Заусайлова Наталье. Во время НЭПа открыл в Ельце частный косметологический кабинет. Это был разносторонне образованный человек, знавший несколько европейских языков, хорошо разбиравшийся в музыке, живописи, со склонностью к литературе, журналистике. Талантливый врач – он любил жизнь, мечтал служить развитию косметологии в России. Николай погиб в конце НЭПа, во время первой волны голода, вызванного небывалой засухой и введением продразвёрстки в деревне. Менял фамильные драгоценности на муку, крупу в селе Донском. Простудился и умер. Однако его дело не прервалось. Николай Сергеевич Ростовцев считается родоначальником большой медицинской династии, к которой принадлежу и я, автор этого материала.

По стопам Николая в 1919 году пошёл его младший брат Борис. В 1924 году он окончил медицинский факультет Московского университета. Мой прадед Борис Сергеевич Ростовцев стал известным в Ельце дерматовенерологом, был награждён орденом Трудового Красного Знамени. Много правительственных наград получила моя прабабушка врач-терапевт Антонина Дмитриевна Ростовцева, в том числе за свою врачебную деятельность во время Великой Отечественной войны. Врачом стала их дочь и моя бабушка Татьяна Борисовна Попова – выпускница 1-го Московского медицинского института имени И.М. Сеченова. Более тридцати лет она руководила терапевтическим отделением елецкой железнодорожной больницы. Имеет правительственные награды. В свою очередь её сын и мой дядя Сергей Николаевич Попов стал торакальным хирургом, заведовал областным туберкулёзным диспансером. Все они – отличники здравоохранения РСФСР, а затем – РФ. Их правнук, внук, племянник, то есть я, выбрал специальность своего отца – известного липецкого психиатра Анатолия Фёдорова.

Люди и судьбы

Репрессии 1937 года сломали жизнь многим людям. Катком прошлись по «столпам елецкого землячества» в МГУ. В 30-е годы погиб репрессированный Илья Сумм. Чудом уцелел в ходе репрессий врач-отоларинголог Владимир Сергеев, которого за ярко рыжую растительность на подбородке друзья в шутку окрестили «бородой». Разве могли они в далёком 1922 году помыслить о таком развитии событий?

Не безоблачно, но гораздо успешнее сложилась жизнь Лёши – Алексея Евгеньевича Лопаткина. Этот замечательный хирург стал основателем известной в России медицинской династии, внёсшей значительный вклад в развитие отечественной медицины.

В 1928 году Алексей вернулся в Елец к отцу – священнику. В тот период его социальное происхождение было веским основанием для включения в группу повышенного риска. Совсем не случайно – в силу того, что в Ельце жить стало небезопасно, – в 1937 году Алексей Лопаткин с семьёй окончательно перебрался в Москву. О деятельности хирурга А.Е. Лопаткина написал в документальной повести «Возвращение к жизни» советский писатель А. Нежный. Повесть была опубликована в литературном журнале «Знамя» (№6, 1985 г., с. 159). В медицинских кругах сегодня широко известен и уважаем сын Алексея – Николай Лопаткин. Он Герой Социалистического Труда, трижды лауреат Государственной премии СССР, академик РАМН, председатель Российского общества урологов.

Николай Алексеевич Лопаткин – один из первых советских разработчиков метода транслюмбальной аортографии. Это он начал применять метод спасения погибающих урологических больных с помощью гемодиализа – аппаратом «искусственная почка». В составе медиков группы академика Б. Петровского занимался разработкой метода трансплантации почки, за что был награждён Звездой Героя Социалистического Труда. В его активе – разработка метода лечения единственно сохранившейся почки, поражённой каким-либо заболеванием. Обеспечение её сохранения стало возможным благодаря экстракорпоральным методам, когда орган временно изымают из организма, оперируют его и вновь возвращают больному.

Широко известны работы Николая Алексеевича, посвящённые ангиографическим методам исследования в урологии, дистанционной литотрипсии при нефролитиазе, эндоскопическим методам диагностики и лечения урологических болезней, органосохраняющим операциям при опухолях почек. Николай Алексеевич Лопаткин является автором 40 монографий по актуальным вопросам урологии, редактором трёхтомного руководства по урологии, руководства для врачей «Оперативная урология», редактором пяти изданий учебника «Урология» для студентов медицинских вузов.

Среди учеников Н.А. Лопаткина более 25 докторов и 50 кандидатов медицинских наук. Он создал НИИ урологии, в котором проработал более трёх десятков лет. Его дочери продолжают дело отца и деда. Старшая – уролог, доцент. Младшая – акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук.

В настоящее время Николай Алексеевич Лопаткин принимает активное участие в создании нового института. Центр уронефрологии и репродуктивного здоровья человека будет действовать на базе Московской медицинской академии имени И.М. Сеченова, которая ведёт свою историю от медицинского факультета Московского университета.

Мне удаётся общаться с нынешними студентами-медиками и выпускниками лечебных факультетов. Хорошие ребята, которые здорово умеют веселиться, а кто-то даже помнит несколько строк Gaudeamus. Однако далеко не каждый выпускник лечебного факультета готов к беззаветному служению делу – тому, которому учился много лет. Всё чаще слышу, что главным становится получение диплома, приспособление к условиям «рыночной» медицины, а целью – высокие заработки. Только изначально медицина – не рынок. Её цель отнюдь не извлечение прибылей, а помощь страдающему человеку. С другой стороны, современная медицина требует всё больших материальных вложений. Учёба длительна, сложна. Нельзя останавливаться на достигнутом. Постоянно приходится совершенствовать профессиональные знания и умения. Преодолевать препятствия, сохранять собственное достоинство. Быть верным внутреннему долгу – даже вопреки обстоятельствам. Свидетельством тому рассказанная мной история о елецких студентах.

Коллектив Елецкой железнодорожной больницы. 1924 год. Фото из архива автора

Елецкие врачи. 1926 год

Лауреаты 2-го конкурса «За подвижничество в области психического здоровья» Борис и Анатолий Фёдоровы с главным психиатром Минздравсоцразвития РФ академиком РАМН Т.Б. Дмитриевой, 2009 год

|

Метки: елец врачи ростовцевы заусайловы сергеевы |

Дмитрий Павлович Сергеев (24.07.1861-20.03.1929) |

Дмитрий Павлович Сергеев (24.07.1861-20.03.1929)

23 июня 2009 | Метки: Валуйские, Елец, Ленинград, Москва, Пажень, Сергеевы, Черникины

|

Фото 1 Сергеев Дмитрий Павлович - гимназист Фото 2 Д.П. Сергеев |

По нашим сведениям, Дмитрий Павлович Сергеев родился в Москве в купеческой семье.[1] Почему он родился в Москве, а не в Ельце, притом, что его дед, Никита Васильевич Сергеев, был купцом 3-й гильдии города Ельца[2], мы можем только догадываться. Возможно, что его отец Павел Никитович Сергеев, продолжил дело отца, и жил «на два города». Во всяком случае, в анкете от 1922 года Дмитрий Павлович в графе родители пишет: Последующие события его жизни, о которых мы располагаем информацией, в основном связаны с городом Ельцом. Мы можем документально подтвердить, что он 10 лет учился и в 1881 году закончил Елецкую гимназию[4]. Сохранилась фотография Дмитрия в гимназической форме (Фото.1). Затем, получив в 1886 году медицинское образование в Московском университете на медицинском факультете, он вернулся в Елец и открыл собственную практику по специальности – акушер-гинеколог. |

|

|

Твердо встав на ноги, он женился на Надежде Ивановне Черникиной. (Фото.3), дочери одного из богатейших купцов Ельца: За 12 лет они произвели на свет семерых детей: Ивана 1892г.р., Павла 1893 г.р., Владимира 1895 г.р., Ольгу 1896 г.р., Константина 1901г.р., Елену 1903 г.р., Анатолия 1904 г.р... На семейной фотографии 1900-го года детей пока четверо. (Фото 4). За Дмитрием Павловичем, сидящем посередине, стоит его родная сестра – Александра Павловна Сергеева (1864 - 1942гг.). Она замуж не выходила, жила с семьей брата, помогала вести хозяйство и воспитывать племянников. Была красива, хозяйственна и очень религиозна. |

|

|

Фото 4 Д.П.Сергеев с семьей 1900 год. Елец

По левую руку от Дмитрия Павловича сидит его мать - Анна Сергеевна (урожд. Жаворонкова, родная сестра Николая и Митрофана Жаворонковых). Рядом, с дочкой Ольгой, стоит жена – Надежда Ивановна (урожд. Черникина), а сбоку сидит Игнатий Сергеевич Хренников, тоже елецкий врач, который занимался воспитанием старших мальчиков.

|

Дом в Ельце, в котором жил Дмитрий Павлович с семьей, сохранился до сих пор (улица Рождественская, собственный дом Сергеева Д.П., сейчас это улица Горького 66). Фотография 5 и 6 прослеживают как изменился дом с 1967 по сегодняшний день. Мы можем себе представить, как выглядел этот дом раньше по воспоминаниям внучки |

||

|

Дмитрия Павловича, Надежды Ивановны Сергеевой (полная тезка своей бабушки, урожд. Черникиной). Она родилась в Ельце в 1920 году и уже 1923 году переехала с родителями в Петроград. Но каждое лето ее родители привозили детей в Елец к родственникам, и в последний раз она была в доме деда в 16 лет в 1936 году. Н.И.Сергеева вспоминает: |

||

«Дед имел собственный одноэтажный каменный дом. Вход был с улицы, небольшая лестница, на площадке которой две двери: одна вела в зал (Фото 7,8), из которого был вход в кабинет Дмитрия Павловича, другая - в комнату бабушки Саши. Самая большая комната - зал, где в приёмные часы деда, пациенты ожидали своей очереди. Стоявшая там мягкая мебель покрывалась белыми чехлами, которые после ухода пациентов снимались и отправлялись в прачечную. В кабинете Дмитрия Павловича стояла крупная, тяжёлая мебель, кресла были обиты чёрной кожей, всё было очень стерильно и массивно. Комната бабушки Саши была маленькая, очень опрятная, в комнате было много икон, стояла кровать с высоким матрасом и кресло. Там было тесно, но бабушке Саше это нравилось. В зале кроме двери в кабинет были еще две: левая вела в кабинет сына, так же врача Владимира Дмитриевича, вторая в короткий коридор и гостиную (столовую). Здесь также были две двери, одна вела в спальню деда, где особенной примечательностью были печь с лежанкой,

|

Фото 7 Татьяна Владим-на и Надежда Ивановна в зале дома деда 1927 год |

Фото8 В зале дома Д.П.Сергеева, примерно 1928 год |

отделанная белым кафелем. Детям было запрещено заходить в спальню деда, так же как и в его кабинет, а в зале они могли играть только в те дни и часы, когда не было приема пациентов.

Из столовой можно было попасть в короткий, но широкий и светлый коридор, за боковой стенкой которого располагались ванная и туалетная комната и далее кладовка, в которую детям не разрешалось заходить. Это не значит, что дети лишались вкусностей, хранящихся там. Они получали все что хотели, но бабушка Саша любила порядок во всем. Из коридора был выход в прихожую, одна дверь, из которой (правая) выходила во двор, а другая (левая) вела в другую кладовку. Средняя между ними в кухню и комнату (людскую), где жила кухарка.

При доме был большой сад около 15 соток. В нем было много фруктовых деревьев: яблони, груши, сливы, кусты с ягодами. Елец вообще отличался большим количеством садов при домах. Во дворе дома был одноэтажный двухкомнатный каменный флигель с террасой, выходящей в сад. Во дворе было три сарая. В одном стояли экипажи, во втором лошади, а в ближнем к воротам хранились опилки. В Ельце печи топили привезенными опилками (они заполняли весь сарай до самого верха).

|

|

Фото 10 Дворик дома Сергеева 2008 год |

В саду был ледник, где хранили продукты Ледник — это погреб на дне которого сделано углубление и в это углубление зимой закладывали лёд и он, не тая, лежал там всё лето».

После смерти в 1900 году свекра, Ивана Васильевича Черникина, семья получает большое наследство – в том числе и имение Пажень под Ельцом. После этого у Дмитрия Павловича и Надежды Ивановны рождается еще трое детей: Константин, Елена и Анатолий. На фотографиях (11,12) семья Сергеевых на отдыхе в Пажени.

В семейном архиве хранится много фотографий этого периода, где отраженны светлые и теплые моменты жизни семьи: велосипедные и конные прогулки по лиственничным и еловым аллеям, купание в пруду, приемы гостей и родственников.

Младшие дети Сергеевы Константин и Елена, достигнув гимназического возраста, отправляются учиться в Москву. Они живут в семье у Рахмановых (племянницы Надежды Ивановны – Екатерины). Надежда Ивановна часто навещает их. В 1914 году умерла мать Надежды Ивановны, Екатерина Петровна Черникина. Возможно, все эти события привели к тому, что поместье Пажень стало ненужным и было продано в 1914 г семье Заусайловых, переименовавших его в «Ключ жизни».

Вероятно, часть денег пошла на покупку дома на Дворянской улице, в котором Надежда Ивановна начала жить отдельно от мужа. Дмитрий Павлович придерживался строгих взглядов на роль женщины в семье: с его точки зрения женщины должны были заниматься хозяйством и ни чем другим, видимо, Надежда Ивановна этих взглядов не разделяла. В этот период жизни ее имя связывают с именем Николая Александровича Ростовцева, мужа ее сестры Екатерины. После революции она делит этот дом пополам с сестрой Елизаветой Ивановной Шиловой. А во флигеле живет её другая незамужняя сестра Ермиония Ивановна.

Всю свою жизнь Дмитрий Павлович проработал земским врачом в Ельце. Активно участвовал в социальной жизни города: был членом Городской думы, Землеустроительной комиссии от Земства, Городского Присутствия по государственному налогу с недвижимых имуществ, как врач, входил в педагогический совет Женской гимназии и принимал участие в Русановском ночлежном доме.

|

Фото 13 Дмитрий Павлович |

С 1888 года он активный член Общества Елецких врачей, а с 1891 года – Председатель этого Общества[5].Дмитрий Павлович всегда пользовался почетом и уважением и оставил о себе хорошую память.[6] Дмитрий Павлович придерживался активной жизненной позиции не только в мирной жизни, но и в военных условиях. Имеется в виду его участие в русско-японской войне. |

В 1904 году он уезжает с санитарным поездом на фронт. В семейном архиве сохранилась фотография проводов этого поезда, сделанная в день его отправки. На ней родные и близкие (сестра, жена, дети, свояк с женой - Николай Иванович Черникин, брат Надежды Ивановны) и многие незнакомые нам ельчане, собравшиеся на проводы поезда. На наше счастье, фотография оказалась подписанной, и мы можем определить, кто там присутствовал. (Фото 15).

Фото15 Проводы Дмитрия Павловича на русско-японскую войну 1904 год

Фото15 Проводы Дмитрия Павловича на русско-японскую войну 1904 год

После возращения, он был возведен в чин действительного статского советника, что соответствовало, по табелю о рангах, военному чину генерал-майора и давало дворянские привилегии. (Фото 16,17)

|

Участвовал Дмитрий Павлович и в Первой Мировой войне: в 1914 году, несмотря на то, что ему уже исполнилось 53 года, он на 2 месяца уезжает на русско-германский фронт.[7] После революции, Дмит-рий Павлович продолжает вести врачебную практику. Это относительно спокойные годы в жизни семьи: дети живут с родителями, появляются первые внуки. |

Фото 17 Дмитрию Павловичу 50 лет 20.08.1911 Елец |

||||

|

Фото 18 Сергеевы в саду на Рождественской летом 1921 года На фото 18 - 1921 года семья сфотографирована в саду дома на Рождественской улице уже с внуками Дмитрия Павловича. По правую руку стоит сын Владимир с женой Надеждой Леонидовной (Даниловой), на руках дочка Таня и, по левую - старшая дочь Ольга со своей дочерью Мариной. Далее старший сын Иван с женой Клавдией Анисимовной (Григорьевой) и детьми Владимиром и Надеждой. За ними стоят младшие дети: Леночка с Костей и Анатолий. |

|||||

В 1922 году Дмитрий Павлович был арестован Губполитотделом за то, что являясь попечителем церковной общины, участвовал в церковном собрании, посвященном вопросу образования Автокефальной церкви. Его приговорили к 6 месяцам принудительных работ, но по письменному ходатайству коллег, выпустили как незаменимого работника[8]. После этого семья Сергеевых попадает под более пристальное внимание власти. Своевременно предупрежденный доброжелателями о возможности ареста, старший сын Иван, вместе со своей семьей, покидает Елец в 1923 году. Сначала они едут на строительство Волховской ГРЭС, где в это время работает главным инженером одного из участков его брат Павел, закончивший Петроградский железнодорожный институт. Потом семья перебирается на постоянное место жительства в Ленинград, где Иван находит работу экономиста. В феврале 1923 года, Елена (младшая дочь Дмитрия Павловича), вышла замуж за Александра Дмитриевича Валуйского, потомка елецких купцов, до революции владевших кожевенными предприятиями. В 1929 году у них родился сын Сергей. Вскоре, по обвинению в заговоре эсеров, Валуйского-старшего арестовали, и приблизительно в 1930 году Елена тоже перебирается к родственникам в Ленинград.

Анатолий, закончив в 1926 году полный курс Елецкой Советской девятилетней школы, пошел по стопам отца и брата на Медицинский факультет Московского Университета.

Фото 19 Зима 1928 года в доме у Дмитрия Павловича

Фото 19 Зима 1928 года в доме у Дмитрия Павловича

С отцом в Ельце остается только сын Владимир, закончивший Московский университет по специальности отоларингология. Он разделяет с отцом его дом и практику. Семья еще иногда собирается вместе. На фото 19 - 1928 года внуки: Игорь, Владимир, Татьяна; дети Владимир, Елена, Константин, Анатолий, и Надежда Ивановна со своей сестрой Ермионией (тетей Миной) и племянницей Екатериной.

Дмитрий Павлович умер 20 марта 1929 года, и был похоронен на Старом Елецком кладбище. После смерти отца Владимир продает дом на Рождественской улице, ставший для него слишком большим, и покупает дом на Торговой улице, в котором его семья живет до Великой Отечественной войны.

Фото20 Семья Сергеевых в саду на Рождественской ул. после смерти Дмитрия Павловича. 1929 год

Фото21 Владимир с семьей и Александрой Павловной, и Георгий Францович Верпиховский, преподаватель Рабфака - друг семьи, в доме на Рождественской ул.

В 30-х годах Надежда Ивановна Сергеева (Черникина), тоже переезжает в Ленинград, где и живет вместе с сыном Константином и Анатолием на Лермонтовском проспекте, д.49,кв.31.

Надежда Ивановна (старшая) пережила мужа на 36 лет и скончалась от инсульта 11 августа 1966 года в возрасте 95 лет. До последних дней она вела домашнее хозяйство, сохраняя удивительную активность и ясный ум. Она похоронена на Северном кладбище.

|

Летом 1936 года ленинградские Сергеевы в последний раз побывали в гостях у родных в Ельце. А зимой того же года Владимир посещает Ленинград, чтобы присмотреть квартиру. Но он так и не решился покинуть родной город. Цена любви и привязанности к Ельцу оказалась велика – пятнадцать лет лагерного заключения. Предположительно в 1937 (или 1938) году Владимира Дмитриевича задерживают за якобы найденное «ведро динамита» в сарае (на самом деле это было ведро меда, так как Владимир Дмитриевич |

|

занимался пчеловодством). К уликам, подтверждающим его «шпионскую» деятельность отнесли обнаруженное у него фото железнодорожного моста. Арест был спровоцирован доносом одного из пациентов доктора Сергеева, которому он, как симулянту, отказал в выдаче больничного листа.

Владимир, проработал врачом в лагерях 15 лет, потом его выслали на поселение, но там он пробыл недолго и в 1953 году вернулся к семье. Побывал в Ельце, посетил Сергеевых в Ленинграде, а затем переехал к дочери Татьяне, обосновавшейся к тому времени в Воронеже. Так, последний из потомков Дмитрия Павловича Сергеева, покинул Елец ( фото 21).

Могила Дмитрия Павловича не сохранилась. По рассказам ельчан, памятники с разоренного Старого кладбища использовали как опоры при строительстве нового моста.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

[1] Из копии записи в метрической книге за 1861 год Московской Космодамиановской, что в Садовниках, церкви: Родители Дмитрия Павловича Сергеева – Павел Никитович Сергеев и жена его Анна Сергеева

[2] ГАОО Ревизские сказки 1833,1835, 1844г.

[3].ГАОО ф.27 оп.1 д.45 с.119 1922г

[4] Мосгорархив Ф. 418, Оп. 295, д. №471,: Канцелярия по студенческим делам 1881года

[5] Сергеев Дм. Пав. – Уездный училищный Совет и подведомственные ему учебные заведения, член – от земства – кол. сов. – 1908г., Манежная ул. сб. д. - 1909г., 1910г., 1911г. (ГАОО Адрес-календари

Сергеев Дмитр. Павл. Городская дума – врач — Рожд., с. д. – 1916г., 1917г. (ГАОО Адрес-календари)

Сергеев Дм. Пав. – Русановский ночлежный дом, член – действ. ст. с. – Рождественская ул. сб. д. — 1917г. (ГАОО Адрес-календари)

Сергеев Дм. Павл. — Землеустроительная комиссия, член от земства – кол. сов. — 1908г., 1909г., 1910г., 1911г., 1912г., 1913г., 1914г., ст. сов. – Рождественская ул. сб. д. — 1915г. (ГАОО Адрес-календари)

Сергеев Дмитр. Павлов. – Городское по государственному налогу с недвижимых имуществ Присутствие, врач – Рождественская ул. сб. д. — 1912г. (ГАОО Адрес-календари)

[6] Сергеев Дм. П. – Женская гимназия – врач – непременный член педагогического совета – Рождественская ул. сб. д. — 1912г., 1913г., 1914г. (ГАОО Адрес-календари) Вот что пишет Дмитрий Павлович по поводу экзаменов, на которых он присутствовал от Уездного училищного Совета в 1914 году: «2-го апреля мною произведен экзамен старших отделений городских училищ 3 мужском, 3женского и 10 смешанного. Несмотря на ненормальное течение занятий благодаря военному времени общее впечатление от экзамена получилось вполне благоприятное. Сравнивая познания учеников этих школ, по полученным отметкам чрезвычайно трудно решить, какая из школ оказалась лучшей. Во всех школах % успевающих приблизительно одинаков, что доказывает вполне добросовестное отношение учащих к преподаванию, несмотря на неудобство временных помещений и вообще на сокращение времени школьных занятий. В 3 мужском. Из 26 – с очень хорошими 7 с хорошими 9 и с удовлетворительными 10. В частности по Закону Божьему, чтению, истории и географии устные ответы можно признать хорошими для всех школ. Что же касается пересказа, то в отношении изложения у многих учеников наблюдаются недостатки. В отношении правописания у большинства пересказ написан без ошибок, что объясняется вполне удовлетворительными устными ответами учеников по грамматике»

[7] Сергеев Дмитрий Павлович – Отпуск старшего врача – с 16 июля, старший врач Елецкой земской больницы д.с.с. Д.П.Сергеев, выбывает в отпуск до 1 сентября. Обязанности старшего врача будет исполнять врач той же больницы А.С.Титов — 15.07.1914г.(газ. «Елецкий вестник» № 24)

Сергеев Дмитрий Павлович – Елецкая земская больница – Старший врач Елецкой Городской Земской больницы, действительный статский советник Дмитрий Павлович Сергеев отправляется на театр военных действий добровольцем; исполнение его обязанностей возложено на врача той же больницы Алексея Сергеевича Титова — 29.07.1914г.(газ. «Елецкий вестник» № 28)

Сергеев Дмитрий Павлович – Возвращение старшего врача городской земской больницы – Возвратился в Елец с театра войны старший врач Елецкой городской земской больницы Д.П.Сергеев … — 4.10.1914г.(газ. «Елецкий вестник» № 48)

[8] В ГУБПОЛИТОТДЕЛ /Орловский/Елецкий Уздревотдел просит, вызванного в Орел врача СЕРГЕЕВА ДМИТРИЯ ПАВЛОВИЧА заведующего хирургическим и Родильным Отделением Гор.Сов. б-цы, отпустить со следующим поводом, как необходимого в Ельце и не заменимого http://nasharodnya.ru/sergeevy/chast-1-elec/dmitri...-sergeev-24-07-1861-20-03-1929

|

Метки: елец купечество врачи сергеевы |

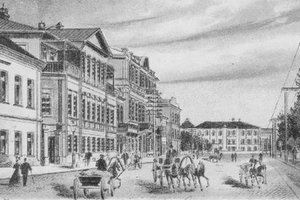

Елец во второй половине XIX — начале XX столетий |

Елец во второй половине

XIX — начале XX столетий

Дата публикации или обновления 04.11.2017

- Вознесенский кафедральный собор, город Елец

- К оглавлению: Соборный храм Вознесения Господня в городе Ельце

Елец во второй половине XIX — начале XX столетий.

Во второй половине XIX — начале XX столетий Елец, приравненный в своих торговых правах к губернским и портовым городам России, достиг огромных успехов в своём развитии. По переписи 1897 г. в городе проживало 47 тыс. жителей. Сильный толчок подъёму экономики города придало строительство во второй половине XIX в. сети железных дорог, сделавших Елец крупным транспортным узлом. Елецкие купцы богатели, вкладывали средства в промышленное производство. В городе успешно действовали чугунолитейные, табачные, кожевенные, кирпичные, известковые, мыловаренные предприятия. С середины века действовал и свой колокололитейный завод братьев Криворотовых. В 1888 г. в Ельце построен первый в России элеватор. Широко известным было производство елецких кружев. С 1903 г. на многочисленных городских храмах работала артель "Союз церковных мастеров". Кроме того, в Ельце действовала иконостасная фабрика Трубицына.

Церковную жизнь города характеризовали активные строительные работы на многочисленных храмах — их сооружали уже в "русско-византийском стиле", украшали богатыми иконостасами, новой стенной живописью. Основоположником этого официального в русской архитектуре всей второй половины XIX века стиля считается академик К.А. Тон. Подъём национального самосознания в первой трети столетия, поиски архитектурного выражения официальной идеологии — "Православие. Самодержавие. Народность" — привели к обращению зодчих к традиционным архитектурным формам Руси XVII в., возврату к конструктивным и декоративным решениям крестово-купольных храмов. Классический подход к использованию древнерусских форм приводил зачастую к сухости, излишней выверенное, правильности построек, возводимых в это время. Ярчайшим образцом таких зданий является выстроенный в 1845— 1889 гг. по проекту К.А. Тона Вознесенский собор в Ельце.

В это время подъём ощущался и в жизни приходов, и в развитии церковного образования. В 1867 г. впервые в Ельце было открыто церковно-приходское попечительство при Владимирской церкви — новое веяние в приходской жизни, вызванное общим подъёмом общественной жизни в России после отмены крепостного права и начала реформ императора Александра II. Ещё в 1860 г. в городе была открыта первая воскресная школа. В 1861 г. школу посещало 88 учеников разных сословий. 39 человек — от 8 до 20 лет, остальные — старше 20 лет. В школе преподавали Закон Божий, русский язык (чтение и письмо), чтение книг на церковно-славянском языке, четыре действия по арифметике и исчисление на счетах. В 1867 г. на свои средства открыл церковно-приходскую школу при Владимирской церкви М. Валуйский.

26 февраля 1889 г. циркулярным указом Орловской духовной консистории духовенству было объявлено распоряжение епископа Никанора (Каменского) о возможно безотлагательном открытии школ грамоты в тех приходах, где нет никаких школ. В том же году в Ельце открыты церковно-приходские школы при храмах Святой Троицы и Рождества Пресвятой Богородицы. В 1895 г. на средства Ольги Никифоровны Струковой при Воскресенской церкви была открыта двухклассная церковно-приходская школа. В 1899 г. начали функционировать церковно-приходские школы при Троицком монастыре и Сретенской церкви.

На содержание школ использовались отчисления по 60 рублей из доходов церквей и 1 000 рублей из доходов епархиального свечного завода. Библиотеки школ комплектовались через Епархиальный совет, а учебными пособиями — через уездную земскую управу. В 1909 г. в Ельце функционировали 4 церковноприходских училища.

С конца XIX в. в Ельце существовали и воскресные школы для взрослых: отдельно для мужчин, открытая 15 января 1895 г. в Засосенской части Ельца, и для женщин, открытая 2 марта 1897 г. В 1909 г. действовала Лучковская воскресная школа, работавшая в здании казённого винного склада, в которой училось 38 человек.

На протяжении десятилетий церковно-приходские школы предоставляли возможность получить бесплатное образование беднейшим слоям населения, воспитывали и приобщали к православной культуре детей. О популярности церковных школ у ельчан говорит тот факт, что в 1909 г. в Аргамаченскую воскресную школу, размещавшуюся в здании ЦПШ, желали записаться 93 человека, но за неимением места 32 пришлось отказать.

Ельчане во все времена отличались особенной любовью к храмам Божиим, почитанием святых угодников, церковным благочестием. Множество примеров тому можно найти в различных свидетельствах современников, в периодической печати того времени. Все крупные церковные события, будь то какие-нибудь торжества, приезды архиереев, юбилеи святых и т. д., неизменно привлекали тысячи ельчан, искренне стремившихся почтить своим вниманием их память и значение в жизни Отечества. В 1900 г. в Ельце широко отмечался вековой юбилей со дня рождения знаменитого церковного деятеля, богослова, "русского Златоуста", святителя Иннокентия Херсонского (1800—1857). Сын священника Успенской церкви г. Ельца Иоанн Алексеевич Борисов, вошедший в историю Русской Православной Церкви как архиепископ Херсонский и Таврический, занял прочное место в "сонме славных иерархов XIX века... как один из славнейших..." Это был замечательный подвижник веры и благочестия, человек гениальной натуры, во многих отношениях опередивший своё время, всесторонне образованный богослов, что давало повод современникам называть его "положительно живой энциклопедией", блестящий проповедник, самоотверженный пастырь и горячий молитвенник, всегда готовый положить душу свою за вверенную его попечению паству.