Готический особняк как модный аксессуар Серебряного века |

Готический особняк как модный аксессуар Серебряного века

Недавно я сравнивала манеру одеваться и любимые интерьеры маркизы де Помпадур с модными увлечениями Марии-Антуанетты. Мне захотелось найти и в Москве дом, который воплощал бы характер, стиль и вкус своей хозяйки. Это было непросто: один дом был полностью перестроен наследниками известной красавицы; второй хоть и сохранился - да о самой красавице известно не так много. И вот дом нашелся, нашлась и хозяйка. Сегодня поговорим о складе характера, манере одеваться и об удивительном особняке Зинаиды Морозовой.

Зинаида Григорьевна Морозова, 1867 - 1947

Зиновия Григорьевна, урожденная Зимина, происходила из влиятельной старообрядческой семьи, получила домашнее воспитание, увлекалась театром и музыкой. В 17 лет родители ее выдали замуж за человека одного с ними круга, из рода Морозовых, ветви "Викуловичей". Но уже спустя год Зиновия увлеклась... двоюродным дядей мужа. Тоже Морозовым, но из ветви "Тимофеевичей". Однажды Савва Тимофеевич пригласил родственника с женой в гости, однако, родственник предпочел отправиться на охоту, и жена... явилась без сопровождения. Мать Саввы уже тогда была шокирована поведением Зиновии - а уж когда стала замечать, что встречи сына с родственницей приобретают постоянный характер, то и вовсе расстроилась. Савва навсегда запомнил ее слова, сказанные вместо свадебного поздравления: «Да уж порадовал ты меня, Саввушка. Первый жених на Москве, а кого в дом привел… Что бесприданница твоя Зиновия — ещё полбеды, разводка — вот что плохо». Да, Зиновия развелась с первым мужем-Морозовым, чтоб спустя полтора года снова связать себя с мужчиной из этой семьи.

Родитель Зиновии высказался еще жестче, вновь отправляя дочь под венец, но разговор у нас не о проблеме отцов и детей, а о модах.

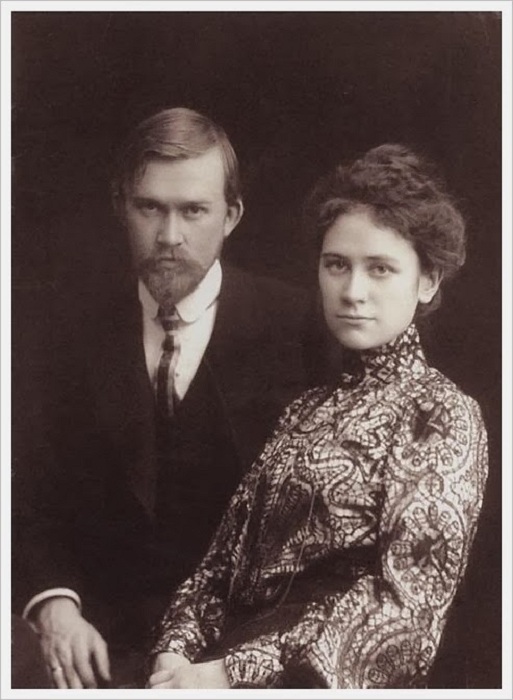

Зинаида Морозова, 1888 год, свадебное путешествие с новым мужем.

Савва Тимофеевич обожал жену и ни в чем ей не отказывал. Зиновия окружила себя преподавателями разных наук, выучила иностранные языки, сменила имя на более светское - Зинаида - и стала хозяйкой модного салона. А для того, чтоб салон вышел совсем замечательный, Савва подарил ей особняк на Спиридоновке. В качестве архитектора был приглашен Федор Шехтель, а в качестве идеи заказчик подкинул тему старинной английской архитектуры.

Пока дом только строился, Москва уже полнилась слухами о невиданном и чудесном доме. А когда Морозовы въехали в особняк и устроили большой приём в честь этого события, многие воочию убедились в том, что слухи не врали. К слову, князь С. А. Щербатов оставил такие воспоминания о новоселье: " Хозяйка, Зинаида Григорьевна Морозова …большого ума, с прирожденным тактом, ловкая, с вкрадчивым выражением черных умных глаз на некрасивом, но значительном лице, вся увешанная дивными жемчугами, принимала гостей с поистине королевским величием".

Кстати "королевское величие" Зинаиды порой малость зашкаливало. Так, в 1896 году во время открытия Нижегородской Всероссийской выставки шлейф платья Морозовой оказался длиннее, чем у императрицы, жены Николая II. Мужу Зинаиды пришлось весьма неловко: это было очень грубое нарушение правил этикета!

Вечернее платье "Лилия", 1896 год, работа Дома Ворт. Черный бархат, белый шелк, вышивка белым шелком и золотыми блёстками.

Сравним модный образ 1890-х годов с интерьерами особняка на Спиридоновке.

В декоре особняка Шехтель получил полную свободу: здесь было все, что может только прийти в голову при словах “рыцарский замок”. Готические арки, башенки, резные деревянные панели, витраж, панно и скульптура работы Михаила Врубеля, мраморные полы, сделанные на заказ ткани со средневековыми орнаментами и старинные гобелены.

Готические интерьеры и, конечно, лестница - марка работы Шехтеля! Он был мастер лестниц, как вы знаете.

Новаторство решения Шехтеля в плане планировки дома выразилось в том, что он спроектировал помещения согласно ритму жизни хозяев, а не следуя законам симметрии. Именно это отметили современники, и заказы просто посыпались на молодого архитектора после открытия Морозовского особняка публике.

Если честно, этот костюм мне кажется чуть ли не сценическим - но объемный воротник, так сильно напоминающий о плоеных крахмальных "жерновах" эпохи Елизаветы Первой, просто просится встать рядом с изображением "замка"!

Высокие рукава 1890-х, объемные у плеча и сужающие к локтю - вот символ моды тех лет.

Зинаида Григорьевна Морозова

Прогулочные тальеры , 1896 год. То есть моде Зинаида однозначно следовала.

Так как готические интерьеры, на мой взгляд, мало соотносятся именно с эстетикой 1890-х гг (то ли дело, с 1900-ми!), то добавим еще одно фото гостиной:

Более привычные для дамских покоев рокальные формы с завитками и растительными орнаментами.

Вечернее платье 1897-1898 гг, работа знаменитого Дома Ворта, Париж. Думаю, у Зинаиды Морозовой такое платье (от Ворта) могло было быть.

В 1905 году у Саввы Тимофеевича начинается болезнь с расстройством личности. Мать и жена принимают решение о лечении, доктора же прописывают отдых и отъезд за границу. Супруги едут в Берлин, а оттуда в Канны. Не будем вдаваться в революционную подоплеку истории (а так же в историю романа Саввы с актрисой Андреевой) - но 26 мая того же года Зинаида нашла мужа мёртвым, с простреленной грудью. Надо сказать, никто не поверил, что это было самоубийство.

Впрочем, Зинаида вскоре выставила особняк на продажу, сказав, что не может жить в доме с привидением. Дом купил другой поклонник Шехтеля - Рябушинский.

Немного о привидениях в истории английской культуры. Готический роман - как вы знаете - это всё туда. Впрочем, здесь, скорее, поиски св. Грааля.

Я же говорила, что стилистика 1900-х годов готическому особняку Морозовой подходит больше: уходит объемный рукав жиго, появляется вертикальная линия силуэта, сильнее обозначен S-образный изгиб тела. Самое время для готики!

Портрет Зинаиды с дочерьми, примерно 1902-1904 год

Подводя итог, хочу сказать, что в данном случае, возможно не все интерьеры особняка соответствовали внешнему облику хозяйки - как это было с мадам де Помпадур в Версале и с Марией-Антуанеттой в Малом Трианоне. Однако, желание удивлять, покорять и - безусловно - самовыражаться, к чему так была склонна Зинаида Григорьевна, особняк более, чем удовлетворил.

https://zen.yandex.ru/media/id/5c6886ab55507200af8...-veka-5d34deba31878200aec8112e

|

Метки: купеческие особняки морозовы шехтель |

Чекист Глеб Бокий. Никого Вам не напоминает из актеров? |

Чекист Глеб Бокий. Никого Вам не напоминает из актеров? :-)

https://id77.livejournal.com/2096307.htm

June 18th, 2018

Здравствуйте уважаемые.

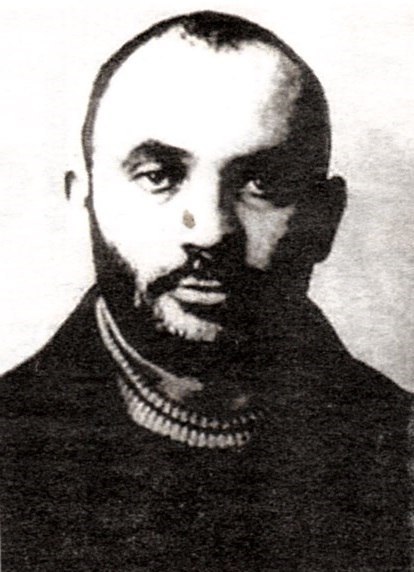

Это крайне интересный человек. Крайне. Звали его Глеб Иванович Бокий, он и Начальник Специального отдела НКВД СССР,а затем Начальник 9-го отдела ГУГБ НКВД СССР в звании комиссар государственной безопасности 3-го ранга и у него крайне любопытная биография. Но сейчас не об этом.

Посмотрите - никого он Вам не напоминает? Никто на него не похож из современных отечественных актеров, а? :-))

Приятного времени суток.

Tags: История

|

Метки: вчк-кгб глеб бокий |

Интересный человек Глеб Бокий |

Интересный человек Глеб Бокий

Здравствуйте уважаемые.

Среди всех многочисленных фигур в истории ЧК-ОГПУ-НКВД одной из самых интересных, но сложных и загадочных без сомнения является Глеб Бокий. Кем был этот человек - хладнокровным и расчетливым интриганом, двинувшимся садистом, медиумом высоких степеней искусства, просто очень образованным и знающим человеком - теперь понять сложно. Но он очень интересный.

Мы тут как то раз о нем вспоминали в несколько шуточном контексте: https://id77.livejournal.com/2096307.html

А вообще фигура интересная..очень.

Родился в интеллигентной и обеспеченной семье в 1879 году. Глеб - сын действительного статского советника (считай генерала)и большого специалиста в химии «Основания химии» и племянник светила в области горного дела.Никогда и не в чем не испытывал нужды.

Чего его потянуло в революцию - не поняно. Однако Членом РСДРП стал в 21 год. С 1904 года — член Петербургского комитета партии.Участник Революции 1905—07 в Петербурге.

Такой активный молодой человек, естественно был взят на карандаш охранкой и полицией. Г. Бокий 12 раз подвергался арестам, провёл полтора года в одиночной камере, два с половиной года в сибирской ссылке. Но не болезни, ни лишения от дела революции его не отвлекли.

Посему Бокий был активным участником Октябрьского вооружённого восстания в Петрограде. В феврале — марте 1918 года — член Комитета революционной обороны Петрограда.

С марта 1918 года — заместитель председателя Петроградской ЧК М. С. Урицкого. После убийства Урицкого стал его преемником — с августа по ноябрь 1918 года был председателем ЧК Союза коммун Северной области и Петроградской ЧК.

В 1919 году немного поменял статус - стал начальником Особого отдела Восточного фронта, с сентября 1919 года по август 1920 года — начальник Особого отдела Туркестанского фронта, одновременно член Туркестанской комиссии ВЦИК и СНК РСФСР, с апреля по август 1920 года — полпред ВЧК при СНК РСФСР в Туркестане.

В январе 1921 года на почти 16 лет он получил должность, которая сходу сделала его важнейшей фигурой в верхах власти. Он возглавил так называемый Специальный (шифровальный) отдел ОГПУ СССР (с июля 1934 — ГУГБ НКВД СССР). Это крайне интересное и загадочное учреждение. Ибо всем, чем они занимались до сих пор не до конца понятно. Кроме криптографии (а это важнейшее и особоохраняемое дело при любой власти и в любой стране мира) при Спецотделе была создана Спецлаборатория, в которой испытывались различные яды, препараты для психологических опытов и так далее.

Есть мнение, что с 1922 года Бокий занимался исключительно парапсихологическими испытаниями и пытался привлечь мистические силы на службу стране. Как бы то не было рядом находились довольно-таки одиозные личности типа Мокиевского и Барченко, и некоторые экспедиции любопытное - как то в Тибет или Карелию, проходили именно под патронажем Бокия. Этот период времени самый любопытный и самый непонятный.

Хотя нельзя сказать, что Бокий занимался только этим. Вон даже молодой Штирлиц-Исаев в произведениях Юлиана Семенова получает от него указания. Не забываем и важную роль Бокия в строительстве системы лагерей СЛОН

Он был арестован 16 мая 1937 по устному распоряжению Наркома внутренних дел СССР Н. И. Ежова. Обвинён в «предательстве» и в «контрреволюционной деятельности». Имя Г. Бокия было включено в сталинский расстрельный список, датированный 1 ноября 1937 года (под грифом «Бывшие работники НКВД»), однако И.В.Сталин перед утверждением вычеркнул его фамилию из списка. А все почему? Потому что много знал, и был полезен видимо. Ежов хотел спрятать концы в воду, но не сумел.

Правда в новый расстрельный список имя Бокия было внесено уже 13 ноября 1937 года (под грифом «Москва-Центр»). 15 ноября 1937 года приговор формально утверждён на заседании Военной коллегии Верховного суда СССР. Казнён в тот же день.

То есть свою полезность, видимо исчерпал.

Вот такой вот любопытный человек.

Приятного времени суток.

https://zen.yandex.ru/media/id/5a20c03b79885e47275...bokii-5d3c5ad1f8ea6700ae17157e

|

Метки: вчк-кгб глеб бокий |

Гувернантки 19 века: кто они и откуда |

история

Гувернантки 19 века: кто они и откуда

2 месяца назад

Как вы представляете себе гувернанток 19 века? Для нас это Джейн Эйр из замечательного романа Шарлотты Бронте. У кого-то возникают о них представления как о строгих мрачных женщинах, описанных в классике. Помните как много француженок преподавало русским дворянским отпрыскам первые знания и формировало их представления о мире?

Что это были за женщины? Почему они стремились ехать за границу? Стимулировали ли они культурный обмен между странами? Почему к началу двадцатого века профессия гувернантки пришла к своему упадку? Гувернантки открывали новые горизонты для себя и своих подопечных.

«Гувернантка». Автор Ричард Редгрейв

Английский композитор Этель Смит (1858-1944) в своих мемуарах вспоминала: «Весь ход моей будущей жизни был определен одной из гувернанток. Когда мне было 12 лет, приехала новая жертва моих издевательств. Выпускница Лейпцигской консерватории. Впервые от нее я услышала классическую музыку и передо мной открылся новый мир».

На жизнь драматурга Артура Шницлера тоже повлияла его немецкая гувернантка.

В связи с развитием общества, промышленной революцией произошедшей в Англии, а затем во Франции и Германии, количество буржуа, способных дать своим детям домашнее образование, становится все больше.

Согласно переписи 1861 года, в Англии и Уэльсе насчитывалось 24 770 гувернанток. Их количество постоянно росло.

«Дворянская семья 19 века». Август Леопольд Эгг

Гувернантки с одной стороны старались воспитать в девочках женский идеал того времени — эпохи королевы Виктории. С другой стороны, самим фактом своего существования разрушали его: сама профессия ставила под сомнение то, что только мать может быть единственным учителем для своего ребенка. Любовь и воспитание не могут быть компенсированы деньгами.

Очень часто возникали ситуации, когда дети и гувернантки привязывались друг к другу ближе, чем было нужно. Многие профессиональные руководства призывали женщин помнить о своей «подчиненной» роли по отношению к работодателю.

Первые гувернантки в таком напоминании не нуждались. Они и так знали о своем более низком положении по социальной лестнице. Как правило, это были молодые женщины, которые бежали от революционных беспорядков во Франции и принадлежали к обедневшим аристократическим семьям. Но в середине 19 века такие ограничения были уже необходимы. Гувернантки четко отделяли себя от других слуг, подчеркивали, что они из хороших семей.

Степень близости гувернантки с работодателем была разной. Часто они принимали участие в семейных торжествах, совместно посещали оперу и музеи, были представлены друзьям.

Графиня Берта фон Зутнер (1843-1914) в воспоминаниях описывала свою роль в доме как друга учеников. В ее случае близость зашла слишком далеко. Она вышла замуж за младшего сына семьи. Это привело к лишению его наследства. Впрочем, подобное было скорее исключением, чем правилом.

«Наем гувернантки». Эмилия Шанкс

В Великобритании статус профессии был низок. Гувернантку не приглашали за стол. Во многих романах она описывалась как одинокая, тоскующая по дому иностранка. Ее комнаты всегда находились на чердаке.

Отношение к профессии стало меняться в Германии во второй половине 19 века. В гувернантки пошли девушки, которые желали выстроить свою жизнь независимо от родителей, рассматривали эту деятельность как возможность для большего заработка и расширения кругозора. Подобное отношение английская писательница Энн Бронте вложила в уста одной из своих героинь: «Как мило было бы быть гувернанткой! Уйти в мир! Войти в новую жизнь! Действовать для себя, использовать свои неограниченные возможности, испытать себя и заработать на жизнь».

Многие гувернантки были француженками, работали в Германии и Британии. Причем в самой Франции эта профессия была не так развита. Родители предпочитали отдавать детей в школы-интернаты для девочек. В Германии слово «гувернантка» было почти синонимом слова «француженка». Франция была колыбелью женского образования.

Каждая из девушек несла свои национальные отличия. Принято было думать, что англичанки были чопорными, жесткими и старались закалить своих учеников холодными ванными. Француженки любили флиртовать, большое значение уделяли своей внешности. Немки казались сдержанными, дисциплинированными и неизменно музыкальными.

В конце 19 века в Европе стали появляться гувернантки из России. Российская империя была для европейцев как Эльдорадо, однако наши девушки произвели благоприятное впечатление, так как они прекрасно говорили по-французски и играли на фортепиано.

Единственный недостаток, как предупреждали работодателей, был в том, что «барышни» выходили с кораблей с растрепанными волосами и долго переживали культурный шок от встречи с Европой. В России первые гувернантки стали появляться во времена Петра Первого. Первая из них появилась в семье императора.

«Приезд гувернантки в купеческий дом». Василия Перов

Иностранки привносили с собой западные манеры и мышление. Во времена Анны Иоанновны особенным спросом пользовались немцы и итальянцы. Получить в свой дом гувернера-иностранца считалось особым шиком. Немки приучали детей к педантичности. В 18 веке в России появились француженки. Они обладали изысканными манерами, любили детей, были веселы.

Только в 19 веке институты благородных девиц стали готовить русских гувернанток. Их учили языкам, географии, истории, музыке, рислованию и танцам. Жены старались брать в дом гувернанток некрасивых и постарше. Мужья — наоборот.

В Российской империи гувернантку можно было отнести к числу домочадцев. Они не относились к прислуге. Но в то же время она работала за деньги. Часты были конфликты между горничными и гувернантками. Вторым больше платили, и вели они себя независимо. Но всегда должны были помнить о вторых ролях. Им нельзя было выглядеть лучше, чем хозяйка. Украшения были строго запрещены.

«Портрет семьи Беллелли». Эдгар Дега

Одно время в России на роль гувернера или гувернантки брали любого. Знает европейские манеры? Говорит по французски? Подойдет! В страну повалили все — от садовника до белошвейки. У многих гувернеров было сомнительное прошлое. Так продолжадлоось до тех пор, пока Елизавета Первая не заставила их сдавать специальный экзамен в Москвоском университете или Петербургской академии и получать разрешение на работу.

С началом Октябрьской революции нравы общества изменились, профессия исчезла, для того чтобы в России 90-х возродиться вновь.

ttps://travelask.ru/blog/posts/17265-guvernantki-19-veka-kto-oni-i-otkuda?u

|

Метки: дворянское образование |

Почему эти девушки сидят в черном на берегу моря |

Почему эти девушки сидят в черном на берегу моря

Картина Петра Нилуса "Осень" 1893. Источник: artchive.ru

Привет, друзья!

Больше всего красивых картин, мне нравятся загадочные картины. Они позволяют задуматься не только о том, какой смысл художник вложил в полотно, но и заглянуть в свой собственный мир.

Именно такой картиной мне представляется «Осень» Петра Нилуса. На нее можно смотреть и каждый день, и в зависимости от настроения, видеть совершенно разные смыслы.

Фрагмент картины Петра Нилуса "Осень" 1893. Источник: artchive.ru

Здесь изображены две женщины в черном одеянии. Они просто сидят на берегу и наслаждаются тихой осенней погодой. Одна из них смотрит на берег, другая чем-то занята.

Нельзя сказать, что эти дамы в траурном одеянии, однако некоторой тоской все-таки веет от этой картины. Я бы даже сказал одиночеством.

Похоже, что у обеих этих женщин в душе уже осень. Они по-прежнему хороши, но уже состоявшиеся в своей жизни. Весьма вероятно, что у них есть мужья и дети. Однако картина заставляет задуматься о том периоде жизни, когда уже вроде основная цель выполнена, но почему-то уже нет той яркости, которая сопутствовала раньше.

Эта картина показывает зарождение кризиса среднего возраста, который так часто подстерегает женщин. И чтобы в него не попасть, нужно вспомнить как это быть молодыми. Возможно эти барышни как раз об этом и думают.

Но с другой стороны, это могут быть две закадычные подруги, которые встретились и проводят время вместе. Вспоминают студенческие годы и делятся планами на будущее. И у них еще все впереди.

Фрагмент картины Петра Нилуса "Осень" 1893. Источник: artchive.ru

Эта картина по-своему расслабляет зрителя и нашептывает голосом волн спокойствие души. Даже собака здесь изображен в умиротворительной позе.

Благодарю вас за внимание!

https://zen.yandex.ru/media/tajna_kartin/pochemu-e...-moria-5d3c5282e854a900ae182b2

|

Метки: мир живописи нилусы |

Пермские археологи нашли сундук с посудой XIX в. |

Пермские археологи нашли сундук с посудой XIX в.

Аккуратно упакованные и завернутые в газеты 1915-1917 годов, три полных комплекта сервиза, вероятно принадлежали богатой семье, судя по количеству посуды и следов использования, любили проводить званые ужины.

сервиз (источник izverzhenie-vulkana.ru)

Утренний чайный, обеденный - самый большой, и чайно-кофейный сервиз, который использовали чаще первых двух.

сервиз (источник izverzhenie-vulkana.ru)

В 'утреннем' сервизе находились несколько заварочных чайников, масленка, блюдца, молочник и сливочник, блюдца.

сервиз (источник izverzhenie-vulkana.ru)

кружечка (источник izverzhenie-vulkana.ru)

обеденный сервиз (источник izverzhenie-vulkana.ru)

В самом большом обеденном наборе, был предназначен для 18 человек, он состоял из тарелок для первого, второго блюда, десерта, а так же большие тарелки под мясные и рыбные блюда.

клеймо сервиза (источник izverzhenie-vulkana.ru)

Как полагают ученые, сервиз был эксклюзивным и делался на заказ, клейма указывают на заводы в Дмитрове и в Риге.

Вся посуда была исполнена в разноцветном орнаменте, с изображением цветков и золочением каемки. Некоторые тарелки, были украшены маленькими бусами.

Этот бесценный клад будет покрыт лаком и выставлен в музее.

Интересные статьи:

- Золотой червонец Петра 1 1716 года

- Золотые гривны откопали в Керчи

- Ученые расшифровали папирус строителей пирамид Египта

- 5 тысяч царских рублей лежали под ногами на пустыре

- Почему не стоит продавать старинные монеты

- Записи тайного ордена бога Диониса нашли в Болгарии

- В Киеве нашли царский клад серебряных монет

- Солнечные часы 1599 года откопали в Калининграде

- Тайна Египетского камня из метеорита раскрыта учеными

- В Египте раскопали гробницу жреца иерофанта

- Самый большой клад золотых монет в истории

- Загадка зооморфных фигурок Акамбаро

https://zen.yandex.ru/media/aliquamtempus/permskie...xix-v-5d205ff7f1406900af7bd93d

|

Метки: российская империя их нравы |

Императрица Александра Фёдоровна: её роль в падении Империи |

Императрица Александра Фёдоровна: её роль в падении Империи

Была ли она злым гением Николая II?

Непопулярность

Ещё до революции 1917 года многие, особенно монархисты, считали жену Николая II злым гением его царствования, негодной советчицей, человеком, полностью подчинившим слабовольного Царя своему влиянию, главной виновницей крушения русской монархии. Её считали немкой, высокомерно относившейся ко всему русскому. Ей ставили в вину чрезмерное внимание к Распутину и следование его советам. Во время Первой мировой войны молва открыто приписывала ей государственную измену, намерение заключить сепаратный мир с врагом. Во время гражданской войны и в эмиграции вал подобных обвинений нарастал.

Лидер русских черносотенцев Владимир Пуришкевич, участник убийства Распутина в декабре 1916 года, говорил перед этим: «Александра Фёдоровна распоряжается Россией как своим будуаром… Неужели Государь не в силах заточить в монастырь женщину, которая губит его и Россию, являясь злым гением русского народа и династии Романовых? Неужели Государь не видит, куда она толкает нас?» Впоследствии он называл её «женщиной, которую ненавижу больше всех на свете».

Ложь об измене

Особенно непопулярна Императрица была в армии, среди офицеров и генералов. Но эта непопулярность базировалась не на каких-то конкретных сведениях, а исключительно на слухах. После революции это был вынужден признать и вождь Белого движения генерал Антон Деникин, относившийся к Александре Фёдоровне очень негативно.

«В армии громко, не стесняясь ни местом, ни временем, шли разговоры о настойчивом требовании императрицей сепаратного мира… Учитывая то впечатление, которое произвёл в армии слух об измене императрицы, я считаю, что это обстоятельство сыграло огромную роль в настроении армии, в отношении её и к династии, и к революции… История выяснит, несомненно, то исключительно отрицательное влияние, которое оказывала императрица Александра Фёдоровна на управление русским государством в период, предшествовавший революции. Что же касается вопроса об “измене”, то этот злосчастный слух не был подтверждён ни одним фактом».

Итак, измены не было, это доказано, но всё-таки «влияние отрицательное»! Так в чём же оно заключалось? И было ли оно?

Влияния не было

Эмигрантский историк С.П. Мельгунов, кстати – левого, республиканского направления, анализируя в работе «Легенда о сепаратном мире» (Париж, 1957) переписку между Николаем II и Александрой Фёдоровной, сверяя её с конкретными шагами, предпринятыми Государем, на фактах полностью опроверг три легенды:

1) что Государыня симпатизировала немцам и подбивала Николая II на сепаратный мир;

2) что Николай II следовал советам Распутина («Нашего друга»), переданным ему Императрицею;

3) что Николай II всегда следовал советам жены.

Всё это оказалось мифами.

Александра Фёдоровна резко отзывалась о либеральной общественности (надо сказать, заслуженно), советовала Царю ни во что не ставить её мнение. Но Николай II сам придерживался точно таких же убеждений с момента вступления на престол, ещё до женитьбы, и Царица говорила супругу именно то, что ему приятно было бы от неё услышать.

«А не так ли обстоит дело, что это моему народу следовало бы заслужить моё доверие?» – ответил Император английскому послу лорду Бьюкенену в ответ на его настойчивые предложения назначить правительство, пользующееся «народным доверием». Под «народом» оба собеседника понимали именно громкоголосую либеральную общественность.

Сам Николай II всегда отделял русский народ от «народных витий» и считал, что он поддерживает Царя. Но он недоучёл силы тех, кто в век средств массовой информации формирует «общественной мнение». Эту роковую недооценку полностью разделила с ним его жена, но не она стала её виновницей.

https://zen.yandex.ru/media/history_russian/impera...perii-5d0c8431b34feb00af5de0e3

|

Метки: романовы |

Ламанова, Надежда Петровна |

Ламанова, Надежда Петровна

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 10 марта 2019; проверки требуют 8 правок.

Перейти к навигации Перейти к поиску

В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Ламанов.

О фехтовальщице см. Ламонова, Евгения Алексеевна.

| Надежда Ламанова-Каютова | |

|---|---|

|

|

| Имя при рождении | Надежда Петровна Ламанова |

| Дата рождения | 14 (26) декабря 1861 |

| Место рождения | Шутилово (Нижегородская область), Российская империя |

| Дата смерти | 15 октября 1941 (79 лет) |

| Место смерти | Москва, СССР |

| Гражданство |  Россия, Россия,  СССР СССР |

| Род деятельности | Модельер |

| Отец | Петр Михайлович Ламанов |

| Мать | Надежда Александровна Ламанова (Лишева в девичестве) |

| Супруг | Андрей Павлович Каютов |

| Дети | нет |

| Награды и премии |

|

| Автограф |  |

| Сайт | nlamanova.ru |

Медиафайлы на Викискладе Медиафайлы на Викискладе |

|

1885-1887 гг. Надежда Петровна Ламанова и Мария Степановна Воронина

Наде́жда Петро́вна Ла́манова (Каю́това) (14 (26) декабря 1861 года, Шутилово, Российская Империя — 15 октября 1941[1][2], Москва, РСФСР) — российский и советский модельер, художник театрального костюма. Имела звание «Поставщик Двора Ея Императорского Величества». Стояла у истоков российской и советской моды XX века.

Содержание

- 1 Биография

- 2 Смерть

- 3 Поколение модных мастеров. Ламановская школа

- 4 Благотворительная деятельность

- 5 Захоронение

- 6 Награды

- 7 Память

- 8 Примечания

- 9 Ссылки

Биография

Родилась 14 (26) декабря 1861 года в деревне Шутилово Нижегородской губернии.

Отец — Петр Михайлович Ламанов был потомственный дворянин из обедневшего рода. Он избрал военную карьеру и к моменту рождения старшей дочери Нади имел чин полковника. О матери Надежды Петровны — Надежде Александровне — дошло очень мало сведений.[3] Она была дочерью генерала-майора.

Надежда Петровна была старшей из пяти дочерей в семье: Надежда Петровна, Анна Петровна (12.08.1863 по старому стилю), Екатерина Петровна (28.03.1866 по старому стилю), Мария Петровна (27.07.1877 по старому стилю), Софья Петровна (17.02.1880 по старому стилю).

Надежда Петровна училась в Мариинском женском училище 1 разряда в Нижнем Новогороде (с 1883 — Нижегородская Мариинская женская гимназия)[4]. Отучившись в гимназии обязательные семь лет, Надя закончила по добровольному желанию восьмой класс, по окончании которого получила свидетельство о том, что она может преподавать географию в крестьянских школах.[5]

После окончания гимназии 20-летняя Надя решила уехать из родительского дома и самостоятельно зарабатывать на жизнь. Первым самостоятельным шагом Нади было поступление в Московскую школу кройки и шитья О. А. Суворовой. Проучившись два года, Ламанова в 1879 году начала работать в мастерской Войткевичей и быстро стала ведущей закройщицей.

В своих воспоминаниях Г. А. Леман упоминает такие подробности жизни Ламановой:

Из хорошей дворянской семьи, дочь гвардии полковника, она в молодые годы, уйдя из семьи и пережив неудачу в личной жизни — любимый человек, насколько мне известно, умер в её объятьях, — открыла модную мастерскую.[6]

Слова Лемана подтверждает тот факт, что в документах РГИА среди поставщиков Императорского Двора Надежда Петровна указана под двойной фамилией Андруцкая-Ламанова[7]. Первый розничный магазин модных и модно-галантерейных товаров Надежды Петровны Андруцкой появился в Москве и поначалу находился на Большой Дмитровке, в доходном доме Фишер (Большая Дмитровка, 11).[8]

Розничный магазин модных и модно-галантерейных товаров Надежды Петровны Андруцкой (Ламановой) по адресу Большая Дмитровка, дом Фишеръ. Торгово-промышленная адресная книга города Москвы за 1894 г.

С конца 1890-х мастерская Надежды Петровны находилась в доходном доме Адельгейм[9] (Большая Дмитровка 25, в 1910-х годах нумерация изменилась на 23[10]). На 1900-й год в адресных справочниках Надежда Петровна указывалась уже под фамилией Каютова[11]. Доподлинно неизвестно, сохранилось ли здание, поскольку права собственности на участок перешли от братьев Павла и Виктора Львовичей Адельгейм к Александре Алексеевне Пантелеевой[12], а от неё — к княгине Марии Александровне Ливен, которая выстроила на этом участке доходный дом[10].

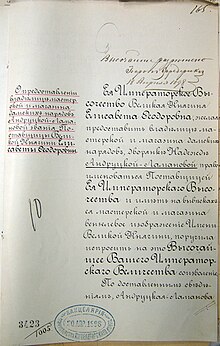

ГА РФ. Ф.625. Оп.1. Д.439. Л.2. Подлинник (автограф) на фирменном бланке со знаком поставщицы великой княгини Елизаветы Фёдоровны

РГИА. Ф.427 Оп. 43 Е.х. 16. Документы о даровании Ламановой-Андруцкой звания поставщицы ея высочества Княгини Елизаветы Фёдоровны в 1898 году.

Ламанова стала одним из самых популярных модельеров Москвы. 18 апреля (1 мая по новому стилю) 1898 года Андруцкой-Ламановой было пожаловано звание поставщика Двора Ея Императорского Высочества Елизаветы Фёдоровны[7][13], а с 2 октября (15 октября по новому стилю) 1904 года Надежда Петровна стала поставщиком Двора Ея Императорского Величества Александры Фёдоровны[14][15].

В конце 90-х годов XIX века Надежда Петровна Ламанова вышла замуж за молодого юриста Андрея Павловича Каютова, известного тогда актёра-любителя. Это был счастливый брак, полный согласия и преданности, не было только детей. Супруги прожили вместе 45 лет. Ламанова познакомилась с его друзьями-актёрами, среди которых были и знаменитая актриса Малого театра Гликерия Федотова, и начинающий актёр Константин Алексеев (Станиславский).

Из воспоминаний Марии Степановны Ворониной (урождённой Файдыш), записанных её племянницей Евгенией Петровной Турманиной, урождённой Файдыш, известно, что Н. П. Ламанова бывала и в Санкт-Петербурге. Турманина со слов своей «тёти Мариши» пишет, что Ламанова окончила институт благородных девиц:

Это была энергичная женщина. Окончив где-то институт для благородных девиц, она приехала в столицу. Была не очень красива, с манерами мальчика, стриженная. В компании говорила: «Ну, братцы выпьем!» Хорошо играла в винт и преферанс. Открыла мастерскую, так же как и Мария Степановна, но к заказчикам относилась сурово и заставляла их ждать подолгу. Переехав в Москву, как говорили злые языки, Надежда Петровна разорила горбуна Г., выстроив дом на Тверском бульваре, ездила в Париж за моделями. Обслуживала придворных. За самое простенькое платьице брала по 600—800 р. Держалась богом, были у неё цеха. Платила неплохо, но и требовала хорошей работы. Муж у неё был присяжный поверенный Андрей Павлович Каютов. Говорят красивый. Зимой каждый день на своём автомобиле ездила в Сокольники, бегать на лыжах. Каждый день брала ванну и меняла бельё. Вот и всё что я о ней знаю.[16]

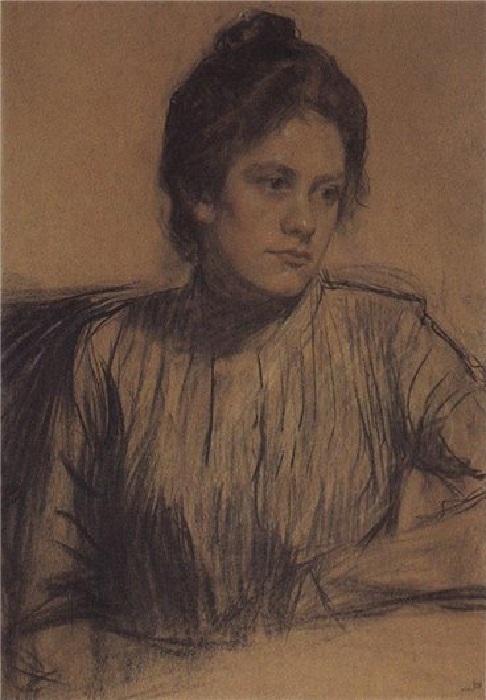

Портрет работы В. А. Серова, 1911 г. Н. П. Ламанова.

Портрет Надежды Петровны Ламановой. Художник — Яков Хаст. Пастель. Париж, 1903 год.

Художница продолжала совершенствовать своё мастерство в Париже — у знаменитых в Европе модельеров. Познакомилась с Полем Пуаре.

В 1901 году К. С. Станиславский пригласил Ламанову в Московский Художественный театр.

В 1908 году ателье обретает собственный дом, построенный архитектором Н. Г. Лазаревым на Тверском бульваре.[17]

Из воспоминаний Г. А. Лемана:

Она обнаружила огромный вкус, и постепенно стала одевать дам самых высоких и самых богатых кругов московского общества. У неё стали одеваться не только дамы московского купечества, но и аристократия, так, в частности, она одевала великую княгиню Елизавету Федоровну, жену московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича, родную сестру государыни. Была она приглашена также и к самой царице, но они как-то «не сошлись характерами» и это отношение оборвалось. Дело Надежды Петровны настолько разрослось, что постепенно у неё стало 300 мастериц. Она выстроила огромный дом на Тверском бульваре (на внутреннем проезде, через несколько домов от Никитских ворот). Я слышал от неё, что она подавала счета богатым московским купцам в десятки тысяч. Курьезны были её рассказы, как купцы «торговались» с ней — купцы любят, чтобы им «делали скидки». Так, например, подаст она счет на 34 240 руб. Приезжает «сам» М. А. Морозов (Тверская мануфактура) и говорит: «Надежда Петровна, уж вы мне уступите, скиньте 240 руб.» «Извольте, с удовольствием!» Жена великого князя Михаила Александровича, графиня Брасова, урожденная Шереметьевская, Наталья Сергеевна, так и осталась должна Надежде Петровне 20 тыс. руб. Насколько широк был размах работы Надежды Петровны можно судить по тому, что она ежегодно ездила в Париж, где держала квартиру, закупать модный товар для своего предприятия. А закупала она этого товара на полмиллиона! Конечно, огромен был и доход её — мастерская давала ей до 300 тыс. руб. в год, то есть другими словами, по 1000 руб. в день! Она была подлинным гением костюма. Я смело утверждаю, что то, чем Станиславский был в области режиссуры, то была Надежда Петровна в области костюма. Недаром они так хорошо понимали друг друга, и после революции много лет, до самой кончины Надежды Петровны работали вместе. Именно её костюмы мы видели в многочисленных постановках Художественного театра и Вахтангова — «Женитьба Фигаро», «Зойкина квартира», «Принцесса Турандот» и др. Надежда Петровна продолжала также одевать отдельных, обращавшихся к ней дам. Для этого у неё в комнате всегда стояло несколько манекенов, на которых иногда бывали надеты платья. Хорошо помню, как однажды придя к ней, я увидал на одном из манекенов замечательной красоты платье тонкого теплого серого цвета, чудесно драпирующее фигуру. Я немедленно бухнулся на колени и положил этому платью-шедевру… земной поклон. Как-то я сказал Надежде Петровне: «Надежда Петровна, вы — гениальны!» На что она, как бы удивившись, что в этом можно сомневаться: «Конечно!» Да, я не преувеличиваю, она в своей области была действительно гениальна.[6]

Портрет работы К. А. Сомова, 1911 г. Е. П. Носова в платье мастерской Надежды Ламановой[18].

В 1919 году бывшую «поставщицу двора Ея Императорского Величества» арестовали. Только благодаря вмешательству Максима Горького через два с половиной месяца её освободили. С 1921 года она работала в театре Вахтангова.

После Октябрьской Революции Ламанова вынуждена разрабатывать многочисленные модели простой одежды, рассчитанной на широкие слои населения. Одновременно она занималась проектированием платья по идеям народного русского костюма.

В 1922 году Ламанова стала членом Академии Художественных наук.

В 1925 году Надежда Петровна Ламанова и Вера Игнатьевна Мухина совместно издали альбом «Искусство в быту». В этом же году модели Ламановой (без неё) отправились в Париж на всемирную выставку, где её платья в русском стиле произвели фурор — стиль «а-ля рюс» в те годы стал чрезвычайно моден в Европе.

С 1926 года Ламанова создала ряд моделей по мотивам творчества народов Севера (по заказу Всекопромсоюза) для продажи за рубеж, затем разработала коллекцию меховых изделий для Лейпцигской выставки, участвовала в Нью-йоркской выставке 1929 года. С 1930 года она стала заведующей мастерской Мехкомбината; ранее, в марте 1928 года её лишили избирательных прав «как кустаря, имевшего двух наёмных мастериц».

Ламанова создавала также костюмы для фильмов Эйзенштейна, Александрова, Протазанова:

Могила Н. П. Ламановой (2011 год)

- «Поколение победителей»,

- «Цирк»,

- «Александр Невский»,

- «Ревизор».

- участвовала в создании костюмов для фильма «Аэлита».

-

Могила Н. П. Ламановой (состояние на 7 ноября 2015 года)

Смерть

События последних дней жизни и обстоятельства кончины Надежды Ламановой долгое время оставались невыясненными. Вокруг её смерти ходило немало легенд.

По одной из наиболее популярных версий, Ламанова опоздала к пункту сбора артистов и сотрудников МХАТ, которые должны были 14 октября 1941 года отправиться прямиком из Камергерского переулка в эвакуацию. Коллеги не дождались Ламанову и уехали без неё. Надежда Петровна, добравшись до места сбора, увидела только запертые на замок двери. Она бросилась в Большой театр, с которым также сотрудничала, но по дороге, в сквере перед театром, скончалась от сердечного приступа. По другой версии Ламанова скончалась прямо на ступеньках Художественного Театра. Ещё по одной версии Ламанова опоздала из-за того, что шла вместе со своей младшей сестрой Марией Петровной, которая медленно ходила. Журналистам в этой связи очень полюбилось сравнение Ламановой с Фирсом из «Вишнёвого сада». Всё же, несмотря на то, что у этих мифов есть реальная основа, они не соответствуют действительности.

Существовало и несколько предположительных дат смерти — 14 октября (день эвакуации) и 15 или 16 октября (данные из карточки Ламановой Н. П. из кадрового фонда МХАТ)[2].

Свет на обстоятельства смерти Ламановой проливают телеграмма и письмо её младшей сестры Марии Петровны Терейковской, отправленные Вере Мухиной[1]. Так, в телеграмме Мария Петровна сообщает:

Пятнадцатого Надюша внезапно скончалась моих руках сердечно обнимаю всех Терейковская.

По свидетельству Марии Петровны, у Надежды Петровны накануне смерти часто случались недомогания. В понедельник 13 октября Ламанова, очевидно, ждала решения об эвакуации, которые, судя по письму, выносились для каждого артиста и сотрудника индивидуально:

Галина Валерьяновна звонила, что кажется тоже эвакуируется и вопрос относительно Надюши выясняется. Иван Яковлевич отвечал, что ничего еще неизвестно и вопрос эвакуации будет решаться на заседании вечером.

Отправившись утром 14-го числа в театр вместе с Марией Петровной, они обнаружили, что артистов уже эвакуировали, а им даже не сообщили:

Утром мы поехали в театр, а со двора выезжали последние грузовики с актерами и багажом! Главное, уже уехали точно. Надюша осталась ненужна. Я ее ободрила, говоря, что вот и хорошо — мне, по крайней мере, спокойно переживем это время на даче.

Однако не сложно понять, каким ударом для Ламановой стал поступок театра, работе в котором она посвятила 40 лет своей жизни. Приступ, приведший к смерти, случился с Надеждой Петровной на следующий день, когда она вместе с Марией Петровной шла к Дмитровскому метро, чтобы ехать на дачу:

Спускаемся вниз по Дмитровке. И как раз против амбулатории большого театра она просит у меня нашатырь, я даю пузырек, а она поднесла его, понюхала и упала мне в ноги. Я старалась поднять, повернула на спину, зову ее, а она уже не отвечает.

Тело Надежды Петровны пришлось кремировать. Урна была захоронена «рядом с Андрей Павловичем на Ваганьковском кладбище». Захоронение находится на участке 3, на сегодняшний день состояние захоронения — запущенное. Более подробную информацию о захоронении смотреть ниже.

Поколение модных мастеров. Ламановская школа

Из пяти сестёр Ламановых не только Надежда Петровна была модным мастером.

В 1901—1902 гг. в доме Живаго на Большой Дмитровке младшая сестра Надежды Мария Петровна Ламанова-Неппенстрем, в те годы жена офицера Русской армии Леонида Карловича Неппенстрем, держала шляпную мастерскую.[19][20] Позже, уже после революции, Мария Петровна помогала своей старшей сестре: конструировала головные уборы, которые дополняли созданную Надеждой Петровной одежду.[21]

Третья по возрасту из сестёр Ламановых, Екатерина Петровна (по мужу Шварцшильд-Чернова), жила в Петербурге. Жена артиста Императорского русского драматического театра Александра Семёновича Шварцшильд (по сцене Чернова), она держала модную мастерскую дамского платья: в 1903—1906 гг. в Эртелевом переулке, 5 (ныне — улица Чехова); в 1909—1911 гг. на Бассейной улице, 7.[22]

При ателье Ламановой ещё в доме Адельгейм начала работать бесплатная школа. Одной из главных особенностей стиля Ламановой был, бесспорно, муляжный метод конструирования одежды или наколка: «эскиз» платья создавался прямо на человеке, путём закалывания материи булавками. Все ученицы школы обучались этой технике, о чём свидетельствуют воспоминания потомков учениц и подмастерьев Н. П. Ламановой. Так, например, жена племянника Андрея Павловича Каютова (мужа Ламановой), Ксения Владимировна Межакова-Каютова (в девичестве Чернозубова), училась и работала у Ламановой, как, вероятно, и её сестра — Мария Владимировна Чернозубова[23].

Ученицей Ламановой была и Надежда Сергеевна Макарова-Маслова (её крестница и предположительно племянница[21]), которая позже стала художественным руководителем первого советского Дома моды на Сретенке, 22 при тресте «Мосбелье»[24].

Благотворительная деятельность

Описание Благотворительного общества «Московский муравейник». Ламанова — попечительница школы кройки. Справочник «Вся Москва», 1904 г.

Свои первые шаги в Москве юная Надя Ламанова смогла сделать благодаря покровительству Александры Николаевны Стрекаловой и её дочери княжны Александры Андреевны Ливен, в благотворительном заведении которых она получила работу.

Уже будучи известной портнихой, Надежда Ламанова стала попечительницей школы кройки при благотворительном обществе «Московский муравейник», которое также было учреждено Стрекаловой.[25]

При своей мастерской Надежда Петровна организовала бесплатную школу.[26] Многочисленные ученицы Ламановой, у которой не было своих детей, называли её «мама Надя».

Евгения Петровна Турманина, племянница Марии Степановны Ворониной, рассказывает:

«Забегу вперед — в ноябре 1911 года тетя Мариша, нуждаясь в средствах, обратилась за помощью Н. П. Ламановой. Надежда Петровна Ламанова приехала к нам поздно вечером, одета была в соболиную шубку и проч. И пригласила Марию Степановну работать у себя. Тетя Мариша согласилась, правда ей тяжело это было, но потом она, человек общительный, увлеклась. Много приобрела друзей и в том числе Елизавету Фёдоровну, сестру Каютова, которая тоже работала там. Была на ёлке и получила амулет лилового цвета, привезённый из Парижа и ещё какой-то пустячок. Милая, милая тетя Мариша, только с её стойкостью можно было всё это перенести: после той роскоши какой она была окружена и положение служащей. Правда это была благотворительность со стороны Ламановой, так как она не загружала работой и платила, кажется, 50 р. У них была своя касса, куда они вносили небольшие отчисления от заработка. В детстве я много слышала о воспитаннике тети Мариши, которого она взяла совсем маленьким, когда умерли его родители — донские казаки. Оставила она его в возрасте 8-9 лет на руки Ламановой»[16].

В 1907 году Надежда Ламанова и её муж Андрей Каютов получили поздравление на Пасху с благодарностью за внесённые ими пожертвования «в пользу детского приюта Городского Попечительства о бедных Мещанской части, 1 участка».

Поздравительная Визитная карточка со списком сделавших пожертвования в пользу детского приюта. Пасха, 1907 г.

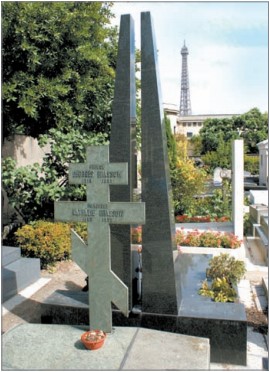

Захоронение

Захоронение Надежды Петровны Ламановой находится в глубине 3-го участка Ваганьковского кладбища в Москве. Ориентир — чёрная арочная ограда с белыми наконечниками по соседству.

Захоронение считалось утерянным, пока Сергей Лепёшкин, член «Общества некрополистов» (организация, занимающаяся розыском захоронений и сохранением памяти об известных людях), не нашёл его и не опубликовал 28 ноября 2010 года информацию о его координатах на сайте «Где дремлют мёртвые»[27].

В могиле покоится шесть человек:

1) Первое захоронение — 1931 год — Андрей Павлович Каютов, второй муж Надежды Петровны. Надгробие не сохранилось.

2) Второе захоронение — 1941 год — Надежда Петровна Ламанова. Правая часть могилы, самая нижняя надпись на каменной табличке.

3) Третье захоронение — 1966 год — София Петровна Крахт, сестра Надежды Петровны. Левая часть могилы, нижняя каменная табличка.

4) Четвёртое захоронение — 1969 год — Мария Петровна Ламанова, сестра Надежды Петровны. Правая часть могилы, верхняя надпись на каменной табличке.

5) Пятое и шестое захоронения — 1987 год — Надежда Константиновна Крахт (племянница Надежды Петровны Ламановой и дочь Софии Петровны Крахт, левая часть могилы, верхняя табличка) и Вера Николаевна Павлова (невестка Софии Петровны, жена её старшего сына Романа Константиновича Крахт).

Ввиду того, что надгробие Андрея Павловича не сохранилось, долгое время подтверждений тому, что он покоится на этом же участке, не было. Высказывалась лишь версия, что участок изначально принадлежал Каютову, который умер на 10 лет раньше жены, в 1931 году. Эта информация подтвердилась с обнаружением адресованного Вере Мухиной письма сестры Ламановой, М. П. Терейковской, в котором сообщалось о кончине Надежды Петровны[1]:

«Рядом с Андрей Павловичем на Ваганьковском кладбище Лидия Ивановна простилась с ней утром вчера в 8 часов…»

8 ноября 2015 года в социальной сети Facebook была инициирована акция по объединению людей, неравнодушных к судьбе Н. П. Ламановой и историческому наследию российской моды. Целью объединения стало не только приведение захоронения в надлежащий вид, но и проведение мемориальных мероприятий, которые бы помогли познакомить широкую публику с именем великого русского модельера.

27 декабря 2015 года на месте захоронения Н. Ламановой прошла мемориальная служба и возложение цветов к могиле по случаю 154-летия со дня рождения модельера.

Ввиду возникших юридических сложностей, отсрочивших возможность благоустройства, в мае были проведены меры по приведению захоронения в порядок: покрашена ограда и скамья, помыты надгробия, подновлены надписи и посажены цветы. 15 октября 2016 года был проведён «День памяти» по случаю 75-ой годовщины со дня смерти Н. П. Ламановой.[28]

Награды

- Звание «Поставщик Двора Ея Императорского Величества».

- Гран-при Всемирной выставки в Париже 1925 г. (совместно с Верой Мухиной) за серию костюмов.

- Мастерской Современного Костюма под руководством Н. П. Ламановой был присужден диплом Государственной Академии Художественных Наук за оригинальный творческий замысел; использование материала, указывающее на высокое мастерство; за тонкую и гармоничную красочность; за логически-упрощенное построение костюма, дающее возможность массового производства; за обстоятельное и точное исследование по распределению труда, ведущее к сокращению часов работы исполнителя.[29]

- Почётный диплом юбилейной выставки искусства народов СССР за коллекцию по фольклорным мотивам народов Севера (1927 г.).

Память

- Марина Цветаева в своем стихотворении «Полотерская» зарифмовала фамилию Надежды Петровны[30]:

Та богиня — мраморная,

Нарядить — от Ламановой

Не гляди, что мраморная —

Всем бока наламываем!

- Фильм «Надежда Ламанова» из цикла «Гении и злодеи уходящей эпохи» Льва Николаева (2009).

- Фильм «Мода для народа», подготовленный ВГТРК (2011)[31].

- В январе 2016 года вышла книга советского и российского журналиста и публициста Андрея Доброва «Последний крик моды. Гиляровский и Ламанова». Это третья книга автора, написанная в жанре «исторический детектив», в линейке книг о расследованиях «Короля репортеров» Владимира Гиляровского. По сюжету известный журналист расследует странное самоубийство брата одной из работниц знаменитой «моделистки» Надежды Петровны Ламановой. Несмотря на то, что главные герои книги — реальные исторические персонажи, а автор, «работая над образом Ламановой, старался найти как можно больше информации о её жизни и, главное, работе Ламановой настоящей», в предисловии к книге Добров пишет, что «все персонажи этой книги являются выдуманными и никакого отношения к реально жившим людям не имеют. И все же я буду очень рад, если, прочитав эту книгу, вы захотите узнать больше о Надежде Петровне Ламановой — её судьбе и творчестве».

- С 1994 года Московский Дом Моды Вячеслава Зайцева и одноимённый Дом Моделей проводят конкурс российских художников-модельеров имени Надежды Ламановой. Конкурс проводится среди профессиональных модельеров, помогая развитию моды как искусства и как индустрии в России. Лауреаты конкурса в настоящее время — это, в основном, известные профессиональные модельеры, в их числе Султанна Французова, Ольга Солдатова, Олег Шаров и другие. На конкурс необходимо представить несколько ансамблей как для приемов, так и для повседневной жизни, а также — маленькое чёрное платье. Конкурс имени незаслуженно забытой русской художницы является проводником понимания моды как высокого искусства, а не ремесла, напоминания о великой художнице, талант которой по своему масштабу не уступает таланту кутюрье с мировой известностью и легендарными именами.

- 19 февраля 2016 года в Московском Доме Моды В. М. Зайцева прошла I Научно-практическая конференция «Российская мода». Темой первой конференции стали жизнь и творчество Надежды Петровны Ламановой. В конференции приняли участие Александр Васильев, Тамара Коршунова (ведущий научный сотрудник Государственного Эрмитажа), Наталья Ездина (доцент кафедры сценического костюма школы-студии МХАТ), Алла Щипакина (ведущий искусствовед ОДМО на Кузнецком Мосту) и многие другие.

- Генеалогические исследования проведены генеалогом Андреем Львовичем Ламановым. Многие факты биографии были установлены Татьяной Грачевой и Марией Маркович.

- Надежда Ламанова является одним из главных действующих лиц детективного романа современного писателя Андрея Доброва «Последний крик моды. Гиляровский и Ламанова»[32].

Примечания

- Мария Петровна Терейковская (Ламанова). РГАЛИ ф. 2326 оп. 1 ед. хр. 232. Телеграмма и письмо М.П.Терейковской В.И.Мухиной с известием о кончине Н.П.Ламановой.

- Карточка Ламановой Н.П. из кадрового фонда МХАТ. — Москва.

- Судьба Надежды Ламановой - afield.org.ua. afield.org.ua. Дата обращения 28 ноября 2015.

- Краткий справочник по фондам ЦАНО на 01.07.2015

- Ламанова Надежда. www.casual-info.ru. Дата обращения 2 февраля 2016

|

Метки: ламановы каютовы театр |

Штер, Андрей Петрович |

Штер, Андрей Петрович

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Перейти к навигации Перейти к поиску

В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Штер (значения).

| Андрей Петрович Штер | |

|---|---|

|

|

| Дата рождения | 7 октября 1878 |

| Место рождения | Российская империя |

| Дата смерти | 17 октября 1907 (29 лет) |

| Принадлежность |  Российская империя Российская империя |

| Род войск |  Флот Флот |

| Звание | лейтенант |

| Сражения/войны | Китайская кампания 1900—1901, Русско-японская война |

Андрей Петрович Штер (7 октября 1878 — 17 октября 1907) — русский морской офицер, лейтенант.

Содержание

Биография

Из потомственных дворян. Поступил в Морское Училище (1891). В службе с 1894 года. Окончил Морской кадетский корпус, 14-м по успеваемости (15.09.1897).

Произведен в : мичманы (15.09.1897), лейтенанты (01.03.1901).

Зачислен в Сибирский флотский экипаж (15.09.1897). Вахтенный начальник брандвахтенной лодки Владивостокского рейда «Горностай» (02.04 — 29.04.1898). Офицер: ледокола «Надежный» (29.04 — 18.06.1898), транспорта «Тунгуз» (18.06.1898 — 24.03.1899). Вахтенный начальник: транспорта «Ермак» (24.03 — 18.05.1899), транспорта «Алеут» (18.05 — 17.07.1899), мореходной канонерской лодки «Манчжур» (17.07 — 15.09.1899), минного крейсера «Всадник» (15.09 — 27.09.1899). На мореходной канонерской лодке «Манчжур»: вахтенный начальник (27.09.1899 — 01.07.1900), ротный командир (01.07 — 09.10.1901).

Участник Китайской кампании 1900—1901. Участвовал в десанте в бухте Мазампо (Корея) (20.03 — 24.05.1900). Комендант пристаней на станции Тонгку, участвовал в рекогносцировках занятой ихэтуанями крепости Бетанга[1], в отрядах Капитана 1 ранга Доможирова, генералов Ренненкампфа, Штакельберга, Церпицкого (17.06 — 23.09.1900).

Переведен в Балтийский флот (22.09.1901). В прикомандировании к Морскому Корпусу (11.02 — 09.08.1902). Вахтенный начальник : крейсера I ранга «Адмирал Корнилов» (01.05 — 06.08.1902). На крейсере II ранга «Джигит» Вахтенный начальник (10.08 — 23.09.1902), ротный командир (23.09.1902 — 18.08.1903). Вахтенный начальник крейсера I ранга «Россия» (18.08 — 29.09.1903). Вахтенный начальник и командир кормовой группы артиллерийских орудий крейсера «Новик» (03.12.1903 — 08.08.1904). Командовал ротой, составленной из команды крейсера «Новик», Сибирского флотского экипажа (10.10.1904 — 1905).

Помощник Командира подводной лодки «Дельфин» (26.03 — 20.05.1905). Временный Командир подводной лодки «Форель» (20.05 — 01.11.1905). Командир подводной лодки «Сом» (03.11.1905 г. — 02.03.1906). Переведен в Балтийский флот (1906).

Командир миноносца № 121 (22.04 — 27.06.1906). В приказе Великого князя Александра Михайловича значится: «… Всем командирам брать за образец миноносец № 121, блестящее состояние которого делает честь лейтенанту Штеру».

В запасе флота (24.07.1906 — 15.01.1907). За эти несколько месяцев отдыха Андрей Петрович успел написать свои воспоминания о Русско-японской войне под названием «На крейсере „Новик“»[2]

Выехал во Владивосток, где был назначен командиром миноносца «Скорый» (10.02.1907). Убит минным содержателем на борту миноносца «Скорый» 17.10.1907 г. во время беспорядков во Владивостоке.

Высочайшим приказом по флоту и Морскому ведомству № 795 от 29.10.1907 г. исключён из списков, убитым во время беспорядков во Владивостоке.

Награды

- Орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (28.12.00);

- Орден Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» (21.04.1904), приказом Наместника Е. И.В. на Дальнем Востоке № 29 от 11.04.1904 г. «За бой 12 февраля 1904 г. с японскими крейсерами»;

- Золотая сабля «За храбрость» (23.09.1904), «За подвиги, мужество и храбрость в боях 28 июля и 7 августа, на крейсере II го ранга „Новик“.»;

- Французская золотая медаль (1898);

- Французский орден Камбоджи офицерский крест (01);

- Японский орден Святого Сокровища 5 степени (02).

Примечания

Ссылки

|

Метки: штер |

АЛЕКСАНДРА ГАСТОНОВНА ВЯЗЕМСКАЯ |

- Главная

- Творчество

- Искусство

- Галерея

АЛЕКСАНДРА ГАСТОНОВНА ВЯЗЕМСКАЯ

Доказательством того, что княгиня Александра Гастоновна Вяземская являлась клиенткой Надежды Петровны Ламановой служат воспоминания ее дочери, Татьяны Александровны Аксаковой-Сиверс:

"Осенью 1912 г., заходя с мамой на примерку к Ламановой (у Ламановой одевалась, конечно, не я, а мама), я видела, как мастерицы проносили вороха каких-то кружевных предметов и говорили, что это «приданое барышни Волоцкой»."

Нужно сказать, что связывали их гораздо более близкие отношения, т.к. Татьяна Александровна пишет: "С вокзала мама и Вяземский, в силу дружеских отношений, отправились к Каютовым, которые к тому времени уже были выселены из своего дома на Тверском бульваре и переехали в довольно поместительный особняк Чижовых в Еропкинском переулке на Пречистенке."

Для Татьяны Александровны в ателье Надежды Петровны тоже создавались наряды, об этом она пишет в своей книге воспоминаний "Семейная хроника. Книга 1."

В этом разделе представляем вашему вниманию статью кандидата исторических наук Алексея Кулешова, рассказывающую о жизни Александры Гастоновны Эшен (первый брак Сиверс, второй брак Шереметева, третий брак княгиня Вяземская).

САШЕНЬКА ЭШЕН

Французская внучка русского адмирала

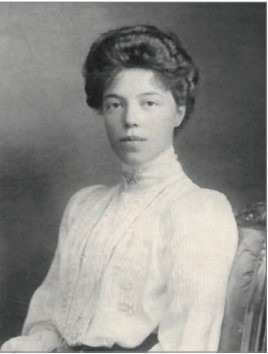

Наша героиня, княгиня Александра Гастоновна, в последнем браке — Вяземская (1872–1952), будучи близкой подругой Натальи Сергеевны Брасовой, жены великого князя Михаила Александровича, разделила с нею всю горечь скитаний и потерь. А ещё в судьбу этой красивой женщины временами активно вторгались героический русский флот и Андреевский флаг…

Княгиня Александра Гастоновна Вяземская

Например, именно под этим флагом на легендарном бронепалубном крейсере «Новик» в русско-японскую кампанию, не обращая внимания на ранения, совершал дерзкие боевые рейды двоюродный брат Александры Гастоновны, лейтенант флота Андрей Петрович Штер (1878–1907), упомянутый в известном романе Александра Степанова «Порт-Артур».

Именно этот флаг был символом несгибаемой воли сошедших на берег моряков Черноморского флота при защите осаждённого Севастополя, организованной адмиралом Нахимовым. Среди его бесстрашных офицеров в составе 10-й Приморской батареи отчаянно воевал и был контужен дед нашей героини, впоследствии вице-адмирал Пётр Афанасьевич Чебышёв (1820–1891). Но обо всём по порядку.

Вице-адмирал Пётр Афанасьевич Чебышёв

Чебышёв родился в Аладино — калужском имении своего отца. Его фамилия, равно как и фамилия его родственника и однофамильца Пафнутия Львовича, известного математика, правильно произносится через «ё», с ударением на последний слог. Жена вице-адмирала Юлия Григорьевна (рождённая Польская), дочь русского флотоводца, и две дочери Александра и Валентина ежегодно, когда у главы семейства появлялась возможность, выезжали на отдых в Париж.

Однако юношеские воспоминания о прекрасной Франции у барышень Чебышёвых были связаны не только с архитектурой французской столицы. Именно здесь 14-летняя Александра испытала первую симпатию к молодому человеку, а данная ею клятва верности спустя годы привела влюблённых к алтарю. Забегая вперёд, скажем, что брак был счастливым. Они прожили долгую жизнь и умерли, как в сказке, почти в один день — осенью 1919 года в Петрограде, где и были похоронены в Александро-Невской лавре.

Гастон Эшен (ум. 1919). Александра Петровна Чебышёва, в браке — Эшен (1848–1919).

Избранником Александры Петровны стал Гастон Эшен, принадлежавший к известному во Франции патриархальному роду бельгийского происхождения. В Париже он владел приличным участком земли в Пасси, где в настоящее время построен выставочный комплекс Трокадеро. После краха Лионского банка, в котором хранились семейные средства, Гастон и Александра переехали в Россию. Гастон получил место в правлении Макеевских металлургических заводов, финансируемых французским капиталом. У них родились две девочки, которых в духе наследуемых семейных традиций также назвали Александрой (Сашенькой) и Валентиной (Линочкой). В духе этой же традиции в роде дворян Сиверсов, о ком пойдет речь далее, всех мужчин называли Александрами.

Наша героиня была очень резвым ребёнком и среди сверстников явно отличалась смекалкой, которую использовала исключительно в своих детских корыстных интересах. Её родная сестра Лина внешне была похожа на Сашеньку, однако разница характеров была заметна с детства. Девочек воспитывали в строгости, ведя по французской системе бесконечные разговоры о «долге». Лина училась добросовестно, часами просиживая за книгами, усадить же за них Сашеньку было делом весьма нелёгким. Она считала, что на свете есть вещи гораздо более интересные, чем учебники. Если Валентина всегда тяготела к размеренному образу жизни — и когда впервые выходила замуж за сотника лейбгвардии казачьего полка Н. Н. Курнакова, и когда становилась французской графиней де Герн, то Александра, наоборот, отдавала предпочтение лёгкому, весёлому времяпровождению под сенью восторженных взглядов представителей высшего света. Её интересовали все назревающие и уже обсуждаемые интриги, информацию о которых она впитывала, как губка, и охотно делилась ими со сверстницами. Особенную привлекательность Александре придавала «седая прядь на фоне тёмных вьющихся волос, которая появилась в возрасте 18–19 лет и составляла интересный контраст с её молодым, подвижным лицом».

Сёстры вышли замуж одновременно. Венчание двух пар состоялось 20 октября 1891 года в петербургской церкви Пажеского корпуса на Садовой. Первый муж Александры Гастоновны, впоследствии известный историк, генеалог и нумизмат Александр Александрович Сиверс (1866–1954), происходил из прибалтийского дворянского рода, одна из ветвей которого в XVIII веке была возведена в графское достоинство. Апокрифические версии утверждали, что родословная его матери вела к незаконнорождённой дочери светлейшего князя Потёмкина и Екатерины Великой. Портрет этой таинственной особы, носившей фамилию Темлицына (от смешения фамилий Потёмкина и её крёстной матери княгини Голицыной), кисти Боровиковского выставлен в Третьяковской галерее, причём с ошибочной подписью: «Е. Г. Тёмкина».

Александр Александрович, в то время занимавший видный пост в министерстве императорского двора и имевший придворное звание камергера, заслужил себе репутацию делового порядочного человека, которого после строительства курируемых им мощных оросительных сооружений и хлопкоочистительного завода в Байрам-Али в шутку стали называть «отцом русского хлопка». В семье родились дети — дочь Татьяна (1892–1981) и сын Александр (1894–1929).

Слева направо:друг семьи Н. Н. Муханов, Александра Гастоновна и Александр Александрович Сиверс, их дочь Таня в коляске. 1893 г

Весёлый нрав Александры Гастоновны, который она объясняла наличием французской крови, постоянно требовал публичного внимания и вращения в обществе. Интересы же её мужа, наоборот, жаждали усидчивости, аналитической деятельности, тишины. Поэтому он всё чаще и чаще, углубляясь в сферу своих увлечений, поручал друзьям и сослуживцам сопровождать молодую жену в театры, на балы и иные светские мероприятия. В итоге данная ситуация привела к вполне логическому завершению. К Сиверсу с просьбой предоставить Александре Гастоновне свободу обратился его помощник по должности Николай Борисович Шереметев, признавшийся, что любит его жену. Попытки супругов сохранить брак не увенчались успехом, окончательный разрыв произошёл в 1898 году.

Александра Гастоновна и её второй муж Николай Борисович Шереметев. 1898 г.

Влившись в многочисленный клан Шереметевых, Александра Гастоновна оставила детей бывшему мужу. Её поступка никто не одобрил. Одни своё отношение к произошедшему скрывали, другие не утруждали себя необходимостью сдерживаться на этот счёт. Новое аристократическое положение позволило нашей героине вращаться в среде лиц высокого звания, ещё больше расширить и без того немалый круг знакомств. Николай Борисович, с которым Александра Гастоновна проживала во флигеле Странноприимного дома графа Шереметева (Шереметевская больница, известная ныне как больница Склифосовского), со временем занял освободившееся место начальника Московского удельного округа. Семейная пара переехала в престижный казённый особняк на Пречистенском бульваре.

Из письма её дочери Татьяны Александровны:

«29.05.1963 г.

Москва… я к ней привыкла и проезжаю мимо Удельного дома на Пречистенском бульваре совершенно спокойно. Кстати, на заделанном окне моей бывшей классной, а потом гостиной, водружена мемориальная доска с барельефом Тургенева (что очень приятно). Иван Сергеевич постоянно останавливался в этом доме у своего приятеля Маслова, бывшего, как и Николай Борисович Шереметев, начальником Московского Удельного округа».

Под Калугой, в имении Чебышёвых «Аладино». 1914 год. Стоят (слева направо):Нина, Вера, N, Ксения, Борис, Татьяна Аксаковы, князь В. А. Вяземский и мама Татьяны — Александра Гастоновна.Сидят (слева направо): Александра Петровна Эшен (рожд. Чебышёва), Гастон Эшен. Личное собрание Е. Д. Аксаковой, праправнучки княгини А. Г. Вяземской. Ницца, Франция.

Новое назначение позволило решить вопрос о переезде к ним дочери Александры Гастоновны после более чем пятилетней разлуки, и этот отрезок жизни нашей героини можно отнести к самому светлому периоду в череде последующих событий. Надо сказать, что Николай Борисович без восторга принял высокую должность. Он был записным театралом, тяготел к Малому театру и с годами полностью «утонул» в сценических проблемах. Пробовался в спектаклях и играл небольшие и несложные роли под своим неизменным псевдонимом Юрин. «Будучи человеком скромным и не имея преувеличенно-высокого мнения о своих актёрских способностях, он всё же считал своим искренним призванием — сцену». Шереметев с упоением организовывал домашние постановки с участием молодёжи, охотно приглашал друзей — актёров, «которые широким потоком хлынули на анфилады Удельного дома. Тут были и знаменитости — М. Н. Ермолова, О. О. Садовская, А. И. Южин».

Как водится, творческая среда сопутствует свободе нравов, которая у Николая Борисовича усугубилась ещё и по линии чрезмерного увлечения горячительными напитками. Эта напасть не оставляла его и в заграничных путешествиях, куда семья ежегодно старалась выбраться. Всевозрастающее увлечение театром у крупного чиновника удельного ведомства стало приобретать форму восторженной эйфории, а предметом маниакального воздыхания стала актриса Елизавета Ивановна Найдёнова, которая отнюдь не жаловала своего самопровозглашённого рыцаря. Окончательное объяснение Александры Гастоновны с мужем произошло в 1914 году, после чего начался второй бракоразводный процесс.

Развод был оформлен быстро, и уже 15 июля Александра Гастоновна стала княгиней. Венчание с князем Владимиром Алексеевичем Вяземским, вопрекинесбывшимся уговорам её сестры воздержаться от данного шага, состоялось в церкви Николая Морского. Валентина Гастоновна, как всегда практично, полагала, что Вяземский, будучи намного моложе своей жены, обязательно бросит её, оставив на улице. Как только князь узнал об этом, он тотчас перевёл на Александру Гастоновну своё калужское имение Попелево, заявив её сестре: «Теперь Ваша сестра может мня выгнать, а уж никак не я — её!»

Владимир Алексеевич был давним другом Бориса Аксаковаего предком был Сергей Тимофеевич Аксаков, известного всем автора "Аленького цветочка", мужа дочери Александры Гастоновны, которая о новом замужестве матери узнала, находясь в свадебном путешествии в Египте.

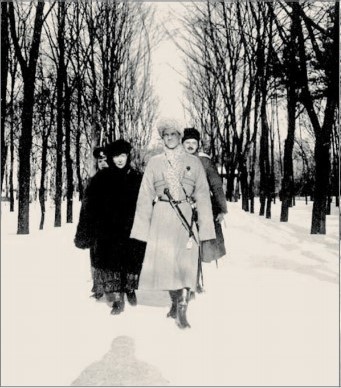

На зимней аллее. Впереди вел. кн. Михаил Александрович, справа — В. А. Вяземский, слева — А. Г. Вяземская и Н. Н. Джонсон.

В 1950-х годах, будучи в изгнании в Аргентине, брат Бориса Сергей Сергеевич с юмором рассказывал, как оба друга одновременно сватались: один — к матери, а другой — к дочери.

Знакомство нашей героини с Натальей Сергеевной Брасовой произошло в начале войны в доме одной из их общих знакомых. Сразу возникшая взаимная симпатия, впоследствии переросшая в искреннюю дружбу, привела к тому, что Брасова взялась за воссоединение своей новой подруги с князем Вяземским, который был призван на военную службу и направлен в Воронежскую губернию, в Острогожскую школу прапорщиков.

Княгиня Александра Гастоновна Вяземская

Брасова уже состояла в браке с великим князем Михаилом Александровичем. Она познакомилась с ним в Гатчине, куда переехала со вторым мужем, Владимиром Владимировичем Вульфертом, офицером лейб-гвардии кирасирского Её Величества полка — «синих», или «гатчинских», кирасир. Михаил Александрович как обычно сопровождал свою сестру — великую княгиню Ольгу Александровну, которая, находясь в неудачном браке с принцем Петром Ольденбургским, увлеклась сослуживцем Вульферта, своим будущим мужем Николаем Александровичем Куликовским.

Отношение императора Николая II к поступку брата, его морганатический брак стали причиной многих неурядиц и светских пересудов. Татьяна Александровна Аксакова (Сиверс) писала о Брасовой:

«31.08.1963 г.

Мать её чистокровная полька. Первый муж был Мамонтов, а 2-ой Вульферт, синий кирасир… Это был довольно образованный позёр, разбирающийся в искусстве, но, по-видимому, не очень щепетильный в моральных вопросах, т. к. за развод он взял с Михаила Александровича 200 тысяч рублей. (Мой отец, который ведал «опекой» над имуществом великого князя во время его «опалы», заплатил Вульферту эту сумму из средств последнего по его распоряжению)».

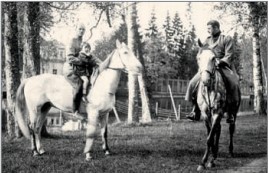

С началом войны великому князю Михаилу Александровичу было разрешено вернуться в империю и поручено командование формирующейся Туземной дивизией, более известной как «Дикая». Его бессменным ординарцем стал князь Владимир Вяземский. Дивизия состояла из шести полков, куда входили кабардинцы, черкесы, ингуши, чеченцы, дагестанцы и татары, высоко ценившие личную отвагу и боготворившие своего командира, между собой называя его «наш Михайло».

Слева направо: В.А. Вяземский, Н.С. Брасова с А.Г. Вяземской, Н.Н. Джонсон. Личное собрание Е.Д. Аксаковой

Взаимная поддержка, которую Наталья Сергеевна и Александра Гастоновна оказывали друг другу, ожидая находящихся на фронте мужей, крепко связали по жизни этих женщин, чьи судьбы и так были очень схожи. Дочь нашей героини вспоминала: «Наталья Сергеевна ни на шаг не отпускала маму, с которой ей, по-видимому, было весело и приятно. (Моя мать обладала исключительным даром создавать уют для окружающих.) 12 октября (1916 года. — А. К.) мама, однако, сказала: «Ну, сегодня Танин день рождения, и я вас покидаю». После чего Михаил Александрович предложил всем вместе ехать поздравлять новорождённую, а Наталья Сергеевна напомнила, что сначала надо запастись подарком. Двумя часами позднее автомобиль с императорским штандартом остановился у подъезда офицерского флигеля Кремлёвских казарм. Из него вышли великий князь, Наталья Сергеевна с подарком в руках (это была вышитая чайная скатерть), мама, Вяземский и Николай Николаевич Джонсон (секретарь великого князя. — А. К.). Наша квартира огласилась смехом и приветствиями в мою честь»

Александра Гастоновна и её третий муж князь Владимир Алексеевич Вяземский. 1916 г. Собрание Отдела рукописей РГБ.

Революционные события 1917 года внесли хаос не только в систему государственного управления: до основания были сломаны судьбы миллионов соотечественников, которые так и не смогли определить своего места в «классовой борьбе». В начале 1918-го Александра Гастоновна с дочерью жили в Калужской губернии: «В начале февраля весь Козельск заговорил о «Варфоломеевской ночи», когда все дворяне и буржуи будут уничтожены. Неясен был только вопрос об участи детей до четырёх лет. По одной версии им предстояло быть убитыми, а по другой — нет».

Спешно собрав вещи, семья сорвалась с насиженного места, но куда?! Татьяна Александровна вспоминала: «Мама ехала в других санях, держа на коленях старинную икону Фёдоровской Божьей Матери. По её лицу текли слёзы: на жизнь в Попелеве она возлагала большие надежды и многим пожертвовала для её устройства. И всё же я поражаюсь, с какой красивой лёгкостью мы (я говорю о дворянстве) расставались с материальными ценностями.

Причина «красивой лёгкости», может быть, была та, что жизнь ежеминутно выдвигала другие, более важные проблемы, от которых «дух захватывало», и среди них проблемы «родины», слова, звучащего в ту пору достаточно сильно».

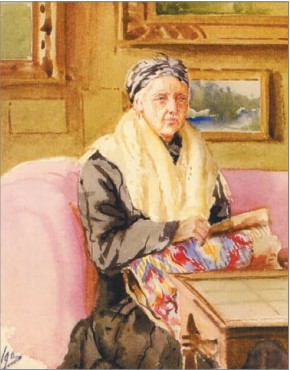

Акварельный портрет княгини А. Г. Вяземской кисти великой княгини Ольги Александровны. 1933 г.

Великая княгиня Ольга Александровна

Постановлением Совнаркома за подписью Ленина от 9 марта 1918 года бывший великий князь Михаил Александрович и его секретарь Джонсон были высланы в Пермскую губернию до особого распоряжения. Жить им оставалось три месяца. Они были убиты в ночь с 12 на 13 июня, за пять недель до расстрела в Ипатьевском доме (реабилитировали великого князя совсем недавно — 8 июня 2009 года).

Вел. кн. Михаил Александрович с сыном Георгием и В. А. Вяземский на конной прогулке. Личное собрание Е. Д. Аксаковой.

Вскоре после исчезновения Михаила на своей гатчинской даче была арестована Наталья Сергеевна и доставлена на Гороховую. Княгиня Вяземская, находившаяся с ней в то время, добившись свидания с подругой, была ошеломлена тем, что Брасова абсолютно не отдавала себе отчёт в происходящем. Все десять минут свидания она упрекала Александру Гастоновну в том, что та не смогла вернуть бисерную сумочку, которую Наталья Сергеевна забыла в кабинете Урицкого после допроса: «Ах, Саша! Какая ты невнимательная! Ты же знаешь, как я любила эту сумочку!..»

Великий князь Михаил Александрович с женой Натальей Сергеевной Брасовой

К концу 1918 года ситуация стала ещё хуже. В Москве происходили повальные обыски.

Из дневника Ольги Геннадьевны Шереметевой, свояченицы Николая Борисовича:

«24/11 ноября 10 ноября вечером, около 10 часов ночи, в большой дом (дом Шереметевых на углу Воздвиженки и Шереметевского переулка, позже улицы Грановскогоныне Романовского переулка. — А. К.) приехало несколько автомобилей с чекистами. Петерс во главе. Ворота заперли и произвели обыск. Увезли всю переписку Сергея (графа Сергея Дмитриевича Шереметева. — А. К.), все золотые вещи, дневники, в общем, на 10 000 000 рублей золотом. Приехали, видимо, с целью арестовать Сергея, но он так плох, что уже несколько недель лежит в постели (у него гангрена на ногах). К нему ворвались тогда, когда ему делали перевязки. «Вы видите, что тут умирающий», — сказала Петерсу О. Н. Зайцева (сестра милосердия. — А. К.). Тот остановился и присутствовал при операции. Положение Сергея настолько серьёзно, что его не арестовали (17 декабря он скончался. — А. К.), зато увели Павла, Бориса, Гудовича, Сабурова и Б. Сабурова. Перерыли весь дом и возились до 7 часов утра... Нас не тронули. Всю ночь мы слышали, как пыхтели, подъезжая и останавливаясь, автомобили, и видели, как в полусвете сновали люди».

«Это был тот самый Петерс, при котором потом заработала «чрезвычайка» в Ростове-на-Дону. Чтобы не было слышно криков и выстрелов, там непрерывно работали два мотора. Расстреливали пачками, Петерс присутствовал, и часто за ним бегал сын лет 8–9-ти и просил: «Папа, дай я!».

Постепенно пришло осознание того, что разворачивающиеся в стране страшные события практически не оставляли подругам шансов остаться в живых. С огромным трудом с помощью больших финансовых усилий Наталью Сергеевну удалось перевести из заключения в лечебницу, а оттуда под видом сестры милосердия переправить в Киев, где её уже ждала княгиня Вяземская. Через некоторое время английский броненосец «Диамант», вопреки бытующим среди моряков предрассудкам, принял на борт подруг и направился к берегам Англии. Смотря на тающую вдали прибрежную полосу, Александра Гастоновна мечтала о том, что, выполнив долг перед Натальей Сергеевной, она обязательно вернётся в Россию.

Анализируя поступки княгини Александры Вяземской, понимаешь: всё, что она ценила в жизни, это был Человек! Она шла на любые жертвы ради спасения близких ей людей. Как писала её дочь, «она умела быть другом»! Именно это чувство, привитое ей в детстве в калужском имении её деда, заставило её броситься на спасение бывшего мужа Сиверса, арестованного сразу после убийства Урицкого и заключённого в Трубецкой бастион Петропавловской крепости. Желание спасти, протянуть руку помощи, облегчить страдания, двигало ею, когда она приютила у себя во Франции своих внуков, вывезенных из Советской России, а также сына Натальи Сергеевны и великого князя. Эти же чувства двигали ею, когда она вновь окунулась в пекло событий, происходивших в России.

Поселившись в Англии, в поместье, где до начала войны и возвращения в Россию Брасова проживала с Михаилом Александровичем и где в качестве домоправительницы жила миссис Джонсон, мать секретаря великого князя, Вяземская начала действовать. Продав ценные вещи и собрав необходимую сумму, она через Гибралтар, Суэц, Цейлон, Сингапур и Японию прибыла в Россию на поиски своего пропавшего мужа Вяземского. Телеграфные депеши из ставки атамана Семёнова в Чите картину не прояснили. Удача улыбнулась лишь в Омске. Разыскав ошеломлённого появлением жены супруга, Александра Гастоновна облегчённо вздохнула: княжеская чета покинула Россию и на этот раз уже навсегда.

Прожив какое-то время в благоприобрётенном доме в немецком Висбадене, они перебрались в Ниццу, а с 1928 года в Париж. В Ницце при финансовой поддержке влиятельных родственников Эшенов и Конде Вяземские открыли маленький ресторанчик под романтическим названием «Caf des Fleurs» («Цветочное кафе»). Там собирались известные представители эмиграции — бывший премьер Горемыкин, баронесса Икскуль, принц Мюрат Наполеон, меньшевик Церетели и другие, что, безусловно, вызывало повышенный профессиональный интерес у чекистов. Будучи в 1926 году в гостях у матери, Татьяна Александровна несколько раз посетила ресторан, и это не прошло незамеченным. Спустя годы, в Ленинграде, на допросе в НКВД в 1935 году, следователь просил перечислить всех, кого она видела и о чём велись разговоры. Татьяна Александровна старалась отвечать общими фразами, однако на прямой вопрос следователя: «Кто такая Наталья Сергеевна?» последовал прямой, но ложный ответ: «Не знаю».

Понимая, что рано или поздно волна репрессий новой власти всё равно настигнет родственников, оставшихся в Советской России (а так и случилось), Александра Гастоновна предложила дочери вывезти во Францию своего сына и племянника (своих внуков), что и было исполнено в 1926 году. Когда мальчики подросли, при содействии родной сестры Валентины Гастоновны, графини де Герн, удалось получить благотворительные стипендии. Валентина Гастоновна в то время стояла во главе пансиона для русских девочек, организованного знаменитой балериной Анной Павловой на одной из великолепных вилл в Сен-Клу.

Ребята получили высшее образование и французское гражданство.

Из письма внука нашей героини Дмитрия Борисовича Аксакова дяде в Аргентину.