Династия Лопатиных оставила заметный след в истории Ставрополья |

Династия Лопатиных оставила заметный след в истории Ставрополья

14 января 2011

Пылкие чувства к роду Лопатиных

В биографии Ставрополя имя Германа Лопатина, друга Карла Маркса и первого переводчика «Капитала» на русский язык, отражено широко и возвышенно.

Он вошел в историю освободительного движения России как очень крупная личность по масштабам мысли, действий, чести и благородства. Гораздо меньше известно, что многие эти качества, пусть в разной степени, были присущи целой ветви, если угодно, фамильной династии Лопатиных, также оставивших заметный след в истории нашего края.

...В мастерской Ставропольского скульптора Николая Санжарова среди множества эскизов, бюстов, заготовок, миниатюрных проб для будущих памятников я обратил внимание на выразительную, почти с фотографической достоверностью воспроизведенную фигуру Павла Александровича Лопатина. В краеведческой литературе он больше всего известен как представитель губернской власти в группе крестьянских ходоков к Ленину в октябре 1920 года. Множество недоуменных и горьких вопросов задали они тогда Председателю Совнаркома. Привезли несколько вагонов хлеба голодающим детям Москвы, но и жаловались: «...из кооперации мазь колесную не дают (есть на складе) и спички. Селедку погноили, а не дали...».

Это была нашумевшая история о ходоках, поднятая в местных газетах. Имя Павла Лопатина, помимо личной встречи с Лениным подкреплялось его отвагой в боевых действиях красногвардейского отряда Фомы Шпака в 1918 году. Был тогда Лопатин тяжело ранен, но до конца жизни сохранил приверженность делу революции...

В мастерской состоялась наша добрая встреча с внучкой Павла Лопатина – Альвиной Петровной, женой скульптора Н. Санжарова. В который раз убеждаюсь: живое слово, ранее не известные детали, устные трепетные рассказы родных людей с неоспоримой достоверностью уточняют, оживляют официальные, казалось бы, безупречные, но все же сухие архивные документы.

- Я горжусь, что принадлежу к роду Лопатиных, – говорит Альвина Петровна. – Моя бабушка Лидия Егоровна и мама Вероника Павловна рассказывали, что у деда, Павла Лопатина, жизнь была опасной, противоречивой, сломанной ранением. Но, несмотря ни на что, он занимался серьезной работой депутата Ставропольского горсовета в течение почти десяти лет, был на руководящей службе в лесничестве. В начале 30-х годов – полное забвение... А его отец, Александр Константинович Лопатин, один из организаторов местной социал-демократической группы в 1905 году, стало быть, мой прадед, добавлю, двоюродный брат и духовный соратник знаменитого Германа Александровича Лопатина.

Справедливости ради надо сказать, что представители рода Лопатиных в работах историков и местных краеведов никогда не подвергались упрекам по поводу их неприятия большевизма, а также дворянского происхождения и безупречной службы в царских канцеляриях. Скорее, отмечалась фактическая правда о группе провинциальных интеллигентов, объединенных критическим взглядом на существующий строй, являвших собой достойных представителей былого интеллектуального пространства губернии. К примеру, среди учредителей «Общества для содействия распространению образования» – Г. Н. Прозрителев, Г. К. Праве, само собой, Александр Константинович Лопатин и многие представители оппозиционной властям молодежи. В заключении жандармского управления к «неблагонадежной клике» причислялись Макар Попов, Борис Лопатин (старший сын Александра Константиновича), Иван Санжур, Леонид Федорченко, братья Василий и Александр Михайловские, Коста Хетагуров...

- Хочу отметить, что знаменитый осетинский поэт Коста Леванович Хетагуров, когда впервые приехал в Ставрополь, нашел первый приют у Лопатиных на улице Властовской (ныне Маршала Жукова). Это потом он поселился в доме художника Смирнова, где сейчас размещена мемориальная экспозиция, – продолжает моя собеседница.

Альвина Петровна с оживлением рассказала о богатейшем собрании книг в доме Лопатиных: «...Где они сейчас, кто скажет. Но бабушка моя говорила, что там было много редких изданий, доставшихся еще от Германа Лопатина и его отца Александра Никоновича – управляющего Ставропольской казенной палатой, одного из ближайших к губернатору лиц, действительного статского советника. Из архивных источников и добротного исследования краеведа Михаила Коршунова я узнала, что мой далекий родственник Александр Никонович Лопатин был за безупречную службу награжден орденами св. Владимира, св. Станислава. Он был одним из создателей первого в губернии союза потребителей. Во время русско-турецкой войны 1878-1879 годов являлся товарищем (заместителем) председателя Ставропольского отделения Красного Креста.

Библиотека дома Лопатиных, разумеется, изобиловала многими запрещенными уже при соввласти изданиями. Знаю, что прадед мой, Александр Константинович Лопатин, а его конспиративная кличка «Батя», еще в конце XIX века тайно получил из Женевы пакеты с литературой. В то время его двоюродный брат Николай работал с Плехановым... Так что приходилось, по словам моей бабушки, несмотря ни на что, доживать свой век со сжатым сердцем и сознанием представительницы «из бывших».

Многие годы Ставропольский краеведческий музей сотрудничал и дружил с внучкой Германа Лопатина – Еленой Бруновной Лопатиной, ленинградкой-блокадницей, ученым-географом, яркой, одаренной представительницей этой родовой ветви. Бруно Германович Барт (Лопатин) – таково вынужденное имя сына Германа Лопатина, родившегося вдали от России, в Англии. Вечно гонимый, преследуемый отец все предусмотрел, ибо царская охранка умела протягивать свои щупальца когда угодно и куда угодно. Помню, Елена Бруновна с душевным трепетом делилась:

«Мой отец пережил моего деда ровно на 20 лет. Это был смелый человек, талантливый юрист. С 1902 года участвовал в качестве защитника во многих политических процессах об «аграрных беспорядках» на Полтавщине, защищал членов боевых организаций РСДРП, эсеров, бастовавших железнодорожников Риги, революционеров Армении, Сибири, Финляндии. Отцу своему, Герману Лопатину, он оказался не только родным по крови, но и близким по духу. До конца жизни Бруно Лопатин работал в Лондоне в советском торговом представительстве. Увы, вернувшись на Родину, был в конце 30-х годов репрессирован».

Род Лопатиных богат яркими, талантливыми людьми, «разночинцами из дворян», многие из которых ушли в революцию, стали учеными, отдали жизнь русской армии, однако не «солдафонами» были, а людьми передовых взглядов, честно дослужились до генералов. А сестры Германа Лопатина, как бы трудно ни сложились их судьбы, по праву гордились своим известным «горемычным братом».

Они, эти разные Лопатины, остались в нашей памяти тесно связанными друг с другом. Сегодняшней публикацией мне хотелось выразить свои искренне-пылкие чувства к роду Лопатиных. Уверен, эти чувства со мной разделят многие ставропольцы.

Пра-пра-правнук Александра Лопатина нашел сведения о родственнике в Ставрополе

18 июня 2010

Письмо от пра-пра-правнука

Необычное письмо пришло недавно в музей министерства финансов края из столицы Украины. Занимаясь составлением родословной семьи, киевлянин Владимир Суслов узнал из Интернета о существовании ведомственной экспозиции, содержащей материалы о его пра-пра-прадедушке. Речь об Александре Никоновиче Лопатине, который известен не только как видный чиновник ХlХ века, долгое время проработавший на Кавказе.

Возглавлявший Ставропольскую Казенную палату с 1868 по 1882 год, действительный статский советник А. Лопатин – отец Германа Лопатина, революционера, первого переводчика «Капитала» Карла Маркса на русский язык.

Отправив автору письма по его просьбе выдержки из копии формулярного (послужного) списка, касающиеся А. Лопатина, ставропольские финансисты, в свою очередь, выдвинули его потомку встречное предложение: если у В. Суслова есть фотографии далекого предка, прислать их копии для пополнения музейной коллекции. В том числе и потому, что на единственном имеющемся снимке 1868 года служащих Ставропольской Казенной палаты только предположительно запечатлен и Александр Лопатин.

|

Метки: лопатины ставрополь |

Нестеровская, Антонина Рафаиловна |

Нестеровская, Антонина Рафаиловна

Статья на основе материалов из Википедии

Есть другие значения: Нестеровская (значения)

Антонина Рафаиловна Нестеровская (Нина; А. Р.) (14 марта 1890, Петербург — 7 марта 1950, Париж) — русская балерина, в эмиграции — жена князя императорской крови Гавриила Константиновича.

С 1926 года — княгиня Стрельнинская[1][5] (вариант написания — Стрельницкая[6]), с 1936 года — светлейшая княгиня Романовская-Стрельнинская[7].

Биография

Родилась в Петербурге в обедневшей дворянской семье, окончила (вместе с сестрой Лидией, в замужестве Чистяковой[8]) школу Императорского балета[9]. Артистка кордебалета Мариинского театра, изначально с жалованием в 600 руб[10]. В «Приложении к Ежегоднику императорских театров» старшая сестра Лидия фигурирует как «Нестеровская 1-я», а Нина — как «Нестеровская 2-я». Указывается, что выступает она с 14 марта 1905 года; и за сезон 1911—1912 года она выступала всего 62 раза[11]. В 1907—1908 много гастролировала по России. Из Мариинского театра она ушла в 1913 году, в 1906, 1909—1911 выступала в труппе Русского балета С. П. Дягилева в Париже[4].

Матильда Кшесинская так описывает её в 1910 году:

В этом году, весною, у меня начала бывать Нина Нестеровская, которую я очень полюбила за её жизнерадостность, остроумие и веселость. Я была с ней ласкова и очень баловала. Она вышла из скромной семьи, красивой жизни не знала, но, будучи по натуре очень наблюдательной, присматривалась, как я живу, как принимаю, все запоминала и всему научилась у меня в доме[2].

В 1911 году их дружба продолжалась — на свой день рождения Кшесинская (возлюбленная великого князя Сергея Михайловича), пригласила именитых гостей, в том числе князя Гавриила, и затеяла капустник, в которой крошечная и пикантная Нина изображала царственную Екатерину Гельцер и произвела большое впечатление[2]. В 1912 году Кшесинская, уже давно оставившая императорский театр, взяла Нину с собой заграницу и, по её словам, «устроила танцевать к Дягилеву, но бесплатно, так как труппа была совершенно полна». В Монте-Карло в гостинице они занимали комнаты рядом. Именно там Нина ближе сошлась с князем Гавриилом.

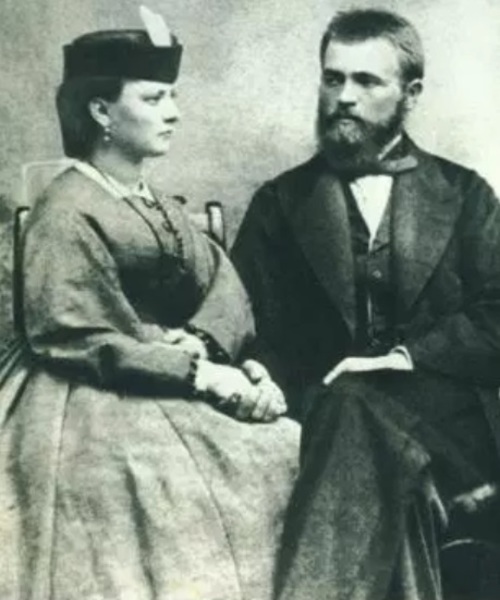

Князь в молодости

Гавриил так вспоминал об этом знакомстве:

«Каждое воскресенье в ту зиму я бывал в Мариинском театре, в балете. Мне очень нравилась артистка А. Р. Нестеровская (…). В антрактах я приходил на сцену с ней разговаривать и скоро стал бывать на её маленькой квартире, в которой она жила со своей матерью, очень почтенной женщиной из дворянской семьи родом с Кавказа. Таким образом между нами завязались дружеские отношения»[3].

Брак

Князь хотел жениться на своей избраннице, но, хотя князья императорской крови и могли вступать в морганатический брак, Гавриил опасался, что родные отнесутся к этому отрицательно. Он пишет, что в 1912 году, по возвращению в Россию, они тайно обручились. «Очень трудно было сделать это так, чтобы священник не знал, кого он обручает, иначе мог выйти скандал»[3], — в конце концов, эту церемонию провел иеромонах Афонского подворья (то есть не представитель русской церкви). Затем Нина сняла дачу в Петергофе (Алякули). Весной 1913 года она сняла дачу в Павловске («у вдовы профессора Фойницкого, на Новой улице, с большим садом и с островом посреди пруда»). Во время 300-летия дома Романовых, которое торжественно праздновалось в Москве, Нина остановилась на квартире Леонида Собинова, где её навещал нареченный жених. Позже Нина проводила его на фронт Первой Мировой, слала ему посылки и с волнением читала сводки (тем более, что его брат Олег там погиб). В 1916 году она снимала квартиру на Каменноостровском проспекте.

Сам брак последовал нескоро. Его тетка Ольга Константиновна, королева Греческая, ходатайствовала перед императором, но тот отказал: «что не может разрешить нам жениться, так как это может послужить предлогом для других членов Императорского Дома просить о том же»[3]. Тогда Гавриил стал искать другого посредника — его врачом стал доктор Варавка, который также лечил императрицу Марию Федоровну и могущественную фрейлину А. А. Вырубову.

Варавка по-прежнему был моим большим другом и говорил с Вырубовой об А. Р., и просил за нас, чтобы нам разрешено было обвенчаться. Он даже говорил об этом с Императрицей Александрой Федоровной. Вопрос нашей свадьбы был совсем «на мази». Императрица ответила, что пускай мы повенчаемся — сперва нас для видимости накажут, (должно быть прикажут на время уехать), а потом простят. Оставалось лишь поставить точки на «и», но в это время убили Распутина. Я всецело был на стороне Дмитрия Павловича, чем навлек на себя недовольство Государыни и вопрос о нашей свадьбе больше не поднимался[3].

В своих мемуарах Гавриил пишет: «Перед самой революцией, когда дяденька был у себя в Крыму, я как-то пришел к матушке и просил её разрешить мне обвенчаться с А. Р. Матушка была в это время нездорова и лежала в постели у себя в спальне. Она дала своё согласие, но потом жалела об этом и считала, что дала его в минуту слабости, тем не менее она не считала возможным взять его обратно»[3].

После Февральской революции Гавриил и Нина быстро обвенчались. Их свадьба состоялась в церкви Святой царицы Александры в Петрограде 9 апреля (22 апреля) 1917 года (на Красную Горку), вместе с ними представитель Императорского дома Сандро Лейхтенбергский также морганатически женился на Надежде Каралли. Но даже дядя Дмитрий Константинович, к которому Гавриил питал самые тёплые чувства, остался недоволен поступком племянника. Однако матушка благословила новобрачного и обняла. Уйдя из родительского Мраморного дворца, Гавриил «вернулся обратно на Каменноостровский в квартиру Нины, которая отныне стала и моей»[3]. Поскольку главой Дома после отречения Николая стал Михаил Александрович, Гавриил сообщил ему о женитьбе и получил «милую поздравительную телеграмму».

Революция

После Февральской революции молодожены, считая, что жизнь продолжается, сняли дачу в Финляндии, ещё остававшейся частью Российской империи — в нескольких верстах от станции Перкиярви. Однако во время Октябрьской революции они снова жили в Петрограде.

Когда большевики издали декрет о том, что в течение трех дней все Романовы должны явиться в комиссию для получения инструкций по поводу высылки их из Петрограда, Гавриил, страдавший туберкулезом, вдобавок лежал больной инфлюенцей. В своих мемуарах он обширно цитирует душераздирающие воспоминания Нины об этом периоде (этот текст был отдельно опубликован ею в журнале «Иллюстрированная Россия» в 1934 году)[4]. Она писала о том, как умолила Урицкого (также туберкулезника) не высылать мужа из столицы, в отличие от его братьев и кузенов. Гавриил больной оставался лежать в квартире, в которой проходили непрерывные обыски, однако в итоге он все-таки был арестован:

«Нас буквально оторвали друг от друга. Мужа увели. Я бросилась за ним вся в слезах, в последний раз обняла его и благословила. Постояв минуту на месте, ничего не видя из-за слез, я бессознательно пошла к выходу. На улице я увидела автомобиль. С двумя вооруженными солдатами проезжал мой муж. Автомобиль едва не задел меня. Я стала бежать за автомобилем, что-то шепча, крича и спотыкаясь. Вдруг автомобиль остановился. Я бросилась и ещё раз обняла моего мужа…»

C мужем в эмиграции: Гавриил имел почти 2 метра роста и трогательно смотрелся рядом с крохотной женой

Деятельная Нина активно ходатайствовала за больного мужа перед всеми, кого могла достать («За месяц пребывания мужа в тюрьме, я потеряла полтора пуда, буквально не могла двигаться от слабости, но энергия во мне развилась чудовищная»[3]). Она дошла до М. Ф. Андреевой (Нина Берберова уточняет, что князя и Горького лечил один врач — Манухин[12], который также хлопотал за него), и в итоге её муж Максим Горький сообщил, что Ленин дал своё согласие на освобождение мужа и официальную бумагу об этом везет из Москвы сам Луначарский — однако из-за убийства Урицкого все это застопорилось. В итоге, благодаря помощи Бокия, занявшего место Урицкого, князь был перемещен из тюрьмы в клинику Герзони, но там же находилась морганатическая жена великого князя Михаила Александровича Брасова, с которой князю было запрещено общаться. И через два дня он был перевезен на квартиру к Горькому, где к нему присоединилась Нина, и они прожили там некоторое время. Писатель хлопотал за них, и получил от Зиновьева разрешение на их выезд в Финляндию.

Феликс Юсупов в своих мемуарах так пишет о Нине: «Князь Гаврила уцелел благодаря усиленным хлопотам и ловкости жены его. Остальных посадили в Петропавловскую крепость и вскоре расстреляли»[13] (в крепости расстреляли 4 великих князей, арестованных в Петербурге одновременно с Гавриилом — см. Расстрел великих князей). Три из четверых остававшихся в живых к тому моменту его братьев также были казнены (Иоанн, Игорь, Константин — см. Алапаевские мученики), спасся только Георгий.

11 ноября 1918 года супруги покинули Петроград и на поезде прибыли в Белоостров. В Финляндию больной Гавриил был перевезен в ручной тележке. Супруги отправились в санаторий близ Гельсингфорса для лечения.

Эмиграция

Оттуда перебрались во Францию. В эмиграции, как упоминает Кшесинская, супруги жили, в частности, в Болье. В 1920 году князь с женой обосновались в Париже.

В 1926 году великий князь Кирилл Владимирович, считавший себя главой Императорского дома в изгнании, пожаловал ей титул княгини Стрельнинской, а в 1935 году — святлейшей княгини Романовской-Стрельнинской. Титул был образован по названию имения этой ветви рода Романовых — Стрельне (Константиновский дворец).

В 1929 году в Потсдаме у православной церкви Александра Невского

Через некоторое время супруги начали испытывать нехватку средств. Историк моды А. Васильев описывает этот период её жизни: Нина работала в домах моделей князя Феликса Юсупова[4], давала уроки танца, решила открыть балетную студию (её сестра Лидия держала такую сначала в Берлине, а потом в Голландии[1]), но позже изменила своё решение и основала дом моды «Бери», просуществовавший c 1925 года[4] до 1936 года (сначала на улице Виала, 38-бис, потом на рю Дарданелл, 2).

«Благодаря прекрасному качеству шитья модели расходились по высоким ценам. Антонина Рафаиловна обладала несомненным вкусом, но, как нередко бывало в русских домах моды , организационная часть оставляла желать лучшего. (…) Клиентки в нетерпении ожидали в салоне, и тогда к ним выходил князь Гавриил Константинович (…) развлекал клиенток: долго показывал альбомы с семейными фотографиями, комментируя каждую, чтобы растянуть время и дать возможность закончить заказ»[1]. После закрытия дома моды супруги очень скромно жили в парижском предместье, где князь начал писать мемуары и устраивать партии в бридж для заработка, а Нина — давать уроки танцев[1] и зарабатывать шитьем[4].

Балерина Бронислава Нижинская пишет: «Среди моих поклонников были великий князь Гавриил Константинович и его молодая жена Антонина Рафаиловна (Нестеровская). Нестеровская была очень добра ко мне, когда я ещё училась в Театральном училище; я всегда с благодарностью вспоминала о её помощи во время ученического спектакля в 1906 году. Теперь она искренне радовалась моим успехам, называла дочкой и посылала цветы после каждого представления. Великий князь Гавриил нередко приглашал нас с Сашей к обеду»[14].

Васильев цитирует воспоминание Н. Оффенштадт о ней: «Жили они дружно и часто устраивали чаепития. В пожилом возрасте Антонина Рафаиловна напоминала больше русскую простолюдинку, чем княгиню. Но как только она начинала говорить, сразу чувствовалась близость к великокняжеским кругам с их изысканными оборотами речи. Она была настоящая светская дама. Видимо, жизнь среди Романовых сделала её такой. А как только она закрывала рот, то опять начинала походить на русскую бабу с косой вокруг головы»[1].

В 1936 году Нина организовала и возглавила Комитет по увековечиванию памяти отца Георгия Спасского, участвовала в устройстве Дома для престарелых имени отца Георгия Спасского в Севре (под Парижем), была председателем Кружка почитателей памяти отца Георгия Спасского и председателем Комитета по сооружению ему памятника на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа (1947). В 1937 вместе с супругом посетила праздник Русского лицея имени императора Николая II в Версале (под Парижем)[4].

Спустя год после её смерти 63-летний князь Гавриил женился 11 июня 1951 года на 48-летней княжне Ирине Ивановне Куракиной (1903—1993) — дочери Иоанна, епископа Константинопольского патриархата. Оба брака были бездетными.

В своих мемуарах, законченных после смерти Нины, вдовец вспоминает о ней с большой любовью и благодарностью. Гавриил и Нина похоронены под одним надгробным камнем на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем.

Мемуары

- «Как был спасен князь Гавриил Константинович» // «Иллюстрированная Россия», 1934, № 35-40.

См. также

Примечания

- ↑ Журнал Дуплет #123. Дом моды «Бери» (По материалам книги А. А. Васильева «Красота в изгнании»)

- ↑ Матильда Кшесинская. Мемуары

- ↑ Гавриил Константинович, кн. В Мраморном дворце: Из хроники нашей семьи. СПб., 1993.

- ↑ РОМАНОВСКАЯ-СТРЕЛЬНИНСКАЯ // Российское зарубежье во Франции (1919—2000). Биографический словарь в 3 т. под общей редакцией Л. Мнухина, М. Авриль, В. Лосской

- ↑ Дом Романовых 1613—1917 гг.: электронный иллюстрированный биобиблиографический справочник

- ↑ Ипполитов, Сергей Сергеевич Российская эмиграция и Европа: несостоявшийся альянс

- ↑ Антонина Нестеровская // Дом Романовых

- ↑ «НЕСТЕРОВСКАЯ (в замужестве Чистякова) Лидия Рафаиловна (1882, С.-Петербург — 2 сентября 1945, Биарриц, деп. Атлантические Пиренеи, пох. на клад. Сент-Женевьев-де-Буа). Балерина, педагог. Сестра А. Р. Романовой. Жена В. Я. Чистякова. Артистка императорских театров. Участник первого сезона Русского балета С. Дягилева в Париже (1909). В эмиграции во Франции, жила в Париже. Занималась концертной и педагогической деятельностью. Танцевала в музыкально-хореографических вечерах, концертах-балах, организуемых различными профессиональными и благотворительными эмигрантскими организациями. В 1923 открыла Курсы классических и характерных танцев (впоследствии Балетная студия). С 1926 выступала со своими воспитанниками на балах Союза галлиполийцев и Союза русских военных инвалидов, благотворительных вечерах Союза деятелей русского искусства, Российского общества Красного Креста (РОКК), Русской гимназии в Париже, на Рождественских елках в пользу Тургеневской библиотеки и др. Ставила хореографические сцены для любительского театра Л. Л. Васильчиковой, Театра драмы и комедии под руководством О. Барановской (1930). В 1932 поставила с учениками своей студии балет „Дыхание весны“ на конкурсе, организованном Международным архивом танца в Театре Елисейских полей. В 1942, после трехгодичного перерыва, вновь открыла свою Балетную студию. В 1942 вошла в состав Комитета по организации вечера памяти Ф. Н. Касаткина-Ростовского» (Российское зарубежье во Франции (1919—2000). Биографический словарь в 3 т. под общей редакцией Л. Мнухина, М. Авриль, В. Лосской )

- ↑ Носик Б. М. Русский XX век на кладбище под Парижем Санкт-Петербург

- ↑ М. Борисоглебский. Прошлое Балетного отделения Петербургского театрального училища, ныне Ленинградского государственного хореографического училища: материалы по истории русского балета, Том 2

- ↑ Приложениe к Ежегоднику императорских театров. 1913

- ↑ Н. Берберова. Железная женщина

- ↑ Князь Феликс Юсупов. Мемуары. Гл. 27

- ↑ Бронислава Нижинская. Ранние воспоминания", М., Изд-во «АРТ», 1999. С. 188

|

Метки: нестеровские романовы |

Зачем патриарх Кирилл захотел передвинуть памятник Александру III? |

Зачем патриарх Кирилл захотел передвинуть памятник Александру III?

Памятник Александру III, который когда-то стоял на площади Восстания, а теперь во дворе Мраморного дворца, предлагают перенести в Петропавловскую крепость — «на луговое пространство на выезде к Кронверку». Предлагает это Императорское православное палестинское общество. Пытаясь выяснить, насколько это предложение серьезно, мы поняли, что и журнал «Город 812» стоял у истоков этой затеи.

Императорское православное палестинское общество возглавляют Сергей Степашин и патриарх Кирилл. Если генерал-полковник Степашин (считавшийся когда-то, до Путина, преемником Ельцина), уже давно отыгранная карта, то патриарх Кирилл еще вполне актуальный игрок. Поэтому Смольный решил не сразу отказать Палестинскому обществу, а сначала изобразить каким-нибудь деятельность. Деятельностью занялся КГИОП — он разослал членам Совета по сохранению культурного наследия Петербурга письма, в которых просил «выразить позицию по вопросу о перемещении».

Как пояснили «Деловому Петербургу» в КГИОП, Палестинское общество обратилось к врио губернатора, он поручил проработать вопрос, что и привело к опросу экспертов. Пока ни один из опрошенных КГИОП экспертов не выступил за перенос памятник в Петропавловскую крепость.

Пытаясь разобраться, что стоит за идеей переноса Александра III на Заячий остров, мы обнаружили, что «Город 812» и был первым публикатором этой идеи – два года назад в редакцию обратились доктор исторических наук Александр Дегтярев и член-корреспондент Академии художеств России Константин Гарапач именно с такой идеей – перенести памятник на «обширное луговое пространство на выезде из Петропавловской крепости к Кронверку».

Мы решили вспомнить аргументы инициаторов переноса.

Хорошо ли стоит памятник Александру III во дворе Мраморного дворца?

Вопрос о месте установки памятника Александру III работы Паоло Трубецкого обсуждается общественностью Ленинграда–Петербурга с 1937 года. В этом году можно отметить 80-летний юбилей этой оживленной дискуссии. Сейчас памятник стоит в тесноте и обиде во дворе Мраморного дворца. Между тем есть прекрасное место для его установки.

В начале ХХ века знаменитый скульптор Паоло Трубецкой получил почетный и выгодный заказ от российского императорского дома. Предлагалось создать памятник тринадцатому российскому императору, отцу правившего монарха Александру III Миротворцу. Работа заняла около восьми лет. Трубецким было создано 14 вариантов памятника. Главная трудность, с которой столкнулся мастер, заключалась, видимо, в том, что правдивая реалистическая манера передачи образа невольно создавала фигуру гротескную. Причина крылась в физической натуре императора: исполинский рост (193 см), мощная стать и огромная физическая сила – царь руками гнул монеты и ломал подковы – с годами сделали его грузным и тучным. Сергей Витте писал о нем: «По наружности походил больше на русского мужика из центральных губерний, к нему больше всего подошел бы костюм: полушубок, поддевка и лапти».

В 1909 году монумент установили на Знаменской площади. В российском обществе памятник вызвал противоречивые толки – от восторженных до насмешливых. Почти сразу после открытия монумента по городу пошел гулять запоминающийся стишок:

Стоит на площади комод,

На комоде – бегемот,

На бегемоте – обормот,

На обормоте шапка!

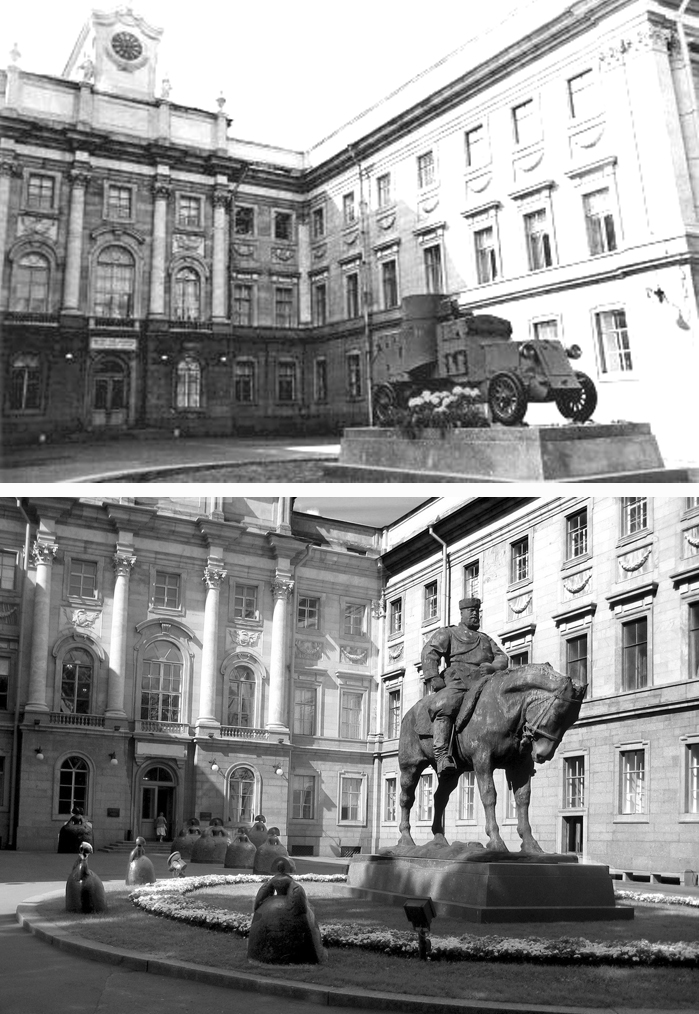

На Знаменской площади (с 1918 года — площадь Восстания)

Видимо, подобные настроения повлияли и на Николая II. По свидетельству Александра Бенуа, он склонялся к тому, чтобы «сослать» памятник в Сибирь, установив его около Транссибирской магистрали, построенной при Александре III.

Впрочем, и среди интеллигенции находились люди, относившиеся к памятнику позитивно. Валерий Брюсов, например, написал такие строки:

На коне тяжелоступном,

В землю втиснувшем упор копыт,

В полусне, волненью недоступном,

Недвижно, сжав узду, стоит.

Путешествие памятника в Сибирь не состоялось, но злоключения монумента только начинались – после 1917 года он подвергся изощренному поэтическому издевательству, на постаменте был выбит ернический стих Демьяна Бедного:

Мой сын и мой отец при жизни казнены,

А я пожал удел посмертного бесславья:

Торчу тут пугалом чугунным для страны,

Навеки сбросившей ярмо самодержавья.

Памятник императору простоял на площади Восстания до 1937 года

В 1937 году памятник был демонтирован во время прокладки трамвайных путей по Невскому проспекту и реконструкции площади Восстания и убран в запасники. Через пару лет его передали Русскому музею. Музейные работники того времени, оценив художественные достоинства творения Трубецкого (в мировой истории монументов он считается выдающимся образцом гротескного решения образа, отвечая при этом всем канонам классического реализма), разместили его в Михайловском саду. Во время блокады памятник был укрыт мешками с песком и бревенчатым накатом.

В 1953 году несколько камней из его постамента (розовый валаамский гранит) были позаимствованы для сооружения других монументов, а сам памятник был перенесен во внутренний двор Русского музея. В 1980-е годы, в период реконструкции музея его убрали под дощатый колпак, под которым он простоял до 1990 года.

Новые времена, пришедшие в Россию, сопровождались сносом памятников предыдущей эпохи – в числе прочих был снят с постамента броневик «Смерть капиталу» (считалось, что Ленин с такой бронемашины выступал у Финляндского вокзала), установленный перед филиалом Центрального музея Ленина в Мраморном дворце. В 1994 году на месте броневика установили памятник Александру III. Там он и стоит сегодня.

Во дворе Мраморного дворца: император заменил броневик

Удачным актом такой перенос вряд ли можно признать. Предпоследний император поставлен перед домом двух фаворитов своей любвеобильной прапрабабушки (Мраморный дворец был построен по заказу Екатерины II для ее фаворита Григория Орлова, а позже в нем жил еще один фаворит Екатерины – Станислав Понятовский). На этом ирония судьбы не заканчивается. Несколько десятилетий в Мраморном дворце размещался Музей Ленина, старший брат которого был казнен за подготовку покушения на Александра III.

Вклад Александра III в историю России, на наш взгляд, пока не получил должной оценки российского общества. При нем были стабилизированы финансы, промышленность росла рекордными темпами, построена Сибирская магистраль. Плюс Александр III остается единственным главой России, при котором страна не знала войн.

Вопрос о месте установки монумента обсуждается с 1937 года. Его предпоследняя активная фаза пришлась на 2013 год, когда отмечалось 400-летие династии Романовых. Некоторые предлагали поставить памятник на старое место, для чего предлагалось демонтировать обелиск, установленный в год 40-летия Победы. Но городские власти отказались от столь радикального подхода. Взамен было предложено обсудить несколько других мест – в том числе Конюшенную и Манежную площади. В итоге дискуссия ничем не закончилась.

Но вопрос остался. И возник вновь. Несколько месяцев назад директор Гатчинского музея Василий Панкратов обратился в высокие инстанции с предложением перенести памятник Миротворцу к Гатчинскому дворцу, что, по его мнению, заметно увеличит приток туристов. Другими словами, императору предложено из охранников переквалифицироваться в зазывалы.

Предложение вызвало гнев директора Русского музея Владимира Гусева. Он доходчиво заявил, что подобного не может быть, потому что этого не может быть никогда. Памятник – экспонат Русского музея! Так есть и так будет.

Между тем в городе есть великолепное место для установки этого монумента. Это обширное луговое пространство на выезде из Петропавловской крепости к Кронверку. Оно практически совершенно свободно. Русский музей останется хранителем экспоната, о чем будет сообщать бронзовая табличка на постаменте.

Это место возможного размещения исключительно логично с исторической точки зрения. Петропавловский собор – родовая усыпальница Романовых. Здесь покоится и сам Александр III. Это во-первых. Во-вторых, прилегающее к крепостным стенам большое зеленое поле – удачное естественное окружение для фигуры всадника, как бы выехавшего из ворот крепости. В-третьих, расположенное на другом берегу здание арсенала логично расширяет смысловой ареал монумента Александру III, считавшего, как известно, армию и флот единственными союзниками России. И, наконец, последнее: Петропавловскую крепость посещают около 2,5 миллионов человек в год. То есть познакомиться с шедевром Трубецкого сможет гораздо более значительное, нежели теперь, количество людей.

Александр Дегтярев, доктор исторических наук,

Константин Гарапач, скульптор, член-корреспондент Академии художеств России

Эксперты:

Памятник выдающийся. Но ему нужна специальная площадь

«Город 812» поговорил со специалистами и заинтересованными лицами о судьбе памятника Паоло Трубецкого. Идею перенести памятник к Петропавловской крепости никто не поддержал. Хотя и нынешнее место нравится не всем.

Дмитрий Каминкер, скульптор:

– Мне с самого начала и сейчас нравится нынешнее место для памятника Александру III. Возвращение его на историческое место не имеет смысла, масштаб ситуации изменился. Тогда были извозчики и пешеходы. А сейчас двухэтажный автобус мимо проедет и сделает памятник маленьким.

Готовой площади для Александра III я не вижу. Создать такую площадь – это задача, возможно, для конкурсного проектирования. Памятник выдающийся, второй в Петербурге после Медного всадника, а может, и первый. Абсолютно гениальная вещь, ни до ни после импрессионисту Трубецкому, лепившему дам в изысканных платьях, не удавалось ничего подобного. В России его проперла эта мощь и несоразмерность этой огромной страны. А потом он уехал в Италию и вернулся к платьям.

Василий Панкратов, директор ГМЗ «Гатчина»:

– Нынешнее место памятника во дворе Мраморного дворца я считаю крайне неудачным. Мне нравится идея временно разместить в музее-заповеднике «Гатчина» памятник Александру III. Гатчина была любимой резиденцией императора, родным домом для его большой семьи. Жаль, что эта идея не находит широкой поддержки.

Евгения Петрова, заместитель директора Русского музея по научной работе:

– Позиция нашего музея неизменна. Памятник Александру III, созданный Паоло Трубецким, является неотъемлемой частью нашего собрания. Мы можем рассматривать возможность его выдачи только в одном единственном случае – если будет принято решение о возвращении статуи на историческое место на площадь Восстания. (Пояснение «Города 812»: этот комментарий прозвучал в ноябре 2016 года на показе выставки Паоло Трубецкого в ГРМ).

Вадим Шувалов

11

Теги: александр III, ГРМ, кгиоп, Памятник, патриарх, степашин

http://gorod-812.ru/zachem-patriarh-kirill-zahotel...r=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

|

Метки: санкт-петербург романовы памятники культуры |

"Шампанские" дамочки |

"Шампанские" дамочки

Описывая обычаи и нравы великосветского Петербурга, москвичка Татьяна Щепкина-Куперник поражалась их экзальтированной театральности, порой с участием звезд первой величины:

« У подъездов разостланы были красные ковры, по снегу или по грязи, и лакеи высаживали воздушных дам, важных мужчин в мундирах или фраках под шинелями…Рекой лилось шампанское, раздавались гортанные песни цыган или дерзкие французские шансонетки, тысячи выбрасывались на устрицы и женщин…»

Красавицы, ради которых устраивались подобные дебюты, ассоциировались у современников с дорогим шампанским. Та же мемуаристка, вспоминая актрису Александринского театра Елену Лешковскую, многозначительно писала:

«Когда она появлялась на сцене, казалось, будто пьешь бокал холодного покалывающего шампанского».

«Шампанской» дамой уже не в переносном, а в прямом смысле была актриса Михайловской сцены, скандальная любовница великого князя Алексея Александровича француженка Элиза Балетта. Она обожала бриллианты, и великий князь осыпал ее драгоценностями, разбазаривая национальный флот России. Она была любительницей шампанского. Современники рассказывали: Алексей Александрович приносил французскую влагу даже на сцену, если по сюжету, где играла Балетта, предполагался ужин.

«Шампанской» дамой являлась и Матильда Кшесинская. В подвале ее особняка в Петербурге имелся винный погреб.

«Он был наполнен чудными винами, которые Андрей (Владимирович, великий князь) для меня с особой любовью выбирал, и был устроен так, что я могла в нем давать ужины после спектаклей для любителей хороших вин, предоставляя им самим выбирать по каталогу то вино, которое каждый хотел. В погребе был и специальный шкап - со стаканами для каждого сорта вин. Эти ужины в погребе, среди бутылок вина, были оригинальны по своей обстановке и очень веселы. И вина выпивалось на них немало»

Было бы несправедливо, вслед за Щепкиной-Куперник, отдавать решающий приоритет Петербургу перед Москвой.

Владимир Гиляровский описывая историю ресторана «Эрмитаж» в конце 19 века, не скупился на шокирующие подробности:

«Зернистая икра подавалась в серебряных ведерках, аршинных стерлядей на уху приносили прямо в кабинеты, где их и закалывали... И все-таки спаржу с ножа ели и ножом резали артишоки. Из кабинетов особенно славился красный, в котором московские прожигатели жизни ученую свинью у клоуна Таити съели»

Самыми громкими и шикарными были

«Ужины, на которые съезжалась кутящая Москва после спектаклей. Залы наполняли фраки, смокинги, мундиры и дамы в открытых платьях, сверкавших бриллиантами. Оркестр гремел на хорах, шампанское рекой... Кабинеты переполнены. Номера свиданий торговали вовсю! От пяти до двадцати пяти рублей за несколько часов. Кого-кого там не перебывало! И все держалось в секрете; полиция не мешалась в это дело».

Боялась нарваться на высочайшие имена.

Подписывайтесь на канал Русский архив

Читайте Талант остроумия. Каламбуры и каламбуристы

"А кто не хочет сахару или сливок? " Как в России появился сахар

Николай I, Воланд и бедный принц

https://zen.yandex.ru/media/russkiy_arhiv/shampans...ochki-5d2493b8cfcc8600adb362fd

|

Метки: балет |

Дворец Михаила Романова |

Дворец Михаила Романова

Подземелья со стенами из красного кирпича, обнаруженные в деревне Локоть Брянской области, могут оказаться подвалами имения Брасово, с 1899 года принадлежавшего брату последнего российского императора — Михаилу Романову.

Известно, что там стоял двухэтажный дом, а также был разбит парк в форме двуглавого орла. После революции 1917 года усадьба была национализирована. В 1943 году в результате бомбежки здание было разрушено практически полностью. На уцелевшем фундаменте построили новые здания, часть из которых сохранилась до нашего времени.

Точное место, где именно стоял дворец, на данный момент неизвестно. Поэтому уверенности в том, что провалы грунта обнажили именно остатки имения великого князя, нет. Однако легенды о подземных залах, в которых стояла нетронутая дореволюционная мебель, в поселке ходили давно. Теперь археологам и специалистам предстоит выяснить, что на самом деле представляют собой уходящие на пять метров в глубину катакомбы.

https://yandex.ru/turbo?text=http%3A%2F%2Fmir-znan...r=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

|

Метки: романовы дворянские владения |

Советские писатели-контрреволюционеры |

Советские писатели-контрреволюционеры

Запрет на публикацию произведений, травля, аресты и расстрелы – в таком режиме проходил диалог между советской властью и писателями.

Читать

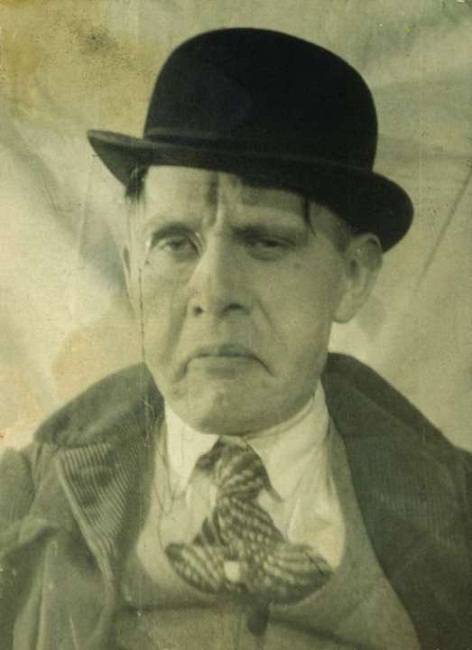

Михаил Пришвин

Пришвин знаком каждому школьнику как мастер художественного описания живой природы. Однако начинал он с текстов более политичных, чем «Кладовая солнца». В 1890-х годах Пришвин увлекался идеями марксизма, состоял в социал-демократическом кружке. Это, а также перевод на русский книги А. Бебеля «Женщина и социализм», стало причиной первого ареста писателя в еще монархической России. В тюрьмах он провел год, после чего был освобожден с запретом проживать в крупных городах империи.

Пришвин с пионерами. Источник: russianphoto.ru

К 1917 году Пришвин, уже довольно известный писатель, стал поддерживать правых эсеров и до весны 1918-го работал в газете «Воля народа», которая не поддерживала политику большевиков. На страницах газеты вышла статья писателя под заголовком «Убивец!». В ней Пришвин критиковал Ленина, замечая, что политика большевиков своей жестокостью и стремлением к тотальному подчинению народа ничем не отличается от политики царской власти. За такой текст автора, разумеется, арестовали, но через 15 дней отпустили. Опасаясь очередного ареста, Пришвин уехал из Петрограда в деревню.

К 1922 году писатель закончил работу над автобиографической повестью, но ее, по цензурным соображениям, выпустить отказались. Пришвин обратился лично к Троцкому за разрешением, но нарком в публикации отказал: «Признаю за вещью крупные художественные достоинства, но с политической точки зрения она сплошь контрреволюционна». Эта книга, «Мирская чаша», была опубликована только более чем через 60 лет.

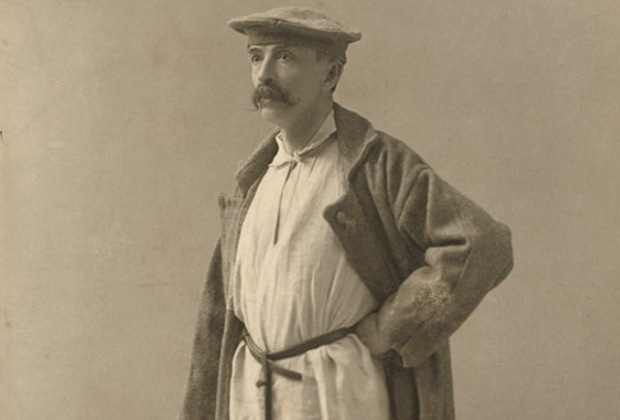

Евгений Замятин

Схожая ситуация была в карьере Замятина. Во время учебы на морского инженера в университете он вступил во фракцию большевиков РСДРП. В 1905 году за причастность к революционному движению его арестовали и отправили в ссылку. По признанию Замятина, ему дали разрешение на выбор места ссылки — он отправился на родину в Лебедянь. Однако долго там пробыть не смог и вернулся в Петербург нелегально. В 1911 году его вновь выслали из города. Через три года вышла повесть «На куличиках», за которую автора судили. И хотя Замятина оправдали, печатать текст запретили, ранее вышедший тираж конфисковали.

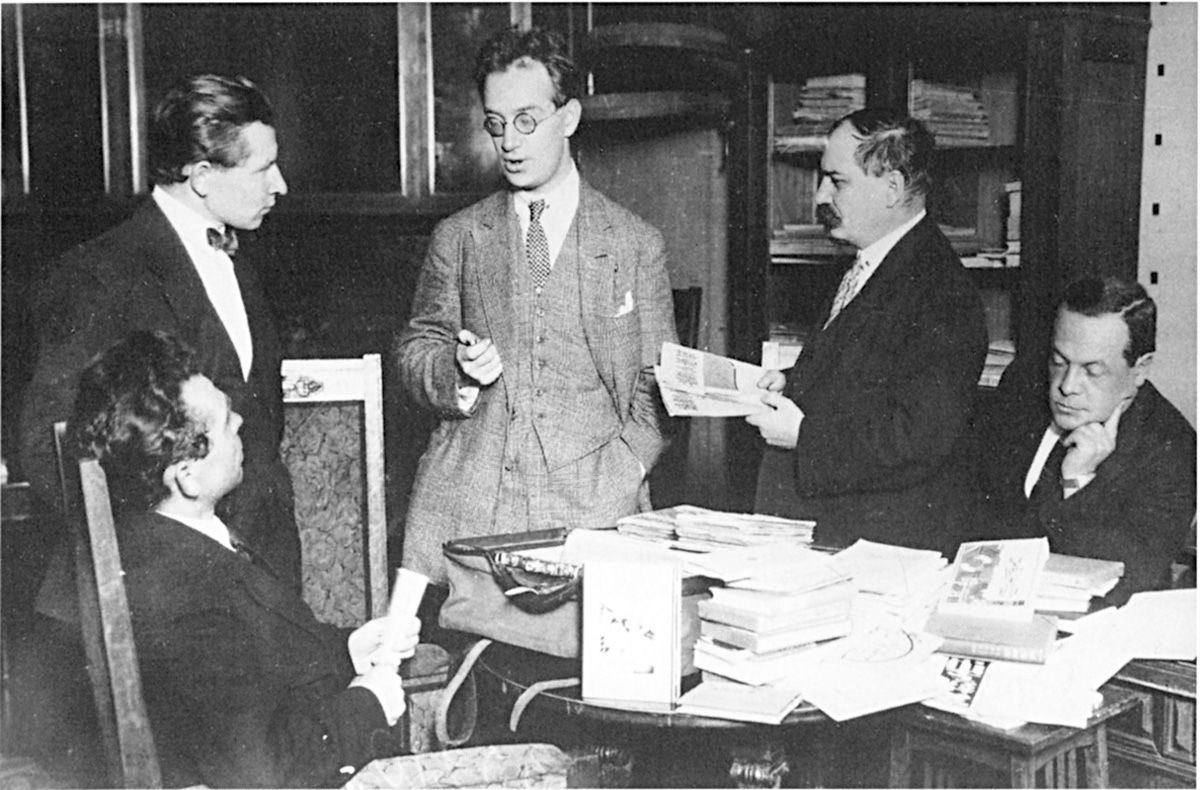

Евгений Замятин. Источник: russian7.ru

Казалось бы, после революции и победы большевиков жизнь Замятина должна была стать проще и свободнее — но этого, в общем-то, не случилось. Сначала все было неплохо — запрещенную повесть «На куличиках» напечатали, в Доме Искусств он открыл курс лекций по художественной прозе, стал редактором нескольких изданий. Кроме того, он входил в правление Всероссийского союза писателей и других литературных объединений. Однако незадолго до революции Замятин оставил партию большевиков «по идейным соображениям». После революции он писал статьи, в которых выступал против их действий во время Гражданской войны. В 1919 году его арестовали. В марте на петроградских заводах прошли забастовки, спровоцированные левыми эсерами. Их «идейным вдохновителем» сочли редактора левоэсеровских журналов Иванова-Разумника, в записной книжке которого нашли адреса Александра Блока, Замятина, и других деятелей культуры, — их арестовали и обвинили в заговоре. Замятина отпустили, когда он сказал, что раньше состоял в партии большевиков.

С этого момента начались преследования писателя. В 1922 году Замятин стал одним из кандидатов на высылку из страны на знаменитом «Философском пароходе» — так большевики хотели избавиться от надоедающих интеллигентов, которых «нет повода расстрелять». Писателя арестовали, месяц продержали в тюрьме ГПУ, но в итоге отпустили, а высылку отсрочили до «особого распоряжения». Некоторые исследователи считают, что поводом к аресту стала публикация двух сказок, которых посчитали «пародией на революцию», то есть вещами контрреволюционными. Роман «Мы», дописанный Замятиным в 1920 году, тоже расценивался как антисоветский и был запрещен. Однако писателю и в этот раз повезло — все-таки он остался на родине и даже после этого ареста имел право публиковаться.

В 1929 году в печати началась травля против Замятина. Ему пришлось уйти из Союза писателей, публикации прекратились. Замятин обратился лично к Сталину с просьбой о выезде за границу и получил разрешение. В 1931 году он навсегда покинул СССР.

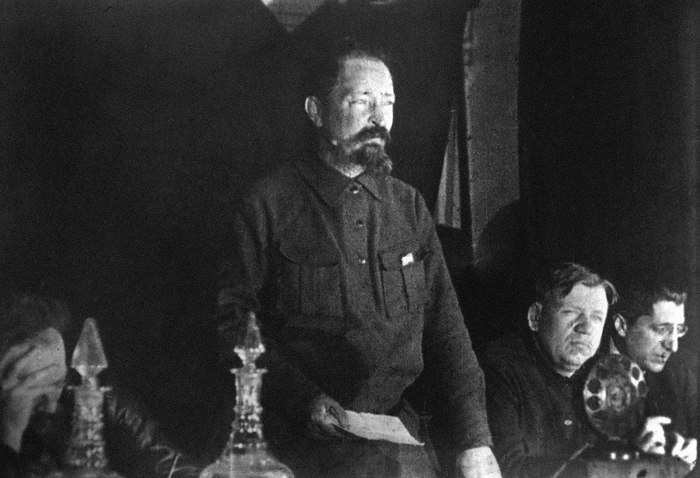

Николай Гумилев

Портрет Н. Гумилева кисти М. Формаковского. Источник: gumilev.ru

Гумилев добровольцем ушел на Первую Мировую. Вернулся он уже в революционный Петроград, где стал одним из видных деятелей культуры. Корней Чуковский вспоминал, что с 1918 года Гумилев организовывал издательства, создал «Новый цех» и «Союз поэтов», участвовал в создании Дома поэтов и Дома искусств. Однако в августе 1921 года Гумилева арестовали, обвинив в участии в контрреволюционном Таганцевском заговоре и антисоветской агитации. Меньше, чем через месяц, ВЧК вынесла смертельный приговор 61 участнику Петроградской боевой организации В. Н. Таганцева. Всех их, в том числе Гумилева, расстреляли.

Борис Пильняк (Вогау)

Из сохранившихся писем известно, что в первый раз советское правительство арестовало Бориса Пильняка в 1918 году: «Я местными большевиками зачислен в «контрреволюцию» и новый год встречал — в тюрьме, был арестован, и по поводу меня поднимался даже вопрос — не расстрелять ли?..» — так сам писатель рассказывал об этом событии.

Б. Пильняк Источник: в центре) в 1920-е. (rusmir.media

Факт ареста не помешал Пильняку, еще не очень известному, занять пост председателя Всероссийского Союза писателей, стать одним из первых официальных представителей советской литературы за рубежом. А уже в 1922 году он опубликовал свой первый роман «Голодный год», который принес ему славу.

Советская цензура часто находила в произведениях Пильняка нечто недопустимое. Был, например, такой случай: в 1922 году был напечатан сборник «Смертельное манит», однако повторную проверку в ГПУ не прошел один рассказ, признанный контрреволюционным. Издание всего сборника хотели запретить. За писателя вступился Лев Троцкий, обратившись к Сталину и Каменеву за пересмотром решения ГПУ. Каменев согласился, Сталин, помедлив, в конечном итоге тоже.

В 1926 году вышел роман «Повесть непогашенной луны», в котором автор косвенно обвинил Сталина в смерти наркома по военным и морским делам Фрунзе. Повесть была изъята из печати. Пильняк публично признал свои «крупнейшие ошибки, не осознанные при написании». Такая способность идти на компромисс с властью позволяла Пильняку не только оставаться известным и издаваемым советским писателем, но и помогать издаваться и другим.

Все изменилось в 1929 году, когда Пильняк опубликовал за границей повесть «Красное дерево». За это его отстранили от должности в Союзе писателей. В 1930 году Пильняк повесть переделал и включил в роман «Волга впадает в Каспийское море». В таком виде произведение прошло цензуру. В октябре 1937 Пильняка арестовали и обвинили в шпионаже для Японии. Сразу же после суда, в апреле 1938 года, писателя расстреляли.

Виталий Бианки

После февральской революции Бианки вступил в партию эсеров и был избран в Совет солдатских и рабочих депутатов. Работал в эсеровской газете «Народ». Во время Гражданской войны его призвали в армию Колчака — оттуда он дезертировал, оставив постепенно и партию эсеров. Такое прошлое послужило причиной двух арестов.

В. Бианки в молодости. Источник: kislovodsk-cbs.ru

Рассказы и сказки о природе и животных принесли писателю признание и славу, но не спасли от новых попыток обвинений в контрреволюционной деятельности — опять же из-за эсеровского прошлого. Уже в 1925 году в Ленинграде Бианки арестовали и приговорили к ссылке на три года за участие в подпольной организации — на самом деле не существовавшей, если верить воспоминаниям современников. Благодаря заступничеству Максима Горького и других известных личностей в 1928 году писателю разрешили перебраться из Уральска, где он отбывал ссылку, в Нижний Новгород, а затем в Ленинград. А в 1932 году его снова арестовали. Правда, довольно быстро отпустили «за отсутствием улик».

В последний раз писателя арестовали в 1935 году, обвинив в том, что он «сын личного дворянина, бывший эсер, активный участник вооруженного восстания против советской власти». Бианки хотели осудить на 5 лет ссылки, но его спасла жена М. Горького Екатерина Пешкова. Благодаря ее участию в деле приговор отменили.

Осип Мандельштам

Осипа Мандельштама впервые арестовали во время Гражданской войны — по подозрению в членстве в коммунистической партии. Однако поэт не только не был большевиком, но и не участвовал в политической жизни.

Так он говорил о себе: «От красных бежал в Крым. В Крыму меня арестовали белые, будто я большевик. Из Крыма пустился в Грузию, а здесь меня приняли за белого. Какой же я белый? <…> Теперь я сам не понимаю, кто я — белый, красный или какого еще цвета. А я вовсе никакого цвета. Я — поэт, пишу стихи…».

Осип Мандельштам. Источник: radiovera.ru

Мандельштам тяжело переживал последствия революции. В 1930 году поэт закончил работу над «Четвертой прозой», в которой осудил угодливость интеллигенции новой деспотичной власти. В 1933 году Мандельштам написал стихотворение о Сталине «Мы живем, под собою не чуя страны…». Конечно, поэта не печатали. А серия очерков «Путешествие в Армению» спровоцировала травлю в прессе.

В мае 1934-го к Мандельштаму пришли с обыском и арестовали. Поэт был сослан в Чердынь. Из-за «травмопсихоза» удалось получить разрешение на смену места ссылки — Мандельштам с женой отправились в Воронеж. Позже, в 1937 году, они перебрались в окрестности Москвы, но ненадолго. В мае 1938 года поэта вновь арестовали за контрреволюционную деятельность и больного, пережившего уже сердечный приступ, направили на Колыму. До пункта назначения он не доехал — истощенный, поэт умер в пути.

Исаак Бабель

В 1916 году во время учебы на юридическом факультете Петроградского психоневрологического института Бабель опубликовал свои первые рассказы — царская власть усмотрела в них порнографию и покушение на свержение строя. Бабеля собирались судить, но этому помешала произошедшая в 1917 году революция.

При новой власти Бабель стал работать переводчиком в ЧК и Наркомпросе, а также публиковаться в различных журналах. В 1920 году был военным репортером, прикрепленным к 1-й Конной Армии Буденного. Бабель вел дневник и писал рассказы о том, что видел — тексты прославили автора. Из них же сложились циклы «Конармия» и «Одесские рассказы». Советская критика признавала талант Бабеля, но писала об излишнем натурализме.

И. Бабель Источник: справа). (24smi.org

В конце 1920-х Бабель отправился наблюдать за коллективизацией, чтобы потом написать об этом роман. Однако завершить начатое не удалось: после публикации первого рассказа все рабочие материалы были конфискованы при аресте в 1939 году. Бабеля обвинили в шпионаже и антисоветской деятельности. Под пытками писатель признал свою вину — судья вынес приговор о расстреле, который был приведен в исполнение на следующий день. Жене направили записку, что Бабель был осужден на 10 лет лагерей без права переписки.

Даниил Хармс (Ювачев)

Хармс стал известен в середине 1920-х: он выступал со своими стихами, стал членом Ленинградского отделения Всероссийского союза поэтов. Он примкнул к творческому объединению «заумных» поэтов и продолжил традиции В. Хлебникова, А. Кручёных. Позже Хармс сам попытался объединить поэтов в группу ОБЭРИУ (Объединение реального искусства).

ОБЭРИУты устраивали перформансы и экспериментировали в поэзии. В 1931 году главных ОБЭРИУтов, Хармса и Введенского, арестовали и отправили в ссылку. Их считали неуместными в советской действительности. Это поставило точку в истории ОБЭРИУ.

Хармс. Источник: ttolk.ru

Вернувшись из ссылки, Хармс продолжил писать, но больше в прозе. Правда, ее не удавалось опубликовать. Денег не хватало, семья Хармса часто голодала. С наступлением Второй Мировой Хармс симулировал психическое заболевание и с диагнозом шизофрения получил «белый билет». А в августе 1941 года его арестовали по обвинению в распространении «клеветнических и пораженческих настроений». На Хармса донесли. По документам, арестовали поэта из-за его слов о том, что Союз проиграл войну с немцами «в первый же день» и что сам Хармс никогда не наденет военную форму и не будет служить в советских войсках. Писателя поместили в психиатрическое отделение «Крестов». В начале февраля 1942 года Хармс умер.

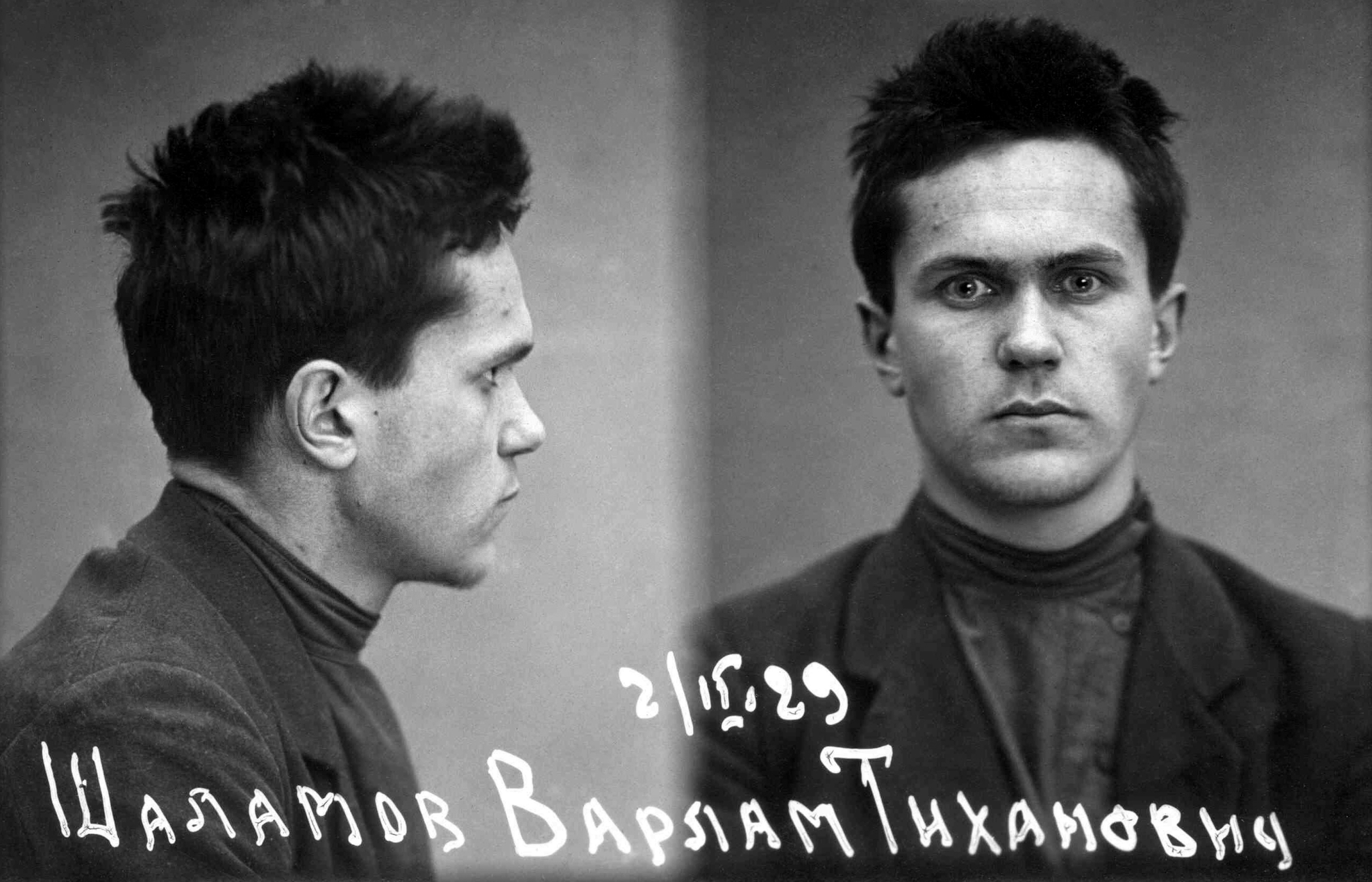

Варлам Шаламов

Варлам Шаламов так же, как и Даниил Хармс, взрослел уже в послереволюционное время. В октябре 1917 года ему было всего 10 лет. В 1926 году он начал учиться в текстильном институте и одновременно в МГУ на факультете советского права. Параллельно работал дубильщиком на кожевенном заводе. А в 1927 году принял участие в демонстрации к 10-летию Октября. Демонстрация скандировала: «Долой Сталина! Выполним завещание Ленина!». В следующем году будущего писателя отчислили из университета за «сокрытие социального происхождения» (не сказал, что отец был священником). А еще через год Шаламова впервые арестовали — во время облавы на подпольную типографию за участие в печатании «Завещания Ленина». Письмо Ленина к съезду, в котором он утверждал, что Сталин «слишком груб» для должности генсека, в 1930-е годы считалось контрреволюционным. Шаламова признали «социально-опасным элементом» и отправили на три года в Вишерский лагерь.

Шаламов, 1929. Источник: wikipedia.org

Вернувшись из лагеря в 1932 году, Шаламов стал работать в журналах «За ударничество» и «За овладение техникой», еще позже — в журнале «За промышленные кадры».

В 1937 году Шаламова вновь обвинили в контрреволюционной деятельности и осудили на 5 лет лагерей — на этот раз отправили на Колыму. Из-за начавшейся войны Шаламова не освободили в назначенный срок. Еще полтора года он провел на каторге. А в 1943 его снова осудили, уже на 10 лет, обвинив в антисоветской агитации. Шаламов писал, что в третий раз его арестовали за заявление, что Бунин — русский классик, а также за «восхваление гитлеровского вооружения».

Практически 20 лет Шаламов провел в лагерях. В ГУЛАГе писатель подорвал свое здоровье. Желая правдиво рассказать о том, что лагерь — «отрицательная школа с первого до последнего дня для кого угодно», Шаламов написал «Колымские рассказы». Произведения о ГУЛАГе не публиковались в СССР при жизни автора, их печатали только за границей. На родине писателя рассказы появились только во время перестройки — уже после смерти самого автора.

Поделиться

Источники

- Б.Сарнов «Сталин и писатели»

- А.Г. Мец «Летопись жизни и творчества Мандельштама»

- А.Н. Варламов «Пришвин»

- В.Есипов «Шаламов»

- А. Кобринский «Хармс»

https://diletant.media/articles/45261600/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

|

Метки: литераторы пришвины замятины гумилёвы вогау бианки мандельштам бабель террор |

Понравилось: 1 пользователю

Нестеровская, Антонина Рафаиловна |

Нестеровская, Антонина Рафаиловна

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 27 марта 2018; проверки требуют 4 правки.

Перейти к навигации Перейти к поиску

В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Нестеровская.

В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Романова.

| Нина Нестеровская | |

|---|---|

| Княгиня Антонина Рафаиловна Романова[1] (фр. Princesse Gabriel Romanoff née Antoinette Nesterovsky[1]) |

|

|

|

| Дата рождения | 14 марта 1890 |

| Место рождения | Санкт-Петербург |

| Дата смерти | 7 марта 1950 (59 лет) |

| Место смерти | Париж |

| Род деятельности | артистка кордебалета, модельер |

| Супруг | Гавриил Константинович |

| Дети | нет |

Медиафайлы на Викискладе Медиафайлы на Викискладе |

|

Антонина Рафаиловна Нестеровская (Нина; А. Р.) (14 марта 1890, Петербург — 7 марта 1950, Париж) — русская балерина, в эмиграции — жена князя императорской крови Гавриила Константиновича.

С 1926 года — княгиня Стрельнинская[2][3] (вариант написания — Стрельницкая[4]), с 1936 года — светлейшая княгиня Романовская-Стрельнинская[5].

Содержание

Биография

Родилась в Петербурге в обедневшей дворянской семье, окончила (вместе с сестрой Лидией, в замужестве Чистяковой[6]) школу Императорского балета[7]. Артистка кордебалета Мариинского театра, изначально с жалованием в 600 руб[8]. В «Приложении к Ежегоднику императорских театров» старшая сестра Лидия фигурирует как «Нестеровская 1-я», а Нина — как «Нестеровская 2-я». Указывается, что выступает она с 14 марта 1905 года; и за сезон 1911—1912 года она выступала всего 62 раза[9]. В 1907—1908 много гастролировала по России. Из Мариинского театра она ушла в 1913 году, в 1906, 1909—1911 выступала в труппе Русского балета С. П. Дягилева в Париже[10].

Матильда Кшесинская так описывает её в 1910 году:

В этом году, весною, у меня начала бывать Нина Нестеровская, которую я очень полюбила за её жизнерадостность, остроумие и веселость. Я была с ней ласкова и очень баловала. Она вышла из скромной семьи, красивой жизни не знала, но, будучи по натуре очень наблюдательной, присматривалась, как я живу, как принимаю, все запоминала и всему научилась у меня в доме[11].

В 1911 году их дружба продолжалась — на свой день рождения Кшесинская (возлюбленная великого князя Сергея Михайловича), пригласила именитых гостей, в том числе князя Гавриила, и затеяла капустник, в которой крошечная и пикантная Нина изображала царственную Екатерину Гельцер и произвела большое впечатление[11]. В 1912 году Кшесинская, уже давно оставившая императорский театр, взяла Нину с собой заграницу и, по её словам, «устроила танцевать к Дягилеву, но бесплатно, так как труппа была совершенно полна». В Монте-Карло в гостинице они занимали комнаты рядом. Именно там Нина ближе сошлась с князем Гавриилом.

Князь в молодости

Гавриил так вспоминал об этом знакомстве:

«Каждое воскресенье в ту зиму я бывал в Мариинском театре, в балете. Мне очень нравилась артистка А. Р. Нестеровская (…). В антрактах я приходил на сцену с ней разговаривать и скоро стал бывать на её маленькой квартире, в которой она жила со своей матерью, очень почтенной женщиной из дворянской семьи родом с Кавказа. Таким образом между нами завязались дружеские отношения»[12].

Брак

Князь хотел жениться на своей избраннице, но, хотя князья императорской крови и могли вступать в морганатический брак, Гавриил опасался, что родные отнесутся к этому отрицательно. Он пишет, что в 1912 году, по возвращению в Россию, они тайно обручились. «Очень трудно было сделать это так, чтобы священник не знал, кого он обручает, иначе мог выйти скандал»[12], — в конце концов, эту церемонию провел иеромонах Афонского подворья (то есть не представитель русской церкви). Затем Нина сняла дачу в Петергофе (Алякули). Весной 1913 года она сняла дачу в Павловске («у вдовы профессора Фойницкого, на Новой улице, с большим садом и с островом посреди пруда»). Во время 300-летия дома Романовых, которое торжественно праздновалось в Москве, Нина остановилась на квартире Леонида Собинова, где её навещал нареченный жених. Позже Нина проводила его на фронт Первой Мировой, слала ему посылки и с волнением читала сводки (тем более, что его брат Олег там погиб). В 1916 году она снимала квартиру на Каменноостровском проспекте.

Сам брак последовал нескоро. Его тетка Ольга Константиновна, королева Греческая, ходатайствовала перед императором, но тот отказал: «что не может разрешить нам жениться, так как это может послужить предлогом для других членов Императорского Дома просить о том же»[12]. Тогда Гавриил стал искать другого посредника — его врачом стал доктор Варавка, который также лечил императрицу Марию Федоровну и могущественную фрейлину А. А. Вырубову.

Варавка по-прежнему был моим большим другом и говорил с Вырубовой об А. Р., и просил за нас, чтобы нам разрешено было обвенчаться. Он даже говорил об этом с Императрицей Александрой Федоровной. Вопрос нашей свадьбы был совсем «на мази». Императрица ответила, что пускай мы повенчаемся — сперва нас для видимости накажут, (должно быть прикажут на время уехать), а потом простят. Оставалось лишь поставить точки на «и», но в это время убили Распутина. Я всецело был на стороне Дмитрия Павловича, чем навлек на себя недовольство Государыни и вопрос о нашей свадьбе больше не поднимался[12].

В своих мемуарах Гавриил пишет: «Перед самой революцией, когда дяденька был у себя в Крыму, я как-то пришел к матушке и просил её разрешить мне обвенчаться с А. Р. Матушка была в это время нездорова и лежала в постели у себя в спальне. Она дала своё согласие, но потом жалела об этом и считала, что дала его в минуту слабости, тем не менее она не считала возможным взять его обратно»[12].

После Февральской революции Гавриил и Нина быстро обвенчались. Их свадьба состоялась в церкви Святой царицы Александры в Петрограде 9 апреля (22 апреля) 1917 года (на Красную Горку), вместе с ними представитель Императорского дома Сандро Лейхтенбергский также морганатически женился на Надежде Каралли. Но даже дядя Дмитрий Константинович, к которому Гавриил питал самые тёплые чувства, остался недоволен поступком племянника. Однако матушка благословила новобрачного и обняла. Уйдя из родительского Мраморного дворца, Гавриил «вернулся обратно на Каменноостровский в квартиру Нины, которая отныне стала и моей»[12]. Поскольку главой Дома после отречения Николая стал Михаил Александрович, Гавриил сообщил ему о женитьбе и получил «милую поздравительную телеграмму».

Революция

После Февральской революции молодожены, считая, что жизнь продолжается, сняли дачу в Финляндии, ещё остававшейся частью Российской империи — в нескольких верстах от станции Перкиярви. Однако во время Октябрьской революции они снова жили в Петрограде.

Когда большевики издали декрет о том, что в течение трех дней все Романовы должны явиться в комиссию для получения инструкций по поводу высылки их из Петрограда, Гавриил, страдавший туберкулезом, вдобавок лежал больной инфлюенцей. В своих мемуарах он обширно цитирует душераздирающие воспоминания Нины об этом периоде (этот текст был отдельно опубликован ею в журнале «Иллюстрированная Россия» в 1934 году)[10]. Она писала о том, как умолила Урицкого (также туберкулезника) не высылать мужа из столицы, в отличие от его братьев и кузенов. Гавриил больной оставался лежать в квартире, в которой проходили непрерывные обыски, однако в итоге он все-таки был арестован:

«Нас буквально оторвали друг от друга. Мужа увели. Я бросилась за ним вся в слезах, в последний раз обняла его и благословила. Постояв минуту на месте, ничего не видя из-за слез, я бессознательно пошла к выходу. На улице я увидела автомобиль. С двумя вооруженными солдатами проезжал мой муж. Автомобиль едва не задел меня. Я стала бежать за автомобилем, что-то шепча, крича и спотыкаясь. Вдруг автомобиль остановился. Я бросилась и ещё раз обняла моего мужа…»

C мужем в эмиграции: Гавриил имел почти 2 метра роста и трогательно смотрелся рядом с крохотной женой

Деятельная Нина активно ходатайствовала за больного мужа перед всеми, кого могла достать («За месяц пребывания мужа в тюрьме, я потеряла полтора пуда, буквально не могла двигаться от слабости, но энергия во мне развилась чудовищная»[12]). Она дошла до М. Ф. Андреевой (Нина Берберова уточняет, что князя и Горького лечил один врач — Манухин[13], который также хлопотал за него), и в итоге её муж Максим Горький сообщил, что Ленин дал своё согласие на освобождение мужа и официальную бумагу об этом везет из Москвы сам Луначарский — однако из-за убийства Урицкого все это застопорилось. В итоге, благодаря помощи Бокия, занявшего место Урицкого, князь был перемещен из тюрьмы в клинику Герзони, но там же находилась морганатическая жена великого князя Михаила Александровича Брасова, с которой князю было запрещено общаться. И через два дня он был перевезен на квартиру к Горькому, где к нему присоединилась Нина, и они прожили там некоторое время. Писатель хлопотал за них, и получил от Зиновьева разрешение на их выезд в Финляндию.

Феликс Юсупов в своих мемуарах так пишет о Нине: «Князь Гаврила уцелел благодаря усиленным хлопотам и ловкости жены его. Остальных посадили в Петропавловскую крепость и вскоре расстреляли»[14] (в крепости расстреляли 4 великих князей, арестованных в Петербурге одновременно с Гавриилом — см. Расстрел великих князей). Три из четверых остававшихся в живых к тому моменту его братьев также были казнены (Иоанн, Игорь, Константин — см. Алапаевские мученики), спасся только Георгий.

11 ноября 1918 года супруги покинули Петроград и на поезде прибыли в Белоостров. В Финляндию больной Гавриил был перевезен в ручной тележке. Супруги отправились в санаторий близ Гельсингфорса для лечения.

Эмиграция

Оттуда перебрались во Францию. В эмиграции, как упоминает Кшесинская, супруги жили, в частности, в Болье. В 1920 году князь с женой обосновались в Париже.

В 1926 году великий князь Кирилл Владимирович, считавший себя главой Императорского дома в изгнании, пожаловал ей титул княгини Стрельнинской, а в 1935 году — святлейшей княгини Романовской-Стрельнинской. Титул был образован по названию имения этой ветви рода Романовых — Стрельне (Константиновский дворец).

В 1929 году в Потсдаме у православной церкви Александра Невского

Через некоторое время супруги начали испытывать нехватку средств. Историк моды А. Васильев описывает этот период её жизни: Нина работала в домах моделей князя Феликса Юсупова[10], давала уроки танца, решила открыть балетную студию (её сестра Лидия держала такую сначала в Берлине, а потом в Голландии[2]), но позже изменила своё решение и основала дом моды «Бери», просуществовавший c 1925 года[10] до 1936 года (сначала на улице Виала, 38-бис, потом на рю Дарданелл, 2).

«Благодаря прекрасному качеству шитья модели расходились по высоким ценам. Антонина Рафаиловна обладала несомненным вкусом, но, как нередко бывало в русских домах [моды], организационная часть оставляла желать лучшего. (…) Клиентки в нетерпении ожидали в салоне, и тогда к ним выходил князь Гавриил Константинович (…) развлекал клиенток: долго показывал альбомы с семейными фотографиями, комментируя каждую, чтобы растянуть время и дать возможность закончить заказ»[2].

После закрытия дома моды супруги очень скромно жили в парижском предместье, где князь начал писать мемуары и устраивать партии в бридж для заработка, а Нина — давать уроки танцев[2] и зарабатывать шитьём[10].

Балерина Бронислава Нижинская пишет: «Среди моих поклонников были великий князь Гавриил Константинович и его молодая жена Антонина Рафаиловна (Нестеровская). Нестеровская была очень добра ко мне, когда я ещё училась в Театральном училище; я всегда с благодарностью вспоминала о её помощи во время ученического спектакля в 1906 году. Теперь она искренне радовалась моим успехам, называла дочкой и посылала цветы после каждого представления. Великий князь Гавриил нередко приглашал нас с Сашей к обеду»[15].

Васильев цитирует воспоминание Н. Оффенштадт о ней: «Жили они дружно и часто устраивали чаепития. В пожилом возрасте Антонина Рафаиловна напоминала больше русскую простолюдинку, чем княгиню. Но как только она начинала говорить, сразу чувствовалась близость к великокняжеским кругам с их изысканными оборотами речи. Она была настоящая светская дама. Видимо, жизнь среди Романовых сделала её такой. А как только она закрывала рот, то опять начинала походить на русскую бабу с косой вокруг головы»[2].

В 1936 году Нина организовала и возглавила Комитет по увековечиванию памяти отца Георгия Спасского, участвовала в устройстве Дома для престарелых имени отца Георгия Спасского в Севре (под Парижем), была председателем Кружка почитателей памяти отца Георгия Спасского и председателем Комитета по сооружению ему памятника на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа (1947). В 1937 вместе с супругом посетила праздник Русского лицея имени императора Николая II в Версале (под Парижем)[10].

Спустя год после её смерти 63-летний князь Гавриил женился 11 июня 1951 года на 48-летней княжне Ирине Ивановне Куракиной (1903—1993) — дочери Иоанна, епископа Константинопольского патриархата. Оба брака были бездетными.

В своих мемуарах, законченных после смерти Нины, вдовец вспоминает о ней с большой любовью и благодарностью. Гавриил и Нина похоронены под одним надгробным камнем на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем.

Мемуары

- «Как был спасен князь Гавриил Константинович» // «Иллюстрированная Россия», 1934, № 35-40.

См. также

Примечания

↑ Показывать компактно

согласно надписи на надгробии

Журнал Дуплет #123. Дом моды «Бери» (По материалам книги А. А. Васильева «Красота в изгнании»)

Дом Романовых 1613—1917 гг.: электронный иллюстрированный биобиблиографический справочник

Ипполитов, Сергей Сергеевич Российская эмиграция и Европа: несостоявшийся альянс

Антонина Нестеровская // Дом Романовых

«НЕСТЕРОВСКАЯ (в замужестве Чистякова) Лидия Рафаиловна (1882, С.-Петербург — 2 сентября 1945, Биарриц, деп. Атлантические Пиренеи, пох. на клад. Сент-Женевьев-де-Буа). Балерина, педагог. Сестра А. Р. Романовой. Жена В. Я. Чистякова. Артистка императорских театров. Участник первого сезона Русского балета С. Дягилева в Париже (1909). В эмиграции во Франции, жила в Париже. Занималась концертной и педагогической деятельностью. Танцевала в музыкально-хореографических вечерах, концертах-балах, организуемых различными профессиональными и благотворительными эмигрантскими организациями. В 1923 открыла Курсы классических и характерных танцев (впоследствии Балетная студия). С 1926 выступала со своими воспитанниками на балах Союза галлиполийцев и Союза русских военных инвалидов, благотворительных вечерах Союза деятелей русского искусства, Российского общества Красного Креста (РОКК), Русской гимназии в Париже, на Рождественских елках в пользу Тургеневской библиотеки и др. Ставила хореографические сцены для любительского театра Л. Л. Васильчиковой, Театра драмы и комедии под руководством О. Барановской (1930). В 1932 поставила с учениками своей студии балет „Дыхание весны“ на конкурсе, организованном Международным архивом танца в Театре Елисейских полей. В 1942, после трехгодичного перерыва, вновь открыла свою Балетную студию. В 1942 вошла в состав Комитета по организации вечера памяти Ф. Н. Касаткина-Ростовского» (Российское зарубежье во Франции (1919—2000). Биографический словарь в 3 т. под общей редакцией Л. Мнухина, М. Авриль, В. Лосской)

Носик Б. М. Русский XX век на кладбище под Парижем Санкт-Петербург

М. Борисоглебский. Прошлое Балетного отделения Петербургского театрального училища, ныне Ленинградского государственного хореографического училища: материалы по истории русского балета, Том 2

Приложениe к Ежегоднику императорских театров. 1913

РОМАНОВСКАЯ-СТРЕЛЬНИНСКАЯ // Российское зарубежье во Франции (1919—2000). Биографический словарь в 3 т. под общей редакцией Л. Мнухина, М. Авриль, В. Лосской

Матильда Кшесинская. Мемуары

Гавриил Константинович, кн. В Мраморном дворце: Из хроники нашей семьи. СПб., 1993.

Н. Берберова. Железная женщина

Князь Феликс Юсупов. Мемуары. Гл. 27

- Бронислава Нижинская. Ранние воспоминания", М., Изд-во «АРТ», 1999. С. 188

|

Метки: нестеровские романовы балет |

Понравилось: 1 пользователю

Как порка женщин и расстрел мужчин опозорили царскую Россию на весь мир |

«Смертная агония была долгой и мучительной»

Как порка женщин и расстрел мужчин опозорили царскую Россию на весь мир

51

100

Николай Касаткин «Сигида». На полотне, созданном в 1930 году, изображена каторжанка Надежда Сигида в сопровождении конвоя после применения к ней телесного наказания

В нынешней России стало модно ностальгировать по эпохе Александра III — «государя-миротворца», который «пока удит рыбу, вся Европа может подождать». На самом деле это было сложное и противоречивое время, когда некоторые успехи в экономике сочетались с «подмораживанием» общественно-политической жизни страны. «Лента.ру» напоминает, как 130 лет назад два кровавых инцидента с политзаключенными в Сибири едва не погубили международный престиж России.

Унтерпришибеевщина

«Я не боялся турецких пуль — и вот должен прятаться от революционного подполья в своей стране», — якобы так в раздражении сказал император Александр III, когда в 1881 году террористы убили его отца, а ему пришлось поселиться в Гатчине. Новый самодержец не стал вникать в причины появления радикального народовольческого движения, предпочтя ответить на общественное недовольство и революционный террор привычным «закручиванием гаек» и усилением репрессий. Мрачный дух той эпохи отчетливо выразил Антон Чехов в опубликованном в 1885 году рассказе «Унтер Пришибеев», который потом стал популярным, а фамилия его главного героя — нарицательной.

Материалы по теме

00:29 — 14 мая 2017

Как «весна народов» 1848 года навсегда изменила Россию

В результате к концу 1880-х годов властям почти удалось разгромить и обескровить революционное подполье в России. Одних народовольцев казнили, других — как мужчин, так и женщин — приговорили к длительным срокам заключения и сослали на каторгу в Сибирь. Однако прогремевшие на весь мир трагические события 1889 года в Якутске и Усть-Каре (Забайкалье) показали, что эта победа царского правительства оказалась временной.

Весь ужас обоих печальных инцидентов состоял в том, что их вполне можно было избежать, если бы власти не вели себя с политическими активистами столь грубо и неуклюже, а те проявили бы больше благоразумия и договороспособности. Увы, к концу XIX века в Российской империи, переживавшей стремительную социально-экономическую модернизацию, так и не выработались механизмы диалога между властью и обществом. Неумение и нежелание договариваться в итоге вылились в то, что казенная «держимордовщина» одних вошла в клинч с радикальным доктринерством других.

Каторжная Кара

Поводом для Карийской трагедии стал поступок каторжанки Елизаветы Ковальской, которая в августе 1888 года отказалась встать перед прибывшим с инспекцией приамурским генерал-губернатором бароном Андреем Корфом. По тем временам это считалось не только серьезным нарушением арестантского режима, но и унижением должностного лица. Ковальская опасалась, что заразилась туберкулезом (подозрение оказалось ложным, она потом прожила долгую жизнь и умерла в глубокой старости, в 1943 году, в возрасте 92 лет). Несколькими месяцами ранее, в феврале 1888 года, она ходатайствовала перед начальником Иркутского жандармского управления полковником фон Плотто о переводе в другую тюрьму, но получила отказ. Видимо, тогда она и решила устроить свой демарш, вряд ли предполагая возможные последствия своего поступка.

Ссыльно-каторжная тюрьма в Усть-Каре, 1891 год

Фото: Wikipedia

Оскорбленный генерал-губернатор распорядился перевести своенравную узницу в тюрьму Верхнеудинска (современный Улан-Удэ). Но каторжное начальство во главе с комендантом подполковником Масюковым — бывшим гусаром, кутилой и пьяницей — исполнило этот приказ неумело и непрофессионально. В ночь после отъезда Корфа полупьяная охрана грубо и бесцеремонно выволокла перепуганную Ковальскую из камеры в одном белье и загнала на телегу. Затем ее переодели в тюремную одежду, причем в этой процедуре участвовали мужчины не только из тюремного персонала, но и из числа уголовников.

«Жизнь в карийских тюрьмах после увоза Ковальской и до ноября 1889 года превратилась в беспрерывный, нескончаемый кошмар, — пишет современный историк Зоя Мошкина. — За эти 15 месяцев окончательно были истреблены нервы у людей. Они оказались выбиты из нормального психологического состояния». Подруги Ковальской — Мария Ковалевская, Надежда Смирнитская и Мария Калюжная — объявили голодовку, требуя немедленного смещения с должности Масюкова, которого обвинили в унижении человеческого достоинства. Каторжане-мужчины поначалу отреагировали на ситуацию более сдержанно, за что женщины обвинили их в соглашательстве и мужском эгоизме.

Между тем напряжение на Усть-Каре усиливалось. К февралю 1889 года до ссыльных дошли слухи, что власти собираются упразднить политическую каторгу и соединить ее с уголовной. Так уже поступили на Сахалине, где эта мера доказала свою эффективность, поскольку пребывание среди уголовников угнетающе действовало на политзаключенных и существенно снижало их протестную активность. Именно по такому принципу много лет спустя будет устроен сталинский ГУЛАГ. Вдобавок к этому в марте 1889 года, по воспоминаниям народовольца Григория Осмоловского, «от вновь прибывших товарищей тюрьма узнала об ужасной Якутской бойне».

Побоище в Якутске

Кровавый конфликт в Якутске тоже во многом стал следствием взаимного непонимания и ожесточения. Город был важным перевалочным пунктом, откуда политические ссыльные (в отличие от каторжников, они не считались арестантами) отправлялись дальше на поселение в сторону Колымы — Верхоянска и Среднеколымска. Порядок и условия их передвижения и физического выживания зачастую целиком и полностью зависели от местных властей. К февралю 1889 года в Якутске сконцентрировались десятки ссыльных, некоторые приехали с семьями.

Материалы по теме

00:01 — 9 июля 2017

Как студенческие протесты стали прологом русской революции

В это же время слывшего либералом якутского губернатора Константина Светлицкого перевели в Иркутск, а его должность заместил вице-губернатор Павел Осташкин. Видимо, чтобы отличиться перед вышестоящим начальством, он резко ужесточил правила дальнейшей транспортировки политических ссыльных. Осташкин не только урезал им нормы провоза имущества и продовольствия, но и распорядился немедленно отправить всю партию в путь на две-три тысячи верст. Не дожидаясь весны, все они должны были выехать одним большим караваном в количестве более 30 человек, среди которых треть составляли женщины и дети.

Политические поселенцы попали в отчаянную ситуацию. Во-первых, приказ Осташкина был ничем не мотивированным проявлением чиновного произвола и самодурства. Во-вторых, его выполнение грозило многим из них гибелью в пути. Утром 21 марта 1889 года ссыльные отправились к якутскому полицмейстеру с просьбой принять петицию о пересмотре новой инструкции. Но диалог не состоялся: чиновник накричал на делегацию («Никаких прошений скопом не подают!»), а в ответ из толпы кто-то угрожающе воскликнул «Как бы хуже не было». После этого полицмейстер зашел внутрь, после паузы все-таки принял все заявления и зловещим тоном предписал ссыльным утром следующего дня собраться в избе якута Монастырева (отсюда и второе название этого события — Монастыревский бунт), где им надлежало ждать ответа властей.

Ответом стала группа солдат под командованием подпоручика Карамзина, окружившая дом Монастырева ближе к полудню 22 марта 1889 года. До сих пор неясно, кто первым стал стрелять и откуда вообще у ссыльных оказалось оружие. Дальше началось побоище. Народоволец Николай Зотов легко ранил подпоручика Карамзина, в ответ солдаты в течение десяти минут сделали около 750 выстрелов. Шесть ссыльных были убиты на месте, еще десять получили ранения. Когда весть о Якутской трагедии дошла до Петербурга, Александр III наложил резолюцию: «Необходимо примерно наказать, и надеюсь, что подобные безобразия более не повторятся».

Жены и дети ссыльных перед бараком в Сибири. 1885-1886 годы. Фото Дж. Кеннана

Фото: loc.gov

1/4