Цифры, измеряющие совесть. Еще раз о «геноциде священников» в ленинское время (1917–1926) |

5 августа

Полная статистика будет доступна после того, как публикация наберет больше 100 просмотров.

Цифры, измеряющие совесть. Еще раз о «геноциде священников» в ленинское время (1917–1926)

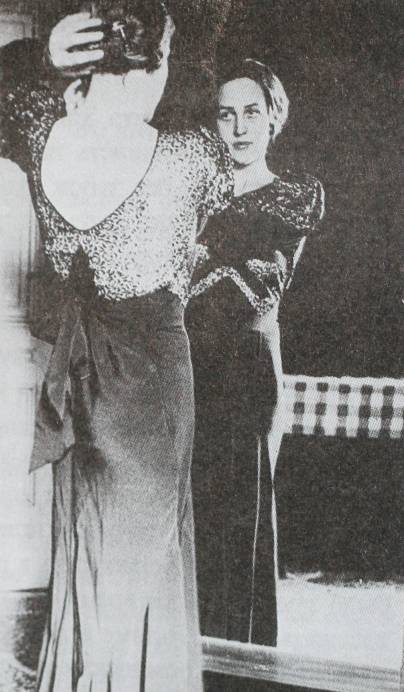

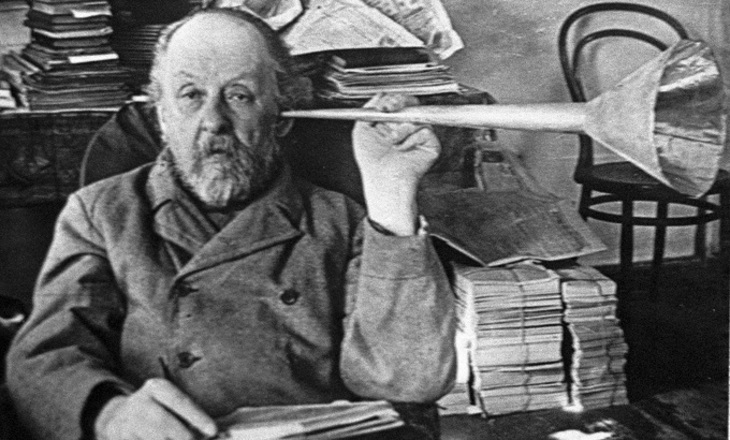

Питирим Сорокин на лекции в Эмерсон Холле, ок. 1940. Фото А. Гриффина

Автор: Хмуркин Г. Г.

Источник: Улики. № 118. 16 августа. 2018. С. 10-14. Газета "Советская Россия" https://www.sovross.ru/

В 1924 г. патриарх Московский и всея России Тихон, ныне причисленный Русской православной церковью к лику святых, так сказал о только что почившем В.И. Ленине:

«Всякий верующий имеет право и возможность поминать его. Идейно мы с Владимиром Ильичем Лениным, конечно, расходились, но я имею сведения о нем как о человеке добрейшей и поистине христианской души»(1).

В эти же траурные дни Священный синод – руководящий орган Церкви – в обращении к М.И. Калинину писал:

«Священный синод российской православной церкви выражает вам искреннейшее сожаление по случаю смерти великого освободителя нашего народа из царства векового насилия и гнета, на пути полной свободы и самоустроения.

Да живет же непрерывно в сердцах оставшихся светлый образ великого борца и страдальца за свободу угнетенных, за идеи всеобщего подлинного братства, и ярко светит всем в борьбе за достижение полного счастья людей на земле. Мы знаем, что его крепко любил народ. Пусть могила эта родит еще миллионы новых Ленинов (так в тексте. – Г.Х.) и соединит всех в единую великую братскую, никем неодолимую семью. И грядущие века да не загладят из памяти народной дорогу к этой могиле, колыбели свободы всего человечества.

Великие покойники часто в течение веков говорят уму и сердцу оставшихся больше, чем живые. Да будет же и эта отныне безмолвная могила неумолкаемой трибуной из рода в род для всех, кто желает себе счастья. Вечная память и вечный покой твоей многострадальной, доброй и христианственной (так в тексте. – Г.Х.) душе»(2).

Сейчас, когда нам навязчиво рассказывают о «массовом уничтожении священников» чуть ли не по приказу самого Ленина, эти проникновенные слова, сказанные высочайшими церковными иерархами середины 1920-х гг. для многих, видимо, прозвучат неожиданно. Кто-то из читателей, возможно, даже заподозрит подделку. Но нет, подлинность обоих высказываний никогда не подвергалась сомнению ни историками-специалистами, ни самой Церковью.

Как же это возможно? Может быть, что-то не так в навязываемых ныне представлениях о ленинском времени? Имел ли место при Ленине тот якобы «чудовищный антицерковный террор», который, как нас заверяют, унес жизни сотен тысяч представителей православного духовенства? Сколько священников погибло в период Гражданской войны и в первые послевоенные годы? Этому кругу вольно или невольно запутанных вопросов посвящена наша статья.

Наука и мифы

На протяжении последних 30 лет десятки исследователей обращаются к темам красного и белого террора, судеб духовенства Русской православной церкви в советский период. Несмотря на публикацию огромного количества источников – воспоминаний и рассекреченных архивных документов, несмотря на обилие исследований по этим вопросам на материале многих российских регионов, историки все еще не ответили однозначно и обоснованно на вопрос о том, сколько представителей православного духовенства погибло в результате чьих бы то ни было насильственных действий в 1917 г. и позднее, в первые месяцы и годы после Октябрьской революции. Указанная неопределенность вызвана тем, что различные исследователи называют абсолютно не согласующиеся между собою данные относительно количества этих жертв, причем цифры, фигурирующие у разных авторов, могут отличаться в десятки, сотни, а порою и в тысячи раз. Так, известный историк Церкви Д.В. Поспеловский в одной из своих работ утверждал, что с июня 1918 г. по март 1921 г. погибло не менее 28 архиереев, 102 приходских священника и 154 диакона(3), из чего можно сделать вывод, что, по мнению ученого, число жертв среди священнослужителей в годы Гражданской войны следует измерять сотнями.

С другой стороны, в литературе циркулирует гораздо более внушительная цифра: будто бы из 360 000 священнослужителей, трудившихся в Русской православной церкви перед революцией, к концу 1919 г. в живых осталось всего 40 000 человек(4). Иными словами, утверждается, что только за первые два года Гражданской войны погибло около 320 000 священнослужителей. Заметим, однако, что согласно официальной церковной статистике, общее число священнослужителей Русской православной церкви накануне 1917 г. было почти в 5 раз меньше – оно недотягивало даже до 70 000 человек! Так что все рассказы о «сотнях тысяч» священнослужителей, якобы погибших в годы Гражданской войны, являются несомненным вымыслом.

Листая различные статьи и книги, слушая всевозможные теле- и радиопередачи, читатель наверняка столкнется и с другими цифрами. Однако важно понимать – никакие существующие на сегодняшний день «версии» численности жертв не подкреплены сколько-нибудь надежными доказательствами. Авторы, затрагивающие вопрос о числе погибших священнослужителей, всегда «темнят»:

- либо приводят собственную статистику, не называя источников и не раскрывая методику своих подсчетов;

- либо дают ложные ссылки на труднодоступные или несуществующие источники;

- либо опираются на более ранние исследования, которые уже страдают одним из названных недостатков.

Что касается ложных ссылок, то таким примером может послужить одна из ранних работ историка, ныне доктора исторических наук М.Ю. Крапивина, в которой он повторяет выдумку о 320 000 погибших священнослужителях. В качестве «доказательства» М.Ю. Крапивин дает ссылку на Центральный государственный архив Октябрьской революции и социалистического строительства СССР: «Ф[онд] 470. Оп[ись] 2. Д[ела] 25–26, 170 и др.»(5)

Сегодня этот архив называется иначе – Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ), его двери открыты для всех желающих. Автор этих строк обратился в ГАРФ, познакомился с указанными М.Ю. Крапивиным делами и ответственно заявляет: никаких подобных цифр в них нет, а ссылка поставлена М.Ю. Крапивиным произвольно, в расчете на доверчивого читателя. Примеров безответственности и даже сознательного искажения фактов немало. В результате в информационном пространстве накапливаются и благополучно уживаются самые разные – как неправдоподобно маленькие, так и неправдоподобно большие цифры жертв, которые открывают простор для необузданного фантазирования.

Сколько священнослужителей погибло в 1917–1926 годах?

Одним из важнейших и серьезнейших источников, который мог бы внести ясность в многолетнюю неразбериху в обсуждаемом вопросе, является всесоюзная перепись населения СССР, проводившаяся в декабре 1926 г. Она дала достаточно точные цифры, касающиеся духовенства СССР, однако, насколько нам известно, еще никогда не привлекалась для решения затронутой проблемы. Ниже мы сравним данные переписи 1926 г. с другим серьезным источником – официальной статистикой Русской православной церкви, содержащейся в ежегодных церковных отчетах 1910–1915 гг. И таким образом мы выясним реальные масштабы насилия по отношению к православному духовенству в период с 1917 по 1926 г.

Формат газетной статьи не позволяет привести целый ряд важных деталей (вычисления, таблицы, ссылки на используемые первоисточники и т.п.), поэтому мы ограничимся изложением общей идеи и основных результатов, а заинтересованному читателю посоветуем обратиться к другому нашему исследованию, в котором каждая названная здесь цифра аккуратно обоснована(6).

Для краткости будем именовать Территорией те области, которые в конце 1926 г. составляли СССР. Согласно официальной церковной статистике, накануне 1917 г. на Территории трудилось 68 119 православных священнослужителей(7). Изучение епархиальных периодических изданий показывает, что перед революцией на Территории в ряды священнослужителей ежегодно вступало 1328 новых членов(8). Соответственно, в течение 10 лет, с 1917 по 1926 г., священнослужителями стало не более 13 280 чел. (говорим «не более», поскольку после Октябрьской революции привлекательность карьеры священнослужителя в целом уменьшилась). Значит, в 1917–1926 гг. на Территории священнослужителями успело побывать не более 68 119+13 280=81 399 чел.

Часть этих людей к концу 1926 г. «выбыли» из рядов священнослужителей Территории: одни ушли из жизни естественным путем, другие эмигрировали, третьи сняли с себя священный сан, а остальные, увы, стали жертвами насилия. Оценим масштабы каждого из этих процессов.

Перепись населения СССР, проводившаяся в конце 1926 г., показала, что в этот момент на Территории насчитывалось 58 587 православных священнослужителей(9). Таким образом, за 10 изучаемых лет их число сократилось на 68 119–58 587=9532 чел. Если считать, что число священнослужителей Территории уменьшалось в эти годы равномерно, т.е. в среднем на 953 чел. в год, можно вычислить, сколько священнослужителей было в начале каждого изучаемого года: в начале 1917-го – 68 119 чел., в начале 1918- го – 67 166 чел., в начале 1919-го – 66 213 чел. и т.д. С учетом того, что до 1917 года естественная смертность среди священнослужителей составляла 1,95% в год(10), можно подсчитать, сколько священнослужителей уходило из жизни своей смертью в течение каждого изучаемого года: в 1917-м – не менее 1328 чел., в 1918-м – не менее 1310 чел., в 1919-м – не менее 1291 чел. и т.д. Итого за 10 лет – не менее 12 447 чел. (всюду говорим «не менее», поскольку в первые революционные годы естественная смертность среди всех слоев населения была в среднем выше, чем до революции). Кроме того, по оценкам современных историков, в годы Гражданской войны с Территории эмигрировало около 2000 священнослужителей(11). Наконец, примерно 10% от дореволюционного числа священнослужителей Территории (т.е. 68 119х10%=6812 чел.) с 1917 по 1926 г. сняли с себя священный сан(12).

Подведем итоги. С 1917 по 1926 г. на Территории священнослужителями могло побывать не более 81 399 чел. Из них к концу 1926 года в Церкви осталось 58 587 чел. Об остальных священнослужителях (их было не более 81 399–58 587=22 812 чел.) мы знаем, что они «выбывали» из церковных кругов Территории четырьмя путями: в результате естественной смертности (не менее 12 447 чел.), эмиграции (около 2000 чел.), снятия сана (6812 чел.) и насильственной смертности. Отсюда следует, что с 1917 по 1926 год на Территории насильственной смертью погибло не более 22 812– 12 447–2000–6812=1553 священнослужителей Русской православной церкви.

Итак, округляя полученную цифру, можно утверждать, что, согласно имеющимся на сегодняшний день данным и оценкам, с начала 1917 по конец 1926 г. в границах СССР образца 1926 г. насильственной смертью погибло менее 1600 православных священнослужителей. Подчеркнем, что 1600 – это всего лишь верхняя планка. Реальное число жертв, скорее всего, значительно меньше 1600 человек, но вот насколько меньше – сказать сложно.

Как относиться к полученному результату?

Всегда тяжело писать о гибели людей в революционном водовороте – неизбежном, трагическом следствии векового недуга, которым было поражено российское общество. Этот недуг – равнодушие одних слоев к бедственному и униженному положению других слоев. Именно это антихристанское равнодушие постепенно привело к острейшим социальным противоречиям, которые не могли разрешиться иначе как через кровопролитие. (Сегодняшние разговоры о том, что причиной обострения конфликтов в обществе была чья-то «злая воля» или «бессовестная пропаганда», настолько нелепы, что останавливаться на них нет смысла, все это – байки для людей, не читавших школьные учебники.)

В годы Гражданской войны по обе стороны баррикад погибло огромное количество людей: от эпидемий, голода, холода, ранений, террора… Несколько случайных примеров. По подсчетам ученых-демографов, в Екатеринбургской губернии подчиненные белого адмирала А.В. Колчака расстреляли и замучили более 25 тыс. человек(13); жертвами еврейских погромов, проводившихся главным образом белогвардейцами, украинскими националистами и поляками, стали около 300 тыс. человек(14); общие потери белых и красных вооруженных сил (убитые в боях, умершие от ран и т.д.) составляют от 2,5 до 3,3 млн человек(15). И это не советская статистика, это данные, признанные современными специалистами, которых трудно заподозрить в ангажированности. На фоне перечисленных цифр потери среди священнослужителей за 10 лет выглядят не столь впечатляющими, хотя смерть даже одного человека – это всегда трагедия.

И все же ради установления исторической справедливости имеет смысл задаться вопросом о том, какой процент православных священнослужителей погиб насильственной смертью в изучаемый период. Для этого нам придется еще раз вспомнить, что естественно умерших, эмигрировавших и снявших с себя сан в общей сложности насчитывалось не менее 12 447+2000+6812=21 259 человек. Поскольку к концу 1926 г. в стране было 58 587 священнослужителей, то всего с 1917 по 1926 г. в рядах священнослужителей побывало не менее 58 587+21 259=79 846 человек. Значит, если говорить о всех побывавших в статусе священнослужителя на Территории в изучаемое десятилетие, то их количество будет заключено между 79 846 и 81 399. Каким бы ни было это количество, число погибших священнослужителей (не более 1553 чел.) составляет заведомо меньше 2% от него.

Итак, согласно имеющимся на сегодняшний день данным и оценкам, с начала 1917 по конец 1926 г., в границах СССР на 1926 г., насильственной смертью погибло менее 2% всех православных священнослужителей. Вряд ли эта цифра позволяет говорить о «геноциде священников».

Сравнение с данными Русской православной церкви

С начала 1990-х годов Православный Свято-Тихоновский богословский институт (ныне – Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, г. Москва) активно собирает сведения о притеснявшихся в первые десятилетия советской власти людях, так или иначе связанных с Русской православной церковью. Все эти сведения заносятся в специально организованную электронную базу новомучеников и исповедников «За Христа пострадавшие»(16). В результате 25 лет интенсивных поисков по самым разным источникам, в том числе по огромному количеству (более 70) государственных архивов практически во всех регионах России и даже некоторых стран СНГ(17), при участии более 1000 человек собран обширный материал. На сегодняшний день это самая полная база такого рода. И что же выяснилось?

В настоящий момент база данных содержит сведения о 858 священнослужителях, погибших в период с 1917 по 1926 г.(18). Нет никакой уверенности, в том, что все эти люди действительно погибли в указанные годы и на момент смерти были священнослужителями. Ведь при наполнении базы использовались самые разные источники, в том числе и не вполне достоверные, порою содержащие множество ошибок и неточностей, о чем пишут сами администраторы базы. Тем не менее наши оценки полностью согласуются с тем конкретным, пусть и не всегда точным, биографическим материалом, которым сегодня располагают церковные исследователи.

Сравнение с данными российских архивов

Интересно сравнить наш результат и с данными российских архивов. Как это ни странно, обнародованных цифр здесь очень немного.

Во-первых, в 2000 г. был опубликован уникальный документ из Центрального архива ФСБ, составленный в 1922 г. сотрудниками ВЧК(19). Это карта европейской части России, на которой регионы (по-видимому, губернии в их тогдашних границах) раскрашены различными цветами – в зависимости от того, сколько «лиц духовного звания» было в них расстреляно по постановлениям губернских ЧК в 1918 г. Наиболее впечатляющие цифры по четырем губерниям – Петроградской (550 чел.), Пермской (101 чел.), Калужской (78 чел.) и Казанской (20 чел.). В остальных регионах жертв значительно меньше: в 4 регионах – от 6 до 12 чел., в 9 областях – от 2 до 5 чел. Еще около 20 регионов окрашены цветами, которые соответствуют категориям: «1 случай расстрела», «нет расстрелов», «сведения неточ…(20)», «нет сведений», «уничтожен архив». В общей сложности получается от 800 до 850 человек.

Во-вторых, в литературе, опять же со ссылкой на архивы ВЧК, приводятся такие цифры: в 1918 г. – 827 расстрелянных священнослужителей, в 1919 г. – 19 расстрелянных священнослужителей(21). Итого – 846 человек.

Похоже, это единственные официальные цифры жертв среди духовенства в период с 1917 по 1926 г., когда-либо публиковавшиеся исследователями. Специалистам-историкам подобные «голые» цифры мало о чем говорят, поскольку они вызывают массу уточняющих вопросов. А многочисленные авторы, безудержно тиражирующие мифы о «десятках тысяч невинно убиенных священников», ни этими деталями, ни вообще документально подтвержденными цифрами просто не интересуются. Они уверены, что любая подобная статистика, содержащаяся в советских документах, «чудовищно занижена». Уверенность эта ни на чем, кроме как на «глубокой личной убежденности» авторов, не основана.

Никаких официальных цифр, касающихся 1917 г. и 1920–1926 гг., мы нигде не встречали. Впрочем, это не слишком большая проблема. Мы можем снова обратиться к данным базы новомучеников «За Христа пострадавшие»: они свидетельствуют о том, что на 1918–1919 гг. пришлись около 80% всех случаев гибели священнослужителей, имевших место с 1917 по 1926 г.(22). Считая, что число 850, около которого «крутится» официальная советская статистика, составляет эти самые 80% от искомой величины, получаем примерно 1063 погибших священнослужителей за весь период с 1917 по 1926 г.

Таким образом, оценки, основанные на опубликованных архивных данных, тоже полностью согласуются с нашими выводами.

Духовенство в революционном водовороте (1917–1922)

В связи с затронутым вопросом хотелось бы обратить внимание читателей на два часто упускаемых из виду обстоятельства.

Первое. Далеко не все священнослужители, погибшие в изучаемое десятилетие насильственной смертью, были жертвами большевиков – красноармейцев и «чекистов». Не следует забывать, что в середине 1917 г., еще до Октябрьской революции, имели место кровавые расправы над духовенством со стороны крестьян(23). Кроме того, и в 1917 г., и позже убийства представителей духовенства могли совершать анархисты и обычные уголовники(24). Известны случаи, когда крестьяне уже в годы Гражданской войны убивали священнослужителей из чувства мести (за содействие жестоким казакам), без всякой политической – красной или белой – мотивации и без какого-либо руководства со стороны большевиков(25).

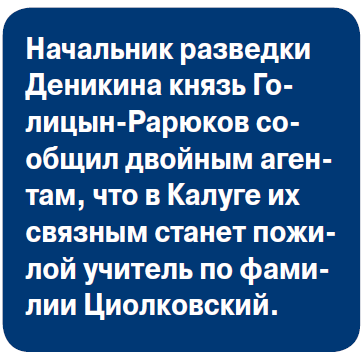

Однако наиболее неожиданным и по-прежнему малоизвестным остается тот факт, что в годы Гражданской войны священнослужители погибали в том числе от рук представителей Белого движения. Мемуары, сборники документов и краеведческие исследования дают массу таких эпизодов. К примеру, имеются сведения о диаконе Анисиме Решетникове, который был «расстрелян сибирскими войсками за явное сочувствие большевикам»(26). Есть безымянное упоминание некоего священника (вероятная фамилия – Брежнев), расстрелянного белыми «за сочувствие Советской власти»(27). В воспоминаниях встречается информация об убийстве белыми казачьими отрядами священника села Куреинского отца Павла – тоже за содействие красным(28). Осенью 1919 г. по приказу белого генерала А.И. Деникина был арестован и осужден священник А.И. Кулабухов (иногда пишут: Калабухов), который на тот момент был в оппозиции и к А.И. Деникину, и к большевикам; как результат – священник был повешен белым генералом В.Л. Покровским в Екатеринодаре(29).

В Прикамье в ходе антибольшевистского восстания в 1918 г. был расстрелян священник Дронин, «проявлявший сочувствие к большевикам»(30). В Монголии то ли лично белым генералом бароном Унгерном, то ли одним из его подчиненных был подвергнут пыткам и обезглавлен православный священник Федор Александрович Парняков, активно поддерживавший большевиков. Местное русское население называло его «наш красный поп». Примечательно, что сын и дочь Ф.А. Парнякова вступили в большевистскую партию и принимали активное участие в боях за Советскую власть в Сибири(31). В забайкальском поселке Алтан белые убили священника, не сочувствовавшего семеновцам, т.е. тем, кто шел за белым атаманом Г.М. Семеновым(32). В 1919 г. в Ростове-на-Дону противниками большевиков был расстрелян священник Митропольский, причиной расправы послужила «произнесенная им в церкви речь, в которой он призывал прекратить гражданскую войну и примириться с Советской властью, провозгласившей равенство и братство всех трудящихся»(33).

К приведенным примерам, собранным воронежским исследователем кандидатом исторических наук Н.А. Зайцем(34), мы можем добавить еще несколько. По приказу белого генерала барона Унгерна был застрелен священник, критически относившийся к его деятельности(35). В уральской деревне Тепляки священник, опять же за сочувствие Советской власти, был арестован белыми, подвергнут пыткам и издевательствам и отправлен на станцию Шамары; по пути конвой расправился с ним, а тело оставил незахороненным(36). В селе Таловка, что между Астраханью и Махачкалой, подчиненные белого генерала А.И. Деникина повесили священника, у которого незадолго до этого сложились доверительные отношения с красноармейцами, стоявшими в селе перед приходом белых(37). Мемуары сообщают о расстреле войсками того же генерала А.И. Деникина двух просоветски настроенных священников(38). В конце 1921 – начале 1922 г. на Дальнем Востоке имела место целая серия убийств священников белыми, их причины, увы, неизвестны(39). По одной из версий, дед героя Великой Отечественной войны Зои Космодемьянской был священником и погиб от рук белых за отказ дать лошадей(40)... Это лишь те случаи, которые нам случайно попадались в различных источниках. Уверены, целенаправленный поиск даст немало других подобных примеров.

И второе обстоятельство. Как уже говорилось, собранные Русской православной церковью данные свидетельствуют о том, что именно на 1918–1919 годы – т.е. на наиболее острую фазу Гражданской войны – пришлось подавляющее большинство (около 80%) всех случаев гибели священнослужителей, имевших место в изучаемое десятилетие. Позже, начиная с 1920 г., число таких жертв резко падает: так, за первые четыре послевоенных года (1923, 1924, 1925 и 1926) современные церковные исследователи сумели насчитать лишь 33 погибших священнослужителя, причем из них на 1925 г. приходится 5 чел., а на 1926 г. – 3 чел.(41). И это на всю страну, в которой трудилось около 60 000 православных священнослужителей!

О чем свидетельствуют эти два обстоятельства? О том, что никакого «государственного курса» на якобы «физическое уничтожение духовенства» (как об этом пишут недобросовестные авторы) не существовало. Причиною гибели священнослужителей в 1917–1926 гг. были вовсе не их религиозные убеждения, не принадлежность к Церкви, а та сверхнапряженная военно-политическая обстановка 1918–1922 гг., в которой каждая из сил неистово боролась за свое господство и сметала противников, вне зависимости от сословия и вероисповедания. И как только громы Гражданской войны стали стихать, число арестов и казней духовенства стремительно пошло на спад.

Этому, надо полагать, способствовало обращение патриарха Тихона, выпущенное осенью 1919 г. и призывавшее духовенство не вовлекаться в политическую борьбу: «…установление той или иной формы правления, – говорил патриарх, – не дело Церкви, а самого народа. Церковь не связывает себя ни с каким определенным образом правления, ибо таковое имеет лишь относительное историческое значение»(42). Здесь же он напоминал правила святой Церкви, которые возбраняют духовенству «вмешиваться в политическую жизнь страны, принадлежать к каким-либо партиям, а тем более делать богослужебные обряды и священнодействия орудием политических демонстраций»(43). И в заключение святейший патриарх Тихон наказывал: «…не подавайте никаких поводов, оправдывающих подозрительность советской власти, подчиняйтесь и ее велениям, поскольку они не противоречат вере и благочестию»(44). Остается только пожалеть, что церковные лидеры, трудившиеся на занятых белыми территориях, порой скрывали это послание от населения и продолжали вести активную политическую деятельность(45), ставя под удар многих представителей подчиненного им духовенства.

Надо сказать, что и сами священнослужители ближе к концу Гражданской войны постепенно приходили к мысли о нецелесообразности противостояния Советской власти, тем более что большевистское законодательство ленинского периода не запрещало ни веру, ни религиозную проповедь, ни богослужения, ни строительство новых храмов, а наоборот – обеспечило вполне оживленную религиозную жизнь в стране.

Многочисленные документы и воспоминания свидетельствуют о том, что в 1919–1921 гг. значительные слои духовенства поворачиваются лицом к новой власти. Наиболее искренние и неравнодушные к судьбе народа священники начинают говорить о том, что большевики, при всей их «атеистической вывеске» и кое-где перекосах, на деле воплощают в жизнь христианские идеалы – равенства, братства, справедливости, добывания куска хлеба собственным честным трудом. И мысли эти высказывались не под дулом «чекистских» револьверов, а естественно вытекали из жизни, из общения с прихожанами, из наблюдений за повседневным бытом народа, который все глубже и глубже вовлекался в строительство новой России.

Церковь в послевоенное время

(конец 1919 – 1925)

В условиях мирного времени Церковь начала обустраивать свою новую жизнь на принципах, утвержденных Собором 1917–1918 гг. Напомним, что именно на этом Соборе, в 1917 году, уже после Октябрьской революции, произошло эпохальное событие – избрание российского патриарха. Спустя несколько лет, в 1923–1925 гг., он выпустит целый ряд посланий, ныне старательно замалчиваемых, которые осуждали всякое посягательство на Советскую власть, говорили о ней как о богоустановленной и действительно народной, призывали горячо молиться Всевышнему о ниспослании ей помощи(46). (Нынешние умники, разглагольствующие об этих посланиях как о «вынужденном отступлении от правды», либо лицемерят, либо совершенно не понимают, кто есть патриарх для православного человека.)

Вообще, конец 1919-го, 1920-й и начало 1920-х, по воспоминаниям многих очевидцев, были совершенно особым временем в религиозной жизни страны. Ограниченность Церкви в материальных средствах приводила к тому, что в ее ограде оставались по-настоящему преданные христианскому служению пастыри. Новый формат взаимоотношений Церкви и власти, далеко не всегда и не везде простых, тем не менее, позволял проводить богослужения и религиозные празднования. Верующие на законных основаниях брали под свою опеку храмы и церковную утварь, своими силами заботились о них, и это тоже вносило свой особый вклад в укрепление народного единства. Епископы, до революции зачастую ведшие весьма обеспеченный образ жизни и мало беспокоившиеся о духовном состоянии паствы (увы, это отмечали сами церковные иерархи), теперь жили в гораздо более скромных условиях и, сближаясь с простыми людьми, тем самым приближались к истинному Христову служению. Даже антирелигиозная пропаганда, которая, согласно установкам центральной власти, должна была проводиться тактично и не задевать религиозных чувств людей (особенно часто об этом напоминал Ленин), почти не оказывала влияния на бо¢льшую часть верующих – они по-прежнему оставались преданными своим убеждениям и матери-церкви.

Живой интерес к религиозным вопросам, возрождение церковного быта, сближение духовенства с народом, преображение Церкви – вот важнейшие (разумеется, если мы говорим о духе и душе, а не о материальной или административной составляющей) процессы религиозной жизни России, характерные для первого десятилетия после 1917 г. Данное обстоятельство обычно замалчивается большинством церковных и атеистически настроенных авторов. В то же время воспоминания целого ряда очевидцев рисуют неожиданную и величественную картину религиозного ренессанса молодой Советской России. Дадим им слово.

Питирим Сорокин – выдающийся социолог. До 1922 г. жил в России, а в эмиграции стал профессором Гарвардского университета, одного из самых престижных в США, там он основал и возглавил факультет социологии, получивший мировую известность. За свою жизнь этот ученый опубликовал около 40 книг и 1000 статей, принесших ему мировое признание. Вот что писал Питирим Александрович о ленинской России начала 1921 г.:

«В духовной жизни России наблюдался процесс великого возрождения. Хотя все остальные здания продолжали постепенно разрушаться, церкви начали восстанавливаться и обновляться. Церковные службы, собиравшие мало верующих в 1917–1920 годах, теперь проходили при большом скоплении прихожан»(47).

Герберт Уэллс – английский писатель-фантаст, на исходе Гражданской войны посетил Петроград и Москву, оставил свои впечатления от увиденного в книге «Россия во мгле». Этот авторитетный свидетель, которого невозможно заподозрить в стремлении приукрасить послереволюционную российскую действительность, писал об увиденном в Москве в 1920 г.:

«Десять тысяч крестов московских церквей все еще сверкают на солнце. <…> Церкви открыты; толпы молящихся усердно прикладываются к иконам, нищим все еще порой удается выпросить милостыню. Особенной популярностью пользуется знаменитая часовня чудотворной Иверской божьей матери (на Красной площади. – Г.Х.) возле Спасских ворот; многие крестьянки, не сумевшие пробраться внутрь, целуют ее каменные стены»(48).

Георгий Шавельский – церковный деятель, богослов, член Святейшего синода. В царской России и при Временном правительстве был протопресвитером армии и флота, т.е. осуществлял надзор за всеми церквами полков, крепостей, армейских госпиталей и военно-учебных заведений, а также руководил деятельностью всех военных и морских православных пастырей. Аналогичную роль играл в годы Гражданской войны – был протопресвитером Добровольческой армии белого генерала А.И. Деникина. В апреле 1920 г. эмигрировал в Софию (Болгария), там стал профессором богословского факультета Софийского университета. Уже находясь за границей, в Болгарии, в 1922 г. он писал:

«Ослабла ли русская Церковь за время большевистской власти, уменьшилось ли число ее верующих? Я думаю: нет! Я думаю, что она за это время выросла, ибо у нее прибавилось число искренних, одушевленных, крепко верящих в ее вечную правду членов, и они теснее, чем раньше, сплотились вокруг нее. Она выросла, ибо оживилось все ее дело: зацвела приходская жизнь, переродилась проповедь, изменились отношения между пастырями и паствой, вся церковная работа стала жизненной и дружной»(49).

Николай Зернов – русский церковный деятель, богослов, историк Церкви и русской культуры. До 1921 г. жил в России, затем эмигрировал и проживал в Константинополе, Белграде, Париже, Лондоне и других городах. Автор множества работ, посвященных русскому православию, Русской православной церкви, проблеме воссоединения христианских Церквей. Доктор философии и доктор богословия Оксфордского университета, читал лекции в университетах США, Канады, Австралии. Вот что писал Николай Михайлович:

«Первые послереволюционные годы ознаменовались небывалым религиозным подъемом. Интеллектуальная и артистическая элита после долгих лет блужданий возвращалась к Церкви…»(50)

Георгий Федотов – крупный философ, историк Русской церкви, человек, который в своем творчестве был ориентирован на ортодоксальное православие. С 1917 до 1925 г. Георгий Петрович жил в Саратове и Петрограде, затем эмигрировал и уже за рубежом, в 1926 г., по свежим впечатлениям писал:

«Вся ли Россия проходит азбуку атеизма и американизма? Этому противоречит хотя бы всеми отмечаемый (курсив мой. – Г.Х.) расцвет церкви и православного быта. Кто же в России ходит в церковь?

Уже сразу бросается в глаза – по крайней мере, в городе, – как много в храмах бывшей интеллигенции. И не только выбитых из жизни стариков, но и молодежи, активно строящей новую Россию. Знакомство с этой христианской молодежью сразу вскрывает в ней знакомые черты: да это все былые народники, вчерашние эсеры! Быть может, без прежней удали, с большей сдержанностью и строгостью, – но с тем же энтузиазмом. Воочию видишь: наконец-то поколения «святых, неверующих в Бога» нашли своего Бога и вместе с Ним нашли себя…»(51)

Константин Криптон (возможно, псевдоним) – человек, где-то в начале 1940-х г. эмигрировавший из СССР. Перед отъездом он возглавлял инженерно-экономический факультет Ленинградского института инженеров водного транспорта, был специалистом по правовым и экономическим вопросам Арктики. В эмиграции в течение 14 лет работал в Фордемском университете (Нью-Йорк, США). Его книги, напечатанные в Америке и в Англии, получили международное признание. К. Криптон оставил нам интереснейшие воспоминания о религиозной жизни России 1922–1925 гг. Вот как он описывает свои впечатления от этого периода:

«…религиозная жизнь как религиозная жизнь сильно укрепляется. Пришедшие испытания и в то же время очищение от всего «наносного», что было при дореволюционном положении, неизбежный фильтр верующих, а также самого духовенства – сообщают большие духовные силы. Миллионы людей, наполнявших церкви с горячей молитвой, хоть это стало для многих небезопасно, а для иных и просто опасно, являлись тому доказательством.

Богослужения даже в самых маленьких церквях приняли особенно приподнятый, торжественный характер. В больших соборах лучшие артисты поют в хорах, читают апостол, псалтырь. А как происходила исповедь, особенно в Великий пост? Сразу же после причастия где только можно было среди большой толпы, отдельные люди падают на колени, благодаря за приобщение к Великому таинству. Во всех городах среди них можно было видеть крупнейших представителей интеллигенции. Церковная проповедь становится много сильнее, вдохновеннее. А по ее окончании раздается сердечное, дружное: «Спасибо, батюшка»(52).

Иринарх Стратонов – историк, профессор Казанского университета, который в 1922 году был выслан большевиками из России. По мнению сотрудников Крутицкого Патриаршего подворья, имел «ясное церковное сознание и способность трезво оценивать события»(53). Многое видевший собственными глазами, он, будучи за границей, писал, что к концу 1919 – началу 1920 г. в центре и в регионах в церковных организациях водворился порядок и даже получилась какая-то внутренняя спайка:

«Местная церковная жизнь, – пишет И.А. Стратонов, – стала устраиваться. Рос и креп авторитет церковной власти, установленные Поместным собором органы, как центральные, так и местные, начали действовать вполне нормально, и между ними установились известные взаимоотношения, предусмотренные последним церковным законодательством.

Нельзя не отметить и общерелигиозного подъема в массах. Храмы наполнились молящимися, при этом среди молящихся не было того преобладания женского пола, которое замечалось до революции. Исповедь получила особое значение, стала развиваться и эпитимийная практика (духовное «наказание», накладываемое священником на исповедующегося. – Г.Х.). Сами верующие требовали этого и с замечательным послушанием выполняли все, чему их подвергали их духовные руководители. Церковные праздники привлекали колоссальное количество народа. Церковная жизнь к 1920 г. восстановилась полностью, а может быть, даже превзошла старую, дореволюционную. Вне всякого сомнения, что внутренний рост церковного самосознания верующего русского общества достиг такой высоты, равной которой не было за последние два столетия в русской церковной жизни. Церковная власть в церковном обществе, которое в значительной степени она церковно воспитала, встала на недосягаемую высоту. Если Собор 1917–[19]18 гг. дал форму и внешность новой церковной организации, то внутреннее содержание было создано дружными усилиями Патриарха, высших церковных органов, иерархов и всего русского церковного общества.

Небо и в это время, однако, не было безоблачным, но раскаты грома слышались где-то вдали и сзади, и казалось, что наступило время в церковной жизни, когда при едином пастыре создалось и единство стада»(54).

Подчеркнем, все это – свидетельства очевидцев, писавших и издававших свои труды за границей. Этим людям никто не угрожал, никто не «вмешивался» в их тексты. И главное – этих людей невозможно заподозрить в стремлении угодить Советской власти. Так почему же они, знающие не понаслышке о трагических страницах Гражданской войны и трудностях послевоенной жизни страны, ничего не пишут о том «страшном геноциде духовенства и верующих», который так будоражит воображение нынешнего обывателя?!

В заключение хочется заострить внимание на том, что все приведенные выдержки и вообще все наше повествование касалось только начального периода существования Советского государства – времени, когда многие преобразования осуществлялись под руководством Владимира Ильича Ленина или в «прочном» согласии с его принципиальными установками. С конца 1920-х годов в истории нашей страны открывается совершенно новая страница – сложная, пока еще недостаточно изученная. Страница, которую нельзя смешивать (а тем более «писать одной краской») с предшествующей – ЛЕНИНСКОЙ ЭПОХОЙ.

Примечания

1. Вечерняя Москва. №20 (40). 1924. 25 января. С. 3.

2. Правда. 25 января 1924. №20. С. 3.

3. Поспеловский Д. Тоталитаризм и вероисповедание. М., 2003. С. 324. Откуда взята эта статистика, Д.В. Поспеловский не сообщает.

4. См., например: Крестный путь Церкви в России. 1917–1987. Frankfurt am Main, 1988 (без пагинации); Молодая гвардия. 1989. №6. С. 188; Шипунов Ф.Я. Истина Великой России. М., 1992. С. 22; Тюрин Ю.П. Копье и крест. М., 1992. С. 163; Век ХХ – анфас и в профиль: размышления о столетии, ставшем историей. М., 2001. С. 308; Грибанов С.В. Крест Цветаевых: Марина Цветаева, ее близкие, друзья и враги глазами солдата. М., 2007. С. 146; «Буду верен словам до конца». Жизнеописание и наследие иеромонаха Василия (Рослякова). К двадцатилетию мученической кончины. М., 2013. С. 103.

5. Крапивин М.Ю. Противостояние: большевики и церковь (1917–1941 гг.). Волгоград, 1993. С. 20, 75.

6. Хмуркин Г.Г. Церковь и революционный террор. Очерки по статистике «гонений» в 1917–1926 гг. М., 2018.

7. Там же. С. 11.

8. Там же. С. 89.

9. Там же. С. 82.

10. Там же. С. 88.

11. Оценка известного историка Церкви доктора исторических наук М.В. Шкаровского. Более точных оценок в исторической литературе мы не встретили.

12. Хмуркин Г.Г. Церковь… С. 14–19.

13. Население России в ХХ веке. Т. 1 (1900–1939). М., 2000. С. 98.

14. Там же.

15. Там же. С. 97.

16. Режим доступа: http://martyrs.pstbi.ru/bin/code.exe/frames/m/ind_oem.html/charset/ans

17. Неполный список задействованных архивов см.: За Христа пострадавшие. Гонения на Русскую Православную Церковь 1917–1956. Биографический справочник. Кн. 1 (А). М., 2015. С. 22–23.

18. Письмо сотрудника кафедры информатики ПСТГУ В.А. Тищенко – Г.Г. Хмуркину от 28.03.2018 // Эл. архив Г.Г. Хмуркина.

19. Картограмма «О расстрелах в 1918 г. лиц Духовного Звания по постановлениям Губчека. По данным[,] собранным Секретн[ым] Отд[елом] ВЧК на запрос № 21224» // Православие и Российское государство Х–ХХ века. Историко-документальная выставка. Каталог. [М.], 2000. С. 40. Годом позже эта же картограмма была опубликована в «Журнале Московской Патриархии РПЦ» (2001. №6. С. 86).

20. На иллюстрации окончание слова не читается.

21. Воробьев Владимир (протоиерей), Кривова Н.А., Романова С.Н., Щелкачев А.В. Предисловие // Следственное дело патриарха Тихона. Сборник документов по материалам Центрального архива ФСБ РФ. Гл. ред. протоиерей Владимир Воробьев. М., 2000. С. 15.

22. Письмо сотрудника кафедры информатики ПСТГУ В.А. Тищенко – Г.Г. Хмуркину от 28.03.2018 // Эл. архив Г.Г. Хмуркина.

23. Емелях Л.И. Крестьяне и Церковь накануне Октября. Л., 1976. С. 86.

24. Пушкарев Б.С. Две России ХХ века. Обзор истории 1917–1993 / Соавторы К.М.Александров, С.С.Балмасов, В.Э. Долинин, В.Ж. Цветков, Ю.С. Цурганов, А.Ю. Штамм. М., 2008. С. 113; Никитин А.Н. Государственность «белой» России: становление, эволюция, крушение (1918–1920 гг.). Дисс. … докт. юр. н. М., 2007. С. 394; Шубин А.В. Анархистский социальный эксперимент. Украина и Испания 1917–1939 гг. М., 1998. С. 55.

25. См., например: Партизанское движение в Сибири. Т. 1. М.–Л., 1925. С. 31.

26. Балмасов С.С. Красный террор на востоке России в 1918–1922 гг. М., 2006. С. 102.

27. В пороховом дыму. Воспоминания участников гражданской войны. Пермь, 1961. С. 43.

28. Федоров А.Ф. Октябрьские зори. М., 1962. С. 211, 236; Ефимов А.Г. Ижевцы и Воткинцы. Борьба с большевиками. 1918–1920. М., 2008. С. 180.

29. Родина. 2008. №3. С. 41–44; Георгий Шавельский, отец. Воспоминания последнего протопресвитера русской армии и флота. Т. 2. Нью-Йорк, 1954. С. 390; Гагкуев Р.Г. Белое движение в России: социальный состав и источники комплектования белых армий (1917–1922 гг.). Дисс. … докт. ист. н. М., 2013. С. 670; Спирин Л.М. Классы и партии в Гражданской войне в России (1917–1920 гг.) М., 1968. С. 355; Евлогий (Георгиевский), митрополит. Путь моей жизни: Воспоминания. М., 1994. С. 323.

30. Альтернативы. 2004. №4. С. 105.

31. Кузьмин С.Л. История барона Унгерна: опыт реконструкции. М., 2011. С. 409; Наука и религия. 1977. №2. С. 52–55.

32. Кузьмин С.Л. История… С. 117.

33. Известия Петроградского Совета рабочих и красноармейских депутатов. №234 (427). 15 октября 1919 года. С. 1. По-видимому, об этом же случае: Плаксин Р.Ю. Тихоновщина и ее крах: Позиция православной церкви в период Великой Октябрьской социалистической революции и гражданской войны. Л., 1987. С. 152.

34. К сожалению, Н.А. Заяц не опубликовал свои материалы ни в каком печатном издании.

35. Дальний Восток. 1992. №4. С. 74.

36. Плаксин Р.Ю. Тихоновщина… С. 152.

37. Звезда. 1980. №5 (май). С. 194.

38. Никулихин Я. На фронте Гражданской войны (1918–1921 гг.). Очерки и воспоминания. Пг, 1923. С. 133.

39. Вопросы истории Дальнего Востока. Вып. 5. Хабаровск, 1975. С. 198.

40. Кожемяко В. Зоя Космодемьянская. Правда против лжи. Воронеж, 2016. С. 93–94.

41. Письмо сотрудника кафедры информатики ПСТГУ В.А. Тищенко – Г.Г. Хмуркину от 28.03.2018 // Эл. архив Г.Г. Хмуркина.

42. Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, позднейшие документы и переписка о каноническом преемстве высшей церковной власти. 1917–1943 гг. / Сост. М.Е.Губонин. М., 1994. С. 163–164.

43. Акты… С. 164.

44. Там же.

45. Вениамин (Федченков), митрополит. На рубеже двух эпох. [М.:] Отчий дом, 1994. С. 288.

46. Акты… С. 283–285, 286–287, 296–298, 361–363.

47. Сорокин П.А. Дальняя дорога: Автобиография. М., 1992. С. 136.

48. Ленин. Человек – мыслитель – революционер (Воспоминания и суждения современников). М., 1990. С. 509.

49. Церковно-исторический вестник. 1998. №1. С. 119.

50. Зернов Н. Русское религиозное возрождение ХХ века. Пер. с англ. Paris, 1974. С. 216.

51. О России и русской философской культуре. Философы русского послеоктябрьского зарубежья. Н.А. Бердяев, Б.П. Вышеславцев, В.В. Зеньковский, П.А. Сорокин, Г.П. Федотов, Г.В. Флоровский. М., 1990. С. 441–442.

52. Вестник русского христианского движения. Париж–Нью-Йорк–Москва. 1979. № 128. С. 218.

53. Из истории христианской церкви на Родине и за рубежом в ХХ столетии. М., 1995. С. 6.

54. Там же. С. 35, 36.

https://zen.yandex.ru/media/klio_club/cifry-izmeri...171926-5d483968c49f2900aed1cff

|

Метки: террор рпц |

Теософское учение Е. П. Блаватской |

|

Теософское учение Е. П. Блаватской

В начале ХХ века среди образованных людей получили большое распространение спиритизм, увлечения различными «гуру», масонством, а также теософия, учение Е. П. Блаватской, существовавшая в множестве форм. Теософия и спиритизм были двумя наиболее важными оккультными движениями в России на рубеже веков. Они имели наибольшее число последователей и доминировали в журналах и других изданиях. Из этих двух теософия была более значима и влиятельна в философском и культурном отношении, хотя спиритизм обладал большим числом сторонников и пользовался большим вниманием прессы. Всего же с 1881 по 1918 год в России выходило почти 30 оккультных журналов: большинство из них, не будучи преданными исключительно теософии, публиковали также и теософские материалы. Еле́на Петро́вна Блава́тская (1831 - 1891), урождённая Ганн – родилась в Российской империи. Позже эмигрировала, и основную деятельность проводила в США, Англии и Британской Индии. Дочь писательницы Е. А. Ган, двоюродная сестра политика С. Ю. Витте, младшая сестра Блаватской — писательница В. П. Желиховская. Сбежав от своего первого мужа – Блаватского, в Англии вышла замуж за Г. Олькотта. Основательница Теософского общества, основанного в 1875 году, в штаб-квартире в Адьяре (Индия). По словам Блаватской, свои духовные знания они получила от Махатм - группы бессмертных духовных Мастеров, проживающих в скрытых обителях в Гималаях. Главными учителями Блаватской были Махатма Мория, Махатма Кутхуми и Джвал Кхул. Содержание своих главных работ – «Разоблаченная Изида» и «Тайная Доктрина» - Блаватская, по ее утверждениям, получила от Махатм телепатически, как и множество писем, адресованных А.П. Синнету и другим теософам. Она преподавала мистическо-философское учение, основанное на индийских и тибетских традиционных учениях, которое она называла Теософия. Из основных ее достижений можно перечислить следующие:

Учение Блаватской осуждалось Русской Православной церковью. В широком смысле теософия — это такое учение о божестве, которое опирается на субъективный мистический опыт, но, в отличие от чистой мистики, стремится изложить этот опыт в виде связной системы. Основные положения учения Блаватской изложены ниже, однако в нескольких словах его можно выразить так: в основе происхождения мира лежит Первопричина или Абсолют. Все существующее во Вселенной, в том числе человек, несет в себе частицу Перевопричины. Человек имеет возможность соединиться с Первопричиной. Основные положения теософии таковы:

Идеи теософии оказали влияние на мировоззрение Махатмы Ганди, Е. И. Рёрих и Н. К. Рёриха, В. В. Кандинского, В.Соловьева, Гурджиева и многих других. Труды Блаватской оказали влияние на теоретиков немецкого национал-социализма, в частности, основателя общества «Туле» Рудольфа фон Зеботтендорфа. Теософское общество было основано 17 ноября 1875 года в Нью-Йорке Еленой Петровной Блаватской, полковником Генри Олкоттом и У. К. Джаджем. Штаб-квартира общества с 1882 года находится в Адьяре. Три цели Теософского общества, провозглашенные его основателями:

Девиз Теософского общества: «Нет религии выше истины» («No Religion Higher Than Truth»). Первые теософские кружки в России появились в 1901 году. Они носили характер частных домашних встреч. Русская православная церковь и правительство привносили целый ряд сложностей в работу кружков. В условиях жесткой цензуры и контроля теософские кружки существовали нелегально, так как им отказывали в регистрации. Только после 1905 года положение изменилось. Российское Теософское (теософическое) общество (РТО) официально зарегистрировано в 1908 году. Руководящим органом Общества являлся Совет, в который входили Председатель, Секретарь, Казначей и три члена Совета, которые выбирались на общем собрании. Председатель и члены Совета выбирались из какого-либо одного отделения и Совет работал по месту нахождения данного отделения. На Председателя возлагалось руководство Советом, контроль за выполнением Устава и различных постановлений, представительство на международных конгрессах, хранение и пользование печатью. Секретарь вел делопроизводство — протоколы, списки, отчеты. Казначей производил все денежные операции от приема до выдачи сумм, ведений соответствующих документов (приходно-расходные книги). На Совет в целом возлагалась работа по организации деятельности Общества: созывы собраний, связи с другими организациями, утверждение отчетов и смет, распоряжение имуществом и т.д. Совет имел право приглашать на заседания людей, не входящих как в сам Совет, так и в Общество, если считал это необходимым и данное лицо имело право голоса. Общие собрания могли быть как закрытые, только для членов Общества, так и открытые, куда приглашались гости, это зависело от вопросов, стоящих на повестке дня. Общие собрания созывались через публикации в газетах и по повесткам за две недели до собрания. Они проводились 1 раз в год (обычно декабрь-январь). Решения принимались большинством голосов. Согласно утвержденному Уставу Общество имело право открывать свои Отделения, приобретать и отчуждать недвижимость, заключать договора, открывать детские колонии, начальные и средние профессиональные школы, библиотеки и другие научно-просветительские учреждения, учреждать стипендии, издавать книги, делегировать своих членов на различные съезды, включая международные. При открытии Отдела в каком-либо городе России необходимо было наличие 7 членов Теософского Общества, и их письменное заявление в Совет. При положительном решении Совета на открытие Отдела, Городское по делам об Обществах Присутствие обязано было по просьбе Совета уведомить местные власти. Если Совет не мог принять единогласного решения, то вопрос об открытии Отдела выносился на Общее собрание. Отдел должен был подавать в Совет сведения о составе членов, отчет о деятельности и платить взносы. Средства Общества составляли взносы, добровольные пожертвования, доходы от издательства. Суммы разделялись на неприкосновенный и расходный капитал. Первый помещался в банк в виде государственных процентных бумаг. Второй находился на текущем счету. Казначей хранил суммы, необходимые на ближайшие расходы. Внесметные расходы на сумму до 300 рублей производились по собственному усмотрению с обязательным докладом на ближайшем Общем собрании, свыше этой суммы только после разрешения Общего собрания или Отдела. В 1913 году Российское Теософское Общество имело отделения в Москве, Калуге, Ростове на Дону, Киеве, Ялте. Членом Общества мог стать любой желающий, разделяющий Теософские взгляды и признающий основные положения Теософского Общества. Необходимо было подать письменное заявление и иметь рекомендации двух членов Общества. Прием проводился через решение Совета и исключал всякую формальность. Временно задерживался прием лиц, побуждением к вступлению которых было лишь развитие в себе психических сил. С такими людьми Совет проводил разъяснительную беседу, объясняя свою позицию. Интересен тот факт, что через год после своего официального открытия Общество приняло решение провести в России в Петербурге в мае 1913 года Международный съезд по Теософии и в министерство внутренних дел было направлен необходимое обращение. Но в ответном извещении было сказано, что министерство «не признает возможным разрешить созыв». Накануне первой мировой войны теософии симпатизировали, по-видимому, несколько тысяч сотен россиян, но только 300 человек были официально зарегистрированы в РТО в 1913 году. Эта цифра более чем втрое превышает членство общества во времена его официального признания в конце 1908 года, что свидетельствует о неуклонном росте этой организации. Официальные цифры членства не точно отражают существовавший интерес к её деятельности. Некоторые российские теософы ещё до 1907 г. были зарегистрированными членами европейских отделений (главным образом Бельгии, Англии и Германии) и никогда не меняли своё членство, хотя и посещали собрания и участвовали в мероприятиях РТО. Были и другие, которые воздерживались от официальной регистрации, поскольку Русская Православная Церковь, активными членами которой были многие теософы, относилась к этому обществу с неодобрением. Обычно консервативные государственные учреждения (а многие теософы находились на гражданской и военной службе) также неодобрительно относились к служащим, принадлежащим к объединениям, на которые хмуро взирала православная церковь. Общество, действительно, время от времени испытывало неприятности, и его приверженцы из средних слоев часто находили целесообразным вообще официально не регистрироваться. Большинство зарегистрированных членов жили в больших городах, где активно действовали филиалы; теософы в провинциях нередко вовсе не беспокоились о регистрации. Подавляющее большинство членов РТО принадлежало к мелкопоместному дворянству, среднему слою гражданской службы, к военным, лицам свободных профессий, к творческой интеллигенции и другим представителям небольшого, но растущего образованного среднего класса. Теософия привлекала также членов из слоев аристократии. К примеру: невестка Льва Николаевича Толстого — графиня Софья Николаевна Толстая, жена второго сына Толстого — Ильи, член Калужского отделения (умерла в Праге в 1934 г.); Варвара Пушкина, урожденная княгиня Голицына; княгиня Ада Трубецкая; князь Сергей Михайлович Волконский (1860—1937), директор Императорского Театра; княгиня Софья Владимировна Урусова, которая была первым секретарём и, позднее, президентом Московского отделения и др. В Российском Теософическом Обществе преобладали женщины; по имеющимся данным, мужчины составляли менее трети его членов. Женщины занимали и большинство высших административных должностей. В среде российского образованного слоя, ещё очень небольшого накануне первой мировой войны, теософы составляли представительный контингент и в численном, и в материальном отношении. Основным источником теософских идей в России явился научно-популярный журнал русских спиритуалистов «Ребус», издаваемый в Санкт-Петербурге с 1883 по 1903 год под редакцией В.Н.Прибыткова, а с 1904 по 1917 в Москве под редакцией П.А.Чистякова. В нем часто публиковались переводы из европейских оккультных журналов, в частности и из «Theosophist'а» Блаватской, а в 1883 году была опубликована статья В.П. Желиховской «Правда о Блаватской». Центральным органом Российского Теософического Общества был журнал «Вестник теософии». На заглавной его странице было кредо Общества «Нет религии выше истины», которое, как утверждает Блаватская в книге «Из пещер и дебрей Индостана» было девизом махараджи Бенареса. В программу журнала входили 1) оригинальные и переводные статьи по теософии, сравнительному религиоведению, оккультизму, исследованиям психических сил, скрытых в природе и человеке, психологии и других связанных областей; 2) новости о теософическом движении в России и за границей, а также о близких духовных и общественных движениях; 3) биографии ведущих представителей теософического мировоззрения; 4) художественно-литературный отдел, показывающий отражение духовного в искусстве; 5) обзор вопросов и книг по теософии, психологии, спиритизму и т.д.; 6) справочный отдел ответов на вопросы читателей. У «Вестника теософии» было несколько регулярных разделов — научный (о здоровье, питании и науке); обзор теософической литературы, составлявшийся Варварой Николаевной Пушкиной, где обозревались ведущие зарубежные теософические журналы; хроника теософического движения, которую вела Каменская; хроника жизни, посвящённая текущим событиям русской интеллектуальной жизни; из журналов и газет, дававшая выдержки из русской прессы, представляющие интерес для теософов, книжное обозрение, посвящённое книгам на темы паранормального, не имеющим прямого отношения к теософии, но отражавшим интересы обозревателей, колонка вопросов и ответов, построенная по образцу книги Блаватской «Ключ к теософии»; и «Из дневника теософа» — выдержки из личного дневника Каменской. По всему номеру были рассыпаны крупицы мудрости из разнообразных источников — Гёте, восточных писаний, Толстого, классики теософии, Библии, гностиков и т.д. С годами «Вестник теософии» стал обсуждать темы, касающиеся периферийных интересов русских теософов: нравственность, вегетарианство, образование, Атлантида, филантропия, проблемы европейской культуры, преступность, труд, женское движение, сектантство и качество жизни. В эти годы одним из лидеров теософского движения была Анна Алексеевна Каменская (р. 1867 г.). Занимаясь частной преподавательской практикой, она организовала вместе с С.Л. Гельмбольдт частную гимназию, вела вечерние курсы для молодежи рабочих районов, участвовала в женском движении за равноправие, в создании бесплатных столовых для голодающих и народных библиотек. После личных встреч с А. Безант (ученицы Блаватской), А.А.Каменская решила создать Теософское Общество в России. Не менее известной и яркой фигурой Российского Теософского Общества была Анна Павловна Философова (1837–1912), лидер женского движения, основатель Женского взаимно-благотворительного общества в Петербурге, принимавшая активное участие в организации школ и больниц для бедных. Начав изучать теософию в Германии по возвращении в Россию в 1892 году, на почве благотворительности она познакомилась с Каменской, затем прослушав несколько частных лекций А.Каменской вскоре А.П. Философова стала членом теософского кружка М.фон Штраух и первейшей помощницей в организации Российского Теософского Общества. Она поддерживала общество финансово, предоставляла свой престижный салон в Петербурге для дискуссий и лекций, представляла Российских Теософов на различных конгрессах за границей. Вплоть до самой смерти А.П. Философова оставалась активным членом РТО, хотя на многое в Теософии имела свое независимое мнение. Российские теософы имели свой собственный особый стиль жизни. Их «сезон» открывался 18 сентября (1 октября по новому календарю) — в день рождения м-с Безант, — и закрывался 25 апреля (8 мая по н.к.) в День Белого Лотоса (день «ухода Е.П. Блаватской с физического плана»). Главным событием сезона было празднование годовщины основания Теософического Общества — 17 ноября. По традиции члены РТО из провинции приезжали в Санкт-Петербург на «Золотую неделю», в течение которой проводили серии специальных лекций, встречи за чаем, музыкальные вечера, выставки индийского искусства и другие мероприятия. Каждую неделю этого сезона Санкт-Петербургское отделение устраивало 2-3 собрания, гостеприимно открытые для широкой публики. Эти собрания были столь популярны, что к концу 1913 г. РТО проводило свои публичные лекции в главном зале Тенишевской Академии (413 мест). Многие из ведущих членов деятельно расширяли лекционную работу общества в провинциях. Теософы вообще относились к проведению лекций с большим энтузиазмом и часто собирали аудитории на такие темы, как «Теософия и жизнь», «Структура Космоса и структура человека», «Перевоплощение», «Доктрина кармы и дхарма», «Развитие психических сил и воспитание нового человека», «Путь ученичества и Миссия человечества». Публичные лекции обозревались в местной прессе и иногда в «Ребусе», который продолжал наблюдать за российским теософическим движением. С первого дня с образования Теософического Общества его главный редактор Чистяков сообщал о его деятельности и целях, считая своим долгом информировать публику и заставлять теософов быть честными. Так, появлялись разоблачительные статьи на теософа Ледбитера – одного из самых одиозных и скандальных персонажей теософского движения. Еженедельно устраивалось также равное число закрытых собраний только для членов и специально приглашённых гостей. Регулярно проводились и заседания членов различных кружков. На них председатель часто зачитывал последние статьи светил центрального Общества или проводились симпозиумы по классике теософии или какому-то аспекту учения. Публичные лекции и лекционные циклы для членов общества были частью «экзотерической теософии», доступные для всех, кто желал присоединиться и участвовать в чтениях; но общество имело и внутреннюю, закрытую «эзотерическую секцию» для немногих избранных, чьё духовное развитие было более продвинутым и готовым к восприятию наиболее утончённых вопросов эзотерической философии. На всех встречах практиковались музыкальные антракты, декламация вдохновляющей поэзии, индусских писаний и ароматы ладана. По пятницам устраивали чай и открытые собеседования в элегантном, декорированном центре РТО, который предполагалось расширить, чтобы вмещать по крайней мере сотню членов во время закрытых заседаний. Теософы посещали не только свои лекции, но и лекции своих оппонентов. Когда в начале 1912 года Ментин читал лекцию в Калуге, направленную против теософии (Теософия — это «опасная эпидемия»), чтобы защитить общество, на ней присутствовали Елена Писарева, её муж Н.В.Писарев и Г.Гагарин. В Полтаве во время лекции недружественного ректора местной семинарии архимандрита Варлаама «о вредном влиянии модной теософской доктрины, которая начинает сильно прельщать нашу молодежь», теософы защищали свои позиции и на лекции, и в местной газете. Вообще же теософы предпочитали свою собственную компанию и проводили свободное время в своей среде. Они имели собственный вегетарианский ресторан и даже дачу для вегетарианцев — пансион «Васанта» в деревне «Самопомощь» в 45 минутах езды от Санкт-Петербурга, где они проводили время на свежем воздухе. Это был дар члена РТО Ивана Анучкина; в декабре 1915 г. эта дача сгорела. К этому времени теософы уже собирали средства для строительства современного санатория — «Бела» на берегу Чёрного моря. «Подборки» Писаревых также предлагали свой кров для тех, кто в этом нуждался. Наконец, общество с энтузиазмом участвовало в планах создания в С.-Петербурге буддийского храма. Хотя теософы воспринимались многими как элитное сообщество, исключительное и даже высокомерное, они не были изолированы от других социальных движений. Фактически рост Теософического Общества шёл рука об руку с женским движением. Одна из причин этого была широта воззрений и глубокая убеждённость женщин-теософов. М-м Блаватская была уникальной женщиной для своего времени; шарлатанка или нет, она достойна уважения за совершение того, чего в том веке могли достигнуть лишь немногие мужчины. Её бабушка была выдающейся личностью, её мать была в числе первых писательниц-феминисток. Анна Каменская была профессионально вовлечена в педагогику и детское воспитание. Нина Гернет была удивительно независимой и странствующей женщиной конца XIX столетия. Многие женщины, участвуя в теософском движении, владели собственным бизнесом, были врачами, учителями или специалистами в других областях. Анна Философова была главным двигателем, способствующим вовлечению теософских обществ в филантропические и социальные проекты. Она была и главной фигурой в российском женском движении; вместе с д-ром А.Н. Шабановой она помогла организовать первый Всероссийский Конгресс женщин (1908), в котором участвовали теософы — и мужчины, и женщины. Она была также участницей многочисленных филантропических начинаний, включая строительство первого общежития для работающих женщин в Санкт-Петербурге. Женское движение было естественным союзником Теософического Общества, поскольку это была группа меньшинства с большим контингентом женщин и устремлением к социальной деятельности. Теософы видели в нём союзника, потому что вовлечённые в него женщины обладали «видением». «Голоса с высших планов находят естественный отклик в сердце женщины. По этой причине женское движение сильно, и по этой причине оно должно быть успешным. В его мечте о человеческом братстве вне зависимости от пола и класса оно приближается к теософии и соединяется с ней» — объясняла Надежда Трофименко-Дмитриева. В этом взгляде теософы были своеобразным эхом позиции Лиги Свободных Женщин в Лондоне и других международных женских организаций. Они выступали за семью, за большие возможности для женщин в получении образования и за полное равенство с мужчинами. Участие в различной филантропической деятельности было вообще характерно для теософического движения. Теософы открывали вегетарианские кафетерии и кухни питания для бедных, работали в больницах, вели детские сады, организовывали для нуждающихся повседневную работу, устраивали рождественские ёлки для детей из бедных семей, распределяли среди них сласти, книги, игрушки и проводили развлекательные вечера для нуждающихся стариков. Теософы были в числе первых, проявивших интерес к новому методу преподавания Марии Монтессори и применяли его в своей воспитательной работе; они вообще были деятельны в области педагогики. В РТО был педагогический кружок, который регулярно проводил свои занятия; члены его работали в детских садах и создали небольшую библиотеку литературы по вопросам воспитания и начального обучения. Наконец, теософы участвовали в движениях, связанных с развитием разных видов ремесленного искусства, ибо, по их теории, люди стали бы здоровее и счастливее, если бы работали и своими руками. Российское Теософическое Общество было связано с Международным Союзом Ручного Труда. Особенно активной по этой линии была Александра Логиновна Погосская; она писала и переводила для «Вестника теософии» под псевдонимом «Дана». Она жила во Флориде и в Англии, часто бывала в России с лекциями в Калужском отделении РТО. В течение 22 лет она участвовала в экспорте крестьянских кустарных и ремесленных изделий за границу. Она была также вдохновенным связным между российскими и британскими теософами, часто посещая обе страны. Теософы были неутомимыми филантропами. Большинство членов РТО были исполнены добрых намерений, благородства, идеалистических устремлений; это были мужчины и женщины, которые видели в теософии не только псевдорелигию или эзотерическое учение, но также и форму социальной и филантропической помощи. Они горячо верили в теософскую концепцию «активного идеализма» и подписывались под её принципом: «В социальной сфере теософия учит необходимости строительства новой жизни на основе братства и нравственной ответственности каждого человека за других людей и других людей за каждого человека». Теософия удовлетворяла их потребность «причастности» к деланию «добрых дел» на благо человечества во имя высокой идеи. Цензура по-прежнему представляла некоторую проблему для теософов. Некоторые работы, не проходившие цензуру, циркулировали в рукописях — только для членов и заинтересованных. Качество переводов было неравномерным — некоторые были сделаны компетентно, а некоторые были лишь приблизительными пересказами. Каменская и редакция не гнушались удалением некоторых резких высказываний или передачей их в более мягких словах, чтобы не раздражать цензуру, власти и читателей. Несмотря на усилия Каменской избежать внимания властей, она несколько раз вызывалась в Третье Отделение. Однажды она даже была ненадолго арестована за один материал, опубликованный в журнале, и 12 марта 1912 г. провела в суде. Её обвиняли в том, что она допустила в мартовском выпуске за 1912 г. публикацию пренебрежительного замечания о византийском императоре Константине, считавшемся святым, но 18 мая была оправдана. Это было самое серьёзное, но не единственное из её трений с царской тайной полицией, которая постоянно держала теософов под наблюдением. Интересно, что на русской почве идеи теософии тесно переплетались с «русской идеей» и православием, несмотря на их явное противоречие. Видно, дело в том, что, как написано уже в разделе про сектантов, православие для русских во многом не конфессиональная принадлежность, а этническое самоопределение. Так, в кредо теософов Смоленска указано: «Теософское общество формирует ядро христианского братства, которое изучает религиозные системы, философию и естественные науки, исследует силы природы, скрытые в человеке, борется против материальной стороны человеческой сущности, распространяет принципы духа истины; развивает духовные силы и устанавливает превосходство духа над материей. Главное для членов Общества — «Возлюби ближнего своего как самое себя». Некоторое время в теософских обществах состояли даже православные священники. Однако 25 апреля 1908 года своим декретом святейший Синод запретил православным иерархам участвовать в деятельности или поддерживать подобные общества, считая их враждебными по отношению к православному христианству. |

|

|

http://ptales.holdgold.ru/page.php?id=186 http://ptales.holdgold.ru/page.php?id=186 |

||

|

Метки: теософия блаватская витте |

Елизавета Пешковa. Судьба единственной дочери Зиновия Пешкова |

Михаил Пархомовский: Елизавета Пешковa. Судьба единственной дочери Зиновия Пешкова

Фев 18, 2014

Статья просматривалась 2 465 раз(а)

В 1976 г. Елизавета Зиновьевна получила официальное приглашение французских властей на церемонию, посвященную десятилетию со дня кончины генерала Пешкова. «Органы» предложили подписать бумагу с отказом от приглашения: «Вы не можете представлять Советский Союз на этих поминках». — «Я буду представлять себя, а не Советский Союз». — «Вы подпишете». — «А если я не подпишу?» — «Мы вас поместим на обследование в больницу». Теперь мы знаем, какая больница ждала Е.З. Пешкову, если бы она упорствовала. И побывать во Франции еще раз не довелось.

Елизавета Пешковa

Судьба единственной дочери Зиновия Пешкова

Унаследовав красоту матери, обаяние и дар общения от отца, Елизавета Зиновьевна привлекала мягкой женственностью, ласковой, снисходительной, иногда ироничной улыбкой, добрым взглядом лучистых глаз. Она умела выслушать и понять собеседника, дать ему возможность выговориться о наболевшем; обладала редким умением прощать: «Мы все делаем в жизни ошибки». Всегда находила время кому-то помочь, подсказать, приютить на время, найти хорошего врача. Давая совет, никогда не настаивала: «Советовать легко, а жить трудно».

Унаследовав красоту матери, обаяние и дар общения от отца, Елизавета Зиновьевна привлекала мягкой женственностью, ласковой, снисходительной, иногда ироничной улыбкой, добрым взглядом лучистых глаз. Она умела выслушать и понять собеседника, дать ему возможность выговориться о наболевшем; обладала редким умением прощать: «Мы все делаем в жизни ошибки». Всегда находила время кому-то помочь, подсказать, приютить на время, найти хорошего врача. Давая совет, никогда не настаивала: «Советовать легко, а жить трудно».

Ее очень любили дети, к ней тянулась молодежь, которую она заражала любовью к стихам, живописи (она немало лет проработала в Сочинском музее), музыке, театру.

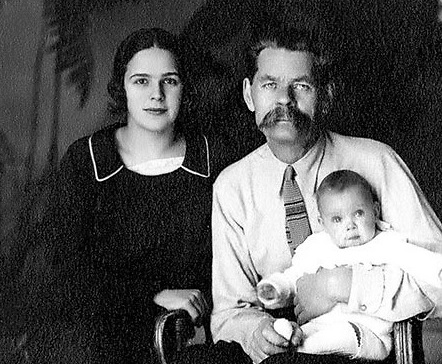

Лиза родилась 23 июня 1911 г. на даче Амфитеатровых близ Феццано. Поездка Лидии Петровны с ребенком в 1912 г. в Канаду к мужу оказалась неудачной для всех троих: Зиновию не удалось обеспечить их всем необходимым. Лидия с дочкой болели почти все проведенное в Торонто время. Здоровье Лизы было подорвано, и она росла болезненным и тихим ребенком. Александр Валентинович, Иллария Владимировна, их три интеллигентных и музыкально одаренных сына относились к Лизе сердечно. Исключение составляла Сабина — дочь Амфитеатрова и их экономки. После исчезновения последней из дома Иллария Владимировна признала Сабину своей дочкой. Девочка оказалась патологически жестокой (больше всего она любила давить ногой цыплят) и всех ревновала к Лизе. Заметив, что особым вниманием Лизу окружают, когда та болеет, Сабина, чтобы заразиться, ложилась на нее и вдыхала воздух из ее рта. Но микробы, видно, брезговали ею — она не заболевала.

В то время дом Амфитеатрова был одним из ведущих зарубежных культурных центров России: годами здесь жил Герман Лопатин, приезжали скульптор Эрьзя, авторы и члены редакции сборников «Энергия», музыканты, искусствоведы. Позже, в 20-х годах, Александр Валентинович опустился и, получив в подарок от Муссолини имение, в основном разводил свиней. Об этом Лиза знала не понаслышке: подростком провела одно лето на вилле Амфитеатрова, который возил ее в пролетке, показывая свои владения.

Е.З. Пешкова-Маркова. Одна из последних фотографий

Хорошо запомнила возвращение отца после ампутации руки. Это было в Леванто осенью 1915 г. Увидев его в ванной комнате с обнаженным обрубком багрового цвета, очень испугалась, плакала.

С матерью у нее не было близости. Особенно отдалилась, когда узнала причину развода родителей: мать написала отцу о невозможности их дальнейшей совместной жизни, поскольку, как она полагала, он не сможет содержать семью. Письмо это отец показал Лизе только в 1929 или 30 году. До этого она знала лишь версию матери: «Отец изменил с тетей Женей».

Мать потом очень жалела о разрыве с отцом, пыталась снова сойтись с ним, но ничего уже нельзя было склеить. Об отношениях между ними после развода можно судить по тому, что первое свидание Лизы с отцом состоялось по требованию адвоката. В 1919 Лидия Петровна вышла замуж за вдовца Вито Фьяски. Фьяски был видным адвокатом. Бескорыстно защищал рабочих, и хотя он умер в тридцатых годах, его еще до сих пор (сведения конца 80-х гг.) помнят в провинции Каррара. Через три года у Лидии Петровны родилась дочь, которую фактически вынянчила Лиза — она была старше сводной сестры на 11 лет. Сестры очень любили друг друга.

Мать не отличалась умом, но была очень хороша. Особенно красила ее шапка золотистых волос. Когда Зиновий Алексеевич приехал с Лизой на Капри, чтобы показать ей места, где он счастливо прожил несколько лет, и сад, который они с Алексеем Максимовичем разбили, привозя землю из Неаполя, местные жители, помнившие Лидию, принимали Лизу за мать — она была очень на нее похожа. Ну, а сад было трудно узнать — так он разросся за двадцать лет.

Лиза училась с четырех лет, вначале в монастырской школе, потом в гимназии. Не окончив ее, перешла (из «идейных» соображений — чтобы не расставаться с подружкой) в коммерческое училище, которое смогла окончить с помощью соучеников, разбиравшихся в финансовых дисциплинах. В обмен на эту помощь она за них писала сочинения — это у нее получалась легко.

С отцом начала переписываться с 11 лет. Лиза обращалась к отцу, как к любимому человеку, и ее письма приносили ему большую радость. Она скучала по отцу и решила бежать к нему в Марокко. Уговорила подругу, взяла с собой деньги, которые ей посылал отец (помимо тех, что получала Лидия). Беглянки купили билеты, сели в купе, где никого не было. Стало страшно, и они через пару остановок сошли и явились с повинной к каким-то знакомым.

В одном из писем Зиновий рассказывает, что написал Лизе о предстоящей поездке к человеку, имя которого носит и почитает как родного отца. И получил такой ответ: «Я буду его любить как настоящего дедушку, мне достаточно того, что ты его любишь»[1]. Он приводит слова Лизы на итальянском и свой перевод. Так же отец цитирует дочь в письме Горькому после их совместной поездки в Сорренто: »Это самый хороший человек на свете, перед ним нужно становиться на колени»[2]. В этом письме ее приписка ровным детским почерком: «Бачи э салюти» — привет и поцелуй.

Впадая в меланхолию, Лиза запирается в комнате с заветной шкатулкой, где хранит письма отца. Перечитывая их, она как бы общается со своим другом. Его описания природы, рассказы о жизни и советы успокаивают ее, помогают примириться с жизнью. Переписка их крепнет. В письме от 2 октября 1926 г. Пешков благодарит Горького, что Лизу пригласили на лето в Сорренто, — она туда приезжала и без него.

Летом 1930 г. Зиновий Алексеевич пишет из Эльзаса: «Со мной Лиза. Она кончила учиться. Может быть, отправлю ее в университет во Флоренцию. Она совсем большая хорошая девушка»[3]. А через несколько месяцев: «Лиза, наверное, поедет во Флоренцию работать, хочет быть самостоятельной»[4].

С отцом Лиза бывала и в Париже. Об одной такой поездке в памяти остался поразивший ее эпизод: в ресторане, где они обедали, отец показал ей подвыпившего Куприна — тогдашнего ее литературного кумира.

Последнее упоминание о ней в письме Зиновия от 13 ноября 1931 г.: «Лиза в Италии. Кажется, будет учить детей в Каррарских горах. Часто мне пишет. Она хорошая, славная, и мы большие друзья»[5].

В доме Горького девочка не чувствовала себя чужой. Анастасия Цветаева, посетившая Сорренто, вспоминала по доброму улыбающегося Алексея Максимовича с шуткой: «Вот, Лиза, про меня во всех газетах пишут, а ты меня в бок пальцем тычешь»[6].

Елизавета Зиновьевна рассказывала:

«Дед Алексей всегда был очень ласков, у меня было много книг с его дарственными надписями «От деда Алексея — Лизочке». Все это пропало в годы репрессий. Это был необыкновенный человек. Мемуаристы не дают представления о нем; они пишут о себе, о Горьком-писателе. А какая это была светлая личность!»

Во Флоренцию Лиза учиться не поехала. Был выбран Рим, где она окончила университет, отделение романских языков. Там ее хорошим товарищем был Николай Бенуа (для нее — Кока, так его прозвали в доме Горького), поселившийся в Италии и ставший на многие годы директором постановочной части Ла Скала.

В начале 30-х годов одним из культурных центров Рима для приезжавших из России был дом корреспондента ТАСС Виктора Кина. (В 17 лет Кин участвовал в подавлении антоновского мятежа, а в 20 стал автором романа, вошедшего в десятку лучших книг советских авторов 20-х годов.) Здесь бывали и даже жили по нескольку недель Бабель, художник Александр Яковлев, Маршак, профессор Хольцман, лечивший Горького. Всем нравилось, как жена Виктора Цицилия Кин, позже ставшая видной журналисткой, а тогда просто Леля, показывала лабиринты узких улочек с маленькими церквами и часовенками с потемневшими ликами мадонн. Иногда приезжал Максим Литвинов; он предпочитал осматривать Рим с объяснениями Лелиной приятельницы — Лизы Пешковой.

Е.З. Пешкова-Маркова перед последней встречей с отцом

Лиза знала итальянский лучше русского, но ее тянуло к России. То ли отец внушил ей такую привязанность, то ли дед Алексей. Во всяком случае, Страна Советов представлялась ей в радужных красках, как многим, жившим в Италии, где тогда процветал фашизм. И полюбила она русского. В начале 30-х годов в ее романе с Иваном Марковым еще были сложности, но в 1934 г. Елизавета Зиновьевна зарегистрировала свой брак с ним и приняла советское гражданство. Марков был большим другом Кина, и одно время они даже вместе снимали комнату. Иван Александрович родился в провинции, в Кашинском уезде, но получил достаточную подготовку, чтобы поступить в Московский университет. Он закончил экономический факультет. Его обучили итальянскому и направили в Рим на работу в советско-итальянскую компанию «Петролеа», которая занималась не только нефтью…

«Мы с мужем были в Риме, и в один из вечеров он уговорил меня поужинать в ночном кафе. Я плохо себя чувствовала и не хотела идти. Войдя в зал, я увидела отца. Он еле заметно улыбнулся. Я села к нему спиной. Ни разу не повернулась, но и уйти не могла. Так я и просидела до 4 часов утра, зная, что отец тоже не уходит. Домой пришла в истерике. Ведь я могла сделать вид, что мне нужно выйти, как-то увидеться с ним не в общем зале. Днем мы с мужем обошли все гостиницы Рима. Потом выяснилось, что он останавливался в той единственной, куда не заглянули. Затем мы объехали всю «горьковскую» Италию, и везде нам говорили: «Синьора, Ваш отец был здесь накануне». Мы поняли, что отец использовал возможность побывать в тех местах, где жил и любил бывать Горький. Вернувшись в Рим, узнали, что он приходил к нам, но застал только Сашу, которому было два года, и погладил внука по головке».

Они покинули Италию в том же незабываемом 1937. Каюта первого класса на пароходе — через Стамбул до Одессы, пересадка на московский скорый, жизнь в прекрасном номере гостиницы «Москва» с домработницей — ничто не предвещало трагического перелома… для Лизы. У Ивана Александровича настроение было намного хуже: круг его сослуживцев и друзей заметно редел, а он хорошо знал, что они не были «врагами народа». Во всяком случае, его предупреждали, что возвращаться в Союз не надо. Обо всем этом Иван Александрович с женой старался не говорить: она была беременна вторым ребенком, а Сашеньке еще не исполнилось и трех лет. Лишь однажды сорвался. Елизавета Зиновьевна как-то проснулась ночью и услышала его плач. «Что случилось?» Иван Александрович бросился на колени перед женой, уткнулся головой в ее ноги с просьбой о прощении и с запоздалыми упреками самому себе — зачем привез семью.