Почему Гумилев не был дворянином? |

Почему Гумилев не был дворянином?

Хотя он родом из дворянской семьи

Изображение с сайта https://gdb.rferl.org

Отец автора знаменитого "Жирафа" и основателя акмеизма был дворянином. Мать его - тоже дворянка. А еще у родителей Николая Гумилева было свое имение в Тверской губернии - Слепнево. И при всем этом сам поэт дворянином никогда не был.

Как так получилось? Давайте разбираться!

Для начала присмотримся к его родителям повнимательнее - откуда у них дворянство? Анна Ивановна, мать Гумилева, в девичестве носила фамилию Львова. Род Львовых в Российской империи был хорошо известен и очень разветвлен. К одной из этих линий относились и предки Гумилева по материнской линии.

Слепнево / Фото с сайта https://live.staticflickr.com

Имение Слепнево - это собственность Анны Львовой, которую она сохранила за собой, выйдя замуж за корабельного врача Степана Гумилева. Степан Яковлевич тоже был дворянином. Но не потомственным. Он сын приходского дьякона из села Жолудева Спасского уезда Рязанской губернии.

Во время добросовестной службы на флоте Степан Гумилев был удостоен личного дворянства. А теперь внимание - две особенности передачи дворянского статуса в Российской империи. Во-первых, оно передавалось по мужской линии. Во-вторых, личное дворянство на детей не распространялось.

Поэтому Николай и Дмитрий Гумилевы, дети Степана Яковлевича и Анны и Ивановны не могли унаследовать дворянство ни от отца, ни от матери.

Кстати, в январе 1912 года Дмитрий Гумилев, старший брат поэта, подавал прошение в сенат о признании себя потомственным дворянином, упирая на дворянский статус обоих родителей. Однако получил отказ.

Другие статьи о Гумилеве на нашем канале:

|

Метки: гумилёвы львовы |

25 фото, которые в начале XX века считались верхом разврата |

25 фото, которые в начале XX века считались верхом разврата

Сейчас эти кадры вызывают улыбку.

Текст: Ольга Астафьева·30 августа 2019

Тем, кто ежедневно постит полуобнаженные фото в Instagram, сложно представить, что когда-то за десятую часть подобных вольностей женщину могли жестоко осудить, причем не только на словах. В начале XX века, реализовав на публике желание показать лодыжку, светская дама рисковала оказаться под домашним арестом или даже получить реальный тюремный срок. Вплоть до 1960-х женщину, облаченную в мужские брюки, могли выгнать из общественного места. Даже этот невинный по нашим меркам модный акт тогда считался аморальным.

Разврат образца 1903 года. На фото актриса Мауди Даррелл.

Фото

Hulton Archive / Stringer / Hulton Archive / Getty Images

Право на демонстрацию свой сексуальности женщины отвоевывали много десятилетий, а началась эта борьба как раз в начале XX века. Во многом ей поспособствовало и развитие фотографии. Если раньше ню были исключительно живописными и, подчиняясь классической традиции, всегда стилизовались под античные образцы демонстрации тела, то теперь их героинями стали реальные женщины в своей обычной повседневности. В 1910–1920-е годы существовало несколько сюжетов, которые могли максимально взволновать представителей противоположного пола. Разумеется, дамы, которые решались фигурировать в них, беспощадно осуждались.

Демонстрация ног

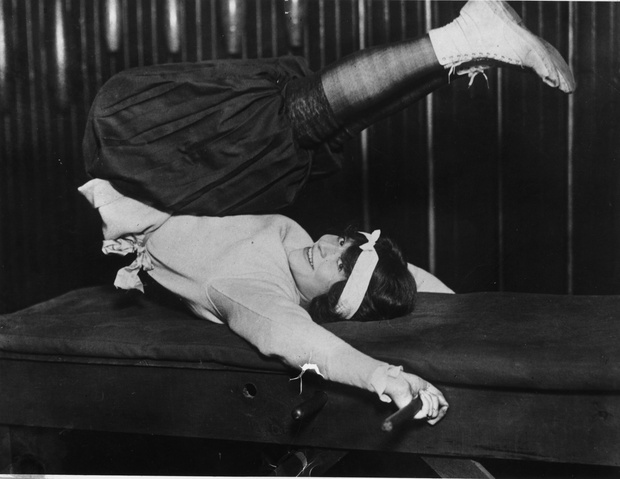

Скорее всего, этот эротический кадр вызывает у вас улыбку. А мужчины в 1926 году сходили с ума от вожделения

Фото

Topical Press Agency / Stringer / Hulton Archive / Getty Images

После того как женские ноги в течение многих столетий были скрыты от мужских глаз длинным подолом платья, тот факт, что их обнажение стало волнующим актом, вовсе не кажется удивительным. Недаром сорванная подвязка долгое время считалась символом морального падения дамы. Медленно, но верно ситуация начала меняться после Первой мировой войны. В этот период женщины стали активно трудиться в тылу, что повлекло необходимость сделать их одежду более удобной. Юбки стали укорачиваться. Однако тенденция эта постоянно встречала сопротивление моралистов. Платья, укоротившись до колен в 1920-е годы, в следующем десятилетии вновь вернулись к целомудренным длинам. Женский купальный костюм, даже несмотря на активную пропаганду активного образа жизни, до 1950-х больше напоминал скафандр для глубоководных погружений. В этих условиях демонстрация женских ног просто не могла утратить своего сакрально-сексуального смысла.

Будуарные зарисовки

1920 год. В глазах моралистов начала XX века эта женщина — развратница!

Фото

PhotoQuest / Contributor / Archive Photos / Getty Images

Подглядывание за женщиной в тот момент, когда она нежится в постели или наводит красоту, — один из главных сюжетов классических ню, которые фотографы позаимствовали из живописи. Кстати, на первых порах и локации, в которые модели помещались, до боли напоминали интерьеры Рембрандта и Ренуара — драпировки, балдахины, непременное наличие зеркала и т.п.

Реальная жизнь

Собственные черты фотографическое ню стало приобретать к 1920-м годам. Стало очевидно, что более эротично выглядят сюжеты, взятые из реальной жизни. Популярностью стали пользоваться кадры, где слегка неодетая дама занимается своими повседневными делами — стиркой, глажкой, приготовлением пищи. Разумеется, тот уровень обнажения, который демонстрировался в кадре тогда и считался развратным, по сегодняшним меркам выглядит более чем скромно.

Застать женщину в белье за домашними делами — верх эротики 1920-х

Фото

Library of Congress / Contributor / Corbis Historical / Getty Images

Спортивные достижения

Спорт стал проникать в жизнь общества с 1910-х годов. Верховая езда, теннис, гольф, плавание. Однако все это долгое время было абсолютно не женским делом. Ситуация кардинально поменялась, когда было изобретено транспортное средство, позволяющее существенно экономить на извозчиках и топливе, — велосипед. Корысть победила предрассудки, и дамы начали активно вовлекаться в спорт. Постепенно в женской среде стали модными плавание, теннис и даже гимнастика. Разумеется, все это требовало определенного облачения, конструктивные особенности которого демонстрировали те участки тела, показывать которые на людях все еще было неприлично.

1921 год. Спорт заставлял дам демонстрировать все, что так долго было скрыто

Фото

Hulton Archive / Stringer / Hulton Archive / Getty Images

Женщинам запрещалось демонстрировать спортивную экипировку на людях. Даже при катании на велосипеде дама, надевающая специальные брюки «никерборгеры», должна была иметь при себе юбку, которую следовала надевать, если в процессе ей захочется зайти в кафе или другое общественное место. Неудивительно, что снимки женщин в спортивной форме того времени имели мощнейший эротический импульс.

Полное ню

И, наконец, пришло время поговорить о полном обнажении. Его не было. Другими словами, то, что под ним подразумевалось в начале XX века, сегодня сложно этим словом назвать. Чтобы показать условно обнаженную женщину, находчивые фотографы придумали весьма забавный ход. Они предлагали моделям облачиться в трикотажный костюм, напоминающий моноколготку. Позирование в таком виде являлась верхом разврата. Решались на такие акты только самые отчаянные и эмансипированные дамы.

+13

Материалы по теме

- Пока мы мерзнем: горячие фотографии звезд с отдыха

- Звезды, которые жить не могут без «голых» платьев и пикантных фото

- Фильтр для фото помог найти малыша, похищенного 18 лет назад

Тегиhttps://www.wday.ru/stil-zhizny/vibor-redakcii/25-...ka-schitalis-verkhom-razvrata/

|

Метки: их нравы фото |

За проступок с воспитанницы срывали передник. Это было верхом позора». Чему и как учились девочки 150 лет назад |

За проступок с воспитанницы срывали передник. Это было верхом позора». Чему и как учились девочки 150 лет назад

2 сентября 2019 в 8:50

Юлия Макаревич / Фото из литературных источников, указанных в материале / LADY.TUT.BY

Привет, лихорадочные утренние сборы, родительские собрания и совместное выполнение домашних заданий. Пока все это не поглотило вас с головой, предлагаем узнать, какой была школа 150 лет назад, почитать интересные факты о том, каким было образование юных леди, и полюбоваться формой прошлых столетий.

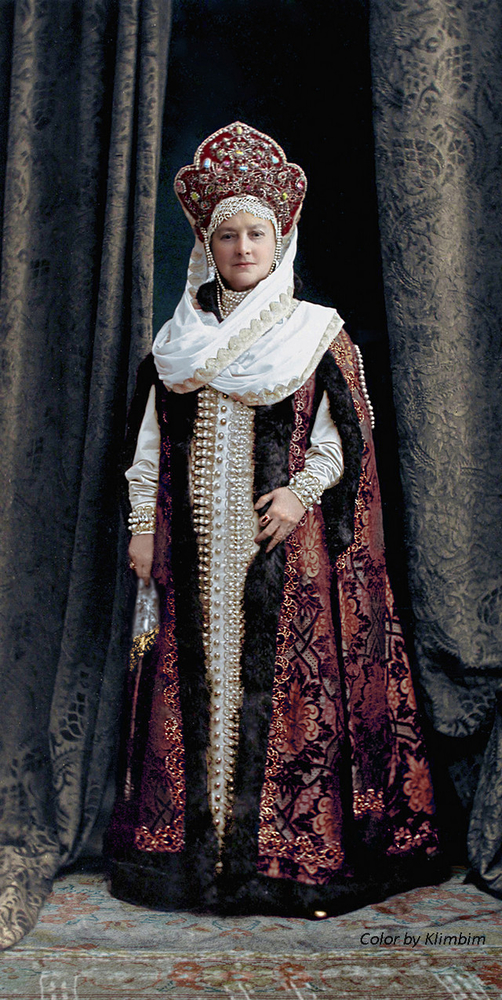

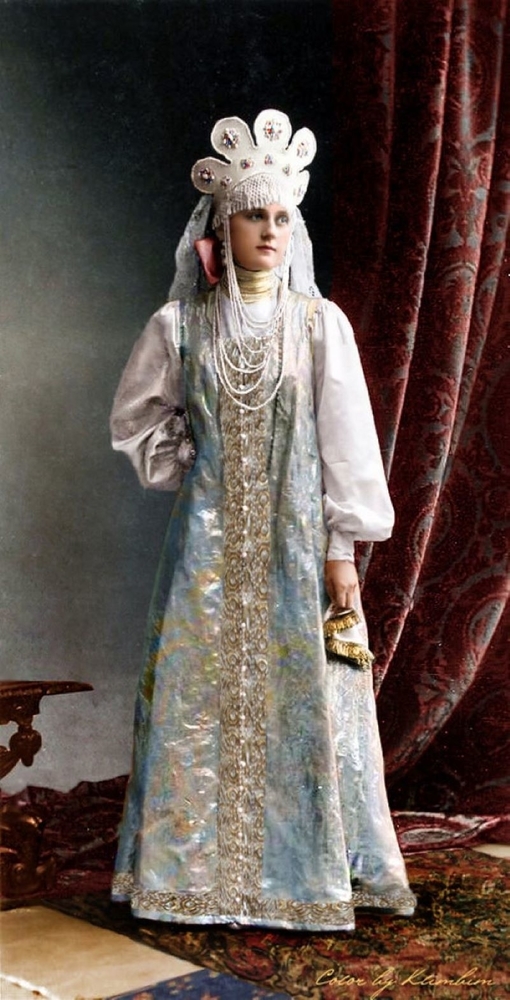

Выпускной класс Новгородской Николаевской женской гимназии. В центре — три преподавателя. Новгород 1908 год

Когда-то образование было доступно лишь избранным. Сперва гранит науки разрешалось грызть только представителям мужского пола, а после и женщинам, но только отдельных сословий. Во времена Российской империи, в которую в свое время входила и Беларусь, существовали так называемые женские институты, закрытые привилегированные учебные заведения. В них за государственный счет учились представительницы элиты — великие княжны, светлейшие княгини, баронессы, дворянки, дочери уважаемых сановников, генералов и офицеров.

Стоит отметить, что привилегия сидеть за партой досталась и тем, кто не мог похвастаться элитными генами. За свой счет здесь учились выходцы из семей купцов, почетных граждан и отдельных классов общества, которых облагодетельствовал император.

Прекрасное и разностороннее образование было главным достоинством женских институтов. Эталоном того времени считалось Императорское воспитательное общество благородных девиц, созданное по указанию Екатерины II (позже — Смольный институт благородных девиц). Жизнь в нем была расписана буквально по минутам. Воспитанницы изучали Закон Божий, иностранные языки, арифметику, географию, историю, литературу, основы физики, искусства, танец, подвижные игры, рукоделие и даже токарное дело. Позже список дисциплин значительно расширился. Появились занятия по педагогике, гигиене, основам медицины, законоведению, игре на музыкальных инструментах.

Урок рукоделия в одной из петроградских женских гимназий. Петроград 1914−1915 годы

Всего в стенах учебного заведения полагалось находиться двенадцать лет, поделенных на четыре возраста.

В неурочное время воспитанницы гуляли, играли, участвовали в театральных постановках, костюмы для которых они готовили сами. Определенные дни были предназначены для встречи с родителями.

Образованные дамы в то время становились главными претендентками на получение руки и сердца аристократа, знатного дельца-миллионера или столичного офицера.

Один из последних выпусков Санкт-Петербургского Николаевского сиротского института. Петроград 1916−1917 годы

Во всех институтах благородных девиц существовал строгий распорядок дня и несколько видов костюмов для различных занятий. Вставали воспитанницы по звонку ровно в семь утра. Дружным строем следовали в умывальную. После, надев легкие длинные белые платья, накидки и чепцы, совершали молитву и читали Евангелие. Наступало время легкой утренней гимнастики, которой занимались в специальном зале.

Гимназистки на занятиях гимнастикой. Орел 1900-е годы

Основательно проснувшись после активных упражнений, девушки в сопровождении классной дамы шли в общую столовую. Завтрак не был роскошным. Обычно подавали белый хлеб, масло, ветчину, сыр, горячий чай и молоко. Подкрепившись, ученицы отправлялись в дортуар, где у каждой кровати лежали составлявшие повседневный комплект форменное платье, передник и пелерина.

Воспитанницы Смольного института благородных девиц. 1860-е годы

Две девочки в ученических платьях с отделкой плиссе и в белых фартуках, Минск, 1876 год

Воспитанницы Санкт-Петербургского Мариинского института. Санкт-Петербург. Конец 1890-х годов

Фото: Четыре девушки в платьях институток. Екатеринбург, 1880 год

Школьный костюм имел много общего с облачением католических монахинь. Да и вся система образования возникла как бы в подражание европейским аналогам — закрытым пансионам для девочек, существовавшим при католических орденах. Частично заимствовали и их учебную программу, распорядок дня, скромные, сдержанные и отчасти унылые одеяния — символ невинности, высокой морали и нравственности.

Часто в элитных заведениях школьные платья различались по возрастным цветам. Для первой, самой младшей, группы девочек шили платья кофейного цвета, второй — голубого, третьей — серого, а для самой взрослой, четвертой группы — белого. Палитра могла претерпевать изменения, но сам принцип выделять возраста по цвету долгое время оставался неизменным.

Воспитанница одного из петербургских институтов благородных девиц Лидия Лапчинская. Санкт-Петербург. Начало 1910-х годов

Воспитанница старших классов Московского Александровского института. Москва, 1901 год

Надев платья, ученицы натягивали длинные белые рукавчики (зачастую из грубого холста) и привязывали их тесемками под короткими рукавами. Называли их «манжи». Некоторые из учениц использовали их как промокашки: к концу недели они становились грязными и требовали усердной стирки.

Воспитанница Харьковского института благородных девиц. Харьков, 1900-е годы

Воспитанница педагогических классов одного из московских институтов благородных девиц. Москва, 1908 год

Телесные наказания в институтах не применялись, зато было распространено воздействие иного рода — с помощью предметов гардероба. За серьезные проступки с воспитанниц срывали передники и отправляли в столовую, что считалось верхом позора. Реже классные дамы применяли другой старинный метод воспитания: они прикрепляли на передники провинившихся карточки с надписями «negligente» (небрежная) или «paresseuse» (ленивая).

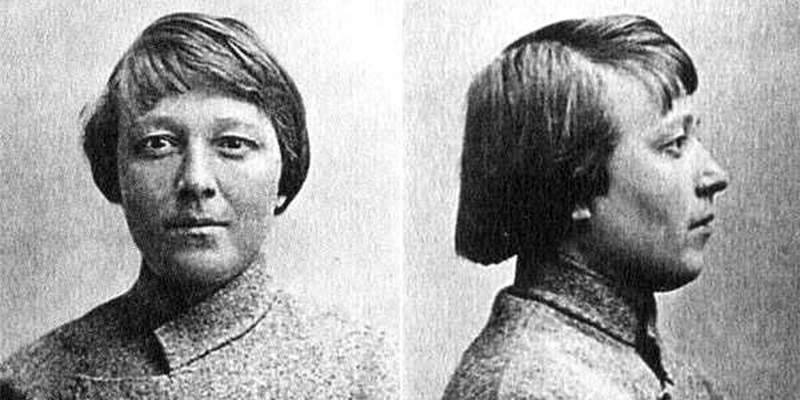

Внешний вид девушек неукоснительно должен был соответствовать уставу. Новеньких стригли весьма коротко, почти как мальчиков, но уже на следующий год разрешалось отпускать волосы. Их следовало тщательно вычесывать гребнем и собирать назад в тугую косу или высокую прическу. Манерные челки и легкомысленные кудряшки были запрещены.

Существовало и своеобразное наказание прической. Девушку, которая провинилась, заставляли заплетать не одну, а две косы. Что должно было вызывать порицание со стороны окружающих.

Воспитанница Смольного института благородных девиц в пелерине, рукавчиках и переднике. Санкт-Петербург, конец 1900-х годов

Воспитанница одного из институтов благородных девиц с траурным бантом на плече. Последняя четверть XIX века

Девочка в гимназической форме с фартуком. Омск, 1875 год

Девочка в гимназической форме с фартуком. Оренбург, 1878 год

Девочка в гимназической форме. Москва, 1873 год

Наталья Рыкова, воспитанница гимназии Е.М. Гедда, в будущем известный филолог, близкая подруга Анны Ахматовой. Санкт-Петербург, 1912 год

Воспитанница одного из петербургских институтов благородных девиц. 1904 год

С конца XVIII века стали модными спорт и подвижные игры, подразумевавшие участие и женщин. Бадминтон и теннис пришлись по вкусу аристократкам и горожанкам. Играли в лапту и петанг, ходили в горы и плавали. В программе учебных заведений появилась лечебная гимнастика. Тогда еще не было специальной формы для занятий спортом, и девушки упражнялись в утренних рубашках и накидках. Позже ввели гимнастические платья. Они были удобными, функциональными и неожиданно смелыми. Прямой и широкий силуэт, акцент на талии, квадратное декольте с белым воротником, короткий рукав. Но главным новшеством стала длина платья чуть ниже колена и фасон юбка-брюки. Такой комплект позволял широко шагать и делать растяжку. Была и другая разновидность гимнастического платья — матроска.

Воспитанницы Смольного института благородных девиц занимаются гимнастикой в матросках. 1910-е годы

Порой строгий свод правил девушки все-таки нарушали. К примеру, прикалывали к лифам платья карманные часы, надевали вычурные пелерины, экспериментировали с прической.

Воспитанница одной из московских гимназий с модными дамскими карманными часами на золотой цепочке у шеи. Москва, конец 1900-х годов

Гимназистка в форменном платье с необычной пелериной. 1912 год

Гимназистка в форменном платье из темной шерсти, с зонтиком. 1912 год

Жизнь в закрытых женских институтах сегодня может показаться скучной и неинтересной. Но руководство таких учебных заведений всячески пыталось вносить оживление в этот казарменный порядок. В течение года отмечали праздники, устраивали маскарады и выпускные вечера. Проводили и балы, на которых танцевали кадриль, вальс, польку. Правда, кавалеров на таких мероприятиях не было, девушки танцевали друг с другом. Самым знаменательным событием, как и сегодня, для любой ученицы был выпускной вечер. Платье для него начинали шить еще в январе. Девушкам, отличившимся особыми успехами в учебе, вручали медали. Прочие ученицы получали в подарок книги.

Воспитанница Смольного института благородных девиц в выпускном парадном платье. Санкт-Петербург, 1890-е годы

Школьные годы всегда останутся в памяти каждой. А с такими чудесными архивными фотографиями их не забудут и потомки.

Девочка в школьном платье с фартуком. Грайворон, 1900 год

Девочка Аня в гимназическом платье с кокеткой. Витебск, 1905 год

Девочка в гимназическом платье с фартуком и отделкой плиссе. Уральск, 1907 год

Девочка в гимназическом платье с фартуком. Нижний Новгород, 1895 год

Брат с двумя сестрами. Старшая девочка в домашнем платье с отделкой оборками, младшая в гимназическом платье с фартуком. Мальчик в стилизованной косоворотке и панталонах, заправленных в высокие ботинки. Киев, 1890-е годы

Три девочки в гимназических платьях с фартуками. Орел, 1880 год

Материал подготовлен с использованием следующих источников:

- «Детская мода Российской империи», А. Васильев;

- «Русская мода.150 лет в фотографиях», А. Васильев;

- «Костюм и мода Российской империи. Эпоха Николая II».

https://lady.tut.by/news/inspiration/651649.html?u...r=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

|

Метки: институт благородных девиц |

Как солдат огромные деньги в карты выиграл |

Как солдат огромные деньги в карты выиграл

Юнкера играют в карты. Фото начала ХХ века.

Говорят, дуракам и новичкам везет. Воронежский парень Вася Болдырев, о приключениях которого здесь уже рассказывалось, дураком не был - иначе не стал бы в будущем мировым светилом медицинской науки. А вот как новичку в картах ему однажды повезло. Дело было в 1890 году, когда юный Вася, только недавно поступивший в армию и надевший погоны вольноопределяющегося, ехал поступать в Чугуевское пехотное юнкерское училище. Вот как он вспоминал об этом.

"По железной дороге пришлось ехать 900 верст, хотя по прямой линии Воронеж лежит всего верстах в 300 от Харькова. Ехали с пересадками, что отняло около трех суток. С нами были еще какие-то вольноопределяющиеся, частью из нашего батальона (но не попавшие в училище), частью из других воинских частей. Чтобы скоротать длинные дни, которые ничем другим мы не сумели заполнить, стали играть в карты и, конечно, на деньги.

От родителей я много раз слышал, что никогда не следует играть на деньги в азартные игры. В душе я был с ними согласен. Но что значат слова родителей для будущего юнкера, притом в возрасте 17 лет, да еще в среде таких же сорванцов и, по большей части, шалопаев? Ведь юнкерские училища пополнялись разными недоучками, которые не могли преодолеть наук в средних учебных заведениях и были исключены оттуда или благоразумно взяты родителями во избежание исключения их сынков за леность и неуспеваемость в учении. Были среди нас и молодцы, исключенные из разных училищ за лихое поведение. Все эти отбросы, к коим и я имел честь принадлежать, принимались как сырой материал в юнкерские училища и там в два года перерабатывались в кандидатов на офицерские места.

Сначала мы играли в винт, которому я только что научился и который тогда страстно любил, однако скоро такая пресная игра прискучила, и мы перешли на азартные. Мне стыдно было показать себя мальчишкой в среде таких героев, как будущие юнкера, и я не решился отстать от них в игре на деньги в азартные игры.

Счастье повезло мне. Конечно, наши ставки были грошовые, но ведь я и всего капитала имел за душой не больше 2-3 рублей, ибо у моих родителей в то время совсем не было денег. Ехали же мы на казенный счет.

Я выиграл огромную для меня в те дни сумму денег, именно 12 рублей с чем-то. Но тогда для меня это было больше, чем теперь 12 000. Играли мы суток двое, днем и ночью, почти без перерыва. Из этих денег я получил не больше 2 рублей, остальные же были записаны и никогда мне не отданы".

Читайте также:

|

Метки: российская императорская армия |

Селфи и Анастасия |

Селфи и Анастасия

Что такое селфи, все наверняка знают. Его ещё себяшкой стали называть — говори по-русски!

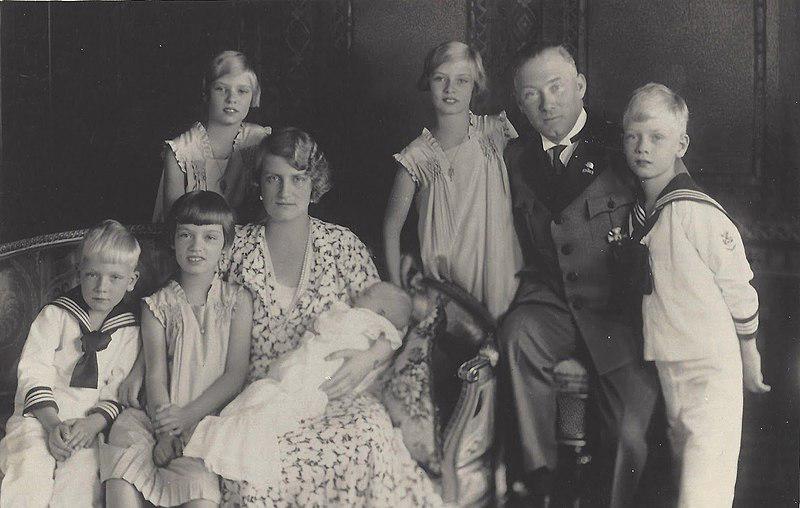

А знали ли вы, что одно из первых селфи было сделало великой княжной Анастасией Николаевной Романовой, младшей дочерью царя Николая II?

Великая княжна Анастасия

На дворе стоял 1914 год (только представьте, 105 лет назад!). И селфи она сделала на камеру Kodak Brownie.

В письме императору Николаю, своему отцу, от 28 октября, которое Анастасия любовно приложила к фотокарточке, девочка комментирует интересную постановку снимка так:

«Я сделала это фото, глядя на себя в зеркало.

Это было непросто, так как мои руки дрожали».

То самое селфи Анастасии

Вполне возможно, ведь для стабилизации изображения раньше требовалось оставаться неподвижным внушительное количество времени, и княжна могла поставить камеру на стул по этой самой причине.

Также для меня было настоящим открытием, что в некоторых фотоателье стояли настоящие «пыточные» устройства: человеку фиксировали голову, запястья, иногда корпус, чтобы он не дёрнулся во время процесса фотосъемки. На фото эти чудо-устройства, как вы понимаете, практически не видны, только если с определённого ракурса.

Улыбочку! Обратите внимание на голову молодого человека

Любите фотографию? Как относитесь к селфи? Давайте общаться, друзья!

https://zen.yandex.ru/media/artplay/selfi-i-anastasiia-5d7499e65d636200ade9d87a

|

Метки: романовы фото |

От "финансизма" к "экономизму": преобразования царского министра Николая Бунге |

От "финансизма" к "экономизму": преобразования царского министра Николая Бунге

14.09 11:52Распечатать

Москва, 14 сентября - "Вести.Экономика". Николай Христианович Бунге - министр финансов Российской империи в 1882–1887 гг., экономист, профессор, общественно-политический деятель. Бунге считал, что следует упрочить кредитно-денежное обращение, добиться превышения доходов над расходами, ограничить сверхсметные кредиты и соблюдать разумную бережливость во всех отраслях управления. О судьбе министра - в материале журнала "Бюджет".

Москва, 14 сентября - "Вести.Экономика". Николай Христианович Бунге - министр финансов Российской империи в 1882–1887 гг., экономист, профессор, общественно-политический деятель. Бунге считал, что следует упрочить кредитно-денежное обращение, добиться превышения доходов над расходами, ограничить сверхсметные кредиты и соблюдать разумную бережливость во всех отраслях управления. О судьбе министра - в материале журнала "Бюджет".

Николай Христианович Бунге, министр финансов Российской империи 1882–1886 гг.

Николай Христианович Бунге родился в 1823 г. в дворянской семье немецкого происхождения: его дед переехал в Россию из Пруссии. Отец был известным в Киеве педиатром и, возможно, мечтал, чтобы единственный сын занялся медициной, но, окончив гимназию с золотой медалью, Николай поступил в Киевский университет на юридический факультет.

Киевский старт

После окончания университета Бунге преподавал право в Нежинском лицее. Защитив магистерскую диссертацию, он исполнял должность адъюнкта Киевского университета по кафедре политической экономии и статистики, а после защиты докторской диссертации на тему "Теория кредита" Николай Христианович в звании профессора перевелся на кафедру полицейского права. Около 30 лет профессор Бунге преподавал в Киевском университете и трижды становился его ректором. Как преподаватель Бунге пользовался большим успехом у студентов.

Один из учеников писал о Николае Христиановиче: "Что влекло нас, молодых студентов, к этому осторожному мыслителю, аудитория которого всегда была полна слушателей? Не только мощная сила его ума и учености, перед которой мы преклонялись. У нас была другая, более интимная, невидимая постороннему глазу духовная связь. Молодым сердцем мы чуяли, что в нашем осторожном и сдержанном профессоре, в нашем холодном мудреце, как мы его в шутку называли, есть что-то нам родное и близкое…"

Юрист А. В. Романович-Славатинский, еще один ученик Бунге, отзывался о нем как о человеке "редкого по своей привлекательности и симпатичности нрава...": "В нем живой и находчивый ум сочетался с мягким, благородным сердцем. Он привлекал людей своими мягкими, изящными манерами, своей обходительностью и приветливостью... Он страстно любил науку и верил в силу знания. Просвещенный, он жаждал, чтобы просвещение распространялось по русской земле, к которой он относился с искренним, горячим патриотизмом..."

На политической арене

В 1880 г. Николай Христианович поступил на службу в Министерство финансов на должность товарища (заместителя) министра С. А. Грейга. По свидетельствам современников, у Бунге с патроном были сложные отношения, тем не менее он смог пересидеть в кресле замминистра и Грейга, и сменившего его министра А. А. Абазу.

После отставки игрока и авантюриста Абазы Александр III министром финансов назначил Бунге. Считается, что на выбор императора повлияла известность Николая Христиановича как ученого, а также его безупречная репутация. В то же время существует мнение, что карьерному взлету Бунге помогли его хорошие отношения с государственным контролером Д. М. Сольским, имевшим большой вес в финансовой системе Российской империи.

А вот С. Ю. Витте в своих мемуарах писал, что Бунге в товарищи, а затем и в министры финансов выдвинул он: "По моему мнению, Н. X. Бунге был один из лучших в России профессоров по финансовому праву; человек он был вообще в высокой степени образованный и почтенный: от других министров финансов отличался тем, что занимался законами денежного обращения… В то время вопрос установления правильного денежного обращения был самым главным для России, потому что без этого нельзя было установить и упрочить наши финансы... Так как Бунге данный вопрос изучал и был убежденным сторонником необходимости восстановить металлическое обращение, основанное на золоте, то я на него и указал гр. Лорис-Меликову и вследствие моего указания Бунге через несколько месяцев получил предложение занять пост товарища министра финансов". Однако информация о том, что именно Витте продвинул Бунге по карьерной лестнице, какими-то другими источниками не подтверждается.

Сергей Юльевич Витте

Из товарищей в министры

Известно, что Николай Христианович отказывался от предложенного императором министерского кресла, мотивируя это тем, "что не имеет надлежащего чиновного старшинства". Но Александр III настаивал на своем решении, и Бунге согласился возглавить финансовое ведомство империи. При этом на аудиенции у императора он признался, что "считает себя теоретиком, не довольно подготовленным к самостоятельному управлению Министерством финансов". Николай Христианович отчетливо понимал непрочность своего положения. Современники вспоминают, что на следующий день после назначения он сказал знакомым: "Калоши и зонтик мои в порядке — я готов уйти отсюда в каждую минуту". Известно, что он даже полностью не разбирал свои чемоданы, чтобы быть готовым в любой момент покинуть казенную квартиру.

Назначение Бунге вызвало у многих чиновников Санкт-Петербурга раздражение, поскольку он воспринимался ими как некое инородное тело, как теоретик, имевший весьма скромное происхождение и мягкий характер. Государственный секретарь А. А. Половцов высказался о новом министре так: "Бунге — почтенный труженик, книжный теоретик, но в нем нет ни энергии, ни уменья руководить прениями, вести людей и дела к твердо сознанной цели; он растеряется, и его съедят".

О том, что Николай Христианович не подходил для должности министра финансов, писал и правовед, философ, историк, публицист Б. Н. Чичерин: "…Это была утлая ладья, созданная для маленького пруда и пущенная в безбрежное море петербургских дел и интриг". Государственный деятель Е. А. Перетц отмечал: "Бунге — на мои глаза — умный, вообще просвещенный и хороший человек. Только не был бы он скорее профессором, чем министром".

Самые критические оценки Бунге давали сотрудники финансового ведомства, в частности Н. А. Качалов, уволенный из министерства по инициативе нового министра. По словам Качалова: "Бунге смотрел на каждого высокопоставленного как на силу, которой следовало угождать и исполнять все их просьбы; затем, страшно боялся газетных статей, и каждая критическая статья доводила его до лихорадки…" Сотрудники министерства, не скупясь на насмешки, сравнивали министра "с экономной монахиней, заведующей в женском монастыре казначейской частью", называли его "мать-казначея", "ученая бездарность" и т. п.

Как отмечал биограф Н. Х. Бунге В. Л. Степанов, "отсутствие бойцовских качеств современники считали признаком слабости…, и в "долговечность" министра финансов никто не верил". Один из чиновников-современников сострил: "Бунге без Абазы то же, что в карточной игре король без туза".

Санкт-Петербург, 1880-е гг.

А вот ученый и предприниматель В. И. Ковалевский считал, что Бунге внес "живую струю во всю деятельность Министерства финансов". Он писал: "Бунге был первый из виденных мною министров финансов, в котором чувствовался знаток дела. Он же и первый интересовался по существу, а не по наружности только вопросом, о котором с ним говорили, относился к нему с приемами добросовестного ученого-исследователя, а не чиновника-тормоза или молодца-краснобая. Бунге был первым министром финансов, исходившим из твердого и ясного сознания, что узкий "финансизм" должен быть заменен "экономизмом" — широкой экономической политикой, направленной к развитию народного труда и производительных сил страны, и что хотя бы только удовлетворительного финансового положения государства нельзя достигнуть при бедности, бесправности и темноте массы населения".

Преобразования от Бунге

Программу своих преобразований Бунге сформулировал в докладе 1883 г., где указывал на необходимость обеспечения правильного роста промышленности "достаточным для нее покровительством", укрепления кредитных учреждений, удешевления кредитов, усиления в интересах народа и государства доходности железнодорожных предприятий и установления над ними надлежащего контроля. Также Николай Христианович считал, что следует упрочить кредитно-денежное обращение, преобразовать налоговую систему, добиться превышения доходов над расходами, ограничить сверхсметные кредиты и соблюдать разумную бережливость во всех отраслях управления.

Николай Христианович проводил политику протекционизма, усиливал государственное вмешательство в экономику, выкупал частные железные дороги, организовывал строительство государственных железных дорог, выступал за сокращение вооруженных сил. Большое внимание министр уделял финансированию металлургии и машиностроения. Он выступал за упорядочение бюджета и денежного обращения. В 1884 г. Бунге начал готовить денежную реформу, которую, к сожалению, ему не удалось реализовать. При Николае Христиановиче Государственный банк приступил к накоплению золота за счет внешних займов. Вместе с тем попытка сократить количество кредитных билетов, находящихся в обращении, не увенчалась успехом, рублевая спекуляция на заграничных биржах продолжалась.

Н. Х. Бунге выкупал частные железные дороги, организовывал строительство государственных железных дорог

Будучи министром финансов, Бунге пытался проводить социальную политику, указывая на связь между финансовым положением страны и повышением благосостояния населения, выступал за создание рабочих ассоциаций, развитие фабрично-заводского законодательства.

При Бунге были снижены выкупные платежи, подготовлены законы об отмене круговой поруки, создании Крестьянского поземельного банка, отменена подушная подать, снижен размер выкупных платежей для крестьян, повышен государственный земельный налог и др. Однако, несмотря на все предпринимаемые меры, решить главную проблему — преодолеть бюджетный дефицит — ему так и не удалось.

Честный министр

Николай Христианович руководил Министерством финансов четыре года (с 1882 по 1886 гг.) и, в отличие от министров Абазы, Грейга, Вышнеградского, не использовал свое служебное положение для зарабатывания личных капиталов, а жил исключительно на свое жалованье. Экономист Е. Э. Картавцев в очерке, посвященном жизни профессора-министра, отмечал, что "стремительное возвышение никак не отразилось на характере и поведении Бунге: он был по-прежнему прост, доступен и вежлив с любым человеком, независимо от его положения, будь то мелкий чиновник или член Государственного совета".

Сенатор М. Б. Веселовский рассказывал, как однажды на станции в Гатчине кондуктор не пустил Николая Христиановича в вагон, предназначенный для министров, поскольку тот приехал на вокзал на простом извозчике. Член Государственного совета Н. И. Стояновский вспоминал, как Бунге отправился на лечение в Германию без своего камердинера: министр не пожелал его беспокоить. Современники Бунге утверждали, что ему была чужда погоня за популярностью и подделка под чужой тон.

Антибунговская кампания

В декабре 1886 г. Бунге отправили в отставку. По официальной версии Николай Христианович лишился министерского кресла из-за возраста (на момент отставки Бунге было 63 года) и слабого здоровья. Но очевидно, что главной причиной стали интриги и неумение Николая Христиановича противодействовать им. Современники Бунге отмечали, что он не хотел выполнять "правила игры" петербургской бюрократической элиты, никогда не реагировал на нападки и не наносил ответных ударов, не был способен к интригам и закулисной борьбе.

Против Николая Христиановича в обществе развернулась масштабная антибунговская кампания. Так, влиятельный и консервативно настроенный редактор газеты "Московские ведомости" М. Н. Катков заявлял, что "свергнет Бунге", он считал, что вся "мудрость Бунге из немецких книжек". Госсекретарь Половцов в своем дневнике писал: "В воздухе чувствовалось, что от Бунге пахнет мертвецом, что катковская клика поколебала его положение". Газета-журнал "Гражданин" распространила слух о скором отъезде Бунге в Африку. В аристократических салонах министр финансов стал мишенью для острот, насмешкам подвергалась не только его неприметная внешность, но и фамилия. Николай Христианович в конфликты не вступал. "Дело свое буду делать по совести, а с другими, которые мне солят, пусть рассудит меня Бог", — писал он члену Государственного совета К. П. Победоносцеву.

Санкт-Петербург, конец XIX века

Н. П. Смирнов, действительный тайный советник, имевший некоторый опыт работы в Министерстве финансов, подготовил статью, которая была направлена против либеральной политики Бунге. Смирнов писал: "Положение наших финансов занимает в последнее время… всех русских людей. Все чувствуют и видят, что дело стоит плохо и угрожает опасность, в этом ощущении сходятся все сословия — и государственные люди, и дворянство, и коммерческий люд, и крестьянство". Тайный советник критиковал Бунге за то, что тот выступал против зарубежных займов и за передачу частных железных дорог государству, за космополитизм Министерства финансов, за усиление протекционистской политики, за введение жесткого правительственного контроля над частными банками. Известно, что эта публикация дошла и до императора Александра III.

По поводу Бунге императору писал и князь Мещерский: "К великому, но, увы, несомненно, действительному горю России, теперь финансы ее в руках опасных людей, и опасных именно для государя и государства людей. Бунге сам вне всякого упрека. Это почтенный и честный человек! Но горе в том, что он окружен не только либералами, но прямо врагами монархического строя в России". Также Мещерский утверждал, что под началом Бунге "есть какие-то страшные лица, скрытые совсем от чинов Министерства финансов, которые работают против правительства и за анархистов". Антибунговская кампания завершилась успешно — Александр III отправил Бунге в отставку. Но, несмотря на это, император сохранил уважение к бывшему министру и особенно ценил в нем его "душевную чистоту и кристальную честность".

Николай Христианович, несмотря ни на что, продолжал служить императору и России. Когда министр внутренних дел И. Н. Дурново попытался скрыть от императора масштабы голода 1891 г., Бунге сумел донести до Александра III правдивую информацию о масштабах трагедии. Николай Христианович подготовил для императора неофициальную секретную записку "Загробные заметки". В ней он излагал идеи о преобразовании государственного управления, противодействии социализму (он называл его злом, от которого гибнут нравственность, долг, свобода, личность), смягчении цензуры и др.

Книголюб и книгоед

До конца своей жизни Николай Христианович занимался наукой и не терял связи с бывшими студентами. Один из его учеников вспоминал, как "старый профессор любил молодость, любил ее общество: многих из нас, и не один раз, он приглашал к себе обедать, совершенно запросто, тет-а-тет, и беседовал, как с равными, вызывая на совершенно откровенное выражение своего мнения".

Бунге никогда не был женат и детей не имел. Из-за слабого здоровья он придерживался строгого распорядка дня, что помогло ему сохранить высокую работоспособность до преклонных лет. Бунге вставал в пять утра и для разминки колол дрова. Его рабочий день длился 11 часов.

Главной страстью Николая Христиановича были книги. Все свободное время он посвящал чтению. В столице профессора прозвали "министр-книжник", "книголюб" и "книгоед". Каждый раз, заходя в книжный магазин, он выходил из него со стопкой новых книг. Николай Христианович собрал большую библиотеку юридической, экономической и политической литературы, которую после смерти завещал Киевскому университету. Кроме книг он завещал университету 6 тыс. руб. На эти деньги была учреждена премия его имени за лучшую студенческую работу по экономике, а также выдавались пособия нуждающимся отличникам.

А. В. Пачкалов, доцент кафедры "Экономическая история и история экономических учений" Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат исторических наук, директор музея финансов Финуниверситета

Рубрики: Институты развития, История российского предпринимательства

Метки: министр финансов, железные дороги, история, журнал Бюджет, Витте, Александр III, Николай Бунге, удешевление кредитов

https://www.vestifinance.ru/articles/124981

|

Метки: российская империя бунге |

Масонские книги |

Масонские книги

В истории развитого человечества есть множество очень интересных движений, сообществ и закрытых клубов, но ни одно общество не связано с таким количеством тайн, догадок и предубеждений, как масоны. Считается, что корни этого тайного содружества лежат в ордене тамплиеров или же розенкрейцеров, по другой же версии своё начало масоны берут от средневековой строительной гильдии каменщиков. Кстати, буквальный перевод слова масон - это каменщик.

Книги, написанные масонами и о масонах сегодня очень популярны, ведь в век технического прогресса, огромных объёмов информации и нон-фикшен литературы, посвященной самым разным течениям и дисциплинам, людям хочется проникнуть в суть этой загадки, составить собственное мнение о ней. А что может помочь в этом лучше, чем книги о масонах?

Интересно, что этически масоны во всём опираются на монотеизм, то есть на те религии, которые подразумевают существование единого Бога. Между тем, масоном может стать и мусульманин, и индуист, и представитель любой другой конфессии. Бога в масонских ложах знают под именем Великого Архитектора Вселенной.

Масонство сопряжено с множеством мифов и легенд. Да и без флёра таинственности разобраться в том, что из себя представляют масоны было бы очень сложно, ведь это общество подразумевает сложную иерархию, множество правил и ритуалов, глубокую символику, специальные опознавательные знаки для “своих”. Например, если видите треугольник с заключенным в него открытым глазом - значит, вы любуетесь на “лучезарную дельту”, один из самых знаменитых масонских символов. Молоток, зубило, фартук, роза, акация, циркуль - все эти знаки тоже могут указывать на тайное сообщество.

А ещё у масонства богатая и интересная предыстория, социологические и политические предпосылки. Словом, книги о масонах - это богатейшее поле как для серьёзных исследований, так и для создания увлекательных художественных произведений, чем занимается, например, небезызвестный Дэн Браун. Если вам интересны масоны и всё, что с ними связано, в книгах из этой коллекции вы найдёте множество любопытной информации.

Вперед, к знаниям!

Коллекция книг:

https://readrate.com/rus/collections/masonskie-knigi-617910622 https://zen.yandex.ru/media/readrate/masonskie-knigi-5d51470f1ee34f00af1cd718

|

Метки: масонство |

Как дом дурака 19 века стал домом Правительства РФ |

8 сентября

Как дом дурака 19 века стал домом Правительства РФ

И его заказчик - миллионер, кутила, красавец и сумасброд Арсений Морозов.

Арсений - родной брат Ивана, нашего коллекционера и "бизнесмена". Арсений тоже был совладельцем Тверских мануфактур, но в жизни предприятия не участвовал.

Тратил, пил, любил женщин, и радовался жизни.

Арсений Морозов

Однажды путешествуя по Португалии, Арсений посетил дворец Пена и был сильно впечатлен. А тут как раз маман подарила ему участочек земли, не где-нибудь, а на Воздвиженке, в 800 метрах от Кремля....

Дворец Пена

Маман, Варвара Алексеевна, была дамой строгих правил, женой "ситцевого короля" Абрама Морозова, который, оставив жене мануфактуры, умер, страдая предположительно от шизофрении.

Варвара Алексеевна Морозова

Варвара Алексеевна не стала кроткой вдовой, она взяла бизнес в свои руки, увеличила доходность предприятий в 8 раз. Постороила лечебницу для душевнобольных, больницу для онкобольных, из которой вырос сегодняшний федеральный институт им.Герцена. Она улучшала быт рабочим, а перед смертью и вовсе завещала им мануфактуры.

Так вот, Арсений решил забабахать в Москве мавританский особняк!

Причудливые колонны, ракушки, завитушки, неоготика, неомавританика. Все это великолепие венчал висячий сад.

Внутри особняк тоже поражал, потому что на вопрос архитектора, в каком стиле будем делать комнаты, Арений сказал: "Во всех!". Интерьеры были в китайском и арабском стилях. Средства позволяли выбрать, архитекторы старались. Все это было немного чересчур, но Москва всегда была городом чудаков.

Когда гордый Арсений привез маменьку показать готовый особняк, Варвара Алексеевна заключила: "Раньше одна я знала, что ты дурак, а теперь вся Москва будет знать!"

А был он, видимо, действительно, дурак, потому что умер, прострелив себе на спор ногу. Сказал, что не почувствует боли благодаря силе воле... спор выиграл, но из-за заражения крови умер через 3 дня.

Но и на этом сумасбродства, нарушавшие спокойную жизнь семьи, не закончились. Арсений завещал все своё имущество, включая этот особняк не своей законной жене Вере Сергеевне, а любовнице Нине Коншиной, с которой он жил последние несколько лет. Законная жена даже ходила в суд и пыталась доказать невменяемость недавно почившего супруга, но суд постановил, что завещание верно.

После революции здание было национализировано. В мае 1918 года сюда переехала Первая рабочая передвижная труппа театра Пролеткульта. Какое-то время в доме даже жил Сергей Есенин.

В конце 20-х годов особняк передали Наркомату иностранных дел. Наши мамы и папы помнят его под названием Дома дружбы с народами зарубежных стран.

В 21 веке особняк Морозова стал Домом приёмов Правительства РФ. Здесь принимали глав государств Большой восьмерки. Сейчас там проводят встречи правительственных делегаций, дипломатические переговоры, конференции международных организаций. На реставрацию не поскупились, многое восстановлено по проекту 19 века.https://zen.yandex.ru/media/art_painters/kak-dom-d...va-rf-5d7548ac92414d00ad15af60

|

Метки: купеческий особняк морозовы |

Столетов, Александр Григорьевич |

Столетов, Александр Григорьевич

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 23 июня 2019; проверки требует 1 правка.

Перейти к навигации Перейти к поиску

| Александр Григорьевич Столетов | ||||

|---|---|---|---|---|

|

||||

| Дата рождения | 29 июля (10 августа) 1839 | |||

| Место рождения | Владимир | |||

| Дата смерти | 16 (28) мая 1896 (56 лет) | |||

| Место смерти | ||||

| Страна | ||||

| Научная сфера | физика | |||

| Место работы | Московский университет | |||

| Альма-матер | Московский университет (1860) | |||

| Учёная степень | доктор физики (1872) | |||

| Учёное звание | заслуженный профессор (1891) | |||

| Известные ученики | В. А. Михельсон, Д. А. Гольдгаммер, Н. А. Зворыкин |

|||

| Награды и премии |

|

|||

Медиафайлы на Викискладе Медиафайлы на Викискладе |

||||

В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Столетов.

Алекса́ндр Григо́рьевич Столе́тов (29 июля (10 августа) 1839[2], Владимир — 16 (28) мая 1896[3], Москва)[4][5] — русский физик, заслуженный профессор Императорского Московского университета.

Получил кривую намагничивания железа (1872), систематически исследовал внешний фотоэффект (1888—1890), открыл первый закон фотоэффекта. Исследовал газовый разряд, критическое состояние и другие явления. Основал физическую лабораторию в Императорском Московском университете.

Содержание

- 1 Биография

- 2 Научная деятельность

- 3 Награды

- 4 Публикации

- 5 Память

- 6 Примечания

- 7 Литература

- 8 Ссылки

Биография

Родился в семье небогатого купца, владельца бакалейной лавки и мастерской по выделке кож Григория Михайловича Столетова. Его мать Александра Васильевна происходила из семьи купцов Полежаевых города КасимоваТамбовской губернии. Будучи образованной женщиной, сама готовила своих детей (всего их было шесть) к поступлению в гимназию, обучая их арифметике и русскому языку. Его брат Николай Григорьевич стал видным военачальником. Александр в 4 года научился читать, а впоследствии проявлял интерес к литературе, выпуская во время учёбы в гимназии рукописный журнал[6].

Дом-музей братьев Столетовых во Владимире

Учился во Владимирской гимназии ( 1849—1856). Окончив гимназию с золотой медалью, поступил на физико-математический факультет Императорского Московского университета «казённокоштным» студентом, где обучался у профессора М. Ф. Спасского[7]:733. В 1860 году окончил курс с отличием и был оставлен при университете для приготовления к профессорскому званию.

С лета 1862 года до начала 1866 года по специальной стипендии, пожертвованной университету профессорами Сергеем и Константином Рачинскими, проходил стажировку за границей, занимаясь физикой сначала в Гейдельберге, потом в Гёттингене (в физической лаборатории Вильгельма-Эдуарда Вебера), Берлине (в лаборатории Генриха-Густава Магнуса, слушал лекции Георга Германа Квинке, Дэве, Пальцова), Париже (университет Сорбонна) и, наконец, опять в Гейдельберге, в лаборатории Георга Германа Кирхгофа. В первой своей научной работе установил, что диэлектрические свойства среды не влияют на электромагнитное взаимодействие проводников электрического тока; Кирхгоф называл его самым талантливым своим учеником.[8]

С февраля 1866 года начал в Императорском Московском университете чтение лекций по математической физике и физической географии.

15 февраля 1869 года в Московском математическом обществе прочитал свою магистерскую диссертацию: «Общая задача электростатики и её приведение к простейшему виду» (о наведении зарядов на первоначально незаряженном проводнике в присутствии этих зарядов на заряженный проводник и перераспределение зарядов до наступления электрического равновесия), а в мае 1869 года блестяще защитил её. Показал решение задачи для общего случая взаимодействия произвольного числа проводников. С июня 1869 года — доцент по кафедре физики. В 1870 году на квартире Столетова еженедельно стал собираться физический кружок.

В 1871 году Столетов снова отправился за границу, где пробыл около полугода, работая в лаборатории Кирхгофа над докторской диссертацией на тему: «Исследование о функции намагничивания железа», которую защитил в апреле 1872 года. В июне того же года был утверждён экстраординарным профессором, а в 1873 году — ординарным профессором. В 1872 году по его инициативе и при непосредственном участии была организована первая в России учебно-исследовательская физическая лаборатория. Инициатор создания Физического института при Императорском Московском университете. Непрерывно занимаясь своим любимым предметом — физикой, Столетов умел возбудить интерес к этой науке и в своих многочисленных учениках. Большая часть университетских профессоров физики были его учениками. У студентов считался строгим преподавателем; Ф. В. Шлиппе вспоминал:

А. Г. Столетов.

Столетов был известен тем, что задавал всякие мудрёные вопросы, затем безучастно с каменным лицом глядел на экзаменующегося и безжалостно одного за другим проваливал. Впоследствии был назначен второй экзаменатор, который ставил свою отметку, и среднее пропорциональное двух баллов было действительно.

В 1874 году приглашён на торжества в честь открытия физической лаборатории при Кембриджском университете.

В 1876 году провёл ряд экспериментов по измерению величины отношения электромагнитных и электростатических единиц и получил значение, близкое к скорости света. Организовал в университете кружок-коллоквиум физиков,

С 1881 года — действительный статский советник. В 1882 году назначен заведующим кафедрой опытной физики Императорского Московского университета.

В 1889 году опубликовал фундаментальную работу «Актино-электрические исследования», в которой дал описание закономерностей фотоэффекта (закон Столетова[en]), ещё не зная о существовании электронов[9]. В 1891 году получил звание заслуженного профессора Императорского Московского университета.

Все работы Столетова, как строго научные, так и литературные, отличаются замечательным изяществом мысли и выполнения. Кроме занятий в университете, Столетов немало времени посвятил работе в Обществе любителей естествознания и в Музее прикладных знаний. В течение нескольких лет состоял председателем физического отделения Общества любителей естествознания и директором физического отдела при Политехническом музее. Проводя почти каждое лето за границей, Столетов имел возможность познакомиться со всеми выдающимися западноевропейскими физиками, с которыми постоянно поддерживал отношения. Принимал участие и в международных конгрессах; в 1889 году был избран вице-президентом на 2-м Международном конгрессе электриков в Париже. Состоял членом многих учёных обществ, как русских, так и иностранных: был почётным членом Общества любителей естествознания, Киевского физико-математического общества, Киевского общества естествоиспытателей, членом Московского математического общества, Русского физико-химического общества, парижского Société française de physique (фр.), членом-основателем и корреспондентом парижского Société internationale des électriciens (фр.), иностранным членом лондонского Institution of Electrical Engineers (англ.). Также был почётным членом Киевского университета Св. Владимира.

Кроме занятия наукой Столетов интересовался литературой, искусством. В 1893 году трое академиков — Чебышёв, Бредихин и Бекетов — рекомендовали Столетова на выдвижение в члены Российской академии наук. Однако президент академии великий князь Константин отклонил выдвижение. В следующем году занимался организацией физической секции на IX съезде естествоиспытателей и врачей, превосходно организовав демонстративные заседания этой секции.

Скончался А. Г. Столетов от воспаления лёгких в 1896 году «в 3 часа ночи с 15-го на 16-е мая в Москве»[3]. Похоронен во Владимире, на Князь-Владимирском (старом) кладбище.[10]

Научная деятельность

А. Г. Столетов.

Основные работы в области электромагнетизма, оптики, молекулярной физики.

- Первым показал, что при увеличении намагничивающего поля магнитная восприимчивость железа сначала растёт, а затем, после достижения максимума, уменьшается (1872).

- Снял кривую магнитной проницаемости ферромагнетика (кривая Столетова).

- Автор двух методов магнитных измерений веществ (метод тороида с замкнутой магнитной цепью и баллистическое измерение намагниченности).

- Провёл ряд экспериментов по измерению величины отношения электромагнитных и электростатических единиц, получил значение, близкое к скорости света (1876).

- Установил три закона фотоэффекта.[11]

- Провёл цикл работ по изучению внешнего фотоэффекта, открытого в 1887 году Г. Герцем (1888—1890).

- Создал первый фотоэлемент, основанный на внешнем фотоэффекте. Рассмотрел инерционность фототока и оценил его запаздывание в 0,001 с.

- Открыл прямо пропорциональную зависимость силы фототока от интенсивности падающего на фотокатод света (первый закон внешнего фотоэффекта, закон Столетова).

- Открыл явление понижения чувствительности фотоэлемента со временем (явление фотоэлектрического утомления) (1889; совместно с В.Гальваксом).

- Основоположник количественных методов исследования фотоэффекта.

- Автор метода фотоэлектрического контроля интенсивности света.

- Исследовал несамостоятельный газовый разряд.

- Обнаружил постоянство отношения напряжённости электрического поля к давлению газа при максимальном токе (константа Столетова).

- Провёл цикл работ по исследованию критического состояния вещества (1892—1894).

Награды

В 1877 году был награждён орденом Святой Анны 2-й степени, в 1885-м — орденом Святого Владимира 3-й степени; в 1889-м — орденом Святого Станислава 1-й степени[12]. В 1882 году был награждён французским орденом Почётного легиона.

В 1884 году награждён медалью за деятельность на пользу общества и Политехнического музея Москвы Обществом любителей естествознания, антропологии и естествознания.

Публикации

Перечень работ А. Г. Столетова приведён в «Журнале Русского физико-химического общества», т. 29, стр. 72. Кроме двух диссертаций, наиболее важные статьи:

- Актино-электрические исследования. — СПб.: Тип. В. Демакова, 1889. — 48 с.[13]

- Гельмгольтц и современная физика. — М.: Т-во Кушнерев и К°, 1895. — 29 с.[14]

- Введение в акустику и оптику. — М.: Т-во Кушнерев и К°, 1900. — 331 с.[15]

- Общедоступные лекции и речи. Дата обращения 9 мая 2009. Архивировано 29 июля 2013 года.. Биограф. очерк сост. К. Тимирязевым. — М.,1902. — 260 с.: ил., 1 л. порт.

- «О Кольраушевом измерении ртутной единицы сопротивления»;

- «Sur une méthode pour déterminer le rapport des unités électromagnétiques et électrostatiques» (le «v» de Maxwell);

- «Об электричестве соприкосновения»;

- «О критическом состоянии тел» (4 ст.);

- «Эфир и электричество» (речь);

- «Очерк развития наших сведений о газах»;

Память

- Улица Столетова — название ряда улиц в городах бывшего СССР.

- В Красноармейском районе Волгограда есть проспект и площадь Столетова.

- Перед зданием физического факультета МГУ на Воробьёвых горах установлен памятник Столетову (1953, скульптор: С. И. Селиханов).

- Имя Столетова носит кратер на обратной стороне Луны.

- С 2009 года имя Столетова носит Владимирский государственный университет.

- Российская Академия наук присуждает Премию имени А. Г. Столетова за выдающиеся работы по физике.[16]

Примечания

- Столетов Александр Григорьевич // Большая советская энциклопедия: [в 30 т.] / под ред. А. М. Прохоров — 3-е изд. — М.: Советская энциклопедия, 1969.

- В «Соваре Брокгауза и Ефрона» ошибочно: «в июне».

- А. Г. Столетов (некролог), 1896, с. 141.

- Столетов Александр Григорьевич // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.

- В биографическом справочнике «Московские профессора XVIII — начала XX веков». (М.: Янус-К; Московские учебники и картолитография, 2003. — ISBN 5—8037—0164—5) даты жизни указаны ошибочно на разницу юлианского и григорианского стилей летоисчисления.

- Н.С.Рукк. Великие физики. Александр Столетов. alhimik.ru. Дата обращения 17 декабря 2011. Архивировано 4 февраля 2012 года.

- Кононков А. Ф. Михаил Фёдорович Спасский — видный русский физик и метеоролог XIX века. (К 150-летию со дня рождения и 100-летию со дня смерти) // Успехи физических наук. —1959 г. — т. LXVIII. — вып.4. — С. 731—734.. Архивировано 28 ноября 2012 года.

- Кропоткин, Андрей Михайлович. Легенды янтарного края. — Калининград: Живём, 2018. — С. 202. — 463 с. — ISBN 978-5-903400-61-4.

- Датой открытия электрона считается 1897 год, а объяснение фотоэффекта было дано Эйнштейном с позиций квантовой теории в 1905 году, уже после смерти Столетова.

- Юрий Борисов. Столетов Александр Григорьевич (1839—1896). Могилы знаменитостей и людей, оставивших след в истории.

- [ns.tpu.ru/POSOBIE_FIS_KUSN/Квантовая оптика. Атомная и ядерная физика. Физика элементарных частиц/02-2.htm Законы внешнего фотоэффекта]. http://ens.tpu.ru.

- Столетов Александр Григорьевич // Список гражданским чинам четвертого класса. Исправлен по 1-е февраля 1890 года. — СПб.: Типография Правительствующего сената, 1890. — С. 450.

- Столетов, А. Г. Актино-электрические исследования. — СПб.: Тип. В. Демакова, 1889. — 48 с.

- Столетов А. Г. Гельмгольтц и современная физика. — М.: Т-во Кушнерев и К°, 1895. — 29 с.

- Столетов А. Г. Введение в акустику и оптику. — М.: Т-во Кушнерев и К°, 1900. — 331 с.

Литература

- Храмов Ю. А. Столетов Александр Григорьевич // Физики: Биографический справочник / Под ред. А. И. Ахиезера. — Изд. 2-е, испр. и дополн. — М.: Наука, 1983. — С. 255. — 400 с. — 200 000 экз. (в пер.)

- Лазарев П. П. А. Г. Столетов, Н. А. Умов, П. Н. Лебедев, Б. Б. Голицын. — Ленинград: Хим.-техн. изд., 1927.

- Столетов, Александр Григорьевич // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Императорский Московский университет: 1755-1917 : энциклопедический словарь / А. Ю. Андреев, Д. А. Цыганков. — М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. — С. 690—692. — 894 с. — 2 000 экз. — ISBN 978-5-8243-1429-8.

- А. Г. Столетов (некролог) // «Вестник опытной физики и элементарной математики». — 1896. — Вып. 234, XX семестр. — № 6. — С. 141—142.

Ссылки

- Александр Григорьевич Столетов. Всеукраинская газета «Русский Мир. Украина». Архивировано 28 ноября 2012 года.

- Рукк Н. С. Великие физики: Александр Григорьевич СТОЛЕТОВ. Архивировано 28 ноября 2012 года.

- Русская Цивилизация: Столетов, Александр Григорьевич. Дата обращения 10 декабря 2005. Архивировано 29 сентября 2007 года.

- Столетов Александр Григорьевич. Летопись Московского университета. Дата обращения 1 декабря 2017.

|

Метки: наука столетовы |

«…Я бы навел порядок в этой стране»: трагическая история жизни Цесаревича Алексея, сына последнего русского царя |

«…Я бы навел порядок в этой стране»: трагическая история жизни Цесаревича Алексея, сына последнего русского царяhttps://zen.yandex.ru/media/russiainphoto/ia-by-na...caria-5d527c03fc69ab00adfb5d14

В нашем новом видео — история жизни Алексея Романова, единственного сына Николая II и его супруги Александры Федоровны. Рассказ про мальчика, которого все обожали; про ребенка, расстрелянного в возрасте 13 лет вместе с членами его семьи.

Другие видео проекта «История России в фотографиях» вы можете посмотреть на нашем сайте, в разделе «Выставки».

«История России в фотографиях» — совместный проект Московского Мультимедиа Арт Музея и Издательства Яндекс. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях: facebook, Вконтакте, Одноклассники, YouTube, Instagram, Telegram.

Фотография обложки Дзена

Цесаревич Алексей Николаевич

Неизвестный автор, 1907 год, МАММ/МДФ.

|

Метки: романовы |

История любви в картинах: Михаил Нестеров. Боязнь жениться |

История любви в картинах: Михаил Нестеров. Боязнь жениться

Михаил Васильевич Нестеров нередко сравнивал себя с гоголевским Подколёсиным: мол, и надо бы жениться, да боязно, и мысли о том, а не сбежать ли с собственной свадьбы, выпрыгнув в окошко, одолевают. Попробуем разобраться, почему так происходило и чем все в итоге закончилось.

Против воли родителей

Страх перед женитьбой появился в Нестерове не сразу. Напротив, желание взять в жены любимую Машеньку Мартыновскую было таким сильным, что его не обуздал даже запрет родителей. Михаил Нестеров вырос в богобоязненной купеческой семье, и отсутствие родительского благословения было не просто словами, а настоящими цепями, которые должны были бы сковать влюбленного молодого человека по рукам и ногам. Должны были бы. Но не сковали. Двадцатитрехлетний Нестеров обвенчался с любимой.

Жена художника в подвенечном платье. Урождённая Мартыновская Мария Ивановна. Михаил Васильевич Нестеров, 1886

Именно с Марией Мартыновской в творчестве Нестерова появились женские образы. Сам же художник говорил, что в Машеньке встретил девушку «очень близкую к идеалу».

На следующий год после свадьбы в семействе Нестеровых появился ребенок — дочь Оля. Михаил Васильевич был настолько счастлив, что даже не сразу понял, что хочет донести до него акушерка. А она сообщала, что с ребеночком-то все в порядке, а вот с матерью — беда. Мария лежала в сильном жару и вскоре умерла.

Портрет М.И. Нестеровой, первой жены художника. Михаил Васильевич Нестеров, 1886

Из письма Михаила Нестерова дочери, О. М. Нестеровой, 1 июня 1906 года. Москва

«Дорогая моя Олюшка!

Сегодня в полдень минуло 20 лет, как не стало нашей Мамы.

Я только что приехал из Данилова монастыря, где отслужили панихиду, убрали могилу, вымыли памятник, и передо мной прошли, как живые, памятные страшные дни 1886 года.

Ах! Как все это больно было и тяжело… <…> И оба мы с тобой были тогда одинако[во] беспомощны.

Помолилась ли ты сегодня о Маме?

Вчера я был в Петровском парке, прошел около церкви, в которой венчали нас, а потом мимо дома в Зыковом переулке, где жила и живет беднота и где жили мы с мамой перед свадьбой. Цел и домишко, цел и чердачок в одно окно, где прожива[л] я.

Все прошло, все миновало!..

Я стал „большой“, стал „известный художник“, а счастлив ли я?..»

Портрет дочери Ольги Михайловны Нестеровой ("Амазонка").

Михаил Васильевич Нестеров, 1906

«Любовь к Маше и потеря ее сделали меня художником, вложили в мое художество недостающее содержание, и чувство, и живую душу, словом, все то, что позднее ценили и ценят люди в моем искусстве», — позже напишет Михаил Нестеров и добавит: «Под впечатлением этого сладостно-горького чувства я много рисовал тогда, и образ покойной не оставлял меня: везде те черты, те особенности ее лица,выражения просились на память, выходили в рисунках, в набросках. <…> И она как бы была тогда со мной».

Ее облик художник запечатлел на посмертном портрете. На картине «Христова невеста» покойная изображена в венчальном наряде — Нестеров его позже уничтожил.

Знаки судьбы

Михаил Васильевич и по его собственным признаниям, и по отзывам окружающих был чрезвычайно впечатлительным человеком, а такие люди всегда стараются считывать знаки судьбы — улавливать символы в, казалось бы, ничем не связанных событиях. Так, смерть жены Нестеров позже увяжет со случаем на их свадьбе, когда один из гостей — доктор — уезжал к роженице, да не успел, женщина умерла. А сам Нестеров, может, и не годится вовсе для семейной жизни? Вот и покойная любила говорить: «Мишенька, ты не мой, ты — картинкин».

Автопортрет. Михаил Васильевич Нестеров, 1906

Много позже, когда у художника возник бурный роман с одной певицей, та тоже, по словам живописца, ему говорила о том, что его единственная подлинная страсть — искусство. Так стоит ли рисковать и пытаться снова пойти под венец? С одной стороны, семья, уют, были Нестерову необходимы, а с другой стороны — это страшно: а вдруг снова что-то пойдет не так?

Вторая семья

«Две страсти всю жизнь господствовали надо мной: страсть любовная и страсть к художеству, — признавался Нестеров. — Если бы не было этих страстей, я был бы самый ординарный человек, быть может, вредный самодур, пьяница, неудачник».

Страсть любовная привела к тому, что в жизни Михаила Васильевича появилась Юлия Урусман. Об этой женщине известно немного — биографы стараются не вдаваться в подробности этих отношений. Нестеров и Урусман не были официально женаты, но прижили троих детей: самый младший — Федор — прожил всего несколько месяцев. Все дети получили фамилию отца.

Юлия Урусман с детьми от Михаила Нестерова — Верой и Мишей.

Образ Урусман запечатлен на картинах «Думы» и «За Волгой». И на первом, и на втором полотне женщина печально и немного обреченно склонила голову. Скорее всего, именно такой и была в жизни Юлия — кроткой и всепрощающей. Она умерла в 1962 году, на 20 лет пережив Нестерова, но не оставила скандальных воспоминаний и подробностей их совместной жизни. А ведь ей было на что обижаться: живя с ней, Нестеров дважды пытался обустроить свою жизнь с другими женщинами. Причем вторая попытка удалась.

Думы. Михаил Васильевич Нестеров, 1900

Останемся друзьями

В Киеве, где Нестеров работал над росписью Владимирского собора, он познакомился с Лёлей Праховой — дочерью известного в те годы археолога и историка искусств Адриана Прахова.

В своих воспоминаниях художник так описал их первую встречу: «За самоваром сидела, разливая чай, девушка лет шестнадцати-семнадцати, некрасивая, худенькая, на редкость привлекательная. Это была старшая дочь Праховых Леля. Она как-то просто, как давно-давно знакомая, усадила меня около себя, предложила чаю, и я сразу и навсегда в этом шалом доме стал чувствовать себя легко и приятно. Леля, благодаря своему милому такту или особому уменью и навыку обращаться в большом обществе с людьми разными, всех покоряла своей доброй воле и была общей любимицей».

Елена (Лёля) Прахова, предположительно 1900-й год, Киев

Портрет Елены Адриановны Праховой. Виктор Михайлович Васнецов, 1894

Позже Михаил Васильевич признавался, что даже «некоторым образом влюбился» в девушку. Это была не головокружительная страсть, но тем не менее Леля покорила Нестерова настолько, что он образ святой Варвары в соборе принялся писать с нее. Позже ему запретят такое «святотатство». Жена губернатора так прямо и заявила: «Не желаю я молиться на Лёльку Прахову!».

Великомученица Варвара. Михаил Васильевич Нестеров, 1924

Так что Нестеров образ переписал. Но свое отношение к девушке не изменил. Более того, однажды признался, что из всех встреченных им женщин, только Леля Прахова, как когда-то его мать, по-настоящему его понимала. https://zen.yandex.ru/media/artchive/istoriia-liub...itsia-5d303222c0dcf200ad6f509e

Так выглядит переписанная Святая Варвара во Владимирском соборе в Киеве

Думы о том, а не жениться ли, в конце концов, на такой понимающей девушке, не оставляли художника. В 1897 году в письме другу он замечает: «…эта прекрасная девушка, с которой я взял когда-то тип своей великомученицы Варвары и был недалек от того, чтобы влюбиться в нее и связать ее судьбу со своей. Теперь, к сожалению, это поздно, все хорошо в свое время… Но что мечтать о том, что несбыточно». На следующий год: «Если бы мне было суждено когда-либо жениться вторично, то никого бы я не желал иметь своей женой, кроме этой талантливой и необычайно доброй и чистой душой девушки. Но… увы и ах!». Тем не менее, в 1899 году, после десятилетней дружбы, он все-таки сделал ей предложение. Помолвка не состоялась, скорее всего, потому, что Праховы знали, что у Нестерова есть вторая, пусть и незаконная, семья.

Женюсь! Если не выпрыгну в окно…

В 1902 году Михаил Васильевич восторженно писал своему близкому другу Александру Турыгину: «…я влюбился, как мальчишка. Она действительно прекрасна, высока, изящна, очень умна и по общим отзывам дивный, надежный, самоотверженный человек. И если по дурной привычке своей я не выпрыгну в окно, то через месяц наша свадьба».

Портрет жены, Е.П. Нестеровой. Михаил Васильевич Нестеров, 1905

Нестерову не пришлось «прыгать в окно»: его свадьба с Екатериной Васильевой состоялась. В этом же году его незаконная супруга Юлия Урусман родила третьего ребенка, который прожил всего несколько месяцев. Что чувствовала и пережила Юлия Урусман, у которой умер сын и которую оставил отец ее детей, мы уже не узнаем: мемуаров она не оставила.

Записи Нестерова по этому поводу сохранились: «И такой мой поступок, что я, оставив одну семью, решил обзавестись другой, был самым тяжким грехом в моей жизни… я чувствую и по сей день, что безнаказанно для меня этот поступок не прошел».

Михаил Нестеров и Екатерина Васильева прожили в счастливом браке 40 лет, вырастив двоих детей. Жена пережила художника на 13 лет.

Наташа Нестерова на садовой скамейке. Михаил Васильевич Нестеров, 1914

Судьбы детей Нестерова в советское время складывались зачастую печально — как пережить арест старшей дочери Ольги? Она вернется после долгих лет лагерей на костылях. А ее мужа сочтут шпионом и расстреляют… А смерть сына Алексея от туберкулеза? Отец, стоя перед его постелью, наносил на полотно любимые черты…

Что касается Лели Праховой, то она так и не вышла замуж. В 1913 году Нестеров писал о ней своей дочери Ольге: «…Как часто (и все чаще и чаще) я вспоминаю Лёлю — этот источник поэзии и истинного художественного вдохновения. Она старенькая, с обручиком на немногих седеньких оставшихся волосах (помнишь, какие были пышные?) сидит себе посейчас, а около нее идет жизнь, и догорающие лучи былой Лели еще греют тех, на кого они упадут…». Кстати, Леле на тот момент было 42 года. Художника его бывшая модель и несостоявшаяся невеста пережила на шесть лет.

Автор: Елена Сироид, artchive.ru

|

Метки: нестеровы мир живописи |

Анархия это гуманизм: точка зрения Петра Кропоткина |

Анархия это гуманизм: точка зрения Петра Кропоткина

Петр Кропоткин - пример мыслителя, что называется, энциклопедического уровня. То есть размах его интересов был широк, а уровень осмысления проблем глубок, как, скажем, у Демокрита или Аристотеля, или, например, у Канта. Короче говоря, Кропоткин был одного с ними поля ягода. Знаменитый анархист был и выдающимся ученым, специалистом по ледниковому периоду, и, кстати, именно он ввел термин "вечная мерзлота". Поэтично, согласитесь.

Фото из открытого источника в интернете

Но миру он известен все же как один из ярких теоретиков анархической теории и революционер. При этом он был аристократом, князем. К своим идеям Петр Алексеевич Кропоткин (1842-1921) пришел в результате размышлений об устройстве мира и сущности человека, особенно ее моральной стороны. Его философская теория прежде всего - это этика.

Исходный пункт его рассуждений - признание единой сущности мира. Космос удивительно гармоничен и постоянно пребывает в развитии, никогда не стоит на месте. Различные формы движения генетически связаны друг с другом, притом при их взаимопереходе энергия сохраняется. Общество является естественной ступенью эволюции живой природы, поэтому тут действуют те же законы.

Петр Алексеевич Кропоткин

Согласно Кропоткину, который придерживался в понимании мира эволюционных и позитивистских взглядов, знание законов развития позволяет сделать довольно точный прогноз за будущее. И вот он его сделал. Мыслитель считал, что эволюция неизбежно ведет человека по пути свободы, духовного развития, любви, сотрудничества и отказа от насилия. Таков общий закон мироздания, который стремится к сохранению гармонии. Поэтому общественное развитие, согласно Кропоткину, неизбежно идет к светлому будущему, где каждая отдельная личность сможет проявить свои естественные моральные качества.

Фото из открытого источника в интернете

Кропоткин считал, что надо деятельно приближать наступление такого будущего, а не сидеть и тупо ждать, когда оно наступит. Люди сами творят свою историю, отсюда призывы Кропоткина активно участвовать в революционной борьбе. Надо делать все, чтобы помаленьку, но приближать счастье человечества. Такой деятельный гуманизм и неизбывный оптимизм - отличительные черты кропоткинского анархизма.

Насилие и неравенство - социальное зло, и пока они существуют, люди не могут быть счастливыми. Желание справедливости - врожденное свойство человека, и Кропоткин считал, что оно двигает его вперед, заставляет развиваться и мечтать о свободе и гармонии. Кроме того, естественным качеством человека является альтруизм, то есть любовь к другим людям, умение сопереживать им, сочувствовать, помогать, сотрудничать. Такое доброжелательство нормально, но подавляется государством, которое основано на насилии.

Фото из открытого источника в интернете

Инстинкт общительности можно и нужно развивать, и в процессе эволюции общества лучшие качества человека будут проявлять себя все в большей мере. Общительность, справедливость и самопожертвование - вот краеугольные камни общественного прогресса, согласно Кропоткину. Когда они разовьются в достаточной мере, аппарат насилия в лице государства не будет нужен. Люди будут регулировать свою жизнь на основе нравственных норм.

Такая вот прекрасная теория анархиста Кропоткина. Насколько она утопична? Думаю, на 98%. Два процента оставлю на отчаянную надежду оптимиста.)

Давайте ссылки на мой канал и читайте еще здесь:

Праздник с точки зрения культурологии

Зачем нужны социальные институтыhttps://zen.yandex.ru/media/lidprevuz/anarhiia

|

Метки: кропоткины |

"Итальянские рога" для свадьбы с великим князем Романовым |

"Итальянские рога" для свадьбы с великим князем Романовым

Далеко не все девушки из династических родов Европы надевают на свадьбу тиары классической формы. О самой необычной тиаре Романовых подробнее в этой статье.

Тиара Sveva в форме "бараньих рогов", украшена бриллиантами и жемчугом.

Об этой необычной тиаре я узнала совсем недавно. Меня привлекла необычность ее формы в виде "бараньих рогов" и отношение тиары к роду Романовых. Я стала интересоваться историей создания этого украшения, и вот, что мне удалось выяснить.

С чего все началось

Все произошло в Каннах в 1952 году. К свадьбе с Романовым Николаем Романовичем (праправнук Николая I, ветвь "Николаевичей"), юная невеста - итальянская графиня Свева делла Герардеска надела эту необычную тиару.

Венчание итальянской графини Свевы делла Герардеска и великого князя Романова Николая Романовича (праправнука императора Николая I). Статьи выходят каждый день после 18:00 по мск.

Венчались молодые в церкви Святого Михаила в Каннах 21 января 1952 года. Накануне Свева приняла православие и стала Марией Федоровной.

Свева относилась с древнему аристократическому роду графов Делла Герардесок, родилась в Италии, в Тоскане. Род Делла Герардеска ведет свое начало еще от лангобардского короля Ратхиса Вильфреда (765 г).

Тиара Sveva

О самой тиаре Свевы мало что известно, да и где она сейчас - толком нет информации. И никто бы даже не вспомнил об этом интересном украшении, если бы не внучка Свевы.

Николетта Романофф в тиаре Sveva, выполненной ювелирным домом Damiani.

Внучку Свевы зовут Николетта, ее фамилия звучит теперь на немецкий манер "Romanoff", она занимается актерским ремеслом. Однако память и гены предков дают о себе знать, и девушка задалась целью воссоздать ту самую венчальную тиару своей бабушки Свевы.

К делу Николетта подошла серьезно. Выбрав Damiani, один из старейших ювелирных домов Италии, Николетта предложила воссоздать ту самую тиару и придумать еще ряд современных ювелирных украшений по мотивам бабушкиной тиары, княгини Марии Федоровны Романовой.

Почему такая необычная форма?

Удивляет тонкость ювелирной работы и нежность самого изделия, несмотря на массивную форму. Подпишитесь на познавательный геммологический канал GEM STONES))

Еще у скифов золотое руно было выполнено с символикой этого священного животного. Впоследствии, учрежденный в 1429 году в Бургундии специальный орден Золотого руна был символом проявления невероятного героизма и мудрости для всей Европы. Таким орденом награждались лишь аристократы, приближенные к монарху.

Поэтому "рога" издавна олицетворяли символ процветания, благополучия и счастья, особенно на такой благотворной и плодоносной земле как Тоскана.

Николетта Romanoff в тиаре Sveva, презентация коллекции Fiori d’arancio от Damiani в Москве.

И что в итоге получилось у Николетты?

Через полгода кропотливого труда ювелирами Damiani тиара Sveva была готова. Сама тиара украшена сотней маленьких цветов "апельсина", инкрустированных бриллиантами и японским жемчугом.

Апельсиновые цветы - символ чистоты и счастья, именно поэтому тиара выполнена в этой стилистике.

Колье из коллекции Fiori d’arancio от Damiani. Белое золото, бриллианты.

Fiori d’arancio - так называется коллекция Damiani, которая запечатлела соединение двух культур - русской и итальянской. Среди украшений - серьги, колье, броши и браслеты.

В 2014 году Николетта посещала Москву с презентацией этой коллекции в России, где присутствовали многие знаменитости. На ней была воссозданная тиара Sveva, посвященная любви ее бабушки - графини Cвевы и великого князя Николая Романова.

На тусовке-презентации новой коллекции от Damiani. Слева - Сильвиа Damiani, Николетта Romanoff, Яна Рудковская, Филипп Киркоров.

Спасибо, что дочитали до конца. Если понравилось - благодарю за лайки, подписывайтесь на канал GEM STONES. У меня вышла новая книга о драгоценностях Романовых, можно скачать:

Вас могут заинтересовать эти темы:

Колье Екатерины - подарок Петра Великого. Что с ним сделала Екатерина

Четыре тайны Владимирской тиары

"Узелки любви" - уничтоженная русская тиара

Гохран: царские бриллианты

Личные драгоценности королевы Англии Елизаветы II

Драгоценности Екатерины Великой

https://zen.yandex.ru/media/gemstones/italianskie-...novym-5d444a3743863f00ad9ff4be

|

Метки: романовы |

Святые пришельцы: НЛО на христианских фресках |

Святые пришельцы: НЛО на христианских фресках

13 Авг, 2019 / 6850 Просмотров

Это не графика и не арты художников.

Если пришельцы существуют, то они явно начали прилетать к нам не в XX веке. Прилетали и раньше. Есть множество письменных свидетельств неких объектов в небе с детальным описанием. Скептики отмахиваются под самыми наивными предлогами – летописец-фантазёр, современная подделка, неправильный перевод древних языков и прочее. Но тут мы нашли для вас древние изображения, которые не нуждаются в переводе. Это фрески со стен христианских храмов и церквей. Их и сейчас можно посмотреть.