Сестра Толстого, повторившая судьбу Анны Карениной |

Сестра Толстого, повторившая судьбу Анны Карениной

В 1891 году, когда Лев Толстой все дальше и дальше отдалялся от церкви, не разделяя ее интерпретацию христианства, его младшая сестра Мария Николаевна "принесла жертву Богу", поселившись в Шамординском монастыре. Несмотря на столь противоположное отношение к церкви, брат с сестрой очень нежно относились друг к другу на протяжении всей своей жизни.

Что же привело к уходу Марии Толстой из мира?

Когда Маше исполнилось 16 лет, ее отдали замуж за троюродного брата Валериана Толстого. Из Маши получилась хорошая жена, она любила мужа и родила ему четырех детей. И как она была оскорблена, узнав, что Валериан многократно нарушал супружескую верность! Мария Николаевна не смогла смириться. Развод в то время был процессом долгим и трудным, поэтому она оставила мужа и стала жить с детьми в Москве, в доме, который специально для этого снял Лев Толстой.

Спустя некоторое время Мария Николаевна уезжает с детьми за границу, где встречает болезненного молодого человека Гектора Виктора де Клена. Их знакомство перерастает в страстное чувство, и за три года, проведенные вместе в Алжире, у них рождается девочка Елена. В глазах общества она незаконный ребенок.

Спустя десять лет после рождения дочки де Клен умирает. В это же время в "Русском вестнике" печатаются главы "Анны Карениной". В письмах к брату Мария жалуется, что ее преследует мысль о самоубийстве.

"Боже, если бы знали все Анны Каренины, что их ожидает, как бы они бежали от минутных наслаждений, потому что всё то, что незаконно, никогда не может быть счастием", - писала она.

Вернувшись в Москву, Мария Николаевна вынуждена представлять свою дочь в качестве воспитанницы. Это усугубило ее отношения с дочерью в дальнейшем: девушка рано начала самостоятельную жизнь и вышла замуж за судебного чиновника в Воронеже.

После всего пережитого Мария Николаевна пыталась наконец обрести душевный покой, найти то место, где она нашла бы "удовлетворение нравственное и спокойствие душевное". Таким местом стал монастырь - сначала Белевский, затем Шамординский.

"Какую жертву я принесу Богу? А без жертвы, без труда спастись нельзя; вот для нас, слабых и одиноких женщин, по-моему, самое лучшее, приличное место - это то, в котором я теперь живу", - писала она брату из монастыря.

В 1910 году, когда Лев Толстой решит бежать из дома, он первым делом направится к своей сестре в Шамордино.

"— Я рада тебя видеть, Левочка, но в такую погоду!.. Я боюсь, что у вас дома нехорошо.

— Дома ужасно, — сказал он и заплакал".

Источники

Басинский П. Лев Толстой: Бегство из рая

Мария Николаевна Толстая / Tolstoy.ru

https://zen.yandex.ru/media/kotofei/sestra-tolstog...ninoi-5d9378cc3639e600ab01b66c

|

Метки: толстые |

Иван Алексеевич Бунин, или господин из Воронежа |

Иван Алексеевич Бунин, или господин из Воронежа

Иван Алексеевич Бунин — один из классиков, творчество которого мы обсуждаем с малых лет. Именно этот человек создал первый в России бестселлер на тему женской судьбы, именно ему вручили Нобелевскую премию по литературе, но помимо этих интересных фактов в биографии писателя предостаточно и других. О них и поговорим сегодня.

✒️ Трудное детство

Несмотря на то, что семья Бунина была довольно-таки известной в дворянской среде, их род окончательно обеднел, когда мальчик появился на свет. К слову, Иван был одним из четырех выживших детей, пятеро других умерли, не дожив до пятилетнего возраста.

Будущий писатель обожал играть с крестьянскими детишками, которые накормили его беленой. К счастью, нянечка увидела это и отпоила малыша молоком, в противном случае всех этих произведений могло бы и не быть.

✒️ Без образования

Иван Алексеевич учился в гимназии, но не смог окончить ее из-за неуплаты. Несмотря на это, писатель вдохновлялся знаниями своего брата Юлия. Да и в написании шедевров ему не помешало отсутствие высшего образования.

✒️ Нобелевская премия

Не так часто наши писатели попадали в список нобелевских лауреатов, а Иван Алексеевич фигурировал там аж три раза, только в первые два председатели не решались отдавать кругленькую сумму именно Бунину. Но соратники писателя упорно посылали письма с просьбой в обязательном порядке номинировать его. В итоге Бунин получил заветный приз, половину из которого отдал на благотворительность. Также им был сформирован специальный комитет, который решал, кому эти деньги нужны больше.

✒️ Праведник народов мира

Как известно, во время Второй мировой войны Бунин и его семья жили на территории оккупированной Франции. Несмотря на это, писатель приютил у себя несколько еврейских семей. И только в начале 21-го века российское еврейское сообщество решило присудить Бунину звание «Праведника народов мира», ведь писатель защищал евреев от Холокоста.

https://zen.yandex.ru/media/id/5c932eea910fbc00b34...oneja-5d4078a314f980231fed8f5a

|

Метки: литераторы бунины воронежская губерния |

Что надето на Девочке с персиками? |

Что надето на Девочке с персиками?

Одна из самых известных картин Серова была написана - сложно поверить! - когда ему было всего двадцать два года. И портрет Веруши, дочери мецената и предпринимателя Саввы Мамонтова, навсегда вошёл в золотой фонд русской портретной живописи. Старший брат девочки вспоминал: "Только благодаря своей дружбе удалось Серову уговорить мою сестру Веру позировать ему. Двенадцатилетнюю жизнерадостную, бойкую девочку в летний погожий день так тянет на волю, побегать, пошалить. А тут сиди в комнате за столом, да ещё поменьше шевелись. Эта работа Серова потребовала много сеансов, пришлось сестре долго позировать для неё". Но результат того стоил.

Об этой картине написано так много, что повторяться нет смысла. Давайте лучше приглядимся к тому, что на Веруше надето...

"Девочка с персиками", портрет Веры Мамонтовой, Валентин Серов, 1887. Из коллекции Государственной Третьяковской галереи

Чаще всего пишут о блузе - розовой блузе с бантом. Ну или о кофточке. Свободная, просторная. И, в принципе, это вполне вероятно.

Ещё в 1860-х в моду вошли блузки-гарибальдийки (о них мы как-нибудь поговорим). Носили их не только взрослые дамы, но и девочки. И в детскую, девичью моду сочетание "блузка и юбка" вошло прочно. В отличие от взрослых дам, которые, быстро отболев страстью к гарибальдийкам и предпочитая платья, сочтут такой комплект достойным внимания попозже, уже ближе к концу века.

Фотография 1860-х, из книги К.Г. Серебряковой "Детский костюм XVIII - первой четверти XX века" (2010)

Девочек же продолжали одевать в блузки, которые чаще всего носили с напуском. Симпатично, а, главное, удобно.

Иллюстрация из модного журнала, Франция, 1887

Однако на Веруше не обязательно блузка. Возможно, это платье с заниженной талией, которое как раз начинает входить в детскую моду 1880-х. Достаточно свободное, собранное в районе бёдер, и оттуда расходящееся более или менее пышной юбочкой. Это один из самых популярных вариантов!

Фрагмент фотографии девочки в домашнем платье, из книги Александра Васильева "Детская мода российской империи" (2013

И мне кажется, что на нашей девочке с персиками именно такое платье! Соответствующее и возрасту, и моде, и ситуации.

https://zen.yandex.ru/media/eregwen/chto-nadeto-na...ikami-5d654427e3062c00ae0cb59b

|

Метки: мир живописи мир моды |

Шпионка или патриотка? Кем на самом деле была последняя российская императрица |

Шпионка или патриотка? Кем на самом деле была последняя российская императрица

Последнею российскую императрицу Александру Федоровну всегда обвиняли в анти патриотизме и предательстве национальных интересов в пользу Англии и Германии.

Когда принцессе Алисе Гессен-Дармштадтской было шесть лет умерла ее мать. С тех пор почти все время она жила у своей бабушки — английской королевы Виктории. Поэтому по воспитанию она скорей всего — англичанка. Все переписку со своим будущим мужем Николаем Романовым она вела на только английском языке.

В 1871 году Гессен-Дармштадт присоединили к Германии, жители были не очень рады, так как здесь всегда недолюбливали пруссаков. В дальнейшем это сказалось и на отношении императрицы Александры Федоровны к кузену Вилли — германскому императору.

Из воспоминаний начальника дворцовой канцелярии Александра Мосолова: "Императрица питала к своему кузену почти нескрываемую антипатию. У нее всегда болела голова, когда предстояло обедать или завтракать с Вильгельмом II".

Казалось бы на лицо отсутствие причин отстаивать интересы Германии. Но проблема существовала — императрица с самого начала, была крайне непопулярна в России.

В годы Русско-японской войны англичане поддерживали Японию. И Александру Федоровну обвиняли в том, что она...англичанка. Спустя время Англия стала союзницей России против Германии. Все забыли, что она — англичанка, но тут же вспомнили, что она немка.

Россия не слишком удачно воевала в Первой мировой войне. Общественность во всем винила власть, якобы Николай II стремился заключить с немцами сепаратный мир. Но спустя много лет, уже советские историки, наконец то проверили факты. И никаких доказательств этой версии не нашли. Наоборот император несколько раз получал от немцев предложения заключить мир, но он каждый раз с негодованием их отвергал.

В годы Первой мировой вместе с императором обвиняли и его жену. Дескать, немка склоняет мужа к миру с Германией. Ведь она же — немка. И интересы Германии для императрицы важнее, чем интересы России.

Этим слухам способствовала и знаменитое выступление лидера думской оппозиции Павла Милюкова. В своей речи он высказался о глупости или измене. Эту речь в Думе встретили овациями. А самой главной изменницей признали императрицу-немку Александру Федоровну. Но вот только доказательств этому не было.

Сама императрица жаловалась графу Владимиру Шуленбургу: "Вы слыхали: меня обвиняли, что я англичанка, теперь - я им немка, но моя совесть чиста. Я - русская. Я - православная".

Сегодня сомневаться в этом, нет никаких причин. Ее совесть была действительна чиста. Нечистой она была только у тех, кто навешивал на нее национальные ярлыки, без каких либо доказательств...

Фотографии из открытых источников Яндекс и являются собственностью авторов.

Если статья понравилась: Поставьте лайк, подпишитесь на канал и обязательно оставляйте свои комментарии!

Читайте также - это интересно:

Кого еще из представителей династии Романовых расстреляли большевики?

Женщины на войне: Лишь бы не пoгибнуть, когда на тебе мужские трусы

КАК ЗАВЫШАЛИ СВОИ ВОЗДУШНЫЕ ПОБЕДЫ ЛЕТЧИКИ ЛЮФТВАФФЕ

Какой приказ на фронте был самым страшным?

Как красноармейцы поступали с власовцами?

https://zen.yandex.ru/media/nazar1074/shpionka-ili...trica-5d70bd4598fe7900adeb9e84

|

Метки: романовы |

Елена Дмитриевна Поленова. Абрамцево. Творческий расцвет |

Елена Дмитриевна Поленова. Абрамцево. Творческий расцвет

| 18 августа 2019, 7:01 |

|

В 1882 году художница по семейным обстоятельствам переехала в Москву, и этот переезд самым благоприятным образом сказался на её творчестве и мироощущении, так как художница оказалась в дружественной тёплой атмосфере.

Окончание. Начало.

Вместе с братом Василием и другими творческими людьми - художниками, музыкантами, театральными деятелями, которые образовали так называемый «абрамцевский кружок», среди них - К. А. Коровин, И. И. Левитан, М. В. Нестеров, А. Я. Головин, С. В. Иванов, М. В. Якунчикова, И. С. Остроухов и другие. Елена Поленова как бы снова загорелась и стала принимать активное участие в творческих вечерах кружка. Она была художником дизайнером, подбирала ткани, отделку, украшения и даже шила костюмы сама для театральных постановок. Так под её руководством в Абрамцеве были сшиты костюмы для постановок «Снегурочка» в 1882-1883 годах, «Фауст» и «Алая роза» в 1883 году, «Волшебный башмачок» в 1888 году.

Елена Поленова подолгу гостила в имении Мамонтовых Абрамцево, подружилась с женой хозяина усадьбы Елизаветой Григорьевной Мамонтовой и бывала в поместье почти каждую неделю. Бродила по окрестностям и рисовала чудесные пейзажи.

Нередко ходила на этюды вместе с Константином Коровиным и в Абрамцево же Елена познакомилась с Виктором Васнецовым.

В дальнейшем она писала Стасову: «Кто дал мне толчок к уразумению древнерусской жизни — так это Васнецов, — у Васнецова я не училась в прямом смысле слова, т.е. уроков у него не брала, но как-то набиралась около него понимания русского народного духа».

Несмотря на то, что картины Елены Поленовой на первый взгляд очень просты, от них трудно оторвать взгляд. Это и: «Цветы цикория, лужайка», «Заросль», «Уголок сада осенью», «Конский щавель», «Татарник» и многие другие.

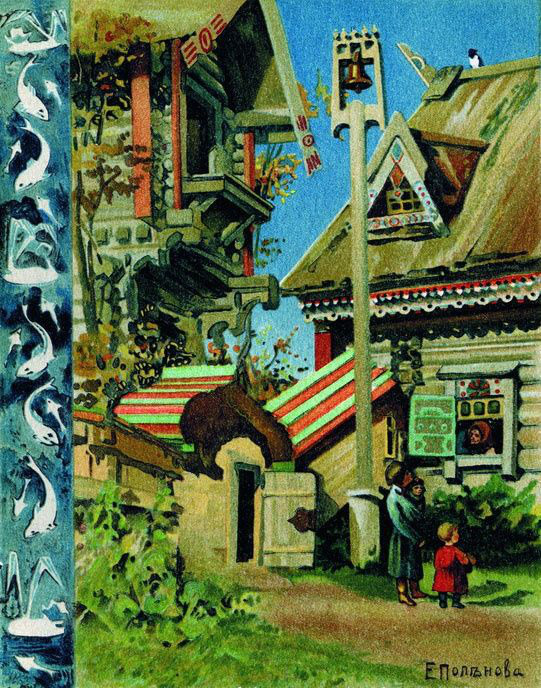

Елена Поленова глубоко изучала фольклор, и эта любовь к народному творчеству ярко отразилась в её иллюстрациях к сказкам.

А в 1884 году вместе со своей подругой П. Д. Антиповой она отправилась в творческое путешествие для этюдов по Волге и Дону, на Кавказ и в Крым. Поездка оказалась успешной, привезённые из неё акварели одобрили не только друзья, но и любимый учитель П. П. Чистяков и даже В. И. Суриков.

Зимой 1884 года Елена Дмитриевна выставила свои этюды на проходящей в Москве Периодической выставке художников, которая принесла ей успех.

По этому поводу она писала брату Василию: «Получила… своего рода перевод в старший класс для самолюбия… Дело в том, что вчера открылась Периодическая выставка, а сегодня мне сообщили, что две мои акварели куплены. Как ты думаешь кем?! Самым большим галерейщиком Третьяковым! Каково!..»

И действительно, некоторые выставленные зимой 1885 года картины Поленовой купил П. М.Третьяков.

Вместе с Е. Г. Мамонтовой Елена Поленова начала создавать в Абрамцеве музей народного искусства, Молодые женщины ездили по деревням, собирая вышивки, образцы ткачества и предметы быта.

Для этой цели они побывали в Ярославской, Владимирской и Ростовской губерниях. Из этих поездок художница привезла не только собственные зарисовки, но и народные сказания.

В 1885 году подруги организовали в Абрамцево столярно-резчицкую мастерскую, которую Елена Поленова возглавляла до 1892 года.

В мастерской бесплатно обучали детей и взрослых местных крестьян традиционным русским ремеслам, в том числе столярному ремеслу, приёмам художественной резьбы. Это давало крестьянским семьям возможность заработать себе на жизнь. Вместе с крестьянами в мастерских работали и «абрамцевские» художники. По рисункам Елены Поленовой и других художников в мастерской изготавливали предметы утвари и мебели. Одна только Елена Дмитриевна в период с 1885 по 1893 год разработала свыше 100 художественных проектов мебели, эскизов для предметов декоративно-прикладного искусства, в том числе рисунков для вышивок, обоев и росписи фарфора.

Мебель по эскизам Елены Дмитриевны Поленовой, все стулья, навесные шкафчики, лавки, полочки и даже буфет зачаровывают красотой орнаментов и пейзажных узоров.

У мастерской было так много заказов, что в Москве был открыт специальный магазин.

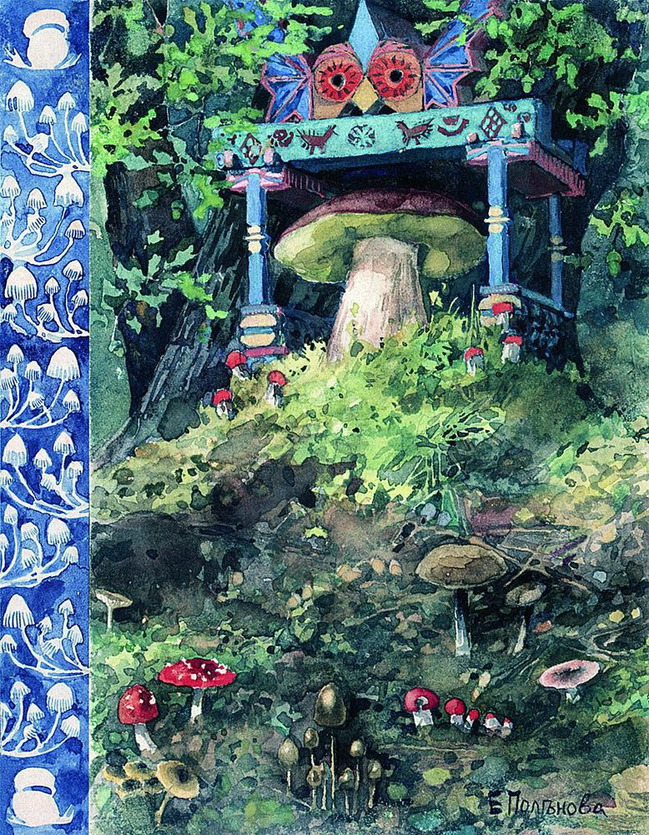

А её иллюстрации и в наши дни волнуют не только детские сердца, но и взрослых.

Особенно активно Елена Поленова иллюстрировала сказки из сборника Афанасьева, но не только, было немало сказок, которые она собрала по деревням.

Во время этих походов за ней ходили деревенские дети. И даже помогали художнице. Так текст сказки «Избушка на курьих ножках» по её просьбе записал грамотный крестьянский мальчик, о котором говорили «мастер сказки сказывать».

В глухой северной деревне был записан текст народной сказки «Сынко-Филипко», в которой рассказывалось о мальчике, вырезанном из чурбанчика и оживлённом любовью матери. Чем не вариант северной сказки о Буратино или Пиноккио?

Самые первые иллюстрации к сказкам Елена Дмитриевна сделала в 1886 году и не переставала делать их в течение всей своей последующей жизни.

Иллюстрации, сделанные ею за 12 лет, объединены в большие циклы более двадцати фольклорных произведений, например «Белая уточка» (1886), «Лисичка-сестричка и волк», «Волк и лисица», «Иванушка-дурачок» (все – 1887), Дед Мороз» (1888), «Война грибов» (1889), «Избушка на курьих ножках» (1889).

Елена Дмитриевна писала об иллюстрировании сказок, как о деле большой важности в своём письме к Стасову: «Думаю, что иллюстрировать русские народные сказки — дело большой важности. Я не знаю ни одного детского издания, где бы иллюстрации передавали поэзию и аромат древнерусского склада»

В Абрамцево находится баня-теремок, в которой есть комната - «шкатулка». На стенах этой комнаты иллюстрации Е. Д. Поленовой к «Сказке о Маше и Ване».

Жаль только, что при жизни художницы из 20 проиллюстрированных Поленовой сказок была издана лишь одна — «Война грибов».

В 1893 г. Елена Григорьевна Поленова стала одним из членов-учредителей МТХ. Произведения художницы находятся в Государственной Третьяковской Галерее, в Государственном Русском Музее и других местах.

В 1902 году в Москве и Петербурге и 1925 году в Абрамцеве прошли выставки картин Елены Поленовой.

У Елены Поленовой, как у всякого большого таланта есть ученики и последователи. К таковым себя причисляли И. Билибин, С. Малютин, Г. Нарбут, Д. Митрохин и другие.

Елена Дмитриевна Поленова могла бы ещё многое сделать в искусстве, она собиралась на Всемирную выставку в Париж, где ей предстояло заняться оформлением Русского павильона, но, увы, случилось несчастье. В апреле 1896 года, когда она ехала на извозчике по крутому спуску к Трубной площади, повозка налетела на рельсы конки и перевернулась. Поленова ударилась головой о мостовую. Два года художница боролась с тяжёлыми последствиями травмы, но, увы. 19 ноября 1898 года Елена Поленова скончалась в Москве.

Её брат Василий Поленов так писал об уходе младшей сестры из жизни: «Она неутомимо работала, можно сказать, всю свою жизнь и всё время шла вперёд, и вот, когда талант её развился и окреп, когда полная творческих замыслов, она могла бы дать ещё много высокодаровитого и интересного, жестокая судьба её убивает…»

Творчество Елены Дмитриевны, то высокохудожественное наследство, что она оставила всем нам продолжает волновать и зрителей и художников.

Народный художник РСФСР К. Ф. Юон написал по этому поводу: «Рисунки Елены Дмитриевны Поленовой к русским сказкам — чарующие документы о русских детях и о русской народной душе. Примитивный уклад деревенской жизни недавнего прошлого в них отражён лаконично, правдиво и трогательно. Пушкинская простота и живая образность — их неоценимое достоинство. В них слышится голос русской матери, доброй бабушки и любимой няни. Лишённый стилизации их правдивый язык делает их близкими каждому русскому человеку в той же мере, как поэзию Пушкина или музыку Чайковского».

В наше время картины Елены Дмитриевны Поленовой находятся в Третьяковской галерее, Государственном русском музее, Государственной, Государственном мемориальном историко-художественном и природном музее-заповеднике В. Д. Поленова и в нескольких других музеях России.

|

Оцените статью:

Средняя оценка: 5.0 (3 голоса) Тэги: Елена Поленова, художник, женщина-художник, искусство, интересные люди Автор: Наталия Н Антонова |

Ещё статьи на эту тему:

|

Художница Е. Д. Поленова. Первые шаги в искусстве и любовь  |

Несказочная жизнь сказочного доктора Айболита  |

Нина Демме - первая в мире женщина-полярник  |

|

|

Метки: мир живописи купеческие особняки поленовы |

3 вещи, связанные с судьбой Елизаветы Федоровны |

3 вещи, связанные с судьбой Елизаветы Федоровны

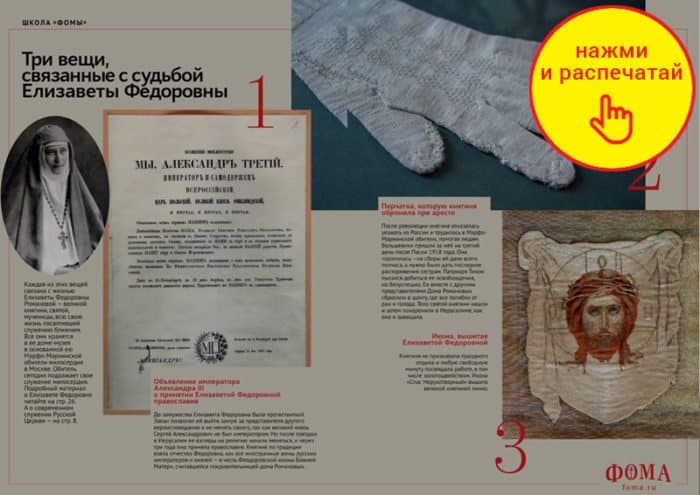

В рубрике Суть вещей «Фома» кратко рассказывает о христианской символике на примерах конкретных артефактов и святынь.

Каждая из этих вещей связана с жизнью Елизаветы Федоровны Романовой — великой княгини, святой, мученицы, всю свою жизнь посвятившей служению ближним.

Все они хранятся в ее доме-музее в основанной ею Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве. Обитель сегодня продолжает свое служение милосердия.

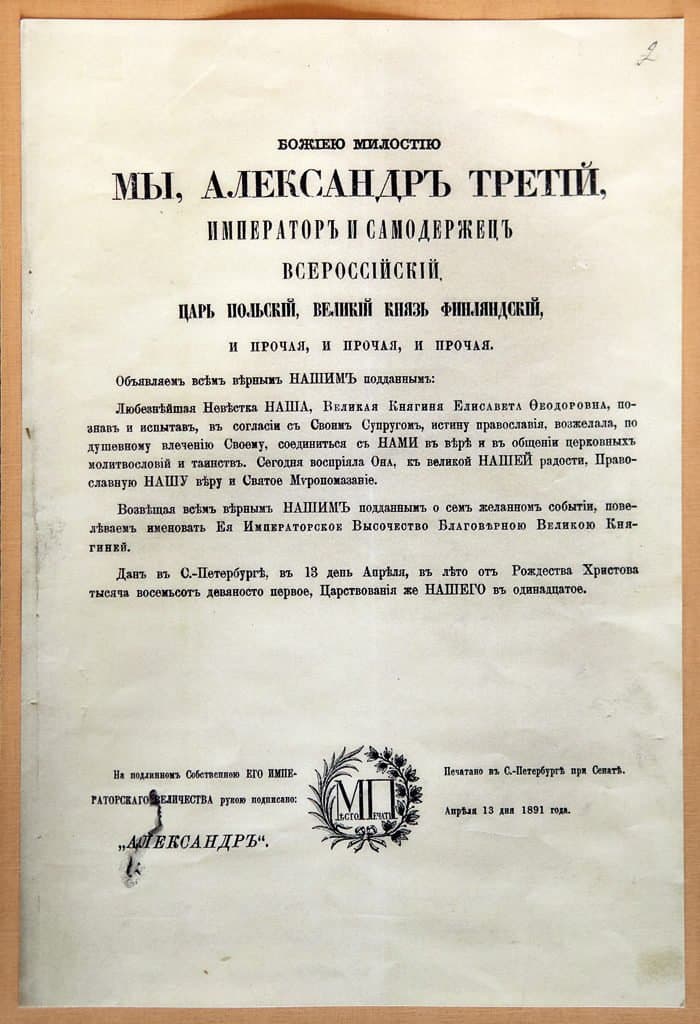

Объявление императора Александра III о принятии Елизаветой Федоровной православия

Косино

До замужества Елизавета Федоровна была протестанткой. Закон позволял ей выйти замуж за представителя другого вероисповедания и не менять своего, так как великий князь Сергей Александрович не был императором. Но после поездки в Иерусалим ее взгляды на религию начали меняться, и через три года она приняла православие. Княгиня по традиции взяла отчество Федоровна, как все иностранные жены русских императоров и князей — в честь Феодоровской иконы Божией Матери, считавшейся покровительницей дома Романовых.

Перчатка, которую княгиня обронила при аресте

После революции княгиня отказалась уезжать из России и трудилась в Марфо-Мариинской обители, помогая людям. Большевики пришли за ней на третий день после Пасхи 1918 года. Она торопилась —на сборы ей дали всего полчаса, а нужно было дать последние распоряжения сестрам. Патриарх Тихон пытался добиться ее освобождения, но безуспешно. Ее вместе с другими представителями Дома Романовых сбросили в шахту, где все погибли от ран и голода. Тело святой княгини нашли и затем похоронили в Иерусалиме, как она и завещала.

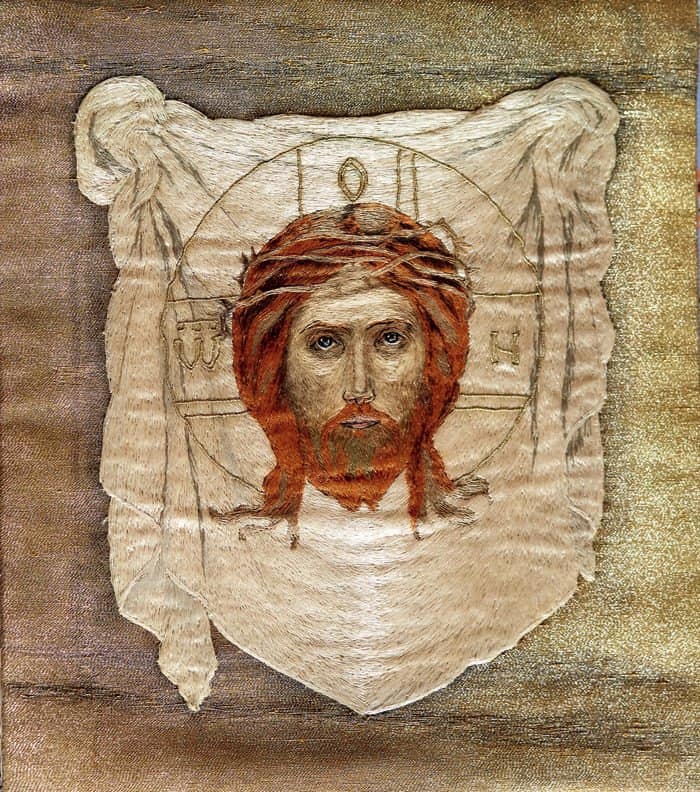

Икона, вышитая Елизаветой Федоровной

Княгиня не признавала праздного отдыха и любую свободную минуту посвящала работе, в том числе золотошвейством. Икона «Спас Нерукотворный» вышита великой княгиней лично.

Скачать и распечатать:

Читайте также:

- Святая княгиня Елизавета Федоровна Романова

- Елизавета Федоровна и Сергей Александрович Романовы: история любви, история лжи

- Их касалась святая рука: какие истории могут рассказать предметы дома-музея Елизаветы Федоровны Романовой

- Елизавета Федоровна: жизнь как “дорога, полная света”https://foma.ru/tri-veshhi-svyazannye-s-sudboj-eli...r=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

|

Метки: романовы |

Царская семья: тайна покрытая мраком |

Царская семья: тайна покрытая мраком

Чуть больше 100 лет назад в ночь с 16 на 18 июля 1918 года Император Николай II, его супруга, дети, а так же слуги были расстреляны в подвале дома Инженера Ипатьева в Екатеринбурге. Как тому подобает, следствие по этому громкому делу вели большевики во главе с самим Лениным. Но даже несмотря на то, что найденные останки царской семьи подлинны согласно экспертизе, споры вокруг одного из главных расстрелов 20 века не утихают до сих пор.

Царская семья: тайна покрытая мраком

На мой взгляд, большевикам нужно было всего лишь успокоить бушующий народ, произведя тем самым фальшивый расстрел. Постараюсь привести несколько фактов, оправдывающих мою точку зрения.

1. В одном из дневников лейб-медика царской семьи Е.С Боткина, есть запись: «Во время верховой езды, Император, забираясь на лошадь, упал, получив перелом ноги. Боль была локализована. Наложен гипс». Но на найденном скелете, который выдают за останки Николая II, нет ни единого перелома.

2. В одной из газет, было рассказано и даже приведена фотография о существовании в одном из северо - итальянских сел надгробия с надписью: «Ольга Николаевна старшая дочь русского царя Николая II Романова». Написано на немецком языке.

3. Войдя в Екатеринбург 25 июля, белые назначили расследование по данному делу, которое вели три профессиональных следователя. Первый, по фамилии Намёткин, проработав три месяца, доложил рапортом о том, что расстрела не было, а была инсценировка. Второй следователь Сергеев, также проработав 3 месяца, доложил, что расстрела не было. Тут следует прояснить ситуацию и напомнить, что именно белые свергли царя и именно они же отправили его в ссылку. Ленин тогда еще был в Цюрихе. Белая верхушка была не монархистами, а республиканцами и поэтому живой царь им был не нужен. Именно поэтому Колчак тут же поставил третьего следователя Николая Соколова и дал ему задание. В связи с этим он придумал ряд событий, на которые в наши дни ссылаются многие: «Царскую семью залили кислотой в шахте» , «при расстреле пули рикошетили от бриллиантов зашитых в одеяния Царевн» и т.д, доказательств которых, так и не найдено.

Таким образом, была ли расстреляна царская семья или все же осталась в живых, остается загадкой. Надеюсь, мои доводы дали вам повод заинтересоваться этим вопросом поглубже.

ttps://zen.yandex.ru/media/id/5d45df15d7859b00add38b52/carskaia-semia-taina-pokrytaia-mrakom-5d71175c5d636200ad1998b1

|

Метки: романовы |

Алиса Гессенская – история сватовства Николая II |

Алиса Гессенская – история сватовства Николая II

Когда Алисе исполнилось девять лет, скончалась ее матушка и девочку взяла на воспитание королева Виктория – ее бабушка. Жизнь в Англии серьезно повлияла на ее воспитание и мировоззрение.

Алиса

Первая встреча с Николаем произошла, когда Алисе было двенадцать лет, она была гостем на свадьбе своей сестры Эллы с Великим князем Сергеем Александровичем. Шестнадцатилетний цесаревич понравился девочке. Позже она ему напишет:

«… еще детское сердце уже стремилось к тебе с глубокой любовью»

Получив предложение руки и сердца от Николая, Алиса хотела отказать ему. Девушка серьезно относилась к своему вероисповеданию и не хотела переходить в православие. Живя в Англии, она глубоко изучила основы богословия, теософии и теологии (позже она получит степень доктора философии Кембриджского университета).

Алиса

Николай был огорчен неудавшейся попыткой сватовства, но решил попробовать встретится с Алисой лично и переубедить ее. Поводом для личной встречи стала свадьба брата Алисы. Николай так описывал их встречу:

«Нас оставили вдвоем, и тогда начался между нами тот разговор, которого я давно сильно желал и вместе очень боялся. Говорили до 12 часов, но безуспешно, она все противится религии»

Алиса и Николай

И все же чувства взяли вверх над мировоззрением Алисы, она влюбилась и согласилась стать его женой.

Венчание Алисы и Николая

Николай был верным и любящим мужем. Алиса ни разу не пожалела о своем выборе.

https://zen.yandex.ru/media/womenhistory/alisa-ges...ia-ii-5d934bde5d6c4b00ae54a272

|

Метки: романовы |

Ничему не научившая людей война: кампания 1915 года |

Ничему не научившая людей война: кампания 1915 года

В этом году исполняется 105 лет со дня начала "забытой войны" - Первой мировой. Предлагаем вашему вниманию доклад военного историка Н.С. Албула с надеждой, что прочитанное вызовет новый всплеск интереса к теме Первой мировой войны - как у историков, так и у любителей почитать и порассуждать на исторические темы.

(продолжение)

Кампания 1915 года весьма поучительна и для её рассмотрения следует обратить внимание на три важнейших аспекта:

- все воюющие страны столкнулись в начале года с острой нехваткой оружия, боеприпасов, всех военных материалов и начали лихорадочно перестраивать свою экономику на военный лад. Германия имела наиболее развитые металлургию и машиностроение, поэтому ей удалось сделать это быстрее всех. В России же, с её отсталой материально-технической базой, кризис боевого снабжения был наиболее острым и был преодолен позднее, чем в других воюющих странах. Это во многом определило наши военные неудачи 1915 года и масштабные потери, особенно небоевые. Сотни тысяч умерших от болезней и осложнений в ходе войны - таков печальный исход нашей отсталости и пренебрежения к русскому солдату

- во всех армиях наблюдалось снижение качества войск; вымуштрованные и дисциплинированные кадровые армии понесли тяжелые потери. На смену им приходили наспех подготовленные новобранцы, многие из которых несли с собой негатив тяжелой жизни военного времени, а зачастую и революционные настроения. Особенно опасными были подобные явления опять же в русской армии

- стратегия войны на второй год переменилась, Германия, столкнувшись на западе со сплошной глубокоэшелонированной обороной, решила перенести свои главные усилия на восток, разгромить Россию, вывести её из войны, а затем всеми силами обрушиться на англичан и французов

Во исполнение принятых решений германское командование усилило Восточный фронт новыми дивизиями и в течение весны-осени провело ряд крупных наступательных операций – Горлицкую, Наревскую, Риго – Шавельскую, Свенцянский прорыв. Эти операции в итоге принесли существенный успех странам Центрального блока – они почти повсеместно потеснили русские войска, которые к концу компании укрепились на линии – Рига-Двинск-Пинск-Дубно-Тарнополь-Прут.

Противнику отошли Галиция, Польша, часть Прибалтики и западной Белоруссии. Однако планы Германии были сорваны и стратегического успеха она не достигла. Русские армии, избежав окружений, отошли с боями и нанесли противнику огромные потери, а на новых позициях они представляли собой не менее грозную силу, чем в 1914 году. Достижения русских были бы гораздо существеннее, если бы не кризис вооружения и снарядный голод, пик которого как раз пришелся на 1915 год.

На Западном фронте войска Антанты, получив желанную передышку, активно восстанавливали свои силы. С целью улучшения своих позиций и для облегчения положения русских армий они провели ряд небольших операций и добились ограниченных оперативно-тактических результатов. Но эти операции нисколько не изменили расклада сил на западе и не вынудили немцев снять хотя бы одну дивизию с Восточного фронта.

Пользуясь пассивностью Запада, германо-австрийские войска добились крупного успеха на Балканах; усилиями австрийских и германских войск была разгромлена сербская армия. Германия получила прямую железнодорожную связь со своим союзником – Турцией, под влиянием этих побед к блоку Центральных держав присоединилась Болгария.

Наши братья-славяне не в последний раз выступили против России, плечом к плечу со своими извечными поработителями-турками.

1915 год примечателен еще и тем, что в течение почти всего года англичане проводили грандиозную, но безуспешную Дарданельскую операцию.

Британские солдаты на мотоциклах в Дарданеллах, Османская империя, перед Дарданелльской операцией, 1915 год. (Bibliotheque nationale de France)

Эта операция, как впрочем, и ряд других, показала сущность английской внешней политики и англосаксонскую суть вообще. Началось с того, что требуя от России активности на Восточном фронте, британцы согласились демонстративной операцией на Дарданеллах отвлечь часть турецких войск с Кавказского фронта. Тут же первому лорду адмиралтейства У. Черчиллю («нашему извечному другу») пришла мысль провести не демонстративную, а стратегическую операцию на Дарданеллах, чтобы упредить Россию в захвате Константинополя и турецких проливов.

Черчилль в 1915, майор, командир батальона (комбат) Он хотел бригаду, но ему её не дали, сказали, что он дилетант, и пусть начнет с командования батальоном.

4 месяца он провел на фронте. Потом ему это надоело, и он вернулся в политику

Россия, распознав истинные намерения союзников, потребовала объяснений, на которые как обычно у англичан не было времени. И только после первых поражений, уже в ходе операции союзники закрепили соглашение по проливам в конкретных документах, подписанных в апреле 1915 года. Дарданельская операция проводилась с большим размахом и напряжением сил, но закончилась для англичан печально, их сторона потеряла свыше 146 тысяч человек убитыми, массу кораблей (только за две недели мая, немцы и турки отправили на дно Эгейского моря три новейших британских линкора).

В итоге англичане были вынуждены эвакуировать морем свои войска из Галлиополии в январе 1916 года. Еще раньше был отправлен в отставку У. Черчилль.

(с) Николай Албул

Начало здесь:

Николай Албул: Ничему не научившая людей война. Часть 1.

Ничему не научившая людей война: кампания 1914 года

https://zen.yandex.ru/media/id/5cab82da84805b00aef...-goda-5d1b4e6bef033f00ae2458ef

|

Метки: первая мировая война |

Адмирал Колчак и «белая» контрразведка. |

Адмирал Колчак и «белая» контрразведка.

Контрразведка белогвардейцев в период Гражданской войны часто представляется чем-то зловещим. Особенно это заметно и по советским фильмам. С детства помню фильм «Новые приключения неуловимых» и цитату оттуда «сам Леопольд Кудасов — начальник контрразведки армии». А дальше: шпики-ищейки, репрессии против красного подполья, конвои и следствия.

В реальности же все было несколько иначе. Контрразведка белых не могла прославиться своей орагнизованностью, особенно на востоке страны, где воевали армии Колчака.

Сам Верховный правитель об этом рассказал очень ярко. Ведь незадолго до расстрела Колчака иркутским Ревкомом его допрашивали. Стоит отдать должное, Александр Васильевич на допросах держался твердо и давал развернутые ответы даже на самые неприятные вопросы.

Колчак рассказывал, что ко времени его прибытия на теарт военных действий (осень 1918 года) местечковые контрразведки имелись в самых разных вооруженных отрядах противников большевиков.

Многие из этих полуповстанческих отрядов создавались стихийно, слабо контактировали друг с другом. Потому и контрразведка получаалсь своеобразной, безрассудной и скорой на расправу.

Сам Колчак отмечал, что в подобные организации попадали зачастую совсем «левые» люди, к органам правопорядка не имевшие вообще никакого отношения.

Естественно, что никакого общего штаба контрразведки у белых на тот момент не было. Потому каждый делал, что хотел. У лидеров тех или иных вооруженных отрядов было свое понимание слова «большевик». Иногда туда записывали бунтующих рабочих, или сочувствующих, или просто сводили личные счеты.

Многие из них и самому Верховному не особо подчинялись. Как люди атаманов Семенова и Анненкова, например.

Самое интересное, что белогвардейцы во многом копировали тактику большевиков, которые ранее хозяйничали на проторах Сибири и Дальнего Востока.

Такие белые, как и отступившие красные, занимались достаточно неприглядными вещами. Ярким примером стали досмотры поездов: условные белогвардейцы просто останавливали поезда и осматривали их, с разной степенью тщательности.

Любого, кто чем-либо походил на большевика, сразу арестовывали. А порой — убивали. Впрочем, руководители белых отрядов поравдывали такое поведение тем, что «большевики первые начали».

Да, у нас до сих пор спорят, какой террор хуже — белый или красный?

Мол, это они стали уничтожать и арестовывать людей буквально «на глазок», применяли суровые меры. Если можно им, то почему нельзя нам?

Впрочем, досмотрами поездов дело, конечно, не ограничивалось... Продолжение следует...

https://zen.yandex.ru/media/dark_historian/admiral...vedka-5d202e1a399af200ad5bb1fc

|

Метки: колчак |

Откуда растут рога и копыта у «Золотого Телёнка» |

Откуда растут рога и копыта у «Золотого Телёнка»

Все помнят, что в романах «Двенадцать стульев» и «Золотой телёнок» писателей Ильфа и Петрова действие начинается с прибытия Остапа Бендера в вымышленный провинциальный городок – в первом романе это некий «Уездный город N», а во втором – город Арбатов. Как выяснилось относительно недавно, уездный город N и город Арбатов – это один и тот же город, существующий на самом деле!

В 1925 году вниз по Волге из Нижнего Новгорода плыл пароход «Герцен», рекламирующий лотерею государственного займа – останавливался он во всех крупных городах Поволжья. За три дня до прибытия «Герцена» в город Саратов приехал молодой корреспондент газеты «Гудок» Илья Ильф – с редакционным заданием как следует осветить прибытие парохода и сопутствующие мероприятия. Впоследствии в местной газете «Саратовские вести» вышла даже статья Ильфа «Тиражом к деревне». В свободное время Ильф много гулял по городу, наблюдал, расспрашивал прохожих...

Одно из самых красивых зданий Саратова – построенный в 1867 году Дом Бендера (такова фамилия его владельца, купца первой гильдии АСндрея Бендера). А ещё одной достопримечательностью были особняки, принадлежащие многочисленной семье купцов-мукомолов Шмидтов – усадьба Петра Шмидта, особняк Ивана Шмидта и так далее.

Особняк Шмидта

Когда в 1927 году выйдет роман «12 стульев», в нём частью сюжета станет путешествие Остапа Бендера и Кисы Воробьянинова на теплоходе «Скрябин», рекламирующем лотерею госзайма. Ничего не напоминает? А в романе «Золотой Телёнок» саратовские детали и вовсе становятся хорошо узнаваемыми. В издании 1933 года было написано, что на конференции детей лейтенанта Шмидта Паниковскому досталась «бесплодная и мстительная республика немцев Поволжья», а Шуре Балаганову – «золотой Арбатовский участок, примыкавший к республике немцев». Республика немцев в Поволжье действительно когда-то существовала, неофициальной столицей её был город Энгельс, а буквально через реку от Энгельса находится тот самый Саратов!

Описание Арбатова в романе – почти точная копия Саратова середины 20-х годов прошлого века. На главной улице города «один за другим, расположились подряд три магазина духовых инструментов, мандолин и басовых балалаек». В Саратове в начале улицы Республики располагались: в доме № 1 – магазин К.Н. Унгара «Ноты, инструменты и принадлежности», в доме № 2 – магазин В.Ф. Караваева «Музыка. Ноты, гитары, мандолины, балалайки, домры, струны», в доме № 5 – отдел магазина губпросторга «Музыка, ноты, гитары, мандолины».

На той же улице Республики располагались и магазин учебных пособий, «где над глобусами, черепами и картонной, весело раскрашенной печенью пьяницы дружески обнимались два скелета», и гравировальная артель – «в бедном окне мастерской штемпелей и печатей наибольшее место занимали эмалированные дощечки...». Тут же была и столовая «Общества друзей беспризорного ребёнка», которая в романе стала называться «Бывший друг желудка». Между улицей Республики и парком «Липки» стояла (и до сих пор сохранилась) церковь «Утоли моя печали», превращённая в овощной склад («Храм Спаса на картошке» – так называет её главный герой).

Храм "Утоли мои печали" ("Спаса на картошке")

Согласно исследованиям саратовского краеведа Бориса Донецкого маршрут Остапа Бендера в первых главах «Золотого Телёнка» устанавливается со стопроцентной точностью: от железнодорожного вокзала, через улицу Республики (Немецкую) и парк «Липки» (в книге – «Бульвар Молодых Дарований») к зданию исполкома (сейчас – гарнизонный Дом Офицеров).

Гарнизонный дом офицеров. Именно с этого крыльца работники Арбатовского исполкома вышвырнули на улицу Паниковского

Затем только что познакомившиеся Бендер и Шура Балаганов снова прошли через «Липки», где беседовали в не сохранившейся до нашего времени пивной (теперь на этом месте находится здание филармонии). Знакомство с шофёром Козлевичем произошло на Соборной площади, а знаменитая кража гуся – на базаре «Пешка». Оттуда по улице Большой Сергиевской (ныне – улица Чернышевского) «Антилопа-гну» с экипажем отправилась на юг, в город Черноморск. То есть – в Одессу!

Одесса. Фото со съёмок фильма "Золотой телёнок". Леонид Куравлёв, режиссёр фильма Михаил Швейцер, его жена Софья Милькина, Сергей Юрский, Николай Боярскийhttps://zen.yandex.ru/media/luchik/otkuda-rastut-r...lenka-5d92f9ce0a451800b0c74a10

|

Метки: одесса саратов литераторы |

7 самых необъяснимых поступков Сергея Есенина |

7 самых необъяснимых поступков Сергея Есенина

От скандалов до загадочной смерти

Автор материала: Саша Баринова

Непревзойденный поэтический талант, известность, любовь красивых женщин не помешали Сергею Есенину быть одним из главных хулиганов и дебоширов Москвы 20-х годов. Дурная слава за литератором буквально шла по пятам, а милиции сверху даже был дан приказ отправлять поэта в участок, едва он появится на людях в нетрезвом виде. Пристрастие к алкоголю, метания, так свойственные гениям, заставляли Есенина совершать довольно странные, нерациональные, а порой и чудовищные поступки. Мы собрали лишь некоторую часть скандальных историй, связанных с ним.

Бросил жену с детьми

Русский поэт был женат несколько раз, и одной из «счастливиц» стала Зинаида Райх, актриса и ослепительная красавица. С ней Есенин не только заключил официальный брак, но и обвенчался. Правда, ни такой серьезный шаг, ни даже рождение двоих детей не повлияли на печальный финал этого союза. Есть две версии расставания Райх и Есенина: согласно первой, поэт оставил еще беременную артистку, предпочтя семейной жизни пьянство и сомнительные увеселения. По второй же, Зинаида сама сбежала от мужа, не выдержав постоянных ссор, сцен ревности и побоев.

Учитывая взрывной характер поэта и его склонность к бесчинствам, несложно поверить в каждую из развязок. Так или иначе, Сергей Есенин не утруждал себя воспитанием отпрысков, эту функцию с успехом выполнял второй супруг Райх — театральный режиссер Всеволод Мейерхольд.

Женился на женщине, которая была старше на 18 лет

О том, что Сергей Есенин был женат на американской танцовщице Айседоре Дункан и брак этот закончился трагически, знает каждый, а вот о подробностях звездного союза известно совсем немного. Поэт встретил свою музу в начале 20-х годов, и уже через несколько месяцев пара официально оформила отношения. Такой шаг для Айседоры, к слову, стал настоящим подвигом — танцовщица была противницей брака. Она была старше Есенина на целых 18 лет, состоялась в жизни и в профессии и совершенно не нуждалась в муже в традиционном для того времени понимании.

Однако хулиган и сумасброд произвел на Дункан неизгладимое впечатление. Свидетели утверждали, будто спустя буквально несколько минут после знакомства на званом ужине, Айседора уже возлежала на софе, а Есенин стоял возле примы на коленях. Она гладила поэта по голове и повторяла единственную известную ей на русском фразу: «Золотая голова». Кстати, родной язык мужа Айседора так и не выучила, поэтому общаться полноценно супруги не могли. Более того, довольно скоро влюбленный Есенин вернулся к привычному образу жизни: пил, устраивал грандиозные скандалы и даже бил жену. Брак распался, не продлившись и двух лет.

Дебоширил, хулиганил и слыл антисемитом

Скандальные выходки стали буквально визитной карточкой Сергея Есенина: пьяные дебоши в ресторанах, драки с милицией (которую, к слову, поэт панически боялся), оскорбления сотрудников спецслужб и антисемитские высказывания. Только за время его пребывания в Москве на него было заведено тринадцать уголовных дел. Не обошлось без неприятного инцидента даже в США. На собственном творческом вечере, организованном Мани Лейбом, Есенин декламировал «Страну Негодяев», где вместо слова «еврей» произнес «жид». Несмотря на попытки Айседоры Дункан и импресарио сгладить ситуацию, дело закончилось привычной потасовкой.

Сам Есенин свой антисемитизм отрицал, объясняя регулярные стычки с евреями чистой случайностью. Он говорил своему приятелю Вольфу Эрлиху: «Что они, сговорились, что ли? Антисемит — антисемит! Ты — свидетель! Да у меня дети евреи!»

Пытался сорвать спектакль в Малом театре

К театру Есенин имел отношение весьма опосредованное, однако и там успел наделать шума. Заявившись как-то на премьеру в Малом театре в нетрезвом состоянии, поэт во время первого акта пробрался за кулисы в гримерку к одной из актрис, где в компании с другим литератором, Всеволодом Ивановым, распивал вино. Попытки юной артистки выгнать окончательно опьяневших писателей не увенчались успехом, — и администратору пришлось вызвать ненавистных Есенину милиционеров.

При виде блюстителей порядка поэт бросился удирать от них по запутанным коридорам Малого, щедро раздавая тумаки каждому, кто попадался на его пути, однако в конце концов был пойман, скручен и выдворен из театра.

Поссорился с Маяковским (не единожды)

В 20-е годы имена обоих поэтов гремели на всю страну, поэтому нет ничего удивительного в том, что между Маяковским и Есениным разгорелась нешуточная конкуренция.

Так, например, Есенин говорил, что не хочет делить Россию с такими, как Маяковский, тот же отвечал: «Возьмите ее себе. Ешьте ее с хлебом». Не могли они договориться и о «правильной» стихотворной форме. Есенин относил себя к новому тогда движению «имажинистов», чьей отличительной особенностью являлось создание образов, в которых менялось традиционное значение слов. Маяковский же состоял в рядах авангардистов и футуристов, полностью перевернувших традиционное понятие стихотворной формы. Интересно, что при этом оба литератора безоговорочно признавали талант оппонента, что, впрочем, никак не мешало им едко высказываться в сторону друг друга и доводить дело чуть ли не до потасовки.

Сбежал от жены, предварительно обчистив все счета

Последней женой Есенина стала внучка другого великого литератора — Льва Толстого. Софья, воспитанная по правилам высшего общества, хотя и связала свою жизнь со взбалмошным поэтом, так до конца и не смогла принять ни его крутой нрав, ни сомнительные пристрастия. Тот, в свою очередь, никак не желал мириться с высокомерием супруги и фанатичным, по мнению самого классика, следованием нормам этикета. Неудивительно, что в конце концов и в третьей семье Есенина начались традиционные уже ссоры.

Кончилось дело тем, что поэт по настоянию Софьи лег в психиатрическую лечебницу. По официальной версии, такому развитию событий он был совсем не рад, однако на фоне алкоголизма у него развилось психическое расстройство и врачебная помощь была ему необходима. По второй же, Есенин отправился в больницу самостоятельно, скрываясь после очередного дебоша от милиции. Так или иначе, вскоре он бежал из стационара, снял со счетов все деньги, и, мало заботясь о семье, уехал в Ленинград. Спустя несколько дней поэта нашли повешенным в гостиничном номере.

Покончил с собой (или нет)

Яростные споры о смерти поэта не утихают и по сей день. Согласно официальной версии, Сергей Есенин покончил с собой. 25 декабря 1925 года литератора нашли повешенным на трубе отопления в ленинградской гостинице «Англетер». Судя по документам, признаков насильственной смерти обнаружено не было, да к тому же незадолго до своей кончины поэт написал стихотворение «Прощай, мой друг, прощай», использовав для этой цели собственную кровь. Сам Есенин объяснил такой поступок отсутствием чернил. Позже, впрочем, рукопись стала считаться прощальной запиской.

У некоторых историков и литературоведов, однако, такой вариант развития событий вызывает сомнения: они предпочитают считать, что великий поэт был убит сотрудниками советских спецслужб. В пользу этой версии говорят множественные ссадины и гематомы на теле покойника (которые следственные органы предпочли не заметить), а также просьба поэта, обращенная к портье накануне кончины, никого не пускать в номер — ее исследователи зачастую трактуют как страх перед возможными убийцами.

https://eksmo.ru/selections/7-samykh-neobyasnimykh...r=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

|

Метки: есенины |

А был ли расстрел царской семьи Романовых? |

А был ли расстрел царской семьи Романовых?

Царская семья

Данная тема очень непроста ,окутана тайнами и загадками которые ,возможно, никогда так и не будут разгаданы .

Что мы знаем о царской семье ?

- 300 лет правления , победоносные сражения и неудачные войны, предательства и покушения.

- "Последний царь"который был не готов морально и умственно, в силу возраста и характера, быть царем и руководить самой большой и могущественной империей на земле".

- Революция! Она-то и окончила правление Николая Второго. Окончила она также правление дома Романовых и самодержавия в России в принципе, а в последствии и жизнь Николая, его семьи и приближенных .

Так написано , так говорят, так гласят официальные источники .

Но в данной статье хотелось бы рассмотреть вариант несколько иного исхода этой печальной истории. Этот исход вполне имеет место быть и считаться правдивым после изучения всего что я напишу ниже .

Итак , давайте по порядку.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ .

Официальная версия гласит:

После отречения Николая Второго от престола в марте 1917 года (в поезде следовавшим с фронта в Петроград), семью сначала оставляют под арест в царском селе. Через какое-то время их ссылают в Тобольск, откуда в апреле 1918 перевозят в Екатеринбург. В Екатеринбурге все и заканчивается для царской семьи. В ночь с 16 на 17 июля их убивает группа охраняющих семью во главе с Яковом Юровским . Это была чуть ли не личная месть Якова от всей армии Российской Империи, ведь он воевал в первой Мировой Войне в качестве лекаря , где "натерпелся" от царского режима .

Подвал в Ипатьевском доме в котором была расстреляна царская семья

И Гордость ,и осознание сделанного дела великим — вот что чувствовали люди участвовавшие в этом .Это можно слышать на записи рассказа одного из участников, который буквально со слышимой на записи улыбкой, и очень подробно рассказывает как происходил расстрел ,а после ,и избавление от тел

Яков Юровский

Вопрос : была ли «команда на расстрел» подана с Москвы ? Мнения расходятся .Известно что исполнен расстрел был по постановлению «Уральского областного совета» который не имел на это права, и, соответственно, расстрел ни чем иным,кроме как убийством, не назовешь .Белые подходили к городу, и нужны были стремительные действия .

БЫЛ ЛИ РАССТРЕЛ ЦАРСКОЙ СЕМЬИ? ЕСЛИ И БЫЛ ТО ЦАРСКОЙ ЛИ ?

В настоящее время доподлинно установить невозможно был ли расстрел вообще. Дом в котором это произошло был снесён в 1977 году, кстати, Ельциным! На тот момент он являлся первым секретарем Свердловского обкома КПСС. Но сам факт сноса дома, который являлся едва ли не святыней для всей верхушки СССР, (не в прямом смысле конечно, но как символ победы революции —точно) действительно вызывает вопросы. Однако можно предположить, что сделано это было по той простой причине , что время не стоит на месте. Новые технологии, возможность более тщательного расследования и ветер перемен, который нёс с запада все более демократичные и более свободные взгляды . Это означает, что рано или поздно туда пошли бы исследователи, которые, проникшись к этой истории , могли накопать там зверство тех правителей, что из каждого утюга и радиоприемника так восхваляются и возвышаются.

Это очень больно ударило бы по коммунистическому строю , а может и вовсе привело к возраждению белого движения, которое и произошло, но чуть позже .

Итак ,есть несколько версий:

- Официальная ( о которой говорилось выше)

- Семья двойник

- Выжившие княжны

- Выживший наследник

Про официальную версию я вам рассказал выше, поэтому перейдем ко второй .

СЕМЬЯ ДВОЙНИК

После неоднократных покушений на деда, прадеда Николая второго и его отца, встал вопрос о безопасности царской семьи. Бронированные автомобили конечно не плохо, но как на счёт семьи двойников Филатьевых? Да-да, те самые истории про двойников, которые вошли в обиход начиная с правления Сталина, и продолжается с нынешним президентом Российской Федерации .Звучит логично вполне , и звучит правдиво, реально и выполнимо, несложно найти похожего человека среди многомиллионного населения, и довести его внешность и поведение до идеала . Одного человека –да, но царскую семью состоящую из 7 человек ? Слабо верится. И все же . Сейчас мы видим президента едва ли не каждый день , мы находим фотографии , сравниваем и изучаем. Все таки надо помнить в какое время жил Николай второй. Фотоаппараты и видеокамеры конечно уже были, но лишь у единиц, а значит снять царскую семью ни мог случайный прохожий, (разве что один на миллион)и я об этой фотографии не знаю, поэтому могу предположить что их нет. Так вот! Фотографий мало, люди живущие за пределами центра никогда не видели царя ни то что в живую– даже на фото. Видели же они его разве что на картинах и рисунках, из чего можно сделать вывод, что семья двойников либо вовсе не попадала в объектив , либо их не отличить на имеющихся кадрах. Стоит так же упомянуть о качестве этих кадров .

Ни кто не знал о двойниках семьи, и даже предположить себе такого не мог, как и расстрельная команда в тот июльский день 1918 года .

К сожалению прямого подтверждения двойников я не нашел , и мог ли найти ? Есть мнение что было ещё 6 семей двойников. По слухам , Николай второй умер только в 1958 году 26 декабря

Николай второй в старости ,

Согласитесь ,схожести мало. Может в силу возраста ?Но если смотреть детально, то мы увидим явно один и тот же нос, и почти идентичный разрез глаз.

ВЫЖИВШИЕ КНЯЖНЫ

Об этом очень коротко .

Изучая просторы интернета я наткнулся на видео-рассказ от лица человека , чей дядя делал им другие фамилии в Бийске. Это были три старшие дочери Николая второго. Произошло это ещё в тот момент, когда семья жила Тобольске, потому что прибыли они именно оттуда в сопровождении мужей, (официальные мужья или для отведения глаз? Вопрос. Но как известно, официально замужем они небыли ) а отец рассказчика сопроводил их до Монгольской границы . То есть в Екатеринбург поехали уже три дочери-двойники княжон ,если приписать сюда версию описанную выше. Да что я рассказываю, вот видео !

Видео взято с канала Иван Петров .

А теперь взгляните на эту фотографию:

Царь с дочерьми в Тобольске

Можете назвать меня глупцом, но есть некоторые совпадения с рассказом человека на видео, и некоторые НЕсовпадения во внешности княжон . На улице зима , а как вы могли слышать в видео: «-...прибыли в Бийск в феврале!».Может ли данное фото быть подсказкой? Может вполне. Если и не подсказкой ,то это может быть возможным доказательством, в случае , если кто-то,где-то их узнает за пределами Тобольска! Показать фото и сказать , «-позавчера фотогоафировались , вы чего, какой Бийск ?» . Фотографии делаются , дочери дома ,сколько человек приехало столько и уезжает. Не подкопаешься! Особенно если не знаешь толком как они выглядят.

ВЫЖИВШИЙ НАСЛЕДНИК

Что касаемо этой темы , то имеется одна , на мой взгляд не очень реалистичная , но версия .

Согласно этой версии ,цесаревич Алексей так же не был расстрелян ,а после , уже в советское время , был небезызвестным Косыгиным !Дорога жизни , по которой в осожденый Ленинград доставляли провизию–его рук дело. В этом тоже кроется кое-какое совпадение, ведь известно, что цесаревич любил плавать по Ладоге и прекрасно знал все ее особенности ,не один ли и тот же это человек ?Не буду описывать все должности которые он занимал когда либо , но вы можете легко найти это в Википедии . Так откуда же появилась эта версия ?

К ней есть несколько предпосылок :

Стремительная карьерная лестница, за несколько лет Косыгин взлетел от обычного рабочего завода до начальника, а после и министра . Он обладал манерами и знаниями которыми мог обладать только приближенный к царской семье или вовсе был её частью.

Сталин же называл Косыгина–«царёк»! Странное прозвище для одного из высших людей в стране , не правда ли ? А может это и вовсе прозвище по титулу ?В этом тоже есть некоторые совпадения , ведь сам Сталин был двоюродным братом Николая второго по своему отцу которым был Н.М Пржевальский ( настоящий отец),а тот, в свою очередь, был внебрачным сыном Александра третьего. На эту тему вы можете посмотреть много информации в интернете , но есть сам факт родства и мы сейчас об этом .

Введите в поисковике : «Сталин спас царскую семью» и там более подробно расписано обо всем , в том числе, и о двойниках царской семьи.

Ещё немного о Косыгине.

Нет его фотографий из детства , а если ввести в поисковик, то интернет выдает фотографии цесаревича. Такие дела .

Косыгин справа , слева цесаревич Алексей

Фотография косыгина ,кажется, разбивает эту теорию в прах, ведь сходства отсутствуют почти полностью , но кто знает .

Так же обратите внимание на это фото :

Царь с сыном

Я думаю вы знаете что у Алексея была гемофилия , и это исключало абсолютно любой контакт с предметами которые могут нанести вред, а уж тем более с пилой . Но на фото мы наблюдаем как Алексей с отцом спокойно пилят, прошу заметить, голыми руками! При том что голые они только у Алексея, а левая рука лежит аккурат возле лезвий которые с огромной вероятностью могли порезать руку. Странно ? Очень ! Может ли быть так, что Алексей просто встал для фото и взял пилу ? Может , но я повторюсь, у него была гемофилия ! Его вряд-ли бы подпустили к пиле даже для фото , потому что любое кровотечение могло привести к смерти . Могут ли все они понимать какая участь их ждёт ,и, собственно, уже все равно что будет –наплевательски относиться к таким мерам безопасности ? Могут! Но согласитесь,это настолько маловероятно ,что легче поверить в то, что у Алексея вылечили гемофилию.

КОПТЯКОВСКАЯ ДОРОГА

Вы спросите : Кто же тогда найден и ИДЕНТИФИЦИРОВАН как царская семья ? Давайте поразсуждаем .

Есть много исследований показанных по ТВ гласящих : «-это они ,мы их канонизируем , причислили к лику святых !»

Это конечно хорошо и правильно, но кого именно нашли ? Чьи останки лежат в храме ?Семьи двойников ? Вполне реально и не лишено смысла.

А может и вовсе невостребованных тел из морга? Надеюсь скоро мы узнаем точно . Вот вам интересное видео на счёт идентификации останков :

Видео взято с канала День ТВ

А для чего устроен цирк весь этот? Не сложно догадаться . Новый строй, вместо звёзды у нас теперь орел, а флаг: бело- сине- красный .Все как тогда. Нужно восстановить облик царской России ,ведь власти это выгодно .Выгодно выставить мучеников режима , и выгодго не только ей . Выгодно церкви , людям которые занимались и занимаются исследованиями . Сплошная выгода на костях .

Давайте сделаем некоторые выводы .

Все эти версии очень сильно переплетаются и похожи на пазл, который , если разобраться глубже , можно последовательно собрать !

Сталин был родственником Николая второго! Он вполне мог постепенно заменить всю семью двойниками и таким образом спасти , это проглядывается в версии со старшими дочерьми Николая второго ,а версия про двойников как никогда кстати сопоставляется с этим. Так же и версия про Косыгина, она хоть и лишена правдоподобности в виду отсутствия схожести его с цесаревичем , но все же сопоставляется с версией про то, что расстрела небыло, и что Сталин этому способствовал учитывая прозвище данное им Косыгину.

ЕЩЕ ОДИН МОМЕНТ!!

Нет ни одной фотографии царской семьи сделанной в Ипатьевском доме. Вот и думай: «- а кого расстреляли-то ?»

https://zen.yandex.ru/media/id/5d70b6b70a451800aef...novyh-5d714017028d6800acd3ca9b

|

Метки: романовы |

Фанни Каплан была любовницей брата Ленина |

Фанни Каплан была любовницей брата Ленина

Игнатьев Руслан 10 декабря 2008, 00:01

|

|

Дмитрий УЛЬЯНОВ казался 28-летней Фанни красавцем (фото www.museum.ru) |

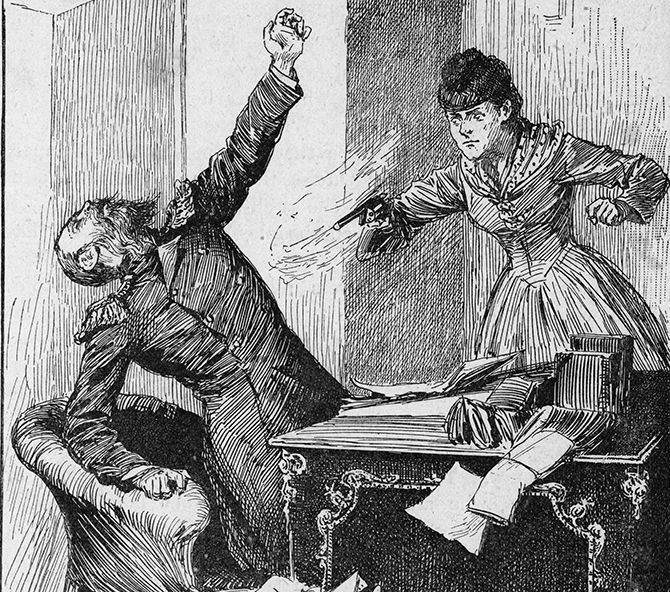

Генпрокуратура поставила точку в деле о покушении на вождя.

90 лет назад в Москве на заводе Михельсона было совершено покушение на Владимира Ильича ЛЕНИНА, которого, по официальной версии, пыталась застрелить эсерка Фанни КАПЛАН. До последнего времени рассматривалось несколько версий неудавшегося убийства. Теперь Генпрокуратура официально закрыла дело, настаивая на единственной версии. В процессе расследования вскрылись поразительные подробности личной жизни Фанни.

Фейга Хаимовна Ройдман (настоящее имя Фанни) родилась 10 февраля 1890 года в Волынской губернии на Украине в семье учителя еврейской религиозной начальной школы. Характер имела вольнолюбивый, конфликтный. И во время революции 1905 года примкнула к анархистам.

Пожизненная каторга

В 16 лет Фанни приговорили к пожизненной каторге за террористический акт против киевского генерал-губернатора. Девушке грозила смертная казнь, но сделали скидку на возраст. Есть версия, которую, в частности, поддерживает романистка Полина Дашкова, что Фанни прикрывала своего любовника - одесского грабителя-биндюжника Яшку Шмигмана. Сколотить солидный капитал бандиту удалось на заказных убийствах. Якобы именно он пытался прикончить генерал-губернатора, а Каплан взяла вину на себя. Более того, по версии Дашковой, которая ссылается на некие документы, Шмигмана, как профессионального душегуба, наняли и для устранения Ленина. А Каплан просто цинично подставили во второй раз. Но факты говорят о еще более фантастической реальности.

Роман в Крыму

В неволе под влиянием известной революционерки Марии Спиридоновой Каплан стала пламенной эсеркой. Она обретает свободу в марте 1917 года по личному распоряжению министра юстиции Временного правительства Керенского.

|

|

После каторги КАПЛАН превратилась почти в старуху |

Женщина очень больна - плохо видит и слышит. Уже после победы революции, летом 1918 года она отправляется в Крым поправить здоровье. Останавливается в Доме каторжан в Евпатории. Там у нее происходит встреча с младшим братом Ленина - Дмитрием Ильичом Ульяновым. В то время он занимал пост народного комиссара здравоохранения и соцобеспечения в правительстве Крымской Советской республики. Дом каторжан находился в его ведении.

По некоторым сведениям, Дмитрий очень любил выпить, даже на заседаниях правительства появлялся в нетрезвом виде. Другой его страстью были девушки. Изможденная, окруженная романтическим ореолом 28-летняя Каплан приглянулась министру. Ее любовная связь с Ульяновым происходила у всех на глазах. Дмитрий Ильич настолько проникся сочувствием к ее беде - частичной потере зрения, что устроил женщину к лучшему офтальмологу, который и сделал ей успешную операцию на глазах. Получается, что она смогла стрелять в Ленина благодаря его собственному младшему брату!

Древний браунинг

Почему Фанни рассталась с Дмитрием Ильичом и спустя всего месяц стреляла в его родного брата, вождя мирового пролетариата? Не исключено, что Каплан, которая могла надоесть родственнику Ленина, решила так отомстить любимому за то, что он ее бросил.

|

|

Режиссёр к/ф «Ленин в 1918 году» восстановил официальную версию покушения на вождя |

Или же эсеры заранее спланировали встречу Фанни с Дмитрием Ульяновым. Но возможно, что отношения Фанни с наркомом и покушение на Ленина никак не связаны. Революционеры того времени умели четко разделять личные потребности и долг, как они его понимали. Достоверно установлено только одно: в Ленина стреляла именно Фанни. Так утверждает Генеральная прокуратура.

- Мы подняли протоколы допроса, оформленные в августе 1918 года, - рассказал известный прокурор-криминалист Владимир Соловьев. - Главным же предметом изучения стал браунинг, который несколько десятилетий демонстрировался на одном из стендов музея Ленина, а затем хранился в его фондах. Оружие оказалось в прекрасном состоянии. И тогда его решили испытать. Баллистическую экспертизу проводили в одном из подвалов Лефортовской тюрьмы. Микроскопическому анализу подверглись патроны и гильзы. Тщательно исследовали и единственную пулю. Она несколько лет находилась в теле Ленина. Ее вынули лишь после его смерти. Такого подробного и обстоятельного обследования еще никогда не осуществлялось.

В результате специалисты пришли к определенному выводу: покушение на Ильича произведено из этого браунинга. Таким образом, в августе 1918 года в Ульянова-Ленина стреляла именно Фанни Каплан.

Призрак террористки

До последнего времени ходили слухи, будто Каплан дожила до глубокой старости. Якобы Владимир Ильич распорядился помиловать ее.

- И мой дедушка считал так же, - подтвердил прокурор Владимир Соловьев. - А история эта началась еще в 1937 году.

|

|

«Неправильная» картина: раненного Ильича поднимают за простреленную руку |

В старом уголовном деле коллеги наткнулись на протокол допроса некоего Василия Александровича Новикова. Это он руководил действиями Каплан. На выходе с завода Новиков специально споткнулся и на время преградил путь Ленину. В этот момент эсерка и выстрелила.

Спустя почти 20 лет Новиков уверял следователей, будто бы встретил свою сообщницу на прогулке в одной из пересылочных тюрем Свердловской области. НКВД тут же приступил к широкомасштабной проверке. Запросы посыпались буквально во все исправительные заведения Урала. Милиционеры переворошили все архивы. Но следов Каплан нигде не обнаружили.

По официальной версии, Фанни Каплан расстрелял матрос Балтийского флота, комендант Московского Кремля Павел Мальков. Труп женщины сожгли в железной бочке. Все это сделали тайно - прямо под окнами Председателя Совнаркома Ленина. О казни знали лишь несколько человек. Невольным свидетелем стал поэт Демьян Бедный.

Единственное, что до сих пор не удалось узнать, - это куда дели останки Каплан.

Вам может быть интересно:

|

Метки: ульяновы |

«Бог ей воздаст за её любовь, которую описать невозможно!» |

«Бог ей воздаст за её любовь, которую описать невозможно!»

Прасковью Михайловну Муравьёву, урождённую Шаховскую, обычно не упоминают, говоря о декабристках, хотя, думается, зря, ибо в Сибири она была (правда, в несколько иных условиях, чем другие жёны декабристов), причём приехала туда первой.

Среди основателей Союза Спасения был ещё один Муравьёв – Александр Николаевич. Его иногда называют кузеном Никиты Михайловича, но это совершенно неправильно. У Никиты и Александра Михайловичей, Артамона Захаровича, Михаила Сергеевича Лунина и братьев Муравьёвых-Апостол был общий прадед – Артамон Захарович-старший, а проследить степень родства с ними Александра Николаевича очень сложно, хотя и имели они общего предка - Ивана, по прозвищу Муравей, жившего в XV веке (по моим подсчётам, они девятиюродные братья, если позволительно так выразиться). Тем не менее, духовными родственникам они, без сомнения, были.

Александр Николаевич прошёл с первых дней всю Отечественную войну 1812 года (про Бородино позднее писал: «Я видел эту ужасную сечу, весь день присутствовал на ней, был действующим лицом, употребляем был Барклаем-де-Толли, при котором весь день находился и исполнял его приказания», - а под Барклаем, как известно, было убито и ранено пять лошадей) и заграничный поход - до взятия союзниками Парижа, вернулся в Россию в 1814 в чине подполковника. С 1815 служил полковником Генштаба – и основывал тайные общества! В 1817 году именно в его доме происходило совещание, на котором обсуждался проект цареубийства. Однако в 1818 году он женился, вышел в отставку и отказался от участия в тайной организации. Почему?

Отставка, несомненно, была вызвана обидой: в январе 1818 года во время крещенского парада, устроенного императором Александром I в Москве, четыре унтер-офицера совершили ошибки, а царь наказал за это Муравьёва, посадив на гауптвахту, что для полковника, отличившегося в боях, было страшным оскорблением. Он ещё надеялся получить извинение от императора («Я сего последнего желаю не ради моего возвышения, но ради чести моей, которая оскорблена, страждет и не иначе восстановлена быть может, как когда в общем мнении меня оправдают»), но тщетно. Казалось бы, обида должна была подстегнуть его на решительные действия, но вышло всё наоборот. И, видимо, главная причина – его женитьба.

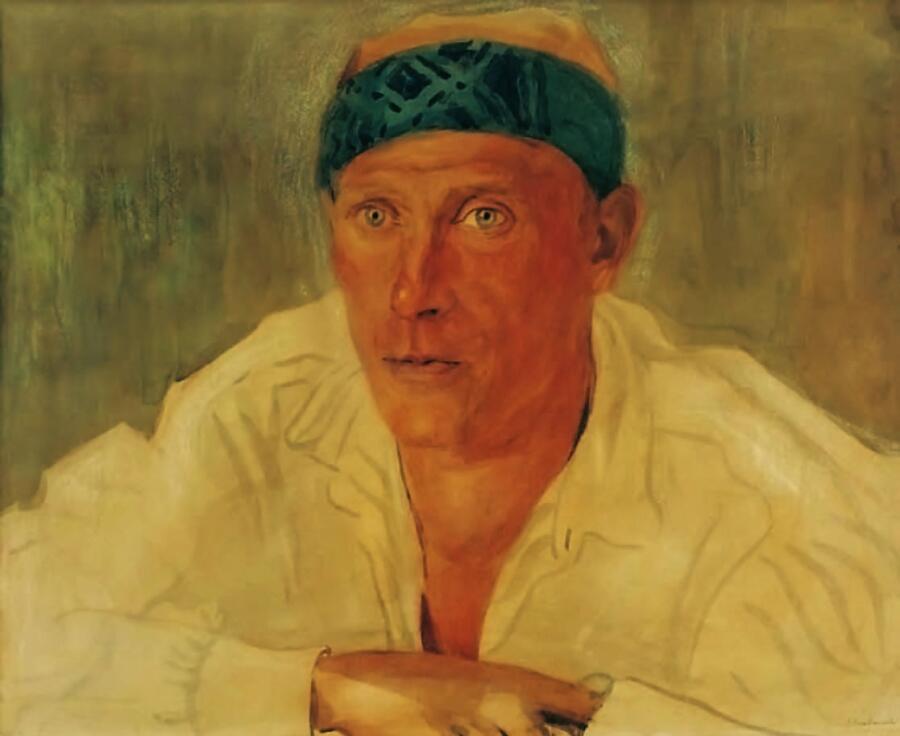

А.Н.Муравьёв

В декабре 1816 года он познакомился с княжной Полиной, как её звали в семье, Шаховской. Позднее он всегда отмечал дату первой встречи и приказал выгравировать надпись в память об этом событии на внутренней стороне своего обручального кольца. Свадьба состоялась в октябре 1818 года.

«Женишься – переменишься»,- говорит пословица. Так оно и вышло. И.Д.Якушкин вспоминал: «Жена его, бывши невестой, пела с ним Марсельезу, но потом в несколько месяцев сумела мужа своего, отчаянного либерала, обратить в отчаянного мистика, вследствие чего он отказался от Тайного Общества».

О Прасковье Михайловне написано немало. Кое-кто даже считает, что семью Шаховских, где было восемь дочерей, Грибоедов сатирически изобразил как семью Тугоуховских, но сёстры Шаховские не были глупенькими княжнами из комедии. Начитанные, образованные, сильные духом, они пытались противостоять судьбе. «Княжна Полина» направила мужа на путь религии и забот о семье и хозяйстве. «Такая дружеская доверенность, такое любовное равенство в брачном союзе привлекают благословение Божие!» - писал сам Муравьёв о своём супружестве. Может быть, сказалось и то, что была она на четыре года старше мужа и это как бы уравнивало её с много испытавшим полковником…

Я недавно писала о другой Шаховской – жене декабриста Фёдора Петровича. Сразу отвечу на возможный вопрос о родстве. Род Шаховских ещё в XVI веке разделился на несколько ветвей. Семейство «княжны Полины» относилось ко 2-ой ветви, Фёдора Петровича – к 7-ой. В полном смысле слова «седьмая вода на киселе».

Муравьёвы любили друг друга, но жизнь их вряд ли можно назвать счастливой: из пятерых детей, родившихся до 1825 года, выжила только дочь Софья, а в начале 20-х годов у Прасковьи Михайловны обнаружили признаки чахотки.

Муравьёв был арестован в Москве 11 января 1826 года, и уже через день жена выехала вслед за ним в Петербург, где была до самого отъезда в Сибирь. Рассказывали: «Эта верная супруга ежедневно, в условленный час приходила под слуховое окошко, которое освещало камеру её мужа и, не видя друг друга, они грустно утешались мыслью, что находятся рядом». Только в апреле получила она свидание с мужем. Встреча была тяжела: «Это был не тот сильный молодой человек, с которым она рассталась. Муравьёв, с серым, усталым лицом, с длинной бородой, плохо одетый, протянул к ней дрожащие руки; сколько ей надо было иметь сил, чтобы скрыть чувства, разрывавшие сердце».

Муравьёв был поначалу осуждён по шестому разряду, но, «по уважению совершенного и искреннего раскаяния», приговорён только «к ссылке на житьё в Сибирь, не лишая чинов и дворянства».

Его увезли из Петербурга в ночь с 26 на 27 июля 1826 года. Прасковья Михайловна ещё раньше получила разрешение ехать за ним и выехала практически одновременно с мужем. Ей (единственной!) разрешили взять с собой дочь четырёх с половиной лет, но запретили ехать вместе с мужем, а позволили только следом, Муравьёв же должен был ехать не в своём экипаже, а на телеге. Вместе с Прасковьей Михайловной ехали сестры Варвара и Екатерина, а до первой станции их провожала вся семья Шаховских.

Встреча Муравьёва с родными была на станции Пелла. «Какой трогательной сцены мы были свидетелями! – писала невестка Муравьёвой. - Мы… остались у окна, и Полина одна пошла навстречу своему мужу. О, как они были счастливы... Через минуту бедная Полина упала без чувств. Александр был слишком слаб, чтобы отнести её наверх... Радость их была велика, но к ней примешивались скорбные воспоминания о... заключении и предвидение очень тяжёлого будущего для всех…»

Вместе им разрешили ехать только после Иркутска. После тяжёлого пути, подчас пешком, когда Прасковья Михайловна несла на руках дочь, они добрались до Верхнеудинска, где прожили год и два месяца. Климат Забайкалья оказался полезным для здоровья Муравьёвой, здесь у неё родилась дочь Прасковья – «забайкальская сибирячка», как её ласково называли. А 16 марта 1828 года А.Н.Муравьёв получил место иркутского полицмейстера и оставался в Иркутске до 1832 года. Здесь у них родился последний ребёнок – сын Иван.

Семья Муравьёвых была обязана держать свой дом открытым для общества, но устраивали они не балы и обеды, а вечера для друзей, где говорили на научно-философские темы, музицировали. И, конечно же, их гостями бывали декабристы и их жёны. М.Н.Волконская писала, что Муравьёвы приняли ее «с распростертыми объятиями». Душой дома была Прасковья Михайловна. В.Ф.Раевский писал о ней: «Нельзя было не уважать этой благородной, образованной и добродетельной женщины». А норвежский учёный Х.Ганстен, посетивший их в Иркутске, писал: «У неё был ум мужчины, тело женщины и сердце ангела».

Летом 1832 года А.Н.Муравьёв был переведён председателем в Тобольское губернское правление, а 30 октября «вступил в исправление должности тобольского гражданского губернатора» и прослужил в ней до 25 января 1834 года, когда был переведен председателем судебной палаты в Вятку.

В Тобольске умерла пятилетняя Прасковья, Патинька, всеобщая любимица. Этот удар подорвал силы её матери. «Любезная моя жена очень расстроена здоровьем. Она всякий день худеет более и более», - писал Муравьёв брату жены.

В Вятке здоровье Прасковьи Михайловн резко ухудшилось. Её сестра писала иркутскому знакомому: «Бедная моя сестра вам всем кланяется… О, как мы… жалеем об Иркутске, мы были так истинно счастливы там - может быть, мы и сохранили бы дражайшую нашу Патиньку, если бы мы не покинули вашу страну».

Прасковья Михайловна так и не оправилась после смерти дочери, но продолжала заботиться о муже и детях. В начале декабря 1834 года она тяжело заболела. А.Н.Муравьёв стал хлопотать о переводе на службу в южные губернии, но было уже поздно… П.М.Муравьёва умерла 29 января 1835 года.

Её похоронили в Москве, в Симоновом монастыре. Мужу было разрешено сопровождать тело жены, но воспрещался въезд в столицу, и специальный агент следил за исполнением этого предписания.

Впереди у него было ещё почти тридцать лет жизни. Он вернулся на государственную службу, достиг высоких чинов, участвовал в Крымской войне, в подготовке крестьянской реформы, в конце жизни стал сенатором.

А.И.Герцен писал, что Муравьёв «до конца своей длинной жизни сохранил безукоризненную чистоту и благородство» и на закате жизни стремился воплотить в жизнь юношескую мечту.

Он не забывал о былых единомышленниках. Именно к нему, тогда губернатору в Нижнем Новгороде, «под крылышко» приехал из Сибири после амнистии на службу И.А.Анненков, не раз Муравьёв сражался с жестокостями местных помещиков.

В 1841 году он женился на Марфе Михайловне Шаховской – младшей сестре Полины. Она приехала в Вятку летом 1834 года ухаживать за сестрой, и её заботам та незадолго до смерти поручила детей и мужа.

М.М.Муравьёва

Эта линия рода Муравьёвых пресеклась на детях Александра Николаевича. И Софья, унаследовавшая от матери чахотку (писали, что она отличалась красотой и необыкновенными сердечностью и приветливостью), и Иван умерли, прожив недолго и не вступив в брак. Во втором браке детей у него не было.

Софья и Иван Муравьёвы

И никогда не забывал он свою верную спутницу жизни, о которой из Сибири писал: «Бог ей воздаст за её любовь, которую описать невозможно!»

В следующей статье - о Варваре Михайловне Шаховской. Голосуйте и подписывайтесь на мой канал!

Карту всех публикаций на эту тему смотрите здесь.

https://zen.yandex.ru/media/arhkot/bog-ei-vozdast-...mojno-5d35bf7f35c8d800adc8e7f3

|

Метки: шаховские муравьёвы |

Почему Колчак и Деникин соперничали в период Гражданской войны? |

Почему Колчак и Деникин соперничали в период Гражданской войны?

Власть Верховного правителя, А. В. Колчака, в 1919 году признали все белые правительства. Кто-то — быстро и с готовностью. Иные, как атаман Семенов — едва ли не через вооруженный конфликт.

Особый интерес представляют взаимоотношения Колчака с иной ключевой фигурой белого движения, с А. И. Деникиным. Открытой неприязни, судя по всему, они друг к другу не испытывали. Переписка двух белых лидеров всегда была подчеркнуто деликатной, а Деникин после гибели Колчака отзывался о последнем уважительно.

Разные люди, разные судьбы... хотя и общего немало.

Тем не менее, определенное соперничество имело место быть. И это, в общем-то, неудивительно: Колчак стал номинальным лидером всех белых сил в конце 1918 года.

Но вот проблема: Гражданская война шла уже целый год! Добровольческая армия сформировалась на юге России еще в конце 1917 года. Деникин был одним из создателей данной военно-политической силы, хотя и «младшим партнером» иных военачальников: Корнилова и Алексеева.

Впрочем, к концу 1918 года Деникин остался в живых один, их трех перечисленных мной полководцев. И тут, на востоке страны, вылезает какой-то Колчак. Да еще и становится лидером всего сопротивления. Да еще и пришел на «готовенькое», ведь власть большевиков на востоке страны свергали чехословаки, офицерское подполье и эсеры. Обидно? Не то слово.

Советскую власть в Сибири, на Урале и на Дальнем Востоке свергли еще весной 1918 года. Колчак же пришел к власти лишь в ноябре этого же года.

Деникин явно стремился к равному положению с Колчаком. Добровольческая армия на тот момент уже превратилась в закаленную силу, именно на юге оказались самые крепкие белогвардейские кадры. А амбициозные кадеты из деникинского окружения считали себя «настоящей властью», которой должен подчиниться как раз Колчак.

Добровольческая армия Деникина и прочие составные части ВСЮР имели в своем составе две трети всех белых офицеров. У Колчака же офицеров как раз не хватало.

В итоге, Деникин официально признал власть Колчака лишь в мае 1919 года.

Колчак же летом 1919 года серьезно ограничил полномочия Антона Ивановича. Все вопросы, связанные с внутренней и внешней политикой «Адмиралъ» оставлял себе. Это наносило удар и по возможности проведения реформ на подконтрольных ВСЮР территориях.

Имело место быть и некое «соревнование варлордов»: каждый из белых лидеров стремился первым взять Москву. Лавры «освободителя Москвы от большевиков» дали бы победителю + 100500 очков в дальнейшей политической борьбе.

Деникин, кстати, подобрался к Москве куда как ближе, чем Колчак.

Правда, здесь были и иные причины, для такого поведения. Белые наступали из малонаселенных, небогатых на промышленность районов, зависели от трофеев и поставок Антанты. Стало быть, белогвардейцы могли в такой ситуации только активно наступать и стремится к центру страны, а не на соединение друг с другом...

С вами вел беседу Темный историк, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, смотрите старые публикации (это очень важно для меня, правда) и вступайте в мое сообщество в соцсети Вконтакте.

У меня есть и еще один канал, посвященный кино и сериалам.

https://zen.yandex.ru/media/dark_historian/pochemu-kolchak-i-denikin-sopernicha

|

Метки: гражданская война колчак деникин |

Айседора, танцовщица. Босоножка о жизни и ценном в ней. Цитаты. |

Айседора, танцовщица. Босоножка о жизни и ценном в ней. Цитаты.

Айседора Дункан

Дата рождения:

27.05.1877

Дата смерти:

14.09.1927

Изадора Да;нкан, часто ошибочно Айседора Дунка;н или Исидора Дункан — американская танцовщица-новатор и основоположница свободного танца.

Разработала танцевальную систему и пластику, которую сама связывала с древнегреческим танцем. Жена Сергея Есенина в 1922—1924 годах.

***************************************************************

Ещё ни одна женщина не сказала всей правды о своей жизни.Жизни О любви

женщины

****

Самое лучшее наследство, которое можно оставить ребенку, это способность на собственных ногах прокладывать себе путь.

***

Внутри нас скрывается нарушитель законов, готовый проявиться при первом удобном случае. Добродетельные люди только те, кто не имел достаточно соблазнов, потому что живут растительной жизнью, или те, кто до такой степени устремляют свои помыслы в одном направлении, что не имеют времени взглянуть вокруг себя.

***

Тело танцора — это просто светящееся проявление его души.

***

Только гений может стать достойным моего тела.

***

«Самое ужасное в балете — это попрание ритма движений, их отрывочность. Танцор делает свой номер, начинает и кончает его без перехода в другой, без гармонии с прочим.»

***