Как дядя Николая II суд крестьянам проиграл |

Как дядя Николая II суд крестьянам проиграл

Суды Российской империи были независимыми не на словах, а на деле

12 февраля 1903 года в Правительствующем Сенате Российской империи слушалось дело. Оно было бы заурядным, если бы не одно обстоятельство. Ответчиком по нему выступал великий князь Алексей Александрович – дядя царствующего императора Николая II.

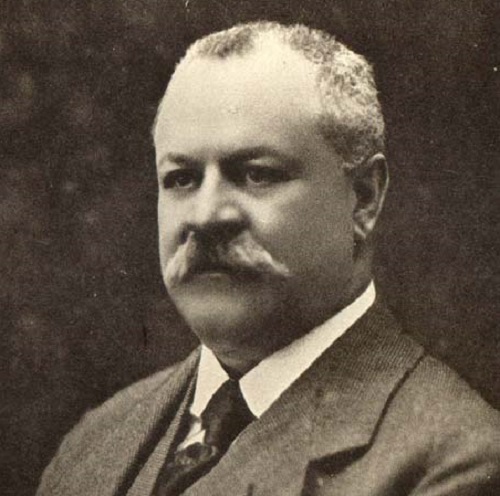

Великий князь Алексе́й Алекса́ндрович (1850-1908)

Дело о плотине

Алексей Александрович (1850-1908), четвёртый сын императора Александра II, был знаменитым и заслуженным в России человеком. Он всю жизнь посвятил восстановлению и укреплению российского военно-морского флота. Отличился во время русско-турецкой войны 1877-1878 гг., руководя переправой через Дунай. В 1883 году стал адмиралом. Внешне он больше всех своих братьев походил на императора Александра III.

Как член царствующей фамилии, великий князь владел большими земельными угодьями. Они перемежались с землями крестьян, ставших после 1861 года правоспособными гражданами. Одним из таких крестьянских сёл была ничем не примечательная Репьёвка близ Сызрани, входившей в то время в Симбирскую губернию. Великий князь когда-то заключил договор с крестьянами Репьёвки о строительстве плотины на реке Сызрань для своего мельничного пруда. Спустя некоторое время ему понадобилось построить ещё одну плотину для поддержания уровня воды в пруду и тоже на земле крестьян. Тут жители Репьёвки и подали в суд на одного из самых могущественных людей Российской империи.

Судебное решение

Казанская судебная палата, в округ которой входила Симбирская губерния, в 1902 году постановила, что вторая плотина возведена в нарушение договора великого князя с крестьянами, и истец, то есть сельское общество Репьёвки, имеет право разрушить её. Великий князь Алексей Александрович не согласился с этим решением и подал жалобу в Кассационный департамент Правительствующего Сената.

Казанский окружной суд 1909г.

Сенаторы придали делу важное значение. С докладом по нему выступил первоприсутствующий сенатор, действительный тайный советник Николай Мясоедов. Это был редкий случай – обычно первоприсутствующие не были докладчиками.

Особое значение было придано и решению. Оно было опубликовано в сборнике сенатских постановлений, как образец, которому должны были следовать суды Российской империи.

Сенат постановил оставить в силе решение Казанской судебной палаты, удовлетворявшее иск крестьян.

Мог ли царь надавить на судей?

Николай II виделся со своим дядей по несколько раз в неделю и, несомненно, знал про его тяжбу с крестьянами. Почему он не пришёл к нему на помощь, не попытался надавить на судей?

Для современных россиян такое поведение государственной власти выглядит странным, воспринимается чуть ли не как слабость. Все мы привыкли, что власть предержащие беззастенчиво используют свой авторитет для решения своих материальных проблем, считаем это чуть ли не нормальным явлением. Но больше ста лет назад, в Российской империи, ценности правящего класса были иными. И суд почитался независимым не только на словах.

В наше время можно предположить также, что Николай II не хотел лишний раз раздражать общество судебным решением в пользу своего родственника. Тяжба была незначительной. Пойти навстречу справедливым требованиям крестьян, в данном случае, означало задобрить общественное мнение. Но судьи того времени явно сочли бы подобное вмешательство недопустимым в такой же степени, как и давление в пользу великого князя. Так что нет оснований сомневаться в их объективности и непредвзятости. Ни политика, ни интересы царской семьи не сыграли никакой роли в решении Сената.https://zen.yandex.ru/media/history_russian/kak-di...igral-5d89a9081e8e3f00b0a3ccd1

|

Метки: романовы |

Из фронтовых воспоминаний бывшего командира 10-го гусарского Ингерманландского полка генерал-майора Василия Чеславского. |

Что рассказал священнику о Распутине гусарский офицер

Из фронтовых воспоминаний бывшего командира 10-го гусарского Ингерманландского полка генерал-майора Василия Чеславского.

На другой день посетил меня полковой священник о. Василий Копецкий и, как всегда, принес новости.

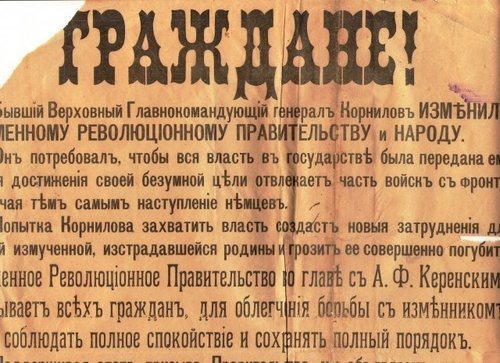

Он рассказал мне о получении штабом нашего корпуса сведений об убийстве Григория Распутина, причем убийство совершили Великий Князь Дмитрий Павлович, двоюродный брат Государя, князь Юсупов, женатый на племяннице Николая II-го и член государственной Думы Пуришкевич.

Батюшка просидел у меня довольно долго, с которым я много говорил о текущих событиях.

- Наконец-то нашлись решительные люди и убрали из царского двора этого авантюриста, позорившего долгое время императора и его семью, - сказал о. Василий, а затем спросил:

- Я никак не могу понять, как мог Государь допустить такого проходимца во дворец и позволить ему вмешиваться не только в семейные дела царской семьи, но и влиять на управление государством?

- Мне пришлось видеть лично Распутина, только один раз, - ответил я.

Это было в 1907 году, когда я проходил курс Офицерской кавалерийской школы в Петербурге. В одно из воскресений я с несколькими офицерами поехали в Петергоф полюбоваться знаменитыми фонтанами этого города.

Мы вошли в парк и сели на скамейку. Вскоре рядом с нами уселся какой-то тип, одетый в русскую короткую поддевку, в широкие плисовые штаны и высокие сапоги. На голове у него был надет помятый картуз.

Начало уже темнеть, и было трудно увидеть выражение лица этого человека, заросшего длинной бородой. Но общий вид его напоминал стоящего за стойкой кабатчика трущобного трактира.

С ним были две фешенебельно одетые молодые светские дамы. По виду, разговору и манере держаться, можно было в них сразу узнать женщин, принадлежащих к петербургскому высшему обществу, кои совершенно не гармонировали к находящемуся среди них типу кабатчика.

Говорил он грубым, простым, но уверенным голосом, на диалекте совсем простого человека, не стесняющегося в самых вульгарных выражениях.

И когда я спросил сидящего со мной ротмистра постоянного состава Офицерской кавалерийской школы Далматова, что это за тип сидит с дамами, он ответил мне, что это Распутин.

Далматов часто фотографировал царскую семью и знал Распутина.

О Распутине в народе ходили всевозможные слухи, о его поведении, влиянии на государыню, и т.д., но более точные данные о нем я слыхал от своего командира полка флигель-адъютанта князя Долгорукова, когда он командовал 3-м драгунским Новороссийским полком, в котором я служил в городе Ковно…

Князь Долгоруков с детства был близким другом Государя Николая II-го, с ним воспитывался и всю свою службу провел при дворе, и, конечно, знал подробно жизнь царской семьи.

Он мне рассказывал, что о Распутине было много прибавлено. Как вел себя Распутин на стороне, Долгоруков не интересовался, но точно знал, почему Распутин был принят во дворце и как он там себя держал.

По его словам, у наследника Цесаревича Алексея была наследственная болезнь, перешедшая к нему от немецкого королевского Дармштадского рода, через его мать, бывшую принцессу Дармштадскую. Болезнь эта называется гемофилией и заключается в недостаточном свертывании крови, вследствие чего при малейшем ударе по коже начинается безостановочное кровотечение. Этой болезнью страдал единственный сын Государя Алексей.

Самые высокие знаменитости и специалисты этой болезни, врачи разных стран были приглашены в Петербург для лечения Наследника, но ни один из них не мог остановить сочившуюся из его ноги кровь.

До царской семьи дошли слухи, что в Сибири проживает монах, который своим внушением может остановить кровь у наследника.

Слухи оправдались, вызванный к наследнику монах Григорий Распутин своим внушением в короткое время остановил кровотечение у наследника, иначе говоря, сделал то, чему не могли помочь самые лучшие мировые специалисты.

Конечно, это вызвало в царской семье большое доверие к лечебной силе Распутина. особенно Государя убедило в этом следующее обстоятельство.

Под влиянием лиц, говорящих ему о вредной деятельности Распутина, Государь отправил этого монаха домой в Сибирь. Не успел Распутин проехать и половину пути, как здоровье Наследника ухудшилось, и никто ему не мог помочь, пока не вернули Распутина обратно.

«Вернувшийся Распутин, - сказал мне князь Долгоруков, - прошел к больному и провел с ним более часу, затем вышел, перекрестился и сказал Государыне, что завтра наследнику будет лучше. И действительно на другой день у него не только перестало кровотечение, но Наследник мог встать с кровати. Я и лично видел эту сцену», - добавил Долгоруков.

Ясно, видя факты на лицо, Государь вполне убедился в лечебной силе Распутина и несмотря на все доводы и уговоры. Не отпускал больше Распутина и от времени до времени призывал его во дворец, когда Наследнику становилось хуже.

Кроме того, Государыня была внучкой английской королевы Виктории, воспитывалась в Англии в религиозном духе, впоследствии обратившаяся в фанатичку, что и вызвало у нее признание в Распутине чуть ли не святости.

Войдя в полное доверие царской семьи, этот хам начал пользоваться именем Государыни, которая не могла ему ни в чем отказать и влиял на государственных деятелей, кои, боясь попасть в опалу двора, выполняли нелепые требования Распутина.

- Вот все, что я слыхал о Распутине, - сказал я о. Василию.

- Все это так, но почему Государь позволил Распутину вмешиваться в государственные дела? – спросил священник.

- Я с Вами вполне согласен. Распутин мог быть принят царской семьей, это частное семейное дело Государя, но допускать его влиять на государственные дела, это была колоссальная его ошибка. Этим он подорвал свой авторитет в русском обществе и дал в руки врагов России и существующего у нас строя, козырь, которым они пользуются для устройства революции, - ответил я.

- Ну что ж, пусть устраивают революцию, я лично против этого ничего не имею, станет лучше всем жить в России, - сказал о. Василий Копецкий.

- А чем Вам плохо живется, батюшка? – сказал я. – Вы получаете жалованье почти 400 рублей в месяц, а расходы имеете крошечные, работы, как у священника кавалерийского полка, у Вас очень мало. Риск же пострадать на войне совершенно ничтожный. Что же вы еще хотите и чем Вы недовольны и почему желаете революции в России?

Я понимаю желание какого-нибудь бедного рабочего иметь революцию, но Вам желать нельзя, Вы знаете историю революции во Франции и ее тягчайшие последствия для всего народа, несравнимые ни с какими потрясениями любой войны.

Вы знаете, что в начале революции, главари опираются на толпу самых низких элементов с их неизменными человеческими пороками, включая убийц, коим революция открывает ворота тюрьм. Полное беззаконие творится во всей стране. Всякий доставший оружие и примкнувший к революции, чинит суд и расправу, не только над своими противниками, но и над всеми, кто им не понравится или от кого они могут поживиться.

А духовенство и офицерство, как основа существующего строя, страдают в первую очередь.

При Вашем положении желание революции только показывает характер русского народа, критикующий все и вся и никогда и ничем не бывающий довольным.

Не революция нам нужна, а эволюция, прогресс и реформы. Мы очень отстали в техническом отношении от Европы и Америки, и на это должно быть обращено в России самое серьезное внимание.

А начинать революцию во время войны, когда враг стоит у ворот, это бессмыслие, если не сумасшествие. И желать этого могут только враги России.

Батюшка внимательно выслушал меня, задумался, а затем сказал:

- Неужели вы думаете, что революция коснется и таких мелких людей, как мы с вами?

- Не только нас, но и миллионов, мельче нас, - ответил я.

Наш разговор был прерван приехавшим моим адъютантом и привезшим мне приказание графа Келлера прибыть всем частям корпуса завтра 24-го декабря 1916 года к 6-ти часам утра на сборный пункт и построиться на поле южнее города Текучи.

Читайте также:

- Что сделал Столыпин, когда его дочки на учителя танцев пожаловались

- Как Керенский на солдат "наклал"

- Как Толстой священника потроллил

- Как Тулуз-Лотрек с дагестанцем дрался

https://zen.yandex.ru/media/epolet/chto-rasskazal-...ficer-5d82872b86c4a900adae95ab

|

Метки: распутин |

Царские генералы, воевавшие за большевиков |

Царские генералы, воевавшие за большевиков

Вопреки стереотипам, генералы Российской императорской армии вовсе не поголовно пошли к белогвардейцам. Около половины служило в годы гражданской войны в Красной Армии. Общее число лиц с генеральскими и адмиральскими званиями РИА на службе в РККА достигает почти четырёх сотен.

Мотивы их службы большевикам были различными. Кто-то был вынужден пойти служить, оставшись при новой власти без средств к существованию. Кое-кто – нашёл в этом некую политическую идею. Мол, с белогвардейцами идут интервенты, которые хотят урвать куски у России. Служа большевикам, мы защищаем Родину от захватчиков.

Судьба многих оказалась трагичной благодаря такому выбору.

Кадр из сериала Юнкера 2006г.

У большевиков все находились на подозрении, а их семьи содержались фактически на положении заложников.

Невозможно рассказать сразу про всех.

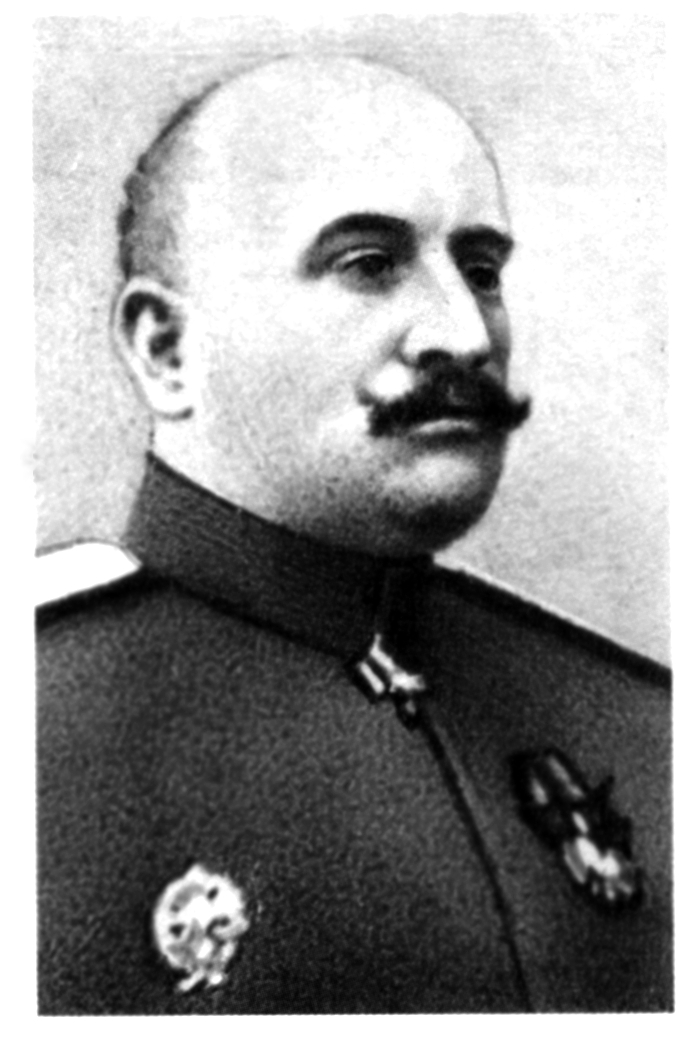

Самыми прозрачными мотивы перехода на сторону советской власти были у генерала Михаила Бонч-Бруевича – его брат-большевик занимал у Ленина пост управделами Совета народных комиссаров. Михаил Бонч-Бруевич стал первым советским начальником штаба Ставки, организовывал отпор германскому нашествию в 1918 году. Позднее был назначен начальником Полевого штаба Реввоенсовета Республики. Его роль в планировании операций по разгрому белогвардейских войск была исключительно высока.

Михаил Бонч-Бруевич (1870-1956)

Генерал Алексей Поливанов, занимавший в 1915 году пост военного министра, отличался либеральными взглядами, а до Первой мировой войны был больше известен как военный журналист. В 1920 году его, как и многих старых генералов, Троцкий сумел привлечь к участию в Особом совещании по борьбе с «польской контрреволюцией». Поливанов помогал советами по строительству Красной Армии, составлял и подписывал воззвания к офицерам, призывавшие их переходить на сторону большевиков, чтобы защищать Россию от шляхетской интервенции. Осенью того же 1920 года умер от тифа.

Предпоследний министр Российской империи генерал Дмитрий Шуваев был до конца предан монархии. В 1918 году добровольно вступил в Красную Армию, в которой увидел возрождающуюся армию России. До глубокой старости преподавал в советских военно-учебных заведениях. В 1937 году 83-летний бывший генерал, получавший пенсию от Советского правительства, был арестован как «контрреволюционер» и расстрелян.

Генерал Андрей Зайончковский тоже добровольно вступил в РККА, был начальником штаба одной из армий Южного фронта, потом преподавал и писал военно-исторические труды. Его «Первая мировая война» считается классической работой. Незадолго до смерти помог ГПУ заманить в СССР Савинкова.

Генерал Платон Лечицкий прославился в Первую мировую войну как успешный командующий 9-й армией во время знаменитого Брусиловского прорыва. Его имя гремело в России и за границей. С началом Февральской революции он вышел в отставку, так как не мог смириться с узаконенным развалом армии. 63-летний генерал бедствовал и однажды был арестован чекистами «за спекуляцию». Ему было предложено вступить в РККА, и он от безысходности принял это предложение. Служба его была, однако, недолгой. В начале 1921 года его, занимавшего пост инспектора кавалерии Петроградского военного округа, арестовали по подозрению в «контрреволюции» и заморили голодом в тюрьме.

Самым известным из генералов, пошедших на службу новой власти, был, конечно же, Алексей Брусилов. Всемирно известный полководец застал больным Октябрьскую революцию. Он одинаково не воспринял ни красных, ни белых, но в 1920 году, во время войны с Польшей пошёл на службу в «Особое совещание» помогать большевикам.

В сентябре того же года поставил свою подпись под воззванием, в котором собственным именем обещал офицерам Белой армии Врангеля прощение, если они перейдут на сторону Красной Армии. Когда армия Врангеля перестала существовать, большевики расстреляли сдавшихся им в плен белогвардейских офицеров, поверивших слову Брусилова.

https://zen.yandex.ru/media/history_russian/carski...vikov-5d60fe6841878200ada6f4a5

|

Метки: российская императорская армия гражданская война |

Мажоры ХIХ века: как дочь губернатора стала убийцей русского императора Александра II |

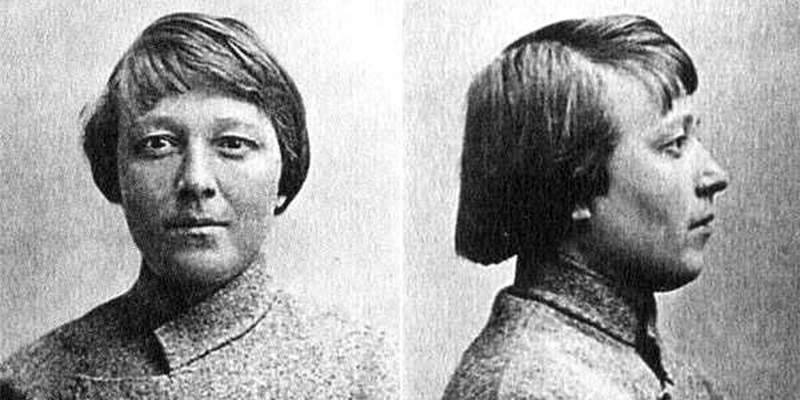

Мажоры ХIХ века: как дочь губернатора стала убийцей русского императора Александра II

Анна Русич 13 сентября 2018, 10:35

Софья Перовская и ее гражданский муж Александр Желябов на суде / Источник: Wikimedia.org

Эмансипация и нигилизм сделали из респектабельной дочери высокопоставленного семейства государственного преступника. 13 сентября 1853 года родилась Софья Перовская, руководившая ликвидацией императора

Дети в обеспеченных семьях чаще всего растут окруженные няньками, не смеющими окрикнуть или отшлепать непослушное барское чадо, а изобилие с детства приводит к тому, что барчуки вырастают капризными и чаще всего сами не знают, чего хотят. Видимо, таким ребенком росла и Соня.

13 сентября 1853 года родилась Софья Перовская, руководившая ликвидацией императора Александра II.

После пирожных хочется черного хлеба

165 лет назад в семье графа Льва Перовского появилась дочь – красивая девочка, которую в семье любили и баловали. Ранние годы она провела в Санкт-Петербурге, где ее отец служил ни много ни мало столичным губернатором, и в крымском родовом имении.

В свои 16 лет Соня поступила на женские курсы, где ей должны были преподать объем знаний, рассчитанный на мужчин. Дело в том, что обычные учебные заведения для дам предполагали обучение грамотности, манерам и рукоделию в объеме, достаточном для будущей семейной жизни. Соне же хотелось большего, а в рамках Аларчинских курсов готовили преподавателей.

Уже через год, проникнувшись идеями, вложенными ей в голову новыми подругами, сестрами Корниловыми, Соня поссорилась с отцом, который уговаривал ее не связываться с «неблагонадежными элементами». Она сбежала из дома, поселившись у тех же Корниловых, и полностью посвятила себя революционной деятельности.

Еще через год Софья уже сама создала народнический кружок, в задачи которого входило не только политическое просвещение простого народа, но и организация террора. Народовольцы планировали вроде бы благое дело: демократические изменения в государстве. Вот только собирались привести их в действие террористическим путем. Софья сама «ходила в народ», агитировала, доказывала необходимость проведения реформ.

«Арест пропагандиста». Картина Ильи Репина, 1892

За семь лет, с 1872 по 1879 годы, Перовская стала признанной революционеркой. Она была дважды арестована, осуждена и даже отправлена в ссылку. В дороге Софье удалось бежать, и с тех пор она жила на нелегальном положении.

В революцию играючи

Русский царь был главной целью народовольцев и их личным врагом. Чтобы подобраться к нему, Перовская разыгрывала целые представления: душа жаждала не только террора, но и театра. Чего стоит только попытка подорвать царский поезд осенью 1879 года!

Народоволец Гартман и Перовская поселились в домике рядом с железной дорогой под видом путевого обходчика и его жены. И успешно отыгрывали роль семьи все то время, пока рылся подкоп под железнодорожное полотно и готовилось его минирование. Однако в тот раз покушение не удалось: взрыв прозвучал уже после того, как поезд с царем уехал.

Российский император Александр II между 1878 и 1881 годами. Источник: Wikimedia.org

Не удались и еще пять попыток покушения на Александра. То царь отсутствовал в месте планируемого теракта, то менялся порядок прохождения поездов, то вагоны были расположены в другом порядке, то не успели с подкопом, то опоздал террорист. Организация была та еще.

Чем народодовольцам не угодил царь-реформатор

Вообще, странно, что террористы ополчились именно на этого царя. Александр II был действительно великим реформатором. При нем отменили крепостное право, ликвидировали военные поселения, передали управление городами в руки горожан, учредили земство – систему самоуправления в деревне. Кроме этого были проведены еще несколько реформ, от которых выиграл народ.

Читайте также: Героиня или шизофреничка: совершала ли подвиг Зоя Космодемьянская?

Конечно, реформы были не идеальны и не могли удовлетворить всех, но они были. И на этом фоне вдруг появляются бомбисты-народовольцы, упорно пытающиеся сжить царя со свету.

Очередная акция народовольцев 13 марта 1881 года стала для царя роковой. Софья Перовская тогда возглавила разведку, расчертила план покушения с определением мест для каждого исполнителя и лично дала отмашку соратникам, приведшим в действие бомбы.

Сохранившаяся часть набережной, где случилось нападение на царя. Санкт-Петербург. Спас на Крови. Источник: Wikimedia.org

Удачное покушение на царя

Первая бомба взорвалась, не принеся царю вреда. Но, когда Александр вышел из кареты поддержать раненых, ему под ноги бросили еще одну бомбу. Взрыв разорвал ноги императору, и он истек кровью по дороге во дворец. Гриневицкий, метнувший ссмертельный для царя заряд, и сам скончался от полученных ран. Рысаков, бросивший первую бомбу, на допросах выдал всю организацию народовольцев. В числе прочих была арестована и Софья Перовская.

Участники покушения были приговорены к смерти. Их повесили на Семеновском плацу (теперь это Пионерская площадь Санкт-Петербурга). На месте гибели императора была возведена часовня, впоследствии превратившаяся в знаменитый храм Спас на Крови.

В советские времена Софью Перовскую чтили как героя-революционера. Ее именем называли школы и комсомольские дружины, ей ставили памятники и упоминали в учебниках.

Карета Александра II после покушения. Источник: Wikimedia.org

Но в современной России взгляды на террор изменились кардинально. Революции делают сытые. Это они на досуге под хруст французской булки разрабатывают сценарии свержения власти, организуют бедных, подстрекают их к действиям, выводят на улицы и подставляют под пули. Сами же чаще всего остаются в тени до тех пор, пока не приходит время делить освобожденный чужими усилиями трон и прилагающуюся к нему кормушку.

А те, кто проливал кровь на улицах и делал всю грязную работу, чаще всего остаются ни с чем. Им достается только уверенность, что они что-то решают. У взращенной в сытости и благополучии Софии в руках тоже была не бомба, а всего лишь платок, взмахом которого она отослала на смерть других людей.

Читайте также:

Страшные предсказания, в которые никто не верил, а они сбылись

Страшные предсказания, в которые никто не верил, а они сбылись

Политиканство в Мосгордуме отнимает время

России вернули украденные платки и рубашку со следами крови Александра II

России вернули украденные платки и рубашку со следами крови Александра II

ttps://www.eg.ru/politics/619258-majory-hih-veka-kak-doch-gubernatora-stala-ubiycey-russkogo-imperatora-aleksandra-ii-065917/

|

Метки: романовы перовские |

России вернули украденные платки и рубашку со следами крови Александра II |

России вернули украденные платки и рубашку со следами крови Александра II

Фоменко Виктория 10 ноября 2018, 12:32

Александр II известен прежде всего тем, что отменил крепостное право / Источник: Репродукция прижизненного портрета Александра II

Реликвии были похищены из Свято-Николаевского собора в Ницце, куда их передала вдова императора, Екатерина Долгорукова

Ценные артефакты, связанные с историей императорской семьи, вернулись к России после нескольких лет напряженных поисков. Личные вещи, принадлежавшие императору Александру II, включая одежду, в которой российский царь провел последние дни своей жизни, были торжественно переданы представителями французской стороны послу РФ Алексею Мешкову.

Церемония передачи состоялась в Париже. В числе возвращенных реликвий – форменный мундир Александра, прижизненный портрет монарха, три платка с его же инициалами и, наконец, жилет и рубашка, в которых царь выехал из дворца в день рокового покушения на него, 13 марта 1881 года. Тогда несколько участников радикальной организации «Народная воля» забросали императорскую карету самодельными метательными снарядами. На одежде осталась кровь от смертельных ран, полученных Александром II при взрыве.

Все упомянутые вещи после гибели царя бережно хранила его вдова, Екатерина Долгорукова (Юрьевская), которая из России уехала жить во Францию. За некоторое время до смерти она завещала передать их Свято-Николаевскому собору в Ницце. Там они и хранились до тех пор, пока несколько лет назад не были украдены.

«Мы многие годы пытались вернуть наше народное достояние. И за последний год что-то нам удалось сделать благодаря, прежде всего, поддержке французских властей и наших адвокатов», -

рассказал по этому поводу российский посол, слова которого приводит «ТАСС».

Читайте также:

Мажоры ХIХ века: как дочь губернатора стала убийцей русского императора Александра II

Мажоры ХIХ века: как дочь губернатора стала убийцей русского императора Александра II

Страшные предсказания, в которые никто не верил, а они сбылись

Страшные предсказания, в которые никто не верил, а они сбылись

platki-i-rubashku-so-sledami-krovi-aleksandra-ii

|

Метки: романовы |

Виндзоры и Романовы. Выживает самый приспособленный! |

Виндзоры и Романовы. Выживает самый приспособленный!

Когда-то я считал чем-то само собой разумеющимся что Виндзорский замок назван по имени одноименной британской королевской династии. Оказалось, что дело обстоит с точностью до наоборот….

В первую мировую Великобритания вместе с Францией и Россией сражалась с кайзеровской Германией. Как раз в это время неожиданно возник серьезный кризис в отношениях простых британцев с королевской семьей.

Война с Германией не была легкой прогулкой для армии его величества короля Георга V. Немецкие дивизии, вполне успешно сражались на континенте с англо-французскими войсками, а последняя технологическая новинка – самолеты – регулярно перелетали через пролив, чтобы сбросить на британские города тяжелые разрушительные бомбы. В этой ситуации было странным, что правящая британская династия имеет немецкое название.

17 июля 1917 года Георг V выпустил особый закон, по которому британская королевская семья из Саксен-Кобург-Готской стала Виндзорской. Основательницей династии была объявлена королева Виктория.

Соответственно все потомки королевы Виктории, проживавшие на тот момент на территории Великобритании, за исключением женщин, находившихся в браке за представителями других фамилий и их потомков, должны были отныне носить фамилию Виндзор. Название династии было дано в честь Виндзорского замка.

Что касается Романовых, то им не пришлось менять самоназвание. Однако династия, из которой происходил Николай II уже давно не имела отношения к Романовым. Его предки - Петр III и Екатерина II это чистокровные немцы!

Настоящее название русской правящей династии в тот момент было Гольштейн-Готторбская. Справедливости ради стоит сказать, что последний русский император, будучи чистокровным немцем по крови, в жизни был скорее русским, чем немцем.

Увы, Романовым не повезло. А британская династия Виндзоров оказалась более приспособленной и существует до сей поры!

Подписывайтесь на наш канал, и вы узнаете еще много интересного и полезного.

Андрей Гакал, журналист

https://zen.yandex.ru/media/learnenglishfast/vindz...ennyi-5d374d7306cc4600ace3e56d

|

Метки: романовы |

Генерал-предатель, который сверг Николая II. |

Генерал-предатель, который сверг Николая II.

Часто ли в нашей истории мы сталкивались с предательством? На мой взгляд, ответ очевидный: во все времена и эпохи были предатели, которые не имели ни морального, ни нравственного сознания. И за определенную выгоду могли продать даже своих близких. Сегодня речь пойдет о Русском Генерале, который предал последнего царя, но выгоду за свой поступок так и не получил.

Рузский

О личности.

Речь идет о генерале от Инфантерии Рузском Николае Владимировиче. Рузский был дворянином, причем его род брал начало от рода Лермонтова. В раннем возрасте потерял отца и воспитывался родственниками. В юном возрасте поступил в военную гимназию, закончив её с отличием, поступил в военное училище, которое также закончил с отличием. Участвовал в русско - турецких сражениях был ранен, неоднократно проявлял себя как смелый и отважный боец. За что получил орден святой Анны 4-й степени. Казалось бы, как можно ждать подвоха от такого человека? Но не тут то было...

О событиях.

После окончания Царской Военной Академии, в скором времени был удостоен звания генерала от инфантерии. Во Время первой мировой войны взял Львов. За что был удостоен расположения самого Николая II. Незадолго до начала революции Рузский был назначен командовать северным фронтом, защищавшим Петербург.

Но почему-то Генерал был недоволен правлением Царя, видимо из - за каких-то нереализовавшихся личных амбиций. Именно поэтому Рузский начал искать поддержку, а именно того, кто мог бы его профинансировать.

Как только начались революционные действия, Рузский обманным путем заманил Императора к себе в ставку, под Псков. Так как Царь оказался практически в «информационной яме», Рузский начал давать ему ложную информацию, сказав о том, что изменить у него ничего уже не получится, поэтому Императору стоило бы подумать о подписании отречения от престола. Как утверждают свидетели, Генерал чуть ли не держа за руку помогал Николаю подписывать этот документ. Однажды Император сказал, что готов простить каждого, кроме Рузского.

Итог.

Гучков, впоследствии ставший военным министром, вынудил уйти Рузского в отставку. Обидевшийся Генерал уехал лечиться на Кавказ, где его и настигла та революция, которую он сделал практически своими руками. В 1918 Рузский был взят в плен чекистами как представитель бывшего царского режима. А далее над ним была совершена показательная казнь.

На ваш взгляд, мог ли Рузский предположить, что таким образом он сам приведет себя к верной смерти? Свое мнение оставляйте в комментариях.

https://zen.yandex.ru/media/historical_boiler/gene...ia-ii-5d87ebf5027a1500ad14320b

|

Метки: российская императорская армия |

1917: Весна Империи. Какой она могла быть? |

1917: Весна Империи. Какой она могла быть?

Манифест об отречении Николая Второго в пользу брата Михаила

Говорят, что история не терпит сослагательного наклонения. Однако, людям свойственно размышлять над тем, что было бы, если бы история пошла по иному пути. Именно поэтому столь популяры книги в жанре альтернативной истории.

Нередко читатель словно ставит себя на место той или иной исторической личности, проецирует свои знания и опыт на конкретную историческую ситуацию и говорит сам себе: "А я на его месте поступил бы не так, а вот так. Я бы им показал!" И так на свет появились целые серии книг про попаданцев, главным героем которых выступает наши современник, волею судьбы оказавшийся в ином времени и в ином теле.

Как изменилась бы их жизнь и наша история? Об этом повествует роман "1917: Да здравствует Император!", в котором наш современник оказывается в теле брата Николая Второго в дни Февральской революции. В теле человека, в пользу которого отрекся от Престола Николай Второй. В теле человека, который по мнению многих специалистов, формально является последним русским Императором.

Великий Князь Михаил Александрович, брат Николая II

ПЕТРОГРАД. 1 марта (14 марта) 1917 года.

- Но, Ваше Императорское Величество, мы же договаривались...

Я наградил их тяжелым взглядом и покачал головой.

- Нет, господа, я не склонен больше с вами торговаться. Наша договоренность была в силе, пока поднятые вами революционные процессы не убили мою жену. Это событие несколько изменило мое душевное состояние, и я настоятельно рекомендовал бы вам не портить себе жизнь возражениями мне. Поэтому, мои условия такие. Вы сейчас вместе со мной идете в зал заседаний Государственной Думы, где весь депутатский корпус приносит мне верноподданническую присягу, а также принимает обращение к народу о полной поддержке нового царя и верности Императору. Текст заявления Госдумы я вам привез. Далее. Назначаете на должность председателя правительства Российской Империи генерал-майора Нечволодова Александра Дмитриевича и объявляете его правительство народным и обличенным доверия Государственной Думы. Вы, Павел Николаевич, становитесь в этом правительстве министром иностранных дел. Вы, Михаил Владимирович, продолжаете занимать пост председателя Госдумы.

Помолчав и поняв, что возражать мне никто не решается, я проложил:

- И сегодня же Государственная Дума начинает подготовку закона о выборах, основанном на принципах прямого, равного, тайного, всеобщего голосования. И не вздумайте мне сказать, что не вы этого все время добивались. Пакет и перечень других народных законов вы получите.

Выдержав паузу и убедившись, что и тут нет разночтений в наших позициях я закончил переговоры с Родзянко и Милюковым.

- И последнее. Я надеюсь, что я не ошибся в оценке вашей роли в успокоении общества. Напомните всем депутатам, будьте добры, что Таврический дворец взят под охрану солдатами генерала Кутепова, а расследование событий последних дней идет полным ходом. Я обещал прощение всем, кто не повинен в крови, но я ничего не обещал тем, кто подстрекал других эту кровь проливать. Поэтому передайте депутатам, что я искренне надеюсь, что они все невиновны, а донесения относительно роли каждого члена Государственной Думы в подстрекательстве к вооруженному мятежу и кровопролитию, являются клеветой и не стоят внимательного изучения следственной комиссией...

* * *

ПЕТРОГРАД. 1 марта (14 марта) 1917 года.

Толпа шумела у Таврического дворца. Какой-то малец дернул генерал-майора Кутепова за рукав. Александр Павлович обернулся и увидел мальчика лет десяти.

- Чего тебе, пацан?

Тот шмыгнул носом и спросил:

- Дядя - ты генерал?

Генерал Кутепов

Кутепов усмехнувшись посмотрел на свои новенькие золотые погоны с вензелями нового Императора и кивнул:

- Генерал. А ты кто?

- Я - Егорка, Егор Знахарев, - поправился малец. - Дядя генерал, а ты царя увидишь?

Кутепов согласно кивнул.

- А можешь меня взять с собой? Ну, хоть одним глазочком на него посмотреть охота!

Генерал засмеялся и подмигнул ему заговорщицки.

И вот он глядит с балкона в огромный зал, полный возбужденно перешептывающихся депутатов. Видит, как стоящий за президиумом огромный портрет Николая Второго спешно закрывают полотнищем с большим государственным гербом Российской Империи, слышит, как кто-то провозглашает:

- Господа депутаты Государственной Думы, господа приглашенные и гости торжественного заседания, перед особой Его Императорского Величества Государя Императора Михаила второго прошу всех встать!

В едином порыве поднимается зал и с какой-то истерической воодушевленностью начинает петь:

Боже, Царя храни!

Сильный, Державный,

Царствуй на славу,

На славу нам!

* * *

Великий Князь Михаил Александрович

ПЕТРОГРАД. 5 марта (18 марта) 1917 года.

Прошло четыре дня. Смута практически сошла на нет, положение в столице и на местах стабилизировалось. В отличие от известной мне истории, здесь удалось избежать вооруженного восстания в Москве и в других городах. Незначительные стычки, конечно, имели место, но далеко не такие, как в той истории, которая здесь уже не случится.

Здесь не пала монархия и удалось хотя бы формально удержать в едином правовом поле вертикаль власти. Здесь нет явного противостояния Императора и Государственной Думы, а Петросовет вообще сгинул без следа, уйдя от греха в подполье. С ними, конечно, будут проблемы, но это уже потом.

А пока, правительство генерала Нечволодова было сформировано и приступило к работе. Готовятся новые законы и реформы Нового Экономического Курса, провозглашенного новым правительством. Готовятся кадровые перестановки и на фронте, и в тылу. Готовится новый избирательный закон. Страна вступила в эпоху решительных преобразований, готовясь успешно завершить войну и строить свое новое будущее.

Конечно, на всех активных участников подавления мятежа пролился и прольется золотой дождь моей благодарности, которая выразится главным образом в повышении в чине и в новых перспективных назначениях. Награждать орденами за стрельбу русских в русских я не собирался. Принципиально.

Вообще, голова кругом идет от объемов того, что придется сделать и что нужно изменить в России, да и во всем мире.

Будет еще много работы и много битв. Но вряд ли у меня будут еще такие насыщенные событиями дни, как эти двое огненных суток с 27 февраля по 1 марта. Пожалуй, единственное, что объединяет эту историю и историю, которая уже никогда не случится, это то, что годом начала строительства Новой России станет все тот же 1917 год.

Только это будет уже Новый Февраль Семнадцатого.

* * *

КОНЕЦ ПЕРВОЙ КНИГИ

Мариуполь 2013 - Москва 2016.

С авторскими изменениями Москва 2019.

https://zen.yandex.ru/media/id/5aafcf5a1aa80cc0eef...a-byt-5d7dd21505fd9800ae75fbef

|

Метки: российская империя |

Николай Второв: кто убил самого богатого человека в истории России |

Николай Второв: кто убил самого богатого человека в истории России

2019-09-24 16:50:52

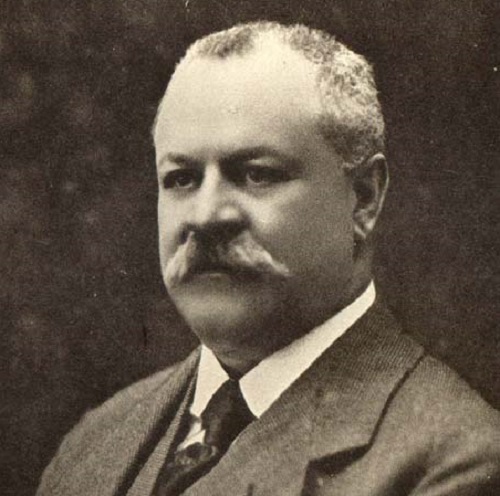

Николай Второв был самым богатым человеком Российской империи. Его называли «русским Морганом» и «сибирским американцем». Годовая прибыль концерна Второва перед революцией достигала $660 млн в пересчете на курс 2000 года.

Наследный богач

Отец «русского Моргана», Александр Федорович Второв был мещанином родом из Костромской губернии. В 21 год он решил заняться бизнесом. Для этого он поехал в Иркутск. Возможности торговли там были не самые благоприятные (ещё не было Транссиба), но Второву удалось сыграть и на этом. Он стал посещать ярмарку в Верхнеудинске и начал заниматься логистикой товара.

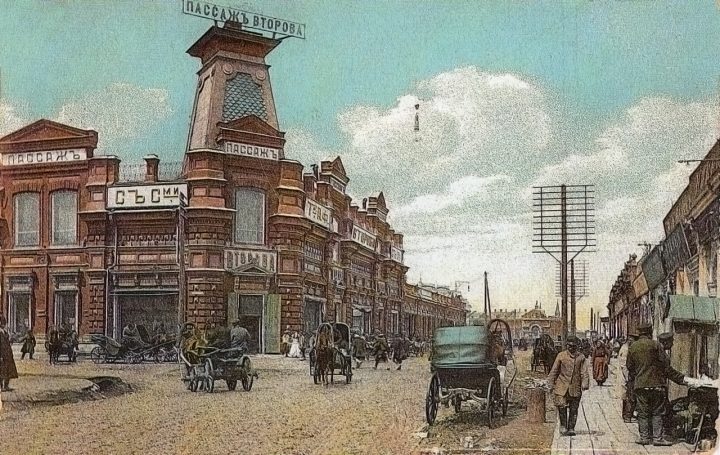

Вскоре Второв открыл и свой магазин. Знаменитый «второвский пассаж» в Иркутске. Сеть пассажей Второва расширялась. Магазины появились в 13 городах.

Александру Второву стало тесно и в Иркутске. В 1897 году он вместе с семьей перебирается в Москву. Николаю Второву в это время уже был 31 год.

Верный делу

Николай Второв ко времени переезда в Москву был уже состоявшимся человеком. Бизнес отца он знал досконально и первоначально развивался именно в нем. В 1900 году он входит в организованное товарищество на паях «А.Ф.Второв».

Слава о младшем Второве в Москве растет. Его за глаза называют «русским Морганом».

Отец Второва умер в 1911 году. Из тринадцати миллионов Николаю досталось восемь.

Николай Александрович после смерти отца не стал отходить от дел. Работал с удвоенной энергией. Он занимался чаем и мануфактурой, организовал «Товарищество вывозной и внутренней торговли», вошел в правление крупных банков, занимался кредитованием заводов, пароходств и железных дорог, одним из первых в России стал играть на рынке недвижимости.

От чая до города

Бизнес Николая Второва развивался стремительно. Ещё вчера он торговал чаем, а сегодня он - владелец и основатель заводов, видный фабрикант, от которого так или иначе зависят тысячи людей. Занимаясь промышленностью и золотодобычей, не забывал Николай Второв и о душе - на одном из его заводов были даже мощности по производству фотопластинок.

В 1917 году Второв построил в Подмосковье завод «для изготовления специальных высших сортов стали, в том числе инструментальной, автомобильной и рессорной». Он стал градообразующим и сегодня на этом месте находится город Электросталь. Вместе с купцом Рябушинским Второв основал завод АМО.

В годы Первой мировой заводы Второва работали «на оборонку». На двух его заводам стали производить гранаты.

Роскошь и стиль

В 1914 году Николай Второв построил в Москве особняк, который стал одним из самых красивых зданий Москвы в стиле неоампир. Дом Второва стал героем русской литературы. Бал Воланда, описанный булгаковым в «Мастере и Маргарите» проходит именно в этом здании. С 1933 года особняк Второва, знаменитый Спасо-хаус, является резиденцией после США в Москве.

За год до окончания строительства своего собственного дома Второв открыл Деловой двор. Он также построил гостиницу для бизнес-коллег. Рекламные проспекты обещали, что внутри посетителей ждут «лифты, роскошная обстановка, электрическое освещение». На вокзалах гостей Второва встречали «автомобили-омнибусы».

Загадочный уход

Империя Второва расцветала, но весной 1918 года он был убит. По одним источникам - 20 мая в своём кабинете в Деловом дворе, по другим - 5 мая в своем доме. Убийцы обнаружены не были.

По версии иркутского летописца Нита Романова, Второв был убит побочным сыном из-за личных отношений: «просил обеспечить мать и дать возможность ему учиться». Также есть версии конспирологического характера - что Второв откупился и бежал за границу.

На похоронах магната, на которые пришел весь финансовый бомонд России, рабочие несли венок с надписью «Великому организатору промышленности».

https://cyrillitsa.ru/past/119715-nikolay-vtorov-k...r=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

|

Метки: второвы |

Поразительная судьба династии купцов Елисеевых |

Поразительная судьба династии купцов Елисеевых

Я пишу о людях, чей образ так или иначе отражен в искусстве. Эта статья - о династии купцов Елисеевых, чья фамилия крепко прилепилась к шикарному гастрономическому магазину. Елисеев открыл эти магазины в Москве и Санкт-Петербурге. Бывая на Невском, я обычно заглядываю туда, чтобы полюбоваться интерьером в стиле модерн. Иногда что-то покупаю, но это не цель. Просто хочется ощутить ауру места.

Художника не знаю. Портрет Степана Петровича Елисеева

На портрете неизвестного мне художника весьма реалистично изображен пожилой мужчина с окладистой седой бородой и волосами на пробор - Степан Петрович Елисеев. Он одет дорого, но скромно. Взгляд умный, пронзительный. Довольно типичное лицо русского купца XIX века, представителя второго поколения богачей, отец которого, вложив накопленные копейки в какое-то дело, пошел вдруг в гору и сумел дать сыновьям образование и передать им успешный бизнес.

Отец Степана - Петр Елисеевич Касаткин, работал садовником. Был он, понятное дело, крепостным крестьянином. Грамоты не знал. Но природная сметка и талант бизнесмена сделали свое дело. Петр выкупил себя, переехал в Петербург и начал торговать там апельсинами. Сперва с лотка, потом открыл магазин фруктов на Невском. Дело ширилось. К нему привлекались братья и сыновья.

Владимир Муллин "Купцы гуляют"

Интерес к экзотическим продуктам в начале XIX века был большой, и Касаткины начали торговать не только фруктами, но и бакалеей. Там были заморские продукты - чай, кофе, трюфеля, анчоусы, ром и т.д. Все - свежее и высокого качества. К покупателям относились уважительно. Чтоб обмануть - ни-ни! Поэтому и их уважали. Семья богатела. Петр Елисеевич стал купцом третьей гильдии и сменил фамилию на Елисеев.

Когда он умер, сыновья получили уже миллионное наследство. Двое из них, Степан и Григорий основали торговый дом "Братья Елисеевы". Они продолжали продавать высококачественные продукты, но особой гордостью были их винные запасы.

Пай Елисеевых

В 1874 году Торговый дом Елисеевых стал поставщиком царского двора. Богатство и известность росли, равно как и обороты бизнеса. После смерти Степана Петровича его сыновья вышли из дела, они могли себе позволить занятие по вкусу. Бизнес перешел к сыновьям Григория Петровича - тоже Григорию и Александру. Однако они что-то там не поделили, и Александр ушел из торговли в финансовую сферу. Владельцем Дома в 32 года стал Григорий Григорьевич. При нем дело достигло наивысшего расцвета.

Ирина Александринина. "Невский проспект, вид на Елисеевский магазин"

Именно он построил знаменитые магазины в Москве и Петербурге, привлек к этому лучших архитекторов и дизайнеров, творивших в стиле модерн. В этих магазинах особенностью было то, что в одном месте можно было купить самые разные продукты. Для нас сейчас это обычное дело, а тогда удивляло и поражало. Людям привычнее были небольшие лавки, которые специализировались на одном виде товаров.

У Елисеева было шестеро детей. И, надо же такому случиться - никто из них не захотел продолжать семейное дело! Все дети имели свои интересы, получили прекрасное образование и не рвались работать в торговле.

Интерьер Елисеевского магазина. Фото из открытого источника в Яндексе

Тогда Григорий Григорьевич перестал финансировать их. Но деньги им давала мать - тоже миллионерша. Семейный раскол нарастал. Григорий ушел в загул, а потом встретил красавицу Веру, жену ювелира, и влюбился насмерть. Его жена не могла пережить такое предательство. Трижды она покушалась на самоубийство, и в третий раз ей удалось довести задуманное до конца.

Все сыновья в знак протеста отказались от наследства. На похороны неверный муж не пришел и вскоре женился на Вере. Тогда сыновья прервали с ним всякие отношения. Когда Елисеев внес имя новой жены в почетную часть дворянской родословной книги, сыновья отказались и от дворянства. С отцом осталась только дочь, 15-летняя Маша. Отец держал ее буквально взаперти, но братья придумали хитроумную операцию и выкрали ее. Впрочем, она этого хотела.

Дети Григория Григорьевича Елисеева

Суд шел три года - до 1917 года. И тут произошла революция. Елисеев потерял все. Он уехал в Париж, где умер в глубокой старости. Судьба детей сложилась так:

Григорий был врачом. Из России не уехал. Был расстрелян в 1937 году. Николай уехал в Париж, работал там журналистом. Сергей был ученый-японист, преподавал в университете. В 1920 году уехал из России, жил сперва во Франции, потом переехал в США и работал в Гарварде, основал там школу японистики. Маша (Мариэтта) пережила смерть жениха, белого офицера, которого утопили в барже. Потом вышла замуж за другого, прожила тихую жизнь в коммунальной квартире. Мало кто знал, что эта скромная женщина-водитель была когда-то наследницей несметного состояния.

Что стало с двумя другими сыновьями, не знаю. Скорее всего, погибли в огне революции и войны.

Почитайте еще на моем канале:

Англичанка, придумавшая доктора Франкенштейна и созданного им монстра

Гай Цильний Меценат: почему имя этого человека стало нарицательным

На канале мужа:

Трагедия Ахилла: герой, носивший свою уязвимость на собственной пятке

Понравилась статья?

https://zen.yandex.ru/media/lichop/porazitelnaia-s...eevyh-5d8a4478027a1500aef9bfe5

|

Метки: купечество елисеевы |

Какая мутация была у Николая II |

Какая мутация была у Николая II

Автор: Юлия Попова | 2019-07-06 15:58:26

Как известно, останки убитых членов царской семьи были обнаружены в 1991 и в 2007 годах. Для подтверждения их подлинности было проведено множество, в том числе и генетических, экспертиз. Вывод специалистов оказался однозначным: найденные останки действительно принадлежат Николаю II, его супруге и его детям. Что касается идентификации Николая II, то в качестве одного из основных доказательств ученые «предъявили» мутацию, которая имелась у императора.

Обнаружение и идентификация останков

В 1991 году, как пишет в своей книге «Мой отец – нарком Берия», Серго Берия, весь мир облетела сенсационная новость: неподалеку от Екатеринбурга обнаружены останки членов царской семьи. Главный медицинский эксперт России Владислав Плаксин объявил о первых результатах проделанной работы: останки трех тел из девяти принадлежали Николаю II, его супруге Александре Федоровне, а также доктору Боткину. Впоследствии были идентифицированы (а в 2007 году и обнаружены) и остальные жертвы расправы большевиков.

Между тем далеко не все были уверены в том, что Екатеринбургская находка – это и есть захоронение императора и его близких. И на то были свои причины. Дело в том, что, как утверждает на страницах своей книги «ДНК. История генетической революции» Джеймс Уотсон, сравнительный анализ ДНК предполагаемого императора и его ныне живущих потомков выявил их схожесть, но отнюдь не идентичность. В митохондриальной ДНК царя находилась смесь молекул двух типов: с цитозином и тимином на одной и той же позиции. Тогда этот факт весьма озадачил экспертов.

Мутация как главное доказательство

Для более полного и более объективного исследования ученым был необходим родственник поближе. Поэтому эксперты решили, что вскрытие саркофага Великого князя Георгия Александровича Романова, младшего брата Николая II, сможет им помочь в разрешении упомянутой выше загадки. Через несколько лет российские власти наконец дали добро. Как гласит издание «Покаяние: материалы Правительственной комиссии по изучению вопросов, связанных с исследованием и перезахоронением останков Российского императора Николая II и членов его семьи», исследованием материала, отобранного от эксгумированного скелета Георгия Романова, в 1995 году занимался доктор биологических наук Павел Иванов.

Иванов обнаружил, что в митохондриях тканей тела Великого князя имеется точно такая же аномалия, что и в останках, найденных в 1991 году. Эта особенность получила название гетероплазмия. Если обратится к энциклопедическому словарю по генетике под авторством Елены Макеевой, Анны Мезенко и Николая Картеля, то можно прочесть, что гетероплазмией именуют митохондриальную гетерогенность, то есть явление, при котором в одной клетке имеются митохондрии с мутантной и нормальной ДНК. Благодаря этой мутации, обнаруженной у обоих братьев, сомнений в том, что обнаруженные останки принадлежат Николаю II, у большинства специалистов не осталось.

Была гетероплазмия или нет?

В июле 1998 года, спустя 80 лет после убийства представителей царской семьи, их останки наконец обрели покой в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. Однако история на этом отнюдь не закончилась. Как пишет в третьей книге трилогии «Операция «Царский ковчег» Олег Филатов, известный отечественный генетик Лев Животовский утверждал, что феномен гетероплазмии нельзя использовать в качестве доказательства при идентификации останков Николая II. Животовский заявлял о том, что гетероплазмия еще попросту недостаточно для этого изучена. Впрочем, сам факт наличия у императора данной мутации, профессор не отрицал.

Между тем, если верить книге Виктора Аксючица «Русский маятник», диагноз самодержца поставили под сомнение в частности такие именитые ученые как Татсуо Нагаи и Вячеслав Попов. Они тоже исследовали клетки тканей тела Георгия Романова и на страницах журнала Мedicine and biology сообщили о том, что никакой гетероплазмии у Великого князя они не нашли. Нагаи и Попов не обнаружили упомянутой мутации и в потовых пятнах на сохранившейся форме царя.

https://cyrillitsa.ru/history/95719-kakaya-mutaciy...r=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

|

Метки: романовы |

Институт благородных девиц |

Институт благородных девиц : фото "институток" и уроков | Вся правда 👩🏻💼

Вновь понедельник и вновь статья! Приветствую читателей, сегодня мы посмотрим на фотографии "институток", их различные уроки и поговорим о жестокой правде обучения. За пример возьмем самый известный институт - Смольный. Приятного прочтения ;)

Главный фасад здания смольного института

Итак, начнем с того, что данный институт был открыт еще в далеком 1764 году при Екатерине II. С инициативой открытия подобного учебного заведения выступил личный секретарь императрицы И.И. Бецкий. Вы спросите для чего? Цитирую : «дать государству образованных женщин, хороших матерей, полезных членов семьи и общества» . И действительно, это было первое в России женское учебное заведение, положившее начало женскому образованию в стране. За годы существования института, это самое образование не раз менялось и поддавалось сомнению в высших слоях общества, ибо наукам там учили посредственно, большее внимание уделяя нравственному воспитанию, хорошим манерам и дисциплине.

Изначально в Смольный принимали только дворянок, дабы искоренить невежество в высших слоях общества. Позже, по инициативе Марии Федоровны, туда начали принимать и мещанок, но их обучение было несколько иным и менее полным. Мещанок не брали во двор фрейлинами, они не сдавали императорских экзаменов(экзамен при членах императорской династии) и их не возили во дворец для раздачи наград. Брали туда учениц еще девочками, в возрасте 6 лет, которые выпускались лишь к совершеннолетию - к 18 годам. Также присутствовало деление девушек по возрасту и одежде : c 6 до 9 лет носили кофейную форму, с 9 до 12 - голубую, с 12 до 15 - серую, а с 15 лет и до выпуска носили белые платья.

Родственники девушек подписывали соглашение, что не будут просить вернуть воспитанниц раньше срока. Видеться с воспитанницами они могли лишь по выходным и праздникам и строго в присутствии педагогов.

Урок игры на арфе 1889 год

Урок пения

Урок рисования

Урок рукоделия

Урок танцев

Для полного погружения в жизнь благородных девиц, мы воспользуемся "Дневником смолянки" Елизаветы Николаевны.

Итак, день начинается :

Спальная комната. Температура там не поднималась выше 16 градусов. Это сделано специально, дабы воспитать в девушках стойкость. Кровати были жесткими ради прямого позвоночника.

- Как только утром в шесть часов раздавался звонок, дежурные начинали бегать от кровати к кровати, стягивали одеяла с девочек и кричали: "Вставайте! Торопитесь!" - вспоминает Елизавета Николаевна.

После этого идет утренняя молитва, само собой умывание и завтрак в столовой :

Cтоловая.

Кстати, меню:

- Утренний чай с булкой.

- Завтрак: кусок хлеба с небольшим количеством масла и сыра, порция молочной каши или макарон.

- Обед: жидкий суп без мяса, на второе – мясо из этого супа, на третье – маленький пирожок.

- Вечерний чай с булкой.

- Куда бы мы ни двигались, мы выступали как солдаты - бесшумной стройной колонной. В столовую туда и назад строились восемь раз, по часу тратили, отправляясь на прогулки и в церковь.

После столовой идут долгие уроки, вновь столовая с обедом, вновь уроки, далее вечерняя молитва, ну и сон. Да, кстати говоря, забыл упомянуть о прогулках. Гуляли воспитанницы по территории института и только под присмотром педагогов. Выход за пределы был строго запрещен не только на прогулках, но и в целом, даже по семейным обстоятельствам вроде смерти близкого.

Помывочная

Проступки и плохое поведение строго пресекались различными наказаниями. Нет, не телесными, но достаточно унизительными. К примеру, вешали ношенный чулок на платье или надевали картонный красный язык на шею и заставляли носить несколько дней. В столовой могли приказать есть стоя, как "падшая женщина" . При этом наказывалось : сквернословие, дерзость, небрежная прическа, мятая или запятнанная одежда и так далее. Высшая мера наказания - ношение позорного чулка в родительский день.

Выпускницы

Как я уже говорил, обучение наукам, грубо говоря, было никудышным. Елизавета Николаевна упоминает, что во время уроков домоводства им разрешали только что-то нарезать для блюда, но не приготовить. Иностранные языки были тоже поверхностные, "институтки" могли на них слабо говорить, но вот прочитать текст на французском или немецком для них было уже трудно. Сами выпускницы в обществе приживались достаточно плохо, ибо долгое время были полностью ограждены. Они могли не понимать всех нюансов, различных шуток и удивляться всему обыденному, поэтому дамы потешались над ними, сами отучившись в пансионах, где образование лучше, а связь с внешним миром не потеряна. Тем не менее, выпускницы прослыли порядочными, верными женами и идеальными фрейлинами, с хорошими манерами и знанием этикета.

Последний выпуск. В октябре 1917 года под предводительством В.В. Голицыной смольный институт переехал в Новочеркасск, где в феврале 1919 года произошел последний выпуск воспитанниц. В том же году летом, он переехал из России в Сербию, где обосновался и продолжил работу | В левом верхнем углу шифр для лучших выпускниц.

https://zen.yandex.ru/media/scandinavianmythology/...avda--5d4807b832335400ad2490fa

|

Метки: институт благородных девиц |

Сердце патриарха |

Сердце патриарха

Михаил Васильев 8 декабря 2008, 12:40

|

|

Патриарх до самой смерти носил свой первый, крестильный крестик |

Алексий II крестил русских военнопленных в фашистских лагерях.

На 80-м году жизни скончался Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, в миру Алексей РИДИГЕР. 18 лет он стоял во главе Русской православной церкви. Его заслуги перед страной трудно не признать даже атеистам.

Выдающиеся люди всегда находятся под прессом критики, а часто становятся объектами клеветы и оскорблений. Алексию пытались поставить в вину многое. Например то, что он во время войны служил алтарником в храмах, где окормлялись бойцы дивизии «Руссланд»: предатели, воевавшие против Красной Армии. Обвиняли, что был женат и скрыл это. Упрекали даже фамилией - как может предстоятель Русской церкви быть «каким-то Ридигером»?! Невежество и глупость завистников не помешали патриарху достойно выполнять свой долг.

Столбовой дворянин

Представители знатного германского рода фон Ридигеров еще в XVIII веке приняли православие и осели в России.

|

|

Президент и премьер всегда прислушивались к его мудрым советам |

Имя графа и генерала Федора Васильевича Ридигера, героя Отечественной войны 1812 года, высечено на скрижалях в храме Христа Спасителя. Это - со стороны отца, протоиерея Михаила Александровича. А, например, дедом Алексия II со стороны мамы - Елены Писаревой был царский генерал, расстрелянный большевиками. Так что стесняться своих предков у патриарха поводов не было: они являлись искренними патриотами России. Таковым стал и Алексей Ридигер, хотя родился в буржуазной Эстонии, куда родители бежали от революции.

Там же, в Эстонии, он действительно женился. Говорят, что в живописном пригороде Таллина, Нымме, в скромном сельском доме до сих пор живет женщина, которой под 80. Она вырастила троих детей от второго брака, похоронила второго мужа. Веру Георгиевну Алексееву все называют исключительно достойным человеком, она тоже родом из семьи священника.

|

|

За благословением пришла супруга Дмитрия МЕДВЕДЕВА Светлана |

Свадьба состоялась 11 апреля 1950 года, венчали их отцы молодоженов, что, кстати, считается у православных плохой приметой. Увы, на этот раз она сработала - Алексей и Вера расстались в том же году…

Этот факт биографии ничуть не бросает тень на Алексия II, поскольку брак был оформлен еще до принятия им монашества.

Защитник пленных

Юный Алексей действительно служил алтарником во время Второй мировой войны под началом своего отца. И не его вина, что в оккупированной Эстонии к ним в храм приходили изменники Родины. Но настоящую духовную поддержку Ридигеры оказывали совсем другим людям.

|

|

Студент Духовной академии Ленинграда |

- Епископ Нарвский Павел добился согласия немцев на духовное окормление заключенных и помощь им продуктами и одеждой, - рассказывал Алексий в одном из интервью. - Мой отец горячо поддержал владыку и едва ли не ежедневно стал бывать в фашистских лагерях. Мальчиком-прислужником он брал меня. В бараке нам выделяли комнату или просто отгораживали закуток. Там ставили переносной престол, на котором и совершались богослужения. Многие пленные просили их окрестить, никому из них не отказывали. Особенно жалко было детей - перепуганных, голодных.

Ридигеры не только морально поддерживали заключенных, но и некоторым из них сумели спасти жизнь. Благодаря их заступничеству выпустили из застенков 15-летнего Васю Ермакова и его сестренку, арестованных «до кучи» вместе с родственниками, а также семьи двух священников, которые были обречены на уничтожение.

Недоступная «Троица»

Алексий занял патриарший престол в смутном 1990 году, накануне распада Советского Союза. Многие граждане погибающей страны нашли свое утешение именно в церкви. При Алексии II случилось то, что считалось совершенно невозможным - объединение Русской и зарубежной православных церквей. В результате русские люди в разных странах стали ближе друг к другу. Он же не допустил церковного раскола во время недавнего празднования 1020-летия крещения Руси, которого так добивался президент Украины Виктор Ющенко.

|

|

Алексий II знал толк и в сельском хозяйстве |

А значит - нового витка вражды и подозрительности между Украиной и Россией. Вся эта активная работа не могла не сказаться на здоровье пастыря. С детства имея больное сердце, он перенес несколько инфарктов, но все равно регулярно ездил с визитами по всему миру.

Плохо ему стало в собственной резиденции, под утро. Говорят, Его Святейшество накануне сильно огорчило известие о том, что государство не желает передать в ведение церкви знаменитую икону - «Троицу» Андрея Рублева. Хотя такая возможность активно обсуждалась. Дескать, в храме икона может испортиться. С точки зрения верующего человека такая отговорка звучит как бред сумасшедшего…

|

|

Патриаршая резиденция в Переделкино |

|

|

|

Илья ГЛАЗУНОВ |

|

|

Андрей КУРАЕВ |

Вам может быть интересно:

|

Метки: писаревы ридигер |

«Русский Морган»: каким был самый богатый человек Российской империи |

«Русский Морган»: каким был самый богатый человек Российской империи

2019-07-21 09:30:44

Николай Второв был самым богатым человеком Российской империи. Его называли «русским Морганом» и «сибирским американцем». Годовая прибыль концерна Второва перед революцией достигала $660 млн в пересчете на курс 2000 года.

Наследный богач

Отец «русского Моргана», Александр Федорович Второв был мещанином родом из Костромской губернии. В 21 год он решил заняться бизнесом. Для этого он поехал в Иркутск. Возможности торговли там были не самые благоприятные (ещё не было Транссиба), но Второву удалось сыграть и на этом. Он стал посещать ярмарку в Верхнеудинске и начал заниматься логистикой товара.

Вскоре Второв открыл и свой магазин. Знаменитый «второвский пассаж» в Иркутске. Сеть пассажей Второва расширялась. Магазины появились в 13 городах.

Александру Второву стало тесно и в Иркутске. В 1897 году он вместе с семьей перебирается в Москву. Николаю Второву в это время уже был 31 год.

Верный делу

Николай Второв ко времени переезда в Москву был уже состоявшимся человеком. Бизнес отца он знал досконально и первоначально развивался именно в нем. В 1900 году он входит в организованное товарищество на паях «А.Ф.Второв».

Слава о младшем Второве в Москве растет. Его за глаза называют «русским Морганом».

Отец Второва умер в 1911 году. Из тринадцати миллионов Николаю досталось восемь.

Николай Александрович после смерти отца не стал отходить от дел. Работал с удвоенной энергией. Он занимался чаем и мануфактурой, организовал «Товарищество вывозной и внутренней торговли», вошел в правление крупных банков, занимался кредитованием заводов, пароходств и железных дорог, одним из первых в России стал играть на рынке недвижимости.

От чая до города

Бизнес Николая Второва развивался стремительно. Ещё вчера он торговал чаем, а сегодня он - владелец и основатель заводов, видный фабрикант, от которого так или иначе зависят тысячи людей. Занимаясь промышленностью и золотодобычей, не забывал Николай Второв и о душе - на одном из его заводов были даже мощности по производству фотопластинок.

В 1917 году Второв построил в Подмосковье завод «для изготовления специальных высших сортов стали, в том числе инструментальной, автомобильной и рессорной». Он стал градообразующим и сегодня на этом месте находится город Электросталь. Вместе с купцом Рябушинским Второв основал завод АМО.

В годы Первой мировой заводы Второва работали «на оборонку». На двух его заводам стали производить гранаты.

Роскошь и стиль

В 1914 году Николай Второв построил в Москве особняк, который стал одним из самых красивых зданий Москвы в стиле неоампир. Дом Второва стал героем русской литературы. Бал Воланда, описанный булгаковым в «Мастере и Маргарите» проходит именно в этом здании. С 1933 года особняк Второва, знаменитый Спасо-хаус, является резиденцией после США в Москве.

За год до окончания строительства своего собственного дома Второв открыл Деловой двор. Он также построил гостиницу для бизнес-коллег. Рекламные проспекты обещали, что внутри посетителей ждут «лифты, роскошная обстановка, электрическое освещение». На вокзалах гостей Второва встречали «автомобили-омнибусы».

Загадочный уход

Империя Второва расцветала, но весной 1918 года он был убит. По одним источникам - 20 мая в своём кабинете в Деловом дворе, по другим - 5 мая в своем доме. Убийцы обнаружены не были.

По версии иркутского летописца Нита Романова, Второв был убит побочным сыном из-за личных отношений: «просил обеспечить мать и дать возможность ему учиться». Также есть версии конспирологического характера - что Второв откупился и бежал за границу.

На похоронах магната, на которые пришел весь финансовый бомонд России, рабочие несли венок с надписью «Великому организатору промышленности».

https://cyrillitsa.ru/past/96689-russkiy-morgan-kakim-byl-samyy-boga.html

|

Метки: второвы |

Сильвия Оболенская: дочь русского князя и жена потомка Чингисхана |

Сильвия Оболенская: дочь русского князя и жена потомка Чингисхана

Отец Сильвии - князь Сергей Платонович Оболенский (1890-1978) принадлежал к высшему кругу русской знати и прослыл большим чудаком и любителем острых ощущений. Уже в 7-летнем возрасте ему понравилось съезжать с лестницы на большом серебряном подносе, а в 53 года князь впервые прыгнул с парашютом). Образование он получил в Оксфорде, а в начале Первой Мировой войны стал офицером Кавалергардского полка (награжден 3-мя Георгиевскими крестами). Принимал участие в Гражданской войне, 3 года был офицером Белой Армии.

художник С.В. Сорин "Портрет князя Сергея Оболенского"

Помните строчки известной песни: - Не падайте духом, поручик Голицын.

Корнет Оболенский, налейте вина! Увы, в Советской России не было места князю Оболенскому, и - чтобы выжить - ему пришлось эмигрировать в Европу вместе с первой женой Екатериной (морганатической дочерью императора Александра Второго)... Детей в первом браке не было, и вскоре супруги развелись.

Второй женой Сергея Оболенского в 1924 году стала Ава Элис Мюриэль Астор, дочь американского миллионера и "гостиничного короля" Джона Джейкоба Астора.

1924 год. Свадьба князя Сергея Оболенского и Авы Элис Мюриэль Астор

Сам Джон Астор в 1912 году оказался пассажиром "Титаника" и погиб: очевидцы рассказывали, как спокойно он курил на палубе уходящего под воду корабля...

художник С.В.Сорин "Портрет княгини Оболенской" (1902-1956)

Во втором браке родились сын Иван (15 мая 1925) и дочь Сильвия (18 мая 1931). А уже в 1932 году князь Сергей развелся и со второй женой.

Сильвия Оболенская росла подвижной и любознательной девочкой, любила рисовать. Уже в 19 лет она поторопилась выйти замуж. Скоропалительный брак привел к столь же быстрому разводу...

Сообщение о помолвке Сильвии Сергеевны Оболенской в газете New York Times

Во второй раз Сильвия вышла замуж в 1957 году в Ист-Хэмптоне (США, штат Нью-Йорк), за потомка Крымской ханской династии Азамата Гирея, объявившего себя Главой дома Гиреев, Ей казалось, что счастье, наконец, улыбнулось ей. В первые годы брака лишь отсутствие детей омрачало союз любящих сердец. Сильвия переживала, что не сможет родить ребенка (ведь и в первом браке детей не было!) Но 15 января 1960 года на свет появилась девочка: Азамат дал ей красивое восточное имя Селима.

Через год с небольшим, 29 марта 1961 года, родился второй ребенок и первый сын - Кадыр Девлет Гирей. А 6 марта 1964 года появился второй сын - Адиль Сагат Гирей. Сильвия вышла за Азамата по любви, но не учла особенностей восточного менталитета. Он наслаждался жизнью, а она рожала детей и ждала его... Долго так продолжаться не могло, и уже в 1964 году брак закончился разводом.

Сильвия больше не выходила замуж, не желая повторять путь своей матери Авы Элис Астор (4 брака, 4 ребенка и ранняя смерть). Жила в США, а в последние годы - в Лондоне, изредка бралась за кисть и рисовала картины. Ее дети - Кадыр и Сагат - стали профессиональными музыкантами. Сагат - композитор, пишет саундтреки и мелодии.

Надгробный камень на могиле Сильвии Сергеевны Гирей (Оболенской)

В газете New York Times на глаза попалась заметка:

Сильвия Гирей-Оболенская, дочь Алисы Астор, скончалась в Лондоне в пятницу, 27 июня 1997 года, после продолжительной болезни. Живые родственники - брат Иван Оболенский, и трое детей: Кадир Гирей, Сагат Гирей и Селима Годдард, а также 2-е внуков: Чингис и Тая Гирей. Погребение в Америке состоится в церкви Мессии, Рейнбек, штат Нью-Йорк.

https://zen.yandex.ru/media/id/5d5d9d9b3d008800ad6...shana-5d6e5ed392414d00aebab4d4

|

Метки: оболенские |

Воля за деньги |

Воля за деньги

В 1861 году Александр II освободил крестьян из крепостной неволи. Но крестьяне не были этому рады. Они ожидали совсем другого освобождения.

Дворянская хитрость

Екатерина II, Александр I, Николай I - все они были убежденными противниками крепостного права. Но никто из них не решился его отменить. Потому что опорой власти являлись дворяне-помещики. А подавляющее большинство помещиков не желали отмены крепостного права.

♦ Александру II пришлось преодолевать яростное сопротивление крепостников. И он его преодолел, даровав крепостным свободу. Это была величайшая реформа, покончившая с вековой несправедливостью и открывшая перед страной новые пути развития.

Но император не мог совсем порвать с привилегированным сословием - дворянством. Он должен был учитывать его интересы.

Крепостные сразу же получали личную свободу. Но вся земля в помещичьих имениях признавалась собственностью помещиков. В том числе и крестьянские наделы. Крестьяне должны были выкупать эти наделы.

Процесс ликвидации крепостнических отношений растянулся на два десятилетия.

Долгое время - до перехода на выкуп - крестьяне находились на положении «временнообязанных». Такие крестьяне обладали личной свободой, но, пользуясь помещичьей землей, продолжали нести повинности - барщину или оброк.

Поскольку условия выкупа земли были невыгодными, не все крестьяне стремились побыстрее выкупить надельную землю. Но все же процесс шел.

К 1881 году на положении «временнообязанных» оставалось только 15% крестьян. И тогда был принят закон об обязательном переходе на выкуп. К концу XIX века «временнобязанные» оставались только в Закавказье.

Размер выкупа за крестьянский надел исчислялся довольно хитрым способом. Хитрым - и очень выгодным для помещиков.

Приведем пример. Предположим, до реформы крестьянин платил помещику оброк в размере 10 рублей в год. Значит, выкуп составлял 166 рублей 67 копеек.

Почему такая сумма? Потому что если помещик положит 166,67 руб. в банк под 6% годовых (стандартная в то время ставка), то в год будет «набегать» как раз 10 рублей. То есть в финансовом плане помещик ничего не терял.

Но крестьяне не могли заплатить сразу всю сумму выкупа. А помещикам деньги нужны были сразу. И государство вновь пришло им на помощь.

Крестьяне выплачивали помещику только 20-25% выкупной суммы. Остальные 75-80% помещикам выплачивало государство - деньгами или процентными бумагами.

Получалось, что с помещиками - по большей части - расплачивались не крестьяне, а государство. Но государство не могло нести такие расходы. Российские финансы после Крымской войны и так, что называется, пели романсы.

Поэтому те деньги, которые государство платило помещикам вместо крестьян, рассматривались как ссуда. Крестьяне должны были вернуть эту ссуду государству. Постепенно - в течение 49 лет.

Эти «выкупные платежи» крестьяне платили до 1907 года, когда они были отменены.

♦ Более того, хитрый расчет выкупа привел к тому, что крестьяне выкупали землю по цене, значительно выше рыночной.

Естественно, крестьяне не пришли в восторг от того, на каких условиях происходило их освобождение. Впрочем, могло быть еще хуже. Когда готовилась реформа, многие помещики настаивали, чтобы крестьяне получали свободу совсем без земли.

Опять же - власти приходилось считаться с настроениями помещиков. Встал вопрос: сколько земли могли выкупить крестьяне?

Если дать крестьянам много земли, они стали бы экономически независимыми. А это невыгодно помещикам.

Помещики хотели, чтобы крестьяне были вынуждены арендовать у них землю. Тогда - помимо выкупных платежей - дворяне получали бы и постоянную арендную плату. Для этого нужно было сделать так, чтобы крестьяне получили маленькие наделы.

Именно так и произошло. Помещики получали право на «отрезки», то есть возможность отрезать у крестьян и оставить себе часть земель, которыми раньше пользовались крестьяне.

В среднем по стране «отрезки» составляли более 20% дореформенных крестьянских наделов, а в некоторых губерниях доходили до 30-40%.

Но и на этом крестьянские беды не заканчивались. При крепостном праве крестьяне бесплатно пасли скот в барских лесах и на убранных полях. Теперь же за все это приходилось платить.

Мечты о «черном переделе»

Александр II говорил, что лучше отменить крепостное право сверху, чем ждать, пока оно само начнет отменяться снизу. Действительно, крестьяне долго ждали «волю».

Но та «воля», которую им предоставили 19 февраля 1861 года, их совсем не устраивала. Необходимость платить втридорога за наделы, да еще и уменьшенные из-за «отрезков», вызвала всеобщее возмущение.

Александр II зачитывает манифест.

♦ В 1861 году произошло 1859 массовых крестьянских волнений (для сравнения: в 1860 году их было всего 168). Подавлять бунты приходилось с помощью военной силы. Было задействовано 64 пехотных и 16 кавалерийских полков.

Крестьяне не верили, что законы об освобождении и выкупе придумал царь. Ведь царь - по определению - добрый. Поэтому «Положения» 19 февраля - это поддельный документ. Его выдумали помещики и чиновники, которые скрыли от народа настоящую «царскую волю».

Пошли слухи о том, что скоро настанет «новая воля». Александр II дважды выступал и объяснял, что никакой «новой воли» не будет.

Постепенно крестьянские волнения пошли на убыль. Но крестьяне по-прежнему считали реформу 1861 года несправедливой. И мечтали о «черном переделе», когда вся помещичья земля достанется им бесплатно.

Конечно, правительство заботилось прежде всего о помещиках. Но совсем забывать о крестьянах тоже было опасно. К тому же «отрезки» действительно привели к крестьянскому малоземелью.

♦ Отдавать землю крестьянам бесплатно никто не собирался. Но можно было дать им возможность покупать землю. Этим озаботился уже новый император - Александр III.

Поддержите канал - ставьте класс и подписывайтесь.

В 1882 году он учредил Крестьянский банк, который предоставлял крестьянам долгосрочные кредиты на покупку земли.

Предполагалось, что эти кредиты будут дешевыми. Но вышло иначе: деньги давались под 8,5% годовых. К тому же для неграмотных крестьян процесс оформления кредитов был слишком сложным. Он занимал от полутора до трех лет.

И снова дворяне оказались в привилегированном положении. В 1885 году был открыт Дворянский земельный банк, выдававший ссуды под залог земли. Помещики получали кредиты не под 8,5%, а под 4-5%.

Неудивительно, что в 1889 году крестьяне получили кредиты на сумму 3,7 миллиона рублей, а помещики - на 36,7 миллиона.

К началу XX века Крестьянский банк прокредитовал покупку 5,5 миллиона десятин земли. Это было всего 1,3% земельной собственности Европейской России.

Реформа 1861 года, проведенная в интересах помещиков, стала миной замедленного действия. Крестьяне только и ждали, когда можно будет поживиться помещичьей землей. И воспользовались этой возможностью в 1917 году.

© Константин Барановский

https://zen.yandex.ru/media/xtorik/volia-za-dengi-5d30698780879d00ac7a245f

|

Метки: романовы российская империя |

Быть эсером: убить и сойти с ума |

Быть эсером: убить и сойти с ума

Покушение на Николая II – задача, которую партия эсеров возложила на Татьяну Леонтьеву. Череда провалов довела женщину до психиатрической клиники.

Поделиться:

Эсеры России и их боевая единица

Татьяна Леонтьева, родившаяся ориентировочно в 1885 году, по матери принадлежала к аристократическому роду. А ее отец являлся якутским вице-губернатором. Благодаря происхождению Татьяна Александровна получила образование в институте благородных девиц. Затем родители отправили ее в швейцарскую Лозанну, где девушка поселилась в пансионе и поступила на медицинский факультет.

Именно Швейцария повлияла на мировоззрение девушки, а точнее — русские студенты, с которыми она познакомилась в Лозанне. Большинство из них были пропитаны революционными настроениями и пропагандировали идеи террора. Поддавшись влиянию, Татьяна оказалась в партии социалистов-революционеров. Более того, девушка дала согласие на то, чтобы стать активисткой Боевой организации эсеров. Процесс превращения Леонтьевой из «благородной девицы» в террористку был запущен.

Татьяна Леонтьева. Фото из газеты «Wiener Bilder» 1906 г. (Pinterest)

Окружение Татьяны понимало, что аристократическое происхождение девушки может сыграть им на руку. Так появилась идея «покушения века». Поскольку Леонтьева могла попасть на какой-либо светский раут, ей доверили убийство императора Николая II. По первоначальному замыслу, девушка должна была под видом продавщицы цветов заявиться на один из придворных балов, подобраться как можно ближе к государю и выстрелить в него. Таким образом террористы хотели отомстить ему за Кровавое воскресенье. Идея Татьяне понравилась. Она решила, что во время бала подойдет к Николаю, делая вид, что хочет преподнести ему букет. В цветах Татьяна думала спрятать револьвер, чтобы воспользоваться им в подходящий момент. Борис Савинков, руководитель Боевой организации партии эсеров, вспоминал: «Она участвовала в терроре… с радостным сознанием большой и светлой жертвы».