Диверсии Британии против Российской империи |

Диверсии Британии против Российской империи

Цель оправдывает средства – девиз западной политики

Выражение «англичанка гадит» очень хорошо характеризует многие загадочные события русской истории. Но, пожалуй, наиболее отчётливо британский след виден в трёх роковых убийствах.

Павел I

В ночь на 12 марта 1801 года в Михайловском замке был убит император Павел I. Исполнителями убийства стали его приближённые – князь Платон Зубов, его брат Николай и генерал Леонтий Беннигсен. Организатором предприятия был граф Пётр Пален. А за спиной заговорщиков стоял бывший английский посол в Петербурге Чарльз Уитворт.

После того, как Англия и Австрия предали Россию в войне против Французской республики, Павел I решил разорвать с ними союз и сблизиться с генералом Бонапартом, к тому времени захватившим власть во Франции. Шаги Павла и благожелательная встречная реакция Бонапарта не оставляли сомнений в реальности этого союза. Они не на шутку встревожили Лондон. Используя недовольство высшей знати, лишившейся при Павле возможности бесконтрольного казнокрадства, Англия начала готовить переворот.

Посланник Уитворт был в мае 1800 года выслан из Петербурга после того, как царская полиция перехватила его частное письмо, в котором он писал, что «император сошёл с ума». Но, обосновавшись в Копенгагене, Уитворт продолжал сколачивать заговор. Этому способствовало то, что он был любовником сестры братьев Зубовых – Ольги (в замужестве Жеребцовой).

Незадолго до намеченного убийства Павла она покинула Россию и получила от английского правительства вознаграждение за оказанную ими британскому правительству услугу – 2 млн. рублей. Эти огромные по тем временам деньги любовница Уитворта оставила у себя, резонно предположив, что никто из участников цареубийства не потребует своей доли, побоявшись разоблачить себя как наёмных убийц.

Следствием убийства Павла стало ухудшение русско-французских отношений и победа Британской империи над Францией, достигнутая кровью сотен тысяч русских солдат.

Грибоедов

10 февраля 1828 года был подписан мирный договор между Россией и Персией, завершивший двухлетнюю войну. К России отходили Армения и Азербайджан, а Персия обязывалась заплатить контрибуцию. С целью побудить персидского шаха выполнять условия мира, к нему в конце 1828 года было отправлено русское посольство во главе с Александром Сергеевичем Грибоедовым.

Проникновение России в Закавказье встревожило Англию. Там хотели новой войны между Персией и Россией. Так как Россия в это время воевала с Турцией, англичанам казалось, что Персия легко возьмёт реванш.

Подстрекаемые английскими агентами, исламские фанатики начали агитацию против мира и русского посольства. 30 января 1829 года толпа мусульман ворвалась на территорию дипмиссии в Тегеране и учинила убийство русских. Было убито 56 человек дипкорпуса и его казачьей охраны, в том числе Грибоедов. Спасся лишь один секретарь посольства Мальцов.

Планы Британии не удались в этот раз. Шах не хотел войны и отправил в Петербург, с тысячей извинений, богатейшие дары Николаю I. Царю тоже была не выгодна война, он принял дары и согласился предать инцидент забвению.

Распутин

16 декабря 1916 года был убит приближённый царской семьи, по слухам – оказывавший на неё большое влияние, сибирский мужик Григорий Распутин.

Дэвид Ллойд-Джордж, занимавший тогда пост премьер-министра Великобритании, писал в 1935 году:

«Смерть Распутина рассеяла иллюзию несокрушимости царской власти. Убийство интимного друга царя людьми, которые открыто хвастались своим преступлением, и то, что никто не решался их арестовать, – вот что уничтожило авторитет императора… Тот выстрел из револьвера, который убил Распутина, проник в самое сердце царизма».

Кадр из фильма "Григорий Р." 2014г.

В наше время эти строки звучат саморазоблачением! Ведь никто иные, как сами английские историки в наше время установили и признали, что координатором заговора русской знати по убийству Распутина стал агент Secret Intelligence Service Освальд Рейнер! И он же произвёл тот смертельный выстрел в Распутина и в Российскую империю.

|

Метки: российская империя |

Самая известная усадьба в Московской области |

Самая известная усадьба в Московской области

🌄Середниково — одна из самых известных усадеб недалеко от Москвы!

Красиво — это если вкратце)

📅В 1825 году поместье купил Столыпин— дед известного реформатора Петра Аркадьевича Столыпина, который в то же время являлся родным братом бабушки Михаила Юрьевича Лермонтова.

То есть получается, что поэт Лермонтов и государственный деятель Столыпин были троюродными братьями, хоть и никогда не виделись, так как Лермонтов умер раньше появления на свет Столыпина.

🌿Лермонтов проводил тут несколько летних месяцев подряд со своей властной бабушкой, а через примерно 30 лет свое детство проводил в Середниково уже Столыпин.

📅В 1869 году усадьба была продана почетному гражданину Ивану Григорьевичу Фирсанову, дочь которого в свое время построила рядом станцию Октябрьской железной дороги, которая до сих пор носит ее имя — Фирсановская.

💦Мы сюда часто приезжали на день рождения близкого друга моего мужа и купались в этих прудах, именно здесь и тусили летом — прямо напротив главного усадебного дома, но за это время многое в усадьбе привели в порядок, дома отреставрировали, дорожки сделали.

Во время войны в усадьбе был госпиталь, потом сделали туб диспансер, и постепенно все пришло в запустение.

Сейчас здесь Национальный Лермонтовский центр, который все восстанавливает за свои деньги. Как написано на входе, государство не помогает, а усадьба зарабатывает свадьбами👩❤️👨

❓Бывали в усадьбе? Как вам осенние фото?

Больше фото и подробные видео в моем Инстаграм ➡️

https://zen.yandex.ru/media/dusa4/samaia-izvestnai...lasti-5d9ae007fe289100af0929aa

|

Метки: дворянские владения столыпины |

Самая известная усадьба в Московской области |

Самая известная усадьба в Московской области

🌄Середниково — одна из самых известных усадеб недалеко от Москвы!

Красиво — это если вкратце)

📅В 1825 году поместье купил Столыпин— дед известного реформатора Петра Аркадьевича Столыпина, который в то же время являлся родным братом бабушки Михаила Юрьевича Лермонтова.

То есть получается, что поэт Лермонтов и государственный деятель Столыпин были троюродными братьями, хоть и никогда не виделись, так как Лермонтов умер раньше появления на свет Столыпина.

🌿Лермонтов проводил тут несколько летних месяцев подряд со своей властной бабушкой, а через примерно 30 лет свое детство проводил в Середниково уже Столыпин.

📅В 1869 году усадьба была продана почетному гражданину Ивану Григорьевичу Фирсанову, дочь которого в свое время построила рядом станцию Октябрьской железной дороги, которая до сих пор носит ее имя — Фирсановская.

💦Мы сюда часто приезжали на день рождения близкого друга моего мужа и купались в этих прудах, именно здесь и тусили летом — прямо напротив главного усадебного дома, но за это время многое в усадьбе привели в порядок, дома отреставрировали, дорожки сделали.

Во время войны в усадьбе был госпиталь, потом сделали туб диспансер, и постепенно все пришло в запустение.

Сейчас здесь Национальный Лермонтовский центр, который все восстанавливает за свои деньги. Как написано на входе, государство не помогает, а усадьба зарабатывает свадьбами👩❤️👨

❓Бывали в усадьбе? Как вам осенние фото?

Больше фото и подробные видео в моем Инстаграм ➡️

https://zen.yandex.ru/media/dusa4/samaia-izvestnai...lasti-5d9ae007fe289100af0929aa

|

Метки: дворянские владения столыпины |

Борис Пильняк: вальсирующий со Сталиным |

Борис Пильняк: вальсирующий со Сталиным

11 октября исполняется 125 лет со дня рождения автора "Повести непогашенной луны"

![]() Евгения КОРОБКОВАспециальный корреспондент отдела культуры

Евгения КОРОБКОВАспециальный корреспондент отдела культуры

Поделиться:

Add to Flipboard Magazine.Ежедневная рассылка новостей KP.RU

Комментарии: comments11

Борис ПильнякФото: ТАСС

Борис ПильнякФото: ТАСС

Изменить размер текста:

У Виктора Ерофеева есть довольно хамская фантасмагория, центральная сцена которой - посольский прием с участием усопших писателей. На этом балу автор приклеил Осипа Мандельштама к Сталину, так, чтобы оба неслись в вальсе через века славной истории, раскручивая друг друга.

Даже в рамках грубой эстетики не совсем верно. Все-таки не Сталин раскрутил Мандельштама и творчество поэта сквозь годы и десятилетия известно нам не только по слабому в художественном плане стихотворению "Мы живем под собою не чуя страны".

А вот прикрепи автор к вождю Бориса Пильняка - и метафора выглядела бы точнее.

11 октября - 125-летие со дня рождения писателя, чье имя неотделимо от фигуры Сталина. В учебники по литературе за старшие классы Пильняк вошел одной строчкой, а именно упоминанием "Повести непогашенной луны", произведения, заслужившего сталинский гнев, с момента публикации которого принято вести отсчет начала ужасного конца писателя. Спустя 12 лет Пильняка заберут на Лубянку прямо со дня рождения маленького сына.

Будет преувеличением сказать, что сегодня Пильняка читают.

Даже в перестроечные годы, когда читалось абсолютно все - к Борису Андреевичу отношение было очень ровным.

Нет в этом особенной несправедливости - осилить его сочинения непросто и не всем под силу.

Откройте его лучшее произведение, например, "Красное дерево" и поразитесь фразе главной героини в духе балаговской "Дылды":

"Я очень физиологична, - сказала она. - Я люблю есть, люблю мыться, люблю заниматься гимнастикой, люблю, когда Шарик, наша собака, лижет мне руки и ноги. Мне приятно царапать до крови мои колени... А жизнь - она большая, она кругом, я не разбираюсь в ней, я не разбираюсь в революции, но я верю им, и жизни, и солнышку, и революции, и я спокойна. Я понимаю только то, что касается меня. Остальное мне даже неинтересно".

Еще до начала официальной "травли" Пильняк воспринимался современниками как косплей Андрея Белого и Ремизова. Смешную характеристику его творчества дал Юрий Тынянов: "разорвите главы, перетасуйте, вычеркните знаки препинания оставьте как можно меньше людей, оставьте как можно больше описаний и поэтому кухонному рецепту получите Пильняка".

К его прозе критики применяли словечко "метельная". Ее характеризовала стихийность и бессюжетность. Очень необычным и поэтичным был стиль текста, но, совершенно точно, что если бы не вмешательство высших сил, Пильняк вряд ли мог стать популярным и известным писателем.

А он - был таким. Был одним из самых известных, самых читаемых и самых обласканных. Современники описывали его как невероятного модника в сером костюме, в черепаховых очках, который то и дело отлучался во время светских раутов, чтобы поговорить по телефону. Пильняк не вылезал из заграничных поездок. Выездов за рубеж у него было побольше чем у иного современного журналиста: бывал и в Турции, и в Японии, и в Китае, не говоря уже о Польше, Финляндии и ближнем зарубежье. Провозил из поездок автомобили. По возвращении писал о том, что России нужно учиться у Запада, всячески критиковал (не без справедливости), но очень смело нашу действительность: ("Кремль как гнилой рот зубами полон церквенками. Заводов у нас нет. От тишины страшно").

Прибавьте к этому бурную личную жизнь. Несколько жен, роман с Ахматовой (будучи поездом в Ленинграде, Пильняк всегда высылал Анне Андреевне корзины цветов). Вместе с философом Жоржем Батаем они делили на двоих одну любовницу Коллет Пеньо. Однажды на своей машине (шикарный "Форд") Пильняк и Пеньо отправились в тур по русским деревням. Недавно подробности этой поездки всплыли в блогосфере, потому что наши блогеры прочли воспоминания Пеньо, в которых возлюбленная Пильняка рассказывала, что он занимался с ней БДСМ, избивал плетью и водил на цепи как собаку.

В общем, человек привык жить на широкую ногу.

"У нас есть дурацкая привычка втаскивать людей на колокольни славы", - писал о Пильняке Горький. То, почему втащили Пильняка - было понятно. Он числился в ряду "политически колеблющихся" авторов, "за души которых шла борьба". (Именно такую формулировку видим в докладной записке заместителя заведующего отдела пропаганды Сталину).

Когда читаешь Пильняка, порой возникает то же чувство, что и от Пелевина: почему это повесть, а не эссе? Так в целой повести "Красное дерево" лучше всех удались два эпизода, которыми автор обрамил повествование. Один - про юродивого Ивана Яковлевича, умершего в середине 19 века и похоронного с высочайшими почестями и характерными для нашего сообщества глупостями. "Вату, которой были заткнуты у покойника нос и уши, после отпевания делили на мелкие кусочки для раздачи верующим. Многие приходили ко гробу с пузырьками и собирали в них ту влагу, которая текла из гроба ввиду того, что покойник умер от водянки. Срачицу, в которой умер Иван Яковлевич, разорвали на кусочки".

Вторая история - в самом конце - про создание русского порцелена, а проще - фарфора. О том, как нашего человека отправили в Пекин узнать у китайцев секрет. Предприятие успехом не увенчалось, но в итоге русский талант, пропойца и самородок Дмитрий Виноградов, сам придумал как создавать фарфор, которое долгое время выдавали за китайский.

Кстати, критики еще очень хвалили Пильняка за умение изображать природу. И если присовокупить к этому отсутствие фабульности романов, то можно предположить, что из автора хотели сделать кого-то вроде Пришвина. Однако, как говорил о себе Пильняк, ему "выпала горькая участь быть писателем который лезет на рожон".

В свои книги он любил вкладывать политический контекст.

В "Повести непогашенной луны" Пильняк довольно прозрачно рассказал об убийстве Фрунзе Сталиным. Было так или нет - никто наверняка не знает. Но автор особенно и не шифровался, так, что даже слепой разглядел фигуру вождя в образе "негорбящегося человека". Причем, словно бы специально для широких масс, которые ни за что не осилили бы витиеватое повествование, Борис Андреевич присовокупил предисловие, в котором призывал не искать параллелей со смертью Фрунзе.

Власти быстро спохватились. Тираж быстренько ликвидировали, редакторам журнала "Новый мир", где опубликовали "Повесть" - объявили выговор.

Только что вернувшийся из командировки по Китаю и Японии Пильняк некрасиво извинялся: свалил произошедшее на коллег из журнала, мол, мог ли я, непартийный автор подозревать, будто в рассказе что-то не так, если он был одобрен уважаемыми партийцами и принят к напечатанию...

Нельзя сказать, что после "Повести" Пильняку пришлось туго или что он доедал последнюю корку хлеба. (В сравнение с тем, каково приходилось Мандельштаму - ни разу не идет). Но его, привыкшего жить широко - уязвил запрет печататься за год в трех ведущих журналах.

Привычку "лезть на рожон" Пильняк не оставил, но с тех пор взял в моду писать властям извинительные письма, посыпая голову пеплом за публикацию своих произведений. Причем, двусмысленный характер этих писем был очевиден даже адресату.

"Пильняк жульничает и обманывает нас", - резюмировал Сталин.

В тридцатых годах Пильняка позвали в Америку как консультанта к одному голливудскому кино, в котором двое американских граждан приезжают в Россию. Новое письмо вождю - и выезд одобрили.

"Иосиф Виссарионович, даю Вам честное слово всей моей писательской судьбы, что, если Вы мне поможете выехать за границу и работать, я сторицей отработаю Ваше доверие. Я могу поехать за границу только лишь революционным писателем. Я напишу нужную вещь", - обещал он Сталину. Судя по всему, в Америку хотелось очень.

А кому бы не хотелось. Там Пильняка встречали как короля, водили с почестями. Его воспринимали как свободного писателя, почти оппозиционера, хотя никаким оппозиционером он уже не был. В Америке Пильняк демонстративно разорвал сценарий фильма про Советский Союз, сообщив, что это полная клюква, но от гонорара не отказался, купив на доллары автомобиль.

И «Нужную вещь», которую обещал Сталину - сделал. Она называлась «О'кей. Американский роман». Это была страшно советская пропагандистская вещь, после которой борьба за душу загадочного, колеблющегося автора закончилась.

Как писал Горький, после втаскивания людей на колокольню славы - их сбрасывали оттуда в прах и грязь.

Танец закончился. Сталину, получившему от автора желаемое, он стал более не нужен.

P.S. Борис Пильняк считался мистиком. И несмотря на немосковское происхождение - московским писателем. Потому что, как отмечали критики, его книги были такими же запутанными, как и планировка Москвы. Учитывая это, не удивительно, что именно в эти дни в Москве снесли чаеразвесочную фабрику Вогау. Стоит ли сомневаться, что таким оригинальным способом столица поздравила писателя Пильняка, чья настоящая фамилия - Вогау, с юбилеем.

ИСТОЧНИК KP.RU

https://www.kp.ru/daily/27041.7/4105357/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

|

Метки: литераторы пильняк |

Купеческая дочь, модельер, сестра милосердия: Малоизвестные факты из жизни скульптора Веры Мухиной |

Купеческая дочь, модельер, сестра милосердия: Малоизвестные факты из жизни скульптора Веры Мухиной

- Подписаться

- Поделиться в Facebook

- Рассказать ВКонтакте

Лауреат пяти Сталинских премий Вера Мухина, 130-летие со дня рождения которой отмечалось в начале июля, личность такая же монументальная, как и ее произведения искусства. В ее честь даже назвали кратер на Луне. Советская скульптор была очень многогранным человеком, и в ее биографии немало интересных фактов и неожиданных поворотов, которые лишь подчеркивают неординарность этой женщины-гения.

Она была дочерью купца

Советская скульптор-монументалист имела отнюдь не пролетарское происхождение, а родилась в Риге в богатой купеческой семье.

Ее отец Игнатий Кузьмич, как многие русские купцы, был человеком набожным и занимался благотворительностью. Он активно жертвовал деньги православным церквям в Риге.

Дед-купец оставил Вере в наследство четыре миллиона латов.

В семье Мухиной трепетно относились к искусству – родители неплохо разбирались в театре, живописи. Известно, что Игнатий Мухин, уже испытывая серьезные финансовые проблемы и почти разорившись, решил поддержать умирающего от туберкулеза живописца Алисова и купил у него картину.

Вера с сестрой. 1908 год. /Фото:beautifulrus.com

Она не сразу нашла себя именно в скульптуре

В юности Вера Мухина любила играть на фортепиано, неплохо рисовала и писала стихи.

В более взрослом возрасте она успела попробовать себя в камерном театре Александра Таирова, придумывая эскизы костюмов для спектаклей и участвуя в постановке танцев (впрочем, и делая скульптурные декорации), а также потрудиться сестрой милосердия, выхаживая раненых в московском госпитале (ранее, еще во время Первой Мировой).

Стрелок из лука. Образ, созданный для театра./ Фото:stronet.ru

Эскиз костюма Пьеретты для актрисы А.Г. Коонен. /Фото:lamanova.com

Ее муж считался прототипом профессора Преображенского

Именно в госпитале Вера познакомилась со своим мужем, врачом-хирургом Алексеем Замковым – автором первого в мире препарата гормональной терапии. Как потом признавалась она, в этом человеке её привлекла внешняя грубость при тонкой душевной организации.

Замков и Мухина.

Многие литературоведы считают Замкова прототипом знаменитого Булгаковского профессора Преображенского из «Собачьего сердца» или, по крайней мере, одним из тех врачей, черты которых писатель использовал, создавая собирательный образ гениального медика. Правда, в отличие от книжного героя, супруг Мухиной испытал на себе тяжесть репрессий и судьбу его нельзя назвать легкой. У него были два инфаркта, последний из которых оказался летальным. Его похоронили на Новодевичьем кладбище, памятник для его могилы создавала сама вдова.

Скульптором стала «благодаря» несчастному случаю

Еще до Первой Мировой войны, зимой 1912-го, во время отдыха в имении своего дяди в Смоленской губернии, Вера стала жертвой трагического несчастного случая. Катаясь с горки на санках, она врезалась в дерево и сучок практически отрезал ей нос. Нос удалось пришить смоленским хирургам, но лицо оказалось обезображено. Позже Вере пришлось пережить восемь пластических операций. Их можно назвать удачными, но шрамы на ее лице остались на всю жизнь и оно приобрело несколько грубоватые, волевые черты.

Она считала свое лицо грубоватым, но многие окружающие находили его красивым. /Фото:vishegorod.ru

Во время лечения во Франции Вера начала обучаться у известного французского скульптора Эмиля Бурделя, ученика Родена. А еще позднее Мухина совершила путешествие по Италии, где серьезно изучила работы скульпторов и живописцев эпохи Ренессанса.

Она моделировала одежду

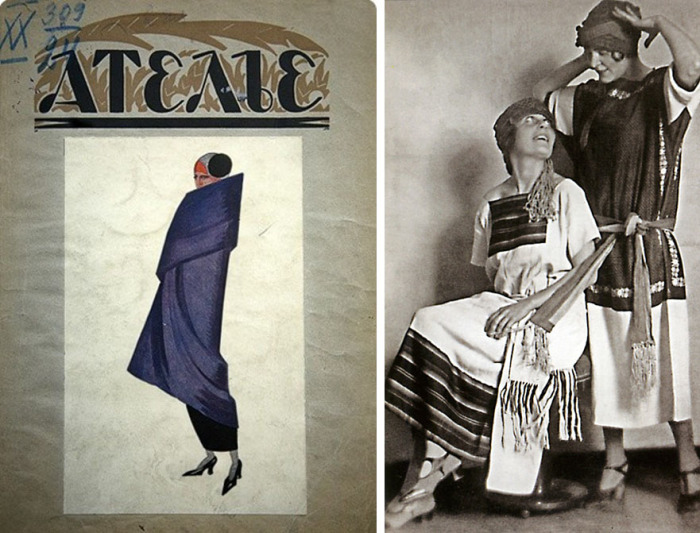

В 1925 году Вера Мухина создала интересную коллекцию одежды и головных уборов, причем удивительным образом сумела совместить несовместимое: из грубых и дешевых материалов (бязь, ткацкое сукно, рогожа, холст, пуговицы из дерева) были сшиты довольно элегантные на вид модели.

Модель Мухиной и Ламановой. /Фото:livemaster.ru

Свои работы, созданные в соавторстве с модельером Надеждой Ламановой (кстати, они были еще и подругами), она представила на выставке в Париже. Жюри присудило советским участницам главную премию.

Модели Веры Мухиной и ее подруги. /Фото:livemaster.ru

Их модели в разное время были опубликованы в советских изданиях - в частности, в журнале «Ателье» и альбоме «Искусство в быту».

Модель Мухиной и Ламановой. /Фото:livemaster.ru

Спортивный костюм, сшитый по эскизу Мухиной и Ламановой. /Фото:livemaster.ru

Ее скульптура экспонируется в Риме

Хотя многие ассоциируют Мухину именно с «Рабочим и колхозницей», не менее громкой ее работой была скульптура «Крестьянка», в которой мастер смогла удачно выразить всю красоту и силу женщины труда, показав, что данное сочетание в представительнице прекрасного пола может быть весьма гармоничным.

Сама работа и эскиз к ней.

«Моя «Баба» твердо стоит на земле, незыблемо, как вколочена в нее. Я делала ее без натуры, из головы», – говорила об этой работе сама скульптор.

Сейчас «Крестьянка», а именно ее первоначальный бронзовый отлив, украшает Ватиканский музей в Риме.

Кстати, в народе ходит мнение, что именно Вера Мухина стала дизайнером столь популярного в эпоху СССР да и в наше время граненого стакана. На самом деле это не совсем так. О том,

кто на самом деле изобрел граненный стакан, можно прочитать здесь.

Текст: Анна Белова

|

Метки: купечество мир живописи мухины |

Правда ли, что Николай II сходил по нужде на японскую святыню, за что был чуть не убит? |

Правда ли, что Николай II сходил по нужде на японскую святыню, за что был чуть не убит?

В 1891 году во время визита царевича Николая II в Японию произошел вопиющий случай. Один из местных полицейских, отведенных для охраны августейшего гостя, неожиданно выхватил саблю и попытался его убить. Что вывело из себя японского жандарма?

Восток - дело тонкое

Крейсер «Память Азова», на котором было совершенно путешествие

Поездка Николая II в страну Восходящего Солнца проходила в рамках девятимесячного Восточного путешествия. Подобно Великому посольству Петра I в Европу, царевич стремился повысить уровень своих знаний, ознакомиться с государственным устройством азиатских стран и перенять всё лучшее для России.

Японцы встретили наследника русского престола, а также присоединившегося к нему в путешествии греческого принца Георга, с небывалой радостью и ажиотажем. К ним еще никогда не приезжали гости столь высокого уровня. Специально к приезду гостей в Киото была воздвигнута триумфальная арка. Дома и улицы украшены тысячами российских, греческих и японских флагов, фонариками и красочными лентами. Японские газеты пестрили самыми возвышенными похвалами гостям.

Николай Александрович в Нагасаки

Чиновники всех мастей, священники и простой народ проявили небывалое гостеприимство, проявляя уважение к царевичам, подобно богам, спустившимся с небес.

Всем жителям было приказано снимать головные уборы при приближении царственных особ и, ни в коем случае, не смотреть на кортеж со второго этажа. Поскольку ни один человек не мог располагаться выше членов императорских семей. Полиция должна была рьяно наблюдать за соблюдением этикета. Посетив достопримечательности Киото, гости направились в следующий город Оцу.

Люди на улице в Оцу

Нападение произошло во втором часу дня, когда императорский кортеж уже возвращался обратно в Киото. Один из полицейских по имени Цуда Сандзо, стоявших в оцеплении, выхватил саблю, подбежал к коляске Николая и нанес ему два удара. Один удар пришелся по голове, другой - по блокирующей голову руке. Цуда попытался добить принца, но был остановлен греческим принцем Георгом и подоспевшим ему на помощь двум рикшам (толкачи, которые тянули коляски). Спустя мгновение, на помощь принцам подбежали другие полицейские, арестовав разъяренного коллегу.

Неприятный осадок

Подарки японцев Николаю Александровичу на «Памяти Азова»

Инцидент вызвал бурю эмоций. Жители Японии массово извинялись перед Николаем, присылая ему письма и подарки десятками тысяч. Некая девушка даже покончила с собой, не выдержав позора за соотечественника. Японская администрация была в ужасе и уже ждала объявления войны. Император Мэйдзи, члены правительства и врачи окружили принца заботой и расплылись в сожалениях.

Сам Николай оказался ранен не серьезно. Однако, несмотря на просьбы хозяев остаться, засобирался домой. Император России Александр III настаивал на возвращении сына на родину.

Что же могло побудить японского стража порядка к столь неожиданному поступку?

На самом деле, существует масса версий и догадок

Цуда Сандзо

Цудо Сандзо назвали фанатиком с психическими расстройствами. Японцем старой закалки, ненавидящим любых иностранцев. Торжественная встреча, оказанная царевичам в исключительной форме, вывела такого человека из себя.

По другой версии, Цудо решил, что Николай хитрый шпион, который привез с собой Сайго Такамори - главу недавнего восстания, чтобы организовать в стране деструктивную деятельность.

Есть гипотеза, что полицейский хотел напасть на гостя еще раньше, во время посещения кортежем памятника Сацумского восстания, когда Николай не оказал должного почтения погибшим воинам, а Цудо, находившийся среди охраны, пришел в бешенство.

Монумент в городе Оцу, установленный близ места нападения[84]

Самая оригинальная теория гласит о том, что во время посещения буддийского храма Мии-дэра, русский принц, по глупости, почувствовал нужду и справил её за углом прямо на стену сооружения. Процессия, включая монахов, закрыла на это глаза, а полицейский простить не смог. Выждав подходящий момент, жандарм выплеснул всю накопившуюся за эти дни злобу.

Судьба Цудо оказалась незавидной. В мгновение ока он стал самым презираемым человеком в Японии. Его осудили на пожизненную каторгу. Однако долго он не прожил. Через несколько месяцев после инцидента он скончался в тюрьме на острове Хоккайдо.

https://zen.yandex.ru/media/history_of_wars/pravda...e-ubit-5d8ba4303d008800acac85e

|

Метки: романовы |

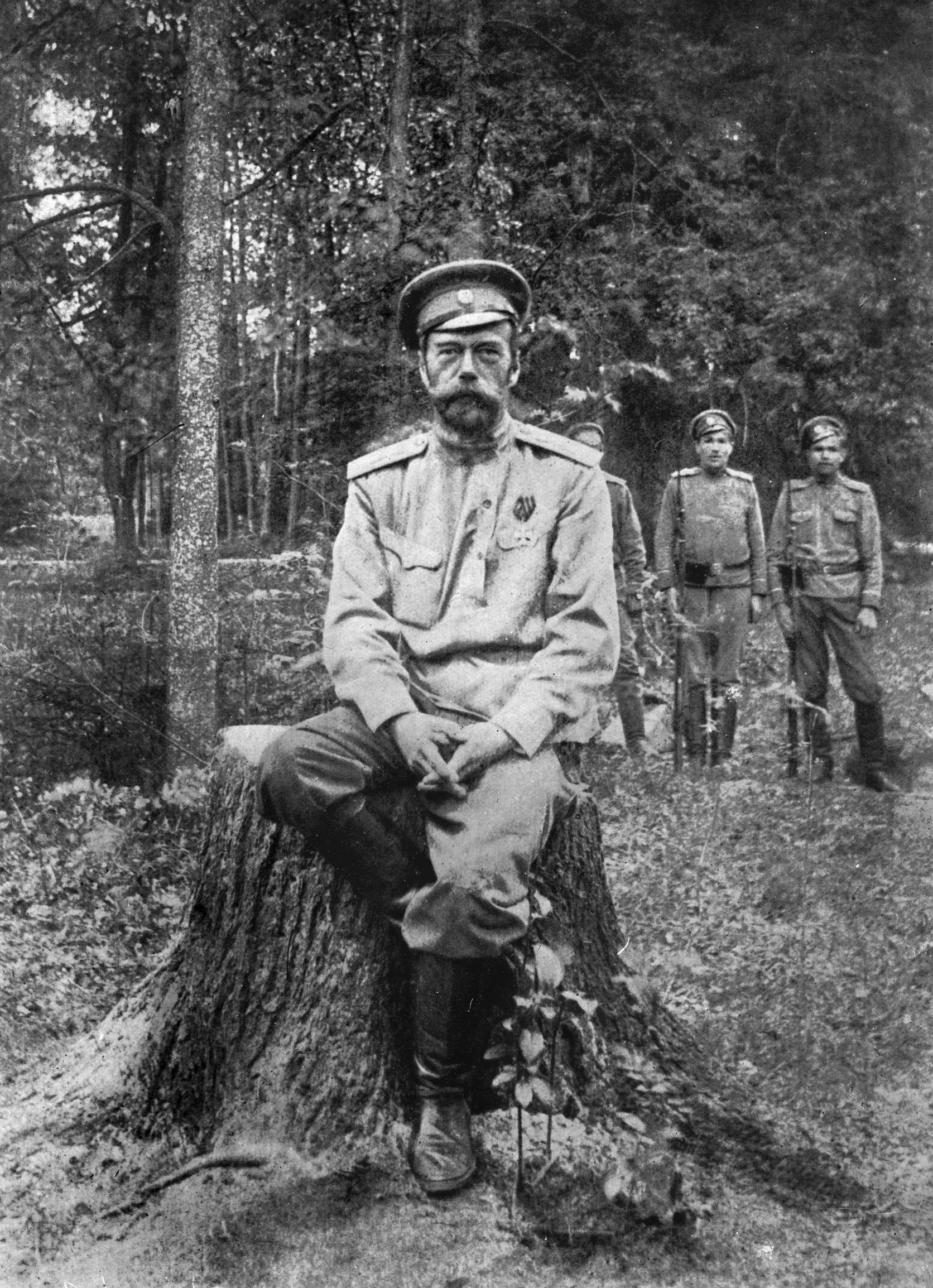

Роковые ошибки Николая II |

Роковые ошибки Николая II

Последний царь оказался в беспрецедентно трудных условиях

После революции либеральная оппозиция обвиняла Николая II в том, что он своим нежеланием необходимых реформ довёл Россию до революции и гражданской войны.

Хотела ли оппозиция блага народу?

Но давайте посмотрим на шаги последнего русского царя непредвзято, не пытаясь сделать из него «козла отпущения» за все беды. Что конкретно оппозиция подразумевала под «необходимыми реформами»? Только то, что царь поделится с нею политической властью. А теперь вопрос: смогла бы, в таком случае, либеральная оппозиция, дорвавшись до власти, проводить необходимые экономические реформы лучше, чем это делало самодержавие? Никаких оснований так считать нету.

Следовательно, отказ Николая II от самодержавия, дарование конституции и сформирование правительства из лидеров либеральной оппозиции не сделали бы жизнь русского народа более сытной, богатой и счастливой. И Николай II прекрасно это понимал. Он потому и презирал требования оппозиции, что знал: она стремится только к власти, на народ ей плевать. Демагогией о «народной свободе» она только прикрывается в корыстных целях. Никто лучше царя, не связанного в своих решениях никакой «партийной дисциплиной» и «парламентскими комбинациями», не позаботится о благе народа.

В этом – главный стержень отстаивания Николаем II самодержавного принципа.

Увлечение западными формами государственности

Но отстаивая этот принцип, Николай II проглядел многие веяния времени. Говоря по-современному, ни он, ни его министры не были искушены в политических технологиях. Его враги оказались в этом деле гораздо искуснее. Они апеллировали к общественному мнению, чему способствовала возрастающая грамотность населения и увеличивающееся число газет.

Пресса, основывавшаяся свободно, оказывалась чаще всего в руках оппозиции. Царь же смотрел на средства массовой информации по старинке – нежелательное запретим цензурой – и недостаточно осознавал важность целенаправленной правительственной пропаганды. Субсидии прессе и политическим организациям, поддерживавшим самодержавие, оставались во всё царствование Николая II ничтожно малыми.

Созвав Государственную Думу по типу многопартийного западного парламента, Николай II сам дал в руки оппозиционеров прекрасное средство самоорганизации и пропаганды. Он пренебрёг советами таких монархистов, как Лев Тихомиров, отстаивавших идею созыва сословно-представительного беспартийного собрания, по типу Земских Соборов, не обладающего полнотой законодательной власти.

Ничтожно узкое «окно возможностей»

Самые роковые ошибки были допущены Николаем II, конечно, в связи с Первой мировой войной. Справедливости ради нужно сказать, что выбор возможностей у него был очень ограниченным, и никто на русском престоле до него не сталкивался с подобными условиями.

Идеально для России было бы не ввязываться в начинающуюся войну, тем более – против Германии. Было ясно, что такая война окажется тяжелейшей – Германия была самой сильной сухопутной державой в Европе. Но в реальной обстановке лета 1914 года у Николая II не осталось другого выхода.

Семья Николая II приблизила к себе тёмного сибирского мужика Распутина, что было использовано в пропаганде против неё. Но что собой представлял Распутин? Уже сразу после Февральской революции Чрезвычайная следственная комиссия Временного правительства признала, что все слухи об его влиянии на политику царя не имели под собой никакой почвы. Проще говоря, миф о Распутине был запущен и раздут врагами Николая II. А раз так, то, если не было бы Распутина, то враждебная пропаганда сосредоточилась бы на других объектах дискредитации.

Николай II не смог справиться с трудностями, исторически выпавшими на долю русского царя в его время. Но кто бы на его месте смог?

https://zen.yandex.ru/media/history_russian/rokovy...aia-ii-5d9f50fba3f6e400b272e72

|

Метки: романовы |

Зачем художник Наргиз Бунин изобразил Толстого без штанов |

Зачем художник Наргиз Бунин изобразил Толстого без штанов

Эта картина под названием «Рыбная ловля» получила широкую огласку и оказалась в центре скандала. Были те, кто посчитал её отвратительной, но нашлись и ценители такого творчества. Однако как-бы там ни было, шумиха вокруг полотна поднялась нешуточная. Что же стало причиной такого ажиотажа?

Наргиз Бунин «Рыбная ловля», 1903 год

Всё дело в том, что на картине художник изобразил не простых рыбаков, а очень известных личностей: Льва Толстого, Антона Чехова и Илью Репина. Правда все мастера предстают здесь в очень неприглядном виде — без штанов. Что заставила Наргиза Бунина нарисовать их в таком виде?

«Петербургская газета» от 6 марта 1903 года утверждает, что всё началось с другой картины — с портрета Льва Толстого кисти Репина. На нём живописец изобразил писателя без обуви, а тот ответил:

Благодарю вас, Илья Ефимович, что, разув меня, вы оставили на мне хотя бы панталоны.

Илья Репин «Лев Николаевич Толстой босой», 1901 год

Вероятно, Наргиз Бунин, решился на ещё больший ажиотаж. Он решил снять с Толстого то, на что не решился Репин. Но почему же попал в сюжет и сам Репин? Чем не угодил художнику его коллега?

Давая интервью газете «Новости дня» 24 марта 1903 года, сам Бунин отметил:

Я уважаю Толстого, как писателя и большого романиста, но его чудачества я всегда находил нелепыми и никогда не одобрял тех, кто возводил Толстого в культ. Это абсолютно слепое поклонение Толстому я всегда считал диким и смешным. В моей картине, однако, против Толстого ничего нет. Если я нарисовал около него Репина, то потому, что тот возводит Толстого в культ. Ведь в каких только позах и картинах не перерисовал Репин Толстого...

Наргинз Бунин считал, что Репин поклоняется Толстому и хотел высмеять это таким странным способом.

Наргиз Бунин "Рыбная ловля", фрагмент

Общественность же по разному восприняла такую смелую картину. Например, столичный журналист Любошиц написал на полотне слово "мерзость", а тем, кто попытался его остановить сказал:

Первому, кто меня тронет, я дам пощечину! Я сделал это сознательно! Еще вчера я провел весь день с графом Толстым. Сегодня же вижу на выставке эту возмутительную мазню! Никто меня не смеет задержать. Я сам останусь. Пошлите за полицией.

Полиция прибыла, и Любошица арестовали на шесть дней. Были те, кто поддержал журналиста, но скандальная картина притягивала посетителей, как магнит, пока в конце концов её не сняли с выставки.

Картина Наргиза Бунина с надписью "мерзость"

Впрочем, не все так осудили картину. Например, писатель Фёдор Сологуб предложил просто по новому взглянуть на неё:

Понимаю, что содержание картины может шокировать людей фешенебельного круга, но не понимаю, что в ней скандального. Говорят, что публику особенно привлекают в этой картине и соблазняют изображенные на ней, среди разных других предметов, ноги людей, занятых рыбной ловлей: эти-то ноги и делают картине рекламу. Если это так, то право, странная публика. ... Да почему бы, наконец, не посмотреть и на эту картину с символической точки зрения и не увидеть в ней не простых рыбаков и не простые сети, а ловцов, уловляющих вселенную.

Не смотря на всеобщий ажиотаж, сам Толстой был абсолютно спокоен по поводу картины. На вопросы журналистов он отвечал так:

Я давно уже достояние общества и потому не удивляюсь ничему...

shtanov-5d28a193f8ea6700af216b2a

|

Метки: толстые мир живописи |

Готический шедевр в Эрмитаже: история царской «квартиры» и библиотеки Николая II |

Готический шедевр в Эрмитаже: история царской «квартиры» и библиотеки Николая II

08 Октября 2019, 14:35

Автор:

Андрей Емцов

© Фото: Instagram / @dimitri_kroupski

В главном музее Северной столицы множество интересных уголков. Один них – старинная библиотека последнего русского императора. Здесь великолепно всё – от потускневшего камина до узорчатых стульев. Идеальное сплетение готики и Средневековья.

Предыстория: катастрофа на Ходынском поле – предпосылки к революции

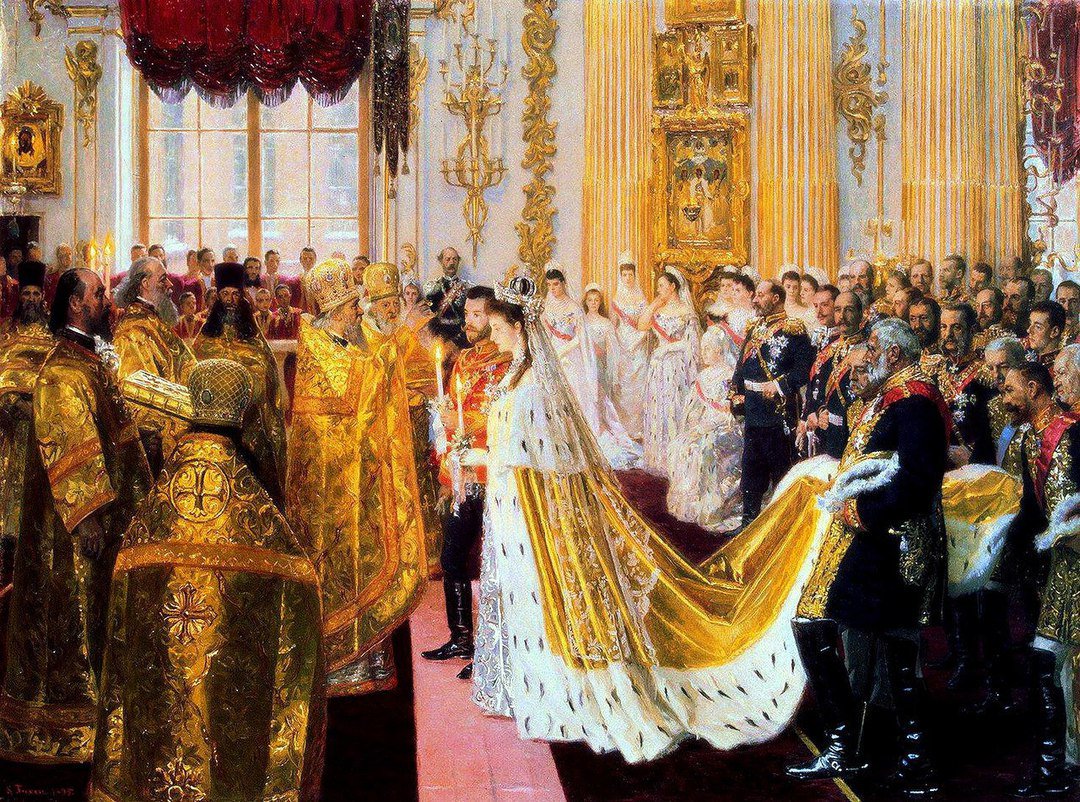

Николай II был старшим сыном императора Александра III и императрицы Марии Фёдоровны, взошёл на престол после смерти своего отца в 1894 году.

Коронация императора и его супруги Александры Фёдоровны, состоявшаяся через через два года, ознаменовалась страшной трагедией: праздник проходил на Ходынское поле и был организован так плохо, что началась давка, в которой, по официальным данным, погибло 1379 человек, ещё несколько сотен горожан получили увечья.

Причин катастрофы несколько. Во-первых, рядом с полем проходил овраг, а само поле было в промоинах и ямах после добычи песка и глины. Впадины остались также от металлических павильонов, которые незадолго до коронации выкопали и перевезли на ярмарку в Нижний Новгород.

Во-вторых, к празднику по периметру поля поставили временные «театры», эстрады, балаганы, лавки и 20 бараков, где раздавали 30 тыс. вёдер пива, 10 тыс. вёдер мёда. А главное – 150 ларьков для раздачи 400 тыс. бесплатных сувениров или «царских гостинцев».

В каждом кульке лежала памятная кружка; 400-граммовая булка; 200-граммовая палка колбасы; вяземский пряник; небольшой мешочек с конфетами, орехами и сухофруктами. Весь сувенир, кроме сайки, завязывался в яркий ситцевый платок, на котором были напечатаны с одной стороны вид Кремля и Москва-реки, с другой – портреты императорской четы.

В-третьих, в планы организаторов входило разбрасывание в толпе дорогих жетонов с памятной надписью.

Праздник должен был начаться в 10:00, однако народ стал прибывать на площадь ещё накануне вечером. Дело в том, что по городу пошли слухи о бесплатной раздаче подарков и ценных монет.

В 05:00 на Ходынском поле насчитывалось не менее 500 тыс. человек. Тогда по толпе прокатился другой слух, что буфетчики раздают подарки среди «своих». И люди ринулись к ларькам. Около 2 тыс. полицейских, отряжённых для соблюдения порядка, не смогли сдержать натиск толпы.

Раздатчики, понимая, что народ снесёт их лавки, стали бросать кульки с едой прямо в толпу, что лишь усилило сутолоку. Давка была ужасной. Часть людей провалилась в ямы, остальные шли по их телам. Во многих местах толпа сжимала людей так, что они умирали, но оставались стоять.

О случившемся доложили князю Сергею Александровичу и Николаю II. Место катастрофы убрали, программа празднования продолжилась: на Ходынском поле прошёл оркестровый концерт, к 14:00 часам прибыл сам император, встреченный громовым «ура» и пением Народного гимна.

Празднества по случаю коронации продолжились вечером в Кремлёвском дворце, а затем балом во французском посольстве. Многие ожидали, что либо бал будет отменён, либо там не будет государя. Однако царь высказался, что хотя Ходынская катастрофа – это величайшее несчастье, она не должно омрачать праздник. По другой версии, окружение уговорило царя посетить бал из-за внешнеполитических соображений.

Николай II открыл бал с графиней Монтебелло (женой посланника), а Александра Фёдоровна танцевала с графом. Общество было возмущено тем, что праздник продолжился после давки на поле. Позднее радикальная оппозиция прозвала Николая II «Кровавым».

Ходынка. Акварель Владимира Маковского, 1899 год. Фото: wikipedia.org

Жизнь в Зимнем дворце

Образование у Николая II было хорошее. Он владел французским, английским и немецким языками. Во время путешествия в 1980 году князь побывал в Вене, Греции, Египте, Индии, Китае, Японии, проехал всю Сибирь.

Император был прост и легко доступен. В его характере современники отмечали два недостатка – слабую волю и непостоянство.

Когда Николай II занял престол, он сразу решил обосноваться в столичной резиденции (в то время столицей был Петербург). Поэтому дворцовому архитектору Александру Красовскому поручили создать личные комнаты императора и его супруги.

Личные апартаменты царской семьи были устроены на втором этаже. Для императорской четы переделывались комнаты, оформленные в 1838–1839 годах Александром Брюлловым для императрицы Александры Фёдоровны, жены Николая I. Позже их занимала императрица Мария Фёдоровна, супруга Александра III, по желанию которой в облик интерьеров были внесены лишь незначительные изменения.

Фото: hermitagemuseum.org

Уютная «квартира» и библиотека

В очередной раз обновлённые апартаменты выглядели великолепно. Красовский проявил себя как мастер, обладавший огромной эрудицией и великолепным вкусом. Каждый интерьер, созданный архитектором, представлял собой изящный «пересказ» стиля какой-либо исторической эпохи.

Как выражался Николай II, покои представляли собой «квартиру». Они воплотили представление молодой четы об идеале домашнего очага, об уютном, гостеприимном доме. К сожалению, большая часть оригинальных интерьеров не сохранилась, однако есть фото, чертежи и архивные документы.

Библиотека, как и квартира, Николая II была оформлена в подражание стилю английского Средневековья. Вокруг – много дерева. Мебель и детали интерьера декорированы готической резьбой: стрельчатые арки, прорезные трилистники, четырехлопастные розетки. Сочетание обоев из тиснёной испанской кожи и отполированных воском книжных шкафов лишь усиливали ассоциации с комнатами средневековых замков.

Здесь и сейчас хоть и мрачновато, но уютно. Для просмотра книг использовались три больших стола со стульями готического стиля, кресла у камина.

Кстати, камин – важный элементом интерьера не только в библиотеке, но и в покоях царской семьи. Они были украшены изображениями грифонов и львов – геральдических фигур родовых гербов дома Романовых и дома Гессен-Дармштадт, к которому принадлежала императрица.

Фото: Livejournal / @sindzidaisya

Переезд

В декабре 1895-ого царская семья переехала в Зимний дворец и жила там в холодное время года. В 1904-м, после рождения неизлечимо больного сына Алексея, супруги переехали в Александровский дворец в Царском Селе. Зимний дворец они посещали лишь для важных церемоний, обедов и приёмов.

В 1915 году во время Первой мировой войны в парадных залах Большой анфилады был организован госпиталь имени Наследника цесаревича Алексея Николаевича. Александра Фёдоровна и великие княжны работали в госпитале сёстрами милосердия.

Кленовая гостиная Александры Фёдоровны в Александровском дворце. Фото: fresher.ru

После революции

Во время революции февраля 1917 года Зимний дворец был занят войсками, перешедшими на сторону восставших. С июля по ноябрь здесь заседало Временное правительство.

Часть художественной коллекции была эвакуирована в Москву, часть – разграблена и разрушена, как и внутреннее убранство дворца. Однако интерьер библиотеки последнего императора России сохранился.

В 1920-е в Зимнем дворце проводили экскурсии. Гиды были обязаны на примере убранства библиотеки рассказывать посетителям, что любимый Николаем II и его супругой стиль модерн – это образец аристократической и буржуазной безвкусицы.

Возможно, желание заложить в головы посетителей установку, что «старый мир отжил себя и плохой», и спасло библиотеку.

Кстати, сохранился также интерьер Малой столовой, оформление которой соединило в себе черты классицизма, барокко и рококо. Здесь можно увидеть подлинные вещи 18 века: шпалеры петербургской работы, английскую люстру, каминные часы.

|

|

Кабинет императрицы Александры Фёдоровны. Карл Кубеш, 1917 год. Фото: academy.hermitagemuseum.org

Кабинет императрицы Александры Фёдоровны после штурма. Карл Кубеш, 1917 год. Фото: academy.hermitagemuseum.org

http://saint-petersburg.ru/m/history/emtsov/372090...r=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

|

Метки: санкт-петербург дворцы романовы |

Николай Второй: Царь-Победитель |

Николай Второй: Царь-Победитель

17 июля 2019

Фото: Everett Historical / Shutterstock.com

Исторические достижения России предопределены царствованием Николая II

Цареубийство в ночь с 16 на 17 июля 1918 года означало для России нравственную, метафизическую и политическую катастрофу, значения которой мы до сих пор не осознали в должной мере и на исправление последствий которой (если только подобное исправление вообще возможно) уйдет не одно столетие.

У этой катастрофы есть нравственная и юридическая сторона, даже если отвлечься от высокого звания убитого. Без предъявления обвинения и суда группой частных лиц, именовавших себя представителями исполкома Уральского совета (то есть структуры, независимо от её политической оценки, не бывшей и не могшей быть судебной инстанцией), тайно ночью в подвале была убита пожилая чета, четверо девушек на выданье, подросток-инвалид, а также группа добровольно сопровождавших их лиц - врач, повар, слуги... Трупы попытались уничтожить, чтобы скрыть преступление.

В этом преступлении не было ничего даже от мнимой легитимности казни Карла I в Англии или Людовика XVI во Франции, "приговорённых" (хоть и без всякого права) парламентом и конвентом, представлявшими в теории всю нацию. Произойди подобное в наши дни в любом городе России, и пресса неделями бы обсуждала громкое убийство, совершённое, видимо, каким-то маньяком или бандой.

Чудовищность совершённого в отношении царской семьи как "частных лиц" задала нулевую планку насилия в отношении любых других "частных лиц" в послереволюционной России - священников и монахов, дворян и офицеров, профессоров и купцов, рабочих и крестьян - и точно так же как "бывших" - и для новых партработников, красных комиссаров и красной профессуры, женщин и мужчин, стариков и детей.

Царь и царская семья - символ страны и народа. Показав, что с ними можно поступить так, большевизм дал себе разрешение убивать точно так же кого угодно другого из недавних подданных убитого государя. Вместе с царской семьёй был обесценен каждый человек в России. Поэтому не спрашивай, кого расстреляли в Ипатьевском доме - царя или "гражданина Романова". В Ипатьевском доме расстреляли тебя.

Император Николай II с семьёй. Фото: Everett Historical / Shutterstock.com

В политическом смысле цареубийство вместе с другими расправами над представителями семьи Романовых летом 1918 года было своего рода точкой невозврата, окончательного схода России с рельс нормального исторического развития.

Конкретным политическим мотивом уничтожения Государя стали, скорее всего, события 6 июля 1918 года, когда власть Ленина и всего режима германской агентуры покачнулась - против них взбунтовалась часть соратников (не только левых эсеров, но и поддержавших их большевистских лидеров, как Дзержинский), не желавших работать германской колониальной администрацией. В Ярославле разгорелось освободительное антибольшевистское восстание (в рядах участников восстания оказались и монархист Перхуров, и недавний эсер-террорист Савинков, и кадет Соболев, и меньшевик Савинов, и беспартийный Лопатин).

В Екатеринбурге прошел дневной Крестный ход по пути прибытия святых Царственных Страстотерпцев

С мая 1918 года на Урале и в Сибири полыхало восстание чехословацкого корпуса - сдававшиеся братской России десятками тысяч, чтобы вместе воевать против немцев, чехословаки не понимали, почему вдруг власть в России захватили германские агенты и выступили против них с оружием в руках, тем самым серьёзно облегчив борьбу белых. Гражданская война в России стала продолжением Первой мировой войны, в которой захватившие Москву и Петроград большевики, по сути, сменили сторону - вывели Россию из Антанты, капитулировали перед Германией, и борьба против них была продолжением все тех же военных усилий.

Столкнувшись с масштабным июльским кризисом своей власти, Ленин и Свердлов занялись "страхованием рисков", а самым страшным риском для них было, конечно, возвращение законного Государя в роли правителя и Главнокомандующего русской армией, который мог бы продолжить военные усилия России. Поэтому убить царя было первой мерой большевистских лидеров для упрочения своей власти. Эта конкретная мотивированность их решения ни в коем случае не облегчает их вины, напротив, она усугубляет её. Царь был убит для того, чтобы обеспечить этим сохранение большевистского курса на масштабное предательство геополитических интересов России. Цареубийство было ещё одним звеном в цепи национальной измены.

Рекламы нет

Убийство того, кто был средоточием русского государственного суверенитета, целостности и независимости единой и неделимой России, служило как бы гарантией того раздела России, который был подписан в Брест-Литовске и на самом деле не отменён и до сих пор, коль скоро, несмотря ни на что, живёт и здравствует такое уродливое детище брестского мира как "незалежная Украина". Цареубийство окончательно перевело Россию в состояние "не-России" или, по крайней мере, "не-совсем-России", "недо-России" и мы убеждаемся в этом буквально на каждом шагу.

Наконец, убийство в екатеринбургском подвале имело и мистический смысл. Убийцы отлично понимали, что уничтожают не только светского, но и сакрального главу России, и не только России, но всего православного мира, наследника харизмы христианских императоров от равноапостольного Константина, наследника исторической миссии римских кесарей от самого Августа.

Октавиан Август. Фото: www.globallookpress.com

Была предпринята попытка уничтожить не только отдельно взятого человека вместе с его семьёй, не только насильственно отстранённого главу государства, была предпринята попытка уничтожить православное царство как духовную и метаисторическую категорию. Попытка, провал которой показал, что история рода людского творится не человеческим хотением, но Божьим строением.

Несмотря на чудовищное надругательство над памятью о русской монархии, несмотря на жесточайшее насилие над народом и церковью, когда сотни тысяч и миллионы русских людей прошли тем же мученическим царским путём, а десятки миллионов скорчены были страхом и голодом, несмотря на все это православное царство в России не прекратилось даже в отсутствие царя. Из-под спуда марксистской утопии, русофобского шабаша неокоммунистов и либералов, из пустыни духовного и культурного оскудения, наше представление о подлинном должном устроении нашей страны, об исторической миссии России в мире, восстаёт из пепла, а над нами встаёт сотканная из света фигура Государя, как крепкого молитвенника за народ и страну нашу.

При земной своей жизни император Николай II уделял огромное значение агиополитике - то есть публичному прославлению и почитанию православных святых, которые могли бы стать нашими могущественными небесными заступниками. Его царствование - непрерывная чреда торжественных канонизаций святых, иногда по личному настоянию Государя, иной раз вопреки мнению слишком осуетившихся архиереев в Синоде.

1896 г.: Святитель Феодосий Черниговский

1897 г.: Священномученик пресвитер Исидор и с ним 72 мученика

1903 г.: Преподобный Серафим Саровский

1909 г.: Святая благоверная княгиня Анна Кашинская (возрождение почитания нечестиво отменённого ранее из вражды к старообрядцам)

1910 г.: Перенесение из Киева в Полоцк честных мощей преподобной Евфросинии

1911 г.: Святитель Иоасаф, епископ Белгородский

1913 г.: Святейший Патриарх Ермоген

1914 г.: Святитель Питирим, епископ Тамбовский

1916 г.: Святитель Иоанн, митрополит Тобольский

Этот молитвенный задел был той духовной силой, которая помогла православной Руси перейти через тёмную ночь безбожия, когда едва ли не в каждом верующем доме была иконка (иной раз - самодельная) преподобного Серафима. Даже ядерное оружие, уберегшее духовно ослабевшую Россию от физического уничтожения геополитическими противниками и давшее ей шанс дожить до духовного возрождения, не без Промысла создано было именно в Сарове.

Но оставил Государь и вещественное, материальное наследство. Чем дальше, тем больше выясняется современными исследованиями, что 23 года правления Николая II были не "двадцатью тремя ступенями вниз" (как компостировала мозги советская пропаганда), а эпохой невероятного исторического рывка России - в экономике и индустриализации, в развитии транспортной инфраструктуры и военных сил, в науке и культуре. Государь стоял как самодержец во главе этого развития, направлял его стратегически, принимал конкретные решения, и его эпоха, даже несмотря на трагический финал, должна быть признана одной из самых блестящих и продуктивных во всей русской истории.

Особенно важно было в "николаевском рывке" то, что это был период нормального исторического развития без чрезвычайности и чрезвычаек, достигнутого за счёт умножения, а не растраты народных сил. Никогда ни на одном направлении большевизму, при всех чудовищных "мобилизационных" методах (голод, расстрелы, принудительный труд), в последующие эпохи не удалось достичь результатов, сравнимых с теми, которые получались при царе как бы "сами собой".

Достаточно вспомнить, что именно при последнем Государе был побеждён Голод. Конечно, Голод в царской России не был "голодом" в строгом смысле слова - это был недород, взрослые люди не умирали от недоедания, но были истощены, повышалась детская и стариковская смертность. Прогрессивная печать обрушивалась на правительство за недостаточность мер по борьбе с голодом. И вот император Николай II отладил систему борьбы с недородами в масштабах страны так, что в 1911 году крупного недорода страна практически не заметила, а в последние 6 лет царствования, несмотря на войну, о таком явлении как голод Россия и вовсе забыла, пользуясь продовольственным изобилием тогда, когда Германия подъедала последние ресурсы. Казалось совершенно немыслимым представить, что всего за тридцать лет революции большевики сумеют организовать три голода в самом точном смысле слова - с многомиллионными смертями взрослых людей, причем голод 1932-1933 годов невозможно будет списать ни на какую войну. Миллионы людей умерли в мирное время в мирной стране.

При двух последних государях и под личным попечением Николая II был осуществлен грандиозный проект Транссибирской магистрали, построенной усилиями русских инженеров и свободных рабочих.

Церемония закладки Транссиба цесаревичем Николаем Александровичем во Владивостоке. Фото: www.globallookpress.com

Для его оценки достаточно сказать, что из трёх грандиозных трансконтинентальных проектов той эпохи - британской трансафриканской дороги Каир - Кейптаун, германской Багдадской железной дороги и русского Транссиба - своевременно и в полном объёме был осуществлён только этот последний.

В кратчайшие сроки под личным наблюдением Государя была построена по болотам Карелии и мерзлоте Заполярья Мурманская железная дорога, не успевшая из-за революции сыграть роль в Первой мировой войне, зато сыгравшая огромную роль во Второй (именно ради неё гибнут в бою с диверсантами героические девушки из "А зори здесь тихие").

Для сравнения, крупные советские железнодорожные проекты были либо достройкой царских проектов, как Турксиб или БАМ, или так и не были достроены, как сталинская "трансполярная магистраль", которую так и забросили, несмотря на похороненных у её насыпей десятков тысяч зеков.

Одной из наиболее разумных мер сталинской эпохи всегда казался Сталинский План Преобразования Природы. Сиречь создание системы степных лесополос от засухи. Однако этот план был лишь расширением на весь южный СССР Лесополосы Ге́нко - созданной в 1886-1903 гг. Нестором Карловичем Генко, преобразившей Самарские, Царицынские и Воронежские степи.

"Николаевская" Россия в области индустриализации, научно-технического развития, общественной организации двигалась вперёд семимильными шагами. То тут, то там натыкаешься на ту или иную "соху императора Николая" - первый ледокол, построенный адмиралом Макаровым, на который впервые была осуществлена передача Поповым сигнала бедствия, первый тяжёлый самолёт-бомбардировщик, сконструированный Игорем Сикорским (пользовавшимся постоянной личной поддержкой Государя), первый опыт полёта полярной авиации, первый авианосец...

Для того чтобы создавать иллюзию отсталости, грязи и нищеты, из которой вывели Россию Ленин и Сталин, коммунистической пропаганде приходилось безбожно лгать на николаевскую эпоху, преуменьшая или замалчивая её достижения. Сколько пафосных слов было сказано в советской пропаганде на тему "бестракторной" царской России, в которой только Ильич оценил необходимость освоения этих тяжёлых сельхозмашин. И лишь мелким шрифтом в примечаниях можно было вычитать о том, что ещё в 1903 году Яков Васильевич Мамин изобретает свой первый двигатель на тяжёлом топливе - русский дизель, а в 1911 году создает трактор собственной конструкции "Русский трактор-2" (2-!!!) и на Балаковском заводе (ныне носит имя его и его расстрелянного в 1938-м брата) начинает его производство, построив до революции больше ста тракторов. К 1917 году уже десяток заводов в России развернули строительство тракторов отечественной или импортной конструкции. Россия в тракторостроении шла почти наравне с лидерами отрасли - американцами и была отброшена на десятилетие назад лишь революцией.

"Русский трактор". Фото: www.globallookpress.com

Практически во всех отраслях индустриального развития Россия Николая II была лидером или дышала в затылок лидеру. Ни о каком отставании страны, да ещё и требовавшем революции, речи вести вообще не приходилось. Особенно ярко индустриально-технический задел царского времени сказался в годы Великой Отечественной войны.

Когда нам говорят "царь проиграл Первую мировую, товарищ Сталин выиграл Вторую мировую", перед нами классический случай лжи. На момент насильственного отстранения Государя от власти русская армия стояла на территории двух из трёх сопредельных вражеских держав. Возглавивший армию в качестве Верховного Главнокомандующего Государь не только сыграл крупную роль в ликвидации последствий Свянцянского прорыва немцев, но и в планировании и осуществлении важнейших операций 1916 года - наступления на Нарочи (спасшего французский Верден) и знаменитого Брусиловского прорыва.

Ежедневное внимание император уделял улучшению снабжения русской армии, его неустанным попечением были преодолены снарядный и орудийный голод, внедрены противогазы. Не было никакого сомнения в том, что Россия в 1917 году вместе с союзниками стояла на пороге победы, когда русская власть получила подлый удар изнутри, в конечном счёте приведший к установлению диктатуры коммунистической секты во главе с полу-немцем, подрабатывавшим германским шпионажем. Невозможно было себе представить, чтобы в Первую мировую могли случиться такие события, как блокада немцами города на Неве или необходимость оборонять от них Москву.

Во Второй мировой, которая могла бы и не начаться, не помешай революционеры царю победить в первой, "царский" фактор сказывался на усилиях нашей страны постоянно. Приморские города Ленинград и Севастополь держались благодаря артиллерийскому огню "царских" фортов береговой обороны - "Красной горки" на севере и 31-й и 35-й батарей на юге. "Ленин"-град ещё и защищали орудия царских линкоров ("индустриализатору" Сталину, напомню, ни одного линкора построить не удалось, как бы он о них ни мечтал).

Общепризнано, что одним из советских военных козырей был танк Т-34. "Если бы советская власть не провела индустриализацию, такие танки не были бы возможны" - верещали пропагандисты. Однако вот загвоздка, Т-34 был разработан в КБ на Харьковском паровозостроительном заводе, основанном... в 1896 году, аккурат при царе Николае, и за два десятилетия дореволюционной истории ставшем одним из опорных предприятий российского ВПК с колоссальным технологическим опытом и выучкой кадров. И тут кувалда социализма на поверку оказалась "сохой царя Николая".

Танк Т-34. Фото: Jaroslav Moravcik / Shutterstock.com

Победа 1945 года (одержанная в составе той же коалиции, в которой состояла Россия при царе и из которой её вывел Ленин) оказалась не демонстрацией преимуществ советского строя, а доказательством устойчивости и величия вечной России, огромный запас прочности которой был многократно усилен за эпоху Николая II.

Даже основы великого космического прорыва были заложены именно в царскую эпоху. Русская инженерная школа, выведшая нас в космос, создавалась до революции, а её кадры учились в "столыпинских" политехах. Другое дело, что не будь ужасов красного террора, её достижения могли быть ещё более впечатляющими. Вычисленная ещё в 1916 году Александром Шаргеем, студентом основанного Николаем II Петроградского политеха, "петля Кондратюка" стала основой "лунных трасс". Но всю свою подсоветскую жизнь царский офицер Шаргей вынужден был скрываться под фамилией Кондратюк, что, впрочем, не избавило его от арестов и репрессий, а его наследие помнили лишь единицы, как С. П. Королёв. А сам Королёв, ученик Фридриха Цандера, опубликовавшего первые работы по освоению космического пространства ещё при царе, умер до срока из-за травм, причинённых ему следователями НКВД: сломанная челюсть помешала ввести дыхательную трубку в трахею при операции. Смерть генерального конструктора сорвала советскую лунную программу.

Чудовищная клевета, которая столетие лилась на имя Николая II, связана была не только с желанием очернить святого Государя и воплотившуюся в нём историческую Россию, но ещё и со стремлением обрубить нам дорогу в будущее.

В лице императора Николая II была подвергнута шельмованию, оклеветана и убита идея нормального, свободного от чрезвычайности, гуманного исторического развития России - без рабского труда, без массовых расстрелов, без взрыва церквей и сожжения усадеб (знаете ли вы, что из всего комплекса усадеб Пушкиногорья - Михайловское, Тригорское, Петровское - в 1918 году были сожжены взбунтованными крестьянами все три, а всего по России были сожжены тысячи усадеб, бывших центром культуры), без идеологических проработок и шаманизма "лысенковщины".

Атака на образ Государя велась и ведётся одновременно с двух сторон. С одной стороны, мнимый "царь-тряпка", который всё развалил и упустил власть из рук, которому противопоставляется якобы эффективный Сталин, убивавший врагов подлинных и мнимых миллионами и потому власть удержавший. С другой, одновременно с первым (при всей абсурдности) эксплуатируется миф о "Николае кровавом". Мол, последний русский царь был деспот и палач. И никакое управление на Руси, кроме деспотизма и палачества, невозможно, а кровавый террор большевизма был естественным продолжением русской государственности.

И то и другое - бесстыжая ложь. Николай II не был ни "тряпкой", ни "кровавым". Когда было необходимо, он действовал весьма решительно и требовал решительных мер от подчинённых. Красные пропагандисты любят, к примеру, цитировать его резолюцию касательно лифляндского города Туккума "Надо было разгромить город", лицемерно умалчивая о том, что речь идёт о взбунтовавшемся против русской власти городе, где убивали и держали в осаде русских солдат. Убиты были полковник и 6 драгун. Какую резолюцию оставил бы на рапорте о подобном мятеже Ленин, трудно даже представить, наверное распорядился бы травить газами.

Но Государь, выросший в самосознании Хозяина Земли Русской, главной миссией которого является забота о сбережении народа, не мог, конечно, действовать против своей земли теми же методами, которыми действовал, к примеру, грабитель банков Джугашвили. Он не мог учредить в стране режим постоянного чрезвычайного террора, доносительства, страха... За период, когда правительству надо было отвечать на террор, развязанный революционерами, по приговорам военно-полевых судов был казнён 2981 человек. Это меньше, чем в СССР казнили в день в 1937-1938 годах. По числу казнённых на душу населения борющаяся с терроризмом царская Россия уступала... совершенно мирным Соединённым Штатам Америки.

Усилия императора Николая II были сосредоточены на мирном развитии страны, на её экономическом прогрессе, на внешней обороне, но не за счёт катастрофического понижения уровня жизни народа. Царь не хотел и не мог превращать государства в кровавый инструмент борьбы за власть. И именно этим воспользовались демоны революции, начавшие двадцатилетнюю войну на уничтожение против русской монархии, всячески старавшиеся подорвать доверие народа к Государю и изолировать Государя от народа.

Император Николай II. Фото: www.globallookpress.com

Многими именно эта гуманность, нормальность, не чрезвычайность, ставится сегодня императору в вину. Даже согласившись, что большая часть мифов о России и её царе - "отсталость", "поражение", "слабость", "неспособность" - это ложь, многие всё-таки обрушиваются на царя с претензиями в том, что он не боролся за власть любыми методами. Мол, если уверен в том, что прав, то великая цель оправдывает самые жёсткие средства. Если бы Николай II действовал как Сталин, ну или хотя бы как Петр Великий или даже Александр III, он бы не выпустил власти из рук. Фактически именно эта претензия становится сегодня главной даже со стороны левых, поэтому звучит немного парадоксально: если бы царь был бы и впрямь хороший, он бы всех наших перевешал.

Именно в этом смысле громадный нравственный вызов императора Николая II современному историческому сознанию России. Готовы ли мы к нормальному, нечрезвычайному динамичному развитию? Имеем ли мы достаточный уровень гражданского сознания, чтобы хороший человек, не деспот, ответственно относящийся к своим обязанностям, но имеющий право и на слабости или ошибки, мог бы спокойно осуществлять руководство, не заливая страну кровью? Или же нам подходит только тиран, который за счёт громадных человеческих жертвоприношений держит страну в "ежовых рукавицах"? Нужна ли нам власть, которая осуществляет реальные великие проекты, такие как Транссиб, ставший единственным действительно воплощённым в жизнь трансконтинентальным железнодорожным проектом той эпохи, или власть, которая, крича о великих достижениях, добивается высокой ценой посредственных результатов, для впечатления которыми требуется занижать уровень предшествующего развития страны.

Николай II это образ нормальной власти, которая может дать обществу нормальную жизнь без чрезвычайных методов. И когда большая часть нашего общества выбирает именно его, предпочитая Сталину, находя именно в царе воплощение позитивной исторической фигуры, то мы видим формирование запроса на историческую нормальность, на развитие не ценой людоедства.

Но эта нормальность должна сопровождаться гражданской ответственностью самого общества. Как показала трагедия императора Николая II и его семьи, быть нормальным человеком во главе государства, не быть тираном возможно лишь там, где общество само отвергло революцию, террор, разрушение, систематическую клевету на власть и заговорщические ножи в спину. Общество не должно считать своей обязанностью "рвать" там, где тонко и бросаться на прорыв (куда, в анархию? К Махно? Или к Троцкому?) едва ему показалось, что хватка власти ослабеет.

Тирании не заслуживает то общество, которое способно понимать другие управленческие механизмы, кроме тирании.

Государь-Мученик молит за нас у Небесного Престола. Царь-Победитель оставил нам громадное историческое наследие, значение которого мы ещё лишь начинаем осознавать. Но будем ли мы достойны этих молитв и этого наследия или осудим сами себя на новую катастрофу и повторением клевет на Страстотерпца, и скверным революционным зудом? В Царские Дни каждый должен ответить для себя на этот вопрос.

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Ftsargra...r=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

|

Метки: романовы |

Человек, нарисовавший мир: что связывало Рериха с долларом, ОГПУ, масонами и Тибетом |

Человек, нарисовавший мир: что связывало Рериха с долларом, ОГПУ, масонами и Тибетом

2.6k

0 0 0

0

145 лет назад в семье нотариуса родился художник, мистик и путешественник Николай Рерих. В историю он войдет не только как автор 7 000 картин, но и как один из самых загадочных людей своего времени. Он был связан с большевиками, масонством, ему приписывали выполнение агентурных заданий ОГПУ, авторство долларового изображения и многое другое. Но самое удивительное в нем было то, что в любое время — военное, тяжелое, смутное — он занимался искусством и заставлял власть заниматься им. Текст Владимир Свержина об этой уникальной способности художника.

На своей художественной волне

Дела старшего Рериха шли достаточно успешно, и он вполне был вхож в "просвещенное столичное общество". Дом его посещали Менделеев, Костомаров и другие научные светила Санкт-Петербурга. Именно во время посиделок в доме отца у смышленого мальчика зародился интерес к отечественной истории, археологии, а заодно и живописи. Учился он в знаменитой санкт-петербургской гимназии Карла Мая, демонстрируя прекрасные способности в науках и живописи. Надо сказать, что эта гимназия вообще слыла настоящей столичной "кузницей кадров", в ней поколениями учились Римские-Корсаковы, Семеновы-Тян-Шаньские, Бенуа и Рерихи.

После окончания гимназии талантливый юноша оказался на распутье: заняться ли юриспруденцией, как настаивал отец, или же прислушаться к голосу сердца и поступить в императорскую академию художеств. Здесь впервые проявил себя характер Николая Рериха: не желая делать роковой выбор, он поступил в оба эти учебные заведения.

Возможно, побуждаемый рассказами частого гостя в их семье, знаменитого историка Костомарова, молодой студент начал выплескивать на холст собственное, полное волшебного реализма, видение мира. Культура Древней Руси очаровала его, в свободное от учебы время он ездил в археологические экспедиции в Петербургской, Псковской, Новгородской, Тверской и Ярославской губерниях. Именно тогда из-под его кисти вышли многие посвященные русской старине картины, в том числе "Гонец", "Идолы" и, ставшая уже хрестоматийной, "Заморские гости".

Николай Рерих

С 1905 г. он всерьез заинтересовался Индией и Китаем. Затерянная в неприступных горах древняя страна Шамбала будоражила его воображение, сулила невероятные открытия.

В отличие от своего учителя, мастера растворенного в пространстве тонкого света Архипа Куинджи, Рерих создал неповторимый образец яркой живописи. Присущий ему радостный колорит открывал зрителю чудесную вселенную, совершенно не похожую на постылую реальность.

Вокруг в европейском котле все больше и больше закипала адская смесь карамельно-сладкой "прекрасной эпохи" и ядовитой браги "пролетарского гнева". Россия содрогалась в конвульсиях Великой смуты, рядом с которой та, отгремевшая триста лет назад, казалась всего лишь вялой перебранкой между родней. Города лихорадило, на улицах раздавались выстрелы и взрывы, чиновникам (в 1910 году Рерих получил высокий чин статского советника) становится опасно выходить из дома. Однако все это происходило там, за окнами, за плотными шторами — мир Рериха полон красок и залит солнечным светом.

Между тем в Европе полыхнуло. Но даже начало I Мировой войны прошло мимо Рериха. Ему было не до того. В 1910 году новоявленный статский советник с энергией и жаром занялся сохранением культурного наследия Древней Руси. В 1915-м, подводя итоги пяти лет работы, он обратился к государю-императору с проектом "Положения об охране исторических памятников". Это был серьезный, продуманный документ, в своевременности которого у Рериха не было сомнений. Но отклика не последовало.

В глазах обывателей столь несвоевременная инициатива выглядела нелепо, а у властей так и вовсе могла вызвать лишь нескрываемое раздражение. Но в мире Рериха господствовала совершенно иная логика: сменявшие друг друга поколения в ней были известны лишь тем, какое нетленное культурное наследие они оставили. Осталось лишь вечное чувство, способное пробудить эту память, вернуть в мир людей давным-давно ушедшие цивилизации. Николай Рерих пытался достучаться до сознания тех, кого считал способными воспринять открытую им истину. Но мир лихорадило.

Случайный эмигрант

На фронтах вовсю гремели бои, Россия, истекая кровью, сражалась с тремя империями. Именно в 1915 г. Николай II лично принял командование действующей армией и отправился на фронт, чтобы спасти положение, близкое к военной катастрофе. Но в мире Рериха все это было лишь досадной суетой. И любая иная война ничем не лучше.

В феврале 1917 года в России полыхнуло. В Петрограде начались суматошные брожения и митинговый гвалт, приведшие к падению императорской власти. В радостном угаре имитирующая кипучую деятельность интеллигенция, как всегда желающая перемен, назвала произошедшее Революцией и стала ждать чудес от пресловутого освобождения творческих сил народа.

Николай Рерих

К этому времени Николай Рерих с супругой жил в Сердобле (Сортавала) — небольшом городке близ столицы. В 1915 г. он перенес тяжелую пневмонию, и опасавшиеся за его жизнь врачи рекомендовали художнику перебраться в лесной край с более здоровым климатом. Отсюда со стороны Рерихи настороженно следили за происходящим в столице. Лишь однажды, в январе 1918 года, едва окрепший Рерих выехал в Петроград на собрание преподавателей и представителей учащихся школы Общества поощрения художеств. Его проект реформы учебного заведения был радостно принят, а самому Рериху было предложено возглавить школу. Однако, ссылаясь на слабое здоровье, тот отказался. Желавший обновления России и даже видевший в Ленине нового Будду великий художник с содроганием наблюдал за проявлением воспетой поэтами варварской стихии русского бунта.

Он вернулся в Сортавалу. А в мае 1918 г. отвалившаяся после распада империи Финляндия провела демаркационную линию будущей границы. И Рерихи, никуда не выезжая из дома, оказались в эмиграции.

Началась жизнь вне любимой Родины. Участие в выставках и новые работы помогают Рериху смириться с этим непреложным фактом. Через Швецию и Норвегию он едет в Англию, сотрудничает там с Дягилевым, рисует эскизы костюмов и декорации к операм Бородина, Римского-Корсакова и Мусоргского.

Современная постановка "Половецких плясок" с декорациями Рериха

Жизнь в США

В 1920 году в Англии происходит знакомство Рериха со знаменитым индийским поэтом, писателем, композитором, художником и общественным деятелем Рабиндранатом Тагором. Именно в это время в результате творческого союза с Тагором (первый нобелевский лауреат неевропеец) начинается работа над первыми текстами Учения Живой Этики — квинтэссенции размышлений Николая Рериха над судьбой мира и ролью человечества. Тогда же было решение организовать экспедицию в Индию и на Тибет.

Однако в 1920 г. отправиться в Индию Рериху было не суждено. Вместо этого по приглашению Чикагского художественного института он вместе с семьей отплыл в США. В последующие годы семья Рерихов с успехом участвовала в художественных выставках по США. А в конце ноября 1921 г. по инициативе Николая Рериха был основан Институт объединенных искусств.

Вначале это была лишь небольшая группа единомышленников. А вскоре уже появились музыкальные факультеты (рояль, скрипка, виолончель, теория композиции), литературы, живописи, скульптуры, архитектуры, театра и балета. Кроме учебы, здесь устраивались концерты, выставки, выступали признанные мировые светила музыки, живописи, ваяния и т.д. А в сентябре 1922 г. на базе Института объединенных искусств в Нью-Йорке был создан международный центр искусств "Венец мира". Совсем недавно мир вышел из войны, едва очнулся от жутких эпидемий, а здесь русский художник размышлял о единении человека и космоса. Сам Николай Рерих говорил об этом начинании:

Жизнь подтвердила, что всякое объединение полезно. Подтвердила, что практично (не убоимся и этого слова) иметь под одной крышей разные отрасли искусства, имея общую библиотеку, общую канцелярию, общее художественное выступление, общее руководство и ближайший обмен между отдельными отраслями. Жизненно дать возможность учащимся пробовать свои силы в разных отраслях, пока они не остановятся на окончательном избрании. Жизненно, чтобы происходило общение музыкантов, живописцев, декораторов. Жизненно оказать преподавателю полное доверие, предоставив ему выявить в жизни свои методы. Результаты покажут, прав ли он, ибо, как и во всей жизни, мы должны судить по следствиям. Жизненно давать возможность учащимся как можно скорее пробовать свои силы в жизни, уча их мужеству и охраняя от вульгарности.

Но Рерихи не оставляли мечты отправиться в экспедицию в таинственную Индию, на Тибет, представлявшийся им первоосновой, колыбелью цивилизации. И в 1923 году они предприняли свое первое индийское путешествие. За год странствий они посещают остров Элефанта, древние комплексы Аджанты и Эллоры, места, связанные с Буддой, Сарнатх и Гайю; Джайпур, Дели, Агру, Калькутту и др. Встречаются с учителями в храме, стоящем на пути из монастыря Гум в Дарджилинг. Направляются к Гималаям, в независимое в то время княжество Сикким, посещают его старинные монастыри: Ташидинг, Пемаянцзе, Санга Челлинг, Далинг, Роблинг. Но это было лишь начало. С этой поры Николай Рерих понял, что вся его дальнейшая жизнь будет связана с Тибетом.

Тайные операции Рериха

Возвращение Рерихов в США и их новая центрально-азиатская экспедиция 1924-1928 гг. окутаны легендами. Одна из них гласит, что именно Рерих, чтобы добиться расположения властей, по заказу американского казначейства нарисовал ту самую знаменитую однодолларовую банкноту, в которой любители конспирологии находят столько тайных знаков и скрытых смыслов, что масонским ложам впору поднимать изображение купюры вместо собственного флага. По официальной версии, над дизайном доллара работал эмигрант из России Сергей Макроновский. Но найти каких-либо следов этого замечательного художника-графика пока не удалось. А по расхожей легенде за неведомым Макроновским скрывался Рерих. Можно утверждать, что такая работа не в духе Рериха и, вероятно, он не был вышеупомянутым таинственным русским эмигрантом. Однако говорить о том, что он не рисовал доллар, пока нельзя.

Другая легенда утверждает, что в экспедиции Рериха под видом монгольского ламы участвовал высокопоставленный советский разведчик, в прошлом начальник охраны Троцкого, убийца немецкого посла графа Мирбаха, друг Есенина, человек очень пестрой и трагичной судьбы Яков Блюмкин. На сегодняшний день этот факт отрицается всеми рериховскими обществами. Однако Блюмкин в то время действительно находился в Монголии в качестве представителя ОГПУ и после возвращения в Москву (вместе с Николаем Константиновичем) был награжден в ту пору скупой на ордена советской властью. В чем была его миссия и какое отношение имел к ней Рерих, по сей день неизвестно. Документы, касающиеся Гималайской экспедиции, не рассекречены.

Но сам Рерих был выше этой суеты: тайные операции, финансовые коллизии не занимали его. В его голове царили мысли о будущих экспедициях, рождались образы для еще не написанных полотен и слова для новых книг. Продолжением и развитием той самой, отброшенной императором, программы защиты культурного наследия ему представлялся новый всеобъемлющий документ мирового звучания: "Договор об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников" — так он будет называться официально или же, без протокола, "Пакт Рериха". Именно тогда, в 1928 году, после возвращения из экспедиции, Николай Константинович начал работу над этим эпохальным документом. Государственные системы, которым всегда было "не до того", дали трещину. В 1935 году первые страны поставили свои подписи под этим историческим пактом. Договором, соединяющим мир за окном и волшебный мир Рериха.

Искусство объединит человечество. Искусство едино и нераздельно. Искусство имеет много ветвей, но корень един. Искусство есть знамя грядущего синтеза. Искусство — для всех. Каждый чувствует истину красоты. Для всех должны быть открыты врата "священного источника". Свет искусства озарит бесчисленные сердца новою любовью. Сперва бессознательно придет это чувство, но после оно очистит все человеческое сознание. И сколько молодых сердец ищут что-то истинное и прекрасное. Дайте же им это. Дайте искусство народу, которому оно принадлежит. Должны быть украшены не только музеи, театры, школы, библиотеки, здания станций и больницы, но и тюрьмы должны быть прекрасны. Тогда больше не будет тюрем.

ttps://ruposters.ru/news/09-10-2019/nikolai-rerih-chelovek-narisovavshiy-mir?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

|