О чем беседовали Махно и Ленин? |

О чем беседовали Махно и Ленин?

В сериале «Девять жизней Нестора Махно» нам показали беседу «Вождя мирового пролетариата» с лидером анархистов, Нестором Махно.

Эта сцена крайне интересна, да еще и блестяще отыграна актерами, просто браво. В ней показано различие между анархистами и коммунистами.

Махно обвиняет большевиков в том, что красные «бросились нам руки вязать», мешают анархистам строить бесклассовое общество будущего.

Ленин же парирует: возникли серьезные проблемы. Ведь мировая революция так и не началась, да к тому же и внутри бывшей Империи имеются недовольные изменениями.

Теории многочисленных левых партий и движений оказались во многом утопичны. Стало быть, без государства не обойтись, большевикам надо удержать власть и восстановить страну. Иначе их сожрет Антанта, собственность которой красные благополучно национализировали.

Кроме того, Ленин критикует анархические советы. Ведь там а) тоже нет полной свободы, б) они политически уязвимы и плохо организованны.

Потому Ильич вспоминает о печальной судьбе кельтов. Их было много, но они не отличались дисциплиной, а потому были порабощены организованными римлянами. Правда Махно здесь тоже парирует: римлян-то в итоге покорили варвары-германцы.

И до Древнего Рима добрались)

Тогда Ленин предлагает Махно повоевать с немцами пока, так как у советской власти лапки (Брестский мир). А потом замечает Свердлову: «хороший попутчик, но до первого перекрестка...»

Махно в 1918 году и впрямь совершил «путешествие по России», посетив в итоге немало городов за небольшой промежуток времени. Был он и в Москве.

Лично Нестор Иванович даже оставил воспоминания о разговоре с Владимиром Ильичом. Притом, несмотря на то, что мемуары были написаны Махно в эмиграции, Ленин выглядит в них довольно интересной фигурой. Батька же явно относился к вождю большевизма с уважением.

Однако, разговор Ленина с Махно в реальности был куда более длинным по времени. И вопросы там поднимались несколько иные.

Например, речь шла о популярности анархической идеологии в деревне: Махно убеждал Ленина, что крестьяне поняли лозунг «Вся власть Советам на местах» по-своему, стремились создать именно независимые друг от друга сельские органы самоуправления.

Владимир Ильич же отмечал неорганизованность анархистов и их негативный вклад в революционное дело: грызня большевиков, анархистов и левых эсеров могла стать решающим фактором победы контрреволюционных сил.

Говорил Ленин и о мечтательности анархистов, которые слишком много думают о прекрасном будущем, но не хотят мириться с жестокой реальностью.

Махно, правда, подобные слова слегка вывели из себя. Он ответил, что на юге Украины большая часть крестьян — за анархистов. Кроме того, создано огромное количество анархистских отрядов, которые ведут революционную борьбу с немцами и с людьми гетмана Скоропадского.

И Махно ведь еще на раз поможет большевикам.

Потому Махно посчитал, что информация Ленина об анархистах является ложной, полученной от заинтересованных третьих лиц.

В заключение приведу цитату самого Махно о Ленине и о тех ощущениях, которые Батька испытал во время «бурной беседы»:

«...но скверный, если можно так выразиться, характер мой при всем моем уважении к Ленину, которое я питал к нему при данном разговоре, не позволил мне интересоваться дальнейшим разговором с ним. Я чувствовал себя как бы обиженным. И вопреки сознанию, что передо мною сидит человек, с которым следовало бы о многом и многом поговорить, у которого многому можно научиться, настроение мое изменилось. Я не мог уже быть таким развязным в своих ему ответах, ибо почувствовал, что во мне что-то оборвалось, мне стало тяжело...»

https://zen.yandex.ru/media/dark_historian/o-chem-...lenin-5da491a134808200b10ab5c1

|

Метки: гражданская война кино |

За что женщин на Руси называли «бабами» и почему это плохо |

За что женщин на Руси называли «бабами» и почему это плохо

6 октября 10:20

805

16+

Если сегодня в наше время назвать женщину «бабой» одна однозначно обидится, это некультурно и неприемлемо. Можно сказать, например, «снежная баба» про фигуру из снега или ребенку простительно назвать свою бабушку «баба».

Но если углубиться в этимологию слова, мы узнаем, что оно было многозначным. И его появление описано в нескольких версиях. Первая гласит, что слово «баба» — из детского лексикона, но оно носит негативную окраску. В этом случае «баба» — это женщина старшего возраста, которая не кормит его грудью. Малое дитя знакомо только с ограниченным кругом родственников и знакомых, поэтому мама — та, кто кормит, а вот баба — старуха, которая еды не дает.

Фото: pxhere.com

В XVIII веке «бабой» стали называть замужнюю женщину из простонародья. Так не принято было называть женщин более высокого происхождения — помещицу, купчиху.

Читайте также

«Взять на понт», — откуда пошло это выражение, и при чем здесь российская аристократия

«Взять на понт», — откуда пошло это выражение, и при чем здесь российская аристократия

Есть и еще одна версия о появлении слова «баба» гласит, что оно могло иметь тюркские корни и означало «старый родственник-мужчина». Интересно, что некоторых русских женщин стали так называть за неряшливость и невоспитанность.

Но и это еще не все, на санскрите «Баба Яга» — это знахарка, целительница, мудрая старуха. Также есть теория, что русских женщин называли «бабами» после рождения дочери, был даже такой глагол: «обабилась», а вот родивших отпрыска мужского пола именовали «молодухами».

Ранее мы писали о том, какие фразы говорят о безграмотности.

По материалам дзен-канала «Филфак»

Автор: Инна Мокроваhttps://www.vgoroden.ru/zhizn/istoriya-i-fakty/za-...r=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

|

Метки: российская империя |

ЧК идёт в Шамбалу |

ЧК идёт в Шамбалу

2

В разделе

Отделать всё!  Пентагон готовит замену Как сэкономить на коммунальных платежах

Пентагон готовит замену Как сэкономить на коммунальных платежах

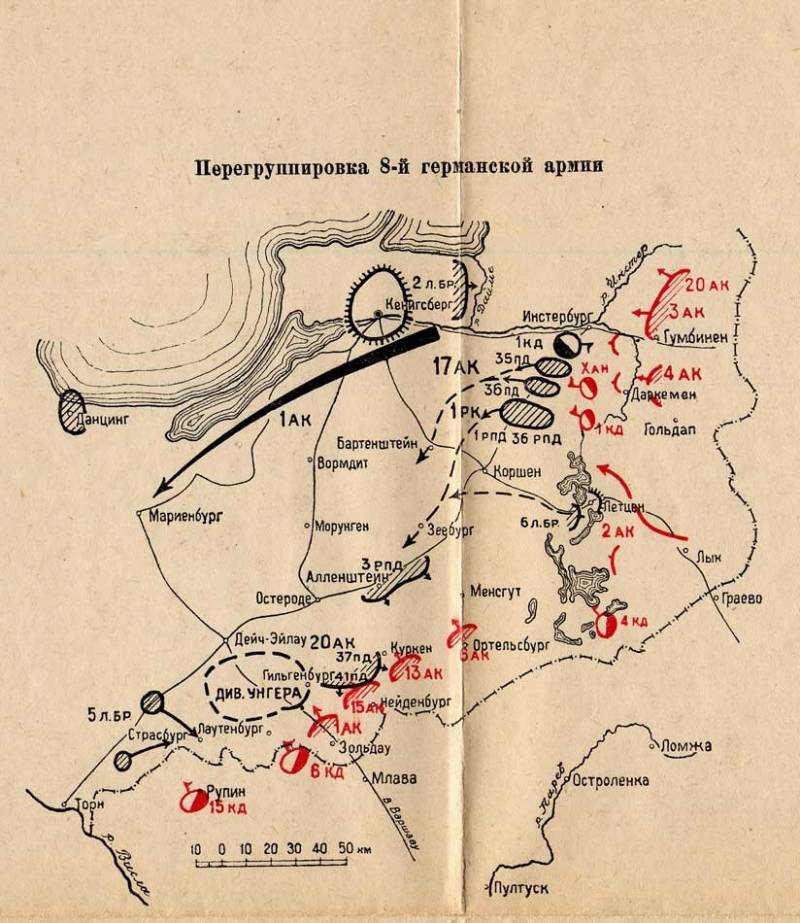

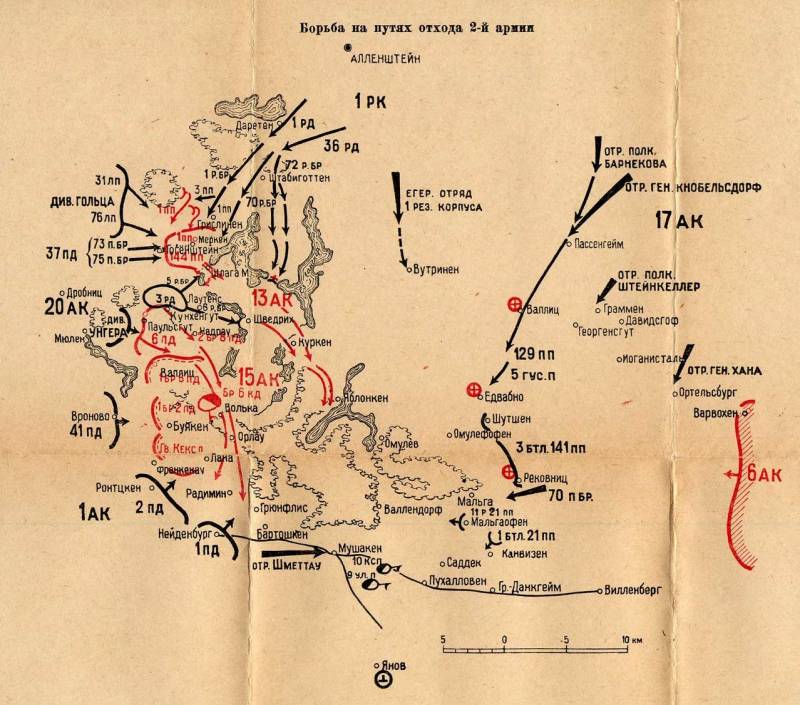

Загадочный Тибет давно привлекал к себе не только путешественников и учёных. Великобритания, Индия, Китай – кто только не пытался установить свою власть над труднодоступной горной страной. При этом решения своих специфических задач руководители этих государств часто поручали людям, чей опыт, знания и склонность к авантюре могли принести успех. Сегодня мы расскажем об одной драматичной истории, связанной с именем нашего прославленного соотечественника Николая Константиновича Рериха.

Первые связи России с Тибетским религиозным государством пыталась наладить ещё Екатерина Великая. Группе паломников-калмыков, которые шли на поклон к Живому Богу в Лхасу, она поручила передать Далай-ламе своё послание и ценные подарки. Советская власть тоже активно заинтересовалась Тибетом. Правда, с определёнными целями. Главной из них значилось ослабление влияния Англии в этом регионе с последующим проникновением в Индию, где «угнетённые народы многомиллионной страны» могли бы начать борьбу за высокие коммунистические идеи.

Посланец Дзержинского

В сентябре 1925 года в лагере международной Центрально-Азиатской экспедиции в индийском городе Леха появился странный человек в одежде монгольского ламы. Начальником этой экспедиции был Николай Константинович Рерих – известный в Европе и Америке востоковед и художник, к тому времени эмигрировавший из советской России. По поводу появления гостя ироничный Рерих написал своим друзьям: «Как глубока эта организация лам!» Незнакомец был оперативным сотрудником ОГПУ Яковом Блюмкиным. Бывший эсер, участник покушения на германского посла Мирбаха в 1918 году, он являлся оперативным сотрудником в ведомстве Феликса Дзержинского. Он исчез так же внезапно, как и появился, но обещал присоединиться к экспедиции через три дня в монастыре Сандолинг, куда направлялась экспедиция. Так и произошло. Только на этот раз «лама» был одет купцом из Яркенда. Здесь-то Рерих и обнаружил, что «купец» неплохо говорит по-русски. Более того, у них нашлись общие знакомые, среди них нарком иностранных дел Чичерин. Однако о целях своих таинственных исчезновений загадочный гость не говорил. Хотя Рерих догадывался, чем именно его экспедиция может заинтересовать ЧК.

Пленники Далай-ламы

Официально задача этой экспедиции, которую спонсировало правительство США, формулировалась как попытка воссоединения восточных и западных буддистов под знаменем Далай-ламы. В октябре экспедиция пересекла границу и продолжила свой путь по Западному Китаю.

Среди местных племён прошёл слух, что «приехал американский король». Но «королю» и его свите скоро пришлось пережить то, что не могло и присниться. На высокогорном плато Чантанг их продержали пять месяцев при морозах под 40.

В июне 1926 года Рерих и Блюмкин вместе прибыли в Москву. Там Николая Константиновича познакомили с начальником спецотдела ОГПУ Глебом Бокием. Шёл разговор о новой экспедиции. Её целью было провозглашено достижение Западного Тибета с целью сближения с народами Востока на основе общих положений буддизма и коммунистических идей. Была и конкретная «кадровая» задача – смещение несговорчивого Далай-ламы на опального Таши-ламу, который скрывался в Китае от тибетских властей. Однако при этом формулировалась и секретная цель: чекистов очень интересовало сверхмощное оружие, секретом которого якобы располагали тибетские хранители древних знаний.

В марте 1927 года в Улан-Баторе началась серьёзная подготовка к новой экспедиции. Москва выделила пять дорожных автомобилей. Вскоре Трансгималайская экспедиция стартовала. Путешественники шли под американским флагом, советские паспорта старались не показывать. Как писал врач экспедиции Рябинкин, шли ночами, «опасаясь шаек различных племён». Унылый чёрно-серый пейзаж пустыни Гоби однажды оживили большие изображения на земле «обнажённых мужских и женских фигур». Среди местных племён прошёл слух, что «приехал американский король». Но «королю»» и его свите скоро пришлось пережить то, что не могло и присниться. На высокогорном плато Чантанг, где температура по ночам падала до минус 40 градусов, экспедиция пробыла больше пяти месяцев, ожидая разрешения на въезд в Лхасу. За это время умерли пять человек и почти все животные. Письма властям Тибета и Британской Индии не помогли – участникам экспедиции запрещалось выезжать из лагеря, а местному населению было приказано не общаться с ними. В марте 1928 года экспедиция получила наконец разрешение вернуться на родину. Как оказалось, за нашим отрядом давно и очень внимательно следили спецслужбы Великобритании, которыми здесь руководил подполковник Бейли. В подробном отчёте, составленном опытной разведчицей Тиной Уэйр, Рерих был представлен как «агент красных русских». Послушный Лондону Далай-лама потому и не пустил европейцев в свою столицу.

По теме

2320

Очередной шаг США в торговой войне с Китаем вынудил Пекин инициировать разбирательство во Всемирной торговой организации. Детали поданного иска КНР не уточняет.

Немцы искали святилища ариев

После провала экспедиции семья Рерихов предпочла остаться за границей. В Москве результаты экспедиции оценили как «малозначительные», однако Блюмкина и Бокия при этом наградили «за представленные доказательства существования Шамбалы». Если эти доказательства действительно существуют, то они находятся в архивах Службы внешней разведки РФ. Рассекретить эту информацию собирались в 1993 году, потом в 2000-м. Прошло ещё 15 лет – пока что документы по-прежнему хранятся в секретных сейфах.

Впрочем, за тайнами Шамбалы охотился не только Советский Союз. В 1939 году на вершине горы Канченджанга, где, по тибетским преданиям, находится один из входов в Шамбалу, неожиданно заработала радиомачта. При приближении к горе выяснилось, что подходы заминированы, причём взрыв неминуемо вызвал бы губительные лавины. Ретранслятор работал здесь до 1942 года, после чего англичанам всё-таки удалось его уничтожить. Они нашли здесь и остатки лагеря, который оставили люди штурмбанфюрера СС Эрнста Шеффера. Охотник и биолог, Шеффер давно занимался изучением природы и обычаев жителей Тибета. Пследнюю его экспедицию в этот удивительный край финансировала организация Аненербе, которая начинала свою деятельность как Бюро по изучению наследия предков.

В 1937 году Гиммлер ввёл Аненербе в состав СС. Для многих немцев в начале XX века была популярна идея о том, что они потомки арийцев, переселившихся на юг из Гипербореи. Гитлер, склонный к мистицизму, как раз выстраивал стратегию захвата Европы, России и Центральной Азии представителями арийской расы. Особая роль в этих планах отводилась тибетцам, которые, по результатам исследований антрополога Бруно Бегера, участника экспедиции Шеффера, занимают среднее положение между монгольской и европейской расами. Регент Тибета Квотухту посылал фюреру подарки, своё послание ему он начинал словами: «Глубокоуважаемый господин Король Гитлер, правитель Германии». Сам Шеффер упорно искал контакт с высшими силами, управляющими сказочной энергией Тибета. Существует версия, что Шефферу тибетские власти разрешили вхождение в подземные святилища, где он прошёл обряд обретения ясновидения. Был ли он в Шамбале? Все документы, связанные с миссией Шеффера, до сих пор не опубликованы. Их обещают рассекретить в 2044 году.

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A//vz.ru/news/...mp;utm_source=YandexZenSpecial

|

Метки: рерихи вчк-кгб глеб бокий яков блюмкин |

Шамбала |

Не было бы ничего удивительного, если бы Сталин интересовался оккультизмом, магией и сатанизмом — и даже сам занимался всем этим. Однако Сталин этим не занимался. По крайней мере, мы не располагаем никакими достоверными тому свидетельствами (об этом еще будет сказано далее по тексту более подробно). Здесь же стоит лишь отметить, что ничего, по сути, удивительного в этом и нет. В самом деле — к чему бы Вождю всех народов заниматься такой грязной работой, если ей вплотную занимался целый спецотдел НКВД под руководством Глеба Ивановичи Бокия? Но прежде, чем познакомить читателя подробнее с деятельностью означенного спецотдела, стоит рассказать о деятельности другого, куда более известного человека, а именно Николая Константиновича Рериха. Потому что именно Рерих выступил центральной фигурой в стремлении молодого советского государства распространить свое влияние на Тибет (а скорее всего — и проникнуть в легендарную Шамбалу).

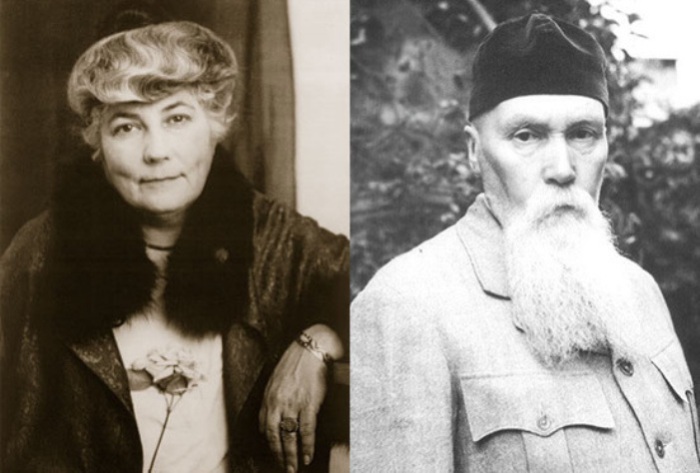

НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ РЕРИХ родился в России, в Санкт-Петербурге, 9 октября 1874 г. Он вырос в благополучной обстановке русской семьи, принадлежавшей к верхушке среднего класса. Уже в раннем возрасте он проявил интерес и талант к самым разным занятиям, с самого раннего возраста он проявлял особые способности к рисованию, и к шестнадцати годам начал всерьез думать о поступлении в Художественную Академию, чтобы стать профессиональным художником. Осенью 1893 года Николай поступил одновременно в Художественную Академию и в Санкт-Петербургский yниверситет. Закончив Университет и получив диплом, Рерих решил провести год в Европе, чтобы посетить музеи, выставки, студии и салоны Парижа и Берлина. Перед самым отъездом он познакомился с Еленой Шапошниковой, дочерью архитектора Ивана Шапошникова и племянницей композитора Модеста Мусоргского. Между молодыми людьми мгновенно возникло взаимное притяжение, и вскоре они были помолвлены. Свадьба состоялась по возвращении Рериха из Европы.

Взаимное обогащение различных видов искусств, к которому всегда неизменно призывал Рерих, свидетельствовало о его склонности к гармонизации, к сведению вместе, к нахождению соответствий между внешне несхожими и даже конфликтными сторонами и явлениями жизни. Это было характерной чертой его мышления, которая сказалась на всех направлениях его деятельности. В 1904 году Рерих написал первые из своих картин на религиозные темы. Полотна эти в основном отражали русские легенды и образы русских святых. К этой тематике Рерих возвращался не раз, и позже были написаны разные варианты этих картин. Ангелы были ранним изображением Иерархии Учителей; убежденность в их существовании была основой веры Рериха в Великое Братство, охраняющее и направляющее человечество на вечном пути эволюции. «Камень», изображенный Рерихом, часто фигурирует в той или иной форме в его художественном и литературном творчестве. Идея сокровища используется в названии многих его картин, и совершенно ясно, что он имеет в виду не материальные богатства, а духовные сокровища, которые спрятаны, как клад, но доступны тем, кто стремится их найти. В 1915 году Рерих заболел воспалением легких. Для выздоровления врачи послали его, вместе со всей его семьей, в Финляндию, в Сортавалу. К 1917 году в России бушевала революция, и возвращаться туда было опасно. Семья начала строить планы путешествия в Индию, к которой их тянуло, как магнитом, все сильнее и сильнее. В 1921 году в Нью-Йорке Рерих основал Главный Институт Объединенных Искусств, который, по его замыслу, должен был воплотить идеи образования, применявшиеся им в Санкт-Петербурге. Рерих продолжал планировать путешествие в Индию, и в мае 1923 года он, наконец, был на пути в Индию. На картинах Рериха того времени можно видеть религиозные образы и символы, и особенно важными были образы Майтрейи — Буддистского Мессии, известного в Пуранах как Калки-Аватар, в Монголии как Ригден-Джапо, на Алтае как Белый Бурхан; все эти образы были описаны в легендах, связывавших их с Правителем Шамбалы, который появится на земле для окончательного разрушения зла. По окончании экспедиции в 1928 году семья поселилась в долине Кулу на высоте 6500 футов у подножья, это место стало их домом на долгие годы. Николай Константинович Рерих умер в Кулу 13 декабря 1947 года. Его тело было кремировано, и часть праха захоронена на склоне, обращенном к его любимым горам.

Что искал Рерих всю жизнь в Гималаях? А вот это уже имеет самое непосредственное отношение к теме нашей книги — но только придется снова сделать отступление. Потому что искал он там легендарную Шамбалу, а что это такое, в двух словах не расскажешь.

ШАМБАЛА. Слово это тибетское и имеет двоякое значение. В символическом смысле это олицетворение времен победы добра над злом, наступления века истины и единства человечества. В конкретном же смысле Шамбала есть тайное место в Центральной Азии, где находится община великого Владыки и его сподвижников — махатм. Шамбала является очагом тайного буддийского учения. Те, кто знаком с буддизмом, знают, какое огромное значение придают ей буддисты высокогорной Азии. На протяжении всей истории это слово вдохновляло религиозные движения, а буддийская традиция прочно связывает с неким сокровенным знанием, обладание которым позволяет достичь просветленного состояния Будды в течение земной жизни. Считается, что сокровенное учение царю Шамбалы преподал сам Будда. С XIV века интерес к Шамбале начинают проявлять ламы, в результате чего их резиденция в южном Тибете превращается в один из главных центров Учения. В Европу первые сведения о Шамбале проникли уже на исходе средневековья благодаря рассказам путешественников, побывавших в Бутане, на Тибете и в Китае. Но сведения эти были очень скупы, и долгое время оставались достоянием лишь востоковедов да отчасти географов. Но во второй половине XIX века предание о Шамбале становится широко известным — благодаря теософскому учению Е. П. Блаватской. Суть такова: Учителя Шамбалы постоянно шлют мысли, идеи, направленные на рост духа людей, великие открытия. Все в умственном, нравственном и культурном развитии человечество получает из этого единого источника, черпая в нем мощь. Блаватская обратилась к древнейшим культам и учениям, и в своей работе «Тайная доктрина» упоминает о Шамбале и о священной книге «Цикл Времени», где изложена система тибетского мистицизма, которая, по утверждению Блаватской, практиковалась в Индии и Тибете задолго до того, как Европа стала континентом, хотя первые сведения о ней появились только около тысячелетия назад, и для для Блаватской с последователями Шамбала уже не мифическая страна, а реально существующее братство посвященных йогов — махатм. Таких мистических братств существует немало, однако они не имеют никакого отношения к цивилизованным странам, и их местонахождение должно оставаться тайной для мира, пока «человечество в массе своей не очнется от духовной летаргии и не раскроет свои слепые очи навстречу ослепительному свету Истины». То есть, обобщая, можно сказать, что Шамбала в представлении Блаватской есть последнее прибежище уцелевших в катастрофе представителей расы атлантов (и современные теософы разделяют это представление).

Предание о Шамбале получило дополнительное развитие после публикации романа-утопии Джеймса Хилтона «Потерянный горизонт» (1933 год). Хилтон очень увлекательно изобразил расположенный в труднодоступной горной долине западного Тибета буддийский монастырь Шангри-ла, населенный представителями различных народов, в том числе и европейцами. Благодаря тайным знаниям и оккультным методикам обитатели монастыря сумели подчинить себе многое — в том числе и само время. Роман Хилтона приобрел большую популярность на Западе и многократно переиздавался. Именно так слово «Шангри-ла» прочно вошло в язык, как обозначение земного рая и убежища от ужасов современной цивилизации. Нужно отметить особо, что поиск страны, послужившей прообразом Шамбалы, продолжают и сегодня многие видные ученые. Так, согласно гипотезе российского тибетолога Б. И. Кузнецова, Шамбала — это древний Иран эпохи Ахеменидов (VI–IV в, до н. э.) — к такому выводу он пришел в результате расшифровки древней географической карты. Английский путешественник и ученый исследователь Ч. Аллен полагает, что Шамбала находится в западном Тибете вблизи священной горы Кайлас. Что же касается тибетских лам, то они придерживаются разных точек зрения: одни считают, что Шамбала и поныне находится в Тибете; другие считают, что в соседнем Китае, — однако большинство из них безусловно верит в реальность Шамбалы.

Николай Рерих, как перевоплощение далай-ламы пятого

Теперь пришла речь рассказать о шагах советского правительства по налаживанию связей с Тибетом. Как ни печально, но активное участие в этом принял Николай Константинович Рерих. Ниже изложена краткая версия того, какую именно миссию должен был выполнить Николай Рерих в Тибете с подачи ГПУ, и сделано это по книге Олега Шишкина «Битва за Гималаи. НКВД: магия и шпионаж». Эта книга во многом спорна, и со стороны последователей Рериха многократно подвергалась критике. Так, в одной из статей мы читаем: «Для доказательства вины художника и исследователя используется детский прием: дескать, если к экспедиции примкнул пресловутый резидент Блюмкин, убивший Мирбаха, значит, Рерих по уши увяз в шпионском дерьме. (…) Не Рерих выбирал человека из разведки! Кто же не знает, что до недавнего времени ни одна туристская группа не могла выехать за границу, если ее не сопровождал некто. Руководители группы, да и туристы знали или догадывались, кто шпионит за ними. Неужели следователь Шишкин, пусть и самодеятельный, про это не слышал?». Кроме того, некоторые критично настроенные последователи Рериха вообще отрицают участие Якова Блюмкина в экспедиции Рериха. Но это вопрос того, каким источникам больше доверять. Автор этих строк склонен более доверять книге О. Шишкина; связано это с тем, что в ней приводится слишком много фактического материала, достоверность которого можно проверить и по иным источникам — в частности, фундаментальному исследованию Антона Первушина. Поэтому тем, кто не согласен с данной трактовкой событий, хочется порекомендовать ознакомиться с трудом указанного автора — возможно, его мнение от этого изменится. Вообще же, думается, вопрос в том, как расценивать политический аспект экспедиции Рериха. С моей точки зрения, Рерих был поистине гениальным художником, возможно — очень просветленным человеком; однако и это ни в коей мере не служит оправданием ни для участия в политических авантюрах ГПУ, ни для воспевания Ленина, как махатмы. А это есть факты бесспорные.

Николай и Елена Рерихи утверждали, что являются посланниками «Белого Братства», цитадель которого находится где-то в Гималаях и называется Шамбалой. Махатмы Шамбалы якобы дали Рерихам кусок метеорита, который они называли «Чинтамани». Это энергетический амулет, данный тому, кому владыки Шамбалы поручают некую духовную миссию; этот камень создает энергетическую связь между Шамбалой и ее посланником. Елена Рерих писала о «Чинтамани»: «По преданию, сокровище приносит с собою и особый Завет, который должен быть выполнен. … Легенда гласит, что после утверждения новой мощи сокровище должно возвратиться в Твердыню Света (т. е. Шамбалу). Интересно отметить, что камнем, выдаваемым за «Чинтамани», обладал главный и редактор главного печатного рупора германских фашистов, «Фолькише беобахтер» — Дитрих Эккарт. Сегодня постоянно идет полемика о том, в какой мере махатмы Шамбалы приложили свою руку к построению коммунизма в России, а в какой — к созданию нацистского государства в Германии.

Приход к власти в России большевиков не вызвал большого энтузиазма в западных странах: идеи международной революции и построения мирового коммунизма порождала на Западе страх. Большевистская Россия стала международным изгоем, страной, с которой западные государства не спешили налаживать дипломатические отношения, и Рерих сначала бежит из советской России, но затем, довольно скоро, примиряется с большевиками, становясь чуть ли не их почитателем. Так, он объявляет Ленина «махатмой». Рерих пишет: «Можете представить, что в свое время Ленин уже ощутил без малейшего материального основания непреложность нового строения. …Монолитность мышления бесстрашия создала Ленину ореол слева и справа… Видя несовершенство России, можно многое принять ради Ленина, ибо не было другого, кто ради общего блага мог бы принять большую тяготу. Не по близости, но по справедливости, он даже помог делу Будды… Появление Ленина примите, как знак чуткости Космоса…». Поддержал Николай Рерих и коммунизм: «Прежнее примитивное деление на касты, на классы и на занятия заменяются сложным различием по светотени. Явление, как очищенный коммунизм, отберет лучшие слои человечества». Даже свое имущество Рерих завещает Всесоюзной Коммунистической партии. Каковы причины этого отношения? Может быть несколько ответов на этот вопрос, одним из них является предположение о сотрудничестве Рериха с большевиками. Хотя вполне возможен и другой вариант: Николай Рерих увидел в советском строе почву для построения социальной утопии, о которой мечтал всю жизнь. Таким образом, мотивы отношения Рериха к советской власти есть вопрос довольно спорный.

Но перейдем непосредственно к путешествию Рерихов в Тибет. В начале XX века это было весьма архаичное государство. Долгое время Тибет находился под покровительством Китая, но сам по себе экономической и военной силой Тибет не обладал. После обретения независимости в 1913 году перед далай-ламой XIII встал вопрос о создании собственной армии и дальнейшем экономическом развитии своего государства. Но Тибет был аграрной страной, и деньги были лишь у крупных землевладельцев — а ими являлись буддийские и прочие монастыри. Крупнейшим же землевладельцем был таши-лама, духовный наставник далай-ламы, высочайший авторитет тибетского буддизма. Далай-лама попытался решить финансовые проблемы двумя путями: повысить налоги, и пригласить в страну англичан, чтобы они оказали помощь в модернизации армии. Однако такая политика вызывала недовольство как раз в монастырях, так как они вынужденных были теперь платить большие налоги. Кроме того, Россия и Китай видели в англичанах конкурентов за сферу влияния в Тибете. Чтобы изменить политику, проводимую руководством Тибета, необходимо было сменить ее руководство, т. е. далай-ламу. И, так как в Тибете не было пролетариата, а главной силой была религия, то в Москве было решено разыграть религиозную карту и попытаться спровоцировать противостояние между далай-ламой и таши-ламой, что позволило бы вызвать беспорядки в Тибете, сместить далай-ламу XIII и заменить его собственной марионеткой, и активную роль в этом плане должен был сыграть Николай Рерих.

Еще в Америке Рерих познакомился с неким Луисом Хоршем, который был ни кем иным, как финансируемым советскими спецслужбами сотрудником ГПУ, известным здесь под кличкой «Буддист». Николай Рерих в 1923 году создал корпорацию «World Servis», в задачи которой входили поставки зерна в Советскую Россию; а главным партнером этой корпорации стало акционерное общество «Шерсть», известное теперь как «крыша» советской контрразведки. Видимо, именно с этого момента и возникла связь между «органами» и Рерихом. Точных данных нет; последователи школы «Живой этики», основанной Рерихами, гневно отрицают саму возможность подобного сотрудничества. Однако вполне допустимо предположение, что сталинское ГПУ пыталось установить через Николая Рериха контакты с представителями элиты западных стран, так как он пользовался в той среде известной популярностью. Более того, будучи масоном (точнее — мартинистом) Рерих имел определенные возможности и связи даже среди политической верхушки США. Финансирование экспедиции Рериха осуществлялось ГПУ, Луис Хорш, прежде чем предоставить Рериху деньги, выдвинул условие — Николай Рерих должен встретиться с представителями ГПУ в Берлине. Эта встреча происходит в декабре 1924 года, в ее ходе сотрудник ГПУ Георгий Александрович Астахов оговаривает подробности. После доклада Чичерину тот выказал большой интерес, и Рериху поручено проведение переговоров с японцами по вопросу раздела сахалинской нефти между Россией и Японией, которое Рерих выполняет. Деньги, в соответствии с договоренностями, выплачивает банк «Американский экспресс». Тут нужно познакомиться еще с одним чекистом — Яковом Блюмкиным, протеже Феликса Дзержинского, по его рекомендации ставший членом РКП (б). главным образом Яков Блюмкин известен благодаря тому, что убил 6 июля 1918 года немецкого посла Мирбаха, а в 1920 году организовал расстрел сорока тысяч белых офицеров, которые оказались в плену красной армии в Крыму. Однако Блюмкин не был простым убийцей; человек это был во многом небесталанный, умел расположить к себе, и Рерих, по многим сведениям, ценил его эрудицию, доверял ему. Вот почему ГПУ использовало в качестве координатора всего плана по свержению тринадцатого далай-ламы именно Блюмкина, и нужно сказать, Блюмкин оправдал надежды: внедрившись с помощью симпатизирующих коммунистам лам в окружение таши-ламы, он смог внушить ему мысль, что далай-лама плетет интриги и даже готовит покушение на него. Якову Блюмкину удалось также спровоцировать бегство таши-ламы в Непал. Обо всех этих событиях извещен Николай Рерих. Он устремляется в Индию, куда его приглашают теософы, но вместо того, чтобы воспользоваться их приглашением и посетить штаб-квартиру теософов в Адьяре, по приезде в Индию он сразу же устремляется в прямо противоположную от Адьяра сторону, на север. Там, недалеко от Сиккима и Непала, в окрестностях Гумского монастыря, Рерих встречается с таши-ламой, после чего поселяется в доме, где в свое время останавливался далай-лама XIII. Буддисты очень чтят все места, связанные с далай-ламой, так что место, где поселился Николай Рерих, было выбрано не случайно. Николая Рериха активно начинают посещать противостоящие далай-ламе монахи, он раздает деньги и налаживает связи с ламами. Тогда же Николая Рериха признают перевоплощением пятого далай-ламы. Интересно отметить, что практика признания перерожденцев позже критиковалась впоследствии самой Еленой Рерих: «…современные Далай Ламы и Таши Ламы настолько далеки от высокого понятия духовных водителей, что лишь невежественные массы верят, что они являются высокими воплощенцами». В то же время Рерих очень хорошо отзывался о таши-ламе, считая, что именно он имеет ключи от Шамбалы: «О бегстве таши-ламы из Тибета в 1923 году во всех местностях говорится с особою значительностью и почтением. …Говорится: когда таши-лама бежал около озер северо-западной области, вооруженная погоня из Лхассы одно время почти настигла его. Предстоял длительный обход еще не замерзшего озера, и смутились сопровождавшие таши-ламу. Но духовный вождь Тибета хранил спокойствие и указал, чтобы караван на ночь остался по-прежнему на берегу озера. За ночь ударил сильный мороз, и озеро покрылось льдом, а затем запорошил нежданный снег. Перед зарею беглецы перешли озеро по льду, чем и сократили путь свой. Между тем взошло солнце, лед ослабел, и погоня, скоро подоспевшая, была задержана на несколько дней… Слышно, что таши-лама, находясь сейчас в Монголии, занят утверждением мандалы буддийского учения. От этого нужно ждать благодетельных последствий, ибо Тибет так нуждается в духовном очищении… Рассказывают, как некоторые китайцы просили недавно таши-ламу выдать им паспорта в Шамбалу. Только таши-лама может делать это». Таким образом, если Елена Рерих считает, что таши-лама не является «высоким воплощенцем», то Николай Рерих, судя по всему, не согласен с ней. О ламаизме Елена Рерих писала, что эта религия далека от заветов Будды, а вот муж ее в апреле 1924 года был признан монахами монастыря Морулинг новым воплощением пятого далай-ламы.

Можно спорить, занимался ли Рерих подготовкой государственного переворота в Тибете, общаясь с ламами, но признание его воплощением пятого далай-ламы является фактом, так же как является фактом негативное отношение к ламаизму и руководству Тибета его жены Елены Рерих, при этом различие в их отношении носило принципиальный характер. Также вызывает немало вопросов тот факт, что Елена Рерих и Николай Рерих явно по-разному относились к таши-ламе.

Суть большевистской авантюры сводилась к тому, чтобы через вооруженный переворот привести к власти над Тибетом Николая Рериха, который должен был в этой авантюре опираться на помощь Москвы, он же, в свою очередь, отменил бы налоги, взимаемые с монастырей, и передал власть таши-ламе. Неудивительно, что при таком положении дел его признали перерожденцем пятого далай-ламы, иначе трудно было бы объяснить простому населению претензии Рериха на власть в Тибете.

О бескорыстии и искренности лам, говорить не приходится. Можно усомниться: неужели ламаизм в Тибете настолько деградировал, что ламы способны пойти против одного из первых духовных лиц государства? Вот что о ламаизме писала Елена Рерих: «…современный ламаизм и основное учение Готамы Будды являются полными антиподами. Одно — от духа, другое — порождение человеческого невежества и корысти». Общаясь с тибетскими ламами, Николай Рерих не афишировал свою связь с большевиками, представляясь гражданином США, кем в действительности не являлся: он не имел даже американского паспорта, только китайский. Однако задуманная авантюра провалилась: экспедиция вызвала подозрения не только у англичан, но и у далай-ламы и его окружения, в результате чего самопровозглашенный «глава и посол Всемирного Союза Западных Буддистов» в Тибет так и не попал. Экспедиция чуть не погибла на плато Чантанг, где пришлось остановиться на длительный срок почти без провизии и при сильных морозах — до минус 40 градусов (в конце концов экспедицию пропустили в Сикким, но попытка Рериха занять место далай-ламы не состоялась).

Тем временем положение несколько изменилось: в силу того, что Рерих был связан с Блюмкиным, его вполне могли теперь расстрелять. Яков Блюмкин был дружен со Львом Троцким, поэтому, когда Сталин уничтожил Троцкого, следующим шагом вождя стало уничтожение всех тех, кто симпатизировал Троцкому — включая и Блюмкина; это типично сталинская логика. И, зная об этом, Рерих не посещал более Москву, несмотря на многочисленные приглашения.

Есть один интересный вопрос: а так уж ли сводилась вся затея со стороны ОГПУ к целям чисто политическим? Не преследовали ли они те же цели по завладению сокровенным знанием, что и немцы, и многие прочие? А коли так, то можно лишь порадоваться, что Шамбалу не нашли, и за Шамбалу порадоваться, и за нас.

В заключение, учитывая высокую полемичность поднятого выше вопроса, мне хотелось бы заметить, что с критикой книги Шишкина последователями Рерихов я ознакомился внимательно (http://lebendige-ethik.net), однако не менее внимательно отнесся и к информации на весьма содержательном сайте священника В. Ю. Питанова (http://www.apologia.sobor-spb.ru), где указано на многочисленные несоответствия данной критики фактической стороне вопроса. Кроме того, сошлюсь еще раз на А. И. Первушина, чье исследование оккультных «войн» я лично склонен полагать поистине образцовым. А там есть такие слова: «Последователи Рериха (и конкретно редактор «Ариаварты» Росов) могли обидеться на то, что я сравниваю Николая Константиновича с нацистскими геополитиками типа Карла Хаусхофера. Обижу их еще больше. После статьи Росова (основанной, как мы помним, на документальных материалах) я могу утверждать, что Николай Рерих был деятелем уровня барона Унгерна, погрузившего Внешнюю Монголию в кровавый кошмар. Рериху повезло больше, чем эстляндскому барону, и потому он избежал суда истории, но, как я уже говорил, о человеке судят не только по совершенным делам, но и по проповедуемым идеям…».

Что ж, можно по разному относиться к наследию Н. Рериха в целом, можно и не согласиться с А. Первушиным по части сравнения с Унгерном; однако касательно тезиса о значении проповедуемых человеком идей, с ним спорить трудно.

http://www.nnre.ru/yezoterika/sovetskii_okkultizm_tainy_nkvd_i_kgb/p5.php

|

Метки: рерихи вчк-кгб глеб бокий |

Шпионские страсти: как поиски мифической Шамбалы сделали из художника Николая Рериха тайного агента |

Шпионские страсти: как поиски мифической Шамбалы сделали из художника Николая Рериха тайного агента

- Подписаться

- Поделиться в Facebook

- Рассказать ВКонтакте

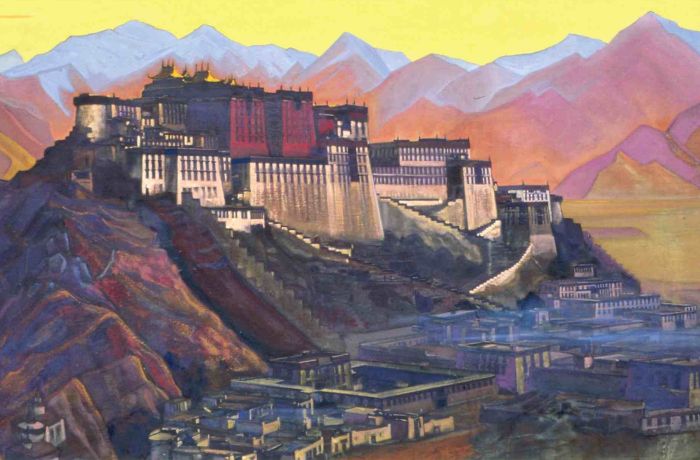

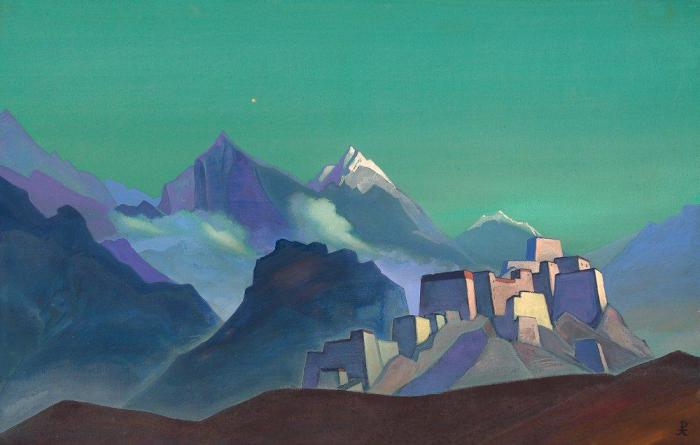

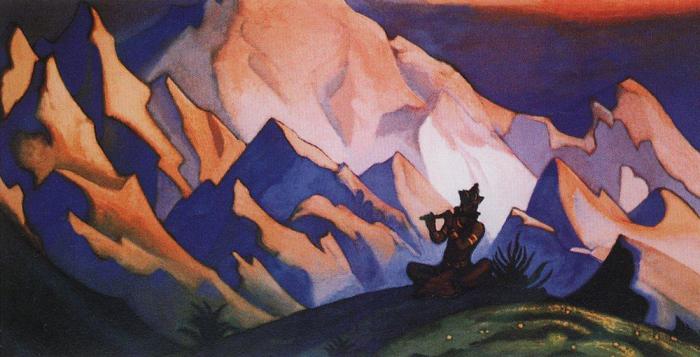

Н. К. Рерих. Твердыня Тибета. | Фото: zolotayapalitra.ru.

Русский художник и философ Николай Рерих отправился на Тибет в поисках легендарного оккультного города Шамбалы. Экспедиция достигла больших успехов, которые омрачались шпионскими интригами. Остается загадкой, зачем экспедицию русских эмигрантов поддерживало правительство Советского Союза.

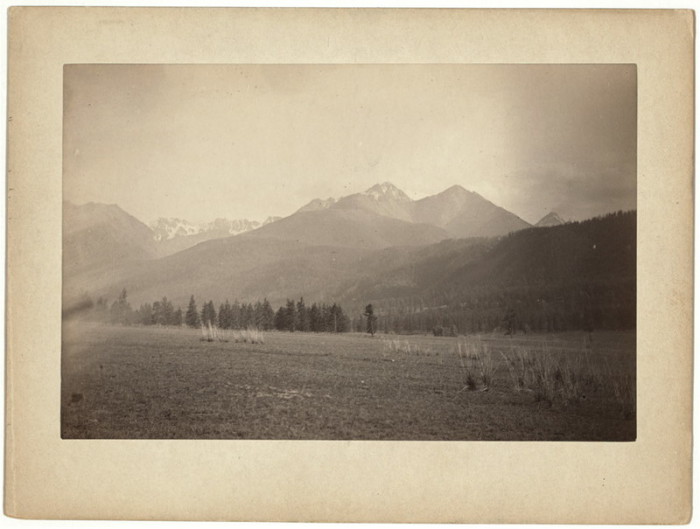

Тибетская дорога в Гималаи, сфотографированная в 1867 году Сэмюэлем Борном. | Фото: flickr.com.

Шамбала - это легендарный город-королевство в Гималаях. Как полагают буддисты, индуисты и местные шаманы, он существует одновременно на физическом и духовном уровнях. На протяжении тысячелетий легенда о подземном царстве играет занимает важное место в тибетской традиции. Слухи о его существовании Шамбалы достигли даже Запада.

Елена и Николай Рерих. | Фото: atlasobscura.com.

Философ и художник-эммигрант Николай Рерих и его жена Елена узнали о Шамбале из произведений русской оккультистки и спирита Елены Блаватской. Они настолько прониклись идеей поиска чудесного города Шамбалы, что решились на проведение экспедиции по Алтайским горам, Гималаям и Тибету. Она длилась пять лет, за которые были пройдены 25 000 километров.

Елена Блаватская - русский спирит, чьи произведения завели Рерихов в Шамбалу. | Фото: commons.wikimedia.org.

Территория Тибета, которую Рерихи стремились исследовать, в начале ХХ века была все еще недоступна для иностранцев. Кроме того, Советский Союз, французы, британцы, китайцы, японцы, монголы и немцы боролись за сферы влияния. Шпионы, повстанцы и разбойники делали экспедицию чрезвычайно опасной. Соперничество между СССР и Британской империей, в частности, было настолько сильным, что получило название «Большая игра».

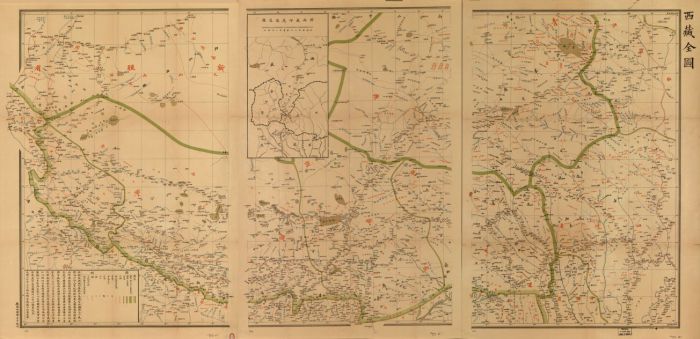

Карта Тибета, 1904 год. | Фото: loc.gov.

Одной из причин интереса к Шамбале было древнее монгольско-тибетская пророчество, согласно которому приближался конец света. Кроме того, местное население верило в таинственную Шамбалу. Тот, кто сумел бы попасть туда, получал контроль над этой территорией.

Монастырь Чагри, Бутан. | Фото: commons.wikimedia.org.

Экспедиция Рерихов по поиску Шамбалы, кроме исследовательских задач, должна была шпионить за британской и французской деятельностью в этой области. Рерихам оказывал поддержку один из руководителей НКВД СССР Глеб Бокий.

Н.К. Рерих. Звезда утра. | Фото: roerih.ru.

Рерихи с опаской относились к «красным», т.к. покинули Россию незадолго до революции. Но им была нужна помощь. Елена Рерих, что во время спиритическиого сеанса ей сообщили, что с большевиками стоит сотрудничать. После этого в своих заметках она даже написала: «Ленин с нами». Тем не менее, экспедиция проходила под американским флагом.

Н.К. Рерих. Заморские гости. | Фото: commons.wikimedia.org.

Таким образом, свою экспедицию Николай Рерих начал под пристальным наблюдением сразу нескольких стран. В поисках Шамбалы были пройдены 35 горных перевалов, пересечена пустыня Гоби. Но, прежде всего, участники одолели экстремальные погодные условия, сопротивление местных повстанцев, вооруженных бандитов и ядовитую траву, от которой погибли все лошади.

Их дорога была уcеяна скелетами ослов, мулов и яков. Но Николай Рерих оставался оптимистом. Он мог найти красоту даже в ослепительной метели, едва не погубившей их.

Вид на Алтайские горы, 1885. | Фото: loc.gov.

Настолько же близко Рерихам удалось приблизиться к желанной цели? Чем ближе приближались они к скрытому городу, тем запутаннее становятся путевые записки. В своем дневнике Николай Рерих начинает строить графики путешествия в другой, параллельный, мир. Экспедиция все чаще регистрирует странные явления, пожары и огни над лагерем.

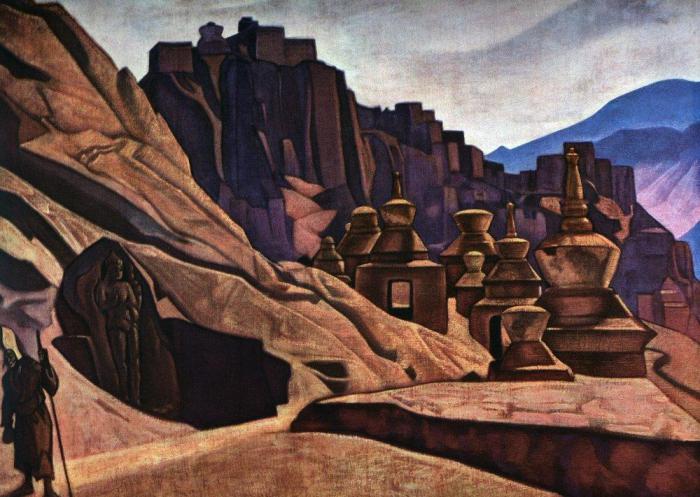

Н.К. Рерих. Твердыня стен. | Фото: roerih.ru.

Картины Рериха также стали более эзотерическими, все чаще появляются изображения Царя Шамбалы. Весьма вероятно, что связь с СССР прервалась в этот момент, после того как Страна Советов отказалась предоставлять дальнейшую помощь. Сразу после этого, летом 1927 года, Рерихам удалось скрыться от глаз мира на целый год.

Н.К. Рерих. Сокровенное. | Фото: flickr.com.

Связь с ними была потеряна, и экспедицию считали погибшей. Единственным источником этого скрытного года является путевой дневник Николая Рериха. В нем нет секретов о Шамбале, но он повествует о конфликте с тибетскими вооруженными силами. Экспедиция была остановлена, и Рерихам пришлось вернуться в Индию.

Н.К. Рерих. Кришна. | Фото: roerih.ru.

В конце концов, их деятельностью заинтересовались власти США. Несмотря на научный успех экспедиции, подозрение в сотрудничестве с СССР могло оказаться фатальным, так что Николай Рерих покинул США и поселились в Индии. На многочисленные просьбы советского правительства о предоставлении гражданства ему было отказано на самом высшем уровне, в том числе лично Сталиным.

Н.К. Рерих. Гора Канченджанга. | Фото: roerih.ru.

Согласно дневников Николая Рериха, в горах Алтая, в долине Уймон, один «старовер» с гордостью показал им вход в подземное царство, засыпанный камнями. Он заверял, что истинные обитатели Шамбалы вернутся в славное время человеческого очищения. До тех пор остальное человечество будет слышать только отголоски их песнопений.

Художник, философ, мистик и путешественник Николай Рерих стал известен еще как гуманист. По его инициативе был подписан международный Пакт Рериха, благодаря которому были спасены многие произведения искусства.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Присоединяйтесь к нам на Facebook, чтобы видеть материалы, которых нет на сайте:

Шамбала, Рерих, Блаватская, Гималаи, СССР, Тибет

|

Метки: рерихи вчк-кгб глеб бокий |

Закрытый особняк Морозовых |

Закрытый особняк Морозовых

Особняков Морозовых в Москве достаточно много, и все они классные. Я почти случайно оказалась в не самом популярном из них, а именно — в доме Викулы Елисеевича Морозова (Подсосенский переулок). Внутри — классические интерьеры на втором этаже и готические, авторства Шехтеля, на первом. Это восторг.

Одна из комнат второго этажа

Когда отец Викулы Морозова купил этот участок, здесь уже был усадебный дом. Он сохранился — стоит в глубине переулка, пусть и надстроенный в советское время тремя этажами. Но очертания старинных палат там угадываются. Викула же построил по главной линии Подсосенского переулка новое здание, с атлантами на фасаде и вензелем с буквой «М».

Здесь угадывается старый дом. Там, где арка, раньше была оранжерея

Позже сын Морозова, Алексей Викулович, стал владельцем дома и пригласил архитектора Шехтеля, чтобы тот переделал некоторые комнаты на первом этаже. Вообще, говорят, что Шехтель мог участвовать и в первоначальной проектировке усадьбы — он был учеником главного архитектора Михаила Чичагова.

Шехтель спроектировал для Морозова готический кабинет со вторым светом и библиотеку, гостиную в стиле рококо и вестибюль с египетским орнаментом.

В гостиной

В гостиной

В гостиной

Тут хочется мало рассказывать и много показывать, потому что интерьеры в доме потрясающие. На верхнем ярусе кабинета висят полотна по мотивам Фауста. Оригиналы рисовал Врубель, но сейчас они хранятся в Третьяковке, а в доме — копии. Некоторые полотна получились не очень, потому что Врубель рисовал их во время медового месяца и настроение у него было совсем не фаустовское.

Последний владелец дома отошел от ведения дел (у Морозовых была текстильная фабрика), передал всё брату, а сам занялся коллекционированием. У него была богатая коллекция фарфора, которую после революции национализировали, но Алексей Викулович добился, чтобы она оставалась в доме. Там был небольшой музей, и сам хозяин водил по своей коллекции экскурсии. Сейчас его фарфор в большинстве своём находится в Кусково.

Полотна Врубеля и интерьеры Шехтеля

Полотна Врубеля и интерьеры Шехтеля

Полотна Врубеля и интерьеры Шехтеля

Полотна Врубеля и интерьеры Шехтеля

У гнома, который сидит на шикарной лестнице, раскрыта книга. На развороте написано: «Vita brevis ars longa». Жизнь коротка, а искусство вечно.

И правда — уже нет Морозова, нет Шехтеля, а этот дом поражает нас до сих пор. Хорошо, что интерьеры пережили все организации, которые были здесь в советское время.

В особняк у меня получилось попасть с помощью ресурса usadboved. У них иногда бывают интересные экскурсии, можете следить за новостями.

ttps://zen.yandex.ru/media/id/5d026b0b9415b000b0340f12/zakrytyi-osobniak-morozovyh-5d95e0b82beb4900ac81c5d5

|

Метки: морозовы купеческие особняки |

Почему Колчак и Деникин соперничали в период Гражданской войны? |

Почему Колчак и Деникин соперничали в период Гражданской войны?

Власть Верховного правителя, А. В. Колчака, в 1919 году признали все белые правительства. Кто-то — быстро и с готовностью. Иные, как атаман Семенов — едва ли не через вооруженный конфликт.

Особый интерес представляют взаимоотношения Колчака с иной ключевой фигурой белого движения, с А. И. Деникиным. Открытой неприязни, судя по всему, они друг к другу не испытывали. Переписка двух белых лидеров всегда была подчеркнуто деликатной, а Деникин после гибели Колчака отзывался о последнем уважительно.

Разные люди, разные судьбы... хотя и общего немало.

Тем не менее, определенное соперничество имело место быть. И это, в общем-то, неудивительно: Колчак стал номинальным лидером всех белых сил в конце 1918 года.

Но вот проблема: Гражданская война шла уже целый год! Добровольческая армия сформировалась на юге России еще в конце 1917 года. Деникин был одним из создателей данной военно-политической силы, хотя и «младшим партнером» иных военачальников: Корнилова и Алексеева.

Впрочем, к концу 1918 года Деникин остался в живых один, их трех перечисленных мной полководцев. И тут, на востоке страны, вылезает какой-то Колчак. Да еще и становится лидером всего сопротивления. Да еще и пришел на «готовенькое», ведь власть большевиков на востоке страны свергали чехословаки, офицерское подполье и эсеры. Обидно? Не то слово.

Советскую власть в Сибири, на Урале и на Дальнем Востоке свергли еще весной 1918 года. Колчак же пришел к власти лишь в ноябре этого же года.

Деникин явно стремился к равному положению с Колчаком. Добровольческая армия на тот момент уже превратилась в закаленную силу, именно на юге оказались самые крепкие белогвардейские кадры. А амбициозные кадеты из деникинского окружения считали себя «настоящей властью», которой должен подчиниться как раз Колчак.

Добровольческая армия Деникина и прочие составные части ВСЮР имели в своем составе две трети всех белых офицеров. У Колчака же офицеров как раз не хватало.

В итоге, Деникин официально признал власть Колчака лишь в мае 1919 года.

Колчак же летом 1919 года серьезно ограничил полномочия Антона Ивановича. Все вопросы, связанные с внутренней и внешней политикой «Адмиралъ» оставлял себе. Это наносило удар и по возможности проведения реформ на подконтрольных ВСЮР территориях.

Имело место быть и некое «соревнование варлордов»: каждый из белых лидеров стремился первым взять Москву. Лавры «освободителя Москвы от большевиков» дали бы победителю + 100500 очков в дальнейшей политической борьбе.

Деникин, кстати, подобрался к Москве куда как ближе, чем Колчак.

Правда, здесь были и иные причины, для такого поведения. Белые наступали из малонаселенных, небогатых на промышленность районов, зависели от трофеев и поставок Антанты. Стало быть, белогвардейцы могли в такой ситуации только активно наступать и стремится к центру страны, а не на соединение друг с другом...

ttps://zen.yandex.ru/media/dark_historian/pochemu-kolchak-i-denikin-sopernichali-v-period-grajdanskoi-voiny-5d631dc3027a1500ad1d86e

|

Метки: гражданская война |

Девушки разных народов из «Альбома русских красавиц» 1904 года |

Девушки разных народов из «Альбома русских красавиц» 1904 года

Демонстрируем снимки из вышедшего в 1904 году «Альбома русских красавиц», на которых изображены представительницы разных народов Российской империи.

https://zen.yandex.ru/media/vatnikstan/devushki-ra...-goda-5d46b59b118d7f00adcdaceb

|

Метки: российская империя фото |

" Вот это царь так царь, черт подери!", или кто был самым лучшим императором России? |

" Вот это царь так царь, черт подери!", или кто был самым лучшим императором России?

Какие русские императоры самые популярные? По данным статистики Яндекса самые к самым популярным императорам России можно отнести Петра I, Александра I, Николая II, Александра II ( по данным Вордстат и других ресурсов). А действительно, эти императоры упоминаются чаще всего, да и школьники и взрослые люди в основном помнят дела именно этих правителей. Петр I - окно в Европу,флот, армия, реформы; Александр I -война 1812 года, декабристы; Александр II - отмена крепостничества, Николай II - потому что последний.

Но, пожалуй, императором России, который заслуживает самого особого внимания был только незаслуженно забытый Александр III. Ибо это единственный по настоящему русский император, который принес стране только пользу и благо, да и своей жизнью показал пример величайшего правителя земли Русской.

Увы, император Александр III не столь заметен на исторической арене, так как при нем все было стабильно, не было войн и скандалов, никакого исторического шоу он не устраивал, а просто заботился о величии России и благе народа. Он был император- рыбак ( как апостол Андрей) , император- миротворец и император-ананас, но обо все по порядку.

император Александр III на коне

Ему принадлежат три фразы, ставшие крылатыми :

"Россия для русских"

«Пока русский царь удит рыбу, Европа может подождать».

«у России есть только два союзника: армия и флот»

Император - Рыбак

Картина "Император на рыбалке" автор П. Рыженко

Александр Третий стал настоящим народным императором - богатырем, от внешнего вида которого, просто балдели крестьяне. Так один мужик увидев его воскликнул:

" Вот это царь так царь, черт меня подери"

Александр был действительно могуч: рост 193 см., вес 120кг. Он гнул подковы, поднимал на плечах лошадь, ломал монеты. Что очень удивительно, не любил роскошь, был крайне аскетичен: носил простую "солдатскую" одежду из грубых тканей

Даже на официальных приёмах позволял себе выходить в поношенных брюках, тужурке или полушубке.

Александр Александрович в тужурке и армейских сапогах

Любимое блюдо - гурьевская каша ( рецепт придумал повар- крепостной).

Пил только отечественные вина ( был у него грешок, любил император выпить), считается что именно он придумал изогнутую "подсапожную" фляжку, что бы носить горячительное незаметно от приближенных .

Любил рыбалку, охоту, театр, музыку и живопись. Рисовал сам и играл на духовых. Он не любил балы и светские рауты.

Император - Миротворец

Александр III

За годы своего правления император не дал втянуть Россию в войну. Хотя Англия не раз провоцировала, но дело максимум доходило до мобилизации. Он создал Транссибирскую магистраль - главную артерию страны,учредил день железнодорожника. Дал, наконец, реальную свободу крестьянству, именно при нем бывшие крепостные могли свободно брать кредиты и выкупать свои земли по умеренным ценам. Лишил привилегий и пособий великих князей и знать. Александр III, активно боролся с коррупцией и отправил в отставку несколько министров за взятки, и даже своих родственников, например князя Константина Николаевича и Николая Николаевича, кроме того сократил штат министров и не давал транжирить госбюджет на балы. Император занимался укреплением флота и армии, отменил подушную подать, уделял внимание церкви и правам старообрядцев, достроил Храм Христа Спасителя. Благодаря его влиянию весь мир узнал о русском балете и русском театре.

фото с места крушения императорского поезда в 1888 году.

Даже умер император, как настоящий герой:

Осенью 1888 года царский поезд потерпел крушение у станции Борки.

Семь вагонов оказались разбитыми, в это время царь с семьей и прислугой находился в вагоне- столовой. Из-за крушения в вагоне провалилась крыша, так император, как атлант, держал обвалившийся свод на своих плечах, что бы не завалило семью и прислугу, которые оказались заблокированы в вагоне, до прибытия помощь. Александр III, не смотря на свою могучесть, смертельно надорвал почки и сердце и заболел, здоровье его усугублялось, и он умер от острого нефрита и поражения сердца 1 ноября 1894 года.

кадр из фильма "Матильда", 2017 год.

Император-Ананас

Все-таки не все было так гладко с императором. Находились поводы для критики его курса и политики. У Александра III в кругах диссидентов и либералов было забавное прозвище - Ананас. Возникло оно из-за оглашения манифеста «О Нашем Восшествии на Престол» 1881 года. В нем звучала фраза: «А на Нас возложить Священный долг». Поэтому царь у "злых языков" превратился во фрукт. Его критиковали за остановку развития либеральных тенденций в стране, в частности тому способствовал"Манифест о незыблемости самодержавия", который стал вновь закручивать самодержавные гайки. Было проведено распоряжение об усиления государственного порядка, расширение прав полиции, усиление цензуры. Император лишил автономии университеты, лишил избирательного права низшие сословия, усилил сословно- дворянское представительство. При нем революционная активность в стране пошла на спад. Александра III критикуют за то, что он затормозил развитие страны, которое только-только началось, после либеральных реформ Александра II, его отца.

Александр III с сыном, будущим императором Николаем II

Но это и не удивительно. Как должен был реагировать на происходящее Александр III, если его отца - либерала в результате реформ убили террористы? Думаю ,Александр III прекрасно понимал необходимость преобразований в стране, но умышленно их притормозил, и тем самым оттянул приближение революции и снизил тлетворное влияние западных идей. Ну действительно, русский народ не был морально готов к новым ценностям и новому либеральному образу жизни. Пилюля демократии и равенства всегда приводила к печальным последствиям неподготовленные народы, собственно, спустя годы русские в полной мере ощутили все "прелести" демонтажа самодержавия. Если бы Николай II был достойным приемником своего отца и обладал качествами Александра, то российская история шла бы по совершенно иному пути развития, вероятно, менее кровопролитному и созидательному. Но история не терпит сослагательного наклонения...

https://zen.yandex.ru/media/granistory/-vot-eto-ca...ossii-5d88eb0a027a1500b1145d95

|

Метки: романовы |

Барон фон Таубе: первый царский генерал, вставший на сторону большевиков |

Барон фон Таубе: первый царский генерал, вставший на сторону большевиков

В современной России имя барона Александра фон Таубе мало кому известно. Между тем он был одним из первых военачальников царской армии, перешедших на сторону большевиков. "Красный барон" многое сделал для становления молодого советского государства и до конца жизни остался верен своему выбору.

В тылу не прятался

Александр фон Таубе родился в августе 1864 года в Санкт-Петербургской губернии. Он происходил из старинного шведского-немецкого рода, который служил России со времен Ивана Грозного. Представители этого рода не отличались богатством, зато были известны своей честностью и трудолюбием.

Будущий "красный барон" закончил Санкт-Петербургскую военную гимназию, учился также в Михайловском артиллерийском училище. Карьеру он делал сам, без помощи родственников. Учителя отмечали большое упорство и трудолюбие Александра Александровича.

Свой боевой путь фон Таубе начал на Русско-японской войне, где командовал 3-м Нарвским пехотным полком. Служил хорошо, быстро двигался по карьерной лестнице и в 1907 году получил звание генерал-майора.

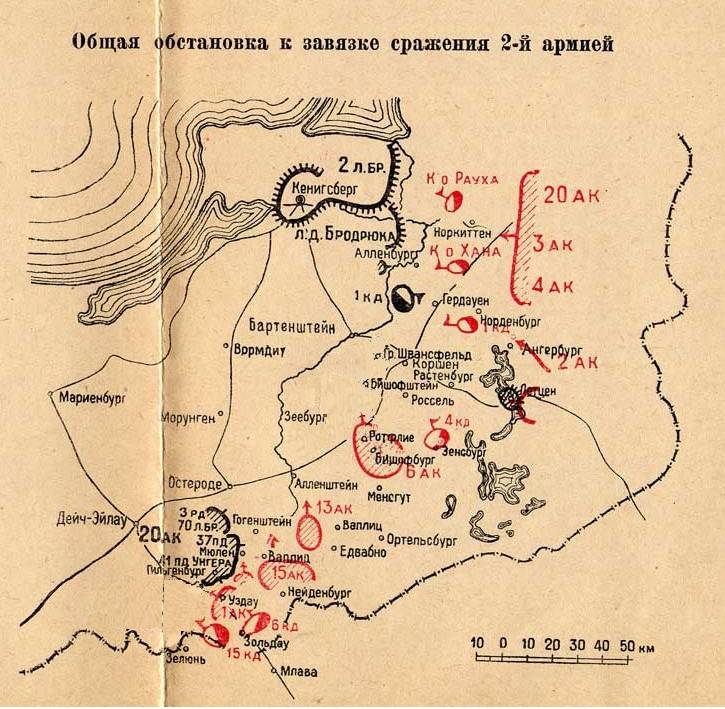

С началом Первой мировой возглавил 5-ю Сибирскую дивизию, которая вела тяжелые бои с немцами в Польше и Белоруссии. Фон Таубе в безопасности не отсиживался, всегда принимал активное участие в сражениях. За умелое руководство войсками получил несколько орденов и золотое Георгиевское оружие.

Фронтовые будни для Александра Александровича закончились спустя несколько месяцев после начала войны. В конце 1914 года барон попал под обстрел тяжелой артиллерии у Тартак-Болимовского и был серьезно контужен. Генерала вылечили, но на войну больше не пустили, отправив руководить штабом Омского военного округа.

Человек демократических взглядов

Несмотря на службу в отдалении от театра боевых действий, фон Таубе прекрасно знал о ситуации на фронте. Чем дольше шла война, тем больше сказывался дефицит винтовок, патронов, снарядов к артиллерии. Такое положение дел серьезно беспокоило барона.

Февральскую революцию фон Таубе, ставший к тому времени генерал-лейтенантом, принял восторженно. В военной среде барон слыл либералом, и вскоре он подтвердил свою репутацию.

В апреле 1917 года генерал передал управление войсками на местах гарнизонным комитетам. Большинство в них составляли ярые революционеры. Удивительно, но несмотря на радикальный настрой руководства комитетов, части Омского округа сохраняли боеспособность. Фон Таубе, как инициатор армейской демократизации, становился все популярнее в войсках.

Спаситель революции

Кипучая деятельность генерала привлекла внимание главы Временного правительства Александра Керенского. Министру-председателю докладывали о связях фон Таубе с меньшевиками и эсерами. В Петрограде решили приструнить "смутьяна" и вызвали его в столицу.

По прибытии в Петроград генерала взяли под стражу. Скорее всего, его ждала расправа, если бы не октябрьский переворот. Между тем в Петроград уже летели телеграммы из Омска с требованием освободить фон Таубе. Новые власти не стали медлить и разрешили генералу выехать обратно почти сразу после освобождения.

Активность генерала в Сибири фактически спасла на первых порах молодую советскую республику. Еще ранней осенью он позволил солдатам покидать части для сбора урожая. В итоге накопленные хлебные запасы помогли большевикам удержать власть на первых порах.

Отрезанные от ресурсов Малороссии, они получали хлеб из Сибири, хотя организовать его поставки через всю страну было непростой задачей. Тем не менее "красный барон" с ней справился, план поставок был даже перевыполнен.

Организатор Красной армии в Сибири

Отличился генерал и на своем профессиональном поприще. Фон Таубе проводил демобилизацию отрядов старой армии и одновременно создавал новую, революционную сибирскую гвардию.

С февраля по март 1918 года были организованы отряды для борьбы с атаманами Семеновым и Дутовым. Подготовленные генералом части оказались самыми боеспособными силами большевиков в Сибири. Они вели борьбу не только с белыми, но и с Чехословацким корпусом.

Однако численный перевес на востоке страны тогда был у белых. К августу 1918 года отряды красноармейцев были разбиты и оттеснены от крупных населенных пунктов. Тем не менее фон Таубе смог нанести противнику серьезный урон. Генерал готовился к новому этапу борьбы, но его неожиданно вызвали в Москву.

Своему выбору не изменил

Руководство большевиков поручило "красном барону" подготовить доклад о положении в Сибири. Чтобы попасть в столицу, фон Таубе нужно было прорваться через территорию белых. Задача очень опасная, но ослушаться приказа партии Александр Александрович не мог.

Его рискованное путешествие закончилось очень быстро. Генерала узнали и схватили 2 сентября в поселке Бодайбо Иркутской губернии.

Белые высоко ценили военные и организаторские навыки фон Таубе, поэтому предложили ему публично отречься от большевиков. Генералу предлагали пост командующего Сибирской армией Колчака, но "красный барон" ответил категорическим отказом.

В таких условиях белые приняли решение избавиться от генерала. Суд в Екатеринбурге приговорил его к смертной казни. Однако фон Таубе до нее не дожил: генерал умер в январе 1919 года от сыпного тифа. Ему было 54 года.

Историки приписывают Александру Александровичу слова, которые он якобы сказал в ответ на предложение белых: "Контуженые ноги и седины не позволяют мне идти против врагов трудящейся России". Современные исследователи не исключают, что фраза выдуманы пропагандой большевиков. Как бы там ни было, но своему выбору "красный барон" остался верен до конца.

https://zen.yandex.ru/media/cyrillitsa.ru/baron-fo...evikov-5d813552c05c7100aeb6101

|

Метки: российская императорская армия гражданская война фон таубе |

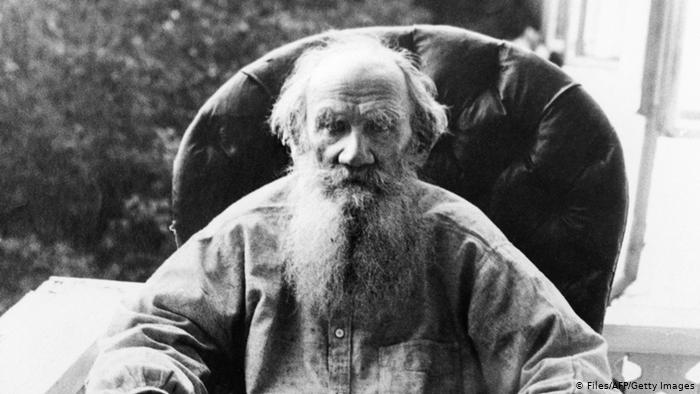

Внучка Льва Толстого и жена Сергея Есенина. История жизни Софьи Андреевны |

Внучка Льва Толстого и жена Сергея Есенина. История жизни Софьи Андреевны

Соня Толстая родилась в Ясной Поляне, но когда ее отец признался жене, что изменил ей, мать, Ольга Константиновна Дитерихс не простила мужа и по совету Льва Николаевича уехала с детьми в Англию, к сестре.

Отец женился второй раз, в браке родилась дочка Маша. Мать Софьи замуж больше не вышла, посвятила себя воспитанию детей.

Спустя время вернулась с детьми в Россию, часто приезжали в Ясную Поляну. Лев Николаевич любил внучку, специально для неё написал «Молитву внучке Сонечке».

Ольга Константиновна купила для себя и детей квартиру в Москве и они перебрались в столицу.

Софья получила хорошее образование, свободно владела иностранными языками, успешно окончила московский Институт живого слова.

В 1921 году в Ясной Поляне познакомилась с Сергей Михайловичем Сухотиным. Сергей и Софья приглянулись друг другу, начали встречаться, а осенью поженились.

Сергей был старше Софьи на 13 лет! За его плечами уже был один неудачный брак, война и тюрьма. Все это отложило отпечаток на его здоровье и в январе 1922 года у 35-летнего Сергея Сухотина случился апоплексический удар, весной 1923 года — ещё один. Паралич разбил мужа Софьи окончательно. Было принято решение отправить его лечиться во Францию.

Софья осталась в России и вскоре встретила самую большую любовь всей своей жизни - Сергея Есенина.

Сергей Есенин и Софья Толстая

Встреча произошла на вечеринке. Софья Андреевна влюбилась сразу, окончательно и бесповоротно. Это случилось 5 марта 1925 года, а уже в июне 1925 г. Есенин переезжает к своей избраннице. Ей тогда было двадцать пять лет — красавицей не была, но ее окружала аура имени — на Есенина этот отсвет великой славы действовал как гипноз.

Софья Андреевна Толстая-Есенина

Он надеялся, что встреча с Софьей Толстой позволит ему найти точку опоры в катящейся под откос жизни: ее любовь, ее стремление помочь – его последний шанс. Эта девушка предназначена ему судьбой.

Жизнь с поэтом назвать безоблачной было нельзя. Постоянные пьянки, сборища, уходы из дома, загулы, врачи.

Мать Софьи Андреевны вспомнила:

«У нас жили и гостили какие-то невозможные типы, пьяные, грязные. Все это спало на наших кроватях, ело, пило и пользовалось деньгами...Ну, да его, конечно, винить нельзя, просто больной человек. Но жалко Соню».

Последний запой Есенина в 1925 году закончился месяцем в психиатрической больнице.

18 декабря 1925 г. Софья писала маме и брату:

«…Как любовник он мне совсем не был нужен. Я просто полюбила его всего. Остальное пришло потом. Я знала, что иду на крест, и шла сознательно… Я хотела жить только для него».

28 декабря 1925 года Сергея Есенина нашли в гостинице «Англетер», висевшего в петле в оконном проеме на трубе центрального отопления.

Смерть Есенина Софья Андреевна перенесла тяжело. Её спасло то, что она сразу погрузилась в работу. Начала собирать воспоминания о Есенине, рукописи, фотографии, занималась публикацией стихов, проводила литературные вечера его памяти.

В 1947 году Софья Андреевна снова влюбилась. В 1948 г. она вышла замуж за Александра Тимрота. Брак продлился до 1954 года.

Умерла Софья Андреевна Толстая-Есенина 29 июня 1957 г. Ей было 57 лет. Похоронена в семейном некрополе Толстых.

https://zen.yandex.ru/media/whales_story/vnuchka-l...eevny-5daed17898fe7900b065eef3

|

Метки: толстые есенины сухотины |

Почему «деникинцы» оказались круче «колчаковцев? |

Почему «деникинцы» оказались круче «колчаковцев?

В период Гражданской войны сложилось два основных очага антибольшевистского белого сопротивления.

На юге России сформировалась Добровольческая армия, которую основали еще Корнилов с Алексеевым. Затем командование взял на себя А. И. Деникин. Под руководством последнего южные белогвардейцы соединились с Донской армией, а затем были близки к осуществлению своей «заветной мечты» — взять Москву.

На востоке события складывались несколько иначе. Там антибольшевистские силы были многочисленнее, куда большим влиянием обладали интервенты, особенно японцы и чехословаки.

У Колчака территория номинально была больше. Но это — малонаселенные регионы. Часть из которых Колчаком вообще не контролировалась. Там сидели либо местные типа белые батьки-атаманы, либо красные партизаны, либо интервенты.

Само антибольшевистское движение возникло во многом из-за выступления этого самого Чехословацкого корпуса, было невероятно пестрым в политическом и классовом составе.

Добровольческая армия начала свою борьбу еще с ноября 1917 года. На востоке же большевикам противостояли до весны 1918 года лишь небольшие отряды казаков.

«Добровольцы» могли похвастаться внушительными боевыми качествами, их военные успехи довели Деникина почти до самой Москвы.

Колчак же так и не сумел дойти до Волги, предприняв единственное крупномасштабное наступление.

Интересный факт: чисто «по головам» колчаковцы превосходили деникинцев. Численность первых достигала пятисот тысяч человек (разброс в оценках весьма высок), вторые же на пике могли похвастаться вполовину меньшим количеством бойцов.

И деникинцы, и колчаковцы страдали от проблем со снабжением. Но, надо полагать, бывалым боевым офицерам переносить лишения было психологически проще.

Но не смотря на меньшую численность, «деникинцы» брали умением. Добровольческая армия могла похвастаться элитными частями: «марковцами», «дроздовцами», «корниловцами», «алексеевцами».

Кроме того, у Деникина оказалась масса офицеров. Колчак же напротив, испытывал жуткий некомплект. Причина проста: основная масса офицеров стремилась на юг, где находились наиболее авторитетные начальники: Корнилов, Марков, Алексеев, Деникин и так далее.

«Корниловцы».

Интересный факт: по данным историка С. В. Волкова, «деникинские» офицеры составляли в совокупности 68 процентов от офицеров всех белых армий. У Колчака же было только около двадцати процентов офицеров от «общей массы беляков».

Именно мощный кадровый и командный состав позволил белым юга драться куда эффективнее, а потом еще и вполне организованно уплыть из Крыма в 1920 году...

ttps://zen.yandex.ru/media/dark_historian/pochemu-denikincy-okazalis-kruche-kolchakovcev-5d626764118d7f00b661c825

|

Метки: гражданская война |

«Семь великих тайн космоса». Николай Рерих о смерти. |

«Семь великих тайн космоса». Николай Рерих о смерти.

Удивительный человек, родившийся в Петербурге в 1874 году, в конце своей жизни был почитаем в Индии.

Его отец был нотариусом, а мать из купеческой семьи. Николай интересовался археологией, историей и культурой России, писал картины, а отец хотел, чтобы он был более «приземлённым» и продолжил семейное дело.

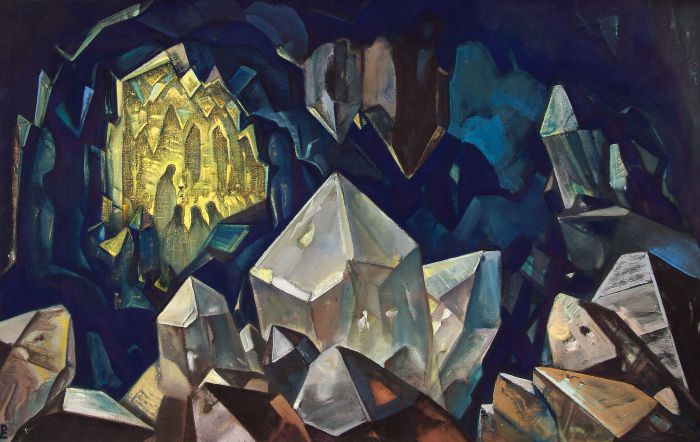

Источник: https://yandex.by/collections/card/5aa1a16f2321f2f764308151/

Вся жизнь Николая Константиновича Рериха похожа на бесконечный поиск истины, что в итоге сблизило его с Индией и буддизмом. Он много общался с мудрецами и размышлял. Там же Рерих создал много картин и литературных очерков в философском жанре.

Из книги «Семь великих тайн космоса», автором которой Рерих себя не признавал, мы можем познакомиться с философией востока, миропониманием, знаниями об истории и появлении человечества.

Источник: https://yandex.kz/collections/card/5a74916ac75bad65ba271795/

В книге очень интересны мысли о смерти человека. Николай Рерих был убеждён, что умирает лишь человеческое тело, а душа, сознание остаются неизменными и, более того, человек чувствует себя освободившимся от тела, как от старого платья. Владыки кармы устанавливают сроки нашей жизни. Тело помогает нам лишь связываться с плотным, физическим миром. Потеряв тело, человек переходит в мир более тонкий, унося всю свою энергию из мёртвой плоти.

В момент смерти, человек видит панораму своей жизни, понимает её смысл и кто он есть на самом деле.

«Торжественна была та минута, когда я стал лицом к лицу со своей жизнью. Как было хорошо, что все, кто присутствовал у моего смертного одра, держали себя тихо и благоговейно. Они сознавали себя в торжественном присутствии Смерти - и торжественно молчали. Ничто не отвлекало меня от обзора проносящейся перед моим внутренним взором истекшей жизни, никто не нарушал покойного течении мысли».

Источник: https://newstracker.ru/news/world/22-03-2016/

Именно тишина нужна отходящему в иной мир. Те, кто кричат и ревут в эту минуту поступают эгоистично, ведь тяжело не освободившейся душе, а тем, кому придётся привыкать жить дальше без этого человека. В первую очередь они жалеют себя.

«Недопустимо звать в земные сферы, когда дух уже оторвался».

Тонкое тело человека невидимо в реальном мире, но реально в мире тонком. Чувства в этом мире скрыть нельзя. Человек погружается в свойственное ему состояние и чувства, а кто-то даже и не понимает, что он уже покинул мир плотный. Именно душевный настрой человека формирует в тонком мире его окружение: для кого-то подобие ада, для кого-то – рая. Лишь на земле можно прикрываться и «корчить» из себя кого-то, в тонком мире это невозможно. Общение происходит мысленно. Мыслью в тонком мире можно и сотворять.

Источник: http://vedinstve.ru/materials/krajon-konets-goda/

Рерих пишет, что все земные ценности и необходимости (еда, жильё, отдых) исчезают в тонком мире. Человек свободен и может целыми днями заниматься созиданием, изучением законов природы и расширенем сознания.

Тонкий мир – это такая же параллельная «реальность», которую душа тоже покидает в назначенный срок. Хорошо потрудившийся в тонком мире человек, переходит в мир «огненный», где всё состоит из света, всё гармонично и красиво. Материя в этом мире складывается из воздействия на неё мысли. Отношения между душами теснее и ближе. Это родина для любого человека. Там, человек может спокойно разобрать свои земные ошибки и их влияние на предстоящие жизни.

Источник: https://oboi7.com/view/ogni-plavayushej-trava-skaly-fei-fentazi-beloe-plate-80673

Рерих был убеждён, что смерть – это иллюзия. Душа и сознание бессмертны. Человек воплощается снова, чтобы проверить на прочность обновлённое сознание. Надевая скафандр в виде тела, человек начинает всё с чистого листа, но сохраняет свою волю и совесть (влияние вселенского разума). Опыт для души является радостью. Семья, люди и события подбираются в соответствии с результатом прожитой прошлой жизни.

Источник: https://yandex.ru/collections/card/5b3b65e4f0d00a7ab5acea56/

https://zen.yandex.ru/media/yazik/sem-velikih-tain...merti-5d723076febcd400adcc7e88

|

Метки: рерихи |

Что осталось в Москве после Николая II? |

Что осталось в Москве после Николая II?

1890-1910-е годы — пора бурного роста Москвы: доходные дома, фабрики, системы общественного транспорта росли и развивались невиданными прежде темпами. Умножалось и число школ, общественных заведений, церквей...

Но, конечно, подавляющая их часть возникла как результат естественного развития экономики, а также очень правильной моды в среде состоятельных граждан — моды на благотворительность. Купцы, сохранившие и приумножившие свое состояние дворяне, офицеры, чиновники строили приюты, давали деньги на часовни, принимали участие в обустройстве дорог и парков.

И все же есть в Москве постройки, связанные непосредственно с семьей Романовых. Расскажем о нескольких из них!

Фрагмент портрета Николая II кисти Валентина Серова

Началось царствование Николая II с трагедии на Ходынском поле... По старинному и недоброму обычаю, власти были страшно далеки от народа и потому не смогли правильно оценить, сколько именно людей придет на окраину Москвы за скромными подарками (сладости, кусочек колбасы, пара булочек и платок).

Передадим слово очевидцу — писателю Гиляровскому:

Толкотня, давка, вой. Почти невозможно было держаться против толпы. А там впереди, около будок, по ту сторону рва, вой ужаса: к глиняной вертикальной стене обрыва, выше роста человека, прижали тех, кто первый устремился к будкам. Прижали, а толпа сзади все плотнее и плотнее набивала ров, который образовал сплошную, спрессованную массу воющих людей. Кое-где выталкивали наверх детей, и они ползли по головам и плечам народа на простор. Остальные были неподвижны: колыхались все вместе, отдельных движений нет. Иного вдруг поднимет толпой, плечи видно, значит, ноги его на весу, не чуют земли… Вот она, смерть неминучая! И какая!

Итог — почти 1400 погибших и возникновение зловещего прозвища "Николай Кровавый", подхваченного радикально настроенной интеллигенцией и подпольщиками-революционерами. Особенно поражают, конечно, следующие факты:

- власти совершенно не учли опыт давок в Москве во время раздач милостыни в 1880-е, как не учли и трагедию в Лондоне: за несколько лет до Ходынки во время празднований в честь английской королевы там погибло аж 2500 человек;

- сам царь посчитал уместным вечером танцевать на балу в Кремле.

Позже на Ваганьковском кладбище возвели памятный знак на братской могиле.

Архитектор Иванов-Шиц, по чьему проекту была установлена эта скорбная стела, более известен как автор зданий Центробанка и Морозовской больницы

Конечно, при участии Николая II был построен и ряд стратегических объектов, в том числе несколько вокзалов. Так, в 1897 году он подписал указ о строительстве Виндавской дороги, и уже через 3 года по ней на запад империи из Москвы стали отправляться поезда. Вокзал потом несколько раз переименовывали: прежде чем стать Рижским, он был и Балтийским и Ржевским. Любопытно, что строили его по проекту архитектор Бржозовского: в Санкт-Петербург он возвел Витебский вокзал, поезда с которого шли туда же, на запад страны.

Недавно Рижский вокзал отмыла фирма Kärcher; слева виден бюст архитектора Бржозовского

В 1913 году по всей стране отмечали 300-летие дома Романовых. В Александровском саду в честь этого поставили обелиск. Позже его переделали и переименовали в Памятник революционерам; в таком виде он и простоял недалеко грота у Кремлевской стены до 2013 года, пока ему не вернули исторический вид.

1913 год; посмотрите: сколько в кадре лояльных и преданных людей!.. Куда же все они делись в 1917 году?.. Источник фото — pastvu.com

А еще один интересный памятник культурного и исторического наследия связан не с самим царем, а с супругой его брата Сергея — Елизаветой Федоровной.

Сергей Александрович был московским генерал-губернатором и, как говорят его современники и даже его родственники, довольно посредственно справлялся со своими обязанностями. В 1905 году он погиб в Кремле (и куда смотрела охрана?) от бомбы террориста Каляева. Елизавета Федоровна, оплакивая мужа, основала Марфо-Мариинскую обитель милосердия. Это был не просто монастырь — это был целый квартал социальных учреждений: аптека, больница, приют, корпус для больных туберкулезом, типография, столовая для бедных, школа...

Архитектура обители выдержана в духе древнего псковского и новгородского зодчества; над обликом храмов и иных построек работали лучшие мастера того времени!..

Архитектура обители выдержана в духе древнего псковского и новгородского зодчества; над обликом храмов и иных построек работали лучшие мастера того времени!..

Архитектура обители выдержана в духе древнего псковского и новгородского зодчества; над обликом храмов и иных построек работали лучшие мастера того времени!..

Елизавету Федоровну зверски убили в 1918 году, на следующий день после расстрела царской семьи.

https://zen.yandex.ru/media/urpguide/chto-ostalos-...ia-ii-5da56db09515ee725602cd36

|

Метки: москва романовы |

Тайны русских масонов |

Тайны русских масонов

Масоны — самое загадочное явление в российской истории.

Им посвящено немало книг. Кто-то в каждом историческом событии видит их происки. А кто-то, напротив, считает, что никакой важной роли масоны никогда не играли. Как же было на самом деле?

Английские каменщики

Вряд ли найдется еще одна тема, кроме масонов, по которой написано такое количество чепухи. Причем эту чепуху плодили и ненавистники вольных каменщиков, и сами «братья».

Масоны любили рассказывать байки о происхождении своего общества. Некоторые вели генеалогию от тамплиеров, некоторые — от строителей храма Соломона, а кое-кто — и вовсе от Адама.

♦ На самом деле масонство зародилось в Англии на рубеже XVII-XVIII веков. В этой стране издавна существовали артели каменщиков. Это были квалифицированные ремесленники, занимавшиеся строительством соборов и монастырей.

Ритуалы — неотъемлемая часть традиционного масонства

С началом церковной реформации артели пришли в упадок. И стали принимать в свои ряды дворян и лиц свободных профессий —архитекторов, адвокатов, врачей. Постепенно они вытеснили настоящих каменщиков, а артели превратились в своего рода клубы, члены которых вместе обедали, вели беседы и поддерживали друг друга в разных жизненных обстоятельствах.

♦ В 1717 года в Лондоне была создана Великая ложа Англии. Постепенно масонство распространилось по всей Европе. Выработалась сложная система ритуалов и символов.