Новые свидетельства к биографиям сестер Марфо-Мариинской обители милосердия |

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

Подписка на новости в формате RSS

Купить Православную Энциклопедию

Б. Ф. Додонов, О. Н. Копылова, Л. В. Крячкова Новые свидетельства к биографиям сестер Марфо-Мариинской обители милосердия

Марфо-Мариинская обитель милосердия, рпасположенная недалеко от Московского кремля, занимает в истории России особое место. Как известно, обитель была основана в 1909 г. великой княгиней Елизаветой Федоровной. В 1928 г. она была закрыта и лишь в 1992 г. Возвращена Московской Патриархии. Великая княгиня Елизавета Федоровна после смерти супруга, московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича, отошла от светской жизни и продала свои драгоценности. Вырученные средства пошли на создание Марфо-Мариинской обители. По замыслу княгини жившие в обители сестры приносили обеты целомудрия, нестяжания и послушания, однако, в отличие от монахинь, по истечении времени могли создать семью и быть свободными от прежних обязательств. Они оказывали деятельную благотворительную и медицинскую помощь всем нуждавшимся и обездоленным. Для обустройства обители в 1909 г. княгиня купила усадьбу с четырьмя домами и садом на улице Большой Ордынке. В двухэтажном здании разместились столовая, кухня, кладовая, больница. Рядом находились дом настоятельницы, а также амбулаторный корпус и аптека. На территории обители действовала гостиница для паломниц.

К сожалению, сведений о тех, кто жил в обители, известно немного. Недавно обнаруженные в материалах Государственного архива Российской Федерации (ГА РФ) документы позволяют в какой-то мере представить поименно сестер милосердия Марфо-Мариинской обители и всех, кто проживал в ней, включая и обслуживающий персонал. Все они делали одно большое и благородное дело – оказывали помощь беззащитным, бездомным, обездоленным и больным людям.

В ГА РФ в личном фонде императрицы Александры Федоровны хранится открытка с изображением букетика нежных крокусов, подаренная императрице великой княгиней Елизаветой Федоровной в 1905 г. На обороте открытки написаны по-русски следующие слова: «Подвиг есть и в сраженье, // Подвиг есть и в борьбе; // Высший подвиг в терпенье, // Любви и мольбе». Автор этих замечательных строк – А. Хомяков. Стихотворение имеет продолжение. Написано оно в 1859 г., а в 1887 г. П. И. Чайковский написал на эти слова музыку. Произведение входило в репертуар Ф. Шаляпина.

Строки произвели на Елизавету Федоровну столь сильное впечатление, что она сделала их своеобразным жизненным девизом, которым поделилась со своей младшей сестрой, императрицей Александрой Федоровной. Этот девиз сопровождал и многогранную подвижническую деятельность сестер Марфо-Мариинской обители милосердия. Вне всякого сомнения, каждая сестра, поступившая в обитель, жила по принципам, заложенным в этом четверостишии.

До недавнего времени мы почти ничего не знали о том, кто нес послушание в Марфо-Мариинской обители и оказывал посильную помощь нуждающимся. Большую роль сыграла публикация материалов из Центрального архива ФСБ РФ о закрытии в 1926 г. Марфо-Мариинской обители и, в первую очередь, списка сестер Марфо-Мариинской обители, репрессированных в феврале 1926 г. и высланных из Москвы. Список ценен тем, что в нем впервые приводятся биографические данные о сестрах обители. По ним можно установить, как сложились их судьбы после ареста, кто из них был впоследствии реабилитирован. Однако мы не располагали данными о тех, кто первым переступил порог обители в период ее становления, кто находился рядом с великой княгиней, жил по ее заветам, помогал ей в обустройстве этого благотворительного заведения.

В решении этого вопроса нам могут помочь документы ГА РФ. Так, в полицейских материалах Московской охранки сохранились самые ранние из известных нам списков обитателей Марфо-Мариинской обители. Они датированы 1910–1912 гг. Считаем целесообразной публикацию этих списков, поскольку они являются ценнейшим и уникальным историческим источником, позволяющим узнать имена всех, кто населял обитель на Ордынке в самом начале ее деятельности, выяснить социальный статус, возраст, место рождения и другие персональные данные сестер милосердия. Перед нами возникают образы людей, которых хорошо знала и уважала великая княгиня, кого она отбирала в свою обитель. Это крестьянки, мещанки, девушки и вдовы благородного происхождения.

Эта информация позволяет сделать вывод о том, что в обитель поступали в основном девушки из центральных губерний России: Московской, Санкт-Петербургской, Тверской, Владимирской, Смоленской, Воронежской, Рязанской, Орловской, Тамбовской, Псковской, Ярославской, Казанской, Самарской, а также Черниговской, Харьковской, Херсонской и из Области Войска Донского. Набирались девушки из монастырей, православных общин, приютов. Все поступившие в Марфо-Мариинскую обитель были молоды; самой младшей на момент составления списка исполнилось всего 17 лет. Нередко это были сестры – например, Мария, Марфа и Анфуса Кузнецовы, Прасковья и Елена Поповы, Наталия и Анна Языковы и другие.

Полицейские документы, а именно материалы о проверке благонадежности лиц, проживающих в Марфо-Мариинской обители, позволяют узнать, чем они занимались до поступления в обитель, а также внешний облик некоторых сестер милосердия. Например, мы узнаем, что Матрена Андреевна Андреева до поступления сюда находилась в Москве в общине «Утоли моя Печали», что ей в то время исполнился 21 год, что она имела небольшой рост, худощавое телосложение и др. Сестра милосердия Вера Андреевна Величкина до поступления в обитель работала учительницей в 1-й московской гимназии, Ксения Захаровна Емельянова прежде была монахиней суздальского Покровского монастыря, а Анна Ивановна Сычева – послушницей Всесвятского девичьего монастыря в Москве.

Наряду с девушками из простых семей, в обитель поступали, как уже упоминалось выше, вдовы и девушки из благородных семейств. Так, например, в списках упоминаются дочь саратовского губернатора А. А. Ширинского-Шихматова, внучка Н. Ф. фон Мекк (мецената и друга П. И. Чайковского), племянница вице-председателя Императорского православного Палестинского общества А. А. Ширинского-Шихматова княжна П. А. Ширинская-Шихматова, дочери полковника Дмитрия Александровича Языкова, правнучки известного русского поэта Н. М. Языкова княжны Н. Д. и А. Д. Языковы; княжна А. Л. Шаховская, княжна М. А. Оболенская, двоюродная сестра архиепископа Филиппа (Гумилевского) К. П. Гумилевская (сестра Клеопатра) и многие другие.

О том, как сложилась судьба сестер милосердия Марфо-Мариинской обители после ее закрытия, мы узнаем из упомянутого списка, хранящегося в Центральном архиве ФСБ, а также из документальных материалов, хранящихся в ГА РФ. В первую очередь имеются в виду архивно-следственные дела на реабилитированных лиц ф. 10035 – Управление ФСБ по Москве и Московской области, а также ф. Р-5263 – Постоянная центральная комиссия по вопросам культов при Президиуме ЦИК СССР. Так, например, в ф. Р-5263 в деле № 1297 (оп. 1) хранится дело «О закрытии церкви в бывшем монастыре “Добрыниха” Лопасненского района» 1934 г. Именно в этой подмосковной христианской общине «Отрада и Утешение», созданной фрейлиной императрицы Марии Федоровны графиней М. В. Орловой-Давыдовой (игуменией Магдалиной) в 1890-х гг., нашли убежище бывшие сестры Марфо-Мариинской обители А. Д. и Н. Д. Языковы и П. А. Ширинская-Шихматова. В 1934 г. община была закрыта, а ее обитатели подверглись репрессиям.

Каждый из 9 публикуемых списков дополняет друг друга. Некоторые из них рукописные. Подготовлены списки либо чинами полиции, либо доверенными лицами великой княгини, поэтому степень достоверности их велика. Подробный анализ списков – тема самостоятельного серьезного исследования, которое еще предстоит осуществить.

В публикацию также включены не менее важные документы, относящиеся к учреждению Марфо-Мариинской обители милосердия – письмо обер-прокурора Святейшего Синода С. М. Лукьянова министру внутренних дел Российской империи П. А. Столыпину и положительное заключение Столыпина на письмо Лукьянова (как известно, в Российской империи разрешение на открытие любых общественных, благотворительных организаций шло по линии Министерства внутренних дел). Столыпин полностью поддержал предложение великой княгини Елизаветы Федоровны.

№ 1

[1910 г.] – Список живущих в Марфо-Мариинской обители сестер милосердия. Бол[ьшая] Ордынка, № 34

1. Андреева Матрена Андреевна.

2. Альтшулер Екатерина Михайловна.

3. Величкина Вера Андреевна.

4. Григорьева Людмила Федоровна.

5. Гордеева Валентина Сергеевна (казначея).

6. Голицына Татьяна Александровна.

7. Гусева Агриппина Владимировна.

8. Емельянова Ксения Захаровна.

9. Елесина Анна Васильевна.

10. Задесенец Домникия Порфировна.

11. Иванова Мария Ивановна.

12. Ильина Пелагея Георгиевна.

13. Иванова Анна Николаевна.

14. Кузьмина Евдокия Петровна (уборщица Ея Выс[очества]).

15. Кузнецова Мария Ивановна.

16. Кузнецова Марфа Ивановна.

17. Кузнецова Анфуса Ивановна.

18. Котенко Пелагея Павловна.

19. Крылова Пелагея Константиновна.

20. Лопатникова Марфа Васильевна.

21. Масленникова Раиса Николаевна.

22. Маркина Марфа Ионовна.

23. Насонова Евдокия Романовна.

24. Оболенская Мария Александровна.

25. Подчуфарова Анна Митрофановна.

26. Попова Прасковья Григорьевна.

27. Попова Елена Григорьевна.

28. Руднева Анна Ивановна (уборщ[ица] Гордеевой).

29. Сердюкова Анастасия Ефимовна.

30. Сухобокова Евдокия Корниловна.

31. Сергеева Анна Алексеевна.

32. Смирнова Степанида Петровна.

33. Сычева Анна Ивановна.

34. Страховская Елена Михайловна.

35. Сенаторова Анна Гавриловна.

36. Самохвалова Варвара Тимофеевна.

37. Солтыкова Ольга Николаевна.

38. Хренова Дарья Дементьевна.

39. Царькова Авдотья Степановна (уборщ[ица] Ея Выс[очества]).

40. Чижова Мария Григорьевна.

41. Шитова Елизавета Егоровна.

42. Шопыгина Екатерина Александровна.

43. Шумахер Елена Ивановна.

44. Шаховская Александра Львовна.

45. Юденко Агафья Михайловна.

46. Яковлева Варвара Алексеевна (уборщ[ица] Ея Выс[очества]

47. Языкова Наталия Дмитриевна.

48. Грюизе Александра.

49. Футихина Пелагея Ивановна.

50. Смирнова Пелагея Ивановна.

Кухня:

1. Пушкарская Паулина Феодоровна (экономка).

2. Ильина Анна Ивановна (кухарка).

3. Полякова Александра Феодоровна (кухарка).

4. Бубнова Пелагея Ивановна (кухарка).

5. Карасев Яков Федорович (кухон[ный] мужик).

Дворники:

1. Фоломин Сергей Яковлевич.

2. Федосов Семен Семенович.

3. Осипов Петр Осипович.

Истопники:

1. Михайлов Андрей Михайлович.

2. Жигунов Василий Григорьевич.

3. Миронов Петр Андреевич.

Рабочие в саду:

1. Воробьев Василий Романович.

2. Щербаков Емельян Филатович.

Швейцары:

1. Ястребов Василий Алексеевич.

2. Ковальчук Федор Иванович.

Кв[артира] священника:

1. Сребрянский Митрофан Васильевич (свящ[енник]).

2. Сребрянская Ольга Владимировна (жена).

3. Сребрянский Василий Васильевич (отец).

4. Исполатовская Александра Полуектовна (на квар[тире]).

5. Гусева Татьяна Егоровна (прислуга).

6. Афанасьева Евдокия Петровна (прислуга).

Аптека:

1. Пацук Станислав Савельевич

В больнице:

1. Алексеева Мария Константиновна.

2. Ильинишна Васса.

3. Смольянова Екатерина Михайловна.

4. Степанова Вера Васильевна.

5. Шулепина Матрена Егоровна.

6. Иванова Мария.

7. Цветков Леонид Григорьевич.

8. Андриянова Матрена Федотовна.

№ 2

4 октября 1910 г. – Отношение Отделения по охранению общественной безопасности и порядка Москве в контору Двора ее императорского высочества великой княгини Елизаветы Федоровны

При сем возвращаются по минованию надобности личные документы лиц, проживающих в доме ее императорского высочества великой княгини Елисаветы Феодоровны. Приложение: 58 паспортов.

За начальника Отделения ротмистр Турчанинов.

№ 3

12 октября 1910 г. – Список лиц, проживающих по Большой Ордынке в доме № 34

Сестры обители:

1. Андреева Матрена Андреев[н]а, крест[ьянка] Ярославской г[убернии], Пошехонского у[езда], Ермаковской в[олости], дер[евни] Сергеева, (пасп[орт] № 488).

2. Величкина Вера Андреевна, дочь статского советника (бесср[очная] книжка № 2598).

3. Григорьева Людмила Федоровна, дочь надворного советника (бесср[очная] книжка № 448).

4. Емельянова Ксения Захаров[н]а, крест[ьянка] Владимирской г[убернии], Покровского у[езда], Жаровской в[олости], дер[евни] Жаров (пасп[орт] № 445).

5. Елесина Анна Васильевна, кр[естьянка] Орловской г[убернии] и уезда, Стрелецкой вол[ости] и слободы (пасп[орт] № 965).

6. Иванова Марья Вакховна, кр[естьянка] Московской г[убернии], Коломенского у[езда], Колыберовской в[олости], д[еревни] Лопатиной (пасп[орт] № 2622).

7. Задесенец Домникия Парфировна, кр[естьянка] Херсонской г[убернии], Александрийского у[езда], Братолюбовской в[олости], дер[евни] Александровки (пасп[орт] № 411).

8. Ильина Пелагея Георгиевна, мещанка посада Колпино, С[анкт]-Петербургской г[убернии] (пасп[орт] № 14789).

9. Иванова Анна Николаевна, мещанка г[орода] Орла (пасп[орт] № 4189).

10. Кузьминова Евдокия Петровна, мещ[анка] г[орода] Воскресенска, Московской г[убернии] (пасп[орт] № 1248).

11. Кузнецова Марья Ивановна, кр[естьянка] Московской г[убернии], Подольского у[езда] Вороновской в[олости] дер[евни] Голохвостова (пасп[орт] № 1467).

12. Кузнецова Марфа Иванов[н]а, кр[естьянка] Московской г[убернии] Подольского у[езда] Вороновской в[олости] д[еревни.] Голохвостова (пасп[орт] № 162).

13. Кузнецова Анфуса Иванов[н]а, кр[естьянка] Московской г[убернии] Подольского у[езда] Вороновской в[олости] (пасп[орт] № 318).

14. Котенко Пелагея Павлов[н]а, кр[естьянка] Харьковской г[убернии] Сумского у[езда] Вировской в[олости] д[еревни] Анновки (пасп[орт] № 612).

15. Лопатникова Марфа Васильевна, кр[естьянка] Калужской г[убернии] Козельского у[езда] Колодезской в[олости] (пасп[орт] № 2090).

16. Масленникова Раиса Николаевна, мещ[анка] г[орода] Калуги (пасп[орт] № 705).

17. Маркина Марфа Ионов[н]а, Области Войска Донского, станицы Кепинской (пасп[орт] № 48).

18. Насонова Евдокия Романов[н]а, кр[естьянка] Тамбовской г[убернии] Козловского у[езда] Хоботецко-Богоявленской в[олости] с[ела] Хоботца-Васильевского (пасп[орт] № 270).

19. Оболенская Княжна Мария Александровна (свид[етельство] № 1906).

20. Подчуфарова Анна Митрофанов[н]а, кр[естьянка] Тульской г[убернии] Чернского у[езда] Чернослободской в[олости] слободы Стрелецкой (пасп[орт] № 128).

21. Попова Прасковья Григорьев[н]а, кр[естьянка] Воронежской г[убернии] Бобровского у[езда] Михайловской в[олости] поселка Желанного (пасп[орт] № 252).

22. Попова Елена Григорьев[н]а, кр[естьянка] Воронежской г[убернии] Бобровского у[езда] Михайловской в[олости] пос[елка] Желанного (пасп[орт] № 240).

23. Руднева Анна Иванов[н]а, дочь коллежского секретаря (пасп[орт] № -).

24. Сердюкова Анастасия Ефимов[н]а, кр[естьянка] Черниговской г[убернии], Мглинского у[езда], Кульневской в[олости], д[еревни] Подузова (пасп[орт] № 423).

25. Сухобокова Евдокия Корниловна, мещ[анка] г[орода] Бельска Смоленской г[убернии] (пасп[орт] № 221).

26. Сергеева Анна Алексеевна, Области Войска Донского Донецкого округа Дегтевской в[олости] посада Дегтевского № 2 (пасп[орт] № 37).

27. Смирнова Пелагея Ивановна, мещ[анка] г. Москвы, Алексеевской слободы № 1393 (пасп[орт] № 23460).

28. Смирнова Степанида Петровна, кр[естьянка] Самарской г[убернии] Бугурусланского у[езда] Тимошкиной в[олости] и села (пасп[орт] № 1547).

29. Сычова Анна Ивановна, кр[естьянка] Казанской г[убернии] и уезда Воскресенской в[олости] д[еревни] Салмыч (пасп[орт] № 68).

30. Футихина Марья Иванов[н]а, кр[естьянка] Калужской г[убернии] Боровского у[езда] Тарутинской в[олости] д[еревни] Гранищева (пасп[орт] № 2377).

31. Хренова Дарья Дементьевна, кр[естьянка] Орловской г[убернии] Ливенского у[езда] Пол-Успенской в[олости] с[ела] Пречистенского (пасп[орт] № 225) – выбыла на родину.

31. Царькова Авдотья Степанов[н]а, кр[естьянка] Московской г[убернии] Коломенского у[езда] Суковской в[олости] с[ела] Алешкова (пасп[орт] № 1304).

32. Чижова Марья Григорьевна, московская мещанка, слободы Кадашевской № 265 (пасп[орт] № 22806).

33. Шитова Елизавета Егоров[н]а, московская мещанка Напрудной слободы № 2074 (пасп[орт] № 764).

34. Шопыгина Екатерина Александровна, кр[естьянка] Ярославской г[убернии] Угличского у[езда] Микляевской в[олости] д[еревни] Лосникова (пасп[орт] № 1334).

35. Шумахер Елена, австрийская подданная (пасп[орт] № 10690).

36. Шаховская княжна Александра Львовна (свид[етельство] № 434).

37. Юденко Агафья Михайловна, двор[янка] Черниговской г[убернии] Глуховского у[езда] (свид[етельство] без №).

38. Языкова Наталья Дмитриевна, дочь военного инженера генерал-майора (бесср[очная] кн[ижка] № 3956).

39. Яковлева Варвара Алексеевна, мещанка г[орода] Твери (кн[ижка] № 172).

Левошина Евдокия Иванов[н]а, кр[естьянка] Рязанской г[убернии] Касимовского у[езда] Дубровской в[олости] с[ела] Дубровок (пасп[орт] № 55) – выбыла в С[анкт]-Петербург.

40. Голицына Княжна Татьяна Александровна (кн[ижка] № 35).

41. Альтшулер Екатерина Михайлов[н]а, мещанка г[орода] Переяславля (бесср[очная] кн[ижка] № 936).

Служащие:

42. Бубнова Пелагея Иванова, кр[естьянка] Московской г[убернии] Верейского у[езда] Кубинской в[олости] и села (пас[порт] № 1467), кухарка.

43. Воробьев Василий Романов, кр[естьянин] Рязанской г[убернии] Ряжского у[езда] Козьмодемьяновской в[олости] д[еревни] Павловки (пасп[орт] № 507), рабочий в саду.

44. Григорьев Константин Григорьев[ич], кр[естьянин] Смоленской г[убернии] Вяземского у[езда] Ченчуговской в[олости] д[еревни] Степанькина (кн[ижка] № 461), ст[арший] дворник.

45. Гусева Татьяна Егоровна, кр[естьянка] Тамбовской г[убернии] Моршанского у[езда] Архангельской-Голомовской в[олости] с[ела] Варламова (бесср[очная] кн[ижка] № 3032), горничная.

46. Жигунов Василий Григорьев[ич], кр[естьянин] Смоленской г[убернии] Вяземского у[езда] Ченчуговской в[олости] д[еревни] Степанькова (кн[ижка] № 397), истопник.

47. Ильина Анна Ивано[вн]а, кр[естьянка] Московской г[убернии] Клинского у[езда] Калеевской в[олости] д[еревни] Лысцевой (пасп[орт] № 682, кухарка.

48. Карасев Яков Федотов[ич], кр[естьянин] Рязанской г[убернии] Ряжского у[езда] Козьмодемьяновской в[олости] д[еревни] Павловки (пасп[орт] № 104), кухон[ный] мужик.

49. Миронов Петр Андреевич, кр[естьянин] Тверской г[убернии] Кашинского у[езда] Словковской в[олости] д[еревни] Власьева (пасп[орт] № 775), истопник.

50. Михайлов Андрей, кр[естьянин] Московской г[убернии] Можайского у[езда] Елмановской в[олости] д[еревни] Слуговищева (пасп[орт] № 1047), истопник.

51. Осипов Петр Осипов[ич], кр[естьянин] Смоленской г[убернии] Гжатского уезда Михайловской в[олости] д[еревни] Хлопово (пасп[орт] № 573), дворник.

52. Полякова Александра Федоровна, кр[естьянка] Московской г[убернии] Звенигородского у[езда] Павловской в[олости] д[еревни] Глухова (пасп[орт] № 365).

53. Пушкарская Паулина Федоровна, мещанка г[орода] Лебедина Харьковской г[убернии] (пасп[орт] № 275), экономка.

54. Фоломин Сергей Яковлев[ич], кр[естьянин] Рязанской г[убернии] Сапожковского у[езда] Борецкой в[олости] села Сысой (пасп[орт] № 519), дворник.

55. Федосов Семен Семенов[ич], кр[естьянин] Рязанской г[убернии] и уезда Астролченской в[олости] с[ела] Кораблина (бесср[очная] книжка № 1198), дворник.

56. Щербаков Емельян Филиппов[ич], кр[естьянин] Могилевской г[убернии] Мстиславского у[езда] Туртинской в[олости] с[ела] Городище (пасп[орт] № 119).

57. Ястребов Василий Алексеев[ич], кр[естьянин] Смоленской г[убернии] Гжатского у[езда] Климовской в[олости] д[еревни] Слободы (пасп[орт] № 351), швейцар.

58. Базаров Иван Иванов[ич], кр[естьянин] Московской г[убернии] Можайского у[езда] Порецкой в[олости] д[еревни] Б[ольшое] Грибово (пасп[орт] № 711), санитар.

№ 4

14 октября 1910 г. – Справка Отделения по охранению общественной безопасности и порядка в Москве

Секретно.

О лицах, упомянутых в списке от 12 октября 1910 г., дел по Охранному отделению не производилось и неблагоприятных в политическом отношении сведений не поступало.

Делопроизводитель (подпись неразборчива).

№ 5

27 ноября 1910 г. – «Список лиц вновь поступивших на жительство в дом Ее Императорского Высочества великой княгини Елисаветы Феодоровны по Б[ольшой] Ордынке № 34»

1. Гусева Агриппина Владимировна, мещанка г[орода] Орла (кн[ижка] № 2561).

2. Гумилевская Клеопатра Петровна, дочь отставного штабс-капитана (кн[ижка] № 247).

3. Грюизе Александра, французская гражданка (билет № 12426).

4. Салтыкова Ольга Николаевна, крестьянка Ярославской губ[ернии] Ростовского у[езда] Поречской в[олости] и села (кн[ижка] № 202).

5. Самохвалова Варвара Тимофеевна, дочь С[анкт]-Петербургского мастера портновского цеха (метр[ическая] выпись № 72).

6. Сенаторова Анна Гавриловна, крест[ьянка] Ярослав[ской] губ[ернии] Угличского у[езда] Микляевской в[олости] с[ела] Малого Ильинского (пасп[орт] № 1367).

7. Страховская Елена Михайловна, дочь действительного статского советника (кн[ижка] № 72).

8. Футихина Пелагея Ивановна, крест[ьянка] Калужской губ[ернии] Боровского у[езда] Тарутинской в[олости] д[еревни] Гранищевой (кн[ижка] № 2376).

(Подпись неразборчива).

№ 6

11 декабря 1910 г. – Письмо обер-прокурора Святейшего Синода С. М. Лукьянова министру внутренних дел Российской империи П. А. Столыпину по вопросу об учреждении Марфо-Мариинской обители милосердия

№ 11969. С[анкт]-Петербург.

Господину министру внутренних дел

Преосвященный митрополит Московский в представлении Святейшему Синоду донес, что ее императорское высочество великая княгиня Елизавета Феодоровна, препроводив к нему, митрополиту Владимиру, чин посвящения сестер Марфо-Мариинской обители милосердия, с временным уставом, пояснительной запиской о цели и деятельности сестер и расписанием трудового дня обители, просит исходатайствовать у Святейшего Синода утверждение назначенного чина с разрешением сестрам Марфо-Мариинской обители милосердия именоваться «диаконисами», причем, по объяснению ее высочества, с этим званием будет соединено только лишь понятие о служении сестер делам милосердия, без древнего руковозложения и исполнения соединенных с ним обязанностей по богослужению. О вышеизложенном Преосвященный митрополит Владимир представил на распоряжение Святейшего Синода.

Обсудив означенное представление Преосвященного митрополита Московского, а равно рассмотрев приложенные к сему представлению временный устав Марфо-Мариинской обители милосердия и «Чин, како приимати обет сестрам и настоятельнице Марфо-Мариинской обители милосердия» и принимая во внимание: 1) что хотя сестрам названной обители предполагается усвоить наименование диаконис, но по укладу жизни обитель сия приближается к типу женских общин, и 2) что учреждение сей обители имеет важное религиозно-просветительное значение и скорейшее введение в действие постоянного для оной устава представляется весьма желательным, но вместе с тем имея в виду, что по вопросу о беспрепятственности существования женских общин, по установившейся издавна практике, обязательно производится надлежащее сношение с Министерством внутренних дел, между тем по отношению к означенной обители такового сношения учинено не было.

Святейший Синод, предварительно разрешения настоящего дела по существу, 1-го – 8-го декабря с. г. за № 10096 определил: предоставить мне снестись с Вашим Высокопревосходительством с просьбою о сообщении отзыва, не встречается ли со стороны Министерства внутренних дел препятствий к учреждению означенной выше обители.

О таковом определении Святейшего Синода имею честь уведомить Ваше Высокопревосходительство, покорнейше прося Вас, милостивый государь, о последующем не оставить уведомлением.

Обер-прокурор Святейшего Синода Лукьянов.

№ 7

13 декабря 1910 г. – Заключение министра внутренних дел П. А. Столыпина на письмо обер-прокурора Святейшего Синода А. Лукьянова по поводу учреждения Марфо-Мариинской обители милосердия

Г[осподину] обер-прокурору С[вятейшего] Синода.

Вследствие отношения от 11 декабря за № 11969 имею честь уведомить Ваше Высокопреосвященство, что к учреждению «Марфо-Мариинской обители милосердия» на основаниях, предположенных ее императорским высочеством великой княгиней Елизаветой Феодоровной, с моей стороны никаких препятствий не встречается.

М[инистр] в[нутренних] д[ел] Столыпин.

№ 8

18 февраля 1911 г. – «Список лиц вновь поступивших на жительство в дом Ее Императорского Высочества великой княгини Елисаветы Феодоровны по Б[ольшой] Ордынке, 34»

Сестры обители.

1. Васильева Дарья, крест[ьянка] Смоленской губ[ернии] Вяземского у[езда] Леонтьевской вол[ости] дер[евни] Паркова (пасп[орт] № 9).

2. Волкова Иустиния Титовна, крест[ьянка] Пензенской губ[ернии] Краснослободского уезда, Девиченской вол[ости] (пасп[орт] № 14052).

3. Лопаткина Елена Ивановна, крест[ьянка] Московской губ[ернии] Серпуховского у[езда] Семеновской вол[ости] с[ель]ца Оксина (пасп[орт] № 1606).

4. Саморукова Анна Иванов[н]а, крест[ьянка] Рязанской губ[ернии] Егорьевского у[езда] села Радовиц (метр[ическая] выпись за № 52).

5. Санина Анна Петров[н]а, крест[ьянка] Ярославской г[убернии] Ростовского у[езда] Карашской вол[ости] дер[евни] Покрова (пасп[орт] № 588).

6. Шошина Марфа Сергеевна, крест[ьянка] Тамбовской г[убернии] Лебедянского у[езда] Ольховской в[олости] с[ела] Романова (пасп[орт] № 1278).

7. Лысаковой Дарьи Ивановой, крест[ьянки] Орловской г[убернии] Елецкого у[езда] Соловьевской в[олости] дер[евни] Масловой (пасп[орт] № 846).

Служащие.

8. Алексеева Дарья Осипов[н]а, кр[естьянка] Московской г[убернии] Серпуховского у[езда] Киясовской в[олости] дер[евни] Уваровой (пасп[орт] № 511).

9. Денисов Алексей Ефимов[ич], кр[естьянин] Московской г[убернии] Подольского у[езда] Кленовской в[олости], дер[евни] Руднева (пасп[орт] № 4858).

10. Окунев Степан Яковлев[ич], крест[ьянин] Тульской г[убернии] Крапивенского у[езда] Потемкинской вол[ости] дер[евни] Владычиной (пасп[орт] № 258).

11. Чивчи-Баши Петр Дмитриев[ич], поселянин Бессарабской г[убернии] Аккерманского у[езда] Ивановско-Болгарской в[олости] с[ела] Исерлии (пасп[орт] № 120).

Заведующий домами, казначей конторы Двора Н. Первов.

№ 9

После 25 октября 1911 г. – Список сестер милосердия Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве по состоянию на 1911 г.

1. Андреева Матрена Андреевна, крестьянка Ярославской губ[ернии] Пошехонского уезда Ермаковской вол[ости] дер[евни] Сергиево. Девица. Православная. Прибыла в обитель из Ярославской губ[ернии] в 1909 г. Возраст – 22 года. Паспорт за № 710 выдан Ермаковским волостным правлением 25 октября 1911 г. Сестра милосердия.

2. Анохина Наталия, крестьянка Воронежской губ[ернии] Бобровского уезда Чесменской вол[ости] дер[евни] Берловки. Девица. Православная. Прибыла в обитель из Бобровского уезда 27 мая 1911 г. Возраст – 24 года. Паспорт за № 140 выдан Чесменским волостным правлением 7 мая 1911 г. Сестра милосердия.

3. Борисова Анисья, крестьянка Псковской губ[ернии] Псковского уезда, Пикалихинской вол[ости] дер[евни] Сторжа. Девица. Православная. Прибыла в обитель из Пскова 7 августа 1911 г. Возраст –- 20 лет. Паспорт за № 1160 выдан Пикалихинским волостным правлением 30 июня 1911 г. Сестра милосердия.

4. Воинова Мария Арсентьевна. Из дворян. Дочь отставного канцелярского служащего. Девица. Православная. Прибыла в обитель из Москвы – д. № 18 Самойлова 2-й мещанской части 29 октября 1911 г. Возраст – 25 лет. Паспорт за № 2346 выдан приставом 2-го участка Серпуховской части 25 августа 1910 г. Сестра милосердия.

5. Гаврилова Агафья Михайловна, крестьянка Владимирской губ[ернии] Александровского уезда Тирибревской вол[ости] села [Кораль]. Девица. Православная. Прибыла в обитель из Владимира 27 июня 1911 г. Возраст – 20 лет. Паспорт за № 705 выдан Тирибревским волостным правлением 1 июня 1911 г. Сестра милосердия.

6. Григорьева Людмила Федоровна, дочь надворного советника. Православная. Прибыла в обитель из Тулы 15 февраля 1908 г. Возраст – 24 года. Паспорт за № 448 выдан полицейским приставом 1-го Пресненского участка 5 октября 1905 г. Сестра милосердия.

7. Голицына Татиана, фрейлина их императорского высочества. Княжна. Православная. Прибыла в обитель из Ялты 18 октября 1911 г. Возраст – 26 лет. Паспорт за № 35 выдан полицейским Московского воспитательного дома 5 января 1910 г. Сестра милосердия.

8. Гусева Агриппина, мещанка г[орода] Орла. Девица. Православная. Прибыла в обитель из колонии Лакаш [Рязанская губерния Спасский уезд] 15 июля 1911 г. Возраст – 22 года. Паспорт за № 2561 выдан Орловской мещанской управой 17 мая1908 г. Сестра милосердия.

9. Гумилевская Клеопатра, дочь отставного штабс-капитана. Девица. Православная. Прибыла в обитель из колонии Лакаш 7 октября 1911 г. Возраст – 25 лет. Паспорт за № 247 выдан полицейским приставом Бутырского участка г. Москвы 14 февраля 1911 г. Сестра милосердия.

10. Грюизе Александра, французская гражданка. Девица. Православная. Прибыла в обитель из Ялты 20 июля 1911 г. Возраст – 23 года. Паспорт за № 12426 выдан канцелярией Московского губернатора 4 ноября 1910 г. Сестра милосердия.

11. Гузова Ульяна, [крестьянка Могилевской губернии]. Девица. Православная. Прибыла в обитель из Ялты 20 июля 1911 г. Возраст – 23 года. Сестра милосердия.

12. Емельянова Ксения, крестьянка [Владимирской губернии] Покровского уезда Жировской вол[ости] и дер[евни]. Девица. Православная. Прибыла в обитель из Покровского уезда 18 марта 1909 г. Возраст – 29 лет. Паспорт за № 445 выдан Жировским волостным правлением 24 марта 1910 г. Сестра милосердия.

13. Емельянова Варвара, московская мещанка. Православная. Прибыла в обитель из Тулы 20 июня 1911 г. Возраст – 24 года. Метрическая выпись Успенской церкви в Сивцевом Вражке. Сестра милосердия.

14. Елесина Анна, крестьянка Орловской губ[ернии] Стрелецкой вол[ости] Православная. Прибыла в обитель из Орла 15 ноября 1909 г. Возраст – 25 лет. Паспорт за № 1027 выдан Стрелецким волостным правлением 28 декабря 1910 г. Сестра милосердия.

15. Иванова Мария, крестьянка Московской губ[ернии] Коломенского уезда, Колыберевской вол[ости] села Лопатино. Православная. Прибыла в обитель из Коломны 23 ноября 1909 г. Возраст – 25 лет. Паспорт за № 2876 выдан Колыберевским волостным правлением 20 ноября 1910 г. Сестра милосердия.

16. Кузминова Евдокия, мещанка г[орода] Воскресенска Московской губ[ернии]. Православная. Прибыла в обитель из Воскресенска 13 июня 1909 г. Возраст – 25 лет. Девица. Паспорт за № 1248 выдан Воскресенским городским старостой 21 июня 1910 г. Сестра милосердия.

17. Космина Людмила, дочь личного почетного гражданина. Православная. Прибыла в обитель из Корчевского уезда Тверской губ[ернии] 18 октября 1911 г. Возраст – 22 года. Девица. Паспорт за № 42 выдан Корчевским уездным полицейским управлением 25 июня 1911 г. Сестра милосердия.

18. Кузнецова Мария, крестьянка Московской губ[ернии] Подольского уезда, Вороновской вол[ости] дер[евни] Голохвостово. Православная. Прибыла в общину из Подольска 17 ноября 1909 г. Возраст – 31 год. Паспорт за № 1467 выдан Вороновским волостным правлением 23 сентября 1909 г. Сестра милосердия.

19. Кузнецова Анфуса, крестьянка Московской губ[ернии] Подольского уезда, Вороновской вол[ости] дер[евни] Голохвостово. Православная. Прибыла в обитель из Орла 20 апреля 1910 г. Возраст – 18 лет. Паспорт за № 318 выдан Калужской городской полицейской управой 20 апреля 1909 г. Сестра милосердия.

20. Котенко Пелагея, крестьянка Харьковской губ[ернии] Сумского уезда Вировской вол[ости] дер[евни] Анновки. Православная. Прибыла в обитель из Сумского уезда 1 июня 1910 г. Возраст – 25 лет. Паспорт за № 612 выдан Вировским волостным правлением 25 июня 1910 г. Сестра милосердия.

21. Крылова Пелагея, крестьянка Архангельской губ[ернии] Архангельского уезда Рикасовской вол[ости] дер[евни] [Хитишира]. Православная. Прибыла в обитель из С[анкт]-Петербурга 10 октября 1910 г. Возраст – 20 лет. Паспорт за № 46 выдан Рикасовским волостным правлением 29 августа 1909 г. Сестра милосердия.

22. Крицкая Ксения, мещанка г[орода] Литина Подольской губ[ернии] Литинского уезда. Православная. Прибыла в обитель из г[орода] Литина 5 августа 1911 г. Возраст – 20 лет. Паспорт за № 970 выдан литинским мещанским старостой 18 ноября 1910 г. Сестра милосердия.

23. Кондратьева Пелагея, крестьянка Псковской губ[ернии] Островского уезда, Грибулевской вол[ости] деревни Грибуля. Православная. Прибыла в обитель из Пскова 14 сентября 1911 г. Возраст – 21 год. Паспорт № 886 выдан Грибулевским волостным правлением 10 сентября 1911 г. Сестра милосердия.

24. Ларионова Екатерина, крестьянка Псковской губ[ернии] Опочецкого уезда Жадринской вол[ости] дер[евни] Шейкино. Православная. Прибыла в обитель из г[орода] Псков[а] 15 сентября 1911 г. Возраст – 23 года. Паспорт № 723 выдан Жадринским волостным правлением 31 июля 1907 г. Сестра милосердия.

25. Лопатникова Марфа, крестьянка Калужской губ[ернии] Козельского уезда, Колодезской вол[ости]. Православная. Прибыла в обитель из Калуги 17 октября 1911 г. Возраст – 31 год. Паспорт за № 2090 выдан Московским уездным полицейским управлением 21 июня 1910 г. Сестра милосердия.

26. Масленникова Раиса, мещанка г[орода] Калуги. Православная. Прибыла в обитель из Ялты 20 августа 1911 г. Возраст – 36 лет. Паспорт за № 813 выдан Калужской мещанской управой 17 марта 1911 г. Сестра милосердия.

27. Макарова Любовь Ивановна, мещанка г[орода] Зарайска. Девица. Православная. Прибыла в обитель из Москвы (д. № 33 по Б[ольшой] Никитской ул[ице]) 7 декабря 1910 г. Возраст – 20 лет. Паспорт за № 1249 выдан зарайским мещанским старостой 15 ноября 1910 г. Сестра милосердия.

28. Моисеенкова Неонила, крестьянка Курской губ[ернии] Рыльского уезда, Коровяковской вол[ости] села Алексеевского. Православная. Прибыла в обитель из Курска 12 сентября 1911 г. Возраст – 21 год. Паспорт за № 679 выдан Коровяковским волостным правлением 28 июля 1911 г. Сестра милосердия.

29. Насонова Евдокия, крестьянка Тамбовской губ[ернии] Козловского уезда, Богоявленской вол[ости] села [Хоботица]. Православная. Прибыла в обитель из Козлова 10 марта 1909 г. Возраст – 23 г. Паспорт № 599 выдан Богоявленским волостным правлением 24 апреля 1911 г. Сестра милосердия.

30. Оболенская Мария Александровна, княжна. Православная. Прибыла в обитель из Тулы 10 августа 1910 г. Возраст – 24 года. Свидетельство за № 1906 выдано Московским дворянским депутатским собранием. Сестра милосердия.

31. Подчуфарова Анна, крестьянка Тульской губ[ернии] Чернского уезда, Чернослободской вол[ости] слободы [Стренской]. Православная. Прибыла в обитель из Тулы 30 ноября 1908 г. Возраст – 25 лет. Паспорт за № 128 выдан Тульским полицейским управлением 14 ноября 1908 г. Сестра милосердия.

32. Попова Елена, крестьянка Воронежской губ[ернии] Бобровского уезда, Михайловской вол[ости] пос[елка] Желанного. Православная. Прибыла в обитель из г[орода] Боброва 2 июня 1910 г. Возраст – 31 год. Паспорт за № 238 выдан Михайловским волостным правлением 3 июля 1911 г. Сестра милосердия.

33. Попова Параскева, крестьянка Воронежской губ[ернии] Бобровского уезда, Михайловской вол[ости] пос[елка] Желанного, послушница Урюпинского монастыря. Православная. Прибыла в обитель из Пресненской части [Москвы] 1 мая 1910 г. Возраст – 25 лет. Паспорт за № 255 выдан Михайловским волостным правлением 3 августа 1911 г. Сестра милосердия.

34. Павленкова Александра, крестьянка Московской губ[ернии] Верейского уезда, Кубинской вол[ости] дер[евни] Исаково. Православная. Прибыла в обитель из г[орода] Верея 15 декабря 1910 г. Возраст – 24 года. Паспорт за № 1539 выдан Кубинским волостным правлением 25 ноября 1910 г. Сестра милосердия.

35. Пащенкова Василиса, крестьянка Харьковской губ[ернии] Изюмского уезда, Николаевской вол[ости] села Христица. Православная. Прибыла в обитель из Изюмского уезда 10 марта 1910 г. Возраст – 18 лет. Паспорт за № 416 выдан Николаевским волостным правлением 28 февраля 1911 г. Сестра милосердия.

36. Руднева Анна Ивановна, дочь коллежского секретаря. Православная. Прибыла в обитель из московского Николаевского дворца. Возраст – 38 лет. Паспорт за № выдан Тульским городским полицейским управлением 23 августа 1905 г. Сестра милосердия.

37. Смирнова Пелагея, мещанка Александровской слободы г[орода] Москвы. Православная. Прибыла в обитель из Мещанского участка Москвы 5 марта 1910 г. Возраст – 25 лет. Паспорт за № 23460 выдан Московской Мещанской управой 15 сентября 1910 г. Сестра милосердия.

38. Смирнова Степанида, крестьянка Самарской губ[ернии] Бугурусланского уезда Тимошкинской вол[ости] села Тимошкино. Православная. Прибыла в обитель из Ялты 7 августа 1911 г. Возраст – 29 лет. Паспорт за № 1547 выдан 1-м участком Арбатской части Москвы 29 июня 1908 г. Сестра милосердия.

39. Сухобокова Евдокия Корниловна, бельская мещанка (Гродненская губ[енрния]). Православная. Прибыла в обитель из колонии Лакаш (Рязанская губ[ерния] Спасский уезд) 20 июня 1911 г. Возраст – 33 года. Паспорт за № 374 выдан Бельским мещанским старостой 21 марта 1911 г. Сестра милосердия.

40. Сергеева Анна, девица Области Войска Донского, Донецкого округа, Дегтевской вол[ости] и посада Дегтева. Православная. Прибыла в обитель из посада Дегте

|

Метки: рпц романовы оболенские |

Понравилось: 1 пользователю

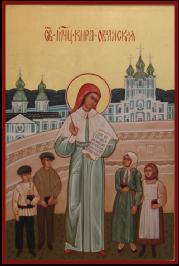

Новомученица княжна Кира Оболенская (1889 – 1937) |

|

|

|

|

|||||||||||||||||

|

Главная » Святые, блаженные и божии угодники Санкт-Петербурга » Новомученица княжна Кира Оболенская

|

|

|||||||||||||||||

|

Православный.ру - www.pravoslavnyi.ru. Все права защищены. (C)

|

|

http://pravoslavnyi.ru/new_site/svyatie-spb/61-obolenskayakira

|

Метки: оболенские чебышёвы |

Очаровательная принцесса Дагмар. Невеста двух цесаревичей |

Очаровательная принцесса Дагмар. Невеста двух цесаревичей

История личной жизни императрицы Марии Федоровны, в девичестве Дагмар очень интересна. Её радости и горе так переплелись в жизни, что трудно сказать, счастлива она была или нет? Но то, что ей не занимать силы духа это неоспоримый факт. Посмотрим, как она оказалась в России?

Жил да был король….датский. Звали его Христиан IX и было у короля 6 детей – 3 сына и 3 дочери. Семья дружная была, король с королевой ладили, детей родители любили.

Самым очаровательным ребенком в семье считалась Дагмара. Сейчас это принято называть «харизмой». Это когда девочка не отличается классической красотой, но от неё невозможно оторвать взгляда!

Александра Датская, императрица Мария Фёдоровна и Тира, принцесса Датская

К тому времени как малышка превратилась в юную деву, в России начали искать невесту для наследника цесаревича, для Николая. И немудрено, что выбор пал на датскую принцессу.

Политически это был выгодный для России брак, да и для Дании тоже. Почему? России хотелось закрепить свои позиции на Балтийском море. А еще этот брак позволял стать родственниками с Англией с которой у России были довольно натянутые отношения.

По сплетням королева Великобритании Виктория затаила обиду на императора Александра II, когда тот не оценил её любви к нему. Ну, это сплетни конечно, по сути разногласий было много, но сейчас речь не о политике, а о женщине, о будущей императрице России.

Итак, Александр II решает, что как невеста для его сына Дагмар идеальная партия. И отправляет сына в путешествие в Европу, настоятельно при этом рекомендую обратить внимание на девушку!

Николай прекрасно образованный молодой человек, серьезный и ….романтик. На фотографии Дагмар ему понравилась!

* Небольшое отступление – Николай показал фотографию своей предполагаемой невесты младшему брату Александру, но тот не оценил его симпатию – да, хороша, но есть и лучше. Еще и был уверен к тому же, что брак по расчету не принесет брату счастья. Кто бы сказал ему, что эта девушка станет вскоре его женой, любимой и обожаемой?

Но вернемся к истории. Николай, прибыв в Данию знакомится с Дагмар и... влюбляется! Недолго думая делает её предложение, получает её согласие. Осенью молодые расстаются, предварительно назначив свадьбу на лето. Всё складывалось как нельзя лучше.

Но жизнь внесла в этот план свои коррективы. Во время поездки в Италию Николаю становится плохо, врачи не могли поставить диагноз – была масса предположений. Уже больной он, приехал в Ниццу, где в то время находилась императрица и там скоропостижно скончался. Буквально накануне его смерти в Ниццу срочно приехали отец, брат Николая и Дагмар.

Его слова брату перед смертью:

Оставляю тебе тяжелые обязанности, славный трон, отца и невесту, которая облегчит тебе это бремя…

Дагмар на тот момент было всего 18 лет. Смерть любимого жениха стала для неё трагедией. Из Ниццы её увозят домой в Данию.

Я не знаю, какие мысли были у императора Александра II – слишком уж циничной кажется сама идея женить младшего сына на невесте умершего старшего. Но спустя время он намекнул Дагмар о такой возможности.

Надо сказать, что и император и императрица оценили девушку по достоинству – она любила их внезапно скончавшегося сына, и она проявила свой сильный характер в те дни, несмотря на столь юный возраст. После смерти Николая они много общались с девушкой – постоянные письма, внимание, поддержка. А младший сын Александра II великий князь Алексей даже назвал в её часть новую яхту!

А вот Александр был холоден – несколько редких писем. Надо сказать, что он изменил своё мнение о Дагмар при личной встрече в Ницце. Я не буду сейчас говорить о её очаровании – ведь те дни были наполнены горем. Скажу только, что в те дни Александр много разговаривал с Дагмар.

Николай был для Александра идеалом во всем – это был его любимый брат. А для Дагмар Николай был женихом, любимым женихом. Понятно, что эта тема была тогда главной в их беседах.

Но как на возлюбленную он на неё тогда не смотрел, потому что в то время его сердце было занято – Мария Мещерская занимала его думы.

Но как я сказала уже, мысль императора Александра II о том, что бы Дагмар стала его невесткой крепла день ото дня. И он направляет сына в Данию, перед этим отослав из Санкт-Петербурга Мещерскую.

Что происходило в голове цесаревича? Какие были мысли? Мы сейчас этого не узнаем. Для меня ответом на этот вопрос стали его слова в дневнике:

Это было прощание с моей молодостью и с моей отчасти беспечной жизнью. Теперь настаёт совсем другое время, серьёзное, я должен думать о женитьбе, и дай бог найти мне в моей жизни друга и помощника в моей незавидной доле.

Прощаюсь я с М. Э., которую любил как никого ещё не любил и благодарен ей за всё, что она мне сделала хорошего и дурного.

В Дании Александр делает Дагмар предложение. Сама формулировка этого предложения руки и сердца звучит как память о брате:

«Сможете ли вы любить еще после моего милого брата?»

И её ответ жениху тоже:

«Никого, кроме его милого брата!».

Александр был так очарован своей невестой, что уговорил отца назначить свадьбу на полгода раньше запланированного. Вот такая была Дагмар.

Александр и Мария

Интересное мнение об императрице складывается, читая воспоминания о ней. Многие упрекали её в легкомыслии. Но при этом она пользовалась уважением!

Многие отмечали её способность нравиться людям, причем она не прилагала никаких усилий – не было в этом ничего противоестественного. Она быстро нашла контакт со всеми членами императорского дома.

О её вмешательстве в политику ничего не могу сказать, хотя граф Витте отмечал, что дипломатические способности Марии Федоровны было главным достоянием России. Больше всего о ней говорят как о женщине – любила балы, наряды, развлечения.

Но надо отдать ей должное, она с легкостью решала проблемы, возникающие в семье Романовых – любые конфликты с её помощью разрешались быстро. За это супруг был ей благодарен – он придавал большое значение семейным узам и, если в его личной семье всегда был порядок, то с многочисленными родственниками порой возникали разногласия.

Мне кажется, что наиболее точное описание императрице дала княгиня Л.Л.Васильчикова:

Светская, приветливая, любезная, чрезвычайно общительная, она знала всё и вся, ее постоянно видели, и она олицетворяла в совершенной степени ту обаятельность, то собирательное понятие “симпатичности”, которое так трудно поддается анализу и которому научить невозможно.

Она была любима всеми, начиная с общества и кончая нижними чинами Кавалергардского полка, которого она была шефом.

Она пережила мужа, сыновей, внуков…. После Революции в России она вернулась на родину в Данию. Взлеты и падения, счастье и горе…

Фотографии из интернета

https://zen.yandex.ru/media/sofia_piter/ocharovate...ichei-5da31476e4fff000adc4de78

|

Метки: романовы |

Поместье княгини Оболенской |

Поместье княгини Оболенской

До революции 1917 года на месте села Ленинское были земли, принадлежащие Дмитрию Ивановичу Нарышкину и Ивану Петровичу Оболенскому.

Рейтерн Мария Константиновна, урождённая Нарышкина (1861 г.р.) с 1878 года была замужем за князем Оболенским-Нелединским-Мелецким (1850—1913) с которым они развелись в 1897 году. Её второй брак был заключён с генерал-майором Александром Максимовичем Рейтерном (1849—1915).

Рейтерн Мария Константиновна, урождённая Нарышкина (1861 г.р.) с 1878 года была замужем за князем Оболенским-Нелединским-Мелецким (1850—1913) с которым они развелись в 1897 году. Её второй брак был заключён с генерал-майором Александром Максимовичем Рейтерном (1849—1915).

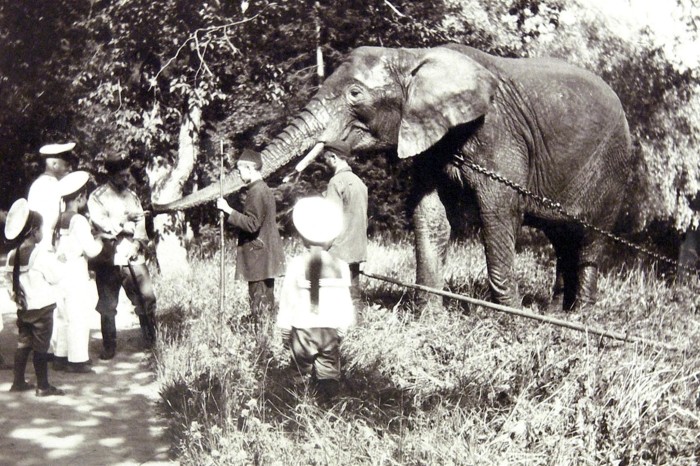

Князьям в то время принадлежали близлежащие земли и в том числе село Ира, первое упоминание о котором относится к концу XVIII века («Экономические примечания Кирсановского уезда»). В селе тогда проживали крепостные крестьяне, принадлежавшие князьям Нарышкину и Оболенскому. Всего в их владении было 756 крепостных (78 семей). Ими то и управляла княгиня Оболенская Рейтерн.

Воспоминания Кригер М.С.:

- Перед усадьбой стояла высокая, но угрюмая башня. Княгиня Оболенская поднималась на эту башню и из бинокля наблюдала, что делается в ее владениях. И горе было тому, кто решил немножко отдохнуть. – Мне тунеядцев не нужно, - шипела княгиня, и тут же прогоняла «провинившихся». Когда надоедало смотреть ей и издеваться над наемными крестьянами-рабами, кровопийца сходила с башни, садилась в автомобиль и направлялась к соседнему помещику.

В марте 1917 г. имение М. Рейтерн было разгромлено и разграблено дезертировавшими с фронта солдатами и крестьянами. На это указывают исторические факты, в частности телеграмма самой Рейтерн Оболенской М.К. председателю совета министров:

Телеграмма землевладелицы М. Рейтерн Председателю Государственной думы Родзянко о критическом положении в Кирсановском уезде, бесчинстве солдат, о назначении представителя правительства в Кирсанов

8 марта 1917 г.

Срочная

"Прошу назначить представителя правительства в Кирсанов Тамбовской губернии. Положение критическое. Солдаты запасного полка без начальства разъезжают по экономиям, требуют вино, деньги, продукты берут, взламывая замки. Прошу вашего срочного содействия."

Мария Рейтерн

Наш земляк - Елизар Васильевич Шубочкин, говоря о том времени, вспоминал, как крестьяне из его деревни нанимались к помещице Оболенской для работы в поле. В памяти Елизара Васильевича остался образ княгини Оболенской.

Однажды, когда он был еще мальчиком, бросил горсть гороха в роскошный автомобиль Оболенской. Княгиня остановила автомобиль, выписанный из-за границы, узнала фамилию мальчика и побранила его родителей, сказав, что их сын мог бы и камнем в стекло попасть. Наказывать мальчика она не стала. Помещица Мария Константиновна была, по воспоминаниям Елизара Васильевича, женщиной приятной внешности, невысокого роста, ухоженной и культурной.

Умерла княгиня в эмиграции в Париже в 1929 году.

По непроверенным данным дочь княгини Оболенской под чужим именем приезжала с визитом в село Ленинское вместе с иностранными гостями, чтобы посмотреть где жила её мать.

А вот отрывки из книги "Тамбовские дворянские усадьбы и их владельцы" нашего выдающегося тамбовского краеведа Валентины Андреевны Кученковой (1938-2012):

Поиск

©2013-2019. с.Ленинское, Кирсановский район, Тамбовской области.leninskoe.ru/do-revolyutsii-1917/79-pomeste-knyagini-obolensko

|

Метки: дворянские владения нарышкины оболенские рейтерн |

Б. М. Носик русский XX век на кладбище под Парижем |

Б. М. Носик русский XX век на кладбище под Парижем

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:

← предыдущая ... 23 24 25 26 27 ... 38 следующая →

Смотреть полностью

Некрасов Виктор Платонович, 17.06.1911—3.09.1987

С этим милым, обаятельным человеком я познакомился 30 лет тому назад на коктебельской набережной южным вечером, когда море и горы так чудно меняют там свой цвет каждые четверть часа... Конечно, я слышал о нем и раньше, еще восторженным школьником читал его знаменитый роман о войне (книгу «В окопах Сталинграда»; это, как считают и ныне, очень честная, а может, даже и лучшая книга о минувшей войне, удостоенная вдобавок высшей тогдашней премии, Сталинской), читал позднее забавную историю (придуманную, конечно) о визите в дом Булгаковых на Андреевском спуске в Киеве и, наконец, его нашумевшие очерки о зарубежных поездках — во Францию в Италию в США: как я теперь понимаю, вполне советские, поскольку вполне «антисоветские», безоглядно восторженные, достаточно поверхностные, но до крайности симпатичные, искренние, ведь он и человек был благожелательный, веселый, добрый и смелый тоже — за его смелые зарубежные восторги ему и досталось, кстати, потом от грубого литературознавца Н. Хрущева. Любопытно, что и позднее, живя во Франции, он продолжал писать о Западе так же восторженно, как раньше, но позднее меня это уже коробило, впрочем, готов признать, что я был не прав: Некрасов был легкий человек и умел радоваться жизни в любой ситуации, может, за это его и любили. Что же до нашего с ним общения в Коктебеле, то я, непьющий, провожал его обычно до винного ларька и сдавал другим почитателям и собеседникам-собутыльникам, с которыми ему было веселей, — а все же нам удавалось каждый раз поговорить немного: он был на редкость обаятельный, благородный и смелый человек...

Кстати, о его смелости и благородстве. Однажды, приехав из Франции на Украину, я отдыхал с сыном в Доме писателей под Киевом (в Ирпене, воспетом Пастернаком), и как-то в столовой ко мне подошла очень пожилая и очень нервная киевская поэтесса (кажется, фамилия ее была Балясная) и спросила, как там Вика в Париже (все знакомые звали его Вика). Потом она сказала, что это самый благородный человек на свете, потому что когда ее травили в Союзе писателей в качестве еврейки (было такое указание от хозяев Союза), то никто к ней не подошел, все боялись, а Вика подошел, и приехал к ней домой, и утешал, и помогал. Он был очень порядочный человек — это всегда высоко ценилось в России (на Западе к этому понятию, похоже, относятся с безразличием), особенно в эпоху предательства и страха. Самого Некрасова тоже травили позднее в Киеве и в Москве партийные власти, у него был обыск, за ним следили «органы», а в 1974 году он был выслан из России на Запад. В эмиграции Некрасов написал еще несколько книг, печатался в журналах, не слишком нуждался, имел должность в журнале «Континент», выступал на «Свободе». Он жил в окружении семьи, его опекали две милые и небедные русские парижанки — Жанна и Неля, у него было множество друзей и всегда хватало собутыльников. Посещали его и приезжие друзья — москвичи и киевляне. Он обладал запасом оптимизма и, главное, терпимости, что не часто бывает с русскими, особенно с русско-советскими людьми...

Он перенес здесь операцию, поправился, заболел снова и умер от рака 76 лет от роду. Мне рассказывала Вера Семеновна Клячкина, что ей позвонила ее старшая сестра и спросила, нельзя ли в могилу их младшенькой, Романы, положить какого-то русского писателя, говорят, очень хороший человек. Сестры Клячкины дали согласие, и Виктора Платоновича положили в могилу Ромы Клячкиной (№ 2461), ибо места на русском кладбище не было... Слушая Веру Семеновну, я вспоминал здешние рассказы о том, что надменный Набоков не захотел повидаться с Некрасовым, и я подумал, что судьба подшутила над шутником Набоковым. Когда-то в Берлине молодой Набоков влюбился в прелестную Рому Клячкину, но получил отказ: она уже была влюблена в молодого поэта-турка. И вот теперь в могилу прелестной Ромы положили милого Вику Некрасова. Впрочем, позднее его все же перезахоронили. Суета сует...

Нечитайло-Андреенко М. Ф., художник, 29.12.1894—12.11.1982

Михаил Федорович Нечитайло-Андреенко был родом из Херсона, учился живописи в Петербурге, до революции участвовал в столичных художественных выставках, эмигрировал в Румынию, позднее переехал в Прагу, где, как и в Бухаресте, оформлял театральные спектакли, еще позднее уехал в Париж (где ж еще жить художнику?). В своей живописи он развивал идеи кубизма и конструктивизма, позднее работал в традициях парижской школы и, как отмечают знатоки, испытывал влияние Константина Терешковича. В Париже и Берлине он неоднократно выставлялся в галереях и салонах (в салоне Независимых и даже в салоне Сверхнезависимых).

Николаев Виктор Викторович, полковник, 26.10.1869—27.04.1946

В своих воспоминаниях «По страницам синодика», написанных в Ярославле лет 20 тому назад, священник о. Борис Старк, на протяжении многих лет отпевавший покойников на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, рассказывает о преображении пансионера старческого дома В. В. Николаева — преображении, которому о. Борис, впрочем, дает вполне реалистическое (хотя вряд ли реальное) объяснение. Жил, рассказывает о. Борис, в старческом доме Сент-Женевьев некий мрачный и вечно небритый Старец со старой и немощной супругой, носившей другую фамилию. Когда пансионер Николаев умер и о. Борис явился для служения обычной панихиды, он увидел покойника и обмер: «Вошел и обмер! Передо мной лежал Император Николай II. Церковный покров оставлял открытыми только лицо и руки. Сходство было поразительное. Тогда я расспросил наших «старожилов» об умершем и оказалось, что это действительно последний оставшийся в живых внук императора Николая I. Сын Вел. Кн. Николая Николаевича старшего от его связи с танцовщицей, кажется, Числовой, с которой он жил открыто, оставив свою законную супругу Вел. Кн. Александру Петровну. Наш старец, таким образом, был сводным братом Великих Князей Николая Николаевича (Верховного Главнокомандующего) и Петра Николаевича... Чисто выбритое лицо, которое я привык видеть заросшим, характерные «николаевские» бачки. Сходство было огромное».

Прочитав у о. Старка о преображении пансионера Виктора Николаева, я обратился к исследованию почтенного Жака Феррана о внебрачных детях русских великих князей (здесь есть и Александровы, и Князевы, и Лукаши, и Волынские, и Исаковы, и Кобервейны, и Юнины), снабженному отличным предисловием князя Николая Романова и опирающемуся на труды С. Иконникова и Д. Шаховского. К своему изумлению, никакого Виктора Николаева я там среди многочисленных потомков великого князя Николая Николаевича старшего не нашел. Значило ли это, что «старожилы» подвели о. Бориса Старка? Или он сам перепутал в далеком от Парижа Ярославле и далеком от 40-х годов 1979 году двух Николаевых — Виктора Викторовича, умершего в 1946году, и Владимира Николаевича, который умер в 1942-м и тоже похоронен в Сент-Женевьев? А может, о. Борис внес нечто новое в науку о «морганатических» детях великих князей? Ведь и сам автор предисловия к труду Жака Феррана князь Николай Романов признает, что об этих детях нам известно мало, а о роде Николаевых сам он знает только понаслышке. И все же полагаться на молву и слабеющую память «старожилов» опасно: на скамеечках Ниццы в солнечный зимний день каких только не услышишь «морганатических» баек! Есть, впрочем, серьезные исследования в этой сфере и есть эрудиты, с мнением которых приходится считаться. Таков и Жак Ферран. В кратком предисловии к своему труду о «морганатических» линиях в эмиграции он приводит несколько примеров реального или «предполагаемого» потомства русских императоров в XIX веке, начиная с Павла I. От трех внебрачных связей этого императора (с кн. А. П. Лопухиной, Е. Нелидовой и С. И. Ушаковой) известен сын императора от Ушаковой, вдовы Чарторыйского, вышедшей вторым браком за П. К. Разумовского — Семен Великой, плававший с 12 лет на военных кораблях и умерший на борту где-то у берегов Индии в 1794 году. Некоторые отождествляли этого сына со старцем Федором Кузьмичом (другие уверяли, что старец этот — Александр I). У императора Александра I было много любовных приключений, а стало быть, и много детей. Еще будучи князем-наследником, Александр Павлович стал отцом Николая Лукаша, рожденного Софьей Всеволожской (позднее вышедшей замуж за кн. Мещерского). От долгой связи с Нарышкиной рождено было несколько детей, которые жили недолго. В пору великих боев и побед (в 1814 году император подарил миру француженку М. А. Парижскую, которую растили графиня Ливен и вдовствующая императрицам, и маленькую немку от супруги графа М. М. Сперанского. Братья императора Александра I зачали линию Александровых и Юниных. Что касается императора Николая I, то молва приписывает ему родство с Федором Треповым (при участии одной из княжен Васильчиковых), а также (не подтвержденное) отцовство в случае с кн. Трубецкой (урожденной Мусиной-Пушкиной). С большей определенностью называют императора Николая I как отца Н. В. Исакова (сына Марии Исаковой) и Жозефины (Юзи) Кобервейн, будущей супруги художника Фричеро. Александру II хватило бы и внебрачных детей от нежно любимой Екатерины Долгорукой (кн. Юрьевской), тогда как братьями его были начаты линия Князевых и Николаевых...

Но вот с Виктором Николаевым нас постигла неудача. Однако в любом случае в утешение нам остается безутешная могила генерал-майора Владимира Николаевича Николаева, который действительно был сыном великого князя Николая Николаевича старшего и балерины Мариинского театра Екатерины Числовой.

Николаев Владимир Николаевич,

генерал-майор, 16.06.1873—22.01.1942

Николаева (Заботкина) Мария Дмитриевна, 1878—1951

Отцом Владимира Николаевича Николаева был сын императора Николая I, великий князь Николай Николаевич старший (умерший в Алупке в 1891 году), а матерью — балерина Екатерина Гавриловна Числова, умершая 43 лет от роду и похороненная близ Петербурга (в 1889 году). Владимир Николаевич родился в Петергофе, в 16 лет вступил добровольно в гренадерский кавалергардский полк, дослужился до звания полковника, сопровождал последнего русского императора во время его визита во Францию (в 1913 году) и был награжден орденом Почетного легиона, позднее участвовал в Первой мировой войне, и получил чин генерал-майора. Женат он был четыре раза. С первой женой разошелся в 1907 году, вторая — певица Элеонора Леонсиони — умерла в 1913 году, третья — Ольга Дмитриевна Заботкина (она была ранее замужем трижды, в том числе и за одним из Николаевых), дочь генерал-лейтенанта Д. С. Заботкина, умерла от голода в Ленинграде в 1925 году, после чего Владимир Николаевич женился на ее сестре Марии Дмитриевне. Многочисленное потомство Владимира Николаевича расселилось по средиземноморскому берегу Франции (Тулон, Бандоль, Олюль), внуки его женились на француженках (а одна из племянниц даже вышла за марокканца и живет в Марокко) и вряд ли помнят о примеси императорской крови в своих жилах.

Новаковская Нина Александровна, 30.04.1889—20.01.1966

Под этим надгробьем покоится первая русская женщина-архитектор, выпускница Смольного института и архитектурного отделения Императорской академии художеств. Училась она у Л. Н. Бенуа, участвовала в строительстве морской библиотеки в Кронштадте, в перестройке усадьбы князя Долгорукова в Тульской губернии (по ее проекту). В эмиграцию она уехала в 1919 году, занималась в Париже благотворительностью и общественной работой, была председателем Комитета Смольного института, членом Общеинститутского отделения.

Новгород-Северский Иван Иванович,

«поэт ледяной пустыни», 13.11.1893—10.07.1969

Собственные польские имя и фамилия (Ян Пляшкевич — возможно, он был из ссыльных поляков, которых так много было в Сибири) так не нравились Ивану Ивановичу, что он ими никогда не пользовался: пользовался лишь придуманным им псевдонимом. Родился он в Восточной Сибири, учился в техническом училище в Омске, в военной школе в Иркутске, служил офицером на Первой мировой войне, служил в Добровольческой армии на Гражданской, был произведен генералом Врангелем в полковники. В молодости Иван Иванович исходил пешком и изъездил Сибирь, потом добрался через Болгарию во Францию, учился в Богословском институте, женился на племяннице писателя Ивана Шмелева, писал стихи — о Сибири, о тундре, о снегах, о льдах, о камнях и птицах. Этот факт отмечали как все рецензенты, писавшие о его книгах, так и автор некролога, напечатанного в «Русской мысли», Юрий Терапиано: «Он отличался неувядаемой свежестью души, с большой любовью говорил о цветах, о травах, о птицах и о зверях».

Высоко отозвался о стихах И. И. Новгород-Северского литературовед проф. М. Гофман, так написавший в предисловии к сборнику Новгород-Северского «Аве Мария»: «Ив. Новгород-Северский — поэт совершенно особенный, не похожий ни на кого другого, ни на предыдущих поэтов, ни на своих современников, но настоящий Божьей Милостью Поэт».

Ножин Александр Сергеевич,

1916—1940, Ardennes. Mort pour la France

Русский солдат Александр Ножин пал смертью храбрых («погиб за Францию») 9 июня 1940 года на реке Эн, что в Арденнах, и похоронен, как и его товарищи, русские и французы, на сельском кладбище в Живри. История этой гибели изложена в памятке, выпущенной Содружеством ветеранов:

«Когда показались наступающие немцы, открывшие артиллерийский огонь... французы стали отходить. Тогда один из офицеров — лейтенант — собрал небольшую группу солдат (по словам местных жителей, не более 20 человек), занял вновь позицию и стал отбивать ружейным и пулеметным огнем наступающего противника. Вскоре, однако, эта ничтожная по количеству группа солдат-героев была окружена и смята немцами. На поле боя осталось восемь человек убитых: среди них находился и Ножин».

Если бы все воевали, как неизвестный лейтенант и как солдат Ножин, может, «смешная война» Франции и вся Вторая мировая приняли бы другой поворот, как знать... Бедный герой Александр Ножин родился в годы Первой мировой войны, и всей его жизни между двумя войнами было 24 года...

Нувель (Nouvel) Вальтер Федорович, 26.01.1871—13.04.1949

Вальтер Федорович Нувель был до революции композитор-любитель, эстет и чиновник особых поручений канцелярии Министерства императорского двора. Он посещал в Петербурге самые разнообразные сборища богемы, и однажды на одной из знаменитых «сред» у Вячеслава Иванова подвергся вместе с прочими гостями полицейскому обыску, о чем повествует в своих «Встречах» поэт Владимир Пяст: «Очень неловко себя чувствовал чиновник министерства двора В. Ф. Нувель, член-организатор вечеров «Современной музыки», друг «Мира искусства». Он понимал, что настроение большинства присутствующих по отношению к нему недружелюбное. Кто-то ему отпустил даже какую-то колкость. В то же время ему было, очевидно, не очень-то приятно подвергаться обыску. Человек маленького роста, с довольно большими усами, эстет с ног до головы, одетый с особым изяществом, куривший особенные папиросы, Нувель был — слишком очевидно для всех — вне всякой политики...»

Неудивительно, что такой человек оказался вскоре в окружении Сергея Дягилева, вошел в «мозговой трест» его антрепризы, а позднее написал книгу о Дягилеве. Звали его в окружении Дягилева «Валечка Нувель».

Нуреев Рудольф, 1938—1992

Под этим невероятным, ни на что здесь не похожим надгробьем, под каменной мозаикой восточного ковра покоится один из великих танцовщиков и балетных постановщиков века — Рудольф Нуреев. «Бедный татарский мальчик» из семьи отставного замполита, родившийся в поезде близ берегов Байкала, увидел в пору голодного детства в Уфе свой первый балет (голодный год моего детства и первый увиденный мною балет тоже пришлись на холмистую Уфу, но это не привело меня на сцену, так что не будем преувеличивать роль детских впечатлений) и возмечтал стать танцовщиком. Он стал им благодаря таланту, упорству, честолюбию, дерзости. Танцевать учила его в Уфе ссыльная дягилевская балерина, потом были Уфимский театр оперы и балета и новая большая победа — он поступил в славное балетное училище в Ленинграде. А потом — сцена Кировского балета, мечты о дальних странствиях (вспоминают его заносчивую фразу: «Я буду танцевать в «Гранд-Опера», а вы будете все тут коптеть») и, наконец, его первые гастроли в Париже. Здесь он (едва ли не единственный из танцовщиков, кто удосужился выучить «иностранный» язык — английский, конечно) сходится с французскими коллегами, высокопоставленными балетоманами и юной поклонницей из богатой чилийской семьи (Кларой Сент), днем и ночью бродит в их компании по Парижу, покупает театральные парики. Те, кому положено блюсти «поведение советского человека за границей», решают, вместо продолжения его выступлений в Лондоне срочно отправить Нуреева назад в Москву. Ему сообщают об этом перед самым отлетом, уже в аэропорту Ле Бурже, откуда труппа улетает в Лондон. По просьбе Нуреева французские друзья, пришедшие на проводы, вызывают в аэропорт Клару, она предупреждает местную полицию, что ее русский друг хочет просить политического убежища во Франции. Полицейские входят в кафе и устраиваются у стойки. Нуреев сидит в зале под охраной двух дюжих стражей. Прыжок в аэродромном кафе становится одним из решающих па в жизни всемирно известного танцовщика. Этим прыжком к свободе Нуреев преодолевает расстояние до стойки. Прежде чем его стражи опомнились, Нуреев успел воззвать к французскому закону, требуя свободы...

Судьба его сложилась на Западе счастливо. По выражению одного из биографов (а о нем написано больше дюжины книг и сотни статей), Нуреев, подобно Анне Павловой, не гастролировал разве что в Антарктике. Успех его на величайших сценах мира был триумфальным, у него были великие партнерши (вроде Марго Фонтейн), уже через два года после бегства он поставил в лондонском Королевском балете сцену из «Баядерки» и стал постановщиком. Он был чуть не десять лет балетмейстером парижского Пале Гарнье (того самого, что русские называли Гранд-Опера). Он богател, покупал виллы, поместья, дома, квартиры, острова, картины... У него были три большие любви (к мужчинам, как водится у выпускников балетных школ) и множество увлечений. Он небрежно отмахнулся от смертельной угрозы СПИДа — и пал его жертвой...

В 1992 году, изможденный болезнью, он ставил в Париже балет «Баядерка». Тот самый, в котором он, еще танцовщиком Кировского театра, в последний вечер перед побегом танцевал в Париже — в июне 1961 года. Теперь Нуреев принимал поздравления (и орден) лежа. Его устрашающая фотография, помнится, появилась тогда во всех французских газетах. Он был олицетворением СПИДа...

Поклонники балета и собратья по сексуальному предпочтению до сих пор устраивают панихиды на его могиле. Нуреев завещал учредить на его деньги стипендии для танцовщиков, отдать часть его наследства на медицинские исследования. Денег, конечно, хватило ненадолго...

Оболенская Анаида Марковна, 1903—1976

Оболенский Андрей Владимирович, 1900—1975

Андрей Владимирович Оболенский был сыном знаменитого кадетского деятеля Владимира Андреевича Оболенского, депутата Думы от Крыма (где было имение его тестя Вимберга), позднее — человека близкого к крымскому правительству кадетов, а еще позднее, в эмиграции, — автора интересных мемуаров. Не собираясь (как и все патриоты-эмигранты) долго засиживаться в эмиграции, Владимир Андреевич дал своим многочисленным детям в Праге русское образование, которое не слишком-то помогало им в их французской жизни. И то сказать, денег на другое образование не было, эта ветвь Оболенских уже и в России была небогата. Отец Владимира Андреевича, князь Андрей Васильевич, был прекрасный, добрый, верующий, деятельный человек, сторонник прогресса и освобождения крестьян, либерал, умница, но... играл в карты (и проигрывал). Его супруга (дочь А. Н. Дьякова и баронессы Дальгейм де Лимузен) была прелестная женщина, поборницаженского образования, создательница женской гимназии в Петербурге. В нее был серьезно влюблен Лев Толстой... Все это, впрочем, мало чем могло помочь покоящемуся здесь их внуку Андрею Владимировичу Оболенскому в городе Париже, который, как и Москва, слезам не верит. Андрей был высокий, молчаливый, настоящий молчун, и он очень нравился энергичным, разговорчивым женщинам. Марина Цветаева без устали таскала его за собой по окраинам Праги и все рассказывала, рассказывала... Он был молчаливым, но не был равнодушным — его легко было увлечь новыми идеями. В Сербии он активно участвовал в делах студенческого христианского движения, но был при этом менее заметным, чем его яркая сестра Александра (Ася), ученица Булгакова, впоследствии — мать Бландина. Кстати, в те сербские времена он и познакомился с русским ученым по фамилии Меньшиков, который преподавал в Сорбонне, кажется, минералогию. Этот человек заказывал Андрею вытачивать каменные пластинки для занятий, и в конце концов Андрей стал обеспечивать этими пластинками чуть не все лаборатории Франции, так что он все меньше и меньше малярничал для заработка... А вообще-то, жизнь была нелегкой, так что подобные ему «эмигрантские дети» не были в восторге от наследия, оставленного им отцами-демократами, отцами-либералами. Они искали свои пути обратно в Россию, свои пути преобразования мира, и неудивительно, что реакцией на либеральное прекраснодушие отцов была их тяга к силе, к коричневому и красному фашизму, к Красной Армии, «перерожденному комсомолу». Андрей с братом тоже увлекались идеями «младороссов», слушали одуряющие речи Казем-Бека. Господь их сохранил от «сотрудничества», потому что до «перерожденного комсомола» ведь было далеко, а ГПУ — вот оно, всегда рядом... И он, и энергичная его, обаятельная, но отнюдь не простая жена Анаида пытались выбраться из этого тупика, из этой скудости. Анаида была из московской купеческой семьи. В Париж приехала из Москвы с братом-пианистом и с матерью, сестра осталась в Германии, семью разметало по свету. Одно время Анаида с Натальей Оболенской даже учились на курсах авиационных механиков, позднее Анаида возлагала надежды на то, что немцы все-таки прогонят большевиков и можно будет вернуться. После советской победы и Андрей, и Анаида взяли советские паспорта и даже написали кузине Андрея в Ленинград, что хотят приехать. Кузина страшно перепугалась и отнесла письмо «куда надо». Там сказали: пусть едут — такая была политика «где надо». Кузина передала им в письме этот совет, но предупредила, что вряд ли им удастся найти общий язык, столько воды утекло. Андрей и Анаида никуда не двинулись, но, попадая в круг семьи, дразнили всех рассказами о безумных успехах стахановского движения, пятилетки, семилетки... А умела ведь она бывать и доброй, и остроумной, прелестная эта Анаида Марковна (армянка, как и жена младшего Андреева брата — Льва), и детей любила (племянник ее Алеша, ныне профессор в Ницце, этого не забыл)... Ну а потом прошла еще одна французская бесплановая семилетка, еще и еще одна, минуло и французское «славное тридцатилетие» — Андрей умер 75 лет от роду, а жена его еще через год...

Надо сказать, что и на Сент-Женевьев-де-Буа, и на кладбище Кокад в Ницце, и в городке Борм-ле-Мимоза покоятся представители разных ветвей рода Оболенских. Николай Николаевич Оболенский, живший в Ницце, состоял в родстве с матерью знаменитого советского писателя Константина (Кирилла) Симонова. Маститый писатель, обаятельный Симонов бывал в гостях у французского родственника, который позднее жаловался своим друзьям из Ниццы на странности неровного характера своего московского гостя. Вряд ли обитателю послевоенной Ниццы понятна была вся сложность и двусмысленность миссии, которая возложена была на плечи его знаменитого «выездного» родственника...

Оболенская (урожд. Макарова) Вера (VickY), lieutenant F. F. G., 24.06.1911—4.08.1944, fusille par les nazi a Berlin

33-летняя красавица княгиня Вера (Вики) Оболенская была во время немецкой оккупации одним из организаторов резистантской сети информации. Она была арестована 17 декабря 1943 года и во время непрестанных двухнедельных допросов держалась (по свидетельству немцев) с удивительным мужеством. Гестаповцы склоняли ее к сотрудничеству, напоминая, что они ведут войну лишь против коммунистов и евреев (лозунг на русском консульстве в Белграде в пору оккупации гласил: «Победа Германии — свобода для России»). На все уговоры княгиня Оболенская отвечала:

— Я русская и всю свою жизнь прожила во Франции. Я не предам ни свое отечество, ни страну, давшую мне приют... Я верующая христианка, и потому я не могу быть антисемиткой... Вам этого не понять.

Она, единственная из всех арестованных, отказалась просить нацистов о помиловании и была казнена.

Княжна Оболенская Нина Александровна, 14.01.1898—6.07.1980

Вместе с младшей сестричкой Мией Нина Оболенская стала в 20-е годы в Париже модной манекенщицей. Одна из ее коллег так вспоминала о ней в беседе с А. Васильевым: «...Нина Оболенская была очаровательной. Она была веселой, миловидной и всегда почему-то очень часто моргала...» В 1922 году Нина Оболенская вышла замуж за бывшего полковника лейб-гвардии уланского полка Константина Васильевича Балашова, с которым позднее разошлась. Жизненный путь лейб-гвардейцев в эмиграции не был усыпан розами... Гордостью семьи Оболенских был брат Николай, который после своего участия в Сопротивлении, заключения в Бухенвальде и гибели его жены-героини, расстрелянной нацистами в берлинской тюрьме, стал священнослужителем...

Оболенский Николай, archipretre, 4.01.1900—5.07.1979

В последнюю войну старший брат двух прелестных манекенщиц Нины и Мии Оболенских Николай Александрович Оболенский (сын княгини Саломии Николаевны Оболенской, урожденной Мингрельской) сражался во французском Сопротивлении, был заключенным нацистского лагеря Бухенвальд. Связной в Сопротивлении была и его жена Вера (Вики) Оболенская. Вернувшись в Париж, князь долго ждал возвращения любимой жены. Она не вернулась. Она была казнена нацистами в берлинской тюрьме. Князь Николай Оболенский постригся в монахи, был рукоположен в священники, позднее стал архимандритом...

Николай Оболенский писал стихи. Некоторые из них были напечатаны в 1947 году в коллективном сборнике Объединения молодых деятелей русского искусства и науки.

В. Варшавский цитирует в своей книге о «незамеченном поколении» трогательные строки Николая Оболенского о гибели русского добровольца:

И вот несут — глаза в тумане,

И в липкой глине сапоги.

А в левом боковом кармане

Страницы Тютчева в крови.

На надгробной плите Николая Оболенского (на участке легионеров) стоят также имена его героини-жены Вики Оболенской (похороненной где-то в Берлине) и его старшего друга, французского генерала, крещеного еврея Зиновия Пешкова (урожденного Свердлова; надпись: «Легионер Пешков»).https://refdb.ru/look/3559310-p25.html

|

Метки: некрополь русское зарубежье эмиграция оболенские |

Заброшенные дворцы Санкт-Петербурга... Утрачены или реставрации быть? |

Заброшенные дворцы Санкт-Петербурга... Утрачены или реставрации быть?

Переехав в Санкт-Петербург, я начала знакомство с этим городом с его старинных особняков и дворцов. Тот, кто был, тот меня поймет – это такое великолепие! Даже то, что осталось с тех далеких времен…. Почему осталось?

Вспомним о Великой Отечественной войне, когда были разрушены многие дворцы, взять к примеру тот же Петергоф! Когда рассматриваешь фотографии военных лет, этот ужас, становится жутко….

Во время войны произошли самые страшные разрушения, после которых многие дворцы и особняки приходилось восстанавливать чуть ли не с нуля.

А до войны в тех же дворцах были учреждения и организации, которые не всегда относились к имуществу бережно. Да и вспомним, что после Революции, когда в стране был беспорядок, голод… тут уж не до красот и не до искусства.

Почему я всё это вспомнила и рассказываю?

Отвечу. Как-то раз, гуляя по Строгановскому дворцу, я вдруг поймала себя на мысли «А ведь когда-то для кого-то это был чей-то дом!». Понимаете, не дворец, где представлены картины и скульптуры, и где веревочками огорожены стулья и шкафы от любопытных туристов, а место, где просто жили. Гостиная, спальня, столовая, детская…

И мне стало интересно, а как выглядели эти самые залы в те времена? Понятно, что многое, да практически всё сейчас в этих особняках не оригинальное, совсем не то, что принадлежало тем хозяевам, кроме пожалуй, картин, мебели в Эрмитаже. И только по роскоши потолков, отделке, роскошным лестницам можно догадаться какого уровня была обстановка в особняках.

Признаюсь, мне не всегда нравится то, как реставрируют особняки – не то это, совсем не то. И почему-то, мне кажется, что если бы можно было показать бывшим владельцам их дома, боюсь, что они не узнали бы те места, где когда-то жили.

Но уже радует, что сейчас восстанавливают, стараются,... Есть много увлеченных профессионалов, которые, я надеюсь, доведут дело до конца, и мы увидим это великолепие в былом величие.

Чтобы понять – как выглядели те самые дворцы и особняки, которыми мы любуемся сегодня, можно посмотреть картины акварелиста

Luigi Ossipovich Premazzi

Краткая информация о нем:

Художник родился в Италии, в Милане. Когда ему исполнилось 20 лет он приезжает в Санкт-Петербург. Только благодаря ему, мы можем сейчас увидеть, как же выглядели тогда залы, какая мебель была, какое убранство. Ведь в те времена не было фотографов, не было дизайнеров в том виде, что сейчас.

Взлет его карьеры был делом случая – будучи учителем рисования княгини Изабеллы Гагариной он как-то раз, будучи на зарисовках в Петергофе, столкнулся с императором Николаем I. И тот, видима увидев его работы, заказал ему серию рисунков Александрии и кронштадтских укреплений. После этого заказа он становится популярен среди аристократов Петербурга.

И, именно он делал зарисовки дизайна дворцов. Хочу показать, как это выглядело 100 лет назад.

И как пример, возьму дворец Великого князя Павла Александровича, больше известного как особняк барона А.Л. Штиглица.

Возведен дворец был на берегу Невы, на Английской набережной по заказу А.Л. Штиглица. Затем был выкуплен у него для Великого князя.