Бесстыжая царица |

Бесстыжая царица

Отношения Александра II и княжны Екатерины Долгоруковой часто представляют для читателя как великую любовь, преодолевшую все преграды.

Преграды они, конечно, преодолели. Наплевав на всех и унизив законную императрицу, растоптав ее чувства и гордость. Наплевав на мнение царских детей и наследника престола в том числе. Наплевав на статус императора.

Александр II и Екатерина Долгорукова

Что сказал бы отец Александра II, узнай он о ситуации? Николай I был правителем неоднозначным, но в том, что касается долга и уважения, он был безукоризнен. У него тоже была многолетняя любовница, но она не лезла вперед жены, а сам император щадил как мог свою супругу.

Александр II был тот еще ходок. Любовных историй за его плечами немерено. Женился он в 23 года на 17-летней принцессе Гессенской, которая в православии приняла имя Марии Александровны.

Александр в молодости

Императрица родила восьмерых детей. Поначалу их брак был вполне счастливым. Со временем же они стали отдаляться друг от друга. Здоровье императрицы было слабым, а Александр был всё еще вполне молодым и полным сил мужчиной. Окончательно пропала нить между супругами в 1865 году, из-за смерти их горячо любимого сына и наследника Николая. Мария Александровна так и не оправилась от этого горя, она стала как будто тенью самой себя.

Постаревшая императрица Мария Александровна

Александр же менял фавориток. Сердце его пленила юная княжна Долгорукова, на 30 лет моложе. Катя родила императору четверых детей. Об этой связи все знали, Александр не скрывал молодую любовницу. Он жил на два дома, постоянно бывая в купленном для Кати доме. Потом разъезды надоели, император поселил Катю в Зимнем дворце, прямо под покоями жены. Одного из детей Александр вынужден был принимать собственноручно, поскольку роды началась внезапно и были стремительными. Императрица слышала крики любовницы своего мужа, когда рождался их ребенок...

Екатерина Михайловна Долгорукова

Екатерину Долгорукову хлестко прозвали "бесстыжей царицей". И поделом. Незамужняя юная девушка ничтоже сумнящеся вступила в интимные отношения с женатым человеком, императором, на 31 год старше!

Нагло поселилась в Зимнем по велению любовника. И жила там как у себя дома при живой-то жене-императрице!

А что говорить о письмах императора и Долгоруковой! Там были ооочень откровенные подробности, снабженные даже фривольными рисунками.

Они поженились спустя всего лишь 40 дней после смерти императрицы, неслыханное нарушение всех норм. Екатерина Долгорукова получила титул светлейшей княгини Юрьевской, их детей Александр узаконил.

Александр II, Екатерина Долгорукова и их дети Георгий и Ольга

Так что кличка вполне заслуженная. Ах да, Александр завещал ей немалые деньги в наследство и его сын, император Александр III, всё выполнил, скрипя зубами. Человеком он был порядочным и волю отца исполнил, хоть и едва терпел его пассию. Но княгиня Юрьевская продала всё имущество и уехала в Ниццу, где довольно быстро промотала состояние. Дожила она аж до 1922 года, оставив после себя кучу долгов и приличный архив писем.

|

Метки: романовы долгоруковы |

Граббе |

Софья Павловна Мосолова (Граббе)

You may also like...

Павел Христофорович, (1789 – 1875) гр. Граббе

Авдотья (Евдокия) Ильинична Голенищева-Кутузова, урожд. Бибикова (1743 – 1807),

Петр Петрович Пален (1-й) (1778-1864)

07. Член Государственного Совета Российской империи (фамилия, имя и отчество не установлены).

Алексей Матвеевич Всеволожский 1763-1813

Мария Николаевна гр. Граббе-Никитина ур. Безак (1864-1951)

https://www.salvabrani.com/pimage/6453518215831791...D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B1%D0%B5/

https://www.salvabrani.com/pimage/6453518215831791...D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B1%D0%B5/

Граббе Владимир Павлович, с 1866 граф (? – 1893) генерал-майор с 1886

Елизавета Граббе с матерью Марией Николаевной

Княжна Мария Константиновна Белосельская-Белозерова, Гартман

|

Метки: граббе мосоловы |

Понравилось: 1 пользователю

Информационные ресурсы |

Информационные ресурсы

Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт‑Петербурга

Фотоальбом

Семейный альбом графа М.Н.Граббе.

Шифр: П 291

Период: До 1917

Цветность: Черно-белый

Аннотация: Портреты родных, друзей и членов императорской фамилии.

Рубрики: Искусство. Культурная и общественная жизнь. Быт. / Социальные слои населения - быт, типаж. Городские этюды. Пейзаж. / Привилегированные слои - придворные, аристократия, помещики, военные, чиновничество, буржуазия (по алфавиту фамилий и типаж).

Места съёмки: Санкт-Петербург г.

Саратовская губ. / Царицын г.

Псков г.

Петербургская губ.

Австрия / Траун г.

Москва г.

Страница 1 из 5

20 Результатов на странице

Показывается результатов: 1 - 20 из 81.

- ← Первый(я)

- Предыдущий

- Следующий

- Последний →

| Шифр | Аннотация | Дата съёмки | Место съёмки | Образ |

|---|---|---|---|---|

| П 291 сн. 1 | Адъютант великого князя Михаила Николаевича граф Александрович Николаевич Граббе-Никитин с женой Марией Николаевной (урож. Безак) и сыновьями Георгием (слева), Павлом и Николаем (справа). | 1903 г. | Санкт-Петербург г. |  |

| П 291 сн. 2 | [Приёмная дочь(?) министра финансов, председателя Кабинета министров, действительного статского советника Сергея Юльевича Витте] Вера Витте. Портрет. | 1903 г. | Санкт-Петербург г. |  |

| П 291 сн. 3 | Начальник походной канцелярии лейб-гвардии Конного полка, полковник князь Владимир Николаевич Орлов. Портрет. | 1903 г. | Санкт-Петербург г. |  |

| П 291 сн. 4 | Начальник походной канцелярии лейб-гвардии Конного полка, полковник князь Владимир Николаевич Орлов. Портрет. | 1903 г. | Санкт-Петербург г. |  |

| П 291 сн. 5 | Дочь светлейшего князя Николая Ильича Грузинского, жена драгунского поручика Андрея Трегубова Мария Николаевна Трегубова. Портрет. | 1902 г. | Москва г. |  |

| П 291 сн. 6 | А.А.Ростовцев. Портрет. | 1903 г. | Санкт-Петербург г. |  |

| П 291 сн. 7 | Дети герцога Николая Николаевича Лейхтенбергского и герцогини Марии Николаевны Лейхтенбергской (урож. графини Граббе): Надежда и Максимилиан. Двойной портрет. | 1902 г. | Санкт-Петербург г. |  |

| П 291 сн. 8 | Графиня Елизавета Граббе (дочь графа М.Н.Граббе и графини С.И.Граббе-Всеволожской) и граф Николай Граббе (сын графа А.Н.Граббе и графини М.Н.Граббе-Безак). Двойной портрет. | 1902 г. | не установлено |  |

| П 291 сн. 9 | Граф Николай Николаевич Граббе с женой графиней Марией Николаевной Граббе (урож. княжной Оболенской). | 1903 г. | Саратовская губ. / Царицын г. |  |

| П 291 сн. 10 | Адъютант главнокомандующего войсками гвардии и Петербургского военного округа великого князя Владимира Александровича граф Михаил николаевич Граббе. Портрет. | 1903 г. | не установлено |  |

| П 291 сн. 11 | Дочь герцога Георгия Николаевича Лейхтенбергского и герцогини Ольги Николаевны Лейхтенбергской (урож. Репниной) герцогиня Наталья Лейхтенбергская с оленёнком. | 1902 г. | Австрия / Траун г. |  |

| П 291 сн. 12 | Вид Псковского кремля со стороны реки Великой; слева возвышается Свято-Троицкий собор (1699 г.), справа - Благовещенский собор (собор Благовещения Пресвятой Богородиицы, 1836 г., архитектор Авраам Мельников) и колокольня. | 1903 г. | Псков г. |  |

| П 291 сн. 13 | Иконостас Благовещенского собора (собора Благовещения Пресвятой Богородицы, 1836 г., архитектор Мельников) и место (слева), где помещались мощи св. Всеволода - Гавриила. | 1903 г. | Псков г. |  |

| П 291 сн. 14 | Император Николай II и императрица Александра Фёдоровна в коляске среди горожан у стен [Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря] во время посещения города по случаю псковских манёвров. | 1903 г. | Псков г. |  |

| П 291 сн. 15 | Император Николай II и императрица Александра Фёдоровна среди сопровождающих их лиц и горожан после посещения Поганкиных палат во время пребывания в городе по случаю псковских манёвров; справа от императорской четы - министр императорского Двора В.Б.Фредерикс и великая княгиня Мария Павловна (старшая) | 1903 г. | Псков г. |  |

| П 291 сн. 16 | Участники псковских манёвров на поле, где будут проходить учения; в центре - император Николай II, слева от императора - великая княгиня Ольга Александровна, справа ( на тёмной лошади) - великий князь Владимир Александрович, за ним (справа) министр императорского Двора В.Б.Фредерикс. | 1903 г. | Псковская губ. / Торошино д. (не уточнено) |  |

| П 291 сн. 17 | Участники псковских манёвров на поле, где будут проходить учения. | 1903 г. | Псковская губ. / Торошино д. (не уточнено) |  |

| П 291 сн. 18 | Высшие военные чины - участники псковских манёвров - во время беседы; справа в группе (в профиль) - великий князь Владимир Александрович, справа (в тёмном пальто) - [фотограф]. | 1903 г. | Псковская губ. / Торошино д. (не уточнено) |  |

| П 291 сн. 19 | Император Николай II и императрица Александра Фёдоровна в коляске проезжают по одной из улиц [г. Пскова] вдоль строя приветствующих их горожан. | 1903 г. | Псков г. (не уточнено) |  |

| П 291 сн. 20 | Участники псковских манёвров на поле, где будут проходить учения. | 1903 г. | Псковская губ. / Торошино д. (не уточнено) |  |

Страница 1 из 5

https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgakffd/photoalbum/352

|

Метки: граббе |

Расстрел царской семьи |

Правда о двойнике Николая II

Расстрел царской семьи

Семья Николая 2, история, советский союз, интересные факты

Сенсационные результаты исследований обстоятельств гибели Николая II и его семьи в Екатеринбурге заставляют под иным углом зрения рассматривать эти трагические события. Чем дальше от них уходит время, тем объективнее становится взгляд историков.

Расправа над российским императором во время Гражданской войны долгое время являлась фактором, влияющим на текущую политику. В СССР об этом говорили скупо, а после 1991 г., наоборот, историческую литературу и прессу словно прорвало. При этом факты, не укладывавшиеся в общее русло, предпочитали не упоминать.

Августейший заложник

Николай 2, Советский Союз, история, интересные факты

В частности, до сих пор только узкому кругу специалистов было известно о существовании у Николая II нескольких двойников. В 1918 г. революционеры требовали монаршей крови. Ленин и его окружение отдавали себе отчёт в том, что после расстрела царя обратной дороги у них не будет.

Поэтому они решили подстраховаться. По распоряжению Л. Троцкого императорская семья в строжайшей тайне была вывезена из Екатеринбурга в Москву. Вместо них была расстреляна другая семья. Так большевистское руководство убивало двух зайцев, удовлетворяя требованиям комиссаров в кожаных куртках и в то же самое время оставляя при себе высокопоставленного заложника. Если бы для большевиков дела пошли фатально, они получали возможность торговаться жизнью Николая и членов его семьи.

Похищение

Николай 2, Советский Союз, история России

После окончания Гражданской войны царская семья оставалась жить в подмосковной резиденции, под охраной сотрудников ГПУ (позднее – ОГПУ, ещё позднее – НКВД). Судьба их осталась неизвестна, а имеющиеся данные несут легендарный характер.

Известно только, что к отрекшемуся императору несколько раз перед войной приезжал Сталин. Содержание их бесед осталось тайной. Также известно, что в 1948 г. спецобъект, в котором содержали августейшую семью, был закрыт.https://zen.yandex.ru/media/id/5d70e7d64e057700ad6...ia-ii-5da8ad318d5b5f00ad7c17a2

|

Метки: романовы |

Понравилось: 1 пользователю

Александр Граббе-Никитин |

#04 (12) 2015

74

АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

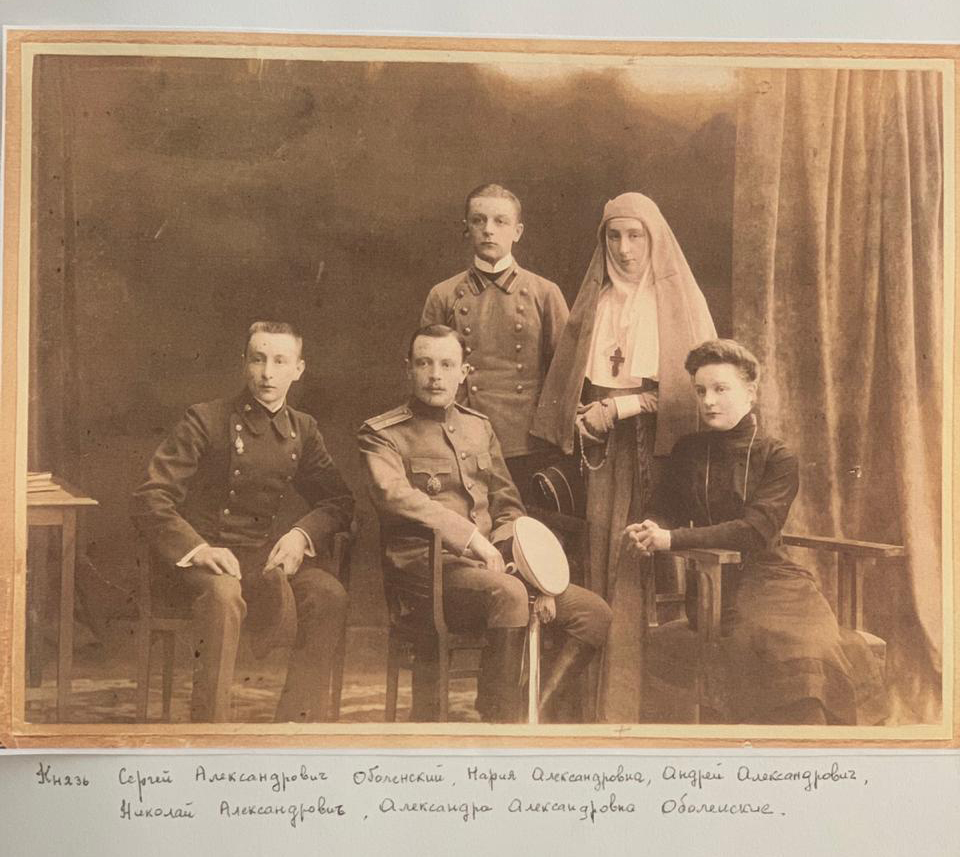

пять детей: Николай, женат на Марии Ни-

колаевне, урожденной княжне Оболенской,

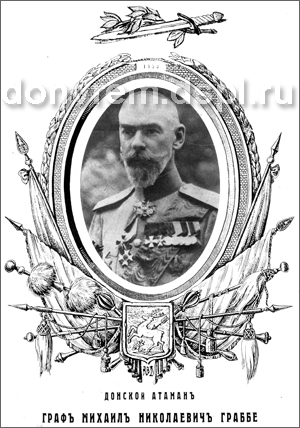

Михаил – генерал-адъютант Николая II, на-

значен атаманом войска Донского, женат на

Софье Ивановне урожденной Всеволжской,

Александр – генерал-майор, атаман войска

Донского до 1917 года, женат на Марии Ни-

колаевне, урожденной Безак.

Мария Николаевна Граббе вышла замуж

за герцога Лихтенбергского, правнука Ни-

колая I и внука в пятом колене Жозефины

Богарне.

Новый владелец усадьбы (с конца ХIХ в.)

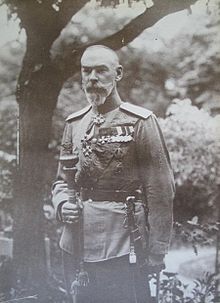

граф Александр Николаевич Граббе (1864-

1947) (илл. 6) приходился внуком декабри-

сту, впоследствии полному генералу и члену

Государственного Совета, возведенному в

1866 году в графское достоинство, Павлу

Христофоровичу Граббе.

Генерал-майор А.Н. Граббе служил на-

чальником личного конвоя императора Ни-

колая II. Жил в Петербурге в своем доме на

Моховой улице, а в усадьбу приезжал только

на лето. В основном в усадьбе бывала его

жена Мария Николаевна, урожденная Безак

(дочь известного генерал-лейтенанта Нико-

лая Александровича Безака и Марии Федо-

ровны, урожденной Лугининой) с сыновьями.

Скончался А.Н. Граббе в 1947 году [8].

По воспоминаниям современников, в

частности протопресвитера Георгия Ша-

вельского, личностью Александр Николае-

вич Граббе был малосимпатичной, но чрез-

вычайно ценимой последним императором

за страсть к охоте, конным прогулкам и

игре в кости (илл. 7). Он пишет:

«Командир

Конвоя, гр. А. Н. Граббе, одним своим видом

выдавал себя. Заплывшее жиром лицо, ма-

ленькие, хитрые и сладострастные глаза;

почти никогда не сходившая с лица улыбка;

особая манера говорить – как будто шепо-

том. Все знали, что Граббе любит поесть и

выпить, не меньше – поухаживать, и совсем

не платонически. Слыхал я, что любимым его

чтением были скабрезные романы, и лично

наблюдал, как он, при всяком удобном и не-

удобном случае, переводил речь на пикант-

ные разговоры. У Государя, как я заметил,

он был любимым партнером в игре в кости.

Развлечь Государя он, конечно, мог. Но едва

ли он мог оказаться добрым советником

в серьезных делах, ибо для этого у него не

было ни нужного ума, ни опыта, ни интереса

к государственным делам. Кроме узкой лич-

ной жизни и удовлетворения запросов «пло-

ти», его внимание еще приковано было к его

смоленским имениям, управлению которыми

он отдавал много забот»

[10].

После событий 1917 года богатая утварь

и мебель господского дома послужили ос-

новными экспонатами для музея–дворца

«Скугорево», основанного в 1918 году. В

1921 году в Гжатский уезд музейным управ-

лением Смоленской губернии была направ-

лена экспедиция, вот что писали члены этой

экспедиции:

«Васильевское до сих сохраня-

Илл. 6. Граф А.Н. Граббе

Илл. 7. Граф А.Н. Граббе, император Николай II,

Орлов, дворцовый комендант Воейков

1 … 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 … 178 FlippingBook

nt-ant.ru/docs/world_art12/files/assets/basic-html/page-74.html

|

Метки: граббе |

Гарем Александра II (пиар-ошибки Романовых) |

Гарем Александра II (пиар-ошибки Романовых)

Ну разве хороший пиарщик позволил бы своему клиенту бесстыдно, у всех на виду, держать настоящий гарем в Зимнем дворце? Эх, не было в 19-м веке политтехнологов - а как пригодились бы Романовым! Итак, что посоветовал бы Александру Второму любой мало-мальски приличный имиджмейкер?

Вы наверняка уже слышали эту пикантную историю про двух любимых жен пылкого государя. Царь-Освободитель и в личной жизни чувствовал себя совершенно свободно. Поселил в Зимнем, в соседних комнатах, свою законную супругу Марию Александровну и фаворитку Екатерину Долгорукую. С которой тут же, во дворце, и завел двух внебрачных детей. Императрица знала, что за стенкой ее муж проводит время со второй семьей, - и все приближенные это знали, и вся страна знала.

Мрак! Какой удар по тщательно разработанному имиджу безгрешного батюшки-царя.

Покои императрицы Марии Александровны в Зимнем дворце. Акварель Э.П. Гау

Окей, с чисто человеческой точки зрения понять Александра Николаевича можно. Законная супруга Мария несколько сдала после 8 (!) родов. И вообще, была она тихой и болезненной полумонахиней, в отличие от бойкой и страстной, а главное, юной Екатерины.

Но - император, как известно, всем ребятам пример. А какой уж тут пример, когда «царь православный» живет отнюдь не по христианским канонам.

Тут нужно отметить, что Александр и сам страдал от такого положения вещей. Не мог сосредоточиться на работе, не замечал возрастающего народного возмущения, весь погрузился в свою трудную любовь. В какой-то момент председатель Совета Министров Валуев назвал его даже «коронованной развалиной».

А ведь был, был один гениальный выход из этой ситуации! Решение, которое полностью реабилитировало бы Александра как мужа, главу государства и просто честного человека.

Конечно, ему следовало отречься от престола в пользу своей супруги Марии.

Подумайте сами, сколько плюсов. Во-первых, до безумия романтичный жест - отказаться от короны ради любимой женщины. Как это сделал, например, король английский Эдуард Восьмой ради миссис Уоллис Симпсон в 1936 году. Кстати, и у самого Александра не раз были такие порывы в молодости: сперва он хотел отречься от трона, чтобы жениться на фрейлине Ольге Калинковской (не сложилось), потом чтобы обвенчаться с той самой Марией, которая была не слишком подходящей партией для цесаревича. Но - тогда до отречения не дошло, а к старости, видно, романтика померкла перед властью.

А вот ушел бы в отставку ради Екатерины - не погиб бы от рук террористов, жил бы счастливо с любимой семьей до старости.

И как довольна была бы Мария - пусть не сложилась личная жизнь, но вдруг рванула бы карьера. Можно пофантазировать, как развивались бы события. Целое государство в ее распоряжении, об изменнике-муже думать некогда, появляется новый смысл жизни - и у нее, и у страны. Оппозиция обескуражена таким поворотом, теряет запал. Но и Мария, свободная от мужских амбиций, не собирается любой ценой сохранять самодержавие и назначает выборы в парламент. Конституционная монархия оказывается гораздо устойчивее морально устаревшей модели российского единоличного правления, никакой революции, весь мир аплодирует сильной женщине на троне…

Императрица Мария Александровна

Глядишь, и Аляску бы сохранили. И еще много чего.

Если вам понравилась ироничная история - подписывайтесь на страничку, лайкайте, читайте романы серии «Уютная Империя», где рассказывается об альтернативной России, которой до сих пор правят Романовы.

https://zen.yandex.ru/media/id/5c5e801e2e6eb000ad3...novyh-5dc1d9f7bc251400b1c22bef

|

Метки: романовы долгоруковы |

Понравилось: 1 пользователю

П.А. Столыпин. семейный фото-альбом к юбилею. |

П.А. Столыпин. семейный фото-альбом к юбилею.

Продолжение Столыпинского цикла. Начало тут:

http://baronet65.livejournal.com/37171.html

http://baronet65.livejournal.com/37406.html

http://baronet65.livejournal.com/37711.html

http://baronet65.livejournal.com/38103.html

http://baronet65.livejournal.com/38207.html

Петр Аркадьевич Столыпин был сыном генерала от артиллерии Аркадия Дмитриевича Столыпина (1820-1899), и его супруги, княжны Наталии Михайловны Горчаковой (1827-1889).

Был женат на Ольге Борисовне Нейдгардт (1859-1944).

Их дети:

Мария Петровна (1885-1985), замужем за Борисом Ивановичем Боком (1879-1955).

Наталия Петровна (1891-1949), замужем за кн. Юрием Николаевичем Волконским (1892-1954).

Елена Петровна (1893-1985), в первом браке за кн. Владимиром Алксандровичем Щербатовым (1880-1920), во втором за кн. Вадимом Григорьевичем Волконским (1896-1973).

Ольга Петровна (1895-1920).

Александра Петровна (1897-1987), замужем за гр. Львом Гепхартовичем Кейзерлингом (1886-1940).

Аркадий Петрович (1903-1990), женат на Франсуазе-Грации Джордж Луи (1908-1993).

СЕМЕЙНЫЕ ФОТОГРАФИИ.

01. Аркадий Дмитриевич Столыпин (1820-1899)

фото 1870-х гг.

02. Аркадий Дмитриевич Столыпин и его супруга Наталия Михайловна.

фото 1880-х годов.

03. братья Петр и Александр Аркадьевичи Столыпины

фото 1866 г.

04. братья Петр и Александр Столыпины со своим гувернером Д.Ф. Решетилло.

фото 1872 г.

05. Петр Аркадьевич Столыпин (учащийся Виленской гимназии).

фото 1876 г.

06. Петр Аркадьевич Столыпин (студент СПб университета).

фото 1881 г.

07. Петр Аркадьевич Столыпин (студент СПб университета).

фото 1884 г.

08. Петр Аркадьевич Столыпин, его супруга Ольга Борисовна и их дочь Мария.

фото 1889 г.

09. Петр Аркадьевич Столыпин, его супруга Ольга Борисовна и дочери Мария, Наталия и Елена.

фото 1894 г.

10. Дети Столыпины. Наталья, Елена, Александра, Мария, Аркадий, Ольга.

фото 1905 г.

11. Петр Аркадьевич Столыпин и его супруга Ольга Борисовна.

фото 1906 г.

12. Петр Аркадьевич Столыпин и его дочь Наталья.

фото 1908 г.

13. Мария Петровна Столыпина.

фото 1909 г.

14.Петр Аркадьевич Столыпин на отдыхе в Ливадии.

фрир 1909 г.

15. Ольга Петровна и Александра Петровна Столыпины.

фото 1910-х годов.

16. дети Столыпины : Наталья, Елена, Ольга, Александра и Аркадий.

фото 1915 г.

17. Елена Петровна Столыпина и ее супруг кн. Владимир Александрович Щербатов.

фото 1915 г.

18. Александра Петровна Столыпина и ее супруг гр. Лев Гебхард Кейзерлинг.

фото 1921 г.

19. Аркадий Петрович Столыпин и его супруга Франсуаза-Грация Джордж-Луи в день венчания.

фото 1930 г.

20. Аркадий Петрович Столыпин.

фото 1970-х гг.

ttps://baronet65.livejournal.com/41296.htm

|

Метки: столыпины фото |

Отражение "серебряного века" в русской живописи |

Отражение "серебряного века" в русской живописи

Серебряный век – одна из самых загадочных и притягательных эпох в отечественной культуре. К произведениям искусства этого времени обращаются, по сей день, пытаясь разгадать секреты высочайшего уровня мастерства творцов. Как и все остальные виды искусства на рубеже веков, живопись была сложной и противоречивой, появлялись новые формы, направления, методы и приемы изобразительного искусства. Еще одной характерной чертой произведений искусства, созданных в то время, являлось смешение различных стилей, которые сложились ранее. К направлениям живописи той эпохи относятся:

Кандинский. Габриэла Мюнтер 1905

Кандинский. Фуга

Абстракционизм

На картинах, выполненных в этом стиле нельзя увидеть знакомых и понятных прежде объектов. Они полностью абстрактны, никак не связаны с реальностью, могут состоять из сочетания линий, пятен, геометрических фигур. Для этого стиля, очень характерна игра с цветом, они зачастую очень яркие, пестрые, насыщенные. Его основателем считается Кандинский, представивший первое полотно в этом стиле в 1910 году;

Малевич. Чёрный квадрат. (Без него не обойтись))

Кубизм

Для работ, выполненных в стиле кубизма, характерно полное отсутствие перспективы и светотени. В России получил более широкое распространение не этот стиль в его чистом виде, а следующий, который является его подвидом;

Кубофутуризм

Появился в 1912-1913 годах. Из названия ясно, что он соединил в себе элементы кубизма и футуризма. Скандальная картина Казимира Малевича, которую обычно и представляют себе при слове «кубофутуризм», а именно, «черный квадрат», считается одной из первых, написанных в этом стиле картин. Впрочем, одним Малевичем - кубофутуризм, как стиль не ограничивается. Для этого стиля характерны резкие, размашистые изображения, контрастные цвета (черный, красный, синий, белый) практически без полутонов. Мир предстаёт, как бы разбитым на осколки, из которых складывается целое изображение;

Ларионов ⬇️

1

2.

3.

Лучизм

Зародился этот стиль в 1913 году. По мнению основателя этого стиля, Ларионова, обязанностью живописца, является выявление форм, которые возникают благодаря тому, что лучи света пересекаются в пространстве. Несмотря на интересную теоретическую базу, (а основатель этого стиля изложил её в нескольких своих книгах), широкого распространения лучизм, как стиль не получил;

Добужинский

Модернизм или модерн

Впервые этот стиль, появился в Европе еще в конце 19 века. В отличие от предыдущих стилей, он был в гораздо большей степени направлен на широкие массы и доступен для их понимания. Среди наиболее популярных мотивов живописи в этом жанре, выделяют растения, в особенности крупные цветы, рептилий, образ танцующей женщины и танца, как такового. Цветовая гамма состоит в основном из холодных тонов. Характерны неровные контуры и кривые линии. Наиболее известными представителями этого стиля, были художники — Добужинский, Бакст и Бенуа. Помимо картин как таковых, они проявляли свои художественные способности в оформлении декораций и костюмов для знаменитых Дягилевских сезонов;

Бакст. Древний ужас

Бакст. Ужин 1902

Символизм

Появился еще раньше, чем предыдущий стиль – в середине 19 века во Франции. Для него характерны евангельские и библейские вообще сюжеты, мифы и легенды античности и Средневековья, а также наиболее яркие человеческие чувства, выраженные на картине. Его эстетика определяется духовной сферой человеческого бытия. В полотнах символистов заложен глубокий философский подтекст. Художники-символисты считали, что наш материальный мир, лишь бледная тень настоящего мира, духовного, божественного. Привычные предметы – лишь символы куда более значимых вещей. Вот откуда пошло название данного стиля;

Бенуа

Бенуа. Графиня на высоте положения не смотря на проигрыш. 1910

Бенуа. Комната для переодевания графини.

Супрематизм

Относится к направлениям абстрактной живописи. Основано Казимиром Малевичем. Цель этого художественного направления – упростить видимый человеческим глазом мир до простейших геометрических форм — линий, квадратов, хаотичных многоугольников. Отсутствует какая-либо перспектива, верх и низ у картины, ее можно рассматривать со всех сторон.

https://zen.yandex.ru/media/1ylya1/otrajenie-sereb...opisi-5dac0840a06eaf00b019c666

|

Метки: мир живописи |

Граф Келлер - генерал, оставшийся верным царю после его отречения |

Граф Келлер - генерал, оставшийся верным царю после его отречения

Жизнь и смерть за Царя

Фёдор Артурович Келлер родился в 1857 году в семье потомственных военных, много поколений служивших России. Его первой кампанией стала Балканская в 1877 году, куда он отправился добровольцем вопреки воле родителей. Там он заслужил свои первые воинские награды.

Всю жизнь Келлер связал с кавалерийской службой. Лихой гусар по натуре, он был вынужден прозябать в мирной жизни, так как Россия в конце 19 века не вела никаких войн. За это время Келлер дослужился до полковника.

В следующий бой ему пришлось вступить на «внутреннем фронте». Назначенный в 1905 году военным губернатором в приграничном городе Калиш Царства Польского, Келлер был вынужден противодействовать вылазкам революционеров, что он делал весьма умело. За это партия польских социалистов приговорила его к смерти и дважды пыталась привести приговор в исполнение. При втором покушении Келлер был контужен, а осколки бомбы в ноге остались у него до самой смерти.

«Руби их по мордам и по шеям!»

В 1907 году граф Келлер стал генералом. Начало Первой мировой войны он встретил на посту начальника 10-й кавалерийской дивизии. С первых же недель она приняла участие в славном Галицийском сражении с австрийцами. Начинается внушительный перечень боевых отличий Келлера.

8 августа 1914 года под Ярославицами 10-я дивизия разгромила 4-ю кавалерийскую дивизию австрийцев, причём трофеями русских стала вся артиллерия вражеской дивизии. Это был последний чисто кавалерийский бой в истории войн.

Когда Келлеру доложили, что русские шашки не разрубают австрийские каски, граф приказал: «Руби их по мордам и по шеям!» В один из моментов Келлеру пришлось лично повести в контратаку чинов своего штаба и конвоя. За эту блестящую победу над двукратно превосходящими силами противника Келлер был награждён первым офицерским Георгием.

Следующего Георгия Келлер заслужил, командуя 3-м конным корпусом. 17 марта 1915 года он разгромил пехотную дивизию и гусарскую бригаду венгров, взяв в плен более 2000 неприятелей, а 27 апреля провёл феноменальную атаку в конном строю на окопавшегося противника, совершив тактический прорыв фронта и овладев богатыми трофеями.

Командир 3-го военного корпуса генерал-лейтенант граф Ф.А.Келлер с офицерами.

25 апреля 1916 года Келлер за свои многочисленные успешно проведённые бои получил из рук Государя Императора Николая II особенно почётную награду – Георгиевское оружие, золотую шашку с надписью «За храбрость».

Высочайший смотр 3-го кавалерийского корпуса 29 марта 1916 года (фрагмент). За государем в шеренге слева направо: командир корпуса генерал граф Келлер, генерал А.А. Брусилов, великий князь Дмитрий Павлович

«Я христианин, и думаю, что грешно менять присягу»

Известие о революции застало генерала от кавалерии Келлера на Юго-Западном фронте. Получив телеграмму об отречении Николая II, граф выстроил вверенные ему части и объявил, что не верит тому, «чтобы Государь Император мог в такой момент добровольно бросить армию и Россию». От имени корпуса и от себя лично Келлер отправил телеграмму царю, в которой умолял не покидать престола и выражал порицание войскам, примкнувшим к мятежникам. Николай II, находившийся под арестом, уже не узнал о существовании такой телеграммы.

Меж тем время шло, а 3-й конный корпус становился очагом пассивного неповиновения новой власти. Келлер отказывался приводить свои войска к присяге Временному правительству. Уговаривать его приехал личный знакомый барон Маннергейм. Келлер 16 марта согласился уйти в отставку. Солдаты плакали, прощаясь с ним.

Гибель от рук петлюровцев

В гражданскую войну Келлер не пожелал примкнуть к Добровольческой армии генералов Алексеева и Деникина, считая их «февралистами», ответственными за революционную катастрофу. Только возвращение царя могло его удовлетворить. Но и в монархические армии, создававшиеся на Дону, он идти отказывался, видя в них орудие немецких интриг.

Однако случилось так, что Келлеру пришлось возглавить сопротивление русских людей грозящему геноциду. На Киев, где при прогерманском гетмане Скоропадском нашли убежище многие беженцы от большевиков, надвигались петлюровцы. И Келлер согласился возглавить войска глубоко чуждого ему сепаратистского режима против ещё худшего зла.

Русские офицерские отряды под командованием Келлера стали единственной силой, которая в декабре 1918 года обороняла Киев. Однако немцы остались нейтральными, гетман бежал, и русские офицеры, кто не успел бежать, оказались в плену у самостийников, которые многих из них расстреляли и зарубили после многочисленных издевательств.

Золотую шашку у Келлера петлюровцы отобрали при аресте, и гайдамацкий атаман Коновалец вручил её Петлюре на параде. Немцы, узнав об аресте Келлера, предлагали ему освободить его, переодев в немецкую форму, но русский генерал принципиально отказался от такого маскарада. 8 (21) декабря 1918 года Келлер и ещё несколько русских офицеров были убиты своими петлюровскими конвоирами при переводе в тюрьму.

Пред этой шайкой арестантской, крест православный сотворя,

Граф Келлер встал в свой рост гигантский, жизнь отдавая за Царя.

Чтоб с ним не встретиться во взгляде, случайно, даже и в ночи,

Трусливо всех прикончив сзади, от тел бежали палачи.

Мерцало утро. След кровавый алел на снежном серебре…

Так умер витязь русской славы с последней мыслью о Царе.

— написал о нём десять лет спустя эмигрантский поэт Пётр Шабельский-Борк.

https://zen.yandex.ru/media/history_russian/graf-k...eniia-5dc1809a3642b600ad12cee5

|

Метки: келлер российская императорская армия |

Лубянка от Николая II до Собянина. 10 фото |

Лубянка от Николая II до Собянина. 10 фото

Продолжаем наши фотопрогулки по Москве в формате фотосравнения

Сегодня прогуляемся по Лубянской площади и посмотрим, как она менялась в течение ста лет, при губернал-губернаторах, председателях Моссовета и мэрах Москвы

Лубянская площадь. На старом фото здания Страхового общества "Россия", которые в процессе реконструкции в советские годы стали частью нового здания, в котором размещалось КГБ СССР. Фото 1906-1907 года, pastvu.com / 2018 года

Вид на Лубянскую площадь с другого ракурса. На старом фото слева Владимирские ворота Китай-города, которые вели с площади на Никольскую улицу. За Китайгородской стеной Часовня. Ближе к нам на площади располагался фонтан, который демонтировали в 1931 году, а Часовню и Китайгородскую стену в этом месте снесли в 1934 году. На месте Часовни Панелеимона Целителя с 1930-х годов по 1990-е был сквера, а при мэре Москвы Юрии Лужкове на его месте построили торговый центр "Наутилус". Новые постройки справа, "Детский мир" и другие, появились в советские годы. Фото 1904-1909 годов, pastvu.com / 2018 года

Начало Мясницкой улицы у Лубянской площади. Все постройки на переднем плане и храм снесли в годы советской власти, а ещё одно большое здание КГБ справа построили в конце 1980-х годов. В сохранившемся здании слева до революции размещалась Консистория, а последние годы управление ГИБДД. Фото 1900-х годов, pastvu.com / 2018 года

На фото советских времён в здании слева кассы "Аэрофлота", а до революции была гостиница, в здании справа вход на станцию метро "Дзержинская", ныне "Лубянка". При Лужкове, в 2007 году, началась реконструкция зданий, они подросли на пару этажей и утратили часть исторических деталей. На старом фото справа виден сквер, на месте которого в 1990-х появится торговый центр. Фото 1984 года, автор Aad van der Drift pastvu.com / 2018 года

Вид на площадь Дзержинского, ныне Лубянскую, от здания КГБ/ФСБ в сторону проспекта Маркса, ныне Театрального проезда, уходящего к Большому Театру и далее. Фото 1978 года, автор В.Павлов, РИА Новости pastvu.com / 2018 года

А здесь на старом фото запечатлен процесс реконструкции зданий Страхового общества "Россия" и строительства нового здания КГБ. Фото 1971-1975 годов, автор Мясников Виктор Анатольивич pastvu.com / 2018 года

На старом фото вид на Лубянскую площадь накануне демонтажа памятника Феликсу Дзержинскому. Его демонтируют в ночь с 22 на 23 августа 1991 года и отвезут в парк "Музеон". Длительное время в центре площади оставалась только клумба, которую убрали лишь несколько лет назад при мэре Москвы Сергее Собянине, когда благоустраивали Лубянскую площадь. Фото 1991 года, pastvu.com / 2019 года

Начало демонтажа памятника Железному Феликсу. 22 августа 1991 года, pastvu.com / 2019 год

Площадь Дзержинского, ныне Лубянская, у Никольской улицы, которую несколько лет назад сделали полностью пешеходной, а недавно пешеходную зону расширили и за счет Лубянской площади, сдвинув проезжую часть правее. Фото 1990 года, pastvu.com / 2019 года

Источник фото: histrf.ru и mos.ru

На фото Николай второй, при нём Москвой руководили генерал-губернаторы и градоначальники, в советские времена председатели Моссовета, а в наши дни мэры, Попов, Лужков и Собянин

https://zen.yandex.ru/media/angelb/lubianka-ot-nik...-foto-5d8e3247b5e99200b172d7e6

|

Метки: москва лубянка |

Падение 300-летней царской семьи Романовых — самый драматичный период в российской истории |

Падение 300-летней царской семьи Романовых — самый драматичный период в российской истории

Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала InTrend!

В предыдущих статьях мы рассказывали вам о самых богатых и влиятельных кланах мира, но, конечно же, на эту тему можно рассуждать безгранично долго. И, все же, невозможно охватить все исторические моменты в одной статье, но мы постарались собрать самые интересные факты, связанные с царской семьей Романовых, стертой с лица земли 101 год назад.

Несомненно, окончание 300-летней династии является самым драматичным периодом в российской истории. К тому же, расстрел царской семьи - важное событие не только для нашей страны, а и для Великобритании. Давайте же прикоснемся к одной из тайн истории ХХ столетия.

Три периода царствования Романовых

Сразу отметим, что Романовы имели близкие родственные связи с Виндзорами, правящей династией Британии.

Больше о клане Виндзоров, правящих в Великобритании с начала ХХ века можете узнать здесь → Величественная династия Виндзоров: немцы, превратившиеся в англичан.

Династия великой российской семьи ведет своё начало от царя Михаила Федоровича, который взошёл на престол в возрасте 16 лет в 1613 году. К тому же, молодой князь был потомком Рюриковичей. Через 32 года правление перешло в руки его сыновьям.

Во время правления Петра Великого возник новый титул монарха - император. Второй период царствования заканчивается Екатериной II Великой в 1796 году.

Император Павел I, вступивший на царский трон в 1796 году, через год подписал Закон, в котором говорилось о том, что все члены Дома Романовых могут взойти на престол, вне зависимости женщина это или мужчина. Третий период закончился в 1894 году с завершением правления Александра III. А после отречения от престола Николая II, а в дальнейшем расстрела всех представителей величественного клана, государство оказалось под влиянием коммунистов.

Семейство Романовых находилось у власти 304 года. Никто из царей, царевн и императоров не был долгожителем. Дольше всех прожили лишь Екатерина II и Александр II.

Династия Романовых

Источник: https://read-this-text.blogspot.com/2013/11/blog-post_9.html

Эпоха расцвета

Каждый правящий член царского клана оставлял после себя всё большую территорию. Так, за время правления Романовых Россия увеличилась в 5 раз и поучаствовала в 8 войнах. До Февральской революции, с момента которой прошло уже 102 года, российская правящая династия считалась самой богатой в Европе.

Конечно же, род правителей не был святым: они совершали ошибки и не были благочестивыми. Однако за годы их правления российская монархия пережила эпоху расцвета. Облик России кардинально перенимался: отстающая страна стала по настоящему могущественной. В начале ХVIII века наше государство стало одним из наиболее влиятельных империй Европейского континента. Но, к сожалению, все положительные изменения были перечеркнуты Первой мировой войной.

В 1917 году монархия была ликвидирована, а дальние родственники последнего императора разъехались в разные уголки Европы. На данный момент наследниками Романовых считаются Кирилловичи и Николаевичи.

Распутин

Авторитет царственного рода падал, а Николай II продолжал прислушиваться к Григорию Распутину, которого вместе со своей супругой Александрой считал святым. Хотя сестра последней императрицы, княгиня Елизавета Фёдоровна отзывалась о "блаженном" так: «Распутин - служитель сатаны». Поэтому не удивительно, что многие принятые императором решения, на которые влиял "добрый старец", стали губительными.

Кроме того, бороться с «королевской болезнью» (гемофилией) цесаревича Алексея так же помогал Распутин. Отметим, что этот недуг передала ему по наследству королева Виктория из рода Виндзоров. Близкие связи с Григорием считаются одной из причин падения 300-летней династии.

Интересно, что "пророческую" деятельность Распутина многократно пытались прекратить. Его травили большой дозой цианида, 11 раз в него стреляли (2 раза он был ранен в голову), затем топили и наносили удар ножом, а он всё оставался живым. Но, всё таки, 17 декабря 1917 в реке Неве было обнаружено тело Распутина с множественными увечьями и тремя несовместимыми с жизнью огнестрельными ранениями.

Во время разгара военных действий, Николая II оповестили о смерти старца. Несмотря на предстоящее важнейшее совещание, император кинул все дела и отправился в Царское Село.

Трагедия

Мы подошли к самому грустному и загадочному моменту нашей истории... Кровавой расправе царской династии...

Гражданская война достигла апогея, Екатеринбург оказался под властью большевиков. 16 июля 1918 года Президиумом Уральского областного Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов было принято решение о расстреле отрекшегося от престола Николая II и всей его семьи.

В этом же году началось расследование о таинственном исчезновении семейства Романовых...

Так что же случилось?

В ночь с 16 на 17 июля в подвальном помещении дома Николая Ипатьева в Екатеринбурге было казнено 11 человек (император Николай II, его супруга Александра, 4 дочери — Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия, сын — цесаревич Алексей, а также их камердинер Алоизий Трупп, горничная Анна Демидова, семейный врач Евгений Боткин и повар Иван Харитонов).

Расстрел был совершен во главе с Яковым Юровским, именно его рукой был убит сам Николай II. Кроме того, в эту ночь не остались в живых даже питомцы Романовых. Чтобы поставить точку в монархии палачи были вынуждены ликвидировать даже детей.

Тела расстрелянных удалось спрятать не с первого раза, но долгие годы место захоронения оставалось в секрете. Так, большевик Петр Войков отрезал: «Мир никогда не узнает, что мы сделали с царской семьей».

"Мученики"

Вскоре в Екатеринбург прибыли войска Колчака. В городе уже давно ходили слухи о гибели Романовых. Однако большевики отрицали свою причастность к исчезновению семейства. Например, в 1922 году Георгий Чичерин, нарком иностранных дел, заявил, что судьба дочерей императора ему неизвестна, и скорее всего они находятся на территории Америки.

Колчак приказал отыскать тела погибших, но судебному следователю удалось найти лишь фрагменты обгоревшей одежды и отрезанный палец, принадлежавший женщине.

Сегодня можно с уверенностью утверждать, что это было заранее спланированное истребление Членов Дома Романовых. На месте убийства были найдены бриллианты, украшения, дневники членов семьи, обстрелянные иконы и даже яйцо Фаберже, принадлежавшие Романовым.

В 1981 году за рубежом Николай II, его жена и пятеро детей были причислены к лику святости «мученики». А в 2000 году казненным был присвоен особый церковный чин — страстотерпцы.

В расследовании убийства Романовых активное участие принимали британские эксперты. И, наконец, в 1991 году было обнаружено останки 9 тел, похороненных на Поросенковом лугу. Благодаря анализу ДНК удалось установить, что найденные останки действительно принадлежат царской семье.

Кроме того, образцы крови брались у родственников, и даже у Филиппа, герцога Эдинбургского, которые сопоставлялись с образцами крови императора, сохранившиеся на его рубашке. Сама рубашка хранится в Эрмитаже. А через 9 лет было найдено 2 недостающих тела.

В 1998 году в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга состоялось захоронение останков Романовых, однако церковь отказалась признавать эти останки, так как не принимала участие в их изучении.

В 2015 году была проведена процедура эксгумации и в 2018 году повторное исследование подтвердило, что останки принадлежат членам семьи Николая II и лицам из их окружения.

Спасибо за внимание! Будем рады лайкам и подпискам!

https://zen.yandex.ru/media/intrendtoday/padenie-3...torii-5daf0961028d6800b0360db3

|

Метки: романовы |

АННА ВЫРУБОВА И ЦАРСКАЯ СЕМЬЯ |

АННА ВЫРУБОВА И ЦАРСКАЯ СЕМЬЯ (10)

Крушение (окончание)

«Когда пришла в себя, – вспоминала А.А. Вырубова, – вокруг была тишина и мрак. Затем послышались крики и стоны придавленных под развалинами вагонов раненых и умирающих. Я сама не могла ни пошевельнуться, ни кричать; на голове у меня лежал огромный железный брус, и из горла текла кровь. Я молилась, чтобы скорее умереть, так как невыносимо страдала.

Через некоторое время, которое казалось мне вечностью, кто-то приподнял осколок, придавивший мне голову, и спросил: “Кто здесь лежит?”. Я ответила. Вслед за этим раздались возгласы; оказалось, что нашел меня казак из конвоя Лихачев. С помощью солдата железнодорожного полка он начал осторожно освобождать мои ноги; освобожденные ноги упали на землю – как чужие. Боль была нестерпима. Я начала кричать. Больше всего я страдала от сломанной спины.

Перевязав меня под руки веревкой, они начали меня тащить из-под вагонов, уговаривая быть терпеливой. Помню, я кричала вне себя от неописуемых физических страданий. Лихачев и солдат выломали дверь в вагоне, переложили меня на нее и отнесли в маленькую деревянную сторожку неподалеку от места крушения. Комнатка уже была полна ранеными и умирающими. Меня положили в уголок, и я попросила Лихачева позвонить по телефону родителям и Государыне» («Верная Богу, Царю и Отечеству». С. 82).

«Обморочное состояние прошло скоро, – читаем в других воспоминаниях Анны Александровны. – Но всё мое тело было сковано обломками дерева и железа, большой стальной болт давил мое лицо, рот был полон крови, я не могла произнести ни звука. В этом ужасном положении я могла только молить Бога послать мне скорую смерть. Трудно было представить себе, что человеческое существо может вынести такие страдания и продолжать жить.

Мне казалось, что безконечно много времени прошло, когда вдруг я перестала чувствовать тяжесть на лице и услышала ласковый голос: “А здесь кто лежит?” Мне удалось прошептать свое имя, вызвавшее возгласы удивления и ужаса, и спасательная бригада стала освобождать мое измученное болью тело из-под частей разбитого вагона. Поддев ремни под мои руки, осторожно и мягко меня подняли и положили на ровную землю. Я узнала одного из спасавших меня – это был казак из специальной Императорской охраны, прекрасный человек по имени Лихачев, другой был солдат железнодорожного батальона.

Здесь я опять потеряла сознание. Сорвав двери вагона, мои спасатели уложили меня на них и понесли в ближайшую избу, уже полную раненых и умирающих. Придя в себя, я шепотом просила Лихачева протелефонировать моим родителям в Петербург и Их Величествам во Дворец. Милый человек сейчас же выполнил мою просьбу» («Неопубликованные воспоминания А.А. Вырубовой» // «Новый Журнал». № 131. Нью-Йорк. 1978. С. 156).

В мемуарах сына командира Собственного ЕИВ конвоя графа А.Н. Граббе приводятся неопубликованные мемуары последнего, в которых упоминается имя спасителя Анны Александровны – но не «казака Лихачева», а урядника Лазарева. Именно он, говорится там, «услышав стоны, достал из-под вагона Вырубову и помог доставить ее в Царское Село. Урядника поблагодарили, хорошо наградили». Впоследствии А.А. Вырубова хлопотала о производстве своего благодетеля в офицеры, на почве чего с графом А.Н. Граббе у нее даже был конфликт (П.А. Граббе «Окна на Неву. Мои юные годы в России». СПб. 1995. С. 131)

Сам граф А.Н. Граббе, известный своей склонностью к адюльтеру, принадлежал к тем, кто, боясь общественного мнения, не жаловал Г.Е. Распутина. Согласно воспоминаниям его сына, осенью 1914 г. Императрица, узнав о болезни старшего сына Александра Николаевича – умственно отсталого Жоржа, «через посредника дала понять, что отцу было бы хорошо встретиться с Распутиным и попросить его помочь. Несмотря на то, что отец знал, сколь сильна была вера Александры Феодоровны в целительную силу старца, […] он не проявил желания встретиться с ним. Слишком велика была опасность того, что его общение с Распутиным не останется незамеченным» (Там же. С. 40-41, 130-131).

Это малодушие и боязнь общественного мнения привела А.Н. Граббе в конце концов к предательству Государя в февральские дни 1917 г.

Граф Александр Николаевич Граббе (1864–1947), генерал-майор Свиты ЕИВ, командующий (со 2 января 1914 г.) Собственным Конвоем Его Величества. После февральского переворота выехал на Кавказ. В эмиграции в Константинополе, Германии и Монте-Карло. В 1940 г. перебрался в США. Там его наследники выпустили его книгу «The Private World of the Last Tsar in the Photographs and Notes of General Count Alexander Grabbe». Edited by Paul Grabbe and Beatrice Grabbe. Boston and Toronto: Little, Brown and Co., 1984.

У Вырубовой, сообщали газеты, «раздроблены обе ноги и смята грудная клетка; у находившейся вместе с ней сестры милосердия г-жи Л-ой также повреждены ноги» («Катастрофа под Петроградом» // «Петроградский Курьер». 1915. 3 января. С. 1).

«…Находившаяся в вагоне I класса фрейлина Ея Величества А.А. Вырубова, выброшенная силой столкновения из вагона, получила переломы обеих ног, сотрясение мозга и сильные ушибы позвоночника […] Вслед за катастрофой А.А. Вырубова, в виду ее крайне тяжелого состояния, вызывающего неимоверные страдания, была бережно перенесена в ближайший сторожевой пост» («Крушение пассажирского поезда на М.-В.-Рыбинской жел. дор.» // «Биржевые Ведомости». № 14588. Утр. вып. Пг. 1915. 3 января. С. 2).

«У нее были переломаны обе ноги, она страшно кричала от нестерпимых болей, так как, кроме того, у нее был измят живот, ее с трудом вытащили из-под обломков», – так описывал состояние Анны Александровны очевидец, видевший ее в сторожке на 6-й версте (В.Ф. Джунковский «Воспоминания». Т. 2. С. 480).

«Однажды на Рождестве 1914 года, – вспоминала дочь Лейб-медика Е.С. Боткина, – мой отец как-то особенно долго говорил по телефону и сам звонил куда-то и, наконец, выйдя из кабинета, сказал мне: “Сейчас было крушение шестичасового поезда, очень много пострадавших, между прочим Анна Александровна Вырубова”» (Т. Мельник (рожденная Боткина) «Воспоминания о Царской Семье и Ее жизни до и после революции». С. 20).

«Вскоре, – утверждал В.Ф. Джунковский, – из Царского Села по повелению Императрицы прибыла женщина-врач княжна Гедройц, главный врач Царскосельского лазарета Императрицы. Осмотрев Вырубову, она нашла ее состояние настолько тяжелым, что просила немедленно вызвать ее родителей, так как, по ее мнению, Вырубовой осталось жить всего несколько часов, и поэтому перевозить ее в госпиталь не имело уже смысла» (В.Ф. Джунковский «Воспоминания». Т. 2. С. 480-481).

Вполне созвучными с воспоминаниями шефа жандармов были показания ЧСК в 1917 г. директора Департамента полиции А.И. Белецкого, утверждавшего, что княжна В.И. Гедройц оказала «на месте катастрофы первую медицинскую помощь пострадавшей» (С.П. Белецкий «Григорий Распутин» // «Григорий Распутин. Сб. исторических материалов». Т. 1. М. 1997. С. 14).

Правдой в приведенных «свидетельствах» является только посылка Государыней на место крушения В.И. Гедройц. Что касается инициативы вызова родителей раненой, приписываемой княжне, то это ложь, призванная задним числом обелить эту весьма сомнительную личность:

https://sergey-v-fomin.livejournal.com/368187.html

https://sergey-v-fomin.livejournal.com/368504.html

https://sergey-v-fomin.livejournal.com/368884.html

Как мы уже знаем, отнюдь не княжна Гедройц, а сама Вырубова, когда ее перенесли в сторожку, попросила помогавшего ей конвойца позвонить родителям.

Однако наиболее циничным здесь является слово вскоре. Чтобы вполне оценить его, вновь обратимся к воспоминаниям Анны Александровны:

По ее словам, уже упоминавшийся казак из Царского Конвоя «привел ко мне хирурга, вызванного на место катастрофы, который наскоро осмотрел меня и сказал: “Не безпокойте ее, она умирает”. С этими словами он пошел к другим, менее безнадежным раненым. Но верные солдаты остались при мне. Став на колени, они старались распрямить мои раздавленные и поломанные ноги и спину и вытирали кровь, выступавшую на губах. Около двух часов [sic!] прошло, пока прибыл другой врач, на этот раз это была доктор Гедройц, под руководством которой Императрица, Ее Дочери и я проходили курс сестер милосердия. Я с ужасом смотрела на эту женщину, зная, что ее чувства по отношению ко мне были далеко не дружескими. Поверхностно осмотрев мою раненую голову, она небрежно сказала что-то о безнадежности положения и отошла, ничего не сделав для облегчения страданий» («Неопубликованные воспоминания А.А. Вырубовой» // «Новый Журнал». № 131. Нью-Йорк. 1978. С. 156).

В первоначальных воспоминаниях содержатся некоторые дополнительные подробности: «Четыре часа я лежала умирающей на полу без всякой помощи. Прибывший врач, подойдя ко мне, сказал: “Она умирает, ее не стоит трогать!” Солдат железнодорожного полка, сидя на полу, положа мои сломанные ноги к себе на колени, покрыл меня своей шинелью (было 20 градусов мороза), так как шуба моя была изорвана в куски. Он же вытирал мне лицо и рот, так как я не могла поднять рук, а меня рвало кровью. Часа через два появилась княжна Гедройц в сопровождении княгини Орловой. Я обрадовалась приходу Гедройц, думая, что она сразу мне поможет. Они подошли ко мне; княгиня Орлова смотрела на меня в лорнетку, Гедройц пощупала переломленную кость под глазом и, обернувшись к княгине Орловой, произнесла: “Она умирает”, – и вышла. Оставшись совершенно одной, так как остальных раненых уносили, я только молилась, чтобы Бог дал мне терпение. Только около 10 часов вечера по настоянию генерала Ресина, который приехал из Царского Села, меня перенесли в вагон-теплушку какие-то добрые студенты-санитары» («Верная Богу, Царю и Отечеству». С. 82-83).

Дама с лорнеткой была никто иная как княгиня О.К. Орлова, содержавшая, начиная с 1914 г., свой лазарет в Царском Селе («Огонек». 1914. № 39. 28 сентября. С. 6) и, выходит, дружившая с княжной В.И. Гедройц.

Это был, кажется, звездный час Ольги Константиновны: женщина, стоявшая, по ее мнению, на ее пути к вожделенной цели (быть рядом с Государыней), лежала поверженной перед лицом, казалось, неизбежной смерти.

Имея в виду этот эпизод, Э.С. Радзинский пишет: «Обе фрейлины могли быть довольны. Они поверили: всемогущей Подруги более не существовало...» (Э.С. Радзинский «Распутин: жизнь и смерть». С. 324). (Бедный Эдвард Станиславович: в его представлении всякая женщина, от случая к случаю имевшая возможность видеть Императрицу, уже являлась фрейлиной.)

Савелий Сорин. Портрет княгини Ольги Константиновны Орловой. 1917 г. Бумага на коленкоре, карандаш, сангина, белила. Государственный Русский музей в Петербурге.

С получением сведений о катастрофе, генерал В.Ф. Джунковский, по его словам, «отправился на Императорскую ветку, откуда должен был отойти поезд к месту катастрофы. Было уже темно, когда я прибыл на место, горели костры, при свете которых и производились работы. Среди тяжело раненых оказалась А.А. Вырубова, которую отнесли в ближайшую будку стрелочника. […] В этой же сторожке, рядом, в другой каморке, лежал раненый конвоец, тоже очень тяжело [Сотник В. Белый. – С.Ф.]. Остальных раненых отправили уже в другие места, больницы и приемный покой. […] Обозревая место катастрофы и проверяя работу подведомственных мне чинов, я был весьма неприятно поражен отсутствием должной распорядительности с их стороны и не мог не обратить также внимание на полную растерянность со стороны служебного персонала дороги, отсутствие медицинской помощи и медикаментов» (В.Ф. Джунковский «Воспоминания». Т. 2. С. 480-481). Дальнейший текст, к сожалению, оборван публикаторами. За приведенными нами словами следует знак лакуны.

Присутствие генерала В.Ф. Джунковского было отмечено и А.А. Вырубовой в момент, когда ее перенесли в теплушку: «Я видела в дверях генерала Джунковского, и когда меня положили на пол в вагоне, пришли мои дорогие родители, которых вызвали на место крушения. Папа плакал» («Верная Богу, Царю и Отечеству». С. 83).

А.А. Вырубова со своим отцом А.С. Танеевым.

«Через четыре часа после крушения, около десяти часов вечера, – вспоминала Анна Александровна. – мне была оказана первая помощь. Из Дворца приехал генерал Ресин [1] с распоряжением Их Величеств сделать для меня всё возможное. По его приказу, меня опять уложили на носилки и перенесли в санитарный вагон, наскоро сооруженный из товарного. К этому времени из С.-Петербурга подоспели мои бедные родители. Помню только, как они плакали и блаженное чувство, испытанное мною, когда в мой пересохший рот влили ложку бренди» («Неопубликованные воспоминания А.А. Вырубовой» // «Новый Журнал». № 131. Нью-Йорк. 1978. С. 156-157).

[1.] Генерал-майор Алексей Алексеевич Ресин (1866 – после 1917) – выпускник Нижегородского графа Аракчеева кадетского корпуса, Павловского училища. Служил в 65-м пехотном Московском и Л.-Гв. Финляндском полках Полковник (1908) Командующий Собственным ЕВ Сводным пехотным полком (1914-1917). Генерал-майор (1914) с зачислением в Свиту. Постоянно находился в Царском Селе. В дни февральского переворота принимал меры по защите Царской Семьи, находившейся в Александровском Дворце, от мятежников. Заменял арестованного временщиками и.д. Дворцового коменданта генерал-майора П.П. фон Гротена. Уволен «за болезнью» (28.5.1917).

«Родители Вырубовой, Танеевы, – подтверждал и В.Ф. Джунковский, – приехали при мне, а затем пришел поезд с санитарным вагоном и с повелением Императрицы перевезти А.А. Вырубову в Царское Село» (В.Ф. Джунковский «Воспоминания». Т. 2. С. 481).

Таким образом, если бы не Государыня и не генерал А.А. Ресин, доверенное Ее лицо, Вырубову оставили бы умирать в сторожке, т.к., по мнению В.И. Гедройц, она была нетранспортабельна.

Алексей Алексеевич Ресин, если вспомнить посещение Государыней Москвы в декабре 1914 г., резал правду-матку, не взирая на лица. Вполне вероятно, что и тут он изронил свое «золотое слово».

Всё вдруг резко изменилось. «Вновь появилась Гедройц, – вспоминала А.А. Вырубова, – она вливала мне по капле коньяку в рот, разжимая зубы ложкой, и кричала в ухо: “Вы должны жить!” Но я теряла силы, страдала от каждого толчка вагона, начались глубокие обмороки» («Верная Богу, Царю и Отечеству». С. 83).

«Вытащенная казаком Конвоя Его Величества из-под обломков вагона, – писал генерал А.И. Спиридович, – она пролежала несколько часов в железнодорожной сторожке, и была перевезена в Царское Село» (А.И. Спиридович «Великая война и февральская революция. 1914-1917». Т. 1. С. 85).

Согласно записям в Царском дневнике, А.А. Вырубова «около 10 ¼ привезена сюда и доставлена в Дворцовый лазарет. Поехал туда в 11 час. Родители прибыли с нею. Позже приехал Григорий».

Гоф-фурьерский журнал (2 января): «В 9 часов с четвертью вечера Ея И[мператорское] В[еличество] с В[еликими] К[няжнами] Ольгой и Татьяной Николаевной имели выезд в лазарет при Дворцовом госпитале. Из лазарета Е[я] В[еличество] с Их Высочествами проехали на Царскосельский вокзал для встречи госпожи Вырубовой, пострадавшей при крушении поезда на 6-й версте от Петрограда. С вокзала Е[я] В[еличество] с госпожой Вырубовой в санитарном моторе № 1, а Их Высочества в Собственном моторе проследовали в лазарет при Дворцовом госпитале» («Хроника великой дружбы. Царственные Мученики и человек Божий Григорий Распутин-Новый». СПб. 2007.С. 174).

Таким образом, перевозка произошла через 4 с половиной часа после катастрофы!!!

Переводя эти факты на юридический язык, речь можно вести о неоказании помощи в обстоятельствах, когда человеку угрожает смертельная опасность. Причем формулировка эта применяется даже не столько к тем, кто по долгу службы должен был оказывать помощь (медикам, например), но и вообще ко всем оказавшимся рядом людям.

Княжна В.И. Гедройц была опытным врачом: во время Русско-японской войны 1904-1905 гг., в которой она участвовала в качестве хирурга санитарного поезда Российского общества Красного Креста и председателя Общества врачей Передовых дворянских отрядов, Вера Игнатьевна, несомненно, видывала и не такие виды. Так что растеряться, например, она не могла.

«На войне Вера Игнатьевна не только разработала новые методы лечения в новых условиях войны, но также организовала лечебную работу в меняющихся условиях боевой обстановки. […] В ходе Мукденского сражения […] стали поступать первые больные, госпиталь работал круглосуточно, лично Верой Гедройц проведено более ста операций. […] …На исходе Мукденского сражения возникла угроза окружения лазаретов, врачебный совет принял решение не оставлять раненых и попытаться их эвакуировать. Отступление прошло успешно, последним под вражеским обстрелом ушёл поезд под руководством Веры Игнатьевны. […] С войны она увезла две награды: золотую медаль “За усердие” на Анненской ленте, полученную 18 января 1905 г. за деятельность во время боёв при Шахе, и серебряную медаль “За храбрость” на Георгиевской ленте, врученную лично генералом Н.П. Линевичем 11 марта 1905 года за героические действия по спасению раненых в ходе Мукденского сражения. 16 мая 1905 г. ей также присуждена серебряная медаль Красного Креста»:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Гедройц,_Вера_Игнатьевна

А.А. Вырубова и княжна В.И. Гедройц в Царскосельском Дворцовом лазарете.

Итак, еще раз подчеркнем, меры были приняты только после того, как о случившемся узнала Государыня.

Корреспондент «Биржевых ведомостей» сообщал: «В 9 час. вечера из Царского Села прибыл экстренный поезд с Императорским багажным вагоном, в который и были перенесены носилки с А.А. Вырубовой. В этом же вагоне поместились сопровождавшие А.А. Вырубову отец ее д.т. сов. А.С. Танеев с супругой, почетный Лейб-медик, окружной инспектор д.с.с. А.А. Двукраев и старш. врач-ординатор Дворцового госпиталя княжна В.И. Гедройц» («Крушение пассажирского поезда на М.-В.-Рыбинской жел. дор.» // «Биржевые Ведомости». № 14588. Утр. вып. Пг. 1915. 3 января. С. 2).

«Ее с разбитой головой, со сломанными ногами, – вспоминала дочь Г.Е. Распутина, – доставили в лазарет в Царском Селе. Врачи заявили, что никакая операция невозможна, потому что она ее не перенесет. Государыня не оставляла Своей подруги. Она Сама перевезла ее на санитарном автомобиле в лазарет и ухаживала за ней, как за любимым ребенком» («Дорогой наш Отец». С. 112).

«Императрица была потрясена», – писал П. Жильяр. Она «в этом несчастии видела новое доказательство судьбы, ожесточенно преследовавшей, как Она была в том убеждена, всех, кого Она любила» («Император Николай II и Его Семья. По личным воспоминаниям П. Жильяра». С. 90-91).

«…Вырубова была из наиболее пострадавших, – отмечала в мемуарах дочь Лейб-медика Татьяна Боткина, – ссадины были по всему телу и на голове, но, главное, было переломлено бедро, на всю жизнь сделавшее ее калекой. Другой, сильно пострадавший, был учитель рисования той гимназии, где я училась. Их обоих, по распоряжению Ея Величества, положили в отдельные палаты Собственного Ея Величества лазарета» (Т. Мельник (рожденная Боткина) «Воспоминания о Царской Семье и Ее жизни до и после революции». С. 20).

Гимназический «учитель рисования» – это Иван Богданович Стреблов (1875–1951), в 1894-1901 гг. учившийся в Императорской Академии художеств, ученик И.Е. Репина.

И.Б. Стреблов.

Звание художника он получил за картину «Суд над еретиком». В Царском Селе, где Иван Богданович жил с семьей, у него была мастерская-школа, в которой учились одаренные молодые люди. Будучи художником-портретистом, он написал более 3 тыс. портретов писателей, художников и общественных деятелей. В пореволюционные годы в Доме творчества писателей в Царском Селе висело немало портретов его кисти.

В письмах Императору Государыня не раз упоминала имя художника. (27.3.1916): «После обедни должна […] посмотреть некоторые картины Стреблова, переодеться и поехать в лазарет Большого Дворца…» (8.4.1916): «Посылаю тебе “набросок” Бэби, чтоб он был с Тобой в Ставке, после можно будет его немножко подправить, – посылаю Тебе, милый, снимки, сделанные Стребловым». (10.4.1916): «Как Тебе нравится портрет Алексея, набросок Стреблова?»

Художник написал несколько портретов для Галереи Георгиевских кавалеров, которую предполагалось размесить в Ратной палате в Царском Селе, где должен был открыться Музей Великой войны. Написанные им портреты находились в собственности Императора Николая II.

После революции Иван Богданович организовал студию изобразительных искусств для воспитанников детских домов. Сестра художника Анна Богдановна Кузьмина (1879–1974), воспитанница Смольного института, была классной надзирательницей в Мариинской женской гимназии (1916), преподавала там музыку и немецкий язык. Среди ее учеников был будущий композитор Дмитрий Алексеевич Толстой, сын известного писателя. Один из сыновей Ивана Богдановича – Всеволод (1914–1971) стал художником; другой, Павел (1912–1984) – писателем. В одном из его стихов есть такие строчки:

Мiр Царскосельский

Равен древним мифам.

В 1941 г. И.Б. Стреблов вместе с женой, детьми сестрой и ее мужем были «насильственно» (как утверждали они) эвакуированы немцами из Пушкина. Чудом оставшись в живых, пройдя через германский лагерь, они, через Гатчину и Тарту, оказались в эстонской Пайде, где и осели.

Документы о творческой деятельности художника (фото его и репродукции его картин, документы и письма) хранятся ныне в Центральном Государственном архиве литературы и искусства С.-Петербурга (ф. 650).

Некоторые из портретов Георгиевских кавалеров, написанных И.Б. Стребловым в 1915-1916 гг., выставлены в современной музейной экспозиции в Царском Селе.

В.И. Чеботарева, старшая сестра лазарета, в который поместили художника, занесла в свой дневник: «2-го января я вечер была дома, дежурила графиня. В одиннадцатом часу позвонил М.Л. Слышал о страшной катастрофе – Вырубова тоже пострадала, кажется, ноги отрезаны, “повезли к вам в лазарет”. Как стало жутко, и первая мысль: “Господи, избавь Государыню от этого нового горя потерять близкого любящего человека!” Кинулась в лазарет. Направо, в конце коридора, на носилках стонал пострадавший художник Стреблов, подле возились Эберт, Мухин; Вера Игнатьевна была налево, в Императорской комнате.

Оказывается, как только дали знать Императрице о несчастьи, Она собрала все Свои силы и поехала. Присутствие духа поразительное. Помогала выносить всех, Сама всем распоряжалась, устроила ей кровать в Своей комнате, нашла силы приласкать расплакавшуюся Грекову [2]. По телефону сказали, что ноги уже обе отрезаны. Императрица погладила Грекову по голове, поцеловала и сказала: “До последней минуты Я всегда надеюсь и еще не верю, Бог милостив”.

Около 10-ти часов привезли. Каким-то чудом Вера Игнатьевна оказалась во встречном поезде, наткнулась на Сабурова, кричавшего: “Аня Вырубова искалечена, не могут вытащить из-под вагона!” Два часа стояла подле нее на снегу и помогала отвезти к нам. Страдания невероятные. Осмотреть ее не удается – кажется, сломан крестец – при малейшей попытке дотронуться – нечеловеческий стон, вой.

Коридоры полны народа, тут и Воейков, флигель-адъютант, Комаров, масса придворных, старики Танеевы бродят растерянные, не отказались всё же закусить. Татьяна Николаевна, нежно взяв под руку старуху Танееву, прошла с ней по коридору, заплаканная» (В. Чеботарева «В Дворцовом лазарете в Царском Селе. Дневник: 14 июля 1915 – 5 января 1918». Публ. В.П. Чеботаревой-Билл. Прим. Д. Скалона // «Новый Журнал». № 181. Нью-Йорк. 1990. С. 180-181).

[2.] Ольга Порфирьевна Грекова – старшая сестра лазарета, дочь донского казачьего генерала, не раз упоминается в письмах Государыни и Ее Дочерей. В 1918 г. вышла замуж за полковника (1915) барона Дмитрия Фердинандовича Таубе (1876–1933). Будучи офицером Л.-Гв. 1-го Стрелкового ЕИВ полка, он был ранен и лежал в лазарете Ея Величества. В 1918-1926 гг. служил командиром в РККА. Скончался в Царском Селе, похоронен в фамильном склепе на лютеранском участке Казанского кладбища в Петербурге. Их единственная дочь Марина (1923–1987) в 1941 добровольцем ушла на фронт.

Владимiр Александрович Комаров (1861–1918) – после окончания Пажеского корпуса (1881) выпущен прапорщиком в Л.-Гв. Преображенский полк. Полковник (1899). Командир Сводно-гвардейского батальона, флигель-адъютант (1906). Командир Л.-Гв. Собственного Его Величества Сводного пехотного полка с зачислением в Свиту ЕВ. Генерал-майор (1907). Начальник Петроградского Дворцового управления (1914). Генерал-лейтенант (1916). В сентябре 1918 г. стал одним из первых заложников Петрочека. Расстрелян во время красного террора.

«Помню, – писала Анна Александровна, – как меня пронесли через толпу народа в Царском Селе, и я увидела Императрицу и всех Великих Княжон в слезах. Меня перенесли в санитарный автомобиль, и Императрица сейчас же вскочила в него; присев на пол, Она держала мою голову на коленях и ободряла меня; я же шептала Ей, что умираю. По приезде в лазарет Гедройц вспрыснула мне камфору и велела всем выйти. Меня подняли на кровать; я потеряла сознание.

Когда я пришла в себя, Государыня наклонилась надо мной, спрашивая, хочу ли я видеть Государя. Он пришел. Меня окружали Их Величества и Великие Княжны. Я просила причаститься, пришел священник и причастил меня Св. Таин. После этого я слышала, как Гедройц шепнула, чтобы шли со мной прощаться, так как я не доживу до утра.

Я же не страдала и впала в какое-то блаженное состояние. Помню, как старалась успокоить моего отца, как Государь держал меня за руку и, обернувшись, сказал, что у меня есть сила в руке…» («Верная Богу, Царю и Отечеству». С. 83-84).

«В конце пути, в Царском Селе, – читаем в других воспоминаниях А.А. Вырубовой, – я, как сквозь туман, увидела Императрицу и четырех Великих Княжон – Они вышли встретить поезд. На Их лицах можно было прочесть глубокое сочувствие и горе. Когда Они склонились надо мной, я нашла в себе силы прошептать: “Я умираю”. Я верила этому – так сказали врачи, и об этом же говорила страшная боль. Ужасным испытанием было перемещение из вагона в карету скорой помощи. Сквозь помутненное сознание я знала, что моя голова лежит на коленях Государыни; как сквозь сон я слышала, как Она просила меня быть мужественной. После этого наступила тьма.

Я очнулась в кровати, уже не чувствуя боли. Государыня, дежурившая возле меня вместе с моими родителями, спросила, хочу ли я видеть Государя. Конечно, я сказала, что хочу. Когда Он вошел и протянул мне руку, я сжала ее. Доктор Гедройц, в ведении которой была моя палата, попросила всех удалиться: она была уверена, что я не доживу до утра. Положение так безнадежно? – спросил Император. – Но у нее есть еще сила в руках”» («Неопубликованные воспоминания А.А. Вырубовой» // «Новый Журнал». № 131. Нью-Йорк. 1978. С. 157).

Августейшие сестры милосердия перевязывают раненого.

При описании этих событий в мемуарах генерала В.Ф. Джунковского происходит очередная, незаметная для невнимательных читателей, шулерская подмена: «Вырубову перевезли в Царское Село, поместили в госпиталь для раненых Имени Императрицы, она была обставлена самым внимательным, заботливым уходом, благодаря чему она осталась жива» (В.Ф. Джунковский «Воспоминания». Т. 2. С. 481).

Получается, что тяжко раненая Вырубова, которая с минуты на минуты должна была умереть, вдруг исцеляется благодаря «самому внимательному, заботливому уходу» под руководством той же Гедройц. Мы же, читая о «заботливом уходе», не забудем того так и оставшегося, к сожалению, безымянным солдатика, укрывшего Анну Александровну своей шинелью и вытиравшего ей лицо и рот от вытекавшей оттуда крови.

Мужички в серых шинелях и …врачи. Императрица и …княжна.

Позднее Гедройц распространяла среди знакомых выгодную ей версию. В присутствии Государя и Г.Е. Распутина на вопрос, выживет ли Вырубова, она будто бы изрекла: «Будет, я ее спасу».

При этом Император, улыбнувшись, имея в виду находившегося тут же Г.Е. Распутина, якобы заметил: «Всякий по-своему лечит» (В. Чеботарева «В Дворцовом лазарете в Царском Селе. Дневник: 14 июля 1915 – 5 января 1918». Публ. В.П. Чеботаревой-Билл. Прим. Д. Скалона // Новый журнал. № 181. Нью-Йорк. 1990. С. 181).

Продолжение следует.

Метки: Анна Вырубова, Боткины, Княжна В.И. Гедройц, Распутин и Царская Семья, Царственные Мученики

|

Метки: романовы вырубовы граббе распутин гедройц орловы царское село красный крест лазареты |

"Воздайте добром за зло". Дерзкое письмо Толстого Александру III |

"Воздайте добром за зло". Дерзкое письмо Толстого Александру III

1 марта 1881 года страну потрясло известие: убит Александр II. Народовольцы, подготовившие не одно покушение на монарха, наконец-то своего добились.

По делу о цареубийстве были задержаны шесть человек. Сомнений быть не могло - их ждала смертная казнь. Однако через два дня после смерти государя в судебный процесс пытается вмешаться Лев Толстой. Он пишет письмо Александру III.

Это было дерзкое письмо. Помыслить то, о чем просил граф Толстой, было невозможно. Еще невероятнее было бы допустить, что император прислушается к его словам.

«Простите, воздайте добром за зло…», - обращался в письме он к Александру III. Он увещевал царя помиловать убийц.

«Только одно слово прощения и любви христианской, сказанное и исполненное с высоты престола, и путь христианского царствования, на который предстоит вступить вам, может уничтожить то зло, которое точит Россию. Как воск от лица огня, растает всякая революционная борьба перед Царем – человеком, исполняющим закон Христа».

Лев Николаевич Толстой негативно относился к смертной казни. В 1857 году во время заграничного путешествия граф наблюдал смертную казнь в Париже. Гильотина произвела на него тяжелое впечатление. «Политические законы для меня такая ужасная ложь, что я не вижу в них ни лучшего, ни худшего. Это я почувствовал, понял и сознал нынче», - признался он тогда В.П. Боткину.

Оригинал письма Толстого Александру III не сохранился, есть только его черновая редакция.

Как можно предположить, письмо до царя не дошло. Посредником между графом и Александром должен был стать Победоносцев. Однако тот передавать послание Толстого не стал. Вместо этого он принес свои извинения графу о невозможности передачи письма, а императору отдал другое послание.

Константин Петрович Победоносцев, обер-прокурор Святейшего синода (1880-1905)

«Ваше императорское величество <...> Сегодня пущена в ход мысль, которая приводит меня в ужас. Люди так развратились в мыслях, что иные считают возможным избавление осужденных преступников от смертной казни. Уже распространяется между русскими людьми страх, что могут представить Вашему величеству извращенные мысли и убедить Вас к помилованию преступников», - докладывал К.П. Победоносцев царю.

Ответ государя был однозначен: «Будьте покойны, с подобными предложениями ко мне не посмеет прийти никто и что все шестеро будут повешены, за это я ручаюсь».

Тем не менее, мысли Льва Толстого нашли сочувствие в обществе. Особенно откликнулись противники смертной казни. Так, философ Владимир Соловьев на одной из мартовских лекций высказал идею, что в основе религиозной русской культуры лежит милосердие, и эти принципы должны соблюдаться властью.

Источники

Письмо Александру III. 1881. Письмо В.П. Боткину (о смертной казни). 1857

Убийство Александра II

https://zen.yandex.ru/media/kotofei/vozdaite-dobro...ru-iii-5d79e781d7859b00ad2b8c8

|

Метки: романовы толстые |

Как венчалась дочь Александра II |

Как венчалась дочь Александра II

24 января 1874 единственная дочь императора Александра II вышла замуж за второго сына королевы Виктории. Свадьба Марии Александровны и принца Альфреда была очень пышной - даже по царским и королевским меркам.

Мария Александровна и принц Альфред, фотография в честь помолвки, 1873. Из Королевской коллекции

Обратимся к журналу "Гражданин": "За три дня до свадьбы выставлено было в залах Дворца приданое Великой Княгини. Трудно описать его в подробностях; говорят, что при составлении его руководствовались строго прежними приданными наших Великих Княжон. Особенное великолепие составляют шубы и, как слышно, то, что не было выставлено – бриллианты и серебро. Приданое выставленное заключалось в платьях, в готовых и не сделанных числом до семидесяти, в белье и шубах. Шуб было четыре; одна из них поразительно великолепна – из чёрного как смоль соболя. К числу замечательнейших драгоценностей приданного принадлежит одно ожерелье из сапфиров и одно из бриллиантов. Императорская Фамилия, по обычаю делает подарок совокупно; на этот раз, как известно, подарок Её заключается в великолепном серебряном столовом сервизе на сорок персон в русском стиле, заказанном в Москве у Овчинникова, описание которого было помещено уже нами. Ящики, заключающие в себе приданое – из красной кожи, с бронзовою оправою; если не ошибаемся, их около 40".

"Свадьба принца Альфреда", Николя Шевалье, 1874. Из Королевской коллекции

"Свадьба принца Альфреда", Николя Шевалье, 1874. Из Королевской коллекции

Наряд невесты тоже был подробно описан: "На голове её был венок из цветов и бриллиантовая Великокняжеская корона; платье-сарафан было из серебряного глазета, на котором вытканы были серебряные букеты, шлейфом, и сверх сего Великокняжеская мантия из пунцового бархата, подбитая горностаем, которую держали три камергера и шталмейстер". А не просто "четыре пажа", как потом написали в "Нью-Йорк Таймс". :) Ну а платье-сарафан - придворное платье в русском стиле, о котором я уже рассказывала, особого кроя, с длинными откидными рукавами. Такие платья надевали на торжественные придворные церемонии.

Эскиз свадебного наряда Марии Александровны, 1873. Из частной коллекции

Разумеется, на венчании присутствовали и наследники России и Англии, будущий Александр III и Эдуард VII. Они были женаты на родных сёстрах, датских принцессах, Дагмаре (Марии Фёдоровне) и Александре. Обе сестры отличались изысканным вкусом и были очень похожи друг на друга. Александра, принцесса Уэльская, была "в тёмно-красном бархате, на ней были бриллиантовая тиара, бриллиантовое колье-воротник, и жемчужное ожерелье". А её сестра Мария Фёдоровна - в платье "из голубого бархата с золотой отделкой". Их платья тоже были, разумеется, в русском стиле.

"Свадьба принца Альфреда", Николя Шевалье, 1874. Из Королевской коллекции. Деталь. в группе из четырёх женщин справа те, что в центре - Александра в тёмно-красном и Мария Фёдоровна в синем (а мальчик рядом с ней - будущий Николай II)

После венчания (сначала по православному обряду, а потом по англиканскому) последовал роскошный банкет. Из дневника статс-секретаря П.А.Валуева: "Я никогда еще не видел Зимнего Дворца так полным и переполненным. <...> Иностранцев разных свит до 50. Многочисленность наших придворных чинов со дня на день становится неудобнее. От них нигде нет места. Я должен был выйти из церкви и потому не присутствовал при бракосочетании по нашему обряду, но хорошо видел и слышал английский обряд... Великая Княжна, несмотря на бремя бриллиантового венца, бархатной мантии и пр., выдержала оба обряда без изнеможения. В пять часов был обед на 700 кувертов и действительно обедало 690, тогда как до сих пор не случалось, чтобы обедавших за один раз бывало более 500. Во время обеда г-жа Патти превзошла самую себя и покрыла своим голосом не только оркестр, но и шум 600 тарелок с вилками и ножами и движение 400 официантов".

После банкета последовал не менее пышный бал, и начало его было как нельзя более русско-английским – сначала прозвучал национальный гимн Британии, а затем бал открылся полонезом под музыку из оперы Глинки "Жизнь за царя".

"Свадьба принца Альфреда, англиканский обряд", Николя Шевалье, 1874. Из Королевской коллекции

Словом, отпраздновали так отпраздновали! Вступление герцогини Эдинбургской, русской великой княжны Марии Александровны, в новую, английскую, жизнь было отмечено с поистине русским размахом.