Казнь семьи Николая II: какие существуют сомнения |

Казнь семьи Николая II: какие существуют сомнения

2019-11-16 20:45:03

То и дело всплывают альтернативные версии об участи Николая II и его семьи. По мнению некоторых исследователей, многие документы, касающиеся обстоятельств этого дела, были уничтожены или до сих пор находятся под грифом «секретно».

Есть ли свидетельства спасения царских детей

Тайну могут хранить не только бывшие советские, а ныне российские архивы. Так, историк, академик Вениамин Алексеев указывает на то, что в Королевском архиве Дании засекречены материалы судебного процесса, разбиравшего в середине прошлого века дело самозванки Анны Андерсон, объявлявшей себя чудесно спасшейся великой княжной Анастасией.

Алексеев указывает на другие странные обстоятельства и нестыковки официальной версии убийства царской семьи. В 1940-е по приказу Сталина для показа американцам на Урале было сооружено фиктивное захоронение императора, его супруги и детей. Об этом есть глухое упоминание в доступных источниках, но сами документы закрыты от исследователей в фондах ФСБ. Там же, по уверению академика, скрывается подлинный отчет Уральской ЧК об участи царской семьи.

Все это, по мнению Алексеева, может указывать на то, что в действительности жена и дети Николая II не были убиты вместе с ним, а может быть даже и были тайком вывезены за границу. Он обращает внимание на нестыковки следствия, проводившегося в 1918—1919 гг. белогвардейскими властями. Это, например, свидетельства, что после 17 июля 1918 года некоторые люди якобы видели живыми царских дочерей, а также показания, что осенью 1918 года они содержались в Перми. Сомнения Алексеева находят поддержку у некоторых представителей Московской Патриархии, считающих, что пока нельзя отбрасывать все альтернативные версии о судьбе царской семьи.

Засекречены приказы Ленина об убийстве

Историк Владимир Хрусталев также указывает на отсутствие у исследователей доступа ко многим архивным делам, связанным с содержанием и судьбой царской семьи. Он аргументирует, что все документы 1918—1919 гг., в которых упоминалась фамилия Романовых, были тщательно убраны из всех открытых фондов. По его мнению, они могли быть не уничтожены, а переданы в спецхран, где остаются и поныне.

Хрусталев не видит оснований сомневаться в конечной трагической участи семьи Романовых, постигшей ее на Урале. По его версии, чистка архивных документов была предпринята руководством коммунистической партии с целью замести следы и отвести обвинения в том, что высшее руководство коммунистов в лице, прежде всего, Ленина и Свердлова, целенаправленно предприняло акт уничтожения всех оказавшихся в ее власти представителей царской династии. Ведь советская официальная точка зрения на протяжении долгого времени состояла в том, что ликвидация семьи последнего императора была осуществлена по инициативе местных, уральских руководителей ВКП(б) и ЧК, а центральная власть большевиков была поставлена перед свершившимся фактом.

До сих пор в архивах не обнаружены какие-либо распоряжения Ленина, Троцкого, Свердлова, других руководителей такого ранга, касающиеся расправы над членами династии Романовых. Как считают сторонники озвученной версии, это не потому, что таких распоряжений не было, а именно потому, что они были категорическими и недвусмысленными. Сначала большевики собрали почти всех арестованных Романовых (это не только Николай II с семьей, но и многие их родственники) на Урале для того, чтобы легче было их ликвидировать. И в определенный момент отдали соответствующее распоряжение. Все свидетельства такого приказа до сих пор содержатся в строжайшем секрете.

Точка не поставлена

Вокруг разных гипотез о судьбе царской семьи и заявлений о засекреченных документах этого дела не прекращается и общественная полемика. Большинство ее участников поддерживают версию о заметании следов личных распоряжений Ленина и его ближайших соратников о ликвидации Романовых. В то же время версия о возможном спасении некоторых Романовых призвана увести историков на ложный след.

Ведь если предположить, что кто-то из семьи Романовых был тайно переправлен за границу, то получается, что это делалось с ведома и одобрения, а то и по приказу руководства большевиков. Но какая ему могла быть выгода от того, чтобы делать это тайком? Ведь до 1922 года советское государство поддерживало через дипломатов за границей официальную версию о том, что супруга и дети Николая II живы. И если бы это было так, то оно продолжало бы использовать их как заложников для достижения различных международных договоренностей, а не устраивать их «тайное бегство» туда, где они уже никакой пользы ему не могли принести.

Поэтому, конечно, весьма обоснованной представляется версия тех историков, кто настаивает на том, что советское руководство, отдав тайный приказ о ликвидации всей царской семьи, само предпочло спрятать концы в воду. И это умолчание закономерно длится по сей день, поскольку нынешнее Российское государство – официальный правопреемник советского, а его спецслужбы являются переименованными учреждениями той же ВЧК. И они, как легко представить, могут быть пока не заинтересованы в раскрытии всей неприглядной правды о роли высших руководителей советского государства в этом злодеянии и об их мотивации.

https://cyrillitsa.ru/history/124990-kazn-semi-nikolaya-ii-kakie-sushhestvuyut.html

|

Метки: романовы |

Колоризированные фото последнего бала Романовых |

Колоризированные фото последнего бала Романовых

В Древней Руси балов не было, конечно люди устраивали пиршества, но на них по большей части ели и пили, да так, чтобы по усам текло. Первые настоящие балы стали появляться во времена Петра I и назывались ассамблеями: на них уже можно было культурно провести время, пообщаться и потанцевать с дамой. Балы - это привилегия аристократов и высшей знати, обычных людей и крестьян такая роскошь не коснулась.

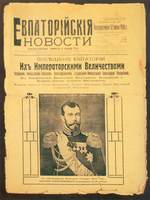

Николай II и Александра Федоровна

По статистике в Петербурге и Москве проводилось не менее 1000 балов за год. Города поменьше тоже не отставали от столицы и проводили свои балы по-меньше.

В 1903 году династия Романовых отмечала очередную годовщину правления и это было грандиозным событием. Костюмированный бал проходил в Зимнем дворце и участие в нем приняли более 400 человек все в нарядах времен правления первого из династии Романовых.

Гостья бала

Бояре, барыни, сокольничьи, воеводы, пушкари - образов было великое множество и все они поражали своей красотой. Император Николай II предстал перед всеми в костюме своего дальнего предка Алексея Михайловича Романова, а императрица Александра Федоровна нарядилась в царицу Марию Ильиничну Милославскую.

Александра Федоровна пригласила на бал самых лучших фотографов Петербурга. В последствии все фотографии были собраны в большой альбом и продавались участникам бала. К счастью, несколько альбомов дошли до наших дней и мы можем рассмотреть все великолепные наряды того исторического события.

Корнет лейб-гвардии Конного полка А. А. Колюбакин в наряде сокольничего времён царя Алексея Михайловича

Княгиня Вера Максимилиановна Кудашева, урождённая графиня Нирод

Фрейлина Графиня Елизавета Александровна Шереметева

Елена Николаевна Безак, (Шипова)

графиня Ольга Константиновна Орлова

неизвестная

Графиня Наталия Федоровна Карлова, урождённая Вонлярская

Фрейлина императрицы баронесса Эмма Владимировна Фредерикс.

Графиня София Александровна Ферзен, урождённая княжна Долгорукая

Фрейлина, княгиня Е. В. Барятинская

Фрейлина Ольга Петровна Баранова

Екатерина Ильинична Татищева (Бибикова).

Фрейлина императрицы Дарья Михайловна Бибикова

Александра Александровна Танеева

Зинаида Юсупова

Графиня Мария Александровна Келлер, урождённая княжна Шаховская

Фрейлина императрицы Александры Фёдоровны княжна Елизавета Николаевна Оболенскаяhttps://zen.yandex.ru/media/id/5cf2dad400ff4400afd...novyh-5dc44767ec575b00b1544561

|

Метки: балы фото российская империя |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Георгий Львов: что стало с человеком, который возглавил Россию после Николая II |

Георгий Львов: что стало с человеком, который возглавил Россию после Николая II

Автор: Юлия Попова | 2019-09-22 13:59:05

Как известно, в марте 1917 года Николай II отрекся от престола в пользу своего младшего брата Михаила. Однако вместе с этим император назначил и главу Временного правительства. Им стал Георгий Львов. Впрочем, на этом посту Львов пробыл недолго. После Октябрьской революции он перебрался в Тюмень, но вскоре ему пришлось бежать за границу.

До назначения

Если верить изданию «Российский либерализм. Идеи и люди» под редакцией Алексея Кара-Мурзы, Георгий Евгеньевич Львов принадлежал к старинному княжескому роду, который ведет свое начало от легендарного Рюрика. Он родился в 1861 году в Дрездене: его отец переехал в Европу поле того, как продал свое имение. Семья смогла вернуться в Россию только после того, как получила в наследство другое имение, в Тульской губернии. Поэтому Георгий вырос и выучился в Москве: сначала окончил известную Поливановскую гимназию, а после поступил на юридический факультет Московского университета. В 1886 году он был назначен членом Епифанского присутствия по крестьянским делам.

Как утверждает автор издания «100 знаменитых анархистов и революционеров» В. А. Савченко, впоследствии в разное время Львов был и земским начальником, и членом губернского присутствия в Туле, и гласным Тульской земской управы, и председателем этой самой управы. По мнению Савченко, в конце XIX века Георгий Евгеньевич являлся типичным русским либеральным помещиком и капиталистическим предпринимателем. В нем, как и в других людях его уровня, каким-то невероятным образом сочетались славянофильство и западничество, масонство и толстовство. А окружающие называли Львова «человеком с безукоризненной репутацией».

На политическом поприще

Свою политическую карьеру Георгий Львов начал во время русско-японской войны. Как пишут В. Фролов и другие авторы издания «Правители России и развитие строительства», он организовывал медицинскую и продовольственную поддержку армии. В знак протеста против войны в целом и бюрократии в частности Львов демонстративно отказался от медали «За Манчжурию», дарованной ему императором. Подобным образом он поступал еще не раз. Так, когда Витте и Столыпин предложили ему пост министра земледелия, Георгий Евгеньевич выдвинул такие требования, вплоть до отмены смертной казни, что власти сочли за благо исключить его кандидатуру.

Между тем именно Георгий Львов в марте 1917 года стал главным фигурантом последнего указа Николая II. Тогда император назначил Георгия Евгеньевича председателем Совета министров. Как утверждает Евгений Пчелов, автор книги «Монархи России», Львов занял сразу два поста: министра-председателя и министра внутренних дел Временного правительства. Однако во время так называемого «июльского кризиса» Львов ушел в отставку, а правительство перешло под руководство Керенского.

После Октябрьской революции

После Октябрьской революции, по словам Юрия и Татьяны Лубченковых, авторов книги «Самые знаменитые князья и графы России», Георгий Львов вынужден был скрываться от новых властей. Изменив внешность и воспользовавшись подложными документами, Львов уехал в Тюмень. Но его опознали и арестовали. Освободившись под подписку о невыезде, Львов тут же перебрался в Омск, где встретился с представителями Временного Сибирского правительства. Те поручили Георгию Евгеньевичу заручиться поддержкой США для борьбы с большевиками. Однако сделать этого Львову так и не удалось.

В конце концов он поселился во Франции. Как пишет Анатолий Романов в своей книге «На чужих погостах: некрополь русского зарубежья», именно Львов возглавлял Русские политические совещания в Париже, а также организовал первые биржи труда для русских эмигрантов. Однако под конец жизни бывшему главе Временного правительства пришлось несладко. Он пытался заработать на хлеб литературным трудом и даже написал мемуары, но писательское ремесло дохода не приносило. Для того, чтобы иметь хоть какие-то средства к существованию, Львов до самой смерти, то есть до 1925 года, занимался пошивом кошельков.https://cyrillitsa.ru/history/119468-georgiy-lvov-...r=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

|

Метки: львовы |

В поисках утраченного. Правила женского гардероба XIX – начала XX века |

В поисках утраченного. Правила женского гардероба XIX – начала XX века

Чем будем лечиться? Перламутровыми пуговицами!

21 сентября 2019

«Мода — это управляемая эпидемия», — говаривал драматург и острослов Бернард Шоу. Чем же «болели» дамы Минска, Гродно, Пинска, Бобруйска, Могилева, Слуцка и других крупных и не очень крупных белорусских городов лет этак 150 назад и даже еще раньше? Ответ можно поискать в прекрасном научно-популярном исследовании Валентины Белявиной и Любови Раковой «Женский костюм в Беларуси», а также многочисленных публикациях историков. Ну и конечно, увидеть на старинных зарисовках, фотографиях и открытках.

Гродно.

Каждое облачение состоятельной модницы Средневековья действительно могло стоить целое состояние. Кстати, приданое миланской принцессы, будущей королевы польской и великой княгини литовской Боны Сфорцы, кроме нескольких десятков платьев, включало также 120 небольших тонких носовых платочков, щедро украшенных вышивкой. Таким образом привычку женщин высшего сословия Италии постоянно держать в левой руке платочек, пропитанный духами, переняли во всех королевских и великокняжеских дворах Европы, превратив в обязательную часть дворцового этикета.

Античность у каждого своя. По погоде

После Французской буржуазной революции конца XVIII века, начиная с Франции, пошла мода на античность в образах и крое женской одежды. Вместо нагромождения париков и шиньонов мило завитые волосы стягивали в пучок на затылке и украшали повязками, усыпанными бриллиантами. Босые ноги, как у античных статуй, обували в сандалии с завязками-лентами. Носили браслеты на щиколотках, на пальцах ног — кольца, которые изготавливались разъемными. Но такая мода не получила значительного распространения на территории Беларуси — считается, из-за традиционных местных представлений о женской пристойности. Но, может, еще и потому, что наше лето и в те далекие времена было «белорусским», не говоря уж о зиме и слякотной осени. Так что с античностью особо не забалуешь. Куда надежнее кафтан, застегнутый под самую шею, и широкая юбка. Вообще, одежда представительницы мелкопоместного дворянства и такой же дробной шляхты мало чем отличалась от традиционного сельского строя.

Минск.

А вот шаль, неотъемлемая принадлежность женского «античного образа», оказалась очень к месту: и красиво, и от холода защищает. Тем более когда дорога широко проторена собственными национальными традициями. Правда, в магнатских гостиных дамы изящно запахивались кашемировыми изделиями из шерсти тибетских коз. Но, думается, белорусские козы при необходимости тоже отлично выручали своих хозяек.

Даже самые бедные белорусские женщины располагали двумя переменами в одежде — повседневной и праздничной. Со второй половины XVIII столетия большой популярностью пользовались косынки или платки из легкой ткани или кружев с длинными концами, которые перекрещивали на груди и завязывали позади на талии. Они составляли предмет особого кокетства, так как слегка прикрывали от нескромных взглядов глубокое декольте. Своеобразную реплику этой манеры, правда в исполнении пухового или большого шерстяного платка, еще не так давно можно было запросто увидеть зимой в любой белорусской деревне.

Реклама

Слуцк.

В конце XIX века большую роль в гардеробе женщин стали играть блузки с высокими воротниками, украшенные кружевными вставками, воланами, оборками, рюшами, вышивкой. К воротникам пристегивали броши, на длинных цепочках носили маленькие часики, подвески, нитки жемчуга. Блузки имели небольшой напуск над широким поясом с пряжкой. Подол юбки отделывали воланами, полосками ткани другого цвета, шелковым шнуром, лентами в тон…

По одежке встречали и встречают

Бобруйск.

То, что по одежке встречают, кажется, знают все и каждый. Традиция снова же идет из глубины веков. Сословность одежды действительно выступала важным фактором и своеобразным социальным маркером. Соответствующий наряд мог его обладательнице открыть двери гостиных самых влиятельных в обществе людей. В XIX веке в среде привилегированных слоев общества существовало большое число различной «формы одежды» для женщин: туалеты домашние, визитные, прогулочные, сельские и дачные, дорожные, бальные, для театра, званых обедов… На все требовались немалые деньги. Тем не менее приличной даме считалось обязательным иметь хотя бы четыре вида платья: утренний домашний костюм, дневной туалет для визитов и домашних приемов посетителей, дорожный костюм для поездок, магазинов, прогулок и праздничный наряд для театра, званых обедов, а в комплекте с ювелирными украшениями — и для бала.

Утром женщины-шляхтянки не надевали светлых платьев и лайковых перчаток, не делали сложных причесок и не завивали волосы. Выбор ювелирных украшений строго регламентировался возрастом и обстоятельствами. Только вечером позволялось украшать себя драгоценными камнями и жемчугом. Бриллианты, даже в простой оправе, днем — вульгарно. Днем носили скромные броши, медальоны на цепочке, браслеты, серьги из полудрагоценных камней. Излишняя косметика также считалась моветоном.

В 1890 году в скромном местечке Дрибин Чаусского уезда Могилевской губернии одежду шили из фабричных тканей: коленкора, шерсти, хлопка. Женские платья — на городской манер и фасон. Из аксессуаров имели перчатки, зонтики. Во всех крупных белорусских городах можно было найти парижские журналы мод. Благодаря развитию ткацкого производства, торговли, снижению стоимости тканей со второй половины XIX века началось серийное производство одежды. Платья еще шили под заказ конкретной клиентки, но сами модели создавались заранее и рекламировались на страницах модных журналов с выкройками.

Реклама

Гомель.

Первая мировая война, революционные события начала ХХ века на долгое время изменили отношение к моде и одежде вообще. Теперь на первый план выступали соображения сугубой утилитарности. И нежелание выделяться своим костюмом из общей массы. В 1920-е годы платья приобрели простой рубашечный крой, пригодный для экономичного тиражирования. К такому наряду шли низкий каблук туфель и почти полное отсутствие украшений. И в том тоже крылась своя мода. Или ее подобие.

Полоцк.

— Что же из этого следует?

— Следует жить, шить сарафаны и легкие платья из ситца.

— Вы полагаете, все это будет носиться?

— Я полагаю, что все это следует шить…

Брест.

Эпидемия, модная в том числе, потому и эпидемия, что захватывает огромные территории и поражает своими одинаковыми специфическими симптомами множество людей. И пока они до конца не переболеют, скажем, бусами с подвесками из волчьих клыков, пудреными париками и мушками на щеке под глазом, юбками-панье, под которыми запросто мог спрятаться незадачливый ухажер, или турнюрами размером с небольшую вертолетную площадку, ничего не будет, не поменяется, излечение не наступит. А когда все-таки наступит — будьте готовы к атаке нового «вируса». Потому что повальное увлечение стеклянными пуговицами лечится только пуговицами перламутровыми…

Пинск.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Бона Сфорца взмахнула платочком

Как свидетельствуют археологические артефакты, на территории Беларуси памятники железного века содержат не только фрагменты льняных и шерстяных тканей, но и много украшений — железных и бронзовых браслетов, перстней, шпилек, шейных гривен, глиняных и стеклянных бусинок, серебряных украшений. Историки считают, что в этот период на одеяния жителей южной Беларуси влияла одежда скифов и кельтов, северные и центральные территории принадлежали балтскому костюму.

Открытки из коллекции В.ЛИХОДЕДОВА.

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A//www.sb.by/articles/chem

|

Метки: российская империя мода их нравы |

Другой Елисеев: два счастья братьев-купцов |

Другой Елисеев: два счастья братьев-купцов

437 18.10.2019 / Алексей МИТРОФАНОВ

437 18.10.2019 / Алексей МИТРОФАНОВ

Один из многочисленного рода Елисеевых, Александр Григорьевич вышел из семейного дела, забрал свою долю и посвятил себя благотворительности. А деньги на это зарабатывал в банковском бизнесе

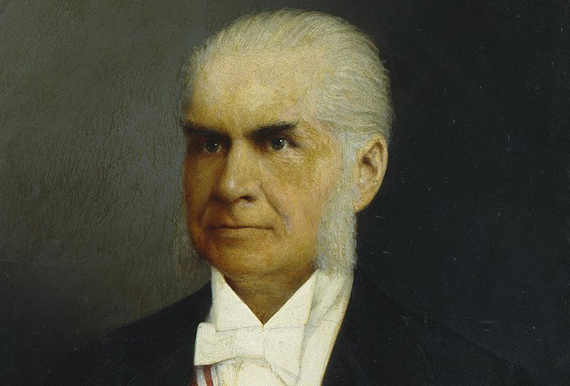

Александр Григорьевич Елисеев. Неизвестный художник конца 19 века. Изображение с сайта wikipedia.org

Елисеев – дважды бренд

Братья Александр и Григорий Елисеевы относились к так называемым Григорьевичам и были внуками основателя знаменитой гастрономической династии Петра Елисеевича Елисеева. Александр родился в 1839 году в Санкт-Петербурге и окончил одно из престижнейших образовательных учреждений – Петришуле, первую питерскую школу, открытую еще в 1709 году.

Затем долгое время он работал под руководством отца, занимался фамильным делом. А в 1883 году неожиданно изменил свою специализацию, перешел из торговли в банковский бизнес.

Впрочем, здесь не было ни фронды, ни позерства. Просто Елисеевы на семейном совете решили, что было бы неплохо иметь свой, «родственный» банк. В результате 44-летний бизнесмен полностью вытаскивает свою долю из семейного кошелька и пускается в самостоятельное плавание.

Ну, не совсем самостоятельное, у него множество знакомых, связей, да и принадлежность к одному из известнейших в России купеческих семейств тоже дорогого стоит. Формально же он выступает как компаньон отца.

Заметим, что гастрономический бизнес – особенный бизнес. Сотрудничая с поставщиками труб, двигателей и мануфактуры, купец держит в голове одни голые цифры. А сотрудничая с Елисеевым – хочет он, или не хочет – еще и вкусный завтрак, приготовленный вышколенной кухаркой, и не менее вкусный ужин, который сегодня еще предстоит.

Елисеев – это дважды бренд.

Для больных из бедного класса людей

Здание Елисаветинской богадельни. Фото с сайта wikipedia.org

Похоже, на семейном историческом совете, состоявшемся в 1883 году, Александру Григорьевичу делегировали не только управление финансовыми потоками семейной фирмы, но еще и занятия благотворительностью. И совершенно точно, что он сам к этому тяготел.

Разумеется, другие Елисеевы тоже не были чужды добрых дел. Еще до отделения Александра Григорьевича семейство Елисеевых из общей кассы оплатило ремонт Воскресенского храма в селе Ярцеве, на своей родине. Архиерей их удостоил благодарности.

Строили храм Петра и Павла в северном, финляндском Сердоболе (ныне карельская Сортавала). Тут цель была миссионерская: городок, населяемый по большей части финнами-лютеранами имел предостаточно кирх. Русское же купечество, которое там стало появляться в связи с коммерческим ростом Сердоблоля, между иноверной кирхой и межконфессиальным кабаком предпочитало, разумеется, кабак.

Православный храм в этих условиях пришелся очень кстати. Тут-то Елисеевы и обратились со смиренной просьбой: «Мы выстроим вам каменную церковь, во что бы она ни стала, а в основание начала сего богоугодного дела помолимся, батюшка, Господу Богу и испросим у него благословения на это наше начинание».

Главным же делом Елисеевых-благотворителей была Елизаветинская богадельня, расположенная в Петербурге и обошедшаяся им в 200 тысяч рублей.

Она была расчитана на сотню женщин и четверть сотни мужчин – «престарелых и увечных в Санкт-Петербурге граждан».

Помимо изначальной суммы богадельне завещался капитал на ее дальнейшее безбедное существование.

Впрочем, капитал был невелик, и после смерти создателей приюта Александр Григорьевич взял на себя финансирование этого благотворительного проекта.

В 1887 году в Санкт-Петербурге приступили к строительству больницы и при ней часовни для «больных из бедного класса людей». С работами решили не затягивать, лечебница открылась всего-навсего спустя три года.

Помощь продолжала поступать еще одному благотворительному проекту, начатому совместно Елисеевыми, Свято-Троицкой богадельне в Ораниенбауме, на ее нужды было перечислено более сотни тысяч рублей.

И Зингер в подарок

Еленинская бесплатная больница «для бедных женщин христианского вероисповедания, страдающих злокачественными опухолями» в Лесном. Основана в 1909 году на средства. Александра Григорьевича и Елены Ивановны Елисеевых. Фото с сайта wikipedia.org

В 1896 году Александр Георгиевич окончательно разрывает отношения с семейным бизнесом, при этом сохраняя добрые родственные отношения с семьей как таковой. У него теперь всего три дела, которым он посвящает себя без остатка: банк, биржа и благотворительность.

В дачном селе Сосновка Александр Григорьевич открыл довольно редкое в то время учреждение – онкологическую клинику для женщин, Еленинскую, названную так по имени его жены.

Больница «для бедных женщин христианского вероисповедания, страдающих злокачественными опухолями», была освящена в 1911 году. Ее полное обустройство (оборудование закупали самое современное) обошлось в полмиллиона. Плюс триста тысяч – неприкосновенный банковский капитал на содержание лечебницы.

В число опекаемых Александром Григорьевичем входила Покровская община сестер милосердия с Покровской больницей. За эту помощь он был удостоен ордена Святого Владимира.

Елисеев регулярно жертвует на Дом призрения и образования бедных детей в Петербурге. Он – член совета по учебным делам при министерстве финансов, член совета Коммерческого училища, председатель Петровского общества распространения коммерческого образования, товарищ попечителя Биржевой барачной больницы, председатель попечительского совета Торговой школы имени Николая Второго. Почетный член Общества призрения калек несовершеннолетнего возраста и идиотов. В Ремесленном училище – стипендия его имени.

Но главное дело банкира Елисеева – бесплатная рукодельная школа, открытая им в 1893 году на собственные средства на Васильевском острове. Выглядит вроде бы несерьезно, но лишь на первый взгляд, если не знать, как все это было устроено.

Первым делом Александр Григорьевич строит новый дом на участке 27 по 4-й линии Васильевского острова, на углу со Средним проспектом. Архитектор – А.К.Гаммерштедт, общая смета – 285000 рублей.

Классы просторные, окна огромные, коридоры вольготные. Помимо классов – актовый зал, спортивный зал, библиотека, мастерские. Большой внутренний двор. Школа сюда переезжает из собственного елисеевского дома в 1895 году.

Цель нового учреждения ставилась благородная – предоставить возможность столичным девочкам из бедных слоев населения обучиться ремеслам. А далее, как судьба сложится. Либо эти ремесла пригодятся в быту, либо они дадут возможность зарабатывать себе на жизнь. Особо отличившиеся получали при выпуске ценный подарок – швейную машинку марки «Зингер».

Спустя год при школе был организован интернат, в котором постоянно проживали 55 учениц (еще 75 были приходящими).

Продолжительность образования – четыре года (два класса по два года) и возможность, при желании, остаться еще на один, пятый год. Нечто наподобие аспирантуры.

Предметы были самые разнообразные: и общеобразовательные, и специальные. Плюс пение – девочки совершенствовали это искусство в домовом храме.

Денег на школу Елисеев не жалел. В 1899 году он перевел на счет этого учреждения сто тысяч рублей, а спустя три года – еще триста тысяч. В собственности школы было два дома – 25 и 27 по 4-й линии Васильевского острова. О ней говорили, писали. Школа считалась образцом благотворительности и образовательным феноменом.

Два счастья купцов Елисеевых

Вид торгового зала, 1913 год. Фото с сайта wikipedia.org

В 1913 году в Москве, на Тверской улице торжественно открывается невиданный – во много раз роскошнее столичного – Елисеевский гастроном. Праздник для всей России и, конечно, для всего семейства предприимчивых торговцев.

Владимир Гиляровский пишет: «Горами поднимаются заморские фрукты; как груда ядер, высится пирамида кокосовых орехов, с голову ребенка каждый; необъятными, пудовыми кистями висят тропические бананы; перламутром отливают разноцветные обитатели морского царства».

Брат Григорий Григорьевич получает за эту новинку дворянское звание. А у брата Александра Григорьевича – свои радости жизни.

В том же 1913 году он сдает часть помещений своей рукодельно-хозяйственной школы под так называемую Новую художественную мастерскую. Ей руководили Добужинский, Кустодиев и Лансере. Подобное соседство было более чем полезно для елисеевских учениц.

В 1917 году школу закрыли. Здесь организовали детский дом, затем там разместили фабрично-заводскую школу-семилетку, потом обычную среднюю школу, сравнительно недавно ставшую гимназией.

Но Александр Григорьевич ничего этого не узнал. Он скончался в сентябре 1918 года, когда ужас от происходящего в России был велик, но еще теплилась надежда, что еще чуть-чуть и весь этот большевистский кошмар закончится, и жизнь снова ляжет в естественное и уютное русло.

https://www.miloserdie.ru/article/drugoj-eliseev-d...r=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

|

Метки: купечество елисеевы благотворительность меценатство и благотворительность |

Бывшая жена товарища Сталина: что известно об Анне Рубинштейн |

Бывшая жена товарища Сталина: что известно об Анне Рубинштейн

Согласно официальным данным, Надежда Аллилуева была второй и последней женой Иосифа Сталина. Однако записка, адресованная Маленкову, которая была опубликована в прессе только в 2007 году, дала некоторым историкам повод изменить свое мнение. Если верить автору письма, второй брак вождь заключил вовсе не Аллилуевой, а с некоей Анной Рубинштейн.

Отсрочка брака с Аллилуевой

Как утверждает Александр Бармин, автор книги «Соколы Троцкого», Иосиф Джугашвили познакомился с Надеждой Аллилуевой в 1917 году. Надежда была дочерью Сергея и Ольги Аллилуевых, с которыми судьба свела Сталина на почве революционной борьбы. В тот момент Надежде едва исполнилось 17, а будущему вождю было уже около 40. Но существенная разница в возрасте не стала препятствием для вспыхнувшего между ними романа. Правда, мать Надежды, Ольга была настроена против брака дочери с Кобой.

Однако Аллилуева-младшая ничего и слушать не хотела. Впрочем, Сталин оформлять брак и не торопился. Как пишет Сергей Арутюнов в издании «Зачем идти в ЗАГС», в декабре 1917 года в советской России вышел декрет, согласно которому брачный возраст для мужчин составлял 18 лет, а для женщин – 16. Таким образом Иосиф Виссарионович имел возможность отправиться с Надеждой в ЗАГС сразу после знакомства. Тем не менее молодые отчего-то откладывали регистрацию. Законными супругами они стали только в 1919 году.

Тайная дочь Сталина?

Данный факт Вадим Ильин, автор книги «Тайны смерти великих людей», считает косвенным доказательством того, что до 1919 года Сталин, который лишился первой жены еще в 1907 году, находился во втором браке с некой Анной Рубинштейн. По предположениям Ильина, Джугашвили и Рубинштейн прожили вместе с 1912 по 1918 годы. Однако сама Рубинштейн не только никогда ни на что не претендовала, но и не афишировала свои отношения с вождем. Об этом стало известно только благодаря дочери Рубинштейн, Регине Свешниковой (в девичестве Костюковской).

Некоторые биографы (и в том числе и Матвей Гречко, автор книги «Русская история в легендах и мифах») называют Регину Костюковскую биологической дочерью Иосифа Сталина. Однако, скорее всего, подобные версии не соответствуют действительности. По крайней мере, тот же Ильин считает, что Анна Рубинштейн родила Регину в браке с неким Зельмой Костюковским. Впоследствии семья распалась, а в 1917 году Рубинштейн познакомилась со Сталиным в Петербурге, куда вождь вернулся из ссылки. Тогда Регине было уже около 5 лет.

Загадочное письмо и расследование историка

Да и сама Регина Свешникова не называла себя дочерью Сталина. В своей записке Свешникова лишь упомянула о том, что знакома с Иосифом Виссарионовичем с малых лет. Загадочное послание, если верить Борису Илизарову, автору издания «Иосиф Сталин в личинах и масках человека, вождя, ученого», Свешникова адресовала Георгию Маленкову. Письмо было датировано 4 марта 1953 года. Регина, представившись дочерью Анны Рубинштейн и уточнив, что последняя являлась «бывшей женой т. Сталина», просила Маленкова дать ей возможность увидеться с вождем. Судя по содержанию записки, Свешникова, в отличие от многих, была в курсе болезни «отца народов» и хотела с ним о чем-то поговорить, что подтверждается словами: «У меня есть неотложное дело».

Тем не менее письмо, по всей видимости, осталось без ответа. Поэтому «неотложное дело» так и осталось тайной. А вот личность и биография Анны Рубинштейн начинают постепенно проясняться. Несмотря на то, что письмо Свешниковой было опубликовано только в 2000-х годах, историку Николаю Добрюхе уже удалось кое-что узнать о второй жене Сталина. По словам Добрюхи, Рубинштейн проживала в престижном доме на Васильевском острове (там же когда-то имел квартиру и Сергей Киров). Она благополучно пережила Ленинградскую блокаду и умерла, как и Сталин, в 1950-х годах.

https://russian7.ru/post/byvshaya-zhena-tovarishha...r=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

|

Метки: рубинштейны.иосиф сталин. |

Усадьба князя Щербатова: суровый новодел вместо старинного замка |

.

Усадьба князя Щербатова: суровый новодел вместо старинного замка

По пути в Полушкинские каменоломни мы заглянули на территорию санатория имени Герцена, где расположена красивейшая усадьба князя Щербатова (или Васильевский замок- по названию села Васильевское). Это строение больше похоже на европейский средневековый замок в викторианском стиле, чем на усадьбу в привычном нам понимании.

Замок был построен по проекту архитектора П.С. Бойцова в 1881 году для князей Щербатовых, которые были заядлыми путешественниками, что вероятно и нашло отражение в архитектуре замка. Все должно быть компактно и функционально.

Фото сверху, не мое, источник яндекс-картинки.

Внутрь замка тоже есть экскурсии, но запись заранее.

Я нашла историческое фото этого места, если верить источнику - 1926 год.

Из открытых источников (Вконтакте)

Но вот что грустно - сейчас замок хоть и в прекрасном состоянии, но уж очень похож на суровый новодел-коттедж из кирпича, из которого новостройки в Реутово клепают. Вот именно из-за таких переделок посещать заброшенные места намного атмосферней и интересней.

Очень похоже на новодел без души. У нас таких в ближнем Подмосковье полно.

А белую краску вообще надо бы отобрать у горе-дизайнера.

Таких скульптур несколько.

А вот такая арочка, нетронутая белой кистью, намного приятней глазу. В таких местах сохранилась своя неповторимая скромная красота прошлого. Жаль не удалось рассмотреть поближе. Все-таки не люблю ходить по достопримечательностям толпой по 20 человек.

Территория вокруг замка очень ухожена, облагорожена и тщательно убрана. Что удивительно - на территорию работающего санатория свободно пускают, просто просят не шуметь и не вандальничать. Вот бы на некоторых заброшках также. Место очень красивое и живописное: в сосновом лесу, на берегу Москвы-реки с высокими крутыми берегами.

Стоит ли ехать сюда? Специально наверное нет. Но если Вам по пути, то стоит зайти. Как добраться: на электричке от белорусского вокзала до ст. Кубинка-1 или Полушкино. Далее пешком или на автобусе (такси) до санатория им. Герцена.

https://zen.yandex.ru/media/id/5bd34ab968be0c00aa8...zamka-5dafc560d4f07a00adee8021

|

Метки: дворянские владения щербатовы |

Загадки убийства Петра Столыпина |

|

Метки: столыпины |

«Я не могу управлять империей!» |

Главная страницаНовостиПолитикаОбществоБизнесКультураПутешествияРусские победыСделано русскими

Реклама

«Я не могу управлять империей!»

Валерий Бурт, 1 ноября 2019

Жизнь Николая II была счастливой. Но - только если говорить о жизни семейной. Его царствование – цепь грустных и трагических событий. Они начались сразу после ухода из жизни отца Николая – императора Александра III, скончавшегося 1 ноября (по новому стилю) 1894 года в Ливадии. Перед смертью он прошептал короткую молитву и простился с женой, императрицей Марией Федоровной…

Бросив скорбный взгляд на безжизненное тело отца, его сын, уже царь Николай II вышел из царских покоев и вместе со своим двоюродным дядей, великим князем Александром Михайловичем, прозванным Сандро, и отправился к себе. Они были не только добрыми друзьями, но и удивительно похожими друг на друга...

«Мы обнялись и плакали вместе, - вспоминал Александр Михайлович в «Мемуарах великого князя». Он (Николай – В.Б.) не мог собраться с мыслями. Он сознавал, что стал императором, и это страшное бремя власти давило его.

- Сандро, что я буду делать! – патетически воскликнул он. – Что теперь будет с Россией? Я еще не готов быть царем! Я не могу управлять империей! Я даже не знаю, как разговаривать с министрами. Помоги мне, Сандро!..»

Однако судьба уже назначила его главой Российской империи. 1 ноября 1894 года, через полтора часа после кончины императора Александра III, в Ливадийской Крестовоздвиженской церкви на верность российскому престолу присягнул новый император - Николай II. На следующий день был обнародован Высочайший манифест нового царя и началось принесение присяги сановниками, чиновниками, придворными и военными.

Николай II восходит на престол, но – без всякого желания. Да и способностей было маловато…

В своих мемуарах великий князь приводит эпизод, когда за несколько лет до кончины Александра III министр финансов Сергей Витте предложил ему сделать Николая председателем комитета по строительству Транссиба. Услышав это, император несказанно удивился: «Как? Скажите, пожалуйста, знаете ли вы царевича, обсуждали ли вы с ним что-нибудь серьезное?»

Витте отрицательно покачал головой: «Я никогда не имел счастья о чем-нибудь говорить с наследником». Тогда император пояснил: «У него совсем детские суждения. Как же он сможет быть председателем комитета?»

«Да, ваше величество, он молодой человек, - отвечал министр. - Но если вы, ваше величество, не начнете его приучать к государственным делам, то он никогда не станет понимать их»

Реклама

Не то, чтобы наследник был глуп, необразован. Наоборот, он был хорошо образованный, любезный и тактичный молодой человек, сызмальства приученный к военной службе. Правда, цесаревич был несколько инфантилен, позволял себе некоторые вольности, да кто ж в юную пору не шалил и не веселился? Но в каких поступках заключались эти забавы, уточнять не стану, дабы не навлечь на себя гнев поклонников последнего русского царя…

Может, отец наследника, был светочем? Возражения на сей счет находим у того же Витте:

«Император Александр III был совершенно обыденного ума, пожалуй, можно сказать, ниже среднего ума, ниже средних способностей и ниже среднего образования; по наружности - походил на большого русского мужика из центральных губерний…»

Александра III внял совету Витте: стал приучать сына к делам государственным. Цесаревич все же получил назначение на пост председателя комитета по строительству Транссиба. Он отвез первую тачку земли на полотно будущей дороги и заложил первый камень в здание Владивостокского железнодорожного вокзала. Николай был поставлен во главе комитета по оказанию помощи голодающим.

Отец брал сына в несколько поездок по российским губерниям. Николай с делегацией побывал в длительном, почти годовом турне по странам Дальнего Востока и Южной Азии.

Но все эти заботы были скорее формальностью – надо же было царю чем-то занять своего старшего отпрыска. Но Александр III, пышущий здоровьем бородатый великан, и не думал, что в скорости власть перейдет к Николаю. Он надеялся царствовать еще много лет, и считал, что успеет подготовить сына к правлению империей. Увы, царь не ведал, что нефрит – болезнь почек, уже подтачивает его могучий организм. Александр III скончался, не дожив и до пятидесяти лет…

Итак, к власти пришел Николай II, явно не подготовленный к управлению огромной страной. Она напоминал студента, безудержно кутившего накануне экзаменов и от того пришедший на испытание нервным и боязливым.

К слову, Николай мог не дожить до восшествия на трон. В упомянутой поездке по Дальнему Востоку, в мае 1891 года российская делегация посетила Японию. В городе Оце на цесаревича внезапно накинулся один из полицейских - Цуда Сандзо и нанес ему два удара саблей. Но после осмотра врачей выяснилось, что ранения Николая серьезных угроз ему здоровью не принесли.

Что касается полицейского, то он был схвачен, судим и приговорен к пожизненному заключению. Однако Сандзо пробыл в тюрьме на Хоккайдо, прозванной «японской Сибирью», считанные дни и подозрительно быстро скончался. Якобы от пневмонии…

Коронация нового царя состоялась спустя полтора года после смерти прежнего, почившего монарха, в мае 1896 года в Успенском соборе московского Кремля. Столь длительное промедление произошло из-за того, что целый год длился траур по Александру III.

Реклама

Между прочим, присягать новому царя, то бишь, своему сыну не пожелала вдовствующая императрица Мария Федоровна, женщина умная и властная. Она хотела видеть на троне младшего сына, Константина. Николая же она считала неспособным управлять империей.

Для коронации был тщательно разработан план торжеств и увеселений, обещавших стать невиданными по пышности и размаху. Но тут случилась Ходынка…

«До сих пор все шло, слава Богу, как по маслу, а сегодня случился великий грех, - записал Николай Второй в своем дневнике. - Толпа, ночевавшая на Ходынском поле, в ожидании начала раздачи обеда и кружки, наперла на постройки и тут произошла страшная давка, причем, ужасно прибавить, потоптано около 1300 человек!! Я об этом узнал в 10 1/2 ч. перед докладом Ванновского; отвратительное впечатление осталось от этого известия. В 12 1/2 завтракали и затем Аликс и я отправились на Ходынку на присутствование при этом печальном «народном празднике»...

Неподалеку от места трагедии на Ходынском поле играл оркестр. Прибывший император был встречен громовым «ура!» Тут же зазвучал гимн «Боже, царя храни».

Празднества продолжились в Кремлевском дворце, а затем балом на приеме у французского посла. Шампанское лилось рекой, до позднего вечера в вихре танца мелькали пары. А в это время на Ваганьковский погост свозили мертвые тела. Их было почти полторы тысячи. Почти столько же людей было покалечено. И все - из-за чашки с вензелями, фунтовой сайки, пряника с гербом и полфунта колбасы, уложенных в бумажный мешок с портретами царской четы.

Стон и плач стоял по всей Белокаменной. Однако московские власти не стали объявлять траур. Да и негоже было портить настроение новому царю и его поданным…

В 1906 году Константин Бальмонт написал:

«Наш царь - убожество слепое, / Тюрьма и кнут, подсуд, расстрел, / Царь-висельник, тем низкий вдвое, / Что обещал, но дать не смел. / Он трус, он чувствует с запинкой, / Но будет, час расплаты ждет. / Кто начал царствовать - Ходынкой, / Тот кончит - встав на эшафот»

Стихи были чересчур эмоциональные, точнее, злобные, но оказавшиеся пророческими, в них лишь не обозначена дата финала жизни царя. Страна к тому времени пережила первую русскую революцию, позорное поражение в военной кампании с Японией. Еще не скоро сгустятся тучи Первой мировой войны. Далеко было до сумрачного, пахнущего пороховым дымом и кровью, февраля 1917 года. Но император уже ведал, когда разверзнется пропасть для него и его семьи. И придет конец 300-летней власти династии Романовых, рухнет самодержавный строй…

Вдова Павла I Мария Федоровна после своей смерти оставила ларец с запечатанным личной печатью супруга. Вскрыть его надлежало через сто лет после кончины императора. Внутри было письмо монаха-провидца Авеля - то было предсказание «о судьбах державы Российской».

Реклама

Ларец вскрыли в марте 1901 года.

«В то утро Государь и Государыня были очень оживлены и веселы, собираясь из Царскосельского Александровского дворца ехать в Гатчино вскрывать вековую тайну, - вспоминала обер-камерфрау императрицы Александры Федоровны Мария Герингер. - К этой поездке они готовились как к праздничной веселой прогулке, обещавшей им доставить незаурядное развлечение. Поехали они веселы, но возвратились задумчивые и печальные, и о том, что они обрели в том ларце, никому, даже мне, с которой имели привычку делиться своими впечатлениями, ничего не сказали. После этой поездки я заметила, что Государь стал вспоминать о будущем 1918 годе как о роковом для него лично и для династии»

Однако что именно было в письме Авеля, неведомо. К слову, Николаю Второму не раз пророчили будущую беду – в частности, преподобный Серафим Саровский. Астролог Луис Хамон (Хейро) обозначил для императора черту – 1917 год, - за которой начнут несчастья.

Так кто же свалил трон – пророчества, кровопролитная Первая мировая война, народные волнения? Впрочем, монарх и сам совершал непоправимые ошибки, многие дела – и те, что не терпели отлагательств, - отодвигал в сторону, безучастно выслушивал доклады, равнодушно читал реляции, лениво делая на них пометы.

Император находил удовольствие в чтении, прогулках, плавании на яхте, охоте, откровениях с близкими. Вероятно, как человек Николай Александрович был милейшим господином. Однако как государственный деятель и лидер России казался неуместным. И окружение было ему под стать - иные министры, с виду значительные, сверкающие пенсне, с закрученными усами и причесанными бородами, были пусты - ленивы, бездеятельны, находившие интерес лишь в собственном обогащении, устройстве личных дел.

Впрочем, вряд ли царя постоянно угнетала мысль о грозных пророчествах. Но судьба беспрестанно посылала ему неприятные вести: сообщения о неудачных сражениях, катастрофах, брожениях в массах. Однако император никогда не выказывал своих чувств, был внешне невозмутим. Его записи в дневнике – сухи и лаконичны, чтобы не происходило. Доброжелатели видели в том завидную сдержанность, стоические усилия прятать уныние, терпеть боль. Недруги, наоборот, усматривали в подобном поведении равнодушие к происходящему и презрение к своим подданным.

Но кто из русских царей был к ним участлив и о них заботлив? Высокомерные самодержцы бросали народу благость и милость, как милостыню, как кусок хлеба нищему, лишь изредка, по великим торжествам…

Впрочем, Николай Второй порой давал волю чувствам. Но не как император всея Руси, а как муж, отец большого семейства. Его куда более, чем дела и заботы державы, тревожили благополучие и здоровье дорогой Аликс и своих бесценных чад, особливо наследника Алексея, больного гемофилией и потому требовавшего тщательного ухода. Во многом потому царь приблизил ко Двору авантюриста Распутина, ибо тот успешно лечил сына…

Реклама

Но ведь не скажешь, что при правлении Николая II Российская империя катилась в пропасть. Наоборот, дела державы шли на лад. 1913-й, год 300-летия Романовых стал пиком развития России. Крепчал рубль, росли доходы от экспорта, по темпам роста промышленного производства страна держала мировое первенство. Западные экономисты, с тревогой поглядывая в сторону Санкт-Петербурга, предсказывали конкурентам небывалый, фантастический взлет. В январе 1914 года французский экономист Эдмон Тэри издал книгу «Экономическое преобразование России», в которой высоко оценил потенциал империи, отметив роль Николая Второго в благотворных переменах, происходящих в стране. Он считал, что «к середине настоящего столетия Россия будет доминировать в Европе, как в политическом, так в экономическом и финансовом отношении». По прогнозам Тэри, население страны в 1948 году составит более 343 миллионов человек.

Словом, все способствовало расцвету империи. Но тут грянула война, в которую Россия неосторожно вмешалась. Если бы, как предсказывали оптимисты, Русская армия осенью 1914 года ворвалась в Берлин, государь стал бы на многие века триумфатором. Но двоюродный брат Николая – Вилли, немецкий кайзер Вильгельм Второй, был не лыком шит. В 1914 году схватки двух гигантских армий шли с переменным успехом, но потом германцы стали одолевать русских. Однако для окончательной победы у них не хватало сил, ибо на западе пришлось биться с французами и англичанами. Кровь лилась рекой, похоронные команды трудились, не покладая рук, госпитали пополнялись ранеными и увечными…

Россия, еще недавно казавшаяся незыблемой твердыней, дрожала, кренилась от непомерных усилий. Но, возможно, империя выстояла, если бы крепок оказался тыл. Но народный ропот, поначалу глухой, становился все громче. Но в Царском Селе по-прежнему было спокойно, его обитатели гуляли, читали, музицировали, играли в вист и распивали чаи

Скоро в Петрограде стало совсем уж тревожно, но царь и тут не насторожился, не обеспокоился. Словно окончательно обессилел под тяжким бременем власти. Быть может, вспоминал свои же давние слова, проговоренные сквозь слезы: «Что теперь будет с Россией? Я еще не готов быть царем! Я не могу управлять империей».

В марте 1917 года Николай Второй с традиционной невозмутимостью подписал акт об отречении. Возможно, в тот трагический час он снова вспомнил о предсказаниях. Иллюзий не осталось, он окончательно понял, что смерть уже не крадется к нему, как раньше, а торопится. Царю даже показалось, что он слышит ее угрожающий топот…

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A//rusplt.ru/p...r=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

|

Метки: романовы |

Понравилось: 1 пользователю

Наша история быстро и печально разрушается - про усадьбу Шереметевых в Смоленской области |

Наша история быстро и печально разрушается - про усадьбу Шереметевых в Смоленской области

Усадьба Высокое — усадьба в Смоленской области и несмотря на то, что все разрушается, она потрясающая.

Усадьба принадлежала Шереметевым! При въезде гостей встречали львы с фамильным гербом семьи.

Сейчас львы охраняют вход в учебный корпус

На нем по латыни есть и девиз семьи "Бог хранит всех".

Лев прекрасно сохранился

Кто не знает, в нашей истории Шереметвы - одна из самых богатых семей. После них у нас остались многие сокровища - самые известные - усадьба Останкино и Кусково.

Эта усадьба строилась с 1867 по 1873 год по проектам известного Н.Л.Бенуа.

Главный дом, здесь сохранилась лестница 19 века

На территории сохранились почти все постройки: главный дом с лестницей 19 века, дом управляющего, дом для детей, дом графини, конный завод, школа, где сейчас находится техникум, ферма и другое.

А на самом высоком месте красуется величественная Тихвинская церковь в русском стиле и судя по всему, это единственное, что сейчас восстанавливают.

Тихвиеская церковь

Церковь со стороны реки

Когда к власти пришли большевики, Шереметевы бежали, взяв только икону Тихвинской божьей матери.

В храме проходят богослужения сейчас.

У усадьбы был шанс стать обновлённым отелем с историей, но человеку, который было взялся за дело, пришлось бежать из страны 🤷 Но перед возможной модернизацией сюда приезжали реставраторы, чтобы оценить масштаб ремонта, все восторгались, как прочно и качественно тогда строили.

Деревянный дом, в котором жила графиня, тоже сохранен, он строился до кирпичной усадьбы и до Шереметевых. ему больше 150 лет, только представьте! И он деревянный с красивыми башенками на крыше. До недавнего времени там жили старушки, но они умерли и сейчас все разваливается.

Дом графини

В Советское время на территории усадьбы был диспансер и удивительно, что он начал разрушаться только сейчас.

Село не зря называется Высокое - дом виден издалека — находится на холме на берегу реки, а внизу у реки был фонтан. Сейчас там большая яма.

Так как Шереметевы были очень богаты, ходила легенда, что в усадьбе спрятан клад, поэтому все стены в домах раскурочены.

Добраться в Высокое сложно, дороги туда нет. Есть грунтовка. От трассы по пыли ехать 10 км.

Хотя в поселке живут люди и есть даже детская площадка.

Совсем недалеко находится усадьба, которая сейчас посвящена Грибоедову "Хмелита", почти восстановлена, где работают увлеченные замечательные сотрудники. О Хмелите писала уже несколько раз.

https://zen.yandex.ru/media/dusa4/nasha-istoriia-b...lasti-5dccf8d7af919452a14ad3f7

|

Метки: шереметьевы дворянские владения |

Понравилось: 1 пользователю

Как истопник Анны Иоанновны стал графом Милютиным |

Как истопник Анны Иоанновны стал графом Милютиным

Это легенда.

Милютины ещё раньше были одной из богатейших фамилий России

Весёлая императрица

Императрица Анна Иоанновна, дочь царя Иоанна V, племянница Петра Великого, не предполагала царствовать в России. Выйдя замуж за герцога Курляндского и овдовев, она преспокойно жила в Митаве, фактически распоряжаясь делами герцогства. Анна меняла фаворитов, но ни от одного из них не забеременела – видимо, отличалась бесплодием. Впрочем, не факт, что фаворитов влекла к ней сердечная страсть, а не материальная выгода – Анна уже в молодости была весьма тучна и непривлекательна на вид. Герцогиня любила проводить время в пирах и потехах, самыми ценимыми ею людьми были шуты и шутихи, карлики и карлицы.

Когда в январе 1730 года внезапно скончался юный император Пётр II, внук Петра Великого, встал вопрос о наследнике трона. Верховный Тайный совет из назначивших себя туда семи знатнейших персон России решил пригласить на царство Анну. Выбор шёл из трёх кандидатур. Двумя другими были Екатерина, старшая дочь Иоанна V, и дочь Петра I Елизавета. Последняя была отвергнута сразу как незаконная: она была рождена Екатериной I ещё до венчания с Петром I. Екатерина Иоанновна была женой здравствующего герцога мекленбургского, и верховники боялись, что герцог станет вмешиваться в дела России через царствующую жену, а то ещё, чего доброго, сам приедет сюда править. Итак, было решено выбрать Анну.

Анна Иоановна (Инна Чурикова) и Бирон (Александр Лазарев - младший). Кадр из фильма "Виват, Анна!"

Так толстая и весёлая вдовушка оказалась на русском престоле, которого совсем не ожидала. Несмотря на свою глупость, она была хитра и в то же время жадна. Ей удалось отвергнуть ограничения самодержавия, которые пытался наложить на неё Верховный Тайный совет; одновременно она положила конец этому учреждению. После этого Анна Иоанновна десять лет царствовала, доверив все государственные дела своему любимцу Эрнсту Бирону, приехавшему с ней из Курляндии, а сама предалась своим любимым занятиям: придворным увеселениям и накоплению личного богатства.

Мудрено ли, что любой случайный человек мог оказаться возвышен до степени вельможи, если вдруг чем-то понравился легкомысленной царице?

Потомственный служилый человек, душе владелец и богатый фабрикант

Впрочем, Алексей Яковлевич Милютин не был незнатным человеком. Род Милютиных был известен со времён царя Михаила Феодоровича (1613-1645). Они были служилыми людьми и, вероятно, могли претендовать на дворянское звание уже тогда. Но в какой-то момент они стали крупными предпринимателями. Яков Милютин подрядился поставлять к двору царя Алексея Михайловича (1645-1676) рыбу со всей Волги и накопил порядочный капиталец.

Его сын Алексей в первой трети 18 века владел шёлкоткацкими, парчовыми и позументными мануфактурами в Москве и Петербурге и землицей с крепостными. В 1735 году он построил торговые ряды на Невском проспекте, получившие с тех пор надолго прозвание Милютиного ряда или Милютиных лавок. Они носили это имя даже тогда, когда Милютины уже перестали ими владеть.

Милютинские ряды на Невском пр. 27, здание справа

Так что легенда о том, что императрица взяла и возвысила дотоле безродного мужика Милютина «из грязи в князи» (точнее – в графы) за то, что он якобы растапливал комнаты императрицы в Зимнем дворце – просто уничижительный анекдот, пущенный представителями «старой аристократии». Если Милютин и был «истопником», то крупного пошиба: отвечал за состояние печей, то есть занимал придворную должность. Так что не случайно возвысился он при Анне Иоанновне, а за богатство и давнюю службу.

Кадр из сериала Романовы 2013г.

Знаменитые Милютины

3 марта 1740 года Алексей Милютин получил от государыни жалованную грамоту, возводившую его в наследственное дворянское достоинство и даровавшую ему и его потомкам титул графов.

В роду Милютиных больше всего прославились два крупных деятеля Великих реформ императора Александра II, два брата – Дмитрий и Борис Алексеевичи. Но они не были графами, так как были внуками младшего брата Алексея – Андрея Милютина, который графского достоинства не получил.

В первом правительстве большевиков двое носили дворянские фамилии – Милютин и Чичерин. Но если нарком иностранных дел Георгий Чичерин действительно происходил из дворян (как и Ульянов-Ленин, кстати), то нарком земледелия Владимир Милютин был просто однофамильцем дворянского рода.

https://zen.yandex.ru/media/history_russian/kak-is...tinym-5dcceb2de5968126aa18efd0

|

Метки: милютины |

Понравилось: 1 пользователю

Тобольский клад семьи Романовых, или проклятые царские бриллианты |

2,5 мин. Среднее время дочитывания публикации.

Тобольский клад семьи Романовых, или проклятые царские бриллианты

После пламенных революционных событий большевики добрались и до богатейшей коллекции драгоценностей дома Романовых. Читаю события тех лет, и становится не по себе, тяжелое время было для страны.

Не случайно именно после событий в доме Ипатьевых мимолетный слух о проклятии царских бриллиантов превратился в уверенное утверждение. Причем, мистическую версию высказывала не только аристократия, но и те, кто принимал участие в конфискациях и оценке роскошных романовских украшений. Вернемся ненадолго к событиям страшной ночи с 16-го на 17-е июля 1918-го года в Екатеринбурге, когда палачи ужаснулись при виде пуль, отскакивающих от всех царевен. Первые мгновения казалось, что произошло настоящее чудо.

Оказалось, что Великие княжны предусмотрительно зашили в подкладку своих корсетов фамильные драгоценности, надеясь, что во время дальнейшей ссылки им выпадет шанс продать ценности. И получить хоть какие-то деньги, чтобы выжить. Но к сожалению их планам не суждено было сбыться.

Говорят, с того момента драгоценности Романовых приносили только несчастье, а проклятие изъятых сокровищ легло на всю землю русскую. Когда царские тела по приказу руководителей большевистской шайки быстро раздели, нашли и спрятанные кристаллы. Так, в нижнем белье одной из царевен обнаружили порядка двух килограммов драгоценных камней. Находки довольный Яков Юровский собрал и унес с собой. А участники действа поклялись никогда не разглашать увиденного.

После экспроприации богатейших царских сокровищ их поначалу попросту свалили в кучу. Свидетели поражались целой горе драгоценностей, словно из сказки про дворцы султанов. Чуть позже на конфискованные ценности удалось взглянуть двум репортерам из США. Они раскрыли рты от удивления: их взорам предстали чистейшие бриллианты размером с большой грецкий орех, пурпурные рубины и магические изумруды, огромные, как голубиное яйцо. Нити жемчуга, по размеру не уступавшие лесному ореху. Благородная платина и сверкающее золото. Все это великолепие искрилось радужным разноцветьем так, что слепило глаза. И это была лишь малая толика прекрасной коллекции дома Романовых (некоторые украшения представлены на фото).

Однако во время пребывания в Тобольске императору и его близким удалось припрятать часть драгоценностей, о чем большевики, как вы понимаете, долгое время вообще были не в курсе. Так называемый «царский клад» пытались разыскать, без малого, двадцать лет, начиная с 1922-го года. Именно в тот год начали шерстить монастыри, храмы и часовни, расхищая имущество. Так и напали на след таинственных тобольских сокровищ, спрятанных в Иоанновском женском монастыре.

Императрица Александра Федоровна лично отдала драгоценности на хранение игуменье обители. От монахини Дружининой сотрудники ОГПУ ничего добиться не смогли – она ушла из жизни во время ареста. А вот инокиня Марфа Ужинцева, которая лет восемь потом тщательно скрывала царский тайник, в итоге, рассказала все на допросе. Оказалось, что местный рыбопромышленник по фамилии Корнилов по просьбе монахини и припрятал ценности в деревянные бочки. Которые зарыл прямо под собственным жилищем.

Подводя итоги, расскажу о финале всей истории и многолетних поисков: в лапы большевиков все-таки попала немалая часть императорской коллекции – 154 наименования. В списке числилось восемь килограммов прекрасных изделий с драгоценными камнями, часов и диадем. Например, нашли великолепный алмаз весом в сто карат, и николаевскую брошь-полумесяц, подарок к трехсотлетию династии Романовых от турецкого правителя. На этом эпопея расхищения императорского добра, конечно, не прекратилась. Еще долгие годы отдельные вещицы и целые ящики, полные роскоши из царских дворцов, свозили в коридоры Гохрана со всех уголков и весей необъятной России.

Если вам понравилась статья, ставьте лайк и подписывайтесь на канал"Ювелирные истории"

https://zen.yandex.ru/media/diamond_history/tobols...ianty-5dc3ab61ba281e00ad68f7e2

|

Метки: романовы |

Парикмахерские и цирюльни в дореволюционном Петербурге |

с

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

Парикмахерские и цирюльни в дореволюционном Петербурге

![]()

17.11.2019 01:57

Куда ходили жители Петербурга до 1917 года, чтобы подстричься и побриться. Antenna Daily исследует историю вопроса мужской красоты.

Цирюлен изначально в России было мало, а цирюльники вели бродяжный образ жизни, нося с собой инструмент и выискивая своих клиентов по дворам, квартирам и базарам.

Вместо современного антуража салонов, на шее у них болтался один деревянный стул, на котором они и стригли своих клиентов. Цирюльник в России — профессия уникальная, заключавшая в себе не только парикмахерское мастерство, но и обязанности лекаря: он делал кровопускания, удалял зубы и даже лечил раны.

Каждый из них имел свой круг клиентов и своеобразную легализацию. Один служил, например, при дешевых городских банях, другой ходил «по приглашениям» по домам, третий работал в дорогом фешенебельном салоне.

Цирюльничье дело стало умирать в 90-х годах XIX столетия.

![]()

После войны 1812 года французские пленные сменили мундиры на платье цирюльников. Французы имели шумный успех. Знатные князья выписывали настоящих парикмахеров из Парижа. В крупных городах открываются парикмахерские, принадлежащие иностранцам. Обставлялись они дорогой мебелью, зеркалами, витринами, много было парфюмерии и косметических средств. На столиках лежали модные французские журналы, обслуживание стоило дорого. Здесь же, в залах, не только стригли-брили, но и торговали парфюмерией.

На фасадах этих заведений красовались вывески с изображением изящно причесанных кавалеров с блестящими от помады волосами.

Парикмахерских школ в дореволюционной России не было. Обучение проходило «в мальчиках», но зачастую дамские мастера — французы отводили русским парикмахерам только роль подмастерьев.

Одной из самых модных была стрижка с английским пробором — волосы покрывали гелем и разделяли на прямой пробор

Мужчины в дореволюционном Петербурге предпочитали стричься коротко и аккуратно. Одной из самых модных была стрижка с английским пробором — волосы покрывали гелем и разделяли на прямой пробор. Так ходили студенты, декаденты и молодые артисты. Чиновники и офицеры среднего возраста носили стрижку «бобрик» с вертикально щетиной волос надо лбом.

![]()

В 1860 году русские мастера Агапов и Андреев заняли первое место в конкурсе. А в 1888—1890гг. Иван Андреевич Андреев получил за прически ряд наград и Почетный диплом заслуженного профессора парикмахерского искусства.

В 1886 г. за участие во Всероссийской выставке он получает Большую серебряную медаль. А, участвуя вне конкурса в 1888 г. в Париже и выполнив три прически , он поразил Высокое жюри и ему вручили бриллиантовые академические Пальмы.

В 1900 г. на Всемирной выставке в Париже ему вручили награды «За искусство», Золотой крест и Диплом, подтверждающий звание действительного заслуженного профессора парикмахерского искусства. После этого Андреев стал признанным профессором парикмахерского искусства, его приглашали в жюри, экспертом на выставки, конкурсы, показы причесок. Он побывал во многих столицах Европы.

В 1909г. И. А. Андреев выпустил книгу своих воспоминаний, Альбом причесок, которые были удостоены высоких наград, был издан первый каталог.

С конца XIX века в крупных городах России повсеместно открывались школы, проходили съезды парикмахеров, выходили специализированные журналы, как например «Искусство причесываться» (с 1894 года) или «Русский всеобщий парикмахерский журнал» (с 1913 года).

Русские и заграничные производители продавали разные продукты для ухода за волосами

Те средства, которыми мы пользуемся сейчас, были хорошо известны и сто лет назад. Русские и заграничные производители продавали разные продукты для ухода за волосами — английское мыло «Фреко» против перхоти или мыло «Креско», которое якобы усиливало рост волос, при том только на голове. Такое средство производило петербургское товарищество «Гигиена».

В русских и заграничных журналах публиковали новости о прическах, рисунки и фотографии. Так что современным реконструкторам несложно их повторить.

![]()

ntennadaily.ru/2019/11/17/barbershop_petersburg/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

|

Метки: санкт-петербург их нравы |

Понравилось: 1 пользователю

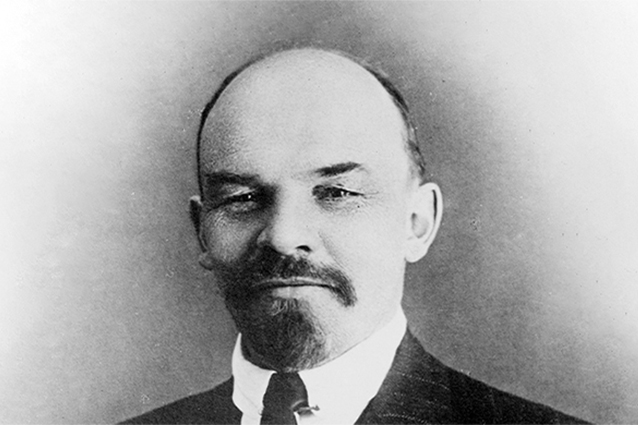

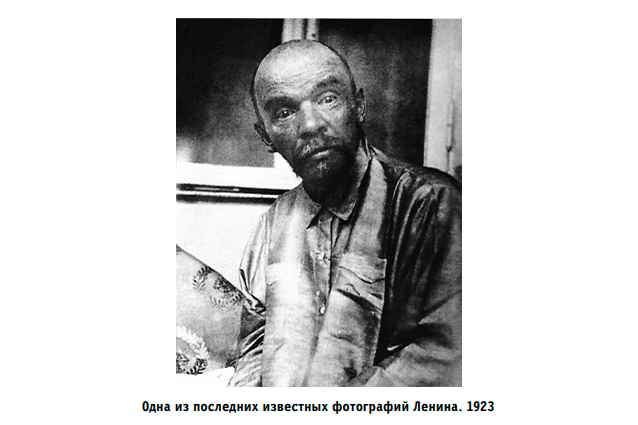

Любовные связи Ленина |

Любовные связи Ленина

Как сложилась судьба женщин, которых любил вождь мировой революции

Мария Яснева

В 1891 году, когда Владимир Ульянов жил в Самаре, к нему пришла, по-видимому, первая любовь. Во всяком случае из тех, о которых мы что-то знаем.

Увлечением брата казнённого народовольца стала женщина 30 лет (Ульянову было тогда 21), уже много повидавшая в жизни, страстно преданная делу революции. Это была Мария Яснева (в замужестве, впоследствии, Голубева). Высокая, с русыми волосами и твёрдым взглядом слегка раскосых светлых глаз, Яснева производила неизгладимое впечатление на молодого Ульянова. В свои 30 лет она уже подвергалась арестам и высылкам. Налицо оказалась и идейная близость: Яснева, как и Ульянов, отдавала в революции предпочтение насильственным действиям.

Мария Яснева(Голубева) 1861-1936

Пребывание Ульянова в Самаре было недолгим. В 1892 году он уехал в Петербург сдавать экстерном университетские экзамены. Яснева впоследствии вступила в социал-демократическую партию и стала одним из первым распространителей ленинской «Искры» в России. Она сразу примкнула к фракции большевиков. В революцию 1905 года она с мужем перебралась в Петербург, на их квартире Ленин устраивал явки и прятался от арестов. После 1917 года Яснева работала в аппарате ЦК партии большевиков, умерла на пенсии в 1936 году.

Надежда Крупская

Нет сомнения, что тут имела место настоящая любовь. Ради неё Володя и Надя даже пошли на осуждаемый революционной средой шаг: официально обвенчались в церкви. Без этого условия царские власти запрещали Крупской жить в одной ссылке с Ульяновым.

Надежда Крупская 1869-1939

Много было написано про жену «вождя пролетарской революции» и в советское время, и по его окончании. Ещё больше было сочинено всяких скабрезных анекдотов. Английский историк Адам Улам считал, что во все периоды жизни Ленин сохранял к Надежде Константиновне глубокую сердечную привязанность. Недаром, когда он был уже смертельно болен, он на короткое время пришёл в себя, узнав о том, как грубо однажды ответил Крупской Сталин. Именно тогда Ленин потребовал убрать Сталина со всех постов, на которые того назначили, но в тот момент уже никто не обратил внимания на слова издыхающего вождя.

После смерти Ленина Крупской пришлось играть роль декорации на всяких торжественных мероприятиях как жены вождя, свидетельницы его жизни. Время от времени она писала разный бред по идеологическим вопросам. Заступников у неё уже не было, и все её попытки вмешательства в политику были резко оборваны Сталиным, сказавшим: «Знаете, мы можем найти Ленину и другую жену». Крупская бессильно наблюдала за тем, как Сталин одного за другим убирал из жизни тех, кого Ленин считал своими близкими друзьями и соратниками. Сама она умерла вскоре после «Большой Чистки», в 1939 году.

Инесса Арманд

Считают, что это была третья и последняя настоящая любовь Ленина. В молодости Инесса отличалась красотой, но Ленин познакомился с ней, когда ей было уже 35 лет, в 1909 году, во Франции. Тем не менее, её контраст с располневшей, страдавшей базедовой болезнью Крупской был разителен. Как и Ленин, она была всецело предана делу революции.

Арманд считала брак буржуазным предрассудком. В этом отношении она совсем не посягала на положение Крупской. Обеих женщин вполне устроило такое положение. Расцвет отношений между вождём революции и Инессой пришёлся на 1910-1912 гг.

В апреле 1917 года Арманд возвратилась в Россию вместе с Лениным в одном пломбированном вагоне из Швейцарии. После захвата власти большевиками Ильич отправил свою неугомонную пассию во Францию под прикрытием Красного Креста с ответственным заданием: распропагандировать и вывезти в Россию солдат Русского экспедиционного корпуса. Французские власти арестовали Арманд.

И вот характерная деталь, показывающая, как дороги были Ильичу любимые люди. Он распорядился задержать всю французскую дипломатическую миссию и передал через неё в Париж, что если Инесса Арманд не будет освобождена в 24 часа, то все взятые в заложники дипломаты будут расстреляны! Французское правительство поспешило выполнить требование рассвирепевшего вождя большевиков.

В 1920 году Арманд умерла от холеры, которую подхватила во время поездки на Кавказ.

Все дети Инессы Арманд от первого брака благополучно жили и работали в СССР.

ttps://zen.yandex.ru/media/history_russian/liubovnye-sviazi-lenina-5dcc159c65a00b326a5217c

|

Метки: ульяновы |

Почему Романовы женились на немках |

Начиная со времени правления Петра Великого, с 1710 года, брачная политика Романовых была очень проста: женились на немецких принцессах.

Даже Мария Федоровна, супруга Александра III, которая по духу, по родному ей языку была датчанкой, – это представительница одной из немецких династий. Просто династия занимала (и сейчас занимает) престол Дании.

С некоторыми немецкими правящими домами Романовы породнились не один раз.

Корона Российской империи. Фото: yandex.ru/images/

И у современного человека возникают вопросы. Например, почему именно немецкие принцессы? Что, других не было?

Можно понять немецких принцесс из маленьких (просто карликовых!) государств. Для них представители Дома Романовых были в приоритете. Например, узнав о предполагаемом сватовстве наследника российского трона Павла Петровича немецкая принцесса (будущая императрица Мария Федоровна) разорвала уже объявленную помолвку.

Какие же причины были у великих князей из Императорского Дома Романовых выбирать из немецких принцесс себе жен?

Во-первых, династическая солидарность. Правящие династии Европы уже были связаны узами родства. И эти семейные узы хотелось укреплять. Та же жена Павла I, принцесса из Вюртемберга, выдала одну из своих дочерей за принца из этого дома, своего младшего сына женила на внучке своего родного брата, королевой Вюртемберга стала со временем ее внучка Ольга Николаевна, замуж за одного из принцев вышла и правнучка Вера.

Во-вторых, браки с представителями небольших государств, не имеющих политических и экономических распрей со своими соседями, не вовлекали Россию в чужие для нее территориальные проблемы. Такая ситуация возникла и чуть было не расстроила брак принцессы Датской Дагмар с Цесаревичем Александром Александровичем. У Дании был территориальный спор за Шлезвиг-Гольштейн. Принцесса, которая была сначала невестой одного Цесаревича, а теперь – уже другого, написала письмо будущему свекру. Александр II был в гневе.

В-третьих, родственники супругов не лезли во внутреннюю политику России. В конце XVII века были стрелецкие бунты, вызванные тем, что два рода – Милославских и Нарышкиных сажали на трон «своего» наследника: Иоанна и Петра. Устраивая династические браки с представителями других государств, Петр Великий лишал боярские и дворянские династии возможности бороться за власть.

Россия могла материально помогать государству, по-родственному. Например, дотации для небольшой Черногории накануне Первой мировой войны составляли 1 миллион рублей, не считая других денежных «вливаний».

Четвертая и главная причина – смена вероисповедания. Если Петр I не требовал от жены своего сына Алексея перехода в православие, то потом это требование было обязательным. Престол России могли наследовать только православные. И жены Романовых тоже должны были быть право-славными.

Хотя исключения с 1874 года имели место. Ссылка внизу.

Немецкие династии исповедовали протестантизм (лютеранство). Эта вера дозволяла переход из одной христианской конфессии в другую. Разрешались и браки с представителями других конфессий. А вот католическая вера – запрещала. Поэтому Франция, Австро-Венгрия, Италия, Испания, Португалия «выпадали» из брачных планов России.

История о том, как французская принцесса добивалась от Папы разрешения на брак с представителем английской династии и не получила его – тут. А была взаимная любовь.

Когда Цесаревич Александр Николаевич (будущий Александр II) встретил Марию Гессенскую, ей было 14 лет. В 15 лет в Европе девушка считалась уже взрослой, выезжала в свет. Потому что именно в этом возрасте происходила ее конфирмация (обряд сознательного исповедания лютеранства).

Вопрос: будет ли Мария, что происхождение было сомнительно, женой наследника российского престола, решался быстро. Если да, то Мария конфирмирована не будет.

Пятая причина – выбор невест.

Даже сейчас издается альманах, в котором перечисляются принцы и принцессы Европы, достигшие брачного возраста. Тогда такой альманах тоже издавался. Были и другие государства, где правили протестанты. Но «ассортимент» невест для Романовых – это те княжества, герцогства, которые в 1871 году станут Германией.

Как бы ни были важны пп. 1-4, Романовы, начиная с Николая I и Шарлотты Прусской, женились по любви. Чувства были хотя бы первые годы брака. Цесаревич Александр Николаевич женился на Марии Гессенской со словами: «Какое мне дело до происхождения принцессы Марии? Я люблю ее!», его брат Константин заявил родителям про будущую Великую княгиню Александру Иосифовну: «Или она, или никто!»

Выбору именно немецких принцесс способствовал и пункт 1 этого списка: знакомились принцы и принцессы в гостях у немецких родственников или приезжая на праздники (свадьбы) в Петербург.

У вас, читатели, вопрос: а что, не было православных принцесс? А как же Греция, Сербия, Черногория, Болгария? О них – в следующих статьях. Подписывайтесь, кому интересно.

Пытались женить великих князей на английских принцессах: Патриции и Виктории. Великим князьям не нравилась сама идея навязанного брака.

Лютеранки, не принявшие православие в браке с Романовыми

Мать Николая II: принцесса Датская, но династия – немецкая

https://zen.yandex.ru/media/moy19vek/pochemu-roman...emkah-5dbd8474433ecc00b1ae9967

|

Метки: романовы |

Наш первый олимпийский чемпион |

Наш первый олимпийский чемпион

В 1956 году в Ленинграде умер Николай Александрович Панин-Коломенкин. Он был кандидат педагогических наук и хорошо известен как тренер по фигурному катанию, воспитавшему много известных спортсменов, неоднократно становившихся чемпионами страны. Ему было 84 года и мало кто тогда вспоминал о его былой славе в той, другой жизни, в другой стране.

Панин-Коломенкин

В начале 90-х годов XIX века года Николай Коломенкин поступил в Санкт-Петербургский университет на физико-математический факультет. Он легко постигал точные науки, был среди первых в изучении языков. Не удивительно, что через 6 лет он окончил ВУЗ с золотой медалью и был приглашен на работу на госслужбе в финансовом подразделении Царскосельского уезда.

Удивительно другое, этот молодой человек вёл двойную жизнь. В одной он был финансист Коломенкин, а в другой фигурист Панин. Почему так случилось?

Коньки с ранних лет увлекали Николая. У него в детстве были самодельные, на которых он и учился движениям на льду. Но как-то мама привезла ему из Москвы новые настоящие красивые коньки. Какую радость Коломенкин испытывал можно только представить. Но правый конёк он отдал своей сестре, которая тоже любила кататься. Себе оставил левый. На второй ноге по прежнему носил самодельный. Родители рано развелись, но это лишь пошло на пользу увлечению мальчика. Благодаря стараниям отчима Николая приняли в Санкт-Петербургское общество конькобежцев. Теперь его окружали единомышленники, юноша совершенствовал свое мастерство. Стали участвовать и побеждать в городских соревнованиях.

Но вот светить фамилию свою в деле этом было негоже. Не пристало в те годы уважаемому человеку заниматься какими-то несерьезными катаниями. Он берет фамилию Панин. Теперь можно и побеждать и одновременно работать в государственных организациях.

В 1901 году Панин стал чемпионом страны. Далее началось покорение мировых площадок. Долгое время для него был лишь один серьезный соперник - швед Сальхов. Достичь его уровня мастерства было не просто.

Сальхов

В 1908 году Олимпийские игры проводились в Лондоне. Шли они с апреля по октябрь и объединяли в себе и летние и зимние дисциплины. На соревнованиях по фигурному катанию Сальхов традиционно стал первым в рамках обязательной программы. В произвольной программе лучшим оказался Николай. Но швед подал протест, его долго рассматривали, но в итоге Панин получил заслуженную награду.

Следует особо отметить, что это была первая золотая медаль России не только в фигурном катании. Панин-Коломенкин стал первым российским чемпионом Олимпийских игр.

Возвращение олимпийского чемпиона - всегда праздник. А тогда Николая ждало порицание на работе, угрозы. Он дал обещание завязать с фигурным катанием. Тем не менее, объединил официально две свои фамилии и стал Панин-Коломенкин.

Параллельно российский атлет занимался еще многими видами спорта. Плавание, стрельба, гребля, футбол и другое. Более менее дозволили ему официально стрельбой заниматься, дабы не порочить имидж госчиновника.

Он и в этой дисциплине продвинулся так, что в 1912 году снова поехал на Олимпийские игры. Выступил неплохо, но всё же не взял медалей. В родной стихии он тогда так и не выступил.

В то же время возраст тоже был уже не юный. Николаю Александровичу уже за 40. Он переходит на тренерскую деятельность. А там и революция грянула, страна изменилась. Поддаться популярному тренду бежать зарубеж или остаться?

Остался. Пережил и революцию, и Гражданскую, и репрессии, и Великую Отечественную. Ничего его не коснулось. Даже из блокадного Ленинграда был успешно эвакуирован. Его именем назывался турнир в советские годы. Он упомянут в Зале славы мирового фигурного катания.