Каким был капитализм до 1917 года |

Каким был капитализм до 1917 года

Даже когда я слышу сегодня рассуждения молодых о жизни в СССР, я понимаю, насколько они находятся в плену стереотипов и отрывочных фактов.

Да, моя молодость пришлась уже на конец существования этой огромной и великой страны. Но сколько еще и сам я помню, и от родителей знаю о жизни в ней.

И мои знания разительно отличаются от представлений тех, кого тогда еще и в проекте не было. Что уже говорить о далеких дореволюционных годах (имею в виду Великую Октябрьскую).

Так каким же было то время на самом деле, что собой представлял капитализм в России до 1917-го?

Судить об этом стоит не по домыслам и вымыслам, а только по фактам и записям людей, которые тогда жили.

Изучать исторические источники для многих – занятие скучное, поэтому предоставим это научным профи, а сами отметим только «накопанные» ими факты.

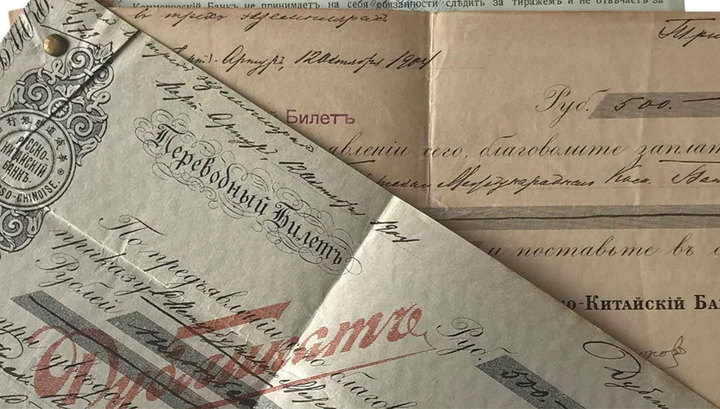

Справка: в своем небольшом исследовании я пользуюсь материалами, которые собрали из различных источников (первоисточников, таких как завещания, публикации, письменные свидетельства родственников и близких людей, а также анкетирование эмигрировавших после революции предпринимателей, землевладельцев и членов их семей) доктора исторических наук, профессора Л.И. Бородкин, А.Д. Кузьмичев, Ю.А. Петров.

Уровень жизни

Поскольку свои исследования ученые сопоставляли с курсом доллара к золотому царскому рублю на 2005-й год, то сегодня цифры будут несколько иными (в 2005-м доллар стоил 28,30 нынешних рублей, в 2019 – 65,75 р).

Таким образом, если в 2005-м царский рубль стоил примерно 11 долларов, то сейчас – около 23.

Важно. Все приведенные данные относятся к 1900-1914 годам.

А теперь – интересные факты:

- Месячная заработная плата рабочих промышленных предприятий составляла от 12 до 28 рублей. Нетрудно посчитать, что в пересчете на нынешние это 276 – 644 доллара. В рублях – 17,8 – 43 тысячи.

- Цена за фунт (равен 410 г) черного хлеба в Москве и губернии стоил 2 копейки. В пересчете – 29-30 р.

- Фунт говядины стоил 14 копеек (на наши – 208,50).

Если верить изданию 1972 года «Народное хозяйство СССР», то по состоянию на 1913 год потребление основных продуктов на душу населения в России сильно отставало от медицинских норм.

Не совсем соответствует оно им и сейчас. Данные в таблице ниже в кг и шт.

Можно, конечно, вспомнить и про то, что рабочим предоставлялось жилье. В основном это были бараки (читай – наши общежития).

Я уже рассказывал о самых богатых людях в России в начале прошлого века. Если вам интересна эта информация – жмите лайк и не пропустите следующую публикацию.

https://zen.yandex.ru/media/moneyjust/kakim-byl-ka...-goda-5da3f16ce3062c00b1fb9cd0

|

Метки: российская империя |

Как северянки раньше обходились без нижнего белья под юбками |

Как северянки раньше обходились без нижнего белья под юбками

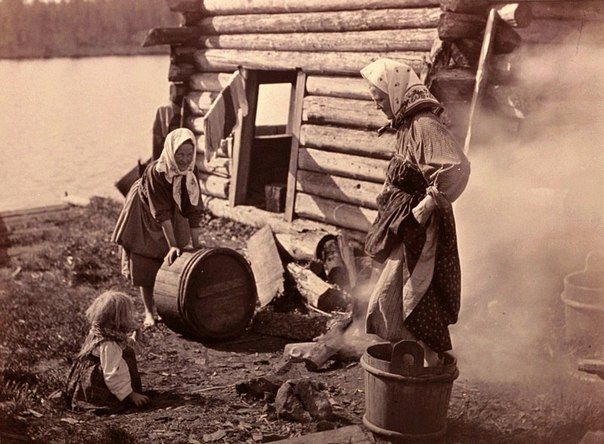

Как-то уже не задумываешься о таких очевидных вещах, но ведь веками жительницы Русского Севера ходили без привычного нам белья для нижней части тела (трусов, панталон и тем более колготок). Как они обходились без него, при условии, что носили не брюки, а исключительно юбки. Неужели даже зимой тело под юбками у них не было никак защищено от холода и грязи?

Поморки на рыбалке

А ведь они не просто сидели дома, а занимались тяжелым трудом, в том числе рыбалкой, и даже ходили вместе с мужчинами на морские промыслы.

Конец 19 века, Мурман, фото Я.Лейцингера, на фото среди мужчин присутствует и женщина

Как же они обходились без трусов, необходимых в наше время для гигиены и отчасти тепла? А вот так и обходились:

Для гигиены носили либо рубахи, либо нижние юбки. Причем и рубаху и нижнюю юбку могли носить одновременно.

Женская рубаха была значительно длиннее мужской, ниже колен. Шили их обычно из домотканого холста. Холст был неокрашенный, отбеленный; рубаха могла украшаться полосами ручной вышивки.

Прямо на рубаху, под сарафан, порой надевали еще и светлую нижнюю юбку («подъюбник»). Она шилась из покупных тканей (например, коленкора, миткаля), с прорехой сзади, с завязками и довольно широким вязаным кружевом по подолу. Завязки юбки перекрещивались сзади, проводились вперед и завязывались впереди.

Поморки

Что касается колготок, то их раньше не было, однако их отчасти заменяли чулки. «Чулки» у поморов – высокие носки до колен, также как и рукавицы были вязаными. Будничные вязались из шерстяных нитей домашнего изготовления; а праздничные – из гарусных. Традиционную для Поморья обувь – кожаные поршни надевали именно на такие вязаные чулки («в мох за подснежной клюквой бабушка бегала: шерстяные чулки и поршни на ногах…»).

Интересной деталью поморского костюма также были сшитые из тканей подвязки для вязаных чулок. Подвязки украшались разноцветной ручной вышивкой.

Чулки на старых фото по понятным причинам не найти - юбки все длинные носили, но вот тут, возможно, именно они на ногах у женщины. Фото Н.А. Шабунина, Архангельская губерния, между 19 и 20 вв

Ну а в остальном защиту от холода и грязи обеспечивали сарафаны и длинные юбки, которые могли надевать по несколько штук. Зимой - шерстяные. Например, в качестве рабочей одежды карельских поморок использовались шерстяные юбки, окрашенные красно–бурой краской, добываемой из корня дикой марены, произрастающей в северной Карелии в большом количестве.

Поморка в одежде и снаряжении для зимней рыбалки

Сейчас нас это, возможно, удивит, но думаю, что им было совершенно тепло, учитывая, сколько слоев одежды, длинной прямо до земли, они носили, да и сами ноги шерстяными носками также были защищены от холода. И с гигиеной все очевидно, тоже было в порядке, благодаря длинным исподним рубахам, которые могли стирать и менять гораздо чаще, чем верхние юбки.

https://zen.yandex.ru/media/sevprostor/kak-severia...pod-iubkami-5dadcf90f557d000c4

|

Метки: их нравы жизнь народа |

Правила и традиции, которые существовали на русских балах. |

Правила и традиции, которые существовали на русских балах.

Традиционно конец осени и начало зимы считались временем проведения бала. Многие девушки и женщины заранее готовились к этому событию, заказывали наряды и модные головные уборы. Каждый бал проходил с соблюдением правил, обязательным для всех гостей вне зависимости от статуса. Не знать эти правила было стыдно..

Итак, в нашей статье мы уже говорили о том, сколько мог стоить для женщины выход на бал. Новое платье было не основным условием посещения бала. Существовал некоторый свод негласных правил, которые были обязательными для всех гостей бала. Их нарушение могло навлечь на человека неуважение окружающих людей.

Итак, бал всегда был ярким праздником с танцами и угощениями. Торжество могло быть приурочено к праздникам, иметь профессиональный или возрастной акцент, или проводиться в виде маскарада. Также балы были придворными, купеческими общественными и частными.

Со времен Елизаветы Петровны и Екатерины Второй балы стали не сколько местом общения, сколько танцевальной площадкой. Поэтому, начиная с 18 века, во всех средних и высших учебных заведениях преподавалось искусство танца. Отказ танцевать на балу приравнивался к неуважительному и оскорбительному отношению не только к пригласившему на танец, но и к хозяину торжества. Признаком хорошего женского воспитания на балу считалось танцевать без принуждения и с удовольствием, даже если кавалер не слишком умел в танцах или неприятен даме.

Изысканность и привлекательность бала позволялось сохранять за счет специального дресс кода. Женщины шили на заказ платья. Появляться 2 раза в одном и том же наряде считалось дурным тоном. Цвет и фасон платья мог быть любым в соответствии с модой. Но были и тематические балы, когда в приглашении оговаривался цвет наряда. К примеру, в 1888 году в С.-Петербурге проводился изумрудный бал и все присутствующие должны были и быть в одежде соответствующего цвета.

Кавалеры должны были быть одеты нарядно. Это мог быть костюм, фрачная пара или смокинг. На руках обязательно белые перчатки. Для военных перчатки были замшевые. Штатские выбирали лайковые перчатки. Протянуть даме руку без перчатки считалось дурным тоном.

Дамы тоже должны были быть в перчатках. При этом, надевать поверх перчаток кольца считали невоспитанностью и дурным тоном.

Каждая дама имела бальную книжечку – карне или агенд. Туда записывались имена кавалеров, которые пригласили даму танцевать. Некоторые девушки писали имена кавалеров на обратной стороне веера.

Открывала бал первым танцем хозяйка дома, после на паркет выходили ее родственницы. В первой паре шёл хозяин бала с самой почётной гостьей. А во второй паре – хозяйка с самым важным гостем.

ttps://zen.yandex.ru/media/tophistory/pravila-i-tradicii-kotorye-suscestvovali-na-russkih-balah-5dc1518f2fda8600af6cb8ae

|

Метки: балы их нравы этикет |

Как одевались фрейлины при императорском дворе |

Как одевались фрейлины при императорском дворе

Привет, друзья!

И снова во дворец! Наверняка вам, как и мне, хочется поближе рассмотреть парадные платья придворных дам. Красоты много не бывает))

Вы, конечно, помните (для тех, кто не помнит, ссылку дам в конце), что фрейлины императрицы и великой княгини носили пунцовые бархатные платья с вышивкой «по борту и хвосту», согласно «описанию дамских нарядов для приезда в торжественные дни к Высочайшему двору».

Если сказать короче, то Николай I подробно описал женский парадный дресс-код.

Платья фрейлин императрицы и великой княгини различались вышивкой - золотой и серебряной соответственно. Мне удалось найти только платья с золотым шитьем, уж не обессудьте)) Но зато какие!

Платья придворные парадные фрейлин императрицы. Источник hermitage.guide

Смотрите: два платья с одинаковым описанием - красный бархат, белая юбка, золотное шитье, отлетной рукав, планка, имитирующая застежку русского сарафана... Все, как положено. А какие они разные! Получается, что даже при полном регламенте можно выглядеть по-разному))

Теперь в подробностях, как обещала. Это платье более раннее - широкий рукав, лиф с юбкой еще не разделен.

Платье придворное парадное фрейлины императрицы. Россия, Санкт-Петербург. 1830-е. Источник hermitage.guide

Платье придворное парадное фрейлины императрицы. Россия, Санкт-Петербург. 1830-е. Источник hermitage.guide

Бархат, шелк, металлическая нить, бить (тонкая расплющенная металлическая проволока), золотное шитье. По таким великолепным образцам можно учиться вышивке. Она пышнее, чем на другом платье, и более затейливая. Только взгляните на это.

Платье придворное парадное фрейлины императрицы. Россия, Санкт-Петербург. 1830-е. Источник hermitage.guide

Платье придворное парадное фрейлины императрицы. Россия, Санкт-Петербург. 1830-е. Источник hermitage.guide

Платье придворное парадное фрейлины императрицы. Россия, Санкт-Петербург. 1830-е. Источник hermitage.guide

Платье придворное парадное фрейлины императрицы. Россия, Санкт-Петербург. 1830-е. Источник hermitage.guide

Видимо, платье пострадало от времени. А может, и не только - шелк вообще очень хрупкий. Пусть даже так, огромное спасибо за то, что мы сейчас можем видеть!

Платье придворное парадное фрейлины императрицы. Россия, Санкт-Петербург. 1830-е. Источник hermitage.guide

Платье придворное парадное фрейлины императрицы. Россия, Санкт-Петербург. 1830-е. Источник hermitage.guide

А вот втрое платье. Лиф уже отдельно от бархатного шлейфа и нижней шелковой юбки.

Обратите внимание на открытые плечи в обоих платьях. Фрейлинам это дозволялось, тогда как статс-дамы должны были прикрывать все прелести.

Платье придворное парадное фрейлины императрицы. Россия, Санкт-Петербург. Конец XIX- начало XX в.в. Источник hermitage.guide

Платье придворное парадное фрейлины императрицы. Россия, Санкт-Петербург. Конец XIX- начало XX в.в. Источник hermitage.guide

По всему переду идет декоративная планка с навесными пуговицами-гирьками. Такими, какие нашивали на сарафаны.

Платье придворное парадное фрейлины императрицы. Россия, Санкт-Петербург. Конец XIX- начало XX в.в. Источник hermitage.guide

Рукава отлетные, длинные, декоративные.

Помните - у праздничных рубах в народном костюме всегда были нереально длинные рукава. Именно для того, чтобы подчеркнуть неспособность человека к работе. А праздничное придворное платье было стилизовано под народную одежду.

В разрезах рукавов на подкладке видны рюши из шелка, которыми отделан край. Назначений у них несколько - утяжеляли край изделия для того, чтобы он был ровным и не выворачивался, предохраняли от затирания и выполняли гигиеническую функцию. Рюши легче перешить, чем менять подкладку, правда? На шлейфе тоже такие есть.

Платье придворное парадное фрейлины императрицы. Россия, Санкт-Петербург. Конец XIX- начало XX в.в. Источник hermitage.guide

Платье придворное парадное фрейлины императрицы. Россия, Санкт-Петербург. Конец XIX- начало XX в.в. Источник hermitage.guide

И вот самое вкусное - вышивка! Металлическая нить, бить, канитель - все здесь использовано.

Мастерская Ольги Николаевны Бульбенковой, которая специализировалась на придворных платьях со шлейфами, славилась своим отличным качеством. Хотя, конечно, вышивку она чаще заказывали в монастырях.

Платье придворное парадное фрейлины императрицы. Россия, Санкт-Петербург. Конец XIX- начало XX в.в. Источник hermitage.guide

И вот наглядная демонстрация техники вышивки битью! Металлические нити всегда нашивали вприкреп, а в этом случае еще и настил в основе был.

Теперь можно рассмотреть, как это делалось. На самом деле, несложно. Закрепила - отогнула нить, еще раз закрепила - опять отогнула. И так, пока весь орнамент не вышьешь))

Платье придворное парадное фрейлины императрицы. Россия, Санкт-Петербург. Конец XIX- начало XX в.в. Источник hermitage.guide

Платье придворное парадное фрейлины императрицы. Россия, Санкт-Петербург. Конец XIX- начало XX в.в. Источник hermitage.guide

Ну как, понравилось? Я в восторге! Вот только думаю, сколько же такое платье весило...

Еще о придворных платьях: Как отличить фрейлину от статс-дамы

ttps://zen.yandex.ru/media/modnaia_kanitel/kak-odevalis-freiliny-pri-imperatorskom-dvore-5dc570bd136c034ec1801f93

|

Метки: фрейлины |

Обломки империи: 5 историй о судьбе драгоценностей семьи Романовых |

Обломки империи: 5 историй о судьбе драгоценностей семьи Романовых

![]() Надя Бесчетникова 40 27470 8 сентября 2019, 20:45

Надя Бесчетникова 40 27470 8 сентября 2019, 20:45

Ювелирные украшения монарших династий всегда вызывают особый интерес, ведь это не просто изысканные аксессуары, но и символы власти. А за каждой драгоценностью в шкатулке стоит своя история. В случае с династией Романовых истории эти порой весьма трагические — как и судьба самой императорской семьи. Какие-то бесценные сокровища попали в музеи, где их и сегодня могут увидеть все желающие, какие-то ушли с аукциона, после чего их следы окончательно затерялись. Сегодня SPLETNIK.RU предлагает вам узнать пять историй о сокровищах Романовых.

До революции 1917 года династия Романовых стояла во главе Российского государства на протяжении 300 лет и за это время, конечно, собрала завидную коллекцию ювелирных изделий, которые создавали лучшие мастера своего времени. Среди сокровищ были и поистине легендарные предметы вроде яиц Фаберже, а о многих браслетах и брошах европейские послы и правители даже писали в своих мемуарах — настолько драгоценности впечатляли их!

После падения монархии немало ювелирных шедевров было продано: на аукционах или напрямую миллионерам из Европы и США — молодое Советское государство нуждалось в деньгах. Некоторые украшения разбирались на отдельные составляющие и продавались тайно, некоторые и вовсе бесследно пропали, другие удалось сохранить, и сегодня они хранятся в Кремле.

1.Большая императорская корона

Большая императорская корона с 1762 по 1917 год была главным символом царской власти в России. Она была создана придворными ювелирами Жереми Позье и Георгом Фридрихом Экартом всего за два месяца специально для коронации Екатерины II.

В. Эриксен. Портрет Екатерины II в коронационном платье

С тех пор ею венчались на царство все российские монархи. Корону венчает редкий драгоценный камень ярко-красного цвета — благородная шпинель весом в 398,72 карата. В 1920 году ее стоимость была оценена в 52 миллиона долларов. После революции корона была передана в Гохран, хотя и известно об одной тайной попытке ее продажи, которая, к счастью, не увенчалась успехом. С 1991 года корона является неотчуждаемой государственной собственностью и не подлежит вывозу за территорию Московского Кремля, а в 80-х годах корона была отреставрирована.

Оригинал из-за своей ценности не выставляется, но в 2012 году к 250-летнему юбилею Большой императорской короны и 400-летию дома Романовых была создана копия.

Копия Большой императорской короны

На ее изготовление ушло свыше 11 тысяч якутских алмазов, также были использованы австралийские жемчужины, белое золото вместо серебра, а гигантскую шпинель заменили на рубеллит.

2.Венец-кокошник Марии Федоровны

Еще один бесценный экземпляр в запасниках Алмазного фонда — бриллиантовый венец-кокошник Марии Федоровны с розовым бриллиантом. Уникальность украшения еще и в том, что это, пожалуй, единственная диадема из сокровищниц российских императриц, которая осталась в России.

Увы, но почти все известные диадемы и тиары были проданы и следы многих после 1917 затерялись — настоящих владельцев большинства из них сегодня уже невозможно установить. Так, неизвестна судьба сапфировой тиары Романовых, которая была подарена императором Николаем I своей супруге Александре Федоровне в честь их восшествия на престол в 1825 году, а вот так называемая Владимирская тиара, созданная для Марии Павловны, жены великого князя Владимира Александровича, сейчас хранится у Елизаветы II (в 1921 году тиара была продана королеве Великобритании Марии Текской).

Елизавета II во Владимирской тиаре

Венец Марии Федоровны, супруги императора Павла I, украшен редчайшим по цвету нежно-розовым бриллиантом в 13,35 карата.

Мария Федоровна в диадеме с розовым бриллиантом

Во второй половине XIX века диадема была частью "венчального набора" невест императорского дома — особое очарование украшению придавали подвижные бриолеты, которые покачивались и мерцали при малейшем движении головы.

3.Жемчужная диадема

Сохранить в России восхитительную диадему, которая была заказана императором Николаем I у ювелира Карла Эдуарда Болина для своей жены Александры Федоровны в 1841 году, увы, не удалось.

Ювелирное украшение дало старт моде на кокошники среди придворных дам, а императрица Мария Федоровна, супруга императора Александра III и мать Николая II, так любила эту диадему, что какое-то время хранила ее в своих личных покоях. Украшение было продано в 1927 году на аукционе Christie's и с тех пор совершило почти кругосветное путешествие!

Первым владельцем стала фирма Holmes & Co, которая перепродала диадему 9-му герцогу Мальборо, который преподнес ее своей супруге Глэдис. После ее смерти в 1977 году диадема попала в коллекцию первой леди Филиппин Имельды Маркос, но после того как она и ее муж сбежали на Гавайи в 1986 году, диадема была конфискована местными властями и, судя по всему, до сих пор находится на Филиппинах — несколько лет назад правительство объявило о возможности продажи диадемы на Sotheby's или Christie's, но окончательного решения пока так и не было принято.

"Русская красавица"

Копия, которой дали название "Русская красавица", была создана ювелирами В. Николаевым и Г. Алексахиным в 1987 году из платины, золота, серебра, бриллиантов и 25 культивированных жемчужин и сегодня хранится в Алмазном фонде.

4.Колье с бриллиантами, жемчугом и сапфиром

Еще одно ювелирное украшение, которое перекочевало из сокровищниц российской монархии в британские шкатулки, — это бриллиантовое колье с жемчугом и сапфиром, последней владелицей которого также была Мария Федоровна. Императрица обожала сапфиры и часто носила роскошные украшения с этим камнем.

Портрет Марии Федоровны кисти Константина Маковского

Как известно, после революции ей удалось бежать из России, но вот большинство драгоценностей пришлось оставить. Колье было выставлено на продажу и приобретено британской королевой Марией Текской — по некоторым данным, покупка обошлась в шесть тысяч фунтов стерлингов.

Мария Текская

После смерти королевы в 1953 году колье унаследовала ее внучка Елизавета II. Сегодня с этим украшением нередко на публике появляется ее дочь принцесса Анна — причем речь, как правило, идет о поистине значимых событиях.

Например, она надевала колье на торжественный вечер, который предшествовал свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон в 2011 году.

5.Бриллиантовая диадема с колосьями

Данную диадему, бесспорно, можно причислить к одним из самых красивых ювелирных украшений семьи Романовых. Филигранность исполнения просто поражает! Неудивительно, что диадема была одной из любимейших у Марии Федоровны — именно для на тот момент уже вдовствующей императрицы она и была изготовлена в мастерской братьев Дюваль.

Удивительна не только красота, но и символизм украшения — пшеничные колосья обвивают тонкие стебельки льна, а 37-каратный лейкосапфир, помещенный в центр композиции, олицетворял солнце. Таким образом подчеркивались природные богатства России, красота ее бескрайних плодородных полей. Увы, но большевики не увидели в диадеме исторической или художественной ценности — украшение было решено выставить на торги. В 1927 году диадема ушла с молотка на аукционе Christie's — после этого ее следы затерялись и сведений о ней не появлялось.

В 1980 году уже упомянутые выше ювелиры В. Николаев и Г. Алексахин изготовили копию для Алмазного фонда из золота, платины и бриллиантов. Реплика получила название "Русское поле".

Копия диадемы с колосьями

Фото Архивы пресс-служб/Instagram

http://www.spletnik.ru/look/newsmoda/91940-romanov...r=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

|

Метки: романовы драгоценности |

«Открыл эпоху терроризма» |

«Открыл эпоху терроризма»

Император Всероссийский, Царь польский, Великий князь Финляндский Александр II, погиб в результате террористического акта 1 марта 1881 года. Это было седьмое покушение на царя-освободителя, царя-реформатора. Первое же случилось пятнадцатью годами раньше. 4 апреля 1866 года, когда он после прогулки по Летнему саду, садился в карету, поджидавшую на набережной Невы, раздался выстрел… На преступника набросились не только жандармы, но и очевидцы, оказавшиеся рядом.

- Ребята! Я за вас стрелял! - кричал он.

Дмитрий Каракозов. Фото из архива Татьяны Каракозовой

Александр приказал подвести стрелявшего к нему, спросил:

- Ты поляк?

- Русский.

- Почему же ты стрелял в меня?

- Ты обманул народ: обещал ему землю, да не дал.

- Отвезите его в Третье отделение, - распорядился Александр.

Примерно так описывают покушение многие литераторы – от Валентина Пикуля до Вольдемара Балязина.

Объяснения чудесного спасения Августейшей особы существуют разные. Первое и самое банальное: покушавшийся промахнулся. Вторая: подвел двойной заряд пороха: отдача при выстреле была столь чудовищна, что дуло пистолета вздернуло кверху. (Валентин Пикуль.)

Есть и официально признанное: спасая жизнь Государя, костромской крестьянин Осип Комиссаров толкнул потенциального убийцу (вариант: ударил по руке). Валентин Пикуль в своей миниатюре «Дворянин костромской» утверждает, что впавший в немилость генерал Эдуард Тотлебен, воспользовавшись происшествием, устроил верноподданнический спектакль - он из первого попавшегося ему на глаза человека в толпе сделал героя, спасителя Государя и Отечества.

Государь император Александр II.

В Третьем жандармском управлении Собственной Его Императорского Величества канцелярии (высший орган полиции, занимавшийся надзором за политически неблагонадёжными лицами и сыском), стрелявший назвал себя крестьянином Алексеем Петровым, а давать показания отказался. В ходе разбирательства было установлено, что проживал он в Знаменской гостинице, в результате обыска в 65-м номере которой обнаружили разорванное письмо Николаю Ишутину. Ишутин был немедленно арестован, от него и узнали имя террориста – Дмитрий Каракозов.

В кармане задержанного находился один экземпляр прокламации «Друзьям-рабочим!», которую, как выяснилось, тот распространял накануне покушения. Ее текст приведен в книге историка и археографа Алексея Шилова (Шилов, А. А. Из истории революционного движения 1860-х годов // Голос минувшего. 1918. № 10–12. С. 161.): «Грустно, тяжко мне стало, что… погибает мой любимый народ, и вот я решил уничтожить царя-злодея и самому умереть за свой любезный народ. Удастся мне мой замысел - я умру с мыслью, что смертью своею принес пользу дорогому моему другу - русскому мужику. А не удастся, так всё же я верую, что найдутся люди, которые пойдут по моему пути. Мне не удалось - им удастся. Для них смерть моя будет примером и вдохновит их…»

Дмитрий Каракозов. Рисунок Ильи Репина.

В приговоре Верховного уголовного суда отмечалось: Дмитрий Каракозов признавал, что «преступление его так велико, что не может быть оправдано даже тем болезненным нервным состоянием, в котором он находился». Суд определил: «именующегося дворянином, но не утверждённого в дворянстве Дмитрия Владимирова Каракозова 25-ти лет, по лишении всех прав состояния, казнить смертию через повешение».

Приговор был приведен в исполнение 3 сентября в Санкт-Петербурге на Смоленском поле, при большом стечении народа.

К тому времени на месте покушения уже построили временную деревянную часовню, в течение года ей взамен возвели каменную (архитектор Роман Кузьмин). По указанию императора часовня должна была быть выдержана в строгом стиле, дабы гармонично сочетаться со знаменитой решеткой (архитектор Юрий Фельтен), часть которой пришлось разобрать. Одна из интерьерных надписей предупреждала: «Не прикасайся к Помазанному Моему». Освящена часовня была - под пушечный салют с Петропавловской крепости – во имя Святого Благоверного князя Александра Невского 4 апреля 1867 года.

В 1930-м часовню разобрали, решетку восстановили и укрепили на ней скромную мраморную табличку: «На этом месте 4-го апреля 1866 года революционер Д.В. Каракозов стрелял в Александра II-го».

…Психолог Ольга Бодунова в публикации «Идейно-психологические мотивы преступлений террористической направленности в России» (в научно-теоретическом журнале «Общество. Среда. Развитие» («TERRAHUMANA»), февраль 2007 года, утверждает, что в прокламации «Друзьям-рабочим!» Каракозов объяснил мотивы своего поступка: «Каракозов не только проникся идеями о совершении преступления - убийства царя – во благо Родины (крестьянства), но и готов был сам умереть «за свой любезный народ».

Так ли это? Правда ли все выше изложенное? На эти и другие вопросы нашего корреспондента отвечает внучатая племянница «пламенного революционера» Татьяна Каракозова.

Татьяна Каракозова. Фото Владимира Желтова

Она – скульптор, выпускница Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина (читайте – Академии художеств), ученица Михаила Аникушина. Уже будучи членом Союза художников, Татьяна Владимировна устроилась в лесничество, поселилась в «казенном домике без удобств». Во-первых, на тот момент ей «негде было голову приклонить», а во-вторых, в лесничестве были лошади, которых она любит без ума, и основная тема ее творчества – лошади. Не так давно Каракозова «вышла из добровольного затвора»…

- Татьяна Владимировна, когда мы договаривались о встрече, прозвучало: «Я последняя из рода татарского хана Каракоза»…

- Да, это так. Известно, что был такой сподвижник у Ивана Грозного. Видимо, хорошо служил – получил дворянство. К фамилии, конечно, приставили окончание «ов».

Родовое гнездо Каракозовых до сих пор существует в Пензенской области - село Жмакино, но, говорят, сейчас там мало кто живет – вымирает русская деревня…

Может быть, вам будет интересен такой факт: фамилия Каракозов встречается в книге Леонида Сабанеева об охотничьих собаках. У одного из Каракозовых, жившего в середине прошлого века, была русская псовая, выжлец (кобель охотничьей породы. - В.Ж.) Космач. Знаменит он был тем, что в одиночку шел на волка, и Сабанеев вписал его в историю. После события, случившегося 4 апреля 1866 года, дворянства был лишен не только Дмитрий Каракозов, но и его братья Алексей и Петр – их выслали в Саратовскую губернию, в село Шировка Вольского уезда. Тогда же фамилию Каракозов стали давать выкрестам. Когда я устроилась на работу в лесхоз, главный лесничий (не буду называть фамилию) зачем-то распространил слух, что я из крещеных евреев.

- По какой линии вы приходитесь родственницей Дмитрию Владимировичу?

- По линии брата Петра.

- Что можете сказать про других своих родственников?

- Кто-то из Каракозовых жил в Саратове. Мой дед, Каракозов Михаил Васильевич, в 41-м году призванный из Вольского военкомата, попал на Ленинградский фронт. В 44-м, 23 марта, погиб под Нарвой. Похоронен был в братской могиле советских воинов в деревне Кяреконна, это семь с половиной километров по дороге на Таллинн. Еще был родственник, погибший, защищая Ленинград.

Часовня на месте покушения Дмитрия Каракозова на Александра II.

Папа, Владимир Михайлович Каракозов, тоже фронтовик, участник Сталинградской битвы; после войны окончил Саратовский автодорожный институт, который в настоящее время технический университет, работал там проректором по вечернему и заочному обучению. Возглавлял областной Совет ветеранов, добился бесплатного проезда пенсионеров в маршрутных такси. Его дядя Илья пел в церковном хоре; пению он нигде не учился, но от природы обладал редкостным тенором - Козловский при нем голоса бы не стал подавать! Другой дядя был регентом церковного хора в селе Белый Ключ.

Папин младший брат Николай переехал в Ленинград в 52-м, Был он летчик-испытатель. Окончил летное училище в Саратове, затем – Ленинградскую Военно-воздушную академию. Это пятое, если считать от Дмитрия Владимировича и его братьев, поколение. Я – шестое. Наследников мужеского пола у нынешних Каракозовых нет. Так что и фамилия, считайте, больше не существует.

- Вы говорите: близкие родственники Дмитрия Каракозова были лишены дворянства.

- Все родственники и их потомки были лишены дворянства.

- В Приговоре Верховного уголовного суда, опубликованном в газете «Московские ведомости» в сентябре 1866 года, есть очень странная фраза: «именующегося дворянином, но не утверждённого в дворянстве Дмитрия Владимирова Каракозова…» Как прикажете понимать «именующегося, но не утвержденного»?

- Как казуистику или инсинуацию. Человеку, который написал эту фразу, в голову не приходило, что через сто пятьдесят лет кто-то заинтересуется государственным преступником Каракозовым и будет разбираться в мотивации его поступка.

- В наше время вам, наверное, не очень приятно осознавать, что ваш предок - цитирую: «открыл эпоху терроризма в России»…

- В исторической литературе существует только официальная точка зрения на Каракозова: революционер, террорист-одиночка. На первом или втором курсе в училище имени Серова, я в читальном зале Академии художеств нашла и прочла беллетризованную биографию Дмитрия Владимировича; книга называлась «Выстрел», автора, к сожалению, не помню. Разумеется, она была «отредактирована» советскими цензорами, но автор честно пишет, что нигде, ни в каких архивах, нет документов, свидетельствующих о причастности Каракозова к революционным кружкам.

- Простите, но существует информация, что Дмитрий Каракозов был членом тайного политического общества, возглавляемого его двоюродным братом Ишутиным. Утверждается, что он, как и некоторые другие члены кружка, был сторонником тактики индивидуального террора, полагая, что убийство царя подтолкнет народ к социальной революции.

- Николай Андреевич Ишутин мог быть его двоюродным братом по материнской линии, иначе имел бы фамилию Каракозов. Когда в Третье жандармское управление поступил приказ царя придать покушению политическую окраску, и вдруг выясняется, что родственник Каракозова революционер, только дурак не воспользовался бы таким подарком. А ведь, согласитесь, Дмитрий мог и не знать, чем занимается его двоюродный брат. Ишутинская организация же была тайная! Дмитрий Каракозов никакой не террорист - террориста из него сделали.

- Как объяснить тот факт, что при аресте у Каракозова в кармане была обнаружена прокламация «Друзьям-рабочим!»?

- Можно ли утверждать наверняка что прокламация была у него в кармане?

- Но факт покушения на государя императора отрицать невозможно, а, значит, должна быть причина, побудившая Дмитрия Владимировича к этому.

- Причина, естественно, была. Совершенно неожиданная. Дело в том, что в начале 1860-х годов семья Каракозовых жила в Пензе на улице, которой впоследствии присвоили имя Каракозова…

- Его имя также присвоили улицам в Сердобске, Можайске, Туле, Кривом Роге.

Семья Ильи Николаевича и Марии Александровны Ульяновых

- Ну да. Дом был большой, деревянный. Каракозовы занимали половину, в другой половине жил Илья Николаевич Ульянов с женой Марией. В досоветское время коммуналок в России не было, и, скорее всего, Каракозовы и Ульяновы состояли в каком-то родстве. Как это доказать? Не знаю. Архивы погибали в пожарах революций и войн, какие-то документы уничтожались умышленно. Илья Николаевич относился к своим профессиональным и должностным обязанностям ответственно. Молодая жена слишком часто оставалась дома одна, скучала.

Судя по всему, Мария Александровна была не просто женщина любвеобильная, а обладала какой-то магической силой - за ней это признают. И Дмитрий не смог устоять, хотя Мария Александровна и была на пять лет старше. Между ними завязались отношения, похоже, довольно серьезные. Не прекратились они и после того, как Илью Ульянова перевели в Нижегородскую мужскую гимназию, и Ульяновы уехали из Пензы.

К тому времени у Ильи Николаевича и Марии Александровны уже была дочь Анна, а 31 марта 1866 года родился мальчик, отцом которого был Дмитрий Каракозов.

- Судьба этого мальчика вам известна?

- Судьба этого мальчика известна всем…

https://zen.yandex.ru/media/vladimir_zheltov/otkry...rizma-5ddc2c04d7657134590e3fdd

|

Метки: террор романовы ульяновы каракозовы |

Брак Ленина и Крупской: что там было не так |

Брак Ленина и Крупской: что там было не так

Над Надеждой Крупской, официальной женой вождя мирового пролетариата, чаще всего посмеиваются за неказистую внешность. Согласно расхожему мнению, Ленин видел в супруге лишь «боевую подругу» и личного секретаря, оставляя «для души» связи на стороне, например, с Инессой Арманд. Насколько это соответствует истине и какова была в действительности семейная жизнь Ленина и Крупской?

Владимир Ульянов и Надежда Крупская впервые встретились в 1893 году в Санкт-Петербурге, в марксистском кружке.

В своей книге «Воспоминания о Ленине» Надежда Константиновна пишет, что сначала ознакомилась с одним из сочинений «приезжего волжанина», которого ей охарактеризовали как «знающего марксиста», а затем уже увидела его вживую. Близким это знакомство стало зимой 1894-95 годов.

Общение между молодыми людьми основывалось на общих политических интересах. Ульянов заходил к Крупской по воскресеньям и вёл с ней долгие беседы. Именно тогда, по видимому, она прониклась к нему нежностью. Когда 25-летний Владимир Ильич заболел воспалением лёгких, Крупская преданно ухаживала за ним. А имевшее место в ту пору неудачное сватовство Ульянова к её подруге Аполлинарии Якубовой только придало ей решимости бороться за его сердце.

Соратники-революционеры признавали внешнюю непривлекательность Крупской (достаточно, впрочем, спорную в молодости), но всегда подчеркивали её ум. Возможно, это действительно привлекло Владимира Ульянова. И его признание ей в любви, впервые сделанное в письме, не было игрой. Иначе для чего Крупской нужно было бы называться его «невестой», когда она, будучи в 1898 году сосланной под Уфу, «перепросилась» в Минусинский уезд Енисейской губернии, где тогда отбывал ссылку Ленин?

Таинство венчания Владимира и Надежды было совершено в церкви села Шушенское (в советское время эта церковь была разрушена). Первоначально неверующие марксисты не собирались расписываться, но на этом настоял местный полицмейстер, пригрозивший в противном случае выслать девушку. Кольца, которыми обменялись новобрачные, были сделаны из меди. Не стала «золотой» и дальнейшая супружеская жизнь пары.

Для Надежды Крупской, по её словам, в первые месяцы брака «ничего не существовало» кроме любимого ею Владимира. И как она уверяла, любовь была взаимной и даже страстной.

Согласно воспоминаниям революционера Николая Емельянова, Крупская позднее признавалась, что они с мужем «очень хотели детей», но этому помешали ее болезни, против которых медицина оказалась бессильна. Тяжелое заболевание придатков яичников спровоцировали условия тюремного заключение. Отсутствие наследников тяжело переживал и Ленин.

Крупская стала для Ленина не только женой – она действительно была его секретарём и ближайшей помощницей в политической борьбе. Она переписывала и редактировала его письма и статьи для газеты «Искра» – в эмиграции публицистика и переводы составляли их основной заработок. Вести же хозяйство помогала мать Крупской – Елизавета Васильевна, жившая с дочерью и зятем до самой смерти в 1915 году.

Авторитарный характер Ленина в семейной атмосфере проявлялся не столь явно. Несмотря на то, что её муж уже был лидером партии РСДРП, Крупская не боялась с ним спорить и зачастую выходила победительницей.

В зрелом возрасте внешность Крупской изрядно испортила базедова болезнь – продолжение всё той же простуды придатков, подхваченной ею ранее. Результатом аутоиммунного заболевания стали выпученные глаза и зоб.

Возможно, именно это толкнуло Владимира Ильича в объятия другой женщины – убеждённой коммунистки Инессы Арманд. С ней он познакомился в 1909 году в Париже или Брюсселе. Характер их отношений остаётся спорным, но, по одной из версий, Ленин фактически обрел себе вторую жену, не отказываясь при этом от первой. Крупская, по всей видимости, тяжело переживала тот факт, что ей приходится делить Владимира с кем-то ещё. Но она, пересилив себя, сумела даже подружиться с Инессой Арманд – у них, пламенных революционерок, действительно было много общего. Арманд ничего не имела против жизни «втроём».

В итоге Надежда Константиновна вышла победительницей. После 1917 года она живёт с Лениным в России, а Инесса Арманд отдельно. Арманд занимала видные посты в партии большевиков по «женской линии», и умерла от холеры в 1920 году. У Крупской же впереди были годы ухаживания за больным мужем. Примечательно, что после его смерти Надежда Константиновна предложила похоронить Ильича рядом с Инессой – своеобразный жест великодушия. Но руководство партии эту идею не поддержало.

Несмотря на все сложности семейной жизни, Крупская осталась верна Ленину и его делу до конца – об этом свидетельствует и тон ее воспоминаний о вожде и вся ее дальнейшая жизнь в СССР, посвященная тому, чтобы имя её мужа не было забыто.

https://russian7.ru/post/brak-lenina-i-krupskoy-ch...r=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

|

Метки: ульяновы крупские |

Детский мир семьи императора |

Детский мир семьи императора

Выставка в «Коломенском» рассказывает о том, как воспитывали и учили детей Николая II

Подготовила Мария Максимова

20.11.2019

«АНР» – это Анастасия Николаевна Романова, младшая дочь императора Николая II. Письмо с собственноручным рисунком она отправила своему учителю русского языка, когда ей было около 8 лет. А вот великой княжне Анастасии – годик, это, предположительно, 1902-й. Царь ждал наследника, но родилась опять дочка. Четвертая. Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия. «ОТМА» – как подписывались они сами. Подруг, по настоянию императрицы, у них не было, великие княжны общались только между собой. Образование получили домашнее.

«И, конечно, главную роль играла сама императрица Александра Федоровна, которая первая из российских императриц вскармливала своих детей грудью, сама их купала и пеленала в младенческом возрасте. И очень строго отбирала преподавателей. Обучали детей русскому языку, английскому и французскому, а с 10-летнего возраста – немецкому. Обучали истории и географии, рисованию, танцам. И очень большое внимание уделяли физическому развитию», – рассказывает главный хранитель Московского государственного объединенного музея-заповедника Ольга Полякова.

В играх, когда позволяло здоровье, принимал участие и цесаревич Алексей. Но из-за унаследованной болезни – гемофилии он часто и подолгу лежал в постели. По воспоминаниям воспитателей, Алексей был всеобщим любимцем. Родители в нем души не чаяли.

На выставке можно увидеть детские игрушки наследника, его рисунки, тетрадь для занятия по русскому языку. Любимой одеждой была морская и военная форма – цесаревич был «шефом нескольких полков и атаманом всех казачьих войск». В нежном возрасте его по тогдашней моде наряжали в платье. Гардероб же великих княжон отличался изысканностью, но, судя по фотографиям, младшие дочери императора иногда донашивали одежду за старшими. Традиция бережного отношения к вещам идет от Николая II, рассказывает потомок Александра III П. Куликовский-Романов.

«Нужно иметь в виду, что на Николая II оказала огромное влияние его мать – датская принцесса Дагмар, а датский королевский дом как раз этим и отличался – сдержанностью, скромностью, стремлением не выпячивать себя, несмотря на свое высокое положение», – говорит Пол Эдвард Куликовский-Романов.

О том, каким царем был Николай II, историки, наверное, будут спорить еще долго и вряд ли когда придут к общему мнению. Но с чем согласны абсолютно все – Николай II смог создать семью, в кругу которой он был по-настоящему счастлив.

А потому основной темой выставки стал рассказ о повседневной жизни семьи последнего русского императора. В первую очередь экспозиция посвящена его детям. Хронологические рамки охватывают период от их рождения до юношества, при этом большое внимание уделено их семейному воспитанию и образованию. Последние месяцы пребывания царской семьи в Екатеринбурге и её трагическая гибель не затрагиваются.

На выставке представлены исключительно мемориальные предметы, принадлежавшие членам императорской семьи и находящиеся ныне в собраниях Государственного Эрмитажа и Государственного архива РФ. Экспозиционное пространство состоит из нескольких разделов. В первом, тематическом, можно видеть семейные фотографии последних Романовых. Николай II и его родные очень увлекались фотографией. Благодаря этому до наших дней дошло большое количество снимков, среди которых изображения молодых Николая II и императрицы Александры Фёдоровны, их родителей – императора Александра III и императрицы Марии Федоровны, Людвига IV Гессенского и великой герцогини Алисы Гессенской. В этом разделе также представлены экспонаты, рассказывающие о рождении всех пятерых детей, дополненные сюжетными и пейзажными фотографиями из императорских резиденций.

Остальные разделы организованы по хронологическому принципу. Зритель может проследить, как взрослели дети последних русских монархов. Эта часть выставки раскрывает необычайно трогательный период детства – от самого раннего, когда дети находились под контролем матери, нянь и воспитателей, до более поздних, когда уже проявлялись индивидуальные черты каждого. Основные экспонаты этих разделов – детские платья княжон, костюмы цесаревича Алексея, игрушки из собрания Государственного Эрмитажа, портретные семейные и сюжетные фотографии из Государственного архива РФ.

Дочери Николая II и Александры Фёдоровны делились на пары: «старшая» – Ольга и Татьяна, «младшая» – Мария и Анастасия. У каждой пары была своя спальня, классный кабинет и совместные уроки. Кураторы воссоздали атмосферу девичьих комнат: выставлены портретные снимки княжон 1904–1914 гг., шляпки, личные вещи, дневники, письма, поздравительные открытки, рисунки.

Отдельное внимание уделено цесаревичу Алексею. Долгожданный наследник престола был горячо любим родителями и сёстрами, они проводили много времени в играх и совместных занятиях. Несмотря на тяжёлую болезнь, цесаревич старался жить обычной мальчишеской жизнью, в которой были и уроки, и забавы.

Заключительный раздел посвящен непростому периоду жизни царских детей, когда на их долю выпало тяжелое бремя Первой мировой войны, последующий арест членов семьи в Царском Селе и ссылка в Тобольск.

…Выставка «Детский мир семьи императора Николая II. Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и Алексей» – совместный проект Государственного Эрмитажа, Московского государственного объединенного музея-заповедника «Коломенское-Измайлово-Люблино» и Государственного архива Российской Федерации. К ее открытию издан научный иллюстрированный каталог «Детский мир семьи императора Николая II. ОТМА и Алексей».

По материалам СМИ

Фотографии

http://www.stoletie.ru/fotoreportazh/detskij_mir_s...r=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

|

Метки: романовы |

Разводы в семье Романовых |

Разводы в семье Романовых

Расторжение брака – редкое явление в Императорском Доме Романовых. Обходились как-то без развенчаний и дележа имущества. И Екатерина II, и ее потомки.

Развестить в те времена было проблематично. Даже представители Императорского Дома порой не могли добиться этого. Например, Великий князь Николай Николаевич обвинял в измене свою жену Александру Петровну. Это ни к чему не привело.

Не складывалась семейная жизнь Великого князя Михаила Павловича и Елены Павловны. Но брат императора Николая I и не думал разводиться. Только шутил.

Кто же добился развенчания (= развода)?

Великий князь Константин Павлович

Константина Павловича и немецкую принцессу поженила его бабушка, Екатерина II.

Супруга его, в православии Анна Федоровна, с удовольствием бы развелась. Но такого разрешения ей не давали. Поэтому просто уехала на свою родину и не возвращалась в Россию.

Великий князь Константин Павлович.

Великий князь Константин Павлович.

Великий князь встретил и полюбил другую, стал настаивать на разводе. И добивался до 1820 года.

Было решено, что Константин разводится, в «Уложение об императорской фамилии» вносится пункт, что морганатический брак лишает Романова прав на престол, а следующим императором будет третий сын Павла I – Николай. У которого уже был двухлетний сын. Т.е. династия продолжается.

Синод расторг брак Великого князя по причине длительного отсутствия его жены. И Константин Павлович венчался с любимой женщиной 12 мая 1820 года.

Бывшая супруга Анна Федоровна проживала в Европе. Но когда сыновья Николая I путешествовали по странам, они заезжали к этой тетушке с визитами. Так же, как и к другим родственникам.

Герцог Георгий Максимилианович Лейхтенбергский

Внук Николая I, герцог Лейхтенбергский Георгий Максимилианович, был вдовец. На черногорской княжне Анастасии его заставил жениться Александр III. В 1889 году они венчались.

Георгий Максимилианович и Анастасия Николаевна.

Герцог не скрывал, что супругу не любит. Хотя в этом браке родились дочь и сын. Супруги жили фактически отдельно. И развода им бы император не позволил.

Но тут герцогу повезло. Анастасия Николаевна влюбилась в его троюродного брата и была подругой императрицы Александры Федоровны. А сестра-черногорка Милица была счастлива в своем династическом браке. Анастасия тоже хотела семейного счастья.

Жена Георгия Максимилиановича так часто плакалась своей венценосной подруге, что ей в 1906 году разрешили развод и новый брак с Романовым.

Великая княжна Ольга Александровна

А вот родной сестре императора Николая II пришлось ждать развода 14 лет. Брак с принцем Петром Александровичем Ольденбургским был ей навязан.

Сестра императора Николая II, Ольга Александровна и ее муж Петр Александрович Ольденбургский. Фото и портреты в статье: yandex.ru/images/

Мать, императрица Мария Федоровна, не хотела расставаться с младшей дочерью, а сын ее подруги Евгении Максимилиановны (внучки Николая I) не интересовался дамами. Матери решили, что брак их детей – выход из сложившейся ситуации.

Ольга Александровна полюбила другого. И хотя Романовы в конце XIX – начале XX века вступали в морганатические браки, ей в этом праве долго отказывал родной брат.

И лишь вoйнa и бездетность сестры, годы которой уходили, переубедили императора. Он согласился на развод с Ольденбургским.

Что общего у этих разведенных Романовых? Браки заключались из династических соображений. Без любви. И супруги не жили вместе годами.

О женитьбе сына Александра II – Великого князя Алексея Александровича можно прочитать. Этот морганатический брак быстро был расторгнут Синодом.

https://zen.yandex.ru/media/moy19vek/razvody-v-sem...novyh-5dd219f0e8c8e22cded87ccc

|

Метки: романовы |

Великая княгиня Елизавета Федоровна. Портрет в тысяче зеркал. Попытка эссе. |

Великая княгиня Елизавета Федоровна. Портрет в тысяче зеркал. Попытка эссе.

Она родилась не в России. Ее родиной было маленькое герцогство Гессен-Дармштадт (Германия), а чуть позже — холмы и равнины Шотландии, сизые туманы, закрывающие от взора неоглядную гладь моря, стены древнего кирпичного замка Осборн, увитые плющом...

Если бы ей сказали, что большую часть своей жизни она проживет в другой стране, среди метелей и снегов, только летом чужая земля будет зеленью напоминать ей мягкость любимых ею холмов, она не поверила бы...

Но так получилось. И в эту новую, странную страну она влюбилась со всею страстью, на какую только была способна ее восторженная, ранимая и — как считала ее бабушка, королева Виктория — чересчур уж романтичная и экзальтированная душа... Полюбит настолько, что примет православие, сменит имя, а позже — Судьбу.

Какою она была, как росла, как воспитывалась? Так же как и ее родная, младшая сестра Элис — Алиса Гессенская, позже ставшая императрицей России: книги, рояль, цветы, забота о младших в семье (сестры рано потеряли мать и были во всем опорой отцу, особенно наша героиня), ревностное исполнение религиозных обрядов, чтение духовной литературы... Вероятно, верховые прогулки по утрам, занятия с учителем танцев, уроки французского. Приседания перед зеркалом — в реверансах, с прямой спиной и книгой на голове: гувернантка обеих сестер, англичанка мисс Орчард (Орчи) бывала порой чересчур строга... Но Элла могла сама растопить камин, вязать и штопать, сажать в парковой клумбе цветы, петь по вечерам младшим колыбельные песни пока, они не заснут... Позже, в Алапаевске, ее спросят, откуда у аристократки до седьмого колена такая ловкость в обращении с горшками и кастрюлями? Она спокойно ответит, что всему этому научилась с раннего детства, при дворе своей бабушки королевы Виктории.

Она поражала своей красотой — редкой, хрупкой, пленительной... Своими мягкими, изящными манерами. На нее, как и на сестру, рано начали обращать внимание, предложения руки и сердца не заставили себя ждать... Но принцесса Гессенская долго выбирала (по понятиям того времени).

Ее торопили, но напоминали, что выбор должен быть равным ей: с особой царской крови — иначе долг не велит.

И она выберет. Родного брата императора Александра III, великого князя Сергея Александровича Романова...

Ее венчание, ее свадьба окажутся для России полными скрытого, важного значения — именно на пышных празднествах и балах ее родная сестра Аликс познакомится с таким же, как и она, застенчивым и молчаливым юношей — наследником российского престола Ники, будущим императором.

Она не знала, что, ступая по каменным плитам собора и принося клятву верности избраннику, стоящему рядом с нею, она приносит клятву верности и Стране, которая даст ей много горького и пленительного счастья.

Я не знаю, чем он увлек ее — стройный высокий, подтянутый офицер, с пышной шевелюрой, не менее пышными усами и внимательным взглядом огромных глаз — почти фамильная черта всех Романовых... Он был военным, сторонником жесткой дисциплины, намного старше своей избранницы... Но, вероятно, умел ухаживать, обладал невероятным шармом...

Это потом она узнает о его бесчисленных мужских победах, гвардейских кутежах до глубокой ночи... до рассвета... и о страшной травме позвоночника, которая сделала великого князя почти инвалидом, если бы не жесткий корсет, гвардейская выправка, военная воля, сила Духа. Детей великий князь иметь не мог, Жену обожал до безумия, осыпая знаками внимания, припадками ревности.

Во дворце московского губернатора есть уникальная зеркальная галерея из сотен венецианских амальгам в изысканных рамах, которые отражают черты, силуэт, лик великой княгини, когда она идет по галерее в бальном платье.. Ее портреты и фото украшают все комнаты дворца. ... Каждое ее желание - иметь ли книгу, устроить ли благотворительный вечер, посетить ли музей, святые места, больницу, университет - исполняются немедленно, но она желает чего то редко. Разве что - ежедневно букет белых лилий в комнате. Или ландышей. Она страстно любит мужа, прислушивается к каждому его слову, желает иметь от него ребенка. Но... Сексуальные отношения между ними были редки и княгиня, возможно всю жизнь ощущала себя "полудевственницей", немного застенчивой, робеющей. Часто грустила, одаряя лаской и вниманием детей вокруг себя.

Они с мужем усыновляют осиротевшего племянника и его сестру.... Воспитывают Дмитрия как родного сына, и непонятно, от кого тот получает больше теплого родительского внимания — от красавицы тети Эллы или сдержанного и сурового на вид дяди Сержа. Они возят племянника повсюду за собою, это однажды спасает жизнь московскому «вице-королю», генерал-губернатору — Каляев, будущий убийца, не посмел бросить бомбу в экипаж, ведь рядом сидел ребенок... И - Элла.

Великосветское общество Петербурга приписывало Великой Княгине множество любовников. Еще бы! Такая редкая, утонченная красавица оставлена мужем без внимания! Легенды эти были беспочвенны, хотя самую позднюю из них — роман с начальником полиции Москвы В. Ф. Джунковским — я встречала в книге Л. Разгона с говорящим названием «Непридуманное». (Кстати в ней говорится о времени, когда Елизавета Федоровна была уже настоятельницей Марфо-Мариинской обители).

Но это не привлекает Княгиню, хотя свои светские обязанности она выполняет безукоризненно. Без устали посещает московские приюты для бездомных, госпитали, больницы... Москва после революции еще долго будет слагать легенды о высокой красавице княгине с печальными глазами и ласковой улыбкой для каждого.

Однако чаще ее видят в храме великокняжеской усадьбы Ильинское, где она поет на клиросе — духовные песни, молитвы...

О чем она молилась? Внутренне решение она приняла давно, но не хотела огорчать родственников, знала, что ее не поймут в семье отца.

Никакой необходимости в перемене веры, в отличие от сестры-императрицы, у Эллы не было.

Но в октябре 1888 года, в Иерусалиме, при посещении русского православного храма святой Марии Магдалины, потрясенная его красотой, она тихо произнесет стоящему рядом с нею мужу: «Я хотела бы лежать здесь!» Это пророчество, сбывшееся впоследствии, не оставит более колебаний в ее душе. Отринув последние сомнения, она пишет письмо отцу с просьбой понять ее шаг, и в апреле 1891 года, под перезвон колоколов, из собора выходит уже обращенная в православие Великая княгиня Елизавета Феодоровна. Отныне ей нет иной Родины, как и библейской Руфи...

В годы потрясений и мятежей — русско-японской войны и первой революции и волны террора — княгиня вместе с сестрою-Государыней организует в подвалах Кремлевского дворца лазареты и швейные мастерские, где шьют одежду для раненых и больных...

В долгих молитвах Княгиня просит Господа призреть и обогреть всех нуждающихся в этом, забывая о себе, а, может быть пряча свои несбывшиеся надежды на семейное счастье глубже и глубже в сердце...

Она радуется семейному счастью глубоко любимой сестры, рождению наследника престола, по-прежнему сопровождает своего мужа на всех выездах и приемах и никто не может бросить даже маленький камень в сторону великокняжеской четы... Да Элла никогда бы и не позволила сделать свою частную жизнь достоянием публики! Она встречает всех сияющими глазами и улыбкой... Только иногда вспыхивает под слегка встревоженным взглядом сестры или внимательным — императора и спешит оживленно перевести разговор на другую тему...

Ее жизнь первой дамы Москвы закончилась в феврале 1905 года вскоре после полудня или чуть раньше... После завтрака генерал-губернатор, Великий Князь Сергей Александрович — вышел на улицу, чтобы ехать с инспекторской проверкой в один из подшефных полков. Он не успел даже сесть в экипаж. Грянул взрыв. Задрожали стекла в окнах. Не подходя к окну, побледневшая княгиня тихо вскрикнула: «Это Серж!» — и выбежала на улицу. Вместо тела своего мужа она увидела кровавую лужу и... куски мяса, которые потом она соберет своими руками и положит на носилки... Полиция умоляла ее уйти с места покушения. Княгиня отказалась....

В тот день не стало Великой Княгини Елизаветы Федоровны, одной из первых дам Российской Империи. В тот день родилась еще одна Русская Святая.

Через несколько дней после взрыва она придет в тюремную камеру эсера-террориста Каляева и протянет ему Евангелие. «Покайтесь, прошу вас! — тихо скажет она. — Я умолю Государя простить вас... даровать жизнь... Сама я вас уже простила...» «Мне не в чем каяться! — твердо ответит Каляев. — Я убил тирана. Я бы сделал это и раньше. Мне все время мешали вы...»

Еще через несколько недель после похорон Элла принимает решение о постройке на собственные средства Марфо-Мариинской обители. Это в память о двух сестрах Лазаря — Марии и Марфе, — предложивших Христу два вида служения, два рода любви и дружбы — деятельную и созерцательную. Этот принцип деятельной помощи и труда духовного, молитвенного, удивительным образом сочетался в обители, прославившейся на всю Москву и на всю Россию. Это не был монастырь в полном и строгом смысле слова. Полумонахини-полупослушницы вольны были уйти из обители в любое время в вольный мир, хотя сама основательница обители жила по уставу, удивлявшему всех строгостью и мало кому доступным аскетизмом...

Три-четыре часа сна на голых досках, заутреня, всенощная, вместе с остальными послушницами, строгие посты и молитвы...

И хлопоты, хлопоты, хлопоты... Уход за тяжелобольными в лазарете: у их постели она просиживала долгие часы, держа их за руку и шепча слова ободрения; помощь при операциях, беседы с воспитанницами, прием посетителей... Ни один из них, кстати, не уходил от нее не получив помощи, ни одно письмо не оставалось без ответа.

Многие приободрялись, только увидев ее светло-серое по будням и белое по праздникам одеяние, заслышав ее тихие легкие шаги и ласковый голос.

Где брала силы эта нежная, хрупкая женщина, жившая так, как не живет и иной титан и величайший деятель государства?! Одному Богу ведомо.

Элла, княгиня Романова. Представительское фото, нечастного характера.

Она умудрялась хлопотать в разных комиссиях по попечительству над сиротами, посещала воспитанниц дворянских институтов, разыскивала в недрах Хитрова рынка, в ночлежках заброшенных детей, чтобы накормить и отогреть их в обители, дать им постоянный кров... Помимо этого постоянные поездки по святым местам, богослужения в различных храмах, идущие помногу часов в день, шефство над Черниговским полком, порученным ей Императором...

В ответ на мягкие упреки родных, что она не бережет себя и тает свечой, Елизавета Федоровна неизменно отвечала весело, что все это «во Славу Божию» и что она «здорова, как лошадь». И действительно, чем больше она трудилась, тем больше Господь давал ей сил. Обитель ее ширилась и укреплялась. Она уже подумывала о создании загородного госпиталя-приюта.

Но тут грянуло смутное время: Первая мировая война. Великая Княгиня при известии о ней горько заплакала, никак не ожидала она, что ее первая родина станет противником второй, и сердце разрывалось при мысли о том, скольким предстояло лечь на поле этой брани, противоречащей всем Христовым заветам. Да и Россия только-только начала вставать на ноги, реформы только что начали давать первые плоды. «Но, должно быть, Господу было угодно послать нам это испытание!» — решает мужественно княгиня и с новыми силами — в работу, благо ее с приходом беды, слез и всего того, что сопровождает войну, всегда слишком много.

В одном из очерков, посвященных последнему периоду жизни Великой Княгини Елизаветы Федоровны, написано о периоде войны и отречении императора от престола: «Сама судьба расцветавшей России оказалась под смертельной угрозой».

В монашеском одеянии настоятельницы, сжитом в парижском ателье.

Война резко все изменила. Первоначальное воодушевление очень быстро сменилось недовольством и раздражением. Даже лица стали другие. Конечно, и раньше попадались разбойные, но где-то по краю и сзади, скользя взглядом в сторону, тушуясь. Теперь они становились все свирепее — и будто множились день ото дня. Ворота обители приходилось запирать, но и это не спасло от грабителей. Дошло до того, что машину Елизаветы Федоровны забросали камнями. Однажды в обители чуть было не учинили погром. Любовь москвичей, которой она была окружена, подверглась вдруг бесовскому натиску ненависти.

В парадной белом одеянии настоятельницы М- М. обители.

Но ничто не могло вывести ее из равновесия, поколебать ее мир, полный любви, участия, понимания, прощенья. В апреле 1916 года — после всех «безобразий» — она написала Николаю II: «Сегодня 25 лет, как я присоединилась к нашей возлюбленной Церкви... а через месяц будет уже 25 лет, как я в Москве. И все они растворяются в глубочайшей благодарности Богу, нашей Церкви и тем благородным примерам, которые я могла видеть в истинно православных людях. Я чувствую себя настолько ничтожной и недостойной безграничной любви Божией и той любви, которая меня окружает в России — даже минуты скорби были освещены таким утешением, а незначительные недоразумения, естественные среди людей, были сглажены с такой любовью, что я могу только повторять: «Слава Богу за все, за все!»

Народ — это дети. Мутят, подзуживают, распаляют его бесы-революционеры. Тут царская чета с Елизаветой Федоровной не разошлась во мнениях. Узнав об отречении Николая — бедного, милого Ники, — Елизавета Федоровна тяжело заболела. Она и в этой катастрофе находила собственную вину. Значит, была недостаточно настойчива в своих попытках открыть Государю глаза на те опасности, которые его подстерегали.

Воцарился хаос. Волны революции бились и о стены обители. Было ясно, что настоятельницу не оставят в покое. Германский и шведский послы наперебой предлагали ей помощь с отъездом из России. Немца, как противника в войне, она отказалась принять. Шведа — после раздумья, напомнившего моление о чаше, — отпустила ни с чем, вежливо отказавшись. Она пройдет свой крестный путь до конца, вместе с Россией и Православием.

Можно задать вопрос, и я задаю его себе неустанно: что могла сделать людям женщина, отказавшаяся от всего, чем могла так обидеть их, что вся их любовь улетучилась в один миг и стала огромным морем ненависти и злобы?! Она убежденно повторяла на все запугивания и угрозы: «Я ничего дурного не сделала! Будет воля Господня на все!»

Но все-таки она сделала то, чего не понимала сама! Она обидела злобствующую чернь в самом главном — отказавшись от роскошной и праздной жизни, отняла возможность мерить людей своими примитивными карликовыми мерками. Она, несмотря на то, что возилась с падшими и презираемыми, как была, так и осталась аристократкой. Им было не подняться до нее... И они ей этого не простили.

Арестовывать матушку Елизавету пришли на Светлую пасхальную неделю. Она спокойно приняла известие об аресте. Некоторые из сестер пожелали сопровождать ее и нескольких членов царской фамилии.

В Перми сестрам «посоветовали» оставить Елизавету Федоровну, разрешили вернуться. С нею осталась только преданная Варвара Яковлева, принявшая крестную муку вместе с настоятельницей. После недолгой передышки всех узников из Перми перевезли в Алапаевск. Здесь, за Уралом, подальше от столиц, решили собрать всю царскую семью — на заклание... на казнь. План почти удался. Я читаю в одной из статей:

Первый месяц в Алапаевске прошел сносно. Узникам даже разрешили сажать цветы и возделывать огород. Но потом догляд резко ужесточился. Стали не церемониться, а относиться, как к приговоренным к смерти. И вот 18 июля 1918 года их повезли на казнь: пятерых мужчин — русских князей, — и двух женщин — русских святых (Елизавету Федоровну сопровождала неотступно инокиня Варвара, также канонизированная Церковью). Как и царской семье днем раньше, им всем объявили, что перевозят в более безопасное место

Доставили к синячинской шахте, доходившей до 60 метров глубины.

Заживо сбросили всех — только пытавшегося сопротивляться Сергея Михайловича застрелили. Елизавета Федоровна успела произнести Христовы слова: «Прости им, Боже, ибо не ведают, что творят!» Её ударили чем то тяжёлым в грудь и по голове. (Молотом?!) Спешили замести следы преступления, но успели , однако, сорвать с пленников верхнюю одежду: шарфы, пальто. Так, позже был найден и опознан окровавленный шарф князя Ионна Константиновича.

****

Забросали шахту гранатами, валежником, камнями... Тем не менее, окрестные крестьяне еще долго слышали, как из-под земли доносится пение псалмов и Херувимской песни (хвалебный гимн, прославляющий Бога). Может быть, это легенды... Утешающие..

Когда через три месяца в город вошли белые, их откопали. Елизавета Федоровна была не тронута тлением. Обнаружилось, что она своим платком перевязала голову князя Иоанна. Их пальцы были сложены для крестного знамения.

Так завершился путь на этой земле еще одной Принцессы, Русской Святой. Она была канонизирована Русской Православной Церковью в 1992 году. Нерусская по происхождению, она стала подлинно русской по духу. Несущей в мир милосердие и добро, прощение и любовь...

И когда говорят, что в России не было, нет, и не может быть ничего подобного тому, что сотворили своими руками и сердцами в мире мать Тереза, Альберт Швейцер, Ян Коменский, Луи Пастер, Принцесса Диана, в опровержение таким утверждениям я называю два имени, первые пришедшие в голову: императрица Александра Федоровна и сестра ее, Преподобная Великомученица Святая Княгиня Елизавета Федоровна... И далее этот список можно продолжить. И вряд ли будет ему конец.ttps://zen.yandex.ru/media/ladydi_17/velikaia-kniaginia-elizaveta-fedorovna-portret-v-tysiache-zerkal-popytka-esse-5dc28036a660

|

Метки: романовы |

Как русская крестьянка ухаживала за своей красотой: Дрожжи внутрь, масло наружу |

Как русская крестьянка ухаживала за своей красотой: Дрожжи внутрь, масло наружу

Сколько ни ругали церковники девок и баб на Руси за то, что о красе много думают, ничего веками не менялось. Девушки всё так же волновались, как бы расцвести поярче, а молодухи — как бы муж не разлюбил, на сторону смотреть не начал. Боялись трёх вещей: похудеть, загореть и потерять румянец. Особым предметом волнений была толщина косы для девушек. Конечно, от матери к дочери и от подруги к подруге передавали «самые верные» рецепты красоты.

Для красивого цвета лица

Девушки на выданье могли подкрашивать летними вечерами — перед гулянкой — щёки и губы свёклой или ягодным соком. Но самым верным способом сохранить их румяными считалось встать пораньше и сбегать в поле, умыться росой или водой из родника. Понятное дело, что половина эффекта достигалась утренними пробежками на свежем воздухе. Умыться ведь надо было успеть до того, как примешься за ежедневную работу!

Кроме практических средств, охотно прибегали к магии (что, вероятно, в основном и вызывало возмущение священства). Но магия была простенькая: произносить, пока умываешься, какой-нибудь наговор на красоту. Кроме того, в первый день месячных у дочки-подростка мама отвешивала ей две пощёчины. Чтобы, сколько бы крови девушка ни теряла, а всегда оставалась румяной.

Отдельные были средства для того, чтобы убрать с лица «горох» — прыщи. Популярен был отвар череды. Также от них и от чёрных точек старались избавиться, протирая лицо лампадным маслом. Только убирать его с кожи приходилось очень тщательно — иначе через него загар приставал. Некоторые девушки шептали наговоры, чтобы «горох» перешёл на соперницу.

Для нежности кожи

Крестьянки много времени проводили на свежем воздухе. Моды на загар они не знали и полагали его серьёзной проблемой для кожи. Кроме того, кожа на лице часто обветривалась. К дефектам относили и веснушки. С ними боролись.

Лицо отбеливали разными средствами: пахтой, кислым молоком, маской из нарубленного корня петрушки («пестреца»), кашицей из огурца или лесной земляники. Последнее помогало и обветренной коже. Почти универсальным средством от всех проблем кожи была сметана. Когда вошла в обиход картошка, кашицу из неё стали наносить на лицо, чтобы оно становилось мягче и белее.

Магия принождалась и тут. Серебро, например, воспринималось как воплощённая белизна, и ему часто приписывали волшебные свойства. Девушка, у которой было серебряное кольцо, опускала его на ночь в воду для умывания и с наговорами с утра умывалась, надеясь стать такой же чистой и белой, как серебро.

Основная проблема с отбеливанием лица, конечно, заключалась в том, что на маску нужно было выкроить время. Это бывало нелегко! Крестьянка работала и по дому, и в поле. Так что некоторые девушки становились белолицы только на гулянках — припудрившись мукой.

В борьбе за полноту

Худобу находили некрасивой, девушка или женщина должна была быть «сдобной», «в теле», «полнотелой». Поговаривали, что если есть, как барыни, много сладостей, то вес будет сам собой набираться. Но проверить было трудно: даже зажиточная крестьянская семья не могла позволить себе кормить дочек на выданье одними пряниками.

Другим верным средством для пополнения и сил, и тела считалась сметана. Кроме того, могли девушке с той же целью давать есть дрожжи. Дрожжи давали и низкорослым девочкам, чтобы росли повыше, постатнее. Хрупкость не ценилась. Красавица должна была быть сильной.

Девушкам, которым не помогли ни дрожжи, ни сметана, приходилось прибегать к ухищрениям, чтобы выглядеть полнее. Ноги под лапти обматывались в несколько слоёв, чтобы икра казалась пухлой. Одежду тоже могли носить в несколько слоёв или наматывать на тело тряпки. Это было тяжело, но чего не сделаешь, чтобы стать завидной невестой…

Правда, против всех обманок у парней были свои средства. Смотрели на шею, на руки: полны ли. И тут был способ обмануть глаз! Коралловые бусы вкруг шеи заставляли её казаться и полнее, и белее. Увы, позволить их себе могла не каждая девушка.

Коса — девичья краса

Очень важным считалось состояние девичьей косы. Среди дефектов значились слишком тонкий и нежный волос, выгорание на солнце, тусклый цвет. Коса должна была быть толстой и тяжёлой.

Почти в каждой семье были свои рецепты средств для волос. Популярно было мытьё волос ржаным хлебом, настойкой корня лопуха, взбитыми яйцами. Сушить и расчёсывать волосы на солнце и ветру матери дочкам строго запрещали: станут, мол, выпадать. Кроме того, мокрые волосы под солнцем быстрее выгорали. В деревенских реалиях это означало не только интересный оттенок блонд, но и сухость, ломкость волоса.

Для приятного рыжеватого блеска волосы могли ополаскивать отваром луковой шелухи или ромашки. Главное было, не перестараться. Рыжие девушки интересными на Руси не считались.

Верными средствами для утяжеления и здоровья волос были лампадное и льняное масла. Они также позволяли укладывать волосы, чтобы те не пушились, лежали основательно, как шлем. Пользовались этим средством для волос и мужчины.

Кроме того, лампадное масло выручало девушек с выгоревшими и редкими бровями. Смазанные брови выглядели потемнее, поосновательнее. Использовали и репейное масло — от него брови гуще росли. В отличие от бровей, на цвет и красу ресниц не смотрели, так что, накладывая макияж, девушка чернила брови угольком, а глаза подводить и не думала.

Чтобы коса выглядела гуще, в неё вплетали ленты, кружевную тесьму, пряди, сделанные из собственных вычесанных и снятых с гребешка волос или одолженные у лошади. Мать могла выстригать пряди из своей косы, чтобы дочери вплетали и их тоже, благо замужняя женщина ходила с полностью закрытыми волосами.

Читайте также: Зачем русские девушки заплетали волосы, когда косу расплетали и кому обрезали

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/060418/38498/https://zen.yandex.ru/media/kulturologia/kak-russk...aruju-5dc484799c9446ce8fdeb3f5

|

Метки: российская империя их нравы жизнь народа |

Татьяна Николаевна Романова. Вторая жемчужина Империи. Роман августейшей княжны. |

Татьяна Николаевна Романова. Вторая жемчужина Империи. Роман августейшей княжны.

29. 05.10.06.1897 г. Петергоф – 17.07.1918 г. Екатеринбург.

От автора.

Старшая пара, две порфирородные княжны... Ольга и Татьяна.

О дочери Последнего российского Государя, носящей легендарное «пушкинское» имя Татьяна, известно менее всех остальных членов ее Семьи. И виною тому - ее сдержанный, аристократично замкнутый характер. Она, похоже была истинно «царскою дочерью». Я осторожно перелистываю страницы книг, перебираю листы со старинными фотографиями, ворошу воспоминания и тома исторических хроник с одною лишь целью: собрать в единое целое рассыпанные жемчужные пылинки давнего – давнего, прочно забытого прелестного образа Той, которую называли когда то «розою Петергофа».

Что удалось, что получилось, что нанизалось на нитку рассказа из уцелевших редких бусин – жемчужин памяти, слегка стершихся от времени – судить не мне. Вам, читатели.

Итак, очередное « окунание в летейские воды» . Очередной « роман» о давно ушедших тенях.. О молчаливом сходе их в Аид. Или, все – таки, точнее, не роман – лишь глава об одной из них, царственной тени….

1.

Вторая жемчужина в «ожерелье дочерей» Повелителя одной шестой части Земли – России - появилась на свет в Петергофском дворце, 29. 05.10. 06. 1897 года в облаке нежного, зелено – сиреневого петербургского раннего лета, с его удивительными, молочно – серыми ночами – туманами. Казалось, большие глаза малышки вобрали в себя эти чарующие оттенки навсегда, и в юности выразительные серо-зеленые очи юной Цесаревны были самой главной «приметой» ее пленительного, запоминающегося облика…

Росла Танечка Романова изысканно - просто, как и остальные ее Сестры – Великие княжны: Ольга, Мария, Анастасия.

Носила белоснежные кисейные платьица с разноцветными кушачками и матросские костюмчики, украшенные затейливой вышивкой, сделанной матерью - Императрицей, играла игрушками старшей сестры Ольги, с которой была необычайно дружна. Они вместе составляли «большую пару», как любовно называли их в семье и среди родных.

Особенно любила подвижная, здоровая малышка – Цесаревна купание и игры на воздухе: серсо, катание на пони и громоздком велосипеде – тандеме – в паре с Ольгой, неторопливый сбор цветов и ягод. Из тихих домашних развлечений предпочитала -рисование, книжки с картинками, путанное детское вышивание - вязание и «кукольный дом». Она колола крохотные пальчики спицами, но только хмурилась, не плакала. С детства трепетно - внимательная к характерам дочерей императрица – мать отмечала ее внешнюю сдержанность, задумчивость и спокойствие, при полной игре чувств и эмоций – внутри Души.

На кукол же – фарфоровых, румянощеких красавиц в кружевных пелеринах и шелковых пышных платьях, малышка больше смотрела с восторгом, чем играла – так красивы они были! Перед зеркальным шкафом, где куклы в ряд сидели на полке, маленькая девочка могла стоять часами, замерев от восхищения. Когда мать доставала для нее куклу и начинала осторожно показывать, как можно расчесывать ее волосы или сменить шляпку, подвижная озорница смотрела на нее с невольным испугом: вдруг хрупкое «фарфоровое дитя» выскользнет из взрослых рук и разобьется?! Но не кричала, а лишь пугливо прикасалась пальцами к материнским рукам, держащим сокровище. В ответ МамА только понимающе улыбалась, чуть покачивая золотистой головой, и звенели в такт ее красивым и легким движениям тонкие браслеты на запястьях и переливался жемчуг на шее.

2.

Продолжая улыбаться, МамА начинала хлопотать вокруг кукольного чайного стола, ее ловкие руки в пене бледно – сиреневых, белых или кремовых кружев, колдовали над крохотной, «детской» копией мейсенского фарфорового сервиза: чашками, сахарницей, молочником, крохотными, в полпальчика величиной, ложками, ведь кукол – барышень надо было непременно напоить чаем: они так проголодались, сидя в строгом, скучно - парадном шкафу! МамА терпеливо доставала с полок почти всех кукол, обтряхивала их, поправляла слегка смятые шляпки и платья – роброны, и вскоре все они, фарфоровые дети, веселой и яркой компанией восседали за изысканно накрытым столом, где в крошечных чашках плескался малиновый сироп, а на резных тарелочках – лежали горками крошки ароматного печенья. На звон посуды и шум веселых разговоров прибегала старшая сестренка Ольга и, проворно сдернув с головы ленту, державшую шелковистые волосы, и всплеснув от восторга пухлыми ручками, тотчас принималась помогать матери и Танюше устраивать веселый кукольный праздник. Места на нем хватало не всем, потому как Ольга считала, что нужно пригласить и других кукол: веселого барабанщика – зайца и неуклюжего бурого медвежонка, который был ростом с саму Ольгу, и оловянного солдата – генерала и живого гостя - рыжего пушистого и очень важного дворцового кота с алой ленточкой на шее. Против кота всегда высказывалась МамА, но он часто являлся незваным гостем, и пока крохи –хозяюшки размышляли куда его усадить, выбирал место сам – иногда прямо посреди стола, нахально слизывая с тарелок кукольное угощение. Сестры и мамА ахали и охали, но прогнать озорника с места не решались: еще посуду побьет и кукол испугает!

Наевшись, рыжий невежа мягко прыгал на пол и шествовал в центр комнаты, где на ярком ковре играли солнечные лучи. Там, важно улегшись на правый бок, вылизав обе лапы и лукаво прищурив серо – черно – зеленый немигающий глаз, нарушитель спокойствия долго наблюдал за светским щебетом в кукольной гостиной и хозяюшками – феями, хлопочущими вокруг стола. Иногда он сладко дремал в солнечных лучах, но долго блаженствовать там ему не давали.

3.

Устав от игры, маленькие Цесаревны обычно усаживались на мягкий ковер около рыжего любимца и начинали всячески тормошить и тискать его. Он совсем не царапал их мягких ручек, только недовольно жмурился и урчал, если Ольга или Татьяна пытались уложить его себе на шею, как модную горжетку. Более всех мяукающий «комочек огня» любил именно Татьяну и она часто гуляла по парку в сопровождении няни и гувернантки с « живым воротником или муфтою» на плечах или в руках. И у повзрослевшей Цесаревны на коленях матросы и офицеры яхты «Штандарт» часто видели огненно – рыжее сибирское чудо, потомка того самого равнодушно - важного Петергофского обитателя, любителя кукольного угощения!