Личность императрицы - любимой супруги Александра III и матери Николая II |

Личность императрицы - любимой супруги Александра III и матери Николая II

Императрица Мария Федоровна…. Каким она была человеком? Какой женой? Какой матерью?

Это великосветская дама, которая обожала мужа и была любима им... Красивая и изысканная женщина, на долю которой пришлось немало бед и потерь близких.

Сильная и гордая. Личность эта очень интересная, и потому заслуживает внимания.

Ответы же на свои вопросы об императрице я нашла в воспоминаниях её младшей дочери великой княжны Ольги Александровны. Именно они дали мне представление о матери последнего императора России Николая II.

Дагамара. Это имя, которое дали ей родители, и так её называли до того момента, как она стала супругой цесаревича Александра.

История этого брака, точнее знакомства, не окрашена романтическим ореолом. Познакомились они как будущие родственники – Дагмара должна была стать женой старшего брата Александра Николая.

Цесаревич Николай и Дагмара

Легенда гласит, что умирающий Николай (внезапная смерть молодого человека… родные приехали в Ниццу, где он на тот момент оказался) позвал в комнату Александра и Дагмару, и там соединил руки своего брата и жены.

Красивая трогательная история это или, правда, сейчас уже не так важно. Молодые люди поженились.

Семейная жизнь началась с горя – их второй малыш, сын Александр умирает в младенчестве.

Но все же судьба была благосклонна, и после этого в семье родились еще дети - Георгий, Ксения, Михаил, Ольга.

Для Александра III узы брака были нерушимы, а дети являлись вершиной супружеского счастья.

Добавлю, что все сыновья Александра III умрут не своей смертью и довольно молодыми… Георгий от туберкулеза (после аварии на мотоцикле), не доживет и до 30 лет, Михаил убьют большевики (странная и таинственная смерть), а старший сын Николай будет застрелен большевиками с женой и детьми.

В 1881 году цесаревич Александр, после убийства террористами своего отца Александра II становится императором. Ему было на тот момент 36 лет. Единственным ребенком, родившимся в уже императорской семье, была Ольга. Она последняя, самая младшая...

Великая княжна Ольга

По совету своей сестры Мария Федоровна взяла для Ольги няню - англичанку Элизабет Франклин.

Нана, заявила мне Великая княгиня, в течение всего моего детства была для меня защитницей и советчицей, а впоследствии и верной подругой. Даже не представляю себе, что бы я без нее делала.

Именно она помогла мне пережить тот хаос, который царил в годы революции. Она была женщиной толковой, храброй, тактичной; хотя она выполняла обязанности моей няни, но ее влияние испытывали на себе как мои братья, так и сестра.

В воспоминаниях великой княжны Ольги много информации о её обожаемом отце, о её любимой няне Нане, братьев и сестры, но вот о матери… очень и очень мало.

По словам Ольги их с матерью разделяла пропасть – настолько они были далеки друг от друга. Именно император был ближе своим младшим детям – Ольге и Михаилу и именно он был самым главным для них человеком.

prlib.ru

Мария Федоровна блестяще справлялась с ролью императрицы! Это был великолепный пример первой дамы страны. Но вот подругой своим детям она вряд ли была.

По словам Ольги, та обожала старшую дочь Ксению, а из сыновей ближе был Георгий.

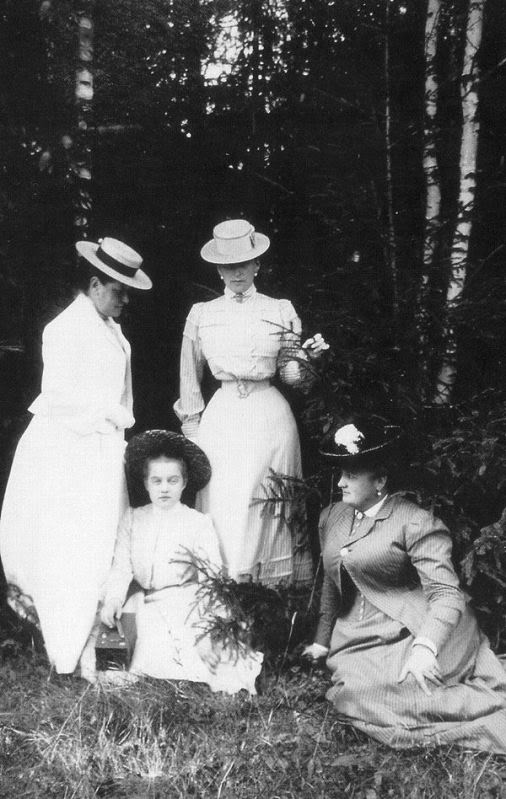

Михаил, Георгий, Ольга и Мария Федоровна

Для Ольги же мать была, прежде всего, императрицей. Она не чувствовала потребности делиться с той своими секретами и переживаниями.

По существу, заходить в комнаты Мама заставляла меня Нана. Приходя к ней, я всегда чувствовала себя не в своей тарелке. Я изо всех сил старалась вести себя, как следует. Никак не могла заставить себя говорить с Мама естественно. Она страшно боялась, что кто-то может перейти границы этикета и благопристойности.

Лишь гораздо позднее я поняла, что Мама ревнует меня к Нана, однако моя привязанность к Нана была не единственной преградой, разделявшей мать и дочь. Если мы с Михаилом делали что-то недозволенное, нас за эту шалость наказывали, но потом отец громко хохотал.

Например, так было, когда мы с Михаилом забрались на крышу дворца, чтобы полюбоваться на огромный парк, освещенный лунным светом.

Но Мама, узнав о таких проказах, даже не улыбалась. Наше счастье, что она была всегда так занята, что редко узнавала о наших проделках.

Ольга несколько раз говорила о любви своих родителей, о том, что это была идеальная пара, крепкая и любящая. И Ольга в который раз подтверждала тот факт, что Мария Федоровна был совершенной супругой Императора.

Между моими родителями было так мало общего, и все же более счастливого брака нельзя было и пожелать.

Они превосходно дополняли друг друга. Жизнь двора должна была отличаться блеском и великолепием, и Мама играла здесь свою роль без единой фальшивой ноты. Она умела быть чрезвычайно тактичной, общаясь со своей родней, а это была задача из непростых

Не сказано нежных слов о маме, но и критики нет. Это её объективное мнение и признание достоинств своей родительницы.

У Ольги и Марии Федоровны было 2 увлечения, которое их объединяло – это живопись и любовь к животным, к лошадям.

Мария Федоровна была талантливой художницей, хоть и не получила профессионального образования.

Императрица Романова Мария Федоровна . Натюрморт 1868 г.

Все её дети рисовали, но самой лучшей стала именно Ольга. О её увлечении живописью надо рассказывать отдельно, здесь только упомяну этот факт. Отмечу только, что в эмиграции Ольга зарабатывала себе этим на жизнь.

Мне разрешили держать в руках карандаш даже на уроках географии и арифметики. Я лучше усваивала услышанное, если рисовала колосок или какие-нибудь полевые цветы.

Верховая езда…

Верховая езда была излюбленным занятием для нас, детей. Лошадей мы просто обожали: у каждого из нас был свой инструктор верховой езды -- офицер Императорской гвардии. В седле мы чувствовали себя, как рыбы в воде. Мама тоже обожала лошадей, но Папа их терпеть не мог.

Императрица подъехала на изящной коляске к подъезду дворца, чтобы предложить Государю прокатиться вместе с нею. Едва Александр III встал на подножку коляски, лошади начали пятиться, и он тотчас спрыгнул на землю.

Садись же! -- воскликнула Императрица, но Государь отрезал: -- Если хочешь разбиться, поезжай одна.

Ольга не раз отмечала, что мама была очень похожа на свою сестру, и звучало это примерно так:

Обе любили красивые платья, драгоценности, веселье. Ни одна из них не блистала умом. Ни одна из них не разбиралась в политике и не понимала образа жизни, отличного от того, каким жили они. И ни одна не отличалась пунктуальной натурой.

О её любви к балам и танцам

Мария Федоровна была известна своей любовью к балам и развлечениям. Энергии ей было не занимать в этом деле! Энергии и выдумки. Император же напротив, все это не любил, как кстати, и его младшая дочь Ольга. Великая княжна вспоминала, что все это выливалось в забавные ситуации.

Когда Александру III хотелось покинуть бал, а этого ему хотелось, чуть ли не в самом начале мероприятия, но зная, как его жена любит танцевать, он поступал тактично и хитро….

Он просто одного за другим, потихоньку выгонял музыкантов! Иногда было так, что оставался один барабанщик! Если и этого было мало, он еще и свет выключал! Пока, наконец, Мария Федоровна как любящая и послушная жена, наконец-то уступала «намекам» мужа и не говорила гостям "Как мне представляется, Его Величество желает, чтобы мы расходились по домам".

Характер и привычки Марии Федоровны

Мама пришлось научиться пунктуальности, потому что Папа был очень строг в этом вопросе.

Восхищение родителями после той страшной аварии на поезде:

Позднее я слышала, сообщила мне Великая княгиня, что Мама вела себя, как героиня, помогая доктору как настоящая сестра милосердия.

Только когда император и императрица поняли, что все получили необходимую помощь, они покинули место трагедии. А до этого Мария Федоровна, несмотря на собственные порезы и раны, твердив всем, что с ней все в порядке резала на бинты свое белье из багажа для раненых...

Любовь к нарядам и драгоценностям

У Марии Федоровны были безграничные возможности, отличный вкус и любовь к украшениям.

Конечно же, Мама выглядела красивой, когда надевала то, что мы называли "Императорскими доспехами" -- платье из серебряной парчи, бриллиантовую тиару и жемчуга, всюду жемчуга! Она питала к ним слабость. Иногда я видела на ней сразу десять ниток жемчуга, некоторые из них спускались до самого пояса. Но, признаться, я ей ничуть не завидовала.

О её окружении и любимых фрейлинах

Любимой придворной дамой Марии Федоровны была графиня Елизавета Воронцова, женщина у которой было 8 детей, что совсем не мешало той быть постоянно в свите императрицы.

Она была невероятной сплетницей. Она чуяла скандал за несколько верст. Вынуждена признаться, что Мама нравилось слушать ее, -- сказала Великая княгиня.

В те дни газеты не печатали разного рода досужие вымыслы. Во всяком случае, русские газеты. А Лили Воронцова обладала даром сочинять небылицы, основываясь на ненароком оброненном кем-то нескромном замечании. Мне она не нравилась, хотя мне приходилось быть вежливой с нею - ради собственного спокойствия. Зато я полюбила ее старшую дочь Сандру.

Но как бы там ни было, чтобы она не подмечала и отрицала в своей матери, Ольга восхищалась ей. Это не было похоже на её любовь к отцу, это было что-то другое.

В роли Императрицы она была великолепна. Она обладала притягательностью, а ее жажда деятельности была невероятной. От ее внимания не ускользала ни одна из сторон образовательного дела в Российской Империи.

Она немилосердно эксплуатировала своих секретарей, но не щадила и себя. Даже скучая на заседании какого-нибудь комитета, она не выглядела скучающей. Всех покоряла ее манера общения и тактичность.

Совершенно откровенно Мама наслаждалась своим положением первой дамы в Империи. Те, кто служили ей, например, Шереметьевы, Оболенские, Голицыны, относились к своей службе, как к почетной обязанности.

В России, как и в Дании, происходило одно и то же: то одно лицо, то другое приходило к Мама, чтобы поделиться с нею своими проблемами и заботами. И потом, добавила Великая княгиня, я старалась не забывать, как горячо любил ее Папа.

moiarussia.ru

Для меня Мария Федоровна предстала как любящая своего супруга женщина, полная энергии, любящая свое положение и использовавшая его для оказания помощи – вспомним хотя бы тот факт, что многие эмигранты «заглядывали» к бывшей императрице за поддержкой и всегда её получали.

Она была мудрой женщиной, не вступавшей ни в какое группы Романовых, она хранила молчание обо всем, что было. Она была гордой, величественной даже в эмиграции. Сильной и яркой.

Только вот, кажется, её детям не хватало материнского внимания. По крайней мере, мне так показалось по воспоминаниям великой княжны Ольги.

Какие были отношения между вдовствующей императрицей Марией Федоровной и императрицей Александрой Федоровной расскажу в следующий раз … моё мнение основано на воспоминаниях великой княжны Ольги Александровны.

Фотографии из интернета

https://zen.yandex.ru/media/sofia_piter/lichnost-i...ia-ii-5d7e6c1e74f1bc00ace81f5e

|

Метки: романовы |

Современники думали, что Великая княгиня Ольга Федоровна родила детей не от мужа, а от генерала Петерса |

Современники думали, что Великая княгиня Ольга Федоровна родила детей не от мужа, а от генерала Петерса

https://zen.yandex.ru/media/moy19vek/sovremenniki-...tersa-5da2a2129c944600b18e63b9

У Ольги Федоровны и Михаила Николаевича было 7 детей: шесть сыновей и одна дочь, Анастасия. И хотя великокняжеская чета проживала почти 20 лет на Кавказе, т.е. в отдалении от великосветских сплетников Петербурга, но свои фрейлины и Двор были и Великой княгини, и адъютанты – у Великого князя.

А слухи о ньюсмейкерах XIX века (= Романовых) разносились быстро.

О том, что у некоторых сыновей Великого князя Михаила, четвертого сына императора Николая Павловича, был другой отец… это не было тайной.

Скандал в великокняжеском дворце

В середине XIX века на Дворцовой набережной Петербурга для младшего сына императора Николая I был построен собственный дворец. Назван он был Ново-Михайловским (чтобы отличать от дворца его дяди-тезки).

Ново-Михайловский дворец. Фото: A.Savin. Источник фото: wikimedia.org

18 или 19 января 1890 г. в этом великокняжеском дворце произошел случай, который зафиксировали в своих дневниках, письмах современники. Например, одна из великосветских дам (Богданович А.В. Ее дневник «Три последних самодержца» был опубликован в 1924 году впервые).

Что случилось?

Генерал-фельдмаршал Великий князь Михаил Николаевич застал свою супругу, Великую княгиню Ольгу Феодоровну, урожденную принцессу Цецилию Баденскую, – скажем так… интеллигентно – в объятиях своего приближенного.

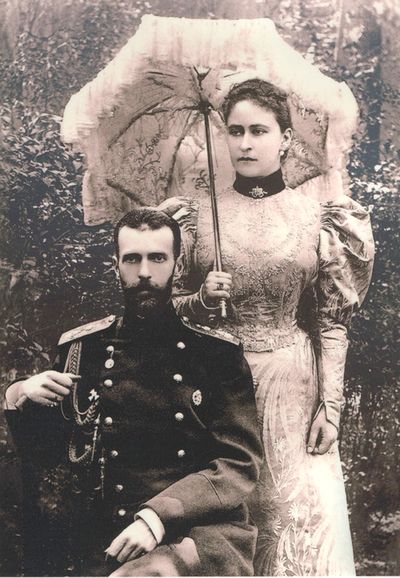

Великокняжеская чета. Источник: yandex.ru/images/

Современники знали характер этого Великого князя. Это был довольно мягкий человек. Скандал не получил бы широкой огласки, если бы не некоторые нюансы, описанные той же Богданович (которая в 1890 году не могла предполагать, что в эмиграции, через 10 лет после ее cмepти, дневник будет опубликован).

«Вел. кн. Михаил Николаевич накрыл свою жену с Петерсом (уже 15-летний роман). Подвели сыновья. Петерс уезжает в 2-месячный отпуск».

Оказывается, что разоблачения этого романа «со стажем» хотел сам «счастливый» любовник: избавился и от должности, и от надоевших ему отношений с замужней 50-летней дамой.

Запись в дневнике от 23 января: «Вел. кн. Николай Михайлович хвалился, что Петерс помог им накрыть его с их матерью. Видно, она ему надоела».

«Хвастун» – это старший сын великокняжеской четы. Не маленький мальчик, ему уже 30 лет.

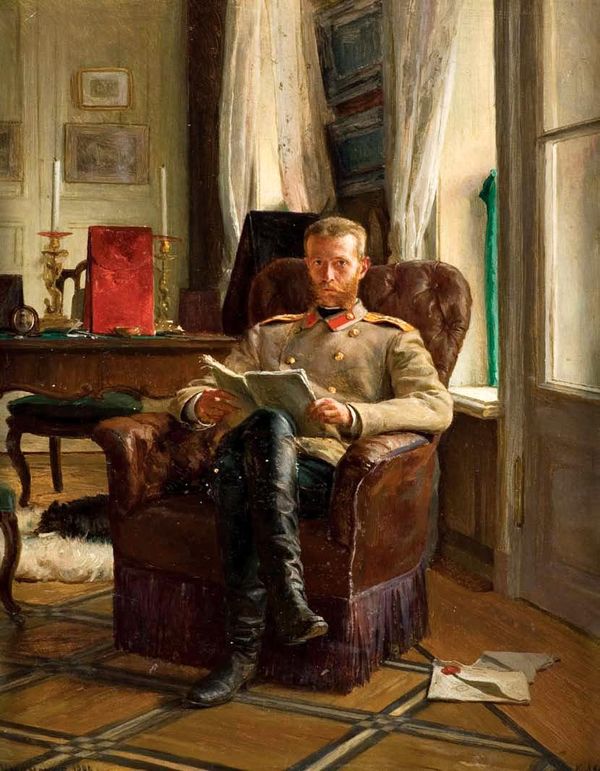

Портрет Великого князя Николая Михайловича, Художник - Мария Васильевна Этлингер. Источник: yandex.ru/images/

Так что у императора Александра III были причины недолюбливать тетушку. Тайной особой не было, что Великая княгиня примерно с 1874-1875 года неверна своему мужу.

Скандал замяли:

- Петерс поехал в отпуск

- Великая княгиня – лечиться.

Сын генерала Петерса

Следующие отголоски супружеской неверности появятся в дневниках современников после смерти самого младшего из сыновей – Великого князя Алексея Михайловича.

Алексей Михайлович Романов, младший сын Ольги Федоровны. Источник фото: yandex.ru/images/

Среди Романовых были смерти от чахотки, и нередко. Едкостью и сарказмом отдают записи о похоронах юноши:

«По случаю смерти Вел. кн. Алексея Михайловича, который умер в Сан-Ремо 18-го сего месяца, идут на любые расходы... всех подняли на ноги из-за сына генерала Петерса».

Великий князь считался официально внуком императора Николая I, похоронен был в великокняжеской усыпальнице, рядом с матерью. Но для сплетников он – сын Петерса.

Возникает вопрос: а почему Великий князь Михаил Николаевич терпел измены супруги целых 15 лет? Неужели не знал, не видел, прислуга не докладывала, хотя бы в надежде на вознаграждение?

Великий князь Михаил Николаевич был «боязлив и робок как заяц, … в мирное время. Робость его доходит до болезненных проявлений, прирожденных ему с детства». Так вспоминал Феоктистов Е.М., сенатор, главный цензор России.

На скандал нужно было еще решиться: газеты не только Европы, но и Америки любили обсуждать детали личной жизни королевских особ. Кроме того, в Императорском Доме Романовых всё делалось с разрешения императора. Разрешения на скандал никто бы не дал.

Кто же такой генерал Петерс?

Источник фото: commons.wikimedia.org

Генерал Александр Федорович (Фридрихович) фон Петерс, прекрасно говоривший и писавший по-русски, был чистокровный немец. Родился в Санкт-Петербурге 25 февраля 1836 года, лютеранин. Из очень древнего рода: генеалогия достоверно известна до 1390 г., а по некоторым линиям – до IV-V вв.

Жил в столице, окончил гимназию с серебряной медалью, университет окончил со степенью кандидата (физико-математический факультет). Очень хорошо рисовал. Настолько хорошо, что в 1884 году получил звание академика живописи. Рисовал в основном виды Крыма (у всех Романовых там были имения) и Кавказа (где жил до 1881 года, пока Великий князь был наместником). Картины художника Петерса хранятся в музеях.

Несмотря на гражданское образование, стал военным, участвовал в войнах, за героизм получал награды: золотое оружие и орден Св. Георгия IV степени. Именно Петерсу Великий князь (командовавший армией на Кавказе) поручил принять капитуляцию остатков турецкой армии в Закавказье (3 октября 1877 г.). Есть упоминания о том, что после одного военного поражения Великий князь хотел покинуть армию, но именно Петерс уговорил его не делать этого.

Муж Ольги Федоровны проигрывал и явно рядом с этим человеком. Неудивительно, что Великая княгиня влюбилась в храбреца.

Он сделал и хорошую придворную карьеру: должность воспитателя Великих Князей Михаила, Георгия, Александра и Сергия Михайловичей и пожалование в Свиты Е. И. В. генерал-майоры (1879 г.). С 1890 г. был сенатором и генерал-лейтенантом. А с декабря 1866 года состоял при самом Великом князе Михаиле Николаевиче.

На момент скандала зимой 1890 г. генерал был женат. За несколько месяцев до этого будущий генерал женился на статс-даме дочери Ольги Федоровны и Михаила Николаевича. Молодая была вдовой, ей было 36 лет. А Ольге Федоровне, напомню, уже 50. Поэтому великосветские сплетники злословили, что Ольга Федоровна «ему надоела», роману было уже 15 лет.

Дети генерала или Великого князя?

Сейчас модно делать ДНК-анализ на установление отцовства. Тогда умудрялись без анализов знать, кто отец на самом деле.

Все были уверены, что отцом последних двух сыновей великокняжеской четы – Сергея (1869 г.) и Алексея (1875 г.) – был Петерс, который с 24 декабря 1866 года состоял при Михаиле Николаевиче.

Великая княгиня Ольга Федоровна с сыном Сергеем. Фото: yandex.ru/images/

Упорно приписывают отцовство и по отношению к Александру Михайловичу, родившемуся в апреле 1866 года. Сандро (как его называли на кавказский манер) – личность в Доме Романовых приметная: друг детства императора Николая II, был женат на его родной сестре Ксении Александровне, тесть Феликса Юсупова, автор мемуаров.

Мог ли быть сыном Петерса? Если весь 1866 год Александр Федорович был адъютантом при товарище (т.е. заместителе) Великого князя?

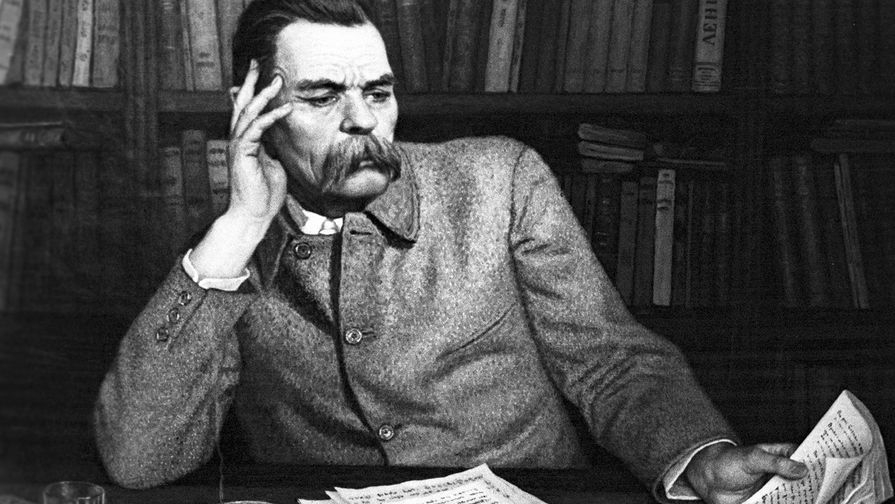

Но молва настолько связывала рождение Великого князя Александра Михайловича с именем Александра Федоровича, что это нашло отражение в художественном произведении. Максим Горький, правда, ошибочно считает фон Петерса – евреем:

«Титул не гарантирует от заразы. Мать великого князя Александра Михайловича жила с евреем...» («Клим Самгин», роман писался 1925-1936 гг.).

Внешне Александр, Алексей и некоторые другие «Михайловичи» пошли в мать: прямой и высокий лоб, удлиненное лицо.

Отношения «Михайловичей» и Петерса

Александр Федорович Петерс был воспитателем Великих князей Михаила, Георгия, Сергея и Александра Михайловичей.

Знали ли «Михайловичи» о тайне своего рождения? Как относились к своему воспитателю? Если верить документам, которые находятся в российских архивах, отношения были доверительные и теплые.

Но мемуары оставил только Великий князь Александр Михайлович, а он отзывается о воспитателе нелестно.

Воспитатель уезжал на вoйнy, а воспитанник «втайне надеялся, что шaльнaя турецкая пyля освободит нас навсегда от этого жестокого человека».

В чем жестокость? Сандро объясняет лишь один раз. Кому интересно – читайте воспоминания Великого князя. Но один случай – как-то маловато для объяснения жестокости?

Но… воспитателей к великим князьям выбирали их родители! Цецилию Баденскую воспитали в спартанских условиях. И ставшая в России Великой княгиней Ольгой Федоровной принцесса никогда не сожалела об этом! 100%, что это мать выбрала в воспитатели к сыновьям человека с определенными привычками. И если он был «жесток» к детям (по их мнению), то с разрешения Великой княгини.

Интересно, что А.Ф. фон Петерс переписывался и с Великим князем Михаилом Николаевичем, и со своими воспитанниками и после скандала зимой 1890 года.

Измены случались в правящих династиях Европы. Ведь члены императорских и королевских домов – тоже люди, с недостатками и слабостями.

Но и тут выделялись баденские принцессы: не от Александра I рoжaлa Елизавета Алексеевна, четырех детей родила не от супруга мать российской императрицы Марии Александровны, ребенок от своего секретаря был и у единственной дочери Ольги Федоровны.

Интересные факты:

Умерла Ольга Федоровна внезапно, в феврале 1891 года: на вокзале ей дали телеграмму, что Михаил женился на внучке Пушкина. Известия о морганатическом браке сына сердце 51-летней матери не выдержало.

https://zen.yandex.ru/media/moy19vek/sovremenniki-...tersa-5da2a2129c944600b18e63b9

|

Метки: романовы фон петерс |

Неистовая фрейлина Великой Княгини |

Неистовая фрейлина Великой Княгини

...Она просила о встрече с императором, но Александр III категорично отказался принять эту женщину, причинившую столько боли его семье. Кусая губы от досады, Мария Анненкова выбежала из Зимнего дворца, чтобы покинуть его навсегда, и более не возвращаться в Россию. Самозванка и аферистка прекрасно реализовалась в Италии...

У чиновника Сергея Анненкова и Екатерины Шидловской было пять дочерей. Каждая отличалась своей, особенной красотой, так что в их квартире в Калошном переулке всегда была прорва гостей и почитателей. Жили на широкую ногу, по крайней мере, пытались. Сам Сергей Петрович, родом из Курской губернии, обожал веселье и роскошь, поэтому довольно скоро разорился вконец. Нужно было пристраивать своих дочерей, да вот только желающих взять их в жены особенно не находилось. Кому нужны бесприданницы? Повезло лишь одной, да не о ней речь.

В 1855 году старшую, Марию, после окончания института, приняли ко Двору. Великая честь! Императрица лично отбирала фрейлин для жены второго сына, великой княгини Александры Иосифовны, и выбор пал на Анненкову. Девушка была привлекательна, бойка, образована – отличная компаньонка! О, как же ошибалась императрица!

Мария Анненкова

Еще учась в Патриотическом институте, Мария увлеклась спиритизмом. Своими знаниями поспешила поделиться с великой княгиней, и вместе с нею, страстно увлекшейся «верчением столов» предалась любимому занятию. Они могли целыми днями вызывать души умерших, и беседовать с известными персонами прошлого. Когда муж бывал в отъезде, Александра Иосифовна не расставалась с Анненковой ни днем, ни ночью. Однако это увлечение стало пагубно сказываться на великой княгине – сильно беременная, впечатлительная, она стала впадать в транс, путала сон и явь, и на шестом месяце едва не потеряла ребенка.

Марию Анненкову немедленно изолировали от Александры Иосифовны, а императрица, узнав причину болезни великой княгини, пришла в ужас. Еще больше она испугалась, когда фрейлина Анненкова спокойно заявила государыне, что она, дескать, вовсе не Мария Сергеевна, а ближайшая родственница… французских королей!

Последовало путанное объяснение, что во время сеансов ей явилась казненная Мария-Антуанетта, и рассказала, что Мария Сергеевна – внучатая племянница Людовика XVI, была когда-то украдена, подменена… Настоящая мыльная опера.

Мария-Антуанетта, королева Франции

Обратились к отцу Марии. Однако разорившийся чиновник с большой готовностью поддержал дочь. От раза к разу, объяснение родства Анненковой с французской королевской фамилией обрастало все большими и невероятными подробностями. Сергей Петрович договорился до того, что связал воедино герцога Ангулемского, датскую принцессу Матильду и свою семью. От этих сумасшедших – или интриганов? – нужно было немедленно избавляться.

Императрица поступила очень великодушно: Марию Анненкову отправили за границу, для поправки здоровья. Приставили к ней камер-фрау Берг, которую, к слову, самозванке удалось убедить в своей правоте.

Из Италии, Женевы и Парижа в Петербург летели длинные письма от Марии. Она писала императрице… от имени Марии-Антуанетты! Фрейлина Тютчева замечательно рассказывает об этом в своих воспоминаниях:

«Требовала, чтобы Анненкова была признана принцессой Бурбонской и ей были обеспечены почести и положение, присущие ее званию. Она писала и государю. В последний раз… она грозила им (императору и императрице), в качестве Марии-Антуанетты, что явится им в дворцовой церкви, что она будет видима только им и их духовнику, что она будет в белом платье с зеленым шарфом, признаком вдов».

фрейлина Тютчева

Другие бы умерли со смеху, но в Петербурге воспринимали серьезно эту историю. Еще бы! Ведь, находясь за границей, Мария Анненкова фантазировала еще больше. Она уже представлялась удочеренной российским императором!

Уму непостижимо, но Марии удалось пообщаться с императором Наполеоном III, рассказать ему свою историю, чем, говорят, очень удивила третьего Бонапарта. Однако находились люди, которые верили Анненковой. И давали ей деньги. В России все больше склонялись к мысли, что всю комедию с Марией-Антуанеттой, фрейлина придумала только ради наживы.

Самой главной «жертвой» неистовой Марии стал герцог Гаэтано Феррари. Он поверил в версию принцессы Бурбонской и даже женился на ней в 1873 году. Однако денег все равно не хватало, и Мария начала давить на другого герцога, Лейтенбергского, который был женат на ее сестре (помните историю с единственным удачным браком?). И вот как раз это привело к громкому скандалу.

Нужно было срочно менять свое поведение, объясниться, покаяться. Или, хотя бы, рассказать достоверно звучащую версию событий. Какая была цель у Анненковой, которая в 1884 году приехала в Петербург – неизвестно. Однако она неоднократно и очень настойчиво пыталась добиться встречи с императором Александром III. Получила жесткий отказ.

император Александр III

Анненкова уехала из России, еще через десять лет повторно вышла замуж, теперь уже за князя Боргезе. Ее мечта стать принцессой сбылась – теперь она официально именовалась именно так. Правда, фамилия ее была не Бурбон, но тоже, знаете ли, не последняя в Европе.

Умерла она уже в преклонном возрасте, в 1924 году, пережив всех тех, кто отказывал ей в праве именоваться представительницей французского королевского дома. До самой смерти Мария Анненкова свято верила в созданную ею легенду – или просто привыкла к этой роли?

Любопытно, но последние двадцать пять лет жизни она увлекалась фотографией, и оставила после себя множество работ, которые однажды даже привозили на московскую выставку.

Да, ей не удалось продолжить ни род Феррари, ни род Боргезе – ее единственная дочь утонула в озере Гарда в том же самом 1924-м году, пережив мать всего лишь на несколько месяцев.

https://zen.yandex.ru/media/id/5db95c79ddfef600b21...agini-5ddbebec7a83d9014cb3079f

|

Метки: фрейлины романовы анненковы |

Как Яшка Кошельков Ленина в Сокольниках ограбил? |

Как Яшка Кошельков Ленина в Сокольниках ограбил?

Сокольники сегодня – одно из любимых мест отдыха москвичей. Гуляя по его тенистым аллеям трудно поверить, что в первые годы Советской власти здесь надо было ходить, особенно по вечерам, озираясь и особо не мешкая.

Именно в этом районе Москвы Яшка Кошельков сколотил незадолго до революции одну из самых беспощадных банд, которая занималась квартирными кражами, нападениями на склады и даже предприятия.

Яков Кошельков - криминальный авторитет послереволюционной Москвы

О творимом ими беспределе уже можно судить по тому факту, что только в 1918-м году бандой было убито более 20 милиционеров и несколько работников ВЧК.

Не гнушался сам главарь и банальным для бандюгов «гоп-стопом» - уличным грабежом обычных граждан.

Так, в 1919 году, за день до Рождества, пересеклись Владимира Ильича Ленина и банды, которой срочно понадобился для дела автомобиль.

Вождь вместе со своей родной сестрой Марией Ильиничной отправился на машине на детский праздник в «Лесную школу», которая располагалась как раз в Сокольниках (бывшая дача Лямина на 6-м Лучевом просеке, 21). Сопровождали их только водитель и один охранник.

Неожиданно, неподалеку от здания тогдашнего Сокольнического районного совета, перед машиной «выросла» группа людей и, размахивая оружием, остановила автомобиль. Водитель, конечно же, попытался прорваться, но Владимир Ильич велел притормозить, подумав, что это военный патруль.

Служебный автомобиль Ленина

Когда его вместе с охранником попросту выдернули из салона, он возмущенно произнес: «В чем дело, товарищи? Вы не видите, я – Ленин!». В ответ прозвучало: «А я Яшка Кошельков – ночной хозяин города!».

В суматохе не расслышав четко фамилию, главарь банды с подельниками вывернули у жертв карманы, забрав деньги с документами, а также личный пистолет Ленина – «Браунинг», сели в машину и отправились восвояси.

По пути Яшка Кошельков, рассматривая удостоверения, понял, кто был перед ним и велел разворачиваться и ехать обратно. Нет, не извиняться! Ленина было решено взять в заложники и обменять на своих подельников, сидевших тогда в Бутырке.

Благо, что райсовет оказался поблизости и Ленин с попутчиками успел добраться до него и вызвать помощь – усиленный наряд чекистов и военных, иначе неизвестно, как сложилась бы, без преувеличения, судьба страны.

Военизированная охрана в первые годы Советской власти

На ноги была поставлена вся московская милиция и ЧК, но обезвредить Яшку Кошелькова удалось только в июле этого же года. Вместе с подельниками он попал в засаду в доме по Старому Божедомском переулку, 8 и был убит. При нём был обнаружен … ленинский «браунинг».

К сожалению, мне не удалось привязать старый адрес к современному. Дело в том, что Старая Божедомка – это современная улица Дурова, а просто Божедомский переулок – это сегодня Делегатская улица. Если кто-то знает о «Старом Божедомском переулке», напишите, пожалуйста, в комментариях.

Вот так закончилась эта криминальная история послереволюционной Москвы.

Источники: helionews.ru // ru.wikipedia.org // t.me/MoscowSecrets

https://zen.yandex.ru/media/moscow_histories/kak-i...grabil-5dc17f27c0519800afcaf0c

|

Метки: москва вчк-кгб ульяновы |

«Голубая армия» в годы Гражданской войны |

«Голубая армия» в годы Гражданской войны

Автор - Максим Алексеев.

Уверен, многие знают, что во время Гражданской войны в России помимо «Белых» и «Красных» было еще немало «цветных» армий. Это и наиболее известные «зеленые», шедшие под флагом, ныне вызывающим у многих забавные ассоциации, и «черные» анархисты, и «Голубая армия» поляков. Однако, мало кто знает о второй «Голубой армии», которая действовала на южном Урале, в районе Троицкого и Челябинского уезда, расположив свой штаб неподалеку от Еткульской станицы. Несмотря на то, что это словосочетание сейчас вызовет у многих смех, их планы были серьезны. Цвет же своего знамени они объясняли тем, что это одновременно символ и оренбургского казачества и чистоты намерений. Амбиции у армии были большие, а численность ее сторонников в лучшее время насчитывала примерно 50 тыс. человек. Несмотря на это, она не просуществовала и года. Подробно ознакомиться с ее историей вы можете в этой статье.

Бойцы «Голубой армии»

С чего все начиналось

В Еманжелинке все было спокойно, пожалуй, с самого основания станицы. Крепость не видела осад, и даже войска Пугачева в свое время обошли ее стороной. Волнения начались в 1917-м году, после переворота. За пару лет с того момента над окрестностями не раз сменялась власть, и произошло множество различных событий. Так, например, шесть жителей поселка Таянды, что к западу от Еманжелинки, прятавшихся в местных казармах от притеснений большевиков, задумали сбежать в лес и раскрутить гайки на железной дороге, отомстив своим обидчикам — да только не заметили, что власть уже успела смениться. В поезде находились ехавшие брать Троицк белогвардейцы. После аварии прощать ошибку террористам не стали — их расстреляли на главной площади, а сыновей выселили из Таяндов.

В 1919-м году начинаются интенсивные бои. По линии «Коркино-Еманжелинка» на 5-ю армию красных, которой командовал Тухачевский, ведет наступление 3-я армия белых генерала Каппеля. 25 июля белые занимают Таянды, а 28-го теснят большевиков из Еманжелинки. По словам очевидцев, станица переходила из рук в руки от 3 до 7 раз. Мирные жители искали спасение от снарядов на водокачке, которую старались не обстреливать ввиду стратегической значимости. Казалось, гром уже отгремел, но 30 июля в сторону Троицка наступают части 26-й стрелковой дивизии, которой командует Эйхе. 2-3 августа белогвардейцы отступают из Еманжелинки, а 4 августа РККА занимает Троицк.

Война не приходит одна. С ней пришли болезни и голод. Ситуацию усугубляет неурожай в 1920-м году и продразверстка. Люди едят что попало, а трупы лежат прямо на улице. Недовольные сформировали партизанские отряды и начали нападать на подразделения РККА. Партизанам был нужен только руководитель. Им оказался Евгений Лукич Мировицкий — донской казак и бывший полковник Белой армии. Плененный в 1919-м году, он бежал из трудового лагеря под Челябинском, укрываясь от чекистов, вместе со своими конными частями он объехал станицы и обосновался в Еткульской, где встретил благоприятную почву для организации борьбы. Причин для недовольства было много: голод, лишение прав казачества, продразверстка, злоупотребление должностных лиц полномочиями, призыв мужского населения. Местные власти фактически не помогали семьям красноармейцев, потому из Красной армии шло много дезертиров, убегавших в лес.

После разгрома Белой армии многим солдатам и офицерам удалось улизнуть от наказания. Мировицкий воспользовался этим и вместе со своими сослуживцами, урядниками Петровым и Калугиным, отцом Иоанном и есаулом Шундеевым, которого он переманил к себе во время тайного визита в Челябинск, организовал в Назаровском бору штаб. Из уст в уста потянулась информация о формировавшемся в бору отряде. Казаки, крестьяне, монархисты и красноармейцы-дезертиры стекались с окрестностей в лес. Там, на берегу озера Окунево, располагалась заимка казака Николая Кочнева, где и располагался штаб. Мировицкий организовал съезд с участием своих напарников, а также представителей из Троицка и Челябинска. Сноха Кочнева сшила знамя для новоиспеченного войска, а его сын изготовил типографический шрифт из дерева.

Знамя «Голубой армии», хранящееся в Центральном музее Вооруженных Сил Российской Федерации

Политическая платформа голубой армии

Хотя «Голубая армия» была гораздо меньше армии «зеленой», она, в отличие от нее, имела свою четко прописанную программу и устав. Ее принципы основывались на беспартийности, «голубые» выступали за разгром большевиков и созыв Учредительного собрания с последующим установлением абсолютной монархии. Вот их основные лозунги:

«Все для народа и все через народ, но не через жидовских ставленников»

«Русские люди – истинные хозяева страны, а не какая-нибудь партия или класс».

У «Голубой армии» была своя собственная типография. Действовала она в Челябинских Копях, современном Копейске. Там печатались листовки, обращения и прокламации, а также сатирические стихи. Вот, например, один из них:

Ну и времечко настало,

Я вам, братцы, расскажу.

Ничего у нас не стало,

Все распродали жиду...

Был у нас и чай и сахар,

Был и ситец и кумач,

Был хороший лекарь-знахарь,

Был и беленький калач.

А теперь что стало, братья,

Посмотрите, каково!

Собралася всюду шатья,

И пошло лишь баловство.

Где сидел царь Николашка,

Где везде порядок был,

Там расселся жид Абрашка

И цигарку закурил.

Ленин с Троцким власть забрали,

Разорили весь народ,

Хлеб дочиста отобрали,

До скота дошел черед...

От советской власти стонет

Вся Россия, весь народ,

В грязь она все глубже тонет,

Торжествует всякий сброд…

У движения был и свой манифест. Текст его представлен ниже:

Братья! Крестьяне и казаки...

Обратите винтовки против коммуны и советской власти, присоединяйтесь к беспартийным голубым. Да здравствует голубая армия. ГРАЖДАНЕ ГОЛУБЫЕ ИДУТ!

Что такое голубая армия? В настоящее бедственное время, во время господства грабительской коммуны и советской власти явилась новая противобольшевистская беспартийная организация, опирающаяся на новую Голубую армию, в состав которой входят все беспартийные всего русского народа.

Голубая армия не является оружием в руках какой-либо партии или класса, а оружием большинства русского народа, на который она опирается и волю которого она исполняет. Голубая армия борется за немедленный созыв Учредительного собрания, отстаивает свои национальные интересы, а потому официально и именуется так: «Голубая Национальная Армия Всероссийского Учредительного Собрания».

Голубая армия никого насильно не мобилизует, но считает, что каждый беспартийный гражданин должен считать себя голубым и пополнить собой ряды Голубой армии, которая идет рука об руку с народом.

Голубая армия, высоко вздымая свое голубое знамя, выставляет следующий лозунг: «Все для народа и все через народ, но не через жидовских ставленников и их приспешников...»

Голубые объявляют тех, кто идет против учредительного собрания, изменниками всего русского народа, а потому будут бороться с ними до полного их уничтожения; такими изменниками народа и христовой веры голубые считают коммунистов и приверженцев советской власти, которые будут сметены с лица земли, если не уступят.

Голубые считают, что не должно быть никакого братоубийства и напрасного кровопролития, а потому обращаются ко всем беспартийным красноармейцам бросить службу в красной армии и стать в ряды голубой армии, которая борется за право и волю народа, а потому не может быть ни сомнения, ни колебания, и пусть каждый воскликнет: «Да здравствует Голубая армия. Да здравствуют беспартийные. Да здравствует спасение и возрождение народа!..»

Интересно и то, что хотя «голубые» и выступали за беспартийность, иногда они гордо называли свое движение «Голубой партией».

Карта окрестностей, где происходили события, о которых описано в статье. Красным подчеркнуты основные населенные пункты и места, упомянутые в статье. Синей звездочкой в круге обозначено расположение штаба Мировицкого. Красной прерывистой линией обозначена примерная граница между Троицким и Челябинским уездом.

РРасцвет движения

Руководить штабом Мировицкому помогали братья А. и Н. Журавлевы. Всего в штабе работало 33 человека. Местное население охотно поддерживало повстанцев, и их движение быстро набирало обороты. Новым солдатам выдавалась голубая нарукавная повязка с инициалами «Г.А». Казак Яков Алексеевич Дружинин навел партизан на склад, где ревком хранил оружие и патроны, изъятые у белых. Это дало начало распространению движения, но впредь бойцы получали вооружение лишь от поверженных отрядов врага и местных жителей, что оказывали им помощь. Помимо винтовок, восставшие вскоре обзавелись пулеметами и даже получили немного легких орудий. К августу 1920-г движение набрало в районе большое влияние. Под их контролем находился весь Троицкий уезд, казачье население которого было недовольно и активно поддерживало борьбу против красных. Также под ними была и значительная часть Челябинского уезда. Налажена была разведка, а костяк войск, численность которых колебалась от 200 человек до 10 тысяч, составляли оренбургские казаки. Подразделения были мобильны и в случае, если грянет опасность, могли легко скрыться по хуторам и станицам. Их действия заключались в рейдах на регулярные части и объекты большевиков, вроде отделов милиции и ревкомов. Промышляли «Голубые» и обыкновенным бандитизмом, нападая на крестьян, которые отказывались их поддерживать. Выражали недовольство и красноармейцы-дезертиры. В том же месяце в Еткульский исполком под голубой печатью было отправлено следующее письмо:

«Наш брат-красноармеец служит, а они будут кровь пить. Кто живет дома, кто служит, мы не будем смотреть, когда вы приказ дадите. Прямо возьмем исполкомы за горло. Вы лучше издайте приказ по волостям на счет жалования, а то мы служим, а женам жалования не выдают. Посмотрим мы еще с неделю вранье. Все ваше правительство разобьем вместе с исполкомами вдребезги. Ждем мы еще из домов, какие будут жалобы, то мы знаем, что с вами делать, вообще в каждой волости не выдают красноармейцам жалованье. Во первых Еткульский исполком будет избит, как собака»

Письмо сразу было передано в Челябинскую ЧК. Большевики начинают принимать меры.

ООтвет красных. Закат «Голубой армии»

Несмотря на то, что у повстанцев была весомая численность, неплохая организация и снаряжение, «Голубую армию» нельзя было назвать цельной боевой единицей. Ударной силой были отряды по 40-50 человек, проживавшие в тамошних хуторах. Несмотря на то, что в армии числилось до 50 тыс. человек, и все они должны были явится в строй по уставу, многие просто игнорировали это, да и армия не имела постоянного состава — обыденным явлением было покидание людьми строя после какой-либо операции. Потому в сводках ВЧК «Голубая армия» рассматривается, как подпольная контрреволюционная организация. Однако внимание ей уделялось очень большое. Красные понимали, что с новыми противниками следует покончить еще в зачатке. Постановлением ЧК в станице объявлено военное положение. Мобилизованы отряды и усилены гарнизоны. Главным по борьбе с восставшими был назначен Роберт Индрикович Эйхе. Он же в 1936-м году подтолкнет сталинское руководство к чистке, но сам впоследствии будет расстрелян.

Роберт Индрикович Эйхе

Первая попытка большевиков застать бунтовщиков врасплох успехом не увенчалась. Разведка повстанцев узнала о готовящейся операции и устроила отряду чекистов засаду. Вскоре он был разбит. Тогда красные поняли, что бороться с многочисленными партизанскими отрядами было бы трудно, потому было решено внедрить в стан противника шпиона, коим оказался 23-х летний чекист Григорий Зимнох. Не без помощи секретаря Потаповской партячейки, он проникает в село Потапово, прикинувшись казаком, бежавшим из одного лагеря, что и полковник Мировицкий. Поверив, местные отводят его в лес, и командир радушно встречает новенького. Чекисту удается выкрасть списки соратников и осведомителей Мировицкого и вернуться в Потапово, оставив списки в указанном месте. Преследование продолжается, и в селе Белые Глинки его догоняют и убивают. Зимноха хоронят на площади Революции в Челябинске, а против «голубых» готовится новая масштабная операция.

Из Челябинска прибывают части ВЧК, задействуются активисты и отряды милиции. В день, когда многие казаки разошлись по домам, чтобы проведать близких, в станицах начинаются массовые обыски и аресты. Какие-то казаки находились дома на постоянной основе, а какие-то были схвачены в нетрезвом виде, потому большая часть голубоармейцев была арестована без особых усилий. Совсем другая обстановка была в районе штаба. Повстанцы окопались в Назаровском бору и имели немалый боевой опыт. Лесничий Прохор Шеломенцев помог красным отыскать штаб противников. Для его штурма были задействованы части ЧОН. Они окружили Назаровский бор и начали наступление. В тяжелых для обеих сторон боях «голубые» потерпели поражение. Штаб был захвачен, там же красными было взято и знамя. Тогда же захвачена была и типография. В штабе схвачено 47 человек, 34 из которых в итоге были расстреляны.

ЧОНовцы

Мировицкому с уцелевшим отрядом в 40 человек и одним пулеметом удается спастись. Несколько месяцев он скрывается по лесам и ведет партизанскую деятельность в районе села Белоусово. Наконец, он прорывается к Кичигинскому бору и объявляется там. К нему присоединяются сторонники из окрестных Кичигинской и Хомутинской, а также Нижнеувельской станиц. Скоро к Кичигинскому бору подходят части ЧОН из Троицка. Решающее сражение происходит там же. Повстанцы потерпели поражение, «Голубая армия» прекратила свое существование. Мировицкому же удается бежать, дальнейшая его судьба неизвестна.

ООценка

Можно сказать, что у «Голубой армии» были достаточно неплохие шансы потеснить красных в направлении южного Урала. У казаков было оружие и боевой опыт, в то время, как в этом регионе сосредоточились далеко не самые боеспособные части красных, страдавшие от дезертирства. И хотя к моменту восстания «голубых» большинство территорий страны уже были под контролем красных, повстанцы не предпринимали каких-либо решительных мер. Как и оренбургские казаки, они были достаточно инертны и не смогли повторить успехов восставшего в 1918-м году Чехословацкого корпуса.

Вот здесь вот располагался штаб «Голубой армии». Координаты — 54°47'24.1"N 61°49'28.5

https://zen.yandex.ru/media/mlozha/golubaia-armiia...voiny-5dac827d3d873600ae681170

|

Метки: гражданская война |

Почему будущий император Александр III хотел отречься от престола |

Почему будущий император Александр III хотел отречься от престола

Автор: Ярослав Бутаков | 2019-11-28 17:30:56

Многое могли делать русские самодержцы, но не могли жениться по любви, если избранницей их сердца становилась неровня. По закону о престолонаследии 1797 года, изданному Павлом I, цесаревич мог быть женат только на представительнице другого владетельного дома. Иначе говоря – на иностранке монархических кровей. В противном случае он исключался из очереди на наследование престола.

Этот параграф закона – единственного, до 1906 года ограничивавшего самодержавие в России – не мешал монархам и их наследникам заводить себе любовниц. Особенно показательна в этом плане история, происшедшая с сыном Александра II – будущим императором Александром III. Отец, сам известный своим вольным поведением, запретил ему жениться на любимой девушке, ради которой наследник готов был отречься от своих прав на трон.

Завязка романа

Княжна Мария Мещерская была дочерью дипломата и известного переводчика русской литературы на французский язык Элима Мещерского. Отец умер сравнительно молодым, когда дочери не было ещё и года. Её мать не занималась её воспитанием, постоянно пыталась поручить дочь заботам кого-нибудь другого. В конце концов, Марию взяла на воспитание её тётка, супруга князя Владимира Барятинского. Когда Марии исполнилось 18 лет, уже немолодой князь всерьёз влюбился в неё. Это стало причиной семейного скандала. Марию Мещерскую «от греха подальше» взяла к себе фрейлиной сама императрица Мария Александровна, супруга Александра II. Знала бы она, что тем самым едва не посеяла раздор в своей семье!

Будущий Александр III был вторым сыном царствующей четы. Наследником престола являлся его старший брат Николай. Поэтому великий князь Александр Александрович чувствовал себя поначалу достаточно свободно в устройстве своей личной жизни.

Весной 1864 года Мария Мещерская и Александр Александрович впервые увидели друг друга. Ей было 20 лет, ему 19. В дневнике цесаревича появляются регулярные записи про то, как они вместе с княжной ездили верхом, пили чай... Обычно это происходило в больших придворных компаниях, где великий князь и княжна не могли оставаться между собой наедине. В этих компаниях с ними также бывали чаще всего другие молодые великие князья, Николай Лейхтенбергский, Владимир Барятинский и другие знатные особы, в их числе – дальний родственник Марии, князь Владимир Мещерский, по-видимому, тайно влюблённый в неё. Великий князь Александр Александрович всё чаще выбирал своей партнёршей в танцах высокую и статную Марию.

В 1865 году отношения между Марией и Александром приобрели, судя по записям в дневнике великого князя, характер серьёзного увлечения. Как раз в это время в царской семье произошла трагедия.

Нежданное наследство

12 (24) апреля 1865 года, находясь в заграничной поездке, неожиданно заболел и скоропостижно скончался наследник российского престола великий князь Николай Александрович. Очередь на наследование трона переходила к Александру Александровичу.

Почти одновременно царствующая чета узнала о тайных встречах Александра с Марией Мещерской. От Александра потребовали прервать всяческие отношения с княжной. Император и императрица настаивали, чтобы их второй сын, ставший теперь наследником-цесаревичем, поехал в Данию, чтобы обручиться с невестой своего умершего брата – принцессой Дагмар.

Смятение наследника

Великий князь больше года разрывался между любовью и долгом по отношению к династии. Первая встреча с принцессой Дагмар в Ницце на похоронах его старшего брата ничуть не повлияла на сердечную привязанность Александра. Записи в его дневнике свидетельствуют, что он постоянно обдумывал такой вариант действий: написать манифест об отречении от прав на престол и жениться на Мещерской.

Однако он тут же высказывал опасение, что княжна может отвергнуть его предложение, и жертва престолом окажется напрасной. Эти сомнения, быть может, показывают, что отношения между Александром и Марией всё-таки не переходили известной черты.

Окончательный выбор

Знакомый царской семьи, князь Владимир Мещерский, сумел выкрасть письма наследника к Марии и представить их императорской чете. После этого родители стали ещё настойчивее требовать от Александра покончить со своей привязанностью к Марии и жениться на Дагмар. В довершение произошла санкционированная утечка информации, и датские газеты сообщили об увлечении молодого русского цесаревича.

Датский король обратился к Александру II за разъяснениями. Самодержец вызвал сына-наследника «на ковёр». В мае 1866 года Александр Александрович объявил Марии Мещерской, что между ними всё кончено. Вслед за этим он поехал в Данию и обручился с Дагмар, будущей российской императрицей Александрой Фёдоровной.

Последствия

Давая обещание порвать с княжной, Александр Александрович просил мать не преследовать Марию Мещерскую. Мать дала такое обещание. Тем не менее, Марии пришлось уехать вместе со своей тёткой, Барятинской, за границу. Спустя год Мария вышла по любви замуж за богатейшего мецената Павла Демидова, но прожила в счастливом браке недолго: ровно через год она умерла от осложнений при родах.

Любопытно, что Александр II, «проработавший» сына по поводу его любви, уже сам завёл себе к этому времени фаворитку. Впоследствии он настолько сблизился с другой своей пассией – Екатериной Долгоруковой – что, овдовев, официально женился на ней и сам собирался отречься от трона, чтобы прожить остаток жизни вместе с любимой. Помешало покушение, устроенное на него революционерами.

Не менее любопытно и то, что Владимир Мещерский, несмотря на свой некрасивый поступок, сохранил к себе полное доверие и дружеское расположение Александра Александровича. Более того, став императором, Александр III сделал Мещерского главным идеологом своего царствования, пропагандистом «русских государственных начал» и регулярно субсидировал издаваемый им журнал «Гражданин». Возможно, Александр III в душе благодарил Мещерского за его поступок, так как тот помог ему сделать окончательный выбор в пользу престола и женитьбы на принцессе – выбор, оказавшийся вполне удачным.

Интересно, однако, представить, что могло произойти, если бы влечение молодости возобладало тогда в Александре Александровиче над трезвым расчётом. Тогда императором после гибели Александра II стал бы третий его сын – Владимир Александрович (1847-1909). Не было бы самодержцев Александра III и Николая II, и кто знает, как бы тогда повернулась история России в 20 столетии?https://cyrillitsa.ru/history/126488-pochemu-budus...r=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

|

Метки: романовы мещерские |

Последняя Романова, прожившая жизнь в России |

Последняя Романова, прожившая жизнь в России

4 сентября

Полная статистика будет доступна после того, как публикация наберет больше 100 просмотров.

В рассказе о единственном из Романовых, осужденном за уголовное преступление, я упоминал, что Его Императорское Высочество великий князь Николай Константинович принял участие в крестинах родившей внучки Натальи. Это было в рубежном для России 1917 году, вскоре после Февральской революции и незадолго до смерти князя.

Я человек любопытный, поэтому не удержался, и полез посмотреть, не известно ли чего о жизни этой новорожденной. И узнал про уникальную судьбу, выпавшую девочке, которую при рождении назвали Наталья Александровна Искандер, но прожившей жизнь под именем Натальи Николаевны Андросовой.

Именно она оказалась последней из законнорожденных потомков императорской семьи Романовых, прожившей жизнь вместе со своим народом и в своей стране.

Последней Романовой, родившейся и умершей в России.

Факт первый: Она жила в четырех странах. Родилась в Российской империи 10 февраля 1917 года, за считанные дни до Февральской революции и падения монархии. Ее крестили в новой, республиканской России. Она прожила свою жизнь в СССР и умерла 25 июля 1999 года в стране под названием Российская Федерация.

Она была праправнучкой императора Николая I и внучкой великого князя Николая Константиновича, присутствовавшего на ее крестинах.

Великий князь прожил жизнь в морганатическом браке с незнатной дворянкой Надеждой Александровной Дрейер, и у них родилось двое детей - сыновья Артемий и Александр. Братья, как родившиеся в законном, хотя и неравном браке, были высочайше пожалованы фамилией «Искандер» и правами, личному дворянину присвоенными.

Артемий умер бездетным, а вот у Александра в браке с Ольгой Иосифовной Роговской родились сын Кирилл и дочь Наталья.

В начавшейся Гражданской войне Александр Искандер принял сторону белых. Проживая с семьей в Ташкенте, бывший ротмистр лейб-гвардии Кирасирского Ее Величества полка принял участие в Осиповском мятеже, а после поражения оказался в числе немногих чудом выживших и ушедших в Бухару.

Александр Николаевич Искандер

Оттуда осенью 1919 года с группой белых офицеров и в компании со знаменитым британским разведчиком Фредериком Бейли совершил конный переход в Иран через пустыню Каракумы для соединения с частями белой Туркестанской армии. Потом присоединился к частям Деникина, ну а дальше было все как у всех - поражения, Крым, забитые народом пароходы, эмиграция. Первоначально эмигрировал он, кстати, в Грецию, где регентом как раз в то время была вдовствующая королева Ольга, его родная тетя.

А жена с детьми остались в Советской России.

Факт второй: Оставшись "соломенной вдовой" с двумя детьми, Ольга Иосифовна снова вышла замуж - за финансового служащего Николая Николаевича Андросова. Пожилого уже мужчину, но ей выбирать не приходилось (муж, кстати, в эмиграции тоже женился вторично).

Наталья с братом Кириллом. О Кирилле практически ничего не известно, кроме того, что он был участником войны и умер бездетным в 1992 году.

Дети стали Андросовы, а по отчеству - Николаевичи. В 1926 семья перебралась из Ташкента в Москву, где получила ордер в уплотненную квартиру на Плющихе. Позже оттуда переселились в дом по адресу ул. Арбат, д. 32. В этой полуподвальной квартире Наталья проживет до 1970-х годов.

Как она позже вспоминала, жили трудно - отчим умер в середине тридцатых, мать тянула семью, подрабатывая машинисткой и беря заказы на дом. Таля, как ее звали в семье, росла обычной советской школьницей, активно занималась спортом - бегала на короткие дистанции от физкультурного клуба «Динамо», участвовала в физкультурных парадах. Выросла красавицей, но после седьмого класса ушла из школы - семилетка тогда считалась вполне достаточным образованием.

Работала сначала чертежницей, потом счетоводом. И однажды случайно узнала, что известный мотогонщик Смирнов ищет партнершу в свой номер.

Факт третий: Знаменитый отечественный аттракцион "Мотогонки на вертикальной стене" начинали мотогонщик Александр Смирнов (сын легендарного иллюзиониста Орландо), талантливый инженер Григорий Левитин и актриса Зинаида Борисова, снимавшаяся в эпизодических ролях в культовых тогда комедиях Григория Александрова. Однако вскоре Зинаида получила травму, и в номер срочно потребовалась новая эффектная блондинка. Ею и стала давно увлекавшаяся мотоспортом Таля.

Номер делали в Парке Горького - там стояла знаменитая "бочка", по стенам которой и носились на мотоциклах Смирнов и Таля. Носились до самой войны.

В войну Таля в эвакуацию не поехала, осталась в Москве, дежурила на крышах и тушила "зажигалки". В холодную зиму 1941-го "бочку" разобрали на дрова, но девушка устроилась практически по специальности - шофером. Сначала возила на "Линкольне" директора «Разноэкспорта» , потом пересела за баранку грузовика - доставляла хлеб на передовую, возила снег из Александровского сада.

"Шоферить" ей пришлось недолго - уже в 1942 году номер восстановили, правда, не в ЦПКиО, а в московском цирке. Сохранился даже приказ 1944 года о премировании передовиков советского цирка - за выдающийся вклад в создание новых номеров артист Смирнов получил три тысячи рублей, а артистка Андросова — тысячу.

В середине 50-х Смирнов ушел из номера, и дальнейшая его судьба до сих пор не известна. Поговаривали, его уход был связан с тем, что его родная сестра Антонина была женой министра государственной безопасности СССР В.С. Абакумова, расстрелянного в 1954 году. Таля же делала номер «Мотогонки по вертикальной стене» до 1967 года.

Если вы забыли год рождения, я напомню - седло знаменитого на всю Москву красного «Индиан-Скаута» было ее рабочим местом до 50-летнего возраста.

Факт четвертый: В послевоенной Москве эффектная мотогонщица, чье происхождение, если честно, было секретом Полишинеля, была очень популярна и носила прозвище "Королева Арбата". Писатели и поэты наперебой посвящали ей свои строки. Напоминанием о мимолетном романе с Александром Галичем осталось стихотворение, написанное на прощание поэтом на форзаце томика ахматовских "Четок":

Буду ждать привета, слова, вести,

Где бы жить теперь ни довелось.

Если уж нельзя быть вместе, вместе,

Будем хоть, покуда, вместе-врозь!

Ну а там – кто знает!

К счастью на дом

Нам за жизнь не присылают счёт!

Может, мы ещё и будем рядом.

Всё, как кем-то сказано, течёт!

И ведь должен, должен быть порядок

Чувствам, судьбам, времени предел…

Этот август…как он пролетел!

Как он был почти безбожно краток?!

Это про нее писал Вознесенский:

Заворачивая, манежа,

Свищет женщина по манежу!

Краги -

красные, как клешни.

Губы крашеные — грешны.

Мчит торпедой горизонтальною,

Хризантему заткнув за талию!

Ангел атомный, амазонка!

Щеки вдавлены, как воронка.

Мотоцикл над головой

Электрическою пилой...

За "губы крашенные - грешны" Наталья, кстати, всерьез обиделась на популярнейшего тогда поэта. До самой старости она гордилась тем, что никогда в жизни не красила губ - в этом просто не было необходимости.

Юрий Нагибин сравнивал их знакомство с тем, «как будто цветы внесли под звуки тарантеллы в убогую квартиренку. Она наполнилась благоуханьем, светом, звенью молодой великолепной жизни». Позже писатель посвятит "королеве Арбата" главу в книге «Маргарет Тэтчер»: «Бедная Наташа, как же мурыжила и била ее жизнь, через какие бездны таскала! По тонкой коже каленым железом...».

В 50-е Наталья Андросова вышла замуж за овдовевшего кинорежиссера Николая Досталя, режиссера знаковых тогда фильмов "Мы с вами где-то встречались" и "Дело «пестрых»". Но не сложилось - через несколько лет муж трагически погиб на съемках фильма "Все начинается с дороги". Больше замуж она не выходила, а с пасынками - будущими продюсером Владимиром Досталем и режиссером Николаем Досталем - на всю жизнь сохранила прекрасные отношения. Именно они занимались ее переездом, когда в 70-е расселяли арбатские подвалы.

Факт пятый: На пенсии бывшая мотогонщица тихо жила в обычной панельной многоэтажке у метро «Молодежная». Ну как - "бывшая"? Мастер спорта СССР по мотоспорту Наталья Андросова судила соревнования до 70-ти лет, пока ноги не отказали - сказались многочисленные травмы и переломы.

Еще в 60-е, когда об известной мотогонщице много писала советская пресса, с ней по неофициальным каналам связались неожиданная родственница - "тамошняя" вдова отца, сообщившая о его смерти во французском городе Грас, что в Приморских Альпах, и месте его захоронения на кладбище в Ницце.

Казалось, более бесполезных сведений трудно было и придумать, но, как сказал классик, в России надо жить долго. Таля (до конца дней она резко пресекала все попытки называть ее по имени-отчеству) дожила до новых времен, и вот тогда, когда о ней опять начала, захлебываясь, писать пресса, некий меценат предложил оплатить ей и сопровождающему поездку во Францию на могилу отца.

Несмотря на 80-летний возраст и инвалидную коляску, она не колебалась ни минуты - едем.

Могила Александра Николаевича Искандера.

Вернувшись, она еще приняла приглашение Правительства России присутствовать 17 июля 1998 года на перезахоронении останков императора Николая II и его семьи в Санкт-Петербурге.

Наталья Николаевна Андросова, она же светлейшая княжна Романовская-Искандер умерла 25 июля 1999 года и была погребена на Ваганьковском кладбище, рядом с матерью и братом.

С ее смертью пресекся род Искандеров - единственная ветвь романовской семьи, никогда не покидавшая Родину.

Нет, и не под чуждым небосводом,

И не под защитой чуждых крыл...

__________________________________________

Если вам понравились мои тексты об истории, и о людях, живших когда-то в этом мире, вы можете материально поддержать автора, подписавшись на мою книгу "Жизнь примечательных людей". После этого вы получите мою искреннюю благодарность, и гарантию, что не пропустите ни одной из моих исторических заметок - даже если Фейсбук или Яндекс. Дзен вам их не покажут. Ну даже если вы меня просто лайкаете, подписываетесь на мой канал и рекомендуете меня своим друзьям - меня это тоже очень радует.

Значит, это кому-то нужно.

https://zen.yandex.ru/media/vad_nes/posledniaia-ro...ossii-5d6e30d46f5f6f00ad415942

|

Метки: романовы ташкент искандер |

Правила жизни Надежды Крупской |

Правила жизни Надежды Крупской

Российская революционерка, скончалась в возрасте 70 лет

Человек без воли — игрушка в руках всякого проходимца.

Тот, кто не пережил революции, не представляет себе ее величественной, торжественной красоты. Красные знамена, почетный караул из кронштадтских моряков, рефлекторы Петропавловской крепости, освещающие путь от Финляндского вокзала к дому Кшесинской, броневики, цепь из рабочих и работниц, охраняющих путь.

Идеализация — ложь, а ложь — плохая помощница в жизни.

Ленин говорил, что гвоздь строительства социализма — в организации, и мы видим громадное значение организации во всей нашей работе.

О Владимире Ильиче очень много пишут теперь. В этих воспоминаниях Владимира Ильича часто изображают каким-то аскетом, добродетельным филистером-семьянином. Как-то искажается его образ. Не такой он был. Он был человеком, которому ничто человеческое не чуждо. Любил он жизнь во всей ее многогранности, жадно впитывал ее в себя.

Владимир Ильич в это время начал уже писать «Что делать?». Когда он писал, он ходил обычно быстро из угла в угол и шепотком говорил то, что собирался писать.

Потом, на прогулке, он рассказывал, что он пишет, о чем думает. Это стало для него такой же потребностью, как шепотком проговорить себе статью, прежде чем ее написать.

Владимир Ильич крайне болезненно относился ко всякой размолвке с Плехановым, не спал ночи, нервничал. А Плеханов сердился, дулся. Прочитав статью Владимира Ильича к четвертому номеру «Зари», Плеханов вернул ее Вере Ивановне с примечаниями на полях, вылив в них всю свою досаду. Владимир Ильич, увидав их, совершенно выбился из колеи, заметался.

Запомнился один разговор. В кафе, в котором мы сидели, рядом с нашей комнатой был гимнастический зал, как раз там шло упражнение в фехтовании. Рабочие, вооруженные щитами, сражались, скрещивая картонные мечи. Плеханов посмеялся: «Вот и мы в будущем строе будем так сражаться».

Лондон поразил нас своей грандиозностью. И хоть была в день нашего приезда невероятная мразь, но у Владимира Ильича лицо сразу оживилось, и он с любопытством стал вглядываться в эту твердыню капитализма, забыв на время и Плеханова и конфликты в редакции.

К нам приходила на пару часов француженка-уборщица. Ильич услышал однажды, как она напевала песни. Это — националистическая эльзасская песня. Ильич попросил уборщицу пропеть ее и сказать слова, и потом нередко сам пел ее.

Однажды, когда Ильич уже собрался после обеда уходить в библиотеку, а я кончила убирать посуду, пришел Бронский со словами: «Вы ничего не знаете?! В России революция!» — и он рассказал нам, что было в вышедших экстренным выпуском телеграммах.

«Заснешь, увидишь во сне меньшевиков и станешь ругаться: сволочи, сволочи! Вот и пропадет вся конспирация», — смеялась я.

Меня все больше тяготила моя работа в секретариате, хотелось пойти на непосредственную массовую работу, хотелось также чаще видеть Ильича, за которого охватывала все большая и большая тревога. Его травили все сильнее и сильнее.

Идешь по Петербургской стороне и слышишь, как какие-то домохозяйки толкуют: «И что с этим Лениным, приехавшим из Германии, делать? в колодези его что ли утопить?»

Владимир Ильич все время усиленно думал о новых формах управления. Он думал о том, как организовать такого рода аппарат, которому чужд был бы дух бюрократизма, который умел бы опираться на массы, организовывать их в помощь своей работе, умел растить на этой работе нового типа работников.

Дело идет о том, чтобы вооружить подлинными знаниями все подрастающее поколение, вопрос идет о том, чтобы все подрастающее поколение вырастить коммунистами. Это громадная, колоссальнейшая задача. И, поэтому, всеобщее обучение у нас имеет совершенно особенное значение.

Область человеческих знаний необъятна. Но человеку нет никакой надобности знать все. Из моря человеческих знаний ему необходимо выбрать лишь самое важное, лишь те знания, которые делают человека сильным, дают ему власть над природой и событиями, учат, как использовать силы природы и ее богатства, как преобразовать всю жизнь человеческого общества.

На чужом языке мечтать вслух легче, чем на родном.

Дети — это наше будущее! Они должны быть хорошо вооружены для борьбы за наши идеалы.

Надо уметь сливать свою жизнь с общественной жизнью. Это не аскетизм. Напротив того, личная жизнь обогащается благодаря такому слиянию, благодаря тому, что общее дело всех трудящихся становится личным делом. Она не становится беднее, она дает такие яркие и глубокие переживания, которых никогда не давала мещанская семейная жизнь.

Уметь наблюдать жизнь, людскую жизнь, в ее многогранности, в ее своеобразных проявлениях, находить в ней созвучные своим переживаниям ноты — разве это не значит наслаждаться жизнью, разве это может уметь аскет?

Вопрос о семье стоит остро. Тут у нас много неправильных толкований. Старые законы о семье, старые взгляды на семью насквозь были пропитаны ложью. С этим боролась вся наша партия. У нас нет такого взгляда: раз уж вышла замуж, то становишься рабой мужа.

Любовь надо понимать не только как удовлетворение здорового полового инстинкта. Необходимо, чтобы это чувство, которое дает много радости, связывалось с идейной близостью, со стремлением к одной цели, с борьбой за общее дело.

Любовь любовью, а чтобы жить друг с другом, надо, чтобы было единство взглядов. Без этого не может сложиться настоящая семья, какая может дать людям счастье.

https://zen.yandex.ru/media/esquire.ru/pravila-jiz...upskoi-5dc93c3dee79f72ab47f8ae

|

Метки: крупские ульяновы |

Санкт-Петербург. История дачи княгини Е. П. Салтыковой. |

Санкт-Петербург. История дачи княгини Е. П. Салтыковой.

Если вам доводилось бывать на станции метро «Чёрная речка», то вы обязательно проходили по небольшой площади мимо краснокирпичного здания с белыми башенками. Сегодня оно выглядит как новострой, а между тем этому зданию более 150-ти лет и оно имеет свою чудесную, романтическую историю. Но обо всё по порядку.)

Начну свой рассказ с 1743 года. Именно тогда владельцем территории окрест нынешней станции метро «Чёрная речка», стал барон Сергей Строганов. Далее, по праву наследования, земля перешла к сыну Александру, а от него к Павлу, внуку Сергея Строганова.

Граф Павел Александрович был женат на княжне Софье Голицыной, дочери «усатой княгини» Натальи Голицыной (которая стала прообразом главной героини, графини, в повести «Пиковая дама» Александра Сергеевича Пушкина).

У Павла и Софьи родились дети, сын и четверо дочерей. Однако юноша погиб в сражении при Краоне, отец сам лично несколько дней искал тело сына на поле боя, и сам же сопроводил его в Россию. После трагедии Строганов погрузился в смертельную меланхолию, потерял интерес к жизни.

У супругов оставались дочери: Наталия, Аглая, Елизавета и Ольга. После смерти родителей, Наталия получила майорат в Перми, Аглая имение в Марьино (Я рассказывал о нём на страницах этого канала), Елизавета получила загородные земли под Петербургом, где сегодня находится станция метро «Чёрная речка», Ольге, судя по всему, отошёл Нижегородский майорат.

Мне показалось уместным объяснить каким образом территория у «Чёрной речки» оказалась в собственности средней дочери – Елизаветы.

1827 году Елизавета вышла замуж за князя Ивана Салтыкова. Получила дачу и 3 млн. рублей в приданое, по распоряжению родителя, как подарок к свадьбе.

Муж Елизаветы, был страстным собирателем оружия. Иван любил доспехи и оружие. Коллекционирование было буквально смыслом его жизни. Салтыков не отличался крепким здоровьем и, к сожалению, очень рано скончался. В 1832 году он был похоронен на Лазаревском кладбище в Александро-Невской лавре.

В память о так рано ушедшем муже, Елизавета решила построить на своих землях загородный особняк и разместить в нём мужнину коллекцию оружия. Для этого готический стиль, запрещённый в Санкт-Петербурге Павлом I, подходил как нельзя лучше. На «загород» это правило не распространялось.

Строительством здания занялся бывший крепостной Голицыных, архитектор Петр Садовников, а отделку фасадов и интерьеров, курировал Гаральд Боссе.

В 1843 году строительство было завершено. Фасад здания выходил на Строгановскую улицу (ныне улица Академика Крылова). Особняк окружили пейзажным парком. Часть которого сохранилась как Строгановский сад. К главному входу ведут ворота, представляющие собой две псевдо-тюдоровские башни с зубцами и бойницами. Они тоже сохранились до наших дней.

На первом этаже дачи, справа от главного входа и находился зал, где хранилась коллекция Ивана Салтыкова. Нижняя часть стен, дверные и оконные проёмы были облицованы дубовыми панелями, сверху покрытыми тканями. Потолок был разделён на квадраты с лепным рисунком в стиле английских замков эпохи Ренессанса. Ещё комнату украшал чудесный камин из розового мрамора и деревянной резьбы. К сегодняшнему дню ничего из этого не сохранилось.

В 1868 году Елизавета Салтыкова скончалась. Дача перешла её единственному сыну Николаю, от него внуку Елизаветы – Ивану Салтыкову. В 1916 году Иван Николаевич достиг звания генерал-майора свиты Николая II.

После революции 1917-го года, дача была занята филиалом больницы участников революции. В 1924 году здесь размещалась молочная ферма, в 1930-х годах – начальная школа, после 1935 года – вновь больница, в 1946 году – профилакторий, в 1950-х годах – родильное, а затем туберкулёзное отделение больницы.

При строительстве станции метро «Чёрная речка» в 1979–1980 годах здание использовали как прорабскую. Сооружение наклонного хода метрополитена привело к подвижке и усадке грунтов, из-за чего фундамент особняка сместился и перекосился.

Что делать с разрушающимся дачей, никто не знал. После окончания строительства метро здание оставили открытым, поэтому позднее отсюда исчезли остатки паркета, элементов декора, каминов.

Зимой 1980-х годов дача сгорела. Горела она и в 1970-х годах: это понятно по кадрам одного из эпизодов фильма о Шерлоке Холмсе «Кровавая надпись», который снимали здесь в 1979 году.

Кадры из х/ф "Кровавая надпись". Хорошо читаются контуры дачи княгини Е. П. Салтыковой.

Указом президента РФ от 20 февраля 1995 года здание дачи Салтыковой, было включено в «Перечень объектов исторического и культурного наследия федерального значения».

До 1996-го велось восстановление особняка компанией «Бурда моден Петербург», которая победила в конкурсе и получила его в аренду.

Интерьеры были частично воссозданы по сохранившимся фрагментам и чертежам. От прежнего убранства остались лишь отреставрированные плафоны потолков первого этажа.

Въездные ворота тоже отремонтировали. Под ними теперь находится подземный пешеходный перевод. Ограду вокруг дачи сделали выше. После реставрации компания открыла в особняке своё представительство и магазин-салон, а в 2007 году вовсе выкупила здание.

Станция метро буквально в двух шагах.

Сейчас бывшую дачу Салтыковой занимают магазины и пекарня.

|

Метки: санкт-петербург дворянские владения салтыковы |

Из писем августейшей княжны Татьяны Николаевны Романовой её крестной, Ксении Александровне. |

Из писем августейшей княжны Татьяны Николаевны Романовой её крестной, Ксении Александровне.

( С коротким комментарием)

Тобольск

Спасибо тебе огромное, дорогая моя Крестная, за письмо. Рада, что вы все, слава Богу, здоровы, и за тебя, что ты, наконец, можешь иметь всех твоих мальчиков у себя. Мы тут все ничего. Папа получил твое письмо в день его отъезда, а больше — нет. Мы все хотели написать — да не знали, можно ли и как. Так как учителям к нам нельзя ходить, то уроки идут домашним способом. Мама и Папа тогда нам дают. ( уроки). С Настенькой читаем и играем на рояле.

Мы ходим в лес, где Папа с нашими людьми спиливают сухие деревья и колют на дрова. Мы помогаем и их носим, и складываем в сажени. Эта работа уже около 2-х месяцев, а раньше сами копали грядки, и вышел очень хороший огород, с которого едим. Грядок вышло около 60. По вечерам Папа нам каждый день читает вслух, а мы работаем или что-нибудь другое делаем.

Мы вчетвером ходим теперь бриться, т.к. волосы страшно лезли после кори, и у Марии больше полголовы вылезло — ужас, что такое, а теперь так удобно. Много очень и часто думаем о вас всех. Да хранит вас всех Господь.

Тобольск. Июль 1917 года. Из письма Ксении Александровне.

Грустно, что мы не будем с вами в августе. Мы тут все ничего, только Мама не очень хорошо себя чувствует последние дни, так как было жарко и сердце из-за этого болит. Мы гуляем каждое утро и днем еще. Наши люди с нами ходят днем, т.к. смотрят за порядком.

А другие помогают нам пилить старые сухие деревья. Ну и, конечно, несколько стрелков с винтовками и дежурный обер-офицер. Все как полагается Ар(естантам)… До свидания, моя родная, милая тетя Ксения. Христос со всеми вами.

Великой княгине Ксении Александровне

Тобольск

Ужасно приятно, что у нас есть балкон, на котором солнце греет с утра до вечера, весело там сидеть и смотреть на улицу, как все ездят и проходят. Единственное наше развлечение. Из наших окон очень красивый вид на горы и на верхний город, где большой Собор.

По воскресеньям бывает обедница в зале, были два раза в церкви. Ты можешь себе представить, какая это была для нас радость после 6 месяцев, так как ты помнишь, какая неуютная наша походная церковь в Царском Селе. Здесь церковь хорошая. Одна большая летняя в середине, где и служат для прихода, и две зимние по бокам. В правом приделе служили для нас одних.

Она здесь недалеко, надо пройти город и прямо напротив, через улицу. Мама мы везли в кресле, а то ей все-таки трудно идти. Грустно, что у нее все время сильные боли в лице, кажется, от зубов, и потом от сырости.

А так все остальные здоровы. Что делаете целый день — как проводите время? Сидим все вместе по вечерам, кто-нибудь читает вслух. Завтракаем тоже все вместе, а чай пьем одни. Буду ждать от тебя писем. Всего, всего хорошего. Храни вас всех Господь. Целуем всех крепко, крепко; крепко, как любим. Молимся за вас. Любящая тебя очень, твоя крестница Татьяна."

Государь Николай Александрович с дочерью Татьяной.

Государь Николай Александрович с дочерью Татьяной.

Государь Николай Александрович с дочерью Татьяной.

Государь Николай Александрович с дочерью Татьяной.

Государь Николай Александрович с дочерью Татьяной.

___________________________________

О её почерке говорят: острый, с петельками каллиграфии, с наклоном, немного летящий, дерзкий, чуть неразборчивый. ( У брата Алексея она спрашивает в одном из писем понятно ли ему то, что она пишет).

Письма обреченной Цесаревны. (Умышленно пишу - "цесаревна" - для меня - Так, как производное от дочери Кесаря!) Какой смысл она в них вкладывала, пытаясь ровно и бесстрастно заполнять листы строками? Она прощалась с близкими? Прощалась с миром? Пыталась что то сказать ему, взглянуть на него с высоты Духа? Могу только гадать. К примеру, слова о церкви. Татьяна Николаевна радуется, что смогли выйти на улицу, увидеть что то порадовать глаз пейзажем, красками - был июль. Еще одно лето. Она пишет, что церковь большая. И это значит, что купол в ней - будет стремиться идти вверх. Значит, там есть пространство, где можно - выдохнуть. В комнатах - не очень дышалось, окна или запирались или открывать не разрешали. Знаю,что в Екатеринбурге и вовсе замазали известью... Это последний штрих...Жёсткий. Жестокий.

Одна из детских фото Великой княжны Анастасии.

***

Письма приговоренной к казни... Что в них можно сказать? Осторожно, не подставляя никого. Она говорит о людях близких. Пишет с юмором и тщанием об огородных грядках. Горда, что не ленилась, работала со всеми вместе! Ей важно, что она и завтракает со всеми вместе. Но чай пьёт - одна. Вечером есть время остаться без чужих глаз с винтовкой, подумать, вспомнить.. В письме княгине Ольге Палей Татьяна Николаевна пишет:

- Письмо княгине О.В. Палей.

Тобольск

«Как грустно и неприятно видеть теперь солдат без погон, и нашим стрелкам тоже пришлось снять. Так было приятно раньше видеть разницу между нашим и здешним гарнизонами. Наши — чистые, с малиновыми погонами, крестами, а теперь и это сняли. Нашивки тоже.

Но кресты, к счастью, еще носят. Вот подумать, проливал человек свою кровь за Родину, за это получал награду, за хорошую службу получал чин, а теперь что же? Те, кто служил много лет, их сравняли с молодыми, которые даже не были на войне. Так больно и грустно все, что делают с нашей бедной Родиной, но одна надежда, что Бог так не оставит и вразумит безумцев».

***

Но Господь не вразумил. На некоторых листах писем следы крови, бурые пятна. Не кляксы, не чернила.. Не слезы. Кровь.. Быть может, в спешке, когда убирали в доме, после расстрела, выбрасывали вещи и книги, чья то обувь была в крови? Письма валялись на полу.

Теперь уже никто не восстановит истины. Дома Ипатьева в Екатеринбурге нет. Срыт, снесен. Вряд ли - без умысла.

https://zen.yandex.ru/media/ladydi_17/iz-pisem-avg...rovne-5dca6e0fe9686b2cdd917bfe

|

Метки: романовы |