Бардак: что это изначально означало |

Бардак: что это изначально означало

2019-11-06 09:30:59

Согласно словарю Фасмера изначально слово бардак (bardak) означало лишь посуду определенного вида. Это был стакан или горшок с широким горлом. Термин тюркского происхождения, активно вошедший в крымско-татарский обиход. Там этим словом стали называть кувшин определенного вида, с широким горлом и краями, изготавливаемый из глины, хрусталя или стекла.

Встретить такое описание бардака как посуды, можно в литературе 19 века, например, у А. А. Бестужева-Марлинского в его «Мулла-Нур» есть строки: «Достигши вблиз снегов Шахдага, Искендер-бек отдал держать своего коня Гаджи-Юсуфу, а сам с медным кувшином, бардаком, полез на круть». В этом же значении — кухонной утвари, посуды, слово бардак существовало в лексике казаков Придонья и крестьянских поселений тех краев. В их обиходе это глиняный горшок с большим отверстием.

Удивительно, но параллельно с этим значением в том же 19 веке можно встретить бардак в нашем современном понимании этого слова. То есть — беспорядок, хаос. Например, у Н. В. Гоголя в «Мертвых душах» беспорядок в доме Плюшкина автор называет бардаком.

Исследователи-лингвисты, например, А. В. Миртов, предполагали наличие связи между турецким и русским бардаком. Так, существующий и сегодня обычай в Турции пить чай по 12 раз в сутки из округлых стеклянных стаканчиков, напоминающих грушу, которые и ныне зовутся бардаком, для русских был неприемлем и непонятен. Такой хаос действий, их необъяснимость и ненужность стали называть по названию посуды — бардаком еще со времен русско-турецких войн.

У Вадима Хаппа в книге «Происхождение слов и выражений» есть другое толкование превращения тюркского слова «бардак», означающего посуду, в русское, значащее беспорядок. По мнению автора, глиняная посуда, в том числе широко используемый в быту бардак, стала повсеместно заменяться на более современную для своего времени. И слово «бардак» наложилось на слово «бурда», что означало «ненужный, лишний хлам, хмельная смесь, оказывающаяся на дне бочки, непригодная к употреблению». По другой версии, приведенной в этой же книге, по мере удешевления водки в бардаках стали содержать разный хлам, который жалко выбросить. Интересно, что и сегодня автомобилисты называют бардачками небольшой ящичек для всяких мелочей.

Известны и другие значения этого слова в русском языке — например, бардак в понимании бордель, то есть публичный дом низкого пошиба. Здесь тоже имело место заимствование на созвучии.

https://cyrillitsa.ru/history/123373-bardak-chto-y...r=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

|

Метки: их нравы |

Цесаревич Александр и королева Виктория: история несостоявшейся любви |

Цесаревич Александр и королева Виктория: история несостоявшейся любви

5 декабря

Полная статистика будет доступна после того, как публикация наберет больше 100 просмотров.

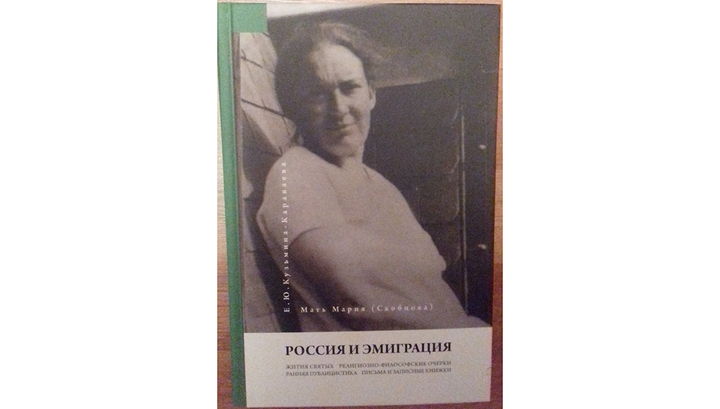

портрет Александра Николаевича, будущего Александра Второго, в молодости. Творческая обработка карандашного портрета автора.

Поистине царский темперамент российских государей широко известен. Петр Первый помимо "официальных" фавориток имел множество мимолетных наложниц, его дочь Елизавета в этом отношении отцу не уступала.

Но, наверно, последним необузданно темпераментным российским монархом был Александр Второй. Известно, что у него было восемь детей от первой супруги - императрицы Марии Александровны и еще четверо - от княжны Екатерины Долгоруковой, княжны Юрьевской.

Меньше известно о том, что в юные годы цесаревич Александр пережил короткий, но страстный роман с королевой Великобритании Викторией.

А дело было так.....

1 Очарованный принц Александр Николаевич

Цесаревич Александр, или просто Саша, как его звали в семье и при дворе, с юных лет был мальчиком впечатлительным и влюбчивым.

Портрет фрейлины Натальи Бороздиной

Когда Саше было 16 лет он так сильно увлекся 18-летней фрейлиной матери Натальей Бороздиной, что родителям пришлось сделать ему внушение, а Наташу удалить со двора. Позднее она вышла замуж за дипломата и навсегда поселилась с семейством за границей.

Потом - страстное увлечение другой фрейлиной, Ольгой Калиновской, полькой-католичкой из древнего рода Потоцких. Судя по всему, ее с детства научили знаменитой фразе "Только через костел, которой до сих пор пользуются все прекрасные полячки. Но Саша был сражен наповал и даже начал рассуждать о том, что вот дядя Константин (тот самый, который в свое время так вовремя отрекся от престола в пользу папА) женат же на польской красавице Инге Зайонц Жанетте (Иоанне) Грудзинской и ничего! Счастлив в браке.😇

В результате папА и маман поспешили отправить влюбчивого Сашу в традиционное путешествие по Европе. Сделать заодно три дела: забыть Калиновскую, выбрать себе подходящую невесту (список был уже составлен) и вообще проветриться вдали от России и грозного отца.

Портрет Максимилианы Вильгельмины Августы Софии Марии Гессенской и Прирейнской (в замужестве императницы Марии Александровны) в детстве

Цесаревич отправляется в путешествие и встречает свою любовь

Двадцатилетний наследник престола с разбитым сердцем отправился в вояж. Зная стальную волю своего отца, императора Николая Первого, он понимает что Калиновскую он увидит не скоро.

Пруссия, Австрия,Тироль, Италия ...... в путешествии боль сердца постепенно улеглась, но не настолько, чтобы его могла покорить одна из "списочных" кандидаток в невесты.

И вот однажды вечером, проезжая через Дармштадт, славящийся своей оперой, наш юный Александр остановился на один вечер - просто послушать музыку. посидеть в уютной бархатной ложе, возможно приятно поужинать с офицерами свиты - все таки они были так молоды и так богаты!

И в глубине соседней ложи Александр увидел чудное, неземное создание - девушку-подростка с дивными голубыми глазами, золотисто-каштановыми локонами и с тонкой фигурой ангела. Забегая вперед надо сказать, что хрупкая фигура ангела сохранится у нее и после девяти родов. Это была принцесса Гессен-дармштадская Максимиллиана-Вильгельмина-Августа-Софи.

Планы поменялись: Александр просит организовать приглашение и ужин с родителями юной феи, знакомится с ней и в тот же вечер пишет отцу письмо, в котором признается, что юная принцесса произвела на него настолько глубокое впечатление , что прекрасная полячка полностью забыта.

Одно "НО": маленькой принцессы нет в списке потенциальных невест отца-императора. Чуть ли не всей Европе известно, что князь Людвиг не входил в спальню своей супруги уже лет двадцать, и только из приличия признал последних двух детей - принцессу Максимилиану и ее брата Александра своими детьми. Поэтому венценосные родители цесаревича Саши не спешат благословлять сына на женитьбу.

Прежде чем решить вопрос с невестой окончательно, надо было завершить "списочный" вояж: заехать на пару дней в Великобританию, познакомиться с вечными соперниками на море и временными союзниками против Наполеона Бонапарта - англичанами.

Королева Великобритании Виктория. Прижизненный портрет. Тоже прекрасна, правда, даже в молодости не хрупка, скорее в теле;

Случайная встреча в Лондоне. Александр+Виктория =?

В Лондоне будущего государя Российской империи встретили с шиком. Были толпы людей, салат салют, гвардейцы в высоких медвежьих шапках устроили парадную смену караула - ведь тогда Россия считалась другом и союзником Британии. Дружили против Франции.

А вечером был бал. И на балу произошла еще одна роковая встреча: молодая (20 лет) королева Виктория и молодой цесаревич Александр. В том же вечер Вики пишет в своем дневнике, что Александр ей очень нравится, он естественен и весел и с ним легко. И протокольные два-три дня в Англии превращаются в прекрасный месяц. Месяц май. Каждый день они встречаются - то в театре, то на балу. то на званом обеде.

И вот, свершилось: Саша опять влюблен! Вечером через неделю после приезда в Лондон он разговаривает со своим адъютантом полковником Юрьевичем, и делает сенсационное признание: Алекс влюблен в Вики и уверен, что Вики влюблена в Алекса.

Для политики это была катастрофа! Виктория уже коронована, Александр - наследник престола. Стало быть, если эта страсть зайдет так далеко, что будет сделано предложение - Александру придется распрощаться с перспективой стать императором Всероссийским и он будет всего лишь принцем-консортом английской королевы.

В Россию из Лондона полетели курьеры - на быстроходном чайном клипере до Гавра, там на перекладных до Петербурга. И уже через три-четыре дня Александр получает письмо от Николая Первого - немедленно заканчивайте визит, возвращайтесь обратно!

Их последний вечер вместе был 1 июня 1838 года. Им дали несколько минут наедине. На своем безукоризненном французском Саша сказал "У меня нет слов, чтобы выразить все мои чувства". Потом он взял ее за руку и не отпускал несколько долгих мгновений. И на прощанье поцеловал ее. Это было все.

портрет молодых супругов - Александра Николаевича и Мария Александровна

Принц уезжает. Из дневника королевы Виктории

"Великий князь взял мою руку и крепко сжал ее в своей. Сказал что у него нет слов, чтобы выразить свои чувства ко мне. И добавил ,что глубоко признателен за прием и надеется еще раз когда нибудь посетить Англию.

И тут он прижался к моей щеке, поцеловал меня так сердечно.... а потом мы пожали друг другу руки. Я чувствовала, что прощаюсь с близким, родным человеком. Я даже немножко (это "немножко" - разумеется фэйк, ведь дневник будет опубликован) была влюблена в него. Он такой.... по настоящему милый, чарующий, с обаятельной улыбкой и с мужественной элегантной внешностью.

Больше они никогда не виделись. У Александра была предназначенная ему принцесса Дармштадская, у Виктории - принц Альберт, тоже кстати немецкой крови. Как известно, звезды никогда не сходят со своего пути...

Источники - Ляшенко Л. М. Александр II, или История трёх одиночеств. — М.: Молодая гвардия, 2002. — (ЖЗЛ). Назаревский В. В. Царствование императора Александра II: 1855—1881. — М.: тип. т-ва И. Д. Сытина, 1910. — 156 с. Яковлев А. И. Александр II и его время. — М., 1992.

ttps://zen.yandex.ru/media/chronos/cesarevich-aleksandr-i-koroleva-viktoriia-istoriia-nesostoiavsheisia-liubvi-5de8d70e3d008800ad7b8963

|

Метки: романовы |

Голубые Романовы: дело вовсе не в крови |

Голубые Романовы: дело вовсе не в крови

Русские императоры и члены их семьи всегда были для народа образцом пристойности и нравственности. Однако, в каждой семье бывают исключения. К сожалению из-за того, что в 19 веке семья Романовых невероятно разрослась, контролировать каждого члена семьи не удавалось. Многие родственники императора жили в Европе и их моральные качества снижались настолько, что некоторым приписывали нетрадиционные наклонности.

Великий князь Сергей Александрович

У Великого князя Сергея Александровича была слава упрямого, дерзкого и неприятного человека. Его супругой была Елизавета Федоровна, которая приходилась родной сестрой императрице Александре Федоровне. До наших дней сохранилось несколько писем супругов друг к другу: они наполнены нежностью, любовью и большой привязанностью.

Однако, детей у пары не было. Этот факт порождал в обществе неприятные сплетни и слухи, в том числе и о не стандартных взглядах Великого князя на любовь. В настоящее время подтвердить этот слух невозможно.

Великий князь Константин Константинович

Внука Николая I можно изобличить по его дневникам, которые сохранились до наших дней. В них говорится о тайной страсти, которая его гложет, и о том, что он катится все ниже и ниже по наклонной.

Великий князь Константин Константинович обладал множеством талантов, был отличным военным, а в немолодом возрасте посвятил свою жизнь словесности - писал стихи и занимался переводами зарубежных произведений на русский язык. Он был женат, был отцом девятерых детей, но любви и привязанности к жене не испытывал.

Герцог Петр Александрович Ольденбургский

Правнук Николая I больше 15 лет состоял в браке с родной сестрой императора Николая II Ольгой Александровной. В дневниках она писала, что несмотря на столько долгое замужество она так и не стала женой своему мужу. Петр Александрович был очень хилым, болезненным, невзрачным и слабым на здоровье. Вероятно он не смог, а возможно и не захотел сделать великую княгиню своей женой по всем правилам.

При дворе было очень слухов вокруг Петра Александровича, но несмотря на это императрица Мария Федоровна все равно добилась брака своей дочери с герцогом. Если версия, что она просто желала оставить свою дочь около себя и та как можно меньше отвлекалась на супруга. Закончилось все тем, что пара развелась. Это породило невероятный скандал в царской семье. В дальнейшем Ольга Александровна стала счастливой женой простому офицеру Николаю Куликовскому и матерью двоих мальчишек.https://zen.yandex.ru/media/id/5d59aec0a2d6ed00ac2...krovi-5df90f7298fe7900af17770b

|

Метки: романовы |

И колонна, и остров. Кем была княгиня Ливен, в честь которой назвали две достопримечательности Павловского парка |

И колонна, и остров. Кем была княгиня Ливен, в честь которой назвали две достопримечательности Павловского парка

Остров княгини Ливен

В ровной глади Розовопавильонных прудов Павловского парка отражается густо поросший кустарником и деревьями Остров княгини Ливен.

При Павле I этот район парка, находящийся в конце Тройной Липовой аллеи, служил для военных учений и парадов, поэтому стал называться Парадным полем. Название не изменилось, когда после смерти императора итальянский архитектор-декоратор Пьетро Гонзаго разбил на месте бывшего плаца пейзажный парк. Сохраняется оно и в наши дни.

Олений мост в Павловском парке

Пройдем по однопролетному Оленьему мосту. Когда-то на его устоях из пудожского известняка гордо возлежали цинковые скульптуры оленей. В 1920-1930 годах они были утрачены.

Олений мост в Павловском парке. 1890-1900 год. Источник pastvu.com

После реставрации моста в 2017 году устои "принарядили" с помощью современных конструкций из проволоки, но шансы воспроизвести исторические скульптуры есть.

Дело в том, что таких же, но бронзовых оленей прихватил с собой из Стрельны опальный великий князь Николай Константинович, когда уезжал в туркестанскую ссылку. В Ташкенте он украсил ими построенный для себя дворец, в котором сейчас располагается Дом приемов МИДа Узбекистана. С сохранившихся в Ташкенте оленей ГМЗ "Павловск" и рассчитывает снять слепки.

Современные скульптуры оленей на Оленьем мосту Павловского парка

Но вернемся к героине сегодняшнего рассказа. Олений мост приведет к еще одной достопримечательности, посвященной княгине Ливен. Мраморная колонна на полуострове между Розовопавильонными прудами когда-то была увенчана металлическим шаром и "смотрела" на расположенный напротив Константиновский дворец, полностью утраченный в годы Великой Отечественной войны.

Колонна княгини Ливен в Павловском парке

Кем же была княгиня Ливен, к которой с таким почтением относилась российская императорская семья?

Шарлотта Карловна Ливен, урожденная баронесса Гаугребен, приехала в Петербург по приглашению Екатерины II в 1783 году, когда у Павла I и его супруги Марии Федоровны родилась первая из дочерей - Александра.

Императрица очень серьезно относилась к воспитанию и образованию внуков, самое пристальное внимание, конечно, уделяя наследнику престола. Шарлотта Карловна должна была заняться воспитание великих княжон, которые, хотя и не имели шансов на трон, но рано или поздно должны были стать женами владетельных персон в лучших домах Европы.

Портрет Шарлотты Карловны Ливен. Художник Дж. Доу. 1821 год, коллекция Государственного Русского музея

Умная, энергичная, справедливая 41-летняя вдова Ливен сумела так поставить работу, что снискала безоговорочное доверие Екатерины II. Когда после рождения череды дочерей в семье Павла I родился третий сын, будущий Николай I, баронесса Ливен возглавила штат персонала по уходу за младенцем.

Шарлотте Карловне (одной из немногих) удалось удержать свои позиции при дворе Павла I, вступившего на престол. У нее сложились прекрасные отношения с супругой Павла - Марией Федоровной, которая после кончины венценосной свекрови, наконец, получила право решать вопросы, связанные с воспитанием и образованием собственных детей.

Николай I в своих воспоминаниях называл Шарлотту Карловну Ливен "уважаемой и прекрасной", "образцом неподкупной правдивости, справедливости и привязанности к своим обязанностям...которую мы страшно любили". А многие вельможи, восхищенные твердостью ее характера, жалели о ее принадлежности к женскому полу, ограничивающей сферы, где воспитательница великих княжон могла бы себя проявить.

К моменту отставки в 1799 году указом Павла I Шарлотта Карловна Ливен была возведена с потомством в графское достоинство, к коронации Николая I - в княжеское, чуть позже получив титул светлости.

За верную службу в течение почти полувека она получила множество наград. Когда в 1803-1813 годах Пьетро Гонзаго занялся разбивкой пейзажного парка в районе Парадного поля, остров, насыпанный в центре Розовопавильонного пруда, назвали в честь тогда еще графини Ливен.

В 1816 году на острове по случаю бракосочетания воспитанницы Шарлотты Карловны, великой княгини Анны Павловны, и принца Оранского возвели Храм любви - арку с восемью колоннами, которая до наших дней не сохранилась.

Остатки паромной переправы, ведущей на Остров княгини Ливен

К острову вела паромная переправа, сейчас от нее остались лишь грустные ступени. Мраморная колонна, установленная в память о воспитательнице императорских детей на полуострове между Розовопавильонными прудами, тоже выглядит невесело.

Колонна княгини Ливен. Гранитный постамент явно нуждается в реставрации

Колонна княгини Ливен. Гранитный постамент явно нуждается в реставрации

Шарлотта Карловна Ливен умерла в 1828 году в Павловске и была похоронена в своем родовом имении Мезотен (сегодня это территория Латвии).

К концу жизни ее отношения с императорской семьей мало напоминали деловое сотрудничество. Шарлотта Карловна была, скорее, влиятельной бабушкой, чем придворной дамой. Злые языки поговаривали, что ее личные комнаты стали центром дворцовых интриг, и княгиня позволяла себе пользоваться положением при дворе, отвечая на просьбы посланников иностранных государств и российских верноподданных-иностранцев.

Так это было на самом деле или не так - доподлинно неизвестно, в истории Шарлотта Карловна Ливен осталась как блестящая воспитательница, в честь которой названы две достопримечательности Павловского парка. И остров, и колонна.

Возможно, вам будут интересны другие статьи о Павловском парке

Немецкие захоронения в Павловском парке

Садоводство Боде, домик лесника и захоронения времен ВОВ в Павловском парке

https://zen.yandex.ru/media/id/5bbf6a2e3ba5d400aa7...parka-5df30d3498fe7900b67b16ab

|

Метки: санкт-петербург ливен дворянские владения |

"Служил в Чечне и ловил женщин в кустах": 4 главных мужских черты – в характере Льва Толстого |

"Служил в Чечне и ловил женщин в кустах": 4 главных мужских черты – в характере Льва Толстого

Фото: Карл Булла.

Вел для журнала Men's Health Russia рубрику "Зал славы", однажды туда попал Лев Толстой. Вот, посмотрел на Льва Николаевича как на современного человека, (а не на бородатого на старика из прошлого) – и выбрал 4 главных его мужских черты характера. Мужчина он был ого-го!

1. Ставил цель, придерживался ее

Апрель, 1847 год, Казань. Дом на улице Черноозерской, во дворе собака лает на мотив песни «Только» певицы Нюши. В окно квартиры лезет весеннее солнце. За столом сидит парень с короткой стрижкой и большими ушами, его зовут Лев. Перед ним — тетрадь. Смотри, что там записано: «Чем хуже положение, тем более усиливай деятельность». И еще: «Преодолевай тоску трудом, а не развлечением». 19-летний Лев весь март лечился от гонореи, а потом придумал и записал себе правила, которыми собрался руководствоваться в жизни. Так Толстой стал вести дневник. Думаешь, через пару недель он забыл об этой идее и увлекся разведением джунгарских хомяков? Толстой записывал мысли по поводу своей жизни и поступков до самой смерти в 82 года! Ты можешь проследить его целеустремленность и тягу к самосовершенствованию, например, по «Избранным дневникам», которые с 1978-го по 1985 год выпускало издательство «Художественная литература» (21 том!).

2. Был храбрым

Осень 1851 года, Чечня, место неподалеку от Кизляра. Река Терек бурлит и уходит за поворот, где-то за лесом горцы чистят ружейные дула. На нашем берегу, словно расстрелянный, спит казак, а юнкер 4-й батареи 20-й артиллерийской бригады Лев Толстой смотрит, как солнце опускается за горы. Писатель (по определению — мирный человек) на поле боя отличался завидным мужеством.

В 1851 году Лев отправился на Кавказскую войну, а потом стал участником Крымской. С 1854-го по 1855 год он оборонял Севастополь, командовал батареей, которая находилась на 4-м бастионе — в одном из самых опасных мест. Вражеские снаряды туда падали так часто, что это казалось каким-то природным, как снег зимой, явлением. Когда в 1856 году Лев вышел в отставку, на груди у него висел орден Святой Анны и медаль «За защиту Севастополя».

3. Вечно боролся с собой

Ясная Поляна, Тульская область, лето 1860 года. Лев уже отрастил бороду, крупные уши скрывают волосы. Он ступает по тропинке. Вокруг зеленый лес, а в глазах Толстого что-то неуловимое. Обдумывает судьбы местных крестьян? Вовсе нет.

«Шлялся в саду со смутной, сладострастной надеждой поймать кого-то в кусту. Ничто мне так не мешает работать», — писал позже Толстой о таких днях.

Одним из своих основных пороков Лев считал страсть к женщинам — он то побеждал ее, то вновь проигрывал в этой борьбе, затянувшейся на многие годы. В итоге его любовь к слабому полу пошла на пользу мировой литературе и кинематографу. Как ты, наверное, знаешь, главная героиня романа «Анна Каренина» (издан в 1878 году) — женщина. Эту работу Льва Толстого режиссеры из разных стран мира экранизировали уже 30 раз — первая версия фильма вышла в 1910 году, а последняя — в 2012-м (режиссер Джо Райт, в главной роли Кира Найтли).

В деревне Ясная Поляна. Источник фото: Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга.

4. Не боялся экспериментов

В 1859 году Лев Толстой открыл для крестьянских детей странную школу прямо в своем имении. Толстой, представь себе, был уверен, что учеба должна быть исключительно в удовольствие. «Образование не может быть насильственно и должно доставлять наслаждение учащимся» — вот что он писал. В Яснополянской школе, помимо самого Льва, преподавали еще четыре человека. Они обязаны были не вдалбливать знания в детей, а заинтересовать их уроками. Школьники могли сами выбирать, на какие занятия им ходить, ученикам разрешалось являться на уроки в любое время и покидать школу, когда захочется.

Zorkinadventures. Мужские истории. Рассказы о вещахhttps://zen.yandex.ru/media/zorkinadventures/sluji...stogo-5df6ad555ba2b500adc45790, удивительных местах, событиях и героях. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить свежие публикации! Присылайте свои истории на zoanton@yandex.ru

|

Метки: толстые |

Усадьба КОРЕНЕВО (КРЕНЕВО, СПАССКОЕ), Московская область, Люберецкий район |

Усадьба КОРЕНЕВО (КРЕНЕВО, СПАССКОЕ), Московская область, Люберецкий район

Усадьба принадлежала Нарбековым, которые были близки к Милославским во времена правления Алексея Михайловича. Возведение кореневского храма кирпича в стиле позднего барокко относится к тому периоду, когда в Люберцах было приостановлено строительство дворца Петра III. Интересной особенностью оформления церкви являются крупные белокаменные рокайльные капители, пилястр нижнего яруса храма, апсиды и притвора. Внутри здания главного дома усадьбы, построенного в 1820-е годы над входной дверью большой комнаты в нижнем этаже был любопытный рельеф - сидящая с кувшином Венера, богиня любви и красоты, и ее сын Амур, который пьет из чаши, поддерживаемой Венерой. Последней владелицей усадьбы Коренево была княгиня Мария Алексеевна Оболенская, урожденная Долгорукова, получившая имение по наследству от бабушки. Советский селекционер Лорх Александр Георгиевич вывел известные сорта картофеля — Лорх и Кореневский...

| 27 января 2013 г. Усадьба КОРЕНЕВО Нарбековы, Левашовы, Долгорукие, Оболенские М О С К О В С К А Я о б л а с т ь ... ... р а й о н Л Ю Б Е Р Е Ц К И Й |

|

Архивные документы подтверждают как древность села Коренево, так и изменчивость его названия. Первые документальные сведения о нем содержатся в писцовой книге 1623 г. |

|

|

|

2. Коренево. За домом прячется церковь. |

|

«За подъячим за Елизарьем Михайловым по государевой грамоте 121 (1613) г. да по памяти с Поместного приказа 131 (1623) г., что было в поместье за Иваном Лазорева деревня Коренева, а в ней двор приказчика, пашни лесом поросли 14 чети, сена 25 копен, лесу пашенного и непашенного 5 десятин; пустошь Стягова, пустошь Шилкова, пустошь Лапатина… Всего деревня да три пустоши, а в них пашни паханой наездом середней земли 67 чети, сена 95 копен. Елизару по государевой грамоте 50 чети, а 4 чети за ним на оброке». |

|

|

|

3. Надпись "ВНИИ Крахмалопродуктов, Кореневский экспериментальный завод". |

|

Как видим, деревня существовала еще в XVI в., но о ее прежнем помещике Иване Лазореве у нас нет сведений. На поместных условиях и сравнительно недолго владел этим имением и подъячий Елизарий Михайлов. |

|

|

|

4. Улица Некрасова ведет к пруду. |

|

В межевой книге Обарнича стана от 1628 г. мы вновь встречаем название этого имения, так как граница пустоши Опариной вдовы Марфы Красновой проходила «по речке Мальшенке до болота … с Андрея Самарина деревнею Коренево», а далее с пустошью Никоновой Ивана Ладыженского. Но имена Андрея Самарина и Ивана Ладыжского также очень скоро выбыли из списков местных землевладельцев. |

|

|

|

5. Справа находился пруд. |

|

Надолго утвердилась в этих местах фамилия Нарбековых, которые впервые упоминаются как владельцы двух небольших имений в Обарничем стану, удаленных друг от друга. |

|

|

|

6. Левее за стадионом находился пруд, сейчас его нет, на его географическом берегу выстроена новостройка. |

|

Потап Дмитриев сын Нарбеков в 1621 г. получил в поместье деревню Селезневу на речке Пехорке с пустошами Мечево и Лысково. В Селезневе числился только двор помещиков, земли же его имения севернее сельца Корнеева узкой полосой тянулись от реки Пехорки до среднего течения речки Черной. |

|

|

|

7. Кореневская средняя школа № 59 пос. Красково. |

|

Селезнево принадлежало потомкам П.Д. Нарбекова до второй половины XVII в., когда оно было продано графу П.А. Румянцеву-Задунайскому. |

|

|

|

8. Вид на храм со стороны кореневской школы. |

|

Второе имение этой семьи появилось в 1627 г., когда сын Нарбекова Савелий Потапович купил в вотчину пустошь Клишки, расположенную около Гжельской дороги (ф. 1209, оп. 1, кн. 9806, лл. 737-739). |

|

|

|

9. Остатки старой аллеи. |

|

Род Нарбековых идет от Дмитрия Ильича Нарбекова (по преданию – сын татарского мурзы Багрина), перешедшего на московскую службу в середине XV в. Об их служебном положении до начала XVII в. не встречается сведений. |

|

|

|

10. Церковь. Усадебный дом находился на месте подъезда с правой стороны пятиэтажки. |

|

Савва (Савелий) Потапович Нарбеков был первым, кому удалось добиться заметного успеха. Начав службу в должности стряпчего в 1627-1636 гг., десять лет спустя он уже числился дворянином московским, а в последние годы жизни (он умер в 1647 г.) состоял воеводой Усмерским и Терским. |

|

|

|

11. Улица Крупской ведет к железной дороге. |

|

Возвышение Нарбековых было связано с установлением родственных связей с князьями Милославскими, а через них и с царской семьей. Милославские, выходцы из польского княжеского рода, на русской службе затерялись между множеством князей и княжат. |

|

|

|

12. Памятник коренёвцам, погибшим во время войны 1941-1945гг. |

|

Лишь одному из них, Илье Даниловичу Милославскому, женатому на Екатерине Федоровне Нарбековой, улыбнулось неожиданное счастье. Благодаря содействию всесильного боярина Бориса Ивановича Морозова, который был воспитателем будущего царя Алексея Михайловича, а затем фактически правителем государства в первые годы его царствования, дочь И.Д. Милославского Мария Ильинична стала женой молодого царя, а вторая дочь была выдана за боярина Б.И. Морозова. В результате Нарбековы на правах родственников приблизились к царскому двору. |

|

|

|

13. Улица Лорха. Лорх Александр Георгиевич (15 (27) мая 1889, Санкт-Петербург — 6 февраля 1980, Москва), советский селекционер. Вывел (с участием П. С. Гусева) известные сорта картофеля — Лорх и Кореневский. |

|

Неудивительно, что сын Савелия Нарбекова Василий Савелич связал свою судьбу с придворной службой. В 1668 г. он отмечен как стольник в свите царицы Марии Ильиничны, в 1668 г. числился уже стольником самого царя Алексея Михайловича, в 1681 г. получил звание думного дворянина. Во время правления царевны Софьи он стал одним из ее доверенных людей и получил звание окольничего. |

|

|

|

14. В 1913 г. с запада к церкви пристроили небольшую трапезную. |

|

Приобретенное Савелием Нарбековым имение, первоначально состоявшее из единственной пустоши Вражки, со временем значительно расширилось: в 1687 г. в вотчине окольничего Василия Саввича Нарбекова состояла уже деревня Коренево, затем он прикупил находившуюся по соседству деревню Жеглово, принадлежащую прежде Никифору Афанасьевичу Сытину. |

|

|

|

15. На остановке. |

|

В 1691 г. в имении В.С. Нарбекова была построена церковь Спаса Преображения Господня, и с тех пор Коренево стало селом. В делах Патриаршьего приказа сохранились сведения, что в 1703 г. церковь была обложена данью за истекшие 13 лет, с 1691 по 1703 гг. |

|

|

|

16. Красковский культурный центр в Коренево. |

|

Поражение царевны Софьи в борьбе с Петром привело к падению ее сторонников Милославских. В.С. Нарбеков при Петре I сохранил звание окольничего, но его потомки уже не достигали таких высот. |

|

|

|

17. Церковь Преображения Господня выстроена из красного кирпича. |

|

После смерти Василия Саввича село Коренево, числившееся в 1705 и 1709 гг. за его вдовой Аграфеной Павловной, явно пришло в упадок. В 1709 г. в нем отмечены только дворы попа и дьячка при церкви Преображения Господня, двор вотчинницы с приказчиком и скотный двор с деловыми людьми. |

|

|

|

18. В 1858 г. в храме вновь были расписаны стены, обновлена живопись, резьба и позолота на всем иконостасе. |

|

В деревне Жеглово от 4 дворов остался «живущим» только в одном дворе крестьянин Тихон Кириллов, «увечен», да два двора пустых: «Родион Филиппов с женою кормятся Христовым именем и сошли в нынешнем году безвестно… Василий Федоров взят к Москве в боярский двор». В 1715 г. имение состояло за Степаном Нарбековым, а в 1767 г. его владельцем был поручик Александр Владимирович Нарбеков. |

|

|

|

19. Пятиэтажный кирпичный дом 1996 года постройки. Перед ним старые деревья. |

|

Материалы генерального межевания 1760-х гг. свидетельствуют, что имение Нарбековых занимало довольно большую территорию, протянувшуюся на несколько верст в восточном направлении. Но в хозяйственном отношении оно было мало освоено. Из 889 десятин земли только 20 были заняты усадьбой, 58 десятин пашней и 28 сенокосными угодьями. Остальную территорию занимали 738 десятин леса и 55 десятин неудобий – под речкой и прудами, болотами и оврагами. |

|

|

|

20. Улица Крупской. Вид по прямой линии от главного дома Оболенских. |

|

В имении кроме села Коренево и деревни Жеглово впервые отмечена как живущая деревня Малые Вражки, но все крестьянское население в них составляло только 11 дворов с 31 жителем мужского и 30 женского пола. |

|

|

|

21. Прямо за памятником по прямой линии на месте пятиэтажки стоял усадебный дом. |

|

Сохранившийся в архиве план «дачи» дает возможность определить местоположение и планировку существовавших в ту пору селений. Село Коренево располагалось вдоль правого берега речки Мальшевки, по которой шла граница с землей села Богородского-Краскова. На плане видны копаные пруды в долине речки и большое болото в ее верховье. Деревня Малые Вражки находилась на Большой Касимовской дороге, а деревня Жеглово – в восточной части имения, на расстоянии около двух верст от Коренево, в окружении дремучих лесов. |

|

|

|

22. В 1794 г. вокруг церкви возвели кирпичную ограду с надвратной колокольней. К сожалению, ничего не сохранилось. |

|

Экономические примечания дают сведения о том, что в селе находилась каменная церковь Спаса Преображения Господня, отмечен «дом господский деревянный». |

|

|

|

23. Углы здания обработаны пилястрами. |

|

Краевед В. Матюшкин высказывал в газетной статье интересные замечания, относящиеся к истории создания и оценке архитектурных достоинств каменного храма в селе Коренево: «Возведение кореневского храма относится к тому периоду, когда в Люберцах было приостановлено строительство дворца Петра III. |

|

|

|

24. Пристроенная позднее трапезная часть выдержана в стиле храма, но ее фасад лишен художественного убранства. |

|

Большое количество строителей и поставщиков материалов оказалось без работы, и этим обстоятельством, несомненно, воспользовались владельцы подмосковных усадеб. Многие строительные артели были привлечены тогда для работы в помещичьих имениях. |

|

|

|

25. Отца Петра расстреляли на полигоне в Бутове. В здании открыли клуб с кинозалом, затем швейный цех. |

|

Храм в Коренево строили мастера высокого класса. Его центральная часть имеет форму восьмерика, который делится на два яруса белокаменным антаблементом. С востока и с запада к восьмерику примыкают прямоугольной формы алтарь и притвор. Как и грани восьмерика, на углах они украшены пилястрами с капителями. Великолепно исполненные лица и другие скульптурные элементы капителей свидетельствуют о большом мастерстве резчика по камню, который мог быть люберчанином. |

|

|

|

26. Кирпичная Преображенская церковь построена в 1762-1777гг. в усадьбе А.В.Набекова. |

|

В гранях второго яруса храма в горизонтальном и вертикальном направлениях чередуются овальной формы окна. Эта форма была наиболее популярна в барокко. При внимательном осмотре памятника можно заметить, что овал положен и в основу композиционного построения его фасадов». |

|

|

|

27. Наиболее интересной особенностью оформления церкви являются крупные белокаменные рокайльные капители. |

|

Как видим, последнему из Нарбековых удалось оставить память о себе и своем роде в виде прекрасного храма, хотя хозяйственное положение его имения было незавидным: «Земля песчаная, хлеб средственной, покосы худшие. Лес строевой сосновой, еловой; дровяной березовой и осиновой. Крестьяне на пашне» (то есть должны были отрабатывать барщину). |

|

|

|

28. Улица Некрасова. |

|

В последующие десятилетия деревня Жеглово прекратила свое существование. Сменились и владельцы имения, о чем свидетельствуют новые Экономические примечания 1800 г.: «Дача 182. Село Коренево – 6 дворов и деревня Малые Вражки покойного генерал-порутчика Ивана Васильевича Левашева дочерей его девиц Татьяны, Елизаветы, Катерины и Настасьи… Село при верховье речки Мальшевской. Церковь каменная об одном етаже во имя Софии Премудрыя, вокруг оной ограда каменная болистратом. Дом госпоцкой деревянной с разными службами. Два копаных пруда, в них ловитца рыба короси, щуки и окуни. Деревня Малые Вражки на суходоле при большой Касимовской дороге. Церковная земля на суходоле. Лес растет дровяной березовой, осиновой и еловой. Звери водютца волки, лисицы, зайцы. Птицы мелких родов. Грунт земли пещаной, показанный хлеб родитца средственно, покосы худшие. Крестьяне на пашне, промыслов не имеют. Состояние бедного. Женщины упражняются в вязании на продажу шерсти». |

|

|

|

29. Церковь недавно ремонтировалась. Правда, покрытые жестью барабан и глава мало соответствуют барочному облику здания. |

|

В 1812 г. село Коренево и деревня Малое «Брашково» упоминаются в ведомости об ущербе, нанесенном французским нашествием: «Дом господский и имевшиеся в нем вещи, лошади, коровы, овцы, птица, хлеб ржаной и яровой, также у крестьян половинное число хлеба, скот и лошади неприятелем разграблены». |

|

|

|

30. Улица Некрасова. Старая аллея соединяла два усадебных пруда. |

|

За девицами Левашевыми Коренево числится и в 1816 г. В 1834 г. его помещиком назван Поляков, но в 1852 г. оно записано за княгиней В.Н. Долгоруковой. Вероятно, к этому времени относится новый этап в развитии кореневской усадьбы. Значительно расширенный большой пруд был соединен каналом с малым прудом и торфяными болотами, в результате чего вода в прудах постоянно циркулировала. Вдоль канала были устроены две аллеи. Березовый мостик через канал, тропинка в березовой роще – все это придавало усадьбе живописный колорит. |

|

|

|

31. Улица Некрасова и угол дома жилого комплекса "Коренёвский хуторок", который построен на месте усадебного пруда. |

|

Усадебный дом, выстроенный полностью из дерева, не сохранился до наших дней, но многие жители еще помнят его. В центральной части двухэтажного дома располагалась лоджия с колоннами. Она соединялась с гостиной, по сторонам которой находились кабинеты с большими полукруглыми окнами. Украшавшие их деревянные карнизы и балясник вдоль подоконника перекликались с элементами архитектуры эпохи классицизма. |

|

|

|

32. Вечная память. |

|

Внутри здания, над входной дверью большой комнаты в нижнем этаже, очевидно, столовой, был любопытный рельеф – одна из наиболее характерных ампирных деталей, которые позволяют датировать строительство дома примерно 1820-1830 гг. На рельефе виднелось изображение мифологического содержания: сидящая с кувшином Венера, богиня любви и красоты, и ее сын Амур, который пьет из чаши, поддерживаемой Венерой. Вызывали интерес и паркеты различного рисунка, хорошо сохранившиеся на первом этаже. |

|

|

|

33. Пруд. |

|

К середине XIX в. заметно увеличилось население села – теперь в нем 12 крестьянских дворов, крестьян 48 мужского и 53 женского пола. Отмечена удаленность села от Москвы: «20 верст от Покровской заставы, по Касимовской дороге, на левой стороне 3 версты». О Малых Вражках сведения не приведены. |

|

|

|

34. Раньше в прудах была проточная вода и водилась щука. |

|

К сожалению, по селу Коренево и Малым Вражкам, составлявшим единое крестьянское общество, в архивах не сохранились ни Уставная грамота, ни дело о выкупе крестьянами земельных наделов. Формально надел земли на каждую ревизскую душу составил около 7 десятин – значительно выше, чем устанавливалось Положением для Московского уезда. Однако из 889 десятин числившейся в имении земли крестьяне получили в наделы только 288, а 600 десятин остались за помещицей. Но теперь ей не принадлежала уже деревня. Она владела только усадьбой и обширными лесами и земельными угодьями. |

|

|

|

35. Раньше прудов было много, сейчас остался один и то обмелевший. |

|

Пореформенные годы характеризуются тем, что заметно вырос достаток жителей: в селе почти удваивается количество домов, опережая прирост населения. В описании селений Московского уезда в 1884 г. село названо «Крынево (Кренево)». В нем отмечены церковь Преображения Господня, господский дом, дворов 21, мужчин 65 и женщин 75. В деревне Овражки на Касимовской дороге, от станции Быково в 5 верстах, числятся 14 дворов, мужчин 25 и женщин 36. |

|

|

|

36. Вид на храм Преображения Господня с улицы Крупской. |

|

Эти сведения совпадают с данными подворной описи 1883 г., на основании которой можно отметить проявление имущественного неравенства среди крестьян: из 21 семей семья Евдокима Васильева из 9 мужчин и 8 женщин имеет 2 избы, а одна семья не имеет избы; уже в это время 4 семьи живут на стороне. |

|

|

|

37. За этой пятиэтажкой стоит церковь. Представьте, на месте левого подъезда находился угол барского дома Оболенских, вход там где машины стоят и направо уходит веранда. |

|

При церкви существовала библиотека. В приходе имелась земская Зенинская школа, учрежденная в 1891 г. Старостой церкви с 1905 г. состоял князь Алексей Васильевич Оболенский. |

|

|

|

38. На этом месте до 1980-х годов стоял барский дом. |

|

В деревне Малые Вражки на 13 семей приходится 11 изб, так как 2 семьи живут на стороне, не имея изб, земли и скота. В каждом дворе имелось только по одной корове и лошади. За крестьянами села Коренево и деревни Вражки числилась недоимка 850 руб. |

|

|

|

39. А вдалеке был усадебный пруд. |

|

Старые карты |

|

Описание Московской губернии по местному обследованию 1899-1900 гг. дает довольно подробные сведения о положении крестьян. Усиливается отход жителей из села: из крестьянских 26 дворов числятся в отсутствующих 6 семей, в основном малолюдных (6 мужчин, 10 женщин). Из 57 мужчин числятся грамотными или учащимися 24, из 69 женщин – только 9. Лишь 12 хозяйств имели лошадей и обрабатывали землю сами, 7 нанимали рабочий скот и инвентарь, а 9 не обрабатывали своих наделов (5 «наличных» и 4 отсутствующих семьи). Урожай ржи получали низкий, зато картофеля – сам – 7,3, и сеяли его вдвое больше. Не имели коров 6 семей. Неудивительно, что почти все взрослое население было занято промыслами либо дома – 39 человек, либо на стороне – 40 человек. Это были папиросники, размотчики нитей, ломовые извозчики, чернорабочие, разноторговцы и лишь один владелец торгового заведения. |

|

1300-1700 год. |

|

Последней владелицей усадьбы Коренево была княгиня Мария Алексеевна Оболенская, урожденная Долгорукова, получившая имение по наследству от бабушки. Ее муж Василий Васильевич Оболенский умер в 1890 г. М.А. Оболенская осталась многодетной вдовой и вырастила детей до совершеннолетия. Она умерла в 1929 г. в подмосковном поселке Царицыно. В Москве работает ее внук Николай Владимирович Оболенский, ныне заслуженный архитектор России, академик и член-корреспондент трех международных академий. |

|

1766 год. |

|

После революции на базе господской усадьбы был организован совхоз «Коренево». Обрабатываемой пашни он имел только 5 десятин, остальная земля заросла 25-30-летним лесом. Скота почти не было. Весной 1920 г. в совхоз «Коренево» была переведена станция по селекции картофеля. Одновременно происходили перемены и в селе. К 1927 г. в Кореневе числилось уже 46 домов с населением 142 человека мужского и 218 женского пола, увеличилось количество земли с 316 десятин в 1911 г. до 341 десятины. Вдвое возросло количество скота в селе, но оно не поспевало за приростом населения: почти половина крестьян не имела лошадей и в 9 хозяйствах не было коров. |

|

1797 год. |

|

Кустарные промыслы потеряли прежнее значение. Только 3 хозяйства занимались извозом, 7 жителей работали на фабриках, а третья часть крестьянских семей получала доход от сдачи жилья. В целом же хозяйство не было стабильным, о чем свидетельствуют колебания общей суммы налогов: 588 рублей в 1925 г., 992 рубля в 1926 г. и 678 рублей в 1927 г. |

|

1797 год. |

|

Более подробные сведения об этом времени содержатся в воспоминаниях старожилов, имена которых, также как и составителей, не зафиксированы: «Октябрьская революция в корне изменила жизнь села. Большая часть земли, ранее принадлежавшей князьям, перешла к крестьянам. Организовали сельсовет, первым председателем которого выбрали Наталью Афанасьевну Капралову, секретарем – Александра Ивановича Князева. Его отец Иван Петрович Князев был председателем комитета бедноты. |

|

1849 год. |

|

В 1925 г. возникла в Коренево первая комсомольская организация. В ячейке было 25 комсомольцев, каждому не более 17 лет. В числе первых комсомольцев были проживающие в Коренево А.И. Князев и М.И. Зенкина. Многие родители поначалу запрещали детям вступать в комсомол. Юноши и девушки скрывали от них свою принадлежность к ячейке, но когда комсомольцы хорошо зарекомендовали себя, родители смирились. Среди комсомольцев была одна девушка – трактористка, о которой в то время писали в газетах. Форма у комсомольцев-юношей была полувоенной, девушки-комсомолки носили красные косынки. |

|

|

|

1860 год. |

|

Комсомольская организация росла. Были организованы футбольная и волейбольная команды. Комсомольцы собирали металлолом и макулатуру, на вырученные деньги покупали книги и костюмы для драмкружка. В 1929-1930 гг. комсомольцы помогали в работе Кореневскому сельсовету, участвовали в раскулачивании и выселении кулаков. Они организовывали диспуты, в том числе в присутствии кореневского священника, проводили политбеседы с населением. |

|

|

|

1878 год. |

|

Богослужения в храме продолжались до 1932 г., настоятеля Петра Маркова расстреляли в 1937 г. После закрытия храма все церковное убранство было утрачено. В здании открыли клуб с кинозалом, затем швейный цех. В 1983 г. помещение храма было передано мастерским художественного фонда. За эти годы церковь перестраивалась. |

|

|

|

1925 год. |

| В 1936 г. организовали драмкружок, ставили пьесы на злобу дня, изобличали неполадки. Драмкружок состоял из 30 человек. Вскоре силами комсомольцев были созданы струнный и духовой оркестры, при клубе открыли школу танцев.» |

|

|

|

1928 год. |

|

С образованием ВНИИ картофельного хозяйства и развитием его жилого фонда бывшее село выросло в поселок Коренево. На его территории появился ряд новых организаций. За поселком в предвоенные годы был устроен аэродром, где тренировались планеристы. На аэродроме бывали известные летчики. В годы войны он уже не действовал. |

|

|

|

1939 год. |

|

После закрытия храма все церковное убранство было утрачено. В здании открыли клуб с кинозалом, затем швейный цех. В 1983 г. помещение храма было передано мастерским художественного фонда. За эти годы церковь перестраивалась. |

|

|

|

1940 год. |

| В 80-е годы усадебный дом снесли и на месте его построили пятиэтажку. |

|

|

|

1942 год. |

|

Здание передано Русской Православной Церкви в 1992 г. Усилиями настоятеля, общины и прихожан храму возвращен его первоначальный облик. |

|

|

|

1957 год. |

|

|

|

1982 год |

|

|

|

2003 год. |

|

|

|

2003 год. |

|

|

|

2009 год |

|

|

|

2012 год |

Ссылки на Panoramio и Google Earth

| http://www.panoramio.com/user/3393283/tags/Коренево |

Ссылки

Спасибо, есть что добавить?

Метки: Долгорукие, Коренево, Левашовы, Люберецкий район, Московская область, Нарбековы, Оболенские, барокко, пруды, фото 2013, церкви

|

Метки: дворянские владения оболенские |

Усадьба КОРЕНЕВО, Люберецкий район, архивные фотографии |

Усадьба КОРЕНЕВО, Люберецкий район, архивные фотографии

- 11 июл, 2017 в 2:05

deadokey в Усадьба КОРЕНЕВО, Люберецкий район, архивные фотографии

В Люберецком районе в Коренево находился дом Оболенских. Про саму усадьбу я писал 4 года назад http://deadokey.livejournal.com/40046.html, но старых фотографий дома не было ни в паспортах на памятник, ни в книгах. И вот, благодаря Ларисе Андреевой, которая любезно прислала фотографии, мы можем увидеть усадьбу.

Здание главного дома усадьбы Коренево, построенного в 1820-е годах, до наших дней не сохранилось. Но многие жители еще помнят его. В центральной части двухэтажного дома располагалась лоджия с колоннами. Она соединялась с гостиной, по сторонам которой находились кабинеты с большими полукруглыми окнами. Украшавшие их деревянные карнизы и балясник вдоль подоконника перекликались с элементами архитектуры эпохи классицизма.

На заглавной фотографии Дом Оболенских, дальняя сторона от ул. Лорха.

2. Группа сотрудников песчаного картофельного опытного поля. Здесь советский селекционер Лорх Александр Георгиевич вывел известные сорта картофеля — Лорх и Кореневский.

После революции на базе господской усадьбы был организован совхоз «Коренево». Обрабатываемой пашни он имел только 5 десятин, остальная земля заросла 25-30-летним лесом. Скота почти не было. Весной 1920 г. в совхоз «Коренево» была переведена станция по селекции картофеля.

3. Фото до 1980 года. Возле дома номер 9 по улице Лорха.

4. Фото до 1955 года. Место между домом Оболенских и улицей Чехова. Сейчас здесь сквер с памятником.

5. Фото до 1980 года. Пруд около НИИ Крахмалопродуктов.

6. Фото 2013 года. Левее за стадионом находился пруд, сейчас его нет, на его географическом берегу выстроена новостройка.

7. Фото до 1970 года. Дом номер 9 на улице Лорха. Старые бараки.

8. Фото до 1972 года. Памятник Ленину.

9. Фото до 1972 года.

10. Фото до 1962 года. Дом номер 9 по улице Лорха. Справа потом построили магазин-клуб и хлебно-молочную палатку. Сейчас здесь Красковский культурный центр.

11. Красковский культурный центр в Коренево.

Сохранившийся в архиве план «дачи» дает возможность определить местоположение и планировку существовавших в ту пору селений. Село Коренево располагалось вдоль правого берега речки Мальшевки, по которой шла граница с землей села Богородского-Краскова. На плане видны копаные пруды в долине речки и большое болото в ее верховье. Деревня Малые Вражки находилась на Большой Касимовской дороге, а деревня Жеглово – в восточной части имения, на расстоянии около двух верст от Коренево, в окружении дремучих лесов.

Дом Оболенских, сторона дальняя от ул. Лорха.

12. Дом Оболенских, сторона дальняя от улицы Лорха. В 1980-е годы усадебный дом снесли и на месте его построили пятиэтажку.

Последней владелицей усадьбы Коренево была княгиня Мария Алексеевна Оболенская, урожденная Долгорукова, получившая имение по наследству от бабушки. Ее муж Василий Васильевич Оболенский умер в 1890 г. М.А. Оболенская осталась многодетной вдовой и вырастила детей до совершеннолетия. Она умерла в 1929 г. в подмосковном поселке Царицыно. В Москве работает ее внук Николай Владимирович Оболенский, ныне заслуженный архитектор России, академик и член-корреспондент трех международных академий.

13. Прямо за памятником по прямой линии на месте пятиэтажки стоял усадебный дом.

|

Метки: дворянские владения оболенские |

Владимир Оболенский |

Владимир Васильевич Оболенский р. 17 сентябрь 1890 ум. до 1940

Запись:277384

Полное дерево

Поколенная роспись

| Род | Оболенские |

| Пол | мужчина |

| Полное имя от рождения |

Владимир Васильевич Оболенский |

| Родители

♂ Василий Васильевич Оболенский [Оболенские] р. 1846 ум. 1890 ♀ Мария Алексеевна Долгорукова (Оболенская) [Долгоруковы] р. 29 январь 1851 ум. 1930 |

|

События

17 сентябрь 1890 рождение: Москва, Российская империя, Титул: князь

1921 брак: Москва, СССР, ♀ Варвара Александровна Гудович (Оболенская) [Гудовичи] р. 1900 ум. 1938

1922 рождение ребёнка: Царицыно, Московская область, СССР, ♀ Елизавета Владимировна Оболенская (Павлинова) [Оболенские] р. 1922

с 1923 по 1924 рождение ребёнка: Царицыно, Московская область, СССР, ♂ Андрей Владимирович Оболенский [Оболенские] р. с 1923 по 1924

20 июль 1927 рождение ребёнка: Царицыно, Московская область, РСФСР, СССР, ♂ Николай Владимирович Оболенский [Оболенские] р. 20 июль 1927

1937 место жительства: Царицыно, Московская область, СССР, Бухгалтер, арестован, репрессирован

до 1940 смерть: расстрелян в тюрьме

[править] Источники

- ↑ http://baza.vgdru.com/1/23457/all.htm -

- ↑ http://archive.li/Yy5P7#selection-1459.1-1463.65 - Князья Оболенские. 17-е колено № 265. Кн. Владимир Васильевич (215). 17.09.1890 – 1937. Бухгалтер. Ж.: графиня Варвара Александровна Гудович (1900 – 1938)

Ближайшие предки и потомки

Прародители

♂ Иродион Андреевич Оболенский

рождение: 1820

брак: ♀ Мария Александровна Львова (Оболенская)

смерть: 1891

рождение: 1811

титул: князь

брак: ♀ Аделаида Петровна Шелашникова (Оболенская)

смерть: 1866

♂ Владимир Андреевич Оболенский

рождение: 1814

титул: князь

брак: ♀ София Ивановна Миллер (Оболенская) , 2

смерть: 1877

♀ Екатерина Андреевна Оболенская (Волкова)

рождение: 9 январь 1796

брак: ♂ Николай Аполлонович Волков

смерть: 23 апрель 1849

♀ Наталья Андреевна Оболенская (Озерова)

рождение: 20 декабрь 1812, Н.Новгород

титул: княжна

брак: ♂ Сергей Петрович Озеров

смерть: 2 июнь 1901, Ц.Село

♂ Николай Андреевич Оболенский

рождение: 1822

титул: князь

брак: ♀ Александра Львовна Боде (Оболенская)

смерть: 1867

♂ Василий Андреевич Оболенский

рождение: 1818

титул: князь

брак: ♀ Прасковья Леонидовна Невоструева

смерть: 1883

♀ Прасковья Леонидовна Невоструева

рождение: 1825

брак: ♂ Василий Андреевич Оболенский

смерть: 1885

♂ Ростислав Алексеевич Долгоруков

рождение: 31 январь 1805, Санкт-Петербург, Российская империя, Титул: князь

обучение: 1815, Санкт-Петербург, Российская империя, Пажеский Е.И.В. корпус

войсковое звание: 14 май 1821, Санкт-Петербург, Российская империя, Поступил корнетом в л.-гв. Уланский полк вел. кн. Михаила Павловича

войсковое звание: 15 февраль 1827, Санкт-Петербург, Российская империя, Пожалован в поручики л.-гв. Уланского полка вел. кн. Михаила Павловича

войсковое звание: 26 февраль 1828, Санкт-Петербург, Российская империя, Поручик. Уволен по домашним обстоятельствам

войсковое звание: 19 май 1829, Санкт-Петербург, Российская империя, Поручик. Вновь поступил в тот же л.-гв. Уланский полк

войсковое звание: после 17 ноябрь 1830, Поручик. Участвовал в военных действиях против польских мятежников

войсковое звание: 13 февраль 1831, Награждён орденом Св. Анны 3-й ст. с бантом за отличие в сражении при с. Грохово

войсковое звание: 29 ноябрь 1831, Санкт-Петербург, Российская империя, Пожалован в ротмистры л.-гв. Уланского полка вел. кн. Михаила Павловича

брак: ♀ Екатерина Алексеевна Малиновская (Долгорукова) , Санкт-Петербург, Российская империя

войсковое звание: 9 февраль 1834, Санкт-Петербург, Российская империя, Ротмистр. Уволен по домашним обстоятельствам

войсковое звание: 6 декабрь 1834, Санкт-Петербург, Российская империя, Поступил поручиком в лейб-гвардии Гусарский полк, однополчанин Лермонтова и Ивана Гончарова, среднего брата Натальи Николаевны Пушкиной. Хорошо знал А. С. Пушкина

собственность: 6 сентябрь 1835, Разделил имение отца с матерью и братьями

войсковое звание: 28 январь 1837, Санкт-Петербург, Российская империя, Штабс-ротмистр лейб-гвардии Гусарского полка

войсковое звание: 6 декабрь 1839, Санкт-Петербург, Российская империя, Ротмистр лейб-гвардии Гусарского полка

войсковое звание: 23 январь 1840, Санкт-Петербург, Российская империя, Вышел в отставку по домашним обстоятельствам с мундиром

войсковое звание: 29 февраль 1840, Санкт-Петербург, Российская империя, Причислен к МВД, переименован в надворные советники

...: 10 декабрь 1841, Внесён в V ч. ДРК Рязанской губернии. 15.11.1853 Внесён в V ч. ДРК Московской губернии

развод: ♀ Екатерина Алексеевна Малиновская (Долгорукова) , Санкт-Петербург, Российская империя, Нескончаемые кутежи и мотовство привели к разрыву с женой. Несмотря на всё своё терпение Екатерина Алексеевна не могла больше выдержать его выходок и рассталась с мужем. Он был плохим мужем и проматывал женино состояние, чем чуть не довел семью до нищеты. Оставив мужа, она с детьми жила в доме князей Долгоруковых, где её очень любили

смерть: 31 август 1849, Одесса, Таврическая губерния, Российская империя, Скончался полковником в отставке

рождение: 24 февраль 1807, Санкт-Петербург, (12.02.1807 с.с.) Титул: князь

обучение: 1822, Москва, Российская империя, Окончил Императорский Московский университет, отделение нравственных и политических наук

обучение: июль 1823, Москва, Российская империя, Получил степень кандидата нравственно-политических наук

профессия: 17 август 1823, Москва, Российская империя, Поступил в штат Канцелярии Московского военного генерал-губернатора

профессия: с 1824 по 1825, Москва, Российская империя, Состоял при сенатской комиссии, ревизовавшей Вятскую губернию

профессия: 16 ноябрь 1824, Москва, Российская империя, Гражданский (статский) чин: титулярный советник, девятый класс табели о рангах

профессия: 1825, Москва, Российская империя, Советник Московской палаты уголовного суда, участвовал в ревизиях Воронежской и Курской губерний

профессия: 3 апрель 1825, Москва, Российская империя, Придворный чин: камер-юнкер, девятый класс табели о рангах

профессия: 16 ноябрь 1828, Москва, Российская империя, Назначен начальником 1-го отделения Департамента государственных имуществ Министерства финансов. Гражданский (статский) чин: коллежский асессор, восьмой класс табели о рангах

профессия: с 1829 по 1834, Москва, Российская империя, чиновник 2-го отделения Собственной Е.И.В.канцелярии

профессия: 17 март 1829, Москва, Российская империя, Гражданский (статский) чин: надворный советник, седьмой класс табели о рангах

брак: ♀ Елизавета Петровна Давыдова (Долгорукова) , Москва, Российская империя

профессия: 4 апрель 1830, Москва, Российская империя, Придворный чин: камергер, четвёртый класс табели о рангах

профессия: 29 январь 1833, Москва, Российская империя, Гражданский (статский) чин: коллежский советник, шестой класс табели о рангах. Служил в департаменте Правительствующего Сената, работал над кодификацией законов

собственность: 6 сентябрь 1835, Разделил имение отца с матерью и братьями. Помещик Сергачского уезда Нижегородской губернии (425 душ), владел также имением в Новосильском уезде Тульской губернии

профессия: 8 ноябрь 1835, Москва, Российская империя, Уволен по прошению от службы

профессия: 1837, Балахнинский уезд, Нижегородская губерния, Российская империя, Почётный смотритель Балахнинского уездного училища

профессия: с 27 март 1838 по 20 октябрь 1840, Вильно, Виленская губерния, Российская империя, (Вильна, Литовская губерния) Виленский губернатор

профессия: с 2 август 1851 по 11 апрель 1853, Олонец, Олонецкая губерния, Российская империя, Олонецкий губернатор. Гражданский (статский) чин: действительный статский советник, четвёртый класс табели о рангах

профессия: с 11 апрель 1853 по 6 январь 1857, Воронеж, Воронежская губерния, Российская империя, Воронежский губернатор. В 1853 году организовывал в Воронеже первую выставку сельских произведений пяти черноземных губерний: Воронежской, Орловской, Рязанской, Тамбовской и Тульской

профессия: 6 январь 1857, Москва, Российская империя, Сенатор Правительствующего Сената, гражданский (статский) чин: тайный советник, третий класс табели о рангах

смерть: 18 март 1882, Москва, Российская империя, (6.03.1882 с.с.) Похороны: 3-й участок, Донской монастырь, Москва (на надгробии он с женой поименованы как Долгорукие, а не Долгоруковы)

♂ Сергей Алексеевич Долгоруков

♂ Сергей Алексеевич Долгоруков

рождение: 14 ноябрь 1809, Симбирск, Симбирская губерния, Российская империя, (2.11.1809 с.с.) Титул: князь (Рождение: 14 (26) сентября 1809 Воронежская губерния, из Википедии – ошибка)

место жительства: 17 май 1815, Москва, Российская империя, Переехал с отцом по месту его работы после смерти матери в 1814 в Симбирске

обучение: 1820, Санкт-Петербург, Российская империя, Пажеский Е.И.В. корпус

профессия: 1826, Санкт-Петербург, Российская империя, Окончил Пажеский корпус, как непригодный к воинской, выпущен на гражданскую службу в Министерство иностранных дел

профессия: 1828, Санкт-Петербург, Российская империя, Придворный чин: камер-юнкер Высочайшего Двора, пятый класс табели о рангах

профессия: с 1829 по 1836, Санкт-Петербург, Российская империя, Служил в русских миссиях сначала во Франкфурте-на-Майне, потом в Берлине

помолвка: ♀ Мария Александровна Апраксина (Долгорукова) , Санкт-Петербург, Российская империя, Ей только пятнадцать лет, и потому их свадьба отложена на два года. Невеста очень хороша собой и сверх того будет богата, её тетка Баранова отдает ей своё имение

брак: ♀ Мария Александровна Апраксина (Долгорукова) , Санкт-Петербург, Российская империя

профессия: 1834, Санкт-Петербург, Российская империя, Придворный чин: камергер Высочайшего Двора, четвёртый класс табели о рангах

собственность: 6 сентябрь 1835, Разделил имение отца с матерью и братьями

профессия: с 1836 по 1843, Санкт-Петербург, Российская империя, Занимал различные должности по Министерству финансов

профессия: 1843, Санкт-Петербург, Российская империя, Переведён в Министерство юстиции, с назначением обер-прокурором 5-го департамента Правительствующего сената

профессия: с 10 март 1848 по 17 март 1848, Ковно, Ковенская губерния, Российская империя, Ковенский губернаторс (ныне Каунас)

профессия: с 17 март 1848 по 2 октябрь 1849, Витебск, Витебская губерния, Российская империя, Витебский губернатор

профессия: 2 ноябрь 1859, Санкт-Петербург, Российская империя, По случаю пятидесятилетнего юбилея награждён алмазными знаками ордена Святого Александра Невского

профессия: 1864, Санкт-Петербург, Российская империя, Пожалован почётным званием статс-секретарь, дававшим право личного доклада императору и объявления его словесных повелений. Назначен статс-секретарём принятия прошений на Высочайшее Имя и исполнял эту должность до 1884

профессия: 1871, Санкт-Петербург, Российская империя, Член Совета министерства финансов и член Государственного совета

профессия: 1872, Санкт-Петербург, Российская империя, Гражданский (статский) чин: действительный тайный советник, второй класс табели о рангах, назначен почётным членом Совета министров

профессия: 1880, Санкт-Петербург, Российская империя, Награждён орденом Святого Владимира 1-й степени

профессия: 1884, Санкт-Петербург, Российская империя, Вышел в отставку

смерть: 29 сентябрь 1891, Санкт-Петербург, Российская империя, (16.09.1891 с.с.) Похоронен в фамильном склепе князей Долгоруковых в Духовской церкви Александро-Невской лавры

♂ Григорий Алексеевич Долгоруков

рождение: 1811, Симбирск, Симбирская губерния, Российская империя, Титул: князь

место жительства: 17 май 1815, Москва, Российская империя, Переехал с отцом по месту его работы после смерти матери в 1814 в Симбирске

обучение: с 1821 по 1827, Санкт-Петербург, Российская империя, Пажеский Е.И.В. корпус

войсковое звание: 1831, Участник штурма Варшавы

войсковое звание: с 1834 по 1835, Участник Кавказской экспедиции против горцев

собственность: 6 сентябрь 1835, Разделил имение отца с матерью и братьями

брак: ♀ Надежда Григорьевна Чернышева (Долгорукова) , Санкт-Петербург, Российская империя

войсковое звание: 1839, Подполковник Генерального штаба. Вышел в отставку

войсковое звание: с 1853 по 1856, Орёл, Орловский уезд, Орловская губерния, Российская империя, Во время русско-англо-французской войны был начальником дружины Орловского уезда, потом командиром полка из 4-х дружин, затем начальником Комиссии попечения о больных и раненых воинах

смерть: 13 март 1856, Симферополь, Таврическая губерния, Российская империя, умер от тифа

♂ Николай Алексеевич Долгоруков

рождение: 16 август 1820, Санкт-Петербург, Российская империя, (было 1819) Титул: князь

собственность: 6 сентябрь 1835, Разделил имение отца с матерью и братьями. Помещик Ставропольского уезда Самарской губернии, владел селами в Аскульской и Рязановской волостях

обучение: 1845, Нижний Новгород, Нижегородская губерния, Российская империя, Нижегородский графа Аракчеева кадетский корпус. Выпуск 1845 г. № 11. Долгоруков Николай Алексеевич. Выпущен в Дворянский полк

брак: ♀ Ольга Александровна Львова (Долгорукова) , Санкт-Петербург, Российская империя

профессия: ок. 1870?, Санкт-Петербург, Российская империя, Гражданский (статский) чин: действительный статский советник, четвёртый класс табели о рангах

профессия: ок. 1871?, Санкт-Петербург, Российская империя, Придворный чин: гофмейстер Высочайшего двора, третий класс табели о рангах

смерть: 16 апрель 1887, Санкт-Петербург, Российская империя

♂ Дмитрий Алексеевич Долгоруков

рождение: 5 апрель 1825, Москва, Российская империя, Титул: князь

крещение: 11 апрель 1825, Москва, Российская империя, Крещен в Московской Сретенского Сорока Петропавловской церкви на Новой Басманной; восприемники: губернский секретарь Платон Николаевич Текутьев и жена надворного советника Николая Ивановича Матрунина Анна Алексеевна

собственность: 6 сентябрь 1835, Москва, Российская империя, Разделил имение отца с матерью и братьями

обучение: 17 апрель 1848, Дерпт, Дерптский уезд, Эстляндская губерния, Российская империя, (ныне Та́рту, Эстония) Обучался в Дерптском Университете. Удостоен звания кандидата философского факультета

профессия: 28 январь 1849, Санкт-Петербург, Российская империя, Поступил в канцелярию Военного министерства с гражданским чином коллежского секретаря, десятый класс табели о рангах

профессия: 23 апрель 1850, Санкт-Петербург, Российская империя, Гражданский (статский) чин: титулярный советник, девятый класс табели о рангах

профессия: 24 июнь 1850, Санкт-Петербург, Российская империя, Придворный чин: камер-юнкер, пятый класс табели о рангах

брак: ♀ Софья Михайловна Миклашевич (Долгорукова) , Санкт-Петербург, Российская империя

профессия: 16 март 1853, Санкт-Петербург, Российская империя, Гражданский (статский) чин: коллежский асессор, восьмой класс табели о рангах

профессия: 16 ноябрь 1853, Санкт-Петербург, Российская империя, Гражданский (статский) чин: надворный советник, седьмой класс табели о рангах

профессия: 10 октябрь 1854, Санкт-Петербург, Российская империя, Должность: и.д. помощника начальника 1-го Отделения канцелярии Военного министерства

профессия: 17 апрель 1855, Санкт-Петербург, Российская империя, Награждён орденом Св. Анны 3-й ст.

профессия: 19 декабрь 1855, Санкт-Петербург, Российская империя, Должность: заведующий особой секретной экспедицией канцелярии Военного министерства

профессия: 15 апрель 1856, Санкт-Петербург, Российская империя, Гражданский (статский) чин: коллежский советник, шестой класс табели о рангах

профессия: 24 май 1856, Санкт-Петербург, Российская империя, Награждён прусским орденом Красного Орла 3-й ст.

профессия: 30 май 1856, Санкт-Петербург, Российская империя, Отчислен от канцелярии с сохранением жалованья в течение одного года

профессия: 17 октябрь 1857, Санкт-Петербург, Российская империя, Должность: помощник статс-секретаря Государственного Совета

профессия: 15 май 1859, Санкт-Петербург, Российская империя, Гражданский (статский) чин: статский советник, пятый класс табели о рангах

профессия: 20 октябрь 1859, Санкт-Петербург, Российская империя, Уволен по домашним обстоятельствам

место жительства: 17 декабрь 1880, Рязань, Рязанская губерния, Российская империя, Внесён в V ч. ДРК Рязанской губернии

смерть: 1909, Санкт-Петербург, Российская империя

♀ Аграфена Николаевна Ждановская (Долгорукова, дю Рокан)

рождение: ок. 1836?, Санкт-Петербург, Российская империя

брак: ♂ Алексей Алексеевич Долгоруков , Санкт-Петербург, Российская империя

...: после 1858, Санкт-Петербург, Российская империя, Второй брак. Муж: Арман Роллан дю-Рокан

♂ Алексей Алексеевич Долгоруков

рождение: 11 апрель 1818, Санкт-Петербург, Российская империя, Титул: князь

собственность: 6 сентябрь 1835, Разделил имение отца с матерью братьями

брак: ♀ Елизавета Петровна Макеева (Долгорукова) , Санкт-Петербург, Российская империя

брак: ♀ Аграфена Николаевна Ждановская (Долгорукова, дю Рокан) , Санкт-Петербург, Российская империя

смерть: после 1857, Санкт-Петербург, Российская империя

♀ Елизавета Петровна Макеева (Долгорукова)

рождение: 1821, Санкт-Петербург, Российская империя

брак: ♂ Алексей Алексеевич Долгоруков , Санкт-Петербург, Российская империя

смерть: 1853, Санкт-Петербург, Российская империя

Прародители

Родители

♀ Евфимия Васильевна Оболенская (Шиловская)

рождение: 1848

брак: ♂ Владимир Сергеевич Шиловский

смерть: 1868

♂ Василий Васильевич Оболенский

♂ Василий Васильевич Оболенский

рождение: 1846, Москва, Российская империя

брак: ♀ Мария Алексеевна Долгорукова (Оболенская) , Москва, Российская империя

смерть: 1890, Москва, Российская империя

♀ Софья Алексеевна Долгорукова (Кашкарова)

рождение: 19 октябрь 1843, Санкт-Петербург, Российская империя, Титул: княжна

...: ок. 1864?, Санкт-Петербург, Российская империя, Брак. Муж: Кашкаров

смерть: до 1885, Санкт-Петербург, Российская империя

♀ Ольга Алексеевна Долгорукова (Алексеева)

рождение: 28 август 1847, Санкт-Петербург, Российская империя, Титул: княжна

...: ок. 1867?, Санкт-Петербург, Российская империя, Брак. Муж: штабс-капитан Алексеев

♀ Лидия Алексеевна Долгорукова (Левшина)

рождение: 24 апрель 1849, Санкт-Петербург, Российская империя, Титул: княжна

...: 1869, Санкт-Петербург, Российская империя, Брак. Муж: Александр Дмитриевич Левшин

♀ Варвара Алексеевна Долгорукова (фон де Сепиан)

рождение: 1857, Санкт-Петербург, Российская империя, Титул: княжна

рождение: 18 январь 1878, Санкт-Петербург, Российская империя, Брак. Муж: Камиль-Эдмунд фон де Сепиан

♀ Мария Алексеевна Долгорукова (Оболенская)

рождение: 29 январь 1851, Санкт-Петербург, Российская империя, На сайте место рождения Игнатовка

брак: ♂ Василий Васильевич Оболенский , Москва, Российская империя

смерть: 1930, Царицыно, Московская область, СССР

Родители

== 3 ==

♀ Прасковья Васильевна Оболенская (Шереметева)

♀ Прасковья Васильевна Оболенская (Шереметева)

рождение: 5 февраль 1883, Москва, Российская империя, Титул: княжна

брак: ♂ w Павел Сергеевич Шереметев , Москва, СССР

смерть: 2 июнь 1942, Умерла в заключении в застенках НКВД

♀ Варвара Васильевна Оболенская (Арсеньева, Салтыкова)

рождение: 10 апрель 1872, Москва, Российская империя, Титул: княжна

брак: ♂ Владимир Васильевич Арсеньев , Москва, Российская империя

...: 1934, Париж, Франция, Второй муж: граф Александр Салтыков (1872, Санкт-Петербург – 1940, Париж)

смерть: 1952, Брюссель, Бельгия

♂ Василий Васильевич Оболенский

рождение: 22 ноябрь 1873, Кокино, Каширский уезд, Московская губерния, Российская империя

войсковое звание: 1898, Москва, Российская империя, Вышел в отставку с чином поpучик запаса

...: 1899, Москва, Российская империя, Брак. Жена: Наталья Стир (NATALIE STEER)

место жительства: 12 февраль 1910, Москва, Российская империя, Действительный член Историко-Родословного Общества в Москве

...: ок. 1918?, Москва, Российская империя, Развод. Бывшая жена: Наталья Стир (NATALIE STEER) (умерла в Москве в 1950-х)

эмиграция: ок. 1919?, Югославия

...: 1920, Югославия, Брак. Жена: Марина Павловна Тилло (THILLOT) (1899, Санкт-Петербург – 1955, Сент-Женевьев-де-Буа)

...: 1921, Югославия, Родилась дочь: Мария Васильевна Оболенская. Муж с 1946, Clamart, Лопухин Михаил Николаевич (1918, Тюмень).

...: 1924, Югославия, Родился сын: Павел Васильевич Оболенский. Жена с 1945, Cognac, Jacqueline Bonnet (1923). Дочь Ariane (1950)

смерть: 22 ноябрь 1952, Сент-Женевьев-де-Буа, Парижский регион, Франция

♂ Сергей Васильевич Оболенский

рождение: 30 сентябрь 1874, Москва, Российская империя, Титул: князь

...: 29 апрель 1899, Москва, Российская империя, Брак. Жена: Наталья Петpовна Штеp

смерть: 1936, Выборг, Финляндия

♀ Елизавета Васильевна Оболенская (Шиловская, Слатвинская)

рождение: 30 декабрь 1875, Москва, Российская империя, Титул: княжна

...: 4 июнь 1897, Москва, Российская империя, Брак. Муж: Владимир Константинович Шиловский (умер в 1907)

рождение: 1908, Москва, Российская империя, Брак. Муж: Евгений Михайлович Слатвинский (Slatvinsky) (1872-1930, умер в заключении)

смерть: 1933, СССР, Умерла в заключении

♂ Алексей Васильевич Оболенский

рождение: 24 январь 1877, Москва, Российская империя, Титул: князь

...: 4 апрель 1904, Москва, Российская империя, Брак. Жена: Прозорова Ольга Алексеевна (10.07.1870, Вятка – 19.03.1959, Стокгольм), вдова Асташева

профессия: 1906, Москва, Российская империя, Надворный советник, чиновник особых поpучений пpи МВД

смерть: 21 ноябрь 1969, Стокгольм, Швеция

♂ Николай Васильевич Оболенский

рождение: 27 июль 1878, Кокино, Московская губерния, Российская империя, Титул: князь

смерть: 1918, Красково, Московская губерния, Российская империя, Пpапоpщик аpтиллеpии

♀ Евфимия Васильевна Оболенская

рождение: 8 февраль 1880, Москва, Российская империя, Титул: княжна

смерть: 1960, Царицыно, Московская область, СССР

♂ Андрей Васильевич Оболенский

рождение: 27 июнь 1881, Москва, Российская империя, Титул: князь

смерть: 30 декабрь 1882, Москва, Российская империя

♀ Ольга Васильевна Оболенская (Прутченко)

рождение: 10 декабрь 1884, Коренево, Московский уезд, Московская губерния, Российская империя, Титул: княжна

...: 1905, Москва, Российская империя, Брак. Муж: Прутченко Николай Михайлович (1869-1929, Царицыно), офицеp л.-гв. Гусаpского полка

смерть: 1961, Царицыно, Московская область, СССР

♂ Александр Васильевич Оболенский

рождение: 1 ноябрь 1887, Москва, Российская империя, Титул: князь

...: 1917, Москва, Российская империя, Брак. Жена: Lydia Koumbo

...: до 1933, Marvejols, Франция, Развод. Бывшая жена: Lydia Koumbo

...: 1934, Marvejols, Франция, Брак. Жена: Lucienne Marie Vanasson

смерть: 1971, Marvejols, Франция

♀ Варвара Александровна Гудович (Оболенская)

рождение: 1900, Санкт-Петербург, Российская империя, Титул: графиня

брак: ♂ Владимир Васильевич Оболенский , Москва, СССР

смерть: 1938, умерла (расстреляна) в тюрьме

♂ Владимир Васильевич Оболенский

рождение: 17 сентябрь 1890, Москва, Российская империя, Титул: князь

брак: ♀ Варвара Александровна Гудович (Оболенская) , Москва, СССР

место жительства: 1937, Царицыно, Московская область, СССР, Бухгалтер, арестован, репрессирован

смерть: до 1940, расстрелян в тюрьме

== 3 ==

Дети

♀ Нина Ильинична Сарафанова (Оболенская)

рождение: 1 январь 1926

брак: ♂ Николай Владимирович Оболенский

♂ Николай Владимирович Оболенский

рождение: 20 июль 1927, Царицыно, Московская область, РСФСР, СССР

титул: князь

брак: ♀ Нина Ильинична Сарафанова (Оболенская)

♀ Елизавета Владимировна Оболенская (Павлинова)

рождение: 1922, Царицыно, Московская область, СССР

...: 1949, Москва, СССР, Брак. Муж: Павлинов Пьер (Pierre) Павлович (1921, Москва - ?)

♂ Андрей Владимирович Оболенский

рождение: с 1923 по 1924, Царицыно, Московская область, СССР

Дети

Внуки

♂ Михаил Всеволодович Оболенский

рождение: 1963, Париж

титул: князь

брак: ♀ Татьяна Николаевна Оболенская , Москва

♀ Татьяна Николаевна Оболенская

рождение: 6 декабрь 1959, Москва

титул: княжна, княгиня

брак: ♂ Михаил Всеволодович Оболенский , Москва

♂ Владимир Николаевич Оболенский

рождение: 28 январь 1966

титул: князь

Внуки

|

Метки: оболенские |

Русские пленные в Германии |

Русские пленные в Германииhttps://zen.yandex.ru/media/diletant.media/russkie...rmanii-5de757bd74f1bc00b2a46c9

4 декабря

В ходе Первой мировой войны немцы взяли в плен почти 1,5 млн солдат и офицеров русской армии. Некоторые оставались в лагерях до 1922 г.

Политика разобщения пленных и конфликты

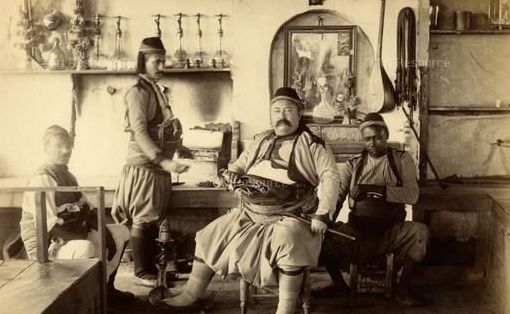

Согласно немецкой статистике, 1 420 479 русских солдат и 14 050 офицеров попали в плен в годы войны. После прибытия с фронта военнопленных делили на роты или бараки во главе с унтер-офицером.

Офицеры (рангом выше унтер-офицеров) и солдаты содержались раздельно — так полагалось и по международным соглашениям, и чтобы офицеры не организовали саботаж, побег или другие антинемецкие акции с участием солдат.

Военнопленные. Источник: www.dhm.de

Контроль в плену устанавливался и с помощью самих пленных. Унтер-офицеры в бараках должны были сотрудничать с комендатурой лагеря и поддерживать установленный порядок. Если все было хорошо, офицер получал денежное вознаграждение.

Среди пленных набирались знающие немецкий язык для работы переводчиками и надсмотрщиками на обязательных работах на кухне, в поле или в ремесленных мастерских. Унтер-офицеры и переводчики, пытаясь сохранить свое привилегированное положение на службе у немцев, нередко плохо обращались с соотечественниками.

Военнопленные. Источник: smolbattle.ru

Ругань и неповиновение унтер-офицерам были наиболее распространенными нарушениями лагерных правил. В плену, где постоянно испытывался недостаток предметов первой необходимости, привычной среды общения и связи с домом, в обстановке нервозной редко создавалась атмосфера полной солидарности.

Тогда же на фоне революционного взрыва в России и немецкой политики разобщения среди пленных обострились и национальные конфликты.

Военнопленные. Источник: smolbattle.ru

Военные лагеря: самоуправление

В лагерях Первой мировой войны обычной практикой было допущение самоуправления — пленные открывали в лагерях лавки, вели художественную деятельность, искали благотворительную помощь и распределяли. Лагерные комитеты самоуправления собирали библиотеки, строили небольшие церкви, организовывали лекции, кружки по интересам.

Лагерные комитеты сами определяли и наказания за мелкие проступки. Например, за нелегальную торговлю «собачкой» (самогоном) могли приговорить к нескольким дням «черпака», то есть чистки туалетов.

Пленные разных стран в лагере Цоссен-Вюнсдорф, 1916 г. Источник: www.berliner-zeitung.de