Любовные похождения Ленина |

2534 подписчика

Любовные похождения Ленина

18 декабря

Полная статистика будет доступна после того, как публикация наберет больше 100 просмотров.

Инесса Арманд .

Многие историки говорят о том , что любовные отношения между Вождем Пролетариата и Инессой Арманд были настоящие, и Ленин очень любил ее . Ленин познакомился с ней во Франции , сразу заметил ее , она пылала жаждой революции . В 1917 году они возвращаются в Россию из Швейцарии.

После того , как Ленину удаётся захватить власть , он отправляет свою любовь во Францию с ответственным заданием , ей предстояло вывезти в сторону России солдат экспедиционного корпуса , но властям Франции удалось арестовать Инессу Арманд . Реакция Ленина не заставила себя долго ждать . По его приказу немедленно задержали французскую миссию дипломатов и передал послание в Париж , если Арманд не отпустят в течении ближайших 24 часов , то он расстреляет всех своих заложников - дипломатов . Правительство Франции немедленно отпустило Арманд и она была выслана в Россию . Так очередной раз Владимир Ленин доказал , что он будет бороться за каждого дорогого ему человека .

Мария Яснева .

Мария Яснева отдавала себя всю на благо революции и старалась быть максимально полезной для правого дела . В 21 год Ленин встречает 30 летнюю Ясневу , он влюбился с первого взгляда , они были очень похожи и думали , что революцию возможно свершить только благодаря насилию . Во многих исторических документах говорится , что Яснева была самой первой любовью Вождя . В 1892 году Ульянов перебирается из Самары в Петербург для сдачи экзаменов в университете . Яснева же в это время была самым крупным распространителем Ленинской газеты «Искра» . В 1905 году они переезжают жить в Петербург , после 1916 года Ясневу назначили на рабочее место в аппарате ЦК.

Что вы думаете о любовных предпочтениях вождя ? Расскажите нам ваше мнение , нам это интересно .

https://zen.yandex.ru/media/historical_boiler/liub...enina-5df94f2ed7859b00b2dd0d70

|

Метки: ульяновы |

Действительно, ли бани на Руси были общими для мужчин и женщин? |

Действительно, ли бани на Руси были общими для мужчин и женщин?

3 дня назадhttps://zen.yandex.ru/media/unasiunih/deistvitelno...nscin-5e03d212cddb7100ada14897

Полная статистика будет доступна после того, как публикация наберет больше 100 просмотров.

Для русского человека баня – это не только водные процедуры, это настоящий ритуал, образ жизни, праздник для души и тела. На Руси баню любили все: князья, знатные люди, купцы, ремесленники и простой народ. В XVI - XVIII веках, среди иностранных путешественников распространилось убеждение, что банные заведения в Московской Руси поголовно общие. Однако это утверждение нельзя считать верным.

Крестьянские баньки

В сельской местности бани разрешалось строить всем, у кого достаточно земли. Из-за частых пожаров постройки возводили рядом с водоемами. Строились они для своей семьи, и мыться в них могли только родственники. Топились они по выходным и большим праздникам. Сначала парились мужчины и дети, потом женщины.

В селах было два варианта построек, по-черному и по-белому. Когда дым выходил через трубу, баня топилась по-белому, если дым валил в парную, парились по-черному.

Интересно: пожелание «с легким паром» пошло с тех времен, когда после мытья по-черному частыми были случаи удушья.

Городские бани

В городах общие бани были распространены до конца XVIII века. Первые общественные заведения строили по приказу Алексея Михайловича. Это были одноэтажные постройки, состоящие из мыльни, раздевалок и парных. Плата за услугу была маленькой, поэтому мыться ходили люди всех сословий и возрастов. Никто не стеснялся и не смущался.

Екатерина II желала прослыть цивилизованной императрицей и запретила своим указом совместное посещение банных заведений. Однако такой запрет был только на бумаге, а полностью разделение помещений случилось в первой четверти XIX столетия, при Александре I.

Русские парные в глазах иностранцев

Для немытых европейцев русские бани были невиданной диковинкой. Для них такой способ мыться выглядел как пытка. Голые, распаренные до красноты мужчины и женщины, до изнеможения хлестали себя дубовыми ветками. На раскаленные угли плескали воду, поднимались клубы пара, дышать было не возможно. С дикими криками люди выбегали за порог, а потом еще ныряли в ледяную прорубь или натирались снегом.

Обычай мыться вместе вызывал шок у чужеземцев. Именно здесь они увидели «бесстыжих девок», моющихся в одном помещении с мужиками и не стесняющихся своей наготы. Заморские путешественники совершали длительные переезды, чтобы только воочию увидеть такое зрелище.

На самом деле русская баня всегда была кладовой здоровья и долголетия. Недаром знахари, лекари и народные целители первым делом отправляли хворого в парилку. Как говорится: «Банька лечит, баня правит, сразу на ноги поставит»!

Также читайте — почему не мылись люди Средневековой Европы

|

Метки: российская империя жизнь народа их нравы бани |

Интимное полотно Юсуповых — жемчужина Пушкинского музея |

Интимное полотно Юсуповых — жемчужина Пушкинского музея

4 декабря

Ранее полотно, считающееся теперь жемчужиной крупнейшего российского музея — ГМИИ имени Пушкина, было в коллекции у князей Юсуповых. Приобреталось ради частной коллекции, радовало взор хозяев. Впрочем сейчас его, на мой взгляд, совершенно не стыдно экспонировать в музее без возрастного рейтинга (любимая тема многострадального Дзена — находить порнографию там, где ее нет). Ещё бы, работа кисти потрясающего мастера Буше! Какое полотно художника так пленило Юсуповых и в чем отличился французский живописец — обо всем по порядку.

Буше «Геркулес и Омфала»

И сразу начну с ответа на последний вопрос. Творчество Буше-живописца абсолютно многогранно: он обращался к аллегорическим и мифологическим сюжетам, делал зарисовки из городской и деревенской жизни, писал жанровые сцены, он автор чудесных пейзажей и роскошных портретов.

Но в этой статье я, пожалуй, сосредоточусь на той самой жемчужине, хранящейся в Пушкинском музее, — произведении «Геркулес и Омфала».

Картина относится к периоду, когда Буше окончил обучение у художника Лемуана, испытавшего сильное влияние Рубенса.

Сюжет работы очарователен, на мой взгляд. Конечно, мифология!

Античный герой Геркулес в плену у лидийской царицы — Омфалы, которая по воле богов должна была унижать Геркулеса, наряжая его в женское платье и заставляя его сидеть над пряжей со своими служанками. Сама же царица ходила в шкуре льва, которую сняла со своего пленника, и носила его палицу.

Изображая 13-ю, любовную победу Геркулеса над царицей, Буше искромётно передаёт страстный порыв, вихрь эмоций своих героев.

Тот самый Франсуа Буше. Автопортрет

Вообще Буше — художник стиля рококо. Это такие воздушные, розово-голубые портреты, но был в его творчестве и период, который историки искусства в один голос называют темпераментной живописью. Насыщенная красочная гамма данной работы как раз и дает нам отсылку на Рубенса. Вместе с тем персонажи Буше, как истинные герои рококо, помнят о том, что за ними наблюдает зритель. В данном случае я бы добавила — подглядывает. Посему можно смело сказать, что заняты они не только и не столько собой, сколько тем реакцией, которая будет у зрителя.

Вообще главный месседж, посыл, который даёт нам эстетика работ 18 века: Искусство может не только поучать и наставлять, но и нравиться и развлекать.

Моя любимая работа из собрания ГМИИ, ей я планирую посвятить отдельную статью — Буше «Юпитер и Каллисто»

В ГМИИ им. А.С. Пушкина это полотно попало в 1930 году из собрания Юсуповых. Князья были очень тонкими коллекционерами, не боялись покупать смелые вещицы. Если интересно и есть желание узнать о Юсуповых-коллекционерах и меценатах больше, приходите в ГМИИ, там сейчас совершенно потрясающая Выставка об этих господах. Заодно «подглядите» за нашим сегодняшним Геркулесом!

Знакомы с творчеством Буше? Как вам вообще данная картина? Надеюсь, не смутила, а то уже начинаешь пугаться, как современный зритель будет трактовать произведения искусств.

И, друзья, небольшой технический вопрос. Раз уж глупая и бездарная политика Дзена не позволяет выкладывать обнаженных, изображённых на классических полотнах, как будем выбираться из этого? Смайликами?;)

https://zen.yandex.ru/media/artplay/intimnoe-polot...muzeia-5ddcf934a0b1b111ab340ed

|

Метки: юсуповы мир живописи |

От жены Чайковского до Цоя: знаменитые пациенты психбольницы на Пряжке |

От жены Чайковского до Цоя: знаменитые пациенты психбольницы на Пряжке

23 Декабря 2019, 09:50

Автор:

Андрей Бритенков

© Фото: citywalls.ru

Темы дня

Гатчина: как проще сюда добраться и что нужно обязательно посмотреть

Гатчина: как проще сюда добраться и что нужно обязательно посмотреть

Арест Достоевского, автовокзал и террариум: гауптвахта на Сенной

Арест Достоевского, автовокзал и террариум: гауптвахта на Сенной

Восемь городов Европы, куда петербуржцы могут слетать весной всего за пару-тройку тысяч рублей

Восемь городов Европы, куда петербуржцы могут слетать весной всего за пару-тройку тысяч рублей

Бородатые атланты и драконы: что посмотреть в Литейном округе Петербурга

Бородатые атланты и драконы: что посмотреть в Литейном округе Петербурга

Психиатрическая больница Святого Николая Чудотворца в Адмиралтейском районе Петербурга – место, где содержались не только люди с заболеваниями. Например, в годы СССР в лечебницу отправляли за антисоветскую деятельность.

Даниил Хармс

Ленинградский писатель с непростой судьбой попал на Пряжку в 1941 году. Тогда его арестовали за антисоветскую деятельность.

Читайте также:

Даниил Хармс: дети, йога и авангардизм

Расстрела Хармс избежал благодаря справке о шизофрении – заболевание он успешно симулировал два года назад. Сначала писателя после ареста поместили в лечебницу на Матисовом острове, а позднее его перевели в психиатрическое отделение «Крестов». Там Хармс и скончался в 1942 году.

Фото: d-harms.ru

Антонина Милюкова-Чайковская

Антонина Ивановна была женой Петра Чайковского. Они познакомились в 1872 году и были вместе чуть больше пяти лет – вскоре после свадьбы пара рассталась, но без официального развода.

Многие годы негативные эмоции от жизни с Чайковским преследовали девушку. Из-за этого в 1896 году её поместили в лечебницу. С перерывами Милюкова-Чайковская провела там почти 20 лет.

Читайте также:

Министерство юстиции и Александро-Невская лавра: места Чайковского в Петербурге

Вдова композитора скончалась в больнице в начале 1917 года, когда ей было 68 лет.

Фото: Getty Images

Иосиф Бродский

В начале 1964 года молодого поэта (Бродскому было всего лишь 23 года) арестовали за тунеядство. По решению суда его отправили на принудительную судебно-психиатрическую экспертизу.

Неофициально причиной решения было не только безработное положение Бродского, но и его творчество. Стихи Иосифа Александровича считали неугодным для властей.

Читайте также:

«Меж Пестеля и Маяковской стоит шестиэтажный дом...»: места Бродского в Петербурге

«Меня поразила организация пространства там. Я до сих пор не знаю, в чём было дело: то ли окна немножко меньше обычных, то ли потолки слишком низкие. То ли кровати слишком большие. А кровати там были такие железные, солдатские, очень старые, чуть ли не николаевского ещё времени. В общем, налицо было колоссальное нарушение пропорций. Как будто вы попадаете в какую-то горницу XVI века, в какие-нибудь Поганкины палаты, а там стоит современная мебель», – говорил Бродский про психбольницу.

Поэт сравнивал «Пряжку» с тюрьмой не в пользу первой: «Потому что вас там колют всяческой дурью и заталкивают в вас какие-то таблетки».

Спустя пару недель нахождения в психбольнице Бродского приговорили к ссылке в Архангельскую область.

Фото: С. Шульц / brodsky.online

Константин Фофанов

Петербургский поэт был не самым крупным автором своего времени, но довольно известным. Он прожил 49 лет, причём последнее десятилетие было для Фофанова очень тяжелым.

Ему приходилось бороться с алкоголизмом – проблемы со спиртным у него были с молодости. Также поэта мучили психические заболевания, в связи с чем он и находился однажды в больнице для душевнобольных. Жена Фофанова попадала туда семь раз.

Поэт скончался в бедности в 1911 году. Один из его потомков – сын Константин Фофанов, он прославился как эгофутурист под псевдонимом Константин Олимпов.

Фото: commons.wikimedia.org

Виктор Цой

Не избежал участи попасть в «Пряжку» и лидер группы «Кино». В ней он оказался, чтобы не проходить военную службу.

«Очень в армию не хотелось идти. Как-то не вовремя это было. И настроение не то… В психушке было веселее», – говорил Цой.

Читайте также:

Звезда по имени Цой: история жизни лидера группы «Кино»

В больницу музыкант угодил осенью 1983 года, спустя пару месяцев после своего 21-летия. Там Цой провёл полтора месяца, хотя предполагал, что процесс займёт недели две.

По словам рок-звезды, хоть в психбольницу и было весело, но ощущения остались не очень хорошие. Тем не менее Цой получил справку, которая освободила его от призыва.

Фото: Legion-Media

Всеволод Гаршин

Писатель, потомок многовекового дворянского рода, попал в психбольницу в 1880 году, когда ему было 35 лет. Причиной стало сильное эмоциональное потрясение – смертная казнь революционера и террориста Ипполита Млодецкого, который пытался убить графа Михаила Лориса-Меликова.

Гаршин обратился к властям, чтобы спасти Млодецкого, но ему этого сделать не удалось. Вскоре у писателя начались проблемы с психикой, после чего его отправили в лечебницу. Там он провёл некоторое время.

Спустя три года Гаршин написал знаменитый рассказ «Красный цветок» о психически больном человеке. В 1888 году писатель ушёл из жизни.

Картина Ильи Репина. Фото: commons.wikimedia.org

Сергей Уточкин

Пациентами «Пряжки» были не только представители мира творчества, но и люди из других сфер. Например, пионер отечественной авиации Сергей Уточкин.

Он занимался множеством видов спорта, в том числе велогонками, боксов, фехтованием и теннисом. Позднее Уточкин увлёкся авиацией – летал на воздушных шарах и на аэропланах и даже стал вторым в истории страны дипломированным лётчиком.

В 1911 году по время перелёта из Петербурга в Москву самолёт, в котором находился Уточкин, разрушился. Пилот приземлился в реку под Новгородом. Из-за происшествия у него начались проблемы со здоровьем, в том числе психологическим, а также появилась наркотическая зависимость к обезболивающим.

В конце жизни Уточкин попал в лечебницу на Пряжке. Он умер от кровоизлияния в мозг 31 декабря 1915 года по старому стилю на 40-м году жизни.

Фото: histrf.ru

http://saint-petersburg.ru/m/society/britenkov/372...r=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

|

Метки: санкт-петербург их нравы |

Верному соратнику Великого князя |

Верному соратнику Великого князя

7 ноября

Много лет мы искали могилу начальника Канцелярии московского генерал-губернатора, известного издателя и публициста, верного помощника Великого князя Сергея Александровича и его друга - Владимира Константиновича Истомина (1847-1914). Племянник знаменитого Севастопольского героя, выпускник Пажеского корпуса и опытный администратор, поэт и редактор "Правительственного вестника", директор Московских сиротских заведений и пожизненный почетный член Сергиевского общества хоругвеносцев, Владимир Константинович боготворил своего Августейшего шефа,пользуясь его полным доверием. Был женат на внучке прославленного атамана М.И. Платова. Дети Истомина венчались в домовой церкви Сергея Александровича, а сам Великий князь был крестным отцом для внуков своего помощника.

Одна из дочерей В.К.Истомина

Владимир Константинович переживал, как личное горе гибель Великого князя, и когда скончался сам простится с ним приезжала Великая княгиня Елизавета Федоровна. Один из сыновей Истомина геройски погиб в Первую мировую войну, а одна из дочерей, княгиня Наталья Урусова, является автором широко известных ныне мемуаров "Материнский плач Святой Руси". Чудом сохранившиеся захоронение Владимира Константиновича мы нашли в Москве с помощью его правнуков, Олега Филимонова и Татьяны Павловой (на фото), рассказавших много интересного о жизни своего предка. Оказалось, что рядом с Истоминым похоронены его дочери, Нина и Татьяна, фрейлины Императрицы Александры Федоровны.

https://zen.yandex.ru/media/id/5d26e90d4735a600ac0...iazia-5dc3fd8c34808200b20fc373

|

Метки: романовы истомины |

Город и люди. В.А.Долгоруков |

Город и люди. В.А.Долгоруков

19.10.2011ЖЗЛ, Личность в историиКомментарии: 0adminМетки: Люди, Москва, Факты истории

Некоторые интересные факты деятельности князя В.А.Долгорукова

Оглавление

- Долгоруков и московская городская дума

- Транспорт в Москве в конце XIX века

- Купечество

- Новый вид Москвы при В.А.Долгорукове

- Торговля

- Образование при В.А.Долгорукове

- В.А.Долгоруков и санитарное состояние Москвы

- В.А.Долгоруков и московские больницы

- В.А.Долгоруков. Воспоминания современников

- В.А.Долгоруков – юбилей гуребнаторства

- В.А.Долгоруков – аристократ до мозга костей

Долгоруков и московская городская дума

Для Владимира Андреевича взаимоотношения с городской думой были весьма важны. В 1873 году выборы в Московскую думу оказались на редкость демократичными. Дворяне и чиновники составили менее половины всех гласных, потомственные граждане и купцы – 43%, крестьяне и ремесленники – 7%. К середине 1880-х годов представительство дворян и чиновников сократилось до 24%, а мещан, ремесленников и крестьян увеличилось до 31%.

Нетрудно понять, что с подобной думой потомку древнейшего дворянского рода иметь дело было психологически не очень комфортно, но свойственный Владимиру Андреевичу такт позволил ему справиться с ситуацией.

Транспорт в Москве в конце XIX века

Кстати, о транспорте. К моменту вступления князя Долгорукова в должность Москва имела лишь четыре вокзала – Николаевский (Ленинградский), Курско-Нижегородский (Курский), Рязанский (Казанский), и Ярославский, от которых поезда шли, соответственно, только до Санкт-Петербурга, Владимира, Рязани и Сергиева Посада. В 1882 году с Курско-Нижегородского вокзала можно было доехать уже до Нижнего Новгорода и Курска. В 1870 году открылось движение поездов до Ярославля. Тогда же во многом благодаря личному участию генерал-губернатора бал построен Смоленский (впоследствии Брестский, ныне Белорусский) вокзал.

Купечество

К 1890-м годам Первопрестольная имела сообщения со всеми черноземными губерниями, а также портами на Чёрном, Азовском, Балтийском и Северном морях, с Северным Кавказом, Поволжьем и Уралом. Миллионы пудов товаров шли через Москву, скапливаясь на подъездных путях и вокзалах. Тогда и сложилась поговорка: “Москва у всей Руси под горой – в неё всё катиться”.

На обеде, который давал владелец фабрики серебряных изделий П.А.Овчинников, хозяин благодарил В.А.Долгорукова за покровительство, наставления и советы, следуя которым уже в 17 лет успел достигнуть такого развития дела, которым теперь вполне счастлив и гордится. А благодаря покровительству князя Овчинников сумел удостоился чести бить поставщиком наследника цесаревича, с 1881 года императора Александра III.

Известный юрист, писатель, приват-доцент Московского университета Н.В. Давыдов, который провёл в Москве детство (конец 1840-начало 1850-х годов), а затем вернулся сюда после учёбы, буквально не узнал город, “принявший почти что европейское обличье. Во всём чувствовалось что-то новое. Улицы те же, а прежней Москвы не стало.

Новый вид Москвы при В.А.Долгорукове

Что-то неуловимое изменило общий вид Москвы, отняв у неё свойственные ей прежде характерные черты неподвижного захолустья, столицы сонного царства. Прежние алебардисты-будочники исчезли. Освещение – новыми керосиновыми лампами – казалось после масляного великолепным, во многих домах, особенно же в магазинах, ввелось газовое освещение, на улицах стало, несомненно, оживлённее, и сама толпа несколько расцветилась и подобралась, Магазины, в особенности на Тверской и Кузнецком мосту, приняли более элегантных вид, витрины их стали пышнее и заманчивее. Дух “николаевской эпохи” отжил.

Общество старое, патриархальное, связанное с крепостным правом, стушевалось. Торговая и промышленная Москва наводнилась массой новинок, предметами первой необходимости и роскоши, сначала заграничного, а затем и русского производства, вытеснившими из обихода почти всё своё доморощенное. Демаркационная линия была перейдена: дореформенная старая Москва отжила, стала достоянием прошлого”.

Торговля

Велика роль В.А. Долгорукова оказалась в упорядочении московской торговли. вместо старых лавочек стали появляться – особенно на Тверской, Петровке, Неглинке, Кузнецком мосту, в Столешниковом переулке – роскошные магазины, фасады домов скрылись под огромными вывесками, появились сквозные пассажи 0 например, пассаж чаеторговцев Поповых, “Товарищество Петровский линий”, Солодовнический. С 1890 года архитектор К.М.Быковский начал строить хорошо известное москвичам здание Госбанка на Неглинке. На углу Неглинной и Петровского бульвара открылся первоклассный ресторан “Эрмитаж”. На Никольской улице в 1872 году распахнул свои двери ресторан “Славянский бульвар” – место встречи крупнейших русских писателей, артистов, художников.

Образование при В.А.Долгорукове

Не обходил своим вниманием В.А.Долгоруков также вопросы начального и профессионального школьного образования. Именно при нём открываются первые городские училища для девочек и мальчиков, строятся большие школьные здания. В итоге, если в 1872 году в Москве имелась только 11 школ на 807 учащихся, то через 20 лет – уже 86, где занимались без малого 12 тысяч детей. Дети бедных родителей обучались бесплатно, а для остальных плата была необременительной – три рубля в год. Стали открываться и воскресные школы для взрослых.

При Долгорукове наряду со старейшей газетой “Московские ведомости” появился и новый тип издания – “Московский листок” Н.И.Пастухова. Рассчитанная на самый широкий круг читателей, эта газета отличалась оперативностью в подаче информации. Стала издаваться купеческая газета “Русский курьер”. Нельзя не отметить также и “толстый” литературно-художественный еженедельник “Московская иллюстрированная газета” и популярные журналы с говорящими названиями – “Русская мысль”, “Артист”. В 1880-х годах на Пятницкой улице открывается знаменитая Сытинская типография.

В.А.Долгоруков и санитарное состояние Москвы

Во время пребывания князя В.А.Долгорукова на посту московского генерал-губернатора значительно улучшилось медицинское обслуживание москвичей. Особое внимание уделялось санитарному состоянию города, которое ранее было весьма плачевным. С целью предотвращения эпидемий под руководством Долгорукова образуется специальный санитарный комитет, к работе которого привлекались лучшие московские врачи.

В связи с участившимися случаями фальсификации пищевых продуктов по инициативе князя создаются комиссии для надзора за процессом производства, а при медицинском факультете Московского университета учреждается бактериологическая станция для исследования качества этих продуктов. Долгорукову Москва обязана появлением санитарной статистики, выявлявшей неблагоприятные в гигиеническом отношении факты. В 1880-х годах началась очистка зловонного “чрева Москвы” – Охотного ряда – и перестройка его по новейшим санитарным нормам.

В.А.Долгоруков и московские больницы

Существенно улучшилось положение в старейших московских больницах – Глазной, Екатерининской, Преображенской, Голицынской и 1-ой Градской (ныне они составляют единый комплекс 1-ой городской больницы). Их оборудовали последним требованиям медицины и гигиены. В 1866 открыллась 2-я Городская больница, названная Щербатовской – в честь инициатора её учреждения городского головы князя А.А.Щербатова. Открылась и Медведниковская больница на Большой Калужской, ныне – святителя Алексия.

6 декабря 1877 года, в день памяти святителя Николая чудотворца, жители Новослободской улицы в ознаменование заслуг московского генерал-губернатора по оказания помощи раненым русским воинам, освобождавшим единоверцев от османского ига, обратились к Московской городской думе с ходатайством о переименовании улицы в Долгоруковскую. Молебен по этому случая совпал с престольным праздником Никольской церкви – единственным храмом на этой улице.

Службу совершал митрополит Московский и Коломенский Иннокентий в присутствии В.А.Долгорукова. Предполагался обед, но князь, узнав об этом, посоветовал истратить деньги опять же в пользу раненых воинов. Собрали по подписке тысячу рублей.

В.А.Долгоруков. Воспоминания современников

Артист Малого театра Ю.М.Юрьев писал в своих воспоминаниях ” о популярном в Москве”князе Владимире Андреевиче Долгорукове, “слывшем под названием “маленького генерала” за свой низкий рост. Он, между прочим, был известен главным образом тем, что вся грудь его была увешана орденами, как русскими, так и иностранными, и когда после коронации Александра № нужно было его наградить, то оказалось, что нет такого ордена, которого он не имел бы. Тогда Александр III вышел из положения и преподнёс ему свой портрет, усыпанный бриллиантами для ношения на шее”. Так это или нет, сказать трудно, но, во всяком случае, князь Долгоруков носил на груди украшенные бриллиантами портреты и Александра II и Александра III

Шесть лет спустя открытия Исторического музея в Москве 79-летний князь в очередной раз посетил музей, где в то время проходила выставка конкурсных проектов для Верхних торговых рядов. Кстати, именно Долгоруков не побоялся многочисленных протестов и решился в 1886 году своей властью закрыть обветшавшее старое здание Верхних торговых рядов “с предоставлением торговцам права него перестроить своими силами и средствами”.

В итоге через пять лет Москва украсилась ещё одним, не побоимся сказать, дворцом, Однако, “когда в 1892 году последовало освящение нового здания рядов и в большой зале было торжественное собрание, ни заместитель князя (имеется в виду сменивший В.А.Долгорукова на посту московского генерал-губернатора Великий князь Сергей Александрович) и никто из говоривших речи не нашли нужным вспомнить эту заслугу его, в то время уже покойного”.

В.А.Долгоруков – юбилей гуребнаторства

Празднование 25-летия генерал-губернаторства князя Долгорукова стало апофеозом всей его деятельности на этом посту. Митрополит Московский и Коломенский Ионникий в своём обращении к князю сказал: “В наш кратковременный век явление довольно редкое, чтобы кто-либо прослужил в одном и том же поприще, а чтобы кто-либо прослужил четверть века на сталь высоком посту, какой занимаете Вы, – явление исключительное и едва ли не беспримерное”. Когда Долгоруков вышел из храма, он был встречен многотысячной толпой простых москвичей, кричавших “ура!”

Стоя на крыльце, князь долго кланялся на все стороны, а потом поехал в генерал-губернаторский дом, где принял ни много ни мало 280 депутаций, в том числе и “экзотических” – например, красивейший адрес, выполненный по рисункам известного архитектора Л.Н.Кекушева, преподнесли ему “турецкие подданные, проживающие в Москве”. В адресе же от “московский персиян” говорилось, что благосклонное внимание В.А.Долгорукова заставило их полюбить Россию как своё второе отечество.

А 2 сентября Владимир Андреевич дал большой вечер, на котором присутствовал и его будущий преемник – Великий князь Сергей Александрович. Отправляясь туда, брат Александра III, человек к юмору не очень склонный всё же пошутил: “Еду поздравлять удельного князя”

Казалось, бы, не по годам бодро выглядел 80-летний генерал-губернатор. Однако жить ему оставалось менее года…

В.А.Долгоруков – аристократ до мозга костей

Аристократ до мозга костей, человек, имевший все возможные знаки отличия, князь Владимир Андреевич Долгоруков лично для себя ничего не искал. Он любил свою Москву, и Москва знала и любила его. На реплику одного высокопоставленного лица, заявившего, что ему очень нравиться в Москве и он желал бы в ней жить, В.А.Долгоруков ответил, что желал бы в ней умереть. Его мечта не сбылась – 26 февраля 1891 года князь был уволен от должности “по прошения” и отправился для лечения в Париж, где и скончался. Его преемник Великий князь Сергей Александрович, родившийся и проживший большую часть жизни в Санкт-Петербурге, при всей его образованности и увлечённости русской стариной, не смог снискать “долгоруковской” популярности и любви москвичей.

При нём древняя столица утратила дух патриархальной простоты, открытости, душевности. Как следствие, “Москва его сразу же невзлюбила. И если она так долго была в управлении Долгорукова, что рассматривалась в высоких сферах как его удел, то Сергей Александрович учредил в Москве уже не удельное княжество, в великокняжеский двор, бывший точною копией большого императорского двора.”

Мы не склонны к недооценке роли Великого князя Сергея Александровича в жизни Москвы и России. Просто пришла пора отдать должное и другому правителю Первопрестольной, которого многие москвичи называли “наш князь”. Сегодня после ста двадцати лет забвения или в лучшем случае сатирически-шаржированных мимолётных упоминаний его имени в литературе этот момент настал.

(1810-1891) на посту губернатора Москвы (1865-1891) приводятся из приложения к журналу “Московский журнал”. Выпуск 2 2010 года.

Рассказы о замечательных людях Москвы найдёте в рубрике ЖЗЛ. Интересные сведения из истории публикуем под меткой “Факты истории”.

|

Метки: долгоруковы москва |

Понравилось: 1 пользователю

Долгоруковы (Долгорукие) |

Фамилии

Долгоруковы

княжеский род (Рюриковичи)

Долгоруковы (Долгорукие) - русский княжеский род, происходящий от святого князя Михаила Всеволодовича Черниговского.

Потомок его в восьмом колене, князь Иван Андреевич Оболенский, прозванный за свою мстительность Долгоруким, был родоначальником князей Долгоруковых.

Из этого рода было шесть бояр, четыре окольничих, один фельдмаршал.

Род князей Долгоруковых разделился на три ветви: старшая ветвь пошла от окольничего князя Федора Федоровича Долгорукова (ум. 1664), а две младшие - от бояр князей Юрия Алексеевича (ум. 1682) и его брата Дмитрия Алексеевича (ум. 1674) Долгоруковых.

Род князей Долгоруковых дал России ряд замечательных государственных деятелей, полководцев, литераторов и других достойных личностей.

Род Долгоруковых внесен в V часть родословной книги Владимирской, Московской, Подольской, Полтавской, С.-Петербургской, Симбирской, Тульской и Черниговской губ. (Гербовник I, 7).

| Литература | |

|

|

| Генеалогия | |

|

|

| Представители рода | |

|

|

|

Метки: долгоруковы |

Понравилось: 1 пользователю

Долгоруков, Сергей Алексеевич |

Долгоруков, Сергей Алексеевич

Другое

Годы жизни:

действительный тайный советник , глава Ковенской и Витебской губерний, член Государственного Совета

Князь Сергей Алексеевич Долгоруков (2 (14) сентября 1809 — 16 (29) сентября 1891, Санкт-Петербург) — действительный тайный советник (1872), глава Ковенской и Витебской губерний, член Государственного Совета.

Биография

Князь Сергей Алексеевич родился в 1809 году в семье министра юстиции действительного тайного советника князя Алексея Алексеевича Долгорукова и его первой супруги Маргариты Ивановны Апайщиковой. Младший брат воронежского губернатора Юрия Долгорукова.

Окончил Пажеский корпус, был выпущен в Государственную коллегию иностранных дел. В 1828 году князь Долгорукий пожалован в камер-юнкеры и затем с 1829 года и по 1836 год служил в русских миссиях сначала во Франкфурте-на-Майне, а потом в Берлине. В 1834 году был пожалован званием камергера.

С 1836 по 1843 год занимал различные должности по Министерству финансов. В 1843 году переведен в Министерство юстиции, с назначением обер-прокурором 5-го департамента Правительствующего сената.

Губернатор Ковенской (1848) и Витебской (1848—1849) губерний. В 1864 году с пожалованием в статс-секретари он назначен статс-секретарём принятия прошений на Высочайшее Имя приносящих. С назначением членом совета министра финансов в 1871 году он назначен и членом Государственного совета, с оставлением в должности. В 1872 году назначен почётным членом Совета министров.

По свидетельству современника, «князь Долгоруков отличался набожностью, был очень начитан в Священном Писании, считал себя истинным сыном церкви, что не мешало ему, однако, проявлять на каждом шагу жестокосердие и необычайную алчность к деньгам; никогда не упускал он случая разорять людей, которые имели неосторожность вступать с ним в дела». Другой мемуарист пишет, что «выдающийся ум заменял князю не особенно выдающееся образование. Сердце у него горячностью не отличалось, а дела тем не менее были очень расстроены, при своём очень большом состоянии он с семьей жил сперва если не впрямь бедно, то довольно тесно и неряшливо.

С. А. Долгоруков скончался в Санкт-Петербурге и был похоронен в фамильном склепе князей Долгоруковых в Духовской церкви Александро-Невской лавры.

Семья

Жена (с 1833 года) — Мария Александровна Апраксина (19.12.1816—02.05.1892), дочь графа Александра Ивановича Апраксина (1782—1848) от его брака с Марией Александровной Шемякиной (1794—1872), приходилась мужу двоюродной племянницей. О помолвке фрейлины Апраксиной в декабре 1831 году писала А. Блудова:

| Долгоруков помолвлен с графиней Апраксиной. Ей только пятнадцать лет, и потому их свадьба отложена, кажется, на два года. Говорят, что невеста очень хороша собой и сверх того будет богата, её тетка Баранова отдает ей своё имение. |

Княгиня Долгорукова была одной из первых красавиц Петербурга, по словам современницы, она имела «стройную фигуру, правильный профиль, лицо не особенно выразительное и несколько неопределенный взор». Была принята в интимном кружке Аничкова дворца, куда приглашалось особенное привилегированное общество. В продолжение многих лет была любимой дамой в танцах императора Николая I. Позднее кавалерственная дама ордена Св. Екатерины меньшего креста. В браке имела четырёх сыновей и шесть дочерей, все они, по замечанию современника, отличались породистой красотой, они «были красивые до того, что нельзя было бы себе представить кого-нибудь из Долгоруких с заурядным лицом. Младшая дочь, княгиня Анюта Салтыкова, как звали её в свете, достигала в этом отношении апогея»:

- Александра Сергеевна (1836—1913), кавалерственная дама, фаворитка императора Александра II, супруга П. П. Альбединского

- Маргарита Сергеевна (1839—1912), супруга графа Алексея Александровича Стенбок-Фермора (1835—1916)

- Николай Сергеевич (1840—1913), генерал-адъютант, генерал от инфантерии, член Государственного Совета

- Александр Сергеевич (1841—1912), женат на графине Ольге Петровне Шуваловой (1848—1927)

- Алексей Сергеевич (1843/6—1915)

- Варвара Сергеевна (1844—1865)

- Мария Сергеевна (1846—1936), в первом браке была за князем Александром Васильевичем Долгоруковым (1839—1876), во втором (с 1897) — за Павлом Константиновичем Бенкендорфом (1853—1921)

- Анна Сергеевна (1848?—1917), фрейлина, в замужестве за Николаем Ивановичем Салтыковым (1830—1901), их сын — генерал И. Н. Салтыков

- Дмитрий Сергеевич (1850—1886), ротмистр Кавалергардского полка.

- Серафима Сергеевна (1859—1868)

Награды

По случаю своего пятидесятилетнего юбилея князь Долгорукий был награждён алмазными знаками ордена Святого Александра Невского. В 1880 году был награждён орденом Святого Владимира 1-й степени.

По материалам: Википедии. Лицензия CC-BY-SA

https://www.peoplelife.ru/96177

|

Метки: долгоруковы |

Понравилось: 1 пользователю

Прикоснуться к истории. Замок с привидениями в Ярославской области |

Прикоснуться к истории. Замок с привидениями в Ярославской области

Замок Понизовкина, Ярославская область

Рано или поздно наступает момент, когда весь Ярославль уже обсмотрел и хочется чего-то большего. А иногда просто узнаешь в сети, что под Ярославлем есть замок (еще и с привидениями). Что само по себе необычно и быстрее хочется на него посмотреть.

Скажу совершенно точно, что посещать замок с экскурсией в разы интереснее. Без неё вы просто платите за то, чтобы погулять по старому дому, в котором не закончился ещё ремонт... Сомнительное удовольствие.

Замок Понизовкина изнутри

При этом экскурсия стоит столько же, сколько и вход. Хотя есть нюансы. Если какая-то группа уже заказала экскурсию и их больше 5, то вам можно к ним присоединиться и будут те же 200 рублей (на ноябрь 2019 года), что и за обычный вход. А если группы нет, то надо заказывать экскурсовода заранее. Цена 200 рублей за человека, но не меньше 1000 рублей за группу.

Я не буду отбирать хлеб у экскурсовода (она, кстати, хорошо рассказывает, шутит) и расписывать тут всю историю. Её и не перескажешь. Расскажу вкратце впечатления и кратенько опишу место.

Египетский зал внутри замка, кое-что отреставрировано

Замок Понизовкина находится в Ярославской области в поселке Красный Профинтерн. Это 39 км от центра города. Стоит он на территории заброшенного завода. И сейчас принадлежит частному лицу.

Из территории завода хотели сделать парк-отель на берегу Волги. Успели отреставрировать пару домишек, открыли трактир (нынче закрыт), отреставрировали снаружи замок и сделали пруды для платной рыбалки. И на этом деньги кончились. На стене замка висят фотографии из серии было/стало:

Замок Понизовкина и прилегающая территория. Было/стало

Замок Понизовкина и прилегающая территория. Было/стало

Замок Понизовкина и прилегающая территория. Было/стало

Этот замок построил один известный в этих краях купец Никита Понизовкин. Где-то в 1912 году. После революции замок отдали под школу (там она была до 1984 года). И в этой школе училась наш экскурсовод! Очень приятная женщина, историк, лингвист и сама лично общалась с потомком Понизовкина, который приезжал не так давно в Красный Профинтерн.

Сейчас внутри замка голые стены. Всю мебель, что оставалась со времен Понизовкина увезли в какой-то музей в Ярославле (не запомнила название). Так что приходится напрягать фантазию. Заходишь в комнату с красными кирпичными стенами, а тебе говорят: "Здесь была золотая гостиная". А потом заходишь в такую же комнату, но поменьше, и тебе говорят: "А здесь уже была обычная гостиная".

Замок Понизовкина внутри

В доме есть что-то вроде башни, наверх ведет винтовая лестница, так что в теории когда-нибудь здесь может быть небольшая смотровая площадка. Сейчас же по большей части ходишь и грустишь, что дом стоит никому не нужный (кроме туристов) уже 8 лет. Именно тогда, в 2011 году, прекратились реставрационные работы. А экскурсии водят с 2016 года.

Так почему ж с привидениями? Экскурсовод рассказала нам сразу несколько историй, которые происходили в этом замке. Сама она склоняется к тому, чтобы в это не верить, но рассказывает с удовольствием.

Простите за смазанное фото, но вот что происходит с некоторыми декоративными элементами

Когда здесь еще была школа (1983 год), родители после выпускного остались последними, выключали свет, убирали. Одна женщина пошла наверх и стала выключать свет. Снизу ей говорили: еще в таком-то классе горит свет, выключи. И вот там тоже выключи. И попутно вели с ней диалог: – Хорошо же отдохнули. – Мы не громко? – Нет, не громко.

Думаю, ожидаемо, что когда женщина спустилась вниз, её спросили, с кем она разговаривала. Та же была уверена, что разговаривала с родителями снизу.

То немногое, что сохранилось. Плитка времен Понизовкина

Ещё кто-то видел скелеты в нишах подвала и просил отпеть (тоже во времена школы), а одна женщина во время экскурсии (это уже в наше время) отбилась от группы и ушла в подвал и там почувствовала призрака (она объяснила, что из тех людей, кто такое чувствует) и даже сфотографировала.

Под этой лестницей (она новодел) находится вход в подвал (сейчас туда не пускают)

При этом экскурсовод добавила, что не исключено, что в под зданием есть захоронения, поскольку Понизовкины были из секты бегунов (старообрядцы), которые хоронили своих где угодно, но не на кладбище.

https://zen.yandex.ru/media/nesidetnameste/prikosn...lasti-5dc682644eb2430b60f6b7ee

|

Метки: купечество ярославль купеческий особняк понизовкины |

Князь Василий Михайлович Долгоруков-Крымский |

Александр Андреев

Князь Василий Михайлович Долгоруков-Крымский

Хроника XVIII века

1730–1740 годы. Анна Иоанновна. 1731 год. Основание Ростова-на-Дону.

1733–1735 годы. Участие России (в связи с Австрией) в борьбе за польский престол.

1735 год. Русские войска впервые появились на Рейне. 1736–1739 годы. Турецкая война.

1736 год. Взятие Азова Минихом.

1737 год. Взятие Очакова.

1739 год. Взятие Хотина. Белградский мир с Турцией.

1740–1741 годы. Иоанн Антонович, а в виду его малолетства регенство Бирона.

1740 год. Арест Бирона Минихом и провозглашение Анны Леопольдовны, матери Иоанна Антоновича правительницей государства.

1741–1743 годы. Война со Швецией.

1741 год. Арест правительницы Анны Леопольдовны и Иоанна Антоновича цесаревной Елисаветой.

1741–1761 годы. Елисавета Петровна.

1742 год. Основание Оренбурга.

1743 год. Абоский мир со Швецией.

Границей между Швецией и Россией признана р. Кюмень, а наследником шведского престола объявлен Адольф-Фридрих, герцог Гольштейн-Готторпский.

1746 год. Союз с Австрией.

1751 год. Основание Елизаветграда.

1753 год. Уничтожение внутренних таможен.

1753–1761 годы. Участие в Семилетней войне.

1757 год. Неиспользованная победа Апраксина над пруссаками при Гроссегерсдорфе.

1759 год. Поражение пруссаков при Цюллихау. Поражение Фридриха русскими при Кунерсдорфе.

1760 год. Взятие Берлина.

1761 год. Взятие Кольберга.

1761–1762 годы. Петр III.

1762 год. Указ о вольности дворянства.

Петербургский переворот и арест Петра III.

1762–1796 годы. Екатерина И.

1768 год. Вмешательство России в польские дела. Русские войска действуют против Барской конфедерации, не соглашавшейся на предоставление диссидентам равноправности с католиками.

1768–1774 годы. Первая турецкая война.

1770 год. Поражение турецких войск при Ларге, Кагуле и Чесме.

1771 год. Поражение турецких войск при Мачине. Поход в Крым Долгорукого.

1772 год. Первый раздел Польши Россией,

Австрией и Пруссией. К России отошла восточная часть Литвы (земли между Западной Двиной, Днепром и Бугом).

1773–1775 годы. Восстание Пугачева.

1774 год. Мир в Кучук-Кайнарджи с Турцией.

Присоединение Азова, Кинбурна, округов Керчи и Еникале. Крымские и кубанские татары признаны независимыми. Свобода торгового море плавания в турецких водах.

1775 год. Уничтожение Сечи. 1780 год. Союз с Австрией.

1783 год. Присоединение Грузии и Крыма.

1785 год. Жалованная грамота дворянству и городам.

1787–1791 годы. Вторая турецкая война.

1788–1790 годы. Война со Швецией.

Брокгауз-Ефрон

Хронология всеобщей и русской истории.

СПБ, 1905.

Василий Михайлович Долгоруков-Крымский

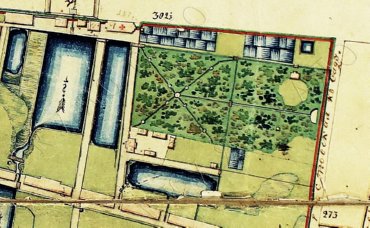

В ста километрах от Москвы по Минскому шоссе и в девяти километрах от Рузы находится дворянская усадьба Волыншина-Полуэктово-родовая вотчина потомков героя Куликовской битвы Дмитрия Михайловича Боброка-Волынского. Его внук Полуэкт Борисович» давший имя усадьбе, в 1436 году погиб в бою с крымскими татарами под Белевом, защищая, как и его великий дед, свою родину – Россию. Через триста лет дочь потомка Волынских Анастасия вышла замуж за боевого майора

Василия Михайловича Долгорукова. В именин, переданном Василием Ивановичем Волынским двадцатилетнему князю в качестве приданного за дочь, Василием Баженовым был построен усадебный красавец-дом, ставший любимым местом отдыха генерал-аншефа и кавалера всех российских орденов князя Долгорукова-Крымского, «к незабвенной славе России завоевавшего Крымский полуостров и отворившего российскому флоту путь в Черное море." Какие причудливые кружева плетешь ты, российская история!

Фамильный герб князей Долгоруковых состоит из щита, разделенного на четыре равных части. В первой части изображен герб княжества Черниговского (на золотом поле черный одноглавый орел, с золотым венцом на голове; крылья у него распростерты, и в лаве своей он держит золотой крест); во второй части щита – герб великого княжества Киевского (на красном поле ангел; одежда на ангеле сребротканная; в правой руке он имеет обнаженный серебряный меч, а в левой – золотой щит); в третьей части щита – на черном поле выходит из облаков рука со стрелою, в латы облеченная; в четвертой части щита – на голубом поле серебряная крепость. Кругом щита обвита цепь ордена святого Андрея Первозванного. Щит одет княжескою мантией и увенчан великокняжескою короною

Геройские дела, честь, правда, добродетель

Бессмертный есть тому свидетель,

Что он Отечеству, как сын Отцу служил,

Не подданным царям – по сердцу другом был

Официальная биография

«к незабвенной славе России завоевал он Крымский полуостров…, отворил российскому флоту путь в Черное море.»

Екатерина II.

Василий Михайлович, племянник фельдмаршала Василия Владимировича, родился 1 июля 1722 года. Тринадцати лет от роду записанный в солдаты, в царствование Анны, когда князей Долгоруковых запрещено было производить в офицеры, он столь отличился при взятии Перекопской крепости (1736), что великий Миних решился, в пользу его, нарушить волю императрицы, и произвел его в офицеры. По воцарении Елизаветы, он был пожалован поручиком (1741), секунд-майором (1742), находился адьютантом при своем дяде-фельдмаршале, пожалован премьер-майором (1743), подполковником (1745), полковником и командиром Тобольского пехотного полка (1747); ходил на Рейн в корпусе генерал-фельдцеймейстера князя Василия Аникитовича Репнина; произведен в генерал-майоры (25 декабря 1755 года) и участвовал в Семилетней войне, где приобрел чин генерал-лейтенанта (5 января 1758 года) и орден св. Александра Невского (18 августа 1759 года). Екатерина II, в день своего коронования (22 сентября 1762 года) произвела его в генерал-аншефы, и чрез 5 лет (22 сентября 1767 года) украсила Андреевской лентой. При открытии войны с Турцией, князю Василию Михайловичу вверен был корпус войск, назначенных для охранения наших крымских границ.

В 1769 году набег крымского хана Крым Гирея отражен был князем под крепостью Св. Елизаветы и Хан с уроном бежал обратно. В течение 1770 года, часть крымских войск, с новым ханом Каплан Гиреем, находилась при большой турецкой армии, а в 1771 году решено было Россиянам вторгнуться на полуостров. 12 июня 1771 года весь корпус, из 38 тысяч воинов состоящий, осадил крепость Op-Капы (Перекоп), и, завладев линией, имел, 14 июня, кровопролитное сражение с ханом Селим Гиреем, предводившим 75000 татар. Хан был разбит наголову, и 16 числа крепость Перекопская отворила ворота победителю. 29 июня князь Василий Михайлович, с 27000 русских, разбил, при Кафе, девяностопятитысячное войско татарское. Успехи быстро следовали один за другим: Арабат, Козлов, Керчь, Еникале, Балаклава пали пред оружием русских. Хан Селим Гирей бежал в Царьград…

Подвиги доблестного вождя награждены были (17 августа 1771 года) Георгиевской лентой, табакеркой с портретом императрицы… алмазными знаками ордена Св. Андрея, шпагою с алмазами, за храбрость, 60000 рублей и лестным титулом – Крымский.

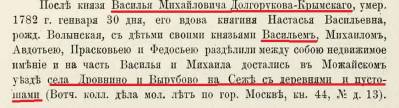

В последние два года жизни своей (с 11 апреля 1780 года) князь Крымский находился главнокомандующим в Москве, скончался в Москве, 30 января 1782 года и погребен в девяноста верстах от Москвы, в своем имении Полуехтове, в сооруженной им церкви Трех Святителей. Он женат был на Анастасии Васильевне Волынской, имел двух сыновей – Михаила и Василия и трех дочерей – Прасковью, Варвару, Федосью.

П.В. Долгоруков «Сказания о роде князей Долгоруких». М, 1840.

Долгоруков-Крымский Василий Михайлович (1722–1782), генерал-аншеф, в конце жизни главнокомандующий в Москве, сын действительного тайного советника и сенатора князя Михаила Владимировича Долгорукова, родился 1 июля 1722 года, тринадцати лет был записан в драгуны и в 1735 году произведен в капралы и вахмистры. Опала, постигшая Долгоруковых при Анне Иоанновне, коснулась и князя Василия Михайловича. Запрещено было и его производить в офицеры. Однако доблесть, проявленная им в 1736 году при штурме Перекопской крепости, заставила Миниха на собственный страх нарушить повеление императрицы и поздравить князя прапорщиком. Вслед за тем Долгоруков участвовал в штурме Очакова (1737), где потерял убитого тут же родного брата, под Хотином (1738) и в Шведской войне, где отличился главным образом в деле при Вилауоках (1740). Воцарение императрицы Елисаветы Петровны, вернув Долгоруковых из ссылки, создало ряд быстрых повышений и для Василия Михайловича. В 1741 году он Произведен в капитаны, в 1742 году – в секунд-майоры, в 1743 году – в премьер-майоры, в 1745 году в чине подполковника назначен генеральс-адьютантом к своему родному дяде, президенту Военной коллегии, генерал:фельдмаршалу князю Василию Владимировичу, а в 1747 году произведен в полковники с назначением командиром Тобольского пехотного полка. В новой роли князь Ваилий Михайлович по-видимому резко выдвинулся из числа остальных командиров. Об этом, например, говорит в своих записках князь Яков Петрович Шаховской: «Сии вышепоименованные четыре господина полковника (Захар Чернышев, Вилбоа, Мельгунов и князь Василий Михайлович Долгоруков), тогда уже славившиеся отличным достоинством и своим знатным поведением, от своего генералитета с отменными благосклонностями принимаемы были и почасту с ними в компаниях и в рассуждениях бывали». Следовательно молодого князя и тогда уже ценили как опытного начальника. Тот же отзыв дан и императрицей Екатериной II: «Во время Апраксина отличились пять или шесть полковников порядком их Полков, а именно: граф П. А. Румянцев, граф З.Г. Чернышев, П.И. Панин, Н.М. Леонтьев, князь В.М. Долгоруков, в кавалерии князь М.Н. Волконский.» Таким образом, в обоих отзывах повторяются только Чернышев и Долгоруков. В 1748 году вместе с тобольцами князь принял участие в походе на Рейн, в 1755 году был произведен в генерал-майоры, а вслед за тем пошел в составе армии, двинутой против Пруссии. Участие в Семилетней войне доставило Долгорукову чин генерал-поручика (1758), за бой под Кюстрином, и орден святого Александра Невского. Нельзя сказать, однако, чтобы в самих боях князь был счастлив: при Цорндорфе он ранен картечью в левую ногу, а 8 сентября 1761 года снова ранен, но уже тяжело, при штурме неприятельских батарей у Кольберга. Императрица Екатерина II, видимо знавшая Долгорукова еще раньше, быстро отличила будущего покорителя Крыма и в день своего коронования (22 сентября 1762 года) произвела его в генерал-аншефы, а в 1767 году возложила на него и орден святого Андрея Первозванного. С начала войны с Турцией Долгорукову вверили охранение наших границе Крымом, а в 1771 году под его же начальством была двинута тридцатитысячная армия для самого покорения этого полуострова. «Таким образом, говорит одно жизнеописание Долгорукова, он прославил имя свое в тех местах, где за тридцать пять лет начал только знакомиться со славою.» Убедясь в невозможности покончить с крымцами путем простых переговоров, князь Долгоруков решил действовать силою. 25 мая его армия собралась на речке Маячке и 14 июня овладела укрепленною линией у Перекопа, которую защищали пятьдесят тысяч татар и семь тысяч турок; вслед за тем князь Василий Михайлович с двадцатью семью тысячами одержал при Кафе решительную победу над девяностопятитысячною татаро-турецкою армиею и одним этим успехом принудил к сдаче города Арабат, Козлов, Еникале, Керчь и Балаклаву. «Все сие служит следствием, писала ему Императрица, не только неустрашимости войск наших, но и разумного, доброго и искусного вашего предводительства, за что премного вам благодарствую.» Хан Крыма, Селим Гирей, бежал вскоре в Константинополь, и на его место был возведен сторонник русского правительства, Саиб Гирей. Дни Крыма были сочтены. Окончательное закрепление его за нами состоялось однако лишь после второй турецкой войны. В лестном рескрипте к Долгорукову Императрица благодарила его за победы, пожаловала ему орден святого Георгия I степени и шестьдесят тысяч рублей и произвела его сына, князя Василия Васильевича, в полковники. «Портрета моего в Крыму нет, писала она самому князю Василию Михайловичу, но вы его найдете в табакерке, кою при сем к вам посылаю. Прошу ее носить, ибо я ее к вам посылаю на память от доброго сердца.» В день торжественного празднования мира с Турциею (10 июля 1775 года) Долгоруков получил от Императрицы шпагу с алмазами, алмазы к ордену святого Андрея Первозванного и титул Крымского. Обманувшись в надежде получить в этот день жезл фельдмаршала, князь обиделся и вышел в отставку.

За два года до своей кончины вновь приглашен Императрицей на службу. Долгоруков был назначен (11 апреля 1780 года) главнокомандующим в Москву и приобрел здесь общие симпатии. Только два года стоял Долгоруков во главе Первопристольной столицы. Давно уже страдая мучительною подагрой, 30 января 1782 года он перешел наконец в вечность. Записки современников отчетливо рисуют всю печаль Москвы, невидимому искренне полюбившей своего недолгого правителя.

Долгоруков погребен в своем подмосковном селе Полуэктове, в девяноста верстах от столицы, в сооруженной им церкви Трех Святителей. Памятник ему воздвигнут в 1842 году в Симферополе его внуком, князем Василием Васильевичем. Василий Михайлович был женат на Анастасии Васильевне Волынскокой и имел от нее двух сыновей (Михаила и Василия) и трех дочерей (Прасковью, Варвару и Федосью).

Русский биографический словарь. СПБ, 1905.

Долгоруков-Крымский Василий Михайлович 1.7 / 1722 – 30.1.1782), князь, военачальник, генерал-аншеф (1762). Службу начал в 1735 году капралом в кавалерии. Вследствие опалы, которой подверглись представители рода Долгоруковых при императрице Анне Иоанновне, было запрещено производить его в офицеры. Однако за храбрость, проявленную при штурме Перекопа (20.5.1736), во время русско-турецкой войны 1735–1739 годов главнокомандующий генерал-фельдмаршал Х.А. Миних произвел его в прапорщики. Участник русско-шведской войны 1741–1743 годов. В 1745–1746 годах генеральс-адьютант своего дяди генерал-фельдмаршала В.В. Долгорукова. В 1747–1755 годах командовал Тобольским пехотным полком. В Семилетней войне 1756–1763 годов отличился в сражении под Кюстрином (август 1758 года) и в Цорндорфском сражении 1758 года, из-за ранения был вынужден на время оставить армию. В сентябре 1761 года участвовал в штурме Кольберга. С начала русско-турецкой войны 1768–1774 годов командовал войсками, охранявшими границы с Крымом. С 1771 года главнокомандующий армией (38 тыс. человек), направленной для занятия Крыма. Сосредоточив армию на реке Маячка, овладел 14.6.1771 года Перекопской укрепленной линией, которую обороняло 50000 татар и 7000 турок. 29.6.1771 года в сражении при Кафе разгромил турецко-татарскую армию, чем принудил к сдаче города Арабат, Керчь, Еникале, Балаклаву и занял Крым. Успехи Долгорукова способствовали возведению на крымский ханский престол сторонника России Саиб-Гирея, с которым Долгоруков от имени Российской империи заключил союз. 10.7.1775 года получил почетный титул Крымский. Обидевшись, что ему не дали чина генерал-фельдмаршала, вышел в отставку. С 1780 года главнокомандующий в Москве.

Отечественная история. Энциклопедия. М, 1996.

Глава 1

Род князей Долгоруковых

Долгоруковы и Анна Иоанновна. 1730–1739 годы

Долгоруковы – княжеский род Рюриковичей-произошли от князей Оболенских. Сын великого киевского князя Святослава Всеволодовича и полоцкой княжны Марии Васильковны Всеволод Святославич Чермный правил Черниговским княжеством до 1203 года, когда он после своего отца в свою очередь стал великим киевским князем. Его первой женой была польская королевна Мария Казимировна, родившая в 1195 году сына Михаила, с 1203 года князя Черниговского. После гибели Михаила Всеволодовича в 1246 году в Золотой Орде его четвертый сын Юрий получил в управление Тарусский удел, сделавшийся самостоятельным. Первым удельным князем Оболенским стал в начале XIV века сын Юрия Михайловича Тарусского Константин, получивший в управление город Оболенск с землями. Род Долгоруковых начал второй сын князя Константина Юрьевича Оболенского-князь Андрей. Его сын Иван Андреевич получил прозвище Долгорук. Сохранилась старинная роспись Разрядного архива за N 207: «Долгорукие князья произошли от князей Черниговских. В роде их у князя Андрея был сын князь Иван Долгорукой; от него пошли князья Долгорукие». Дети сына Ивана Долгорука Владимира – стали родоначальниками различных ветвей Долгоруковых.

В «Родословной книге российского дворянства», вышедшей в Петербурге в конце XIX века, сказано о ветви рода Долгоруковых, начавшейся с сына Владимира – Тимофея: «Особенно замечателен второй сын Тимофея Владимировича – Иван Тимофеевич, прозванный Рыжко. Его сын Григорий Иванович Меньшой (Черт) в 1563 году служил воеводою в Михайлова» потом в Волхове. Новосиле (1569 год), наместником шатским (1572 год), воеводою в Кукейносе (1573 год), в Пернове (1575 год), Кеси (1578 год), Падце (1579 год), Новгороде (1581–1583 годы).

Не меньше замечателен и сын его Алексей Григорьевич (Чертенок), упоминаемый с 1611 года и бывший воеводою в Свияжске (1624–1625 годы). Он умер 1 июля 1644 года. Его дети от жены Пелагеи Петровны Буйносовой-Ростовской – Юрий Алексеевич и братья его Дмитрий и Петр. Юрий Алексеевич в 1643–1644 году был воеводою в Белеве, потом в Путивле, возведен за отличия в бояре 21 ноября 1649 года, разбил и взял в плен Гонсевского, возглавлял Казанский, Стрелецкий и Пушкарский приказы. Приказ Казанского Дворца».

Основателем отдельной ветви рода стал прадед Василия Михайловича Долгорукова-Крымского Дмитрий Алексеевич Долгоруков, внук Григория Ивановича Долгорукова-Черта и потомок одного из сыновей Владимира Ивановича Долгорукова – Тимофея Владимировича. В 1630 году Дмитрий Алексеевич был взят в стольники патриархом Филаретом, затем служил царям Михаилу Федоровичу и Алексею Михайловичу. В 1651 году он получил чин окольничего, в 1654 году был послан первым воеводой в Полоцк, в 1658 году стал брянским наместником, часто выполнял дипломатические поручения. В 1665 году его дочь Дарья Дмитриевна вышла замуж за украинского гетмана И.М. Брюховецкого – немалая честь для того времени. В 1671 году Дмитрий Алексеевич стал боярином, а позднее был назначен воеводой в Архангельск, где и умер 7 ноября 1673 года.

В 1654 году у Дмитрия Алексеевича родился сын Владимир. Владимир Дмитриевич в 1676 году получил чин боярина, был псковским и казанским воеводой, руководил Разбойным приказом, с 1687 года стал ближним боярином, позже – черниговским наместником. Он был женат на Евдокии Ляпуновой и имел шесть сыновей и дочь. Умер 12 июля 1701 года.

Его сын Михаил Владимирович родился 14 ноября 1667 года. В 1685 году вместе со своим братом Василием начал службу при дворе царей Ивана и Петра в чине стольника, позднее женился на княжне Евдокии Юрьевне Одоевской. Участвовавал в Крымском походе 1689 года. 22 февраля 1711 году Петром I назначен в первый состав правительствующего Сената. В конце 1717 года при образовании коллегий М.В. Долгоруков был назначен президентом Ревизион-коллегии. Его брат Василий служил в гвардейском Преображенском полку, участвовал в Северной войне, в чине капитана отличился при осаде Митавы. В 1708 году руководил подавлением восстания Кондратия Булавина, в котором на Дону был убит его родной брат Юрий, и стал полковником Семеновского полка. В 1709 году под Полтавой командовал конницей. В 1716–1717 году он сопровождал Петра I в Голландию и Францию. В марте 1718 году за царевича Алексея был лишен всех чинов, орденов и деревень и отправлен в Соликамскую ссылку. Тогда же по подозрению в причастии к побегу наследника престола Алексея за границу был арестован и Михаил Владимирович Долгоруков и сослан в одну из своих деревень. В январе 1721 года он был возвращен в Москву. Там 1 июля 1722 года и родился его второй сын Василий Михайлович Долгоруков, будущий Крымский.

С.М. Соловьев писал об этом историческом периоде, что «при царе Алексее Михайловиче члены Шестнадцати знатных родов имели право, обойдя низшие чины, поступать прямо в бояре: Черкасские, Воротынские, Трубецкие, Голицыны, Хованские, Морозовы, Шереметевы, Одоевские, Пронские, Шеины, Салтыковы, Репнины, Прозоровские, Буйносовы. Хилковы, Урусовы. Члены пятнадцати родов поступали сначала в окольничие и потом в бояре: Куракины, Долгоруковы, Бутурлины, Ромодановские, Пожарские, Волконские, Лобановы, Стрешневы, Барятинские, Милославские, Сукины, Пушкины, Измайловы, Плещеевы, Львовы. Из старых княжеских родов в это время преимущественно выдавались два рода: Рюриковичи Долгорукие и Гедеминовичи Голицыны. Долгорукие вышли на вид только при новой династии, особенно при царе Алексее Михайловиче. При Петре эта фамилия была очень хорошо представлена: двое Долгоруких с честию занимали важнейшие дипломатические посты – Григорий Федорович и Василий Лукич; третий, Василии Владимирович, считался одним из лучших генералов; наконец, четвертый, знаменитый сенатор, энергический князь Яков Федорович Долгорукий. Чем лучше была обставлена Долгоруковская фамилия, чем более считала за собой прав, тем тягоснее для нее было сносить преобладание Меншикова. Новая царица, связанная с Меншиковым прежними отношениями, естественная его покровительница, не могла нравиться Долгоруким, и тем приверженнее были они к законному наследнику».

В 1724 году Василий Владимирович Долгоруков также был восстановлен на службе в чине бригадира и направлен в русские войска в Персии. В 1726 году Екатерина I, ставшая за год до этого российской императрицей, присвоила ему звание генерал-аншефа. Василий Владимирович был назначен командующим русскими войсками в Персии. В феврале 1728 года Василий Владимирович Долгоруков стал генерал-фельдмаршалом. В 1730 году он был назначен членом Верховного Тайного Совета, созданного за четыре года до этого по инициативе А.Д. Меншикова и ставшего высшим органом исполнительной власти Российской империи. Михаил Владимирович Долгоруков в 1724 году стал губернатором Сибири и пробыл им до 1728 года. В апреле 1729 года он стал действительным тайным советником и был назначен членом Верховного Тайного Совета.

19 января 1730 года умер четырнадцатилетний внук Петра I российский император Петр II. В ночь на 19 января 1730 года Верховный Тайный Совет во время совещания о престолонаследии принял решение избрать на престол дочь старшего брата Петра I и его соправителя до своей смерти в 1696 году Иоанна V Алексеевича герцогиню Курляндскую Анну Иоанновну. Долгоруковы и Голицыны, составлявшие большинство Совета, заставили Анну подписать в столице Курляндии Митаве так называемые «Кондиции», в соответствии с которыми будущая императрица не могла «без Верховного тайного совета согласия: ни с кем войны не вчинять, миру не заключать, вотчины и деревни не жаловать, государственный доход в расход не управлять…. А буде чего по сему обещанию не исполню и не додержу, то лишена буду короны российской. Анна».

Анна Иоанновна приехала в Москву в феврале 1730 года и уже через месяц, воспользовавшись ненавистью основной массы дворянства к «верховникам» – аристократам, порвала кондиции и упразднила Верховный Тайный Совет, с помощью гвардии восстановив самодержавие. Началось царствование, названное русским историком В.О. Ключевским «одной из мрачных страниц нашей истории». Вместо Анны Иоанновны страной управляли Бирон, Остерман, Волынский и Левенвольде. Одним из первых дел Анны стало воссоздание организованной в 1718 году для расследования дела наследника престола Алексея Петровича, бежавшего из России в Австрию, и распущенной в 1726 году Тайной розыскных дел канцелярии, во главе которой стал генерал Андрей Иванович Ушаков.

В начале апреля 1730 года начались допросы Князей Долгоруковых – Василия Лукича, Ивана Алексеевича, Алексея и Сергея Григорьевичей и их жен. Сохранился допрос Василия Лукича Долгорукова, Произведенный 10 апреля:.

«К допросу пункты:

1. Блаженныя памяти государя императора Петра Второго завещательное письмо или проекты оному письму были ль, и кто их сочинял, и где и в какое время, и ныне у кого обретается?

2. Другие кто именно об оном письме знали, и когда об них сказывал, или сам от кого слышал?

3. О обьявленном завещательном письме Ея Императорскому Величеству как доносил, что составлял оное Шафиров, и ведали ль братья ваши – князь Алексей, князь Сергей, князь Иван и племянник князя Иван Долгорукие, княгиня Александра и князь Сергеева княгиня Марфа, в какой силе о том Ея Императорскому Величеству приносил?

4. Показать обо всем вышеписанном самую истину без всякой утайки под смертной казнью. Князь Василий Лукич Долгорукой сказал: Во время Ея Императорского Величества походу из Митавы в Москву и в Москве, между другими многими словами упоминал ли я о каком завещательном Его Императорского Величества письме и о Шафирове и о других, того за беспамятством не помню, а когда такие слова в памяти у самой Ея Императорского Величества, и то я соврал ложь, и в том всепокорно рабски прошу у Ея Императорского Величества, чтоб по природному своему милосердию милостиво меня раба своего простить позволила. Ежели утаил или неправду сказал, в том подтверждаю себя, как в четвертом пункте написано.

Во время болезни государевой не задолго до кончины имелись ли у вас частые съезды в Головинский дом, раза по два в день, а иногда и ночью, также и в других домах? О чем в тех съездах были у вас советы, и не было ль у вас о духовной и о наследстве по ней толкований?

Князь Василий Лукич Долгорукой сказал:

Во время болезни государевой не задолго до кончины, в Головинском дому по однова и по два раза в день, а иногда и ночью, он князь Василий приезживал ко брату своему князю Алексею Григорьеву сыну Долгорукову, собою и по призыву его, и в разговорах советовали между собою: ежели Его Императорскому Величеству приключится кончина, чтобы наследницей быть Ея Величеству государыне императрице Анне Иоанновне; такожь одинажды был он князь Василий в доме князя Михайла Володимирова сына Долгорукова (отца Василия Михайловича Долгорукова-Крымского – авт.), и в том доме с ним князь Михаилом да братом его князь Васильем Долгоруковыми рассуждали – быть наследницею Ея жь Императорскому Величеству, и как в Головинском, так и в помянутом князя Михаила Долгорукова доме во время тех разговоров, кроме вышеобъявленных Долгоруких, посторонних никого не было; а в других домах съездов он ни с кем никогда и совету о наследстве не имел; а о духовной очищено выше по первым пунктам.

Подписал своеручно: Князь Василий Долгорукий. Апреля 10 дня 1730 года.»

За день до этого, 8 апреля 1730 года, Сенат получил указ Анны Иоанновны о том, что действительный тайный советник Василий Лукич Долгоруков определяется губернатором в Сибирь, князь Михаил Долгоруков – в Астрахань; тайный советник Иван Григорьевич Долгоруков – воеводою в Вологду; князю Алексею Григорьевичу со всем семейством и брату его князю Сергею велено жить в дальних деревнях. Текст Указа сохранился: «Известны мы, что в некоторых губерниях губернаторов нет: того ради повелеваем Сенату определить губернаторами тайных действительных советников: князя Василия Долгорукова в Сибирь, князя Михаила Долгорукова в Астрахань, тайного советника князя Ивана Долгорукова воеводою в Вологду».

В мае Михаил Владимирович Долгоруков был снят с должности астраханского губернатора и отправлен жить в свою Боровскую деревню – «Указали мы князя Михаила Долгорукова от Астраханской губернии отставить и жить ему в Боровской его деревни до указу, и сказать ему указ, чтоб он в той деревне жил во всякой тихости, не переезжая никуда без указу». В ноябре 1730 года Михаил Владимирович на месяц стал губернатором Казани и 23 декабря 1731 года был сослан в Нарву. Позже, до 1739 года, он с семьей находился в ссылке в своей вотчине в Галицком уезде под Костромой – селе Бояринове.

Василий Владимирович Долгоруков ненадолго стал президентом военной коллегии, но 23 декабря 1732 года был арестован и сослан, а его должность перешла к пятидесятилетнему Бурхарду Миниху, дослужившемуся в войсках Евгения Савойского и герцога Мальборо до генерал-майора и в 1721 году при Петре I поступившему на русскую службу. Остальные Долгоруковы еще в июне 1730 года были сосланы в свои деревни или содержались, как князь Сергей Григорьевич, в Раненбурге под караулом.

Через семь лет расправа над Долгоруковыми по сфабрикованному на основании доносов делу о «государственных воровских замыслах Долгоруких» была завершена. В материалах Тайной розыскных дел канцелярии за 1741 год сохранился допрос бывшего фаворита Петра II Ивана Долгорукова:

«Сентября в 11 день 1738 года в присутствии лейб-гвардии Преображенского полку капитана поручика господина Ушакова, поручика господина Суворова содержащийся князь Иван Долгорукой привожен в застенок и у дыбы по делу о чем надлежало расспрашивай обстоятельно. А в распросе оный князь Иван, стоя у дыбы, сказал: к поношению де чести Ея Императорского Величества показанные в повинке его князь Ивановой злые и вредительные слова такие «ныне де фамилия и род наш весь пропал; все де это нынешняя ваша императрица разорила» подлинно он Долгорукой говорил с злобы от горести своей и с печали, потому что сослан он в ссылку и содержится под караулом многое время и никуды его не пускают… При кончине блаженнного и вечнодостойного памяти Его Императорского Величества Петра Второго отец его князь Алексей и дядя его князь Василий Володимеров сын, да князь Василий Лукин сын Долгорукие в Головинском доме в спальне у отца его подлинно были и о сочинении духовной советовали и слова такие, чтобы написать в духовной, якобы Его Императорское Величество сестру его княжну Катерину учиняет по кончине своей наследницею, говорил подлинно, да при том же был дядя его родной князь Сергей Григорьев сын Долгорукий, и после оных слов дядя его князь Василий Володимиров сын Долгорукой от отца его поехал, а отец де его князь Алексей и дядя его князь Василий Лукин сын да князь Сергей Григорьев сын Долгорукие и он князь Иван остались в оной спальне, и дядя де его князь Василий Лукин сын, седчи у комля на стуле, и взял лист бумаги да чернильницу, зачал было духовную писать, и говорил оной его дядя князь Василий: «моей де руки письмо худо, кто бы де полутшее написал»; и дядя же де его князь Сергей, взяв бумагу и чернильницу и оную духовную, с совету отца его и дяди князь Василья Лукина сына написал духовную. Вместо Его Императорского Величества в то жь время при тех своих дядьях, не читав, он князь Иван подписал тако, Петр; и тое подписанную духовную он князь Иван взял к себе.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

ttps://fictionbook.ru/author/aleksandr_radevich_andreev/knyaz_vasiliyi_mihayilovich_dolgorukov_kryimskiyi/read_online.html

|

Метки: долгоруковы |

Туалетные правила: какими они были у русских дворян |

Туалетные правила: какими они были у русских дворян

Когда речь заходит о дворянском этикете, сразу в сознании возникают роскошные балы, нарядные дамы и галантные кавалеры. А между тем, правила хорошего тона определяли поведение русских аристократов не только в высшем свете, но и во время вполне будничных дел. Застолье, прием гостей, одежда и распорядок дня – все это регулировалось этикетом достаточно жестко. Отправление естественных потребностей организма тоже совершалось в соответствии с правилами. То есть и в туалет дворяне ходили по-особому.

Этикет в жизни высшего сословия

С ранних лет русские аристократы начинали усваивать строгие требования этикета, многие из которых были основаны на рыцарском кодексе чести средневековой Европы. Известный историк Нонна Марченко в своей книге «Приметы милой старины. Нравы и быт пушкинской эпохи» (Москва, 2002 год издания) написала, что в дореволюционной России умение держать себя в обществе считалось главным признаком благородного происхождения человека. Поэтому многие дворяне буквально соревновались друг с другом, демонстрируя прекрасные манеры. Общество ставило знак равенства между соблюдением этикета и нравственностью, благовоспитанностью. Люди соблюдали внешние приличия независимо от собственных чувств и отношений.

При воспитании юных дворян особое внимание уделялось таким понятиям, как честь, самоуважение, благородство устремлений. Делать что-либо из меркантильных интересов лишь ради славы и чинов считалось зазорным.

Русский этикет XVIII—XIX веков представлял собой причудливую смесь народных традиций и правил хорошего тона, позаимствованных из стран Западной Европы (в основном из Франции). Не только под влиянием реформ государя-императора Петра I, но и по собственному разумению многие дворяне считали образцом поведения благородных парижан или лондонцев. Вероятно, с младых ногтей такие мысли им внушали гувернеры-иностранцы.

Чистота – обязательное условие

Этикет требовал от дворянина неукоснительного соблюдения правил личной гигиены. Аристократ всегда должен был выглядеть безупречно и пахнуть соответственно. Поэтому мытье рук после отправления естественных потребностей было обязательным.

Кроме того, большинство представителей благородного сословия меняли перчатки после каждого посещения туалета. Порой по шесть раз за день.

Ватерклозеты не только во дворце

Туалетный этикет русского дворянства был реформирован при Петре I, как и многие другие сферы жизни. Следование западноевропейским стандартам коснулось и этой деликатной темы. При строительстве новой столицы использовался самый передовой опыт того времени.

Первый в нашей стране туалет с проточным смывом (ватерклозет) был оборудован в Летнем дворце Санкт-Петербурга. Произошло это историческое событие в 1710 году. Вскоре ватерклозетом обзавелся и дворец Монплезир, расположенный в Петергофе.

Если оставить в стороне императорские резиденции, то первым русским дворянином, в чьем доме появился частный туалет с водяным смывом, был ближайший сподвижник государя-императора Александр Данилович Меншиков.

Доктор исторических наук Игорь Зимин в книге «Зимний дворец. Люди и стены. История императорской резиденции. 1762–1917» (Москва, 2012 год издания) указал, что в Зимнем дворце Санкт-Петербурга единая система сливной канализации появилась летом 1826 года. Знаменитый архитектор Карло ди Джованни (Карл Иванович) Росси обустроил «места ватерклозетов» у парадного зала Военной галереи, неподалеку от Георгиевского зала.

Впрочем, только петербургские и московские аристократы могли пользоваться туалетами, близкими к современному пониманию об «удобствах». Провинциальные дворяне вплоть до ХХ века ходили в обычные для той поры сооружения с выгребными ямами, которые регулярно чистились.

Ночью – фарфоровые вазы

Если простолюдины, ленясь дойти до отхожего места, использовали по ночам металлические горшки, то дворяне – специальные фарфоровые или фаянсовые вазы. Эти предметы стыдливо прятались под кроватями или в специальных шкафчиках в спальне. Выносить и опорожнять по утрам такие судна должны были слуги.

Как пишет Игорь Зимин, в перечень комнатного имущества Зимнего дворца входил «Стул ночной простого дерева с кожаной подушкою и фаянсовым горшком». Представители петербургской аристократии комфортно усаживались на такой предмет мебели, а все их испражнения попадали в ночную вазу.

Некоторые фарфоровые изделия, предназначенные для этих целей, напоминали настоящие произведения искусства и стоили немалых денег. Часто они украшались затейливыми рисунками или орнаментами.

А в дороге – бурдалю

Россия – страна длинных дорог, и путешествия в карете из одного дворянского имения в другое часто занимали довольно много времени. Мужчинам было проще, ведь они обычно сопровождали дам верхом на конях. Так что представителям сильного пола не возбранялось отъехать в сторону и сделать свои дела за ближайшим кустиком. Дамы же пользовались бурдалю (фр. bourdalou).

За этим словом французского происхождения скрывается небольшое судно продолговатой формы, внешне напоминающее современную соусницу. Сей оригинальный мобильный аналог ночной вазы тоже изготавливался из фаянса или фарфора.

Русские аристократки обычно прятали бурдалю в муфте и справляли в них малую нужду в случае необходимости прямо в карете. При этом судно просто прикладывали к телу так, как в больничной палате пользуются «утками». Длинные пышные юбки с кринолинами, не выходившие из моды в XVIII—XIX веках, помогали скрыть момент испражнения от посторонних глаз.

Историк Игорь Зимин указал в своей книге, что нашел в архивах Николая I интересный документ, датированный 1840 годом. Это бухгалтерский отчет о расходах на гардеробные цели императорского двора. Среди всего прочего, в документе упомянуты 18 рублей, которые были уплачены некому мастеру Бобкову за изготовление «дорожного судна».

В музеях Петергофа и Царского Села можно увидеть несколько бурдалю XVIII века. Они очень компактны и изящны, внешне похожи на дорогую посуду. А понять, что это за судно, можно лишь по игривым рисункам и надписям. Так, на одной из мобильных дорожных ваз изображен человеческий глаз, а рядом надпись на французском языке, которую можно перевести так: «Он тебя видит, проказница!»

Русские аристократки позаимствовали идею бурдалю, как и многие новшества, из Франции. Именно парижские графини и баронессы придумали такой оригинальный способ справлять нужду. Причем, впервые они стали делать это прямо в храме во время пламенных духовных проповедей оратора-иезуита Луи Бурдалу (1632-1704 гг.), который мог разглагольствовать о вере часами.

Не имея возможности покинуть религиозное мероприятие, благородные француженки приказывали своим служанкам принести им небольшие сосуды, которые в шутку прозвали в честь проповедника «бурдалю». Пользуясь пышными юбками, парижские аристократки справляли нужду стоя, а затем их прислужницы уносили и опорожняли эти судна.

Русские барыни оценили находчивость француженок, но пользовались бурдалю только в дороге, выливая содержимое прямо из окна кареты по пути. Справлять нужду в церкви среди всего честного народа или на балу для жительниц нашей страны было немыслимо. В случае нужды они просто покидали благородное собрание и отправлялись в ближайший сортир.

Туалеты в дворянских усадьбах

Японец Дайкокуя Кодаю, занимавшийся транспортировкой товаров по морю, в 1783 году потерпел крушение на шхуне «Синсе-мару» у Алеутских островов. За 10 лет своего пребывания в России путешественник повидал многие города, он несколько раз встречался с Екатериной II и видными аристократами нашей страны.