Усадьба Васильевское графа Граббе |

Усадьба Васильевское графа Граббе

адрес: Смоленская область, Темкинский район, с. Васильевское.

На фото: часть сохранившегося интерьера.

В конце XVIII века одно из сел Гжатского уезда было пожаловано императором Павлом I подполковнику графу Василию Орлову-Денисову, который сразу начинает строить здесь усадьбу: деревянный усадебный дом, хозяйственные постройки и парк с прудами. Старое название села не сохранилось, но со времени передачи его в собственность Орлова-Денисова оно получило название по имени его владельца и стало называться Васильевское.

Во время Отечественной войны 1812 года Василий Орлов-Денисов был командиром казачьих отрядов особенно отличившихся в боевых действиях на территории Смоленской губернии, например, разгром и пленение бригады генерала Ожеро под селом Ляхово. Затем Орлов-Денисов являлся начальником личного конвоя императора Александра I, генерал-адъютантом, генералом от кавалерии. Его портрет висит в Военной галерее героев 1812 года в Зимнем дворце Санкт-Петербурга.

В первую отечественную войну ( 1812 г) господский дом был сожжён и в 1826 на его месте возвели новый каменный дом, двух-этажный, с двумя флигелями. Его окружали пруды в виде герба и великолепный парк, оформленный в виде царской короны. Также для артезианского колодца было построено интересное круглое сооружение с 8-ю полуколоннами.

В 1834 в Васильевском была построена каменная церковь Николая Чудотворца. В 1843 году старый граф умер и имение перешло к сыну — Федору. Затем оно перешло по наследству к сыну Федора Орлова-Денисова — Николаю, а от того, в конце 19 века, — к его племяннику графу А.Н. Граббе, последнему владельцу Васильевского.

Новый владелец усадьбы Васильевское граф Александр Николаевич Граббе являлся внуком русского генерала Павла Христофоровича Граббе — участника войны 1812 года и кавказких походов. Его отец, также военный, имел чин генерал-лейтенанта. Сам же Александр Николаевич служил начальником личного конвоя императора Николая II. Жил он в Петербурге в своем доме на Моховой улице, а в усадьбу приезжал только в летнее время. Чаще здесь бывала его жена Мария Николаевна, урожденная Безак (дочь известного генерала Н.А. Безака). С 1901 года носил фамилию Граббе-Никитин.

В настоящее время от усадьбы остались: трехэтажный усадебный дом, два двухэтажных флигеля: один жилой, другой с 1987 года пустует. Пруды пересохли. Сохранилась часть пейзажного парка.

рубрика: Достопримечательности Смоленской областиhttp://www.russian-travels.ru/?p=106

|

Метки: дворянские владения граббе безак смоленская губерния |

Убить вождя |

Убить вождя

Покушение на знаменитость всегда оставляет вопросы; даже в тех случаях, когда имеются десятки свидетелей и личность убийцы не вызывает сомнений.

Место действия

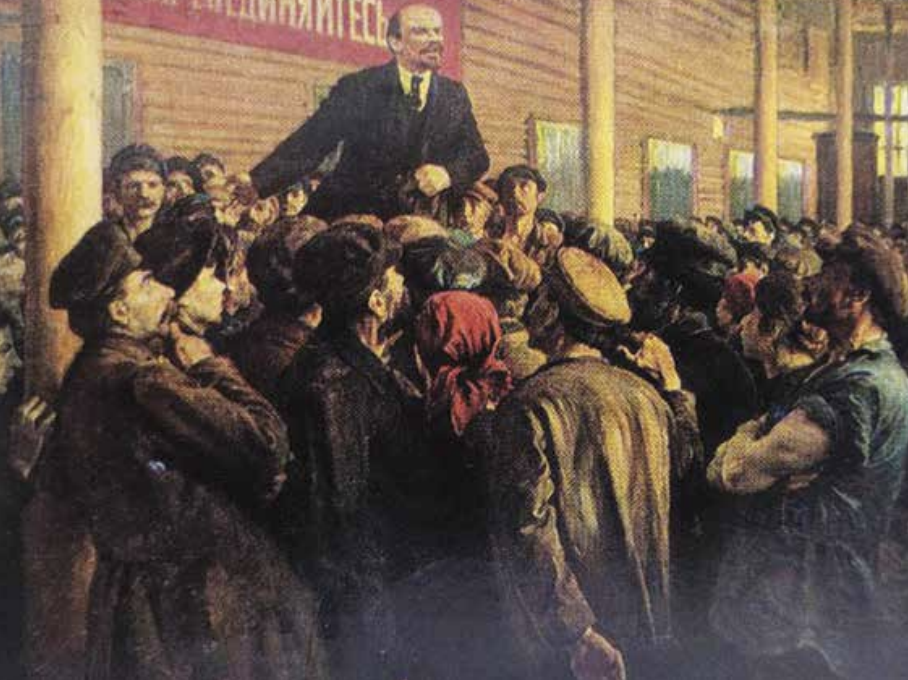

Вопреки распространённому убеждению, Владимир Ленин не был выдающимся оратором, в искусстве публичных выступлений он явно уступал признанным большевистским «королям трибуны» Троцкому и Бухарину. Сам он это понимал и на митинги не рвался. Но летом 1918-го вопрос об удержании большевиками власти стоял остро: обострялась продовольственная проблема, разгоралось пламя Гражданской войны, недавние союзники — левые эсеры — перешли в стан противников. В связи с этим руководство партии приняло решение по пятницам проводить серии митингов на предприятиях с целью поддержания сплочённости своей главной опоры — рабочего класса. Были такие митинги запланированы и на 30 августа 1918 года. Среди выступающих — председатель Совета народных комиссаров товарищ Ленин.

Выступление В. И. Ленина на заводе Михельсона. Борис Владимирский, 1925 год. («Дилетант»)

В то утро из Петрограда пришла весть об убийстве председателя городской ЧК Моисея Урицкого. Мотивы убийцы, недоучившегося студента, бывшего юнкера и широко известного в узких кругах поэта Леонида Каннегисера, не вполне ясны и сегодня — похоже, там перемешалось много всякого разного. Однако большевики сразу заподозрили в нём эсеровского боевика, а в убийстве Урицкого — очередное звено «белого» террора.

Единственным охранником Ленина был его шофёр

Наводит на размышления то, что в этой тревожной ситуации выступления Ленина не были отменены; в тот день он выступал на двух митингах — сначала на Хлебной бирже (ныне в этом здании на Спартаковской площади находится театр «Модерн»), а затем, уже вечером, на заводе Михельсона. Более того, охрана также не была усилена: единственным охранником главы советского правительства оставался его шофёр Степан Гиль, не имевший никакой специальной подготовки.

После окончания митинга Ленин вышел с завода, сопровождаемый несколькими десятками рабочих. Он уже садился в автомобиль, когда к нему обратилась с вопросом работница заводского общежития Попова. В этот момент прозвучали выстрелы. Ленин осел на землю около автомобиля, Попова также была ранена. Таковы факты. Дальше начинаются разночтения, и достаточно существенные.

Кто и где?

Во-первых, не очень понятно, кто задержал Фанни Каплан, позже признанную исполнительницей покушения, и где именно она была задержана. В «канонической» версии советских времён, сформировавшейся после «процесса эсеров» 1922 года, это был председатель заводского комитета Николай Иванов, догнавший успевшую уйти с места происшествия на несколько сот метров к трамвайной остановке на Серпуховской улице террористку; на неё указали вездесущие мальчишки. Сегодня мы понимаем, что к задержанию Каплан Иванов, скорее всего, не имел непосредственного отношения. Более вероятным кандидатом представляется помощник военного комиссара 5-го Московского пехотного полка Стефан Батулин; только вот беда — показания его, мягко говоря, противоречивы…

Фанни Каплан. Фото ок. 1907 года. («Дилетант»)

Через несколько часов после покушения Батулин показал, что задержал террористку прямо на месте преступления: «Я услыхал три выстрела и увидел товарища Ленина, лежащего ничком на земле. Я закричал: «Держи, лови» и сзади себя увидел предъявленную мне женщину, которая вела себя странно. На мой вопрос, зачем она здесь и кто она, она ответила: «Это сделала не я». Когда я её задержал и когда из окружившей толпы стали раздаваться крики, что стреляла эта женщина, я спросил ещё раз, она ли стреляла в Ленина, последняя ответила, что она».

Насилия к ней не применяли

Однако через неделю, 5 сентября, уже после расстрела Каплан, Батулин подробно изложил другую версию: три сухих хлопка он сначала принял за автомобильные выхлопы, стрелявшего в Ленина не видел, он выскочил на Серпуховку, «по которой одиночным порядком и группами бежали в различном направлении перепуганные выстрелами и общей сумятицей люди». Сначала его внимание привлекли две бегущие девушки, но затем он понял, что они просто испугались. «В это время позади себя, около дерева, я увидел с портфелем и зонтиком в руках женщину, которая своим странным видом остановила моё внимание. Она имела вид человека, спасающегося от преследования, запуганного и затравленного. Я спросил эту женщину, зачем она сюда попала. На эти слова она ответила: «А зачем вам это нужно?» Тогда я, обыскав её карманы и взяв её портфель и зонтик, предложил ей идти за мной. В дороге я её спросил, чуя в ней лицо, покушавшееся на тов. Ленина: «Зачем вы стреляли в тов. Ленина? «, на что она ответила: «А зачем вам это нужно знать? «, что меня окончательно убедило в покушении этой женщины на тов. Ленина». То есть Каплан, плохо видевшая и неуверенно чувствовавшая себя в темноте, передвигалась не медленнее бежавшего молодого военного, и оружия он при ней не обнаружил. Опять же, портфель и зонтик — странные предметы для человека, которому важно иметь свободные руки…

«По собственному убеждению…»

Каплан была доставлена в Замоскворецкий военкомат, и там с ней были проведены первые следственные действия. Тогда-то при обыске в портфеле был обнаружен пистолет системы Браунинга. При этом Гиль и ещё один свидетель показали, что оружие стрелявшая бросила шофёру под ноги. Кстати, и Каплан, и Гиль называют браунинг револьвером; женщине, может, и простительно, а вот для бывшего офицера (пусть и автомобильной части) — странновато…

Пистолет, из которого, по версии следствия, Каплан стреляла в Ленина. Источник: «Дилетант»

Правда, призналась Каплан в убийстве практически сразу, на первом же допросе в военкомате; насилия к ней не применяли, в этом сомнений нет. «Я сегодня стреляла в Ленина. Я стреляла по собственному убеждению. Сколько раз я выстрелила — не помню. Из какого револьвера я стреляла, не скажу, я не хотела бы говорить подробности. Я не была знакома с теми женщинами, которые говорили с Лениным. Решение стрелять в Ленина у меня созрело давно. Стреляла в Ленина я потому, что считала его предателем революции и дальнейшее его существование подрывало веру в социализм».

Каплан допрашивали шесть раз, кое-какие детали разнятся, а другие — не вяжутся с показаниями свидетелей. Но на одном она стояла твёрдо — стреляла в Ленина и исключительно по личным убеждениям.

Посмертный суд

Помимо прочих подозрительных обстоятельств одним из наиболее примечательных является скорость проведённого следствия и отсутствие даже намёка на суд. Почему вместо того, чтобы устроить показательный процесс, убийцу тайно казнили на четвёртые сутки после покушения, а тело скрытно уничтожили (Каплан расстрелял комендант Кремля Мальков, он же организовал сожжение трупа в железной бочке)? Впрочем, суд всё же был, почти через четыре года, летом 1922-го. На этом «процессе эсеров» руководство партии социалистов-революционеров было обвинено в подготовке терактов против большевистских лидеров. Именно тогда «версия Каплан» и приобрела более-менее «отредактированный» характер.

Один из обвиняемых на процессе, бывший член Военного комитета ПСР, а к лету 1922-го — уже большевик и работник Разведывательного управления РККА Григорий Семёнов, превратившийся фактически в главного свидетеля обвинения, подробно поведал собравшимся, как возглавляемая им боевая группа убила Володарского и готовила убийство Троцкого и Ленина. По его словам, Каплан была «инициативницей», сама к ним пришла, сама вызвалась сначала отравить Ленина, а потом — застрелить. Покушение якобы было санкционировано членами ЦК Донским и Гоцем. Сам Семёнов и его помощница Коноплёва курировали организацию дела. В приговоре так и записали. Семёнова и Коноплёву как «деятельно раскаявшихся» не тронули.

Заседание Верховного революционного трибунала при ВЦИК по делу социал-революционеров. («Дилетант») Источник: «Дилетант»

«Дело Каплан» с самого начала, с первых минут использовали с большим размахом. Сразу после покушения председатель ВЦИК Яков Свердлов заявил, что «мы не сомневаемся в том, что и здесь будут найдены следы правых эсеров, следы наймитов англичан и французов» и что «на покушения, направленные против его вождей, рабочий класс ответит беспощадным массовым террором против врагов Революции».

Политика красного террора была официально объявлена 5 сентября. Иностранцев всячески пытались «пристегнуть» к покушению (британскому послу Локкарту даже успели устроить очную ставку с Каплан), однако потом эту затею пришлось оставить. А вот к эсерам её «привязали» накрепко, хотя по сей день эта связь вызывает большие сомнения: уж больно ненадёжным источником представляется сделавший внушительную карьеру в разведке, но в 1937-м всё-таки расстрелянный Григорий Семёнов.

Вопреки уверениям Семёнова на процессе 1922 года, будто пули были отравлены абсолютно смертельным ядом кураре (якобы его действие было обезврежено высокой температурой при выстреле), Ленин поправился довольно быстро — через полтора месяца он вернулся к работе, а 22 октября уже выступил с большим докладом о международном положении. Вопрос о том, как повлияли две полученные им раны на раннюю (53 года!) смерть, остаётся дискуссионным. Как и вопрос, кто нажал на спусковой крючок во дворе завода Михельсона вечером 30 августа. Фанни Каплан там была. Ленину она добра не желала. По сути, это всё, что мы знаем достоверно.

https://diletant.media/articles/45275519/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

🖋 Алексей Кузнецов 📅 18.12.2019

Источники

- Изображение анонса и лида: «Дилетант»

|

Метки: террор гражданская война ульяновы |

Кто они - «олигархи» дореволюционного времени (1900-1914), которые вынуждены были эмигрировать или погибнуть |

3068 подписчиков

Кто они - «олигархи» дореволюционного времени (1900-1914), которые вынуждены были эмигрировать или погибнуть

29 ноября 2019

Полная статистика будет доступна после того, как публикация наберет больше 100 просмотров.

Факты взяты с начала ХХ века и до Первой мировой войны.

В последующий, очень сложный для страны период, вплоть до революции, некоторые состояния если и вовсе не претерпели крах, то сильно сократились.

Другие же предприниматели, наоборот, озолотились на войне.

Самые большие состояния

1. Царь Николай ІІ имел состояние более 1,4 миллиарда долларов (в переводе на нынешний курс).

2. Нобели – шведская семья, владевшая в России предприятиями машиностроения и нефтеперерабатывающими заводами (выпускали в основном керосин).

Состояние – от 1,3 млрд долларов по нынешнему курсу (60 млн. царских рублей). «Тот самый» Нобель – из этой семьи. В 18-м все эмигрировали.

Нобели.

3. Второв – он же «русский Морган» - владелец банков, промышленных и торговых предприятий. Состояние – не меньше, если не больше, чем у Нобелей. Сверхприбыли приходятся на Первую мировую.

После революции Николай Александрович решил остаться в России и работать с новой властью, но в 18-м был убит. Обстоятельства гибели так и остались невыясненными.

Николай Александрович Второв

4. Поляковы. Эта еврейская семья владела 49,5 млн. рублей (1,138 млрд. долларов). Самуила называли железнодорожным королем, хотя разбогател он на алкогольных махинациях.

Но семья имела серьезные проблемы к началу Первой мировой, имея многомиллионные долги перед казной.

5. Морозовы – династия предпринимателей, выходцев из крепостных, имела от 1 миллиарда долларов (44 млн. царскими рублями). Владельцы текстильных и торговых предприятий.

Наиболее известным стал Савва, стремящийся привлечь рабочих к управлению фабрикой в 1905 году, и покончивший с собой после отстранения матерью от руководства предприятием.

6. Вогау – около 41 млн рублей (943 млн. долларов), владели предприятиями различной направленности (металлургия, текстиль, сахар и чайная торговля, с которой и начинали).

После революции вся семья, имевшая немецкие корни, из России уехала. Единственного оставшегося сына младшего из династии – Максима Гуговича Марка в 30-е расстреляли за якобы шпионаж на Германию.

Максим Гугович Марк

7. Каменка – банкир, еврей, имел состояние около 40 млн. рублей (до долларового миллиардера немного не дотянул). В 1917-м эмигрировал во Францию.

8. Рябушкинские (выходцы из старообрядцев) – занимались торговлей, промышленностью и банками. Имели капитал около 30 млн. рублей (700 млн. долларов).

Интересно, что один из династии – Павел, даже был сторонником Февральской революции, но затем из страны все же сбежал.

Павел Павлович Рябушинский

9. Николай Коншин – владелец текстильных предприятий (в том числе Туркестанских хлопкоочистительных фабрик) до 1917-го владел 25 миллионным состоянием в рублях (575 млн. долларов по сегодняшнему курсу).

10. Кнопы (первый из династии был немцем) имели состояние до 20 млн. рублей (460 млн. долларов). Людвиг (ставший впоследствии Львом Герасимовичем) разбогател на посреднических услугах, плату за которые брал паями, в результате став пайщиком более сотни предприятий. Но его сыновья к началу революции сильно сократили отцовский капитал.

Лев Герасимович Кноп (сидит в центре).

Но это – только первая десятка. Были еще золотодобытчики и банкиры Гицбурги; торговец и банкир Алчевский; замлевладельцы Балашовы; торговец и строитель Солодовников.

Нельзя не вспомнить в этом списке Терещенков, Кенигов, Гукасовых, Стахеевых, Манташевых, Бродских и других, чьи капиталы исчислялись никак не менее 5-10 миллионами царских рублей, а то и более внушительными суммами.

И перечитывая эти факты, я все больше убеждаюсь в том, что народ страны, совершая революцию, стремился к человеческой жизни. И боролся за нее, и строил 70 лет.

Чтобы затем снова вернуться к капитализму, в котором богатствами страны владеет кучка олигархов, а народ снова – нищий и обделенный.

https://zen.yandex.ru/media/moneyjust/kto-oni-olig...ibnut-5de094bfb832fc31c4a7d626

|

Метки: российская империя бизнес второвы морозовы коншины кнопы вогау рябушинские поляковы |

Процитировано 1 раз

Игрушки детей Николая II |

3099 подписчиков

Игрушки детей Николая II

8 октября 2019

Полная статистика будет доступна после того, как публикация наберет больше 100 просмотров.

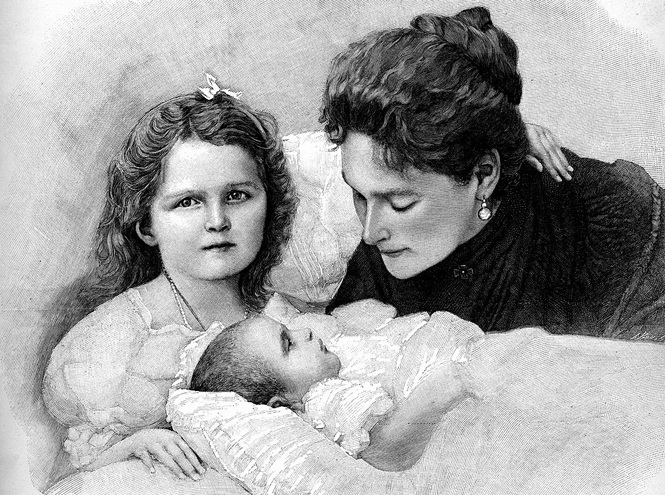

У последнего русского императора Николая II и его жены, императрицы Александры Федоровны (в девичестве Алисы Гессенской) было 5 детей - 4 девочки, великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и мальчик, цесаревич Алексей.

Как и многие девочки на свете, маленькие царевны любили играть в куклы.

Источник фото: https://ic.pics.livejournal.com/happydolls/16379589/247294/247294_original.jpg

Воспитание в царской семье, стараниями матери, было строгим, девочки с малых лет приучались к рукоделию и сами обшивали своих кукол.

Кукла, производство Германия, Kämmer & Reinhardt.. Источник фото: https://ic.pics.livejournal.com/happydolls/16379589/248459/248459_original.jpg

У девочек была целая серия кукол в национальных костюмах.

Кукла-украинка. Источник фото: https://ic.pics.livejournal.com/happydolls/16379589/245317/245317_original.jpg

Хотя родители старались воспитывать детей в скромности, количество игрушек просто зашкаливало, ведь их не только покупали, но ещё и дарили во время официальных визитов. Французский посланник как-то преподнёс годовалой княжне Ольге целый набор - чемоданчик, в котором лежала кукла с целым приданым - бельё, платья, туфли, шляпа, зонтик и многое другое.

Источник фото: http://toy-museum.ru/wp-content/uploads/2017/10/249483_original.jpg

Игрушечная коляска - «Лебедь». Источник фото: https://img.tourister.ru/files/2/2/6/4/1/6/6/4/clones/870_653_fixedwidth.jpg

Ещё в царской семье играли в автоматиконы - заводные игрушки, а также в настольные игры, например, в историческое лото с портретами государей земли Русской и в настольный театр по опере «Жизнь за царя» Михаила Глинки.

Кукла-автоматикон «Пианист». Источник фото: http://toy-museum.ru/wp-content/uploads/2017/10/248803_original.jpg

Лото с портретами царей. Источник фото: https://cs6.livemaster.ru/storage/fe/a2/3cfb7fdb44ef105c1fe6d799faje.jpg

Настольный театр «Жизнь за царя». Источник фото: https://img.tourister.ru/files/2/2/6/4/1/6/3/9/clones/870_653_fixedwidth.jpg

Для цесаревича Алексея была устроена целая игральная комната. Мальчик страдал от тяжёлого наследственного заболевания - гемофилии, несвертываемости крови, и любая ранка была для него смертельно опасной, а самый легкий ушиб приводил к болезненным отекам. Поэтому рядом с игровой всегда дежурили врачи. Но ребенок остаётся ребенком, и родители постарались обустроить для него комнату наилучшим образом, чтобы не убить детскую тягу к игре.

Игровая царевича Алексея. Источник фото: https://lovelypuppets.ru/wp-content/uploads/2017/06/9KnpRlq5wvI.jpg

Коллекция игрушек наследника была огромной - и солдатики, и сабли, и винтовки, и модели кораблей. Был даже целый кукольный театр «Гиньоль» с разукрашенной ширмой и полным набором кукол, игрушечная крепость с солдатиками и большая электрическая железная дорога производства Германии.

Источник фото: https://s1.babiki.ru/uploads/images/04/29/66/2018/07/17/09e8aa.jpg

Театр «Гиньоль». Источник фото: https://lovelypuppets.ru/wp-content/uploads/2017/06/MvJT5HRu8AM.jpg

Электрическая железная дорога. Германия, начало ХХ века. Источник фото: https://cs6.livemaster.ru/storage/fa/b7/a23936c1160bf6b85ae1702d39pv.jpg

Игрушечная крепость цесаревича. Источник фото: https://img.tourister.ru/files/2/2/6/4/1/7/0/4/clones/575_767_fixedheight.jpg

После Революции часть коллекции игрушек царских детей была утрачена, часть разошлась по детским домам. Оставшиеся экземпляры сейчас можно увидеть на выставке в Музее игрушки в Сергиевом Посаде. Среди экспонатов - знаменитая лошадка - качалка, подаренная Екатериной Великой своему сыну Павлу. На её широком удобном седле с вензелем Екатерины II катались Павел I, Николай I, Александр I, Александр II, Александр III, Николай II и цесаревич Алексей - несколько поколений Романовых!

Вид у лошадки немного испуганный, может быть, из-за всех исторических бурь, которые пронеслись над её головой, не пощадив её владельцев, но сохранив её саму для истории.

Источник фото: https://ic.pics.livejournal.com/happydolls/16379589/248185/248185_original.jpg

https://zen.yandex.ru/media/vounb/igrushki-detei-nikolaia-ii-5d94844523bf4800b282feb9

|

Метки: романовы |

«Красный террор»: чекисты проспали покушение на Ленина, стряпая фальшивые заговоры |

1602 подписчика

«Красный террор»: чекисты проспали покушение на Ленина, стряпая фальшивые заговоры

30 декабря 2019

Полная статистика будет доступна после того, как публикация наберет больше 100 просмотров.

Летом 1918 года ВЧК начало свою игру с иностранными разведками. Главной задачей было устроить международный скандал, чтобы таким образом добиваться признания на мировой арене. И заодно показать свою жёсткую позицию.

Эта история получила название «Заговор трёх послов». В Петрограде латыши-чекисты под видом недовольных начали искать сближения с английскими дипломатами. Им удалось выйти на морского атташе британского посольства Кроми.

Одному из них дипломат дал рекомендательное письмо к главе английской миссии Москве Локкарту. И тут же чекисты буквально насели на этого Локкарта, требуя от него мандаты, рекомендации к английским генералам, возглавлявшим войска на севере России – они в Мурманске и Архангельске охраняли военное имущество, поставленное Антантой для России во время первой мировой войны (а то большевики хотели было немцам всё это передать).

Документы были получены, в них Локкарт просил британские военные власти оказывать двум настырным латышам содействие.

Но этого чекистам было мало. Они буквально осаждали Локкарта, требуя от него руководящих указаний по борьбе с Советской властью. Но дипломат был опытен и не очень доверял им. Он познакомил латышей с авантюристом Сиднеем Рейли, своим помощником и вздохнул свободно – пусть этот проходимец, жаждущий сильных впечатлений, возится с настойчивыми латышами.

Рейли, неугомонный деятель, любитель заговоров и прочей шпионской атрибутики, начал обсуждать с чекистами-латышами планы похищения Ленина да и всего правительства Советской России. Чекисты начали тянуть из него деньги, Рейли охотно их давал.

В общем, заговор уже состряпывался. К тому времени чекисты проводили вербовку одного французского журналиста – Рене Маршана. К нему они подошли через капитана французской армии, дипломата Жака Садуля. Учитывая склонность Маршана к психопатии, Садуль уговорил его написать весьма эмоциональное письмо президенту Франции и высказать своё возмущение по поводу того, что на приёме в генконсульстве Франции в честь генконсула США многие высказывались против Советской власти. Капитан Садуль подсказывал журналисту направить копию письма Троцкому, но тот воздержался.

И пока чекисты плели свои интриги с французами и англичанами, грянул гром. В один день, 30 августа, прошли два покушения – в Москве на Ленина и в Петрограде на Урицкого, главы тамошней ЧК.

Никто к этому не был готов. Дзержинский, осознавая, что это его просчёт, и его влияние в верхушке правителей России может утратиться, развил бурную деятельность.

Он лично выехал в Петроград, и приказал, после совещания со своими коллегами по ЧК, повернуть дело так, что заговор против Урицкого и Ленина организовали Англия, США и Франция.

Чекисты буквально наплевали на все международные законы и начали врываться в иностранные посольства.

Якобы они хотели захватить заговорщиков, так как все доказательства их вины у них были. Главным злодеем от Англии был морской атташе Кроми – и вот незадача, он погиб при штурме британского посольства чекистами.

Арестовали и Локкарта. Но кроме рекомендаций, выданных им латышам-чекистам, никакого компромата не было. И его отпустили, так как обвинить дипломата было не в чем.

Французские дипломаты, кстати, предупреждённые кем-то из ЧК, что их арестуют, успели сбежать и укрыться в норвежском посольстве. А чекисты уже начали скандал. В помещении генконсульства Франции на Арбате они "случайно" нашли письмо журналиста Маршана о якобы готовящихся диверсиях со стороны. Как на приёме в консульстве англичане и французы делились планами подрыва мостов, покушений на лидеров Советской России и так далее.

Это письмо было опубликовано в «Известиях».

Но, вскоре Дзержинский сдал назад. Международный скандал действительно был, но англичане, не долго думая, арестовали в ответ советского посла (полпреда) Литвинова. К тому же никаких доказательств причастности иностранных дипломатов к покушениям на Ленина и Урицкого найдено не было. Да и к диверсиям, о которых вещал Маршан, тоже они оказались непричастны. Дело спустили на тормозах, а дипломатов США не тронули вообще – побоялись обострений.

Однако, поскольку обвинение иностранных держав во вмешательстве в дела СовРоссии и покушения на её вождей лопнули, надо было делать что-то очень громкое и скандальное. Ситуацию надо было всё равно как то использовать.

И тогда начался «красный террор». Необъяснимый, ужасный. Чекисты от души вымещали свою злобу на тысячах невиновных людей, по сути, мстя им за свои промахи при создании искусственных заговоров, и то, что они не смогли предотвратить покушения на вождей.

https://zen.yandex.ru/media/razvedka_kontrrazvedka...ovory-5dfe82b51febd400b02410fc

|

Метки: вчк-кгб террор гражданская война |

Прощание с Марией Мещерской |

Прощание с Марией Мещерской

"Дуся!"-так стал называть княжну Марию Мещерскую -фрейлину своей матери императрицы Марии Александровны великий князь Александр Александрович.С 1864 года княжна Мария Элимовна Мещерская окончательно закрепилась при Дворе.

На придворных балах княжна Мещерская становится частым гостем.Она не была красавицей-но всё равно смущала умы многих знатных особ."Тут же задумчивая, словно подавленная грустью, почти неподвижная находилась княжна М.Э. Мещерская. Она была ослепительно хороша в этот день. Белая хламида спадала у нее с плеч, на голове была диадема с одним блестящим алмазом. То было изображение сфинкса, и сама она молчаливая, загадочная, как сфинкс." - из воспоминаний графа С. Д. Шереметева.

Великий князь Александр Александрович не в силах был устоять перед чарами этой молодой особы.В дневнике великого князя появляются регулярные записи про то, как они вместе с княжной ездили верхом, пили чай... Обычно это происходило в больших придворных компаниях, где великий князь и княжна не могли оставаться между собой наедине. В этих компаниях с ними также бывали чаще всего другие молодые великие князья, Николай Лейхтенбергский, Владимир Барятинский и другие знатные особы, в их числе – родственник Марии, князь Владимир Мещерский,, тайно влюблённый в неё. Великий князь Александр Александрович всё чаще выбирал своей партнёршей в танцах высокую и статную Марию.

Кузен Марии Мещерской князь Владимир Мещерский не мог спокойно смотреть на роман своей кузины с великим князем Александром Александровичем.."Я не сомневаюсь в том,что этот Романов обрюхатит мою кузину и оставит одну с ребёнком-незамужней девицей.Романовым это делать не впервые.Что делать?Даже если я решусь жениться на ней-то Синод врятли одобрит мой брак-даже если Мария и согласится с моим предложением!"-терзался князь Владимир Мещерский.

Посетив однажды свою кузину во дворце,Владимир крадёт у неё любовные письма к ней великого князя.Вскоре после кражи состоялась беседа великого князя Александра Александровича с Владимиром Мещерским."Я считаю вас Александр Александрович порядочным человеком.Ваша связь с моей кузиной затрагивает интересы рода князей Мещерских в целом.В противном случае мы будем стреляться с вами.Вы не наследник престола и поэтому не сможете мне отказать в этой услуге"-произнёс Мещерский при встрече с великим князем."Успокойтесь Владимир.Я и Мария любим друг друга.И никто не сможет помешать нашему браку !"-заявил великий князь Александр Александрович."Я верю вам Александр Александрович,но ваши письма к моей кузине-я сохраню у себя"-пообещал Мещерский.

После встречи с князем великий князь Александр Александрович сделает запись в своём дневнике:"…Черт бы всех этих дураков побрал! Даже самые невинные удовольствия непозволительны, где же после этого жизнь, когда даже повеселиться нельзя. Сами делают черт знает что, а другим нельзя даже видеться".

Кончина старшего брата Николая в Ницце стало большим потрясением для всего семейства Романовых.Наследником престола автоматически становился великий князь Александр Александрович.Что делать ?Сердце новоявленного цесаревича разрывлось от боли.Родители требовали от него брак с датской принцессой Дагмар.Династический брак отвечал интересам Российской Империи и Датского Королевства..В дневнике цесаревича появляется запись, что он готов был бы отказаться от трона ради того, чтобы жениться на «милой Дусеньке», как он постоянно называл княжну в письмах..

Князь Владимир Мещерский воспользовался ситуацией.В датских газетах появились провокационные статьи о том, что наследник русского престола собирается жениться на княжне Мещерской. Датский король Христиан IX в личном письме к Александру II потребовал объяснений.Император призвал сына к ответу и приказал ему оставить объект своих увлечений, ехать в Данию и обручиться с Дагмар.Александр II, напомнил юноше о долге перед страной и семьей. Княжне Мещерской настоятельно порекомендовали удалиться от двора и, желательно, на время покинуть Россию.

Первая встреча с принцессой Дагмар в Ницце на похоронах его старшего брата ничуть не повлияла на сердечную привязанность Александра. Записи в его дневнике свидетельствуют, что он постоянно обдумывал такой вариант действий: написать манифест об отречении от прав на престол и жениться на Мещерской.

В Дании цесаревича встретили с распростертыми объятиями, однако он чувствовал себя не в своей тарелке. Но Дагмар была мила, мысль о женитьбе понемногу переставала казаться ужасной. Предложения он тем не менее не делал. Королевское семейство волновалось, но Христиан IX понял, что цесаревич застенчив, и если они не возьмут дело в свои руки, прогулки и обеды будут тянуться до бесконечности.

Дагмар пригласила гостя посмотреть ее комнаты, там их оставили наедине, а тетушка принцессы заперла дверь, и цесаревичу было некуда деться. Когда он выдавил: "я прошу Вашей руки…", Дагмар бросилась ему на шею и разрыдалась...

В православии Дагмар стали звать Марией Федоровной. Царь выделил им Аничков дворец, и молодая тут же принялась его обустраивать. Императорская семья и петербургский свет души в ней не чаяли: цесаревна была красива, умна и к тому же отличалась легким характером.

"Право слово, не понимаю, как можно отдать предпочтение Марии Элимовне, а не Дагмар? Вот уж действительно - сердцу не прикажешь."-цесаревич Александр Александроаич в своём дневнике.

Дальнейшая судьба Марии Мещерской сложилась очень печально.

7 июня 1867 года она вышла замуж за богатейшего князя - Павла Демидова, известного кутёжника и светского льва. Который, как считается, был безумно влюблен в свою тихую жену. Есть и версия, что он бешено ревновал её к большому её чувству - Александру. А она так и не смогла его полюбить...

25 июля 1868 на свет появился их сын - Элим. А спустя день Мария умерла.

Владимир Мещерский, несмотря на свой некрасивый поступок, сохранил к себе полное доверие и дружеское расположение Александра Александровича. Более того, став императором, Александр III сделал Мещерского главным идеологом своего царствования, пропагандистом «русских государственных начал» и регулярно субсидировал издаваемый им журнал «Гражданин». Возможно, Александр III в душе благодарил Мещерского за его поступок, так как тот помог ему сделать окончательный выбор в пользу престола и женитьбы на принцессе – выбор, оказавшийся вполне удачным.

© Copyright: Кристина Оболенская 2, 2020

Свидетельство о публикации №220010401826

|

Метки: мещерские романовы |

Крепость Дюльбер – спасение Романовых |

Крепость Дюльбер – спасение Романовых

2 декабря 2019

Полная статистика будет доступна после того, как публикация наберет больше 100 просмотров.

фото ST

В 1897 году в Крыму был построен дворец для еще одного представителя царской семьи Романовых – Петра Николаевича. Великий князь Петр Николаевич был дядей Николая II и внуком Николая I.

Великий князь был профессиональным военным, но был вынужден оставить военную службу из-за болезни.

Он женился на принцессе, дочери черногорского князя. Милица, так звали принцессу, получила образование в Смольном институте благородных девиц. Имея незаурядное мышление, тонкий ум, она увлеченно занималась оккультными науками и спиритизмом. И именно она познакомила императрицу Александру Федоровну с Григорием Распутиным, возможно, чтобы таким образом влиять на императора Николая II. Однако вскоре она очень сильно об этом пожалела.

Большую часть времени, Великий Князь Петр Николаевич с семьей проводил в Крыму. Перед их дворцом, построенном в восточном стиле, открывался необыкновенно красивый вид на бухту у его подножия.

Великий Князь серьезно занимался живописью и архитектурой. Он сам проектировал эскизы соборов.

Перед строительством дворца в Крыму Великий Князь Петр Николаевич посетил Ближний Восток и под впечатлением от увиденного сделал наброски своего будущего дворца.

Дворец возвели за два года, архитектором был приглашен молодой. но уже известный в Крыму Н.П.Краснов. Это был второй дворец после Воронцовского, который полюбился тогда знатной публике.

Башни белоснежного дворца украшали серебристые купола, словно копии каирских мечетей, но с золотыми наконечниками. Толстые стены и высокие башни даже рассмешили многих из императорской семьи: не иначе владелец дворца хочет стать «Синей Бородой». Дворец получился внушительным, надежным и... сказочным. Внешне восточный, внутри он был декорирован с европейской сдержанностью. Его назвали «Дюльбер», что с крымско-татарского означает «Прекрасный».

Случившаяся февральская революция 1917 года превратила 17 представителей императорского дома в Крыму в «крымскую группу Романовых». Временное правительство «заблокировало» эту группу в их же дворцах на полуострове. После октября 1917 года большевики установили в Крыму Советскую власть. Ялтинский совет народных депутатов готов был безжалостно расправиться с представителями Романовых уже в декабре 1917 года.

И вот тогда дворец Дюльбер стал крепостью, защитивший царскую семью. Отряд матросов Черноморского флота, под командованием комиссара Ф.Л. Задорожного, который подчинялся Центральному аппарату Советской власти, перевел «крымскую группу Романовых» во дворец Дюльбер. Толстые и зубчатые стены дворца выгодно защищали своих постояльцев. На высоких стенах дворца были установлены пулеметы, которые отражали наступление вооруженных отрядов, жаждущих царской крови. Великие Князья, профессиональные военные, помогали матросам грамотно расположить прожектора и орудие, укрепить дворец. И тоже брали в руки оружие во время многочисленных попыток прорваться во дворец. Но дворец Дюльбер оказался действительно неприступной крепостью.

Расстрел императорской семьи в Крыму был неминуем, хотя комиссар Ф.Л. Задорожный лично знал одного из Великих Князей – Александра Михайловича, основателя летной школы в Качи. Комиссар служил там в 1916 году. Но личное знакомство не могло повлиять на решение Центрального совета о расстреле Романовых, и комиссар не мог ослушаться. Но это решение затягивалось. Однажды, ожидая очередной штурм крепости Дюльбер, ее защитники увидели у стен представителей германской армии.

Немцы оккупировали Крым. Это был апрель 1918 года. Советская власть на полуострове была свергнута. Романовы были спасены. Однако они наортез отказались эмигрировать в Германию. Теперь Романовы спасали защищавших их матросов от неминуемого расстрела, попросив немцев оставить отряд для личной охраны императорской семьи. Вскоре, благодаря своевременной помощи от родственников из Англии, Романовы благополучно покинули берега Крыма на британском крейсере «Мальборо»в апреле 1919 года...

После окончания гражданской войны дворец Дюльбер превратился в санаторий «Красное знамя»...

АДРЕС: Крым. Ялта. Кореиз. Парк усадьбы Дюльбер

текст: © VOYAGE D'ANTAN

https://zen.yandex.ru/media/voyagedantan/krepost-d...novyh-5b2be2b26b01b600a9eaa235

|

Метки: романовы крым распутин ялта |

Ольга Врангель: что стало с женой «Чёрного барона» после его смерти |

Ольга Врангель: что стало с женой «Чёрного барона» после его смерти

28 декабря 2019

Ольгу Врангель можно смело назвать ангелом-хранителем «Черного барона». Она заботилась о муже и разделяла с ним все горести и невзгоды до конца его дней. Именно супруге военачальник был обязан своим исцелением от тифа. Мало того, Ольга Михайловна спасла Врангеля от расстрела в 1918 году.

Фрейлина и заядлый холостяк

Ольга Михайловна Иваненко не только отличалась благородным происхождением, но и эффектной внешностью. Эти качества и позволили ей стать одной из самых любимых фрейлин императрицы Марии Федоровны, матери Николая II. Впоследствии она стала близка и с женой Николая Александрой Федоровной. Обе женщины увлекались медициной и окончили курсы сестер милосердия. В общем, Ольгу Иваненко можно было смело назвать не только красавицей, но и умницей. По воспоминаниям современников, она вольна была выбрать для себя самого завидного жениха: мало кто из мужчин оставался к ней равнодушен.

Однако сама Иваненко не выказывала предпочтения никому до 25 лет, пока не встретила на светском балу поручика Петра Врангеля. В 1908 году она стала законной супругой своего избранника. Врангель, который, по сути, до 30-летнего возраста предпочитал холостяцкую жизнь, поначалу с трудом справлялся с новой ролью семейного человека. Однако любовь, забота и терпение Ольги принесли свои плоды. Вскоре Петр Николаевич, уже как образцовый отец, радовался рождению старшей дочери Елены. А затем на свет появились Петр, Наталья и Алексей.

Исцеление и спасение

К слову, младшего сына Врангелей Алексея могло и не быть. Дело в том, что когда Наталье едва исполнилось 5, главу семейства арестовали и отдали под революционный трибунал. Спасла Петра Николаевича от расстрела его жена. По крайней мере, так эти события описывает автор книги «Врангель. Трагический триумф барона» Валерий Краснов. Председатель трибунала спросил у Ольги Михайловны, за что ту взяли под стражу. А Иваненко ответила, что пришла вслед за супругом по собственной воле, потому что желает разделить его участь до конца. Большевики отпустили обоих.

Спустя несколько месяцев семью настигла новая беда. Петр Николаевич заболел тифом. В те годы эта болезнь свирепствовала повсюду и многих забрала на тот свет. Только Ольга Михайловна отказывалась верить в то, что ее любимый скоро умрет. Она ухаживала за Врангелем круглыми сутками. Благо, знания в области медицины у нее имелись. Впоследствии Петр Врангель не забудет указать в своих мемуарах о том, что своим чудесным исцелением он обязан именно Ольге Михайловне.

В эмиграции

Когда супруги оказались в эмиграции, Ольга отдавала свою заботу не только мужу и детям, но и другим беженцам. Общественный деятель Сергей Палеолог вспоминал, что бежавшие из советской России в Константинополь, где поначалу и жили Врангели, только и говорили: «Ольга Михайловна поможет… напишет… скажет… сделает…». Именно благодаря стараниям Ольги Врангель в Европе появились санатории для больных, страдающих туберкулезом. От аналогичного недуга скончался и сам Петр Врангель.

После его кончины Ольга Михайловна больше замуж не вышла. Некоторое время она жила в семье старшей дочери Елены, а после вместе с ней, ее мужем и внуками переехала на постоянное место жительства в США. Там же в 1968 году Ольга Врангель и скончалась. Ее похоронили на самом крупном православном кладбище Америки при Ново-Дивеевском Успенском монастыре, расположенном в штате Нью-Йорк.

ttps://zen.yandex.ru/media/cyrillitsa.ru/olga-vrangel-chto-stalo-s-jenoi-chernogo-barona-posle-ego-smerti-5e0661ebbb892c00b1ac074

|

Метки: врангели эмиграция |

Костюмированный бал в разгар Гражданской войны |

Костюмированный бал в разгар Гражданской войны: Мандельштам гладит жабу, а Гумилев "просто во фраке"

30 декабря 2019

Раз уж начала я вспоминать, в чем отмечали Новый год в разные десятилетия, то грех обойти костюмированный бал в Петербурге, голодном и холодном в разгар Гражданской войны. О нарядах и подготовке к нему подробно написала в своих воспоминаниях Ирина Одоевцева, ученица Николая Гумилева, впоследствии - поэт, прозаик и литературный редактор.

Вот что пишет она о своем костюме: "я надела одно из бальных платьев моей матери: золотисто-парчовое, длинное-предлинное, с глубоким вырезом. На голове райская птица широко раскинула крылья. На руках лайковые перчатки до плеча, в руках веер из слоновой кости и бело-розовых страусовых перьев, с незапамятных лет спавший в шкатулке".

Поэтесса упоминает, что платье она перешила на себя самостоятельно - как умела, и что на бал в Дом искусств они с Гумилевым шли пешком по темным, снежным улицам. Рассмотрим бальные платья 1900-х годов: в те годы мать Одоевцевой была молодой женщиной, а самой Ирине не было еще и 10 лет.

1 из 4

Вечернее платье 1898 г из собрания The MET

Николай Степанович Гумилев к балу в Доме искусств - который все приглашенные насмешливо называли "гвоздь петербургского зимнего сезона"- особо готовиться не собирался. Он удивлялся стремлению некоторых выбрать или смастерить себе маскарадные костюмы и утверждал, что "просто наденет свой фрак".

" "Просто". Но для того, чтобы надеть "мой фрак", ему требуется длительная и сложная подготовка в виде утюжки, стирки и наведения предельного блеска на башмаки - лакированных туфель у него нет. Все это совсем не просто. А в облаченном в "мой фрак" Гумилеве и подавно ничего простого нет. Напротив. Он еще важнее, чем обыкновенно."

1 из 2

Мстислав Фармаковский, Николай Гумилев, 1908, Париж. Спустя месяц после этого бала, Гумилев вновь решил надеть фрак - на литературный вечер. Он собственноручно погладил сам фрак, белый галстук и белый жилет, потом повесил их проветриваться от нафталинного запаха - но единственную пару черных носков, имеющуюся у него, съели мыши! Поэт был в отчаянии и Ирина Одоевцева предложила ему поискать черные носки у нее дома, в вещах ее отца. К счастью, одна черная пара там нашлась.

Николай Гумилев говорил, что его фрак и белый атласный жилет - лондонской работы. И Гумилев, и Одоевцева тщательно подбирают к фрачной паре - обувь, а к вечернему платью - высокие до плеча перчатки. Это примета времени: к вещам, принятым на выход, идут строго регламентируемые аксессуары, вроде подходящей обуви и перчаток определенной длины.

Высокие лайковые перчатки, 1900-е г

Осип Эмильевич Мандельштам решил, что появится на балу немецким романтиком. Он где-то раздобыл театральный костюм: короткий коричневый сюртук, оранжевый атласный жилет и, видимо, сорочку с пристегивающимся к ней жабо. С этим предметом гардероба и произошел забавный случай утром в день бала.

1 из 3

ИОГАНН КРИСТИАН ФРИДРИХ ГЁЛЬДЕРЛИН

Гумилев с Георгием Ивановым зашли перед обедом в Дом искусств (в голодном и холодном Петербурге по инициативе Горького 19 ноября 1919 года был создан Дом искусств - в здании на набережной Мойки, 59. Здесь не только устраивались вечера, велась образовательная и издательская деятельность, но и сдавались внаем комнаты и выдавались обеды. Часть литераторов прямо и жили здесь, в комнатках). Ефим, как его называли "товарищ услужающий" сообщил пришедшим, что "Господин Лозинский вышли, господин Ходасевич в парикмахерской бреются, а Осип Эмильевич на кухне жабу гладят". С легкой руки Гумилева и Иванова Мандельштам тут же прослыл чернокнижником, делающим магнетические пассы заколдованной жабе...

О том, у Мандельштама завелась жаба, вечером говорили все. В ее честь Гумилев даже сочинил шуточную оду - "Песнь о жабе и колдуне":

Маг и колдун Мандельштам

Жабу гладит на кухне.

Блох, тараканов и мух не

Мало водится там.

Слопай их, жаба, распухни

И разорвись пополам!..

Закончилось всё тем, что Мандельштам страшно обиделся и сбежал с бала. За ним была послана целая делегация, которой после длительных извинений всё же удалось привести его обратно в зал.

Помимо немецкого романтика Мандельштама, на балу были пасторальная парочка из Ольги Арбениной и Юрия Юркуна, пастушки и пастушка да Ларисы Рейснер в образе Нины из лермонтовского "Маскарада". И то правда: достать хоть какой-то костюм было непросто!

Константин Сомов

Подписывайтесь на мой канал "Мода в книгах". Комментарии не успеваю читать, можно их не писать :-)

|

Метки: литераторы балы гражданская война мода |

Самые известные бренды Российской империи |

Самые известные бренды Российской империи

26 декабря 2019

Сегодня все они напрочь забыты

Еще до Первой мировой в стране сложились основные бренды, определявшие лицо предреволюционной торговли. Свои законодатели мод были во всем — от конфет до автомобилей. И каждый петербуржец понимал, какими должны быть мыло, духи, рояль и даже букет.

Гвардейцы знали толк в магазинах

В 1916 году в столице империи развернулась борьба с расточительством, и газеты усердно клеймили разодетых дам и их щедрых кавалеров. Но торговля все так же процветала.

Самый известный и поныне российский бренд царских времен — Карл Фабереже. Ювелирные изделия с этой маркой — верх роскоши. А наравне с ним до революции были магазины Павла Овчинникова и Болина. У последнего закупалась и царская семья, приобретала свадебные и коронационные украшения, а также безделушки вроде набора жемчужных пуговиц с бриллиантами за 7 тысяч рублей.

Императрица Александра Федоровна в жемчужных ожерельях работы придворного ювелира Болина

Свод правил гвардейцев предписывал: «Подарки прекрасным дамам покупают у Фаберже и Болина; часы — у Лонжина и Бурэ; вино, сыр и устрицы — у Елисеевых; меха у Мертенса; цветы у Эйслера; шоколад у Жоржа Бормана». Это список «хорошего тона» и самых изысканных марок начала двадцатого столетия. Только Эйслер не дотянул до революции. С началом Первой мировой его цветочные лавки, включая самую знаменитую — «Флора» — на углу Невского и набережной Екатерининского канала (там, где сейчас вестибюль метро «Невский проспект»), закрылись из-за начавшейся антинемецкой кампании.

Сладкая Москва, ароматный Петербург

Самые знаменитые сласти до революции выпускали две компании и обе московские — «Товарищество А. И. Абрикосова и сыновей», уделявшее особое внимание рекламе, а также «Эйнем».

плакат «Товарищество А. И. Абрикосова сыновей» (до 1917).

За рынок мыла боролись питерские заводы — торговый дом Жуковых (торговая марка «А. М. Жуковъ») и «Невское стеариновое товарищество». Первое удивляло всех (и даже царя) мраморным мылом — белым с нежными голубыми прожилками, второе — душистым «Нестором», которое подделывали чаще всего.

неизвестный художник. плакат «Голубое мыло. А. М. Жуков» (1900).

Законодателем парфюмерной моды в эти годы был Генрих Брокар. И это на его предприятии в 1913‑м парфюмер Август Мишель создал аромат к 300‑летию дома Романовых «Любимый букет императрицы», который в советское время превратился в «Красную Москву».

Лучшие в Российской империи XIX века рояли и пианино выпускали «Братья Дидерихс», швейные машины — «Зингер», хлопковые ткани — «Залесье».

Владимир Табурин «Швейные машины компании “Зингер”» (1900).

Обувь еще часто шили на заказ, особенно дорогую, но уже на всю страну гремело название фабрики «Скороход». А в городах почти все ходили в галошах «Треугольника». Даже в хорошую погоду некоторые «модники» надевали их поверх обуви для лоску. Зажиточные крестьяне щеголяли в них поверх сапог.

Неизвестный художник. плакат «Галоши “Треугольник”» (1908).

Если б не было войны

В 1914‑м с началом Первой мировой в стране был введен сухой закон. Это ударило по отечественным производителям хмельных напитков, часть заводов закрылась, кто-то переориентировался.

А до того Петербург называли пивной столицей империи. Самыми известными были производства «Калинкин», «Бавария», «Вена» и «Дурдин».

Открытое письмо товарищества «Иван Дурдин» (до 1917).

Главным водочным брендом была «Смирновка» (ставшая впоследствии в эмиграции Smirnoff). В царской России основатель завода Петр Смирнов был водочным королем, отчисляя в казну налог, равнявшийся половине всего бюджета русской армии.

Главным конкурентом Смирнова по крепким напиткам был Николай Шустов со своим коньяком. Этот купец контролировал 30 % алкогольного производства в империи и 44 % алкоэкспорта. Он первым догадался размещать рекламу на транспорте, а также отправлял за деньги студентов в кабаки требовать только шустовских напитков.

Автор текста: Елена Ожегова

https://zen.yandex.ru/media/history1ru/samye-izves...perii-5dfa35fd04af1f00b2d60036

|

Метки: российская империя бизнес предпринимательство |

О принце датском |

О принце датском

19 декабря 2019

Девять королей. Этот снимок сделан в мае 1910 года, когда они собрались в Лондоне по случаю похорон британского короля Эдуарда Седьмого и восшествия на престол его наследника Георга Пятого.

Стоят (слева направо): король Норвегии Хокон Седьмой, царь Болгарии Фердинанд Первый, король Португалии Мануэл Второй, германский император и король Пруссии Вильгельм Второй, король эллинов Георг Первый, король Бельгии Альберт Первый.

Сидят (слева направо): король Испании Альфонсо Тринадцатый, новый король Соединённого Королевства Великобритании и Ирландии Георг Пятый, король Дании Фредерик Восьмой.

Кое-что интересное про каждого из них я написал здесь.

И даже в этой венценосной компании греческий монарх выделяется не только солидным возрастом, но и поэтично звучащим титулом — король эллинов.

Был он, как принято говорить, человеком трудной судьбы. Родился Кристиан-Вильгельм-Фердинанд-Адольф-Георг Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбургский самым настоящим принцем датским. 17-ти лет от роду юноша участвовал в выборах (!) короля Греции, получив только шесть голосов из почти четверти миллиона. Таким образом Кристиан-Вильгельм занял в предвыборной гонке почётное 18-е место, однако дальше случилось чудо: более удачливые соискатели по разным причинам отказались от короны, и 30 марта 1863 года принц датский стал королём эллинов Георгом Первым — так официально звучал его основной титул.

Новый государь не просто испытывал симпатии к России, он был связан с нею родственными узами. Жена короля Георга носила имя Ольга Константиновна и доводилась племянницей российскому императору Александру Второму. Одна родная сестра Георга по имени Александра была королевой Великобритании — женой (в 1910 году уже вдовой) короля Эдуарда Седьмого и матерью вступившего на трон Георга Пятого; вторая — датская принцесса Дагмар, она же российская императрица Мария Фёдоровна, была женой (и вдовой) Александра Третьего и матерью Николая Второго. Кстати, о феноменальном внешнем сходстве Николая с кузеном Джорджи — британским королём Георгом Пятым — судачат до сих пор. Вдобавок король эллинов породнился с Россией через детей, поженив троих из семи своих отпрысков с представителями дома Романовых, а сам стал шефом Невского полка российской армии.

Когда в 1912—1913 годах итальянцы в Триполитании обрушились на турок и погнали их из Северной Африки, Греция не осталась в стороне: Первая балканская война позволила королю Георгу при поддержке России отнять у Турции территории, по площади почти равные прежнему размеру страны. Так что не только в Петербурге, но и в Афинах стали готовиться к восстановлению хотя бы де-факто Византийской империи, намереваясь очистить от мусульман Константинополь и вообще изгнать турок из большей части Малой Азии. Кое-что про это рассказывает мой роман "1916/Война и Мир", который нашумел в России, а теперь в переводе под названием "Последняя зима Распутина" будоражит итальянский рынок.

Да, планы были грандиозными, но так и не сбылись, а немолодой уже Георг, который переживал головокружительный взлётttps://zen.yandex.ru/media/classicalive/o-prince-datskom-5df6aa14dddaf400b390ac63 монаршьей карьеры, в 1913 году был застрелен греческим анархистом.

Полвека, которые король эллинов провёл на троне, отмечены процветанием страны и разнообразными успехами. Последующие 60 лет Греция листала довольно мрачные страницы своей истории. А ведь интересно всё могло сложиться...

|

Метки: романовы |

Внутренняя политика режима Колчака в Сибири |

2687 подписчиков

Внутренняя политика режима Колчака в Сибири

6 декабря 2019

18 ноября 1918 года Александр Колчак стал Верховным правителем России. Его диктаторский режим вселял в высшие круги Сибири надежду на сопротивление большевикам и захват столицы. Но на деле ситуация в Сибири оказалась намного сложнее. Большую часть ресурсов необходимо было тратить на вооружение солдат. Требовалось создать слаженную систему транспортировки и снабжения фронта. Правительство Колчака искало любую возможность получить ресурсы, которые могли предоставить союзники. Также нужно было восстановить промышленность в Сибири, но в условиях боевых действий данная цель оставалась крайне недоступной.

Колчак в Омске. 1918 год.

VATNIKSTAN продолжает серию статей о Гражданской войне в Сибири. В предыдущем материале мы рассмотрели обстановку в конце 1917 года и причины разобщения между антибольшевистскими силами. Сегодня разберемся, какую роль играли союзники в режиме Верховного правителя и какие проблемы адмирал так и не смог решить.

Экономические трудности белого режима в Сибири

Послу свержения Директории и прихода к власти в 1918 году Александр Колчак принимает на себя всю полноту государственной власти: получает право принимать чрезвычайные меры для обеспечения белогвардейской армии всем необходимым и для «водворения порядка и законности». В его подчинении оказываются все вооруженные силы.

Основную опору власти белых в Сибири составляло офицерство, буржуазия, интеллигенция и зажиточные крестьяне. Столицей Сибири и резиденцией Верховного правителя Колчака становится Омск. При этом адмирал — фигура общероссийского масштаба, его признают и другие лидеры белого движения — Деникин, Миллер, Юденич. Стоит также отметить и то, что около 2⁄3 правительства Колчака состояло из жителей Сибири. Например, известный геолог и профессор Томского университета П. П. Гудков — министр торговли и промышленности, родившийся в Красноярске. Правда занимал он этот пост всего в течении трёх месяцев, а потом подал в отставку и во второй половине 1918 года уехал с семьей во Владивосток. Вот как характеризовал Гудкова Г. К. Гинс, один из членов правительства Колчака:

«Профессор Гудков, ставший во главе Министерства торговли и промышленности, — ещё молодой человек. Он родился в 1880 году. По специальности он — геолог, по происхождению — сибиряк, много работавший в различных горных районах Сибири и Урала. По политическим убеждениям он заявил себя сочувствующим социал-демократам меньшевикам, но в сущности был всегда беспартийным.

Этот симпатичнейший человек обнаруживал, однако, некоторую бесхарактерность и, казалось, тяготился своей ролью министра, к которой чувствовал себя мало подготовленным; он находился под влиянием своего товарища Виттенберга, человека самоуверенного и мало симпатизировавшего правительству».

Регион обладал большим запасом ресурсов, но правительство Колчака не смогло использовать их в полную силу. Одной из серьёзнейших проблем белого режима стало развитие топливной промышленности. Урал оказался отрезанным большевиками, а Кузбасские месторождения практически не были разработаны. Тогда правительство Колчака начинает разработки возле Иркутска и на Дальнем Востоке. Общая добыча каменного угля уже в первую половину 1919 года составляла около 30 тысяч пудов, что на 7 тысяч меньше аналогичных показателей 1916 года. Дальнейший спад в угледобыче заставил Министерство торговли и промышленности заговорить о необходимости ввоза угля из Японии.

Иркутск в 1919 году

Проблема в бюджетной сфере стала ещё одним препятствием белого режима в Сибири. Требовалось множество средств для содержания армии, железной дороги, поддержки коммерческих банков и промышленных предприятий, многие из которых были на грани разорения. Для решения данной задачи пришлось увеличить прямые и косвенные налоги, ввести государственную монополию на производство и продажу спирта, сахара и вина.

На втором месте стояли доходы от эксплуатации железных дорог. Совокупный доход правительства за первое полугодие 1919 года составил 800 миллионов рублей. Из них 150 миллионов ушли на армию, а ожесточённые бои за Урал потребовали дополнительно несколько миллионов рублей.

Но у правительства Колчака находился и большой золотой запас. Ещё в августе 1918 года, во время взятия Народной армии КОМУЧа и белочехами Казани, к ним в руки попала большая часть вывезенного сюда из Москвы золотого запаса. По некоторым данным — около 652 млн. рублей в русской и иностранной валюте, а также в золотых слитках. Затем золото перевезли в Самару, далее в Челябинск, где его охрану взяли на себя сербские, румынские и чешские отряды.

После того, как образовавшаяся в Уфе Директория в октябре 1918 г. переехала в Омск, министр финансов И. Михайлов приказал доставить золото сюда, и после переворота 18 ноября его «унаследовал» Колчак.

Золотой запас России в казанском Госбанке. 1918 год.

Иностранные союзники требовали Колчака погасить долги Российской империи. Его правительство стало преемником законных правительств России до октября 1917 года.

Из Декларации от 21 ноября 1918 года:

«Считая себя правомочным и законным преемником всех бывших до конца октября 1917 года законных правительств России — правительство, возглавляемое верховным правителем, адмиралом Колчаком, принимает к непременному исполнению, по мере восстановления целокупной России, все возложенные по ним на государственную казну денежные обязательства, как-то: платеж процентов и погашений по внутренним и внешним государственным займам, платежи по договорам, содержание служащих, пенсии и всякого рода иные платежи, следуемые кому-либо из казны по закону, по договору или по другим законным основаниям.

Правительство объявляет при этом все финансовые акты низвергаемой Советской власти незаконными и не подлежащими выполнению, как акты, изданные мятежниками».

Тогда единственным выходом из данной ситуации становится продажа золота странам Антанты, и золото это, естественно, продали ниже рыночной стоимости. Например, при продаже золота французским банкирам, при посредничестве директора Владивостокского отделения французского «Китайско-промышленного банка» Бертье, слитки перевезли во Владивосток и продали акционерному обществу «Бертье и и К0» по цене на 15–20% ниже рыночной стоимости. В данной финансовой операции колчаковское правительство потеряло около 20 миллионов рублей. Всего же с мая по сентябрь 1919 года союзники вывезли золота на сумму около 280 миллионов рублей. В Омске оставалось золота немногим более чем на 400 миллионов золотых рублей. Таким образом, примерно треть золотого запаса России перекочевала в иностранные банки во имя победы «белого дела» в Сибири.

Если же иностранные предприниматели увеличивали состояние по итогу вооружённой борьбы в России, то антантовские политики к 1919 году понимали, что режим Колчака обречён и поэтому стремились извлечь максимальную пользу — экономически ослабить будущее советское государство. Эта идея была понятна уже и в белом лагере. Такие подозрения можно извлечь из письма членов правления «Национального центра» М. Федорова, П. Долгорукова, С. Паниной, Н. Астрова и других, адресованное, по всем данным, «Русскому политическому совещанию»:

«Не стало ли так, что нашим союзникам и друзьям уже не нужна единая и великая Россия, что им выгоднее иметь Россию раздробленную и ослабленную?..»

А в Омске, по воспоминаниям Н. В. Устрялова, Колчак доверительно говорил представителям общественности в апреле 1919 года:

«Моё мнение — они (союзники) не заинтересованы в создании сильной России… Она им не нужна».

Но пути назад у руководителей белого движения уже не было. Им приходилось продолжать борьбу в союзе с интервентами.. Да и сам Колчак в той речи продолжал:

«Что делать? Приходится руководствоваться не чувствами, а интересами государства. Разумеется, политика в смысле попыток привлечения помощи союзников будет продолжаться».

Что же касается оставшегося золотого запаса, то Колчак считал невозможным использовать эти средства. После снижения золотодобычи в Восточной Сибири было принято решение о начале выпуска бумажных денег, что привело к их обесцениванию. За время правления Колчака зарплата выросла на 69%, а цены — на 754%. Таким образом, финансовая база колчаковской Сибири оказалась окончательно подорванной.

Транссиб и проблема снабжения в Сибири

Значение Сибири в период Гражданской войны определялось в первую очередь стратегическим положением. После свержения коммунистического режима правительству Колчака требовалась амуниция для вооружённых сил, необходимо было оборудование для промышленных предприятий. Через Сибирь белое движение могло получать поставки от стран-союзниц. Тем не менее одним из главных театров боевых действий борьбы красных и белых стали территории, располагающиеся в полосе Транссибирской железнодорожной магистрали, которая на протяжении всей Гражданской войны имела огромное значение. Из-за этого было сложно наладить поставки товаров и амуниции для армии.

Железнодорожный вокзал в Омске. 1919 год.

Но с 1918 года по 1919 год правительство Колчака решает продолжать строительство Транссиба. В эти годы движение по железнодорожной магистрали оставалось стабильным во многом благодаря частям Чехословацкого корпуса, войска которого охраняли её. В эксплуатации железной дороги были заинтересованы и интервенты (особенно американцы и японцы). Но катастрофически не хватало вагонов и паровозов, а с началом отступления белой армии зимой 1919 — 1920 года движение и вовсе было парализовано.

Помимо чехословаков, большую роль по охране Транссиба сыграли и союзники. Реальную помощь в охране магистрали оказали только японские и американские войска (которые и так фактически базировались на Дальнем Востоке), так как силы Англии, Франции не обладали достаточным количеством войском, поэтому их заменяли чехословацкими, польскими и румынскими частями. Министр иностранных дел правительства Колчака И. И. Сукин писал:

«Охрана дороги производится, не как вмешательство во внутренние дела, а как обеспечение доставки снаряжения на фронт и коммуникации чехословаков».

Санитарный вагон на Транссибирской магистрали. Декабрь 1919 года.

Союзники не хотели помогать функционированию железной дороги просто так. Главной их целью был контроль над транспортной сетью в Сибири. Это отметил в своих воспоминаниях Г. К. Гинс:

«Об участии союзников в деле восстановления транспорта говорилось много ещё на Д. Востоке, где предварительные переговоры об этом велись генералом Хорватом и инженером Уструговым. Я не буду касаться подробностей этих переговоров и различных выдвинутых тогда вариантов управления железными дорогами; скажу только, что со стороны союзников выдвигалась преимущественно формула „контроля“ над дорогами, с нашей стороны — формула „помощи“. Союзники говорили о передаче им управления, мы говорили о помощи нашему управлению».

После данный вопрос стали обсуждать в Совете министров. На заседании под председательством П. В. Вологодского решили, что правительство Колчака неспособно собственными силами восстановить железнодорожное хозяйство из-за дефицита бюджета, отсутствия необходимых технических средств, а также невозможности без иностранных специалистов в короткие сроки восстановить работу железной дороги. Тогда Совет министров отдавал часть управляющих функций союзникам с расчётом на то, что те помогут восстановить снабжение в Сибири.

14 марта 1919 года во Владивостоке было подписано соглашение между представителем России, инженером Уструговым, и представителями союзных держав. По данному документу союзники принимали на себя заботу о транспорте не произвольно, а по соглашению. Однако, реальной помощи, как едко заметил Г. К. Гинс, от союзников не последовало:

«Нетрудно видеть, что декларация эта представляла собою только улучшенную редакцию того проекта, который в январе оглашался в торжественном заседании с союзниками в „белом доме“ омского правительства.

— Наконец-то! — вздохнули все.

Но на этом бумажном успехе и закончилось всё дело союзной помощи транспорту…»

Ещё одним важным источником снабжения стал Северный морской путь, осваивавшийся в Сибири с 1919 года. В данном случае правительству Колчака требовалось наладить поставки хлеба и сырья из Сибири в Европу, чтобы получать от союзников оружие, боеприпасы, промышленные товары. Помимо этого через северную часть Западной Сибири предполагалось наладить связь с «архангельским правительством», скоординировать военные и политические планы по борьбе с большевиками.

Для реализации проекта 25 апреля 1919 года Колчак подписал Постановление Совета Министров об утверждении Положения о Комитете Северного морского пути. Одной из важнейших задач Комитета Северного морского пути стала организация и регулирование экспорта из Сибири сырья и фабрикатов местной промышленности и импорта в Сибирь фабрикатов по Северному морскому пути. Также Комитет должен был проводить мероприятия по улучшению морского пути при поддержке Министерства торговли и промышленности. Первоначально Комитет, располагавшийся, как и другие учреждения Всероссийского правительства А. В. Колчака, в Омске, возглавил военный востоковед и путешественник генерал-майор В. Л. Попов, а с 1 августа 1919 года — известный сибирский общественный деятель С. В. Востротин.

Здание Политехнического института в Омске, в котором располагался Комитет Северного морского пути.

К несчастью белого режима наладить стабильный товарообмен с Западом не удалось во многом из-за противодействия британского правительства и части торгово-промышленных кругов. Одним из примеров отношения европейских деятелей к инициативам правительства Колчака служит цитата из воспоминаний Й. М. Лида — норвежского предпринимателя и путешественника, энтузиаста коммерческого использования Северного морского пути. В 1912 году он основал «Сибирскую компанию», которая занималась доставкой грузов из Европы в Сибирь морским путём и лесопильными работами. Норвежец писал:

«Мой план весной 1919 года состоял в том, чтобы получить полномочия от правительства Колчака на переговоры с британским правительством об обмене британских промышленных товаров на сибирские продукты в устье Оби и Енисея общей ценностью в 5 миллионов фунтов. Для экспедиции 1919 года мы собирались зафрахтовать 15 пароходов. Мечты о возвращении к жизни вскружили мне голову, а стремление претворить планы в жизнь заставило меня совершить три четверти пути вокруг земного шара [Лид прибыл в Омск из Норвегии через США]. Но, как я уже отмечал, вся эта новая жизнь была лишь погоней за призраками. Из этого ничего не вышло, и, если учесть, кто в то время определял британскую политику, такой исход следовало бы предусмотреть заранее. […] Если я говорю, что наткнулся на сопротивление, то это означает, что в те годы я столкнулся с массовой глупостью военного времени и несгибаемой волей революции. Никакая техника не могла бы помочь убрать эти препятствия, возникшие передо мной.

Я мог бы поколебать Колчака, но за два года я понял, что Ленина мне не удалось бы сдвинуть. Не хочу сказать, что сибирский диктатор был слаб. Он является, пожалуй, гораздо более знаменательной фигурой в истории, чем некоторые его представляют. Колчак — величайший герой революционного времени, но, предназначенный судьбой для великих свершений, он погиб слишком рано. […]

Я иногда думаю, что если бы я смог осуществить предложенную экспедицию из Великобритании в Сибирь, она спасла бы Колчака и спасла бы, по крайней мере, Сибирь».

Белый режим в Сибири, начиная с 1919 года, оказался в сложной экономической ситуации. Ресурсы, которыми обладало правительство Колчака, использовать в полной мере было просто невозможно. А проблемы с инфраструктурой затормаживали не только экономику режима, но и боеспособность армии. В таких условиях Совет министров был готов принять любые требования интервентов, которые этими возможностями и манипулировали. Да и сам Колчак понимал, что без помощи союзников оказывать дальнейшее сопротивление большевикам невозможно. Сложной была и ситуация внутри белого лагеря, где всё больше нарастали противоречия между офицерством, буржуазией и интеллигенцией.

Читайте также наш материал о семи экстравагантных участниках Гражданской войны «Полевые командиры Гражданской войны»

https://zen.yandex.ru/media/vatnikstan/vnutrenniai...ibiri-5dea3b9f3d5f6900b351318d

|

Метки: гражданская война колчак гудковы |

Конец цесаревича |

Конец цесаревича

Ницца готовится встретить Рождество Христово.Императрица Мария Александровна находится в этом городе.Она прибыла к своему умирающему сыну великому князю цесаревичу Николаю Александровичу.Практически все врачи делают заключение-цесаревич не выживет.

Мария Александровна находится возле сына.Она желает,чтобы последнее Рождество в жизни цесаревича осталось самым запоминающимся событием в его жизни.Мария Александровна приказала П празднику украсить…апельсиновое дерево. Вместо шаров и бумажных гирлянд на этой импровизированной елке висели портреты всех близких, чтобы наследник мог в последний раз увидеться с ними.

В комнату,где лежит цесаревич входит Дагмар-датская принцесса и невеста цесаревича.Дагмар подошла к сидящей у постели больного сына российской императрице.Мария Александровна взглянула на Дагмар.

"Я сожалею сударыня,но похоже ваш брак с моим сыном не состоится.Ники-обречён!"-по-немецки сказала Мария Александровна Дагмар.."В моём положении я не могу вернуться домой.Я жду ребёнка от вашего сына!"-произнесла Дагмар."Вы беременны?"-удивлённо переспросила Мария Александровна принцессу.."Да!Боюсь,что через несколько месяцев у меня будет уже виден живот.Избавляться от неродившегося ребёнка я не буду-если Ники умрёт.Но и рожать в Дании ребёнка я не хочу..Ла! И кто меня потом возьмёт змуж с ребёнком-меня принцессу,которая уже не девица!"-сказала Дагмар."Такого скандала не надо Российской Империи!Если Ники умрёт-то вы станете невестой следующего моего сына.Рожать вы будете у нас в России-скорее всего в Крыму.Ваш ребёнок получит фамилию Крымов..Мой муж даст ему титул-не ниже графского..Если родится сын то мы устроем его на учёбу в Пажеский Корпус,а если дочь в один из Пансионов Благордных девиц.Ваш ребёнок не будет ни в чём нуждаться.И вы будете также прекрасно устроены и станете императрицей!"-сказала Мария Александровна и поинтересовалась-"Как вы хотите именоваться у нас в России?""Ники желал,чтобы я взяла имя как у жены императора Павла Петровича-Мария Фёдоровна!"-призналась Дагмар императрице."Прекрасная была женщина.Я-не против!"-сказала Мария Александровна.Дагмар поцеловала руку женщины.

Императрица принялась расспрашивать Дагмар-когда проявились первые признаки болезни у цесаревича?Дагмар рассказала матери своего жениха,что первые признаки болезни у Ники проявились в тот момент-когда она пригласила его на конную прогулку.."Я с детства люблю лошадей!"-сказала Дагмар

По словам принцессы- кони в тот день помчались бешенным темпом.Ни Ники ни Дагмар не смогли удержаться в своих сёдлах и упали.Дагмар слегка повредила правую руку,а у Ники изо-рта полилась кровь.

После данной прогулки Ники стал часто кашлять кровью в присутствии Дагмар.Это смущало датскую принцессу,но она закрывала глаза на недуг своего жениха.Она влюбилась в русского цесаревича.

Юная принцесса не могла знать тогда -что Мария Александровна Бланк уже совершила свой зловещий ритуал над родом Романовых.Не зря пропел тот Медный Петушок в Шапели.

Ники потом несколько раз приезжал на встречу с Дагмар в Данию.

15 сентября 1864 года великий князь Николай Александрович приехал в Копенгаген. Теплым днем 16 сентября в парке дворца Фреденсборг между цесаревичем и Дагмар состоялось объяснение. Датская принцесса, находившаяся во власти необыкновенного обаяния русского князя, согласилась стать его женой.

Дагмар и Ники впервые поцеловались. Счастливый молодой князь написал тогда отцу: «Dagmar была такая душка! Она больше, чем я ожидал; мы оба были счастливы. Мы горячо поцеловались, крепко пожали друг другу руки, и как легко было потом. От души я помолился тут же мысленно и просил Бога благословить доброе начало. Это дело устроили не одни люди, и Бог нас не оставил». На одном из оконных стекол дворца Фреденсборг жених и невеста начертали свои имена: Дагмар и Никса. После сватовства Николая Дагмар писала брату Вильгельму: «О, как благодарна я Господу за его милость ко мне; я молюсь теперь только о том, чтобы он ниспослал мне силы и дал возможность сделать его, возлюбленного Никсу, таким счастливым, каким я желаю ему быть от всего сердца, и стать достойной его. Ах, если бы ты только видел и знал его, то мог бы понять, какое блаженство переполняет меня при мысли, что я могу назвать себя его невестой».

Тем временем здоровье цесаревича ещё более ухудшилось.Великий князь Николай Александрович отбыл на лечение в Ниццу.Цесаревич был уверен,что вернётся здоровым к своей невесте

Но надежда на выздоровление не сбылась. Великий князь Николай Александрович умрёт 12 апреля 1865г.

Что стало с ребёнком великого князя?Дагмар родила его."Красный граф"Алексей Николаевич Толстой работая в царских архивах,мечтал написать роман о династии Романовых-наткнулся на упоминание о сыне Дагмар-Николае Крымове.Последний российский император Николай ii часто брал с собой в поездки особенно за границей.Они внешне были очень похожи друг на друга.Кто знает может быть в Екатеринбурге он был расстрелян вместо императора?Затем его отрубленная голова была доставлена в Кремль Ленину в банке со спиртом.Ильич любил показывать данный " трофей" иностранным гостям,приезжавших в Советскую Россию для беседы с "Вождём мирового пролетариата"

© Copyright: Кристина Оболенская 2, 2020

Свидетельство о публикации №220010301746

|

Метки: романовы бланк |

Таинственные образы московских особняков |

Таинственные образы московских особняков

Обращаете ли вы внимание на детали зданий, мимо которых проходите? «Les Mascarones» — проект ювелира Инги Макарон и фотографа Даши Жаровой, посвященный маскаронам — украшениям на фасадах зданий в виде головы человека или животного. Вдохновляясь этими масками, Инга создает украшения, а Даша — черно-белые снимки, которые позволяют рассмотреть все детали лепнины вблизи. Авторы проекта стремятся показать хрупкое наследие, которое из-за городской суеты часто остается незамеченным. В России лепные украшения появились в XVIII веке вместе с модой на барокко. Изначально ими декорировали только церковные сооружения, но со второй половины века лепнина появилась и на светских зданиях.

Особую популярность маскароны получили в эпоху модерна: в конце XIX — начале ХХ вв начали активно строить доходные дома, и их хозяева украшали фасады, чтобы привлечь потенциальных жильцов. Среди маскаронов встречаются львы, сатиры, античные боги и герои, ангелочки и бесконечные вариации женских и мужских лиц. Сегодня в Москве сохранилось множество маскаронов, но они разрушаются, поэтому авторы считают важным запечатлеть их хотя бы на фотографиях.

Москва, Тверская улица, дом 21

На этом снимке изображена львиная маска — один из самых популярных мотивов декора на протяжении почти двух столетий — XVIII и XIX вв. Образ короля зверей — извечный символ могущества и силы. Этот маскарон помещен в ряд идентичных стилизованных львов с благообразно уложенными гривами, напоминающими придворные парики XVIII в. Рельефы украшают фасады всех корпусов дома А. К. Разумовского (Английский клуб). Как и многие классицистические постройки Москвы, ансамбль строился в течение нескольких десятилетий. Возводились пристройки, здания восстанавливали после пожара 1812 г., некоторые элементы, наоборот, убирались. Сегодня в этом здании располагается «Государственный центральный музей современной истории России».

Москва, Воронцово поле, дом 6-8

Женская маска украшает усадьбу Латышевых — Бахрушиных — Бардыгиных. Несмотря на то, что здание кажется классическим модерном, построено оно было гораздо раньше — в 1860 году, и выглядело немного иначе. В 1912 году по заказу купца Михаила Бардыгина оно было перестроено архитектором Иваном Барютиным в стиле ар нуво. Тогда на фасаде появились женские маски со струящимися волосами, а на ограде установили вазоны-светильники, обвитые змеями. Отсюда неофициальное название усадьбы — Дом беседующих змей. С 1952 года в здании располагается Посольство Индии.

Москва, Фурманный переулок, дом 6

Мужские маски часто помещают на замковом камне окна. Например, этот гротескный старик находится на одном из замков первого этажа доходного дома Анны Шугаевой, которое в 1904 спроектировал архитектор Иван Кондратенко. С 1956 года в квартире № 21 был открыт «Музей-квартира Аполлинария Васнецова».

Москва, Мясницкая улица, дом 18

Эти женские головы в стиле модерн украшают доходный дом Михаила Мишина. Дата постройки красуется на центральном ризалите верхнего этажа. Что только не располагалось в здании за его почти вековую историю: текстильный магазин, магазин оптических и геодезических инструментов, склады Общества механических заводов братьев Бромлей, контора по продаже американских кассовых аппаратов, мастерская по сборке и ремонту швейных машин… Теперь дом принадлежит Высшей школе экономики.

Москва, Чистопрудный бульвар, дом 3А

Это стилизованное бородатое лицо также помещено на замке окна. Серия из таких маскаронов расположена на первом и третьем корпусах дома купца Кабанова, архитектором которого в 1880-е гг. был Павел Гаудринг. Персонажи с «растительными» усами встречаются ещё по нескольким адресам Москвы: на Пятницкой улице, Земляном валу и Тверском бульваре.

Москва, Пречистенка, дом 16/2