Цареубийца: что рассказал участник расстрела царской семьи Григорий Никулин про казнь Николая II |

Цареубийца: что рассказал участник расстрела царской семьи Григорий Никулин про казнь Николая II

Автор: Майя Новик | 2019-07-21 15:48:49

В ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге был убит последний российский государь Николай II с семейством и со слугами. Большевики не пожалели императрицу Александру Федоровну, тринадцатилетнего сына Алексея, великих княжон: семнадцатилетнюю Анастасию, девятнадцатилетнюю Марию, Татьяну и Ольгу, которым было 21 и 22 года. Кроме этого, убили царского медика Евгения Сергеевича Боткина, повара Ивана Михайловича Харитонова, комнатную девушку императрицы, дворянку Анну Степановну Демидову и камердинера, полковника императорской армии Алексея Егоровича Труппа.

Не пожалели даже животных – забили прикладами собак, а болонку, любимицу Александры Федоровны, повесили.

Сколько было преступников

О составе «расстрельной команды» исследователи спорят и поныне. Историк Иван Плотников в статье «О команде убийц царской семьи и ее национальном составе» приводит список из 12 фамилий, однако существуют и другие списки. Чаще других звучат фамилии Якова Юровского, его зама – Григорий Никулина, Петра Ермакова, члена областного ЧК Михаила Медведева. Кроме этого, называют Алексея Кабанова, Сергея Бройдта, Павла Медведева и Августа Парупа.

По странному стечению обстоятельств, почти все палачи прожили долгую жизнь, прошли через II Мировую и даже на пенсии хвастались и писали книги о том, что убили беззащитных людей. Объяснить это можно лишь Божьим долготерпением.

Кто ты, убийца?

Будущий цареубийца Григорий Петрович Никулин появился на свет в 1894 году под Киевом, в семье звенигородских мещан. Из-за болезни не окончил церковно-приходскую школу, поступил в училище, но снова не окончил. Из-за бедности с 14 лет был вынужден работать – учеником кузнеца, рабочим-штамповщиком, каменщиком. Из-за пьянства отца ушел из семьи.

Быстро попал под влияние большевиков, в Умани с 19 лет посещал революционный кружок «Рабочий Университет» и попал в поле зрения полиции. В 1914 году его выслали из Малороссии в Казань, где признали непригодным к воинской службе. Так и не попав в окопы I Мировой, Никулин наверстает свое в Гражданскую.

В 1916 год застал Никулина работником Таватуйского динамитного завода. Он стал членом большевистского подполья, подбивавшего рабочих на беспорядки. Вместе с другими революционерами вышел из подполья в первые дни Февральской революции, принял участие в захвате власти, а в марте 1917 года стал членом РСДРП и членом местного Совета.

В Екатеринбурге он оказался в составе «Летучего отряда ЧК», здесь же познакомился с Юровским и по его рекомендации оказался в числе сотрудников, отобранных для охраны государя с семьей. Преданность большевикам Никулин доказал, хладнокровно застрелив в спину князя Василия Александровича Долгорукова, тоже сосланного на Урал. За два дня до ужасных событий «сердобольный» революционер подарил царевичу дудочку и научил его мелодии «Во саду ли, в огороде».

После «казни» царя Никулин сделал карьеру, став начальником МУРа.

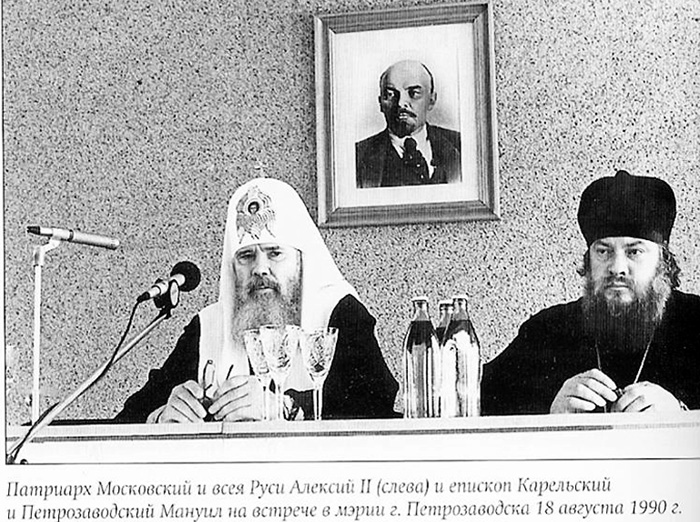

Весной 1964 года в комитете по радио СССР было записано интервью в котором Никулин рассказал свою версию событий.

Что поведал убийца

В беседе Никулин признался, что вождям революции: Ленину и Свердлову о расстреле семьи государя было известно, так как один из чекистов, Голощекин ездил в столицу для обсуждения этой темы дважды.

Сначала над царем хотели провести всенародный суд, но когда под Екатеринбургом стали формироваться белогвардейские отряды, идею отвергли, но не оставили – надеялись провести суд « в узком революционном кругу». Но и это вскоре стало неосуществимо. «По существу, расстрел Романовых был произведён по решению Уральского исполкома Уральского облсовета», – признался Никулин.

16 июля с утра Юровского вызвали в исполком; он вернулся через три часа и сказал, что убийство произойдет «сегодня в ночь».

Долго решали как это сделать. Существовало несколько идей: например, собрать стрелков по количеству обитателей дома Ипатьева, ночью подойти к спящим и застрелить. Вторым вариантном было свести всех под предлогом проверки в одну комнату и закидать бомбами. Остановились на том, что лучше всего под предлогом безопасности, (якобы на дом могли напасть) спустить всех в подвал и там расстрелять.

Около 23 часов разбудили Боткина. «Будьте любезны сообщить семье, чтобы они спустились». Для убийства царя вскоре прибыла подмога – Медведев, Ермаков, Юровский, Павел Медведев и Кабанов – всего восемь человек.

Два часа ушло на сборы. Когда семейство сошло в подвал, пришлось нести стулья – для императрицы и нездорового наследника, который не мог стоять.

«Села, значит, Александра... Федоровна. Наследника посадили. И товарищ Юровский, значит, произнес такую фразу, что, значит, ваши друзья наступают на Екатеринбург и поэтому вы приговорены к смерти. Это... До них даже не дошло, понимаете, в чем дело, потому что Николай только произнес фразу: «А-а!» , а в это время – залп! Один! Второй! Третий!»

После этого возникла необходимость «кое-кого дострелить». «Кое-кто» – это были невинная девушка княжна Анастасия, Демидова, которая от испуга защитилась подушкой, и больной подросток, который, по словам Никулина, «еще долго ворочался».

Дело «кончили» за полчаса. Тела завернули в одеяла и побросали в кузов заведенного грузовика, стоявшего во дворе. Шум мотора должен был заглушить выстрелы и крики женщин.

«Бальтасар был убит...»

Что было потом, практически неизвестно. По восстановленной следователем Николаем Алексеевичем Соколовым хронологии, тела мучеников отвезли в лес, где над ними надругались и в течение двух суток уничтожали. Цареубийцы сами были потрясены тем, что совершили. Один из них сказал так: «Их никто и никогда не найдет...»

Сам Никулин искренне верил, что «с нашей стороны была проявлена гуманность» и говорил, что «был бы счастлив», если бы белые поступили с ним точно так же. Очевидно, он понимал, какое преступление сделал, и какую расправу над ним смогли бы учинить ожесточившиеся офицеры.

Умер, он, впрочем, сам, в 1965 году, в возрасте 71 года. По странному стечению обстоятельств, через много лет рядом с ним похоронили первого президента России Бориса Николаевича Ельцина.https://cyrillitsa.ru/history/97577-careubiyca-cht...r=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

|

Метки: романовы |

Императрица Александра Фёдоровна: её роль в падении Империи |

Императрица Александра Фёдоровна: её роль в падении Империи

Была ли она злым гением Николая II?

Непопулярность

Ещё до революции 1917 года многие, особенно монархисты, считали жену Николая II злым гением его царствования, негодной советчицей, человеком, полностью подчинившим слабовольного Царя своему влиянию, главной виновницей крушения русской монархии. Её считали немкой, высокомерно относившейся ко всему русскому. Ей ставили в вину чрезмерное внимание к Распутину и следование его советам. Во время Первой мировой войны молва открыто приписывала ей государственную измену, намерение заключить сепаратный мир с врагом. Во время гражданской войны и в эмиграции вал подобных обвинений нарастал.

Лидер русских черносотенцев Владимир Пуришкевич, участник убийства Распутина в декабре 1916 года, говорил перед этим: «Александра Фёдоровна распоряжается Россией как своим будуаром… Неужели Государь не в силах заточить в монастырь женщину, которая губит его и Россию, являясь злым гением русского народа и династии Романовых? Неужели Государь не видит, куда она толкает нас?» Впоследствии он называл её «женщиной, которую ненавижу больше всех на свете».

Ложь об измене

Особенно непопулярна Императрица была в армии, среди офицеров и генералов. Но эта непопулярность базировалась не на каких-то конкретных сведениях, а исключительно на слухах. После революции это был вынужден признать и вождь Белого движения генерал Антон Деникин, относившийся к Александре Фёдоровне очень негативно.

«В армии громко, не стесняясь ни местом, ни временем, шли разговоры о настойчивом требовании императрицей сепаратного мира… Учитывая то впечатление, которое произвёл в армии слух об измене императрицы, я считаю, что это обстоятельство сыграло огромную роль в настроении армии, в отношении её и к династии, и к революции… История выяснит, несомненно, то исключительно отрицательное влияние, которое оказывала императрица Александра Фёдоровна на управление русским государством в период, предшествовавший революции. Что же касается вопроса об “измене”, то этот злосчастный слух не был подтверждён ни одним фактом».

Итак, измены не было, это доказано, но всё-таки «влияние отрицательное»! Так в чём же оно заключалось? И было ли оно?

Влияния не было

Эмигрантский историк С.П. Мельгунов, кстати – левого, республиканского направления, анализируя в работе «Легенда о сепаратном мире» (Париж, 1957) переписку между Николаем II и Александрой Фёдоровной, сверяя её с конкретными шагами, предпринятыми Государем, на фактах полностью опроверг три легенды:

1) что Государыня симпатизировала немцам и подбивала Николая II на сепаратный мир;

2) что Николай II следовал советам Распутина («Нашего друга»), переданным ему Императрицею;

3) что Николай II всегда следовал советам жены.

Всё это оказалось мифами.

Александра Фёдоровна резко отзывалась о либеральной общественности (надо сказать, заслуженно), советовала Царю ни во что не ставить её мнение. Но Николай II сам придерживался точно таких же убеждений с момента вступления на престол, ещё до женитьбы, и Царица говорила супругу именно то, что ему приятно было бы от неё услышать.

«А не так ли обстоит дело, что это моему народу следовало бы заслужить моё доверие?» – ответил Император английскому послу лорду Бьюкенену в ответ на его настойчивые предложения назначить правительство, пользующееся «народным доверием». Под «народом» оба собеседника понимали именно громкоголосую либеральную общественность.

Сам Николай II всегда отделял русский народ от «народных витий» и считал, что он поддерживает Царя. Но он недоучёл силы тех, кто в век средств массовой информации формирует «общественной мнение». Эту роковую недооценку полностью разделила с ним его жена, но не она стала её виновницей.https://zen.yandex.ru/media/history_russian/impera...perii-5d0c8431b34feb00af5de0e3

|

Метки: романовы |

Николай Второв. Инвестиции с русским размахом |

Николай Второв. Инвестиции с русским размахом

Организатор промышленности и олигарх, финансист и инвестор Николай Александрович Второв вошел в историю предпринимательства как один из самых ярких представителей российского бизнеса начала ХХ века.

Блестящие деловые способности Николая Александровича Второва, его склонность к масштабным, иногда довольно рискованным с коммерческой точки зрения инвестициям и амбициозность давали современникам повод сравнивать его с легендарными «акулами» американского капитализма и в конце концов дать ему красноречивое прозвище Русский Морган. Шутка ли сказать, унаследовав от отца прибыльное дело и весьма солидный капитал, за семь последующих лет, что ему было отпущено прожить на этой земле, Николай Александрович умудрился в несколько раз увеличить полученное наследство, войти в несколько отраслей российской экономики, заявить о себе на международных рынках и стать одним из богатейших предпринимателей дореволюционной России (а по некоторым данным, и самым состоятельным среди своих собратьев). И кто знает, каких высот он бы еще достиг, сложись в ХХ веке история Российской империи по-другому: может быть, сегодня имя Второва значило бы для тех, кто интересуется историей бизнеса, то же, что и имя Джона Пирпонта Моргана. Однако Россия, как известно, не Америка, и если имя заокеанского финансового гения и монополиста стало нарицательным, то имя российского олигарха было несправедливо забыто на долгие десятилетия, а сам он при таинственных обстоятельствах трагически ушел из жизни вскоре после гибели империи, весной 1918 года.

Сибирские миллионщики

Николай Александрович родился 27 апреля 1866 года в семье иркутского купца Александра Федоровича Второва. Отец будущего олигарха был личностью примечательной, из тех, о ком говорят «сделал себя сам». Этот хваткий и рисковый костромской мещанин долго шел к своему богатству, и, по некоторым данным, на этом тернистом пути ему пришлось пережить не одно банкротство, пока в 1862 году он не обосновался в Сибири, крае суровом, далеком и сулящем предприимчивым людям колоссальные возможности. В год, когда появился на свет его сын Николай, судя по всему любимец Александра Федоровича, тот открыл в Иркутске оптовую торговлю мануфактурными товарами, которые закупал в Центральной России. Позже оборотистый Второв начал торговать пушниной, золотом, заниматься финансовыми операциями и фабричным производством. Из купцов III гильдии Александр Федорович перешел во II, потом в I. Его начавшее набирать обороты дело расширилось — Второв открыл розничную торговлю, создав роскошные большие магазины, пассажи во многих городах Сибири и Урала. Так к концу века Александр Федорович стал одним из крупнейших предпринимателей Сибири.

Своих сыновей, Николая и его брата Александра, Второв-старший с младых ногтей начал приобщать к своему делу. Мальчики ездили с отцом по всероссийским ярмаркам, торговали в магазинах, а затем, уже молодыми, когда в 1897 году отец с семейством перебрался в Москву, остались развивать отцовское дело в Сибири — Александр в Иркутске, а Николай в Томске. Впрочем, деловые интересы склонного к масштабным проектам Николая Александровича, многое сделавшего для процветания и расширения влияния отцовской фирмы, не ограничивались только этим бизнесом — он довольно рано начал принимать участие и в других отраслях экономики как самостоятельный игрок.

К концу жизни основателя купеческой династии обороты его фирмы, крупнейшей в Сибири по торговле мануфактурой, достигали 30 млн руб., отделения товарищества были в 15 городах Российской империи. В 1900 году Александр Второв учредил фирму «Товарищество А.Ф. Второва с сыновьями», паи которой по излюбленной московскими купцами традиции не выпускались на биржу, а принадлежали членам семьи Второвых. В 1911 году Александр Федорович отошел в мир иной, оставив своим наследникам громадное состояние — свыше 13,5 млн руб., при этом львиная доля отцовского капитала (8 млн руб.) досталась Николаю.

Не ситцем и шерстью

К этому моменту Николай Второв, поднабравшийся бизнес-опыта в Сибири, жил уже в Первопрестольной, где вскоре стал хорошо известен. Еще за несколько лет до смерти своего отца Николай Александрович начал активную экспансию в промышленный сектор. В 1907 году Второв стал пайщиком знаменитого Товарищества мануфактур Н.Н. Коншина и вошел в число его директоров. Со старым и влиятельным купеческим родом Коншиных, владельцами хлопчатобумажных фабрик в Серпухове, Второвых связывали родственные узы: одна из сестер Николая Александровича была замужем за сыном текстильного магната и главы клана Коншиных Николая Николаевича Сергеем. Деловые отношения связывали Николая Александровича и с самим Сергеем Николаевичем: вместе они инвестировали в золотодобычу, владея двумя золотопромышленными компаниями в Сибири.

Став директором правления фирмы Коншиных, Второв, занимавший эту должность около десяти лет, вдохнул в крупнейшее предприятие новую жизнь. Под его руководством увеличился основной капитал компании, было проведено техническое перевооружение фабрик, увеличились объемы выпуска продукции, началась активная экспансия предприятия в российские регионы и даже на иностранные рынки. Позже по инициативе «глобалиста» Николая Александровича в Москве было создано Товарищество вывозной и внутренней торговли — мощная трестовая организация, целью которой являлась реализация продукции сразу трех текстильных фирм: Товарищества Н.Н. Коншина, Товарищества ситцевой мануфактуры А. Гюбнера, по сути принадлежавшей Второву, и Товарищества Даниловской мануфактуры (ею владело семейство Кнопов, давних партнеров Коншиных и тоже пайщиков их мануфактуры). Отделения и оптовые склады товарищества вскоре появились во многих крупных городах России, а также за рубежом. Кроме того, Второв интересовался банковским бизнесом и был членом совета Сибирского торгового банка.

Однако свой истинный размах, организаторские и коммерческие способности Николай Александрович показал после того, как встал во главе семейного дела. Это было время рождения в России многоотраслевых корпораций, по большей части сформированных на основе текстильной промышленности. Одним из новых олигархов империи стал Второв. Активности предпринимателя, инвестировавшего и в текстильное производство, и в банковский бизнес, и в химическую, и в металлургическую, и в цементную промышленность, и в недвижимость, и во многое-многое другое, можно только позавидовать. Второву удалось сблизиться со знаменитым кланом купцов Рябушинских, представители которого имели столь же недюжинные финансовые аппетиты, что и Второв, ставший активным участником финансово-промышленного объединения, которое вошло в историю под названием «группа Рябушинского». Впрочем, Николай Александрович создал и свою финансовую группу. Помимо Рябушинских, а также уже упоминавшихся Коншиных и Кнопов, в разных предприятиях Второва участвовали знаменитые купеческие фамилии: Морозовы, Прохоровы, Коноваловы, Корзинкины и др.

Перед Первой мировой войной Россия переживала экономический подъем, особенно кипела деловая жизнь в Первопрестольной. Только вот соответствующей инфраструктуры в Москве не было. Коммерческим центром был Китай-город, именно там вершили свои дела предприниматели со всей России, но фирм появлялось все больше, а вот места для них в Китай-городе оставалось все меньше. С этой проблемой, естественно не без выгоды для себя, в 1913 году удалось справиться Второву. За пределами Китай-города, но в непосредственной близости к нему, на Варварской (ныне Славянской) площади, не обращая внимания на предсказания скептиков, суливших ему скорое разорение от этого проекта, на выкупленном куске земли он построил, как сказали бы сегодня, бизнес-центр, который получил название «Деловой двор». Там были помещения и для контор, и для торговых предприятий, и для складов, и гостиница, предоставлялись и услуги почты-телеграфа. Громадный комплекс еще не успели достроить, как выяснилось, что большинство его помещений сдано в аренду.

Не забыл Николай Александрович и об обустройстве собственной семьи. В 1914 году он купил участок земли на Спасопесковской площадке, рядом с Арбатом. Здесь Николай Александрович и его супруга Софья Ильинична решили построить семейный особняк. Два известных архитектора, которым был поручен проект здания, Владимир Адамович и Владимир Маят, постарались на славу. Их творением стало эффектное здание в стиле неоклассицизма, богатое и в то же время очень изящное. Особняк потрясал не только своим фасадом, но и роскошью интерьеров. В те годы находившуюся на волне экономического подъема Первопрестольную трудно было удивить архитектурными шедеврами — лучшие архитекторы страны то и дело по заказам известнейших предпринимателей украшали Москву удивительными особняками, и тем не менее резиденция Второва единодушно была признана одной из архитектурных жемчужин древней российской столицы.

Банк, снаряды, сталь

Стремительному взлету доходов предпринимателя способствовало начало Первой мировой войны. Его предприятия перешли на выполнение военных заказов, для чего Николаем Александровичем было организовано акционерное общество «Поставщик». Тогда же, ориентируясь на военно-промышленный комплекс, Второв начал развивать перспективные отрасли промышленности: химическую, металлургическую, металлообрабатывающую, угледобывающую, электротехническую, машиностроительную... В частности, в это время Второв приобретает контроль над металлургической компанией «Донецко-Юрьевское общество», Московским вагоностроительным заводом, Донецко-Грушевским обществом каменноугольной и антрацитовой промышленности, несколькими предприятиями по производству цемента и других строительных материалов, Товариществом фотографических пластинок «Победа», создает первые российские предприятия по производству химических красителей, Российское общество химической промышленности «Руссокраска», Российское общество коксовой промышленности и бензолового производства «Коксобензол», вместе с Рябушинскими участвует в строительстве автомобильного завода АМО в Москве.

Когда империя Второва разрослась, ей понадобился финансовый центр. Он появился в 1916 году, когда на основе приобретенной Николаем Александровичем банкирской конторы «Юнкер И.В. и К» им был создан Московский промышленный банк, вокруг которого и сплотилась промышленная группа магната. По оценкам историков, в 1917 году личное состояние Николая Александровича Второва оценивалось в 60 млн руб., а совокупный капитал предприятий, контролируемых им, достигал 150 млн.

Годом ранее Второв вышел еще на один прибыльный в условиях войны рынок — производство артиллерийских снарядов, для чего им было построено два завода в Москве. Эти предприятия работали исправно, но вскоре стало ясно, что производству не хватает качественного металла, к тому же возникла необходимость в строительстве третьего завода. Тогда Николай Александрович убедил своих партнеров пойти на беспрецедентный шаг: построить недалеко от Москвы металлургический и военно-снаряжательный заводы, чтобы замкнуть производственную цепочку. В 1916 году было создано Товарищество на паях «Электросталь» (позже оно было переименовано в Московское акционерное общество «Электросталь»), а затем началось строительство предприятий — в сложнейших условиях и, как говорится, с нуля. Место было выбрано малопривлекательное с коммерческой точки зрения: близ железнодорожной станции Затишье в Богородском уезде Московской губернии — заброшенный и покрытый лесами да болотами уголок, расположенный, однако, очень удобно с точки зрения близости к Москве и транспортной составляющей, да и неподалеку от электростанции.

К созданию металлургического завода Второвым были привлечены известные российские ученые, инженеры, металлурги. «Электросталь» была построена рекордными темпами и качественно, но, как чаще всего бывает в подобных случаях, не без издержек (санитарные условия на строительной площадке и качество жизни рабочих, надо отметить, были ужасающими). К заводу подвели подъездные железнодорожные пути, закупили новое оборудование, и в середине октября 1917 года на заводе прошла первая плавка. До Октябрьской революции, перевернувшей судьбу Второва, оставались считанные дни.

Император без империи

С новой властью Николай Второв прожил менее полугода. Обстоятельства его смерти до сих пор покрыты завесой тайны, и вряд ли на них когда-либо прольется свет — слишком смутное время страна переживала, и вряд ли у кого из ответственных лиц было тогда желание по горячим следам выяснять причины гибели знаменитого капиталиста. Известно лишь, что Второв был застрелен в начале мая 1918 года в своем кабинете. Нам же остается лишь гадать, стала ли причиной убийства бывшего магната банальная семейная ссора, и роковой выстрел был сделан рукой неожиданно объявившегося побочного сына (как пишут некоторые источники, сразу же после совершенного им убийства застрелившегося), или же за гибелью 52-летнего Николая Александровича (хоть и объявившего о своей лояльности к большевикам, но вряд ли одобрявшего новую власть, к тому же с его деятельным характером, неспособным довольствоваться ролью стороннего наблюдателя) стояли совсем другие причины — политические.

Хоронила Второва вся Москва, в том числе и рабочие с его заводов. Он был похоронен рядом с отцом, на кладбище самого молодого по году своего основания московского монастыря — Скорбященского женского монастыря. Однако вскоре монастырь был закрыт, потом разрушен, а на месте кладбища разбили парк. Имя Николая Александровича было забыто на много лет, но дело Второва продолжало жить. Его предприятия, национализированные государством, продолжали вносить большой вклад в промышленное развитие страны. Например, основанный им вместе с Рябушинским завод АМО, так и недостроенный до конца первыми владельцами из-за двух революций и Гражданской войны, в советское время стал легендарным ЗИЛом, а завод «Электросталь» — первым советским электросталелитейным предприятием, пионером качественной металлургии. В 1928 году завод дал свое имя поселку Затишье, а еще через десять лет поселок стал городом. Город Электросталь превратился в крупнейший промышленный центр Подмосковья, таковым он остается и по сей день. С началом нового века город вспомнил о человеке, благодаря которому он был создан: в 2002 году одна из улиц города получила имя Н.А. Второва, тогда же здесь появился памятник предпринимателю. Своеобразный памятник Второву хранит и Москва — это тот самый особняк магната на Спасопесковской площадке, который до сих пор укрывают от городской суеты тихие арбатские переулки. С 1930-х годов здесь размещается резиденция посла Соединенных Штатов Америки, благодаря новым хозяевам элегантное здание приобрело новое имя — Спасо-Хаус, под которым оно и вошло в историю дипломатии.

Анастасия САЛОМЕЕВА

Босс Босс №01 (2009)

|

Метки: второвы |

Продать, да чтоб не прогадать |

Продать, да чтоб не прогадать

Ирина Баринова / Чита историческая, 08:30, 22 ноября 2016 / 3

«Азбука вкуса», «Глобус», «Лента», «Спортмастер», «Мега»… Вы знаете и множество других названий торговых сетей. Но, оказывается, у понятия «торговая сеть» есть родоначальник – русский предприниматель Александр Федорович Второв, которого ещё называют «отцом русских супермаркетов».

Хватка особая, купеческая

«В семье мещан Второвых родился младенец мужского полу, крещённый Александром», - такая запись появилась 175 лет назад, в ноябре 1841 года, в реестре о рождениях и смертях города Лух Костромской губернии. Вот только детей и без этого новорожденного в семье было много, а денег мало.

Но малец сдаваться не собирался – подрос и к торговле пристроился: начал с мальчика («мальчиками» называли учеников в лавке, помогавших приказчику), а потом и сам до приказчика дорос, приобретя торговый опыт. Неизвестно, откуда взялась у него тяга к предпринимательству, но в 21 год решил Александр Второв открыть собственное дело в Сибири.

Интересно, где этот сообразительный костромской малый взял первоначальный капитал для оптовой торговли? Некоторые его современники считали, что он накопил деньжат, работая в мануфактурной лавке. Другие – мол, выгодно женился на богатой купеческой дочери. Третьи сплетничали, что Второв нарочно несколько раз фиктивно банкротился, уходя от кредиторов.

А ещё ходили чёрные слухи, что, приехав в Иркутск, он поначалу служил ямщиком, а в глухой тайге… иди-ищи, куда подевался пассажир вместе с багажом. Но доказательств тому нет, а сам коммерсант на этот счёт разговоров не вёл.

Да и о чём говорить? Работать надо: товар выбрать, закупить, привезти за тысячи вёрст. И всё обозом, на лошадях, по бездорожью, ведь железная дорога появилась только в конце века. Но только уже в 1871 году 30-летний Александр Второв записался во вторую гильдию купцов, через пять лет стал купцом первой гильдии, а с 1880 года - крупнейшим в Сибири торговцем мануфактурой.

Александр Фёдорович быстро понял, что сделать большой капитал только на оптовой торговле нельзя - нужна розница. Азартно билась в нём жилка купеческая - продать, да чтоб не прогадать, а жёсткий характер, привычка к лишениям и твёрдый дух сделали из Второва одного из самых богатых сибирских торговцев.

К 90-м годам XIX века отделения созданного им товарищества «А.Ф. Второв и сыновья» (одной из крупнейших торговых сетей Российской империи) работали в Екатеринбурге, Томске, Новониколаевске, Иркутске, Петровском Заводе, Верхнеудинске, Барнауле, Бийске, Троицкосавске, Сретенске, Чите.

Образец капиталистической торговли

В 1895 году читинский купец Степан Красиков выстроил на углу улиц Амурской и Сретенской (ныне им. 9 Января) большой доходный дом. Старожилам он известен как магазин «Угловой». Арендуя торговые помещения, товарищество «А.Ф. Второв и сыновья» торговало здесь 15 лет с годовым оборотом до 250 тысяч рублей золотом.

Но Второв хотел иметь в Чите собственный магазин, такой, какие он уже построил во многих сибирских городах. Он называл их пассажами.

Строительство Второвского пассажа в Чите началось весной 1910 года. И уже через девять месяцев на углу улиц Амурской, Иркутской (им. П. Осипенко) и Коротковской (им. Анохина) появилось самое крупное в то время здание высотой в три этажа с закруглённым фасадом, с башенками по углам, где был выложен герб владельца. Для строительства пассажа пришлось снести два каменных дома, что по тем временам было немыслимо. Весной 1911 года пассаж начал пробную торговлю во весь первый этаж.

Пассаж Александра Второва стал образцом капиталистической торговли. Здесь можно было купить и новейшие парижские наряды, и изысканные драгоценности, и банальные сибирские валенки, треухи и тулупы. Причем, всё в одном месте – от ниток и иголок до мебели и швейных машин. Покупатель здесь был разным – и губернаторская супруга, и селяне после удачно проданного на базаре урожая, и горожане с небольшими доходами. Годовой оборот пассажа составлял 500 тысяч рублей золотом.

|

Пассаж товарищества А.Ф. Второва с сыновьями К весеннему сезону получено в большом выборе ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ дамское, мужское и детское ШЛЯПЫ, ФУРАЖКИ Сукно, драп, плюш, бархат, шёлковые, шерстяные материи, ткани заграничные и русские, платья батистовые нарядные. Обувь всевозможная. Отделки модные. Юбки, блузки, матинэ и капоты. Хозяйственный и писчебумажный отделы. Кровати, умывальники и другие предметы. ЦЕНЫ ДЕШЁВЫЕ Шляпы дамские – последние новости. «Забайкальская новь», №1898, 19 февраля 1914 г. |

По богатству и изысканности интерьеров этот комплекс мог соперничать с самыми дорогими столичными магазинами - сверкающие витрины, зеркала в позолоченных рамах, мягкие пуфы для примерки обуви, вышколенные приказчики.

Говорят, почти все приказчики жили прямо в пассаже на втором этаже и были неженаты, чтобы не отвлекаться от работы, а их дресс-код предусматривал ношение белоснежных манжет и стильных галстуков в горошек. Не смотря на то, что на эту престижную работу брали далеко не каждого и только по отличной рекомендации предыдущего хозяина, а служащие получали не только хорошую зарплату, но и наградные, воровство в магазине было нередким.

Весной 1911 года «Забайкальская новь» рассказала, что кассир из магазина фирмы Второва «ещё совсем молодой человек, 23-х лет, крестьянин Дмитрий Степанович Павлов» скрылся, прихватив 50 тысяч рублей. При этом «стоустая молва увеличила сумму похищенного до 200 тыс. руб.». Через некоторое время газета известила читателя, что кассир явился в сыскное отделение, но «денег он не принёс». Говорили, что промотал.

Помните нашумевшее ограбление читинского магазина «Сувениры», случившееся в конце 2014 года? Тогда, взломав кирпичную кладку, лихие люди проникли в ювелирный отдел и похитили драгоценности на сумму 56 миллионов рублей. Так вот, у этих грабителей были «хорошие учителя», «взявшие» склад товаров Второвского пассажа в 1910 году при помощи соляной кислоты.

|

Крупная кража у Второва 4 ноября артельщик магазина Второва г. Тужин обнаружил кражу товаров во дворе строящегося пассажа Второва из кладовой. После осмотра кладовой было сделано заключение, что воры проникли туда, пробив кирпичную стену с помощью соляной крепкой кислоты. Похищено главным образом разное готовое платье и обувь. Стоимость похищенного определяется в сумме 700 рублей. По подозрению в краже задержаны трое крестьян, работавших при постройке пассажа. «Забайкальская новь», № 980, 6 ноября 1910 г. |

Скажете, 700 рублей и 56 миллионов – большая разница? Но, между прочим, в то время хромовые сапоги стоили 2 рубля, булка хлеба - 5 копеек, за фунт (400 г) сливочного масла надо было отдать 55 копеек, кетовой (красной) икры - 40-75, а за бутылку «монопольной» водки «Московская особая» всего 17 копеек.

КстатиВ Чите и других городах, где располагались Второвские магазины,12% годовых с капитала, размещённого в местных банках, два раза в год перед праздниками Пасхи и Рождества Христова шли для раздачи бедным. |

В 1897 году Александр Фёдорович с многочисленным семейством уже жил в Москве, а уполномоченными фирмы в крупных городах Сибири остались его сыновья: Николай - в Томске, Александр - в Иркутске. В Чите дело возглавлял брат Второва – Пётр Мажуков. Пятерых же своих дочерей он очень удачно выдал замуж, породнившись с самыми богатыми московскими династиями - Коншиными, Коноваловыми, Фёдоровыми, Ясюнинскими и Часовниковыми.

Александр Фёдорович умер в 1911 году, и старший его сын Николай, сохранив сеть крупных торговых предприятий (к 1912 году их насчитывалось свыше полутора сотен), организовал крупнейшее монополистическое объединение высшего типа - концерн, скупал банки и компании, основал заводы «Электросталь» и «АМО» («ЗИЛ»). И по данным журнала «Форбс» Николай Второв в начале ХХ века был обладателем более 60 миллионов золотых рублей - на тот момент самого большого состояния в России.

После революции Николай Второв не уехал из Москвы. Здесь он пытался поддерживать работу предприятий своей промышленной империи, обеспечить жизнь рабочих и их семей. 20 мая 1918 года на 52-м году жизни в своём кабинете в «Деловом Дворе» он был убит неизвестным.

Похороны Николая Александровича Второва стали последними при Советской власти публичными похоронами представителя «эксплуататорских классов». Проводить его в последний путь пришли несколько тысяч человек. Рабочие второвских заводов несли за гробом венок с надписью «Великому организатору промышленности».

Николай Александрович был похоронен рядом с могилой отца на кладбище Скорбященского монастыря. Советская власть постаралась: в 1930 году кладбище снесли, разрешив перезахоронить только прах адвоката Фёдора Плевако. На месте погоста был разбит детский парк, который к настоящему времени отчасти застроен, в том числе зданием «Станкина» - Московского государственного технологического университета.

(Использованы материалы газет, сохранившихся в архивах края, историков-краеведов Е. Ситниковой, О. Второва, С. Манукова, Л. Богданова, В. Немерова, В. Лобанова)

Аффтар залогинься 23 ноября 2016, 02:01

|

Метки: второвы |

США передали России пропавший из Эрмитажа медальон |

США передали России пропавший из Эрмитажа медальон

Опубликовано 4 марта ‘10 12:54

Текст: Иван Панин/Infox.ru

Понравилось?

Поделитесь с друзьями!

США передали России серебряный медальон с изображением Петра I, который похитили из Эрмитажа. Церемония состоялась в особняке Второва в Москве, где располагается резиденция посла США в России.

В Москве в особняке Второва, или «Спасо-Хаусе», где располагается резиденция посла США, состоялась торжественная передача России экспоната, похищенного из Эрмитажа. Серебряный медальон с изображением Петра I совместно обнаружили правоохранительные органы России и США.

Медальон поступил в Эрмитаж из бывшей галереи Петра Великого. Он принадлежал семье последнего российского императора Николая II и представляет собой особую историческую, научную и культурную ценность.

Пропавший медальон обнаружили на интернет-аукционе сотрудники Следственного комитета при прокуратуре России и передали информацию Службе иммиграционных и таможенных расследований министерства внутренней безопасности США. Те в свою очередь установили местонахождение медальона и получили его в свое распоряжение. Искусствоведческая экспертиза подтвердила подлинность ценной находки. Затем при содействии Росохранкультуры медальон переправили в Россию.

В торжественной церемонии передачи приняли участие посол США в России Джон Байерли, старший оперативный сотрудник Службы иммиграционных и таможенных расследований министерства внутренней безопасности США Лэй Уинчелл, глава Росохранкультуры Александр Кибовский и другие.

«Это не просто детективная история о маленьком медальоне, -- заявил Байерли. -- Это -- прекрасный пример успешного сотрудничества, которое способствует улучшению отношений между Россией и Соединенными Штатами. Именно это составляет суть наших взаимоотношений: повседневное сотрудничество, упорный труд, создание отношений доверия и взаимопомощь».

Между тем продолжается расследование уголовного дела о похищении ценных экспонатов Эрмитажа.

Особняк Второва

Особняк Второва, известный сейчас как «Спасо-Хаус», стал резиденцией посла США в Москве в конце 1933 года. Название он получил от Спасопесковской площадки, расположенной перед домом.

Первым владельцем особняка был известный российский промышленник Николай Второв. Его отец, Александр Второв, нажил немалое состояние, занимаясь торговлей текстильной продукцией в Сибири в XIX веке. В 1897 году Александр Второв перенес семейную фирму «Текстильная компания Второва» в Москву. В 1911 году, после его смерти, сын Николай унаследовал компанию, которая вскоре стала одним из ведущих текстильных предприятий в царской России.

Второв, приобретя значительное влияние, а также прозвища «русский американец» и «московский Морган», решил построить дом для своей семьи в районе Арбата. В 1913 году он купил участок земли у княгини Лобановой-Ростовской и нанял известных архитекторов Владимира Адамовича и Владимира Маята. Здание построили в новомодном стиле ампир, особо популярном в среде крупной торгово-промышленной буржуазии того времени. Современники называли его архитектурным шедевром.

В 1918 году Второв умер при загадочных обстоятельствах, и его семья покинула страну, особняк перешел к большевистскому правительству. Затем здание использовалось для проведения заседаний ВЦИК и как помещение для проживания высокопоставленных советских дипломатов. В ноябре 1933 года США признали СССР, а особняк Второва вскоре стал местом американской резиденции.https://www.infox.ru/news/24/science/universe/4253...-propavsij-iz-ermitaza-medalon

|

Метки: второвы лобановы-ростовские |

Дом, где жил Сергей Есенин в Сивцев Вражке |

Дом, где жил Сергей Есенин в Сивцев Вражке

Доходное владение в переулке Сивцев Вражек, 44/28 в Москве возвели в 1913-м году по заказу О.С. Петровской. Проект выполнил зодчий Дмитрий Михайлович Челищев, который после окончания работ сам поселился в одной из квартир вместе с семьей.

Декоративное оформление дома было выполнено в неоклассическом стиле.

На фасадных плоскостях симметрично расположены полукруглые эркеры. Таким же образом оформлена и угловая часть строения.

Переулок Сивцев Вражек, 44/28 в Москве

История дома

История дома связана с именем народного поэта Сергея Есенина, поселившийся здесь в 1913-м году в одной из комнат квартиры №14 вместе с гражданской супругой Анной Изрядновой. Через год у пары появился первенец – сын Георгий, живший здесь до 1937 года, после чего попал в «мясорубку» сталинских репрессий и был расстрелян.

После расставания с Изрядновой, Есенин часто приходил сюда навестить сына, а в 1925-м году сжег на местной кухоньке вышедшие из под его пера рукописи. Это произошло накануне последнего выезда поэта в Петроград.

Интересно, что в период с 1938 по 1939 годы здесь была прописана мама Сергея Есенина – Титова Татьяна Фёдоровна.

После революции доходное владение перепрофилировали в дом-коммуну организации «Мосполиграф».

В 1940-м у строения появился дополнительный – шестой – этаж, причем реконструкция проводилась под руководством, опять таки, Дмитрия Челищева.

В этом доме с первых дней после рождения в 1941-м году и до сегодняшнего дня проживает известный актер, сценарист и режиссер Сергей Петрович Никоненко. В былые годы у него в гостях часто бывали Василий Макарович Шукшин, Андрей Александрович Миронов и другие известные представители творческой интеллигенции.

Стоит отметить, что благодаря Сергею Петровичу в квартире Есенина начал работать «Есенинский культурный центр». Здесь выставлены подлинные вещи поэта, а экспозиция позволяет глубже узнать о его творчестве и личной жизни.

Такова история дом №44/28 на Сивцев Вражке.

Оригинал статьиhttps://zen.yandex.ru/media/moscow_histories/dom-g...rajke-5d46a0af118d7f00adcdac5f

|

Метки: москва литераторы есенины |

Собственный Его Императорского Величества Конвой |

Собственный Его Императорского Величества Конвой

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Перейти к навигации Перейти к поиску

|

Эту страницу предлагается переименовать в Собственный Его Императорского Величества конвой. Пояснение причин и обсуждение — на странице Википедия:К переименованию/27 мая 2017. Пожалуйста, основывайте свои аргументы на правилах именования статей. Не удаляйте шаблон до подведения итога обсуждения.Переименовать в предложенное название, снять этот шаблон. |

| Собственный Его Императорского Величества Конвой | |

|---|---|

полковой нагрудный знак |

|

| Годы существования | 1811—1917 |

| Страна |  Российская империя Российская империя |

| Входит в | 1-й гвардейский корпус, Петербургский ВО |

| Дислокация | Санкт-Петербург |

| Знаки отличия | см. текст |

Казаки конвоя.

Собственный Его Императорского Величества Конвой — формирование русской гвардии, осуществлявшее охрану царской особы.

Основным ядром конвоя были казаки Терского и Кубанского казачьих войск. В Конвое также служили черкесы, ногайцы, ставропольские туркмены, другие горцы-мусульмане Кавказа, татары (команда мусульман, с 1857 года четвёртый взвод л-гв. Кавказского эскадрона), грузины, крымские татары, другие народности Российской Империи.

Официальной датой основания конвоя считается 18 мая 1811 года. 17 октября 1813 года в битве при Лейпциге лейб-гвардии Казачий полк спас Александра I от плена, разметав в тяжелейшем бою кирасир Наполеона Бонапарта. Этот подвиг положил начало Собственному Его Императорского Величества Конвою. Черноморская сотня лейб-гвардии Казачьего полка послужила ядром будущего Конвоя.

К началу XX века конвой состоял исключительно из казаков; его образовывали четыре сотни — две кубанские и две терские, из которых на службе всегда находились две, а две на льготе; сменялись через 2 года[1].

Содержание

История

Николай II в форме Собственного Его Императорского Величества Конвоя

Николай II с казаками Конвоя

1911 год. Офицеры конвоя Его Величества в исторических формах

- 18.05.1811 г. — сформирована лейб-гвардии Черноморская казачья сотня, под командованием полковника А. Ф. Бурсака, в составе: штаб-офицер 1, обер-офицеров 3, урядников 14, казаков 100, лошадей строевых 118, столько же «подъемных».

- 27.02.1812 г. — сотня прибыла в С.-Петербург и зачислена л.-гв. в Казачий полк 4-м эскадроном.

- 14.06.1812 г. — сотня вступила в бой около местечка Новые Троки с французскими гусарами и отбросила их.

- 25.04.1813 г. — сотня переименована в лейб-гвардии Черноморский эскадрон.

- 1.05.1828 г. — сформировано первое штатное подразделение, предназначенное для несения конвойной службы при высочайшем дворе, лейб-гвардии Кавказско-Горский взвод.[1][2][3]

- 30.04.1830 г. — лейб-гвардии Кавказско-Горский взвод развернут в лейб-гвардии Кавказско-Горский полуэскадрон.

- 12.10.1832 г. — сформирована для Конвоя команда Кавказского казачьего линейного войска.

- 30.04.1838 г. — для Конвоя сформирована команда лезгин.

- 11.03.1839 г. — для Конвоя сформирована команда Закавказского конно-мусульманского полка.

- 1.07.1842 г. — лейб-гвардии Черноморский эскадрон откомандирован от лейб-гвардии Казачьего полка и развернут в самостоятельный лейб-гвардии Черноморский казачий дивизион.

- 18.11.1856 г. — создан лейб-гвардии Кавказский эскадрон конвоя.

- 2.02.1861 г. — лейб-гвардии Кавказский эскадрон конвоя объединён с Черноморским дивизионом в лейб-гвардии 1, 2 и 3 Кавказские казачьи эскадроны Собственного Его Величества Конвоя.

- 7.10.1867 г. — казачьи эскадроны начали формироваться отдельно от своих войск и названы лейб-гвардии 1-м и 2-м Кавказскими Кубанскими и лейб-гвардии Кавказским Терским эскадронами.

- 2.12.1881 г. — создан ещё один Терский эскадрон.

- 14.03.1891 г. — эскадроны переименованы в сотни, которые стали называться лейб-гвардии 1-й и 2-й Кубанскими и 3-й и 4-й Терскими казачьими сотнями Собственного Его Императорского Величества Конвоя.

- 02.1915 г. — сформирована 5-я Сводная сотня Конвоя.

- 4.03.1917 г. — Конвой переименован в Конвой Верховного Главнокомандующего.

- 13.03.1917 г. — согласно приказу № 12835 Главнокомандующего войсками Петроградского военного округа на театре военных действий генерал-лейтенанта Корнилова: «переименовать бывший Собственный Е. В. Конвой в Л.-Гв. Кавказский казачий полк и отправить его в действующую армию с включением в 3-ю Гвардейскую кавалерийскую дивизию».

- 30.03.1917 г. — Конвой расформирован.

Командиры

Знак Собственного Его Величества Конвоя, утв. 29 апреля 1878 г. для офицеров и нижних чинов конвоя Императора Александра II в русско-турецкой войне 1877—1878 гг.[4]

- 26.08.1856—30.08.1858 — флигель-адъютант, полковник князь Багратион, Пётр Романович

- 27.09.1858—08.03.1864 — полковник (с 1860 — генерал-майор) Скобелев, Дмитрий Иванович

- 08.03.1864—24.05.1869 — флигель-адъютант, полковник Шереметев, Сергей Алексеевич

- 24.05.1869—13.08.1878 — флигель-адъютант, полковник (с 17.10.1877 — генерал-майор Свиты) Черевин, Пётр Александрович

- 13.08.1878—30.08.1887 — флигель-адъютант, полковник Ивашкин-Потапов, Модест Александрович

- 30.08.1887—17.02.1893 — полковник (с 30.08.1891 — генерал-майор Свиты) Шереметев, Владимир Алексеевич

- 06.05.1893—12.06.1906 — флигель-адъютант, полковник (с 1896 — генерал-майор Свиты) барон Мейендорф, Александр Егорович

- 12.06.1906—01.01.1914 — полковник (с 31.05.1907 — генерал-майор Свиты) Трубецкой, Георгий Иванович

- 02.01.1914—22.03.1917 — генерал-майор Свиты граф Граббе-Никитин, Александр Николаевич

- 15.03.1917—? — временный командир полковник Рашпиль, Георгий Антонович

См. также

- Собственный Его Императорского Величества сводный пехотный полк

- Рота дворцовых гренадер

- Собственный Его Императорского Величества железнодорожный полк

- Дворцовая полиция

Примечания

- Собственный Его Величества конвой // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Н. Д. Плотников. Собственный Его Величества конвой

- Александр Кузнецов. ИМПЕРАТОРСКИЙ КОНВОЙ

Литература

- Собственный Его Императорского Величества Конвой: Исторический очерк / составил С. Петин. — СПб., 1899.

- Галушкин Н. В. Собственный Его Императорского Величества Конвой, М., 2004. Первое издание Сан-Франциско, 1961.

| [показать] Кавалерийские полки, отдельные дивизионы и сотни Российской империи (по состоянию на 1 января 1914 года) |

|---|

|

Метки: российская императорская армия |

Джурабек |

Джурабек

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Перейти к навигации Перейти к поиску

| Джурабек | |

|---|---|

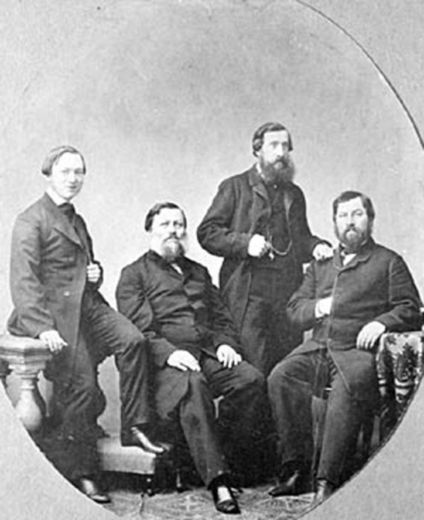

Бывший Китабский бек Джурабек (фото 1872 г.) |

|

| Дата рождения | 1841? |

| Дата смерти | 25 января 1906 |

| Место смерти | Ташкент |

| Принадлежность |  Бухарское ханство (Шахрисабз) Бухарское ханство (Шахрисабз) Российская империя Российская империя |

| Род войск | иррегулярные войска |

| Звание | генерал-майор |

| Сражения/войны | Туркестанские походы |

| Награды и премии | ЗОВО 4-й ст. (1875), ЗОВО 3-й ст. (1875), Орден Святого Станислава 2-й ст. (1876), Орден Святого Владимира 4-й ст. (1888), Орден Святого Владимира 3-й ст. (1904) |

Джурабек (Джурабий) (1841?—1906) — китабский бек, из узбекского рода кенагас, один из основных противников бухарского эмира Музаффара, впоследствии генерал-майор русской армии.

Биография

Дата рождения неизвестна. Ещё молодым человеком стал беком Китаба, который наравне с Шааром был крупнейшим городом Шахрисабзского оазиса. Состоя в формальном подчинении Бухарскому эмиру, проводил фактически независимую политику, которая неоднократно приводила к военным столкновениям с эмиром. Бухарские эмиры неоднократно пытались овладеть Шахрисабским оазисом и туземные летописцы насчитывают около 30 походов совершённых туда эмирами. Походы эти вели только к усилению вражды между династией бухарских Мангытов и шахрисабзскими беками из рода Кенагас.

После взятия в 1865 году Черняевым Ташкента, Джурабек совместно с беком Шаара Бабабеком постоянно угрожал российским границам, зачастую организовывал грабительские набеги на русскую территорию. Однако даже появление русских войск в Джизаке, у ворот Заравшанской долины, не примирило бухарцев и шахрисабзцев, хотя муллы и дервиши проповедовали священную войну и возбуждение против «неверных» было громадное. Тем не менее во время кампании генерала Романовского и разгрома последним войск бухарского эмира Музаффара под Ирджаром и взятия Джизака, Джурабек и Бабабек оставались нейтральными, совершая лишь незначительными отрядами набеги на тыловые районы Бухарского ханства и Русского Туркестана.

На начальном этапе кампании Кауфмана против эмира шахрисабзцы также оставались в стороне, однако после взятия русскими Самарканда и последующего движения русских войск к Катта-Кургану и далее на Зерабулак, Джурабек и Бабабек, собрав значительные силы (в разных источниках оцениваемые от 20 до 40 тысяч человек), 2 мая 1868 г. атаковали Самаркандскую цитадель, защищаемую небольшим русским гарнизоном. В этот же день русские войска на Зерабулакских высотах в генеральном сражении разбили армию Бухарского эмира и, не получая никаких известий из Самарканда, повернули назад. Получив 5 мая сведения о ближайшем возвращении Кауфмана, Джурабек и Бабабек собрав свои войска вернулись через Джамский проход обратно в Шахрисабзскую долину. Осаду Самаркандской цитадели продолжали только горожане и жители окрестных кишлаков. Утром 8 мая русские войска вошли в Самарканд и освободили гарнизон цитадели.

Дальнейшие враждебные отношения Джурабека к России, мешавшие мирному устроению завоёванной русскими Заравшанской долины, ускорили развязку. Летом 1870 г. под стенами Китаба явились русские войска под начальством генерала Абрамова. Военные действия были недолги, но весьма упорны. 14 августа 1870 г. Китаб был взят штурмом, и беки с 3-тысячным отрядом бежали в сначала в Магиан, но, преследуемые отрядом полковника Михайловского, вынуждены были уйти в Кокандское ханство. Однако кокандский хан их схватил и выдал русскому правительству.

Прибыв в Ташкент Джурабек был весьма радушно и милостиво принят генерал-адъютантом Кауфманом и получил дозволение жить в Ташкенте. Одарённый острым и восприимчивым умом, Джурабек быстро сблизился с русским обществом Ташкента.

Джурабек в мундире генерал-майора русской армии

Когда в 1875 г. открылись военные действия против Кокандского ханства, генерал Кауфман призвал Джурабека к себе и предложил ему принять участие в походе. Джурабек принял это предложение и, собрав на свои средства двухсотенный отряд джигитов, поступил в распоряжение Скобелева. Его отряд принимал участие в кровопролитном бою под Махрамом и в первом штурме Андижана, также на него была возложена курьерская служба и ведение разведки в глубине Ферганской долины. За проявленные в Кокандском походе блестящее мужество и отвагу Джурабек был награждён знаками отличия Военного ордена 3-й и 4-й степеней.

6 апреля 1876 г. по ходатайству К. П. фон Кауфмана император Александр II повелел: «бывшего шахрисябзского бека Джурабека наградить чином подполковника с зачислением по армейской кавалерии и орденом св. Станислава 2-й степени». Затем Джурабек был зачислен в распоряжение туркестанского генерал-губернатора с назначением за особые заслуги содержания в размере 3500 рублей в год.

По случаю производства в офицеры Джурабек посетил Санкт-Петербург, где представлялся императору Александру II, который желая оказать новую милость Джурабеку за его услуги, приказал зачислить сына Джурабека в Собственный конвой — это был первый подобный случай для выходцев из Средней Азии.

Во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг. в Санкт-Петербурге было принято решение произвести демонстрацию против Британской Индии, для чего в селении Джам на полпути между Самаркандом и Шахрисабзом был собран специальный отряд; Джурабек, как близко знакомый с предполагаемым маршрутом следования отряда и пользующийся в этих краях громадным авторитетом, был назначен чиновником особых поручений при начальнике отряда. Однако демонстрация не состоялась и отряд был возвращён на постоянные квартиры.

В 1880 года Джурабек участвовал в подавлении смут в Ферганской области и 30 августа 1882 года за отличие был произведён в полковники. В 1888 году награждён орденом св. Владимира 4-й степени.

Состоя в распоряжении Туркестанского генерал-губернатора, полковник Джурабек, пользуясь большим доверием и расположением русского правительства, нередко исполнял возлагаемые на него весьма серьёзные и секретные поручения по дипломатической части в Бухаре, Афганистане, Кашгаре; в частности, он был одним из организаторов тайного «бегства» будущего афганского эмира Абдуррахмана из Ташкента через бухарские пределы до афганской границы.

6 мая 1901 года по ходатайству Туркестанского генерал-губернатора Н. А. Иванова, поддержанному А. Н. Куропаткиным полковник Джурабек был произведён в генерал-майоры. В 1903 году состоялось его полное примирение с Бухарским правительством, которому после кампании 1870 году отошли родовые владения Джурабека. В доказательство такого примирения эмир бухарский Абдулахад пожаловал Джурабеку золотую бухарскую звезду 1-й степени и назначил пожизненную ренту. В 1904 году он был награждён орденом св. Владимира 3-й степени.

Живя в Ташкенте Джурабек приобрёл себе близ города небольшое поместье, в котором хранилась одна из лучших в Туркестане библиотека старинных восточных рукописей; некоторые из них были преподнесены Джурабеком в дар Российской Академии наук в Санкт-Петербурге; академик В. В. Бартольд, приезжая в Ташкент, неоднократно работал в библиотеке Джурабека.

25 января 1906 года Джурабек был тяжело ранен грабителями в собственном доме и в ночь на 26 января скончался, похоронен 26 января в собственном поместье близ Ташкента.

В некрологе, опубликованном в «Историческом вестнике» приведена следующая характеристика Джурабека: «Духовные качества Джурабека вполне соответствовали его атлетическому телосложению. Это была крупная личность во всех отношениях. Природный ум, изощрённый удивительными перипетиями жизни, выдающаяся сила характера, справедливость и полное достоинства самообладание приобрели ему популярность и уважение среди туземцев. … Со стороны религии Джурабек далеко не был узким фанатиком, как по-видимому следовало ожидать от среднеазиатского туземца, выросшего и воспитавшегося в среде, ещё совершенно не тронутой европейской цивилизацией».

Кроме сына, зачисленного в Собственный Его Императорского Величества Конвой, у Джурабека была дочь, которую он выдал замуж за внука бывшего кокандского хана Худояра.

Литература

- Бокиев О. Б. Завоевание и присоединение Северного Таджикистана, Памира и Горного Бадахшана к России. Душанбе, 1994

- Некролог // «Исторический вестник». 1906, т. 105

- Некролог // «Туркестанские ведомости». 1906, № 17.

- Терентьев М. А. История завоевания Средней Азии. Т. 1—2. СПб.., 1903

- Список генералам по старшинству. Составлен по 1 мая 1903 года. СПб., 1903

Ссылки

|

Метки: ташкент джурабек |

После канонизации Ленина должны похоронить в Исаакиевском соборе |

После канонизации Ленина должны похоронить в Исаакиевском соборе

Артем Стоцкий 17 апреля 2019, 08:00 #15/2019

Указание Владимира Ильича «о расстреле попов и закрытии храмов» оказалось фальшивкой

Очередной день рождения В. И. Ленина никто особенно не отмечет. Дата не круглая, да и Ильич уже не в тренде. Даже 100-летие революции прошло незаметно. Идеологический вакуум не позволяет дать событию официальную оценку. Хорошо это было? Плохо?

Несколько лет назад народу было предложено «примириться и согласиться», но опять же с чем? С тем, что произошло со страной в 1991 и 1993 годах или в 1917-м? Общественное сознание расщеплено, и ситуация приобретает все более болезненный характер. Первое, что нужно сделать для выздоровления, - попытаться склеить разбитую чашку истории так, чтобы узоры на ней совпали. Подходящим суперклеем может оказаться товарищ Ленин.

О Ленине вспоминают только в случае, когда возникает очередное предложение вынести его из Мавзолея. Общество тут же раскалывается на два непримиримых лагеря, и вопрос рассасывается сам собой. Происходит так потому, что никто не предложил решение, которое устроит всех. Следует понять: сегодня Ленин - наша единственная скрепа между двумя прошлыми эпохами: советской и царской. Совершенно очевидно: расползается по швам прошлое и не дает нам строить будущее, поэтому использовать скрепу надо как можно быстрее.

Ленина следует канонизировать и похоронить в Исаакиевском соборе. Вопрос канонизации только на первый взгляд кажется спорным. Почему Николай II, которого современники прозвали Кровавым, причислен к лику святых великомучеников, а Ленин, открывший светлое будущее миллионам, нет? Более того, именно Владимир Ленин не дал церкви сгореть в огненном вихре революции. Стал ее главным защитником. Этот факт всегда умалчивался советской властью. А в 90-е годы родился миф об организованном им «геноциде духовенства». Он служил не только для очернения образа вождя революции, но и для демонизации всего советского периода. Основой мифа стали три документа, один из которых оказался фальшивкой, а два других переврали.

Владимир Ульянов и Надежда Крупская венчались 22 июля 1898 года в Петропавловском храме села Шушенское. Скрывая этот факт, большевики в 1938 году церковь снесли

Духовное возрождение

Любимым «доказательством» роковой роли Ленина в истории Русской православной церкви является Указание № 13666/2, которое якобы отдали Ленин и Калинин председателю ВЧК Дзержинскому 1 мая 1919 года: «В соответствии с решением Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров, необходимо как можно быстрее покончить с попами и религией. Попов надлежит арестовывать как контрреволюционеров и саботажников, расстреливать беспощадно и повсеместно. И как можно больше. Церкви подлежат закрытию. Помещения храмов опечатывать и превращать в склады».

Когда в газетах появилась фотография этого «документа», историки обомлели - сенсация. Ведь он не был упомянут ни в одном из собраний сочинений Ленина. Ученые бросились в архивы, но там их ждало разочарование. Выяснилось, что в партийном делопроизводстве РСФСР и СССР никогда не было документов под названием «Указание», а Калинин с конца апреля по середину мая 1919 года был в Киеве и не мог отдавать распоряжения из Петрограда. Дотошные исследователи даже нашли первоисточник «Указания». Оказалось, что впервые оно было опубликовано в литературно-художественном альманахе «Чудеса и приключения». Сенсация сдулась, но к тому времени о ней заговорили уже серьезно и на самом верху.

«Первое, что бросается в глаза любому образованному человеку, - это полное несоответствие содержания «указания» тому, что достоверно известно о политике советского правительства по отношению к Церкви в ленинский период, - пишет автор книги «Предчувствие Ленина», историк Георгий Хмуркин. - После Октябрьской революции Церковь была лишена финансовой поддержки со стороны государства, однако на уровне государственных законов за всеми советскими гражданами закреплялось право участвовать в религиозных обрядах, проводить крестные ходы, строить храмы и так далее».

До конца 1920-х годов религиозная жизнь страны была весьма насыщенной, очевидцы отмечали небывалый религиозный подъем и расцвет церковного быта. Социолог Питирим Сорокин, до 1922 года живший в России, а в эмиграции ставший профессором Гарвардского университета, описывал то время: «В духовной жизни России наблюдался процесс великого возрождения. Хотя все остальные здания продолжали постепенно разрушаться, церкви начали восстанавливаться и обновляться». Вот что было при Ленине на самом деле!

Патриарх Тихон называл Владимира Ильича Ленина человеком добрейшей, поистине христианской души

Но два аргумента у его противников все же есть. Первый - это часто цитируемая телеграмма Ленина в Пензу, где он требует «провести беспощадный массовый террор против кулаков, попов и белогвардейцев». В отличие от «Указания» телеграмма настоящая, но важен контекст ее написания и знание реальных последствий «массового террора».

Весной - летом 1918 года Москву и Петроград охватил голод. Речь шла о жизнях сотен тысяч человек. Тем временем в Пензенской губернии, отвечающей за снабжение двух столиц, был поднят вооруженный мятеж. Крестьяне убили восемь хлебозаготовителей.

Проблему надо было срочно решить. Для этого и потребовался устрашающий тон телеграммы. В итоге «беспощадного массового террора» были арестованы и расстреляны 13 организаторов восстания и непосредственных исполнителей убийства. Никаких других жертв не было. Зато в Москве и Петрограде удалось избежать голодных бунтов с гораздо более страшными последствиями.

Вообще резкие выражения Ленина «повесить», «расстрелять» и тому подобные, попадающиеся в его трудах, нельзя воспринимать буквально. Например, народный комиссар просвещения Анатолий Луначарский любил вспоминать, что у него сохранилось несколько бумаг с пометками Ленина на полях «если не будет исполнено, повесить Луначарского», добавляя - «исполнено не было, и повесить меня было за что».

Второй аргумент - более веский. 23 февраля 1922 года был издан декрет об изъятии церковных ценностей, распространявшийся на все вероисповедания. Однако почему-то забывают упомянуть, что проводить изъятие предписывалось «с обязательным привлечением групп верующих» и обращать внимание только на те предметы, «изъятие коих не может существенно затронуть интересы самого культа». То есть все самые ценные в духовном отношении вещи оставались на местах.

Так что же заставило Ленина издать этот «грабительский» декрет? Двухлетняя засуха 1920, 1921 годов и последовавший за нею неурожай привели к страшному голоду, которым были охвачены 34 губернии. От голода и вызванных им эпидемий тогда умерло около 8 миллионов человек.

Некоторые политики и телеведущие утверждают, будто ленинское письмо спровоцировало огромное количество кровавых столкновений верующих с властями. Дескать, расстреляно было 40 тысяч священников, дьяконов и монахов, а также около 100 тысяч верующих.

- Но по архивным материалам видно, что в связи с изъятием ценностей погибло в общей сложности меньше 50 человек. В это число включены и жертвы уличных столкновений с властями, и казненные по приговорам судов, - говорит Хмуркин. - Количество жертв преувеличено в тысячи раз. К настоящему моменту рассекречены и опубликованы все хоть сколько-нибудь содержательные материалы, освещающие деятельность Владимира Ильича, и никаких призывов искоренять религиозность насильственным путем, истреблять духовенство или простых верующих в них нет. Это подтверждает сам факт появления фальшивого «Указания».

Историк приводит цитаты из выступления Ленина 19 ноября 1918 года: «Бороться с религиозными предрассудками надо чрезвычайно осторожно; много вреда приносят те, которые вносят в эту борьбу оскорбление религиозного чувства. Нужно бороться путем пропаганды, путем просвещения. Самый глубокий источник религиозных предрассудков - это нищета и темнота; с этим злом и должны мы бороться».

Самое важное, что церковь относилась ко всему этому не просто с пониманием, а с поддержкой. В бюллетене «Деяния II Всероссийского Поместного собора Православной церкви» от 2 мая 1923 г. признана моральная правота большевиков, «осуществляющих идеалы Царства Божия», а Ленина назвали «вождем борцов за великую социальную правду».

Усыпальница революции

Когда вопрос о канонизации встанет серьезно, историкам не составит труда опровергнуть мнение о Ленине как гонителе религий. И чем быстрее это сделать, тем лучше. Люди с пониманием отнесутся к смене местоположения тела Ленина, без зашкаливающих эмоций, если им объяснить, что это не вынос из Мавзолея, а перенос в Исаакий. Сама же канонизация Ленина поможет духовно и идеологически связать все периоды нашей истории.

Исаакиевский собор выбран для этой цели не случайно. Он не передан РПЦ и считается музеем, что делает его идеальным местом для упокоения крещеного атеиста. Атеиста, сделавшего для церкви намного больше многих верующих. Человека, отдавшего свою жизнь за построение рая на земле.

Конечно, важна и дата захоронения. Подготовить все можно к 2024 году, когда будет отмечаться 100-летие со дня смерти Владимира Ильича. Само же событие должно состояться 4 ноября - в День народного единства. Россиянам сразу станет понятно, чему он посвящен. Единству белых и красных, коммунистов и демократов - все они дети Святой Руси. Не это ли те самые свобода, равенство и братство, о которых мечтал Владимир Ильич.

Кстати, в проекте заложен и некий метафизический смысл. Так, Питер из колыбели революции превратится в ее усыпальницу. О чем, собственно, все и мечтают. Это единственный нацпроект, который можно реально осуществить.

Только факт

- Вместе с отцом Володя Ульянов состоял в Православном гимназическом братстве во имя преподобного Сергия Радонежского.

Читайте также:

Патриция Аркетт не может забыть брата-трансгендера

Патриция Аркетт не может забыть брата-трансгендера

Мировой рекорд. Москва отметит свой день рождения уникальным зрелищем

Перед дракой в кафе Сашу Кокорина под столом ласкала императрица

Перед дракой в кафе Сашу Кокорина под столом ласкала императрица

Лучший биатлонист XX века Александр Тихонов: «Я бы дал под зад Губерниеву и его команде!»

Лучший биатлонист XX века Александр Тихонов: «Я бы дал под зад Губерниеву и его команде!»

https://www.eg.ru/politics/722972-posle-kanonizaci...-v-isaakievskom-sobore-055776/

|

Метки: ульяновы |

Джурабек |

Джурабек

Шахрисабзский бек, один из основных противников русской армии во время Туркестанских походов, впоследствии генерал-майор русской армии

Категория:

Государство - Другое, Политики

Биография

Дата рождения неизвестна, происходил из владетельного узбекского рода Кенагас. Ещё молодым человеком стал беком Китаба, который наравне с Шааром был крупнейшим городом Шахрисабзского оазиса. Состоя в формальном подчинении Бухарскому эмиру, проводил фактически независимую политику, которая неоднократно приводила к военным столкновениям с эмиром. Бухарские эмиры неоднократно пытались овладеть Шахрисабским оазисом и туземные летописцы насчитываю около 30 походов совершённых туда эмирами. Походы эти вели только к усилению вражды между династией бухарских Мангытов и шахрисабзскими беками из рода Кингас.

После взятия в 1865 году Черняевым Ташкента, Джурабек совместно с беком Шаара Бабабеком постоянно угрожал российским границам, зачастую организовывал грабительские набеги на русскую территорию. Однако даже появление русских войск в Джизаке, у ворот Заравшанской долины, не примирило бухарцев и шахрисабзцев, хотя муллы и дервиши проповедовали священную войну и возбуждение против «неверных» было громадное. Тем не менее во время кампании генерала Романовского и разгрома последним войск бухарского эмира Музаффара под Ирджаром и взятия Джизака, Джурабек и Бабабек оставались нейтральными, совершая лишь незначительными отрядами набеги на тыловые районы Бухарского ханства и Русского Туркестана.

На начальном этапе кампании Кауфмана против эмира шахрисабзцы также оставались в стороне, однако после взятия русскими Самарканда и последующего движения русских войск к Катта-Кургану и далее на Зерабулак, Джурабек и Бабабек, собрав значительные силы (в разных источниках оцениваемые от 20 до 40 тысяч человек), 2 мая 1868 г. атаковали Самаркандскую цитадель, защищаемую небольшим русским гарнизоном. В этот же день русские войска на Зерабулакских высотах в генеральном сражении разбили армию Бухарского эмира и, не получая никаких известий из Самарканда, повернули назад. Получив 5 мая сведения о ближайшем возвращении Кауфмана, Джурабек и Бабабек собрав свои войска вернулись через Джамский проход обратно в Шахрисабзскую долину. Осаду Самаркандской цитадели продолжали только горожане и жители окрестных кишлаков. Утром 8 мая русские войска вошли в Самарканд и освободили гарнизон цитадели.

Дальнейшие враждебные отношения Джурабека к России, мешавшие мирному устроению завоёванной русскими Заравшанской долины, ускорили развязку. Летом 1870 г. под стенами Китаба явились русские войска под начальством генерала Абрамова. Военные действия были недолги, но весьма упорны. 14 августа 1870 г. Китаб был взят штурмом, и беки с 3-тысячным отрядом бежали в сначала в Магиан, но, преследуемые отрядом полковника Михайловского, вынуждены были уйти в Кокандское ханство. Однако кокандский хан их схватил и выдал русскому правительству.

Прибыв в Ташкент Джурабек был весьма радушно и милостиво принят генерал-адъютантом Кауфманом и получил дозволение жить в Ташкенте. Одарённый острым и восприимчивым умом, Джурабек быстро сблизился с русским обществом Ташкента.

Когда в 1875 г. открылись военные действия против Кокандского ханства, генерал Кауфман призвал Джурабека к себе и предложил его принять участие в походе. Джурабек принял это предложение и, собрав на свои средства двухсотенный отряд джигитов, поступил в распоряжение Скобелева. Его отряд принимал участие в кровопролитном бою под Махрамом и в первом штурме Андижана, также на него была возложена курьерская служба и ведение разведки в глубине Ферганской долины. За проявленные в Кокандском походе блестящее мужество и отвагу Джурабек был награждён знаками отличия Военного ордена 3-й и 4-й степеней.

6 апреля 1876 г. по ходатайству К. П. фон Кауфмана император Александр II повелел: «бывшего шахрисябзского бека Джурабека наградить чином подполковника с зачислением по армейской кавалерии и орденом св. Станислава 2-й степени». Затем Джурабек был зачислен в распоряжение туркестанского генерал-губернатора с назначением за особые заслуги содержания в размере 3500 рублей в год.

По случаю производства в офицеры Джурабек посетил Санкт-Петербург, где представлялся императору Александру II, который желая оказать новую милость Джурабеку за его услуги, приказал зачислить сына Джурабека в Собственный конвой — это был первый подобный случай для выходцев из Средней Азии.

Во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг. в Санкт-Петербурге было принято решение произвести демонстрацию против Британской Индии, для чего в селении Джам на полпути между Самаркандом и Шахрисабзом был собран специальный отряд; Джурабек, как близко знакомый с предполагаемым маршрутом следования отряда и пользующийся в этих краях громадным авторитетом, был назначен чиновником особых поручений при начальнике отряда. Однако демонстрация не состоялась и отряд был возвращён на постоянные квартиры.

В 1880 года Джурабек участвовал в подавлении смут в Ферганской области и 30 августа 1882 года за отличие был произведён в полковники. В 1888 году награждён орденом св. Владимира 4-й степени.

Состоя в распоряжении Туркестанского генерал-губернатора, полковник Джурабек, пользуясь большим доверием и расположением русского правительства, нередко исполнял возлагаемые на него весьма серьёзные и секретные поручения по дипломатической части в Бухаре, Афганистане, Кашгаре; в частности, он был одним из организаторов тайного «бегства» будущего афганского эмира Абдуррахмана из Ташкента через Бухарские пределы до афганской границы.

6 мая 1901 года по ходатайству Туркестанского генерал-губернатора Н. А. Иванова, поддержанному А. Н. Куропаткиным полковник Джурабек был произведён в генерал-майоры. В 1903 году состоялось его полное примирение с Бухарским правительством, которому после кампании 1870 году отошли родовые владения Джурабека. В доказательство такого примирения эмир бухарский Абдулахад пожаловал Джурабеку золотую бухарскую звезду 1-й степени и назначил пожизненную ренту. В 1904 году он был награждён орденом св. Владимира 3-й степени.

Живя в Ташкенте Джурабек приобрёл себе близ города небольшое поместье, в котором хранилась одна из лучших в Туркестане библиотека старинных восточных рукописей; некоторые из них были преподнесены Джурабеком в дар Российской Академии наук в Санкт-Петербурге; академик В. В. Бартольд, приезжая в Ташкент, неоднократно работал в библиотеке Джурабека.

25 января 1906 года Джурабек был тяжело ранен грабителями в собственном доме и в ночь на 26 января скончался, похоронен 26 января в собственном поместье близ Ташкента.

В некрологе, опубликованном в «Историческом вестнике» приведена следующая характеристика Джурабека: «Духовные качества Джурабека вполне соответствовали его атлетическому телосложению. Это была крупная личность во всех отношениях. Природный ум, изощрённый удивительными перипетиями жизни, выдающаяся сила характера, справедливость и полное достоинства самообладание приобрели ему популярность и уважение среди туземцев. … Со стороны религии Джурабек далеко не был узким фанатиком, как по-видимому следовало ожидать от среднеазиатского туземца, выросшего и воспитавшегося в среде, ещё совершенно не тронутой европейской цивилизацией».

Кроме сына, зачисленного в Собственный конвой Его Величества, у Джурабека была дочь, которую он выдал замуж за внука бывшего кокандского хана Худояра.http://people-archive.ru/character/dzhurabek

|

Метки: ташкент джурабек |

Главковерх Николай II: между молотом и наковальней |

- РВИО

- Новости

- Статьи

- Подборки

- Краткий курс истории

- Лента времени

- Медиатека

- Личности

- Тесты

- Другие проекты

По историческому интернету По сайту

Автор: Никита Буранов

05 сентября 2019

Главковерх Николай II: между молотом и наковальней

5 сентября (по н. ст.) 1915 года император Николай II принял на себя обязанности Верховного главнокомандующего русской армией

Этот судьбоносный для всей России момент заслуживает отдельного упоминания. Он привел, как это часто случается, к двум противоположным последствиям. С одной стороны, кто бы что ни говорил, боевой дух армии укрепился, появилась надежда на победу и стабилизацию фронта в тяжелых условиях. С другой, возможно, именно это решение стало одним из катализаторов, приведших последнего русского императора к отречению от престола. И сегодня наш рассказ о Николае II как о Верховном главнокомандующем Русской армией будет построен на анализе этих двух аспектов его решения.

Лидер страны – лидер армии

К маю 1915 года, когда царь прибыл в Ставку, ситуация на фронте продолжала ухудшаться. Так называемое «великое отступление» Русской армии вкупе со снарядным и патронным голодом очень усугубили положение нашей армии на фронте. Над Россией действительно нависла угроза военной катастрофы. Оставлена Варшава, эвакуируется Рига.

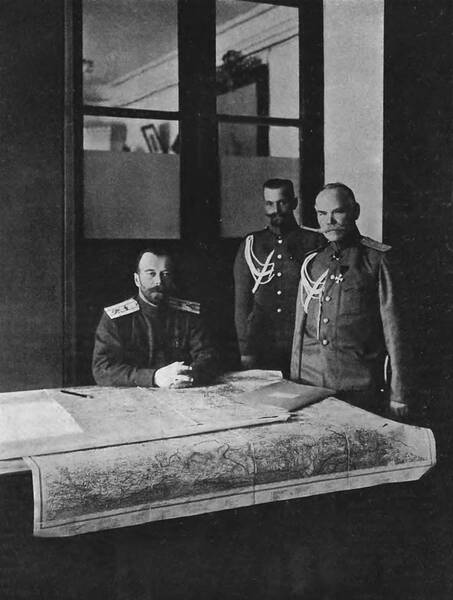

Николай II прибыл в ставку

Источник: waralbum.ru

В конце лета царю стало ясно, что необходимы радикальные перемены в армии, иначе ситуация принимала действительно угрожающий оборот. Не видя для себя иного выхода, Николай II принимает решение сместить великого князя Николая Николаевича (Младшего) и самому занять пост, как тогда говорили, главковерха.

В целом это решение было единственно верным и отвечало военной ситуации. Идеологически это помогло сплотить солдат и офицеров. К примеру, адмирал Александр Васильевич Колчак отзывался об этом решении в духе того, что фигура царя номинальна, и все это понимали. Однако начальник царского генерального штаба Михаил Алексеев внушал большое доверие офицерскому корпусу.

осударь в Ставке. Стоят Начальник Штаба генерал от инфантерии М. В. Алексеев и генерал-квартирмейстер генерал-майор М. С. Пустовойтенко

Источник: topwar.ru

Царь уделял большое внимание работе Ставки, советовался с командующими фронтами и флотами, вникал в военную ситуацию. Большая заслуга его ещё и в том, что многие из его решений были направлены на быстрейшее купирование проблем со снабжением армии боеприпасами и снаряжением. Страна переходила на военные рельсы.

Ещё один важный фактор – принятие на вооружение жизненно важного противогаза. А поспособствовал этому сам царь, лично присутствовавший на испытаниях противогаза. С его помощью наш гениальный химик Н. Зелинский смог преодолеть влияние «оппозиции» новому противогазу в лице князя А. Ольденбургского. Также царь способствовал принятию на вооружение нужных в окопной войне огнеметов, он тоже лично участвовал в их испытаниях.

Лидерство в армии – потеря страны

Но несмотря на все определенно позитивные моменты, из них же вытекали проблемы, которые во многом оказались определяющими в катастрофических для России событиях 1917 года.

На встрече с офицерами

Источник: waralbum.ru

Дело в том, что, убыв в Ставку, царь в большой степени погрузился в военные дела, оставив на попечение кабинета министров, думы и других чиновников остальную страну. Будучи самодержцем, согласитесь, весьма сложно разрываться на два таких «фронта» работы, особенно в условиях, сложившихся в начале ХХ века.

Известно и то, что отъезд императора в армию сопровождался оппозицией со стороны всего гражданского окружения, кроме императрицы Александры Фёдоровны. И всё то позитивное влияние, которое Верховный главнокомандующий оказал на армию, в равной степени негативно отразилось на обществе.

«Либеральная» оппозиция в думе, сам бывший главнокомандующий, не раз высказывавший крамольные мысли о конституционной монархии, и другие недоброжелатели в отсутствие царя получили отличную возможность усиленно плести свои интриги. А усилившиеся в его отсутствие позиции императрицы и её недальновидные решения только усугубляли ситуацию.

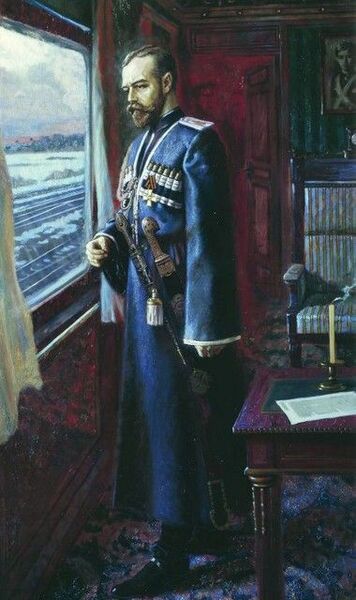

«Накануне отречения». Картина художника В.Р. Алексеева

Источник: pinterest.ru

В конце концов всё это и привело к тому, что изолированный в своём поезде царь уже не мог руководить страной. Оказавшись меж двух огней, царь остался один и потерял страну.

Тем не менее, на наш взгляд, его решение было мужественным и единственно верным. Не следует забывать его слов о том, что не может простить себе то, что не стал во главе армии в годы Русско-японской войны.

Обложка: pinterest.ru

Смотрите также:

О вреде покаяний. К годовщине отречения от Николая II

Николай II и Альфонсо XIII: переплетение судеб или промысел Божий

Что, если бы наследник Николая II...

«Надеялись, что их не убьют». Как семья Николая II жила в Сибири

Истории не нужны костыли. К годовщине восшествия на престол Николая II

https://histrf.ru/biblioteka/b/glavkovierkh-nikola...r=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

|

Метки: романовы первая мировая война |

Загадка Царевны-Лебеди, или Ангел-хранитель Михаил |

Загадка Царевны-Лебеди, или Ангел-хранитель Михаила Врубеля

Слева – Н. И. Забела-Врубель, 1897. Справа – М. Врубель. Царевна-Лебедь, 1900 | Фото: wroubel.ru