Дагмар - София - Фредерика, императрица Мария Феодоровна. "Драгоценная Мария. Завещанная драгоценность". |

Дагмар - София - Фредерика, императрица Мария Феодоровна. "Драгоценная Мария. Завещанная драгоценность".

День рождения: 26.11.1847 года

Дата смерти: 19.10.1928 года

Российская императрица, жена Александра Третьего. Урожденная принцесса Луиза - София - Фредерика - Дагмар Датская. Мать последнего императора России, Николая Второго. Женщина с яркой внешностью, чарующим обаянием, тонким умом и врожденными качествами дипломата, она оказывала огромное влияние на сына - императора, особенно в начале его правления. Возглавляла прославленное в России " Ведомство учреждений императрицы Марии", куда входили дома призрения, сиротские приюты, гимназии и пансионы, ночлежные дома и больницы. Профессионально занималась живописью. Ученица известного в России художника А. П. Боголюбова. Пережила крушение Монархии и гибель Царской Семьи. В эмиграции оставалась для многих Символом не только навсегда "ушедшей России", но и несгибаемого присутствия духа и силы воли! Основала многочисленные благотворительные фонды в поддержку нуждающихся эмигрантов. Умерла в 1928 году, в Дании.

Этот очерк, написанный выше, никоим образом не может претендовать на полную биографию Женщины, прожившей жизнь, полную ярких, драматических событий, порой имевших густой, кроваво - пурпурный оттенок, словно мантия, которую она носила - по принадлежности своей к королевскому и царскому домам, по рождению - дочь короля и супруга императора! - отбрасывала хранительную (или зловещую? - автор.) тень на прожитые ею годы.

Это - лишь маленькие штрихи к ее биографии - с трагическим изломом в конце, с одинокою старостью, с неукротимой властью Памяти над ее усталым сердцем, и еще с тем многим- многим, что составляло ее необъяснимый шарм, ее неразрешимую загадку - всё то, что ушло в могилу вместе с нею, той, что носила датское имя "Дагмар", так странно перекликающиеся с тем, что ей дали в России, при крещении в православие: "Мария".

Жених, а впоследствии - супруг , великий князь Александр Александрович, наследник престола российского, часто шутливо перемешивал два имени и ласково называл ее "Дагмария" или "драгоценная Мария". Остальные называли проще - "Минни", "Мари".

Для мужа она, действительно, была "драгоценностью", да еще не простою, а как бы "завещанной" рано умершим и любимым братом Николаем.

Луиза - София - Фредерика -Дагмар, совсем еще юная и очаровательная Принцесса Датская, дочь короля ХристианаIX, и королевы Луизы, была едва ли не с младенческих лет обручена с Цесаревичем Николаем Александровичем, старшим сыном русского императора Александра Второго - Освободителя. Это считалось величайшею честью и знаком Божьей воли для маленького и сурового королевства Дания, окруженного почти со всех сторон враждебностью воды и туманного холода.

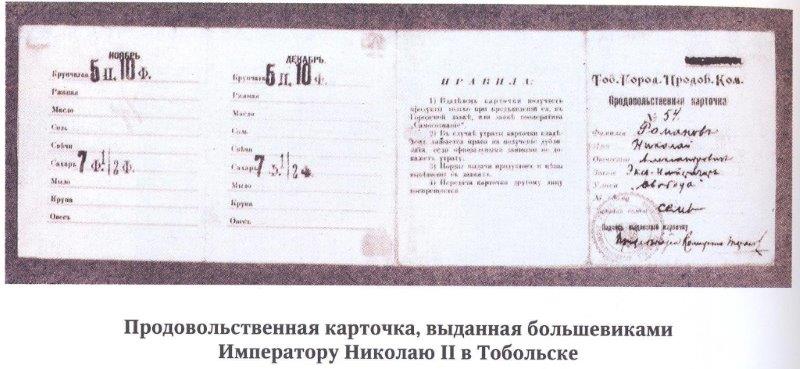

Цесаревич Алексей, любимый внук Марии Феодоровны. Она трепетно хранила его записки к ней и рисунки.

Для крошечной Дании так важен был мир и добрососедство, дружеская рука и защита мощного союзника в лице огромной, непредсказуемой и блестящей России!

С 15 лет Дагмар уже старательно и самозабвенно учила трудный для нее русский, постигала премудрости обычаев православной церкви, запоминала наизусть молитвы и совершенно непроизносимые, но обязательные русские отчества - ведь все вокруг только и говорили, что ей вскоре быть женою Цесаревича. Правда, русские глаголы чаще путались с французскими, потому как Наследник по нездоровью больше времени проводил на Лазурном берегу Средиземноморья, рядом с царственною ( и тоже смертельно больною!) матушкой - императрицей Марией Александровной, чем в России. Так жестко распорядилась коварная наследственная болезнь - чахотка.

Здесь же во Франции Николай Александрович Романов - старший и скончался от скоротечного воспаления легких, перешедших в открытый процесс туберкулеза, осложнившийся еще и воспалением мозга. Это случилось 24 апреля 1865 года.

Дагмар, ухаживающая за ним день и ночь, привыкшая к его теплому и нежному вниманию, обаятельным и остроумным беседам, к его присутствию, едва ли не с детства, была безутешна! С большим усилием ей удавалось удерживаться от слез около постели больного, но, уходя от него для короткого отдыха, она где - нибудь в темном уголке давала волю слезам и отчаянию. Дагмар не жалела о бриллиантовой тиаре, которая могла не украсить ее пышнокудрую, темную, очень своенравно - милую головку. Она жалела о жизни, угасающей на ее руках и о первой любви, которую так безжалостно душила в своих объятиях смерть. Ей не верилось, что все,казавшиеся таким теплым, сердечным и привычным с юности, с детства, должно было вот - вот оборваться и кануть в темноту. При чем здесь пресловутый блеск короны, когда не станет Ники, его голоса, его теплой улыбки, его движений?!: Как можно покориться неизбежности Смерти?! Да и кто сумеет это сделать в 18 неполных лет?

За несколько дней до смерти Николай позвал к своей постели брата Александра (спешно приехавшего в Ниццу.) и о чем то долго и серьезно разговаривал с ним. Вскоре в комнату позвали Дагмар.

И тут она услышала ошеломившую ее просьбу: Николай настаивал, чтобы Дагмар вручила свою судьбу его брату, Александру, который станет после его ухода императором, и стала все - таки русскою принцессой, как ей предназначено было давным - давно - то ли звездными картами, то ли высшими политическими интересами- не разобрать теперь! (В судьбах царственных особ последнее, как известно, играет весьма существенную роль!)

Поначалу Дагмар так растерялась, что могла лишь молча помотать головой, отрицая напрочь все то, что предлагал ей, горя предсмертным чахоточным румянцем, Николай. Она расплакалась, нарушая предписанную врачами тишину в комнате больного, и сама испугалась. Смолкла.

Захлебываясь так и не пролившимися слезами, принялась уверять любимого, что все это - ненужное беспокойство, больная фантазия, что он скоро поправится, а к Александру она не может питать ничего, кроме искренних и самых нежных, но, увы, - дружеских - чувств!

Николай в ответ лишь молча гладил ее по волосам горячечной, и уже слабеющей рукой, тихо шепча, что знает о силе ее чувства к нему и благодарен за все, но хотел бы, чтобы Дагмар все - таки была счастлива. Если не с ним, то хотя бы с человеком, который немного на него походит - все же родной брат!

Потерянный и не привыкший к столь бурным порывам чувств Александр, неуклюже топтался тут же, пытаясь утешить, как мог, и взволнованного брата и подавленную Дагмар.

Тягостная сцена в комнате умирающего закончилась тем, что датская принцесса Луиза - София - Фредерика - Дагмар и Великий князь Александр Александрович Романов были помолвлены, объявлены самим Ники женихом и невестою, и дали обещание назвать своего будущего старшего сына в честь нареченного - несостоявшегося жениха и брата. Так и вышло. Слово сдержали. Свадьба состоялась в 1866 году. Сын родился 6 мая 1868По года. Домашнее имя первенца было - Ники. Николай Александрович.

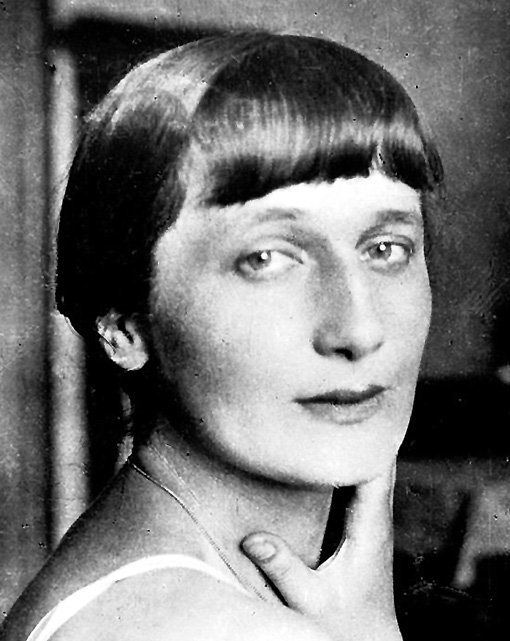

Карандашный портрет Марии Феодоровны.

.

Если в этой истории и была сентиментальная сторона, то она быстро поблекла перед силой отчаяния Дагмар после смерти Николая, и тем терпением, с которым целый год ухаживал за нею, пытаясь завоевать ее сердце и душу, "царственный русский медведь", гнувший узлом кочерги и медные пятаки, сдержанный и молчаливый, Цесаревич Александр. Он подносил ей по утрам любимые фиалки, удивительным образом не смявшееся в его огромных пальцах, каждое утро сопровождал ее в верховых прогулках (Дагмар была отличною наездницей и до страсти любила лошадей!) , покорно носил за нею веера и шали, в которые укутывал при малейшем прохладном ветерке . Поначалу она протестовала, но все больше и больше с каждым днем привыкала к своему огромному доброжелательному хранителю, зачарованно выслушивая его рассказы о далекой России. Она стала с удивлением обнаруживать, что теплая, доброжелательная привязанность постепенно перерастает в чувство, пока непонятное ей самой:

Датская принцесса Дагмар и ее собака. Неизвестный художник.

Она нашла ему определение гораздо позже, когда 1 сентября 1866 года переехала в Россию и приняла православие, став Великой Княгиней Марией Феодоровной, невестой, а потом и супругой Наследника Цесаревича:..

Уезжать ей было немного страшно, да и датчане, любившие Дагмар, и пришедшие в порт проводить ее, испытывали к хрупкой и немного растерянной принцессе чувство огромной тревожной нежности и жалости. Как - то сложится ее судьба там, в России?. Великий сказочник Ганс - Христиан Андерсен, знавший принцессу лично писал в своем дневнике на следующий день после ее отъезда: ": Вчера на пристани, проходя мимо меня, она остановилась и протянула мне руку. У меня навернулись слезы. Бедное дитя! Всевышний, будь милостив и милосерден к ней! Говорят, в Петербурге блестящий двор и прекрасная царская семья, но ведь она едет в чужую страну, где другой народ и религия и с ней не будет никого, кто окружал ее раньше:" (Г.Х. Андерсен . Дневник. август 1866 года).

Корабль королевского флота Дании "Шлезвиг" медленно отплывал от берега в сопровождении торжественного эскорта и императорской яхты "Штандарт", а в воду и на палубу продолжали падать цветы, принесенные копенгагенцами в знак любви, уважения и прощания с маленькой Дагмар, ставшей все - таки невестой русского Цесаревича!

Императрица Мария, миниатюра на слоновой кости.

Опасения датчан за судьбу любимой принцессы оказались напрасны. Её встретили с ошеломляющей торжественностью и уважением. В Кронштадт, к приходу кораблей приехала в полном составе вся императорская фамилия, во главе с Государем Александром Вторым и Императрицей Марией Александровной, члены свиты, министры Двора.. На рейде выстроилась военная эскадра из 20 судов!

Хотела ли таким образом Россия высказать свою признательность и уважение той, на чьих руках скончался старший сын любимого всеми Александра Второго, императора, которого почитали за мудрость, личное бесстрашие и отмену векового рабства? Наверное, так.

А, может быть, россияне просто хотели покорить сердце своенравной датской красавицы, чья крошечность и хрупкость была еще более заметна на фоне огромной, могучей фигуры жениха - цесаревича, осторожно державшего невесту под тонкий локоток? И это - несомненно. Тщеславие могучей Империи тоже не было чуждо. Только вышло наоборот. Россию на долгие годы покорила она, выйдя замуж за наследника престола.

28 октября 1866 года состоялась свадьба Александра Александровича и принцессы Дагмар.

После медового месяца, проведенного в Крыму,она видела мужа в огромном Гатчинском дворце, в уютной столовой, у камина, лишь вечерами, да и то чаще всего - хмуро склоненным над какими - нибудь бумагами.

Но каким то удивительным образом исполнялись все ее желания, она и не успевала порою их высказать, а ее нахмуренный лоб или пылающие от жара щеки - часто простывала, привыкая к странностям российского климата - огорчали молчаливого супруга больше, чем все неразрешимые государственные секреты и проблемы. К ним он не подпускал ее и на крошечный шажок, как она не старалась!

Миром и Царством для энергичной, деятельной, вечно улыбавшейся, миниатюрной, хрупкой (она была очень небольшого роста, изящного сложения) "Дагмарии" стал Двор, свет - блестящий, шумный веселый, говорливый, язвительно - остроумный, не прощающий ни малейшего промаха, и - Детская.

Парадный портрет Государыни. Неизвестный художник .

Мария Феодоровна блистала на балах, изучала придворную этику, очаровывала придворных, поддакивала сплетням, пропуская их всю зловредную суть мимо ушей, принимала участие во всех благотворительных акциях,базарах, спектаклях и концертах, шефствовала над полками и батальонами кавалергардов и кирасир, (Любимыми были Красносельские - Синие! - автор) председательствовала в попечительских комитетах огромного ведомства благотворительных учереждений, опеку над которыми ей передала почти сразу по приезде на новую родину смертельно больная свекровь Мария Александровна. Энергичная , молодая невестка тут же принялась вводить новшества, инспекции учреждений под ее опекой проводились почти ежедневно.

В 1882 году по инициативе Марии Феодоровны возникли Мариинские женские училища для малообразованных и малообеспеченных девушек - горожанок. Для воспитанников столичных учебных заведений 14 ноября, в день рождения Ее Высочества Великой Княгини Марии Феодоровны, ежегодно давались бесплатные утренние спектакли. Почетный член Казанского университета (1902 г.), она с усердием попечительствовала университету, выделяя стипендиями особо одаренных студентов, и Женскому патриотическому обществу, Обществу спасения на водах. Обществу покровительства животным и др.

Глава Ведомства учреждений императрицы Марии (учебные заведения, воспитательные дома, приюты для обездоленных и беззащитных детей, богадельни) и Российского общества Красного Креста, она могла приехать - "нагрянуть" в любую больницу или пансион внезапно, без предупреждения, и приучила весь персонал этих ведомств к безотказной и безупречной работе - каждый раз "как на смотре". Ее и любили и уважительно побаивались одновременно.

Она всегда могла свободно пройти на кухню и взять ложку у повара, чтобы лично попробовать обед, приготовленный для воспитанниц - сирот Патриотического института, а на смотре гвардейского полка проверить у офицеров начищенно ли оружие, в порядке ли форма, получают ли офицеры хороший паек, и довольны ли лечением больные в лазарете. Но при всей своей занятости она находила время для личных занятий: читала, вышивала , много рисовала маслом и карандашом (хорошо владела смешанной техникой, что для художника означает достаточно высокий уровень - автор), гордо объезжала новых, подаренных ей любящим свекром - императором лошадей, и радостно дарила России новых представителей древней царственной фамилии Романовых. Ее хватало для всех и вся, хотя один за другим, вскоре родились шестеро детей: Николай, Александр, Георгий, Ольга, Ксения и Михаил.

Их всех, несмотря на "голубую кровь", особо не баловали, воспитываали почти спартански, роскошь была чужда им, а, порою, и непонятна. Вот что вспоминала позднее о своем детстве Великая Княжна Ольга Александровна, сестра Николая Второго: "Нас держали в строгости, стол был простой никаких излишеств, часто гречневая или овсяная каша, молоко, черный хлеб. Из - за стола выходили мы полуголодными, потому что заканчивали еду, когда вставал из - за стола отец. Он всегда ел быстро, а мы, к тому моменту, когда он утирал рот салфеткою, успевали лишь проглотить несколько ложек. Однажды Ники был до того голоден, что проглотил кусочек церковного воска, который лежал в его медальоне рядом с нательным крестиком. Он потом долго хранил эту детскую тайну, серьезно считая свою шалость большим прегрешением и не рассказывая о том никому, кроме меня, даже Мама, с которой был предельно откровенен." (Ольга Александровна Романова - Куликовская. Воспоминания.)

Семейный портрет.

Ники - первенец - был любимцем матери,хотя она старалась не выделять особо никого из детей. Эмоционально ее еще больше приблизила к сыну смерть годовалого Александра, второго ребенка, в 1870 году. Ники и, родившийся вскоре третий сын, Георгий, скрасили для нее тогда всю тяжесть материнского горя. Но вот постоянного морального бремени ответственности, огромного нервного напряжения снять с ее плеч они, конечно, не могли.

Было бы очень наивно думать, что в жизни Марии Феодоровны не бывало ничего ужаснее, чем шипы,которыми она могла уколоть пальцы, срезая розы с клумб в Гатчинском дворце! Семья Романовых последние годы царствования императора Александра Второго жила словно на пороховой бочке. На царя к тому времени было совершено уже шесть покушений. (Кстати, предсказанных гадалкой! - автор.) Он чудом остался жив! Что хранило его - сила Провидения или собственное, легендарное Бесстрашие, Мария - Дагмар не знала, только всем сердцем молилась и о здравии свекра, и о спокойствии Державы.. Но спокойствия не суждено было достигнуть никакими молитвами.

Первого марта 1881 террористы - народовольцы торжествовали победу: ударом бомбы они лишили царя - освободителя не только обеих ног но и жизни.

Мария федоровна с цесаревичем Николаем...

После тяжелейшего ранения и огромной потери крови император Александр Второй прожил лишь два часа. Следующим правителем России стал его сын, великий князь Александр Александрович. Ему в ту пору было тридцать шесть лет, Марии Феодоровне - тридцать четыре. Она стала императрицей внезапно, это ошеломило ее, но головы она не потеряла и, призвав на помощь все свое обаяние, весь магнетизм личности, который был чарующим, стала деятельно помогать мужу тем, чем умела и могла!

На дипломатических приемах от нее не отходили послы, с ней советовались сановники и министры разных рангов, по словам графа С.Ю. Витте, " ее прелестные манеры и острый ум привлекали к ней всех, кто имел счастье ее знать," и многие мудрые мужи с охотою внимали ее негромким речам, потому что говорила она не только разумно, но и заинтересовано, тепло и с постоянным вниманием к собеседнику. Она умела, желала и старалась нравиться всем, кто ее знал. И в низах и в верхах.

Неотступно она сопровождала мужа в его поездках,брала с собою детей. Вопреки распространенному мнению об отдаленности венценосных родителей от чад своих, распространяемых бог весть почему льстивыми и лживыми царедворцами и светскими дамами - трещотками , родители очень много времени проводили с ними! Доказательства тому есть ясные и нехитрые: дневник цесаревича Николая, будущего императора. Вот лишь некоторые строки: (Цитируется по книге : Ю.Буранов, В. Хрусталев. "Романовы: Уничтожение династии". М. Изд-во "Олма - Пресс", 2000 год)

"Ходили гулять с Папа и Мама в "Зверинце" (парк - вольер в Александровском дворце, где содержалось немного диких животных - лисы, волки, медведи, кабан и олени,чтобы дети имели представление о фауне -автор.) обедали в Арсенале, была маленькая лекция Миклухо - Маклая, он рассказывал нам о своем двенадцатилетнем пребывании в Новой Гвинее и показывал свои рисунки.

В первый раз с Папа и мистером Хиссом (воспитатель - англичанин) катались на коньках, много работали над очищением будущего катка от снега.." "Когда я был маленький, рассказывал позднее своим дочерям император Николай, - я был любимцем матери и только рождение маленького Миши немного как бы отставило меня, но я помню как всюду следовал за нею в мои ранние годы. Мы проводили чудесно время в Дании с моими кузенами.

Купались в море. Я помню, как моя мать выплывала далеко в Зунд (залив) со мною, я сидеол на ее плечах. Были небольшие волны и я схватился за ее курчавые короткие волосы своими обеими ручками так сильно, что она вскрикнула от боли. Наша цель была небольшая скала - риф в море. Достигнув ее мы оба были в восторге!"

Самым большим развлечением для детей было, играя, скатываться кубарем по широкой спине отца или торжествующе скользить по зеркальному паркету дворцовых зал, сидя на роскошном парчовом (или атласном) шлейфе платья обожаемой Мама. Она терпеливо, с веселым смехом, катала всех по очереди, особенно подолгу тех, кто отличился в учебе и хорошем поведении. Княгиня Ольга Александровна Романова -Куликовская вспоминала, что когда она подросла, мать - императрица особенно придирчиво стала следить за ее манерами и платьем. Был приглашен учитель рисования, в одной из комнат на детской половине оборудовали мастерскую, где Ольга с матерью занималась живописью. К ним вскоре присоединилась и Ксения, младшая. Мальчики же поступили в "ведение" отца, много и усердно занимались гимнастикой, верховой ездой, географией, военной историей и прочими дисциплинами, необходимыми юным джентльменам, но ритуал "утреннего чая или кофе у Мама" оставался для всех неизменным.

Дети росли, жизнь императорской семьи, казалось, была блестяще -размеренна и спокойна. Выходы, приемы, балы, парады, выезды. Все как всегда, все ,как подобает Но только на первый взгляд. Над судьбой семьи Александра Третьего, которого в обществе - даже великосветском, а не только демократическом, "республиканском"! - называли реакционером - славянофилом, постоянно висел "дамоклов меч", грозящий сорваться и ударить в любую минуту. Один из таких ударов могучий царь принял на свои плечи в буквальном смысле. 17 октября 1888 года семья императора Александра Третьего чудом избежала смерти. Это число - 17 - потом станет для нее, Семьи, и для Николая Александровича, Последнего Государя, поистинне - роковым! Вот, как он опишет страшное крушение царского поезда неподалеку от Харькова на станции Боровки (Состав направлялся в Киев.):"Роковой для всех день. Все мы могли быть убиты, но по воле Божией, этого не случилось. Во время завтрака наш поезд сошел с рельсов. Столовая и вагон разбиты, и мы вышли из всего невредимыми. Однако, убитых было 20 человек и раненых - 16.. На станции Лозовая были молебен и панихида." "Вышли невредимыми" - Николай из скромности не написал какою ценой!

Чтобы дети и жена могли вылезти наружу, Александр целые полчаса держал на своих плечах проломленную крышу вагона. Этот "подвиг Геракла" через несколько лет стоил ему жизни - во время тяжелейшей физической нагрузки и стресса, император серьезно повредил почки и сердце. Едва придя в себя от ужаса, и убедившись, что дети целы, Мария Феодоровна побежала к раненым. Ольга Александровна вспоминала позднее, что "Мама перевязывала пострадавшим раны, делая бинты из своего шарфа и нижних юбок". Она получила лишь несколько царапин от осколков стекла. О моральном состоянии мы можем только догадываться. История свидетельств слез или истерики Ее Величества не сохранила, увы!

Мария Феодоровна была глубоко религиозным человеком. Она считала: если в ее жизни существуют испытания, значит, так угодно Провидению. Так судил Бог. И не роптала, хотя обладала ясностью разума и силой воли, достойной и мужчины! Оказалось, что главное горе и главные слезы ждали ее впереди. Это была смерть мужа.

Император скончался 20 октября 1894 года в результате продолжительной болезни - пиелонефрита почек и возникшей на этой почве водянки. Болел он трудно, тяжело, но мучения свои воспринимал стоически. Умирал в Ливадии,посреди пышности прекрасной крымской осени, ее золотистых изысканных красок,слушая шум моря, доносившийся с открытой террассы. Мария Феодоровна ухаживала за ним не отходя ни на минуту, кормила с ложки, почти полтора месяца. Умирая, он сказал жене, благодарно поглаживая ее маленькие руки:"Я совершенно спокоен. И ты будь спокойна." Она обняла его голову, и он так и умер, как бы заснув в кресле, в ее объятиях.

Смерть отца, казавшегося таким могучим гигантом, неуязвимым и вечным, потрясла Николая. Ведь Александру Третьему было всего 49 лет, он умер в расцвете сил.

Много сейчас среди историков споров о том, был ли подготовлен к роли монарха Николай Второй, была ли Мария Феодоровна в тайной опозиции императору - сыну, благоволила ли она к невестке - императрице Аликс, любила ли ее, было ли между ними тайное или явное соперничество за сердце Молодого императора.. Не хочется сейчас обсуждать все эти вопросы, да и не место им в штрихах биографии весьма замечательной женщины, все сердечные чувства которой были заперты в особый секретный ларчик. Ключиком к нему были ее выдержка и ее мудрость истинной Женщины. Судите сами. Именно она уговорила сурового и непреклонного мужа - императора дать согласие на брак Николая с давно любимой им Аликс, принцессой Гессенской. Александр же, во имя высших политических интересов государства, мечтал женить сына на дочери графа Парижского. Мария Феодоровна, несомненно знала, как женщина очень образованная, какую опасность несет для России и наследников трона гемофилия, носительницей гена которой являлась Александра Федоровна, но императрица знала также и истинную силу и цену настоящей Любви. И, конечно, долга. Именно она дала согласие на свадьбу сына в день своего рождения, 14 ноября 1894 , через неделю после похорон мужа, так как знала, что далее в России последует пост и позже венчать молодых будет уже нельзя. Она, естественно, давала советы сыну, но последнее слово оставляла всегда за ним, его голос был решающим. А Николай Александрович, при всей своей мягкой тактике "внимательного выслушивания" и почтительности к старшим, обладал достаточно волевым характером и упрямством, чтобы принять решение самому. Другое дело, что нрав и энергичность Марии Федоровны склоняли ее иногда к решению требовать от сына поступить тверже, чем он сам находил это возможным. Последствия Ходынской трагедии так ее ужаснули, что она требовала от Николая немедленной отставки генерал -губернатора Москвы, Великого князя Сергея Александровича, дяди и свояка. А тому было жаль Аликс, жаль ее сестры Эллы, жаль и мужа Эллы- бравого генерала, впервые в жизни выглядевшего столь убитым и потерянным. Он не счел нужным выставить губернатора на растерзание толпы и придворной камарильи. Пострадали чиновники полиции, не обеспечившие должных мер безопасности и порядка, торговцы спиртным, да был смещен московский обер - полицмейстер. Император и его супруга сочли более действенным помочь оставшимся в живых после трагедии и тяжело раненным. Марии Федоровне пришлось утишить резкость нрава и речи, и помочь по мере сил, сыну и невестке. Что она с успехом и сделала,ибо всегда была истинным дипломатом!

В ее долгой жизни было много таких моментов, когда она не соглашалась с сыном, но у нее всегда хватало мужества заявлять об этом прямо, а сыну хватало мужества и высоты сыновней любви, чтобы уважать мать несмотря ни на что. Мария Федоровна мудро относилась к Аликс, так как видела сколь глубоко любит ее сын. Это было для нее всего важнее, и свои амбиции ревнивой матери, если они и были, она тоже оставляла в стороне, Обожала внуков, как только это может любящая бабушка, трепетно хранила их письма, подарки, рисунки. Тревожилась о судьбе Алексея и часто именно по ее просьбе приезжали в Петербург светила европейской медицины, чтобы вынести неутешительные вердикты. Давала балы в Аничковом (детские) для красавиц - внучек. Именно она придумала для Анастасии трогательное прозвище "Маленькая", под которым та осталась в исторических романах и легендах.

С нескрываемым мужеством Мария Феодоровна встретила и приговор врачей, вынесенный ее среднему сыну Георгию Александровичу в расцвете молодости - "слабость легких, скрытый процесс туберкулеза, сохранить и продлить жизнь может лишь постоянное пребывание в теплых краях!" Все надежды на военную карьеру молодого человека, на жизнь, которой, казалось, требовала древность рода и высокое его происхождение были разом похоронены. Георгий наотрез отказался уехать в Италию и поселился на Кавказе, где у императорской фамилии были обширные поместья. Каждую весну Императрица, несмотря на самочувствие, заботы, занятость, потребность и долг быть рядом с семьей, на несколько недель приезжала к больному сыну, проводила с ним время в задушевных беседах и прогулках. В семье вообще очень любили веселого, остроумного Георгия, старались побаловать, уберечь от волнений, окружали теплом и вниманием. Но изнеженным он не был, даже старался по мере сил заниматься спортом. Увлекался историей, изучал основы агрономии и виноградарства.Одним из первых в семье освоил вождение мотоцикла. Очень полюбил быструю езду.

Она то и стала косвенной причиной его смерти, ранней весной 1899 года в двадцативосьмилетнем возрасте.

На одной из узких горных тропок юноша не смог справиться с управлением и упал прямо на камни. Он не очень пострадал, и здоровый человек мог бы быть на ногах уже на следующий вечер после такого происшествия, но от удара у Георгия открылось сильное легочно -горловое кровотечение. Шедшую горлом кровь врачам не удавалось остановить несколько часов. В результате Георгий Александрович умер. В Петербург сообщили не сразу, а когда известие дошло до императрицы, отчаяние ее было не очень заметно, но от того еще более ужасно. Доктора боялись за рассудок и сердце Ее Величества, опасаясь, что она не вынесет молчаливого горя!.

Внучки Марии Феодоровны, старшие дочери Государя Николая Второго: Ольга и Татьяна.

Несколько недель спустя после похорон в столицу вызвали женщину - молочницу, которая была свидетельницей происшествия и первой оказала помощь несчастному Георгию Александровичу. Императрица заперлась с нею в кабинете и говорила около двух часов. О чем - никто не знает. Вошедшая после ее ухода в кабинет Ольга Александровна, застала мать плачущей навзрыд.

Это были ее первые слезы со дня получения ужасного известия. Но о Георгии она с той поры говорила мало. Лишь распорядилась на месте падения его поставить небольшой гладкий камень, к которому часто приходила в молчании посидеть, быть может, помолиться. Молилась она всегда, читая псалмы старинной Библии на датском языке. Она ей досталась еще от деда. Библию конфисковали в Крыму, при обыске в имении Ай - Тодор большевики. Императрица умоляла их оставить ей книгу, на что они резко возразили, что "старухе в таком почтенном возрасте стыдно читать подобную чепуху. Она взорвалась, вспылила, развязные матросы стали ей угрожать тем что убьют на месте, облили нецензурною бранью! Ольга Александровна, присутствующая при обыске, стала делать матери умоляющие знаки. Тогда Мария Федоровна замолчала и больше за все время "беспардонного грабежа" - иначе этот обыск нельзя было и назвать, - не произнесла ни одного слова в течении трех часов, что длился этот кошмар. Она сидела на кровати выпрямив спину, словно окаменев.

Вообще, не человечески трудно говорить о тех годах, что предшествовали революции и что были после нее. Это - самое тяжелое время в жизни Марии Федоровны. Империя, которую берег и укреплял ее муж , которую создавали его деды и прадеды, весь род Романовых, чью фамилию она гордо носила 52 года жизни в России,рушилась и гибла на ее глазах! Вряд ли она смирилась с этим в душе. Отречение Николая от престола она восприняла очень болезненно, трагически, но что она говорила сыну во время их встречи в Могилеве, когда она видела его живым в последний раз, мы не знаем. Мария Федоровна из окруженного немцами Петрограда приехала в Киев, и некоторое время жила там с дочерьми Ольгой и Ксенией в помещении Кавалергардских казарм. Потом, как мы знаем , уехала в Крым. Там переписывалась с родными и конечно, с сыном, бывшим в ссылке в Тобольске. Вот несколько отрывков из писем. Скупые строчки, за которыми целая буря чувств, эмоций, разбитых надежд и дорогих сердцу воспоминаний:" Ты знаешь, что во всех моих мыслях и молитвах ты всегда со мною, я день и ночь только и думаю, что о тебе, и по временам у меня так болит сердце, что становится невыносимо. НоБог милостив, - Он дает нам силы для этого тяжкого испытания Хорошо уже то, что Вы все здоровы и живете вместе с удобствами. Уже год прошел с того дня, когда ты с Алексеем приезжал повидать меня в Киев. Кто мог бы тогда подумать, что готовит нам судьба и что предстоит нам пережить?! Я живу только воспоминаниями о счастливом прошлом и стараюсь, насколько возможно, забыть теперешний кошмар."

Но забыть получалось плохо. Не хватало продуктов, семья Марии Федоровны - две дочери и их маленькие дети -начали недоедать. Для того, чтобы купить молока и хлеба продали новую пару сапог Тихона Куликовского , мужа Ольги Александровны, и его шинель. Драгоценности обменять на что либо ценное из продуктов было нельзя. Для многих это были лишь стекляшки. При смене властей, кровавых расправах, угрозе голода все думали лишь о том, как выжить. Мария Феодоровна морально пыталась поддержать семью сына и с юмором описывала мытарства с продажей и меной носильных вещей, обыске, при котором у нее забрали все драгоценные ее сердцу, милые письма Аликс и внуков, рисунки, альбомы, три дневника:Она роняет в одном письме: "Мы вечно голодны", но тут же, спохватившись, весело рассказывает о том, как счастлива Ольга -сестра Николая Александровича, рождением первенца сына, о котором мечтала давно. Мне не хватает особенно белого хлеба и масла" - горько шутит Мария Феодоровна. Но, думается, не хватало не только этого. От перенесенных испытаний и недоедания она так ослабела , что долго не вставала с постели .

2

5 мая 1918 года семья Романовых обратилась с запросом в Совнарком о разрешении бывшей вдовствующей императрице Марии Феодоровне выехать за границу в Данию, для лечения и постоянного проживания в виду ее преклонного возраста. В разрешении было отказано . Пособие на питание тоже не увеличили, свои средства таяли на глазах. О судьбе любимого сына и семьи Мария Феодоровна долгое время ничего не знала. Довольствовалась слухами. Она не переставала верить в спасение Сына даже тогда, когда следователь адмирала Колчака, приехал из Сибири за границу в Копенгаген, с доказательствами гибели всей Семьи и просил аудиенции у Ее Величества, чтоб их предъявить.

Она категорически отказалась принять полковника, выделив ему однако, значительную сумму золотыми червонцами из своего капитала. Запретила близким и людям ее окружающим служить панихиду по семье Сына и говорить о нем, как о мертвом. Но все понимали, что в глубине сердца старая седая императрица сознает страшную правду Смерти, и что только Она, эта Правда, заставила ее 11 апреля1919 года на борту английского крейсера "Мальборо" (присланного сестрою, английской королевой Александрой) в возрасте семидесяти с лишним лет, покинуть страну и стать добровольной изгнанницей.

Императрица Мария Феодоровна. Цветное фото.

Последние годы она провела в Дании, в Копенгагене, жила во дворце ,отведенном ей племянником, - королем, имела свой Двор, фрейлин, свиту, экипаж, патронировала множество фондов и комитетов, но чувствовала себя безмерно одинокой.. Однако слез на ее лице никто не видел. Время от времени ее мучали аферисты всяческого рода, выдававшие себя за ее мнимо спасшихся внуков:Ольгу, Марию, Анастасию, Алексея, - с требованием признания личности и прав наследования. Одной из лже Анастасий при личной встрече (историки не совсем точно уверены где и когда она состоялась)Мария Федоровна якобы твердо сказала: Милая, я не знаю, кто Вы и какую цель преследуете. Оставьте меня в покое. Если Вам нужны деньги, я дам Вам их. Но деньги это - ничто! Вы счастливее меня, Вы молоды, у Вас впереди вся жизнь. Я, в отличии от Вас, потеряла все: Мужа, Семью, положение, Родину . У меня остались только воспоминания.

И они принадлежат лишь мне. Вы на них права не имеете!!":

Императорская чета. Официальный портрет.

Мария Феодоровна Романова, урожденная Принцесса Луиза - София - Дагмар Датская скончалась в Копенгагене 19 октября 1928 года в возрасте 82 лет.. На лице ее, в момент смерти, сияла легкая улыбка - тень той, которой чаровала когда то суровый

Петербург хрупкая и сильная женщина - ,жена Императора и мать Императора. Датская Принцесса. Драгоценная Мария. Свою загадку, тень своих воспоминаний, вкус своих молчаливых слез, она унесла с собою, так никому и не открыв секрета: как же становятся Драгоценными?

Императрица Мария Феодоровна в трауре. На ее знак принадлежности к императорской фамилии указывает лишь орденский бант на плече.

После Смерти Марии Феодоровны ее украшения почти целиком были распроданы на аукционе "Сотбис"в Лондоне. Часть из них выкупила сестра покойной, королева Англии Александра. Так, например, она приобрела тиару (корону), которую носила Императрица России. Существует поверье, что носить ее может лишь человек с Добрым сердцем и чистыми помыслами. Эта тиара теперь - собственность королевской семьи Великобритании. Последней ее носила Принцесса Уэльская, Диана..

https://zen.yandex.ru/media/ladydi_17/dagmar-sofii...nnost-5d4e7824d11ba200ac309c49

|

Метки: романовы |

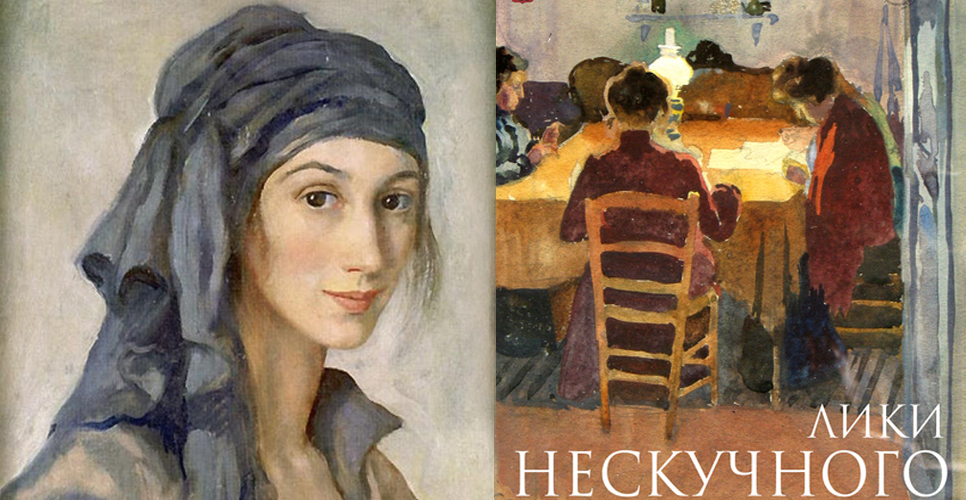

«Лики Нескучного». Памяти династии Бенуа – Лансере – Серебряковых |

«Лики Нескучного». Памяти династии Бенуа – Лансере – Серебряковых

Категория: События

Опубликовано: 19 июля 2019

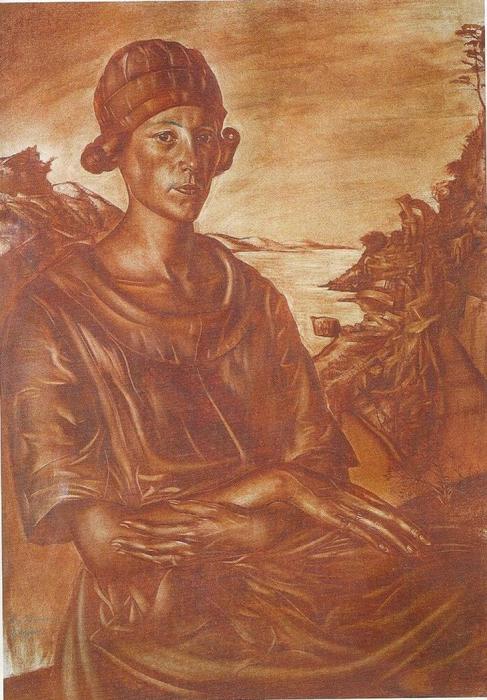

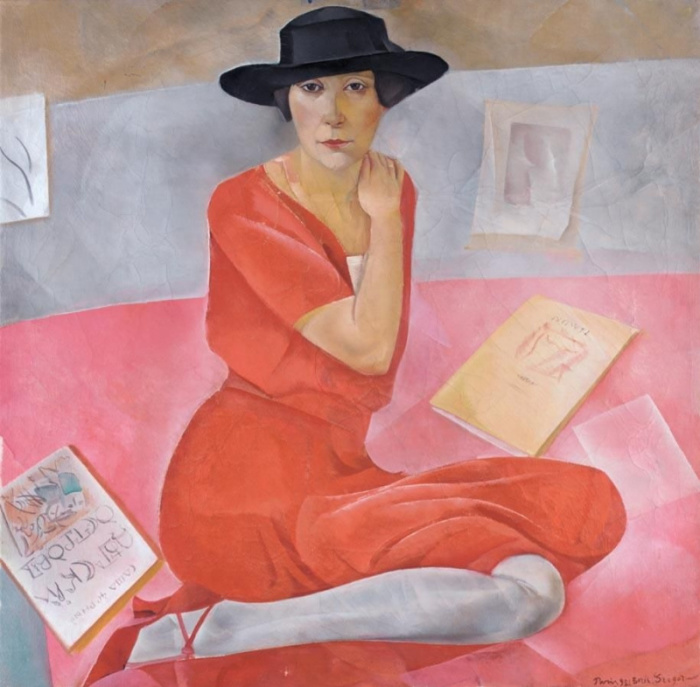

В Доме русского зарубежья имени А.И. Солженицына проходит выставка «Лики Нескучного», на которой представлены неизвестные произведения Евгения Александровича Лансере, Евгения Евгеньевича Лансере, Екатерины Евгеньевны Лансере, Дмитрия Владимировича Зеленкова и Зинаиды Евгеньевны Серебряковой.

Неоклассические тенденции в России 1910-х годов пронизывали не только изобразительное и декоративно-прикладное искусство, но и архитектуру, поэзию, моду. Зинаида Серебрякова была ярчайшей представительницей этого направления и именно в 1910-х создала свои лучшие картины. Она испытывала интерес к жанру обнажённой натуры, дав замечательные образцы живописи, славящие красоту и грацию, чудесную гармонию человеческого тела, отмечается на сайте Виртуального Русского музея.

Зинаида Евгеньевна Серебрякова (урождённая Лансере; 1884–1967 гг.) – не только выдающийся художник, но и женщина удивительной судьбы. Она пережила самые трагические моменты в истории ХХ века, от революции до Второй мировой войны, застала расцвет искусства в России конца XIX – начала XX веков, прошла через забвение на родине и непонимание в эмиграции, и только после смерти вновь обрела славу, стала признанным художником, творцом и одной из самых ярких фигур в истории русской культуры.

Экспозиция «Лики Нескучного» предоставляет уникальную возможность познакомиться с неизвестными до сего времени произведениями Зинаиды Евгеньевны Серебряковой, её отца – скульптора Евгения Александровича Лансере (1848–1886 гг.), братьев – художника Евгения Евгеньевича Лансере (1875–1946 гг.) и архитектора Николая Евгеньевича Лансере (1879–1942 гг.), сестры Екатерины Евгеньевны Зеленковой (урожденной Лансере; 1882–1921 гг.), брата матери – художника, архитектора Альберта Николаевича Бенуа (1852–1936 гг.). Безусловным открытием для широкой публики станут графические работы племянника Зинаиды Евгеньевны – театрального художника Дмитрия Владимировича Зеленкова (1909–1951 гг.).

«Дворянских гнезд заветные аллеи…», – писал поэт К.Д. Бальмонт о дворянских усадьбах России, где рождалось великое искусство: музыка, поэзия, проза, живопись... Таким «дворянским гнездом» было и имение Нескучное в Курской губернии (ныне – Харьковская область), принадлежавшее Е.А. Лансере. Здесь родились его дети, появились на свет внуки, именно здесь они делали первые шаги в искусстве…

Безусловно, главной жемчужиной выставки являются работы юной Зинаиды Лансере. Несомненный интерес представляет рисунок тушью ещё совсем маленькой Зины «На побережье» (1896 г.). В других экспонируемых произведениях Зинаида Евгеньевна запечатлела свою сестру Екатерину, племянницу Ниночку, крестьянский быт Нескучного. Наверное, любой, кто увидит эти работы, будет очарован излучаемым ими светом.

Впервые демонстрируются графические работы 13-летнего подростка Дмитрия Зеленкова, выполненные им в 1922 году в Петрограде. Воспоминания о Нескучном – «земном рае», в котором прошло его счастливое детство, – отразились в юношеских работах художника. В 1930-е годы Дмитрий Владимирович был художником-сценографом Ленинградского академического театра оперы и балета им. С.М. Кирова (бывшего Императорского Мариинского). Его называли «магом и волшебником» Мариинки. Жизнь этого талантливого человека сложилась трагически. Война, тяжёлое ранение, плен, после войны – обмен военнопленными, а далее – ГУЛАГ. Он окончил свой жизненный путь в посёлке

Ермаково, в лагере под Игаркой, где был художником в тюремном театре. От «мага и волшебника» Мариинки не осталось даже могилы. И только несколько сохранившихся его работ представлены на выставке. Д.В. Зеленков был одним из тех, о ком А.Н. Бенуа писал: «У нас дети рождаются с карандашом в руке».

Особое место в выставочном пространстве занимают скульптурная композиция Евгения Александровича Лансере, портрет Екатерины Николаевны Лансере (урожденной Бенуа), выполненный Альбертом Николаевичем Бенуа, три работы «кавказского периода» Евгения Евгеньевича Лансере и архитектурный пейзаж Николая Евгеньевича Лансере.

В обширном собрании семьи Лансере – Зеленковых сохранились два альбома с рисунками Е.Е. Лансере-Зеленковой. Рисовать Катя начала с детских лет под влиянием мамы – Екатерины Николаевны. Екатерина Лансере была увлечена ботаникой, занятия которой всячески поощрялись в семье. Об этом свидетельствуют ее «графический гербарий» – рисунки пером, требовавшие твердости руки и большого мастерства. И это в полной мере можно увидеть в цветочных зарисовках молодой Екатерины Лансере.

Акварели, фотографии, предметы быта, представленные на выставке и принадлежавшие роду Бенуа – Лансере – Зеленковых, показывают мир «высоких дум и чувств», который канул в небытие после Октябрьского переворота. В истории этого рода отразилась вся история нашей страны.

В самые трудные годы послереволюционного периода, разорения Нескучного, голода и эпидемии тифа, унесшей жизнь Екатерины Евгеньевны Зеленковой, семья Зеленковых сохранила все работы Зинаиды Серебряковой, с 1924 года жившей во Франции. Но это было только первое испытание для семьи и их коллекции. Вторым испытанием стала почти 900 дней ленинградской блокады.

Выставка будет открыта по 9 августа 2019 года.

Узнать больше о Зинаиде Серебряковой и её семье можно, посмотрев на сайте Виртуального Русского музея видеозапись лекции «Мир её искусства», которая прошла 5 марта этого года в Центре мультимедия Русского музея. Лекцию прочитала кандидат искусствоведения, член Союза художников, критик Светлана Ершова.

А на сайте телеканала «Культура» размещён фильм «Мир искусства Зинаиды Серебряковой», который повествует о жизни и творчестве художницы, а также о судьбе рода Бенуа – Лансере – Серебряковых. В фильме участвуют Екатерина Серебрякова, Иван Николаев, Анастасия Николаева, Екатерина Лансере и историк искусств Павел Павлинов.

https://historyrussia.org/sobytiya/liki-neskuchnog...r=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

|

Метки: мир живописи серебряковы бенуа лансере зеленковы |

Дом на Моховой, где жила одна из самых красивых женщин Москвы |

Дом на Моховой, где жила одна из самых красивых женщин Москвы

Владение по нынешней Моховой улице, 6-8 в Москве до 1867 года находилось на участке обширной усадьбы, которая появилась здесь в 1820-м году благодаря стараниям княжеской семьи Шаховских.

Главный дом дважды перестраивался: сначала по проекту зодчего Александра Степановича Каминского в 1868 году, а восемь лет спустя – архитектором Семеном Семеновичем Эйбушицем.

Улица Моховая, 6-8 в Москве

История и архитектура главного усадебного дома

Первое упоминание о владение можно узнать из архивов XVIII столетия, в которых упоминается ее приобретатель Никита Моисеевич Зотов – граф и учитель пятилетнего Петра I.

Со временем участок унаследовал внук первого хозяина Никита Васильевич Зотов, переуступивший его князю, генерал-майору Федору Ивановичу Голицыну.

В 1757-м владение переходит в собственность Анны Эйхлер – супруги статского советника, которая выложила за покупку 1800 тогдашних рублей. Именно в ее время на участке было построено множество хозпостроек под различные нужды.

Супруг хозяйки – Иван Христианович – близко дружил с Артемием Петровичем Волынским, который был противником политики фаворита императрицы Анны Иоанновны Эрнста Бирона, за что и поплатился: сначала его обвинили во взяточничестве, а потом и в попытке госпереворота. Итог – смертная казнь. Ну а Эйхлера, чтобы неповадно было, отправили в сибирскую ссылку.

Следующим хозяином городской усадьбы становится представитель княжеского семейства Павел Петрович Шаховской. Он был женат на Аграфене Алексеевне Бахметьевой и проживал тогда вместе с ней и 10-ю детьми (4 сына и 6 дочек) в особняке на Пречистенке.

В 1867-м участок, который принадлежал тогда дочерям Шаховского Ирине Павловне и Софье Павловне, поделили на три части и две из них, находившиеся по улице Знаменке (ныне – по границе с Боровицкой площадью, где стоит памятник Владимиру Великому), продали сразу, а нынешнее владение под №6 по Моховой спустя пару месяцев.

Приобретателем последнего стал Иван Яковлевич Бакланов – председатель «Товарищества Купавнинской ткацко-суконной фабрики». Спустя год он решает объединить в единое целое главный дом и боковые усадебные флигели, для чего приглашает архитектора Каминского.

В 1892-м владение выкупает купчиха I-ой гильдии Юлия Ивановна Базанова, незадолго до этого перебравшаяся в Первопрестольную из Иркутска. К тому времени она вместе с дочерью унаследовала успешные золотопромышленные предприятия, принадлежавшие ушедшим в мир иной супругу и его родному батюшке.

Юлия Базанова оставила о себе добрую память в Москве. На выделенные ею средства на углу Боженинского и Олсуфьевского переулков, что на Девичьем поле, было построено здание для клиники «ушных и горловых болезней». Относилась она к факультету медицины Московского университета и была оборудована «по последнему слову техники».

Стоит отметить, что это была лишь вторая в Российской империи специализированная ЛОР-клиника, в связи с чем Мосгордума приняла решение присвоить ей имя Ю.И. Базановой.

В 1906-м году финансовые трудности заставили Юлию Ивановну переуступить усадьбу Николаю Михайловичу Красильщикову, который руководил крупной мануфактурой «Анна Красильщикова и сыновья» в поселении Родники, что в Костромской губернии. Производство выпускало ткани для одежды, ценившиеся за свой стойкий несмываемый черный цвет.

Супругой Николая Михайловича была Елизавета Алексеевна Друженкова, славившейся своей красотой. Ее портрет, висевший в вестибюле дома, написал известный живописец Валентин Александрович Серов.

Обыватели той поры судачили, что при выезде Красильщиковой в город с бриллиантовым колье на шее, которое можно рассмотреть на картине, супруг нанимал для ее сопровождения двух дюжих телохранителей.

Елизавета Алексеевна Красильщикова-Друженкова на картине работы Валентина Серова

Сам Николай Михайлович прекрасно пел. Его тенор, из лести или нет, сравнивали с голосом самого Карузо, причем, последний явно проигрывал.

Этому можно и не удивляться, ведь Красильщиков в свое время обучался искусству пения в Италии и продолжал усердно заниматься этим и на родине. Что говорить, если он учил пению и давал дельные наставления таким российским грандам российской и советской оперной сцены, как Антонина Васильевна Нежданова и Леонид Витальевич Собинов.

В 1920-м семья Красильщиковых эмигрировала во Францию и почти сразу Николай Михайлович умирает от инфаркта. Спустя время Елизавета Алексеевна стала женой графа Сергея Сергеевича Шереметева.

Особняк после революции и сегодня

После прихода большевиков в 1917-м в доме открыли общежитие для проживания командированных в Москву работников текстильного комбината.

В 1930-х в здание вселился Институт библиотековедения, относившийся тогда к Всесоюзной библиотеке им. В.И. Ленина (ныне – Российская Государственная библиотека).

В 1950-м бывший особняк Шаховского – Красильникова на Моховой отдали Музею Михаила Ивановича Калинина. В 11 залах была представлена коллекция, насчитывавшая порядка 32 тысяч (!) экспонатов.

В 1995 году здание №6 по Моховой улице вновь вошло в состав РГБ, а с 2003-го года здесь работает «Центр восточной литературы».

Чтобы не пропускать самую интересную информацию о Москве, обязательно ПОДПИШИТЕСЬ НА КАНАЛ

|

Метки: москва дворянские владения шаховские архитекторы каминский |

Великая княжна Ольга Николаевна, старшая дочь Николая II |

Великая княжна Ольга Николаевна, старшая дочь Николая II

Она упустила хороший шанс продолжить династию Романовых

Она была первым ребёнком Николая и Александры. Роды проходили с трудом. 3 ноября 1897 года Ольга Николаевна появилась на свет.

Она унаследовала классическую красоту матери в сочетании со смягчавшими её чертами отца. Девочка была очень умной, уроки давали ей легко, оттого, по воспоминаниям близких людей, она могла позволить себе иногда полениться. У неё была тяга к интеллектуальному досугу. Все отмечали её редкую даже для этой семьи личную простоту и отзывчивость.

Расторжение первой помолвки из-за Распутина

Редкий случай, чтобы в монаршей семье девушка до 22 лет оставалась незамужней. У Ольги Николаевны было много шансов избежать рокового расстрела в Ипатьевском доме. В неё влюблялись и великие князья императорской крови, и зарубежные принцы. В затянувшемся девстве отчасти повинны её царственные родители, отчасти – её собственный независимый нрав.

Первой партией Ольги Николаевны стал великий князь Дмитрий Павлович – её двоюродный дядя. Спортсмен, конник, капитан сборной Российской империи на её единственной в истории Олимпиаде, был нелюбим царствующей четой. Николай II строго относился к престижу императорской фамилии и не терпел морганатических браков. После того, как вдовый отец Дмитрия сочетался мезальянсом с разведённой женой своего бывшего подчинённого, ему было запрещено жить в России.

А Александра Фёдоровна возненавидела Дмитрия за его открыто неприязненное отношение к Распутину. Помолвка, назначенная на 6 июня 1912 года, была отменена. Ольга Николаевна вынуждена была подчиниться скрепя сердце. А Дмитрий Павлович спустя четыре с половиной года стал одним из убийц Распутина.

Как Ольга отшила румынского принца

В январе 1913 года в Россию приехал наследник румынского престола принц Кароль. Цель долго продлившегося визита была прозрачна. Молодые виделись часто. Партия румынского принца явно навязывалась Ольге отцом. Но тут уже проявила свой твёрдый характер великая княжна. Она не чувствовала влечения к Каролю. Отцу она заявила сдержанно, так, чтобы он мог понять её: мол, она не хочет уезжать из России в чужую страну, хочет навсегда быть русской.

До самого Николая II дошли компрометирующие слухи о принце Кароле. Тот оказался волокитой по складу своего темперамента, и за ним в его 20 лет уже числилось немало любовных похождений и разбитых женских сердец. Царь больше не настаивал. В июне 1913 года Кароль покинул Россию.

Наследник румынского престола принц Кароль

Война

В 1916 году шли разговоры о свадьбе Ольги с другим двоюродным дядей – великим князем Борисом Владимировичем. Но они так и остались разговорами. Снова против оказалась Александра Фёдоровна, причём на этот раз, похоже, её мнение совпало с мнением дочери.

Влюблён в неё был и великий князь Константин Константинович…

Сама Ольга, вместе с матерью и младшими сёстрами уделяла большое внимание работе в госпитале для раненых на войне. В беседах с выздоравливающими офицерами нередко полушутя-полусерьёзно говорили о том, как было бы хорошо, если бы после войны все четыре царские дочери вышли замуж за четверых наследников престола балканских государств – Сербии, Румынии, Болгарии и Греции. Тогда Балканы уже никогда не смогли бы возмущать Европу, и воцарился бы мир во всём мире…

В госпитале возникали сердечные привязанности, трогательные и безнадёжные, из-за неравенства в положении. Тогда как вторая дочь, Татьяна, влюбилась в корнета Дмитрия Маламу, Ольга чуть больше времени, чем нужно, проводила у койки Дмитрия Шах-Багова.

Однако сердце Ольги, судя по записям в дневнике, было в это время занято неким С. Кто это был, так и остаётся тайной по сей день. Многие считают, что под этим инициалом великая княжна зашифровала мичмана императорской яхты «Штандарт» Павла Воронова. Но тогда почему С.? Чтобы никто не догадался?..

Однажды глубокой ночью Николай II получил тревожные телеграммы с фронта и, несмотря на поздний час, велел разбудить Ольгу. Он почти до утра говорил с ней, как с умной советницей, прогуливаясь по коридорам Кремлёвского дворца, где царская семья остановилась в это время… Где-то была война, но здесь ещё царил мир.

ttps://zen.yandex.ru/media/history_russian/velikaia-kniajna-olga-nikolaevna-starshaia-doch-nikolaia-ii-5cffe124aac1d000ab15959

|

Метки: романовы |

Идейный вдохновитель Генриха Гиммлера - русский рыцарь Чёрного ордена |

Идейный вдохновитель Генриха Гиммлера - русский рыцарь Чёрного ордена

Автор классического исследования по ранней истории нацизма Конрад Гейден отмечал, что российские белоэмигранты, вставшие под знамена со свастикой, «очень желали вовлечь Германию в кампанию борьбы против Ленина. Было бы преувеличением назвать начинающуюся отныне внешнюю политику национал-социализма царистской. Но фактически её духовные истоки находятся в царской России, в России черносотенцев и «Союза русского народа». Вынужденные эмигрировать из России и скитаться на чужбине, эти слои приносят в Среднюю и Западную Европу свои представления, свои мечты и свою ненависть.

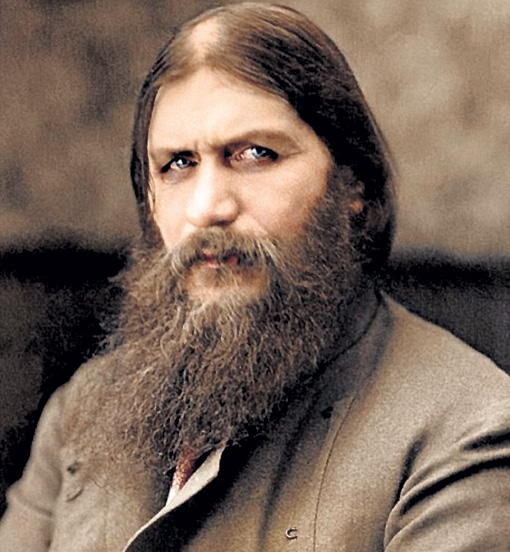

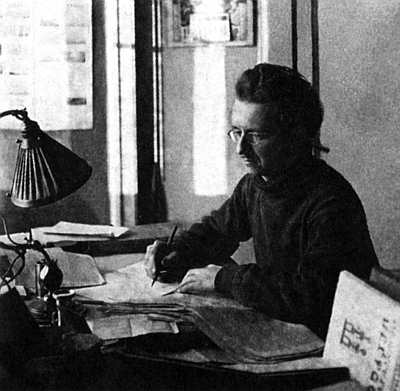

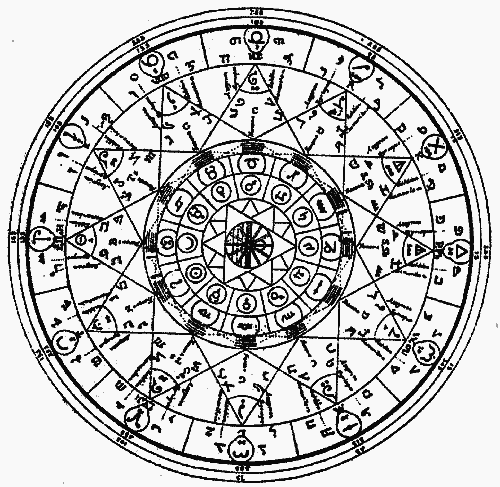

Григорий Васильевич Бостунич (впоследствии — Григорий Вильгельмович Шварц-Бостунич; использовал псевдонимы: Грегуар ле Нуар и другие) - русский рыцарь Чёрного ордена. Русские белогвардейцы заложили идейную основу мировоззрения германского нацизма. Одним из них был Григорий Шварц-Бостунич. В 1920 годах он стал идейным учителем Генриха Гиммлера, и составил объёмные учебные пособия для СС. В Германии он считался главным специалистом по масонским ложам и даже возглавлял «Институт масонов».

Шварц-Бостунич Григорий Васильевич

Он родился 19 ноября 1883 года в Киеве в семье сотрудника полиции Вильгельма Бертольда Шварца (выходца из старинного рижского аристократического рода) и Ольги Бастуновой-Бостунич (её отец был обрусевшим сербом, а мать, урожденная Риглер, происходила из Баварии). Задолго до революции Бостунич увлёкся изучением теософии, оккультизма и астрологии, совмещая это с руководством черносотенного кружка.

В 1908 г. Шварц-Бостунич окончил юридический факультет Императорского Свято-Владимирского университета в Киеве. Работал журналистом и театральным критиком. С 1912 года редактор газеты «Южная копейка», выходившей ежедневно фантастическим тиражом в 100 000 экземпляров вплоть до 1914 года, когда стал редактором-издателем «Южной газеты копейка», в том же году прекратившей своё существование. С ранних лет находился под значительным влиянием теософии и антропософии, был связан с кружком Андрея Белого, написал ряд сочинений оккультного толка. Антисемит с начала 1910-х гг.

Книга Бостунича

По некоторым данным, в августе 1914 г. находился с семьёй в Бад-Киссингене, где был интернирован и через год выдворен в Россию. В том же году Бостунич стал профессором истории литературы и театра в частном институте Лысенко. Известно, что будущий штандартенфюрер СС Бостунич в 1916 г. написал резко антигерманскую пьесу «В Гибельмании» (в качестве главного положительного героя в ней выступал герой, списанный с Владимира Пуришкевича), которая в январе 1917 г. была запрещена цензурой.

В 1920 году ему пришлось эмигрировать в Константинополь, откуда он перебрался сперва в Болгарию, затем – в Югославию, а в августе 1922 года осел в Мюнхене. Всё это время Григорий Бостунич выступал с антибольшевистскими лекциями, в которых уделял большое внимание разоблачению франкмасонства. В Баварии Бостунич сошёлся с Шейбнер-Рихтером, стал сотрудничать в ряде русских монархических изданий, но в конечном итоге примкнул к нацистской партии, на митингах которой он впоследствии неоднократно выступал в качестве оратора. В 1924 году Бостунич познакомился с Генрихом Гиммлером и стал его «духовным учителем», окормляя знаниями о Шамбале, масонских ложах, тайных орденах и организациях.

В начале 1925 года он женился на медсестре, фанатичной нацистке Фриде Вольф. Его книги («Масонство и русская революция», «Еврейский империализм» и т.п.) пользовались огромным успехом у националистически настроенной публики и выдержали множество изданий. В 1920-е годы он также сошёлся с представителями «народнического» крыла НСДАП, в частности с нацистским гауляйтером Тюрингии Артуром Динтером, впоследствии исключенным из партии по приказу Гитлера за «сектантскую деятельность» и «фанатичное увлечение йогой».

Книги Бостунича

Под влиянием «народников» Шварц-Бостунич дорабатывает теорию Ганса Гёрбигера о «вечном льде» (теория состояла в том, что Вселенная родилась из большого куска льда, а Землю изначально окружали 4 Луны, из которых 3 позднее упали на Землю. Незадолго до падения луна, приближаясь, своим гравитационным приливом родила расу гигантов). На основе учений Гёрбигера Шварц-Бостунич пишет свой главный хит с точки зрения продаж – «Евреи и женщина. Теория и практика еврейского вампиризма, эксплуатации домашнего и народного хозяйства» (опубликована в Берлине в 1939 году).

Вначале 1930-х Шварц-Бостунич поступает в гиммлеровский «Чёрный орден». В апреле 1935 года он получает чин гауптштурмфюрера СС, и становится начальником I отдела (масонство) V управления службы безопасности (СД) и куратором «Музея масонства» в Берлине.

Через шесть месяцев Шварц-Бостунич был вынужден оставить свой пост по указанию шефа СД Рейнхарда Гейдриха, формально сославшегося на слабое здоровье «специалиста по масонству» (он был переведён в резервное подразделение «Ост» Общих СС в Берлине). На самом деле причина была в том, что Шварц-Бостунич, войдя в раж, стал «вычислять» евреев и масонов в ближайшем окружении Гитлера. 19 июня 1941 года Гейдрих даже пишет жалобу Гитлеру, что «главный специалист Германии по масонам никак не успокоится, и уже составил список из более чем 500 «врагов народа».

Шварц-Бостунич

12 октября 1935 года Шварц-Бостунич был произведен в штурмбанфюреры СС, а 30 января 1937 года в оберштурмбанфюреры СС. Вплоть до указанного рапорта Гейдриха он всё ещё продолжал выступать с лекциями, однако 26 сентября 1941 года получил от Гиммлера письмо, в котором рейхсфюрер с подчёркнутой вежливостью указывал: «Прошу вас правильно меня понять, но ваша лекторская и публицистическая деятельность в будущем может быть разрешена лишь после того, как я ознакомлюсь с её содержанием и получу о ней полное представление».

Вся дальнейшая деятельность Шварца-Бостунича свелась в основном к написанию доносов в гестапо с жалобами на «саботаж чиновников». За 1941-44 годы он написал более 700 доносов на чиновников и руководителей Германии, собрал более «300 аналитических справок о деятельности законспирированных групп тайных евреев и масонов».

Книга об оккультизме, написанная с участием Бостунича

В феврале 1944 года он перебрался в Силезию. Из сострадания Гиммлер дал указание приписать его к штабу XXI округа Общих войск СС, а 4 ноября 1944 года Шварц-Бостунич получил свой последний чин – штандартенфюрера СС (соответствовал полковнику вермахта). При приближении советских войск он выехал на Запад и сдался в плен американцам.

Последнее упоминание о нём датируется маем 1946 года: его имя числилось в списке немецких военных преступников – офицеров войск СС, составленном Главным штабом американских войск в Германии. Считается, что Шварц-Бостунич сумел уехать в Аргентину и умер там под чужим именем в возрасте около 90 лет в конце 1970-х годов.

https://zen.yandex.ru/media/id/5b9cf2c3b76d9000aa0...rdena-5d58ef0bbd639600aea71110

|

Метки: масонство оккультизм |

5 удивительных фактов из жизни Максима Горького, о которых я не знала |

5 удивительных фактов из жизни Максима Горького, о которых я не знала

Алексей Максимович Пешков, более известный, как Максим Горький - личность харизматичная и достаточно известная. Один из знаменитейших писателей своего времени, друг Сталина, общественный деятель, лицо советской системы.

Есть только две формы жизни: гниение и горение.

Источник: https://millionstatusov.ru/aut/gorkii.html

В детстве ко мне попало несколько книг Горького, в том числе его "Детство", "В людях" и "Мои университеты". На тот момент мне показалось, что лучше книги я никогда не держала в руках. Конечно же, это было не совсем так, но трилогия о детстве писателя показалось такой удивительной и необычной, что и спустя 15-17 лет я вспоминаю эту книгу с большой теплотой. Но сейчас речь не о книге, а о самом писателе.

Максим Горький не был уникальным для своего времени типом личности, но что-то таинственное и необычное в нем все же скрывалось, возможно это была неуемная любовь к жизни, женщинам, учению, а возможно и нечто большее.

Сын рабочего с мещанскими и даже дворянскими корнями в юности не был примерным мальчиком, психотерапевт, к которому Пешков попал в 1887 г. полагал, что юноше нужно вести себя сдержанней, проявлять меньше агрессии. Приведу несколько интересных фактов из жизни писателя, о которых узнала совсем недавно:

Факт №1. Юношей Пешков был крайне трудным, в школе его считали хулиганом (в книге эта инормация дается вскользь).

Факт №2. Лет, наверное, в 17-18 Горький едва не убил своего отчима. Случись это, и о писательской карьере едва ли можно было задумываться. Отчим действительно был не лучшим из людей, но желание убить его происходило исключительно из той агрессии, которую молодой Горький проявлял к окружающим.

Факт №3. Интересно, что когда другие юноши вовсю развлекались с противоположным полом, предаваясь не всегда целомудренным забавам, Горький от подобного отказывался. Он полагал, что плотская любовь невозможна без любви духовной, а поскольку подходящей ему девушки он долго встретить не мог, то от свиданий и каких-либо сексуальных поползновений он воздерживался. Ситуацию изменил психотерапевт, которого парень некоторое время посещал будучи в Нижнем Новгороде. Врач посоветовал Горькому не воздерживаться от сексуальных увлечений, поскольку это вредит его физическому и психическому здоровью С этого времени Горький становится настоящим ловеласом.

Факт №4. Но открыв для себя женские прелести, Горький не стал спокойней или уравновешеннее. В 19 лет он попытался покончить с собой, после этого последовала еще 1 попытка, успешно предотвращенная врачами. Юноша пытался прострелить себе сердце, но попал в легкое. Причина - неудавшаяся любовь к некой Марии Деревенковой. Впервые же мысль о суициде возникла у него давно, еще в детстве, когда он якобы специально выбросился из окна во время болезни оспой. Лет в 10 Горький мог спокойно лечь на релься и дожидаться поезда, если к этому его обязывал спор.

Горький почти не чувствовал боли. Такова была особенность его организма.

Психиатр утверждал, что Горький является крайне неуравновешенным типом, имеющим склонность к самоубийству и садизму.

«Пуля в лоб или сумасшествие окончательное. Но, конечно, я избираю первое», – так он писал своему приятелю И. А. Картиковскому в 1892 году.

Факт №5. У Горького было множество жен и сожительниц. С первой женой он так и не оформлил окончательного развода, впрочем, разошлись они полюбовно. Остальные женщины, коих в жизни писателя было великое множество, также обид на него не держали. Повышенная сексуальность писателя нашла отражение в его творчестве. Первые произведения скромные, изящные, в последних можно встретить сцены более грубые, сексуально ориентированные, но без какой-то духовной составляющей. В общем, правда горькой жизни (https://beatricemagazine.com/maksim_gorkiy/)

Как видно из приведенных фактов паинькой и образцом для подражания Максим Горький не был, но в любом случае он остается одним из виднейших писателей начала прошлого века. А о сексуальной жизни и вообще жизни Горького читайте в следующих моих статьях.

Если вам понравился представленный материал, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этой записи, автору будет приятно)

https://zen.yandex.ru/media/id/5d1a73538f0b3300ad5...znala-5d300c8adfdd2500ad618152

|

Метки: литераторы пешковы |

«Чугунная женщина»: Нина Берберова и Владислав Ходасевич |

«Чугунная женщина»: Нина Берберова и Владислав Ходасевич

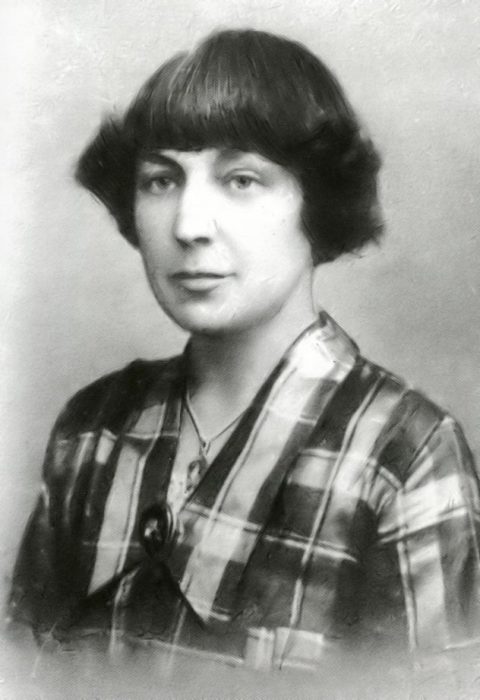

Она никогда не стеснялась «острых» слов, критиковала с жаром литературу и была ей предана всей душой. 8 августа 1901 на свет родилась Нина Берберова – будущая «муза», жена поэта Серебряного века Владислава Ходасевича, а также талантливая мемуаристка и настоящая «железная» леди русской эмиграции.

Нина Берберова

Князь Серебряного века и студентка

Нина соприкоснулась с литературой очень рано: еще в детстве она зачитывалась книгами, не хотела быть «добропорядочной» армянской девочкой и выходить замуж ради мужа, хозяйства, дома и детей. Ее дед был врачом и происходил из крымских армян, которые основали город Нахичевань-на-Дону (теперь это часть современного Ростова). Дед мечтал видеть Нину в своей профессии, вечно твердя, что в семье должен быть свой «медик», но внучка была непреклонна – она закончила Петербургскую гимназию, а потом поступила на историко-филологический факультет – Берберовы тогда переехали из Питера в Ростов.

Владислав Ходасевич

Нина жаждала культуры слова и начала ходить на вечера «Серапионовых братьев», заслушиваясь их стихотворениями и втайне сочиняя свои. Там же она увидела и Владислава Ходасевича. Он был старше ее на 15 лет, женат ( о чем девушке никто не сообщил, включая самого поэта) и прекрасен своей тонкой чувственной натурой и почти детским «нежным» отношением к ней.

И я творю из ничего

Твои моря, пустыни, горы,

Всю славу солнца Твоего,

Так ослепляющего взоры.

И разрушаю вдруг шутя

Всю эту пышную нелепость,

Как рушит малое дитя

Из карт построенную крепость.

В.Ходасевич

Ходасевич в молодости

Миг встречи

После вечера Нина подбежала к нему за автографом, а Владислав так смутился, что долго не мог подписать ей свою книгу, которую подала ему девушка. Нина смотрела снизу вверх на этого гения, поцеловала обложку с каким-то детским восторгом, а потом смешно коверкая его отчество(Фелицианович) Нина начала читать ему свои строки, слегка касаясь руки поэта. Ходасевич был поражен смелой романтичностью этой провинциалки и ничего не мог с собой поделать.

Ищи меня в сквозном весеннем свете.

Я весь - как взмах неощутимых крыл,

Я звук, я вздох, я зайчик на паркете,

Я легче зайчика: он - вот, он есть, я был.

Но, вечный друг, меж нами нет разлуки!

Услышь, я здесь. Касаются меня

Твои живые, трепетные руки,

Простёртые в текучий пламень дня.

Помедли так. Закрой, как бы случайно,

Глаза. Ещё одно усилье для меня -

И на концах дрожащих пальцев, тайно,

Быть может, вспыхну кисточкой огня.

В.Ходасевич

Нина и Владислав

«Все время о тебе, днем и ночью о тебе…»

Владислав открыл все жене, это не была простая интрижка – это была настоящая любовь. Владислав хотел порвать со любимой, уезжал от нее на дачу с женой, но все же писал ей «письма», передавая их в целях конспирации через Корнея Чуковского. А Нина, узнав, что Владислав женат, вдруг пропала и перестала приходить. Ходасевич настолько желал быть с ней, что впал в настоящую депрессию, перемежающуюся нервными припадками. Его жена Анна Чулкова-Гренцион, уже «бывшая» сама пошла к Нине Берберовой, потому что не могла видеть Владислава таким…почти мертвым и бесконечно влюбленным.

Нина и Владислав в гостях у Максима Горького, Соренто

И Берберова пришла, а Владислав предложил ей бежать за границу: там они будут вместе, счастливы и свободны. Обоим казалось спасением то, что они уедут в эмиграцию, ведь в России назревали перевороты и обоих преследовало чувство «мрачного и кровавого» будущего.

В июне 1922 года Нина и Владислав отбыли во Францию, как муж и жена.

Ходасевич и его любимый кот

«И вдруг начиная стихами с тобой говорить взабытьи…»

После 10 лет брака, Нина ушла. Нина жаждала знаний, а не самокопания и вечной депрессии, в которой начал пребывать Владислав. Его тонкая чувствующая натура была надломлена разлукой с Россий, событиями, происходившими в ней, а также тем, что, меняя кучу стран( Берберова с Ходасевич были и в Соренто в гостях у М.Горького, и в Чехии, и в Праге, и в Польше) нигде не было покоя его душе.

То, что сначала восхищало Нину во Владиславе, теперь оттолкнуло: Берберова больше не могла видеть его «страх», которым стал он сам.

Ходасевич начал просыпался по ночам, чтобы «поговорить» о судьбе, о жизни, о родине, а Нина уже не могла «так» работать (Нина хваталась за любые переводы, статьи, даже за шитье) днем и ночью. Быть его музой оказалось непосильной задачей…

Но все-таки Берберова, разбитая ночными беседами, все же засыпала в обнимку с пижамой Владислава, согревая ее своим теплом.Вдруг он днем захочет поспать.

Нина и Владислав

Она сварила Владиславу кастрюлю борща на три дня, заштопала всю его одежду и ушла, понимая, что Ходасевич больше не может ей дать ничего.

Я забываю, я теряю

Психею светлую мою,

Слепые руки простираю

И ничего не узнаю.

В.Ходасевич

Берберова же мечтала о писательской жизни в полном объеме, о путешествиях и дальних странствиях, которые потом можно воплотить на бумаге в интереснейшие книги. Нину не устраивала редактура русского журнала, где печатались эмигранты, мелкие критические статьи и даже преподавание в университетах Европы.

И Берберова уехала в США. Там она стала не женой Владислава Ходасевича - поэта Серебряного века, а "Железной женщиной", мемуаристкой - Ниной Николаевной Берберовой.

Нина Берберова в старости

«Курсив мой»

Ее мемуары «Курсив мой» стали самым известным произведением в Советской России. Почти 600 страниц записок о мире, о поэтах, о людях, литературе и обо всем, что поражало ее восторженное критическое воображение. А потом были еще приключения, много работы и книг("Бьянкурские рассказы", "Железная женщина", "Люди и ложы: русские массоны 19 века" и другие).

Книга Нины Берберовой "Курсив мой"

«И вот я теперь не сажаю деревьев, не вожусь с пчелами, не окапываю клубнику. Я пишу сагу о своей жизни, о себе самой, в которой я вольна делать, что хочу, открывать тайны и хранить их для себя, говорить о себе, говорить о других, не говорить ни о чем, остановиться на любой точке, закрыть эту тетрадь, забыть о ней, спрятать ее подальше. Я беру на себя одну всю ответственность за шестьсот написанных страниц и за шестьсот ненаписанных, за все признания, за все умолчания. За речь и за паузы. Всё, что здесь пишется, пишется по двум законам, которые я признала и которым следую: первый: раскрой себя до конца, и второй: утаи свою жизнь для себя одной» - так чувствовала и жила одна из самых талантливых писательниц русской эмиграции.

ttps://zen.yandex.ru/media/litosphera/chugunnaia-jenscina-nina-berberova-i-vladislav-hodasevich-5d4be61f1e8e3f00ad1e3a02

|

Метки: литераторы берберовы ходасевич |

Истёртое царское серебро XIX-XX вв. |

Истёртое царское серебро XIX-XX вв.

Доброго дня Вам, уважаемые читатели и подписчики проекта "Тульский Коллекционер"! Представляю материал про серебряные монеты трёх императоров: Александра II, Александра III и Николая II, канонизированного РПЦ в ранг святого страстотерпца 14 августа 2000 г.

5 копеек 1905 года, тяжелый для самодержавия 1905 г. - начало первой русской революции: Кровавое воскресенье 9 января 1905 года, забастовки заводских и фабричных рабочих, спад производства, еврейские погромы.

10 копеек 1914 года - начало Великой войны 1914-1918 гг., приведшей к краху Российской, Германской, Османской и Австро-Венгерской империй.

15 копеек 1893 года - предпоследний год правления Царя-Миротворца Александра III (отца Николая II), при Александре Александровиче Российская Империя не вела ни одной войны.

Пять копеек 1905 года, 10 копеек 1914 года, 15 копеек 1893 года.

Монеты изготовлены на Санкт-Петербургском монетном дворе, о чём свидетельствуют буквы С.П.Б. на аверсе под годом выпуска, на реверсе внизу клеймо минцмейстера (начальника монетного двора).

Ищите клеймо: первая буква слева, под скипетром, вторая справа - под державой в лапах орла. На пятачке АР - Александр Редько, на гривеннике - ВС - Виктор Смирнов, на пятиалтынном АГ - Аполлон Грасгоф.

Состояние монет оставляет желать лучшего, приличнее всех выглядит 10 копеечная монета, на пятаке и 15 копейках следы патины - зеленоватого налёта меди, сплав монеты 50% серебро и 50% медь.

Цена на монеты в таком сохране: 5 копеек 200-350 руб., 10 копеек 300-500 руб., 15 копеек 350-500 рублей.

Двадцать копеек выпущены в 1878 году - время правления Александра II царя Освободителя (отмена крепостного права в феврале 1861 г.)

"Благодарностью" за общественно важные реформы стали семь покушений на жизнь императора за 15 лет с 1866 по 1881 гг. Храм Спаса на Крови в Петербурге видели? Храм построен на народные средства (!) на месте смертельного ранения Александра Николаевича.

Двадцать копеек 1878 г., полтинник 1897 г., рубль 1899 г.

Пятьдесят копеек 1897 г. на аверсе монеты изображение малого государственного герба Российской Империи, надпись "50 копеек 1897 г.", на реверсе профиль Николая II обращённый на Запад.

Текст на реверсе монеты: "Б.М. Николай II Император и Самодержец Всеросс." (Божьей Милостью Николай II Император и Самодержец Всероссийский). Тираж выпуска 46. 755. 438 шт. На гурте монеты стоит звёздочка, что говорит о чеканке на Парижском монетном дворе.

Рубль 1899 года, текст и изображение на реверсе монеты такое же, как на полтиннике, тираж монеты 10.000.000 штук, чеканка Брюссельского (Бельгия) монетного двора, о чём свидетельствуют две звёздочки на гурте монеты между словами "Доля" и "Чистого серебра". Серебро 900 пробы.

Цена полтинника и рубля в таком состоянии: 1200-1500 руб. за полтинник, 2500-3000 руб. за рублёвую монету.

Благодарю за прочтение! Есть вопросы, замечания, дополнения - комментарии к Вашим услугам. Посмотрите предыдущие статьи:

- Фотографии вятской гимназистки Нины М., жены математика, впоследствии канонизированного в ранг святых РПЦ зарубежья

- С чего начинается коллекция? История как я стал нумизматом

- Немного советских юбилейных рублей

- Первые советские биллоны 1921-1931 гг.

- Виды г. Казань из альбома 1905 г., одобренного цензурой

С уважением, Дмитрий Овсянкин, 19 августа 2019 г., Тула

https://zen.yandex.ru/media/id/5be5ec635d9d8200a98...xx-vv-5d5974aaa1b4f100aec93c5a

|

Метки: российская империя ден.знаки |

Черт в юбке: беспокойная душа кровавой атаманши Маруси |

Черт в юбке: беспокойная душа кровавой атаманши Маруси

Анна Русич 14 марта 2018, 09:00

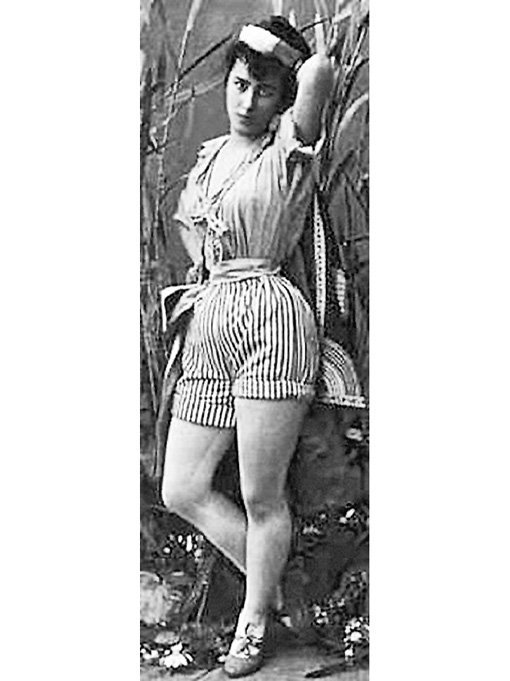

Мария Никифорова, знаменитая Маруся, фото из тюремного архива, 1909 год. Источник: wikipedia.org

Когда в мире происходит очередная революция, мы видим ее руководителей и вдохновителей, видим воодушевленные массы – и часто забываем про малозаметных людей между ними, которые и являются реальными организаторами всех ужасов, которые неизбежно следуют за силовыми переворотами…

Ее близкой подругой была Александра Коллонтай. Ее побег организовывал молодой Владимир Маяковский. Она была многообещающей ученицей Огюста Родена. Она смогла вступить во Французский легион. Нестор Махно был ее любовником. В ее судьбе принимали участие рыцари-тамплиеры и члены масонской ложи. Никто до сих пор не знает, была ли она женщиной или мужчиной. Что из этого правда?

Юность

С самой юной поры Мария была максималисткой. Любить – так напропалую, крушить – так дотла. Девушке только исполнилось 16, когда в ее жизни появился красавец-мужчина, за которым она пошла из отчего дома, бросив устроенный быт, обучение в хорошей гимназии и мать-вдову. Мужчине она вскоре наскучила, но и домой возвращаться не захотела. Хваталась за любую работу, чтобы не остаться без крова.

Неизвестно, какие еще события в юности Маруси Никифоровой повлияли на ее кровожадность и политические взгляды. Она сама рассказывала, что ее изнасиловали, когда она работала прачкой. С тех пор, мол, прониклась анархическими идеями и классовой ненавистью. Делать то, что хочется, уничтожать тех, кто имеет деньги, разрушать государство, в основе которого лежит частная собственность. И неважно, какими путями: чем радикальнее – тем лучше. Мария стала бомбисткой-безмотивником. Так называли себя анархисты, которым было все равно, кого убивать: лоснящегося буржуя или рабочего, с чьей помощью этот буржуй обогащается. Так в Одессе Маруся взорвала галантерейную лавку и кондитерскую Либмана, а после на две недели остановила целый завод, подбросив бомбу заводскому администратору.

Полиция вышла на след Маруси в 1907 году, но арестовать и судить ее смогли только через год. Ей вменили 4 убийства и несколько ограблений, но по малолетству заменили смертную казнь на двадцатилетнюю каторгу и перевели для начала в Новинскую тюрьму.

Между нами, девочками

Тут-то и появляются в истории Маруси странности, о которых упоминали многие ее знакомые. Подкованные политически сокамерницы отмечали, что Маруся путалась в самоопределении: то она говорила о себе как об анархистке, то как об эсерке (социал-революционере), о революционных теориях не имела никакого понятия, не читала никакой пропагандистской литературы, да еще и врала о причинах ареста. Политкаторжанки отмечали и неадекватное поведение девицы. Она не раздевалась при всех, не ходила со всеми в баню, не посещала туалета, если там кто-то был.

А со временем стала проявлять интерес к красавице Наталье Климовой, будущей любовнице Бориса Савинкова. Истерики, любовь, сцены ревности – все это было настолько не по-женски, что Марусю решили вывести на откровенный разговор. Анна Гервасий потом вспоминала, что в ходе ее разговора с Маней выяснилось, что она якобы и не Маня вовсе, а Володя. Просто поймали в женском платье, да так и осудили, не выяснив пола, да и вообще не особо разбираясь. Пацана пожалели и не выдали, а позже взяли с собой в побег, впрочем, ничего не рассказывая наперед, потому что держался Володя глупее глупого, и было опасение, что он провалит все планы.

Именно этот побег помогала организовать семья Владимира Маяковского. Он сам впоследствии был за это арестован, и только несовершеннолетие спасло его от ссылки в Нарымский край.

Владимир Маяковский после заключения в Бутырке, 1910 год. Фото: wikimedia.org

Заграничное турне

В первый день июля 1909 года из церковного двора в Кривовведенский переулок выскользнули тринадцать женских фигур. Часовой, охранявший покой в Новинской тюрьме, ничего не заметил. Тревогу подняли только утром, и потому поймать и вернуть смогли только трех каторжанок. Через некоторое время арестовали и Марусю. Но ей снова удалось бежать, теперь уже с сибирской каторги.

Переправившись из Владивостока в Японию, а потом дальше на восток, Маруся обосновалась в США. Она работала в редакциях анархических изданий и проявила себя неплохой, острой на язык журналисткой с хорошим чутьем на новости (это, кстати, противоречит тюремным рассказам о ее тупости и безграмотности). Потом была Испания, Франция. В Париже ее снова видели в образе Владимира Никифорова. В то время в ее судьбе принимает участие Аполлон Карелин, один из создателей «Братства вольных общинников» – группы анархистов, помогающих сбежать или устроиться на новом месте уже сбежавшим политическим ссыльным и каторжанам. По некоторым сведениям, Карелин был посвящен в масоны и принят в орден тамплиеров. В его планы входило создание этих организаций в России, и он активно искал единомышленников именно в эти годы. Под влиянием идей Карелина Маруся оставалась до самой смерти.

Неожиданно пламенная революционерка вышла замуж. Мужем стал Витольд Бжостек, польский революционер-анархист. Эти отношения тоже были весьма странными: Витольд всегда был рядом, невзирая на то, что Маруся не отказывала себе в мужском, а порой и в женском окружении.

В 1913 году во время своих парижских «каникул» Маруся некоторое время провела в особняке «Отель Бирон», где теперь располагается музей Родена. Там она стала ученицей самого Мастера, и тот отмечал ее несомненный талант. Немалая похвала из уст создателя «Мыслителя».

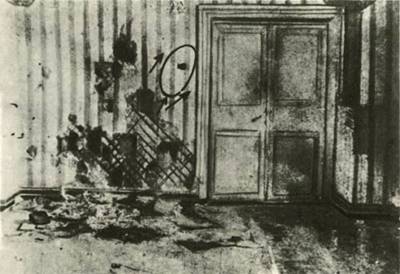

Бывший особняк «Отель Бирон», где Маруся брала уроки у Огюста Родена. Фото: wikimedia.org