Из-за чего Лермонтова вызвали на дуэль |

Из-за чего Лермонтова вызвали на дуэль

Великий поэт вывел из себя своего старого приятеля насмешками

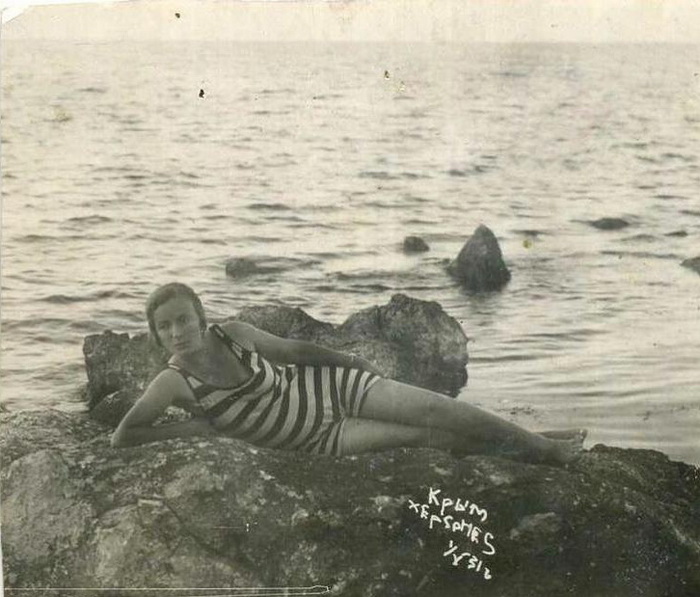

Михаил Юрьевич Лермонтов был вызван на дуэль и стрелялся уже не первый раз. В 1840 году у него вышла ссора с сыном французского посланника Эрнестом Барантом. Оба дуэлянта остались невредимыми. Российский суд из соображений внешней политики взвалил всю вину за инцидент на российского подданного. Собственно, из-за этого случая Лермонтов и был повторно сослан на Кавказ, причём на этот раз – на передовую линию фронта.

Причиной вызова поэта на дуэль явились его язвительные замечания в адрес Баранта. Лермонтов был весьма колок на язык и не желал сдерживаться. Кроме того, у него явно не хватало способности к адекватной оценке реакции окружающих людей на его поступки, что и сказалось в итоге роковым образом.

Ссора друзей

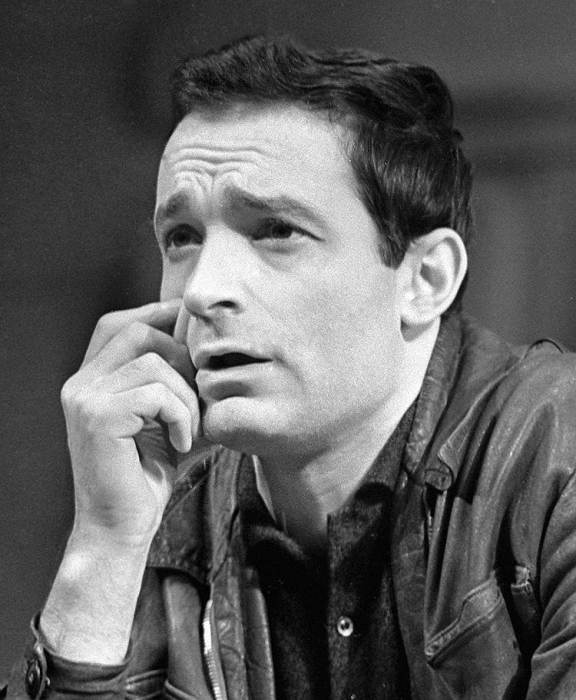

Майор в отставке Николай Мартынов был давним приятелем Лермонтова и на год его моложе. Они познакомились в школе гвардейских подпрапорщиков. Позднее они часто встречались, вели между собой застольные беседы. Лермонтова тепло принимали в доме родителей Мартынова. Весной 1841 года Лермонтов и Мартынов вместе выехали на Кавказ.

Однако ещё в дороге между ними нарастало напряжение. Лермонтов часто подшучивал над другом, и его колкости становились всё более едкими и злыми. Мартынов тоже пробовал себя в литературе, и его опыты в стихах и прозе служили излюбленным предметом насмешек талантливого литератора. Мартынов чувствовал себя весьма уязвлённым.

Роковая ссора произошла вечером 13 июля 1841 года в Пятигорске, в доме Верзилиных. В дело вмешалось ухаживание обоих молодых людей за дочерью хозяйки – Надеждой.

В тот момент, когда Мартынов разговаривал с Надеждой, только что закончившей играть на фортепьяно, Лермонтов отпустил по-французски громкую шутку насчёт пристрастия Мартынова к кавказским нарядам. Мартынов побледнел и процедил поэту сквозь зубы: «Я вас в последний раз предупреждаю, чтобы вы не смели шутить со мной при дамах». Лермонтов пожал плечами и на встревоженный вопрос девушки, не приведёт ли эта ссора к нежелательным последствиям, молвил: «Пустяки. Завтра мы помиримся и останемся друзьями».

«Я заставлю его замолчать»

Однако примирения не произошло. Когда вечеринка закончилась, между Мартыновым и Лермонтовым произошло объяснение, закончившееся вызовом поэту на дуэль. Что они друг другу говорили – Бог весть. Мартынов, которому любой ценой было нужно показать Лермонтова единственным виновником трагедии, на следствии, конечно, выпячивал своё миролюбие. Однако по некоторым другим свидетельствам, Мартынов ещё на вечеринке выразился весьма резко – в том духе, что «заставит замолчать» Лермонтова.

В роковой день – 15 июля – секунданты даже захватили на место дуэли ящик шампанского, надеясь на примирение. Поведение дуэлянтов поразительно различалось. Мартынов был всерьёз настроен отомстить. Лермонтов не воспринимал его всерьёз. Он считал Мартынова плохим стрелком, забывая, что тот стал боевым офицером раньше Лермонтова.

Обычно пишут, что Лермонтов демонстративно не стал целиться в своего противника, но на Мартынова такое великодушие не произвело впечатления. Либо он воспринял его как презрение, что только укрепило его желание поквитаться за оскорбление.

https://zen.yandex.ru/media/history_russian/izza-c...-duel-5cc2938215df6000b3c1ef20

|

Метки: литераторы лермонтовы |

Михаил Булгаков и три его прекрасные жены |

Михаил Булгаков и три его прекрасные жены

Я пишу о людях, изображенных на картинах художников. Эта статья - про писателя Михаила Булгакова, автора знаменитого романа "Мастер и Маргарита", а также "Белая гвардия", повести "Собачье сердце" и т. д. Ему выпало жить в переломный, трагический период истории России. В своих произведениях он гротескно и при этом художественно точно отразил российскую жизнь 20-30-ых годов ХХ века.

Писатель был женат трижды, и каждая женитьба была по любви. Жены вдохновляли его на творчество, помогали, чем могли. Но заканчивался какой-то период, и Булгаков искал нового чувства.

Николай Радлов "Портрет Михаила Булгакова"

На реалистичном портрете кисти Н. Радлова писатель изображен в профиль, явно в процессе творчества, с записной книжкой и карандашом в руках. Портрет был сделан в 1928 году. Устремленный вдаль взгляд Булгакова и жест, каким он поднес карандаш к лицу, были, вероятно, узнаваемыми чертами его облика. На тот момент он был женат второй раз, но этот его брак подходил к концу.

Со своей первой женой, Татьяной Лаппа, Булгаков познакомился в совсем юном возрасте, ему было 17, ей 16. Михаил жил тогда в Киеве, а девушка в Саратове, так что их роман носил поначалу скорее заочный характер. Встречаться лично молодые люди могли только, когда в гимназии были каникулы. После окончания гимназии Татьяна поступила в Флебелевский институт, и молодые люди объявили, что намерены пожениться.

А. Остроумова-Лебедева "Михаил Булгаков в Коктебеле", 1925 г.

Надо сказать, что родители с обеих сторон были против столь раннего брака. Но им пришлось смириться - Татьяна уже делала аборт.

Семейная жизнь молодых протекала достаточно безалаберно. Они не умели распоряжаться семейным бюджетом, не особо задумывались о будущем, Татьяна бросила институт. Тут началась первая мировая война, Булгаков был призван как врач, а Татьяна пошла с ним в качестве сестры милосердия. В 1916 году Булгакова направили земским врачом, и она поехала в мужем в глушь.

Начались революционные события, но в глубинке эпохальные события не очень ощущались. Жизнь протекала рутинно. В этот период Булгаков стал морфинистом, о чем потом написал пронзительный рассказ.

Александр Выгалов "Михаил Булгаков"

Начались метания по всей стране, Булгаков начал писать, его рассказы имели успех, но при этом он был зависим от наркотиков. Если бы рядом не было Татьяны, трудно представить, как трагично все могло бы оборваться в начале пути великого писателя. Именно жена помогла ему избавиться от наркомании. А когда Булгаков заболел тифом, буквально вытащила его из зева смерти.

Жизнь стала налаживаться, Булгаков ожил. И влюбился. В 1924 году он познакомился с Любовью Белозерской. Жизнь этой женщины была насыщена событиями, она уже была замужем, развелась. И вот встретила Булгакова. В то время она искала себе спутника жизни, и это знакомство стало для нее знаковым. Булгаков оставил жену и стал жить с ней, потом они поженились официально.

Любовь Евгеньевна была деятельной женщиной, прекрасно разбиравшейся в литературе. Талант Булгакова был ей очевиден, и она помогала ему, выступая секретарем, стенографисткой, переводчицей, делясь идеями. Некоторые сюжетные ходы, которые она подсказывала, писатель использовал в своих произведениях.

Такая жизнь протекала до 1929 года, когда Михаил Булгаков познакомился с Еленой Сергеевной Шиловской.

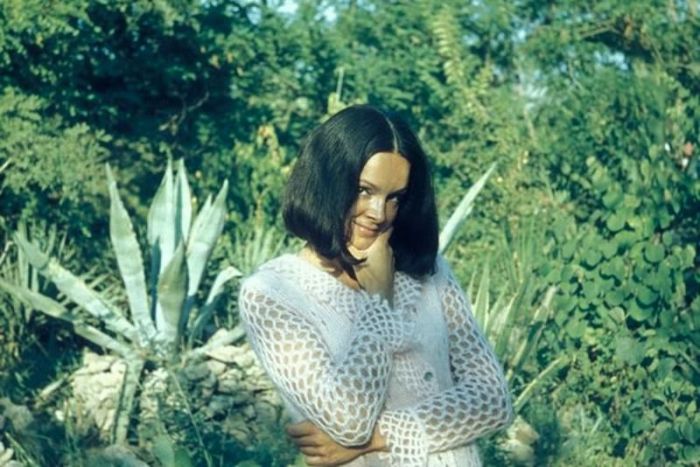

Елена Сергеевна Булгакова, третья жена писателя

Елена была в это время женой красного командира, имела двух сыновей. Встреча с Булгаковым перевернула ее спокойную, устоявшуюся жизнь. Начался тайный роман. Оба скрывали от супругов свои отношения. Когда обман раскрылся, они расстались на год, но потом все равно соединились. Было ясно, что жить друг без друга они не могут.

Разрыв с прежними супругами проходил очень болезненно, но все старались поступать максимально благородно. Старший сын Елены остался с отцом, младший стал жить у нее. Бывший муж помогал ей материально, как и Булгаков помогал своей бывшей жене.

Елена стала помощницей мужа, как раньше Любовь. Но сейчас все это окрашивалось глубоким взаимным чувством. После смерти Булгакова Елена стала хранительницей его творческого наследия.

Все жены Михаила Булгакова повлияли на его творчество. Самые значимые женские персонажи были вдохновлены ими. Можно сказать, что каждая из этих прекрасных женщин помогла Булгакову состояться как писателю.

https://zen.yandex.ru/media/lichop/mihail-bulgakov...-jeny-5ce2a8f7bdd16700b30d99b6

|

Метки: булгаковы литераторы |

Тайна смерти Саввы Морозова: о чем вспоминал Максим Горький |

Тайна смерти Саввы Морозова: о чем вспоминал Максим Горький

21 мая 2019 16:31

В конце мая 1905 года в гостиничном номере в Каннах был найден мертвым известный русский меценат, предприниматель Савва Морозов. Рядом с телом нашли записку, в которой он просил никого не винить в его смерти.

Официально было признано, что предприниматель покончил жизнь самоубийством. Выводы для такого заключения имелись вполне основательные. Дело в том, что заграницу Морозов уехал по рекомендации врачей, которые диагностировали у него "тяжелое общее нервное расстройство".

Здесь стоит напомнить, что Савва Морозов был не только предпринимателем и меценатом, но и активно участвовал в общественной жизни. В 1905 году в Российской империи начались волнения, спровоцированные расстрелом рабочей демонстрации в Санкт-Петербурге в январе 1905 года. Эти волнения переросли в массовые забастовки и демонстрации, а затем в вооруженные столкновения с полицией и войсками. Выступления были разрозненными, но многочисленными.

Морозов, который симпатизировал социал-демократам и помогал им материально, в том числе и большевикам, предлагал свои варианты реформ. Он, в частности, считал, что рабочие должны иметь право на забастовку.

Кроме того, на его состоянии могли сказаться и разногласия с партнерами по предпринимательской деятельности, в том числе с матерью, Марией Федоровной Морозовой, которая угрожала сыну отстранением от дел.

В общем, состояние Саввы Морозова весной 1905 года было таково, что врачи рекомендовали немедленно отправиться на лечение.

Но помимо официальной версии, высказывались предположения о том, что самоубийство Морозова могло быть инсценировкой. Максим Горький, который был дружен с меценатом, вспоминал позднее, что тот рассказывал ему об угрозах со стороны черносотенцев. Причем это были не единичные угрозы. Крайне правые ставили в вину Морозову его сотрудничество с революционерами.

Впрочем, нет никаких свидетельств, что официальная версия о самоубийстве каким-либо образом ставилась бы властями под сомнение. Ни участие черносотенцев, ни чей-либо еще след в этой истории так и не были подкреплены документами и доказательствами.

http://www.rusday.com/articles_new/2019-05-21/moro...r=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

|

Метки: морозовы |

Аксакова Т. А. О смерти Натальи Оболенской |

Надо начать с того, что моя милая и веселая тетушка Наталия Петровна Штер, неожиданно скончалась в 1961 г. от, казалось бы, несложной операции по поводу камней желчного пузыря. Сожитель ее последних 20-ти лет, Иван Викторович Захватаев, с которым она под конец «записалась в загсе», находился после кровоизлияния в мозг в психиатрической больнице. (Замечу в скобках, что меня всегда удивляло, как избалованная вниманием мужчин Наточка могла, под конец, связать свою жизнь с этим непривлекательным и внешне и внутренне человеком. — Но она его любила и самоотверженно обслуживала.)

Содержащийся в психиатрической больнице и вскоре умерший Иван Викторович юридически являлся владельцем прекрасной комнаты и всех находящихся в ней вещей. Это учел его брат Захватаев, который немедленно после похорон Наталии Петровны перевез ее имущество к себе на квартиру, оправдав тем самым смысловое значение своей фамилии. Мне были отданы альбомы с семейными фотографиями и письма Андрея Петровича Штера, старшего офицера знаменитого крейсера «Новик», к матери и сестре, написанные с театра военных действий в 1904 г. (переданы мною в Морской музей). Потом, в виде милости, Захватаев выдал мне одну из парных ваз, принадлежавших прадеду Чебышёву, говоря, что вторая очень нравится его жене, и жена не может с ней расстаться. Я, конечно, спорить не стала, но у меня от всего этого остался неприятный осадок. В 1964 году, когда уже в какой-то мере намечался мой переезд в Ленинград, я решила пожертвовать злополучную вазу в Кировский музей, чтобы чем-то отметить мое долголетнее пребывание на берегах Вятки. К дарственной записи я приложила историю даруемого предмета и краткий очерк о его владельце адмирале Чебышёве. В ответ на это в «Кировской правде»

- 324 -

появилась статья и моя фотография с вазой. Узнать меня на этом изображении было трудно, но честь мне была оказана. Мой насмешливый ум обнаружил, однако, в статье забавные места. Например, «изображенная на лицевой стороне вазы Александровская колонна была воздвигнута имп. Николаем I в честь своего предка Александра I» и «Т.А. Аксакова не сидит сложа руки, а пишет мемуары».uto-ally.ru/voennoe/1528/index.html?page=71

|

Метки: штеры оболенские захватаев |

Секреты старого дома |

Секреты старого дома

Тамара Федюкина | 31.12.2011

В этом старом большом доме на бывшей Рождественской (ныне улица Горького) в Ельце почти все по-прежнему. Днем он умолкает, проводив домочадцев на работу и учебу, а вечером, когда вместе собирается дружная семья, наполняется привычными житейскими хлопотами. За заботливо накрытым столом рядом с внуками любимая бабушка. Расспросит, выслушает, пожалеет. И на душе сразу становится спокойно, тепло…

По весне, как и сто лет назад, в старом саду за домом, воздух так же благоухает ароматами сирени. В комнате с высокими потолками, которую в семье по-прежнему называют кабинетом своего известного прадеда, на том же месте стоит его массивный деревянный стол и дожившее до наших дней уютное кресло-качалка. Старинный буфет, посуда, бронзовые статуэтки и незатейливые ночники — это тоже из далекого прошлого. Которое, если задуматься, не так уж и далеко, если заглянуть в семейный альбом с фотографиями или прикоснуться к старательно уложенным дорогим наградам и документам. В каждой из этих реликвий, которая бережно хранится в семье Сертаковых, — живая история именитой в Ельце династии, насчитывающей четыре поколения врачей, чей общий стаж в здравоохранении насчитывает более двухсот лет!

Основателем династии был Борис Розенбергер, сын прибалтийского немца, который, женившись на русской, переехал в Елец и работал начальником почты. В семье было четверо детей, двое из которых, Федор и Борис, один за другим получили классическое образование в лучшей мужской гимназии, а после ее окончания блестяще выдержали экзамены в Московский университет. Как и мечтали, поступили на медицинский факультет. Но после учебы дороги братьев разошлись: старший отправился в Петербург и открыл свою клинику, а младший Борис с дипломом хирурга вернулся домой.

До революции в провинции врачей можно было по пальцам пересчитать, и поначалу молодому лекарю некоторое время довелось поработать в Суходоле ныне Краснинского района Липецкой области. Больных было много, приходилось оказывать медицинскую помощь не только по своему профилю.

Образованный, благородный и интеллигентный Борис Розенбергер, еще учась в Москве, встретил там свою любовь, елецкую красавицу Нину Петрову, которая в это же время училась в Белокаменной на акушерских курсах. В 1905 году он предложил ей руку и сердце. Завидная невеста происходила из известного в Ельце купеческого рода Петровых, ее дед Борис Васильевич успешно занимался мукомольным делом и, как свидетельствует надпись на его надгробной плите на старом кладбище, был почетным потомственным гражданином города.

Самому Петрову принадлежал большой двухэтажный дом на бывшей Воронежской улице (ныне ул. Карла Маркса, после революции имение отобрали и открыли в нем Дом крестьянина). Здесь часто бывала молодая семья Розенбергеров, у которой уже подрастали две дочери. И вскоре дед подарил им тот самый дом на улице Рождественской, за которым начинался Летний сад (ныне городской парк). Когда Борис Освальдович перебрался в Елец, в одной из многочисленных комнат он оборудовал кабинет и принимал в нем пациентов. Люди в его помощи нуждались днем и ночью. В трех стойлах всегда наготове были лошади для выезда на вызовы.

Первая мировая война разлучила семью. Розенбергер был назначен военным хирургом и с фронта вернулся домой в 1917-м. В Ельце его снова ждало много работы.

С 1926 года Розенбергер уже заведовал хирургическим отделением больницы «Красный Крест» (ныне горбольница № 1). Сутками пропадал в лечебнице, делал операции, выхаживал больных. Он первым в городе успешно выполнил экстерпацию желудка (полное удаление) — тогда еще только-только учились делать ее. Бориса Освальдовича, как высококвалифицированного доктора, от Орловской губернии, куда входил Елец, делегировали на первый съезд врачей РФ — такая фотография тоже есть в семейном альбоме...

Говорят, что всякая настоящая семья возникает из любви и дает человеку счастье. В атмосфере любви, искренности и уважения к родителям росли обе дочери. Любовь к медицине им тоже прививали с детства. Младшая Екатерина стала стоматологом, жила в Москве, и когда началась Великая Отечественная война, она вместе с мужем-офицером ушла на фронт.

Потом после Победы Екатерина не раз вспоминала, как однажды ей довелось лечить зубы самому маршалу Жукову. «Почему молодого доктора прислали?», — строго спросил он. А «молодого доктора» и без того сковал страх перед Георгием Константиновичем. Но, взяв себя в руки, Катя профессионально сделала свою работу: Жуков остался доволен и поблагодарил за помощь.

Старшая же Ольга после окончания Воронежского госуниверситета, получив квалификацию врача-педиатра, как и отец, посвятила себя елецкому здравоохранению. За сорок лет в медицинской профессии ей приходилось работать там, где она была нужнее всего. Молодой специалист сначала лечила маленьких пациентов, но когда началась подготовка кадров среднего медперсонала, одновременно стала читать курс инфекционных болезней в Елецкой фельдшерской школе. Она была одним из первых ее преподавателей.

Осенью 41-го немцы подошли к Ельцу. Ольга Борисовна Розенбергер в это время трудилась в горбольнице № 1, организовывала работу госпиталя, лечила раненых. Ее труд в здравоохранении отмечен орденом «Знак Почета».

В своем доме на бывшей Рождественской Ольга Борисовна прожила долгую жизнь, почти 98 лет. Дождалась не только внуков, но и правнуков. Но ушла, так и не получив ответ на мучивший все оставшиеся годы вопрос: за что в 37-м забрали и через месяц расстреляли ее мужа — Николая Георгиевича Сертакова? Ему было всего 36 лет, он работал в той же больнице, был хорошим хирургом-гинекологом…

Шестилетнего Николая и двухгодовалого Вячеслава Ольга Борисовна растила одна. Старший Николай Сертаков продолжил дело родителей и тоже стал врачом.

Полученный красный диплом Первого Московского мединститута давал возможность молодому хирургу остаться в столице. Потом, годы спустя, его не раз звали на работу в лучшие московские институты. «Да с твоими золотыми руками в славе купаться будешь», — говорили коллеги. Его уговаривали быть главным хирургом Юго-Восточной железной дороги. Но Сертаков жил и работал в родном городе: Елец был частицей его души.

Единственная запись о приеме на работу — Елецкая отделенческая больница. Николай Николаевич начинал, когда хирургических и травматологических больных еще лечили в одном отделении и хирургов не делили тоже. И в той, и в другой области он стал блестящим специалистом. За свою практику в условиях провинциального города Сертаков успешно выполнил шесть операций при ранении сердца. И это было чудом для спасенных им людей.

В 29 лет он возглавил развернувшееся на двух этажах больницы новое ортопедо-травматологическое отделение.

Сертаков создал профессиональную команду, в которую верил сам и которая верила ему. И это важно в работе медиков. Когда привозили очень тяжелого больного, которого надо было собирать по мелким косточкам, у бригады, бывало, возникало внутреннее напряжение перед сложнейшей операцией. Но входил Сертаков — спокойный и надежный, — и с этого момента каждый четко играл свою роль.

Это был уникальный хирург, врач от Бога. К нему шли и ехали отовсюду, и он никому не отказывал в помощи, брался за, казалось, безнадежные операции, исправлял чужие ошибки и каждого пациента вел сам до полного выздоровления. Домашние помнят, как едва он успевал приехать домой, как перед окном уже останавливалась машина «Скорой помощи» — значит, с кем-то снова случилась беда. За спасенные жизни, за «собранные руки и ноги» люди кланялись Николаю Николаевичу до земли…

Травматология хоть и типичная наука, но одинаковых ситуаций в ней не бывает. Эта профессия заставляет думать четко и очень быстро принимать решение. Но в условиях дефицита советским травматологам трудно было найти специальные фиксации или другие приспособления для сложных переломов. Поэтому Сертаков часто придумывал их сам, звонил по заводам знакомым директорам, рассказывал суть идеи, и этого уже было достаточно, чтобы в работу включались лучшие конструкторы и самые толковые станочники. На счету у Николая Николаевича несколько ценных рацпредложений, но сам он воспринимал их как необходимую помощь в нестандартных ситуациях.

С именем Сертакова, которого земляки любя называли «Борода», на протяжении нескольких десятилетий ассоциировалась отделенческая больница. К известному «елецкому Илизарову» ехали из городов и весей бывшего СССР, врачу-исцелителю люди посвящали свои стихи, ему писали добрые письма. Каждый, к кому прикасались золотые руки Сертакова, помнит о нем до сих пор.

Врач высшей категории, кавалер орденов «Знак Почета» и Трудового Красного Знамени, обладатель множества ведомственных наград, Николай Николаевич за свою долгую жизнь в медицине мог написать и защитить не одну докторскую диссертацию, его опыт мог стать бесценным материалом для учебных пособий по хирургии. Но времени для науки у него никогда не оставалось: всего себя он отдавал лечению людей.

— С самого детства я всегда был рядом с отцом, он во всем был для меня примером, — говорит Дмитрий Николаевич, врач-травматолог в четвертом поколении. — Поэтому когда пришло время выбирать профессию, я нисколько не сомневался: только медицина. И поступил в Воронежский мединститут.

Но повлиял не только пример отца. Мать Людмила Александровна отдала здравоохранению 47 лет своей жизни. Родом с Украины, она училась в Воронеже и по распределению приехала в Елец врачом-гинекологом. Но в городе не хватало терапевтов, и ей предложили переквалифицироваться. Она работала на разных участках: заведовала поликлиникой Елецкого района, городской поликлиникой № 1, много лет была заместителем главврача по медэкспертизе. А когда вышла на заслуженный отдых, так и не смогла усидеть дома — до семидесяти лет заведовала самым сложным в Доме-интернате для детей-инвалидов отделением, где требовались не только врачебные знания и особая доброта.

— После института мне предложили работу в Липецке, там открывали детское хирургическое отделение, предоставляли квартиру, — продолжает свой рассказ Дмитрий Николаевич. — Но я не представлял своей жизни без Ельца. Тридцать лет назад пришел в отделение, которым руководил отец. Конечно, было очень ответственно, зная его громаднейший авторитет. Я видел, как коллеги с интересом наблюдали за мной и сравнивали. Но с другой стороны, мне было и проще, потому что в любой момент я мог обратиться к отцу и получить совет. Не только на работе, но и дома мы жили «больничной темой». Она могла возникнуть в любую минуту и где угодно: за ужином или когда бродили по лесу. Если любишь профессию, невозможно отделить свою жизнь от тех, кто тебе доверил свою.

Уже давно нет с нами Николая Николаевича (есть болезни, перед которыми бессильны даже светила медицины). Больше не работает и когда-то созданное им травматологическое отделение… И все-таки жизнь продолжается. В 2009 году в Воронеже, как представителю «медицинской династии, внесшей большой вклад в развитие здравоохранения России», Дмитрию Сертакову вручили Почетный знак «Российская медицинская династия» — им тоже гордится семья.

Вместе с женой Верой Ивановной, врачом-педиатром, они растят троих детей. Старшие — Николай, названный в честь своего знаменитого деда, и Дарья — интересуются историей своего рода. Они учатся в седьмом классе лицея № 5. Дарья точно знает, чем будет заниматься в жизни — медициной. И очень серьезно готовится к этому. Младшая Анечка пока еще во втором классе, но когда-то и ей предстоит сделать ответственный выбор. В семье Сертаковых не сомневаются, каким он будет.

Четвертое...

...и второе поколения Розенбергеров-Сертаковых, между снимками разница в сто лет

Знаменитый Николай Сертаков («Борода»)

Родовой дом, хранящий многие тайны

|

Метки: елец красный крест |

Усадьба короля русского фарфора М.С. Кузнецова |

Усадьба короля русского фарфора М.С. Кузнецова

Усадьба Кузнецова на Проспекте Мира. С чего начиналась ее история?

В конце XVIII века в приходе церкви святителя Филиппа, митрополита Московского (ул. 1-я Мещанская), располагалось обширное владение, принадлежавшее премьер-майору С.А. Козловскому.

Несколько раз усадьба меняла хозяев, но история каменного дома с флигелями началась, когда его приобрела "жена потомственного почетного гражданина Рижского 1-й гильдии купца Надежда Викуловна Кузнецова” – жена известного фарфорозаводчика - короля русского фарфора - Матвея Сидоровича Кузнецова.

Особняк Кузнецова на Проспекте Мира, 41

История особняка на проспекте Мира, 41

В 1890 годах, получив разрешение на перестройку приобретенной усадьбы, она пригласила для осуществления своей мечты уже известного к тому времени архитектора Федора Осиповича Шехтеля (помощником у него работал начинающий архитектор Иван Сергеевич Кузнецов).

Он с удовольствием взялся за данный проект. Зодчий решил сделать из разрозненных построек единый усадебный комплекс, и это ему блестяще удалось. Здание приняло вид, близкий к современному.

Памятная доска на доме Матвея Сидоровича Кузнецова

Чета Кузнецовых не случайно выбрала место на 1-й Мещанской.

Во-первых, жить на этой улице было престижно – здесь к тому времени поселились крупные торговцы, купцы и ремесленники, например чаеторговцы Перловы и обувщики Баевы. А во-вторых, проходила дорога на торговый Север до Архангельска.

До наших дней сохранились атланты, поддерживающие правый выступ ризалита, и лепнина.

Выполнены они были молодым студентом художественной студии им. Строганова Сергеем Коненковым, будущим народным художником СССР.

Атланты на доме №41 по Проспекту Мира

Изысканностью отличался и интерьер дома.

На первом этаже, по обе стороны от коридора, располагались четыре зала. Первый – с дубовым камином; стены и потолок оформлены дубовыми панелями. Второй – с мраморным камином (стены украшал тонированный лепной декор).

Во двор выходили окна комнаты с зелеными изразцами, их изготавливали на одном из заводов «Товарищества» М.С. Кузнецова.

При усадьбе была и домовая церковь с фарфоровым иконостасом.

Строительство дома было завершено в 1902 году …

В 1918 году, после всеобщей национализации, усадьба была передана управлению домового комитета, который сдавал квартиры в нем различным организациям. Домовую церковь ликвидировали в 1924-м.

В конце 70-х годов в Москве началась подготовка к Олимпиаде-80. Строился Олимпийский комплекс, который хорошо обозревался со стороны проспекта Мира.

Дом Кузнецова закрывал панораму и его хотели снести. К счастью, это не произошло. Нашлись люди, неравнодушные к истории города.

В 1978 году усадьба была занесена в реестр как вновь выявленный памятник архитектуры XVIII – XIX вв.

С 1988 года в этом доме поселился Московский общественный фонд культуры.

Особняк Н.В. Кузнецовой расположен по адресу: Москва, Проспект Мира, 41, строение 1 (м. Проспект Мира).

Источникhttps://zen.yandex.ru/media/moscow_histories/usadb...necova-5cb9c418362a6f00b3fd137

|

Метки: кузнецовы купеческие особняки |

Трагедия купечества на примере семьи Волковых из Талдома |

Трагедия купечества на примере семьи Волковых из Талдома

С этой пожелтевшей фотографии, изрядно истрепанной временем, смотрят благородные женщины и величавый мужчина. Они совершенно безмятежны и еще совсем не знают о крутых поворотах, уготованных им судьбой. Но иных уж нет, а те далече… Когда-то Дмитрий Иванович Волков – купец I гильдии, почетный гражданин города Талдома – был владельцем прекрасного особняка в центре города, в котором сегодня располагается музей.

Дмитрий Иванович родился в 1862 году в Талдоме в крестьянской семье, где устои и порядки были строго старообрядческими. Едва минуло Дмитрию пять лет, как отец взялся за обучение малолетнего сына. После курса азбуки, Дмитрию для изучения были предложены Псалтирь, Жития святых и Евангелие. Воспитание, данное мальчику в родительском доме, настолько повлияло на детскую душу, что Дмитрий, едва ему исполнилось 14 лет, покинул родной Талдом и отправился пешком в Москву, чтобы поступить в какой-нибудь монастырь. Дошел боголюбивый отрок до центра Москвы, а на Варварке его догнал отец и, несмотря на уговоры, вернул сына домой. Так закончился первый порыв души служению Богу.

Достигнув 18-летнего возраста, на Святках 1881 года, Дмитрий поехал в деревню Стариково и посватался к девице Марии Шлихуновой. Через несколько дней в талдомской церкви состоялось венчание. Несмотря на столь короткий срок их знакомства, Мария Игнатьевна стала для супруга настоящим другом и духовно близким человеком, с которым он всегда делил свои радость и горе.

Благодаря личным трудам и трудам своей жены, Волков основал собственное дело по торговле обувью и кожевенными изделиями. На средства от реализации товара, был построен прекрасный дом в модном тогда стиле ар-нуво с балконами и потолками конструкции Монье. Торговое дело было лишь средством обеспечить свою семью, сам же Дмитрий Иванович был целиком погружен в вопросы религии, философии, политики и искусства. Он, страстный любитель литературы, когда прочитал поэзию Омара Хайяма, начал изучать персидский язык, чтобы читать «Рубайят» в оригинале. А, между прочим, это было уже на седьмом десятке лет. Но это было после. А тогда, в начале прошлого столетия, в затейливом доме в центре Талдома, под книги была отведена отдельная комната, где хранились и перечитывались произведения классиков, религиозная литература, альбомы по искусству, а по утрам за чаем — неизменное «Русское слово». За чаем, встречая супругу в гостиной, Дмитрий Иванович частенько говорил: «А знаешь, Сережа опять написал…».

Сережа — это Сергей Клычков, поэт Серебряного века, который нередко бывал в гостях у Волковых. Именно Клычкову Есенин посвятил свое знаменитое «Не жалею, не зову, не плачу…». А в доме Волковых особое место занимали книги и учебники по астрономии, которой увлекалась вся семья, а на балконе дома стоял телескоп, и в ясные летние ночи все члены семьи могли наблюдать за созвездиями, названия которых они знали наизусть.

Дмитрий Волков был крупным земским деятелем, защищавшим интересы крестьян. Он принимал деятельное участие в благоустройстве родного города: выделял средства на строительство и содержание школы, больницы, торговых рядов и пожарной каланчи. Кроме того, из семейных средств Дмитрий Иванович жертвовал крупные суммы на храм Архангела Михаила в Талдоме, за что неоднократно в благословение от Святейшего Синода получал грамоты, был награжден золотой медалью и иконой Всемилостивого Спаса. А когда началась Первая мировая война, Волков отдал под лазарет новый дом, который он строил для своих детей. И на свои средства еще купил медицинское оборудование. Многие кустари-башмачники, зная щедрость купца, приходили к нему просить отсрочки долга: «Дмитрий Иванович, ты уж подожди с долгом. Жена вот-вот родит, ребятишки…». Дмитрий Иванович не ждал — он просто вычеркивал долг из книжки, да еще и денег на роды давал. А скольким людям он помогал без всяких просьб, только услышав, что человек в горе.

А вот Мария Игнатьевна была человеком совсем другого склада, она была сдержанна и недоверчива. Но, как и ее супруг, она тоже помогала многим людям. Долг она хотя и не простит, но денег даст, а вдобавок – приданое для новорожденного. И потом все время следила, как живет семья, и время от времени помогала ей. В няни, в горничных брала девушек из бедных семей, которым старалась дать хоть небольшое образование, подыскивала для них женихов и обеспечивала приданым. «И это было для нее как бы само собой разумеющимся», — говорила ее дочь Мария. Разумеющимися для этой семьи были и благотворительные елки, которые они проводили в своем доме. Из леса приносили огромную пушистую елку и устанавливали в музыкальной гостиной. В комнате стоял рояль, а дочь хозяина всегда играла на таких праздниках для детей из малоимущих семей. Дети никогда не уходили от Волковых без подарков: для мальчиков это были деревянные лошадки, а для девочек — небольшие фарфоровые куклы.

Дмитрий Волков был участником в юбилейном рауте земства по случаю исполнившегося 50-летия. Торжества проходили в залах Дворянского Собрания на Михайловской площади в Петербурге. Обходя делегации, император Николай II подошел к Дмитрию Ивановичу и поинтересовался, из какого он земства. Услышав, что Волков состоит гласным в Калязинском уезде более 20 лет, император сказал: «Спасибо. Желаю Вам столько же лет потрудиться для общественной пользы».

Совсем скоро, в феврале семнадцатого, под свист и крики толпы портреты последнего российского императора полетят в грязно-коричневые сугробы. Семья Волковых была вынуждена покинуть родной Талдом и скитаться по московским коммуналкам. Мария Игнатьевна, потеряв дом, в строительство которого было вложено столько ее сил, потеряв дело, которому она отдала значительную часть своей жизни, просто не выдержала и умерла от кровоизлияния в мозг в январе 1920 года. Над гробом матери стояли двое сыновей-подростков, но один за другим они умерли в голодные 1920-е год А Дмитрий Иванович, как истинный христианин, говорил: «Что Бог дал, то Бог и взял». И, несмотря на то, что все жили в страхе ожидания расправы, он не терял интереса к жизни и считал ее стоящей штукой, говорил, что от судьбы все равно не уйдешь. В 30-е годы его вызывали на Лубянку, издевались над ним, а затем выслали в Калинин. В Москву ему разрешили вернуться только через несколько лет, а когда началась война, то 80-летний старик участвовал в обороне столицы — копал рвы вокруг города. Он умер в декабре 1941 года и похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве в одной могиле со своей супругой. На могиле и сейчас стоит памятник из белого мрамора их правнучке — Лялечке Вихерт, которая, была ученицей Ростроповича.

Удивительна судьба детей Волковых. Старшая дочь Зинаида в 1912 году вышла замуж за военного Козловского, но, несмотря на то, что в семье родилась дочь Надежда, брак вскоре распался. А в 1914 году певец Московского оперного театра Зимина Вячеслав Ресслер сделал Зинаиде предложение. Надежда сочиняла прекрасную музыку и расписывала платки, ее серия работ «Русские мотивы» была представлена в Париже. Ее младшая сестра Лидия Ресслер была необычайно красива и училась у известного пианиста Генриха Нейгауза, а ее однокурсником был Святослав Рихтер, теплую дружбу с которым они сохранили на всю жизнь. А муж Лидии Михаил Дерегус был народным художником СССР, в историю вошел, прежде всего, как иллюстратор Гоголя и Шевченко.

Младшая дочь Волковых Мария, любимица всей семьи, родилась в Талдоме в 1906 году. Еще до революции она – ученица пансиона Арсеньевой, что на Пречистенке. В ее классе училась Додя Мещерская, дочери московских профессоров Марианна Хорошко и Кира Постникова, а также внучка самой владелицы пансиона. Тогда же Маша брала уроки музыки у сестер Гнесиных. После революции она покинула родной Талдом и уехала в Москву, где жила вместе с родителями. В 1932 году она вышла замуж за военного Евгения Россова, который погиб в сорок втором. Узнав о смерти мужа, Мария Дмитриевна сильно заболела, тем более, годом раньше умер ее отец. Она осталась верна мужу и остаток жизни она провела в одиночестве. А остаток этот было очень и очень долгий — она умерла в 2000 году. До самой смерти она, как и отец, не теряла интереса к жизни, писала стихи и воспоминания. Участвовала в художественно-публицистическом конкурсе газеты «На Пресне» и ее очерк о художнике Лебедеве-Шуйском, члене семьи Волковых, занял второе место. А на Пресне Мария Дмитриевна прожила немало. Жила на Никитской, затем в Леонтьевском переулке, потом переехала на Мантулинскую. А последние годы жила на Большой Грузинской. Здесь, в ее квартире, стопками лежали пожелтевшие письма и листочки с воспоминаниями, аккуратно сложенные в папки и конверты, а с фотографий, висевших на стенах, грустно смотрели ее родные: мама, папа, родная сестра и, конечно же, любимый муж. Старинная мебель молчаливо напоминала о былом положении. После смерти Марии Дмитриевны все эти вещи попали в Талдомский музей и здесь встали на свои места. Особое место заняло старинное пианино с изящными канделябрами. Немецкий инструмент помнит тепло рук своей хозяйки, и, кажется, вот-вот откроется крышка, пальцы побегут по клавишам, и польется чей-то до боли знакомый голос: «Я помню вальса звук прелестный…».

https://zen.yandex.ru/media/bigmuseum/tragediia-ku...ldoma-5ce52e0184e7e200b363812b

|

Метки: купечество волковы |

Удивительная история здания КГБ на Лубянке |

Удивительная история здания КГБ на Лубянке

За всю свою вековую историю этот дом принадлежал лишь двум хозяевам: страховому обществу «Россия» и отечественной спецслужбе.

К концу ХIХ века Большая Лубянка превращается в улицу страховых кампаний. На сравнительно небольшом ее протяжении расположилось целых 15 офисов. Поэтому не случайно, что именно на Лубянку обратило свой взор одно из крупнейших страховых обществ того времени под звучным названием «Россия». Правление общества, основанного в 1881 году, находилось в Санкт-Петербурге.

В 1894году страховое общество «Россия» приобретает участок земли с постройками, которые решено было сломать, а на их месте построить новое каменное четырех- или пятиэтажное здание с большим количеством квартир, которое планировалось использовать как доходный дом. На проектирование был объявлен открытый конкурс, в результате которого лучшим был признан проект архитектора Н.М.Проскурнина. Однако его пришлось подправить: «Россия» купила еще один участок земли. Речь идет об угловом владении 2, расположенном по другую сторону Малой Лубянки и выходящем также на Лубянскую площадь. В связи с этим возникла идея возведения на этих соседних участках, разделенных Малой Лубянкой, сразу двух зданий, объединенных в одно. Работы были поручены опытному архитектору Александру Васильевичу Иванову, автору проекта здания гостиницы «Националь». Вместе с Проскурниным он и разработал проект знаменитого ныне Лубянского дома.

Строительство доходного дома началось в 1897 году и закончилось в 1900-м. Первый этаж большого доходного дома был полностью отдан в аренду - под торговлю. Здесь находились магазины - книжный, швейных машин, кроватей, пивная лавка и другие. На третьем-пятом этажах располагались два десятка квартир, по 4-9 комнат каждая. Постоялец такой квартиры платил до 4 тысяч рублей арендной платы ежегодно - прочие квартиры в Москве стоили вдвое, а то и втрое меньше... В целом со всего дома общество «Россия» имело свыше 160 тысяч рублей годового дохода.

После переезда в марте 1918 года Советского правительства из Петрограда в Москву в доме 11 по Большой Лубянке расположился офис Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК). Что касается дома 2, его просторные апартаменты чекисты облюбовали чуть позже. В соответствии с декретом Совнаркома в декабре 1918 года были ликвидированы все частные страховые общества, в том числе и «Россия», а их имущество и недвижимость, само собой, национализированы. Первоначально в мае 1919 года здание на Лубянской площади было передано в ведение Московского совета профсоюзов. Но профсоюзам оно не приглянулось, и всего несколько дней спустя дом N2 стал пристанищем НКВД РСФСР, которое в течение двух месяцев со скандалом выселило из него прежних квартиросъемщиков.

В сентябре 1919 года часть дома заняли первые представители новой советской спецслужбы в лице Особого отдела Московской ЧК. А через несколько месяцев в этих стенах обосновался Центральный аппарат ВЧК. К концу 20-х годов задачи ведомства на Лубянке существенно расширяются, растет и штат. В результате, в стенах дома на Лубянской площади чекистам становится тесно. Поэтому на рубеже 20-30-х годов здание бывшего доходного дома страхового общества «Россия» серьезно реконструируется. Прямо за ним, со стороны Фуркасовского переулка, в 1932-1933 годах по проекту архитекторов Лангмана и Безрукова было построено новое здание, выполненное в стиле конструктивизма. Своим главным фасадом новый дом для чекистов выходил на Фуркасовский, а два его боковых фасада с закругленными углами смотрели на Большую и Малую Лубянку. Новая постройка, имеющая в плане форму буквы «Ш», составила единое целое со старым зданием, выходящим фасадом на Лубянскую площадь.

Одновременно была существенно реконструирована и Внутренняя тюрьма, которая находилась во внутреннем дворе дома 2 и функционировала еще с 1920 года. По новому проекту к ней надстроили еще четыре этажа: людей стало совершенно некуда девать. Проблему прогулки заключенных архитектор Лангман решил оригинальным способом, устроив шесть прогулочных дворов с высокими стенами прямо на крыше здания. Узников поднимали сюда на специальных лифтах или вели лестничными маршами.

При наркоме Лаврентии Берии было принято решение об очередном расширении здания. Проект реконструкции был поручен А. В. Щусеву. Архитектору пришла идея о капитальной реконструкции и расширении здания: объединить дом № 1, построенный Проскурниным и дом № 2, построенный А. В. Ивановым. Проект 1939 года предусматривал объединение зданий с общим главным фасадом на Лубянской площади и превращение части Малой Лубянки от Лубянской площади до Фуркасовского переулка во внутренний двор здания. В январе 1940 года эскиз будущего здания был утверждён Берией. Но приступить к большой реконструкции здания помешала война. Работы по отделке и реконструкции правой части здания (бывший дом № 1) были начаты в 1944 году и завершены в 1947. Левая же часть здания, хотя и была увеличена на 2 этажа ещё в 1930-х, во многом сохраняла исторический облик начала века, включая даже некоторые архитектурные элементы. Здание оставалось асимметричным до 1983 года. Только тогда были завершены работы по задумке Щусева и здание получило свой современный симметричный облик. Одновременно с этой последней реконструкцией основного здания в конце 1970-х — начала 1980-х годов на Лубянке появились два новых здания КГБ.

В конце 70-х -- начале 80-х годов, на закате «эры Андропова», окончательно оформляется архитектурный ансамбль Лубянской площади. В 1979--1982 годах на левом углу Большой Лубянки (ул. Дзержинского) и Кузнецкого моста группой архитекторов под руководством Палуя и Макаревича было построено новое монументальное здание КГБ СССР, куда переехало руководство ведомства. А на правом углу Мясницкой улицы (ул. Кирова) в 1985--1987 годах по проекту тех же зодчих выросло помещение Вычислительного центра КГБ СССР.

ttps://zen.yandex.ru/media/id/5c9ea6b4e0c47900b25284d1/udivitelnaia-istoriia-zdaniia-kgb-na-lubianke-5cc17d567b51e100befbe3a2

|

Метки: вчк-кгб москва лубянка |

Казаки против русских |

Казаки против русских

Как генерал Деникин погубил «белое дело»

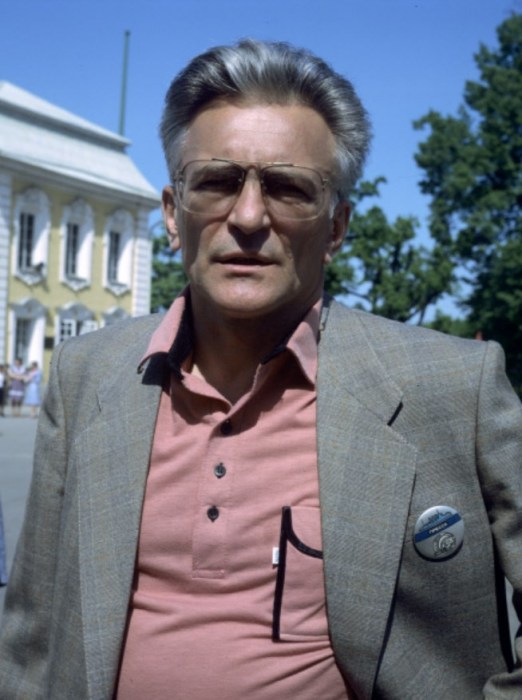

Антон Иванович Деникин

Как только в Петрограде и Москве к власти пришли большевики, масса «несогласных» хлынула на Дон. Он стал «берегом надежды» для тысяч людей: начиная от помещиков и буржуев и заканчивая эсерами. Казаки, вчерашние «душители свободы», вдруг стали казаться спасителями России. И у многих появились на них свои виды. В итоге эти пришельцы и их вожди вроде Деникина погубили и русское дело, и казаков.

Казаки против русских

Дон казался твердыней, но был болотом. В станицах множились те же советы, что и по всей стране. Казаки не хотели идти против трудового народа. Не хотели восстанавливать монархию, имея к ней свои счеты — например, тотальную многолетнюю воинскую повинность, которую большевики в декабре 1917‑го, желая понравиться казакам, отменили.

Деникин вспоминал о визите к донскому атаману Каледину, отказавшемуся признать большевистский переворот. По прибытии в Новочеркасск 22 ноября он застал такую картину: «Каледин сидел в своем огромном кабинете один, как будто придавленный неизбежным горем, осунувшийся, с бесконечно усталыми глазами… Очертил мне кратко обстановку. Власти нет, силы нет, казачество заболело, как и вся Россия».

Казак Донской армии

Казаки помнили древний девиз «С Дона выдачи нет». Но их раздражал наплыв всякой «контры», которая, как они считали, своим присутствием ссорит казаков с Советской Россией. Большевики стали отправлять на Дон карательные отряды. А у Каледина не было сил дать отпор.

«Отдаю распоряжения и знаю, что почти ничего исполнено не будет, — говорил он Деникину со страдальческой улыбкой. — Весь вопрос в казачьей психологии. Опомнятся — хорошо, нет — казачья песня спета».

Опомнились. Но какой ценой! 29 января Каледин в отчаянии застрелился. 17 февраля сменивший его атаман Назаров был расстрелян красными шахтерами. К весне 1918‑го Таганрогский округ, Ростов, весь север Дона, где крестьяне преобладали над казаками, уже были залиты казачьей кровью.

В Гражданской войне казаки были сами за себя

Крестьяне стали захватывать казачью землю, а красные отряды натурально бесчинствовать. Из 252 станиц только в 10 не было большевиков. Немцы стояли уже в 12 километрах от Новочеркасска. Только тогда в станицах начались массовые восстания. В апреле собрался Круг спасения Дона. «И выборщики, и выбранные играли своими головами», — вспоминал генерал Петр Краснов, которого на этом кругу выбрали атаманом. Казаки отказались от иллюзий социального мира с пришлым крестьянством и взяли курс на создание казачьей республики. А Краснов стал формировать из восставших регулярную армию. И хотя казаки шили на папахи белые ленты (чтобы отличать в бою своих от чужих), война для них из классовой (белые против красных) превратилась в национально-освободительную. «Казаки отстаивали свои права от русских» — так сформулировал цель борьбы Краснов.

По его словам, в каждой казачьей семье кто-то из мужчин был убит или ранен, все лошади отданы в армию, а чтобы ее кормить, коров и волов резали без сожаления. У трети казаков не было сапог (воевали в лаптях или босиком), офицеры с подчиненными ели из одного котла и ходили в атаку в цепях наравне с рядовыми. В этот первый период народной войны на Дону, когда большевики еще не додумались привлечь в свою армию царских военспецов, казачьи полки в 2–3 тысячи человек брали в плен целые дивизии красных по 10–15 тысяч.

Фронтовое счастье

Гражданская война была для Антона Деникина еще и пиком личной жизни. На рождество 1917‑го в Новочеркасске 45‑летний Деникин женился на 26‑летней Ксении Чиж. 20 февраля 1919 года у них родилась дочь.

Ксения Чиж

Красные — враг, белые — противник

Краснов вступил в переговоры с кайзером Вильгельмом и гетманом Скоропадским. И добился ухода немецких войск с Дона и восстановления прежних границ с Украиной. За зерно казаки получали оружие и снаряжение. А немцы, оккупируя Украину, еще и прикрыли левый фланг Донской области от большевиков.

К августу 1918‑го казаки очистили Дон от красных. Однако появился новый противник — генерал Деникин с его Добровольческой армией. Он жил представлениями Первой мировой войны — видел в немцах врагов и хранил верность союзникам — англичанам и французам. А еще выступал против идеи казачьей республики. Но при этом в казаках очень нуждался. Так как ресурс добровольцев был ограничен.

Солдат Добровольческой армии

Когда 9 февраля 1918 года едва созданная генералами Корниловым, Деникиным и Алексеевым Добровольческая армия, избегая разгрома, уходила с Дона на Кубань в свой «Ледяной поход», в ней было лишь около 4 тысяч человек. На Кубани к ней присоединились местные казачьи формирования. Вожди добровольцев считали, что они — главные спасители Отечества и имеют право навязывать остальным свои цели борьбы. Парадокс: очень завися от казаков, снабжаясь за их счет, деникинцы в целом относились к ним пренебрежительно. «Заслуги кубанцев в боях и на походе затирались. В донесениях о них умалчивали или ставили на втором месте», — писал Краснов. К ноябрю 1918‑го в армии Деникина насчитывалось 7,5 тысяч добровольцев и 35,5 тысяч кубанских казаков. Но в его штабе последних почти не было. Еще более пренебрежительно относились деникинцы к руководителям Кубанского края. Все это злило кубанцев и в итоге сыграло для всего «белого дела» роковую роль.

Считая немцев врагами, Деникин не гнушался просить у Краснова вооружение, которое те поставляли на Дон. Атаман вспоминал: «За первые полтора месяца немцы передали Дону, кубанцам и Добровольческой армии 11 651 трехлинейную винтовку, 46 орудий, 88 пулеметов, 109 104 снаряда и 11 594 721 ружейный патрон. Треть снарядов и четверть патронов были уступлены Доном Добровольческой армии». Две армии делали одно дело — воевали против красных, но штабы обменивались оскорблениями. У Деникина говорили, что донцы ведут себя как проститутка. У Краснова в ответ сравнили добровольцев с сутенером, живущим за счет проститутки.

Краснов ради победы над большевизмом заключал союзы с лидерами Украины, Грузии, Крыма, горцев Кавказа. Деникин считал их изменниками-сепаратистами и пытался давить, распыляя и без того скудные силы на приведение окраин к покорности. Шел на Владикавказ, Баку, Киев, Сочи, пытаясь обеспечить себе тылы. Растягивал коммуникации. Множил новых врагов, не справившись и со старыми. Краснов призывал «не заниматься мелочами», а идти на Москву и Петроград. На Царицын — чтобы, сделав его базой, соединиться с Колчаком. Нужно было действовать быстро, пока красные растерянны, а у казаков сохранялся порыв…

Альтернативная столица

Осенью 1917 года население Новочеркасска увеличилось на треть, и он ненадолго стал альтернативной столицей России. Ежедневно в город прибывали два поезда с «эмигрантами», в том числе звезды политики — Керенский, Родзянко, Савинков, Милюков, Гучков, Струве, Шульгин, Львов. Встречали многих неласково. Атаман Каледин так и не принял Керенского, Гучкову кто-то из офицеров дал по морде, а ворота дома Родзянко вымазали дегтем.

Вероломство союзников

Казаки не хотели идти освобождать всю Россию. Об этом еще Каледин предупреждал в предсмертном письме. Большая часть донского круга требовала границу войска не переходить. Лишь немногие говорили: «Пойдем на Москву, если русские пойдут». Но у Деникина, кроме казаков, почти никого не было. Даже на пике наступательных действий в 1919‑м. Донская армия состояла из донских казаков, Кавказская — из кубанских, Добровольческая — преимущественно из кубанских и терских, да еще из пленных красноармейцев. А русские за Деникиным не шли. Потому еще, что в отличие от большевиков он замалчивал цели борьбы. Но в его обозах двигались помещики и капиталисты, силой возвращавшие себе землю и фабрики. Так что многие были уверены: Деникин хочет восстановить старый режим.

Осенью 1918‑го Германия капитулировала, и ее армия ушла с Украины, оголив Краснову весь левый фланг. Деникин почувствовал себя хозяином положения и уже не просил, а требовал от атамана поставок оружия и безусловного подчинения. Прекрасно зная, что у Краснова проблемы, не спешил помогать. Даже мешал. Например, в ноябре 1918‑го, когда в Севастополь прибыли купленные Красновым в Германии орудия, очень нужные под Царицыном, Деникин распорядился «покамест их Донской армии не передавать». Вопрос решился лишь к февралю 1919‑го, после долгих переговоров, когда ситуация под Царицыном уже стала плачевной. Донской фронт рассыпался. Но теперь к шантажу подключились уже французы и англичане. Они высадились в Одессе и Севастополе. Обещали в случае подчинения Краснова Деникину занять всю Украину и прикрыть Дон. 8 января атаман был вынужден согласиться на «оперативное подчинение». Но союзники все не шли.

27 января французы и вовсе выдвинули ультиматум. Сначала сообщили, что присылают войска в Мариуполь и Луганск. Краснов обрадовался, но на следующий день получил маленькое уточнение: он должен подчиниться теперь уже и французам (всего лишь какому-то капитану Фуке), а Дон обязан оплатить все убытки с 1914 года (!) французских граждан и бизнеса в Донбассе, «произошедшие из-за отсутствия порядка в стране, в чем бы они ни выражались — в порче машин и приспособлений, в отсутствии рабочей силы, заплатить полностью среднюю задолженность предприятий с причислением к ней 5‑процентной надбавки».

Это была французская благодарность за то, что в 1916 году Россия отправила на помощь Франции почти 50‑тысячный экспедиционный корпус…

«Верность союзникам погубила Николая II, она же погубила и Деникина с его добровольческой армией».

Петр Краснов (1869–1947)

Петр Краснов

Последняя ошибка

Под давлением союзников Краснов в феврале подал в отставку. Но и Деникин серьезной помощи от них так и не получил, что вызвало жестокое разочарование в белых рядах.

Донские казаки, освободив свои земли и выйдя за их границы, утратили смысл борьбы. А тут еще в разгар решающих боев Деникин разогнал Кубанскую раду, стремившуюся, как и Дон, к независимости. В итоге кубанские казаки перестали давать белой армии пополнения. Так Деникин окончательно подрубил сук, на котором сидел.

…В апреле 1920 года ненавидимый уже и собственным генералитетом, он с чувством «неизбывной скорби» уплыл в Англию. Белое дело было проиграно. Казачество погибло.

Автор текста: Владлен Чертинов

Всем любителям и знатокам казачьей истории советуем посетить интернет-магазин нагаек и сувениров Нагайка.рф

Материал из выпуска №44 журнала «Ваш тайный советник», тема номера — «Гражданская война»

ttps://zen.yandex.ru/media/history1ru/kazaki-protiv-russkih-5ca634c153239a00b3a77c54

Не забывайте делиться материалами в соцсетях, если они вам понравились :)

|

Метки: гражданская война российская императорская армия деникин |

Конради (дворянский род) |

Конради (дворянский род)

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 2 апреля 2014; проверки требуют 7 правок.

Конради (нем. Conradi) — дворянский род.

| Конради | |

|---|---|

|

|

| Описание герба

см. текст >>> |

|

| Том и лист Общего гербовника | XIII, 144 |

| Губернии, в РК которых внесён род | Полтавская |

| Часть родословной книги | III |

| Подданство | |

Российская империя Российская империя |

|

Эта статья — о дворянском роде. О носителях фамилии см. Конради.

Определением Правительствующего Сената от 24 мая 1874 года, утверждено постановление Полтавского депутатскаго собрания от 24 сентября 1871 года, о внесении в третью часть дворянской родословной книги коллежского асессора Германа Карлова Конради (1833—1882), по Всемилостивейше пожалованному ему 30 октября 1870 года ордену св. Владимира 4 степени, вместе с женой его, Александрой Ивановной[1] и сыном их, Николаем (1869—1922)[2].

Также существует шведский род Конради. Густав Вильгельм Конради (sv:Gustaf Wilhelm Conradi; 1761—1846), был в 1810—1812 гг. губернатором лена Халланд, затем переехал в Финляндию, Род его внесён, 28.1.1818 года, в матрикул Рыцарского Дома Великого Княжества Финляндского под № 144[3]

Описание герба

Примечания

- Брюллова Алина Ивановна (урожд. Мейер; 1849—1932), после развода в 1880 г. с Г. К. Конради вышла замуж за В. А. Брюллова

- ученик М. И. Чайковского

- Adliga ätten nr. 144 Conradi (швед.). Проверено 22 августа 2013. Архивировано 31 августа 2013 года.

Литература

|

Метки: конради |

Николай Генрихович Беренс |

| Николай Генрихович Беренс, российский полковник, военный деятель, представитель дворянского рода Беренс. | http://mediamonitor.perm.ru/?showd=34571 |

|

|

|

Метки: российская императорская армия беренс |

Работы художника В. Борисова-Мусатова |

Работы художника В. Борисова-Мусатова

| Страна: | Россия |

| Родился: | 14 апреля 1870 г. |

| Умер: | 26 октября 1905 г. |

Виктор Эльпидифорович Борисов-Мусатов (2 (14) апреля 1870 — 26 октября (8 ноября) 1905) — русский художник, живописец, мастер символических изображений «дворянских гнёзд».

Родился в Саратове в семье Эльпидифора Борисовича и Евдокии Гавриловны Мусатовых, бывших крепостных, приписавшихся к мещанскому сословию.

В 1873 году, в возрасте трёх лет, Виктор, неудачно упав со скамейки, получил тяжелую травму позвоночника. В результате этого несчастного случая у него начал расти горб; проблемы со здоровьем не прекращались у художника в течение всей его жизни.

В 1890-х учился изобразительному искусству в студии Саратовского общества изящных искусств, затем в Московском училище живописи, ваяния и зодчества и в петербургской Академии художеств, где его учителем был Павел Петрович Чистяков.

Учился также в студии Ф. Кормона в Париже. Был близок художникам «Мира искусства».

С 1898 год жил в основном в Саратове и в имениях Слепцовка или Зубриловка Саратовской губернии, а с 1903 — в Подольске и Тарусе.

В работах «Гобелен» (1901), «Прогулка при закате» (1903), «Призраки» (1903), «Сон божества» (1904—1905) Борисов-Мусатов запечатлел зубриловские постройки.

Борисов-Мусатов скончался в Тарусе 26 октября (8 ноября) 1905. Похоронен на окраине Тарусы, на высоком берегу реки Оки. На могиле художника в 1910 году был установлен памятник работы его однокашника-саратовца скульптора А. Т. Матвеева.

__________________________________________http://samara.fantlab.ru/art6822

Ссылки

Биография и творчество художника на Artonline.ru

Картины Борисова-Мусатова (в хронологическом порядке) на World-Art.ru

«Просто красивая эпоха: Виктор Эльпидифорович Борисов-Мусатов» — статья в журнале «Православие и мир»

Дореволюционная биография Борисова-Мусатова

Обложки изданий (18):

Обложки изданий (18):

1993

2000

|

Метки: мусатовы мир живописи |

Елецкий «Бенефис» |

Елецкий «Бенефис»

Выпуск №5-115/2009, Портрет театра

Театральным традициям Ельца более 150 лет. Уже в первой половине XIX столетия здесь существовал драматический театр. Особое место в театральной жизни Ельца занимал дворянский род Стаховичей.

Театральным традициям Ельца более 150 лет. Уже в первой половине XIX столетия здесь существовал драматический театр. Особое место в театральной жизни Ельца занимал дворянский род Стаховичей.

Михаил Александрович (1820-1858) — деятельный член литературных кружков 50-х годов. Он был в дружбе с Лесковым, семьей Аксаковых, Киреевским. Его пьесы «Ночное» и «Святки» пользовались большим успехом и долгое время оставались в репертуаре столичных и провинциальных театров.

Александр Александрович (1830-1913) — любитель и знаток театра, автор подробных записок о столичном театральном мире «Клочки воспоминаний», более 50 лет состоял в дружбе с Л.Н.Толстым.

Алексей Александрович (1856-1919) — один из директоров-учредителей и затем актер Московского художественного театра. По словам Станиславского, «Стахович придал театру складку благородства».

Другие члены семьи Стаховичей отличались большой любовью к театру, способствовали его становлению в Ельце.

Уважение к елецкому театру питал А.Н.Островский. Почти все его пьесы ставились на елецкой сцене. В мае 1860 года А.Н.Островский с актером А.Е.Мартыновым посетил Елец. И здесь, на сцене елецкого театра, Александр Евстафьевич играл в спектаклях, поставленных по пьесам Островского.

На произведениях Островского получил сценическое воспитание родоначальник знаменитой актерской династии Пров Михайлович Садовский. Становление его как актера произошло на сцене театра нашего города. Садовский играл в Ельце в 27 пьесах Островского.

Не каждый уездный город мог похвалиться таким созвездием талантов. На гастроли в Елец приезжали великие актеры Г.Н.Федотова, М.С.Щепкин, мировые звезды Федор Шаляпин, Антонина Нежданова. О театре Ельца с похвалой отзывался В.И.Немирович-Данченко: «Театр в Ельце… увлекателен в художественных воплощениях вековечной правды жизни». По приглашению М.А.Стаховича в Елец приезжали знаменитые актеры МХТ И.М.Москвин, В.И.Качалов.

В конце XIX — начале ХХ веков культурная жизнь в Ельце была весьма насыщенной. Было несколько театров. Их репертуар отличался разнообразием. Игрались спектакли по пьесам Д.Фонвизина, А.Грибоедова, А.Пушкина, Н.Гоголя, Шекспира, Мольера, Гольдони, А.Островского, А.Чехова, М.Горького.

Шло время. Судьба елецких театров менялась, и в 1948 году последний драматический театр прекратил свое существование.

Впервые о возрождении профессионального театра в Ельце заговорили в 1990 году, в период подготовки к 850-летию города. В течение трех лет из разных городов России и Средней Азии творческие коллективы представляли Ельцу свои проекты, спектакли. Приглашение остаться получил театр-студия «Бенефис» из города Алма-Аты.

24 декабря 1993 года глава администрации города Ельца В.А.Соковых подписал постановление об открытии театра. И театр в Ельце обретал второе рождение, он продолжает свою историю в прекрасно сохранившемся до наших дней здании городского театра, построенного в память 50-летия начала освободительных реформ Александра II по инициативе А.А.Стаховича.

Из статьи театрального критика А.Кузнецовой («Театральное дело». «Консалтинг по-елецки»): «Любопытная особенность есть у елецкого театра: лучшие его спектакли всегда обуславливаются значительностью задач, масштабностью литературной первоосновы. Иные из провинциальных коллег могли бы рухнуть под тяжестью осуществления «Чайки» или «Женитьбы». Здесь же это действительно замечательные спектакли».

Театру «Бенефис» — 15 лет. С самого начала его существования в нем работали талантливые актеры, режиссеры, художники. Созданы незабываемые спектакли: «Лес», «Банкрот», «Поздняя любовь», «Доходное место» А.Островского, «Женитьба» Н.Гоголя, «Старший сын» А.Вампилова, «Хозяйка гостиницы» К.Гольдони, «Монумент», «Мысль» Л.Андреева, «Остров сокровищ» С.-Л.Стивенсона. Спектакли «Чайка» А.Чехова, «Любовь по контракту» И.Жамиака, «Свободная пара» Д.Фо удостоены номинаций и призов театральных фестивалей в Москве, Мелихове, Вышнем Волочке.

Широкое признание зрителей получило творчество замечательных актеров – заслуженных артистов Владимира Громовикова и Алексея Праслова, артистов Людмилы Соловьевой, Андрея Скорова, Ирины Проняшкиной, Натальи Кирьяновой, Татьяны Миловой. Здесь раскрылись таланты молодых актеров Ивана Авдеева, Дениса и Вероники Бойковых, Максима Краснова.

На сцене театра ставили спектакли профессиональные режиссеры разных направлений и взглядов на театральное искусство: Юрий Мельницкий, Сергей Стеблюк, Александр Соколов, Виктор Задвинский, Владимир Коломак, Юлия Незлученко-Батурина, Олег Соловьев, Вячеслав Лымарев. В едином созвучии с режиссерами работают талантливые художники Владимир Луник и Павел Попов. Все эти годы художественное руководство театром осуществляет режиссер Владимир Назаров.

15-й сезон театра начался с побед.

Две номинации — «Лучшая мужская роль» (Джонни Патинмайк — В.Громовиков), «Лучшая сценография» (художник В.Луник) и благодарность жюри «За реалистичную передачу образов актерами» заслужил спектакль Вячеслава Лымарева «Калека с острова Инишмаан» М.Макдонаха на VI Фестивале театров Малых городов России в Вышнем Волочке.

Высокой награды была удостоена актриса Людмила Соловьева, став лауреатом конкурса Центрального Федерального округа в области литературы и искусства в номинации «За достижения в области театрального искусства». Эту награду актриса получила за роль Москалевой в спектакле «Дядюшкин сон» Ф.Достоевского.

Почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» было присвоено В.Громовикову.

К торжественной дате — своему юбилейному сезону — театр выпустил буклет, в котором отражены спектакли последних пяти лет.

24 декабря, в день торжества, театр гостеприимно распахнул двери для зрителей, и гостей. В этот вечер на сцене был представлен театральный капустник.

|

Метки: елец стаховичи театр |

КНЯЖНА НАТАЛЬЯ ПАЛЕЙ |

КНЯЖНА НАТАЛЬЯ ПАЛЕЙ

Наталья Павловна Палей родилась 5 декабря 1905 в пригороде Парижа Булонь-сюр-Сен. Младшая дочь великого князя Павла Александровича Романова и княгини Ольги Палей. Унаследовала от матери титул графини фон Гогенфельзен. Счастливые детские годы провела во Франции, окруженная всеобщим вниманием и заботой. В январе 1912 вместе с родителями вернулась в Россию в фамильный царскосельский дворец.

После октябрьского переворота в октябре 1917, семья Палей подверглась жестоким репрессиям. Все их имущество было конфисковано. Летом 1918 мученической смертью погиб брат Натальи Владимир, спустя полгода был расстрелян отец. По некоторым сведениям, она сама подверглась сексуальному насилию чекистов. На протяжении всей оставшейся жизни Н.Палей испытывала непреодолимый страх перед грубыми мужскими посягательствами.

В январе 1919 Н.Палей вместе с сестрой Ириной бежала за границу по замерзшему льду Финского залива. В Париже для начала поступила продавщицей в парфюмерный магазин знаменитого модельера Люсьена Лелонга (1899-1959). Типичный французский буржуа не устоял перед очарованием молодой русской аристократки. После некоторых колебаний, она согласилась выйти за него замуж. Бракосочетание состоялось 10 августа 1927.

Н.Палей и Л.Лелонг

Замужество Н.Палей широко освещалось прессой. Ее фотографии украшали обложки таких журналов, как «Vogue», поклонники засыпали ее множеством писем. Перед Н.Палей открылись неограниченные возможности в модельном бизнесе. Она рекламировала духи, меха, бальные платья...

Н.Палей вращалась в среде артистической и художественной богемы Парижа. Дружила с меценатами современного искусства Шарлем и Марий-Лаурой де Ноайль. Находилась в близких отношениях с танцовщиком труппы Сергея Дягилева Сержем Лифарем, актером Шарлем Бойером, дипломатом и писателем Полем Мораном и др.

Весной 1932 Н.Палей познакомилась с Жаном Кокто. Он увлек ее своей яркой самобытностью, а также приобщил к употреблению опиума. По утверждению самого Ж.Кокто, их короткий роман закончился беременностью и абортом Натальи. Он письменно упрекал Н.Палей в том, что она не сохранила ребенка. Ряд биографов подвергают эту версию сомнению, поскольку Ж.Кокто являлся открытым гомосексуалистом. Осенью 1932 отношения между ними полностью прекратились. Зимой того же года Н.Палей отправилась в поездку на юг Франции, а затем в Италию.

Ж.Кокто, Н.Палей

Во время пребывания в Милане Н.Палей познакомилась с членами родовитого семейства Висконти. Будущий режиссер Лукино Висконти отснял любительский фильм, в котором участвовала его сводная сестра Мадина, родной брат Гвидо и Н.Палей. Участники съемок весело проводили время, валялись в одной постели, пировали на природе. По всей вероятности, именно Л.Висконти посоветовал Н.Палей всерьез заняться кинематографом. В 1933 она сыграла практически саму себя в авантюрной кинодраме режиссера М.Л’Эрбье «L'Épervier». Дебют оказался весьма успешным. В 1934 режиссер А.Корда пригласил Н.Палей в свой фильм «The Private Life of Don Juan». В 1935 снялась на американской студии RKO в романтической комедии «Sylvia Scarlett».

Н.Палей в фильме М.Л’Эрбье «L'Épervier»

В 1936 Н.Палей развелась с Л.Лелонгом, а спустя год окончательно переехала в США. Близко подружилась со звездами Голливуда Кэтрин Хепберн, Марлен Дитрих, Гретой Гарбо и др. Охотно общалась с представителями гомосексуального сообщества: режиссером Джорджем Кьюкором, Колом Портером, Клаусом Манном и др. 8 сентября 1937 Н.Палей вышла замуж за преуспевающего продюсера Джона Уилсона. Открытый гомосексуалист и бывший любовник К.Портера не был способен к исполнению супружеских обязанностей. Возможно, именно этим он и привлек Н.Палей, которая не могла преодолеть страхов от полученной в юности психосексуальной травмы.

Н.Палей и Д.Уилсон

Пара поселилась в роскошных апартаментах на Манхэттене неподалеку от Центрального парка Нью-Йорка. Н.Палей отклонила ряд предложений киностудий и предпочла сотрудничать с модным американским кутюрье Мейнбохером. Карьера ее мужа долгое время складывалась удачно. Д.Уилсон продюсировал такие известные фильмы, как «Kiss Me, Kate» (1948), «Gentlemen Prefer Blondes» (в рус. прокате «Некоторые любят погорячее», 1949) и др. Однако, из-за злоупотребления алкоголем в 1950-ые лишился работы в Голливуде. Умер от цирроза печени в 1961.

Зимой 1940 Н.Палей познакомилась с немецким писателем Эрихом-Марией Ремарком (1898-1970). Их бурный роман продолжался более десяти лет, хотя неоднократно прерывался из-за ссор и взаимных упреков в неверности. 5 февраля 1941 Н.Палей приняла американское гражданство. В 1947 вместе с Э.-М.Ремарком вернулась в Европу и поселилась в местечке Порто-Ронко на озере Маджоре в Швейцарии. Их отношения постепенно ослабели и окончательно прекратились в апреле 1951, когда Э.-М.Ремарк женился на актрисе Полетт Годар. Н.Палей оставила свой след в творчестве писателя. Ее образ под собственным именем фигурирует в посмертном романе Э.-М.Ремарка «Тени в раю» («Schatten im Paradies», 1971).

Н.Палей и Э.-М.Ремарк

В 1942-1943 Н.Палей встречалась с французским летчиком и писателем Антуаном де Сент-Экзюпери (1900-1944). Меланхоличный, склонный к депрессиям А. де Сент-Экзюпери нашел в ее лице не только любовницу, но и друга, всегда готового подбодрить и утешить. В 1943 он сблизился с молодой американкой Сильвией Рейнхардт, однако продолжал переписываться с Н.Палей до самой своей гибели.

А. де Сент-Экзюпери, Н.Палей

После смерти Д.Уилсона в 1961 Н.Палей оказалась в полной изоляции. Пристрастие к алкоголю привело к развитию слепоты и диабета. В 1971 Н.Палей сыграла маленькую эпизодическую роль в английском телесериале «The Persuaders». В декабре 1981 она упала в ванной комнате и сломала шейку бедра. Н.Палей скончалась 27 декабря 1981 в госпитале Рузвельта в Нью-Йорке; похоронена рядом с мужем на кладбище пресвитерианской церкви Юинг в Нью-Джерси.https://zen.yandex.ru/media/id/5a2c05dfdcaf8e4b80f...palei-5ca11fee4117ae00b4d75834

|

Метки: романовы палей |

Энергичный и вечно деятельный Николай Карлович фон Мекк |

Энергичный и вечно деятельный Николай Карлович фон Мекк

Портрет Николая Карловича фон Мекка кисти Б. Кустодиева, 1913

Сегодня день Николы Вешнего.

И в 1929 году после 17 обысков и арестов, многих месяцев на Лубянке, был расстрелян Николай Карлович фон Мекк ― сын железнодорожного первопроходца Карла Федоровича фон Мекка и Надежды Филаретовны фон Мекк ― известной меценатки Чайковского, Дебюсси, Н.Рубинштейна, Пахульских, Венявского и др.

Николай Карлович ― «энергичный и вечно деятельный» ― так его описывали современники. Основной преемник железнодорожного дела отца. Прошел путь от кочегара, машиниста, причем не на «своей» дороге, кассира, смотрителя, ревизора и т.д., до председателя Правления МКзЖД, коим был избран 1 мая 1892 года и оставался им до национализации дороги в 1918 году. МКзЖД стала при нем истинно лидирующей частной дорогой с дивидендами до 32% годовых, с увеличение длинны путей в 13 раз, со строительством своих заводов, элеваторов, жилья, больниц, школ для работников. Крупнейшая частная компания России ― в 1913 году оборот 215 млн. с доходностью 15%.

Украсил Москву Казанским вокзалом, на который привлек Щусева, Кустодиева, Билибина, Рериха, Лансере, Серебрякову и др . Еще до революции разрабатывал план Московского метрополитена, причем не только пассажирского, но и грузового. Будучи юристом по образованию сам разрабатывал паровозы, а в военные годы бронеавтомобили для железных дорог. Начал строить город-сад для служащих Московско-Казанской дороги (ныне Жуковский). В Великую войну был назначен уполномоченным министерства Земледелия по снабжению армии продовольствием ― неоднократно благодарственно упоминался в письмах Императрицы Александры Федоровны к Императору Николаю Александровичу.

С 1884 г. кандидат в члены правления Общества Московско-Рязанской железной дороги, а с 1 ноября 1890 г. — член правления. Весной в апреле 1891 г. по инициативе Министерства финансов было решено приступить к строительству участка казанско-рязанской железной дороги. Общество Московско-Рязанской дороги реорганизовали в Общество Московско-Казанской железной дороги, а 1 мая 1892 г. Н. К. фон Мекка избрали председателем правления нового общества. Более четверти века, вплоть до национализации в 1918 г., с его именем было связано активное расширение компании и её участия в развитии транспортной системы России. За первые девять лет его управления длина линий Московско-Казанской железной дороги увеличилась с 233 верст до 2,1 тысячи верст. Достижения компании были обусловлены проводимой фон Мекком технической политикой обеспечения профессионализма кадров, модернизации технического оснащения, тщательности изыскательных работ и проектирования.

Он пользовался заслуженным авторитетом не только у собственных сотрудников и в деловых партнёров, но и в правительственных кругах и у членов царствующего дома. В состав акционеров Общества вошли крупные банки России.

В 1903 г., как председатель Правления Московско-Казанской железной дороги, отвечал за организацию паломнической поездки Николая II с семьёй в Саровский монастырь. Н. К. фон Мекк в самом начале русско-японской войны возглавил отдел отправки благотворительных грузов на Дальний Восток при Комитете великой княгини по сбору средств в помощь армии под сенью Российского общества Красного Креста. Великая княгиня Елизавета Федоровна отзывалась о нём как о «честнейшем слуге царю и отечеству», более 20 лет был ближайшим ее помощником в благотворительной деятельности. Был вхож к Императрице.

Заботясь о подготовке специалистов, он открывал технические училища, участвовал в деятельности Общества распространения полезных книг. Поддержал организацию потребительской кооперации для снабжения железнодорожников продуктами.

В 1905 г. отказался выдать властям зачинщиков забастовок.

В 1912 г. на станции Москва-Сортировочная начали строить многоквартирный дом, а на станции Прозоровская основали посёлок, ссуды на приобретение участков в котором выдавались служащим дороги в размере трехгодичного жалованья сроком на 10 лет. Проект предусматривал обустройство электрической и телефонной сетей, водопровода, трамвайной линии, больницы, здания общественных собраний. Полной реализации планов помешала начавшаяся война 1914 г.

Член Совета Русско-Азиатского банка.

Гласный Московского Земского Собрания от Подольского уезда, член финансовой комиссии 1913—1915.

Почетный Мировой Судья Киевского Судебно-Мирового округа.

Интересовался искусством, с детства играл на скрипке. В его доме на Новинском бульваре по средам дважды в месяц собирались профессиональные музыканты и любители музыки. Неоднократно играл у него С. И. Танеев.

Коллекционировал живописные полотна, был знаком с крупными художниками, много лет помогал Михаилу Врубелю, оплачивал его лечение. После смерти художника назначил пожизненную пенсию его вдове. Помогал материально и художнику А. Е. Архипову. В принадлежащей фон Мекку усадьбе Воскресенское гостил художник Б. М. Кустодиев, писавший этюды местной природы, портреты Николая Карловича, его дочери Галины Николаевны, др. членов семьи фон Мекк.

Художник князь С. Щербатов, который по заказу Правления Московско-Казанской железной дороги работал над проектом росписей нового здания Казанского вокзала писал, что Николай Карлович «был человеком весьма незаурядным. С огромной энергией, огромной работоспособностью, организаторским даром сочеталась в нём талантливая инициатива, свежее дерзновение и несомненный интерес к искусству».

Кроме железных дорог был известен в автомобилизме ― первый председатель первого в стране Московского автоклуба, командор четырех Императорских автопробегов.

В 1899 г. купил один из первых в России автомобиль, увлекся автомобильным спортом, в 1903 г. стал одним из учредителей и первым главой Московского клуба автомобилистов, организатором и участников первых в России автопробегов в 1910—1911 гг. Владелец номерных знаков в Москве — 84, 588, 679.

В воздухоплавании ― организатор первого перелета СПб ― Москва, заместитель Председателя Московского общества воздухоплавания.

Одним из увлечений фон Мекка были лошади. В усадьбе Воскресенское у него был конный завод бельгийских коней-тяжеловесов. Действительный член Московского и С.-Петербургского общества поощрения рысистого коннозаводства, вице-президент (1910—1913, 1916—1919) Юго-западного Общества поощрения рысистого коннозаводства, вице-президент (1903—1906) Киевского общества охотников конского бега. Участник многих выставок.

Призер сельскохозяйственных выставок, выращивал клубнику, абрикосы и персики в Подмосковье, да такие, что их покупал Елисеевский гастроном!

Оба сына офицеры погибли. Младший Аттал ― в Брусиловском прорыве, старший Марк ― в гражданской.

После революции не уехал, остался помогать стране развивать транспортную систему, репрессирован, расстрелян...

Николай Карлович надеялся, что его знания и опыт по-прежнему будут полезными государству. Он продолжал интересоваться вопросами развития железнодорожной транспортной системы, работал консультантом финансово-экономического управления Народного комиссариата путей сообщения (НКПС), представлял комиссариат в Госплане. Свои идеи в области экономики и перспектив отечественного железнодорожного транспорта фон Мекк изложил в ряде книг, опубликованных в 1921-1927 гг.

Несмотря на это, начиная с 1919 г., из-за «буржуазного происхождения» его неоднократно арестовывали по различным обвинениям: в «контрреволюционных выступлениях против советского строя», в «технической контрреволюции», в участии в «тайном обществе», «в непринятии мер к восстановлению транспорта». Освобождали из-под ареста при «условии невыезда из Москвы» и вновь допускали к службе. Последний раз был арестован в 1928 г., а в мае 1929 г. Коллегия ОГПУ приговорила к расстрелу участников «контрреволюционной вредительской организации в НКПС и на железных дорогах СССР»: фон Мекка и А. Ф. Величко и в золотоплатиновой промышленности вредителя — П. А. Пальчинского. Никто из них своей вины не признал. Сообщение о расстреле было опубликовано 24 мая 1929 года.

По разным источникам день гибели — 22 или 23 мая.

А. Солженицын в «Архипелаге Гулаг» писал, что А. Ф. Величко, Н. К. фон Мекк и П. А. Пальчинский «…погибли или расстреляны — этого мы пока не знаем, — но они доказали, что можно сопротивляться и можно устоять, и так оставили пламенный облик упрёка всем последующим знаменитым подсудимым».

За две недели до расстрела сказал навестившей в тюрьме его дочери: «Доченька, только не надо за все это ненавидеть свою страну».

А в семье никогда никого не винили, а всегда говорили: «Что же мы наделали, как допустили такое?!»

Метки: антисоветское, благотворительность, искусство, история, культура, репрессии, транспорт, экономика

|

Метки: фон мекк красный крест воздухоплавание культура |

Столяров, Яков Васильевич |