К истории личного архива адмирала Н.О. фон Эссена |

К.Л. Козюренок. Архив адмирала Н.О. Фон Эссена

|

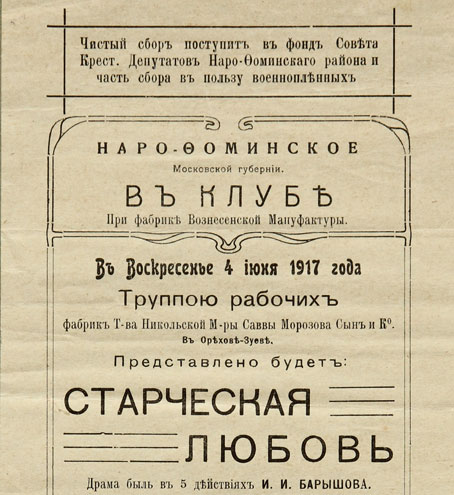

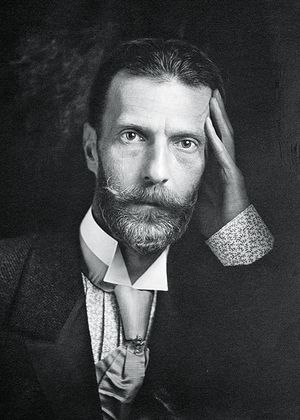

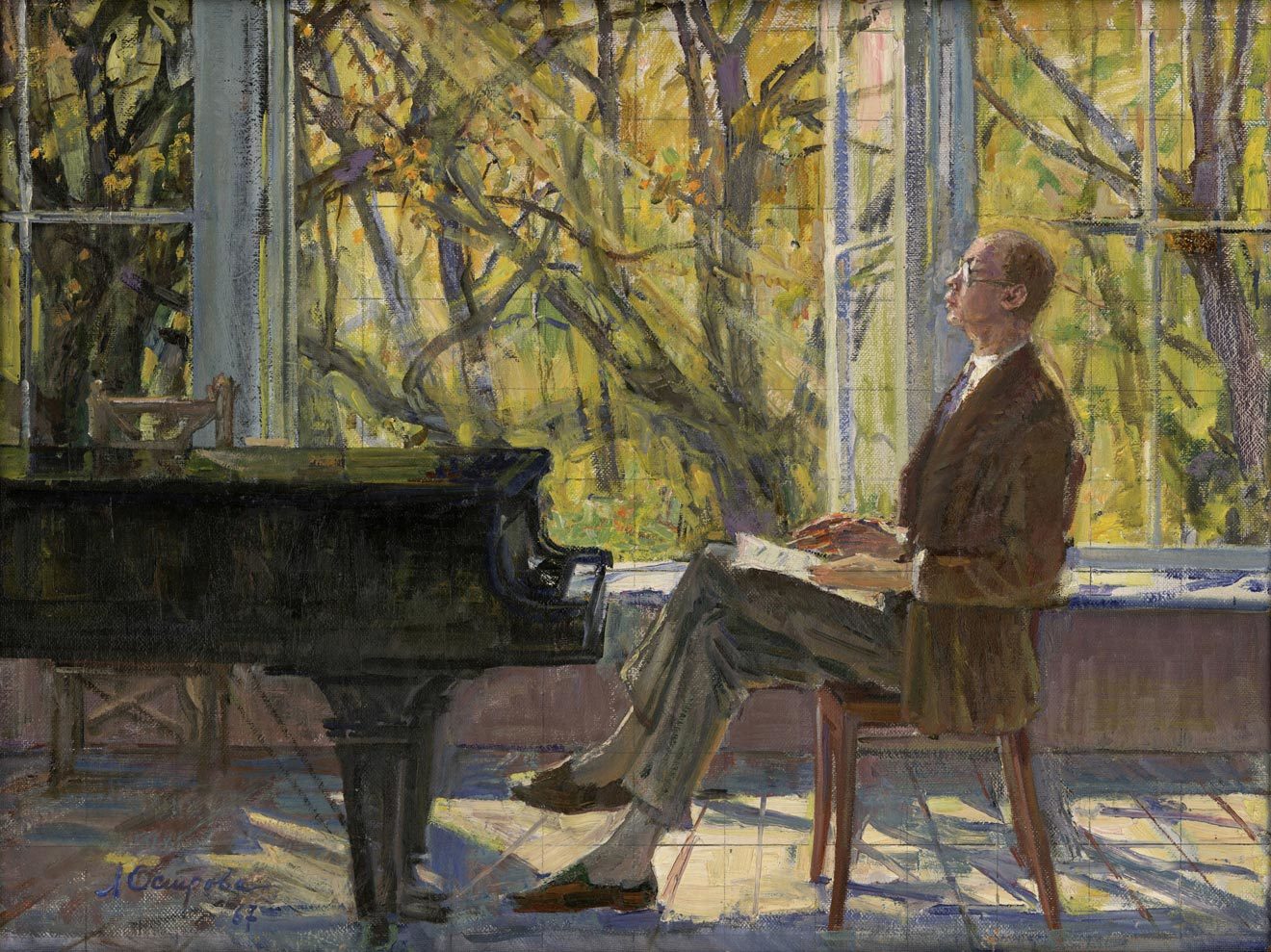

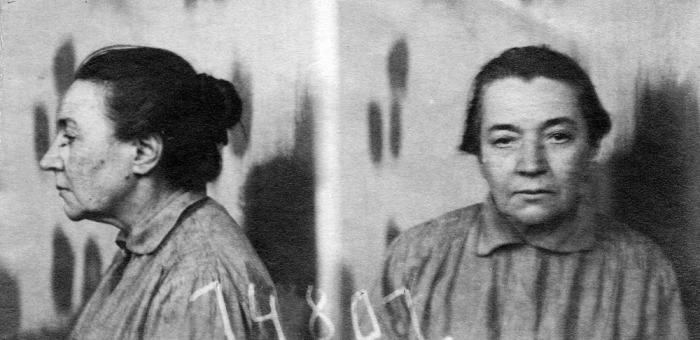

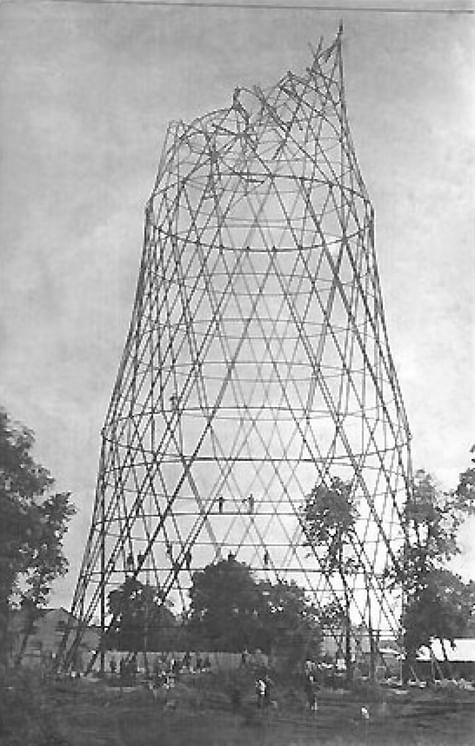

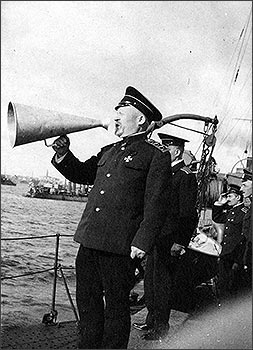

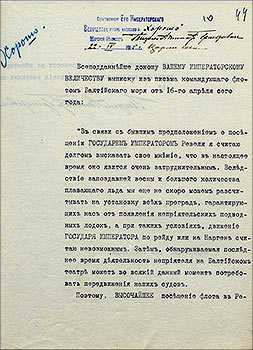

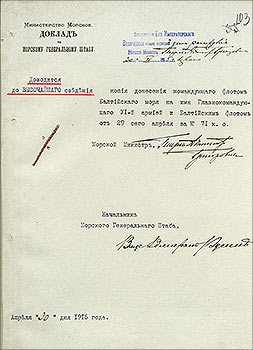

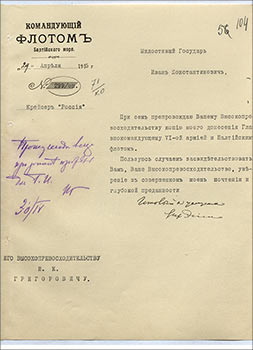

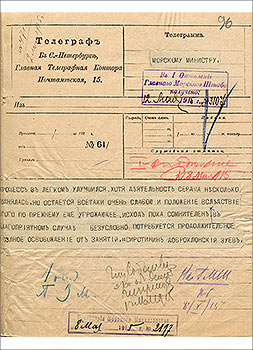

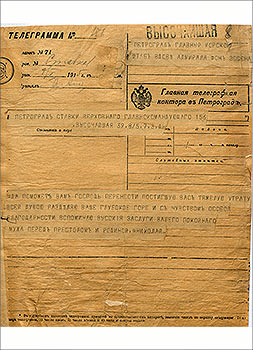

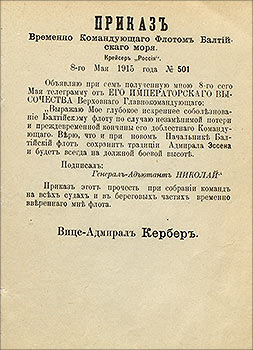

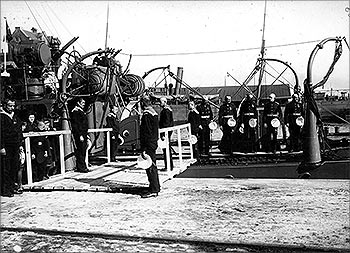

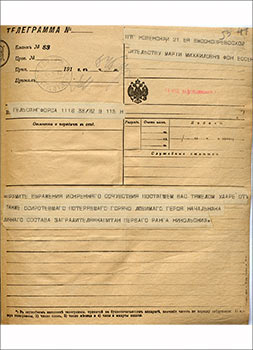

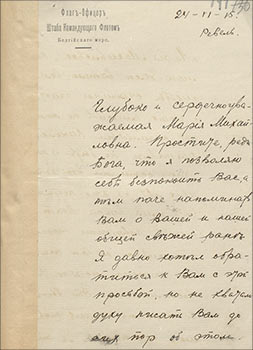

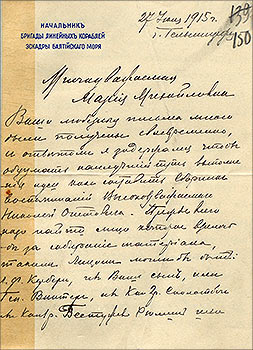

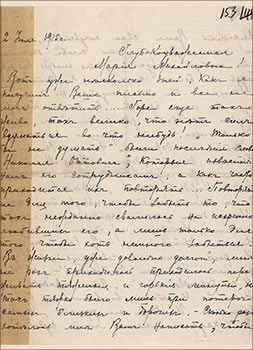

К истории личного архива адмирала Н.О. фон Эссена В специальной литературе неоднократно подчеркивалось значение в исторических исследованиях личных архивных фондов. Но их история изучается гораздо менее интенсивно по сравнению с фондами учреждений. Особенно это относится к собраниям документов государственных и военных деятелей. В настоящей работе мы попытаемся осветить судьбу архива адмирала Н.О. фон Эссена, ныне составляющего личный фонд 757 в Российском государственном архиве военно-морского флота. Командующий флотом Балтийского моря адмирал Николай Оттович фон Эссен скончался в Ревеле 7 мая 1915 года. В череде скорбных хлопот, связанных с проводами в последний путь этого выдающегося российского флотоводца, совершенно затерялись скромные усилия "Комиссии по пересмотру бумаг, оставшихся по смерти адмирала фон Эссена". Печальная обязанность разобрать документы, находившиеся на флагманском броненосном крейсере "Рюрик" в каюте покойного командующего, была возложена на чинов его штаба - генерал-майора В.А. Винтера, капитана 2 ранга князя М.Б. Черкасского, подполковника А.А. Мартьянова и капитана 2 ранга барона Р.Р. Мирбаха. "Бумаги" адмирала оказались исключительно делового содержания - различные официальные инструкции, наставления, правила, печатные приказы, оперативные планы. Комиссия справилась со своей задачей за один день 8 мая, составив две описи этих документов, переданных затем на хранение в Оперативную и Распорядительную части штаба флота. В дальнейшем они разделили судьбу всего огромного массива документов штаба командующего флотом Балтийского моря периода Первой мировой войны. Часть их в плановом порядке, через образованный в 1916 г. временный архив при флагманском историографе штаба флота, передали в Особый временный отдел Архива Морского министерства. Последний был создан тогда же по инициативе Исторической части Морского генерального штаба специально для сбора непосредственно в ходе боевых действий документов Великой войны. В сентябре 1918 г. при Морской академии учреждена Военно- морская историческая комиссия для составления истории войны на море 1914-1918 гг. (Мориском), и документы Особого временного отдела были переданы ей. Большая же часть документов штаба флота была вывезена из Гельсингфорса в Кронштадт во время знаменитого Ледового похода весной 1918 г. и сдана в архив Кронштадтского порта. В октябре 1920 г. заведующий Центральной регистратурой (архивом текущего делопроизводства) штаба Морских сил Балтийского моря К. Садовский среди прочего обнаружил там "... штаба комфлотом адм. Эссена... приблизительно 2000 дел в пачках перевязанных". Вскоре их перевезли в Петроград, в архив Морискома, а после его ликвидации в 1926 г. все материалы штаба Балтийского флота были переданы в секцию армии и флота Ленинградского исторического архива. Там документы, хранившиеся в каюте Н.О. фон Эссена на флагманском корабле, были выделены и включены в собрание личных документов адмирала. Отечественные военно-морские историки - современники фон Эссена прекрасно понимали значение его личного архива как "... важнейшего документального материала для биографии всем флотом любимого и глубокоуважаемого покойного командующего флотом, сыгравшего великую роль в создании флота на Балтийском море". Исполнявший обязанности начальника Исторической части МГШ и одновременно начальник Архива Морского министерства старший лейтенант А.И. Лебедев, к которому в конце мая 1915 г. поступили из штаба Балтийского флота описи документов, обнаруженных в каюте Н.О. фон Эссена, обратил внимание на то, что среди них нет эпистолярного наследия адмирала и вообще личных документов. Он узнал от капитана 2 ранга В.М. Альтфатера, что фон Эссен "вел постоянно, всю свою жизнь дневник". Излишне говорить, какую ценность представлял бы он для истории российского флота начала XX века. Вероятно именно по инициативе Лебедева морской министр И.К. Григорович тогда же обратился с письмом к вдове адмирала Марии Михайловне: "Узнав, что покойный супруг Ваш вел постоянно дневники, и глубоко чтя память Николая Оттовича, в целях всестороннего освещения его личности и значения его для флота, обращаюсь к Вам с покорнейшей просьбой не отказать в любезности предоставить на хранение в Морской генеральный штаб указанные дневники, а также официальные письма и документы, если таковые имеются". Министр обещал оставить семье копии дневников, а для разбора домашнего архива командировать начальника Исторической части. Надо полагать, что ответа на это обращение не последовало, поскольку 6 июня 1915 г. уже сам А.И. Лебедев написал письмо зятю фон Эссена лейтенанту Б.П. Страхову, женатому на старшей дочери покойного адмирала Марии Николаевне. Он просил сообщить, действительно ли адмирал вел дневники "и в утвердительном случае посодействовать предоставлению снять с них копии...". Служивший на "Рюрике" Страхов передал письмо сыну Николая Оттовича лейтенанту А.Н. фон Эссену, штурману базировавшейся в Ревеле британской подлодки Е-9. Антоний Николаевич ответил А.И. Лебедеву 8 июля: "Имею честь уведомить Вас, что часть дневников отца, а именно относящиеся к началу нынешней войны до момента смерти отца, находятся у меня, остальная же часть у моей матери. Вполне разделяя Ваше мнение о важности находящихся у меня документов, я, тем не менее, в настоящее время лишен возможности дать снять копии с них. По окончании войны я, а в случае моей смерти мои родные, передадим дневники адмирала в историческую часть для снятия копий". В сентябре 1917 г. командир подводной лодки "АГ-14" старший лейтенант А.Н. фон Эссен не вернулся вместе с ней из боевого похода. Забегая вперед скажем, что среди документов фонда 757 дневников Николая Оттовича нет. Совсем недавно один из его потомков Б. Додд- Эссен сообщил о том, что эти дневники, а также фотографии и письма хранились у родственниц адмирала и были изъяты при их аресте органами НКВД в 1936 г. в Москве. Таким образом известный из переписки 1915 г. факт существования дневников как будто бы получил подтверждение. На запрос дирекции РГАВМФ в 1998 г. из Центрального архива ФСБ пришел отрицательный ответ, но заметим, что поиск этих материалов весьма затруднен тем обстоятельством, что родственницы Эссена носили другие фамилии, которые до сих пор не установлены. При этом, на наш взгляд, существует опасность некоторой путаницы. В личном фонде адмирала хранятся его флагманские исторические журналы за 1906-1915 гг. по должностям начальника 1-го отряда минных судов, Соединенных отрядов, Действующего флота, командующего Морскими силами Балтийского моря Когда эти документы поступили на хранение в Мориском с журналов за 1907-1908 и 1914 гг. сняли машинописные копии, причем одна из них была озаглавлена как "Дневник". Не эти ли журналы, которые аккуратно вели в штабе фон Эссена, имелись ввиду в переписке 1915 года? Альтфатер явно знал о "дневниках" только понаслышке, родственники же покойного адмирала не отдали исторические журналы потому что он ими очень дорожил и даже хранил дома. Правда, в таком случае остается открытым вопрос с дневниками за период русско-японской войны, о которых сообщил потомок адмирала. Выше уже упоминалось, что с осени 1918 г. документы по истории Первой мировой войны на море концентрировал у себя Мориском. В феврале 1919 г. при нем для этого был создан специальный архивный отдел флота и морского ведомства. Туда и обратилась в декабре 1918 года Мария Николаевна Страхова, обеспокоенная судьбой части личного архива своего отца, который три с половиной года назад остался в распоряжении семьи покойного адмирала. К тому времени она уже была вдовой - в июне 1917 г. Б.П. Страхов пропал без вести на подлодке "Львица", с апреля 1918 г. работала переводчицей в МГШ. Оказалось, что в январе 1917 г. Мария Михайловна фон Эссен сдала имущество из своей петроградской квартиры на хранение в отдел ценных вещевых вкладов Ссудной казны, то есть городского ломбарда. Причины такого шага неизвестны, мы знаем лишь, что вдова адмирала уехала на Кавказ и возвратилась только в середине 1920-х гг. В "Описи имущества Марии Михайловны Эссен, находящегося в складах городского ломбарда на Тучковом буяне", среди мебели и домашних вещей, значились также 9 ящиков, 4 сундука, 2 тюка и 2 корзины. М.Н. Страхова писала: "Ценностей в смысле денег там особых нет, есть несколько монет, как помню старинных и вероятно несколько золотых, но мало, а затем: серебро фамильное, чарки отца, жетоны, надписи и немного женских драгоценных вещей. Чарки все дареные отцу боевыми товарищами... Дороже всего мне тетради и письма отца. Их надо все взять. ... Почти все, что там находится, связано так или иначе с отцом: его погоны, его оружие, его книги, его фотографии и проч.". С просьбой принять на хранение документы отца дочь фон Эссена обратилась в Мориском через своих знакомых - бывших морских офицеров, перешедших на службу советской власти. Непосредственно переписку по этому вопросу М.Н. Страхова вела с Н.В. Новиковым, известным военно-морским историком, в то время заведовавшим в комиссии сбором документов. Он прекрасно понимал важность сохранения личного архива покойного адмирала. В двадцатых числах января 1919 г. соответствующие отношения за подписью председателя Морискома профессора Н.Л. Кладо были разосланы во все инстанции, от которых зависело решение вопроса: Главное управление архивным делом, Центральную исполнительную коллегию по жилищным делам, Центральный контрольно-учетный отдел Совета народного хозяйства Петрограда. Кладо писал, что "Комиссия по исследованию и использованию опыта войны 1914-1918 гг. на море признала существенно важным для своих работ иметь в распоряжении и пользовании для исторических военно-морских научных целей архив умершего бывшего командующего во время войны Балтийским флотом Эссена.." и "ввиду срочности и научной необходимости иметь эти документы" просит разрешить их изъятие со склада ломбарда сотрудниками комиссии в присутствии М.Н. Страховой. Такое разрешение было получено, и 29 января 1919 г. Н.В. Новикову и А.И. Лебедеву, в то время управляющему 2 отделением III секции ЕГАФ, выдано удостоверение для "выемки" документов фон Эссена и перевозки их в архив Морискома, который размещался в здании бывшего Морского корпуса на 11-й линии Васильевского острова. Однако сделать это зимой 1919 г. не удалось, очевидно потому что Страхова, служившая в МГШ в Москве, не смогла приехать в Петроград. Тем не менее она не переставала интересоваться судьбой документов отца и в начале июля 1919 г., через служившего в МГШ бывшего офицера штаба Балтийского флота Гончарова, телеграммой сообщила Новикову, что срок хранения вещей в ломбарде истекает 15 числа. Для проезда из Москвы в Петроград требовалась специальная командировка, и Мария Николаевна хлопотала о получении таковой, однако это было весьма проблематично после увольнения ее из МГШ в марте 1919 г. по причине социального происхождения. Страхова с надеждой писала Н.В.Новикову: "Я полагаю, что моя "контрреволюционность" не должна служить препятствием иметь дело с Исторической комиссией?" Марии Николаевне хотелось самой разобрать архив отца и лично передать его в Мориском. Но на всякий случай она выслала доверенность для получения вещей из ломбарда своей двоюродной сестре, проживавшей в Петрограде. Страхова также высказала пожелание, чтобы "при вскрытии ящиков ради сохранения в целости всего важного для памяти отца" присутствовали сам Н.В.Новиков и лично известный ей служивший в Красном флоте бывший офицер штаба адмирала А.Н. Сполатбог, а также родственник фон Эссенов П.С. Чистяков. Очевидно в свой предыдущий приезд в Петроград, в декабре 1918 года, Мария Николаевна даже заняла под размещение архива и вещей отца комнату в квартире по соседству с двоюродной сестрой и просила выдать на нее охранное свидетельство. Можно утверждать, что сохранностью основной части личных документов адмирала Н.О. фон Эссена мы обязаны именно активности и настойчивости его старшей дочери. Со своей стороны Новиков делал все возможное в тогдашней ситуации. 16 июля 1919 г. главному комиссару Народного банка, в ведении которого находился отдел ценных вещевых вкладов, за подписью Н.Л. Кладо был направлен запрос, умело составленный уже поднаторевшими в общении с советскими органами сотрудниками Морискома. Из него следовало, что комиссия долгое время искала личные документы адмирала и обнаружила их местонахождение только что. "Не подлежит сомнению, сколь существенно необходимы для исторической работы комиссии документы, принадлежавшие перу одного из наиболее выдающихся наших флотоводцев, бывшего командующего флотом Балтийского моря в самом начале этой войны... Поэтому, ввиду необходимости для комиссии получить все бумаги покойного адмирала, а также основываясь на правительственном распоряжении... от 16 марта 1919 г., по которому даже национализированные и конфискованные материалы, относящиеся к области войны на море, должны быть переданы в распоряжение комиссии...", предлагалось выдать находящиеся в ломбарде вещи М.Н.Страховой "для выемки всего необходимого для комиссии". Состоялась ли передача вещей мы не знаем. Но документы фон Эссена в Мориском опять не попали. Советские власти отнесли их к разряду "документов, принадлежавших частным лицам, изъятым из сейфов бывших частных банков" и не подлежащих возврату. Правда в "Журнале для записи поступлений в архив Военно-морской исторической комиссии" значится, что 12 августа 1920 г. от М.Н.Страховой были приняты какие-то "документы адмирала Эссена", очевидно хранившиеся у родственников. Об этом косвенно свидетельствует наличие в личном фонде фон Эссена документов Б.П. Страхова, тогда же переданных его вдовой вместе с материалами ее отца. Вновь попытаться вернуть архив покойного адмирала Мария Николаевна смогла только два года спустя, когда изъятые из национализированных после революции хранилищ документы "историко-литературного характера" и личные стали возвращать владельцам по их заявлениям. Выяснилось, что бумаги фон Эссена были отправлены в Москву, в Отдел международных расчетов Валютного управления. Страхова вновь обратилась к Н.В. Новикову, и 9 августа 1922 г. в вышеуказанное учреждение была направлена бумага за подписью председателя Морискома, начальника Военно-морской академии М.А. Петрова с запросом о передаче архиву комиссии документов адмирала "... в составе его дневников, служебных документов, записок и прочих частных и личных материалов... ввиду большого значения этих материалов для научно-исторических работ". На этот раз ждать пришлось не более месяца и во второй половине сентября в Москву за "личным архивом бывшего комфлота Балтийского моря Н.О. Эссена" был командирован сотрудник Морискома, опытный архивист Н.Н. Алихов. 27 сентября 1922 г. комиссия наконец приняла на хранение "14 тетрадей, 210 снимков, 28 печатных произведений, 19 служебных и частных телеграмм, 22 бумаги, 200 частных писем". Вместе с поступившими ранее из штаба Балтфлота и от М.Н.Страховой материалами все это собрание, объединенное как "документы адмирала Эссена", 20 сентября 1929 г. было передано в военно-морскую секцию Ленинградского отделения Центрального исторического архива. Позднее она была переименована в Центральный государственный архив военно-морского флота, а собрание документов адмирала стало личным фондом 757. С тех пор его документы неоднократно использовались исследователями, некоторые из них опубликованы. |

|

Метки: эссен |

Дамское морское общество Марии Эссен активно занималось благотворительностью. |

This page was loaded апр 27 2019, 5:21 pm GMT.

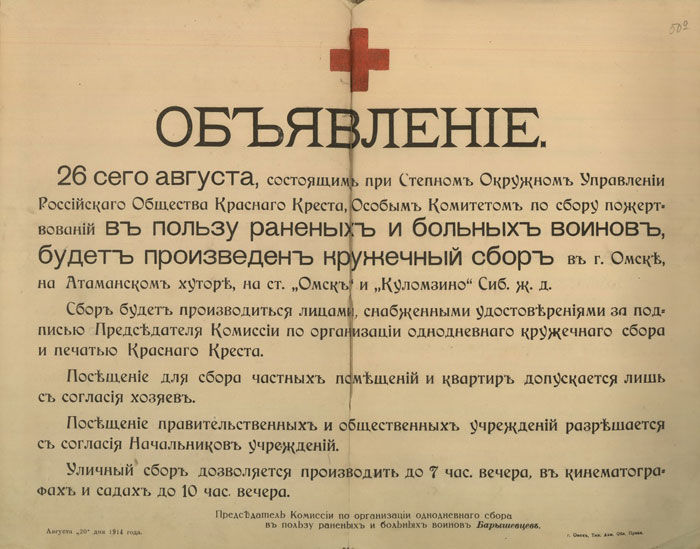

| Мой комментарий: Многие интересующиеся военно-морской тематикой знают о выдающемся адмирале, кумире адмирала Колчака, Николае Оттовиче Эссене. Как правило, с такими достойными людьми всегда рядом идут их достойные спутницы жизни. Таковой была и жена адмирала Н.О. Эссена -Мария Михайловна Эссен. "В ЭТУ ВОЙНУ НАШЕ ОБЩЕСТВО ПОМОГЛО ВСЕМ СЕМЬЯМ ПОГИБШИХ" Дамское морское общество Марии Эссен активно занималось благотворительностью. ВСТУПЛЕНИЕ России в войну с кайзеровской Германией в 1914 году было воспринято миллионами подданных Николая II с большим патриотическим подъемом. Не остались в стороне и женщины. Известно, что тысячи сестер милосердия, включая особ императорской фамилии, трудились в госпиталях как на фронте, так и в тылу. Десятки молодых женщин даже участвовали в боях. Впрочем, попытки формирования женских ударных батальонов в конечном счете успеха не имели. Жены офицеров российского императорского флота, проживавшие в Кронштадте и Петербурге, также не пожелали ос- таться безучастными к судьбе родины в тяжелую для нее годину Великой — как ее вскоре стали называть — войны. Они решили оказывать помощь семьям моряков «как призванных из запаса, так и состоящих уже на действительной службе». С этой целью была создана благотворительная организация под на- званием «Дамское морское общество», устав которого начальник Главного управления по делам местного хозяйства утвердил уже 7 августа 1914 года. Со- став действительных членов общества определялся «кругом морских дам», т.е. его членами могли быть жены морских офицеров, их матери и дочери. Учредительницей общества стала супруга командующего Морскими силами Балтийского моря адмирала Н.О. Эссена (1) Мария Михайловна Эссен. Она же предоставила свою квартиру для работы новой благотворительной организации. 4 сентября 1914 года на первом общем собрании членов общества был избран его совет, в который вошли М.М. Эссен (председатель), Н.А. Канина (казначей), Т.А. Бестужева-Рюмина, Р.Л. Глазенап, А.И. Григорова, М.К. Пил- кина и др. Секретарем совета стал мужчина — А.А. Литвинов.

|

|

| https://ganfayter.livejournal.com/160989.html | |

|

Метки: эссен благотворительность |

Генерал Лавр Корнилов |

Генерал Лавр Корнилов

Почему он не стал «спасителем Отечества» в 1917 году?

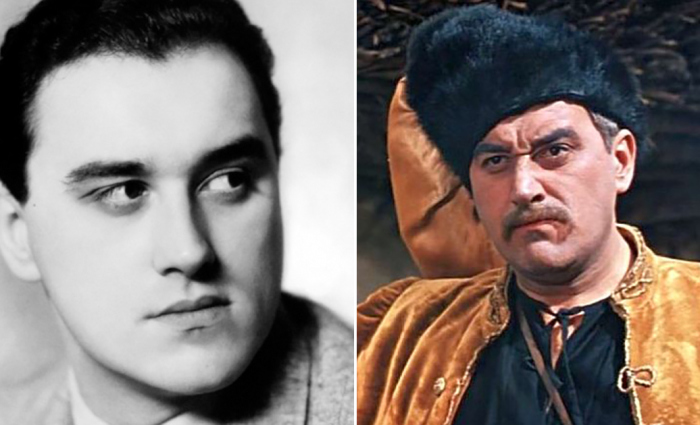

Казак, разведчик и боевой генерал

Лавр Георгиевич Корнилов родился в 1870 году в семье казака Семиреченского войска. Как и его ровесник Ленин, Корнилов имел ясно выраженные калмыцкие корни. В 1917 году эти люди стали непримиримыми политическими противниками.

Корнилов получил военное образование, блестяще закончил Академию Генерального штаба, знал несколько восточных языков, возглавлял научно-разведывательные экспедиции по Китаю и Индии, выдвинулся во время Русско-японской войны. Работал русским военным резидентом в Пекине. В Первую мировую войну вступил генерал-майором на посту начальника 48-й пехотной дивизии. Во время Великого отступления 1915 года попал в плен. Всероссийскую известность получил благодаря своему побегу из плена летом 1916 года.

Революционная карьера белогвардейского генерала

Вопреки усиленно распространявшейся про него большевиками легенде, Корнилов не был монархистом. В первые дни после Февральской революции он руководил арестом Царской семьи в Царском Селе. Сторонники Корнилова из числа правых говорили, что он тем самым уберёг Царскую семью от возможных эксцессов при аресте.

Временное правительство назначило его командующим Петроградским военным округом. Здесь он безуспешно протестовал против узаконения солдатских беспорядков, и правительство отправило его на фронт командовать 8-й армией. После провала наступления, предпринятого в июне 1917 года, Корнилов прославился тем, что восстановил в своей армии военно-полевые суды и расстрелы за дезертирство. Это сделало его имя ненавистным в левой среде, но популярным среди правых. Керенский, став премьер-министром и стремясь остановить развал армии и государства, назначил Корнилова 19 июля 1917 года Верховным Главнокомандующим.

Горячий патриот, наивный в политике

Правые круги усиленно выдвигали Корнилова на роль «спасителя Отечества». Корнилов выступал с программой введения военной диктатуры, предусматривавшей разгон Советов и доведение войны с Германией до победного конца.

Соратник Корнилова генерал Антон Деникин впоследствии упрекал русскую буржуазию в том, что она, подбив Корнилова на выступление против Временного правительства, по сути предала его, ничем не поддержав. Один из его доброжелателей говорил, что «Корнилов имел львиное сердце, но овечьи мозги». В доверие к Корнилову втёрлись тёмные личности, которые разжигали его вражду к Керенскому. В конце концов, 27 августа Керенский издал приказ об увольнении Корнилова от должности.

Неудавшийся мятеж

Корнилов не подчинился приказу, а выпустил воззвание к русским людям, призывая их помогать ему свергнуть Временное правительство, действующее якобы в сговоре с большевиками. Корнилов надеялся на движение к Петрограду казачьего конного корпуса. Но казаки ничего толком не знали и были распропагандированы по дороге советскими агитаторами.

Ни одна воинская часть, ни одна политическая партия не поддержала Корнилова. 30 августа он и группа его генералов-единомышленников была арестована в Ставке в Могилёве. Большевики лучше всех воспользовались разгромом мнимого мятежа и получили преобладание в Советах Петрограда и Москвы, что позволило им вскоре захватить власть.

Корнилова между тем продолжали чествовать правые круги. Вскоре после Октябрьского переворота арестованным «мятежникам» удалось бежать на Дон, где они положили начало белогвардейской Добровольческой армии, навсегда связанной с именем Корнилова. В бою с большевиками 31 марта 1918 года на окраине Екатеринодара «русская граната, направленная рукою русского человека, сразила великого русского патриота», как сказал об его гибели генерал Деникин.

Фотоматериал использован из свободного доступа Яндекс и является собственностью авторов.https://zen.yandex.ru/media/history_russian/genera...nilov-5c728cad57accc00b6dcaa5c

|

Метки: российская императорская армия корниловы |

Свита... |

[]

Свита...Часть III

- Dec. 26th, 2011 at 3:22 PM

Оригинал взят у

Идем дальше.

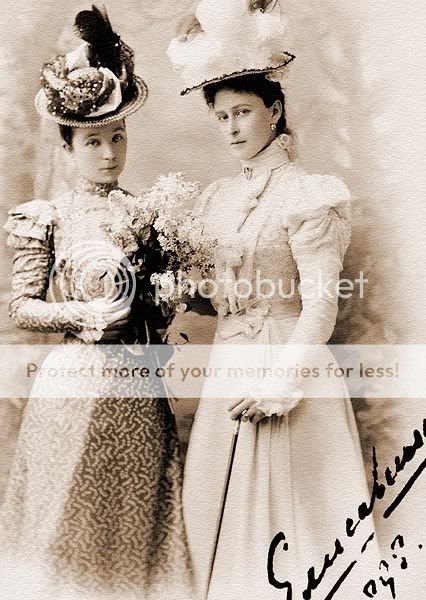

Мария Петровна Трубецкая, княжна (1870- 1954).

Назначена фрейлиной в 1891 году. У нее весьма интересная родословная. Самая младшая из семи детей князя Петра Никитича Трубецкого (1826-1880)(племянника известного декабриста Сергея Трубецкого) и светской львицы Елизаветы Эсперовны Белосельской-Белозерской (1834-1917). Существует знаменитый портрет Елизаветы Эсперовны кисти блистательного льстеца Винтергальтера. В свете княгиню Трубецкую звали 'Лизон' – она собирала в своем салоне дипломатов и политиков, вела переписку с Тьером, Пальмерстоном и Горчаковым и всячески изображала из себя гранд-даму, играющую важную политическую роль.

Старшая дочь Трубецких – Елена – вышла замуж за Павла Демидова – а их дочь Аврора стала матерью принца Павла Югославского. Вот такая интересная родословная коллизия – получается Мария Петровна была в родстве с Сербско-Югославской королевской семьей.

Фрейлиной Мария Петровна пробыла недолго, потому что в 1894 году – в Ильинском – стала женой графа Алексея Алексеевича Белевского-Жуковского, внебрачного сына великого князя Алексея Александровича от Александры Жуковской. Вот и еще один брачный союз 'внутри двора'. Граф Алексей состоял при своем дяде великом князе Сергее и позже стал его адъютантом. Я расскажу о нем и его семье позже – когда речь пойдет об адъютантах великого князя. Маруся и Алексей были очень любимы великокняжеской парой и те всегда привозили им подарки из заграничных путешествий. Сергей Александрович стал крестным отцом единственного сына Белевских – тоже Сергея…А Елизавета Федоровна в своем черновом завещании 1905 года 'отпишет' Марусе свои наручные часы.

Фото Марии Петровны и Алексея Алексеевича

В сумасшедшие революционные годы Мария Петровна с детьми покинет Россию и проживет оставшуюся жизнь во Франции – опубликует небольшие воспоминания о Елизавете Федоровне, будет читать лекции о последней царской семье. В общем – эмигрантское житье и последнее место упокоения – кладбище Сен-Женевьев-де-Буа.

Александра Николаевна Лобанова-Ростовская ,княжна (1868 -?). Фрейлина, оставившая по себе самые интересные воспоминания у современников. Мои уважаемые коллеги по ЖЖ уже не раз писали об этой веселой девушке

http://il-ducess.livejournal.com/129054.html

http://il-ducess.livejournal.com/174991.html?thread=3338383

http://ne-nai.livejournal.com/49328.html

Но кто она была и откуда?..О том, что в наши дни ее путают с двоюродной сестрой Людмилой – я уже рассказала. Между прочим – я с большим удивлением прочитала в Придворном Календаре -первоначально Александра была фрейлиной не Елизаветы Федоровны, а великой княгини Александры Георгиевны. То есть на свой пост она заступила в 1889 году – исполнять обязанности при юной жене великого князя Павла. В электронной описи ГАРФа - фонде греческой королевы Ольги – есть указание о наличии фотографии Групповая фотография с надписью "Александра", дочь Ольги Константиновны, "фафочка" и два мужчины с датой 1890 год. Можно легко догадаться, что Фафочка – это Фафка…

Кстати, я вдруг задумалась о происхождении прозвища Александры Николаевны. Моя версия – Фафка – это детское шепелявое произношение уменьшительного имени Сашка – может кто-то из братьев-сестер Александры (а может и она сама) не мог произнести имя правильно. В конце концов – так часто рождаются прозвища. Вон мать бывшего румынского короля Елена Греческая среди родни была известна как Sitta…потому что в детстве ее брат не мог хорошо произносить слово sister .

Теперь о родословной. Лобановы- Ростовские очень примечательный род в истории России – в 19 веке тесно связанный с дипломатическими кругами. Хорошо известен князь Алексей Борисович – дипломат, посол, министр иностранных дел. Многие женщины из этого ряда выходили замуж за дипломатов. Две тетки Александры Николаевны таким образом нашли мужей. Собственная сестра Фафки – Ольга – первым браком была за секретарем при российском посольстве в Португалии, а вторым за британским посланником при различных дворах сэром Эджертоном…

Обратимся к семье Александры. Ее родителями были князь Николай Алексеевич Лобанов-Ростовский (1826 -1887) и Анна Ивановна Шаблыкина (1837-после 1907) (в первом браке Шеншина). Родословный сборник Руммеля указывает, что у них было 8 детей – 4 сына и 4 дочери. Фафка – третья дочь. В дальнейшем их семью прославит самый старший брат Алексей (Шталмейстер Высочайшего Двора, действительный статский советник, член Государственного Совета)и старшая сестра Ольга – она же леди Эджертон – которая откроет в 1919 году модный дом Paul Caret в Лондоне, чтобы помочь нуждающимся русским эмигранткам…Кстати, самая младшая сестра – Люба – выйдет замуж за американца – профессора истории Калифорнийского университета James B. Landfield. Воистину – Лобановы – семья интернациональная.

В 1892 году Фафка становится фрейлиной Елизаветы Федоровны – видимо, после смерти Александры Георгиевны великокняжеская чета не распрощалась со всеми приближенными великого князя Павла и его покойной жены, а оставила при своем дворе. Тем более, судя по отзывам современников, Фафка была популярным персонажем в их окружении. Она часто сопровождала великокняжескую пару в заграничных путешествиях в 1890е годы…По каким причинам она покинула службу в 1902 году – неясно. Замуж она не выходила. Возможно – стала жить вместе с семьей старшей сестры Ольги – в Риме, а затем в Лондоне. Воспоминания Феликса Юсупова о болтливой Фафке на выставке ювелирного искусства в Лондоне относятся аж к 1935 году! Как видно, характером Фафка не изменилась даже в преклонные годы – в 1935 году ей было уже 67 лет…

Делаем справедливое заключение, что Александра Николаевна пережила революционные годы – может и за пределами России – и, скорее всего, продолжала жить у сестры Ольги Эджертон, которая еще в 1916 году потеряла и сына, и мужа. Косвенное тому доказательство – запись в дневнике императрицы Марии Федоровны от 5 июня 1919 года (она недавно приехала в Англию и жила в Лондоне, после всех жутких лет ‘заточения’ в Крыму):

'…Затем приняла Хюне с женой, а потом – леди Эджертон и ее сестру Тафку, которую я никогда бы не узнала с этой чудовищной шляпкой на голове. Вид у нее весьма привлекательный, только уж очень она большая'.

Понятно, что Тафка это Фафка – императрица спутала прозвище (немудрено, учитывая сколько лиц и фамилий ей встречались в течение жизни).

Интересно, что в своем черновом завещании Елизавета Федоровна не упомянула Фафку – там есть имена Маруси Белевской, Китти Струковой и Софьи Шаховской, а также графини Олсуфьевой. О Фафке ни слова. Но среди современников княжна оставила неплохую память.

Когда она умерла и как складывалась ее жизнь в 1902-1935 гг и после 1935 года – найти не удалось. Надеюсь, данные о ней есть где-то в генеалогиях, написанных эмигрантами и вышедших на Западе в 1950е и далее – годы. Мои ручки пока не дотянулись до этих томов.

Теперь - фотографии княжны с великой княгиней и среди Романовых и прочих лиц. Чтобы не повторять фото из постов моих друзей – выставлю пару других. Но не удержусь от соблазна еще раз напомнить вот это групповое фото из Франценсбада 1896 года:

Фафка сидит внизу. А рядом с великим князем Сергеем наверняка ее сестра – Ольга. Фамильное сходство налицо.

Фафка сидит внизу. А рядом с великим князем Сергеем наверняка ее сестра – Ольга. Фамильное сходство налицо.

Фафка с великой княгиней.

А здесь групповое фото из Ильинского образца 1896 года – послекоронационный отдых царственных особ в великокняжеском имении. Фафка –самая крайняя слева.

Ну вот...на сегодня все)). To be continued...

Tags:

|

Метки: романовы фрейлины трубецкие лобановы-ростовские |

Мария Николаевна фон Эссен р. 12 ноябрь 1896 ум. 27 май 1971 |

Мария Николаевна фон Эссен р. 12 ноябрь 1896 ум. 27 май 1971

Запись:738155

Полное дерево

Поколенная роспись

| Род | Эссены |

| Пол | женщина |

| Полное имя от рождения |

Мария Николаевна фон Эссен |

| Родители

♂ Николай Оттович фон Эссен [Эссены] р. 11 декабрь 1860 ум. 7 май 1915 ♀ Мария Михайловна Васильева [Васильевы] р. 20 июнь 1862 ум. 3 декабрь 1929 |

|

События

12 ноябрь 1896 рождение:

брак: ♂ Борис Петрович Страхов [Страховы] р. 15 июль 1886 ум. 1917

27 май 1971 смерть:

Заметки

В мае 1904 г. она с отличием окончила Санкт-Петербургское Училище ордена Св. Екатерины, причем была «при выпуске Всемилостивейше награждена шифром», то есть пожалована во фрейлины. В 1917 – 1919 служила в Морском ГШ. Уволена 20. 03. 1919 за «контрреволюционность». Умерла в окрестностях г. Нью-Йорк.

Ближайшие предки и потомки

Деды

♂ Отто Васильевич (Отто Вильгельм) фон Эссен

рождение: 27 январь 1828

титул: барон

брак: ♀ Любовь Алексеевна Дружинина

смерть: 16 февраль 1876, Санкт-Петербург

брак: ♂ Отто Васильевич (Отто Вильгельм) фон Эссен

смерть: 23 октябрь 1906, Санкт-Петербург

Деды

Родители

рождение: 17 январь 1871, с

смерть: 17 май 1908

♂ Антон (Антоний) Оттович фон Эссен

рождение: 21 сентябрь 1863, Санкт-Петербург

брак: ♀ Наталья Александровна Штольценвальд

смерть: 1919, Киев

рождение: 11 декабрь 1860, Санкт-Петербург, Российская империя

брак: ♀ Мария Михайловна Васильева

титул: барон

смерть: 7 май 1915, Ревель

рождение: 20 июнь 1862

брак: ♂ Николай Оттович фон Эссен

смерть: 3 декабрь 1929

Родители

== 3 ==

♂ Антоний Николаевич фон Эссен

рождение: 29 июль 1888

смерть: сентябрь 1917

рождение: 29 март 1892

брак: ♂ Владимир Владимирович Дитерихс

смерть: 16 декабрь 1963

рождение: 4 январь 1897

смерть: 1941

рождение: 15 июль 1886

брак: ♀ Мария Николаевна фон Эссен

смерть: 1917

рождение: 12 ноябрь 1896

брак: ♂ Борис Петрович Страхов

смерть: 27 май 1971

== 3 ==

|

Метки: эссен васильевы страховы |

История любви. История лжи |

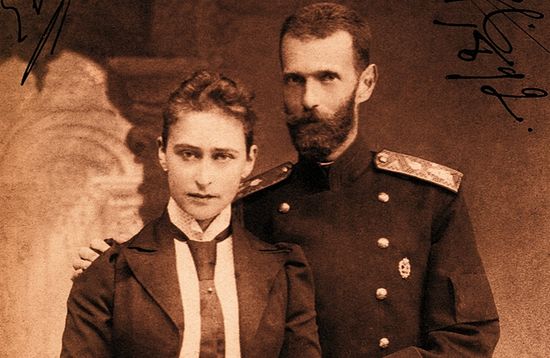

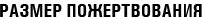

Елизавета Федоровна и Сергей Александрович Романовы

История любви. История лжи

Источник: Фома.Ru

Елизавета Федоровна и Сергей Александрович Романовы

Елизавета Федоровна и Сергей Александрович Романовы

Принято считать, что великая княгиня и великий князь состояли в «белом браке» (т. е. жили как брат с сестрой). Это неправда: они мечтали о детях, особенно Сергей Александрович. Принято считать, что Елизавета Федоровна была кротким и тихим ангелом. И это неправда. Ее волевой характер и деловые качества давали о себе знать с детства. Говорили, что великий князь порочен и имеет нетрадиционные наклонности, — снова неправда. Даже всесильная английская разведка не нашла в его поведении ничего более «предосудительного», чем чрезмерная религиозность.

Сегодня личность великого князя Сергея Александровича Романова или остается в тени его великой жены — преподобномученицы Елизаветы Федоровны, или опошляется — как, например, в фильме «Статский советник», где генерал-губернатор Москвы предстает очень неприятным типом. А между тем во многом именно благодаря великому князю Елизавета Федоровна стала той, какой мы ее знаем: «великой Матушкой», «ангелом-хранителем Москвы».

Оклеветанный при жизни, почти позабытый после смерти, Сергей Александрович заслуживает того, чтобы быть открытым заново. Человек, усилиями которого появилась Русская Палестина, а Москва стала образцовым городом; человек, всю жизнь несший крест неизлечимой болезни и крест бесконечной клеветы; и христианин, который причащался до трех раз в неделю — при всеобщей практике делать это раз в год на Пасху, для которого вера во Христа была стержнем жизни. «Дай мне Бог быть достойной водительства такого супруга, как Сергий», — писала Елизавета Федоровна после его убийства…

Об истории великой любви Елизаветы Федоровны и Сергея Александровича, а также об истории лжи о них — наш рассказ.

Имя великого князя Сергея Александровича Романова произносится сегодня, как правило, только в связи с именем его жены, преподобномученицы Елизаветы Федоровны. Она действительно была выдающейся женщиной с необыкновенной судьбой, но князь Сергей, оставшийся в ее тени, оказывается, как раз играл в этой семье первую скрипку. Их брак не раз пытались очернить, назвать безжизненным или фиктивным, в конце концов, несчастным, или, наоборот, идеализировали. Но эти попытки неубедительны. После гибели мужа Елизавета Федоровна сожгла свои дневники, но сохранились дневники и письма Сергея Александровича, они и позволяют нам заглянуть в жизнь этой исключительной семьи, тщательно оберегаемую от посторонних взглядов.

НЕ ТАКАЯ ПРОСТАЯ НЕВЕСТА

Решение о женитьбе было принято в нелегкое для великого князя Сергея Александровича время: летом 1880 года скончалась его мать, Мария Александровна, которую он обожал, а меньше чем через год, бомба народовольца Игнатия Гриневицкого оборвала жизнь его отца, императора Александра II. Пришло время ему вспомнить слова воспитательницы, фрейлины Анны Тютчевой, которая писала молодому князю: «По вашей натуре Вам надо быть женатым, Вы страдаете в одиночестве». У Сергея Александровича действительно было несчастное свойство углубляться в себя, заниматься самоедством. Ему нужен был близкий человек… И он такого человека нашел.

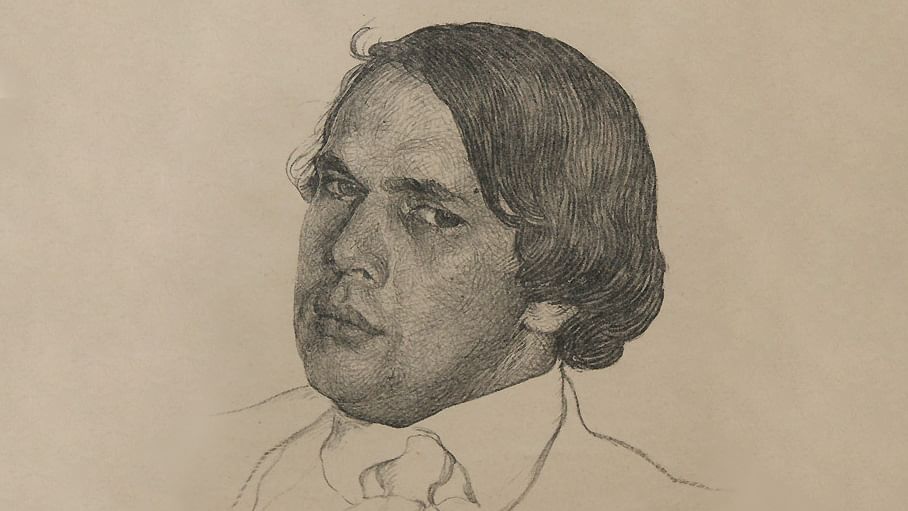

Великий князь Сергей Александрович. 1861

Великий князь Сергей Александрович. 1861

1884 год. Элла — одна из красивейших невест Европы. Сергей — один из самых завидных женихов, пятый сын императора Александра II Освободителя. Судя по дневникам, впервые они встретились, когда великая герцогиня Гессенская и Рейнская Алиса-Мод-Мэри, супруга Людвига IV, была на последних месяцах беременности будущей супругой великого князя. Сохранилась фотография, где она сидит вместе с заехавшей в Дармштадт российской императрицей Марией Александровной и ее семилетним сыном Сергеем. Когда российское венценосное семейство возвращалось в Россию из своего путешествия по Европе, они снова заехали к родственникам в Дармштадт, и маленькому великому князю позволили присутствовать при купании новорожденной Эллы — его будущей жены.

Почему Сергей сделал выбор именно в пользу Елизаветы, ускользнуло от внимания его родных и воспитателей. Но выбор был сделан! И хотя Элла и Сергей оба испытывали сомнения, в конце концов, в 1883 году миру было объявлено об их помолвке. «Я дал своё согласие не колеблясь, — сказал тогда отец Эллы, великий герцог Людвиг IV. — Я знаю Сергея с детского возраста; вижу его милые, приятные манеры и уверен, что он сделает мою дочь счастливой».

Сын российского императора взял в жены провинциальную немецкую герцогиню! Вот привычный взгляд на эту блестящую пару — и тоже миф. Не так просты были Дармштадтские герцогини. Елизавета и Александра (ставшая последней российской императрицей) — родные внучки по матери королевы Виктории, с 18 лет и до кончины в старости — бессменной правительницы Великобритании (императрицы Индии с 1876 года!), человека строгой морали и железной хватки, при которой Британия достигла своего расцвета. Официальный титул Елизаветы Федоровны, перешедший всем гессенским принцессам, — герцогиня Великобританская и Рейнская: они принадлежали, ни больше ни меньше, к роду, правившему на тот момент третьей частью суши. И этот титул — по всем правилам этикета — унаследовали от матери, императрицы Александры Федоровны дочери последнего российского императора Николая II.

Таким образом, с британской короной Романовы породнились благодаря Алисе Гессенской — как и ее мать Виктория, необыкновенно сильной женщине: выйдя замуж за немецкого герцога, Алиса вынуждена была столкнуться с привередливостью немцев, не очень охотно принимавших английскую принцессу. Тем не менее однажды она на протяжении девяти месяцев возглавляла парламент; развернула широкую благотворительную деятельность — основанные ею богадельни действуют в Германии по сей день. Ее хватку унаследовала и Элла, и впоследствии ее характер даст о себе знать.

А пока Елизавета Дармштадтская, хоть и чрезвычайно благородная и образованная, но несколько ветреная и впечатлительная молодая особа, обсуждает магазины и красивые безделушки. Подготовка к их с Сергеем Александровичем свадьбе держалась в строжайшей тайне, и вот летом 1884 года девятнадцатилетняя гессенская принцесса прибыла в украшенном цветами поезде в столицу Российской империи.

«ОН ЧАСТО ОТНОСИЛСЯ К НЕЙ, КАК ШКОЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ…»

Принцесса Гессенская и Великобританская Элла. Начало 1870-х гг.

Принцесса Гессенская и Великобританская Элла. Начало 1870-х гг.

На публике Елизавета Федоровна и Сергей Александрович были, в первую очередь, высокопоставленными особами, возглавляли общества и комитеты, а их человеческие отношения, их взаимная любовь и привязанность держались в тайне. Сергей Александрович прилагал все усилия к тому, чтобы внутренняя жизнь семьи не становилась достоянием общественности: у него было множество недоброжелателей. Из писем мы знаем больше, чем могли знать современники Романовых.

«Он рассказывал мне о своей жене, восхищался ей, хвалил ее. Он ежечасно благодарит Бога за свое счастье», — вспоминает князь Константин Константинович, его родственник и близкий друг. Великий князь действительно обожал свою жену — он любил дарить ей необыкновенные драгоценности, делать ей маленькие подарки по поводу и без. Обходясь с ней временами строго, в ее отсутствие он не мог нахвалиться Елизаветой. Как вспоминает одна из его племянниц (в будущем — королева Румынии Мария), «дядя часто был резок с ней, как и со всеми другими, но поклонялся ее красоте. Он часто относился к ней, как школьный учитель. Я видела восхитительную краску стыда, которая заливала ее лицо, когда он бранил ее. „Но, Серж…“ — восклицала она тогда, и выражение ее лица было подобно лицу ученицы, уличенной в какой-нибудь ошибке».

«Я чувствовала, как Сергей желал этого момента; и я знала много раз, что он страдал от этого. Он был настоящим ангелом доброты. Как часто он мог бы, коснувшись моего сердца привести меня к перемене религии, чтобы сделать себя счастливым; и никогда, никогда он не жаловался… Пусть люди кричат обо мне, но только никогда не говори и слова против моего Сергея. Стань на его сторону перед ними и скажи им, что я обожаю его, а также и мою новую страну и что таким образом научилась любить и их религию…»

Из письма Елизаветы Федоровны брату Эрнесту о перемене религии

Вопреки распускаемым тогда слухам, это был по-настоящему счастливый брак. В день десятилетия супружеской жизни, которое пришлось на разгар Русско-японской войны, князь записал в дневнике: «С утра я в церкви, жена — на складе*. Господи, за что мне такое счастье?» (Склад пожертвований в пользу воинов, организованный при содействии Елизаветы Федоровны: там шили одежду, заготавливали бинты, собирали посылки, формировали походные церкви. — Ред.)

Их жизнь действительно была служением с максимальной отдачей всех сил и способностей, но об этом мы еще успеем сказать.

Что же она? В письме к брату Эрнесту Элла называет мужа «настоящим ангелом доброты».

Великокняжес-кая чета в гостях у дармштадтских родственников. Великая княгиня Елизавета Федоровна — вторая справа; вторая слева — принцесса Алиса, будущая императрица Александра Федоровна

Великокняжес-кая чета в гостях у дармштадтских родственников. Великая княгиня Елизавета Федоровна — вторая справа; вторая слева — принцесса Алиса, будущая императрица Александра Федоровна

Великий князь стал во многом учителем своей супруги, очень мягким и ненавязчивым. Будучи на 7 лет старше, он действительно в большой степени занимается ее образованием, учит русскому языку и культуре, знакомит с Парижем, показывает ей Италию и берет ее в поездку на Святую землю. И, судя по дневникам, великий князь не переставал молиться, надеясь, что когда-нибудь жена разделит с ним главное в его жизни — его веру и Таинства Православной Церкви, к которой он принадлежал всей душой.

«После 7 долгих лет счастливой нашей супружеской жизни <…> мы должны начать совершенно новую жизнь и оставить нашу уютную семейную жизнь в городе. Мы должны будем так много сделать для людей там, и в действительности мы будем там играть роль правящего князя, что будет очень трудным для нас, так как вместо того, чтобы играть такую роль, мы горим желанием вести тихую личную жизнь».

Из письма Елизаветы Федоровны отцу, великому герцогу Гессенскому, о назначении супруга на пост генерал-губернатора Москвы

Необыкновенная религиозность — черта, отличавшая великого князя с детства. Когда семилетнего Сергея привезли в Москву и спросили: чего бы тебе хотелось? — он ответил, что самое его заветное желание — попасть на архиерейскую службу в Успенский собор Кремля.

Сергей Александрович и Елизавета Федоровна на Святой земле. Гефсимания, храм святой Марии Магдалины, 1888

Сергей Александрович и Елизавета Федоровна на Святой земле. Гефсимания, храм святой Марии Магдалины, 1888

Впоследствии, когда взрослым молодым человеком он встречался во время поездки по Италии с Папой Римским Львом XIII, тот поражался знанию великим князем церковной истории — и даже велел поднять архивы, чтобы проверить озвученные Сергеем Александровичем факты. Записи в его дневниках всегда начинались и заканчивались словами: «Господи, помилуй», «Господи, благослови». Он сам решал, чтó из церковной утвари следует привезти на освящение храма святой Марии Магдалины в Гефсимании (тоже его детище) — блестяще зная как богослужение, так и всю его атрибутику! И, кстати, Сергей Александрович был первым и единственным из великих князей дома Романовых, кто за свою жизнь трижды совершил паломничество на Святую землю. Причем первое отважился проделать через Бейрут, что было крайне трудно и далеко не безопасно. А во второе взял с собой жену, в то время еще протестанку…

«БЫТЬ ОДНОЙ ВЕРЫ С СУПРУГОМ — ПРАВИЛЬНО»

В их родовом имении Ильинском, где Сергей Александрович и Елизавета Федоровна провели счастливейшие дни своей жизни, начиная с медового месяца, сохранился храм, теперь он снова действует. По преданию, именно здесь присутствовала на своем первом православном богослужении тогда еще протестантка Элла.

Елизавете Федоровне по статусу было необязательно менять вероисповедание. Пройдет 7 лет после замужества, прежде чем она напишет: «Мое сердце принадлежит Православию». Злые языки говорили, что к принятию новой веры Елизавету Федоровну активно подталкивал ее супруг, под чьим безусловным влиянием она находилась всегда. Но, как писала отцу сама великая княгиня, муж «никогда не старался принудить меня никакими средствами, предоставляя все это совершенно одной моей совести». Все, что он делал, — мягко и деликатно знакомил ее со своей верой. И сама княгиня очень серьезно подошла к этому вопросу, изучая Православие, присматриваясь к нему очень внимательно.

Великая княгиня Елизавета Федоровна за занятиями живописью. Конец 1880-х гг

Великая княгиня Елизавета Федоровна за занятиями живописью. Конец 1880-х гг

Приняв, наконец, решение, Элла первым делом пишет своей влиятельной бабушке королеве Виктории — они всегда были в добрых отношениях. Мудрая бабушка отвечает: «Быть со своим супругом одной веры — это правильно». Совсем не столь благосклонно принял решение Елизаветы Федоровны ее отец, хотя трудно придумать более ласковый и тактичный тон и более искренние слова, какими Элла умоляла «дорогого Папу» о благословении на решение перейти в Православие:

« … Я все время думала и читала и молилась Богу — указать мне правильный путь, и пришла к заключению, что только в этой религии я могу найти всю настоящую и сильную веру в Бога, которую человек должен иметь, чтобы быть хорошим христианином. Это было бы грехом оставаться так, как я теперь — принадлежать к одной Церкви по форме и для внешнего мира, а внутри себя молиться и верить так, как и мой муж ‹…› Я так сильно желаю на Пасху причаститься Св. Тайн вместе с моим мужем…»

Герцог Людвиг IV не ответил дочери, но против своей совести она пойти не смогла, хотя признавалась: «Я знаю, что будет много неприятных моментов, так как никто не поймет этого шага». Так, к неописуемому счастью супруга, пришел день, когда они смогли вместе причаститься. И третье, последнее в его жизни, путешествие на Святую землю уже совершили вместе — во всех смыслах.

90 ОБЩЕСТВ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ

Великий князь был одним из инициаторов создания и до самой гибели — председателем Императорского Православного Палестинского общества, без которого сегодня невозможно представить себе историю русского паломничества на Святую землю! Став во главе Общества в 1880-х годах, он умудрился открыть в Палестине 8 подворий Русской Православной Церкви, 100 школ, где арабских детей обучали русскому языку и знакомили с Православием, построить в честь матери храм Марии Магдалины — вот неполный перечень его дел, причем осуществлялось все это довольно тонко и хитро. Так, иногда князь выделял деньги на строительство, не дожидаясь оформления разрешительной документации, так или иначе обходил множество препятствий. Существует даже предположение, что его назначение в 1891 году генерал-губернатором Москвы — хитроумная политическая интрига, придуманная разведками недовольных Англии и Франции, — кому понравится «хозяйничание» России на территории их колоний? — и имевшая своей целью отстранение князя от дел на Святой земле. Как бы то ни было, расчеты эти не оправдались: князь, кажется, только удвоил свои усилия!

Трудно представить, насколько деятельными людьми были супруги, сколько они успели сделать за свою, в общем, недолгую жизнь! Он возглавлял или был попечителем около 90 обществ, комитетов и других организаций, причем находил время принимать участие в жизни каждого из них. Вот лишь некоторые: Московское архитектурное общество, Дамское попечительство о бедных в Москве, Московское филармоническое общество, Комитет по устройству при Московском университете Музея изящных искусств имени императора Александра III, Московское археологическое общество. Он состоял почетным членом Академии наук, Академии художеств, Общества художников исторической живописи, Московского и Петербургского университетов, Общества сельского хозяйства, Общества любителей естествознания, Русского музыкального общества, Археологического музея в Константинополе и Исторического музея в Москве, Московской духовной академии, Православного миссионерского общества, Отдела распространения духовно-нравственных книг.

С 1896 года Сергей Александрович — командующий Московским военным округом. Он же — председатель Императорского Российского Исторического музея. По его инициативе был создан Музей изобразительных искусств на Волхонке — в основу его экспозиции великий князь заложил шесть собственных коллекций.

Дворец в Ильинском. 1900-е гг.

Дворец в Ильинском. 1900-е гг.

«Отчего я всегда чувствую глубоко? Отчего я не таков, как все другие, не весел, как все? Я до глупости углубляюсь во все и вижу иначе — мне самому совестно, что я до того старообразен и не могу быть, как вся „золотая молодежь“, весел и беспечен».

Из дневника великого князя Сергея Александровича

Став в 1891 году генерал-губернатором Москвы — а это означало попечение не только о Москве, но и о десяти прилегающих к ней губерниях — он развернул невероятную деятельность, задавшись целью сделать город равным европейским столицам. Москва при нем стала образцовой: чистая, аккуратная брусчатка, городовые, выставленные в зоне видимости друг друга, все коммунальные службы работают идеально, порядок везде и во всем. При нем налажено электрическое освещение улиц — построена центральная городская электростанция, возведен ГУМ, отреставрированы башни Кремля, построено новое здание Консерватории; при нем по первопрестольной стал ходить первый трамвай, открылся первый общедоступный театр, а центр города был приведен в идеальный порядок.

Благотворительность, которой занимались Сергей Александрович и Елизавета Федоровна, не была ни показной, ни поверхностной. «Правитель должен быть благословением своего народа», — часто повторял отец Эллы, и он сам, и его жена, Алиса Гессенская, этому принципу старались следовать. Их дети с малолетства были приучены помогать людям, невзирая на ранги — к примеру, каждую неделю ходили в больницу, где дарили цветы тяжелобольным, ободряли их. Это вошло в их кровь и плоть, точно так же воспитывали своих детей Романовы.

Даже отдыхая в своем подмосковном имении Ильинском, Сергей Александрович и Елизавета Федоровна продолжали принимать просьбы о помощи, об устройстве на работу, о пожертвовании на воспитание сирот — все это сохранилось в переписке управляющего двором великого князя с разными людьми. Однажды пришло письмо от девушек-наборщиц частной типографии, осмелившихся просить позволить им спеть на Литургии в Ильинском в присутствии великого князя и княгини. И эта просьба была исполнена.

В 1893 году, когда в Центральной России бушевала холера, в Ильинском открылся временный медпункт, где осматривали и при необходимости срочно оперировали всех нуждающихся в помощи, где крестьяне могли остаться в специальной «избе для изоляции» — как в стационаре. Медпункт просуществовал с июля по октябрь. Это — классический пример того служения, которым всю жизнь занимались супруги.

«БЕЛЫЙ БРАК», КОТОРОГО НЕ БЫЛО

Принято считать, что Сергей и Елизавета намеренно вступили в так называемый «белый брак»: решились не иметь детей, а посвятить себя служению Богу и людям. Воспоминания близких и дневники свидетельствуют о другом.

«Как бы я хотел иметь детей! Для меня не было бы большего рая на земле, будь у меня собственные дети», — пишет в письмах Сергей Александрович. Сохранилось письмо императора Александра III жене, императрице Марии Федоровне, где он пишет: «Как жаль, что Элла и Сергей не могут иметь детей». «Из всех дядьев мы более всего боялись дядю Сергея, но, несмотря на это, он был нашим фаворитом, — вспоминает в дневниках племянница князя Мария. — Он был строг, держал нас в благоговейном страхе, но он любил детей… Если имел возможность, приходил, чтобы проследить за купанием детей, укрыть одеялом и поцеловать на ночь…»

Супруги великий князь Сергей Александрович и великая княгиня Елизавета Федоровна. 1884 Сергей Александрович и Елизавета Федоровна в год свадьбы. Вопреки распространенному мнению, они не жили в т. н. «белом браке»: великий князь мечтал о детях. «Должно быть, не суждено нам иметь полного счастья на земле, — писал он своему брату Павлу. — Если б я имел бы детей, то мне кажется, для меня был бы рай на нашей планете, но Господь именно этого не хочет — Его пути неисповедимы!»

Супруги великий князь Сергей Александрович и великая княгиня Елизавета Федоровна. 1884 Сергей Александрович и Елизавета Федоровна в год свадьбы. Вопреки распространенному мнению, они не жили в т. н. «белом браке»: великий князь мечтал о детях. «Должно быть, не суждено нам иметь полного счастья на земле, — писал он своему брату Павлу. — Если б я имел бы детей, то мне кажется, для меня был бы рай на нашей планете, но Господь именно этого не хочет — Его пути неисповедимы!»

Великому князю было дано воспитать детей — но не своих, а брата Павла, после трагической гибели при преждевременных родах его жены, греческой принцессы Александры Георгиевны*. Непосредственными свидетелями шестидневной агонии несчастной женщины были хозяева имения Сергей и Елизавета. Убитый горем Павел Александрович несколько месяцев после трагедии был не в состоянии ухаживать за своими детьми — малолетней Марией и новорожденным Дмитрием, и эту заботу целиком и полностью взял на себя великий князь Сергей Александрович. Он отменил все планы и поездки и остался в Ильинском, участвовал в купании новорожденного — который, кстати, и выжить-то не должен был по единогласному мнению врачей, — сам обкладывал его ватой, не спал ночами, заботясь о маленьком князе. Интересно, что в дневник Сергей Александрович записывал все важные события из жизни своего подопечного: первый прорезавшийся зуб, первое слово, первый шаг. А после того как брат Павел вопреки воле императора вступил в брак с женщиной, не принадлежавшей к аристократическому роду, и был изгнан из России, его детей, Дмитрия и Марию, окончательно взяли на попечение Сергей и Елизавета.

Почему Господь не дал супругам собственных детей — Его тайна. Исследователи предполагают, что бездетность великокняжеской пары могла быть следствием тяжелой болезни Сергея, которую он тщательно скрывал от окружающих. Это еще одна малоизвестная страница жизни князя, которая совершенно меняет привычные для многих представления о нем.

ЗАЧЕМ ЕМУ КОРСЕТ?

Холодность характера, замкнутость, закрытость — обычный список обвинений против великого князя.

К этому еще добавляют: гордец! — из-за его чересчур прямой осанки, придававшей ему надменный вид. Если бы знали обвинители князя, что «виновник» гордой осанки — корсет, которым он вынужден был поддерживать свой позвоночник всю свою жизнь. Князь был тяжело и неизлечимо болен, как и его мать, как и его брат Николай Александрович, который должен был стать российским императором, но скончался от страшного недуга. Свой диагноз — костный туберкулез, приводящий к дисфункции всех суставов, — великий князь Сергей Александрович умел от всех скрывать. Только жена знала, чего это ему стоит.

«Сергей очень страдает. Ему снова нездоровится. Очень нужны соли, горячие ванны, без них он не может обходиться», — пишет Елизавета близким родственникам. «Вместо того чтобы отправиться на прием, великий князь принимал ванну», — ёрничала газета «Московские ведомости» уже в предреволюционное время. Горячая ванна — чуть ли единственное средство, снимающее боли (суставные, зубные), которые мучили Сергея Александровича. Он не мог ездить верхом, не мог обходиться без корсета. В Ильинском еще при жизни его матери была устроена кумысная ферма для лечебных целей, но болезнь с годами прогрессировала. И если бы не бомба студента Ивана Каляева, очень возможно, генерал-губернатор Москвы все равно не прожил бы долго…

Закрыт, немногословен и замкнут великий князь был с детства. А можно ли было ожидать другого от ребенка, чьи родители фактически находились в разводе, который тем не менее не мог состояться? Мария Александровна жила на втором этаже Зимнего дворца, не имея уже супружеского общения с мужем и терпя присутствие фаворитки государя — княжны Долгоруковой (она стала его женой после смерти Марии Александровны, но пробыла в этом статусе меньше года, до гибели Александра II). Крах родительской семьи, глубокая привязанность к матери, кротко терпевшей это унижение, — факторы, которые во многом определили формирование характера маленького князя.

Они же — поводы для клеветы, слухов и злословия в его адрес. «Не в меру религиозен, замкнут, очень часто бывает в храме, причащается до трех раз в неделю», — это самое «подозрительное» из того, что сумела выяснить о князе английская разведка перед его вступлением в брак с Елизаветой, как-никак —внучкой английской королевы. Репутация почти безупречная, и тем не менее еще при жизни на великого князя выливались потоки клеветы и нелицеприятных обвинений…

«ТЕРПИ — ТЫ НА ПОЛЕ БРАНИ»

Поговаривали о распутном образе жизни генерал-губернатора Москвы, по первопрестольной распускались слухи о его нетрадиционной сексуальной ориентации, о том, что Елизавета Федоровна очень несчастлива в браке с ним — все это еще при жизни князя звучало даже в английских газетах. Сергей Александрович поначалу терялся и недоумевал, это видно из его дневниковых записей и писем, где он ставит один вопрос: «Почему? Откуда все это?!»

«Терпи всю эту прижизненную клевету, терпи — ты на поле брани», — писал ему великий князь Константин Константинович.

Нападок, обвинений в надменности и равнодушии не удалось избежать и Елизавете Федоровне. Безусловно, основания для того были: несмотря на широчайшую благотворительную деятельность, она всегда держала дистанцию, зная цену своему статусу великой княгини — принадлежность к императорскому дому едва ли предполагает панибратство. И характер ее, проявившийся с детства, давал повод для таких обвинений.

В наших глазах образ великой княгини, надо признать, несколько елейный: нежная, кроткая женщина со смиренным взглядом. Этот образ сложился, конечно, не без оснований. «Ее чистота была абсолютна, от нее невозможно было оторвать взгляд, проведя с ней вечер, каждый ожидал часа, когда сможет увидеть ее на следующий день», — восхищается тетей Эллой ее племянница Мария. И в то же время нельзя не заметить, что великая княгиня Елизавета обладала волевым характером. Мать признавала, что Элла — прямая противоположность старшей послушной сестре Виктории: очень сильная и отнюдь не тихая. Известно, что Елизавета очень жестко отзывалась о Григории Распутине, считая, что его смерть была бы лучшим выходом из сложившейся при дворе катастрофической и нелепой ситуации.

«…Когда он увидел ее <…>, он спросил: «Кто вы?» «Я его вдова, — ответила она, — почему вы его убили?» «Я не хотел убивать вас, — сказал он, — я видел его несколько раз в то время, когда имел бомбу наготове, но вы были с ним, и я не решился его тронуть». «И вы не сообразили того, что вы меня убили вместе с ним?» — ответила она…»

Описание беседы Елизаветы Федоровны с убийцей мужа из книги о. М. Польского «Новые мученики Российские»

Как сказали бы сегодня, великая княгиня была первоклассным управленцем, филигранно умеющим организовать дело, распределить обязанности и следить за их исполнением. Да, она держалась несколько отстраненно, но вместе с тем не игнорировала малейших просьб и нужд тех, кто к ней обращался. Известен случай во время Первой мировой войны, когда раненый офицер, которому грозила ампутация ноги, подал просьбу пересмотреть это решение. Ходатайство попало великой княгине и было удовлетворено. Офицер поправился и впоследствии, во время Второй мировой войны, занимал должность министра легкой промышленности.

Безусловно, жизнь Елизаветы Федоровны кардинально изменилась после страшного события — убийства любимого мужа… Фотография развороченной взрывом кареты тогда была напечатана во всех московских газетах. Взрыв был такой силы, что сердце убитого нашли только на третий день на крыше дома. А ведь останки Сергея великая княгиня собирала собственными руками. Ее жизнь, ее судьба, ее характер — все изменилось, но, конечно, вся предыдущая, полная самоотдачи и деятельности жизнь была подготовкой к этому.

«Казалось, — вспоминала графиня Александра Андреевна Олсуфьева, — что с этого времени она пристально всматривается в образ иного мира <…>, <она> посвятила себя поиску совершенства».

«МЫ С ТОБОЙ ЗНАЕМ, ЧТО ОН СВЯТОЙ»

«Господи, сподобиться бы такой кончины!» — писал в своем дневнике Сергей Александрович после гибели от бомбы кого-то из государственных деятелей — за месяц до собственной смерти. Он получал письма с угрозами, но игнорировал их. Единственное, что князь предпринял: перестал брать с собой в поездки детей — Дмитрия Павловича и Марию Павловну — и своего адьютанта Джунковского.

Великий князь предчувствовал не только свою смерть, но и трагедию, которая захлестнет Россию через десятилетие. Он писал Николаю II, умоляя его быть более решительным и жестким, действовать, принимать меры. И сам такие меры предпринимал: в 1905 году, когда восстание разгорелось в студенческой среде, он отправил студентов на бессрочные каникулы, по домам, не дав разгореться пожару. «Услышь меня!» — пишет и пишет он в последние годы государю императору. Но государь не услышал…

Остатки кареты великого князя Сергея Александровича после взрыва

Остатки кареты великого князя Сергея Александровича после взрыва

4 февраля 1905 года Сергей Александрович выезжает из Кремля через Никольские ворота. За 65 метров до Никольской башни раздается взрыв страшной силы. Кучер смертельно ранен, а Сергей Александрович разорван на части: от него осталась голова, рука и ноги — так князя и похоронили, соорудив специальную «куклу», в Чудовом монастыре, в усыпальнице. На месте взрыва нашли его личные вещи, которые Сергей всегда носил с собой: образки, крест, подаренный матерью, маленькое Евангелие.

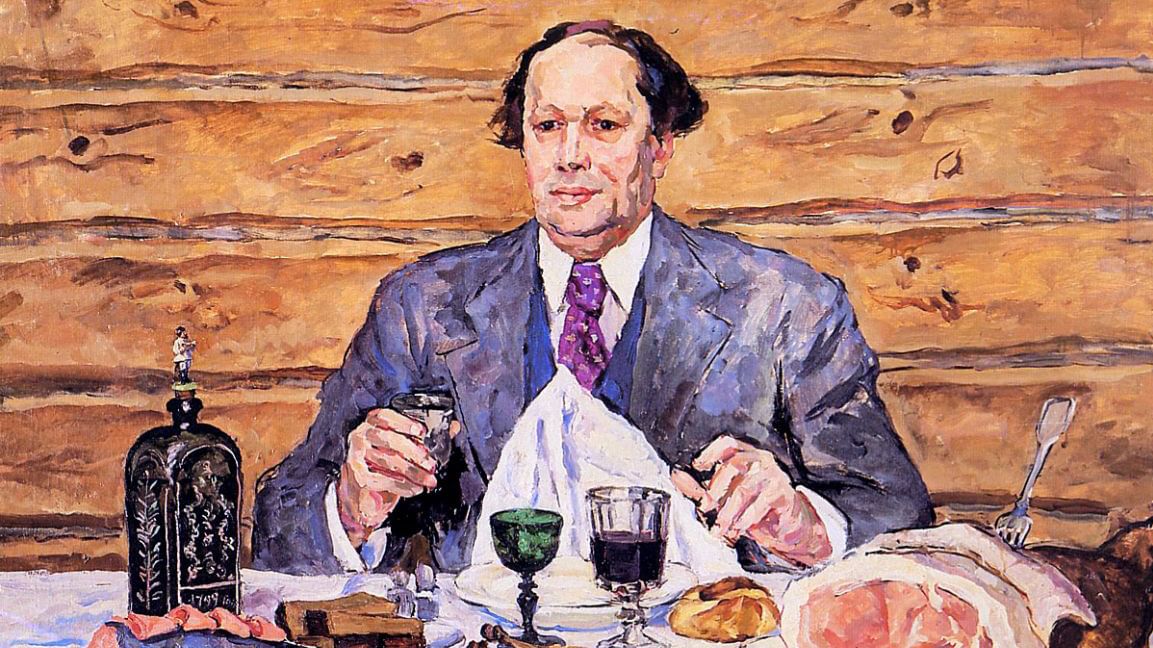

Великий князь Сергей Александрович незадолго до гибели

Великий князь Сергей Александрович незадолго до гибели

После трагедии все, что не успел сделать Сергей, все, во что он вложил свой ум и неуемную энергию, Елизавета Федоровна считала своим долгом продолжить. «Я хочу быть достойна водительства такого супруга, как Сергий», — писала она вскоре после его смерти Зинаиде Юсуповой. И, вероятно, движимая этими мыслями, отправилась в тюрьму к убийце супруга со словами прощения и призывом к покаянию. Она работала до изнеможения и, как пишет графиня Олсуфьева, «всегда спокойная и смиренная, находила силы и время, получая удовлетворение от этой бесконечной работы».

О том, чем стала для столицы основанная великой княгиней Марфо-Мариинская обитель милосердия, существующая и поныне, трудно сказать в нескольких словах. «Господь отмерил мне так мало времени, — пишет она З. Юсуповой. — Надо еще очень многое успеть сделать»…

***

Великая княгиня Елизавета Федоровна — настоятельница Марфо-Мариинской обители милосердия. 1910-е гг.

Великая княгиня Елизавета Федоровна — настоятельница Марфо-Мариинской обители милосердия. 1910-е гг.

5 июля 1918 года Елизавета Федоровна, ее келейница Варвара (Яковлева), племянник Владимир Павлович Палей, сыновья князя Константина Константиновича — Игорь, Иоанн и Константин, и управляющий делами князя Сергея Михайловича Федор Михайлович Ремез были живыми сброшены в шахту под Алапаевском.

Мощи великой княгини покоятся в храме, который построил ее муж, — храме святой Марии Магдалины в Гефсимании, а останки великого князя перенесены в 1998 году в Новоспасский монастырь Москвы. Она канонизирована в 1990-е годы, а он… Похоже, святость бывает очень разная, и великий — действительно великий — князь Сергей Александрович вновь остался в тени своей великой жены. Сегодня комиссия по его канонизации возобновила работу. «Мы ведь с тобой знаем, что он святой», — говорила в переписке Елизавета Федоровна после смерти мужа. Она знала его лучше всех.

Источник: Фома.Ru

26 ноября 2014 г.

Рейтинг: 9.8 Голосов: 2413 Оценка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Смотри также

33 портрета Великой княгини

33 портрета Великой княгини

ФОТОГАЛЕРЕЯ  Долг и правда: жизнь и мученическая кончина великого князя Сергия

Долг и правда: жизнь и мученическая кончина великого князя Сергия

Иеромонах Иов (Гумеров)  Она шла за Христом

Она шла за Христом

Архим. Иоанн (Крестьянкин)

Комментарии

|

Метки: романовы |

Открытие памятника на могиле М.М. фон Эссен |

[]

July 12th, 2014

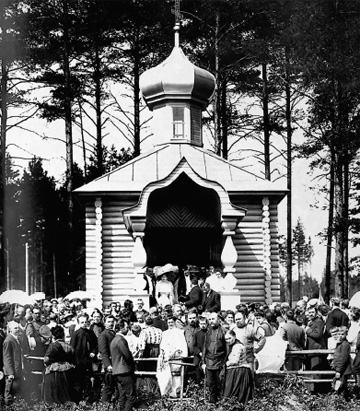

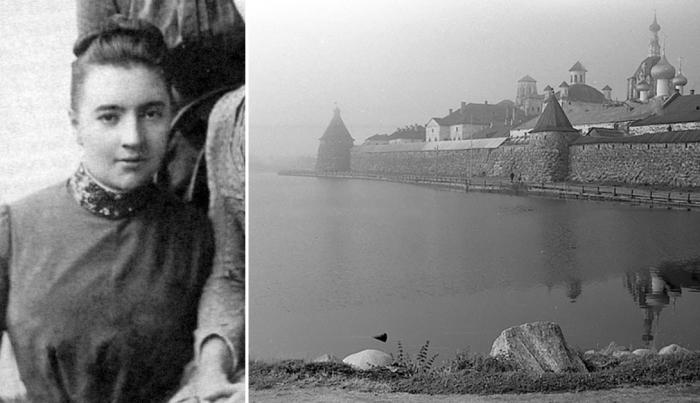

Вчера, 11 июля 2014 г., прошла служба на вновь установленном памятнике на могиле Марии Михайловны фон Эссен (1860 - 1928) - супруги адмирала Николая Оттовича фон Эссена (1860-1915).

Эссены покоятся на кладбище Новодевичьего монастыря в Петербурге, но не совсем рядом. И если могила адмирала находится в относительном порядке (хотя и "новодельная", без креста и с грубо "посаженной" на цемент облезлой фотографией), то крест его жены был в духе 20-х годов - простой, покосившийся, толком без основания. Благодаря энергии Татьяны Валентиновны Акуловой (Морской литературно-художественный фонд имени Виктора Конецкого) и финансовой поддержке Группы компаний «Балт Эскорт», «Балтийский эскорт», «Балт–Тест»удалось поставить на могиле Марии Михайловны достойный памятник.

Отчёт Морского литературно-художественного фонда имени Виктора Конецкого и мою старую статью о семье Эссенов (из "Кортика") можно посмотреть на их сайте: http://www.baltkon.ru/fund/news/detail.php?ELEMENT_ID=1264

С удовольствием представляю несколько фотографий.

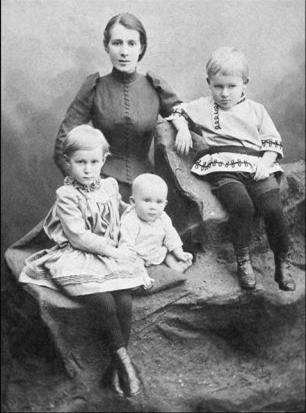

Мария Михайловна фон Эссен с детьми (фотография предоставлена потомками):

Служба у нового памятника:

Поминовение членов семьи фон Эссен:

За благословением к о. Серафиму подошли участвовавшие в церемонии правнучка адмирала Наталья Станиславовна Янанис и праправнучка Алиса Адольевна Скоробогатова.

Наталья Станиславовна Янанис:

Доктор исторических наук Валентин Георгиевич Смирнов, ответственный секретарь РГО, инициатор установки нового памятника на могиле Марии Михайловны:

Главная движущая сила этого и многих других проектов - Татьяна Валентиновна Акулова (Конецкая):

Потрясающая полировка камня затрудняет съёмку:

Фотография на память:

Памятник Адмиралу и его родным тоже нуждается в реставрации (в том числе восстановлении утраченных крестов). Требующаяся сумма - 900.000 рублей...

|

Метки: эссен |

Семья адмирала Н.О.Эссена |

Владислав Кислов. Страничка гатчинского краеведа

Выдающиеся жители старой Гатчины

Семья адмирала Н.О.Эссена

В конце 1890-х годов одну из квартир дома № 13 на Николаевской (Урицкого) улицы Гатчины нанимала семья, состоящая из молодой женщины и четырёх детей: трёх девочек и мальчика. Изредка к ним приезжал из Кронштадта молодой лейтенант флота. Это был глава семьи – Николай Оттович Эссен (1860 – 1915). Никто и подумать тогда не мог, что этот скромный лейтенант станет позднее адмиралом, гордостью Русского флота.

Николай Оттович ЭссенОтцом Николая был эстляндский уроженец, голландец Отто Вильгельм фон Эссен (1828 – 1876), статс-секретарь, действительный тайный советник; матерью – Любовь Алексеевна (1839 – 1906), дочь коллежского советника Дружинина. В метрической книге петербургской церкви св. Анны записано:

Николай Оттович ЭссенОтцом Николая был эстляндский уроженец, голландец Отто Вильгельм фон Эссен (1828 – 1876), статс-секретарь, действительный тайный советник; матерью – Любовь Алексеевна (1839 – 1906), дочь коллежского советника Дружинина. В метрической книге петербургской церкви св. Анны записано:

«Отто Вильгельм фон, из Ассика в Эстляндии, 30 лет, холостой, коллежский советник, сын умершего судьи земской полиции Густава Вильгельма фон Эссена; венчался в январе 1859 с Любовью Дружининой, 19 лет, греческой конфессии, девицей, дочерью коллежского советника Алексея Дружинина».

Николай Оттович Эссен родился в Петербурге. Поскольку морские традиции фамилии Эссен к тому времени насчитывали более полутора веков, мальчика с малых лет начали готовить к морской карьере. Всего в Русском флоте служили 12 представителей фамилии Эссен и 7 из них стали Георгиевскими кавалерами!

Были в роду Эссенов и военные, служившие на суше. Иван Николаевич (Магнус Густав) Эссен (1759 – 1813), генерал-лейтенант, герой Отечественной войны 1812 года, Георгиевский кавалер, военный губернатор Риги. Портрет его находится в Военной галерее Зимнего Дворца.

Герб графов ЭссеновВ той же галерее имеется портрет Петра Кирилловича Эссена (1772 – 1844), героя Отечественной войны 1812 года, Георгиевского кавалера, генерала от инфантерии. В начале 1800-х годов Пётр Эссен был военным губернатором Выборга, в 1819 – 1830 годах – военным губернатором Оренбурга, а в 1830 – 1842 годах – генерал-губернатором Петербурга. Заслуги Петра Эссена перед Петербургом огромны. В период его губернаторства: открыта первая в России железная дорога Петербург – Царское

Герб графов ЭссеновВ той же галерее имеется портрет Петра Кирилловича Эссена (1772 – 1844), героя Отечественной войны 1812 года, Георгиевского кавалера, генерала от инфантерии. В начале 1800-х годов Пётр Эссен был военным губернатором Выборга, в 1819 – 1830 годах – военным губернатором Оренбурга, а в 1830 – 1842 годах – генерал-губернатором Петербурга. Заслуги Петра Эссена перед Петербургом огромны. В период его губернаторства: открыта первая в России железная дорога Петербург – Царское

Село; установлена Александровская колонна перед Зимним Дворцом и памятники М.И. Кутузову и М.Б. Барклаю де Толли у Казанского собора; открыты Училище правоведения и Институт гражданских инженеров. За энергичные меры к прекращению холерной эпидемии 1830 – 1831 годов Пётр Эссен получил графский титул и герб, на котором был начертан девиз «Верою и верностью».

Пётр Кириллович ЭссенПётр Кириллович Эссен был, возможно, первым из рода Эссенов, кто оставил своѐ имя в истории Гатчины. Ещё пятилетним ребёнком, в 1877 году, его зачислили на службу вахмистром Лейб-кирасирского полка. А 1 марта 1791 года Пётр Эссен стал поручиком Гатчинского морского батальона. Здесь он обратил на себя внимание Цесаревича Павла Петровича, который, став Императором, перевѐл Эссена в лейб-гвардии Измайловский полк и вскоре произвёл в полковники. Дальнейшая карьера Петра Кирилловича была столь стремительной и блистательной, что появилась легенда о причинах такой удачи. Якобы однажды неподалёку от Гатчины Павел I встретил на дороге молодого секунд-майора и милостиво пригласил его в карету. В завязавшейся беседе офицер, а им оказался Пётр Эссен, так развлёк скучающего в дороге Императора, что по выходе из кареты Пётр был уже капитаном, через час был пожалован в полковники, а вскоре стал Выборгским генерал-губернатором. Прямо как в сказке! И ведь многое в этой легенде – правда, за исключением того, что Павел уже давно знал и ценил Петра Эссена, причём не за талант общения, а за ревностное и честное служение Царю и Отечеству!

Пётр Кириллович ЭссенПётр Кириллович Эссен был, возможно, первым из рода Эссенов, кто оставил своѐ имя в истории Гатчины. Ещё пятилетним ребёнком, в 1877 году, его зачислили на службу вахмистром Лейб-кирасирского полка. А 1 марта 1791 года Пётр Эссен стал поручиком Гатчинского морского батальона. Здесь он обратил на себя внимание Цесаревича Павла Петровича, который, став Императором, перевѐл Эссена в лейб-гвардии Измайловский полк и вскоре произвёл в полковники. Дальнейшая карьера Петра Кирилловича была столь стремительной и блистательной, что появилась легенда о причинах такой удачи. Якобы однажды неподалёку от Гатчины Павел I встретил на дороге молодого секунд-майора и милостиво пригласил его в карету. В завязавшейся беседе офицер, а им оказался Пётр Эссен, так развлёк скучающего в дороге Императора, что по выходе из кареты Пётр был уже капитаном, через час был пожалован в полковники, а вскоре стал Выборгским генерал-губернатором. Прямо как в сказке! И ведь многое в этой легенде – правда, за исключением того, что Павел уже давно знал и ценил Петра Эссена, причём не за талант общения, а за ревностное и честное служение Царю и Отечеству!

Эти сведения о некоторых Эссенах приведены мною для того, чтобы стало понятно, как много сделала для России эта фамилия, на каких традициях воспитывались представители её новых поколений и, в том числе, Николай Оттович Эссен.

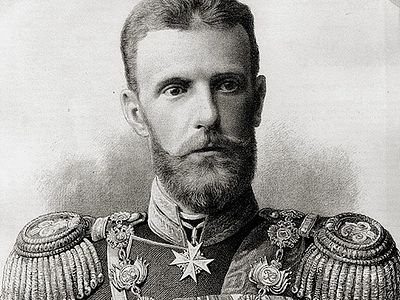

Броненосец «Севастополь»

Броненосец «Севастополь»

Николай Эссен окончил в Петербурге Морское училище, затем механическое отделение Николаевской морской академии и Артиллерийские офицерские классы. О его службе можно написать целую книгу. Морские походы в Балтийском и Средиземном морях, служба на Тихом океане – вот вехи начального периода его военной карьеры.

Позднее Николай Эссен, командуя броненосцем «Севастополь», отличился в сражениях за Порт-Артур. Из приказа начальника Квантунского укрепрайона генерал-лейтенанта А.М. Стесселя от 5 декабря 1904 года:

«Гордитесь, славные воины, подвигом броненосца «Севастополь», подвигом командира капитана 1-го ранга Эссена, господ офицеров и команды! Пусть каждый из вас будет с гордостью передавать родине и потомкам, как «Севастополь» один отважился выйти на рейд в ночь на 26 ноября и, будучи атакован подряд пять ночей, со славой геройски отбивал атаки неприятельских миноносцев. Подвиг этот не должен изгладиться из вашей памяти! Ура героям броненосца «Севастополь!».

При сдаче Порт-Артура команда хотела взорвать повреждённый броненосец. Но это нарушало условия договора о сдаче. Решено было затопить корабль в глубоком месте, чтобы он не достался врагам. Во время затопления группа офицеров буквально силой заставила капитана Эссена, не желавшего уходить с корабля, покинуть мостик. Эссен был награждѐн орденом св. Георгия 4-й степени и золотым оружием.

В 1911 году Эссен стал командующим морскими силами на Балтийском море. Адмирал многое сделал для того, чтобы Балтийский флот начал Германскую войну способным не только успешно противостоять всем попыткам нападения на Петроград с моря, но и способным наносить врагу существенный урон.

19 июля 1914 года командующий Балтийским флотом адмирал Н.О. Эссен в связи с началом Великой войны издал приказ, в котором говорилось:

«Поздравляю Балтийский флот с великим днём, для которого мы живём, которого ждали и к которому готовились. С этого дня каждый из нас должен забыть все свои личные дела и сосредоточить все свои помыслы и волю к одной цели – защищать Родину от посягательств врага и вступать в бой с ним без колебаний, думая только о нанесении врагу самых тяжелых ударов, какие только возможны. Да исполнит каждый из нас величайший долг перед Родиной – жизнью своей защитит её неприкосновенность и да последует примеру тех, кто двести лет назад с великим Императором во главе своими подвигами и кровью положили в этих водах начало нашему флоту!».

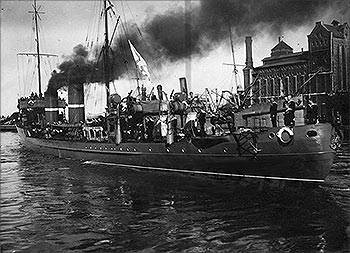

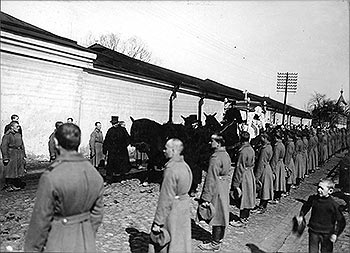

Ещё в начале 1915 года Эссен почувствовал себя больным, но, мало заботясь о здоровье, активно трудился. 1 мая он, находясь на миноносце, следующем в Ревель, простудился и по прибытии к месту назначения поступил в госпиталь с тяжелейшим крупозным воспалением лѐгких. Скончался Н. О. Эссен 7 мая 1915 года. Тело адмирала было доставлено миноносцем «Пограничник» в Петроград. После панихиды в храме Спаса на Водах адмирал, при огромном стечении народа, упокоился на Новодевичьем кладбище. От имени Императрицы Александры Фёдоровны был возложен на могилу огромный венок в форме креста из живых белых цветов. На траурной ленте от Государственной думы виднелась надпись «Славному защитнику Андреевского флага, гордости русского флота». Гроб опускали в могилу под залпы орудийного салюта.

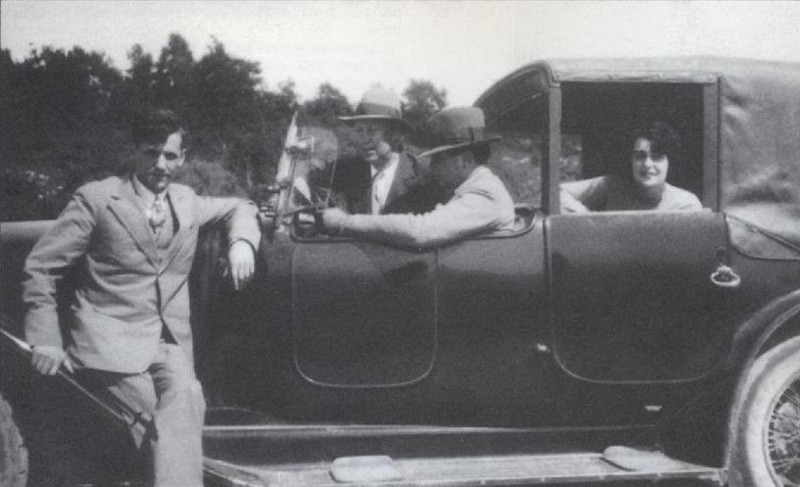

Мария Михайловна Эссен с детьми: Марией – слева; Юлией – в центре; Антонием – справа. Фото 1892 годаКак правило, у достойных людей бывают такие же достойные спутницы жизни. Я уже писал о жившей когда-то в Гатчине жене адмирала Колчака – Софье Фѐдоровне Колчак. Вот и Мария Михайловна, жена кумира адмирала Колчака – адмирала Николая Эссена – тоже некоторое время жила в Гатчине. Эти женщины жили в нашем городе в разное время – Мария Эссен в 1896 – 1900 годах, а Софья Колчак в 1914 – 1916 годах. Но обе, будучи женами моряков, несли на себе всю тяжесть воспитания детей: их мужья, почти неотлучно находились на службе, совершали длительные плавания.

Мария Михайловна Эссен с детьми: Марией – слева; Юлией – в центре; Антонием – справа. Фото 1892 годаКак правило, у достойных людей бывают такие же достойные спутницы жизни. Я уже писал о жившей когда-то в Гатчине жене адмирала Колчака – Софье Фѐдоровне Колчак. Вот и Мария Михайловна, жена кумира адмирала Колчака – адмирала Николая Эссена – тоже некоторое время жила в Гатчине. Эти женщины жили в нашем городе в разное время – Мария Эссен в 1896 – 1900 годах, а Софья Колчак в 1914 – 1916 годах. Но обе, будучи женами моряков, несли на себе всю тяжесть воспитания детей: их мужья, почти неотлучно находились на службе, совершали длительные плавания.

Николай Эссен женился 10 ноября 1885 года. Его избранницей стала Мария Михайловна, дочь коллежского советника Михаила Васильевича Васильева и его жены Юлианы Захаровны, урождённой Кадьян. Дед Марии со стороны матери, Захар Иванович Кадьян, был технологом, помощником директора Императорского фарфорового завода.

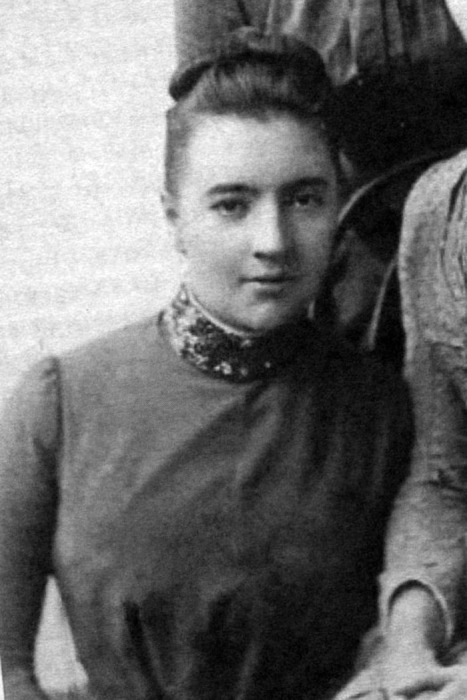

Мария Михайловна старалась быть рядом с мужем, где бы он ни служил. К моменту поселения в Гатчине, в 1896 году, у супругов было трое детей: Мария, 10 лет; Антоний, 8 лет и Юлия, 4 лет. Уже в Гатчине на свет появилась младшая дочь Эссенов – Вера. На фотографии, снятой, вероятно в конце 1892 года, можно видеть Марию Михайловну Эссен и еѐ старших детей: Марию, Юлию и Антония. При взгляде на мать семейства, даже не верится, что этой хрупкой на вид женщине будет под силу не только воспитать детей, но и немало сделать для пользы России.

Как сказано выше, её муж был постоянно занят на службе и не мог уделить достаточного внимания жене и детям. Когда Мария Михайловна с детьми поселилась в Гатчине, Николай Эссен находился в длительном плавании на крейсере «Владимир Мономах». В 1897 году он вернулся в Петербург. Однако встреча с семьёй была недолгой: уже вскоре Эссен получил под своѐ командование миноносец «Пакерорт», через год был переведен на должность старшего офицера на мореходную канонерскую лодку «Грозящий». Три года Николай Эссен плавал на этих кораблях, входивших в состав Средиземноморской эскадры контр-адмирала Скрыдлова. Лишь годы спустя, уже после Русско-японской войны, семье Эссенов чаще удавалось собираться в Петербурге в полном составе.

В 1915 году, в самый тяжёлый для России период Великой войны, потеряв мужа и став вдовой, Мария Михайловна не утратила присутствия духа и начала с ещё большим рвением заниматься благотворительностью в учреждённом ею в сентябре 1914 года «Дамском морском обществе». Общество это, в деятельности которого участвовали многие из проживающих в Кронштадте и Петербурге жён офицеров флота, оказывало помощь семьям моряков, находящихся в действующем флоте. Мария Михайловна Эссен предоставила Обществу свою квартиру в доме № 21 в Ковенском переулке. Почётными членами «Дамского морского общества» были известные адмиралы: Ф.К. Авелан; М.В. Бубнов; Р.Н. Вирен; К.Д. Нилов; В.А. Карцов; П.П. Муравьёв; А.И. Русин; К.В. Стеценко, а также представители общественности – архитектор А.Н. Бенуа; директор Главной физической обсерватории Петербургской Академии наук академик князь Б.Б. Голицын; певица М.И. Горленко-Долина; К.Н. Макарова, вдова вице-адмирала С. О. Макарова и некоторые другие авторитетные лица.

Флигель дома № 13 на улице Урицкого (бывшей Николаевской) в Гатчине. Не сохранился. Фото 1950-х годов.