Крестовка 12. Особняк Клейнмихель |

Крестовка 12. Особняк Клейнмихель

Давно хотел рассказать об этом домике. Который хорошо реставрирован и блещет свежей краской.

Остальные фото в конце поста: мерзкий Фотобукет заблокировал старые фотки!

***

В начале 90-х годов наша фирма должна была реставрировать её для питерской Федеральной миграционной службы. Служба ещё только создавалась, работали там отставные кагэбэшники. Весёлые и солидные мужики с бегающими глазами. Невнятно намекали про цели и задачи своей службы. А я, наивный, думал, что сия служба для возвращения русских на Родину.

Но про политику хватит. Месяца два мы потратили на предварительный проект и смету, загрустили оттого, что это федеральный памятник, по которому надо делать кучу дополнительных согласований. А заказчик, узнав, что сроки ремонта растянутся более чем на год, от домика отказался. "Нам через три месяца надо уже открыться".

Так красивый домик остался без хозяина, медленно приходил в запустение. И вот отремонтирован.

А под катом помещу целиком позаимствованный пост про историю особняка, снабдив текст своими фотографиями.

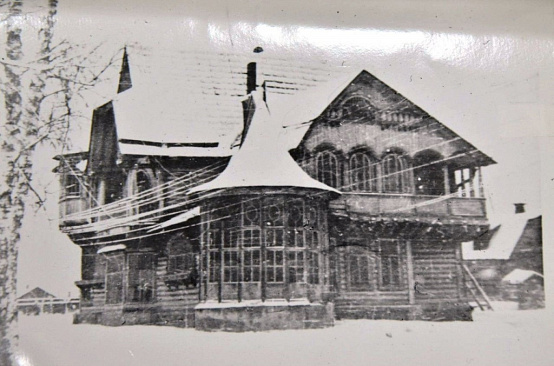

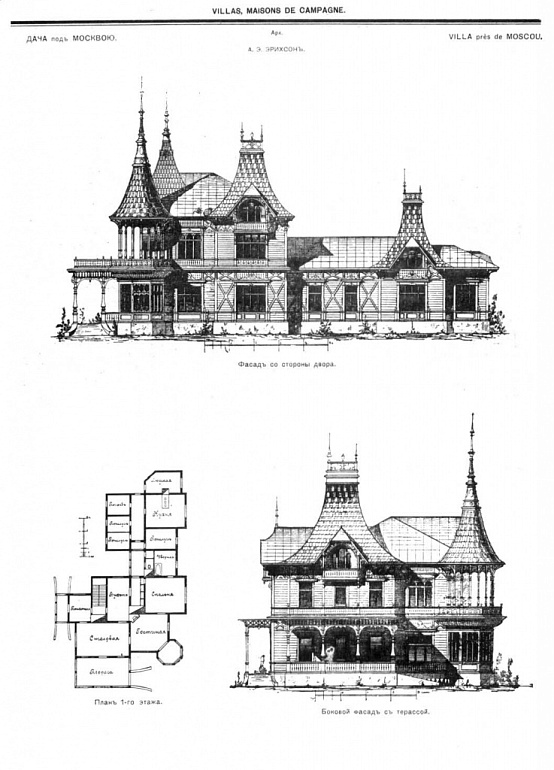

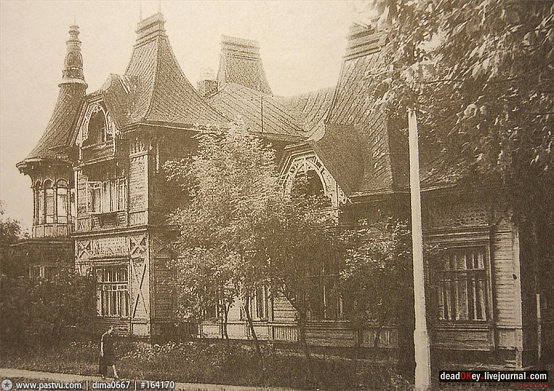

Дом Бартоломью Шолто («Сокровища Агры»)

Дом Бартоломью, брата-близнеца Тадеуша Шолто мрачен и негостеприимен – наши герои устремились за сокровищами поздней ночью и, как выяснилось, никто в имении Шолто их не ждал.

Особняк, в котором снимался эпизод, имеет ярко выраженные готические формы. Не трудно представить, почему кинематографисты выбрали именно его – практически любой дом в стиле готики смотрится ночью зловеще. Исторически здание известно, как особняк М. Э. Клейнмихель (набережная реки Крестовки, д. 12).

Сейчас это особняк Управления делами Президента РФ, именуемый Домом приемов.

До того как стать объектом столь высокого статуса, усадьба была дачей нескольких известных в России персонажей и даже одним из «памятных ленинских мест». Первоначально на этом месте находилась дача Женьеса (руково- дитель и актер французской труппы театра). Проект дачи разработал А. И. Штакеншнейдер. Затем новые владельцы дачи еще не раз перестраивали и достраивали её. Только в 1893 г. уже имеющуюся дачу и право аренды земельного участка сроком на 90 лет приобрела 47-летняя графиня Мария Эдуардовна Клейнмихель.

Интересный факт. Отец её мужа, генерал-адъютант, граф П. А. Клейнмихель за героизм, проявленный им во время пожара императорской резиденции в 1837 году, получил право по именному указу Николая I изобразить на своем гербе объятый пламенем Зимний. Этот герб можно и сегодня увидеть над входом в дачу.

Архитектурный облик усадьбы Клейнмихель формировался постепенно: в 1904 году архитектор К. Г. Прейс перестроил уже имеющийся дом, выделив парадный вход с обширным вестибюлем. Три года спустя часть участка взяла в аренду Л. Чинизелли (владелица знаменитого цирка), для которой был выстроен из дерева двухэтажный особняк. Стилистическая разноголосица стоящих рядом домов Клейнмихель и Чинизелли стала причиной еще одной перестройки дачи графини, на этот раз в неоготическом стиле.

Работы проводились в 1911-1912 годах по проекту К. К. Мейбома. С начала войны 1914 года в особняке был госпиталь, который графиня сама организовала и сама же его финансировала.

В 1918 году она навсегда покинула Россию самым анекдотичным образом. Во время всеобщего беспорядка графиня закрыла ставнями окна, заперла все двери и перед входом повесила написанное крупными буквами объявление: «Вход строго воспрещен. Этот дом принадлежит Петросовету. Графиня Клейнмихель арестована и помещена в Петропавловскую крепость». Фокус удался из-за царившей вокруг сумятицы, и хозяйка дома успела упаковать некоторые из своих ценностей и сделать приготовления для своего бегства из России. Лишь после ее бегства местный совет узнал, что его одурачили.

В 1920 году здесь побывал Ленин, и потому дачу включили в список памятных ленинских мест и поставили под охрану государства как памятник истории. Это спасло уникальное здание от неминуемого разрушения в советские годы.

Однако главная историческая ирония заключается в том, что автору рассказов и повестей о Холмсе, Артуру Конан Дойлу, предок графини был известен. Сохранилось высказывание писателя о крупнейшем российском чиновнике П. А. Клейнмихеле (отце мужа графини):

«На погосте петербургской Александро-Невской лавры есть могила министра Клейнмихеля, которому благоволили гномы. Если навестить ее в полдень 4 января високосного года, то на свежем мокром снегу можно увидеть отпечатки крохотных босых ножек. Особняк этого чиновника до сих пор пугает и будет пугать, пока стоит, призраками и звуками, напоминающими ружейные выстрелы. Вот цена слова, в безвыходном положении данного человеком гномам древнейшего языческого племени Земли».

Остается добавить, что Конан Дойл описывал не особняк графини, т. к. к нему Клейнмихель уже не имел никакого отношения. Подтрунивая над министром-коррупционером, писатель вряд ли мог представить, что в доме предков генерал-адъютанта будут экранизировать один из эпизодов его произведения.

***

Особняк находится как раз напротив Летнего театра, который уж год ремонтируемый.

С любовью восстановлена вся ковка - ворота, решётки, светильники.

Сходите. Полюбуйтесь. А адресок щас чиркану :)

Фотографии в альбоме «Питер2011», автор Троица на Яндекс.Фотках

А это рядом деревянный Театр... Между прочим тоже БДТ !!!

Метки: Питер, историческое, мои фотографии

|

Метки: клейнмихели дворянские владения |

Екатерина Петровна Клейнмихель р. 1903 ум. 1985 |

Екатерина Петровна Клейнмихель р. 1903 ум. 1985

Запись:724674

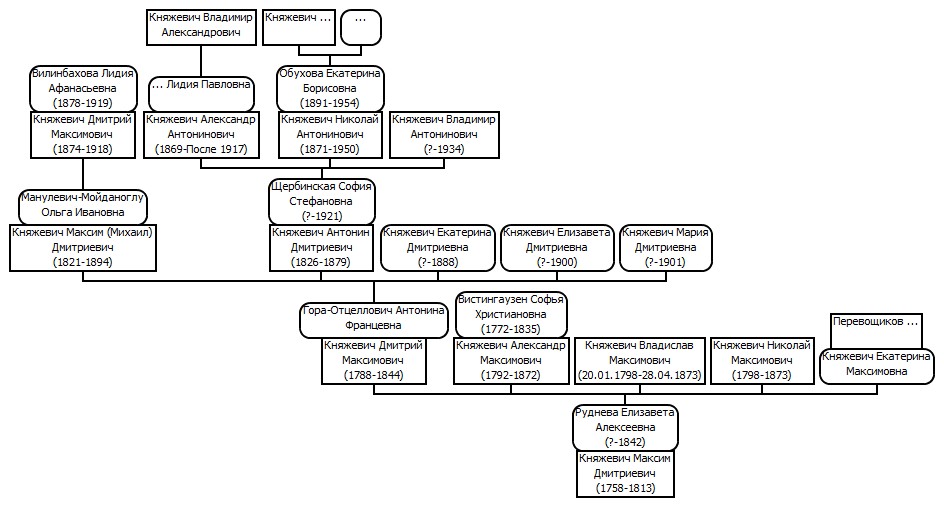

Полное дерево

Поколенная роспись

| Род | Клейнмихель |

| Пол | женщина |

| Полное имя от рождения |

Екатерина Петровна Клейнмихель |

| Родители

♀ Мария Николаевна Шипова (Клейнмихель) [Шиповы] р. 6 август 1877 ум. 1960 ♂ Пётр Владимирович Клейнмихель [Клейнмихель] р. 1875 ум. 1919 |

|

События

1903 рождение:

титул: графиня

1922 брак: ♂ Михаил Фёдорович Нирод [Нироды] р. 25 ноябрь 1899 ум. 28 январь 1944

1930 рождение ребёнка: Франция, ♂ Кирилл Михайлович Нирод [Нироды] р. 1930

1934 рождение ребёнка: Франция, ♀ Ксения Михайловна Нирод [Нироды] р. 1934

1985 смерть: или 1955

Ближайшие предки и потомки

Деды

рождение: 12 сентябрь 1848, Санкт-Петербург, Российская империя

рождение: 1851

...: действительный статский советник

...: камергер

профессия: с 1893 по 1904, Московская губерния, председатель Московской губернской земской управы

...: 1905, один из основателей партии Октябристов

...: с 1906 по 1911, Москва, член Государственного совета по выборам от Московского земства

смерть: 1920

рождение: 1846, Российская империя

брак: ♀ Софья Петровна Ланская (Шипова)

войсковое звание: с 1881 по 1884, командир Кавалегардского полка

смерть: 1911, Российская империя

♂ Александр Александрович Пушкин

♂ Александр Александрович Пушкин

рождение: 18 июль 1833, Санкт-Петербург, Российская империя

брак: ♀ Мария Александровна Павлова

брак: ♀ София Александровна Ланская (Пушкина)

смерть: 1 август 1914, Москва, Российская империя

♂ Григорий Александрович Пушкин

♂ Григорий Александрович Пушкин

рождение: 26 май 1835, Петербург, Россия

брак: ♀ Варвара Алексеевна Мельникова

смерть: 18 август 1905, Маркучяй, Литва

♀ Мария Александровна Пушкина (Гартунг)

♀ Мария Александровна Пушкина (Гартунг)

рождение: 31 май 1832, Петербург, Россия

брак: ♂ Леонид Николаевич Гартунг

смерть: 7 март 1919

♀ Наталья Александровна Пушкина (Дубельт)

♀ Наталья Александровна Пушкина (Дубельт)

рождение: 4 июнь 1836, Санкт-Петербург, Россия

брак: ♂ Михаил Леонтьевич Дубельт

развод: ♂ Михаил Леонтьевич Дубельт

титул: 1868, графиня Меренберг

брак: ♂ Николай Вильгельм Нассауский , морганатический

смерть: 23 март 1913, Майнц, Рейнланд-Пфальц, Германия

♀ Елизавета Петровна Ланская (Арапова, Бибикова)

♀ Елизавета Петровна Ланская (Арапова, Бибикова)

рождение: 1848

брак: ♂ Николай Андреевич Арапов

брак: ♂ Сергей Ильич Бибиков

смерть: 1903

♀ Александра Петровна Ланская (Арапова)

♀ Александра Петровна Ланская (Арапова)

рождение: 1845

брак: ♂ Иван Андреевич Арапов

смерть: 1919

♀ Софья Петровна Ланская (Шипова)

♀ Софья Петровна Ланская (Шипова)

рождение: 20 апрель 1846

брак: ♂ Николай Николаевич Шипов

смерть: ок. 1911?

♂ Константин Петрович Клейнмихель

рождение: 5 сентябрь 1840

титул: граф

профессия: [[егермейстер]] Высочайшего двора

брак: ♀ Наталья Викторовна Канкрина (Клейнмихель) , 1-я жена

брак: ♀ Екатерина Николаевна Богданова (Клейнмихель) , 2-я жена

смерть: 26 октябрь 1912

♀ Елизавета Петровна Клейнмихель (Пилар фон Пильхау)

рождение: 1833

брак: ♂ Николай Густавович Пилар фон Пильхау

титул: баронесса

смерть: 1896

похороны: Ивня-Троицкое, Обоянский уезд, Курская губерния, совр. Ивнянский район Белгородской области

♀ Александра Петровна Клейнмихель

рождение: 1835

смерть: 1912

♂ Николай Петрович Клейнмихель

рождение: 1837

брак: ♀ Мария Эдуардовна Келлер (Клейнмихель)

войсковое звание: генерал-майор

смерть: 1878

♀ Ольга Петровна Клейнмихель (Волконская)

рождение: 1845, Российская империя

титул: Российская империя, графиня

брак: ♂ Пётр Дмитриевич Волконский

смерть: 1920, Российская империя

рождение: 1848

смерть: 1872, Париж

♂ Александр Петрович Клейнмихель

рождение: 1837

смерть: 1856

♂ Владимир Петрович Клейнмихель

рождение: 1839, Российская империя

брак: ♀ Екатерина Петровна Мещерская (Клейнмихель)

войсковое звание: генерал-майор свиты Е.И.В.

титул: граф

смерть: 1882, Российская империя

♀ Екатерина Петровна Мещерская (Клейнмихель)

рождение: 9 июль 1843

брак: ♂ Владимир Петрович Клейнмихель

титул: княжна

смерть: 27 март 1925, Париж, Франция

Деды

Родители

♀ Дарья Николаевна Шипова (Давыдова)

рождение: 6 декабрь 1871

брак: ♂ Пётр Николаевич Давыдов

рождение: 6 февраль 1873, Царское Село

брак: ♀ Анна Михайловна Раевская (Шипова) , Царское Село

смерть: 29 март 1958, Франция

♀ Елена Николаевна Шипова (Безак)

рождение: 26 май 1880

брак: ♂ Фёдор Николаевич Безак

смерть: 1971, США

♀ Наталья Николаевна Шипова (Миллер)

рождение: 15 сентябрь 1870

брак: ♂ Евгений Людвиг Карлович Миллер (Мюллер)

смерть: 1945, Франция

♀ Мария Николаевна Шипова (Клейнмихель)

рождение: 6 август 1877

брак: ♂ Пётр Владимирович Клейнмихель

смерть: 1960

♂ Николай Владимирович Клейнмихель

рождение: 31 июль 1877

профессия: с 1905 по 1917, Богодуховский уезд, Харьковская губерния, Российская империя, уездный предводитель дворянства

смерть: 24 январь 1918, расстрелян большевиками

♀ Мария Владимировна Клейнмихель (фон Эттер)

рождение: 1872, Российская империя

брак: ♂ Иван Севастьянович фон Эттер , Российская империя

смерть: 1950

♂ Пётр Владимирович Клейнмихель

рождение: 1875

брак: ♀ Мария Николаевна Шипова (Клейнмихель)

титул: граф

смерть: 1919

Родители

== 3 ==

♂ Владимир Петрович Клейнмихель

рождение: 1901

брак: ♀ Мария Екатерина София (Мария Георгиевна) фон Карлова (Голицына)

титул: граф

смерть: 1982

рождение: 25 ноябрь 1899, Санкт-Петербург

титул: граф

брак: ♀ Екатерина Петровна Клейнмихель

смерть: 28 январь 1944, Париж

♀ Екатерина Петровна Клейнмихель

рождение: 1903

титул: графиня

брак: ♂ Михаил Фёдорович Нирод

смерть: 1985, или 1955

== 3 ==

Дети

♀ Елена Сергеевна Белевская-Жуковская

титул: графиня

брак: ♂ Кирилл Михайлович Нирод

рождение: 1930, Франция

брак: ♀ Елена Сергеевна Белевская-Жуковская

♂ Георгий Валерианович Бибиков

рождение: 1920

брак: ♀ Ксения Михайловна Нирод

развод: ♀ Ксения Михайловна Нирод

рождение: 1934, Франция

титул: графиня

брак: ♂ Георгий Валерианович Бибиков

развод: ♂ Георгий Валерианович Бибиков

Дети

|

Метки: клейнмихели нироды |

Графиня Е.П. Клейнмихель на Нижегородчине и в Крыму |

Графиня Е.П. Клейнмихель на Нижегородчине и в Крыму

17.12.2015

Тем, кто интересуется историей Саровского края, наверное, знакомо имя графини Екатерины Петровны Клейнмихель, которая была наследницей имения Карамзиных Рогожка в Макателеме, что недалеко от Сарова, в нынешнем Первомайском районе. В 2009 г. в Крыму вышла книга воспоминаний дочери графини — Веры Владимировны, благодаря которым удалось восполнить, имеющиеся в наших местных источниках, довольно скудные сведения о пребывании Е.П. Клейнмихель в Рогожке, причем, зачастую, эти сведения больше смахивали на легенды. В 2014 г. была предпринята попытка отыскать усадьбу Клейнмихелей в Крыму, где графиня провела большую часть своей жизни.

Впервые пришлось услышать эту необычную фамилию — Клейнмихель- в 90-х годах ХХ в. в краеведческом музее г. Первомайска. Затем были поездки в усадьбу Рогожка, газетные статьи о рогожкинской больнице [1], походы на Графинские пропасти, что под Первомайском; и везде, так или иначе, фигурировало имя Екатерины Петровны Клейнмихель. Что было известно о ней? Родственница Карамзиным, но эти родственные связи были не совсем ясны: то ли она-неродная племянница А.Н. Карамзина (сына писателя) [2], то ли племянница самого историографа и автора «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина [3]. После кончины супругов Карамзиных, не имевших детей, усадьба Рогожка перешла ей по наследству. Известно было, что Екатерина Петровна помогала восстанавливать рогожкинскую больницу после пожара, наладила туда поставку минеральной воды из местных источников, которые стали называться Графинскими. По некоторым литературным источникам она являлась, якобы, дочерью крупного уральского заводчика П.Н. Демидова [2], что в дальнейшем не нашло подтверждения. При таком небольшом объеме информации также было известно, что Е.П. Клейнмихель наезжала в доставшееся ей по наследству имение Рогожка из Крыма. Поэтому не случайно, что именно в Крыму были найдены ответы на многие вопросы, связанные с графиней, которая осталась бы для нас некоей загадочной фигурой, если бы ни книга «В тени царской короны» [4], которая была приобретена в Гурзуфе.

Книга эта написана дочерью Екатерины Петровны — фрейлиной императрицы Александры Федоровны, графиней Верой Владимировной Клейнмихель, сорок с лишним лет жизни которой были связаны с Южным берегом Крыма. Ее воспоминания, написанные на склоне лет в эмиграции, однако, очень хорошо сохранили события, имена и названия мест и охватывают временной промежуток с 1880 по 1919 гг. Революционные события 1917 г. застали ее вместе с матерью в Кореизе. В 1919 г. вместе с императрицей Марией Федоровной и другими членами царской семьи дочь и мать Клейнмихели со своими родственниками покинули Крым и Россию навсегда. На родине, в прошлом остались оба сына Екатерины Петровны; они были расстреляны: Николай в Евпатории в 1918 г., Петр в 1919 г. в Сочи. В книге представлено несколько рукописных страниц, написанных самой графиней Е.П. Клейнмихель, в которых уложились события последних полутора лет их жизни на родине. Воспоминания дочери и матери Клейнмихель были переданы их потомками, которые живут за границей, в историко-литературный музей Ялты.

Эта книга позволила соприкоснуться с повседневной, не парадной жизнью большой и дружной семьи Клейнмихелей, представителей старинной русской аристократии, владельцев крымского имения «Кореиз», которые верой и правдой служили царю и отечеству, дружили с великими князьями, принимали в своем доме царствующих особ, были очевидцами трагических событий 1917-1919 гг. Благодаря этой книге, были не только ликвидированы белые пятна, связанные с «Рогожкой», но и открылись интересные факты, связанные с посещением Клейнмихелями Нижегородского края и Саровской обители в разные годы, в том числе — в 1903г. в связи с канонизацией Серафима Саровского.

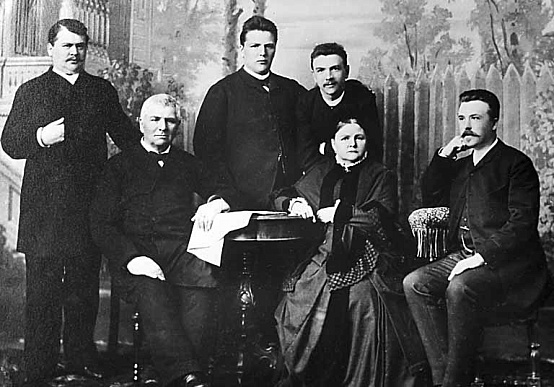

Графиня Е.П. Кленмихель. Конец XIX в. [4]

Екатерина Петровна Клейнмихель (1846-1924), урожденная княжна Мещерская; ее отцом был князь Петр Иванович Мещерский, подполковник гвардии (в отставке с 1826 г.), мать – урожденная Екатерина Николаевна Карамзина — дочь историографа Н.М. Карамзина. Таким образом, Е.П. Клейнмихель была внучкой историографа Н.М. Карамзина и племянницей А.Н. Карамзина, владельца имения в Рогожке. Среди родственников Клейнмихелей упоминаются Гончаровы, Шаховские, Озеровы. Никакого намека на родственные связи с уральским заводчиком Демидовым нет. Ошибочная информация, что Е.П. Клейнмихель является дочерью уральского заводчика П.Н. Демидова, скорее всего, появилась в наших местных источниках [2] после посещения Первомайского краеведческого музея, где в экспозиции, посвященной помещику А.Н. Карамзину, наряду с фамилией Клейнмихель фигурирует также необычная для наших мест фамилия — Шернваль. Аврора Карловна Шернваль была замужем вторым браком за старшим братом А.Н. Карамзина. По первому браку Аврора Шернваль была замужем как раз за Павлом Николаевичем Демидовым — крупным уральским заводчиком, но по слабости здоровья тот рано скончался.

Мужем Екатерины Петровны был граф Владимир Петрович Клейнмихель, предки которого были выходцами из Риги. Они обосновались в России во времена Павла I, и благодаря усердной службе царю и отечеству, отцу Владимира Петровича был пожалован графский титул. Муж Екатерины Петровны — граф В.П. Клейнмихель, генерал-майор, был адъютантом Его Императорского Величества, командовал лейб-гвардией Семеновского полка. Участвовал в Русско-турецкой войне (1877-78 гг.), где особенно отличился. За усердную и доблестную службу В.П. Клейнмихель неоднократно отмечался высшими воинскими наградами. В возрасте 43 лет после сильной простуды генерал-майор В.П. Клейнмихель скончался. К этому времени у супругов Клейнмихелей было четверо детей, двум младшим близнецам было по 3 года. Екатерина Петровна Клейнмихель больше замуж не выходила, всецело посвятив себя хозяйству и детям, которых воспитывала в безграничном уважении к памяти отца.

На Нижегородской земле

Летом 1888 г. графиня Екатерина Петровна Клейнмихель вместе с детьми и прислугой совершила поездку в Макателём Нижегородской губернии, в имение своего дяди А.Н. Карамзина Рогожку. Дочь графини Вера Владимировна, ей тогда было 11 лет, очень живописно описывает это путешествие, особенно скверное состояние дорог. Клейнмихели выехали из Нижнего Новгорода в Макателём на лошадях и наивно предполагали одолеть предстоящий путь за день. На вопрос графини о качестве дороги кучер развязно отвечал: «Дорога, Ваше сиятельство, как скатерть»! [здесь и далее цит. по 4].

В итоге за первый день было преодолено всего 40 км пути, упряжь несколько раз ломалась, когда коляска в очередной раз проваливалась в колдобину, а члены семейства Клейнмихелей к концу дня валились от усталости.

В Макателем Клейнмихели прибыли только к концу третьего дня, после чего графиня несколько дней отходила от этого путешествия. Вера Владимировна так описывает первое впечатление от знакомства с Макателемом… «нашим жадным взорам представилась церковь и большой 2-х этажный каменный дом — больница. Затем… мы въехали в парк, и вдруг увидели длинный низенький домик, … а перед ним высокого господина в русской белой рубашке, высоких сапогах, с седыми волосами и длинной бородой с проседью. Рядом с ним – низенькую старушку с чепцом на голове…». Это были дедушка Александр Николаевич и бабушка Наталья Васильевна Карамзины.

Далее Вера Клейнмихель дает описание поместья Карамзиных: дома, сада, оранжерей, в которых выращивались редкие декоративные растения и экзотические для наших мест плодовые деревья. Кроме того, А.Н. Карамзин в своем поместье выстроил богадельню для одиноких стариков. Жилось им здесь хорошо, чисто и сытно.

Поразила Клейнмихелей больница, в которой было отлично поставлено дело: имелось несколько отделений, и работали два доктора. Больница называлась «Карамзинской» и славилась на многие десятки верст в округе, как своим благоустройством, так и качеством лечения.

Кроме имения Рогожка А.Н. Карамзин владел окрестными лесами, в которых были богатые залежи железной руды, для переработки которых был построен железоделательный завод в Ташино (ныне г. Первомайск).

Александр Николаевич Карамзин настоятельно просил Е.П. Клейнмихель принять его наследство после своей кончины, однако графиня долго колебалась, поскольку после смерти мужа она уже имела довольно запутанное состояние. По большому счету, вопрос о правопреемстве карамзинского наследства и был главной причиной поездки Клейнмихелей в Макателем. Так случилось, что в их приезд Александр Николаевич скончался, и, видя в этом знак свыше, его племянница графиня Е.П. Клейнмихель согласилась принять Рогожку по наследству. Позже в Макателем она будет периодически приезжать, принимать активное участие в управлении хозяйством. В помощь она нанимала надежных управляющих. Так, главным директором Ташинского железоделательного завода она назначила П.А. Гумилевского, в прошлом семеновского офицера, близкого друга покойного мужа.

Саров, 1903 г.

Дочь Екатерины Петровны — Вера Владимировна в лето прославления преподобного старца Серафима Саровского приехала к матери в Макателем и стала очевидцем этих событий, которые подробно описала в своих «Воспоминаниях». В это время через Макателем проходило много паломников. По указанию графини Екатерины Петровны у них в поместье с утра и до поздней ночи кипели самовары, были приготовлены кружки, заваренный чай и сахар, чтобы каждый желающий паломник мог выпить чаю. Чем ближе подходил день канонизации, тем больше шло народу, многие просили хлеба. Е.П. Клейнмихель распорядилась, чтобы вместе с чаем паломникам выдавали ломоть хлеба.

Отмечено, что за несколько дней через Макателем прошло около 40 тыс. паломников, и это была лишь небольшая часть людей, направляющихся на праздник прославления преподобного Серафима Саровского, поскольку дорога на Саров через Макателем была не основная.

В день проезда царской семьи Вера Владимировна отправилась в село (название не дается), расположенное приблизительно в 10 верстах от Макателема, чтобы посмотреть на это событие. Находясь в оцеплении среди толпы крестьян, приблизительно в 200 шагах от дороги, она наблюдала, как под звон колоколов быстро промчалась тройка Государя с супругой, а за ней следовала коляска с императрицей Марией Федоровной и великим князем Михаилом Александровичем. Далее была коляска с великой княгиней Елизаветой Федоровной и великим князем Сергеем Александровичем. Вслед за ними ехала свита, и в одной из колясок Вера Владимировна увидела свою сестру Соню, которая вместе с другими фрейлинами сопровождала царскую семью.

В эти же дни Вера Владимировна вместе с мужем отправилась на празднование в Саров (до этого она уже бывала в обители). Вера Владимировна так описывает дорогу до Сарова: «Сначала нужно ехать полями, по проселочным дорогам, а потом через саровские леса, окружающие обитель на много верст. Тихо в лесу, кое-где щебечут птички, на душе мирно и радостно, едем к Преподобному».

Благодаря тому, что в царской свите были знакомые, Вере Владимировне и ее мужу удалось устроиться в обители: их кто-то приютил на ночь. Все же гостиничные номера в это время были заняты, их забронировали за несколько месяцев вперед.

Вечером Вера с мужем отправилась на всенощную, но из-за большого скопления народа попасть в собор, чтобы поклониться мощам Преподобного, им не удалось. Они наблюдали как … «царская семья во главе с Государем вошла по расчищенному входу в собор». Спустя какое-то время из дверей храма, вслед за духовенством, появился гроб с останками Преподобного, который несли на плечах великие князья. Возглавлял процессию Государь.

Шествие двигалось очень медленно с зажженными свечами. Народ стоял на коленях так же с горящими свечами и пел с хором молитвы. Вера Владимировна отмечает, что впечатление от увиденного было поразительным, ощущалось единение всех присутствующих на этом великом событии.

И еще об одном интересном для нас факте из жизни Клейнмихелей упоминает Вера Владимировна в своих «Воспоминаниях», которые имеют непосредственное отношение к нашей Нижегородской земле. Замуж она выходила в Санкт-Петербурге в 1900 г. за Дмитрия Джамбакуриан-Орбелиани. Подвенечное платье для нее шила в Москве известная модельер Надежда Ламанова. Та самая Надежда Петровна Ламанова, которая родом из Нижегородской земли, села Шутилова, из тех самых мест, что неподалеку от имения графини Клейнмихель в Рогожке.

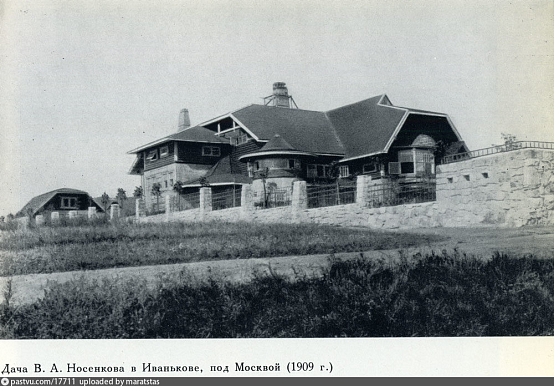

Графиня Клейнмихель в Крыму

Семья Клейнмихелей поселилась в Крыму в 80-х годах XIX в. У Екатерины Петровны открылась чахотка, и по настоянию врачей семья перебралась на место жительства в Крым. Сначала Клейнмихели жили у своего родственника князя Шаховского. В 1881 г. муж Екатерины Петровны купил у А.И. Гончарова (двоюродного брата графини) участок земли, где был выстроен 2-х этажный каменный барский особняк усадебного типа. Здание имело сложную ассиметричную форму, а по фасаду было украшено декоративными элементами. Дом был выстроен из местного неотшлифованного мраморовидного известняка [4].

Кроме этого дома в имении Клейнмихелей Кореиз были еще малый дом (не сохранился), дом садовника и конюшня. Уже после смерти мужа Екатерина Петровна дважды прикупала землю, увеличив площадь имения более, чем в 2 раза. У Клейнмихелей было большое и ухоженное хозяйство. Около половины территории занимал декоративный парк, местами переходящий в настоящий лес. На остальной территории росли плодовые деревья, виноградники; был в имении и огород, где выращивались овощи и зелень. В имении была также небольшая ферма, птичник и оранжерея, где выращивались цитрусовые и другие экзотические растения. Излишки выращенной продукции продавались здесь же на месте — желающих купить продукты было достаточно. Налаженное хозяйство не только обеспечивало семью Клейнмихелей всем необходимым, но приносил небольшой, но стабильный доход.

Несмотря на то, что в Кореизе был управляющий, графиня была в курсе всех дел. Во время отъездов она поддерживала с управляющим письменную переписку и давала распоряжения по ведению хозяйства.

В редкие месяцы, когда в поместье не было гостей, малый дом Клейнмихелей сдавался отдыхающим. В 1905 г. графиня Екатерина Петровна предоставила этот дом для больных офицеров и наняла медицинскую сестру для ухода за ними. Екатерина Петровна оставила о себе добрую память в Крыму и как основательница ялтинской Общины сестер милосердия «Всех скорбящих радость».

После уезда Клейнмихелей в 1919 г. в эмиграцию их имение Кореиз было национализировано и преобразовано в совхоз. Дорогую мебель, картины, книги перевезли во дворец Юсуповых. Многие ценные вещи из имения Клейнмихелей исчезли бесследно.

Кореиз, 2014 г.

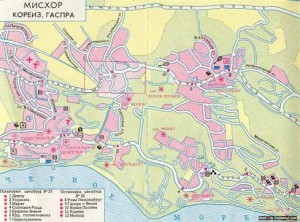

В 2014 г. после похода по Крыму мы провели несколько дней в Гаспре, расположенной поблизости от Кореиза. Поэтому было решено воспользоваться такой возможностью и разыскать место, где располагалась усадьба Клейнмихелей.

Из «Воспоминаний» Клейнмихелей известно, что их усадьба в Кореизе выделилась из усадьбы княгини А.С. Голициной, которая одной из первых среди русской знати в 30-х годах XIX в. поселилась на южном побережье. Кореиз тогда был татарской деревушкой. Ее имение тянулась по склону от верхнего шоссе до моря. После кончины А.С. Голициной земли ее усадьбы переходили из рук в руки наследникам, и, в конце концов, оказались в собственности А.И.Гончарова, который вскоре начал продавать участки земли. В результате здесь со временем кроме Клейнмихелей образовались усадьбы графини Тизенгаузен (урожденная Хитрово, внучка фельдмаршала Кутузова), дворцовые усадьбы вел. кн. Петра Николаевича «Дюльбер» и князей Юсуповых. И в соседях с Клейнмихелями в разное время жили люди тоже известные, например, князь Шаховской, графиня Панина и др.

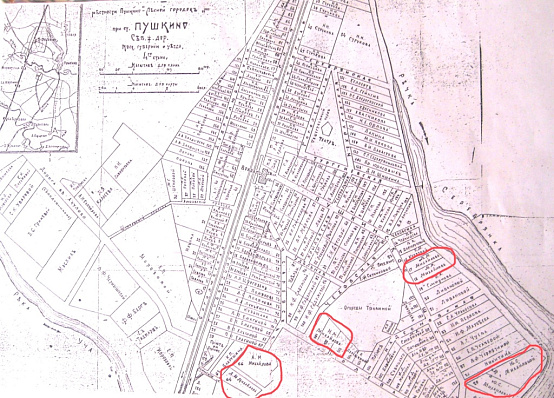

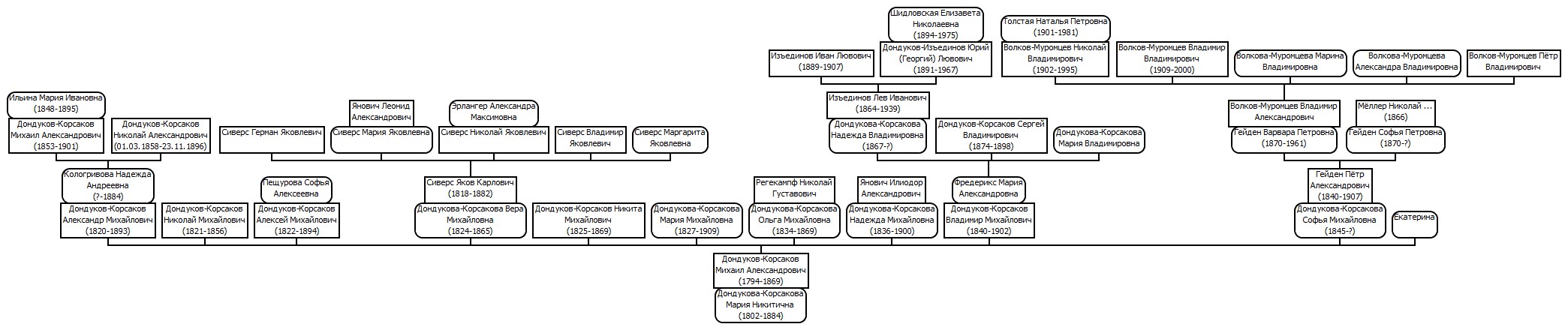

План бывшей усадьбы А.С. Голициной [4]

Судя по сохранившимся изображениям этот район Крыма периода освоения его русской знатью, к настоящему времени очень изменился: вместо диких лесов сформировались парки, а бывшие дворцовые комплексы и дачи «потерялись» среди зеленых насаждений и плотной застройки современных зданий. И эта застройка настолько плотная, что границы поселков Гаспра, Кореиз и Мисхор исчезли. В настоящее время название поселка Мисхор упразднено, поскольку он вошел в состав поселка Кореиз.

Кореиз середины XIX века [4]

Кореиз сегодня [6]

В советское время судьба усадеб русской знати на ЮБК сложилась по-разному. Тем усадьбам, которые попали «в руки крутых» организаций, типа СБУ, повезло: они ухожены, отреставрированы, правда, не во все из них есть доступ. Те усадьбы, которые достались организациям «попроще», и где в основном были созданы различные здравницы, выглядят более затрапезно. И в этом мы убедились на собственном опыте, когда были в Гаспре-Кореизе, где нам удалось по предварительной договоренности попасть на экскурсию во дворец князей Юсуповых и дворец вел. кн. Петра Николаевича «Дюльбер» — непосредственных соседей Клейнмихелей.

В парке дворца Юсуповых в Кореизе

Дворец и парк Юсуповых выглядят безукоризненно. Сюда до сих пор сложно попасть, редкие экскурсии, охрана, это отель по звонку. В 1945 г. во время Ялтинской конференции во дворце располагалась советская делегация во главе со Сталиным и Молотовым. До начала XXI века княжеские покои могли видеть только представители правящей верхушки СССР и Украины.

Дворец и парк «Дюльбер»

Белоснежный дворец «Дюльбер», построенный Н.П. Красновым в 1895-1897 гг. в восточном стиле, это бывшее имение вел. кн. Петра Николаевича. Сейчас в нем располагается одноименный санаторий. Здесь все очень красиво и ухожено. Попасть сюда можно также только с экскурсией или купив путевку в санаторий.

Дворец «Дюльбер» в истории семьи Романовых сыграл важную стратегическую роль. Благодаря его надежным стенам, все члены семьи Романовых, оказавшиеся после революции в Крыму, 5 месяцев провели в заключении в этом дворце. Их охраняли севастопольские матросы. Это спасло Романовых от расправы со стороны ялтинских анархистов. Они благополучно пережили трагические события 1917-1919 гг., остались живы и в 1919 г. покинули страну [4, 10].

Во время экскурсии по дворцам южного побережья мы узнали от экскурсовода, что в настоящее время на территории бывшего имения Клейнмихелей располагается пансионат «Волга», который находится выше дворца «Дюльбер» (относительно побережья). Другой информации у нас не было. Материалы по даче Клейнмихелей блога Вадима Разумова «Летопись Русской Усадьбы» [6] появилась в интернете позже, в июле 2014 г., а мы были в Крыму в мае. Воспользовавшись наводкой экскурсовода, мы втроем с М. Власовой и О. Копытовой отправились на поиски следов пребывания Клейнмихелей в Кореизе. На пути из Гаспры в Кореиз мы познакомились еще с двумя усадьбами, которые, судя по плану, должны были находиться по соседству с усадьбой Клейнмихелей; история их тоже очень любопытна.

Ворота парка санатория «Марат» и надпись на воротах

На входных каменных воротах парка санатория «Марат», который нам встретился на пути (Гаспра, Алупкинское шоссе), нас заинтересовала каменная вязь надписи в восточном стиле «Мурад-Авур». Дальнейший литературный поиск показал, что это бывшее имение Комстадиусов, а перевод этого названия означает «Исполнение желаний». В советское время из сказочного «мурад» название превратилось в «Марат», в честь французского революционера. Николай Николаевич Комстадиус, потомственный военный из старинного шведского дворянского рода Комстадиусов, купил этот участок земли в 1909 г. На этом месте не было никаких построек, участок представлял собой лес со скалой посередине. Скала была разбита, и здесь началось строительство. Был выстроен дворец, который проектировал главный архитектор Ялты Н.П. Краснов. Перед дворцом на месте леса был разбит парк с кипарисами, пихтами, соснами, а также с большим количеством плодовых деревьев и роз. К сожалению, Комстадиусам недолго пришлось радоваться жизни на южном побережье: после революции их усадьба, так же как и другие частные владения были переданы в управление Южсовхоза. Затем здесь был открыт санаторий «Марат» [7].

Нам показалось, что парк «Марата» несколько заброшен, и данные интернета подтвердили это … «территория бывшего имения рода Комстадиусов представляет собой в настоящее время весьма печальное зрелище: старые советские корпуса обветшали, в парке много мусора. Дворец Комстадиусов сохранился, но находится в частной собственности, огорожен высоким забором, и осмотреть его не представляется возможным» [7].

По дороге к Клейнмихелям мы повстречали парк «Чаир», который расположен также вдоль Алупкинского шоссе. Правда, познакомиться с «Чаиром» поближе не удалось, поскольку парк располагается за высоким фундаментальным забором, через который проникнуть не было никакой возможности. А так хотелось! Ведь еще с детства помнились слова популярного и знойного танго:

В парке Чаир распускаются розы,

В парке Чаир расцветает миндаль.

Снятся твои золотистые косы,

Снится веселая звонкая даль.

В парке «Чаир» расположены санаторий «Сосновая роща» и дача «Чаир». Судя по данным интернета, свободного доступа к расположенным в парке госдачам, нет [8]. До 1917 г. здесь располагалось имение вел. кн. Николая Николаевича [5, 8].

По этой схеме можно найти многие упомянутые в тексте усадьбы [6]

По Алупкинскому шоссе мы добрались до санатория «Дюльбер», а далее по Парковому спуску начали подниматься вверх по дороге. Справа от дороги расположены заросли: то ли парк, то ли лес. Слева тянутся какие-то заборы, за которыми видны разные строения: вновь отстроенные, строящиеся и заброшенные здания. Увидели указатель «Пансионат «Волга». Людей нет, спросить не у кого. Встретилось здание школы (кореизская школа).

Вывеска пансионата «Волга» [6]

Подходим к 2-х этажному дому желтого цвета. Здание имеет какой-то неряшливый вид, всё опутано проводами.

Дом, опутанный проводами

Прошла женщина, на наш вопрос, кто в этом доме жил раньше, сказала, что здесь жила царская прислуга. Этот ответ как-то не вписался в наше представление о социальном статусе Клейнмихелей. Мы неуверенно топтались на месте, готовые уже уйти, но здесь нас заинтересовали окна этого здания: они явно имели мавританский характер, который как-то не вязался с запущенным видом многоквартирного дома.

Окна в мавританском стиле

Мы обошли дом и подошли к входной двери. И здесь О. Копытова указала нам на мозаичное панно, расположенное на фронтоне здания под крышей. Точно такое же панно на доме Клейнмихелей было указано в книге «Воспоминаний» [4, стр. 36]. И уже уверенные, что наша цель достигнута, мы ступили внутрь дома. Вдоль длинного коридора справа и слева были расположены двери квартир, как в домах коридорного типа. С дальнего конца коридора, откуда-то сбоку вышел мужчина со сковородой в руках и направился в нашу сторону. Спросил, чего мы ищем? Наш ответ: «Дом Клейнмихелей» — его чрезвычайно и удивил, и, одновременно, обрадовал. Он считал, что о Клейнмихелях уже никто не знает и не помнит. Мы немного поговорили о прежних хозяевах, о доме. Мужчина рассказал, что во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в этом доме располагался наш госпиталь, в котором врачом работал его отец. А теперь он сам здесь живет, и, наверное, один из немногих жильцов знает, чей это дом.

Мозаичное панно, вернее, все, что от него осталось

Внутренняя часть дома Клейнмихелей

Мы распрощались с неравнодушным к истории человеком, обошли дом кругом. Действительно, как и указывалось в «Воспоминаниях» Веры Клейнмихель, дом имеет сложную ассиметричную конфигурацию, отдельные его части имеют 3 этажа. Видно, что дом неоднократно переделывался и надстраивался. Конечно, на здании уже нет никаких декоративных элементов, не считая мозаичного панно на фронтоне. К сожалению, и никаких памятных табличек на здании тоже нет. А жаль! Ведь мужчины Клейнмихели верой и правдой служили своему отечеству, за что и сложили свои головы. А Екатерина Петровна являет собой не только образец преданной супруги, сохранившей верность своему мужу на протяжении всей жизни, и воспитывавшей своих детей патриотами на примере их отца; она оставила о себе также добрую память как благотворительница. А для нас судьба графини Екатерины Петровны Клейнмихель имеет особое значение, поскольку она соединила два близких и любимых нам уголка нашей страны – нашу малую родину -Присаровье и Крым.

Четыре поколения графов Клейнмихелей служили России, пятое – родилось за границей. Потомки Клейнмихелей живут в разных странах: Англии, Франции, Финляндии, Аргентине. У них разные фамилии: Уваровы, Меликовы, Гудманы, Нирод и т.д., но фамилии «Клейнмихель» уже нет. И было отрадно встретить в книге почетного землеустроителя России из Первомайска Н.И. Лысова среди фамилий, проживавших в селе Б. Макателем, фамилии «Карамзин» и «Клейнмихель» (правда, в книге написано «Клеймихель», но я думаю, что это описка) [9].

Литература

- Е.Кривцова. Рассказ Илюшкина о Рогожке. Газета «Саров» 1-5 января 1998г.

- А.Бегинина, рук. Т.Н.Ерошенко. Карамзинские места в Нижегородской области. Открытие родной земли. Туризм, краеведение, экология. Т.1. Саров, 2002, стр.157.

- Информация, представленная на аншлаге на территории памятника природы «Графинские пропасти» Первомайского района Нижегородской области, 2014 г.

- Фрейлина Вера Клейнмихель, графиня Екатерина Клейнмихель. В тени царской короны. — Симферополь: Бизнес-Информ, 2009. — 344с.

- Л.А. Кашук. Сумароковы-Эльстоны, Юсуповы и Крым.- Симферополь: Бизнес-Информ, 2012.-ст.144-145.

- deadokey.livejournal.com>КОРЕИЗ, Крым, Большая Ялта-Летопись Русской Усадьбы.

- deadokey.livejournal.com>Мурад-Авур, Крым, Большая Ялта-Летопись Русской Усадьбы.

- wikimapia.org>Парк Чаир.

- Н.И.Лысов. К Корням. — Н.Новгород: ООО «Типография «Поволжье»», 2010, стр.54.

- qrim.ru Дюльбер

: Крым, Первомайский район, Персона

http://sarpust.ru/2015/12/grafinya-e-p-klejnmihel-na-nizhegorodchine-i-v-kry-mu/

|

Метки: клейнмихели крым красный крест мещерские |

История сокровищ Кшесинской |

История сокровищ Кшесинской

У сапфировой примы балета была собрана роскошная и внушительная коллекция драгоценностей. Какие у нее были сокровища, и где они сейчас?

Источники фото: http://krivoruky.ru

Матильда Кшесинская дебютировала в 1890 году на сцене Мариинского театра. Ее тогда называли "Кшесинская вторая", так как после окончания Императорского театрального училища она была принята балериной в Мариинский театр после уже выступающей старшей сестры.

Начался роман Матильды и цесаревича Николая. Самый первый драгоценный подарок, который вручил ей наследник - золотой браслет с крупным сапфиром и двумя большими бриллиантами. Именно с этого сапфира у Матильды начнет пополняться ее сапфировая коллекция.

/gorbilet.com" target="_blank">https://gorbilet.com ru.wikipedia.org" src="https://zen.yandex.ru/OM13WH493/829635bhHi/UxTPCHVS9/FQr/UZH-HdCRWYM/IcT/JW04Bkp/QqX2AoE/L9OjkcLV_p/xJYAh-/iN8-uRcer/YrPXy/EeeNG512/iTsD/ZV8kVXxU/Y-B7VWO/QLa0gb/ewEuUFXR/vU4WZc68O/08cMBGzN/4JD/Ns7WASS5WL-/PfOL0/YI5C_3x8A/TiP/mr6wQpodnCN/l6BIRXG/UDMYh5/BsMJ10/YVB3QRUMW/LOqASD/B5uWLj/kSkpW/k5dLplV/g_VxvFo0vYTCq0#DSD" />

Матильда и цесаревич Николай. Статьи выходят каждый день после 18:00 по мск. Источники фото: https://gorbilet.com ru.wikipedia.org

На этом браслете Матильда закажет гравировку двух дат: 1890 год - год знакомства с Николаем в училище и 1892 год - первая их встреча.

После переезда в отдельный дом на Английском проспекте 18, отличным подарком от наследника на новоселье были 8 золотых чарок, обильно украшенных драгоценными камнями в форме кабошонов. Кабошоны были очень популярны в тот период, и многие небольшие драгоценные камни в украшениях делали именно в такой круглой форме огранки.

Как вспоминала сама балерина: "Наследник стал часто привозить мне подарки...Подарки были хорошие, но не крупные."

Крупные подарки

Крупные подарки Матильде были сделаны уже после их расставания с Наследником. Балерина пользовалась успехом, и к ней были не равнодушны все великие князья.

Фрагмент одного из чокеров Матильды с бриллиантами, подаренного великими князьями. Источник фото: http://8272483.vkrugudruzei.ru

В сезоне 1896-1897 годов балерина получает в подарок от четырех великих князей брошь в форме кольца. Кольцо усыпано бриллиантами, в центре 4 крупных сапфира, на футляре выгравированы имена четырех великих князей.

Первый бенефис

В свой первый бенефис, когда традиционно каждая прима получает подарок от царской семьи, Матильда получила особенное украшение. Эта была брошь в виде бриллиантовой змеи, держащей сапфир-кабошон, как символ великой мудрости.

Много было ювелирных украшений и изделий, выполненных Карлом Фаберже. Например, от Великого князя Владимира Александровича каждый год на Пасху Матильда получала яйцо из ландышей с прикрепленным к нему маленьким яичком от Фаберже.

Пасхальное яйцо Фаберже для царственной семьи. Для приближенных к царю, Фаберже делал маленькие яички с небольшим количеством драгоценных камней и декора. Источник фото: tournavigator.pro

Образы на сцене

Часто многие украшения были частью образа, который балерина исполняла на сцене.

Жемчужные нити Матильды Феликсовны. Подпишитесь на познавательный геммологический канал GEM STONES)) Источник фото: http://8272483.vkrugudruzei.ru

Ее будущий супруг великий князь Андрей Владимирович подарил ей бриллиантовую тиару-обруч с 6 кабошонами сапфирами. Матильда надевала ее в балете "Дочь Фараона". Ко всем другим костюмам у балерины были драгоценности из своей личной шкатулки.

Второй бенефис

Ко второму бенефису Матильда была щедро одарена множеством подарков от всей царской семьи.

Император прислал золотого двуглавого орла с бриллиантами и розовым сапфиром.

Украшения из кинофильма "Матильда" Алексея Учителя для главной героини. Обращаю внимание, что на второй бенефис Матильда получила золотого двуглавого орла с розовым сапфиром, вместо этой диадемы на фото. Источник фото axenoff.com

Но самый поразительный подарок был сделан великим князем Сергеем Михайловичем. Это была шкатулка работы Фаберже, внутри которой доверху были насыпаны желтые бриллианты без оправы. Сергей Михайлович решил, что прима сама выберет себе будущее украшение.

Исторические украшения

Среди подарков Матильде были исторические камни, ранее принадлежавшие европейским аристократическим домам.

Например, на 10 лет знакомства великий князь Андрей Владимирович (будущий супруг Матильды) подарил ей сапфировые серьги, окруженные бриллиантами. Эти сапфиры были родом из парюры герцогини Лейхтенбергской.

А вот неизвестный подарок для Матильды - тиара с бриллиантовыми бантами и корсажное украшение, выполненное в таком же стиле. На этих фото колье с бантами имеет историческое происхождение.

Эти украшения когда-то были частью одной парюры и принадлежали Королеве Франции Марии -Антуанетте. Мария Антуанетта была жестоко казнена во время Французской Революции, вероятно, каким-то образом украшения попали в Россию. Источник фото: http://8272483.vkrugudruzei.ru

После Революции

Матильда вместе со своим сыном бежала из России с частью драгоценностей и обосновалась на Лазурном берегу. в 1921 году она и великий князь Андрей Владимирович поженились.

Драгоценности, которые Матильда увезла с собой, закончились быстро. Матильда открыла балетную школу и стала преподавать балетное искусство. До своего 100-летнего юбилея прима балерина не дожила лишь 9 месяцев.

Что стало с остальными драгоценностями Матильды Кшесинской, не ясно. Известно, что крупных продаж из ее коллекции на Западе не было. Возможно, они еще остались в Петербурге.

https://zen.yandex.ru/media/gemstones/istoriia-sok...nskoi-5c59ab13cf00df00ad47cf29

Вас могут заинтересовать эти темы:

Семь сокровищ Гохрана

Рубиновая парюра дочери Александра II

Сапфиры Романовых

Сокровища Юсуповых: Пелегрина

Изумруды Романовых

|

Метки: балет романовы драгоценности |

Софья Петровна Ланская (Шипова) |

Когда средней дочери Петра Петровича фрейлине Софье Ланской, исполнился 21 год, она вышла замуж за своего ровесника поручика Николая Николаевича Шипова, сына

Скачать 348.74 Kb.

|

| 1867 год * * * Когда средней дочери Петра Петровича — фрейлине Софье Ланской, исполнился 21 год, она вышла замуж за своего ровесника поручика Николая Николаевича Шипова, сына тайного советника Николая Павловича Шипова и Дарьи Алексеевны, урожденной Акуловой. Как и его брат Филипп (1848–?), Николай Шипов начал службу в Кавалергардском полку. Начал вполне успешно: уже в следующем, 1868 г. он был назначен полковым адьютантом. Стоит заметить, что до поступления на службу он окончил курс в Александровском лицее, бывшем Царскосельском, где учился Пушкин и где еще долгие годы витал его бессмертный дух. Судьбе было угодно, чтобы дочь Натальи Николаевны — Софья Ланская, стала его женой.  | |  | |  Дом Петра Петровича Ланского практически опустел: дети выросли и разъехались. У Сонечки Ланской, теперь уже Софьи Петровны Шиповой, родился первенец — дочь Наталья. В том же 1870 г. женился племянник П. П. Ланского — Павел Ланской, который после смерти отца, А. П. Ланского, с сестрой Соней и братом Петром с 1844 г. воспитывался в доме Натальи Николаевны. Женой Павла стала 26-летняя Екатерина Устиновна Арапова [208] (1844–1919), дочь кавалергарда генерал-майора Устина Ивановича Арапова, тамбовского предводителя дворянства. У. И. Арапов был двоюродным братом Андрея Николаевича Арапова — свекра «Ази» и Лизы Араповых, дочерей П. П. Ланского. Таким образом, женитьба Павла Александровича Ланского на Екатерине Араповой вторично породнила род Араповых и Ланских. Впоследствии Павел Ланской, как и его тесть, стал тамбовским предводителем дворянства. Но ни у него, ни у его брата Петра «мужского потомства не осталось».  | |  12 февраля 1871 года У А. П. Араповой родился сын, названный Петром в честь деда — П. П. Ланского. 13 февраля 1871 года У графини Натальи Меренберг родился сын Георг Николай — третий ребенок от брака с принцем Нассауским. Старшими были две дочери: София и Александра. 7 марта 1872 года А. П. Арапова подарила мужу второго сына, названного Андреем в честь деда — А. Н. Арапова. * * * 1872 год * * * Николай Андреевич Арапов, прослужив 8 лет в Кавалергардском полку, вышел в отставку в чине полковника. Точно не известно, когда он с женой, ожидавшей рождения первенца, уехал в Германию и вместе с ними ли уезжали за границу братья Ланские: Петр Петрович и Павел Петрович. Возможно, что тогда же уехала за границу и Александра Петровна Арапова. Впоследствии она писала об этом: «…В 1872 году, в бытность мою за границей, случай свел меня у тети Фризенгоф со второю дочерью Екатерины Николаевны (Дантес. — Авт.), Бертой Вандаль, которая свято сохранила это воспоминание покойной матери и показала его мне. Это был широкий золотой браслет, с тремя равными корналинами; внутри было выгравировано число (ускользнувшее из памяти) со словами: „На память вечной привязанности. Александра. Наталия“. [209] Вид его послужил мне разгадкой болезненнаго, почти суевернаго страха, который мать всегда питала к этому камню. Она до такой степени не терпела его в доме, что однажды, заметив на подаренном ей отцом наперстке корналиновое донышко, она видимо встревожилась и успокоилась только тогда, когда его поспешили заменить металом. На мой любопытный вопрос, она только махнула рукою, промолвив: — Желаю тебе никогда не испытать столько горя, несчастий и слез, сколько этот камень влечет за собой»{1033}. У молодой супружеской четы Араповых родилась дочь, которую назвали именем матери — Елизаветой. Впоследствии, со слов родителей, Е. Н. Бибикова писала: «Я хорошо помню Александру Николаевну (Фризенгоф. — Авт.) Она была моей крестной матерью. Я родилась в Висбадене, в Германии. Мать боялась первых родов, которые и были очень тяжелы, и поехала в Висбаден, где тогда царила ее сестра — красавица Наталья Александровна, урожденная Пушкина, жена принца Нассауского. Крестным был мой дед П. П. Ланской, который лечился от ревматизма и жил у падчерицы — Натальи Александровны. Когда мне минуло 2 месяца, было получено известие о смерти деда Арапова [211] и мои родители вернулись в Россию и поселились в с. Андреевке Пензенской губернии, где и родились обе мои другие сестры»{1035}, — Наталья и Мария.  | |  11 мая 1874 года На 67-м году жизни скончался отец Ивана и Николая Араповых — Андрей Николаевич Арапов. По словам егеря, находившегося рядом с ним, тот, падая с лошади, успел произнести имя давно умершей жены: «Лиза?!» Произнес удивленно и радостно, словно наконец-то увидел ее и устремился вослед за любимой. «Прослужив трем государям, Ланской всю жизнь ничего не просил себе или своим. После его смерти старшая дочь обратилась к Императору Александру II с просьбой о принятии 2-х сыновей в Пажеский корпус в память заслуг деда, что тот час же милостиво было исполнено. При ее первой встрече с Государем, она стала его благодарить, но он прервал при первом слове: „Нет, мадам Арапова, это я Вас благодарю. Благодаря Вам, я могу сделать эту единственную безделицу в память о моем достойном и верном Ланском. Я желал бы, чтобы он мог гордиться своими внуками“»{1042}. Запись в послужном списке внуков Ланского — Петра и Андрея Араповых, гласила: «Зачислен в пажи к Высочайшему двору 16.VI.1878». Сердечность, уважение и постоянная тревога о близких людях были отличительной чертой выросших в любви и взаимопонимании детях Пушкина и Ланского. «Мы любили нашу мать, чтили память отца и уважали Ланского»{1043}, — вспоминал старший сын Поэта.  | |  6 августа 1877 года Средняя дочь Ланского — Софья, родила мужу, полковнику Кавалергардского полка Николаю Николаевичу Шипову, 4-го ребенка — дочь Марию. Но о ее рождении Петр Петрович уже не узнал… 13 октября 1877 года Муж Марии Александровны — генерал-майор Леонид Николаевич Гартунг, несправедливо обвиненный в мошенничестве, в зале суда покончил жизнь самоубийством. 56-летний Федор Достоевский, потрясенный этим происшествием, записал в «Дневнике писателя…», что Гартунг, не дожидаясь вынесения приговора, «выйдя в другую комнату… сел к столу и схватил обеими руками свою бедную голову; затем вдруг раздался выстрел: он умертвил себя принесенным с собою и заряженным заранее револьвером, ударом в сердце»{1044}. «При покойном нашли записку следующего содержания: „Клянусь всемогущим богом, я ничего не похитил по настоящему делу. Прощаю своих врагов“, — писал корреспондент газеты „Московские ведомости“. — Похороны генерала Гартунга состоялись при громадном стечении публики. Ему были оказаны большие воинские почести. Тело покойного было перенесено из здания Коннозаводства на Поварской в церковь. На панихиде присутствовала вдова Гартунга, его старушка-мать, родные и близкие, высшие военные и гражданские чины во главе с московским губернатором, и многие другие. Из церкви гроб несли на руках через всю Москву. За ним следовали погребальная колесница, его конь, покрытый траурной попоной, далее большая процессия экипажей и батальон местных войск с оркестром. Похороны состоялись на кладбище Симонова монастыря»{1045}. «Вся Москва была возмущена исходом гартунского дела. Московская знать на руках переносила тело Гартунга в церковь, твердо убежденная в его невиновности. Да и высшее правительство не верило в его виновность, не отрешая его от должности, которую он занимал и будучи под судом. Владелец дома, где жил прокурор, который благодаря страстной речи считался главным виновником гибели Гартунга, Н. П. Шипов (свекор Софьи Петровны Шиповой. — Авт.) приказал ему немедленно выехать из своего дома на Лубянке, не желая иметь, как он выразился, у себя убийц. Последствия оправдали всеобщую уверенность в невиновности Гартунга. Один из родственников Занфтлебене был вскоре объявлен несостоятельным должником, да еще злостным, и он-то и оказался виновником гибели невинного Гартунга»{1046}, — вспоминал позднее князь Д. Д. Оболенский. Надо полагать, что зять Натальи Николаевны — Николай Николаевич Шипов [212], сын Николая Павловича, — был так же принципиален, как отец, разделяя его справедливый гнев и будучи целиком на стороне овдовевшей свояченицы Марии Гартунг.  | |  Мария Александровна Гартунг — Ивану Николаевичу Гончарову и его жене в Ярополец. «Москва 24 октября 1877. Дорогой Дядюшка, моя славная Катрин. Я получила ваше письмо, оно меня глубоко тронуло. Спасибо за выраженное мне сочувствие и ваше предложение оказать мне гостеприимство, я бы воспользовалась им с благодарностью, если бы уже не приняла предложение Васильчиковых, которые мне предлагают угол в Лопасне. Сестры (сводные. — Авт.) приехали на похороны моего бедного мужа и хотели увезти меня с собою, но я отказалась, потому что сейчас жизнь в Петербурге казалась бы мне ужасной. Аннета (сестра жены Ивана Гончарова — Анна Николаевна Васильчикова. — Авт.), которая тоже приезжала, предложила мне Лопасню как временное пристанище и я приняла его с благодарностью, тем более что было решено, что я буду жить у Александра (Пушкина. — Авт.), и я хотела бы до его возвращения быть там, где его дети. Ужасная смерть моего мужа была страшным ударом для меня. Когда я приехала в Окружной суд, надеясь еще увидеть его живым, и когда я увидела только бездыханное тело, я забыла все наши ссоры. Я помнила только хорошие дни, потому что они у нас были, как и у всех других, и в тот момент я отдала бы все, чтобы его снова воскресить, хотя бы на одно мгновение. Вся эта печальная история была только отвратительными подлыми кознями; Моносеинов и Муравьев (прокурор. — Авт.) дадут отчет богу в несчастье, которое они причинили. Я была с самого начала процесса убеждена в невиновности в тех ужасах, в которых обвиняли моего мужа. Я прожила с ним более 17 лет и знала все его недостатки; у него их было много, но он всегда был безупречной честности и с добрейшим сердцем. Умирая он простил своих врагов, но я, я им не прощаю. Прощайте мои дорогие Дядюшка и Катрин. Я уезжаю в Лопасню через несколько дней. Нежно целую вас, а также детей, и надеюсь зимой мы увидимся. Преданная вам М. Гартунг»{1048}. На 87-м году жизни, пережив почти всех своих детей, в Баден-Бадене умер князь П. А. Вяземский. В записной книжке его камердинера Дмитрия Степанова отмечено: «Князь скончался в 11 ч. утра 10 ноября 1878 года. Княгиня была поражена ужасом, несмотря на то, что кончины его ожидали с часу на час. <…> Приготовив, что нужно для умершего, мы сами его вымыли и одели в черный сюртук и белый галстук. Священник присутствовал тоже при этом. Как он похудел, одни кости. Бедный князь, любил ты жить больше всего на свете, где нет ничего вечного!.. Я с радостью тебе прощаю все и молю Всевышнего о прощении твоих грехов…»{1051}. Он умер, отказавшись от исповеди, и без причастия. В последние часы Петра Андреевича рядом с ним были его близкие: жена Вера Федоровна, сын Павел с супругой, а также свояченица Евгения Баратынского и Мария Алексеевна Столыпина, жена дипломата и тайного советника Николая Аркадьевича Столыпина. Тот же камердинер писал: «…мне велел сходить к Бибиковой; я ему сказал, что не к М-me Столыпиной ли? Да, попроси ее придти ко мне, но не к княгине (жене. — Авт.), а прямо ко мне… Он передал ей мое писание и еще что-то диктовал. Так-же выразил желание видеть княгиню Марию Аркадьевну Вяземскую, жену сына П<авла> П<етровича>, но самого князя П<авла> П<етровича> не желал»{1052}. За несколько лет до кончины, еще 6 января 1871 г., в Висбадене Вяземский написал «Эпитафию себе заживо»: Лампадою ночной погасла жизнь моя, Себя, как мертвого, оплакиваю я. На мне болезни и печали Глубоко врезан тяжкий след; Того, которого вы знали, Того уж Вяземского нет. И тогда же, в 1871 году: Жизнь так противна мне, Я так страдал и стражду, Что страшно вновь иметь за гробом Жизнь в виду; Покоя твоего, ничтожество! я жажду: От смерти только смерти жду. В России смерть Вяземского прошла едва замеченной. Когда-то, будучи молодым, он себе предсказывал: «Современники меня не заметят, потомки обо мне не услышат». Прах Петра Андреевича был перевезен вдовой в Петербург и погребен на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры близ могил Карамзиных, где были похоронены сам историограф, его вдова и три его дочери: Екатерина Мещерская (умершая 10 ноября 1867 г. на 62-м году жизни), Елизавета Николаевна (прожившая 70 лет), Софья Николаевна (умершая 4 июля 1856 г. на 55-м году жизни). Последние две — фрейлины, оставшиеся незамужними. Софья умерла вскоре после трагической гибели брата Андрея. А. О. Смирнова (Россет), их светская подруга, писала: «Сонюшка его обожала, и когда несчастный, в цвете лет, погиб на пушке, которую он защищал под конец один с племянником моим Петрушей Голицыным, его камердинер нашел эти обезображенные трупы; осталась только метка на его рубашке; камердинер все сложил в гроб, который привезли в женский монастырь в Петер<бург>. Вдова его была неутешна и поселилась в Финляндии в Трасканоне (Тресканде. — Авт.), а Сонюшка с ума сошла. Веселый и приятный дом облекся в безмолвие скорби и печали»{1053}.  | |  | |  27 мая 1879 года В скромных меблированных комнатах, в Москве, на углу Тверской и Грузинской, на 80-м году жизни скончалась Анна Петровна Керн. …Ушла жизнь. Смерть собрала свою неумолимую жатву. Согласно легенде, гроб Анны Керн повстречался с памятником Пушкину, который ввозили в Москву (скорее, — камень, послуживший пьедесталом для памятника). Красивая и грустная история о Любви и Смерти, достойная гениального пушкинского стихотворения — «Я помню чудное мгновенье…». Семья младшей сестры, Елизаветы Петровны Араповой, по-прежнему жила в это время на расстоянии одного дня пути от Дурасовки — в имении Андреевка, куда на лето стала приезжать овдовевшая Мария Гартунг. В том же 1879 году академик живописи художник И. К. Макаров написал портрет внучек Натальи Николаевны — сестер Араповых: шестилетней Лизы (впоследствии автора воспоминаний — Е. Н. Бибиковой) и четырехлетней Наташи, сохранившийся до наших дней. Тогда же неизвестным художником был написан и портрет их матери — 30-летней Елизаветы Петровны Араповой, годом раньше родившей свою младшую дочь Машу. (Оба портрета приводятся в книге.) О ранних годах своего детства, проведенных в Андреевке (когда вместе с ними в семье жила и двоюродная сестра Наталья — младшая дочь Н. А. Меренберг от первого брака), вспоминала Е. Н. Бибикова: «Вторая дочь Натальи Александровны — урожденная Наталья Дуббельт окончила институт, праздники проводила у деда (П. П. Ланского. — Авт.) и моя мать о ней заботилась, а родная мать о ней и не думала. Моя мать поселилась в деревне и ее взяла к себе. Жили в глуши, соседей не было и Наталья (Таша) тосковала. В нее влюбился земский врач, ссыльный поляк, человек очень интеллигентный, образованный, но старше ее [213]. Сделал ей предложение, мама запросила ее мать о согласии и просила помочь на приданое. Но тетка возмутилась и выписала ее к себе в Висбаден. Там она имела успех и вскоре вышла замуж (18.I.1881. — Авт.) за отставного капитана Бесселя (который был старше 26-летней невесты на 28 лет. — Авт.) и жили до смерти в Бонне (он умер 16.III.1887 г. — Авт.), где у него был дом. Я ее хорошо помню. …У нее было двое детей: сын Александр (род. 24.V.1882. — Авт.) и дочь (Элизабет Георгина Натали Сибилла Клара, род. 8.XI.1883. — Авт.)»{1054}.  | |  Жизнь в Андреевке не была безоблачной. «В хозяйственной деятельности Н. А. Арапова подстерегала неудача: против него было возбуждено уголовное дело в связи со взрывом котла в его имении, в результате чего погибли и получили увечье несколько крестьян. Пензенский окружной суд приговорил Н. А. Арапова к двум месяцам тюремного заключения. Не согласившись с этим приговором Н. А. Арапов обжаловал его, и Саратовская судебная палата отменила прежнее решение Пензенского суда, подвергнув Николая Андреевича лишь строгому выговору перед судом и церковному покаянию»{1055}. Безусловно, такое нервное потрясение не прошло для него бесследно: оно послужило поводом к развитию душевного заболевания. 81-я годовщина со дня рождения Александра Сергеевича… Первоначально открытие первого памятника Поэту было приурочено к этому дню. Но за четыре дня до юбилейного торжества скончалась императрица Мария Александровна, и, согласно высочайшему повелению, праздник был перенесен. В этот же день дочь Натальи Николаевны — Софья Петровна Шипова, родила девочку, которую назвали Еленой. Несколько десятилетий спустя, уже в следующем, XX веке, потомкам Натальи Николаевны и ее брата Ивана Николаевича Гончарова суждено было через Елену Николаевну Шипову породниться еще раз.  | |  |

| http://d.120-bal.ru/doc/40599/index.html |

|

Метки: шиповы ланские |

Мария Николаевна Шипова (Клейнмихель) р. 6 август 1877 ум. 1960 |

Мария Николаевна Шипова (Клейнмихель) р. 6 август 1877 ум. 1960

Запись:311025

Полное дерево

Поколенная роспись

| Род | Шиповы |

| Пол | женщина |

| Полное имя от рождения |

Мария Николаевна Шипова |

| Смена фамилии | Клейнмихель |

| Родители

♂ Николай Николаевич Шипов [Шиповы] р. 1846 ум. 1911 ♀ Софья Петровна Ланская (Шипова) [Ланские] р. 20 апрель 1846 ум. ок. 1911? |

|

События

6 август 1877 рождение:

брак: ♂ Пётр Владимирович Клейнмихель [Клейнмихель] р. 1875 ум. 1919

1901 рождение ребёнка: ♂ Владимир Петрович Клейнмихель [Клейнмихель] р. 1901 ум. 1982

1903 рождение ребёнка: ♀ Екатерина Петровна Клейнмихель [Клейнмихель] р. 1903 ум. 1985

1960 смерть:

Ближайшие предки и потомки

Деды

брак: ♀ Дарья Алексеевна Акулова (Шипова)

♀ Дарья Алексеевна Акулова (Шипова)

брак: ♂ Николай Павлович Шипов

рождение: 13 май 1808

брак: ♀ Елизавета Егоровна Назарова (Гончарова)

смерть: 1859

рождение: 3 июнь 1810

брак: ♀ Мария Ивановна Мещерская (Гончарова)

войсковое звание: генерал-майор

брак: ♀ Екатерина Николаевна Васильчикова (Гончарова)

рождение: 23 февраль 1815

брак: ♀ Анна Николаевна Смирнова (Гончарова)

смерть: 1865

♀ Александра Николаевна Гончарова (Фризенгоф)

♀ Александра Николаевна Гончарова (Фризенгоф)

рождение: 1811

брак: ♂ Gustav Vogel von Friesenhof

смерть: 1891, Словакия

♀ Екатерина Николаевна Гончарова (Дантес-Геккерен)

♀ Екатерина Николаевна Гончарова (Дантес-Геккерен)

рождение: 1809

брак: ♂ Жорж Шарль Дантес (Дантес-Геккерен, Де-Геккерен)

смерть: 15 октябрь 1843, Сульц, Франция

рождение: 1818

смерть: 1818, умерла в младенчестве

рождение: 6 июнь 1799, Москва, Российская империя

брак: ♀ Наталья Николаевна Гончарова (Пушкина, Ланская)

смерть: 10 февраль 1837, Санкт-Петербург, Российская империя

♀ Наталья Николаевна Гончарова (Пушкина, Ланская)

♀ Наталья Николаевна Гончарова (Пушкина, Ланская)

рождение: 27 август 1812

брак: ♂ Александр Сергеевич Пушкин

брак: ♂ Пётр Петрович Ланской

смерть: 26 ноябрь 1863

рождение: 1791

смерть: 24 январь 1873, Неаполь

рождение: 1789

войсковое звание: 1805, корнет

войсковое звание: 1808, поручик

войсковое звание: 1816, полковник

войсковое звание: 1825, генерал-майор

смерть: 20 май 1832

рождение: 1800

брак: ♀ Наталья Фёдоровна Петрово-Соловово (Ланская)

смерть: 1844

♀ Анна Петровна Ланская (Брадке)

рождение: 1792, Российская империя

брак: ♂ Михаил Николай Михаил Фёдорович Брадке

смерть: 28 декабрь 1868, Москва, Российская империя

♀ Мария Петровна Ланская (Васильчикова)

рождение: 13 март 1799

брак: ♀ Наталья Николаевна Гончарова (Пушкина, Ланская)

смерть: 6 май 1877

Деды

Родители

рождение: 12 сентябрь 1848, Санкт-Петербург, Российская империя

рождение: 1851

...: действительный статский советник

...: камергер

профессия: с 1893 по 1904, Московская губерния, председатель Московской губернской земской управы

...: 1905, один из основателей партии Октябристов

...: с 1906 по 1911, Москва, член Государственного совета по выборам от Московского земства

смерть: 1920

рождение: 1846, Российская империя

брак: ♀ Софья Петровна Ланская (Шипова)

войсковое звание: с 1881 по 1884, командир Кавалегардского полка

смерть: 1911, Российская империя

♂ Александр Александрович Пушкин

♂ Александр Александрович Пушкин

рождение: 18 июль 1833, Санкт-Петербург, Российская империя

брак: ♀ Мария Александровна Павлова

брак: ♀ София Александровна Ланская (Пушкина)

смерть: 1 август 1914, Москва, Российская империя

♂ Григорий Александрович Пушкин

♂ Григорий Александрович Пушкин

рождение: 26 май 1835, Петербург, Россия

брак: ♀ Варвара Алексеевна Мельникова

смерть: 18 август 1905, Маркучяй, Литва

♀ Мария Александровна Пушкина (Гартунг)

♀ Мария Александровна Пушкина (Гартунг)

рождение: 31 май 1832, Петербург, Россия

брак: ♂ Леонид Николаевич Гартунг

смерть: 7 март 1919

♀ Наталья Александровна Пушкина (Дубельт)

♀ Наталья Александровна Пушкина (Дубельт)

рождение: 4 июнь 1836, Санкт-Петербург, Россия

брак: ♂ Михаил Леонтьевич Дубельт

развод: ♂ Михаил Леонтьевич Дубельт

титул: 1868, графиня Меренберг

брак: ♂ Николай Вильгельм Нассауский , морганатический

смерть: 23 март 1913, Майнц, Рейнланд-Пфальц, Германия

♀ Елизавета Петровна Ланская (Арапова, Бибикова)

♀ Елизавета Петровна Ланская (Арапова, Бибикова)

рождение: 1848

брак: ♂ Николай Андреевич Арапов

брак: ♂ Сергей Ильич Бибиков

смерть: 1903

♀ Александра Петровна Ланская (Арапова)

♀ Александра Петровна Ланская (Арапова)

рождение: 1845

брак: ♂ Иван Андреевич Арапов

смерть: 1919

♀ Софья Петровна Ланская (Шипова)

♀ Софья Петровна Ланская (Шипова)

рождение: 20 апрель 1846

брак: ♂ Николай Николаевич Шипов

смерть: ок. 1911?

Родители

== 3 ==

♀ Дарья Николаевна Шипова (Давыдова)

рождение: 6 декабрь 1871

брак: ♂ Пётр Николаевич Давыдов

рождение: 6 февраль 1873, Царское Село

брак: ♀ Анна Михайловна Раевская (Шипова) , Царское Село

смерть: 29 март 1958, Франция

♀ Елена Николаевна Шипова (Безак)

рождение: 26 май 1880

брак: ♂ Фёдор Николаевич Безак

смерть: 1971, США

♀ Наталья Николаевна Шипова (Миллер)

рождение: 15 сентябрь 1870

брак: ♂ Евгений Людвиг Карлович Миллер (Мюллер)

смерть: 1945, Франция

♂ Пётр Владимирович Клейнмихель

рождение: 1875

брак: ♀ Мария Николаевна Шипова (Клейнмихель)

титул: граф

смерть: 1919

♀ Мария Николаевна Шипова (Клейнмихель)

рождение: 6 август 1877

брак: ♂ Пётр Владимирович Клейнмихель

смерть: 1960

== 3 ==

Дети

♀ Мария Екатерина София (Мария Георгиевна) фон Карлова (Голицына)

рождение: 1 ноябрь 1893

брак: ♂ Владимир Петрович Клейнмихель

брак: ♂ Борис Дмитриевич Голицын , Тифлис, Грузия

смерть: 5 сентябрь 1979

♂ Владимир Петрович Клейнмихель

рождение: 1901

брак: ♀ Мария Екатерина София (Мария Георгиевна) фон Карлова (Голицына)

титул: граф

смерть: 1982

рождение: 25 ноябрь 1899, Санкт-Петербург

титул: граф

брак: ♀ Екатерина Петровна Клейнмихель

смерть: 28 январь 1944, Париж

♀ Екатерина Петровна Клейнмихель

рождение: 1903

титул: графиня

брак: ♂ Михаил Фёдорович Нирод

смерть: 1985, или 1955

Дети

Внуки

♀ Елена Сергеевна Белевская-Жуковская

титул: графиня

брак: ♂ Кирилл Михайлович Нирод

рождение: 1930, Франция

брак: ♀ Елена Сергеевна Белевская-Жуковская

♂ Георгий Валерианович Бибиков

рождение: 1920

брак: ♀ Ксения Михайловна Нирод

развод: ♀ Ксения Михайловна Нирод

рождение: 1934, Франция

титул: графиня

брак: ♂ Георгий Валерианович Бибиков

развод: ♂ Георгий Валерианович Бибиков

Внуки

|

Метки: шиповы клейнмихели |

Софья Петровна Ланская (Шипова) р. 20 апрель 1846 ум. ок. 1911? |

Софья Петровна Ланская (Шипова) р. 20 апрель 1846 ум. ок. 1911?

Запись:311019

Полное дерево

Поколенная роспись

| Род | Ланские |

| Пол | женщина |

| Полное имя от рождения |

Софья Петровна Ланская |

| Смена фамилии | Шипова |

| Родители

♀ Наталья Николаевна Гончарова (Пушкина, Ланская) [Гончаровы] р. 27 август 1812 ум. 26 ноябрь 1863 ♂ Пётр Петрович Ланской [Ланские] р. 13 март 1799 ум. 6 май 1877 |

|

События

20 апрель 1846 рождение:

брак: ♂ Николай Николаевич Шипов [Шиповы] р. 1846 ум. 1911

15 сентябрь 1870 рождение ребёнка: ♀ Наталья Николаевна Шипова (Миллер) [Шиповы] р. 15 сентябрь 1870 ум. 1945

6 декабрь 1871 рождение ребёнка: ♀ Дарья Николаевна Шипова (Давыдова) [Шиповы] р. 6 декабрь 1871

6 февраль 1873 рождение ребёнка: Царское Село, ♂ Николай Николаевич Шипов [Шиповы] р. 6 февраль 1873 ум. 29 март 1958

6 август 1877 рождение ребёнка: ♀ Мария Николаевна Шипова (Клейнмихель) [Шиповы] р. 6 август 1877 ум. 1960

26 май 1880 рождение ребёнка: ♀ Елена Николаевна Шипова (Безак) [Шиповы] р. 26 май 1880 ум. 1971

ок. 1911? смерть:

Ближайшие предки и потомки

Деды

♂ Дмитрий Афанасьевич Гончаров

брак: ♀ Варвара Иосифовна Кожина

♂ Николай Афанасьевич Гончаров

♂ Николай Афанасьевич Гончаров

рождение: 1787

брак: ♀ Наталья Ивановна Загряжская (Гончарова)

смерть: 1881

♀ Иоганна Вильгельмина фон Поссе

рождение: 1779

брак: ♂ Фридрих фон Лёвис оф Менар

смерть: 1831

похороны: Салисбург, Лифляндская губерния, Российская империя, сейчас Мазсалаца, Латвия

♀ Наталья Ивановна Загряжская (Гончарова)

♀ Наталья Ивановна Загряжская (Гончарова)

рождение: 22 октябрь 1785

брак: ♂ Николай Афанасьевич Гончаров

...: 4-юродная сестра Юрия Петровича Лермонтова отца поэта

смерть: ок. 8 август 1848?, Волоколамский уезд, Московская губерния, Российская империя, Иосифо-Волоцкий монастырь

рождение: 1767

брак: ♀ Варвара Александровна Одоевская (Ланская)

смерть: 1834

рождение: 7 сентябрь 1761

профессия: тайный советник

брак: ♀ Елизавета Ивановна Вилламова (Ланская)

профессия: 1809, сенатор

смерть: 29 апрель 1814

рождение: 1746

брак: ♀ Анна Петровна Тормасова (Ланская)

смерть: 1812

рождение: 1754

брак: ♀ Варвара Матвеевна Пашкова (Ланская)

смерть: 1831

рождение: 1757

смерть: 1832

рождение: 1760

брак: ♀ Мария Васильевна Шатилова (Ланская)

смерть: 1813

рождение: 1752

брак: ♀ Елизавета Романовна Лепарская

смерть: 1805

♂ Станислав Романович Лепарский

рождение: 1754, Лепарское, Могилевская губерния, Российская империя

смерть: 30 май 1837, Петровск-Забайкальский, Российская империя

♀ Романовна Лепарская (Куломзина)

рождение: 1760, Российская империя

брак: ♂ Георг Иоганн Егор Петрович фон Меллин

♀ Елизавета Романовна Лепарская

брак: ♂ Пётр Сергеевич Ланской

Деды

Родители

рождение: 13 май 1808

брак: ♀ Елизавета Егоровна Назарова (Гончарова)

смерть: 1859

рождение: 3 июнь 1810

брак: ♀ Мария Ивановна Мещерская (Гончарова)

войсковое звание: генерал-майор

брак: ♀ Екатерина Николаевна Васильчикова (Гончарова)

рождение: 23 февраль 1815

брак: ♀ Анна Николаевна Смирнова (Гончарова)

смерть: 1865

♀ Александра Николаевна Гончарова (Фризенгоф)

♀ Александра Николаевна Гончарова (Фризенгоф)

рождение: 1811

брак: ♂ Gustav Vogel von Friesenhof

смерть: 1891, Словакия

♀ Екатерина Николаевна Гончарова (Дантес-Геккерен)

♀ Екатерина Николаевна Гончарова (Дантес-Геккерен)

рождение: 1809

брак: ♂ Жорж Шарль Дантес (Дантес-Геккерен, Де-Геккерен)

смерть: 15 октябрь 1843, Сульц, Франция

рождение: 1818

смерть: 1818, умерла в младенчестве

рождение: 6 июнь 1799, Москва, Российская империя

брак: ♀ Наталья Николаевна Гончарова (Пушкина, Ланская)

смерть: 10 февраль 1837, Санкт-Петербург, Российская империя

♀ Наталья Николаевна Гончарова (Пушкина, Ланская)

♀ Наталья Николаевна Гончарова (Пушкина, Ланская)

рождение: 27 август 1812

брак: ♂ Александр Сергеевич Пушкин

брак: ♂ Пётр Петрович Ланской

смерть: 26 ноябрь 1863

рождение: 1791

смерть: 24 январь 1873, Неаполь

рождение: 1789

войсковое звание: 1805, корнет

войсковое звание: 1808, поручик

войсковое звание: 1816, полковник

войсковое звание: 1825, генерал-майор

смерть: 20 май 1832

рождение: 1800

брак: ♀ Наталья Фёдоровна Петрово-Соловово (Ланская)

смерть: 1844

♀ Анна Петровна Ланская (Брадке)

рождение: 1792, Российская империя

брак: ♂ Михаил Николай Михаил Фёдорович Брадке

смерть: 28 декабрь 1868, Москва, Российская империя

♀ Мария Петровна Ланская (Васильчикова)

рождение: 13 март 1799

брак: ♀ Наталья Николаевна Гончарова (Пушкина, Ланская)

смерть: 6 май 1877

Родители

== 3 ==

♂ Александр Александрович Пушкин

♂ Александр Александрович Пушкин

рождение: 18 июль 1833, Санкт-Петербург, Российская империя

брак: ♀ Мария Александровна Павлова

брак: ♀ София Александровна Ланская (Пушкина)

смерть: 1 август 1914, Москва, Российская империя

♂ Григорий Александрович Пушкин

♂ Григорий Александрович Пушкин

рождение: 26 май 1835, Петербург, Россия

брак: ♀ Варвара Алексеевна Мельникова

смерть: 18 август 1905, Маркучяй, Литва

♀ Мария Александровна Пушкина (Гартунг)

♀ Мария Александровна Пушкина (Гартунг)

рождение: 31 май 1832, Петербург, Россия

брак: ♂ Леонид Николаевич Гартунг

смерть: 7 март 1919

♀ Наталья Александровна Пушкина (Дубельт)

♀ Наталья Александровна Пушкина (Дубельт)

рождение: 4 июнь 1836, Санкт-Петербург, Россия

брак: ♂ Михаил Леонтьевич Дубельт

развод: ♂ Михаил Леонтьевич Дубельт

титул: 1868, графиня Меренберг

брак: ♂ Николай Вильгельм Нассауский , морганатический

смерть: 23 март 1913, Майнц, Рейнланд-Пфальц, Германия

♀ Елизавета Петровна Ланская (Арапова, Бибикова)

♀ Елизавета Петровна Ланская (Арапова, Бибикова)

рождение: 1848

брак: ♂ Николай Андреевич Арапов

брак: ♂ Сергей Ильич Бибиков

смерть: 1903

♀ Александра Петровна Ланская (Арапова)

♀ Александра Петровна Ланская (Арапова)

рождение: 1845

брак: ♂ Иван Андреевич Арапов

смерть: 1919

рождение: 1846, Российская империя

брак: ♀ Софья Петровна Ланская (Шипова)

войсковое звание: с 1881 по 1884, командир Кавалегардского полка

смерть: 1911, Российская империя

♀ Софья Петровна Ланская (Шипова)

♀ Софья Петровна Ланская (Шипова)

рождение: 20 апрель 1846

брак: ♂ Николай Николаевич Шипов

смерть: ок. 1911?

== 3 ==

Дети

рождение: 1864, Российская империя

брак: ♀ Дарья Николаевна Шипова (Давыдова)

смерть: 1910, Российская империя

♀ Дарья Николаевна Шипова (Давыдова)

рождение: 6 декабрь 1871

брак: ♂ Пётр Николаевич Давыдов

♀ Анна Михайловна Раевская (Шипова)

рождение: 1876

брак: ♂ Николай Николаевич Шипов , Царское Село

смерть: 1967

рождение: 6 февраль 1873, Царское Село

брак: ♀ Анна Михайловна Раевская (Шипова) , Царское Село

смерть: 29 март 1958, Франция

рождение: 1865

брак: ♀ Елена Николаевна Шипова (Безак)

смерть: 14 декабрь 1940, Ницца, Франция, в эмиграции

♀ Елена Николаевна Шипова (Безак)

рождение: 26 май 1880

брак: ♂ Фёдор Николаевич Безак

смерть: 1971, США

♂ Пётр Владимирович Клейнмихель

рождение: 1875

брак: ♀ Мария Николаевна Шипова (Клейнмихель)

титул: граф

смерть: 1919

♀ Мария Николаевна Шипова (Клейнмихель)

рождение: 6 август 1877

брак: ♂ Пётр Владимирович Клейнмихель

смерть: 1960

♂ Евгений Людвиг Карлович Миллер (Мюллер)

рождение: 7 октябрь 1867, Динабург, Витебская губерния, Российская империя

брак: ♀ Наталья Николаевна Шипова (Миллер)

смерть: 11 май 1939, Москва, РСФСР, СССР

♀ Наталья Николаевна Шипова (Миллер)

рождение: 15 сентябрь 1870

брак: ♂ Евгений Людвиг Карлович Миллер (Мюллер)

смерть: 1945, Франция

Дети

Внуки

♀ Мария Николаевна Шипова (Шаню (Chanut))

рождение: 1902

смерть: 1993, Париж

рождение: 1915

рождение: 1902

смерть: 1944

рождение: 1900, Российская империя

смерть: 1946

рождение: 1904

смерть: 1991

♀ Мария Екатерина София (Мария Георгиевна) фон Карлова (Голицына)

рождение: 1 ноябрь 1893

брак: ♂ Владимир Петрович Клейнмихель

брак: ♂ Борис Дмитриевич Голицын , Тифлис, Грузия

смерть: 5 сентябрь 1979

♂ Владимир Петрович Клейнмихель

рождение: 1901

брак: ♀ Мария Екатерина София (Мария Георгиевна) фон Карлова (Голицына)

титул: граф

смерть: 1982

рождение: 25 ноябрь 1899, Санкт-Петербург

титул: граф

брак: ♀ Екатерина Петровна Клейнмихель

смерть: 28 январь 1944, Париж

♀ Екатерина Петровна Клейнмихель

рождение: 1903

титул: графиня

брак: ♂ Михаил Фёдорович Нирод

смерть: 1985, или 1955

рождение: 1893, Российская империя

брак: ♀ Мария Евгеньевна Миллер

смерть: 1982, РСФСР, СССР

рождение: 1897, Российская империя

брак: ♂ Александр Иванович Чекан

смерть: 1982

рождение: 1898, Российская империя

смерть: 1946

Внуки

|

Метки: шиповы ланские |

Шипов, Николай Николаевич |

Шипов, Николай Николаевич

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Перейти к навигации Перейти к поиску

В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Шипов; Шипов, Николай.

| Николай Николаевич Шипов | |||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Генерал-лейтенант Николай Николаевич Шипов. Изображён в парадном мундире Кавалергардского полка. Картина Ф. В. Сычкова, 1895 г., Государственный Эрмитаж |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

| Предшественник | Григорий Сергеевич Голицын | ||||||||||||||

| Преемник | Константин Клавдиевич Максимович | ||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||

| Рождение | 17 (29) марта 1846 Санкт-Петербург |

||||||||||||||

| Смерть | 15 (28) марта 1911 (64 года) | ||||||||||||||

| Род | Шиповы | ||||||||||||||

| Отец | Николай Павлович Шипов | ||||||||||||||

| Мать | Дарья Алексеевна Шипова | ||||||||||||||

| Супруга | Софья Петровна Шипова | ||||||||||||||

| Дети | Мария, Елена, Наталья, Николай | ||||||||||||||

| Образование | |||||||||||||||

| Награды |

|