-Метки

-Музыка

- Trentemoller - Miss You

- Слушали: 22706 Комментарии: 1

-Рубрики

- Забота о себе. (83)

- Проблемы во взаимоотношениях. (58)

- Занимательная психология. (57)

- Психология личности. Технологии личностного роста (46)

- Общая психология. (44)

- Вопрос/Ответ. (41)

- Аналитическая психология. (39)

- Психоанализ. (39)

- Психология ребенка. (38)

- Проблемы самоопределения. (37)

- Эмоциональные проблемы. (36)

- Хочу высказаться. (35)

- Болезни. (29)

- Индивидуальная психология. (28)

- Телесно-ориентированная терапия. (28)

- Транзактный анализ. (27)

- Семейная психология. (25)

- Консультирование. (24)

- Распространенные проблемы. (23)

- Психология эмоций. (23)

- Психодрама. (23)

- Диагностика. (22)

- Интегративный подход. (19)

- С точки зрения психологии о... (19)

- Школы и направления психологии. (18)

- Самоанализ. (17)

- Педагогическая психология. (17)

- Арт-терапия. (16)

- Возрастная психология. (15)

- Информация о мероприятиях. (15)

- Нейролингвистическое программирование (НЛП). (13)

- Гештальт-терапия. (11)

- Опрос/Форум.Тест. (11)

- Игры, в которые играют люди. (10)

- Психологичное. (9)

- Коучинг. (9)

- Эриксоновская терапия. (9)

- Клиент-центрированная терапия. (9)

- Выбор терапевта. (9)

- Когнитивная психотерапия. (8)

- Рациональная психотерапия. (5)

- Эмоционально-стрессовая психотерапия. (5)

- Экзистенциальный анализ. (4)

- Символодрама. (4)

- Зоопсихология. (0)

администратор, все вопросы к

Для тех, что хочет попросить совета: Как можно подробней расскажите о своей проблеме, и мы постараемся Вам помочь. (Пожалуйста, не забывайте указывать рубрику.)

В сообществе запрещено:

Запрещено разводить религиозные споры, призывать к насилию, национальной и религиозной вражде и прочим экстремистским явлениям, а также запрещено оскорблять других участников сообщества. За подобное поведение, после первого предупреждения, Вы будете помещены в игнор-лист. В сообществе запрещены: флуд, реклама, пиар, мат и спам. Так же запрещены сообщения, задевающие религиозные чувства читателей.

Если вы хотите помочь сообществу:

Пишите в личку администратору с предложениями о необходимых по вашему мнению мнению изменениях, рубриках. Сообщения, написанные в личку сообщества не рассматриваются.

Вступая в данное сообщество, Вы соглашаетсь с указанными выше правилами, обязуетесь их выполнять не забывая, соблюдать морально-этические нормы поведения.

Публикуясь в сообществе указывайте рубрику.

Если Вас интересует какая-то тема, Вы можете оставить заявку, написав в личку администратору, сюда Olke

Признаки генерализованного тревожного расстройства |

Признаками генерализованного тревожного расстройства, согласно DSM-IV, являются следующие:

1. беспокойство или чувство "загнанности в угол";

2. быстрое наступление усталости;

3. трудность концентрации внимания, чувство "пустоты" в голове;

4. раздражительность;

5. мышечное напряжение;

6. нарушение сна.

Источник: Короленко Ц.П., Дмитриева Н.В. Социодинамическая психиатрия.

Признаки гиперстимуляционных состояний

Метки: тревога |

Операционная и эмоциональная напряжённость |

Деятельность человека побуждается и направляется мотивами , отвечающими тем или иным потребностям человека. Регулирующая функция мотивов проявляется прежде всего в побуждении деятельности , её “ энергетизации ”.

Но мотивы обладают и другой функцией , которую А. Н. Леонтьев называет смыслообразующей. Эта функция имеет особое значение , так как связана со специфическим отношением мотива к цели , условиям её достижения , к внешней ситуации. Дело в том , что в ходе деятельности человек не только определяет свойства предметов и явлений окружающего мира , но и оценивает их применительно к своей жизни , своим потребностям , установкам , признаваемым ценностям. Эту роль и выполняют мотивы. “ Их функция , взятая со стороны сознания , состоит в том , что они как бы “ оценивают ” жизненное значение для субъекта объективных обстоятельств и его действий в этих обстоятельствах – придают им личностный смысл …”. Таким образом , последний выражает значение деятельности для субъекта , он задаётся через мотив и обусловливает субъективную окрашенность , пристрастность психического отражения.

Метки: тревога |

Как справиться с тревогой |

Чаще всего термин "тревога" используется для описания неприятного по своей окраске эмоционального состояния или внутреннего условия, которое характеризуется субъективными ощущениями беспокойства, мрачных предчувствий, а с физиологической стороны - активацией автономной нервной системы.

Состояние тревоги возникает тогда, когда воспринимается определенный раздражитель или ситуация как несущие в себе актуально или потенциально элементы опасности, угрозы, вреда, также неопределенность является неотъемлемой предпосылкой тревоги.

Метки: тревога |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Влияние напряжённости на деятельность |

М. Роговин отмечает , что под влиянием состояний напряжённости происходит сдвиг форм реагирования по направлению к крайним точкам шкалы “торможение – возбуждение”. Тормозный тип реагирования характеризуется общим мышечным напряжением , особенно резко выражающимся в мимике , скованностью позы и движений , разного рода фиксациями , пассивностью , замедленным течением психических процессов , своеобразной “эмоциональной инертностью”, проявляющейся в виде безучастности и негативного безразличия. Возбудимый тип реагирования выражается в бурной экстраверсии , суетливости , многословии , гипертрофии двигательных проявлений , быстрой смене принимаемых решений , повышенной лёгкости перехода от одного вида деятельности к другому , несдержанности в общении и т.д.

В состояниях напряжённости поведение в значительной мере характеризуется преобладанием стереотипных ответов , неадекватных ситуации. В первую очередь страдают сложные формы целенаправленной деятельности , её планирование и оценка. Возникающие при этом нарушения происходят на разных уровнях. Прежде всего , как показали многочисленные исследования В.Л.Марищука и его сотрудников , наблюдается общая тенденция к понижению устойчивости психических процессов. В условиях аварийной ситуации такое поведение может выражаться в “блокаде” восприятия и мышления , памяти и практических действий субъекта. Согласно К.М.Гуревичу , другой уровень изменений психической деятельности образуют такие проявления личности , как растерянность , утрата самообладания и т.п. Наконец , крайние степени психических изменений приводят к фактическому распаду деятельности , самоустранению человека от продолжения работы.

Наряду с этим имеются данные о том , что под влиянием напряжённости у некоторых лиц показатели деятельности могут улучшаться либо оставаться неизменными по сравнению с обычными условиями.

Таким образом , состояния психической напряжённости оказывают неоднозначное влияние на деятельность : в сторону либо ухудшения , либо улучшения , либо неизменности.

Чем объясняется такая разнонаправленность эффектов? Очевидно тем , что в общем комплексе причин , обусловливающих эффективность деятельности в сложных условиях , одно из первых мест занимают собственно психологические причины.

Метки: депрессия тревога |

Медицинский и юридический критерии уменьшенной вменяемости |

1. С точки зрения медицины, не может быть средней категории, ибо:

a) не учитывается переход количественных изменений в качественные;

b) Кандинский: “Говоря вообще - свобода может быть ограничена в различной мере. Но в каждом случае логически возможно признать только одно из двух - или наличность, или отсутствие способности ко вменению. На самом деле, здесь нам приходится решать вопрос: мог ли человек в известном, данном случае, воздержаться от совершения противозаконного дела, если бы только захотел, или не мог? Среднее решение невозможно”.

2. Может быть , ибо:

a) Уменьшенная вменяемость находится между 50 и 100 на шкале между невменяемостью и вменяемостью.

b) Является не средним состоянием, а все-таки вменяемостью - благодаря чему можно резко разграничить невменяемость и вменяемость.

3. Неразработанность юридического критерия - снимается, исходя из последнего аргумента. Фрейеров: “Аффективно-волевые аномалии и своеобразие мыслительной деятельности, имеющиеся у некоторых психически неполноценных личностей (вменяемых) , могут сужать сопротивляемость к соблазну, ослабляют контрольные механизмы поведения, ограничивают альтернативные возможности выбора действий в тех или иных ситуациях. Такие особенности психики, как легкая возбудимость, неустойчивость, колебания настроения, эмоциональная незрелость, Повышенная внушаемость, подозрительность, интеллектуальная неполноценность, извращенная сексуальность и т.д. нередко облегчают реализацию криминального акта, приводят личность в конфликт с законом”. Таким образом, юридический критерий налицо, ибо способность руководить своими действиями была ослаблена.

4. Неразработанность медицинского критерия

Трудность не в отсутствии “клинических критериев”, а в разграничении степени тяжести того или иного психического заболевания. Фелинская: “С ростом психиатрических знаний, с уточнением диагностики и более точной дифференциацией степеней нарушения психической деятельности рассматриваемый вопрос должен найти свое разрешение. В соответствии с этим мы считаем, что необходима дальнейшая теоретическая и организационная разработка вопросов вменяемости и невменяемости для группы пограничных состояний”.

5. Затормозит развитие судебной психиатрии, ибо эксперты будут относить сложные случаи к уменьшенной вменяемости или уменьшенная вменяемость приведет к экспертному усмотрению.

Лунц: «уменьшенная вменяемость как промежуточное звено избавляет эксперта от стремления к точной диагностике и максимально возможной четкой оценке психических расстройств».

На самом деле это все-таки вменяемость и проблему отнесения к уменьшенной вменяемости будет решать суд.

Аргументы “против”

1. Дублирование институтов смягчающих обстоятельств.

2. Калашник: признание уменьшенной вменяемости неприемлемо потому, что ее можно перенести на любого, даже здорового, человека.

Аргументы “за”

1. Ликвидирует непоследовательность в законе, когда согласно ст. 49 УПК допускается ответственность лиц, которые по своему психическому состоянию сами не могут осуществлять защиту, а с др. стороны, эти же не могущие осуществлять в силу психического состояния защиту лица не признаются уменьшенно вменяемыми.

2. Может иметь значение для выявления распределения ролей соучастников при групповых преступлениях - имело ли место соучастие, или посредственное причинение.

Точки зрения современных юристов на возможное решение этой проблемы.

1. Данные статистических исследований Р.И.Михеева

Результат опроса работников правосудия (1983) :

71,5% - против, ибо: а) стирает грань между вменяемостью и невменяемостью (35%) ; б) приводит к судейскому и экспертному усмотрению (53%) ; в) расширит рамки вменяемости за счет невменяемости и наоборот (9,6%) ; г) нарушит принцип индивидуальной ответственности (2,4%).

13,4% - за, ибо: а) обяжет суд учитывать психические аномалии; б) необходимо для отграничения вменяемости от невменяемости.

2. Оставить возможность учета уменьшенной вменяемости на усмотрение суда.

3. Включить в УК в качестве смягчающего обстоятельства

4. Совместить для уменьшено вменяемых лиц наказание и лечение.

Вменяемость – категория правовая, формально определенная, не имеющая количественной характеристики – степени. В праве вменяемость выполняет роль определителя субъекта преступления и одного из условий вины и уголовной ответственности. Эту роль вменяемости выполняет путем юридической оценки психического состояния лица во время совершения общественно опасного деяния, квалифицируемого законом как преступление, а не наоборот.

Вменяемость как необходимая юридическая предпосылка вины и уголовной ответственности (и как юридический признак состава, характеризующий субъект преступления) , не может быть большей или меньшей. Либо названный признак состава есть (и тогда наступает уголовная ответственность) , либо его нет (в этом случае ответственность исключается). В противном случае стирается грань между правовым понятием – «вменяемость» и медицинским – «здоровье» («невменяемость» - «болезнь»).

Метки: аффект |

Ответственность при уменьшенной вменяемости |

1. Признание уменьшенной вменяемости повлечет снижение наказания злостным преступникам, которые заслуживают строгих мер охраны.

Однако суд может и должен исходить из общих начал назначения наказания, учитывать степень и характер общественной опасности совершенного преступления в состоянии уменьшенной вменяемости, личность виновного и смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства дела. Одновременно будет гарантировано, что психическая аномалия, достаточная для признания уменьшенной вменяемости, не может признаваться отягчающим ответственность обстоятельством. Болезнь не может ухудшить положение совершившего преступление лица. Итак, уменьшенная вменяемость может смягчить ответственность, но суд вправе не принять ее к рассмотрению.

2. Признание уменьшенной вменяемости обяжет суд учитывать психические аномалии.

Статистика Р.И.Михеева: по делам об умышленных убийствах психические аномалии выявлены у 1/2, отражены в 1/3 приговоров и учтены в качестве смягчающих обстоятельства - в 1/4 случаев. Однако на практике происходит еще реже, так как обычно суд узнает об аномалиях, если лицо проходило судебную психиатрическую экспертизу и было признано вменяемым.

При чем, по мнению Т.К.Ушакова, пограничные формы нервно-психических патологий составляют до 80%. Аномалии включают в себя: психопатию, олигофрению в форме дебильности, алкоголизм, наркоманию, остаточные явления черепно-мозговых травм, органическое заболевание центрально нервной системы, эпилепсию, сосудистые заболевания с психическим изменением, шизофрению в состоянии стойкой ремиссии.

3. Признание уменьшенной вменяемости нарушит принцип индивидуализации ответственности.

a) Не нарушит, поскольку болезнь можно учитывать, а можно и не учитывать при назначении наказания.

b) Принцип будет более полно учтен, ибо в отношении этой категории лиц нецелесообразно применять лишение свободы на краткие сроки. Мелик-Мкртычан, исследовавший этот вопрос в отношении лиц с травматическим психопатоподобным синдромом, пишет, что краткие сроки “не достигают цели предупреждения декомпенсации состоянии и более полноценной адаптации таких лиц в млс,... состояния декомпенсации возникают на первых этапах их пребывания в заключении, а в последующем, как правило, происходит более удовлетворительная адаптация. С ним соглашается Халецкий. Антонян предлагает предусмотреть консультативную роль эксперта-психиатра при назначении наказания, который будет давать суду необходимые рекомендации.

4. Уменьшенная вменяемость повлечет необходимость совмещения наказания и лечения (Сербский).

Целесообразно применять не связанные с лишением свободы меры наказания, что сочетается с лечением в психиатрическом или ином медучреждении.

Метки: аффект |

Понятие "невменяемый" в уголовном праве |

Невменяемый в нашем праве признается гражданин, к которому, согласно закону, за совершенное им общественно опасное деяние, в силу имеющейся у него психической болезни не применяется юридическая (уголовная) ответственность.

Душевнобольной (в отличие от невменяемого) – это лицо, которое по своему психическому состоянию и характеру совершенного общественно опасного деяния нуждается в больничном содержании и лечении в принудительном порядке. Уголовному (материальному и процессуальному) праву известны термины и понятия: «душевнобольной», и «невменяемый». Однако по объему и содержанию эти понятия различаются между собой. Понятие «душевнобольной» в уголовном праве по объему шире понятия «невменяемый». Оно охватывает три категории психически больных лиц: а) невменяемых; б) вменяемых, заболевших психической болезнью после совершения преступления, но до вынесения судом приговора; в) совершивших преступление и страдающих психическим расстройствами не исключающими вменяемости; г) осужденных, заболевших психической болезнью во время отбывания наказания.

Различен правовой статус «невменяемого» и «душевнобольного», установленный законодателем. Различны юридическая природа, сущность и правовой статус и каждого из трех групп больных в уголовном праве.

К первой группе относятся психически больные, признанные невменяемыми. Это лица, неспособные во время совершения предусмотренным уголовным законом общественно опасного деяния сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) или руководить ими вследствие хронического психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия или иного болезненного состояния психики. Они уголовной ответственности не подлежат. К таким лицам в целях предупреждения рецидива их общественно опасных деяний возможно применение судом в установленном законом порядке принудительных мер медицинского характера, что не является наказанием.

Вторую группу составляют психически больные лица, признанные вменяемыми, но до вынесения судом приговора заболевшие психической болезнью, лишающей возможности отдавать себе отчет в своих действиях или руководить ими. Такие лица во время болезни наказанию не подлежат. К ним в целях предупреждения опасных деяний по назначению суда могут быть применены принудительные меры медицинского характера, а по выздоровлении они могут подлежать наказанию, если не истекли сроки давности или нет других оснований для освобождения их от уголовной ответственности и наказания. Если к такому лицу по выздоровлении применяется наказание, то время, в течение которого применялись принудительные меры медицинского характера, засчитываются в срок наказания.

К третьей группе относятся лица, которые совершили преступление и страдающие психическим расстройством, не исключающим вменяемости. Но об этой категории лиц речь будет вестись отдельно.

К четвертой группе относятся лица, которые были признаны вменяемыми, виновными в совершении преступления и осуждены, но заболели душевной болезнью во время отбывания наказания. К таким лицам после их выздоровления судом может быть применено наказание при тех же условиях, что и ко второй группе, если не истекли сроки давности или нет других оснований для освобождения их от уголовной ответственности и наказания. В случае их выздоровления к таким лицам может быть применено наказание, но время, в течение которого к ним применялись принудительные меры медицинского характера, засчитывается в срок наказания. В тех случаях, когда осужденный во время отбывания наказания заболел хронической душевной болезнью, препятствующей отбыванию наказания, суд по представлению начальника органа, ведающего исполнением наказания, на основании заключения врачебной комиссии вправе (но не обязан) вынести определение об освобождении такого лица от дальнейшего отбывания наказания (ч.1ст.362 УПК) и применить к нему принудительные меры медицинского характера или передать его на попечение органам здравоохранения.

Законодатель стремится четко очертить круг тех лиц, которые отнесены к той или иной группе. К первой группе законодатель относит лиц, страдающих хронической душевной болезнью, временным расстройством душевной деятельности, слабоумием или иными болезненным состоянием. Это, пожалуй, наиболее многочисленная группа. Ко второй группе законодатель отнес лишь лиц, страдающих душевной болезнью, не включая, например, в нее лиц с иными болезненными состояниями и слабоумием. Более уже очерчен законодателем круг лиц, отнесенных к четвертой группе. К ним относятся только лица, заболевшие не вообще психической, а хронической «душевной болезнью».

|

Междисциплинарное исследование проблемы невменяемости |

Уголовное право невменяемый интересует в следующих аспектах. Во-первых, с одной стороны – как носитель общественное опасности, а с другой – как субъект общественно опасного поведения предусмотрено уголовным законом. Во-вторых, как субъект самостоятельного вида уголовно правового отношения типа «государство – невменяемый», порождаемого общественно опасными деяниями невменяемого. В-третьих, как объект профилактики средствами уголовного закона, т.е. лицо, к которому в связи с совершением им общественно опасного деяния могут быть применены специальные уголовно правовые меры: принудительные меры медицинского характера того или иного вида, в соответствие с психическим состоянием данного лица и характера совершенного им общественно опасного даяния. В-четвертых, как объект правовой регламентации законодателя: определение правового статуса невменяемого, и гарантирование его прав; установление особого правового порядка, оснований и условий признания лица невменяемым, и применение к нему принудительных мер медицинского характера, предусмотренных в уголовном законе; определение и установление уголовной ответственности за использование психически больного (в том числе и признанного невменяемым) в преступных целях, в непосредственном исполнении и при групповых посягательствах за преступление, совершаемых психически больных и т.п.

Криминалистический аспект включает прежде всего выяснения особенностей, разработку современных методик раскрытия уголовных дел об общественно опасных деяниях невменяемых, совершенствование тактики проведения отдельных следственных действий (например, осмотра места происшествия) , использования современных научных методов и технических средств и т.д. Недостаточная разработка криминалистического аспекта проблемы невменяемого ощущается практикой. Работники следствия и суда испытывают острую потребность в научно-практических разработках (например, по вопросам методики расследования дел об общественно опасных деяниях невменяемых, тактики и методики раскрытия и расследования дел о преступлениях вменяемых лиц, симулирующих психическое заболевание, методики расследования дел о групповых посягательствах с участием психически больного).

Метки: аффект |

Аффект |

Психические состояния, характеризующиеся заметной эмоциональной окрашенностью: эмоциональные состояния, состояние аффекта, настроение и т.п.

Признаки склонности к аффективным состояниям

Вы склонны к аффективным состояниям, если:

1. Долго помните оскорбления или обиды, которые вам нанесли.

2. Практически постоянно выясняете с кем-то отношения (либо с одним и тем же человеком, либо с разными партнерами).

3. Вам очень трудно сделать первый шаг к примирению, когда Вас кто-нибудь обидел.

4. Долго переживаете из-за несправедливости по отношению к себе.

5. Мелкие неприятности обычно рассказываете ближним, ища сочувствия.

6. По несколько дней мысленно выясняете свои отношения с обидчиком ("высказываете" ему, что думаете, доказываете свою правоту и т. п.).

7. Поссорившись с близким человеком, можете не разговаривать с ним по долгое время.

8. Долго переживаете случившийся с вами конфуз, допущенный промах, ошибку в работе.

9. Долго переживаете конфликты с близкими людьми.

10. После конфликта дома (на работе) бываете до того расстроены, что идти домой (на работу) вам кажется просто невыносимым.

11. Часто трудно засыпаете из-за того, что проблемы прожитого или будущего дня все время крутятся в ваших мыслях.

12. Не в состоянии отвлечься от трудных проблем, требующих решения.

Источник: Бойко В.В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и на других. М., 1996.

Метки: аффект |

Все о воображении. |

Воображение – особая форма человеческой психики, стоящая отдельно от остальных психических процессов и вместе с тем занимающая промежуточное положение между восприятием, мышлением и памятью

Воображение – (фантазия) , психическая деятельность, состоящая в создании представлений и мысленных ситуаций, никогда в целом не воспринимавшихся человеком в действительности. Различают воссоздающее воображение и творческое воображение.

Представление - образ ранее воспринятого предмета или явления (представление памяти, воспоминание) , а также образ, созданный продуктивным воображением.

Сущность процесса

Метки: воображение фантазии самопознание |

Все об ощущениях. |

Ощущение – отражение свойств реальности, возникающее в результате воздействия их на органы чувств и возбуждения нервных центров головного мозга. Виды ощущений многообразны: осязательные, зрительные, вибрационные, обонятельные и т. д. Качественная особенность тех или иных ощущений называется их модальностью

Ощущение - простейшее из всех психических явлений, которое представляет собой осознаваемый или неосознаваемый, но действующий на поведение человека, продукт переработки его центральной нервной системой значимых раздражителей, возникающих во внешней или внутренней среде.

Сущность процесса

Метки: термины |

Все о восприятии. |

Восприятие – сложный процесс приема и преобразования информации, обеспечивающий отражение объективной реальности и ориентировку в окружающем мире. Как форма чувственного отражения предмета включает обнаружение объекта как целого, различение отдельных признаков в объекте, выделение в нем информативного содержания, адекватного цели действия, формирование чувственного образа.

Восприятие – осмысленный (включающий принятие решений) и означенный (связанный с речью) синтез разнообразных ощущений, получаемый от целостных предметов и явлений, который выступает в виде образа данного предмета или явления и складывается в ходе активного их отражения.

Сущность процесса

Метки: иллюзии восприятие |

Все о мышлении. |

Мышление - это высший познавательный процесс. - это движение идей, раскрывающее суть вещей. Его итогом является не образ, а некоторая мысль, идея. (понятие - обобщенное отражение класса предметов в их наиболее общих и существенных особенностях) - это особого рода теоретическая и практическая деятельность, предполагающая систему включенных в нее действий и операций ориентировочно - исследовательского, преобразовательного и познавательного характера.

Мышление - высшая ступень человеческого познания. Позволяет получать знание о таких объектах, свойствах и отношениях реального мира, которые не могут быть непосредственно восприняты на чувственной ступени познания. Формы и законы мышления изучаются логикой, механизмы его протекания психологией и нейрофизиологией. Кибернетика анализирует мышление в связи с задачами моделирования некоторых мыслительных функций.

Сущность процесса

Метки: мышление |

Все о внимании. |

Способность человека сконцентрировать свои «познавательные процессы» да одном объекте с целью его изучения (познания).

Внимание - сосредоточенность и направленность психической деятельности на определенный объект. Различают внимание непроизвольное (пассивное) и произвольное (активное) , когда выбор объекта внимания производится сознательно, преднамеренно. Характеристики внимания: устойчивость, объем (количество объектов, которое может быть воспринято и запечатлено человеком в относительно короткий момент времени) , распределенность (способность одновременно удерживать в поле сознания объекты различных деятельностей) , возможность переключения.

Сущность процесса

Метки: внимание термины |

Метафора жизни |

Вернувшись из поездки, Мастер рассказал о произошедшей с ним истории, которая, как он считал, могла бы стать метафорой самой жизни. Во время короткой остановки он направился в уютное кафе. В меню были аппетитные супы, острые приправы и другие заманчивые блюда. Мастер заказал суп.

- Вы из этого поезда? – учтиво спросила почтенного вида официантка.

Мастер кивнул.

- Тогда супа нет.

- А распаренный рис с соусом кэрри? – спросил удивленный Мастер.

- Нет, если вы из этого поезда. Можете заказать только сэндвичи. На приготовление блюд я потратила целое утро, а у вас осталось не более десяти минут на то, чтобы поесть. Я не могу позволить вам есть блюдо, оценить вкус которого вы не сможете из-за нехватки времени.

(перепечатано из журнала по психологии)

Я бы эту метафору перенесла на отношения между противоположными полами. Вот так, чем больше трудишься над собой, тем уважительней к себе относишься, и тем самым, не позволяешь "есть" себя на бегу, и при нехватке времени. Словом, лучшая психологическая защита - работа над собой.

А как бы Вы расшифровали?

Метки: двое любовь |

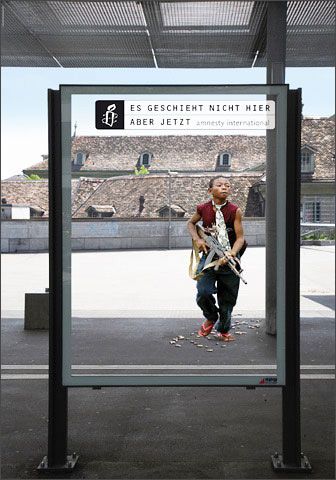

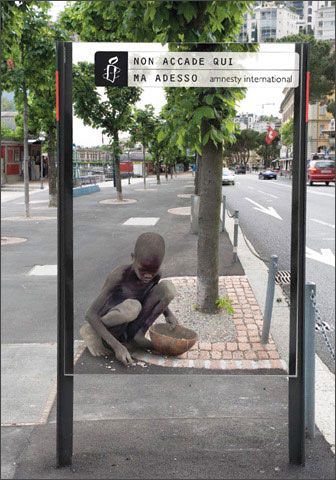

Социальная реклама |

Социальная реклама "Это происходит не здесь, но сейчас"

|

Легенды, мифы и комплексы |

Проявления человеческой сексуальности мифологизировались во всех культурах. Легенды и мифы в сфере секса, отражая сферу бессознательного, порождают сексуальные комплексы, которые всегда окрашены негативными переживаниями: страхом, тревогой, неуверенностью, чувством неполноценности, греховности и т.п.

Рассмотрим основные сексуальные комплексы.

Метки: секс тело комплексы состояние |

Процитировано 6 раз

Не говорите людям спасибо |

Не говорите людям – спасибо!

Мало кто из живущих в современных городах знает , что обычное и привычное - слово спасибо, в глубинке воспринимается хуже ругательства.

Действительно, спасибо означает - Спаси Бог!

Резонно у людей возникал вопрос - от чего спасать, да и с какой стати… Поэтому на спасибо, отвечали - не за что (то есть - я ничего плохого не сделал тебе, чтоб меня спасать) или, пожалуйста (положи мне лучше сто рублей). То есть спасибо равносильно ситуации - к примеру, вы в магазине взяли товар, а в место оплаты говорите - Бог заплатит за меня.

Говорили и говорят, воспитанные люди - Благодарю. То есть, вы делитесь частью своего блага. Вы, лично, а не кто-то за Вас отвечаете добром на добро. Именно поэтому на Руси, при встрече говорили – Здравствуй, и это шло, лично от Вас, лично ваше пожелание. А западное - доброе утро, простая констатация состояния погоды, а не пожелание здоровья другому

Вдумаетесь в само значение это слова (спасибо - спаси Бог) и его применение. Если уж речь зашла о Боге, так по всем канонам ни какой смертный не имеет права указывать Ему, кого спасать. А может среди вас есть такие, которые готовы работать лишь за то, чтоб в конце месяца, шеф вместо зарплаты , похлопал вас по плечу и сказал: ‘’Бог- подаст (расплатится)”. С радостью приму таких к себе на работу.

Во- вторых, почитайте хоть что ни будь из русской литературы. Вплоть до ХХ века, практически ни у кого не найдете искусственно навязанного, холодного- спасибо. Только- Благодарю!

Действительно- этичное, красивое слово- Благодарю, теперь не всегда услышим в ответ на доброе. И детей не всегда учим правилам хорошего поведения..

Это слово, как и многие слова с первой частью благо (благодать, благоденствие, благодетель, благодушие и др.), пришло из старославянского языка, в котором было калькой греческого слова со значением частей «благо, хорошо» и «давать, преподносить».

- Благодарствую, сударь, подкреплюсь маленечко за ваше здоровье.

(Н. Гоголь. Шинель).

У М. Лермонтова и других русских писателей встречаем параллельную форму множественного числа благодарствуйте.

- Максим Максимыч, не хотите ли чаю? - закричал я ему в окно.

- Благодарствуйте; что-то не хочется.

(М. Лермонтов. Максим Максимыч).

- О, благодарю вас, господа! О, как вы возродили, как вы воскресили меня в одно мгновенье.

(Ф. Достоевский. Братья Карамазовы).

Спасибо, возникло в результате сращения сочетания спаси богъ; в нем исчез редуцированный ъ и конечное г: спаси богъ → спасибогъ → спасибо. В украинском языке спасибi.

Вы когда-нибудь обращали внимание на то, как часто люди друг друга благодарят и за что? Замечено, что они склонны говорить больше негативное- спасибо, чем произносить простое позитивное благодарение. Печально, но факт! Издержки нашей суетной жизни, наполненной до краев тем, что несется с экранов телевизоров и других источников информации…

Сказать « благодарю » – означает выразить одобрение человеку. Значит, сделать добро. Одобрение – это мощный стимул к личностному росту.

Благодарить - подарить благо!

Благодарность привлекает внимание людей. Вас будут долго и тепло вспоминать. Не позвольте, чтобы «благодарю» затерялось в суете делового дня. Найдите время в любой ситуации, остановитесь и вспомните, кому Вы еще не сказали «благодарю».

«Спасибо» – это неприятная мелочь. Это как маленький гвоздь в винтиках взаимоотношений. От этого гвоздя, механизм человеческих отношений может стать непрочным и расшатанным. А если все «прикрутить» словами благодарений? Представьте, как это будет здорово!

Людей удивляет, когда им дарят благодарность. Они ловят себя на мысли, что им приятно, им здорово, им радостно!

Вы достойны благодарения, Вы достойны, чтобы Вам говорили «благодарю».

Будьте всегда благодарны! Будьте благодарны за то, что у Вас есть, и Вы получите больше. Говорите «благодарю» за все в Вашей жизни. Выражайте свою благодарность вокруг себя, подавая заразительный пример остальным.

«Благодарю» – само это слово для нас дар, подарок. Когда нам нечего дарить, у нас всегда есть «Благодарю», и это само по себе подымает в глазах других дарителя. А в будущем побуждает к еще большей щедрости. Поделитесь радостью с другими, подарите им Вашу любовь, мир и… «Благодарю»!

Валерий Розанов

доктор психологии

Метки: счастье |

Процитировано 1 раз

Мифы психотерапии |

Развитие психотерапии дало толчок к возникновению огромного количества теорий, методов и техник и произвело на свет массу нечетких терминов и неверных концепций. Вызванный всем этим многообразием хаос выражается в нескольких распространенных мифах, которые иногда противоречат друг другу, а иногда оказываются взаимосвязанными.

1. Интеграция (или теоретический эклектизм) способствуют расширению психотерапевтической базы данных и существенному улучшению результатов психотерапевтического воздействия.

2. Глубокое изучение одной из психотерапевтических школ или систем - лучший способ обогатить свои знания и научиться помогать клиентам. В греческой мифологии Прокруст - сын Посейдона; злодей, заставлявший путешественников уместиться на его ложе; тех, кто был неподходящего размера, Прокруст либо растягивал, либо обрезал им ноги. - Прим. автора.

3. Правильные отношения между клиентом и психотерапевтом являются необходимым и достаточным условием для осуществления значительных изменений в личности клиента.

4. При использовании любых психотерапевтических подходов результат определяется одними и теми же факторами, поэтому результаты практически не зависят от выбранного метода воздействия.

5. Наукой не подтверждено существование конкретных методов воздействия на конкретную проблему или конкретных стратегий, применение которых особенно эффективно при конкретных синдромах.

6. Когнитивная и бихевиоральная терапии в лучшем случае поверхностны; для осуществления реальных перемен необходимо уделять внимание снам, бессознательной мотивации и сильным чувствам.

7. На первой встрече психотерапевта с клиентом должны присутствовать все члены ближайшего окружения клиента. Если не проводить работу с каждым из них, результат лечения клиента окажется несбалансированным или неудовлетворительным в каком-то другом смысле.

8. Взаимоотношения клиента с психотерапевтом являются отражением микрокосма всех значимых отношений в жизни клиента.

9. Изменения, происходящие в кабинете психотерапевта или в терапевтической группе, автоматически переносятся на внетерапевтические ситуации.

10. Использование терминов, не имеющих конкретного предметного содержания (например, архетип, пограничное состояние, перенос),-способствует пониманию причин проблемы и поиску способов ее решения.

Источник: Эволюция психотерапии. М., 1998

Метки: психотерапия |

Приемы психотерапии |

Разного рода способы изменения внутреннего состояния пациента в процессе психотерапии.

- Аутогенная тренировка Психологический словарь на azps.ru, Аутогенная тренировка.

- Вербализация эмоционального переживания Один из приёмов психотерапии, заключающийся в проговаривании вместе с пациентом эмоциональных переживаний и дающий пациенту возможность тем самым рационализировать свои проблемы.

- Выражение одобрения Один из приёмов психотерапии, заключающийся в выражении согласия психотерапевтом с теми или иными предположениями пациента или эмоциональной поддержки душевных порывов, которые могут помочь пациенту справиться с проблемой.

- Выражение сочувствия Приём психотерапевта, целью которого является установление контакта с пациентом, эмоциональная поддержка.

- Выражение эмпатии Приём психотерапевта, демонстрирующий пациенту готовность психотерапевта к глубокой и продуктивной работе, способность проявлять сочувствие там, где это необходимо.

- Идентификация Чаще всего используется в смысле формы психологической защиты, характеризующейся тем, что при ее реализации происходит уподобление индивида тому объекту, который ему угрожает.

- Когнитивная интерпретация Приём в психотерапии, направленный в первую очередь на повышение культурного уровня пациента, способности отстранённо и философски анализировать свои проблемы.

- Полезная информация Приём психотерапии, заключающийся в предоставлении пациенту полезной информации, которая может помочь пациенту в решении каких-то проблем.

- Прием выдержки Приём в психотерапии, заключающийся в преднамеренной конфронтации психотерапевта с пациентом и повышающий уверенность, собранность (цельность) поведения пациента.

- Прием преувеличения Приём в психотерапии, когда психотерапевт нарочито преувеличивает некоторые обстоятельства проблемной ситуации или, например, возможные последствия проблемной ситуации, что должно подвести пациента к желанию оспаривать эти суждения, что в свою очередь должно помочь пациенту "выравнять" внутреннюю шкалу ценности тех или иных обстоятельств.

- Прогрессирующая мышечная релаксация Джекобсона Один из вариантов релаксационного тренинга, основу которого составляет чередования напряжения и расслабления мышц.

- Расслабление с помощью активного дыхания Целый класс техник расслабления и сосредоточения, в основе которых лежит идея сосредоточения внимания на дыхании.

- Текущая идентификация Приём в психотерапии, когда психотерапевт уточняет или усиливает заторможенные или неясные чувства.

- Техника переноса будущего в настоящее Приём в психотерапии, позволяющий актуализировать конструктивные ожидания пациента о себе-в-будущем для решения насущных проблем.

- Техника переноса прошлого в настоящее Приём в психотерапии, позволяющий актуализировать некоторые конструктивные переживания пациента в прошлом.

Метки: психотерапия |

Перенос в психотерапии |

Представление клиентом психотерапевта как некой значимой для него фигуры, например родителя. Возможность переноса в психотерапии или психологическом консультировании в настоящее время в большей или меньшей мере признают представители почти всех теоретических школ.

Феномен переноса присутствует в любых межличностных отношениях, однако в консультативном контакте он намного интенсивнее вследствие природы самого контакта, предметом которого является некая проблемная, фрустрирующая ситуация, часто имеющая корни в межличностном общении.

Согласно классическому психоаналитическому определению, перенос - это оживление комплекса Эдипа в терапевтической ситуации. Считая перенос универсальным феноменом консультативного контакта, его можно определить как повторение в отношениях с консультантом чувств и установок, привычных в прошлом со значимыми людьми (прежде всего - родителями). Гринсон (1965) предложил более обобщенное определение: "Перенос - это неадекватное и персеверативное переживание чувств, влечений, фантазий, установок и задействование защитных механизмов, возникших в прошлом в отношениях со значимыми людьми, при актуальном межличностном взаимодействии.

В консультировании и психотерапии переносу свойственны такие черты (Gelso, Fretz, 1992):

1. Перенос всегда ошибочен в том смысле, что клиент представляет консультанта в ложном свете, т. е. приписывает ему черты, свойственные другим людям в других обстоятельствах и времени.

2. Перенос бывает положительным и отрицательным. Например, клиент, которому в детстве недоставало любви, склонен видеть в консультанте человека более сильного и любящего, чем тот есть на самом деле. Отрицательный перенос основывается на испытанных в детстве чувствах отвержения и враждебности. Если в консультировании эти установки не изменяются, терапия становится невозможной.

3. Возникновению переноса содействуют нейтральность и неопределенность консультанта.

4. Перенос - бессознательный процесс. Хотя чувства клиента по отношению к консультанту могут быть и вполне сознательными, но сам факт, что они привнесены из других, более ранних отношений, не осознается. В некоторых школах консультант побуждает клиента к осознанию такого переноса.

5. Перенос чаще возникает в сферах, где имеются неразрешенные детские конфликты со значимыми личностями.

С диагностической точки зрения ценность переноса весьма велика. Он позволяет проникнуть в прошлое клиента и увидеть, каким образом ранний опыт, связанный со значимыми личностями (родители, близкие), модифицирует реакции настоящего. Это очень важно в случаях, когда расстройства поведения, личные проблемы постоянно "подпитываются" коварными реакциями переноса.

Решение, стоит ли делать перенос объектом обсуждения, равносильно выбору между операцией и консервативным лечением. Первый вариант приводит к значимым внутренним изменениям, а второй чаще сохраняет status quo. Конечно, выбор всегда определяется конкретной ситуацией.

В следующих случаях не рекомендуется слишком углубляться в реакции переноса клиента и их интерпретацию:

- при искаженном восприятии реальности;

- при нехватке времени для работы с переносом (кратковременное консультирование или психотерапия);

- при отсутствии нормального рабочего альянса с клиентом;

- когда клиент из - за ослабления механизмов психологической защиты не может быть толерантен к тревоге и фрустрации;

- когда целью консультирования является не разрешение глубинных конфликтов, а, например, приспособление к текущим жизненным ситуациям.

Своеобразным проявлением переноса являются подарки, которые служат формой выражения чувств к консультанту. Дарение может означать многое и усложняет консультирование. Иногда это просто взятка, порой демонстрация желания иметь с консультантом особые, доверительные отношения, и благодаря выбору подарка клиент хочет доказать знание вкуса и потребностей консультанта. При таких мотивах клиента консультант должен отказаться от подарка, если не желает быть втянутым в игры манипулятивного характера.

Не следует забывать, что во многих случаях подарки отражают искреннюю благодарность, уважение к консультанту, и отказ от них может оскорбить клиента, нарушить отношения.

Метки: психотерапия |

Сознание как высшая форма психики |

Основной признак психики человека состоит в том, что кроме наследственных и лично приобретенных форм поведения человек владеет принципиально новым, важнейшим средством ориентировки в окружающей действительности —знаниями, которые представляют собой концентрированный опыт человечества, передаваемый посредством речи.

“Сознание” буквально и означает “совокупность знаний”.

Психика человека формируется и постоянно обогащается в условиях социального окружения, в процессе усвоения социального, общественного опыта. Если животное, выращенное в искусственных, изолированных условиях, сохраняет все свои видовые качества, то человек без социального окружения не приобретает никаких человеческих качеств.

В истории отмечено около 40 случаев, когда дети с раннего возраста вскармливались животными. Они не обнаруживали не только признаков сознания (у них полностью отсутствовали речь и мышление) , но даже такого физического свойства человека, как вертикальное положение тела при ходьбе.

Метки: сознание |

Структура сознания |

Понятие “сознание” не однозначно. В широком смысле слова под ним имеют в виду психическое отражение действительности, независимо от того, на каком уровне оно осуществляется - биологическом или социальном, чувственном или рациональном. Когда имеют в виду сознание в этом широком смысле, то тем самым подчеркивают его отношение к материи без выявления специфики его структурной организации.

В более узком и специальном значении под сознанием имеют в виду не просто психическое состояние, а высшую, собственно человеческую форму отражения действительности. Сознание здесь структурно организовано, представляет собой целостную систему, состоящую из различных элементов, находящихся между собой в закономерных отношениях. В структуре сознания наиболее отчетливо выделяются прежде всего такие моменты, какосознание вещей, а также переживание , то есть определенное отношение к содержанию того, что отражается. Способ, каким существует сознание, и каким нечто существует для него, это - знание . Развитие сознания предполагает прежде всего обогащение его новыми знаниями об окружающем мире и о самом человеке. Познание, осознание вещей имеет различные уровни, глубину проникновения в объект и степень ясности понимания. Отсюда обыденное, научное, философское, эстетическое и религиозное осознание мира, а также чувственный и рациональный уровни сознания. Ощущения, восприятия, представления, понятия, мышление образуют ядро сознания. Однако они не исчерпывают всей его структурной полноты : оно включает в себя и акт вниманиякак свой необходимый компонент. Именно благодаря сосредоточенности внимания определенный круг объектов находится в фокусе сознания.

Воздействующие на нас предметы, события вызывают в нас не только познавательные образы, мысли, идеи, но и эмоциональные “бури”, заставляющие нас трепетать, волноваться, бояться, плакать, восхищаться, любит и ненавидеть. Познание и творчество - это не холодно-рассудочное, а страстное искание истины.

Без человеческих эмоций никогда не бывало, нет и быть не может человеческого искания истины. Богатейшая сфера эмоциональной жизни человеческой личности включает в себя собственно чувства , представляющие собой отношение к внешним воздействиям (удовольствие, радость, горе и др.) , настроение или эмоциональное самочувствие (веселое, подавленное и т.д.) и аффекты (ярость, ужас, отчаяние и т. п.).

В силу определенного отношения к объекту познания знания получают различную значимость для личности, что находит свое наиболее яркое выражение в убеждениях : они проникнуты глубокими и устойчивыми чувствами. А это является показателем особой ценности для человека знаний, ставших его жизненным ориентиром.

Чувства, эмоции суть компоненты человеческого сознания. Процесс познавания затрагивает все стороны внутреннего мира человека - потребности, интересы, чувства, волю. Истинное познание человеком мира содержит в себе как образное выражение, так и чувства.

Познание не ограничивается познавательными процессами, направленными на объект (внимание) , эмоциональной сферой. Наши намерения претворяются в дело благодаря усилиям воли . Однако сознание - это не сумма множества составляющих его элементов, а их гармоничное объединение, их интегральное сложно структурированное целое.

Метки: сознание |

Понятие о сознании |

Психика как отражение действительности в мозгу человека характеризуется разными уровнями.

Высший уровень психики, свойственный человеку образуетсознание. Сознание есть высшая, интегрирующая форма психики, результат общественно-исторических условий формирования человека в трудовой деятельности, при постоянном общении (с помощью языка) с другими людьми. В этом смысле сознание, как это подчеркивали классики марксизма, есть “ общественный продукт ” , сознание есть не что иное, как осознанное бытие.

Какова же структура сознания, его важнейшие психологические характеристики?

Метки: сознание |

Общее понятие о психике |

Психика —функция мозга, заключающаяся в отражении объективной действительности в идеальных образах, на основе которых регулируется жизнедеятельность организма.

Изучением мозга занимаются различные науки. Его строение исследует анатомия, а его сложную деятельность с различных сторон изучают нейрофизиология, медицина, биофизика, биохимия, нейрокибернетика.

Психология изучает то свойство мозга, которое заключается в психическом отражении материальной действительности, в результате которого формируются идеальные образы реальной действительности, необходимые для регуляции взаимодействия организма с окружающей средой.

Основным понятием психологии является понятие психического образа. Психический образ —целостное, интегративное отражение относительно самостоятельной, дискретной части действительности; это информационная модель действительности, используемая высшими животными и человеком для регуляции своей жизнедеятельности.

Психические образы обеспечивают достижение определенных целей, и их содержание обусловливается этими целями. Наиболее общим свойством психических образов является их адекватность действительности, а всеобщей функцией —регуляция деятельности.

Психическое отражение мира человеком связано с его общественной природой, оно опосредуется общественно выработанными знаниями. Психика, как отражательная способность есть и у животных. Но высшей формой психики является сознание человека, которое возникло в процессе общественно-трудовой практики. Сознание неразрывно связано с языком, речью. Благодаря сознанию человек произвольно регулирует свое поведение.

Сознание не фотографически отражает явления действительности. Оно вскрывает объективные внутренние связи между явлениями.

Содержанием психики являются идеальные образы объективно существующих явлений. Но эти образы возникают у различных людей своеобразно.

Они зависят от прошлого опыта, знаний, потребностей, интересов, психического состояния и т.д. Иначе говоря, психика —это субъективное отражение объективного мира. Однако субъективный характер отражения не означает, что это отражение неправильно; проверка общественно-исторической и личной практикой обеспечивает объективное отражение окружающего мира.

Итак, психика —это субъективное отражение объективной действительности в идеальных образах, на основе которых регулируется взаимодействие человека с внешней средой.

Содержание психики включает в себя не только психические образы, но и внеобразные компоненты —общие ценностные ориентации личности, смыслы и значения явлений, умственного действия.

Психика присуща человеку и животным. Однако психика человека, как высшая форма психики, обозначается еще и понятием “сознание”. Но понятие психики шире, чем понятие сознания, так как психика включает в себя сферу подсознания и надсознания (“Сверх‑Я”).

Метки: психология внд |

Понятие Я-концепции |

Развитие самосознания человека неразрывно связано с процессом самопознания как процесса наполнения самосознания содержанием, связывающим человека с другими людьми, с культурой и обществом в целом, процесс, происходящий внутри реального общения и благодаря ему, в рамках жизнедеятельности субъекта и его специфических деятельностей.

Феномены самопознания касаются вопроса о том, как происходит самопознание, в том числе и того, что уже усвоено или присвоено, превращено в “Я” субъекта и в его личность, и какие формы приобретают результаты этого процесса в самосознании.

Метки: личность |

Личность |

Личность

Личность чаще всего определяют как человека в контексте его социальных, приобретенных качеств. К числу личностных не относятся такие особенности человека, которые генотипически или физиологически обусловлены. К понятию "личность" тесно примыкают такие свойства, которые являются более или менее устойчивыми и свидетельствуют об индивидуальности человека, определяя его значимые для людей поступки. Личность это социальное лицо, "личина" человека. Личность это человек, взятый в системе таких его психологических характеристик, которые социально обусловлены, проявляются в общественных по природе связях и отношениях являются устойчивыми, определяют нравственные поступки человека, имеющие существенное значение для него самого и окружающих. В структуру личности обычно включаются способности, темперамент, характер, волевые качества, эмоции, мотивация, социальные установки.

Метки: личность индивидуальность |

Индивидуальные различия |

Генетическая программа человеческого вида содержит некоторое число матриц (образцов, схем, вариантов) развития и проявления индивидуальностей. Это матрицы (варианты) пола, телосложения, темперамента, эмоционального поведения, выживания. При этом каждая из таких матриц имеет свои психологические параллели (сопровождения), которые вместе и образуют характер. Врожденное в характере человека - это набор психологических параллелей, сопровождающих матрицы развития и проявления его как индивида, которые ему даны от рождения. Если человек унаследовал конкретные матрицы, то он неотвратимо проявит в своем поведении и психологическом облике все, что в них заложено.

Метки: индивидуальность внд |

Строение и функции нервной системы |

Вся нервная система делится на центральную и периферическую. К центральной нервной системе относится головной и спинной мозг. От них по всему телу расходятся нервные волокна —периферическая нервная система. Она соединяет мозг с органами чувств и с исполнительными органами — мышцами и железами.

Все живые организмы обладают способностью реагировать на физические и химические изменения в окружающей среде.

Стимулы внешней среды (свет, звук, запах, прикосновение и т.п.) преобразуются специальными чувствительными клетками (рецепторами) в нервные импульсы —серию электрических и химических изменений в нервном волокне. Нервные импульсы передаются по чувствительным (афферентным) нервным волокнам в спинной и головной мозг. Здесь вырабатываются соответствующие командные импульсы, которые передаются по моторным (эфферентным) нервным волокнам к исполнительным органам (мышцам, железам). Эти исполнительные органы называются эффекторами.

Основная функция нервной системы —интеграция внешнего воздействия с соответствующей приспособительной реакцией организма.

Метки: внд |

Классификация ощущений |

Разделение ощущений по критерию принадлежности к специализированным анализаторам, ответственным за их обработку. Выделяют ощущения: зрительные, слуховые, тактильные, вкусовые, обонятельные, проприорецептивные, двигательные.

В зависимости от Разделение ощущений по критерию принадлежности к специализированным анализаторам, ответственным за их обработку. Выделяют ощущения: зрительные, слуховые, тактильные, вкусовые, обонятельные, проприорецептивные, двигательные.расположения рецепторов все ощущения делятся на три группы.

К первой группе относятся ощущения, которые связаны с рецепторами, находящимися на поверхности тела: зрительные, слуховые, обонятельные, вкусовые и кожные ощущения. Это экстерорецептивные ощущения.

Ко второй группе относятся интерорецептивные ощущения, связанные с рецепторами, находящимися во внутренних органах.

К третьей группе относятся кинестезические (двигательные) и статические ощущения, рецепторы которых находятся в мышцах, связках и сухожилиях —проприорецептивные ощущения (от лат. ”—собственный).

Метки: внд |