-Новости

-Музыка

- Rialto_Monday morning 5.19

- Слушали: 65 Комментарии: 0

- Muse - Supremacy

- Слушали: 267 Комментарии: 0

- Н. Тюханов — Дайте мне орден

- Слушали: 67 Комментарии: 0

- Андрей Бандера "Незнакомка"

- Слушали: 20291 Комментарии: 2

- Чередниченко Валерий (Братья Заречные) - Губами губ твоих коснусь..

- Слушали: 1195 Комментарии: 3

-Метки

-Рубрики

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Статистика

Записей: 766

Комментариев: 3044

Написано: 7833

Зеркало |

Это цитата сообщения pop-rebrik [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

|

Происхождение семитских племен и Библия. |

Исмаил (Измаил) — родоначальник арабов, упоминаемый в Библии сын Авраама (Быт.16:3) от рабыни Агари. Удалённый вместе с матерью в пустыню Фаран, женился на египтянке (Быт.21:21), и от него произошло двенадцать сыновей (Быт.25:13), ставших родоначальниками мелких племён бедуинов, которые завладели пустыней, лежавшей между Ханааном и Египтом (Синайский полуостров).

Сыны Измаила выращивали верблюдов и контролировали караванную торговлю между Галаадом и Египтом (Быт.37:25). Именно измаильтяне продали Иосифа Прекрасного в Египет, выкупив его у братьев (сыновей Иакова). :

«Между тем Иуда, также один из сыновей Иакова, увидел арабских купцов из племени измаильского, которые везли пряности и другие сирийские товары в Египет из Галаада, и дал, ввиду отсутствия Рувила, братьям совет — вытащить Иосифа и продать его арабам, потому что таким образом Иосиф умрет на чужбине среди иностранцев, а они сами не запятнают рук своих его кровью» (Иудейские древности, кн. 2.3:3).

Также Библия отождествляет измаильтян с мадиамитянами (Быт.37:28).

Единственной дочерью Измаила была Васемафа (Быт.36:3), которая вышла замуж за Исава (Едома).

Также, родословие Мухаммада восходит к Исмаилу.

Иаков, Израиль — третий из библейских патриархов, младший из сыновей-близнецов патриарха Исаака и Ревекки, родившей после двадцатилетнего бесплодного брака. Почитается во всех авраамических религиях: в иудаизме, христианстве и исламе.

Имя Иаков интерпретируется как производное от слова акев «пята, след», так как Иаков вышел из чрева матери, ухватившись за пяту старшего брата, Исава (Быт. 25:26). Помимо имени собственного, ивритское יעקוב [Йаа́ков] является глаголом в будущей форме третьего лица мужского рода и переводится «(он) будет следовать, последует».

История Иакова излагается в Книге Бытие (гл. 25, 27-50). Она начинается с того, что Бог открыл беременной Ревекке, что та родит близнецов (Исава и Иакова), которым предназначено стать родоначальниками двух народов (эдомитян и евреев) , причём народ, который произойдет от старшего из братьев, будет подвластен потомкам младшего. Будучи любимцем матери Ревекки, Иаков хитростью добился от престарелого слепого отца Исаака благословения на первородство и сделался родоначальником избранного народа Израильского. Вся дальнейшая жизнь Иакова, как она рассказана в книге Бытия, представляет собой расплату за обман.

История Иакова излагается в Книге Бытие (гл. 25, 27-50). Она начинается с того, что Бог открыл беременной Ревекке, что та родит близнецов (Исава и Иакова), которым предназначено стать родоначальниками двух народов (эдомитян и евреев) , причём народ, который произойдет от старшего из братьев, будет подвластен потомкам младшего. Будучи любимцем матери Ревекки, Иаков хитростью добился от престарелого слепого отца Исаака благословения на первородство и сделался родоначальником избранного народа Израильского. Вся дальнейшая жизнь Иакова, как она рассказана в книге Бытия, представляет собой расплату за обман.

Метки: разное история |

Понравилось: 1 пользователю

«Православие или смерть!» |

«Основные еретические движения древности были связаны с попытками оградить православие, сохранить его чистоту, дать людям более ясное понимание догматов», -- сказал далее Патриарх Кирилл. «Добрыми намерениями» были движимы и Арий, и Несторий, и многие другие богословы, учение которых было впоследствии отвергнуто Церковью. Выдающиеся личные качества ересиархов крайне усложняют задачу отличить ересь от допустимого в Церкви разномыслия, продолжил Патриарх, и остается единственный способ – понять, присутствует ли в той или иной проповеди истинная любовь. Ибо где есть любовь, там не может быть раскола.

«Основные еретические движения древности были связаны с попытками оградить православие, сохранить его чистоту, дать людям более ясное понимание догматов», -- сказал далее Патриарх Кирилл. «Добрыми намерениями» были движимы и Арий, и Несторий, и многие другие богословы, учение которых было впоследствии отвергнуто Церковью. Выдающиеся личные качества ересиархов крайне усложняют задачу отличить ересь от допустимого в Церкви разномыслия, продолжил Патриарх, и остается единственный способ – понять, присутствует ли в той или иной проповеди истинная любовь. Ибо где есть любовь, там не может быть раскола.«Если мы встречаемся с человеком, который утверждает, что он борется за чистоту православия, но в его глазах опасный огонь гнева, ему везде чудятся еретики, он готов идти в бой и на разделение Церкви, готов поколебать основы церковного бытия, якобы защищая православие…, – это первый признак еретика,– сказал далее предстоятель РПЦ.

– Если мы слышим горячие призывы к борьбе, к разделению, к спасению православия даже до смерти, когда мы слышим слоган: ''Православие или смерть!'', - нужно опасаться подобных проповедников. Лозунг «Православие или смерть!» опасен и внутренне противоречив...

Метки: разное православие политика россия патриотизм современность |

Правильные футболки |

Это цитата сообщения Анна_Нюрнберг [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Метки: разное православие |

Официальный видеоканал РПЦ |

Метки: православие политика |

Всеобщая чипизация страны |

Это цитата сообщения Ketti_Ket [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

... И представил я себе это счастливое будущее всеобщей чипизации.

Когда чипы - исключительно для удобства и чтоб не украли - будут внедрять ребенку вместе с прививкой от полиомелита. Не больно, стерильно, и очень удобно. Поднес правую руку к терминалу - терминал coсчитал информацию с тебя - дверь в дом открылась, магазин продал хлеба, касса - билет на самолет, аптека - лекарство. Преступности не будет, т.к. по чипу спутник отcледит местоположение любого врага государства, а лишиться ему чипа будет равносильно смерти, т.к. наличные деньги будут отменены, и никто не продаст вам и куска хлеба, если ваш чип будет заблокирован.

|

Метки: политика происшествия разное россия современность |

Борис Гребенщиков попал под суд |

"Процесс" был организован Миссионерским отделом Тульской епархии Русской православной церкви.

"Процесс" был организован Миссионерским отделом Тульской епархии Русской православной церкви. Всем пришедшим было предложено стать своего рода "присяжными" по "религиозно-философскому и творческо-музыкальному делу Гребенщикова Б. Б.". Материалы дела (многочисленные интервью, аудиозаписи песен, видеозаписи многочисленных концертов) были предложены сотрудниками Миссионерского отдела. Они же стали и экспертами в области религиоведческих проблем.

В результате двухчасового исследования творчества и интервью Гребенщикова, независимое жюри вынесло свой "вердикт":

Метки: православие |

O xорольском священнике |

Это цитата сообщения свящДмитрий [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

ПОЖАЛУЙСТА РАСПРОСТРАНИТЕ ПО ВОЗМОЖНОСТИ ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ

|

|

Реальная нереальность |

Это цитата сообщения pop-rebrik [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Внешне с нами находящиеся, но, по сути, с нами не пребывающие

![]() Речь идет о группах или обычно небольших объединениях верующих внутри прихода, которые не обязательно откровенно маргинальны и враждебны, но их мнения и действия, как говорят, «не всегда совпадают с позицией» настоятеля или даже правящего архиерея. Это, отнюдь, не та категория людей, которая всегда «против» и кому быть в оппозиции доставляет удовольствие, так как можно заниматься самым легким делом в этом мире – критиковать. Они прихожане. Молящиеся и постящиеся, исповедующиеся и причащающиеся Тайн Христовых. Если к несогласию и «инаковости» не прицеплена политика или местные внецерковные проблемы, то не увидишь злобы в их глазах, как и не чужды им дела милосердия и помощи ближнему. Так почему же потребовалось церковным чадам создавать, в, казалось бы, установившейся веками приходской жизни, иной мир, иную реальность? Что служит катализатором появлению групп верующих, внешне с нами находящимися, но, по сути, с нами не пребывающими?

Речь идет о группах или обычно небольших объединениях верующих внутри прихода, которые не обязательно откровенно маргинальны и враждебны, но их мнения и действия, как говорят, «не всегда совпадают с позицией» настоятеля или даже правящего архиерея. Это, отнюдь, не та категория людей, которая всегда «против» и кому быть в оппозиции доставляет удовольствие, так как можно заниматься самым легким делом в этом мире – критиковать. Они прихожане. Молящиеся и постящиеся, исповедующиеся и причащающиеся Тайн Христовых. Если к несогласию и «инаковости» не прицеплена политика или местные внецерковные проблемы, то не увидишь злобы в их глазах, как и не чужды им дела милосердия и помощи ближнему. Так почему же потребовалось церковным чадам создавать, в, казалось бы, установившейся веками приходской жизни, иной мир, иную реальность? Что служит катализатором появлению групп верующих, внешне с нами находящимися, но, по сути, с нами не пребывающими?

Понятно, что закрыв за собой дверь храма, от плотского и страстного мира не отгородишься. Слова апостола Павла, что среди церковного народа обнаруживаются зависть, ссоры и огорчения актуальны и по день нынешний. Человек прекрасно отличает хорошее от плохого. Взяв в руки Евангелие, послушав или посмотрев очередную православную программу, он хочет быть с теми, кто похож на Христа, или хотя бы подобен тем, кого мы именуем святыми. Причем, стать таким наш будущий потенциальный прихожанин желает без особого труда и, желательно, побыстрей. Он еще не знает, что Церковь называют лечебницей душ человеческих не для того, чтобы оправдать греховность прихожан, а указать, что лечение под куполом храма процесс длительный и сложный.

Именно привнесение в приходскую жизнь постулатов, обычаев и принципов, к которым мы привыкли вне храма и на которых в свое время воспитывались, а также неожиданное осознание того, что святость дается непросто, становятся основными предпосылками появления групп верующих, отличающихся от иных прихожан своей непримиримостью, обособленностью и критиканством. Очень трудно человеку «взирая на славу Господню, преображаться в тот же образ от славы в славу» (2 Кор. 3:18). Ведь все старшее да и среднее поколение, то есть подавляющие большинство тех, кто наполняет храмы, учили в жизни прогрессировать, а не преображаться.

Не получив в Церкви мгновенно и без особого труда желаемого, по старой привычке начинается поиск врага и определение виновных. Срабатывает известный из книги Бытия принцип, когда Адам, согрешив, изначально обвинил в этом Еву, а затем и в Боге нашел виновника произошедшего. Помните: «Жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел» (Быт. 3:12).

Чем больше мы будем видеть в человеке образ Божий, тем меньше опасности, что при первой же неудаче он создаст свой отдельный духовный мир

Метки: православие современность |

Yves Desrosiers |

Метки: высоцкий |

Видео-запись: Встреча Короля Мошиаха |

59 просмотров |

|

Любавические хасиды ожидают и жаждут встречи с Королем Мошиахом, сопровождая свои ожидания ритуальными песнями и танцами. Дворец для Короля Мошиаха: http://www.moshiach.ru/study/chabad/1285.html |

|

Русский Wikileaks |

На сайте Corruptionfreerussia.com было опубликовано письмо Дмитрию Медведеву, в котором говорилось о том, что на побережье Черного моря строится «комплекс для отдыха» Владимира Путина стоимостью $1 млрд. Письмо было представлено в русской и английской версиях, его автором значился Сергей Колесников. Судя по тексту, он является давним бизнес-партнером знакомых Владимира Путина — Николая Шамалова и Дмитрия Горелова, отмечают «Ведомости». Первый, как и Путин, был соучредителем кооператива «Озеро», а Горелов является акционером банка «Россия», как и друг премьер-министра Юрий Ковальчук.

|

Метки: политика фото |

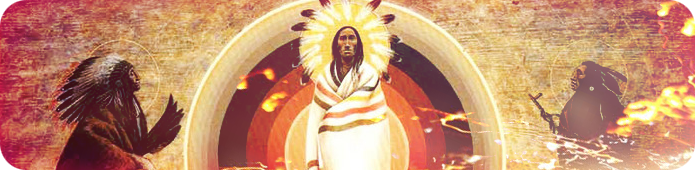

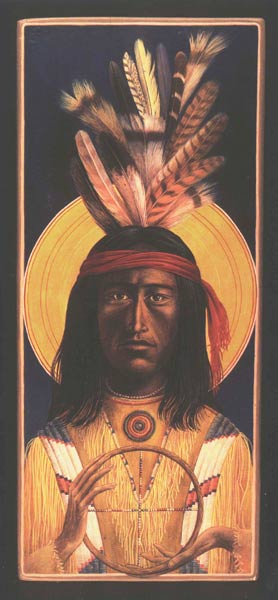

Православие в Америке |

Это цитата сообщения Queen_de_la_reanimaR [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Само же православие - они переняли от русских, живущих на Аляске.

Метки: православие христианство иконы |

Понравилось: 1 пользователю

Обучающие тесты |

Основы православного богословия в обучающих тестах.

Лаконичные вопросы и несколько вариантов ответа. Вам осталось выбрать правильный. Большинство тестов составлены священнослужителями и богословами Санкт-Петербурга.

Многие из нас в Церкви уже не первый год. И в какой-то момент начинает казаться, что все основное о вере тебе уже известно. Настоящий проект замечателен тем, что он показывает, насколько мы на самом деле ориентируемся в православном вероучении. Без тоскливой дидактичности, а иногда даже с добрым юмором, мы охватываем своими вопросами все значимые темы нашей веры.

Тест на знание основ христианства

Метки: православие |

Бунт в Минске |

Это цитата сообщения Единое_на_потребу [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

19 декабря 2010 они вышли на Площадь. Их было действительно много. Люди улыбались, кричали «Жыве Беларусь!», звонили друзьям и звали их присоединиться к акции в самом сердце Беларуси. Вы много видите на этих кадрах пьяных молодых людей или в возрасте, у которых что-то не в порядке с головой, как сказала Ермошина? Те, кто был на Площади, слышали и видели, что ни один кандидат в президенты не призывал громить Дом правительства. Они даже предупредили, что идут на МИРНЫЕ переговоры. Всё, что было возле дверей Дома правительства ― когда разбивали окна и ломали двери ― хорошо продуманный сценарий провокаций от власти.

Из-за этих провокаторов задержали, осудили и посадили сотни ни в чем не повинных людей, которые вышли на Площадь, чтобы сказать «Нет!» диктатуре. Они не поддавались на провокации, они не громили здания, не били милицию, не кидали камни в людей. Но сейчас более полутысячи людей находится в заключении...

Метки: политика |

Бунт на Молдаванке |

Это цитата сообщения Философствующий [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

|

Метки: разное |

Б«Лизость к телу 2010» |

10 лучших высказываний.

10-e МЕСТО и 4,67% голосов - Актер Леонид Ярмольник в интервью газете «Труд-7»:

«То, что Путин называет меня Лёней, мне, безусловно, льстит, а в том, что я называю его Владимиром Владимировичем, выражается мое уважение к нему».

9-е МЕСТО и 5,39% голосов - Певец Борис Моисеев в интервью «Власти»:

9-е МЕСТО и 5,39% голосов - Певец Борис Моисеев в интервью «Власти»: «Именно Путин дал мне звание и обратил внимание на меня. Я всегда им восхищался. Медведев мне тоже нравится: модный, сильный, обаятельный лидер, думающий о своем государстве. Вообще, сейчас очень трудно выбрать одного из этого красивого тандема. Была бы моя воля — двоих назначил бы».

8-e МЕСТО и 5,65% голосов - Глава администрации Сочи Анатолий Пахомов в интервью изданию «Вечерний Сочи»:

«У нас есть с кого брать пример. Скажу вам, что этот пример — наше руководство страны: Владимир Владимирович и Дмитрий Анатольевич, которые действительно сегодня модные, потому что они очень грамотные, потому что они в любой теме хорошо разбираются и с ними не только интересно говорить, их интересно слушать, молчать, потому что понимаешь, что ты можешь где-то ошибиться, и тогда это будет роковая для тебя ошибка».

Метки: разное политика |

Бунт на Манежной. |

Это цитата сообщения dmpershin [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Боюсь, что, акцентируя внимание на национализме, фашистах и "кавказцах", власть предержащие комментаторы переводят стрелки: надо, чтобы именно в этой плоскости в массовом сознании отобразилось происшедшее на Манежной, в то время как "несанкционированный митинг" случился под стенами Кремля совсем не поэтому. Не ненависть к "ненашенским" двигала фанатами Спартака, но возмущение действиями прокуратуры, отпустившей соучастников убийства Егора Свиридова.

Иными словами, это был взрыв гнева против той "диктатуры права", которая в очередной раз обернулась "диктатурой произвола".

В том, что этот первичный импульс был практически "не замечен" федеральными масс-медиа, а все внимание было уделено скинхэдам, мне видится не случайность, а попытка манипулировать массовым сознанием.

|

Метки: политика россия |