-Рубрики

- Polska (14)

- ОТДЫх (12)

- «Не ту страну назвали Гондурасом!» (8)

- Резиновый занавес (3)

- А,Я КУРЮ!))) (13)

- Армения (7)

- АРМИЯ (22)

- Бирюлёво (4)

- Бывшие "Братья" (9)

- В МИРЕ (24)

- Власть. (7)

- ВОЙНА (80)

- ВЫБОРЫ (15)

- Дебилы бл..ь (10)

- ДЕБИЛЬНАЯ россия (312)

- Евро (77)

- Египет (16)

- Едящие Россию (70)

- ЖЕНЩИНА (61)

- ЖЗЛ (5)

- ЖИВОПИСЬ (1050)

- Жизнь Наша (162)

- интересно (153)

- искусство (154)

- ИСТОРИЯ (134)

- Креаклы-Либерошлепы (73)

- Любовь (16)

- Люди (210)

- МИГРАНТЫ (147)

- МОЁ (32)

- МОСКВА (53)

- МРАКОБЕСИЕ (12)

- МУЗЫКА (69)

- НАЦИОНАЛЬНЫЙ КРИЗИС (79)

- Новороссия (178)

- ОБЩЕСТВО (29)

- ОТНОШЕНИЯ (6)

- ПАМЯТЬ (71)

- Пиндосия (96)

- ПОЗИТИВ (99)

- ПОЛИТИКА,ЭКОНОМИКА (143)

- Природа (8)

- ПРОЗА (82)

- Религии (45)

- РОССИЯ (758)

- Сатира (18)

- Сирия (17)

- СПОРТ (123)

- СТИХИ (268)

- Точки Зрения (79)

- Украина (263)

- Укроруина должна быть разрушена! (736)

- ФОТО АРТ (61)

- ФУФЛО (30)

- Цветные революции (3)

- ЮМОР (134)

-Я - фотограф

Египет 04.18-3.

-Музыка

- Гори моя звезда

- Слушали: 25 Комментарии: 0

- ABBA

- Слушали: 94 Комментарии: 0

- Barbara Streisand - I Am A Woman In Love

- Слушали: 6258 Комментарии: 0

- Edith Piaf - Autumn Leaves (Les Feuilles Mortes)

- Слушали: 90 Комментарии: 3

- В.Златоустовский - От героев былых времен - из к/ф "Офицеры"

- Слушали: 1966 Комментарии: 6

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

Умные помалкивают...Умные здороваются первыми...Умные не ввязываются в драку...Умные уступают дорогу...А потом жалуются:- Почему нами правят одни ДУРАКИ ?

Ross Richmond. |

Росс Ричмонд работает со стеклом с 1991 года. Преподает в Кливленде (Институт Искусств). Он считается одним из лучших скульпторов - стеклодувов сегодня. Сотрудничал с некоторыми известнейшими художникам по стеклу, в том числе с Уильямом Моррисом, Джейн Розен, Престон Singletary, KeKe Крибс, и Дейл Chihuly.

У него абсолютное чувство объема и отсутствует излишняя декоративность, перенасыщенность украшательскими элементами. Собственно говоря, все это вообще отсутствует,что делает его работы элегантными по пластике и цельными по смыслу и форме.

( Свернуть )

facebook.com/pages/Ross-Richmond-Glass/1

rossrichmond.com

Метки: искусство |

Тихие пейзажи Корнуолла. Ханна Вудман (Hannah Woodman) |

Прослушать или скачать Приятные звуки природы бесплатно на Простоплеер

Плотная у нее живопись, очень светлая, в тоже время богатая оттенками гамма. Пейзажи дают впечатление простора, наполненного воздухом

Ханна Вудман британский художник - пейзажист, родилась в 1968 году в Борнмут, Девон. Она училась в Эксетере в колледже искусств и дизайна и Институте искусства Курто, Лондон. Является членом Newlyn общества художников, в настоящее время живет в Корнуолл со своим мужем и тремя детьми, где она работает. Ее студия недалеко от Санкт-Агнес.

«Я хотела бы дать людям почувствовать покой в том тихом одиночестве, которое есть в моих картинах, чтобы они мечтали туда попасть и остаться там хоть раз на мгновение».Ханна Вудман

Получилось ли у нее или нет, судить вам.

http://www.whitespaceart.com/Paintings/Hannah_Woodman

http://www.heseltinegallery.com/gallery/h

Метки: живопись |

В Москве задержали вербовщика-экстремиста из Киргизии |

Метки: мигранты национальный кризис религии |

Неприручаемое |

чем демонстрировать малым сим.

гром среди ясного, резкий росчерк.

чем удивляем, кому грозим

и по кому до того скучаем,

что невозможно все это скрыть?

кто априори неприручаем,

тот стимулирует нашу прыть.

но невозможное сделать былью

можно до времени, до поры.

кажется, все уже позабыли,

что за урчаньем таится рык…

где она, сущность твоя кошачья?

могут и сотни лежать у ног.

только тебе легион лежачих...

в общем-то, кажется, все равно.

ты бы хотела на этом месте

видеть покорного одного.

ждущим, плюющим на кодекс чести,

не почитающим ничего,

кроме тебя. чтоб твои капризы

жадно ловил, воплощая их.

велся на ловкий талант актрисы.

видел соперников в малых сих,

тех, что в подметки мне не годятся,

что очевидно обоим нам.

страшным для них был, тебе – паяцем.

и свято верил, что ты одна

можешь дарить ощущенье это -

море стихов, вдохновенный шквал.

был персональным твоим поэтом

и в кружева заплетал слова.

только пойми, что вложила душу

ты без остатка в свои мечты.

рабски покорным тебе я нужен -

ради такого готова ты

новую роль разыграть, как джокер.

и притвориться моей рабой.

чтоб оказаться в невольном шоке,

став в этой роли самой собой.

© 03.10.2013 Михаил Куренный

Метки: стихи |

Понравилось: 3 пользователям

3 октября - родился Сергей Есенин |

3 октября (21 сентября) 1895 года родился Сергей Есенин

В Советском Союзе Есенин был чуть ли не единственным источником, к которому припадала вся наша огромная, нервная, склонная к депрессиям и истерикам и вечно ищущая художественные формы для них народная душа. К его могиле на Ваганьковское кладбище приходили 3 октября алканы — застаканить за Серегу, Сереженьку, Сергея Александровича. «Эх, Серега, — кто-нибудь самый лиричный поднимал слегка запотевший граненый стакан, — поехали!», как будто он погиб только вчера.

Если хочешь почитать…

В начале 1960-х была объявлена подписка на первое (после трёхтомника 1926 года) собрание сочинений в пяти томах (светло-зеленый переплет), и широкая очередь не один день стояла от «Подписных изданий» на Кузнецком мосту чуть ли не до «Метрополя». Эх, Серега… В вагоне метро (допустим, Арбатско-Покровской линии) некто плохо выбритый, со спитым лицом объяснял тому, кто в очках и шляпе, как по-настоящему надо понимать Есенина. В бестолковый разговор ввязывался третий и читал с холодной безуминкой в глазах:

Ну кто ж из нас на палубе большой

Не падал, не блевал и не ругался?

Их мало, с опытной душой,

Кто крепким в качке оставался…

(И в самом деле — кто? Да никто практически, никто!)

Школьницы в пору полового созревания переписывали друг у друга из заветных тетрадок: «Девочка, не бойся, я не груб./ Я не стал развратнее вдали./ Дай коснуться запылавших губ,/ дай прижаться к девичьей груди» (наверняка только dubia). Когда хотели сказать что-либо доброе про генсека Брежнева (случалось и такое в номенклатурных кругах), то вспоминали про любовь к стихам Есенина. Нетрудно вообразить бедного Леонида Ильича, после изрядного количества рюмок «КВ» читающего, со слезой на глазах и в голосе, про старушку, которая, возможно, еще жива. И свита, и родня, обслуга и прислуга, тоже едва ли не на последнем рыдании, причем искреннем, шевелили губами в такт — есенинская ритмика легка, как песня.

Василий Аксенов воспроизвел Есенина в виде архетипа коллективного бессознательного в «Затоваренной бочкотаре» (1968). Что-то в таком духе: Идет по росе Хороший Человек, Сережка Есенин. Вы помните, вы все, конечно, помните… Серафима, если что узнаю, не обижайся. Не грусти и не печаль бровей. Шпарит себе по долине. А этого мента, Серафима, я сам, лично… На затылке кепи, в лайковой перчатке узкая рука. И вам, Серафима, пора за дело приниматься. А мой удел катиться дальше вниз… и т.д.

Профессиональные «патриоты» (в параллель школьному официозу) смастерили из его стихов свою лубочную Русь — для валютной «Березки». Любовь к родине, гармонь, околица, туман стелется, хороша была Танюша, просторы, твою мать! Рассея, рожь да васильки… В Перестройку добавили: Бухарин, злые заметки, жиды-комиссары, загубили русского крестьянина, песенную головушку, суки!.. Лубочный Есенин был, конечно, трогателен, но кондов, одномерен и оттого скучен до звона в ушах.

В какой-то момент Есенина стало так много, что фольклор определил это его исключительное место в национальном менталитете в несколько грубоватой, но, в сущности, адекватной форме:

Если хочешь почитать,

Почитай Есенина.

Если хочешь пососать,

Пососи у Ленина.

Это была здоровая реакция того же самого народа на затасканность образца до общего места.

Приехал из деревни…

Создатели лубочного Есенина, впрочем, всего лишь добросовестно воспроизводили ту лежащую на поверхности его часть, которую он сам некогда культивировал на продажу. На этой волне юный поэт и въехал победоносно в литературу: с одного боку мчал «хитрый, как лисица» Клюев, с другого — зацикленный на сказово-сказочной зауми Ремизов. Тот, кто посередине, был единственно настоящим: «Нет! таких не подмять, не рассеять./ Бесшабашность им гнилью дана./ Ты, Рассея моя…Рас… сея…/ Азиатская сторона!»

«Я — поэт, приехал из деревни, прошу меня принять», — писал Есенин Блоку весной 1915 года. Это была вторая записка, на первую, с просьбой поговорить по «очень важному делу», Блок никак не среагировал. Зато в результате проартикулированной «деревни» записал себе на память — с русской доверчивостью и немецкой педантичностью: «Крестьянин Рязанской губернии, 19 лет. Стихи свежие, чистые, голосистые, многословные. Язык. Приходил ко мне 19 марта 1915». Тогда просвещенные баре мучились чувством вины перед своим несчастным народом. (Любопытно, кстати, экстраполировать ситуацию на сегодняшний день.)

На самом деле «крестьянин» передернул, лукаво сдвинув фактуру своей жизни в нужном направлении. Приехал он в Петербург вовсе не из деревни, а из Москвы, где к тому времени обретался уже три года. В Москве работал его отец, который и вызвал юношу (благополучно окончившего Спас-Клепиковскую учительскую школу) к себе, в расчете на его дальнейшее образование. Работал Есенин сначала продавцом в книжной лавке на Страстной, потом корректором в типографии Сытина. Московское Охранное отделение, установившее наблюдение за неблагонадежным корректором, дало ему кличку «Набор» — курьезный штришок для биографии нутряного, от сохи поэта. (Барышню, с которой он кадрился, почему-то обозначили так: «Доска».)

Есенин входил в Суриковский кружок. Суриковцы часто собирались в Кунцевском парке близ села Крылатское. Под каким-то романтическим старым дубом именно здесь прошло первое, считай, публичное чтение 16-летнего Сергея Есенина — ему было что показать после своего «лицея» в Спас-Клепиках. Он получил там «крепкое знание церковнославянского языка», а также отличные отметки по русскому языку, географии и отечественной истории (не говоря о том, что соученики все как один писали стихи — поветрие!). В Москве он поступил вольнослушателем на историко-философский факультет Университета имени Шанявского, продержался там два курса и даже удостоился одобрения своим стихам от известного филолога, профессора Сакулина («Выткался на озере алый цвет зари…»).

Конечно, этот пейзанин-пастушок не просто пел нутром. Он изучал теорию стиха и сам теоретизировал: «Слова — это граждане. Я их полководец. Я веду их. Мне очень нравятся слова корявые. Я ставлю их в строй как новобранцев. Сегодня они неуклюжие, а завтра будут в речевом строю такими же, как и вся армия».

У него всегда находились старшие друзья-покровители. Большую роль в его жизни сыграл «скиф» Иванов-Разумник, единственный, быть может, интеллигент, которого Есенин уважал по-настоящему. В нужный момент Иванов-Разумник отговорил юного поэта писать стихи в честь Николая Второго.

С другой стороны был странный полковник лейб-гвардии Павловского полка Ломан, один из организаторов столь же странного «Общества возрождения художественной Руси». Полковник свел Есенина с императорской семьей. «По просьбе Ломана однажды читал стихи императрице, — небрежно роняет Есенин в биографии советского времени. — Она после прочтения моих стихов сказала, что стихи мои красивые, но очень грустные. Я ответил ей, что такова вся Россия. Ссылался на бедность, климат и проч.» Замечательный образчик печоринского слога!

Один из современников вспоминает, как толстые дамы в петроградских литературных салонах с умилением лорнировали пастушка: «стоило только ему произнести с ударением на «о» “корова” или “сенокос”, чтобы все пришли в шумный восторг». Себя он называл тогда по-ремизовски замысловато – «баяишик соломенных суемов». И вообще сильно напирал на соху и прочие мнимые атрибуты русскости. Это было точно попадание в яблочко — мода на исконно-посконное, нутряное, от земли проходила свой пик (что подтверждает и феномен Распутина). Сам Есенин, впрочем, при этом посмеивался: «Хе-хе-хе… Люботно уж больно потешиться над ними, а особенно когда они твою блесну на лету хватают, несмотря на звон ее железный…» (из письма А.В. Ширяевцу от 24 июня 1917 г.).

Когда поэта в начале 1916 года призвали на военную службу, все тот же Ломан взял его под свое начало в санитарный поезд Его Императорского Величества. Любителям числовой эзотерики может пригодиться следующее: личный знак ратника санитара С.А. Есенина был № 9999. А спецы в метафизике по достоинству оценят его автограф для графолога: «Победа духа над космосом создает тот невидимый мир, в который мы все уйдем. Сергей Есенин» (7 октября 1915 г.).

Апокриф и блестки реальности

Остальное — апокриф, использовавший блестки реальности. Одно имя — ЕСЕНИН. Ценитель «корявых» слов и серьезный теоретик стиха, левый эсер и мечтатель о крестьянском рае, друг-товарищ брутального Блюмкина (отсюда — «… не расстреливал несчастных по темницам») и симпатизант Нестора Махно, муж нескольких жен и любовник скольких-то поэтических юношей, декадент и все-таки мужик.

Будучи ребенком, проиграл в бабки четыре копейки, данные для покупки просфиры; будучи молодым человеком, прикурил от лампады… Верил в тургеневских чистых девушек и — любил Христа. От любви к Христу его бросало в хулу над миром. Так, прямо по Достоевскому, металась душа этого русского мальчика. И, может быть, ее взлеты и падения из бездны к вершине, с вершины в бездну и составляют ту тайну, которая сделала Сергея Есенина поэтом для всех русских вместе и для каждого в отдельности.

Отдельный вопрос — о любви к Есенину блатарей. По свидетельству Варлама Шаламова, «это был единственный поэт, “принятый” и “освященный” блатными, которые вовсе не жалуют стихов» («Очерки преступного мира», 1959). Кстати, «есенин» на фене — имя нарицательное, это заключенный сочиняющий стихи и песни. И в конце концов, блатарь, может быть, самым достоверным образом отражает русскую душу — не зря же все мы любим блатные песни и феню.

Символом русского характера вполне можно считать и классические татуировки «из Есенина»: на правой ноге «Как мало пройдено дорог», на левой — «Как много сделано ошибок». А на спине, чтобы все видели: «Ставил я на пиковую даму, а сыграл бубнового туза». Найдется ли хоть одна русскоязычная душа, которая на это не отзовется?! Не говоря уже о таком, из «Марфы Посадницы»:

И писал Господь своей верной рабе:

«Не гони метлой тучу вихристу;

Как московский царь на кровавой гульбе

Продал душу свою антихристу…»

Вот такие мы. Все.

P.S. В постсоветское время народная любовь к Есенину вошла, казалось, в более спокойное русло. Но только казалось. На самом деле «снова пьют здесь, дерутся и плачут…». Рассказывает поэт Всеволод Емелин: «…как-то сидели мы с ним [с прозаиком Романом Сенчиным], выпивали, зашел разговор о Есенине. Ну если вы помните, Есенин тоже чего только из себя там ни ломал – он был и коммунист, и гомосексуалист… Роман – человек серьезный, особенно когда выпьет… “Как, Есенин – пидор?!” Ну и бьет меня по морде. В книжном магазине это было…» (см. тут). Ну за кого, кроме Есенина, прозаик Сенчин дал бы в морду поэту Емелину? Да еще в книжном магазине!

Виктория Шохина

Метки: стихи ЖЗЛ |

Понравилось: 1 пользователю

А не испить ли нам... |

• Как делают французский коньяк

Программа поездки напоминала что-то среднее между головокружительным алкогольным пике и марафонским забегом. Каждый день у нас было минимум два коньячных дома: дегустации начинались с самого утра, сменялись обедом или ужином под вино, а затем продолжались вновь.

Однако, вопреки обстоятельствам, мне удалось-таки сделать то, что не получилось в прошлую поездку: сфотографировать весь процесс производства коньяка от А до Я…

Еще один коньячный дом, который мы посетили с дружественным дегустационным визитом – Pierre Ferrand. В ходе знакомства с хозяином дома выяснили любопытную вещь: процесс производства коньяка контролируется специальным надзорным государственным органом. Поэтому идеи вроде «написать на бутылке одно, а налить другое» не возможны в принципе. В качестве иллюстрации нам рассказали историю, как одного экспериментатора, насыпавшего в бочку опилок для усиления вкуса, посадили на пять месяцев в тюрьму и запретили в будущем заниматься коньячным делом:

С другой стороны сами производители стараются держать марку. Например, по регламенту ХО не может быть моложе шести лет, но по факту все дома устанавливают эту планку еще выше – десять-пятнадцать:

Еще в Pierre Ferrand нам показали разные хранилища – сухие и влажные. Говоря в двух словах, специфика складов такова, что во влажном с годами испаряются спирты, а в сухом – вода. Продуманная схема хранения в том и другом скаладах позволяет регулировать крепость готового напитка:

Еще в коньячных хранилищах специально разводят пауков. Они борются с паразитами, которые грызут бочки:

Хозяин дома Pierre Ferrand:

А это De Luze – огромное хозяйство. На их производстве полный цикл, кроме того, крупные дома покупают у De Luze коньячные спирты для своих блендов:

Итак, все начинается с винограда. Одним из основных сортов для производства коньяка является Уньи блан:

Собирают виноград специальными аппаратами:

Машинка едет по винограднику, лоза попадает в сборник, который сбивает урожай и отправляет его по транспортеру вверх в баки:

Внутри полный хай-тек: планшет, джойстик:

Собранный виноград привозят в первый цех и сваливают в специальную ванну:

Из приёмника он попадает в давилки, где получают виноградный сок. Использовать давилки, которые перемалывают косточки, запрещено законом:

Пульт управления:

Затем сок поступает в огромнейшие чаны, где происходит процесс ферментации и виноградный сок превращается в вино:

Вино готово. Теперь оно направляется в цех дистилляции, где получают коньячный спирт.

Процесс элементарен: вино вываривается, и спирт по змеевику собирается в специальные емкости. Интересный момент: у спирта есть условные «голова» и «хвост» – первые и последние литры перегона. Некоторые дома, например предыдущий Pierre Ferrand, не используют эти части, а только «сердце» – основную часть:

Схематичный макет аппарата:

Дистилляция проходит в два этапа: первый перегон позволяет получить базовый дистиллят крепостью около 30%. Затем он перегоняется еще раз. Именно вторая фракция, крепостью около 70% и идёт на дальнейшую выдержку в дубовых бочках:

Даже бочки De Luze изготавливает самостоятельно, около 150 в год. Репортаж с бондарного производства я выкладывал в позапрошлом году:

Важный этап – обжигание бочки:

Цех, где De Luze делает бленды для своего коньяка – смешивает разные спирты:

Не менее впечатляюще выглядит и хранилище:

А вот бочка коньячного спирта специально для Remy Martin:

Само собой, здесь тоже есть свой «рай»:

На производстве De Luze я, наконец, увидел, как разливают коньяк по бутылкам:

Коньяк – не пиво, поэтому линия разлива небольшая, многое происходит вручную. Сперва чистые и пустые бутылки устанавливают на конвейр:

Вереница бутылок попадает в «карусель», где, собственно, и происходит разлив. Специалист внимательно контролирует процесс:

Тут же накручиваются пробки:

Следующий этап – наклейка этикеток и акцизов:

Заметил, что у станка открывается крышка и решил, что лучше просунуть туда камеру, чем снимать через стекло. Стоило ее открыть, как линия сразу стала и бутылки начали скапливаться. К счастью, меня не засекли:

В самом конце бутылки еще раз проверяют вручную:

И вот результат. Признаюсь, такого мягкого коньяка я еще не пробовал:

Под конец экскурсии мы оставили отзывы. Кое-кто из нашей команды соригинальничал:

http://www.fresher.ru/2013/10/01/kak-delayut-francuzskij-konyak/

|

|

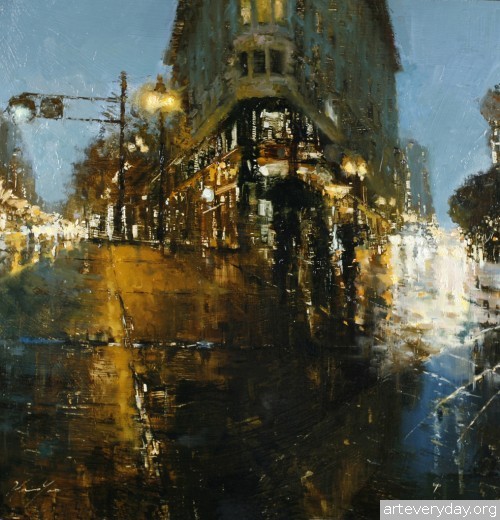

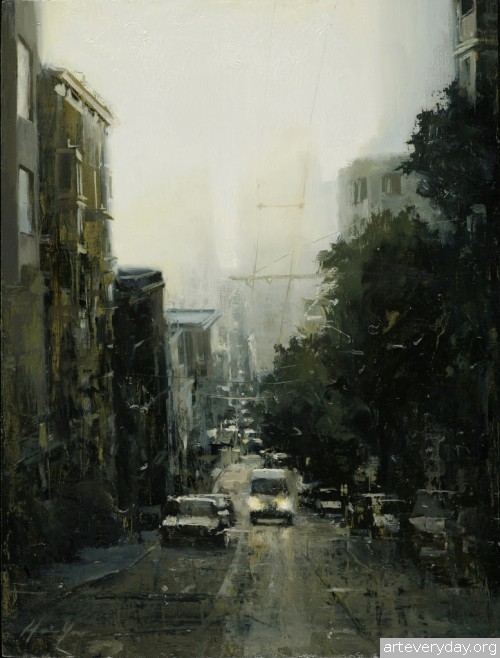

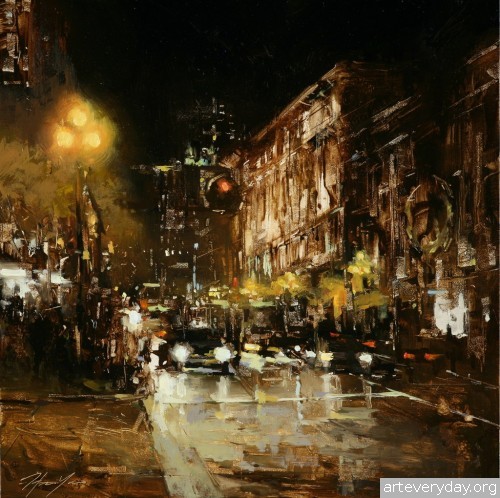

Hsin-Yao Tseng — Син-Яо Цзэн. Рассвет и закат в Сан-Франциско |

Прослушать или скачать La belle (каждый раз слушая её, бесплатно на Простоплеер

Тайванец Син-Яо Цзэн родился в Тайбэе в 1986. Переехав в Сан-Франциско он учится в Академии Искусств по специальности изобразительное искусство живописи. Там же Цзэн пишет городские пейзажи, с одних и тех же ракурсов можно увидеть и рассвет и закат. Техника мастихинахорошо предают настроение, суету большого города.

Метки: живопись |

Понравилось: 1 пользователю

Хочу целоваться |

Под настроение Маша играет одна, сама с собой, часами исполняя роли за всех персонажей и полностью отдаваясь игре. Иногда её настроение самое романтическое.

Вот на полу лежит гитара старшей сестры, звучит нестройный перебор струн, на ходу сочиняется песня:

- Моё сердце стало красным, моё сердце стало розовым, моё сердце стало синим, моё сердце стало зелёным...

Потом включается музыка на мобильном телефоне, где молодые голоса исполняют лирические композиции о несчастной или, наоборот, счастливой любви. Маша раскачивается на качелях, приспособленных в дверном проёме, тихонько подпевает.

- Что-то у тебя одна любовь на уме, - замечает мама.

- Да, - охотно соглашается дочка. – Вообще я хочу целоваться, хочу жениться, хочу кого-нибудь родить…

- Разве Яну не будешь больше ждать? Ты ведь хотела понянчиться с племянником.

- Наверное, не дождаться мне её.

Включаюсь в разговор:

- Не за Максимку ли собралась замуж?

- Ты что?! – возмущается дочь. – Он такой проказник!

- Да я про другого Максимку...

Крутит пальцем у виска: «Он больше того стал баловаться, даже дерётся».

- Может, за Дениску?

Глубоко и мечтательно вздыхает. Потом признаётся:

- Дениска вообще-то тоже проказник. Только, конечно, очень красивый…

Прошу назвать других красивых мальчиков в детском саду. Нет, отрицательно мотает головой, других нет.

- А девочки красивые есть? На твой взгляд, кто самая красивая девочка в вашем садике?

Спокойно и уверенно:

- Я. Мне всегда говорят, что я – настоящая модница, всегда самая нарядная.

Интересуюсь: «А ещё кто красавицы в вашей группе?». Пожимает плечами.

- Значит, ты и Дениска – самые красивые?

Согласно кивает.

Вот так к перечню красивых людей в Машином представлении к маме, Яне и немножко ко мне добавился Дениска.

© 02.10.2013 Игорь Олин

Метки: проза |

Понравилось: 1 пользователю

Альфонсо Cunado |

Прослушать или скачать Испанская гитара Сборные мелодии бесплатно на Простоплеер

Биография Альфонсо Cunado

Виктор Гюго сказал, что "само искусство не ходит вперед или назад". Однако, когда артистизм является то, что осуществляется в венах, независимо от того, где мы начинаем направиться к шагов пути, потому что, в конце концов, они в конечном итоге ведет нас к нашей истинной судьбы.

Нечто подобное происходит и Альфонсо Cunado, художник Саламанка (Саламанка 14 января 1953), после изучения химии на факультете столице Charra и жить почти два десятилетия посвященные армии как артиллерийский офицер в Вальядолид и Затем в качестве оружия Центральной химической лаборатории, с 1997 года полностью отказался от своей истинной страсти.

С детства в школе учитель в своем родном городе Авила, Альфонсо Cunado начал делать свои первые шаги в мир искусства. Тем не менее, не до 1973 года, когда, после учебы в Школе искусств и ремесел и Школа изящных искусств Сан-Eloy, его первая персональная выставка, на Атенео де Саламанка.

С тех пор его карьера была на подъеме, и показал свои картины в галереях и арт-ярмарках по всей Испании в более чем двадцати персональных выставок. Кроме того, Альфонсо Cunado был представлен в различных конкурсах, где он добился значительных упоминает, принимал участие почти в ста групповых выставках и имеет работы на постоянной экспозиции в муниципальных, провинциальных и посольств.

Женат с 1980 года, его дочь Люси (1982) пошел по его стопам в мир живописи, под влиянием страсти и технику своего наставника.

http://www.etceter.com/c-arte/p-en-el-taller-de-alfonso-cunado-sus-mejores-obras/

Метки: живопись |

Понравилось: 1 пользователю

Liza Wright (1965, Kent) |

Прослушать или скачать Японская музыка Музыка жизни бесплатно на Простоплеер

Метки: живопись |

Понравилось: 1 пользователю

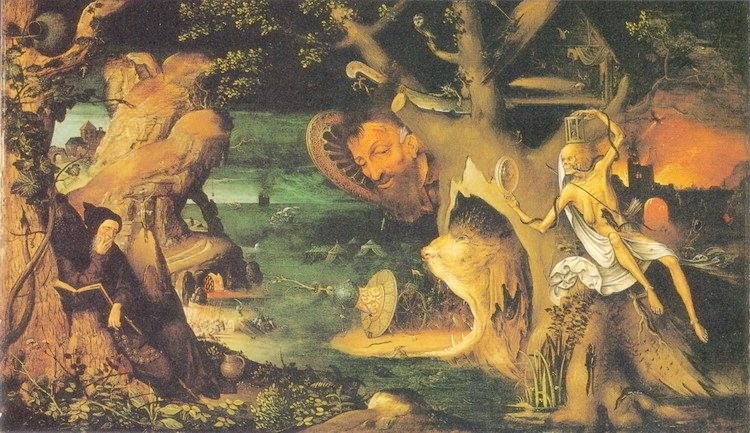

Jan (Jean) Mandyn (Holland, 1500 - 1559) |

Прослушать или скачать Воплощение Ада бесплатно на Простоплеер

Ян Мандейн ( Jan Mandyn, Jan Mandijn, 1500/1502, Харлем — 1559/1560, Антверпен) — фламандский художник. Его относят к группе антверпенских художников-последователей Иеронима Босха.

Jan (Jean) Mandyn (Mandijn) - Temptations of St. Anthony (c1555)

Хороших фото их картин очень мало, вот что удалось собрать по разным сайтам.

------------------St Christopher--------------

http://collectionsonline.lacma.org/mweb

Landscape with the Legend of St Christopher

-MANDIJN, Jan

Flemish painter (b. ca. 1500, Haarlem, d. 1559, Antwerpen)

Oil on panel, 71 x 99 cm

The Hermitage, St. Petersburg

---------------------------------

From the De Jonckheere Gallery

http://cosmodromium.blogspot.com/2011/0

---------------------------------

1550. Óleo sobre roble. 98.5 x 147 cm. Museo de Bellas Artes de Bilbao. España.

http://pintura.aut.org/BU04?Autnum=13.0

Last Judgement

Jan Mandyn painted the "Last Judgement" In 1550 with oil paints in hues of brown, blue, yellow, red and greens on canvas.

http://www.flickr.com/photos/14961586@N

Les OEuvres de Miséricorde

actif à Anvers entre 1540 et 1570

Ecole Flandres ; Anvers

Breughel Pieter le Jeune, Bruegel d'Enfer (dit, ancienne attribution);Mandyn Jan (ancienne attribution)

-------------------------

http://www.mutualart.com/Images/201

Seguace di Jan Mandyn

Scena fantastica

http://www.christies.com/LotFinder/lot_

--------------Искушение Святого Антония----------------

-------------"The Temptation of St Anthony"---------

========================================

Jan Mandyn - "The Temptation of St Anthony"

Liechtenstein Museum

---------------------------------------

У него несколько картин "Temptation of St Anthony", одна выше, а эта была продана на Сотбис четыре года назад.

early Flemish paintings, and Temptation of St Anthony paintings. Jan Mandyn (or Mandijn), a rather obscure 16th century Dutch painter. Mandyn painted at least two Temptations of St Anthony. One is well known but the other was only brought out before the public when it was sold at Christies in London four years ago.

------------------------------

Mandijn, Jan

Haarlem c. 1500 - Antwerpen c. 1560

The Temptation of St Anthony

after1530

Искушение Святого Антония. Он погружен в молитву. Вокруг него всякие дьявольские существа пытаются отвратить его от благочестия.

Пост

выложил отсутствующие в поиске фрагменты:

Jan Mandijn (около 1500–около 1560) (1510–1570)

The Temptation of Saint Anthony

Frans Hals Museum 61.5 × 83.5 см

Он пишет, что это единственная картина Яна Мандейна. Авторство остальных картин, которые приписывают ему, достоверно не доказано. Считается, что Мандейн был неграмотным и поэтому не мог оставить на своих «Искушениях» подписи готическим шрифтом.

http://zabzamok.livejournal.com/139

Метки: искусство интересно |

Понравилось: 2 пользователям

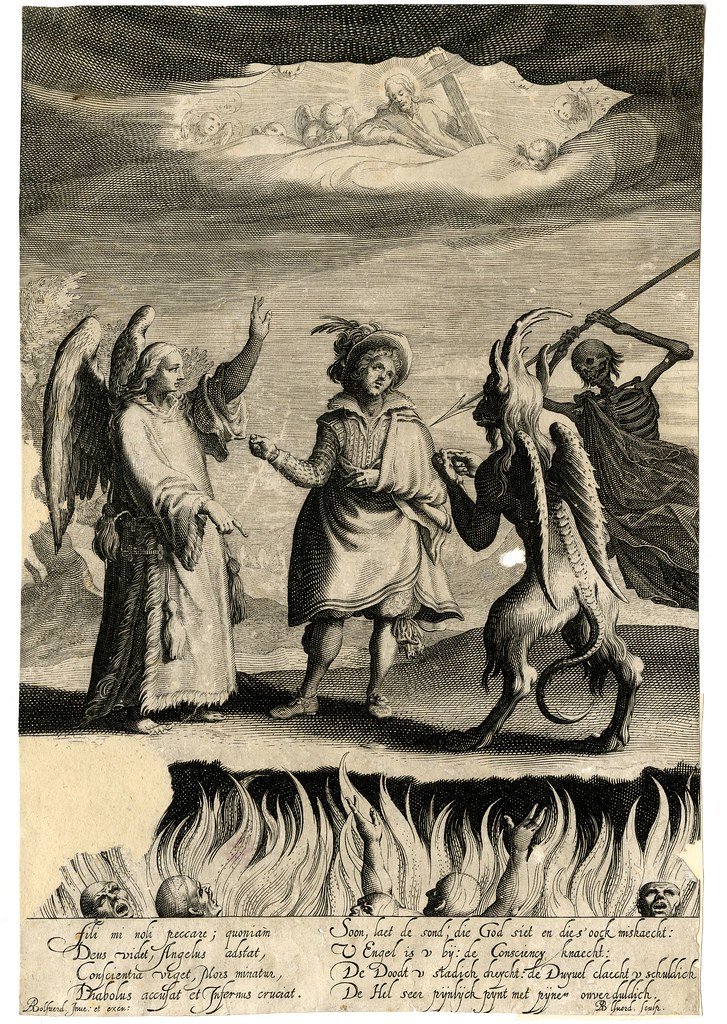

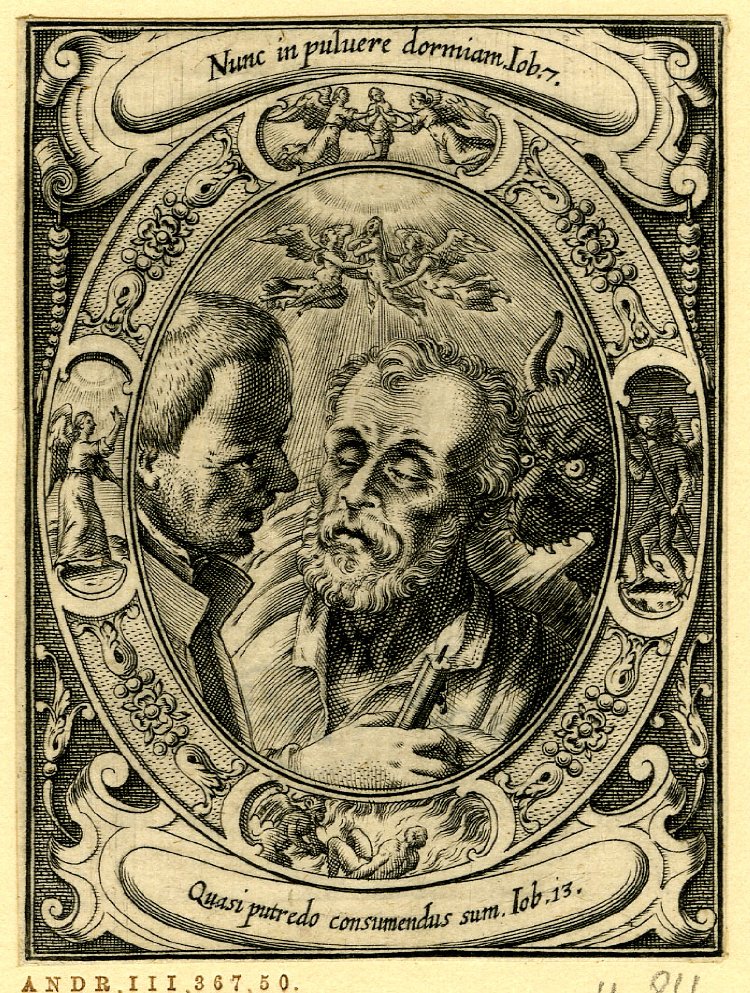

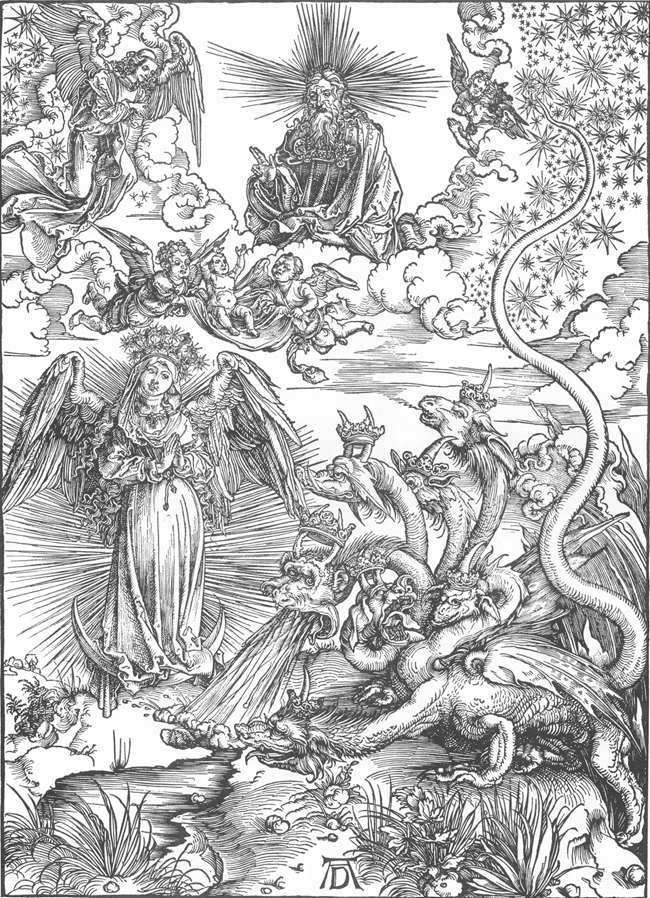

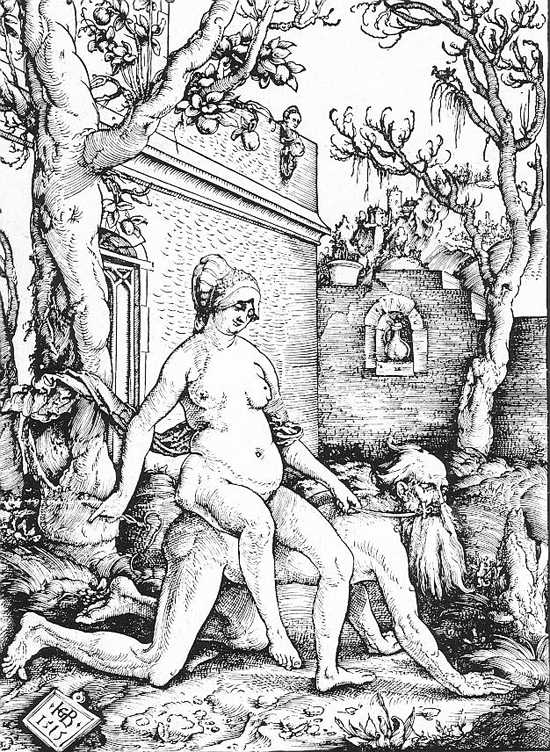

Дьявол , его проделки и всякая прочая нечисть. |

Старинные гравюры и живопись.

LUCIFER

Lettered extensively around image with excerpts of Dante's Divina Come

Allegory on Death

Engraving made by Schelte Adamsz. Bolswert, After Boëtius Adamsz. Bolswert., Belgium, 1600-1633.

>

BOSCH, Hieronymus

Death and the Miser

c. 1490

Oil on wood, 93 x 31 cm

National Gallery of Art, Washington

Engraving made by Cornelis Galle I, After Lodovico Cigoli, Belgium, 1591-1650.

A Dying man

Engraving made by Alexander Mair, Germany, c.1605.

A probably German 17th century print from a book, displaying Satan trying to destroy a church, God and the Apostels are on top and an angel pours from a vessel grasshoppers down below, I bought this print yesterday and wanted to share it with you all, it is so full of fine details, have to translate this week some of the Latin text.

Pieter BRUEGEL the Elder

St James the Greater at Hermogenes

1565

Engraving, 222 x 290 mm

Bibliothиque Nationale, Paris

Pieter BRUEGEL the Elder

Gula (Gluttony)

1556-57

Engraving, 225 x 295 mm

British Museum, London

DÜRER, Albrecht

DÜRER, Albrecht

The Revelation of St John: 15. The Angel with the Key to the Bottomless Pit

1497-98

Woodcut, 398 x 286 mm

Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe

The Revelation of St John: 4. The Four Riders of the Apocalypse

1497-98

Woodcut, 399 x 286 mm

Kupferstichkabinett, Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe

The Revelation of St John: 10. The Woman Clothed with the Sun and the Seven-headed Dragon)

1497-98

Woodcut, 39 x 28 cm

Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe

Albrecht Dьrer (1471-1528)

The Knight, Death and the Devil

Witches ----------------------------------

BALDUNG GRIEN, Hans

Witches Sabbath

1510

Woodcut with tone block, 379 x 260 mm

Germanisches Nationalmuseum, Nuremberg

Aristotle and Phyllis

1513

Woodcut, 330 x 236 mm

Germanisches Nationalmuseum, Nuremberg

Albrecht Dьrer (1471-1528)

The Four Witches

Copperplate engraving, 1497

Faust's Vision

Luis Ricardo Falero

Spanish artist born 1851 - died 1896

-------------------------живопись

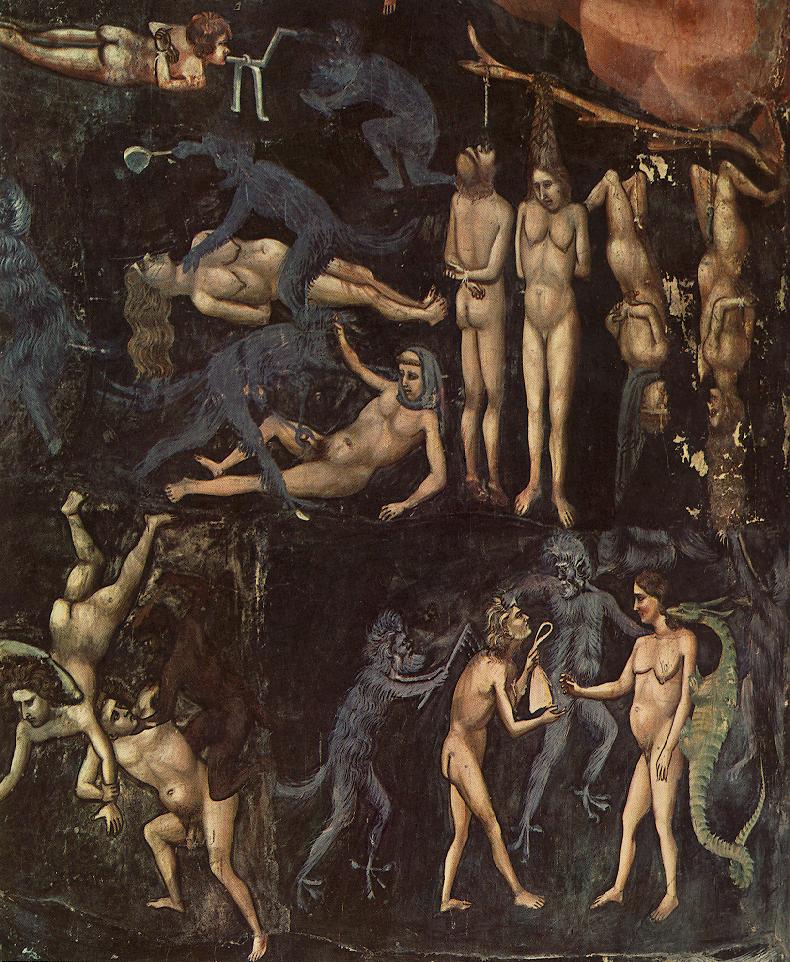

Hell, detail of the lustful, c.1394

Taddeo Di Bartolo

(1362/63-1422)

The Last Judgement, detail of the adulterers, c.1394

Taddeo Di Bartolo

Panel of the Descent into Limbo, from the altarpiece of the convent of Santo Sepulchro, Zaragoza

Jaume Serra

(d. after 1405)

BECCAFUMI, Domenico

Fall of the Rebel Angels

c. 1528

Oil on wood, 347 x 225 cm

San Niccolo al Carmine, Siena

Other works by the artist...

MICHELANGELO Buonarroti

Last Judgment (detail)

1537-41

Fresco

Cappella Sistina, Vatican

--------------

A Demon, from the Coronation of the Virgin, completed 1454

Enguerrand Quarton

Allegory Of Bad Government (detail)

Ambrogio Lorenzetti

(b. ca. 1290, Siena, d. 1348, Siena)

Apocalypse (detail-1) 1499-1502

Francesco Signorelli

(b. ca. 1495, Cortona, d. 1553, Cortona)

SIGNORELLI, Luca

Empedocles

1499-1502 Fresco

The Damned (detail-4) 1499-1502

Francesco Signorelli

(b. ca. 1495, Cortona, d. 1553, Cortona)

The Damned Being Plunged into Hell (detail-2) 1499-1502

Francesco Signorelli

FLORIS, Frans

The Fall of the Rebellious Angels

1554

Oil on panel, 308 x 220 cm

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerp

FLORIS, Frans

The Fall of the Rebellious Angels

1554

Oil on panel, 308 x 220 cm

Descent Of Christ To Limbo (detail) 1365

Andrea Bonaiuti da Da Firenze

PARENZANO, Bernardino

Temptations of St Anthony

c. 1494

Panel, 46,4 x 58,2 cm

Galleria Doria-Pamphili, Rome

ROSA, Salvator

The Shade of Samuel Appears to Saul

1668

Oil on canvas, 275 x 191 cm

Musée du Louvre, Paris

Christ in Limbo (detail) 1460s

Friedrich Pacher

(active 1470-80)

ANGELICO, Fra

Last Judgement (detail)

1432-35

Tempera on wood

Museo di San Marco, Florence

BOUTS, Dieric the Elder

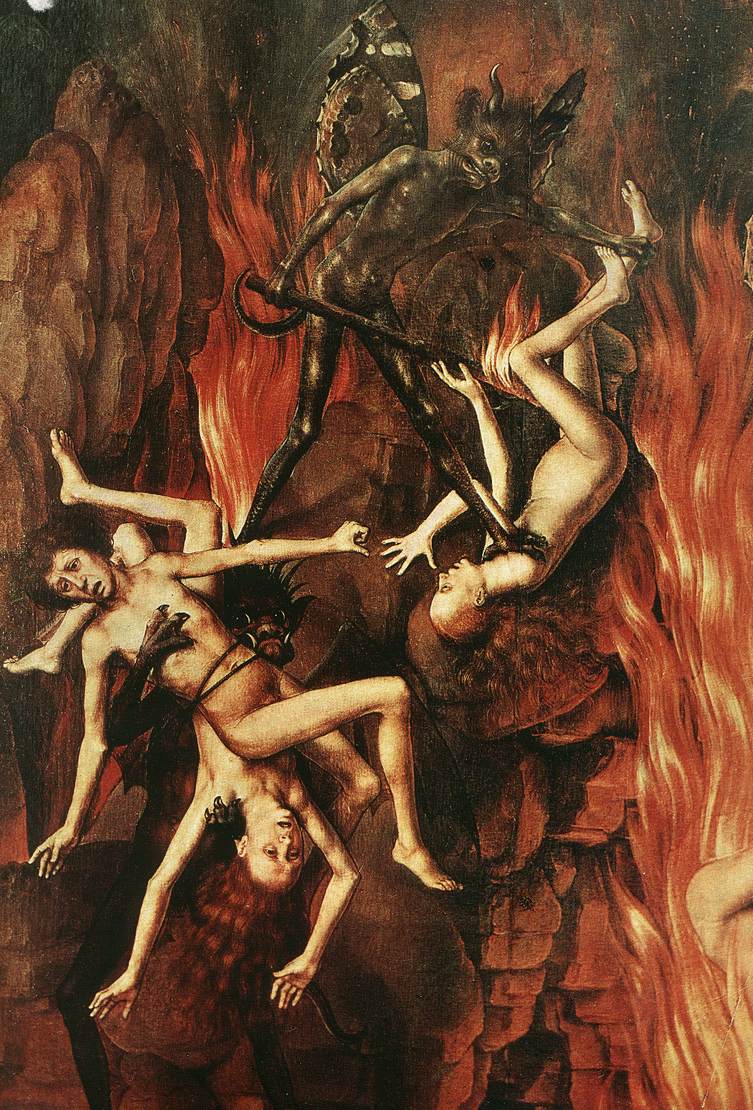

Hell

1450

Oil on wood, 115 x 69,5 cm

Musée des Beaux-Arts, Lille

GIOTTO di Bondone

Last Judgment (detail)

1306

Fresco

Cappella Scrovegni (Arena Chapel), Padua

GIOTTO di Bondone

Last Judgment (detail)

1306

Fresco

Cappella Scrovegni (Arena Chapel), Padua

BRUEGEL, Pieter the Elder

The Fall of the Rebel Angels

1562

BRUEGEL, Pieter the Elder

The Fall of the Rebel Angels

1562

BRUEGEL, Pieter the Elder

The Fall of the Rebel Angels

1562

Oil on oak, 117 x 162 cm

Musées Royaux des Beaux-Arts, Brussels

MEMLING, Hans

Hell

c. 1485

Oil on wood, 22 x 14 cm

Musée des Beaux-Arts, Strasbourg

MEMLING, Hans

Last Judgment

1467-71

Oil on wood, 223 x 72 cm

Muzeum Narodowe, Gdansk

MEMLING, Hans

Last Judgment

1467-71

поздние------------------------

Lucifer

Franz von Stuck

(1863-1928)

BLAKE, William

Satan Watching the Caresses of Adam and Eve

1808

Pen and watercolor on paper, 505 x 380 mm

Museum of Fine Arts, Boston

Satan, Sin, and Death- Satan Comes to the Gates of Hell

William Blake

(b. 1757, London, d. 1827, London)

Idyll (Pan Amidst Columns) 1875

Arnold Böcklin

-------------------Смерть---------------

BALDUNG GRIEN, Hans

Death and the Maiden

1518-20

Oil on panel, 31 x 19 cm

Öffentliche Kunstsammlung, Basel

BALDUNG GRIEN, Hans

Eve, the Serpent, and Death

1510-12

Panel

National Gallery of Canada, Ottawa

The Knight, the Young Girl, and Death

c. 1505

Oil on wood, 355 x 296 cm

Musйe du Louvre, Paris

Three Ages of the Woman and the Death

1510

Oil on limewood,48 x 32,5 cm

Kunsthistorisches Museum, Vienna

Three Ages of Man

1539

Oil on panel, 151 x 61 cm

Museo del Prado, Madrid

BECCAFUMI, Domenico

Italian painter, Sienese school (b. ca. 1486, Castel Monaperto, d. 1551, Siena)

Fall of the Rebel Angels

c. 1524

Oil on wood, 347 x 227 cm

Pinacoteca Nazionale, Siena

BLAKE, William

Adam and Eve Sleeping

1808

Pen and watercolor on paper

492 x 387 mm

Museum of Fine Arts, Boston

BROC, Jean

The Death of Hyacinth

1801

Oil on canvas, 175 x 120 cm

Musée Rupert de Chièvres, Poitiers

LUCIFER

Метки: искусство |

Понравилось: 2 пользователям

Ночной "летучей мышке". |

Нет силы даже выпустить пары.

Взахлест ресницы, мрак недосыпаний,

И задний ум, которым все мудры…

Уж очень высока свободы степень -

Вращать на хере мир вокруг того,

Что центр вселенной…

Этот мир враждебен?

Но у поэта кодекс трудовой

Все чаще вообще не бить лежачих.

Блюсти героев облико и честь,

Пускай и буридановски ишача,

Поскольку вариантов тут не счесть.

В натуре можно глубже, можно выше

Витать, копая нервный солончак

Душевных почв, покуда весь не вышел.

В косяк не биться мордой сгоряча.

Поверить, что совсем близка развязка,

И мысли понесут, не слыша Тпру!

А зло найдет достойное фиаско,

Неволенс поспособствовав добру…

На пару приведут к концу туннеля,

Смешавшись в очевидимый клубок.

Но свет-то там мерцает еле-еле -

Ан глядь - и ты в колодце. Он глубок,

А мрак внутри запарен, хищен, липок.

Как сеть из паутин перипетий.

И только выше-глубже. Либо-либо.

Попробуй сам себя разубеди,

Что вылезешь когда-то из колодца,

Что оживешь с негаданным звонком.

И будет вновь хотеться да колоться

Срываться в ту же бездну кувырком.

Глубокий вдох дыхание откроет

(не суть - второе третье и т.п.)...

По-детски жизнь покажется игрою,

Где проиграть не выйдет по любэ.

А уровней полно - иди, штурмуй их.

Ведь опыт стратить все равно не даст.

Иди себе к развязке напрямую!

Жить нужно в кайф, во всем есть свой экстаз.

Всему свой повод, если нет причины.

Любовь не стоит выделки моей

Лирической души. Пускай овчины -

Здесь небо соразмерно только ей

© 01.10.2013 Михаил Куренный

Метки: стихи |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Olga Boznanska (Krakov 1865 - Paris 1940) |

|

Метки: живопись |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Sideo Fromboluti (American, 1920) |

Метки: живопись |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

С 1 января подорожают бензин, табак и алкоголь Читать полностью: http://top.rbc.ru/economics/30/09/2013/879765.shtml |

|  С 1 января подорожают бензин, табак и алкоголь |

| Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации с 1 января 2014г. ставок акцизов на бензин, алкогольную продукцию и табачные изделия. Поправки в Налоговый кодекс, вступающие в силу с 1 января 2014г., определяют ставки акцизов на 2014-2016гг., отмечается в сообщении пресс-службы главы государстваРанее сообщалось, что в результате повышения акцизов поступления в консолидированный бюджет в 2014г. увеличатся на 17 млрд руб., в 2015г. - на 23,8... Читать далее > | |

Метки: россия едорасты |

Джон Уильям Уотерхаус. |

Прослушать или скачать Where The Wild Roses Grow бесплатно на Простоплеер

Джон Уильям Уотерхаус

Художник Джон Уильям Уотерхаус, творчество которого относят к позднейшей стадии прерафаэлитизма. Известен своими женскими образами, которые он заимствовал из мифологии и литературы. В настоящее время считается одним из самых популярных и дорогостоящих художников Великобритании: в июне 2006 года его картина "Святая Цицилия" была продана на аукционе Кристис за 6 млн фунтов.

http://tanjand.livejournal.com/635313.html

Метки: живопись |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 2 пользователям

The fall. |

Конечно, будет "вестись проверка" - так она уже на протяжении всех путинско-медведевских сроков ведется, а процесс все идет и идет. Пока ФСБ кидает в застенки националистов, считая их предателями Родины, ни один из строительных магнатов за все сроки существования этой власти не был посажен. Ни один. Даже на уровне низовом. Ни один прораб, организующий все это блядство, не был привлечен к ответственности.

Хотя за первый же случай летального инцидента на стройке - а все леталы на стройках это грубейшее нарушение ТБ, прораб и начальник должны сидеть. Я не могу представить себе отца, 20 лет проработавшего прорабом на различных объектах при совке, и летальные исходы. Отец падал сам с лесов и ломал ногу, но при первом же летале среди своих работяг он бы немедленно ушел с работы, немедленно. Более того, он бы добровольно сел в тюрьму. Как прораб, он никогда не допускал пьянства на объектах, сам никогда не пил, а с ТБ дрючил людей по-черному.

Потом были 90е, и стройку захватила мафия, где отцу места уже не было - потому что профессионал в принципе не может работать в рамках мафиозной структуры, это человек из другого теста. А потом стройку отжали уже у русской мафии и отдали ее нерусским.

Помню фразу какого-то из чинуш: "Петербург обязательно будет развиваться, и развивать его будут нерусские."

Современному строителю, инженеру, прорабу - я руки не подам - собственно одна из причин, почему я исключила панцера из своего круга общения. Потому что вся стройка, любая - это мигранты, даже если не на 100%. А где мигранты там рабы, где рабы - там пренебрежение жизнью этих рабов, там моральная низость - сорвался - зарыли - забыли.

У нас ни один день из новостных лент не обходится без падения гастеров. Из этого следует, что как минимум половина реальных инцидентов вообще не попадает в сводки. А с хуя ли? Прорабу не нужны проблемы - понятно, что посадок не будет, но припрутся унылые мусора, с ними придется договариваться, гастеры эти никем и никогда не учтены, их можно штабелями зарывать в подвалы и котлованы новостроек.

Я это не к тому, что мне жалко мигрантов. Я бы пожелала, чтобы они быстро сдохли все и поголовно ибо они - враг, они пришли в мой дом, куда я их не звала, они пришли сюда жить вместо меня и уничтожить мою цивилизацию, они насилуют и калечат наших детей, поэтому пускай подыхают на здоровье. Но я гуманист, я не мокрушник по природе своей. Когда будет война, я возьму оружие и буду убивать, если придут за моей жизнью или имуществом, за жизнью моих близких. Но заставить убивать меня лично все таки сложно. Хотя сейчас уже в Питере идет резня, и резню эту делают не скины - потому что это не почерк скинов, скины умеют убивать; это режут отчаявшиеся обыватели, которые и зарезать-то не умеют нормально, чем доставляют излишнюю работу врачам. Подлечат потом пришельцев и те пойдут калечить русских детей - фиг это заставит их уехать восвояси.

Но я это не к тому, возвращаясь к стройке. А к тому, что я не могу себе даже гипотетически представить в Питере ни одного нового дома, построенного без крови. Любая новостройка в Питере - это зарытые мигранты - в подвалах, замурованные в стены, это трупы. А любой дом, любое место в пространстве - это энергетика; где бы ты ни жил - важно, кто построил, как построил, на что, были ли в этом жилье инциденты. История любого твоего жилья - это история твоей будущей жизни. Я большой поклонник ужастиков, и знаю, что очень многие сюжеты в жанре "дом" основаны на реальных событиях. Я, кстати, прожженный материалист, но в карму жилья верю на 100%. Комната, где кто-то умер, отнимает жизненные силы; но если это умер родственник, и если это более-менее нормальная смерть, то это не фатально. А как будет себя чувствовать человек в доме, в котором убили, расстреляли, или умерли те, чья жизнь не стоила ломаного гроша для его нанимателей? А в доме, где в подвале или во дворе зарыт сорвавшийся гастер (в самом деле, никто же не будет нанимать ему гроб, самолет, сообщать родственникам - зарыли и все тут)? Известно ведь, что персонал больниц и хосписов биологически стареет раньше времени. Что будет с теми, кто будет жить в этих новостройках? Что будет с теми, кому они будут сдавать это жилье, кому они его продадут? Ведь деньги за строительство заплачены, уже заплачены вперед. Понятно, что если русского ребенка не изнасилуют и не искалечат мигранты, то он сам потом выбросится из окна, после встречи с "многонациональной" школой, так что здесь просто та страна, которую вы построили своим детям и никакой мистики. Но все же, в мистику я верю. Купил квартиру на постройку, не поинтересовался, кто и как будет строить этот дом, сколько выбросилось и зарыто при строительстве, понятно, что заплатил адекватную цену, но воспользовался-то трудом рабов - а за рабство будет заплачено в тридорога, никто не отменял кармических законов и никто ни разу их еще не избегал. Так что счастливого вам новосельица в этой блядской стране. Вы ее построили такую справедливую и толерантную, что просто светитесь благородством. И конечно же, вы построили себе и своим детям великое будущее и великую страну. Вне всяких сомнений. "Мы в восхищении". (с)

Метки: мигранты |

О вязниковском старьевщике |

На трассе М7, Москва – Нижний-Новгород, на 308 ее километре, в проездной деревне Илевники, можно обратить внимание на необычный дом. Старый и покосившийся, он буквально по крышу увешан всякими флагами, табличками и какими-то старыми вещами. Я часто езжу по этой трассе, давно заметил надписи «Музей» и «Лавка случайных вещей» и много раз порывался остановиться, но побывать там получилось только сейчас. Там живет один необычный и оригинальный человек, называющий себя «Вязниковским офеней»…

Под катом есть элементы 18+. Прош убрать детей от ваших давно уже не мерцающих голубых экранов.

2. Бросаю машину на обочине и подхожу ближе к надписи «Вход». Место все больше интригует:

3.

4. С опаской жму на кнопку. От смущения - три раза :)

5. Пока жду хозяина, осматриваюсь по сторонам:

6.

7. Вышедший на крыльцо хозяин соглашается рассказать о себе и о своем музее. Офени – в дореволюционной России особая каста бродячих торговцев мелким товаром. Торговали вразнос на ярмарках и ходили по домам. Коробейники и старьевщики, одним словом. Ввиду мутной предпринимательской деятельности, отношение народа к коробейникам колебалось от умиленной любознательности до неприкрытой агрессии, в зависимости от времени года, времени дня и степени алкогольного опьянения:

8. Хотя на входной табличке висит табличка «55 рублей», на развитие музея отправляется сторублевка:

9. Хозяина дома зовут Станислав Геннадьевич Крайнов. Родом из Вязников, химик-технолог по образованию, после окончания института, в 79 году по распределению попал на Украину. Работал на заводе, во времена перестройки сменил много занятий – был строителем, кочегаром, плавильщиком и даже хозяином двух палубного прогулочного теплохода:

10.

11. В девяностые двух палубные теплоходы меняли своих хозяев с завидной регулярностью, и в 1998 году Станислав Геннадьевич вернулся в родные Вязники без теплохода, семьи и денег. Но с гражданством Украины и синим украинским паспортом:

12. 10 лет он добивался российского гражданства. Поначалу жил с матерью, без работы, на одну материнскую пенсию:

13. Ненадолго отвлечемся от главного героя и посмотрим по сторонам:

14. Кто узнает женщину на фото? Я не узнал:

15. В такой же коробке из-под торта у моей бабушки хранились какие-то бумаги и фотографии:

16.

17.

18. Вокруг всевозможные плакаты и таблички:

19. Катушечная «Комета» шестидесятых годов:

20. Любовь к истории и старинным вещам навела Крайнова на мысль скупать старые вещи, приводить их в порядок, а потом продавать. Так в одном из районов Вязников появился первый железный ларек, где можно было купить, продать или обменять всякие ненужные, старые вещи. Прохожу вокруг дома, дальше во двор:

21.

22.

24. Дальше музей матерной частушки:

24. Самодельные «стенды» из оконных рам заполнены всевозможными примерами этого народного творчества:

25. Музей представляет собой достаточно большое количество распечаток из интернета. Некоторые перлы даже снабжены инструкциями в картинках :)

26. Военная тема:

27. Основными поставщиками товара для ларьков офени были бомжи, «помоешники» и прочие воры, алкоголики и тунеядцы. Местным властям не понравился такой рассадник в центре города и, под предлогом того, что ларьки Крайнова портят вид улиц Вязников, эти конструкции были краном принудительно убраны из города. После этого и начал обрастать старыми вещами разваливающийся дом на окраине деревни Илевники:

28. В свободное время Станислав Геннадьевич занимается литературным трудом. Написал книгу «Исповедь старьевщика», издавал «Альманах Вязниковского офени-коробейника». Ниже я приведу некоторые цитаты из этой книги, про основных посетителей и поставщиков товара для ларьков старьевщика:

29. «ОТЕЦ НИКОДИМ появился у окошка моей лавки лет пять назад. Принес какую-то старинную церковную лампаду…

… В эту первую встречу я оставил Николая ночевать у себя, так как он напился до поросячьего визга. А ночью обоссал мне диван. С тех пор он часто стал приходить в мою лавку. Я с ним уже не выпивал. Николай приносил и чашу для причастия, и архиерейский посох, и просто посуду. Дошел даже до того, что сдал свою мантию. В последнее время стал приходить избитый в синяках.»

30. «СОРОКАГРАДУСНЫЙ. Сначала я его даже побаивался: у него был вид отпетого уголовника, он и вправду два или три раза сидел по мелочам. Ему исполнилось 25 лет, но он ни одного дня нигде не работал официально. Перебивался случаями: где-то кому-то что-то перенесет, вскопает или украдет, всегда что-то мелкое. На шее у него выколот обруч и написано 40 градусов. Мы так его и зовем. Как же он меня доставал первое время. Принесет что-нибудь, типа граненого стакана или молотка и просит на чекушку. Приходилось или откупаться, или прятаться за своих рабочих. Но со временем я прибрел авторитет в окружающей меня среде и поставил его на место. Сорокаградусный нигде не работал и работать не будет: пьяница, мелкий пакостник, по слухам был в тюрьме в самых низах. Но каждый раз он приходил с женщиной, такой же опущенной, как и он сам, пьяницей. Что они вместе могли делать? Пить, философствовать?»

31. Это не совсем раритет. Такие разновесы мы использовали в школе, на лабораторных по физике. Интересно, современные ученики такими же пользуются?

32. Со двора прохожу в дом:

33. Слева небольшая кухня:

33. «Борис – вор, у него бесчисленное количество ходок за мелкие кражи. По его словам, он отсидел более 20 лет. Первый раз сел в 14 лет за угон мотоцикла, с тех пор и сидел с короткими перерывами. Сейчас ему 52. На работу нигде не берут. Сын вырос, вся семья пьющая. Часто сын с женой выгоняют его из дома, и тогда он приходит к моей палатке - иногда босиком, иногда без рубашки, приносит всякий раз ерунду типа отвертки или чайного блюдца, просит 5 рублей. Я даю. Борис поведал мне свой взгляд на жизнь: «Понимаешь, Стас, - говорит он, - жизнь человека похожа на бутылку водки: еще недавно она была непочатой и, гордясь собой, возвышалась над красивой закуской, на накрахмаленной белоснежной скатерти, и вот уж в бутылке остались капли, и скатерть заляпана грязными жирными пятнами, а от закуски в тарелках объедки да окурки. Что делать дальше? Допить, что осталось, или сгонять за новой? Но ведь лучше от этого никому не станет…». Я по крутой лестнице поднимаюсь на второй этаж:

34. На втором этаже примерно так. И затхло пахнет чердаком:

35. «К моим палаткам все больше и больше приходило народа. Я практически в лицо знаю каждого жителя своего города, а многих и из района. Лавки случайных вещей стали, как и помойки, может и неприятной, но жизненно необходимой услугой населению . Некоторые жители приходят по нескольку раз на дню, делают заказы. Я пожалел, что до сих пор не сделал книгу отзывов и предложений. Когда меня стала закрывать администрация города, мои клиенты, за неделю собрали около 200 подписей в мою защиту»

36.

37. Это называется «комната плейбоя 70-х». У меня есть и альтернативные названия, но все они не вписываются в формат этого блога :)

38. Вы уже наверняка недоумеваете, где же обещанные 18+ ? Да вот же. Стоит только оглянуться по сторонам в комнате плейбоя:

39.

40.

41. На первом этаже попадаю в жилые комнаты:

42. После комнаты плейбоя словарь русского мата вызывает умиление :)

43.

44. Справа печка, прямо – лежанка:

45. А это рабочий кабинет, где реставрируются старые вещи, пишутся книги и возникают идеи новых инсталляций музея:

46. Все. Вот такой вот необычный человек, Станислав Геннадьевич Крайнов. Последний вязниковский офеня, писатель и директор музея «Лавка случайных вещей»:

Я попытался максимально объективно показать жизнь другого человека. Жизнь, которая очень непохожа на мою :) Скажите, кто он? Ненормальный псих, сродни алкоголикам и бомжам, героям своей книги? Или неординарная личность, которую не понимает сегодняшняя власть и современные жители Вязников?

|

Метки: интересно россия |

Понравилось: 1 пользователю

Вечернее.Johan Verhulst и его музы |

Метки: фото арт. |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 2 пользователям